Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ставки высоки

Всемирный банк ожидает самого быстрого за 80 лет отскока экономики

Текст: Игорь Зубков

Всемирный банк в 2021 году ожидает роста мировой экономики на 5,6% после спада на 3,5% в предыдущем году. Это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет, то есть со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в июньском выпуске Global Economic Prospects.

России выгоден быстрый разогрев мировой экономики, но оборотной стороной взвинченных (не без участия щедрых пакетов помощи от центробанков и правительств) мировых цен на продовольствие, сырье и металлы стал глобальный всплеск инфляции, зацепивший и Россию.

По сравнению с январским прогнозом Всемирный банк повысил оценку роста мировой экономики на 1,5 процентных пункта в 2021 году и на 0,5 п.п. в 2022 году. Ранее Всемирный банк улучшил прогноз и по России с 2,9 до 3,2% на 2021 год и оставил прежней оценку на 2022 год (также 3,2%).

Отскок глобальной экономики преимущественно основан на интенсивном подъеме в нескольких крупных странах. По прогнозам Всемирного банка, в США темпы роста достигнут в этом году 6,8% (после спада на 3,5% в 2020 году) благодаря крупномасштабным мерам бюджетно-финансовой поддержки и ослаблению пандемийных ограничений; другим проверенным локомотивом выступает Китай с прогнозом роста в 8,5% после сравнительно скромного, но все же роста на 2,3% в 2020 году.

Несмотря на восстановление экономики, мировой объем производства к концу текущего года, по оценке Всемирного банка, окажется примерно на 2% ниже по сравнению с допандемийными прогнозами. Приблизительно две трети стран с формирующимися рынками и развивающиеся страны не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году. Пандемия свела на нет достижения в области сокращения бедности и способствовала усилению нестабильности и усугублению других долгосрочных проблем в тех странах с низким уровнем дохода, где есть трудности с вакцинацией, говорится в докладе Всемирного банка.

"Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру, - отмечает президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода. По мере ослабления кризиса в здравоохранении директивным органам будет необходимо заняться преодолением долгосрочных последствий пандемии и принять меры по стимулированию экологичного, устойчивого и инклюзивного роста экономики, не теряя из виду сохранение макроэкономической стабильности".

Вышел срок

Патентная защита ограничится 25 годами

Текст: Алексей Дуэль, Ирина Невинная

Бесконечно продлевать патентную защиту востребованных на рынке лекарств больше нельзя. Теперь любой желающий сможет наладить выпуск дженериков популярных лекарств через 20 или 25 лет после их изобретения, когда закончится срок патентной защиты. Это сделано для противодействия стратегии обновления патентов, которую используют правообладатели, чтобы растянуть свое монопольное право на выпуск того или иного препарата на бесконечно долгий срок, объяснила замдиректора Федерального института промышленной собственности Татьяна Эриванцева.

Заявители находят производное от основного вещества, которое лишь незначительно отличается от исходного, и когда срок патентной защиты подходит к концу, регистрируют его как новое изобретение. После окончания действия следующего патента трюк повторяется и монопольные права на выпуск препарата становятся буквально вечными. "Сфера обращения лекарственных средств относится и к публичному праву, необходимо обеспечить баланс интересов участников фармрынка и общества, которое заинтересовано в получении доступных и дешевых лекарств", - продолжает Эриванцева.

В ЕС использование "вечнозеленых" патентов считается злоупотреблением доминирующим положением на рынке, в США борьба идет на уровне судебных решений, имеющих прецедентную силу.

"С точки зрения доступности лекарств для пациентов в краткосрочной и среднесрочной перспективе изменения могут заметно повысить обеспеченность современной терапией в связи со снижением стоимости препаратов при выходе дженериков, - пояснил "РГ" юрист, эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. - В то же время в долгосрочной перспективе по отдельным продуктам такие изменения могут повлиять на привлекательность российского рынка для фармкомпаний и повлечь более позднюю регистрацию инновационных препаратов и их вывод на рынок ЕАЭС".

Учат ученого

Юрий Медведев

Конгресс США готовит законопроект, который блокирует сотрудничество американских ученых с российскими и ограничивает их участие в совместных проектах. Эту ситуацию корреспондент "РГ" попросил прокомментировать президента РАН Александра Сергеева.

В 2019 году подписано соглашение о сотрудничестве РАН и Национальной академии наук США по целому ряду направлений, а в 2020 году подписан меморандум о взаимодействии по ковиду. Прямо скажем, тогда эти документы для многих стали сенсацией, ведь они шли вразрез с американскими санкциями. А готовящийся сейчас в конгрессе закон как раз вписывается в их логику. Ваше мнение?

Александр Сергеев: Ситуация, действительно, противоречивая. Казалось бы, ковидное время показало, что открытое сотрудничество на пользу всем. Данные по геному вируса и его белкам, которые получали в ведущих лабораториях, сразу публиковались. Это позволило странам, особенно тем, кто не мог сам получать такую информацию, принять участие в разработке тест-систем и вакцин. И вроде бы сейчас на этой волне надо сделать сотрудничество в фундаментальной науке более открытым, но в конгресс США вносится законопроект, который работает в противоположном направлении.

Каковы аргументы? Сказано, что Америка начинает отставать в гонке технологий от ряда стран, она не намерена мириться с такой ситуацией и принимает меры, чтобы восстановить технологическое лидерство. О чем конкретно речь? Во-первых, резко возрастают финансовые вливания в науку. Скажем, если сейчас Национальный научный фонд США имеет финансирование около 8,5 миллиарда долларов в год, то на ближайшие пять лет ему выделяется еще около 100 млрд долл. Во-вторых, США считают, что есть враждебные силы, которые, как прямо сказано в законопроекте, воруют у них технологии. В этот "черный список" попали Китай, Россия, Иран, Северная Корея. А раз так, с ними надо ограничить сотрудничество. Например, не финансировать из федерального бюджета тех американских ученых, кто участвует в совместных разработках с учеными из названных стран.

Например, работают по нашим программам мегагрантов, помогая создавать в России новые перспективные лаборатории.

Александр Сергеев: В том числе. Кстати, в них участвуют и ученые из живущей в США российской диаспоры. Но этого мало. В конгрессе есть "ястребы", которые предлагают действовать задним числом. Распространить этот закон и на тех, кто раньше сотрудничал с учеными из этих стран.

Честно говоря, для самих ученых планы американских законодателей выглядят довольно странно. Ведь законы функционирования науки вырабатывались веками, к ним пришли путем проб и ошибок, в этом участвовали лучшие умы человечества. Одним из главных принципов является как раз открытость коммуникаций, общение ученых. Для настоящей науки нет границ, она интернациональна. Это сегодня аксиома.

Весь мировой опыт показывает, что создание коллабораций ученых из разных стран позволяет очень эффективно решать сложнейшие задачи. Неудивительно, что число таких сборных научных команд в самых разных направлениях науки в мире стремительно растет.

Возможно, конгрессмены далеки от науки, для них ваши аксиомы не указ. Кстати, Байден заявил, что на встрече с президентом Путиным поставит вопрос о правах человека. Но разве конгрессмены не нарушают права ученых на свободное общение?

Александр Сергеев: По-моему мнению, нарушают. Вообще, ситуация очень тревожная, в ряде случаев даже не совсем понятная. Например, с космосом. Как известно, сейчас у нас рассматривается вопрос, будет ли Россия и дальше работать на МКС или уйдет и построит собственную станцию. Не будем сейчас обсуждать аргументы, но такой вопрос поставлен, он изучается.

Но что интересно. Узнав об этом, американцы заявили, что не хотели бы, чтобы мы уходили с МКС. Новый глава НАСА Билл Нельсон, недавно назначенный Байденом, сказал, что на Земле у нас сотрудничество не самое активное, а вот в космосе все нормально. Его надо продолжать. Считаю, это очень хороший знак. Ведь взаимодействие в космосе - это не просто совместные исследования, это своеобразный символ отношений между странами. Если хотите, сотрудничество в космосе - залог мирной жизни на Земле. В истории есть яркий пример, когда полет "Союз-Аполлон" стал предтечей разрядки международной напряженности в 70-х годах. И после этого пошли реальные политические решения о разрядке.

Считаю, важно, что американцы, раскручивая маховик санкций, тем не менее говорят, что им сотрудничество в космосе важно. Кстати, Нельсон сказал, что, планируя миссии на Венеру, американцы намерены сотрудничать с Россией. Дело в том, что у нас с НАСА разрабатывался проект "Венера-Д" по совместной миссии в 2030 году. И они хотят с нами продолжить эти работы.

С одной стороны, предлагается вводить санкции против своих ученых, с другой - явные сигналы, что хотят продолжать сотрудничать. Возможно, в руководстве США действуют разные силы, одни тянут в одну сторону, другие - в другую. Например, как быть с климатом? Ведь Байден стал инициатором недавнего саммита по "зеленой повестке", но как за нее бороться без взаимодействия с наукой других стран. Ведь Америка живет не в отдельном особняке, климат не знает границ, глобальное потепление интернационально. Выбросы парниковых газов достанут всех.

Александр Сергеев: Это вообще особый вопрос. Наука только сейчас начинает по-настоящему разбираться, что происходит с климатом, и открываются все новые факты, которые могут кардинально изменить многие традиционные представления. Например, недавно установлено, что объем биомассы в океанах, которая активно поглощает углекислый газ, существенно больший, чем мы раньше считали. И возможно, океаны выводят его атмосферы не меньше, чем леса. В этом надо разбираться всем миром.

Наука получает все больше тревожных фактов, что природа пошла в самостоятельную "раскрутку", в ответ на потепление она включает положительную обратную связь, подстегивая его еще больше. Скажем, деградируя, вечная мерзлота выбрасывает огромное количество парниковых газов, усиливая потепление.

Все это надо изучать. И здесь роль России может оказаться решающей. Ведь именно у нас огромные площади и вечной мерзлоты, и лесов, и морей. Не случайно, нас называют кухней погоды. Россия является сегодня одним из эпицентров потепления, у нас средняя температура выросла на 1,5 градуса, в Арктике на целых три, в то время как в Южном полушарии вообще практически не изменилась.

Интересно, как ситуация с климатом, ролью России в его формировании скажется на сотрудничестве с американцами. Может, отрезвит? В то же время и к климату, и к международному сотрудничеству в нашей стране сейчас отношение далеко не однозначное. Например, раздаются голоса, что раз они себя так ведут, давайте и мы закроемся и будем сами решать наши проблемы.

Александр Сергеев: Это странная позиция. Особенно по климатической повестке, которая требует сотрудничества. Без него мы окажемся в проигрыше. Ведь нам грозят углеродными налогами за экспорт в Европу углеродоемкой продукции. И если не будет взаимодействия с западными учеными, мы никогда не докажем европейским политикам, что Россия по выбросам не такая токсичная страна, как нас представляют. И тогда будем каждый год платить им миллиарды долларов.

Например, по их оценке, наши огромные леса поглощают столько же СО2, как финские. Откуда такие цифры?

Александр Сергеев: Все зависит от того, как посчитали. Сегодня нам говорят, вы должны платить. Но крыть нечем, так как у нас нет достаточного научного обоснования, нет конкретных данных о поглощении парниковых газов. Хотя, возможно, не мы, а они нам должны платить. Но без весомых доказательств ничего не получится. Мы собираемся создать региональные центры мониторинга парниковых газов. Так вот их надо сразу делать международными, привлекать к сотрудничеству зарубежных ученых. Если мы такие исследования выполним совместно, тогда сможем положить на стол европейских правительств весомые аргументы. К счастью, там политики ученых слушают.

Один из аргументов противников сотрудничества - "утечка мозгов". В итоге таких контактов самые лучшие, креативные россияне уезжают в зарубежные университеты и институты и там остаются. А ведь мы на них потратили деньги. Кому нужно такое сотрудничество в одну сторону? Честно говоря, обидно видеть, сколько россиян не просто работают в той же Америке, а являются профессорами в знаменитых научных центрах.

Александр Сергеев: Что ответить? Это вопрос к финансированию нашей науки, которое в разы ниже, чем в странах-лидерах. Как следствие, Россия единственная из ведущих стран, где число ученых постоянно сокращается. Если ситуация не изменится, интеллект будет продолжать "утекать" за границу. Ученые хотят работать на современных установках, вариться в "научном бульоне", а для этого рядом должны быть ученые мирового уровня. В общем, чудес не бывает. Во всяком случае в науке точно.

Наверное, в такой ситуации и в международном сотрудничестве нам сегодня все трудней находить свое место. Есть очевидные лидеры, а мы оказались в роли догоняющих. Им что-то нужно от России, например космос или вакцина, нас позовут, нет до свидания. Как нам вести себя?

Александр Сергеев: Да, страна сегодня не может себе позволить содержать науку по всему спектру направлений. Нет таких экономических возможностей. Надо признать, что есть две сверхдержавы, которые жестко соперничают, но мы в такой ситуации должны выбрать правильную тактику, чтобы развивать свою науку и поставить страну на современные технологические рельсы. И ни в коем случае нельзя даже думать о том, чтобы изолироваться. Тогда уже в ближайшие годы вообще никому не будем интересны. Пока по ряду направлений с нами готовы сотрудничать - это надо использовать с максимальным для нас кпд.

Говоря попросту, чтобы сюда притекало больше знаний, чем утекало.

Александр Сергеев: Если совсем просто, то вы правы. Сотрудничество должно способствовать тому, чтобы полученные в совместных проектах знания реализовывались в наших лабораториях, чтобы мы здесь получали новые результаты, которые заинтересуют зарубежных коллег и станут импульсом для следующих совместных проектов.

Высший пилотаж

Медицинские и педагогические вузы поддерживают статус

Текст: Алексей Ходырев

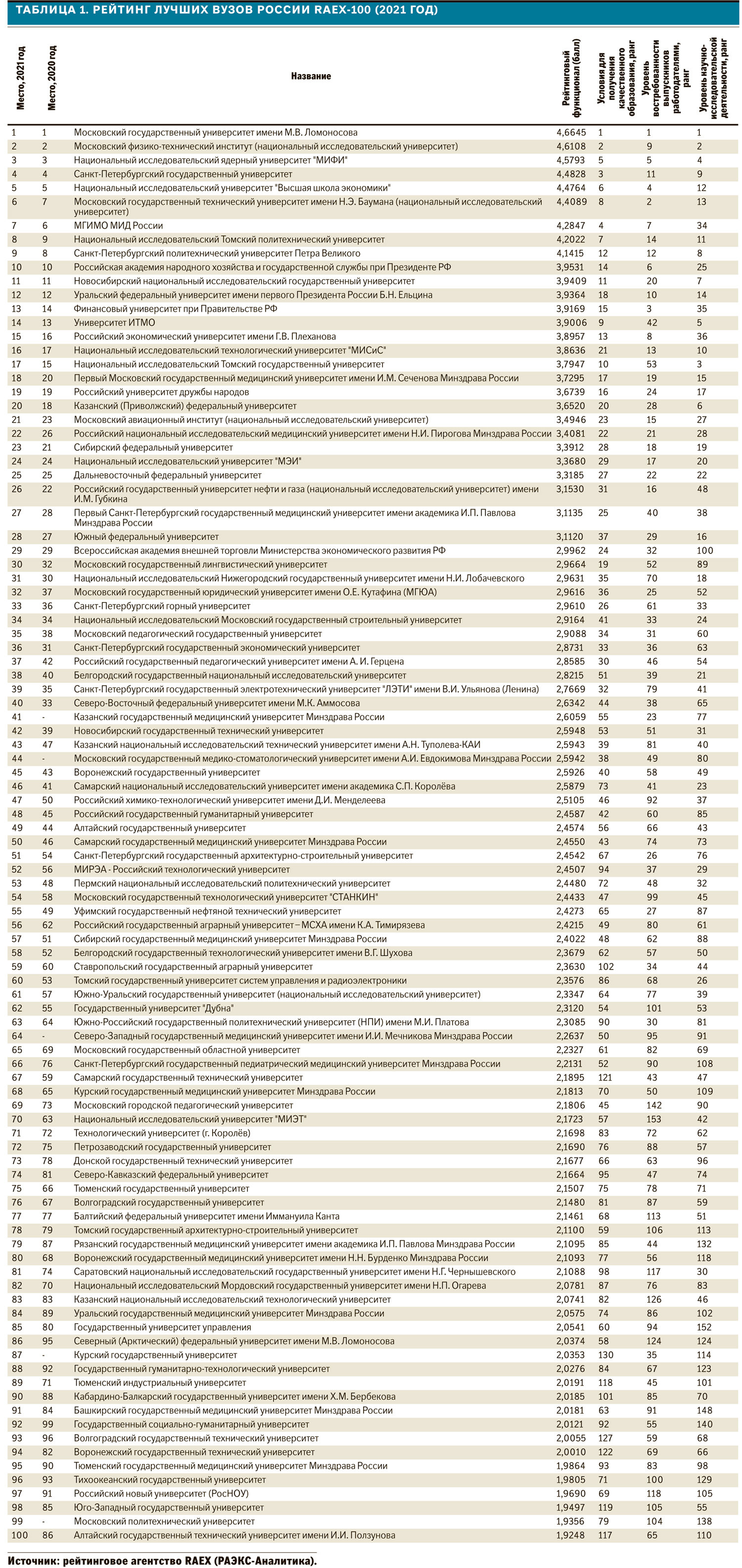

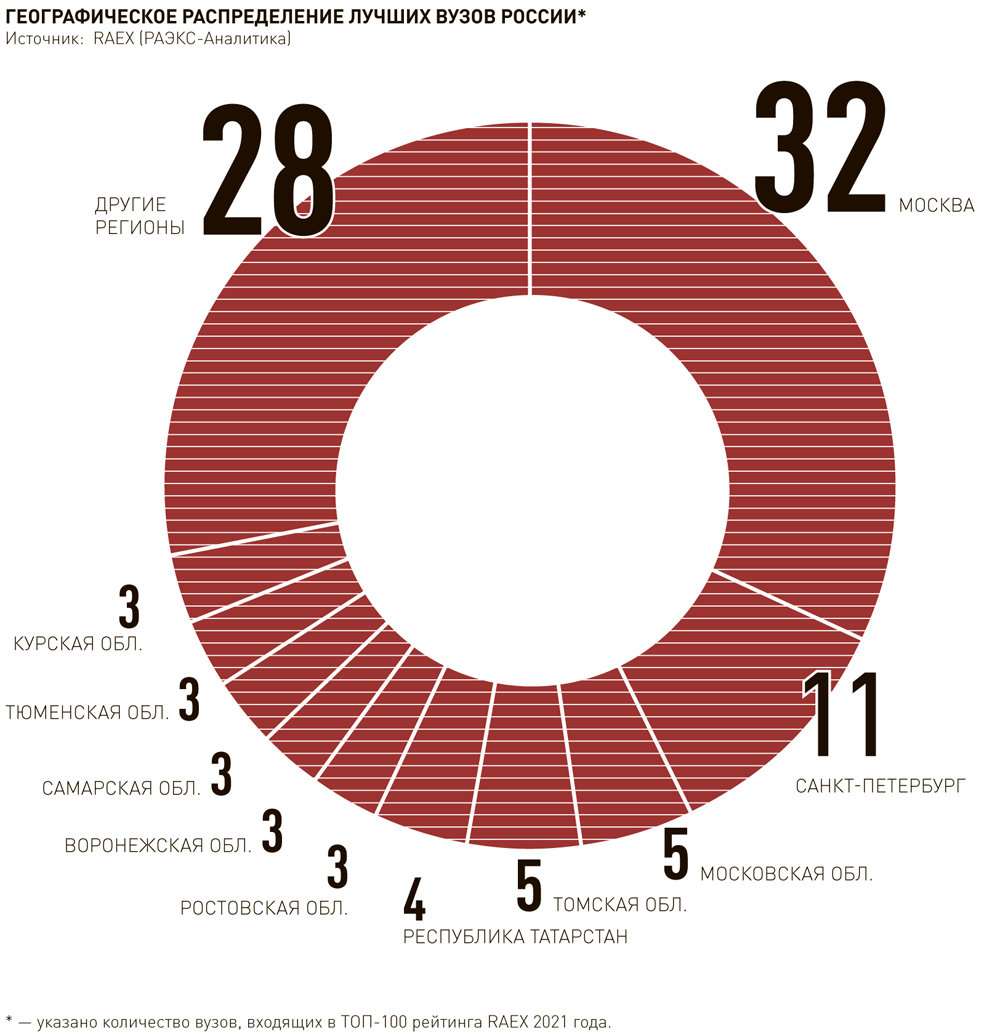

В рейтинг 100 лучших вузов России, публикуемый агентством RAEX уже в десятый раз, в 2021 году вошли университеты из 31 региона России.

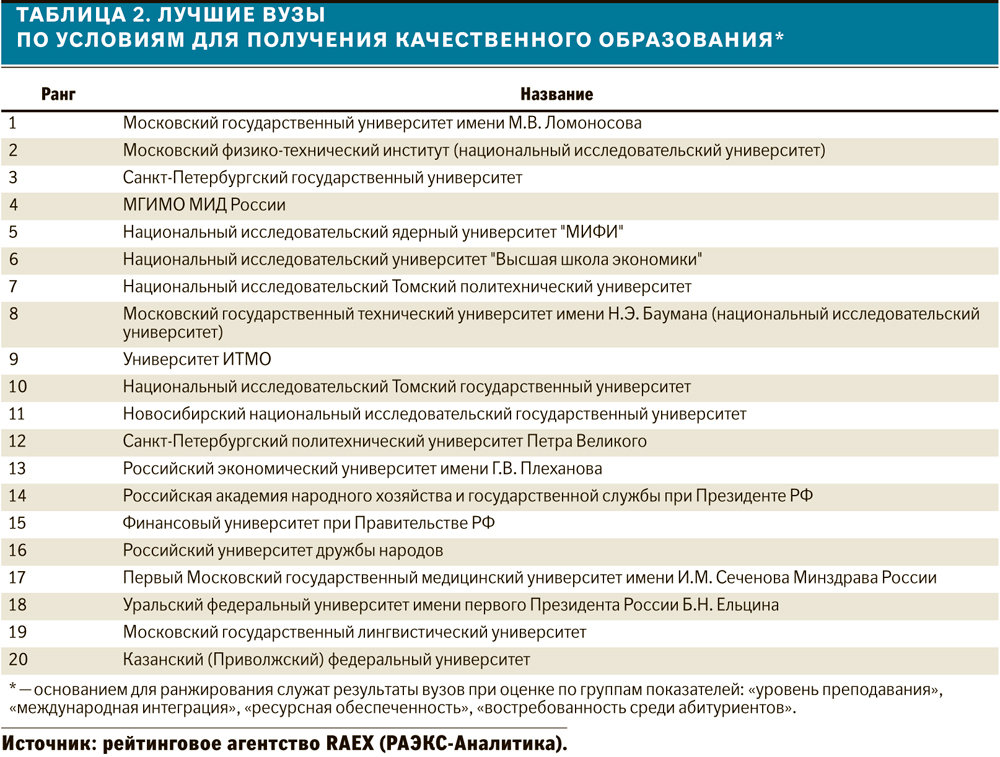

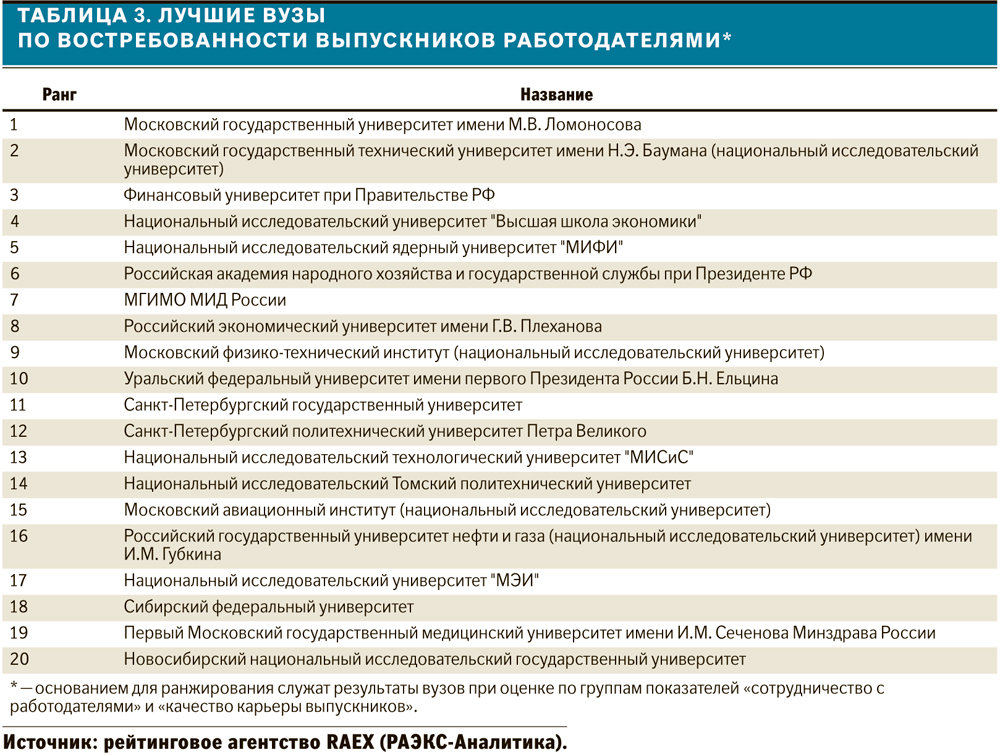

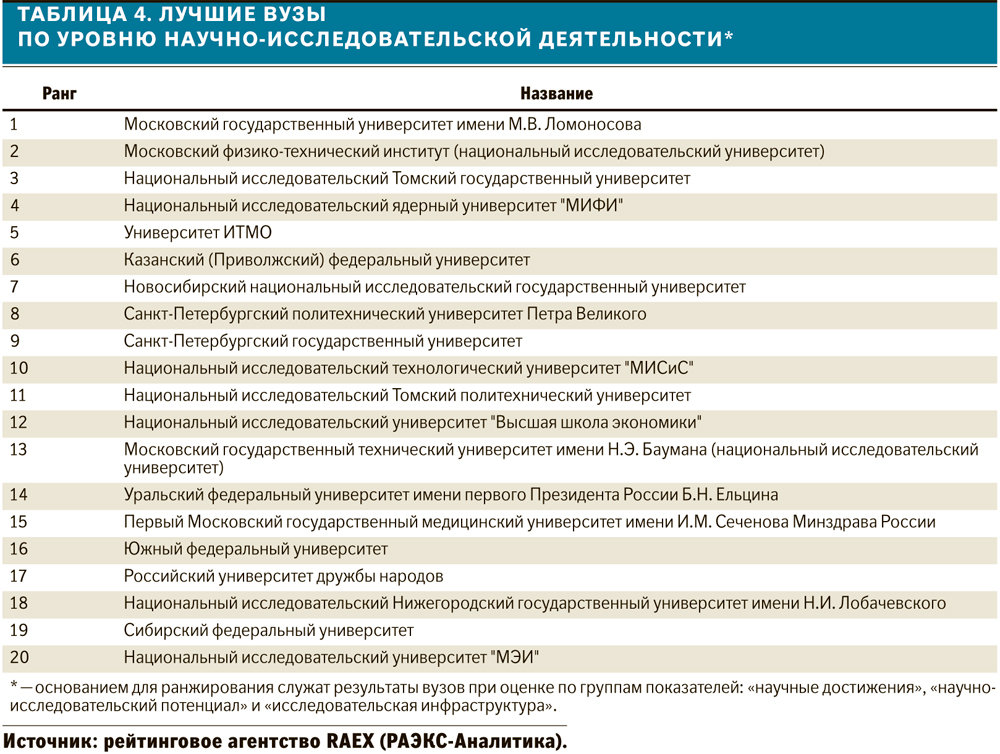

Пять лидеров сохранили свои позиции: как и годом ранее, возглавил список МГУ им. М.В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ. МГУ показал высший результат по всем трем группам критериев (качество образования, востребованность выпускников и научная деятельность). У ближайших преследователей Московского университета разные драйверы успеха. НИЯУ МИФИ наиболее высокую оценку получил за научно-исследовательскую деятельность, СПбГУ - за качество образования, НИУ ВШЭ - за востребованность выпускников. А успех МФТИ базируется сразу на двух факторах - по качеству образования и научной деятельности Физтех опередил все вузы, кроме МГУ.

Если говорить о более широкой группе лидеров - о составе топ-30 рейтинга, то налицо достаточно широкое географическое разнообразие. В тридцатку лучших вошли 18 вузов столицы, четыре университета Санкт-Петербурга, пять федеральных университетов - Уральский, Казанский (Приволжский), Сибирский, Дальневосточный и Южный, а также ТГУ и ТПУ (Томск), НГУ (Новосибирск).

Рост доступности

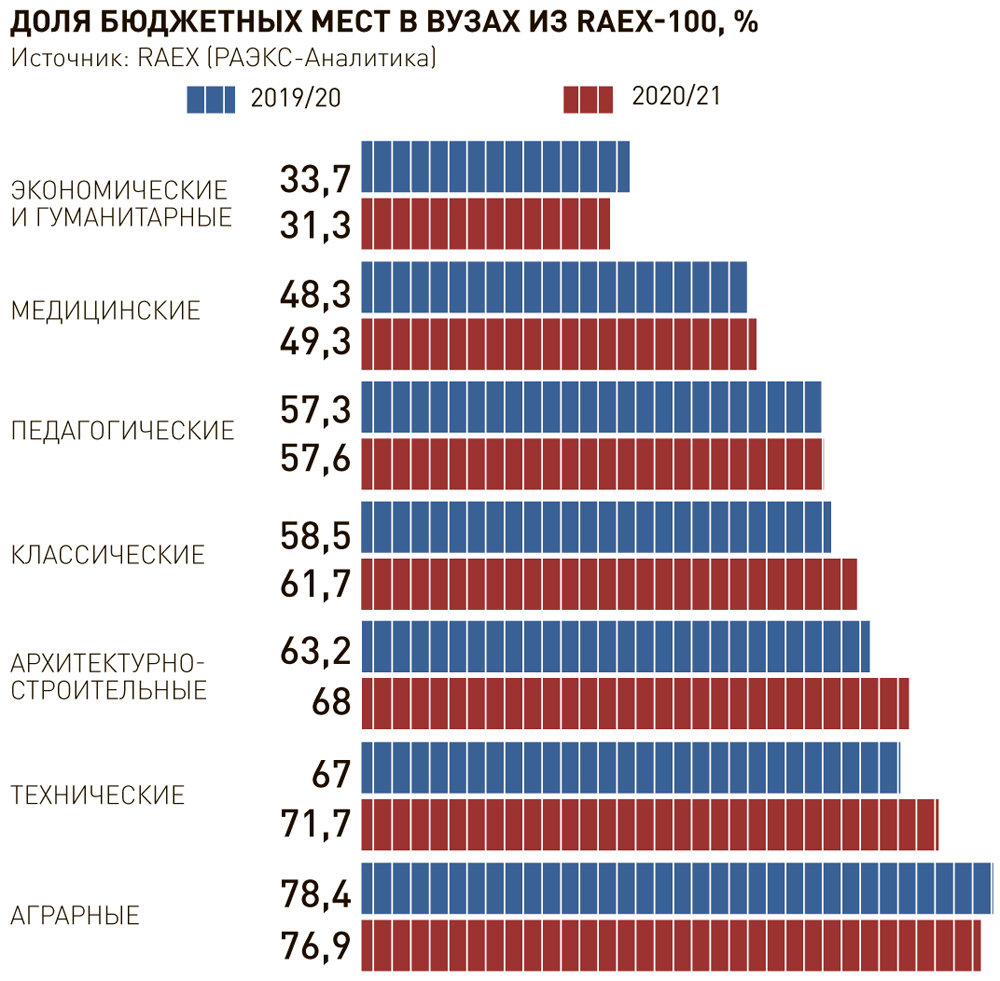

За прошедший год доступность высшего образования в целом по стране повысилась. Доля первокурсников в вузах из рейтинга RAEX-100, зачисленных на бюджетной основе, выросла: в 2020/21 году она составила в среднем 58,4%, тогда как годом ранее - 56,8. Что же касается платного обучения, то впервые за все время составления рейтингов RAEX средняя стоимость учебы на первом курсе в вузах - участниках рейтинга не выросла.

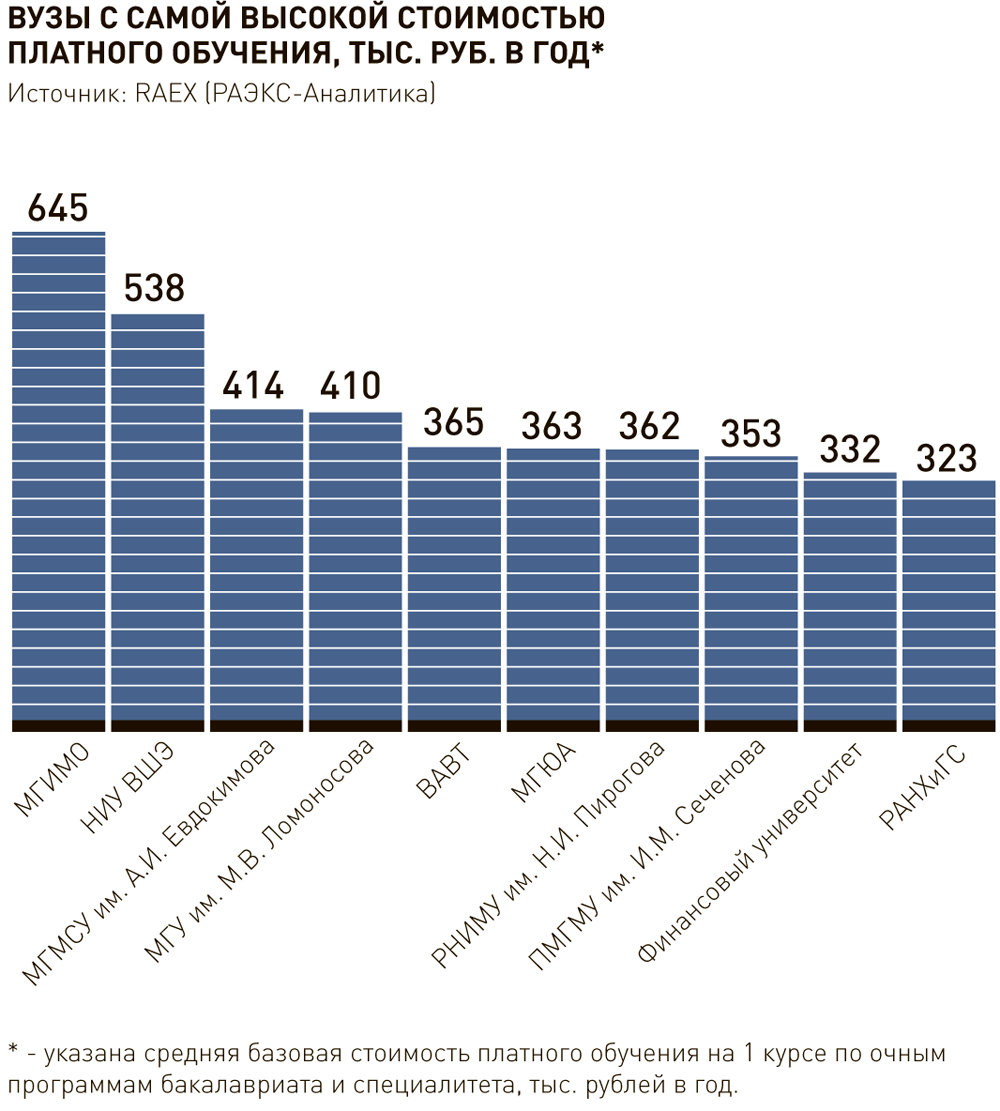

Доступность образования зависит не только от уровня вуза и региона его расположения, но и от интересующей абитуриента сферы. Если посмотреть на соотношение бюджетного и платного приема у участников рейтинга, то очевиден огромный дисбаланс между возможностями абитуриентов, выбирающих техническую стезю, и молодых людей, стремящихся изучать социальные и гуманитарные науки. Так, в технических вузах доля бюджетного приема за год выросла с 67 до 71,7%. В свою очередь, в экономических и гуманитарных вузах доля первокурсников, зачисленных на бюджетной основе, напротив, сократилась с 33,7 до 31,3%. Спрос абитуриентов на направления, связанные с экономикой и управлением, продолжает оставаться высоким. Это хорошо иллюстрируется и тем фактом, что социогуманитарные вузы во главе с МГИМО доминируют в топ-10 вузов по стоимости платного обучения. При этом в десятке самых "дорогих" вузов нет ни одного технического.

Высокий платежеспособный спрос наблюдается также на медицинское образование: ведущие медицинские вузы - Сеченовский университет, РНИМУ им. Пирогова и МГМСУ им. Евдокимова - входят в топ лидеров по стоимости платного обучения. Что же касается бюджетного обучения, то в ближайшие годы здесь ожидается резкий рост студентов-целевиков (тех, кто после окончания вуза обязан поработать у конкретного работодателя). В прошлом году Владимир Путин объявил о существенном изменении порядка приема в медвузы, в результате которого целевыми станут 70% бюджетных мест по специальности "лечебное дело" и 75% мест по педиатрии. Надо сказать, целевой прием на медицинские направления выделялся и ранее: по результатам приемной кампании 2019/2020 года доля целевиков среди будущих медиков составляла 25,5%, в то время как по всем другим вузам рейтинга RAEX в среднем находилась на уровне 7,5%.

Медвузы нарастили присутствие в рейтинге RAEX-100. В список вошли сразу 15, тогда как год назад в сотне лучших было 13. К традиционным преимуществам медобразования - высокой обеспеченности студентов штатными преподавателями и популярности среди иностранных студентов - в прошлом году добавились и другие факторы успеха. Среди них - рост бюджета в расчете на студента (в среднем на 20% за год), увеличение объема привлеченных средств от программ дополнительного профессионального образования (рост свыше 70%).

Социальный вектор

Один из главных выводов рейтинга 2021 года - укрепление позиций вузов, готовящих специалистов для социально значимых сфер - это медицина, педагогика и сельское хозяйство. Интересно, что если медвузы и ранее демонстрировали высокую конкурентоспособность, то синхронное улучшение позиций педагогических и аграрных вузов в рейтинге RAEX-100 наблюдается впервые. Роста добились оба вуза сельхозпрофиля: РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева поднялся на 56-е место с 62-го, а Ставропольский ГАУ переместился на 59-ю позицию с 60-й.

Но главным бенефициаром свежего рейтинга следует признать педагогические университеты: в 2021 году позиции улучшили все семь вузов. Этому сопутствует благоприятный информационный фон: правительству предписано "уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей". В этом году количество бюджетных мест по педагогическим специальностям рекордно увеличится (38,4 тысячи очной формы обучения против 30,5 тысячи годом ранее). Кроме того, государство объявило о выделении 10 миллиардов рублей на капремонт зданий и техническое переоснащение педуниверситетов.

Наблюдаемый рост вузов педпрофиля связан с целым рядом причин. Во-первых, финансирование большинства из них увеличилось - как в расчете на студента, так и в абсолютных цифрах (важную роль сыграло увеличение объема грантов по линии научных фондов). Во-вторых, почти во всех рассматриваемых вузах повысилось качество приема - и на бюджетные, и на платные места поступили абитуриенты с более высокими результатами ЕГЭ. Третий фактор - повышение оценки педагогических вузов по группе критериев "сотрудничество с работодателями".

Международный онлайн

Год назад мало кто сомневался, что пандемия негативно отразится на международной составляющей деятельности вузов. Интрига состояла лишь в том, насколько сильно? Вопросы вызывали привлечение иностранных студентов, реализация программ двух дипломов, зарубежные стажировки, мобильность преподавателей и ученых, вовлеченных в международные исследовательские проекты. Российские вузы в целом достойно справились с проблемами, порожденными эпидемическими ограничениями. Преимущества получили те, кому удалось оперативно перестроить процессы, применив технологии дистанционного взаимодействия. Так, в прошедшем учебном году многие иностранцы-очники обучались полностью или частично удаленно. Благодаря этому средняя доля иностранных студентов у участников рейтинга RAEX не сократилась, а увеличилась, с 11,7 до 11,9%. Стажировки за рубежом пострадали сильнее: средняя доля студентов, проходивших обучение за рубежом, за год сократилась с 0,78 до 0,66%.

Причина в том, что стажировки в каждом случае - это индивидуальный проект конкретного кандидата и принимающей стороны, и возникали организационные сложности, поясняет Екатерина Тулугурова, начальник управления международных образовательных программ Университета ИТМО. При этом в Университете ИТМО продолжают реализовываться программы двойного диплома, которые были созданы до 2020 года.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в самом начале пандемии "не испугался рисков и стал организатором масштабных международных онлайн-событий", рассказал его проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев. Летом 2020-го СПбПУ оперативно перевел в онлайн-формат Международную политехническую летнюю школу, а в январе 2021-го провел зимнюю, к которой подключилось более 150 зарубежных участников. Совсем недавно, в мае, на виртуальной площадке СПбПУ прошла Международная политехническая неделя, объединившая более 100 участников из 20 стран мира.

Между тем онлайн-форматы не способны в полной мере покрыть все потребности университетов. В отраслях знания, где нужны совместные лабораторные исследования или эксперименты, пандемия поставила студентов и ученых в непростое положение. "Все, кто вовлечен в международную деятельность, с нетерпением ждут снятия всех ограничений на трансграничные перемещения, - говорит проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков. - Мы приобрели новый опыт и новые инструменты, которые будут использоваться и дальше, но без прямых контактов нам не обойтись".

Представители университетов затрудняются прогнозировать, как будет дальше развиваться международное академическое сотрудничество. Во-первых, невозможно назвать точные сроки отмены эпидемических ограничений. Во-вторых, нельзя забывать и о внешнеполитических аспектах вроде противостояния США и Китая, которое дает о себе знать через "выдавливание" китайских студентов из американских университетов.

В период восстановления после пандемии численность иностранных преподавателей и студентов будет постепенно нарастать, но тенденции могут быть разнонаправленными, считает проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно: "Все-таки иностранным студентам пока больше по душе традиционный формат обучения, а вот преподаватели быстро оценили преимущества виртуальной мобильности, и возможно, именно она станет преобладающей в течение ближайшего времени".

Рейтинг вузов RAEX-100

Рейтинг 100 лучших вузов RAEX публикует ежегодно начиная с 2012 года. При подготовке используются статистические показатели, а также результаты опросов представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. В 2021 году было обработано 180 анкет вузов, а участниками онлайн-опросов стали свыше 70 тысяч респондентов.

При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей "уровень преподавания", "международная интеграция", "востребованность среди абитуриентов" и "ресурсная обеспеченность". Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей "сотрудничество с работодателями" и "качество карьеры выпускников". Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей "научно-исследовательский потенциал", "научные достижения" и "исследовательская инфраструктура".

Рейтинг вузов России RAEX успешно прошел международный аудит IREG Observatory, крупнейшей ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов.

Ознакомиться с полной версией методологии рейтинга можно на портале RAEX Rating Review www.raex-rr.com.

Заряд положительный

На выделенный грант физики-ядерщики открыли современную лабораторию

Текст: Александр Филимоненко (Хабаровск)

В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) создана научно-исследовательская лаборатория моделирования квантовых процессов.

Проект, успешно прошедший экспертизу министерства науки и высшего образования РФ, реализуется на федеральный грант в 38 миллионов рублей. Хабаровские физики-ядерщики получат в свое распоряжение современные вычислительные серверы, которые позволят на месте вести сложные расчеты и обрабатывать большие массивы данных. До сих пор ученым приходилось использовать суперкомпьютеры МГУ имени Ломоносова и зарубежных научных центров.

"Создание лаборатории моделирования квантовых процессов - это, по сути, начало нового этапа многолетней научно-исследовательской работы хабаровских физиков-теоретиков, коллектив которых начал формироваться в вузе еще в 1980-х, - говорит 32-летний руководитель лаборатории, кандидат физико-математических наук, доцент ТОГУ Игорь Мазур. - Мы займемся моделированием различных квантовых систем - от атомных ядер до наночастиц с уникальными свойствами. Для этого нужны вычислительные мощности".

Кто-то, наверное, удивится, но на Дальнем Востоке, в Хабаровске есть физики-ядерщики, результаты деятельности которых известны и признаны в научном мире. Этому немало поспособствовала коллаборация ученых из трех вузов - хабаровского ТОГУ, НИИ ядерной физики (НИИЯФ) имени Скобельцына Московского госуниверситета и университета штата Айова (США). Плодотворное международное сотрудничество развивается в течение последних 20 лет.

Так, в 2009 году хабаровские ученые совместно с коллегами из НИИЯФ построили новую модель взаимодействия между нуклонами в атомном ядре, получившую название JISP16. Новым подходом к изучению нуклон-нуклонного взаимодействия теперь пользуются многие теоретики и экспериментаторы в мире.

"Наше открытие легло в основу 400 исследований, - рассказывает Игорь Мазур. - JISP16 хорошо описывает свойства некоторых легких ядер, в том числе абсолютно неизвестных. Практически все процессы, которые мы изучаем, важны для астрофизики, например, поскольку описывают процессы внутри звезд".

Одним из ярких результатов научной работы хабаровских физиков стало исследование экзотической ядерной системы тетранейтрон, свойства которой Игорь Мазур изучает вместе с отцом - доцентом ТОГУ Александром Мазуром.

Плодотворное сотрудничество с НИИЯФ МГУ и с коллегами из-за рубежа идет и в области атомной физики. Так, например, в 2018 году журнал Nature Physics опубликовал статью, соавтором которой является профессор ТОГУ, доктор технических наук Сергей Бурков.

Сегодня в лаборатории моделирования квантовых процессов ТОГУ работают 14 научных сотрудников и студенты-бакалавры. "Ведутся фундаментальные исследования нерелятивистских квантовых систем - изучается физика атомного ядра, а также взаимодействие атомов с электронами и внешним электромагнитным излучением, созданным мощным лазером. Это направление работы ведущего научного сотрудника лаборатории, профессора ТОГУ Сергея Зайцева и его коллег, - рассказывает Игорь Мазур. - Занимаемся мы и прикладными исследованиями для внедрения прорывных технологий на основе квантовых вычислений, моделирования материалов с заданными свойствами".

Лаборатория позволила открыть совершенно новые направления для хабаровских ученых - проектирование квантового компьютера. Этим занимается группа ведущего научного сотрудника, кандидата физико-математических наук Андрея Чибисова.

А еще в лаборатории ТОГУ учат компьютер... предсказывать. Используя машинное обучение, можно настроить искусственный интеллект на выдачу прогнозов в таких больших расчетах, которые крайне сложно получить на современных суперкомпьютерах.

"Мы используем методы машинного обучения для моделирования различных квантовых процессов, разрабатываем альтернативный способ экстраполяции на основе использования нейронных сетей и пытаемся применять его к анализу многочастичных ядерных систем", - объясняет Игорь Мазур.

Создание в ТОГУ научной школы по теоретической физике и моделированию квантовых систем - важное направление деятельности лаборатории. Готовится открытие магистратуры по квантовой физике, которая, возможно, появится в следующем учебном году. Бакалавров-физиков активно привлекают к научной деятельности. Пятеро студентов уже стали сотрудниками лаборатории.

Одна из задач лаборатории - развитие сотрудничества с российскими и зарубежными научными центрами, организация крупных мероприятий. С 2012 ТОГУ проводит конференцию "Теория атомного ядра в эпоху суперкомпьютеров". Трижды представительный форум, собирающий физиков-ядерщиков со всего мира, проходил в Хабаровске, и два раза за рубежом - в Южной Корее и США. В 2020 году его должна была принять Индия, но из-за пандемии пришлось все отложить. Общение ученых сегодня идет в онлайновом режиме.

"В прошлом году Объединенный институт ядерных исследований в Дубне - один из самых мощных исследовательских центров по ядерной физике - предложил нам провести научную конференцию в Хабаровске. Мы с радостью согласились, но по известным причинам пока это невозможно. Планы остаются. Лаборатория нам поможет, поскольку на подобные цели финансирование предусмотрено - мы можем приглашать коллег в Хабаровск и ездить на научные форумы в другие города", - подчеркнул Игорь Мазур.

Сердце лаборатории моделирования квантовых процессов - новейшие компьютерные серверы. Оборудование дорогостоящее. Поэтому вычислительные возможности будут наращиваться постепенно.

Когда два первых сервера запустили в эксплуатацию, ученые из Вычислительного центра Дальневосточного отделения РАН, с которыми тесно сотрудничают физики ТОГУ, были поражены скоростью операций. То, что раньше занимало неделю, новые машины обрабатывали за несколько часов.

"С появлением лаборатории исполнилась моя личная мечта, - признается Игорь Мазур. - Во время учебы в МГУ имени Ломоносова я знал, что непременно вернусь в Хабаровск. Я очень хочу, чтобы в нашем городе наука развивалась, чтобы появлялись хорошие возможности и условия для научных исследований. Нам этого удалось добиться достаточно быстро благодаря гранту".

Сюрприз внутри коробочки

Китай задает миру новые тренды потребления

Текст: Чжан Чжолинь

В последние годы самыми активными потребителями в Китае считаются молодые люди, родившиеся после 1995 года.

В стране появляется множество модных брендов, которые пользуются огромной популярностью у молодежи. Благодаря бурному развитию трансграничной электронной коммерции эти бренды активно завоевывают не только внутренний рынок, но и активно выходят на рынок глобальный.

"Слепая коробка" - это тип упаковки коллекционных фигурок, выходящих сериями. Внешний вид упаковки может быть очень разным, но фигурка обязательно должна быть спрятана в непрозрачный пакет. Загадочные коробки, в дизайне которых использованы элементы традиционной китайской культуры, трогают сердца и кошельки не только китайских, но и зарубежных потребителей.

"Сегодня Музей Гугун и многие другие музеи и организации, занятые в креативной индустрии, начали выпускать собственные "слепые коробочки" с коллекционными фигурками. Так, активно продаются загадочные коробки с письменными принадлежностями и рядом других забавных вещиц. Это очень привлекательная бизнес-модель"! "Я очень люблю ощущение загадочности, когда открываю "слепую коробку". Я уже пристрастилась к этому чувству ожидания и приятного удивления". "Я купила миньонов, Sonny Angel и многое другое. Всего и не перечесть! Когда открываешь коробку - всегда сюрприз"! - эти и им подобные отзывы можно прочитать в интернете об онлайн-покупках.

В 2020 году Государственный музей провинции Хэнань в городе Чжэнчжоу подогревал потребительский интерес к археологическим находкам с помощью "слепых коробок". Они стали популярными среди разных групп потребителей, потому что позволяют людям почувствовать, будто они сами вели раскопки и нашли копии бронзовых сосудов, золотых или серебряных слитков, а также другие культурные реликвии, обнаруженные археологами в разных регионах провинции Хэнань. "Слепые коробки" позволяют гостям музея найти собственные сокровища. Так, посетители могут бесплатно получить лоянскую лопатку, которая часто используется во время археологических изысканий. Даже если в "слепой коробке" нет культурных реликвий, посетители всегда находят небольшой подарок.

"Слепые коробки" музея распродаются быстро, за считаные часы. На аккаунте музея на портале Weibo можно увидеть огромное число комментариев с просьбой пополнить запасы и выпустить новую партию коробок. Спрос настолько высок, что "искателям сокровищ" каждый раз приходится ждать по 10-20 дней, чтобы просто попытать удачу и совершить долгожданную покупку.

Исторический музей провинции Шэньси в Сиане также представил серию "слепых коробок" в форме бронзовых сосудов и орнаментики бронзового века. Национальный музей Китая, Музей провинции Хэбэй, Музей Сучжоу и Музей Шанхая также выпустили свои "слепые коробки".

Благодаря трансграничной электронной коммерции "слепые коробки" начали выходить на зарубежный рынок. По данным "Доклада о тенденциях потребления в трансграничной торговле", в 2020 году онлайн-продажи китайских "слепых коробок" за рубежом показали огромный рост - 400 процентов по сравнению с предыдущим годом. Значительно повысилась узнаваемость ряда модных китайских брендов, таких как Pop Mart, 52 Toys и What The Farmer - Rabbit Bob. Эти забавные безделушки благодаря интернет-торговле поставляются в более чем 120 стран мира, включая Россию, США, Австралию, Канаду, Сингапур и др.

Кроме модных игрушек серии "сокровищ" включают косметику, предметы домашнего обихода, одежду и аксессуары и другие товары китайских брендов. Китайский косметический бренд Perfect Diary в 2020 году открыл сайт, ориентированный на зарубежных потребителей на китайском, английском, русском, японском и других языках.

Менеджер отдела зарубежного маркетинга платформ электронной коммерции Tmall и Taobao (корпорация Alibaba Group) Е Цзяньцю сообщил, что они уже помогли более тысяче известных в Китае брендов выйти на зарубежный рынок: "В последние годы отечественные товары, в особенности косметика, модные бренды, одежда и аксессуары, пользуются растущей популярностью среди зарубежных покупателей. Многие китайские бренды ускорили вывод за рубеж своей продукции с помощью платформ Tmall и Taobao. Эти компании анализируют тренды и предпочтения зарубежных потребителей, полностью проявляя преимущества китайского производства и цепочки поставок, что повышает узнаваемость китайских брендов в целом".

Пандемия увеличивает неопределенность в международной торговле, в этом контексте трансграничная электронная коммерция в качестве нового формата потребления становится важным стабилизатором импортно-экспортной торговли. Старший научный сотрудник мозгового центра цифровой экономики Ху Циму считает, что коммерция в соцсетях и стриминг в качестве одного из форматов электронной коммерции стимулируют развитие трансграничной электронной коммерции, становясь новым каналом выхода известных китайских брендов на зарубежный рынок: "Прежде всего это происходит благодаря огромному отечественному рынку, который является прекрасным полигоном для развития электронной коммерции. Так, в последние годы бурно развивается социальная коммерция. В 2020 году онлайн-трансляции стали модным и, главное, эффективным инструментом продаж. Помимо того, в последние годы мы приложили активные усилия для развития и распространения отечественных брендов".

Ху Циму также отмечает, что электронная коммерция помогает донести китайские культурные традиции и инновации до зарубежных потребителей: "Даже с чисто коммерческой точки зрения мы экспортируем уже не просто товар, ведь в нем есть культурная составляющая. На многих зарубежных выставках, показах и неделях моды появляется все больше элементов китайской культуры. Очевидно, что китайская культура влияет на мировую моду. Это демонстрирует рост совокупной государственной мощи КНР, культурные традиции и способности к инновациям".

Справка

По данным Государственного таможенного управления КНР, по итогам 2020 года экспорт трансграничной электронной коммерции Китая превысил 1,12 триллиона юаней (около 174,1 миллиарда долларов) и вырос на 40,1 процента в годовом выражении; а импорт - 570 миллиардов юаней (около 88,6 миллиарда долларов) с ростом на 16,5 процента.

Основа выгоды

Новую динамику производству электромобилей придаст международное сотрудничество

Текст: Чжан Чжолинь

Китай шесть лет подряд занимает первое место в мире по объемам продаж автомобилей на новых источниках энергии (New Energy Vehicle, NEV), свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.

Эксперты отмечают, что льготная политика, научно-технические инновации автопроизводителей, высокая степень открытости и сотрудничество придают мощный стимул развитию этой индустрии.

Благодаря появлению новых моделей объемы продаж резко подскочили - на 40 процентов. Вот что рассказывают рядовые потребители: "Я интересуюсь электромобилями в ценовом диапазоне от 180-190 до 500-600 тысяч юаней. Особое внимание уделяю отечественным маркам". Другой автовладелец готов поменять свою машину А-класса на B-класс по цене 200-300 тысяч юаней.

Министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин отметил, что общее число реализованных электромобилей превысило 5,5 миллиона. В 2020 году объемы продаж выросли на 10,9 процента.

В Китае активно стимулируется развитие индустрии и распространение автомобилей на новых источниках энергии. Так, недавно в Шанхае вступили в силу новые правила, поощряющие горожан приобретать транспортные средства NEV. В соответствии с новыми правилами жители мегаполиса могут подать заявку на бесплатное получение специальных номерных знаков для электромобилей. Главным условием для получения является гарантия того, что такое транспортное средство будет использовано исключительно в некоммерческих целях.

Стремясь расширить использование автомобилей на новых источниках энергии, Шанхай заменяет уже существующие общественные зарядные колонки для электромобилей современными устройствами с большей скоростью подзарядки. Город поставил цель довести количество зарядных колонок для NEV до 10 тысяч. Как ожидается, к 2025 году в городе будет выпущено более 10 тысяч автомобилей на топливных элементах и открыто около 70 зарядных станций.

Развитие автомобилей на новых источниках энергии - это приоритетное направление трансформации экономического развития и "зеленого" развития глобальной автопромышленности, пояснил глава аналитического информационного отдела Ассоциации автопроизводителей Китая Чэнь Шихуа. В Китае было принято более 60 льготных мер для поощрения развития этого сектора и научно-технических инноваций предприятий. "Не секрет, что Китай раньше других стран осознал значение развития индустрии электрокаров и оказал поддержку их продвижению на отечественном рынке. В 2020 году Госсовет КНР опубликовал "План развития автомобилестроения на новых источниках энергии (2021-2035 гг.)", который укрепил уверенность автопредприятий в хороших перспективах развития сектора. Вместе с этим автопроизводители разработали и представили многие новинки, которые отвечают требованиям потребителей", - рассказал Чэнь Шихуа.

Эксперт назвал развитие электрокаров глобальным трендом: Германия, Великобритания, США, Япония и другие страны уделяют все более пристальное внимание распространению электромобилей. Это общая тенденция для всех развитых и активно развивающихся государств.

По данным компании SAIC Motor, ведущего китайского автопроизводителя, базирующегося в Шанхае, в 2020 году продажи автомобилей на новых источниках энергии достигли 320 тысяч единиц, рост в годовом исчислении составил 77,8 процента. 18 января 2021 года американский производитель электромобилей Tesla запустил продажи своих автомобилей Model Y, которые производятся на заводе в Шанхае.

"Tesla - это очень характерный и яркий пример, - подчеркнул Чэнь Шихуа. - После того как открылся мегазавод в Шанхае, цена на электромобили значительно упала. Покупатели получили реальную выгоду. Мы приветствуем на рынке иностранные компании и в то же время поощряем выход на зарубежный рынок китайских компаний. Ведь сотрудничество - это основа взаимной выгоды".

Россия подставила плечо

Увеличиваются объемы железнодорожных контейнерных перевозок между Китаем и Европой

Текст: Ирина Фурсова

По итогам прошлого года рынок контейнерных перевозок в России вырос на 12 процентов. Случай беспрецедентный, учитывая общее падение экономики на 3 с лишним процента.

Как отметил на онлайн-конфереции РБК и Сбера "Транспорт и логистика-2021: драйверы роста, тренды, барьеры" директор по стратегии и развитию Fesco Максим Шишков, в 2020 году в самый пик пандемии и повсеместного введения локдаунов все ощутили падение спроса на перевозки грузов, но уже со второго полугодия наметился рост, который продолжается до сих пор. По итогам 2021 года ожидается увеличение рынка еще на 10 процентов.

Кроме того, с 2020 года грузоотправители стали диверсифицировать логистические маршруты на плече Китай - Европа, проявляя интерес к перевозкам через сухопутные пограничные переходы автомобильным и железнодорожным транспортом, поскольку цены на традиционную доставку по морю со второй половины 2020 начали увеличиваться, в итоге на направлениях Китай - Европа и Китай - США продемонстрировали двузначный рост. При этом из-за пандемийных ограничений в портах судно оборачивалось на несколько дней больше. По словам эксперта Fesco, морские торговые цепочки так и не смогли полностью восстановиться. Усугубила ситуацию уже в нынешнем году пробка в Суэцком канале. Тарифы на доставку контейнеров по железной дороге между Поднебесной и Старым Светом, конечно, тоже изменились, но в пределах инфляции.

По оценке экспертов международной консалтинговой компании McKinsey, суммарный контейнерный поток между КНР и Европой составляет около 12 миллионов контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, или TEU - Twenty-foot Equivalent Unit) в год. И в ближайшие лет 15 он вырастет приблизительно в полтора раза. "Разумеется, когда мы говорим о контейнерном транзите, речь идет не о перевозках сырья, а оборудования, электроники, любой другой готовой продукции с высокой степенью передела. То есть товаров дорогих, в доставке которых скорость играет большую роль, особенно в сочетании со стоимостью транспортировки. В Китае зарождается самый крупный товаропоток в мире. И этот поток самым естественным образом тяготеет к России, поскольку Россия имеет протяженные границы и с Китаем, и со странами Европы", - подчеркнул младший партнер McKinsey Дмитрий Олейник.

Сейчас Китай проводит политику субсидирования сухопутных перевозок контейнеров по ряду экономических геополитических причин, в том числе желая снизить зависимость от морского транзита. То есть речь идет о миллионах тонн дорогих грузов, которые могли бы ехать через территорию России. В перспективе Маккинзи оценивает этот объем в 4 миллиона тонн. Если же мерить в штуках, пока можно рассчитывать на 1 миллион TEU ежегодного транзита.

Геннадий Бессонов, генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП):

Пандемия негативно сказывается на функционировании производственных цепочек и цепочек поставок. А инициатива "Один пояс и один путь" обеспечила благоприятную среду для роста торговли товарами посредством укрепления транспортных связей.

"Тем не менее этот гигантский потенциал в будущем находится под большим вопросом, - считает Дмитрий Олейник. - Если Китай будет сокращать или вовсе прекратит субсидирование сухопутных контейнерных перевозок, то перевозить по железной дороге в контейнерах станет выгодно только грузы стоимостью от 200 тысяч евро за TEU. Также крайне важно, чтобы все участники перевозки преследовали не только свою личную выгоду в ущерб общим объемам, а стремились оптимизировать экономику всей цепочки. Только согласованность только позволит раскрыть потенциал этого маршрута в целом".

По словам гендиректора, председателя правления "ОТЛК-ЕРА" Алексея Грома, с учетом участия в торговых цепочках Японии, Кореи и других государств АТР суммарный контейнерный поток на маршруте Китай - Европа может составлять до 20 миллионов TEU в год. Что касается транзита через Россию, то порог в 1 миллион контейнеров может быть покорен уже в этом году, а два миллиона - в ближайшие три года. При этом, - считает эксперт, - динамика развития железнодорожного транзита была очевидна и без затора на Суэцком канале. Да, железная дорога не может погрузить в одну лодку 20 тысяч TEU одновременно. Но она способна отправлять по сотне контейнеров каждые полчаса и везти их со скоростью 1 тысяча километров в сутки.

Виталий Савельев, министр транспорта РФ:

Минтранс России совместно с РЖД работают на реализацию транзитного потенциала страны. Маршруты сухопутной цепочки поставок через Россию в очередной раз доказали свою востребованность на фоне недавней истории с недельной блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом. За 3 месяца 2021 года перевозки контейнеров в сообщении Китай-Европа-Китай по инфраструктуре РЖД выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза, до 163 тысяч ДФЭ.

Вице-президент по PR и GR УК "Дело" Максим Филимонов также считает, что России реально до 2024 года освоить транзит в 2 миллиона контейнеров. Но при условии дальнейшей цифровизации перевозочного процесса и инвестиций не только в развитие железнодорожной сети, но и пограничных переходов, которые, по словам эксперта, "уже начинают подтормаживать" перевозку.

А по мнению гендиректора "Русатом Карго" Александра Неклюдова, к 2025-2026 годам транзитную перевозку до 500 тысяч TEU в год будет способен взять на себя и Северный морской путь - самый короткий водный маршрут из АТР в Европу.

Кстати

В марте 2011 года первый контейнерный состав по маршруту Китай - Европа отправился из китайского Чунцина в германский Дуйсбург. За 10 лет рейсы по маршруту Китай - Европа совершили более 33,6 тысячи поездов, они перевезли 3 миллиона ДФЭ на сумму более 160 миллиардов долларов. Этим маршрутом связаны более 40 китайских городов и 92 города в 21 стране мира.

По данным компании "РЖД Логистика", благодаря повышению скорости поездов, оптимизации тарифов и введению цифрового обслуживания в 2020 году общий объем товаров, перевезенных между Китаем и Европой через Россию, увеличился более чем на 50 процентов.

Также между КНР и РФ курсируют железнодорожные маршруты Гуанчжоу - Москва, Чэнду - Санкт-Петербург, Ухань - Иркутск, Фучжоу - Пермь и Дэлинха - Барнаул.

В тему

Примечательно, что при спаде объемов грузовых авиационных перевозок в мире более чем на 10 процентов грузовое авиасообщение России с Китаем оставалось по-прежнему активным. Разумеется, в 2020 году существенно изменилась структура грузов, большую часть составили медицинские товары: СИЗ, аппараты ИВЛ, маски, медицинское оборудование и в конце года вакцины. Также по итогам 2020-го произошло значимое (в 2,5 раза) увеличение товаров сегмента e-commerce. "В сегменте перевозок негабаритных и сверхтяжелых грузов мы также наблюдали рост спроса на перевозки медицинского оборудования (в частности, производственных линий для вакцинации), оживление нефтегазового и аэрокосмического секторов (транспортировка спутников и высокотехнологического оборудования). В целом по миру в 2021 году ожидается дальнейший рост грузовых авиаперевозок на уровне семи процентов после падения на 12 процентов в 2020 году", - заявила исполнительный операционный директор ГК "Волга-Днепр" Татьяна Арсланова.

Хлопковая конфронтация

В основе поднятой Западом шумихи по "правам человека" в Синьцзяне лежит продолжение политики сдерживания Китая

Текст: Юлия Магдалинская

22 марта США, Европейский союз, Великобритания и Канада объявили о санкциях в отношении ряда китайских чиновников за нарушения прав человека мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

В рамках набирающей обороты этой информационно-психологической кампании, направленной против Китая, некоторые мировые бренды - H&M, Nike, Adidas и Uniqlo - даже отказались от использования в их производстве хлопка, выращенного "угнетенными" уйгурами в Синьцзяне.

Следует подчеркнуть, что хлопководство является ключевой отраслью экономики СУАР и одним из главных источников доходов уйгурских семей. Здесь производится более 80% всего китайского хлопка. Около 70% в СУАР собирают механизированным способом и, следовательно, ни о какой каторжной эксплуатации уйгурских хлопкоробов речь идти не может.

Проводимая сейчас массивная антикитайская кампания под лозунгом борьбы за права человека конкретно в СУАР не оставляет сомнений в том, что она хорошо скоординирована и преследует цели, далеко выходящие за рамки этой темы. Как нет сомнений и в том, кто стоит за дирижерским пультом и управляет действиями всего оркестра. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 24 марта в Брюсселе перед союзниками по НАТО, был достаточно откровенен. США рассматривают Китай как экономическую угрозу и угрозу безопасности, а поэтому, провозгласил он, североатлантическому блоку следует твердо "держаться вместе, когда Пекин пытается оказать давление на членов альянса". Позднее в интервью телеканалу Си-эн-эн он продолжил в том же духе, заявив, что "очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят соперничающий характер, но есть и сферы для сотрудничества. В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы". И здесь США рассчитывают на поддержку партнеров и союзников.

Таким образом, в основе поднятой шумихи по "правам человека" в Синьцзяне лежит продолжение политики сдерживания Китая. Только к экономическому противодействию, активно проводимому еще администрацией Дональда Трампа, добавилась новая. Администрация Джона Байдена подняла на щит апробированную борьбу "за права человека", под знаменем которой сподручнее сплачивать ряды союзников.

В шуме этих голосов почему-то замалчивается интересный факт, имеющий самое прямое отношение к обеспечению основополагающих прав человека. В конце февраля руководство КНР устами Си Цзиньпина официально заявило о победе над крайней бедностью в стране, включая и Синьцзян, что нашло широкий положительный отклик в мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании Председателю КНР особо подчеркивал, что политические обещания правительства и политическая стабильность имеют огромное значение для улучшения положения беднейших и наиболее уязвимых слоев населения. К ним, к слову сказать, когда-то относились и уйгуры.

Сегодняшний Синьцзян, к которому сейчас приковано столь пристальное внимание Запада, - это, по выражению "Жэньминь жибао", не ад и не рай. Это часть Китая, где есть и свои достижения, но существуют еще и проблемы. По признанию большинства экспертов, материальный прогресс в крае отрицать невозможно. С 1978 по 2018 год, по данным агентства "Синьхуа", подушевой доход уйгуров вырос в 100 раз, средняя продолжительность жизни с 30 лет в 1949 году увеличилась до 72,3 года сегодня. Как и любые живущие в Китае нацменьшинства, уйгуры пользовались рядом преимуществ. Например, уйгурские семьи имели возможность заводить двух детей в городах и трех - в сельской местности в отличие от основного населения страны. Уйгурские выпускники школ могли легче набрать баллы для поступления в университеты, а многие государственные компании обязаны были набирать представителей нетитульных национальностей, включая и уйгуров.

Меры правительства КНР по интеграции некогда отсталых окраин в социально-экономическую жизнь страны были реализованы в целом ряде инфраструктурных проектов, в том числе по развитию железнодорожного и автомобильного сообщения СУАР не только с центральными областями Китая, но и соседними пограничными странами Казахстаном, Киргизией, Пакистаном.

Власти КНР вместе с тем не скрывают, что определенный потенциал для активизации исламского радикализма и экстремизма, на который прежде всего делают ставку США и их союзники, в этом регионе существует. Это вынуждает власти КНР уделять повышенное внимание вопросам безопасности и предотвращения любых попыток проведения террористических акций со стороны исламских экстремистов, т.е. держать ситуацию под своим контролем.

Уже четыре года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе не был отмечен ни один теракт. И это в регионе, где с 1992 до 2017 года гремели взрывы и гибли люди. Шестого апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что хотя уже четыре года подряд в Синьцзяне не было ни одного теракта, Синьцзян до сих пор испытывает угрозу терроризма и экстремизма. Есть необходимость продолжать работу по борьбе с этими угрозами.

Надо отдать должное руководству КНР, оперативная реакция которого и озвученные ответные меры против США, ЕС вызвали у них определенное замешательство. МИД ФРГ даже вызывал китайского посла для срочного разговора, в ходе которого дал понять дипломату, что предпринятые Пекином меры "представляют собой необоснованную эскалацию, осложняющую отношения Китая и ЕС". Как будто они не были уже осложнены действиями западного альянса.

Селфи на Красной планете

Проект Россия - Китай: события и комментарии

Текст: Наталия Ячменникова

Первый китайский зонд после удачного спуска на Марс прислал свой первый селфи. На нем отчетливо видны фоны ландшафта Красной планеты, указывающие на марсианский горизонт.

Несколько дней назад научный мир всколыхнула новость: китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" совершила успешную посадку на поверхность Марса. По сообщению китайского государственного информагентства "Синьхуа", 15 мая около 4 часов утра по пекинскому времени (около 23 час. мск 14 мая) закрывающая спускаемый аппарат капсула отделилась от орбитального аппарата. Через несколько часов он вошел в атмосферу Марса на высоте 125 километров.

А дальше все развивалось как в космическом блокбастере. Спускаемый аппарат, надежно защищенный тепловым экраном, устремился к поверхности Марса со скоростью 4,8 км в секунду. На определенной высоте он выпустил огромный парашют, чтобы замедлить снижение. Затем для торможения включились ракетные ускорители. Когда до планеты оставалось метров сто, аппарат завис и использовал систему с лазерным наведением: надо было оценить, не помешают ли посадке какие-то серьезные препятствия, скажем, валуны.

Марсоход, названный "Чжужун" в честь китайского мифического бога огня, завершил наиболее опасный этап своего 10-месячного полета к Красной планете. Кстати, есть статистика: во время посадки половина подобных космических миссий заканчивалась катастрофой. Так что, без преувеличения, Китайское национальное космическое управление выдержало очень серьезный экзамен. Посадка на Марс - дело рискованное, недаром американские специалисты назвали время, которое спускаемый аппарат проводит в атмосфере Марса, "минутами ужаса". Причина в разреженности атмосферы Марса. А потому за эту часть полета специалисты переживали особенно. Посадка "Чжужуна" стала самым большим испытанием возможностей Китая по исследованию дальнего космоса.

"Этой ночью Китай сдает экзамен на звание великой космической державы… Китайский аппарат с марсоходом "Чжужун" должен совершить посадку на Марс. И судя по трем успешным посадкам на Луну из трех попыток, сделает и это, - написал накануне посадки в Facebook эксперт в области космонавтики, популяризатор Игорь Лисов. - Впрочем, даже если посадка будет неудачной, Китай уже является великой космической державой".

По словам ведущего научного сотрудника отдела космической динамики и математической обработки информации Института космически исследований РАН Натана Эйсмонта, то, что китайским специалистам удалось сделать это с первого раза, - большое достижение. "Правда, сделано это было нельзя сказать что оптимальным способом, - рассказал российский ученый газете "Поиск". - Оптимальный способ - прямо с пролетной орбиты посадка на поверхность планеты. А китайские специалисты сделали это через промежуточный вывод аппарата на орбиту, и только потом - на поверхность Марса. Этот способ кажется более сложным, но, как показала аккуратная посадка, он надежнее".

С успехом миссии китайских коллег поздравил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Роскосмос" приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая - это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР. В следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ЭкзоМарс. Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной" - написал Рогозин в Facebook.

Напомним: "Тяньвэнь-1"("Вопросы к небу") была запущена 23 июля прошлого года. 10 февраля станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса. Китайская межпланетная космическая станция - это сразу три аппарата: орбитальный зонд, посадочный модуль и марсоход. Орбитальный китайский зонд рассчитан на один марсианский год работы (около двух земных), а 240-килограммовый ровер - на 90 марсианских суток. Эксперты подчеркивают: на такой же срок был рассчитан изначально американский марсоход "Оппортьюнити". Однако проработал он свыше четырнадцати лет. Так что, как поется, все еще впереди.

Первый китайский марсоход оборудован по последнему слову техники и снабжен необходимым набором инструментов для изучения марсианской среды. Это мультиспектральная камера, которая позволит выявить минералы, присутствующие в марсианских породах. Это две камеры для фотографирования и навигации для перемещения по местности. Это датчики ветра и звука, а также температуры и давления. Это зонды магнитометра для обнаружения магнитного поля, спектрометр для лазера "LIBS" для измерения состава горных пород на расстоянии. Это антенна подповерхностного радара с двумя частотными каналами…

Как подчеркивают эксперты, "Чжужун" подобно американским роверам "Кьюриосити" и "Персеверанс" оснащен лазером, способным прожигать породу, чтобы определить ее химический состав. Однако, как пишут, в отличие от них китайский робот обладает еще и сканером, способным определять присутствие воды или льда под поверхностью. Основная задача проекта "Тяньвэнь-1" - глобальное обследование Марса с орбитального аппарата и детальное изучение одной области с помощью марсохода, включающие картирование морфологии и геологической структуры планеты, изучение характеристик поверхностного слоя и распределения водяного льда в нем, анализ состава материалов поверхности, измерение параметров ионосферы планеты, электромагнитного и гравитационного полей и получение информации о климате Марса.

Китай - третья в мире после России и США, которая "примарсианила" свой корабль на Красной планете. "Чжужун" присоединилась к другим активным миссиям на Марсе. Так, марсоход НАСА "Персеверанс", прибывший 18 февраля, находится в нескольких сотнях километров от места посадки, тогда как марсоход НАСА Curiosity исследует Красную планету с 2012 года. Несколько космических аппаратов также вращаются вокруг Марса, в том числе орбитальный аппарат Объединенных Арабских Эмиратов "Hope", который тоже прибыл в феврале. "Чем больше нас на Марсе, тем лучше", - цитируют западные СМИ астробиолога из Квинслендского технологического университета в австралийском городе Брисбене Дэвида Флэннери.

Нынешний марсианский ажиотаж объясняется просто: в июле 2020 года открылось наиболее благоприятное с баллистической точки зрения окно для полета к Красной планете. В зависимости от начальной скорости полета космического аппарата сильно меняется и его продолжительность.

Так, один из самых быстрых марс-бросков длился всего 128 дней, один из самых длительных - 333 дня. По мнению многих ученых, с помощью Красной планеты могут быть решены не только серьезные научные задачи. Земля не застрахована от глобальных катастроф. И Марс, как считают многие, - самая перспективная кандидатура на роль запасной планеты для человечества.

Запуск Китаем зонда на Марс связан с общечеловеческим желанием познания новых миров, но также имеет и политический подтекст - демонстрирует технологический статус страны, заявил сразу после запуска "Тяньвэнь-1" РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев. "Если взять первые годы космической эры, то там во время космических запусков было больше политики, сейчас миссии скорее научные. При этом руководства стран понимают, что наука и ее достижения повышают политический престиж страны. К таким странам с большим уважением относятся", - отметил эксперт.

Аналитики едины во мнении: марсианские и подобные проекты вдохновляют молодежь и повышают национальный дух. Китайская программа исследования Марса стартовала в 2009 году в сотрудничестве с Россией. Стране Восходящего солнца пришлось пройти долгий путь, чтобы достигнуть тех же успехов, что США и Россия, в покорении космического пространства.

В конце апреля Китай совершил успешный запуск главного модуля собственной космической станции. 18-метровый модуль получил название "Гармония небес" и стал первым: позже к нему присоединятся два поменьше. По мнению международных экспертов, Т-образная станция получит свой окончательный облик к концу 2022 года. Согласно планам, о которых пишут СМИ, в мае к модулю на орбите отправится грузовой корабль, а в июне на станцию прибудут трое китайских астронавтов.

Справка

По оценкам экспертов, в истории марсианских исследований две трети всех запланированных миссий закончились провалом. Неудачи не миновали ни СССР и Россию, ни США, ни Европу. Приводятся цифры: всего к Марсу до 2020 года было отправлено 44 миссии. Из них 16 успешных, 7 - частично успешных, 21 - неудачные.

Кстати, первый китайский марсианский спутник "Инхо-1" (110 кг) был фактически попутной нагрузкой российской миссии "Фобос-грунт", запущенной в ноябре 2011 года и сгоревшей в земной атмосфере. Как подчеркивают специалисты, тот проект был уникальным, и своей актуальности он не теряет. Ни у кого не хватило смелости лететь туда, чтобы забрать грунт с поверхности спутника Марса. Россия рискнула. Да, не получилось. "Все еще раз просчитаем, отработаем", - говорят оптимисты.

"Роскосмос" пытается вернуться на Марс вместе с Европейским космическим агентством. В 2016 году российским "Протоном" была запущена совместная миссия ExoMars, успешно доставившая к планете орбитальную обсерваторию Trace Gas Orbiter. Но спускаемый аппарат "Скиапарелли", разработанный преимущественно в России, разбился при посадке. Очередная миссия ExoMars пока отложена на 2022 год. Эта миссия тоже будет включать марсоход.

Новая эпоха для Москвы и Пекина

Договор стал первым российско-китайским международно-правовым документом в новом веке, в новом тысячелетии

Текст: Юрий Тавровский (председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития)

За полвека изучения истории отношений России с Китаем, Японией и другими соседями по Тихоокеанскому бассейну я пришел к такой мысли: в океане истории есть теплые и холодные течения, они предопределены то ли какими-то геостратегическими факторами, то ли непознанными пока законами истории, которые одни называют судьбой, а другие - Божьей волей. В любом случае бороться с ними практически бессмысленно.

Течения истории

За 400 лет взаимодействия России и Китая - двух сопредельных стран-цивилизаций - они не раз испытывали какие-то сложности, но ни разу не воевали. Зато неоднократно вступали в союзнические отношения, что фиксировалось тайными и открытыми договорами 1896, 1937, 1945, 1950 годов. В соответствии с буквой и духом договоренностей Россия помогала отражать натиск Страны восходящего солнца, вступала с ней в открытое противостояние в Русско-японской войне 1904-1905 годов, а также в "гибридные войны" в конце 30-х годов - сражения на озере Хасан и реке Халхин-Гол. В годы Второй мировой войны Китай и Россия по очереди становились друг для друга "вторым фронтом", оттягивая на себя силы общего противника. Разгром Квантунской группы армий в сентябре 1945-го помог положить конец 14-летней Антияпонской войне, которая могла бы еще продолжаться годами.

Многовековое течение российско-китайских отношений достигло максимального тепла после того, как 2 октября 1949 года СССР признал Китайскую Народную Республику и установил с ней дипломатические отношения. Подписанный 14 февраля 1950 года во время пребывания Мао Цзэдуна в Москве советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи снова официально закреплял союзнические отношения двух великих держав. Он документально оформлял переход 600-миллионного тогда Китая в лагерь социализма. Всего через полгода этот лагерь столкнулся с лагерем империализма на Корейском полуострове.

Войска Северной Кореи и "китайские народные добровольцы" при участии советских ВВС противостояли коалиции стран Запада во главе с США. Потери Китая в Корейской войне 1950-1953 годов (официальное название в КНР - Война сопротивления американской агрессии и помощи Корее) составили 197 тысяч бойцов! Продемонстрированная решимость пойти на большие жертвы и слегка завуалированная поддержка Советского Союза убедила американские штабы отменить вторжение в Китай и начало уже планировавшейся новой мировой войны.

Идеологическая размолвка и ее преодоление

Оформленное союзными договорами 1896, 1937, 1945 и 1950 годов взаимодействие основывалось на близости или даже совпадении национальных интересов и потому было продуктивно. Напротив, идеологическая размолвка 60-80-х годов игнорировала национальные интересы и привела к трагическим последствиям. Китай потерял два десятилетия поступательного развития и 30-40 миллионов человек в ходе "большого скачка" и "культурной революции". Москва была вынуждена вести противостояние "на два фронта". Ускорились приготовления вдоль границы. Строились мощные укрепрайоны, прокладывался БАМ и другие стратегические дороги, росла численность Вооруженных сил. До лобового столкновения не дошло, но немыслимые расходы на подготовку к возможной войне и с Западом, и с Китаем стали одной из причин ослабления Советского Союза. Для Китая же помощь Запада стала важным фактором успеха политики "реформ и открытости", обеспечив доступ к инвестициям, рынкам сбыта и современным технологиям.

Добившись рекордных темпов роста экономики, Пекин стал понижать уровень конфронтации с Москвой. Зашедшие в тупик "перестройка" и "новое мышление", в свою очередь, диктовали необходимость нормализации отношений с КНР. Состоявшийся в мае 1989 года визит Михаила Горбачева в Пекин позволил восстановить официальные связи двух правящих компартий. Однако период нестабильности в Китае и Советском Союзе не позволил, словами Дэн Сяопина, полностью "закрыть старое, открыть новое".

Качественных изменений в теперь уже не советско-китайских, а российско-китайских отношениях не удалось добиться и сразу после распада Советского Союза. Китайские организации и предприниматели извлекли из него немалую выгоду. Стратегические товары и секретные советские технологии уходили за бесценок. Но в то же время сотни наших предприятий и институтов, десятки тысяч попавших в беду людей выжили благодаря даже неравноценному товарообмену с Поднебесной.

Новые российские власти смотрели преимущественно в сторону Запада и уделяли китайскому направлению второстепенное внимание. Но Борис Ельцин, несмотря на недовольство проамериканских деятелей в своем окружении и МИДе, все же совершил несколько визитов в КНР (1992, 1996, 1999 годы). Именно при Ельцине появилась формулировка "отношения стратегического партнерства". Но солидную международно-правовую основу под новые российско-китайские отношения удалось подвести только с приходом в Кремль нового главы государства - Владимира Путина. Действующий Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан им и Председателем КНР Цзян Цзэминем 16 июля 2001 года. Этот договор стал первым российско-китайским международно-правовым документом в новом веке, в новом тысячелетии.

Реализм - залог успеха

Сейчас мы смотрим на Договор 2001 года с особыми чувствами. Прежде всего нельзя не удивляться долголетию и дееспособности этого дипломатического инструмента. Ни один из предыдущих российско-китайских договоров не действовал так долго.

Московский договор оказался не просто договором-долгожителем. Он позволил развить отдельные статьи в целые новые направления взаимодействия. В то же время договор был написан с учетом непростой судьбы предыдущих договоренностей, зигзагов в отношениях между Москвой и Пекином. Реализм проявился уже в его названии - на первое место было поставлено добрососедство.

Инновации бывают и в такой консервативной сфере, как дипломатия. Уже в первой статье договора впервые в документе такого калибра был выделен принцип "равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия" в качестве долгосрочной основы отношений. Принцип "стратегического партнерства" был столь же емким, сколь и неопределенным, позволял толкования с учетом развития мировой обстановки, нюансов в понимании текущих национальных интересов. Неудивительно, что этот новый в международно-правовом обиходе термин стал использоваться и в других документах Москвы и Пекина. К "стратегическому партнерству" дипломаты стали добавлять все новые определения, последним из которых стало "новой эпохи", которое появилось во время встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в июне 2019 года.

Без доверия нет взаимодействия

При подписании договора Москве и Пекину было необходимо ослабить взаимное недоверие предыдущих десятилетий. Закрыть токсичный территориальный вопрос была призвана 6-я статья, в которой "закрепляется отсутствие у сторон взаимных территориальных претензий". Правда, предстояло обсудить два небольших участка "с неурегулированным статусом" "для нахождения взаимовыгодного компромисса". Такой компромисс нашли после активных переговоров к 2004 году, когда было подписано Дополнительное соглашение о государственной границе на ее Восточной части. После ратификации оно вступило в силу в 2005 году.

Важность устранения последней "щелки" на сопредельной линии очевидна на фоне истории с подобной проблемой в Китайско-японском договоре 1972 года. Дипломаты тогда не могли договориться в срок насчет принадлежности острова Дяоюйтай (Сенкаку), и Дэн Сяопин предложил "оставить вопрос следующим поколениям". Эти самые поколения уже через 40 лет сошлись на необитаемых скалах "в рукопашной" и чуть не развязали полноценный конфликт. Вот почему решение судьбы нескольких островов на Амуре площадью в 375 квадратных километров по принципу "50 на 50" надо считать мудрым и дальновидным.

В двусторонних отношениях особенно важно доверие и взаимопонимание между людьми с оружием. Прочной основой для этого стала статья 7: "Договаривающиеся стороны предпринимают усилия по обеспечению собственной безопасности, основываясь на принципе разумной достаточности вооружений и вооруженных сил".

С оглядкой на недавнее прошлое, но с видением будущего была составлена статья 2: "Договаривающиеся стороны в своих взаимоотношениях не применяют силу или угрозу силой, не используют друг против друга экономические и иные способы давления и разрешают разногласия между собой исключительно мирными средствами… Договаривающиеся стороны подтверждают обязательства не применять первыми друг против друга ядерное оружие, а также взаимно не нацеливать стратегические ядерные ракеты".

Неоценимую роль в развитии стратегического партнерства Москвы и Пекина все эти 20 лет играла статья 9: "В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Договаривающихся сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы ее безопасности, а также в случае возникновения угрозы агрессии против одной из Договаривающихся сторон Договаривающиеся стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом и проводят консультации в целях устранения возникшей угрозы". Такие формулировки очень весомые и многозначительные.

Добрососедство гарантирует взаимную выгоду

Что касается второй части формулировки "стратегическое партнерство", то в Московском договоре содержались традиционные для подобных документов статьи о торговле, экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Достижения на этом направлении за 20 лет нужно назвать весомыми - объем торговли с 8 миллиардов долларов в 2000 году вырос до 110 миллиардов по итогам 2019 и 2020 годов, устояв даже под ударами пандемии. С 2010 года КНР держит первое место среди наших торговых партнеров. Россия наращивает долю несырьевых товаров в экспорте, особенно быстро наращиваются поставки сельхозпродукции и продовольствия. Рост благосостояния китайцев и акцент Пекина на импорт из дружественных стран открывают перед российскими производителями безграничные перспективы.

Уже почти 10 лет успешно работает российско-китайский нефтепровод, а с конца 2019 года действует газопровод "Сила Сибири". Эти и готовящиеся новые инфраструктурные проекты снижают возможности Запада шантажировать как покупателей, так и продавцов углеводородов.

В этих условиях особое значение приобретает взаимодействие в области науки и инноваций. Реализуются совместные проекты в таких чувствительных областях, как освоение космоса, ядерная энергетика, кибернетика. Обмен студентами исчисляется десятками тысяч.

Надежный договор открывает перспективы

20-летие договора 2001 года отмечается в международной обстановке, качественно отличающейся от той, что была тогда. Россия вновь стала "костью в горле" своих западных "партнеров". КНР благодаря стратегии "социализма с китайской спецификой" достигла таких успехов, что объявлена главной опасностью для США.

Сейчас мы с китайцами снова становимся "вторым фронтом" друг для друга. Национальные интересы диктуют поиск решений, которые позволят противостоять ведущейся против России и Китая холодной войне, предотвратить скатывание к войне настоящей. Совместный ответ на реальную и непосредственную угрозу принимает разные формы. Военные уже фактически "встали спина к спине". Передача наших секретов системы предупреждения о ракетном нападении. Совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков вблизи тихоокеанских баз Америки и ее союзников. Масштабные учения на территории России и Китая, в киберпространстве и космосе…

Активизируется поиск новых форм взаимодействия и на дипломатическом фронте. Казавшаяся еще недавно экзотической идея перехода к союзным отношениям уже обсуждается на высоком уровне. После мартовской встречи министров иностранных дел Сергея Лаврова и Ван И китайский министр заявил о необходимости наполнения существующих отношений новым содержанием. Встречу министров эксперты расценили как сверку часов накануне встречи глав государств. Ясно, что главной темой возможных переговоров станет как раз достижение синергии двух стран перед лицом "натиска на Восток" коллективного Запада.

Надежную основу для выхода взаимодействия и взаимопомощи России и Китая на новую орбиту заложил 20 лет назад Договор о добрососедстве, дружбе и мире.

Досье

Юрий Тавровский

- политолог-китаевед;

- исследователь стран Дальнего Востока (Китай, Япония);

- журналист, писатель, путешественник, историк, телесценарист;

- председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития;

- руководитель Аналитического центра "Русская мечта и китайская мечта";

- действительный член Изборского клуба;

- вице-президент Евразийской академии телевидения и радио;

- лауреат премии "За вклад в китайскую литературу" (2019);

- автор книг "Си Цзиньпин: по ступеням китайской мечты", "Си Цзиньпин. Новая эпоха", "Новый Шелковый путь - главный проект XXI века", "Америка против Китая", "Чудесный Китай", "Двухэтажная Япония", "Лики Японии", фотоальбома "Япония: сезоны перемен".

Китай взял курс на "зеленую" экономику

Международный климатический саммит показал амбиции КНР в экологических вопросах

Текст: Евгения Мамонова

Глава КНР Си Цзиньпин, а также лидеры 40 стран, включая президента России Владимира Путина, приняли участие в Международном климатическом саммите, организованном по инициативе США.

Проблемы климата и экологии становятся одной из центральных тем международной повестки дня. И речь идет не только о сотрудничестве и совместных проектах, но и о конкуренции. Экологические стандарты, которые ужесточаются с каждым годом, постепенно вытесняют с международного рынка "не зеленые" компании и технологии.

Вот почему страны, которые до сих пор не сформировали собственную экологическую повестку, рискуют в перспективе покинуть международную арену. Именно поэтому ведущие экономики мира стремятся развернуться лицом к "зеленым" вопросам.

"Желание нескольких десятков государств усиливать взаимодействие и придерживаться уже принятых международных конвенций и соглашений вызывает оптимизм, но находить новые пути взаимодействия придется с учетом резкого роста конкуренции государств за мировое экологическое лидерство", - считает ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов.

Европейский союз уже принял Зеленый пакт (или, как его еще называют, "Зеленый курс"), целью которого является достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Кроме того, Европарламент согласовал проект Европейского закона о климате, который должен помочь открыть новые возможности для промышленности, различных рынков и технологий и в конечном итоге для европейской экономики в целом.

США, которые вернулись к Парижскому соглашению по климату, обязались более чем наполовину сократить выбросы парниковых газов уже к 2030 году, а к 2050 году и вовсе выйти на нулевой уровень.

Китайская Народная Республика, как одна из мировых держав, также существенно продвинулась в экологических вопросах. Движение в сторону экологически цивилизованного общества теперь закреплено на конституционном уровне. Выступая на саммите, глава китайского государства в своей речи отметил, что от окружающей среды зависят счастье и достояние народов разных стран. По его словам, все страны должны сообща добиваться эффективности в защите окружающей среды, экономическом развитии, создании новых рабочих мест и искоренении бедности.