Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Притяжение Селены

После долгого перерыва Россия отправит на Луну автоматическую станцию для забора грунта и других исследований

Текст: Ирина Фурсова

До запуска космического аппарата "Луна-25" к естественному спутнику Земли осталось недолго.

Предполагается, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Восточный отправится к Луне в ближайшее время. Это будет первая лунная миссия в истории новой России: предыдущая "Луна-24" состоялась аж 45 лет назад, в далеком 1976-м. Но в отличие от экспедиций советских предшественников, нынешнему аппарату предстоит прилуниться не в экваториальной части единственного спутника Земли, а ближе к Южному полюсу, в окрестностях кратера Богуславского или Манцини (резервная точка посадки). Планируется, что зонд будет работать на поверхности Луны не менее года и на Землю не вернется. Основные задачи миссии - отработка технологии мягкой посадки, контактные исследования лунного реголита. Также "Луна-25" начнет новую эпоху исследований спутника отечественными станциями.

Романтика и гравитационный щит

Луна... Как много в этом слове... Кто не гулял с любимым человеком под романтичной Луной всю ночь напролет? Кто не любовался острым месяцем новой Луны, не скрипел зубами от бессонницы в полнолуние? Луна волновала умы людей еще задолго до появления современной астрономии. О ней складывали легенды, ее прославляли поэты, живописали художники. Еще в древности были подмечены многие особенности "поведения" ночного светила: она управляет морскими приливами и отливами, влияет на самочувствие людей и поведение животных, на клев рыбы, рост волос и ногтей и на многие другие аспекты нашей жизни.

И возможно, самое главное, что единственный естественный спутник защищает Землю от космических бомбардировок, принимая на себя удары тысяч метеоритов и астероидов. Кратеры на ее поверхности - это шрамы от столкновения с другими небесными телами, некоторые из которых в диаметре превышали 300 километров. Почему-то совсем не хочется представлять, что было бы на Земле, прилети сюда такой раскаленный "камушек"... И чтобы этот гравитационный щит не ослаб, изучать Луну мы будем бережно и с благодарностью...

Миссия выполнима

"Луна-25" представляет собой посадочный аппарат, целью запуска которого являются отработка технологий мягкой посадки, квалификация облегченной посадочной платформы, обладающей базовыми возможностями для обеспечения посадки на Луну, а также проведение исследований на поверхности Луны в околополярной области, - сообщили в Госкорпорации "Роскосмос". - Реализация космической экспедиции "Луна-25" является важным шагом в освоении космического пространства, который позволит на качественно новом уровне взглянуть на перспективы освоения планет Солнечной системы, понять механизмы зарождения планет, появления воды и, следовательно, жизни на Земле".

Успешная реализация российского проекта "Луна-25", добавили эксперты Роскосмоса, позволит создать технологический задел для реализации последующих лунных миссий, начать исследования Луны с новым качеством, впервые в мире исследовать ее грунт в области Южного полюса.

На борту зонда установлены 8 камер, которые будут вести съемку перелета, а также панорам лунной поверхности с места посадки. Зонд будет непрерывно работать в течение года, даже в условиях полярной ночи при температуре, доходящей до минус 170 градусов. Для этого разработана сложная система терморегуляции.

Задачи аппарата - изучение внутреннего строения и разведка природных ресурсов, в том числе воды, в околополярной области Луны, а также исследование воздействий на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

Испытания продолжаются

В рамках подготовки к лунной миссии в НПО Лавочкина испытания космического аппарата идут полным ходом.

Масса летного изделия в заправленном виде - 1750 килограммов. Сам зонд состоит из двух основных конструктивных частей.

Нижняя - посадочное устройство, представляющее конструкцию с амортизационными опорами, обеспечивающими мягкую посадку. На нем же закреплена двигательная установка станции, с помощью которой производится коррекция траектории перелета к Луне, торможение при сходе с орбиты и собственно прилунение.

Здесь же смонтированы топливные баки, устройство для забора лунного грунта, датчики, антенны. Верхняя часть - негерметичный приборный отсек. На нем находятся панели солнечных батарей, радиаторы системы терморегулирования, электронное оборудование, научные приборы, источник энергии. Всего на борту станции размещены девять различных научных приборов общей массой 30 кг.

Комплект приборов имеет большой спектр задач. Главная, конечно, это исследование грунта контактным методом. Для этого предназначен манипулятор с ковшом, который возьмет лунный грунт с глубины 15-30 сантиметров и подаст его в специальный прибор-анализатор.

На Землю грунт не полетит, состав реголита будет определяться на месте. Цель - подтвердить наличие воды, точнее, льда, который обнаружен по совокупности косвенных методов. Наличие следов воды очень важно для последующего освоения Луны, считают ученые, поскольку это - ценнейший ресурс. Если вода будет найдена, появится возможность построения обитаемых лунных баз.

Отличный от других

Назревает, конечно, вопрос: а почему верхний отсек негерметичный? Не навредит ли это научным приборам? "Это как раз одно из отличий "Луны-25" от предыдущих аппаратов, - объяснили в Роскосмосе. - Это позволяет уменьшить вес конструкции и соответственно освободить дополнительную массу для научных приборов. Сами приборы не пострадают от перепада температур: они размещены на термостабилизированной панели. Во время лунного дня лишнее тепло отводится в космос специальными радиаторами. А ночью избежать замерзания помогут радиоизотопные источники тепла".

Ну а о втором отличии мы уже упоминали: все советские лунные станции осуществляли посадку в экваториальных районах, а "Луна-25" впервые будет садиться у Южного полюса. "Для посадки наши коллеги в РАН выбрали две точки: основная - к северу от кратера Богуславский и резервная - к юго-западу от кратера Манцини. Каждое место посадки имеет вид эллипса 30х15 километров с уклонами не более 15 градусов", - сообщили в Роскосмосе.

Прилуниться там будет намного труднее из-за сложного рельефа местности: там скалы, большие камни, поэтому выбор площадки для посадки - важная научная задача. Этим объясняется и небольшая в принципе масса и количество приборов на борту: помимо исследований реголита задача станции - отработать посадку именно на пересеченной местности. Сложность еще в том, что, кроме рельефа, надо учитывать много других факторов: в месте прилунения должна быть большая вероятность наличия льда, должны соблюдаться требуемые условия освещенности и радиосвязи.

Смотрим в будущее

В научной программе задействовано более 25 организаций Госкорпорации "Роскосмос". Так, уникальные приборы разработали специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Причем ученые уже смотрят в будущее и трудятся над оборудованием для следующих лунных экспедиций. Ведь миссией "Луна-25" программа изучения спутника Земли не ограничивается: она станет демонстратором возможностей сложной посадки. Следующий зонд "Луна-26" будет орбитальным, а вот "Луна-27" станет тяжелой посадочной автоматической станцией для самого глубокого изучения соседки Земли. "Для миссии "Луна-27" мы создали специальный прибор, который входит в состав газоаналитического комплекса и работает на основе диодно-лазерной спектроскопии. Его задача - сделать пиролиз лунного грунта и по его летучим компонентам - вода, углекислый газ и т.д. - определить состав реголита в окрестностях Южного полюса Луны", - говорит заведующий лабораторией экспериментальной спектроскопии отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН Имант Виноградов. А его коллега, научный сотрудник отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Дмитрий Головин добавляет: "В месте посадки "Луны-25" ожидается довольно сухой грунт и низкое содержание воды. А вот аппарат "Луна-27" осуществит посадку в более интересном месте спутника Земли с точки зрения содержания воды в грунте. Там ожидаются бОльшие значения, и это очень перспективно для поиска новых полезных ископаемых на Луне".

Уникальная задача

В основном все предыдущие миссии были нацелены на исследование экваториальных районов. В случае успешной реализации программы мы будем пионерами в этой области исследований. Районы посадки лунной станции "Луна-25" и последующей "Луна-27" могут превратиться в зоны российских национальных интересов, с которых начнется практическое освоение Луны и, в перспективе, создание лунной базы.

По утверждению специалистов Роскосмоса, в первую очередь знания и сведения о Луне необходимы Российской академии наук в интересах фундаментальных космических исследований. Немаловажно и то, что материалы и технологии, которые получают при разработке космической техники, в том числе и при создании лунных космических аппаратов, в дальнейшем найдут применение в других областях - в медицине, на транспорте, в электронной промышленности и т.д. То есть одним своим существованием космические исследования способствуют продвижению других отраслей.

По мнению же ученых ИКИ РАН, полярные области Луны - наиболее перспективные для проведения исследований. Данные, которые были получены в нулевых годах нашего века, в том числе и с российского нейтронного телескопа LEND, установленного на американском орбитальном аппарате Lunar Reconnaissance Orbiter, показали, что в полярном реголите есть много летучих соединений космического происхождения, начиная с воды и заканчивая сложными молекулами. Эти соединения на Луну приносили кометы. Полюс на Луне можно сравнить с природным холодильником, где в холодных ловушках полярного реголита сотни миллионов лет накапливались и сохранялись слои инея всех космических летучих веществ, когда-либо попадавших на спутник Земли. Научные приборы "Луны-25" будут изучать состав этих веществ, проведут оценку массовой доли замерзшей воды в реголите. Ее наличие в будущем освободит космонавтов от необходимости доставки воды с Земли. Также она понадобится для добычи кислорода, а в более удаленной перспективе - и водородного горючего.

Из истории вопроса

Эпоха изучения Луны космическими средствами началась в январе 1959 года, когда СССР произвел запуск автоматической межпланетной станции "Луна-1". С помощью этой АМС были получены данные о радиационной обстановке и газовой составляющей межпланетного вещества в окололунном пространстве.

"Луна-2", стартовавшая в сентябре того же года и через три дня совершившая жесткую посадку на Луне, стала первым космическим аппаратом с Земли, достигшим другого небесного тела. Миссия подтвердила гипотезы ученых, что Луна не имеет сильного магнитного поля и что вокруг нее нет радиационных поясов.

А менее чем через месяц третья экспедиция на Луну смогла добыть снимки ее обратной стороны, благодаря чему советские ученые смогли сделать первый глобус нашего естественного спутника.

Первую мягкую посадку на Луну совершила АМС "Луна-9" уже зимой 1966 года. В течение трех с лишним суток аппарат передавал телепанораму поверхности спутника, измерял уровень радиации и пыли - последний, кстати, оказался меньше ожидаемого. АМС "Луна-10", запущенная в марте 1966-го, вышла на орбиту Луны и стала ее первым искусственным спутником. Анализ траектории станции позволил провести предварительное определение параметров гравитационного поля Луны.

В сентябре 1970 года "Луна-16" доставила советским ученым 101 грамм лунного грунта. Той же осенью в ходе миссии "Луны-17", доставившей на спутник первый управляемый с Земли луноход, было определено среднее расстояние между Землей и Луной, которое составило 384 467 километров.

В ходе последней в советской истории 24-й лунной миссии в 1976 году на Землю был доставлен лунный грунт с глубины более полутора метров.

Что интересно, программы освоения Луны были свернуты в СССР и США почти одновременно. Летать на естественный спутник Земли оказалось очень дорого, кроме того, было непонятно, зачем: вроде бы о Луне было известно все. Впрочем, исследования нашей соседки продолжали проводить Китай и Индия.

И снова здравствуйте

После того как в 2009 году упомянутый выше нейтронный российский телескоп LEND "узрел" признаки льда в районах полюсов Луны, интерес к Луне возобновился, так как, по словам представителей Роскосмоса, в случае наличия достаточного количества льда позволит в перспективе создавать обитаемую инфраструктуру на поверхности Луны.

И, готовя к запуску "Луну-25", в Роскосмосе одновременно готовят следующие миссии. Так, сообщили нам в ведомстве, "Луна-26" будет орбитальным аппаратом.

Он станет работать на орбите Луны и проводить дистанционные исследования ее поверхности, в том числе картографирование минералогического состава Луны, изучение структуры подповерхностных слоев, картирование распределения водяного льда на поверхности Луны.

"Луна-27" - это уже тяжелый посадочный аппарат для извлечения с глубины и анализа образца лунного льда. "Он будет оснащен системой высокоточной и безопасной посадки. То есть в процессе снижения аппарат на определенной высоте будет сканировать поверхность Луны и выбирать наиболее подходящее место для совершения посадки, - пояснили в Роскосмосе. - Также аппарат будет оснащен криогенной глубинной бурильной установкой, которая сможет бурить на глубину до 2 метров. Анализировать грунт аппарат будет на месте.

Место проведения исследований, так же как и в миссии "Луна-25", - район Южного полюса. А доставка грунта из района Южного полюса на Землю запланирована в ходе следующих миссий.

Кстати

В 1608 году мастер Иоанн Липперсгей соорудил свой первый телескоп. С его помощью ученые смогли более подробно рассмотреть космический спутник нашей планеты. И сейчас Луна является наиболее изученным космическим телом, а также первым, на котором побывал человек с Земли. Развитие космонавтики в прошлом столетии позволило людям увидеть наконец обратную сторону Луны (из-за равенства орбитальной скорости вращения Луны вокруг Земли и угловой скорости вращения Луны вокруг своей оси естественный спутник всегда повернут к нам одной и той же стороной).

Несмотря на то что люди знают о Луне очень многое, ночное светило тем не менее является объектом наиболее пристального изучения астрономов. И, между прочим, ученые до сих пор ведут спор, а является ли Луна планетой? Ведь от классического определения планеты ее отличает несколько признаков: она не вращается вокруг звезды, имеет довольно маленькое ядро и силу притяжения.

Но среди остальных спутников Солнечной системы она уникальна. Прежде всего, у нее слишком большая масса (если сравнивать с другими спутниками). Также Луна располагается на довольно большом расстоянии от Земли, чтобы быть "захваченной" ее гравитационной силой. И вдобавок ко всему она вращается вокруг Земли не в плоскости экватора, что опять-таки нехарактерно для "настоящих" спутников. Так кто же ты, Луна?

Полет продолжается

Санкт-Петербург принимает крупнейшую Международную конференцию по исследованию космоса

Текст: Федор Андреев

В Санкт-Петербурге проходит Международная конференция по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference - GLEX) - впервые в Российской Федерации.

Эта конференция должна была состояться еще в прошлом году, но в ее подготовку вмешалась пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому Международная астронавтическая федерация (МАФ) и Гоcкорпорация "Роскосмос" утвердили новые даты проведения конференции: с 14 по 18 июня 2021 года. А учитывая, что 2021 год является юбилейным для российской космонавтики, конференция посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Госкорпорация "Роскосмос" ежегодно участвует в крупнейших международных форумах, а также курирует проведение около 20 специализированных выставочных и научно-практических мероприятий по космической тематике, реализуя одну из своих приоритетных задач по содействию прогрессивному развитию космических и ракетостроительных технологий в эффективном и открытом сотрудничестве с международными партнерами. Международная астронавтическая федерация является одним из ключевых партнеров в этом направлении. Именно МАФ в 2018 году выступила с инициативой проведения очередной Международной космической конференции по исследованию космического пространства в России. В свою очередь, Госкорпорация "Роскосмос" поддержала эту инициативу ввиду крайней важности и целесообразности организации столь статусного мероприятия в нашей стране, положившей начало экспансии человечества в космос и сохраняющей лидерские позиции в этой области.

В качестве площадки для проведения GLEX-2021 определен один из самых выдающихся памятников архитектуры, садово-паркового искусства, истории и культуры Санкт-Петербурга - Таврический дворец, петербургская резиденция князя Григория Потемкина-Таврического.

Программа GLEX-2021 содержит целый комплекс мероприятий:

пленарные сессии - в том числе и сессию, посвященную 60-летию полета Юрия Гагарина - Форум глобального взаимодействия,

12 технических сессий, касающихся пилотируемых космических полетов, исследования объектов Солнечной системы и Вселенной, астрономических и астрофизических исследований, специализированную выставку и большую культурную программу.

В рамках конференции 14 июня прошел Молодежный день, который, несомненно, способствовал привлечению интереса к космосу школьников и студентов, профессиональной мотивации молодых специалистов, а также формированию навыков эффективной командной работы участников научной и волонтерской программ.

Одной из интереснейших станет сессия, посвященная перспективам пилотируемых полетов в космос на основе результатов 20 лет эксплуатации Международной космической станции. Ее инициатором выступил Чепменский университет (США).

Традиционно конференции GLEX собирают около пятисот профессионалов в области космической деятельности со всего мира.

На конференции этого года зарегистрировалось около семисот участников, включая ведущих ученых, инженеров и конструкторов в космической отрасли.

Конференция проходит в гибридном формате, в ней принимают участие представители 59 стран. Среди них - Китай, Индия, США, Канада, Мексика, Бразилия, Германия, Франция, Люксембург, Румыния, Чехия и другие. Всего на конференции прозвучат 576 докладов (на 30 процентов больше, чем в прошлом году).

GLEX-2021 стал первым мероприятием по космической тематике международного масштаба в Санкт-Петербурге после продолжительного периода пандемии. Проведение столь знакового мероприятия, как GLEX-2021, в нашей стране будет способствовать реализации стратегических целей России в освоении космоса и послужит активизации космического диалога на международной арене.

Справка

Международная астронавтическая федерация (МАФ) была создана в 1951 году как международная неправительственная некоммерческая научная организация, которая занимается проблемами исследования и освоения космоса в мирных целях. В федерацию входят 366 организаций-членов из 68 стран, включая все ведущие национальные космические агентства, космические компании, профессиональные общества, ассоциации промышленности и научно-исследовательские институты со всего мира.

Буксир для космоса

Атому найдут работу на орбите

Текст: Алексей Смирнов

На форуме "Новое знание", который стал заметным событием Года науки и технологий, в числе больших научно-технических проектов, реализуемых в России, был впервые открыто представлен облик космических аппаратов и орбитальных станций с использованием ядерной энергодвигательной установки и буксира на ее основе.

За таким буксиром прижилось название "Зевс", а энергетический модуль и связанные с ним ОКР решено называть "Нуклон".

Подробности, что были озвучены в публичной презентации исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко, позволяют оценить, насколько продвинулись российские ученые и конструкторы в амбициозном проекте, стартовавшем более десяти лет назад.

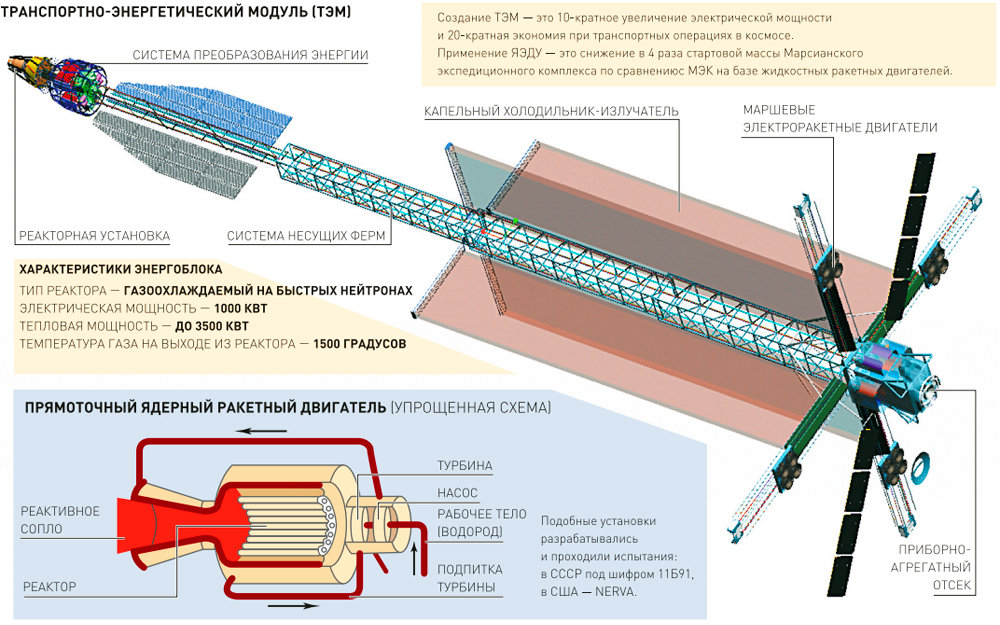

Напомним: еще в 2010 году правительство России выделило первые 500 миллионов рублей на создание "космического корабля с атомным реактором". А точнее - транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттной мощности. Такой, чтобы могла служить тяговым (или разгонным) двигателем в полете и быть при необходимости источником энергии для орбитальной станции или посадочного модуля.

К решению этой задачи официально подключились государственная корпорация "Росатом" и Федеральное космическое агентство (ныне - ГК "Роскосмос"). Как считали тогда и считают сегодня, такие двигатели, особым образом сконструированные для работы в условиях невесомости, неизбежно потребуются для длительных космических миссий - межпланетных полетов, долговременных станций на земной и лунной орбитах, а в перспективе - для стационарных баз на Луне и других объектах Солнечной системы.

Десять лет назад за создание общей концепции ТЭМ взялись специалисты Центра имени Келдыша (Роскосмос), а ядерную установку для него стали проектировать в московском НИКИЭТ (Росатом) с участием подмосковного НПО "Луч", где занялись разработкой особых видов ядерного топлива. Весь проект, рассчитанный на 9 лет, предусматривал финансирование в объеме 17 миллиардов рублей. К 2012 году обещали эскизный проект, а дальше - техническое проектирование и моделирование всей системы на суперкомпьютерах. Отработка ядерного реактора как двигательной установки для ТЭМ - 2015 год.

Время от времени в печати проскальзывали отрывочные сведения о состоянии работ, а потом под предлогом режима секретности и они перестали появляться.

Вновь об этой теме заговорили на уровне первых лиц Роскосмоса и Росатома летом-осенью 2020 года. И тогда же стало известно, что к проекту активным образом подключилось конструкторское бюро "Арсенал", расположенное в Петербурге и располагающее своей производственной базой.

Это КБ известно пилотными разработками в области космической техники с конца 60-х годов прошлого века.

Отметим, что именно в "Арсенале" созданы космические аппараты радиолокационной разведки "УС-А" с ядерной энергоустановкой. Их летно-конструкторские испытания начались в 1973 году, а в 1975-м они приняты в эксплуатацию.

Эта и другие успешно выполненные работы дали основание закрепить за КБ "Арсенал" статус головного предприятия по созданию космических комплексов наблюдения.

А в декабре 2020 года, как стало известно, с "Арсеналом" заключен контракт на участие в проекте "Зевс-Нуклон". По сведениям из неофициальных источников, контракт оценен в 4,2 миллиарда рублей и предусматривает создание аванпроекта, в котором должны быть учтены-интегрированы все наиболее значимые наработки, полученные в организациях Росатома и в Роскосмосе с 2010 года в рамках общего проекта. Оговорено, что указанные в контракте работы предстоит завершить к июлю 2024-го.

Тема ядерной энергетики для освоения космического пространства была обсуждаемой и на совещании с участием президента России, которое прошло в Самаре в знаковый день 60-летия первого полета в космос. По словам Дмитрия Рогозина, "президент очень внимательно заслушал, что у нас наработано и Центром Келдыша, и конструкторским бюро "Арсенал". Главе государства сообщили, что некоторые элементы ядерного буксира уже существуют "в железе".

А в презентации исполнительного директора по перспективным программам и науке Госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко были представлены два варианта космических аппаратов с ядерным тягачом-буксиром: один - с роторным магнитоплазменным двигателем, другой - с ионными двигателями. Летом 2020-го сообщалось, что в Центре Келдыша "успешно проведены огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР мощностью до 3 кВт с удельным импульсом тяги до 4500 секунд".

Как пояснили участники этих испытаний, ионный двигатель - одна из разновидностей электрических ракетных двигателей. Принцип его работы основан на создании реактивной тяги с помощью ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле. Такие двигатели обладают существенно меньшей тягой по сравнению с химическими и ядерными, но зато выгодно отличаются малым расходом топлива и большой продолжительностью функционирования - в условиях космоса могут непрерывно работать на протяжении нескольких лет.

Сочетание ионных "долгожителей", пусть и слабосильных, с мегаваттной мощью ядерной установки и представляется главным ноу-хау в интегрированном проекте. Согласно озвученным ныне планам, первая миссия аппарата с ядерным буксиром может состояться в 2030 году, рассчитана на 50 месяцев и будет включать полет к Луне, потом к Венере и Юпитеру. Запуск такого аппарата со стартовым весом 22 тонны намечается с космодрома Восточный ракетой-носителем "Ангара-А5В" и разгонным блоком "Фрегат".

Справка

Идея использовать ядерные двигатели на космических аппаратах была высказана в начале 60-х. Уже тогда академики Мстислав Келдыш, Сергей Королев и Игорь Курчатов - первые лица советской космической программы и советского атомного проекта - выдвигали такие задачи. Аналогичные разработки с прицелом на создание новых вооружений велись и в США.

Советский Союз вывел с 1970 по 1988 год на различные орбиты 32 космических аппарата с термоэлектрической ядерной энергоустановкой (принцип ее работы основан на превращении энергии распада атома в электрическую энергию). Такие установки имели сравнительно небольшую мощность и ограниченный во времени срок службы, после чего сходили с орбиты, создавая головную боль - куда упадут радиоактивные обломки? - для наземных служб слежения.

В конце 80-х была заключена договоренность не запускать больше спутники с такими энергоустановками. Но сейчас, как полагают в Роскосмосе и Росатоме, в связи с подготовкой международных экспедиций к Луне и Марсу прежние запреты могут быть пересмотрены.

"Крыло-СВ" разгонит "Вихрь"

Александр Емельяненков

Экспериментальное КБ имени Бартини и КБ химического машиностроения имени А.М. Исаева при поддержке Фонда перспективных исследований взялись дать свой ответ Илону Маску и его разрекламированной системе возвращаемых ракет Falcon.

Такой вывод можно сделать, проследив за развитием проекта "Крыло-СВ" и другими разработками из портфеля ФПИ за последние несколько лет.

"Крыло-СВ" - это совместный проект фонда и Госкорпорации "Роскосмос", который нацелен на создание многоразовой ракетно-космической системы легкого класса с крылатым возвращаемым блоком. Такая система в случае ее создания смогла бы выводить на солнечно-синхронную орбиту полезные нагрузки до 600 килограммов. Именно в этом сегменте мировой космической индустрии прогнозируется наибольший рост и, соответственно, спрос на коммерческие запуски.

По экспертным оценкам, в ближайшие десять лет общая масса выводимой на орбиты полезной нагрузки увеличится до 3500 тонн (в 2018-м было 330 тонн). И почти 70 прироста дадут космические аппараты с массой от 10 до 500 килограммов, из которых будут формироваться многоспутниковые группировки разного назначения. Уже сейчас на активное участие в разделе этого рынка претендуют государственные космические агентства и частные компании Arianespaсe, Blue Origin, Eurockot Launch Services GmbH и другие.

Несколько лет назад и в нашей стране был инициирован, поддержан Фондом перспективных исследований и в 2017-2018 годах реализован аванпроект по определению технического облика многоразовой ракетно-космической системы. На том этапе, по словам генерального директора ФПИ Андрея Григорьева, была проделана масштабная работа по математическому моделированию полета, предложены ключевые конструктивно-компоновочные решения, определены оптимальный тип и характеристики ракетного двигателя. И, конечно, был тщательно проанализирован научно-технический задел по тематике многоразовых ракетно-космических систем, наработанный ранее в ЦАГИ имени Н.Е. Жуковского, Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

По результатам этой работы сформировано и утверждено техническое задание на возвращаемую ступень ракеты-носителя "Крыло-СВ". На базе ЦНИИмаш организован проектно-конструкторский центр (КБ) многоразовых ракетно-космических систем. А в структуре КБ химического машиностроения имени А.М. Исаева создана специальная лаборатория Фонда перспективных исследований по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора возвращаемых ракетных блоков "Крыло-СВ".

Как пояснил глава ФПИ, планируется не один, а несколько демонстраторов возвращаемой ступени.

- На первом демонстраторе с массогабаритным макетом ракетного двигателя будет отрабатываться управляемый спуск ступени на дозвуковом режиме. Такие полеты запланированы на 2021-2022 годы, - приоткрыл детали Андрей Григорьев. - Уникальность изделия заключается в том, что во время полета по траектории ему предстоит в управляемом режиме сначала ускориться от нулевой до гиперзвуковой скорости, а потом произвести торможение в атмосфере и завершить полет посадкой на аэродром...

Планируется, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях с использованием авиационного двигателя.

Принципиальная схема работы предусматривает отделение первой ступени на высоте 59-66 километров и ее возвращение в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу. В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение.

Как рассказал Борис Сатовский, руководитель созданного в ЦНИИмаш экспериментального КБ имени Бартини, крылатая ступень ракеты-носителя "Крыло-СВ" сможет приземляться как на колесах, так и на лыжах - в зависимости от типа посадочных полос и условий в месте посадки: "В экстремальном случае мы предполагаем возможность посадки даже на грунтовой аэродром, поэтому шасси будут иметь сменное оборудование: если посадка на бетонную полосу и классный аэродром, то это колеса, а если посадка на грунт, то лыжи...".

Заявлено, что демонстратор ракеты будет иметь 6 метров в длину и 0,8 метра в диаметре. А серийное изделие ожидается примерно в три раза больше. В отдельный проект выделены работы по созданию демонстратора двухрежимного реактивного двигателя. Он получил название "Вихрь" и создается в КБ химического машиностроения имени А.М. Исаева. Двигатель должен работать на экологически чистых компонентах - сжиженном природном газе (метане) и кислороде. Такая силовая установка наиболее всего подходит для многоразовых носителей, поскольку не нуждается в длительном послеполетном обслуживании. Утверждают, что впервые в мире в двигателе будет применен гибридный турбоэлектрический насосный агрегат. На демонстраторе будет использоваться одна такая установка, на полноразмерном носителе - пакет из восьми.

Как заявил Борис Сатовский, огневые испытания кислородно-метанового двигателя для демонстратора многоразовой ступени "Крыло-СВ" планируется начать в 2022 году. Одно из главных требований в техническом задании на разработку - пригодность для использования в 20 пусках, с заменой лишь аккумуляторов...

"Крыло-СВ" - масштабная и яркая, но пока еще ожидаемая разработка из портфеля ФПИ в ракетно-космической области и авиации, которые неразрывно связаны между собой. А есть и реализованные. Из тех, что на слуху, назовем еще два: "Контур" и "Тантал".

В рамках проекта "Контур" разработан и представлен демонстрационный образец электродвигателя на сверхпроводниках, которым оборудована летающая лаборатория на базе Як-40. Вслед за испытаниями на земле уже в этом году возможен и первый демонстрационный полет. Авторам и участникам этого проекта в 2020 году присуждена премия правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых.

- Коллектив разработчиков заслуженно отмечен правительством, - поделился с "РГ" гендиректор ФПИ Андрей Григорьев. - Ведь достигнуты, без всякого преувеличения, научные результаты мирового уровня. Всего за четыре года, которые прошли с момента запуска проекта, нашим ученым удалось в четыре раза увеличить токонесущие способности и в восемь раз - критическую силу тока высокотемпературной сверхпроводниковой ленты, которая используется в обмотках двигателя. Это позволило значительно снизить габариты силовой установки и добиться качественно новых результатов.

По его же словам, совместный проект фонда с ВИАМ и ОКБ имени Симонова под названием "Тантал" наград пока не удостоен, но летом 2020-го отмечен испытанием модели газотурбинного двигателя, который создавался с использованием аддитивных технологий. А тут перспективы очень широкие.

- В том числе для создания новых образцов беспилотных летательных аппаратов различных классов и энергоустановок, - утверждает глава ФПИ. - Сейчас на контроле у нашего фонда передача результатов проекта потенциальным потребителям. Будем сопровождать выполнение опытно-конструкторских работ по созданию двигателей и их запуск в серийное производство.

Форсируем работы по гибридным силовым установкам на основе высокотемпературных сверхпроводниковых материалов. Есть ряд масштабных проектов в области искусственного интеллекта. И, конечно, большой объем исследований выполняется в области создания перспективных вооружений, военной и специальной техники в интересах Министерства обороны РФ.

Добавим: ФПИ был задуман и создавался как ответ-аналог американской DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов минобороны США). Эта структура образована в США еще в 1958 году - в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли. И задача перед ней ставилась совершенно определенная: обеспечить технологическое превосходство вооруженных сил США и не допустить "внезапного для США" появления новых технических средств вооруженной борьбы. А как инструмент и способ достижения главной цели - поддержка прорывных разработок, преодоление разрыва между фундаментальными исследованиями и их применением в военной области.

Российскому Фонду перспективных исследований нет еще и десяти лет. Но выпускник Московского физтеха Андрей Григорьев, возглавивший новую структуру в качестве генерального директора, едва ли не сразу заявил: "Мы ставим себе задачу работать так, чтобы агентство DARPA именовали не иначе как "американский ФПИ". И тем запомнился не только журналистам.

С предложениями и проектами во вновь образованный фонд потянулись (в хорошем смысле) и маститые сотрудники ведущих конструкторских бюро, НИИ, государственных научных центров и молодая исследовательская поросль из университетских лабораторий, чего в нашей стране давно не наблюдалось.

Визитная карточка

Григорьев Андрей Иванович (1963) окончил факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института (МФТИ), Военную академию радиационной, химической и биологической защиты. Проходил службу в научно-исследовательских учреждениях и Управлении экологии и специальных средств защиты Минобороны России. С 1999 по 2012 год - в структурах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). В феврале 2013-го возглавил Фонд перспективных исследований. Член коллегии ВПК, генерал-лейтенант запаса, доктор технических наук.

Россия не злоупотребляет суверенным правом разрешать проход иностранным судам по внутренним морям РФ в Арктике

Сотрудничество в Арктике обсудили президенты РФ и США

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден «подробно обсудили» сотрудничество в Арктике в ходе встречи в Женеве 16 июня, первой с момента вступления Байдена в должность. В частности, российский лидер отметил, что разрешать или не разрешать иностранным судам ходить по внутренним морям в Арктической зоне РФ — суверенное право России. Но «мы им не злоупотребляем», добавил Путин.

Также, по словам российского президента по окончании встречи, обсуждались стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Лидеры дух стран сделали совместное заявление по стратегической стабильности, где упомянуто недавнее продление Договора о СНВ и анонсирован «комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности».

По итогам встречи Путин заявил, что переговоры прошли хорошо. «Общая оценка — я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций», — сказал президент Путин журналистам.

Напомним, в январе глава ВМС США Кеннет Брейтуэйт сравнил ситуацию у арктических берегов с положением в Южно-Китайском море. «Россия вкладывает значительные средства в укрепление своей арктической обороны и экономики, что приводит к многоуровневой милитаризации ее северного побережья», — цитировало министра издание Breaking Defense. Брейтуэйт тогда также пообещал начать регулярное патрулирование американским Военно-Морским флотом российских берегов в Арктике.

В мае 2019 года тогда занимавший пост госсекретаря США Майк Помпео на заседании Арктического совета в Финляндии заявил, что США считает незаконным регулирование Россией движения иностранных судов, в частности по Северному морскому пути.

Что касается других вопросов, поднятых на встрече двух президентов 16 июня 2021 года, среди тем повестки упоминалась Украина, но, вероятно, энергетический аспект взаимоотношений, в частности газопроводный проект «Северный поток-2» в этот раз не стал причиной раздора. Зато решение не вводить санкции против компании-оператора трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига породило разногласия в администрации США, ранее писал The Washington Post, ссылаясь на источники. Так, Госдеп США во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, его первым заместителем Уэнди Шерманом и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовали ввести ряд санкций, направленных на блокирование трубопровода, без исключений для компании и исполнительного директора. Однако президент США Джо Байден, которого поддержали высшие помощники в Совете национальной безопасности, отверг эти требования, посчитав, что такой шаг приведет к обострению отношений с ключевым союзником США Германией, учитывая, что газопровод почти достроен.

Кроме того, расхождения у России и США имеются по вопросам климатической повестки. Однако были ли эти вопросы подняты на женевской встрече, пока нет информации.

Вердикт Байдена поставлен под вопрос

Федеральный окружной суд Западного округа штата Луизиана приостановил действие моратория президента США Джо Байдена на аренду новых участков для добычи углеводородов на федеральных землях. Запрет был введен в январе, против него выступили представители 13 штатов.

Суд решил приостановить запрет в связи с «отсутствием каких-либо рациональных объяснений» решения Джо Байдена, передает AP. Решение распространяется на всю страну. Министерство внутренних дел сообщило, что изучает решение суда и будет его выполнять.

В июне, напоминает «Коммерсант», власти США приостановили аренду нефтяных участков и источников газа на территории Национального арктического заповедника на Аляске. Решение фактически приостанавливает планы по добыче нефти и газа на заповедных землях, разрешение на которые было выдано при администрации Дональда Трампа.

Электрокар против топливного рынка: так ли страшен черт, как его малюют?

Автомобили на электротяге готовятся «ударить» по топливному рынку ЕС и российским поставщикам нефтепродуктов. Как можно адаптироваться к такому сценарию?

Электрокаров (EV) на авторынках Европы, США и некоторых других стран становится все больше, несмотря на то, что по целому ряду параметров, включая стоимость покупки, они пока проигрывают машинам с ДВС. Сегодня доля EV даже в Евросоюзе, Китае и Соединенных Штатах еще крайне мала. Однако правительства, например, европейских стран, в ближайшие десятилетия намерены ее быстро наращивать. Что это будет значить для топливного рынка в ЕС и для РФ — его крупнейшего импортера нефти и продуктов ее переработки?

Согласно данным МЭА и Eurostat за 2018 год, около 20% от всех выбросов парниковых газов (ПГ) в Евросоюзе производит именно автотранспорт. Евросоюз активно соблюдает принципы Парижского соглашения по климату, а в декабре 2019-го Еврокомиссия навязала всем членам этого объединения соблюдать условия «зеленой сделки» (достичь нулевого значения выбросов к 2050 году). Более того, в 2030–2035 гг. правительства многих стран ЕС, а также Норвегия и Великобритания, намерены запретить продажу и производство авто с ДВС. Даже в руководстве Германии — один из ведущих автопроизводителей в мире — активно идут консультации о том, чтобы принять аналогичный закон примерно через 10 лет.

Подобные события в перспективе могут заметно снизить уровень потребления нефтепродуктов в Старом Свете. Однако есть проблема в оценке динамики такого снижения, поскольку заявленная стратегия ЕС и отдельных его стран по снижению выбросов ПГ — это одно, а вот реализация и полная трансформация авторынка на практике (с учетом перестройки инфраструктуры всего автопрома) — это уже совсем другое.

С одной стороны, мы видим, как EV становится все больше, но, во-первых, такое «проталкивание» электромобиля на рынок является искусственным (за счет госсубсидий) и непонятно, как долго правительства стран ЕС еще будут поддерживать этот процесс. К примеру, в Норвегии владелец электрокара уже не может, как раньше, пользоваться преференциями вроде специально выделенной для него полосы движения или бесплатной парковкой, если в его машине в этот момент нет пассажира. Во-вторых, до сих пор есть множество организационных (удешевление EV, создание сети заправок для зарядки) вопросов относительно массового использования такого транспорта.

2020 год показал рекордную динамику по продаже EV и гибридов в Европе.

За прошлый год 20% от всех продаж на авторынке ЕС составили именно машины на электротяге. Согласно исследованиям «Петромаркета», за 2020 год рыночная доля электрокаров выросла в ЕС практически в 3 раза (с 1,9% в 2019 г. до 5,4% в 2020 г.), неподключаемых гибридов — более чем в 2 раза (с 5,7% до 11,9%), подключаемых гибридов — в 5 раз (с 1,1% до 5,1%). Параллельно с этим уменьшилась доля автомобилей с ДВС — с 89% до 75%.

Впрочем, машин с ДВС все еще слишком много. Если в первые 10 месяцев 2020 года в Европе было продано около 500 тыс. EV, то машин на бензине и дизеле (с января по декабрь) — около 13,3 млн. При этом популярность EV среди европейского покупателя растет не по принципу устойчивого роста, а рывками — в отдельные месяцы (как в ноябре 2020-го) или в конкретных странах (как в Норвегии).

Если говорить о грузовом транспорте на электротяге (ECV), то их доля на рынке в Евросоюзе тоже не слишком высока: в 2019 году 97,9% грузовиков в ЕС работали на дизтопливе, и лишь 0,2% — с помощью электричества. Однако есть определенный консенсус среди европейских производителей грузовых машин. В конце 2020 года представители компаний Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford заявили, что намерены прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году, чтобы сфокусировать усилия на разработке и производстве ECV, а также машин на водородном топливе. Как пишет Financial Times, все эти компании даже готовы потратить на подобную задачу от €50 млрд до €100 млрд.

Динамика роста электробусов на авторынке в Европе несколько активнее. Исследования Chatrou — CME Solutions в 2018 году показали, что доля продаж электробусов на рынке общественного транспорта ЕС составила 4,6%, а в 2019-м — увеличилась до 11,6%.

Выходит, с одной стороны, над топливным рынком в Европе нависает серьезная угроза в виде потенциального снижения спроса. Все-таки в 2019 году 55% совокупного регионального спроса на нефтепродукты составлял именно автотранспорт, который правительства Старого Света активно пытаются перевести на электричество.

Но, с другой стороны, динамика по снижению расходов на топливо для легковых машин на ДВС в Европе пока что слишком слабая.

Как сказано в исследовании «Петромаркета», уложиться в требования по выбросам для такого транспорта на период до 2030 года было бы возможно за счет радикального снижения расходов топлива для машин с ДВС, но автопроизводители не нацелены на это. Более того, числа уже эксплуатируемых EV тоже недостаточно для достижения регламента (ЕС) 2019/631 — снижения средних удельных выбросов СО2 к 2030 году до 51% по отношению к 2019 году.

Выходит, чтобы снизить потребление дизтоплива и бензина в ЕС, надо как-то стимулировать спрос на электрокары, причем не только за счет запретов и штрафов для производителей и обладателей авто с ДВС, а еще и за счет удешевления себестоимости EV. Также необходимо создать огромную сеть зарядных станций в регионе (по оценкам Еврокомиссии, к 2050 году их должно быть 3 млн единиц). Такие задачи частично уже выполняются сейчас, но и в этих случаях есть несколько противоречий.

Легковые и грузовые электрокары за последние 10 лет действительно стали дешевле, а многие аналитические агентства прогнозируют, что снижение их себестоимости продолжится и дальше. В конечном счете, это сделает EV более выгодной покупкой по сравнению с традиционной машиной. К примеру, как сообщил генеральный директор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов, совокупная стоимость владения (ССВ) электромобиля, даже без учета субсидий, в Европе в 2020–2050 гг. будет постепенно снижаться, тем самым «выталкивая» с рынка ДВС. Аналитики «Петромаркета» считают, что это вполне возможно за счет снижения цены аккумулятора в EV на 44% и сокращения косвенных издержек при производстве электромобиля, в том числе за счет масштабируемости производства.

Но удешевить батарею EV почти в два раза — это значит создать новую технологию. Спрогнозировать, когда произойдет это научное открытие с точностью до нескольких лет, — задача трудновыполнимая.

Заявления о том, что появились новые технологии, позволяющие заменить литий-ионные (установлены в большинстве EV по всему миру) батареи, сделав аккумулятор более дешевым в эксплуатации, звучат в последние годы и от автопроизводителей (Tesla, GM, Volkswagen), и от создателей аккумуляторов (китайские EVE Energy Co., Contemporary Amperex Technology Ltd.). Но пока что это только слова.

В австралийской Graphene Manufacturing Group (GMG), например, заявили, что создали алюминиево-ионные аккумуляторы, которые заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных. Однако никто из ведущих автопроизводителей до сих пор не стал устанавливать такие устройства на свои EV в массовом порядке. То же самое происходит и с другими прототипами от иных компаний.

Причины разные. К примеру, батарея Ultrium, на которую делает ставку General Motors, хоть и дешевле литий-ионной, но имеет меньший пробег на одном заряде. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы от китайской CATL имеют схожую проблему. Аккумулятор от израильского стартапа StoreDot, хоть и способен заряжаться за 5 минут, требует наличия инфраструктуры, способной работать с токами мощностью в единицы мегаватт. Такие объемы потребляет целый завод, поэтому строить инфраструктуру с такой пропускной способностью ради одной заправки нецелесообразно.

Выходит, удешевление батареи даже на 44%, которое должно сделать электрокар более популярным в Европе, находится в подвешенном состоянии. Из-за этого нет гарантии, что к 2050 году аккумулятор станет по-настоящему дешевле, причем без потери качества, а автопроизводители сразу же начнут его применять в массовом порядке.

Подчеркнем, удешевление электрокара — это не только «игра» со стоимостью батареи. В конце 2020 года аналитики Bloomberg NEF заявляли, что цены на батареи упали ниже $100/кВт*ч. Вот только электрокар Volkswagen VW ID.4 в (GTX-версия) в Германии сейчас стоит около €50 тыс., а его бензиновый аналог (по размеру и классу) VW T-Roc — примерно €26 тыс. Учитывая мощность батареи в Volkswagen ID.4, ее стоимость (если придерживаться тезиса аналитиков Bloomberg NEF) должна составлять около €7 тыс., но тогда выходит, что без батареи электрокар стоит €43 тыс., т. е. он все равно дороже бензинового аналога. Каким образом автопроизводители в ЕС будут решать эти проблемы с удешевления EV, и смогут ли они успеть это сделать к тому времени, как авто с ДВС в европейских странах запретят? Пока что в том же Volkswagen ничего по этому поводу официально не заявляли.

При этом есть еще проблема создания сети зарядных станций.

Да, в Европе их уже сейчас около 250 тыс., но далеко не все из них являются быстрозарядными.

Напомним, чтобы зарядить хотя бы на 80% батарею EV, нужно потратить более 20 минут. Как при этом организовать зарядку электробусов (перед началом их рабочего дня в качестве общественного транспорта) и грузового транспорта, чтобы это не создало огромных очередей для владельцев легковых электрокаров? Выходит, ждать будут либо транспортные компании, либо общественный транспорт, либо простые автовладельцы. Выход только один — стремительно наращивать исключительно быстрозарядные станции по всей Европе.

Насколько такой план будет трудновыполнимым и дорогим? Пока что известны цифры лишь по некоторым странам ЕС. К примеру, правительство Германии в феврале 2021-го согласовало законопроект — создать 1 тыс. быстрозарядных станций вдоль автомагистралей к концу 2023 года. На задачу планируется выделить $2,4 млрд. Смогут ли другие государства Европы позволить себе такие затраты — неизвестно.

Безусловно, процесс удешевления электрокара идет, но вот его динамика пока не такая быстрая, какой ее хотят видеть сторонники энергоперехода в ЕС. Сложность и объем работ по созданию инфраструктуры для быстрой зарядки EV делают прогноз по снижению потребления нефтепродуктов в Европе еще более размытым.

Однако следует признать, что производителей нефтепродуктов в России, даже при небольшом росте числа EV в Европе, все же ждут определенные перемены, суть которых будет состоять в нарушении баланса спроса-предложения.

В аудиторской компании KPMG считают, что к 2030 году европейские потребители сократят использование дизтоплива из-за роста числа EV, тогда как экспортные потребности российских НПЗ вырастут минимум в 1,5 раза — до 60-70 млн т.

Напомним, сейчас НПЗ в России продолжают модернизацию в соответствии с соглашениями с Минэнерго до 2030 года, в обмен получая субсидии в виде повышенного обратного акциза на нефть. «В результате модернизации при сохранении объемов переработки в РФ на уровне 300 млн т в год выпуск дизтоплива к 2030 году составит около 110–120 млн т. Из них российский рынок сможет использовать для своих нужд не более 40–50 млн т», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование KPMG.

Впрочем, как считает председатель Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, профессор, д. э. н. Тамара Канделаки, все же не стоит недооценивать спрос на топливо внутри РФ, ведь для его роста есть неплохой потенциал.

«Отказ от наших нефтепродуктов, включая дизтопливо, не будет в Европе таким уж резким. Я напомню, в ЕС разговоры, причем на самом высоком правительственном уровне, идут уже 10 лет.

Взять, например, инициативу главы Франции Эммануэля Макрона, который хотел серьезно повысить налоги на топливо в 2018 году. Но, как мы видим, дизтопливо в ЕС все еще покупают.

Разумеется, рост числа электрокаров в Европе невыгоден нефтедобытчикам в РФ, как и российским НПЗ, которые производят больше всего дизтоплива и бензина (Омский и Волгоградский НПЗ, КиришиНОС, РНК, «Лукойл-НОРСИ» и т. д.). Но, во-первых, урон не должен быть критичным, а во-вторых, мы можем это в перспективе компенсировать за счет внутреннего рынка», — говорит Тамара Канделаки.

Стимулирование производства внутри РФ должно затронуть не только НПЗ, а вообще всю цепочку предприятий из разных отраслей, чтобы каждому, кто прикладывает руку к созданию товара с добавленной стоимостью (хоть пластиковой бутылки, хоть высокотехнологичной электроники), было выгодно этим заниматься.

Подводя итог, можно сказать, что российским НПЗ в ближайшие годы нет смысла переживать о потере рынка сбыта в лице Европы. Однако в долгосрочной перспективе снижение экспорта дизтоплива и бензина в ЕС все же будет. Насколько оно станет критичным, зависит от того, произойдет ли настоящая революция в конструировании батарей для EV и от скорости постройки быстрозарядных станций в Европе.

Илья Круглей

Как Байден победил Госдеп

Решение не вводить санкции против компании-оператора трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига породило разногласия в администрации США, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.

По их данным, Госдеп во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, его первым заместителем Уэнди Шерманом и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовали ввести ряд санкций, направленных на блокирование трубопровода, без исключений для компании и исполнительного директора.

Однако президент США Джо Байден, которого поддержали высшие помощники в Совете национальной безопасности, отверг эти требования, посчитав, что такой шаг приведет к обострению отношений с ключевым союзником США Германией.

Поскольку трубопровод завершен более чем на 90%, чиновники Белого дома рассматривали этот проект как свершившийся факт, который не стоит того, чтобы подвергать опасности отношения между Вашингтоном и Берлином, отметили собеседники издания.

В мае, напоминает «Интерфакс», Госдеп передал в конгресс отчет о санкциях, связанных с «Северным потоком-2». Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, поскольку в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США. Использованная Госдепом формулировка по определению означает, что Вашингтон оставляет за собой право, если это потребуется, ввести санкции против этой компании.

Как обнаружить пожары и наводнения: томские ученые рассказывают о возможностях мониторинга Земли из космоса

С помощью космических снимков и их правильной расшифровки ученые Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (ИОА СО РАН) могут оперативно обнаружить лесные пожары, наводнения, пыльные бури и сделать прогноз погоды.

Под космомониторингом понимается глобальное изучение состава и состояния атмосферы и земной поверхности с использованием спутниковых данных. На орбитах вокруг Земли летают сотни спутников, на которых размещены пассивные и активные (в их состав входят источники подсветки объектов наблюдения) приборы-зондировщики, в том числе работающие в оптическом диапазоне длин волн. Полученные с их помощью данные применяются для решения широкого круга задач: прогноз погоды, оценка состава и состояния растительности в интересах сельского хозяйства, определение состава воды, ее солености, загрязненности и так далее.

Анализ спутниковых данных осуществляется автоматически с помощью специального программного обеспечения, посмотреть на которое можно по ссылке: https://www.iao.ru/ru/activity/space. Оно создается по различным тематическим направлениям в зависимости от выбора объекта наблюдения. Каждый программный продукт проходит этап верификации: сравнение результатов интерпретации спутниковых данных и подспутниковых измерений наземными или бортовыми средствами. Качество этих программ обусловлено уровнем квалификации специалистов в объектных областях исследований. Например, в разработке средств обработки спутниковых изображений для анализа состояния и состава лесных массивов обязательно должны принимать участие биологи.

Подход к созданию и совершенствованию алгоритмов обработки спутниковых данных сибирских ученых отличается от зарубежного тем, что при формировании изображения учитывается многократное рассеяние света, отражение от соседних участков поверхности и другие оптические эффекты. Выполняется комплексная задача: по спутниковым измерениям создается модель атмосферы, формулируется задача теории переноса излучения и выделяется фоновое излучение. В результате работы алгоритмов получаются изображения земной поверхности, не искаженные атмосферой.

«Спутниковая информация необходима для создания и совершенствования математических моделей атмосферы, использующихся для прогнозирования погоды. По данным о температуре земной поверхности можно определить очаги лесных пожаров. Наш институт на протяжении десятка лет активно взаимодействовал с Авиационной базой охраны лесов Томской области. В настоящее время мы обновляем наше программное обеспечение, чтобы получать информацию с большего количества спутников для раннего обнаружения лесных пожаров и наводнений», — отметил старший научный сотрудник лаборатории распространения оптических сигналов ИОА СО РАН Михаил Тарасенков.

Создание программно-информационных средств атмосферной коррекции космических изображений дает еще один важный результат: мониторинг состояния сельскохозяйственных культур, занимающих обширные территории. Каждому фрагменту земной поверхности соответствуют определенные значения коэффициента отражения, в зависимости от длины световой волны. Чтобы узнать в каком состоянии находится растительность, нужно сравнить значения коэффициентов отражения в красном и инфракрасном диапазонах длин волн. Если на спутниковых изображениях мы наблюдаем низкий уровень отражения в красном диапазоне и очень высокий в инфракрасном, — значит, растительность на этом участке живая. Если наоборот, высокий коэффициент отражения в красном цвете и низкий в инфракрасном, то растительность находится не в лучшем состоянии.

Специальное программное обеспечение для коррекции изображений земной поверхности, получаемых со спутниковых систем дистанционного зондирования, создается в Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН с 2017 года по заказу Российского космического агентства. В 2020 году ученые разработали программные средства атмосферной коррекции в видимом и ближнем ИК-диапазонах для произвольных оптико-геометрических ситуаций и видов подстилающих поверхностей. С использованием созданных в Институте алгоритмов осуществляется тематическая обработка изображений, получаемых со спутников Ресурс-П и Метеор-М (Россия), и Terra и Aqua (США).

Напоминаем, что в рамках Года науки и технологий июнь посвящен теме «Новые производственные технологии и материалы».

Женева как анти-Мальта: на руинах Pax Americana…

Байден ответит Путину за пять стратегий

Константин Душенов

Встреча Путина и Байдена в Женеве 16 июня 2021 года, несомненно, войдёт в историю. Как вошла туда встреча предателя-Горбачёва с Рейганом в Рейкьявике в 1986-м, и его же посиделки с Бушем-младшим на Мальте в 1989-м. Только с обратным знаком. Горбачёвские встречи стали этапами грандиозного предательства огромной Красной Империи, символами бездарности прогнившей партноменклатуры, подлости и ничтожества её последнего плешивого вождя. Встреча в Женеве – символ того, что Великая Россия вернулась и теперь XXI век имеет все шансы стать Русским Веком.

Чтобы понять, почему это так, надо попристальнее вглядеться в тот исторический фон, который сопровождает драматические перипетии борьбы России и Запада последние восемь десятилетий. За 75 лет, прошедших после Второй Мировой войны, США сменили по отношению к СССР и России пять военно-политических стратегий, которые сперва привели Вашингтон к грандиозной победе, а потом – к не менее феерическому провалу.

Распад СССР стал величайшим триумфом американской геополитики. Но в течение следующих трёх десятилетий Соединённые Штаты умудрились проспать все его глобальные плоды и преимущества. А Россия, невзирая на колоссальные потери от развала своей Красной Империи – смогла залечить казавшиеся смертельными раны и с новыми силами вернуться на авансцену Истории. На этот раз - уже навсегда…

В середине XIX века один из авторитетнейших русских архиереев, великий во святителях угодник Божий Игнатий Брянчанинов произнёс пророчество, сбывающееся на наших глазах. Он сказал: «Ныне или после, но России необходимо сосчитаться с Европою. Усилия человеческие судеб Божиих уничтожить и изменить не могут. России предназначено огромное значение. Она будет преобладать над Вселенной.

Европейские народы всегда завидовали России и старались сделать ей зло. И на будущие века они станут следовать той же системе. Но велик Российский Бог. Нападение завистливых врагов заставит её развить силы и понять свое положение, которое будет постоянно возбуждать зависть и козни. Это потребует огромного труда, подвига, самоотвержения.

Враги разбудят, потрясут Россию, произведут в ней невольное развитие силы. Но не унизят России: они возвысят её. Таково её предопределение…»

***

Первой американской послевоенной доктриной стала стратегия т.н. «Массированного возмездия». Разработанная в администрации президента Трумэна в 1945-52 гг. на основании нового уникального ядерного статуса США, она была официально утверждённа уже Эйзенхауэром в 1953. Стратегия эта опиралась на тогдашнее подавляющее преимущество Вашингтона над Москвой в количестве ядерных боеприпасов и в числе безальтернативных, на тот момент, средств их доставки – стратегических бомбардировщиков.

Основываясь на таком преимуществе, янки планировали вести дела с СССР методом грубого тотального давления. В частности, эта стратегия предусматривала единственно возможный сценарий военного конфликта с Советским Союзом – нанесение массированного термоядерного удара. Причём, желательно, превентивного, «упреждающего» неприемлемое для Штатов усиление позиций СССР на международной арене.

Но американское ядерное превосходство над СССР растаяло неожиданно быстро. В 1949 году у русских появилась атомная бомба, а в 1952-м – и термоядерная, водородная. К тому же, в 1956-м на вооружение советских военно-воздушных сил был принят стратегический бомбардировщик Ту-95, способный без дозаправки, через океан, доставить эти боеприпасы прямиком на территорию США.

«Массированное возмездие» стало обоюдным!

Более того, в 1957 году первый раз взлетела, а уже в 1960-м была принята на вооружение знаменитая «семёрка» Королёва – первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, получившая возможность доставлять термоядерную боевую часть на расстояние аж 8 тысяч километров!

Так в течение 12 послевоенных лет США из безусловного и единоличного лидера новой ядерной эпохи оказались в непривычной для себя роли догоняющих. Впрочем, по количеству ядерных боеприпасов они продолжали безусловно лидировать, опережая СССР примерно в 8-10 раз. Всё это вместе взятое привело к резкому нарастанию конфликтного потенциала, которое в 1962 году завершилось Карибским кризисом, поставившим две сверхдержавы на грань истребительной атомной войны.

***

Такое развитие событий заставило президента Кеннеди в 1961 году начать пересмотр прежней стратегии «массированного возмездия». На смену ей пришла новая стратегия, получившая название «гибкого реагирования». Смысл перемен прост: до американцев дошло, что массированный обмен ядерными ударами с Советским Союзом просто-напросто уничтожит США. Уничтожит полностью, окончательно и навсегда. Поэтому вместо тупого тотального, массированного давления они были вынуждены искать новые возможности «гибко реагировать» на разные сценарии возможной эскалации напряжённости и разные варианты «агрессии» Советской России.

Первым делом, янки решили обезопасить себя, любимых, переведя стрелки на своих европейских союзников, подставив их под советский ядерный удар. Они заявили, что теперь, в рамках новых, «гибких» сценариев противостояния «русской угрозе», Вашингтон, наряду с массированным термоядерным ударом признаёт возможность ограниченной ядерной войны в Европе, и будет готовиться к ней, перенося значительную часть своего ядерного потенциала с собственной национальной территории на «передовые рубежи» европейских военных баз.

Для СССР это создавало атомный «второй фронт» и существенно усложняло достижение паритета, т.к. ядерный потенциал страны оказывался «размазан» между двумя стратегическими целями, двумя ядерными театрами военных действий – собственно американской национальной территорией и европейской инфраструктурой передовых баз Пентагона, подкреплённых, к тому же, атомными арсеналами Англии и Франции.

Но сладким американским надеждам вновь не суждено было сбыться. К концу 1960-х годов Советский Союз, ценой неимоверных усилий, сумел создать мощный ядерный военно-промышленный комплекс, способный обеспечить массированное производство ядерных боеприпасов и средств их доставки. А появление в советском ВМФ атомных подводных ракетоносцев, скрытно патрулирующих морские глубины в постоянной готовности к пуску ракет, завершило формирование нашей ядерной триады и резко повысило её боевую устойчивость, гарантируя СССР возможность сокрушительного ядерного ответа даже в самых неблагоприятных условиях превентивного удара США.

Кроме того, общее количество русских стратегических и оперативно-тактических ядерных боеголовок к началу 1970-х годов перевалило за 10 тысяч единиц, чего с избытком должно было хватить для поражения всех важных целей как на территории США, так и на европейском театре военных действий…

***

В этих условиях американцы были вынуждены перейти к новой, третьей по счёту стратегической концепции противостояния с СССР, получившей название «Стратегии реалистического устрашения».

Смысл её, говоря простыми словами, таков: «Мы убедились, что ни при каких условиях не сможем победить русских ни в тотальной термоядерной войне, ни в ограниченном атомном конфликте. Ядерное оружие вообще потеряло своё значение, как оружие реальных боевых действий. Отныне оно – лишь средство взаимного сдерживания, гарантирующее, что Россия будет всячески избегать прямого военного столкновения, одинаково смертельного для нас обоих. Теперь наша главная задача – не воевать с русскими, а «реалистически устрашать» их, поддерживая свой стратегический потенциал на уровне, гарантирующем нанесение СССР неприемлемого ущерба в случае войны…»

Этот самый «неприемлемый ущерб» янки начали вычислять ещё при Кеннеди, в рамках «гибкого реагирования» на растущую советскую угрозу. Тогдашний хозяин Пентагона Роберт Макнамара в качестве нижней границы такого ущерба обозначил совершенно людоедскую цель: уничтожение половины промышленного потенциала СССР и гибель от одной до двух третей его населения, т.е убийство от 70-75 до 140-150 млн. человек.

Эксперты в Пентагоне посчитали и пришли к выводу, что для достижения этой цели достаточно доставить на территорию СССР 400 ядерных боеприпасов мощностью в одну мегатонну каждый. Этот параметр – 400 Мт. гарантированной доставки – и был взят в качестве основного при планировании развития стратегических ядерных сил США.

Вскоре, однако, стало ясно, что устойчивость любого государства к ядерному удару резко подает по мере усложнения его административной, промышленной, финансовой, экономической, информационной и другой инфраструктуры. Поэтому в конце 70-х годов новый министр обороны США Гарольд Браун установил новый порог «неприемлемого ущерба», который американские вооружённые силы должны быть в любой ситуации готовы нанести Советскому Союзу. Теперь считалось, что для этого достаточно доставить на территорию СССР «всего лишь» 200 мегатонн, или 200 ед. боевых блоков мегатонного класса.

***

Впрочем, вся эта людоедская арифметика американскую элиту утешала мало. Наиболее умные её представители всегда понимали, что для Запада неприемлем сам факт существования мощной России и жизнеспособного 130-миллионного русского народа. Причём, вне зависимости от того, какой эта самая Россия является в данный момент – царской, коммунистической, демократической или ещё какой-нибудь иной… Им было недостаточно «сдерживать» СССР. Им была нужна эффективная стратегия по уничтожению русской государственности как таковой, по разрушению России независимо от текущей формы её политического обустройства.

Выразителем интересов и чаяний этих кругов американского и, шире – всего западного правящего класса – стал президент Рейган. Придя к власти в 1981 году, он запустил новую, четвёртую по счёту стратегию борьбы с русской «империей зла». Она не получила официального названия, но по сути стала стратегией «прямого противоборства», направленной не на достижение каких-либо частных целей и локальных успехов, но на окончательную всемирно-историческую победу Запада над Россией...

При этом фундаментом и главным стрежнем такой концепции стал невиданный ранее упор на невоенные средства борьбы. Рейган как бы сказал Америке: «Да, военным путём, с помощью грубой силы, победить русских и разрушить Советский Союз невозможно. Но под прикрытием нового стремительного витка гонки вооружений мы можем и должны развернуть огромный, мощный комплекс различных невоенных форм давления – финансово-экономических, идеологических, культурно-мировоззренческих, информационных и других, против которых у русских не будет защиты».

По сути дела, рейгановская концепция «прямого противоборства» стала первой в истории успешной стратегией глобальной гибридной войны. Она блестяще, с огромным избытком оправдала все надежды своих разработчиков. В 1991 году СССР рухнул. Соединённые Штаты одержали величайшую геополитическую победу в своей истории. Весь мир перешёл в новое качество. Главным содержанием новой эпохи стало тотальное превосходство Запада во главе с США по всем ключевым направлениям развития. Превосходство, как казалось тогда многим – незыблемое, вечное и бесспорное…

***

Именно тогда в умах западных элит в качестве истины в последней инстанции утвердилась бредовая теория американского философа и политолога Френсиса Фукуямы о «конце истории», которая утверждала, что в ХХ веке Запад героически победил двух своих последних, самых страшных врагов – немецкий фашизм и русский коммунизм. В результате История, как многотысячелетний процесс конфликтов и столкновений разных народов и культур, верований и цивилизаций, закончилась навсегда. А посему, дальнейшее развитие человечества впредь возможно только в рамках «универсальных ценностей» либеральной демократии и под чутким западным (читай – американским) руководством.

Геополитическим оформлением этого самодовольного безумия стала новая, пятая по счёту, концепция «глобального доминирования», которую президент США Билл Клинтон провозгласил в 1995 году. Выступая 25 октября перед элитой американской армии и спецслужб, он сказал: «Политика последних десяти лет в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса. Используя промахи Советского Союза, мы без войны добились того, что собирался сделать президент Трумэн с помощью атомной бомбы…» С этого момента, по мысли Клинтона, мир стал однополярным, а Вашингтон навеки – единственным глобальным центром силы, где будут приниматься все ключевые решения всемирного масштаба.

Тогда это казалось очевидным и бесспорным. И вот прошло 26 лет. Что же мы видим? Однополярный Pax Americana лежит в руинах. В Женеве этот несомненный факт станет уже вполне себе очевидной реальностью. А в основание такой новой глобальной реальности ляжет качественное военное превосходство России на фоне десяти главных военно-политических, военно-технических и военно-стратегических провалов США в XXI веке.

Впрочем, подробнее об этом и о новом раскладе геополитических сил постамериканского мира – в следующей статье.

Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!

Международная деменция

новый порядок безжалостно перемелет шелуху саммитов, церемониальных фотографий и разрезаний тортов

Илья Титов

В городе Тен-л'Эрмитаж, что на юго-востоке Франции, шлёпнули президента. Шлёпнули не так, как в своё время шлёпнули Кеннеди или Линкольна, а куда более унизительно — ладонью по прикрытому маской лицу. Эммануэль оторопел, выпучил глаза, попятился и завис на пару секунд — до тех пор, пока громадный охранник не оттащил мсье президента от ужасной угрозы его жизни и здоровью. Инцидент тут же оброс массой контекстов: оказалось, что нападавший был реконструктором средневековых боёв и любителем аниме, а в момент нападения он кричал “Монжуа Сен-Дени” — боевой клич средневековых французских монархов из династии Капетингов. Тем не менее ни одна невероятная правда, ни одна коннотация и ни одна развязка этой истории не сравнится с лицом нелепо пятящегося опешившего дурака, ещё пару секунд назад бывшего одним из самых могущественных людей мира.

В это время южную границу США штурмовали нелегалы, а вице-президент страны Харрис тщетно пыталась спасти остатки своей репутации и электоральной привлекательности, разъезжая по Латинской Америке и умоляя латиносов не ехать в Штаты. Жизнеспособную модель Джо Байдена тем временем отправили в евротур. Президенту предстояла насыщенная программа: визиты в европейские страны, встречи с американскими вассалами на саммите G7, развитие линии, проложенной пару месяцев назад госсекретарём Блинкеном и как итог — встреча с грозным и пугающим Путиным, с которым вашингтонский старец уже пообещал беседовать с позиции силы. Гвоздь программы ожидается лишь на следующей неделе и внимание, прикованное к встрече двух президентов, незаслуженно оставляет в тени встречу Байдена и лидеров G7, накопивших к Дяде Сэму ряд вопросов.

Ещё в преддверии европейской поездки госсекретаря Блинкена ходили слухи о том, что Штаты готовятся запустить американскую альтернативу китайскому торговому маршруту “Один пояс — один путь”. Суть альтернативы в том, что она должна объединить Атлантику так же, как китайская идея должна объединить Евразию. В глобальной игре в крестики-нолики США параллельно решают две задачи: разрывают контакты Китая с Европой и привязывают сиротеющий Старый Свет к себе. Задачи эти усложняются тем, что вслед за китайскими деньгами и товарами неумолимо идёт китайское политическое влияние. Американцы это понимают, и это диктует их острую реакцию на чьи-либо попытки влезть на их территорию (борьба с российским газопроводом — из той же оперы). Желание как можно ближе привязать к себе своих союзников в этом смысле совершенно естественно — отсюда и идея трансатлантического канала распространения американских денег, товаров и идей. Блинкен в ходе визита в Европу, состоявшемся в самом конце марта, прощупывал почву для важного соглашения между США и Британией — ключевыми участниками будущей сделки. Сейчас же о сделке было объявлено официально: “Атлантическая хартия” была заключена между Байденом и британским премьером Джонсоном в преддверии саммита G7.

Саммит сопровождался странным и непривычным духом номенклатурного консерватизма, витавшим в речах всех участников. Разумеется, консерватизм этот не имел ничего общего с социальным или политическим значением этого понятия, а представлял из себя лишь тоску европейских политиков по сильной и щедрой руке Америки. Макрон после встречи с Байденом заявил, что рад американскому президенту, ценящему сотрудничество, — явный укол в сторону Трампа, который сотрудничество с Францией, видимо, недостаточно ценил. Меркель посвятила свой последний саммит G7 разговорам об “общих интересах” и “взаимовыгодных решениях” — слова, забытые в эпоху смешных фотографий мировых лидеров, пожирающих глазами беспечного Трампа. Даже овдовевшая королева уделила американскому президенту непривычно много внимания: прибыла на встречу с ним пешком (Байден приехал на машине) и вовремя (Джо опоздал на несколько минут). Церемониальное разрезание торта саблей, заблудившийся президент США и странные позы на фотографиях — саммит G7 оказался полон забавных курьёзов и явных нелепостей, но освещавшие событие СМИ, казалось, этого не замечали. Им важно было создать из тусклой картинки саммита яркий образ вернувшейся на лидерские позиции Америки, нарисовать из дряхлого и забывчивого старика могучего и храброго витязя, идеально готового ко встрече со страшным монстром, ждущим его где-то в окрестностях Женевы. Но ни бахвальство американских внешнеполитических структур, ни елейное единодушие соскучившихся по натянутому поводку европейских бюрократов, ни дружный экстаз журналистов не скроют самого главного: властители “свободного мира” выписывают чеки, которые их мир больше не может обналичить.

В итоговом заявлении саммита, как многие заметили, Россию упомянули незаслуженно вскользь, если судить по частоте упоминаний в СМИ. Что-то там про “не допущу” и “разорю”, да стандартный бубнёж про поддержку впавшей в чисто байденовский маразм Украины. Россия, если судить по тону массмедиа, отходит на второй план, уступает свою почётную роль средоточия мирового зла Китаю. Про Китай верхушки стран G7 говорили много и с упоением, страстно смакуя подробности искусственно выведенного коронавируса, увлечённо обсуждая геноцид уйгуров и даже с наслаждением вспоминая Гонконг, столь дорогой сердцу британской элиты. Китай не просто стал главной темой обсуждения на саммите — он незримо присутствовал в каждом слове, сказанном на встрече глав G7. Одержимость китайской угрозой некоторые эксперты сравнивают с одержимостью советской угрозой в 1940-е и 1950-е годы. Другие возражают, говоря, что сегодняшние властные структуры на Западе полны стариков, отчаянно скучающих по холодной войне и ищущих себе врага в самых неожиданных местах. Сравнивать атмосферу нервозности принципиально разных эпох или искать корни конфликта в психологии людей постпенсионного возраста оставим историкам и психологам. В отрыве от этих сравнений видно, что саммит G7 обозначил полное отсутствие у Запада позитивных идей, лишь запоздалые попытки ответить на вызовы, брошенные не только Китаем, но усилившейся фрагментацией мировой политики. Америка вернулась, но вернулась на дымящиеся руины привычного ей миропорядка, вернулась на роль вечно недовольного протестующего, требующего повернуть время вспять. Эта глобальная оппозиция в виде США и их последователей не предлагает никакой программы, кроме ностальгии по временам “конца истории”. Байден пытается зацепиться за громкие обвинения в адрес Китая или же потрясает кулаком в сторону Путина, так пугающего американские СМИ. Но Джо, как и вроде бы противостоящие ему Си и Владимир, этими движениями обозначает своё вступление в холодную войну с естественным порядком вещей. Этот порядок безжалостно перемелет шелуху саммитов, церемониальных фотографий и разрезаний тортов, оставив после себя толпу опешивших от пощёчины дураков.

Дезинформация: фейки, дипфейки, лживые резолюции, псевдо «исследования», «дестабилизирующее поведение» и прочая дрянь

Что западные пропагандисты хотят от России?

Владимир Овчинский Юрий Жданов

Аналитики Всемирного экономического форума забили тревогу о дезинформации как о политическом явлении, но оно становится все более прямым. Злоумышленники, которые используют ненависть, недоверие и политические разногласия в форме дезинформации, колонизировали наши цифровые пространства, чтобы вести переговоры и отстаивать свои собственные социальные ценности, создавая новые формы вреда (Anne McGovern, WEF, 03.06.2021).