Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Что на столе?

Текст: Константин Бабкин (Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России)

У нас повышаются налоги и акцизы, тарифы на электроэнергию и на провоз грузов по системе "Платон". Все это ведет к росту себестоимости продовольствия и снижению конкурентоспособности сельского хозяйства. Экспортные пошлины и квоты подавляют несырьевое производство, но потенциал по улучшению ситуации очень велик.

Ограничение экспорта и цен на продукты уже не раз в истории нашей страны затормаживало развитие села. Допустим, сейчас аграриям надо модернизировать и наращивать парк сельхозтехники. Ее производители в России нацелены на увеличение производства машин, но боятся инвестировать в это, набирать сотрудников. Потому что не знают, что будет через полгода.

Если мы хотим нарастить выпуск продовольствия, то надо не ограничивать сбыт, а расширять его. Посмотрим на мировые рынки. Крупнейший импортер продовольствия - Китай. Он ввозит его на 130 миллиардов долларов в год (это статистика за 2018-й, сейчас цифра явно больше). Россия производит продовольствия на 86 миллиардов долларов в год. Если мы удвоим, даже утроим этот объем и наладим доверительные торговые отношения с Китаем, то сможем продать туда все: молоко, зерно, муку, сою, рапс, свинину... Но сегодня доля России в структуре китайского импорта - 1,6 процента. Мы действуем непоследовательно: то стимулируем экспорт продовольствия, то ограничиваем. Китайцы ориентировались на США и Канаду, теперь переключились на Южную Америку. В результате Бразилия активно развивается, ее фермеры богатеют. Там рынок комбайнов больше, чем во всей Северной Америке! Активно покупают продовольствие Египет и Индонезия. Нужны усилия, чтобы открыть эти рынки нашим аграриям.

Еще один аспект продовольственной проблемы - либерализация стандартов качества. Уже необязательно делать колбасу на 90 процентов из мяса. Те, кто производит качественное продовольствие, попадают в условия неравной конкуренции. Сбыт сужается, подавляется экономическая активность населения, от этого падают доходы. То есть государство смягчает стандарты, чтобы повысить ценовую доступность продуктов, - а в конечном итоге эти продукты людям все труднее купить.

Надо заботиться о малоимущих не снижением оптовых цен на продовольствие, а адресной помощью. Введя карточки на социально значимые товары, мы поддержали бы именно нуждающихся граждан, а не рассыпали веером дешевые и некачественные продукты для всех - в том числе тех, кому низкая цена не так важна. Допустим, можно выделить карточки на две тысячи рублей в месяц. Эта система адресной помощи потребует около 200 миллиардов рублей в год и в то же время обеспечит прирост налоговых поступлений в сумме 500 миллиардов.

И конечно, стабилизировать ситуацию должна политика, нацеленная на сбалансированное развитие регионов. Пока же, как показывает наш анализ, те скудные субсидии, которые сегодня предоставляют крестьянам, распределяются крайне неравномерно. Мы взяли данные по четырем областям: Рязанской, Тверской, Ярославской и Курской. В каждой из них трем крупнейшим агрохолдингам достается более 80, а где-то и 98 процентов субсидий. Господдержку надо сделать равнодоступной - вне зависимости от размеров хозяйства, формы собственности и близости к начальству.

Как вводились и работали антисоветские санкции

Санкционная борьба западных стран против России идет более семи лет. Ограничительных мер применено уже несколько видов, и сейчас многие с беспокойством ожидают их расширения на международные расчеты и ОФЗ. Однако самые опасные санкции – те, что запрещают продажу технологий. Они способны серьезно помешать развитию России в долгосрочной перспективе. Именно такие ограничения западные страны не без успеха вводили против СССР для сдерживания его экономического и военного потенциала.

Георгий Смирнов

Первые меры

Октябрьский переворот 1917 года, который привел большевиков к власти, был крайне невыгоден для союзников России в Первой мировой войне. После масштабной национализации в нашей стране британские, французские и американские бизнесмены потеряли инвестиции и проекты. Большевики к тому же отказались от выплат по долгам Российской империи. В декабре 1917 года начались переговоры между советским правительством и Германией о заключении сепаратного мира с Центральными державами (Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией), который в итоге был подписан 3 марта 1918 года. Государства Антанты в ответ на это ввели экономическую блокаду против РСФСР, полностью прекратив торговлю с большевиками.

28 июня 1919 года Верховный военный совет Антанты (на постоянной основе в нем заседали представители Британии, Франции, США, Италии и Японии) объявил о полном прекращении всех форм экономических связей с Советской Россией. К блокаде присоединились и побежденные страны, так как были вынуждены выполнять решения основных держав Антанты.

Блокада действовала с 10 октября 1919 года до 16 января 2020 года параллельно с военной интервенцией в России на стороне белого движения в 1918–1922 годах (японские войска оставались на отдельных территориях до 1925 г.). Эти санкции оказали серьезнейшее влияние на внешнюю торговлю РСФСР: оборот рухнул с 88,9 млн рублей в 1918 году до 2,6 млн рублей в 1919-м.

Большевики были вынуждены продавать золото через цепь посредников – торговых агентов в Прибалтике в Швецию. В начале 1920-х гг. в обход санкций немецкие предприятия также начали принимать золото из России в обмен на поставки промышленной продукции. В 1923 году началась полоса признания СССР: из крупных держав это сделали Веймарская Германия, Польша и Турция. В 1924 году Советское государство признали постоянные члены Совета Лиги наций (Британия, Франция, Италия и Япония), что позволило вести торговлю на официальном уровне.

Политический фактор

Экономические отношения СССР с капиталистическим миром постоянно колебались. В июле 1930 года США (которые установили дипломатические отношения с нашей страной только в 1933 г.) обвинили СССР в занижении цен на поставленные в Америку лес, нефть, спички, уголь, асбест и марганец. Американцы ввели протекционистские меры, впрочем, это больше было связано с Великой депрессией. В ноябре 1933 года СССР установил дипломатические отношения с США, в связи с чем эмбарго было снято.

Французы также использовали антисоветские санкции, исходя из политического климата. 3 октября 1930 года Франция обвинила СССР во вмешательстве во внутреннюю политику, которое было связано с финансированием местной коммунистической партии. В качестве санкций была введена система лицензирования советских товаров, что привело к их подорожанию и потере конкурентоспособности на французском рынке. Практически сразу те же меры ввели Бельгия, Венгрия, Румыния и Югославия. 20 октября того же года советское правительство запретило внешнеторговым организациям размещать заказы и производить закупки в недружественных государствах. Также было запрещено фрахтовать суда и серьезно сокращено использование портов данных стран для транзитных и реэкспортных операций через СССР.

Но все же эти санкции не были долгосрочными. Ограничения на торговлю с Францией были отменены в 1931 г. после денонсации французским парламентом декрета. Из-за санкций общий оборот советской внешней торговли за 1930–1931 гг. упал с 1,6 млрд рублей до 1,5 млрд рублей, а экспорт – с 812,7 млн рублей до 636,1 млн рублей.

С Британией у СССР были более сложные отношения. В марте 1933 г. советские власти арестовали британских инженеров, которые строили электростанции, по обвинению в саботаже и шпионаже. Советский суд признал пятерых специалистов виновными, заключил двоих из них под стражу, а остальные были высланы. В ответ на это Британия 26 апреля 1933 года ввела эмбарго на импорт зерна, хлопка, леса и нефтепродуктов из СССР до освобождения двух инженеров. 27 апреля СССР запретил транзит британских товаров на своих территориях, размещение заказов советскими организациями в Британии и использование британских портов. Впрочем, уже 1 июля британцы были освобождены, а санкции отменены. Но все же ограничения нанесли существенный урон: объем советско-британской торговли упал с 1 млн рублей в 1932 г. до 515 тыс. рублей в 1933-м. В целом же в 1930-х гг. экономические отношения СССР с западными государствами и предпринимателями сохранялись еще на сравнительно приемлемом уровне.

Новая волна

После окончания Второй мировой войны США и СССР всего за половину десятилетия превратились в непримиримых противников. Американские власти решили применять новый вид экономических санкций. В 1948 году Минторг США ограничил экспорт стратегических материалов, вооружения и оборудования в страны социалистического лагеря. В 1949 году вступил в силу закон об экспортном контроле, который закрепил ограничения.

В том же году по американской инициативе в Париже был собран и создан Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ). Организация осуществляла надзор за поставкой западных товаров и технологий социалистическим государствам. В КОКОМ входили страны НАТО, а также Австралия и Япония, связанные с американцами отдельными союзами. Австрия, Ирландия, Швеция, Швейцария, Финляндия и Новая Зеландия активно сотрудничали с КОКОМ. То есть организация фактически объединила все развитые капиталистические страны.

КОКОМ запретил продавать технику и технологии в социалистический лагерь ранее чем через четыре года после серийного выпуска. Также организация разделила товары и технологии на три категории. В первой был введен полный запрет на экспорт, во второй был разрешен экспорт в ограниченном количестве, в третьей ограничения снимались, но с обязательным контролем за конечным использованием. Ситуация осложнялась для СССР и его союзников тем, что любой из 17 участников КОКОМа мог наложить вето на экспортную сделку, которую могла предложить другая страна-участник.

В 1951 году США в связи с Корейской войной расторгли советско-американское соглашение о торговле 1937 г., лишив СССР режима наибольшего благоприятствования. Таможенные тарифы на советские товары сразу же выросли в 4,6 раза в сравнении с обложением товаров других стран.

Санкции серьезно ударили по объемам советско-американской торговли: они упали с 303,9 млн рублей в 1946 г. до 16,2 млн рублей в 1952-м. Восстановление началось в 1955 г., а объем дорос до 100 млн рублей только в 1964-м. Интересно, что оборот внешней торговли СССР с развитыми западными странами вырос с 459,1 млн рублей в 1947 году до 734,5 млн рублей в 1952-м.

Европейские капиталистические страны, несмотря на КОКОМ, были заинтересованы в торговле. Так, в октябре 1962 г. во время Карибского ядерного кризиса три крупные западногерманские компании – Hoesch, Mannesmann и Phoenix-Rheinrohr подписали контракт на поставку труб большого диаметра для строительства нефтепровода «Дружба», который связал СССР и социалистические страны Восточной Европы. В ноябре американский проект эмбарго на поставку труб был одобрен советом НАТО. ФРГ и Франция разорвали соглашения, что задержало строительство трубопровода на год, но в итоге запрет был снят из-за протеста западноевропейских производителей.

В августе 1972 г. Президиум Верховного Совета выпустил указ, по которому советские граждане с высшим образованием, выехавшие на постоянное место жительства в зарубежные страны, были обязаны возместить СССР затраты на их университетское образование. В ответ на это в 1974 г. конгресс принял «поправку Джексона – Вэника» к новому закону о торговле, которая полностью запретила режим наибольшего благоприятствования в торговле, предоставление кредитов и кредитных гарантий для государств, которые ограничивают право граждан на эмиграцию. Поправка также позволяла применять ограничительные тарифы против товаров, импортируемых в США из нерыночных стран. Мораторий на действие поправки на фоне улучшения советско-американских отношений был введен в 1989 г., но сама она была отменена только в 2012-м.

После ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 г. США объявили о расторжении контракта о поставках зерна (который был заключен во время «разрядки» в 1975 г.). В январе 1980 года американцы запретили выдачу СССР лицензий на экспорт высоких технологий и ограничили экспорт товаров. В апреле 1981 г. Рональд Рейган отменил эмбарго из-за неэффективности ограничительных мер, так как Советский Союз закупал зерно в других странах, а под ударом оказались только американские фермеры.

Но в конце декабря президент США объявил о запрете на поставку электронного и нефтегазового оборудования американскими компаниями, чтобы помешать строительству советского экспортного газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород». Стоит отметить, что в возведении объекта принимали участие европейские корпорации и банки Creusot-Loire, John Brown Engineering, Mannesmann и Deutsche Bank. В июне 1982 г. США распространили запрет на оборудование американских компаний, которое производилось по лицензиям в других странах. Это вызвало недовольство со стороны ведущих западноевропейских держав, которые объявили американские санкции незаконными.

В ноябре Рональд Рейган был вынужден уступить и отменить эмбарго из-за ссоры с важнейшими союзниками по НАТО. Но все же санкционный удар помешал завершить вторую линию газопровода, так как даже первую приходилось дополнять советскими материалами. В том же месяце Рональд Рейган подписал директиву NSDD-66 о расширении списка экспортных ограничений в рамках КОКОМ против СССР. Документ также подразумевал оказание давления на союзников в Европе, чтобы СССР мог получать кредиты исключительно по рыночным курсам. Но при этом объем советско-американской торговли вырос за 1979–1984 г. с 2,8 млрд рублей до 3,1 млрд рублей, а объем оборота между СССР и развитыми капиталистическими государствами увеличился с 25,8 млрд рублей до 40,9 млрд рублей.

Негативное влияние антисоветских санкций на отечественную экономику трудно преуменьшить, и все же на протяжении всего времени существования СССР никогда не был полностью изолирован от внешнего мира. Он активно торговал с капиталистическими государствами, именно поэтому западные державы имели возможность использовать санкционные механизмы во время ухудшения отношений.

КОСМОС КАК ПЛАТФОРМА В КЛИМАТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

ВАЛЕНТИН УВАРОВ

Член Совета РАН по космосу, член Комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ, советник генерального директора АО «Успешные ракеты».

Если в России космос и экология и дальше не будут восприниматься в категориях экономики, то нам, наверное, опять придётся искать «асимметричный ответ». Может быть, в сложившейся ситуации лучше вовремя встроиться в процесс и начать бить противника его же оружием?

В первый же день на посту президента Джо Байден подписал указ, подтверждающий присоединение США к Парижскому соглашению по климату. На следующий день НАСА объявило об учреждении новой должности старшего советника по климату, на которую в качестве исполняющего обязанности был назначен Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда НАСА в Нью-Йорке.

На сайте НАСА прямо говорится, что учреждение новой должности позволит обеспечить агентству эффективное выполнение поставленных администрацией Байдена задач в области климатологии. Как отметил исполняющий обязанности руководителя НАСА Стив Юрчик, сотрудник на этой должности предоставит критические идеи и рекомендации для всего спектра научных, технологических и инфраструктурных программ, связанных с климатом, что позволит агентству более эффективно координировать усилия для достижения целей администрации по борьбе с изменением климата.

В частности, в обязанности старшего советника по климату войдут следующие задачи:

Привлечение инвестиций, связанных с климатическими проектами.

Содействие развитию аэронавтики и других технологических инициатив, направленных на сокращение выбросов углекислого газа и широкое воздействие на климат.

Продвижение информации о социальных эффектах и размерах инвестиций НАСА в проекты, связанные с климатом.

Развитие коммуникаций, координация по данной тематике внутри НАСА и взаимодействие с научным сообществом за пределами агентства.

Активизация исследований и технологических разработок агентства, связанных с климатом.

Как отмечено в сообщении, старший советник по климату в рамках стратегических целей НАСА должен отвечать за климатические инвестиции агентства в контексте более широких правительственных программ и тесно сотрудничать с Управлением научно-технической политики Белого дома и Управлением по вопросам управления и бюджета.

Вне зависимости от того, было ли учреждение этой должности «выстрелом на упреждение» или состоялось по сигналу из Белого дома, такой шаг отвечает политическим установкам предвыборной платформы и декларируемым планам об увеличении инвестиций в климатические проекты. Тема климата и космоса в предвыборной программе (2020 Democratic Party Platform) сформулирована следующим образом: «Демократы поддерживают укрепление миссий НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований по наблюдению Земли, чтобы лучше понять, как изменение климата влияет на нашу родную планету».

Что касается инвестиций в климатические проекты, то НАСА не может оставаться в стороне уже потому, что, в отличие от других правительственных ведомств, способно оценить масштаб планируемых денежных вливаний, о которых заявлено в «Плане Байдена за чистую энергетическую революцию и экологическую справедливость» (The Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice). На сайте предвыборной кампании отмечается, что Байден сделает крупнейшие в истории инвестиции в исследования и инновации в области чистой энергетики, которые в два раза превзойдут в сегодняшних ценах расходы по отправке человека на Луну по программе «Аполлон».

Закономерно возникает вопрос, а насколько на самом деле важна роль космических технологий в том, что получило название «чистой энергетической революции»? Дело в том, что космос в его научном и индустриальном аспектах пронизывает буквально все направления жизнедеятельности, хотя большинство населения планеты не представляет возможности того же дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) в части улучшения жизни и безопасности человечества.

Дальше жить на Земле уже невозможно без космоса

Индустрия наблюдения Земли постоянно развивается, и в перспективе нас ожидает интеграция новых информационных технологий и методов дистанционного зондирования с переносом обработки данных на космические платформы. Растёт спрос на данные наблюдений Земли для решения глобальных проблем населения, изменения климата, стихийных бедствий, а также для предотвращения и борьбы с чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами. Есть потребность в сборе данных ДЗЗ в различных масштабах, включая малые и большие, увеличивается необходимость в сокращении временных интервалов по наблюдению за одним и тем же участком поверхности Земли или объектом. То есть человечество нуждается в точной информации, основанной на больших данных ДЗЗ, без которой невозможно построить цифровую Землю.

В настоящее время на разных околоземных орбитах находится порядка двухсот работающих космических аппаратов (КА) гражданского назначения, оснащённых радиолокаторами, скаттерометрами, радиометрами, спектрорадиометрами, альтиметрами и оптической техникой, работающими в разных частотных диапазонах. Все они выведены на орбиту специально для получения разносторонней метеорологической и геофизической информации, необходимой для оценки состояния окружающей среды, мониторинга погоды и климата, а также для исследований состояния природных ресурсов и поиска полезных ископаемых. Эти спутники принадлежат нескольким десяткам национальных и международных космических агентств. По количественному составу и объёму передаваемой информации лидируют американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Европейское космическое агентство (ЕКА).

Спутники ДЗЗ используются в том числе для таких целей, как оценка ущерба во время стихийных бедствий, оценка урожайности сельскохозяйственных культур, картирование геологии поверхности и месторождений полезных ископаемых, обнаружение источников воды. Космические аппараты дистанционного зондирования работают на разных высотах на околоземной орбите и дают ценные данные о химических, физических и биологических аспектах земной системы.

Приведём некоторые направления ДЗЗ:

мониторинг и прогноз состояния атмосферы и океана;

мониторинг ледяного покрова;

информационное обеспечение гелиогеофизической службы;

оценка вероятности возникновения, мониторинг и оценка последствий опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций;

изучение климатических, океанических и ландшафтных изменений на основе наблюдений за облачным покровом, концентрацией парниковых газов, озоновым слоем, снежным и ледяным покровами, температурой и цветностью океана, растительным покровом, радиационным балансом;

изучение климата и климатообразующих факторов;

картирование параметров загрязнения атмосферы, суши и океана;

оценка зон риска распространения загрязнений, в том числе радиоактивных;

измерение температуры поверхности и уровень океана и его загрязнения;

оценка состояния лесных ресурсов, возрастной и видовой состав лесов;

воздействие климата на северные леса России;

мониторинг незаконных вырубок леса и наблюдение за состоянием особо охраняемых природных территорий.

Стоит отдельно отметить, что возможности ДЗЗ в случае оперативного обеспечения качественными данными по всей территории Российской Федерации могут принести потенциальный эффект и для различных отраслей экономики. Сюда можно отнести, прежде всего, нефтегазовую промышленность, добычу и переработку полезных ископаемых, крупные перерабатывающие предприятия, сферу транспорта, сельское хозяйство. Ниже лишь малая часть направлений, по которым могут быть востребованы продукты и услуги с использованием данных ДЗЗ:

мониторинг, оценка состояния и уровня эксплуатации почв и объектового фонда;

услуги по контролю состояния сырья и готовой продукции;

обеспечение контроля за рекультивационными мероприятиями и оценка состояния растительности;

поддержка проведения топографических и геофизических исследований;

оценка мировых запасов полезных ископаемых и активности добычи для анализа и прогнозирования рыночных тенденций;

поддержка исследования и классификации районов текущей и планируемой добычи и расположения объектов;

мониторинг геологической среды и состояния подъездных путей;

постоянный мониторинг работ на предприятиях и добывающих площадках;

контроль состояния промышленных и инфраструктурных объектов и оборудования, обеспечение промышленной безопасности;

контроль соблюдения лицензионных соглашений при освоении месторождений и проведении геологоразведки;

мониторинг развития внешней природной и антропогенной среды вокруг промышленных и инфраструктурных объектов;

экологический мониторинг в районах добычи и производства, контроль реализации рекультивационных и восстановительных мероприятий и работ по промышленному использованию отходов в собственном производстве.

По экспертным оценкам, мировой рынок коммерческих данных и услуг с использованием данных ДЗЗ, который на сегодня составляет порядка 2 млрд долларов, к 2030 году вплотную приблизится к 10 млрд долларов. Такой взрывной рост произойдёт не за счёт увеличения количества «сырых» снимков, а в результате увеличения самых различных сервисов, разработанных с использованием данных ДЗЗ. За последние годы несколько десятков компаний объявили о своём намерении создать группировки наблюдения Земли, общее количество которых уже может достигать несколько тысяч малых космических аппаратов. Эти новые созвездия будут конкурировать с действующими игроками за большую точность и более высокую скорость обработки данных. По мере снижения цен на данные, особенно на снимки с разрешением менее одного метра, будет расти и количество разнообразных сервисов, доступных в виде мобильных приложений.

Говоря о перспективах, которые видятся на этом направлении в нашей стране, стоит отметить, что для получения данных используется информация с 11 российских космических аппаратов и 24 зарубежных спутников ДЗЗ. Важно отметить, что при этом до 80 процентов информационной продукции гидрометеорологического, океанографического, геофизического назначения и мониторинга окружающей среды подготавливается с использованием данных с зарубежных космических аппаратов, что недопустимо с точки зрения информационной безопасности России. Что касается оставшихся 20 процентов, то, увы, здесь неприменим закон Парето, так как ни качество данных, ни периодичность их получения не позволяют в полной мере решать целевые задачи в интересах российской науки и промышленности. Возможно, что-то изменится с принятием закона «О дистанционном зондировании Земли из космоса», о начале общественного обсуждения которого недавно было объявлено.

Из космоса виднее, кто газует сильнее

Мониторинг и измерения парниковых газов в атмосфере Земли из космоса является одним из видов ДЗЗ. В этом случае, в отличие от снимков поверхности Земли в различных диапазонах, с помощью спектрометра путём измерения поглощения света молекулами CO2 и CH4 вычисляется содержание парниковых газов в атмосфере. Углекислый газ (CO2) является важнейшим антропогенным парниковым газом, и за последнее столетие на фоне роста общего содержания CO2 в атмосфере Земли в среднем отмечается увеличение уровня температур. Регулярные измерения содержаний CO2, с помощью как наземных (локальных и дистанционных), так и спутниковых наблюдений, ведутся уже несколько десятилетий, и начались эти исследования ещё раньше, чем климатическая повестка стала настолько актуальной. В нашей стране в 1977–1979 гг. были проведены спектроскопические измерения на спутниках серии «Метеор», и, что интересно, в то время даже наземных измерений CO2 было относительно мало.

Сейчас в мире всего восемь спутников имеют на борту аппаратуру, которая позволяет измерять содержание парниковых газов в атмосфере земли, и только три созданы специально для решения этой задачи. Специализированные спутниковые эксперименты по измерениям содержания CO2 реализуются на спутниках GOSAT, (Greenhouse Gases Observing Satellite) и OCO (Orbiting Carbon Observatory). GOSAT-1 был запущен в начале 2009 г., и в том же году в результате неудачного запуска был потерян первый американский OCO-1. С 2014 г. на орбите работает второй из этой серии OCO-2, а в 2018 г. на смену GOSAT-1 пришёл GOSAT-2. Китайский TanSat работает на орбите с конца 2016 года.

GOSAT-1 был разработан в Японии – Японским агентством аэрокосмических исследований, Министерством охраны окружающей среды и Национальным институтом по изучению окружающей среды. Цель проекта GOSAT заключается в получении более точных оценок потоков CO2 и CH4 в субконтинентальном масштабе. GOSAT уникален тем, что в нём используется спектрометр с преобразованием Фурье (FTS), который позволяет выделить 10000 цветов. FTS записывает отражённый солнечный свет в ближней ИК-области и тепловых выбросах путём измерения поглощения света молекулами CO2 и CH4 в атмосфере.

Что касается OCO-2, то, как как было отмечено в сообщении НАСА по случаю запуска в 2014 г., космический аппарат способен обнаруживать повышенные уровни углекислого газа над крупнейшими городами мира. Как считают в НАСА, проведённые исследования таких агломераций, как Лос-Анджелес и Париж, позволяют распространить экспериментальные разработки в рамках концепции глобальной системы мониторинга углерода и на другие источники выбросов углерода, мегаполисы, города поменьше и большие электростанции. Такая система предполагает создание сетей наземных измерений в репрезентативных районах с одновременным использованием преимуществ более широкого охвата спутниковых наблюдений, дополненных, например, данными о дорожном движении. При этом оговаривается, что прозрачный обмен данными спутниковых наблюдений может оказаться жизненно важным в городах развивающихся стран, где наземные данные о выбросах отсутствуют. О тем, что данные, получаемые от наземной инфраструктуры, и соответствующие методики не дают полной картины, говорят представители профильных организаций и учреждений в США. «Измерение выбросов парниковых газов в городах является серьёзной проблемой», – так прокомментировал сообщение НАСА Джеймс Уэтстоун, специальный помощник директора по измерениям парниковых газов американского Национального института стандартов и технологий (NIST). NIST решает проблему необходимости разработки и демонстрации эффективности передовых методов измерения парниковых газов, которые могут быть применены к городам и мегаполисам.

Европейские эксперты проявляют не меньшую активность в обсуждении климатической повестки и также обращают внимание на необходимость задействовать космические технологии. В статье «Отслеживая CO2 из космоса» (CO2 Tracking in Space) Корнелия Зогг из швейцарского научно-исследовательского института ЕMPA (Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology) пишет, что города действительно являются источниками CO2, но невозможно достоверно определить, сколько выбросов происходит на самом деле. Текущие оценки основаны на статистике и данных о деятельности транспорта, промышленности, теплоснабжения и производства энергии. Оценка этих данных сложна, результаты доступны только с большой задержкой. Такие оценки имеют большую степень неопределённости, поскольку точные цифры часто отсутствуют, и приходится делать упрощённые предположения, например, в случае отопления помещений. По мнению Корнелии Зогг, нынешняя сеть наземных станций полезна для отслеживания увеличения содержания CO2 в атмосфере, но она недостаточно хороша, чтобы обеспечить надёжную информацию о выбросах отдельных стран или городов.

По этой причине в ЕС совместно с ЕКА разрабатывается система мониторинга выбросов CO2. Ключевым компонентом этого является спутниковая миссия CO2M по мониторингу антропогенного углекислого газа (Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring). Планируется, что в 2025 году первые космические аппараты CO2M должны быть отправлены на орбиту для создания глобальных карт атмосферных концентраций CO2 с использованием спектроскопических измерений. С помощью таких аппаратов в ЕС намерены определить, где и сколько CO2 выбрасывается промышленными предприятиями, городами и странами. Реализация этой спутниковой программы практически совпадает с планами ЕС ввести в 2023 г. так называемое «трансграничное углеродное регулирование». Оно предусматривает налог на ввозимую продукцию, основанный на объёме парниковых газов, выделяемых при производстве продукции. Как декларируется ЕС, основная цель такого налога (пошлины) уравнять меры климатического законодательства в отношении внутренних и внешних производителей, их продаж в Евросоюзе.

ЕКА в начале марта 2021 г. сообщило о том, что европейский технологический стартап Kayrros успешно разработал инструмент для точного обнаружения индивидуальных выбросов метана (CH4) из космоса. Авторы комментария пишут, что количество метановых шлейфов, выбрасываемых российской газовой инфраструктурой, выросло на 40 процентов в 2020 г., что вызывает опасения по поводу последствий глобального потепления.

Что интересно, новый стартап объявил о создании платформы, которую можно использовать для отслеживания выбросов метана вдоль газопроводов, например, в Сибири. По данным Kayrros, были зарегистрированы 33 случая выбросы до 291 тонн в час на трубопроводе «Дружба», который проходит по территории России, Украины и Словакии. Отмечается, что объединив данные миссий Copernicus Sentinel-5P и Sentinel-2, а также алгоритмы искусственного интеллекта, ученые Kayrros обнаружили 13 случаев выброса метана со скоростью до 164 тонн в час в 2019–2020 гг. вдоль трубопровода «Ямал – Европа». «Примечательно, что количество выбросов в России, обнаруженных Kayrros, в 2020 г. увеличилось на 40 процентов по сравнению с 2019 г., хотя пандемия COVID-19 привела, по данным МЭА, к сокращению экспорта российского газа в Европу примерно на 14 процентов», – резюмируется в сообщении.

Действительно, основными «поставщиками» метана не природного происхождения являются нефтегазодобывающие компании, и в нашей стране отсутствует полноценная отечественная группировка ДЗЗ, способная покрывать потребности отечественных заказчиков и оперативный доступ к отечественным снимкам. Интересно, станут ли покупателями информации у Kayrros наши нефтегазовые компании или же они предпочтут закупить подобный продукт у отечественного разработчика?

На фоне дискуссий о том, что увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, включая углекислый газ, метан и другие виды, которые обычно рассматриваются как основной триггер наблюдаемого изменения климата, особенно заметный в Арктическом регионе, наши учёные обращают внимание на то, что в вопросе нужен комплексный подход и более активное использование космических технологий.

Руководитель Лаборатории инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин считает, что в целях измерения парниковых газов в атмосфере Земли, необходимо наладить серийное производство большого количества космических аппаратов и научной полезной нагрузки, что, в свою очередь, подразумевает лёгкие и недорогие решения как для платформы космического аппарата, так и для датчиков.

В дополнение к традиционной космической визуализации многоспектральные и гиперспектральные наблюдения в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах очень востребованы во многих областях применения – от защиты лесов до национальной безопасности. Требуются не только новые инструменты, но и методы обработки данных, основанные на машинном обучении, доступе к данным с нулевой задержкой и поддержке принятия решений на основе ограниченных наборов данных. Быстрое развитие радиолокационной техники открывает возможность использования космических радаров с синтезированной апертурой для мониторинга морского льда в Северном Ледовитом океане, что крайне востребовано для навигации по Северному полярному маршруту.

По мнению директора Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, члена-корреспондента РАН Анны Романовской, в отличие от стандартного расчётного метода по балансу выбросов и поглощения на определённой территории, используемого для подготовки Национального кадастра выбросов и поглощений парниковых газов, данные ДЗЗ позволяют получить пространственное распределение этих потоков, оценить временную изменчивость и их общую интенсивность, а также выполнить независимую верификацию расчётных данных. При этом спутниковые наблюдения за потоками парниковых газов и короткоживущих климатически-активных веществ (например, чёрного углерода) критически важны, учитывая протяжённость территории Российской Федерации. С помощью методов обратного моделирования данных ДЗЗ возможно восстановление траекторий и выявление источников выбросов. Спутниковые методы позволяют отслеживать в реальном времени перенос частиц чёрного углерода от природных и техногенных источников выброса в Арктический регион.

Вопрос о необходимости увеличения группировки космических аппаратов со специальной техникой для измерения содержания парниковых газов в атмосфере поднимается и на международном уровне, в частности в ходе заседаний Координационной группы по метеорологическим спутникам (Coordination Group for Meteorological Satellites, CGMS). Так на 48-м пленарном заседании CGMS в августе 2020 г. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) представил доклад, в котором говорится о важности применения комплексного подхода к размещению аппаратуры в космическом пространстве. В докладе рекомендуется запустить большее количество космических аппаратов с спектрометрами на борту на низкую околоземную орбиту, а также проработать возможность установить соответствующие датчики на спутниках на геостационарной орбите, увеличив их чувствительность.

Несмотря на то, что аппаратура, разработанная в нашей стране, может давать данные на порядок выше тех, что поставляют зарубежные партнёры, у нас отсутствует понимание, как подойти к решению этой задачи с наибольшим народно-хозяйственным эффектом. Нет планов по созданию специализированной спутниковой группировки по мониторингу основных парниковых газов, наземной инфраструктуры, понятных отечественных методик, принятых на международном уровне, программного обеспечения по обработке данных и моделированию.

В будущих сражениях на климатическом фронте будет иметь значение не только то, сколько выбрасывает парниковых газов экономика той или иной страны, но и какими поглотительными способностями парниковых газов она располагает. В этом случае речь идёт прежде всего о том, какое количество CO2 способны поглощать леса.

Идите в лес…

Вопросы точности данных, репрезентативности, методик обработки и, как следствие, получение наиболее объективной экологической картины с использованием космических технологий становятся всё более актуальными. Актуальность определяется не только провозглашённой президентом США экологической повесткой, но и результатами новых исследований американских учёных.

В декабре прошлого года на сайте НАСА, в разделе, посвящённом климатической тематике, был размещён материал под названием «Наземные экосистемы становятся всё менее эффективными в поглощении углекислого газа» (Land Ecosystems Are Becoming Less Efficient at Absorbing Carbon Dioxide). Сообщение было посвящено результатам исследования международной группы учёных, которая обнаружила после обработки данных дистанционного зондирования, что «снижение способности лесов поглощать углерод является более существенным, чем показывают современные модели поверхности Земли». Данные, включая индекс растительности, были получены с помощью усовершенствованного радиометра очень высокого разрешения НАСА (AVHRR) и спектрорадиометра изображения умеренного разрешения (MODIS), установленных на американских космических аппаратах. Как отметил один из соавторов, сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда Бен Поултер, зафиксировано, что средний уровень способности лесов поглощать CO2 в последние десятилетия неуклонно снижается и по сравнению 1982 г. упал с 21 до 12 процентов на 1 кубический сантиметр атмосферы.

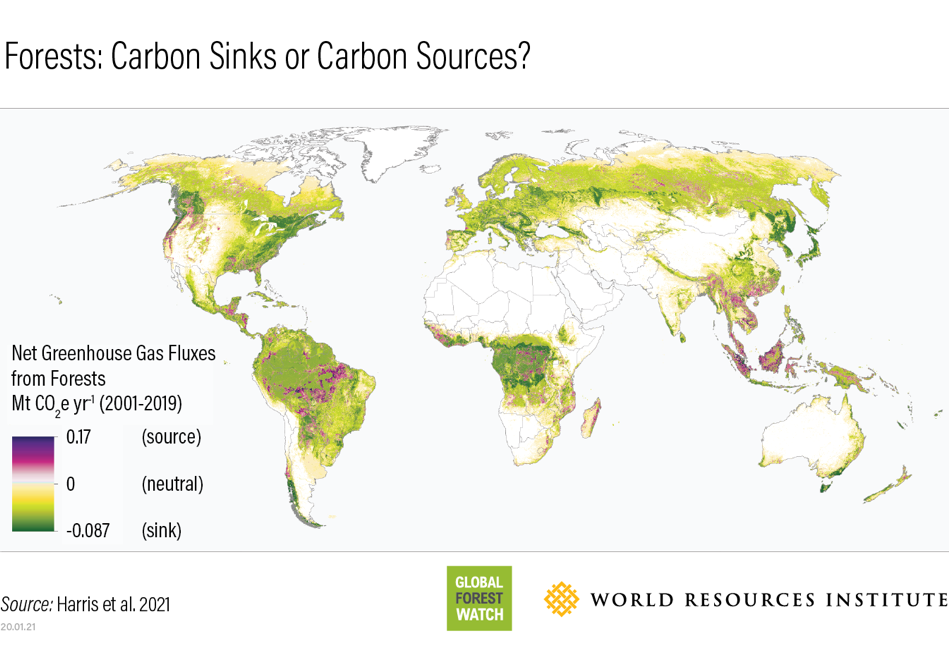

Согласно исследованиям, публикуемым НАСА и другими расположенными в США научными центрами, данные мониторинга лесов из космоса дают информацию, отличную от той, которую мы получаем в результате создания поверхностных моделей не только в отношении абсолютных цифр, но и способности растительности планеты поглощать CO2. По мнению Нэнси Харрис, директора по исследованиям Лесной программы Института мировых ресурсов (World Resources Institute (WRI) Forests Program), леса – это двусторонняя магистраль в климатической системе. Используя данные ДЗЗ, полученные с американских спутников, WRI составил карту лесов планеты под названием «Леса: поглотители или источник углерода?».

Эта карта потока углерода в лесах из веб-приложения Global Forest Watch приводится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change 21 января 2021 г. – на следующий день после того, как Байден подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Как отмечает Сассан Саатчи, сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии и соавтор исследования, эти колебания углерода в лесах с видны беспрецедентной детализацией, а «новый подход помогает определить, какие типы лесов имеют более высокую неопределённость, выделив тропические леса, а также умеренные леса в Северном полушарии».

Специалисты НАСА отмечают, что новая методология, на основе которой они пришли к вышеуказанным выводам, объединяет базы данных из многочисленных источников, включая наземные отчёты, аэрофотоснимки и спутниковые наблюдения, которые позволили создать первую глобальную основу для оценки потока углерода специально для лесов. По их мнению, это шаг вперёд по сравнению с нынешним порядком предоставления ежегодных данных о национальных лесных ресурсах, которые всё ещё имеют значительные неточности, несмотря на стандартизированные руководящие принципы Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Делается вывод, что отсутствие единообразия в данных МГЭИК означает, что глобальные оценки выбросов углерода могут содержать значительную степень неопределённости.

Продвигая свою методику, американские специалисты ссылаются на то, что оценки биомассы для исследования были основаны на данных спутника NASA серии Ice, Cloud and Land Elevation Satellite (ICESat). Космический аппарат имеет ограничения в покрытии земной поверхности и предназначается для отслеживания изменений в покрытии ледяного покрова, а данные о топографии и растительности предоставляются с дополнительно установленной на ICESat аппаратуры. Для оценки крупномасштабной биомассы и изменения биомассы применяются данные о высотах растительного покрова, которые являются высокоточными благодаря использованию многолучевой системы и технологии микроимпульсного лидара (подсчёта фотонов) в усовершенствованной топографической лазерной системе высотомера (ATLAS).

То, что приводимые оценки имеют некоторую степень неопределённости, допускают и сами авторы исследования. По словам Лолы Фатойнбо из Центра космических полётов НАСА имени Годдарда, все оценки приходят с неопределённостью, которая будет становиться всё меньше и меньше по мере того, как мы получаем лучшие наборы данных. Пилотная программа NASA по углеродному мониторингу биомассы Carbon Monitoring Systems Biomass использует данные с КАК ICESat-2 и оснащённого лазером прибора Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) на борту Международной космической станции. В НАСА считают, эти наблюдения помогут продвинуть модели для более реалистичного учёта экосистемных процессов, климата и обратных связей CO2.

По мнению учёных из Института космических исследований РАН (ИКИ РАН), мониторинг бюджета углерода в лесах требует регулярно обновляемой информации об их характеристиках и протекающих процессах. Недостаток необходимых данных приводит к трёх-четырёхкратной неопределённости различных оценок способности лесов России по поглощению CO2. Порой данные Росстата значительно разнятся в части общего количества и площади погибших лесов на территории нашей страны. По информации ДЗЗ, площадь лесов в России сокращается ежегодно примерно на 3 млн га, а почти «прямая линия» на графиках Росстата по потерям от лесных пожаров удивительно отличается от волнообразной линии, полученной в результате обработки спутниковых снимков зарубежного производства.

Дистанционное зондирование позволяет охватить всю страну и регулярно обновлять информацию о лесах России, включая данные о площади, запасах, породно-возрастной структуре, продуктивности, а также о воздействии на леса деструктивных факторов, лесовозобновлении. Использование данных ДЗЗ с в сочетании с моделями динамики лесов и данными выборочных наземных измерений открывает принципиально новые возможности мониторинга углерода в лесах России. Имея многолетний опыт в обработке данных ДЗЗ в части мониторинга лесов, учёные ИКИ РАН считают, что необходимо создание отечественной специализированной группировки спутников ДЗЗ с ежедневной частотой съёмки, с возможностью глобального охвата территории нашей страны и с разрешением 10–50 метров. В совокупности с технологиями по автоматической обработке данных это позволило обеспечить углеродный мониторинг лесов России и мира в целом.

Климатический суд идёт: предъявите ваши снимки

В статье Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Климатический манифест» Байдена: глобальные игры вокруг углеродного следа» подробно описаны меры, которые планирует реализовать 46-й президент США на международной арене. Одна из особенностей американской политической жизни состоит в том, что чем активнее звучит та или иная тема во внутриполитической повестке, тем сильнее она находит своё отражение во внешней политике США.

В «Плане Байдена за чистую энергетическую революцию и экологическую справедливость» содержится широкий набор мер и инициатив, которые, по мнению президента США, приведут мир к решению климатической чрезвычайной ситуации, а Соединённые Штаты обязаны послужить примером, обеспечив достижение стопроцентно чистой энергетической экономики и нулевых выбросов не позднее 2050 года. Предполагается, что меры, описанные в плане Байдена, затронут все отрасли экономики страны, всю территорию и все слои населения. «Поскольку США предпринимают шаги, чтобы заставить отечественных загрязнителей покрывать полную стоимость их углеродного загрязнения, администрация Байдена введёт сборы за корректировку выбросов углерода или квоты на углеродоёмкие товары из стран, которые не выполняют свои климатические и экологические обязательства», – подчёркивается в документе. Тут же отмечается, что это позволит американским рабочим и их работодателям не оказаться в невыгодном конкурентном положении и одновременно побудить другие страны повысить свои климатические амбиции. Что касается будущих торговых соглашений, то Байден намерен включать в них обязательства партнёров по достижению расширенных Парижских климатических целей.

Было бы неправильно полагать, что это лишь декларации, за которыми нет конкретики. Работа ведётся как в направлении поиска подходящих внутригосударственных механизмов, так и инструментов на международном уровне. В этом отношении полезно обратиться к рекомендациям аналитиков из Центра новой американской безопасности, большое количество представителей которого заняли значимые посты в новой администрации США, включая Совет национальной безопасности, государственный департамент, Пентагон, структуры разведывательного сообщества и Министерство финансов.

Питер Харрелл, представленный на сайте ЦНАБ как ведущий эксперт по вопросам экономической политике США, санкциям, экспортному контролю и торговой политике, рекомендует «сторонникам агрессивного ограничения глобальных выбросов» для ускорения принятия нормативных актов воспользоваться приёмами Дональда Трампа, который «продемонстрировал весьма эффективный способ обойти законодательный процесс». Как бывший заместитель помощника госсекретаря по борьбе с финансовыми угрозами и санкциями в госдепартаменте (2012–2014) Харрелл хорошо понимает бюрократический процесс и потому рекомендует новому президенту нетривиальный путь для решения «проблемы изменения климата, даже если на уровне Конгресса возникнут какие-либо затруднения».

По мнению Харрелла, «есть по крайней мере четыре области, в которых президент-демократ мог бы использовать любимые инструменты национальной безопасности Трампа для решения климатического кризиса: тарифы на продукцию и в отношении стран с интенсивным выбросом парниковых газов; требования к отчётности по международным инвестициям; ограничения на инвестиции в углеродоёмкие отрасли; санкции и экспортный контроль в отношении наиболее разрушительных проектов».

Далее эти направления конкретизируются, и Министерству торговли в качестве одного из вариантов предлагается провести анализ углеродоёмкого импорта с целью определить, что он наносит ущерб национальной безопасности США. Автор рекомендаций не видит на этом пути никаких проблем, так как основополагающий закон США о санкциях – Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, уполномочивает президента вводить широкий спектр ограничений в ответ на «любую необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединённых Штатов». Обращаясь к Байдену ещё в августе прошлого года, Питер Харрелл, отмечает, что точно так же, как администрация Барака Обамы ограничила новые инвестиции в некоторые российские энергетические проекты в ответ на «вторжение» России на Украину в 2014 г., будущий президент-демократ мог бы использовать закон для ограничения частных инвестиций США в различные проекты с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

Что касается международных механизмов, то у аналитиков из ЦНАБ есть мнение и на этот счёт. Ещё до выхода рекомендаций Харрелла в американских СМИ появилась статья сотрудника ЦНАБ Нила Бхатия «Почему пресечение экологических преступлений является вопросом национальной безопасности» (Why Stopping Environmental Crime Is a Matter of National Security). Автор предлагает задействовать Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ (The Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF). ФАТФ является межправительственной организацией, в задачи которой входит выработка международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов и, кроме того, занимается оценкой законодательства и национальных стандартов в этой области и их соответствия принятым международным нормам.

В прошлом году ФАТФ опубликовала доклад «Незаконная торговля дикими животными» (Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade), где, помимо торговли дикими животными, упоминаются незаконные лесозаготовки, незаконная добыча полезных ископаемых, незаконный промысел и индустрия обращения с отходами как источники доходов государственных и негосударственных субъектов. В этом контексте Нил Бхатия отмечает, что как бы ни была важна сама по себе борьба с экологическими преступлениями, её значение выходит далеко за рамки блага для окружающей среды. Намеренно или нет – автор ставит в один ряд борьбу с организованной преступностью и с «противниками США, которые вовлечены в торговлю дикими животными и совершают другие экологические преступления, чтобы обойти санкции». «Такие страны также практикуют экологические преступления для финансирования своей деятельности и уклонения от международных санкций», – утверждает сотрудник ЦНАБ. В самих же США рекомендуется задействовать Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN) для разработки конкретных методологий, помогающих отслеживать подозрительные операции по счетам, чтобы побудить финансовые организации предоставлять информацию, которая может привести к уголовному расследованию или введению санкций.

Соображения аналитиков ЦНАБ так или иначе присуствуют в «Плане Байдена за чистую энергетическую революцию и экологическую справедливость». Тема пандемии, пока ещё превалирующая во внутренней повестке США, тормозит начало реализации «климатического плана Байдена» в полной мере и даёт остальному миру передышку и возможность перегруппировать свои силы перед началом наступления США на экологическом фронте.

Рынок есть, рынок будет

По экспертным оценкам, в ближайшие пять лет рынок решений по управлению выбросами составит от 10 до 26 млрд долларов. План Байдена и Европейский зелёный курс оказывают давление на бизнес, который обязывают управлять своими выбросами углерода. Это рождает спрос на решения по мониторингу выброса парниковых газов и других проявлений негативного воздействия на окружающую среду. Помимо приведённых выше примеров по активизации деятельности на уровне правительственных агентств, а частности НАСА и ЕКА, которые разрабатывают аппаратуру для получения более точных данных ДЗЗ, на рынок выходят ИТ-компании с предложениями платформенных решений по автоматизированному мониторингу выбросов основных парниковых газов. В стартапы инвестируют банки, промышленные компании и фонды. Так, например, в Европе в этот процесс уже включились Société Générale, GANNI, AlbionVC, BMW Foundation, BCG Digital Ventures.

Банки начинают выводить деньги из компаний, занятых производством и переработкой ископаемого топлива, и направляют инвестиции в проекты устойчивого развития (ESG). Ещё в прошлом году Citigroup, Societe Generale, DNB, ABN Amro, Amsterdam Trade Bank, Credit Agricole CIB, Danish Ship Finance, Danske Bank, DVB, ING и Nordea заявили, что при принятии решений и предоставлении кредитов судоходным компаниям будут приниматься во внимание усилия клиентов по сокращению выбросов углекислого газа.

Не так давно было объявлено, что французская Total подписала стратегическое рамочное соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) для изучения совместных возможностей партнёрства в области исследований, разработок, развёртывания в области сокращения выбросов CO2 и улавливания, использования, хранения углерода (CCU). В соответствии с условиями соглашения, ADNOC и Total планируют совместно изучать возможности сокращения выбросов CO2, повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии в нефтегазовой промышленности. В области CCU компании намерены продолжать совместные исследования в области новых технологий, охватывающих улавливание углерода, решения для хранения и проекты повышения нефтеотдачи пластов на основе использования CO2.

* * *

Рассматривая раскручивание в мире маховика климатической повестки и использование в этом контексте космических технологий, мы, прежде всего, обращаемся к политике США в этой области. Во время своего президентства Трамп придал новый импульс теме превращения космоса в бизнес. Байден же хочет сделать бизнес из климата. Их подход можно свести к простым и похожим формулам: космос х экономика = национальная безопасность и экология х экономика = национальная безопасность. Понятно, что американцы – народ рациональный. Они стремятся, чтобы результаты были со знаком плюс, и, следовательно, при сложении общее значение ещё больше выросло. Под другими составляющими «национальной безопасности» в США понимают в том числе уровень своего влияния на международной арене и подчинение собственным экономическим интересам. Оставив в стороне разговоры о стремлении США называться передовой страной мира и навязывать свои правила, все крупные страны поняли смысл приведённых выше формул и готовятся использовать новые тренды в своих интересах.

Если в нашей стране космос и экология и дальше не будут восприниматься в категориях экономики, то нам, наверное, опять придётся искать «асимметричный ответ». Может быть, в сложившейся ситуации лучше вовремя встроиться в процесс и начать бить противника его же оружием?

Восстановление даёт шанс странам Латинской Америки и Карибского бассейна отстроиться лучше прежнего

Пандемия COVID-19 причинила странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) больший ущерб в сфере здравоохранения и экономики, чем любому другому региону мира. Вместе с тем, согласно новому докладу Всемирного банка, по мере восстановления экономики в основных секторах присутствует потенциал для значительных преобразований.

Из-за пандемии валовой внутренний продукт (ВВП) в странах региона Латинской Америки и Карибского бассейна (без учёта Венесуэлы) сократился в 2020 году на 6,7%. В 2021 году ожидается возвращение к росту, темпы которого составят 4,4%. Для сравнения: в конце 2020 года Всемирный банк прогнозировал сокращение ВВП по результатам 2020 года на 7,9%, а в 2021 году – увеличение на 4%.

Масштабные перебои, вызванные пандемией, могут открыть путь к повышению производительности посредством реструктуризации экономики и цифровизации. Другие возможности роста связаны с инновациями в электроэнергетической отрасли, говорится в докладе Всемирного банка по региону ЛАК «Обновление вместе с ростом» (Renewing with Growth). Доклады этой серии публикуются дважды год.

«Ущерб серьёзен, масштаб страданий велик, особенно среди наиболее уязвимых групп населения», – говорит Карлос Фелипе Харамильо, вице-президент Всемирного банка по региону Латинской Америки и Карибского бассейна. «Однако мы всегда должны смотреть вперёд и использовать эту возможность, чтобы осуществить необходимые преобразования, которые дадут шанс на лучшее будущее».

Результатом резкого, обусловленного пандемией, спада в прошлом году стали значительные издержки экономического и социального характера. В целом вырос уровень безработицы и увеличились масштабы бедности, хотя в некоторых странах социальные последствия кризиса удалось во многом смягчить благодаря существенным объёмам социальных трансфертов.

Последствия кризиса, вызванного COVID-19, для экономики региона будут долгосрочными. Сокращение возможностей для получения образования и трудоустройства неизбежно приведут к снижению заработка в будущем, а высокий уровень государственного и частного долга может спровоцировать напряжённость в финансовом секторе и замедлить темпы восстановления экономики.

Однако несмотря на эти трудности есть и положительные моменты. Объёмы международной торговли товарами сохранились на относительно высоком уровне, несмотря на резкое падение объёмов торговли услугами, особенно в секторе туризма. Цены на большинство сырьевых товаров сейчас выше, чем до кризиса, вызванного COVID-19, - отчасти из-за быстрого восстановления в Китае. От этого выигрывают экспортёры продукции сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. По сравнению с периодом до пандемии вырос объём денежных переводов, поступающих в регион, что очень важно для ряда стран Карибского бассейна и Центральной Америки.

Кроме того, для большинства стран региона оставались открытыми рынки капитала. Объём внешних заимствований фактически увеличился, что помогло смягчить экономические и социальные последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19. С начала пандемии, в связи с направлением дополнительных средств на укрепление систем здравоохранения, предоставление трансфертов домохозяйствам и оказание помощи фирмам, большинство стран региона испытывало значительный бюджетный дефицит. В то же время принятые активные меры облегчили положение заёмщиков и снизили риск финансовых кризисов.

«По мере оживления экономики стран в этом году какие-то сектора и фирмы выиграют, а какие-то проиграют», – отметил Мартин Рама, главный экономист Всемирного банка по региону Латинской Америке и Карибского бассейна. – «Пандемия запустила процесс творческого разрушения, который может привести к более высоким темпам роста, но также может усилить неравенство как внутри каждой из стран, так и между странами региона».

Например, индустрии гостеприимства и сфере услуг может быть нанесён долговременный ущерб; при этом такие сектора, как информационные технологии, финансы и логистика, будут расширяться. В среднесрочной перспективе выгоды могут перевесить потери. Наиболее значительных преобразований можно добиться путём ускоренной цифровизации, которая может привести к большей динамичности в области финансового посредничества, международной торговли и на рынках труда.

Также за счёт технологий появляется возможность трансформировать энергетический сектор. Регион Латинской Америки и Карибского бассейна занимает первое место среди всех развивающихся регионов мира по «чистоте» механизмов электрогенерации, главным образом благодаря наличию богатых гидроэнергетических ресурсов. Электричество в регионе должно стоить дешевле, чем в любом другом развивающимся регионе мира, однако оно стоит дороже; главным образом, это объясняется неэффективностью.

Промышленные и бытовые потребители в регионе платят за потребляемую электроэнергию значительно больше её себестоимости. Неэффективность проявляется в частых отключениях электроэнергии, технических и коммерческих потерях, раздутости штатов государственных предприятий коммунального хозяйства и злоупотреблении рыночным положением со стороны частных генерирующих компаний.

При наличии надлежащей институциональной базы технологии могли бы способствовать усилению конкуренции в этом секторе, что привело бы к снижению цен на электроэнергию и увеличению доли возобновляемых источников в производстве электроэнергии. Например, благодаря технологиям малой энергетики фирмы и домохозяйства могли использовать собственные источники энергии, такие как солнечные батареи, чтобы в зависимости от времени суток продавать или покупать электроэнергию у сетевой компании. Кроме того, с учётом различий в установленных мощностях, стоимости генерации и времени пикового потребления взаимную выгоду могло бы принести расширение масштабов трансграничной торговли электроэнергией. Однако такой прирост эффективности возможен только в том случае, если электроэнергию можно продавать и покупать по справедливой цене.

Несмотря на признаки оживления экономики региона и надежды на то, что перебои, вызванные пандемией, могут привести к определённым положительным результатам, перспективы на нынешний год остаются неопределёнными. Процесс вакцинации в большинстве стран региона идёт медленно, и коллективный иммунитет, по всей вероятности, сформируется не ранее конца 2021 года. Кроме того, по мере появления новых штаммов вируса возможны новые волны заболевания. Мировое сообщество активно готовится к тому, чтобы отстроиться лучше прежнего, но защита жизни людей и источников средств к существованию остаётся главным приоритетом.

Меры реагирования Группы Всемирного банка на COVID-19

Всемирный банк, который является одним из крупнейших источников финансирования и знаний для развивающихся стран, предпринимает масштабные и быстрые действия, чтобы помочь развивающимся странам реагировать на медицинские, социальные и экономические последствия COVID-19. Эти действия включают в себя выделение 12 млрд долларов США в качестве помощи странам с низким и средним уровнем доходов для закупки и распределения вакцин от COVID-19, тест-систем и лекарственных средств, а также укрепления систем вакцинации. Средства выделяются в рамках более широких мер реагирования со стороны Группы Всемирного банка на COVID-19, которые помогают более 100 странам укреплять системы здравоохранения, поддерживать беднейшие домохозяйства и создавать условия для сохранения источников средств к существованию и рабочих мест в интересах тех, кто пострадал больше всего.

Российский экспорт кукурузы, спрос на которую в Китае стремительно растет, может вырасти в ближайшие годы благодаря огромному производственному потенциалу страны, хорошим политическим отношениям и логистическим преимуществам, сообщил Global Times крупный китайский импортер зерна.

Гао Цзяньи, менеджер по закупкам компании Xiamen C&D Commodities, сказал, что, по его мнению, российская кукуруза может достичь четверти текущего объема импорта кукурузы из США, увеличившись с нуля всего несколько лет назад.

Российские соевые бобы, пшеницу и кукурузу Xiamen C&D Commodities начала импортировать в 2019 году. «Российское зерно пользуется огромным спросом на китайском рынке», — сказал Гао. «Через три или пять лет объем импорта может достичь порога в 1 миллион тонн, или 25 процентов от текущего уровня импорта из США».

В 2020 году Китай импортировал 11,3 миллиона тонн кукурузы, что на 135,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гао сказал, что 6,3 млн тонн пришло из Украины и 4,3 млн тонн из США, со ссылкой на данные. Импорт из России составил всего 130 тыс. тонн.

Из кукурузы в Китае делают этанол, крахмал и сахар. Кукуруза, импортируемая из США, генетически модифицирована и используется для производства кормов для животных в соответствии с китайскими правилами.

Узким местом для импорта российской кукурузы стал порт Зарубино на Дальнем Востоке. Он может принимать суда только до 10 тыс. тонн, его пропускная способность — более чем скромная. Ему требуются дни для тех же процедур, с которыми китайские порты справляются в считанные часы.

Вторая проблема, по мнению Гао, заключается в том, что российские фермеры на Дальнем Востоке не привыкли использовать фьючерсные контракты — бизнес-модель, которая стала обычным явлением в Китае.

Эти два недостатка не могут помешать России стать ключевой альтернативой в вопросе о диверсификации импорта зерна в Китай, считает Гао. По его мнению, низкая стоимость российского зерна и большой потенциал сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь» дадут импульс для роста этого бизнеса.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приступила к реализации принятого при администрации Дональда Трампа закона о делистинге. По нему все иностранные компании, у которых есть листинг в США, обязаны предъявлять в регулирующие органы США материалы аудита. Об этом сообщает Интерфакс.

Первым делом комиссия сообщила, что введет требование к эмитентам раскрывать то, находятся ли компании под контролем иностранного государства и насколько оно влияет на их отчетность. Также SEC вынесла на общественное обсуждение вопрос о том, к каким компаниям относятся требования нового закона.

Иностранные компании должны будут доказать, что они не принадлежат или не контролируются государственным учреждением в иностранной юрисдикции. Компании также должны будут назвать всех членов совета директоров, которые являются должностными лицами Коммунистической партии Китая.

Согласно новому закону, эмитентам, которые в течение трех лет не обеспечат американской стороне контроль за качеством аудита, будет грозить делистинг.

На биржах в США имеют листинг более 250 компаний из КНР и Гонконга, в том числе такие гиганты как Alibaba. Их суммарная капитализация превышает $2 трлн.

В прошлом году спор об аудите обострился на фоне скандала вокруг фальсификации отчетности китайской компанией Luckin Coffee.

Пекин выразил проест в связи с принятием закона о делистинге и призвал США прекратить политизировать контроль за ценными бумагами.

На фоне растущей напряженностей в отношениях между Пекином и Вашингтоном за последние полтора года уже 12 китайских компаний, в том числе Alibaba Group и поисковик Baidu Inc. (SPB: BIDU), провели вторичный листинг на бирже в Гонконге.

Срок в три года, предусмотренный законом, дает достаточно времени для проведения переговоров между сторонами, говорят эксперты.

Между тем, со вторника по пятницу рыночная стоимость Alibaba упала почти на $40 млрд. Полное выполнение требований SEC может привести к большим проблемам Alibaba, основатель которой, миллиардер Джек Ма, уже находится под давлением властей КНР.

Удар по китайским компаниям в США парадоксальным образом может привести к тому, что Пекин решит поддержать Alibaba и Джека Ма.

Стратегическое соглашение между Ираном и Китаем может изменить правила игры

Подписание 25-летнего соглашения о сотрудничестве между богатой нефтью и влиятельной в регионе, но находящейся под санкциями США Исламской Республикой Иран и глобально могущественной, но находящейся под давлением США Китайской Народной Республикой создает новые стратегические клещи на Ближнем Востоке для Соединенных Штатов и их союзников. Бывший президент США Дональд Трамп должен нести большую часть ответственности за это развитие событий, с которым теперь должен справиться президент Джо Байден.

Соглашение является кульминацией растущих экономических, торговых и военных связей между двумя странами с момента прихода к власти иранского исламского режима после революционного свержения прозападной монархии шаха 42 года назад. Хотя содержание сделки не было полностью раскрыто, она, безусловно, будет включать массовые китайские инвестиции в инфраструктурный, промышленный, экономический и нефтехимический секторы Ирана. Она также укрепит военное, разведывательное и антитеррористическое сотрудничество и существенно свяжет Иран с китайской инициативой "Один пояс - один путь", как инструментом глобального влияния.

Китайско–иранская торговля составила около 31 миллиарда долларов США в 2016 году после заключения знакового многостороннего иранского ядерного соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД. Однако она снизилась после того, как Трамп вышел из сделки в мае 2018 года, несмотря на оппозицию со стороны других подписантов (Великобритании, Франции, Германии, России и Китая) и ввел жесткие санкции в отношении Ирана. Тем не менее, объем торговли сейчас должен достичь новых высот. В основе этого экспоненциального подъема отношений лежит взаимная заинтересованность обеих сторон в противодействии США и их союзникам.

Более глубокое и широкое сотрудничество между Китаем и Ираном, особенно если рассматривать его в контексте тесных связей с Россией и враждебных отношений "тройки" с США, несет в себе мощный потенциал для изменения регионального стратегического ландшафта. До сих пор Китай старался не вступать в партнерские отношения с Ираном до такой степени, чтобы это могло поставить под угрозу его прибыльные отношения с богатым нефтью Королевством Саудовская Аравия (региональный главный соперник Ирана) и его арабскими союзниками. В 2019 году Китай импортировал около 17% своей потребности в нефти только из Саудовской Аравии, не говоря уже о 10% из Ирака, меньших количествах из Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана и только 3% из Ирана, находящегося под санкциями США. Китай также пользуется разумным военным и разведывательным сотрудничеством с Израилем, еще одним главным региональным противником Ирана.

Однако заключение Пекином сделки с Тегераном, которая готовится с 2016 года, неизбежно вызовет глубокую озабоченность арабских государств Персидского залива, Израиля и даже США. Эти страны уже обеспокоены предполагаемой иранской угрозой, учитывая растущее влияние Тегерана в Леванте (Ирак, Сирия и Ливан) и Йемене, а также его поддержку палестинского дела против израильской оккупации.

США также обеспокоены иранскими рычагами влияния в Афганистане, где американские и союзные силы уже два десятилетия безуспешно борются с повстанцами, возглавляемыми талибами, и из которого Вашингтон хочет как можно скорее выпутаться с помощью некоторых мер по спасению лица.

В сочетании с тесными связями Ирана с Россией, китайско–иранская сделка потенциально создает сильную ось, которая может только укрепить региональные позиции Тегерана и его переговорную силу в любых переговорах с администрацией Байдена по СВПД. Байден высказался за возвращение США к СВПД, но при условии, что Иран восстановит некоторые обязательства, которые он снял в ответ на выход Трампа из соглашения. Но Тегеран отверг это условие и потребовал, чтобы США сначала сняли все свои санкции.

Хотя обе стороны до сих пор держались позерски, не будет ничего удивительного, если Тегеран продержится до тех пор, пока Вашингтон не моргнет.

Иранцы традиционно настороженно относились к союзу с любой мировой державой, хотя во время правления шаха их страна дрейфовала в орбиту США—что существенно способствовало консолидации ситуации, вызвавшей революцию и гибель шаха, приведшую к власти антиамериканский исламский режим. Однако постоянные попытки Америки оказать давление и изолировать этот исламский режим, особенно при Трампе, неуклонно заставляли Тегеран смотреть на Восток и достигать точки заключения соглашения с Китаем.

Поскольку Турция также склоняется от США к Китаю и Ирану, несмотря на разногласия Анкары и Тегерана в Сирии, фактические альянсы, возникающие в стратегически и экономически важном регионе мира, представляют собой большую проблему для администрации Байдена, чем можно было ожидать. Если Байден думал, что его главными внешнеполитическими целями будут Россия и Китай, то Ближний Восток может оказаться столь же трудным для управления.

Амин Сайкал, адъюнкт-профессор социальных наук в Центре мусульманских государств Университета Западной Австралии

Источник: https://www.aspistrategist.org.au/iran-china-strategic-agreement-could-be-a-game-changer/

О решении Нового банка развития одобрить кредит Российской Федерации для поддержки медицинских работников, оказывающих медпомощь пациентам с COVID-19

Минфин России приветствует решение Совета директоров Нового банка развития одобрить кредит Российской Федерации в размере до 1 млрд долл. США для компенсации бюджетных расходов, направленных на поддержку граждан в условиях эпидемии COVID-19. Данные заемные ресурсы наряду с другими источниками помогут компенсировать понесённые в 2020 году расходы федерального бюджета на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывавшим помощь пациентам с COVID-19.

Поскольку кредиты на финансирование мер по борьбе COVID-19 предоставляются НБР на привлекательных финансовых условиях, Минфин России считает целесообразным привлечь кредит от НБР и направит соответствующие предложения на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.

ИНТЕРВЬЮ ПАВЛА СОРОКИНА "КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ"

В интервью kp.ru заместитель главы ведомства Павел Сорокин объяснил, что происходит на российском рынке топлива и от чего зависят цены на заправках.

МАРТОВСКАЯ АНОМАЛИЯ

- В начале марта на мировых рынках подорожала нефть, и следом выросла цена бензина на заправках. В конце марта цена нефти упала, но бензин продолжил дорожать. Павел Юрьевич, почему даже при снижении цены на нефть бензин только и делает, что дорожает?

- Абсолютно логичный вопрос. Когда нефть падает, а бензин дорожает, это вызывает вопросы у любого нормального человека.

Здесь есть несколько важных вещей, которые я хотел бы объяснить.

Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно - как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку.

Второй фактор: несмотря на скачки нефтяных цен, бензин на заправках с начала года подорожал чуть более чем на 2%. То есть темпы подорожания бензина практически не отличаются от инфляции. Представьте себе, что было бы, если бы бензин полностью повторял динамику цены на нефть: сначала дешевел на 30%, потом дорожал на 50%. И население, и бизнес воспринимали бы это негативно. Чтобы этого не происходило, в 2018 году было принято решение о сглаживании колебаний цен на бензин с помощью так называемого демпферного механизма (о нем чуть ниже, - Ред.). Он работает уже два года, позволяет удерживать цену бензина в рамках инфляции и дает рынку предсказуемость.

И третий момент - бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел.

- Расскажите поподробнее про этот демпферный механизм. Как он помогает сдерживать рост цен и по какому принципу работает?

- В 2018 году было два скачка цен на нефть - весной и осенью. При первом скачке весной это привело к резкому росту цен на заправках. Правительству тогда удалось договориться с бизнесом, чтобы цены на бензин на АЗС не росли быстрее инфляции. Но у нас открытый рынок, нефть и нефтепродукты свободно экспортируются, поэтому оптовые цены (по которым АЗС закупаются на заводах) на внутреннем рынке зависят от мировых. И если нефть и бензин на мировом рынке дорожают, то закупочная цена для заправок тоже повышается. Поэтому, если ограничивать рост цен только на АЗС, этот бизнес становится убыточным и многие заправки рискуют закрыться. В этой ситуации был нужен механизм, который поможет сдерживать рост оптовых цен. Поэтому Минэнерго с Минфином и разработали демпфер, который действует у нас с 1 января 2019 года.

Работает он так. Когда нефть дорожает, добывающие компании получают сверхдоход и платят с него более высокие налоги в виде экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых. И часть денег из этих дополнительных налогов государство отдает нефтеперерабатывающим заводам. Это позволяет заводам сдерживать отпускные цены на топливо внутри страны.

А когда нефть дешевеет, этот механизм работает в обратную сторону: у нефтеперерабатывающих заводов образуется сверхприбыль и бюджет получает от них выплаты. Таким образом, получается нейтральный эффект и поддержка бюджета в условиях низких цен на нефть.

НАЛОГ НА НЕФТЯНИКОВ ПОКУПАТЕЛИ НЕ ЧУВСТВУЮТ

- Кстати, о налогах. В России на налоги уходит от 60 до 68 процентов выручки нефтедобывающих компаний. Это больше, чем в США, Канаде, Саудовской Аравии и других нефтедобывающих странах. Может, уменьшить налоговое давление на отрасль, тогда и цена снизится?

- Налог, который платят предприятия нефтедобычи - не фиксированный, он привязан к цене нефти на мировом рынке. И на цену топлива на заправках этот налог никак не влияет.

Объясню. Допустим, нефть стоит 50 долларов за баррель. Продав этот баррель за границу, нефтедобывающая компания заплатит государству чуть больше 60% в виде экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых. Но напомню, что цена нефти на внутреннем рынке привязана к мировой. Поэтому добывающая компания продаст ее российским заводам, которые делают бензин, за те же самые 50 долларов (минус экспортная пошлина и расходы на транспорт) - независимо от того, какой налог на добычу она с него заплатила. Это означает, что переложить рост налогов нефтедобычи в цену невозможно.

А вот бензин, который попадает с этих заводов на внутренний рынок, уже облагается акцизом и НДС. Именно эти налоги и видит потребитель в цене топлива на заправках. Но акциз и НДС в России составляют меньше 40% от стоимости бензина. Это намного ниже, чем в большинстве развитых стран - например, во многих государствах Европы он доходит до 60%. При этом акциз используется для финансирования дорожных фондов строительства дорог.

- Но ведь нефти у нас очень много, некоторые недружественные государства даже дразнят нас «страной-бензоколонкой». Почему тогда мы не можем сдержать рост цен на бензин без дополнительных ухищрений? Почему они всегда растут для населения? Вот в Иране и Венесуэле тоже много бензина, там правительство регулирует цены и бензин стоит копейки.

- В Иране и Венесуэле цену на бензин устанавливает государство, и она не оправданна экономически – она намного ниже. Из-за этого у них нефтепереработка в тяжелом состоянии, регулярно возникает дефицит бензина и другие проблемы. Это неудивительно: жесткое регулирование отраслей, ориентированных на экспорт, обычно приводит к появлению серьезных сложностей. Та же Саудовская Аравия тоже раньше регулировала цены на топливо. Но постепенно отказывается от этого, наращивая цены на АЗС до мирового уровня.

Представьте себе, что правительство просто прикажет снизить цены без компенсационных мер. В результате частные компании закроются, а государственным придется тянуть убыточные заводы. Из-за этого у НПЗ станет меньше денег на ремонты, модернизацию, зарплаты и это приведет к нарастающему кому проблем. Итог один – уменьшение производства моторных топлив.

- Но можно же не просто приказать. Вот с недавних пор в России регулируют цены на сахар и подсолнечное масло. Правительство установило планку, выше которой цены не должны подниматься, а взамен производители получают субсидии и льготы. Если так же действовать на рынке бензина, то люди будут точно знать, какая цена их ждет на заправках.

- С сахаром и маслом другая ситуация, они подорожали очень резко. А если вы посмотрите на темпы роста цены бензина, то они уже давно не превышают инфляцию. По данным Росстата, в 2019 году бензин на заправках подорожал на 1,9% (при сравнении декабрьских цен), то есть ниже инфляции, которая составила 3%. В 2020-м - на 2,5% при общей инфляции в 4,9%. Так зачем устанавливать цены в приказном порядке и раздавать субсидии напрямую, когда есть демпфер, который эффективно сдерживает рост цен на заправках и делает это автоматически? При этом потребитель получает предсказуемую динамику цен.

- А зачем вообще платить нефтяникам за сдерживание цен на внутреннем рынке? За последние 2 года цена на нефть оставалась стабильной, около $50-60. При таких ценах нефтяники и так неплохо живут.