Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Дубай, ОАЭ. Авиакомпания Emirates анонсирует выход фильма «Что такое торговля людьми?» (“What is Human Trafficking?”), созданного общественной организацией It’s a Penalty в сотрудничестве с актером Лиамом Нисоном в рамках кампании против торговли людьми. Короткометражный фильм призван рассказать обществу об основных заблуждениях и реальности проблемы торговли и эксплуатации людей во всем мире.

Показывая этот фильм на бортовой развлекательной системе ice на всех рейсах Emirates начиная с октября, авиакомпания надеется привлечь внимание к этой глобальной проблеме и помочь большему количеству людей понять, что такое торговля людьми. Более высокий уровень информированности общественности позволит чаще выявлять и сообщать о подозрительных случаях, защищая людей, входящих в группу риска.

Торговля людьми подразумевает перевозку людей внутри страны и за ее пределы с целью эксплуатации против их воли с помощью принуждения, угроз, похищений или обмана. В 2017 году Международная организация труда (МОТ) подсчитала, что во всем мире было незаконно перевезено 24,9 миллиона человек (что равняется всему населению Австралии), из которых 75% – это женщины и дети.

Отдел безопасности Emirates работает с правительственными учреждениями и организациями, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), Консультативный совет США по безопасности за рубежом (OSAC) и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), с целью повышения осведомленности общественности о торговле людьми и кооперации в создании эффективных стратегий реагирования в индустрии авиаперевозок.

Понимая, что у сотрудников, работающих в аэропорту и на борту самолета, есть уникальная возможность наблюдать и выявлять подобные виды преступлений, Emirates на протяжении нескольких лет инвестирует в образовательные программы, направленные на повышение информированности сотрудников и объясняющие, как выявлять и сообщать о предполагаемых случаях торговли людьми в соответствующие правоохранительные органы.

В Международном аэропорту Дубая, хабе Emirates, сотрудники службы авиационной безопасности проходят специальные тренинги от партнеров из посольства, обучающие тому, как выявлять потенциальных торговцев людьми во время проверки документы и производить анализ поведения пассажиров.

С 2017 года экипаж и наземный персонал Emirates, работающий с клиентами, имеют доступ к онлайн-курсу по «Предотвращению преступности на борту», специально разработанному совместно с Министерством внутренних дел Великобритании.

Emirates – одна из первых авиакомпаний, внедривших подобную образовательную программу, побуждающую сотрудников обращать больше внимания на поведение клиентов, особенно если они имеют признаки характерные для лиц, вовлеченных в торговлю людьми или их жертв. Курс описывает ситуации, с которыми экипаж может столкнуться на борту, и инструкции, как им следует на это реагировать.

Дубай, ОАЭ. Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов ратифицировал «Авраамовы соглашения» о налаживании дипломатических отношений с Израилем. В ближайшее будет издан федеральный указ об одобрении исторического соглашения.

Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, в социальной сети Twitter выразил уверенность в том, что соглашение укрепит мир и стабильность в регионе и создаст основу для укрепления связей в экономическом и культурном секторах.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком последователей и иудаизма, и христианства, и ислама.

Накануне авиакомпания Etihad Airways, национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, выполнила первый в истории коммерческий рейс по маршруту Абу-Даби – Тель-Авив – Абу-Даби.

Boeing 787 Dreamliner доставил на бизнес-форум в столицу ОАЭ представителей политической элиты Израиля, туристической отрасли и журналистов. Это был первый коммерческий рейс на линии Бен-Гурион - Абу-Даби, совершенной авиакомпанией из Объединенных Арабских Эмиратов.

По некоторым данным, вскоре между Израилем и ОАЭ наладится регулярное авиасообщение. Между аэропортом им. Бен-Гуриона и Абу-Даби и Дубаем будет выполняться по 28 пассажирских рейсов в неделю. Об этом договорилось израильское министерство транспорта со своими коллегами в Эмиратах.

29 августа 2020 года Его Высочество шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, издал указ об отмене экономического бойкота Израиля. Таким образом, эмиратские компании получили разрешение торговать с Израилем.

Согласно указу, теперь компаниям и индивидуальным предпринимателям в ОАЭ разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими компаниями, Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары и продукцию и торговать ею на территории арабской страны.

Делегации Израиля и ОАЭ планируют подписать двусторонние соглашения, в том числе о туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств. В частности, планируется, что посольство ОАЭ откроется в Тель-Авиве.

Новость размещена при поддержке проекта Olivara Residence & Park. Новый жилой проект в Дубае. Квартиры в зелёном квартале в аренду напрямую от застройщика Palma Holding. Получите месяц аренды в подарок прямо сейчас.

Элдор Арипов: Межафганские переговоры не должны стать упущенным шансом на мир

Узбекистан поддерживает мирный процесс в Афганистане и готов предоставить площадку в Самарканде для проведения прямых межафганских переговоров. В Ташкенте рассматривают Афганистан как страну возможностей. Начавшийся мирный процесс позволяет говорить о восстановлении Афганистана как моста между Южной и Центральной Азией. О новом узбекском подходе к афганской проблематике рассказал порталу «Афганистан.Ру» директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов.

Афганистан.Ру: Наблюдатели считают, что после избрания Шавката Мирзиеёва президентом Узбекистана, политика Ташкента в отношение Афганистана кардинально изменилась. В чем заключается новая афганская линия Ташкента?

Э.А.: Новая афганская политика Ташкента напрямую связана с курсом президента Шавката Мирзиёева по трансформации Центральной Азии в «зону стабильности и устойчивого развития». Важным элементом обозначенной стратегии стал новый взгляд на Афганистан. Узбекистан теперь не отгораживается от него, как прежде, а рассматривает эту страну как органическую, неотъемлемую часть всей Центральной Азии.

При этом, мы исходим из позиции, что безопасность неделима и ее можно обеспечить лишь совместными усилиями. В этой связи, Мирзиёев справедливо отмечал, «безопасность Афганистана – это безопасность Узбекистана».

Суть нового подхода также очень четко отражает призыв узбекского президента перестать воспринимать эту страну исключительно как источник угрозы, а начать смотреть на Афганистан с точки зрения возможностей. Этот призыв получил широкую международную поддержку, и позволил по-новому взглянуть на Афганистан. Теперь имеется общее понимание важности вовлечения этой страны в региональные экономические процессы.

Особенность политики Шавката Мирзиёева также в том, что он не просто фокусируется на вопросах войны и мира, а смотрит вперед, на долгосрочную перспективу. При этом, он ориентируется на стратегические возможности, которые открываются сегодня с движением Афганистана к миру.

Поэтому сегодня Ташкент активно развивает политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с Кабулом. Мы воспринимаем стабильность Афганистана как безопасность нашей страны, залог стабильности и процветания всего обширного региона.

Афганистан.Ру: О каких позитивных моментах за последнее время в рамках узбекско-афганских отношений можно говорить?

Э.А.: В узбекско-афганских связях действительно был совершен «системный рывок» вперед по многим направлениям.

В первую очередь, в деле урегулирования афганского конфликта была открыта принципиально новая страница. Пример этому – Ташкентская конференция по Афганистану, проведенная по инициативе главы Узбекистана. Именно она позволила придать «мощный толчок» активизации усилий всего мирового сообщества по скорейшему достижению мира и стабильности в Афганистане. Конференция также заложила основу для организации прямых переговоров с Движением «Талибан» (запрещено в РФ), а в последующем и межафганского диалога.

Колоссальный прорыв сделан в торгово-экономической сфере. Положительная динамика взаимной торговли Узбекистана с Кабулом наблюдается даже в условиях пандемии. Мы не стали закрываться, и граница с Афганистаном в этом году оставалась открытой для всех транспортных грузовых перевозок. Благодаря этому, за первое полугодие 2020 г. уровень товарооборота с Афганистаном вырос на 24%. На 51% увеличились ж/д перевозки.

При этом наблюдается не только активизация динамики двусторонней торговли, но и значительное расширение ее структуры за счет включения совершенно новой номенклатуры товаров. Примечательно, что растет не только экспорт узбекских товаров, но и афганский импорт. В прошлом году он вырос в 5 раз по сравнению с 2015 годом. Это, несомненно, является важным подспорьем для афганской экономики.

Важный вклад в расширение торговли внес Международный логистический центр «Термез-Карго». Этот крупный логистический терминал, расположенный в Сурхандарьинской области в непосредственной близости с афганской границей, облегчает проведение экспортно-импортных и транзитных грузопотоков между двумя странами.

Наращивается взаимодействие в энергетической сфере, что является ключевым фактором в деле социально-экономического восстановления Афганистана. По сравнению с 2002 г. объем поставок электроэнергии в эту страну увеличился в 30 раз.

Начато строительство ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри». Запуск этой ЛЭП внесет вклад в решение острейшей проблемы Афганистана – дефицита энергии. Ее пропускная способность в день составит 24 млн. кВТ/ч (в год – до 6 млрд. кВт/ч), что позволит увеличить поставки электроэнергии в Афганистан на 4 млрд. кВт/ч и обслуживать 10 млн. домохозяйств в день.

На качественно новый уровень вышло сотрудничество в сфере образования. В январе 2018 г. в Термезе был открыт Образовательный центр, где афганская молодежь может получить знания по 17 направлениям высшего и 16 – среднего специального, профессионального образования.

С сентября 2019 г. в Центре обучаются 172 студента, еще около 100 афганских студентов уже окончили обучение в 2019 г. Сегодня некоторые из них работают в парламенте, министерствах Афганистана, ведут самостоятельный бизнес.

Афганистан.Ру: Какие перспективы открываются для Узбекистана и Центральной Азии, после установления мира в Афганистане?

Э.А.: Несомненно, урегулирование ситуации в Афганистане окажет огромное влияние на центральноазиатский регион. Мирный Афганистан открывает для всех новые, уникальные перспективы сотрудничества, которые принесут выгоду для всех.

Афганистан.Ру: В чем выгода от сотрудничества с Афганистаном?

Э.А.: Прежде всего в новых стратегических возможностях. Объективно, Афганистан – это связующий мост для Центральной Азии и Южной Азии. Так было на протяжении многих столетий, через эту территорию непрерывно шли потоки людей, товаров.

К сожалению, в ХХ вв. Афганистан, по-сути, был превращен в буферное государство, оставленное за пределами регионального транспортного и энергетического развития. Сегодня имеются все предпосылки для того, чтобы реанимировать историческую роль этой страны в регионе.

Афганистан открывает прямой и кратчайший путь странам Центральной Азии к портам Индийского океана и Персидского залива, Индии и Пакистану. В свою очередь, через Афганистан государства Южной Азии получают доступ к рынкам СНГ, Европы и Китая.

Очевидно, что с укреплением региональной взаимосвязанности также будут формироваться благоприятные внутренние и внешние предпосылки для развития трансрегиональных торговых связей.

Стоит признать, что пока торговля на этом направлении далека от своего потенциала. Например, из-за отсутствия прямых транспортных коридоров, товарооборот Узбекистана с Индией и Пакистаном составляет лишь около 500 млн. долл. В то же время, рынок стран Южной Азии один из самых перспективных для Узбекистана и других стран Центральной Азии.

С совокупным населением в 1,9 млрд чел. (1/4 часть мирового) и ВВП 3,5 трлн. долл. Южная Азия – это самый быстро растущий регион мира (до 7,5% в год). К 2030 году по объему рынка потребления Индия может выйти на 3-е место в мире после США и КНР.

С учётом экспортного потенциала, у центральноазиатских производителей имеются все возможности успешно конкурировать на индийском и пакистанском рынках. Открытие дороги через Афганистан сможет сделать эту торговлю коммерчески выгодной.

К примеру, строительство железнодорожной линии от Мазари-Шарифа до Пешавара снизит в разы стоимость перевозки грузов. При этом выгоду получит не только Узбекистан. Это выгодно всем странам Центральной и Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока.

Афганистан.Ру: В рамках ООН существует постоянно действующий орган, занимающийся Афганистаном и возглавляемый спецпредставителем генсека организации — UNAMA. Как Вы можете оценить деятельность данного органа, в полной ли мере он справляется со своими функциями?

Э.А.: UNAMA, конечно, внесла свой важный вклад в поддержку Афганистана на его пути к стабильности и миру. Миссия была образована в один из переломных моментов в истории Афганистана. Первоначальный мандат Миссии заключался в основном в поддержке Боннского соглашения, затем мандат продлевался и изменялся с учетом потребностей страны. Это говорит о ее востребованности.

Немаловажную роль UNAMA сыграла в демократических завоеваниях Афганистана последних лет. Прежде всего, имею ввиду активизацию гражданского общества, укрепление институтов государственной власти, продвижении основополагающих прав и свобод человека, особенно права женщин на образование.

В сентябре большинством голосов Совет Безопасности ООН продлил мандат UNAMA на следующий год.

Афганистан.Ру: В каких сферах Россия и Узбекистан могли бы сотрудничать по Афганистану?

Э.А.: Вопрос Афганистана традиционно в центре внимания Ташкента и Москвы, всегда присутствует в двусторонней повестке, в том числе в рамках межмидовских консультаций. Происходит регулярный обмен мнениями по вопросам поддержки мирного процесса, обеспечения безопасности, содействия восстановлению экономики Афганистана.

Интересы Узбекистана и России на афганском направлении совпадают. Ташкент также поддерживает «Московский формат» консультаций по Афганистану и приветствует усилия Российской Федерации по продвижению мирного процесса.

В свою очередь, Россия поддержала инициативу проведения Ташкентской конференции по Афганистану, российскую делегацию на этом Форуме возглавил глава МИД Сергей Лавров.

Важно сотрудничество в плане наполнения конкретным содержанием дорожной карты ШОС – Афганистан, принятой в июне 2019 г. Центральная и Южная Азия – это пространство ШОС. Активизация участия Контактной группы «ШОС–Афганистан» в решении афганской проблемы безусловно окажет позитивное влияние на мирный процесс.

Вопросы взаимодействия на афганском направлении также регулярно поднимаются на площадке СНГ.

Афганистан.Ру: Есть ли совместные росийско-узбекские проекты реализуемые в Афганистане?

Э.А.: Мы рассчитываем на активное сотрудничество с нашими российскими партнерами в реализации проектов по вовлечению Кабула в региональные экономические, транспортно-коммуникационные связи. Перспективным в этом плане может быть участие России в строительстве ж/д линий от Мазари-Шарифа к портам Индийского океана. Как уже отмечалось указанные коридоры открывают широкие возможности по расширению трансрегиональных связей в сфере торговли и экономики. Эти возможности могут быть также интересны и России, которая, несомненно, также заинтересована в наращивании сотрудничества на южноазиатском направлении.

Афганистан.Ру: Каковы Ваши оценки и прогнозы в отношении переговоров, начатых 12 сентября 2020 г. в Дохе между официальным Кабулом и «Талибаном»?

Э.А.: Начавшийся межафганский диалог – это реальный шаг вперед в решении затянувшегося на несколько поколений афганского конфликта. Впервые за 40 лет в Афганистане появился уникальный шанс положить конец многолетнему кровопролитию, предотвратить новые невинные жертвы. Самое главное, сейчас у миллионов афганских граждан появляется возможность вернуться к мирной жизни, наладить нормальный быт.

Конечно, в афганском вопросе еще не поставлена окончательная точка. Несомненно, впереди предстоит еще много работы, поскольку начавшиеся прямые переговоры – это не конец, а только начало пути к миру.

Сегодня как никогда важно, чтобы внутриафганский диалог завершился достижением действительно устойчивого и прочного мира, а не тактическим перемирием сторон.

Важно не допустить, чтобы начавшиеся инклюзивные межафганские переговоры стали очередным упущенным шансом на мир, примеров чего история Афганистана знает множество. Внимание к Исламской республике не должно снижаться, даже несмотря на возможный вывод иностранных войск.

Решающую роль в этом как раз может сыграть предложенное Шавкатом Мирзиёевым создание постояннодействующего Комитета ООН по Афганистану. На текущем этапе не может быть ничего важнее консолидации усилий мирового сообщества по всесторонней поддержке мирного процесса на общей площадке.

Очевидно, что в ситуации, когда более 75% госрасходов покрывается за счет доноров, а иностранная помощь составляет почти 50% госбюджета, оказание дальнейшей консолидированной международной поддержки Афганистана имеет ключевое значение для стабилизации ситуации и устойчивости всех мирных договоренностей.

Афганистан.Ру: Что это даст на практике?

Э.А.: Создание данного Комитета в качестве единой платформы в вопросах содействия Афганистану позволит:

– гарантировать, что проблема Афганистана будет оставаться в центре внимания мирового сообщества, в центре внимания ООН;

– выступать в роли площадки, на которой великие державы, и региональные игроки смогут вести диалог, необходимый для поддержания мира, недопущения интенсификации противостояния между внутриафганскими фракциями;

– обеспечивать обмен информацией по вопросам борьбы с терроризмом, поддержания региональной безопасности и стабильности;

– мобилизовать международные усилия по реализации крайне востребованных инфраструктурных и социально-экономических проектов развития в Афганистане. Принцип «от нестабильности и разрушений к миру и созиданию» должен стать действенной основой продвижения и достижения долгосрочного мира в этой стране.

Причем это площадка не призвана заменить или перечеркнуть уже имеющиеся платформы, например UNAMA. Наоборот она будет дополнять и восполнять деятельность Миссии для повышения эффективности международных усилий по содействию перехода Афганистана на мирные рельсы развития.

Афганистан.Ру: Существуют ли договоренности относительно проведения одного из раундов переговоров в Самарканде?

Э.А.: О готовности провести на территории Узбекистана прямые переговоры между правительством Афганистана и «Талибан» (движение запрещено в РФ) на любом этапе их развития президент Шавкат Мирзиёев заявлял еще на Ташкентской конференции. Позиция не изменилась, о чем недавно говорил и глава МИД Абдулазиз Камилов.

Идея организовать в Самарканде один из раундов межафганских переговоров о будущем страны кажется довольно перспективной, учитывая доверительные отношения Узбекистана со всеми представителями афганского общества.

Ташкенту доверяют. Доверяет и правительство Афганистана, и оппозиция. Потому что у Узбекистана нет камня за пазухой. Узбекистан не преследует узкокорыстные интересы. Наша главная цель – это мир. Наша главная цель – это безопасность и стабильность нашего общего региона.

Проведение подобной встречи в Самарканде могло бы также стать весьма символичным, поскольку речь идет о «священном для каждого мусульманина городе», где захоронен почитаемый во всем исламском мире ученый и богослов Имам аль-Бухари. Это может привнести «особый дух», укрепить благие намерения и помыслы сторон в процессе мирных переговоров.

Афганистан.Ру: Элдор Тахирович, Спасибо.

Беседовала Виктория Панфилова

Цветные металлы с тревогой смотрят на приближение выборов в США

В понедельник, 19 октября, стоимость цинка выросла на LME более чем на 2,5% на фоне активного спроса на металл. Цинк финишировал на отметке $2491 за т, обновив максимум от 7 сентября. Оборот цинка составил 7300 лотов. По наблюдениям специалистов, спрос на данный металл продолжает укрепляться благодаря восстановлению потребления сырья производителями стали и автомобилей – в основном в Азии. Вместе с тем запасы цинка на биржевых складах солидны – по варрантам запасы металла на LME составили 211,925 тыс. т.

«Цены сегодня растут, подстегнутые позитивными сводками из Китая. Мы ожидаем сильные боковые колебания тренда в канун знаковых событий для макроэкономики – таких как выборы президента в США, - отмечает аналитик Джеймз Мур. – Но мы сохраняем уверенность, что котировки сохранят повышательный импульс в среднесрочной перспективе, учитывая текущую благоприятную биржевую техническую конфигурацию».

Тем временем котировки цены олова также продемонстрировали яркую позитивную динамику: контракт на металл с поставкой через 3 месяца финишировал на торгах на отметке $18640 за т – самом высоком значении с июля 2019 г. Оборот металла также был внушительным, обновив максимум 25 сентября и составив более 580 лотов.

Сильный спрос на олово проецируют сектора стали и электроники. Так, в таких локациях, как Тайвань, наблюдается рост спроса на олово со стороны производителей полупроводниковых схем. В результате активного спроса в соседнем Сингапуре запасы олова на складах LME заметно снизились, упав с 1390 т по состоянию на начало месяца до текущего уровня 615 т по варрантам. Общий объем запасов олова в системе LME составляет на данный момент 4300 т, сократившись относительно показателя 5245 за т по состоянию на начало месяца.

На утренних торгах во вторник отмечено снижение котировок цен на медь в Лондоне на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в Европе и неопределенности «судьбы» программы финансового стимулирования в США (неясности, будет ли закон принят до американских выборов), что вызывает обеспокоенность общественности перспективами мирового экономического восстановления. По состоянию на 10:07 мск контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на LME на 0,1%, до $6776 за т. Ноябрьский контракт на медь на ShFE подорожал на 0,2%, до 51380 юаней ($7685,86) за т. «Медь может «удержаться» благодаря поддержке со стороны ситуации на Candelaria и «благодаря» проблемам с персоналом Codelco», - сказал один из трейдеров. Работники Codelco вышли вчера на уличные протесты, не согласившись с увольнениями в связи с пандемией коронавируса.

На чилийском руднике Candelaria тем временем заявили о планах приостановить работу, ввиду того что 2 его профсоюза призвали работников начать забастовку.

Цена свинца на ShFE снизилась на 1,4%, до 14180 юаней за т – самого низкого значения с 24 июня. На LME трехмесячный контракт на свинец подешевел на 0,3%, до $1754 за т.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 20.10.2020 г.:

на LME (cash): алюминий – $1827 за т, медь – $6763,5 за т, свинец – $1729,5 за т, никель – $15736 за т, олово – $18591 за т, цинк – $2477,5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1843,5 за т, медь – $6784 за т, свинец – $1751 за т, никель – $15785 за т, олово – $18610 за т, цинк – $2495 за т;

на ShFE (поставка ноябрь 2020 г.): алюминий – $2203,5 за т, медь – $7675,5 за т, свинец – $2146 за т, никель – $17929,5 за т, олово – $21978 за т, цинк – $2893,5 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка январь 2021 г.): алюминий – $2139 за т, медь – $7684,5 за т, свинец – $2132,5 за т, никель – $17962,5 за т, олово – $22034,5 за т, цинк – $2868 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка октябрь 2020 г.): медь – $6794,5 за т;

на NYMEX (поставка январь 2021 г.): медь – $6802,5 за т.

Илья Шестаков провел рабочее совещание по итогам лососевой путины 2020

20 октября 2020 года во Владивостоке под руководством заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова прошло рабочее совещание по итогам лососевой путины 2020.

В мероприятии приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, ученые-специалисты ФГБНУ «ВНИРО» и его филиалов, руководители профессиональных ассоциаций и представители рыбопромышленного бизнеса дальневосточных регионов.

Во вступительном слове Илья Шестаков отметил, что необходимо провести тщательный анализ того, как сработали промысловые стратегии, принятые для каждого региона на 2020 год. «Основная роль в этом анализе отводится, безусловно, науке. Необходимо ускорить формирование региональных стратегий на 2021 год, чтобы дать время и для подготовки нашим рыбакам, и для обсуждения нашими отраслевыми и научно-промысловыми советами», – сказал руководитель Росрыболовства.

В 2020 году ожидалось снижение численности подходов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Однако, реальный уровень их добычи на 10 октября 2020 года оказался на 23% (или почти на 100 тысяч тонн) ниже начальной прогнозной оценки в 384 тысячи тонн. Этот показатель вылова стал минимальным с 2009 года.

Комментируя такое отставание от начального прогноза, руководитель департамента анадромных рыб России ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Марченко отметил, что объемы добычи лососей соответствовали прогнозным ожиданиям, либо превысили их только на западе Камчатки (Западно-Камчатская и Камчатско-Курильская подзоны), в охотоморских районах Хабаровского края и на востоке Сахалина. Однако, в северных и южных промысловых районах, а также на востоке Камчатки объемы добычи тихоокеанских лососей были ниже прогнозных оценок.

«Недолов горбуши в Магаданской области, горбуши и кеты на Чукотке и на Южных Курилах, а также всех видов тихоокеанских лососей на востоке Камчатки нельзя объяснить ни просчетами отраслевой науки, ни особенностями регулирования и ведения промысла. В основе недолова была низкая численность подходов тихоокеанских лососей», – сообщил Сергей Марченко.

По словам Марченко, анализ промысловой обстановки в целом на лососевом промысле в Северной Пацифике показал, что в 2020 году низкие подходы тихоокеанских лососей наблюдались не только в отдельных районах России, но и на Аляске, где по сравнению с 2015-2019 годами вылов тихоокеанских лососей снизился в среднем на 37%, а выловы нерки (за исключением Бристольского залива) и горбуши Юго-Востока Аляски стали наихудшими с 1976 года.

«Синхронное снижение вылова тихоокеанских лососей в западной и восточной частях Северной Пацифики позволяет говорить о наличии общих факторов, влияющих на становление численности стад российских и тихоокеанских лососей», – заключил он.

Одной из вероятных причин такого поведения, считает Сергей Марченко, стала длительная температурная аномалия в январе-мае 2020 года, которая была обусловлена снижением скорости ветра в районе Северной Пацифики. «Сама по себе эта аномалия в последние годы – явление обычное, но ее особенностью в нынешнем году стало длительное существование – разрушаться она стала только в июле. Повлияло и снижение ветровой активности, что стало причиной смещения 8-градусной изотермы в октябре 2019 – апреле 2020 года на запад и северо-запад. В соответствии с температурными предпочтениями, северные группировки лососей сдвинулись также на запад, что привело к увеличению их плотности на локальных акваториях, усилению пищевой конкуренции и снижению выживаемости», – продолжил Сергей Марченко.

«Сегодня нам удалось достигнуть более глубокого уровня анализа за счет синтеза рыбохозяйственных и академических знаний, помноженных на данные исторических наблюдений. Несомненно, этот опыт даст нам возможность повысить эффективность прогнозных оценок за счет ввода в математические модели климатических индексов в качестве предикторов того или иного развития событий, а их реализация будет достигнута за счет развития исследований», – заключил он.

Заместитель директора «ВНИРО» – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк в своем выступлении отметил, что результаты путины 2020 года, вполне вероятно, могут означать начало завершения уровня сверхвысокой численности тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. «Вероятно, этот процесс не будет развиваться стремительно, но уже сейчас мы можем предполагать, что лимитирующими факторами, регулирующими численность лососей в ближайшие десятилетия, могут стать последствия прогрева океанических вод, сокращающие нагульный ареал этих объектов. Необходима наработка нового опыта в прогнозировании отклика на эти факторы», – сообщил Байталюк.

«В этой связи Тихоокеанским филиалом «ВНИРО» подготовлен план морских экспедиций на 2021 год, который учитывает все направления, необходимые для оценки запасов лососей в переходный период», – добавил он.

В ходе совещания Илья Шестаков предложил привлечь к обсуждению проблемы зарубежных коллег. «Необходимо инициировать проведение международной научной конференции с участием всех стран, которые в этом заинтересованы. Прежде всего я имею в виду Японию и США. Мы сможем представить свои обоснования и послушаем выводы и рекомендации коллег по этому вопросу», – заключил руководитель Росрыболовства.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также поддержал данную инициативу, отметив ее важность для отраслевой науки. «Я абсолютно поддерживаю проведение международной конференции. Мне кажется важным увязать прикладные вопросы и более фундаментальные, касающиеся изменений в Тихом океане. Мы уже сейчас работаем с зарубежными коллегами из японских и американских институтов, которые в том числе изучают планктон. С учетом того внимания, которое было приковано к полуострову, я бы предложил провести эту конференцию на Камчатке», — сказал Владимир Солодов.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Екатерина Лапшина поможет "ЭР-Телекому" трансформироваться

На пост вице-президента по работе на массовом рынке АО "ЭР-Телеком Холдинг" назначена Екатерина Лапшина (на фото). Это новая должность в компании.

Юлия Мельникова

"Компания находится в стадии глобальной трансформации, предполагающей переход от традиционного бизнеса к новым направлениям работы с клиентами, включая развитие инновационных сервисов, объединяющих интернет, телекоммуникации, медиа, cloud, big data, AI, VR, AR. Опыт Екатерины Лапшиной, особенно ее работа над проектом Okko, призван ускорить начатые в компании процессы, - рассказал корреспонденту ComNews представитель пресс-службы "ЭР-Телекома". - Ключевая задача компании на данном этапе - обеспечить клиентоцентричность на всех этапах взаимодействия с пользователями. Лучший клиентский опыт, опережающее технологическое развитие и удвоение производительности труда - вот базовые драйверы для развития компании в ближайшую пятилетку".

На данной позиции Екатерина Лапшина будет курировать все вопросы работы с клиентами B2C, в том числе продукты, маркетинг, сервис и развитие клиентского опыта. "Ключевая задача - выстроить единые процессы на всех этапах взаимодействия компании с клиентами, обеспечив пользователям качественно новый уровень клиентского сервиса. В управление вице-президента переходят дирекция по продуктам B2C, включая команды разработки продуктов, дирекции по бренду и маркетингу, клиентскому опыту, направление тарифной политики B2C и B2B, направление бизнес-аналитики, служба управления коммуникациями с клиентами, а также направление по работе с большими данными. Также Екатерина Лапшина войдет в правление и сохранит пост члена совета директоров АО "ЭР-Телеком Холдинг", - сообщила пресс-служба оператора.

Руководитель high-tech-практики Kontakt InterSearch Russia Анастасия Овчаренко уверена: что "Эр-Телеком" берет курс на массовый рынок - важный поворот. "Как бы некоторые эксперты ни говорили о значимости коммерческого сегмента или работы с VIP-клиентами, самые большие обороты приносит B2C-направление. Екатерина Лапшина - значимая фигура: возглавляла компанию Marsfield Capital, основала инвесткомпанию ERA Capital, онлайн-кинотеатр Okko, который был продан сначала в Rambler, затем в Сбер. На рынке ее знают как быстрого, достаточно жесткого, уверенного в себе высокопрофессионального управленца. Тот факт, что Лапшина возглавит работу с массовым сегментом, еще раз подтверждает новую стратегию Андрея Кузяева. В недавнем прошлом у него были крепкие слияния, прошло несколько изменений в составе топ-менеджмента, и вот теперь мы видим назначение Екатерины Лапшиной. Все это свидетельствует о том, что компания готова к знаковым переменам, и это, скорее всего, будет не эволюционное развитие, а революционный скачок - это подтверждает бэкграунд Екатерины и тот факт, что ее сложно назвать человеком полумер", - считает Анастасия Овчаренко.

Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын отметил, что крупные западные телекомы уже превратились в TMT-компании и новости о них гораздо чаще сообщают о росте количества новых подписчиков онлайн-видеосервисов, чем, к примеру, об успехах во внедрении 5G. Очевидно, путь, когда телеком предлагает клиентам только услуги связи и передачи данных, фондовый рынок считает не слишком прибыльным. Соответственно, развитие B2C-сегмента состоит в предложении абонентам новых и новых услуг, поэтому опыт Екатерины Лапшиной в медиабизнесе является крайне ценным для "Эр-Телекома".

Что касается кредитов оператора, то чемпион по величине долга - это самый крупный телеком мира AT&T. Телекомам охотно дают в долг, потому что они получают абонентскую плату и могут расплатиться. К примеру, доткомам никто в долг не давал, зато все охотно становились их акционерами, покупая их акции на фондовом рынке. А после краха пузыря их скупили телекомы", - прокомментировал Леонид Делицын.

По мнению аналитика "Фридом Финанса" Валерия Емельянова, для "ЭР-Телекома" B2C-сегмент является доминирующим. "Согласно годовой отчетности за 2019 г., компания получила 34% оборота с обслуживания клиентов-физлиц. За первое полугодие 2020 г. доля B2C несколько сократилась, но все равно осталась преобладающей - 60% совокупной выручки компании, - рассказывает Валерий Емельянов. - Нельзя сказать, чтобы закредитованность сильно мешала компании развиваться. Соотношение долг/OIBDA сейчас 2,6 единиц, что довольно умеренно для отрасли. И главное - эти цифры практически не растут, несмотря на падение рентабельности по сравнению с предыдущим годом. В этом году у "ЭР-Телекома" растет и выручка (на 16%), и операционная прибыль (+14%), и чистая прибыль (+23%). Это говорит о том, что выбранная стратегия развития уже оптимальная. Компания инвестирует в расширение клиентской базы и поддержание существующей инфраструктуры на треть больше, чем годом ранее, и почти вдвое больше в сравнении с 2018 г. Рынок B2C достаточно насыщен, поэтому основной прирост можно ждать в основном за счет подключения к сетям клиентов-юрлиц, а также государственных учреждений".

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов сообщил, что массовый сегмент в компании "Эр-Телеком" не растет уже более года: на конец 2019 г. абонентская база компании составляла 3,9 млн подключений. "И хотя это второй результат среди компаний, предоставляющих услуги проводного интернета в России - после "Ростелекома", - компании явно есть куда расти. "Эр-Телеком" по итогам первого полугодия этого года имеет долю 11% на рынке широкополосного доступа в интернет, входя в пятерку лидеров-провайдеров в России, - другие участники пятерки - "Ростелеком", МТС, "ВымпелКом", ТТК. В I квартале "ЭР-Телеком" увеличил количество своих пользователей на 59 тыс. (1,5%), но довольно весомую часть в этот прирост внесло приобретение томского оператора "Новые Телесистемы". При этом рост абонентской базы ТТК составил до 10%, а рост выручки - около 5%. В настоящее время, когда клиент привык платить провайдеру за предоставление разных услуг в "одном окне", приобретает большое значение скорость и уровень конкурентного преимущества компании. В этом плане приход на должность Екатерины Лапшиной можно назвать большим успехом для "Эр-Телекома". У нее большой багаж достижений в медийном бизнесе - от холдинга СКМ Рината Ахметова до онлайн-кинотеатра Okko. Ключевая стратегия на массовом сегменте для оператора в настоящее время - оптимизация комплекса затрат при повышении качества услуг и расширение этих услуг для потребителя", - прокомментировал Павел Мясоедов.

Досье ComNews

Екатерина Лапшина окончила Институт международных экономических связей (при Всероссийской академии внешней торговли) по специальности "Мировая экономика и международная торговля", Финансовую академию при правительстве РФ со степенью магистра экономики, получила дополнительное образование в INSEAD Business School и THNK School of Creative Leadership. Имеет сертификат СМА (сертифицированный финансовый менеджер, США).

В 2004-2006 гг. являлась старшим консультантом в компании Ernst & Young. В 2010-2015 гг. была директором по развитию медийного и телекоммуникационного бизнеса группы СКМ Рината Ахметова на Украине, а до этого занималась развитием микрофинансовых сервисов и промышленных активов в России. В 2017 г. выкупила российские активы фонда Telconet и основала инвестиционную компанию ERA, которая владеет портфелем активов в горнодобывающем секторе и осуществляет венчурные инвестиции в технологический сектор (ранее являлась эксклюзивным инвестиционным консультантом фонда).

Член совета директоров АО "ЭР-Телеком Холдинг", основатель инвестиционной компании ERA Capital, сооснователь онлайн-кинотеатра Okko.

Выступление Президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса на заседании Комитета по развитию в рамках Ежегодных совещаний 2020 года

Благодарю, господин председатель.

Позвольте представить краткую информацию о положении дел в Группе Всемирного банка, а затем остановиться на некоторых вопросах, касающихся перспективы.

Мы наращиваем масштабы нашей работы максимальными темпами. Совет одобрил механизм ускоренного выделения средств в поддержку чрезвычайных программ в сфере здравоохранения, действие которого в настоящее время распространяется на 111 стран. По большинству проектов уже идёт активное выделение средств, средний показатель расходования превышает 40 процентов. Наша цель состоит в том, чтобы предпринимать масштабные оперативные действия на раннем этапе.

Порядок работы, который был представлен нами в июне, позволил помогать странам в устранении непосредственных угроз для здоровья людей и в преодолении социально-экономических последствий, а также не терять внимания к долгосрочному развитию.

Мы уверенно движемся к достижению заявленного целевого показателя, - выделить в течение 15 месяцев 160 млрд долларов США в рамках экстренного финансирования. Значительна доля этих средств предназначена беднейшим странам, и будет направлена им в виде грантов или долгосрочных кредитов под низкий процент.

В течение первых шести месяцев текущего кризиса – с апреля по сентябрь – МБРР и МАР зарезервировали 43 млрд долларов США, что составляет 41 процент от общего объёма их финансирования в 104 млрд долларов США. IFC и МIGA совместно зарезервировали 21 млрд долларов США, то есть 39 процентов от их совокупного финансирования в 53 млрд долларов США, рассчитанного на 15 месяцев. Значительная часть этого пакета помощи пойдёт на удовлетворение неотложных потребностей частного сектора в период кризиса, включая финансирование торговли и оборотного капитала.

Как вам известно, на этой неделе наш Совет исполнительных директоров одобрил выделение дополнительного финансирование в размере до 12 млрд долларов США, чтобы помочь странам в закупке и распределении вакцин. Благодаря этому первые дозы вакцин поступят тем, кому они необходимы прежде всего в странах МАР и в странах МБРР, имеющих ограниченный доступ. Доступ к финансовым средствам будет открыт немедленно.

IFC посредством программы закупок Global Health Platform будет предоставлять финансирование производителям вакцин, чтобы способствовать скорейшему налаживанию производства вакцины от COVID-19 в странах Части 1 и Части 2, при условии резервирования продукции за странами с формирующимися рынками.

В области долга тоже удалось достичь определённого прогресса, хотя в перспективе нас ожидают значительные трудности. Весной мы с Кристалиной предложили ввести мораторий на платежи в счёт обслуживания долга. «Группа двадцати» поддержала временную приостановку, и я рад, что этот мораторий начал действовать с 1 мая. По состоянию на конец августа инициатива распространялась на 43 беднейшие страны мира, и действовала в отношении долга, предоставленного официальными двусторонними кредиторами, совокупный объём которого составляет порядка 5 млрд долларов США. Эта сумма дополняет чрезвычайное финансирование, которые предоставлено Всемирным банком.

Благодаря мораторию на обслуживание долга (DSSI) мы смогли добиться существенного прогресса в части обеспечения прозрачности долга, что совершенно необходимо для наращивания качественных инвестиций.

Это – важная временная мера, однако её мало. В моратории не участвуют слишком много кредиторов, из-за чего масштабы облегчения бремени задолженности оказываются недостаточными. Платежи в счёт погашения долга не сокращаются, - они просто переносятся на более поздний срок. В рамках инициативы «Группы двадцати» было решено сохранить чистую приведённую стоимость (ЧПС) долга; с учётом современных условий предоставления финансирования - на длительный срок и под низкий процент – общий объём долгового времени практически не меняется, а если принять во внимание штрафные проценты, то он становится даже больше.

Практику использования при реструктуризации долга значений ЧПС прежних периодов и очень оптимистичных прогнозов экономического роста требуется проанализировать на предмет соблюдения справедливости по отношению к населению стран-должников.

Я полагаю, что нужно рассматривать экономическую приемлемость долга в более долгосрочной перспективе. Выходя за рамки инициативы DSSI, мы должны задуматься об объёмах накопленного долга. В противном случае граждане стран-должников не увидят света в конце долгового туннеля.

Связанные с текущим кризисом ссудные операции, которые осуществляют наши организации, акцентируют краткосрочное финансирование. Оно помогает удовлетворять потребности в ликвидности, но не устранять кризис платёжеспособности, с которым сталкивается бедное население мира.

Так, перепрофилирование платежей в счёт погашения долга служит решению проблемы ликвидности, но не платёжеспособности. Нам необходимо совершенствовать анализ экономической приемлемости долга, выполняемый МВФ/ВБ, чтобы работать на более длительном временном горизонте.

Эта озабоченность наличием «долгового навеса» касается также обсуждения общего подхода к рассмотрению долга, которое ведётся на площадке «Группы двадцати». Важно, чтобы такой подход не стал попыткой отложить решение проблемы на потом. Учитывая остроту долгового кризиса, необходимо в кратчайшие сроки добиться прогресса в деле сокращения накопленного долга, поскольку долговое бремя препятствует восстановлению экономики и обращает вспять прогресс в области сокращения бедности, для достижения которого потребовались десятилетия. Уже сейчас мы видим, как странам МАР начинает грозить дефолт.

Комитет по развитию занимает уникальное место в архитектуре международных отношений. Это – единственный глобальный форум, который собирает правительства развитых и развивающихся стран, стран-кредиторов и стран-заёмщиков для обсуждения проблем развития и «чистого трансферта ресурсов развивающимся странам». Современная архитектура системы международных финансов смещена в пользу богатых стран-кредиторов. Важно слышать голоса всех, и потому я призываю министров развивающихся стран возвысить свой голос и высказываться сегодня откровенно. Я призываю всех подумать над тем, как мы могли бы сформулировать новый подход к реструктуризации долга, который позволил бы обеспечить справедливые отношения и баланс между интересами кредиторов и должников. Это будет крайне важно для восстановления экономического роста в развивающихся странах, а также для того, чтобы обратить вспять неравенство.

Я рад тому, что в тексте коммюнике Комитета по развитию, предложенном нашими Исполнительными директорами, содержится просьба к Всемирному банку и МВФ проанализировать проблемы с долгом, стоящие перед странами как с низким, так и со средним уровнем доходов, и предложить варианты для облегчения их долгового бремени и нагрузки на бюджет.

Хотел бы также подчеркнуть, что я приветствовал публичный призыв ряда акционеров из числа стран Европы, включая министров Дании, Нидерландов, Франции, Германии, Испании и Швеции. Они призвали «Всемирный банк и МВФ выработать согласованный подход к реструктуризации долга, который способствовал бы разрешению надвигающегося долгового кризиса, помог странам продолжить благоприятные для окружающей среды и всеохватные реформы, а также наметил пути к построению более справедливых и устойчивых обществ». Это лежит в основе нашей миссии и деятельности, и я признателен за такую поддержку.

Я приветствую убедительный призыв нашего председателя, министра Офори-Атта, который недавно был опубликован в Financial Times. Нас призывают к «тектоническому сдвигу в мировой финансовой архитектуре» и «смелым реформам, направленным на устранение фундаментальной несправедливости в глобальной финансовой системе».

Мы слышим эти призывы, относимся к ним крайне серьёзно, и продолжим прислушиваться и напряжённо работать для достижения результата.

А теперь я с нетерпением ожидаю выступления Кристалины и дальнейшего обсуждения.

Благодарю вас.

Торговля электроэнергией в Центральной Азии обеспечит экономический рост и региональное сотрудничество

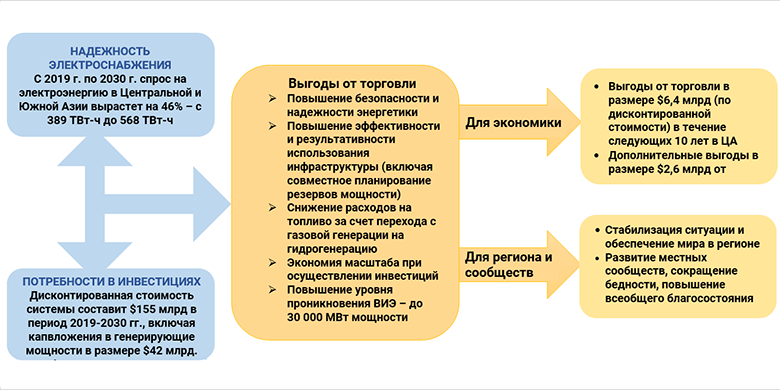

Новый анализ результатов моделирования энергетической системы Центральной Азии показывает, что регион может сократить эксплуатационные расходы на 6,4 млрд долларов США в течение 10 следующих лет. Это может стать реальностью, когда операторы энергосистем соседних стран будут эффективно использовать объединенную инфраструктуру сетей передачи электроэнергии. В настоящее время обсуждается вопрос о том, как осуществить объединение систем и извлечь оптимальную пользу из их скоординированной эксплуатации.

На протяжении последнего десятилетия страны Центральной Азии демонстрировали существенный экономический рост: темпы роста ВВП стран региона в среднем составляли около 5%. Однако в периоды падения цен на нефть и природный газ и сокращения объемов денежных переводов мигрантов регион сталкивался с циклическим замедлением темпов роста. Во время нынешнего кризиса, вызванного пандемией COVID-19, регион также испытывает экономический спад.

Для поддержания экономического роста и сокращения бедности в период восстановления после окончания пандемии региону необходимы новые драйверы экономического роста, которые позволят диверсифицировать экономики со снижением зависимости от сырьевой ренты и денежных переводов, оптимизировать использование природных ресурсов, а также стимулировать экономическое развитие при ведущей роли частного сектора.

Усиление интеграции экономик региона за счет увеличения объемов торговли энергоресурсами между странами Центральной Азии и с соседними регионами может помочь региону восстановить и поддерживать экономический рост и региональное сотрудничество. Важные политические и геоэкономические события, произошедшие в регионе за последние несколько лет, обусловили формирование нового подхода, способствующего укреплению регионального сотрудничества. На двух саммитах лидеров стран Центральной Азии, состоявшихся в Казахстане и Узбекистане в 2018 и 2019 годах, прозвучал призыв к укреплению сотрудничества в энергетическом секторе посредством расширения возможностей для торговли энергоресурсами и стимулирования развития современной энергетической инфраструктуры.

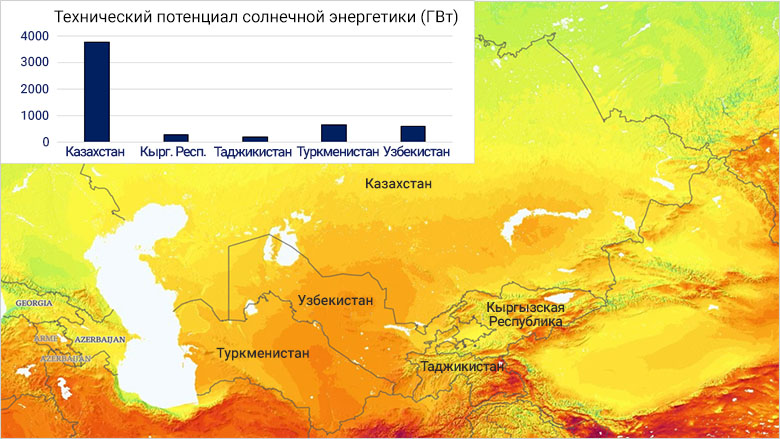

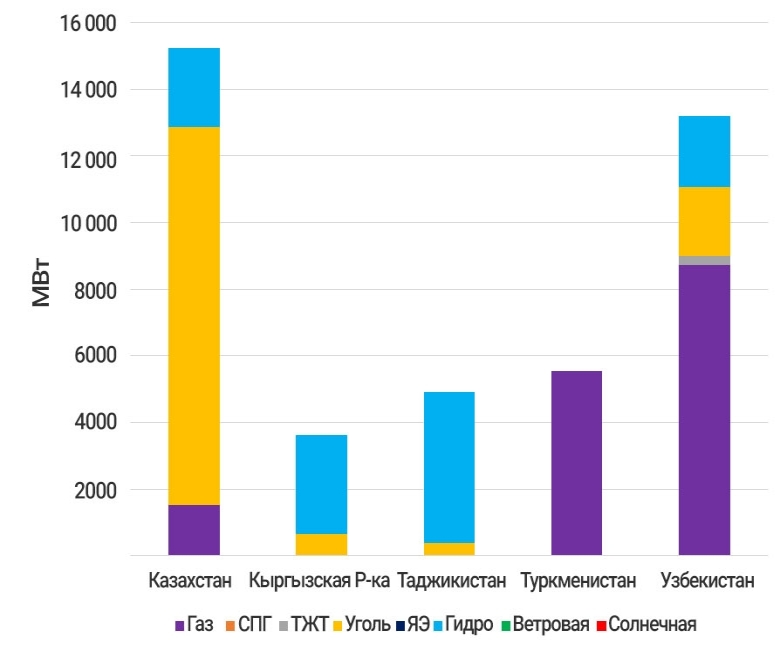

Страны Центральной Азии располагают значительными природными энергетическими ресурсами: Таджикистан и Кыргызская Республика имеют большой потенциал в области гидроэнергетики, а Казахстан, Туркменистан и Узбекистан обладают большими запасами угля, природного газа и нефти. У региона также велик неосвоенный потенциал в области солнечной и ветровой энергетики. Освоение этих ресурсов может стать частью возглавляемых отдельными странами программ по развитию и переходу на источники чистой энергии.

Центральная Азия обладает идеальным набором взаимодополняющих региональных источников энергии и структурой генерации, которые помогут реализовать преимущества регионального сотрудничества в области энергетики. Это приведет к сокращению инвестиционных затрат на ввод новых генерирующих мощностей и повышению уровня освоения возобновляемых источников энергии.

Хотя системы передачи электроэнергии в Центральной Азии уже взаимосвязаны, обмен электроэнергией между странами до настоящего времени был, тем не менее, ограниченным и значительно ниже имеющейся пропускной способности энергообъединения. Это преимущественно обусловлено недостаточным уровнем управления и гармонизации региональной сети, ограниченной синхронизацией систем, а также отсутствием координации генерации электроэнергии, экономичного распределения нагрузки и планирования. Эти факторы – ключ к развитию краткосрочной и среднесрочной торговли электроэнергией и разработке новых проектов по созданию генерирующих мощностей, обладающих высоким потенциалом в отношении региональных поставок электроэнергии.

Стратегическое положение региона также позволяет ему стать центром для торговли электроэнергией между Восточной Азией и Европой. Это особенно актуально с учетом общих границ с такими странами Южной Азии с быстрорастущим спросом на электроэнергию, как Афганистан и Пакистан.

Прогресс в разработке межрегиональных энергетических проектов CASA-1000 и TUTAP, соединяющих страны Центральной и Южной Азии, увеличит возможности для торговли электроэнергией между регионами. Эти межсистемные линии электропередач создадут фундамент для дальнейшего усиления связности передающих сетей с целью реализации потенциала торговли электроэнергией – с выходом за пределы регионов на рынки Китая, Евразии и Ближнего Востока.

С помощью модели региональной электроэнергетической системы, разработанной Всемирным банком для стран Центральной Азии с включением Афганистана и Пакистана, оценены экономические выгоды от усиления региональной связности и расширения торговли электроэнергией в Центральной Азии.

Согласно оценкам, полученным в рамках модели, за период с 2020 по 2030 год могут быть реализованы экономические выгоды в размере до 6,4 млрд долл. США (по дисконтированной стоимости) – за счет улучшения использования потенциала гидроэнергетики и тепловой энергетики в регионе, совместного планирования объемов резервов мощности, сокращения неудовлетворенного спроса на электроэнергию, а также сокращения расходов на топливо благодаря переходу с газовой генерации на гидрогенерацию.

После ввода в эксплуатацию проектов CASA-1000 и TUTAP они могут прибавить к этим совокупным выгодам еще 2,6 млрд долл. США за счет увеличения объемов торговли Центральной Азии с Афганистаном и Пакистаном. Анализ также показывает, что по мере того как стоимость технологий фотоэлектрической солнечной генерации продолжит снижаться, усиление региональной связности и развитие торговли могут способствовать быстрому расширению мощностей по солнечной генерации – до 30 000 МВт к 2030 году.

Для сценария низкоуглеродной энергетики, предполагающего наличие нормативного требования о доведении к 2030 году доли возобновляемых источников энергии в структуре генерации электроэнергии до 10% в моделируемых странах с доминирующей ролью гидроэнергетики и до 20% в остальных странах, выявлено, что большинство экономических выгод от торговли сохраняется.

Более того, этот сценарий предполагает существенное сокращение выбросов углекислого газа в Центральной Азии – в общей сложности примерно на 400 Мт (или примерно на 20% без учета оптимизации региональной торговли в рамках сценария традиционной углеводородной энергетики) в течение следующего десятилетия, преимущественно за счет перехода от угольной генерации к гидро-, солнечной и ветровой генерации.

Последние тенденции в регионе обнадеживают и позволяют предположить, что улучшение геополитических условий расширит возможности для реализации существенных экономических выгод от торговли электроэнергией. По мере усиления связности и синхронизации региональной сети и изыскания возможностей для торговли электроэнергией страны Центральной Азии могут также рассмотреть вопрос о создании секретариата по региональной энергетической кооперации с участием высокопоставленных представителей министерств энергетики стран региона, на который будет возложена задача по продвижению региональной энергетической повестки для Центральной Азии.

Международный опыт показывает, что создание такого секретариата – важный шаг к обеспечению необходимой политической поддержки со стороны отдельных стран для стимулирования региональной энергетической кооперации и заключения межправительственного рамочного соглашения с изложением целей и определением пути к углублению сотрудничества в области электроэнергетики между странами региона. Создание секретариата также станет важнейшим шагом в направлении гармонизации политики и систем регулирования, а также формирования региональных институтов для содействия торговле электроэнергией в регионе и развитию региональных энергетических рынков.

Один из основных компонентов Региональной рамочной программы деятельности Всемирного банка в Центральной Азии – поддержка развития энергетики в регионе. Совместно с другими партнерами в области развития, работающими в регионе, Всемирный банк будет продолжать поддерживать усилия стран региона в этом направлении.

Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) распорядилось утилизировать 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые были поставлены Россией в рамках помощи США в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом пишет BuzzFeed.

В FEMA пояснили, что подаренные РФ аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии с нормами США. За это время их ни разу не использовали. На это было несколько причин: их использование было затруднено из-за отсутствия в больницах необходимых переходников, также оборудование было произведено компанией, на которую распространялись американские санкции.

Кроме того, в мае при эксплуатации «Авента-М» в России произошло два возгорания, после чего аппараты ИВЛ были выведены из эксплуатации в российских больницах. После проведения расследования Росздравнадзор заключил, что возгорания произошли не по причине неисправности оборудования. В июле было возобновлено регистрационное удостоверение на аппараты ИВЛ «Авента-М».

Выстрел через океан

В США сообщили о чудо-пушке, способной стрелять на две тысячи километров

Текст: Александр Степанов

США ведут испытания сверхдальнобойной пушки, которая способна стрелять почти на 2 тысячи километров.

В Америке стратегическую сверхдальнобойную пушку уже называют революцией в ствольной артиллерии.

Это "чудо-оружие" транспортируется мощным тягачом. Расчет орудия составляет восемь человек. Данные по калибру орудия и физических принципах, на которых работает эта пушка, пока неизвестны. Испытания орудия должны завершиться в 2023 году.

Американский журнал "Популярная механика", который написал о разработке этого орудия, пообещал, что оно сможет обрушить "дождь снарядов на вражеские позиции, который полетит через континенты и океаны".

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал "РГ", что пока не объявлено, на каких принципах работает пушка. "Сейчас на такую дальность возможно метание только электромагнитным ускорителем. Вероятнее всего, США разрабатывают так называемый рельсотрон, способный выстрелить на большую дальность обыкновенной болванкой", - сказал эксперт. Он отметил, что энергия для одного выстрела такого орудия сопоставима с потребностями в электричестве небольшого города. Не будет проблем засечь позиции пушки и нанести упреждающий удар.

Приказ придет с неба

В настоящее время Вооруженные силы России имеют четыре самолета Ил-80, которые также называют Ил-86ВКП, то есть воздушный командный пункт. В будущем их заменят новыми лайнерами, созданными на базе более современных Ил-96-400М.

Новость озвучило информагентство ТАСС со ссылкой на источник в самолетостроительной отрасли. Новая база для летающего командного пункта позволит увеличить время воздушного боевого дежурства, зону управления войсками, значительно повысить качество управления.

Воздушные пункты управления, построенные на базе одного из самых надежных гражданских авиалайнеров Ил-86, приняли на вооружение в конце 1980-х годов. Они предназначались для управления Сухопутными войсками, ВМФ, стратегической авиацией, наземными и подводными ракетно-ядерными силами в том случае, если из строя окажутся выведены их наземные пункты управления, узлы и линии связи. Эти самолеты должны были стать резервными центрами управления в случае возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации, а также начала полномасштабной агрессии против нашей страны. В США их называют самолетами "Судного дня".

Так уж получилось, что Ил-86ВКП больше стояли на аэродроме базирования в Чкаловске, а если летали, то с целью тестирования систем связи и управления. Поскольку радиоэлектроника стремительно развивалась, то уже в 2000 году стало ясно, что внутреннюю начинку необходимо обновить. Сделать это смогли только в 2015 году, да и то лишь на одном самолете.

Задержку можно объяснить тем, что в начале наступившего века элементная база и сами технологии управления совершили революционный скачок. Конструкторам буквально на ходу приходилось вносить существенные изменения в то, что еще вчера казалось верхом совершенства. Они справились. Как утверждают специалисты, проводившие всестороннее тестирование обновленного борта, он полностью отвечал даже перспективным требованиям управления войсками в экстремальных ситуациях.

Надо отметить, что вся его радиоэлектронная начинка - отечественная.

Модернизированный Ил-86ВКП отличали повышенная живучесть, функциональность, надежность, улучшенные массогабаритные характеристики и более низкое энергопотребление. Самолет получил характерный горб в верхней носовой части фюзеляжа. Это - обтекатель системы космической связи. Она очень мощная, позволяет обрабатывать самые слабые сигналы, получаемые со спутников, и устойчива к природным и искусственным помехам.

Предполагалось, что следом будут модернизированы и три других воздушных командных пункта. Но, как сейчас стало известно, принято другое решение. Новые самолеты ВКП будут строиться на базе гораздо более современных Ил-96-400М.

Кроме России, авиационную технику такого уровня могут выпускать только в США. Согласно открытым источникам, США, как и наша страна, располагают четырьмя самолетами "Судного дня" - E-4B Nightwatch ("Ночной дозор"). Они созданы на базе известного пассажирского широкофюзеляжного лайнера Boeing 747-200.

Поскольку американцы не проводили глубоких модернизаций Е-4В, введенных в эксплуатацию в 1970-е годы, можно предположить, что обновленный Ил-86ВКП имеет более современную аппаратуру связи и управления войсками. А Ил-96-400МВКП будет еще более совершенным.

Сергей Птичкин

Михаил Мишустин принял участие в работе специальной сессии XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Выступление Михаила Мишустина на специальной сессии XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Добрый день, уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать всех участников и гостей ежегодного заседания Валдайского клуба. У этого форума – давние традиции и история. Но впервые в повестке дня – настолько сложные вопросы, как сейчас. Мы говорим о глобальных проблемах, с которыми в этом году столкнулся весь мир и в том числе, конечно же, Россия.

Коронавирус напомнил нам, какими разрушительными могут быть последствия инфекционных заболеваний. Заставил человечество столкнуться с непредсказуемой и очень серьёзной угрозой. Новая опасная болезнь унесла жизнь более 1 миллиона человек во всём мире. Спутала и отменила планы людей. Серьёзно повлияла на многие отрасли. Поставила в тяжелейшие условия экономику даже самых сильных и влиятельных государств.

Большинство стран мира приняли экстренные жёсткие меры для защиты граждан, а также пересмотрели подходы во внутренней и внешней политике, тактику и стратегию действий, чтобы адаптироваться к новой – коронавирусной – реальности и свести потери, особенно человеческие потери, к минимуму.

Мы смогли учесть уроки этой непростой ситуации. И конечно, получили бесценный опыт на сегодняшний день. Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведём системно – без рывков и шоков. У Правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, здравоохранении и других ключевых сферах. Есть возможности, чтобы действовать на опережение.

Мы гордимся, что первая в мире вакцина против коронавируса – российская. Более того, мы планируем вывести на рынок и другие такие вакцины. Это доказывает, каким огромным потенциалом обладает наша наука. За короткое время создан конкурентоспособный продукт для внутреннего и мирового рынка. Но главное – это даёт уверенность, что мы сможем победить болезнь и защитить людей.

Дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем, как вы знаете, сегодня нет. Сделано уже более 51 млн тестов. Мы продолжаем тестирование, чтобы как можно раньше выявить вирус и помочь тем, кто заболел. Тем более что сегодня понимание, как лечить это заболевание, у российских врачей есть. У нашей системы здравоохранения сформирован достаточный запас прочности, чтобы противостоять распространению коронавируса.

Пример других стран, где события пошли по трагическим сценариям, показывал, что действовать надо решительно и быстро. Чтобы промедление не стало в буквальном смысле слова смерти подобно – мы работали на опережение, проактивно. В первую очередь был проведён аудит возможностей нашей системы здравоохранения, в том числе коек в стационарах и медицинского оборудования во всех регионах. Кроме того, мы оценили возможности оперативного развёртывания мобильных госпиталей с помощью наших военных и служб спасения. На чужих ошибках учились, удачный чужой опыт учитывали. Но прежде всего – стремились найти собственный, оптимальный путь, чтобы защитить своих граждан и поддержать экономику. Мы не допустили шока и коллапса, которыми нас пугали.

Правительство по поручению Президента приняло ряд безотлагательных мер. Мы закрыли границы одними из первых в мире, чтобы защитить людей. Оперативные штабы в регионах и координационный совет по борьбе с коронавирусом действовали фактически в круглосуточном режиме. Была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и первичного звена здравоохранения, введена система стимулирующих выплат медицинскому персоналу и, конечно, нашим врачам, которые лечили больных с коронавирусом. Мы направили на это более 142 млрд рублей. Регионам была оказана помощь в развёртывании новых койко-мест, закупке оборудования и лекарств. Эти меры позволили стабилизировать ситуацию.

Государство неоднократно выделяло средства, чтобы помочь людям из самых уязвимых социальных групп, прежде всего семьям с детьми, старшему поколению, инвалидам. Мы обязаны были о них позаботиться. При этом мы обновляли важнейшие инструменты социальной поддержки, делали их доступнее, прозрачнее, избавлялись от бюрократической канители. Максимальное число сервисов и услуг, в том числе государственных, перешли в цифровой и онлайн-формат, который очень удобен был для людей. Необходимо было создать такие условия, чтобы многодетным матерям, пенсионерам и всем, кто получает помощь от государства, не приходилось бегать по ведомствам, собирая справки, простаивая в очередях.

Мы значительно модернизировали систему социальной защиты, сделали её более удобной и понятной людям, когда все меры социальной поддержки они получали адресно, беззаявительно, в дистанционном и проактивном режиме. Это был очень важный шаг к созданию так называемого социального казначейства, но не единственный итог этих месяцев напряжённой работы.

В соответствии с поручением Президента были приняты масштабные меры для поддержки отраслей экономики, особенно сильно пострадавших от коронавируса, обеспечена устойчивая работа ключевых, системообразующих предприятий. Бизнес получил стимул к сохранению персонала, а тем, кто потерял работу, увеличили пособие до максимума. На это мы направили около 23 млрд рублей.

Вопреки негативным прогнозам, мы прошли этот сложный период лучше многих. Правительство поддержало малый и средний бизнес, компании из наиболее пострадавших отраслей. Эти меры были масштабны – в первую очередь по сумме выделенных средств.

Мы хорошо понимали, что надо максимально снизить издержки малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Ввели для них отсрочки по обязательным платежам, двукратное снижение страховых взносов с заработных плат, превышающих один МРОТ. Ведь, в отличие от крупных компаний, у них нет резервов на заработную плату сотрудникам в условиях ограничений и вынужденного простоя. Было очень важно помочь таким предпринимателям пережить самое тяжёлое время.

Поэтому приняли решение выдавать займы на заработную плату под нулевой процент. Кроме того, запустили программу кредитования на возобновление деятельности с полным списанием основного долга при условии, что компания сохранит большинство своих сотрудников. И эти меры касались уже предприятий не только малого и среднего, но и крупного бизнеса из пострадавших отраслей и отраслей, требующих поддержки. В том числе тех, которые ориентированы на потребительский рынок.

Даже в самые сложные дни, выстраивая защиту экономики и людей от ковида, мы не забывали о стратегических вопросах, о решениях, которые позволят продолжить развитие страны. Базироваться оно должно на новой качественной основе, на новых возможностях рынка труда и образования, быстром и качественном строительстве жилья, экспортной ориентации, росте инвестиций и активном импортозамещении, а также широком внедрении самых передовых технологий, включая цифровизацию.

Эти шаги нам позволят ускорить процесс принятия решений и вернуть экономику на траекторию стабильного долгосрочного развития, заложить достаточную прочность, обеспечив устойчивость страны к возможным шокам в будущем.

Такие шаги стали частью общенационального плана действий, о котором многие из вас знают. На основе современных гибких методов управления будут реализовываться важнейшие направления социально-экономических преобразований. Их около 30. Самые значимые из них направлены на рост реальных доходов граждан и развитие малого и среднего бизнеса. Это целый комплекс мер помощи самозанятым и индивидуальным предпринимателям. И дальнейшее развитие рынка труда.

Для каждой меры определены сроки действия, ответственные и финансирование. За два года финансовое обеспечение реализации плана составит около 6,5 трлн рублей. Хотя общий объём государственной поддержки гораздо больше.

Часть мер носит нефинансовый характер. Например, упрощение административных процедур, отмена или перенос сроков вступления в силу регуляторных норм. Они создают хорошую основу для дальнейшей оптимизации регулирования во многих отраслях.

Также в плане содержатся шаги, направленные на запуск нового инвестиционного цикла. Одна из мер стартовала совсем недавно. Это новый механизм защиты и поощрения капиталовложений. Специальные соглашения, которые будут гарантировать бизнесу неизменность условий ведения дел, снижение ряда налогов и прочие преференции в случае реализации на территории нашей страны крупных и долгосрочных проектов. В частности, он предусматривает субсидии на строительство, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры, а также оплату процентов по кредитам и купонного дохода по облигационным займам, которые были привлечены для инвестиционных целей. Это позволит поддержать крупные проекты в самых разных сферах – от здравоохранения до обрабатывающего производства.

Теперь о стратегии развития России. Она базируется на национальных целях, которые были определены Президентом. Это сохранение населения. Здоровье и благополучие людей. Создание условий для самореализации и развития талантов каждого. Формирование комфортной и безопасной среды для жизни людей. Достойный и эффективный труд. Успешное предпринимательство. И конечно, цифровая трансформация. Цифровая трансформация – вообще базовое условие для прорывного развития любой страны.

Конечно, стратегия формируется не с чистого листа. Национальные проекты были приняты два года назад и задали определённый вектор движения. Но они охватывали относительно небольшой период. И конечно, не могли предполагать таких существенных рисков, как, например, коронавирус. Не все они сейчас работают так, как это планировалось ещё пару лет назад. Многое нуждается в уточнении.

Важно было детально проработать и сформировать единый план по достижению национальных целей. Это влечёт за собой и серьёзный пересмотр инструментов, которые использовались ранее.

За два года с момента первого запуска национальных проектов мир существенно изменился. Эти перемены далеки от завершения. Пока нет ответов на многие вопросы. Например, активизируются ли в глобальном плане протекционистские настроения, как они могут повлиять на мировую торговлю.

Многие страны и компании обновляют свои долгосрочные планы. И у нас возникло чёткое понимание, что России тоже нужно актуализировать свою стратегию.

Мы решили сосредоточиться на результатах, которые способствуют улучшению жизни людей. При этом, конечно, обеспечив преемственность тем целям и задачам, которые, в частности, два года назад ставил Президент. Такой подход требует новой системы управления, современных гибких методов. И прежде всего – чёткой обратной связи с людьми.

Работа над единым планом сегодня выходит на финишную прямую. Буквально каждый день идут активные дебаты, обсуждения, в том числе с рабочими группами Государственного совета России, с депутатами, сенаторами. После завершения дискуссий мы планируем вынести единый план на рассмотрение Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ключевую роль в достижении национальных целей должен сыграть новый формат отношений между государством и гражданами. Речь идёт не просто о повсеместном внедрении информационных технологий и современных инструментов, а о комплексном преобразовании целых отраслей. Это создаст новый уровень взаимодействия между людьми, бизнесом и государством.

Коронавирус показал, насколько это необходимо. Нам приходилось, как говорится, в боевом режиме тестировать существующие решения. На удалёнку вынуждены были перейти бизнес и государственные компании, школы, вузы. Перестроилась сфера услуг.

Правительство оперативно перевело в онлайн оформление больничных, различных пособий. Службы занятости дистанционно стали оказывать поддержку тем, кто потерял работу. При этом надо было избавить их от необходимости посещать общественные места, чтобы помочь сохранить здоровье, сберечь время и силы.

Важно продолжить такую работу по формированию единой цифровой среды и экосистемы, где все сервисы взаимодействия с государством и бизнесом создаются ради удобства человека. Эта система должна быть понятной и простой. И главный акцент при этом надо сделать на проактивность, чтобы не человек обращался к государству, а государство само информировало гражданина о том, какие услуги он может получить, на какие льготы имеет право, как это было со вторыми президентскими выплатами на детей до 16 лет: их уже автоматически перечисляли, буквально за несколько часов, без заявлений.

У нас ведь огромное число мер поддержки, и люди зачастую не знают, что им полагается, какая помощь может быть от государства. Например, молодые семьи не всегда обращаются за пособием при рождении ребёнка. Об этом им, конечно, должно рассказывать государство.

Ситуация с коронавирусом показала и важность работы по цифровизации других отраслей. Создаётся такой цифровой контур в здравоохранении. Все информационные системы медицинских организаций будут связаны между собой. Это избавит наших пациентов от постоянного поиска своей бумажной истории болезни. Медицинская информация, которая поможет в экстренной ситуации спасти человеку жизнь, будет собрана в одном месте.

Перевод школьников на дистанционное обучение тоже стал вызовом не только для самих учеников, но и для их родителей и учителей. Теперь важно уделить особое внимание как внедрению цифровых программ в обучение, так и качеству онлайн-образования. Разумеется, дистанционные формы никогда не заменят традиционное общение с учеником, с учителем. Но у нас должны быть собственные программы и разработки, приложения для онлайн-учёбы.

Единая цифровая платформа также появится в сфере науки и технологий. Это позволит проводить совместные исследования в удалённом доступе. Вообще отличная платформа для коллаборации. Для учёных формируется цифровая система, которая позволит получать полный доступ к оцифрованным коллекциям и банкам данных научных организаций.

Во время режима ограничений, когда люди были вынуждены находиться дома, как никогда стали востребованы онлайн-трансляции знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам, лекций и кинофильмов. Работа по этому направлению будет продолжена, чтобы культура и в цифровом формате стала более доступной.

Для эффективного решения всех этих задач мы устраняем цифровое неравенство внутри страны. Продолжается подключение к интернету больниц, поликлиник, школ, вузов. До конца года будут подключены почти 40 тыс. социально значимых объектов. Продолжается работа по созданию перспективных сетей связи пятого поколения.

Наша цель – создавать технологии, меняющие будущее. Именно от этого зависит, какое место займёт наша страна в эпоху так называемой четвёртой промышленной революции.

Что для этого нужно?

Прежде всего – благоприятная среда для IT–компаний, для лидеров, которые создают такие технологии. Для этого по поручению Президента Правительство приняло ряд мер по опережающему развитию отрасли. Со следующего года налог на прибыль для IT-компаний в России будет снижен до 3% и ставки страховых взносов также будут снижены до 7,6%. Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформированы от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, а также российские производители электроники. Это сделает Россию одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для развития отрасли информационных технологий.

Есть и другие меры поддержки, в том числе финансовые. На гранты таким компаниям начиная с этого года на пять лет предусмотрено более 40 млрд рублей. Уже начаты конкурсы по поддержке проектов малых предприятий – тех, которые занимаются разработкой продуктов, сервисов и платформенных решений, реализуемых на базе цифровых технологий.

А в рамках федерального проекта по искусственному интеллекту мы будем поддерживать разработчиков таких решений. Это сегодня одно из самых перспективных направлений во всём мире.

Для всего этого нужны грамотные кадры, люди, которые создают новые технологии, умеют с ними работать, продвигать их на рынок. За четыре года мы увеличим приём в вузы на IT-специальности до 120 тысяч человек в год.

И ещё одно важное условие – свобода для IT-творчества. Без неё инновации просто покроются пылью в кабинетах. Нам нужна современная и достаточно гибкая правовая база. Понятные правила, которые создадут стимулы для развития цифровых технологий, конкуренции в этой сфере.

Со следующего года вступит в силу закон об экспериментальных правовых режимах, так называемых цифровых песочницах. Чтобы новаторы могли на практике попробовать свои разработки в таких сферах, как транспорт, финансы, в ряде других областей. И на основе этих экспериментов будет разрабатываться справедливая регуляторика.

Уважаемые коллеги!

Все действия Правительства направлены на достижение главной цели – повышение качества жизни каждого человека за счёт роста экономики и развития социальной сферы. Именно такую задачу перед нами поставил Президент.

Конечно, ситуация с ковидом внесла свои коррективы. Сегодня понятно, что инфекция не отступит быстро. Необходимо соблюдать максимальную бдительность. Пройдёт некоторое время, пока будет выработан массовый иммунитет к новому заболеванию. Борьба продолжается и требует от нас предельной концентрации сил, напряжённой общей работы. Мы знаем, как действовать и реагировать на новые вызовы. И сделаем всё, чтобы защитить людей.

Несмотря на объективные трудности, мы продолжим решать поставленные задачи. Чтобы результаты нашей работы видели студенты, врачи, пенсионеры, учителя, предприниматели – все граждане нашей страны, ради которых мы работаем.

Коронавирус преподал нам очень серьёзные уроки, разбил иллюзии тех, кто считал себя неуязвимым. Инфекция не различает страны, континенты, атакует сильных и слабых, богатых и бедных и не делит людей по национальности, политическим взглядам или убеждениям.

События этого года в очередной раз доказали, что только совместными усилиями можно противостоять общей угрозе. Наш мир очень хрупкий, и, чтобы сохранить в нём равновесие, благополучие, здоровье и жизни миллиардов людей, необходимо объединять усилия всего человечества, накопленные знания и успешные практики разных государств.

За эти месяцы мы не раз убедились, что от стереотипов отказываться нелегко, когда внутриполитические интересы или предубеждения мешали государствам наладить полноценные гуманитарные связи. Вывод из этого может быть только один – нужно находить то, что нас объединяет.

Сейчас таким объединяющим международным фактором в борьбе с коронавирусом может стать новая вакцина, которую нам удалось создать. Мы готовы оказать помощь, поделиться любым опытом, который наработали за это время, и всегда открыты для диалога, невзирая на политические, культурные или любые другие различия. Это наша принципиальная позиция.

Сегодня каждый из нас способен внести в эту работу свой вклад, как это делает врач, который лечит больных, или учёный в своей лаборатории, который создаёт новые лекарства, или школьный учитель, который помогает детям познавать мир. В этом зале собрались те, кто создаёт общественное мнение, к которому прислушиваются во всём мире.

Журналисты и политологи также, конечно же, вносят и могут внести ещё больший вклад объективной оценкой происходящего.

Если мы сможем преодолеть все различия, тогда сделаем шаг навстречу той жизни, которую хотим для себя и для своих детей – без каких-либо ограничений и вражды. Уверен, это в наших силах.

Спасибо.