Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ЦБ укрепляет рубль: сколько будет стоить доллар в конце года

Ирина Бадмаева. После затяжного падения курс рубля сменил направление. На помощь пришел Центробанк России с валютными интервенциями. Как долго продлится их эффект и сколько будет стоить доллар к концу года, выясняло РИА Новости.

ЦБ спешит на помощь

В сентябре рубль потерял более семи процентов, а с начала года — 24,5, обогнав даже стремительно падающую турецкую лиру. Однако ситуация меняется. На прошлой неделе на торгах за доллар давали меньше 77 рублей, за евро — чуть больше 90. Окончательно упасть в пропасть не позволил ЦБ, увеличивший объем интервенций. Регулятор продает валюту на 5,3 миллиарда рублей в день — в 3,5 раза больше, чем в сентябре.

"ЦБ вмешался, когда курс подошел к психологически важной отметке: 80 рублей за доллар. Дальше начались бы распродажи, способные спровоцировать экстремальные краткосрочные всплески до 95-100", — отмечает эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

С конца 2014-го национальная валюта находится в свободном плавании. Однако если сильные курсовые скачки угрожают финансовой и макроэкономической стабильности, регулятор вносит коррективы. "Не остался в стороне и Минфин, также продающий валюту на 5,7 миллиарда рублей в день", — добавляет Гринштейн.

Помимо этого, 7 октября ведомство разместило рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на 345,7 миллиарда рублей. Причем со значительным дисконтом — покупателям предложили более высокие премии. "Цена составила 95,2 процента от номинала бумаг, а средние выплаты по купонам для держателей пятилетних ОФЗ — 5,28 процента годовых", — рассказывает РИА Новости экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев.

Все для инвестора

Столь выгодными условиями финансовые власти хотят заинтересовать инвесторов, приостановивших на фоне спада деловой активности во всем мире вложения в развивающиеся рынки. "Крупные фонды и банки пока предпочитают долговые бумаги США или Европы с максимальными рейтингами надежности. В отношении стран БРИКС взяли паузу", — объясняет Пушкарев.

Поддержали рубль и крупнейшие государственные компании: по распоряжению правительства они поменяли валютную выручку на рубли. Так действовали в кризисные 2014-2015 годы, и тогда это помогло.

"Текущее укрепление курса связано с временным затиханием эскалации геополитических конфликтов на фоне подорожания нефти", — полагает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова.

По ее словам, у ЦБ, помимо валютных интервенций, есть и другие инструменты для стабилизации национальной валюты: "ключевая ставка, управление ликвидностью банковского сектора". Регулятор прибегает к ним в крайних случаях, поскольку они влияют на экономическую активность.

Заработать на слабом рубле

Пока ЦБ спасает национальную валюту, другие зарабатывают на ее падении. Компании-экспортеры обменивают валютную выручку на рубли по высокому курсу и компенсируют недополученную прибыль из-за снижения мировых цен.

Ослабление рубля также облегчит государству исполнение расходной части бюджета. "Выросла нагрузка из-за коронакризисных социальных и экономических выплат гражданам и бизнесу. Неизвестно, как долго еще придется поддерживать предприятия и домохозяйства в этих условиях", — отмечает Диана Степанова.

Аналитики считают, что монетарные и финансовые власти продолжат сдерживать резкие скачки курса. "Еще есть небольшой потенциал для роста: в конце октября доллар будет стоить 75-76 рублей", — говорит Антон Гринштейн.

Но на этом все закончится. "Ближе к середине ноября котировки вернутся к 80 рублям за доллар, а затем по мере усиления внешнего давления и волатильности на глобальных рынках — к 85-90", — предсказывает он.

По оценкам Петра Пушкарева, до конца года американская валюта будет стоить от 73-75 рублей до 80, а евро — 87-95.

Многое зависит от геополитических процессов: президентских выборов в США, стабилизации обстановки в странах — партнерах России. Кроме того, если эпидемию коронавируса не удастся обуздать, давление на рубль усилится.

"При благоприятном сценарии в конце года мы можем увидеть курс 72 рубля за доллар. При негативном нас ждет ослабление до 86", — прогнозирует Диана Степанова.

Но в целом в будущем году после стабилизации нефтяных цен, санкционных эффектов и геополитической обстановки аналитики ожидают укрепление российской валюты.

Эксперт оценил эффективность новых санкций против России

Новые санкции против РФ имеют все меньше эффекта по ряду причин, заявил партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин.

"Возможные новые санкционные ограничения на Россию будут иметь все более ограниченный эффект, и те, кто принимают решения о санкциях, хорошо понимают это и учитывают несколько аспектов в связи с этим", - сказал эксперт в ходе онлайн-встречи "Диалог с управляющими активами".

"Те игроки, кто опасается санкций, за несколько лет уже подстраховались и приняли ряд решений, чтобы обезопасить себя – вышли из потенциально опасных рублевых инструментов и проектов, подправили юридические вопросы своей деятельности. Соответственно остались те, кто не боится", - пояснил Теплухин.

"Что касается торговых санкций США, то они изначально были неэффективны из-за малого товарооборота между нашими странами, чего не скажешь, например, о Венесуэле", - продолжил он.

Наконец, самое главное то, что иностранные инвестиции за 30 лет так и не стали весомым фактором экономического развития России, - они так и остались маржинальным фактором, добавил Теплухин.

"Поэтому экономика России довольно устойчива в этом смысле. Санкции неприятны, но не смертельны", - резюмировал он.

ВТО разрешила Евросоюзу ввести пошлины на товары из США из-за Boeing

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью почти 4 миллиарда долларов в ответ на субсидии, предоставленные компании Boeing.

Согласно постановлению ВТО, опубликованному во вторник, "уровень контрмер", соизмеримый со степенью и характером неблагоприятных последствий, которые, как было установлено, существуют, составляет 3 993 212 564 долларов США в год".

В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдают решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.

Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.

Предоставление гражданства либо ВНЖ иностранцам за инвестиции в мире

Австралия

В 2012 году в Австралии была введена виза, позволяющая получить постоянное место жительства в стране взамен на инвестиции. Для ее получения необходимо инвестировать пять миллионов австралийских долларов. Из этих денег не более 60% может быть пожертвовано в нежилую недвижимость, облигации и акции, а минимум 10% - в венчурный капитал. Через четыре года заявитель и его семья могут перейти с временного проживания на постоянное. Гражданство можно получить после трех-четырех лет проживания в Австралии.

Антигуа и Барбуда

Существует несколько вариантов получения гражданства через инвестиции: взнос в Фонд национального развития в размере 100 тысяч долларов для одного заявителя или семьи из четырех или менее человек, для семьи из 5 или более человек - 125 тысяч долларов; покупка недвижимости стоимостью не менее 400 тысяч долларов; инвестиции в бизнес в размере не менее 1,5 миллиона долларов либо совместные инвестиции двух человек на общую сумму не менее пяти миллионов долларов; инвестиции в Фонд Университета Вест-Индии в размере 150 000 долларов на семью из шести или более человек.

Австрия

Согласно Закону о гражданстве Австрии, что правительство может наградить иностранных лиц гражданством в случае их выдающихся заслуг в развитии страны.

Австрия официально предлагает бизнес-инвесторам сразу же получить гражданство и паспорт ЕС без предварительного требования о проживании на основе инвестиций в страну. В рамках программы для получения гражданства необходимо вложить 10 миллионов евро в экономику страны.

Болгария

Болгария предлагает вид на жительство за счет инвестиций в государственные облигации на сумму около 512 тысяч евро. Портфель государственных облигаций рассчитан на инвестиционный период в пять лет. В конце пятилетнего периода инвестору будет возвращена полная сумма в размере 1 миллиона левов (511 292 евро) без начисленных процентов. Через пять лет инвесторы, участвующие в программе, могут подать заявление на получение болгарского гражданства.

В случае увеличения инвестиций до 1 024 000 евро гражданство можно получить в течение двух лет.

Вануату

В соответствии с "Законом о гражданстве" комиссия по гражданству Вануату предоставляет гражданство инвестору по Иммиграционному плану капитальных вложений.

Сбор за подачу заявления составляет 250 долларов, сбор за получение гражданства — 260 тысяч долларов, который вносится за заявителя, супруга (-у) и одного ребенка младше 18 лет. За еще одного ребенка в возрасте до 18 лет заявитель должен внести дополнительную плату в размере 19 250 долларов (на человека). Также заявитель может включать иждивенца в возрасте от 18 до 21 года при условии дополнительного сбора в размере 44 250 долларов (на человека).

Великобритания

Для инвесторов в стране существуют специальная виза Tier 1 (инвестор). Для ее оформления заявитель должен иметь личные средства в размере от двух миллионов фунтов стерлингов на банковском счете в течение не менее трех месяцев до подачи заявления. За подачу заявления платят сбор в размере 1 623 фунта стерлингов. После получения визы приехать в Великобританию с визой Tier 1 (инвестор) человек может на срок не более 3 лет и 4 месяца. При инвестировании 10 миллионов фунтов стерлингов можно получить ПМЖ через два года, при инвестировании пяти миллионов фунтов стерлингов — через три года, при инвестировании двух миллионов фунтов стерлингов — через пять лет.

Германия

В Германии иностранцу может быть предоставлен трехлетний вид на жительство при наличии экономической заинтересованности или региональной потребности. Оценка его соответствия условиям основана на устойчивости основной бизнес-идеи, предпринимательском опыте лица, размере задействованного капитала, влиянии на ситуацию с трудоустройством и обучением.

Также важен его вклад в инновации и исследования.

Ранее требовалось минимальное ограничение в 250 тысяч евро и создание не менее 5 рабочих мест, однако в настоящее время эти условия отменены.

Гражданство может быть получено через 8 лет.

Гренада

Для получения гражданства в обмен на инвестиции необходимо внести в Национальный фонд трансформации не менее 200 тысяч долларов в зависимости от состава семьи либо купить недвижимость стоимостью не менее 220 тысяч долларов. Недвижимость нельзя продавать в течение пяти лет после получения гражданства.

Гонконг (специальный административный район Китая)

В настоящее время доступна только бизнес-иммиграция на основании регистрации или покупки бизнеса. Конкретные суммы достаточных инвестиций закон не оговаривает. Обязательным является так называемый "тест одобрения". Значительная польза экономике Гонконга в целом.

Лица, допущенные к инвестициям в качестве предпринимателей, получают разрешение на проживание сроком на два года, которое потом можно будет продлевать каждые три года.

Испания

В сентябре 2013 года в Испании был принят закон, предоставляющий вид на жительство иностранным инвесторам. Для того, чтобы стать обладателем данного документа, необходимо приобрести в стране недвижимость любого рода на сумму 500 тысяч евро, или же вложить сумму от 1 до 2 миллионов евро в экономику через инвестиции. Через пять лет лица, участвующие в инвестиционной программе, смогут получить в Испании постоянное место жительства. Обязательным условием для предоставления данного типа документа является наличие у соискателя стабильного дохода и отсутствие судимости.

Получить гражданство могут лица, проживающие в стране 10 лет.

Ирландия

Правительство Ирландии предлагает несколько инвестиционных программ получения вида на жительство. Инвестирование одного миллиона евро в одну или несколько ирландских компаний минимум на три года. Вложиться можно в новый или уже существующий бизнес, зарегистрированный в этой стране: важно, чтобы головной офис компании находился в Ирландии. При этом инвестиции должны быть направлены на поддержку или повышение уровня занятости.

Вложение одного миллиона евро в инвестиционный фонд, одобренный ирландским правительством. Минимальный срок инвестиций — три года. Инвестиции в ирландский фонд недвижимости (Real Estate Investment Trusts, REIT) ы размере двух миллионов евро. Минимальный срок инвестиций — 3 года (полный возврат инвестиций — через 5 лет). Пожертвование 500 тысяче евро в благотворительный проект в области спорта, здравоохранения, культуры или образования. Инвестору выдается вид на жительство сроком на два года. Через два года инвесторы могут продлить свой вид на жительство в Ирландии еще на три года. После этого владельцы инвестиционной визы могут подавать заявление на продление своего вида на жительство в Ирландии каждые пять лет.

Участники инвестиционной программы могут подать на получение гражданства. Для этого инвесторы-иммигранты должны проживать в Ирландии в течение четырех из пяти лет, непосредственно предшествующих подаче заявления.

Кабо-Верде

В Кабо-Верде нет официальной программы получения гражданства в обмен на инвестиции, но законодательством предусмотрено получение гражданства в обмен на значительные инвестиции в экономику. При этом конкретная сумма законом не оговаривается. По экспертным оценкам, сумма в 300 тысяч евро считается значительными инвестициями.

Камбоджа

Для получения гражданства требуется инвестировать 1,25 миллиарда риелей (около 312 500 долларов) в одобренный проект или пожертвовать 1 миллиард риелей или более в национальный бюджет.

Канада

В 2014 году была закрыта федеральная программа Канады для иммигрантов-инвесторов, однако в провинции Квебек действуют собственные программы. Для того, чтобы стать инвестором в Квебеке, кандидат должен иметь законно приобретенное чистое состояние в размере не менее двух миллионов канадских долларов, а также иметь как минимум двухлетний опыт управления и ведения бизнеса в течение пяти лет. Иммигрировать в Квебек могут лица, инвестирующие 1,2 миллиона канадских долларов на 5 лет под гарантии правительства Канады. Власти страны обязуются использовать эти средства для проектов, направленных на развитие экономики страны. Инвестор и его семья получают постоянное место жительства в Канаде, получить гражданство страны можно в том случае, если кандидат проживал в стране 3 года за последние 5 лет.

Кипр

С августа 2020 года на Кипре для получения гражданства требовалось инвестировать в недвижимость или бизнес на Кипре сумму в размере двух миллионов евро. В рамках инвестиций в бизнес необходимо было создать девять рабочих мест для граждан Кипра. Дополнительно требовалось пожертвовать 200 тысяч евро.

Также Кипр предъявлял определенные требования к самим инвесторам.

13 октября 2020 гожа стало известно, что Кипр с 1 ноября отменит программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции.

Латвия

Получить пятилетний вид на жительство в Латвии может гражданин любой страны, владеющий объектом недвижимости в Риге или крупных городах республики, стоимость которого составляет на момент приобретения не менее 250 тысяч евро, или имеющий не более двух объектов недвижимость в любом другом регионе Латвии общей стоимостью в не менее 250 тысяч евро

При этом полная стоимость должна быть оплачена в безналичной форме. При первом запросе 5% от стоимости недвижимости необходимо пожертвовать государству. Также вид на жительство сроком на пять лет можно получить при осуществлении финансовых вложений в кредитное учреждение Латвии на сумму не менее 280 тысяч евро. Если иностранец постоянно проживал в Латвийской Республике с разрешением на временное проживание не менее 5 лет, то он имеет право получить постоянный вид на жительство. Получить гражданство страны можно путем натурализации при проживании на территории страны на протяжении пяти последних лет. При заполнении заявления о натурализации подписывается декларация об отсутствии гражданства другого государства.

Мальта

Для получения гражданства необходимо инвестировать 500 тысяч евро на пять лет (350 тысяч вкладывается в недвижимость и 150 тысяч в ценные бумаги). Кроме того, нужно сделать взнос в специальный фонд развития Мальты (безвозмездный): 650 тысяч евро - основной заявитель; 25 тысяч евро - супруг (а); 25 тысяч евро - иждивенец, не состоящий в браке ребенок до 18 лет; 50 тысяч евро - иждивенец, не состоящий в браке ребенок, 18-26 лет; 50 тысяч евро - родитель-иждивенец старше 55 лет.

Молдова

В 2017 году правительство страны приняло постановление "О приобретении гражданства посредством инвестиций". Согласно документу, для приобретения гражданства минимальная сумма безвозвратного вклада в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития составляет 100 тысяч евро, а минимальная сумма инвестиции, по меньшей мере, в одну из областей стратегического развития Республики Молдова составляет эквивалент 250 тысяч евро.

Новая Зеландия

Требуются инвестиции в размере не менее 10 миллионов новозеландских долларов на срок не менее трех лет либо инвестиции в сумме не менее трех миллионов новозеландских долларов на срок от четырех лет. Каждый из вариантов имеет определенные требования к возрасту, знанию английского языка, деловому опыту, инвестиционным фондам и так далее.

Инвестор и его семья получают ВНЖ на 3-4 года, ПМЖ через три или четыре года в зависимости от выбранной программы.

Португалия

С октября 2012 года в Португалии после внесения изменений в закон об иммиграции иностранные граждане имеют возможность стать обладателями так называемого "Золотого вида на жительство". Получить данный документ можно благодаря трем способам: инвестиционные вложения на сумму равную одному миллиону евро или более, создание не менее 10 постоянных рабочих мест или покупка в стране недвижимости на сумму 500 тысяч евро и более.

После внесения поправок в законы и постановления в 2015 году португальские власти установили дополнительные инвестиционные критерии для предоставления прав на жительство в Португалии в рамках программы "Золотая виза". Его стало можно получить в таких случаях: купив недвижимого имущества, построенного более 30 лет назад или расположенного в городских районах восстановления, для ремонта на общую сумму, равную или превышающую 350 тысяч евро; переведя капитал в размере 350 тысяч евро или выше для инвестирования в исследовательскую деятельность, проводимую государственными или частными научно-исследовательскими учреждениями, участвующими в национальной научной или технологической системе; предоставив капитальный трансфер в размере 250 тысяч евро или выше для инвестирования в художественную продукцию или поддержку искусства, для реконструкции или обновления национального наследия; перевести капитал на сумму, равную или превышающую 500 тысяч евро для приобретения акций инвестиционных фондов или венчурного капитала, предназначенного для капитализации малых и средних компаний.

В феврале 2020 года парламент Португалии утвердил ограничение на выдачу "Золотых виз" для инвестиций в недвижимость.

С 2021 года ее получение будет ограничено инвестициями в недвижимость только в муниципалитетах внутри страны или в автономных регионах Азорских островов и Мадейры.

Через шесть лет после получения "Золотой визы" иностранный гражданин имеет право подать на гражданство страны.

Северная Македония

Власти Северной Македонии предлагают гражданство иностранцам, инвестировавшим не менее 400 тысяч евро в экономику республики (за исключением общепита и торговли) и создавшим рабочие места для не менее 10 человек.

Сент-Китс и Невис

Гражданство страны можно получить, инвестировав 150 тысяч долларов в Фонд устойчивого роста (SGF). Заявитель должен внести взнос в размере 150 тысяч долларов и 25 тысяч долларов за каждого дополнительного члена семьи. В рамках ограниченного по времени предложения, действующего до 31 декабря 2020 года, взнос для семьи из четырех человек будет снижен до 150 тысяч долларов. В качестве альтернативы заявители могут инвестировать от 200 до 400 тысяч долларов в один из утвержденных проектов недвижимости, срок владения которыми должен составлять семь лет. Процесс получения гражданства занимает от трех до четырех месяцев. Паспорт действителен в течение 10 лет, после чего может быть продлен.

Сент-Люсия

Инвестору доступны несколько вариантов получения гражданства: инвестиции в государственные облигации - минимальная сумма вложения 500 тысяч долларов; инвестиции в Национальный экономический фонд - минимальная сумма инвестиций 100 тысяч долларов; инвестиции в недвижимость — минимальная сумма 300 тысяч долларов; инвестиции в предприятие - минимальная сумма 3,5 миллиона долларов. До 31 декабря 2020 года доступен еще один вариант инвестирование: вложение минимум 250 тысяч долларов в специальные облигации, выпущенные для оказания помощи в борьбе с COVID-19.

Сингапур

Для получения вида на жительство необходимо инвестировать 2,5 миллиона сингапурских долларов в определенный инвестиционный фонд. После двух лет постоянного проживания в Сингапуре возможно получения гражданства.

Содружество Доминики

Для получения гражданства необходимо сделать взнос в Фонд диверсификации экономики Доминики (EDF) в размере от 100 тысяч долларов в зависимости от состава семьи или купить недвижимости на сумму от 200 тысяч долларов (нельзя продавать 3 года после получения гражданства).

США

Программа иммиграции в США для инвесторов (EB-5) была разработана Конгрессом США в 1990 году для привлечения финансовых средств зарубежных инвесторов в американскую экономику.

Эта программа позволяет инвестору и его семье получить статус постоянного жителя Соединенных Штатов (Грин карту) посредством инвестирования денежных средств в создание нового предприятия на территории США или в развитие уже существующего.

21 ноября 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в нее.

Общие требования программы: инвестор должен доказать, что его капитал получен из законного источника; создать новое коммерческое предприятие в США; инвестировать не менее 1,8 миллиона долларов в новое коммерческое предприятие или 900 тысяч долларов в одну из целевых зон занятости, которые, как правило, охвачены проектами региональных центров; создать как минимум 10 рабочих мест с полной занятостью в течение двух лет; участвовать в активном управлении компанией. Инвестор получает вид на жительство в США, через два года приобретают статус постоянного жителя страны (ПМЖ). После пятилетнего срока с момента получения статуса ПМЖ инвестор и члены его семьи могут подать заявление на получение гражданства США.

Турция

Турецкое гражданство может быть получено иностранцем при покупке недвижимости в стране на сумму не менее 250 тысяч долларов, при условии, что она не будет продана в течение трех лет.

После проведения оценки и предоставлении квитанций инвестор и члены его семьи получают полное гражданство.

Черногория

Для получения гражданства требуются инвестиции в недвижимость в размере от 250 тысяч евро, также необходимо сделать пожертвование в специальный фонд в размере 100 тысяч евро.

Швейцария

Вид на жительство без права работы в Швейцарии можно получить на основании налоговых соглашений с кантонами (минимум 300 тысяч швейцарских франков или выше, в зависимости от швейцарского кантона в год в течение пяти лет до получения постоянного вида на жительство). Вид на жительство дается на один год. Данный ВНЖ не дает права на работу или бизнес в Швейцарии.

Через 10 лет проживания в Швейцарии можно получить постоянный вид на жительство, а еще через два года – гражданство и швейцарский паспорт.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Apple представила новые iPhone и раскрыла цены в России

Компания Apple показала на презентации в Купертино новый iPhone 12. В линейку также вошли три других смартфона — iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Как и ожидалось, одной из главных особенностей модели является поддержка беспроводных сетей 5G.

Смартфон получил OLED-дисплей и новую сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Также он стал на 11% тоньше, на 15% меньше и легче предыдущей версии.

Дизайн гаджета из-за плоских краев напоминает iPhone 4 и iPhone 5, а также актуальное поколение iPad.

Диагонали дисплеев составят 5,4 дюйма для iPhone 12 mini, 6,1 дюйма для 12 и 12 Pro, и 6,7 дюйма для Pro Max.

У iPhone 12, как и у предшественника, будет двойная камера. В свою очередь, iPhone 12 Pro Max получит третью камеру для телефотосъемки.

Apple также рассказала о новой функции Smart HDR 3, позволяющей снимать против источников света. Также сообщается, что в обновленной камере будет улучшен режим ночной съемки.

Кроме того, в смартфонах появится новый режим Apple ProRAW, предоставляющий больше возможностей для профессиональной обработки фотографий.

Еще одной особенностью линейки станет магнитный коннектор. Теперь гаджет можно будет заряжать с помощью чехла с магнитом для беспроводной зарядки.

Новые модели iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в пяти цветах — черном, белом, красном, зеленом и синем.

Гаджеты "топовой" версии линейки iPhone 12 Max Pro представлены в четырех цветах — серебристый, черный, золотой и синий.

Ранее Apple перенесла традиционную сентябрьскую презентацию iPhone на октябрь. В сентябре компания представила новые Apple Watch и iPad. В СМИ также появлялась информация о том, что третью осеннюю презентацию Apple планирует провести в ноябре.

Продажи новых смартфонов начнутся в России с 23 октября, самая дешевая модель будет продаваться по цене от 69,99 тысячи рублей, самая дорогая – от 109,99 тысячи рублей.

Cлава без слов

Чем сегодня удивляет самый известный джазист России Алексей Козлов

Текст: Александр Алексеев

Он выходил на сцену со своим ансамблем "Арсенал" за неделю до юбилея. И по-прежнему энергичен, бодр, а дни расписаны по часам и настроениям: сочинение музыки, просмотр материала для фильма "Джазист", программы для радио "Культура". Да и желание быть продвинутым, актуальным и современным у него никуда не делось! Народный артист России Алексей Козлов, тот самый, о ком говорилось еще в культовом спектакле 70-х "Взрослая дочь молодого человека", где герой Александра Филиппенко описывал радость жизни и музыки именно такими словами: "И Козел на саксе: фа-ду-фа-ду-фа", и сегодня продолжает быть актуальным, охочим до всего нового. Рьяно осваивает остросовременные музыкальные технологии, которые, возможно, использует в премьерах или при записи следующего альбома.

Только вот концерт, изначально назначенный на день юбилея в его же "Клубе Алексея Козлова", неожиданно решил отменить. Впрочем, теперь объяснил обозревателю "РГ", с какой целью так поступил.

День рождения для вас - повод снова встретиться с друзьями на сцене или все-таки домашний, семейный праздник?

Алексей Козлов: Я выступал с "Арсеналом" каждую неделю, с момента открытия клуба. Нарушил эту традицию только весной - из-за объявленного карантина и рекомендаций людям старше 65 лет оставаться дома. Потом мы вернулись, и каждый концерт снова проходил при полном зале, причем много молодежи слушало стоя, потому что мест на всех не хватало… Выступали мы с "Арсеналом" и в сентябре, готовились к юбилейному концерту. Но потом я решил, что праздновать на сцене будет опасно и для меня, и для моих многочисленных гостей, ведь пришли бы и те, кто старше 60 лет. Подождем. Я возобновлю концерты уже после окончания пандемии, вот тогда все вместе и отметим мой юбилей!

Ну, а если гости приедут к вам домой - шумной и бойкой толпой, как водится у джазовых музыкантов? С подарками или инструментами для домашнего джем-сейшена?

Алексей Козлов: Нет, сейчас - самоизоляция. Даже в подъезд никого не впустим (улыбается).

Есть ли у вас мелодия, которую вы любите играть или слушать в день рождения и которая для вас как талисман?! У некоторых музыкантов есть…

Алексей Козлов: Сам я играть ничего не буду. А слушать люблю, как когда-то пела Карен Карпентер.

По образованию вы архитектор, но все знают вас как музыканта, композитора, историка современной музыки, писателя, телеведущего, педагога. Вы знаете толк в моде, создавали джаз-клубы в 60-е, а теперь создали свой "Клуб Алексея Козлова"… Есть ли еще какие профессии и дела, в которых вам хочется себя попробовать?

Алексей Козлов: Да. Я продолжаю совершенствоваться в освоении новых принципов работы в интернете, пишу книгу. В этом смысле карантин и изоляция мне только на руку.

Когда вы создавали свой "Клуб Алексея Козлова", то предполагали, что в России так много джазовых музыкантов? Ведь теперь в вашем клубе уже три сцены, и порой даже трудно выбрать, на какую из них пойти. Может, хороших джазовых музыкантов стало больше и оттого, что теперь им есть где играть?

Алексей Козлов: Вы сами и ответили на свой вопрос. Клуб должен был стать и стал площадкой для практического развития, обмена опытом импровизационных музыкантов разных стилей, как профессиональных, так и молодых. Для этого у нас ежедневно проходят джемы разных стилей со свободным входом для музыкантов и для гостей. Да, в России выросло и сформировалось очень качественное поколение молодых джазовых музыкантов, достойных представлять страну за рубежом и, главное, исполняющих российскую современную импровизационную музыку, имеющую наши корни и нашу культурную основу. Когда в прошлом году "Клуб Алексея Козлова" возглавил сотню лучших джаз-клубов мира (обойдя даже знаменитый джаз-клуб Blue Note в Нью-Йорке. - Прим. А. А.) в голосовании на All About Jazz - это независимый американский джазовый портал, я сначала был удивлен, но потом понял, что это справедливо.

И в шутку и всерьез спрошу: может, это связано и с тем, что быть джазовым музыкантом и полезно для жизни? Ведь, играя джаз, учишься импровизировать, лучше понимать коллег во время джем-сейшенов, а эти умения способны пригодиться и в быту.

Алексей Козлов: Дар импровизации - редкая вещь, но пользоваться им в жизни не всегда безопасно.

Ваша новая книга, по которой теперь снимается и фильм, называется "Джазист". Для вас принципиально было именно это русскоязычное определение человека, любящего джаз, вместо более распространенного - "джазмен"?

Алексей Козлов: В предвоенный период, начиная с 1935 года, у нас в стране вполне официально существовал "советский джаз". Это были государственные джазовые оркестры Леонида Утёсова, Александра Цфасмана и многих других. Но с началом антиамериканской пропаганды все советское общество было ориентировано на негативное отношение к джазу как типичному американскому явлению. Многие профессиональные джазовые музыканты были вынуждены играть в ресторанах, развлекая танцующую и жующую публику. В то время ходить по ресторанам было модно и дорого, а потому носило элитарный оттенок. Музыкантов, играющих в ресторанах, называли "лабухами". К ним относились с почтением и одновременно свысока - советский человек с дореволюционными купеческими замашками не мог считать артиста своей ровней. Тем более что музыканты за деньги играли что угодно… Вот тогда и образовалось малоприятное слово "джазист" - от слегка унизительного, намекающего на обслугу, сродни "таксист" и пренебрежительного отношения к англоязычному "джазмен".

Говоря научным языком, "джазмен" - термин эзотерический, а "джазист" - экзотерический, имеющий обращение в чуждой среде. Вот так всю свою жизнь я приучал уважать джазовых музыкантов и импровизационную музыку. Собственно, моя книга и документальный фильм, который сейчас снимает режиссер Андрей Айрапетов, - это автобиографичные воспоминая, размышления о развитии джаз-рока в стране, штрихи к эпохе сопротивления государственной пропаганде и выживание в условиях тотального запрета.

И, что немаловажно, наблюдение за процессом формирования патриота своей страны из сталинского стиляги, хрущовского штатника и брежневского хиппи. В январе состоится премьера.

В 1973 году вы с "Арсеналом" первыми исполнили арии из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда". Почему потом вам пришлось писать постулат, даже научное исследование для чиновников, в котором вы доказывали им, что рок-музыка в СССР необходима?

Алексей Козлов: Я прекрасно понимал всю степень риска, когда надумал включить в первый репертуар "Арсенала" фрагменты Jesus Christ Superstar. Уж больно мне понравилась эта рок-опера, наделавшая тогда много шума во всем мире. Сейчас это не укладывается в сознании, но в советские времена нелегальное исполнение рок-оперы Jesus Christ Superstar приравнивалось к идеологической диверсии. Впервые официально на английском языке и в более жесткой аранжировке в стиле джаз-рок мы исполнили фрагменты на творческом вечере Василия Аксёнова в ЦДЛ. Во время арии "Иисуса в Гефсиманском саду" администрация начала задергивать занавес. Это все описано в романе Аксёнова "Ожог". Ажиотаж вокруг "Арсенала" в среде московских хиппи однажды вызвал беспорядки в толпе желающих прорваться в концертный зал, вскоре я получил по почте повестку с предложением явиться к следователю. Молодая, но очень тертая и непростая женщина, которая выдала себя за следователя ОБХСС, заявила, что собирается предъявить моему ансамблю обвинение в предпринимательстве. Это был тогда наипростейший способ засадить за решетку кого угодно, лишь бы доказать, что заработок носил нелегальный характер.

Я в то время являлся сотрудником отдела теории дизайна Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики и давно набил руку в марксистской риторике, составляя доклады для высокого начальства по вопросам идеологии развития дизайна в СССР. Когда я понял, что имею дело с представителями идеологического подразделения спецслужбы, то попросил у них много бумаги. И как мог коротко и обосновано изложил в письменном виде свою концепцию о том, что развитие в СССР собственных форм джаза и рок-музыки послужит не подрыву советской культуры, а наоборот - ее обогащению, укреплению и эстетическому воспитанию советской молодежи.

Поэтому создание мною джаз-рок-ансамбля "Арсенал" из талантливых представителей профессиональной молодежи было важным шагом на пути к достижению изложенных целей. При этом я подкрепил свою концепцию неоспоримыми марксистскими положениями. Я прекрасно понимал, что все написанное мною попадет к высокому начальнику от идеологии. Следователь взяла у меня трактат и попрощалась, сказав, что в случае надобности со мной свяжутся. И только после этого события нас взяли на официальную работу в Калининградскую филармонию! Правда, без возможности выступать в Москве.

Есть ли трактат, который вы хотели бы написать и сегодня?

Алексей Козлов: Я уже написал, это было официальное письмо с предложением создать в России Союз профессиональных джазовых музыкантов. Ведь существуют же Союз композиторов, Союз писателей или Союз художников... Единственые, кто до сих пор остается без официальной поддержки и социальной защиты государства, - это музыканты. Особенно джазмены, в основной своей массе не имеющие трудовых книжек, а значит, невидимые для государства и в период карантина оказавшиеся буквально без средств к существованию и без возможности даже получить пособие… Во время карантина и закрытия концертных площадок сотрудники нашего клуба, кстати, даже организовали благотворительную помощь - своеобразную кассу взаимопомощи…

Будете ли вы продолжать цикл культурно-просветительских программ на телевидении. Очень уж они были оригинальны. Например, вы рассказывали зрителям о группе Deep Purple, а потом играли фрагменты их композиций на саксофоне - инструменте, который на альбомах этой легендарной рок-группы никогда не звучал.

Алексей Козлов: На телевидении сменилась администрация, и меня уже не приглашают как автора-ведущего. Зато сейчас на "Радио Культура" и в соцсетях "Клуба Алексея Козлова" ежедневно выходит моя "Энциклопедия джаза"…

За эти годы вы написали много замечательной музыки. "Арсенал" первым в СССР начал играть брейк-данс и соединять джаз с электроникой. Потом была музыка к спектаклям и кино. Но при этом песни вы не писали. Сразу вспоминается только "Сюита ля бемоль мажор" с поэзией Расула Гамзатова. Но у нас ведь "литературная страна", и аудитория всегда обращает внимание и на стихи, положенные на музыку. Да и у композиторов-песенников больше слава, гонорары, признание… Не жалеете ли теперь о том, что на некоторые хорошие стихи так и не написали песен?

Алексей Козлов: Нет, я предпочитаю сочинять и исполнять инструментальную музыку. О причинах - особый разговор.

Вы всегда были впереди, опережая на шаг музыкальную моду и добавляя джаз-року элементы понравившихся вам новых музыкальных направлений. Что вам нравится сегодня и как относитесь ко все большему влиянию на современную музыку компьютерного программирования, электронных тембров и лупов?

Алексей Козлов: Относительно использования современных компьютерных программ я полностью с вами согласен. И кстати, сам тоже постоянно использую эту развивающуюся технологию.

Рублю предъявлен риск

Триллионы долларов и евро поддержки не пройдут бесследно

Текст: Елена Березина, Роман Маркелов

Главными драйверами развития экономики станут малый бизнес и потребительский спрос, на рынке доткомов зреет пузырь, а реальный сектор экономики возьмет верх над виртуальным, уверен ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. Об этом и многом другом он рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Любой разговор о российской экономике неизбежно приводит к разговору о пандемии. Мы снова переживаем очередной ее этап, но пока никакие прогнозы не говорят о том, что она может привести в перспективе к заметному спаду ВВП. Везде экономика активно восстанавливается со следующего года, а потом и растет. За счет чего, по вашему мнению, этого удастся добиться?

Михаил Эскиндаров: Смотря что называть этапом пандемии. Пандемия, по сути, никуда не исчезала, просто на период лета был спад, сейчас подъем. Я думаю, что главным фактором развития экономики будет дальнейшая поддержка среднего и малого бизнеса, а также поддержка населения для того, чтобы стимулировать потребительский спрос. Не будет потребительского спроса - никакого роста экономики не будет.

Но в целом, можно сказать, что в России, впрочем, как и мире, был не классический экономический кризис, а падение, вызванное неэкономическим фактором - пандемией. Поэтому прогнозируемые для нашей экономики около 4% падения ВВП я бы назвал спадом производства. Другое дело, что в России ситуация осложняется тем, что ее экономика перед пандемией характеризовалась крайне низкими темпами роста, приближающимися к состоянию застоя, стагнации, и существует риск, что и после пандемии мы можем оказаться в той же ситуации.

Как перейти от стагнации к динамичному росту, а не просто восстановить допандемическое состояние - вот главный вопрос. Во многом план правительства нацелен на решение этой задачи, и будем надеяться, что ее удастся решить. Но важнейшим условием для этого должно стать сохранение той мягкой денежно-кредитной политики, которую в последнее время стал проводить Банк России. При этом надо исходить из того, что рассчитывать придется только на собственные силы: вряд ли мировая экономика будет динамично расти, да плюс еще известные геополитические факторы.

IT-компании и ипотека надувают пузыри

Кстати, о мировой экономике. ФРС и ЕЦБ для преодоления последствий коронакризиса открыли фактически безлимитную кредитно-денежную линию для ключевых рынков. Не считаете ли вы, что такая поддержка может стать палкой о двух концах и породит новый кризис?

Михаил Эскиндаров: Я должен здесь с вами согласиться. Конечно, триллионы долларов и евро поддержки не могут пройти бесследно. Есть риски, что и в США, и в Европе могут возникнуть финансовые пузыри, которые могут привести уже к настоящему экономическому кризису в масштабах мировой экономики. Соответственно, такое развитие событий неизбежно отразится и на экономике России - причем в первую очередь. Потому что 30% доходов мы получаем за счет нефтегазового экспорта. Напомню, что еще недавно эта доля была около половины доходов бюджета. Нынешнее сокращение произошло не столько за счет увеличения в экспорте объема продукции высоких степеней переработки, сколько из-за падения цен на энергоносители.

Какой может быть здесь дополнительный источник доходов? Это, как ни парадоксально, реализация сельскохозяйственной продукции за рубеж. Потому что та поддержка, которую мы оказали сельскому хозяйству, позволяет нам получить очень хороший урожай той же пшеницы. Если мы сумеем воспользоваться этой ситуацией, то можем получить дополнительный источник дохода для нашей страны.

На каких рынках в первую очередь могут надуться пузыри? Есть мнение, что это могут быть технологические компании.

Михаил Эскиндаров: Скорее всего, так и будет. Они безудержно вкладывались в последнее время и пропагандировали технологичные отрасли. Они могут лопнуть в первую очередь. Впрочем, состояние ипотечного рынка, который стал причиной прошлого мирового кризиса, тоже далеко от идеального.

Поддержка оказывается реальному сектору экономики. В экономике сейчас два тренда - реальный сектор противостоит виртуальному. Какой в итоге перевесит?

Михаил Эскиндаров: Я считаю, что реальный сектор экономики должен взять верх, ибо он является фундаментом реального экономического развития. Что сейчас происходит в мировой экономике? Те страны, где финансовый сектор развивается в интересах реального сектора, - это Китай, Южная Корея, другие страны Юго-Восточной Азии - гораздо легче перенесли экономические последствия пандемии, и их экономики уже переходят к росту в отличие от США и Западной Европы. Глубоко убежден в том, что в лучших условиях окажутся именно эти страны, где реальный сектор экономики развивается и поддерживается.

Когда-то лопнет мировой финансовый рынок в целом, потому что он слишком много инвестирует в несуществующее производство, виртуальный сектор. Мир слишком увлекся финансовыми инструментами в ущерб для реального сектора.

Куда нести деньги - на биржу или в банк

У нас из-за низкой доходности банковских вкладов уже зафиксирован небывалый приток физлиц на фондовый рынок. Считаете ли вы эту тенденцию опасной и если да, то где тогда сейчас искать доходность?

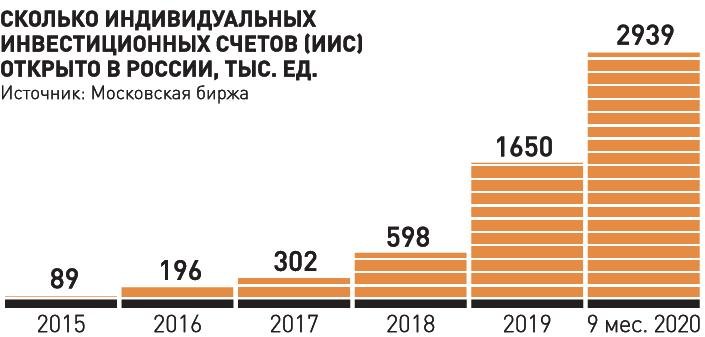

Михаил Эскиндаров: Да, в этом году открыто более шести миллионов брокерских счетов - в шесть раз больше, чем в прошлом. Проблема в том, что фондовый рынок, к сожалению, у нас все еще очень плохо развит. И хотя доходность на фондовом рынке выше, чем банковская, но и риски здесь очень значительные в том числе и потому, что наш фондовой рынок сильно зависит от ситуации на биржах мира, а она там далека от спокойной. И поэтому трудно сказать, какие могут быть сегодня надежные инструменты сохранности своих денег.

Представляется, что здесь может помочь более активная роль государства. Если минфин будет увеличивать выпуск ценных бумаг на разные сроки, обеспеченных гарантией государства, то их покупателями могут стать как граждане, так и пенсионные и страховые фонды, банки, иные финансовые учреждения, что позволит получить "длинные" деньги.

Но пока ситуация достаточно сложная. Я бы рекомендовал людям все-таки пока придерживаться старой политики хранения денег в банках, пусть даже при минимальных доходах. Потому что сегодня нет такого хорошего инструмента на фондовом рынке, который обеспечил бы без существенного риска доходность большую, чем банки.

Сбербанк в августе набрал больше всего вкладов по отношению к остальным банкам. А в сентябре просто стал Сбером, экосистемой с массой небанковских сервисов. Как консервативные вкладчики должны воспринимать эти процессы и как вы сами к ним относитесь?

Михаил Эскиндаров: Это политика руководства банка. Я считаю, что в одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань. Но раз сегодня Сбербанк является госбанком, подчиненным правительству, то, вероятно, экосистемой он стал с его одобрения. Но я по образованию банкир, меня учили, что банк занимается денежно-кредитной политикой, вкладами, финансированием разных отраслей, а продажей товаров и небанковских услуг должны заниматься другие. Поэтому я пока не могу причислить себя к активным сторонникам такой политики Сбера.

На удаленке - 30% студентов

Ситуация с коронавирусом не улучшается, а ухудшается. Как работает университет?

Михаил Эскиндаров: Сегодня 32 группы находятся на дистанционном обучении. В среднем это 30%. Группы, где заболел хотя бы один студент, мы сразу отправляем на карантин, переводя на дистанционную форму занятий. Каждый день какая-то группа возвращается на учебу. Помимо студентов болеют еще шесть сотрудников, к счастью, не очень тяжело. Если обстановка ухудшится, мы готовы к тому, чтобы перейти на дистанционное обучение. Наша техническая база и специалисты, ее поддерживающие, да и преподавательский корпус готовы к этому. Но пока не будет высокой угрозы здоровью преподавателей и студентов, занятия будут проходить в том варианте, в котором сегодня проходят. В университете делается все для этого, в том числе путем обеспечения жесткого режима противоэпидемических мер.

Минобрнауки утвердил новые правила приема в вузы. Изменения кардинальные. Чего стоит только одно из них - подавать документы при поступлении можно минимум на два, максимум на десять направлений сразу, причем сразу из пяти вузов. Как вам это?

Михаил Эскиндаров: Пусть это новшество будет, хотя, по моему мнению, оно не принесет большой пользы. Вполне достаточно тех трех направлений, которые мог бы выбрать абитуриент, тем более что мы внедряем со следующего года систему 2+2+2. Два года бакалавриата, общие по направлению подготовки. После этого бакалавр будет иметь право выбрать другое направление. Например, он поступил на учебу по математическому направлению, потом решил пойти на программу экономики, и он сможет получить уже диплом бакалавра экономики, сдав разницу в учебных планах.

Если мы реализуем эту программу всерьез, об этом говорил президент несколько месяцев назад, а это означает, что программа будет реализована, то необходимости в большом выборе не будет вообще. Если абитуриент почувствует, что он ошибся в выборе направления, то все можно поменять.

Еще один спорный момент - в правилах отсутствует разделение олимпиад школьников на уровни, вузы смогут сами решать, какое из соревнований дает бонусы абитуриентам. Какой процент из них поступает в университет по олимпиадам, какие из них для вас будут в приоритете теперь?

Михаил Эскиндаров: Мы зачислили 348 победителей и призеров олимпиад. Это примерно 26% от общего количества принятых в университет, значительно больше, чем в предыдущем году. Мы зачисляли до сих пор, как победителей олимпиад, так и призеров при условии, что они ЕГЭ по профильному предмету сдадут на 75 баллов и выше.

Некоторые вузы уже сейчас проводят такую политику, устанавливая условия поступления победителей, вернее, олимпийцев в университет. Там, где было большое количество олимпийцев, например, МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, зачисляли в основном только победителей. Это связано с тем, что по многим направлениям подготовки количество бюджетных мест бывает меньше, чем победителей олимпиад.

Мы к олимпиадному движению относимся хорошо. В партнерстве с "РГ" уже 12 лет проводим олимпиаду "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!", и гордимся, что мы были первыми, кто начинал такого рода олимпиады. Не просто внутриуниверситетскую, а совместную с уважаемой газетой. Искренне благодарю "РГ" за доброе сотрудничество в течение многих лет.

Что изменилось в правилах проведения олимпиады в этом году?

Михаил Эскиндаров: Добавился английский язык, теперь олимпиада проходит по шести предметам. Условия и этапы остались те же, за исключением того, что пандемия не позволит нам проводить некоторые очные этапы. Вполне допускаю, что мы только финальную часть проведем очно, а все остальные - в онлайн-формате. Будем принимать в вуз как победителей, так и призеров олимпиады.

Эта олимпиада перечневая по 4 предметам (математика, экономика, обществознание, история), ее победители и призеры могут поступать не только к нам в университет, но и в другие вузы России. По двум предметам, которые не вошли в перечень (английский язык и информатика), мы будем предоставлять скидки при поступлении на платное обучение.

Списывать на олимпиадах теперь опасно

Будет усилена онлайн-составляющая, ожидаете большего количества участников?

Михаил Эскиндаров: Да, уже в этом году ощутили увеличение по сравнению с прошлым годом почти на 30% - было более 42 тысяч участников. Необходимо в соответствии с новыми реалиями выбирать формы проведения олимпиады. При большом числе участников программа дистанционного видеонаблюдения зачастую не справляется с честным подведением итогов, кроме этого, многие ребята пытались списывать. Это известно по тем экзаменам, которые мы проводили. В этом году надо вносить изменения: если заметим, что человек списывает, то вуз сможет не учитывать его результаты не только при олимпиадах, но и при проведении экзаменов. Мы подготовили такое письмо министру образования, будем надеяться, что наши предложения учтут.

Как поймать списывающего онлайн?

Михаил Эскиндаров: Мы должны научиться бороться со списыванием еще в школе. У нас нет традиции такой борьбы, у нас принято списывать. А на Западе принято, если ты увидел, что сосед списывает и не сообщил об этом, то это большой позор. А у нас, к сожалению, наоборот - сам списал, дай списать соседу.

Я думаю, надо бороться со списыванием различными форматами проведения тестов, когда списать практически невозможно. Так, например, используют тестирование онлайн компании большой четверки, предлагая тесты на время и с чередованием вопросов по личным данным, которые может знать только сдающий. Однако завершающим итогом таких конкурсов все равно является очная встреча. Нам необходимо серьезно продумывать формат поступления, есть еще и другой вариант - поступление по портфолио, как за рубежом.

Какие преференции дает олимпиада, помимо поступления?

Михаил Эскиндаров: Поступившим к нам победителям олимпиады мы устанавливаем специальные стипендии в трехкратном размере, предоставляем личного коуча, возможность изучения второго иностранного языка, карьерные треки и другие преференции, у нас создан и работает студенческий олимпиадный клуб. Плюс победителям олимпиад по тем направлениям, которые попадут в перечень олимпиад, утвержденный приказом минпросвещения, устанавливается президентская стипендия в 20 тысяч рублей. Ребятам есть смысл участвовать в олимпиадном движении, побеждать хотя бы для того, чтобы поступить в ведущие вузы и получать стипендию больше, чем обычный студент. А в основном олимпиада - это проверка сил, встреча с такими же талантливыми людьми, выход на новый уровень возможностей.

Урок под пледом

Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса

Текст: Екатерина Забродина, Диана Ковалева

Начало нового учебного года во многих странах совпало со второй волной заболеваемости коронавирусом. Теперь школы идут на новые ухищрения, позволяющие избежать повторной паузы в обучении детей.

Так, немецкая Ассоциация филологов, отвечающая за учебный процесс в ФРГ, представила новые стандарты проведения уроков в осенне-зимний период. Предполагается, что из-за постоянных проветриваний детям придется сидеть за партами... в шапках и шарфах.

Как пишет Spiegel online, новые рекомендации правительства для школ (а также всех предприятий и офисов) предполагают "перекрестные проветривания" со сквозняком каждые 20 минут. Предполагается, что такая мера позволит снизить "вирусную нагрузку" в аудиториях. Но как быть после наступления холодов? По словам главы Ассоциации Сюзанны Лин-Клитцинг, "свитера, шарфы, шапки и пледы должны стать неотъемлемыми аксессуарами учениц и учеников". Родителям предлагают одевать своих чад по "принципу капусты" - чтобы в течение урока они всегда могли утеплиться, а потом снять лишнее.

Между тем в Вене, где делают ставку на массовое тестирование педагогов и школьников (до 14 лет - с согласия родителей), ввели мобильные выездные бригады. До сих пор на местные школы сыпался град упреков за хаотичную организацию выявления "короны" в стенах учебных заведений, отмечает австрийский портал VOL.AT. От первых подозрений до сдачи анализов и получения результатов проходит слишком много времени. Чтобы угроза карантина не висела над школами Дамокловым мечом, местные власти запустили пилотный проект с участием четырех оперативных групп медиков, которые приезжают на вызовы в школы со всем оборудованием и набором тестов. За день они могут взять анализы у 300 человек, а о результатах становится известно в пределах 24 часов.

Кстати, одна из венских школ оказалась в центре громкого скандала. Как стало известно местным СМИ, после подтверждения ковида сразу у двух учеников, которые до этого занимались на общем уроке физкультуры, целый класс закрыли на карантин. При этом детей отправили по домам... на общественном транспорте. "А после этого мы еще удивляемся, что цифры заражений растут", - возмущаются родители в чате.

В Британии из-за пандемии многие школы, подчиняясь распоряжению властей, перевели дни открытых дверей в онлайн-формат. Для родителей детей, заканчивающих "началку", это стало ударом. Ведь именно сейчас им уже надо определиться, в какой средней школе их ребенок продолжит обучение. И если раньше британцы могли лично посетить понравившиеся им учебные заведения и воочию увидеть все их плюсы и минусы, то теперь остается довольствоваться лишь виртуальными турами, а с учителями общаться через веб-камеру. Некоторые учебные заведения все же пускают родителей в свои стены - только когда внутри почти никого нет и строго небольшими группами с соблюдением социальной дистанции.

Вообще постановление властей о соблюдении дистанции заставило многие школы по-настоящему изощриться, нередко в плохом смысле. Так, например, в английской школе Лод Хит родителям объявили, что их дети и осенью, и зимой будут завтракать и полдничать на улице - вне зависимости от того, какая за окном погода. Кроме того, во многих учреждениях по всей стране родители и руководства учебных заведений спорят о том, стоит или не стоит разрешать детям во время холодов сидеть в классах в теплой верхней одежде. Ведь помещения для занятий, согласно распоряжению властей, надо постоянно проветривать.

А в США решили и вовсе выйти "за рамки" постановления об обязательном проветривании классных комнат и перенести уроки... на улицу. Активно этим занимаются, например, в школах южного штата Юта, где на свежем воздухе проходят занятия по разным предметам - от химии до английского языка. Многие учителя и их подопечные подобной практикой довольны: больше не надо нервничать, что ты заперт в помещении с другими людьми. Кроме того, немало преподавателей стали замечать рост креативности у учеников. Для проведения уличных занятий руководства школ используют каждый квадратный метр своей территории - нередко уроки проводятся на парковках или баскетбольных площадках под тенью большого шатра, а парты заменяют столики, позаимствованные из столовой.

Спохватились

Вашингтон дал сигнал о желании скорой ядерной сделки с Москвой

Текст: Игорь Дунаевский

Вашингтон в последние дни разродился многочисленными сигналами о желании уже в ближайшие недели заключить с Россией сделку по контролю над ядерными вооружениями. Речь, в том числе, о выживании важнейшего и, увы, в своем роде последнего документа, ограничивающего возможность гонки вооружений - СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

Дональд Трамп и его команда с неумолимым упорством разрушали одну международную сделку за другой: США заявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, Договора по открытому небу, сделки по ядерной программе Ирана, Парижского соглашения по климату. Каждый раз Трамп, критикуя заключивших эти соглашения предшественников, особенно Барака Обаму, обещал добиться сделки получше, но пока лишь ограничивался разрушением уже существовавших.

Казалось, что и СНВ-3, действие которого истекает 5 февраля 2021 года, может кануть в небытие, ведь на одни только переговоры по таким документам обычно уходят месяцы, если не годы. А Трамп только выдвигал заведомо нереалистичные требования, не проявляя никакой политической воли к продлению договора.

Но за последнюю неделю в американскую прессу просочилась уже третья "утечка" о том, что глава Белого дома спешно ищет ядерной сделки, на переговоры по которой будет достаточно одной-двух недель. Сначала агентство AP сообщило, что Москва и Вашингтон достигли "принципиальных договоренностей" по соглашению о контроле над ядерными вооружениями, хотя вопросы по деталям и его формату сохранялись. Затем газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в администрации рассказала о планах до конца месяца заключить рамочную сделку, предусматривающую продление СНВ-3 и временную заморозку общего числа находящихся у обеих сторон ядерных боеголовок. Наконец, информресурс axios.com сообщил о стремлении Трампа заключить рамочное соглашение с Москвой до выборов в США, намеченных на 3 ноября.

Так что за сделку и почему именно сейчас хочет заключить Вашингтон?

Ответ на вторую часть вопроса лежит на поверхности. Такого рода утечки появляются в американской прессе не спонтанно, а когда чиновники хотят послать некий сигнал. Следует понимать и то, что в канун президентских выборов в США любое заявление подчинено главной цели - победе во внутренней борьбе за власть. Поэтому если в окружении Трампа столь настойчиво "сливают" журналистам эту тему, значит, считают, что она может помочь ему переизбраться на второй срок. Кстати, о стремлении к ядерной сделке с Россией Трамп говорил еще на самой заре президентства, поэтому в случае ее заключения мог бы представить это как исполнение обещания и внешнеполитический успех.

А вот по параметрам возможной сделки ясности меньше. Консультации с американской стороной, в том числе на высшем уровне, шли все последние месяцы, а недавно вопрос поднимался на встречах секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с американским визави Робертом О"Брайеном, и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

Позиция российской стороны предельно понятна: продление СНВ-3 на 5 лет без дополнительных условий. А в течение этого срока стороны могли бы продолжить диалог по дальнейшим шагам по контролю над вооружениями. К слову, конкурент Трампа на выборах - демократ Джозеф Байден разделяет эту позицию.

Но в Белом доме все обстоит сложнее. Трамп жестко критиковал СНВ-3, выдвигает множество дополнительных требований и стремится сократить срок продления. В своем стиле Белый дом, предлагая сделку, не гнушается и шантажа. Биллингсли давал понять, что если Трамп переизберется, его позиция станет жестче. Например, он потребует распространить договор на новые виды российских вооружений или вообще откажется от него, поскольку США уверены в победе в возможной гонке вооружений.

Такая позиция вызывает оторопь даже у вашингтонских экспертов. "Заблуждения и пустые угрозы не заставят Россию согласиться с подходом администрации Трампа, - пишет в своей статье научный сотрудник Стэндфордского университета и авторитетный эксперт по контролю над вооружениями Стивен Пайфер. - Вашингтону следует продлить договор СНВ-3 до 2026 года, возможно с коротким заявлением президентов Трампа и Путина о том, что обе страны изучат варианты дальнейшего сокращения ядерных вооружений и весь круг связанных с этим вопросов, включая ядерные и ракетные силы третьих стран".

Пока официальный Вашингтон напоказ излучает оптимизм по срокам и параметрам, в Москве оценивают прогресс на переговорах по стратегической стабильности более сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль хотел бы видеть большую результативность переговоров: "Пока повода для оптимизма практически нет". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что стороны имеют "различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу". По его словам, в предложениях по наполнению сделки "есть только отдельные фрагменты, которые можно назвать близкими, даже не совпадающими, а просто близкими". "В остальном у нас большие расхождения", - указал он.

В то же время, если Вашингтон проявит политическую волю к продлению СНВ-3, то, по словам Рябкова, этой действительно можно сделать быстро. "Если бы американцы согласились с нашими документами, то такая договорённость могла бы быть достигнута хоть завтра", - отметил он. С этим согласна и бывший дипломат Роуз Геттемюллер, являвшаяся одним из ключевых переговорщиков по СНВ-3: "Контуры уже есть, сделку можно заключить хоть завтра". Она выразила надежду на то, что появившееся внимание к этому вопросу на самом высшем уровне может существенно ускорить процесс.

Компетентно

Начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков:

Сейчас есть обнадеживающие сведения о том, что администрация президента США Дональда Трампа все-таки стала более взвешенно подходить к вопросам контроля над стратегическими наступательными вооржениями. В этом плане существуют определенные подвижки в том, что СНВ-3 должен на ближайшую перспективу остаться действующим и американцы намереваются его продлевать. Это коррелируется с мнением военных США, которые считают действующий договор отвечающим американским национальным интересам. А также соответствует широкому мнению американских экспертов в области контроля над вооружениями и нераспространия - они также считают, что в нынешних условиях целесообразно продление этого договора.

По существующим правилам договор может быть продлен на 5 лет. Но здесь есть нюансы. Если мы говорим о нынешней администрации США, то Маршалл Биллингсли и ряд других официальных лиц утверждают, что договор необходимо продлить на более короткий срок с тем, чтобы адаптировать режим контроля над стратвооружениями к новым реалиям. Кроме того, американцы заинтересованы в том, чтобы максимально засчитывать все имеющееся ядерное оружие, не деля его на стратегическое и тактическое. И, конечно, больше всего США волнует проблема того, как учесть в будущем договоре Китай с его ядерным арсеналом. Здесь пока сложно говорить о том, насколько именно будет продлен договор СНВ-3, но сейчас шансы его пролонгации очень велики.

Российская сторона хотела бы, чтобы продленный договор был ратифицирован. Здесь с нашей стороны проблем нет, поскольку Федеральное собрание РФ адекватно подходит к решению таких вопросов. Что касается США, то там ситуация иная. Поэтому пролонгация действительно может быть оформлена путем заявлений лидеров наших стран и обмена соответствующими нотами. Это также предмет переговоров.

Но главное заключается в продлении договора на максимально возможный срок. Слишком короткий срок для нас видится не очень впечатляющим результатом, поскольку в такие временные рамки едва ли можно договориться о новом соглашении. Тем более, что в нынешних реалиях у нас есть конкретные предложения о том, как этот договор сделать эффективнее и адекватнее современным условиям.

Россия работает и будет работать с той администрацией США, которую выбирают американские граждане. Будь это переизбранный Трамп или вновь избранный президент, которым может стать Байден. Поэтому говорить о том, что мы кому-то подыгрываем нельзя. Скорее это вопрос на совести американцев, и мы видели, что именно администрация Трампа до последнего задерживала переговоры вокруг СНВ-3. Ограничиваясь при этом абстракциями, непонятными заявлениями и даже ультиматумами, когда нужен был конструктивный настрой.

Но сейчас ситуация у них изменилась, прежде всего в среде республиканской партии. Очевидно, они всерьез рассматривают пролонгацию действия СНВ-3 как помощь на предстоящих выборах. Понятно, что это будет использовано для информационно-пропагандистской кампании о том, что США ответственно подходят к вопросам контроля над вооружениями и остаются в договорном поле. Что касается внутренней борьбы в США, то она, конечно, есть. И демократическая партия вроде бы более склонна заниматься вопросами контроля над вооружениями в их совокупности. Но я напомню, что так было не всегда и в истории были примеры обратного, когда достичь двухпартийный консенсус по таким вопросам не получалось.

С нашей стороны мы заинтересованы не в том, чтобы победила какая-то партия, а в том, чтобы в США был найден баланс, который позволил бы нам без излишнего информационного давления и пропагандистских заявлений вести планомерную работу. С учетом того, что до февраля 2021 года - срока окончания действующего российско-американского договора - осталось не так много времени необходимо его по макисмому использовать для достижения результата. Ведь он очень важен для нас с точки обеспечения безопасности России.

Подготовил Александр Гасюк

Игры, в которые играют в Стэнфорде

"Нобеля" по экономике присудили за аукционы

Текст: Игорь Зубков

Лауреатами премии памяти Альфреда Нобеля по экономике стали американские экономисты, преподаватели Стэнфордского университета Пол Милгром и Роберт Уилсон. Об этом в Стокгольме объявил секретарь Королевской шведской академии наук Горан Ханссон.

Они получили престижную премию за совершенствование теории аукционов и создание новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастот. Аукцион по их продаже операторам связи впервые состоялся в США в 1994 году, с тех пор многие страны последовали этому примеру. Лауреаты этого года начинали с фундаментальной теории, а затем использовали свои результаты на практике, и она распространилась по всему миру, объяснил выбор председатель комитета по присуждению премии Петер Фредрикссон.

Нобелевская премия по экономике в память Альфреда Нобеля учреждена шведским Риксбанком в 1969 году. Объявление этой премии по традиции закрывает "нобелевскую неделю".

Мнение

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН:

Чтобы получить Нобелевку по экономике, вам лучше работать в США. Так сделали 17 из 20 лауреатов премии 2010 - 2019 годов. 6 из них - в Массачусетском технологическом институте (США). Отметились и Стэнфорд, Гарвард, Йель, Принстон, Университет Чикаго, Лондонская школа экономики - всё, как полагается. Очень юным быть не полагается. Возраст - от 47 до 89 лет. Так что у вас есть еще время для разгона. В 80% премий вы должны создать модель. Что с ней будет дальше - большой вопрос. Но быть математиком в экономике - счастье. Все с ума сошли по моделям, самым разным, кусочным, не сводимым, пытающимся что-то описать. Сферический конь в вакууме - и пытливый практик старается понять, к чему бы это приложить.

Экономика разбилась на куски, то покрупнее, то совсем мелкие, и их часто не сложить друг с другом. Вот "Нобель" за поведенческую экономику - за хитрости, как сделать людей чуть счастливее (2017). А вот за то, что в макроэкономическое моделирование встроено влияние изменений климата (2018). Наконец, вы можете получить Нобелевскую премию, если предложите и смоделируете, как проводить эксперименты на группах людей, чтобы найти лучшие экономические решения (2019). Мы давно это называем "пилотный проект". В любом случае вы должны свободно говорить и публиковаться на английском. Это - лингва франка современной экономики. Иначе вы - в провинции.

Что ж, в этом году чуда не произошло. Нобелевскую премию получили Пол Милгром (72 года) и Роберт Уилсон (83 года). Оба - американцы, из Стэнфорда. За что? За вклад в "теорию аукционов". Это - один из разделов теории игр, которую с удовольствием накладывают на современную экономику. За новые "форматы аукционов". Модели, статистика? Да, конечно. Наша жизнь - это игры, в которые играют люди. Всё имеет свою цену. И мы все участвуем в аукционах, зримых или незримых. Полезно? Да, конечно. Насколько значимо для тех, кто жаждет выбраться из бедности, спасти народы, страны от нищеты, от отставания в технологиях? Неизвестно. История покажет. История оценит, каков был вес "Нобелевки" в 2020 году - шоковом, падающем, кризисном для экономик всего мира.

Вселенная и суета

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)

Прошла 117-я Нобелевская неделя (премии присуждают с 1901 г. за исключением 1940-1942).

В любых научных премиях, почетных званиях есть некоторая странность.

Наука - движение людей и, извините за пафос, Человечества к некоторым Абсолютным Истинам, от людей никак не зависящим, существующим до и вне нашей Цивилизации, несопоставимым с ней. Вот на сей раз: премия по физике присуждена за исследование черных дыр. Существование черных дыр следует из теории относительности, а масса черной дыры в центре Млечного Пути в 4 млн раз больше массы Солнца. Миллиарды лет, размеры и расстояния в триллионы километров... Такие вещи невозможно вообразить.

Но их "социальными измерениями" оказываются размер и вес Нобелевской медали, 100 лет, прошедшие со времени создания Эйнштейном общей теории относительности, число публикаций и цитирований, переживания по поводу того, что премию дали Х., но не дали У. и т.п. житейскими темами. В советском фильме про ученых "Девять дней одного года" герой смеется над плакатом в НИИ "Откроем элементарную частицу к очередной годовщине" (ВОСР). Смешно. Но, возможно, авторы фильма, с своей легкой фрондой, сами не понимали насколько это "соседство" смешно и... странно.

Самое поразительное в Науке - это, конечно то, что она СУЩЕСТВУЕТ.

То есть, слегка перефразируя Канта - Лейбница: изумление вызывает предустановленная гармония, благодаря которой логико-математические законы внутри ученых позволяют "понять" Звездное Небо над нами.

Самый обычный человек, с недолгой жизнью, болезнями, характером, житейскими заботами, страхами, погоней за мишурой (гранты, звания, премии) постигает - в силу необъяснимого изоморфизма Природы и Математики - законы Творения, будто он соавтор или хотя бы переводчик Творца. "Черт возьми, тут есть что-то сверхъестественное, если бы только философия могла до этого докопаться!" Философия (Платон, Кант и Ко) пыталась, но ощущение Пропасти Несоразмерности все равно остается... к счастью.

Толстой в "Войне и мире" пишет, что когда князь Андрей слушал пение Наташи, он был потрясен "страшной противоположностью между чем-то бесконечно великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она". Эти слова - и про ученых, которые ловят "частицы Бога" и спешат опубликовать эти Вечные Истины на месяц раньше конкурентов, чтобы получить "частицу признания". Суетливые поиски (и нахождение!) Гармонии... Но "на самом деле" последовательность открытий не случайна, Вечная Драма Идей развертывается по Сюжету, хотя Замысел Драматурга актерам неведом - тем и заманчив.

Ну а если ученые отдают дань Ярмарке Тщеславия личного и корпоративного, то нам, журналистам, достается следующий этаж - тщеславие Национально-Государственное. Черная дыра равно удалена от таких точек, как Москва, Гарвард или Пекин, но раз их научные команды ведут свои перманентные матчи, попробуем подсчитать "забитые и пропущенные". Надо только помнить, что ученый - "лабораторное животное", его родина - лаборатория, и соответственно определять гражданство. Поэтому выпускники МФТИ нобелиаты Гейм и Новоселов - английские ученые, а не российские и не голландские (паспорт Гейма). Кстати, они не избраны даже иностранными членами РАН... Аналогично лауреат этого года Шарпантье - немецкий ученый (Институт инфекционной биологии в Берлине), хоть и гражданка Франции, академик Французской АН.

Со смертью Алферова Россия выпала из Нобелевского клуба. Что ж - в ООН 193 государства, а нобелиаты на сегодняшний день работают в 16. Большинство имеют лаборатории в нескольких государствах, но я попытался выделить основное место. Ну, понятно, США (около 70% всех лауреатов), а также Австралия, Канада, Япония, Израиль, КНР (всего три лауреата, из них один приглашенный из Франции, при этом пять "нобелевских китайцев" работают в США) и в Европе: Англия (16 лауреатов), Германия (11 нобелиатов, еще девять немцев работают в США, два в Швейцарии, один в Англии), Франция (девять лауреатов), Швейцария, Бельгия, Голландия, Дания, Австрия, Италия, Норвегия. Кстати, Швеции сейчас в этом списке нет.

Нобелевские медали для страны не самоценность. Но они (и иные высшие международные премии) наглядный маркер общего уровня науки в ней. Да, в современной науке бьются Большие Батальоны, но из 100 мышей кошку не слепишь: дискурс, научные тренды и бренды определяют считаные прорывные группы.

Вместе с тем в ЕС 27 государств. Из них нобелиаты есть только в восьми (+ Англия и Швейцария). Нет лауреатов ни в одной благополучной стране Восточной Европы. Так, может, хватит ахать, что их нет и в России?

Вопрос, конечно, вкусовой... Но все же Россия - самая населенная страна Европы (даже если взять только основные научные центры - Москва, СПБ, Нижний Новгород, Новосибирск, - то это уже около 20 млн чел., немалая европейская страна!). Вторая в Европе по ВВП. В России самое большое в Европе число научных сотрудников. РАН - одна из старейших академий наук в мире. Народ талантливый, среднее образование хорошее: до сих пор на Международных олимпиадах по математике и физике команда России далеко впереди любой европейской. Неплохая собственно Нобелевская история: как-никак 14 лауреатов в области науки (правда, очень одностороннее развитие: 10 физиков), в середине 1960-х в СССР работали семь нобелиатов.

В общем, современное состояние нашей науки неадекватно своей "генетике" и национальной самооценке. Но "сама себя за волосы вверх" без приложения политической воли российская наука не вытянет.

Поле для коммуникаций

Специальности СПбГУТ входят в топ профессий будущего

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург )

Сегодня Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича исполняется 90 лет. Его история начиналась с четырех факультетов - телефонного, телеграфного, радиотехнического и инженерно- экономического, сегодня в структуре СПбГУТ - 28 кафедр в составе шести факультетов, военный учебный центр, институт магистратуры, научно-исследовательский институт "Технологий связи", колледж телекоммуникаций и два филиала - Архангельский и Смоленский колледжи телекоммуникаций. Статистика свидетельствует, что в этот вуз абитуриенты приходят сознательно - около 85 процентов выпускников работают в отрасли связи и информационных технологий. О том, как университет добивается таких показателей, корреспонденту "РГ" рассказал ректор СПбГУТ Сергей Бачевский.

Сергей Викторович, насколько изменился сегодня процесс получения высшего образования?

Сергей Бачевский: Процесс преподавания не слишком меняется, хотя и становится все сложнее технически: парадигмы меняются каждые три-пять лет, и надо за ними успевать, чтобы быть способным передать что-то своим ученикам. А вот процесс получения знаний существенно изменился, потому что преподаватель сегодня в меньшей степени передает знания и в большей - дает пояснения к тем знаниям, которые ученики получают самостоятельно.

Всемирное информационное поле вошло в нашу жизнь, и теперь задача хранения или добычи знаний, которые раньше были только в головах, не столь актуальна. Зато необходимо понимание, где и как быстро нужные сведения можно найти, как правильно поставить вопросы познания, как использовать полученный результат. Другими словами, в голове человека должна быть карта этого информационного поля. Должны быть установлены связи между информационными блоками, должно быть понимание терминологии. Иначе он захлебнется в этом потоке информации и не сможет интерпретировать предлагаемое ему знание, даже если оно правильное.

Какие изменения вы считаете наиболее революционными?

Сергей Бачевский: Самые революционные изменения произошли на наших с вами глазах, за последние пять лет или чуть больше - когда огромный информационный и социальный функционал человеческого общества уместился в смартфоне. Появление беспроводного прибора, имеющего широкополосный доступ к практически бесконечному информационному полю - и не только в плане получения собственно информации, но и в плане совершения неких действий, - совершило революцию. Сегодня вы через смартфон являетесь активным участником общественной жизни: можете голосовать или записываться к врачу, подавать заявку на получение паспорта или на поступление в вуз, брать или отдавать кредит. Человек получил свободу, о которой раньше не мог и думать: он больше не привязан к рабочему месту, к географии и с помощью смартфона получил возможность быть полноценным членом общества в любой точке планеты.

Смартфон, в свою очередь, это целый ряд технологий - как сугубо технических, сугубо связных, то есть ответственных за передачу данных, так и программно-социальных, то есть отвечающих за конструирование и внедрение сервисов. Все три мы стараемся развивать в стенах нашего университета.

Вашим студентам самим разрешено использовать смартфоны на занятиях?

Сергей Бачевский: Не просто разрешено - это обязательно во многих случаях. У них есть определенный блок заданий, в том числе поиск информации, есть доступ к пяти электронным библиотекам, которыми необходимо пользоваться - это все делается со смартфона. Другое дело, что есть виды контрольных занятий, где смартфон надо отложить и показать, чему ты все-таки научился, чего стоишь без своего гаджета. Но оба эти вида деятельности дополняют друг друга.

Если гаджеты освободили нас от привязки к географии, то почему сегодня в обществе формируется столь негативное отношение к дистанционному обучению?