Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Откусить от Apple

Текст: Юлия Кривошапко, Евгения Носкова, Марианна Еркнапешян

Совфед одобрил поправки, обязывающие производителей смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией смарт-ТВ предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на устройства, предназначенные для продажи в России. Требования должны вступить в силу 1 июля 2020 года.

Новый закон - попытка уменьшить влияние крупных зарубежных ИT-компаний. С одной стороны, пока непонятно, насколько она окажется успешной - некоторые игроки, по прогнозам экспертов, могут отказаться выполнять требования. С другой - у российских разработчиков появится отсутствовавший ранее правовой механизм продвижения своих программ и сервисов на рынок.

Сейчас компании и целые страны сильно зависят от оборудования и программного обеспечения, большая часть которого производится лишь несколькими корпорациями, доминирующими на рынке. На проблему обратил внимание премьер России Дмитрий Медведев, выступая на деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам главы правительства, это мешает и здоровой конкуренции, и внедрению новых перспективных идей. Россия выступает за совместные усилия с АСЕАН по демонополизации этого рынка, за развитие конкуренции на нем и создание новых решений и в области программных продуктов, заявил Медведев.

Сфера ИT действительно монополизирована, отмечает Александр Малахов, начальник управления методологического сопровождения работы с данными Аналитического центра при правительстве РФ. Ключевые ИТ-рынки мира - США и Китай. Именно там сконцентрированы основные игроки, там производится основной объем продукции. "Где больше денег, там больше компетенций и условий для развития технологий. Такая ситуация осложняет не только импортозамещение, но в принципе создает монополию. Не всегда монополию конкретной компании, но монополию конкретной юрисдикции", - указывает Малахов.

В свое время крупные международные корпорации завоевали российский рынок, в том числе тем, что поначалу давали очень большие скидки на свой софт, где-то распространяли его и вовсе бесплатно, вели агрессивную политику и на уровне маркетинга, и на уровне связей с органами госвласти, напоминает Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт". "ИТ-инфраструктура любого предприятия - это экосистема, все компоненты которой связаны и совместимы между собой. Поэтому вместе с развитием информационных технологий, отданным во многом зарубежным игрокам, росла зависимость наших предприятий от этого софта", - поясняет он.

По его словам, для снижения зависимости, во-первых, нужно, чтобы в России появлялось больше собственных конкурентоспособных продуктов. "Это вопрос даже не столько импортозамещения, сколько импортоопережения. Для этого нужно в сложившихся условиях системно поддерживать российских разработчиков", - говорит Лашин. В 2010 году заработал закон о снижении страховых взносов для ИТ-компаний, это сильно повлило на развитие отрасли, потому что около 80% их расходов связано с оплатой труда, напоминает эксперт. Это позволило обелить зарплаты, и сразу выросла облагаемая база для начисления страховых взносов. Льготу продлили до 2023 года, но, к сожалению, не закрепили в законодательстве как постоянную, констатирует он.

Во-вторых - недавние события и санкции однозначно указывают на то, что в госорганах и компаниях с госучастием переход на преимущественное использование российского программного обеспечения необходим. Это вопрос госбезопасности. За последние несколько лет подготовлена база: разработаны критерии и создан реестр российского ПО. Вступили в силу нормативные правовые акты, которые регулируют закупки российского ПО в госорганах, и вышли директивы правительства, направленные на использование российского ПО в госкомпаниях. "Процесс идет трудно, зависимость от зарубежного софта слишком высока. Но если мы хотим строить собственную сильную и безопасную экономику, нужно довести его до конца", - считает Лашин.

Из отчетов Счетной палаты видно, что по некоторым классам ПО у нас сильные позиции и в закупках госорганов они уже занимают более половины. Это, например, относится к системам обеспечения информационной безопасности и системам электронного документооборота. Но по большинству разделов ситуация все еще требует пристального внимания. Особенно это касается системного ПО: операционных систем, систем управления базами данных, заключает эксперт.

Малахов, в свою очередь, отмечает, что не надо отгораживаться от мирового рынка и выстраивать линейку отечественных решений "полного цикла". "Стоит именно встроиться в рынок со своей специализацией, занять определенную нишу и стать в ней незаменимым игроком, в некотором роде создать свою нишевую монополию отечественных компаний, - полагает он. - У нас сильные компетенции в области инфобезопасности, компьютерного зрения и других секторов ИТ, требующих сильной математической школы. Есть компании, которые при должной поддержке способны выйти на новые рынки".

Кровная связь

Ученые изучают риски дальних полетов в космос

Текст: Елена Толина

Длительное пребывание в космосе опасно нарушает кровоток в организме человека, вызывая застойные явления, тромбы и даже течение в обратном направлении. Вот такие, прямо скажем, тревожные результаты преподнесло исследование ученых, проведенное на Международной космической станции. То, что жизнь среди звезд отнюдь не "звездная", давно не новость. Хотя было время, когда о неполадках со здоровьем во время полета и после вслух предпочитали не говорить. Первым космонавтом, который честно признался, что плохо чувствовал себя в невесомости, был Герман Титов. Академик Олег Газенко, один из руководителей медико-биологической программы исследований, даже назвал тогда поступок Титова мужественным и интеллигентным.

Как известно, отсутствие нормальной силы тяжести нарушает распределение жидкостей в теле и влияет на кровоток. В невесомости кровь больше накапливается в сосудах головы, что иногда приводит к отеку лица и уменьшению объема ног. Новое исследование, проведенное на МКС, показало, что снабжение мозга кровью нарушается уже через пару месяцев полета. Об этом рассказано в журнале JAMA Network Open.

Наблюдения проводились на 11 космонавтах, которые пробыли на МКС в среднем около полугода. Они проходили ультразвуковое исследование сосудов головы: перед полетом, на борту станции - на 50-й и 150-й день командировки, а также через 40 дней после приземления. У семи обнаружились застойные явления, и более того - эпизодическое обратное (!) течение крови во внутренней яремной вене. Последнего быть вообще не должно.

Что такое яремная вена? Это крупнейший сосуд (несколько парных вен), располагающийся на шее и уносящий кровь от шеи и головы. У одного космонавта в вене сформировался тромб, у другого он начал появляться после возвращении на Землю. Специалисты подчеркивают: теоретически такое образование способно оторваться, попасть в легкие, приведя к тромбоэмболии их сосудов - опаснейшему состоянию, с которым на орбите лучше не встречаться. "Это было очень неожиданно, - цитируются слова руководителя группы исследователей Майкла Стенгера из НАСА. - Мы не думали увидеть остановку и реверсивное течение". Ученые полагают, что подобные нарушения кровотока могут стать еще одним серьезным вызовом для космической медицины и будущих длительных пилотируемых экспедиций.

Кстати, насколько тяжело отражается долгое отсутствие гравитации на космонавтах, медики поняли после почти 18-суточного полёта в 1970 году Виталия Севастьянова и Андрияна Николаева: на земле космонавты несколько дней не могли ни стоять, ни ходить. После этого были разработаны специальные костюмы и методики, которые позволяют космонавтам сохранить здоровье и благополучно вернуться на Землю. Для улучшения кровообмена создан вакуумный комплект "Чибис" - специальный нагрузочный костюм, в котором можно формировать разрежение для оттока крови к ногам. Другой помощник космонавтов - костюм "Пингвин", имеющий особое натяжение вдоль оси.

Сегодня в систему профилактики входит и фармакологическая коррекция. Разработанные российскими учеными препараты снимают негативное воздействие невесомости, улучшают работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Очевидно, что медикам еще предстоит оценить все аспекты и реальную опасность возникшей проблемы, найти эффективные средства решения до того, как люди отправятся на Луну, Марс и дальше.

Воздушный источник

Уникальная установка может получать влагу даже в пустыне

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Уже в будущем году должен начаться серийный выпуск установок, способных напоить влагой засушливые регионы Крыма. Вообще дефицит воды - одна из главных проблем полуострова. После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году вместо 400 тысяч орошаемых гектаров сельхозугодий здесь поливаются лишь 16 тысяч гектаров. В основном сады и виноградники.

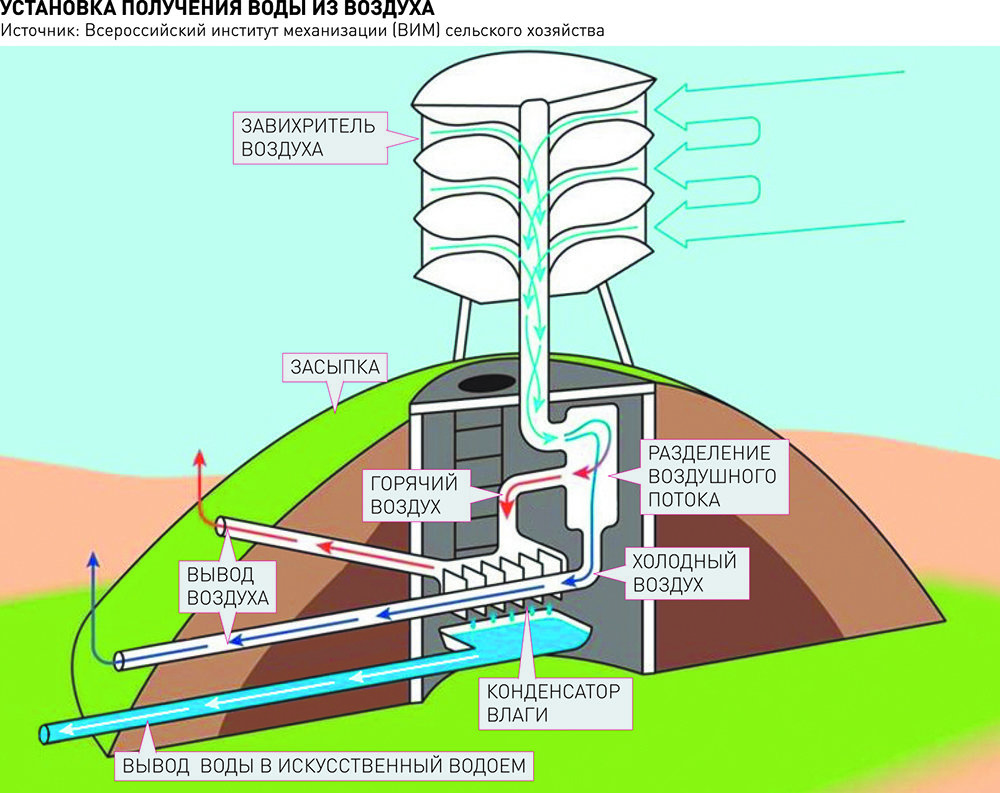

Выход из ситуации и предложили ученые Всероссийского института механизации (ВИМ) сельского хозяйства. Ими создана установка, которая получает воду из атмосферного воздуха. Принцип работы знает каждый школьник: это конденсация горячего воздуха в холодной среде. Например, так на вентиляционных трубах холодных погребов летом оседают капли воды, а у входов в холодные пещеры влага висит на каменном своде.

Вроде бы, используя такой простой способ, можно создавать самые разные установки извлечения воды из воздуха. И учитывая острейший дефицит жидкости во многих странах - к примеру, в 2015 году 15 миллионов человек по этой причине покинули родные места - в ведущих лабораториях мира пытаются создавать "воздушные поилки". На исследования расходуются огромные деньги, скажем, такие изыскания финансирует Билл Гейтс.

- Мы начали разработки в 2016 году и сегодня опережаем иностранные аналоги, - рассказал "РГ" заведующий лабораторией ВИМ Сергей Доржиев. - В США, например, за 22 миллиона долларов сделали установку, которая дает три кубометра воды за пять месяцев, а мы столько же получаем примерно за сутки.

Доржиев подчеркивает, что в мире есть установки, которые извлекают воду из воздуха, но все они потребляют значительное количество электроэнергии. "Наша система полностью автономна. У нее ничего не крутится, не вертится, а вода вытекает. Можно ставить в пустыне, и она будет выдавать жидкость", - утверждает Доржиев.

Как устроен этот "родник"? В его верхней части установлен "завихритель". Его лопасти закручивают воздух и под прямым углом направляют в расположенный на глубине под землей блок охлаждения. Здесь находится труба Ранка, где воздух делится на два потока - горячий и холодный. Холодный поток идет внутрь теплообменника, чтобы поддерживать низкую температуру, а горячий - на поверхность теплообменника. Вот из него и получается вода.

"Воздушный родник", так называется экспериментальный модуль, способен получать до 1000 литров пресной воды в сутки, а более мощная установка "Редут" - до 20 000 литров. Правда, для всех установок такого типа есть ограничение. Они эффективны при температуре окружающего воздуха не ниже 25 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не менее 30 процентов.

По словам Доржиева, учеными создана линейка установок, которые могут работать в самых разных условиях, в частности, и при более низких температурах, и при потреблении электроэнергии. К разработке проявили интерес не только наши регионы, но и специалисты ближнего и дальнего зарубежья, она стала одним из "гвоздей" выставки проходившего в Сочи форума Россия - Африка.

Между тем

С проблемой нехватки пресной воды сегодня уже столкнулись более 80 стран. В государствах Ближнего Востока и Северной Африки как минимум последние 30-40 лет ведут поиск альтернативных источников влаги, пригодных для населения и сельского хозяйства. В Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах до 80 процентов воды сегодня получают путем опреснения. В апреле 2014 года в Саудовской Аравии открылся крупнейший в мире завод, производящий 1 миллион кубометров воды и 2,6 тысячи мегаватт электроэнергии в сутки. При этом на опреснение страна ежедневно тратит до 1,5 миллиона баррелей нефти.

Белый дом стал шестым

С кем немцы хотят дружить

Текст: Александр Гасюк

Фундамент "нерушимого" военно-политического и экономического альянса между Германией и США все очевиднее дает просадку. Это четко прослеживается в коллективном сознании немецких граждан, где социологи выявили примечательную тенденцию: отношение в ФРГ к своему главному трансатлантическому партнеру становится все более негативным.

По данным опубликованных на этой неделе результатов опроса общественного мнения, проведенного этой осенью двумя авторитетными социологическими центрами по обе стороны Атлантики - американского Pew Research Center и немецкого Korber-Stiftung, на текущий момент 64 процента жителей Германии уверены, что отношения их страны с США ухудшаются. И только 2 процента считают, что дела у Берлина и Вашингтона идут хорошо.

При этом образ всемогущей Америки в качестве важнейшего внешнеполитического партнера Германии сегодня выглядит не таким уж и убедительным для немцев. По этому показателю на первое место уверенно вышел Париж. А подавляющее большинство немцев убеждены, что сотрудничество в первую очередь необходимо развивать именно с соседней Францией (77 процентов), Японией (69 процентов), Россией (66 процентов), Китаем (60 процентов), Британией (51 процент) и только лишь после этого с США (50 процентов).

Примечательно, что как раз в российском вопросе, как в лакмусовой бумажке, отразились разнонаправленные взгляды двух союзников по НАТО. Если в Соединенных Штатах большинство (61 процент) респондентов полагают, что сотрудничать важнее с Германией, чем с Россией, то в ФРГ 25 процентов выступают за первоочередное развитие отношений с Москвой, а еще 30 процентов полагают, что для Берлина важно одинаково "дружить" как с Москвой, так и с Вашингтоном.

Еще один показательный момент касается американского военного присутствия в ФРГ. Так, если 56 процентов респондентов США рассматривают сохранившиеся со времен оккупации Германии американские военные базы на территории ФРГ в качестве очень важного элемента национальной безопасности, то среди самих немцев такого мнения придерживаются лишь 15 процентов опрошенных. При этом 45 процентов граждан Германии полагают, что этот фактор неважен или вообще не имеет значения.

Основной вывод социсследования заключается в зафиксированном явном перекосе в восприятии союзниками друг друга, комментируют результаты проведенного опроса общественного мнения обозреватели. В частности, в Германии и США придают разное значение важности сложившегося альянса, а негативные оценки Америки рядовыми немцами становятся все более очевидными, отметили комментаторы.

Кстати

Посол США в Германии Ричард Гренелл, неоднократно попадавший под огонь критики за явное пренебрежение дипломатическим протоколом и откровенное вмешательство в дела Берлина, в очередной раз привлек к себе внимание немецких СМИ. В этот раз Гренелл переусердствовал с давлением на Берлин по вопросу недопущения китайской компании Huawei к конкурсу по развитию интернет инфраструктуры и сетей 5G. И снова попугал немцев китайским шпионажем. Впрочем, когда министр экономики ФРГ Петер Альтмайер припомнил факты бесконтрольного американского шпионажа в самой Германии, то посол США не только обиделся, но и посетовал на недопустимость подобных сравнений и "морального равенства" между действиями Вашингтона и Пекина.

Получается, что если следовать логике посла США Гренелла, то американский шпионаж является более "высокоморальным", чем чьей-либо иной. В том числе и с учетом таких вот публичных высказываний высокопоставленных представителей Вашингтона, результаты соцопроса Pew Research Center и Körber-Stiftung, похоже, весьма репрезентативны.

Глобальная лотерея

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")

На выборах в окружные собрания Гонконга убедительную победу одержали сторонники демократического движения, те, кто в большей или меньшей степени симпатизирует протестующим на улицах города. Для Пекина ситуация осложнилась. Есть, конечно, надежда, что именно благодаря успеху на голосовании политическая активность переместится в более цивилизованное русло. Но тогда встает другой вопрос - о пределах управляемости процессами в Гонконге.

Гонконг - очень особенное место, благодаря его истории и необычному статусу. Однако происходящее там вписывается в общемировые тенденции. Мнения и настроения людей все труднее игнорировать. Прямое давление срабатывает лишь в самых крайних случаях (ситуация гражданской войны), но - что даже важнее - манипуляции, которые сейчас повсеместно составляют основу политического действия, начинают давать сбой, сталкиваясь с давлением масс.

Очень показательны события в Латинской Америке. Венесуэла, Эквадор, Чили, Боливия, Колумбия, на подходе, похоже, Бразилия, где вышедший из-под ареста Лула рвется в бой. Везде своя специфика, и огульно стричь все эти страны под одну гребенку нельзя. Там и политические режимы совсем разные - от радикально левых до почти крайне правых (привет Болсонару). Однако объединяет то, что замыслы и устремления "сильных мира сего" наталкиваются на противодействие людей, которые легко и быстро выходят на улицы.

Развивайся сегодняшние события 30-40 лет назад, сценарий, скорее всего, был бы другим. В те поры если военные либо "старшие братья" из Вашингтона, либо, бывало, те и другие вместе решали сменить какой-то режим, вопрос, как правило, решался быстро и эффективно. Счастья оно никогда никому не приносило, но происходило регулярно.

Сейчас ничто не идет по сценариям. Венесуэла показала весьма ограниченные возможности США, хотя в Вашингтоне переворот объявили открыто и гласно. В Боливии даже законный президент согласился покинуть страну, уступив пожеланиям военных, вроде бы полный карт-бланш - а тоже пошло криво. Люди не принимают диктата, от кого бы он ни исходил. А откровенно репрессивные действия, запугивание имеют зачастую обратный эффект.

Другое место активных действий - Ближний Восток. Судан, Ирак, Ливан, отчасти Египет, теперь еще и Иран. Опять же - везде очень разные причины волнений. Но повсюду быстрая мобилизация и невозможность решить проблему жесткими мерами. Откровенно диктаторские режимы совсем вышли из моды, а авторитарным и демократическим приходится чутко относиться к запросу снизу.

Збигнев Бжезинский, один из наиболее прозорливых комментаторов (а временами и творцов) американской внешней политики, еще в середине прошлого десятилетия предупреждал о новых временах. "Основная проблема нашего времени - всеобщее ожесточение, связанное с происходящим в мире пробуждением политической активности, носящей массовый и радикальный характер, - писал Бжезинский в 2005 году. - Она наблюдается сегодня во всем мире: ни один континент или даже регион уже не назовешь в этом смысле пассивным. Поднимают голову все слои общества".

Автора, естественно, беспокоили последствия всего этого для Соединенных Штатов, но сам феномен он определил верно. Равно как и правильно замечал, что катализатором этого пробуждения стала линия администрации Буша на активное продвижение демократии на Ближний Восток, с которой сам Бжезинский спорил.

Демократизация всего мира фактически стала задачей американской политики после конца "холодной войны", четыре срока (два - Клинтона, два - Буша-младшего) она проводилась в жизнь весьма последовательно. Отходить от нее начал Обама, при Трампе отказ от "глобального лидерства" был провозглашен официально. Интересно, что цель, по сути, оказалась достигнута, только не вполне в том смысле, как представляли себе идеологи в начале 1990-х годов. Тогда под демократизацией понимали распространение по всему земному шару западной модели либеральной демократии. А на деле получилось то самое "глобальное пробуждение", о котором писал Бжезинский. Глобализация и особенно информационная революция создали условия для мобилизации тех самых "всех слоев общества". Но у разных слоев в разных странах свои представления о должном и сущем, так что вместо унификации получилась полная демократизация в смысле стремления и возможности широких масс заявить свои требования.

Бжезинский еще в 1993 году выпустил книгу "Из-под контроля" - осмысление мировой ситуации после окончания "холодной войны". Автор не поддался тогда всеобщей западной эйфории, предупреждая о рисках неупорядоченной мировой системы. Четверть века спустя видно, что ас геополитики точно предугадал направление развития. Долго казалось, что новые мировые условия благоприятствуют именно тем, кто вышел победителем из битв конфронтации ХХ века, то есть Западу. И именно у него - контроль за ходом мировых событий.

Но практика показывает иное - контроля нет ни у кого, а международная среда хаотична и - да - демократична. Демократия же, особенно в условиях неэффективных институтов (а они сейчас все далеки от лучшего состояния, никто не оспаривает) - это лотерея. Но делать нечего - играют все!

Продается паспорт

Украина стала транзитным хабом для террористов, проникающих в Европу

Текст: Павел Дульман

Арест в Киеве высокопоставленного главаря "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России) Аль Бара Шишани заставил европейцев внимательно посмотреть на Украину как на страну, представляющую серьезную террористическую угрозу. Но не по причине государственной националистической доктрины, прославляющей террористов и организаторов геноцида, а из-за тотальной коррупции, наличие которой позволяет спокойно себя чувствовать на этой территории не только боевикам ИГ.

"Как Украина стала неожиданным домом для лидеров ИГ" - таким заголовком снабдило британское издание Independent статью своего украинского собкора Оливера Кролла, изучившего обстоятельства попадания Шишани в Незалежную. Оказалось, что Цезарь Тохосашвили - так на самом деле зовут Шишани, шел по стопам своего наставника в террористической деятельности Ахмеда Чатаева, еще в 2010 году арестованного в Закарпатье по запросу России, но так и не выданного - за него вступились европейские правозащитники. Более того, террористу позволили вернуться в Грузию, что произошло, как считает автор Independent, за взятку.

"Украинские власти уже давно разрушают свою правовую и правоохранительную системы. Обычным бенефициаром этого является организованная преступность, которая поставила на поток изготовление поддельных документов, удостоверяющих личность, и контрабанды. Слабый режим также означает, что страна явно не защищена перед угрозой международного терроризма. И заниматься этой проблемой уязвимости Киев, судя по всему, совсем не заинтересован", - приводит издание слова Филипа Ингрэма, бывшего сотрудника британской разведки.

Одним из путей легализации террористов на Украине стала покупка ими поддельных паспортов: если верить украинским СМИ, стоимость такого "гражданства", позволяющего без визы попасть в Евросоюз, составляет от 2 до 5 тысяч долларов. Эта практика в свое время стала поводом для недовольства, которое посольство США высказывало тогдашнему генпрокурору Юрию Луценко. Тот рассекретил агента, внедренного в МВД для раскрытия схемы продажи украинского гражданства. Об этом скандале на сенатских слушаниях рассказал Джордж Кент, бывший первый заместитель посла США на Украине. Была ли в том материальная заинтересованность Луценко - неизвестно, но полностью исключить, что он получал выгоду от индустрии поддельных документов, нельзя.

В этой связи можно вспомнить, что в 2015 году большим спросом на Украине стали пользоваться украинские паспорта жителей Крыма. Их, уже не нужные, скупали представители так называемого "Меджлиса" (экстремистская организация, запрещенная в России) по 100-500 долларов, после чего в паспорта вклеивалась новая фотография, и на основании подделки покупатель получал официальный биометрический загранпаспорт. Основными потребителями этой услуги, в которой были замешаны и чины МВД, были боевики запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", еще в 2013 году выходившие вместе с "меджлисовцами" под черными флагами джихада на митинги в центре Симферополя. И сегодня, пребывающий в фаворе у официального Киева "Меджлис", покровительствует боевикам "Хизб ут-Тахрир".

"Украина в этом смысле имеет ряд преимуществ по сравнению с конкурентами: распространенный русский язык, связанный с войной хаос, непрофессионализм местных спецслужб и невысокая вероятность экстрадиции в такие страны, как Россия", - комментирует Independent cитуацию научный сотрудник Гарвардского университета, исследователь исламского экстремизма, Вера Миронова. По ее оценкам, через Украину в Европу попали сотни, если не тысячи террористов. Она также выразила удивление, что Шишани не арестовали раньше, ведь он почти два года жил в Киевской области, и только непосредственное вмешательство ЦРУ прервало его "отпуск". "Когда боевики оказываются на Украине, у них редко бывают проблемы с властями", - констатирует Миронова.

Действительно, террористам всех мастей на Украине можно не только передохнуть от внимания западных спецслужб, но и найти новых хозяев. Не секрет, что в полку "Азов", боевики которого не питают симпатий к европейским ценностям, радикальных исламистов считают если не "побратимами", то попутчиками. И черный флаг с исламской вязью и мечами бывал за шесть лет гражданской войны неоднократно замечен на позициях украинских карателей в Донбассе и в их тренировочных лагерях. Возможно, именно потому, что создателем и покровителем "Азова" является всесильный глава МВД Украины Арсен Аваков, такой "ценный кадр", как Шишани, и чувствовал себя на Украине столь комфортно.

Заметим, что внимание ЦРУ высокопоставленный боевик ИГ привлек только после того, как полсотни конгрессменов призвали внести и сам "Азов" в список террористических организаций. Такое решение, впрочем, еще не принято - ведь непосредственно для США ни "Азов", ни покровительствующий террористам министр опасности не представляют. Иное дело Европа, внезапно обнаружившая на своих границах транзитный хаб для террористов.

"Авангард" готов дежурить

Американцам показали наш новейший ракетный комплекс

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны России сообщило, что новейший ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком планируют поставить на боевое дежурство в декабре этого года.

Накануне стало известно, что этот перспективный ударный комплекс наши военные продемонстрировали американским коллегам. "В рамках реализации Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 г. на территории Российской Федерации американской инспекционной группе был проведен показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", - сказали корреспонденту "РГ" в оборонном ведомстве. Там уточнили, что эту демонстрацию провели "в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ".

Напомним, что о создании в России уникального оружия в марте прошлого года в Послании Федеральному Собранию впервые сказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, этот событие соразмерно по своему значению с запуском первого искусственного спутника Земли. И не только с точки зрения повышения обороноспособности и безопасности страны, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов. Тогда же были показаны анимационные кадры работы комплекса "Авангард".

Позже командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев назвал это оружие эффективным ответом на развертывание американской ПРО и сообщил, что испытания новейшего комплекса завершены. По некоторым данным, успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" минобороны провело в конце декабря 2018 года. Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области и поразила цель примерно в шести тысячах километров на камчатском полигоне Кура. За испытаниями следил президент РФ Владимир Путин. После этого было заявлено, что программа летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.

В открытой печати писали, что планирующий крылатый боевой блок "Авангарда" движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз. Конструкция и материалы корпуса планирующего крылатого блока позволяют ему выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов. При этом сохраняются стабильные аэродинамические характеристики и возможность устойчивого управления на всей траектории полета. В итоге получается, что сбить управляемый крылатый блок комплекса практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс или стрелять ему вдогонку. При этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше - 30 чисел Маха.

Уникальные боевые качества новейшего российского оружия быстро признали и на Западе. Так, глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О Шонесси заявил, что российский ракетный комплекс "Авангард" способен обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине страны через 15 минут после запуска. По его словам, никогда еще опасность удара с российской стороны обычными вооружениями не была столь велика.

Другие военные эксперты США отметили, что главными целями "Авангардов" - раз перехватить их невозможно - станут объекты системы ПРО: радары и позиционные районы противоракет.

В мае нынешнего года генерал Сергей Каракаев объявил, что впервые на боевое дежурство комплекс "Авангард" будет поставлен в полку Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области, где уже развернута вся необходимая для этого инфраструктура.

Жизнь эгоистки

Ученые из Крыма написали первую в России биографию писательницы Айн Рэнд

Текст: Алексей Вакуленко

Книга скоро выйдет в издательстве "Молодая гвардия" в серии "Жизнь замечательных людей". В процессе работы над жизнеописанием авторы - филолог Людмила Никифорова и историк Михаил Кизилов - обнаружили уникальные документы из российских и зарубежных архивов.

Написание книги заняло около двух лет. По словам Никифоровой, писательница Айн Рэнд (урожденная Алиса Розенбаум) нигде в своих воспоминаниях не говорила о Крыме и Евпатории, куда, как удалось выяснить, на рубеже 1918-го и 1919 годов прибыла с семьей.

- Документы из Государственного архива Крыма и Центрального государственного архива Санкт-Петербурга подтверждают, что семья Розенбаум проживала в Евпатории с начала 1919 года и до завершения Алисой семилетнего образования в июне 1921-го, - отметила Никифорова. - В России она стала свидетельницей многих исторических событий.

Соавтор жизнеописания Михаил Кизилов рассказал, что основные открытия в книге касаются российского и советского периода жизни писательницы.

- Мы нашли максимальное количество архивных документов (например, свидетельство о ее рождении, свидетельство о браке ее родителей), установлен дом в Евпатории, где она жила, и гимназия, в которой училась, - пояснил он. - До наших исследований об этом никто не знал. Биографию Алисы Розенбаум ввели в общий контекст истории России и Крыма.

Ученые из Крыма также стали первыми российскими исследователями, установившими контакт с Институтом Айн Рэнд в США.

- Это достаточно закрытое учреждение, куда по целому ряду причин очень неохотно пускают даже западных исследователей, - уточнил Кизилов. - Однако после долгих уговоров нам прислали оттуда сканы документов.

По словам ученого, уровень известности писательницы у нас и на Западе трудно сравнивать.

- В Америке ее знают фактически все, - говорит Кизилов. - Она - часть идеологии и политической элиты этой страны. Начиная с 1960-х годов все президенты США читали ее и цитировали. Примечательно, что в фильме Оливера Стоуна "Сноуден" главный герой Эдвард Сноуден цитирует Рэнд: "Один человек может остановить мотор всего мира".

Авторы планируют презентовать свою историю "еврейской Золушки из России" и "королевы американской интеллектуальной жизни" в ряде крымских библиотек, в том числе в Крымской республиканской библиотеке имени Франко и библиотеке "Таврика" в Симферополе, а также в евпаторийской Центральной городской библиотеке имени Пушкина.

Досье "РГ"

Айн Рэнд (1905-1982) - американская и русская писательница и философ, родившаяся в России. Приобрела широкую известность благодаря двум романам-бестселлерам - "Источник" и "Атлант расправил плечи". Также она является создательницей философской системы, которую назвала объективизмом. Получив образование в России, в 1926 году переехала в Америку.

Рэнд считала разум единственным источником приобретения знаний и отвергала веру и религию, поддерживала рациональный и этический эгоизм и отвергала альтруизм.

Суммарный тираж ее произведений превышает 30 миллионов экземпляров, а сами они, согласно результатам исследования Библиотеки Конгресса, по воздействию на американского читателя уступают только Библии.

Минсельхоз РФ прогнозирует, что поставки сои из России в Китай могут удвоиться к 2024 году. Пока, к сожалению, мы можем покрывать только незначительную часть китайского спроса на сою, так как основной регион ее выращивания — Дальний Восток. Однако уже сейчас США видят в России серьезного конкурента на рынке экспорта сои в Китай.

Важную роль в увеличении поставок сои на китайский рынок могут сыграть российско-китайские проекты. Пресс-служба Минвостокразвития рассказала о крупнейшем из них. Речь о планах китайской компании Country Garden Agricoles Co., Ltd. по выращиванию и переработке сои в Еврейской автономной области. Соответствующее соглашение о намерениях между Country Garden Agricoles и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) было подписано накануне в Фошане.

Для реализации проекта необходимо будет выделить для выращивания сои около 500 тыс. га сельскохозяйственных земель. Country Garden Agricoles готова инвестировать в проект $1 млрд, о чем она заявила еще в сентябре на встрече с губернатором ЕАО Александром Левинталем в Биробиджане.

Российские партнеры примут участие в выборе земельных участков, в формировании концепции проекта и помогут Country Garden Agricoles получить статус резидента ТОР или свободного порта. Для реализации планов также будет создана совместная российско-китайская компания, владельцами которой станут Country Garden Agricoles, российские компании и китайская импортно-экспортная компания. Компания будет гарантировать рациональное и бережное природопользование в соответствии с требованиями, нормами и регламентами законодательства РФ.

Ожидается, что обязывающее соглашение будет подписано в марте 2020 года. По предварительной оценке экспертов, запуск проекта удвоит общий объем экспорта сои с Дальнего Востока в Китай.

Сирия не может защитить нефтяные месторождения от ИГ — США

Вашингтон сомневается, что власти Сирии в состоянии защитить нефтяные месторождения за Евфратом от ИГ, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

На форуме по безопасности в канадском Галифаксе его попросили пояснить слова президента Дональда Трампа о том, что США оставляют на востоке Сирии войска для защиты нефтяных месторождений от ИГ. «США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ. В последний раз, когда у властей Сирии были эти месторождения, ИГ смогла примерно за 15 минут забрать их обратно», — утверждал О’Брайен. По его словам, «сравнительно небольшие доходы» от нефти, которая добывается в этом районе Сирии, идут на поддержку не США, а сирийских курдов, чтобы они «могли продолжать борьбу с ИГ» и решать проблемы беженцев.

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата, который ранее был основным источником дохода террористов ИГ, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов SDF. Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман говорил, что прибыль от сирийской нефти идет SDF, а не США. Глава Пентагона Марк Эспер обещал, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.

Официальный Дамаск, отмечает ПРАЙМ, не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF.

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила применение ценобамата (cenobamate) для лечения парциальных приступов у взрослых пациентов. Как отметили в ведомстве, регистрация нового препарата является значимым событием для пациентов, так как часто бывает сложно подобрать необходимое лечение, а новое лекарственное средство расширит возможности терапии.

Эффективность ценобамата оценивалась в клиническом исследовании XCOPRI среди 655 участников. Критериям включения соответствовали пациенты с 24-летней историей заболевания, средняя частота развития судорог составляла 8,5 в течение 28 дней. По результатам КИ было подтверждено, что применение ценобамата статистически значимо сокращает частоту приступов (по сравнению с плацебо).

Наиболее распространенными побочными эффектами лекарственного средства были нарушения сна, головокружение, усталость и головные боли.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Исландии Г.Т.Тордарсоном, Москва, 26 ноября 2019 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели полезные и содержательные переговоры. Связи между Россией и Исландией имеют давнюю историю. В октябре прошлого года мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Но, конечно, неформальные связи между нашими странами уходят гораздо глубже в историю.

В этом году мы с Г.Т.Тордарсоном встречались в мае – в ходе министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми. Тогда особое внимание уделили арктической проблематике. Сегодня наряду с этой темой подробно рассмотрели целый ряд других насущных вопросов, прежде всего в том, что касается нашего двустороннего сотрудничества.

Выразили общую заинтересованность в его поступательном развитии в интересах наших граждан, во имя стабильности в нашем общем Евроарктическом регионе. Приветствовали восстановление политического диалога, в том числе на высшем уровне. Как вы знаете, «на полях» состоявшегося в апреле с.г. в Санкт-Петербурге форума «Арктика – территория диалога» прошла встреча Президента России В.В.Путина и Президента Исландии Г.Т.Йоханнессона.

Возобновляются связи по линии парламентов. В октябре, в рамках встречи руководителей парламентов европейских стран, состоялась беседа Председателя Государственной Думы Российской Федерации В.В.Володина и спикера Альтинга С.Сигфуссона, который был приглашен посетить Россию в 2020 году. Надеемся, что это приглашение реализуется.

По итогам прошлого года, несмотря на сохраняющиеся «санкционные» ограничения, мы смогли переломить негативную тенденцию в торговле. Товарооборот вырос более чем на двадцать процентов. Хотя абсолютные цифры пока еще скромные – порядка 50 млн долл. – тем не менее тенденция налицо, и мы договорились постараться ее укрепить и сделать устойчивой. В этой связи отводим особую роль механизму регулярных российско-исландских торгово-экономических консультаций, очередной раунд которых запланирован на второй квартал 2020 года.

Мы отметили растущий интерес исландского бизнеса к присутствию на российском рынке, что проявилось в создании в прошлом месяце Исландско-Российской торговой палаты, в которой участвуют более 30 компаний из Исландии.

С удовлетворением отмечали расширение географии межрегиональных связей. Готовность к взаимодействию с исландскими партерами проявляют Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Чукотка, Мурманская область. Это не просто проявление интереса. В целом ряде регионов России уже реализуются важные проекты в сфере инновационных технологий, телекоммуникационной и геотермальной энергетики. Геотермальная энергетика в конкретном плане используется как генерирующая мощность для реализуемого на Камчатке проекта энергомоста, соединяющего Камчатку и Курильские острова, а в перспективе – с Японией. В его реализации активно участвуют исландские компании.

Отмечу также вовлеченность исландских компаний в реализацию программы модернизации российского рыболовного флота. Они участвуют в проектировании современных судов и поставках оборудования.

Также выделю события прошлого месяца. Фонд «Сколково» подписал соглашение о взаимодействии с Исландским инновационным центром. В прошлом году наша авиационная компания «S7 Airlines» в летний сезон осуществляла регулярные полеты в Исландию. Учитывая позитивный опыт, она начала продажу билетов на сезон следующего года. Во многом благодаря этому поток туристов из России в Исландию в прошлом году увеличился почти на двадцать процентов, и наши исландские коллеги заинтересованы в укреплении этой тенденции.

Говорили о том, что нужно сделать для укрепления нашей договорно-правовой базы. Целый ряд документов находится в работе. Условились подтолкнуть завершение необходимых для их вступления в силу процедур и ускорить подписание тех, которые пока еще не согласованы.

Наши страны объединяет общая память о совместной борьбе с фашизмом. В России с благодарностью помнят о вкладе Исландии в формирование и поддержку полярных конвоев. Сегодня говорили о том, что Президент В.В.Путин пригласил своего исландского коллегу Президента Г.Т.Йоханнессона посетить Москву 9 мая 2020 г. для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы.

Отметили регулярное неплохое взаимодействие по линии министерств иностранных дел. Исландия председательствует в Арктическом совете (АС) с 2019 по 2021 гг., а вслед за ней на очередную вахту заступает Россия. Сегодня мы подробно обменялись мнениями о том, как выстраивать деятельность этого ключевого арктического форума. Наши оценки по большинству вопросов полностью совпадают. Только что мы подписали Совместное заявление, которое подчеркивает и символизирует преемственность председательств Исландии и России в АС.

Обсудили ряд международных проблем, ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы, связанные с положением дел вокруг Ирана, взаимодействие в Совете по правам человека ООН и другие вопросы, касающиеся деятельности ООН.

Договорились поддерживать контакты. Господин Министр пригласил меня посетить Исландию. Я хотел бы это сделать. Мы согласуем конкретные шаги, которые позволили бы такому визиту состояться.

Вопрос: Количество неарктических стран, стремящихся участвовать в освоении Арктики, постоянно растет. Как Вы относитесь к перспективе расширения Арктического совета?

С.В.Лавров: Действительно, много стран проявляют интерес к этому региону. У членов Арктического совета нет аллергии на то, чтобы неарктические государства сотрудничали в реализации целого ряда проектов на Севере, в высоких широтах. Увеличивать количество членов Арктического совета не планируется. Никто таких идей не выдвигал.

Все желающие могут получить статус наблюдателя. Он уже предоставлен 13 странам. Мы не видим каких-либо противопоказаний для получения этого статуса странами, действительно готовыми неполитизированно, прагматично участвовать в работе Совета при полном уважении базовых решений, принимаемых «арктической восьмеркой».

Вопрос: Сирийские демократические силы вновь обвиняют Турцию в нарушении взятых на себя обязательств, касающихся зоны безопасности, и трактуют военную операцию, проводимую в районе Айн-Исса, как стремление Анкары взять под контроль международную трассу M4. Как Москва рассматривает развитие ситуации там?

С.В.Лавров: Насчет выполнения российско-турецкого меморандума от 22 октября с.г. у нас нет информации, которая бы свидетельствовала о том, что Турция собирается его нарушать. Я бы посоветовал Сирийским демократическим силам и в целом политическому руководству курдов следовать своему собственному слову, потому что сразу после заключения этого меморандума 22 октября с.г. мы заручились согласием на его выполнение, прежде всего, Президента САР Б.Асада и руководства курдов, которые энергично заверили в том, что будут полностью сотрудничать. Через несколько дней, когда США изменили свою позицию, сказали, что они ушли из Сирии, но забыли, что нужно охранять нефтяные месторождения, чтобы их не захватило правительство САР, руководство тех же самых курдов тут же утратило энтузиазм по поводу взаимодействия в выполнении сочинских договоренностей и опять стало полагаться на покровительство США. Если они будут занимать такую позицию, то до добра это не доведет. Они должны твердо понимать одну непреложную истину: обеспечить права сирийских курдов можно исключительно в пределах и в рамках территориальной целостности и суверенитета САР. Для этого им нужно вступить в реальный, полноценный диалог с сирийским правительством. Когда американцы заявили о своем уходе из Сирии, они тут же выразили готовность к такому диалогу, а потом опять переметнулись на достаточно неконструктивные позиции. Я бы здесь посоветовал нашим курдским коллегам быть последовательными и не пытаться конъюнктурно заниматься достаточно сомнительной деятельностью.

Вопрос: Есть опасения, что «Хейат Тахрир аш-Шам» вновь готовит провокации с использованием химоружия в Идлибе. Как Вы можете прокомментировать последний доклад Генерального директора ОЗХО, касающийся Думы?

С.В.Лавров: Мы регулярно получаем сообщения о готовящихся провокациях в Идлибе. В большинстве случаев эта информация подтверждается. Именно то, что мы вместе с сирийским правительством предаем ее гласности, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались. Но мы знаем о том, что их готовят и то, что в их подготовке непосредственно участвуют провокаторы из т.н. «Белых касок», которые были созданы и руководимы британскими спецслужбами при поддержке ряда западных стран, включая США. Ситуация, которая складывалась вокруг участия «Белых касок» во множестве постановочных сцен, включая апрель 2018 г. в Восточной Гуте, всем уже, по-моему, предельна ясна. Факты, которые были предъявлены для разоблачения этих провокаторов, более чем убедительны. Мы обсуждаем это в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Сейчас как раз проходит конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Никуда не деться от фактов, которые показывают нечистоплотность целого ряда экспертов этой Организации, которые готовили доклад и по сирийской Думе, и доклад по ряду других сомнительных историй. Мы очень рассчитываем, что и Генеральный директор этой Организации, и все остальные сотрудники будут свято руководствоваться принципом непредвзятости и неполучения от кого бы то ни было, от какого-либо государства конкретных инструкций. Пока мы сомневаемся, что эти принципы соблюдаются руководством ОЗХО.

Вопрос: Комитет по соответствию антидопинговому кодексу WADA рекомендует отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях. Как это может сказаться на имидже страны? По Вашему мнению, это справедливо?

С.В.Лавров: Во-первых, это пока только рекомендация Комитета. Она должна быть рассмотрена Учредительным Советом. Я бы не стал сейчас делать поспешных выводов.

Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду, в любой области международной жизни: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначения – везде Россия что-то нарушает или делает нечто, невыгодное одной или нескольким западным странам. С их точки зрения, чем больше выносится решений подобного рода, тем лучше для их антироссийской аргументации. Нам хорошо известно, что именно эти страны непосредственно и затевают подобного рода ситуации.

Мы будем отстаивать необходимость честного разговора по любому вопросу, в т.ч. с точки зрения обеспечения равноправного рассмотрения поведения каждой страны на международной арене. Не бывает так, что один или двое (например, Россия и Китай) во всем виноваты, все нарушают,

а остальные живут по правилам, которые они сами написали, больше никого не спросив, и заставляют других уважать эти правила.

Мы уважаем международное право. Оно предполагает, прежде всего, справедливость и равноправие. Каждый должен объяснять свои действия. Но мы далеко не всегда получаем вразумительные и соответствующие международному праву объяснения со стороны наших западных партнеров.

Yadro вложилась в облака

Российская технологическая компания Yadro (входит в "ИКС Холдинг") приобрела 70%-ную долю в компании Digital Energy - отечественном разработчике средств автоматизации развертывания и управления гетерогенными динамическими облачными средами. Аналитики оценивают стоимость сделки до 350 млн руб.

Юлия Мельникова

Директор по технологиям компании Yadro Артем Икоев сказал корреспонденту ComNews, что основной интерес Yadro - это технологии и команда. "Технологии компании Digital Energy станут фундаментом следующего поколения программно-аппаратных комплексов для построения частных динамических облачных сред с расширенным функционалом. Компания Yadro активно инвестирует в разработку продуктов, оптимизированных для построения эффективной облачной инфраструктуры, и, безусловно, это можно считать одним из приоритетных направлений. Команда же войдет в состав R&D-центра и поможет эффективно интегрировать технологии в новые продукты", - отметил Артем Икоев.

"Ранее в этом месяце Yadro вошла в состав акционеров российского разработчика микропроцессорных ядер Syntacore. Новые команды вольются в R&D-центры компании, состоящие уже из более чем 250 инженеров. Технологии компании Digital Energy станут фундаментом следующего поколения программно-аппаратных комплексов для построения частных динамических облачных сред с расширенным функционалом. Компания Yadro активно инвестирует в разработку продуктов, оптимизированных для построения эффективной облачной инфраструктуры. Потребителями первого поколения ее продукции являются крупнейшие в стране облачные сервис- провайдеры", - сообщили в пресс-службе Yadro.

"Продукты (Yadro RackScale) в этой нише хорошо востребованы, так как мы смогли интегрировать свои технологические и производственные процессы с задачами масштабирования больших облачных инфраструктур. Мы в том числе впервые на отечественном рынке смогли предложить модель предоставления емкости по требованию с неснижаемым запасом, доступным для запуска в продуктивную среду в течение минут", - отметил Артем Икоев.

Компания Digital Energy продолжит развивать собственную облачную платформу, ориентированную на корпоративные команды разработки. "Наша платформа для devops-разработчиков эксплуатируется командами внутренней разработки ряда корпоративных заказчиков. Инвестиции компании Yadro позволят нам усилить команды разработки нового функционала", - заявил директор по технологиям компании Digital Energy Сергей Шубин.

Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын оценивает сделку в 350 млн руб. "Средства автоматизации развертывания информационных систем в облаках - быстрорастущий сегмент ИТ, поскольку отрасль облачных сервисов развивается быстро и решения для развертывания пока довольно сложные и требуют вложения времени в обучение специалистов. Инвестировать в такие компании и приобретать их имеет смысл для стратегов, таких как Yadro, которые специализируются на создании облачной инфраструктуры. А для портфельных инвесторов, которые просто ищут, куда вложить деньги в секторе ИТ, такая ниша является очень сложной и рискованной. Сделки с участием компании Yadro, безусловно, ускоряют процесс консолидации области, и все же, хотя R&D-центры фирмы состоят уже из более чем 250 инженеров, это пока не 377 тыс. сотрудников IBM, то есть потенциал роста остается практически безграничным. Российские ИТ-компании пока остаются еще очень небольшими", - рассказал Леонид Делицын.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин отметил: "На основе чистой прибыли и выручки компании, с учетом и финансовых мультипликаторов торгуемых корпораций технологического сектора, и дисконта стоимости в 30-50% от торгуемых аналогов получим оценку Digital Energy в 15 млн до 70 млн руб. (70% будут стоить 11-50 млн руб.). При этом значения ближе к нижней границе диапазона представляются более оправданными. Компания имеет чистый долг, в 10 раз превышающий прибыль от продажи до вычета амортизации, налогов и процентных платежей. Это очень высокий для рынка показатель. Для рынка акций приемлемым считается уровень аналогичного индикатора не выше 3,5-4,5х. То есть предложенная оценка предполагает, что компания реструктурирует задолженность. Без этой предполагаемой реструктуризации стоимость компании, с учетом примененной методики сравнительного анализа, будет отрицательной. Впрочем, это практически стартап на начальном этапе своей деятельности. Первая выручка получена в 2017 г. При этом за первые 10 месяцев 2019 г., по данным Softline, число государственных и коммерческих предприятий, которые решили отказаться от модели on-premise в пользу облачных сервисов, выросло на 20%. Если оценивать стоимость данного актива именно как стартапа с ежегодными темпами роста в 40% (c учетом их текущих показателей), принимая ставку дисконтирования на традиционно высоком для стартапов уровне в 40%, то "отбить" вложенные в проект 15 млн получится лишь за 15 лет. Технологические стартапы, согласно статистике американского рынка, выстреливают редко - несколько на сотню, но этот один проект, заработавший на полную мощность, окупает все остальные 99% инвестиций. Ключевая причина действий Yadro - макроэкономическая. Даже Центробанки с совместными интервенциями на FX не всегда разворачивают рынки. В данном случае, полагаю, имеет место консолидация низкодоходного высокотехнологического сегмента в преддверии цикла ускорения инфляции - ориентировочно начиная со второго полугодия. Поэтому, да сделки слияний и поглощений будут происходить в технологической отрасли чаще, но Yadro только обозначает макроэкономический тренд, хотя и довольно весомыми для рынка действиями".

Директор по развитию бизнеса "Крок Облачные сервисы" Максим Березин отметил, что каждая компания имеет собственную инвестиционную привлекательность. "Работа с облачными сервисами не делает какой-либо бизнес более выгодным для покупки. Привлекательность зависит в том числе и от таких критериев, как объем рынка потенциальных клиентов и текущая конкурентная ситуация. При этом выгоднее приобретать облачные сервисы, которые создают новые технологии и продукты, представляющие уникальную конечную ценность для заказчиков. Объем российского рынка публичных облачных услуг по итогам 2018 г. вырос на 31% - до 55,9 млрд руб. По прогнозу, который "ТМТ Консалтинг" представил этим летом, в 2019 г. он увеличится на 28%.

Помимо высокого спроса на услуги SaaS и IaaS, у заказчиков растет интерес к управляемым услугам, дополнительным видам обслуживания на основе облачной платформы. В частности, на рынке наблюдается тренд на использование платформы для размещения микросервисных архитектур на базе Kubernetes, поэтому мы развиваем эту услугу. Клиентам сегодня недостаточно просто ресурсов облачной платформы. Они заинтересованы в более глубоком администрировании инфраструктуры провайдером услуги до уровня бизнес-критичных систем. Мы продолжаем развивать возможности собственной облачной платформы, расширяя ее сервисы за пределы классического портфеля XaaS", - рассказал корреспонденту ComNews Максим Березин.

Сеченовский университет и "ПРОТЕК" подписали соглашение о создании совместного предприятия по развитию телемедицинских технологий

26 ноября на полях III Международного медицинского инвестиционного форума (ММИФ-2019) состоялось подписание соглашения о создании совместного предприятия на базе Сеченовского университета и Центра внедрения "ПРОТЕК".

Документ был подписан ректором Сеченовского университета, академиком РАН Петром Глыбочко и генеральным директором ЦВ "ПРОТЕК" Дмитрием Погребинским.

Основной задачей совместного предприятия станет развитие телемедицинских технологий и популяризация сервисов цифрового здравоохранения для пациентов и врачей. В рамках сотрудничества будет осуществлено внедрение и популяризация мобильного приложения "Моё здоровье". Запуск приложения запланирован на декабрь 2019 года. Его можно будет бесплатно скачать в Google Play и App Store.

В приложении будут доступны функции мониторинга показателей здоровья, записи на очный и онлайн-приём к врачу, заказа лекарств по программам поддержки производителей, получения напоминаний о приёме препаратов.

На начальном этапе к приложению будет подключен Клинический центр Сеченовского университета, в дальнейшем – медицинские учреждения как бюджетного, так и коммерческого сегмента во всех регионах РФ.

Пользователи приложения смогут фиксировать в нем данные о состоянии своего здоровья вручную или при помощи медицинских синхронизированных устройств и "умных" часов. Данными пользователь сможет поделиться со своим лечащим врачом на очной или онлайн-консультации. Также предусмотрена синхронизация приложения с устройством CardioQVARK – персональным электрокардиографом, подключаемым к смартфону.

После очного приёма врача Клинического центра Сеченовского университета пользователю будет доступна опция онлайн-консультаций у специалиста.

Благодаря этой услуге исключается необходимость визита пациента к врачу в случаях, когда личное посещение является не обязательным, например, требуется коррекция схемы

лечения или возникли вопросы, касающиеся приема лекарств, побочных явлений.

"Сеченовский университет реализует государственную политику в области внедрения инструментов цифрового здравоохранения. Это ставит глобальную цель - повышение продолжительности жизни за счет борьбы с ключевыми хроническими и социально значимыми заболеваниями путем повышения эффективности их выявления, лечения и профилактики. Проект совместного предприятия, в котором задействован Сеченовский университет, направлен на создание и эксплуатацию цифрового сервиса для дистанционного мониторинга и консультирования пациентов с различными заболеваниями. Используя его, пациенты смогут обеспечивать эффективный самоконтроль показателей жизнедеятельности в соответствии с принятыми в России методиками и национальными рекомендациями, делиться данными со своими лечащими врачами и получать медицинские консультации в рамках действующего законодательства", – сообщил Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета.

"Реализуемая Центром внедрения "Протек" программа "Моё здоровье" изначально предусматривала наличие телемедицинского сервиса. Наряду с возможностью сэкономить при покупке необходимых лекарств и сократить затраты на медицинские обследования, онлайн-консультация со своим лечащим врачом в наше время также стала одной из наиболее востребованных пациентами услуг. В перспективе планируется масштабирование этого сервиса в рамках всей системы здравоохранения, включая как государственный, так и коммерческий секторы", – отметил генеральный директор ЦВ "ПРОТЕК" Дмитрий Погребинский.

4G и 5G потеснят 3G и 2G

К концу 2025 г. 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G, на которые придется 45% общемирового мобильного трафика. Такие данные приводят исследователи в Ericsson Mobility Report. По прогнозам Ericsson, в Центральной и Восточной Европе LTE составит 70% подключений абонентов, количество абонентов 5G составит 25%. По прогнозам российских операторов, на сети 5G в России будет приходиться примерно от 20% до 34% трафика. Однако, по оценкам экспертов, доля 5G в России спустя несколько лет будет невелика - на уровне нескольких процентов. Быстрое развитие 5G начнется лишь после 2025 г., когда будут решены основные вопросы, препятствующие развертыванию сети.

Юлия Мельникова

Компания Ericsson опубликовала отчет Ericson Mobility Report за ноябрь 2019 г., в котором представлены прогнозные данные, касающиеся развития технологий и услуг связи на период до конца 2025 г.

Исследователи отметили, что в Центральной и Восточной Европе 2019 г. стал годом, когда технология LTE доминирует. По прогнозам, к концу года на нее будет приходиться 42% всех абонентов. "В 2025 г. LTE останется доминирующей технологией, и ожидается, что она будет составлять 70% абонентов мобильной связи, количество абонентов 5G составит 25%. На сети 2G и 3G, соответственно, придется только 5%. В то время как в 2019 г. эти цифры составляют 42% - на абонентов LTE, остальные 58% - на подключение абонентов 2G и 3G. В течение прогнозируемого периода будет продолжаться значительное снижение WCDMA/HSPA, с 38% до 2% всех абонентских подключений к 2025 г., поскольку пользователи переходят на LTE и 5G", - дали прогнозы авторы отчета.

По их оценкам, среднемесячное потребление трафика в расчете на одного пользователя смартфона к 2025 г. вырастет до 24 ГБ с нынешних 7,2 ГБ - абоненты сотовой связи активно смотрят потоковое видео в высоком качестве и интересуются услугами с использованием технологий VR и AR. К концу 2025 г. число IoT-подключений достигнет 5 млрд против 1,3 млрд в конце 2019 г.

Ericsson ожидает, что глобальное число абонентов 5G превысит 2,6 млрд в течение следующих шести лет, что обусловлено быстро развивающейся экосистемой 5G.

Прогнозируется, что среднемесячный трафик данных на смартфон увеличится с текущего показателя в 7,2 ГБ до 24 ГБ к концу 2025 г., что отчасти обусловлено новым поведением потребителей, таким как потоковая передача виртуальной реальности (VR). С 7,2 ГБ в месяц можно передавать 21 минуту HD-видео (1280 x 720) ежедневно, в то время как 24 ГБ позволят передавать 30 минут HD-видео с дополнительными шестью минутами VR каждый день.

В отчете также говорится, что 5G будет охватывать до 65% мирового населения к концу 2025 г. и обрабатывать 45% глобального трафика мобильных данных.

В 2019 г. услуги 5G запущены в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. В общей сложности намерение запустить коммерческие сети 5G анонсировало около половины операторов в мире. В октябре 2019 г. в сетях 5G зарегистрировано 10 млн подключений. "В Южной Корее, где коммерческие услуги 5G с апреля этого года предоставляют все три оператора, уже зафиксировано 3 млн подключений к сетям 5G. Настоящий бум подключений к сетям 5G переживает Китай, где коммерческие услуги 5G доступны абонентам с октября 2019 г.", - говорится в исследовании.

Исполнительный вице-президент и руководитель сети Ericsson Фредрик Джейдлинг говорит: "Отрадно видеть, что 5G теперь имеет широкую поддержку почти всех производителей устройств. В 2020 г. 5G-совместимые устройства выйдут на рынок. Вопрос уже не в том, "если…", а в том, как быстро мы можем преобразовать варианты использования в соответствующие приложения для потребителей и предприятий. Поскольку 4G остается мощным средством подключения во многих странах мира, модернизация сетей также является ключом к этому технологическому изменению, которое мы переживаем".

Ожидается, что количество абонентов 5G будет расти значительно быстрее, чем у LTE. Наиболее быстрый прирост ожидается в Северной Америке - до 74% мобильных абонентов 5G к концу 2025 г. Северо-Восточная Азия, как ожидается, покажет показатель в районе 56%, а Европа - 55%.

Другие прогнозы включают следующее: общее количество сотовых IoT-соединений в настоящее время оценивается в 5 млрд к концу 2025 г. по сравнению с 1,3 млрд к концу 2019 г., продемонстрировав совокупный годовой темп роста на 25%. Технологии NB-IoT и Cat-M, по оценкам, составят 52% сотовых соединений IoT в 2025 г.

Отчет также подробно рассматривает тарифные планы поставщиков услуг, показывая, что большинство поставщиков услуг, которые запустили 5G, оценили пакеты 5G примерно на 20% выше, чем их ближайшее доступное предложение 4G.

Представитель Tele2 сказал корреспонденту ComNews, что оценка динамики роста трафика Tele2 близка к прогнозам Ericsson. "При успешном запуске сетей 5G темпы роста трафика в России будут на уровне общемировых. LTE действительно останется доминирующей технологией и выступит "подложкой" для развертывания инфраструктуры 5G. По нашим чуть более консервативным, чем у коллег, оценкам, на сети 5G будет приходиться примерно пятая часть трафика - против 25% Ericsson. Стоит сделать оговорку, что прогнозы условны, так как сложность оценок упирается в отсутствие коммерческих запусков сетей 5G в России. При этом перспективы развития технологии, так же как объем инвестиций, зависят от выделенного диапазона. Развертывание сетей на миллиметровых частотах обойдется как минимум вдвое дороже, чем строительство сетей в диапазоне C-band, а значит, будет тормозить развитие 5G в стране", - прокомментировал он.

Руководитель департамента по внедрению новых технологий "Билайна" (ПАО "ВымпелКом") Александр Балюк считает, что к 2025 г. сети 3G в России будут отключены, полосы частот, где сейчас работает 3G, будут использоваться для LTE. "В то же время доля технологии 5G в России будет напрямую зависеть от решения вопроса с выделением операторам полос частот в наиболее развитых с точки зрения экосистемы диапазонах. Самый привлекательный диапазон для развития сетей 5G в России - диапазон 3,4-3,8 ГГц сейчас недоступен для операторов. При наличии аналогичных проблем с приоритетным частотным ресурсом для развития сетей 5G в других странах, например в США, у регулятора есть четкая дорожная карта по высвобождению необходимого ресурса для нужд операторов с понятными объемами и сроками проведения организационно-технических мероприятий с действующими пользователями спектра. Еще один важный фактор, влияющий на развитие 5G в России, - меры стимулирования и льготы для операторов. В странах, где прогнозируются высокие темпы роста 5G, характерны высокие текущие уровни ARPU. В России средний доход на абонента на порядок ниже, в связи с чем окупаемость инвестиций в сети 5G вызывает большие сомнения. В этих условиях стимулирование операторов в России со стороны государства становится критически важным фактором для успешности развития 5G. Во многих странах, где бизнес-кейс 5G под вопросом, в частности в ряде европейских стран, государство оказывает поддержку операторам в виде каких-либо преференций при строительстве сетей 5G - например, увеличение сроков действия лицензий до 20 лет", - прокомментировал Александр Балюк.

По прогнозам ПАО "МТС", в России в 2025 г. доля 5G-трафика в общем мобильном трафике передачи данных может составить порядка 34% по сравнению с 1% в 2020 г. К этому времени LTE-сети будут работать в диапазоне 1800 МГц, покрытие 2G сохранится только в диапазоне 900 МГц для оставшихся абонентов голосовой связи и M2M-SIM-карт, а технология 3G сойдет со сцены. "В первую очередь темпы развертывания сетей 5G будут зависеть от скорейшего решения вопроса по предоставлению частот", - сказал представитель МТС корреспонденту ComNews.

Генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов согласен с данными отчета: "Развитие будет быстрым. В России население в городах будет покрыто с такой же долей распределения - хотя урбанистическое население, по статистике, в РФ - 75%, я полагаю, это коснется 50%. Оставшиеся 50% населения будут в 4G в основном с долей около 50%, оставшиеся 50% будут у 5G, и 3G/2G как-то распределены, больше в сторону 3G и 2G. Факторы, влияющие на развитие сетей, - распределение частот от государства, и при возрастающем влиянии государства в секторе "запроса" от государства на внедрение новой технологии", - прокомментировал он.

Генеральный директор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов считает, что 5G сможет стать самой популярной мобильной технологией в России во второй половине следующего десятилетия. "Но увеличивающееся покрытие и растущее число как пользователей, так и внедрений проектов на вертикальных рынках мы будем видеть уже в течение ближайших пяти лет. Развитие 5G будет определяться в первую очередь возможностями по конверсии частот, а также регулятивной политикой государства в области 5G как такового и сфер его применения - умный город, индустрии и т.д.", - рассказал он корреспонденту ComNews.

Руководитель департамента беспроводных технологий J'son & Partners Consulting Виталий Солонин отметил, что на развитие сетей 5G в России будет влиять несколько ключевых факторов: наличие радиочастот и темпы конверсии, готовность абонентских устройств и, самое главное, готовность операторов предложить востребованные сервисы как для частных, так и для корпоративных пользователей. "Существующие сегодня в мире коммерческие сети 5G запущены в неавтономном режиме, принципиально они ничем не отличаются от сетей LTE, кроме роста пропускной способности. Но уже в следующем году в отдельных странах могут появиться автономные сети, использующие новое пакетное ядро 5GC, которые позволят в перспективе реализовать действительно инновационные сервисы, требующие сверхмалую задержку, гарантии качества (end to end QoS), высокую надежность и пр. Основными "абонентами" будут не люди, а датчики и сенсоры, актуаторы и т.п. - сегмент IoT. По нашим прогнозам, к глобальным сетям в России к концу 2022 г. будет подключено около 42 млн устройств, более половины из них будет подключена по сетям мобильной связи, но доля 5G будет невелика - на уровне нескольких процентов. Быстрое развитие 5G начнется лишь после 2025 г., когда будут решены основные вопросы, перечисленные выше", - прогнозирует Виталий Солонин.

Малые и средние предприятия Ирана значительно увеличили экспорт товаров

Малые и средние предприятия Ирана экспортировали товаров на сумму 1,49 млрд. долларов с начала текущего 1398 иранского календарного года (21 марта 2019) до 7 октября, что на 450 млн. долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иранские МСП экспортировали товаров на 1,04 миллиарда долларов за прошлый 6,5-месячный период, сообщил IRNA заместитель директора Организации малых предприятий и промышленных парков Ирана (ISIPO) Асгар Мосахеб в понедельник.

По словам чиновника, упомянутый экспорт осуществлялся 900 МСП, действующими в различных индустриальных парках по всей стране.

Он отметил, что, хотя из-за проблем, связанных с санкциями США, количество экспортирующих единиц сократилось по сравнению с предыдущим годом, но стоимость экспорта возросла.

Мосахеб далее отметил, что стоимость экспорта МСП страны в первые шесть месяцев текущего календарного года (с 21 марта по 22 сентября) также достигла 1,03 миллиарда долларов, что свидетельствует о 30-процентном росте по сравнению с прошлым годом.

Ирак, Афганистан и Пакистан были тремя крупнейшими экспортными направлениями в этот период с импортом на сумму 320 млн. долларов США, 216 млн. долларов США и 51 млн. долларов США, соответственно.

По словам Мосахеба, следующими идут Объединенные Арабские Эмираты и Туркменистан.

Еще в августе глава ISIPO объявил, что в настоящее время в Иране действуют более 33 000 МСП, из которых 1100 экспортируют свои товары и услуги в зарубежные страны.

В Иране планируют построить 92 судна за два года

Иранская организация портов и морского судоходства (PMO) планирует поручить частному сектору страны построить 92 судна в течение следующих двух лет, сообщает IRIB со ссылкой на чиновника этой организации.

«У нас есть планы провести тендеры по присуждению проектов по строительству 92 малых и крупных судов к концу 1399 [иранского календарного] года [20 марта 2021 года], уже подписанные контракты на строительство девяти из которых стоят 112 миллионов евро», - сказал директор по снабжению и оборудованию PMO Фархад Монтазер Кухсари.

«Ведутся переговоры о присуждении еще девяти контрактов на сумму 36 миллионов евро частному сектору», - добавил он.

По словам чиновника, также планируется провести тендеры на постройку 78 больших и малых судов и катеров береговой линии стоимостью около 205 миллионов евро, причем все они будут построены к концу следующего года.

Монтазер отметил, что проблем с поставкой оборудования и запасных частей в портах и морском секторе страны нет, добавив, что частный сектор произвел около 800 единиц необходимого портового, морского и телекоммуникационного оборудования, в том числе 260 морского, 467 портового и сопутствующего оборудования и 41 телекоммуникационное и электронное оборудование на сумму более 250 млрд. риалов (около 5,9 млн. долларов США).

Еще в августе PMO объявило, что организация наградила отечественные компании проектами на поставку портового оборудования на 20 триллионов (более 476 миллионов долларов США).

«Большинство контрактов на поставку оборудования для портов страны было подписано с иранскими компаниями, однако до сих пор почти 60 процентов упомянутого оборудования не может быть изготовлено внутри страны, и нам необходимо импортировать его», - сказал Монтазер Кухсари.

Чиновник отметил, что, учитывая огромный потенциал страны в этой области и наличие отличных экспертов и рабочей силы в отрасли, санкции США не будут постоянным препятствием на пути роста страны.

Посол Ирана в ООН потребовал реформировать Совет безопасности ООН

Посол Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи предупредил, что Совет Безопасности ООН сталкивается с кризисом легитимности и авторитета, который должен быть решен путем реформ.

Выступая перед заседанием СБ ООН в Нью-Йорке в понедельник, Тахт-Раванчи подверг критике структуру Совета, подчеркнув, что его необходимо расширять сбалансированным образом, сообщает Mehr News.

Посол Ирана отметил, что в геополитическом плане в Совете из 15 членов преобладают западные страны, три из которых имеют право вето.

Это в то время, как географически западноевропейская и другие группы слишком представлены, а основные регионы плохо представлены в количественном отношении и имеют меньше прав и привилегий с точки зрения права вето или постоянного членства, добавил он.

«На сегодняшний день треть членов ООН никогда не имели шансов стать членом Совета, в то время как было 20 стран, каждая из которых служила в этом органе от 10 до 22 лет», - отметил он.

Тахт-Раванчи призвал устранить и исправить эту «непропорциональность и несправедливость» с помощью таких мер, как ограничение шансов для тех, кто больше был представлен, и вместо этого предоставление большего преимущества тем, кто никогда не был представлен в Совете или меньше раз.

Он отметил: «Это необходимо для обеспечения равных возможностей для всех государств стать членом Совета, а также для предотвращения доминирования определенной региональной или геополитической группы над Советом».

Посол заявил, что реформы Совета должны обеспечить, чтобы его члены принимали решения не на основе своих собственных национальных интересов, а на основе общих интересов всех членов ООН.

«Совет должен также прекратить увеличивать чрезмерное и быстрое использование своих функций в соответствии с главой VII. Например, он ввел санкции в ситуациях, когда в никаких действиях даже не было необходимости», - сказал он.

«Глава VII должна использоваться в качестве крайней меры в случае необходимости», - отметил Тахт-Раванчи.

В течение нескольких лет Исламская Республика Иран оставалась под санкциями на основании резолюции, принятой Советом Безопасности ООН, принятой в соответствии с главой VII Устава ООН, до тех пор, пока резолюция 2231 не одобрила ядерное соглашение 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

К 55-ЛЕТИЮ СМЕЩЕНИЯ НИКИТЫ ХРУЩЕВА

Автор: Александр Стыкалин

«Товарищ Хрущев имеет очень большие заслуги в борьбе против культа личности Сталина». О реакции Яноша Кадара на неожиданное смещение Никиты Хрущева в октябре 1964 г.

Венгерский лидер Янош Кадар был креатурой именно Никиты Хрущева, сделавшего осенью 1956 г., во время драматических событий в Венгрии, ставку именно на него - пусть по подсказке югославского лидера И. Броза Тито, но прежде всего вопреки давлению В. Молотова и К. Ворошилова, по сути предлагавших силовым путем вернуть к власти свергнутую венгерским народом, полностью дискредитированную команду прежнего лидера М. Ракоши. Выбор этот, по представлениям Хрущева, полностью оправдался, ведь ситуация в Венгрии стабилизировалась в течение считанных лет и уже к началу 1960-х гг. не создавала Москве никаких проблем. Довольно тесными и неформальными стали и личные отношения Хрущева и Кадара, встречавшихся не реже двух раз в год.

Весть о снятии Хрущева, состоявшемся 14 октября 1964 г., оказалась для венгерского руководства совершенно неожиданной. Оно не располагало никакой информацией ни о подлинных причинах отстранения Хрущева, ни о ходе заседаний Президиума ЦК КПСС и октябрьского партийного пленума. 15 октября руководители «братских партий» получили из Москвы весьма скупую информацию о произошедших изменениях в высшем руководстве КПСС и снятии Хрущева.

Я. Кадар в дни пленума ЦК КПСС находился с визитом в Польше во главе венгерской партийно-правительственной делегации. Телефонный звонок Л. Брежнева застал его в полдень 15 октября при посещении металлургического комбината в Новой Гуте под Краковом. Новый глава КПСС, сообщив о решении пленума, попытался тут же успокоить Кадара: никаких изменений в советско-венгерских отношениях не будет, столь же нерушимой останется и личная дружба советских руководителей с венгерским лидером.

Как известно из работ венгерской исследовательницы М. Барат, в тот же вечер в Будапешт позвонил и сообщил о событиях в Москве функционерам ВСРП, заменявшим Кадара, Ю. Андропов, секретарь ЦК КПСС, одновременно возглавлявший отдел ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, а утром 16 октября в венгерскую столицу приехал на заседание просоветского Всемирного совета профсоюзов В. Гришин, тогдашний председатель ВЦСПС. К этому времени Кадар получил дополнительную информацию от посла СССР в Польше А. Аристова, своего знакомого еще со времен венгерских событий 1956 г. (Аристов, в то время секретарь ЦК КПСС, вместе с Г. Маленковым и М. Сусловым провел три недели в Будапеште, помогая консолидации нового режима, только что установленного при помощи советских штыков). Через Аристова венгерский лидер передал в Москву просьбу о том, чтобы посол СССР в Венгрии Г. Денисов, не дожидаясь возвращения Кадара в Будапешт, посетил ЦК ВСРП и дал членам партийного руководства более подробные разъяснения о произошедшем, что и было сделано.

Тем временем в Будапеште уже вечером 15 октября член Политбюро и секретарь ЦК ВСРП Б. Биску, курировавший силовые структуры, созвал совещание силовиков и дал главе МВД А. Бенкеи указание привести в полную боеготовность полицию, внутренние и пограничные войска, а также службу госбезопасности, поскольку в стране еще «существуют враждебные элементы, которые в таких случаях стараются ловить рыбу в мутной воде».

На следующий день состоялись заседания сначала секретариата, а затем и Политбюро, где в отсутствие Кадара тот же Биску ознакомил коллег с полученной из Москвы более полной информацией о ходе пленума ЦК КПСС, оповестил также о принятых в самой Венгрии мерах безопасности.