Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Прикрыли Арктику

Безопасность судоходства на Северном морском пути будут в том числе обеспечивать береговые ракетные комплексы "Бастион". Ими уже оснастили тактические группы не только в материковой части российского Заполярья, но и подразделения, размещенные на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Он напомнил, что высокую эффективность в суровых климатических условиях "Бастионы" подтвердили во время высокоширотных учений. Речь, по-видимому, идет о масштабных маневрах в Заполярье осенью прошлого года. Тогда наши военные впервые выполнили в Арктике стрельбы из берегового ракетного комплекса. Пуск с острова Котельный сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой "Оникс по морской мишенной позиции, находящейся на удалении более 60 километров от позиции ракетчиков комплекса, был успешным.

Надо сказать, что этот береговой ракетный комплекс как раз предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп. "Бастион" отлично справится и с одиночными судами неприятеля, а при необходимости может уничтожить его наземные объекты. Причем сделает это даже в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

К Арктике в целом и Северному морскому пути в частности сейчас проявляют повышенный интерес не только приполярные государства, но даже страны, не имеющие выхода в северные моря. Здесь сосредоточены огромные запасы углеводородов, другие природные и биологические ресурсы. Россия владеет в арктической зоне большой территорией, и все это богатство требует не только освоения, но и надежной охраны. Поэтому на Север перебрасывают новейшие вооружение и технику. Ракетный "Бастион" как раз из их числа.

Когда несколько лет назад к Крыму приблизился эсминец США "Дональд Кук", именно "Бастион", что называется, привел в чувство американцев. Едва комплекс с двумя сверхзвуковыми "Ониксами" вывели на берег и включили радиолокационную станцию разведки "Монолит-Б", бортовая аппаратура эсминца просигнализировала: корабль находится в зоне поражения русскими ракетами. Дальше испытывать судьбу экипаж не стал - корабль ретировался.

И вот теперь эта грозная техника охраняет еще и Северный морской путь. Чтобы развернуть береговой комплекс, требуется всего 5 минут. Его ракета летит до 500 километров и при этом превышает скорость 751 метр в секунду. Интервал между пусками ракет составляет всего 2,5 секунды. Очень важно, что для прикрытия наших северных морей не было необходимости размещать "Бастионы" по всему арктическому побережью. Где-то для них оборудовали стационарные позиции. Но главным образом этот комплекс используется в мобильном варианте. За счет подвижности только один "Бастион" способен прикрыть от десанта противника 600 километров побережья. К тому же в его систему управления заложена программа, при которой в каждая ракета работает строго по своей цели.

Текст: Юрий Гаврилов

Ваш паспорт

Запретят ли продавать алкоголь тем, кому еще нет 21 года?

Текст: Владимир Емельяненко

Впервые ВОЗ ставит в пример миру российскую антиалкогольную политику - она привела к снижению смертей. Потребление алкоголя на душу населения в РФ с 2003 по 2016 год, по данным ВОЗ, упало на 30 процентов, что сократило мужскую смертность почти на 39 проц. Но возник новый вызов - электронные сигареты. В мире от курения в год умирают 7-7,2 миллиона человек . Еще 600 тысяч - от последствий воздействия табачного дыма. При этом растет число курильщиков среди молодежи. В мире, по данным минздрава, количество потребителей электронных средств доставки никотина (ЭСДН - вэйпы, растворители, кальян и т.д.) возросло с 4,7 до 13 проц. В России это рост чуть меньше - с 3,5 до 9,5 процента.

- Мы попали в ловушку мифа о том, что электронные сигареты не вредны и помогают отвыкнуть от курения, - говорит главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Евгений Брюн. - Лишь процент тех, кто перешел на вэйпы, смог отказаться от сигарет. Мода на ЭСДН обернулась сокращением покупки сигарет на 7 процентов, а вот рост курения, включая его новые виды, составил почти 9 процентов.

Растет и масштаб смертности от электронных сигарет в США и Великобритании - 500 смертей в США и 271 в Великобритании в 2018 году.

- Выход из ловушки - на законодательном уровне приравнять все виды ЭСДН к сигаретам и ввести против их распространения те же ограничения, которые, по признанию ВОЗ, с успехом сработали в антиалкогольную кампанию, - считает Евгений Брюн.

Правда, тут же поправляется: он, в отличие от ВОЗ, антиалкогольную стратегию России считает "эпизодически успешной", а системно - "рассеянной". В ряду новых побед алкогольного лобби - ему вновь удалось вернуть торговлю спиртным с 8 утра до 23 вечера, против начального правила с 14.00 дня до 22 вечера. Также лобби удалось добиться того, что инициатива минздрава вернуть прежние правила расценена экспертами как "избыточная", а сроки продажи алкоголя, "исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта РФ", переложены на региональное руководство.

Евгений Брюн выражает опасение, что по той же модели и "исходя из пожеланий граждан" будет спрятана под сукно идея установить продажу табака и всех видов электронных сигарет по правилам продажи алкоголя - лицам от 21 года.

- Идея сенатора Вячеслава Фетисова - продавать как алкоголь, так и табак после 21 года и ограничивать время продаж, я не говорю, отправлена под сукно, но... - Евгений Брюн сделал паузу, - но есть трудности и сопротивление. Однако смогли же мы сломать хребет изготовления кустарного алкоголя и контрабандных спиртов? В 2003-м внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступа к алкоголю позволили спасти жизни и сократить затраты в здравоохранении. Теперь по этой же модели можно и нужно бороться с вредом курения.

Королевская распродажа

Крупнейшая в мире нефтяная компания выходит на биржу

Текст: Сергей Тихонов

Стартовал предварительный сбор заявок инвесторов для участия в IPO (первичного размещения акций) крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, пока на 100% принадлежащей Саудовской Аравии. На саудовской бирже Tadawul планируется продать 1,5% акций компании общей стоимостью от 24 до 25,5 млрд долларов. В дальнейшем доля акций в свободном обращении может быть доведена до 5%.

Громкое событие едва ли сильно повлияет на мировой нефтяной рынок и на Россию. Главная причина - сделка ОПЕК+. Было множество спекуляций о том, что Саудовская Аравия участвует в соглашении о сокращении добычи нефти для максимального увеличения стоимости Saudi Aramco. Говорилось, что после проведения IPO королевству станут не нужны высокие котировки барреля и оно выйдет из сделки.

Может, в этих словах и была доля истины, но добиться роста цены нефти до значений пятилетней давности (выше 100 долларов за баррель) саудитам не удалось. Всякий раз, когда стоимость черного золота поднималась к 70 долларам за баррель, на котировки оказывалось серьезнейшее давление, в первую очередь со стороны США. Это была растущая статистика запасов в Америке, твиты президента Дональда Трампа, прогнозы роста объемов американской добычи, исключения для некоторых стран из антииранских санкций и т.д. В России официальные лица также не раз отмечали достаточность котировок на уровне 50-60 долларов за баррель.

В результате единственной страной, которая всерьез добивалась по-настоящему высоких цен, оказалась Саудовская Аравия. Но цели этой достичь так и не смогла. Даже общая оценка стоимости Saudi Aramco оказалась ниже той, на которой настаивали власти королевства. Вместо 2 трлн долларов компанию сейчас оценивают в 1,6-1,7 трлн. По мнению большинства экспертов, IPO принесет в казну государства совсем не ту сумму, нежели рассчитывали получить в Эр-Рияде.

Есть мнение, что и эта цена завышена. "Saudi Aramco - непубличная компания. Абсолютно ничего точно не известно о качестве ее запасов и вообще положении дел внутри", - подчеркнул глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

В итоге саудитам ничего не остается, как продолжать быть одними из самых последовательных приверженцев сохранения условий сделки ОПЕК+. Ведь именно на королевство приходится основная доля нагрузки по сокращению добычи. Для Саудовской Аравии черное золото остается главным источником дохода и пакт о сокращении не потерял для Эр-Рияда свою значимость.

Для России это выгодно, поскольку за годы действия соглашения ОПЕК+ наша страна значительно укрепилась на Ближнем Востоке, а Саудовская Аравия стала одним из наших основных партнеров. Общность экономических интересов двух крупнейших нефтедобывающих стран позволяет рассчитывать на успешную стабилизацию мирового рынка черного золота.

До сих пор сохраняется неопределенность относительно возможности для российских инвесторов купить акции Saudi Aramco на IPO. "Особого смысла покупать эти бумаги нет, так как компания очень дорого оценена по мультипликаторам, - считает заместитель директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова. - Российский нефтегазовый сектор, напротив, сохраняет гораздо более привлекательные оценки и соответственно более высокий потенциал роста".

"Первичное размещение акций проводится на саудовской бирже Tadawul, и я не слышал, чтобы кто-то из российских брокеров был там аккредитован. Впрочем, при большом желании это еще можно успеть сделать. Думаю, проще будет купить акции Saudi Aramco во время последующих размещений или, когда они будут выведены на торги на других биржах", - пояснил эксперт-аналитик ФИНАМ, Алексей Калачев. - Но я пока не вижу в этом большого инвестиционного смысла. Эти экзотические ценные бумаги можно иметь в портфеле из соображений престижа, для демонстрации дружественных отношений с Саудовской Аравией или просто для коллекции. С одной стороны, после размещения Saudi Aramco станет компанией с самой большой капитализацией в мире, контролирующей до 10% мировой нефтедобычи и более 15% мирового экспорта нефти. С другой, такой большой компании практически некуда расти. С точки зрения роста инвестиций интереснее небольшие и динамичные стартапы".

Красна поляна ценами

Почему дорожает новогоднее проживание в отелях горнолыжного курорта в Сочи

Текст: Алена Узбекова

Многие отели горнолыжных курортов Красной Поляны (Сочи) подняли цены на первую декаду января на 500-600 процентов, следует из данных порталов бронирования.

Например, суточное проживание в 4-звездочном отеле с завтраком в районе Эсто-Садок обойдется в 30-35 тысяч рублей. Вне праздничного сезона номер в этом же отеле стоит 5-6 тысяч. По данным Booking.com, самые дешевые хостелы на новогодние каникулы на Красной Поляне обойдутся в 4 тысячи рублей в сутки, и предложение ограничено. А суточное проживание в хороших сетевых отелях в праздник доходит до 80 тысяч рублей, в другое время эти же номера продаются по 5 тысяч.

Такие цены объясняются высоким спросом и низкой конкуренцией, отмечают эксперты "РГ". Горнолыжные курорты Сочи - единственные в России европейского уровня. Плюс предложение даже по самой высокой цене закрывают потребители, которые не могут выехать за границу, или, например, те, кто боится перелетов. У остальных горнолыжников есть выбор - от Андорры до Турции.

"Для снижения цен, во-первых, нужно создавать условия для развития конкуренции, помогая турбизнесу инвестициями и льготами. Чем больше будет приличных горнолыжных курортов, тем доступнее по цене станет отдых. Во-вторых, нужно распределять потоки. Забронируйте в Сочи жилье у моря, это значительно дешевле. Оттуда ходит прямая электричка в горы", - говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Вместе с тем Россия в целом ворвалась в первую тройку наиболее запрашиваемых россиянами направлений отдыха у туроператоров на предстоящие новогодние каникулы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"На первом месте Таиланд, на втором Арабские Эмираты, с ними конкурирует Россия. На четвертом месте Турция, которая конкурирует с Россией за третье место", - сообщила Майя Ломидзе "РГ".

Кроме того, туроператоры этой осенью отмечают сенсационное увеличение спроса на новогодние туры. "Спрос в ноябре по сравнению с прошлым годом увеличился с 17 до 50 процентов", - сказала директор АТОР. Ранее сервис онлайн-бронирований билетов и отелей OneTwoTrip сообщил, что почти 70% опрошенных россиян планируют провести новогодние праздники вне дома.

Во многом этому способствовало снижение цен на отдых на массовых экзотических направлениях, таких как Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия, Индонезия и Малайзия. "Европы среди них нет. На всех этих направлениях были акции раннего бронирования. Плюс все они, за редким исключением, чартерные. Средняя стоимость тура на Новый год с вылетами 27-28 декабря в трехзвездочном отеле с завтраками или системой "все включено" - от 40 до 50 тысяч рублей на человека", - привела цифры Майя Ломидзе.

По ее словам, это низкая цена для зарубежных новогодних туров, так как средняя их стоимость в последние годы составляла тысячу евро, а новогодних - и 1,6-1,7 тысячи. "Однако предложений по 40-50 тысяч рублей немного. Средняя цена продаваемых зарубежных туров почти на всех направлениях, за исключением Турции, - 75-80 тысяч на человека", - сообщила Майя Ломидзе.

Средняя стоимость новогоднего отдыха в России составляет 18-25 тысяч рублей на пять дней без транспортных расходов, с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками. Популярны Краснодарский край, Кавминводы и Крым. "Туроператоры фиксируют 10-15-процентный прирост на этих направлениях. Активно продаются организованные туры на горнолыжные курорты Кавказа - Домбай и Чегет, которые до сих пор считались в основном направлениями самостоятельного отдыха", - добавила Майя Ломидзе.

С поправкой на физлиц

Госдума определила, каких граждан смогут признавать иноагентами

Текст: Татьяна Замахина

Физическим лицам смогут присваивать статус иностранного агента и СМИ-иноагента. Резонансный законопроект на эту тему прошел второе чтение. В профильном комитете подробно объяснили, в каких случаях смогут получить "агентскую метку" блогеры, а также журналисты, ездящие в зарубежные командировки за счет принимающей стороны.

Инициатива призвана стать продолжением российского ответа на требование Минюста США к Russia Today зарегистрироваться в Штатах в качестве "агента".

Согласно поправкам в российский закон, гражданин, во-первых, сможет стать СМИ-иноагентом. Такой статус можно будет присвоить тем, кто распространяет публикации через интернет и получает денежные средства от иностранных источников или от российских юрлиц, финансируемых из-за рубежа. Новый закон коснется частных лиц, которые получают зарубежные средства и действуют через собственные информресурсы. Раньше в законодательстве был "пробел" - таких граждан не могли привлечь к ответственности, объяснил глава профильного комитета по информполитике Леонид Левин. "Лазейкой" пользовались организации, признанные в России нежелательными - они безнаказанно распространяли свою информацию через ресурсы таких частников.

Глава комитета уточнил, что данные положения не коснутся российских СМИ - они регулируются другими законами и должны отчитываться об иностранной финансировании перед Роскомнадзором.

Второй блок поправок может коснуться более широкого круга лиц. Гражданин, а также юрлицо смогут получить статус не только СМИ-иноагента, но и "просто" иноагента. Пока что эта норма применяется лишь в отношении некоммерческих организаций.

Как стать "агентом"? Будет несколько вариантов. Первый - распространять материалы, которые ранее опубликовало СМИ, получившее статус иноагента, либо его "дочка".

Второй вариант - участвовать в создании указанных материалов. Подчеркнем, что для обоих вариантов есть важное условие: необходимо получать в той или иной форме деньги из зарубежных источников. То есть простой репост материалов СМИ-иноагентов "засчитываться" не будет, рассказал глава профильного комитета. Он уточнил, что Минюст РФ при принятии решений о признании гражданина иноагентом должен будет подтверждать наличие связи между получением денег из-за рубежа и распространением гражданином информации. Левин также заявил, что указанные законодательные меры не должны использоваться просто за критику действующей власти.

А если журналист поехал в иностранную командировку, а потом написал хвалебный материал? Каждый случай будет "расследоваться" индивидуально, нужны будут доказательства от Минюста. Конечно, если работник СМИ просто съездил в пресс-тур и расписал местные достоинства, "метку" он не получит.

Индивидуальный подход будет применен и к журналистам, которые работают в СМИ, уже признанных "агентами". "Если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски появления в реестре иноагентов возможны", - уточнил суть такого подхода глава комитета. Злоупотреблений он не ожидает.

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что предложенные изменения в законодательство не направлены на ограничение свободы слова. "После включения в соответствующий реестр, граждане и юрлица будут также продолжать свою творческую деятельность и осуществлять публикации, но при этом обязаны выполнять ряд обязательных условий, - заявил он. - А именно - маркировать свои информационные материалы грифом "Сделано иноагентом", ежегодно давать Минюсту отчет о своей деятельности и о том, куда расходуются средства, поступившие из зарубежных источников, а также раз в полгода публиковать о своей деятельности общедоступный отчет".

За неподчинение "агенты" получат штрафы (поправки в КоАП готовятся ко второму чтению). Для граждан, по версии первого чтения, они составят 10 тыс. рублей (50 тыс. - за повтор), а для юрлиц - 500 тыс. и 1 млн (рецидив). За грубые, постоянные нарушения санкции смогут вырасти до 5 млн.

А как у них

Зеленский завел агента

Свежеиспеченный внештатный советник президента Украины американский юрист Эндрю Роман Мак зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве иноагента.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Мака своим внештатным советником в начале ноября. Ему поручили сопровождать международные сделки, в которых участвуют Украина и США, включая сделки по слиянию и поглощению. Как следует из регистрационной формы, Мак с 14 ноября зарегистрирован иноагентом, представляющим интересы Зеленского. В декларации юрист указал, что "не получает компенсации за работу", которая будет заключаться в "участии в конференциях и форумах, привлечении инвестиций на Украину, которые могут косвенно принести выгоду президенту" Зеленскому. Кроме того, Мак будет консультировать Киев по "отношениям с украинской диаспорой в США и по всему миру", общаться с прессой на эти темы.

Имя Мака теперь фигурирует в реестре на сайте минюста США, который ведется в соответствии с принятым еще в 1938 году Актом о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA). Как следует из записей, сейчас активными иноагентами Украины в США зарегистрированы 7 юридических и 6 физических лиц. Они представляют и частных лиц, типа олигарха Виктора Пинчука, так и организации, включая госпредприятие "Антонов". Кстати, у Зеленского в реестре есть еще один агент - юрист Маркус Коэн, который пиарил политика перед американскими деятелями во время предвыборной борьбы на Украине.

Мак, как предполагали эксперты, станет неофициальным представителем бизнеса из США при Зеленском.

Подготовил Игорь Дунаевский

Магистральный подход

Автофуры поставили на рельсы

На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах "РГ".

Контрейлерные перевозки

Каково будущее глобального железнодорожного пространства? Соперничать или сотрудничать? На эти важнейшие вопросы искали ответ участники Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520", который недавно завершился в Сочи.

В стремлении быстро и гибко реагировать на потребности рынка ОАО "РЖД" развивает сквозные (сухопутно-морские) маршруты и бесшовные технологии, современные логистические сервисы.

В пресс-службе СвЖД рассказали еще об одном перспективном направлении - контрейлерных перевозках. Они подразумевают использование специальных железнодорожных платформ, на которых автофуры (или только полуприцепы, без тягача) следуют в составе ускоренного поезда. Таким образом, при доставке груза комбинируются два вида транспорта, которые принято считать конкурентами, - автомобильный и железнодорожный.

Новый сервис позволяет грузовладельцу планировать доставку точно в срок, так как движение поезда организовано по графику. Технологический процесс включает загрузку фуры у грузоотправителя, доставку автотягачом к месту погрузки на платформу, транспортировку по железной дороге до станции назначения. И далее - в обратном порядке. Так удается сочетать экономичность и надежность железнодорожного транспорта с маневренностью автомобильного.

Контрейлерные перевозки способны разгрузить федеральные трассы, снизить воздействие большегрузов на инфраструктуру, улучшить экологию. Сокращается вероятность ДТП, снижаются расходы на ГСМ. Снимаются и другие вопросы - от нехватки водителей-дальнобойщиков до соблюдения требований законодательства, ограничивающих время нахождения за рулем.

Год назад "Федеральная грузовая компания" (дочка "РЖД") запустила контрейлерные перевозки в тестовом режиме. Первым клиентом стала розничная сеть "Магнит", отправившая по маршруту Новосибирск-Москва груженый автомобиль из собственного парка. Время в пути составило всего 3,5 суток. В услугу включено страхование грузов и автомобилей, охрана, электронные пломбы с датчиком ГЛОНАСС.

В конце октября 2019 года начались поездные испытания универсальной контрейлерной платформы. Ее заниженный пол позволяет выполнять погрузку техники как с торца вагона, так и фронтально. В ближайшее время такие платформы запустят в серийное производство. Все это позволит ускорить проект развития контрейлерных перевозок в России. Перспективными направлениями определены Москва-Екатеринбург-Новосибирск и Москва-Калининград.

Что в имени тебе моем?!

Локомотивы, как и люди, имеют свои "имена" и "фамилии" (индекс и название модели). Есть у них и прозвища. Чтобы лучше изучить данный вопрос, журналисты пообщались со знатоками истории железных дорог и с бывалыми локомотивщиками. Вот что удалось выяснить.

Первым локомотивам, подобно пароходам, давали собственные имена. Так, паровозы Царскосельской железной дороги назывались "Слон", "Лев", "Орел", "Сокол", "Стрела", "Проворный", "Богатырь". К 60-м годам XIX века имена паровозам стали давать по названиям географических и астрономических объектов - "Москва", "Париж", "Волга", "Меркурий", а также по фамилиям известных людей - "Дельвиг", "Суворов".

В 30-е годы ХХ века появилась практика "зашифровывать" в индексах локомотивов имена государственных и партийных деятелей: ИС - "Иосиф Сталин", ФД - "Феликс Дзержинский", СО - "Серго Орджоникидзе". "Политические" имена достались и первым советским электровозам: ВЛ - "Владимир Ленин", СК - "Сергей Киров" и даже ПБ, то есть "Политбюро".

Веселые прозвища локомотивам давали острые на язык машинисты. Свое имя имела практически каждая серия паровозов. Например, серия Е - "Ефим", "Елена", Э - "Эхо" или "Эшак", Щ - "Щука", Ов - "Овечка". В честь конструктора Лебедянского названы паровозы серии Л - "Лебедь" или "Лебедянка". Ну а легендарный паровоз П36 за характерные красные "лампасы" на корпусе получил уважительное прозвище "Генерал".

Множество кличек получили советские электровозы и тепловозы. Так, за характерный внешний вид тепловоз ТЭ10 называли "Крейсер". Электровоз ВЛ23 - "Буханка" или "Утюг", ВЛ15 - "Крокодил". ЧС2 - "Чебурашка", ЧС4 - "Аквариум".

Отдельная тема - звуки, которые издают те или иные локомотивы: свист турбины, вой вентиляторов, гул преобразователей тока. Поэтому тепловоз 2ТЭ116 прозвали "Боингом", ВЛ80 - "Выльником", а ЧС8 - "Дискотекой".

На заметку

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".

Врач - пациент - болезнь

Исход заболевания часто зависит от того, чью сторону примет пациент

Текст: Инесса Суворова

Впервые в Прикамье ЛОР-врачи установили детям протезы слуховых косточек, позволяющие улучшить слух. Ранее эта методика применялась только во взрослом здравоохранении.

На прошлой неделе врачи краевой детской клинической больницы (КДКБ) объявили об успешном завершении операций двум юным пациентам.

Накануне профессионального международного праздника детских врачей, который отмечается 20 ноября, мы встретились с заведующей клинико-диагностической поликлиникой КДКБ и главным внештатным педиатром министерства здравоохранения Пермского края Юлией Богоявленской.

Юлия Игоревна, новость об успешных операциях по установке протезов слуховых косточек, наверное, порадовала многих родителей. Ведь проблема ослабленного слуха у детей, к сожалению, стоит остро.

Юлия Богоявленская: Проблема действительно актуальна. Мы тесно сотрудничаем с хирургической службой нашей клиники. Сурдологи и ЛОР-врачи совместно отбирали пациентов для микрохирургических операций, а они проводились под руководством ведущего специалиста по детской оториноларингологии, доктора медицинских наук Олега Наумова. Современное оборудование, которым оснащено сурдологическое отделение, позволяет точно определить состояние слуха ребенка.

Мы проводим аудиологический скрининг новорожденным и детям первого года жизни, сурдологи консультативной поликлиники занимаются диагностикой нарушений слуха и речи у детей до 18 лет, лечением воспалительных заболеваний уха и носа - вместе с ЛОР-врачами КДКБ, контролируя эффективность лечения и определяя показания для оперативного вмешательства. При таких нарушениях очень важно как можно раньше поставить диагноз и начать лечение. Установка протезов слуховых косточек - очередной шаг вперед.

Как давно в поликлинике открылся эндокринологический центр?

Юлия Богоявленская: В апреле 2017 года появились койки дневного стационара, а сам центр, где работают детские эндокринологи, существует уже давно. Здесь консультируют ребятишек со всего края.

В дневном стационаре проводится обследование детей с ожирением, сахарным диабетом, патологиями полового развития, надпочечников, щитовидной железы, другими нарушениями.

На базе консультативной поликлиники успешно работает и дневной стационар по профилю неврологии, где проводится ботулинотерапия детям с ДЦП.

Насколько я знаю, получить медико-генетическую консультацию тоже можно только у вас?

Юлия Богоявленская: Мы действительно консультируем семьи по прогнозу потомства, проводим диагностику и скрининг на наследственные болезни в период беременности и сразу после рождения малыша, динамическое консультирование и специальное лечение детей с наследственными болезнями обмена, регистрируем вновь выявленные случаи такой патологии. Новейшая аппаратура позволяет проводить серьезные исследования в этом направлении. По результатам таких анализов в ряде случаев можно исключить врожденную патологию.

Что сегодня в организации системы лечения детей вас волнует больше всего?

Юлия Богоявленская: В первую очередь низкий авторитет врача. Родители часто не слышат докторов и не соблюдают предписанный режим лечения. Это чревато тем, что его эффективность может снизиться на 30, а то и на 90 процентов. При этом они спокойно пользуются советами всевозможных "Google-докторов", занимаются самолечением, сами решают, что хорошо, а что плохо для ребенка. Но такое поведение недопустимо. Человеческий организм, тем более детский, не материал для опытов. Сегодня вся система здравоохранения максимально пациентоориентирована. Мы открыты для диалога.

Но самая главная проблема - "недоезды" на приемы. Для сокращения сроков ожидания консультативных приемов мы периодически организуем рабочие субботы. Запись ведется заранее, администратор дважды обзванивает родителей, согласовывает время приема. Однако ежедневно три-четыре пациента не доходят до кабинета врача. В результате его рабочее время проходит неэффективно, а дети из электронной очереди не могут воспользоваться записью.

Таможенники обнаружили в Москве более 12 тонн контрабандного кальянного табака

Более 12 тонн кальянного табака стоимостью 50 млн руб. обнаружили сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной акцизной таможни во взаимодействии с Юго-Западной транспортной прокуратурой в складском комплексе на северо-западе Москвы.

Кальянный табак был произведен в разных странах: ОАЭ, Иордании, США, Испании, Армении, Украины. Акцизные марки и документы на товар отсутствовали.

Также на складе оперативники выявили подпольное производство курительных кальянных смесей: просроченный табак фасовали в новые упаковки, наклеивали этикетки и изменяли срок годности.

Сумма неуплаченных таможенных платежей составила около 100 млн рублей.

Проверочные мероприятия по данному факту продолжаются.

Американские и европейские инвесторы не хотят Saudi Aramco

Госнефтекомпания Saudi Aramco, первичное размещение которой должно состоятся уже в декабре 2019 года, отменила road show в США, ЕС, Великобритании и Японии, поскольку найти потенциальных инвесторов не удалось. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на банки, готовящие IPO компании.

Инвесторам кажется завышенной стоимость Sauudi Aramco в $1,7-1,8 трлн — эта оценка получилась по результатам параметров размещения (1,5% компании по цене 30-32 риала, то есть $8-8,5 за акцию). Ранее, напомним, власти Саудовской Аравии, в частности наследный принц Мухаммед бен Сальман, хотели разместить 5% акций и оценивали стоимость своей госнефтекомпании в $2 трлн. Однако Bloomberg пишет, что инвесторов бы устроила стоимость компании в $1,5 трлн. Правда, так Aramco не побьет рекорд Alibaba Group (владелец AliExpress).

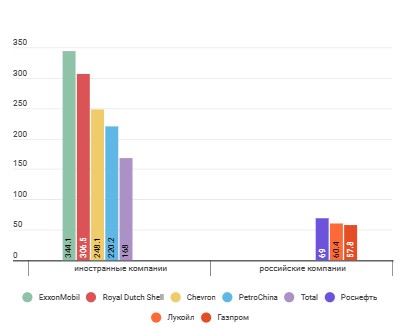

С учетом обещанных дивидендов в $75 млрд Saudi Aramco проигрывает западным нефтяным гигантам: ее дивидендная доходность составит 4,4-4,7% против 5% у Exxon Mobil и 6,4% у Shell, подсчитал Bloomberg.

Среди причин отказа европейских и американских институциональных инвесторов аналитики также называют слабый спрос на нефть в мире в целом и ряд «неясностей» относительно положения самой Aramco. Ранее в интервью «НиК» руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев сказал, что саудовская компания — токсичный актив. «Компания рассматривается как токсичный актив и с точки зрения политических рисков, и с точки зрения исков группы страховых компаний США в суд Манхэттена против саудовских компаний и банков из-за терактов 11 сентября 2001 года», — заявил аналитик.

По факту единственным крупным иностранным инвестором в IPO Saudi Aramco станет Китай: по данным издания, китайские инвесторы планируют вложить в размещение Aramco $5-10 млрд. Сама компания озвучивала, что пригласила участвовать в IPO Малайзию, интерес к Aramco также обозначила Россия.

Основной же объем денежных средств Aramco будет привлекать на внутреннем рынке, пишет Bloomberg. Впрочем, слухи о том, что состоятельных бизнесменов и чиновников Саудовской Аравии заставляют участвовать в IPO Saudi Aramco, давно уже муссируются в СМИ.

Снижение добычи нефти не помешало Саудовской Аравии получить «серебро»

На 6,7% снизила Саудовская Аравия добычу нефти в сентябре 2019 года — до 9,129 млн б/с, однако это не помешало Эль-Рияду подняться на второе место по добыче в мире. Мировое лидерство сохранили за собой США, свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI). США в сентябре нарастили добычу на 0,6% до 12,45 млн б/с нефти оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Данные по добычи нефти в России JODI не приводит.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись 14 сентября атаке дронов, в результате чего королевство сократило добычу вдвое. К концу сентября потерянные объемы добычи были полностью восстановлены, а уровень производственных мощностей планируется восстановить до конца ноября до 12 млн б/с. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в сентябре в месячном выражении уменьшился на 0,2% до 6,669 млн б/с, из США — поднялся на 0,4% до 3,108 млн б/с. Переработка на НПЗ США уменьшилась в сентябре на 0,8% к предыдущему месяцу, до 16,492 млн б/с. В Саудовской Аравии нефтепереработка поднялась на 0,4% до 2,584 млн б/с.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — уменьшился на 0,6% по сравнению с показателем августа до 4,62 млн б/с. Экспорт нефти из Ирака увеличился на 2,6% — до 3,972 млн б/с. Экспорт нефти Нигерии в сентябре вырос на 6,6% — до 2,181 млн б/с, а добыча — на 1,96%, до 2,079 млн б/с, отмечают «Вести.Экономика».

США увеличат добычу сланцевой нефти в декабре 2019

В декабре 2019 года добыча сланцевой нефти в США увеличится против ноября на 49 тыс. баррелей, или на 0,54% — до 9,133 млн б/с. По прогнозам управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, самое большое увеличение добычи в декабре ожидается на месторождении Permian — на 57 тыс. — до 4,727 млн б/с. Добыча на Bakken поднимется на 9 тыс. баррелей — до 1,506 млн баррелей, на Niobrara рост составит 6 тыс., в результате чего добыча достигнет 771 тыс. б/с, на Appalachia ожидается рост на 3 тыся., до 170 тысяч баррелей в день.

По данным ведомства, в следующем месяце добыча на Haynesville останется на отметке ноября в 40 тыс. б/с, на Eagle Ford — снизится на 14 тыс., до 1,368 млн б/с день, на Anadarko — уменьшится на 12 тыс, до 551 тысячи б/с.

В декабре ожидается также рост добычи газа на этих месторождениях на 263 млн кубических футов — до 85,193 млн кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в ноябре — 84,93 млрд кубических футов в сутки.

По данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в октябре сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 225 — до 7,64 тыс. Высокий резерв пробуренных, но пока не обустроенные для добычи скважин, может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности, отмечает ПРАЙМ.

Вячеслав Мищенко: России важно выбрать правильную стратегию на европейском, ключевом для нее направлении

На днях польский энергетический концерн PGNiG официально уведомил «Газпром» о намерении прекратить закупки российского газа в 2022 году. В принципе, ожидаемая, но не очень приятная новость. Конечно же, учитывая сложную историю взаимоотношений между PGNiG и «Газпромом» за последние два с лишним десятка лет, можно было бы воспринять объявление польской стороны о прекращении закупок российского газа как очередную попытку усилить переговорные позиции и поторговаться вокруг скидки на российский газ.

Но с большой долей вероятности речь все-таки идет о прекращении поставок российского газа в Польшу.

Польские энергетические власти последовательно проводят стратегию диверсификации источников энергоресурсов, которая включает в числе прочего поставки СПГ из Соединенных Штатов и Катара, а также строительство газопровода Baltic Pipe, который будет поставлять норвежский газ в Польшу по дну Балтийского моря.

Польша не самый крупный покупатель российского газа в Европе, но с учетом динамики последних лет это один из самых быстрорастущих энергетических рынков Европы. Спрос на газ в Польше растет примерно на 3% в год, и в предыдущем, 2018 году рынок подобрался к отметке 20 млрд куб. м в год. Учитывая, что собственная добыча в Польше составляет всего 4 млрд куб. м, импорт российского газа закрывает львиную долю дефицита топлива (порядка 10 млрд куб. м). К началу 2023 года польская сторона планирует заместить российский газ импортом американского и катарского СПГ (7,5 млн т, или 10 млрд куб. м), а также норвежским газом по трубопроводу Baltic Pipe с заявленным объемом 10 млрд куб. м.

Если с «альтернативными» российскому газу объемами картина более или менее ясна, то по стоимости «альтернативного» газа мнения сторон сильно расходятся.

Руководство польского концерна утверждает, что сжиженный газ из США и Катара обходится концерну на 20–30% дешевле российского газа, в то время как польская статистика по закупкам катарского газа показывает, что входящий ближневосточный СПГ существенно дороже российского трубного газа. Такое расхождение позиций обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это текущая конъюнктура мирового рынка СПГ: предложение превышает спрос, катарцы при низкой себестоимости производства СПГ имеют возможность осуществлять спотовые поставки по низкой цене. Во-вторых, польская сторона может приводить в пример цену разовых (спотовых) партий катарского СПГ, а не формульную цену законтрактованных годовых объемов.

Как бы там ни было, время покажет, насколько серьезно настроены польские энергетические власти на прекращение импорта российского газа, но уже сейчас российской стороне послан однозначный сигнал: европейский газовый рынок входит в период высокой конкуренции со стороны альтернативных поставщиков и очень важно выбрать правильную рыночную стратегию с учетом всех угроз и рисков на этом пока еще основном для России экспортном направлении.

Вячеслав Мищенко

Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики РФ

IPO с локальным оттенком

Saudi Aramco решила отказаться от предпродажной рекламы за пределами Саудовской Аравии и других стран Персидского залива перед ее долгожданным IPO, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, отменены road show в США, а также в странах Азии за пределами Залива. В понедельник, 18 августа, стало известно, что официальной встречи европейских инвесторов по поводу размещения также не будет. Таким образом, теперь, наиболее вероятно, мероприятия будут ограничены Саудовской Аравией, ОАЭ, Кувейтом, Бахрейном и Оманом, сообщил один из осведомленных источников издания.

В воскресенье, 17 ноября, Saudi Aramco сообщила, что намерена разместить 1,5% своих акций в рамках IPO на местной бирже Tadawul по цене примерно в $24,3-25,9 млрд, стоимость всей компании составляет таким образом $1,6-1,7 трлн, отмечает ПРАЙМ.

Окончательная цена размещения будет объявлена 5 декабря, но получается, что пока Саудовская Аравия снизила оценку общей стоимости Aramco. Изначально, объявляя о планах провести IPO компании, наследный принц Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость 5% ее акций составит $100 млрд. Соответственно, в ходе размещения вся компания могла бы быть оценена на уровне около $2 трлн.

О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась.

Сбербанк возьмет долю в Mail.ru Group

Сбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве, а также подписали обязывающие документы о партнерстве в сфере транспорта и сервисов, связанных с едой. Одновременно Сбербанк подписал обязывающие документы по приобретению 36% в компании АО "МФ Технологии".

Сбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве. Стороны планируют применить свою экспертизу для развития цифровой экономики и продуктов на базе искусственного интеллекта в России. Компании высоко оценивают потенциал синергий между взаимодополняющими экосистемами, а также возможность создания совместных уникальных продуктов для расширения спектра услуг для клиентов, обеспечения бесшовного пользовательского опыта, улучшения предиктивности и персонализации предложений для клиентов.

Среди сфер потенциального сотрудничества можно также выделить: рекламные продукты для среднего и малого бизнеса, совместные предложения для клиентов и пользователей Mail.ru Group и Сбербанка, обмен экспертизой в области технологий и новых комплексных решений, другие совместные стратегические проекты.

Сбербанк и Mail.ru Group уже приступили к сотрудничеству, в том числе путем реализации совместных инициатив по взаимному продвижению продуктов и сервисов экосистем через онлайн- и офлайн-каналы, а также путем присоединения Delivery Club и "Ситимобил" к программе лояльности "Спасибо от Сбербанка" и интеграции в них Сбербанк ID в ближайшее время.

Сбербанк входит в капитал АО "МФ Технологии"

Сбербанк подписал обязывающую документацию о приобретении 36% в АО "МФ Технологии", контролирующей 58,3% голосующих акций Mail.ru Group, у АО "Газпромбанк" (в размере 35%) и госкорпорации "Ростех" (в размере 1%) и становится равноправным партнером в этой компании. Стоимость сделки составит 11,3 млрд рублей. Стороны ожидают получения необходимых согласований от Федеральной антимонопольной службы. Акционерный состав "МФ Технологии" в результате сделки станет следующим: "МегаФон" — 45%, Сбербанк — 36%, "Ростех" — 10%, USM Holdings — 9%. Закрытие сделки планируется до конца 2019 года.

Совместное предприятие в сфере транспорта и сервисов, связанных с едой

Сбербанк и Mail.ru Group подписали обязывающие документы о создании ведущей российской платформы O2O-сервисов в сфере транспорта и еды, анонсированной 25 июля 2019 года. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий до конца 2019 года.

Стороны получат равные доли в совместном предприятии; при этом до 10% долей будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников О2О-платформы. Помимо Delivery Club и "Ситимобил", в платформу войдут другие комплементарные сервисы в сфере еды и транспорта: сервис каршеринга YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", цифровая платформа для ресторанного рынка SberFood (ранее — FoodPlex), платформа ERP для ресторанного бизнеса r-keeper и другие.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка отметил: "Подписанные нами соглашения с Mail.ru Group — это продолжение наших совместных проектов, а также начало более тесного сотрудничества, где мы сможем объединить наши технологические и интеллектуальные ресурсы. Мы верим, что наше партнерство даст серьезный импульс развитию цифровой экономики страны, приведет к динамичному развитию современных и востребованных сервисов, которые будут менять привычные парадигмы потребления товаров и услуг".

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group говорит: "Мы продуктивно сотрудничаем со Сбербанком в рамках существующего партнерства: за это время мы убедились, что наше видение рынка совпадает и Сбербанк поддерживает нашу стратегию. Нас радует перспектива расширения взаимодействия: экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group дополняют друг друга, вместе мы сможем развивать O2O-проекты и предлагать пользователям и клиентам более обширный спектр сервисов и возможностей. Уверены, что сотрудничество подстегнет рост наших компаний и рынка в целом".

Условия соглашения о создании О2О-платформы

Сбербанк и Mail.ru Group планируют вложить до 64,6 млрд рублей в СП, если до ноября 2020 года будут достигнуты целевые показатели бизнес-плана О2О-платформы.

Mail.ru Group внесет в капитал совместного предприятия свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Food, "СберМаркет"), а также денежные средства в размере 8,5 млрд рублей. Компания может дополнительно инвестировать около 4,6 млрд рублей в капитал СП в зависимости от достижения вносимыми активами целей по ряду ключевых показателей до ноября 2020 года.

До закрытия сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил". Это не предполагает дополнительных инвестиций в СП.

Сбербанк внесет свою 35%-ю долю в компании FoodPlex, а также денежные средства в размере около 38,5 млрд рублей в капитал СП. Вклад может быть увеличен на 13 млрд рублей в случае достижения целей по ряду ключевых показателей Delivery Club и "Ситимобил" до ноября 2020 года.

В результате СП получит около 47 млрд рублей инвестиций на момент заключения сделки. В случае достижения KPI будут произведены дополнительные вложения до 17,6 млрд рублей. Таким образом, оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд рублей.

По прошествии трех лет после закрытия сделки Сбербанк имеет право поставить на голосование соответствующих органов корпоративного управления Mail.ru Group вопрос обмена доли Сбербанка в СП на акции Mail.ru Group по паритету стоимости, но не более 20% акций Mail.ru Group. При отсутствии одобрения совета директоров и акционеров Mail.ru Group условия обмена не являются юридически обязывающими.

Все средства будут внесены в компанию в форме cash-in и направлены на органическое развитие предприятия, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах еды и транспорта.

В будущем стороны рассмотрят возможности привлечения дополнительных инвесторов для дальнейшего развития платформы. По оценкам сторон, осуществляемые инвестиции в СП являются достаточными для реализации текущих бизнес-планов платформы и выхода на безубыточность.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин отметил: "Суммарный объем рынка такси в 2018 году, по оценкам BusinesStat, составлял 633,1 млрд руб. За последние годы он вырос более чем на 10%. Долю Ситимобил СМИ оценивают приблизительно в 7-8 млрд руб., хотя она увеличивается двузначными темпами в годовом исчислении. Объем рынка доставки еды — 10-20 млрд руб. Квартальная выручка работающей на нем Delivery Club в третьем квартале 2019-го поднялась на 191% год к году и достигла 1,244 млрд руб. Однако и Ситимобил, и Delivery Club продемонстрировали убыток по итогам 2018 года. Текущая деятельность этих компаний от новых инициатив в данных МСФО за три квартала 2019 года, судя по статистике выручки и прибыли Mail.ru Group, также убыточна. Компании инвестируют в стартапы из сегмента доставки еды и предоставления транспортных услуг (YouDrive, DC Daily, Performance Group), чьи показатели крайне зависимы от инвестиционной политики компании – владельца бизнеса".

По его словам, инвестиции в рамках СП согласно договоренностям должны составить 47 млрд руб. На момент закрытия сделки оно получит и еще до 17,6 млрд руб. Цель этих инвестиций — агрессивное расширение рыночной доли за счет получения преимуществ в цене и качестве сервиса. "Судя по примеру Яндекс.Такси (выручку которого по итогам 2019-го прогнозируем на уровне 120 млрд руб.), набравшего рыночный вес в период и за счет активного сотрудничества Яндекса со Сбербанком, доля рынка для основных предприятий СП через несколько лет достичь 15-20%. Сбербанк усиливает позиции на этом рынке происходит в рамках стратегического увеличения доли комиссий (доходы банка, которые он берет за совершение операций своими клиентами). Сейчас доля поступлений от комиссий в операционных доходах банка составляет уже 35%", - говорит Александр Осин.

Риски для реализации данной инвестиционной идеи, по его мнению, связаны с ускорением ВВП и инфляции в РФ в средне- и долгосрочном периоде. В случае развития этого сценария требуемая доходность вложений вырастет, что снизит инвестиционную привлекательность и ухудшит финансовый результат защитных и низкодоходных инвестиций Mail.ru Group и Сбербанка в рамках СП. Однако, многое зависит от стратегических целей политики финансовых властей крупнейших экономик, в том числе российской.

"Полагаю, что в среднесрочном периоде сегмент, на котором оперирует СП, ждет фаза консолидации под влиянием стимулирующих и антидефляционных мер в мире и ускорения инфляции в РФ. Mail.ru Group и Сбербанк в рамках СП воспользуются этой консолидацией для наращивания рыночной доли. В более длительной перспективе потенциал роста спроса на "качество" и низкую доходность связан с электоральным циклом в США и РФ, когда вновь может повыситься спрос на защитные активы.

Новость о формировании СП со Сбербанком, одним из крупнейших российских инвесторов в сегмент торгуемых низкодоходных технологических активов, выглядит позитивным краткосрочным фактором для бумаг Mail.ru. Однако даже с учетом финансового эффекта от создания СП интернет-компания останется одной из самых дорогих на российском рынке. На фоне повышения ставок "трежериз", реализации ряда стимулирующих программ в ЕС и ведущих странах Азии рынок может переоценить риски компаний с низкими показателями рентабельности и чистого дохода на акцию. При росте чистой прибыли компании до 13,2 млрд руб. в рамках текущего средне- и долгосрочного тренда, Р/Е останется около 20х. Это высокий уровень даже для компаний из состава Nasdaq с их существенно более низкими оценочными рисками и ставками требуемой доходности рынка. Новость о создании СП поможет бумагам Mail.ru отыграть усилившиеся ожидания снижения ставок низкодоходных инструментов к концу года. Однако на фоне роста рисков ускорения инфляции в РФ и повышения интереса инвесторов к высокодоходным активам я прогнозирую для акций Mail.ru нестабильную динамику", - прогнозирует Александр Осин.

По его словам, с точки зрения статистики мультипликаторов компания выглядит незначительно переоцененной по отношению к российским аналогам. В то же время статистика финансовых показателей и динамики продаж услуг должна улучшиться, чтобы оправдать текущую цену бумаг. "Негативным фактором для акций Mail.ru является отсутствие дивидендных выплат. До конца 2019 года мы оцениваем справедливую стоимость обыкновенной акции Mail.ru Group в $19,85", - отметил Александр Осин.

Генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Алексей Королюк отметил: "Поступательно направленный вектор движения Сбербанка в сторону агрегации в своем владении акционерного капитала крупнейших интернет-компаний России говорит о недооцененности данных активов на международном рынке и удачном времени приобретения и входа в них в текущий момент времени. Сбербанк — один из ведущих игроков инвестиционного рынка, который хорошо чувствует такие моменты, и данные вложения явно имеют перспективу. Российский интернет-рынок еще недооценен и также является перспективным с точки зрения возврата инвестиций и инвестиционной привлекательности".

Посол Ирана в ООН заявил, что оружию массового уничтожения нет места в оборонной доктрине страны

Посланник Ирана в ООН заявил, что оружию массового уничтожения нет места в оборонной доктрине страны и что Иран готов сотрудничать с региональными государствами для создания зоны, свободной от ОМУ, на Ближнем Востоке.

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи выступил в понедельник на конференции по созданию ближневосточной зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, сообщает Mehr News.

Раванчи рассказал, что для него является честью выступить на этой конференции, «которая ожидалась с 1974 года, когда Иран отстаивал идею создания ближневосточной зоны, свободной от ядерного оружия».

«Теперь мы очень рады, что этой конференции поручено разработать юридически обязывающий договор о создании зоны на Среднем Востоке, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения», - добавил он.

«Само собой разумеется, что успех этой конференции, безусловно, будет способствовать международному миру и безопасности путем ликвидации всех трех видов оружия массового уничтожения», - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что для достижения этой цели необходимы «конструктивные переговоры» с государствами, обладающими ядерным оружием, и странами региона, а также их согласие на «соблюдение конкретных обязательств».

«Арсенал оружия массового уничтожения израильского режима, поддерживаемого США, и нежелание последнего участвовать в работе Конференции являются двумя основными препятствиями в реализации идеи создания свободной зоны от ОМУ на Ближнем Востоке», - подчеркнул иранский дипломат.

«ОМУ нет места в нашей национальной оборонной доктрине», - повторил он. «Наша известная позиция - это полная, необратимая и поддающаяся проверке ликвидация этого бесчеловечного оружия. Эта политика проистекает из нашей исламской веры, рационального расчета наших национальных интересов и интересов региона и горького опыта быть главной жертвой самых систематических химических атак в современной истории», - констатировал Раванчи.

Он подчеркнул, что Иран готов сотрудничать со всеми государствами-участниками «в направлении полной ликвидации ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке».

Конференция продлится до пятницы и станет началом ежегодного совещания, целью которого является заключение юридически обязательного договора для безъядерной зоны.

МАГАТЭ подтвердило, что Иран превзошел 130 тонн запасов тяжелой воды

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило в понедельник, что Иран превзошел 130 тонн запасов тяжелой воды.

«После заявления Ирана в воскресенье, инспекторы МАГАТЭ посетили завод по производству тяжелой воды в Араке и подтвердили, что запас тяжелой воды в Иране достиг 131,5 метрических тонн», - рассказал Казем Кариб Абади, постоянный представитель Ирана в международных организациях в Вене, сообщает IRNA.

Международный наблюдатель также подтвердил, что Иран возобновил обогащение урана на ядерном объекте в Фордо.

МАГАТЭ подтвердило, что Иран предоставил необходимый доступ к нескольким ядерным объектам и что Иран не отступил от своих обязательств в отношении заявленных материалов.

Иран ранее начал четвертую фазу сокращения ядерных обязательств в ответ на неспособность европейцев противостоять принудительным экономическим действиям США.

План нормирования топлива позволит Ирану заработать на экспорте около 3,3 млрд. долларов

Заместитель министра экономики и финансов Ирана заявил, что план нормирования топлива позволит стране экспортировать 3,65 миллиарда литров бензина в год и заработать на экспорте около 14 триллионов риалов (около 3,3 миллиарда долларов).

«В среднем, ежедневно в стране производится 100 миллионов литров бензина. Если бы мы могли сократить потребление топлива на 10 миллионов литров и продать его другим соседям в Персидском заливе, мы бы экспортировали его на почти четыре миллиарда риалов (около 952 000 долларов США) в день ... это было бы 14 триллионов риалов в год», - сказал Мохаммад-Али Дехган Дехнави, сообщает ILNA.

По словам Дехнави, доля бензина в корзине иранских домохозяйств составляет всего 2,5 процента, поэтому повышение цен на бензин не окажет большого влияния на их средства к существованию.

Он отметил, что повышение цен на бензин не означает повышение цен на другие товары и услуги, добавив, что «если цены на бензин вырастут на 50 процентов, это не означает, что плата за такси и грузовые перевозки также возрастет на 50 процентов».

Правительство хочет распределить доходы от плана среди людей, и было бы справедливее, если бы более состоятельные люди платили больше, а менее привилегированное население получало больше субсидий, это называется «распределением открытого дохода», пояснил он.

Дехнави далее подчеркнул некоторые преимущества реализации плана нормирования топлива, заявив, что «когда топливо становится дороже, людям предлагается покупать более дешевые автомобили, а автопроизводителям также будет рекомендовано модернизировать свои производственные линии для производства более экономичных автомобилей, что, следовательно, приведет к меньшему расходу топлива и меньшему загрязнению воздуха».

Основные виновники и нарушители, вызвавшие недавние беспорядки в Иране, были захвачены

Бригадный генерал Голямреза Сулеймани, командующий добровольческими силами "Басидж" Корпуса стражей Исламской революции, заявил в понедельник, что основные виновники и нарушители, вызвавшие недавние беспорядки в Иране, были захвачены.

По его словам, недавние беспорядки можно разделить на две части: протесты народа против повышения цен на бензин и злоупотребления врагов демонстрациями, сообщает Mehr News.

«Люди начали свои мирные демонстрации в субботу утром, но вечером того же дня волна поддержки была вызвана содействием врагов страны», - сказал Сулеймани.

«В воскресенье условия были довольно стабильными по всей стране, и сегодня ситуация более улучшилась, - сказал он, - большинство нарушителей спокойствия были выявлены».

В конце четверга Национальная компания по распределению нефтепродуктов Ирана (NIOPDC) заявила, что цена за литр обычного бензина выросла до 15 000 риалов (12,7 цента США) с 10 000 риалов, а месячный рацион для каждого частного автомобиля был установлен на уровне 60 литров в месяц. Дополнительные покупки обойдутся в 30 000 риалов за литр.

Сразу после повышения цен президент Хасан Роухани заявил, что правительство не намерено получать какую-либо часть прибыли от этого повышения, несмотря на экономические проблемы в стране. Он добавил, что действия правительства по повышению цен на бензин будут полезны иранскому народу, особенно тем, кто переживает экономические трудности.

Согласно сделанным Иранской организацией по безопасности оценкам, во время организованных беспорядков в последние два дня после внедрения схемы изменения цен на бензин около 100 банков и 57 магазинов были подожжены или разграблены.

КСИР Ирана предупредил, что будет жестко карать тех кто угрожает безопасности иранского народа

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в своем заявлении в понедельник объявил, что он будет жестко реагировать на любые волнения в стране, угрожающие безопасности иранской нации.

В своем заявлении КСИР выразил благодарность иранской нации за содействие в борьбе против тех, кто стремится оскорбить мирные демонстрации иранцев, проводимые из-за реализации недавно утвержденной топливной схемы, сообщает Mehr News.

Орган призвал нацию не подвергаться влиянию сатанинских призывов врагов, побуждающих их присоединиться к нарушителям спокойствия, а оставаться на пути достижения стабильности и сохранения безопасности в Иране.

Ссылаясь на предоставленные Лидером Исламской революции инструкции и указания в этом отношении, КСИР пообещал, что это поможет обеспечить безопасность и стабильность в иранских городах, сохранить единство нации, четко реагировать на требования нации.

В этом заявлении, США были признаны главным виновником поддержки антиреволюционных сил и беспорядков, которые вызвали недавний хаос по всей стране.

В пятницу, на основании решения, принятого судебной, законодательной и административной ветвями власти, правительство внедрило новый план нормирования бензина и пересмотра цен. После принятия решения ряд иранских городов стал свидетелями эпизодических акций протеста, которые в некоторых случаях стали насильственными.

Президент Хасан Роухани заявил, что правительство не намерено получать какую-либо часть прибыли от этого повышения, несмотря на экономические проблемы в стране. Он добавил, что действия правительства по повышению цен на бензин будут полезны иранскому народу, особенно тем, кто переживает экономические трудности.

Мохаммад Багер Ноубахт, глава планово-бюджетной организации, заявил, что около 60 миллионов человек из 82 миллионов населения получат дополнительный ежемесячный бонус для компенсации роста цен на бензин. Он не предоставил детали.

Вице-премьер Максим Акимов провел заседание проектного комитета национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Участники комитета обсудили статус реализации нацпроекта, одобрили методику размещения камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, заслушали доклад о подготовке нового федерального проекта «Мосты и путепроводы».

По данным на 18 ноября, внесенным субъектами РФ в систему «Эталон», общий процент укладки верхнего слоя дорожного покрытия — 96,2 %. Оплачено работ более чем на 90 млрд рублей, что составляет практически 81 % от планового показателя.

В 2019 году в рамках национального проекта были распределены дополнительные деньги на 18 капиталоемких объектов (срок их ремонта, как правило, превышает календарный год). Законтрактованы 15 таких объектов, оплачено работ на сумму чуть более 2 млрд рублей. Контракты не заключены в Орловской области (реконструкция Красного моста в Орле), Еврейской автономной области (реконструкция моста через реку Бира) и в Нижегородской области (развязка в деревне Ольгино). По словам первого заместителя министра транспорта Иннокентия Алафинова, главы указанных регионов проинформированы, что вопросы финансирования капиталоемких объектов, работы по которым не стартовали в 2019 году, будут рассматриваться во второстепенном порядке.

С начала года количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, по предварительным данным, снизилось на практически 9 %. Доля контрактов на принципах жизненного цикла составляет 9,37 %. Доля контрактов с использованием новых технологий составляет 45,5 % уже сегодня при плановом значении в 10 %.

Региональные проекты, сформированные в рамках национального, предполагают, что в 2019 год на региональной и межмуниципальной сети автодорог будет установлено 134 автоматических пункта весогабаритного контроля. Фактический показатель составит 97 единиц. Как пояснил Иннокентий Алафинов, ряд регионов не выполнил взятые на себя обязательства. Показатель по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения перевыполнен: в 2019 году установлено 876 таких комплексов (в 2018 году — 2 560, таким образом нарастающим итогом число камер выросло на 38 % к базовому 2017 году при плановых 11 %).

По данным Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2019 года количество ДТП на российских дорогах снизилось на 3,5 %, количество раненых — на 2,9 %, количество погибших — на 9,4 %.

Проводится работа по подготовке к новому дорожно-строительному сезону. Заключены контракты на выполнение в 2020 году работ практически по 1 000 объектов. Это составляет более 34 % от общего предполагаемого объема работ на следующий год.

Заместитель Председателя Правительства Максим Акимов поручил организовать следующее заседание проектного комитета в декабре в режиме селектора с регионами, чтобы обсудить контрактацию на 2020 год. Кроме того, вице-премьер поручил Росавтодору запланировать на май 2020 года интегральную оценку качества проведенного в 2019 году ремонта в рамках национального проекта. «Нам необходимо обязательно посмотреть, как уложенный асфальт переживет зиму», — пояснил он.

Проектный комитет рассмотрел методику размещения стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации на дорогах и в целом одобрил ее с учетом замечаний в части размещения предупреждающих знаков в городах, а также отмены штрафов с неучтенных в информационных системах камер. Ключевой принцип, проводимый методикой, заключается в том, что выбор места установки камеры должен быть обусловлен целью повышения безопасности дорожного движения, а не обеспечения поступления средств в бюджет взыскиваемых штрафов.

Места установки камер выбираются владельцами дорог и должны быть согласованы с Госавтоинспекцией. Методикой определено пять мест, где можно устанавливать камеры, как стационарные, так и передвижные: это места концентрации ДТП, потенциально опасные участки, железнодорожные переезды, пункты весогабаритного контроля, и места производства дорожных работ. Для информирования водителей камеры заранее обозначаются знаками. В населенных пунктах, где суммарно установлено не более стационарных 100 камер, знаки должны размещаться на расстоянии от 50 до 100 метров от зоны контроля, вне населенных пунктов — от 150 до 300 метров.

Максим Акимов поручил дополнительно ужесточить требования к открытию информации о камерах. «Методика должна отображать требование о том, чтобы любое лицо, которое устанавливает камеры, в формате открытых данных передавал информацию в геоинформационные системы. Если этого не было сделано, то система сбора не должна технически давать возможности генерировать штраф», — пояснил он. При этом любой получатель штрафа должен иметь возможность проверить, была ли камера в системе раскрытия данных на момент нарушения правил дорожного движения. «Если ее там не было, это должно стать основание для отмены штрафа, - добавил заместитель Председателя Правительства, поручив проработать необходимые изменения в нормативно-правовую базу. — Это должно быть железным правилом. Партизанщина с выскакиванием из кустов в России закончена, ее больше не должно быть».

В завершении Иннокентий Алафинов проинформировал проектный комитет о статусе подготовки новой федеральной программы национального проекта. Сейчас в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» входят четыре федеральных проекта, два из которых реализуются под эгидой Минтранса: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Два других проекта — «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России» — курируют МВД России и Минобороны РФ соответственно. Во исполнение поручения Президента РФ Минтранс подготовил проект пятой федеральной программы, объединяющей работы по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на региональных и местных автодорогах, строительство новых искусственных сооружений в пересечении с железнодорожными путями, и строительство новых мостовых переходов, необходимых для формирования транспортного каркаса РФ.

Всего при формировании проекта программы заявлено к реализации более 3 900 объектов аварийных и предаварийных искусственных сооружений общей протяженностью более 190 тыс. погонных метров. Объем необходимого финансирования — свыше 370 млрд рублей. Определено 486 путепроводов через железнодорожные пути, объем финансирования на их ремонт или строительство 340 млрд рублей. Кроме того, в 21 субъекте РФ необходимо строительство крупных мостовых переходов с общим объемом финансирования 415 млрд рублей. «Подпрограмму по приведению в нормативное состояние аварийных и предаварийных искусственных сооружений и строительство автодорожных путепроводов в местах пересечения с ж/д путями предлагается перенести в новый федеральный проект «Мосты и путепроводы» с его включением в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — добавил Алафинов.

Говоря об источниках финансирования программы, которая превышает 1 трлн рублей, первый заместитель министра транспорта отметил, что часть средств может быть профинансирована в рамках БКАД. Он напомнил, что согласно нацпроекту, региональные дорожные фонды к 2024 году будут получать 100 % акцизов на ГСМ. При этом из общей суммы в 1,6 трлн рублей, которая в ходе реализации нацпроекта перейдет в регионы, 500 млрд рублей еще не распределены. Минтранс предлагает 112 млрд рублей направить тем 22 регионам, у которых плановые показатели ниже средних в целом по стране, а оставшуюся сумму – на строительство новых и реконструкцию аварийных и предаварийных искусственных сооружений и ж/д путепроводов на региональных и муниципальных дорогах. Часть мостов может быть построена в рамках Комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры. Кроме того, ряд объектов может быть построен за счет трансфертов на принципах государственно-частного партнерства. Это, к примеру, мосты в Якутии, Саратове, Сургуте. Но для этого понадобится увеличение федерального дорожного фонда.

Итоговая версия программы «Мосты и путепроводы» будет вынесена на правительственную комиссию по транспорту в декабре, добавил Иннокентий Алафинов.

«Общий размер бедствия мы прекрасно понимаем, - отметил вице-премьер Максим Акимов. — Предстоит провести большую дискуссию по источнику финансирования». Он поручил Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития представить на правительственную комиссию согласованную позицию.

Соглашение Кабула и Киева станет сигналом Москве

Автор: От редакции

В среду, 20 ноября, в российской столице пройдут переговоры глав органов безопасности стран СНГ, в которой, по инициативе секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, особым гостем станет его афганский коллега доктор Хамдулла Мохиб. Сейчас важнейшим вопросом в рамках двусторонних отношений РФ и Афганистана остается обслуживание техники российского и советского производства, которая по-прежнему находится в Афганистане. Подавляющая часть вертолетов советского и российского производства афганскими силами, как известно, в настоящее время не используется. Причина, как считают наблюдатели, заключается в непростых отношениях между Москвой и политическими спонсорами официального Кабула. Впрочем, есть основания полагать, что проблема будет разрешена неприятным для России образом.

На прошедшей неделе в нижней палате афганского парламента (Волуси Джирге) был обсужден проект соглашения о сотрудничестве между Кабулом и Киевом в сфере безопасности. Один из депутатов, знакомый с содержанием документа, в беседе с «Афганистан.Ру» сообщил, что проект договоренностей подготовлен Минобороны ИРА и согласован с украинской стороной. Собеседник портала отказался раскрыть содержание документа, но опрошенные «Афганистан.Ру» кабульские политологи предполагают: в документе может идти речь об оказании украинской стороной услуг по ремонту и обслуживанию авиатехники. Эксперты также не исключают закупку у Украины запчастей для невоздушной военной техники. Ожидается, что утвержденный документ будет подписан главами оборонных ведомств двух стран.

Гипотеза о возможном сотрудничестве Украины и Афганистана в том, что касается обслуживания авиатехники афганских ВВС, появилась после того, как власти Украины получили сертификаты на ремонт вертолетов семейства «Ми» для заграничных заказчиков. Об этом сообщал украинский министр обороны Андрей Загороднюк после встречи с американским стратегическим советником по вопросам реформы оборонно-промышленного комплекса Дональдом Винтером. Загороднюк подчеркивал: «США готовы и дальше поддерживать Украину на пути реформ в сфере обороны и безопасности». О том, что означает передача документации Киеву, дополнительно не сообщалось, однако нетрудно предположить, что речь шла об использовании украинских специалистов и украинских комплектующих в качестве альтернативы российским. Подобная практика, в действительности, командованием Североатлантического альянса уже применялась, особенно в том, что касается афганского авиапарка.

Накануне афганская делегация посетила Украину, где проходили встречи, в том числе с представителями местных оборонных заводов. Не исключено, что «вертолетный» вопрос был одним из главных.

В конце сентября посол Афганистана в РФ Мохаммад Латиф Баханд заявил агентству ТАСС, что привлечение российских компаний для ремонта военной техники в Афганистане возможно при участии и победе в соответствующих тендерах. «Если российские компании будут участвовать, они могут на хороших условиях получить любой контракт», – отметил глава афганской дипмиссии. Однако ни для кого не секрет, что решение по тендерам бывает и политически мотивированным. В случае привлечения украинских специалистов к ремонту российских и советских вертолетов президент Гани может убить одним выстрелом двух зайцев – и решить проблему с нуждающейся в ремонте авиатехникой, и «наказать» Москву за постоянную открытость перед афганской оппозицией. Вряд ли президентский дворец упустит удачную возможность продемонстрировать свое отношение к Кремлю. Однако отсутствие ясности в процессе президентских выборов может отразиться на решениях во дворце Арг.

Россия увеличила вложения в американские госбумаги, но курс на их сокращение продолжится?

В сентябре вложения России в бумаги США превысили 10 млрд долларов. Сокращать их долю правительство начало весной прошлого года. Опрошенные Business FM эксперты уверены, что такой курс сохранится

Россия увеличила вложения в американские госбумаги. По данным Минфина США, в сентябре текущего года они превысили 10 млрд долларов. Как уточняется, более 3 млрд — это долгосрочные облигации США, еще более 7 млрд долларов — краткосрочные.

Курс на резкое сокращение вложений в бумаги США российское правительство наметило весной прошлого года. Вложения сначала сократились почти вдвое с 96 млрд долларов до 48,5 млрд, потом — до 15 млрд. В августе 2019 года вложения составляли более 9 млрд долларов.

Покупки Минфина вовсе не означают, что отношения между странами потеплели и российские власти теперь считают, что рисков изъятия сбережений со стороны США больше нет. Сработал чисто технический фактор, полагает управляющий директор «Арбат капитал менеджмент» Александр Орлов.

«Я думаю, что это во многом технический фактор, который, во-первых, связан с тем, что государство по-прежнему продолжает политику накоплений в резервные фонды, и избыточные доходы от высоких цен на нефть отправляются в резерв. В основном они направляются в доллары и в долларовые инструменты. Но поскольку летом было очень сильное снижение доходности по многим инструментам, особенно в европейских валютах, многие облигации ушли в отрицательную доходность. При этом единственные инструменты, в которых еще сохранялась хоть какая-то положительная доходность, больше 1-2%, это были долгосрочные гособлигации США. Возможно, было связано с этим, временно государство было готово пожертвовать политическим вопросом, что немного увеличивает долгосрочный риск в случае санкций. Но ради того, чтобы не платить отрицательную доходность, были готовы увеличить вложения именно в долгосрочные гособлигации США. Мне кажется, что этот технический фактор развернется обратно и вложения вновь будут идти вне гособлигаций США».

Курс на сокращение долларовых вложений продолжится, считает главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

«На самом деле, политическое решение о диверсификации резервов было принято еще в прошлом году, поэтому доля доллара была сокращена существенно, она сейчас колеблется где-то в зоне 20-25%. И насколько я понимаю, каких-то существенных изменений этой доли происходить, в целом, не будет. Наоборот, мы недавно слышали заявление Минфина о том, что и Фонд национального благосостояния будет постепенно менять свою структуру, то есть переходить от структуры «45% в долларах, 45% в евро, 10% в фунтах» к более широкой структуре активов. Поэтому я думаю, что каких-то значимых сдвигов и изменений именно с точки зрения доли долларовых резервов происходить не должно и не будет».

Крупнейшими держателями госбумаг США остаются Япония и Китай. У каждого из них в американские облигации вложено более триллиона долларов.

Недоступные дешевые кредиты. Комментарий Семена Новопрудского

Пока Банк России уверенно снижает ключевую ставку и пытается охладить розничное кредитование, глава второго по величине банка страны говорит, что им особо некого кредитовать. Почему займы в России становятся рекордно дешевыми, а людям и компаниям от этого лучше не становится?

«Мы не наращиваем объемы корпоративного кредитования по той причине, что уровень закредитованности у многих из них и так слишком высок. Это касается, например, цементной промышленности, строительного сектора и даже добычи угля», — сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью германской газете Handelsblatt. Еще одна проблема с корпоративными клиентами в том, что некоторые компании не предоставляют необходимой информации для обеспечения достаточного уровня прозрачности, утверждает банкир.

Мысль Костина состоит в том, что в России сейчас неподходящее время, чтобы ужесточать регулирование розничного кредитования. По его мнению, от того, что банки будут меньше кредитовать граждан, они не станут больше кредитовать предприятия.

Мечты о дешевых кредитах несколько лет обуревали и промышленных лоббистов, и российских экономистов левого толка. Да кто из нас об этом не мечтал? И вот мечты сбываются, хотя мы с вами не «Газпром». Но… лампочка есть, а счастья нет.

Да, кредиты в России сейчас становятся рекордно дешевыми. Но, во-первых, они не стали от этого существенно более доступными как для «физиков», так и для «юриков», и во-вторых, пока не дают сколько-нибудь заметного экономического роста.

Проблема в том, что большинство населения, в том числе заемщиков, бедно и живет в условиях затяжного падения реальных доходов. А большинство компаний и так сильно закредитовано. Нехватка денег у людей и их переизбыток у предприятий, как ни странно, прекрасно уживаются вместе. Компании не хотят брать кредиты, потому что они у них и так уже есть. Но нет уверенности в завтрашнем дне, нет желания или возможностей инвестировать. Люди хотят (точнее, вынуждены) брать кредиты, но им все сложнее обслуживать свои долги.

При этом рекордно дешевыми кредиты становятся только по российским меркам. По меркам ведущих мировых экономик они по-прежнему дорогие. Ипотека под 8% или кредит крупной компании под 10% — это все равно очень дорого по сравнению с США или Германией. К тому же важно понимать, как кредиты соотносятся с доходами заемщиков — частных лиц и экономическими показателями заемщиков-компаний. Это соотношение тоже не в пользу России. На Западе многие занимают, чтобы жить лучше, у нас — чтобы выжить.

В российской экономике складывается парадоксальная ситуация. Наши банки, по всем прогнозам, получат по итогам 2019 года рекордную прибыль — сильно выше триллиона рублей. Триллион прибыли российские банки впервые в истории заработали уже за первое полугодие. При этом экономический рост в стране, по самым оптимистическим прогнозам, едва превысит 1% — это почти ничто. В то же время в розничном кредитовании как минимум 2,5 года был настоящий бум. Корпоративное, хотя и медленно, но тоже росло.

Получается, что деньги в экономике есть (вспомним еще и про рекорды профицита федерального бюджета), а у людей — нет. Банкам хорошо, а экономике и людям — плохо. Банки принято называть кровеносной системой экономики. Кровь в российском экономическом организме прямо-таки кипит, но сам он еле волочит ноги.

Чтобы относительно дешевые кредиты стали действительно доступными, а главное, реально начали улучшать финансовое положение людей и экономику, надо менять саму экономическую атмосферу. Мы должны быть уверены, что больше не будет внезапных обвалов курса рубля, что инфляция останется стабильно низкой и через год, и через два, и через пять, что ключевая ставка не будет скакать (в обе стороны), как каучуковый мячик. Нужна предсказуемость основных макроэкономических и политических параметров. Пока этой предсказуемости нет, даже дешевые кредиты будут оставаться недоступными или бесполезными.

Инвестиционный форум «Россия зовёт!»

Владимир Путин принял участие в пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации» в рамках XI инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».

В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья! Дамы и господа!

Позвольте поприветствовать в Москве всех гостей и участников форума «Россия зовёт!».