Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ядовитые медузы

как победить русофобию в СМИ

Владимир Винников

Как сообщается, МИА "Россия сегодня" провело объёмное исследование "медиа-портрета" нашей страны в западном информационном пространстве. Результаты, мягко говоря, не удивили — как выяснилось, больше половины от общего числа публикаций в странах "Большой семёрки" составляют материалы негативного характера, а для США их количество превышает 90%.

Гораздо интереснее другое — если подобное исследование провести применительно уже к отечественному медиа-пространству (включая интернет), то его итоги, скорее всего, будут не сильно отличаться от "западных". Вот, например, следующее свидетельство: "Сам Волож (Аркадий Волож — гендиректор группы компаний "Яндекс". — авт.) имеет два гражданства (России и Мальты. — авт.). И это очевидно отражается на политике компании — когда на Украине "Яндекс" полностью промайдановский, а многие дата-центры строятся на Западе. Не говоря уже о безобразии в топе "Яндекса"… По сути, полуиностранная компания формирует новостную повестку России — а в ней кривое зеркало жизни страны, немало фейков и порой откровенный трэш". Кстати, "на общем фоне" медиа-русофобии "Яндекс" выглядит далеко не "чемпионом" и даже не "призёром", а, скорее, почти нейтральным агрегатором доминирующего "контента". Разница между "выглядит" и "является", несомненно, существует, но не в ней тут дело.

Дополним эту картину множеством "отечественных" масс-медиа: от "Эха Москвы", РБК и "Новой газеты" до "Медузы", "Дождя" и ФБК Навального. Часть этих источников информации официально признаны иностранными агентами, получающими деньги на свою деятельность из-за рубежа, часть финансируется через "естественные монополии" практически из госбюджета, но, независимо от этого факта, их "сверхзадачей" является распространение в самом российском обществе негативного отношения к собственной стране, к её прошлому, настоящему и будущему.

Пожалуй, нет ни одной актуально или потенциально конфликтной темы, по которой сегодня не "работают" против России орудия информационной войны. Поскольку сегодня почти 90% мирового медиа-пространства — или, вернее, медиа-сцены — так или иначе покрывается "коллективным Западом", формируемый этим субъектом и внедряемый им по всему миру, не исключая и нашу страну, образ России призван вызывать страх, презрение и ненависть. Одно только перечисление "преступлений", в которых обвиняли и обвиняют Россию за последние годы, может занять не один десяток страниц убористого текста.

"Краткий цитатник" относительно "злонамеренной российской активности" на международной арене был заботливо подготовлен от имени британского правительства в связи с "делом Скрипалей". В этом меморандуме, как известно, фигурировали целых 12 эпизодов: от "убийства Александра Литвиненко" до вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, попытки госпереворота в Черногории и распространения компьютерного вируса NotPetya.

Здесь, как можно видеть, не отражены "внутренние прегрешения" России перед "коллективным Западом", типа "дела Магнитского", "притеснения сексуальных меньшинств", особенно — "чеченских геев", запрета на прямое усыновление российских детей гражданами США, "подавления демократической оппозиции", "допингового скандала" в спорте высоких достижений, etc. Зато данный график наглядно демонстрирует, как "пчёлки" глобальной информационной войны одну за другой кропотливо выстраивают и наполняют соответствующим "контентом" соты лжи, направленной против нашей страны.

В связи со всем этим возникает естественный вопрос: а почему, собственно, "коллективный Запад" так целенаправленно и активно на протяжении вот уже доброго десятка лет вновь создаёт из России глобальный "образ врага"?

На этот вопрос можно дать сразу три взаимосвязанных ответа.

Первый ответ — финансово-экономический. Россия — богатая природными ресурсами страна. Пожалуй, единственная в мире, чьи запасы ещё позволяют надеяться на сохранение действующего способа производства, матрицы "глобального рынка" в течение ближайших 25-30 лет. И понятно, что "коллективный Запад" рассматривает российские недра как "достояние человечества", т.е. своих транснациональных монополий, и требует свободного доступа к ним. Нынешние российские власти, судя по всему, придерживаются принципиально иного взгляда на данную проблему: "Это наша корова, и мы её доим!" В этом отношении выбор между западными "буржуями" и отечественными "олигархами" для российского общества определяется опытом "лихих" 90-х годов прошлого века, которые нынешняя глава ельцинской "семьи" Наина Иосифовна и прочие "приватизаторы России" считают "святыми". "Пить баварское" после уничтожения СССР удалось чересчур ничтожной доле российского населения, так что по сравнению с эпохой "демократических рыночных реформ" нынешний "патриотический консенсус" российских "верхов" с российскими "низами" выглядит не то, чтобы идеальным или оптимальным, но более-менее приемлемым для общества. А попытки части прозападных либералов-приватизаторов выступать в качестве политической оппозиции и "защитников народных" широкой поддержки пока не находят. И совокупность этих обстоятельств заставляет наших западных "партнёров" искренне ненавидеть Россию.

Второй ответ — военно-политический. "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", — эти слова басенного волка, обращённые к ягнёнку, вполне описывают типичное "западное" отношение к России. Но проблема в том, что по своему военно-политическому потенциалу Россия — вовсе не "ягнёнок", а "медведь", справиться с которым западному "товарищу волку" весьма проблематично. Даже в худшее для России время её "ракетно-ядерный паритет" с США и их союзниками сомнению не подвергался. Ставка "коллективного Запада" в этом отношении была сделана на то, что российские "ядрёны-батоны" через 15-20 лет после уничтожения СССР будет некому и незачем содержать: страна за эти годы рассыплется из-за внутренних проблем и противоречий, а поддерживать "сверхдержавное" военное хозяйство, которое досталось "по наследству" от советских времён, ей будет "не по карману". Россия должна была стать увеличенной копией современной Украины, где эта логика сработала на сто и даже на двести процентов. Но что-то пошло не так и не срослось. Казалось бы, уже "дрессированный рынком" медведь перестал "делать то, что ему говорят". Более того, с момента конфликта в Южной Осетии ("война 08.08.08") российская армия приобрела совершенно новое качество, а внешняя политика РФ вышла далеко за национальные границы, став "силой номер один" в мире и уничтожив монополию США на "глобальную проекцию силы", которой "звёздно-полосатые" пользовались с момента агрессии против Ирака в 1990 году. После воссоединения Крыма и начала операции российских ВКС в Сирии эта "золотая эпоха" однополярного мира по-американски закончилась. И теперь интересы России приходится учитывать и на международной арене, где "дипломатия канонерок" больше не работает. Конечно, в других условиях США и их союзники сделали бы с Россией то, что они сделали с Югославией, но риски тут таковы, что вместо "томагавков" приходится ограничиваться пробирками с мочой ("допинговый скандал") и флаконами с "новичком" ("дело Скрипалей").

Наконец, третий ответ — идеологический. В советскую эпоху Россия предлагала всему миру коммунистическую (социалистическую) альтернативу западному империализму, что привело к "освобождению" колоний и полуколоний, обретших статус "третьего мира", формированию модели "социального государства" и научно-технической революции. Нынешнее усиление России (и экономические успехи Китая) вызвали к жизни концепцию "многополярного мира" — пока без какой-либо внятно сформулированной альтернативной и доминирующей концепции мироустройства. Человечество, разделённое на "кластеры", каждый из которых существует согласно собственным законам и традициям, — это, фактически, проект "заморозки" нынешнего статус-кво. "Заморозки", невозможной ни в теории, ни на практике. А "имплементация" в данный проект требования к западному "товарищу волку" перейти на вегетарианскую диету воспринимается последним ничуть не лучше хрущёвского "мы вас закопаем!" Самое загадочное здесь то, что "российский проект" не представлен и внутри страны, современное российское общество с точки зрения идеологии представляет собой даже не "кота", а "медведя Шредингера", про которого даже нельзя сказать, существует он или нет. Эта "виртуальность" служит ему идеальной маскировкой и дополнительной причиной ненависти со стороны "коллективного Запада".

Возможно, поэтому российские власти в глобальной медиа-войне сосредоточены на оперативно-тактических вопросах, для решения которых создана не только упомянутое выше МИА "Россия сегодня", выросшее из информационного холдинга Russia Today, но и целая сеть интернет-проектов, обычно объединяемых под названием "ольгинские тролли". Однако чем дальше заходят эти бои, тем яснее становится факт, что без решения стратегических проблем никакие тактические успехи к победе не приведут. Опыт США, Китая, Японии, Германии и ряда других государств, включая, как ни странно, ту же Украину, с пресловутым "институтом национальной памяти", показывает необходимость создания национальной информационной структуры, своего рода медиа-генштаба, целью работы которого стало бы формирование соответствующей "картины мира", в данном случае — русской, российской. Проблема здесь не в том, чтобы бесконечно разоблачать "происки Запада" — его "сотам лжи" нужно противопоставить свои "соты правды", которые в современной России трагически отсутствуют.

Полагаю, что такая структура должна носить имя человека, в самой полной мере выражающего дух и "сверхзадачу" русской цивилизации. И выбор здесь у нас не слишком велик.

Совсем недавно новый глава МВФ Кристалина Георгиева в своей "тронной речи" неожиданно начала её со стихов Пушкина: "Дохнул осенний хлад — дорога промерзает…"

Понимаю всех, кто по этому поводу скажет: "И что тут особенного? Она же, эта Кристалина Георгиева, из Болгарии, а там в советское время обязательно учили русский язык и стихи Пушкина…"

Так-то оно так, граждане-товарищи. Но не так просто.

Это — знак. Это — символ. Новой эпохи. Иной по сравнению с той, что была раньше. Это — как красный флаг над Рейхстагом, чтобы было понятнее… Пока — без расшифровки. Во всяком случае — лично для меня. И я рад буду не ошибиться.

Но, возможно, ещё правильнее было бы назвать эту структуру именем другого человека, который, по сути, создал всю русскую цивилизацию в её современном виде — святого Сергия Радонежского, чтимого не только в православной церкви, но и в церкви католической. Впрочем, дело здесь — не в признании, а в сути совершённого им духовного и жизненного подвига.

Полагаю, что имя Сергия Радонежского способно объединить усилия в указанном направлении и государства (включая армию), и Русской православной церкви, и нашего общества в целом, и всех, для кого русская культура и русская троическая цивилизация не являются пустым звуком.

Пошлины во спасение: как остановить уничтожение сибирской тайги

Пресс-служба Правительства РФ сообщила, что в ближайшее время планируется введение заградительной экспортной пошлины на вывоз необработанной древесины. Такое поручение профильным ведомствам дал вице-премьер Алексей Гордеев по итогам заседания рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины.

Виктория Зотова

При этом Федеральная таможенная служба предлагает выровнять таможенные пошлины в отношении товаров, классифицируемых в товарных позициях 4403 и 4407 ТН ВЭД ЕАЭС. То есть сделать их одинаково высокими для круглого леса и грубо обработанной древесины.

Сегодня за рубежом большой спрос на российскую дешевую древесину. За восемь месяцев 2019 года Россия экспортировала за рубеж более 28,2 миллиона тонн лесоматериалов. В основном он поступает в Китай.

В северной части Китая создана целая лесоперерабатывающая промышленность, работающая на привозном российском лесе. Получая дешевое сырье из России, китайцы перерабатывают его в конечный продукт. Например, в высококачественную мебель, которую они продают в страны Запада, получая за это доллары, много долларов, пополняя валютный резерв.

Часть средств китайцы вкладывают в развитие собственной целлюлозно-бумажной промышленности по два миллиарда долларов в год и еще миллиард – в лесное хозяйство. Собственный лес в Китае берегут. Вырубка его строго ограничена.

Сам Китай стоит на 5 месте по лесным запасам после США, Канады, Бразилии и России. Россия пока держится на первом месте, но лесные ресурсы страны неуклонно уменьшаются. В Китае же наоборот - увеличиваются.

Сравним цифры. В начале двухтысячных годов в России насчитывалось 851,4 млн. га леса. Сейчас меньше, порядка 810 млн. га насаждений. Цифра наверняка не точная, после лесных пожаров и незаконных вырубок подсчитать убытки весьма сложно. В тех же двухтысячных Китай имел в активе 163,5 млн. га «зеленого золота». Сейчас порядка 200 млн. га.

Несложная арифметика показывает, что за неполный десяток лет запасы леса у соседа увеличились на 36,5 млн. га. У нас уменьшились на 41,4 млн. га. Опять же если верить официальной статистике.

По свидетельству одного из официальных российских изданий в Китае действует масштабное преступное сообщество, обогащающееся на незаконных поставках леса из России.

В начале двухтысячных годов заместитель губернатора Иркутской области Лариса Забродская предупреждала: «Если Россия в ближайшее время не выстроит стратегию развития лесной отрасли, то эту стратегию ей выстроит Китай».

По данным экспертов значительная доля лесного бизнеса в нашей стране незаконна. Нелегальная вырубка осуществляется по классической схеме. В лесных массивах браконьеры отпиливают самые дорогие части ствола, порядка 5-6 метров. Затем древесину складывают в грузовики. На трассе заключаются сделки с так называемыми заинтересованными лицами.

Водители машин имеют на руках либо липовые документы, либо разрешения на вырубку больного леса, в целях так называемой санитарной рубки. Но везут первосортный кругляк. Потом по тем же поддельным документам лес перепродается китайцам, которые его загружают в вагоны. Немалая часть фирм-экспортеров создана с участием китайского капитала.

Отдельный вопрос по пожарам в лесах Сибири и Дальнего Востока. Специалисты утверждают о большой вероятности коммерческого поджога. Обгоревшую снаружи древесину вывозят за рубеж под видом некондиции, таможенная стоимость естественно меньше. Есть и другое мнение, что таким способом черные лесорубы заметают следы.

Примечательно, что в самый разгар лесных пожаров в прессе появилась явно заказная статья. В ней утверждалось о бессмысленности тушения леса. Да горит, - ну и что, потом перестанет. Автор статьи буквально внушал, что затраты на ликвидацию очагов возгорания значительно превысят саму стоимость зеленых массивов. Экономически нецелесообразно, - довольно цинично звучит. В своих откровениях неизвестный специалист методично учил, - способ тушения с воздуха не просто бессмыслен, но и вреден.

Якобы массив воды, сбрасываемый с самолета, поломает все лесные стволы. Сам же водяной удар отбросит на мили вокруг горящие ветки и искры. Заполыхают новые пожары. Жаль, что его не пригласили на олимпиаду по физике. Возможно, когда-то этот журналист был пионером и знал наизусть лозунг: «Из искры возгорится пламя». Он подзабыл: речь-то шла о пламене мировой пролетарской революции, а обычный пожар как раз и тушат водой.

Я же помню другой призыв тех времен: «Берегите лес, это наше богатство». Вопрос в другом. В чьих руках это богатство теперь?

Тем не менее, тушить с воздуха все же начали. Предложил свою помощь Трамп. Из центра на местные власти посыпались окрики…

Местные чиновники в суматохе подзабыли, что лес причислен к стратегически важным ресурсам страны. В России произрастают ценные породы, - дуб монгольский, ясень маньчжурский, ель аянская, пихта белокорая, кедр, ангарская сосна, карельская береза и другие.

Кроме Китая, лес продается в Японию, Германию, Иран, Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Финляндию и другие.

В лесных массивах Финляндии каждый ствол на учете. Все данные занесены в автоматизированную электронную базу. Там очень все строго.

Сегодня много разговоров о необходимости сдачи лесных участков в аренду сроком на 50 лет. Дескать, арендаторы за порядком следить будут и воспроизводить леса. Все знают, что есть понятие субаренда. Один уступил права другому. Другой переуступил третьему, а там и концов не найти.

К слову, Федеральное агентство лесного хозяйства выявило порядка двух тысяч нарушений у крупнейших лесозаготовителей. Значительное количество нарушений зафиксировано при заключении договоров аренды и связано с проектами освоения лесов.

Сейчас на границе вывоз лесоматериалов еще хоть как то контролируется. Сколько леса с незаконных делянок растворилось на бескрайних просторах России, никому неизвестно. Такую древесину обрабатывают на мелких лесопилках и затем продают. Опять же за границу.

Проблема есть и здесь. Дело в том, что таможенные пошлины на обработанную древесину значительно ниже, чем на кругляк. В частности, этой ситуацией обеспокоена Бурятская таможня. По словам ее представителей, средняя цена обработанных пиломатериалов, заявляемая декларантами при экспорте, составляет 65 долларов за кубический метр, что ниже цены внутреннего рынка. В Китае цена становится выше, в сумме, эквивалентной около 500 долларов США.

Таможенники констатируют: «Такой перекос в экономике сегодня ничем не оправдан. Здесь явно прослеживается теневой сектор».

По мнению экспертов наиболее продвинутой в лесной тематике является Федеральная таможенная служба. Примерно в 2005 году на базе Иркутской таможни был начат эксперимент по маркировке каждого бревна, предназначенного на экспорт. В местах заготовки леса на ствол крепилась специальная бирка со штрих-кодом. С нее можно было считать всю информацию: номер делянки, наименование заготовителя, породу древесины, сортность, длину, диаметр и вес. Абсолютная прозрачность во всем. Нововведение таможенников кому-то пришлось не по душе. Эксперимент тихо свернули. Сейчас к этому вопросу возвращаются вновь.

Таможенники предлагают ввести дополнительные меры и усилить контроль за перемещением древесины. Лесовозы могут быть оснащены системой спутниковой навигации GPS, которая позволит отследить маршруты движения.

Специалисты также видят решение в восстановлении лесхозов. Государевы люди станут за лесом следить и высаживать новый. Переросшая древесина под контролем поступит на лесные биржи. Для продажи и глубокой переработки в России. Вывоз кругляка необходимо полностью запретить. В США, например, вообще запрещено продавать федеральный лес в необработанном виде. Так сможет заработать прозрачная схема, черные лесорубы отпадут вместе с осенней листвой.

Существует и другая проблема. Как известно, в лесах обитают звери и птицы. Зеленые массивы бездушно вырубаются, подвергаются пожарам. Погибают его обитатели. Живность старается спастись, мигрирует в другие области, выходит к людям. А там их с ружьями ждут. По мнению общественников полностью следует запретить и охоту.

Лес - естественная среда обитания зверей. Кто поможет медведю, амурскому тигру, дальневосточному леопарду, рыси, сохатому? Какая судьба ожидает сокола–балобана, кречета, тетерева или глухаря? Для справки, амурского тигра насчитывается примерно 450 особей. В приморском крае осталось всего около 30 особей дальневосточного леопарда.

Из-за вырубки лесов мелеет Байкал. В него впадают 336 малых речушек, берущих начало в водозаборах тайги. Они превращаются в ручейки, пересыхают. Рушится экосистема...

Все лучшее - НЕ детям: бюджет на 2020-2022 годы социальным не назовешь

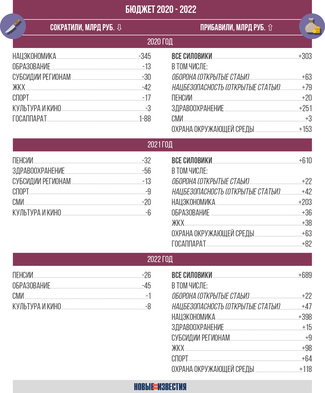

Госдума в I чтении приняла главный финансовый документ – проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы. От него будет зависеть, сколько денег и куда уйдёт. «Маршруты» известны: развитие экономики, пенсионное обеспечение, медицина, образование, ЖКХ, и, конечно, всеми любимые силовики.

"Новые Известия" -аналитика

У кого отнимут деньги

«Национальная экономика». Здесь подразумеваются различные программы поддержки бизнеса, льготы, субсидии, а также государственные инвестиции в проекты, создающие новые рабочие места. Этой статье расходов не повезет больше всего в следующем году. Расходы на неё урежут сразу на 12% (или 345 млрд рублей) до 2,551 трлн рублей. Действительно, зачем тратить деньги, если Росстат и так отчитывается о росте промышленности и небывалом росте доходов? Люди с этим не согласны, но ни Минфину, ни депутатам Госдумы это не интересно. В 2021 году расходы по этой статье тоже не будут дотягивать до нынешних показателей, выйдя на приемлемый уровень в 3,152 трлн рублей только в 2022 году.

Хотя независимый аналитик Дмитрий Милин считает, что толку от трат на эту статью все равно не было:

«Не думаю, что урезание крайне неэффективно тратящихся ресурсов по статье «национальная экономика» как-то повлияет на темпы роста в сторону ухудшения. По уму, надо было бы просто на всю эту сумму «помощи» экономике и малому бизнесу, крайне неэффективно тратящихся нашей бюрократией, сократить налоги равномерно всем», - отмечает эксперт.

Пенсии. Расходы на них практически заморожены: в следующем году расходы вырастут лишь на 20 млрд рублей (или на 0,6%). В 2021 году и вовсе сократятся на 12 млрд относительно 2019 года, а в 2022 – на все 38 млрд рублей. Вот она пенсионная реформа в действии! Пускай у людей возникают проблемы с существованием, зато бюджет экономит деньги.

ЖКХ. На этой статье расходов в следующем году тоже прилично сэкономят: сюда и так выделяют небольшие деньги, лишь 290 млрд в текущем году, а в 2020-м федеральный бюджет «расщедрится» только на 248 млрд – сокращение на 14,5%! Остаётся только надеяться, что старые трубы не прорвёт в зимние морозы (как это случилось в Самаре в прошлом январе) в регионах, где износ коммунальных сетей не менее 70%. А программу переселения людей из ветхого и аварийного жилья по состоянию на 1 октября, согласно отчётам Фонда ЖКХ, выполнили только 25 регионов. В 39 регионах уровень выполнения – 0% (ноль!). То есть не переселили ни одну семью. Ещё в 9 регионах уровень выполнения программы не дотягивает до 50%. Видимо депутаты, принимающие такой бюджет, недостаточно знакомы с реалиями жизни за пределами Садового кольца и Рублёвки.

Иван Антропов, независимый эксперт-аналитик:

«Регионы на данный момент из-за недостатка собственных доходов не способны решить все проблемы в сфере ЖКХ. Для них это слишком дорого. Кардинально изменить ситуацию может только финансирование из федерального бюджета».

Расходы на образование, спорт и субсидии регионам также идут под нож. Учебные заведения в следующем году не досчитаются почти 15% средств и получат только 886 млрд рублей вместо 899 в нынешнем году. Спортивная программа будет урезана в течение 2 лет на 30,3% - до 60 млрд рублей, а субсидии регионам сократятся с 1038 млрд рублей до 1008 млрд в 2020 году и до 995 млрд рублей в 2021 году. Зато беднейшим странам Африки на днях подарили 20 млрд долларов, это почти 1,28 трлн рублей. Долги простили им просто в рамках оказания помощи… Жалко, что Сибирь со всеми невзгодами и природными катаклизмами не в Африке.

Кому добавят

Но совокупные расходы в следующем году вырастут на 365 млрд рублей, значит должны быть статьи, по которым финансирование вырастет. И они есть.

Госрасходы на СМИ в 2020 году вырастут на 3,4% до 91 млрд рублей.

Расходы на оборону будут постепенно расти с 1,005 трлн рублей до 1112 трлн. Армия – удовольствие дорогое.

Прибавку получит и медицина: вместо 739 млрд рублей в этом году, в следующем - 990 млрд. В прочем, потом последует спад до 949 млрд рублей. Не урежут, но и этих денег катастрофически не хватает для решения проблем с зарплатами врачей и обеспечением медучреждений техникой и лекарствами. Съезд Национальной медицинской палаты недавно пришёл к выводу, что расходам на медицину требуется еще как минимум 2,7 трлн рублей. Ясно, что ни Фонд ОМС, ни регионы таких трат не потянут. И на фоне этой цифры прибавка в 251 млрд рублей выглядит несерьёзно.

Но куда сильнее вырастут расходы по статье «Национальная безопасность», которая включает финансирование Росгвардии, МВД, прокуратуры и прочих «силовиков». В этом году незасекреченные расходы по данной статье составляют 1,376 трлн рублей, в 2020 – уже 1,455 трлн, в 2021 – 1,497 трлн, в 2022 – 1,544 трлн. рублей. Итого рост на 12,2% за 3 года. Но это всё мелочи. Наибольший рост проходит по неизвестным засекреченным статьям.

Всего на силовиков, включая их засекреченные траты, в этом году потратят 5,543 трлн рублей, а в 2022 году – уже 7,145 трлн! Рост на внушительные 29%.

В общем, упорно идём к засекречиванию бюджета: в 2022 году уже треть бюджета будет находиться под грифом «секретно».

Про целесообразность не подумали

«При подготовке бюджета исхoдили из того, что он должен быть социально ориентирован - этo важнейшее направление» - заявил Дмитрий Медведев на заседании Правительства в сентябре.

Однако эксперты сомневаются, что так выглядит социально-ориентированный бюджет.

Министр экономики России 94-97 гг, научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин отмечает, что социальным этот бюджет не назвать:

«Это в первую очередь силовой бюджет. Бюджет поддерживает силовиков, а силовые структуры поддерживают режим».

Дмитрий Милин:

«Безусловно, в России не «социально ориентированный бюджет», но в абсолютных числах наши расходы на оборону не велики и уступают даже расходам на оборону Индии и Саудовской Аравии. Но проблема в не абсолютной величине, а в относительной. В ситуации стагнирующей целое десятилетие экономики оборонные расходы относительно велики, но если бы наша экономика последние годы росла бы даже не как китайская на 6-8%, а хотя бы на 2-3% в год в среднем нынешний размер оборонных расходов был бы не столь обременительным и нам хватало средств и на образование, и на медицину, а может и пенсионный возраст поднимать не пришлось бы».

Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников:

«Закрытые статьи – вечная проблема. Они постоянно разрастаются. Они связаны не только с силовиками, но и с оборонными предприятиями. К этому надо относиться «аналитически» - тут не всё так однозначно. Но всё равно это проблема. Чем больше закрытых статей, тем меньше у иностранных инвесторов мотивация вкладываться в наши проекты»

НА ЧТО НЕ ПОТРАТИЛИ, А МОГЛИ БЫ...

Эксперты считают, что можно более эффективно распределять бюджетные траты. Тем более, что деньги есть, и даже больше, чем требуется на покрытие текущих нужд. В 2019 году излишки составят 1,48 трлн рублей – это 1,4% ВВП. Если верить Минфину, в ближайшие три года доходы превысят расходы на сотни миллиардов рублей, и к нынешним «лишним» должны прибавиться ещё 1,78 трлн рублей. Этих денег хватило бы, например, чтобы каждому пенсионеру каждый месяц доплачивать почти по 2 тыс. рублей на протяжении 3 лет.

Евгений Ясин:

«Лучше, чтобы были большие доходы, и чтобы эти средства вкладывались в рост экономики. Но мы этого не видим. Политика режима заключается в сдержанном поведении и сокращении расходов. Тратить много не хотят».

Никита Масленников:

«Что касается состава расходов, то есть большие вопросы. На мой взгляд можно было бы существенно увеличить финансирование тех статей расходов, которые влияют на человеческий капитал: образование, медицина, наука. От этого зависят компетенции и квалификация людей – главное условие конкурентоспособности. Это вопрос второго чтения и существенных дискуссий».

Иван Антропов:

«В более весомом увеличении финансирования нуждается медицина. Рост финансирования в 2020 году, в лучшем случае, поможет лишь остановить рост задолженности медучреждений и притормозить развал отрасли. Но он не поможет решить даже нынешних проблем с зарплатами врачей, которые кардинально отличаются от декларируемых в худшую сторону, не говоря уже о выводе медицины на мировой уровень».

Деньги в бюджете есть, он профицитный, но при этом инфраструктурные проекты не перестают испытывать дефицит средств: в Росси по-прежнему только порядка 50 дорог соответствуют нормативам, которые предусматривают наличие ям по ГОСТу... При этом не развивается энергетическая инфраструктура: за Уралом дешёвый и удобный в использовании газ является экзотикой (дрова, уголь и мазут – вот топливо для большей части России XXI века), остаются в плачевном состоянии канализации и водопроводы. На эффект от нацпроектов рассчитывать не приходится: пока они состоят по большей части из проблем. Финансирование регионов не отлажено, а частные инвесторы не стремятся вкладывать свои деньги в предложенные проекты. Сама по себе идея использовать не только государственные деньги, но и средства инвесторов - правильная. Так и эффективность получается выше, и бюджетные средства экономятся. Нормальная мировая практика. Но в нынешних условиях замороженной экономики инвесторы не видят перспектив заработка. А государство предлагает им участие в проектах не потому, что это выгодно, а просто потому что "надо".

Инфраструктурные расходы оказываются всеми забыты где-то на задворках. У нас принято много говорить об инфраструктуре, необходимости её модернизации и восстановлении. Но при этом какие-то значимые средства на нее не выделяются.

Да, с появлением нацпроектов дело немного сдвинулось с мёртвой точки. Нацпроект по развитию магистральной инфраструктуры самый дорогой – на него в течение 6 лет должны быть потрачены из федерального бюджета 3,028 трлн. Ещё есть нацпроект по созданию безопасных и качественных дорог, на который за все 6 лет из федерального бюджета потратят только 440,9 млрд рублей. Оба эти нацпроекта занимаются лишь одним – развитием транспортных путей. Но инфраструктура – это не только автомобильные и железные дороги. Это ещё и энергетическая инфраструктура, инфраструктура сетей связи, инфраструктура для развития промышленности, авиационная инфраструктура: широчайшиий и крайне важный пласт. Но его никак не выделяют из общей массы основных статей: социалка, оборона, безопасность, абстрактная нацэкономика, экономика и обслуживание госаппарата – вот основные статьи. И никто подробно не обсуждает финансирование, например, газификации восточной части страны.

А без этого рассчитывать на то, что на инфраструктуру на самом деле начнут обращать достаточно внимания – не приходится. И нацпроекты здесь не помощники. Они постоянно сталкиваются с массой различных проблем, начиная с выделения средств регионам и заканчивая нежеланием инвесторов участвовать в нацпроектах. Как раз из-за этого тормозится развитие порта Тамань: инвесторы, которым предложили поучаствовать в проекте, не согласились с предложенными условиями.

Тем временем и в Европе, и в США инфраструктура – важнейшая точка приложения инвестиций. В Германии, по итогам 2018 года, образовался профицит бюджета в 12,8 млрд евро. Но эти деньги не были отправлены в кубышку на чёрный день, а были распределены в 2019 году на дорожную инфраструктуру, поддержку школ и оборону. В США развитие инфраструктуры стало краеугольным камнем политики Трампа: в прошлом году он лично представил масштабный план развития инфраструктуры на 1,5 трлн долларов. Вопрос расходования госсредств всегда очень волнует налогоплательщиков, даже программа медицинской помощи Обамы вызывала массу споров. Но программа развития инфраструктуры была принята очень тепло. Реальные расходы, конечно, намного меньше, но всё равно составляют значительную часть бюджета. В 2018 г на инфраструктуру было выделено 21,2 млрд долларов – это примерно 1,33 трлн рублей. Деньги пошли на дороги, развитие Интернет сетей, малых аэропортов в малонаселённых пунктах и многое другое.

ИТОГ: ТРАТИМ НА СИЛОВИКОВ И ОТКЛАДЫВАЕМ НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Вместо этого, деньги, которые тратить можно, идут, в первую очередь, на силовиков, а которые нельзя (согласно бюджетному правилу, в следующем году нельзя будет тратить деньги, которые получены от реализации нефти дороже 42,4 долларов за баррель) – идут на покупку валюты, откладываемой в Фонд национального благосостояния. В следующем году Минфин намерен занять 2,38 трлн. рублей, а в 2021 году – 2,56 трлн. В общем, на чёрный день. Ну или на «помощь другу». Например, из средств ФНБ планируется выдать кредит Египту на льготных условиях для строительства АЭС...

В итоге, получается, что безопасность и запасы – наше всё. Минфин сверстал такой бюджет, комитет Госдумы по бюджету и налогам его поддержал, а депутаты просто заверили это решение. За такой странный бюджет проголосовало 363 депутата, а высказались против – только 62.

Депутаты настолько серьезно относятся к планированию бюджета, что даже не видят смысла приходить на обсуждение главного финансового документа страны: спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал парламентариев за прогулы в такой ответственный день. Но они, видимо, рассчитывают, что за эти три года, как это, к сожалению, происходило и в предыдущие годы такого «планирования», неизвестно сколько раз все изменится. Только вот никто не обещает, что перемены будут к лучшему. Эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях такой безалаберности законотворцев.

Никита Масленников:

«Бюджет держит финансовую стабильность, но при экономической стагнации. Спада нет, но рост экономики около 1%. Для выполнения социальных обязательств, нам нужен рост хотя бы на 2,5%».

Дмитрий Милин, независимый аналитик:

«К сожалению нынешний профицит бюджета не является признаком здоровой экономики. Признаком здоровой экономики является устойчивый рост как минимум в 2-3% в год, чего в РФ не наблюдается уже 10 лет за которые средний темп роста ВВП 0,88% в год. Российская экономика находится в «застое» аналогичном советскому, который по сути погубил СССР в 1980-х».

Александр Новак: «По показателю «индекс надежности электроснабжения» в рейтинге Doing Business Россия в очередной раз подтвердила максимальную оценку - 8 из 8»

Россия впервые в истории заняла 7 место в рейтинге Doing Business Всемирного банка по показателю «Подключение к системе электроснабжения».

Таких высоких результатов удалось добиться благодаря масштабным реформам в области технологического присоединения потребителей и совместным усилиям Министерства энергетики Российской Федерации, Правительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга и ПАО «Россети».

По показателю «подключение к электрическим сетям» в рейтинге «Ведение бизнеса – 2020» Россия получила 97,5 балла из 100 возможных.

В ежегодном отчете эксперты Всемирного банка подтвердили успешность и эффективность всех заявленных российскими энергетиками реформ, направленных на упрощение процесса подключения к электрической сети, были отмечены сокращение сроков строительства и проектирования, выдачи договоров технологического присоединения, а также глубокая стадия цифровизиции процесса подключения к сети.

С 2012 года количество процедур, необходимых для подключения к электросетям в столичных регионах, сократилось с 5 до 2, а срок подключения - с 281 до 41 дня. Стоимость технологического присоединения снизилась до 5 % дохода на душу населения в 2019 году.

В дополнение к оценке эффективности процесса подключения в рейтинге учитываются показатели надежности электроснабжения (ПSAIDI, ПSAIFI), прозрачности тарифов и цен на электроэнергию.

В общем зачете рейтинга Doing Business Всемирного банка Россия поднялась на 28 место из 190 стран – это на три строчки выше, чем было в прошлом году.

«В течение последних 7 лет для поступательного продвижения Российской Федерации в рейтинге Doing Business Всемирного банка Минэнерго России проводит последовательную работу, в частности в сфере нормативного регулирования электроэнергетической отрасли. В результате мы наблюдаем улучшение наших позиций, а по показателю «индекс надежности электроснабжения» Российская Федерация в очередной раз подтвердила максимальную оценку - 8 из 8 баллов. Несмотря на достигнутые успехи, мы намерены стремиться к еще более высоким результатам: продолжается работа по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств, на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации в настоящее время находится проект постановления, обеспечивающий дальнейшую оптимизацию процедуры технологического присоединения», - сказал Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Справка:

Ежегодное исследование Всемирного банка Doing Business оценивает комфортность ведения предпринимательской деятельности на основе десяти показателей, таких как простота регистрации предприятий, получения разрешений на строительство и подключения к электросетям, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов и т.д. Согласно методологии, всем компонентам присвоены равные веса.

Радиоактивные отходы или «полезное сырье»? В Россию снова везут обедненный уран

О возобновлении транспортировки сообщили экологи. В «Росатоме» ввоз урановых «хвостов» подтверждают, но называют заявление «дезинформацией»: в Россию поступают не радиоактивные отходы, а «полезное сырье»

Западноевропейская компания Urenco в этом году возобновила транспортировки в Россию урановых «хвостов» с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау, сообщают «Гринпис России» и «Экозащита». Речь идет о 12 тысячах тонн в год — это более тысячи контейнеров.

Дочерняя компания госкорпорации «Росатом» АО «Техснабэкспорт» заявила, что утверждения экологов о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии — «дезинформация». Обедненный уран — полезное сырье, которое используется на российских обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана экономически эффективным способом. Таким образом, иностранный обедненный уран ввозится в Россию не на захоронение, а на переработку до полезного продукта с его последующим вывозом обратно за рубеж, утверждают в «Техснабэкспорте».

В России законом всегда запрещалось ввозить радиоактивные отходы. Тонкость тут в определении — что является отходами, а что нет. Закон «Об использовании атомной энергии» говорит, что отходы — это радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается. Экологи утверждают, что гексафторита урана, который сейчас опять повезли из Германии, со времен СССР в стране накоплено около миллиона тонн.

Рашид Алимов

координатор проекта токсической программы «Гринпис России»

«Когда раньше происходили такие транспортировки из Германии, до 2009 года, «Техснабэкспорт» делал те же самые утверждения, что это никакие не радиоактивные отходы, а ценное сырье. Тогда возникает вопрос: если это ценное сырье, что же они не перерабатывают все то ценное сырье, которое лежит в бочках под открытым небом около четырех предприятий — в Ангарске, Северске, Зеленогорске и Новоуральске? Ряды этих бочек можно очень хорошо видеть на спутниковых снимках Google».

То, что Urenco решила возобновить вывоз урановых «хвостов» в Россию, обнаружили экологи из организации Aktionbundnis Munsterland gegen Atomanlagen, что переводится как «Действие альянса Мюнстерланда против атомных станций». В их распоряжении оказался документ правительства немецкой земли Северный Рейн — Вестфалия, в котором об этом говорится.

Пик борьбы против ввоза ядерных отходов в Россию пришелся на вторую половину нулевых. Лоббисты этой идеи тогда тоже говорили, что гексафторит урана — или так называемые урановые хвосты — это ценное сырье. Но в результате согласились, что это не так, говорит сопредседатель организации «Экозащита» Владимир Сливяк.

«Когда в 2009-м этот бизнес прекращали, «Росатом» четко заявлял, что больше таких контрактов не будет и они России просто не нужны. А сейчас вдруг мы узнаем, что это возобновлено. Я думаю, что главный интерес тут, конечно, со стороны западноевропейской компании Urenco, которая просто стремится избавиться от собственных отходов, потому что в Западной Европе, для того чтобы утилизировать или даже просто хранить эти отходы, нужно было бы затратить несколько миллиардов евро, а в Россию это можно отправить за несколько десятков миллионов».

В прекращении поставок гексафторита урана в Россию в конце нулевых также большую роль сыграли европейские экологи, которые несколько раз даже ложились перед поездами, чтобы те не смогли тронуться с места.

Андрей Жвирблис

Никакой щедрости — только бизнес. Почему Россия списала долги Африке?

«Это откроет возможность для очень серьезного российского бизнеса в Африке. По сути, начинается новый период африканского экономического подъема», — считает эксперт Василий Колташов

Выступая на сочинском форуме «Россия — Африка», Владимир Путин напомнил лидерам 43 африканских государств, что за три десятка лет Москва простила Африке долги на 20 млрд долларов, сообщает РИА Новости. 24 октября стало известно, что в рамках форума заключены контракты на 12 млрд долларов (около 800 млрд рублей).

Реакция российской общественности на сообщения о списании тех или иных долгов развивающихся государств обычно оригинальностью не отличается — народ мрачно шутит в соцсетях. Простили 20 млрд Африке, а у тебя за 20 тысяч долга по коммуналке имущество опишут, досадуют пользователи.

Другие отмечают, что заявление довольно контрастно смотрится на фоне заголовков вроде «Долги российских дачников будут списывать с банковских карт» или «В России признали нехватку денег на индексацию пенсий работающим».

При этом понятно, что сравнивать невозвратные долги, доставшиеся России по наследству от СССР, с реальными деньгами неправомерно. Какую выгоду Москва получает от внешнеполитической щедрости? Ситуацию комментирует африканист Александр Зданевич.

«Естественно, мы можем оставить все как есть. Тогда это будет рычаг негативного давления, партнеры будут видеть, что между нами есть некое препятствие, которое не дает идти на следующий шаг. Если мы говорим о том, что мы все-таки формируем положительный имидж страны на континенте, расширяем список партнеров, это облегчает переговорный процесс. Получаем преимущество по концессиям, если мы говорим о материально-сырьевой базе, получаем преимущество на конкурсной основе проводимых контрактов, например по линии военно-технического сотрудничества, торгуем ведь не только мы, и так далее. Везде вы потом можете ссылаться на то, что мы сделали шаг вперед, шаг солидный, поэтому, дорогие партнеры, мы ждем от вас встречных предложений. Об этом президент и говорил. Ну а сумма? Понятно, что у неспециалистов она вызывает некоторую оторопь, но ее не нужно воспринимать буквально. Это просто символ вектора развития отношений».

Пик списания африканских долгов пришелся на девяностые и нулевые, и, если не считать сравнительно небольшого 40-миллионного пожертвования на еду мозамбикским школьникам, в последнее десятилетие Москва «прощала» в основном Среднюю Азию, КНДР и Кубу.

Кроме того, не следует считать списание долгов развивающихся стран благотворительностью — сейчас Африка считается главным геополитическим «пирогом», который предстоит разделить США, Европе, Китаю и России. Таким же «кондитерским изделием» в конце прошлого века была Азия, ныне двигатель глобальной экономики. Продолжает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Это откроет возможность для очень серьезного российского бизнеса в Африке. По сути, начинается новый период африканского экономического подъема. Если Китай ведет себя в Африке как повторный колонизатор, то Россия — как менее агрессивный в коммерческом плане игрок, в то же время более лояльный к местным бюрократиям, у которых хорошее отношение к России и к русским. Мне кажется, Россия получает здесь гораздо больше возможностей именно потому, что она будет выстраивать свои отношения в консенсусе с местной бюрократией. Она, конечно, не всегда эффективна, не всегда грамотна, но она устояла в борьбе против новых западных заходов в эти страны, которые, на мой взгляд, станут очень серьезными партнерами на длительное время».

Учитывая заключенные на форуме «Россия — Африка» контракты на 12 млрд долларов, как минимум частично российская щедрость уже начала окупаться. А глава наблюдательного совета новообразованного Международного агентства суверенного развития Константин Малофеев обещал африканским государствам привлечь 2,5 млрд долларов на инфраструктурные инвестиции.

Андрей Ромашков

В Москве пройдут консультации между представителями Ирана и России по ядерной программе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и его иранский коллега Аббас Аракчи проведут в пятницу в Москве консультации по ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) или ядерной программой Ирана.

ТАСС сообщил, что два высокопоставленных дипломата будут заниматься вопросами, связанными с СВПД.

В 2015 году Иран и шесть основных держав (пять государств-членов Совета Безопасности ООН - Россия, США, Франция, Великобритания и Китай - плюс Германия) договорились об окончательном Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который в частности предусматривал снятие санкций, наложенных на Тегеран за его ядерную программу.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Он сказал, что старые санкции против Ирана будут восстановлены и будут введены новые.

15 мая 2019 года Иран сократил свои обязательства перед СВПД, заявив, что, если другие участники не смогут обеспечить выполнение сделки в течение 60 дней, Тегеран может возобновить свою деятельность по обогащению урана.

17 стран выразили готовность внести свой вклад в развитие порта Чабахар на юге Ирана

Заместитель министра промышленности Ирана заявил, что 17 стран выразили готовность внести свой вклад в развитие порта Чабахар на юге Ирана, сообщило в среду информационное агентство Tasnim.

"На конференции, проведенной с целью привлечения иностранных инвесторов для развития порта Чабахар, 17 зарубежных стран объявили о своей готовности [внести свой вклад в развитие порта]", - рассказал Хоссейн Модарес Хиабани.

Ссылаясь на комплексный план развития порта Чабахар, чиновник указал на некоторые из предусмотренных проектов в этом порту, включая создание завода по переработке риса, строительство бойни, строительство резервуаров для слива масла и подготовку хранилищ для силоса вместимостью более 100 000 тонн.

"В настоящее время выгрузка и погрузка товаров в порту Чабахар не имеет ограничений в отношении мощностей по сравнению с другими портами, и мы стремимся быстро активировать не менее 50 процентов своей мощности в 8,5 млн. тонн", - сказал Модарес Хиабани.

Приглашая инвесторов страны к участию в проектах развития Чабахара, чиновник сказал: "Мы считаем, что торговля и коммерция являются движущими силами производства в стране, и поэтому необходимо развивать инфраструктуру для их увеличения, чтобы увеличить производство".

Расположенный в юго-восточном Иране, в Оманском заливе, Чабахар является единственным иранским морским портом.

Благодаря своему стратегическому географическому положению, порт Чабахар имеет большое значение для Ирана, как в политическом, так и в экономическом плане.

После нескольких лет переговоров Иран предоставил Индии проект развития этого порта, а южно-азиатская страна выделила 500 миллионов долларов на строительство двух новых причалов в этом порту.

Чабахар имеет два основных порта: порт Шахид Калантари и порт Шахид Бехешти. Проект развития порта Шахид Бехешти в Чабахаре планируется реализовать в пять этапов, первый этап которого начался в 2007 году. Из-за финансовых проблем, возникших в результате первого раунда санкций США в отношении Ирана, проект был практически остановлен до 2016 года, когда санкции были сняты в отношении экономики Ирана.

В Бишкеке проходят учения по кибербезопасности

В Бишкеке проходят учения по кибербезопасности. Сообщает ГКНБ КР в четверг.

Как сообщается, киберучения для государственных органов организованы подразделением по реагированию на компьютерные инциденты ГКНБ КР совместно с системным интегратором Green Light. Учения проходят на базе Американского университета в Центральной Азии.

Целью учений является обучение и отработка практических навыков сотрудников государственных органов по выявлению компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты на местах. Для практических учений будет использована платформа Cyber Defense Clinic от компании Cisco, которая позволит участникам применить на практике инструменты защиты от киберугроз.

На официальное открытие мероприятия приглашены представители совета безопасности, правительства, ГКИТиС и других министерств и ведомств Кыргызской Республики.

4 дня до старта Международного форума волонтеров-медиков

28 октября 2019 года в Иваново состоится торжественное открытие Международного форума волонтеров-медиков. Ожидается, что в церемонии примут участие начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева, координатор ВОЗ в России по неинфекционным заболеваниям Елена Юрасова, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

МФВМ пройдет с 28 октября по 1 ноября 2019 года. Участниками форума станут добровольцы, члены общественных организаций, студенты-медики и молодые врачи. На МФВМ соберутся представители со всех регионов России и 45 зарубежных стран, в том числе Эстонии, Италии, Испании, Бельгии, США, Египта, Индии, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сербии, Албании.

На форуме будут обсуждаться вопросы развития добровольчества, современной медицины, общественного здоровья и надпрофессиональные компетенции. Предстоят диалоги и дискуссии на темы: «Глобальные вызовы в области охраны здоровья», «Добровольчество: расширяя границы международного сотрудничества», «Общественное здоровье: вызовы времени». Запланировано множество практических модулей, образовательных, культурных и спортивных мероприятий. Участники МФВМ будут работать на русском и английском языках.

В качестве экспертов на МФВМ приглашены представители ВОЗ, программы «Добровольцы ООН» и UNAIDS, Минздрава России, медицинских университетов, заслуженные врачи.

МФВМ проводится впервые по инициативе российских добровольцев. Организаторами форума выступают ВОД «Волонтеры-медики», Минздрав России, Россотрудничество, Росмолодежь, Правительство Ивановской области.

Цель МФВМ – консолидация российского и зарубежного волонтерского сообщества для обмена опытом, разработка форматов взаимодействия России с иностранными партнерами, вовлечение молодежи в международную коммуникацию.

Всероссийское движение «Волонтеры-медики», основанное в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа», объединяет 37 тыс. человек во всех регионах РФ и является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. Партнерами ВОД «Волонтеры-медики» выступают свыше 1700 организаций по всей стране.

Страновые центры по медицинскому волонтерству «Волонтеры-медики» открыты в Казахстане, Киргизии и Армении.

О проведении сессии «Биобезопасность в Африке: текущие проекты и перспективы взаимодействия» в рамках экономического форума «Россия-Африка»

В рамках экономического форума «Россия-Африка» в Сочи Роспотребнадзор провел сессию, посвященную глобальным вызовам современного мира. Специалисты сошлись во мнении, что основная проблема в борьбе с инфекциями и опасными болезнями, это взаимосвязанность государств, когда эпидемии различных заболеваний оказывают значительное влияние на развитие не только всех стран Африканского региона, но и всего мира.

«Каждой стране нужно быть готовой к инфекционной атаке. Скорость движения распространения инфекции на планете равна скорости авиалайнера. В России уже сложившаяся ситуация по профилактике и противодействию инфекционным болезням. Против кори и гриппа мы прививаем людей отечественными вакцинами, которые прекрасно себя зарекомендовали», — сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам в последние годы Африканский регион регулярно сталкивается с эпидемиями и вспышками опасных инфекционных болезней холеры, желтой лихорадки, малярии, лихорадок денге, чикунгунья, Ласса, Эбола и других, которые уносят тысячи жизней и обходятся национальным экономикам миллионными затратами. В отсутствие иммунизации населения корь, полиомиелит и туберкулез представляют собой отдельные проблемы. «Основой для процветания и роста благополучия стран Африки должны стать устойчивые системы здравоохранения и реагирования на такие угрозы», — подчеркнула Попова.

Потери от эпидемии лихорадки Эбола в странах Африки (Гвинее, Либерии, Сьерра-Леоне), согласно оценкам Программы развития ООН, в период с 2014 по 2017 превышали 3,5 млрд долларов в год. В 2015 - 2017 годах доход на душу населения во всём регионе сокращался на 18 долларов США в год. Продажи туров в соседние, но не затронутые эпидемией страны, упали на 70%. В Либерии урожай риса в 2014-2016 годах упал на 25% из-за боязни фермеров заразиться опасной инфекцией.

По ее словам, Россия обладает колоссальным опытом в вопросах реагирования на эпидемиологические угрозы и сегодня реализует масштабные проекты в странах всех регионов мира. Исторически сложившиеся плодотворные контакты со странами Африки, в том числе сотрудничество по линии бизнес-сообщества, открывают большие перспективы для взаимодействия в сфере совместного изучения инфекционных болезней и биологических патогенов.

«Угрозы постоянно эволюционируют. Наряду с появлением новых инфекционных болезней, таких как лихорадки Зика, коронавирусная инфекция, болезнь, вызванная вирусом Нипах, активизируются «забытые» инфекционные болезни, такие как чума, холера, корь, малярия, полиомиелит. При этом, в структуре инфекционных болезней основное место в настоящее время занимают вирусные инфекции», — отметила Анна Попова.

Заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак отметил, что деньги только инструмент. По его словам, для эффективного использования ресурсов важны профессионализм, мужество и патриотизм людей, которые занимаются биобезопасностью. «Многостороннее сотрудничество дает синтез идей и ресурсов. Борьба с эпидемиями вопрос многосторонности, при этом очень важно кто лидер. В борьбе с Эболой лидером является Россия. Можно говорить о запуске любых проектов, когда есть понимание, какие люди будут этим заниматься и какие цели. Роспотребнадзор, как лидер, прекрасно себя зарекомендовал», — подчеркнул Сергей Сторчак.

Министр высшего образования и научных исследований Гвинеи Абдулайе Балде отметил, что ежегодно по планете перемещаются 4 млрд человек. По его словам проблемы распространения инфекций носят глобальный характер и требуют объединения усилий всех стран. «Роспотребнадзор и российские ученые оказывают нам постоянную помощь. Создание коллегиального органа важный факт. Когда мы столкнулись с Эболой, мы создали совместный Российско-Гвинейский центр. Не стоит забывать и о террористической угрозе, опасные болезни становятся реальным оружием», — заявил господин Балде.

Министр здравоохранения Демократической Республики Конго Этени Лонгондо отметил, что «с опытом России ДРК сможет укрепить опыт наших медицинских сотрудников и противодействовать угрозам эпидемий и пандемий».

«Мы подписали соглашение и начинаем наше сотрудничество. Мы не можем отделять жизнь человека от вопросов биобезопасности. Россия накопила огромный опыт в области биобезопасности, и мы построить трансграничную систему сотрудничества. Уганда вынуждена рассчитывать на внешнюю помощь. Возможность обучения и использование мобильных лабораторий поможет оперативно и профессионально реагировать на угрозы, 175 специалистов уже подготовлены. Кроме этого, мы просим Россию научить нас производить вакцины», — сказала постоянный секретарь Министерства здравоохранения Республики Уганда Диана Атуине.

Анна Попова предложила участникам сессии создать виртуальный центр, цифровую площадку на базе Центра компетенций Национальной технологической инициативы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого чтобы у профильных российских ведомств и африканских стран появилась возможность общения в режиме реального времени.

«Главное для нас это человек, его жизнь и благополучие. У инфекций нет границ, ни одно государство не может быть защищено от внешних биологических угроз. Только совместные усилия, объединение потенциала, человеческих ресурсов и новейших технологий дадут ощутимый результат в борьбе с опасными инфекциями», — сказала Анна Попова.

Слово "предательство" становится самым популярным в европейских СМИ. Не успели они отшуметь по поводу "предательства Трампа" сирийских курдов, как с новой силой заговорили об очередном "предательстве". Теперь, правда, речь идет о деяниях самой Европы по отношению к двум балканским странам — Албании и особенно Северной Македонии (ранее просто Македонии).

В минувший уик-энд лидеры Евросоюза, собравшиеся в Брюсселе, должны были дать формальную отмашку на предоставление этим государствам статуса официальных кандидатов на вступление в ЕС. Данная процедура ничего особого собой не представляет — просто открывает путь многолетним переговорам и требованиям к претендентам с целью изменения ими внутреннего законодательства. В конце концов, Турция находится в подобном статусе 20 лет, и, похоже, ее европерспективы только отдаляются.

Именно в связи с абсолютной формальностью данного шага большинство лидеров ЕС не видели в этом никаких проблем. Однако Франция, Дания и Нидерланды, где сильны позиции евроскептиков, заблокировали заявку Албании, а надежды (северо)македонцев перечеркнул своим волевым решением французский президент Эммануэль Макрон.

Сказать, что это вызвало гнев и разочарование в двух указанных странах, — не сказать ничего. В Северной Македонии сразу же возник внутриполитический кризис, объявлены досрочные парламентские выборы. Немудрено понять почему, если учесть, что в прошлом году ради этой формальной заявки государство пошло даже на смену названия.

Напомним: Европа и США просто-таки выкручивали руки македонцам, призывая их добавить к названию страны эпитет "Северная", чтобы удовлетворить Грецию. Провели референдум, где вопрос был сформулирован так, что переименование рассматривалось как залог вступления в ЕС и НАТО.

Чего только не обещали македонцам в ходе кампании. Лидеры различных государств приезжали один за другим в Скопье, рассказывая, как все замечательно заживут после переименования. Кстати, старался и сам Макрон. Накануне референдума он обратился к македонцам с пламенной речью, призывая их голосовать "правильно" и рассказывая, как это будет хорошо и для них, и для Европы.

Большинство населения балканской страны, строго говоря, тогда "проголосовало ногами", не придя на избирательные участки и сорвав референдум. Однако это не помешало властям все-таки изменить название страны. Цели были те же: Евросоюз и НАТО.

Причем членство в Североатлантическом альянсе согласовали очень быстро и почти наверняка окончательно оформят весной следующего года. А вот с ЕС, как видим, не заладилось. Всего-то год прошел, а обещания быстро забылись.

Особенно тяжело нынешнему премьеру Северной Македонии Зорану Заеву и его правящей партии "Социально-демократический союз". Их евроинтеграционные лозунги вполне можно сопоставить с теми обещаниями, которые раздавали украинцам в ходе Майдана. Македонцам рассказывали: проголосуете за вступление в ЕС — и у вас будет бесплатное европейское здравоохранение, 25 тысяч евро субсидий для каждого фермера, бесплатное образование и так далее. Представьте, как Заев выглядит в глазах избирателей после блокирования македонской заявки Парижем. На досрочных выборах он рискует потерять власть.

Теперь все дружно набросились на Макрона. Заев назвал позицию Франции "исторической ошибкой", основные европейские СМИ почти единогласно это подхватили. Ярких красок никто не жалеет. Политические аналитики EUobserver говорят о "политическом вандализме". А редакционная статья Financial Times определила действия Макрона как "акт неоголлистской бескомпромиссности" и особо подчеркнула, что "Франция оставляет ЕС без заслуживающей доверия базы отношений с соседями, <…> такими как Молдова, Украина и Грузия".

То есть украинцев и грузин предупреждают: вас обманут с вашими европейскими мечтами, как обманули македонцев. Британская пресса делает упор на то, что подобная политика вынудит эти страны "смотреть на восток в сторону России". И это, как вы понимаете, главная проблема Европы и уж тем более Британии, которая сама пытается выйти из ЕС.

Судя по многочисленным возмущенным комментариям различных европейских аналитиков, мало кто из них вообще верит в перспективы принятия Македонии и особенно Албании в "европейскую семью народов". Некоторые так прямо и пишут: начало формальных переговоров о вступлении в Евросоюз еще ничего не означает, а значит, и волноваться особо не о чем. Другими словами, Макрона обвиняют не в том, что он перечеркнул европерспективу балканских стран, в которую мало кто верит, а в том, что он лишает послушных соседей морковки, за которой они должны были покорно следовать, как когда-то делала Турция. Говорится это публично и вполне откровенно.

Для европейских либералов особенно болезненно то, что сделал это представитель партии, составляющей основу либеральной фракции Европарламента. А по вопросу Албании к Макрону примкнул и премьер Нидерландов Марк Рютте, чья партия также входит в эту группу. Именно поэтому члены данной фракции выражают свое ошеломление громче всех.

Макрон же ссылается на необходимость реформирования самого Евросоюза перед тем, как затевать переговоры с новыми кандидатами. При этом никаких четких сроков и условий он не называет. Вряд ли следует ожидать перемены его взглядов по мере приближения президентских выборов 2022 года, где наверняка миграционный вопрос вновь будет ключевым. Если руководитель Франции сейчас не решился на простую формальность, затем ему будет сделать это еще сложнее.

А сладкая европейская мечта македонцев и албанцев продолжит отдаляться. Как, собственно, и для других потенциальных кандидатов на членство в ЕС — Сербии, Черногории, Косово, Боснии.

Какой в этой ситуации может идти разговор об Украине или Грузии?

Владимир Корнилов

За последние несколько месяцев Лондон стал не только столицей веселого политического карнавала под названием Brexit и уличных столкновений между экологическими радикалами и представителями рабочего класса, которому они блокировали доступ к пригородным электричкам во имя борьбы с глобальным потеплением.

Совершенно неожиданно Лондон стал столицей негативного отношения к будущему мировой финансовой системы — и идеи ее срочного реформирования. Еще более неожиданным является то, что идеологическим эпицентром этого зарождающегося "движения за спасение глобальной финансовой системы" выступил Банк Англии — один из старейших центробанков планеты и столпов действующей финансовой системы, которую сейчас представители этой респектабельной организации предлагают то ли реформировать, то ли демонтировать.

Бывший глава Банка Англии барон Мервин Кинг, выступая на симпозиуме МВФ, заявил о том, что США ждет "финансовый армагеддон", в случае если у Федрезерва не хватит возможностей справиться с ситуацией, аналогичной "кризису токсичных ипотечных долгов" 2008-2009 годов.

Более того, экс-банкир Ее Величества в максимально жестких выражениях описал перспективы западных демократий в том случае, если финансовая система не справится с еще одним глобальным кризисом. Британская Guardian цитирует наиболее яркие пассажи из "апокалипсиса от Кинга": "Еще один экономический и финансовый кризис может разрушить легитимность демократической рыночной системы, — сказал он. — Придерживаясь новой официально одобренной теории денежно-кредитной политики и делая вид, что мы сделали банковскую систему безопасной, мы, словно сомнамбулы, идем к этому кризису".

Показательно, что действующий глава Банка Англии Марк Карни не отстает от своего предшественника и тоже старается доказать своим коллегам по финансовому истеблишменту, что их действия приведут к катастрофическим последствиям.

Такое впечатление, что при вступлении в должность руководитель главной финансовой структуры Соединенного Королевства либо внезапно получает доступ к какой-то информации, превращающей его в последовательного пессимиста и наводящей на него ужас, либо, наоборот, сама должность дает ему право и трибуну для того, чтобы начать рассказывать неприятную правду.

Всего два месяца назад Карни попал во все сводки западных информационных агентств из-за своих заявлений о рисках войны и глобального кризиса, вызванного общемировой политикой низких процентных ставок, а также о необходимости демонтажа долларовой финансовой системы во имя спасения мировой экономики.

Агенство Рейтер тогда писало: "Карни предупредил, что очень низкие равновесные процентные ставки в прошлом совпадали с войнами, финансовыми кризисами и резкими изменениями в банковской системе. В качестве первого шага по перестройке мировой финансовой системы члены МВФ могли бы утроить ресурсы Фонда до трех триллионов долларов США — лучшая альтернатива для стран, защищающих себя (от экономических сложностей. — Прим. авт.) путем накопления огромных сумм долгов. "Хотя такие согласованные усилия могут улучшить функционирование нынешней системы, в конечном итоге многополярная глобальная экономика требует новой МВФС (международной валютно-финансовой системы) для полной реализации своего потенциала", — сказал Карни".

Выступления ведущих британских банкиров можно попытаться списать на специфическую психологическую атмосферу Лондона, на которую действительно оказывает токсичное влияние массовое политическое помешательство, связанное с Brexit и уличной борьбой с глобальным потеплением. Однако голоса, которые предупреждают о рисках мировой экономики, раздаются не только из Лондона. Известная американская консалтинговая компания McKinsey & Co заранее "отправила на кладбище" 35% мировых банков, заявив, что они не смогут пережить следующую глобальную рецессию.

При этом главный экономист аналитической службы рейтингового агентства Moody's как раз указывает на то, что риски глобального кризиса сейчас очень высоки: "По словам Марка Занди, главного экономиста Moody's Analytics, в ближайшем будущем существует чрезвычайно высокая вероятность того, что рецессия может ударить по мировой экономике, причем политики, вероятно, не смогут изменить этот сценарий".

Впрочем, глобальная рецессия может показаться слишком абстрактным риском. Между тем МВФ и журналисты агентства деловой информации Блумберг нашли конкретный риск, который до боли напоминает ту самую "бомбу токсичных кредитов", которая взорвалась под мировой финансовой системой в 2008-2009 годах. Ситуация до такой степени серьезная, что насквозь правильный, политкорректный и прогрессивный колумнист американского агентства Блумберг задался вопросом: "Что страшнее: изменение климата или ценные бумаги, обеспеченные корпоративными кредитами (CLO)?" Ответ неутешителен: "При всем уважении к Грете Тунберг, бомба замедленного действия с корпоративным долгом выглядит как более неизбежная угроза. <…> Особую озабоченность вызывает рынок кредитования компаний с высоким уровнем задолженности, который уже превысил 1,2 триллиона долларов, причем есть признаки того, что инвесторы становятся тревожными".

Если объяснять максимально грубо и упрощено, то получается, что в прошлый раз кредиты выдавались американским безработным, нищим и спекулянтам, которые не имели особых шансов их вернуть, зато банки зарабатывали на том, что "переупаковывали" эти токсичные кредиты в деривативные финансовые инструменты с повышенной доходностью и продавали инвесторам по всему миру. Неизбежный конец этой истории привел к появлению дыр в балансе многих банков (которые не успели продать все), а также цепной реакции дефолтов, банкротств и сокращению экономической активности, что, в свою очередь, вызвало глобальную рецессию, задевшую в том числе Китай, Россию и другие страны-экспортеры.

Сейчас история повторяется почти по той же схеме. Только кредиты выдаются уже не безнадежным физическим лицам, а таким же безнадежным корпоративным заемщикам. Если эта финансовая бомба сдетонирует, то эффект будет или таким же, как в 2008-м, или хуже, поскольку мировая экономика еще не полностью оправилась от предыдущего кризиса. Мервин Кинг прав: западный мир, как сомнамбула, идет к повторению кризиса.

К сожалению, шансов на то, что к британским банкирам прислушаются в высоких кабинетах Вашингтона и Брюсселя, практически нет, но, к счастью, на этот раз Россия гораздо менее уязвима перед внешними шоками. А вот выдержит ли американская экономика такой шок — большой вопрос.

Иван Данилов

Россия поднялась на 22 позиции в рейтинге Doing Business по получению разрешений на строительство

Стали известны результаты ежегодного рейтинга Всемирного банка Doing Business. По направлению «Получение разрешений на строительство» Россия поднялась за год на 22 позиции, заняв 26 место среди 190 оцениваемых стран.

В 2018 году по данному направлению был зафиксирован подъем на 67 позиций – Россия переместилась со 115 на 48 место в рейтинге. Расчет позиции в рейтинге рассчитывается на основе показателей двух городов – Москвы (вес 70%) и Санкт-Петербурга (вес 30%). Подъем на 22 позиции, произошедший в текущем году, позволил России обогнать такие страны как Германия и Китай, расположившиеся на 30 и 33 позициях, и вплотную приблизиться к показателям Великобритании и США, занимающим в рейтинге 23 и 24 строки.

«Ключевым фактором улучшения показателей в рейтинге стала оптимизация процедур технологического присоединения, в том числе в рамках реализации пилотного проекта по переводу услуг ресурсоснабжающих организаций в электронный вид, регламентируемого постановлением Правительства РФ № 955», - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

Эксперты Всемирного банка также учли ранее реализованные Минстроем России реформы по сокращению срока выдачи разрешений на строительство (до 7 рабочих и 9 календарных дней) и градостроительных планов земельных участков (до 20 рабочих и 28 календарных дней).

Глава Минстроя России сообщил, что на федеральном уровне рассматривается дальнейшее сокращение сроков ключевых административных процедур. Сроки выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию планируется сократить до пяти рабочих дней, срок выдачи ГПЗУ – до 14 рабочих дней. Согласно данным рейтинга, сегодня для строительства небольшого непроизводственного объекта в России потребуется пройти 13 административных процедур, потратив на это 165 дней. Затраты на административные процедуры для строительства такого объекта составят 1,1% от стоимости объекта.

Запуск криптовалют Facebook и Telegram откладывается

Facebook не запустит Libra, пока не получит одобрение от всех регуляторов США, заявил Марк Цукерберг. СМИ также сообщили, что инвесторы TON согласились не требовать назад вложенные в проект Дурова деньги, запуск Gram перенесен на апрель. Есть ли шанс, что запуск этих криптовалют когда-нибудь состоится?

Похоже, громкого запуска частных криптовалют в этом году не будет. Марку Цукербергу в конгрессе пришлось не столько объяснять, зачем Facebook нужна своя криптовалюта и как она будет работать, сколько оправдываться за прошлые неудачи.

Слушания длились шесть часов. Председатель комитета конгресса по финансовым услугам Максин Уотерс перечислила все недавние скандалы, связанные с Facebook (припомнили и передачу личных данных, и влияние на выборы, и даже сексуальное рабство, поскольку в сети распространяется сомнительный контент), и временами переходила на прямые обвинения в адрес Цукерберга.

«Господин Цукерберг, ваши продукты каждый месяц используют 2 млрд 700 млн человек — более трети населения мира. Это огромное количество. Это настолько много, что для меня и всех, кто слышит эту информацию, понятно: возможно, вы считаете себя выше закона, и похоже, что вы агрессивно увеличиваете свою компанию и готовы наступить или переступить через все — ваших конкурентов, женщин, цветных, ваших пользователей, да и нашу демократию, лишь бы добиться желаемого. Вот почему у нас есть серьезные опасения по поводу ваших планов по созданию глобальной цифровой валюты, которая бросит вызов доллару США. Вы открываете серьезную дискуссию о том, не следует ли разделить Facebook на части».

Основатель Facebook старался держать удар конгресса, подробно на все отвечал и пообещал не запускать криптовалюту, пока не получит все разрешения регуляторов США.

«Идея Libra в том, что послать деньги должно быть так же легко и безопасно, как послать сообщение. Libra будет глобальной платежной системой, полностью обеспеченной валютными резервами и высоколиквидными активами. Я уверен, что это необходимо сделать, но я понимаю, что сейчас Facebook не лучший вестник для оглашения этого проекта. Уверен, что многие люди хотели, чтобы эту идею предложил кто угодно другой, но только не Facebook».

Возможно, как и в случае с Telegram, власти США хотят максимально отложить запуск критовалют, чтобы определить принципиальную позицию, что делать с корпоративными криптовалютами, считает партнер управляющей компании North Aurora Asset Management Кирилл Шмидт.

«Регуляторы выигрывают себе какое-то время на дополнительное обдумывание и принятие каких-то других решений. Корпоративные криптовалюты, как криптовалюты Facebook, Telegram или какой-либо другой компании, будут существовать по той простой причине, по которым существует частная армия. Это тоже всегда казалось государственной монополией, тем не менее частная армия существует — там, где государству комфортнее делать какие-то действия через них. Корпоративные криптовалюты могут возникнуть примерно по той же логике, единственную серьезную конкуренцию им потенциально могут составить государственные криптовалюты. Но мне кажется, пока мы до этого достаточно далеко».

Могут ли американские регуляторы совсем запретить Facebook и Telegram выпускать свои криптовалюты? Могут, полагает блокчейн-консультант и исследователь криптовалют, региональный представитель Lisk в России Денис Смирнов.

«Играет роль то, является ли проект централизованным или децентрализованным. Если в случае с Libra воздействие может производиться через единую точку отказа, которой является корпорация Facebook, то в случае с Telegram пока что разработчики достаточно успешно дистанцировались от этого проекта, они достаточно разумно подходили к этим вопросам. У Telegram есть достаточно большой опыт контрдействий на действия регуляторов, и сама структура сети там подразумевается гораздо более децентрализованной, нежели проект Libra, и ее можно попробовать запустить и без [разрешения]. Другой вопрос, хочет ли Павел Дуров идти на открытую конфронтацию с властями».

Запуск обоих проектов откладывается как минимум до весны следующего года. Но есть риск, что корпоративные криптовалюты отложат в долгий ящик на более длительный срок.

Суд Нью-Йорка 24 октября рассмотрит иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к команде Дурова, чтобы Telegram раскрыл всю финансовую отчетность, поскольку считает, что токен Gram — ценная бумага.

Надежда Грошева, Business FM

В проект «Ямал СПГ» возвращаются китайские танкеры

«Новатэк» сможет снова использовать шесть танкеров, попавших под американские санкции. Однако риски все равно сохраняются, говорят эксперты

«Новатэк» вернул себе флот для «Ямал СПГ». США сняли с крупнейшей в мире шипинговой компании санкции, из-за которых проект лишился трети танкеров, сообщает газета «Коммерсантъ».

Это очень хорошая новость для «Новатэка», но нельзя утверждать, что санкционные риски для компании сведены до нуля, говорит заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Для «Ямал СПГ» это очень хорошо, потому что выпадение шести из 15 арктических газовозов, которые должны обслуживать проект после выхода на проектную мощность, это очень серьезные риски и проблемы для транспортировки газа. Они и так имели место, потому что «Новатэк» ввел две линии раньше срока и сами танкеры не успели построиться, приходилось идти на разные хитрости, применять морскую перевалку, чтобы оптимизировать использование танкеров арктического класса. Если бы блокировка продлилась долго, она могла бы даже ограничить отгрузку СПГ с проекта. Этот риск на сегодняшний день снят, но в целом риск попадания под санкции еще достаточно велик, ведь не завершена санкционная война с китайскими компаниями, а китайцы являются акционерами и «Ямал СПГ», и нового проекта «Новатэка» «Арктик СПГ — 2». Кроме того, нельзя исключать, что и российские проекты могут непосредственно попасть под удар. Это касательная была история, не направленная напрямую против экспорта российского СПГ, но риск попадания под санкционные инструменты США есть, и нельзя называть его ничтожным».

Для того чтобы продолжать поставки с завода «Ямал СПГ» «Новатэка», совместному предприятию китайской Cosco и канадской Teekay пришлось изменить структуру акционеров.

Россия может одобрить сделку по приобретению финской Fortum контроля в Uniper

Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, назвав срок в полгода. Каковы перспективы сделки между финской и немецкой компаниями?

Правительство России может в течение полугода одобрить сделку по приобретению финской энергокомпанией Fortum контроля в Uniper. Об этом журналистам сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

Ранее в октябре руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил о возможных изменениях в законодательстве, чтобы получить возможность согласовать эту сделку. При этом немецкая компания называет поглощение недружественным.

Финская Fortum и немецкая Uniper получили крупные доли в ключевых российских генерирующих компаниях, которые стали частными в результате реформы РАО «ЕЭС». В частности, Uniper принадлежит более 83% «Юнипро», в которую входят пять крупных теплоэлектростанций, включая крупнейшую в России Сургутскую ГРЭС — 2. В составе последней есть водоканал, входящий в список стратегических предприятий.

Два года назад финны довели свою долю в немецкой энергокомпании до 49,9%. Теперь Fortum договорилась с двумя миноритариями о покупке еще 20,5%. В таком случае Fortum, а вместе с ней и правительство Финляндии, которому принадлежит свыше 50% энергокомпании, получит контроль и над водоканалом, что прямо противоречит российскому закону об иностранных инвестициях.

Раньше ФАС не исключала одобрения сделки с условием, что финны потом избавятся от стратегического актива, но это стало бы нарушением российских законов. В итоге выбрали другой вариант — поправки в законодательство.

Конечно, можно рассуждать о том, кто для России более предпочтительный инвестор — финская компания или немецкая. Но есть и другой момент: как изменение правил игры в пользу одного из участников корпоративного конфликта, к которому Россия не имеет прямого отношения, может сказаться на инвестклимате? Ситуацию комментирует старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.