Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Кургане запущено производство на заводе «Велфарм»

Завод по производству готовых лекарственных форм ООО «Велфарм» стоимостью более 1,6 млрд рублей запущен в Курганской области. Предприятие получило разрешительные документы и начнет производить два наименования лекарственных препаратов.

ООО «Велфарм» приступило к выпуску первых в истории предприятия готовых лекарственных средств— «Бупивакаин» и «Пипемидовая кислота».

Напомним, завод был открыт в 2016 году. К настоящему времени произведен монтаж, пусконаладочные работы на оборудовании двух ампульных линий, двух линий по производству таблеток и капсул, запуск оборудования по очистке и подготовке воздуха и воды. Также построены, введены в эксплуатацию корпуса, произведено техприсоединение электроэнергии, выполнено подключение к городскому водоводу, заканчивается техприсоединение к городскому газопроводу.

На начальной стадии реализации проекта «Велфарм» получил государственную поддержку. Из Фонда промышленности предприятию был выделен льготный кредит в размере 500 млн рублей по ставке 5%.

Департамент предложил заключить специальный инвестиционный контракт между Курганской областью и ООО «Велфарм», чтобы предприятие могло получить поддержку, предусмотренную региональным законодательством. Кроме того, проект ужевнесен в реестр инвестиционных площадок на территории Зауралья, что дает право предприятию на получение налоговых льгот, — прокомментировал заместитель Губернатора — директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Александр Константинов.

Сейчас проходят этапы испытания и регистрации лекарственные средства для лечения респираторных заболеваний, заболеваний нервной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой систем, влияющие на кроветворение и кровь, пищеварительный тракт и обмен веществ.

Ежегодно «Велфарм» планирует производить до 150 млн ампул в год инъекционных растворов, до 80 млн упаковок в год таблеток, покрытых и не покрытых оболочкой, 20 млн упаковок в год твердых капсул. Общий портфель препаратов, планируемых к производству, включает более 190 лекарственных средств (более 40 из которых относятся к импортозамещающим).

Из планируемого ассортимента готовых лекарственных форм более 24% представлены на российском рынке только зарубежными производителями и до настоящего времени не производятся на территории Российской Федерации.

Производимые на заводе препараты предполагается продавать не только в России, но и в Азербайджане, Армении, Афганистане, Белоруссии, Казахстане, Вьетнаме, Грузии, Кыргызстане, Молдавии, Монголии, Таджикистане, Узбекистане.

Добавим, сейчас на предприятии трудится свыше 140 человек. Всего будет создано около 400 рабочих мест.

В Кургане заработал фармзавод компании «Велфарм»

Состоялся торжественный запуск завода по производству готовых лекарственных форм компании «Велфарм»: в этом году предприятие получило необходимые разрешительные документы и приступило к выпуску препаратов Бупивакаина и Пипемидовая кислота. Об этом сообщили в департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

Ежегодно «Велфарм» планирует производить до 150 млн ампул в год инъекционных растворов, до 80 млн упаковок в год таблеток, покрытых и не покрытых оболочкой, 20 млн упаковок в год твердых капсул. Общий портфель препаратов, планируемых к производству, включает более 190 лекарственных средств.

Из планируемого ассортимента готовых лекарственных форм более 24% представлены на российском рынке только зарубежными производителями и до настоящего времени не производятся на территории Российской Федерации.

Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей, из которых 500 млн приходится на льготный заем, предоставленный Фондом развития промышленности при Минпромторге.

Завод был открыт в 2016 году. К настоящему времени произведен монтаж, пусконаладочные работы на оборудовании двух ампульных линий, двух линий по производству таблеток и капсул, запуск оборудования по очистке и подготовке воздуха и воды.

Производимые на заводе препараты предполагается продавать не только в России, но и в Азербайджане, Армении, Афганистане, Белоруссии, Казахстане, Вьетнаме, Грузии, Кыргызстане, Молдавии, Монголии, Таджикистане, Узбекистане.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных Белоруссии В.В.Макеем, Москва, 15 ноября 2017 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели очередные переговоры с моим белорусским коллегой В.В.Макеем. В этом году у нас далеко не первая встреча – мы встречались в Москве, Минске и в других столицах.

Сегодня мы констатировали, что работа наших внешнеполитических ведомств вносит значительный вклад в углубление сотрудничества в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Мы подписали очередную двухлетнюю Программу согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2018-2019 гг., а также План межмидовских консультаций на 2018 г. Из всех наших партнеров в двусторонних контактах это самый насыщенный план консультаций между министерствами иностранных дел.

Особое внимание уделили некоторым аспектам практического развития сотрудничества в рамках Союзного государства, в частности, формированию единого миграционного пространства. Наши министерства совместно с другими соответствующими ведомствами России и Белоруссии продолжают разработку проекта соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства. Исходим из того, что заключение такого соглашения решит ряд проблем пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы. Договорились сегодня последовательно проводить эту работу и довести ее до результата.

Говорили о взаимодействии в рамках различных интеграционных структур, в первую очередь по линии Евразийского экономического союза, в котором в 2018 г. функции председателя будет осуществлять Российская Федерация. Договорились и далее прилагать необходимые усилия с тем, чтобы помогать внешнеполитическим сопровождением развитию евразийской интеграции и наращиванию связей ЕАЭС с зарубежными партнерами.

Подробно говорили о ситуации в Евро-Атлантике. Особенно в преддверии предстоящего 7-8 декабря в Вене СМИД ОБСЕ. Согласовали наши подходы к основным вопросам повестки дня этого министерского заседания. Наши коллеги и друзья проинформировали нас о ходе подготовки к предстоящему 24 ноября в Брюсселе саммиту Восточного партнерства.

Отметили значительный потенциал взаимодействия между ЕАЭС и Евросоюзом, который, к сожалению, пока остается невостребованным. По-прежнему исходим из того, что необходимо налаживать устойчивые контакты между этими двумя интеграционными объединениями в интересах формирования на нашем общем континенте Евразии пространства мира, стабильности, широкого сотрудничества с опорой на принцип равной и неделимой безопасности.

Обсудили сложившуюся между нашими странами и НАТО ситуацию, в частности, выразили озабоченность попытками «демонизировать» российско-белорусское военное сотрудничество, в том числе в контексте состоявшихся в сентябре учений «Запад-2017», и использовать эту пропагандистскую кампанию для обоснования дополнительного развертывания военных сил Североатлантического альянса на восточном фланге.

Говорили также о сотрудничестве наших стран с Советом Европы. Республика Беларусь взаимодействует с этой организацией, не являясь ее членом. Мы всячески помогаем развитию таких контактов. Приветствуем и активное участие Белоруссии в качестве наблюдателя в ШОС. Выступаем за то, чтобы наши соседи подключились к дополнительным направлениям сотрудничества в рамках ШОС.

Это основные моменты, о которых хотелось сегодня сказать. Договорились продолжать тесное взаимодействие между нашими ведомствами и всеми соответствующими подразделениями министерств иностранных дел.

Вопрос: В настоящий момент обсуждается возможность ввода миссии миротворцев ООН в Донбассе, ее мандат и потенциальный состав. Как Россия отнеслась бы к участию Белоруссии в составе такой миссии?

С.В.Лавров (отвечает после В.В.Макея): Последняя фраза В.В.Макея отражает нашу позицию. Эта позиция зафиксирована в проекте резолюции, которая уже пару месяцев лежит на столе СБ ООН. Ее обсуждение саботирует прежде всего Украина, которая хочет не обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, выполняющих функции по контролю за соблюдением Минских договоренностей, а ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром, а затем установить там свои порядки, полностью игнорируя Минские договоренности. Это, конечно, позиция, не имеющая никаких перспектив.

Мы услышали заявления из других столиц, где этим урегулированием занимаются более ответственные люди, в том числе из Парижа и Берлина, о том, что надо работать над российским предложением. Аналогичные заявления недавно сделал Специальный представитель Госдепартамента США по украинскому урегулированию К.Волкер, который на днях в очередной раз встречался с В.Ю.Сурковым. Работа над этой темой продолжается. В нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии миротворческой операции, которые установлены в ООН. Один из них, являющийся хрестоматийным, это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию, что означает как согласие Киева, так и в не меньшей степени Донецка и Луганска.

Мы будем готовы, чтобы этот проект резолюции обсуждался максимально быстро, но при полном понимании, что его окончательная формулировка должна быть приемлема провозглашенным республикам. Наверное, в этой связи будет необходимо провести с ними прямые переговоры.

Вопрос: Только что было озвучено, что соглашение о взаимном признании виз планируется подписать до конца года. Не могли бы Вы рассказать о его конкретных положениях?

С.В.Лавров (отвечает после В.В.Макея): Мы тоже рассчитываем, что будут найдены формулировки по тем аспектам документа, которые пока еще обсуждаются. В детали вдаваться не очень правильно. По сути речь идет о том, чтобы иностранец, въезжающий в одну из наших стран по визе, выданной этой самой страной, мог с этой визой переместиться в другую страну. Соответственно, чтобы те, кому визу не выдают по соображениям безопасности или иным причинам, так же не были приняты в соседнем государстве.

Мы также предлагаем использовать опыт, зафиксированный в Шенгенском соглашении, который уже доказал свою высокую эффективность. Это будет обсуждаться.

Вопрос: В конце ноября состоится саммит Восточного партнерства в Брюсселе. Решено ли уже, кто будет представлять Белоруссию на нем?

С.В.Лавров (отвечает после В.В.Макея): Если можно, я бы хотел выразить признательность Владимиру Владимировичу (Макею), нашим белорусским друзьям за то, что они прекрасно различают замыслы тех стран в Евросоюзе, которые весь смысл своего существования видят в русофобии и науськивании соседей России против Москвы. Ценим такую позицию Белоруссии.

Вопрос: Учитывая последнее развитие ситуации «на земле» в Сирии и позитивные итоги борьбы с терроризмом, видите ли Вы возможность и необходимость созыва многосторонней встречи (возможно, на уровне глав МИД) по Сирии? Какие вопросы могли бы быть на повестке дня такой встречи?

С.В.Лавров: Контакты не прекращаются. Как Вы знаете, совсем недавно (13 ноября) в Сочи встречались президенты России и Турции. Из внешнеполитических тем основное внимание они посвятили дальнейшей координации в содействии сирийскому урегулированию. С участием России, Турции и Ирана как по линии военных, так и дипломатических ведомств работает «астанинский формат». Получаем реальную пользу от этих контактов. Все это позволяет создавать условия для того, чтобы продвигаться по пути к выполнению тех задач, которые поставлены в резолюции СБ ООН 2254. В ближайшее время продолжим эти контакты с турецкими и арабскими коллегами, в т.ч. по линии министров иностранных дел.

Вопрос: Министерство обороны и Министерство иностранных дел Испании обвинили «Раша Тудэй» и «Спутник» во вмешательстве в каталонский кризис. Какова будет реакция МИД России? Сегодня в Минфине подписывается соглашение о реструктуризации венесуэльского долга. Продолжит ли Россия помогать Венесуэле после этого?

С.В.Лавров: Второй вопрос я не очень понял. Что значит «продолжит ли Россия оказывать содействие Венесуэле»? Мы с Венесуэлой, как и с другими странами, развиваем взаимовыгодные отношения так же, как и другие государства, в т.ч. европейские. Страна, которую представляет Ваше агентство, имеет разветвленные контакты с очень многими партнерами в самых разных частях света. Мне кажется, что эти отношения, их развитие и продолжение, зависят от того, насколько это приносит пользу обеим сторонам.

Что касается очередных обвинений в адрес России, «Раша Тудэй» (на этот раз со стороны Министерства иностранных дел и Министерства обороны Испании, как Вы сказали) во вмешательстве в каталонский кризис, то, знаете, мы уже привыкли к тому, что, по некоторым наблюдениям, нашим партнерам в Европе да и за океаном больше нечем заняться, кроме как обвинять наши СМИ, объявлять их иностранными агентами. Наверное, это объясняется еще и тем, что в соответствующих столицах, откуда звучат такие обвинения, будь то Мадрид или Лондон, как правило, полно нерешенных внутренних проблем. Наверное, такую «жареную» сенсационную истерику устраивают для того, чтобы отвлечь внимание своих избирателей от неспособности решить эти внутренние проблемы.

Более 570 тонн овощей и фруктов вернул Казахстан в Россию, Узбекистан и Кыргызстан, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства РК.

«В период с 3 по 10 ноября 2017 года, при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска ввезенных на территорию РК, выявлено 53 факта нарушения законодательства РК и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области карантина растений. Нарушители привлечены к административной ответственности. Вышеперечисленная подкарантинная продукция общим весом 578,83 тонны и объемом 232 кубометров возвращена на территории стран-экспортеров, 1,8 тонны уничтожено», - сообщили в минсельхозе.

За указанный период было зафиксировано 19 попыток ввоза 1,4 тонны картофеля, 3 тонн яблок, апельсинов, мандаринов, ананасов и лимонов весом 17,15 тонны. По заявлению минсельхоза РК в картофеле была выявлена золотистая картофельная нематода, в луке репчатом- повилика полевая. Также обнаружены вредители в ввозимых из Узбекистана хурме, гранатах.

По информации ведомства, 30 раз пытались провести несертифицированную и немаркированную продукцию из Кыргызстана – яблоки, рис, семена тыквы, груши, орехи, фасоль и др. Также была зафиксирована попытка ввоза в РК из Китая 69 тонн овсяных хлопьев, которые сопровождались недействительным сертификатом.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на официальном портале правовой информации.

Целью договора является обеспечение единого таможенного регулирования в странах ЕАЭС. Таможенный кодекс (ТК) направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. Кодекс должен вступить в силу 1 января 2018 года.

Нормы ТК предполагают упрощение таможенных процедур, автоматизацию таможенных операций, применение механизма «единого окна», смещение акцентов контроля на этап после выпуска товаров, реализацию механизмов «прослеживаемости» движения товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС.

Положения документа меняют подходы к институту уполномоченного экономического оператора, а также вносят существенные изменения и в порядок взимания таможенных платежей и их администрирования таможней.

ТК предусматривает перевод таможенных операций в электронный вид, отказ от предоставления документов в момент предоставления электронной декларации и возможность совершения таможенных операций с учетом информационных систем без непосредственного участия таможенников, отказ от истребования документов и сведений о товарах, которые таможня может получить в своих информационных ресурсах. Допускается возможность выпуска товаров в сокращенные сроки, освобождение от уплаты обеспечительных платежей при перевозках железнодорожным и воздушным транспортом, предоставление отсрочки по уплате платежей на один месяц.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

Денис Мантуров: экспорт российской сельхозтехники в 2017 году вырос на 17%.

Экспорт продукции российских компаний сельхозмашиностроения за 9 мес. 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% - до 6,6 млрд руб. Об этом говорится в приветственном слове Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова в адрес участников Российского павильона на выставке AGRITECHNICA 2017.

Национальный павильон Российской Федерации на выставке организован Ассоциацией «Росспецмаш» и Российским экспортным центром при непосредственной поддержке Минпромторга России.

Общая площадь павильона на AGRITECHNICA 2017 составляет рекордные для российских экспозиций 2000 м2 - это вдвое больше, чем в 2015 году. Возможности и достижения отечественного сельскохозяйственного машиностроения представили ведущие компании из России: Комбайновый завод «Ростсельмаш», Петербургский тракторный завод, Пегас-Агро, Евротехника, НАВИГАТОР – Новое машиностроение, БДМ–Агро, Veles, Лилиани, Новые АгроИнженерные решения, Мельинвест и др.

В последние годы наши заводы сельхозмашиностроения не только нарастили объемы производства, но и постоянно увеличивают экспортные поставки своей продукции. Отечественная техника успешно конкурирует с зарубежными аналогами. Как результат – все больше иностранных аграриев отдает предпочтение именно российским машинам. В частности, экспорт продукции российских компаний сельхозмашиностроения за 9 месяцев 2017 года вырос по сравнению с 2016 годом на 17% - до 6,6 млрд руб. За этот период поставки отечественных агромашин в Монголию выросли в 6,5 раз, в Канаду – в 3 раза, в Словакию – в 3 раза, в Венгрию – в 2 раза, в Польшу – в 2 раза, в Узбекистан – на 65%, в Болгарию – на 59%, в Молдавию – на 53%, - отметил Денис Мантуров.

В ходе выставки руководство Ассоциации «Росспецмаш» сообщило, что среди основных импортеров российской сельхозтехники в рассматриваемом периоде страны СНГ, страны Европейского союза, Монголия, Китай и Канада: «За 9 мес. 2017 года поставки из России за рубеж сельскохозяйственных тракторов выросли на 66% - до 209 ед., техники для послеуборочной обработки урожая – на 51% до 469 ед., посевной техники – на 41% до 420 ед., почвообрабатывающей техники – на 34% до 651 ед».

Для продвижения отечественных сельхозмашин за рубеж Ассоциация «Росспецмаш» совместно с Минпромторгом России и Минэкономразвития России организуют участие российских заводов сельхозмашиностроения в крупнейших международных выставках, а также проводят бизнес-миссии в иностранных государствах. Практика показывает, что предприятия, которые принимают активное участие в этих мероприятиях, добиваются наибольших успехов в развитии экспорта своей продукции.

Позитивное влияние на реализацию экспортного потенциала российских производителей сельхозтехники оказывает Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года, утвержденная Правительством России 31 августа 2017 года. Оптимистичный сценарий стратегии предусматривает расширение географии поставок российской сельхозтехники на 46% - с 48 стран в 2018 году до 70 стран в 2025 году.

Справочно:

AGRITECHNICA 2017 проходит с 12 по 18 ноября в Ганновере (Германия). Выставка является ведущей в мире выставкой сельскохозяйственной техники. На ее площадке проходят премьеры передовых разработок в отрасли машиностроения для АПК, которые в ближайшем будущем «выйдут в поле» или заменят устаревшие модели на перерабатывающем производстве.

Открытие Дней культуры Армении в России.

Владимир Путин и Президент Армении Серж Саргсян дали старт Дням культуры Армении в России. Торжественная церемония состоялась в Третьяковской галерее.

Кроме того, глава Российского государства передал своему армянскому коллеге похищенную в Ереване 22 года назад картину Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары». Правоохранительным органам удалось найти работу художника, после чего её отправили в Третьяковскую галерею на реставрацию.

Лидеры двух стран осмотрели также экспозицию выставки армянского художника Мартироса Сарьяна.

Ранее в Кремле состоялась встреча президентов России и Армении.

* * *

Стенограмма церемонии открытия Дней культуры Армении в России

В.Путин: Серж Азатович! Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас в Государственной Третьяковской галерее на торжественной церемонии открытия Дней культуры Армении в России.

Сегодня в ходе переговоров с Сержем Азатовичем мы были едины в высокой позитивной оценке многопланового взаимодействия наших стран. Оно успешно и динамично развивается по всем направлениям как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних организаций в СНГ, ОДКБ, Евразийском экономическим союзе.

В этом году мы отмечаем ряд важных, значимых для нас дат. В апреле исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических связей, а в августе – 20 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Россию и Армению объединяют по–настоящему союзнические отношения. Наши страны искренне стремятся к укреплению взаимовыгодного сотрудничества и всестороннего партнёрского стратегического взаимодействия.

Нас сближают общая многовековая история, духовное родство, искренний интерес к традициям и обычаям друг друга. Человеческие, дружеские, семейные узы, которые уходят в глубь веков, передаются через поколения.

И не случайно особое внимание мы всегда уделяли развитию гуманитарного сотрудничества, поддержанию тесных контактов в области культуры, образования, искусства.

Дни культуры Армении – ещё одна возможность для граждан России познакомиться с новыми гранями историко-культурного наследия древнего народа дружественной нам страны.

И здесь хотел бы отметить насыщенность и разнообразие программы предстоящих мероприятий, которые пройдут по всей России до конца ноября. Это выступления Ереванского драматического театра, концерты государственного молодёжного оркестра и ансамбля танца, показы фильмов, выставки ювелирных изделий и национальных костюмов.

Сегодня в храмовом комплексе Армянской апостольской церкви в Москве с успехом состоялось выступление государственного камерного хора «Овер». Также приняла гостей выставка архитектурных памятников-хачкаров. В Третьяковской галерее открывается выставка работ народного художника СССР Мартироса Сергеевича Сарьяна, выдающегося живописца, органично объединившего в своём творчестве стиль русской школы, традиции Востока и европейского искусства XX века. Его работы, имя – это наше общее достояние. И конечно, гордость и Армении и России.

Именно такие яркие, открытые проекты, как Дни культуры, сближают и объединяют нас, вызывают у людей неподдельные чувства, служат укреплению дружбы и сотрудничества. Убеждён, гуманитарная сфера и впредь будет играть ключевую роль в нашем взаимодействии, отвечающем интересам народов двух стран.

Уважаемые дамы и господа!

Я рад сегодня передать Сержу Азатовичу картину Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары». Она была написана в 1891 году и входит в знаменитую серию иллюстраций к поэме Михаила Лермонтова «Демон».

У этого полотна сложная, я бы сказал, драматическая история. Более 20 лет назад, в 1995 году, оно было похищено из Музея русского искусства в Ереване. В прошлом году картина была найдена. Лучшие реставраторы Третьяковской галереи вернули ей первозданный вид. Вот только сейчас нам об этом рассказывали: семь месяцев работали каждый день. И теперь посетители Музея русского искусства в Ереване вновь смогут увидеть работу знаменитого российского художника.

В заключение хотел бы поблагодарить всех участников и организаторов Дней культуры Армении в России, а их гостям хочу пожелать ярких запоминающихся впечатлений.

Благодарю вас за внимание.

С.Саргсян: Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогие друзья!

Мне доставляет огромное удовольствие совместно с Президентом Российской Федерации принимать участие в церемонии открытия Дней культуры Армении в России в одном из крупнейших музеев с мировой известностью – в Третьяковской галерее.

Сегодняшнее мероприятие приурочено к 25–летию установления дипломатических отношений между нашими странами и 20–летию заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Арменией и Российской Федерацией.

Это знаменательные даты, свидетельствующие о качественно новом уровне армяно-российских стратегических союзнических отношений, выстроенных на многовековых узах дружбы, которыми переплетены судьбы наших братских народов.

Мы всегда – и в мирное время, и в годы тяжёлых испытаний – были вместе. Наши отцы и деды не раз сражались плечом к плечу на фронтах. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить и с благодарностью отметить открытие бюста дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Христофоровичу Баграмяну в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве.

С течением времени в жизни наших стран и их народов произошли кардинальные перемены, но неизменными остались взаимная теплота и искренность народов Армении и России, пронизанные простыми человеческими судьбами. За последнюю четверть века достигнут впечатляющий прогресс также в развитии гуманитарных контактов.

Приверженные традиционным ценностям и национальной самобытности, наши народы всегда были открыты и глубоко заинтересованы во взаимопроникновении культур. Нас многое роднит – это и открытость, и доброжелательность, и общительность, и эмоциональность, и, конечно же, восприимчивость ко всему новому.

Россию справедливо считают одним из мировых культурных центров. Не случайно, что значительная часть деятелей культуры Армении – наших писателей, музыкантов, архитекторов и художников – стали не только выпускниками российской школы искусства, но и продолжателями её славных традиций, которые приумножают общее культурно-духовное наследие.

Сегодня культуру Армении, как и культуру России, нельзя представить без таких величин, как Иван Айвазовский, Арам Хачатурян, Арно Бабаджанян, Микаэл Таривердиев и многих других выдающихся деятелей, ставших символами армяно-российской дружбы.

Не случайно Дни культуры Армении мы открываем выставкой работ одного из великих живописцев XX века – Мартироса Сарьяна, смелого новатора, мастерски соединившего живописные традиции Востока с новыми тенденциями русского и европейского искусства XX века.

Буквально сегодня в Москве открылась памятная доска великому мастеру на фасаде дома, где он жил. Ещё полвека назад Сарьян говорил: «Искусство может очеловечить, приблизить к людям все удивительные открытия науки и техники». Таково было сарьяновское восприятие мира и понимание культуры, увековеченной в его творчестве общечеловеческими, вневременными ценностями.

Уверен, что со временем у нас будут новые Сарьяны и Айвазовские, Хачатуряны и Таривердиевы, а наше сотрудничество в области культуры будет прирастать яркими и интересными проектами.

Уважаемые друзья!

Примечательно, что Дни культуры Армении проходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах России. Это отличная возможность ещё ближе познакомиться друг с другом, открыть неизвестные страницы истории нашей страны, культуры нашего народа.

Уверен, что этот большой культурный проект даст импульс развитию двусторонних отношений и их последующему взаимообогащению. Уникальное литературное и музыкальное наследие российской культуры, памятники архитектуры России, традиции народа России всегда представляли большой интерес в нашей стране.

Полагаю, что это взаимно и что мероприятия в рамках Дней культуры Армении будут одинаково интересны как для представителей культуры и искусства, так и для широкой общественности, в частности для молодого поколения.

В завершение хочу выразить искреннюю признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку этого уникального по своим масштабам события. Именно из таких инициатив и складывается живая ткань нашей дружбы.

Хочу выразить особую благодарность также и за возвращение в Армению работы великого художника Михаила Врубеля «Демон и Ангел с душой Тамары», которая была похищена из Армении ещё в 1995 году.

Хочу поблагодарить наших российских друзей за то, что они так основательно и, что очень важно, с душой подошли к проведению сегодняшней выставки, всего цикла мероприятий, которые состоятся в рамках Дней культуры.

Желаю всем присутствующим, всем участникам предстоящих мероприятий ярких, интересных впечатлений.

Спасибо большое.

Владимир Путин дал «зеленый свет» таможенному кодексу ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ратификацию Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Руководители стран союза в своем заявлении ранее подчеркнули, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2018 г.

Ратификация Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС предусмотрена федеральным законом от 14 ноября 2017 г. № 317, сообщает корреспондент Fishnews.

Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС подписан 11 апреля 2017 г. в Москве. Цель документа – обеспечить единое таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе. 26 октября Госдума России приняла закон о ратификации договора, 8 ноября документ одобрил Совет Федерации.

«Новое таможенное законодательство союза разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий, содержит в себе много новелл, полезных для предпринимателей», - отметили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. В пример приводится внедрение механизма «единого окна», развитие электронных технологий в таможенной сфере.

11 октября в Сочи состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам было принято заявление «О проведении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 г.». «В совместном заявлении отмечается, что переноса даты вступления в силу документа – 1 января 2018 года – не будет, и гражданам, хозяйствующим субъектам и госорганам стран союза необходимо готовиться к работе в новых условиях, заблаговременно ориентируясь на новый Таможенный кодекс ЕАЭС», - рассказали в пресс-службе ЕЭК.

Азер Талыбов: Мы приглашаем все профессиональные сообщества к обсуждению наших инициатив в оценочной деятельности

Заместитель Министра экономического развития РФ Азер Талыбов принял участие в научно-практической конференции Центрального Банка России «Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации».

Представитель Минэкономразвития рассказал об институте оценки, мерах по регулированию рынка, введении квалификационного экзамена и законодательных новациях.

Во многих сферах деятельности, в том числе и в банковском секторе и финансовых рынках ряд решений, в частности о предоставлении залога, инвестировании средств фондов в имущество, не принимается без привлечения оценщика. Банки стали вторыми после госзаказчика потребителями оценки. Основная роль в развитии российской оценки отдана саморегулируемым организациям – профессиональным объединениям оценщиков.

Тем не менее, по мнению Азера Талыбова, позиция регулирующих органов должна быть более активной, но при этом необходимо сохранить базовый принцип осуществления оценочной деятельности, основанный на независимости и профессионализме оценщика.

В этом году для оценщиков введен обязательный квалификационный экзамен, который стал важным шагом на пути к развитию оценочной деятельности в России. При этом экзамен вызвал в профессиональной среде оживленную дискуссию, однако со стороны заказчиков оценки и ряда оценочных компаний он получил поддержку.

«В оценочной деятельности не должно быть случайных людей», - заметил замминистра, добавив, что уже принято почти 9500 предварительных заявок на прохождение экзамена. Однако это чуть менее половины от зарегистрированных оценщиков.

С учетом сложившейся практики были выбраны направления, по которым проводится экзамен, - оценка недвижимости, движимого имущества и бизнеса. Прием экзамена ведет подведомственное Минэкономразвития России бюджетное учреждение – ФБУ «Федеральный ресурсный центр».

По реестрам СРО в стране работает около 22 тысяч оценщиков. Всего за три месяца принято порядка 2,5 тысячи экзаменов. При этом с положительным результатом сдано порядка 65%.

Программное обеспечение уже запущено в регионах. С начала ноября экзамен был проведен в Санкт-Петербурге (принято почти 500 экзаменов) и Екатеринбурге (около 650 экзаменов). В ближайшее время оценщики смогут сдавать экзамен и в Казани.

До конца года будут проведены выездные экзамены в Ростове-на-Дону, Хабаровске и Новосибирске.

В ближайшее время государство намерено перейти к более сутевому контролю за деятельностью СРО оценщиков, а Минэкономразвития необходимо проработать эффективно действующие механизмы ответственности оценщиков и развить методологию оценки.

Кроме того, предстоит гармонизация законодательства в рамках Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).

«Сейчас потребители не доверяют результатам оценки. И наша задача эту ситуацию в корне изменить. Мы приглашаем все профессиональные сообщества к обсуждению наших инициатив в оценочной деятельности, оценить эффективность механизма и принять решение по его настройке на максимальное улучшение качества работы»,- сказал Азер Талыбов.

Транспортировка грузов между Ираном и Турцией по железным дорогам выросла на 54 %

С начала нынешнего 1396 иранского года (начался 21 марта 2017) по железной дороге было перевезено 414 тыс. тонн грузов между Ираном и Турцией, показав рост на 54 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщил директор Транзитной комиссии Исламской Республики Иран Хоссейн Ашури на встрече с заместителем генерального менеджера "Железных дорог Исламской Республики Ирана" Мехметом Урасом и начальником отдела бухгалтерского учета и финансов Бекиром Басом в Тегеране в понедельник, сообщает Financial Tribune.

"Во время наших встреч за последние два дня мы поставили перед собой цель увеличить двусторонние железнодорожные перевозки до 1 миллиона тонн в год, и для достижения этой цели мы планируем снизить транспортные тарифы на 2018 год", - сказал Ашури. "В следующем месяце, в Турции запланировано совещание по установлению новых тарифных ставок", - рассказал он.

Чиновник добавил, что обе стороны достигли соглашения, согласно которому грузовые перевозки из Турции будут направлены в страны-члены Содружества Независимых Государств (СНГ) и наоборот через железные дороги Ирана.

"Для завершения соглашения, в ближайшее время, в Турции состоится встреча официальных лиц железнодорожных компаний Ирана, Турции, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана", - сказал Ашури.

Очереди на кыргызско-казахстанской границе не связаны с таможенным досмотром. Об этом КирТАГ заявил пресс-секретарь таможенной службы КР Жаманак Мусурканов.

«В социальных сетях граждане связывают проблемы на границе и в аэропорту с таможенной службой. Но подчеркиваем, на КПП «Ак-Тилек» и «Ак-Жол» (кыргызско-казахстанская граница) нет никакого таможенного контроля. В аэропорту «Манас» таможенная служба тоже не производит досмотр граждан стран ЕАЭС», - пояснил пресс-секретарь.

Мусурканов напомнил, что в связи с присоединением Кыргызстана к ЕАЭС с 12 августа 2015 года на границе Кыргызстана с Республикой Казахстан снят таможенный контроль.

«На сегодняшний день при министерстве экономики создана горячая линия по вопросам на кыргызско-казахстанской границе. Телефон горячей линии 620535, добавочный 140. Граждане могут обращаться, чтобы получить исчерпывающий ответ по всем вопросам», - призвал Ж.Мусурканов.

Взаимная торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-сентябре выросла на 30%. Передает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ) со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

"В январе-сентябре 2017 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила $12 373,7 млн, что на 30% больше, чем в январе-сентябре 2016 года, в том числе экспорт – $3718 млн (увеличился на 33,9%), импорт – $8655,7 млн (увеличился на 28,4%)", - говорится в распространенном сообщении.

Согласно статданным, в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Российскую Федерацию приходится 92%, Кыргызстан - 4,4%, Беларусь - 3,6%.

Пресса о Роспатенте: Расцвет сектора товарных знаков в России вопреки экономическим и политическим невзгодам - эксклюзивный анализ данных

Издание группы Globe Business Media Group World Trademark Review подготовило обзор ситуации в сфере регистрации товарных знаков в России. Предлагаем вам ознакомиться с переводом статьи и выводами автора.

Показатели в сфере интеллектуальной собственности в России улучшились в силу увеличения числа зарегистрированных товарных знаков на 28%

Увеличивается разрыв между растущим числом заявок от национальных заявителей и снижающимся числом заявок от иностранных заявителей

Упрочнение российско-китайских отношений: российские заявители подают заявки в Китае, а китайские – в России

На этой неделе в рубрике, посвященной страновым обзорам, мы сосредоточим внимание на России, проведем анализ наиболее важных секторов промышленности, ключевых статистических данных по подаче заявок и сделаем вывод о том, как страна держит удар в условиях экономических трудностей и ухудшающегося политического климата.

Развитие сектора интеллектуальной собственности вопреки сомнительным экономическим перспективам

Последние несколько лет были для России неспокойным временем. Ввиду того, что экономика страны в основном имеет сырьевой характер и зависит от экспорта нефти, значительные трудности вызвало падение цен на нефть и международные санкции, объявленные в 2014 г. рядом государств вследствие военного вмешательства России в ситуацию на Украине. В то время как раньше Россия считалась одной из наиболее многообещающих развивающихся стран (наряду с «собратьями» из числа стран БРИК – Бразилией, Индией и Китаем), в последние три года страна испытывает глубокий экономический кризис и уже не обладает тем же флером экономического благополучия, что и раньше. Даже несмотря на то, что стране удалось выбраться из кризиса, низкие цены на нефть и продолжение политики санкций, вероятно, и дальше будут сдерживать экономику. Таким образом, хотя России и удалось избежать предсказанного некоторыми экономического коллапса, многие комментаторы считают, что будущее страны по-прежнему выглядит малообещающе.

В условиях кризиса сектор товарных знаков в России также пережил резкие изменения в течение последнего десятилетия. С тех пор, как законодательство в сфере интеллектуальной собственности было консолидировано в IV Части Гражданского кодекса в 2006-2008 гг., было осуществлено множество правовых реформ, были внесены значительные изменения в нормативные акты и приняты решения, которые изменили правила игры для правообладателей. Некоторые из этих изменений, возможно, оказали отрицательное воздействие на охрану брендов. Например, это можно сказать о ряде решений, которые на первый взгляд ограничили объем охраны товарных знаков, или о подзаконных акта, которые, по мнению некоторых, рискуют усложнить процесс защиты товарных знаков. Однако, в целом, система интеллектуальной собственности была значительно улучшена. Например, создание в России специализированного Суда по интеллектуальным правам и текущая реформа системы ведомства по интеллектуальной собственности (Роспатента), которое не так давно объявило о предоставлении льгот по оплате пошлин за подачу заявок в электронном формате, являются явными признаками того, что государство стремится к развитию системы интеллектуальной собственности. По ряду показателей Роспатент отстает от других ведомств по товарным знакам в инновационном индексе по версии «Всемирного обзора товарных знаков» (см. таблицу ниже), однако очевидны значительные усилия по совершенствованию как работы самого ведомства, так и в целом сектора товарных знаков.

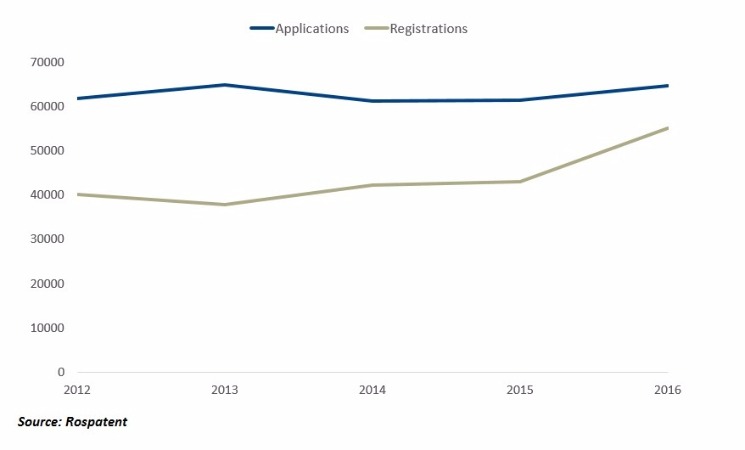

Лучшим примером данной тенденции являются действия, предпринимаемые Роспатентом в целях создания более благоприятных условий для регистрации товарных знаков (в частности, улучшение процедур экспертизы, упразднение чрезмерных требований и сокращение сроков рассмотрения заявок), которые увенчались несомненным успехом в виде значительного увеличения в 2016 г. числа зарегистрированных товарных знаков – на 28% по сравнению с предшествующим годом (см. диаграмму ниже). Значит, несмотря на связанные с ведением бизнеса в России сложности, владельцы товарных знаков (и их консультанты) имеют все основания для оптимизма, ведь получить охрану и обеспечить защиту прав на товарные знаки в России становится легче.

|

Место в рейтинге |

27 |

|

|

Ведомство |

Россия |

|

|

Количество заявок в год |

61 078 |

|

|

Возможности в электронной сфере |

Эффективная подача электронных заявок |

Соответствующие меры / услуги в наличии |

|

Доступный для пользователей веб-сайте ведомства |

Соответствующие меры / услуги в наличии |

|

|

Доступ третьих лиц к базе данных по товарным знакам (через API) |

Соответствующие меры / услуги отсутствуют |

|

|

Доступ третьих лиц к решениям экспертного органа (через API) |

Соответствующие меры / услуги отсутствуют |

|

|

Дополнительные предложения |

Оказание содействие в регистрации товарных знаков на базе брендов |

Соответствующие меры / услуги отсутствуют |

|

Процедуры медиации в сфере товарных знаков |

Соответствующие меры / услуги отсутствуют |

|

|

Предоставление консультаций МСП в сфере ИС |

Соответствующие меры / услуги в наличии частично / не полно |

|

|

Регулярное сотрудничество с ведомствами, осуществляющими меры по защите прав ИС |

Соответствующие меры / услуги в наличии частично / не полно |

|

|

Образовательная и просветительская деятельность |

Организация мероприятий по тематике товарных знаков |

Соответствующие меры / услуги в наличии |

|

Посещение мероприятий, не имеющих отношения к ИС |

Соответствующие меры / услуги отсутствуют |

|

|

Эффективное использование социальных сетей |

Соответствующие меры / услуги в наличии |

|

|

Регулярное осуществление исследований в области товарных знаков |

Соответствующие меры / услуги в наличии частично / не полно |

|

На диаграмме: Applications — заявки; Registration — зарегистрированные товарные знаки

Эти шаги по развитию системы охраны интеллектуальной собственности дополняются улучшениями в сфере ее защиты. Страна по-прежнему остается одним из основных центров концентрации контрафакта и регулярно фигурирует в «Списке приоритетного наблюдения» комитета представительства США по внешней торговле (USTR) в рамках Специального отчета 301 (в том числе в отчете за 2017 г.). Эта проблема также ухудшилась в контексте экономических трудностей, которые испытывает Россия. Однако в этой сфере тоже имеются хорошие новости. Российские таможни быстро превратились в сложный и хорошо регулируемый механизм по изъятию контрафактных товаров. Таким образом, правообладателям брендов рекомендуется сотрудничать с таможенными органами (в частности, включать свои товарные знаки в Таможенный реестр), чтобы снизить риск убытков от наплыва товаров-копий.

Бренд-лидеры — гиганты нефтегазового рынка борются за поддержание стоимости бренда

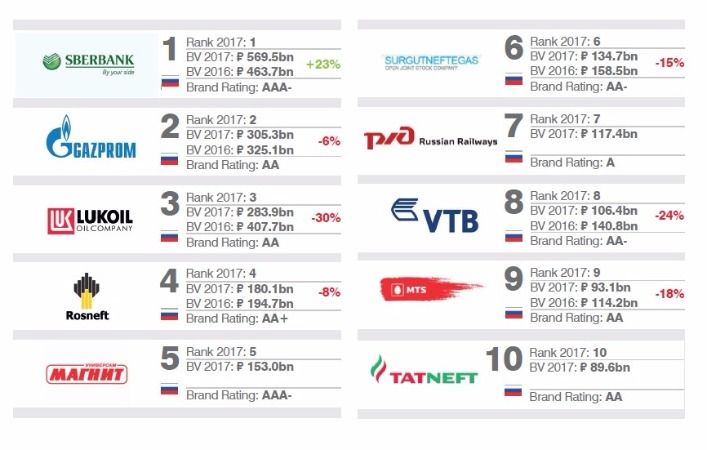

Отсутствие отраслевой диверсификации в России сразу становится очевидным при взгляде на перечень наиболее престижных брендов. Пять из входящих в первую десятку брендов относятся к нефтегазовому сектору: Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз и Татнефть. И даже несмотря на рост цен на нефть в 2016 г. компаниям в данной отрасли было трудно поддержать или повысить стоимость бренда (см. таблицу ниже).

Лукойл в наибольшей степени пострадал от снижения стоимости бренда, о чем свидетельствует тенденция к продаже зарубежных активов и концентрация на национальном производстве в результате продолжения политики санкций. Проведенное на 2017 г. компанией Делойт исследование нефтегазового рынка показывает, что половина опрошенных экспертов, профессионалов сектора и руководителей компаний высказывает оптимистичную оценку в отношении будущих цен на нефть. Тем не менее, 80% также ожидает ужесточения государственного регулирования в данной отрасли, в то время как почти половина опрошенных считает, что нефтегазовые проекты на местах смогут привлечь к участию больше иностранных компаний ввиду более высокой концентрации капитала на единицу продукции и более сложных механизмов доступа к финансированию. В действительности, несмотря на санкции, многие зарубежные компании уже направились в Россию, чтобы помочь в разработке менее известных нефтяных ресурсов. Потенциально это может помочь заново укрепить престиж лидирующих брендов этого сектора.

Десятка брендов в России (из 50 лидирующих брендов 2017 г. по версии компании по оценке брендов Brand Finance Russia):

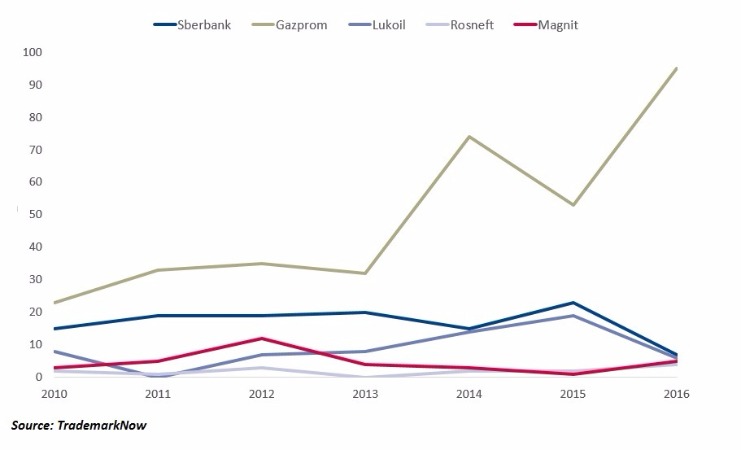

При этом, в среднем, стоимость вышеперечисленных брендов упала по сравнению с 2013 г. Впрочем, Газпром активно пытается бороться с этой тенденцией посредством роста числа как регистрируемых товарных знаков, так и разрабатываемых брендов каждый год. Газпром находится вверху списка по обоим показателям (однако наиболее высок показатель по разрабатываемым брендам) даже при сравнении с другими четырьмя топовыми брендами в России, в соответствии с данными электронной веб-платформы по товарным знакам TrademarkNow:

Количество новых брендов, создаваемых за год в России пятью компаниями, обладающими наиболее ценными брендами – 2010-2016 гг.:

Скоординированная маркетинговая деятельность Газпрома по продвижению своих брендов включает заключение ряда договоров о спонсорской помощи, в частности в сфере футбола в рамках Лиги чемпионов УЕФА и Чемпионата мира ФИФА 2018. Последний пройдет в России и, как мы уже упоминали в отчете по спортивному сектору, правообладатели брендов в мире спорта могут сейчас также присматриваться к стране по этой причине. Решимость Газпрома укрепить свой бренд могла стать одним из факторов, обеспечивших его устойчивость – стоимость этого бренда снизилась всего на 6%, что является самым низким показателем по сравнению с показателями остальных игроков нефтегазового сектора. К моменту, когда последний свисток судьи ознаменует окончания Чемпионата мира в 2018 г., компания имеет шансы скомпенсировать спад в стоимости своего бренда.

В отличие от других брендов из первой «десятки», стоимость бренда Сбербанка взлетела, гарантировав ему прочное положение на вершине списка. Стоимость этого бренда за последний год возросла на 23% в основном благодаря дальновидному и технологически-ориентированному подходу. Яндекс – крупнейшая поисковая система страны – недавно объявил о намерении запустить электронную торговую платформу совместно со Сбербанком. Это многообещающее начинание для такого банковского гиганта с учетом того, что в России рынок электронной коммерции в год в среднем имеет прирост в 22% и обещает достичь показателя в 16 млрд. долларов США к концу года.

Быстрое развитие электронной торговли в России должно привлечь внимание правообладателей брендов, в особенности в сфере розничных продаж, т.к. иностранные электронные торговые площадки занимают сейчас треть соответствующего рынка в России. Однако на этом цветущем рынке сейчас преобладают китайские онлайн-магазины, причем 90% заказанных за рубежом товаров доставляются из Китая в соответствии с исследованием, проведенным Ассоциацией розничных компаний в сфере электронной коммерции (AKIT). Как показано ниже, китайские владельцы брендов ясно видят потенциал российского рынка.

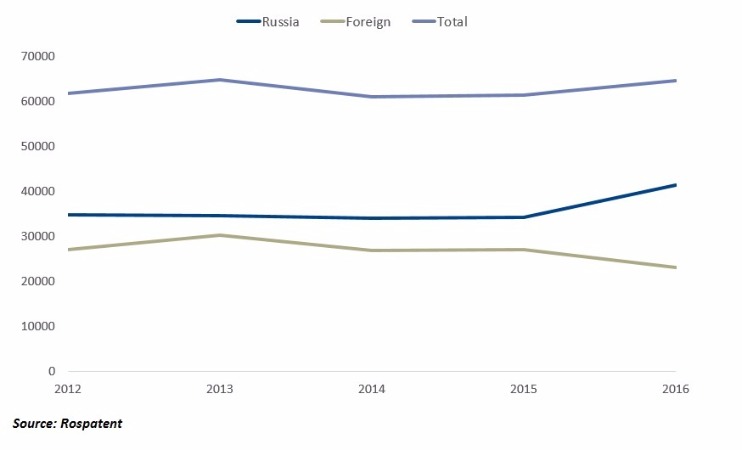

Рост конкуренции со стороны национальных заявителей в условиях снижения количества заявок от иностранных компаний

На международные санкции Россия ответила собственными санкциями, прежде всего в части введения эмбарго в отношении продовольственных товаров, импортируемых с «запада». В результате уменьшения количества игроков на соответствующих рынках возросла конкуренция между местными компаниями, и усилия были сосредоточены на национальном производстве (хотя степень такого влияния сильно варьируется от сектора к сектору). Это привело к росту заявок на товарные знаки и знаки обслуживания. Так, несмотря на трудности в экономической и политической сферах, в целом количество поступающих в Роспатент заявок на товарные знаки осталось довольно стабильным даже в контексте снижения заявок от иностранных заявителей.

Заявки в Роспатент по стране происхождения – 2012-2016 гг.:

Непосредственно перед «украинским» кризисом в 2013 году показатели по заявкам от иностранных заявителей достигли цифры в 47% от общего числа заявок; к 2016 году эти цифры упали до 36%. Растущий разрыв между показателями по заявкам от национальных и иностранных заявителей также усугубляется тем, что 24 из 30 наиболее активных заявителей за 2017 г. (по состоянию на дату написания статьи) являются российскими физическими или юридическими лицами в соответствии с данными CompuMark – платформы по поиску и отслеживанию информации по товарным знакам.

Для большинства иностранных компаний количество заявок, подаваемых в России, в последние годы было нестабильным, но заявки от китайских компаний сильно компенсировали эту тенденцию (см. диаграмму ниже). Активно упрочняющиеся связи между Китаем и Россией привели к росту российских инвестиций, а также к стабильному возрастанию объемов импорта из Китая – по состоянию на 2016 г., импорт из Китая составляет 20% от общего объема импорта в Россию, как указано в отчете компании «Эрнст энд Янг». Наталья Гуляева, глава практики интеллектуальной собственности, медиа и технологий в «Хоган энд Лавеллз», утверждает, что «текущий уровень сотрудничества [между двумя странами] и растущий интерес китайского бизнеса к российскому рынку означает, что сейчас наилучший момент для новых китайских компаний, действующих не только как производители, но также и как продавцы и поставщики, попытаться привлечь внимание российских потребителей».

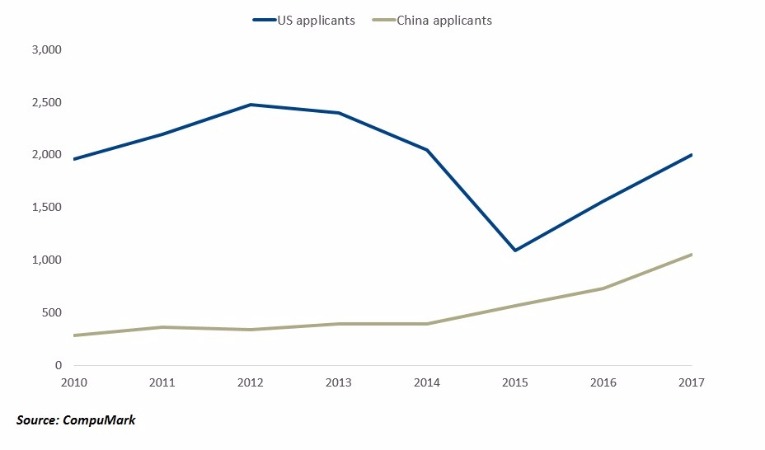

Заявки от заявителей из США и Китая, поданные в Роспатент – 2012-2017 гг.:

Примечательно, что США является единственным государством, помимо Китая, откуда приток заявок за последнее время значительно увеличился, даже в моменты, когда уровень напряженности в отношениях США с Россией достигал опасных отметок. Постепенное снижение в числе заявок из США с 2012 по 2015 гг. отражает неуверенность американских правообладателей в контексте политических и экономических невзгод, преследующих Россию. При этом 2015 год стал поворотной точкой, т.к. ситуация в России начала стабилизироваться. Как предполагает Евгений Ариевич, глава практики по интеллектуальной собственности СНГ «Бейкер и Макензи», в данный момент «бизнес США решил придерживаться более долгосрочного подхода к необходимости обеспечения охраны прав интеллектуальной собственности в России, т.к. пренебрежение охраной товарных знаков сейчас может иметь отрицательный эффект на обеспечение защиты прав в России в будущем, когда конфликты улягутся».

Стоит упомянуть, что беспрецедентно активный российский заявитель Азамат Ибатуллин (который подал более 400 заявок на товарные знаки в текущем году) замечен в попытках зарегистрировать товарные знаки идентичные широко известным брендам и подать в суд на компании, которые владеют этими брендами. В действительности, в соответствии с базой данных судебных решений «Darts-IP», компания Ибатуллина «Бизнесинвестгрупп» подала больше исков в сфере товарных знаков, чем любая другая российская компания. Таким образом, даже компании, не имеющие бизнеса в России, должны пристально следить за подаваемыми там национальными заявками.

Китай – выбор российских правообладателей

Если говорить о стремлении российских правообладателей брендов к освоению новых рынков, то в этом случае Китай становится центром внимания. В то время как уровень импорта из Китая в Россию вырос, возросло также количество российской продукции, экспортируемой в Китай (как отмечено в ранее упомянутом отчете «Эрнст энд Янг»). Аналогичным образом вновь обнаружившийся у американских правообладателей интерес к российскому рынку отразился на подаче владельцами российских брендов заявок в США. Несмотря на напряженные политические отношения между странами, очевидно, оба рынка обладают для правообладателями слишком большим значением, чтобы их игнорировать – даже в условиях непредсказуемого режима Трампа.

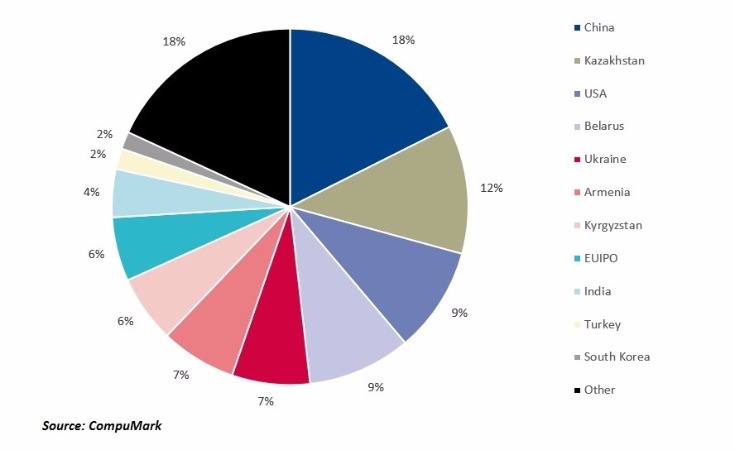

Количество заявок от российских заявителей по ведомствам подачи – 2016 г.:

Другие популярные среди российских заявителей страны входят в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Несмотря на то, что успешность ЕАЭС некоторыми ставится под вопрос, российские правообладатели несомненно видят потенциал в регистрации своих прав интеллектуальной собственности в этих странах. Более того, уже реализуются планы по разработке Единого товарного знака ЕАЭС – ранее в этом году Россия заявила о ратификации соглашения, которое подразумевает регистрацию товарных знаков на территории единого экономического пространства, в которое входят все государства-члены ЕАЭС. Предполагается, что система будет введена в действие к началу 2018 г. и правообладатели смогут получать правовую охрану одновременно во всех государствах-членах посредством подачи одной заявки – бумажной или электронной – в любое из национальных ведомств государств-членов. Существуют также планы относительно Таможенного кодекса и реестра ЕАЭС, что гарантирует более последовательную защиту прав в регионе. Таким образом, в ближайшем будущем маловероятно, что внимание правообладателей в ЕАЭС к данным вопросам уменьшится.

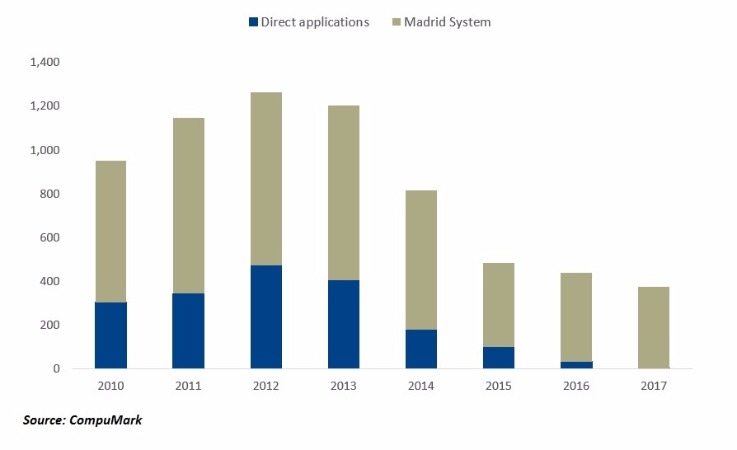

Несмотря на то, что Украина стоит пятой в перечне наиболее популярных среди российских заявителей стран, на 2017 г. соответствующие заявки подаются почти полностью через Мадридскую систему (см. диаграмму ниже). Показатели по прямой подаче заявок в ведомство Украины резко упали с момента украинского кризиса ввиду неясных перспектив российского бизнеса в этой стране. Ариевич замечает, что текущие цифры по заявкам могут объясняться «сравнительно низкой стоимостью регистрации в каждой из стран через Мадридскую систему и склонностью российских заявителей традиционно подавать заявки во все страны бывшего СССР».

Количество заявок от российских заявителей, поданных на охрану товарных знаков на Украине – 2010-2017 гг.:

Хотя положение России далеко от идеального, страна искусно опровергла представление о том, что международные санкции и чрезмерная зависимость от экспорта нефти доведут ее до экономического коллапса. По мере того как ситуация возвращается к стабильности, стабилизируется и прирост заявок из США – что является особенно позитивной тенденцией для российских компаний с сильной американской клиентской базой. В то же время Китай остается ключевым партнером и как государство, в котором российские правообладатели стремятся защищать свои права, и как источник заявок от иностранных заявителей, подаваемых в России. Несмотря на имеющиеся сомнения в перспективах экономического роста страны, с точки зрения развития сектора брендов есть основания к умеренному оптимизму.

Тимоти О (World Trademark Review)

Об участии Россельхознадзора в 70-м Заседании комитета ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер.

В Женеве (Швейцария) состоялось 70-е заседание Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам, в котором приняли участие специалисты Россельхознадзора.

Главной темой заседания стал вопрос регионализации. Европейский союз высказал претензии в адрес ЮАР, Южной Кореи и Китая по выставленным ограничениям на импорт европейской продукции. Представители вышеперечисленных стран, в свою очередь, поставили под сомнение способность Евросоюза обеспечить биобезопасность своей продукции.

В частности, распространение АЧС в Польше вызвало запрет ряда стран на поставки продукции со всей территории Польши. Не смотря на возражения со стороны ЕС, представитель Южной Кореи обратил внимание членов Комитета на то, что Секция по здоровью и благополучию животных постоянного комитета ЕС по растениям, животным, пищевым продуктам и кормам (SCPAFF) еще на июльском заседании подтвердила недостаточность мер по обеспечению биобезопасности в ЕС; также он высказал предположение, что незаконное перемещение свиноводческой продукции является основной причиной распространения АЧС в личных подсобных хозяйствах Польши.

Также у стран — членов ЕС вызвала несогласие регионализация по по высокопатогенному гриппу птиц. Европейский Союз заявил об отсутствии единообразного применения международных стандартов МЭБ в этой области и выразил мнение, что введение общестрановых ограничений в отношении отдельных государств-членов ЕС не имеет научного обоснования и неуместно в контексте единого рынка ЕС. Несогласие ЕС вызывают также ограничения, вводимые при обнаружении вируса лишь у диких птиц, и ограничения в отношении продукции, прошедшей термообработку. Наконец, недовольство ЕС вызывает то, что не все члены ВТО информируют ЕС об этапах принятого у них процесса признания регионализации третьих стран.

В свою очередь, США заявили о восстановлении в августе текущего года благополучного статуса по высокопатогенному гриппу птиц и призвали к снятию ограничений на импорт птицеводческой продукции из США.

Также члены Комитета выказали обеспокоенность в отношении требования Индии обрабатывать импортируемую сельскохозяйственную продукцию бромметилом. Колумбия, Сенегал и США предложили альтернативные методы обработки — фосфин. По словам представителя Сенегала, научные публикации подтверждают эффективность данного вещества в борьбе с вредителями, на уничтожение которых направлено использование бромметила. В ответ Индия сообщила, что до 31 декабря 2017 года предоставляет возможность обработки импорта бромметилом не в стране экспорта, а по прибытии груза в Индию, при этом, Монреальский протокол разрешает использовать бромметил для карантинной обработки импорта.

В рамках двусторонней встречи на полях Комитета делегация России сообщила представителю Индии о своей обеспокоенности индийскими требованиями по фумигации бромметилом импортируемого из России зерна. Российская сторона выразила надежду, что вопрос удастся решить в рамках двустороннего взаимодействия между странами.

Европейский Союз в очередной раз заявил, что обеспокоен временными ограничениями, введенными Россией на поставки мясной и молочной продукции из Германии и рыбопродукции из Латвии и Эстонии. Российский представитель в ответ напомнил, что ограничения были вызваны системными недостатками в работе, как компетентных органов, так и предприятий указанных стран, что подтверждено результатами проведенных инспекций.

В настоящее время ожидаются комментарии Латвии и Эстонии на предварительные отчеты данных проверок. Между Россельхознадзором и Германией продолжается работа по анализу и внесению корректировок в инструкцию по проведению официальных проверок предприятий, экспортирующих пищевые продукты животного происхождения в РФ и ЕАЭС.

Россия подтвердила открытость к эффективному взаимодействию и диалогу с государствами-членами ЕС.

ЛУКОЙЛ сократил добычу нефти за девять месяцев текущего года на 5.4% до 65.541 млн т

с 69.301 млн т годом ранее. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.

Добыча газа Группой "ЛУКОЙЛ" за девять месяцев 2017 года составила 20.7 млрд куб. м, что на 12.4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Положительное влияние на динамику добычи газа оказал запуск газового промысла Пякяхинского месторождения в январе 2017 года, а также ввод в эксплуатацию в III квартале 2017 года основных производственных объектов в рамках проекта Гиссар в Узбекистане (добыча по проекту выросла более чем в два раза по сравнению со II кварталом 2017 года).

Переработка нефтяного сырья на НПЗ группы "ЛУКОЙЛ" за девять месяцев 2017 года выросла на 1.2% до 49.9 млн т.

Проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, предъявляющий России ряд рекомендаций, был принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник и будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Россия запросила проведение голосования по документу. Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались. Среди проголосовавших за проект — большинство европейских стран и США, против — Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и другие.

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" был подготовлен Украиной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Он "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма".

Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию" выполнить 12 рекомендаций, в частности, принять меры, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма … бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения". Также зафиксирован призыв обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа (запрещена в РФ) экстремистской организацией. Документ также призывает Россию обеспечить "надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым".

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил на заседании комитета, что ситуация в Крыму "продолжает ухудшаться" и "люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами и посадят в тюрьму". Представляя проект резолюции, он назвал его "дипломатическим, политическим и законным механизмом, которым Украина обеспечивает выполнение своих обязательств".

Представитель российской миссии при ООН Анатолий Викторов, в свою очередь, заявил, что делегация Украины пытается использовать тему поощрения прав человека "для продвижения своих политических установок". "Главная цель очевидна — речь идет не о заботе о правах человек, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма", — заявил он.

Викторов обратил внимание, что авторы резолюции упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт". "Не для того ли это делается, чтобы попробовать создать псевдоюридические оправдания для военных провокаций и авантюр? Те, кто поддерживает данный проект, поощряет эти крайне опасные фантазии Киева и разделят ответственность за их возможные последствия", — подчеркнул российский дипломат.

РОСТРУД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ САМАРКАНДСКОГО ЦЕНТРА ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ НАБОРУ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ В РОССИИ

Начальник Управления надзора, контроля и проектов в сферах занятости населения, социальной защиты и государственных гарантий Роструда Дмитрий Францев принял участие в торжественном открытии первого в Республике Узбекистан Центра предвыездной подготовки граждан, желающих работать в России.

В ходе своего выступления Дмитрий Францев рассказал о задачах по реализации в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» функционала, предусмотренного Соглашением между Правительством РФ и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории России.

В частности, на портале «Работа в России» должна быть реализована возможность размещения вакансий для подбора граждан Узбекистана в рамках оргнабора и создание «Личного кабинета Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда Республики Узбекистан». В рамках которого предусмотрено размещение резюме граждан Узбекистана, участвующих в оргнаборе, доступ к перечню работодателей, сообщивших о желании принять участие в оргнаборе, направление в личный кабинет Роструда запросов информации об условиях труда у работодателей, к которым предполагается трудоустройство граждан Узбекистана, а также информации о нарушениях трудового законодательства в отношении граждан Республики.

Дмитрий Медведев принял участие в 12-м Восточноазиатском саммите.

Темы саммита – укрепление безопасности и обеспечение устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие сотрудничества в сферах энергетики, финансов, здравоохранения, образования.

Восточноазиатский саммит был создан в 2005 году для стратегического диалога лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам безопасности и экономического роста. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.

В настоящее время участниками Восточноазиатского саммита являются 18 государств: «десятка» стран АСЕАН и её диалоговые партнёры (Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, Россия, США и Япония).

Темы 12-го Восточноазиатского саммита – укрепление безопасности и обеспечение устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также развитие сотрудничества в таких приоритетных сферах ВАС, как энергетика, финансы, здравоохранение, образование, чрезвычайное реагирование и взаимосвязанность.

На полях 12-го Восточноазиатского саммита состоялись встречи Дмитрия Медведева с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и Премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Пресс-конференция Дмитрия Медведева по завершении саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита

Из стенограммы:

Вопрос: Газета «Известия». Дмитрий Анатольевич, в конце ноября стартует Совет глав правительств стран ШОС. За последнее время организация выросла территориально, и в этом году будет проходить совещание в формате «восьмёрки». На Ваш взгляд, какие есть перспективы развития сотрудничества между ШОС и АСЕАН?

Д.Медведев: Если говорить о текущем состоянии дел в Шанхайской организации, то действительно организация развивается, там появились новые участники, а именно Индия и Пакистан. В результате, можно сказать, в состав организации сейчас входят страны, которые составляют 44% населения всей нашей планеты и которые создают приблизительно четверть валового мирового продукта. Иными словами, это страны, которые создают в масштабах всей нашей планеты четверть экономического роста. Понятно, что это пока организация, которая не является в чистом виде интеграционным объединением, это не общий рынок, это не экономический союз, тем не менее это структура, которая координирует политику крупных, очень важных государств. В этой структуре, в этой организации участвует наша страна.

Прежде всего это вопросы, связанные с обеспечением безопасности, вопросы поддержания мира, урегулирования конфликтов. И вопросы экономического развития – именно поэтому мы обсуждаем в таких форматах, как саммит глав правительств государств – участников Шанхайской организации сотрудничества, вопросы экономического развития. Такое мероприятие в составе глав правительств стран ШОС состоится в конце ноября – начале декабря в Сочи. Я с нашими партнёрами, которые были здесь, в Маниле, обсуждал некоторые моменты, связанные с организацией этого мероприятия. В частности, со своим китайским коллегой.

Но очевидно, что в формате взаимодействия с АСЕАН тоже существуют проблемы или темы, которые можно назвать перекрещивающимися и которые можно рассматривать с использованием инструментов, существующих как в Шанхайской организации сотрудничества, так и у государств АСЕАН. Тем более что это очень близкие регионы: в рамках Восточноазиатского саммита, саммита стран Восточной Азии, принимают участие и государства АСЕАН, и государства, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. В этом смысле набор вызовов, угроз, как экономических, так и политических, угроз в сфере безопасности – практически один. Это создаёт неплохие возможности для того, чтобы эти проблемы обсуждать и вырабатывать единые решения.

Приведу такой пример. Сегодня мы обсуждали на Восточноазиатском саммите вопросы, связанные с поддержанием режима безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Совершенно очевидно, что ряд подходов, которые мы апробировали в ШОС, и я об этом сказал в своём выступлении, может быть применён здесь и скоординирован с усилиями стран АСЕАН. Поэтому я вижу в этом неплохие перспективы.

А если говорить об экономической повестке дня, то совершенно очевидно, что это может быть сделано по пути интеграции, создания различных торговых, инвестиционных режимов, начиная двусторонними договорённостями и заканчивая гипотетически какими-то полноформатными договорённостями, которые создают единое экономическое пространство, затрагивающее и Шанхайскую организацию сотрудничества, и АСЕАН. Конечно, это вопрос достаточно далёкого будущего, но определённое движение в эту сторону мы наблюдаем.

Страны АСЕАН отмечали 50-летие своей организации. Это очень важное событие, мы их с этим поздравили. И я специально сегодня сказал, что эти страны многого добились и в формате просто взаимодействия, и с учётом создания в 2015 году экономической структуры АСЕАН. Шанхайская организация сотрудничества гораздо моложе и не столь интегрирована внутри, как сообщество АСЕАН. Мы сегодня общались с участием руководства Шанхайской организации сотрудничества. Был Генеральный секретарь организации, который принял участие в обсуждении вопросов. Иными словами, контакты уже установлены как по линии глав государств и правительств, так и по линии аппаратов, что очень важно для будущего.

Вопрос: Дмитрий Мешков, «Интерфакс». Дмитрий Анатольевич, что Вы думаете о возможном наращивании торгово-экономического сотрудничества с Филиппинами, прежде всего в части агроэкспорта в эту страну? Особенно на фоне проблем с урожаем у более традиционных для этого рынка поставщиков – США, Австралии, Канады?

Д.Медведев: Если ориентироваться на сотрудничество, не нужно делать акцент только на неурожае. В этом году неурожай, в следующем году урожай. Надо просто развивать сотрудничество, кооперацию, экономические отношения с Филиппинами. В этом смысле, мне кажется, у нас очень неплохие перспективы.

Переговоры с Филиппинами, с Президентом Дутерте уже вышли на принципиально новый уровень. Мы сотрудничаем практически во всех областях, причём в тех областях, в которых, скажем прямо, ещё три-пять лет назад сотрудничество трудно было даже себе представить, включая вопросы обеспечения безопасности, военно-техническое сотрудничество. Вы, наверное, слышали: вчера Президент, когда мы вечером встречались, упомянул о помощи, которую Российская Федерация оказала в контексте антитеррористической операции, которая проводилась Правительством Филиппин в Марави. И Президент сказал прямо и откровенно, что это помогло. Но дело даже не в этом в конечном счёте, а в том, что отношения вышли на качественно новый уровень.

В чём это заключается? Это заключается в том, что у нас уже полноценная нормативная основа этих отношений. Только вчера было подписано девять соглашений на различные темы, как межправительственных, включая ведомственные документы, так и корпоративных, что, на мой взгляд, не менее важно, потому что это именно та ткань, которая соединяет экономики двух стран.

Если вернуться к аграрному сотрудничеству, то, действительно, это большой рынок, здесь живёт больше 100 миллионов человек. С одной стороны, здесь есть свои, особые продукты питания, которые наши филиппинские друзья могут поставлять и в нашу страну. Я имею в виду прежде всего тропические фрукты и продукты моря, которые здесь вылавливают в большом количестве и которые могут поставляться в нашу страну. С другой стороны, поставка зерновых, зернобобовых культур, а также мяса, включая мясо птицы, свинину, говядину была бы очень выгодна для нас. И в этом смысле мы пока только начинаем эту работу, но товарооборот вырос за последнее время, причём в значительной степени – за счёт поставок именно филиппинских товаров и продовольствия на наш рынок. Нам ещё нужно только осваивать рынок Филиппин, я думаю, это можно будет сделать в ближайшие годы. Во всяком случае, такие намерения есть у обеих сторон.

Вопрос: «Вести FM». Я хотела бы вспомнить о соглашении между ЕАЭС и Вьетнамом, которое было подписано год (может быть, чуть больше года) назад. О каких результатах можно говорить на сегодняшний день? Планируется ли подписание подобного соглашения (о ЗСТ) ещё с какими-то странами в ближайшее время? И на минувшем саммите шёл ли разговор о подобном соглашении между ЕАЭС и АСЕАН?

Д.Медведев: Нам нужно двигаться шаг за шагом. Вы справедливо упомянули соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Я сегодня встречался с вьетнамским премьером. Мы как раз обсуждали результаты действия этого соглашения. В чём они заключаются? Наш товарооборот, несмотря на разные неблагоприятные тенденции, которые на рынке существуют, за счёт этого соглашения показывает прирост приблизительно на 20%. И это очень хороший результат. Вьетнамская цифра, кстати, не 20, а 25 (всегда существует разница в оценке таможенной стоимости, там различные товарные потоки). Тем не менее очевиден факт, что или пятая, или четвёртая часть товарооборота приросла в результате реализации этого соглашения. Причём мы не всё реализовали. Там ещё есть целый ряд позиций, которые подлежат реализации, в частности, они касаются нашего автопрома. Мы отдельно с нашими вьетнамскими друзьями это проговаривали. Это специальный протокол, я сегодня особо акцентировал внимание на необходимости его выполнения. Поэтому этот инструмент работает, он важный, интересный, благодаря ему активизируется товарообмен и инвестиционные связи, его можно тиражировать, в том числе с участием стран АСЕАН. Хотя я прямо скажу: мы ведём подобные переговоры не только со странами АСЕАН.

В рамках этого визита проблематику, связанную с подготовкой очередного, нового соглашения о зоне свободной торговли я вёл с Премьер-министром Сингапура господином Ли Сянь Луном, и мы договорились о том, что ускорим эту работу, так как это соглашение в достаточно высокой стадии готовности. Это непростая работа, потому что нужно смотреть на тарифы, на то, чтобы не оставить беззащитным свой рынок. С другой стороны, чтобы всё-таки произошла определённая либерализация торговых потоков и страны могли получить в результате этого соглашения особый, льготный или преференциальный режим для взаимных поставок. С Сингапуром такое соглашение готовится, мы обсуждаем эти вопросы и с другими странами, с Камбоджей, целым рядом других стран АСЕАН. В принципе я не исключаю вполне, что в какой-то момент мы выйдем уже и на возможность подготовки соглашения о такой свободной торговле между экономическим сообществом АСЕАН и Евразийским экономическим союзом, но для этого нужно пройти ещё достаточно большой путь. Будем двигаться от частного к общему.

Вопрос: Канал «Россия». Дмитрий Анатольевич, вопрос, касающийся наших западных партнёров. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность применения новых ограничений в отношении нашего «Северного потока». Речь идёт о третьем энергопакете. Как это может повлиять на реализацию проекта и что Россия может сделать в этом случае?

Д.Медведев: Строго говоря, этот вопрос касается не только наших западных партнёров, он и нас касается, потому что это совместный проект, важный, большой проект. Действительно, в последнее время мы услышали (пока именно услышали) мнение, которое пришло из Брюсселя, о том, что надо переоценить критерии действия так называемого третьего энергетического пакета и распространить этот пакет не только на газопроводы, на трубопроводный транспорт, который идёт по территории стран Евросоюза, но и на мощности, которые идут в нейтральных зонах, включая нейтральные воды, то есть на морские газопроводы. Как минимум с правовой точки зрения это позиция весьма спорная, если не сказать абсурдная. Так можно объявить зоной покрытия любым экономическим пакетом, энергетическим или каким угодно вообще любые отношения в мире. По всей вероятности, это способ давления на нашу страну и на некоторые государства – участники Европейского союза с целью побудить отказаться от строительства второй нитки «Северного потока» или каким-то образом усложнить эту работу.

Пока комментировать дальше я не буду, кроме уже сказанного о том, что, на мой взгляд, в правовом смысле это решение абсурдно, что, кстати, подтверждали юридические ведомства самого Европейского союза в Брюсселе. Но пока решений нет. Посмотрим, как поведут себя в этом случае европейские страны, в том числе страны, которые активно заинтересованы в реализации этого проекта, и к чему в конечном счёте будет склоняться Европейская комиссия.

Одно лишь могу сказать: наш подход к реализации этого проекта остаётся неизменным. Это не политический инструмент, не средство влияния нашей страны на европейские страны, как это иногда подают отдельные государства и политики. Это совершенно другое. Это нормальный коммерческий проект, направленный на обеспечение энергетической безопасности Европы, который, конечно, выгоден и Российской Федерации, поскольку приносит нам весьма немалые валютные доходы. Именно так мы его и позиционируем.

Вопрос: Андрей Блашкевич, ТАСС. Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на саммите в эти дни Вам удалось пообщаться с Президентом США Дональдом Трампом? Если да, как Вы оцениваете эти контакты?

И по американской теме в целом. Как Вы оцениваете ужесточение санкций со стороны США, которые они собираются и дальше ужесточать (уже известны планы)? Может ли это привести к сворачиванию каких-то проектов, которые Россия ведёт совместно с западными партнёрами? Как Россия будет минимизировать ущерб от этих санкций?

Д.Медведев: Сначала про саммит. Всегда есть возможность пообщаться с коллегами в той или иной форме. Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим Президентом Соединённых Штатов Америки. У нас было общение в ходе ужина, который давали в честь 50-летия АСЕАН. Поскольку Президент Дональд Трамп сидел практически рядом со мной, мы могли пообщаться.