Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Представители Минэкономик России и Индонезии обсудили двустороннее сотрудничество

15 мая 2024 года в городе Казани заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач и заместитель Министра-координатора по вопросам экономики Республики Индонезии Эди Прио Памбуди провели встречу сопредседателей Российско-Индонезийской рабочей группы по торговле, промышленности и инвестициям в рамках XV Международного исламского форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В ходе встречи стороны уделили отдельное внимание вопросам открытия доступа на индонезийский рынок российской мясной продукции, хяляльной сертификации, а также налаживания эффективного межбанковского взаимодействия. Отметили высокую динамику согласования текста Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией и выразили надежду на выход на подписание документа сторонами осенью 2024 года.

«Видим перспективные ниши для увеличения двустороннего товарооборота, – отметил Дмитрий Вольвач. – Например, в 2023 году значительно выросли поставки из России в Индонезию продукции агропромышленного комплекса, прежде всего, пшеницы. По итогам января-февраля текущего года 40% российского экспорта в Индонезию также составили продовольственные товары и с/х сырье».

Индонезийская сторона выразила готовность содействовать упрощению доступа российских фармацевтических препаратов на свой рынок, а также отметила заинтересованность в импорте российских технологических решений. «Для реализации проекта по строительству новой зеленой столицы Индонезии – Нусантары – мы заинтересованы в привлечении передовых технологий», – отметил Эди Прио Памбуди.

Перспективной сферой для наращивания торговли услугами между Россией и Индонезией является также туризм. «Хочу отметить, что Индонезия была и остается одним из наиболее популярных направлений в Юго-Восточной Азии для российских туристов. В 2023 году превысили доковидный показатель 2019 года по количеству турпоездок россиян в Индонезию, – отметил Дмитрий Вольвач. – Благодарны индонезийским коллегам за оперативно предоставленное решение для российских граждан по оплате туристического сбора на о. Бали».

В ходе встречи главы российской и индонезийской делегаций обсудили ряд новых перспективных сфер российско-индонезийского экономического сотрудничества – климатическую повестку, а также креативную экономику. Ведется согласование профильных двусторонних меморандумов о взаимопонимании по данным направлениям.

Для продолжения диалога по вопросами двусторонней повестки торгово-экономического сотрудничества сопредседатели рабочей группы договорились провести двусторонние встречи «на полях» 27-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет в этом году 5-8 июня.

Эксперт раскритиковала работу по защите инвесторов

Для развития автопрома нужны условия для инвестиций и верховенство закона.

Редакция Liter.kz

Об инвестиционной политике министерства высказалась президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева, передает Liter.kz.

Развитие промышленности, в том числе автомобильной, напрямую зависит от условий инвестиционного климата страны, поскольку инвестиции играют ключевую роль в стимулировании и модернизации производственного сектора. Положительный инвестиционный климат, в свою очередь, создает условия для привлечения как внутренних, так и иностранных инвесторов.

Состояние инвестиционного климата зависит от нескольких ключевых факторов, таких как стабильная промышленная и экономическая политика, соблюдение законодательства и верховенство закона, а также меры стимулирования развития промышленности и защиты внутреннего рынка.

Сегодня в Казахстане, благодаря стратегическим реформам и стабильной экономической политике, создан благоприятный инвестиционный климат в сфере автомобилестроения. Сейчас в Казахстане работают восемь производителей автомобилей и коммерческой техники.

Автомобилестроение вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие страны, в частности автопром показал трехкратный рост рабочих мест за шесть лет. Более шести тысяч инженеров заняты в отрасли и наращивают свои компетенции. Рост производства в 2023 году составил 30%.

В настоящее время в стране ведется строительство двух новых заводов по производству автомобилей, а также ряда заводов по производству автокомпонентов. В результате реализации проектов планируется создать дополнительно 7,3 тысячи рабочих мест в автопроизводстве. Общий объем инвестиций по реализуемым проектам составляет более 760 млрд тенге.

Однако, несмотря на позитивные перспективы, существуют некоторые барьеры, которые мешают полноценному развитию инвестиций и промышленности.

В частности, наличие “серого” ввоза транспортных средств, не соответствующих требованиям безопасности, в том числе без фактической проверки на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС. Выявляются факты поступления на рынок транспортных средств, не соответствующих экологическим требованиям, и криминальных автомобилей по поддельным документам.

Потенциальные инвесторы сталкиваются с манипуляциями со стороны различных групп, которые вводят в заблуждение общественность путем распространения недостоверной информации, дезинформации и запросов данных, представляющих коммерческую тайну, с целью их дальнейшего искажения, тем самым создают серьезные препятствия для развития отечественной промышленности и серьезно снижают интерес к инвестированию в автомобильную отрасль.

К примеру, 2 апреля 2024 года в Верховном суде Республики Казахстан состоялось рассмотрение кассационной жалобы ОЮЛиИП “Союз независимого автобизнеса Казахстана” по запросу предоставления данных, представляющих коммерческую тайну для автопроизводителей, в том числе в рамках лицензионных договоров с брендодержателями. Однако суд удовлетворил жалобу и обязал министерство предоставить мотивированный ответ Союзу по существу обращения.

Таким образом, нормы действующего законодательства по защите информации, составляющей коммерческую тайну, не работают в должной мере. Данные решения вызывают озабоченность со стороны действующих и потенциальных инвесторов. Переговоры по некоторым из них были приостановлены.

Кроме того, согласно заключенным соглашениям о промышленной сборке министерство обязано соблюдать условия конфиденциальности, и без получения письменного согласия производителя не вправе раскрывать информацию, касающуюся содержания соглашений, или иную информацию, считаемую конфиденциальной.

Подобные случаи не только негативно сказываются на инвестиционном климате, но и создают дестабилизирующий эффект в экономике страны. Для обеспечения устойчивого развития промышленности необходимо принимать меры по борьбе с манипуляциями и дезинформацией, а также улучшению разъяснительной работы, совершенствованию законодательства и контролю за законностью ввоза и эксплуатации автомобилей. Только так можно создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспечить рост отечественного автопроизводства и содействовать социально-экономическому развитию страны, – считает Анар Макашева.

Иран стремится связать порт Чабахар с железнодорожной сетью к марту 2025 года

Министр транспорта и городского развития Ирана объявил, что правительство планирует подключить порт Чабахар на юго-востоке Ирана к железнодорожной сети страны через город Захедан к концу текущего иранского года (конец марта 2025 года).

"Все наши усилия направлены на завершение строительства железнодорожного участка Чабахар-Захедан к концу года и использование его для развития транзита в стране", - заявил Мехрдад Базрпаш журналистам в понедельник после подписания контракта с Индией на развитие порта Чабахар.

Индия разрабатывает порт Чабахар на юго-восточном побережье Ирана вдоль Оманского залива, чтобы облегчить транспортировку товаров в Иран, Афганистан и страны Центральной Азии в качестве альтернативы портам Карачи и Гвадар в конкурирующем Пакистане.

Кроме того, Базрпаш сказал, что предложил индийским официальным лицам план создания совместной судоходной компании между Ираном и Индией для расширения транзитных маршрутов в регионе. "Это предложение будет официально представлено в ближайшее время", - добавил он.

Министр отметил, что транзитная контейнерная линия между Ираном, Китаем и Индией работает регулярно, и объем ее транзита вырос более чем на 154% в прошлом календарном году.

"С развитием порта Чабахар мы надеемся увидеть еще большее увеличение объема этого транзита", - сказал он.

Говоря о совместном проекте, заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари также сказал, что сделка по Чабахару является "хорошей новостью для экспортеров, импортеров и транзита в Иране и других странах Центральной Азии, таких как Узбекистан, Россия и Кавказ".

Он сказал, что были приняты меры для облегчения транзита товаров из Ирана в Центральную Азию и на Кавказ до тех пор, пока не заработает железная дорога Чабахар-Хаш.

"В связи с этим 150 грузовиков перевозят грузы по этому маршруту в Центральную Азию и на Кавказ", - сказал он.

Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузина по видеоконференцсвязи на IV Центральноазиатской конференции клуба «Валдай» на тему «Россия и Центральная Азия: развитие и безопасность в меняющихся мировых реалиях», Уфа, 14 мая 2024 года

Уважаемый Андрей Георгиевич,

Уважаемый Радий Фаритович!

Уважаемые дамы и господа!

Даже на расстоянии ощущаю теплое гостеприимство наших башкирских друзей. Искренне признателен организаторам конференции за предоставленную возможность вновь выступить на столь авторитетном дискуссионном форуме, на этот раз в Уфе.

Россия и государства Центральной Азии являются естественными союзниками и партнерами в силу комплекса факторов. Прежде всего, это географическая близость. Между Россией и Казахстаном пролегает самая протяженная сухопутная граница в мире между двумя странами – свыше 7,5 тыс. км, что составляет порядка трети общей длины всех сухопутных границ Российской Федерации. Поэтому у нас общие внешние вызовы и угрозы, которым мы сообща противостоим, включая террористическую опасность, исходящую, в том числе с афганской территории, прикрываемую псевдорелигиозной риторикой (терроризм, как известно, не имеет национальности и религии). Наличие в регионе российских военных баз (201-й в Таджикистане и 999-й в Киргизии), тесное военное и военно-техническое сотрудничество России с государствами Центральной Азии, взаимодействие по охране границ, совместная работа правоохранителей и спецслужб в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью делают нашу страну практически безальтернативным гарантом стабильности и безопасности.

У нас общее историческое наследие, несмотря на то, что чуть более 30 лет назад мы перестали быть одной страной, но остались добрыми соседями, сохраняющими братские узы дружбы. Нашей политической, экономической и культурно-гуманитарной связке способствуют эффективные механизмы интеграции на постсоветском пространстве – СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Отношения строятся на основе таких фундаментальных принципов, как взаимоуважение суверенитета, равноправие и взаимный учет интересов. Россия полностью уважает суверенитет и территориальную целостность стран Центральной Азии, считает некорректным ставить знак равенства между этими понятиями и отдалением от России, разрывом исторических связей государств региона с Российской Федерацией, к чему пытается вести Запад, злонамеренно эксплуатируя эти высокие понятия.

В условиях нынешней геополитической турбулентности отношения России со странами Центральной Азии достойно проходят испытание на прочность. У нас поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. За 2023 год мы насчитали более 90 таких контактов.

Определяющее значение для поступательного развития связей России с центральноазиатскими государствами имел первый саммит Россия - Центральная Азия в октябре 2022 года в Астане.

Значимый вклад в развитие отношений с Казахстаном внес состоявшийся в ноябре прошлого года визит в эту страну Президента России В.В.Путина. Его итогом стало подписание развернутого политического заявления, приуроченного к 10-летию Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, а также утверждение Плана совместных действий на 2024-2026 гг. с постановкой стратегических задач на перспективу. На «полях» визита заключено более 10 межотраслевых и межведомственных соглашений. Президенты по видеоконференцсвязи приняли участие в пленарной сессии XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в г.Костанае по теме «Сельское хозяйство – основа сильной экономики» – ежегодного мероприятия, традиционно придающего мощный импульс развитию человеческих и деловых связей между российскими и казахстанскими регионами.

Президент Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмон в 2023 году трижды посетил Россию с визитами, которые придали мощный импульс конкретным двусторонним проектам и дальнейшему формированию нормативно-правовой базы российско-таджикистанских отношений. В этом контексте отмечу реализацию подписанных в конце прошлого года межправсоглашений о строительстве в Душанбе Центра для одаренных детей и нового здания для Русского драматического театра им. В.В.Маяковского, что станет заметным шагом в популяризации русского языка и продвижении нашей культурно-гуманитарной повестки в этой республике в целом.

По итогам официального визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеева в Российскую Федерацию 5-7 октября 2023 года утвержден перечень согласованных поручений, охватывающий все сферы двустороннего сотрудничества, принято совместное заявление глав государств об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. В качестве приоритетных задач определены расширение и углубление торгово-экономических и инвестиционных связей, промышленной кооперации, развитие энергетических проектов, в том числе строительство в Узбекистане атомной электростанции, укрепление транспортной связанности и реализация соответствующих крупных инфраструктурных проектов. Подтвержден существенный потенциал для взаимодействия в сельском хозяйстве, банковской и культурно-гуманитарной сферах.

Важные мероприятия состоялись с участием представителей Киргизской Республики и Туркменистана.

Глубоко символичным является ежегодное присутствие лидеров всех центральноазиатских государств на московских торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне, олицетворяющее единство братских народов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, партнерство и союзничество наших государств сегодня.

Мы являемся для региона надежнейшим и ключевым торгово-экономическим партнером, что подтверждается последовательным ростом товарооборота. В 2023 году его общий объем превысил 44 млрд долл. США. 33% всей внешней торговли Центральной Азии приходится на Россию. В значительной мере это обеспечивается за счет перехода на взаиморасчеты в национальной валюте. Сейчас объем таких расчетов с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%, с Узбекистаном – 55%, с Туркменистаном – 24%.

Благодаря российскому капиталу обеспечивается занятость более 600 тыс. человек в Центральной Азии. Отсутствие визовых барьеров (за исключением Туркменистана), наличие профильной нормативно-правовой базы и распространенность в регионе русского языка делают российский рынок труда почти безальтернативным для отправляющихся за рубеж на заработки граждан Центральной Азии. Ежегодно денежные переводы трудовых мигрантов обеспечивают доход миллионов домохозяйств в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Работаем с партнерами над тем, чтобы отбор на работу в Россию был более упорядоченным, учитывал интересы всех заинтересованных сторон, не был легкой лазейкой для проникновения в нашу страну носителей террористической и экстремистской идеологии.

Нацеливаем работу наших механизмов торгово-экономического взаимодействия с государствами Центральной Азии, включая межправкомиссии и деловые советы, на последовательное развитие сотрудничества в этой сфере с учетом того, что у Центрально-Азиатского региона многообещающие перспективы экономического роста. Так, в первые двадцать лет текущего века он превышал среднемировые в 2,5 раза. За последние 7 лет товарооборот Центральной Азии с внешним миром вырос более чем в 2 раза. В ближайшие 30 лет ожидаемые среднегодовые темпы роста ВВП и объемов внешней торговли, как и темпы увеличения численности населения, будут опережать среднемировые значения. В условиях нарушения традиционных логистических цепочек особое значение приобретает развитие международных транспортных коридоров (МТК), обеспечивающих общеконтинентальную инфраструктурную связанность. В приоритетном порядке взаимодействуем с партнерами по восточному маршруту МТК «Север-Юг», проходящему вдоль побережья Каспийского моря через территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. К 2030 году объем российских перевозок по нему может составить 5 млн т. Его полноценная загрузка позволит конкурировать с Суэцким каналом за грузопотоки из Азии.

Россия остается абсолютным лидером по содействию странам региона в школьном образовании и подготовке высококвалифицированных специалистов. В Таджикистане и Туркменистане успешно работают совместные средние школы с преподаванием на русском языке. В обозримой перспективе – появление таких учебных заведений в Киргизии. В этой стране также планируется открытие филиалов ведущих российских вузов: МГУ им. М.В.Ломоносова, Казанского федерального университета и Высшей школы экономики, в Узбекистане – Российского гуманитарного университета, Московского государственного университета геодезии и картографии и Северо-Кавказского федерального университета. На стадии согласования проект по созданию в Ашхабаде совместного Российско-Туркменского университета. Все это станет солидным дополнением к уже функционирующим в регионе 25 филиалам российских вузов. При этом в самой России обучается порядка 200 тыс. граждан стран Центральной Азии, из них свыше 75 тыс. – за счет федерального бюджета.

Конечно же, мы ни в коей мере не забываем об экологических проблемах региона. Правительством России одобрен Специальный проект содействия Международному фонду спасения Арала. Надеемся на его скорейший практический запуск.

В то же время Запад не оставляет попыток «переформатировать» регион под себя, застолбить доступ к его природным ресурсам, поставить под контроль пролегающие через него транспортные коридоры, превратить Центральную Азию в плацдарм для угроз безопасности России. Нашим партнерам обещают многомиллионные инвестиции, расширенный доступ товаров на европейский рынок, одновременно требуя строго выполнять антироссийские ограничения под угрозой так называемых «вторичных санкций». США и НАТО стараются вовлекать страны Центральной Азии в «партнерские» программы и тренинги, не прекращают заходы относительно возобновления совместных учений на территории региона и размещения своей военной инфраструктуры. Назойливо предлагается помощь в охране госграниц, борьбе с терроризмом и наркотрафиком с использованием своего оборудования и программного обеспечения, в том числе в рамках соответствующих есовских программ. Параллельно ведется обработка общественного мнения подконтрольными СМИ и НПО.

Уверен, что в руководстве стран Центральной Азии понимают, какие опасности может скрывать в себе политика «коллективного Запада». Стратегический расчет наших недругов очевиден: посеять разлад между центральноазиатскими республиками и Россией. Видимо, за океаном и в Брюсселе думают, что страны Центральной Азии не будут долго «сопротивляться» западной экспансии. Мы же убеждены, что в центральноазиатских столицах осознают все риски и потенциальный ущерб от чрезмерного сближения с Западом, следования его посулам и присоединения к антироссийским санкциям.

Так, в последнее время США и ЕС на словах тактически несколько осадили свое давление на наших друзей по правочеловеческому досье. Как представляется, в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу – получить доступ к ресурсной базе региона и контролю пролегающих через него транспортных артерий, а также к системе водопользования. Дальше нынешние правительства стран Центральной Азии Западу не попутчики. Соответственно во всеуслышание заявит о себе опасность «цветных революций», которые, как известно, широко практикуются Западом.

Россия на этом фоне была и остается надежным партнером, твердо отстаивающим суверенное право центральноазиатских стран на самостоятельное развитие в соответствии с их политическими и этнокультурными традициями и мировоззрением.

Желаю участникам конференции интересной и плодотворной дискуссии!

Благодарю за внимание.

Дмитрий Вольвач: центры поддержки экспорта оказали помощь 422 компаниям МСП

14 мая в городе Иннополисе (Республика Татарстан) на «полях» XV Международного экономического форума «Россия-Исламский мир: KazanForum» заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вольвач принял участие в окружном совещании по вопросам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Приволжского федерального округа.

В своем выступлении замминистра особо отметил, что системная работа по улучшению условий доступа отечественной продукции и услуг на внешние рынки ведется Минэкономразвития России совместно с РЭЦ на постоянной основе.

Одним из ключевых механизмов взаимодействия с региональными экспортерами являются Центры поддержки экспорта (ЦПЭ), созданные в рамках реализации национального проекта МСП.

«Региональные ЦПЭ оказывают широкий перечень услуг предпринимателям. По итогам 2023 года логистическая поддержка оказана 422 субъектам МСП на сумму 137,8 млн рублей, – сказал Дмитрий Вольвач. – Среди субъектов ПФО по итогам 2023 года в Топ 10 лучших ЦПЭ вошли Самарская область, Республика Башкортостан и Республика Татарстан. Задача органов власти и центров поддержки экспорта в текущем году заключается в активной политике по вовлечению малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность».

Для поддержки предпринимателей в условиях санкций российским экспортерам доступны различные меры поддержки, которыми могут воспользоваться как МСП, так и крупный бизнес. «Введены новые меры поддержки по содействию субъектам МСП в транспортировке экспортной продукции на внешние рынки, а также в размещении и хранении продукции в местах временного хранения за рубежом» - подчеркнул замминистра.

Компании-экспортеры могут рассчитывать на получение от региональных ЦПЭ различных услуг, в том числе консультаций по осуществлению внешнеэкономической деятельности, проведение маркетинговых исследований, продвижение информации о компании за рубежом, организации встреч и переговоров с иностранными партнерами, оказание содействия в стандартизации и сертификации продукции, поставляемой на экспорт, в заключении экспортных контрактов.

Важным инструментом для поддержки развития внешнеэкономических связей регионов Приволжского федерального округа являются организованные Минэкономразвития России двусторонние мероприятия с участием зарубежных партнеров, которые ориентированы на продвижение регионами конкретных проектов на зарубежные рынки дружественных стран.

«Для налаживания бизнес-связей и развития торговли Минэкономразвития России ежегодно проводит межрегиональные и бизнес-форумы, заседания Деловых Советов, совещания Рабочих групп по ключевым вопросам взаимодействия в рамках двустороннего и многостороннего формата сотрудничества, – отметил замминистра. – В 2023-2024 годах проведено 6 межрегиональных форумов и конференций, а также заседания рабочих органов по вопросам межрегионального сотрудничества с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном, Китаем, Монголией, в которых приняли участие представители 50 регионов Российской Федерации, в том числе и ряд субъектов ПФО».

В заключении Дмитрий Вольвач отметил положительную динамику взаимоотношений, сложившихся в настоящий момент между субъектами ПФО и иностранными партнерами. Ориентировал регионы на необходимость наполнять конкретикой свои зарубежные связи и пожелал представителям регионов Приволжского федерального округа в том же темпе продолжать наращивать объемы экспорта, в частности на пространстве СНГ и в страны, готовые выстраивать с Россией взаимовыгодные и равноправные отношения.

В совещании приняли участие Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, а также представители федеральных органов власти и органов власти субъектов, входящих в состав ПФО.

Новый законопроект по госзакупкам усилит поддержку отечественного производителя

Александр Евсташенков (руководитель Экспертного центра Института госзакупок)

Беспрецедентное санкционное давление, оказываемое на Россию, требует принятия дополнительных мер, которые стимулировали бы отечественное производство и способствовали тому, что выполнение различных работ поручалось бы отечественным, а не зарубежным компаниям. Помимо этого требуется поддержка тех эксклюзивных производителей, которые уже сейчас представлены на российском рынке, но вынуждены конкурировать с поставщиками иностранной продукции.

Один из действенных способов оказания такой поддержки - механизм национального режима в госзакупках. Он дает преимущество поставщикам товаров и услуг из России и других стран - участниц ЕАЭС. К продукции из иных стран применяются запреты, ограничения допуска и приоритеты, ограничивающие или полностью запрещающие поставку такой продукции в госзакупках.

Национальный режим применяется заказчиками, работающими по Федеральному закону N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом существует достаточно широкий перечень заказчиков - государственные корпорации, госкомпании, организации с долей госучастия и другие, которые в ходе закупок руководствуются Федеральным законом N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". По нему поставщикам отечественной продукции предоставляется лишь ценовая преференция в размере 15 процентов, а в отдельных случаях - 30 процентов от суммы поданного ими предложения в сравнении с ценами поставщиков, предлагающих импорт. В полной мере назвать такой механизм национальным режимом нельзя, так как он не предполагает 100-процентный отказ от закупок отдельных видов иностранной продукции или ограничение ее допуска при проведении конкурентных и неконкурентных процедур.

Для решения указанных проблем правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект N 547583-8, который уже принят в первом чтении. Документ предусматривает внесение поправок в законы N 223-ФЗ и N 44-ФЗ. Суть изменений - установить единые механизмы применения заказчиками национального режима в закупках.

Теперь подробнее об основных положениях данного законопроекта. Во-первых, согласно документу, правительство РФ наделяется правом на установление запретов, ограничений, преимуществ в отношении любой иностранной продукции как при закупках по закону N 44-ФЗ, так и по закону N 223-ФЗ. Исключением может быть только ситуация, когда Россия заключила международный договор, по которому какому-то государству предоставлен национальный режим.

Второй момент касается того, что регулирование по закону N 44-ФЗ носит довольно громоздкий характер. В частности, сейчас действует как минимум девять подзаконных нормативных актов, предусматривающих различный порядок реализации заказчиками национального режима в зависимости от вида закупаемой продукции и категории закупки. Эти акты содержат не менее семи перечней товаров, которые в отдельных случаях имеют пересечения. Кроме того, подзаконные акты устанавливают различный порядок подтверждения поставщиками страны происхождения предлагаемого к поставке товара. Новый законопроект призван оптимизировать существующую базу подзаконных нормативных актов.

Также он предлагает установить единое правило "второй лишний" для ограничения допуска иностранной продукции. Дело в том, что действующее по закону N 44-ФЗ менее жесткое правило "третий лишний" не всегда работает. Если производитель является единственным на российском рынке, он вынужден конкурировать с поставщиками иностранной продукции на равных, что создает препятствия для развития отечественного производства.

Далее законодатели предлагают установить положения, запрещающие заказчику заключать контракт (договор) на поставку иностранного товара, если правительством РФ будет установлен соответствующий запрет. При этом заказчику будет также запрещено осуществлять замену товара на продукцию иностранного происхождения, в том числе путем подписания дополнительного соглашения к такому контракту.

Еще одно нововведение предлагает условно снижать (или увеличивать в случае проведения процедуры на право заключить договор или контракт) на 15 процентов ценовое предложение участника закупки, предлагающего товар российского происхождения. Это позволит улучшить положение такого участника при присвоении порядковых номеров заявкам и повысить вероятность его победы. При этом законопроект предусматривает, что в случае победы договор будет заключаться по цене, предложенной участником без учета указанного снижения (увеличения).

Документ также оставляет возможность принятия меры, устанавливающей преимущество для товара российского происхождения, а также услуги, оказываемой российским лицом. Это позволит дополнительно поддержать участников закупки, в частности, предлагающих к поставке товар, производимый в ЕАЭС, но еще не набравший требуемого количества баллов за выполнение необходимых условий для включения в реестр российской промышленной продукции.

В целях дополнительной поддержки отечественных товаропроизводителей, чье производство имеет большее количество технологических операций, законопроект наделяет правительство РФ полномочиями предоставлять товарам российского происхождения с более высоким уровнем локализации производства максимальное преимущество. Оно заключается в том, что такие заявки будут конкурировать только с себе подобными. А заявки, предлагающие отечественную продукцию с меньшим уровнем локализации, будут приравниваться к тем, что предлагают иностранные товары.

Также законопроект предусматривает сохранение действующего механизма минимального обязательного объема закупок товаров российского происхождения.

Считаю, что реализация названных положений будет способствовать достижению целей государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной правительством России.

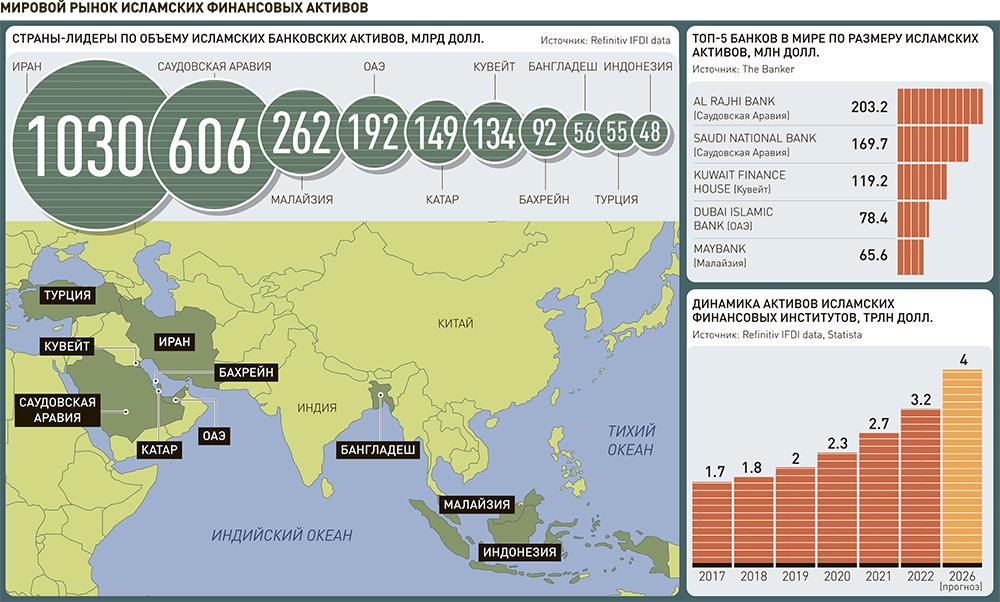

Сумма сделок по исламскому банкингу за три месяца превысила 1 млрд рублей

Сегодня в Казани стартует экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum". Одной из основных его тем станет обсуждение перспектив исламского банкинга в России. Итоги первого квартала 2024 года обнадеживают: через исламский банкинг уже было заключено 315 сделок на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Самые частые направления - это ипотека и финансирование. В реестре ЦБ по исламскому банкингу зарегистрированы 19 финансовых организаций.

Исламская финансовая модель, получившая в РФ официальное название "партнерское финансирование", построена на соблюдении исламского права (шариата). Раздел шариата, который регулирует взаимоотношения людей внутри общества, включая экономику и финансы (муамалят), а также определяет принцип "разрешено все то, что не запрещено". Таким образом, задача исламских финансов - развивать все виды инструментов, избегая основных запретов, которых четыре:

1) Запрет на ссудный процент - финансисту запрещено ссужать денежные средства заемщику, заранее определяя размер своего вознаграждения;

2) Запрет на чрезмерный риск - поэтому исламские финансовые институты оценивают свои риски дважды - вначале традиционными методами риск-менеджмента, а потом чрезмерность риска оценивает шариатский эксперт, что придает дополнительной финансовой устойчивости исламским финансовым компаниям;

3) Запрет на неопределенность (неопределенность характеристик товара, отсутствие товара при продаже, неопределенность финансовых условий и т.д.);

4) Запрет на инвестирование и получение дохода от тех отраслей и направлений деятельности, которые ислам считает вредными для человека и общества, и поэтому нелегитимными. Это все традиционные финансы: банки, страхование, финансовые рынки; производство и торговля свининой, алкоголем, табаком; индустрия развлечений "для взрослых" (ночные клубы, казино, шоу для взрослых, порноиндустрия и т.п.).

"Главное правило в исламских финансах - избегать запретов, поскольку это и будет главным критерием соответствия деятельности исламскому праву - шариату", - отмечает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.

Что разрешено и что запрещено в исламском банкинге

У исламского банкинга есть определенные правила, которые исходят из философии ислама, поэтому они вплетены в бизнес-практику.

Во-первых, поскольку все активы в мире принадлежат Всевышнему, то те, кому они достались, являются временными управляющими и должны их использовать рационально (запрещено накапливать в виде сокровищ за исключением образования страховых резервов - прим. ред.), вкладывать собственный труд и распределять полученную прибыль не только на личное потребление, но и на нужды общества и на благотворительные проекты в пользу незащищенных слоев населения.

Во-вторых, есть принцип разделения рисков убытков и прибыли между инвестором и получателем ресурсов.

В-третьих, правило приоритетности общественной полезности проекта над коммерческим результатом.

В-четвертых, соблюдается принцип того, что деньги сами по себе не имеют стоимости, а лишь являются расчетным инструментом, поэтому все денежные потоки, не основанные на реальных движениях товарно-материальных потоков, являются нелегитимными.

Пятое правило - запрет на обман и мошенничество, манипулированием рынка на конфессионально-этическом уровне.

И, наконец, шестой важный момент - принцип партнерства и транспарентности в деловых взаимоотношениях.

Какие инструменты использует эта финансовая модель

Исламские банки, да и все исламские финансовые институты, используют определенные правовые конструкции, уже прошедшие шариатскую экспертизу и признанные легитимными с точки зрения исламских финансовых принципов, отмечает Зарипов.

Первая группа инструментов основана на принципе партнерства (Мудараба, Мушарака) и представляет собой подобие доверительного управления и проектного финансирования, когда инвестор вкладывает свои средства в проект и получает свою долю прибыли согласно оговоренной пропорции (80:20, 70:30, 60:40), остальную часть получает реализатор проекта. Мушарака - аналог совместного предприятия, когда все участники вкладывают свои средства в проект, назначая одного из участников ответственным за его реализацию.

Второй группой исламских финансовых инструментов являются продукты, сконструированные, исходя из принципов торговых операций по покупке-продаже активов. Инвестор при этом зарабатывает на торговой наценке, которая не считается ссудным процентом, поскольку торговля в исламе разрешена, и наценка является как раз и прибылью инвестора (торговца). Самым известным и распространенным в мире является Мурабаха. Есть инструменты аренды (Иджара), агентских взаимоотношений (Вакала), договора поставки, подряда и др. Есть договор беспроцентного кредитования Кард аль-Хасан, доходом инвестора может быть добровольно выплаченное заемщиком вознаграждение, которое считается подарком (Хиба) и ни размер, ни даже сама возможность такого вознаграждения не прописывается в договоре.

В целом, сравнивая исламскую и традиционную финансовую модель, можно отметить, что первая является более устойчивой, исходя из отсутствия высокорискованных сделок, дополнительного шариатского контроля и общего консервативного подхода к активным операциям. Исламские банки обладают возможностью проводить весь спектр торговых операций, в чем ограничены традиционные банки. Однако, сами сделки в исламском банкинге многотранзакционные (иногда для завершения одного продукта надо проводить несколько операций). Кроме того, само наличие шариатского контроля в виде внутренних аудиторов и внешних экспертов приводит к некоторому удорожанию продуктов и поэтому делает их менее конкурентоспособными по сравнению с традиционными. То есть как в исламских финансах, так и в традиционных есть свои преимущества и недостатки. Полагаю, что у заемщика в исламском банкинге больше преимуществ, позиция инвестора (финансиста, кредитора) более защищена в традиционном финансовом институте, уровень доходности традиционных и исламских банков в целом сопоставим и нельзя однозначно утверждать, какая категория коммерчески более эффективна.

История исламского банкинга в мире

Первый исламский банк появился в Египте в 1963 г. В этом же году появилась первая исламская финансовая структура в Малайзии, сконструированная в виде Хадж-фонда - сберегательного института, благодаря которому паломники копили деньги на посещение святынь в г. Мекке (хадж).

Первый законодательный акт (Islamic Banking Act) был принят в 1983 году в Малайзии. Инициатором его принятия были как раз паломники, которые за 20 лет накопили столько средств, что Министерство финансов Малайзии не могло уже эффективно их инвестировать, и было принято решение о создании первого исламского банка, а правовой основой его функционирования стал закон об исламском банковском деле. В том же 1983 году появилась первая страна - Иран, которая полностью отменила ссудно-ростовщические финансовые взаимоотношения и перевела свою национальную финансовую систему на исламские принципы. Вскоре к ней присоединился и Судан. В настоящее время лишь эти две страны обладают полностью исламской финансовой системой.

Следующую большую группу стран, где сопоставимы два сектора - исламский и традиционный, возглавляет Саудовская Аравия, в которой исламские финансовые институты контролируют чуть больше 51% всех активов.

Исламские финансы широко представлены в других ближневосточных странах: Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, Омане и так далее. Пионером исламских финансов в мире также считается Малайзия, которая входит в тройку стран по всем секторам исламских финансов: банки, страхование, рынок ценных бумаг. Развиваются исламские финансы в Индонезии, Пакистане, Индии, Турции.

Кроме того, идет активный рост исламских финансов и немусульманских странах Европы (Германия, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Франция и др.), Северной Америки (США, Канада), Австралии, Новой Зеландии, островных государствах Океании. Идет процесс формирования исламской финансовой модели в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане. В настоящее время порядка 500 крупных исламских финансовых институтов контролируют активы на сумму порядка 5 трлн. долл. США.

Как появился исламский банкинг в России

В России первые финансовые институты, действующие по исламским финансовым принципам, возникли в 1990-е годы. Бадр-Форте банк; страховая такафуль компания "Итиль"; Фонд "Халяль", созданный брокером БКС, - были пионерам, развивающими свои операции в основных секторах финансовой системы России. Большая часть из них закрылась по разным причинам. Вторая волна интереса к исламским финансам возникла в начале 2010-х годов. В то время исламские финансовые институты были основаны в регионах с преимущественным проживанием мусульманского населения. Самым известным был "Экспресс банк" в Дагестане, сумевший не только разработать, но и распространить дебитные и кредитные халяльные карточки, а также ряд исламских продуктов, соответствующих шариату.

После искусственного банкротства банка руководитель департамента исламского финансирования банка М. Алискеров основал в 2011 году товарищество на вере "ЛяРиба-Финанс", которое вполне успешно действует в дагестанских городах. В Татарстане в 2010 году был основан Финансовый дом "Амаль", который сейчас предлагает широкий спектр инструментов партнерского финансирования. В Чечне с привлечением иностранных исламских инвесторов стали проводить операции различные фонды, работающие по принципам партнерского финансирования. Традиционные банки подключались к проведению ряда операций по исламским канонам. Начинали они обычно с выпуска дебитных пластиковых карт или проведению лизинговых операций. В настоящее время исламские финансовые продукты есть в линейке Сбера, открывшего два исламских филиала в Казани и Уфе; Ак Барс банка, а также татарстанского Автоградбанка. Другие крупные традиционные российские банки (ВТБ, ГПБ, Россельхозбанк, Зенит) лишь пока изучают вопрос, проводят обучение своих сотрудников и разрабатывают возможные схемы интеграции в рынок исламских финансов России.

1 сентября 2023 года на территории четырех регионов России - Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Чеченской Республики и Республики Дагестан, стартовал эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию. Он продлится два года - до 1 сентября 2025 года.

Руководитель Аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев напомнил, что принять участие в эксперименте сможет кредитная организация, некредитная финансовая организация, а также юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества.

"Логично, что чем успешнее покажет себя эксперимент, тем больше регионов и финансовых организаций будут проявлять заинтересованность в участии в нем. По некоторым оценкам, уже сейчас некоторыми предложениями исламского банкинга весьма популярны и у клиентов-немусульман", - отметил Хмелев.

Он также подчеркнул, что за три месяца 2024 года через исламский банкинг было заключено 315 сделок на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Самые частые направления - это ипотека и финансирование. В настоящее время в реестре ЦБ по исламскому банкинга зарегистрированы 19 финансовых организаций. В то же время он подчеркнул, что времени с принятия закона и запуска эксперимента прошло не очень много. "Насколько интересны исламские финансовые продукты, у каких групп населения и какие именно можно будет оценивать по прошествии более продолжительного времени", - рассуждает Хмелев.

По мнению Зарипова, самый главный результат, который уже есть - это то, что эксперимент показал наличие заинтересованности населения и бизнеса в России в развитии исламской финансовой модели (партнерского финансирования). "Есть заинтересованность и части крупных традиционных банков. Только в Татарстане (в настоящее время наиболее активном регионе по развитию партнерского финансирования - прим. ред.) предоставлено ипотечных кредитов по исламским принципам на 135 млн руб. Банк России зарегистрировал 18 компаний партнерского банкинга. Среди них есть и структуры, активно использующие цифровые продукты", - заключил эксперт.

Текст: Татьяна Шмелева

В Узбекистане разработаны необходимые рекомендации по проведению мероприятий «Последний звонок» в общеобразовательных школах

Министерство дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан выпустило «необходимые рекомендации» по завершению 2023/2024 учебного года в общеобразовательных учреждениях и проведению «Последнего звонка».

Согласно разработке, мероприятия этого дня должны проходить в школах с 8:00 до 9:00 утра 25 мая и охватывать только учащихся 1-, 4-, 9- и 11-х классов.

При этом мероприятие должно проводиться в сотрудничестве с активистами махаллей, родителями и представителями правоохранительных органов с соблюдением правил пожарной и технической безопасности. На «последний звонок» также можно пригласить учителей-ветеранов, бывших выпускников школы, которые являются «образцом для подражания».

На мероприятии поощряются талантливые выпускники, у которых было образцовое поведение и отличные оценки в течение года и получившие самые высокие результаты в рейтингах.

Кроме того, родителям учащихся, активно участвовавших в школьной жизни и подававших пример сверстникам своим поведением, стремлением к знаниям, вручаются благодарственные письма в различных номинациях.

Отдельным пунктом в министерстве напомнили о запретах, которые по традиции устанавливаются ежегодно. Так, речь идет о проведении «выпускных вечеров» в различных ресторанах и кафе, жилых домах, а также о сборе различных денежных средств от учащихся и выпускников и их родителей во время проведения поэтапных контрольных экзаменов и итоговых государственных аттестаций, для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

Кроме того, в МДШО запретили собирать деньги на дорогие подарки от учеников на выпускных мероприятиях, покупать дорогую одежду для выпускных вечеров, организовывать поездки на легковых автомобилях, а также групповое посещение учащимися парков и бассейнов.

В заключении Министерство дошкольного и школьного образования обратилось с просьбой ко всем сотрудникам системы, родителям и представителям широкой общественности следовать этим рекомендациям при завершении нынешнего учебного года и проведении «Последнего звонка».

Производителям продовольствия открыты все пути

Увеличению отправок зерновых грузов способствуют упрощение условий перевозок и расширение перечня используемого подвижного состава

По итогам I квартала погрузка продовольственных грузов увеличилась на 10% и составила 15 млн тонн. По данным ОАО «РЖД», рост демонстрируют как перевозки внутри страны (они увеличились на 4,8%, до 6,1 млн тонн), так и экспортные отправки (прирост 14,1%, до 8,9 млн тонн).

Традиционно структура перевозок продовольственных грузов железнодорожным транспортом представлена отправками зерна, жмыхов, растительных масел и продуктов перемола. Поставки мясной продукции по железным дорогам занимают 1% от общего объёма и представлены перевозками мяса домашних животных и птицы, а также замороженных мясных полуфабрикатов.

В I квартале текущего года обеспечен рост перевозок зерна на 10%, до 8,7 млн тонн, жмыхов – на 10%, до 1,7 млн тонн, растительных масел – на 10%, до 1 млн тонн, продуктов перемола – на 11%, до 0,9 млн тонн, и мясной продукции – на 18%, до 100 тыс. тонн.

Как рассказали «Гудку» в пресс-службе «РЖД Логистики», грузовая база проекта «Агроэкспресс» включает в себя основные номенклатуры сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В частности, это масложировая продукция, плодоовощная, зернобобовая, мясо курицы и говядины, рыба, сухое молоко, кондитерские изделия, алкоголь, мука, свежие и замороженные овощи и фрукты. Железнодорожный оператор «Русагротранс» (входит в «Деметра-Холдинг») также осуществляет перевозку зерновых и масличных культур и, кроме того, транспортирует сахар-сырец, шрот, комбикорма, отруби, жом и прочие насыпные аграрные грузы.

Основные направления отправок

Перевозки агрогрузов внутри страны осуществляются преимущественно из регионов Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. При этом зерновые отправляются в адрес потребителей в Северо-Западном, Южном и Центральном федеральных округах, в то время как остальное продовольствие идёт в регионы Дальнего Востока и Сибири, рассказали «Гудку» в Центре фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» (ЦФТО).

Экспорт продовольствия по железной дороге представлен отправками зерна через российские морские порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) в Египет, Турцию и Саудовскую Аравию. Прочие продовольственные грузы идут через погранпереходы с Казахстаном – как для внутреннего потребления соседней страны, так и для транзита в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Афганистан.

В «Русагротрансе» отмечают, что в прошлом году появились новые окна возможностей для отправки продукции АПК на экспорт на фоне глобальных изменений на рынках сбыта. В частности, открылось новое направление на Балтике – терминал «Порт Высоцкий» в Ленинградской области. Первую поставку – 27,5 тыс. тонн транзитного зерна из Казахстана – компания осуществила в конце апреля 2023 года, а по состоянию на март 2024-го обеспечила перевозку в адрес терминала более 800 тыс. тонн зерновых и прочих аграрных грузов. «Благодаря созданию «Порта Высоцкий» появилась реальная альтернатива прибалтийским портам, а логистика из удалённых от южных портов регионов – Поволжья, Урала и Сибири – становится более конкурентоспособной», – уточнили в аналитическом центре «Русагротранса».

По словам вице-президента «Опоры России» и главы комитета по сельскому хозяйству Сергея Соколова, спрос на российскую пшеницу сегодня существенный. Среди стран с наибольшими показателями по импорту зерна из России – Египет, Турция, Иран, Бангладеш, Алжир, которые покупают по несколько миллионов тонн и взяли хороший темп по закупкам. «Ну и Китай, который, соответственно, тоже требует такого внимания российских экспортёров», – добавил он.

Портфель сервисов

«Для наращивания перевозок продукции агропромышленного комплекса ОАО «РЖД» предоставляет ряд специализированных сервисов», – пояснила заместитель начальника ЦФТО Ирина Ажикина.

Так, в дополнение к уже активно пользующейся спросом услуге «Грузовой экспресс» совместно с Российским экспортным центром реализован проект «Агроэкспресс» по ускоренной доставке продукции АПК, позволяющий в цифровом «одном окне» оформить документы на экспортные перевозки, в том числе субсидируемые. Вместе с РЭЦ запущен и комплексный сервис «Экспортный экспресс МСП» по отправке контейнеров в Китай.

В границах ЕАЭС реализуется проект «Евразийский агроэкспресс», направленный на развитие регулярных экспортных поставок сельхозпродукции и продовольствия в Китай, Узбекистан, страны Центральной Азии, в том числе с участием МТК Север – Юг.

Оптимизировать доставку аграрных грузов помогают маршрутные отправки, которые реализует «Русагротранс» при поддержке ОАО «РЖД» и грузоотправителей. Благодаря этому время доставки зерна в порты сокращается вдвое. Переход к зерновым экспрессам помогает решить проблемы с перегруженностью основных направлений российского экспорта, повышает эффективность перевозок, снижает нагрузку на инфраструктуру, рассказали «Гудку» в аналитическом центре «Русагротранса».

В 2023 году парк «Русагротранса» осуществил рекордное количество маршрутных отправок (гружёных и порожних) – 2,7 тыс. Общий объём перевезённых зерновыми экспрессами грузов достиг 6 млн тонн. Для сравнения: в 2022 году было отправлено 910 маршрутов общим объёмом 2 млн тонн. Число станций отправления гружёных и назначения порожних составов выросло до рекордного количества – сейчас их более 170.

Техническая составляющая

По данным ЦФТО, увеличению отправок зерновых грузов способствуют упрощение условий перевозок и расширение перечня используемого подвижного состава.

«В частности, с 1 марта 2022 года без заключения договора на перевозки грузов на особых условиях разрешены перевозки ряда зерновых грузов в полувагонах насыпью с использованием вагонного вкладыша, а также при упаковке в мягкие контейнеры. Также на особых условиях разрешены перевозки зерновой продукции насыпью в универсальных крупнотоннажных контейнерах, в полувагонах, вагонах-термосах и крытых вагонах с использованием контейнерного или вагонного вкладыша», – сообщила Ирина Ажикина.

При этом на сети ОАО «РЖД» хватает специализированного подвижного состава для перевозки агрогрузов. «На сегодняшний день нет острой проблемы нехватки подвижного состава», – отмечают в РЖДЛ. В одном только парке компании «Русагротранс» насчитывается более 30 тыс. хопперов-зерновозов. За три последних года там полностью обновили парк, подлежащий списанию. Сегодня средний возраст вагона составляет около пяти лет.

Другие операторы, в том числе и РЖДЛ, перевозят продовольственные грузы в контейнерах. «Мы используем универсальные 40-футовые и 20-футовые контейнеры, а также рефрижераторные контейнеры с функциями спутникового отслеживания местоположения, контроля температуры и влажности. Перевозка наливных грузов с использованием вкладышей – флекситанков – осуществляется также в универсальных 20-футовых контейнерах. Такой способ позволяет существенно сократить транспортные расходы грузоотправителей, избежать потерь продукции при погрузке и выгрузке и гарантировать её сохранность при транспортировке», – сообщили в дочерней компании холдинга.

Компания «Европак» специализируется на отправках грузов в контейнерах с использованием специальных вкладышей. «Основная номенклатура – растительные масла, – рассказывает заместитель генерального директора по логистике компании «Европак» Анна Усачёва. – Также перевозятся существенные объёмы свекловичного жома, ячменя, масличного льна и гороха. В I квартале на экспорт было направлено более 110 контейнерных поездов «Европак» с различными грузами АПК».

Проблемы и решения

Операторы, перевозящие скоропортящиеся и агрогрузы, обращают внимание на барьеры, которые тормозят наращивание объёмов и грузовой базы. По данным пресс-службы РЖДЛ, основным является недостаток в России и ряде стран, задействованных в проекте «Агроэкспресс», современной агрологистической инфраструктуры. Она должна быть использована для консолидации, сортировки, хранения и упаковки продукции как для отправки на экспорт, так и для приёма и распределения встречного потока.

«Уже сейчас очевидна тенденция к формированию прямой логистики по маршрутам Китай – регионы потребления в России. Поэтому важно уделить внимание развитию терминально-логистической инфраструктуры в регионах зарождения и гашения грузопотоков – это Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа. Также предстоит развивать терминальные мощности погранпереходов. На текущий момент уже озвучиваются планы по строительству новых ТЛЦ в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях», – рассказали в РЖДЛ.

Ещё одним важным шагом в оптимизации функционирования сервиса «Агроэкспресс» станет скоординированная работа всех заинтересованных участников, направленная на цифровизацию перевозочного процесса. Необходимо укрепить взаимодействие по линии надзорных служб, таких как таможенные органы, ветеринарные и фитосанитарные службы. «В этой сфере уже удалось добиться определённых успехов, и работа продолжается. В дальнейшем планируется создание единой цифровой экосистемы, обеспечивающей прозрачность и доступность сервиса для всех участников перевозочного процесса», – сообщили в РЖДЛ.

Анна Усачёва выделяет ещё одну проблему – относительно низкий приоритет при перевозках грузов агропромышленного комплекса по железной дороге. «Из-за этого во многих регионах наблюдаются трудности с согласованием заявок ГУ-12», – добавляет она.

В то же время в «Европак» уже решают данную проблему. «Мы проводим планомерную работу по переориентации перевозок с Дальнего Востока на порты Азово-Черноморского бассейна. Чтобы развивать перевозки через Новороссийск, в прошлом году «Европак» приобрёл в этом городе один из крупнейших контейнерных терминалов – «Гольфстрим», – сказала Анна Усачёва.

По итогам текущего года погрузка зерна ожидается с незначительным снижением, обусловленным уменьшением в 2023 году на 8%, до 144,9 млн тонн, валового сбора зерновых культур, в то время как по прочим продовольственным грузам прогнозируется сохранение текущей положительной тенденции, уточнили в ЦФТО.

Сергей Волков

Запрет на работу в госорганах без знания государственного языка предлагают ввести в Узбекистане

В Узбекистане разгорается языковой вопрос.

Редакция Liter.kz

Граждан Узбекистана, не владеющих государственным языком, предлагают лишить возможности занимать государственные должности и пользоваться государственными услугами, передает Liter.kz.

С таким предложением выступил вице-спикер законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадыров.

Свое заявление Кадыров опубликовал в Telegram-канале, отметив, что знание государственного языка, по его словам, является необходимым условием для полноценной жизни в стране, независимо от ее географического положения. При этом Кадыров подчеркнул, что данная инициатива не направлена против русскоговорящих граждан Узбекистана, которые как и все остальные жители страны должны знать узбекский язык.

Однако это не значит, что русские, живущие в Узбекистане, не должны знать узбекский язык! – написал Кадыров.

Он также подчеркнул, что законодательство страны уже предусматривает создание условий для изучения родного языка и культуры представителями различных национальностей в детских садах и школах. Однако он считает, что необходимо закрепить обязательное знание узбекского языка на законодательном уровне, чтобы все граждане страны могли полноценно участвовать в общественной жизни и пользоваться государственными услугами, включая возможность работы на государственной службе.

Ответы на вопросы и.о. Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пленарного заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Москва, 14 мая 2024 года

Вопрос: В ближайшее время Президент Российской Федерации В.В.Путин посетит Китай. Сегодня Пекин демонстрирует, что не боится санкционного давления со стороны США за взаимоотношения с Россией. Каковы подходы России и КНР к формированию нового мирового порядка?

С.В.Лавров: Это один из ключевых вопросов сегодняшней повестки. Действительно, борьба за сохранение Западом своей гегемонии уже вступила в острую фазу. Вы упомянули, что Пекин не боится санкций со стороны Запада за сотрудничество с Россией. Там далеко уже не только за это объявляются санкции.

Недавно в Париже прошла встреча Председателя КНР Си Цзиньпина с Президентом Франции Э.Макроном. На этой встрече была глава Еврокомиссии У.фон дер Ляйен, которая в присутствии китайских гостей прямо заявила, что Китай «слишком много всего производит». Мол, надо бы производить поменьше. Мол, иначе они будут вводить санкции. Американцы ввели санкции на электромобили и аккумуляторы для них. Они не только за Россию «наказывают», а всех, кто хочет проявлять самостоятельность.

Китай «вырвался» в лидеры мирового развития. Это не устраивает США, которые вместе со своими сателлитами, «подмяв» под себя весь остальной Запад, на доктринальном уровне заявили, что они не могут позволить кому бы то ни было стать сильнее, влиятельнее Вашингтона. Поэтому мы с китайскими коллегами объективно заинтересованы в том, чтобы продолжать лидировать в усилиях по установлению более справедливого, демократичного миропорядка. Запад демократия интересует только когда надо вмешиваться во внутренние дела любой другой страны. Тогда он вспоминает про демократию. Но на международной арене он категорически не приемлет любые равноправные формы сотрудничества, грубейшим образом нарушая Устав ООН, в котором записано, что Организация основывается на суверенном равенстве государств.

Россия и Китай не одиноки в своих усилиях по реформе международной системы и содействию формирования многополярного миропорядка, который отражал бы реальный вес государств и их объединений. Вместе с нами в рамках ООН сотрудничают члены Группы Друзей в защиту Устава Организации Объединенных Наций. Это важная структура, численность которой растет. С нами также члены БРИКС, ШОС.

После расширения БРИКС нас стало больше в «Группе двадцати». Половина «двадцатки» – либо члены БРИКС, либо единомышленники. Поэтому и «Группа двадцати» будет претерпевать позитивные изменения в том, что касается более полного учета интересов всех других регионов мира и групп стран, а не только «коллективного Запада». Безусловно, Россия и КНР, помимо сотрудничества в рамках БРИКС, ШОС активно поддерживают другие интеграционные процессы на просторах Евразии: ШОС-ЕАЭС, ШОС-АСЕАН. ЕАЭС тоже развивает отношения с АСЕАН.

Китай и Россия также имеют разветвленные связи с такими структурами, как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Если рассматривать другие континенты, то на африканском континенте Африканский союз и многочисленные субрегиональные структуры являются традиционными партнерами России и Китая. То же самое касается и Латинской Америки. Там Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, особенно с приходом к власти в Бразилии Президента Л.И.Лулы да Силвы, обретает «второе дыхание» и вновь является «магнитом» для всех стран региона. У России и Китая есть отношения с этой структурой.

Союзников у нас много. Не сомневаюсь, что их число будет расти. Всё это будет на благо демократизации международных отношений, когда каждый будет занимать свое место в мировых делах по справедливости и реальному вкладу в развитие мировой экономики, политики и системы безопасности, а не за счет шантажа, угроз и ультиматумов, как это сейчас делает Запад.

Могу смело сказать, что «дуэт» Москвы и Пекина играет важнейшую, уравновешивающую, балансирующую роль в мировых делах. Уверен, что предстоящий визит Президента России В.В.Путина в Китайскую Народную Республику укрепит нашу совместную работу.

Вопрос: В 2024 г. Россия председательствует в объединении БРИКС. Как идет работа по реализации приоритетов российского председательства? Какие перспективы БРИКС вы видите?

С.В.Лавров: Приоритеты российского председательства изложены в достаточно объемном документе. Запланировано порядка 200 мероприятий во всех сферах деятельности БРИКС. Это практически все области взаимодействия государств, начиная от политики, вопросов безопасности и заканчивая здравоохранением, спортом, культурой, искусством.

В качестве главной стратегической задачи видим обеспечение максимально плавного, гладкого вхождения в работу всех механизмов БРИКС новых членов, которые по решению XV саммита БРИКС в 2023 г. с 1 января 2024 г. стали полноправными участниками нашего объединения. Это Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это важнейшая задача, которую можно записать «одной строкой», но она требует повседневных усилий. Эта работа уже активно идет. Шерпы, су-шерпы уже встречались несколько раз. Состоялись встречи по отраслевым направлениям сотрудничества. Видим, что процесс идет неплохо.

Вторая принципиальная задача – это обеспечить наращивание нашей внешнеполитической координации на многосторонних площадках. Уже упоминал о той роли, которую играют БРИКС и единомышленники нашего объединения в «Группе двадцати» и в ООН. Будем и далее взаимодействовать с ними. Для активизации работы по внешнеполитической координации и её нацеливания на более конкретные действия, мы будем использовать предстоящую в июне в Нижнем Новгороде встречу министров иностранных дел стран БРИКС. Это важное мероприятие, которое впервые пройдет в расширенном составе. В центре нашего внимания будет сотрудничество на международной арене и налаживание координации.

В приоритетах вопросы противодействия новым вызовам и угрозам: терроризму, наркотрафику, информационной преступности, коррупции, отмыванию денег, легализации преступных доходов. По всем этим направлениям в рамках БРИКС действуют соответствующие отраслевые структуры.

Еще одна важнейшая задача – это налаживание диалога с государствами, которые к сближению с БРИКС проявляют интерес в широком диапазоне: от полноправного членства до установления рабочих, партнерских отношений. Таких государств около 30. Вопрос о том, как нам укреплять с ними диалог, также будет в числе одних из главных политических приоритетов.

На саммите БРИКС в 2023 г. лидеры стран объединения решили сформировать новую категорию взаимодействия – «страны-партнеры». Эта категория во многом заменит существующую до сих пор форму взаимодействия «БРИКС плюс». Имеем в виду пригласить большое количество стран и руководителей региональных организаций Глобального Юга на мероприятия по линии внешнеполитических ведомств в Нижнем Новгороде и на саммит в Казани.

Основное уже упомянул. Уделяем особое внимание спортивным мероприятиям, играм БРИКС, культурным обменам и парламентской дипломатии. В июле в Санкт-Петербурге планируется Парламентский форум стран БРИКС. Знаю, что Совет Федерации активно участвует в его подготовке. Поэтому дел хватает.

Вопрос: Хочу вас поблагодарить за системную поддержку парламентской, общественной дипломатии. Заметно активизировалось сотрудничество со странами африканского континента. Я бы хотел поинтересоваться, как идет реализация второго Саммита Россия-Африка, который состоялся в июле 2023 г.

С.В.Лавров: Этот вопрос и у нас на приоритетном контроле, и у Президента, и у Правительства. Во время второго саммита состоялось большое количество не только пленарных заседаний, но и двусторонних контактов с отдельными субрегиональными структурами Африканского континента. Все это продолжает развиваться в рабочем режиме. Это один из главных вопросов, который стоит на повестке дня, в том числе по реализации принятых на втором саммите Декларации и Плана действий. Всего было принято 5 документов между Африканским союзом и Правительством Российской Федерации. Они нацелены на развитие практического взаимодействия в сфере инвестиций, торговли, в создании новых логистических цепочек, переход на торговлю с оплатой в национальных валютах или через создание альтернативных платёжных платформ.

Действует Новый банк развития БРИКС, штаб-квартира которого расположена в ЮАР. Он уделяет повышенное внимание реализации проектов в африканских странах. Мы их активно поддерживаем. В этом же русле идёт и наше участие: мы присоединились пару лет назад к Африканскому экспортно-импортному банку. Это полезный механизм, позволяющий изыскивать новые возможности для инвестиций и реализации взаимовыгодных проектов. Российский экспортный центр также помогает работать на этом направлении. Есть общественная структура – Ассоциация экономического сотрудничества с Африкой. Хотим, чтобы она более активно «внедрялась» в практические дела по реализации договорённостей, которые были достигнуты в Санкт-Петербурге в июле 2023 г.

Это то, что касается практического сотрудничества, т.е. материальная основа нашего взаимодействия. Но в политическом плане африканские страны – это наши союзники по многим вопросам международной повестки дня, в том числе по защите принципов Устава ООН, которые Запад хочет применять выборочно. Когда ему что-то нужно, то один принцип берётся за основу. Когда противоположные цели, то берётся принцип, который толкуют иначе. Например, когда в Крыму был референдум, Запад сказал, что это противоречит принципу территориальной целостности. Когда Косово без всякого референдума провозгласило одностороннюю независимость (и мы говорили про территориальную целостность Сербии), Запад сказал, что это принцип самоопределения народов. Поэтому мы настаиваем на том, (африканцы нас поддерживают), чтобы все принципы Устава ООН всегда применялись во всей их полноте и взаимосвязи. И здесь они нам союзники. Много вопросов на повестке дня ООН, где мы голосуем солидарно.

Тесно взаимодействуем по палестинскому вопросу, по тому ужасу, наблюдаемому в секторе Газа. В этом году в феврале африканские участники были среди наиболее активных в рамках состоявшегося Международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Они будут участвовать в работе структуры, которая была создана по итогу форума. И неоколониальная тема сейчас весьма остро поднимается на самых разных площадках. Африка, как пример освобождения от колониальной зависимости, лидирует в этих процессах. Мы поддерживаем такую тенденцию.

В свете всего отмеченного и многих других факторов, в ходе намечаемой структурной адаптации нашего министерства к новым реалиям особое внимание уделяем существенному повышению доли ресурсов, включая человеческие, и повышению организационных возможностей работы на африканском направлении.

Вопрос: Вопросы к Вам исчерпаны. Возможно Вы хотите в заключении что-то сказать?

С.В.Лавров: В.И.Матвиенко,

Уважаемые коллеги,

Спасибо за внимание, которое Вы уделяете работе Министерства иностранных дел. У нас много общих начинаний.

Я упоминал Парламентский форум Россия-Африка, проходивший параллельно с саммитом Россия-Африка. Аналогичное внимание парламентарии уделяют отношениям с другими регионами мира, включая и Латинскую Америку. По этой теме был в прошлом году парламентский форум, и лично Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко дала старт многим начинаниям парламентской дипломатии, включая парламентские форумы для женщин избранниц народа. Включая взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в рамках межпарламентской Ассамблеи СНГ. Все это существенно подкрепляет нашу общую работу по реализации внешнеполитического курса, утвержденного Президентом.

Вчера на заседании Комитета по международным делам СФ по итогам нашей дискуссии Председатель Совета Федерации В.И.Матвиенко сформулировала вместе со своими коллегами ряд пожеланий, которые мы взяли в работу, в том числе касающиеся организации практической деятельности наших загранучреждений. В том, что касается развития нашего кадрового потенциала, здесь нет предела совершенству. Признательны за такое внимание и рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия между Министерством и Советом Федерации.

Алексей Оверчук принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии

Рассмотрены вопросы развития правовой базы союза, совершенствования инструментов регулирования отдельных сфер интеграционного сотрудничества и другие вопросы, относящиеся к компетенции совета.

Исполняющий обязанности Заместителя Председателя Правительства Алексей Оверчук принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Мероприятие прошло под председательством Вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна в режиме видеоконференции.

Участники заседания рассмотрели вопросы развития правовой базы союза, совершенствования инструментов регулирования отдельных сфер интеграционного сотрудничества и другие вопросы, относящиеся к компетенции совета.

В частности, одобрен доклад комиссии о мониторинге выполнения мероприятий по либерализации отдельных секторов услуг.

В доклад включена информация о ходе либерализации взаимной торговли в секторах услуг бюро путешествий и туристических агентств (услуги туроператоров и турагентов); услуг по прогнозу погоды и метеорологии; услуг по подземной маркшейдерской съёмке и услуг по наземной маркшейдерской съёмке; услуг по оценке имущества; услуг по общим строительным работам; услуг, связанных с производством и распространением кино- и видеофильмов, услуг по демонстрации видеофильмов.

Доклад будет представлен в ходе очередного заседания Высшего совета.

Одобрен отчёт о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии в 2023 году для представления его на заседании Евразийского межправительственного совета. Отчёт включает статистическую и справочно-аналитическую информацию об итогах оценки регулирующего воздействия проекта решений комиссии. Также в отчёте представлена информация о завершении работы по внесению изменений в регламент работы комиссии, необходимых для обеспечения внедрения механизма оценки фактического воздействия принятых решений комиссии.

Решением совета внесены изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, направленные на совершенствование права союза с учётом правоприменительной практики. Правила устанавливают порядок определения страны происхождения отдельных видов товаров на территории государства – члена Евразийского экономического союза для предоставления национального режима при участии поставщиков одного государства-члена в государственных (муниципальных) закупках другого государства-члена.

Комиссией внесены изменения в правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран. Эти правила применяются в связи с тем, что в соответствии со статьёй 36 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в целях содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран государства – члены ЕАЭС предоставляют тарифные преференции в отношении происходящих и ввозимых из указанных стран товаров.

Внесённые изменения, в частности, предполагают упрощение порядка документального подтверждения происхождения товаров, исключение из обязательных условий предоставления преференций требования «непосредственной закупки», конкретизацию требования «прямой поставки». Новая редакция правил упрощает требования к подтверждающим документам и условиям транспортировки исходя из сложившейся правоприменительной практики.

Решением совета внесены изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) в части уточнения отдельных требований технического регламента по результатам практики его применения. В частности, изменения в ТР ТС предусматривают уточнение области применения технического регламента, установление необходимых для применения технического регламента терминов («ароматизированная игрушка», «мягконабиваемая игрушка», «погремушка» и прочие), дополнение требований к новым видам игрушек (настольные игры для развития обоняния, вкусовые наборы и прочее).

Решением совета Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, дополнен продукцией «средства и изделия гигиены полости рта для взрослых».

В целях реализации мер по обеспечению продовольственной безопасности союза комиссией одобрено продление на 1 год срока действия распоряжения межправсовета, предусматривающего подготовку и ежегодное утверждение (до 30 июля) индикативных (прогнозных) балансов по пшенице и меслину, ячменю, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару, маслу подсолнечному.

На заседании состоялся обмен мнениями по подходам союза к реализации климатической повестки. Был также рассмотрен отчёт комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках.

Состоялась дискуссия по вопросу унификации подходов в рамках систем управления рисками при таможенном оформлении товаров и определении таможенной стоимости. Российская сторона выступила с инициативой по совершенствованию права союза при определении таможенной стоимости ввозимых на таможенную территорию союза товаров и недопущению практики занижения таможенной стоимости. Обсуждение этих вопросов будет продолжено как на уровне Совета ЕЭК, так и на уровне премьеров стран «пятёрки».

Едем в Стамбул за результатом

15–17 мая в Стамбуле впервые пройдет международная выставка рыбной индустрии Seafood Expo Eurasia. Подробностями подготовки к масштабному мероприятию и планами, которые отрасль связывает с новой выставкой, поделился генеральный директор компании — организатора российской экспозиции Иван Фетисов.

— Иван, чего вы сами ожидаете от новой выставки и чем она может быть полезна для отрасли? Как вы готовитесь к Seafood Expo Eurasia ?

— Мы связываем большие ожидания с новой выставкой в Стамбуле, как и с перспективами для рыбного бизнеса, которые она предлагает. Новые связи, эффективные логистические цепочки — это то, что сегодня важно и для глобального рыбного рынка, и для российского рыбохозяйственного комплекса. Уверен, что благодаря разнообразному составу посетителей, наши участники смогут наладить контакты с представителями перспективных рынков и обсудить виды рыбной продукции, объемы, цены и другие условия, о которых лучше договариваться лично. Здесь же они смогут наметить маршруты поставок, в организации которых поможет развитый транспортный сектор Турции и присутствие на выставке логистических операторов из разных стран.

Мы, как всегда, подходим к задачам наших клиентов комплексно: стремимся не просто предложить им перспективные рынки для сбыта, но и обеспечить будущие поставки всей необходимой инфраструктурой. Чтобы переговоры быстро дали положительный эффект, важно подойти к ним во всеоружии. Именно поэтому мы исследуем зарубежные рынки, изучаем потребности в продукции российского промысла на различных направлениях и приглашаем целевых покупателей на стенды участников из России. Особое внимание уделяем тем клиентам, которые по разным причинам не могут посетить выставку и форум в Санкт-Петербурге.

— Вы могли бы подробнее рассказать об этих исследованиях и сфере их применения?

— При подготовке к Seafood Expo Eurasia мы совместно с партнерами внимательно изучили рынки Турции и сопредельных стран, которые также примут участие в мероприятии. После этого специально для наших экспонентов из России мы исследовали потребление наиболее добываемых и рентабельных видов водных биоресурсов: трески, минтая, палтусов, сельди, путассу, различных видов крабов. Изучили востребованность каждого из них и определили целевые рынки сбыта, представителей которых лично пригласили на выставку.

Кроме того, результаты исследований мы оформили в виде справочных материалов, которые предоставим каждому участнику с учетом его целей. Это позволит рыбопромышленникам заранее понимать, кто точно посетит их стенд, какие именно типы продукции заинтересуют потенциальных клиентов. Мы ожидаем, что это станет важным инструментом для компаний из России, который поможет им добиться хороших результатов.

— Какие рынки, представленные на выставке в Стамбуле, наиболее интересны российской рыбной отрасли?

— Во многом это зависит от вида продукции. Существует ряд критериев, которые помогают объективно оценить перспективы того или иного региона. В частности, мы принимаем во внимание покупательную способность населения и уровень потребления рыбной продукции. С учетом демографических изменений в мире мы рекомендуем клиентам обращать внимание не только на Европу и Азию, но и на Африку и Ближний Восток.

Результаты этих исследований в обобщенном виде мы публикуем в нашем телеграм-канале, но могу сказать, что потребителей, заинтересованных в российской рыбной продукции, много даже в Латинской Америке. Например, в Венесуэле, что стало для нас настоящим открытием при изучении новых рынков.

— Какие еще особенности вы могли бы отметить в подготовке к новой выставке?

— Процесс подготовки отличается от того, к которому мы привыкли на других зарубежных мероприятиях. На многих крупных выставках расположение экспозиции, ее наполнение и деловая программа зависят от интересов организаторов. Лояльный подход площадки в Стамбуле, как и первый год проведения, дает больше свободы действий участникам. Они могут выбрать место себе по душе и реализовать важные для них проекты. Для нас это тоже возможность использовать многолетние наработки.

Кроме того, нам всегда интересно встречаться с нашими зарубежными коллегами и узнавать, чем они могут быть полезны для нашей отрасли. Seafood Expo Eurasia привлекает внимание бизнеса во всем мире. Там будут компании из Южной Кореи, Вьетнама, Таиланда, Греции, Турции, ОАЭ и других государств Ближнего Востока, Западной Европы, Африки, Латинской Америки, Азии, многие из которых сотрудничают в рамках ЕАЭС. Участники из разных стран могут многое предложить российским предприятиям, которые сегодня заинтересованы в новых партнерах и технологиях. Несомненно, у них тоже есть чему поучиться.

Поэтому мы приглашаем в майский Стамбул не только экспортеров и импортеров рыбной продукции, но и тех, кто заинтересован в оборудовании и услугах для судостроения, аквакультуры, переработки, упаковки рыбной продукции или сам предлагает их.

Медиахолдинг Fishnews — информационный партнер Expo Solutions Group.

Журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Михаил Дубин: маркировка товаров принесла более триллиона рублей