Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

МВФ: Ситуация вокруг Украины подхлестнет цены на нефть и газ

Ситуация вокруг Украины, вероятно, приведет к дальнейшему росту стоимости энергоносителей для многих стран, в результате чего темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще долгое время, заявила первый замдиректора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат на пресс-конференции в связи с публикацией доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики. Ей задали на вопрос, какое влияние окажет ситуация вокруг Украины на цены на энергоносители и продовольствие.

«Что касается перспектив инфляции, то мы наблюдаем рост базовой инфляции практически во всех странах мира. Этому способствовал рост цен на сырьевые товары, а также цены на энергоносители и продукты, особенно за последний год. Поэтому на ваш вопрос о том, каковы будут последствия конфликта между Россией и Украиной, можно ответить, что последствием для энергетических рынков, скорее всего, будет дальнейшее повышение цен на нефть и природный газ, а значит, стоимости энергоносителей в целом для многих стран мира», — сказала Гопинат.

«Таким образом, с точки зрения показателей базовой инфляции, безусловно, это может сохранять ее на более высоком уровне в течение длительного времени. Конечно, мы, как и все международное сообщество, надеемся на мирное решение этого вопроса», — заключила она.

В опубликованном ранее январском докладе МВФ, напоминает ТАСС, говорится, что средняя цена на нефть в 2022 году, как ожидается, увеличится на 11,9% по сравнению с показателем за предыдущий год и составит $77,31 за баррель.

Создан оператор для немецкого участка «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH с головным офисов в немецком г. Шверин, сообщила Nord Stream 2 AG. Новой структуре отойдет немецкий участок газопровода протяженностью 54 км, расположенный в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин. Она же станет независимым оператором этого участка в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)).

CEO компании назначен Рейнхард Онтид, ранее работавший в E.ON и занимавший пост коммерческого директора Nord Stream 2 AG. В Набсовет компании вошли немецкий дипломат, экс-сотрудник МИД ФРГ, посол ФРГ в Саудовской Аравии, Южной Африке Дитер Вальтер Халлер (председатель), а также зампредправления «Газпрома», глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран.

Требование об образовании отдельной дочерней компании, зарегистрированной в ФРГ, выдвинуло Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA, регулятор энергетического рынка страны) в ноябре 2021 года, пояснив, что оно является необходимым условием для сертификации в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ. Nord Stream 2 AG зарегистрирована в швейцарском г. Цуг.

Ранее немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG, сообщив, что она возобновится после завершения передачи основных активов и проверки документации. Процесс сертификации Gas for Europe GmbH займет до 4 месяцев, затем решение регулятора ФРГ будет рассматривать Еврокомиссия. Ее представитель уже предупредил, что ЕК обратится за мнением к Украине как «заинтересованной стороне», в связи с чем свой вердикт на решение регулятора ЕК может также выносить в течение 4 месяцев.

Строительство «Северного потока-2», соединяющего Россию и Германию напрямую, по дну Балтийского моря, завершено в сентябре 2021 года. 29 декабря обе нитки газопровода заполнены газом до рабочего давления — газопровод готов к работе. Мощность «СП-2» — 55 млрд куб. м газа в год.

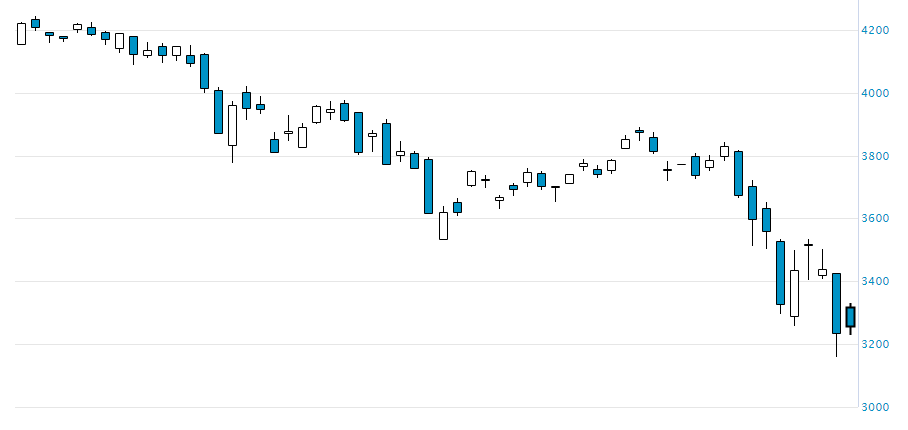

Цветные металлы подешевели в ответ на решение Федрезерва по ставке

В среду, 26 января, отмечен рост котировок цен цветных металлов по всему комплексу. Трехмесячный контракт на никель подорожал по итогам торгов на 1,3%, до $22340 за т, после существенных распродаж во вторник. «Сегодняшний подъем цены никеля выглядит как «ралли облегчения», так как «медведи» начали покрывать позиции для фиксации прибыли, – отмечает аналитик Борис Миканикрезай. – Не является сюрпризом, что инвесторы пытаются снизить риски перед лицом крупных макроэкономических событий, таких как ожидающееся сегодня решение Федрезерва по ключевой ставке».

Тем временем эксперты тщательно отслеживают ценовую динамику никеля и алюминия на фоне опасений эскалации конфликта на Донбассе.

«Растущая вероятность «вторжения» России на Украину и возможность применения серьезных экономических санкций, подобных тем, которые были введены в 2018 г., могут породить очередной кризис недопоставок на алюминиевом рынке», – рассуждает аналитик Энди Фарида.

Вместе с тем цена трехмесячного контракта на алюминий была на торгах относительно стабильной, увеличившись на $3, до $3094 за т, по итогам среды.

«В техническом смысле мы не видим причин для изменения нашего краткосрочного «бычьего» прогноза по алюминию, – отметил г-н Фарида. – Факторы, поддерживающие цену металла, все еще работают, и неопределенность в отношении европейских поставок энергоносителей, активный спрос на физический металл и геополитические риски роста напряженности между Украиной и Россией «работают» в настоящее время на «быков»».

Стоимость меди с поставкой через 3 месяца выросла на торгах на 1%, до $9916,5 за т.

На утренних торгах четверга, 27 января, котировки цен меди и большинства остальных цветных металлов снизились, после того как Федрезерв сигнализировал о повышении ключевой ставки уже в начале марта, что вызвало скачок курса доллара США на 5-недельный максимум, сделав металлы более дорогими для покупателей на мировых биржах. «Комитет склоняется к решению повышения ставки процента федеральной валюты на мартовском заседании, принимая во внимание, что условия для этого благоприятны», – заявил на пресс-конференции глава ФРС США Джером Пауэлл.

Между тем один из лидеров местной общины в регионе, где расположен рудник Las Bambas компании MMG, заявил, что местные жители намерены заблокировать ставшую «яблоком раздора» дорогу, по которой вывозится продукция с рудника, с 27 января.

Сообщается, что Министерство внутренних дел США отменило два договора аренды участков земли под медно-никелевый проект Twin Metals компании Antofagasta в Миннесоте, уступив требованиям экологов.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:35 моск.вр. 27.01.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $3097 за т, медь – $9804.5 за т, свинец – $2329.5 за т, никель – $22772 за т, олово – $43095 за т, цинк – $3616.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3085 за т, медь – $9768.5 за т, свинец – $2322 за т, никель – $22420 за т, олово – $42605 за т, цинк – $3597 за т;

на ShFE (поставка февраль 2022 г.): алюминий – $3406 за т, медь – $11046.5 за т, свинец – $2432 за т, никель – $26262.5 за т, олово – $52556 за т, цинк – $3922.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка апрель 2022 г.): алюминий – $3408.5 за т, медь – $11046.5 за т, свинец – $2443.5 за т, никель – $25759.5 за т, олово – $50615.5 за т, цинк – $3934.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка январь 2022 г.): медь – $9739 за т;

на NYMEX (поставка апрель 2022 г.): медь – $9784 за т.

После глобализма

мир как серая зона

Сергей Переслегин

«ЗАВТРА». Сергей Борисович, как видим, западные страны во главе с США развернули масштабную информационную истерию по поводу возможного вторжения российских войск на Украину. Приводятся сроки и сценарии грядущей войны, а также озвучиваются планы «наказания» России в случае начала боевых действий. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уже заявила о подготовленных в Вашингтоне 18 различных видах антироссийских санкций. При этом доводы и требования с нашей стороны не учитываются. Прошедшие переговоры Россия — НАТО не принесли результатов. Ситуация накаляется с каждым днём, и её уже называют новым Карибским кризисом. Согласны ли вы с такой оценкой происходящих событий?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Не поддерживаю подобного мнения. Вся начавшаяся антироссийская истерия основана исключительно на сведениях о передвижении российских войск по территории собственной страны. Этого оказалось достаточным для обвинения нас в планах вторжения на Украину. При этом Запад проводит учения в Прибалтике, сосредотачивает вооружённые соединения в Польше и прочее, ссылаясь на право перемещать войска НАТО внутри Североатлантического блока по своему усмотрению. Конечно, в таких условиях Россия закономерно заявила о недопустимости дальнейшего расширения НАТО вблизи российских границ. В итоге последовало заявление, что страны «Большой семёрки» абсолютно едины в желании «обуздать российскую агрессию против Украины». Началось падение акций ряда компаний, и не только российских. Всерьёз заговорили о новом Карибском кризисе и близости мировой войны. Но я не считаю, что ситуация 60-х годов прошлого века, когда мир стоял на пороге ядерного конфликта, повторяется сегодня.

Во-первых, учитывая сегодняшнее базовое напряжение США и КНР, можно предположить, что Запад сначала захочет разобраться с Россией, а только потом — с Поднебесной. Но Китай на официальном уровне сделал жёсткое заявление о поддержке России. И получается, что Западу пришлось бы ввязаться в войну не только с нашей страной, но и с Китаем.

Во-вторых, война не могла бы вспыхнуть в названные украинскими и западными политиками сроки — с конца декабря до середины февраля. Как по календарным, так и по погодным условиям это был крайне неблагоприятный момент для начала большой войны: в Рождественские праздники, конечно, отдельные военные операции в истории происходили, но Запад никогда не соотносил начало крупномасштабных военных действий с такими датами. Скорее, сроки начала «наступления» возникли из-за исторических параллелей: как известно, в периоды распутицы русские воюют очень даже неплохо и могли бы воспользоваться этим моментом для нападения на Украину. Вопрос только: а зачем это России? Она могла бы решить украинскую проблему ещё до Майдана, но присоединение Незалежной и, соответственно, принятие на себя всех её обязательств на данный момент времени для России невыгодно и совершенно неперспективно. Не устраивать же войну просто потому, что Зеленский плохой политик!

Есть и ещё один интересный момент: по опубликованным результатам опроса жителей Европы, в случае прямой вражеской агрессии оборонять свою страну в среднем готовы менее половины её граждан. Можно предположить, что использование своих войск против России для защиты интересов Украины среди европейцев поддерживает процентов восемь. А имея подобное настроение масс, на месте Запада я не решился бы на войну — даже при условии триколора на Крещатике.

«ЗАВТРА». США более последовательны в достижении своих целей. Не окажут ли они давление на Европу для усиления конфронтации с Россией?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Не думаю. Америка в настоящий момент пытается выиграть время: ей сначала нужно разобраться в своих внутренних проблемах, чтобы всерьёз переходить на внешние. Поскольку влияние Соединённых Штатов на мировые события падает, базовая задача американской дипломатии в этих условиях — занять «делом» всех остальных, чтобы те не дай бог не поняли, что появилась возможность действовать более самостоятельно. Пока у США это получается. Поэтому рассматривать сегодняшнюю ситуацию как Карибский кризис я бы не рискнул. Происходящее сейчас — это не вопрос безопасности и выживания ядерной державы, а предмет политических преференций и попыток удержать за собой часть всё более растущей в Европе «серой» зоны, где не действуют законы: ни международные, ни внутренние. Это повод организовать политический кризис, объявить санкции, усилить давление на противоборствующую сторону, но не основание начинать с ней серьёзную войну с реальными рисками для многих человеческих жизней.

«ЗАВТРА». А каково, на ваш взгляд, соотношение внешних и внутренних факторов в недавних событиях в Казахстане? И в чём причины казахского кризиса?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. За любой революцией, бунтом или попыткой переворота всегда стоит внешнее влияние. Обязательно найдутся люди извне, заинтересованные в этом, — хотят ли они дестабилизировать ситуацию в стране или просто заработать здесь. Такое влияние, несомненно, оказывалось и на события в Казахстане — определяющее или незначительное, но оно было.

Казахстан можно назвать продуктом классического советского эксперимента, вышедшего из официальной онтологии исторического развития Советского Союза. Считалось, что на каком бы уровне бытия ни находился тот или иной народ, более развитая цивилизация своевременной, правильной и дельной помощью может довольно быстро подтянуть его до своей ступени эволюции. Советское государство в самом начале своего существования имело чёткую индустриальную фазу развития лишь в некоторых своих регионах: Ленинграде, Москве, на Урале, в значительной мере в Харькове. Далее шли огромные территории, только входящие в индустриализм. И были национальные окраины, к которым, прежде всего, относилась Средняя Азия, где в те годы практически не было ни железных дорог, ни промышленных предприятий, а уровень цивилизации не выходил за рамки раннего феодализма. Советское правительство запустило мощный процесс индустриализации по всей стране, в том числе и в Средней Азии, чтобы в экономическом и промышленном плане поставить её вровень с другими регионами Союза.

К 60-м годам ХХ века Казахская Советская Социалистическая Республика была уже одним из значимых и сильных территориально-производственных комплексов: активно развивалась промышленность, строились заводы и фабрики, поднималась целина. Особенно интенсивно развивались металлургия, машиностроение, угледобывающая промышленность. Там построили Байконур, сделали один из первых реакторов на быстрых нейтронах.

Стремительное преображение случилось и с людьми: они за одно-два поколения по своему историческому развитию совершили переход, равный тысячелетию, но испытав при этом колоссальную социальную перегрузку. Позже она перешла в нормальное экстенсивное устойчивое развитие в рамках брежневской системы с её застоем. И следующие родившиеся здесь поколения относились к себе уже как к индустриальному народу, к Казахстану — как к индустриальной территории и неотъемлемой части советской страны.

Только нужно иметь в виду, что смена архетипов происходит очень медленно. Мы в течение очень большого периода дописьменной истории, а потом и письменной эпохи жили в доиндустриальное время. И быстро в него возвращаемся. Но решающее значение имеет, сколько ты прожил в нём: 500, 300 или 50 лет. Казахстан — 50 лет. И первая причина того, что произошло недавно в этой стране, связана именно с сильнейшим напряжением между очень древними по своему происхождению кочевыми, скотоводческими, феодальными архетипами и реальностью жизни в индустриальном государстве, которое к тому же довольно быстро стало претендовать на постиндустриальные элементы в своём развитии.

«ЗАВТРА». До прошедших событий в Казахстане многие за его пределами даже и не слышали слова «жуз» и не предполагали, что в постсоветском государстве могут быть некие кланы, на которых завязано фактически всё в стране. Что это за структура и почему она там снова актуальна?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В Казахстане стало исключительно важно сохранять равновесие между жузами — исторически сложившимися объединениями казахских родов. Одной из базовых задач Назарбаева в период его президентства как раз и было поддержание равновесия между жузами при создании управленческих структур: в министерствах, в армии, в системе безопасности и даже в местной Академии наук и прочих областях. Младший жуз непременно должен находиться ниже в управленческой позиции к двум старшим. А прошедшие события не оставляют никаких сомнений в том, что в последнее время в Казахстане иерархическая структура была достаточно серьёзно нарушена.

Можно сколько угодно удивляться жузовой структуре, укрепившейся в Казахстане, но ведь свои клановые структуры есть и в России, и в США, и в европейских странах. Пока был силён СССР, почти все его жители считали себя частью советского народа и не были сильно озабочены тем, кто они: казахи или украинцы, русские или армяне. Но как только Союза не стало, все сразу и повсеместно вспомнили о своих корнях. Так произошло и в современном Казахстане: пока он находился в зоне развития и им руководил харизматичный лидер, казахи и думать не думали, что относятся к тому или иному жузу. Но ситуация в стране изменилась, и это стало для них важным. Думаю, что не только в азиатских странах, но и в мире в целом значение такой клановости будет расти. Ирландец ты, мексиканец или испанец, кто были твои предки, к какой вере ты относишься, — всё это станет играть свою роль.

«ЗАВТРА». Но не только это важно. По коэффициенту Джини, расслоение между бедными и богатыми слоями общества в Казахстане сейчас очень большое. Для кого-то удел — жить в скотоводческом мире, другие, называющие себя элитой, находятся в среде европейской роскоши. В этом тоже причина прошедших там бурных событий?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В странах Центральной Азии высоким коэффициентом Джини никого особенно не удивишь, а для феодального мира это вообще было более чем естественно. Высокий коэффициент Джини плох, когда одновременно наблюдаются два обстоятельства. Первое: отсутствие социальной вертикальной мобильности. То есть у человека, находящегося внизу, нет реальных шансов улучшить своё положение на этой шкале. Второе: общий уровень жизни стал ухудшаться. Когда благосостояние человека хотя бы немного, но увеличивается, его мало беспокоит, что кто-то живёт лучше, чем он. Или, если даже уровень жизни уменьшается, но есть реальные шансы понятным способом попасть в верхний слой, человека тоже не очень беспокоит большое общественное расслоение. Но если люди попали в сочетание трёх факторов: высокий коэффициент Джини, отсутствие вертикальной мобильности и ухудшение общего уровня жизни, тогда и возникает ситуация, чреватая беспорядками.

Общий кризис глобализации, начавшийся в нулевых, серьёзно усилился в 2014–2015 годах и привёл к падению производительности капитала. Это означает, что даже на верхнем уровне постепенно начинают возникать проблемы с потреблением. Не так, конечно, как на нижнем уровне, — не когда есть нечего, а когда новую яхту не можешь позволить себе купить. И тогда, чтобы отсечь конкурентов, верхи наглухо закрывают к себе доступ, становятся закрытым элитарным клубом. То есть перекрывают все вертикальные линии.

На примере Казахстана это выглядит так. Сразу после получения независимости в республике развернули колоссальную программу по созданию своей собственной элиты, когда у человека, прикладывающего определённые усилия, была совершенно чётко нарисованная траектория, приводящая его если не на самый верх, то на достаточно высокую позицию, где у него было всё хорошо и с потреблением, и с перспективами. Астана была построена и превращена в современную красивую столицу такими молодыми д’Артаньянами, теми, у кого не было ничего за душой, но кто был готов ехать за президентом, делать всё, что будет нужно в той ситуации. Программа проработала 20 лет. Уходит Назарбаев — фигура харизматическая, а для психологии казахов почти мифологическая. Уходят и люди, которых он привёл с собой. И исчезают назарбаевские траектории развития: через служение государству, через получение образования с обязательным возвращением домой, через создание новых проектов. Останавливается вертикальный лифт, общий уровень жизни падает, идёт рост инфляции, возникают большие проблемы с энергоносителями. В этой ситуации начинается активная борьба в замкнутом верхнем «элитном клубе». У проигрывающей стороны появляются очень серьёзные основания изменить правила игры. А внизу огромный слой потенциально недовольных — у них нет естественных траекторий развития, и их антиправительственной направленности уже не приходится удивляться.

«ЗАВТРА». Насколько быстро эта схема распространяется по миру?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Этот механизм работает уже почти везде: уровень прибыли верхних слоёв падает, вертикальные лифты закрываются, начало элитарных конфликтов тоже фиксируется повсеместно. Я готов утверждать, что есть довольно много общего между событиями в Америке 2020 года, когда на президентских выборах все наблюдали даже не начало, а разгар сильнейшего противостояния между элитами, переворотом на Украине в 2014–2015 годах и тянущимся до сих пор военном конфликте, а также беспорядками в Казахстане. Во всех случаях мы видим начало проявления в социуме фазового кризиса (кто-то ещё называет это кризисом капитализма). Кризис обязательно проявляется на социальном уровне. А происходящее — это его механизмы выражения.

«ЗАВТРА». Почему США так болезненно реагировали на украинские события и относительно спокойно отнеслись к столкновениям в Казахстане?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Видя неизбежность нарастания схожих конфликтов, мировые элиты начинают понимать, что жёсткое подавление оппозиции — это то, чем скоро придётся заниматься повсеместно. Именно поэтому им сейчас нельзя резко реагировать на события в Казахстане. Давая его руководству не явное, но всё же разрешение стрелять, лидеры США и Европы как бы говорят: мы тоже будем стрелять, когда по той же самой схеме, что и в Казахстане, начнутся беспорядки в Америке, Великобритании, Франции, Италии, Греции — любых других странах мира.

«ЗАВТРА». Вы упомянули об официальной поддержке Китая позиции России в переговорах с США по гарантиям безопасности между странами. Неофициальные источники заявляют также и о вероятном создании военного блока РФ и КНР. Насколько слухи далеки от реальности?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Китай и Россия (в том числе и как правопреемница СССР) много лет являются стратегическими партнёрами. Ещё в 1950 году был подписан советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, предполагавший взаимную военную помощь в случае неспровоцированной атаки со стороны того или иного значимого противника. В прошлом году мы продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, подписанный 20 лет назад. Также в ноябре 2021 года Москва и Пекин утвердили дорожную карту военного сотрудничества. Регулярно проходят совместные военные учения двух стран. Всё это, конечно, не означает, что Китай вмешается в конфликт России с Украиной, если таковой случится. Тем не менее, если Поднебесная на официальном уровне выражает полнейшую поддержку российских требований о не расширении НАТО на Восток, то понятно, что она в общем-то готова выполнить свои обязательства по договорам в случае неадекватного поведения США.

Более тонкий вопрос заключается в том, почему блок НАТО всё ещё существует? После распада СССР сама логика событий требовала одновременного роспуска Варшавского договора и НАТО. Но военного союза европейских социалистических государств нет уже 30 лет, а Североатлантический альянс до сих пор не только есть, но и пополняется новыми участниками. Также второе дыхание получила Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Если бы не резкое ухудшение ситуации в Центральной Азии, можно было бы всерьёз подумать о том, что и СЕНТО может вернуться на мировую политическую арену...

«ЗАВТРА». В этой ситуации возникает вполне естественное желание противопоставить этому что-то серьёзное с нашей стороны. Что это могло бы быть?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Около двадцати лет назад было образовано неформальное межгосударственное объединение БРИК, позже БРИКС, — Бразилия, Россия, Иран, Китай и Южная Африка. У этих государств нет никаких существенных претензий друг к другу, при этом есть общие интересы, а главное, все они находятся в зоне той или иной агрессии со стороны существующих блоков — НАТО или того же АСЕАН. И у этих стран, безусловно, есть возможность превратить свою, в значительной мере рекламную, конструкцию, называемую БРИКС, в реальный военно-политический союз.

Китай — это огромная экономическая сила. Россия имеет очень приличное на общем уровне вооружение. Бразилия давно стала значимой экономической державой, в частности, она является производителем самолётов, а самое главное — эта страна обладает весьма сильной системой баз на своём побережье, что очень важно. Ведь классическая проблема советского и русского военно-морского флота — очень плохая система базирования. При появлении военного союза БРИКС мы получаем в качестве возможных точек базирования бразильское побережье и, к примеру, южноафриканский Кейптаун. И это меняет расклад сил кардинально. Военный союз стран БРИКС оказался бы достаточно сильной структурой, даже на уровне НАТО. И это мог бы быть очень неплохой политический ход, если ещё учесть уровень экономик и широкий спектр полезных ископаемых на территориях стран БРИКС, которые практически контролируют мировой рынок редкозёмов — за счёт деятельности Китая, и имеют очень неплохое количество расщепляющихся элементов, в частности, месторождения урана, — за счёт России, ЮАР и Бразилии.

«ЗАВТРА». Другой вопрос, допустят ли создание такого мощного блока США и Европа, да и вообще НАТО как структура?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Только в ситуации своего тяжелейшего кризиса! В противном случае они должны реагировать на его создание более чем резко, вплоть до прямого начала войны. Но сегодняшняя ситуация, как я говорил выше, для войны выглядит совершенно неадекватной. Воевать придётся с Китаем, который сейчас на вершине фазы развития, а США — в зоне расширения кризиса.

Важно отметить, что даже разговоры на эту тему говорят о конце мира глобализации. Мы однозначно возвращаемся в логику военно-политических и военно-экономических блоков. Не просто макрорегионов, а противостоящих друг другу макрорегионов, каждый из которых стремится стать самодостаточным. Другой вопрос, что в противостоящем США и НАТО блоке будут и свои внутренние проблемы. Сложные отношения, к примеру, достаточно быстро могут возникнуть между Россией и Китаем. Но это уже другая тема.

«ЗАВТРА». Но пока этого нет, а в реальности усиливается противостояние Запада и России. НАТО стремится расшириться за счёт Украины и Грузии. В связи с этим в Женеве прошли российско-американские переговоры, поводом к которым послужил проект Договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. Каково ваше мнение об их проведении и итогах?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Возникает ощущение, что эти переговоры велись ради самих переговоров. Мы фактически ничего не узнали об их содержании. Точно такими же были переговоры Байдена и Путина перед Новым годом: «деловые», «весьма интересные» «напряжённые» — и ничего конкретного. О чём это говорит? Возможно, мы гораздо ближе к большой войне, чем нам хотелось бы об этом думать, и в этом плане Россия и США пытаются на переговорах удержать сползание ситуации в масштабный конфликт. Но с учётом того, что вся ситуация, связанная с историческими ритмами, явно ничего подобного не подсказывает, то, скорее, эти переговоры являют собой в известной мере симулякр. Здесь нужно иметь в виду очень неустойчивую ситуацию в США, и с этой позиции прошедшие переговоры могут быть более выгодны именно Америке.

При этом само удержание дипломатического контакта тоже может являться целью таких встреч — сохраняются возможности для диалога и организации быстрого взаимодействия в случае острой необходимости.

«ЗАВТРА». В рамках не военного давления на Россию не первый год обсуждается возможность отключения её от системы SWIFT. Недавно в CNN в очередной раз вышла новость о включении подобной меры в общий пакет новых санкций против РФ в случае «вторжения её на Украину». Как рассматривать подобное явление? Почему это остаётся только пустой угрозой?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Такую новость лучше всего рассматривать как «утку». США не могут никого отключить от системы SWIFT — она им не принадлежит. Даже если американское государство надавит на владельцев этой крупнейшей корпорации, те могут просто пожать плечами и напомнить, что вовсе не обязаны подчиняться ни правительству Соединённых Штатов, ни его Госдепартаменту, ни Министерству финансов США.

Думаю, что эта тема периодически всплывает в заявлениях об очередных санкциях для РФ из желания американцев сделать вид, что они прислушиваются к требованиям таких недоброжелателей России, как Украина, Литва и других политических карликов, мечтающих о масштабном и болезненном «наказании агрессора».

При отключении от SWIFT существующие внутрироссийские системы продолжат нормально работать. А вот международные переводы из России, скажем, на Каймановы острова или на остров Мэн, или в любой другой мировой офшор будут крайне затруднены. В результате бурный поток денег, который многие годы уходит за пределы России, будь то офшоры или крупнейшие американские банки, куда переводятся официальные российские финансы, резко прервётся. Кому подобное нужно? Мировой финансовой элите? Точно нет. Государственной элите США, которая на этих деньгах неплохо живёт? Тоже нет. Безусловно, в этом заинтересованы Зеленский и некоторая часть украинской псевдо-элиты. Но вряд ли они смогут потешить себя мыслью, что у них есть реальная возможность заставить кого-либо выполнить их заветное желание. На днях одна из крупнейших и влиятельных деловых газет Германии Handelsblatt прямо сообщила со ссылкой на правительственные источники, что Америка и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT, вместо этого обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

Существует только один возможный вариант отключения нас от SWIFT: если Запад всё же решится на реальную горячую войну с Россией. Но тогда это станет далеко не самой серьёзной из наших, как, впрочем, и из американских, неприятностей.

«ЗАВТРА». В ряду многочисленных претензий к России появилась ещё одна: Запад в лице Всемирной торговой организации обвиняет РФ в нарушение норм ВТО из-за нашей вполне объяснимой в условиях санкций политики импортозамещения. США, недовольные этим процессом в России, намерены работать над ответными мерами по линии ВТО. Как расценивать такую странную позицию наших «партнёров»?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. ВТО — это организация, имеющая смысл лишь в условиях глобализации, суть которой в осуществлении свобод в торговле как товарами и услугами, так и информацией, и рабочей силой. Понятно, что в классическом противоречии, которое есть в любом бизнесе, — «специализация или диверсификация», при глобализации происходит процесс специализации регионов, производящих что-то своё, но имеющих возможность без запредельных пошлин покупать на свободном рынке всё то необходимое, на чём они не специализируются. Формально импортозамещение или даже автаркия регионов ни в коей мере не нарушают принципы глобализации — просто в таких условиях это становится очень невыгодным. Но санкции по отношению к любому участнику глобализации закономерно вынуждают его диверсифицироваться, развивать своё внутренне производство. Это выбивает его из глобальной цепочки. А если мир перестаёт быть глобальным, ВТО становится пережитком предыдущей эпохи, никакого значения не имеющим и никакого влияния ни на что не оказывающим.

Ещё в 2011 году, во время введения первых санкций против Каддафи, стало понятно, что режим глобализации не может обеспечить безопасность ни твоей страны, ни твоих капиталов. И с того момента эта система начала разваливаться. Мы уже живём в постглобальном мире и очень скоро перейдём в пост-постглобальный мир. ВТО не соответствует сегодняшнему этапу развития международных отношений и потому должна уйти в небытие.

«ЗАВТРА». Тогда зачем российским дипломатам разговаривать и давать официальные ответы фактически уже недееспособной организации?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. На это у меня грустный ответ: видимо, наша дипломатия ещё не в состоянии осознать тот факт, что мир глобализации закончил своё существование.

«ЗАВТРА». В таком разрезе стремление Украины вписаться в почти отжившую своё мировую систему выглядит, по крайне мере, странным и неактуальным. Так как же может выглядеть пост-постглобальный мир, на пороге которого мы находимся?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В европейском человечестве, которое последние 500 лет претендует на то, что оно общеземное, постоянно, хотя и достаточно медленно, происходят смены международных политических систем. Любая политическая система — это, прежде всего, наличие некоторых взаимных представлений о целом. Этим «целым» может быть Господь или Вселенная, или человеческая история. Что-то должно быть такое, что важно для всех участников системы, иначе любая их договорённость не стоит бумаги, на которой она написана.

Сегодня, например, США не производят впечатление страны, которая с кем-то может договариваться и которая готова уважать хотя бы свою собственную подпись на бумагах, потому что на данный момент времени в Соединённых Штатах очень серьёзный внутренний идеологический кризис. Он связан с тем, что Америка Байдена, Америка демократов — подчёркиваю! — перестала быть христианской державой, а каких-то более древних верований, с которыми люди могли бы себя как-то соотнести в условиях кризиса христианской трансценденции, в США просто исторически не было. Америка демократов воспринимает себя не как часть мира, а как нечто целое, поэтому не считает себя связанной какими бы то ни было обязательствами, даже собственными. В такой ситуации остальным игрокам приходится если не играть по этим правилам, то с ними соотноситься.

Отсюда простой вывод: ближайший наш этап — это мир как «серая» зона, как пространство, где не будут работать никакие правила, соглашения и договорённости, кроме, может быть, закона силы. К тому же ещё нужно иметь волю, чтобы эту силу применить, и понимание того, во имя чего ты будешь её применять. А это уже некоторый набор правил.

Конечно, рано или поздно «серая» зона начнёт структурироваться. Скорее всего, это произойдёт после следующей смены власти в США и начала в Америке некоей реконструкции, перестройки. Новые условия пост-постглобального мира окажутся в резкой степени не глобальными, и противоречие «специализация — диверсификация» по территориям, странам и бизнесам будет полностью направлено в сторону диверсификации.

«ЗАВТРА». То есть нас ожидает возврат к натуральному хозяйству?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В масштабе государства это называется более красивым словом — автаркия. Уже в ближайшее десятилетие стоит ждать большое количество мелких конфликтов в мире по поводу недостаточности ресурсов, прежде всего энергоносителей, редкозёмов, всего необходимого для электроники, а также, конечно, воды, продовольствия, семенных фондов и прочее. Станет очевидным, что достаточные запасы ключевых критических ресурсов, за которые идёт борьба, нужно иметь не просто под своим контролем, а непосредственно у себя. Это означает, что мир вновь приходит к классической Вестфальской системе международных отношений, когда в каждом государстве есть, во-первых, своя система представления об истине: чья власть, того и вера. Во-вторых, довольно жёсткие границы, переход через которые весьма затруднён. В этих условиях после «серой» зоны вновь начнётся формирование блоков. Но где-то в районе 40-х–50-х годов этого века не может не произойти жёсткого конфликта между США и Китаем. Такой конфликт, да ещё в условиях Вестфальской миросистемы, будет достаточно суровым, то есть «горячая» война здесь вероятнее «холодного» противостояния. И только после его окончания мир перейдёт на свою новую ступень развития. Вряд ли в нём найдётся место для ВТО.

«ЗАВТРА». Спасибо, Сергей Борисович, за анализ текущей ситуации и интересный прогноз будущего вектора развития мира.

Беседовала Наталья Луковникова

Наш ответ Западу

Констанин Сивков о безопасности и «военно-техническом ответе»

Игорь Шишкин Константин Сивков

«ЗАВТРА». Уважаемый Константин Валентинович! Сегодня главной, центральной темой мировой политики являются переговоры и консультации между Россией и странами коллективного Запада относительно проблем безопасности. Уже известно, что предложения нашей страны отвергнуты США и их союзниками. Вопрос только в окончательных формулировках. Следовательно, ситуация, как заявлено, перейдёт в фазу «военно-технического ответа». Что это за фаза и каким может быть её содержание?

Константин СИВКОВ. Если говорить о военной сфере, то этот комплекс мер распадается на три взаимосвязанных блока: военно-политические, военно-стратегические и, собственно, военно-технические меры. К военно-политическим мерам относится, прежде всего, создание соответствующих блоков. Самый очевидный и самый мощный из них — российско-китайский. О нём речь пока не идёт, но очень скоро всё может измениться. Второе — это блок с антиамериканскими государствами Латинской Америки: Венесуэла, Куба, Никарагуа. Опыт военно-политического сотрудничества с ними есть, и он может быть расширен до полноценного союза — если с их стороны будет высказана соответствующая заинтересованность. Но проблема здесь в том, что Латинская Америка от России достаточно далеко, наши коммуникации с ней более чем уязвимы. Главный военно-политический плюс такого союза заключается в том, что мы получаем возможность, в случае размещения в Западном полушарии наших ракет, сократить их подлётное время к американским центрам до тех же 5–8 минут, которые американцы имеют, разместив свои системы в Восточной Европе.

"ЗАВТРА". Включая Украину?

Константин СИВКОВ. При размещении американских ракет на Украине подлётное время к нашим городам сократится ещё сильнее, до 3–5 минут. Есть возможность заключения соответствующих соглашений с КНДР и Ираном. Северная Корея — вообще-то, креатура Китая, но она обладает существенным внешнеполитическим суверенитетом, способна принимать собственные решения. Поэтому договориться о блоках «Россия — Северная Корея» и «Россия — Иран», то есть оси «Тегеран — Москва — Пхеньян», вполне реально. Это имеет смысл. Могут спросить: «Что там Северная Корея какая-то?! И какой-то там Иран?!»

Должен заметить, что Иран – это в технологическом отношении очень развитая страна, которая самостоятельно производит целый ряд систем вооружений, которые, например, неспособна производить сейчас Европа. Да, Иран не имеет ещё ядерного оружия, ему до этого ещё работать и работать, но у них есть ракеты среднего радиуса действия, на 4–5 тысяч километров, с кассетными и очень высокоточными боевыми частями. Их точность уже была продемонстрирована — отклонение максимум несколько метров. Ну, может быть, пара десятков метров — для баллистической ракеты среднего радиуса действия это высочайшая точность! Почему бы не отработать возможность применения с ними российских ядерных блоков? Ну, отработать… Я не говорю — поставить. Просто отработать. Чтобы в любой момент можно было взять их, привинтить и запустить.

"ЗАВТРА". А не будет ли это нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)?

Константин СИВКОВ. Должен сказать, что американцы уже давно предоставили право своим союзникам по НАТО, прежде всего, немцам, использовать американские ядерные боеголовки. Начали они эту работу в 2013–2014 годах, завершили в 2018–2019. Пять европейских стран НАТО все свои ВВС переделали под носители американского ядерного оружия. Это специальные аппараты, оборудование, техническое обеспечение... В ноябре 2021 года американцы предоставили Германии право в случае необходимости использовать их атомные бомбы против России. Это грубейшее нарушение ДНЯО. Почему бы нам не сделать то же самое с иранскими баллистическими ракетами, не доработать их для возможного использования российских ядерных зарядов? Не надо ничего передавать, никаких реальных боеголовок — это будет дополнительное средство давления для того, чтобы наши вероятные противники, давайте называть вещи своими именами: не «партнёры», а вероятные противники, сели за стол переговоров.

«ЗАВТРА»: А КНДР?

Константин СИВКОВ. С Пхеньяном для Запада всё ещё хуже. Потому что Северная Корея обладает ядерным оружием, и там вопрос не в боезарядах, а в средствах доставки, в ракетах. Они относятся к первому поколению и идут по стандартной баллистической траектории. К тому же их немного, этих ракет, и американцы могут, в крайнем случае, перемолоть их своей системой ПРО. Но если мы предоставим северным корейцам право использовать наши гиперзвуковые носители для их зарядов, в том числе ядерных, это станет шоком не только для американцев и японцев — будет вообще непонятно, что с этим делать. Ведь никаких ограничений по гиперзвуку нет, вообще будет не подкопаться. Уж что-что, а любую западную систему ПРО тот же "Авангард" гарантированно преодолеет.

"ЗАВТРА". Кстати, недавно появились сообщения, что северные корейцы уже дважды, 5 и 11 января, провели испытание управляемой гиперзвуковой ракеты. Это «липа»?

Константин СИВКОВ. Это не «липа». Но заявленная дальность их «гиперзвука» составила всего тысячу километров. Впрочем, "Авангарды" — это даже лишнее. Просто можем помочь двум «государствам-изгоям» наладить взаимовыгодное сотрудничество в сфере безопасности.

Будем считать, что ситуацию с военно-политическими мерами мы в целом обрисовали. Вторая группа мер — военно-стратегические. Они стандартны. Это создание соответствующих группировок и развитие наших Вооружённых сил, их насыщение современной техникой. И эти меры принимаются уже сейчас. Сообщается о начале серийного производства С-500, и уже поговаривают об С-550, о том, что первые опытные экземпляры этой системы поступили в войска. Но это, видимо, войсковая опытная эксплуатация. С декабря началось серийное производство танков Т-14 «Армата». Это танк нового поколения, который обладает огромным превосходством над танками западных стран практически по всем показателям. И в реальном бою он не оставляет шансов для любого вероятного противника. Особенно в варианте, когда он будет оснащён не 125-миллиметровой пушкой с большой бронепробиваемостью, а 152-миллиметровой пушкой 2А83. Т-14 известен уже 5 лет, но ничего подобного, даже намёка нигде в мире нет. Начато серийное производство ракет "Циркон". То есть, вот новые системы оружия; самые-самые топовые пошли уже в серию. И это как раз отражает то, что называется военно-стратегическим ответом: насыщение войск новым оружием. Я думаю, пойдёт речь и об увеличении численности наших Вооружённых сил, об увеличении оборонного бюджета. Это всё дело ближайших недель-месяцев, и это уже, по сути дела, происходит. Это военно-стратегический ответ.

И последнее. Собственно, военно-технический ответ — создание новых систем оружия. Скажу лишь о том, что лично мне представляется наиболее перспективным. Это, например, создание крылатой ракеты межконтинентального радиуса действия на базе Х-101 и Х-102. Хочу напомнить, и наш президент об этом говорил, и военные представители подтверждали, что Х-101 — ракета в обычном снаряжении с дальностью стрельбы 5500 километров. А Х-102, ядерный её вариант, — ещё больше, потому что ядерная боевая часть весит в несколько раз меньше, чем обычная. Если проводить аналогии с американским "Томагавком", то у него в ядерном снаряжении дальность 2500 км, а в обычном — 1500 км. Соответственно, дальность Х-102 может составлять 7–8 тысяч километров. А весит она, по открытым данным, около двух с половиной тонн. Не думаю, что технологически сложно будет сделать аналогичную ракету снаряженным весом в 5–6 тонн с дальностью полёта 10–15 тысяч километров, стартующую не с самолётов, а с наземных установок. Что такое 5–6 тонн? Если любая грузовая фура — это минимум 15–20 тонн. Комплекс из двух таких фур — управляющая система плюс пусковая установка. И пусть 600–800 таких машин выйдут на бескрайние дороги России…

"ЗАВТРА". В советское время были такие железнодорожные комплексы…

Константин СИВКОВ. Одно другому не мешает. На поездных носителях могут размещаться уже ракеты средних и тяжёлых классов. Вполне они потянут…

Что ещё может быть? Например, заявление о том, что Россия приступает к разработке ядерных боеприпасов мультимегатонного класса. Кстати, Россия — единственная в мире страна, которая имеет опыт создания и испытания таких боеприпасов.

"ЗАВТРА". Что это такое и зачем это может понадобиться?

Константин СИВКОВ. Самый мощный термоядерный взрыв, который осуществили американцы, — 30 мегатонн на атолле Бикини. И это был стационарный заряд. Советский Союз 9 октября 1961 года с самолёта сбросил бомбу весом в 32 тонны, которая имела тротиловый эквивалент в 58 мегатонн. А при незначительной доработке можно было достичь мощности в 120 мегатонн. И это уже оружие геофизического уровня — не города уничтожать или другие конкретные цели, а вообще изменить лицо планеты.

"ЗАВТРА". Но это ведь оружие, что называется, Судного дня… Когда уже всё!

Константин СИВКОВ. Нет. Но надо дать понять этим ребятам, что принцип «мир без России нам не нужен» воплощается в металл. И сам факт начала этой разработки — пусть мы к ней даже не приступим, а просто объявим, — должен заставить наших вероятных противников сесть за стол переговоров. Вот этих мер, военно-технических, было бы достаточно, чтобы США поняли, что шутки кончились. Пока ещё ни одного серьёзного — подчёркиваю, мало-мальски серьёзного — шага за 30 лет после краха СССР Россия в ответ на западные провокации не сделала, только время от времени «выражала озабоченность». А нас помаленьку прижимали-прижимали, и вот уже припёрли к стене.

"ЗАВТРА". Была, кстати, очень жуткая нарезка, которую сделали недавно в программе Владимира Соловьёва. Там в течение минут пятнадцати-двадцати показывали выступления президента России на самых разных площадках в разные годы, с 2001-го до 2021-го. Где Путин примерно всё время повторял одно и то же: «Что вы делаете? Остановитесь! Прекратите! Одумайтесь!» Это был и 2001 год, и 2007-й, и 2008-й, и вплоть до нынешнего времени и т.д. То есть двадцать с лишним лет сплошных призывов. И каков результат? Даст бог, сейчас речь пойдёт уже не о призывах. Отступать больше действительно некуда.

Константин СИВКОВ. Я про «оружие Судного Дня» ещё добавлю. Это сегодня наш последний и самый реальный козырь. По той простой причине, что Россия в её нынешнем экономическом состоянии тягаться с Западом не в силах. Сколько у нас населения осталось? 142 миллиона человек или и того меньше? В Японии столько же. А в Европе — 500 миллионов, в США — 330. Поэтому потенциал России — в лучшем случае десятая часть от потенциала США. А если брать весь Запад, то и одна двадцатая. Это худшее соотношение сил, чем было в годы перестройки, когда мы, СССР, были вполне сопоставимы с США по своему потенциалу: и по экономическому, и по военному. По военному даже превосходили. Но потом всё. И Россия сегодня — не социалистическая страна, где каждый гражданин понимает, что он защищает свою собственность. А будут ли защищать наши солдаты собственность капиталистов, это ещё вопрос. Откройте список Совета директоров Роснефти или Газпрома, или ещё какой-нибудь крупной корпорации — и вы увидите, что процент граждан России там невелик. Совсем невелик. А остальные — это те же США, та же Европа, саудовцы, катарцы, да кто угодно. Представители стран, которые являются нашими врагами. Можно ли было себе представить, чтобы мы смогли выстоять в Великую Отечественную, если бы, скажем, в Совете директоров Уралвагонзавода, производившего танки для Красной Армии, заседали представители концерна Шпеера? Или даже якобы нейтральные шведы? Очень в этом сомневаюсь.

"ЗАВТРА". Нет сомнений в том, что военно-технический ответ нашим противникам неразрывно связан с моментами идейно-политическими и социально-экономическими. Константин Валентинович, спасибо за беседу!

Плохой танцор

Борис Джонсон пошёл ва-банк на внутреннем и внешнем направлении.

Кирилл Зайцев

Борис Джонсон – тот самый Борис, что закрыл вопрос с брекзитом, тот соломенноволосый безумец, что завоевал бешеную популярность своим умением балансировать между взаимоисключающими требованиями подданных короны и лондонского истеблишмента, тот правнук турецкого верноподданного, что на последних парламентских выборах разгромил в пух и прах проклятых лейбористов – сегодня переживает низшую точку своей политической карьеры. Два года назад, в самом начале января 2020 года, Джонсон выложил у себя в твиттере фото самого себя с оттопыренными большими пальцами и подписал: «это будет отличный год для Британии». Трудности, с которыми за последние два года столкнулся мир в целом и Британия в частности, было бы не так тяжко переносить, если бы не показательное пренебрежение власти к правилам собственного сочинения. Так, «отличный год» на Даунинг-стрит было решено завершить на мажорной ноте, закатив в офисе премьера грандиозную рождественскую вечеринку. Танцуют все –поговаривают, что выпивка лилась рекой и под неё пришлось даже покупать отдельный холодильник. Само собой, парламентское большинство не позволило маскам, вакцинам и пропускам испортить себе праздник, так что веселились и праздновали все так, словно на дворе 2018-й. Сложно сохранить тайну, доверенную двум, невозможно утаить секрет, который знают трое, а информация о вечеринках с десятками приглашённых просто обязана была попасть в прессу. Никто не может наверняка сказать, сколько было вечеринок, никто достоверно не знает, был ли замешан мистер премьер в наиболее ярких случаях нарушения антиковидного протокола. Борис извинился, признал свою неправоту, осудил подчинённых тусовщиков, после чего в любых других обстоятельствах скандал сошёл бы на нет. Но не в этот раз. Неблагоприятное стечение событий привело к рекордному падению рейтинга Джонсона и разговорам внутри Консервативной партии об отставке премьера.

Во-первых, конечно, роль сыграла череда неудач, выступающих последствиями «отличного года». Омикрон-ковид принёс небывалые даже для видавшей виды Британии цифры заболеваемости, энергетический кризис вызвал рост цен на тепло среди холодной зимы, а вслед за нехваткой рабочих рук пришло подорожание топлива и тех продуктов в магазинах, что не исчезли с полок. В таком нерадостном контексте все напоминания о веселье номенклатуры, поручившей плебсу сидеть по домам в Рождество, бьют по авторитету государства особенно сильно, а призывы сплотиться и вместе противостоять заразе выглядят уже не лицемерием, а грязным издевательством. Во-вторых, и это куда интереснее, в раскрутке скандала и потере Джонсоном позиций заинтересованы значительная часть английской элиты – та, что связана с медиакорпорацией «Би-би-си», а также неприкрыто стоящие за ней разведывательные структуры. Дело в том, что Борис отменил знаменитую британскую «лицензию на ТВ» — обязательный сбор в 160 фунтов с каждого домохозяйства, даровавший заплатившим привилегию смотреть телевизор. Деньги со сбора этого неформального налога шли в карман «Би-би-си», которая с удовольствием тратила миллиарды фунтов на производство жизненно необходимых государству сериалов про чернокожего Ахиллеса, документалок про индийцев в раннесредневековой Англии и телешоу про детей-трансгендеров. Джонсон пришёл к решению об отмене сбора не просто так: архаичная и нелепая система финансирования суперкорпорации существовала много десятков лет и никого не трогала, более того, «Би-би-си» имела внутри Британии чуть ли не сакральный статус, почти сравнимый со статусом королевской семьи. Так продолжалось до тех пор, пока в минувшем ноябре канал BBC Two не выпустил программу «Принцы и пресса», где выставил за неоспоримые факты ряд весьма странных и неприятных основной части британской публики мнений. Так, вспоминались какие-то мутные подробности личной жизни принца Гарри из начала нулевых, при этом значительная часть данных была получена из «анонимных источников», а частью программа «Би-би-си» ссылалась на какие-то жёлтые газеты, сливы взломанных почтовых ящиков и перехваченные телефонные разговоры. Подобный подход к работе автора программы, индийского журналиста Амона Раджана, возмутил не только Букингемский дворец, но и общественность, включая ту её часть, которую сложно заподозрить в излишней любви к монархии. Так, к критике телерадиокомпании присоединился ряд журналистов либеральной Guardian. Началась необъявленная холодная война между «Би-би-си» и частью британского государства, выражавшаяся во взаимных упрёках, воспоминаниях о старых обидах и раскрутке поводов для недовольства премьером Джонсоном, в этом конфликте твёрдо стоявшим на позициях королевской семьи. Разумеется, у конфликта между «Би-би-си» и частью британского истеблишмента есть и другие причины, но скандал с программой про принцев продолжает играть в этом разладе большую роль. Стоит вспомнить, как право на показ традиционного концерта рождественских песен в Вестминстерском аббатстве, неизменно отдававшееся «Би-би-си», именно в этом году предоставили телекомпании ITV. В свете этого желание Джонсона лишить обезумевшую корпорацию почти пяти миллиардов фунтов в год совершенно объяснимо, как объяснимо и стремление внешнеполитических, разведывательных и военных структур защитить любимый рупор пропаганды. По мере повышения ставок растут и масштабы новых скандалов. Так, недавно выяснилось, что подлец с соломенными волосами закатил последнюю вечеринку из серии пресловутых тусовок 16 апреля минувшего года, когда вся страна скорбела о покинувшем мир в самом расцвете сил принце Филиппе. Похороны монарха должны были состояться на следующий день в обстановке строжайшего карантина – символом этого стала одиноко стоящая на отпевании старушка Елизавета. На Даунинг-стрит тем временем вовсю справляли тризну 30 сотрудников офиса премьера. На вечеринке присутствовал диджей, танцы и море выпивки, причём информация конкретно об этом мероприятии была слита газетой Daily Telegraph, которая вроде бы оппонировала «Би-би-си» по многим вопросам и якобы отличалась правой и консервативной направленностью. Единодушие массмедиа и шумиха, вызванная опубликованной информацией, вынудили Джонсона в очередной раз извиняться, уже не только перед британцами, но и перед королевой, в связи с чем его рейтинги обновили новые рекорды падения.

Названный на американский манер «патигейтом» (от слов party – вечеринка и Watergate – Уотергейт, скандал, стоивший президентства Никсону в 1973-м) репутационный провал требовал немедленного ответа. Извинения за бесконечные пиры во время ковида работали против Джонсона и означали его готовность играть по правилам уязвлённой им медиамашины. Поэтому Борис пошёл ва-банк на внутреннем и внешнем направлении. 20 января он объявил Британию зоной сплошной вечеринки на Даунинг-стрит – теперь все антиковидные меры по стране оказались отменены. Британия, лишь две недели назад терпевшая рекордные цифры омикрона – в день заражалось 170 тысяч человек – сегодня уже не так впечатляет цифрами: 100—110 тысяч. Очевидно, ковид побеждён, и беспокоиться больше не о чем. О том, насколько уместны подобные действия именно сейчас, получится рассудить через пару недель, но факт слишком явной привязки столь популярной и востребованной меры к падающим рейтингам премьера слишком уж бросается в глаза, поэтому рейтинги не спешат расти – на конец минувшей недели 72 процента британцев не одобряли действий премьера, в то время как одобряли его лишь 20 процентов. Подобные цифры, сравнимые с худшими днями Терезы Мэй, заставили Консервативную партию судорожно просчитывать варианты отставки своего руководителя и поисков преемника – пока безуспешных. Джонсон же, не теряя времени, принялся раскручивать новую историю, уже на внешнем фронте. Бывшая владычица морей бросилась на защиту Украины. Сеть наполнили карты полётов британских самолётов с оружием, возящих на британские базы в Восточной Европе средства противостояния российской агрессии. Шведские ПТРК NLAW отличаются дальностью стрельбы, сравнимой с РПГ, оснащённостью дозвуковыми ракетами и низкой бронепробиваемостью. Словом, опять толкнули Киеву залежалый хлам времён битвы за Орлеан и осады Ля-Рошеля. Важны здесь не реальные характеристики оружия, а образ, который выстроила Британия. В обход союзников (Германия наотрез отказалась поставлять Украине оружие, так что британские военные даже не спрашивали разрешения, а облетали страну с севера) и вопреки всем подсказкам последнего времени Британия показательно поддерживает американский курс поведения в отношении Европы. Местные СМИ, ещё недавно истерившие по поводу пьяных танцев Джонсона на одной из пресловутых вечеринок, нашли более вкусные темы для обсуждения, что в перспективе наверняка приведёт к росту симпатий к премьеру. Тем более, что лейбористская партия всё ещё пребывает в разладе с собой, так что серьёзной угрозы консерваторам они едва ли составят. Всё, что будет стараться делать премьер-министр, – показывать свою верность американской линии европейской политики и не влипать в новые скандалы. Впрочем, решительность, с которой Джонсон отменил ограничительные меры и принялся вооружать Украину катапультами и требуше, может сыграть с премьером злую шутку. Если цифры заражений вновь начнут бить рекорды, если Украина превратится для Британии в такой же репутационный крах, каким был кабульский август для США, Джонсону этого не простят. СМИ спляшут вокруг каждого провала, они будут смаковать нелепые оправдания Даунинг-стрит и Форин-офиса, они обрушат рейтинг Бориса так низко, что политическая карьера этого аристократа с дурацкой причёской будет завершена.

Русская контратака

в оглушительном гвалте не слышна суть происходящего: Россия останавливает натовский бросок на Восток

Александр Проханов

Вы слышали, как в бурю грохочет кровельное железо, сотрясаются стены дома? Так грохотал когда-то железный занавес, разделявший НАТО и Советский Союз. Этот занавес удерживался могучими советскими дивизиями, танковыми армадами, воздушными армиями, советскими флотами, бороздившими мировой океан. Этот занавес крепился стальной советской пропагандой, монолитной идеологией, неусыпным бдением спецслужб. Железный занавес грохотал, останавливая могучую, из века в век бьющую в Россию силу, будь то Тевтонский орден или рейтары Стефана Батория, или гвардия Наполеона, или дивизия СС "Мёртвая голова". Этот могучий напор «Дранг нах Остен» впервые был остановлен Александром Невским на Чудском озере. А потом воеводой Шеиным под Смоленском, Кутузовым под Бородино, генералом Панфиловым под Москвой. От Москвы и Волоколамска Россия перешла в контрнаступление и окровавленная, яростная, десятью сталинскими ударами вышла к Берлину и остановилась, взяв себе историческую передышку.

Железный занавес — это историческая передышка, во время которой Россия, изнурённая войной, отстроила разрушенные города, запустила атомные станции и вышла в космос.

Брешь в «железном занавесе» пробил Горбачёв. Когда в плотине, удерживающей миллионы тонн воды, пробивают отверстие, то плотина разрушается в одночасье, и ревущий вал поглощает не защищённые плотиной пространства. Горбачёв открыл врата осаждённой советской крепости, пустил в неё НАТО, и Запад могучей победной волной хлынул на Восток.

Сначала рухнула Берлинская стена. Потом был пробит защитный пояс Варшавского договора. Запад добрался до границ Союза и пробил эти границы, вырываясь на оперативный простор. Ельцинская обрубленная, обессиленная Россия начала крошиться, снедаемая прожорливым Западом. Казалось, кончилось русское время, Россия навсегда выпадает из истории. Но вновь обнаружили себя таинственные силы русской истории, не дающие погибнуть России, удерживающие её каждый раз на краю.

Впервые эти вещие силы русской истории обнаружили себя в Югославии, когда русские десантники маршем прошли сквозь Сербию и взяли Приштину. Малая победа среди паники и всеобщего отступления, победа, которая влилась в череду великих русских побед. Там, в Приштине, было впервые остановлено движение НАТО на Восток.

Это движение было остановлено победой Государства Российского в двух чеченских войнах. Были усмирены взбесившиеся суверенитеты. Стали медленно оживать разгромленные натовцами оборонные заводы. Выдавливались агенты НАТО из Министерства иностранных дел, политических структур, Совета Безопасности, из информационной политики. Триумфальное шествие НАТО на Восток было остановлено, и Россия перешла в контрнаступление. Сквозь Рокский тоннель Россия вернулась в Закавказье, поставила военные базы в Южной Осетии и Абхазии.

Россия вернула Крым, а вместе с ним контроль над Чёрным морем. Восстание Донбасса остановило волну, хлынувшую с Майдана. Россия вернулась на Ближний Восток, разгромив террористов в Сирии, закрепившись на кромке Средиземного моря базами Тартус и Хмеймим, остановив экспансию НАТО, разгромившего Ливию и Ирак.

Сегодня мы оглохли от грохота пропагандистских кампаний, военных манёвров, рокота танков и пусков ракет. Украинский кризис, так, как он представлен российскому обывателю пропагандой, выглядит сумбуром угроз, оголтелых призывов, трусливых компромиссов. Общественное сознание изнурено, избито, всё в синяках и гематомах. Люди рыдают, неистовствуют, проклинают всех и вся. И в этом оглушительном гвалте не слышна суть происходящего: Россия сражается с НАТО, останавливает натовский бросок на Восток.

Рейд ОДКБ в Казахстан остановил движение НАТО в постсоветскую Среднюю Азию. Помощь президенту Лукашенко в период минской смуты — это остановка НАТО, рвущегося к Смоленску и Брянску. Перемещение русских войск под Ростовом и Белгородом — это частокол, который возводит Россия на пути у НАТО, уже пришедшего на Украину. Россия, как сжатая пружина, распрямляется. И пространства вокруг России искрят.

Кончилось безнаказанное поглощение великих евразийских пространств. Русский народ сражается, выстаивает, возвращает себе мировую роль и при этом страдает, мучается, испытывает невзгоды, ропщет, не понимает, почему русская гиперзвуковая ракета достигает Парижа через восемь минут, а он по архангельскому бездорожью едет в районную больницу восемь часов. Терпение русского народа огромно. Народный стоицизм — это оружие, не менее мощное, чем гиперзвуковые ракеты. Но народ, ведущий бой за русскую историю, отражающий НАТО на своих границах, вдруг начинает чувствовать, что НАТО у него за спиной — в глубоком русском тылу. НАТО в Москве, на Садовом кольце, происходит непрерывное расширение НАТО внутри России.

Российские миллиардеры перенесли свои неправедные деньги в европейские и американские банки. Богачи, нажившие свои воровские миллиарды на русской нефти, алюминии и стали, на русских слезах, построили в странах НАТО целые города, где живут сами, их жёны и дети. Они исповедуют идеологию НАТО, культуру НАТО, этику НАТО. Страшась потерять свои триллионы, которым грозит арест, они оказывают на русское государство громадное давление, останавливают русское контрнаступление. Ломают экономические и военные планы. Натравливают народ на государство. Изо дня в день растлевают русское сознание, русские смыслы, важнейшим из которых является идеология Русской Победы. Пора выбирать: олигархи или Россия?

Идеология Русской Победы — это Победа Побед, идеология, которая превращает сегодняшнюю какофонию в музыку Русской Победы.

Для беженцев в России разработают новые правила

Текст: Иван Петров

В российском законодательстве предложено прописать новый раздел - "политическое убежище" и новую процедуру принятия беженцев - "временная защита". Они понадобятся для юридической и фактической защиты иностранцев, в основном из соседних государств, экстренно в силу разных причин покидающих свои страны. По сложившейся уже практике, бегут наши соседи обычно в Россию. В связи с этим в МВД России намерены упростить процедуру принятия беженцев, сократив ее с двух до одного этапа.

О разработке законопроекта "О предоставлении убежища на территории РФ" сообщили накануне в МВД. Документ из 29 статей призван заменить действующий Федеральный закон "О беженцах", принятый в 1993 году и содержащий лишь 19 статей. При этом определение, кого считать беженцем, не поменяется. К ним причисляют иностранцев, опасающихся преследований в своей стране "по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений".

А вот процедуры принятия и оформления беженцев в России во многом поменяются. Так, в проекте МВД выделены два новых типа защиты. В статье 7 речь идет о "политическом убежище". Его предложено предоставлять иностранцам, опасающимся преследований в своей стране "за общественно-политическую деятельность и убеждения", с оговоркой, что они не противоречат Конституции РФ и нормам международного права.

А статьей 8 вводится новый вид убежища "временная защита". Его смогут получить иностранцы, прибывшие в Россию экстренно и в массовом порядке. Из-за потрясений или беспорядков в их стране. В пояснительной записке говорится, что норма вводится, "учитывая накопленный опыт приема граждан Украины, массово прибывавших на территорию РФ в 2014 году".

Временное же убежище будут давать иностранцам по гуманным соображениям, а также, если на родине они рискуют стать жертвами пыток, жестокого обращения или даже лишиться жизни. Срок действия временного убежища составит 1 год. Его можно будет продлевать, но не более двух раз подряд. А при подаче документов на российское гражданство - не более чем на 5 лет с даты предоставления временного убежища.

Статус беженца будет предоставляться находящимся в России иностранным гражданам (или лицам без гражданства), которые могут стать жертвами преследований. Этот статус будет сохраняться, пока остается угроза такого преследования.

Законопроект МВД, как подчеркивается в пояснительной записке, "значительно упрощает порядок предоставления убежища". Так, по действующему закону соискатель должен обратиться в консульское учреждение, погранпункт ФСБ или в МВД с предварительным ходатайством (о признании беженцем), получить (в срок от пяти рабочих дней до месяца) свидетельство о его рассмотрении и дожидаться решения по существу. Последняя процедура, в свою очередь, может занимать до трех месяцев. В законопроекте же соискателю предлагается подать лишь одно заявление, которое будет рассмотрено в течение двух месяцев. "Предусмотрен ряд преференций для получивших убежище. Например, оказание содействия в медпомощи, в устройстве детей в образовательные организации, а также предоставлена возможность проживания в центрах временного размещения, питание и коммунальные услуги в которых оплачиваются для неработающих лиц за счет средств государства", - уточнили в МВД России.

Начал свою работу XVIII съезд уполномоченных по правам ребенка

Текст: Татьяна Владыкина

В среду в формате онлайн начал свою работу XVIII съезд уполномоченных по правам ребенка. Может ли школьник найти работу в каникулы? Готовы ли вузы к поступлению студентов-инвалидов? Нужно ли бояться цифрового образования? Откуда берутся трудные подростки? Кто поможет ребенку, которого травят в школе? Может ли ребенок-сирота получить достойное образование и интересную ему профессию? Эти и множество других вопросов в течении двух дней детские региональные омбудсмены обсудят с министрами, экспертами и чиновниками.

Темой масштабной онлайн-встречи детских уполномоченных стало образование.

- Образование - это не только школьные и академические знания, навыки, полученные от наставника, это и первая дружба, и первая серьезная ссора, первая победа и первое поражение, - сказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова, открывая съезд. - Образование - это процесс, который начинается, когда мы появляемся на свет и никогда не заканчивается.

Она попросила детских уполномоченных задавать себе вопрос - "что я могу сделать, чтобы право ребенка на образование не было нарушено". А право на образование включает в себя бесконечное множество вопросов - ремонт школ, цифровые платформы, возможность получить высшее образование для детей-инвалидов, деструктивные отношения в школьном коллективе, возможность подработки во время школьных каникул и т.д.

Детский омбудсмен рассказала, что взрывной рост обращений в аппарат уполномоченного связан с отношениями в коллективе - каждое четвертое обращение говорит о травле. Еще один проблемный тренд - численность детей, находящихся на семейном обучении: за последнее время их число увеличилось в два раза.

Образовательные проблемы начинаются чуть ли не с детского сада.

- Статистика показывает, что сложной проблемой остается устройство в детские сады, количество обращений выросло в разы, - говорит детский омбудсмен.

Сергей Кравцов, министр просвещения, рассказал собравшимся, что за последние пять лет отремонтировано более семи тысяч школьных зданий.

- Мы обновили 508 коррекционных школ, в этом году для 129 таких школ будет закуплено новое оборудование, - сообщил министр. - Шесть миллионов рублей выделено на покупку нового оборудования.

Особое волнение вызвали у министра проблемы современного воспитания. Он очень эмоционально одобрил вопрос поддержки школьных театров, который обсуждался на съезде.

- Кому-то этот может показаться не существенным, но этого сегодня очень не хватает молодым, - отметил Сергей Кравцов. - Нам нужно отвлечь детей от зависимости от интернета, подчас, деструктивной. В три года папа или мама дает ребенку гаджет, и ребенок их не беспокоит, а ведь до семи лет закладываются все основные психологические функции. Потом мы видим проблемы, которые мы наблюдаем в школе.

Министр напомнил, что детьми нужно заниматься, а это трудно.

- Это большая проблема молодых родителей, - заявил Сергей Кравцов. - Откуда берутся трудные подростки? Взрослые сделали его таким. Ребенок рождается добрым, хорошим, отзывчивым, а потом попадает в условия непонимания со стороны родителей, со стороны школы. Отсюда и возникают проблемы, которые перерастают в трагедии. Я побывал в так называемых СУВУ (специальное учебно-воспитательное учреждение, куда попадают дети за правонарушение - прим.ред.) и видел там прекрасных мальчиков и девочек. Они оступились, но находятся в условиях, которые не возвращают их к жизни.

Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и соцзащиты, увидела проблемы образования с другой стороны - что делать девятикласснику, который закончил школу со справкой?

- Закон об образовании предлагает повторно сдать ОГЭ, но мы понимаем, что не все родители и девятиклассники соглашаются на повторное обучение в девятом классе, - говорит Баталина. - Какая профессиональная траектория у них сложится?

По словам Баталиной, сегодня у девятиклассника со справкой очень ограниченный список действий. Он может получить рабочую профессию по кратковременной программе (4-6 месяцев), но выбор таких профессий небогат, мест для желающих не всегда хватает, да и предлагаемые профессии часто не совпадают с интересами молодых людей.

- И у ребят возникают неразрешимые проблемы, они позволят им вписаться в рынок труда, работу найти им будет очень тяжело, - отметила замминистра.

Выпускники вузов и колледжей, не работающие по специальности, тоже волнуют сегодня чиновников.

- По данным Росстата, свыше две три выпускников высших учебных заведений не работает по специальности, - говорит Баталина. - Они проигрывают в поиске работы более опытным соискателям, попадая в ловушку первой работы - на пятерых соискателей без опыта работы приходится одна вакансия.

Чтобы исправить ситуацию, министерство труда разработало долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года.

Как пройти кастинг в лучшие мировые театры

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Пандемия существенно ограничивает перемещение между странами, но не мешает тем, кто грезит классическим танцем. В Петербурге в третий раз состоялся кастинг "Балет будущего", в котором приняли участие более 60 претендентов из двадцати стран мира, в том числе Италии, Франции, Аргентины, США, Украины, стран Юго-Восточной Азии. Чтобы попасть на российскую сцену, преодолели все преграды: получить визу в Россию помогло официальное приглашение на кастинг, безопасность гарантировали ПЦР-тесты.

Уникальный смотр организовали в стенах Академии русского балета имени Вагановой. Место почти сакральное: по этим коридорам ходили Вацлав Нижинский и Анна Павлова, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Ульяна Лопаткина. Идея "Балета будущего" принадлежит Денису Матвиенко - выдающемуся танцовщику, в прошлом премьеру Мариинского и Михайловского театров, лауреату многих конкурсов, а сегодня - доценту кафедры классического и дуэтно-классического танца академии. На первом этапе он лично отобрал для очного тура участников по присланным видео.

- Среди конкурсантов представители разных школ, поэтому в первую очередь мы оцениваем академизм, чистоту исполнения, - рассказывает Матвиенко. - Кроме того, балет - эстетический вид искусства, то есть важна красота, пропорции тела. И конечно, артистизм.

Оценка техники исполнения, или, как говорят профессионалы, выученности претендентов, проходила на уроке классического танца. Его провел педагог классического танца Фетон Миоцци, который ранее также был танцовщиком Мариинки. Юноши в трико и девушки в юбочках старательно повторяли связки, сами себе шептали подсказки "гран-батман" или "пятая позиция", старательно улыбались. По словам преподавателя, упражнения он подобрал таким образом, чтобы дать участникам кастинга возможность раскрыться, справившись с волнением. Участники из длинного списка претендентов, на которых обратил внимание хотя бы один член жюри, проходили в следующий тур.

- Попасть в театр - даже не полдела, а всего четверть. Потом все зависит от желания работать, от возможностей артиста и даже от судьбы, - говорит Фетон Миоцци. - Я считаю, что это замечательный проект. В наше время не было возможности показаться сразу всем директорам, нужно было ездить на просмотры в разные театры и даже города.

Сегодня, можно сказать, все происходит совсем наоборот - театр идет к артисту. В составе профессионального жюри - руководители театров. В Петербург прибыли представители Пермского театра оперы и балета, Ростовского музыкального театра, руководители балетных трупп из Новосибирска, Екатеринбурга, Самары. Планировали приехать и хореограф Жан-Кристоф Майо из Балета Монте-Карло, и Мадлен Онне - руководитель Финского национального балета. Увы, помешал ковид.

- Мы ищем солистов, которые смогут взять на себя весь репертуар Театра балета Юрия Григоровича, все 19 спектаклей, - рассказал "РГ" замдиректора краснодарского театра Игорь Роппельт. - Но мы все понимаем, что участники конкурса - это пластилин, из которого еще только предстоит вылепить артистов.

По итогам кастинга он готов сделать предложения двум участницам - Екатерине Фатеевой и Марии Шевеле. На них, кстати, обратил внимание не только Роппельт. Практически все члены жюри взяли на заметку перспективных кандидатов. Участники первого кастинга, кстати, сегодня уже активно выступают на самых известных сценах, что само по себе - лучшее доказательство успешности проекта.

- Так мы отобрали Наташу Тарасову, и сегодня это уже очень талантливая, красивая, сложная балерина, - рассказывает директор балетной труппы Михайловского театра Андрей Кулигин, в списке предпочтений которого в этот раз три претендента. - Она танцует весь наш классический репертуар. Школы, которые представляют участники, разные, но у каждой есть свои достижения. А артист тем и интересен, что умеет адаптироваться. Если он умеет думать, а тело при этом умеет двигаться, то получается красиво.

Что же касается учеников Академии Вагановой, они участия в кастинге не принимают. Их, как правило, присматривают театры задолго до окончания учебы и делают предложения сразу по итогам госэкзаменов, которые проходят весной.

"Женитьба. Трагедия" - в Театре на Таганке

Текст: Юрий Юдин

"Ну, понятно. Если трагедия - значит, будет несмешно", - бурчал я, собираясь в театр. Юмор стареет, как все на свете. Витиеватые шутки Шекспира и галантное остроумие Мольера не вызывают у нас особенного веселья. Хотя хорошие постановщики умеют передать дух классических комедий иными средствами: гэгами, актерскими ужимками, мизансценами, всякими техническими штучками.

К Гоголю, правда, это не относится: перечитываешь его всегда с упоением. Но "Женитьба" - трудная пьеса. Все постановки, что довелось увидеть, были несмешными. Даже в прославленных театрах и у знаменитых режиссеров. А тут вдобавок молодой постановщик: Андрей Гончаров из Петербурга.

Начинается все прологом-посланием. Открылась возможность переселиться всей страной на двести лет назад. А что, заманчиво. Россия тогда победила Наполеона. Москва отстроилась после пожара. Будущие декабристы вольнодумствовали во все лопатки. А опальный Пушкин отбывал ссылку буквально на курортах - на Кавказе, в Крыму и в Одессе. Словом, золотая осень крепостного права. Впрочем, герои снуют не только во времени, но и в пространстве. На заднике горят школьные схемы созвездий, летает комета с хвостом, проплывает орбитальная станция. Ну, допустим. Русский космизм, куда же без него. У Гоголя действие тоже обретало космический размах, особенно в "Страшной мести".

К середине первого акта понимаешь, чем вдохновлялись постановщики. В "Двенадцати стульях" Бендер и Воробьянинов посещают театр "Колумб", где как раз дают "Женитьбу". Подколесин сыплет словами, которые в пьесе не значились. Слуга Степан стоит на голове. Поминают Лигу наций, Чемберлена и алиментщиков. Агафья Тихоновна в трико телесного цвета ходит по проволоке, сияя грязными пятками. Вместо Яичницы выносят сковороду с глазуньей и т.п.

Примерно так все устроено и на Таганке. Степан (Кирилл Янчевский) на голове не ходит, но за него это делает Подколесин (Олег Соколов). Степан зато говорит на суржике (размовляе, до речи, дуже погано, як той кыевський политикум). Вероятно, чтобы было смешнее.

Агафья Тихоновна (Надежда Флёрова) исполняет эротические и восточные танцы и произносит монолог на небесах, на пушистом облачке. Пятки, впрочем, у нее чистые. Зато купец Стариков, один из неудачных женихов, является в костюме индуса и все время чешет голые ступни в позе античного мальчика, извлекающего занозу (причем понятно, откуда он такой взялся: это уже "Золотой теленок", ария индийского гостя).

Коллежский асессор Яичница (Сергей Ушаков) выступает в собственном дородном обличье. Но фамилия его размножается сама собою: во втором акте герои сидят в яйцеобразных креслах и квохчут курицей. Отставной флотский Жевакин (Игорь Ларин) дефилирует в борцовском трико, правда, черном с блестками. Но белье телесного цвета тоже представлено в изобилии: герои начинают раздеваться при всяком удобном и неудобном случае.

Конечно, сделать пародию на пародию - заманчивый замысел. Есть, правда, закавыка: Ильф и Петров пародировали биомеханику Мейерхольда. А Таганка - это вроде бы другая традиция, брехтовская, отстраненный театр с рефлексией. Но кто же сегодня обращает внимание на такие мелочи.

Когда актеры произносят сочный гоголевский текст, они прекрасно справляются. Но до этого доходит редко. По большей части они поют речитативом, сыплют нарочитыми анахронизмами, гнусавят и шепелявят, впадают в бессмысленные повторы и эхолалии, которые разрешаются немотивированными драками. Должно быть, постановщик хотел освежить Гоголя еще и Хармсом. Но получилось, скорее, в духе Киры Муратовой - самых тягучих ее одесских комедий. Ну ничего, Одесса тоже хороший город, запасное окно в Европу. Правда, вместо Невы там речка Куяльник.