Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Москве сыграли спектакль о Сулержицком, без которого не было бы системы Станиславского

Текст: Ольга Штраус

Спектакль "С художника спросится" - абсолютно документальное произведение. Постановщики (режиссер Ася Князева, автор сценической композиции Елена Дунаева, идея Маргариты Литвин) подчеркивают: в тексте, звучащем со сцены, нет ни одного выдуманного слова, все реплики - цитаты из писем, воспоминаний, дневников, так или иначе связанных с именем Леопольда Сулержицкого. Видный театральный деятель, режиссер, педагог, он по праву должен бы стоять в одном ряду со Станиславским и Немировичем-Данченко. Без него, утверждают специалисты, не было бы ни системы Станиславского, ни Вахтанговской студии. В этом смысле новая постановка - акт восстановления исторической справедливости.

Синий занавес, синие костюмы актеров - цвет, выбранный художником Максимом Обрезковым, отсылает то ли к любимой морской фуфайке Сулера (так называли его друзья и коллеги), то ли к "Синей птице" - образу высокой мечты. Кстати, соавтором той легендарной мхатовской постановки был именно Сулержицкий. Но кто, кроме специалистов, сегодня помнит об этом?

Наверное, в том, что широкая публика не сохранила в памяти его имя, отчасти виноват он сам - слишком был нетщеславен, по-детски открыт миру, начисто лишен умения навязывать себя аудитории. Хотя среди почитателей Сулержицкого - величайшие умы России. Им восхищался Лев Толстой ("Ну какой он толстовец? Он просто - "Три мушкетера", не один, а все трое!") и дарил ему свои фото - "Льву Сулержицкому от Льва Толстого", подчеркивая тем самым отсутствие дистанции. Евгений Вахтангов считал его своим учителем и признавался, что без педагогического влияния Сулера, он не смог бы создать своего театра. Максим Горький и Антон Чехов обожали Леопольда Антоновича - без его легкого, жизнелюбивого нрава, обаятельного юмора и сердечной теплоты, похоже, многие бы увяли в декадентской мерихлюндии…

Сегодня Сулера назвали бы необычайно харизматичной личностью - стоило ему появиться в любом помещении, все взоры сразу обращались к нему, хотя ни особенной статью, ни вызывающим поведением он не отличался. Но… Авторы спектакля тщательно стараются разгадать секрет его обаяния. Наблюдательность, юмор? Конечно. Невозможно, например, забыть, как описывает он свое пребывание у постели тяжело захворавшего Толстого. Когда писатель поправился, Сулеру больше всего понравилось, что он с дочерьми уславливался о системе знаков, которые подаст им в последний час, если поймет, что разуверился в своей философии. Кстати, сам Сулер, будучи пацифистом, серьезно пострадал за свои убеждения: вместо армии загремел в тюрьму, а после в психушку. Но веселость никогда не отказывал ему. Например, на пару с Чеховым он всерьез разыгрывал сцену в образе таракана, который умер с голоду, попав из крестьянской избы в дом статского советника. Однако юмор Сулера никогда не был насмешливым - душевную чуткость он ценил превыше всего. Михаил Чехов, получивший повестку в армию, вспоминал: он был поражен, как Сулер в жуткий дождливый день проводил его до призывного пункта и целый день ждал его там, у ворот, чтобы узнать решение комиссии.

"Уметь любить - значит уметь все", - писал Толстой о Сулержицком. Но благостным его житие не назовешь. И спектакль откровенно повествует о бедах и обидах, зачастую наносимых Сулержицкому самыми близкими людьми. Зритель узнает о конфликте английского режиссера Крэга и Станиславского, не сошедшихся в трактовке "Гамлета", где крайним оказался Сулер. О трениях в первой студии МХАТа, столь заботливо пестуемой Сулержицким. О вечной неудовлетворенности мастера, так истово и наивно пытающегося защитить святое искусство театра от мерзостей окружающей жизни.

Пошлость и хамство он ненавидел больше всего. Но противопоставить им "холодную отстраненность" можно только где-нибудь в банке или на железной дороге, размышлял он. В театре необходимо общение душ, а пробиться к чужой душе можно только, обнажая свою…

Постановщики очень постарались сделать так, чтобы рассказанная со сцены история не превратилась в литературный театр. Шестеро актеров то и дело перевоплощаются в персонажей, о которых идет речь: тут и Вахтангов, и Серафима Бирман с Лидией Дейкун, и Крэг, и руководитель частной театральной школы Адашев и многие, многие другие. Временами документальное повествование прерывается сценами спектакля "Принцесса Турандот", на заднике возникают фото из семейных альбомов и цитаты из дневников. И щемящая нота совершенства, к которому так рвется душа мастера, слышится в отзвуках музыки. Кстати, тоже документальной - в спектакле звучит вальс, написанный Сулержицким к спектаклю "Сосед и соседка".

Остается добавить, что в предстоящем году исполнится 150 лет со дня рождения Леопольда Антоновича Сулержицкого. А премьера в Вахтанговском театре прошла тоже в памятную дату - 105 лет со дня ухода мастера.

В Югре мигрантам запретили работать в такси и продавать алкоголь

Текст: Елена Мационг ("Российская газета", Ханты-Мансийск)

С Нового года иностранным рабочим в Югре запретили работать сразу в целом ряде сфер. Так, мигрантам нельзя будет водить такси и любой другой общественный транспорт, производить детское питание, трудиться в сфере образования, торговли алкоголем, табаком и продуктами питания.Постановление подписала глава региона Наталья Комарова. Речь в нем идет о работающих по патенту из стран Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

При этом вето не касается выходцев из стран - членов Евразийского экономического союза - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии. Не распространяется запрет и на тех, кто получил в России вид на жительство, переехал по программе "Соотечественники" или же оказался настолько ценным для региона специалистом, что для него готовы сделать исключение.

Владельцам предприятий строго предписано навести порядок в соответствии с постановлением до 1 января. Штрафы внушительные. До миллиона рублей юридическим лицам, должностным - до 50 тысяч, и даже физические лица, нанявшие мигранта, предположим, няней для ребенка, могут заплатить от двух до четырех тысяч рублей. Показательно, что на предприятиях сфер, запрещенных для работы мигрантов, им нельзя будет устроиться ни в каком качестве. Предположим, в магазине, торгующем алкоголем, не разрешат работать даже грузчиком.

Вслед за Югрой аналогичное постановление о запрете на труд мигрантов подписал и глава соседней Тюменской области Александр Моор. Правда, в этом регионе список запрещенных сфер не так велик и ограничивается только перевозкой пассажиров и грузоперевозками.

Анна Дьячкова, доцент Уральского федерального университета:

- По оперативной информации органов статистики Свердловской области, в отдельных районах сложилась задолженность по заработной плате, при этом больше 40 процентов жителей области ищут дополнительную возможность заработка. А 43 - уже имеют две и более работ. Психология людей в сложных условиях меняется, и человек раньше и не помышлявший подрабатывать в такси, например, сейчас уже не так категоричен. Это говорит о том, что квота на трудоустройство мигрантов в какой-то степени может компенсироваться за счет местного населения. Поднимутся ли при этом цены? Рост возможен, но и тут не все однозначно. Все будет зависеть от того, какой компромисс сложится на рынке труда.

Суд по делу о катастрофе малазийского Boeing начался с игнорирования свидетеля

Текст: Петр Лихоманов

В понедельник, 20 декабря, голландские судьи начали заслушивать обвинительный акт местной прокуратуры по делу о крушении малайзийского "Боинга-777" над Украиной в июле 2014 года. Уже в начале слушаний стало понятно, что доводы защиты и предоставленные российской стороной материалы, включая данные объективного контроля, не были приняты во внимание, в отличие от явных и давно разоблаченных фейков, навязываемых следствию украинской стороной.

Так, судья Хендрик Стейнхейс сразу отклонил ходатайство адвоката одного из обвиняемых о включении в досье показаний свидетеля, утверждающего, что самолет не мог быть сбит российским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) "Бук", как на этом настаивает сторона обвинения. В целом досье обвинения строится на показании неких анонимных свидетелей, у которых якобы имеются "неоспоримые" доказательства вины обвиняемых: трех россиян и одного гражданина Украины. Раскрыть их имена - а у прессы и стороны защиты есть основания полагать, что это ангажированные агенты украинских спецслужб, - суд настойчиво отказывается.

Также не было принято во внимание специальное расследование о происхождении зенитной ракеты, фрагменты которой были найдены в районе крушения лайнера и которой, как утверждает сторона обвинения, тот был сбит. Напомним, что, отталкиваясь от показанного следователями номера на обломках - 886847349, - на основе военных архивов было установлено, что ракета сделана в 1986 году в Долгопрудном, а после отправлена в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, дислоцировавшуюся в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР и входившую на тот момент в состав Карпатского военного округа. После распада Советского Союза названная часть перешла в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и после перебазирования в город Стрый Львовской области стала называться 223-й зенитно-ракетный Стрыйский полк. С весны 2014 года это подразделение принимало участие в боевых действиях на Донбассе.

По словам российских военных, ракета с указанными номерами не могла в принципе попасть на территорию России, равно как ее нет среди тех ЗРК "Бук", которые остались в Крыму после его присоединения, о чем российская сторона предоставила следствию документальные подтверждения. Что касается рассуждений о захвате украинского комплекса "Бук" ополченцами, то ранее такую возможность официально и категорически отвергли сами украинские военные. Тем не менее подтверждаемые архивными документами данные не были учтены стороной обвинения. Она предпочла им показания анонимных "свидетелей" и видеоролики с очевидными признаками фальсификации и примерно такого же качества аудиозаписи, предоставленные не раз пойманной на лжи и подтасовках СБУ.

Нужно ли в этой связи напоминать, что Украина, не сделавшая выводов из потери на Донбассе части своих ВВС и не закрывшая небо над зоной боевых действий, выступает в этом процессе заинтересованной стороной. В том числе потому, что катастрофа была ею использована в собственных пропагандистских и военных целях. Однако, несмотря на это, именно из Киева прокуроры получили почти всю "доказательную" базу, вошедшую в досье, а украинские представители входили в совместную следственную группу. К деятельности которой, к слову, у малайзийских властей в свое время возникли серьезные вопросы, а также сомнения в ее добросовестности и желании установить настоящие причины и виновников трагедии.

Примечательно и то, что, декларируя на словах полную открытость, украинская сторона не предоставила следствию данных от трех работавших в районе радаров - они все, со слов представителей Киева, очень вовремя оказались в нерабочем состоянии. В свою очередь США, ранее заявившие о якобы наличии у них спутниковых снимков трагедии, наотрез отказались ознакомить с ними следователей. Наконец, бесследно исчезли записи переговоров диспетчеров Днепропетровского аэропорта, которые вели борт по территории Украины, и более того, местонахождение самих диспетчеров сегодня неизвестно, что делает невозможным их привлечение в качестве свидетелей.

Сомнения и контраргументы есть практически к каждому пункту озвучиваемых в Нидерландах обвинений. Другое дело, что перед судом, похоже, не стоит задача установления истины, зато существует и ясно прослеживается намерение возложить на Россию вину за эту кровавую провокацию. По крайней мере, именно Россию уже назначили виновницей трагедии западные СМИ. Тем не менее процесс только начался, сейчас выслушивается сторона обвинения, а уже в марте следующего года слово получит защита. Возможно, тогда суд выслушает иную, куда более логичную и подтвержденную объективными данными версию случившегося.

Александр Грушко об отношениях с Западом: Нужны не слова, а гарантии

Текст: Константин Волков

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, занимающийся отношениями России с Европой, рассказал "РГ", чего именно ожидает Москва от плана по прекращению расширения НАТО на восток, предложенного Вашингтону.

РГ: Александр Викторович, сейчас обсуждается план действий в отношении расширения НАТО, предложенный российской стороной Вашингтону. Вы уже заявили о "военно-технической альтернативе", если Альянс не примет предложения Москвы. О каких "альтернативах" идет речь?

Александр Грушко: Если наши озабоченности игнорируются, а страны НАТО не готовы пойти по пути военной сдержанности, то, разумеется, нам придется отвечать теми средствами, что у нас есть. Иного не дано. Если появляются какие-то варианты, которые могут использоваться даже не с точки зрения применения силы, а хотя бы проекции силы, то есть военный потенциал используется как средство экономического или политического давления, то, разумеется, такая ситуация Россию никогда не устроит, и мы будет находить способы для нейтрализации этих угроз.

РГ: И какие это могут быть способы?

Александр Грушко: Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнеров.

РГ: Существует мнение, что предложения российской стороны слишком ультимативны и не оставляют Западу возможности компромисса…

Александр Грушко: Абсолютно не считаю их ультимативными. Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово - они прошли. Ситуация настолько серьезна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза. Например, наши натовские партнеры говорят о расширении Альянса, что Россия не имеет права голоса, что процедура приближения в части НАТО прописана в Вашингтонском (Североатлантическом) договоре и что каждое государство имеет право свободно "выбирать способы обеспечения своей безопасности", включая участие в военных союзах. Здесь наши натовские партнеры ставят точку. Но там есть вторая часть формулы, где прямо сказано, что, делая такой выбор, государства обязаны учитывать интересы безопасности других. И мы не должны забывать, что расширение НАТО - это политика, и она называется "политикой открытых дверей". Вспомним 1990-91 годы. Представим Михаила Горбачева, беседующего с Миттераном, Колем, Геншером, Бейкером и другими лидерами, когда обсуждались параметры воссоединения Германии в контексте европейской безопасности. Можно ли представить, чтобы, когда Горбачев поднимал вопрос о непродвижении НАТО на восток, ему эти политики отвечали бы сегодняшним языком? Мол, извините, Михаил Сергеевич, есть Вашингтонский договор, и государства сами будут принимать решение, куда им вступать или не вступать, а СССР не имеет права голоса. Более того, статус Германии и ее членство в НАТО были предметом переговоров между СССР и другими великими державами. Тогда и была выработана формула, что Альянс не только не станет продвигаться на восток, но и не будет размещать войска на территории бывшей ГДР, а по любой международной активности российская сторона будет информирована. А также была установлена предельная численность личного состава, и бундесвер подлежал сокращению. Или другой пример. Почему-то нам говорят, что наши требования о неразмещении сил затрагивают самую сердцевину НАТО. Но если Альянс сегодня требует от нас отвести войска от границы Украины, которые находятся за тысячу километров от рубежей НАТО, почему Россия не может потребовать отвода войск и вооружений Альянса от своих рубежей? А предложения, которые мы положили на стол, очень открыты, понятны и показывают нашим партнерам российские представления о том, каким мы видим состояние военной безопасности в настоящее время.

РГ: Как стороны дошли до такой ситуации?

Александр Грушко: Ситуация эта возникла не на ровном месте. Даже после 2014 года, когда НАТО практически полностью свернуло сотрудничество с РФ, просто убрало с таким трудом достигнутую позитивную повестку, мы предлагали конкретные меры, позволяющие если не улучшить ситуацию в условиях разрушения механизмов безопасности, то хотя бы предпринять меры по деэскалации. И в этом мы откликались на призывы НАТО к началу процесса снижения напряженности. Мы отвечали, что согласны. И что в итоге? Удлиняется линия соприкосновения с НАТО. Во времена СССР с Альянсом было соприкосновение лишь по границам Турции и Норвегии. Кто создал эту линию соприкосновения, а теперь говорит, что НАТО волнует активность России? И что, мы теперь должны втянуть живот? Убрать наши силы в район Урала? Поэтому наша позиция обоснована и опирается на новую реальность. Если мы даже сравним с 1997 годом, когда был заключен Основополагающий акт с определенными обязательствами НАТО о неразмещении дополнительных существенных боевых сил на постоянной основе на территориях новых членов Альянса, о неизменности ядерной стратегии, конфигурации ядерных средств и инфраструктуры - это все сегодня тоже под вопросом. Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие может быть размещено в странах Восточной Европы. Это серьезный вызов самим основам европейской безопасности. Раньше НАТО играл выражениями вроде "временное развертывание". Сейчас это у них называется "устойчивым ротационным присутствием". А это фактически постоянное присутствие. Все это непосредственно затрагивает нашу безопасность. Если почитать доклады ведущих западных политологических центров, в них откровенно признается, что придвинув границу НАТО к пригородам Санкт-Петербурга, Альянс создал уязвимость для себя. При этом из Таллина до Петербурга можно на велосипеде доехать, а боевой самолет Альянса долетает до Петербурга менее чем за десять минут. Этим фактором невозможно пренебрегать. Его надо учитывать в военном планировании, и мы обязательно будем это делать.

Из-за расширения НАТО Балтийский регион, когда-то один из самых спокойных, превращается в район военного соперничества, совершенно не нужного никому, в том числе и России. В годы холодной войны у НАТО был уязвимый, как они считали, "проход Фулда", через который танки войск Варшавского договора якобы могли дойти до Ла-Манша. Сейчас Альянс озабочен Сувалкским коридором - районом Литвы на границе с Польшей шириной 65 километров, зажатый с двух сторон Калининградской областью РФ и Беларусью. Он соединяет входящие в Альянс страны Балтии с партнерами по НАТО, и там опасаются, что в случае конфликта он может быть перерезан. Получилось, что расширение ухудшило безопасность самого НАТО. Останься Альянс в границах, которые были обещаны западными партнерами Михаилу Горбачеву, то от кого было бы защищаться? Процесс расширения Альянса - это, по сути, способ доказать свою востребованность. Сегодня данный процесс затрагивает уже фундаментальные интересы безопасности. И когда мы говорим с западными партнерами, а они начинают причитать про военное строительство на границе России и Украины, мы отвечаем: "Вы посмотрите на карту".

РГ: Мы готовы поступиться какими-то требованиями, изложенными в предложении России к США, или заняли жесткую позицию?

Александр Грушко: У нас жесткая позиция, но наше послание, обращение очень понятны для Запада. Мы рассчитываем на предметный диалог с США. У нас уже сформирована команда, и мы готовы незамедлительно начать соответствующий разговор, как только американцы окажутся к нему готовы.

РГ: Ощущается нехватка контактов между военными России и США?

Александр Грушко: Безусловно. Сейчас большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии. Отведение районов учений от границы соприкосновения, совместная работа по совершенствованию механизмов для избежания непреднамеренных военных инцидентов, установление минимально допустимой дистанции сближения с боевыми кораблями и боевыми самолетами - все это требует включения каналов по военной линии. Это должны обсуждать специалисты. А НАТО почему-то считает это политической проблемой. Если мы серьезно хотим деэскалации путем введения мер, которые позволят отодвинуть опасность военных инцидентов со всеми рисками, то необходимо возобновлять каналы общения по военной линии. Да, и то, что мы делаем сегодня - это реакция на абсолютное отсутствие какого-либо рационального движения в сторону купирования рисков.

РГ: Какой-то ответ от США уже есть?

Александр Грушко: Пока, насколько я знаю, нет. Но мы к работе готовы, карты положили на стол. На Западе понимают, какой мы видим архитектуру военной безопасности в Европе.

РГ: То есть речь идет о намерении России сильно изменить картину отношений в мире?

Александр Грушко: Если говорить о стратегии - мир стремительно входит в новую повестку. Это многополярность и необходимость гармонизации отношений между всеми набирающими силу мировыми центрами. Однополярный и двуполярный мир остались в прошлом. А изменения делают необходимой позитивную повестки дня. Изменение климата, цифровизация, борьба с пандемией, вопросы социального переустройства общества в связи с новым технологическим переделом - все это требует принципиально нового уровня взаимодействия. Задача, чтобы в этих сферах появился глобальный объединительный подход, а не разделительные линии. Пока же мы занимаемся повесткой дня, унаследованной от холодной войны. Мы хотели ее оставить в прошлом, но нам ее навязывают снова. А мы не можем игнорировать происходящее на наших границах и затрагивающее наши фундаментальные интересы.

В Минобороны России сообщили об активизации разведполетов авиации НАТО у границ России. Только за неделю неподалеку от рубежей страны зафиксировали 35 иностранных военных самолетов и один беспилотник. За тот же период командование четыре раза поднимало в небо истребители. После идентификации и сопровождения чужих объектов они вынуждали их отвернуть от границ России. "Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - доложили в ведомстве.

В воздушном шпионаже особенно усердствуют США. Американские самолеты и дроны постоянно засекают в небе над Балтикой, Черным и северными морями. Случается, что шпионские рейды проводят сразу в нескольких регионах поблизости от нашей территории. Как правило, при этом используются стратегические самолеты-разведчики RC-135, U-2S и Р-8А "Посейдон", а также беспилотник RQ-4A Global Hawk.

Что они пытаются выяснить? Если говорить о самолетах оптико-электронной, радиоэлектронной разведки и стратегических беспилотниках, то их главная задача - вынудить российских военных перевести работу своей техники из дежурного режима в боевой. И тем самым определить частоты систем боевого управления наших наземных РЛС и бортовых станций самолетов.

Обращают на себя внимание и заметно участившиеся полеты в приграничных регионах самолетов базовой патрульной авиации Великобритании и Франции. Их главным образом интересуют районы патрулирования наших подлодок и маршруты боевых кораблей в восточном Средиземноморье, в Черноморском бассейне, на Балтике и на морских полигонах российского Северного флота.

Подготовил Юрий Гаврилов

Пока в публичном пространстве идет обсуждение предложенного Россией диалога с НАТО по гарантиям безопасности, глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс предложил союзникам по альянсу нарастить военное присутствие в Болгарии и Румынии для дополнительного давления на Москву. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, Уолтерс, который по совместительству командует Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, озвучил эту инициативу в ходе недавней секретной видеоконференции с союзниками.

Американский генерал предложил реализовать это за счет миссии Enhanced Forward Presence, в рамках которой НАТО после событий 2014 года разместило несколько многонациональных батальонов в Польше и странах Прибалтики на якобы ротационной основе, хотя де-факто они непрерывно дислоцируются там уже пять лет. Эта инициатива, по данным издания, будет обсуждаться на следующей встрече министров обороны стран НАТО. Уолтерс также призвал союзников усилить спутниковое наблюдение за российско-украинской границей и активизировать обмен разведданными.

Примечательно, что в качестве обоснования американский генерал сослался на якобы растущую концентрацию российских войск в регионах РФ, соседних с Украиной. Американские чиновники, а с их подачи и западные СМИ около двух месяцев убеждают союзников о якобы грядущем "вторжении" России на Украину, хотя сами же и признаются, что никаких подтверждений тому нет.

Хотя Москва открыто говорит о своей обеспокоенности постоянным наращиванием военного присутствия НАТО вблизи от своих границ, Уолтерс в выступлении перед союзниками настаивал, что такие действия не носят провокационного характера, а якобы нужны "для перестраховки".

Тем не менее, как пишет Der Spiegel, предложение американского генерала было встречено неоднозначно. Государства Восточной Европы поддержали ее, но Германия и еще несколько стран отнеслись к этому осторожно. Издание напоминает, что новая правящая коалиция в ФРГ скептически оценивает миссию НАТО на восточных рубежах.

Подготовил Игорь Дунаевский

Боррель: Россия обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе

Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, однако это не мешает росту цен, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие рассматривают ее нынешний отказ увеличить объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие «Газпрому», как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования «Северного потока-2», — написал он в своем блоге.

По словам Борреля, газовый транзит в Европу проходит через территорию Украины, Белоруссии, а также Балтийское море, в результате Россия обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе. Он также подчеркнул, что, несмотря на соблюдение Москвой своих обязательств по поставкам газа, она не направляет дополнительные газовые поставки Европе, как могла бы, что способствует росту цен. По мнению главы европейской дипломатии, энергетическая зависимость Европы является одним из ключевых вопросов в отношениях с Россией.

«ЕС зависим от импорта ископаемого топлива из России, но российской экономике и государству также нужны доходы от нашего импорта энергии», — цитирует iz.ru Борреля.

В заключение глава дипломатии Евросоюза обратил внимание на то, что вопросы энергетики являются важной причиной того, «почему ЕС необходимо стать более сплоченным в его отношениях с Россией, а также сохранить единство целей среди членов» блока.

Однако, по словам президента Сербии Александра Вучича, энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. При этом он отметил, что Сербию спасло строительство на ее территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

Между тем, по мнению портфельного управляющего «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с дефицитом газа в конце отопительного сезона. По последним данным, отметил он, отбор голубого топлива из европейских ПХГ в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров.

В то же время управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что цены на газ в Европе будут расти и дальше.

Геополитической ошибкой назвал «Северный поток-2» вице-канцлер ФРГ

Газопровод «Северный поток-2» был геополитической ошибкой Германии, считает вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. «Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Остается вопрос, сможет ли он войти в строй», — сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Хабека, проблему нужно решать в соответствии с европейским и немецким законодательством. Газопровод, отметил он, могут не запустить, если Россия решит начать военный конфликт на Украине. При этом вице-канцлер пригрозил России последствиями.

Тем временем спотовая цена на газ в Европе 16 декабря достигала максимальных значений с 6 октября, в моменте достигая $1700. До этого биржевые цены на газ в Европе поднялись выше отметки $1300 за тысячу кубометров после заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что газопровод «Северный поток-2» не может быть введен в эксплуатацию, так как он не соответствует предписаниям ЕС. Оператору трубопровода, чтобы начать перекачку, необходимо получить одобрение немецкого регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.

Пока же, отмечает «Коммерсант», процесс сертификации поставлен на паузу, так как оператору Nord Stream 2 AG, который базируется в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ, без чего сертификация не будет возобновлена. В российском МИД ожидают, что сертификация «Северного потока-2» будет завершена весной 2022 года.

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн, в свою очередь говорил, что «Северный поток-2» не получит одобрения ЕС в первой половине 2022 года из-за длительности процедуры. Сертификация продолжится, когда ведомству представят соответствующие документы, отметил он.

В Германии негативно восприняли заявление Роберта Хабека, который назвал «Северный поток-2» геополитической ошибкой. Немцы высказали свое мнение на сайте немецкого политического журнала Focus. Они назвали смешными утверждения Хабека, что решение о запуске «СП-2» будет зависеть от действий Москвы на российско-украинской границе. «Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией», — цитируют «Известия» одного из читателей журнала.

«Трубопровод закончен. Это экономический проект, в который Германия также вложила миллиарды, и было бы гротескно не одобрить его завершение сейчас», — написал еще один пользователь. «Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России, а Украина просто избалована доходами от транзита топлива», — заявил читатель издания.

Тем временем на второй нитке «Северного потока-2» успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода и началось заполнение ее газом. Как и в ситуации с первой ниткой, вторая будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления, сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Китай лидирует среди покупателей российской мясной продукции

Китай остаётся крупнейшим покупателем российской мясной продукции. На него приходится более трети всего российского стоимостного объема поставок в мясной категории. За неполный 2021 год в КНР отправлено 135 тыс. тонн мяса стоимостью 364 млн долл. Также в топ-5 импортеров входят Вьетнам, Украина, Саудовская Аравия и Беларусь.

Как сообщает федеральный центр "Агроэкспорт", главными тенденциями экспорта по мясу птицы в этом году стало сокращение поставок по доминировавшим в прошлом году направлениям – в Китай, Украину, Казахстан. В Китай отгрузки в натуральном выражении снизились на 17% до 115 тыс. тонн, на Украину – на 30% до 25 тыс. тонн, в Казахстан – на 25% до 26 тыс. тонн, а совокупная доля этих рынков в стоимостном объеме сократилась с 82% до 64%. Поставки в КНР выросли по сравнению с началом года, но прошлогодних значений пока что не достигли.

Также Китай, в случае открытия его рынка для российской продукции, рассматривается как перспективное направление для роста экспорта свинины в следующем году. Пока же около половины экспорта свинины из РФ приходится на Вьетнам.

Ранее открытие рынка КНР стало драйвером роста для поставок говядины. Экспорт говядины вырос в 3,65 раза до 131 млн долл. в денежном выражении и в 2,7 раза до 19 тыс. тонн в натуральном. С момента открытия этого рынка в начале 2020 года объемы поставок планомерно увеличивались, и начиная с мая превышают 1,5 тыс. тонн в месяц.

Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет

Ирина Алкснис

Вот уже довольно много лет в России популярен политический мем: "Мы президента критикуем не за то, что он слишком Путин, а за то, что он недостаточно Путин". Соль шутки очевидна — поддерживая политику национального лидера, многие граждане России хотели бы, чтобы он зачастую действовал более жестко, решительно и резко.

Фирменная путинская сдержанность, склонность к ступенчатым решениям и поиску компромиссов, умение не срываться на эмоции в ситуациях, когда хочется рвать и метать, вызывают уважение, но одновременно определенными силами интерпретируются как слабость, а иногда даже как предательство национальных интересов. Особенно это касается внешнеполитических вопросов, в которых, по мнению турбопатриотов, российский президент многие годы проявляет возмутительную мягкость и нерешительность.

К счастью, большинство граждан страны сами прекрасно осознают мудрость и стратегическую правоту путинского подхода. Однако в результате любая ситуация, когда Москва внезапно отказывается от сдержанно-умиротворяющей риторики и совершает тот или иной демарш, заставляет нервничать — потому что это всегда знак сверхординарных обстоятельств, за которыми можно ожидать самых неожиданных событий и радикальных изменений.

В прошедшую пятницу Россия сделала именно это — неслучайно в комментариях экспертов по поводу обнародованных МИД проектов договоров с США и НАТО регулярно фигурируют такие формулировки, как "красная линия" и даже "ультиматум", а в интонациях местами чувствуются неуверенность и тревога.

И неспроста. Российское государство сделало то, что от него хотели — а некоторые политические силы даже требовали — многие годы. Но этот шаг настолько идет вразрез с традиционной линией нашей внешней политики, что это является однозначным сигналом о том, что происходит нечто из ряда вон выходящее. А поскольку речь о военных вопросах, поводов напрячься и занервничать становится еще больше.

Ситуация усугубляется тем, что вот уже почти восемь лет отношения России с Западом представляют собой череду острых кризисов. Токсичная внешнеполитическая среда с визгливыми обвинениями Москвы во всех грехах стала настолько привычной, что приходится задним числом искать объяснения, почему именно в настоящий момент государственным руководством был сделан данный шаг. Почему не полгода назад — когда на Западе также бушевала медийно-политическая истерика, обвинявшая нашу страну в агрессивных намерениях в отношении Украины? Почему не после дела Скрипаля, или сбитого над Донбассом "Боинга", или обвинений нас в химических атаках в Сирии? Почему сейчас? Что изменилось и чего ждать дальше?

Безусловно, ответ на этот вопрос имеет множество слоев и разнообразных аспектов.

Однако представляется, что определяющим фактором на этот раз стали не столько отношения России с Западом, сколько общемировая ситуация — и преимущественно не в политике, а в экономике. Потому что сама суть глобальной гегемонии США и их европейских союзников концентрируется в экономической сфере — они являются главными бенефициарами существующей системы, получая от нее бонусы, несоразмерные их вкладу.

Так вот, пожалуй, главным событием уходящего 2021 года стал переход в открытую фазу накатывающегося на планету глобального кризиса, причем началось его развертывание и на самом Западе.

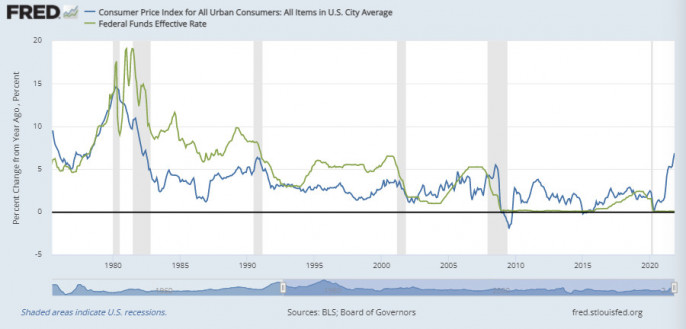

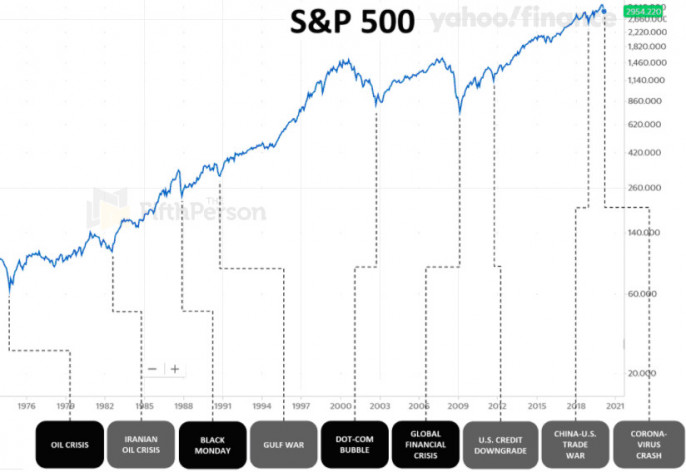

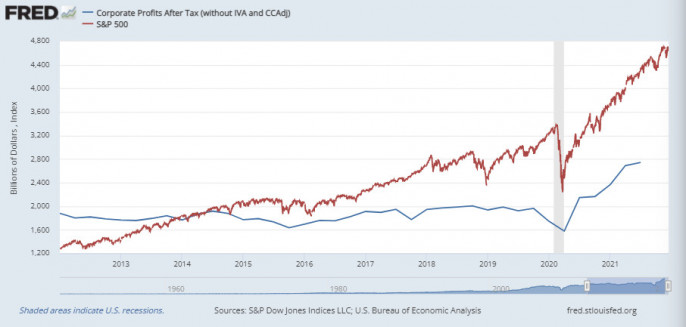

Финансовые и регуляторные структуры США и европейских стран уже не заверяют своих граждан, что высокая инфляция носит кратковременный характер и скоро все вернется на круги своя. Рвутся производственно-логистические цепочки, товарный дефицит по все большему количеству позиций становится обыденной частью жизни. Энергетику накрывает кризис, а цены на энергоносители бьют рекорды, что все чувствительнее сказывается на кошельках граждан. Специалисты в сельском хозяйстве с ужасом предрекают в новом году наступление мирового продовольственного кризиса — из-за острой нехватки удобрений. На главных фондовых рынках планеты надуты грандиозные пузыри. Список проблем можно продолжать долго.

Иногда слышны мнения, что в происходящем нет ничего уникального, — ведь циклические рецессии являются неотъемлемой частью экономической жизни. Например, 1970-е экономически были весьма непростыми для Запада, который тогда годами жил при высокой инфляции, — те показатели, кстати, пока не достигнуты. А во время кризиса 2008-2009 годов и вовсе хватало "кассандр", предсказывавших неизбежный крах доллара, — однако ж все более-менее благополучно разрешилось.

В стандартной ситуации эти аргументы действительно были бы внушительными. Но в том-то и проблема, что мы живем в совершенно нестандартной ситуации: глобальная экономическая система полностью исчерпала потенциал для развития в нормальном формате. Теперь каждый год, каждый месяц и даже каждый день сохранения статус-кво Запад, как основной выгодоприобретатель, должен прибегать к чрезвычайным мерам. Главной из таковых стала политика количественного смягчения, запущенная как раз для преодоления кризиса 2008-2009 годов и отложившая (но не отменившая) крах западноцентричной системы. Более того, расхожим среди экономистов мнением является убеждение, что данным шагом Запад не просто оттянул неизбежное, но и гарантировал еще большую катастрофичность будущего краха.

Собственно, высокая инфляция и другие упомянутые выше проблемы как раз и являются знаком того, что заливаемая в мировую экономику и ничем не обеспеченная колоссальная денежная масса выходит из-под контроля регуляторных органов Европы и США. Ситуация ныне развивается в соответствии уже с собственной логикой, которая просто игнорирует административные меры ответственных структур.

А если так, то перед Россией (а также Китаем и другими державами, работающими над трансформацией мировой системы) встает двойная задача.

С одной стороны, перед ними открывается окно возможностей для ускорения низвержения США с глобального престола путем усиления давления на них. Поскольку, хотя ослабление Запада идет уже достаточно давно, проявившиеся кризисные явления свидетельствуют, что процесс перешел на качественно новый уровень, — а значит, глупо не воспользоваться шансом.

Это тем более актуально, поскольку с нашей стороны фактически завершен процесс создания собственных — альтернативных западным — стратегических механизмов и процедур, необходимых для бесперебойного функционирования национальной экономики и отношений с другими странами. Будь то производство товаров, движение средств, денежные расчеты, распространение информации, согласование интересов и многое-многое другое.

С другой стороны — текущее положение резко повышает риски, в том числе военные, ведь, как известно, загнанный в угол зверь становится особенно опасен. А с учетом деградации западных элит, большая часть которых никогда лично не сталкивалась с тяжелыми вызовами и не знает ничего, кроме гладкой кабинетной карьеры, невозможно исключать откровенно неадекватные решения и шаги с их стороны.

Если рассматривать инициативы Москвы с данной точки зрения, становится очевидно, что опубликованные проекты договоров с США и НАТО, как и заявления наших официальных лиц, нацелены на решение обеих задач сразу.

Во-первых, и по сути, и по форме они представляют собой не предложения к обсуждению, а действительно ультиматум — требование безоговорочной капитуляции. Хорошего выхода для Запада без потери лица они просто не предполагают — ну кроме как гордо встать намертво и в итоге развязать войну с Россией. Судя по тому, какие метания начались с той стороны, там это вполне осознают.

А во-вторых, именно максимальное акцентирование военной проблематики и беспрецедентно жесткая официальная риторика Москвы подчеркивают, что Россия готова — и морально, и технически, и во всех остальных смыслах — к любому развитию событий. А заработанная в предыдущие годы репутация подтверждает, что за русскими не заржавеет и впрямь применить оружие — если они сочтут это необходимым.

Тут стоит напомнить слова Владимира Путина, который летом прямо заявил, что, если бы Россия потопила британский эсминец, устроивший провокацию у берегов Крыма, никаких бы масштабных последствий это не повлекло: не считать же таковыми вопли в мировой прессе. Без сомнения, в западных генштабах в данный момент судорожно шерстят военные объекты НАТО и планы операций у российских границ, осознавая, что если в Москве что-либо из этого сочтут антироссийской провокацией и "примут меры", то никаким casus belli это не станет — зато заставит альянс оттуда убраться, поджав хвост.

В общем, жесткое давление России именно по военному направлению нацелено на то, чтобы охладить наиболее горячие головы на Западе, которым наверняка приходит в голову, что использование военных методов против нашей страны может стать отличным способом преодоления глобального кризиса — за российский счет. Как это получилось по результатам Первой и Второй мировых войн в прошлом веке.

Нет уж, на этот раз Запад будет платить сам.

Волонтёры подарили маленьким пациентам праздник в детской больнице

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах сказочных персонажей 19 декабря подарили детям, которые находятся на лечении в Российской детской клинической больнице Минздрава России, настоящий праздник. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» движения #МЫВМЕСТЕ. Главная цель акции — никого не оставить в одиночестве в праздничные дни.

Старт акции дали Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, член Общественной палаты РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев, заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Наталия Кораблина, заместитель директора ГБУ «Мосволонтёр» Людмила Кузнецова, директор РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Елена Петряйкина, председатель Ассоциации молодёжных правительств Российской Федерации Дина Гайзатуллина в РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

«Мы запускаем добрую новогоднюю акцию по поздравлению детей с Новым годом. Сегодня здесь, в Москве, 30 добровольцев ВСКС создали новогоднее настроение и, я надеюсь, сделали счастливее маленьких пациентов Российской детской клинической больницы», — отметил Евгений Козеев.

Студенты-спасатели спустились с крыш с помощью альпинистского снаряжения и заглянули в каждое окно, чтобы помахать детям, поднять настроение и создать атмосферу чуда. Девушки в костюмах Снегурочек поднялись к детям на автовышках.

«Больница — то место, где детство не должно заканчиваться. По каким-то причинам дети оказываются в больнице и должны праздничные дни провести здесь. Спасибо всем тем, кто сегодня организовал эту акцию, всем, кто поддержал, кто откликнулся. Я решила, что тоже хочу внести вклад и стать Снегурочкой на сегодняшнем очень важном мероприятии», — поделилась Мария Львова-Белова.

Все добровольцы, которые принимали участие в праздничной акции, прошли высотную подготовку на базе ВЦПСФ РТУ МИРЭА, Академии гражданской защиты МЧС России, Московского государственного областного университета, Дмитровского техникума и уже не раз спускались с крыш домов. При проведении мероприятия соблюдались требования техники безопасности.

«Хочу выразить благодарность всем, кто помогал нам в организации этого праздника, и сказать, что данная акция также была бы невозможна без поддержки Министерства здравоохранения Российской Федерации. И пусть у детей всегда будет праздник и радость в Новый год, где бы они ни находились», — рассказала Елена Петряйкина.

В преддверии праздника маленькие пациенты приняли участие в мастер-классах по созданию новогодних игрушек, поделок. Добровольцы ВСКС провели обучение по основам безопасности жизнедеятельности.

Праздничная программа организована Российской детской клинической больницей, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, активистами ГБУ «Мосволонтёр», Ассоциацией молодёжных правительств Российской Федерации и молодёжным советом департамента ЖКХ. Мероприятие прошло при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Новогодние акции добровольцев ВСКС пройдут в ближайшее время в более 30 регионах страны. Студенты-спасатели из разных городов поздравят детей в больницах, детских домах, домах-интернатах. Проведут уроки безопасности и подарят подарки.

Напомним, участники Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ запустили предновогоднюю акцию «Новый год в каждый дом», в которой каждый человек сможет подарить новогоднюю сказку тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации и нуждается в поддержке. Полную информацию обо всех форматах акции можно будет увидеть на сайте новыйгод.мывместе.рф.

Школьники по всему миру более 3 млн раз обратились к «Уроку цифры» по разработке игр, который прошёл при поддержке Минпросвещения России

Всероссийский просветительский проект «Урок цифры», посвящённый разработке игр, объединил школьников из более чем 130 стран мира. Ребята и взрослые познакомились со всеми этапами разработки компьютерных игр и узнали, какие профессии существуют в этой сфере. Дети, родители и учителя по всему миру обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 3 млн раз. Организаторами выступили АНО «Цифровая экономика» и экосистема VK при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России и в партнёрстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Разработчик «Урока цифры» в этом году – компания VK.

В рамках проекта школьники с 1-го по 11-й класс прошли задания в формате интерактивных тренажёров, попробовав себя в разных профессиях игровой индустрии. Они узнали о том, какие специалисты задействованы на каждом этапе разработки игр: младшеклассники примерили на себя роли программистов, художников и аниматоров, учащиеся 5–8-х классов – гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов, старшеклассники – продюсеров игр.

Наибольшую популярность «Урок цифры», посвящённый разработке игр, завоевал среди учащихся 7–9-х классов. Кроме того, более 30 000 взрослых приняли участие в проекте вместе со своими детьми. Организаторы «Урока цифры» уверены, что такое совместное времяпрепровождение не только укрепляет семейные отношения, доверие между родителями и детьми, но и способствует вовлечению ребят в мир цифровых технологий, помогает им при поддержке взрослых выбрать правильную траекторию развития.

Среди российских регионов активнее других в «Уроке цифры» участвовали школьники из Белгородской области (183 663), Самарской области (148 702), Московской области (148 972), Пермского края (115 423), Омской области (115 132). Также при поддержке Россотрудничества и МИД России проект охватил и русскоговорящих школьников в других странах: наибольший интерес проявили ребята из Казахстана, Беларуси, США, Армении, Украины, Азербайджана, Австрии, Таджикистана, Абхазии и Молдавии.

«Развитие цифровых компетенций, профориентация в сфере информационных технологий играют важную роль в успешной самореализации современных школьников. И проект «Урок цифры», который реализуется при поддержке ведущих ИТ-компаний, очень много даёт ребятам в этом плане. Он помогает им лучше ориентироваться в мире ИТ-профессий, понять, какая из них им больше подходит, соответствует их навыкам и склонностям, чтобы дальше они могли двигаться в правильном направлении. И, конечно, очень важно, что родители тоже не остаются в стороне и могут активно в этом участвовать», – сказала заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева.

«С каждым годом интерес к «Уроку цифры» растёт. Всё больше ребят, и не только из России, узнают о проекте и принимают в нём участие, чтобы получить самую актуальную информацию о сфере ИТ и попробовать себя в разных профессиях. Наша задача – помочь школьникам сделать правильный выбор, чтобы, став взрослыми, они получали удовольствие от своей работы, а на рынке ИТ появились новые классные специалисты. Мы рады, что эта тема нашла такой колоссальный отклик у школьников», – отметил Сергей Марданов, директор по связям с вузами VK.

«Сегодня дети увлекаются компьютерными играми, поэтому многим из них интересно узнать, как они создаются и даже, возможно, приобщиться к их созданию. С помощью тренажёров «Урока цифры» от VK можно было попробовать свои силы в качестве программиста, художника, аниматора, гейм-дизайнера, тестировщика, узнать о том, какие бывают жанры, словом, пройти весь процесс создания игры – от зарождения идеи до выпуска. Участие в проекте более 3 млн школьников говорит о том, что мы угодили и детям, и учителям, и мы этому очень рады», – прокомментировал Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

Справочно

Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.

В течение последних трёх лет «Уроки цифры» проводят ведущие российские технологические компании, занятия проходят в формате интерактивных тренажёров. В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил более 10 млн российских школьников. За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 41 млн раз.

Партнёры проекта в 2021/22 учебном году – VK, «Яндекс», «1С», «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

"Ростелеком-Солар" защищает систему экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС" от кибератак

АО "ГЛОНАСС" использует сервис центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар" для мониторинга ИБ-инцидентов. К Solar JSOC подключены объекты системы экстренного реагирования при дорожно-транспортных происшествиях "ЭРА-ГЛОНАСС". В рамках проекта "Ростелеком-Солар" также обеспечивает соответствие требованиям №187-ФЗ – о безопасности КИИ. В частности, в ближайшее время Solar JSOC начнет передавать в ГосСОПКА данные об инцидентах в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС".

Объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) находятся в фокусе внимания высококвалифицированных кибергруппировок. По оценке "Ростелеком-Солар", в 2021 году 92% таких сложных, целевых атак были направлены именно на сегмент КИИ. При этом АРТ-атаки на критические инфраструктуры не только могут привести к многомиллионным финансовым потерям и техническим сбоям, но и угрожают безопасности граждан. Так, к "ЭРА-ГЛОНАСС" сегодня подключено более 8 млн транспортных средств, время передачи информации о происшествии в экстренные службы через систему не превышает 19 секунд. Автоматизированное информационное взаимодействие "ЭРА-ГЛОНАСС" с "Системой-112" в настоящее время обеспечено уже в 70 регионах.

"Для АО "ГЛОНАСС" как для субъекта КИИ и оператора государственной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", задействованной для экстренного реагирования и спасения жизни людей при дорожно-транспортных происшествиях на всей территории России, критически важным является получение оперативной информации об инцидентах и событиях информационной безопасности на инфраструктуре в круглосуточном режиме. Это позволяет более эффективно выявлять и устранять инциденты информационной безопасности, актуальные угрозы, а также повышать уровень компетенций и осведомленности профильных технических специалистов о новых направлениях и видах компьютерных атак, проводимых в отношении инфраструктуры АО "ГЛОНАСС", таким образом обеспечивая стабильно высокий уровень кибербезопасности в компании. Вариант создания собственного центра мониторинга событий безопасности, функционирующего в круглосуточном режиме, потребовал бы значительных финансовых вложений, а также существенного увеличения штата профильных специалистов, поэтому в АО "ГЛОНАСС" остановились на более оптимальном варианте сервисной модели Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар". — отметил Евгений Сажнев, руководитель направления развития инфраструктуры ИБ компании АО "ГЛОНАСС". — Внедрение данной услуги в 2021 году уже позволило оперативно выявить и нейтрализовать более 150 киберинцидентов в инфраструктуре АО "ГЛОНАСС", при этом значительно снизив нагрузку на профильных специалистов подразделения информационной безопасности, что способствовало более равномерному распределению их функциональной загруженности на другие стратегически важные задачи".

Сервис мониторинга предоставляется АО "ГЛОНАСС" по облачной модели. На инфраструктуре заказчика установлен модуль для сбора событий, которые обрабатываются уже в SIEM-системе, расположенной в облаке "Ростелеком-Солар". В SIEM поступают данные о сетевой, хостовой и пользовательской активности. В частности, используются такие сценарии выявления инцидентов ИБ, как срабатывание СЗИ, эксплуатация известных уязвимостей, запуск нелегитимного и подозрительного ПО на хостах и использование TOR-утилит, контроль входа под учетными записями администраторов, мониторинг подключения к сетям через VPN и многое другое.

Эксперты Solar JSOC анализируют собранную информацию, ищут взаимосвязи между событиями. При выявлении аномалий или нарушений политик безопасности проводится первичное расследование и оценка инцидента, а также выдаются рекомендации по его ликвидации. При необходимости специалисты Solar JSOC проводят комплексное расследование сложных инцидентов.

"Атаки высококвалифицированных злоумышленников крайне сложно детектировать, так как они используют техники обхода базовых средств защиты и не оставляют следов присутствия в журналах событий. Выявлять цепочки событий необходимо по косвенным признакам и неочевидным срабатываниям. Особенно важно, что владельцы таких критических инфраструктур, как "ЭРА-ГЛОНАСС", понимают опасность нарастающей киберугрозы и выбирают более продвинутые варианты защиты. — отметил Алексей Павлов, директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар". — Для анализа инцидентов Solar JSOC использует собственную ежедневно обновляемую базу индикаторов и знаний о киберугрозах (Threat Intelligence), информацию с сети сенсоров и ханипотов по всей стране, результаты пентестов, данные от сторонних SOC и CERT, вендорские подписки, а также данные регуляторов".

Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" займется сетевой информационной безопасностью

Компания "С-Терра СиЭсПи" получила статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва". На площадке "Алабушево" она будет создавать собственные инновационные продукты для защиты информации, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности "С–Терра СиЭсПи" стал резидентом столичной ОЭЗ. Компания займется производством научно-технической продукции собственной разработки, обеспечивающей защиту каналов связи. Общий объем заявленных инвестиций по проекту составляет 137,5 миллиона рублей, на предприятии будет работать не менее 150 сотрудников к концу 2031 года. Новое производство вводится в эксплуатацию с 2022 года", – заявил Александр Прохоров.

Продукция компании ориентирована на государственные и коммерческие организации, у которых есть потребность в защите конфиденциальной информации и персональных данных с применением VPN-технологии с российской сертифицированной криптографией.

"Цель нового резидента – обеспечить рынок оборудованием и новым программным обеспечением, современными решениями для построения информационной безопасности. Производство компании рассчитано на выпуск более 15 тысяч единиц продукции в год. Уверен, что это усилит состав кластера микроэлектроники и оптики ОЭЗ", – рассказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев.

Компания "С-Терра СиЭсПи" обладает многолетним опытом разработки и производства средств сетевой информационной безопасности. Ее специализация – решения для построения виртуальных частных сетей, обеспечивающие защиту данных при передаче их по каналам связи. В частности, решения "С-Терра" обеспечивают защиту каналов связи между ЦОД, в распределенной филиальной сети, при межсетевом взаимодействии, а также безопасную работу удаленных и мобильных пользователей. Кроме того, они применяются для организации защищенного доступа к государственным информационными системам и для защиты ИС объектов КИИ.

Всего на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" порядка тридцати предприятий имеют статус резидентов особой экономической зоны.

Выручка от экспорта российского плоского проката в Украину выросла в 2,2 раза

За 10 месяцев 2021 года, согласно таможенной статистике, поставки из РФ в Украину стального проката и труб составили 321 тыс. т. на сумму примерно $281 млн. По отношению к уровню 2020 года объемы поставок выросли на 13%, а выручка - на 67%.

В структуре экспорта примерно 44% составлял сортовой и фасонный прокат. При этом изменения по этой категории поставок составили -1% и +36,6%, соответственно.

Доля поставок плоского проката составила 37% (+33,7% и +2,2 раза).При этом доля толстолистового проката в нем - 42%(+67% +2,7 раза).

12% поставок приходится на нелегированные полуфабрикаты (+23,4% и +78%).

Всего 6% составляет доля поставок стальных труб(+4,8% и +49%).

Белоруссия резко снизила транзит металлов через Украину

Беларусь по итогам января-ноября 2021 года сократила транзит металлопродукции через Украину на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом — до 398,7 тыс. т. Об этом свидетельствуютданные АО “Укрзалізниця”.

Основные поставки металлов шли в адрес Одесского порта, а основным отправителем металлопродукции является Белорусский металлургический завод (БМЗ).

Толстая красная линия

Кремль начал играть по правилам системы международных отношений, свободных от правил

Валерий Воробьёв

Конец уходящего года должен войти в историю российской дипломатии как время, когда Кремль начал играть по правилам системы международных отношений, свободных от правил. История с публикацией закрытой дипломатической переписки в октябре многими незаслуженно осталась незамеченной, но именно этот жест – жест некрасивый, грубый и во всех смыслах недипломатичный – показал, что времена белого кителя морального превосходства остались в прошлом. На минувшей неделе российская дипломатия отметилась самым резким шагом за последние как минимум пять лет, нетипичным для себя поведением продемонстрировав свою способность по-хулигански разговаривать с матёрыми хулиганами и лицемерно вести себя с мастерами лицемерия. Речь идёт об «ультиматуме НАТО», призванном прояснить позицию РФ по «украинскому вопросу» и нюансах взаимодействия с Организацией Североатлантического договора.

У этого явления, не имевшего в недавней истории прецедентов, есть одна причина, чья важность перевешивает все прочие. Видеопереговоры президентов России и США показали, что точек соприкосновения между странами нет, но нет между ними и пожароопасного напряжения. Всё это ведёт к вялой стагнации – ситуации, когда с обеих сторон соперник воспринимается не государством, имеющих собственный набор интересов, убеждений, страхов, стереотипов и устремлений, а безликим контуром на карте, тупо действующим согласно ясному как божий день алгоритму. Так, нашими медиа (а значит, и значительной части влиятельных дипломатов, впитывающих вращающиеся в этих медиа идеи) НАТО воспринимается как могучий фронт давления на Восток, точка концентрации сил коллективного Запада, чья злая воля направлена на удушение и уничтожение России любой ценой. На Западе же принято изображать из нас воинственных безумцев, готовых штурмовать Украину танковыми колоннами, рвущимися к Киеву сквозь радиоактивные леса Припяти. В этой битве стереотипов не учитывается ряд важных моментов – европейский фронт стремительно теряет для Америки свою актуальность, а НАТО всё больше лишается своего смысла, при этом военное нападение России на Украину сейчас было бы неуместным и ненужным, ведь куда надёжнее задушить нищающее недогосударство отказом в транзите газа и экономическими ограничениями. На фоне бесконечного перебрасывания грязью предложения по двусторонним гарантиям безопасности выглядели на удивление органично. МИД открыто потребовал от США не принимать в НАТО никого, кто находился бы восточнее Прибалтики, отказаться от использования ядерного оружия на европейских базах и демонтировать пусковые установки для него. С любыми «партнёрами» от НАТО требуют вести партнёрство только вне поля военного сотрудничества – исключить любой признак поставок оружия или уж тем более размещения войск и военных баз. Отдельно требуется исключить военное сотрудничество с бывшими республиками СССР. На подписание подобных обязательств даётся месяц, в ином же случае произойдёт что-то очень неприятное. Что именно – никто прямым текстом не говорит, но толстые намёки не только силовых ведомств, но и дипломатов, указывают на возможность военного подкрепления своих красных линий. Подобные требования от тех, кто, казалось, вообще не находится в том положении, чтобы что-то требовать, кажется, застали западную прессу врасплох – после гула привычных сообщений об агрессоре, двигающим свои войска к границам Европы (и показывающих учения в Оренбургской области) всё как-то затихло, хотя бессовестно-наглый список заведомо невыполнимых требований очень располагал к ехидству и показному возмущению.

Разумеется, невыполнимость требований этого списка понимают все. Не для того западные структуры десятки лет опутывали все постсоветские республики, не для того брали под свой контроль Грузию, Молдавию, Закавказье и Украину. Результаты огромных трудов не пропадут по мановению дипломатических документов – их перекроет лишь ещё более тщательная работа по возвращению чересчур блудных детей в орбиту российского влияния. Но МИД, открыто опубликовав эти предложения, поступил умно, заранее сузив спектр возможных вариантов для своих оппонентов. Прямой отказ от столь дерзкого документа лишит отказывающих позиции превосходства, а всеобщая доступность списка требований и недвусмысленность формулировок не позволит вольно трактовать его пункты. Разумеется, этот список – ещё один элемент торга, который в представлении российских дипломатов должен привести к подписанию некоего документа об ограничении деятельности НАТО на единственном направлении, которое когда-либо имело значение для Организации. Пусть итоговые позиции этого документа будут далеки от изначально требуемых, для МИД заключение подобного соглашения станет большим достижением. Но будет ли от него толк?

Ключевым поводом для расширения НАТО в 1990-х стало отсутствие формальных соглашений подобного толка. Но неужели такие соглашения, будь они заключены, остановили бы США от соблазнительной возможности подступить прямо к границам вчерашнего врага? Великий американский дипломат Джордж Кеннан, чья «Длинная телеграмма» стала первой вспышкой Холодной войны и позже привела к созданию НАТО, предостерегал Сенат и президента Клинтона от расширения Альянса на восток. Почти девяностолетний старик утверждал, что экспансия «оборонительного альянса» станет шагом, который Россия воспримет как знак однозначной враждебности и будет вынуждена действовать с учётом этого. Заслуженного дипломата проигнорировали в коридорах Вашингтона и чуть ли не подняли на смех в прессе – как можно оспаривать решения неоспоримого мирового лидера, разве американская военная, экономическая и идейная экспансия не является абсолютным благом для всех на планете? Кеннан умер в 2005, а его предсказание сбылось не так быстро, как он предполагал – но сбылось. Требование властей РФ – не просто список из нескольких пунктов, это вызов существующей в Евразии системе международных отношений, сложившейся после 1991 года. Установление этой системы было громадной победой тех, к кому адресовано составленное на Смоленской площади письмо, именно поэтому оно безнадёжно. Разумеется, никакие соглашения, даже в случае их полного следования требованиям МИД, не остановят от давления на Россию со стороны НАТО, силящийся сохранить свою нужность и релевантность в мире, где фокус смещается на Тихий океан. Обязательно кто-то из членов альянса начнёт действовать от своего имени, на что Брюссель будет разводить руки и заявлять о своей непричастности. Может статься, третья сторона, формально не имеющая к Альянсу отношения, но связанная с его странами тесными союзническими узами, развернёт в бывший советских республиках ту же деятельность, что так подробно и всеобъемлюще описывается в письме в Вашингтон. А может случиться и такое, что поставки оружия и размещение военных будет проводиться сколь открыто, столь и неофициально – не стоит недооценивать умение нашего врага учиться на чужом примере. Словом, существует масса возможностей обхода любых ограничений – была бы фантазия. Тем не менее, установку этих ограничений ни в коем случае нельзя считать бесполезным сотрясанием информационного пространства – умение нагло и дерзко обозначать свои требования служит прекрасным методом защиты своих интересов или способом маскировки их отсутствия.

Запорожская АЭС досрочно выполнила годовой план по производству электроэнергии

До конца 2021 года Запорожская атомная станция выработает дополнительно еще сотни миллионов киловатт-часов электроэнергии, что позволит Украине сэкономить газ и уголь.

18 декабря 2021 года в 23 часа 00 минут Запорожская атомная электростанция выполнила плановое задание по производству электроэнергии за 2021 год - 34 млрд 189 млн кВт/ч.

«2021 год для коллектива Запорожской АЭС был плодотворным, насыщенным важными событиями. Главные достижения - продлен срок эксплуатации пятого энергоблока, он готов надежно и безопасно выработать еще не один десяток миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Запорожская АЭС первой среди АЭС Украины получила свидетельство от НЭК «Укрэнерго», которое подтверждает способность предоставлять вспомогательную услугу «Резерв поддержания частоты» и соответствие требованиям Кодекса системы передачи, представляет собой очередной существенный шаг на пути к интеграции объединенной энергосистемы Украины с европейской континентальной энергосистемой. Впервые за 37-летнюю историю предприятия, Запорожская АЭС получила возможность нести нагрузку, что составляет 100% установленной мощности - 6000 МВт. Работая шестью энергоблоками, станция сейчас выдает исторический максимум электроэнергии для нужд населения и промышленности Украины. А уходящий год мы традиционно завершаем досрочным выполнением годового плана», - прокомментировал событие т.в.а. генерального директора Запорожской АЭС Дмитрий Вербицкий.

Сегодня Запорожская АЭС генерирует в объединенную энергетическую систему более 40 процентов всей электроэнергии, производимой атомными электростанциями Украины и пятую часть от общего производства электроэнергии в стране. Весь зимний период станция планирует работать в режиме максимальной нагрузки.

За 37 лет эксплуатации Запорожская атомная электростанция выработала более 1 трлн 232 млрд киловатт-часов электроэнергии и является основным предприятием в Украине, которое обеспечивает промышленность и население доступной и экологически чистой электроэнергией.

Будущий фильм "Вызов", снятый в космосе, назван "Прорывом года"

Текст: Сусанна Альперина

В Москве впервые состоялось торжественное награждение победителей Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards. Торжественная церемония прошла в Концертном Зале "Зарядье". Она получилась очень стильной и современной и собрала людей не просто уважаемых и достойных, но таких, для которых творчество - не пустой звук. Режиссер-постановщик церемонии - он же ее соведущий - Максим Диденко рассказал, что специально принес из дома ковер и расстелил его на авансцене в "Зарядье", чтобы на нем "постояли лучшие люди страны". Марина Абрамова - директор "Роскультцентра", которая также вела церемонию, рассказала о значимости премии в наши дни, когда понятие креативных индустрий выходит на первый план. Подробнее расскажем о премии и мы.

Как появилась идея сделать премию

Идея о запуске премии появилась на "Российской креативной неделе" (Russian Creative Week) - крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, два года подряд собирающем в московском Парке Горького сотни ведущих спикеров и тысячи гостей. Премия учреждена по совместной инициативе первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и лидеров креативного сообщества страны. Организаторы Премии - дирекция "Российской креативной недели" и АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. "Российская газета" - один из партнеров мероприятия.

Кто определил победителей

Награда вручалась в 10 кросс-индустриальных номинациях. На участие в Russian Creative Awards было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России. Отбор финалистов и формирование шорт-листа Премии проводил Экспертный совет, в который вошли более сотни признанных лидеров из различных креативных отраслей. Победителей Russian Creative Awards определило Большое жюри - 19 экспертов, в числе которых топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, государственных корпораций, СМИ, ведущие эксперты медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства, журналисты, лидеры изменений и популяризации креативных индустрий.

Какие люди стали лауреатами Победителями Russian Creative Awards

Назовем не только лауреатов, но и тех, кто вручал им награду - статуэтку в форме "семечки". По словам организаторов, "символизирующей метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса".

1. Корпорация "Ростех". Победитель в номинации "Меценат/Фонд года в сфере креативных индустрий". Награду вручал Теодор Курентзис, создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижер Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии, художественный руководитель Дягилевского фестиваля.

2. Фестиваль "Таврида.АРТ". Победитель в номинации "Новый культурный код". Награду вручал Александр Жаров, генеральный директор холдинга "Газпром-Медиа".

3. Елена Бунина, генеральный директор "Яндекса" в России. Победитель в номинации "Управленец года в сфере креативных индустрий". Награду вручал Сергей Степашин, президент Российского книжного союза.

4. Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Победитель в номинации "Коллаборация года". Награду вручала Светлана Чупшева, генеральный директор "Агентства стратегических инициатив" по продвижению новых проектов.

5. Александр Ус, сооснователь и креативный директор Sila Sveta. Победитель в номинации "Продюсер года в сфере креативных индустрий". Награду вручал Игорь М. Намаконов, Генеральный директор Федерации креативных индустрий.

6. Российское общество "Знание". Победитель в номинации "Образование в креативных индустриях". Приз получил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль. Награду вручал Григорий Заславский, ректор ГИТИСА.

7. Первый фильм, который снимался в космосе, - "Вызов". Победитель в номинации "Прорыв года в сфере креативных индустрий". Приз получил кинорежиссер, сценарист Клим Шипенко. Награду вручал Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам.

8. Open Innovations Startup Tour (НЛМК/Сколково). Победитель в номинации "Лучший креативный проект индустриального сектора". Приз получила генеральный директор АНО "Сколково Форум". Награду вручала Гульназ Кадырова, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

9. ГЭС-2. Победитель в номинации "Креативное пространство". Приз получил Олег Голоунин, генеральный директор ГЭС-2. Награду вручала Инна Баженова, издатель международного холдинга The Art Newspaper.

10. Город Москва. Победитель в номинации "Креативный регион года". Приз получила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы. Награду вручал Сергей Владиленович Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.

Все лауреаты смогут принять участие в акселераторе от ИРИ (Институт развития интернета), получат медиасопровождение от АНО "Национальные приоритеты" и партнеров Премии, а также возможность представить свои проекты в рамках "ЭКСПО-2021" в Дубае. Все победители Премии войдут в специальный сборник "Russian Creative Awards: лучшие среди равных", который будет распространяться на всех крупных мероприятиях в сфере креативных индустрий России.

Как была сделана церемония

Вручение победителям призовых статуэток сопровождалось театрализованным шоу мирового уровня. Перформанс был подготовлен творческим коллективом во главе с театральным режиссером и хореографом Максимом Диденко, дирижером Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna, балетмейстером Ильи Оши и поэтом Львом Рубинштейном, которые воплотили на сцене "энциклопедию" русской креативности.

Номинанты шорт-листа были представлены под классическую музыку балета "Жар-Птица" русского композитора Игоря Стравинского в исполнении оркестра musicAeterna. Содержательная часть была отработана через видеопрофайлы, субтитрированные в художественной форме. Видеохудожник Алан Мандельштам во время церемонии создал фильм о ее главных героях. Автором коротких произведений-титров стал Лев Рубинштейн.

Саундтрек для награждения победителей исполнял российский музыкант, композитор и диджей Антон Севидов (Tesla Boy). По завершении церемонии для всех финалистов и гостей Russian Creative Awards прозвучала песня "Темп" в исполнении Нино Нинидзе.

Как посмотреть церемонию тем, кто на нее не попал

Запись трансляции церемонии награждения победителей Russian Creative Awards доступна на сайте Премии и в официальном сообществе "ВКонтакте".

Оперу-перформанс об экологической катастрофе показали в Москве

Текст: Жанна Васильева

Опера-перформанс "Солнце и море", которая была показана в Москве на фестивале Нового европейского театра (NET), в представлении не нуждается. Премьера ее состоялась на Венецианской биеннале 2019 года в Павильоне Литвы и завоевала сердца не только зрителей, но и жюри. Работа трех молодых художниц из Литвы: режиссера Ругиле Барзджюкайте, сценаристки Вайвы Грайните и композитора Лины Лапелите - получила "Золотого льва" Венецианской биеннале. С тех пор спектакль успел стать мировым хитом.

Но притягательность его определяется отнюдь не только "Золотым львом". В тот момент, когда из темного зимнего вечера ты попадаешь на балкон, и узнаваемая картинка пляжной жизни на золотом песке разворачивается внизу - с зонтами от солнца, парочкой шезлонгов, с пляжным бадминтоном детей, с пожилыми семейными парами и молодыми любовниками на расстеленных полотенцах - сердце сжимается, как от картинки потерянного рая. И кажется, что ты стоишь на променаде теплым летним днем, и неприличная тоска по dolce far niente подступает, как наводнение, и затопляет тебя до самой макушки.

Эта сцена, которая не выглядит как сцена, сносит не только пресловутую четвертую стену между зрителем и актерами, но, похоже, заодно и три остальные стены тоже. Сцена без кулис, без зрительного зала, без лож и партера. Она открыта вся - как на ладони. И зрители на балконе-променаде оказываются частью спектакля, когда, опершись на перила, пытаются рассмотреть, кто же там в солнечных очках с книжкой в руках лежит себе, загорает…

Спектакль еще не начался - или уже идет? Это тоже не сразу поймешь. Потому что нет звонков, нет антрактов. Нет даже перерыва после окончания одного представления перед началом следующего. Все привычные условные рамки театра размыты. И даже граница между "человеком с улицы" и "человеком на пляже", то бишь между зрителями и актерами, оказывается тонкой, хотя и прочной, как железные перила балкона Другой сцены "Современника".

И когда начинает петь гламурная мадам в шезлонге, или ее муж-трудоголик, или хор отдыхающих, это поначалу выглядит, как в популярном итальянском видео на youtube, где актеры местной оперы устроили свой флэшмоб в вагоне метро, изображая уличных музыкантов. Именно музыка и пение превращали обычный вагон в сцену. Там узнаваемость хитов была залогом вовлечения зрителей. Здесь же арии, звучащие на пляже, больше напоминают зонги в пьесах Брехта. Песни-жалобы и песни гордой потребительницы морей-океанов, уставшей от напряженного отдыха, песни-предостережения, песня трудоголика… Перед нами арии, которые выводят персонажей в условных амплуа: философа, любовника, карьериста…

Как у Брехта, эти арии-зонги задают дистанцию. Как у Брехта, они фиксируют роли-маски и социальную проблематику. Консьюмеризм, еще недавно столь привлекательный для постсоветского пространства, тут является в почти карикатурном облике пафосной мамаши, гордой тем, что ее восьмилетний сын успел искупаться в шести морях и двух океанах, и что они с мужем обедали в подводном ресторане у Большого барьерного рифа близ Австралии. Изнанка философии успеха звучит в песне из изнеможенного трудоголика: "Нет, я не могу позволить себе / Сбавить обороты. / Потому что мои коллеги / Меня осудят. / Скажут, что у меня нет силы воли / И я паду в собственных глазах. /Изнеможение, изнеможение, изнеможение…".

Ужели слово найдено? Но рамки эстетики Брехта тут же начинают сдвигаться. Ария Сирены, поющей об утопленнике, прекрасном пловце, который был, в отличие от рыб, "млекопитающими со слабыми легкими", которое "пыталось заплыть подальше в море и нырнуть до дна", вводит невзначай романтическую тему русалок, а заодно и смерти. Но тут же сюжет приобретает оттенок сюрреалистический: романтический герой оказывается не Ихтиандром, а недорыбой без жабр, вообразившей себя покорителем морей. Попутно вполне хэмингуэевская тема о противостоянии человека и моря, "старика и моря", обретает сниженный оттенок обыденности: "Соленые волны / С пеной цвета слоновой кости. / На которых качаются корабли / Битком набитые / Туристами, фруктами и оружием". Туристы на палубе оказываются таким же товаром, как бананы и креветки в контейнерах, но никак не геройскими мореплавателями былых времен.

Момент, когда вполне брехтовская тема обличения капитализма, делающего ставку на ненасытность потребления, соскальзывает к драме экологической катастрофы, практически незаметен. Собственно, эти два сюжета - близнецы-братья. Но в отличие от почти брехтовских зонгов, и ария Сирены, и песенка восхищения, и даже наставления Хора отдыхающих не акцентируют тему катастрофы. Катастрофа тут не эпическая трагедия, а фон жизни отдыхающих. Она тут род ружья за сценой, которое должно когда-то выстрелить. Но не сегодня, не сегодня.

Собственно, главные события, как и положено со времен "Гамлета", в театре происходят за сценой. Разговоры и события на пляже имеют к ним отношение. Но вроде бы не прямое. Где-то в Исландии извергается вулкан, и из-за этого самолет садится не в Португалии, а в Лондоне. И кто-то в аэропорту знакомится с мужчиной своей мечты. Кто-то лежит на пляже, но не может войти в море - это опасно. То ли воронки, то ли подводные течения, то ли наводнение… Кто его знает, что там. Людям, которые в этом году "отдохнули" в Турции на фоне лесных пожаров, все и без объяснений понятно. Кто-то восхищается, что никогда море не было таким разноцветным. Еще бы! Зеленые сумки и бутылки с красными горлышками особенно выразительны рядом с медузами. Кто-то, наоборот, раздражается вроде бы из-за ничего. Подумаешь пивные бутылки на пляже и остатки копченой рыбы! И собачку нельзя привести? Вон какой симпатичный бульдог! В конце концов, на поводке же…