Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Человек, сложнее не придумаешь

Владимир Легойда: У Богомолова хватило смелости быть "не в тренде"

Текст: Елена Яковлева

Манифест Константина Богомолова "Похищение Европы. 2.0" стал текстом-детонатором последних недель. У автора есть важные ссылки на христианские ценности, поэтому мы решили обсудить его манифест с известным религиозным интеллектуалом, профессором МГИМО Владимиром Легойдой.

Автор не рассчитывал на сплошные аплодисменты

Манифест Константина Богомолова вызвал какой-то угрожающий шквал нападок.

Владимир Легойда: Этот текст надо читать, сняв "научные" очки. Его не стоит разглядывать строго академическим взором, который дает возможность ко всему на свете предъявить множество претензий. Научный текст, да, требует предельной строгости мысли, ссылок на источники и предшественников по мысли и не предполагает полемического заострения. В каком-то смысле, задача ученого - при нехватке социологических, исторических, документальных и т.п. фактов - все время останавливаться в шаге от обобщения. Зато обобщать - право публициста и полемиста. Да и публицистический текст с оговорками "В действительности картина намного сложнее" никто до конца не дочитает.

А у Богомолова как раз публицистический полемический текст, яркий, пробуждающий желание спорить, уточнять и оговариваться. И поэтому я бы предложил вынести его содержание за границы строго научной дискуссии. Это сразу снимает ряд претензий и требований (уточнения, дополнения, больший контекст); прежде всего к определенной вторичности текста - в его первой, скажем так, исторической части - выбранный жанр не предполагает обзора прочитанной литературы и ссылок.

Так что вопросы, которые рождает текст и желание с ним спорить, справедливо будет отнести не к его недостаткам, а к его достоинствам.

Хороший текст. Интересный. Умный. Продуктивный.

Похищение Европы. 3.0

У всякого, кто учился в университете (особенно на гуманитарных факультетах) есть свой миф Европы. Безусловно, положительный. Европа Стендаля, Джойса, Фейхтвангера для нас гораздо больше того, что декларируется сейчас ее политиками и идеологами в качестве идеологических мод, навязанных правил поведения, и того этического рейха, о котором так радикально говорит Богомолов. Вы, комментируя манифест, написали в Telegram-канале, что европейская культура продолжает стоять на трех китах - Афины (философия), Рим (право) и Иерусалим (христианство).

Владимир Легойда: Мысль не моя, конечно, это общеизвестно. Западная культура покоится на двух больших ценностных основаниях - античность и христианство. И все, что сегодня происходит в Европе, корнями уходит (или до недавнего времени уходило) туда. Общеизвестно, что если в эти основания вглядеться, то можно увидеть три опоры - Афины (философия , наука и искусство), Рим (право и государственность, патриотизм), Иерусалим (христианство). До XVIII-XIX веков Европа довольно прочно стояла на этих опорах. Но в текстах вроде того же "Заката Европы" Шпенглера уже замечено движение тверди. Сегодня мировоззренческо-философские основания Европы меняются.

И христианское, "иерусалимское" основание Европы теряет свою твердость. С Возрождения и уж тем более с Нового времени христианство перестает быть там доминирующей культурной и общественной силой. Сложно не заметить в XVIII веке, веке разума, вытеснение официальной церкви на периферию общественной жизни. Не говоря уже о более позднем времени.

И сейчас бросается в глаза приверженность, например, французской интеллигенции антиклерикальности. Хотя есть прекрасный, включенный в университетские программы, "французский Достоевский" - Жорж Бернанос...

Владимир Легойда: Да, но соотнося любую другую культуру с европейской, мы, конечно, соотносим ее прежде всего с этими основами. И в таком сравнении сразу, например, становится заметна особенность русской культуры, где, во-первых, наследование античности никогда не было результатом прямой территориальной или языковой преемственности, во-вторых, христианство было воспринято в его восточном, православном варианте, и, в-третьих, закон всегда был вторичен по отношению к благодати - не только в богословском, но и в общекультурном смысле. Вспомним хотя бы знаменитое "Слово о законе и благодати" митрополита Илариона (XI в.). Другое дело, что вторичность закона у нас балансировалась тем, что человек, стремящийся жить по благодати, и закон нарушать не станет...

Читая лекции иностранным студентам по курсу "Введение в русскую культуру", я обычно поясняю им эти особенности нашей культуры, вопросом: "Тебя как судить, по закону или по совести?". Русский человек всегда ответит: по совести. Немец (публицистически обобщаем: европеец) - по закону. А американец всего скорее не поймет вопроса (потому что американская правовая культура в каком-то смысле исходит из тождества права и морали). Хотя римская культура, включая право, в конце концов пришла и к нам - с Петром I, но тут "похищение Европы" случилось сильно позже и проходило совсем по другим сценариям.

Превратится ли ЛГБТ в кита?

Что с этими тремя китами происходит сейчас? Вы, комментируя текст Богомолова, написали, что "оторваться от них совсем пока не получается: через отрицание нередко утверждается отрицаемое. Но уж больно хочется оторваться"...

Владимир Легойда: Европа, конечно, очень разная. Европа Италии отличается от Европы Франции, и обе они - от Европы Германии. И говоря "Европа- это...", мы уже упрощаем.

Но общие тенденции жизни в столь разных европейских странах все-таки есть. И Европа не только разнится, но и меняется. И у этих изменений есть некоторый общий вектор. По-моему, он автором увиден более-менее точно.

Тут опять очень хочется сделать оговорку. Друзья и знакомые на Западе, особенно если приехать в гости и сесть с ними за стол, обычно признаются, что та же тема ЛГБТ на самом деле занимает микроскопическую долю в сюжетах их жизни и ума. 5 лет назад, по крайней мере, было так.

Владимир Легойда: Это хорошие друзья. Приведу другой пример. В 2016 году, как раз за несколько дней до исторической встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским, меня пригласили в Чатем-хаус (Королевский институт международных отношений в Лондоне. - Прим. ред.) рассказать о Русской православной церкви. Поскольку выступление было на английском языке, то я попросил своего доброго знакомого, американского профессора, занимающегося изучением, переводом и изданием русской философии, посмотреть текст моего выступления. И он, прекрасно понимающий, что такое Чатем-хаус, предложил мне снять или сильно сократить и смягчить последнюю часть выступления. А в ней я как раз собрался говорить о том, что Русская православная церковь последовательно отстаивает свою точку зрения по поводу однополых союзов, оставляя за собой право не принимать их. Мой друг-профессор сказал: вот об этом вам лучше не говорить. Я спросил: почему? Он ответил: потому что все вопросы и вся дискуссия сведется только к этому. Добавив (цитирую почти дословно): "Вы не представляете, как изменился западный мир в этой теме за последние 10 лет!".

Я, конечно, тезис оставил, поскольку это было для меня принципиально важно. Правда, предсказание не сбылось. 80 процентов вопросов касались Украины и ситуации в Сирии. Чатем-хаус все-таки пространство не столько для философских, сколько для политологических дискуссий. Тема же ЛГБТ возникла то ли в одном, то ли в двух вопросах. Но боюсь, что профессор меня предупреждал не на пустом месте. Поэтому в оценке этой темы нужна сложная оптика.

Смелость быть "не в тренде"

Мы все примерно знаем, откуда чего ждать. Из среды модных современных театральных режиссеров с поломанными языками, которые (я лично поклонник, но) далеко не все понимают и принимают, обычно являются ерники и раздаватели самых разных пощечин общественному вкусу. А тут вдруг выходит человек и говорит чрезвычайно основательные, даже основополагающие вещи: перекрестимся и отцепим свой вагон от поезда, несущегося в ад. Поначалу думаешь, не ерничает ли. Но мне вот несколько верующих друзей написали: какой крутой христианский текст. И какой смелый.

Владимир Легойда: Это точно текст человека, который не пытается быть "в тренде". И не боится этого.

Будучи "в тренде" (в любом) он бы написал совсем иной текст. Либо идеологически заштампованный на либеральный манер. Либо псевдоправославный.

А этот по-настоящему авторский текст, вне каких-то идеологических штампованных трендов. И да, публицистический и смелый. Потому что, переставая озвучивать тезисы, принятые в каком-то сообществе, ты же просто через два дня подвергаешься "люстрации". Это же правда.

Начинается то самое "виртуальное линчевание"?

Владимир Легойда: И еще какое. Когда начались призывы школьников на неразрешенные митинги, мне жена написала, что школа, где учится старшая дочь, бурлит, учителя встревожены, родители взволнованно переписываются в чатах... Я у себя в Telegram-канале вспомнил знаменитую историю 1814 года. Когда антинаполеоновская коалиция подошла к Парижу, к Наполеону пришла делегация с предложением поставить перед войсками заслон из детей и стариков. Жесткий Наполеон вздрогнул и ... отказался. У нас же все не так... В общем, довольно невинная историческая параллель, типичная интеллигентская дискуссия.

Один мой знакомый дал на эту мою запись ссылку в своем "Фейсбуке" с комментарием "Методичка пошла по всем прикормленным" и фразой "Теперь замарался навсегда". И как это понимать? Как ты посмел? Молчи? Придет время, мы с тебя спросим?

Богомолов прав: если ты говоришь не в унисон с какой-то общепринятостью, в сетях на тебя сразу навешивают ярлык, не выбирая выражений, лексически не церемонясь.

И в этом смысле он, конечно, сделал смелый шаг. Сказав, обращаясь к тем, кто его поднимает на щит: не ждите от меня, что я сейчас к кому-то примкну.

Я бы вообще посоветовал нам всем сейчас не сильно "примыкать". Я - за сохранение полутонов и сложную картину мира. За исключением каких-то уж очень особенных исторических ситуаций, мы это совсем не обязаны делать.

Давайте лучше постараемся с открытым сердцем и умом слушать, слышать и читать друг друга, в том числе такие тексты, как манифест Богомолова.

Самое интересное происходит сейчас

Часть критиков высокомерно замечает, что автор явно "начитался" Достоевского и многое повторяет за ним.

Владимир Легойда: Повторяю, тем, кто указывает на якобы вторичность текста по сравнению со всем массивом европейского и русского интеллектуального наследия (Шпенглер, Данилевский, Достоевский и т.д.), можно только сказать, что автор вряд ли претендовал на первичность своих оценок аксиологической истории Европы.

Но я бы не стал уходить в историко-культурологические штудии, как и в научную критику, публицистический текст не может и не должен их вмещать. Название "Похищение Европы", конечно, обязывает. (Я бы, например, уточнил, что тогда уж 3.0, а не 2.0: ведь было вначале мифологическое, а потом и вполне себе историческое, цивилизационное похищение Европы, как справедливо замечает прекрасный историк-античник И.Е. Суриков, - в V в. до н.э.) Но не надо искать в тексте всех тех пластов смыслов, которые подтягивает столь обязывающий заголовок. Это все-таки не философский трактат, и даже не метафорический двухтомник Шпенглера с неожиданными взглядами, догадками и прогнозами.

Старые тексты отстоялись в историческом времени и звучат по-другому, и метафорика у них другая, и тон, и стиль. И "Вишневого сада" их авторы не читали. Отбирать или добавлять Богомолову очки, сравнивая с Достоевским или Шпенглером, ну некорректно.

Владимир Легойда: Да, и в тексте Богомолова для меня самое интересное - это оценки не прошлого, бывшего предметом внимания Достоевского или Шпенглера, а то, что происходит с нами сейчас. Непосредственно относится к сегодняшнему дню. Невероятно точно подмечена, например, вся новая реальность жизни, связанная с соцсетями и формирующимися там своими законами, правилами поведения, своей этикой.

Но если без сравнения с Достоевским и впадения в сугубо научную придирчивость, позволить себе ряд неизбежных оговорок...

Владимир Легойда: То я, например, обратил бы внимание на смелый в категоричности изложения пассаж про то, что "христианство придавало сексуальному акту сакральность, божественность и красоту, эротика была предметом искусства". Природа интимного общения в христианской мысли, как известно, понималась и трактовалась по-разному, в широчайшем спектре от, условно говоря, Августина до "Этики преображенного эроса" Вышеславцева и далее. Так что вышеприведенный тезис о сакральности требует серьезного пояснения. Далее, автор как бы выпускает из поля зрения (не оговаривается) средневековое христианское искусство, где эротика вовсе не была предметом внимания. И пропускает всю нашу великую иконопись с ее бестелесностью.

Да и вообще христианское восприятие сексуальности, как расколотого (грехом) явления, достаточно драматично...

Владимир Легойда: В падшем мире все расколото грехом. Но эта оговорка неизбежна, да... Или вот автор говорит о ценностях прекрасной довоенной Европы. А почему не послевоенной, до 60-70-х годов?

Но это, повторю, не отменяет яркой цельности и убедительности этого публицистического текста.

Человек бодрого духа

Главная тема разговора - сложный человек. Несколько смущает, что замечательная (взыскуемая и необходимая) "сложность" человека задается чуть ли не равноправным присутствием в нем добра и зла.

Владимир Легойда: Сложного человека, такого, каким его увидело христианство, наверное, в литературе лучше всего описал Достоевский, как одновременно высокого и низкого, ангела и дьявола, любящего и ненавидящего. Но Достоевский не просто описывает такого человека, он ищет для него точку опоры. Фактически в каждом своем произведении. Даже в таком небольшом, но предельно значимом, как "Мальчик у Христа на елке".

Достоевский не стоит на позиции Мити Карамазова - "страшно широк человек, я бы сузил". (Риски такой позиции, мне кажется, Богомолов чувствует у тех, на кого он смотрит.) И Достоевский не говорит, что высокое и низкое, ангельское и дьявольское - само по себе ценность, которую мы должны беречь. Нет, что-то в нас обязательно преобладает. По мысли Ивана Карамазова (в пересказе другого героя романа, Миусова), при очевидном преобладании дьявольского, дело закончится антропофагией: "Нет добродетели, если нет бессмертия". Говорит Иван, которому старец Зосима на это замечает: "Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень несчастны!"

Каков же сложный человек христианства?

Владимир Легойда: Христианство никогда не исходило из равенства и неразрывного существования добра и зла. Хотя очень много древних философских и религиозных систем остаются в границах дуализма, христианство, конечно, не дуалистическая религия, не гностицизм, широко распространенный в Римской империи в последние столетия античности.

Христианство формировало, призывало к жизни, не столько "сложного", сколько "нового человека". "Нового" в противоположность "ветхому". Об этом - Нагорная проповедь и все Евангелие. Не про сакральность сексуальности, а про жертвенность подлинной любви.

Христианство не только никогда не исходило из равенства добра и зла. Но в созданном Богом мире - для христиан это принципиально - зла нет. Зло не имеет собственной онтологии, оно лишь паразит добра. И возникает как результат свободной воли человека, его выбора. Поэтому и сложность человека в христианстве задается не сосуществованием темного и светлого, а как раз свободой воли. Если хотите, тайной свободы воли. О чем, кстати сказать, тот же Федор Михайлович гениально написал в "Легенде о Великом Инквизиторе".

Их общая борьба

На Украине нацисты безнаказанно бьют полицию

Текст: Петр Лихоманов

Во вторник вечером несколько сотен украинских националистов пытались прорваться к администрации Владимира Зеленского, чтобы дать свободу своему "побратиму", осужденному утром в Одессе за похищение человека и пытки. В ходе столкновений пострадали 27 полицейских, а вот два десятка нападавших были вскоре отпущены без предъявления обвинений.

Чтобы понять, из-за чего пострадали полицейские, впрочем, не трагически - ожоги роговицы от слезоточивого газа и ушибы, нужно напомнить, кто таков Сергей Стерненко, ради которого несколько сотен боевиков штурмовали подходы к офису президента на узкой, но "фотогеничной", будто приспособленной для создания эффекта тысячной толпы, улице Банковой.

Это типичный украинский наци, бывший глава одесской ячейки "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ), активный участник массового убийства 2 мая 2014 года, против которого не первый год расследуются еще и дела по наркоторговле и убийству. Все это время он находился на свободе. От рядовых боевиков Стерненко отличается скандальностью и публичностью - стал своего рода украинским Херстом Весселем из нацистской Германии, ведущим блога на YouTube, "лидером общественного мнения" и завсегдатаем ток-шоу. Он даже лично знаком с президентом Зеленским, которому звонил с претензией из зала одесского суда после объявления приговора - семь лет, и конфискация половины имущества.

Но националисты, кажется, зря обвиняют Зеленского в таком приговоре. Стерненко, судя по всему, нажил слишком много врагов среди теневых хозяев жизни в родной Одессе, включая мэра - не поделили преступные доходы и сферы влияния, а также запутался во взаимоотношениях с МВД и конкурирующими украинскими спецслужбами. Примечательно, что одесситы не вышли защищать Стерненко: агрессивная массовка вокруг суда состояла из привезенных с запада страны активистов и немногочисленных местных сумасшедших, поэтому полиция легко справилась с их сопротивлением.

Другое дело, что история Стерненко благодаря телеканалам экс-президента Порошенко быстро получила общенациональное звучание, и кочующие боевики организованно переместились в Киев. Где к ним присоединилось пополнение: 250 гривен в час за "просто постоять", и 250-300 долларов за стычки с полицией - такие объявления были срочно размещены на специализированных форумах. Также их встретил "всемирно известный режиссер" Сенцов и прочие, осевшие в Киеве "герои майдана". "Мистерия украинского духа" транслировалась основными СМИ в прямом эфире.

Заметим, что это далеко не первый "штурм" офиса Зеленского - подобное за менее чем два года уже случалось, примерно с теми же последствиями. Но всякий раз это были разные течения украинского национализма.

Достаточно знать, что истинные "бандеровцы" (партия "Свобода" и прочие) кормятся с рук криминала из западных областей и Порошенко, "майданщики" курируются западными НКО, "соросятами", и отчасти СБУ, а запрещенные в России "Национальный корпус" и "Азов" - квота главы МВД Авакова. Все это ничтожное социологическое меньшинство работает за деньги, часто против текущей власти, но никогда друг против друга.

Вот и во вторник "майданщики" пришли надавить на Зеленского, а козлами отпущения стали полицейские, которые не получили от Авакова приказа на подавление. При этом надо заметить, что когда в протестах нет "патриотической" составляющей - будь то митинги против повышения тарифов или выступления мелких лавочников - полиция действует организованно и жестко.

Можно быть уверенным, что "патриоты" продолжат бить полицию, пока на Украине процветает культ "майдана" - то есть отрицания государства и восхваления власти толпы, МВД продолжит возглавлять спонсор неонацистов, а президент Зеленский будет и дальше бояться криков под своими окнами, испуганно следуя за подавляющим меньшинством населения, имеющего влиятельных спонсоров. Вот и по приговору Стерненко скоро предстоит апелляция, которая, очень вероятно, закончится его освобождением.

Поставят на другой поток

Чем обернется разрыв контракта о транзите газа между Россией и Румынией

Текст: Сергей Тихонов

Москва и Бухарест расторгли действовавший до конца 2023 года контракт на транзит российского газа через румынскую территорию по обоюдному согласию сторон. Прекращение прокачки газа по этому направлению абсолютно не означает, что Россия снизит свое присутствие на рынке Европы. Более того, разрыв контракта выгоден нашей стране как с экономической, так и с политической стороны.

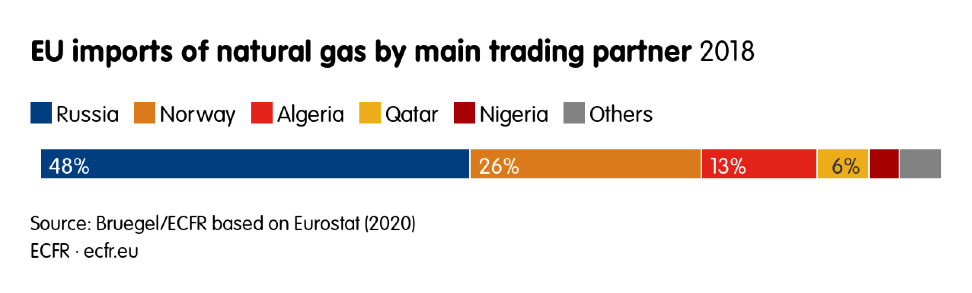

Из всех существующих маршрутов поставок российского газа в Европу наименее привлекательный - это транзит через Украину. Именно по нему газ поступал в Румынию для дальнейшей прокачки в страны Южной Европы.

"После ввода "Турецкого потока" транзит через Румынию фактически не производился за ненадобностью", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он уточняет, что ранее маршрут использовался для поставок в Болгарию, Грецию, Македонию и Турцию, как раз в те страны, куда идет газ из "Турецкого потока".

Экономически для России новый маршрут транзита газа в Южную Европу дешевле и лишен серьезных геополитических рисков. Из-за задержек строительства "Северного потока-2" обойтись без украинского транзита в страны Центральной Европы у России не получается, но пустить в обход южные поставки выходит.

"По данным Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, в 2020 году транзит газа через Украину снизился на 38%, а в южном направлении (в которое как раз входит Румыния) падение составило 70%", - говорит аналитик "Финам" Сергей Кауфман. По его мнению, при острой необходимости данный транзитный коридор можно будет использовать на основании рыночного бронирования мощностей, но пока "Газпрому" хватает "Турецкого потока".

С этим с оговоркой согласен Гривач. Воспользоваться будет можно, если соответствующие операторы ГТС будут поддерживать транспортные системы в надлежащем состоянии. По его мнению, речь идет о совсем небольших объемах в 1-2 млрд кубометров в год.

Украинская ГТС является самым старым из экспортных маршрутов российского газа. О необходимости ее модернизации говорилось еще в начале 2000-х годов. Сейчас ее поддерживают в первую очередь за счет прокачки из России.

По заключенному в 2019 году договору наша страна обязуется оплачивать ежегодно до 2024 года транзит через территорию Украины 40 млрд кубометров газа. Это также еще и минимальный объем, который позволяет оставлять ГТС Украины в рабочем состоянии. Если объемы поставок начнут падать уже сейчас, то, несмотря на полную оплату оговоренного транзита (по условиям договора), Украине придется вкладывать дополнительные средства в поддержание ГТС в надлежащем состоянии.

Доходы от транзита газа составляют до 10% бюджета Украины, поэтому любое увеличение расходов на модернизацию или ремонт ГТС окажется болезненно для казны. В плюс Украине может идти наличие больших хранилищ газа на ее территории, которые она может сдавать европейским компаниям и таким образом компенсировать часть финансовых потерь, а также дополнительно загрузить свою ГТС.

Эффект специального режима

Как чувствуют себя самозанятые предприниматели в Центральной России

Текст: Елена Шулепова

В регионах вводят меры поддержки для предпринимателей, работающих в рамках специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Чем они помогут самозанятым?

Калужская область - один из пилотных регионов, в которых налог на профессиональный доход был введен еще в 2019-м. В Тульской области соответствующие региональные законы начали действовать с 1 июля прошлого года. Для одних предпринимателей минувший год ничем особо не отличался от предыдущего, другие, не выдержав испытаний, вновь ушли в тень, а кто-то замечает, что жизнь налаживается и начинает входить в привычное русло.

Тренд сезона

В Тульской области самозанятые с 1 марта 2021 года смогут получать региональные субсидии. Такая мера поддержки предпринимателей, работающих по специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход" (НПД), введена в регионе впервые. Речь о компенсации доходов, недополученных из-за ограничений по коронавирусу. Самозанятые наряду с индивидуальными предпринимателями могут рассчитывать на сумму до 100 тысяч рублей: размер будет рассчитываться из среднемесячного дохода за сентябрь - ноябрь 2020 года.

- В области был принят ряд законов, и теперь самозанятые тоже могут получить до 100 тысяч рублей. Планируем запустить такую субсидию уже в марте. Деньги на это есть, - пояснил председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

По состоянию на 1 февраля на территории области зарегистрировано 14683 самозанятых. Впрочем, переходить на НПД некоторые жители области, работающие в других регионах, начали задолго до введения закона о самозанятых на тульской земле. Любопытна динамика выхода из тени этой гаражной экономики. Как пояснил корреспонденту "РГ" заместитель руководителя УФНС по Тульской области Евгений Кожаков, уже в 2019 году более двух тысяч туляков, работающих в других регионах (в соседней Калуге, Москве или Подмосковье), зарегистрировались в качестве самозанятых. Примерно столько же, несмотря на коронавирусные ограничения, - за первое полугодие 2020-го. А после вступления в силу соответствующего регионального закона во второй половине года самозанятыми стали 8720 жителей Тульской области. Причем эта тенденция сохраняется. Так, за первые два месяца этого года в качестве плательщика НПД зарегистрировались 1535 человек.

Говорить о том, что всем вдруг захотелось платить налоги, пожалуй, не стоит. Хотя такой момент, конечно, присутствует: всегда есть риск, что кто-то из клиентов поинтересуется легальностью бизнеса, а НПД - всего четыре процента (шесть - при работе с юридическими лицами), и их уплата предельно упрощена. Кому-то потребовалось легализовать доходы, чтобы получить кредит, кому-то - для работы с заказчиками-организациями, некоторым просто понадобилась справка о доходах.

Полет нормальный

В Калужской области, которая стала пилотным регионом по введению НПД, путь от "зачем мне это надо" до "это выгодно" потребовал немало времени. По словам замминистра регионального Министерства экономического развития Анны Королевой, предприниматели раскачивались долго, с осторожностью подходя к новому налоговому режиму.

- Первый год оказался очень сложным. Планировали, что новый налоговый режим может заинтересовать порядка 14 тысяч человек, реально же было около половины. Но с приходом ковида преимущества этого режима стали очевидны, и в прошлом году число самозанятых резко выросло. Сейчас их зарегистрировано около 20 тысяч, - заметила Анна Королева.

Малый бизнес, работающий в сфере услуг, в минувшем году оказался в очень непростой ситуации. При этом стали очевидны выгоды нового налогового режима. В самозанятые стали переходить индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников: в условиях жесткой экономии переход на НПД и снижение налоговых выплат оказалось удачным выбором.

- Когда самозанятым стали еще и льготы давать, активность заметно повысилась, - поделилась наблюдениями Анна Королева.

В Калужской области в прошлом году помимо федеральных выплат самозанятым (возврат уплаченных налогов за 2019 год) были приняты региональные льготы. В частности, предприниматели получили право на единовременную выплату - возврат уплаченного налога на профессиональный доход с 1 января по 31 марта 2020 года.

- Сейчас ковидная поддержка прекращена. Теперь предпринимателям предоставляют льготы и микрозаймы, - пояснила замминистра экономразвития Калужской области.

Слово мастерам

Калужанин Лев Макаров - "домашний мастер". В свое время он зарегистрировался в качестве самозанятого и уверен, что для него альтернативы этому нет. По его словам, с ИП много мороки, а с НПД проще: есть официальная регистрация, не существует никаких проблем с расчетами. Очень порадовал его механизм возврата налогов. Минувший год провальным для него не стал,

- Коронавирус есть или нет, а у людей всегда что-то ломается, а я помогаю все наладить, - поясняет Лев Алексеевич.

А вот у его землячки Натальи Соколовой минувший год выдался очень сложным, да и сейчас ситуация хоть и улучшается, но не так быстро, как хотелось бы. Два года назад она открыла маникюрный кабинет. Пояснила, что могла бы работать и неофициально: есть постоянные клиенты. Но "надо, чтоб без претензий, чтоб не оглядываться". До пандемии все был хорошо: расчет с клиентами по безналу, налог необременительный, а когда понадобилась справка о доходах для получения шенгенской визы, достаточно было одного нажатия кнопки. Но в прошлом году "случился ковид".

- Конечно, в марте все просели. Многие клиенты ушли, поскольку потеряли заработки. Другие работали на удаленке, а дома можно и без маникюра обойтись. Было очень тяжело. Надеялась на лето, но и летом лучше не стало. Обычно в отпускной период люди едут отдыхать - перед поездкой и после приводят себя в порядок. В прошлом году путешествий не было, а на дачах можно и без красивых ногтей обойтись. Так трудно не было, даже когда только начинала бизнес, - рассказала Наталья. - Даже начала копаться в себе: может, что не так делаю...

По ее словам, очень помогла господдержка: когда 1 июня на счет вдруг поступили деньги, это вызвало "приятное удивление". Наталья не ожидала, что все уплаченные налоги за 2019 год и первый квартал 2020-го действительно вернут. Осенью клиенты стали несколько вновь "вспомнили о себе" и обратились к услугам мастера маникюра. Но тут она сама заболела...

- Проболела весь октябрь. Клиенты рассосались, кто-то нашел другого мастера. Лишь к Новому году немного встрепенулась, - вздыхает мастер. Сейчас, по ее словам, жизнь начинает налаживаться.

- Люди привыкли к нынешним реалиям и начинают возвращаться к прежним привычкам. Мы же сразу видим, что происходит: подняли людям зарплаты - у нас больше клиентов, нет работы - и у нас тоже ее нет, - поделилась жизненным опытом Наталья Соколова.

Александр Проханов: «Мы уже живём в Пятой империи»

О России, русской мечте, русской литературе и русской истории

Саркисов Григорий

Во все времена – и в брежневский «застой», и в горбачёвскую «перестройку», и в «новой» России – он держался особняком, не входил ни в какие партии, политические и писательские тусовки. Но и не отгораживался в башне из слоновой кости от жизни страны и народа. Он – русский писатель, Россия – его главная любовь, главная боль, главная тема. Сам он называет себя русским имперцем, имперским националистом и государственником. К его слову прислушиваются, потому что он говорит правду, пусть и не всегда приятную. 26 февраля у нашего знаменитого писателя – день рождения, к этой дате и приурочена обширная беседа. «Литературная газета» поздравляет Александра Андреевича, нашего друга, наставника и коллегу, ведь бывших «литгазетовцев» не бывает.

– Давайте начнём с вашего прихода в литературу. Вы как-то назвали самым первым своим успешным рассказом «Свадьбу», опубликованную в 1967 году. Как вам этот рассказ сегодня – с высоты писательского да и жизненного опыта?

– Он вошёл в самую первую мою книгу «Иду в путь мой», изданную в 1972 году с предисловием Юрия Трифонова. Это до сей поры моя самая любимая книга, я часто беру её в руки и даже нюхаю, – мне кажется, она пахнет теми дуновениями начала 70-х. Есть там и один из первых моих рассказов – «Тимофей», о слепом человеке. Те, первые, мои работы были, возможно, наивными, но и очень искренними. Возможно, это лучшее из написанного мною за все годы – может быть, оттого, что написано это юным, верящим, обожающим и наивным сердцем.

– Вы можете назвать Трифонова своим литературным учителем? Ведь это он рекомендовал вас в 1972 году в Союз писателей?

– Я не могу назвать его учителем, потому что мы с ним обитаем на абсолютно разных творческих полюсах. Но он мой благодетель. Эта первая книга и появилась благодаря ему. Трифонов прочитал в «Литературной России» «Свадьбу», она показалась ему интересной, он навёл обо мне справки и как-то позвонил: «Соберите всё, что вами написано, я посмотрю». Принёс я ему все свои рассказы, он передал их в издательство, написал к этой книге предисловие, и вот так родилась книга «Иду в путь мой». Первое время Трифонов опекал меня, но он был писателем «социальным», у него прекрасные социальные драмы, и все его изумительные повести пронизаны особой трифоновской печалью, и дым костра всё время клубится на страницах его повестей. Но я занимался государством, это была моя тема. А Трифонов как-то сказал мне, что писатель должен заниматься не национальным, а социальным. И мы постепенно отдалились, Юрий Валентинович выбрал себе другого ученика – Владимира Маканина. Литературная критика, в те времена во многом тоже либеральная, обрадовалась, что у Трифонова появился такой преемник. Когда не стало Юрия Валентиновича, царствие ему небесное, эти люди писали, что, мол, «Трифонова нет, а есть Маканин». Со мной трифоновская энергия полилась по другому руслу – он увидел во мне художника, познакомил меня со многими писателями, и я ему очень благодарен. Кстати, в моём романе «ЦДЛ...» этот сюжет присутствует.

– У каждого начинающего литератора есть писатель, которому он на первых порах подражает. Давайте угадаю – для вас это были Платонов и Набоков?

– Тогда, в 60-е годы, было две эпидемии. Молодые писатели увлекались Хемингуэем и называли его не иначе как «старик Хэм». Я был подвержен этому влиянию, и мои первые работы – эпигонство. Потом – тут вы угадали, – наступила пора Платонова. Он тоже всех очаровал, ворвавшись из-под спуда в русскую, советскую культуру, и подчинил себе, кажется, всех. Многие стали писать «под Платонова», некоторые так до конца и не избавились от этого. У меня был рассказ «Красная птица», он оказался настолько «платоновским», что, когда я принёс его в «Литературную Россию», там стали наводить справки: нет ли, мол, у Проханова какого-то неизданного архива Платонова?.. Конечно, мне был интересен и Набоков, но он не оказался столь важным для меня как для художника. Я выжигал в себе эпигонство калёным железом. Знаете, это как наколки выжигают. Шрамы остались у меня до сих пор, но я выжег из себя и Хемингуэя, и Платонова, и Набокова. А помог мне в этом русский фольклор, у меня был такой «фольклорный» период, и моя первая книга «Иду в путь мой» пронизана фольклором.

– В конце 60-х годов вы были корреспондентом «Литературной газеты». Какой вам запомнилась та, прежняя «Литературка»?

– Как великая газета! Она состояла из двух больших блоков, задуманных Чаковским, – первая половина – социальная, а вторая – культурная. За счёт этого удалось охватить огромные массы читателей. Это газета, которая готовила перестройку. Я был во многом чужд этим построениям, но для меня это интереснейший период жизни. Редакция посылала меня, кажется, во все горячие точки, как военный корреспондент я прошёл шестнадцать войн, делал репортажи из Анголы, Мозамбика, Эфиопии, Никарагуа, Кампучии, Афганистана, с острова Даманский в 1969 году.

– Насколько я помню, ваш репортаж с Даманско– го был одним из первых, где рассказывалось о подвиге наших пограничников?

– Да, тогда получилось быстро переправить в газету репортаж. Это был первый мой бой и самая эффектная публикация в «Литературной газете». Пылающий остров, борьба, огонь, война. «Литературка» была изумительной газетой с изумительными людьми, там был прекрасный, тщательно подобранный коллектив. Чем-то та «Литературная газета» напоминает мне сегодняшнее «Эхо Москвы», и, хотя мы антиподы с Венедиктовым, я отдаю должное огромному таланту и энергии Алексея, он собрал прекрасную команду, которая куёт железо и днём и ночью. «Литературная газета» собрала всё самое интенсивное в ту пору, и эти люди действительно во многом подготовили плацдарм для перестройки. Для меня та «Литературная газета» почила в бозе в период радикальной «перестройки», когда ушёл Чаковский, пришёл Бурлацкий, и те, кто до сих пор посылал меня на всевозможные военные конфликты, вдруг стали обвинять меня в империализме и называть «человеком Генштаба». Это было ужасное ренегатство, я до сих пор не могу спокойно говорить об этом.

А с Чаковским мы встречались и после его ухода из газеты. Когда создавался «День», я пошёл к Александру Борисовичу за советом. Он уже почти не видел, у него была онкология, и вскоре после той встречи его не стало. А тогда мы сидели в квартире в роскошном доме на Тверской, напротив памятника Юрию Долгорукому, пили виски, и Чаков– ский грустно сказал: «Мир сходит с ума, и у меня сошли с ума мои клетки». Его собственный внутренний распад он соотносил с распадом его мира. Потом он спросил меня: «Для кого вы делаете газету?» Я ответил, что хотел бы дать атлас современных идеологий, чтобы там могли публиковаться люди с самыми разными взглядами. Ну, как сейчас уважаемый мной Максим Замшев делает «Литературную газету», когда всем сестрам по серьгам, – тут и либералы, и консерваторы, и националисты, и пионеры, и пенсионеры. А Чаковский тогда сказал мне: «Газета должна кому-то служить, она должна стать пластом, представляющим взгляды либо партии, либо группы, она непременно должна быть идеологизированной, иначе и быть не может». Я это запомнил. И уже после нескольких номеров понял, что «газета для всех» – это иллюзия, и резко стал гэкачепистом. Первый номер вышел в начале января 1991 года, и вплоть до августа у меня печатались Бакланов, Черняев, Язов, Варенников, мы создали целый ансамбль. Потом Яковлев сказал, что «День» – штаб ГКЧП, а меня назвал «идеологом ГКЧП». Вот тогда я окончательно понял, что газета должна быть идеологизированной.

– Не мешает журналистика писательству? В газете же – злоба дня, о вечном подумать некогда...

– Мне это, наоборот, помогает как писателю. Многие литераторы добывают хлеб насущный не писательством, а каким-то неинтересным, порой даже противным для них трудом. А моя газета бросала меня в кризисы, в самые бурные события времени, и благодаря газете я увидел всю изнанку мира. Газета питала мои произведения, и даже мои первые рассказы были написаны второпях, по следам газетных репортажей. Газета помещала меня в самые острые, грозные и прекрасные ситуации. Я выхватывал эти взрывы и помещал их на страницы своих произведений.

– А случались рискованные ситуации в горячих точках?

– На войне не бывает неопасных мест, пулю можно поймать и в тылу, где бродят диверсанты. Для меня война – не романтика, а возможность увидеть человека в опасной ситуации, увидеть ценности, важные для человека. Я был с нашими офицерами, видел их работу и никогда не стыжусь того, что всегда был певцом русской армии, – это моя гордость, моя честь, моя жизнь, я всегда был и буду со своей армией.

– В девяностые «певец русской армии» звучало как ругательство. Ну, вы это знаете лучше меня. Руга– ли-то вас...

– Да, такие времена были, но не надо обольщаться, они могут опять наступить. История России – история циклов, воспроизводящих предшествующее. Всё может повториться.

– Вы вполне могли бы считаться «чемпионом России» по количеству навешанных на вас ярлыков. Вас то хвалят за почти босхианских персонажей, то ругают за то, что вы не создали, по мнению тех же критиков, запоминающегося положительного героя. Как вы вообще относитесь к критике?

– Плохо отношусь. Она мне не нравится, она меня травмирует, поэтому практически не читаю критических работ о себе, тем более я знаю, что меня совершенно сознательно демонизируют. После 1991 года, когда победили либералы, они закрыли всё, что было связано с советским. У них были уже другие кумиры и другие ценности. Чего стоит одна только Наталья Иванова, поставившая своей целью истребление всего советского. Я вкусил всю «сладость» либеральной критики, это была работа на уничтожение. Но потом случился прорыв: в 2002 году вышел роман «Господин Гексоген», получивший премию «Национальный бестселлер». Я до сих пор не совсем понимаю, что тогда произошло, но книга произвела фурор, она стала модной, о ней говорили, её читали, кажется, все – от Березовского до завзятых либералов, и я тогда прорвал блокаду, вкусил славу. Я и в советское время считался известным писателем, у меня были награды, большие литературные премии, общественное признание. А после 1991 года всё рухнуло, я оказался в «темнице», из которой меня и вывел «Господин Гексоген».

Какое-то время я погулял на свободе, а потом меня опять «замуровали». В биографической книге Льва Данилкина «Человек с яйцом. Жизнь и мнения Александра Проханова» есть персонаж, который меня ругает, называет «мракобесом». Его спрашивают: «А вы читали Проханова?» Он отвечает: «Нет, не читал». То есть читать не читал, но ругает... Репутация – тяжёлая вещь, она идёт впереди человека. Я и сегодня живу в коконе, куда меня поместили, и от этого страдаю, хотя это и не мешает работать, думать, творить.

– Ваш «Сон о Кабуле» и читается на одном дыхании, и написан, кажется, тоже на одном дыхании.

– Она написана «на двух дыханиях», по следам афганской войны, её напечатали в «Роман-газете» миллионным тиражом. Тогда название было другое – «Деревце в центре Кабула». А второй, уже послевоенный вариант назывался «Сон о Кабуле», так что книга эта состоит из двух пластов, из двух «дыханий».

– Не на этом ли деревце в центре Кабула повесили преданного Горбачёвым Наджибуллу? В этом смысле книга оказалась пророческой. Если уж продолжать ряд «преданных», можно вспомнить и Милошевича или Саддама Хусейна. Вы хорошо знали этих людей, общались с ними. Какими они были?

– Власть и человек у власти не поддаются категориям «хороший» или «плохой». Эти люди оказались сильными властителями, но были ли хорошими людьми?.. У Хусейна – репутация кровавого диктатора, Милошевича многие сербы после войны называли предателем. Мне было интересно с ними общаться, я считал большой удачей видеть олицетворённую политику. Они, конечно, были очень разные, я видел их и в минуты печали, и в минуты торжества, и перед падением. Это были яркие люди, они создавали свои империи, большие или малые.

– В 2012 году у вас вышла книга «Поступь русской победы», написанная в необычном для вас жанре. История России у вас предстаёт как история «четырёх империй»: Киево-Новгородская Русь, Московское царство, Российская империя Романовых, Сталинская империя. Какой окажется Пятая империя, которая, как вы утверждаете, возрождается нынче на Руси?

– Мы уже живём в этой Пятой империи и сегодня проходим первую её стадию. Россия, даже потеряв окраины, остаётся симфонией этносов, пространств, культур, с имперским народом, который складывается из всех народов. Конечно, Россия – это империя. Она несёт в себе черты усечённой, но прежней империи и имеет тенденцию к восстановлению своих традиционных форм и границ. Пятая империя – это Россия, восстанавливающаяся мучительно, но неуклонно.

– У вас есть и романы, и повести, и очерки, и эссе. А какой жанр – любимый?

– Самый любимый жанр – передовицы в газете «День», когда я сражался с ельцинизмом. Это был маленький плацдарм, очень концентрированный, выработанное тогда мышление позже переродилось в большие тексты. Помню, мы с группой писателей ездили в Чечню, с нами был Владимир Васильевич Карпов, писатель, фронтовик, герой. В Ханкале выдалась звёздная ночь, мы стояли у вертолёта, на концах его винтов блестели габаритные огни. Когда винты вращались, появлялся сверкающий круг. Мы смотрели на этот круг как заворожённые, и Карпов вдруг сказал мне: «Ты возьми свои прекрасные передовицы да переведи это в прозу». Я так и сделал. Поэтому совершенно серьёзно говорю: газетные передовицы – моя школа, я люблю этот жанр.

– Мне не раз доводилось быть свидетелем споров на тему «в каком стиле пишет Проханов». Кто-то говорит, что это соцреализм, другой твердит, что это постмодернизм, третий настаивает на русском космизме, четвёртый считает вас «метафорическим публицистом», пятый – сюрреалистом, а Юрий Поляков называет «постмодернистом по эстетике и имперским писателем – по идеологии».

– Думаю, ближе всех к истине Поляков. Я пользуюсь приёмами, которыми наградила меня последняя волна советской русской литературы, тем же приёмом сюрреалистических смещений пользовались Гоголь, Достоевский, Набоков. Не считаю постмодернизм бранным словом, в постмодернизме, в каждом его осколке, есть нерв предшествующих литературных культов и культур. А по идеологии я, конечно же, имперский метафизик.

– Однажды вы назвали Солженицына идеологически одиноким человеком и сказали, что «он умер не в ощущении выполненного долга». Но Солженицын не был человеком власти, хотя он властвовал над многими умами. Кто же он? Вы же не назовёте Александра Исаевича либералом, клерикалом, монархистом или, упаси боже, коммунистом. Его и советским назвать трудно, равно как и имперским.

– Скорее всего, он русский патриотический либерал, или, если хотите, патриот-либерал. Многое роднит его с Ильиным. Это как раз тот тип русского мыслителя, который родился из русского земства. Он напитан русской культурой, русской традицией, окреп в испытаниях революции и послереволюционного времени, сложился в нечто важное, существенное и очень малоприсутствующее в обществе, и потому Солженицыных в России много не возникло. Да, были «шестидесятники», – но это, скорее, «люди Трифонова», они занимались социальным, а не национальным. Солженицын занимался и социальным, и национальным. В душе он – глубоко русский человек, выброшенный из русского контекста. А ХХ век был русским веком, при всём том, что камуфлировался, маскировался под советское и идеологическое. Солженицын вырос из советского – и остался русским. Это и обрекало его на идеологическое, а может, и на психологическое одиночество. Его мученичество и жертвенность, а с другой стороны, его пафос, гордыня и честолюбие, иногда доходившие до чего-то истерического, – это всё результат его странности и его одиночества. Солженицына подхватили и начали его лепить да кроить по своему усмотрению либералы, патриоты и даже ненавидящие его коммунисты. Но все они промахивались. Ядро Солженицына – в земстве, а не в революции, и даже не в декабристах или либералах-западниках вроде Чаадаева. Он вырос из русского земства. Конечно, это трагическая фигура. ХХ век вообще – трагический, в нём не оставалось «нетрагических» людей. И в этом смысле Солженицын трагичен, но не более и не менее, чем многие из нас, – и те, кто выжил, и те, кто погиб.

– Поговорим о современной литературе. Она измельчала или находится в поиске чего-то нового? Есть ли молодые писатели, которых вы бы выделили сегодня?

– Литература – не отдельно взятое, пусть даже гениальное произведение. Литература – это среда. Планеты вращаются в космической среде, где есть и метеориты, и космическая пыль, и солнечные волны. Культурная среда, как и Вселенная, состоит из ярких корпускул, и из этой таинственной материи рождается литература. Какие бы гениальные произведения сегодня ни были рождены, люди о них не узнают по той простой причине, что произведения эти рождаются в пустоте, в вакууме, они не передают друг другу свои лучи. Я, признаюсь, мало знаком с нынешней литературой и не готов утверждать, что наша литература измельчала. Могу лишь повторить: у нас, увы, нет среды, делающей литературу – литературой. Даже хорошо издающиеся писатели, я уверен, тоже страдают от недостатка литературной среды.

– Хорошо, а как вы относитесь к супермодным в последние десятилетия авторам вроде Виктора Пелевина?

– Я читал несколько работ Пелевина и считаю его большим мастером. Он большой стилист, он здорово работает со словом, и хорошо, что такой писатель существует в нашей литературе. Да, он не мой кумир, но я очень радуюсь, что есть такая форма, как у Пелевина, есть игра в метафизику, в оккультные учения, в философию, – и Пелевин через эту созданную им удивительную плазму пропускает современные образы. Это великолепно. А ругать никого не буду, – наверное, с возрастом я стал терпимее и добрее.

– Вы как-то сказали: «Сострадание иногда сильнее страдания. Потому что ты помещаешь себя в оболочку мучающегося человека и таким образом принимаешь на себя его муки.» Русский писатель должен быть «сострадальцем»?

– Писатель никем не должен быть. Он никому и ничем не обязан, он какой есть – такой и есть. И хорошо, что он остаётся вне контекстов, вне норм, ему просто противопоказано вписываться в заложенные кем-то рамки. Иначе это уже не писатель, а писарь. Да, в русской литературной традиции есть писатели-сострадальцы. Они мучаются несовершенством бытия, видят, как в несовершенном бытие мучается человек, и желают исправить это несовершенство, чтобы человек был счастлив. Сила нашей литературы в том и состоит, что она на свой лад проповедует русскую мечту, и в этом смысле русский писатель – всегда в той или иной мере сострадалец.

– Вас, Александр Андреевич, уж никак нельзя считать обделённым самыми высокими наградами и престижными премиями. А какая из них вам особенно дорога?

– Самая дорогая моя литературная премия – это та пуля, которая пролетела у моего виска в Афганистане.

– А правда, что один из ваших предков был молоканским богословом?

– Да, мой дед Александр Степанович Проханов действительно был авторитетным молоканским богословом, и, кстати, он приходился родным братом Ивану Степановичу Проханову, основателю и главе Всероссийского союза евангельских христиан и вице-президенту Всемирного баптистского альянса. До сих пор Иван Степанович остаётся культовым персонажем в современных баптистских кругах, они за меня молятся, поздравляют с праздниками, однажды даже пригласили в своё собрание, и я там произносил речь, конечно, не назидательную.

Продолжение следует

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе сегмента высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, Москва, 24 февраля 2021 года

Уважаемая госпожа Председатель,

Уважаемые дамы и господа,

В этом году Россия вновь участвует в работе Совета ООН по правам человека (СПЧ) в качестве полноправного члена. Возвращение в состав основного правозащитного органа Всемирной Организации рассматриваем как подтверждение ключевой роли, которую наша страна играет в многостороннем сотрудничестве во всех областях. Намерены активно использовать полномочия в СПЧ в целях укрепления его потенциала и авторитета, продвижения объединительной повестки дня.

Это особенно важно в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. COVID-19 нанес существенный ущерб социально-экономическим основам государств и соответствующим правам граждан. Под угрозу поставлено главное – право на жизнь. Спад в мировой экономике в результате пандемии привел к значительному росту безработицы, усилил социальную незащищенность. Увеличивается неравномерность в развитии отдельных государств и регионов. Нарастает неравенство и внутри отдельных стран, в том числе принадлежащих к т.н. «золотому миллиарду». Именно на этих проблемах мы должны сегодня сосредоточиться, совместно искать пути их решения, задействуя в том числе потенциал Совета ООН по правам человека.

К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления. Проигнорированы призывы Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций. Напомню и об инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина о создании в международной торговле «зеленых коридоров», свободных от санкций и других искусственных барьеров. В западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания т.н. неугодных правительств.

Сегодня глобальное медийное пространство становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем. Фейковые агрессивные кампании в СМИ расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных государствах, провоцируют беспорядки и акты насилия. Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой псевдопоборники демократии безответственно используют в своих политических целях подростков и детей. Это недопустимо.

Те, кто на протяжении десятилетий поучал весь мир свободе слова и выражения мнений, демонстрируют нетерпимость к альтернативным точкам зрения. В ряде стран проводится целенаправленная линия на установление политической цензуры, ограничение доступа к информации в нарушение обязательств в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ. Недавнее закрытие на Украине и в Прибалтике русскоязычных телеканалов, обыски у журналистов, их высылки из страны – яркие тому примеры.

Всё большее беспокойство вызывает нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые по своему усмотрению запрещают или цензурируют контент пользователей, откровенно манипулируя общественным мнением. В этой связи на первый план выходит задача выработки правил регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях в целях предотвращения подобных злоупотреблений. Государства, взявшие на себя обязательства обеспечивать всем гражданам свободу доступа к информации, должны на деле доказать свою способность добиться их выполнения, а не прятаться за корпоративными правилами частного бизнеса.

Уважаемая госпожа Председатель,

Пандемия привела к обострению таких застарелых проблем, как расизм и ксенофобия, дискриминация национальных и религиозных меньшинств. Массовые демонстрации в США и Европе обнажили сохраняющееся в этих странах системное неравенство, а также подтвердили опасность попустительства экстремистским идеологиям.

Всё более глубокую озабоченность вызывает дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав. Сожалеем, что Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей. Недопустимо, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями в отношении национальных меньшинств.

С сентября 2020 г. на Украине в соответствии с законами об образовании, государственном языке и общем среднем образовании начался процесс выдавливания языков национальных меньшинств из общественной и образовательной сфер. Но даже здесь, по сравнению с языками других национальных меньшинств, русский язык, который являлся и является родным по разным оценкам для 30 - 50% населения всей страны, подвергся дополнительной дискриминации, поскольку для языков стран Евросоюза украинские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим. В результате возможности получения среднего образования на русском языке на Украине сократились более чем на 80 %. Более того, 16 января с.г. вступила в силу очередная норма одиозного закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с ней все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах только на украинском языке. Властями Украины сделан очередной шаг по уничтожению многоязычия и многокультурности в своей стране.

Уважаемая госпожа Председатель,

В текущем году исполняется 15 лет с момента создания СПЧ. Убеждены, что Совету не требуется кардинального реформирования или изменения статуса. Вместе с тем, очевидно, что он функционирует не идеально и назрели определенные коррективы. В частности серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, которые изначально задумывались как механизм содействия государствам в выполнении их правозащитных обязательств. Необходимо привести их деятельность в соответствии с этими критериями. Хочу при этом подчеркнуть, Россия ответственно подходит к членству в Совете и настроена на продолжение сотрудничества со специальными процедурами. Готова принимать их у себя, как только улучшится ситуация с коронавирусом.

Выступаем за укрепление в работе Совета принципа сотрудничества, налаживание честного, взаимоуважительного и равноправного диалога по актуальным вопросам. Будем и впредь отстаивать такие приоритеты, как: борьба с дискриминацией языковых и религиозных меньшинств, а также с безгражданством, целостность судебной системы, защита уязвимых групп населения и их социально-экономических прав. Ожидаем открытого и деполитизированного обсуждения любых вопросов на женевской площадке. Готовы учитывать приоритеты и озабоченности других стран.

В целом будем делать максимум для того, чтобы права человека рассматривались в качестве фактора, способствующего сближению, а не разобщению государств, и укрепляющего атмосферу доверия и взаимного уважения.

Благодарю за внимание.

Главный по стройке

21 февраля Владимиру Ресину исполнилось 85 лет

Почти 60 лет трудовая биография Владимира Ресина неразрывно связана со стройкой. За это время при его непосредственном участии или под его руководством были возведены тысячи объектов, равных по площади городу-миллионнику. Он прошел весь путь от простого горного инженера до одной из ключевых фигур в столичном правительстве. На его «счету» возведение в Москве объектов для проведения Олимпиады-80, восстановление храма Христа Спасителя, реконструкция Большого театра… И в свои 85, даже будучи депутатом Госдумы РФ, продолжает строить, выезжая каждую субботу на площадки городской «Программы по строительству православных храмов». В день своего рождения Владимир Ресин дал «Стройгазете» эксклюзивное интервью.

«СГ»: Владимир Иосифович, позвольте для начала поздравить вас от всей редакции с юбилеем, и пожелать вам – как главной строительной легенде страны - здоровья, благополучия, нескончаемой энергии и новых свершений! Кстати, а вы все свои подобные «звания» помните, и кто вам их присуждал? Только готовясь к интервью встречал - «Гигант строительного дела» от Марата Хуснуллина, «Столичный созидатель» по версии Сергея Собянина…

Владимир Ресин: Я «звания» не коллекционирую. Знаю, что пресса довольно долго называла меня главным прорабом Москвы — с легкой руки Юрия Лужкова. Порой слышал, как он же возводимые в нулевые дома, которые мы строили взамен снесенных пятиэтажек, называл «ресинками». У меня принцип прост: если отзываются хорошо о результатах моей работы, значит, что-то полезное для москвичей я сделал. Критикуют — значит, есть повод задуматься, все ли сделано мною правильно, и, если потребуется, исправить. А в остальном — я ж не девочка, чтобы нравиться (смеется). Для меня главное звание — «строитель». Раз уж речь зашла про звания, то особо ценю из тех, что у меня есть: «Заслуженный строитель РСФСР», «Заслуженный инженер России», почетный профессор РАН и член президиума РААСН. Большего мне и не нужно.

«СГ»: Владимир Иосифович, вы работаете в строительстве почти 60 лет. Сколько в целом на вашем счету жилых — и не только — «квадратов»?

В.Р.: Мне никогда не приходило в голову вести детальную статистику по всемвсем объектам. Помню основные цифры, за которые когда-то спрашивал с коллег, которые докладывал мэру города. Я в строительстве на разных должностях с 1962 года. Только за 23 года моего руководства стройкомплексом Москвы вместе с другими специалистами принимал участие в возведении миллионов и миллионов «квадратов». Можно сказать, они на счету каждого столичного строителя. С 4 апреля 1988 года, то есть с момента, когда был организован Мосстройкомитет, который я возглавил, и до 2011 года, пока руководил стройкомплексом города, московские строители построили свыше 90 млн квадратных метров жилья, а к нему еще тысячи различных социальных объектов, в том числе свыше 550 школ, порядка 800 детских садов, более 350 объектов здравоохранения и физкультурно-оздоровительных центров, не считая сотен километров дорог, магистралей, развязок, тоннелей, мостов и станций метрополитена, объектов инженерной инфраструктуры, спорта, культуры, сохраненных и восстановленных памятников историко-культурного наследия Москвы.

«СГ»: А как вы, инженер-экономист по горному делу, вообще оказались на стройке? И, кстати, почему после окончания Московского горного института не остались в столице, а уехали на Украину, на угольную шахту? Потом ведь был еще и Кольский полуостров?

В.Р.: Я учился в Советском Союзе, а тогда была распространена практика распределения: молодых специалистов назначали на определенные участки, они должны были поехать по распределению и отработать, если ценили возможность продвигать карьеру по профессиональной линии. После дипломных экзаменов я как все предстал перед лицом Государственной комиссии: она направляла на работу, давая назначения по заявкам министерств, госпредприятий, которым требовались молодые специалисты. То был один из принципов социалистической плановой экономики: государство решало будущее каждого дипломированного инженера, юриста, учителя, предоставляя постоянное место службы и жилье. Я, как и другие советские студенты, мечтал приступить к настоящей работе. Работа шахтера воспевалась тогда и в песнях, и в кинолентах, и в советской прессе, поэтому я радостно направился по распределению на Украину, в город Ватутино Черкасской области — давать стране угля (смеется). И если бы не опасение потерять свою московскую прописку, вряд ли бы я оказался на Кольском полуострове, в Апатитах; здесь еще плюсом была высокая зарплата. Опыт работы за Северным полярным кругом помог мне значительно позже, когда мы, столичные строители, вместе с другими специалистами со всего Советского Союза возводили столицу БАМа город Тынду.

«СГ»: А когда молодой специалист Владимир Ресин вернулся в Москву, чем он занялся?

В.Р.: Насовсем в Москву я вернулся лишь семь лет спустя. Затем, в конце 1964 года, попал на работу в старейший московский трест горнопроходческих работ «Главмосстроя». После семи лет службы в регионах с наездами в Москву я перешел в крупнейшую строительную организацию города, основанную Хрущевым. Это был главк на правах союзного министерства. Жилые дома — его главная задача. В главк тогда входило, кроме нашего, пятьдесят с лишним трестов, за год они осваивали миллиард рублей — сумму колоссальную по тем временам. В крупнейшей строительной фирме мира занято было свыше 100 тыс. человек, на вооружении которых насчитывалось 10 тыс. крупных строительных машин. Такими силами и средствами сооружалось одновременно 2 тыс. объектов.

«СГ»: С чего начиналась карьера управленца?

В.Р.: С руководства Московским буровым участком по строительству Люберецкой станции аэрации в 1962 году. Через три года меня назначили начальником планово-производственного отдела строительного управления (СУ) № 17. В трудовой книжке сделана запись, что в новую должность вступил 1 января 1965 года. Тогда этот день считался рабочим, с него и началась новая жизнь. В управлении ко мне присмотрелись, я пришелся ко двору — и через четыре месяца выдвинули на более высокую должность: с апреля назначили начальником СУ-3. Так оно и пошло: шаг за шагом, должность за должностью, стройка за стройкой.

«СГ»: Почти четверть века вы возглавляли крупнейший в стране стройкомплекс. Сегодня, когда вы видите в Москве «свои» объекты, испытываете чувство сентиментальности?

В.Р.: Скорее — ощущение гордости за принадлежность к профессии, удовлетворение трудом своих коллег, где есть доля и моего участия, радость, что сданный нами объект востребован городом, работает, полезен Москве и москвичам. Я считаю себя москвичом, люблю свой город и горожан. Всегда работал для Москвы в полную силу, с любовью, порой даже на пределе возможностей. Мне нравится, что город — это не статичная система: меняются время, застройка, принципы градостроительства, архитектурные стили. Остается лучшее — все самое передовое выплавляется в этом огромном котле мегаполиса.

«СГ»: А любимые или памятные стройки в городе у вас есть?

В.Р.: Я воспринимаю стройки и объекты скорее по людям, ситуациям на площадках или по общественно-политическим, социальным событиям, на фоне которых они возводились. Например, строительство мемориального комплекса на Поклонной горе во второй половине 80-х: тогда мы уже забили сваи, заложили фундамент, способный выдержать вес в тысячу тонн. За площадкой, предназначенной под монумент, поднялись стены здания Музея Великой Отечественной войны, над ним мы готовились установить громадный металлический каркас купола, завезенный на Поклонную гору. По проекту памятник должен был представлять собой Красное знамя с образом Ленина, осеняющее Народ-Победитель. Если бы тот проект воплотился, то стал бы не столько памятником Победы, сколько еще одним монументом вождю, но народ больше не желал жить под Красным знаменем. Вслух этого тогда еще никто сказать не смел. Громко в силу наступившей эпохи гласности говорили, что якобы строители срыли святыню — Поклонную гору. Главную роль в истории монумента сыграл тогда Борис Ельцин, который своим решением распорядился прекратить строительство…

Мы вернулись на Поклонную гору после нескольких лет — в 1993 году. Моспромстрой и другие строительные фирмы завершили строительство Музея Великой Отечественной войны, подняли высокий обелиск. Вместо Красного знамени с профилем вождя был сооружен обелиск в форме солдатского штыка и установлена на вершине горы фигура Георгия Победоносца, олицетворяющего силы Добра, побеждающие силы Зла. Говорить о каждом значимом объекте сложно: их много, все не перечислишь. Среди них: Манеж, Гостиный двор, Дом Пашкова, Петровский путевой дворец, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», ТЦ «Охотный ряд», Московский международный Дом музыки, жилые районы во главе с Крылатским и Куркино, телецентр «Останкино», Музей космонавтики, Живописный мост через Серебряноборский тоннель, как впрочем, и сам тоннель… Но прежде всего — Большой театр и Храм Христа Спасителя.

«СГ»: Кураторство программы строительства православных храмов в Москве — это ваша дорога к храму?

В.Р.: Это дело, которого требует моя душа, — возможность сделать все, что я могу, для восстановления исторической справедливости после мрачных времен гонений на церковь. Это отклик на тягу москвичей к духовности и вере. Сегодня в рамках программы, которую я курирую с 2010 года по линии города и по поручению мэра, идет работа по проектированию и строительству 281 храмового комплекса. Ежегодно мы сдаем не меньше 10 храмов и на 10 площадках начинаем новые работы. Это хороший задел на будущее: мы уже взяли первую поставленную планку, преодолев заявленную 10 лет назад цифру в 200 храмов. Но главное, что при поддержке Его Святейшества Патриарха Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина мы создали отдельное направление стройотрасли — храмостроительство, система работы которого уже взята за образец другими регионами. Я воспринимаю это как создание дорог к храмам для каждого россиянина.

«СГ»: Москву вы видели разную: сталинскую, лужковскую, которую строили сами, сейчас вот видите уже собянинскую... Вам какая больше нравится?

В.Р.: Мне нравится Москва как раз тем, что в ней уникальным образом сочетается все: история и современность. Сейчас столица выглядит лучше, чем когда-либо: созданы новые общественные пространства, благоустроены парки и скверы, отреставрированы фасады домов. Налицо единообразие вывесок, зелень, ярмарки, украшения к праздникам — все ярко, все с любовью. Новый курс на «город, удобный для жизни», а не только для работы — принцип, которого придерживаются мэр Сергей Собянин и столичное правительство, — изменил жизнь миллионов москвичей. У всех свое представление, какой должна быть Москва, где лучше жить. Когда-то футуристы видели ее застроенной небоскребами. Есть у меня знакомые, которым нравится высота, она многих притягивает, особенно молодых и деловых, иначе бы мы не сооружали высотные дома.

Мы начали строительство Москва-Сити 25 лет назад. Сегодня этот инфраструктурный объект полностью востребован, а проект получил свое новое развитие в Большом Сити, где будет создана максимально комфортная для жизни и работы городская среда. Лично мне по душе малоэтажная Москва, какая была в прошлом на Арбате и в Замоскворечье.

«СГ»: Как сейчас вы оцениваете состояние столичного стройкомплекса?

В.Р.: Даже с учетом прошлогодней ситуации я бы сказал — на пике формы. Действительно, развитие стройкомплекса наращивает обороты, в чем ему помогли новые технологии, поручения президента, национальные проекты и концепция комплексного подхода в формировании города, удобного для жизни, а главное — четко выстроенная система организации работ. Но почивать на лаврах нельзя: есть целый ряд вопросов, которые нужно решить в целом по отрасли в стране. Стройкомплексу больше недостаточно устаревшей производственной базы, чтобы поддерживать темпы строительства, необходимые для реализации национального проекта по обеспечению россиян комфортным и доступным жильем. Без инноваций мы вряд ли сможем осуществить прорыв, о котором нам говорит президент. Быстрое строительство качественного жилья — это краеугольный камень в стратегии восстановления российской экономики и доходов населения до докризисного уровня.

«СГ»: Вы стояли у истоков программы реновации жилья... В чем вы как строитель видите главные качественные отличия первой волны сноса пятиэтажек и нынешней, второй?

В.Р.: Масштабное жилищное строительство, которое велось в Москве в те годы (в том числе и реализовывавшаяся тогда программа сноса ветхих пятиэтажек), позволило московским властям в последние 10 лет сконцентрироваться на развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. Проведя эти работы, город смог подготовить, обновить и увеличить транспортную сеть и во многом заменить городские инженерные сети с тем, чтобы уже с 2017 года приступить к масштабной программе реновации жилого фонда Москвы с учетом уже обновленной инфраструктуры.

Напомню, еще с 1988 года прорабатывалась, а с 1995 года стартовала большая на тот момент городская программа сноса «хрущевок» первого периода отечественного домостроения. Тогда был разработан действенный механизм, который позволил снести 7 млн кв. метров ветхих, безликих «хрущевок» и переселить в новое комфортное бесплатное жилье 350 тысяч москвичей. Этот опыт показал, что возможно в условиях уже сложившейся застройки, используя метод волнового отселения, проводить поэтапную реновацию устаревшего жилого фонда столицы без создания серьезных неудобств для москвичей. Причем москвичи переезжали в новые современные квартиры рядом с домом. Сегодня мощная программа реновации, старт которой дал Сергей Собянин с одобрения президента страны, вобрала в себя все плюсы первой программы, избавившись от ее минусов. Это позволяет сегодня решать самый острый социальный вопрос — приобретение жилья по самым современным стандартам проживания, причем бесплатно. Если коротко обрисовывать отличия: квартиры больше, комфортнее, современнее, процесс организован более эффективно, по новым принципам городской застройки и главное — следуя букве закона.

«СГ»: Когда и почему Владимир Ресин сменил исполнительную власть на законодательную? Работая в Госдуме, не скучаете по стройке?

В.Р.: А мне скучать по ней и некогда. Я все так же выезжаю на субботние объезды строящихся в городе храмов. Ну, за исключением периода весеннего локдауна и обязательных ограничений. Привычка строителя берет свое: видеть воочию сам процесс и его конечный результат. Но я ведь не только строитель. Уже второй созыв Госдумы я — политик. Обязан соответствовать. Своим принципам жизни я не изменяю: работать эффективно на пользу городу, отстаивать интересы москвичей, делать все для обеспечения четкого функционирования всей системы строительства. Поэтому для меня логичной стала депутатская работа, возможность личного участия в подготовке законопроектов, позитивно влияющих на развитие отрасли. Сегодня в парламенте я руковожу работой Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства, созданного при думском Комитете по транспорту и строительству. В самом названии совета, который я возглавил в 2016 году, широкий круг вопросов, обязательных к решению, обсуждению, выработке конкретных инициатив в части совершенствования градостроительного законодательства.

«СГ»: Какие вопросы предстоит решать Экспертному совету в текущем году?

В.Р.: Наиболее острый вопрос, требующий максимальной концентрации и отдачи, — это обеспечение жильем обманутых дольщиков. Занимаюсь этим плотно и как куратор от регионального отделения «Единой России», и как председатель Рабочей группы по защите прав дольщиков в Москве. В этом году нам предстоит рассмотреть и принять проект закона, который регламентирует порядок выдачи технических условий на присоединение объектов капитального строительства к инженерным сетям, решить окончательно на законодательном уровне вопрос с апартаментами, доработать тему социального найма жилья, что важно для большинства молодых россиян, начинающих самостоятельную трудовую жизнь. Особо будет нами обсуждаться вопрос развития индивидуального жилищного строительства.

«СГ»: Какими принятыми не без вашего участия законопроектами вы гордитесь больше всего? Над чем в строительном законотворчестве, на ваш взгляд, надо еще поработать?

В.Р.: Только за прошедший год было принято 12 системных законов, которые нацелены на внедрение организационно-правовых механизмов, в том числе для решения «квартирного вопроса». Экспертами совета для доработки законопроекта о внедрении института комплексного развития территории (КРТ) как наиболее эффективного для создания системы так называемой всероссийской реновации жилищного фонда, заброшенных промышленных территорий и исторических центров российских городов был предложен целый ряд важных поправок. Как доказано на практике, мало принять закон, необходимо создать оперативно всю систему его правоприменения, обеспечить взаимодействие и согласованность принимаемых решений на всех уровнях государственной власти.

Так, например, принятие закона о КРТ потребовало внесения изменений, кроме Градостроительного кодекса, еще в 16 законов, хотя первая редакция стартовала с трех базовых законов. Важнейшие из принятых за последнее время законопроектов — это законы, позволившие защитить права обманутых дольщиков, переход на проектное финансирование и, конечно, законы о реновации — как московской, так и всероссийской. Также перед нами стоит задача актуализации нормативной базы строительства, снятия излишних административных барьеров. Стране жизненно необходимы структурные изменения, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Нужны перемены в экономике, в системе государственного регулирования и в строительстве.

«СГ»: Владимир Иосифович, в завершение беседы — какое время вашей жизни считаете самым трудным? А какое — самым счастливым?

В.Р.: Очень трудным считаю период после распада СССР — даже, может быть, более трудным, чем послевоенное восстановление страны с 1945 года. Тогда дух народа был на подъеме, а в 1990-е народ и страна были сломлены. Поэтому сохранение и восстановление строительного комплекса в тот период было задачей не из легких, но мы сообща все преодолели. Моя жизнь сложилась счастливо: любимая работа, любимая жена, любимая семья. И если даже в сложные периоды я вижу результаты нашего с коллегами труда, я счастлив этим результатам.

«СГ»: Как будете отмечать день рождения?

В.Р.: Как всегда, в кругу семьи.

Справочно:

Владимир Ресин родился в 1936 году в Минске. Окончил Московский горный институт, работал горным мастером, затем — управляющим стройтрестом. В 1988 году был первым зампредом, а в 1989-1990 годах — председателем Мосстройкомитета. С 2000 года — первый заместитель мэра Москвы, глава Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города (позднее Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции). С 28 сентября по 21 октября 2010 года — исполняющий обязанности мэра Москвы. С декабря 2011 года — депутат Госдумы РФ.

Автор: СГ-Онлайн

Количество просьюмеров на Украине выросло до 30 тысяч

В 2020 году к сетям операторов системы распределения (ОСР) ДТЭК Сети было подключено 2582 новые солнечные электростанции. Это составляет 32% от всех домашних СЭС, установленных на Украине в 2020 году. Общее количество просьюмеров, подключенных в сетям ОСР ДТЭК Сети – 8491 объект.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины сообщило про 8 тысячах домашних СЭС, которые были установлены в 2020 году. Теперь общее количество просьюмеров на Украине – 30 тысяч. К сетям операторов систем распределения ДТЭК Сети в 2020 году подключено 2582 таких объекта и 8491 суммарно.

«ДТЭК трансформирует бизнес согласно новой стратегии 2030, которая основана на принципах ESG, ценностях и ответственности бизнеса за прогресс в достижении Целей Устойчивого развития ГД ООН. ДТЭК Сети активно содействует подключению объектов зеленой генерации, развивает энергетическую инфраструктуру и обеспечивает свободный доступ к ней для всех клиентов. Лидер подключения солнечных электростанций к сетям на Украине – ДТЭК Днепровские электросети. В 2020 году к сетям ОСР мы подключили 1404 новые домашние СЭС, а всего в области их уже 4017», – прокомментировал Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

Спрос на подключение малой распределённой генерации к инфраструктуре электросетей остается стабильно высоким.

По итогам 2020 года количество домашних СЭС существенно увеличилось во всех регионах, где работают ОСР компании:

- Киевские региональные электросети – 559 новых СЭС, общее количество – 2344;

- Киевские электросети – 41 новых СЭС, общее количество – 222;

- Одесские электросети – 328 новых СЭС, общее количество – 1273;

- Донецкие электросети – 250 новых СЭС, общее количество – 635;

- Днепровские электросети – 1404 новых СЭС, общее количество – 4017.

Просьюмер от англ. Prosumer - producer and consumer (производитель и потребитель).

Куклы и кукловоды Февральской революции

от масонов до »союзников»

Евгений Спицын Игорь Шишкин

"ЗАВТРА". Евгений Юрьевич, накануне очередной годовщины Февральской революции хотелось бы вспомнить о том, что именно она запустила механизм развала российской государственности, который был преодолён только в 1922 году созданием Советского Союза. Но кто стоял за этой революцией, какие цели преследовал?

Евгений СПИЦЫН. Как-то один молодой человек написал мне, что в сети идёт спор о том, кто сверг царя: либералы или большевики? И показал сканы книг, которые были изданы в довоенный период, где чёрным по белому написано, что Февральская революция произошла под руководством партии большевиков. Я ответил ему, что тут надо хорошо знать историографию вопроса.

В советской исторической науке стихийность Февральской революции отвергалась, и тем более отвергалась теория масонского заговора. Но надо было объяснить, почему произошла эта революция. И вот в сталинской историографии, а затем в хрущёвской, брежневской и даже в ранней горбачёвской, «прописалась» версия, в которой, с одной стороны, признавался стихийный взрыв негодования народных масс, вызванный продовольственной ситуацией в Петрограде, а с другой стороны, указывалось, что эту революцию ради свержения царизма подготовили большевики, поскольку в их программе, которая была принята ещё на II съезде партии летом 1903 года, одной из главных целей было свержение монархии.

Но надо отметить, что партийная программа состояла из двух частей: программы-минимум и программы-максимум. Программа-минимум определяла задачи партии на этапе буржуазно-демократической революции. Одно из её положений гласило, что для достижения победы необходимо свергнуть монархию и установить демократическую республику.

"ЗАВТРА". Но отсюда совсем не следует, что именно они это и сделали.