Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Tele2 обогнал МТС

Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") опередил ПАО "МТС" по количеству РЭС в стандарте LTE и вышел на второе место среди операторов "большой четверки". Такие данные привел Роскомнадзор по итогам девяти месяцев текущего года. Согласно статистике, Tele2 увеличил количество РЭС на 40% до 72 356, тогда как у МТС количество РЭС выросло на 16% до 72 042.

Анна Устинова

За девять месяцев 2019 г. количество РЭС операторов "большой четверки" в стандарте LTE увеличилось на 27% до 312 465. Самый высокий темп показало ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") - количество РЭС оператора в стандарте LTE за отчетный период увеличилось на 44% до 62 771. Следом за ним по динамике проследовал Tele2 (+40%, до 72 356 РЭС), затем ПАО "МегаФон" (+20%, до 105 296 РЭС) и МТС (+16%, до 72 042 РЭС).

Таким образом, поменялась расстановка сил среди операторов по количеству РЭС в стандарте LTE. МТС по итогам отчетного периода уступила своему ближайшему преследователю Tele2 и опустилась на третье место. Позиции "МегаФона" и "Билайна" остались неизменными.

В данном случае, подчеркивает пресс-секретарь группы МТС Алексей Меркутов, количество РЭС не коррелирует с качеством связи, емкостью или покрытием. Это объясняется в том числе и тем, что в разных диапазонах частот одного и того же стандарта связи для покрытия одинаковой площади требуется разное количество станций. "МТС - это инновационная инфраструктура, объекты которой устанавливаются на основе комплекса исходных данных - от запросов абонентов до аналитики больших данных, которая позволяет максимально эффективно устанавливать те или иные технические элементы. Сеть управляется комплексом современных систем, позволяющих распределять ресурсы в зависимости от нагрузки в конкретный момент времени. МТС является многолетним лидером мобильного рынка в России по ключевым показателям, таким как количество абонентов, выручка и т.д. МТС также является лидером на корпоративном рынке и в направлении интернета вещей. Это подтверждает правильность выбранной стратегии и является показателем качества продуктов и услуг, а также эффективности подхода к развитию инфраструктуры", - говорит представитель МТС.

По словам пресс-секретаря Tele2 Дарьи Колесниковой, высокая динамика строительства сети LTE обусловлена качественным изменением базы в пользу активных дата-пользователей, распространением смартфонов, доступностью интернет-тарифов и развитием цифровых сервисов. Как уточняет представитель оператора, делясь цифрами, только в сентябре доля смартфонов в сети Tele2 составила 76%, а число активных пользователей интернета по итогам II квартала выросло на 52% год к году. "Мы планируем сохранить текущую динамику строительства, чтобы поддержать набор абонентской базы, "цифровизацию" пользовательских привычек и при этом обеспечить высокое качество услуг для наших клиентов", - говорит Дарья Колесникова.

Всего количество РЭС операторов "большой четверки" с начала года выросло на 11% и составило 780 298 РЭС. Наибольшая группировка РЭС остается у "МегаФона" - 244 723 РЭС (лидерство сохраняется с марта 2017 г.). Следом идут МТС со 188 851 РЭС, Tele2 со 178 504 РЭС и "Билайн" со 168 220 РЭС.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Генеральным секретарем ОБСЕ Т.Гремингером, Москва, 31 октября 2019 года

Уважаемые дамы и господа,

Мы провели конструктивные, содержательные и очень подробные переговоры с Генеральным секретарем ОБСЕ Т.Гремингером. Это уже его второй визит в Москву в текущем году. Приветствуем регулярный характер наших контактов.

Россия подтвердила свою позицию. Мы последовательно выступаем за укрепление авторитета ОБСЕ в европейских и международных делах. Организация призвана быть площадкой для взаимоуважительного диалога в целях выработки коллективных ответов на вызовы и угрозы, которые являются общими для всех стран Евро-Атлантики и за ее пределами. К сожалению, сегодня объединительный потенциал ОБСЕ задействован далеко не в полной мере.

Мы были солидарны в том, что при наличии политической воли государств-участников ОБСЕ способна внести значимый вклад в трудоемкий и пока буксующий процесс восстановления доверия в Евро-Атлантике. Также убеждены, что стратегической целью должна оставаться реализация достигнутых на саммите 2010 г. в Астане договоренностей о построении «сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности» в Евро-Атлантике и Евразии. Это полностью вписывается в российскую инициативу – поддержать формирование Большого евразийского партнерства с участием всех стран и организаций на нашем общем огромном континенте.

Обсудили ход подготовки к СМИД ОБСЕ в Братиславе 5-6 декабря. Российская сторона подтвердила готовность конструктивно работать над проектами решений в трех «измерениях» деятельности ОБСЕ – при понимании, что они должны базироваться на учете российских приоритетов. Разумеется, говоря о необходимости учитывать наши приоритеты, мы имеем в виду и готовность учитывать позиции наших партнеров, потому что в любом случае ОБСЕ может работать исключительно на основе консенсуса.

Россия предложит к сессии СМИД ОБСЕ в Братиславе проект декларации, который мы подготовили вместе с нашими союзниками по ОДКБ, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны, а также проекты решений по насущным проблемам антитеррора, борьбы с наркоугрозой, о необходимости обеспечить свободный доступ общественности и журналистов к информации. «На столе» остается наш прошлогодний проект решения о защите языковых, образовательных и других прав национальных меньшинств. В очередной раз напомнили Генеральному секретарю ОБСЕ Т.Гремингеру, что, к сожалению, страны-участники ОБСЕ в течение последних пяти лет так и не могут принять декларации, посвященные борьбе с христианофобией и исламофобией.

В этом году будут отмечаться 20-летие Хартии европейской безопасности и Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве. Они были приняты в 1999 г. на саммите в Стамбуле. Мы считали бы важным предусмотреть принятие какого-то документа на СМИД ОБСЕ, который подтверждал бы закрепленные в этих документах принципы неделимости безопасности и необходимости налаживания партнерства не только между государствами ОБСЕ, но и между всеми региональными и субрегиональными организациями.

Перспективы политического урегулирования на юго-востоке Украины мы обсудили исходя из нашей традиционной поддержки роли ОБСЕ в реализации Минских договоренностей, которые являются безальтернативной основой для преодоления этого кризиса. Обменялись мнениями о путях повышения эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Поддержали роль ОБСЕ в рамках работы Контактной группы, в том числе по политическим вопросам.

Как вам известно, недавно состоялось подписание сторонами – Киевом, Донецком и Луганском – «формулы Штайнмайера». Еще, конечно, предстоит, немало сделать для того, чтобы решить остающиеся проблемы полного разведения сил и средств, амнистии, возобновления экономических связей, отмены блокады, которая была объявлена режимом П.А.Порошенко, и окончательного согласования процессов предоставления особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей с закреплением, как это предусмотрено Минскими договоренностями, упомянутого статуса в Конституции Украины.

Поддерживаем деятельность ОБСЕ в приднестровском урегулировании, в поиске договоренностей по Нагорному Карабаху. Отмечаем важную роль Организации в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье.

Говорили сегодня о том, какие задачи стоят перед ОБСЕ в связи с непростой ситуацией, сохраняющейся на Балканах.

Обсудили деятельность специализированных институтов ОБСЕ, включая Бюро по демократическим институтам и правам человека, работу Верховного комиссара по национальным меньшинствам и Представителя по вопросам свободы СМИ. Исходим из того, что деятельность Представителя по вопросам свободы СМИ должна быть беспристрастной и транспарентной, выстраиваться строго в соответствии с утвержденным мандатом.

В целом считаю, что переговоры были весьма полезными. Мы еще продолжим разговор за рабочим ланчем. Считаю, что Генеральный секретарь ОБСЕ Т.Гремингер и его команда успешно двигаются к СМИД ОБСЕ в Братиславе. Постараемся сделать так, чтобы страны-члены сконцентрировались на поиске консенсуса по всем вопросам, которые выносятся на повестку дня.

Вопрос (С.В.Лаврову и Т.Гремингеру): Как Вы оцениваете перспективы гуманитарных мер между Азербайджаном и Арменией в рамках нагорно-карабахского урегулирования (НКУ), в частности, обмена удерживаемыми лицами, улучшения их положения? Известно ли, кого будут обменивать? Как Вы оцениваете ситуацию с НКУ, учитывая, что по-прежнему звучат довольно громкие, если не сказать провокационные, заявления: в частности, на днях Министр обороны Армении Д.Тоноян заявил, что вопрос Карабаха решен?

С.В.Лавров: Россия является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию, и в апреле этого года меры гуманитарного характера обсуждались на моей встрече с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве, поэтому первым отвечу я.

Действительно, в апреле здесь состоялась встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, США и Франции. Была очень хорошая, незаформализованная, живая и откровенная дискуссия, по итогам которой вырисовывались перспективы осуществления целого ряда гуманитарных мер, мер по укреплению доверия параллельно с анализом возможных перспективных подходов к политическому диалогу об урегулировании нагорно-карабахского вопроса. Тогда обсуждались в том числе и упомянутые Вами меры обмена удерживаемыми лицами, телами погибших, взаимные поездки журналистов, для того чтобы чуть-чуть разрядить обстановку и продвигать атмосферу доверия.

Что касается журналистов, то, насколько я знаю – может быть, Т.Гремингер что-то добавит – при посредничестве Секретариата ОБСЕ диалог идет. Есть надежда.

Ситуация с удерживаемыми лицами менее оптимистична, но мы исходим из того, что нужно двигаться в этом направлении. Конечно, делу не помогают эмоциональные заявления, которые звучат с обеих сторон. Здесь важно постараться в ходе выступлений сопредседателей на Постоянном совете ОБСЕ, который запланирован на первую декаду ноября, использовать эту ситуация для того, чтобы сформировать более позитивную атмосферу. Сейчас это главное.

Я с Вами согласен. Заявления, в которых говорится, что карабахская проблема может быть решена только так, а не иначе, не помогают делу. Для того чтобы сближать позиции и выходить на компромисс, нужны продолжающиеся усилия сопредседателей.

Вопрос (Т.Гремингеру): Разведение сил на линии разграничения на юго-востоке Украины началось, но обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются, что ставит под угрозу все предприятие. На встрече Президента Украины В.А.Зеленского с вооруженными ополченцами последние дали понять, что не собираются покидать линию. Каким, на взгляд ОБСЕ, может быть решение этого вопроса? Какие последние данные поступают от представителей Вашей миссии на месте?

С.В.Лавров (добавляет после Т.Гремингера): Напомню, вчера на пресс-конференции в Будапеште об этом говорил Президент России В.В.Путин. Ведь договоренность о разведении сил и средств всего-навсего на трех пилотных участках – в Станице Луганской, Петровском и Золотом – была достигнута больше трех лет назад на саммите «нормандской четверки» в Берлине. С тех пор все эти годы при режиме П.А.Порошенко создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а, говоря современным русским языком, «разводить» мировое сообщество. Он выдумывал всяческие искусственные причины, которые отодвигали начало самых первых шагов по разведению сил и средств. С приходом Президента В.А.Зеленского ситуация действительно изменилась. Кстати, недавно В.А.Зеленский сказал, что прогресс с разведением сил и средств в случае его продолжения позволит провести «нормандский» саммит. Но, подчеркну, главное – не саммит ради саммита, а обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Это наша позиция, и мы полностью разделяем такие слова.

В Станице Луганской, пусть не сразу и непросто, но разведение состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, т.н. «добровольческие», где собрались ультрарадикалы, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины. Мы надеемся, что Президент Украины В.А.Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов.

Третий пилотный район – Петровское. Только что было объявлено, что Контактная группа договорилась осуществить там разведение сил и средств 4 ноября. Мы движемся в правильном направлении. Но, во-первых, надо довести все эти действия до конца, а во-вторых, напомню, это всего-навсего три небольших населенных пункта, а мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и прекратить нарушение режима прекращения огня.

Сегодня мы с Генеральным секретарем ОБСЕ Т.Гремингером обсуждали статистику, которую распространяет Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Нарушения, допускаемые Вооруженными силами Украины, в частности, количество обстрелов территорий провозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, в несколько раз превышает аналогичные действия со стороны ДНР и ЛНР. Статистика того, кто инициирует эти обстрелы, также в несколько раз не в пользу ВСУ.

Вопрос (С.В.Лаврову): Вчера власти Дании, наконец, дали разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2». Можно ли это расценивать как политический сигнал, шаг в сторону диалога с Россией или все-таки как прагматичный подход к данному вопросе?

С.В.Лавров: Думаю, это, прежде всего, ответственный подход. Вчера Президент Российской Федерации В.В.Путин на пресс-конференции с Премьер-министром Венгрии В.Орбаном подчеркнул, что это решение продиктовано интересами Европы. Дания как европейская страна присоединилась к консенсусу, который достаточно давно сформировался в отношении «Северного потока-2» как проекта, который будет повышать энергобезопасность европейских стран. Если кто-то усматривает в этом политический сигнал, то, наверное, он может заключаться в том, что экономические и коммерческие проекты должны быть свободны от какой-либо политизации и не должны превращаться в заложников геополитических игр.

Вопрос: Вчера официальные сирийские СМИ сообщили о прямых столкновениях между турецкими и сирийскими войска в провинции Хасака. В то же время Президент Турции Р.Т.Эрдоган не исключил возможности расширения зоны безопасности. Как в Москве оценивают развитие ситуации?

С.В.Лавров: При реализации крупных договоренностей «на земле» какие-то шероховатости неизбежны. Я не слышал о подтверждении прямых серьезных столкновений между сирийскими и турецкими военными в том или ином районе, где происходит реализация договоренностей российско-турецкого Меморандума от 22 октября. Мы слышали заявление Президента Р.Т.Эрдогана, который, насколько я могу понять, не заявлял безапелляционно о расширении зоны безопасности, а говорил, что ожидает выполнения договоренностей от 22 октября. Вчера как раз истекли сто пятьдесят часов, которые зафиксировали в качестве срока для передвижения курдских отрядов самообороны на тридцать километров от сирийско-турецкой границы, и российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что это условие было выполнено. Мы исходим из этого. Как я понимаю, наши турецкие коллеги не выступали с иными заявлениями. Вопросы решаются достаточно эффективно «на земле». Наши военные, разумеется, находятся в контакте с сирийскими военными, вместе с которыми мы осуществляем контроль над тридцатикилометровой полосой в двух районах сирийско-турецкой границы, и в контакте с турецкими коллегами, вместе с которыми наши военные полицейские будут патрулировать десятикилометровую полосу к югу от сирийско-турецкой границы.

Венгерская MOL получит компенсации за «грязную» нефть через ЛУКОЙЛ

Венгерская MOL стала первой европейской компанией, которая полностью согласовала сумму возмещения за полученную весной этого года некачественную нефть из РФ, сообщает «Коммерсант». Компания может получить от ЛУКОЙЛа — своего поставщика — до $110 млн компенсаций в зависимости от объема полученного сырья, который не раскрывается. Затем ЛУКОЙЛ получит аналогичную сумму от «Транснефти», которая несет ответственность за качество нефти в системе. Эксперты уверены, что выплаты за грязную нефть не станут существенной проблемой для «Транснефти» и едва ли повлияют на размер дивидендов и инвестпрограмму, отмечает газета.

Венгерская MOL договорилась с ЛУКОЙЛом и «Транснефтью» о размере компенсации за поставки нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями. Документы о выплатах стороны подписали 30 октября в Будапеште. По соглашению российские компании возместят MOL финансовый ущерб, в том числе расходы на очистку грязной нефти. Размер компенсации и объемы поставленной нефти, исходя из которых велся расчет, стороны не раскрывают. MOL и ЛУКОЙЛ подписали также контракт на поставку 4 млн тонн нефти до 2025 года, сообщил глава российской НК Вагит Алекперов.

В апреле–мае нефть, поступающая из России в Европу по нефтепроводу «Дружба», оказалась загрязненной дихлорэтаном. Такую нефть нельзя перерабатывать, поскольку это приведет к выходу из строя оборудования НПЗ. По оценке властей Белоруссии, импортеры — Польша, Венгрия, Словакия и Германия — должны были получить около 5 млн тонн загрязненной российской нефти, при этом большая ее часть (около 3 млн тонн) осталась на территории транзитных стран — Белоруссии и Украины, где была размещена в хранилищах. Оставшуюся часть загрязненного сырья потребители утилизируют самостоятельно.

По данным источника «Коммерсанта», Будапешт согласился на утвержденный советом директоров «Транснефти» предельный размер компенсаций в $15 на баррель некондиционной нефти. Загрязненные объемы, сказал источник, MOL успешно размешала с чистой нефтью для снижения концентрации хлорорганики, и они были переработаны. В конце апреля, когда произошло загрязнение сырья в системе «Транснефти», госсекретарь Министерства инноваций и технологий Венгрии Петер Кадеряк оценивал объем поставленной в страну российской нефти от 350 тыс. до 1 млн тонн. Таким образом, размер компенсации может составить $38–110 млн. Изначально эти деньги MOL должен будет выплатить ЛУКОЙЛ, а затем компания переадресует этот счет «Транснефти». В нефтекомпании не стали дополнительно комментировать ситуацию. В «Транснефти» отметили, что переговоры с остальными грузоотправителями в контексте предложенного механизма урегулирования последствий инцидента продолжаются.

Состоялась встреча Александра Новака со Специальным представителем Правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее

Состоялась встреча Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака со Специальным представителем Правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом графом фон Вальдерзее.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России и ФРГ в сфере энергетики, а также результаты трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина на министерском уровне о транзите газа через Украину после 2019 года, состоявшихся в Брюсселе 28 октября 2019 года.

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом по итогам голосования объявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

За резолюцию, которая прописывает правила проведения импичмента, проголосовали 232 человека, против — 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку.

Большинство в палате принадлежит демократам.

Согласно документу, расследовать действия Трампа поручили комитету по разведке. Если обвинения подтвердятся, то их вынесут на рассмотрение в палату представителей. Президента могут официально подвергнуть импичменту, если законодатели поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений. Потом обсуждение импичмента переходит в сенат.

Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате.

Импичмент из-за Украины

Демократы начали процедуру импичмента, заявив, что Трамп давил на руководство Украины и в собственных политических целях добивался расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи.

Байден — один из вероятных участников президентских выборов от демократов в 2020 году.

После этого Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, из которой следует, что он действительно просил "изучить" дело Байдена.

Трамп настаивает, что не сделал ничего противозаконного и выполнял свой долг по борьбе с коррупцией.

Показания в конгрессе дали бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.

Президент США Дональд Трамп

19 октября, 08:00

Более 55 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики подали заявления на получение российского гражданства, более 33 тысяч уже получили паспорта РФ, сообщил в четверг замначальника миграционной службы МВД ДНР Игорь Скребов.

"За прошедшие полгода органы и подразделения миграционной службы ДНР приняли более 55 тысяч заявлений от граждан республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. За это же время уже более 35 тысяч получили подтверждение о получении гражданства РФ и более 33 тысяч получили паспорта", - приводит слова Скребова пресс-служба МВД ДНР.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР.

Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей. Принимать документы на получение российских паспортов в ДНР начали с 3 мая.

Дмитрий Рогозин принял участие в конференции Российской академии космонавтики

Сегодня, 31 октября 2019 года, прошло заседание XVIII Конференции Межрегиональной общественной организации «Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского» (РАКЦ). В рамках конференции состоялось выступление Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, в ходе которого он затронул ряд важных тем.

Так, Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос представит на наблюдательном совете Госкорпорации в ноябре программу создания интегрированной приборостроительной инфраструктуры на базе АО «Российские космические системы».

«Вторым образованием интегрированной структуры в области космической деятельности становится космическое приборостроение. В ноябре на наблюдательном совете Роскосмоса будут представлены планы создания такого рода структуры на базе АО «Российские космические системы», — сказал Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса также предложил провести одно из заседаний Академии космонавтики на космодроме Восточный:

«Приглашаю членов Академии принять участие в работе одного из ваших заседаний на космодроме Восточный. Я хочу вам показать этот космодром», — сказал Рогозин в четверг, выступая на отчетной конференции этой академии.

Президент Российской академии космонавтики Игорь Бармин ответил на это, что Академия примет приглашение, а также предложил объединить заседание с Общественным советом Роскосмоса, который он возглавляет.

В ходе заседания был также рассмотрен целый ряд вопросов деятельности организации, в том числе заслушан доклад об итогах ее работы в 2017-2019 годах, а также рассмотрены и утверждены кандидаты в Президиум РАКЦ. С научным докладом также выступил глава Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путём выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объёмом 95.652 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Это четвёртая сделка секьюритизации ипотечного портфеля Банка ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ.

По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", дочерняя компания ДОМ.РФ.

Выпуск размещён по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 тыс. руб., юридический срок погашения 28.09.2049 г., ожидаемая дюрация около 2 лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской Биржи.

ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объёме до 500 млрд руб. С декабря 2016 года размещено 14 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объёмом более 420 млрд руб.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль Группы ВТБ за 8 месяцев 2019 года по МСФО упала на 6.6% до 115.3 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Чистые процентные доходы составили 287.9 млрд руб, чистые комиссионные доходы - 60.6 млрд руб.

АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал" - на 100% принадлежит АО "ДОМ.РФ". Основан в 1993 году.

Чистая прибыль банка ДОМ.РФ за первое полугодие 2019 года по МСФО выросла до 5.499 млрд руб. с 845 млн руб. годом ранее. Портфель ипотечных кредитов составил 88.7 млрд руб., увеличившись с начала года на 48.4 млрд руб. Достаточность собственных средств по состоянию на 30 июня 2019 года составила 15.3% по сравнению с 17.1% по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Битва за рунет

как добиться цифрового суверенитета?

Игорь Ашманов Алексей Гончаров

"ЗАВТРА". Игорь Станиславович, в последнее время некоторые эксперты заговорили о близкой гибели русского Интернета (Рунета). С чем это связано?

Игорь АШМАНОВ. Обычно защитники свобод в России и в Интернете особенно говорят нам, что сегодня Рунет гибнет от «закручивания гаек». То есть гибнет он постоянно, но прямо сейчас он гибнет совершенно неумолимо и навсегда.

Как мы все помним, защитники свободы Рунета уже предрекали, что он окончательно погибнет несколько раз:

— ещё в начале 2000-х русский Интернет был убит установкой системы СОРМ-2 к операторам связи. Всем было ясно, что Рунет этого не перенесёт, провайдеры разорятся;

— затем три года назад Рунет был уничтожен так называемым законом Яровой. Погибли не только все крупные проекты, но и все мобильные операторы, чисто экономически не способные исполнить этот чудовищный закон. Они обанкротились и вышли из бизнеса;

— затем Рунет был снова уничтожен законом о приравнивании блогеров-многотысячников к СМИ. Все популярные блоги закрылись, все умные и креативные блогеры уехали, Рунет умер. Закон через пару лет отменили, но было уже поздно. Ничего не осталось;

— после этого (или до того, не помню точно) весь новостной Рунет был уничтожен законом о 80-процентном контроле отечественных акционеров в российских СМИ, в том числе онлайновых;

— затем закон о мессенджерах полностью убил все коммуникации в Рунете. Закон о VPN ещё раз прошёлся огнемётом по изуродованным останкам русского Интернета;

— следом Рунет был окончательно превращён в выжженную землю законом о блокировках и кровавыми массовыми репрессиями Роскомнадзора;

— потом применение 282-й статьи к постам и репостам полностью убило свободную мысль в Рунете, все свободомыслящие блогеры, программисты и стартаперы опять уехали в "адекватные страны", а Рунет навсегда закончил своё существование;

— и, наконец, ужасный закон 2019 года о суверенном Интернете снова полностью убил Рунет, ничего не осталось.

И вот сейчас Рунет снова должен — в который раз! — полностью погибнуть от законопроекта депутата Горелкина о значимых интернет-проектах. Капитализация "Яндекса" упала от одних общественных слушаний. И все люди, приверженные свободе, свободной инициативе, скутерам, смузи и креативу, уже понимают, что сейчас — уже точно всё. Пора валить. Ничего тут уже не будет.

"ЗАВТРА". Вот об этой фазе "уничтожения" Рунета хотелось бы поговорить поподробнее.

Игорь АШМАНОВ. Недавно я был в Государственной думе на общественных слушаниях по этому законопроекту. Собрались более пятидесяти участников, горячо выступали представители интернет-проектов, эксперты, а также представители госорганов и общественных организаций.

Не делай реконструкцию сваями!Пока не пообщаешься с нами! Реконструкция на сваях под ключ от 9 800 руб.!Узнать большереконструкция-сваями.рфЯндекс.ДиректСкрыть объявление

Начал совещание сам автор законопроекта, депутат Госдумы А. В. Горелкин с вводным словом о сути документа.

Вот о чём законопроект: в цифровой сфере России есть значимые медийные проекты (поисковики, социальные сети, видеохостинги, рекламные платформы и т.п.), которые стали, по сути, критической инфраструктурой РФ, обсуживают многомиллионные аудитории, собирают огромные объёмы данных практически обо всех гражданах России и могут идеологически и экономически влиять на население страны. Законопроект предлагает установить, что в таких проектах контроль должен быть у российских акционеров — не менее 80 процентов. По понятным причинам — потому что при контроле со стороны иностранцев возможны санкции, пропаганда, подогревание и организация протестов и т.п.

"ЗАВТРА". И как на это отреагировали интернет-эксперты?

Игорь Ашманов. Елена Бунина, гендиректор "Яндекса", выразилась в том смысле, что сама идея законопроекта замечательная, но реализация негодная, законопроект надо полностью переписать, иначе мы «выстрелим себе в ногу». Горячо выступал против документа основатель известного видеосервиса, его поддерживали представители «общественных» структур вроде "Института исследований Интернета", "Роскомсвободы" и другие «эксперты» и "аналитики". Выступал даже представитель инвестиционного дома «Голдман-Сакс».

"ЗАВТРА". А какие-то аргументы противники депутатской инициативы приводили?

Игорь АШМАНОВ. Да, приводили, и примерно одни и те же: новый закон убьёт весь интернет-бизнес в российском Интернете, из Рунета уйдут все иностранные инвестиции, российские компании никогда не выйдут на мировой рынок, предлагаемый документ нужно не корректировать, а отменить и забыть в принципе.

Основатель видеосервиса IVI.ru с гордостью сообщил, что его проект изначально сделан полностью на западные деньги, и это нормально. Затем он объяснил нам, что вообще в Рунете всё делается на американские деньги. Вот, например, Волож: взял денег у западных фондов и сделал "Яндекс"!

Потом этот «эксперт» внезапно добавил, что надо не законопроекты такие вносить, а прижимать местных интернет-монополистов. Я не выдержал и перебил его: «То есть надо душить "ВКонтакте" и "Яндекс"?»

Он ответил мне: "Да, вы верно считываете смысл сказанного".

Короче, все "отраслевые" аналитики были единодушны в том, что закон убьёт Рунет, уничтожит свободу слова и предпринимательскую активность. Ну, то есть как всегда.

"ЗАВТРА". И как же, с их точки зрения, будет происходить "гибель" Рунета?

Игорь АШМАНОВ. А вот как: во-первых, из Рунета якобы полностью уйдут западные инвестиции. «А, между прочим, весь российский сегмент сделан на западные деньги». Это почти точная цитата одного из "экспертов" ("эксперта" в кавычках, поскольку из этого пассажа более-менее ясна степень их экспертности);

во-вторых, если иностранцам нельзя будет владеть больше чем 20% в отечественных интернет-проектах, никто не будет инвестировать в наш цифровой рынок, всё развитие Рунета прекратится — потому что смотри пункт первый;

в-третьих, это не даст возможности России выйти на мировой рынок, построить свои транснациональные интернет-проекты и конкурировать на глобальном рынке.

Ну и так далее.

"ЗАВТРА". Что-то из этих прогнозов может сбыться?

Игорь АШМАНОВ. Что тут можно сказать? Большая часть этих аргументов — лукавство или прямые выдумки. Давайте по порядку. Начнём с того, что никаких существенных "иностранных инвестиций" после 2014 года в Рунете уже нет. С начала противостояния с США и санкций «за Крым» американский и европейский бизнес в Россию не вкладывается. Это и запрещено, и считается рискованным. Никто из американцев и европейцев сейчас не вкладывается в русские интернет-компании. И не будут. Китайцы — будут, но это другая история.

Стартаперы и венчурные инвесторы у нас в стране отлично знают: если у тебя отечественный стартап, но хочется западных денег — нужно скрывать российское происхождение или готовиться к переезду стартапа вместе с командой в Кремниевую долину.

"ЗАВТРА". Но противники законопроекта считают, что запретят вообще вкладываться в российские проекты.

Игорь АШМАНОВ. В предлагаемом документе нет запрета на владение акциями в российских интернет-проектах. Это опять-таки выдумка "экспертов". Там речь идёт об ограничении контроля. Разделение владения и контроля — решаемая задача. Наш обновлённый Гражданский кодекс позволяет отечественным компаниям составлять практически любые соглашения акционеров, по аналогии с английским правом. Можно ввести акции типа А и Б, как сейчас в "Яндексе", — одни «экономические», другие — голосующие.

Да и сама любовь к иностранным инвестициям, вечное ожидание халявы — "вот сейчас исправим инвестклимат, придут деньги в страну, заживём!" — на мой взгляд, крайне вредна. Это мантра для небезызвестного "поля чудес", типовой Украины. Зачем нам нужно, чтобы на шальные западные деньги у нас покупали реальные активы? Эти деньги там выписываются просто росчерком пера и ничего не стоят их создателям (можно вспомнить так называемое "количественное смягчение" кризиса 2008—2009 года, когда в экономику США влили триллионы пустых долларов для покрытия грехов банкиров и страховщиков). Зачем нам отдавать значимые активы за фантики?

Сейчас ситуация с инвестициями в нашей стране совершенно не такая, как десять-пятнадцать лет назад. Привлечение внутренних инвестиций уже не проблема, мы в состоянии сами вкладываться в интересные проекты. По программе «Цифровая экономика» планируется влить триллионы рублей в отечественные цифровые проекты.

"ЗАВТРА". А тут они выдвигают аргумент, что нужны именно западные инвестиции, без которых якобы невозможно выйти на мировой рынок.

Игорь АШМАНОВ. Это тоже выдумка. Возьмем пример "Лаборатории Касперского" (ЛК). Стартовав, по сути, в 1994 году, а с 2007 года — как самостоятельный проект, ЛК вышла на широкий мировой рынок, стала игроком номер четыре в области информационной безопасности в мире, стала продавать свои продукты в 200 странах, открыла 30 локальных офисов в ключевых странах, стала антивирусом номер один в Германии, Китае и ещё десятке стран — и всё это без копейки государственных или частных инвестиций. Выходит, можно и без западных денег? Да, можно, надо просто иметь хороший продукт, хороших продавцов и маркетологов и очень много работать.

"ЗАВТРА". Ещё можно услышать, что этот российский законопроект (как и упомянутые вами предыдущие законы о Рунете) — это исключительное, чисто российское наступление на свободу цифрового бизнеса.

Игорь АШМАНОВ. Это старая песня защитников либеральных идей: "Ну почему, почему только у нас такой тоталитарный ужас, а вот в нормальных-то странах...".

Это тоже лукавство. Например, в Японии уже есть такой закон об ограничении контроля иностранцами медийных проектов, — только он ещё жёстче, разрешает иностранцам владеть не более чем 10% акций в крупных медийных проектах. В Англии, США любые подобные сделки рассматриваются специальными комиссиями. Иностранцев в них не пускают.

Напомню, что когда-то Газпром делал попытку купить аналитическую компанию "Доу Джонс", но ему не дали, отогнали буквально на первых подступах. Дело, конечно, было не в деньгах. Не дали, как помните, и купить "Опель". Потому что ограничения для идеологически чуждых иностранцев есть не только в медийной сфере, но и в любых отраслях, где есть значимые для суверенитета проекты.

В общем, в большинстве развитых стран такие ограничения — явные и неявные — есть.

Заметим, что в нашей стране в других отраслях уже действуют жёсткие ограничения на иностранный акционерный капитал. По какой-то причине эти отрасли у нас не умерли и нормально себя чувствуют, компании захватывают мировые рынки, имеют огромную капитализацию.

"Завтра". Если вернуться к "Яндексу": некоторые считают, что законопроект может быть направлен против него.

Игорь АШМАНОВ. Депутат Горелкин специально остановился на этом в своём вступительном слове, указав, что это неверное толкование законопроекта. Но давайте все же рассмотрим данный случай. "Яндекс" — системообразующая компания, ставшая, по сути, критической инфраструктурой России. Это главный поисковик, самое большое СМИ в стране, самый популярный навигатор и карта, на "Яндекс. Такси" по стране работает под миллион человек, почтой "Яндекса" пользуются десятки миллионов людей и так далее.

"Яндекс" всё больше проникает во все сферы жизни российских граждан: развозит еду, переводит деньги, показывает погоду и расписание транспорта, делает беспилотники, сотрудничает с мэриями, обмениваясь с ними геоданными по транспорту, водителям и т. п. "Яндекс", конечно, молодец, он всё это развил и разработал самостоятельно, его аудитория — это его собственная заслуга. Но в определённый момент большие компании становятся системообразующими, критичными для функционирования общества и государства — как Газпром, РЖД, метро, РАО ЕЭС и т.п. А системообразующая роль накладывает обязательства и ограничения, это неизбежно.

При этом нынешняя структура владения "Яндексом" несёт риски: у Аркадия Воложа и других основателей компании есть голосующий пакет, пока что контролирующий. А вот "экономических" акций, то есть долей в капитале, дающих право на дивиденды, у них примерно 11-12 процентов. Увы, по текущему соглашению акционеров контрольный голосующий пакет привязан только к личностям: он не продаётся, не передаётся по наследству. Это значит, что стоит Воложу уйти из компании по любой причине — продать акции, передать, выйти из бизнеса — экономические акции станут голосующими, а почти 90 процентов их — в собственности у американцев. Они смогут сами решать, как им развивать "Яндекс", а, может, закрыть его или продать американской компании — ну вот хоть "Гуглу". Либо просто получат приказ остановить сервис — потому что США вводят очередные санкции, а это американская компания.

А нам это зачем? Что происходит со странами, где критическая медийная инфраструктура (главные медийные проекты, поисковики, социальные сети, видеосервисы) американская, мы уже видели на примере "арабской весны", Украины, той же Европы. Там американцы, по сути, управляют общественными настроениями, выводят молодёжь на улицы, меняют правительства.

"ЗАВТРА". Это так, безусловно. Но "Яндекса" законопроект всё-таки коснётся?

Игорь АШМАНОВ. Да, этот законопроект затронет "Яндекс". Если его примут, придётся переписать соглашение акционеров. Ну и что, казалось бы, чем это повредит бизнесу поисковика и такси?

Более того, понятно, как это делать: Merrill Lynch, оказывается, специально для "Яндекса" уже разработал и опубликовал проект изменения соглашения акционеров и структуры акционерного капитала "Яндекса", которая позволяет выполнить требования нового закона, никого не обидев "по деньгам" и не повредив бизнесу!

В общем, если вспомнить популярную метафору "данные — это новая нефть", станет понятно, что сейчас наша цифровая сфера находится в том положении, в каком оказалась нефтяная отрасль к середине 90-х. Из-за отсутствия регулирования большинство нефтяных и обслуживающих компаний, права на месторождения оказались в руках иностранцев. Бюджет практически ничего не получал от продажи нефти за рубеж. Из этой ситуации в нефтегазовом секторе нам пришлось долго и мучительно выбираться, больше десяти лет. Сейчас наши нефтяные и газовые компании — отечественные, они мировые игроки, растут, хорошо себя чувствуют, платят огромные деньги в бюджет, несмотря на ограничения для иностранных акционеров.

"ЗАВТРА". В цифровом пространстве России ситуация совсем иная...

Игорь АШМАНОВ. Да, сегодня в нём свободно оперируют иностранные цифровые платформы. Они обслуживают почти половину российских пользователей, без помех выкачивают "цифровую нефть". Крупные отечественные компании частично также принадлежат иностранцам.

Легко представить себе ситуацию, когда благодаря столь желанным "иностранным инвестициям" и импортированным "новым технологиям" (ИИ, блокчейн, большие данные, что там ещё?) запланированная "Цифровая экономика" у нас разовьётся, но будет принадлежать не нам. Мы ещё глубже погрузимся в состояние цифровой колонии США.

Иностранные владельцы значимых российских компаний в любой момент могут перестать заниматься развитием сервисов или просто закрыть их — если этого потребует их правительство или бизнес-интересы национальных компаний. Или если в Конгрессе США возникнут новые "светлые" идеи очередных санкций и давления на Россию.

Пока мы практически единственная страна с зачатками цифрового суверенитета, если не считать США и Китая. У нас есть национальный поисковик и национальные социальные сети, картографические сервисы и т. п. Но мы можем и этого лишиться, если не пересмотрим отношение к таким значимым проектам. Нечто подобное уже произошло с некогда популярными европейскими компаниями Skype и Nokia, купленными американцами. Кроме того, в 1990 — 2000 годах европейские конкуренты американских поисковых и рекламных систем, социальных сетей также были скуплены и потом закрыты американцами. Сейчас в Европе, по сути, нет ничего своего в области цифровых коммуникаций и обработки данных, монопольно хозяйствуют американские цифровые платформы"Гугл", "Фейсбук", "Твиттер".

"ЗАВТРА". Ясно, что законы о контроле над российским Интернетом и вообще цифровой сферой в России необходимы.

Игорь АШМАНОВ. Это вопрос национального цифрового суверенитета.

Цифровое пространство не может быть абсолютной "зоной свободы" — в Интернете должны действовать те же законы, что и в «офлайне». Не может быть в обществе «зон свободы» от законов, потому что это будут зоны криминала и порока.

И ещё Рунету нужно немного дополнительных правил безопасности — с учётом большой медийной силы этой среды и высоких рисков для национального суверенитета, которые она порождает.

Как обеспечить качество этих законов, соответствие их социальному и техническому уровню общества — это другое дело. Технической и юридической стороной законопроекта, безусловно, нужно заниматься в диалоге с отраслью, специалистами, обществом. Он должен быть непротиворечив, соотносим с другими законами цифровой сферы и технически исполним.

"ЗАВТРА". Какие-то недостатки есть и в законопроекте депутата Горелкина?

Игорь АШМАНОВ. Некоторые конкретные места в тексте стоило бы прояснить: например, хотелось бы понять, как будут разбираться с чисто иностранными игроками нашего цифрового пространства, как заставят их работать в нашей юрисдикции. Понятно, что они не смогут продать русским 805 всех своих компаний — значит, нужно внести пункт про создание здесь юрлиц с заданными параметрами. Хорошо бы уточнить и расширить набор предлагаемых санкций для нарушителей закона (внести не только лишение права рекламироваться, что, конечно, слабое решение, но и более сильные меры — блокировки или большие штрафы) и так далее.

Но, как сказала нам на общественных слушаниях гендиректор "Яндекса" Елена Бунина, "идея-то закона замечательная". Ну, вот и отлично, давайте тогда его улучшать! Давайте уточним процедуры, проработаем подробнее полномочия и роли действующих лиц и институций и т. п.

Чтобы Рунет не погиб в очередной раз и опять навсегда.

Вопросы задавал Алексей Гончаров

Полшага от войны

Аваков разрешил Зеленскому нормандский формат

Текст: Павел Дульман

Украинская сторона после полутора месяцев внутриполитических препирательств начала отвод войск на своем участке линии разграничения в Луганской области. При этом патронируемые министром внутренних дел Аваковым неонацисты остались в поселке Золотое и даже получили подкрепление и охрану из подчиненных ему же нацгвадейцев.

Процесс будет идти по меньшей мере еще три дня, и о его окончании должны будут официально сообщить наблюдатели ОБСЕ. Только после этого, как обещает украинская сторона, аналогичные действия будут предприняты в Донецкой области в районе Петровского.

Примечательно, что Киев забыл о своем требовании недельной тишины и выпустил долгожданную ракету синхронно с народной милицией Луганской республики, что можно расценить как серьезное намерение выполнить свои обязательства в рамках подготовки встречи на высшем уровне в нормандском формате без выставления дополнительных условий. Этим же Зеленский показал действительную, без дураков, заинтересованность в такой встрече, что подтверждается и его министром иностранных дел Вадимом Пристайко, уже планирующим ее на ноябрь.

Впрочем, практически у всех возникло ощущение, что начало разведения стало результатом неких договоренностей между президентом и главой МВД, сохранившим контроль над ситуацией. Так, группа боевиков "Азова" осталась в Золотом, но уже в качестве "безоружных волонтеров, граждан Украины", а в поселок вошла вооруженная нацгвардия, частично состоящая из таких же "азовцев". И значит, вероятность провокаций и открытия огня по приказу Авакова остается, и сам могущественный министр заявляет, что не верит в примирение с республиками и Россией. Чем ему заплатил Зеленский за возможность разведения, станет известно вскоре по назначениям губернаторов, руководителей региональных таможен и их замов и другим кадровым изменениям.

Своеобразной платой можно считать и демарш партии "Слуга народа", неожиданно вступившейся перед американскими конгрессменами за неонацистов из "Азова": президентское большинство инициировало обращение к Вашингтону с просьбой не приравнивать "патриотов" к террористам и предложило подписать его всем парламентским фракциям.

Но как бы то ни было, первые очень нерешительные полшага к миру Киев сделал, хоть впереди еще разведение войск в Петровском и имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. И местные политики не были бы собой, не попытавшись отыграть или обнулить ситуацию. Вот и сейчас в украинских СМИ и социальных сетях идет скоординированная кампания по дегуманизации, расчеловечиванию жителей Донбасса. Заявления людей, в том числе близких к президенту, о необходимости поражения сограждан в правах и прочие безграмотные фантазии на тему Донбасса и Крыма стали уже частью информационного фона, но нет предела падению нравов - теперь жителей Луганска и Донецка сравнивают с дикими животными. Такое заявление, например, сделал недавно в эфире телеканала "Прямой" известный львовский журналист Остап Дроздов. О возбуждении против него уголовного дела за публичное разжигание ненависти речи пока не идет, и отсутствие юридической оценки этих фашистских высказываний и какой-либо реакции со стороны "команды Зе" катастрофически нивелирует все рассуждения украинского президента о мире.

К звездам

Текст Андрея Геласимова будет посвящен космосу

Текст: Елена Новоселова

Объявлен автор текста "Тотального диктанта-2020". Это сибирский писатель, автор романов "Жажда", "Степные боги", "Холод", "Роза ветров", лауреат литературной премии "Национальный бестселлер" Андрей Геласимов.

До конца поддерживая интригу тайны перед журналистами, руководитель акции "ТД" Ольга Ребковец очень долго вскрывала конверт с именем главного диктатора будущего года и говорила загадками, постепенно сужая круг претендентов. "Каждый год мы - штаб "Тотального диктанта" и Экспертный совет, решая, кто станет автором текста, думаем о том, что мы хотим познакомить нашу очень широкую аудиторию с хорошей современной литературой, - начала она издалека. - В этом году впервые выбрали писателя, с которым я была знакома. Он, как и "Тотальный диктант", из Сибири, его книги популярны и переведены на разные языки, он имеет режиссерское образование, и его произведения экранизируют, пишет на разные темы и в разных жанрах, открывает таланты других, делая сборники молодых авторов".

Сам Геласимов признался, что не сразу согласился стать автором текста-2020, но, подумав, все же принял это предложение. "В школе во время написания диктантов самолюбие мое страдало, и когда последовало предложение от Ольги, я подумал: "Ну вот, настал мой час!" А если серьезно, я преподаю в Литературном институте, и мои второкурсники пишут с ошибками. Нам нужно приложить усилия, чтобы это поменять!" Писатель рассказал, что "давным-давно мечтал написать историю о зарождении гигантской идеи, которая полностью меняет человечество. Мне всегда было интересно посмотреть, как у истоков зарождения этой идеи складываются обстоятельства".

"Тотальный диктант" 2020 года пройдет четвертого апреля. 1 февраля станет известна новая столица "Тотального диктанта", сейчас идет голосование за главный город "ТД", куда и поедет диктовать свой текст Андрей Геласимов. Среди претендентов 10 городов, в том числе один зарубежный (Нукус, Узбекистан).

"Я написал текст в четырех частях о том, как зародилась великая идея. Текст посвящен основоположнику русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому, причем о малоизвестных фактах его жизни", - сообщил он.

Ольга Ребковец напомнила, что регистрация на площадках "Тотального диктанта" начнется 24 марта, и пообещала проверить все работы к 20 апреля. Что же касается звездных диктаторов, то в этом году организаторы постараются привлечь к диктовке текста Геласимова о Циолковском космонавтов и научных деятелей.

Владимир Пахомов, ведущий онлайн-курсов грамотности "Мыш кродеться" (ошибки в названии сделаны специально), на портале "Тотальный диктант" посоветовал тем, кто хочет в будущем году написать текст Геласимова на пятерку, повторить правила с приставками на с- и з-, вспомнить запутанные закономерности употребления "о" и "ё" после шипящих под ударением и освежить в памяти самое что ни на есть коварное в русской орфографии - принцип выбора одной или двух "н" в прилагательных и причастиях.

Справка "РГ"

Напомним, что в 2019 году автором текста "Тотального диктанта" был писатель, автор бестселлеров о Льве Толстом и обозреватель "Российской газеты" Павел Басинский.

Президент и Патриарх

Патриарх встретился с президентом Кубы

Текст: Елена Новоселова

Под занавес визита в Россию президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Даниловом монастыре состоялась его встреча с Патриархом Кириллом.

Напомним, в 2016 году в Гаване произошло историческое общение Патриарха с Папой Римским Франциском. О миссии как православной, так и католической церквей в мире зашла речь и вчера в Москве. "Церковь должна работать для того, чтобы сглаживать противоречия и добиваться компромиссов, добиваться решений, с которыми все могли бы согласиться. Как Русская Церковь, так и Римско-католическая церковь придерживаются этой позиции сегодня", - сказал глава РПЦ, но подчеркнул, что есть среди церквей и те, где поступают иначе. "Греко-католики на Украине всё делают наоборот", - заявил Патриарх Кирилл. По его словам, Украинская греко-католическая церковь раздувает межрелигиозный конфликт на Украине.

"Участие церквей в такого рода событиях не должно усугублять противоречия между людьми. К сожалению, мы не можем этого сказать о греко-католиках на Украине, которые не просто являются частью этого конфликта, но которые этот конфликт инспирируют", - считает предстоятель. А Ватикан ничего не может поделать с таким положением дел. Несмотря на то что Папа Римский обсуждал с греко-католиками положение верующих на Украине, захваты храмов Украинской православной церкви представителями УГКЦ не прекратились. "Очень важно было наше обращение к Украине с призывом к общественной солидарности и миротворчеству, Папа Римский и Патриарх Московский ясно продекларировали отношение к этому кризису... Думаю, не только у нас есть трудности с греко-католиками, но, как мне кажется, и у Папы Франциска есть некоторые трудности, потому что эта группа людей не очень управляется в своих действиях, опираясь на рекомендации Рима", - убежден предстоятель.

Энергия Дуная

Лидеры России и Венгрии обсудили поставки газа, Украину и Сирию

Текст: Кира Латухина (Будапешт)

Президент России посетил Венгрию по приглашению премьер-министра республики. Виктор Орбан заявил о готовности присоединиться к "Турецкому потоку" - чем раньше, тем лучше. Процесс может стартовать в начале следующего года. Речь шла и об Украине, и Владимир Путин рассказал о том, что Москва ждет от следующей встречи "нормандской четверки", и заверил, что не считает Владимира Зеленского националистом.

Переговоры прошли в Кармелитском подворье - рядом со дворцом графов Шандор. С января 2019 года это новая рабочая резиденция премьер-министра Венгрии. Лидеры и делегации (с российской стороны глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков) разместились за круглым столом с печеньем и конфетами.

В венгерской столице шел проливной дождь. Тем не менее Владимир Путин был в хорошем настроении. "Я всегда, когда приезжаю в Будапешт, всегда любуюсь этим городом. В любую погоду красиво", - заметил он. Орбан не спорил: Будапешт - красивый город.

На повестке были двусторонние отношения, международные и региональные вопросы. Товарооборот в прошлом году вырос почти на 30 процентов - до 7 млрд долларов, но в январе - июле снизился на 7 процентов и составил 3,6 млрд долларов. Объем прямых инвестиций из Венгрии в российскую экономику - больше миллиарда евро. "Впервые после введения санкций в 2018 году товарооборот возрос", - с радостью отметил Орбан.

Важная часть переговоров - энергетика. По словам Путина, эта тема "на первом месте". Венгрия потребляет российский газ - в прошлом году было поставлено 7,4 млрд кубометров, и столько же - уже за январь - август этого года. Будапешт заинтересован в сотрудничестве в сфере использования российских углеводородов и поиска альтернативных путей их доставки - с учетом так и не случившегося строительства "Южного потока" и возобновления работы над "Турецким потоком".

На вопрос о присоединении Венгрии к "Турецкому потоку" Путин сказал, что Москва будет это только приветствовать. По венгерской территории этот проект проляжет всего на 15 км, переговоры могли бы стартовать в начале года, не исключил он. "Мы не хотим зависеть от транзитных стран, и если из России газ поступает только через Украину, это неприемлемо", - заявил Орбан. "Чем раньше мы присоединимся к "Турецкому потоку", тем лучше", - подчеркнул он.

Комментируя на пресс-конференции переговоры по транзиту и поставкам газа на Украину, Путин предложил уйти от "абсурда", обнулить претензии в судах, спокойно договориться и напомнил о выгодах для Киева. Российский лидер также приветствовал новость о том, что датские власти наконец выдали разрешение на работы в своей исключительной зоне по "Северному потоку-2", назвав Данию "ответственным участником международных отношений".

В среду в Будапеште в присутствии лидеров было подписано соглашение, которое позволит увеличить экспорт нефти по трубопроводу "Дружба" к 2025 году. Идет работа по АЭС "Пакш". Согласно договоренностям, "Росатом" займется увеличением мощности электростанции, включая сооружение и ввод двух новых энергоблоков.

"Венгрия находится в треугольнике Москва, Берлин и Стамбул", - констатировал Орбан. И поменять "номер дома" нельзя. Венгрия - член НАТО, там и останется, но это не исключает сотрудничества с Россией на политическом уровне, заверил он. При этом Будапешт заинтересован в улучшении отношений альянса с Москвой. Ведь Венгрия всегда проигрывает, когда отношения между восточной и западной Европой плохие, сказал венгерский премьер.

Одна из тем - урегулирование кризиса на Украине. "Безусловно, есть темы, которые одинаково вызывали и по-прежнему вызывают обеспокоенность и у венгров, и у нас. Это тема меньшинств в сопредельных районах", - сказал перед визитом журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Венгрия не раз заявляла о неприятии процессов на Украине. "Поэтому нельзя исключать, что как-то это будет затрагиваться", - пояснял он. "Венгерские меньшинства живут в незаконной дискриминации", - заявил вчера журналистам Орбан, призвав не смешивать венгерско-российские и венгерско-украинские отношения. "Мы боремся за свои национальные интересы", - пояснил он, выразив надежду на позитивный диалог с Киевом в будущем.

Путин сказал журналистам, что украинский лидер Владимир Зеленский не похож на националиста, но вопрос в том, доведет ли до конца то, что сам сказал публично, - разведение сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах, что тянется годами. "Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в "нормандском формате", лишь бы они не были пустыми разговорами, а вели к результату", - также заверил он.

Еще обсуждалась ситуация в Сирии. В Женеве как раз началось первое заседание Конституционного комитета. Это важно и для Венгрии, из-за мигрантов, и для Европы в целом, пояснил Путин.

После переговоров состоялись подписание документов и пресс-конференция. Всего было подписано восемь соглашений в самых разных сферах - здравоохранении (в том числе меморандум о сотрудничестве в области онкологии), соцобеспечении (при начислении пенсий будет учитываться весь стаж на территории двух государств), физкультуры и спорта (меморандум о сотрудничестве), железнодорожного транспорта, страхования, регионального сотрудничества, а также о продолжении сотрудничества в области поставок и транспортировки нефти.

Затем президент России и премьер-министр Венгрии встретились с главами христианских церквей Ближнего Востока - по инициативе Орбана. "Для нас неприемлемы факты преследования представителей любых конфессий за их религиозные убеждения", - объяснил журналистам российский лидер. "Ближний Восток - колыбель христианства, а христиане Ближнего Востока сейчас находятся в бедственном положении... Россия делает все, чтобы поддержать их... причем в тесном контакте с властями этих стран", - сказал он, приведя в пример Сирию. Речь не идет о соглашениях, нужно просто помочь сохраниться, восстановить святыни и приходы, сказал Путин. Наш первый король говорил, что Венгрия останется "на ногах", если сохранит христианство, сказал, в свою очередь, Орбан.

Вторая жизнь отходов

Мусор станет ценным товаром

Текст: Елена Березина

Отходы перестают быть просто мусором и получают добавленную стоимость. Министерство промышленности и торговли внесло в правительство законопроект, регулирующий обращение вторичных ресурсов, получаемых как в процессе производства, так и из твердых коммунальных отходов. "В настоящий момент происходит его рассмотрение на площадке правительства", - сообщил "Российской газете" статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Основная цель документа - вовлечь в экономическую деятельность вторсырье. Законопроект закрепит право предприятий самостоятельно определять, к какой категории относить остаточные нецелевые вещества и материальные предметы: ко вторичным ресурсам или отходам.

При этом предусматривается введение нормативов использования вторсырья при производстве продукции. Если производители будут их выполнять, это позволит освободить их от исполнения обязанности по выполнению нормативов утилизации.

Сейчас оборот вторичных ресурсов никак не регулируется, они рассматриваются как отходы, а не сырье. В результате утрачиваются. Меры, стимулирующие предприятия работать со вторсырьем (например, освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) сделок с макулатурой, стеклом и текстилем, а также налоговые льготы для предприятий, выпускающих продукцию из вторичных ресурсов), еще готовятся.

Согласно нацпроекту "Экология", доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, составляла на 1 сентября 2018 года лишь 1%, направляемых на обработку - 3%. В этом году долю утилизации планируется довести до 3%, обработки - до 7%. К 2024 году эти показатели должны составить 36 и 60% соответственно. Но пока нацпроект является одним из самых слабо исполняемых, по данным Счетной палаты на 4 октября, исполнение расходов по нацпроекту "Экология" составляет лишь 17,3%.

Несмотря на малую долю переработки, Россия экспортирует значительную часть макулатуры. По данным UN Comtrade, в 2018 году Россия экспортировала почти 368 тысяч тонн этого вторсырья на 71,8 миллиона долларов, занимая 9-е место в мире по объемам экспорта. "При этом десять лет назад, в 2008 году, мы экспортировали лишь 196 тысяч тонн, то есть в 1,9 раза меньше, - говорит Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). - Импортировала же наша страна в прошлом году менее 19 тысяч тонн макулатуры на 3,5 миллиона долларов, занимая 30-е место в мире".

Более 56% экспорта российской макулатуры приходится на Украину, еще по 9% - на Белоруссию и Узбекистан, по 7% - на Германию и на Финляндию. Почти весь импорт макулатуры приходит из Белоруссии (68%) и Казахстана (29%).

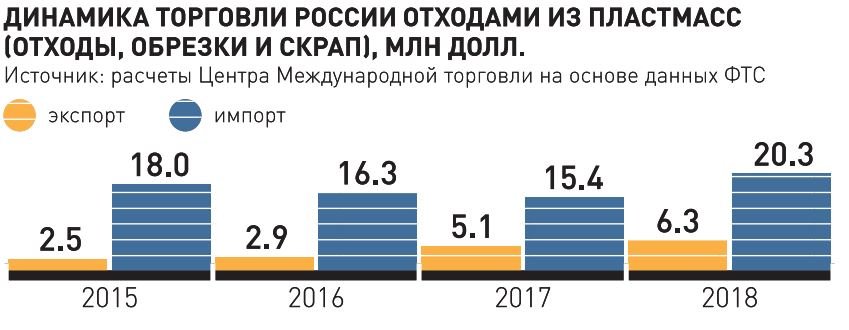

С пластиком ситуация иная - импорт пластиковых отходов, по данным UN Comtrade, в натуральной величине практически был равен объему экспорта по итогам прошлого года. "Мы ввозили около 24 тысяч тонн пластика и вывозили 25 тысяч тонн. В стоимостном выражении разница, правда, гораздо более значительна - сумма экспорта составляла лишь 6,2 миллиона долларов против 20,3 миллиона долларов импорта, - отмечает Наталья Чуркина. - Вывозим мы более дешевые отходы, чем ввозим. Для сравнения, 10 лет назад мы ввозили 8,7 тысячи тонн (в 2,8 раза меньше), а вывозили - 13,5 тысячи тонн пластика (в 1,9 раза меньше)".

60% отходов пластика Россия вывезла в Узбекистан, еще 13% - в Белоруссию, 7% - в Литву, 6% - в Латвию. Наиболее высокие объемы пластикового импорта шли в Россию в основном из Белоруссии (28%), Японии (16%) и Турции (13%).

"Сейчас в Россию импортируются некоторые виды вторичных материалов, полученных путем обработки отходов, в том числе твердых коммунальных, и отдельно собранных за рубежом. Однако речь идет о высококачественном вторичном сырье, а не об отходах, - пояснил Виктор Евтухов. - Импорт является краткосрочной мерой для удовлетворения растущей потребности отечественных предприятий в материалах, способных заместить в производственном цикле первичное сырье, а также удешевить конечный продукт".

Пластиковое вторсырье активно используется при производстве стройматериалов, например, утеплителя, геотекстиля для дорожного строительства. Макулатура нужна целлюлозно-бумажным предприятиям, которые работают не на древесном сырье, а именно на макулатурном. Сейчас им ее не хватает. "При этом факт растущего спроса на вторичные материальные ресурсы подтверждает правильность выбора нашим государством курса на вовлечение отходов во вторичный оборот путем развития инфраструктуры по обработке и утилизации отходов через реализацию положений федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами". Таким образом, по мере развития отечественных высокотехнологичных мусоросортировочных комплексов и раздельного сбора потребность в импорте будет устранена рыночными механизмами", - считает Виктор Евтухов.

О возможном запрете импорта вторсырья не помышляют ни в минпромторге, ни в минприроды. Рынок должен отрегулировать себя сам. Когда все региональные операторы заработают в полную силу и реально начнут сортировать мусор, отбирать полезные фракции и отдавать их в переработку, предприятиям должно хватить своего пластика и макулатуры. Но пока этого не произошло, приходится прибегать к импорту. Основным стимулом ускорить развитие мощностей по использованию вторсырья станет введение на законодательном уровне регулирования обращения с вторичными ресурсами.

Объемы торговли России пластиковыми отходами пока невысоки. По объему пластикового экспорта мы занимаем лишь 28-е место в мире. Германия же экспортировала в 42 раза больше, Япония - в 41 раз больше, Бельгия - в 22 раза больше. По импорту пластиковых отходов мы на 31-м месте. Малайзия, например, импортирует в 36 раз больше, Гонконг - в 25 раз, Нидерланды - в 23 раза, Германия - в 19 раз, США - в 18 раз больше.

Еще один вид отходов, которым Россия практически не торгует с другими странами, - это различные батареи и аккумуляторы. По объемам экспорта в 2018 году мы занимали 46-е место в мире, вывозя менее тысячи тонн таких отходов на 2,1 миллиона долларов. Для сравнения, Нидерланды вывозят 70 тысяч тонн, Япония - 67 тысяч. По объемам же импорта различных батарей и электрических аккумуляторов мы занимаем 51-е место в мире, ввозя всего 62 тысячи тонн таких отходов на 3,1 миллиона долларов. Для сравнения, Корея ввозит 473 тысячи тонн, а Индия - 125 тысяч тонн таких отходов, подсчитали для "РГ" в ИКСИ.

Пациенты не читают по-русски

Отсутствие информации мешает уральским клиникам увеличить экспорт медицинских услуг

Текст: Юлия Мякишева (Свердловская область)

В национальном проекте "Здравоохранение" на 2019-2024 годы поставлена задача увеличить экспорт медицинских услуг в четыре раза. Только в Свердловской области количество пролечившихся иностранцев должно вырасти со 130 человек в 2017 году до 520 в 2024-м. В нынешнем году, по данным областного минздрава, клиники региона планировали принять 250 иностранцев. Насколько реальна эта цифра и что мешает резко повысить показатели, выяснял корреспондент "Российской газеты".

Турист или мигрант?

Как сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения Свердловской области, в этом году для лечения Средний Урал посетили 189 иностранцев. Это официальные данные. Сразу уточним: услугой, проданной на экспорт, считают ту, которая предоставлена лицу с зарубежным гражданством. То есть, по сути, значения не имеет, турист ли это, который спланировал поездку на лечение, или гастарбайтер, которому экстренно потребовалась медпомощь. Впрочем, отчитываться перед ведомством о гражданстве пациентов обязаны только государственные клиники.

- Для реализации нацпроекта свердловский минздрав создал координационный проектный офис и несколько рабочих органов, в том числе по развитию экспорта медицинских услуг. Это очень широкое понятие, которое законодательно пока не закреплено, - поясняет участник одной из сформированных рабочих структур Екатерина Клипова.

По ее словам, медтуризм в чистом виде - это когда иностранец заблаговременно ищет клинику в РФ по своему профилю, ведет переговоры с ней на предмет будущего лечения, получает от медучреждения подтверждение готовности его принять и с этим документом обращается в консульство РФ для получения визы. Либо прямо во время туристического путешествия по России, пользуясь случаем, проходит краткий общий медицинский осмотр (check up).

- Может быть, в будущем в России введут такую категорию виз, как "медицинская", и тогда медицинских туристов можно будет отличить по этому признаку. Пока вопрос открыт, - говорит Клипова.

Впрочем, плановые цифры скорее всего вполне реалистичны, ведь многие уральские больницы работали на свой имидж за границей много лет. Всего же в реализации регионального проекта участвуют 147 медицинских организаций Свердловской области.

Операция с дегустацией

Так, в клинику в Екатеринбурге иностранцы ехали и три, и пять лет назад. Как рассказывает главный врач дорожной больницы Сергей Корелин, большинство зарубежных туристов обращается за стационарной помощью. Цена на аналогичные услуги у них на родине порой на порядок выше, чем в России. За первые восемь месяцев нынешнего года больница пролечила 180 пациентов из-за рубежа.

- К нам приезжают в основном из Казахстана, Узбекистана, Германии и Китая. Из бывших советских республик едут, потому что там мало хороших врачей, нет аппаратуры. Обращаются за решением онкологических, урологических, гинекологических проблем (например, для проведения ЭКО), услугами челюстно-лицевой хирургии. Из Германии едут бывшие соотечественники, потому что им дешевле лечиться здесь, чем оплачивать там страховку. Китайцы выбирают лечение в России из-за того, что в этой стране преобладает традиционная медицина, современная же представлена в пяти крупных городах, на других территориях она только начинает развиваться, - рассказывает главврач.

Для увеличения экспорта в дорожной больнице, например, планируют даже ввести комплексный пакет, включающий не только обследование и лечение, но и встречу пациента в аэропорту или на вокзале, трансфер, услуги переводчика, экскурсии по Екатеринбургу и окрестностям с дегустацией блюд национальной кухни. Таким предложением можно будет воспользоваться примерно через полгода: клиника привлекает к сотрудничеству турфирму. Кроме того, пытается договориться о визовой помощи иностранцам, но консульства РФ в интересующих врачей странах на контакт пока не идут.

Вообще, по словам Корелина, развитию экспорта медуслуг больше всего мешает отсутствие информации: потенциальные клиенты просто не знают, что им готовы помочь на Урале.

Как рассказывают руководители медучреждений, региональный минздрав оказывает поддержку, рассказывая на международных конференциях о свердловских клиниках и их услугах. В специализированных выставках по возможности участвуют и сами медучреждения, но этого явно мало. Например, в соседней Тюменской области на развитие экспорта медуслуг в 2019 году выделили из бюджета 48 миллионов рублей.

Ищите переводчика сами

В одной из уральских негосударственных клиник пациентов принципиально не делят на граждан РФ и иностранцев, поэтому в ней нет отдела, который занимался бы развитием экспорта. Тем не менее медучреждение пользуется популярностью среди приезжих. Так, за прошлый год сюда обратилось 948 человек - сказалось проведение в Екатеринбурге ЧМ по футболу. С января по август 2019 года количество пациентов из-за рубежа составило 559 человек. Высоких показателей достигли в том числе благодаря сотрудничеству со страховыми компаниями.

Как рассказал директор по стратегическому развитию медцентра Артур Воробьев, лечились здесь пациенты из 16 стран, больше всего граждан Молдовы, Казахстана, Греции. Популярностью пользуются поликлинические услуги - консультации терапевта, хирурга и невролога, программы обследования и стоматология.

Главная трудность, с которой сталкивается клиника при работе с клиентами из других стран, - языковой барьер. Если, например, объясниться с гражданами КНР помогают сотрудники созданного при медучреждении центра китайской медицины, то переводчика с таджикского в штате нет - эту проблему пациентам приходится решать самостоятельно.

Трансфер до выздоровления

В центре восстановительной медицины и реабилитации поток пациентов из-за рубежа формировался много лет. В больнице считают, что это связано с тем, что в некоторых странах ранняя медицинская реабилитация развита очень слабо или вообще отсутствует. Здесь же готовы принять больного на 7-8-й день после операции - кардиохирургической, онкологической или нейрохирургической, а также после инсультов и травм.

В этом году в этой клинике проходили реабилитацию пациенты из Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Украины. Приезжают сюда и бывшие соотечественники из США, Израиля, Великобритании - в основном из соображений экономии: чтобы не платить 300 евро за день в этих странах, они предпочитают отдавать 75 в России. В 2018 году в центре пролечились 20 иностранцев, в нынешнем - 26. Так как учреждение находится за городом, трансфер здесь обеспечивают уже давно.

Кстати, в этой больнице есть специалисты со знанием английского, немецкого, французского языков, но вот на сайте учреждения на английский переведена только основная страница. Узнают же о нем иностранцы по большей части от знакомых, через турфирмы, ищут информацию в Интернете. На рост популярности реабилитационного учреждения работает и известность здешних врачей в профессиональной среде, в том числе в других странах: нередко зарубежные коллеги рекомендуют своим пациентам поехать на восстановительное лечение именно в Екатеринбург.

Мнение

Виталий Аретинский, заслуженный работник здравоохранения, профессор, доктор медицинских наук:

- На мой взгляд, имеет смысл укреплять отношения со странами СНГ - именно у этого направления большое будущее. Считается, что лечение в России популярно у китайцев. Пока это действительно так, например, у них высока потребность в ЭКО: семьям разрешили иметь двоих детей. Но с этого года в Китае стартовала пятилетка здравоохранения, в его развитие вкладываются большие деньги, а значит, скоро мы им станем неинтересны.

В ноябре в регионе начнет работу ассоциация крупных лечебных учреждений, которые будут заниматься экспортом медицинских услуг на коммерческой основе. Для этого необходимо развивать двусторонние отношения. В идеале в других странах должны быть созданы представительства, в которых пациенты получали бы информацию о медуслугах в нашей стране, а врачи могли бы посмотреть первичную документацию, использовать телемедицину. Сейчас областной минздрав плотно сотрудничает с министерством внешэкономических связей в части поиска партнеров за рубежом. Не урегулирован и ряд правовых, финансовых вопросов, скажем, непонятно, кто будет покрывать риск, связанный с оказанием некачественной услуги. Существуют проблемы с получением визы для лечения в России: иногда процесс оформления бумаг затягивается надолго. Для сравнения: в Германии такие вопросы решаются за пару дней. Кроме того, чтобы стать привлекательными для пациентов из дальнего зарубежья, учреждениям нужно получить сертификаты международного образца, но это очень дорого. В России их имеют всего несколько больниц.

От афропессимизма к афрооптимизму

Наталья Пискунова о том, зачем Россия снова идет Африку и кто наши конкуренты

23-25 октября в Сочи состоялся первый в современной истории России саммит «Россия – Африка», в котором приняли участие представители всех государств Магриба и Тропической Африки. В саммите участвовали крупные африканские компании – импортеры и производители сырья и разных видов продукции, а также представители фармацевтических фирм и образовательных учреждений. Как добиться качественного изменения характера отношений России со странами Африки?

По итогам саммита в Сочи было принято два меморандума о понимании, заключено несколько многомиллиардных контрактов в области ВЭД, промышленности, банковского дела и других сфер экономики на общую сумму более триллиона рублей. При этом Россия напомнила о списании более 20 миллиардов долларов долгов странам континента.

Сочинский саммит «Россия-Африка» — уникальное событие для современной внешней политики России: мероприятия такого уровня и масштаба с участием африканских лидеров не было ни в 90-х, ни в 2000-х. Более того, ни в в период борьбы стран Африки за независимость в 1950-60-е, ни в первые десятилетия после ее получения, ни во времена пикового противостояния двух полярных политико-экономических систем — социализма и капитализма — такие встречи не проводились. Предпочтение отдавалось двустороннему взаимодействию. Чаще всего – закрытому.

В 1990-е годы Россия сворачивала активное взаимодействие со странами Африки: многие проекты и даже целые миссии были закрыты.

Вплоть до начала 2000-х отношения со странами Африки фигурировали лишь в самом конце основного внешнеполитического документа России – Концепции внешней политики. Более того, все исследователи применительно к Африке неизменно использовали только один термин – «Афропессимизм».

Этот термин подразумевал крайне высокую степень политических рисков для ведения любых совместных проектов, низкую инвестиционную привлекательность Африки, критически опасный уровень эпидемий, неконтролируемый рынок запрещенных препаратов и вооружений, а также нелегальную торговлю людьми.

Более того, «афропессимизм» относился и к структурной неразвитости экономик большинства стран Африки. Тут и невозможность обслуживания внешних долговых обязательств любым кредиторам (от Всемирного Банка и МВФ до двусторонних займов), и галопирующая инфляция

В некоторых критических случаях, как, например, в Зимбабве, инфляция могла достигать 1000000% в год, что вошло во все учебники экономической теории как абсолютный мировой рекорд роста цен.

ООН на протяжении нескольких десятков лет относила практически все страны Африки, включая Магриб, к неразвитым или отстающим в развитии. Неграмотность населения, этнические войны, феномен распавшихся государств Сомали, Судана, ЦАР и неопределенный политический статус Западной Сахары, массовый голод, серия засух, затронувших огромные субрегионы континента – все это не способствовало налаживанию связей между Россией и Африкой.

На протяжении нескольких десятилетий после обретения независимости страны Африки ассоциировались с образом «вечного должника». Несмотря на огромный ресурсный потенциал, большинство новых лидеров освободившихся стран не могли его реализовать для развития своей национальной экономики. Это прежде всего объяснялось неустойчивостью самих режимов: в некоторых африканских странах за полгода могло смениться шесть премьер-министров, причем неконституционным путем.

Кроме того, долгий колониальный период, почти повсеместное отсутствие опыта независимого государственного управления (кроме Либерии, ЮАР и Эфиопии), доминирующая роль этнополитических традиционных структур, массовая бедность населения, голод, регулярные засухи и другие проблемы в принципе не позволяли Африке развиваться так же быстро, как странам Юго-Восточной Азии или Латинской Америки.

«Вечным должником» Африка оставалась практически в течение всего периода советско-африканского сотрудничества. Регулярное массовое списание долгов, которое осуществлялось в тот период, являлось символическим жестом.

Для африканских лидеров это было не только и не столько «приглашением к беседе», сколько публичным (или закрытым) подтверждением заинтересованности в отношениях с рядом обязательных политических условий (нахождение в зоне влияния «полюса» СССР), которые подчас были важнее торгово-экономических.

Списание 20 млрд долларов долговых обязательств странам Африки на саммите в Сочи в 2019 году – это тоже символический жест, который получил неоднозначную оценку и в России, и в мире.

Каковы потенциальные сферы сотрудничества между Россией и странами Африки?