Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводит встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Перед ее началом Тиллерсон и Порошенко вышли к журналистам, но не стали делать заявлений.

Украинский лидер находится в США с рабочим визитом. Ранее он встретился с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, а также с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Алексей Богдановский.

США не стали бы возражать в том случае, если бы Россия и Украина договорились решать вопросы по каналам, не связанным с минскими договоренностями, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Если Россия и Украина решат объединиться и действовать по какому-то другому каналу, не связанному с минскими соглашениями, мы бы не стали возражать против этого. Но мы хотим, чтобы они продвигались вперед в рамках Минска сейчас", — сказала она.

Как подчеркнула представитель госдепартамента, США, "даже не являясь участником минского процесса, остаются приверженными этим соглашениям". "Мы продолжаем призывать Россию к выполнению своих обязательств", — сказала она.

В то же время, как отметила Науэрт, "мы видим, что в рамках минских переговоров получается очень мало, мы бы хотели, чтобы что-то происходило".

Выступая в конгрессе США на прошлой неделе, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что решение конфликта в Донбассе может быть найдено в рамках какой-то структуры, помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей.

Отношения РФ и Запада ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Дмитрий Злодорев.

Первая встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

Первая встреча

Порошенко рассчитывал встретиться с Трампом сразу после его инаугурации зимой, однако визит долгое время не был согласован. В феврале лидеры двух стран провели телефонный разговор. Тогда Порошенко охарактеризовал его как "очень конструктивный и дружеский".

В понедельник стало известно, что Порошенко отправился с визитом в США. Он заявил, что его визит в Вашингтон свидетельствует о "фантастической" поддержке страны со стороны американского руководства.

Переговоры президентов США и Украины состоялись около 18.00 мск. Белый дом сообщал, что встреча пройдет в трехстороннем формате — Трамп "зайдет" на ранее запланированную встречу Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом — такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.

Как сообщил Белый дом по итогам встречи, президенты Трамп и Порошенко в ходе переговоров обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

"Президент Трамп встретился сегодня с президентом Порошенко, чтобы обсудить поддержку мирного разрешения конфликта на востоке Украины, программу реформ Порошенко и усилия по борьбе с коррупцией", — говорится в сообщении Белого дома.

Американский лидер отметил "большую вовлеченность" в ситуацию на Украине. "У нас уже был ряд очень хороших дискуссий, они будут продолжаться в течение дня, я думаю, мы добьемся большого прогресса", — сказал президент США.

По информации присутствовавших на встрече репортеров, Порошенко "говорил тихо, и его трудно было расслышать". В частности, он заявил, что "мы действительно боремся за свободу и демократию".

При этом в день визита Порошенко в Вашингтон, Минфин США объявил о расширении санкционного списка в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновники из России, в том числе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, Донбасса, а также представители байк-клуба "Ночные волки".

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, расширяя санкционные списки против РФ, Вашингтон сознательно льет воду на мельницу "партии войны" в Киеве — тех, кто заинтересован в срыве минских соглашений. Москва ранее не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Порошенко остался доволен

По итогам переговоров Порошенко сообщил, что остался доволен встречей. "Повестка дня встречи в Белом доме очень широкая. Я доволен результатами переговоров и благодарен нашим партнерам за поддержку Украины", — написал он в Twitter.

По его словам, в ходе переговоров Трамп заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ. "Прошла полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности, и независимости нашего государства. И твердую поддержку в продолжении реформ на Украине", — заявил Порошенко на брифинге, который транслировал телеканала "112 Украина".

Также, по словам Порошенко, США поддерживают реализацию минских соглашений по Донбассу. При этом глава украинского государства высказался против смены формата переговоров по урегулированию конфликта.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. После избрания Трампа президентом вновь заговорили о поиске нового формата переговоров при непосредственном участии США.

На вопрос, обсуждался ли вопрос смены формата по урегулированию ситуации в Донбассе, Порошенко ответил: "Я не вижу в этом никакой необходимости, США являются нашим партнером".

При этом он добавил, что Киев заинтересован в большей вовлеченности в этот процесс со стороны США. "Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства", — заявил Порошенко.

Президент Украины также пообещал представить международным партнерам законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится в Киеве.

Ранее Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. По информации депутатов Рады, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции".

"Мы на сегодня разрабатываем законопроект. Я хотел бы подчеркнуть, что будет его общественное обсуждение. Мы должны учесть большинство мнений, и на сегодня он, безусловно, будет представлен нашим международным партнерам", — сказал Порошенко.

Он также сообщил, что Трамп поручил расширить военно-техническое сотрудничество США с Киевом.

"Отдельно было подчеркнуто наше сотрудничество в военно-техническом направлении. Мы будем более детально это сейчас обсуждать с министром обороны США (Джеймсом) Мэттисом. Но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество", — заявил Порошенко.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Белый дом готов работать с конгрессом по санкциям в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

"Посмотрим, что случится в палате представителей, потом мы выскажемся по данному пакету (санкций — ред.)… Есть некоторые разделы в этом пакете санкций, по которым мы должны будем работать с палатой представителей и сенатом", — сказал Спайсер журналистам.

Также, по его словам, уже действующие санкции по России будут действовать, "пока Россия не уйдет с Восточной Украины". Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины.

Сенат США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис во вторник не исключил ситуации, при которой США могут начать поставки летального оружия Украине.

"Мы не предоставляли Украине летального оборонительного оружия в прошлом, но не исключаем такого варианта в будущем", — сказал он журналистам.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов 456 тысяч долларов США, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Дмитрий Злодорев.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия начинает разрабатывать ответные меры на расширение американских санкций. Он выразил убеждение, что эти действия США не окажут влияния на курс Москвы и российские компании и граждане не пострадают от новых ограничительных мер.

Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из России и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали 38 новых компаний, чиновников, а также двое представителей байк-клуба "Ночных волков" (Wolf Holding of Security Structures).

Введенные минфином США санкции нацелены на усиление давление на Россию с целью исполнения ею минских соглашений, говорится во вторник в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина, которое распространила его пресс-служба.

"Эти изменения будут поддерживать давление на Россию, чтобы двигаться в направлении дипломатического решения (конфликта на Украине)", — сказал Мнучин. Он добавил, что США поддерживают суверенитет Украины и "речи ни о каком облегчении (санкций) быть не может, пока Россия не выполнит минские соглашения".

Отношения России и Запада ухудшились после присоединения Крыма и из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Санкции против физлиц

Из крымских чиновников в список попали Вадим Булгаков — начальник УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю, генерал-майор внутренней службы; Петр Ярош — глава российской федеральной миграционной службы по Республике Крым, Андрей Мельников — министр экономического развития Республики Крым, Олег Камшилов — прокурор Республики Крым.

От ЛНР и ДНР: Игорь Корнет — министр внутренних дел Луганской народной республики, Леонид Пасечник — министр госбезопасности ЛНР, Наталья Хорошева — член совета министров ЛНР, которая объявила о том, что на территории республики российский рубль будет основной валютой, а также Алексей Кострубинский — министр по чрезвычайным ситуация ДНР, Алексей Дикий — министр внутренней безопасности ДНР, Ирина Никитина — председатель Центрального национального банка ДНР, Алексей Муратов — представитель ДНР в России.

Туда же внесен замглавы МЭР — Сергей Назаров, который по данным минфина вносил существенную лепту в финансовую помощь ДНР и ЛНР под эгидой межведомственной комиссии.

Спецпредставитель президента по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом, российский государственный и политический деятель, предприниматель, член Совета Федерации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков тоже попал под санкции. Минфин США напоминает, что он уже внесен в санкционный список ЕС за то, что проголосовал "за аннексию Крыма". Под санкции попали и двое подчиненных Бабакова – Александр Воробьев и Михаил Плисюк.

Особой строкой в списке прописываются Геннадий Никулов — глава байк-центра "Ночные волки" и Денис Ряузов — "идейный лидер" в той же организации. По версии минфина США байкеры "обеспечивают обучение боевым искусствам и тактические военные курсы иностранным вооруженным силам".

Санкции против банков и компаний

Незамеченными минфином не осталась и сама структура байк-клуба, которая в документах ведомства фигурирует как Wolf Holding of Security Structures.

Ведомство приняло решение о включении в "черный список" шести банковских структур за деятельность в Крыму, говорится в заявлении ведомства. Там уточняется, что в "черный список" попали АО "Таатта", Черноморский банк развития и реконструкции, банк "Рублев", банк "Северный Кредит", "ИС Банк", ПАО Банк "ВВБ".

А так же 21 "дочка" Транснефти. В частности, в списке санкций значатся АО "Черномортранснефть", ООО "Дальневосточная строительная дирекция", АО "Институт по проектированию магистральных трубопроводов", АО "Негосударственный пенсионный фонд "Транснефть", АО "Связьтранснефть", ООО "Транснефть-финанс", АО "Транснефть-Диаскан", АО "Транснефть-дружба", АО "Транснефтепродукт", ООО "Транснефть-медиа", АО "Транснефть-метрология", ООО "Транснефть-охрана", АО "Транснефть-Подводсервис", АО "Транснефть-Прикамье", АО "Транснефть-Приволга", АО "Транснефть-Север", АО "Транснефть-Сибирь", АО "Транснефть-Центральная Сибирь", АО "Транснефть-Урал", ООО "Центр управления проектом "Восточная Сибирь — Тихий океан".

Минфин отмечает, что речь идет о компаниях, в которых "Транснефти" принадлежат 50% и более акций. Теперь американским гражданам нельзя осуществлять финансовые операции с ними, которые занимают более 90 дней. Сама компания данный вопрос не комментирует.

Кроме того, минфин ввел санкции против так называемой частной военной компании "Вагнер" и Дмитрия Уткина, которого назвал ее руководителем. Дмитрий Уткин присутствовал на приеме в Кремлевском дворце 9 декабря. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Уткин был там, поскольку является кавалером орденов Мужества.

Опубликованный во вторник санкционный список США включает также Крымскую первую страховую компанию (КПСК), застраховавшую в 2016 году строительство моста через Керченский пролив. Минтранс России уже заявил, что влияние на строительство моста данный факт не окажет.

В списке находятся компания по производству и продаже огнестрельного и охолощенного оружия "Молот-Оружие" и две компании группы "Конкорд" Евгения Пригожина, ООО "Оборонлогистика" — единственный подрядчик российского Министерства обороны в части приобретения товаров, работ и услуг для морского транспорта военно-морских сил и фрахта на территории Республики Крым. В список внесен Холдинг ИФД КапиталЪ, совладельцами которого, по данным Bloomberg, являются Леонид Федун и Вагит Алекперов, и принадлежащий ему 4-звёздочный отель, расположенный в Алуште, Riviera Sunrise Resort & Spa.

Россия не изменит курс

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что расширение санкций со стороны США не повлияет на курс Москвы.

"Мы говорили с самого начала проведения Вашингтоном разрушительной, крайне деструктивной политики в части применения санкций к России, к нашим физическим и юридическим лицам, что искомого США эффекта они не дадут и дать не могут. Мы об этом повторяем постоянно, и об этом я заявляю в очередной раз. Но хотелось бы сказать и о другом в нынешней ситуации. Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя", — заявил Рябков.

"Мы продолжим свой курс твердо и последовательно", — подчеркнул дипломат.

По его словам, "те российские представители, которые оказались в этом списке именно сегодня, конечно, не пострадают от американских санкций". При этом он подчеркнул, что Вашингтон, расширяя санкции против России, противоречит собственным декларируемым целям.

"Мы об этом (шаге США) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер", — сказал Рябков.

Вашингтон, расширяя санкции против РФ, противоречит собственным декларируемым целям, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, как и в ситуации с ударами американских сил по самолету и по беспилотнику сирийских ВС, говорим о том, что эта политика США противоречит американским же декларируемым целям", — сказал Рябков.

Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновник из России и Донбасса, а также двое представителей байк-клуба "Ночные волки".

Очередное расширение санкций со стороны США не окажет влияние на курс Москвы; российские компании и граждане не пострадают от новых ограничительных мер, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Во вторник Минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций и против замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против шести банков за деятельность в Крыму.

"Мы говорили с самого начала проведения Вашингтоном разрушительной, крайне деструктивной политики в части применения санкций к России, к нашим физическим и юридическим лицам, что искомого США эффекта они не дадут и дать не могут. Мы об этом повторяем постоянно, и об этом я заявляю в очередной раз. Но хотелось бы сказать и о другом в нынешней ситуации. Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя", — заявил Рябков.

По его словам "те российские представители, которые оказались в этом списке именно сегодня, конечно, не пострадают от американских санкций".

"Мы уверены в собственной правоте. И все эти устремления тех, кто продумывает все новые санкционные меры по отношению к России в Вашингтоне, эти устремления останутся не более чем продуктом воспаленной политической мысли. Никакого ущерба, урона они нам не нанесут. Мы продолжим свой курс твердо и последовательно", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко выразил поддержку "нормандскому формату" и урегулированию в Донбассе для успеха соглашения "Минск-2", сообщает во вторник Белый дом.

Кроме того, Пенс подчеркнул необходимость продолжения реформ на Украине, борьбы с коррупцией, а также подтвердил необходимость стабильной помощи украинским властям по линии МВФ.

"Вице-президент подчеркнул, что США продолжат поддержку переговоров в "нормандском формате" для выполнения минских соглашений, подчеркнул важность длительных реформ в борьбе с коррупцией для улучшения бизнес-климата и поддержки программы МВФ", — отмечается в заявлении.

Также Порошенко встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который "согласился с правом Украины защищать свой суверенитет", сообщил представитель пресс-службы Пентагона через свой twitter.

Встреча с членами Общественной палаты.

Владимир Путин встретился в Кремле с членами Общественной палаты VI состава.

Новый состав Общественной палаты формировался в три этапа: 40 человек утверждены Указом Президента 20 марта, 84 – делегированы общественными палатами субъектов Федерации, ещё 43 члена отобраны из 403 кандидатов от НКО путём голосования. 19 июня на пленарном заседании палаты Секретарём избран Валерий Фадеев. Нынешний состав Общественной палаты будет работать до 2020 года.

* * *

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Шестой состав Общественной палаты сформирован, хочу вас с этим поздравить, пожелать вам успехов в работе.

Мы с вами знаем, как оценивается работа Общественной палаты. Но я глубоко убеждён, что при всех критических замечаниях, а они мне тоже хорошо известны, Общественная палата состоялась, и она занимается своим делом.

А какое у неё «своё дело»? Она не должна подменять собой ни Правительство, ни парламент, у неё должна быть своя ниша, и эту нишу она занимает. Это общественный контроль за тем, что делают исполнительные и представительные органы власти, это экспертная оценка того, что генерируется как ближайшие и более отдалённые планы, это оценка того, как реализуются эти планы, и прямая связь с людьми, прямая связь с теми, кто ощущает на себе усилия властей по улучшению жизни в стране.

Есть ещё одна, совсем вроде бы утилитарная задача, но всё-таки она тоже, на мой взгляд, важная. Это формирование общественных советов при министерствах и ведомствах. И мне бы очень не хотелось, чтобы эта работа – так, как это иногда бывает, что греха таить, – превращалась в чисто формальное «броуновское» движение, никому не нужное. Очень бы хотелось, наоборот, чтобы это была содержательная работа, нацеленная на улучшение качества работы министерств и ведомств. Если всё это собрать вместе, то получается достаточно обширная, большая и очень нужная обществу работа.

А что касается тех, кто должен эту работу исполнять, то здесь у меня никаких сомнений нет. Здесь у вас и Герои России, здесь у вас ветераны, здесь у вас учёные, тренерский состав, причём такой, который готовит наших олимпийских чемпионов. Здесь люди, которые сами могли бы при необходимости возглавить любое министерство, ведомство, сами могли бы поработать в представительных органах власти, причём как в федеральных, так и на местах. Кстати говоря, работа на местах, работа в регионах, в муниципалитетах тоже одна из важнейших частей, составляющих деятельности подобного рода.

Мне бы хотелось на этом монолог свой закончить. Я бы Валерию Александровичу слово передал, а потом бы мы с вами напрямую подискутировали, пообсуждали вопросы, которые нас волнуют.

Пожалуйста, Валерий Александрович.

В.Фадеев: Спасибо, Владимир Владимирович.

Вчера состоялось первое пленарное заседание, и мы, не откладывая, сразу стали обсуждать главные аспекты работы. Было очень много выступлений. И я сейчас затрону буквально несколько принципов и направлений работы, а потом коллеги продолжат.

Вы сказали, что Палата выполняет большой объём экспертной работы, институт «нулевых чтений» работает эффективно, это очень важный аспект. Но здесь мы выступаем ведомыми. Вы сказали, нужна прямая связь с населением. И здесь мне кажется, и мы вчера с коллегами это обсуждали, что нам нужно влиять на повестку дня.

Вы сказали неделю назад на Дне России – нам всем нужно ориентироваться на позитивную, созидательную повестку. Повестка со стороны, с земли, с мест, если можно так выразиться, «народная повестка» заостряет внимание на тех проблемах, которые в первую очередь волнуют людей: доходы, ЖКХ, распределение доходов, неравномерное распределение доходов по регионам и так далее. Мы все знаем эти проблемы, и, конечно, Правительство решает часть этих проблем и законодательная власть. Причём важно, чтобы эти проблемы обсуждались на понятном языке, не упрощались, а на понятном языке. И вот тут коммуникация нашей Общественной палаты с населением, мне кажется, очень важна.

«Опираться на землю, на регионы» – это очень важный аспект, потому что есть сеть региональных палат, она работает, она хороша, уже местные палаты появились. Но есть проблемы излишней зависимости региональных палат от местного начальства. Это естественно, потому что местное начальство хочет контролировать всё, что происходит в регионе, в том числе и некоммерческий сектор. И мы вчера обсуждали, что надо предложить программу по усилению региональных общественных палат, по большей автономности действий региональных общественных палат. Это может быть и процедура формирования общественных палат. Мы обсуждали, как усилить региональные средства массовой информации в связке с региональными общественными палатами, потому что коммуникация – это важнейший аспект.

Совсем прозаическая вещь – это финансирование. Нужны совершенно небольшие деньги для финансирования региональных аппаратов общественных палат. Кое-где финансируются, и причём парадокс, что, казалось бы, кто деньги даёт, тот и командует, – нет, не так. В тех регионах, где наблюдается эффективное взаимодействие с общественными палатами, там как раз они финансируются, потому что местные начальники с уважением относятся к общественным палатам, и получается эффективное взаимодействие.

Почему я говорю, и мы вчера обсуждали этот важный в региональном аспекте вопрос. Мне кажется, что повестка дня должна оттуда, снизу подниматься, важнейшие проблемы должны выноситься на обсуждение здесь, в Москве, из регионов. То есть половина состава Общественной палаты – это и представители регионов. Повестка дня должна складываться снизу.

Ещё один важный проект, сейчас он уже стартует, Вы сказали в декабре 2016 года в Послании, прямо обратились к Общественной палате, призвали активизировать работу с гражданским обществом. Такой проект называется «Внедрение лучших практик обустройства общественной жизни». Название – бюрократическое, но смысл не бюрократический. Чиновники часто избегают взаимодействовать с НКО и активистами. Это люди зачастую непростые, «колючие», люди со сложными характерами, и, конечно, чиновникам часто удобно немножко их отодвигать.

Ещё раз скажу: именно в тех регионах, где такое взаимодействие энергично, там и успех. Все успешные регионы демонстрируют консолидацию вокруг целей и развития, вовлечение общественных активистов в работу по развитию регионов. Здесь надо учить чиновников, иногда, может быть, подталкивать к этой работе, объяснять им, что для них самих лично будет выигрыш, если говорить об успешном развитии региона.

С другой стороны, активисты. Не все умеют работать. Есть когорта профессионалов, умеют гранты очень хорошо получать, это правда. Но есть другая часть активистов, которые гранты получать не умеют, но зато пытаются эффективно работать. Надо бы их тоже научить, как взаимодействовать с властями.

В.Путин: Научить тех, кто гранты не умеет получать, получать.

В.Фадеев: Чтобы те, кто умеет работать, ещё и гранты получали.

Вот такая совместная работа. Отец Александр Ткаченко называет это соработничеством с властью. Нам это нужно, нам нужно вместе работать. И мы начали обкатку в нескольких городах: Великий Новгород, Рязань, Ярославль – и сейчас будем расширять. Это работа не вообще в Москве, это работа в конкретном городе с конкретными местными чиновниками, с конкретными местными активистами, причём не только с официальными НКО. Очень важно, что многие активисты никуда не входят, особенно молодёжь, особенно волонтёры. А волонтёров миллионы уже, особенно студенческая молодёжь. И здесь одна из задач – наладить взаимодействие с университетами, другими учебными заведениями. Эта работа уже ведётся, но университеты – это источник молодёжной, студенческой энергии.

Общественный контроль, о котором Вы сказали. Закон об общественном контроле в своё время был принят по инициативе Общественной палаты. Там есть проблемы. Он очень хороший, но только недостаточно подзаконных актов. Мы сейчас готовим предложения, и он недостаточно эффективно работает, потому что не хватает надлежащих подзаконных актов.

Что касается общественных советов при федеральных и региональных органах исполнительной власти. Сейчас, относительно недавно, мы добились того, что предыдущий состав Общественной палаты добился того, что большая часть этих общественных советов формируется Общественной палатой, и это даёт нам очень мощный ресурс. Я помню, как недавно на Госсовете обсуждалось здравоохранение, и там Министр здравоохранения сказала: будем контролировать через общественные советы. Вы немножко с иронией высказались. Эти мы сигналы понимаем и будем пытаться действовать в этом направлении.

И ещё один аспект – общественная дипломатия. Ситуация международная понятна. Есть разрыв, если говорить о западных странах, разрыв между политиками – с одной стороны, и бизнесом и общественностью – с другой стороны. И мы видим что? На недавний форум в Петербурге сколько приехало бизнесменов! У нас парадоксальные отношения с США, в политической сфере напряжение, а товарооборот с США хоть и небольшой, но он вырос за прошлый год. Бизнес хочет взаимодействовать с Россией. Видимо, такая же – не видимо, мы знаем, – такая же тема и с общественностью. И здесь, я думаю, Общественная палата могла бы внести очень серьёзный вклад в налаживание коммуникаций по общественной линии. И это оказало бы давление на политиков.

Последнее замечание. Общественная палата готовит в соответствии с законом ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в стране. И мы приняли решение, что нам надо готовить доклад пораньше, чтобы мы успели до Послания Федеральному Собранию, чтобы этот доклад, например, вышедший в ноябре, Вы могли бы использовать в качестве материала по анализу и оценке состояния гражданского общества в России.

Вот что я хотел сказать по теме Общественной палаты.

Двигаемся дальше, Владимир Владимирович?

В.Путин: Давайте, конечно.

В.Фадеев: У нас запланировано несколько выступлений, а дальше – как получится.

В.Путин: Пожалуйста.

В.Фадеев: Отец Александр Ткаченко, пожалуйста.

А.Ткаченко: Детский хоспис начинался с мечты девочки, которая хотела поправиться. К сожалению, болезнь была сильнее усилий врачей, но она рассказала мне, что бы она хотела сделать для других детей, которые лечились вместе с ней, что нужно было сделать, чтобы было не страшно, не больно, не одиноко. Она доверила мне свои истории, потому что, наверное, верила, что Церковь может изменить многое в её жизни, в жизни общества, в жизни других детей. Так было положено начало новому направлению в медицине.

Подобных инициатив, примеров социальной работы в нашей стране очень много. Поэтому к нам тянутся представители многих стран. В этом году в детский хоспис приезжали представители Украины, Казахстана, Эстонии, Латвии, Соединённых Штатов. Мы ожидаем визита из Бельгии, Италии. Опыт России в решении социальных проблем интересен не только в вопросах медицины и паллиативной помощи.

Несомненный прогресс в разработке технологий социальной помощи может быть и должен быть представлен на международном уровне. Это одно из направлений деятельности Общественной палаты, которое мы будем вести. В первую очередь представление опыта России в решении социальных проблем поможет нашим коллегам из стран Советского Союза, СНГ, потому что и социальные условия, и система оказания социальной помощи там схожа с российской. Это, без сомнения, будет работать на имидж страны в мире, и это поможет объединить соотечественников в единое социальное пространство.

В общем, без сомнения, нам нужно не бояться, не смущаться наших наработок, наших успехов, они действительно интересны в мире. Представляя программы обмена опытом, мы будем надеяться на помощь со стороны Россотрудничества, Министерства здравоохранения и Министерства социальной защиты.

Спасибо.

В.Путин: Позвольте маленький комментарий.

Если Вы хотите, чтобы эта работа была эффективной, не работайте напрямую с какими-то официальными структурами за границей. У них другие задачи в отношении России и всего, что связано с Россией. Работайте напрямую с такими же, как Вы, а они уже будут влиять должным образом, и, надеюсь, позитивно, на развитие самого процесса сотрудничества и на тот самый имидж России, о котором Вы сказали, которым мы, конечно, тоже дорожим.

Просто все официальные структуры – подневольные, они находятся в известной политической парадигме, им очень трудно, даже если конкретные лица захотели бы это сделать, им очень трудно сделать шаг влево, шаг вправо, прыгнуть вверх или вниз. Надо просто напрямую работать с людьми, это и будет тогда так называемая народная дипломатия, она и будет приносить успех.

Собственно говоря, она и нужна людям, ради которых Вы работаете и ради которых работают те искренние люди, которые к Вам приезжают из тех стран, которые Вы перечислили, и готовы приезжать из других стран. Напрямую с ними нужно работать.

А.Ткаченко: Это очень хороший совет. Спасибо.

В.Путин: Ни в коем случае не обращайтесь ко всяким министерствам, ведомствам. Уверяю Вас, там бюрократия ещё круче, чем у нас, а государства там гораздо более жёсткие, чем у нас. Структуры административные – они железобетонные, там никакой расхлябанности нет.

Я уже недавно говорил в интервью американской журналистке: где Occupy Wall Street? ФБР порвало всё в клочья, там никого не осталось. Но сделали так тихо, как будто в кислоте растворили. Пшик – и всё исчезло. Профессионально отработали ребята. У нас всё бурлит, там – нет, там не забалуешь особенно. Там бурлит, но только то, что разрешено, понимаете? Мы этого не замечаем даже. Там хорошо система выстроена, у нас – нет. У нас всё посвободнее на самом деле и попроще. И в Вашей работе напрямую работайте с коллегами. Они, уверяю Вас, такие же искренние, честные люди, как и Вы, они реально хотят. Их работа нацелена на помощь людям, особенно по Вашему направлению. И это будет эффективно.

А Вам спасибо большое.

А.Ткаченко: Спасибо.

В.Фадеев: Спасибо.

Владимир Ильич Винницкий представляет Общественную палату Свердловской области. Пожалуйста.

В.Винницкий: Добрый день, Владимир Владимирович!

Вы знаете, что на Урале живёт народ немногословный, жёсткий и не склонный к политическим акциям протестного характера. Поэтому мы восприняли закон об Общественной палате со всей серьёзностью, тем более что он был взращён в основном в недрах Общественной палаты и широко обсуждался, в том числе и моими земляками.

Поэтому мы уже сейчас его пытаемся внедрить в полной мере, и, благодаря закону, а насколько я знаю, аналогов такого закона в мировой практике нет, он действительно даёт возможность привлечения очень широкого круга заинтересованных лиц, и самое главное, не просто лиц, а компетентных и неравнодушных. Для этого у нас сформирован и Экспертный совет, это порядка 250 человек, плюс мы будем привлекать для этой цели представителей НКО. Это тоже где-то около 300. Вот прикиньте: если мы перемножим это на 86, получается где-то 25 тысяч человек по всей стране, это не считая муниципальных образований и иных форм общественного контроля, это целая армия. Она даёт действительно реальную возможность участия в этой деятельности.

Но, к сожалению, как это часто бывает, в ходе подготовки этого закона не были исполнены некоторые достаточно важные и серьёзные моменты и, в частности, не было исполнено поручение, если можно так выразиться, в части изменения тех нормативных актов, которые должны были сопутствовать внедрению этого закона. И в результате многие процедуры оказались нереализуемыми, и, в частности, главная из них – это предъявление исков в защиту неопределённого круга лиц. Это, действительно, реальная процедура, которая, во-первых, исходит непосредственно от палаты и не требует каких-то посредников, потому что иначе мы вынуждены обращаться в правоохранительные органы, к уполномоченным и иным бюрократам, и, конечно, эта процедура не даёт иногда желаемого результата.

Поэтому у меня огромная просьба, и мы вчера обсуждали это с коллегами, они меня поддержали, необходимо дать поручение, для того чтобы перечень, сопутствующий 212-му закону, был должным образом откорректирован. А статья 10 закона, которая позволяет предъявлять такого рода иски, исключила бы ту самую ссылку, которая не даёт права непосредственного обращения с иском от палат, поскольку там предусматривается такая возможность только в предусмотренных федеральным законом случаях. И получился вакуум. И я бы очень попросил помочь нам в этом деле.

Спасибо.

В.Путин: Давайте к этому вернёмся ещё. Но Вы знаете наверняка, поскольку Вы этим занимались, что у юристов есть определённые опасения в связи с этой возможной процедурой предъявления исков к неопределённому кругу лиц. Я сейчас не буду всё это воспроизводить вслух, вы наверняка это всё знаете. Ну, давайте вернёмся к этому ещё раз, посмотрим, как купировать эти озабоченности юристов и в то же время развязать проблему таким образом, чтобы для Общественной палаты была возможность более эффективно реализовывать свои полномочия.

Что касается политических акций, о которых Вы сказали, не думаю, что этого нужно опасаться, ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу и в основе лежит спекуляция на проблемах, а проблем везде хватает (у нас, может быть, больше, а может быть, даже уже где-то каких-то проблем меньше, чем в другом месте), но если это явно спекуляция на проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности.

А если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая, понимаете? Здесь, из этих кабинетов, не всё видно, что происходит, и если на местах люди это видят и заявляют об этом, что стесняться-то? Мне кажется, этого не нужно бояться.

Но всё должно быть только в рамках закона. Вот это самое главное. Не с целью провокации, а с целью добиться изменения к лучшему. Это, конечно, тонкая грань, но здесь люди, которые понимают эту грань, чувствуют её. Тем более что, вот Вы сказали о том, что за Вами люди стоят. Ну, конечно, у Вас же не просто 168 человек. Каждый член Общественной палаты – это человек, который что-то сделал, добился. За Вами, по сути, большое количество Ваших единомышленников, Ваших воспитанников, Ваших сотрудников в каких-то учреждениях, где Вы работаете. Это уже тысячи людей. Поэтому на всех этих людей, которые Вам доверяют, и нужно опираться, в том числе и при решении чисто политических вопросов, здесь я ничего страшного не вижу.

В.Фадеев: Спасибо.

Ольга Николаевна Амельченкова, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Ольга Николаевна, пожалуйста.

О.Амельченкова: Здравствуйте, Владимир Владимирович, Валерий Александрович, коллеги!

В Общественной палате я представляю самую крупную, 170-тысячную добровольческую команду страны, которая занимается сохранением памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Мы благоустраиваем памятные места, помогаем ветеранам не только 9 Мая. И в этом году свыше 160 тысяч добровольцев приняли участие в организации основных мероприятий, посвящённых Дню Победы, включая парады Победы и «Бессмертный полк».

Я хотела бы сказать, что действительно региональные органы исполнительной власти помогали нам в этом. 54 региона включили добровольцев в оргкомитеты по празднованию Дня Победы, 11 регионов не включили, но мы нашли взаимодействие и эффективно отработали. С остальными регионами, к сожалению, у нас возникли трудности в работе, и были даже регионы, которые просто отказались от добровольческой помощи.

Волонтёр очень серьёзно относится к своей работе. Приведу простой пример. Владимир Владимирович, Вы, наверное, помните 9 Мая, Москву, Красную площадь, помните, какая погода была. И, несмотря на заморозки, которые были ночью, когда ребята раскладывали подарки на трибунах, несмотря на холод и ветер, 2,5 тысячи добровольцев в Москве пришли, помогли и остались довольны тем, что внесли свой вклад в этот праздник, в организацию этого праздника. И в связи с этим я хотела бы попросить Вас о содействии в том, чтобы и федеральные, и региональные органы исполнительной власти включали представителей добровольчества в организацию основных мероприятий, связанных не только с Днём Победы, но и других событий, поскольку это обеспечит сопричастность молодого поколения с важными историческими событиями в жизни нашей страны.

И есть ещё один вопрос, который я хотела бы затронуть. Это вопрос, связанный с изучением истории нашей страны. Да, действительно, социологические исследования показывают, что и школьники, и студенты недостаточно хорошо знают историю нашей страны. И, на наш взгляд, введение обязательного экзамена ЕГЭ по истории без внедрения дополнительных, интересных для молодёжи, интерактивных форматов изучения истории будет не очень эффективно. В этом плане мы уже наработали ряд идей, мы объединили молодёжь, профессиональное историческое сообщество и психологов, которые помогли нам разработать и внедрить в практику действительно интересный интерактивный формат изучения истории, который может быть использован наряду с уроками и лекциями. И таким примером являются, например, всероссийские исторические квесты, которые основаны на воспоминаниях ветеранов, они были посвящены основным событиям Великой Отечественной войны. И конечно, самое важное – это финансовый вопрос. Они очень дешёвые в реализации. Так, например, квест, который мы проводили здесь, в Москве, на 120 человек, обошёлся нам как организаторам всего в 300 рублей. Поэтому этот формат действительно может очень хорошо быть масштабирован на всю страну. И в прошлом году 85 субъектов подключились к этим играм, и в них приняло участие свыше 150 тысяч человек. Мы со своей стороны готовы на базе Общественной палаты с подключением других НКО, которые занимаются этим вопросом, с Министерством образования Российской Федерации поработать над этим вопросом для того, чтобы внедрять в стандартную образовательную программу современный, интерактивный, а главное, интересный для молодёжи формат изучения истории.

И, если позволите, закончу своё выступление тем, что в новом составе Общественной палаты есть молодые представители молодёжных НКО, за которыми стоят тысячи добровольцев: сельская молодёжь, молодые спасатели, представители студенческих отрядов. И мы со своей стороны очень благодарны тому, что Вы оказываете нам такую поддержку на самом высоком государственном уровне. Со своей стороны мы обещаем, что приложим все усилия, чтобы оправдать это доверие и внести свой вклад в развитие нашей страны.

В.Путин: Спасибо.

Но что касается значения волонтёрского движения, я уже много раз об этом говорил и в детали вдаваться не буду. Сегодня этой работой занимаются тысячи, может быть, десятки тысяч людей по всей стране. Это стало широким движением, которое дополняет усилия государства на очень важных и очень сложных направлениях нашей работы. Всё у нас зародилось не так давно, хотя предыстория-то большая, корни глубокие, но вот реально у нас пошло это фактически с работы по Олимпиаде. Мы создали целые школы, в университетах и институтах открыли специальные курсы подготовки для волонтёров. Мы, как вы знаете, приняли даже решение на законодательном уровне о том, чтобы НКО допустить к проведению ряда работ социальной значимости. Я искреннее считаю, что НКО подчас эффективнее работают по этим направлениям, чувствительным для людей, чем чисто бюрократические структуры.

Единственное, о чём мы пока не договорились, – это о том, чтобы напрямую как-то финансировать это движение. Как только мы начнём, на мой взгляд, это из добровольческого движения превратится тоже в очередную бюрократическую структуру, там сразу начнётся внутренняя борьба за распределение ресурсов, ещё за что-нибудь. В общем, пока, мне кажется, лучше этого не делать, лучше воздержаться. Хотя административное сопровождение, поддержка на местном, региональном, общегосударственном уровне, конечно, оказывается и будет дальше оказываться.

Я уже об этом, повторяю, много раз говорил, Вы попросили, чтобы ещё дополнительный сигнал коллегам в муниципалитеты, в регионы. Наша сегодняшняя встреча и наш с вами разговор тоже хотя бы отчасти будет транслироваться в СМИ, и я думаю, что это уже поддержка. И я ещё раз обращаюсь к своим коллегам и в регионах, и в муниципалитетах: уделите этому направлению должное внимание, это полезно для людей, ради которых мы работаем.

Конкретные вещи, связанные с историей, допустим. Вы сказали, что у нас молодые люди плохо знают историю. Их плохо учат истории, поэтому они плохо знают, вот и всё. Не потому, что учителя плохие, внимания мало уделяется этому – вот в чём дело. Если бы учителям дали возможность получше развернуться в этом направлении, они совершенно точно по-другому и работали бы. Конечно, современные средства, наверное, недостаточно эффективно используются и можно их использовать лучше, для того чтобы делать этот предмет гораздо более интересным, если не сказать, захватывающим, порождать интерес к истории, потому что история даёт нам возможность, заглядывая в прошлое, понять, куда нам нужно идти сегодня и какие цели мы должны формулировать на завтра. Безусловно, важно. Но как сделать это конкретно, как это организовать? Как ни печально это выглядит, но нужно всё-таки с профессиональным сообществом все эти вопросы согласовать и с соответствующими академическими структурами, и с практиками, которые работают в этой сфере. Но мы готовы вам помочь и готовы это всё вместе объединить, все усилия. Хорошо?

Договорились.

В.Фадеев: Ольга Николаевна, Вы же работаете с Министерством, я так понимаю, мы вчера обсуждали. Там нет отторжения, там есть понимание, что надо как-то внедрять современные методы обучения истории. Здесь, в принципе, в целом позитив.

В.Путин: Отлично.

«Книги России» на международной книжной ярмарке в Израиле

С 11 по 15 июня 2017 года прошла Иерусалимская международная книжная ярмарка. На российском стенде были представлены более 500 печатных изданий ведущих российских издательств: проза, поэзия, нон-фикшн, детская и переводная литература.

Свои книги на ярмарке представили издатели Израиля, а также различные издательства Китая, Италии, Австралии, Румынии, Польши, Украины и других стран. По вечерам работала уличная экспозиция: гостей выставки принимали павильоны с книгами, многочисленные кафе и закусочные, развлекательная программа на открытой сцене.

Россия приняла участие в Иерусалимской международной книжной ярмарке с программой «Книги России». На национальном стенде были представлены более 500 печатных изданий ведущих российских издательств: проза, поэзия, нон-фикшн, детская и переводная литература и др.

11 июня состоялось торжественное открытие книжной экспозиции России, где присутствовали представители Российского культурного центра в Тель-Авиве, организаторы ярмарки, писатели, издатели и многочисленные посетители. На церемонии выступили поэт, переводчик, лауреат премии «Поэт» 2017 г. Максим Амелин, издатель, теле- и радиоведущий Дмитрий Ицкович и заместитель руководителя Российского культурного центра в Тель-Авиве, третий секретарь Посольства России в Израиле Денис Пархомчук. Участники церемонии подчеркнули важность развития и укрепления культурных связей между странами, поддержки интереса к российской литературе.

Сразу после открытия Российского стенда состоялась творческая встреча с российским поэтом и филологом, председателем Мандельштамовского общества Павлом Нерлером (Поляном) и презентация его книги «Свитки из пепла». Представляя книгу, Нерлер рассказал об истории ее возникновения в результате случайной находки в 2005 г. рукописи Залмана Градовского в архиве Военно-Медицинского музея в Петербурге. Книга содержит в себе 9 текстов пяти членов еврейской зондер-коммандер, которых немцы принуждали ассистировать себе при массовом убийстве евреев газом «Циклон Б» и сжигании трупов в крематориях. На следующий день председатель Мандельштамовского общества прочел публичную лекцию «Мандельштам и Цыбулевский». Имя поэта, прозаика и литературоведа Александра Семеновича Цыбулевского (1928–1975) знакомо любителям русской и грузинской поэзии. Вышедшая буквально только что, в июне 2017 г., книга сфокусирована на его критической прозе и записных книжках, насквозь пропитанных размышлениями о Мандельштаме - предмете читательской любви Цыбулевского. Многие материалы в книге публикуются впервые. Работа над книгой продолжалась около 15 лет, на самом последнем этапе активное участие в подготовке приняла редактор книги Белла Победина, ныне проживающая в Израиле. Она была единственной в зале, кто лично знал А. Цыбулевского: о знакомстве с ним она и рассказала.

В Российском культурном центре в Тель-Авиве в этот день тоже говорили о поэзии. Максим Амелин рассказал о подготовке и издании Антологии современной поэзии народов России в серии антологий «Современная литература народов России». Подготовка книги велась в тесном и плодотворном сотрудничестве государственных органов власти, столичных и региональных ученых и большого творческого коллектива переводчиков, что является само по себе уникальным опытом подобного взаимодействия. В результате в книге представлены стихотворные произведения 229 современных поэтов, пишущих на 57 национальных языках. По просьбе гостей были прочитаны некоторые переводы из антологии, вызвавшие большое одобрение собравшихся. Современное состояние российской и израильской поэзии, актуальные проблемы поэтического книгоиздания обсудили участники круглого стола «О поэзии»: главный редактор русскоязычного журнала «Зеркало» (Тель-Авив) Ирина Врубель-Голубкина, поэт, прозаик и эссеист Наум Вайман, журналист израильских СМИ Михаил Фельдман и другие.

13 июня издатель, теле- и радиоведущий Дмитрий Ицкович и поэт, переводчик с татарского, зам. главного редактора журнала «Идель» (Казань) Алена Каримова рассказали гостям ярмарки об издании «Антологии детских произведений из национальных литератур».

14 июня в конференц-зале ярмарки прошла публичная лекция и презентация книги – романа-тетралогии «Судные дни» прозаика Андрея Волоса, а писатель и критик Наталья Иванова рассказала о своих литературных проектах, включающих документальные программы для телеканала «Культура», фильмы о Борисе Пастернаке и его окружении, об Иване Бунине в России и эмиграции. Презентация недавно вышедшей книги «Такова литературная жизнь» сопровождалась многочисленными вопросами читателей и подробными ответами Натальи Ивановой о состоянии современной словесности, о жизни некоммерческих изданий в России, о литературных премиях, о новых именах и произведениях, вызывающих повышенный интерес читателей и критики.

Круглый стол «Переводы классической и современной российской литературы на иврит и другие языки: состояние дел и перспективы» и презентация обширного каталога прав современных российских писателей, представляемых несколькими литературными агентствами и издательствами и предлагающихся для перевода на иностранные языки, вызвали живой интерес израильских переводчиков. Участники в живом диалоге подробно обсудили, как находить интересующих авторов, как подавать заявки в Институт перевода, а также получили многие практические советы от ведущих.

В тот же день в зале Литературного клуба «Иерусалимского журнала» в Доме Ури Цви Гринберга прошла творческая встреча с писателем, сценаристом известных мультфильмов и историком еврейского народа Феликсом Канделем. Презентация прошла при переполненном зале в дружеской атмосфере. Кандель прочел короткие отрывки своей прозы, поделился литературными воспоминаниями и творческими планами.

После закрытия книжной экспозиции книги были переданы в библиотеку Российского культурного центра в Тель-Авиве.

Организатор российского стенда ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» (ОГИ) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Антироссийские санкции поставили на паузу

Республиканцы притормозили голосование по новым антироссийским санкциям

Отдел «Политика»

Республиканцы притормозили голосование по законопроекту, предполагающему введение новых антироссийских санкций, который ранее получил одобрение сената. Документ был передан в профильный комитет для внесения поправок.

Принятый сенатом США законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении Российской Федерации, был направлен в комитет палаты представителей по международным делам, где будет оценено содержание документа, сообщает Associated Press.

Если нижняя палата американского конгресса изменит законопроект и примет его в новом виде, то ей придется вести политический торг с сенатом для согласования текста и принятия документа в измененном виде. В свою очередь, ранее сенат одобрил законопроект по новым антироссийским санкциям.

Поскольку в настоящее время продолжается целый ряд расследований по поводу вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, затягивание процесса принятия новых антироссийских санкций может вызвать протест со стороны демократов и некоторых республиканцев.

AP отмечает, что представители Госдепартамента выразили обеспокоенность затягиванием процесса принятия документа. В частности, конгрессмен Элиот Энгел, который является известным сторонником антироссийских санкций, выразил недовольство тем, что республиканцы задержали прохождение законопроекта.

По мнению Энгела, в такой ситуации у администрации президента Дональда Трампа появляется возможность помешать согласованию законопроекта.

«Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности», — заявил он.

«Республиканцам следует вынести его (законопроект. — «Газета.Ru») на обсуждение нижней палаты конгресса безо всякого промедления и проголосовать за него, чтобы документ как можно скорее попал на стол к президенту», — подчеркнул Энгел.

Вместе с тем Эшли Стронг, пресс-секретарь спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана, заявила, что необходимо сделать все возможное для привлечения российской стороны к ответственности за якобы попытки повлиять на результаты голосования на выборах президента в прошлом году. По словам Райан, она направит все усилия на то, чтобы законопроект в конечном итоге был подписан президентом Трампом после завершения оценки текста представителями комитета по международным делам.

В то же время законопроект не нашел поддержки у самого государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. На прошлой неделе в ходе утверждения проекта в конгрессе он заявил, что Трампу нужна возможность регулировать санкции в соответствии с нынешней дипломатической ситуацией.

Кроме того, Тиллерсон публично говорил об обеспокоенности Белого дома тем, что текущая версия законопроекта о новых санкциях в отношении России свяжет администрации Соединенных Штатов руки при желании улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Однако демократы в сенате, напротив, выражали свою озабоченность тем, что администрация президента Трампа может пойти на отмену нового законопроекта о санкциях против России.

По информации, предоставленной ранее изданию Politico высокопоставленным чиновником, в Белом доме поддерживают сохранение санкций против России, а в администрации не обсуждали возможность отмены нового законопроекта.

При этом источник издания отмечал, что Белый дом уверен в наличии своих союзников в палате представителей среди республиканцев, которые также обеспокоены прецедентом, когда законодатели будут ограничивать права исполнительной власти в лице администрации президента контролировать вопрос санкций.

15 июня 2017 года сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России. За принятие законопроекта проголосовали 98 сенаторов, лишь двое были против. Для принятия законопроекта требовалось простое большинство голосов.

Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных на основании указов экс-президента США Барака Обамы в связи с конфликтом на востоке Украины и референдумом в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России.

Туда же входят и санкции в отношении граждан России, подозреваемых в кибератаках на американские политические институты.

В законопроект также включен пункт, предусматривающий противодействие со стороны США реализации проекта «Северный поток — 2» и подразумевающий приоритетное значение экспорта американского сырья на рыки Европы.

Позднее представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа считает эффективными уже введенные против России санкции.

Украина хочет увеличить экспорт агропродукции в Венгрию - Минагропрод

Украина планирует активизировать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией и увеличить экспорт своей сельскохозяйственной продукции на рынок этого государства, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Трофимцеву.

"Есть большой торгово-экономический потенциал между нашими странами, который необходимо реализовывать. Речь идет не только об увеличении аграрной торговли, а также о создании совместных интересных проектов", - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Согласно сообщению, по итогам первым трех месяцев текущего года Украина экспортировала в Венгрию аграрной продукции на 15 миллионов долларов, что на 88% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Товарооборот между странами за отчетный период составил 49,2 миллиона долларов.

Пресс-служба отметила, что наибольшим спросом среди венгерских потребителей пользовались такие украинские товары, как жмых, соевые бобы, семена, мед, подсолнечное масло, орехи, шоколад. В то же время Украина активно закупала в Венгрии кукурузу, корма для животных, живую птицу, овощи, семена подсолнечника и т.д.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).

Комитет Европарламента одобрил дополнительные торговые преференции для Украины

Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил компромиссный вариант дополнительных торговых преференций для Украины, предусматривающий сокращение квот на томаты, пшеницу, кукурузу, мед и мочевину по сравнению с изначальным предложением, однако устанавливающий дополнительные квоты на беспошлинный ввоз ряда товаров.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европарламента.

В частности, предложение предусматривает годовые квоты: томаты обработанные - 3 000 тонн (изначальное предложение - 5 000 тонн), пшеница - 65 000 тонн (изначальное предложение - 100 000 тонн), кукуруза - 625 000 тонн (650 000 тонн), ячмень - 325 000 тонн (350 000 тонн). Кроме того, из предложения по предоставлению квоты на беспошлинный ввоз была исключена мочевина.

При этом борьба с коррупцией стала условием предоставления Украине преференциального экспорта. Еще одно изменение касается процедуры запроса на изучение возможности введения мер для защиты интересов бизнеса ЕС в условиях предоставления Украине преференций - теперь его могут инициировать не только страны-члены ЕС, но и представители отраслей экономики.

Компромиссное решение по торговым преференциям было принято 29 голосами "за", 8 голосов - против, а один член комитета воздержался.

"Очень позитивно, что мы достигли соглашения в такие короткие сроки, потому что Украина рассчитывает на нашу поддержку. Я рад, что мы также смогли ответить на обеспокоенность производителей и фермеров из ЕС", - сказал докладчик от Европарламента Ярослав Валеса.

В Одесской области, в порту «Южный», будет построено крупнейшее в Украине предприятие по переработке сои

Об этом сообщает издание «Экономические известия».

По информации издания, руководитель предприятия «Дельта Вилмар» Александр Орлов сообщил, что в данный проект предполагается инвестировать до ста пятидесяти миллионов долларов.

Он отметил, что в последнее время интерес к продукции из сои, и в первую очередь, к соевому маслу в мире непрерывно растет. При этом до сих пор Украина, в основном, импортировала сырье, а новое предприятие позволит производить «глубокую переработку» сои.

Предположительная мощность нового завода может составить до двух тысяч тонн в сутки.

Экспортировать ее будут прямо через Южненский порт.

Основными рынками сбыта смогут стать, помимо Европы, также Азия и Африка.

Конкретные сроки ввода нового предприятия в эксплуатацию пока не называются.

«Нафтогаз Украины» считает, что газопровод «Северный поток-2» подрывает солидарность ЕС и Энергетического сообщества

«Применение норм Третьего энергопакета в равной степени ко всем маршрутам поставки газа и сохранение действующих маршрутов является оптимальным решением для европейских потребителей газа. Оно основано на прозрачности и принципах свободного рынка», - отметил Андрей Коболев, председатель правления Нафтогаза.

НАК «Нафтогаз Украины» поддерживает позицию, согласно которой энергоснабжение на европейский рынок должно базироваться на прозрачных принципах свободного рынка, о чем отметили в своем заявлении министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн.

Третий энергопакет защищает интересы европейских потребителей от недобросовестного поведения и одинаковым образом применяется ко всем

Принципы безопасности и конкурентоспособности поставок газа в Европейский Союз исчерпывающе изложены в Третьем энергетическом пакете ЕС. Украина присоединилась к Энергетическому сообществу и сейчас внедряет эти принципы в свое национальное законодательство.

Нафтогаз разделяет мнение о том, что Европейская комиссия должна воспользоваться своим мандатом защитника интересов европейских потребителей и настоять на применении Третьего энергетического пакета к проекту Северный поток-2. Стоит также рассмотреть вопрос о применении этих положений и к Северному потоку. Эти правила обеспечивают надлежащие регуляторные и антимонопольные механизмы, которые предотвращают рыночные манипуляции и злоупотребление доминирующим положением.

Нафтогаз не претендует ни на какие уступки или исключения из европейских правил и стремится работать на равных условиях.

Газпром, наоборот, отвергает применение стандартных европейских правил для своего проекта Северный поток-2 и в значительной мере опирается на многочисленные исключения из требований Третьего энергетического пакета в Европе.

Риски проекта Северный поток-2 для общественного интереса и целостности ЕС значительно превалируют над потенциальной коммерческой выгодой узкой группы предприятий

Северный поток-2 подрывает солидарность ЕС и Энергетического сообщества. Проект уже сейчас ставит под угрозу развитие Энергетического союза, порождая противоречия между странами-членами ЕС.

Если этот газопровод будет построен, он дестабилизирует действующие надежные маршруты поставок газа. Это может угрожать Европе дополнительными расходами, идет вразрез с принципом эффективного использования инфраструктуры, а также приводит к концентрации маршрутов поставки газа под контролем России. При этом европейские потребители не получают доступа к любым новым источникоам или поставщикам энергии.

Кроме этого, проект может нанести непоправимый вред уязвимой экосистеме Балтийского моря.

Традиционный прямой маршрут поставок через Украину является надежным решением, обеспечивающим энергетическую безопасность ЕС, развитие газового рынка и отвечает общественным интересам

Украинская ГТС имеет высокую пропускную способность, является надежной и гибкой. Она может транспортировать газ в ЕС по европейским правилам ведения бизнеса. Традиционный маршрут также является наиболее экономически эффективным способом доставки российского газа в Центральную, Восточную и Южную Европу.

Среди всех имеющихся вариантов - это единственный маршрут поставок российского газа, который полностью отделен от российского монопольного поставщика газа.

Инфраструктура на этом маршруте развита, надежна и хорошо поддерживается. В отличие от Газпрома, украинский оператор работает прозрачно, раскрывая свои данные в онлайн-режиме на платформе прозрачности ENTSOG и сотрудничает с Европейской комиссией.

Для того, чтобы дополнительно обеспечить уверенность европейских покупателей газа в надежности ГТС, Украина обсуждает совместное управление системой с ведущими западными операторами газотранспортных систем.

Успех по президентскому графику

Новый президент Франции Эммануэль Макрон одержал уже вторую громкую победу. В результате очередных парламентских выборов его движение «Вперёд!» получило абсолютное большинство в Национальном собрании, намного превзойдя все остальные партии.

Контекст кампании

Приход Э. Макрона в Елисейский дворец стал без преувеличения новой реальностью французской политики. Впервые за многие десятилетия главой государства стал деятель, не имеющий чёткой связи с какой-либо «системной» партией и явно претендующий на обновление всей политической жизни. Его победа только подстегнула процесс глубокой трансформации политического спектра, следующим этапом которого стали очередные выборы в нижнюю палату парламента.

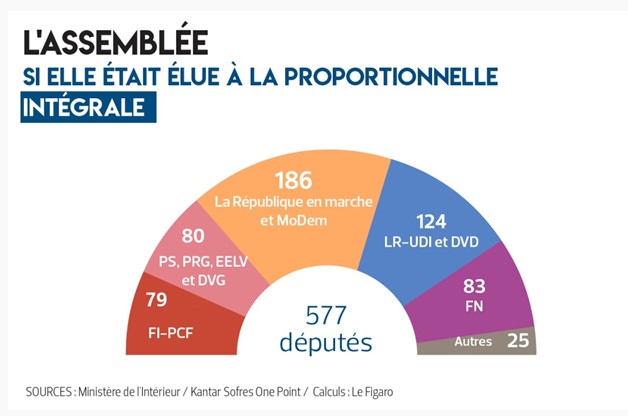

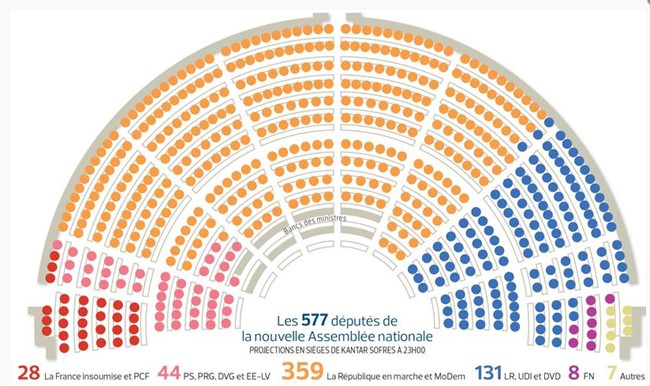

С 2000 г., когда путём реформы электорального календаря президентские и парламентские кампании были синхронизированы по срокам, президентская партия всегда уверенно побеждала вслед за своим лидером. Новизна движения Э. Макрона позволяла предположить, что в 2017 г. ситуация будет сложнее. Например, победителям понадобилась бы коалиция с какой-либо из «старых» партий, что неминуемо отразилось бы на содержании будущего курса. Однако даже в нынешних условиях эта традиция нарушена не была. «Вперёд, Республика!» (такое название движение взяло в ходе кампании) сформирует крупнейшую фракцию в нижней палате без чьей-либо помощи, кроме младших партнёров из «Демократического движения». Подлинным же новшеством оказался масштаб успеха центристов, получивших около 350–360 мест из 577 (хотя в какой-то момент планировалось даже более 400 мандатов).

Есть несколько причин столь подавляющего преимущества сторонников президента. Во-первых, сыграла свою роль определённая вялость избирателей. Президентская кампания получилась слишком бурной, чтобы у граждан после неё ещё оставалось стремление так же внимательно следить за дальнейшей политической борьбой. Кроме того, сильными оказались настроения «дать Макрону шанс»: позволить без помех приступить к реформам, а судить об успешности предложенного курса позже, по результатам. В итоге явка составила чрезвычайно низкие 48,7% и 42,6% в двух турах соответственно. Движение «Вперёд, Республика!» охотно этим воспользовалось, ещё раз мобилизовав свои силы под предлогом приобретения рабочего большинства ради претворения в жизнь президентской программы.

Во-вторых, все остальные силы явно не успели перегруппироваться после президентской кампании. От Социалистической партии этого ждать и не стоило: получив худший результат в своей новейшей истории (всего 44 места вместе с союзниками), она только усугубила своё и без того тяжелейшее положение. «Республиканцы» после поражения Ф. Фийона не сумели сформулировать чёткую позицию, как они будут относиться к новому президенту, что привело к распылению их электората. В случае же крайних сил — левой «Непокорённой Франции» и правого «Национального фронта» — подтвердилась любопытная закономерность, говорящая о том, что их лидеры обычно популярнее собственных организаций. Так, два месяца назад Ж.-Л. Меланшон получил 19,5%, а его альянс сейчас — лишь 11% в первом туре; М. Ле Пен — 21,3%, НФ же — 13%.

В итоге складывается впечатление триумфального шествия «макронистов» с огромным преимуществом практически по всей стране. Однако мажоритарная избирательная система, ещё и при низкой явке, даёт в этом плане искажённую картину. В абсолютных значениях движение тоже выступило хуже своего лидера. В первом туре за кандидатов от «Вперёд, Республика!» проголосовали 6,4 млн граждан (всего в стране 47,5 млн зарегистрированных избирателей), а за самого Э. Макрона в апреле — 8,6 млн. В процентах от общего числа граждан, явившихся на голосование, президентское движение получило 28,2%, но от всех избирателей это всего около 13%. Поэтому повального увлечения новым президентом, как может показаться из прессы, де-факто не существует: в июне 2017 г. скорее преобладали апатичность и выжидание. Однако любопытно, что даже в случае применения пропорциональной избирательной системы, о которой периодически говорят разные партии, ситуация в парламенте стала бы запутаннее (правоцентристы смогли бы навязать коалицию), но власти движение «Вперёд!» всё равно не лишилось бы.

Как быть дальше

Какое-то время Э. Макрону не должны угрожать конкуренты, занятые собственными неудачами, поэтому он может беспрепятственно приступить к наиболее чувствительным реформам. Сейчас таких намечено уже две — законопроект о «морализации политической жизни» и корректировка трудового кодекса. При обсуждении этих и других инициатив выяснится, насколько гомогенно полученное большинство. Для многих из новоизбранных депутатов парламентская работа в новинку (пришли в политику из бизнеса, общественных организаций, молодёжной среды и т. д.), поэтому нельзя исключать ошибки и противоречия между ними. Какие-то корректировки могут произойти и в составе правительства, где уже ослабли позиции нескольких министров (Р. Ферран, Ф. Байру).

«Республиканцы» де-юре вновь могут называться крупнейшей оппозиционной партией (тем более что именно им до сих пор принадлежит большинство департаментов и регионов), но внутреннего единства им это отнюдь не добавляет. Назначение в правительство Э. Филиппа, Б. Ле Мэра, Ж. Дарманена внесло сумятицу в ряды правоцентристов: партии трудно занять критическую позицию в адрес нового президента, если он приблизил к себе её некоторых представителей, пусть далеко не первой величины. Ориентировочно в конце осени должны пройти выборы нового партийного главы (возможные кандидаты — в прошлом министры Ф. Баруэн, Л. Вокье, К. Бертран), только после которых можно будет понять, какую линию будут выдерживать «Республиканцы» — умеренную «конструктивную» или жёсткую правую.

Глубокая трансформация предстоит и социалистам. Масштаб этого процесса будет напоминать события начала 1970-х гг., когда по инициативе Ф. Миттерана партия приобрела современный вид. Как тогда, так и сейчас СП важно устранить конкурентов на левом фланге. Ф. Миттеран в своё время успешно выбил почву из-под ног коммунистов, что-то подобное предстоит сделать и новому руководству социалистов в отношении «Непокорённой Франции» Ж.-Л. Меланшона. Хотя в какой-то степени крайне левые имеют даже большее моральное право на пальму первенства, поскольку их лидер гораздо увереннее выступил на президентских выборах, чем кандидат СП Б. Амон.

Наконец, внутренние процессы будут происходить и в Национальном фронте, немного увеличившем своё представительство (8 мест вместо 2, М. Ле Пен впервые стала депутатом национального масштаба). Линия на постепенную банализацию крайне правых, практиковавшаяся в последние годы, не остаётся без критики в стане партии. В частности, Ф. Филиппо уже образовал собственную неформальную группировку «Патриоты», предлагая вернуться к классической фронтистской программе и отказаться от всех реверансов в сторону более умеренного электората.

При этом для всех партий открываются два пути эволюции. Если движение Э. Макрона и дальше покажет свою эффективность, то другие организации могут перенять его формат и также превратиться в подобные движения. При этом их всех будет отличать зыбкость идейно-политических позиций, превращение подробных программ в абстрактные декларации ценностей. Напротив, в случае затруднений «макронистов» может возобладать противоположный тренд на новое размежевание по партийным «квартирам». Тогда к 2022 г. на сцену должны вернуться классические партии, ясно отличающиеся друг от друга программными приоритетами и ведущие борьбу по уже знакомым правилам.

Алексей Чихачев

Факультет международных отношений СПбГУ, член французской партии «Республиканцы», эксперт РСМД

Инвестор "Северного потока-2" отказался считаться с проблемами Украины.

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен отказался принимать аргумент противников проекта "Северный поток — 2", считающих, что он может оставить Украину без доходов от транзита российского газа. Об этом он заявил в комментарии Der Spiegel.

"Это не наша задача как компании — консолидировать бюджет Украины", — подчеркнул он.

Мерен также указал на плохое состояние украинской газотранспортной системы. По его словам, на протяжении десятилетий европейские потребители платили миллиарды за транзит газа через Украину, но эти деньги Киев тратил "на что угодно, только не на обслуживание трубопроводов".

Wintershall рассчитывает реализовать проект "Северный поток — 2", невзирая на сопротивление. "Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, — Россия", — пояснил Мерен.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта. В июне партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро.

Иран за месяц экспортировал фиников почти на 10 млн. долларов

Более 10 600 тонн различных видов фиников на сумму 373 млрд. риалов (около 10 миллионов долларов) были экспортированы из Ирана в течение первого месяца текущего 1396 иранского финансового года (21 марта- 20 апреля 2017), согласно последним данным, опубликованным Таможенным управлением Исламской Республики Иран.

Как сообщает Financial Tribune, основными направлениями экспорта иранских фиников в течение первого месяца были Австралия, Великобритания, Болгария, Чехия, Финляндия, Казахстан, Канада, Ливан, Польша, Новая Зеландия, ОАЭ, Пакистан, Германия, Афганистан, Турция, Украина, Азербайджан, США, Дания, Швеция, Ирак, Россия, Малайзия, Нидерланды и Индия.

Иран является вторым по величине производителем в мире фиников и крупнейшим экспортером урожая. В прошлом 1395 иранском году, который закончился 20 марта 2017 года, производство фиников составило почти 1,2 млн. тонн.

Около 20 % от общего объема производства, на сумму около $ 300 млн., были экспортированы в Европу, Северную Америку, на Дальний Восток и в Россию.

Власти Украины готовят новый законопроект о реинтеграции Донбасса, который, помимо изменения статуса военной операции в регионе, позволит юридически урегулировать отношения с неподконтрольными Киеву территориями. Текст документа пока не был обнародован. Однако в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.