Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Заседание дискуссионного клуба «Валдай»

Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В заседании принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

* * *

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Ф.Лукьянов: Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович, Ваше величество Король Абдалла, уважаемый господин Президент Алиев, уважаемый господин Президент Токаев и уважаемый господин Президент Дутерте! Дорогие гости, друзья! Мы открываем завершающую сессию XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В этом году стержневая тема это Восток в широком смысле этого слова, в широком понимании, процессы, которые протекают на огромном пространстве от Ближнего Востока до Северной Евразии и Юго-Восточной Азии. Выбор сюжета связан не только с тем, что Россия наращивает активность на восточном направлении, хотя это вполне очевидно.

В докладе, который мы подготовили к заседанию, выдвигается гипотеза: то, что мы привыкли называть мировым порядком, закончилось, упорядоченной системы норм, правил, форм поведения больше не будет, мир вступает в эпоху, которую можно назвать международной анархией – вольницей, когда каждый действует по своему усмотрению.

Риски растут, равно как и ответственность каждого лидера за последствия его действий, а баланс, как нам представляется, возможен только в том случае, если будут учтены взгляды, интересы, мировоззрение всех участников международного процесса, и в первую очередь как раз-таки Востока, который на новом этапе возвращает себе ведущее место в мире, которое исторически ему принадлежало.

И сегодня мы обсудим это с нашими замечательными гостями пленарного заседания. А вести это обсуждение будет добрый друг «Валдайского клуба», наш выдающийся отечественный востоковед, научный руководитель Института востоковедения, академик Российской академии наук, а с этого года ещё и председатель нашей скромной, но боевитой Валдайской академии Виталий Вячеславович Наумкин, которому я с удовольствием передаю слово.

В.Наумкин: Большое спасибо, Фёдор Александрович.

Разрешите мне начать наше заседание и предоставить слово и предоставить слово Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

В.Путин: Ваше Величество, Король Абдалла! Уважаемый Ильхам Гейдарович! Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Уважаемый господин Родриго Дутерте! Друзья! Дамы и господа!

Я очень рад приветствовать всех вас в Сочи на ежегодном заседании Валдайского клуба. По сложившейся традиции, на этой площадке мы стараемся отложить в сторону текущие политические проблемы, даже дипломатические дискуссии и стремимся порассуждать, что называется, «в долгую» – в историческом, культурном, философском контексте, заглянуть в будущее, очертить его контуры.

В этот раз организаторы предложили нам поистине неисчерпаемую и весьма, я бы сказал, увлекательную тему – Восток. Роль Азии как самой крупной и густонаселённой части света в мировых делах. Отношения России и азиатских государств, которые для нас всегда были важны и имели особое значение, думаю, представляют интерес для всех. И такой характер наших, российских отношений с Азией продиктован не только сегодняшними реалиями, но и историей.

Индия и Китай, Египет и Иран, Турция и Япония, страны Центральной и Юго-Восточной Азии – наследники великих древних цивилизаций, которые подарили человечеству уникальные знания и технологии, достижения в медицине, в математике, в культуре и искусстве.

В среде интеллектуалов, людей творческих Азия всегда пробуждала особые чувства, казалась немного загадочной и мистической, слыла источником духовной силы и мудрости, возможно, не всегда до конца понятной, но неизменно вызывавшей интерес.

В России яркие краски Востока вдохновляли многих наших писателей, поэтов, художников, музыкантов. Имею в виду Пушкина, Римского-Корсакова, Арсеньева, Верещагина, Кандинского и Рериха. Российская аудитория, да и не только российская, знает эти имена.

Сегодня Азия на всём громадном протяжении от Магриба и Ближнего Востока до Восточной и Юго-Восточной Азии возвращает себе естественное место в мировых делах, сомасштабное её великому наследию и сегодняшнему, безусловно, громадному, растущему потенциалу.

Укрепление позиций азиатских государств заметно во всех сферах. Особенно, конечно, в экономике. В регионе уже формируется более трети мирового валового продукта. Опережая среднемировые темпы, повышается и уровень жизни. Активно внедряются самые передовые технологии. Беспрецедентные по охвату интеграционные процессы, глобализация буквально притягивают к Азии как отдельных внешних игроков, так и целые сопредельные субрегионы.

Азиатские страны, демонстрируя впечатляющие примеры прогресса, при этом сохраняют свою самобытность, берегут традиции, помнят о своих корнях и в своём движении вперёд доказывают, что принципы государственного суверенитета не противоречат открытости и глобализации, что устойчивое развитие возможно на основе независимости и самостоятельности, а не обязательно отказа от них, что растущий экономический, гуманитарный потенциал государства требует и политической субъектности.

Закономерно, что эффективно, мудро использовав плоды, выгоды глобализации, технологической революции и войдя в число экономических лидеров, государства Азии стремятся играть более значимую роль и в мировой политике. Это абсолютно естественный процесс. Они отстаивают собственное мнение по ключевым вопросам международной повестки дня, дорожат независимостью и рассчитывают, что их объективно растущее влияние будет признано. На наш взгляд, это справедливо и в полной мере отвечает сегодняшним, да и будущим реалиям.

Кстати, в своё время так называемое пробуждение Азии, национальное и культурное возрождение стран региона сыграло огромную роль в демократизации международных отношений. А сегодня очевидно, что глобальные проблемы без Азии просто невозможно решить. Конечно, можно по инерции и старой памяти пытаться это делать. Но вот легитимность, а главное, практический смысл, ценность таких решений, претендующих на глобальность и универсальность, весьма сомнительна.

Мир во многом благодаря азиатским государствам объективно стал многополярным и, как следствие, безусловно, и более сложным. Но сама многополярность – и уже говорил об этом – не является панацеей, тем более не означает, что острые вопросы и противоречия в международных отношениях будут в одночасье, сами по себе сняты.

Авторы ежегодного доклада Валдайского клуба утверждают, и мы сейчас только слышали это, что мы вступили в эпоху, когда мирового порядка вовсе не будет. Вот сейчас только практически это было сказано. Да, действительно, такой сценарий возможен. Но он таит в себе много угроз, мы все это понимаем. Хочется надеяться, что как бы сложно ни выстраивались отношения между государствами, сколь опасными ни были бы правовые лакуны, например, в области ядерных и ракетных вооружений – мировой порядок, основанный на ключевой роли международного права – будет трансформироваться, но сохранится. Мы все будем работать над тем, чтобы его защитить. Другой путь, безусловно, чреват глобальными катастрофами практически для всего человечества.

Конечно, мировая система многообразна и сложна, и при этом беспрецедентно взаимосвязана. У каждого есть и свои объективные интересы, далеко не всегда совпадающие с интересами других, это тоже очевидно. Но есть и чувство общей ответственности. Наконец, надеюсь, даже, собственно, не сомневаюсь в том, что есть и здравый смысл, стремление к безопасности.

Поэтому без системности мирового порядка не обойтись. Но нужна, безусловно, и гибкость и, добавлю, нелинейность, которая означала бы не отказ от системы, а умение организовать сложный процесс, исходя из реалий, что предполагает способность учитывать разные культурно-ценностные системы, необходимость действовать сообща, переступая через стереотипы и геополитические шаблоны. Только так можно эффективно разрешать задачи на глобальном и региональном, да и национальном уровне.

И такие примеры у нас перед глазами. Те из вас, кто присутствовал на заседании Валдайского клуба в 2015 году, наверное, помнят, практически в те дни было принято решение о начале российской операции в Сирии. Скажу прямо, далеко не все, в том числе эксперты, находившиеся тогда в зале, верили в то, что это может закончиться как-то позитивно. Наоборот, весьма скептически относились к этому, а многие задавали вопросы, зачем это нужно, спрашивали, есть ли у нас понимание, в какое осиное гнездо мы полезли, а некоторые зарубежные партнёры, я имею в виду, конечно, не присутствующих экспертов, а просто зарубежных партнеров, с которыми мы работаем на международной арене, ещё и, честно говоря, пытались мешать, противодействовать.

Но я хочу обратить ваше внимание на главное из того, что было сделано, и прежде всего, конечно, имею в виду, что было сделано для нашей страны, поскольку представляю ее интересы. Мы нанесли поражение уже практически побеждавшему на территории Сирии террористическому интернационалу и предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас, кстати, нет визового режима, у нас прозрачные с ними границы, предотвратили инфильтрацию к нам сотен, а может быть, в дальнейшем тысяч вооруженных головорезов.

За несколько лет большая часть сирийской территории освобождена от террористов, уровень насилия кардинально снизился. Совместно с партнёрами по астанинскому формату, при поддержке ООН нам удалось запустить внутрисирийский политический процесс, наладить для этого тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией, другими странами Ближнего Востока и с Соединенными Штатами. Уважаемые коллеги, согласитесь, такой сложный дипломатический расклад из очень разных государств, с очень разными эмоциями по отношению друг к другу ещё несколько лет назад трудно было себе даже представить. Но сейчас это свершившийся факт, нам это удалось сделать.

И на наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов. Причем в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь крайнее, вынужденное исключение. Ведь в Сирии мы столкнулись с попыткой создания целого террористического квазигосударства, с настоящей – говорю это без всякого преувеличения – с настоящей террористической армией.

Порой кажется, что многие и новые, и хронические, старые проблемы, кризисы слишком запутаны, даже подход к ним не обозначен. Но, повторю, сейчас время неординарных, нестандартных шагов и действий. И на сирийском направлении Россия вместе с партнёрами (конечно, в одиночку мы не смогли бы этого сделать никогда), именно с партнерами, придерживаясь и следуя нормам международного права, уважая суверенитет, думая прежде всего о жизни, безопасности и интересах людей, все таки многое сделали.

Убеждён, именно на основе таких подходов можно решать и другие имеющиеся проблемы в мире, в том числе в Азии. Среди них, например, ситуация на Корейском полуострове, которая уже давно пребывала «в клинче».

В этой связи отмечу: как только Соединенные Штаты решились на прямой разговор с Корейской Народно-Демократической Республикой, причем без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порой весьма грубой, вплоть до оскорблений, риторики, сразу появилась и надежда на мирное урегулирование.

Конечно, мы понимаем и видим, что еще много нерешенных проблем, впереди очень большой путь. Но все-таки движение в правильном направлении есть. Тут нужно отдать должное и смелости, способности к неординарным шагам Президента Трампа. Ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали её не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг, преодолеть «демаркационную линию» непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс.

Повторю еще раз: именно на принципах взаимного сотрудничества, уважения, признания интересов всех сторон, отказа от разного рода шор и блоковой философии нужно и можно распутывать самые сложные конфликтные узлы. Такие как, например, палестино-израильский, афганский, ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

В этой связи хочу напомнить, что именно в такой логике Россия в июле текущего года представила «Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива». Думаю, что с учётом текущей острой и непредсказуемой ситуации в этом регионе идея более чем актуальная до сих пор.

Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую помимо стран Залива на правах наблюдателей могли бы войти Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные государства.

Уважаемые участники встречи! Основой для выстраивания равноправных, направленных в будущее политических отношений, в том числе между азиатскими странами, безусловно, является экономическое партнёрство, которое открывает реальные перспективы для устойчивого и долгосрочного развития всех.

В качестве примера приведу транспортную взаимосвязанность. Без создания современной автомобильной, морской, железнодорожной инфраструктуры невозможно развивать торговлю, промышленную кооперацию, налаживать взаимные обмены в любых других сферах. Необходимо вместе подумать, как нам ускорить формирование такого евразийского транспортного каркаса, настоящей сети широтных и меридианных торговых маршрутов.

Безусловно, Россия открыта для такой совместной работы и уже реализует здесь целый ряд совместных проектов. Один из них – торговый маршрут «Север – Юг» – пройдёт через нашу территорию из стран Европы через Каспийский регион в центрально-азиатские государства, Иран и Индию. Другой – «Европа – Западный Китай» – соединит российские порты на Балтике с портами Желтого моря.

Ещё один перспективный маршрут – «Арктика – Сибирь – Азия». Его смысл в том, чтобы через Восточную Сибирь – центр Евразии – соединить транспортными магистралями порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океанов. Чтобы реализовать эту идею, сформировать недостающие звенья, мы намерены ускорить строительство железнодорожных подходов к порту Сабетта (это на самом Севере России, на полуострове Ямал), реализацию всего комплекса проектов «Северный широтный ход» намерены ускорить и завершить, а также строительство железнодорожной магистрали «Курагино – Кызыл» (это Республике Тыва на Востоке Российской Федерации) с последующим её выходом на железнодорожную сеть Монголии, Китая и других государств региона. Готовы работать по этой инициативе, имеющей общеевразийское значение, со всеми заинтересованными партнёрами.

На наш взгляд, трансграничные, транснациональные транспортные артерии служат ключом, стимулом к выстраиванию отношений, основанных не только на естественной конкуренции, но и, что очень важно, на солидарности. Потому что если не будет политической или экономической стабильности в одной из стран, через которую проходит маршрут, не заработает и вся цепочка. И поэтому соседи естественным образом должны стремиться к процветанию друг друга.

Именно руководствуясь принципами совместного, общего прогресса вместе с партнёрами мы строим Евразийский экономический союз. Это интеграционное объединение основано на равноправии, прагматизме, учёте интересов друг друга. При этом наш Союз – это не закрытый рынок.

Евразэс активно развивает международные связи. Заключены соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом; только что, буквально на днях подписали соответствующий, такой же договор с Сингапуром. Временное соглашение о зоне свободной торговли подписано с Ираном. Ведутся переговоры с Израилем и Египтом, вскоре предстоит первый раунд переговоров с Индией. С Китаем Евразийский союз заключил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Стартовала и реализация программы сотрудничества между Евразийской комиссией и АСЕАН на 2019–2020 годы.

Все эти договорённости важны для формирования Большого Евразийского партнёрства с потенциальным участием стран Евразэс, СНГ, ШОС, АСЕАН и ряда других государств.

Одной из «несущих опор» Большой Евразии призвано стать сопряжение проекта Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Мы договорились с нашими китайскими друзьями об активизации этой работы.

Приводя все эти примеры, хочу подчеркнуть очень простую и, на мой взгляд, очевидную мысль, а именно: построение такого типа отношений между государствами, основанного на прагматизме, учёте интересов друг друга, – это не благие пожелания и мечты, не вопрос отдалённого будущего. Оно возможно и, более того, реализуется прямо сейчас.

Уважаемые коллеги! Россия с самого начала, кстати говоря, ее создания, формирования – это многонациональная, многоконфессиональная страна. В известном смысле это страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила единство, что очень важно, – единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов Российской Федерации очень гордимся и очень этим дорожим.

Для нас очевидно, что многообразие внутри государства – это норма. А она учит и терпению, и терпимости в подлинном смысле этих слов – как способность понять и принять разные точки зрения, традиции, уклад, а не навязывать свою модель в качестве аксиомы. Думаем, что этот наш опыт может быть полезен многим нашим партнерам.

Если говорить о мире в целом, то, поскольку все государства, безусловно, разные, единообразие, универсализация невозможны по определению. Нужна система, при которой различные ценности, идеи, традиции сосуществуют, взаимодействуют и обогащают друг друга и при этом сохраняют и подчеркивают свои особенности и различия.

В XIX веке применительно к дипломатии был так образ… Здесь коллеги мои – хорошие дипломаты, у нас сегодня в этом смысле, можно сказать, мне подсказал наш Министр иностранных дел, можно сказать, День МГИМО, потому что среди моих коллег Президент Казахстана и Президент Азербайджана – выпускники МГИМО, а два других коллеги – Президент Дутерте и Король Иордании – почетные профессора университета [МГИМО], который у нас традиционно, изначально является ведущим вузом в сфере подготовки кадров для дипломатической службы.

Так вот, в свое время говорили в XIX веке о «концерте великих держав». Сегодня пришло время поговорить о глобальном «концерте» моделей развития, интересов, культур и традиций, где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы «музыка» исполнялась без фальши, без какофонии, а, наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнение и интересы всех участников международной жизни. Повторю: именно между самостоятельными, суверенными государствами могут выстраиваться по-настоящему взаимоуважительные, прагматичные, а значит – предсказуемые и прочные отношения.

Россия искренне привержена таким подходам и реализует позитивную повестку дня. Мы выступаем за неукоснительное соблюдение международного права, укрепление взаимного доверия и уважения. Строим межгосударственные отношения, общение на справедливых, демократических началах с упором на положения Устава ООН.

Наша страна сосредоточена на укреплении безопасности и стабильности, на борьбе с международным терроризмом, другими вызовами и угрозами. Мы действуем в пользу создания – в том числе и в Азии – системы равной и неделимой безопасности, основанной на широкой коллективной работе.

К слову, через три недели здесь же, в Сочи, состоится саммит Россия-Африка, в ходе которого мы готовы предложить африканским коллегам, друзьям обширную повестку равноправного взаимодействия, охватывающую самые разные сферы – экономику, энергетику, транспорт, образование и экологию.

И в заключение – небольшое отвлечение от темы, но все равно связанная с нашей основной темой история. Вот о чем хочу сказать: почти двадцать лет назад, накануне наступления 2000-го года, вышла моя статья, она называлась «Россия на рубеже тысячелетий». Сделанный в ней тогда анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности.

Россия действительно пережила в 90-е годы ХХ века один из самых трудных периодов своей истории. Наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще и подверглись агрессии со стороны международного терроризма. Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны – развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своем люди ее чувствовали.

Мы тогда могли, конечно (это было абсолютно реально), погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты.

За эти двадцать лет что-то наверняка можно было сделать иначе, лучше. Но мы получили уникальный опыт, и, думаю, он востребован в мире. Мы с коллегами, пред тем как войти в этот зал, говорили и обсуждали одну из важнейших проблем – терроризм.

У нас еще, действительно, много нерешенных проблем в России. Вместе с тем, благодаря политической стабильности, напряжению сил всего народа, Россия не только восстановилась и продолжает укрепляться в экономическом, социальном плане, но и уверенно занимает место среди ведущих, влиятельных и ответственных держав планеты. Наша страна полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка. Уверен, так будет и дальше. Особенно это будет эффективно, если мы будем работать вместе.

Большое спасибо вам за внимание.

В январе-сентябре 2019 г. Вьетнам увеличил экспорт лесопромышленной продукции на 18,1%

По данным национального департамента лесного хозяйства, Вьетнам за три первых квартала 2019 г. экспортировал лесопромышленной продукции на $7,93 млрд, что на 18,1% больше, чем годом ранее.

Основными зарубежными рынками сбыта были США, Япония, Китай, страны Европейского союза и Южная Корея.

В сентябре 2019 г. экспорт вьетнамской лесопромышленной продукции вырос на 22% до $890,8 млн.

На добычу газа в Иране санкции США не повлияли

Санкции США не повлияли на добычу газа и строительные проекты в Иране, сообщил иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане на Российской энергетической неделе. «В этом году мы повысим добычу месторождения в южной части Ирана до 70 млн кубометров в сутки. Санкции никак не влияют на этот проект и нашу добычу в южном регионе», — приводит слова министра ТАСС.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года — вскоре после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям — Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции — полгода на продолжение импорта иранской нефти, однако 2 мая 2019 года действие этих исключений завершилось.

Проект «Северный полюс-2020» представлен на VIII международной встрече представителей государств-членов Арктического совета

В Санкт-Петербурге состоялась VIII Международная встреча представителей государств-членов Арктического совета, стран - наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности. В рамках мероприятия прошла конференция, в которой приняли участие представители 15 зарубежных государств, а именно: Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Швеции, Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии.

Российскую делегацию возглавил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. В ее состав также вошли представители администрации Президента РФ, Минприроды России, МИД России, Минэнерго России, Минтранса России, МЧС России, Минвостокразвития России, Федерального агентства по делам национальностей, госкорпораций и бизнеса, руководители ряда научных учреждений, а также специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Директор Департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России Сергей Хрущёв рассказал участникам конференции о научно-техническом и технологическом обеспечении транспортного освоения Арктики с учетом безопасного судоходства, а также представил подготовленную Министерством экспедицию на дрейфующей научной станции в высоких широтах Арктики «Северный полюс-2020» (СП-2020).

«Научная программа СП-2020 включает в себя 40 научных проектов по 8 направлениям: атмосферные исследования, биологические исследования, геофизика, гидроакустика, гидрологические и ледовые исследования, экология и загрязнение, медико-биологические исследования, судостроение и материаловедение. Все они имеют как научную, так и практическую значимость для устойчивого стратегического освоения Арктической зоны Российской Федерации», - отметил С.Хрущёв.

На конференции было отмечено, что реализация научной программы экспедиции позволит создать необходимую научную базу для дальнейшего устойчивого освоения Арктики, обеспечив, таким образом, геополитические интересы России в данном регионе в преддверии перехода к нашей стране председательства в Арктическом совете в 2021 г.

Кроме того, организация экспедиции обозначит вектор на развитие науки и научного сотрудничества в Арктике, совершенствование технологий, изучение изменения климата и ледовой обстановки, сохранение уникального биоразнообразия Арктики.

Мир тянется к неиссякаемым источникам

Завтра состоится чествование лауреатов премии "Глобальная энергия" 2019 года

Текст: Ирина Фурсова

Третьего октября в ходе Российской энергетической недели пройдет награждение лауреатов международной премии "Глобальная энергия". Напомним, что в нынешнем году лавры снискали профессор Университета Ольборга (Дания) Фреде Блобьерг и адъюнкт-профессор Стэнфордского университета (США) Халил Амин.э

В этом году "Глобальная энергия" будет вручаться уже в семнадцатый раз. Учрежденная в 2002 году по инициативе российского президента, премия закрепила за собой статус самой значимой отраслевой награды, ее даже называют энергетической "нобелевкой". По данным Международной обсерватории IREG, "Глобальная энергия" входит в ТОП-99 значимых международных наград и является единственной наградой из России, вошедшей в этот список. Также премия включена в официальный список Международного конгресса выдающихся наград ICDA. В его рейтинге престижа (ICDA prestige rating) "Глобальная энергия" находится в категории "мегапремии" за ее благородные цели, образцовую практику и общий объем призового фонда.

За год, прошедший с момента награждения лауреатов-2018, в "жизни" и самой премии "Глобальная энергия", и одноименной ассоциации произошли крутые изменения. Начнем с того, что сменилось место проведения церемонии: начиная с прошлого года она проходит в столичном Манеже, в ходе Российской энергетической недели.

По мнению заместителя министра энергетики РФ Антона Инюцына, в смене "прописки" есть своя логика, ведь именно на РЭН съезжаются самые известные "светила" мировой энергетики. И церемония чествования лауреатов повышает статус "недели" в глазах мировой общественности, ведь премия появилась по инициативе российского президента. "У "Глобальной энергии" большой потенциал с точки зрения продвижения интересов России в научном сообществе за рубежом. И мы рассчитываем, что этот потенциал будет реализовываться из года в год, - подчеркнул замглавы минэнерго. - Престиж премии очень высок с точки зрения ее миссии. Ее удостаиваются не просто авторы интересных разработок, а ученые, которые в течение года будут поддерживать коммуникацию между российским отраслевым научным сообществом, компаниями ТЭК с внешним миром и показывать, что Россия - страна больших возможностей, которая благодаря энергетике сегодня развивается во всех направлениях".

Изменился и формат оценки заявок на премию. С этого года представленные разработки рассматриваются в трех номинациях: традиционная энергетика (электроэнергия, электроинжиниринг, георазведка, добыча, транспортировка и переработка углеводородов, тепло- и ядерная энергетика), нетрадиционная энергетика (возобновляемые источники, биоэнергетика, топливные элементы, водородная энергетика) и новые способы применения энергии (разработки и исследования, относящиеся к новым материалам в электроэнергетике и инжиниринге, хранению энергии).

Также с этого года на международный уровень выходят молодежные программы Ассоциации - "Энергия молодости" и "Энергия прорыва". Теперь в них могут принять участие молодые исследователи не только из России, но и других стран мира. И в этом тоже есть резон: ведь по большому счету для науки и изобретений не должно быть границ. Все лучшие разработки должны быть общим достоянием. Заявки на участие в молодежных программах теперь принимаются в двух категориях: идея и стартап.

"Перезагрузка" коснулась и Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия". Пост председателя комитета покинул лауреат "Глобальной энергии"-2012 (за разработку новых процессов и оборудования для производства газов и криогенных жидкостей, а также за разработку технологии их применения для производства электроэнергии и в энергетических системах) и Нобелевской премии мира-2007 Родней Джон Аллам. При этом он остается работать в комитете, главой которого теперь избран Рае Квон Чунг - заслуженный профессор Института конвергенции науки и технологии Национального университета Инчхон (Республика Корея). Советник председателя Группы лидеров и экспертов высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям при Генсеке ООН, член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году, доктор Чунг уже полтора десятка лет пропагандирует концепцию низкоуглеродного "зеленого роста", как новую парадигму, подразумевающую экономическое развитие стран и создание новых рабочих мест при одновременной борьбе с климатическими изменениями.

"Благодаря своей благородной миссии премия "Глобальная энергия" поднялась на очень серьезную высоту. И многие уже воспринимают ее не просто как денежную премию, а как всемирное признание заслуг, - подчеркивал Рае Квон Чунг в Москве в мае этого года на пресс-конференции, посвященной объявлению лауреатов-2019. - И я рад продвигать эту работу дальше, приняв ее из рук доктора Аллама".

Но вернемся, однако, к нынешнему, 17-му номинационному циклу. В борьбе за награду в этом году участвовали 39 ученых из 12 стран. В окончательный список, так называемый "шорт-лист", вошли 15 светил из шести государств. Среди них - пятеро россиян.

Накануне Российской энергетической недели "РГ" пообщалась с лауреатами нынешнего года, и первые два вопроса традиционно были одинаковыми для обоих победителей.

Господа ученые, что значит для вас вручение премии "Глобальная энергия"?

Фреде Блобьерг: Мне очень приятно получить столь престижную награду в такой высококонкурентной области, как энергетика. И, глядя на предшествующих лауреатов, я испытываю невероятную гордость. Для меня это также признание того, что современный мир становится все более электрифицированным, и технология силовой электроники, применяемая для преобразования энергии, создает все условия, чтобы так и было. Я работаю над этим уже более 30 лет. Мой вклад никогда не был бы возможен без сотрудничества с более чем сотней исследователей по всему миру, а также со многими аспирантами из Университета Ольборга. И, разумеется, без поддержки моей семьи.

Халил Амин: Премия "Глобальная энергия" очень престижная награда, которую признают во всем мире, о чем свидетельствует список ее лауреатов. Для меня большая честь, что ассоциация "Глобальная энергия" выбрала меня лауреатом 2019 года и признала мою работу. Не могу передать словами, насколько я взволнован и счастлив с тех пор, как мне сообщили о победе. За всю свою карьеру я был удостоен более 30 наград, однако премия "Глобальная энергия" самая значимая с точки зрения престижа и признания. Я буду дорожить ею всю жизнь.

Инновации в разрезе

Технологии очистки подарят углю вторую жизнь

Текст: Инна Зубарева

Доля угля в мировом топливно-энергетическом балансе будет неизбежно снижаться, поскольку растет процент газовой генерации, увеличивается использование ВИЭ.

В ближайшие пять лет уголь может потерять до двух процентов спроса, в мировом ТЭБ доля этого топлива упадет с нынешних 27 до 25 процентов.

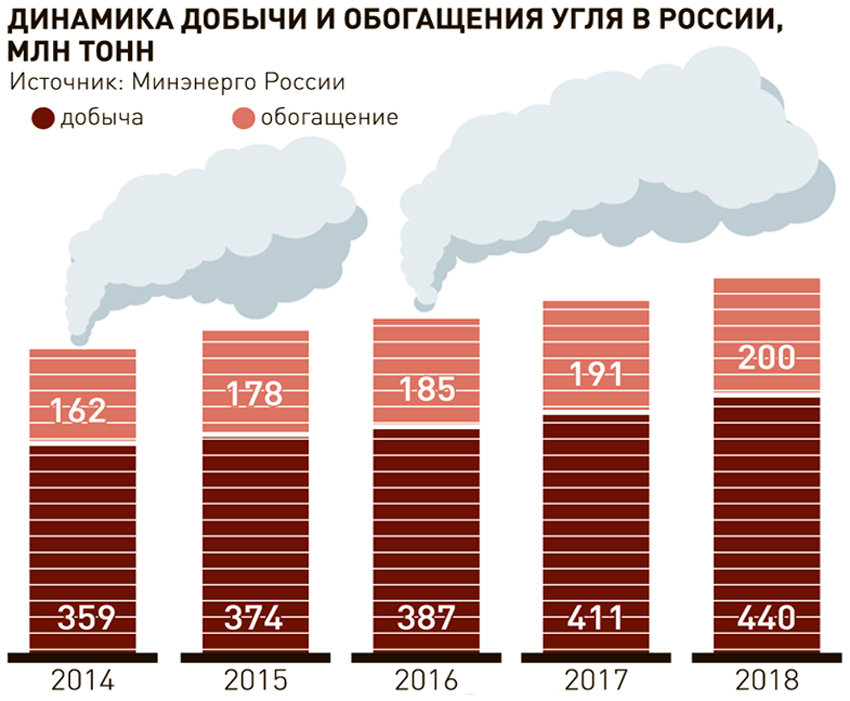

По данным минэнерго, объем добычи угля в России сегодня - 440 миллионов тонн в год, при планах к 2020 году - в 430 миллионов тонн. В 2,5 раза вырос объем инвестиций в основной капитал угольных предприятий. За последние 10 лет введено около 300 миллионов тонн новых мощностей по добыче. Угольная промышленность представлена 58 шахтами и 133 разрезами, почти половина из которых введена в эксплуатацию после 2000 года. Новые предприятия используют современные технологии добычи. На мировом рынке Россия занимает третье место после Австралии и Индонезии. За десять лет доля нашей страны в международной торговле углем выросла с 9 до 14 процентов.

На вытеснение доли угля из мирового ТЭБ влияют глобальная повестка борьбы с потеплением и усиление межтопливной конкуренции. "Чтобы сохранять свою долю на рынке, энергоноситель должен обладать конкурентными характеристиками стоимости и экологичности. Особенность угля в том, что это одновременно и самое дешевое, и самое грязное топливо. То, насколько быстро доля угля в мировом ТЭБ будет снижаться, зависит от соотношения этих двух ключевых параметров угля в сравнении с характеристиками имеющихся на рынке альтернатив", - говорит Илья Надточей, аналитик Института развития технологий ТЭК.

Рост обогащения угля позволяет повысить потенциальные объемы, доступные для экспорта. Но если спрос на этот уголь на мировом рынке не будет существенно расти, то рост обогащения не сильно поможет.

Поэтому тут вопрос скорее не о повышении качества угля, а о развитии новых технологий на угольных ТЭС в странах-потребителях, которые будут способствовать поддержанию или даже росту спроса на уголь.

"Например, угольные ТЭС с системой HELE (High Efficiency, Low Emission) позволяют производить больше электроэнергии при меньшем потреблении угля, так как работают при более высоких температурах и давлении для более быстрого преобразования воды в пар. Эти технологии широко применяются в различных странах мира. Интеграция технологий HELE с технологией CCS - Carbon Capture and Storage - позволяет сократить выбросы углекислого газа до 90 процентов. Стоимость мегаватта установленной мощности таких электростанций сопоставима со стоимостью мощности на природном газе и дешевле мегаватта мощности на возобновляемых источниках", - говорит Александр Шураков, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР.

Clean coal - совокупность технологий, позволяющих сократить эмиссию диоксида углерода при сжигании угля, сюда относятся системы очистки дымовых газов, системы улавливания диоксида углерода, технологии повышения параметров энергоэффективности при сжигании угля, когенерация и др.

"Пока высокая стоимость таких технологий убивает весь экономический эффект от дешевизны угля. Более того, современные системы улавливания и захоронения СО2 еще не широко распространены из-за высоких затрат на транспортировку и складирование, а также определенных экологических рисков", - говорит Максим Загорнов, президент Российской Ассоциации малой энергетики, директор Группы компаний "МКС".

Если технологии будут развиваться, стоимость их снижаться, а распространение и внедрение не встретят административных преград, мы имеем все шансы увидеть рост мировой доли угольной генерации.

Несмотря на сокращение потребления угля в развитых странах, его доля в энергобалансе этих стран остается значительной. Например, в Германии работают 120 тепловых электростанций на угле общей мощностью в 42,6 ГВт. Совокупно эти электростанции производят 40 процентов всего потребляемого в стране электричества. В 2018 году потребление угля в мире выросло на 1,4 процента, добыча - на 4,3 процента.

Радикального снижения доли угля в мировом энергобалансе в ближайшие 10-15 лет ждать не стоит. В богатых странах спрос на уголь снижается как по причине экологических инициатив, так и по причине замещения старых угольных электростанций новыми мощностями на природном газе и возобновляемых источниках. Но страны с развивающимися экономиками при расчете параметров энергопроектов пока в меньшей степени ориентированы на вопросы экологии и гораздо большее внимание уделяют себестоимости генерации, и уголь во многих регионах мира выгоднее, чем газ.

"Сегодня угольную генерацию на своей территории активно развивают Индия, Китай и страны ЮВА. Совокупно в ближайшие годы планируются строительство и ввод в эксплуатацию более 450 новых объектов угольной генерации мощностью более 500 ГВт, это в разы покрывает проседание в спросе за счет закрытия угольных станций в той же Германии", - говорит Илья Надточей.

По мнению Ярослава Кабакова, директора по стратегии ИК "ФИНАМ", доля угля в мировом энергетическом балансе хоть и будет уменьшаться, но процесс этот длительный, он растянется на несколько десятилетий. Углем будут долго пользоваться для производства электроэнергии, тепла, выпуска сотен наименований товаров во многих странах.

"Прочие энергоносители не так уж безобидны, у них есть свои отрицательные стороны, даже у тех же ВИЭ, неизвестно, какой будет энергетическая картина мира через пару-тройку десятилетий. Согласно Энергетической стратегии РФ до 2035 года запланировано увеличение доли угля в энергобалансе страны", - говорит Кабаков.

По словам эксперта, использовать уголь можно не только как топливо. Есть технологии его газификации, превращения в жидкое топливо (процесс Фишера - Тропша), широко уголь используется в металлургии, химической промышленности. В России есть ряд технологий, ведется разработка новых способов использования угля с высоким КПД и минимальным уровнем вреда для людей и окружающей среды, поэтому он будет и дальше широко использоваться в разных отраслях отечественной экономики.

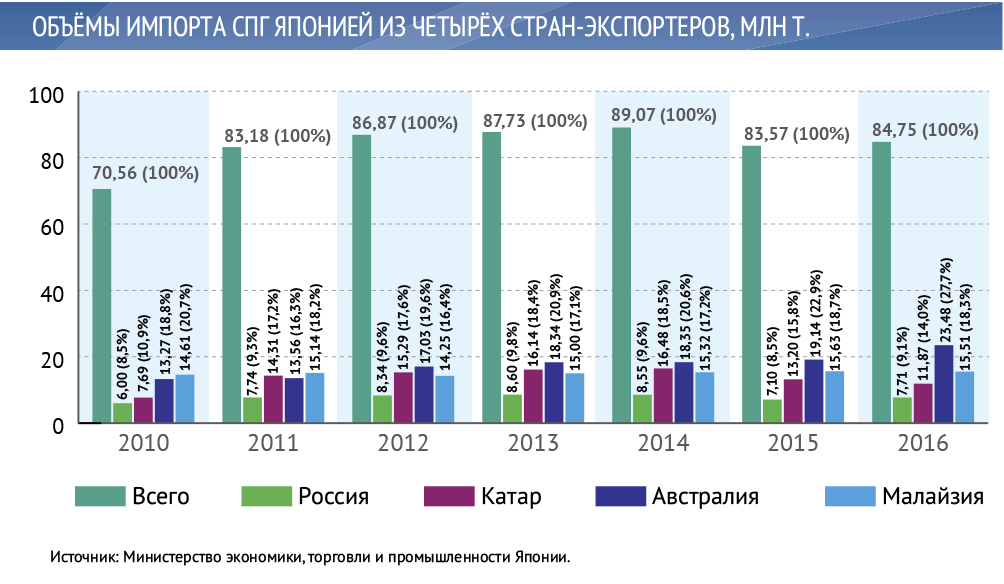

"Снижение спроса на энергетический уголь - это объективные тенденции в глобальной экономике. Учитывая, что Россия является крупным игроком на рынке природного газа (трубного и, в перспективе, СПГ), то бороться со снижением спроса на уголь бессмысленно. Целесообразно продолжить расширение пропускной способности Восточного полигона железных дорог, чтобы увеличить поставки на растущие рынки Юго-Восточной Азии и сократить поставки на сжимающиеся рынки Западной Европы", - резюмирует Александр Шураков.

Мнение

Алексей Конторович, научный руководитель Института углехимии и химического материаловедения СО РАН, лауреат премии "Глобальная энергия" 2009 года:

- Устойчивый рост спроса на уголь, прежде всего на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжится и в горизонте 2025-2030 годов. В интересах России максимально использовать этот потенциал дополнительного спроса, сохранить и усилить свои позиции в поставке высококачественного угля на экспорт. Главным потребителем угля в ближайшие десятилетия будет Индия. Среди других стран можно назвать Китай, Японию, Южную Корею.

Старый Свет будет согрет

За рубежом уверенно растет спрос на российский природный газ

Текст: Юлия Квитко

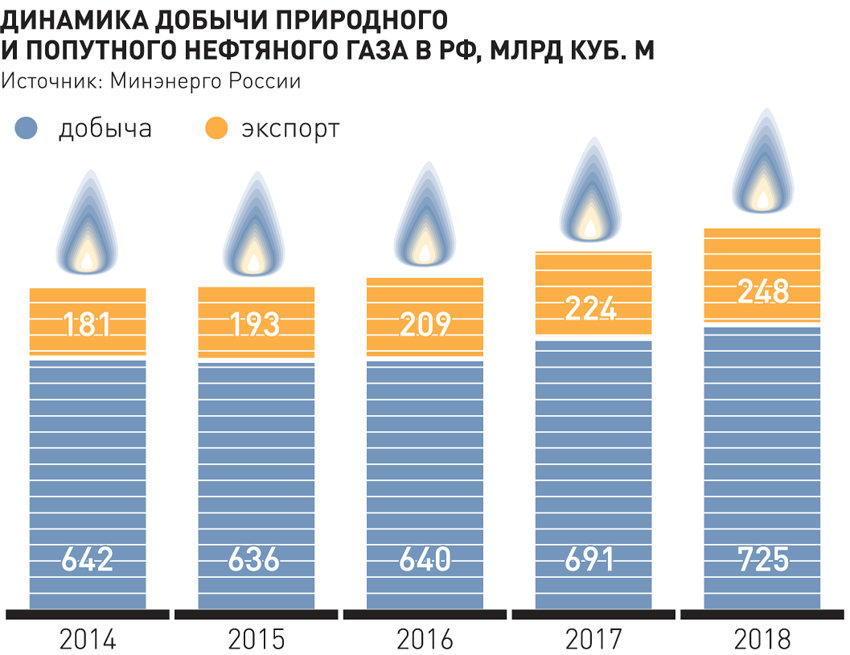

Согласно экспертным оценкам, к 2035 году потребность Европы в дополнительном импорте газа может составить 150 миллиардов кубометров.

Только за прошедшие три года импорт в Европу увеличился на 67 миллиардов кубов. Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Собственная добыча газа там обеспечивает менее половины внутреннего потребления, поэтому спрос на импортный газ растет примерно на 4 процента ежегодно.

В минувшем году доля нашего газа на европейском рынке выросла до рекордного показателя в 36,8 процента, а "Газпром" установил рекорд поставки газа в страны Европы и в Турцию - без малого 202 миллиарда кубов. Только в Германию мы поставили 58,5 опять-таки рекордных миллиарда кубометров, которые по итогам года превысили номинальную мощность трубопровода "Северный поток".

Дальнейшие перспективы наращивания экспорта в европейском направлении связаны с новым проектом нового газопровода "Северный поток-2". Как заверил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, "большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе с нашими европейскими партнерами мы уверены, что проект будет доведен до успешного завершения". Однако на пути "Северного потока-2" сложился ряд рисков, связанных с недавней отменой решения Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" доступа к мощности газопровода Opal.

Последний является продолжением проходящего через территорию Германии газопровода "Северный поток-1". Ранее Еврокомиссия разрешила российской компании до 2033 года загружать газопровод на 90 процентов, однако это решение было пересмотрено. Как отмечают аналитики ВТБ Капитал, это решение вынуждает "Газпром" сократить экспорт по существующей нитке "Северного потока" приблизительно на 14,4 миллиарда кубов в год и перенаправить эти объемы в Европу через территорию Украины.

После вступления решения в силу стоимость транспортировки для "Газпрома" возрастет на 112 миллионов долларов за один квартал. Еще важнее то, что решение существенно ухудшает позиции компании на предстоящих переговорах о продлении контракта на транзит газа с Украиной. Помимо этого, повышаются аналогичные риски и для "Северного потока-2". И хотя "Газпром" заявил, что обжалует решение Европейского суда, новость является негативной для восприятия компании, отмечают эксперты.

Большая определенность складывается в южном направлении транспортировки. В 2018 году была полностью завершена подводная часть другого морского экспортного газопровода - "Турецкий поток".

Всего за полтора года был выполнен весь комплекс работ по созданию газопроводной системы, соединившей два берега Черного моря. Ускоренными темпами идет строительство трубопроводов, предназначенных для поставок газа из "Турецкого потока" за пределами Турции, что позволит значительно повысить надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы.

Но самым динамичным и быстрорастущим в мире является газовый рынок Китая. По оценке компании КННК, к 2035 году более половины потребления газа в Поднебесной будет обеспечиваться за счет импорта. И российский газ займет в нем существенную долю. Так, в этом году самым крупным проектом на газовом рынке обещает стать запуск газопровода "Сила Сибири". Уже с 1 декабря планируется начать подачу газа со стороны России в КНР. "Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире самому крупному импортеру. Мы делаем важный шаг к формированию единого евразийского газового пространства и новой конфигурации мирового газового рынка", - отмечает Алексей Миллер. За 30 лет будет поставлен триллион кубов газа на китайский рынок.

Магистральные трубопроводы по доставке нефти и газа, а также продуктов их переработки составляют в России, дальнем и ближнем зарубежье сеть в сотни тысяч километров. К примеру, полуостров Ямал, где сейчас активно формируется новый центр газодобычи, в перспективе станет одним из основных для развития газовой отрасли РФ. Здесь ежегодно планируется производить до 360 миллиардов кубов "голубого топлива". Для вывода его в Единую систему газоснабжения России создан газотранспортный коридор нового поколения от Бованенковского месторождения до Ухты.

"На очереди сегодня новые грандиозные проекты, прежде всего арктический шельф, разработка предполагаемых месторождений нефти и газа на треугольнике Мурманск - Чукотка - Северный полюс", - рассказал заместитель председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Наращивание отечественными компаниями деятельности на рынке СПГ поможет в перспективе не только расширить географию поставок российского газа, но и диверсифицировать его маршруты. За последний год реализация крупнотоннажного СПГ из торгового портфеля Группы "Газпром" увеличилась на 16 процентов. Основной объем поставок пришелся на компании стран АТР, среди которых первое место заняла Индия. Поставки СПГ также осуществляются в Испанию, Китай, Кувейт, Республику Корея, Японию. В этом году началась реализация масштабного проекта - интегрированного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги. Проекту нет равных в России, а его мощность составит 45 миллиардов кубов природного газа в год. Ежегодно он будет производить 13 миллионов тонн СПГ, около 4 миллионов тонн этана, более 2 миллионов тонн сжиженных углеводородных газов. Около 20 миллиардов кубов газа после переработки будут направляться в газотранспортную систему "Газпрома".

В то же время экспортные проекты в области ТЭК требуют еще большей динамики модернизации отрасли. Как отмечает председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, отрасль сталкивается с целым рядом вызовов. "Это ухудшающаяся структура запасов, низкая производительность труда, технологическая отсталость, порождающая импортозависимость, и вынужденное несоответствие экономической и регуляторной модели требованиям рынка. Эти факторы мешают отрасли повышать эффективность, производить больше продукции с высокой добавленной стоимостью, завоевывать новые ниши в условиях нарастания конкуренции, слабого роста спроса и цен на сырье", - заявил парламентарий.

Для преодоления этих вызовов нужны предсказуемость экономических и налоговых режимов, льготное кредитование производства отечественного оборудования, поддержка локализации зарубежных технологий, принятие решений по ускорению развития глубокой нефтегазопереработки и нефтегазохимии.

Поезд Москва - Пекин

Всеволод Овчинников: Столица КНР удивила обилием рикш и велосипедистов при полном отсутствии других видов транспорта

Текст: Всеволод Овчинников

2 октября Россия и Китай отмечают 70 лет с момента установления дипломатических отношений. Кто может лучше рассказать, как все начиналось, чем политический обозреватель "Российской газеты" Всеволод Овчинников. Он и сегодня находится в творческом строю нашей редакции. С 1953 по 1960 год Овчинников работал специальным корреспондентом "Правды" в Пекине. Сегодня он рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания в столице КНР.

В конце марта 1953 года я впервые уезжал на постоянную работу за рубеж. Страна еще находилась под впечатлением похорон Сталина. В поезде Москва - Пекин циркулировали слухи, будто на Транссибирской магистрали неспокойно: Берия, мол, выпустил из тюрем уголовников, которые шастают по вагонам. Поэтому лучше питаться в купе, а на остановках выходить по очереди.

Путь предстоял долгий: до пограничной станции Отпор (ныне Дружба) - семь дней. Да еще два с лишним дня на китайском поезде от станции Маньчжурия до Пекина. Мы с женой ехали в довоенном "СВ" с отдельным санузлом. Родственники принесли на Ярославский вокзал столько еды, что хватило бы на кругосветное путешествие. У нас были кастрюля пирожков, жареная курица, трехлитровая банка огурцов, большая жестянка черной икры, копченая колбаса, варенье. Из-за отсутствия холодильника требовалось использовать все это ускоренными темпами. И все же было интересно охотиться на остановках за местными деликатесами - от горячей картошки до копченого омуля.

Путешествие по Транссибирской магистрали в целом оказалось более приятным, чем мы ожидали. Потом многократно повторяли его, добавляя к отпуску лишние две недели. Главное было подобрать хорошую компанию с гитарой. А поскольку данным поездом также ездили в отпуск коллеги из Пхеньяна и Ханоя, найти попутчиков было легко. В Отпоре из состава всех высадили. После таможенного и пограничного контроля пассажиров доставили в китайскую гостиницу на станции Маньчжурия. Там мы с наслаждением приняли душ. Но еще больше порадовал ресторан. К жареной индейке подали салат из помидоров и огурцов. А свежие овощи в марте тогда москвичам и не снились.

Северо-Восточный Китай в 1931-1945 годах был японской колонией. В марионеточном государстве Маньчжоу-го дислоцировалась Квантунская армия, для которой модернизировали транспортную сеть. После обшарпанной Сибири нас удивили щегольские вокзалы с крытыми перронами. Пугали только люди - каждый прикрывал рот и нос марлевой повязкой. Рядом, в Корее, шла война, в ней участвовали китайские добровольцы. И были опасения, что американцы применят бактериологическое оружие. И вот наконец Пекин. Старое здание вокзала находилось напротив городских ворот, за которыми расположена площадь Тяньаньмэнь перед императорским дворцом.

Не меньше, чем древние постройки, удивляли потоки рикш и велосипедистов при полном отсутствии других видов транспорта.

Корпункт "Правды" помещался возле главной торговой улицы Ванфуцзин, в переулке с поэтическим названием Колодец сладкой воды. Это был типичный пекинский "сыхэюань", то есть четыре одноэтажных флигеля, обрамлявших квадратный дворик. Красные переплеты окон, склеенных папиросной бумагой. Земляные полы, застланные циновками, из-под них выползали скорпионы. Буржуйки, чтобы греть воду для ванной и отапливать помещение зимой. Даже в сравнении с московской коммуналкой бытовые условия, мягко говоря, не впечатляли. Зато за завтраком мы были восхищены тем, что китаец-повар поставил на стол большое блюдо фруктов, где кроме груш, винограда и бананов были неведомые нам манго, папайя.

А про жареных голубей или экзотические китайские кушанья и говорить нечего. Расположенный в пяти минутах ходьбы от корпункта Центральный универмаг наповал сразил обилием товаров по вполне доступным для нас ценам. Жена не устояла перед соблазном купить первые в ее жизни часики, а также шерстяные нитки синего цвета, которые так и лежат у нас на антресолях.

Сами китайцы жили тогда очень скромно. На ставку водителя мы могли содержать и шофера, и уборщика, и повара.

А наша переводчица Наташа - из харбинской семьи русских эмигрантов - имела более высокую зарплату, чем главный редактор "Жэньминь жибао". Однако при своей бедности пекинцы отличались поразительной честностью. Деревянные двери жилищ не запирались. На ночь их просто закрывали на щеколду. Я часто посылал нашего уборщика (бывшего рикшу) с чеком в банк. И он возвращался через весь город с пачками денег, привязанными к багажнику велосипеда. В 50-х годах любого иностранца уважительно приветствовали словом "сулянь" (советский) и обращались к нему не иначе как к "старшему брату".

Считаные копейки

Нацбанк Украины увеличивает номинал монет

Текст: Петр Лихоманов

С сегодняшнего дня на Украине нельзя будет рассчитываться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек: Нацбанк (НБУ) изымает их из обращения, оставляя в обороте монеты крупного номинала - 10, 25, 50 копеек и 1 гривна. Впрочем, первые две также будут постепенно выводиться из оборота, и отправляться на переплавку. Не исключено, что из этого металла позже будут сделаны монеты номиналом 5 гривен, о планах введения которой также говорят в НБУ.

Официально мелочь изымается в целях экономии: предполагается, что отказ от чеканки, учета и транспортировки мелких монет обернется выгодой в 91 миллиона гривен в год (около 4 миллионов долларов). Впрочем, судьбу копеек скорее решила девальвация гривны примерно в 15 раз с момента введения этих монет. При нынешнем курсе и инфляции их чеканка действительно приносит одни убытки. И хотя в НБУ не сообщают себестоимость производства одной монеты, сегодня она ориентировочно в пять раз выше номинала. Ожиданием роста инфляции объясняется введение банкноты в 1000 гривен.

В борьбе за экономию металла и бюджета Украина не одинока. Так, ровно год назад Грузия отказалась от производства и вывела из оборота монеты в 1 и 2 тетри. Единственный путь оставить "невыгодные" монеты и банкноты в розничной торговле - это деноминация, но на такой шаг из постсоветских стран отважилась только Беларусь.

Однако не только страны постсоветского пространства задумываются о стоимости монет. В Южной Корее обсуждается вопрос отказа от монет в 1, 5 и 10 вон, которые и сейчас можно довольно редко встретить. В целом на производство монет корейское казначейство тратит несколько десятков миллионов долларов. В Италии, Бельгии и Нидерландах в разное время, но по уже описанным причинам, отказались от чеканки монет в 1 и 2 евроцента.

Впрочем, не всегда отказ финансовых властей от монет объясняется их невостребованностью вкупе с дороговизной производства. Здесь как всегда особняком стоит Британия: два года назад там была упразднена круглая монета в 1 фунт, больше тридцати лет служившая основным разменным средством. Она, в отличие от многих мировых монет, напротив, пользовалась таким широким спросом, что стала наиболее подделываемой - до трети всех однофунтовиков на момент изъятия из оборота были поддельными. Вместо круглой монеты с профилем королевы Елизаветы казначейство выпустило 12-гранный фунт из желтого и белого металла, который, как утверждается, слишком дорого подделывать.

Форум «Российская энергетическая неделя»

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Глава государства выступил перед собравшимися и ответил на их вопросы.

* * *

Стенографический отчёт о пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя»

К.Симмонс (как переведено): Добрый день, дамы и господа!

Добро пожаловать на пленарное заседание.

Позвольте представить участников нашего заседания, у нас особые гости. Слева от меня сидит Роберт Дадли, главный исполнительный директор «Би-Пи», он работает в этой компании уже 40 лет, а жил и работал в России более 10 лет.

Следующий от него сидит Мохаммад Баркиндо, Генеральный секретарь ОПЕК, ранее он возглавлял национальную компанию Нигерии, также возглавлял делегацию Нигерии на переговорах по климату в ООН.

Далее за ним Даррен Вудс, председатель совета директоров «Эксон-Мобил», работал в компании уже 25 лет и занял позицию после Рекса Тиллерсона, когда он занял позицию госсекретаря.

Далее, слева от него, Райнер Зеле, председатель правления «ОМВ». Это ведущая нефтяная газовая компания Австрии, у которой долгая история партнёрства с «Газпромом».

И далее Пекка Лундмарк, президент «Фортум корпорэйшн», который работает в сфере энергетики четыре года. На самом деле самый молодой участник данной панельной дискуссии в отношении опыта.

И пока мы ждём Президента России, хотел бы начать разговор. Господа, простите, если я буду прерывать вас в тот момент, если нам сообщат, что мы будем готовы начать официальную часть.

Господин Баркиндо, Вы только что провели встречу с Президентом Путиным. Может быть, поделитесь с нами, как прошла встреча? И расскажите нам, пожалуйста, в чём заключается видение ОПЕК относительно текущих цен на нефть и каковы планы ОПЕК по поддержанию стабильности цен на нефть? Нужно сказать, что Вы вполне преуспели в этой задаче за последние несколько лет. Как вам это удалось?

М.Баркиндо (как переведено): Большое спасибо. Я рад вас поприветствовать.

Уважаемые дамы и господа! Уважаемые члены делегаций! Дорогие друзья! Дорогие коллеги!

Для меня приятно снова вернуться в Москву и поучаствовать в «Российской энергетической неделе». Я вижу здесь большое количество коллег, скажу даже – друзей по отрасли.

Как обычно у нас прошли очень успешные и плодотворные встречи, в частности встреча с Президентом Путиным. Президент стабильно проявляет интерес к работе ОПЕК и к нашему сотрудничеству со странами, не являющимися членами ОПЕК, в частности, в соответствии с Декларацией о сотрудничестве. Президент стабильно демонстрирует поддержку и приветствует это сотрудничество.

К.Симмонс: Позвольте Вас перебить. Спасибо за выступление, мы к Вам ещё вернёмся.

Сейчас мы готовы поприветствовать господина Владимира Путина.

В.Путин: Уважаемые друзья! Дамы и господа!

Сердечно приветствую всех вас в Москве на «Российской энергетической неделе».

По традиции среди участников и гостей форума – руководители ведущих мировых компаний и отраслевых объединений, министерств, ведомств, авторитетные специалисты и эксперты. Словом, те, кто задаёт контуры будущего глобальной энергетики.

В этом году – нам очень приятно это отметить – у нас рекордное число участников. Это говорит о том, что форум набирает обороты: 10,5 тысячи участников, более 200 компаний из 80 стран мира.

Уверены: в основе такого интереса лежит стремление к сотрудничеству, повышению доверия – всё это нацелено на технический и технологический прогресс ТЭКа, обеспечение энергетической и экологической безопасности планеты.

Мы видим, как вместе с увеличением масштабов, взаимосвязанности мировой энергетики возрастает и её чувствительность, как нестабильность в отдельных регионах отражается на глобальном уровне спроса и предложения. Только что с Генеральным секретарём ОПЕК мы как раз именно об этом и говорили.

В этих условиях крайне важно использовать все механизмы для балансировки рынка, с учётом интересов всех сторон находить взаимоприемлемые развязки.

Ярким примером такого диалога стала сделка «ОПЕК плюс» – первое в истории успешное взаимодействие стран – участниц ОПЕК и государств, не входящих в эту организацию.

Нам вместе удалось добиться результата, который устроил и производителей нефти, и её потребителей, создал условия для дальнейшего развития нефтяной отрасли, запуска новых долгосрочных проектов.

Россия остаётся ответственным участником «ОПЕК плюс». И мы уверены, что наше сотрудничество будет развиваться. Причём речь идёт не только об уровне добычи нефти, но и о тесной кооперации по таким направлениям, как внедрение новых технологий добычи, переработки, транспортировки углеводородов, решение экологических проблем.

По мнению экспертов, потребление энергоресурсов в ближайшие годы будет расти прежде всего в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на традиционных рынках – таких как Европа.

И здесь на первый план выходит надёжность и предсказуемость поставок. Работа по общим прозрачным правилам, свободным от недобросовестной конкуренции в политической «обёртке», когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельность энергетических компаний или их партнёров.

Но и в этих условиях мы демонстрируем ответственный, деловой подход, в том числе в отношениях с нашими многолетними партнёрами в Европе. Убеждены, как бы ни кипели эмоции и страсти, какие бы нечистоплотные приёмы ни использовались против нас, надо руководствоваться фундаментальными принципами прагматизма, надёжности, видением общего будущего. Мы и намерены, и будем поступать именно так.

Россия обеспечивает стабильные, бесперебойные поставки газа на европейском направлении. Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопроводы «Турецкий поток», «Северный поток–2». Морской участок «Турецкого потока» завершён, идут работы на суше. «Северный поток–2» также строится по графику: уже проложено свыше 82 процентов маршрута.

Вновь подчеркну: эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Хочу это ещё раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплёки.

Задача этих проектов – диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы. Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берёт верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий.

И конечно, у нас появляются новые стимулы развивать сотрудничество с теми, кто не поддерживает такую логику – логику недобросовестной конкуренции. В частности, в Азии спрос на углеводороды растёт, увеличивается, он растёт быстрее, чем в Европе.

Россия уже стала крупнейшим экспортёром нефти в Китай. За последние 10 лет наши поставки нефти в эту страну увеличились в 4,5 раза, а нефтепродуктов – в два раза. К концу года планируем запустить газопровод «Сила Сибири». Он станет частью восточного маршрута, по которому в КНР будет поставляться российский газ.

Вместе с иностранными партнёрами мы развиваем и новые, ёмкие рынки и направления, работаем в такой перспективной нише, как производство сжиженного природного газа. Отмечу, что с начала века число стран – потребителей СПГ выросло более чем в пять раз. Спрос увеличился почти вдвое. По некоторым оценкам, через 5–10 лет на долю СПГ будет приходиться половина мировой торговли газом.

С учётом этих тенденций мы разрабатываем ресурсную базу Арктики. Развиваем Северный морской путь и наш транзитный флот – простите, транспортный флот, он, собственно говоря, и является в то же время транзитным, поэтому это практически не оговорка. Расширяем географию поставок российских углеводородов.

Благодаря проекту «Ямал СПГ» доля России на глобальном рынке СПГ увеличилась более чем вдвое и сейчас составляет около девяти процентов. Для России это пока немного, но это заметный прогресс. Вместе с компаниями из Франции, Японии, Китая мы реализуем проект «Арктик СПГ–2», он даст ещё 20 миллионов тонн газа в год.

Низкая себестоимость добычи и привлекательная логистика делают российские СПГ–проекты одними из самых конкурентных в мире и позволяют рассчитывать на долгосрочный рост нашей доли на этом динамичном рынке. Мы рассчитываем – может быть, здесь уже за круглыми столами звучала эта цифра – к 2035 году выйти на уровень производства СПГ в 120–140 миллионов тонн в год.

Уважаемые коллеги!

Заметной тенденцией глобальной энергетики стало пристальное внимание к вопросам экологии и климата, акцент на ответственное развитие отрасли, которое снижает воздействие на окружающую среду. В модернизации и наращивании потенциала ТЭКа мы, конечно же, учитываем и эти тенденции. Отмечу, что неделю назад, 23 сентября, мы приняли необходимые решения по ратификации Парижского соглашения по климату.

Сегодня у России один из самых чистых, низкоуглеродных энергобалансов в мире. Хочу об этом сказать особо, хочу это подчеркнуть, мало кто даже об этом знает. Больше трети нашей генерации приходится на гидро- и атомную энергетику; ещё 50 процентов – на газ.

За последние пять лет в нашей стране введено 800 мегаватт мощностей на базе возобновляемых источников энергии. Почти половина из них – в прошлом году. Строятся и проектируются объекты ещё на 4700 мегаватт. Мы запустили инструменты поддержки низкоуглеродной энергетики. Для проектов ветровой, солнечной и гидрогенерации используются долгосрочные договоры поставки мощности.

Электроэнергия от возобновляемых источников получает преференции на розничном рынке в нашей стране. Зафиксирована норма её обязательной и приоритетной закупки сетевыми организациями. То есть это реальные инструменты поддержки этого сектора энергетики.

Рассчитываем, что принятые меры стимулируют собственные научные разработки, приток инвестиций в этот высокотехнологичный сегмент российской энергетики, гарантируют возврат капитала и высокую доходность вложенных средств. И конечно, особое внимание нужно уделить повышению эффективности производства и использования энергоресурсов. Шире использовать цифровые технологии при добыче сырья, в генерации и при передаче электроэнергии.

В сфере потребления энергии сосредоточен огромный резерв. По некоторым оценкам, повсеместное внедрение «умных сетей» в мире может на четверть снизить ежегодные потери в этой сфере. Россия активно применяет цифровые решения в энергосетевом комплексе. Запущены пилотные проекты «умных сетей» в Калининграде, Уфе, Белгороде. С учётом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие города, другие регионы Российской Федерации.

Уважаемые друзья!

Сегодня перед мировой энергетикой стоят серьёзные вызовы и большие задачи. В рамках «Российской энергетической недели» намечены предметные, профессиональные дискуссии на этот счёт.

У каждого из вас своё мнение, свои взгляды на проблемы в этой сфере. Но, безусловно, общим является то, что все мы заинтересованы в уверенном, поступательном, экологическом развитии энергетики. Понимаем её значимость для устойчивого роста глобальной экономики, улучшения жизни людей во всех регионах планеты.

Разделяя эти тенденции, Россия приглашает к сотрудничеству. Мы открыты для созидательного, конструктивного партнёрства в области энергетики – в интересах нашего общего стабильного и предсказуемого будущего.

Благодарю вас за внимание.

К.Симмонс: Господин Президент, большое спасибо за Ваше выступление.

Если позволите, хотел бы чуть подробнее спросить про некоторые вопросы, которые Вы подняли, включая защиту окружающей среды, использование трубопроводов – целый ряд вопросов.

Если позволите, давайте начнём с вопроса поставок. Вы встречались с Президентом Рухани совсем недавно, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе. Расскажите, что Вы вынесли для себя из этой встречи и каково Ваше видение по ситуации с Ираном?

В.Путин: Мы встречались вчера. Мы говорили не только об энергетике, об энергетическом сотрудничестве. Мы говорили обо всём комплексе российско-иранских отношений.

Но хорошо известно, что Иран обладает огромным потенциалом, является очень крупным игроком на мировом энергетическом рынке, но, к сожалению, из–за санкционной политики американской администрации Иран не может реализовать в полном объёме свои возможности.

На мой взгляд, это в целом очень вредно для мировой экономики и для мировой энергетики. Потому что это не даёт возможности обеспечить стабильную работу сектора, крайне важного сектора для всей мировой экономики. А когда нет стабильности, нет и инвестиций, нет, во всяком случае, должного объёма инвестиций. Скачут цены, что в конечном итоге вредит не только производителям, но и потребителям энергии.

Но Россия всячески поддерживает Иран, старается минимизировать негативные риски не только для этой страны, но и для мирового энергетического рынка. У нас есть определённые договорённости с европейскими партнёрами, которые тоже так или иначе стараются выстроить отношения с Ираном, в том числе в сфере энергетики.

Давайте не будем забывать, что решение этих вопросов тесно связано с глобальной политикой и вопросами безопасности. Будет Иран придерживаться со своей стороны принципов, изложенных в СВПД, или нет – это чрезвычайно важный и острый вопрос, который стоит сегодня на повестке дня в мировой политике.

Мы очень рассчитываем на то, что договорённости будут сохранены, ситуация вокруг Ирана в конечном итоге нормализуется, и это благоприятным образом скажется на мировой энергетике.

К.Симмонс: Здесь есть представители очень высокого уровня и Ирана, и Саудовской Аравии, они сейчас в аудитории. Поэтому кажется уместным вопрос: Президент Рухани будет готов, например, встретиться с Президентом Трампом? Какое у Вас было впечатление после встречи с Президентом Ирана? Возможна ли, Вам кажется, такая встреча?

В.Путин: Об этом лучше спросить Президента Рухани и Президента Трампа. Наша позиция заключается в том, что всегда диалог лучше любой конфронтации. И ярким примером этого служит волевое и очень взвешенное, абсолютно прагматичное и правильное решение Президента Трампа о встрече с Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи. Сразу наступила более-менее заметная развязка.

Там ещё далеко до решения всех проблем, о которых мы хорошо знаем, но всё–таки это шаг в исключительно правильном направлении. То же самое касается и прямых контактов между Ираном и Соединёнными Штатами, между Президентом Ирана и Президентом США.

Такая попытка была предпринята сейчас со стороны Франции, насколько мне известно, на Генеральной Ассамблее ООН в Нью–Йорке. Но эта встреча, к сожалению, не состоялась, потому что Иран полагает, что в условиях санкционного давления он не имеет равных условий для этого диалога. Но мне кажется, что желание к нормализации ситуации, в том числе нормализации отношений с Соединёнными Штатами, у Ирана, безусловно, есть.

К.Симмонс: И всё же в то же самое время мы знаем факт – случилась атака на объекты «Сауди Арамко». Как Вы рассматриваете эту атаку в контексте того, о чём Вы говорили? То есть Вы говорили о том, что Иран готов сесть за стол переговоров.

В.Путин: Мы осуждаем подобные акции, кем бы они ни были организованы. Это деструктивное событие, которое повлекло за собой серьёзные последствия для мирового энергетического рынка. Но не думаю, что те, кто реально планировал и осуществил эту акцию, достигли своих целей.

Да, действительно, колебания на рынке возникли. Действительно, потери у Саудовской Аравии были большими – они на 50 процентов вынуждены были сократить добычу, поскольку негде было перерабатывать, НПЗ были повреждены.

Но эти колебания были кратковременными. Мы с вами знаем, что практически в течение недели всё восстановилось на мировых рынках, и сейчас цена Brent упала ниже 60 долларов за баррель.

Поэтому они не приводят к нужному эффекту для тех, кто осуществляет подобные акции, но вредит мировой экономике и потребителям в том числе. Поэтому ещё раз говорю: мы это осуждаем, но мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств.

Вчера мы тоже эту тему с Президентом Рухани обсуждали. Его позиция заключается в том, что Иран снимает с себя всякую ответственность за это событие, он не причастен к этому событию, и для него, для Ирана, несколько странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным.

К.Симмонс: Позвольте уточнить, то есть Вы принимаете объяснения Ирана? Поскольку разведывательные службы США, вне всякого сомнения, уверены в ответственности Ирана за атаку.

В.Путин: Разведывательные службы в США обслуживают внешнюю политику этой страны. Но они пока не представили никаких доказательств. И мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с Наследным принцем.

И я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям. Но пока никто этих доказательств не представил. Давайте будем руководствоваться не эмоциями, а фактами.

К.Симмонс: Позвольте обратиться к Даррену Вудсу, он сидит совсем рядом с Вами, господин Президент.

Господин Вудс, как случившееся самым серьёзным образом повлияло на поставки нефти на рынок? Какой эффект Вы ощутили на рынке? И как отреагировал рынок?

Д.Вудс (как переведено): Весьма поразительно: если бы Вы сказали мне и вообще всем игрокам промышленности, что может случиться такая атака, то, мне кажется, рынок отреагировал бы очень мощно.

Но мы увидели реальную реакцию, и, учитывая масштаб атаки и перерывы с поставками нефти, мне кажется, рынок отреагировал весьма спокойно. Прежде всего реакция властей Саудовской Аравии и всех представителей промышленности была крайне эффективной – они действительно продемонстрировали приверженность прежде всего обслуживать клиентов и сохранять стабильность на рынке.

Мне кажется, это очень своевременный и крайне эффективный ответ на случившуюся атаку. Мы не ощутили серьёзного дефицита на рынке. И, по–моему, если мы смотрим на рынки сегодня, особенно то, что происходит сейчас на рынке США – использование сланцевой нефти – мы видим, что всё–таки это уравнение рынка остаётся стабильным. Мы видим это равновесие.

Рынок научился многому из этой атаки. И при этом, мне кажется, важно помнить о том факте, что всё–таки мы увидели, что эти излишние поставки, которые были на рынке, вдруг пропали, и коммерческие запасы использовались именно для того, чтобы компенсировать этот возникший дефицит. И это демонстрирует всё–таки прочность системы в целом и рынка вообще. Действительно, она была поставлена под вопрос, но выстояла.

К.Симмонс: Господин Дадли, не буду вдаваться в политику, но всё–таки хочу Вас спросить о ситуации на рынке. Если напряжённость между Ираном и Саудовской Аравией будет расти, и мы видим, что, может быть, в дальнейшем ещё такие атаки могут произойти, что Вас больше всего беспокоит в отношении данной ситуации для нефтяного рынка?

Р.Дадли (как переведено): Мне кажется, 25 лет назад цена на нефть была относительно стабильная, а сейчас всё происходит очень быстро. Это связано с тем, что коммуникации идут быстрее, информацией все обмениваются быстрее. «Сауди Арамко» очень быстро отреагировала на ситуацию, все знают, что происходит, все знают о реальных запасах. И сейчас мы видим, что США, Саудовская Аравия и Россия в целом могут обеспечивать стабильность на рынке и компенсировать временную волатильность.

Конечно, напряжённость возникает, и рынок будет на неё реагировать. И это не только те напряжённости, которые Вы упомянули: это и Венесуэла, это и Ливия и другие части мира, где ситуация остаётся напряжённой. И, как сказал Даррен, механизм рынка действительно продемонстрировал себя прекрасно, он действительно эффективно работает, и мы видим, что в мире достаточно нефти.

К.Симмонс: Господин Баркиндо, Вы, наверное, тоже получили очень много телефонных звонков после произошедшей атаки. Может быть, Вы поделитесь информацией, как ОПЕК работает в такой ситуации?

М.Баркиндо (как переведено): Конечно, это был очень серьёзный шок для всех нас и для глобальной промышленности в целом, сама возможность такой атаки и её масштаб. Мы постоянно были на связи с Его Превосходительством принцем бен Сальманом, который действительно столкнулся с таким испытанием на прочность по прошествии нескольких недель после того, как он занял свой пост.

5,7 миллиона баррелей в день сырой нефти – это тот объём, который мы потеряли из–за атаки. Но то, как этот кризис разворачивался, и то, как его контролировал Его Высочество, его команда в «Сауди Арамко», действительно великолепно.

Менее чем через две недели они смогли не только полностью взять ситуацию под контроль, успокоить рынок, продемонстрировать максимальную прозрачность о произошедшем, они поделились со всем миром масштабом нанесённого уровня, они смогли внедрить все необходимые меры по восстановлению после этой атаки и уже 25 сентября смогли вернуться к уровню добычи и переработки нефти до совершённой атаки.

И конечно, эту ситуацию следует внимательно изучить. И я на самом деле не могу представить какую–либо подобную ситуацию, где был бы продемонстрирован такой потрясающий подход, такая командная работа и талант в управлении этой кризисной ситуацией. Они потрясающим образом, очень быстро и своевременно отреагировали на эту атаку. Конечно, освещение в СМИ и то, что произошло дальше.

У нас, в ОПЕК, нет какой–то кнопки, которую нужно нажимать в случае паники, и мы этого бы не сделали, потому что мы верим, и мы абсолютно уверены в способности руководства Саудовской Аравии, «Сауди Арамко» соответствовать этому вызову.

Мы знали, что они справятся. И буквально перед встречей с Президентом Путиным министр Саудовской Аравии рассказывал мне о том, что, действительно, эта ситуация была форс–мажорная, и то, как с ней справились, абсолютно восхитительно.

Но важно сказать, что «ОПЕК-плюс» – это та платформа, то объединение, которое действительно является надёжным источником поставок нефти. Мир не должен впадать в панику, что бы ни произошло, и Саудовская Аравия, вне всякого сомнения, продемонстрировала всем нам, что на поставки нефти от них всегда можно положиться.

Давайте поговорим о спросе и потреблении.

На панельной сессии у нас прежде всего представители энергетической отрасли, и у каждого из участников есть уникальное видение рынка и мировой экономики от Китая и до Европы и США.

Господин Лундмарк, позвольте обратиться к Вам, мы ещё не давали Вам слова. Каково Ваше видение энергетического рынка? Как Вы считаете, учитывая то, что происходит в европейской экономике, что будет дальше: она окажется в некоем тупике, она зависнет на текущих индикаторах?

П.Лундмарк (как переведено): Мы, безусловно, видим, что европейская экономика замедляется в своём развитии, тем не менее это всё–таки не остановка. Конечно, особое беспокойство вызывает немецкая экономика. Мы видим, что уровень производства сейчас практически не демонстрирует роста.

И конечно, ситуация варьируется от одной страны к другой. Прежде всего это зависит от производственного сектора, он нас беспокоит больше всего.

Нам важно помнить также о том, что мощность ЕЦБ и его готовность поддерживать экономику ограничена. Мы все помним о предыдущей рецессии, и так было сделано всё что можно, и кажется, что фискальные стимулы уже будут оставлены на распоряжение конкретных стран. Поэтому ситуация будет варьироваться от одной страны к другой.

К.Симмонс: Господин Зеле, каковы Ваши ожидания от европейской экономики и спроса на энергетику в грядущие годы?

Р.Зеле (как переведено): Честно говоря, я тоже не ожидаю какого–то особо яркого будущего.

Мы видим уже в отдельных отраслях первые индикаторы того, что прибыли будут снижаться, и биржевой рынок говорит о том, что нужно готовиться к тяжёлым дням. Особенно это касается Германии.

Но всё–таки все эти проблемы, будь то Германия или Европа в целом, связаны с замедлением глобального экономического роста. Какие–то из них являются домашними проблемами, в частности, изменение автомобильной отрасли в Европе. Глобальное внедрение электромобилей, вне всякого сомнения, влияет на экономику в целом и экономику Германии в частности. Сейчас это влияние ещё не очень заметно, но я думаю, что потенциал у этого влияния большой.

Раз уж мы говорим о спросе на энергоносители в Европе, скажу, что здесь мы не видим такого уж замедления, особенно если мы говорим о переработке. По–прежнему большинство людей садятся за руль своего автомобиля. Не важно, какого автомобиля, но пока в основном это автомобили на дизеле и бензине. При этом мы видим, наоборот, рост потребления.

Также мы видим некоторые положительные сигналы в сфере природного газа, особенно в Германии. Германия решила перестать использовать ядерную энергетику и выйти из угольной энергетики. Это решение было принято одновременно, поэтому рост потребления газа в Европе, вероятно, будет расти. Это одна из причин, почему особенно Германия нуждается в «Северном потоке – 2», чтобы газ доставлялся в страну, это были надёжные поставки.

К.Симмонс: Мы поговорим о «Северном потоке – 2» совсем скоро.

Пока пару слов о мировой экономике. Даррен, мне кажется совершенно очевидным, если я спрошу Вас о ценах. Мне будут звонить из Техаса и ругаться за этот вопрос, поэтому я не буду его задавать. Но хочу спросить о Вашем видении относительно американской экономики.

Экономика США во многом по–прежнему определяется высоким потребительским спросом. Что будет дальше? Есть ли у Вас обеспокоенность по дальнейшему росту? Если мы посмотрим на глобальную картину, что вас беспокоит в отношении спроса на энергоносители?