Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ученый и академик Пюрвя Эрдниев скончался во вторник, сообщил в своем Instagram врио главы Калмыкии Бату Хасиков.

"16 апреля 2019 года ушел из жизни Эрдниев Пюрвя Мучкаевич, видный ученый, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, Заслуженный деятель науки РСФСР, Почетный гражданин Республики Калмыкия, Герой Калмыкии, кавалер орденов Великой Отечественной войны 1 и 2 степеней", - написал он.

Пытливый природный ум, железный характер, великодушный и отзывчивый человек - таким, по мнению Хасикова, запомнят Пюрву Мучкаевича.

Эрдниев написал ряд книг по преподаванию математики. По его книгам учатся в Германии, Франции, Великобритании, США, Южной Корее, Японии, в странах ближнего зарубежья.

"Память о нем надолго останется в наших сердцах. Это большая потеря для всех нас", - заключил Хасиков.

Дорогу осилит идущий

но нужно знать, куда идти

Георгий Малинецкий

"Тот, кто ковыляет по прямой дороге, опередит бегущего, который сбился с пути".

Фрэнсис Бэкон

О президентском послании и наших надеждах

Читая и слушая февральское послание президента России Федеральному Собранию в части, касающейся науки, невольно задаёшься вопросом: видит ли наше руководство этот прямой путь в будущее?

Послание 2019 года продолжает логику послания прошлогоднего, где указывалось: "Отставание — вот главная угроза и вот наш враг… Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она, эта волна — просто захлестнёт, утопит". В последнем послании показывается, как шаг за шагом это отставание будет преодолеваться. Судя по всему, многие предложения учёных были услышаны.

Принципиально важна программа генетических исследований, указ о которых уже подписан. В этой области происходит научная революция, которую специалисты называют генетическим штормом. Вызов в данной сфере сравним по масштабу с теми, которые решали атомный и космический проекты.

Здесь необходимы и научные прорывы, и создание гигантской отрасли, которая может преобразить медицину, сельское хозяйство и всю нашу жизнь. Ещё в 2013 году появилась технология CRISPR — простой, точный, дешёвый и быстрый метод редактирования генов. А уже в 2017 году в Калифорнии была произведена первая операция по редактированию генома взрослого человека.

В программе развития генетических технологий на период 2017—2019 гг., подготовленной Министерством науки и высшего образования, написано: "К концу выполнения программы доля России в мировом объеме генетических исследований должна составить не менее 1%". Если бы в своё время руководство нашей страны так же относилось к ядерному и космическому проектам, то у нас не было бы сейчас ни бомб, ни ракет — да и нас самих, вероятно, тоже. Судя по всему, президент осознает эту новую реальность и масштаб "генетического вызова".

Каждая третья научная работа в мире сейчас выполняется в области медицины. И триллион рублей, который предполагается вложить в борьбу с онкологическими заболеваниями за ближайшие шесть лет, включая проведение научных исследований, соответствует этому мировому тренду.

Очень ценным представляется то, что утилизацию и переработку мусора президент рассматривает как научную проблему. В развитых странах перерабатывается примерно 95% отходов, а хоронится на полигонах — всего 5%. У нас пропорция обратная! Во многих регионах уже происходили "мусорные бунты". Многое из того, что планируется: "мусорные поезда" из Москвы в Архангельск, мусоросжигательные заводы по всей стране и т.д., — неприемлемо. Сжигание мусора — это далёкое прошлое, многие подобные заводы "производят" диоксин и ряд других канцерогенов.

Поставленная президентом задача "повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора", очень масштабна и своевременна. Заметим, что твёрдые коммунальные отходы составляют лишь 5% от общего объёма. Остальное даёт промышленность, сельское хозяйство, другие отрасли.

В ведущих странах переработка мусора давно является областью высоких технологий с роботами, лазерами, системами искусственного интеллекта. Наверное, и нам не стоит отставать. Ведь есть у нас и специалисты, и свои технологии. С 2006 по 2013 год в Санкт-Петербурге издавался журнал "Рециклинг отходов", собиравший лучшие технологии и ведущих специалистов в данной сфере. Было проведено 16 Всероссийских конференций по всей стране, получены престижные зарубежные награды. Но следующие действия правительства привели к тому, что многие из этих уникальных специалистов остались не у дел. Может быть, сейчас ситуация изменится?

Президент обратил особое внимание на проблемы образования и школу "Сириус". Эта школа — действительно большой успех. Один из её создателей, профессор Ю.В. Громыко, назвал свою недавно вышедшую книгу "Образование как политическая технология". Действительно, это важнейшая технология создания будущего. Один из преподавателей "биологической смены" из МГУ, работавший в "Сириусе", рассказывал мне: "Таких мотивированных, талантливых ребят я ещё не видел. Через три дня занятий они попросили не водить их на море и на экскурсии, чтобы побольше всего успеть. У них есть шанс состояться".

Тем не менее в целом с образованием у нас всё не так благостно. Как заметил преподаватель одного ведущего технического вуза: "Мы проводим удивительный эксперимент — пытаемся дать высшее образование ребятам, не имеющим среднего". И это действительно так: многолетние "образовательные реформы", проводимые под началом Высшей школы экономики (ВШЭ), привели к деградации и развалу среднего образования в России.

Тот же Фрэнсис Бэкон, чьи слова вынесены в эпиграф этой статьи, не был ярым приверженцем реформ ради реформ, однако считал, что "тот, кто не хочет прибегать к новым средствам, должен ожидать новых бед". Хочется надеяться, что использование новых средств для достижения целей, обозначенных в президентском послании, позволит нашей стране не только избежать многих, вовсе не обязательных для нас, бед, а, может быть, позволит и "обогнать, не догоняя", как это иногда бывало в русской истории.

Об инженерном образовании

Рассмотрим подробнее одну тему, небезразличную для нашего национального будущего — тему инженерного образования. В настоящее время эта сфера находится в глубоком кризисе. Задачи, поставленные президентом России в обращениях к Федеральному собранию 1 марта 2018 года и 20 февраля 2019 года, требуют как можно скорее из этого кризиса выйти.

Я имею честь преподавать в нескольких ведущих вузах, готовящих инженеров различной специализации. Мои родители заканчивали МГТУ имени Н.Э. Баумана и с гордостью рассказывали о традициях этого легендарного вуза, настоящих инженерах, прекрасных профессорах, блестящих выпускниках.

Кто такой инженер? В чём заключаются особенности инженерного труда и его отличия от работы учёного? Какова ваша мечта? Что вы хотели бы сконструировать, создать, построить? Каковы основные инженерные прорывы XIX и XX века, и что мы ждём от XXI века? Какие отрасли промышленности в первую очередь следует развивать современной России? Какие инженерные задачи будут решаться в рамках VI технологического уклада? Я вновь и вновь задаю эти вопросы магистрам 2-го года (по-старому шестикурсникам) и не получаю ответов… Почему?

Скажут: выпускники не ощущают себя инженерами, творцами, а лишь будущими исполнителями того, что скажут старшие товарищи, при условии, что за это "достойно заплатят".

Ещё скажут: у них нет ощущения взрослых, самостоятельных, ответственных людей в том, что касается профессии. Они намного инфантильнее, чем выпускники прежних лет.

Ещё: они не мыслят себя в будущем времени, не видят перспективы своей области, а ведь ещё Генри Форд учил, что ему нужны специалисты, которые знают, как будут делать машины через 10 лет, а как делать это сейчас, он знает и сам.

Или: они, в отличие от своих зарубежных коллег, не знакомы с азами теории рационализации и изобретательства (ТРИЗ) и междисциплинарными подходами, с достижениями ряда других дисциплин, которые они могли бы использовать.

А также: большинство из них, как уже отмечено выше, имеет слабую школьную подготовку, "узкую базу" знаний.

И, наконец, и, может быть, это главное: ребята не уверены, что им удастся найти работу по специальности, что их знания будут востребованы.

Именно эту ситуацию нам нужно изменить. Император Николай I иногда говаривал: "Мы — инженеры…" Именно инженеры должны стать центральными фигурами в новой России. Мои коллеги часто сетуют: "Бухгалтеры победили инженеров…" Чтобы вырваться вперёд, нам придётся изменить ситуацию, поставить вновь во главу угла инженеров, творцов, а не "квалифицированных потребителей" или представителей сектора услуг.

Показатели инженерной активности — это число предприятий, в которых внедряются инновации, делаются изобретения, которые идут вперёд. В России сейчас таковых всего 9,6%, а в Германии — 58,9%, во Франции — 46,5%, в Англии — 45,7%. Эту ситуацию надо срочно менять. Если наша экономика невосприимчива к инновациям, то, как показывает история, да и соответствующие математические модели, у нас нет шансов сократить отставание.

В 1990-е годы элиты ориентировали Россию на вывоз сырья и обслуживание развитых стран, на свёртывание обрабатывающей промышленности. Вспомним гайдаровский императив: "Всё, что будет надо, купим!" От этих лет осталось тяжёлое наследство: сегодня от 80 до 90% всего российского оборудования и от 40 до 60% ширпотреба — это импорт.

Уровень проблем российской экономики можно оценить по объёму импорта. В 2013 году, до Крыма, Сирии и санкций, он составлял около 300 млрд. долларов — бюджет крупной страны. Из них на 150 млрд. долларов закупалось оборудования и транспортных средств, а ведь СССР был машиностроительный сверхдержавой. Импорт продуктов химической промышленности стоил 48 млрд. долларов — всего того, что мы, имея гигантские запасы нефти, угля и газа, можем и должны делать сами. И при огромных посевных площадях мы закупали на 40 млрд. долларов продовольствие. Если называть вещи своими именами, то России в нынешнем мире как воздух нужна новая индустриализация, и готовить мы должны тех, кто сможет её осуществить.

Особую тревогу вызывает то, что мы пока не видим достаточно быстрой и масштабной мобилизации в сфере технологий и производства. Когда я поинтересовался у лауреата Нобелевской премии академика Ж.И. Алфёрова, ныне покойного, во что следовало бы вложить средства, чтобы укрепить национальную оборону, он, не задумываясь, ответил: "Только в элементную базу. Ведь от 80 до 95% возможностей современного оружия определяется электроникой, которая в него зашита". По данным журнала "Электроника", до введения санкций мы закупали 60% всей элементной базы, а после них — 90%. Более того, нет содержательный программы реанимации отечественной электроники, и многие ведущие эксперты даже не надеются, что нам удастся вернуть себе внутренний рынок гражданской электроники и воссоздать современное электронное машиностроение.

На макроуровне есть возможность достаточно быстро исправить ситуацию, если пойти по пути "тихоокеанских тигров": Японии, Китая, Южной Кореи. Это ясное целеполагание на государственном уровне, индикативное планирование и ставка на следующий, а не на текущий или тем более предыдущий, технологический уклад. Инновационную активность: число патентов, изобретений, рацпредложений, научных работ, — надо увеличить хотя бы до советского уровня, то есть более, чем в 10 раз. Мировой опыт показывает, что сделать это довольно просто: за изобретения и рацпредложения следует хотя бы немного платить. И дело не только в деньгах, но и в ощущении востребованности обществом нового.

Но во что из всего этого следует вкладывать средства? Нужна экспертиза. В Кремниевой долине венчурные фонды поддерживают в среднем лишь 7 предложений из 1000. Однако это сито экспертизы и позволяет снизить риски инвесторов до приемлемого уровня. Главной экспертной организацией страны в области науки и технологий по-прежнему считается Российская академия наук (РАН). Однако, лишённая собственных НИИ и превращённая в "клуб по интересам", она осталась не у дел и вообще, согласно принятому в 2013 году закону, утратила свой статус научной организации.

О школе высшей и средней

В области высшего образования нам следует посмотреть правде в глаза. Советская система подготовки специалистов развалена. Бакалавриат и в принципе, и в условиях слабого среднего образования, в России не даёт полноценного высшего образования: то ли бакалавры — это техники, получившие не слишком хорошее, но законченное образование, то ли это "полуфабрикаты" для следующих ступеней обучения. Чему и как учить магистров во многих вузах, да и на ряде факультетов МГУ, вообще непонятно. Когда в магистратуру приходят бакалавры из разных вузов с различным уровнем подготовки, то их заново приходится учить азам.

Огромная наша беда состоит в том, что мы обманываем себя. Взять хотя бы медицину… Сегодня без хорошей рекомендации ни к платному, ни к бесплатному врачу с серьёзной хворью идти не рискнёшь. Интересуюсь в ведущем вузе, готовящем стоматологов: сколько ребят у них ни разу не заглядывали в рот пациенту? Ответ: больше половины! Эти люди, получив диплом стоматолога, начнут торговать лекарствами или просто не будут работать по специальности. Спрашиваю у 40–летних выпускников другого ведущего медицинского вуза: сколько ваших однокурсников осталось в профессии? Ответ: примерно 20%!

С педагогическими вузами ситуация ещё более грустная.

Иными словами, высшая школа России сейчас похожа на комплексное число: у него есть не только действительная, но и мнимая часть. Может быть, попробовать обойтись без мнимой?

Николай I говорил, что Россией правят столоначальники. Но куда тогдашним бюрократам до нынешних?! Знакомый ректор жаловался, что для прохождения аттестации его вузу пришлось распечатать 8 миллионов (!) страниц. Чтобы выполнить этот сизифов труд, ректорату понадобилось дополнительно закупить 50 принтеров. А кто всё это будет смотреть?

Другой бывалый ректор хвастался, что обошёлся малой кровью — большая предварительная работа позволила уложиться всего в полмиллиона страниц. Но ведь такой объём тоже невозможно прочесть! Как и те горы ненужных бумаг, которые вынуждены делать профессора и преподаватели (а кое-где надо всё это ещё и переводить на английский!). Может, стоит окоротить наших начальников и повернуться лицом от никому не нужных бумаг к живым людям, студентам, будущим специалистам?

И всё же главные беды нашей высшей школы начинаются со средней.

Рейтинг качества среднего образования обычно определяется на основе Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Эта система показывает, как пятнадцатилетние ребята умеют применять свои знания. В 2015-2016 гг. пятёрка лидеров по математике была такова: Сингапур, Гонконг (Китай), Макао (Китай), Тайвань, Япония. По естественным наукам: Сингапур, Япония, Эстония (!), Тайвань, Финляндия. По математике, достижениями в которой мы всегда гордились, наши ребята оказались 25-ми, по естественным наукам — 32-ми, да и по владению родным языком — только в третьей десятке. А впереди — те страны, которые во многом скопировали советскую среднюю школу. Да и промышленные, и технологические успехи этих стран налицо.

Что-то идёт не так… Ни новые школьные здания, ни скоростной Интернет здесь не помогут. Видимо, надо разбираться, чему учат детей, как учат, кто и для чего учит.

Сформулируем и кратко прокомментируем ряд предложений, которые должны достаточно быстро улучшить положение дел в инженерном образовании:

1. Отстранение Высшей школы экономики (ВШЭ) от фактического руководства системой образования России.

Реализация предложений этой организации в течение последних десятилетий и предопределила развал отечественного образования.

2. Срочный отказ от единого государственного экзамена.

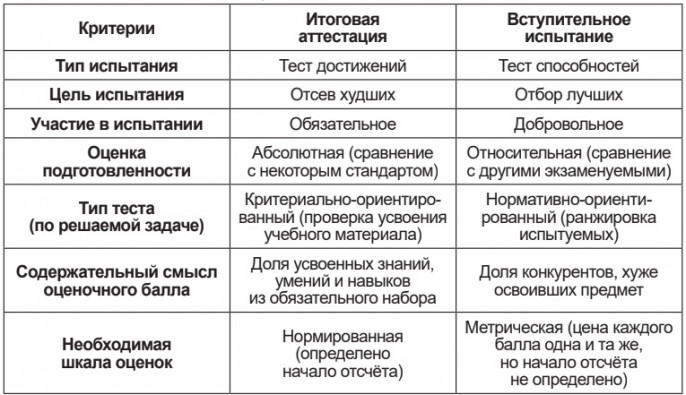

Есть такая пословица: "Если хочешь победить врага, научи его детей". ЕГЭ — оружие Запада, которым он стремится победить Россию за школьной партой. Известно, что то, что не спрашивают, то не учится. Учёба в старших классах сводится к натаскиванию на сдачу ЕГЭ. Поэтому наши дети в массе своей не знают химии, биологии, гуманитарных дисциплин. А эти знания нужны, чтобы вырастить хорошего инженера. ЕГЭ фактически блокировал профориентацию для школьников. Требования к аттестату зрелости упали "ниже плинтуса". Вступительный экзамен в вуз и выпускной экзамен в средней школе — принципиально отличаются друг от друга. Вот список главных отличий между ними.

Разве неясно, что нельзя ставить знак равенства между ними? А ведь именно это и происходит с ЕГЭ. Кроме того, экзамены необходимо разделить: например, организовать выпускные в январе, а вступительные — в июне.

3. Отказ от практики снижения разнообразия школ — слияния сильных школ со слабыми, с детскими садами.

В Москве реализовано разрушительное решение — слить по несколько школ в одну и соединить их с детскими садами. Уровень воспитания и подготовки во многих падает, они превращаются в "детохранилища". Разнообразие является важнейшим ресурсом развития в современном мире. Нужно же как можно раньше выявить таланты, дать им отличное образование и помочь найти позиции, на которых они, работая в своей стране и для своей страны, смогут в наибольшей степени на благо себе и обществу реализовать свой потенциал — такова должна быть стратегия лидеров современного мира. Зачем же мы делаем противоположное?!

Деньги, вложенные в спецшколы, многократно окупаются, а в дорогие игрушки: интерактивные доски, высокоскоростной Интернет и т.д. — нет!

4. Ответственность за приём в вузы, возложенная на их руководство.

Нелепо принимать в вузы "по бумажке" людей, которых и в глаза никто не видел, тем самым уподобляясь машине. Почему мы должны принимать ребят, у которых чуть выше ЕГЭ, скажем, по русскому языку, вместо того, чтобы брать тех, кто горит желанием к инженерному делу, имеет к нему способности, побеждает в соответствующих конкурсах?!

5. Реальная ответственность за профпригодность специалиста.

Врачам, инженерам, пилотам, людям ряда других профессий мы доверяем свою жизнь и жизни своих близких. Поэтому, возможно, необходимо проверять их профпригодность, имея в виду и другие испытания. На принимаемых людей надо смотреть, с ними надо разговаривать, "машинизация" тут неуместна. Разваливать систему "человек — человек" и заменять её системой "человек — бумажка" под предлогом борьбы с коррупцией абсурдно. И почти все это понимают. Многие ректоры резонно говорят, что тех, кого они вынуждены принимать, невозможно обучить, и снимают с себя ответственность за уровень подготовки специалистов. Эта ответственность им должна быть возвращена.

6. Расширение масштабов "специалитета".

"Болонизация" образовательного процесса показала свою полную непригодность в российских условиях и должна быть, по возможности, быстро свёрнута.

7. Возрождение кооперированного образования.

При таком методе часть времени студенты работают на производстве, а часть — учатся. Они увидят высокотехнологичную промышленность изнутри, что иногда оказывается весьма ценно. Это очень интересный подход, принятый в инженерном образовании ряда ведущих вузов всего мира. Индустриальный университет в России, работавший по такой схеме, показывал отличные результаты. Эту образовательную технологию стоило бы возродить.

8. Снижение обязательной учебной, аудиторной нагрузки на профессорско-преподавательский состав.

Сейчас эта нагрузка запредельна. Этим мы наказываем себя. Преподаватели "тянут" такую нагрузку либо за счёт своего здоровья, либо за счёт времени, которое необходимо уделять работе со студентами. В жизни должно быть место здравому смыслу!

9. Изменение критериев оценки преподавательского труда.

Чего мы хотим от преподавателей? Чтобы они отлично учили студентов или чтобы они создавали информационный шум в виде псевдонауки? Совмещать и то, и другое в большинстве случаев невозможно. Для полноценных занятий наукой у большинства преподавателей нет ни времени, ни условий (современных лабораторий, полигонов, измерительных приборов и т.д.). Оценивая преподавателя по научным достижениям, мы себя обманываем. Мы хотим, чтобы лошадь была и тяжеловозом, и через барьеры прыгала. Это разные породы лошадей, и все это отлично понимают. От нынешнего абсурда в оценке работы преподавателей пора отказываться.

10. Возвращение вопросов аттестации, экспертизы, научной поддержки образования Академии наук.

Естественно, самой этой организации следует вернуть научно-исследовательские институты и привлечь её к задачам новой индустриализации России. Стоит вспомнить, насколько важным был её вклад в оборону страны в предвоенные годы и годы Великой Отечественной войны, участие в реализации космического и атомного проектов! Нелепо из-за "разборок" наших чиновников-бухгалтеров не использовать в инженерном образовании квалификацию и потенциал учёных мирового уровня.

Разумеется, это не всё, это только первые шаги по пути восстановления и подъёма уровня отечественного инженерного образования. Но дорогу осилит идущий. Важно только не ошибиться с выбором правильного пути.

Выхода нет: Apple пришлось откупиться от Qualcomm

Apple заплатит Qualcomm компенсацию по делу о патентах

Маргарита Герасюкова

После двух лет непрекращающихся споров Apple и Qualcomm заключили мирное соглашение по делу о патентах, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве. При этом «яблоку» пришлось заплатить производителю чипов некую сумму, которая не разглашается. По мнению аналитиков, дело не в том, что обе стороны устали от затяжной войны — просто у Apple не осталось другого выхода.

Apple и Qualcomm неожиданно заключили мирное соглашение, отказавшись от всех претензий друг к другу, сообщает The Verge. В качестве компенсации Apple выплатила производителю чипов сумму, которая не разглашается. Бренды также заключили лицензионный договор на использование патентов на шесть лет с возможностью пролонгации еще на два года.

Кроме того, Qualcomm будет поставлять чипы для Apple, так что в новых айфонах, вероятно, в скором времени появятся модемы от некогда заклятого врага «яблока».

Противостояние Qualcomm и Apple началось в январе 2017 года с иска против производителя чипов на $1 млрд. По мнению Apple, ее партнер и поставщик компонентов для гаджетов злоупотребляет своим положением на рынке, создавая невыносимые условия лицензирования патентов. В апреле ответчик подал встречный иск против купертиновцев, обвинив их в нарушении патентных прав, и даже пытался запретить производство и продажу смартфонов iPhone.

Также в конце 2018 года Qualcomm выдвинул новые претензии к Apple, обвинив компанию в краже исходного кода своих чипов и последующей передаче коммерческой тайны компании Intel, которая является текущим поставщиком деталей для «яблочных» устройств.

В течение двух лет между Apple и Qualcomm шла патентная война, градус которой только повышался.

Так, в начале 2019 года в Китае и Германии был введен запрет на продажу айфонов с чипами Qualcomm. Создалось впечатление, что никто не намерен уступать и противостояние будет продолжаться до победного конца, поэтому новость о мировом соглашении была максимально неожиданной для всего рынка.

Цепочка событий

Пока Qualcomm обвинял Apple в нарушении патентов, «яблоку» ничего не оставалось, как найти другого поставщика чипов. Выбор пал на компанию Intel, которая по многим показателям отставала от Qualcomm. В частности, у нее пока не было чипов, которые смогли бы поддерживать технологию 5G.

В начале апреля текущего года стало известно, что компания Huawei впервые в истории решила продавать свои 5G-модемы для смартфонов, но заинтересована в сотрудничестве с одной-единственной компанией — Apple. Дело в том, что купертиновцы намеревались выпустить первый iPhone с поддержкой 5G уже к 2020 году, но на пути этих планов есть проблема. Сообщалось, что Intel может не уложиться в этот срок.

Известно, что Apple вела переговоры с Samsung и Mediatek касательно 5G-процессоров в качестве подстраховки, но перспективы этой сделки пока неизвестны.

И вот, спустя всего несколько часов после анонса урегулирования спора между Apple и Qualcomm, появляется другая неожиданная новость — Intel решила отказаться от планов выпускать 5G-модемы для мобильных устройств.

По словам генерального директора Intel Боба Свона, «стало понятно, что нет никаких гарантий прибыльности». Вместо этого Intel сосредоточится на 4G- и 5G-модемах для персональных компьютеров и «умных» устройств для дома.

Эти две новости вышли в один и тот же день, так что связь между ними нельзя не заметить. Некоторые аналитики говорят о том, что пока неясно, какая из них появилась раньше.

«Apple ли говорит о том, что сотрудничество с Intel слишком рискованно, и возвращается к Qualcomm, или это Intel утверждает, что бизнес идет не очень хорошо и не хочет тратить на это ресурсы?» — задается вопросом глава аналитической компании Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед.

Кроме того, даже если новость об Apple и Qualcomm появилась первой, немаловероятно, что Intel предупредил о смене своей стратегии близкого партнера в лице главы «яблока» Тима Кука. В таком случае Apple оказалась на распутье перед нелегким выбором — принять предложение Huawei, которая находится в опале американских властей из-за возможных связей с правительством КНР, или попытаться договориться с надежным поставщиком. Остается только догадываться, сколько именно денег пришлось выложить Apple, чтобы Qualcomm так быстро позабыл о всех своих обидах.

«Восточный порт» в первом квартале 2019 года перевалил 6,21 млн тонн экспортного угля. Это на 3,2% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

С января по март текущего года на терминале выгружено 87 206 полувагонов с углем, осуществлена погрузка 150 балкеров различной грузовместимости.

Самое крупнотоннажное судно, вставшее под погрузку в первом квартале, - FPMC B Harmony дедвейтом более 180 тыс. тонн. 4 февраля FPMC B Harmony взяло на борт 143 тыс тонн угля и отправилось в Тайвань.

В первые три месяца 2019 году судна с углем были отправлены в Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Мьянму. Лидером по объему импорта стала Южная Корея, на долю которой пришлось 35,4% отправленного груза.

Катар расширит мощности по производству СПГ

Qatar Petroleum объявил тендер на строительство четырех линий сжижения природного газа. Приглашение к участию в тендере направлено в адрес нескольких совместных предприятий — Chiyoda Corporation и Technip France S.A, JGC Corporation и Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd и Saipem S.p.A, McDermott Middle East Inc. и CTCI Corporation.

«Тендер предусматривает проектирование, закупку и строительство четырех мега-СПГ-линий с установками для обработки газа, производства и фракционирования этана и СПГ, строительство завода по производству гелия, а также сопутствующей инфраструктуры», — говорится в релизе компании. Этот проект, отмечается в документе, станет частью планов Qatar Petroleum увеличить действующие в стране производственные мощности по сжижению газа до 110 млн тонн с нынешних 77 млн к 2024 году. Четыре производственные линии заработают на базе Северного газового месторождения. Контракт на подготовку проектной документации (FEED) для новых мощностей в марте получила японская Chiyoda Corporation.

Почти вдвое увеличили США экспорт нефти в 2018 году

В 2018 году Соединенные Штаты почти в два раза увеличили экспорт нефти, доведя его до 2 млн б/с, сообщило управление энергетической информации при Министерстве энергетики США. «В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн б/с, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн б/с», — говорится в опубликованном документе ведомства. В 2018 году США экспортировали черное золото в 42 страны и территории по всему миру.

В течение года направления экспорта США существенно менялись, поскольку экспорт американской нефти в Китай упал до 228 б/с, а поставки а Канаду и Южную Корею возросли. Канада занимает первое место в списке крупнейших импортеров американского черного золота: 378 тыс. б/с или 19% экспорта. Экспорт в Республику Корея — на втором месте и составляет 236 тыс. б/с. Крупнейшим регионом-импортером американской нефти стала Азия.

Рост экспорта, подчеркнули в Минэнерго США, связан с тем, что объем добычи нефти в Штатах в 2018 году достиг 10,96 млн б/с, увеличившись на 17% по сравнению с 2017 годом и побив рекорд, установленный в 1970 году.

FESCO и «РЖД Логистика» будут возить грузы из Азии через Владивосток

Как сообщают пресс-службы АО «РЖД Логистика» и транспортной группы FESCO, руководители компаний Вячеслав Валентик («РЖД-Логистика») и Александр Исурин (FESCO) подписали соглашение о развитии совместного сервиса мультимодальных контейнерных перевозок из стран АТР в Европу через Владивосток. Морское «плечо» грузам из Японии, Кореи и других стран Азии «подставит» порт Владивостока (ВМТП). Сервис будет создан на основе морских линейных перевозок FESCO и регулярных контейнерных поездов в сообщении с Европой FESCO и РЖД. FESCO также готова предоставить для сервиса свой подвижной состав, контейнеры и терминалы.

Сервис обладает рядом преимуществ перед другими видами логистики: морскими перевозками через Суэцкий канал и железнодорожным транзитом через Китай. Прежде всего, сокращаются сроки доставки грузов. В этом уверен глава «РЖД-Логистики» Вячеслав Валентик. Его компания будет отвечать за железнодорожную составляющую сервиса.

Тестирование сервиса состоится уже в апреле. В Европу из Кореи и Японии повезут комплектующие, товары народного потребление, продукты питания. По словам Александра Исурина, объем грузов, доставляемых благодаря новому сервису, уже через пять лет достигнет 2 млн TEU.

Русский — значит всесильный

писатель Василий Авченко о Дальнем Востоке как огромном шансе для России

Александр Проханов Василий Авченко

Александр ПРОХАНОВ.

Василий Олегович, существуют такие понятия, как "дальневосточное самосознание", "дальневосточный тип человека", "дальневосточная мечта" — нечто такое, что возвело здесь дальневосточную цивилизацию. А можно ли говорить о дальневосточной русской цивилизации?

Василий АВЧЕНКО.

Безусловно, можно, Александр Андреевич. Другое дело, что я не стал бы слишком обособлять это понятие, противопоставлять его более широкому — "русской мечте", "русской идее". Да, есть сибиряки, есть дальневосточники, есть русский Север. Но отличия в характере, привычках или социальном поведении русского человека на разных берегах нашего континента, мне кажется, минимальны. Если мы возьмём Китай (или даже Германию, Италию — страны, которые нам кажутся небольшими), то окажется, что люди, живущие в различных точках этих стран, отличаются друг от друга гораздо сильнее, чем москвич отличается, предположим, от сахалинца. Говорю это как житель Владивостока.

Александр ПРОХАНОВ.

А помор от кубанского казака?

Василий АВЧЕНКО.

Если рязанцев переселить в Приморье, а приморцев — под Рязань, ничего принципиальным образом не изменится. Рязанцы быстро станут "моряками", только и всего.

Александр ПРОХАНОВ.

Ты так считаешь.

Василий АВЧЕНКО.

Может быть, я несколько утрирую, определённые различия, конечно, присутствуют. Не говоря уже о наших национальных республиках. Но в целом и в главном — это всё равно один тип характера, один и тот же человек, который за полтора столетия дошёл от Урала и даже не до Тихого океана, а до Аляски и Калифорнии. Утвердился в дальневосточной тайге, на тихоокеанских берегах, среди лиан и тигров, но остался собой. Принёс сюда, на Восток, свою веру, свои вкусы, свой язык. Русский язык удивителен: на всей гигантской территории нашей страны он практически один и тот же. Ну, есть где-то оканье, где-то аканье, где-то побыстрее речь, где-то помедленнее, где-то свои словечки, как у нас "сопки" вместо холмов, но это один язык. В том же Китае жители разных провинций зачастую не могут на слух воспринять речь друг друга. Не то у нас: мы говорим на одном языке во всех смыслах этого слова. И это кажется мне даже более важным и более удивительным, чем те различия, которые есть между казаками, поморами, сибиряками и так далее. Страна удивительным образом спаяна.

Александр ПРОХАНОВ.

Мне кажется, что ландшафт гигантского континента не может не сказываться на тех популяциях, которые этот ландшафт населяют. Если верить в великую гумилёвскую теорию, когда народ или популяция зажаты между ландшафтом и космическими излучениями, то сам по себе народ является удивительным синтезом этого ландшафта и космоса. Звезды везде разные, ландшафт разный. Почему же тогда популяция одна и та же?

Василий АВЧЕНКО.

Монтескьё задолго до Гумилёва разработал теорию географического детерминизма. Влияние ландшафта нельзя отрицать. Если говорить о Дальнем Востоке, тут самую важную роль играют такие факторы, во-первых, как борьба с природой, сложности, связанные с освоением этой земли; во-вторых, сама необъятность пространства, когда мало дорог и гигантское расстояние между человеческими поселениями; в-третьих, это соседство не с Европой, а с Азией. Удалённость от столиц. Пограничное состояние — в нескольких смыслах слова. С одной стороны, рядом находится Китай — великая и отличная от нас культура. С другой стороны, мы находимся на стыке стихий — суши и моря. Это состояние, конечно, отражается в литературе и песнях.

Александр ПРОХАНОВ.

Но мне кажется, различие здесь важнее, чем общность. Потому что общность, она ведь соединяет дерево и человека. Соединяет и жука с Монтескьё. Но интересно как раз понять эти тонкие переливы, эту музыку существования народа.

А что здесь, на острове Русском, затевалось? Почему для России это место стало уже почти нарицательным?

Василий АВЧЕНКО.

Во-первых, само имя. С детства помню загадку: какой остров — дважды русский? Русский с дореволюционных времён был военным. Здесь есть бухта Новик, закрытая от ветров, от штормов, очень удобная для стоянки кораблей. В советское время здесь тоже были военно-морские силы в огромном количестве. В 1980-х город был наполовину военный, наполовину рыбацкий. Одних только флотских "учебок" на Русском была целая гроздь, в том числе на берегу бухты Аякс, где теперь построен университет. Полгода новобранцев учили военным наукам, а потом посылали на корабль или какой-нибудь атомный подводный ракетоносец.

Владивосток до 1992 года был закрытым городом: чтобы сюда приехать, нужно было оформлять пропуск. Остров Русский был закрытым вдвойне. Мой отец, например, чтобы отправиться на Русский ловить корюшку, оформлял отдельный пропуск. Сейчас остров, что называется, ушёл на "дембель", здесь почти не осталось военных. Осталась легендарная полусекретная часть — морской спецназ, который называют "Холуай", "холуаевцы" (от старинного местного названия бухты). Остров решили сделать частью Владивостока, превратить в полноценный городской район. Раньше связь с островом была только по морю — паромами. В 2012 году к саммиту АТЭС построили мост на остров Русский, и он начал осваиваться. Но это освоение находится в самом начале. Здесь построен огромный кампус Дальневосточного федерального университета, построен самый большой в стране океанариум, медицинский центр. Но в остальном остров остаётся полудиким. Пятнадцать-двадцать километров новой асфальтовой дороги — и всё, остальные дороги — старые военные грунтовки. А ведь остров по территории сопоставим с материковым Владивостоком, его площадь — около ста квадратных километров.

Александр ПРОХАНОВ.

Значит, планируется на острове создать какую-то особую среду, в которой будет формироваться новый дальневосточный интеллект?

Василий АВЧЕНКО.

Идея заключается именно в этом — создать здесь научно-образовательный кластер. Но мы знаем, что планы — это одно, а как они реализуются — другое. Не всё идёт гладко, не всё идет так быстро, как бы хотелось. Но кое-что делается.

Александр ПРОХАНОВ.

А задача перед этими молодыми людьми или молодыми преподавателями поставлена? Или она будет формироваться по мере наполнения учебных корпусов людьми? Есть ли, скажем, задача сформулировать отношение русского сознания или русской цивилизации с китайской цивилизацией, с японской, с корейской, с американской? Есть ли задача понять эти великие стыки, на которые Россия вышла, придя на берег Тихого океана?

Василий АВЧЕНКО.

Вы очень точно сформулировали, Александр Андреевич. Насколько понимаю, такая задача поставлена, но пока это больше декларация. Понятно, что это долгая дорога. Но одна из задач Федерального университета, созданного на базе нескольких наших вузов, именно такая: чтобы больше студентов из того же Китая здесь училось. Раньше мы говорили, что Владивосток — это форпост Советского Союза или России на Тихом океане, а теперь чаще говорят, что это контактная зона, то есть задача уже не только или не столько охранять границу, сколько взаимодействовать. Окно в Европу прорубил Пётр, а здесь — окно в Азию. Познавать эти великие азиатские культуры, которые мы на самом деле знаем очень слабо… Европу или Америку мы знаем гораздо лучше, мы все выросли на европейской литературе, но не на китайской или корейской… Говорят и о том, чтобы построить на Русском вторую очередь нашего Академгородка. То есть речь идёт о некоем новом знании, новом качестве и производства, если иметь в виду различные инновации, и образования. Считается, что мы сейчас живем в постиндустриальной экономике, когда не меньшую важность, чем промышленные предприятия, приобретает экономика знаний. У Владивостока, конечно, взаимодействие с Азией — одна из ключевых задач.

Александр ПРОХАНОВ.

Да, тянутся газопроводы, строятся заводы по выработке газа, создаются перевалочные порты, возобновляется жизнь БАМа. Но это всё вторично. Ведь здесь Россия вышла на контакты с огромными загадочными явлениями, с огромными древними цивилизациями. Причём цивилизациями устоявшимися, сложившимися в кристаллы цивилизации. А Россия сюда пришла, гонимая ветром. Здесь русские люди намывались, как намывается песок, пока здесь не возникла этакая твердь. И русские — наивные, русские здесь во многом — в неведении, они мечтательные, они полагаются на русский авось. И с этими качествами Россия выходит на цивилизацию Японии — на самурайскую огромную, угрюмую, непонятную для нас культуру. Или Китай. Или северо-корейское чучхе, например, до которого сегодняшний российский ум так и не докопался. Это же огромная формула, которая позволила этой маленькой стране выстоять перед давлением огромных сил. Мы проиграли, а они выстояли. И мне кажется, что для сегодняшнего дальневосточного сознания важно найти эти духовные взаимодействия или невзаимодействия. Или объяснить причины конфликта. Потому что эти цивилизации, конечно, находятся в состоянии и партнёрства, и конфликтности, включая военные конфликты. И мне кажется, что эта территория, эти начинания для этого и созданы.

Василий АВЧЕНКО.

Согласен с вами. Действительно, русский человек живёт на этом берегу не так давно. Если говорить о Приморье, то это всего лишь полтора столетия. Если говорить об освоении Якутии, Охотоморья, Камчатки, то несколько дольше: три с половиной столетия. Мы вышли к новым берегам, на которых много загадок. Конечно, здесь мало людей живёт, и это плохо. На максимуме, в 1991 году, на всём Дальнем Востоке жило 8 миллионов человек. За последующие 20 лет это число уменьшилось на четверть — до 6 миллионов. То есть и количественно нас здесь не хватает, и к качеству, как несколько цинично говорят сегодня, "человеческого капитала" есть вопросы. Ставка на высшую школу — это попытка сделать дальневосточников более умными, сильными, готовыми идти вперёд, понимающими, что такое Россия и что такое Азия.

Если говорить о конфликте… Я не прекраснодушный идеалист в этом смысле и не верю, что войны в мире когда-нибудь закончатся, к сожалению. Но если говорить о конфликтности, то, как ни парадоксально звучит, на Дальнем Востоке Россия в процессе освоения этих территорий соперничала чаще всего не с Востоком, а с Западом. Прежде всего — с Англией, своим извечным соперником. С Францией, с Америкой. Потом к ним добавилась Япония, с которой мы с перерывами воевали всю первую половину ХХ века. Английские моряки, собственно, первыми высадились в бухте Золотой Рог, где потом был основан Владивосток. Они назвали эту гавань — Порт Мэй. Всё это подталкивало наших дипломатов, военных, путешественников скорее застолбить эти фактически ничейные земли. Как ни странно, как раз экспансия Запада подтолкнула нас к освоению Востока. А Китай до ХХ века поэты называли то спящим, то недвижным. Только сейчас, после победы Мао и полувека спокойного более или менее независимого существования, когда его перестали разрывать на части западные державы, он стал гигантской силой.

Александр ПРОХАНОВ.

Есть ли среди сегодняшних молодых дальневосточников, да и не только молодых, люди, которым дано объяснить эту землю, объяснить эти векторы, объяснить дальневосточное настоящее и будущее? Есть светочи — писатели, художники, профессоры, этнографы, военные, дипломаты?

Василий АВЧЕНКО.

К сожалению, таких людей у нас не хватает. Это грустно. Я всегда говорю о том, что этой нашей территории не хватает летописцев, из-за чего целые геологические пласты сюжетов и судеб уходят в песок. Не хватает людей, которые бы всё это осмысляли. Конечно, у меня есть надежда, что их будет больше. Я связываю определённые надежды с некоторыми молодыми востоковедами. Художники у нас всегда были прекрасные. С писателями как-то хуже. Приезжают и уезжают. Как, например, Пришвин, который пожил тут несколько месяцев, а потом написал великолепный "Женьшень". Приехал в Хабаровск Аркадий Гайдар, начал "Военную тайну", уехал. Приехал Фраерман, написал про собаку Динго, уехал опять же… А вот чтобы здесь, в этом ландшафте, возник и вырос "гений места" — это происходит гораздо реже. Можно назвать офицера, путешественника, писателя Арсеньева; Фадеева, который здесь партизанил в юности, его творчество плотно связано с Приморьем. Это и "Разгром", и "Последний из Удэге", и письма к его первой любви, Асе Колесниковой, в Спасск-Дальний.

Александр ПРОХАНОВ.

Этот процесс, по твоему мнению, можно стимулировать, или нужно ждать, когда всё это само вырастет?

Василий АВЧЕНКО.

И ждать, и стимулировать. Потому что под лежачий камень…

Александр ПРОХАНОВ.

А как это стимулировать?

Василий АВЧЕНКО.

Хорошо уже то, что в последние несколько лет Дальний Восток вошёл в поле внимания государства, Кремля. Потому что все 90-е годы, да и в первой половине нулевых, мы были заброшены, забыты и никому не нужны. Вся жизнь шла в той России, которую мы называем Центральной. Хотя, если смотреть на карту, то это скорее Западная Россия, а Центральная — где-то на Енисее… А сейчас, слава Богу, вспомнили. И саммит АТЭС, и эти стройки гигантские, и судоверфь, и космодром, и газопроводы. Я надеюсь, что эти процессы потянут за собой и другие, в том числе гуманитарные, культурные, научные. Рынок сам по себе здесь ничего не отрегулирует. На Дальнем Востоке — далёком, огромном, суровом, пустынном, неустроенном — роль государства всегда была очень велика. Но и роль подвижника, энтузиаста, человека идеи, будь то воевода, купец или миссионер — тоже.

Александр ПРОХАНОВ.

Нынешняя, во многом ущербная, Россия, которая выпала из гигантской красной империи и всё ещё никак не может очнуться, наполнена болями, хворями, комплексами всякими, она тем не менее осуществляет три гигантских геостратегических проекта: Арктику, Дальний Восток и Южный проект, который привёл нас в сердцевину Ближнего Востока. Эти три проекта сами по себе огромны, они достойны русского сознания. Мы этими проектами как бы выполняем заветы давних и недавних наших предков. И поэтому такой проект, как Дальневосточный, — действительно мощнейший проект. Мне кажется, он должен зажечь сердце одного или двух мыслителей, этаких фантазёров, мечтателей, поэтов, философов. Этот проект не может не породить своего гения (или своих гениев). Остаётся только искать их, ждать или взращивать.

Василий АВЧЕНКО.

Очень надеюсь на это. Надо создавать условия, создавать среду, чтобы они могли появиться. Это огромная работа. Она начинается с малого: это и сельские библиотеки, и книжные магазины, которых у нас очень мало; школы, вузы и так далее.

Александр ПРОХАНОВ.

Такая задача должна быть просто поставлена, а решаться будет по-разному: и через библиотеки, и через Военно-морской флот, и через личность губернатора, и через волонтёров, через революционеров.

Василий АВЧЕНКО.

Это задача не для одного губернатора, это задача на много лет вперёд. И я верю — результат будет. Дальний Восток — не балласт, а важная, перспективная часть России, её незаменимый орган. Ещё Ломоносов говорил: "Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном". Под Сибирью тогда понималось всё, что лежит к востоку от Урала, включая нынешний Дальний Восток. Мы видим, что оживляется Севморпуть — слова Ломоносова сбываются. Дальний Восток — это огромный русский шанс.

Александр ПРОХАНОВ.

Спасибо, Василий Олегович, за глубокий разговор.

Василий АВЧЕНКО.

И вам спасибо, Александр Андреевич.

Россия тихоокеанская

дальневосточник — человек вольный, предприимчивый и бесстрашный, он не боится бурь, он не боится необъятных просторов, не боится неведомого

Александр Проханов

Владивосток — город опорный, город-оплот. Это город-столп, один из многих, что расставлены русским человеком по гигантской столбовой дороге. Столп Екатеринбург, столп Тобольск, столп Новосибирск, столп Красноярск, столпы и Иркутск, и Чита, столп Хабаровск и, наконец, у самой кромки моря, куда долетела русская мечта — столп Владивосток.

На этих столпах держится гигантский свод государства Российского. И эта великая тяжесть русского неба, великая крепость и упорство русской земли чувствуется во Владивостоке. Сюда веками двигались ватаги казаков, отряды стрельцов, переселенцы, богомольцы, каторжане. Двигались священники, землепроходцы, разведчики императорского Генерального штаба и учёные Петербургской академии. Дошли и поставили у кромки океана славный град Владивосток.

Город на холмах, город волнуется, как океанская волна: то взлетает ввысь к небу, то погружается в долины. Среди домов вдруг открывается залив, и на нём — грозные контуры боевых кораблей. И снова с другой стороны города открывается океан и на нём — вереницы сухогрузов и танкеров. В городе пахнет морем, пахнет океанами, пахнет лесами и травами далёких континентов. Здесь сохранились купеческие особняки, лабазы, здесь — памятники красным партизанам, которые помнят "штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни". Здесь — знаменитая подводная лодка и чудесный златоглавый православный храм.

Владивосток — столичный город, в нём — Академия наук с учёными мужами, знаниям которых могут позавидовать Петербург и Москва. Здесь — великолепный университет и чудесный Мариинский театр, филиал Петербургского. Дальневосточник по-своему гордец: не всякий город смотрит своими окнами в бескрайнюю синеву океана. И ты вдруг услышишь у местного философа и витии, что Владивосток — это второй Константинополь, второй Царьград, ибо и здесь, как там, у Босфора и Дарданелл, — бухта Золотой Рог. И на тебя вдруг дохнёт дуновение Херсонеса, и ты особенно остро ощутишь здесь, во Владивостоке, величие народа, который создал невиданное государство в 12 часовых поясов, слил в этом государстве великие реки, громадные горные хребты, неоглядные долины и степи. Окружил это государство тремя океанами и нарёк его государством Российским.

Прекрасна Новосильцевская батарея с десятком могучих береговых орудий, нацеленных в океан. Это шедевр русских крепостных сооружений. Своей мягкой пластикой — овальными арками, округлыми выступами — батарея напоминает русские церкви, быть может, потому, что для русского человека в его оружии таится святость. И крохотная иконка, врезанная в бетонную толщу батареи, где Георгий Победоносец скачет на своём неутомимом коне, — предмет молитвенного поклонения этому великому оружию. Фортификатор Алексей Шошин построил вокруг Владивостока сотни подобных батарей, создав по периметру города неприступную крепость. И, закончив последний бастион, он сказал: "Русские здесь остаются навсегда". Остров Русский, отделённый от города проливом, был военным преддверием в город. Здесь располагались орудия, гарнизоны, мореходные училища, системы военной навигации и слежения. Военные покинули остров, и на нём Дальневосточный университет раскинул свои великолепные аудитории, учебные корпуса, лаборатории, продолжает строиться, одеваясь в стекло и бетон. Сюда из Владивостока приезжает цветущая молодёжь, получая специальности инженеров, юристов, природоведов — молодое племя дальневосточников, в которых так нуждается бурно растущий край.

Писатель Василий Авченко, продолжающий в своих книгах традицию Арсеньева с его "Дебрями Уссурийского края", традицию Фадеева с его "Разгромом", говорил мне, что это новое поколение дальневосточников, любознательных, творческих, деятельных, стремится в будущее, где ему чудится новое слово жизни, новые представления о русской мечте, которая долетела до Тихого океана и метнулась дальше, в бесконечный его простор. Великолепен мост, соединяющий Владивосток с островом Русский. Его стропы похожи на струны арфы, на которой невидимые, протянутые из неба, пальцы играют восхитительную музыку русских сфер. Эта музыка летит через гигантский континент Евразии. Её слышит другой мост, Крымский, отвечая дальневосточному мосту своей божественной музыкой. Это два моста-побратима, их строили одни и те же люди — те же инженеры и конструкторы. Оба моста явились символами русской мечты, одна из которых через Крым устремилась в Атлантику, другая, долетев до Владивостока, метнулась в тихоокеанскую синь.

Русские люди, пройдя по суше половину Земли, вышли к океану и стали вглядываться в его туманную синеву, желая увидеть в нём сказочное чудо. Но там, в океанских просторах, русского человека поджидали драконы: китайский дракон, японский дракон, корейский дракон, драконы Америки, Индии, Индонезии. Каждый из этих драконов был загадочен, грозен, сулил столкновения. Эти драконы схватывались один с другим, связывались в клубки, и русскому человеку пришлось войти в соприкосновение с этими драконами. Он к ним приглядывался, стремился понять. С одними воевал и сражался, с другими — торговал, к третьим — осторожно приглядывался, уповая на дружбу.

С академиком РАН, географом Петром Яковлевичем Баклановым мы рассуждали о русском человеке, который здесь, во Владивостоке, в Приморье, из континентального человека вдруг превратился в человека океанского. Здесь у русского человека возникло иное измерение, иное таинственное мироощущение, что повлекло его по водам, и он вошёл в соприкосновение с невиданными гигантскими цивилизациями, о которых прежде почти не подозревал.

Русская мечта коснулась мечты китайской, мечты корейской, мечты японской, американской мечты. И с каждой из них нужно было завязать диалог, понять сокровенную сущность этих великих загадочных цивилизаций, показать им себя, и показать так, чтобы они не увидели в тебе врага. Академик считает, что миссия России, русской цивилизации, русской мечты здесь, на тихоокеанских просторах, среди других, часто враждующих цивилизаций, — внести сюда идеал гармонии, красоты, соразмерность, что обеспечит человечеству XXI и XXII веков невиданный волшебный рывок. Сюда, во Владивосток, долетает железный путь Транссибирской магистрали, врезается в океан и расходится пучком океанских дорог, ведущих, одна — в Китай и Японию, другая — в Корею и Америку, а третья — великим Северным морским путём — к Полярной звезде.

Порт Находка гудит, дрожит, скрежещет кранами, ревёт подплывающими сухогрузами. День и ночь работают терминалы порта. Весь огромный залив по периметру уставлен кранами, похожими на чудовищ, пришедших на океанский берег ящеров. Здесь русский уголь, русское дерево, русский металл грузятся на пароходы, и их нетерпеливо ждут в странах Тихоокеанского бассейна, вплоть до Филиппин и Австралии.

Порт тяжеловесный, громоздкий, на деле — тонко настроенная машина со своими биениями, графиками, хрупкими импульсами.

В диспетчерском пункте терминала директор Дмитрий Григорьевич Друян, стоя перед мониторами, рассказывал мне о хрупкой кибернетике порта, о сухогрузах, которые отчаливают от пристаней Японии, Вьетнама, о других сухогрузах из Китая и Индии, которые приближаются к порту Находка. О третьих сухогрузах — из Филиппин и Южной Кореи, которые стоят у пирса под погрузкой. И краны своими ковшами черпают из угольных гор драгоценный уголь, переносят его по воздуху к кораблям, погружают их в трубы. И этот кузбасский уголь, который даёт жизнь шахтёрскому Кузбассу, отправляется в страны Океании, где сгорает в топках электростанций, засыпается в плавильные печи. На этот русский уголь выстраиваются долгие очереди. При погрузке на город летит угольная пыль, и, сражаясь с этой угольной пылью, корабли у пирса занавешиваются гигантскими холстинами, а специальные поливочные машины ходят вдоль бортов и опрыскивают водяной пудрой корабельные борта и портовые сооружения.

Отсюда от Владивостока, от порта Находки, от прибрежного города Большой Камень, начинается Северный морской путь. Бескрайняя дорога по Охотскому морю на север, до Чукотки, до Берингова пролива, сквозь который, ведомые ледоколами, проходят караваны судов в Ледовитый океан и движутся вдоль северной кромки России, продираясь сквозь полярные льды до Ямала с его газовыми и нефтяными полями, и дальше — к Кольскому полуострову, в Норвегию, до Северной Европы, до самой Испании.

Великолепен судостроительный завод в Большом Камне "Звезда". Не та "Звезда", что тут же, в Большом Камне, осуществляет военные заказы. А сверхновая "Звезда" — молодая дальневосточная верфь, где закладываются первые русские супертанкеры, непомерных размеров газовозы, что станут перевозить ямальский газ в страны Европы и Азии. Здесь строятся маломерные суда, призванные обслуживать газовые и нефтяные платформы шельфа, ещё не существующие, но уже заложенные на других российских верфях. Завод строит танкеры и сам продолжает строиться. От его стальных конструкций, просторных цехов, молодых чудесных лиц рабочих веет светом и силой. Люди режут металл, гнут гигантские стальные листы, сваривают их в непомерных размеров блоки. Свозят эти блоки в сборочные цеха, где их соединяют, насыщают трубопроводами, электрическими кабелями, приборами, создавая могучее тело танкера, системами космической навигации с чуткими локаторами, позволяющими танкеру среди полярных штормов и качек причаливать к бетонному пирсу так, чтобы газопровод, соединяющий огромный береговой завод с газохранилищем танкера, не почувствовал удара океанской стихии.

Директор завода Сергей Иванович Целуйко — петербуржец. Но за три года, что строят завод, стал дальневосточником. Этот завод — изделие XXI века. Труд, которым заняты здесь люди, одухотворён возвышенной целью. Дальневосточная мечта о силе, просторе, красоте делает этих людей первопроходцами. Они торят путь от Большого Камня до Гибралтара. А такая доля выпадает не всякому, и они дорожат этой русской дальневосточной долей.

На крейсере "Варяг" среди его зенитно-ракетных комплексов, могучих ракет "море— море", скорострельных пушек, ажурных антенн и ребристых надстроек я беседовал с командующим Тихоокеанского флота Сергеем Иосифовичем Авакянцем. Само пребывание на этом могучем корабле, который только что вернулся из Средиземноморского похода, одно его имя — крейсер "Варяг" — погружает тебя в славное русское прошлое, в беспримерный подвиг того легендарного "Варяга", что выдержал неравный бой с японцами, и о котором по сей день в русских застольях, на русских парадах поётся: "Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг"! Пощады никто не желает!" Командующий с горечью рассказывает о смутных 90-х, когда истреблялся флот, и действующие боеспособные корабли продавались за бесценок за границу или резались автогеном на металлолом. Флот мелел, лишался боевых кораблей, и моряки, ходившие на этих кораблях к экватору и к югу Африки, чувствовали себя самыми несчастными в мире людьми. Сегодня Тихоокеанский флот пополняется новыми кораблями: фрегатами, корветами, подводными лодками. Флот способен выполнять боевые операции на любом удалении от родных берегов, по-прежнему остаётся океанским флотом. Именно корабли Тихоокеанского флота первыми через Суэцкий пролив вошли в Средиземное море и начали патрулировать вдоль сирийских и ливанских берегов, дожидаясь, когда к ним присоединятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов. У командующего нет ни малейших сомнений, что Курильские острова есть неоспоримая русская территория. Они дают гарантию Тихоокеанскому флоту оставаться флотом Мирового океана. Бессмысленны и зловредны всякие домыслы о возможности отказа от Курильских островов.

Сейчас экипаж "Варяга", отдыхая от недавнего похода, уже готовится к следующему, когда уйдёт в Средиземное море, в зону боевых действий, подтверждая присутствие России в солнечном сплетении мира — на Ближнем Востоке.

Дальневосточник — человек вольный, предприимчивый и бесстрашный, он не боится бурь, он не боится необъятных просторов, не боится неведомого. Это неведомое и делает его дальневосточником. Перестройка и 90-е годы подавили дальневосточника. Они оборвали у него крылья, они остановили полёт русской мечты здесь, у Тихого океана. Люди потеряли работу, потеряли боевые корабли, потеряли торговый и рыболовный флот. Стали пустеть посёлки и города, уезжали рабочие и учёные, жизнь становилась бедной, невыносимой и бессмысленной. Московские перестроечники собирались закрыть Дальневосточное отделение Российской академии наук. Новые военные стратеги говорили, что России не нужен Тихоокеанский флот. Образ дальневосточника стал туманиться, двоиться, стираться. Сегодня дальневосточник собирает не просто флот, строит не просто заводы и осваивает Северный морской путь, он возвращает себе волю к полёту, к постижению непостижимого, к освоению недоступного. Он вновь становится мечтателем, фантазёром.

Обладатель дальневосточного гектара Владимир Владимирович Столяров пригласил меня к себе в гости. В недавнем прошлом морской офицер, он сошёл с корабля на берег и стал фермером. Получив дальневосточный гектар, построил на нём дом. Этот дом, вознесённый на вершину холма, виден далеко с дороги. Он фантастичен, этот дом. Забудьте про избу о четырёх углах, забудьте про сруб из добротного тёса, забудьте о кровле на два ската. С дороги видна громадная, фантастическая в своих размерах, сфера. В такие оболочки помещают корабельные радары и станции дальнего обзора. Из таких сфер складываются космические поселения. В таких сферах на Землю спускаются из космоса инопланетяне. Возле дома стоит солнечная батарея, которая освещает строение и служит для зарядки мобильных телефонов. В этом доме, где ещё идут работы и пахнет смолистым деревом, уютно, тепло, сквозь громадные, похожие на иллюминаторы, окна видна вся неоглядная окрестная даль. Хозяин — очаровательный, весёлый, доброжелательный, показывает своё хозяйство с бульдозером и автомобилями, расчищенные от камней участки, вдоль которых посажены молодые деревья. Он хочет новизны, свежести, необычайных ощущений. Ступив с палубы на твёрдую сушу, хочет сохранить в своём фермерском укладе необъятность океана, воспоминания о Филиппинах и Индонезии, куда ходил его корабль. Если он полетит на Луну, там ему не придётся думать об архитектуре своего лунного поселения. Он просто возьмёт на Луну свою сферическую дальневосточную избу.

Артём Трембовлев, член общественной организации "Надежда". Он стал известен и популярен в Находке, когда организовал протест горожан, страдающих от угольной пыли. Он ходил по домам и дворам, уговаривал людей выйти на митинг, писал воззвания, петиции и жалобы, пока не добился своего: хозяева угольных терминалов приняли, наконец, меры, защищающие город от угольной пыли. Он — неуёмный, терпеливый, страстный. Он говорит, что его задача — разбудить людей от печального сна, от уныния, заставить их биться за свои права. Он разбудил людей, но прежде разбудил себя. В его жизни был случай, который заставил его очнуться и вернул ему дальневосточную пассионарность.

Дальний Восток славен своей удивительной и неповторимой природой. Своей уссурийской тайгой с дубами и кедрами, с таинственным корнем женьшеня. В 90-е годы, когда люди стремились выжить, они в нарушение всех законов и правил губили природу: вырубали под корень реликтовые кедры, охотясь без лицензий, убивали оленей, стреляли в леопардов и тигров. Дело дошло до того, что уссурийский леопард, эта драгоценная популяция хищной пятнистой кошки, практически исчезла. От неё осталось только 30 животных. И среди них — одна-единственная самка, способная рожать потомство. Нашлись энтузиасты, которые поставили целью спасти драгоценную породу. Появился национальный парк, который именуется "Земля леопарда". Его директор Виктор Владимирович Бардюк рассказывал мне, как зоологи, звероводы, ботаники спасают леопарда от гибели. Их усилиями уже вдвое увеличена популяция. Они борются с пожарами, которые каждое лето надвигаются на национальный парк, отстаивают его, едва не погибая в огне. Они борются с браконьерами, которых уже отвадили от драгоценных лесов, ведут наблюдение за каждой особью, расставляя для этого по лесным урочищам фотоловушки. Леопард, крадучись, проходит мимо камеры, срабатывает фотоприцел… И зоологам достаются драгоценные снимки леопарда. Каждый новый родившийся леопард берётся на учёт. Каждому леопарду присваивается свой порядковый номер, за каждым животным закрепляется человек, доброхот, благотворитель, который даёт леопарду имя и является для леопарда своеобразным крёстным отцом. В "Земле леопардов" помимо грациозных пятнистых кошек обитают прекрасные дальневосточные люди, испытывающие благоговение ко всему живому: к леопарду, к цветку, к звезде небесной.

Губернатор Приморья Олег Николаевич Кожемяко, занятый строительством дорог, университетов, школ, портов, строительством новых посёлков и возрождением старых, среди этой авангардной дальневосточной работы полагает, что вернуть Дальнему Востоку население, изрядно поредевшее за годы уныния и печали, можно не только строительством комфортного жилья, удобной инфраструктуры, вложением денег в экономику, образование, медицину. Вся эта математика цифр, исчислений, денежных потоков, численность квартир и больничных мест ничего не значит без невидимого, неисчисляемого таинственного фактора, который делает человека мечтателем, творцом, пытливым исследователем мироздания.

Русская мечта, вернувшаяся сегодня на Дальний Восток, одухотворяет все земные дела и уложения, придаёт человеческой жизни высший смысл. Россия дальневосточная делает русскую жизнь необычайной, возвышенной и духовной, устремляется в бескрайнюю синеву океана и ищет в этой синеве несказанное царство, всё то же, заповедное, в древних сказках, в старообрядческих псалмах, в фантазиях странников, в чаяниях революционеров. Эта мечта — о великом государстве, жизнь в котором свободна от тьмы, от корысти и ненависти, полна красоты и любви.

Госкорпорация "Росатом" готова участвовать в проекте строительства АЭС "Белене" в Болгарии в любом качестве, как захочет болгарская сторона, заявил первый заместитель генерального директора Росатома по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

"Мы готовы выступать (участником проекта) в любой роли", - сказал Комаров на брифинге в ходе форума "Атомэкспо-2019". Он добавил, что Росатом готов помогать Болгарии "независимо от того, будем мы в этом проекте инвестором или нет".

Правительство Болгарии отмечало, что без участия Росатома проект АЭС "Белене" не может быть реализован, потому что Росатом является конструктором и производителем реакторного оборудования.

В марте этого года Болгария начала процедуру выбора стратегического инвестора для реализации проекта АЭС "Белене". Инвестором может быть как болгарская, так и иностранная компания. К настоящему моменту интерес к проекту уже выразили Китай, Южная Корея и Франция.

Работа над АЭС "Белене" началась в 2006 году, когда российский "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") выиграл международный тендер на сооружение двух блоков станции. В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект был заморожен. В октябре 2018 года сообщалось, что София к 2019 году объявит тендер на строительство АЭС.

Известный американский фантаст, автор знаменитой серии "Книга Нового Солнца" Джин Вулф умер в воскресенье, 14 апреля, в возрасте 87 лет от болезни сердца, сообщается на сайте издательства Tor, в котором публиковался писатель.

"Он оставляет за собой впечатляющий объём работы, но, тем не менее, нам его будет очень не хватать", - говорится на сайте издательства литературы в жанре научной фантастики и фэнтези Tor.

Фантаст написал более 30 произведений, включая его хорошо известный четырёхтомник "Книга Нового Солнца". За свои работы писатель получил множество премий, в частности Всемирную премию фэнтези (World Fantasy Award) в 1996 году.

Отмечается, что его почитателями были известные писатели-фантасты Патрик О'Лири, Урсула Ле Гуин, Майкл Суэнвик и другие.

Джин Вулф родился в Нью-Йорке 7 мая 1931 года. Он проучился несколько лет в Техасском Университете A&M, не доучившись, он бросил вуз и отправился на Корейскую войну. По возвращении в США он получил научную степень, был инженером и писал для специализированного журнала в этой области. Отмечается, что он участвовал в разработке специального устройства для изготовления картофельных чипсов Pringles. Первая научно-фантастическая трилогия писателя "Пятая голова Цербера" вышла в 1972 году.

В Кыргызстане в текущем сезоне ожидают большой наплыв туристов из Катара, Сеула, Индии, Китая и Эмиратов

В 2019 году в Кыргызстане ожидают самый большой наплыв туристов. Об этом сообщил генеральный директор ГП «Кыргыз туризм» Данияр Казаков на встрече с журналистами во вторник.

«В этом году ожидаем самую пиковую посещаемость туристами в Кыргызстан, так как открывается прямой рейс из Катара и Сеула, что поспособствует увеличению числа туристов. Так же много заявок поступило из Индии, Китая и Арабских Эмиратов», - сообщил он.

Кроме того, Казаков рассказал, что в этом году разрабатываются новые маршруты и будет делаться акцент на развитие регионов.

«В этой связи мы готовности поддержать инициаторов, которые готовы предоставлять свои площадки для развития туризма. В частности, поддержка будет оказана в виде прокладывания инфраструктуры», - сказал он.

Помимо этого, острой проблемой эко-туризма является вопрос элементарных условий для туристов.

«Вопрос туалетов на джайлоо и вообще в целом является наболевшим. Мы работаем в этом направлении плотно. На сегодня уже на Иссык-Куле установлено 7 дополнительных общественных туалетов. Также мы разработали проект придорожного кафе быстрого питания. Это будет сеть кафе под одним брендом. Там будет подаваться быстрое питание, продаваться сувениры, будут утепленные туалеты и намазкана», - добавил он.

Подготовка к отключению: принят закон о надежном Рунете

Госдума приняла закон о надежном Рунете

Маргарита Герасюкова

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об устойчивой работе русскоязычного сегмента сети Интернет. В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом он вступит в силу уже с ноября 2019 года.

Государственная дума приняла в окончательном чтении закон об устойчивости русскоязычного сегмента сети Интернет. Авторами законопроекта являются глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас из «Единой России», его первый заместитель и однопартиец Людмила Бокова, а также депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

Этот документ был внесен в Думу как ответ на возможные зловредные действия из-за рубежа, включая кибератаки и отключение России от Всемирной паутины. За принятие закона проголосовали 307 депутатов, против — 68.

Как сообщил Клишас, Совет Федерации рассмотрит закон 22 апреля. В случае его одобрения президентом России, часть положений закона вступит в силу уже с ноября 2019 года. Что касается криптографической защиты информации и национальной системы доменных имен, то эти изменения будут внедрены 1 января 2021 года.

Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» подготовлен с учетом принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США.

«В подписанном Президентом США документе декларируется принцип «сохранения мира силой». Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании: «Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнерам и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем». В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надёжности работы российских интернет-ресурсов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Для поддержания устойчивой работы Рунета будут определены необходимые правила маршрутизации трафика, а также организован контроль их соблюдения. Кроме того, определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Предусматривается возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Технические средства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Помимо прочего, создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети Интернет.

По словам Андрея Лугового, законопроект «по сути дела, предусматривает создание инфраструктуры, которая будет позволять обеспечивать работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет». При этом он добавил, что поправки не подразумевают создание «своего интернета».

Ранее о необходимости принятия подобного закона заявил и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, который допустил, что, в случае эскалации международной напряженности, может произойти отключение России от глобальной сети.

«Раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве», — заявил Левин.

В начале февраля стало известно, во сколько обойдется реализация законопроекта об устойчивости Рунета. По словам сенатора Клишаса, как только Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования начнет работу и проанализирует структуру сети, будут выявлены «реальные» угрозы и выбрано оборудование, которое позволит им противодействовать, можно будет определить объем необходимых средств на дальнейшие мероприятия.

«В паспорте проекта «Информационная безопасность», который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий (более 20 миллиардов рублей)», — сказал он.

Однако позднее выяснилось, что стоимость проекта подорожала и теперь оценивается в 30 млрд рублей.

Сообщается, что 20,8 млрд рублей должны пойти на закупку оборудования, обеспечивающего безопасность российского сегмента интернета, еще 4,5 млрд рублей — на сбор информации, в том числе о маршрутах трафика в интернете, а также 5,5 млрд рублей — на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации, мониторинг трафика, управление сетями общего доступа.

Следом за «потоком»: Россия поможет болгарам с АЭС

«Росатом» готов помогать Болгарии в сооружении АЭС «Белене»

Екатерина Каткова

«Росатом» готов участвовать в строительстве АЭС «Белене» в Болгарии — вне зависимости, выиграет ли госкорпорация тендер. Сейчас эта площадка самая перспективная с точки зрения быстрого строительства новых атомных мощностей в Европе. Эксперты отмечают, что для Софии проект более чем актуальный, но ее репутация как надежного партнера в таких проектах выглядит сомнительно.

«Росатом» дал гарантии болгарскому государству, что если будет твердое решение о продолжении проекта АЭС «Белене», то российская сторона будет помогать в его реализации в любом качестве, заявил первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров на пресс-конференции в рамках форума «Атомэкспо-2019».

Он уточнил, что госкорпорация готова выступать здесь в любой роли – от консультанта до подрядчика. «Росатом – вне зависимости, будем мы инвестором или нет — готов всячески помогать в реализации этого проекта», — заверил Комаров.

У проекта АЭС «Белене» непростая судьба: почти 12 лет назад российский «Атомстройэкспорт» (занимается сооружением атомных энергоблоков за рубежом) выиграл тендер на строительство двух блоков этой станции и заключил контракт с Национальной энергетической компанией Болгарии. Соинвестором выступала германская RWE (49%, остальное – правительство Болгарии), потом она вышла из проекта и новым инвестором стал финский Fortum. В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект стал все больше затягиваться и в итоге к 2012 году был заморожен.

За это время российской стороной был проделан большой объем подготовительных работ с привлечением кредитных ресурсов. Со стороны «Росатома» был подан иск в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже против НЭК на 58 млн евро, позже сумма выросла до 1 млрд евро. В итоге арбитраж присудил НЭК выплатить российской стороне €601,6 млн. Этот долг Болгария выплатила в 2016 году. Сейчас все арбитражные процедуры урегулированы и прошлая история закрыта, заверил Комаров.

Болгария же довольно быстро решила вернуться к этому проекту.

Выгода Болгарии вполне очевидна: АЭС — это дешевая электроэнергия, основной стимул для активного роста промышленного производства, снижения темпов инфляции, снижение зависимости от импорта топлива, отмечает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Сейчас львиную долю предложения на энергетическом рынке страны обеспечивают ТЭС (порядка 7 тыс. МВт), работающие в основном на добываемом в стране буром угле, нефтепродукты, газ и антрацит стране необходимо импортировать, что лишает государство необходимых рычагов по управлению рынком электроэнергии и ставит в зависимость от колебаний цен на мировом рынке энергоносителей, отметил он.

Премьер Бойко Борисов весной 2018 года заявил, что выбор стратегического инвестора для станции будет проходить через конкурсную процедуру.

При этом стоимость строительства не должна превысить €10 млрд, а срок запуска — 10 лет.

Процедура началась в марте. Интерес к участию в нем уже выразили Китай, Южная Корея и Франция. Россия в лице «Росатома» также будет участвовать в тендере.

Правительство Болгарии ранее уже отмечало, что без участия России АЭС «Белене» не может быть реализована, так как «Росатом» является конструктором и производителем реакторного оборудования и готовил этот проект.

О готовности РФ вернуться к строительству «Белене» еще в прошлом году говорил президент России Владимир Путин. Об этом также шла речь во время визита в Софию премьера Дмитрия Медведева.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев, в составе российской делегации сопровождавший Медведева в ходе визита в Софию, сказал тогда, что оценивает необходимый объем первоначальных вложений в строительство АЭС «Белене» в €1,5 млрд.

«Но очевидно, что сумма на доведение этого объекта будет кратно больше. Поэтому вся соль будущих переговорах состоит в том, на каких условиях может быть привлечено финансирование для реализации проекта», — добавил он.

Болгария хотя и выглядит привлекательным рынком, в целом ее репутация как партнера при реализации таких сложных и дорогих проектов как строительство АЭС очень сильно подмочена, обращает внимание Александр Пахомов. Помимо АЭС «Белене», есть история с участием Westinghouse в модернизации АЭС «Козлодуй»: был заключен контракт, но до строительства так и не дошло, поскольку София не смогла найти средства для проектного финансирования. Впоследствии работами на «Козлодуй» занимался «Росатом».

Сложности у Москвы и Софии были не только в атомной сфере. Из-за позиции болгарской стороны и требований Еврокомиссии пришлось отказаться от газового проекта «Южный поток». Теперь Болгария рассчитывает на участие в «Турецком потоке», однако теперь российская сторона ждет более конкретных гарантий.

Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян полагает, что победа именно российской компании тендере на АЭС «Белене» выглядит более чем вероятной. Во-первых, в Болгарии традиционно высокий спрос на российские технологии, во-вторых, у «Росатома» наиболее привлекательные условия по стоимости сооружения АЭС, дальнейшей эксплуатации, и кроме того, российская компания готова также поставлять ядерное топливо по привлекательным ценам.

Болгария заинтересована в более глубоком сотрудничестве с Россией, опять же по многим причинам, поэтому скорее всего приоритет при выборе участников строительства будет отдан «Росатому», считает эксперт.

Долю в Hyundai Oilbank купила Saudi Aramco

Saudi Aramco объявила о покупке 17-процентной доли в южнокорейской нефтеперерабатывающей компании Hyundai Oilbank, которая входит в Hyundai Heavy Industries Group. Стоимость сделки — $1,24 млрд. Сделка включает также опцион на покупку саудовской компанией еще 2,9% Hyundai Oilbank.

О своем намерении инвестировать в южнокорейскую нефтеперерабатывающую компанию Saudi Aramco объявила в январе 2019 года. По плану объем приобретаемой доли составит 19,9%. Однако впоследствии саудовская компания изменила параметры сделки.

Hyundai Oilbank была создана в 1964 году как первая частная нефтеперерабатывающая компания Южной Кореи. Изначально она называлась Keukdong Refinery (Kukdong Oil Industrial Company). Нынешнее название она получила в 1993 году, когда была куплена Hyundai Heavy Industries Group. Производственные мощности Hyundai Oilbank ежедневно перерабатывают 650 тыс. баррелей нефти.

Туристам опасен только мороз

…Наша моторная лодка быстро шла вдоль скалистого берега. От красоты и величественности открывающегося перед нами вида всё больше и больше захватывало дух. Отвесные скалы необычной вытянутой формы, стоящие вдоль берега Лены, одной из самых больших рек в мире, мимо которых мы проплывали, просто завораживали.

– Полюбоваться фантастическими видами заказника Ленские столбы, приезжают туристы со всего мира, – рассказывает начальник ОМВД России по Хангаласскому району подполковник полиции Валентин Радионов. – Ну а полицейским удаётся делать это в основном во время поездок по делам службы…