Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Тесты доказали: нанотрубки не выделяются при эксплуатации материалов.

Одностенные углеродные нанотрубки TUBALL, производимые компанией OCSiAl (портфельная компания РОСНАНО) в Новосибирске, не выделяются при эксплуатации наномодифицированных материалов. Об этом говорится в отчете ведущего европейского научно-исследовательского института VITO по результатам тестов изделий из эпоксидной смолы, полиэтилена и каучука, содержащих TUBALL. Более того, при механическом воздействии на эти материалы выделяется гораздо меньшее количество микроразмерных частиц, что еще раз доказывает способность нанотрубок делать материалы более прочными.

Конечные пользователи и производители высокотехнологичных продуктов с нано- и микро-размерными углеродными добавками, такими как многостенные углеродные нанотрубки и углеволокно, до сих пор были обеспокоены риском выделения этих добавок во время повреждения материала. Тесты по миграции одностенных углеродных нанотрубок при механическом воздействии на содержащие их материалы, инициировала компания OCSiAl — крупнейший производитель одностенных углеродных нанотрубок TUBALL. Исследование было проведено независимой европейской научно-исследовательской организацией VITO. Эксперименты с моделированием условий типичного использования материалов из эпоксидной смолы, полиэтилена и каучука, содержащих нанотрубки TUBALL, проводились внутри герметичной камеры. Замеры мельчайших частиц, выделяемых в результате эксплуатации материала, проводились с помощью трансмиссионного электронного микроскопа.

Тесты по сверлению и истиранию материалов продемонстрировали впечатляющие результаты — одностенные углеродные нанотрубки TUBALL не покидают матрицу материала при его механическом повреждении. Другое важное открытие, сделанное европейской исследовательской группой, заключается в том, что при механическом воздействии на материалы с TUBALL выделяется до 35% меньше наноразмерных частиц по сравнению с обычными материалами. Это дополнительное доказательство способности TUBALL образовывать трехмерную сеть внутри материала, укрепляющую его структуру. Удивительное свойство нанотрубок улучшать физико-механические характеристики материалов — предмет текущих научных исследований.

OCSiAl — безусловный лидер в области информирования мирового сообщества о природе одностенных углеродных нанотрубок. Компания обсуждает вопросы охраны здоровья и безопасности работы с наноматериалами, инициируя исследования независимых университетов и научных институтов в этой области. OCSiAl является ассоциированным партнером проекта EC4SafeNano (входит в крупнейшую программу Европейского союза по развитию науки и технологий «Горизонт 2020»), целью которой является установление принципов безопасной работы с наноматериалами и нанотехнологиями. Кроме того, OCSiAl — первый в мире производитель одностенных углеродных нанотрубок, прошедший сертификацию в соответствии с регламентом Европейского союза REACH. Это позволяет компании ежегодно поставлять до 10 тонн нанотрубок TUBALL в Европу, что значительно расширяет возможности их применения в различных отраслях.

Справка

Компания OCSiAl (портфельная компания РОСНАНО) — производитель одностенных углеродных нанотрубок TUBALL™ — инновационного аддитива, улучшающего свойства большинства известных материалов. Преимущества нанотрубок по сравнению с другими добавками связаны с их исключительными характеристиками, среди которых высокое соотношение проводимости к весу, термостойкость, прочность, рекордное соотношение длины к диаметру (≥2500). Всего 0,01% TUBALL™ позволяет радикально менять удельные свойства материалов. Разработанная OCSiAl линейка концентратов позволяет упростить работу с нанотрубками. TUBALL™ MATRIX придает материалам электропроводность без негативного воздействия на цвет готового продукта, улучшает реологические и физико-механические свойства эластомеров, композитов, покрытий и батарей. На долю компании приходится 90% мирового рынка одностенных нанотрубок. Мощность производства OCSiAl достигает 10 тонн и будет увеличена до 60 тонн к 2018 году. Компания представлена в России, Люксембурге, США, России, Корее, Китае, Гонконге и Индии.

Али Лариджани: Иран и Россия ведут настоящую войну с терроризмом

Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Исламская Республика и Россия ведут настоящую войну с терроризмом, противоречащую некоторым другим странам, просто претендующим на борьбу с этим бедствием, отмечает Iran Daily.

"Иран и Россия имеют успешный опыт в борьбе с терроризмом", - сказал Лариджани на встрече со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным в южнокорейской столице Сеуле, во вторник.

Он добавил, что Тегеран и Москва сумели принять позитивные меры, чтобы помочь разрешить кризис в Сирии с помощью политических подходов, в частности, посредством переговорного процесса в Астане.

В ходе переговоров в Астане, представители правительства в Дамаске и оппозиционные группы оказались за столом переговоров. Первый раунд переговоров в Астане состоялся 23-24 января, второй тур - 15-16 февраля и третий раунд 14-15 марта. Следующий раунд мирных переговоров по Сирии планируется провести в столице Казахстана 4-5 июля 2017 года.

Лариджани далее указал на очень сложную проблему и человеческую катастрофу в Йемене и сказал: "Мы считаем, что саудовцы совершили стратегическую ошибку по поводу йеменской проблемы". Главный иранский парламентарий добавил, что саудовцы оказались в ловушке болота в Йемене.

С марта 2015 года Йемен подвергается бомбардировкам саудовскими боевыми самолетами в рамках жестокой кампании против этой страны с целью сокрушения популярного движения хуситов и возвращения на пост бывшего президента Йемена Абд Раббуха Мансура Хади, верного союзника Эр-Рияда.

В настоящее время около 3,3 млн. йеменцев, включая 2,1 млн. детей, страдают от острого недоедания. Последние подсчеты показывают, что война на данный момент унесла жизни более 12 000 йеменцев. Тысячи людей получили ранения. Саудовская агрессия также нанесла тяжелый удар по объектам и инфраструктуре страны, разрушив многие больницы, школы и фабрики.

Лариджани прибыл в Сеул в понедельник для участия в трехдневной конференции лидеров парламентов из 25 стран Азии и Европы.

Со своей стороны, Вячеслав Володин сказал, что Иран и Россия хорошо сотрудничают в борьбе с терроризмом и способствуют международной безопасности. Он пригласил Лариджани посетить Москву, заявив, что парламенты Ирана и России должны продолжать разрабатывать планы борьбы с терроризмом.

Спикер Госдумы также призвал парламенты азиатских и европейских стран уделять более серьезное внимание сирийскому кризису.

В Иране определили 59 наиболее "подходящих" экспортно-ориентированных торговых партнера

Министерство экономики и финансов Ирана определило 59 наиболее "подходящих" экспортно-ориентированных торговых партнеров Ирана, сообщает Financial Tribune.

Согласно исследованию, проведенному министерством, в список европейских стран, которые могут стать экономическими партнерами Ирана, входят Германия, Италия, Нидерланды, Великобритания, Франция, Испания, Австрия, Бельгия, Швеция, Дания, Чехия, Финляндия, Словакия, Норвегия и Исландия.

Наиболее благоприятными торговыми партнерами Ближнего Востока и Северной Африки для Ирана, по данным исследования, должны быть Ирак, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Оман, Катар, Кувейт и Египет.

В Содружестве Независимых Государств, наиболее подходящими для ведения бизнеса являются - Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Беларусь, Россия и Кыргызстан, говорится в сообщении министерства.

Из числа членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии наиболее перспективными партнерами Ирана в исследовании были названы Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Малайзия и Вьетнам.

Другие страны, которые претендуют на роль главных экономических союзников Ирана: Китай, Индия, Южная Корея, Турция, Туркменистан, Пакистан, Гонконг, Япония, Грузия, Бангладеш и Польша.

Более того, Бразилия, США, Канада, Уругвай и Мексика являются американскими странами, которые могут стать крупнейшими торговыми партнерами Ирана, в то время как ЮАР, Мозамбик, Нигерия, Алжир и Гана могут стать главными иранскими экономическими партнерами в Африке.

Австралия также квалифицирована, чтобы стать выгодным торговым партнером Ирана.

Китайские власти продлили запрет на поставки угля из КНДР еще на три месяца. КНР прекратила импорт северокорейского угля в марте 2017 г.

При этом китайские импортеры резко увеличили закупки угля в Индонезии, Монголии и России. Как ожидаетя, эмбарго на импорт угля из Северной Кореи будет действовать до конца текущего года.

Эта приостановка нанесет удар по северокорейской экономике. На торговлю углем с Китаем приходится 90% от всей торговли углем КНДР.

Власти Поднебесной отказались от корейского угля в рамках резолюции Совета безопасности ООН № 2321. Она была принята 30 ноября 2016 г. и нацелена на ужесточение санкций против КНДР за проведенное этой страной пятое ядерное испытание.

Ранее сообщалось, что в Китае успешно выполнен годовой план по сокращению производственных мощностей выработки и использования угля. В частности, закрыты энергетические объекты мощностью 12,4 млн кВт, работавшие на угле.

Президент США Дональд Трамп готов вводить новые санкции против КНДР, когда понадобится, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома накануне визита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

"Он готов продвигаться к потенциальным новым санкциям в то время, когда посчитает нужным", — сказал он.

По словам представителя Белого дома, координация США и Южной Кореи по вопросу КНДР будет одной из основных тем переговоров между Мун Чжэ Ином и Трампом.

Алексей Богдановский.

Президент США Дональд Трамп обсудит с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином "возможное будущее общение с КНДР", заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Мы будем говорить с президентом Муном об идеях, которые у него есть насчет будущего общения с Северной Кореей", — сказал представитель Белого дома.

Мун Чжэ Ин не исключает переговоров с КНДР по ракетной и ядерной программе Пхеньяна, а также по другим вопросам. Формально не исключает переговоров и американское руководство, хотя выражает по этому поводу скептицизм.

Алексей Богдановский.

Белый дом вновь призвал Китай оказать давление на КНДР с целью "повлиять на поведение" Пхеньяна в разработке ядерного оружия и средств его доставки.

"Мы признаём, что Китай делает больше, чем раньше, но хотим, чтобы он делал больше, чем готов делать сейчас", — заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома накануне визита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

По его словам, 90% внешнеторгового оборота КНДР приходится на Китай, так что КНР является той страной, которая может реально повлиять на Северную Корею.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попытки добиться от Китая сотрудничества по КНДР "не сработали", но затем пошел на попятный, сказав, что сотрудничество продолжается.

Алексей Богдановский.

Добыча лосося – в большом плюсе.

К 26 июня предприятия Дальнего Востока освоили 12,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей - на 43% больше, чем за аналогичный период 2015 г. Почти вся эта рыба добыта в Камчатском крае.

Ход промысла обсудили на заседании штаба дальневосточной «красной» путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, сейчас активная добыча идет у побережья Камчатки: общий вылов составил 11,558 тыс. тонн (+47% к аналогичному периоду 2015 г.). Основной вылов идет в Петропавловско-Командорской подзоне. В уловах преобладает нерка и чавыча, их добыто 10,7 тыс. тонн и 223,4 тонны соответственно.

В Сахалинской области уловы лосося пока небольшие, но динамика положительная: поймано 715 тонн (+6%). Стартовала путина в Магаданской области, скоро к промыслу подключатся и другие дальневосточные регионы.

Врио директора Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Михаил Коваленко рассказал, что в бассейнах рек края продолжаются научно-исследовательские работы по оценке состояния запасов и биологии лососей. Завершается учет ската молоди из рек западного и восточного побережий полуострова, начинается сбор материала на западном побережье из наиболее значимых водотоков. На 26 июня проанализировано 1,321 тыс. особей.

По предварительным результатам наблюдений, скат горбуши довольно обилен как для рек западно-камчатского побережья, где в прошлом году нерестилось урожайное поколение, так и для восточно-камчатских рек, в которых численность горбуши четного поколения в последнее время увеличивается.

С 15 июня на пути миграции нерки на нерест в истоке озера Азабачье проводятся учетные работы с помощью гидроакустического комплекса NetCor. В этом году из-за позднего распаления льда на озере и ледохода основной заход производителей был пропущен. В начале июля по мере концентрации рыбы перед нерестовыми притоками планируется облет озера для мониторинга захода нерки. Тогда же ожидаются первые оценки численности пропуска.

Особое внимание на заседании штаба уделили мечению молоди на рыборазводных лососевых заводах Росрыболовства, а также арендованных и частных предприятиях.

«Осуществление мечения выпускаемой молоди чрезвычайно важно по двум причинам. Во-первых, это повышает точность прогнозирования подходов в период путины, а значит – положительно влияет на эффективность регулирования промысла. Во-вторых, Россия обязана отчитываться о выполнении мечения лососевых согласно обязательства в рамках пятисторонней комиссии по тихоокеанским лососям, куда кроме России входят США, Япония, Южная Корея и Канада. Отчет по своей территории предоставляет каждая страна-участница», – отметил научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил подведомственным рыбоводным предприятиям и теруправлениям взять на особый контроль работу по обеспечению мечения молоди лососевых.

«Если на государственных заводах выполнение госзадания по мечению молоди выполняется практически в полном объеме, то на арендованных и частных рыборазводных предприятиях данная работа выстроена не всегда на должном уровне. Мониторинг – один из ключевых факторов эффективного регулирования лососевой путины, а без мечения точность этого фактора серьезно страдает. Ну а о том, что необходимо выполнять международные обязательства, думаю, и говорить излишне. Прошу всех обратить на это особое внимание и должную работу провести», – подчеркнул Петр Савчук.

Согласно рейтингу Bank of America, Россия заняла второе место в рейтинге стран с развивающейся экономикой, на третьем месте Южная Корея, на четвертом месте Индонезия, на пятом - Индия. При составлении рейтинга оценивались данные о финансовой стабильности, экономическом росте, инфляции и уязвимости бюджета рассматриваемых стран. На первом месте рейтинга Bank of America – Китай.

Тем временем, S&P и Fitch поддержали снижение агентством Moody?s рейтинга Аа3 (долговые обязательства высокого качества) до А1 (обязательства выше среднего качества) для Китая. Причина в чрезмерной закредитованности страны и сомнениях в том, что меры по оздоровлению финансового сектора не принесут должных результатов в ближайшее время. Государственный долг Китая составляет порядка 260% ВВП страны.

В то же время, в заявлении по итогам визита в Китай группы экспертов МВФ говорится об ожидании роста ВВП в Китае в 2017 году до 6,7%. В апреле МВФ прогнозировал, что в 2017 году рост ВВП КНР составит 6,6%. При этомэксперты МВФ рекомендовали властям Китая ускорить проведение реформ.

В Хабаровском крае завершился весенний лесокультурный сезон.

Работы по посадке леса выполнены на площади 2313 га, что составляет 44% от общего плана и 115% от плана на весну.

Арендаторами лесных участков создано 2128 га лесных культур, краевыми государственными автономными учреждениями - 185 га. Заложено по площади:

кедра корейского - 576 га;

ели аянской 61 га;

лиственницы даурской - 1676 га.

Более 50% всех лесных культур (1176,3 га) создано с использованием высококачественного посадочного материала лиственницы с закрытой корневой системой.

Для выращивания посадочного материала и обеспечения непрерывного лесовосстановления на территории Хабаровского края лесными хозяйствами региона высеяны семена растений главных древесных лесных пород на площади более 10 га, из них 8 га - лесные питомники и 2,1 га - теплицы.

Осенью 2017 года планируется получить более 10 миллионов штук стандартных сеянцев, что позволит выполнить плановое задание по посадке лесных культур на 100%.

В настоящее время в лесничествах края приступили к технической приемке работ по посадке леса и посеву семян в питомниках и теплицах.

Международные связи ЕАЭС к 2025 г.

После завершения институционального оформления Евразийского экономического союза, достижения глубокого уровня интеграции между его странами — членами перед ЕАЭС встал вопрос о встраивании в глобальную торговую систему. Она сейчас переживает значительные изменения, связанные прежде всего с тем, что отдельные страны и группы стран стремятся в отсутствие дальнейшей либерализации мировой торговли в рамках ВТО к достижению максимально комфортных для себя условий на внешних рынках, прежде всего за счет заключения разного рода соглашений, которые содействуют снятию тарифных и нетарифных барьеров для торговли товарами и услугами, развитию инвестиционного и научно-технологического сотрудничества, свободе передвижения рабочей силы.

Стратегия и форматы международного сотрудничества ЕАЭС

ЕАЭС имеет три основных институциональных формата для выстраивания взаимоотношений с внешними партнерами:

1. Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Сегодня Евразийская экономическая комиссия, ориентируясь на мировую практику и ожидания внешних партнеров, пытается ставить вопрос о заключении не просто классических соглашений о зоне свободной торговли, предусматривающих снятие тарифных барьеров, а соглашений с обязательствами в сфере торговли услугами и инвестиционного сотрудничества, а также государственных закупок, защиты интеллектуальной собственности и т. д.

2. Непреференциальные торговые соглашения. Данный вид соглашений не содержит обязательств по отмене пошлин и, как правило, предполагает сотрудничество по снятию нетарифных барьеров, таможенному регулированию, инфраструктурным проектам.

3. Меморандумы о сотрудничестве с третьими странами и международными организациями. Они предполагают в первую очередь взаимный обмен информацией. Со своей стороны, внешние партнеры желают получать информацию о ЕАЭС (его таможенно-тарифном регулировании, нетарифных ограничениях и т. д.) как субъекте, на уровне которого сегодня формируется внешнеторговая политика для рынка с более чем 180 млн потребителей.

Планирование в сфере международного сотрудничества ЕАЭС осуществляется следующим образом. Высший Евразийский экономический совет на ежегодной основе утверждает документ под названием «Об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС», который описывает текущие формы взаимодействия с самим широким кругом государств и торговых блоков и определяет желаемые целевые состояния (ЗСТ, соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и т. д.). В первые годы существования Союза речь идет о том, чтобы выстроить систему партнерств, в первую очередь на уровне заключения соглашений о ЗСТ, с теми странами, с которыми существует хороший уровень политического диалога, а углубление экономического взаимодействия несет больше выгод, чем потенциальных рисков.

Страны ЕАЭС по-разному подходят к тому, в каких форматах и с какой скоростью Союз должен выстраивать свои международные связи. Так, государства — члены ЕАЭС стараются сохранять контроль над такими сферами, как торговля услугами и инвестиции, что затрудняет переговоры о заключении прогрессивных соглашений о ЗСТ. Это порождает не только организационные трудности, но и разную степень готовности государств — членов принимать на себя согласованные обязательств по торговле услугами и инвестициям. Например, подобные обязательства в рамках ЗСТ с Вьетнамом пока на себя взяла только Россия (хотя в соглашении зафиксировано, что другие страны при желании могут сделать это в будущем).

Кроме того, между государствами — членами есть различия и в географических приоритетах: в частности, для Казахстана приоритетно партнерство с Китаем и Евросоюзом (которые являются его основными торговыми партнерами — соответственно 50 и 11% казахстанского экспорта по итогам 2016 г.), для Армении — с Ираном (партнерство с которым сулит большие выгоды от оказания транспортно-логистических услуг) и Евросоюзом. В свою очередь, официальные представители Кыргызстана заявляют, что международный контур будет интересен для Бишкека только после того, как будет создан полноценно функционирующий общий рынок внутри самого ЕАЭС (что актуально для Кыргызстана в свете имеющихся ветеринарно-санитарных ограничений на экспорт его продукции в другие страны Союза). Беларусь в связи с особой структурой своей экономики будет выступать и как потенциально заинтересованный актор (с точки зрения экспорта своей машиностроительной продукции), и одновременно как поборник различного рода компенсаций для собственных чувствительных отраслей.

Переговоры о ЗСТ

В настоящее время известно, что к заключению соглашений о свободной торговле с ЕАЭС проявили интерес около 50 стран, в том числе те, которых обычно относят к категории развитых. Это вызвало необходимость определиться с приоритетами развития международных связей ЕАЭС. После проведенного на уровне национальных профильных министерств и Евразийской экономической комиссии анализа из первоначального списка были выделены наиболее приоритетные страны.

В 2015 г. подписано и на данный момент уже вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Вьетнамом. В настоящее время в различных стадиях находятся переговоры о создании ЗСТ с такими странами, как Сингапур, Израиль, Египет, Индия, Иран, Южная Корея, и об унификации торгового режима с Сербией (с которой у России, Беларуси и Казахстана уже есть двусторонние соглашения о свободной торговле).

Государства, с которыми ЕАЭС ведет (или уже завершил) переговоры о создании ЗСТ (на уровне экспертов или официальных представителей), можно разделить на несколько групп. К первой относятся такие страны, как Вьетнам, Египет и Сербия. С ними ЕАЭС (и в первую очередь Россия) поддерживает хорошие политические отношения, имеет взаимодополняющие торговые потоки при наличии возможности нарастить товарооборот и в то же время защитить наиболее чувствительные сектора. Так, например, Египет — крупнейший импортер российского зерна и машиностроительной продукции и экспортером фруктов и овощей на рынки ЕАЭС.

Вторая группа стран, к которой можно отнести Индию и Иран, также имеет хорошие политические отношения со странами ЕАЭС, представляет большой интерес для российских экспортеров, особенно в плане несырьевого и высокотехнологического экспорта. Однако их рынок хорошо защищен различного рода тарифными и нетарифными барьерами. Это стало одной из главных причин, почему официальные переговоры о заключении временного соглашения (ведущего к созданию ЗСТ) с Ираном пока ни к чему не привели, хотя многие наблюдатели ожидали положительного результата в свете проведения встречи между президентами России и Ирана в марте 2017 г. Индия же относится к странам, которые применяют в отношении продукции из стран ЕАЭС наибольшее число различных ограничительных мер (в данном случае — 13 мер). Кроме того, в торговых взаимоотношениях стран ЕАЭС с Ираном и Индией есть ряд чувствительных отраслей. Так, например, Индия — крупнейший производитель мясомолочной продукции в мире, от импорта которой страны ЕАЭС пытаются свой рынок защитить. Иран в последнее время защищает свой внутренний рынок от зарубежного зерна, одного из ключевых товаров российского экспорта.

К третьей группе стран относятся Сингапур, Израиль и Южная Корея. Это страны, с которыми ЕАЭС было бы интересно взаимодействовать не столько с точки зрения наращивания экспорта товаров, сколько с точки зрения инвестиционного сотрудничества и торговли услугами. Трудность в переговорах с этими странами состоит в том, чтобы найти оптимальный баланс между выгодами сторон. Например, в случае с Южной Кореей основной вопрос связан с тем, чтобы за счет снижения пошлин в рамках соглашения о ЗСТ не снизить мотивацию для южнокорейских инвесторов размещать свои «сборочные производства» в странах ЕАЭС (это в первую очередь актуально для России и Казахстана).

Кроме вышеназванных стран в ближайшем будущем ЕАЭС, скорее всего, перейдет к переговорам о создании ЗСТ также и с другими динамично развивающимися государствами, такими как Индонезия и Чили.

Перспективы партнерства с ЕС и КНР

Перед ЕАЭС стоит серьезный вызов: сформулировать подходы к выстраиванию отношений с двумя основными акторами в Большой Евразии — Китаем и Европейским союзом. Напомним, что еще в статье В. Путина в газете «Известия» в 2012 г. будущий Евразийский союз позиционировался как мост между Европой и динамично развивающимся Азиатско-Тихоокеанским регионом. Тем не менее по мере развития международной ситуации оказалось, что реализация данного приоритета возможна скорее в долгосрочной, нежели в кратко- или среднесрочной перспективе.

Так, украинский кризис породил политический конфликт с Европейским союзом. Тем не менее Россия, будучи заинтересованной в инфраструктурном, энергетическом, инвестиционном, научно-технологическом сотрудничестве и визовой либерализации, выступила с концепцией «интеграции интеграций» или «сопряжения» ЕС и ЕАЭС. Другие страны Союза охотно поддержали эту инициативу. Таким образом, речь шла о возможности заключить непреференциальное соглашение, которое бы не углубляло торговую либерализацию дальше уровня, установленного в рамках ВТО, но тем не менее содействовало бы развитию сотрудничества в перечисленных приоритетных областях, интересных государствам — членам как ЕАЭС, так и Евросоюза. Однако в Европейском союзе в свете ухудшения отношений с Россией доминируют силы, выступающие за непризнание ЕАЭС в качестве потенциального партнера. Отдельные страны ЕС, в частности, Германия, видят в переговорах с ЕАЭС возможность «вовлечения» России, но общей ситуации это, тем не менее, не меняет.

В октябре 2015 г. Евразийская экономическая комиссия направила Европейской комиссии предложение об установлении официальных контактов и диалоге о создании общего экономического пространства. Однако оперативный ответ последовал в сторону не ЕЭК (и тем самым ЕАЭС), а России. Президент Европейской комиссии Ж.К. Юнкер в ноябре 2015 г. направил российскому руководству официальное письмо, в котором высказался за то, чтобы развивать отношения между ЕС и ЕАЭС, отметив, что уже поручил Еврокомиссии выработать предложения о потенциальных направлениях сотрудничества. При этом он отметил, что решение о реализации этой идеи должно быть принято консенсусом всеми государствами — членами ЕС и синхронизировано с имплементацией Минских соглашений по Украине. Инициатива Ж.К. Юнкера вызвала резкую критику в особенности в Польше и странах Балтии. В свою очередь, в России выразили сомнение по поводу необходимости синхронизации выстраивания диалога ЕС — ЕАЭС с урегулированием украинского кризиса, отмечая, что реализация Минских договоренностей сейчас во многом зависит от Киева. Несмотря на провал своей первой инициативы, Ж.К. Юнкер еще раз рискнул сделать символический шаг навстречу Москве (опять раскритикованный многими в ЕС), когда в июне 2016 г. посетил Петербургский международный экономический форум. Однако дальше обмена мнениями и выражения общей приверженности диалогу переговоры не зашли.

В результате «сопряжение» по линии ЕС — ЕАЭС остается пока нереализованной идеей, несмотря на ее актуальность для развития отношений не только между ЕАЭС и ЕС, но и между Россией и рядом стран «Восточного партнерства» (Украина, Молдова). Евросоюз предпочитает выстраивать со странами ЕАЭС двусторонний диалог с подписанием соответствующих соглашений: так, особенно успешным он выглядит на примере Армении и Казахстана.

Как считают специалисты Евразийского банка развития (ЕАБР), к 2025 г. ЕС и ЕАЭС необходимо и реалистично выйти на заключение не просто соглашения о ЗСТ (которое из-за структуры экономик России и Казахстана не очень им выгодно), а на обсуждение комплексной повестки дня, которая включала бы в себя такие вопросы, как снижение нетарифных барьеров в торговле, доступ к финансовым рынкам, регулирование защиты прав интеллектуальной собственности, визовая либерализация, энергетическое партнерство, развитие международных транспортных коридоров и т. д. Однако у комплексного подхода есть ряд рисков. Во-первых, создание таких режимов, как зона свободной торговли или безвизовое пространство требует не просто разрешения кризиса на Украине, а определенного политического сближения и глубокого, структурного доверия между ЕС и Россией, постоянного проявления политической воли на этом направлении с обеих сторон. Европейский подход в отношении России базируется не столько на идее о какой-то комплексной договоренности (big deal), сколько на идее о постепенном восстановлении доверия за счет пилотных проектов.

Во-вторых, для развития партнерства с ЕС необходимо иметь не только хорошие политические основания, но и привлекательный экономический базис. Только при восстановлении поступательного экономического роста в России и Казахстане, положительной динамике структурных реформ в этих странах с повышением конкурентоспособности и открытости их экономик европейский бизнес и лица, принимающие политические решения, будут уделять ЕАЭС гораздо больше внимания. Сейчас речь идет не столько о том, что восточные рынки привлекательны для ЕС сами по себе, сколько о том, что определенная часть европейских элит, предлагая диалог, в том числе по линии ЕС — ЕАЭС, пытается создать для России политическую мотивацию для сотрудничества с Западом.

Отталкиваясь от европейского подхода о «связности» (connectivity) в рамках Большой Европы и используя нынешнюю модель переговоров с Китаем о непреференциальном соглашении, ЕАЭС и ЕС могли бы после достижения того или иного варианта урегулирования украинского кризиса обсуждать, формализуя отдельные секторальные договоренности, такие вопросы, как упрощение таможенных и визовых процедур, снятие нетарифных барьеров, постепенное открытие финансовых рынков, сближение в сфере технического регулирования и иных стандартов, развитие отдельных инфраструктурных проектов. Возможно, к 2025 г. Россия и ЕС могли бы выйти на разработку и подписание обновленного двустороннего соглашения, которое в более долгосрочной перспективе могло бы быть спроецировано на уровень всего ЕАЭС.

Что касается Китая как основного потенциального партнера для ЕАЭС в АТР, то Пекин еще в 2013 г. выступил с идеей евразийского транспортного проекта «Один пояс – один путь». Параллельно с этим Китай на площадке ШОС предложил создать региональную зону свободной торговли. Все государства — члены ЕАЭС в итоге сошлись на мнении, что в условиях крупного дефицита в торговом балансе с Китаем создание зоны свободной торговли между КНР и ЕАЭС представляло бы серьезный вызов для многих национальных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Однако в плане сотрудничества в сфере инвестиций и транспортной инфраструктуры мнения разошлись. Так, Россия традиционно более осторожно относится к расширению экономического сотрудничества с Китаем, опасаясь серьезных в первую очередь геоэкономических последствий. Именно поэтому Москва пытается вписать сейчас идею о партнерстве с КНР в более широкий формат ЕАЭС — ШОС — АСЕАН (как это заявлено в «Концепции внешней политики 2016 года»). Кыргызстан и Беларусь, получив максимум выгод от участия в ЕАЭС, пока воздерживаются от серьезного участия в реализации предложенных проектов. Однако Казахстан, опираясь на заявленную еще в 2012 г. идею превращения страны в транзитный хаб в Евразии, принял решение развивать масштабное партнерство с Китаем в двустороннем формате. Казахстан участвует в большинстве транспортных проектов, предлагаемых в рамках концепции «Один пояс – один путь», в том числе тех, что идут в обход России (т.н. Транскаспийский маршрут). Также уже подписаны двусторонние китайско-казахстанские соглашения с общим инвестиционным портфелем более чем в 20 млрд долл. в самых различных областях — металлургии, переработке нефти и газа, АПК и др. Причем многие проекты — и транспортные, и индустриальные — уже находятся в стадии реализации. Результатом подобной активности Казахстана, скорее всего, будет то, что Сибирь и Дальний Восток выпадут из китайского проекта «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) и Казахстан перетянет на себя большую часть транзитных потоков.

Тем не менее на сегодняшний момент сформировался ряд предпосылок, который подталкивает страны ЕАЭС к поиску общего подхода к участию в инициативе ЭПШП.

Во-первых, Россия также заинтересована в инвестициях в свои крупные инфраструктурные и энергетические проекты со стороны Китая. Вопрос состоит лишь в поиске взаимно приемлемых условий для инвестиций. Во-вторых, и Россия, и Казахстан, а также другие страны ЕАЭС находятся на общих транспортных путях, которые планируется развивать в рамках китайской инициативы. Поэтому странам необходимо координировать сопряжение своих транспортных систем, прежде всего в технологическом и регуляторном плане. И в-третьих, страны ЕАЭС, особенно Казахстан, понимают, что защита национальных интересов в коллективном формате в диалоге с Китаем может быть более эффективной. Для Казахстана это особенно важно в свете нарастания скепсиса в стране относительно слишком тесного сближения с Китаем.

Поэтому и в рамках российско-китайского двустороннего диалога, и на уровне ЕАЭС — Китай уже существуют необходимые институциональные форматы для функционирования рабочих групп и серьезные результаты их работы. Так, еще в июне 2016 г. было подписано совместное заявление о переходе к переговорной фазе разработки Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Это соглашение планируется как непреференциальное, без включения в повестку дня вопроса о снятии тарифных ограничений. А в начале 2017 г. ЕЭК опубликовала список приоритетных проектов, которые будут реализованы странами ЕАЭС в рамках формирования ЭПШП. 39 из них касаются строительства новых и модернизации существующих дорог, создания транспортно-логистических центров, развития ключевых транспортных узлов.

ЕАЭС за счет активизации своих международных связей, в особенности переговоров по созданию зон свободной торговли с различными странами, явно нарастил свой международный престиж, а ЕЭК и профильные национальные министерства и ведомства — свои компетенции в сфере международной торговли. Тем не менее говорить о том, что потенциал на этом направлении уже реализован, пока вряд ли возможно. Так, зона свободной торговли с Вьетнамом, по мнению ряда экспертов, не содержит серьезных возможностей для наращивания взаимного товарооборота. Поэтому крайне важно, чтобы ведущиеся переговоры о создании зон свободной торговли принесли бы в итоге выгоды уже не столько политические и имиджевые, сколько практические и сугубо экономические. Тогда можно будет говорить о прорывном характере этих договоренностей, которые будут свидетельствовать о поступательной интеграции ЕАЭС в международную торговую систему.

В целом же стоит отметить, что интеграционный оптимизм коррелирует в первую очередь с экономическим ростом. Только если в России и других странах ЕАЭС возобновится устойчивый экономический рост, интеграция с внешними партнерами будет происходить гораздо легче и динамичнее. Во-первых, их интерес и, следовательно, готовность к уступкам будут расти. И во-вторых, в самом ЕАЭС у предприятий будет гораздо больше финансовых и иных ресурсов, а также мотивации для того, чтобы активно использовать имеющиеся торговые соглашения и выступать лоббистами при заключении новых.

Андрей Девятков

К.и.н., старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доцент кафедры региональных проблем мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт РСМД

27 июня 2017 г. в Российском совете по международным делам (РСМД) состоялся круглый стол по случаю визита мэра г. Сеула г-на Пак Вон Суна в Москву. Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Посольством Республики Корея в Российской Федерации.

Участники круглого стола обсудили пути укрепления отношений России и Республики Корея (РК), возможности межрегионального сотрудничества двух государств, а также способы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.

Корейскую делегацию возглавил мэр г. Сеула Пак Вон Сун. В мероприятии также приняли участие Посол Республики Корея в Российской Федерации Пак Ро Бек, представители администрации г. Сеула и Посольства РК в РФ.

С российской стороны в мероприятии приняли участие генеральный директор РСМД Андрей Кортунов, директор Института Дальнего Востока РАН, член РСМД Сергей Лузянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, член РСМД Глеб Ивашенцов, заместитель программного директора РСМД Тимур Махмутов и программный менеджер РСМД по Арктике и АТР Людмила Филиппова.

Рынок инвестиций в коммерческую недвижимость России.

Эксперты компании S.A. Ricci проанализировали инвестиционную активность на рынке коммерческой недвижимости России по итогам перового полугодия 2017 года.

Объем и география инвестиций

Объем инвестиций в первой половине 2017 г., по данным S.A. Ricci, составил около $1,8 млрд. Этот показатель уступает как первому, так и второму полугодию 2016 года - на 25% ($2,4 млрд.) и 37% ($3 млрд.) соответственно.

Рекордным по объему инвестиций стало первое полугодие 2013 г., когда объем инвестирования в коммерческую недвижимость составил порядка $6 млрд, что превышает уровень I полугодия 2017г. более чем в 3 раза.

Снижение инвестиционного спроса может объясняться локальным укреплением национальной валюты, что в условиях высокой волатильности валюты увеличивает валютные риски и покупателя, и продавца.

Около 82% инвестиций приходится на столичный регион. Общий объем реализованных сделок в Москве и Московской области превысил $1,5 млрд. Столица остается наиболее крупным профессиональным и потому привлекательным рынком как для российских, так и зарубежных инвесторов.

В первом полугодии 2017г. рекордный объем инвестиций наблюдался в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга. В общем объеме инвестиций доля Северной столицы превысила 16% и составила $ 306 млн. в абсолютном выражении, что является наибольшим показателем с 2012 года.

Наиболее значимые сделки I полугодия 2017

1.Прибретение компанией «Фармстандарт» ТЦ «Горбушкин двор» общей площадью 60 тыс. кв. м. Покупка торгового центра обошлась в $ 508 млн.

2.Приобретение банком «ВТБ 24» части башни «Евразия» –14,7 тыс. кв. м. Сумма сделки составляет порядка $270 млн.

3.Покупка альянсом российско-китайских инвесторов Fosun Eurasia Capital & Avica Торгового дома «Центральный военный универсальный магазин» (ТД «ЦВУМ») стоимостью порядка $180 млн.

4.Приобретение региональным девелопером Malltech (ранее «РосЕвроДевелопмент») ТРЦ «Лето» у Hals Development, сумма сделки оценивается в $170 млн.

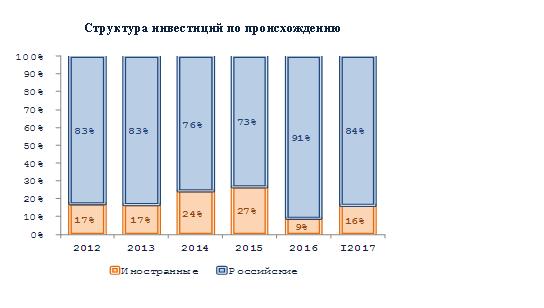

В I полугодии 2017 г. компании иностранного происхождения инвестировали в коммерческую недвижимость Росси около $296 млн., что составило16% от общего объема инвестиций. В I полугодии 2016 г. иностранные компании потратили на российскую коммерческую недвижимость только $178 млн. Увеличение иностранных инвестиций произошло за счет приобретения качественных объектов компаниями с азиатским капиталом (более 70% всех иностранных инвестиций): Fosun Eurasia Capital (Китай) приобрела Военторг за 180 млн. рублей, корейская компания CJ CheilJedang – завод Raviolli (порядка 30 млн. рублей).

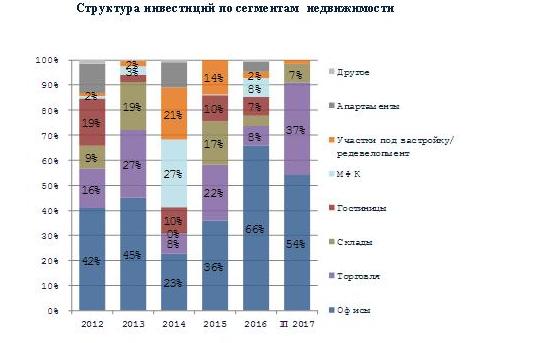

Наиболее привлекательными в I полугодии 2017г. оставались объекты офисной недвижимости – в данный сегмент инвестировано более $1 млрд. Однако наметилась тенденция перераспределения инвестиционного интереса в пользу качественных торговых объектов – их доля увеличилась до максимальной за последние 6 лет. Доля составляет 37%, в номинальном выражении $690 млн., что превышает годовой показатель трех последних лет.

Лидерами по инвестициям в коммерческую недвижимость остаются финансовые компании – 52% от общего объема, более $962 млн. в абсолютном выражении. В аналогичном периоде 2016 г., объем инвестиций финансовых компаний составил $1 млрд.

В I полугодии 2017 г. мы наблюдаем рост инвестиций со стороны девелоперских компаний - как в относительном, так и абсолютном выражении: если в I полугодии 2016 г. объем инвестиций девелоперов составил порядка $ 211 млн., что составляло 8,5%, в I полугодии 2017 г. объем инвестиций вырос более, чем на 67% и составил $353 млн. - 19% от общего объема.

Интересно, что в I полугодии 2017 г. инвесторами выступили представители торгового сегмента и фармацевтического – им принадлежит около 29% от общего объема, что в абсолютном выражении составляет $548 млн.

Сохраняется тренд на увеличение количества некрупных (мене $50 млн.) сделок – их доля выросла до 61%. Доля крупных сделок, напротив, сокращается.

Тенденция находит свое выражение и в сокращении среднего размера сделки – $ 81 млн. в I полугодии 2017г. Напомним, в I полугодии 2016г. размер средней сделки составлял $ 88,5 млн., а по итогам 2016 года 66% инвестиций в коммерческую недвижимость сформировано всего 5 сделками.

Качественные бизнес центры продолжают оставаться основным сегментом инвестиций в коммерческой недвижимости. В I полугодии 2017 г. объем инвестиций в офисную недвижимость составил $1 млрд., что на 45% меньше аналогичного периода 2016 – тогда инвестиции в офисную недвижимость составили $1,8 млрд. Необходимо отметить, что большая часть средств в офисном сегменте в I полугодии 2017 г. была направлена в качественные (класс А и В+) бизнес-центры Москвы и Санкт-Петербурга.

Крупнейшие инвестиционные сделки в офисном сегменте:

Альянсом российско-китайских инвесторов Fosun Eurasia Capital & Avica приобрел Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» (ТД «ЦВУМ») стоимостью порядка $180 млн.;

Подконтрольная Роману Авдееву структура "Инград-Сервис" купила БЦ Solutions (43 тыс. кв. м) стоимостью $71 млн.;

«Группа Сафмар» приобрела БЦ Dominion Tower (21,4 тыс. кв. м) общая сумма покупки составила порядка $41 млн.

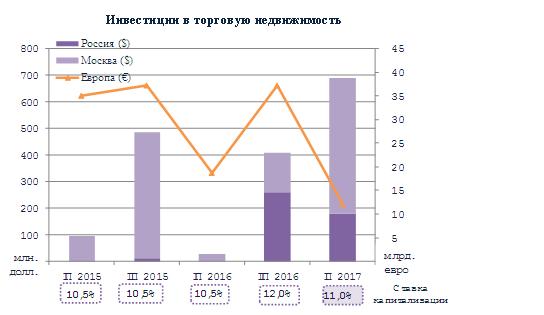

Рекордная инвестиционная активность в первом полугодии 2017г. наблюдалась в сегменте торговой недвижимости.

Общий объем инвестированных средств в торговую недвижимость в I полугодии 2017 г. стал рекордным и составил около $687 млн. Для сравнения: в аналогичные периоды 2015 и 2016 г. инвестиции в торговую недвижимость составляли $97 млн. и $28 млн. соответственно. Нужно отметить, что значительный объем инвестиций сформирован одной крупной сделкой - покупкой ТЦ «Горбушкин Двор» (60 тыс. кв. м). Сумма сделки оценивается в $508 млн., что составляет 74% от общего объема вложений в торговые площади.

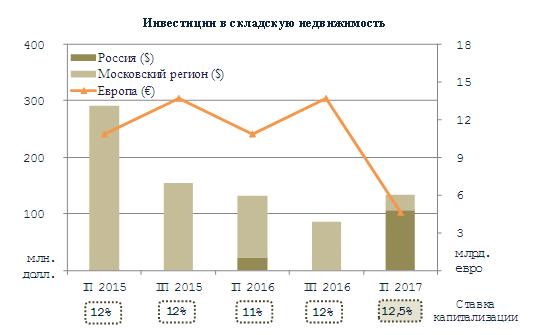

Активность на рынке складской недвижимости продолжает оставаться низкой. Всего в складском сегменте в I полугодии 2017 г. было реализовано сделок на сумму $134 млн. В аналогичном периоде 2016 г. объем инвестиций также был низок -$132 млн. В Iп 2015 году объем инвестиций в складскую недвижимость был выше более чем в два раза - $292 млн.

Ставка капитализации в I полугодии 2017 г. для офисной недвижимости составила 10,5%, для торговой недвижимости – 11%, а для складской недвижимости – 12,5%.

Прогнозы

«Во втором полугодии 2017г. мы прогнозируем повышение инвестиционной активности и по итогам года, - отмечает Александр Морозов, директор департамента аналитики, консалтинга и оценки S.A. Ricci. - Объем инвестиций ожидается на уровне $5-6 млрд. Интересным для инвесторов останется сегмент офисной недвижимости, однако мы ожидаем новых, в том числе крупных, сделок с качественной торговой недвижимостью. В связи с проведением ЧМ 2018 следует ожидать интересных и неожиданных сделок с объектами гостиничной недвижимости».

Глава парламента Ирана заявил о нарушении США своих обязательств и международного права

Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что введение санкций США против иранских и российских организаций противоречит обязательствам Вашингтона, закрепленным в международном праве.

Введение санкций США против иранских и российских организаций противоречит обязательствам Вашингтона и международному праву, заявил во вторник спикер парламента Ирана Али Лариджани, сообщает Azeri Press со ссылкой на Sputnik news.

"Недавнее решение Сената США ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан, мы считаем в Иране, что эти действия противоречат решениям и обязательствам Соединенных Штатов, которые уходят своими корнями в международное право, и проявляют противозаконный характер вмешательства в дела других государств. Необходимо создать механизм для региональных правительств по предотвращению к таким решениям", - заявил Лариджани на заседании спикеров парламентов евразийских стран в Сеуле.

15 июня, Сенат США одобрил подавляющим большинством голосов законопроект о санкциях в отношении Ирана, в который включена поправка о новых антироссийских санкциях.

Сегодня в Вологде началось заседание рабочей группы Арктического совета по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации, которое продлится до 30 июня текущего года.

Арктика относится к тем регионам планеты, где обеспечение безопасности, защита окружающей среды, сохранение и забота об экологии являются крайне важными задачами.

Делегации Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США представлены экспертами в области защиты окружающей среды и борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов. В российскую делегацию входят специалисты МЧС России, Министерства обороны, Министерства экономического развития, Министерства транспорта и других федеральных ведомств и профильных подразделений, ответственных в рамках Соглашения о международном сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнения моря нефтью в Арктике (далее - Соглашение). В работе заседания группы Арктического совета также участвуют наблюдатели из Италии, Испании и Южной Кореи.

В ходе круглых столов и рабочих совещаний участники мероприятия обсудят вопросы поиска и спасения на море, предотвращения и ликвидации морских нефтеразливов, сотрудничество при реагировании на чрезвычайные ситуации, связанные с потенциальными аварийными выбросами радиоактивных веществ.

Члены совета обсудят с представителями зарубежных стран вопросы проведения совместных практических учений в арктической зоне. Вместе с этим экспертные группы стран-участниц Арктического совета внесут возможные дополнения и изменения в ранее подписанное Соглашение, учитывающие тенденции развития Арктики и современные риски аварий и катастроф в данном регионе.

Арктический совет - международный форум, созданный в 1996 году для защиты уникальной природы северной полярной зоны. В него входят восемь приарктических стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. С момента своего образования совет успел перерасти из организации, ориентированной на сохранение и развитие конкретного региона, в международную площадку, позволяющую вести многостороннее практическое сотрудничество в Арктике. Такая форма деятельности совета дает возможность с немалой долей эффективности охватить широкий спектр вопросов, имеющих отношение к устойчивому развитию арктического потенциала.

Путин и Трамп: встреча «на полях» или полноценные переговоры? Комментарий Георгия Бовта

В администрации США идут споры по поводу формата встречи двух лидеров. Полноценные двусторонние переговоры подготовить сложно и по той причине, что в Америке продолжается шумная медийная кампания вокруг расследования дела о вмешательстве русских в американские выборы

Дональд Трамп с терпением ожидает встречи с Владимиром Путиным во время предстоящего в следующем месяце в Гамбурге саммита «большой двадцатки». Однако формат встречи пока не понятен. В администрации США идут по этому поводу серьезные споры. Все это происходит на фоне нагнетания прессой из числа критикующей Трампа настоящей информационно-пропагандистской истерии на тему русского вмешательства в американские выборы и связей окружения Трампа с российскими спецслужбами. Удастся ли в такой атмосфере подготовить полноценный саммит?

По сообщению агентства Associated Press, сам Дональд Трамп и некоторые его советники выступают за полноценную двустороннюю встречу по всем правилам дипломатического протокола и с приглашением прессы. Однако к этому варианту скептически относятся ключевые чиновники Госдепартамента и Совета по национальной безопасности. Эти скептики считают, что надо, мол, держать дистанцию и достаточно будет неформальной встречи, как говорят, на полях саммита. А параллельно делегации двух стран могут провести более масштабные переговоры, но без двух первых лиц.

Со своей стороны, Кремль, видимо, тоже желает полноценных переговоров, однако вида не подает. На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразился в том духе, что, мол, подготовки такой встречи не ведется, однако если будет сигнал, что она состоится, все быстро подготовим.

Объективно говоря, полноценные двусторонние переговоры двух президентов подготовить сейчас сложно и по той причине, что в Америке продолжается шумная медийная кампания вокруг расследования дела о вмешательстве русских в американские выборы.

На прошлой неделе газета The Washington Post вышла, пожалуй, с самой масштабной публикацией на тему этого скандала. Подробно расписав ход дискуссии в администрации Обамы, начиная с лета 2016 года, когда там пришли к выводу, что из России идет серия хакерских атак. Если верить газете, в качестве ответных мер Белый дом тогда рассматривал в том числе приведение в действие неких электронных закладок и «жучков» в электронику с целью дестабилизировать работу российской инфраструктуры. Якобы программа внедрения таких закладок была ранее санкционирована администрацией Обамы. Аналогичная программа, насколько можно понять из косвенных сведений и некоторых выступлений представителей американского разведсообщества, действует в отношении Северной Кореи. И якобы по этой причине в последнее время в КНДР участились неудачи при ракетных и ядерных испытаниях. То есть, утверждает Washiпton Post, высылка Обамой 35 российских дипломатов и арест дипсобственности под Вашингтоном — это был «наиболее мягкий вариант».

Не менее скандально выступила телекомпании CNN, которая обвинила одного из советников Трампа Антонио Скарамуччи в том, что тот имел предосудительные контакты с русскими, а именно с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, и обсуждал с ним отмену санкций. Утверждение CNN, что якобы этот фонд был связан с находящимся под санкциями ВЭБ, с юридической точки оказалось ложью. И телекомпания вынуждена была довольно позорно дезавуировать эту новость и даже убрать ее со своего сайта. Теперь все новости, касающиеся России, проходят в CNN особую проверку, а проще сказать, цензуру, на уровне одного из руководителей. Что, впрочем, не обещает сделать новости о российско- американских связях более благожелательными или объективными.

Наконец, еще одно обстоятельство, довлеющее над предстоящей встречей Путина и Трампа. Недавно Сенат США принял новый пакет антироссийских санкций почти единогласно.

Сейчас соответствующий законопроект находится в Палате представителей, где он по процедурным соображениям был заторможен республиканским большинством. Если же под давлением масс-медиа этот билль будет принят, то в Гамбург на саммит «большой двадцатки» Трамп поедет с документом, который ему надо будет либо ветировать, либо подписать. Такую ситуацию Москва может воспринять как банальный шантаж. Разговор с американским президентом может не задаться. Однако на полях саммита Путин и Трамп могут и встретиться. Если уж российский президент в таком формате беседовал с Обамой, отношения с которым под конец президентства совсем испортились, то с Трампом это будет даже легче. Но только никого ни к чему не обяжет.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение об удалении Афганистана из Международного «серого списка» банков, поскольку страна выполнила обязательства по борьбе с банковскими преступлениями.

В субботу, 24 июня Центробанк ИРА объявил о том, что за прошедшие пять лет Афганистан выполнил требования ФАТФ, необходимые для исключения из списка стран, чей подход к банковской системе вызывает вопросы. Таким образом, финансовая система страны вновь считается достойной доверия на уровне международного сообщества, сообщает афганский телеканал «Толо».

Страны, находящиеся в «сером списке», сталкиваются с серьёзными ограничениями при проведении финансовых операций на международном уровне. В 2014-м году Афганистан едва не попал в «чёрный список» ФАТФ вместе с Северной Кореей и Ираном.

После этого стране было предъявлено требование принять жёсткие меры против отмывания денег, а также создать систему, которая позволит отслеживать финансовые операции террористических группировок и движение наличности через границы – в итоге принятые меры были признаны достаточно эффективными для снятия наложенных ограничений.

На ВЭФ вновь обсудят инвестквоты и аквакультуру.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Планируется вновь вернуться к теме инвестиционных квот и морской аквакультуры в регионе.

Архитектура деловой программы размещена на официальном сайте ВЭФ. Планируется, что, как и в первый и второй год проведения форума, его участником вновь будет президент России Владимир Путин. Главу государства ждут на пленарной сессии «Дальний Восток: создавая новую реальность».

Предусматривается четыре основных тематических блока. Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках направления «Как делать бизнес на Дальнем Востоке» планируется обсудить инвестиционные квоты вылова водных биоресурсов и марикультуру.

Также предусмотрены направления «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?», «Мы соседи: зарабатываем, сотрудничая», «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы».

В рамках форума запланировано проведение 5 страновых бизнес-диалогов: «Россия – АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония».

Заключительным блоком архитектуры деловой программы являются мероприятия «на полях» форума. Среди них – Международная конференция по новым образовательным технологиям Edcrunch, образовательный Форум Россия – АСЕАН, заседание клуба «Валдай», VI международная конференция АТЭС по образованию, сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Также организаторы обещают церемонию открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.

Напомним, что на первом и втором ВЭФ вопросам рыбного хозяйства также уделили отдельное внимание. В прошлом году на мероприятиях в рамках форума активно обсуждались возможные механизмы распределения инвестиционных квот - тогда как раз вышли изменения федерального закона о рыболовстве. На ВЭФ-2016 был организован «Русский рыбный дом» – площадка для встреч представителей бизнеса и государства, презентации компаний. На деловом завтраке в «Русском рыбном доме» вопросы «квот под инвестиции» тоже стали ключевыми: в дискуссии участвовали замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, заместитель руководителя Петр Савчук, руководители ведущих отраслевых компаний и ассоциаций, отраслевой науки, банковского сектора.

Microsoft назначила Томаша Боченека новым президентом Microsoft в России, который вступит в должность с 31 августа. Об этом говорится в сообщении Microsoft.

Т.Боченек, являющийся на данный момент операционным директором (COO) Microsoft в России, сменит на этом посту действующего президента Павла Бетсиса, который останется в компании до конца августа для передачи дел.

Т.Боченек работает в ИТ-индустрии более 25 лет. После работы в таких компаниях, как Hyundai, Compaq и IBM, в 2000 году он присоединился к Microsoft в качестве генерального директора Microsoft в Польше. Под его руководством рост бизнеса компании на этом рынке превысил 200%.

Microsoft - мировой лидер в области информационных технологий, поставляющий широкий диапазон устройств и сервисов, программного обеспечения и ИТ-услуг.

Бразильские соеводы поделятся опытом с амурскими фермерами

Специалисты в сельском хозяйстве из Бразилии, Китая, Швейцарии, Украины и южной Кореи собрались на международной конференции в столице Приамурья.

Амурским, приморским и белгородским аграриям рассказывают о бразильском опыте выращивания сои. Эта страна — один из мировых лидеров по возделыванию этой культуры.

Конференцию в столице Приамурья организовала «Сингента» — одна из крупнейших международных компаний, предлагающих средства защиты растений и технологии по возделыванию сельхозкультур.

Бразильские соеводы рассказывают, как добились урожайности в среднем в два раза выше, чем в Приамурье и это при том, что у них из-за тропического климата в четыре раза больше вредителей и в два раза больше болезней.

На Дальнем Востоке набирает обороты лососевая путина: опережение к аналогичному 2015 году составляет 43%

Активный промысел идет на Камчатке, положительная динамика вылова на Сахалине, на днях к путине подключилась Магаданская область

По состоянию на 26 июня 2017 года, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 12,3 тыс. тонн, что на 3,7 тыс. тонн, или на 43% больше аналогичного периода 2015 года. Ход промысла традиционно обсудили на очередном заседании штаба по вопросам организации и проведения лососевой путины 2017 года в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В настоящее время активная добыча идет у побережья Камчатки: общий вылов составил 11 тыс. 558 тонн, что на 47% больше аналогичного периода 2015 года. Основной вылов осуществляется в Петропавловско-Командорской подзоне. В уловах преобладает нерка и чавыча, их вылов составил 10 тыс. 708,3 тонны и 223,4 тонны соответственно.

Начинается промысел в Сахалинской области, объем пока небольшой, но динамика вылова положительная. Здесь добыто 715 тонн – на 6% больше аналогичного периода 2015 года. Стартовала путина в Магаданской области, скоро к промыслу подключатся и другие дальневосточные регионы.

Как доложил временно исполняющий обязанности директора ФГБНУ «КамчатНИРО» Михаил Коваленко, в бассейнах рек Камчатского края продолжаются научно-исследовательские работы по оценке состояния запасов и биологии лососей. Завершается учет ската молоди лососей из рек западного и восточного побережий полуострова и начинается сбор материала на западном побережье из наиболее значимых водотоков. За прошедшую неделю полному биологическому анализу подвергнуто 268 экземпляров, всего, по состоянию на 26 июня, проанализировано 1 тыс. 321 экземпляр тихоокеанских лососей. Сбор информации на различных реках полуострова позволяет в оперативном порядке оценивать параметры производителей тихоокеанских лососей, в том числе определяющие и интенсивность освоения рекомендуемых к вылову объемов.

По предварительным результатам наблюдений ученых, скат горбуши довольно обилен как для рек западно-камчатского побережья, где в прошлом году осуществлялся нерест урожайного поколения, так и для восточно-камчатских рек, в которых численность горбуши четного поколения в последнее время увеличивается.

С 15 июня на пути миграции производителей нерки на нерест в истоке озера Азабачье проводятся учетные работы с помощью гидроакустического комплекса NetCor. В текущем году в связи с поздним распалением льда на озере и ледоходом основной заход нерки был пропущен. В начале июля по мере концентрации производителей перед нерестовыми притоками, планируется проведение облета озера на вертолете с целью мониторинга захода производителей нерки на нерест. Тогда же ожидаются первые оценки численности пропуска.

Особое внимание на заседании штаба лососевой путины было уделено процессу мечения молоди на рыборазводных лососевых заводах Росрыболовства, а также арендованных и частных предприятиях.

«Осуществление мечения выпускаемой молоди чрезвычайно важно по двум причинам. Во-первых, это повышает точность прогнозирования подходов в период путины, а значит – положительно влияет на эффективность регулирования промысла. Во-вторых, Россия обязана отчитываться о выполнении мечения лососевых согласно обязательства в рамках пятисторонней комиссии по тихоокеанским лососям, куда кроме России входят США, Япония, Южная Корея и Канада. Отчет по своей территории предоставляет каждая страна-участница», – пояснил научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил подведомственным рыбоводным предприятиям и территориальным управлениям Росрыболовства взять работу по обеспечению мечения молоди лососевых на особый контроль.

«Если на государственных заводах выполнение госзадания по мечению молоди выполняется практически в полном объеме, то на арендованных и частных рыборазводных предприятиях данная работа выстроена не всегда на должном уровне. Мониторинг – один из ключевых факторов эффективного регулирования лососевой путины, а без мечения точность этого фактора серьезно страдает. Ну а о том, что необходимо выполнять международные обязательства, думаю, и говорить излишне. Прошу всех обратить на это особое внимание и должную работу провести», – сказал Петр Савчук.

На заседании штаба лососевой путины также обсуждался контроль за заполнением нерестилищ, рыбоохранные мероприятия, вопросы доставки уловов.

Экспорт сельхозпродукции из России может вырасти в 2017 году до $18 млрд - эксперт

Россия в этом году может увеличить экспорт сельхозпродукции и продовольствия до $18 млрд против $17,1 млрд в прошлом году, прогнозирует генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"В прошлом году мы экспортировали продукции на чуть более $17 млрд, в этом году есть все шансы дойти до $18 млрд, может быть и выше", - сказал он на пресс-конференции в Краснодаре.

По его словам, в первые четыре месяца этого года экспорт вырос "аж на 13%". "Выросли практически все категории: зерно, масличные. Сахар, кстати, побил исторический рекорд по экспорту", - сообщил глава ИКАР.

Как сообщил Д.Рылько "Интерфаксу", за четыре месяца этого года экспорт сахара составил более 160 тыс. тонн. "Это без учета неформального экспорта в Казахстан, который отправляется без соответствующего оформления", - сказал он.

При этом он напомнил, что за весь 2016 год было экспортировано 126 тыс. тонн сахара против 8 тыс. тонн в 2015 году.

Интересным фактом Д.Рылько назвал то, что в этом году на второе место по поставкам из России выдвинулся Китай. "Если раньше первые места занимали Турция и Египет, куда мы экспортировали зерно и масличные в огромных объемах, а дальше с большим отрывом шли другие страны, в том числе Казахстан, республика Корея, то сейчас большими темпами растет экспорт в Китай, - заявил он. - Эта страна становится ведущим внешнеторговым партнером России с точки зрения экспорта продовольствия".

WRI: за три года Вьетнам стал основным поставщиком топливных пеллет на азиатский рынок

За последние несколько лет Южная Корея стала крупнейшим импортером пеллет в азиатском регионе, говорится в полученном Lesprom Network сообщении Wood Resources International.

Этому способствовало стремление властей снизить промышленные выбросы углекислого газа и увеличить долю использования возобновляемых источников энергии. Эксперты ожидают дальнейшего роста потребления биотоплива в Южной Корее, чему способствует стимулирование и субсидирование правительством установки пеллетных котлов. В настоящий момент Южная Корея — третий мировой импортер топливных гранул после Великобритании и Дании.

За три последних года основным экспортером пеллет на азиатский рынок был Вьетнам, обеспечивая почти две трети поставок в Южную Корею и Японию. Ранее лидирующие позиции занимала Канада, однако ее доля снизилась с 22% в 2014 г. до 14% в 2016-м. Между тем, в первой четверти 2017 г. доля Канады в совокупном объеме поставок топливных гранул в азиатские страны приблизилась к 21%.

Как сообщал Lesprom Network ранее, в первом квартале 2017 г. Япония и Южная Корея увеличили импорт топливных пеллет на 43%.

Ученые из России, Японии, Китая и Южной Кореи договорились создать рабочую группу по взаимодействию с компаниями для интеграции энергосистем

«Российская энергосистема была единой с первого дня своего существования и не раз доказывала свою эффективность. Пришло время перенести накопленный опыт на целые регионы, а в будущем и весь континент. Интеграция в электроэнергетике – залог мира на планете», - заявил генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин.

На проходящем в японском городе Исикари Международном форуме по вопросам сверхпроводимости при передаче постоянного электрического тока ученые и энергетики из России, Японии, Южной Кореи и Китая договорились создать совместную рабочую группу для обеспечения реализации мер, необходимых для создания Большого Азиатского энергокольца.

Принявший участие в мероприятии генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин подчеркнул, что это давно ожидаемый шаг, т.к. в настоящий момент на пути трансграничной интеграции в электроэнергетике стоит ряд вопросов, требующих совместного поиска ответов научным сообществом и электросетевыми компаниями.

Рабочая группа, включающая в себя ученых и представителей энергокомпаний, способна найти технологические, экономические и политические решения для эффективного объединения электросетевых комплексов.

Объединение энергосистем, по мнению участников конференции, значительно снизит затраты каждого участника на резерв мощности, повысит доступность электроэнергии, что особо важно в мире, где каждый 7 житель планеты до сих пор не имеет доступа к данной услуге, а также позволит использовать суточные и сезонные разницы в потреблении электроэнергии в разных часовых поясах и климатических зонах для выравнивания баланса энергосистем.

Собравшиеся отметили, что использование сверхпроводников постоянного тока при международной интеграции энергосистем совместно с внедрением мощных накопителей электроэнергии и «интеллектуальных» активно-адаптивных сетей способно решить текущие и будущие задачи электроэнергетики, главными из которых являются повышение качества жизни людей в разных регионах мира, обеспечение справедливого тарифа на электроэнергию, сохранение экологического наследия планеты, разумное использование имеющихся и будущих ресурсов.

Россия уничтожила 99% запасов химического оружия.

По состоянию на 26 июня 2017 г. в Российской Федерации уничтожено 39 тысяч 561 тонны отравляющих веществ или 99%. Шесть из семи построенных объектов по уничтожению полностью завершили ликвидацию имевшихся запасов химического оружия. Так, четыре объекта завершили уничтожение в 2015 году («Леонидовка» в Пензенской области, «Марадыковский» в Кировской области, «Щучье» в Курганской области, «Почеп» в Брянской области). Кроме того, ранее закончилась ликвидация химического оружия на заводах «Горный» в Саратовской области - в декабре 2005 года и «Камбарка» в Удмуртской Республике - в марте 2009 года.

С 2016 года уничтожение химического оружия осуществляется только на объекте «Кизнер» (Удмурдская республика). На заводе хранилось около 5 тысяч 745 тонн отравляющих веществ в 2 миллионах 187 тысячах 23 артиллерийских боеприпасах, снаряженных отравляющими веществами ви-икс, зарином, зоманом и люизитом. По состоянию на 12 июня 2017 г. полностью уничтожены отравляющие вещества зоман и зарин (2 миллиона 15 тысяч 312 артиллерийских боеприпасов). С 19 июня 2017 г. начато уничтожение артиллерийских боеприпасов в снаряжении отравляющих веществ Ви-икс, а с июля месяца на объекте «Кизнер» будет введен в эксплуатацию корпус по уничтожению артиллерийских боеприпасов в снаряжении люизит.

Таким образом, по состоянию на 26 июня 2017 г. из имевшихся 5 тысяч 745 тонн ОВ уничтожено 5 тысяч 339 тонн или 92,9 %.

Уничтожение химического оружия на объекте «Кизнер» осуществляется в сроки, установленные президентской федеральной целевой программой «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».

Справочно

Мировым сообществом практические шаги по запрещению химического оружия стали предприниматься еще в прошлом веке.

В декабре 1992 года проект Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (Конвенция) был одобрен на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и 13 января 1993 г. в Париже была начата процедура ее подписания. В период с 13 по 15 января 1993 г. Конвенцию подписали 103 государства. Российская Федерация подписала Конвенцию в числе первых. Подписание Конвенции явилось ярким примером успешного международного сотрудничества в обеспечении безопасности на нашей планете.

Конвенция вступила в силу 29 апреля 1997 г. Одновременно была учреждена Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) со штаб-квартирой в г. Гааге (Королевство Нидерланды). Россия стала полноправным участником Конвенции 5 декабря 1997 г.

При присоединении к Конвенции о запрещении химического оружия объявили о наличии запасов химоружия 7 государств: Албания, США, Россия, Южная Корея, Индия, Ливия и Ирак.

В 2013 году в соответствии с принятой Советом Безопасности ООН резолюцией 2118 и решениями Исполнительного совета ОЗХО (документы EC-M-33/DEC.1 от 27 сентября 2013 г. и EC-M-34/DEC.1 от 15 ноября 2013 г.) к Конвенции о запрещении химического оружия присоединилась Сирия.

Общие объявленные мировые запасы химоружия, подлежащие уничтожению, составляли 70,5 тыс. тонн по весу отравляющих веществ (ОВ). Крупнейшими обладателями являлись Россия и США. Из них на Россию приходилось около 40 тыс. тонн и на США – 27 тыс. тонн. По данным ОЗХО по состоянию на 28 февраля 2017 г. уничтожено порядка 66,5 тысяч тонн мировых запасов отравляющих веществ, или 94,3%.

Александр Морозов посетил с рабочим визитом Республику Корея.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов посетил с рабочим визитом Республику Корея, где провел ряд рабочих встреч с топ-менеджментом HyundaiMotor в штаб-квартире в городе Сеул. Стороны обсудили перспективы развития компании на российском рынке, в том числе, рассмотрели вопрос о возможности производства двигателей Hyundai в России.

Замглавы Минпромторга России посетил центр научных и исследовательских разработок HyundaiMotor, где ознакомился с новинками в области гибридных автомобилей и машин, работающих на водородных топливных элементах.

Помимо этого Александру Морозову были представлены новейшие разработки в области систем безопасности, автономного вождения, эко-технологий и технологий беспилотного управления автомобилей.

Участники переговоров остались довольны результатами и достигнутыми договоренностями и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Московский международный конкурс артистов балета начал свою историю в 1969 году и проводится один раз в четыре года.

Начиная с 1973 года и по настоящее время его бессменным художественным руководителем и председателем жюри является народный артист СССР, выдающийся русский хореограф, воспитанник Петербургской школы русского классического балета Юрий Григорович, отметивший в этом году 90-летний юбилей.

Международный балетный конкурс в Москве стал прочной традицией, неотъемлемой и важной частью жизни мирового балета. Магия Большого театра всегда влекла молодых танцовщиков из разных стран мира. Так, и этот раз не стал исключением. За главный приз боролись 200 человек из 27 стран мира. В международный состав жюри вошли звезды мирового балета из разных стран: артисты, хореографы, педагоги, балетмейстеры, художественные руководители театров.

Конкурс был разделен на три группы: младшая группа (от 14 до 18 лет), старшая группа (от 19 до 27 лет) и хореографы (от 18 до 39 лет). В свою очередь младшая и старшая группы делились на сольное и парное выступления.

Первую премию в дуэтах получил японец Коя Окава, работающий в Казани, а его партнерша Мидори Тэрада взяла «серебро». Вторая премия в дуэте — у мариинского солиста Эрнеста Латыпова. «Золото» в соло получили Эвелина Годунова, работающая в Сеуле, и Бахтияр Адамжан из Казахстана. В младшей группе «золото» в соло — у Марка Тино. Марк – сын солистки театра «Русский балет» Масами Чино и внук известного японского балетного педагога г-жи Томико Танигути. Именно с «Русским балетом» народного артиста СССР Вячеслава Гордеева Марк делал свои первые шаги на сцене.

Иран экспортировал битума на $ 47,08 млн. за месяц, в том числе и в Россию

Около 290 000 тонн битума на сумму 1,76 триллиона риалов (47,08 миллиона долларов США) были экспортированы из Ирана в первый месяц текущего иранского года (21 марта - 20 апреля 2017), сообщает Таможенная администрация Исламской Республики Иран.

Основными направлениями экспорта иранского битума за этот период были Пакистан, Грузия, Армения, Турция, ОАЭ, ЮАР, Узбекистан, Индия, Индонезия, Бангладеш, Таиланд, Туркменистан, Южная Корея, Оман, Россия, Кения, Вьетнам, Гана, Азербайджан, Сенегал, Сьерра-Леоне, Мьянма, Шри-Ланка, Венесуэла и Танзания, сообщает Financial Tribune.

Рыбной отрасли Южной Кореи обещают радикальные перемены.

В Республике Корея назначен новый министр морских дел и рыболовства. Ким Ёнчхун уже обозначил приоритеты, среди которых улучшение экологии, развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, увеличение количества рабочих мест.

До нового назначения Ким Ёнчхун возглавлял комитет по вопросам сельскохозяйственных и лесных продуктов питания, морских дел и морепродуктов южнокорейского парламента. На церемонии вступления в должность министр морских дел и рыболовства заявил о необходимости радикальных изменений в подведомственных ему областях.

Как пишут южнокорейские СМИ, среди главных проблем Ким Ёнчхун назвал спад в отрасли морских перевозок, значительное сокращение уловов прибрежного промысла, непрекращающиеся катастрофы на море.

Чиновник выделил следующие задачи для министерства: восстановление индустрии морских перевозок, возрождение экосистем моря и побережья, развитие производства и экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью, упрочнение суверенитета страны на море, а также увеличение количества рабочих мест через создание новых направлений в рыбном хозяйстве. Таким образом Ким Ёнчхун надеется увеличить долю рыболовства в ВВП республики до 10% и вновь сделать отрасль локомотивом экономики Южной Кореи.

Для преодоления кризиса в области морской политики и рыболовства Ким Ёнчхун считает необходимым пересмотреть политику предыдущей администрации и в первую очередь избавиться от формальностей и бюрократизма в работе министерства.

Южнокорейская пресса обращает внимание, что новый министр произносил речь на фоне перевернутой карты мира, демонстрирующей гигантские водные просторы, окружающие страну. Ким Ёнчхун обещал сделать республику «мировой морской державой», как было написано на карте.

Как сообщает корреспондент Fishnews, впервые Министерство морских дел и рыболовства было создано администрацией президента Ким Ён Сама в августе 1996 г., однако в 2008 г. при президенте Ли Мён Баке министерство упразднили в рамках административной реформы, а его функции передали двум другим. При администрации следующей главы государства – Пак Кын Хе – министерство возродили, но ряд кризисных ситуаций, в том числе крушение парома «Севоль» и банкротство корпорации «Ханчжин», занимавшейся морскими перевозками, поставили под вопрос дееспособность этого органа госвласти. Ким Ёнчхун возглавил министерство как член правительства президента Мун Джэина, победившего на выборах после импичмента Пак Кын Хе.

По итогам мая 2017 г., специальный административный район Аомэнь (Макао) посетили 2,57 млн туристов. Это на 3,7% больше, чем за май 2016 г., сообщило статистическое ведомство региона.

Между тем, майский показатель этого года на 6,3% меньше, чем в апреле 2017 г.

В частности, 1,38 млн туристов оставались в Аомэне больше, чем на один день. Это на 14,2% больше, чем годом ранее.

Без ночевки в регион приезжали 1,19 млн человек. Данный показатель упал на 6,1% в годовом сопоставлении.

За май 2017 г. из внутренних районов Китая в Макао приехали 1,7 млн человек с приростом на 4,4%. Индивидуальных туристов в регионе стало больше на 9,9% – 790 000 человек.

В основном в Аомэнь приезжают туристы из провинций Гуандун, Хунань и Фуцзянь. Из специального административного района Сянган (Гонконг) за пятый месяц текущего года в Макао приехали 490 000 туристов. Это на 1,3% меньше, чем за май прошлого года. При этом в Аомэне стало больше путешественников из Тайваня – 90 000 человек за май 2017 г. с увеличением на 9,5% в годовом сопоставлении.

По итогам пятого месяца текущего года, Макао посетили более 70 000 туристов из Республики Корея. Это на 50,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

За январь-май 2017 г. Аомэнь в общей сложности посетили 13,18 млн туристов с приростом показателя на 6,3% в годовом сопоставлении.

УрО РАН, ФАНО и уральский технопарк подпишут на ИННОПРОМе соглашение о сотрудничестве

Его результатом будет реализация проектов по снятию барьеров и ускоренной коммерциализации результатов научных исследований и разработок, имеющихся в УрО РАН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Уральское отделение (УрО) РАН, Уральское территориальное управление Федерального агентства научных организаций России (ФАНО) и технопарк высоких технологий "Университетский", расположенный в Свердловской области, подпишут соглашение о сотрудничестве в продвижении инновационных разработок и технологий на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель председателя УрО РАН по научно-организационной работе, академик РАН Николай Мушников.

"Во время работы ИННОПРОМа мы планируем подписать несколько соглашений, в том числе с Уральским территориальным управлением ФАНО России и технопарком "Университетский". Соглашение предполагает сотрудничество сторон для совместной реализации научных программ и проектов в сфере инноваций, создании условий для коммерциализации научных разработок, содействии развитию инновационной промышленности Свердловской области", - сказал собеседник агентства. Выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Как пояснила ТАСС руководитель Регионального центра научно-технической поддержки инноваций Свердловской области технопарка "Университетский" Лариса Игнатенкова, результатом данного соглашения будет реализация проектов по снятию барьеров и ускоренной коммерциализации результатов научных исследований и разработок, имеющихся в УрО РАН, с целью эффективного трансфера их на рынок конкурентоспособной инновационной продукции.