Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Южнокорейские F-16 поразят бункеры младшего Кима.

Южная Корея оснастила F-16 бомбами для поражения бункеров в КНДР.

Южная Корея вооружила свои истребители F-16 бомбами и ракетами, способными поражать подземные цели на территории КНДР и сбивать самолеты на расстоянии от 50 до 180 километров, передало в понедельник из Сеула информационное агентство Рёнхап.

Модернизация истребителей, в частности, включает оснащение их ракетами класса "воздух-воздух" среднего радиуса действия AIM-120 и управляемыми бомбами GBU-31JDAM, рассчитанными на уничтожение бункеров руководства КНДР в случае войны.

В ноябре 2009 года правительство Южной Кореи подписало соглашение с американской корпорацией Lockheed Martin о модернизации самолетов F-16, и с октября 2013 года новым вооружением были оснащены около 30 таких истребителей, сообщает агентство. По его данным, в дальнейшем их предполагается оснастить также радарами с высокочувствительной активной фазированной антенной решёткой (АФАР).

"Сатана" мирная.

Мирная версия "Сатаны" может вернуться на рынок космических пусков в 2017 году.

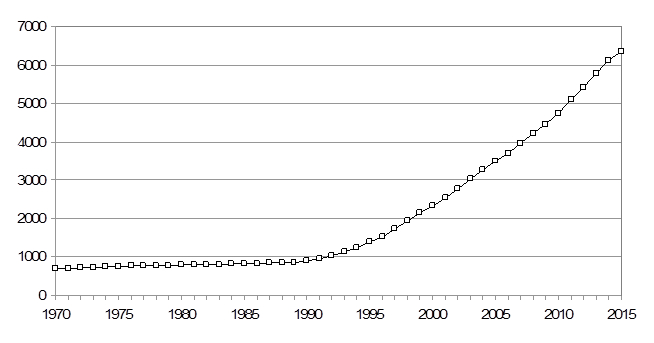

К настоящему времени произведено 22 пуска ракет РС-20, в результате которых на околоземную орбиту выведены 128 полезных нагрузок

Оператор пусковых услуг "Космотрас" рассчитывает возобновить запуски конверсионных ракет-носителей РС-20 ("Воевода", по классификации НАТО - "Сатана") в следующем году без участия украинских специалистов. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Серкин.

"Мы рассчитываем уладить все имеющиеся вопросы в начале следующего года и вернуться к пусковой деятельности", - сказал он.

Серкин напомнил, что пуски конверсионных ракет РС-20 по программе "Днепр" были приостановлены из-за разрыва отношений в военно-технической сфере между Украиной и Россией, последний пуск состоялся в марте 2015 года.

"Сотрудничество с Украиной прекращено, соответственно, прекращен и проект "Днепр". В настоящее время ведутся работы по локализации обслуживания ракет РС-20 для продолжения их использования в рамках деятельности компании "Космотрас", - сказал он.

По мнению Серкина, конверсионные программы имеют широкие перспективы для выведения космических аппаратов на низкую околоземную орбиту, поскольку легкая "Ангара" и новый легкий "Союз" ("Союз-2ЛК") пока не вышли на коммерческий рынок. По его словам, в перспективе для коммерческих пусков могут использоваться и другие межконтинентальные баллистические ракеты, помимо РС-20.

"У нас имеется обширный портфель заказов, но в связи со сложившимися обстоятельствами он сжат по срокам. От контрактов мы не отказываемся и совместно с нашими заказчиками работаем над вопросом скорейшего возобновления пусковой деятельности", - отметил Серкин. Так, по его словам, планируется кластерный запуск нескольких малых спутников, запуск испанского космического аппарата PAZ, двух спутников оператора спутниковой связи Iridium.

Международная космическая компания "Космотрас" была образована в 1997 году для запуска конверсионных ракет РС-20 с Байконура и базы Ясный под Оренбургом. "Днепр" была трехступенчатой жидкостной ракетой, первая и вторая ступени которой являются штатными для баллистической ракеты РС-20.

К настоящему времени произведено 22 пуска ракет РС-20, в результате которых на околоземную орбиту выведены 128 полезных нагрузок. Заказчиками пусковых услуг были космические агентства и компании Великобритании, США, Италии, Саудовской Аравии, Германии, Франции, Японии, Южной Кореи и других стран.

Об итогах визита В.В. Путина в Японию в контексте региональной игры

Владимир Терехов

Оценивать прошедший 15-16 декабря с. г. официальный визит президента РФ В.В. Путина в Японию можно с разных исходных позиций. Принимая, например, во внимание главным образом те или иные аспекты национальных интересов (внутри- и внешнеполитические, экономические) непосредственных участников переговоров.

Есть, однако, все основания рассматривать сам факт указанного визита (первого за последние 11 лет), а также содержание и итоги переговоров российского президента с японским премьер-министром Синдзо Абэ в качестве одного из значимых этапов сложной политической игры, которая разворачивается в АТР с окончанием холодной войны.

Более того, представляется несомненным, что целеполагание и стратегия переговоров каждой из сторон выбирались с учётом различных аспектов региональной игры.

Последний тезис можно и далее усилить: с учётом нынешнего низкого уровня (при огромном потенциале) всех сфер японо-российского взаимодействия оценивать итоги встречи лидеров двух стран и следует в первую очередь с точки зрения влияния на ситуацию в регионе.

Между тем, как не раз отмечалось на страницах НВО, атмосфера за игровым столом в АТР становится всё более напряжённой, а в поведении ведущих игроков отмечаются элементы нервозности.

В этих условиях позитивно настроенным политикам необходимо следовать универсальному принципу: не надо способствовать росту (в данном случае региональной) энтропии, которая и без нашей “помощи” почему-то растёт.

Представляется, что в середине декабря с. г. лидеры РФ и Японии в максимально возможной степени (а также вольно или невольно) действовали в соответствии с этим принципом.

И хотя у более чем половины японцев, а также многих членов правящей Либерально-демократической партии итоги прошедших переговоров вызвали разочарование, но позволим себе смелость утверждать, что они соответствуют и ближайшим интересам Японии.

Ибо, как воспринял бы Китай – один из двух основных мировых игроков, а также ведущий торговый партнёр, но и главный политический оппонент Японии – “позитивное” решение так называемой “проблемы Северных территорий”?

Ответ на этот крайне важный для Японии вопрос не вызывает сомнений: как ещё одно свидетельство справедливости китайских обвинений “в попытках пересмотра итогов Второй мировой войны, а также возрождения японского милитаризма и экспансионизма”. С соответствующими практическими выводами самого различного плана.

Между тем в интересах Японии снижение нынешнего уровня политической конфронтации с КНР. Особенно имея в виду неясность внешнеполитического курса ключевого японского союзника при новом президенте.

Но до сих пор дело ограничивается формальной риторикой о готовности к улучшению двусторонних отношений, а процесс поддержания контактов на высшем уровне носит едва заметный характер.

Не состоялся (и отложен на неопределённое время) планировавшийся на конец с. г. трёхсторонний саммит лидеров КНР, Японии и Республики Корея. Чему, конечно, поспособствовала и формальная причина в виде внутриполитической турбулентности в Южной Корее. Однако государство “Республика Корея” продолжает функционировать и его есть кому представлять на международной арене.

Пекин продолжает разыгрывать карту негативных сторон недавней истории (которая используется и другими странами в целях текущей политики). Год назад мы обсуждали “исторические” аспекты политических мероприятий в Токио и Пекине в связи с двумя близкими датами 15 августа и 3 сентября 1945 г.

13 декабря уже с. г. в Нанкине в очередной раз состоялась масштабная траурная церемония по случаю события 80-летней давности, получившего название “Нанкинская резня”. В связи с этим китайская Global Times посоветовала С. Абэ поминать жертв войны в АТР не в Пёрл-Харборе, а в Нанкине.

И зачем же подливать дополнительное масло в тлеющий костёр взаимного недоверия в отношениях между ведущими азиатскими державами – соседями РФ? Кроме того, как бы выглядела Россия в глазах “всеобъемлющего партнёра” Китая после “решения проблемы Северных территорий”?

Все эти важные нюансы упомянутой “проблемы” понимает не только премьер-министр С. Абэ, но и значительная часть простых японцев. И хотя, согласно опросу ведущего японского новостного агентства Kyodo, 54% респондентов отрицательно оценили итоги российско-японского саммита, но 39% — положительно.

Падение же популярности правительства С. Абэ c 61% до 55% (по японским меркам всё равно высокий уровень доверия после 4-х лет правления) связан, скорее, с принятием как раз в день российско-японского саммита закона о разрешении открытия игровых заведений в курортных местах (“с целью привлечения туристов”).

Против указанного закона высказались аж 75% респондентов. Видимо, “консервативная волна”, зародившаяся в Европе, прокатившаяся через США, достигла и Японии. Хотя есть подозрение, что она оттуда никуда и не уходила, несмотря на все послевоенные изменения в общественно-политическом устройстве страны.

Необходимо, наконец, иметь в виду, что главным итогом состоявшихся переговоров, по словам обоих лидеров, явился запуск длительного процесса нормализации и развития двусторонних отношений. Который будет протекать в условиях высокой динамики всей системы отношений в АТР.

В этом мире вообще всё меняется, но желательно, чтобы и в дальнейшем инициируемые политиками изменения соответствовали хотя бы минималистскому принципу “не навреди”. Как себе, так и другим.

Транзиту сократили ожидание

Контейнерный маршрут Находка-Восточная – Ассаке (Узбекистан) сформирован в кратчайшее время за счет технологии предварительного таможенного декларирования

В минувшую пятницу, 16 декабря, со станции Находка-Восточная отправлен контейнерный поезд с 112 TEU (20-футовыми контейнерами) с автокомплектующими компании General Motors. Время доставки груза по железной дороге до пункта назначения – узбекского города Асака (станция Ассаке), где расположен автозавод GM-Uzbekistan, - десять дней.

Транзитные контейнеры пришли в порт Восточный из Южной Кореи. Особенностью данной перевозки стало то, что на оформление транзита в морском пункте пропуска ушло минимальное время – не больше суток. Для сравнения, на начало 2016 года нахождение контейнера в Восточном с момента выгрузки и до окончания государственного контроля в среднем занимало 5,6 дней.

Минимизация сроков стала возможна благодаря слаженной работе работников порта, станции, таможенных органов и ПАО «ТрансКонтейнер» на всех этапах пропуска груза. «За счет представленной на таможенный пост предварительной информации о грузе были сокращены процедуры оформления, его обработка осуществлена по прямому варианту судно-вагон с исключением временного хранения на складе», - рассказал начальник филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге Петр Силин.

К данной технологии, работающей на основе электронного документооборота, все чаще прибегают участники внешнеэкономической деятельности. Если в августе 2016 года доля представленной на таможенный пост Морской порт Восточный предварительной информации от всего количества ввезенных товарных партий составляла около 5%, то в ноябре – более 55%, сообщила главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш.

Упрощенный пропуск грузов на границе необходим для повышения конкурентоспособности российской транспортной системы, говорит Петр Силин. Сегодня для обеспечения транзита задействуются различные транспортные схемы, в том числе в обход России. К примеру, отправители из Южной Кореи, помимо маршрутов deep-sea, используют транзитные возможности Китая. Груз сначала следует морем до китайских портов (Далянь, Циньхуандао, Тяньцзинь), далее по сети железных дорог КНР - до казахстанского пункта пропуска Достык.

Добавим, сейчас набирают активность перевозки транзита по международному транспортному коридору (МТК) «Приморье-1». Они осуществляются через пограничный переход Суйфэньхэ - Гродеково, связывающий китайскую провинцию Хэйлунцзян и Приморский край. Время следования груза по территории России не превышает 13 часов.

За 11 месяцев в данном сообщении перевезено около 2 тыс. TEU. Это в восемь раз превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом в ноябре зафиксирован наибольший объем транзитных перевозок – 510 TEU. Номенклатура транзита представлена, главным образом, пиломатериалами, изделиями из дерева, а также сельскохозяйственными грузами.

По итогам 2016 года перевозки транзита через ДВЖД составят более 2,6 тыс. TEU, прогнозируют в Дальневосточном территориальном центре фирменного транспортного обслуживания. В ТЦФТО ожидают дальнейшего роста транзитного контейнерного потока в следующем году.

Президент-мишень

Автор: Александр ДРАБКИН. Политический обозреватель «Правды».

Две недели назад «Международное обозрение» предупредило, что в преддверии заседания коллегии выборщиков, которая 19 декабря узаконит избрание нового президента США, в средства массовой информации будет вброшена крупнейшая порция компромата. Она может повлиять на решение выборщиков — времени опровергнуть провокацию не останется. Наше предупреждение подтвердилось: президент Обама распорядился начать расследование роли российской разведки в процессе выборов президента Соединённых Штатов.

Разорить до медных денег

Эксперты считают, что обвинение «русских шпионов» в организации победы Дональда Трампа имеет целью скомпрометировать тех выборщиков, которые намереваются голосовать против Хиллари Клинтон. Даже если к 19 декабря не удастся представить документальное свидетельство вмешательства Москвы в святая святых американской демократии и выборщики проголосуют в соответствии с законом, тень на избрание Трампа всё равно будет брошена. И сразу же после инаугурации он окажется под угрозой импичмента.

Американская Фемида нетороплива и может принять своё решение в любое, наиболее удобное для инициаторов провокации время. Такой дамоклов меч над президентом даёт возможность противникам, как полагают эксперты, требовать от него любых выгодных им решений. Президент становится мишенью.

Тому, что затея эта не вполне абсурдна, есть немало косвенных свидетельств. Выборы раскололи страну почти пополам, причём по количеству голосов избирателей выигрыш на стороне Клинтон — её преимущество невелико, но реально. Общественное мнение в США нестабильно. Проведение уличных акций по рецепту «цветных» революций вроде бы не увенчалось успехом, но народ подогрело. «Добавила керосина» в костёр поствыборной борьбы и кампания за пересчёт голосов в трёх штатах — вроде бы тоже неудача противников Трампа, но негативный осадок остался у многих. И вот теперь — «эти коварные русские, с которыми спелся миллиардер-республиканец».

Второй месяц страна живёт в напряжении: неизвестно чем закончится эта электоральная война. Тем более что заявление Дональда Трампа о трёх миллионах голосов, которые у него якобы украли, не получило юридического развития. А вот «русских шпионов», которые окопались вокруг Белого дома, поручил ловить не кто-нибудь, а действующий президент Барак Хуссейн Обама, что юридически весьма серьёзно.

По некоторым оценкам, пресс-киллеры уже получили оружие и выведены на атакующие позиции. Не забудем: именно многократно раскритикованная американская пресса уничтожила опытнейшего политика — президента США Ричарда Никсона. Тогда разные люди пытались его спасти. Даже неразговорчивый Мао Цзэдун выразил своё недоумение тем, что аргументом для свержения Никсона стали какие-то магнитофонные записи, которые он же передал следователям. По мнению Председателя Мао, в Америке множество людей увлечены использованием технических устройств для самых разных целей. И что же страшного в том, что президент США распорядился вести какие-то магнитные записи каких-то бесед?

Однако Никсон покинул Белый дом. Он согласился на «добровольную» отставку, альтернативой которой был позор импичмента.

В этой истории есть один малозаметный эпизод: вскоре после отставки экс-президент получил счёт на оплату перевозки его любимой собаки. Как известно, в распоряжение президента США предоставляется специальный супер-«Боинг». Президент, его семья, охрана и персонал, обслуживающий хозяина Белого дома, летают «бортом №1» бесплатно — расходы оплачивают налогоплательщики. А вот о собаке президента в перечне пассажиров-льготников не сказано ничего. Значит, за неё должен платить сам президент. Ну и что же из того, что эта хвостатая крошка путешествовала в основном на коленях президента. И не имеет никого значения, что оплата перевозки животного, которую требовали от экс-президента, составляла смехотворно малую сумму: закон нельзя нарушать. То есть пока Никсон был президентом, никому и в голову не приходила такая финансовая операция. А выгнали из Белого дома — плати.

Тут, конечно же, очевидна скрупулёзная тщательность работы американской финансовой системы. Но видится и другое — нравы победителей, которые вовсе не склонны стесняться мелочных укусов как инструмента политической борьбы. На Руси купцы в давние времена говорили: «разорить до медных денег». И относится такой подход не только к Никсону — если Трамп проиграет, он может потерять всё, «до медных денег».

«Гид пессимиста-2017»

Главной мировой сенсацией последних дней стал традиционный прогноз агентства «Блумберг» на будущий год. Кажется, в мире не осталось ни одного средства массовой информации, которое не упомянуло бы об этом объёмистом исследовании. Интерес к сочинениям аналитиков «Блумберга» имеет две причины: во-первых, это агентство редко ошибается, о чём свидетельствуют предыдущие аналогичные исследования. Во-вторых, «Блумберг» особенно успешно работает на ниве экономической информации. А деньги, как известно, счёт любят. И мнение тех, кто профессионально занимается этим сюжетом, игнорировать недальновидно.

Есть в публикации «Блумберга» и ещё одна особенность: в его оценках любое СМИ может найти то, что ему наиболее близко. И опустить то, что на руку оппонентам: «Блумберг» останется «Блумбергом», его исследования очень обширны.

«Международное обозрение» встроилось в общую тенденцию. И вот что получилось. «Гид пессимиста» акцентирует внимание на продолжении протестов в Америке против победы Трампа. Очевидно, что имеется в виду активность неугомонных противников нового президента, которые вовсе не склонны к политическому разоружению. Их, видимо, не смущает тот факт, что больше ста лет назад электоральное противостояние, известное как «Кровавый Канзас», стало одной из причин великой американской Гражданской войны, которая чуть было не похоронила саму идею создания Соединённых Штатов Америки. «Правда» подробно писала об этом. К сожалению, по «Блумбергу», тема не исчерпана.

Более того, в Калифорнии, как утверждает «Гид пессимиста», будет нарастать движение за выход этого штата из США. Выход в наступающем году, вероятно, не состоится. Но атмосфера останется накалённой. Подольёт масла в огонь возможное объединение против Трампа группы богатейших людей Америки. Главной фигурой там станет Илон Маск — создатель первой частной космической корпорации.

Продолжатся политические судороги в Европе. На президентских выборах в 2017 году во Франции победит Марин Ле Пен. Она объявит о фрэкзите (выходе Франции из ЕС — по образцу британского брэкзита). В Германии Ангела Меркель выборы проиграет. Во многих странах обретут большой властный вес политики, которые выступают за выход их государств из Евросоюза. Шенгенская зона перестанет существовать. Санкции против России будут отменены.

На Ближнем Востоке, по «Блумбергу», наберёт силу ИГ. Влияние «Исламского государства» распространится на Афганистан и страны Центральной Азии. Северная Корея продолжит развитие своей атомной программы и убедительно докажет, что может разрушить своими ядерными ракетами, как минимум, Западное побережье США. На Кубе будет возрождена российская военная база по образцу базы советских времён. Саудовская Аравия вступит в кризисную полосу своего развития: нефтяная промышленность там будет приватизироваться, налоги придётся увеличивать, национальную валюту девальвировать и даже распродавать огромный золотой запас.

Таким станет год пессимиста по «Блумбергу». Конечно, абсолютной уверенности в точности прогноза нет. Но эксперты замечают, что, очевидно, есть какой-то смысл в такого рода аналитическо-пропагандистской акции: «Блумберг» — это не бульварный листок желтоватой прессы, у агентства в мире немалый авторитет. И весьма важно правильно оценить истинные причины именно такого залпа из орудия главного калибра в глобальной «холодной войне», которая уже привела мир к порогу всеобщей ядерной бойни.

Зигзаги второй древнейшей профессии

В гуще политической борьбы появилась новая сенсация от Дональда Трампа: он заявил, что не доверяет средствам массовой информации, и намерен публиковать всё самое важное исключительно в Интернете.

Журналистику в Америке называют второй древнейшей профессией (после проституции). Звучит, конечно, не слишком комплиментарно, но убедительно. Американской прессе — и печатной, и электронной — приписывают всемогущество в управлении общественным сознанием: она свергала и назначала правителей в разных странах, возносила до вершин популярность одних и уничтожала репутации других политиков, создавала мифы и плодила идолов. Война Трампа против этой опасной силы, очевидно, имеет в своей основе серьёзные причины.

Казалось бы, объяснения лежат на поверхности: почти вся влиятельная пресса выступила против Трампа сразу же после того, как он заявил о своём намерении стать президентом США. Журналисты объявили Хиллари Клинтон победительницей предвыборной гонки ещё до начала голосования. Так что у Дональда Трампа есть основания плохо относиться к представителям второй древнейшей профессии. Однако начать войну с прессой… Опасная затея. И не обязательно выигрышная. Говорят, в штабе Трампа опытные эксперты предлагали поискать компромисс. Дескать, журналисты, как дети, правда, «сукины дети», но купить их проще, чем воевать с ними.

Трамп пошёл своим путём. Первый пресс-скандал разразился, когда он неожиданно исчез из поля зрения журналистов в разгар избирательной кампании. Обнаружили его шотландские (!) телевизионщики в Эдинбурге, где он встретился с местными властями. Получалось, что кандидат в президенты США может вдруг покинуть страну и улететь на другой конец света, не сказав американской прессе ни полслова. Скандал! Пощёчина профессиональным «делателям президентов».

Ситуация стала немного спокойнее, когда появился слух о рекогносцировке Трампом британского ядерного потенциала на крупнейшей базе атомных подводных лодок в Шотландии. Прессе доверительно и анонимно намекнули, что Трамп отправился в тайный вояж по просьбе военных. Цель — составить собственное мнение (как вероятного будущего Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами США) об опасности брэкзита для северного фланга НАТО. Пресса несколько успокоилась — с военными не поспоришь. Но обиду затаила.

Вскоре Трамп собрал в небоскрёбе своего имени весь цвет американской тележурналистики. Газетчиков не позвали. Повестка встречи не объявлялась, и многие решили, что грядёт «капитуляция строптивого кандидата». Снимать и записывать приглашённым не разрешили. Однако кое-что очень оскорбительное для телемастеров просочилось в прессу. И оказалось, что кандидат в президенты собрал звёзд экрана, чтобы в очень грубой форме устроить им выволочку. Обида вечная!

…Не секрет, что у корпораций есть прикормленная пресса. Один из таких шустрых мастеров сенсаций спросил Трампа: как ему нравится президентский «борт №1», который сейчас создаёт фирма «Боинг»? Трамп ответил привычно резко: мне сообщили, что стоить этот самолёт будет 4 миллиарда долларов. Я не против того, чтобы «Боинг» зарабатывал, но не столько же! Мы отменим заказ.

Но тут отреагировало руководство «Боинга». Оно заявило, что вся работа по созданию нового самолёта будет стоить менее 200 миллионов долларов. Эффект впечатляющий. Виноватой оказалась опять пресса — «Боингу» не нужна такая антиреклама.

Однако крупнейший антитрамповский демарш был произведён на днях, когда джихадисты вернули под свой контроль сирийскую Пальмиру. Интернетчики зашлись в истерике: прекрасно экипированные, вооружённые артиллерийскими орудиями и установками залпового огня, усиленные танками бригады «повстанцев» неожиданно обрушились на войска Асада в Пальмире. Кто обеспечил скрытность этого двухсоткилометрового броска по открытой пустынной местности? Кто умело готовил «повстанцев» к беспощадной схватке? И главное, как Трамп теперь будет объясняться со своими московскими друзьями?

А тут ещё президент Обама отменил ограничения на поставку «повстанцам в Сирии» любого новейшего оружия. Как считают американские аналитики, Москва явно сползает к афганскому варианту. Тогда «Стингеры», отправленные из США моджахедам, создали реальную опасность для советских ВВС и изменили ход афганской кампании. Так нужен ли Америке президент, который ориентируется на проигравших?

Есть, разумеется, и другое мнение. Некоторые эксперты считают, что после взятия Алеппо сирийские правительственные войска обрушатся на Пальмиру и при поддержке российских ВКС уничтожат «повстанцев». Это, конечно, будет сопровождаться громкими стонами прессы о «безжалостных русских, спасающих Башара Асада». Но, как писал Клаузевиц, война есть продолжение политики иными средствами. А какой будет политика нового президента США, сегодня не берётся предсказать никто.

К импичменту президента РК

Константин Асмолов

Казалось, заявление Пак Кын Хе о возможности отставки посеяло в правящей партии семена раскола, однако 9 декабря подавляющее большинство депутатов Национального собрания Республики Корея проголосовали за импичмент.

Теоретически, если бы вся фракция от правящей партии проголосовала против импичмента, высказавшись за почетную отставку, его могло и не произойти, однако большая половина депутатов от Сэнури выступила «за». Кто-то сделал это из необходимости «учитывать мнение народа». Кто-то из фракционной борьбы – желание пнуть конкурента было слишком соблазнительно. Кто-то решил, что партии не нужен образ сторонников Пак и для того чтобы от него отвязаться надо кричать о некоторых вещах еще громче, чем оппозиция.

После оглашения результатов голосования полномочия президента были приостановлены, Пак Кын Хе еще раз принесла извинения народу и обещала содействовать работе Конституционного суда и специального прокурора, а к исполнению обязанностей главы государства приступил премьер-министр Хван Гё Ан: «Я с сожалением и горечью принимаю решение парламента и народа… прошу премьер-министра и правительство принять в тяжелое и не простое время управление страной до вынесения решения судом».

Непосредственно после объявления результатов голосования в МИД РК были приглашены послы США, Японии, Китая, России и стран Евросоюза. До их сведения было доведено, что основные направления внешней политики страны останутся неизменными, и внешнеполитические меры, принятые прежним руководством страны, включая санкции в отношении СК и давление на Пхеньян, будут продолжены.

Реакция Вашингтона была быстрой. Как отмечается в официальном сообщении Совета национальной безопасности Белого дома, США продолжают оставаться надёжным союзником, другом и партнёром РК. От исполняющего обязанности президента РК Вашингтон ожидает последовательности и преемственности в политике, а американская сторона продолжит выполнять все взятые на себя обязательства, особенно в части защиты от угрозы со стороны Севера. Как заявила представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, на протяжении всех политических перемен южнокорейцы «действовали мирно, спокойно и с ответственностью, в духе демократических принципов». Так что США надеются на тесное сотрудничество с Хван Гё Аном и альянс Вашингтона и Сеула будет продолжать оставаться «опорой региональной стабильности и безопасности».

11 декабря Хван Гё Ан приступил к исполнению обязанностей президента, посетив объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил и немедленно разыграв северокорейскую карту. КНДР может воспользоваться политической ситуацией на Юге и пойти на провокации, так что даже малейшего ослабления в системе обеспечения безопасности допускать нельзя. 12 декабря Хван провел совещание по внутриполитическим вопросам, отметив первоочерёдность решения экономических проблем и призвав министров ответственно и серьёзно относиться к своей работе.

Экономическая ситуация тоже начала налаживаться – как заявил 11 декабря министр планирования и финансов Ю Иль Хо, импичмент не оказал существенного влияния на южнокорейскую экономику: правительство продолжит осуществлять контроль за национальной экономикой посредством сотрудничества с соответствующими органами власти, южнокорейские биржевые показатели на международном финансовом рынке остаются стабильными. 12 декабря торги на Корейской бирже начались с роста основных индексов.

Массы же отметили импичмент очередным «народным гуляньем», на которое 10 декабря вышли, по версии организаторов, около 800 тыс. в столице и за миллион по стране (полиция приводит цифры в 120 и 170 тысяч).

Что же до Пак Кын Хе, то ее судьбу будет решать Конституционный суд. Она по-прежнему находится в «Голубом доме», и ее охраняют как первое лицо, но президент лишь получает доклады о происходящем, не имея права принимать какие-либо решения.

12 декабря Конституционный суд РК приступил к рассмотрению дела, разобрав в основном технические вопросы. Ему предстоит провести отдельный сбор данных параллельно группе специального прокурора, и потому от Пак Кын Хе потребовали к 16 декабря представить ответы на вопросы в письменном виде. Пак Кын Хе, между тем, сформировала группу адвокатов, которые будут представлять её интересы. Среди них её нынешний адвокат Ю Ён Ха и бывший глава Корейской ассоциации адвокатов Чхэ Мён Сон.

Сколько времени займет судебная процедура и каков будет ее итог? Формально она длится максимум полгода, но в случае с Но Му Хёном в 2004 году суду хватило около двух месяцев для отмены импичмента. Проще выделить факторы, которые могут так или иначе повлиять на ход процесса.

Председатель Конституционного суда Пак Хан Чхоль вступил в должность меньше двух месяцев назад, что позволяет усомниться в том, что дело будет рассмотрено быстро.

По сравнению с прошлым разом ситуация гораздо запутаннее, обвинения против Пак более серьезны, чем обвинения против Но, и принятие решения потребует больше времени.

Порядок принятия решения может измениться. Раньше судьи голосовали тайно, и это давало им определенную свободу маневра. Теперь весьма вероятно, что голосование будет не просто открытым, а каждый судья должен будет публично объяснить «народу», почему он проголосовал именно так. Естественно, риск, что «не воспринявший волю корейского народа» судья затем станет объектом травли и ненависти, существенно увеличивается, и это существенно перевешивает характерный для чиновников такого уровня охранительный рефлекс.

Кроме того, между импичментом Но Му Хена и решением Конституционного суда в РК прошли новые парламентские выборы, на которых сторонники Но получили впечатляющее большинство, что сильно изменило формальный политический расклад и подтолкнуло судей «колебаться вместе с линией партии».

Оттого эксперты полагают, что вероятностей отставки в этом случае больше, чем у возвращения Пак во власть.

Как бы то ни было, в данной увлекательной истории поставлена пусть и не точка, а точка с запятой, так как важная для всех «малая победа» достигнута. Правые сохранили своего премьер-министра, потому что новый на фоне политического кризиса так и не был назначен, левые могут записать себе в актив удачный импичмент.

Завещание Эштона Картера

Уходящий глава Пентагона призвал ВС США не уступать в гонке внедрения инноваций

Михаил Ходаренок

Уходящий министр обороны США Эштон Картер опубликовал в издании The National Interest программную статью. В ней он пишет, что главное достижение Пентагона — постоянное внедрение инноваций. Рано или поздно все они обернутся перспективными вооружениями, которые позволят одержать вооруженным силам США уверенную победу в войнах будущего.

Доктор теоретической физики и министр обороны США Эштон Картер, который уйдет со своего поста вместе с остальной демократической администрацией Барака Обамы после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, призвал Пентагон «думать и за пределами стен своего пятиугольного здания».

«Превосходство американских войск не является их неотъемлемым правом. Это право должно зарабатываться снова и снова в этом отчаянно конкурентоспособном мире», — подчеркивает Картер.

Министр поделился впечатлениями от организованных самим Пентагоном хакерских атак на общедоступные сайты военного ведомства.

По его словам, участвовавший в них подросток Дэвид Дворкин «не носит военную форму, не имеет заработной платы от правительства США, однако в этом году он сделал вооруженные силы Америки более сильными и в целом сделал более безопасной всю свою страну».

В атаке для тестирования сайтов минобороны США приняли участие около 1,4 тыс. дипломированных «белых хакеров» (легально зарабатывающих поиском уязвимых мест в информационных системах). В течение 13 минут после старта была найдена первая лазейка в сервисах минобороны США. К концу дня их было уже 138, включая несколько, выявленных Дворкиным. Подобные способы стимулирования мер безопасности, подчеркивает Картер, давно распространены в частных компаниях. Дворкин утверждает, что еще раньше нашел слабые места в сайтах Netflix и Uber и сообщил руководству компаний. Обычно он делает это за небольшое вознаграждение, но хакерская атака на Пентагон, по словам подростка, была выполнена из чувства долга и патриотизма.

Подготовка пилота ВВС обходится США в общей сложности в $150 тыс., пишет Картер. Привлечение фирмы со стороны, чтобы провести полную проверку защиты и оценку компьютерной уязвимости военного ведомства, стоит во много раз дороже.

«Однако это освобождает талантливых штатных киберспециалистов министерства обороны от подобной работы, позволяя им сосредоточить свои усилия на более важном», — пишет Картер.

При этом в ходе организованных Пентагоном хакерских атак выяснилось, что решения даже самых сложных технологических проблем военного ведомства США могут быть найдены любым гражданином США и, по сути, где угодно среди огромных человеческих, корпоративных и институциональных ресурсов Америки, уверен Эштон Картер.

«Я горжусь инновационной культурой вооруженных сил США, и как министр обороны я связан с новшествами, внедренными в армии, авиации и на флоте в недавнем прошлом, — пишет Картер. — Одна из моих основных обязанностей как министра обороны — инновации в вооруженные силы США для будущего, чтобы гарантировать: мы опередили быстро изменяющийся мир, удержали лидерство среди решительных конкурентов, использовали самые совершенные технологии, поняли потребности и вкусы новых поколений и привлекли их на службу нашей стране».

По мнению американского чиновника, сегодня для вооруженных сил США недостаточно просто поддерживать свой статус как самой боеспособной и оснащенной по последнему слову науки и техники армии, которую когда-либо знал мир.

«Идущий пешком никогда не выигрывает соревнований по бегу», — пишет Картер.

Гонка вооружений в эпоху «холодной войны» характеризовалась непреклонным, но устойчивым накоплением военной мощи в соревновании со страной, имеющей больше оружия и временами даже лучшего качества, продолжает он.

Сегодняшняя эра характеризуется дополнительными переменными, такими как скорость и гибкость в инновациях. Лидерство в гонке теперь часто зависит от того, кто может внедрять инновации в военном деле быстрее, чем все остальные, и изменять правила игры на ходу.

В области инвестиций это уже не просто вопрос, какое вооружение и военную технику закупает министерство обороны США, отмечает Картер. «Теперь более чем когда-либо имеет значение, как быстро и творчески мы можем приспособить закупаемое вооружение и военную технику при помощи различных инновационных способов к будущим угрозам», — объясняет он.

Инновации тем более необходимы, поскольку перед Соединенными Штатами возникли угрозы, не существовавшие при жизни нынешнего и предыдущих поколений.

По мнению Картера, основных вызовов для американцев пять, ключевой из них — угроза российской агрессии, особенно в Европе.

На втором месте — необходимость контроля за историческими изменениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «критически важной области для будущего Америки».

На третьей позиции — ядерная угроза и ракетные провокаций со стороны Северной Кореи.

На четвертом и пятом местах — «пагубное влияние» Ирана в Персидском заливе и война с запрещенным в России «Исламским государством» в Ираке, Сирии и по всему миру, а заодно защита союзников США на Ближнем Востоке.

У министерства обороны США нет возможности выбора между этими проблемами, считает Картер. И, по его словам, технологии — один из самых главных факторов решения глобальных задач. «В начале моей собственной карьеры в национальной безопасности несколько десятилетий назад большая часть технологических изменений произошла именно в Америке. По большей части они финансировались федеральным правительством, особенно министерством обороны, — напоминает Картер.

— У нас были длительные партнерские отношения с оборонно-промышленным комплексом США, которые привели к созданию интернета и GPS, а перед этим — спутниковой связи и реактивного двигателя.

Но сегодня проблемы и возможности страны требуют, чтобы мы усилили это устойчивое партнерство взаимовыгодными способами».

Картер подчеркивает, что он был первым почти за 20 лет американским министром обороны, который посетил Силиконовую долину. С тех пор военное ведомство США удвоило усилия по поддержанию и установлению связей с многими центрами инноваций в США — не только в Силиконовой долине, но и в Сиэтле, Бостоне и многих других.

Поддержание этих партнерских отношений, по словам Картера, требует открытости со стороны министерства обороны США. Между военным ведомством и технологическим сообществом существуют противоречия. Есть различные точки зрения, с которыми Пентагон не всегда соглашается.

«Но это не может остановить нас, — подчеркивает Картер, — на самом деле мы должны не только ожидать и относиться с пониманием к возникающим разногласиям между наукой, промышленностью и военными, но приветствовать их. В результате энергичных дебатов рождаются впечатляющие идеи и происходят реальные преобразования».

Сегодня Пентагон остается крупнейшим спонсором в сфере высоких технологий. Однако глобальный характер технологической гонки приводит к тому, что многие страны спешат внедрять готовые инновации самостоятельно, часто модернизируя стандартные продукты, находящиеся в их распоряжении.

По словам Картера, с одной стороны, уверенность США в надежности таких технологических систем, как спутниковая группировка и интернет, за последнее время существенно выросла. Однако и они, считает глава военного ведомства США, обладают слабыми местами, которые противники США стремятся использовать в своих целях.

«В последние годы такие страны, как Россия и Китай, пытаются преодолеть технологический разрыв с Соединенными Штатами», — считает Картер.

Более того, высокие военные технологии за последнее время распространились настолько широко, что иногда становятся доступными таким странам, как Северная Корея, Иран, и даже негосударственным субъектам, уточняет для «Газеты.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По мнению российского специалиста, чтобы парировать эти угрозы и сохранить лидерство Америки перед конкурентами, министерство обороны США пытается выйти за границы возможного в самых актуальных научных технологиях: науке о данных, биотехнологии, кибербезопасности, радиоэлектронной войне, робототехнике, подводной войне, автономии, искусственном интеллекте и машинном обучении.

Последний военный бюджет США, напоминает Макиенко, предполагает вложение в научные исследования $72 млрд в следующем году. Это в два раза больше, чем израсходовали в прошлом году при аналогичных исследованиях Apple, Intel и Google вместе взятые.

Министр обороны США должен быть во главе этого процесса и в некоторых случаях восстановить мосты между Пентагоном и технологическим сообществом Америки, уверен Картер.

По словам Картера, в прошлом году под его руководством Пентагон создал «Экспериментальные оборонные инновационные единицы» (Defense Innovation Unit-Experimental, DIUx), чтобы навести мосты со стартапами и другими коммерческими технологическими фирмами, расположенными в инновационных экосистемах страны.

Министерство обороны открыло офисы в Силиконовой долине, Бостоне и Остине (штат Техас), чтобы быстрее воспринять технологии, которые могут помочь вооруженным силам США.

Сейчас DIUx уже руководят проектами в девяти государствах и взаимодействуют с компаниями из 31 страны. Во многом благодаря им в ближайшее время стоит ждать революции в торговле, машинном обучении, обработке больших объемов данных. Все это позволит вооруженным силам США повысить свою осведомленность обо всем происходящем в мире и укрепит национальную космическую инфраструктуру.

Морские лаборатории США сегодня разрабатывают подводные беспилотные аппараты разного водоизмещения и с разной полезной нагрузкой. Это очень важно, объясняет Картер, поскольку подводная война должна стать сферой американского преобладания. К тому же беспилотные подводные механизмы могут работать на мелководье, где обитаемые подводные лодки вести боевые действия не в состоянии.

Лаборатории сухопутных войск США работают сегодня над проблемами защиты от артиллерийских снарядов и управляемых ракет. В будущем это может значительно удешевить борьбу с целями, запущенными по баллистической траектории.

Лаборатории военно-воздушных сил ведут исследования в области искусственного интеллекта, которые включают аппаратные средства, программное обеспечение и системы, созданные по образу и подобию человеческого мозга.

Такие технологии могли бы преодолеть существующие ограничения вычислительных возможностей и расширили бы информационное превосходство США в воздухе, космосе и киберпространстве.

Картер призывает в дальнейшем проявлять необходимую заботу обо всех сделанных за последнее время долгосрочных инвестициях, чтобы они в будущем принесли ожидаемые плоды. Вырвать их с корнем и закрыть эти статьи расходов в бюджете военного ведомства США будет всегда заманчиво при очередных финансовых и экономических затруднениях. Однако любые инновации рано или поздно обернутся перспективными системами вооружения и военной техники, которые позволят одержать вооруженным силам США уверенную победу в войнах будущего, резюмирует Картер.

Траурные мероприятия прошли в Северной Корее по поводу пятой годовщины со дня смерти Ким Чен Ира – отца нынешнего лидера страны Ким Чен Ына, сообщила телекомпания NHK.

"Великий командующий вечно, вечно с нами", — траурным голосом, готовым сорваться на плач, сообщила диктор Центрального телевидения.

Кадры кинохроники показали рыдающие толпы людей, которые пришли проводить Ким Чен Ира в последний путь пять лет назад. По сигналу тревоги на три минуты была объявлена минута молчания. Люди, где бы ни застало их объявление минуты молчания, согнулись в глубоком поклоне в знак почтения к умершему лидеру.

В Пхеньяне прошел траурный митинг с участием Ким Чен Ына и других руководителей государства. Выступающие отметили заслуги ушедшего в мир иной лидера как человека, который "превратил страну в ядерную державу". Траурные мероприятия с возложением венков прошли с участием Ким Чен Ына в Кымсусанском мемориальном дворце Солнца, где покоится прах его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира.

Против обыкновения этот день не был отмечен пусками ракет или другой демонстрацией военной силы государства. Возможно, это произойдет ко дню рождения лидера 8 января.

Ксения Нака.

Состояние и перспективы российско-турецких отношений в энергетической сфере

Владимир Лихачев

К.т.н., заместитель директора ИНЭИ РАН, заместитель директора Института энергетики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД

Для оценки существующего состояния и перспектив развития российско-турецких отношений в области энергетики необходимо оценить изменения на внутреннем энергетическом рынке Турции, направления ее энергетической политики, возможности использования ее транзитного потенциала, а также риски, сопряженные с реализацией российских интересов в этой стране и ее окружении.

Состояние внутреннего энергетического рынка Турции

Потребности Турции в энергоресурсах до последнего времени характеризовались высоким ростом. В 2005−2015 гг. энергопотребление Турции увеличилось на 45 млн т н. э., или 46%, и составило 131 млн т н. э. Страна еще достаточно далека от прохождения пика спроса на энергию: только за 2015 год внутренний спрос на энергоресурсы в Турции повысился на 7% [1]. Это существенно отличает Турцию от стран ЕС, где спрос на энергоресурсы в целом снижается. До 2014 г. включительно в стране наблюдался устойчивый рост спроса на уголь, природный газ и нефтепродукты, однако в 2015 г. произошел слом тенденций: потребление угля и газа существенно снизилось, в то время как спрос на жидкие углеводороды продолжал расти. Кроме того, Турция наращивает потребление электроэнергии, однако в 2015 г. темпы роста этого показателя также резко снизились по сравнению с предыдущим годом (3% в 2015 г. против более чем 10% в 2014 г.) [2], хотя и остаются одними из самых высоких в Европе. Статистика по итогам 2016 г. покажет, насколько устойчивы новые тенденции.

Энергетический баланс Турции достаточно диверсифицирован: доли нефти, газа и угля составляют приблизительно по 30% каждая, остальные 10% приходятся в равных пропорциях на возобновляемые источники: гидроэнергию, биотопливо и отходы, новые возобновляемые источники (солнечную, ветровую и геотермальную энергию). В последние годы гидроэнергетика и ВИЭ в энергетическом балансе страны растут впечатляющими темпами, опережая другие европейские страны (в 2015 г. их использование в стране повысилось соответственно на 65 и 35% по сравнению с 2014 г.) [3].

Основной упор в турецкой энергетической политике делается на стремлении обеспечить энергетическую безопасность страны за счет использования местных ресурсов при минимальных затратах. Более того, Турция стремится к многообразию стран — поставщиков энергии, путей транспортировки и используемых в энергетике технологий. Увеличение доли возобновляемой энергии, пополнение «энергетической корзины» новыми источниками, как, например, ядерная энергия и активизация работ по исследованию и разработке углеводородных ресурсов как в стране, так за границей, также считаются в турецких экспертных кругах приоритетными для энергетической безопасности страны.

Основные области российско–турецкого энергетического сотрудничества

Россия, заинтересованная в устойчивом экспорте углеводородного сырья, диверсификации маршрутов транспортировки нефти и газа на внешние рынки, экспорте технологий для атомной энергетики, всегда рассматривала Турцию как одного из своих основных партнеров по энергетическому сотрудничеству в Европе.

Можно выделить несколько основных направлений энергетического сотрудничества между двумя странами:

наиболее активно развивается торговля энергоносителями, в первую очередь поставки российского природного газа в Турцию;

ведется транзит нефти и нефтепродуктов через турецкие проливы и рассматривается возможность транзита природного газа;

увеличиваются прямые российские инвестиции в энергетический сектор Турции, включая сектор производства электроэнергии, в том числе, атомную энергетику, поставки энергетического оборудования и сервисных услуг;

реализуются совместные проекты по разведке и добыче углеводородов на территории России и третьих стран.

Нефтяная отрасль

Сотрудничество России и Турции в нефтяной сфере достаточно многообразно. Турецкая компания TPAO сотрудничает с российскими компаниями в сфере добычи нефти, в частности, участвует в разработке Байтуганского месторождения в Волго-Уральском регионе, а также входит в консорциум по разработке азербайджанского месторождения Шах-Дениз, в разработке которого принимает участие российская компания «ЛУКОЙЛ».

Российское ПАО «ЛУКОЙЛ» через свою дочернюю компанию работает на турецком рынке розничной торговли нефтепродуктами.

Через проливы Босфор и Дарданеллы ежегодно проходит до 150 млн т сырой нефти и нефтепродуктов, по большей части российского производства. Таким образом, Турция является одним из ключевых стратегических партнеров России в мировой торговле нефтью.

В то же время стоит обратить внимание и на негативный опыт − отмену в 2013 году из-за экономической непривлекательности проекта сооружения нефтепровода Самсун-Джейхан [4].

Газовая отрасль

Газовый сектор является безусловным приоритетом экономического сотрудничества России и Турции и одновременно — одной из самых чувствительных его зон. До 2015 г. поставки российского газа в Турцию непрерывно увеличивались. Газ поступает в страну по Трансбалканскому газопроводу и газопроводу «Голубой поток» (мощностью по 16 млрд куб. м каждый) [5]. Турция вышла на второе место в Европе по импорту российского газа.

После отказа России от сооружения газопровода «Южный поток», перспективным для РФ и Турции стал проект газопровода «Турецкий поток». Маршрут газопровода планируется от компрессорной станции «Русская» по дну Черного моря в западную часть Турции и далее по сухопутному участку до границы с Грецией, где ожидается строительство газового хаба. Строительство газопровода предполагало прокладку четырех веток общей мощностью 63 млрд м3, но рассматривались варианты и в усеченном исполнении, в том числе с двумя ветками и пропускной способностью 32 млрд м3. В настоящее время в первую очередь планируется построить нитку пропускной способностью 15,75 млрд м3 для обеспечения газом турецких потребителей [6].

Реализация дополнительной 2 й, а также, возможно, 3 й и 4 й веток для поставок газа в Европу будет зависеть от позиции ЕС.

10 октября 2016 г., в рамках заседания Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоялось заключение межправительственного соглашения по строительству этого газопровода. Данное соглашение предусматривает строительство двух ниток. Предполагается, что обе нитки будут построены до декабря 2019 г. и первые поставки будут предназначаться для турецких потребителей.

Следует принять во внимание, что на прошедшем 2 ноября 2016 года в РСМД круглом столе, посвященном отношениям между Россией и ЕС в период председательства Словакии в Совете ЕС, европейские эксперты энергетики жестко сформулировали отказ европейцев от предлагаемых Россией поставок природного газа в рамках проекта «Турецкий поток». Это ставит под сомнение успешность реализации намерения ПАО «Газпром» прекратить транзит через Украину после окончания контракта в 2019 г., а также создание газового хаба.

Электроэнергетика

Одной из ключевых сфер двустороннего российско-турецкого сотрудничества является электроэнергетика и, прежде всего, атомная энергетика.

В прошедшие полтора десятилетия энергетика Турции развивалась главным образом за счет строительства ТЭС на природном газе и ГЭС. Однако за счет этих отчасти экстенсивных мер потребность республики в электроэнергии не удастся полностью удовлетворить, если спрос на нее в ближайшие годы будет расти в диапазоне 5−9% в год [7]. Следует отметить низкую энергетическую эффективность турецкого промышленного комплекса и сферы ЖКХ. Например, уровень технических и нетехнических сетевых потерь электроэнергии в Турции практически троекратно превышает соответствующий уровень в западных странах [8]. Ожидается, что после 2018 г. страна начнет испытывать дефицит резервных генерирующих мощностей.

Правительство Турции рассматривает атомную энергетику как один из важнейших элементов своей энергетической политики, направленной на обеспечение энергией растущих потребностей с одной стороны и относительной зависимости страны в импортных поставках углеводородов, прежде всего, природного газа — c другой.

Поставлена цель обеспечить за счет атомной энергетики не менее 5% покрытия потребности страны в первичных энергетических ресурсах в период до 2020 г. и не менее 10% к 2030 г. Кроме того, ставится задача создания собственной атомной промышленности, обеспечивающей, по крайней мере, участие турецких компаний в новых проектах по строительству АЭС.

О необходимости развивать атомную энергетику в Турции заговорили в начале семидесятых годов, однако каких-либо практических результатов в течение 30 лет достигнуто не было. В 2007 г., наконец, в стране был принят закон, регламентирующий условия строительства и эксплуатации АЭС. В марте 2010 г. Турция и Южная Корея подписали предварительное соглашение о строительстве АЭС «Синоп», однако далее совместного доклада дело не пошло.

В мае 2010 г. Россия и Турция договорились о строительстве атомной станции «Аккую» в средиземноморской провинции Мерсин. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков мощностью по 1,2 гигаватт по российскому проекту «АЭС-2006» с водо-водяным энергетическим реактором. Общая стоимость строительства первой турецкой АЭС составляет 20 миллиардов долларов.

Сроки реализации проекта несколько раз пересматривались. Согласно последней информации, первый блок АЭС «Аккую» должен быть введен в эксплуатацию в 2020 г., остальные 3 блока должны вводиться последовательно каждый год в период до 2023 г. [9].

Следует отметить, что в период политического кризиса в 2015 г. российская и турецкая стороны демонстрировали сдержанность и даже оптимизм в отношении данного проекта.

Вторая турецкая АЭС «Синоп» находится на стадии планирования. Россия неоднократно демонстрировала свой интерес к участию в этом проекте. Тем не менее в настоящее время подписано соглашение на ее строительство с франко-японским консорциумом ATMEA. В целом можно констатировать, что в сфере атомной энергетики турецкая сторона демонстрирует склонность к затяжным переговорам, жесткое отстаивание своих интересов, а также склонность к смене партнеров по переговорам. Так, по проекту АЭС «Синоп» Турция подписывала соглашения с Южной Кореей, а затем — с Японией (в том числе, со сменой компании — партнера), Францией, Канадой и Китаем, пока не остановилась на консорциуме ATMEA.

Достаточно большой интерес российские компании проявили к производству электроэнергии на территории Турции с использованием газа. Для изучения возможностей развития бизнеса в Турции «Интер РАО» создало компанию Inter Rao Turkey Enerji Holding. В конце 2012 г. компания приобрела 90% турецкой газовой электростанции «Тракия» установленной мощностью 478 MВт, а в мае 2013 г. довела свою долю до 100%. Это позволяет обеспечивать менее 1% всей газовой генерации электроэнергии в Турции. ОАО «Силовые машины» поставляет оборудование для новых ГЭС и тепловых электростанций. Интерес к строительству газовой электростанции на территории Турции проявляло и ПАО «ЛУКОЙЛ». ОАО «Газпром» также рассматривал несколько проектов по вхождению в газовую генерацию в Турции.

Несмотря на широкий спектр направлений сотрудничества, достаточно наивно было бы утверждать, что взаимодействие России и Турции в энергетической сфере было безоблачным. Периодически появлялись тревожные сигналы, которые показывали наличие рисков, лежащих как в энергетической сфере, так и за ее пределами. Это касается, например, сложного процесса начала поставок по газопроводу «Голубой поток», когда не выполнялись взятые ранее обязательства, и BOTAŞ остановила импорт газа, требуя более благоприятных для себя условий. При обсуждении проекта «Южный поток» Турция не выдавала разрешения на прокладку газопровода в своей экономической зоне, требуя преференций для собственных поставок газа. Сложности еще на стадии согласования возникали и с проектом «Турецкий поток».

Перспективы российско-турецкого сотрудничества в сфере поставок российских энергоносителей на внутренний рынок Турции

По оценкам ИНЭИ РАН, в долгосрочном периоде в Турции сохранятся достаточно высокие темпы роста спроса на первичные энергоресурсы и продолжится диверсификация энергетического баланса страны. Потребление энергетических ресурсов в 2016–2040 гг. будет расти со средними темпами 2,2% и к 2040 г. составит 212 млн т н. э. Одним из ключевых драйверов роста потребления других видов энергоресурсов будет электроэнергетика. Однако в этой области есть высокая вероятность перестройки ее структуры.

При рассмотрении перспектив изменения внутреннего спроса на энергоносители в Турции следует обратить внимание на два весьма тревожных для российской стороны аспекта, которые в настоящее время явно недооцениваются:

1. Бурное развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Турции, а также ожидаемое включение в энергетический баланс страны атомной энергетики, которые в перспективе будут оказывать значительное влияние на структуру топливоснабжения турецких электростанций, замедляя или даже сокращая использование природного газа для производства электроэнергии;

2. Потенциальный рост энергоэффективности турецкой экономики, который также приведет к снижению или замедлению темпов роста использования газа, что уже случилось в 2015 г. (см. выше).

Таким образом, электроэнергетический и газовый рынки в Турции в перспективе могут оказаться достаточно ограниченными, и конкуренция на них может резко обостриться. Это приведет к тому, что турецкие компании — покупатели российского газа будут требовать все новых ценовых уступок со стороны ПАО «Газпром», как это уже было в недавнем прошлом. С другой стороны, того же будут добиваться генерирующие компании, эксплуатирующие газовые ТЭС.

В этой связи представляется, что для обеспечения внутреннего спроса Турции в природном газе, с учетом возможного роста поставок из Азербайджана, а также в более отдаленной перспективе поставок из Ирана, Ирака и Израиля, одной ветки проекта «Турецкий поток» мощностью в 15,75 млрд м3 будет более, чем достаточно для внутреннего рынка, учитывая нежелание ЕС использовать дополнительные поставки по газопроводу «Турецкий поток» (ветки 2,3 и 4).

По мнению российских экспертов, самая большая неопределенность и высокие риски для российских компаний связаны с проектами, которые непосредственно реализуются на территории Турции, в частности, активами в электроэнергетике и трубопроводными мощностями. В отношении транзита газа вполне реально допустить, что взамен украинского транзита Россия может получить новое транзитное звено, также характеризующееся высокими рисками. И в этом случае многомиллиардные инвестиции в новые проекты могут не окупиться.

Ряд российских экспертов полагает, что в сложившейся ситуации одним из наилучших инструментов защиты активов российского бизнеса на территории Турции может стать реализация проектов в составе консорциумов с западными компаниями. С одной стороны это позволит разделить проектные риски, а с другой — будет оказывать отрезвляющее воздействие на желающих использовать российский интерес к этим активам в политических целях.

Помимо всего прочего, на сотрудничество России и Турции могут оказывать влияние сложные взаимоотношения наших стран с «третьими сторонами». Очевидно, что Турция и Россия находятся в центре нескольких геополитических конфликтов и противоречий, причем большинство из них связано с третьими странами. При этом невозможно рассматривать энергетическое сотрудничество между двумя странами обособленно от других аспектов взаимодействия.

Можно сделать вывод, что, несмотря на в целом положительную динамику сотрудничества последних двадцати лет в энергетической сфере, существует много неопределенностей, которые в перспективе способны оказать негативное влияние на взаимоотношение двух стран в этой области. Особое внимание следует уделить анализу устойчивости тенденций в развитии внутреннего газового рынка Турции и оценке рисков из-за негативного отношения ЕС к транзиту российского газа по ее территории.

В складывающихся условиях было бы целесообразно организовать комплексную проработку вопросов долгосрочного сотрудничества России и Турции в сфере энергетики с учетом проблем геополитики, экономики, развития смежных энергетических рынков, энергетических технологий, влияния на изменение климата и подготовки кадров для реализации совместных программ и проектов.

Литература

1. Gulmira Rzaeva. Natural Gas in the Turkish Domestic Energy Market: Policies and Challenges. Oxford Energy Institute. NG 82, 79 p., February 2014.

2. Gareth Minrow. Realization of Turkey’s Energy Aspirations: Pipe Dreams or Real Projects? Center on the US and Europe at Brookings. 26 p. April 2014.

3. Jörn Richert. Is Turkey’s Energy Leadership Over Before it Began? IPC-Mercator Policy Brief. 16 p. January 2015.

4. Mehmet Bulut. A Perspective of Turkey Nuclear Power Plant Projects. Workshop on Energy Assessments and Pre-Feasibility/Feasibility Studies for a NPP Programs. Korea Nuclear Agency, Seoul, Korea 17-21 March 2014. Presentation.

1. BP Statistical Review of World Energy. London, UK. June, 2016.

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Gulmira Rzaeva. Natural Gas in the Turkish Domestic Energy Market: Policies and Challenges. Oxford Energy Institute. NG 82, 79 p., February 2014.

5. Gareth Minrow. Realization of Turkey’s Energy Aspirations: Pipe Dreams or Real Projects? Center on the US and Europe at Brookings. 26 p. April 2014.

6. Ibid.

7. Gareth Minrow. Realization of Turkey’s Energy Aspirations: Pipe Dreams or Real Projects? // Center on the US and Europe at Brookings. 26 p. April 2014.

8. Jörn Richert. Is Turkey’s Energy Leadership Over Before it Began? // IPC-Mercator Policy Brief. 16 p. January 2015.

9. Mehmet Bulut. A Perspective of Turkey Nuclear Power Plant Projects. Workshop on Energy Assessments and Pre-Feasibility/Feasibility Studies for a NPP Programs. Korea Nuclear Agency, Seoul, Korea 17-21 March 2014. Presentation.

Импичмент Пак Кын Хе: причины и последствия

Говоря об импичменте президенту Республики Корея Пак Кын Хе, необходимо сразу отрешиться от картинки, которую пытаются навязать общественному мнению корейские СМИ: президентом манипулировала малограмотная шаманка Чхве Сун Силь, из-за чего страна оказалась в кризисе. Когда слухи дошли до населения, народ вышел на улицы, а представители оппозиционной партии при поддержке других парламентариев отрешили Пак Кын Хе от власти. На самом деле ситуация значительно сложнее.

Начнем с того, что придя к власти, Пак Кын Хе изначально оказалась в очень невыгодном положении. Хотя по своим политическим взглядам она была, возможно, наиболее умеренным из лидеров консерваторов, левое крыло парламента видело в ней исключительно дочь диктатора Пак Чон Хи и наотрез отказывалось сотрудничать с ней по любым вопросам, трактуя всякое ее действие как тайный признак намерений возродить диктатуру. Не стоит забывать, что со времени смерти Пак Чон Хи в 1979 г. прошло не так много времени, и споры вокруг его личности не утихают до сих пор.

Однако в правом лагере у президента тоже не было всеобъемлющей поддержки. Во-первых, в нем тоже хватало пострадавших от Пак Чон Хи (например, экс-президент Ким Ен Сам и его приверженцы), во-вторых, фракционную борьбу можно назвать корейским национальным спортом. В-третьих, большинство противников Пак в правом лагере придерживались более конструктивных позиций, и даже среди своих она во многом смотрелась белой вороной. Ей не могли простить ни отход от жесткой линии в отношении Севера (Пак начала говорить о необходимости «процесса доверия»), ни «Евразийскую инициативу» как попытку развития отношений не только с Вашингтоном, но и с Пекином и Москвой, ни демонстративную поездку на торжества, посвященные 70-летию окончания Второй мировой войны в Пекине.

В такой ситуации Пак Кын Хе сразу оказалась между двух огней, и ее возможности проводить в жизнь крупномасштабные политические инициативы наталкивались на сопротивление с обеих сторон, особенно когда речь шла о необходимости расставлять на ключевые посты своих назначенцев. При попытке проведения решений через парламент, депутаты критиковали все до малейших деталей, будь то «прояпонские» высказывания семилетней давности или «слишком богатый» (по мнению критиков) особняк. В результате не желавшие терять лицо чиновники были вынуждены брать самоотвод, и скамейка запасных Пак Кын Хе кончилась довольно быстро.

Попытки реформ и камни преткновения

Reuters

Как корпорации платили организациям,

связанным с Чхве Сун Силь

Кроме того, для решения насущных проблем Пак была вынуждена пойти на ряд непопулярных и не всегда продуманных мер, которые восстановили против нее различные слои населения. Реформа трудового законодательства, направленная против системы пожизненного найма и делающая упор на временные контракты, вызвала протесты как «старослужащих», которых теперь можно было увольнять за некомпетентность, так и профсоюзов, обращавших внимание на то, что внештатные сотрудники получают меньше, не имеют льгот и социальных гарантий и могут быть легко уволены. Связанная с демографической ситуацией реформа высших учебных заведений, которых, оказывается, слишком много для сокращающегося числа молодого населения, вызвала протест как среди студенчества, так и в преподавательской среде. Сокращения коснулись в первую очередь гуманитарной сферы, представителем которой в Корее быть престижно. Кроме того, подобные действия расценили как попытку задушить университетскую свободу. Жесткий антикоррупционный закон, устанавливающий низкую планку стоимости званых обедов и подарков, вызвал раздражение в том числе значительной части населения, поскольку бил по слишком распространенной модели общественных отношений, которая теперь могла восприниматься как завуалированная взятка со всеми вытекающими отсюда последствиями. Среди прочего — попытка обложить налогом протестантские секты, представляющие собой очень богатую и влиятельную силу.

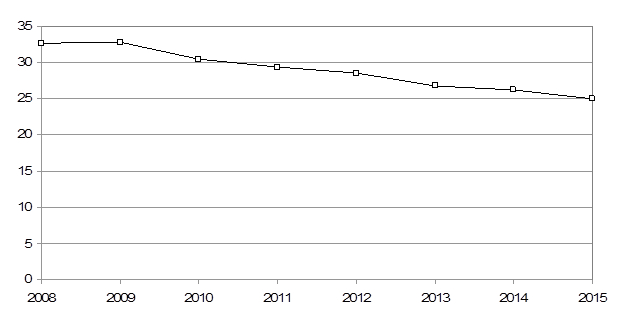

Разумеется, в такой ситуации каждая неудача или странность старательно подсвечивалась. И неслучайно одним из обвинений, которое удостоилось специального расследования, был вопрос о том, где находилась президент во время трагедии парома «Севоль» в апреле 2014 г. То, что к моменту, когда президенту было доложено об аварии, масштаб катастрофы был неизвестен (не говоря уже о том, что бюрократия вообще могла исказить плохие новости), сейчас мало кого волнует. Тем не менее именно после этого происшествия рейтинг президента упал с 71 до 40% и далее продолжал неуклонно снижаться.

Предпосылки импичмента

Не желавшие терять лицо чиновники были вынуждены брать самоотвод, и скамейка запасных Пак Кын Хе кончилась довольно быстро.

Летом 2015 г. прозвенел первый звонок, когда по инициативе главы парламентской фракции от правящей партии Сэнури, парламент принял закон, разрешающий ему редактировать и отводить президентские указы. Де-факто речь шла о конституционном перевороте, существенно ограничивающем власть первого лица. Но Пак Кын Хе наложила на законопроект вето, провела чистку рядов, и первый бунт на корабле был подавлен.

Тем не менее в начале 2016 г., на волне четвертого ядерного испытания КНДР, на которое надо было формально ответить, консерваторы перешли в наступление, да и президентский курс резко сдвинулся вправо. Именно в это время была принята серия непопулярных решений, за которые сегодня критикуют президента и ответственность за которые возлагают на пресловутую «шаманку». На самом деле подобный сдвиг вправо был логичным итогом политических процессов, да и «скорый крах КНДР» южнокорейские эксперты и разведчики из правого лагеря пророчили уже несколько лет.

Кручу-верчу обмануть хочу

Настала пора рассказать и о шаманке, которая на самом деле шаманкой не является. Да, ее отец, Чхве Тхэ Мин был главой синкретической секты, и был своего рода духовным наставников Пак Кын Хе. Но эта секта никогда не имела денег или влияния, а после его смерти распалась. Тем не менее Чхве Сун Силь была близкой подругой президента, пользовалась ее неограниченным доверием и, вполне вероятно, использовала это доверие в личных целях.

На волне антикоррупционного закона оппозиционная пресса сначала обратила внимание на то, что два благотворительных фонда, созданных при участии Чхве, были созданы в рекордно короткое время, а пожертвования туда со стороны ведущих бизнес-групп наверняка носили добровольно-принудительный характер. Затем появилась информация о том, что Чхве, формально не имеющая никакого отношения к государственной службе, дает своей подруге советы по управлению и даже редактирует президентские речи. Власти пытались отрицать подобные заявления, но тут произошло событие, более напоминающее эпизод в комиксе: журналисты телеканала консервативной направленности JTBC обнаружили в заброшенном доме, принадлежавшем ранее компании Чхве, ее планшетный компьютер, на котором был заботливо подобран полный пакет компромата: от отредактированных президентских речей до селфи владельца, дабы лишить Чхве Сун Силь всяких оправданий. Восстановив значительную часть удаленных файлов, отважные журналисты передали доказательства в прокуратуру, после чего Пак Кын Хе была вынуждена признать, что Чхве Сун Силь не только занималась редактурой речей, но и регулярно читала документы служебного пользования.

Для правого лагеря появилась идеальная возможность списать на советы шаманки все просчеты политического и экономического курса последних лет.

Почему никто не хватился этого компьютера, почему, будучи уликой, он не был уничтожен, и почему следствие приняло улики очевидно полученные незаконным путем, — тайна, но признание президента сняло эти вопросы. Пак попала под огонь и правой, и левой прессы, а народ вышел на улицы при том, что два наиболее серьезных обвинения не доказаны до сих пор. Нет ни данных о том, что деньги из благотворительных фондов переводились на личные нужды Чхве, и, тем более, Пак, ни доказательств того, что правки «Распутина в юбке» носили не стилистический, а идеологический характер. Впрочем, для правого лагеря появилась идеальная возможность списать на советы шаманки все просчеты политического и экономического курса последних лет.

Массовые демонстрации, которые несколько недель подряд проходили в центре Сеула каждую субботу, в российских СМИ успели окрестить «сеульским майданом», так как, по данным полиции, на них выходило более 200 000 человек, а, по данным организаторов, — в районе миллиона. Однако это сравнение неверно. Руки Вашингтона или Пекина в этих мероприятиях нет, выступления носили мирный характер и напоминали народные гуляния со свечами, и даже с финансовой точки зрения еженедельные демонстрации стоят гораздо меньше, чем постоянный палаточный лагерь на центральной площади города. Но в обществе накипело, и хотя каждая политическая и социальная группа не любила Пак за свое, все они выходили требовать отставки президента.

Летом 2015 г. парламент принял закон, разрешающий ему редактировать и отводить президентские указы. Но Пак Кын Хе наложила на законопроект вето, провела чистку рядов, и первый бунт на корабле был подавлен.

Президент изворачивалась, как могла, допустила вариант почетной отставки, была вынуждена дать добро на создание специального прокурорского следствия, представители которого довольно быстро заговорили о возможном сговоре между Пак и Чхве. Тем не менее оппозиция вела дело к импичменту. Шансы на второй вариант были велики, так как за импичмент должны были проголосовать 200 депутатов из 300, а у оппозиции уже был 171 голос.

При наличии единства в правящей партии она могла бы сорвать голосование и добиться почетной отставки. Однако для кого-то искушение нанести удар конкуренту оказалось сильнее. Кто-то, будучи популистом, испугался идти против мнения толпы, а значительная часть просто решила, что для того, чтобы иметь какие-то шансы на новых президентских выборах, надо как можно быстрее отвязаться от Пак. В результате, — 234 голоса были отданы «за» импичмент.

Президент или нет?

Что теперь? Пак Кын Хе временно отстранена от принятия политических решений, группа специального прокурора продолжает «копать» ее окружение, а вопрос о том, будет она президентом или нет, должен решить Конституционный суд. Теоретически, это должно занять несколько месяцев, но если сравнивать шансы с импичментом Но Му Хена в 2004 г., обвинения против Пак достаточно серьезны (подтвержденные факты аналогичны по масштабу скандалу с почтой Хилари Клинтон), а если голосование будет не тайным, а открытым, страх «пойти против воли народа» скорее всего пересилит охранительный рефлекс.

Все недруги Пак Кын Хе могут записать себе тактическую победу, которую они будут пытаться превратить в стратегическую на грядущих выборах. Левые могут сказать, что они смогли отрешить от власти дочь диктатора, а правые — что формально сохранили контроль над структурами управления, поскольку власть оказалась в руках премьер-министра Хван Гё Ана, принадлежащего к куда более консервативной группировке, чем фракция Пак Кын Хе (достаточно вспомнить его роль в разгоне Объединенной прогрессивной партии, когда он был министром юстиции). В правящей партии, правда, назревает раскол между сторонниками и противниками импичмента, усугубляемый тем, что у нее сейчас нет серьезного кандидата в президенты-2017. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пока не определился, будет ли он участвовать в выборах, и если да, то на стороне какой партии. У левых тоже нет единого кандидата, и не исключено, что несколько относительно харизматичных лидеров разорвут протестную часть протектората и в условиях фракционной борьбы не сумеют консолидироваться должным образом. Как бы то ни было, многие вопросы и решения оказались в подвешенном состоянии до прихода следующего президента, которому действительно придется решать очень много проблем. И дело даже не столько в том, что оппозиция, например, требует пересмотреть вопрос о размещении в Корее американской системы ПРО, сколько в том, что целый ряд трудностей политического, экономического и демографического характера по-прежнему остаются на повестке дня, а решение этих вопросов может потребовать очень непопулярных мер, за попытку осуществить которые Пак Кын Хе отчасти и поплатилась своей президентской карьерой.

Как на Крайнем Севере или в Италии: гости катка ВДНХ встретят Новый год пять раз

На крупнейшей ледовой площадке столицы пройдёт грандиозное интерактивное шоу. В новогоднюю ночь здесь устроят карнавальные шествия в традициях и стилистике разных стран и регионов.

Каток ВДНХ станет одним из главных центров встречи Нового года в столице. В ночь с 31 декабря на 1 января посетителей ждёт увлекательное путешествие по разным уголкам планеты — от Крайнего Севера до солнечной Италии. Самые яркие и весёлые традиции празднования Нового года в разных странах мира воссоздадут с помощью театрализованных постановок, карнавалов, шествий и красочного оформления. А в полночь, после традиционного боя курантов, небо над ВДНХ озарится тысячами огней праздничного фейерверка.

Праздничная программа продлится с 21:00 до 03:00. Гости катка смогут встретить Новый год не менее пяти раз. В 22:00 гости катка перенесутся на Крайний Север, где примут участие в карнавальном шествии в честь восхождения солнца. Через час, в 23:00, посетители совершат путешествие на Восток, где они полюбуются праздничным шествием с участием дракона.

А когда двенадцать раз пробьют куранты Спасской башни на Красной площади, гости встретят Новый год по-московски. Под залпы праздничного салюта на катке начнётся яркая вечеринка с танцами на льду.

Красочные маски, мимы и национальный колорит Италии раскрасят московскую морозную ночь теплом солнечного полуострова в 01:00. В завершение праздника на ВДНХ, в 02:00, гости катка перенесутся в Шотландию. Особенную атмосферу создадут пронзительные звуки волынки, ритм барабанов и национальные песни.

Каждый час на катке ВДНХ будут проводить танцевальные мастер-классы на коньках и флешмобы. Все желающие также смогут записать новогодние поздравления. Они будут транслироваться на большом экране в центральной зоне катка.

На сцене выступят известные музыкальные группы, а особенными гостями праздника станут коллективы из Кореи и Италии.

«Новый Шелковый путь» уведет Иран от западных санкций

Дмитрий Бокарев

В январе 2016 г. были частично отменены международные санкции против Исламской Республики Иран. Эти санкции были связаны с иранской ядерной программой, которая беспокоила в первую очередь США и их союзников. Именно западные страны и выступили основными вдохновителями санкционного давления на ИРИ. В июле 2015 г. в результате длительных переговоров был найден компромисс: Иран и страны «шестерки» (пятерка постоянных членов СБ ООН – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция плюс Германия) подписали соглашение, устроившее все стороны. По этому договору санкции будут постепенно отменяться, а Иран предоставит доступ на свои ядерные объекты экспертам МАГАТЭ, чтобы они убедились, что атомные технологии используются в мирных целях. Соглашение было названо дипломатическим прорывом, и многие ожидали, что оно положит конец многолетней напряженности. Однако к концу 2016 г. ситуация вновь обострилась.

Сначала все шло по плану. В январе 2016 г. свои антииранские санкции отменили ООН, Евросоюз и частично США (американское торговое эмбарго и ограничения для граждан США сохранились). Иран стал стремительно восстанавливать прежние политические и экономические связи.

В августе 2016 г. США обвинили Тегеран в том, что он тайно поддерживает повстанцев в Йемене и снабжает их высокотехнологичными ракетами. По мнению американцев, это угрожает стабильности во всем регионе. После этого власти США заявили, что обдумывают введение против ИРИ нового пакета односторонних санкций.

3 сентября в США разразился скандал по поводу перевозки в Иран $400 млн наличными. Поскольку пересылка денег совпала с освобождением в Иране нескольких американских заключенных, в адрес американского правительства зазвучали обвинения в нарушении правила не платить за заложников. Тогда администрация президента Барака Обамы заявила, что данная сумма была передана Ирану в рамках погашения долга по решению Гаагского трибунала. Тем не менее 23 сентября 2016 г. в американском Конгрессе был одобрен запрет для правительства США на наличные расчеты с Ираном, КНДР и рядом стран, заподозренных в спонсировании терроризма.

3 ноября 2016 г. США на год продлили санкционный режим против Ирана, принятый в 1979 г. По словам американского президента Б. Обамы, такое решение было принято, поскольку отношения между США и Ираном еще не нормализовались. Хотя новых санкций принято не было, Иран выразил беспокойство: 10 ноября 2016 г. министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Зариф заявил, что его страна желает, чтобы соглашение 2015 г. исполнялось всеми странами, подписавшими его. В противном случае у Ирана есть альтернативы.

17 ноября 2016 г. СМИ сообщили, что нижняя палата Конгресса США большинством голосов приняла законопроект о продлении некоторых антииранских санкций на 10 лет. Речь идет об ISA («Акт санкций против Ирана»), принятом в 1996 г. По прежним договоренностям, ISA должен был прекратить свое действие в конце 2016 г. Это событие уже можно назвать серьезной угрозой для ядерного соглашения 2015 г. Так считают и в самом Вашингтоне – президент Обама раскритиковал законопроект. Закон вступит в силу, если его примут в Сенате. Тогда еще есть шанс, что действующий пока еще президент воспользуется правом вето.