Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Очереди на кыргызско-казахстанской границе не связаны с таможенным досмотром. Об этом КирТАГ заявил пресс-секретарь таможенной службы КР Жаманак Мусурканов.

«В социальных сетях граждане связывают проблемы на границе и в аэропорту с таможенной службой. Но подчеркиваем, на КПП «Ак-Тилек» и «Ак-Жол» (кыргызско-казахстанская граница) нет никакого таможенного контроля. В аэропорту «Манас» таможенная служба тоже не производит досмотр граждан стран ЕАЭС», - пояснил пресс-секретарь.

Мусурканов напомнил, что в связи с присоединением Кыргызстана к ЕАЭС с 12 августа 2015 года на границе Кыргызстана с Республикой Казахстан снят таможенный контроль.

«На сегодняшний день при министерстве экономики создана горячая линия по вопросам на кыргызско-казахстанской границе. Телефон горячей линии 620535, добавочный 140. Граждане могут обращаться, чтобы получить исчерпывающий ответ по всем вопросам», - призвал Ж.Мусурканов.

Взаимная торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-сентябре выросла на 30%. Передает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ) со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

"В январе-сентябре 2017 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила $12 373,7 млн, что на 30% больше, чем в январе-сентябре 2016 года, в том числе экспорт – $3718 млн (увеличился на 33,9%), импорт – $8655,7 млн (увеличился на 28,4%)", - говорится в распространенном сообщении.

Согласно статданным, в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Российскую Федерацию приходится 92%, Кыргызстан - 4,4%, Беларусь - 3,6%.

Пресса о Роспатенте: Расцвет сектора товарных знаков в России вопреки экономическим и политическим невзгодам - эксклюзивный анализ данных

Издание группы Globe Business Media Group World Trademark Review подготовило обзор ситуации в сфере регистрации товарных знаков в России. Предлагаем вам ознакомиться с переводом статьи и выводами автора.

Показатели в сфере интеллектуальной собственности в России улучшились в силу увеличения числа зарегистрированных товарных знаков на 28%

Увеличивается разрыв между растущим числом заявок от национальных заявителей и снижающимся числом заявок от иностранных заявителей

Упрочнение российско-китайских отношений: российские заявители подают заявки в Китае, а китайские – в России

На этой неделе в рубрике, посвященной страновым обзорам, мы сосредоточим внимание на России, проведем анализ наиболее важных секторов промышленности, ключевых статистических данных по подаче заявок и сделаем вывод о том, как страна держит удар в условиях экономических трудностей и ухудшающегося политического климата.

Развитие сектора интеллектуальной собственности вопреки сомнительным экономическим перспективам

Последние несколько лет были для России неспокойным временем. Ввиду того, что экономика страны в основном имеет сырьевой характер и зависит от экспорта нефти, значительные трудности вызвало падение цен на нефть и международные санкции, объявленные в 2014 г. рядом государств вследствие военного вмешательства России в ситуацию на Украине. В то время как раньше Россия считалась одной из наиболее многообещающих развивающихся стран (наряду с «собратьями» из числа стран БРИК – Бразилией, Индией и Китаем), в последние три года страна испытывает глубокий экономический кризис и уже не обладает тем же флером экономического благополучия, что и раньше. Даже несмотря на то, что стране удалось выбраться из кризиса, низкие цены на нефть и продолжение политики санкций, вероятно, и дальше будут сдерживать экономику. Таким образом, хотя России и удалось избежать предсказанного некоторыми экономического коллапса, многие комментаторы считают, что будущее страны по-прежнему выглядит малообещающе.

В условиях кризиса сектор товарных знаков в России также пережил резкие изменения в течение последнего десятилетия. С тех пор, как законодательство в сфере интеллектуальной собственности было консолидировано в IV Части Гражданского кодекса в 2006-2008 гг., было осуществлено множество правовых реформ, были внесены значительные изменения в нормативные акты и приняты решения, которые изменили правила игры для правообладателей. Некоторые из этих изменений, возможно, оказали отрицательное воздействие на охрану брендов. Например, это можно сказать о ряде решений, которые на первый взгляд ограничили объем охраны товарных знаков, или о подзаконных акта, которые, по мнению некоторых, рискуют усложнить процесс защиты товарных знаков. Однако, в целом, система интеллектуальной собственности была значительно улучшена. Например, создание в России специализированного Суда по интеллектуальным правам и текущая реформа системы ведомства по интеллектуальной собственности (Роспатента), которое не так давно объявило о предоставлении льгот по оплате пошлин за подачу заявок в электронном формате, являются явными признаками того, что государство стремится к развитию системы интеллектуальной собственности. По ряду показателей Роспатент отстает от других ведомств по товарным знакам в инновационном индексе по версии «Всемирного обзора товарных знаков» (см. таблицу ниже), однако очевидны значительные усилия по совершенствованию как работы самого ведомства, так и в целом сектора товарных знаков.

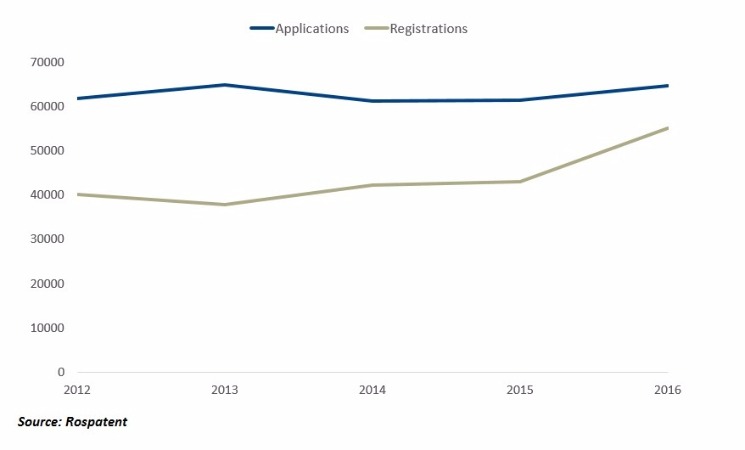

Лучшим примером данной тенденции являются действия, предпринимаемые Роспатентом в целях создания более благоприятных условий для регистрации товарных знаков (в частности, улучшение процедур экспертизы, упразднение чрезмерных требований и сокращение сроков рассмотрения заявок), которые увенчались несомненным успехом в виде значительного увеличения в 2016 г. числа зарегистрированных товарных знаков – на 28% по сравнению с предшествующим годом (см. диаграмму ниже). Значит, несмотря на связанные с ведением бизнеса в России сложности, владельцы товарных знаков (и их консультанты) имеют все основания для оптимизма, ведь получить охрану и обеспечить защиту прав на товарные знаки в России становится легче.

|

Место в рейтинге |

27 |

|

|

Ведомство |

Россия |

|

|

Количество заявок в год |

61 078 |

|

|

Возможности в электронной сфере |

Эффективная подача электронных заявок |

Соответствующие меры / услуги в наличии |

|

Доступный для пользователей веб-сайте ведомства |

Соответствующие меры / услуги в наличии |

|

|

Доступ третьих лиц к базе данных по товарным знакам (через API) |

Соответствующие меры / услуги отсутствуют |

|

|

Доступ третьих лиц к решениям экспертного органа (через API) |

Соответствующие меры / услуги отсутствуют |

|

|

Дополнительные предложения |

Оказание содействие в регистрации товарных знаков на базе брендов |

Соответствующие меры / услуги отсутствуют |

|

Процедуры медиации в сфере товарных знаков |

Соответствующие меры / услуги отсутствуют |

|

|

Предоставление консультаций МСП в сфере ИС |

Соответствующие меры / услуги в наличии частично / не полно |

|

|

Регулярное сотрудничество с ведомствами, осуществляющими меры по защите прав ИС |

Соответствующие меры / услуги в наличии частично / не полно |

|

|

Образовательная и просветительская деятельность |

Организация мероприятий по тематике товарных знаков |

Соответствующие меры / услуги в наличии |

|

Посещение мероприятий, не имеющих отношения к ИС |

Соответствующие меры / услуги отсутствуют |

|

|

Эффективное использование социальных сетей |

Соответствующие меры / услуги в наличии |

|

|

Регулярное осуществление исследований в области товарных знаков |

Соответствующие меры / услуги в наличии частично / не полно |

|

На диаграмме: Applications — заявки; Registration — зарегистрированные товарные знаки

Эти шаги по развитию системы охраны интеллектуальной собственности дополняются улучшениями в сфере ее защиты. Страна по-прежнему остается одним из основных центров концентрации контрафакта и регулярно фигурирует в «Списке приоритетного наблюдения» комитета представительства США по внешней торговле (USTR) в рамках Специального отчета 301 (в том числе в отчете за 2017 г.). Эта проблема также ухудшилась в контексте экономических трудностей, которые испытывает Россия. Однако в этой сфере тоже имеются хорошие новости. Российские таможни быстро превратились в сложный и хорошо регулируемый механизм по изъятию контрафактных товаров. Таким образом, правообладателям брендов рекомендуется сотрудничать с таможенными органами (в частности, включать свои товарные знаки в Таможенный реестр), чтобы снизить риск убытков от наплыва товаров-копий.

Бренд-лидеры — гиганты нефтегазового рынка борются за поддержание стоимости бренда

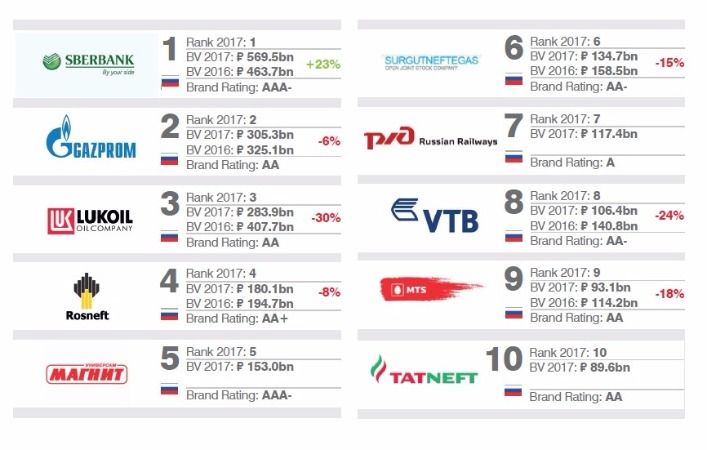

Отсутствие отраслевой диверсификации в России сразу становится очевидным при взгляде на перечень наиболее престижных брендов. Пять из входящих в первую десятку брендов относятся к нефтегазовому сектору: Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз и Татнефть. И даже несмотря на рост цен на нефть в 2016 г. компаниям в данной отрасли было трудно поддержать или повысить стоимость бренда (см. таблицу ниже).

Лукойл в наибольшей степени пострадал от снижения стоимости бренда, о чем свидетельствует тенденция к продаже зарубежных активов и концентрация на национальном производстве в результате продолжения политики санкций. Проведенное на 2017 г. компанией Делойт исследование нефтегазового рынка показывает, что половина опрошенных экспертов, профессионалов сектора и руководителей компаний высказывает оптимистичную оценку в отношении будущих цен на нефть. Тем не менее, 80% также ожидает ужесточения государственного регулирования в данной отрасли, в то время как почти половина опрошенных считает, что нефтегазовые проекты на местах смогут привлечь к участию больше иностранных компаний ввиду более высокой концентрации капитала на единицу продукции и более сложных механизмов доступа к финансированию. В действительности, несмотря на санкции, многие зарубежные компании уже направились в Россию, чтобы помочь в разработке менее известных нефтяных ресурсов. Потенциально это может помочь заново укрепить престиж лидирующих брендов этого сектора.

Десятка брендов в России (из 50 лидирующих брендов 2017 г. по версии компании по оценке брендов Brand Finance Russia):

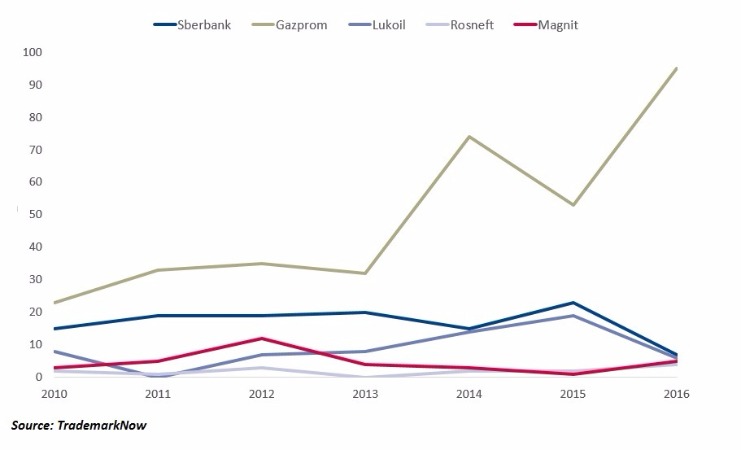

При этом, в среднем, стоимость вышеперечисленных брендов упала по сравнению с 2013 г. Впрочем, Газпром активно пытается бороться с этой тенденцией посредством роста числа как регистрируемых товарных знаков, так и разрабатываемых брендов каждый год. Газпром находится вверху списка по обоим показателям (однако наиболее высок показатель по разрабатываемым брендам) даже при сравнении с другими четырьмя топовыми брендами в России, в соответствии с данными электронной веб-платформы по товарным знакам TrademarkNow:

Количество новых брендов, создаваемых за год в России пятью компаниями, обладающими наиболее ценными брендами – 2010-2016 гг.:

Скоординированная маркетинговая деятельность Газпрома по продвижению своих брендов включает заключение ряда договоров о спонсорской помощи, в частности в сфере футбола в рамках Лиги чемпионов УЕФА и Чемпионата мира ФИФА 2018. Последний пройдет в России и, как мы уже упоминали в отчете по спортивному сектору, правообладатели брендов в мире спорта могут сейчас также присматриваться к стране по этой причине. Решимость Газпрома укрепить свой бренд могла стать одним из факторов, обеспечивших его устойчивость – стоимость этого бренда снизилась всего на 6%, что является самым низким показателем по сравнению с показателями остальных игроков нефтегазового сектора. К моменту, когда последний свисток судьи ознаменует окончания Чемпионата мира в 2018 г., компания имеет шансы скомпенсировать спад в стоимости своего бренда.

В отличие от других брендов из первой «десятки», стоимость бренда Сбербанка взлетела, гарантировав ему прочное положение на вершине списка. Стоимость этого бренда за последний год возросла на 23% в основном благодаря дальновидному и технологически-ориентированному подходу. Яндекс – крупнейшая поисковая система страны – недавно объявил о намерении запустить электронную торговую платформу совместно со Сбербанком. Это многообещающее начинание для такого банковского гиганта с учетом того, что в России рынок электронной коммерции в год в среднем имеет прирост в 22% и обещает достичь показателя в 16 млрд. долларов США к концу года.

Быстрое развитие электронной торговли в России должно привлечь внимание правообладателей брендов, в особенности в сфере розничных продаж, т.к. иностранные электронные торговые площадки занимают сейчас треть соответствующего рынка в России. Однако на этом цветущем рынке сейчас преобладают китайские онлайн-магазины, причем 90% заказанных за рубежом товаров доставляются из Китая в соответствии с исследованием, проведенным Ассоциацией розничных компаний в сфере электронной коммерции (AKIT). Как показано ниже, китайские владельцы брендов ясно видят потенциал российского рынка.

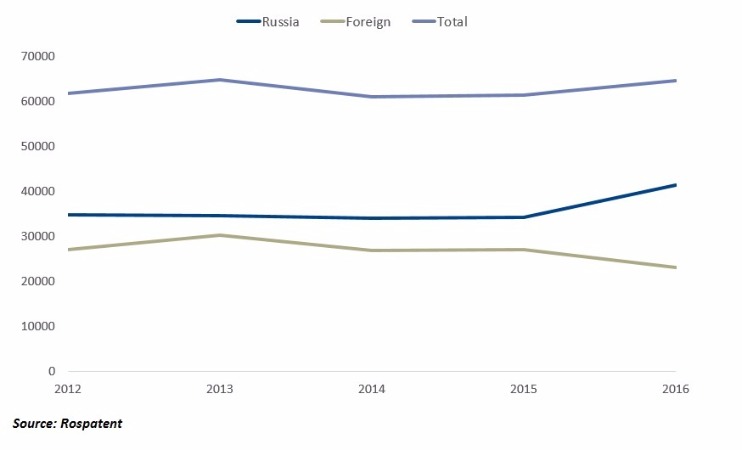

Рост конкуренции со стороны национальных заявителей в условиях снижения количества заявок от иностранных компаний

На международные санкции Россия ответила собственными санкциями, прежде всего в части введения эмбарго в отношении продовольственных товаров, импортируемых с «запада». В результате уменьшения количества игроков на соответствующих рынках возросла конкуренция между местными компаниями, и усилия были сосредоточены на национальном производстве (хотя степень такого влияния сильно варьируется от сектора к сектору). Это привело к росту заявок на товарные знаки и знаки обслуживания. Так, несмотря на трудности в экономической и политической сферах, в целом количество поступающих в Роспатент заявок на товарные знаки осталось довольно стабильным даже в контексте снижения заявок от иностранных заявителей.

Заявки в Роспатент по стране происхождения – 2012-2016 гг.:

Непосредственно перед «украинским» кризисом в 2013 году показатели по заявкам от иностранных заявителей достигли цифры в 47% от общего числа заявок; к 2016 году эти цифры упали до 36%. Растущий разрыв между показателями по заявкам от национальных и иностранных заявителей также усугубляется тем, что 24 из 30 наиболее активных заявителей за 2017 г. (по состоянию на дату написания статьи) являются российскими физическими или юридическими лицами в соответствии с данными CompuMark – платформы по поиску и отслеживанию информации по товарным знакам.

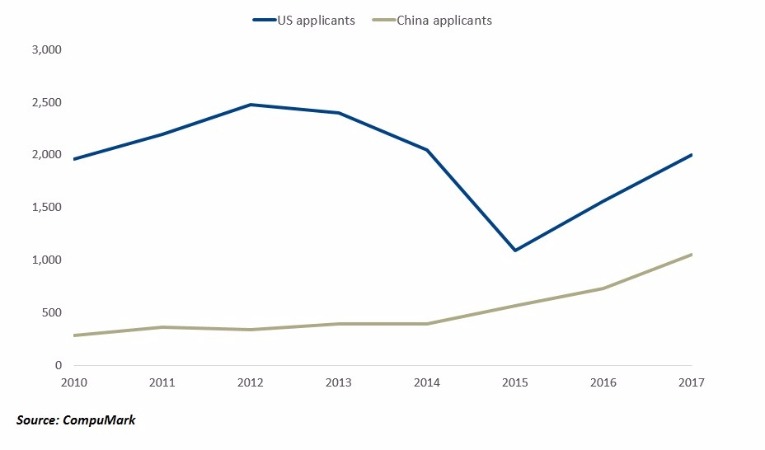

Для большинства иностранных компаний количество заявок, подаваемых в России, в последние годы было нестабильным, но заявки от китайских компаний сильно компенсировали эту тенденцию (см. диаграмму ниже). Активно упрочняющиеся связи между Китаем и Россией привели к росту российских инвестиций, а также к стабильному возрастанию объемов импорта из Китая – по состоянию на 2016 г., импорт из Китая составляет 20% от общего объема импорта в Россию, как указано в отчете компании «Эрнст энд Янг». Наталья Гуляева, глава практики интеллектуальной собственности, медиа и технологий в «Хоган энд Лавеллз», утверждает, что «текущий уровень сотрудничества [между двумя странами] и растущий интерес китайского бизнеса к российскому рынку означает, что сейчас наилучший момент для новых китайских компаний, действующих не только как производители, но также и как продавцы и поставщики, попытаться привлечь внимание российских потребителей».

Заявки от заявителей из США и Китая, поданные в Роспатент – 2012-2017 гг.:

Примечательно, что США является единственным государством, помимо Китая, откуда приток заявок за последнее время значительно увеличился, даже в моменты, когда уровень напряженности в отношениях США с Россией достигал опасных отметок. Постепенное снижение в числе заявок из США с 2012 по 2015 гг. отражает неуверенность американских правообладателей в контексте политических и экономических невзгод, преследующих Россию. При этом 2015 год стал поворотной точкой, т.к. ситуация в России начала стабилизироваться. Как предполагает Евгений Ариевич, глава практики по интеллектуальной собственности СНГ «Бейкер и Макензи», в данный момент «бизнес США решил придерживаться более долгосрочного подхода к необходимости обеспечения охраны прав интеллектуальной собственности в России, т.к. пренебрежение охраной товарных знаков сейчас может иметь отрицательный эффект на обеспечение защиты прав в России в будущем, когда конфликты улягутся».

Стоит упомянуть, что беспрецедентно активный российский заявитель Азамат Ибатуллин (который подал более 400 заявок на товарные знаки в текущем году) замечен в попытках зарегистрировать товарные знаки идентичные широко известным брендам и подать в суд на компании, которые владеют этими брендами. В действительности, в соответствии с базой данных судебных решений «Darts-IP», компания Ибатуллина «Бизнесинвестгрупп» подала больше исков в сфере товарных знаков, чем любая другая российская компания. Таким образом, даже компании, не имеющие бизнеса в России, должны пристально следить за подаваемыми там национальными заявками.

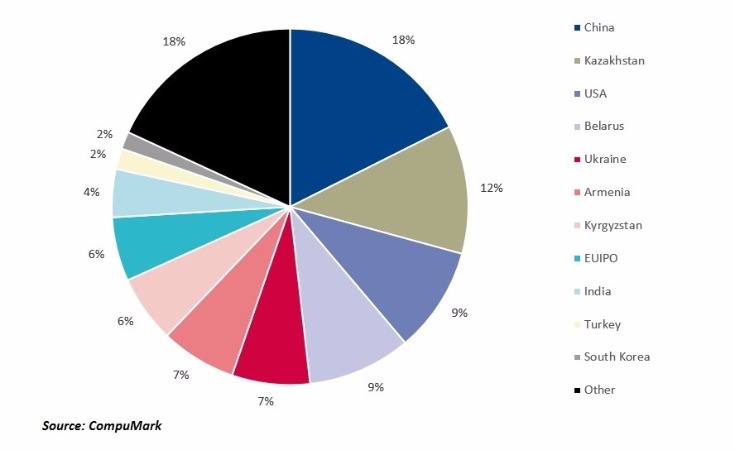

Китай – выбор российских правообладателей

Если говорить о стремлении российских правообладателей брендов к освоению новых рынков, то в этом случае Китай становится центром внимания. В то время как уровень импорта из Китая в Россию вырос, возросло также количество российской продукции, экспортируемой в Китай (как отмечено в ранее упомянутом отчете «Эрнст энд Янг»). Аналогичным образом вновь обнаружившийся у американских правообладателей интерес к российскому рынку отразился на подаче владельцами российских брендов заявок в США. Несмотря на напряженные политические отношения между странами, очевидно, оба рынка обладают для правообладателями слишком большим значением, чтобы их игнорировать – даже в условиях непредсказуемого режима Трампа.

Количество заявок от российских заявителей по ведомствам подачи – 2016 г.:

Другие популярные среди российских заявителей страны входят в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Несмотря на то, что успешность ЕАЭС некоторыми ставится под вопрос, российские правообладатели несомненно видят потенциал в регистрации своих прав интеллектуальной собственности в этих странах. Более того, уже реализуются планы по разработке Единого товарного знака ЕАЭС – ранее в этом году Россия заявила о ратификации соглашения, которое подразумевает регистрацию товарных знаков на территории единого экономического пространства, в которое входят все государства-члены ЕАЭС. Предполагается, что система будет введена в действие к началу 2018 г. и правообладатели смогут получать правовую охрану одновременно во всех государствах-членах посредством подачи одной заявки – бумажной или электронной – в любое из национальных ведомств государств-членов. Существуют также планы относительно Таможенного кодекса и реестра ЕАЭС, что гарантирует более последовательную защиту прав в регионе. Таким образом, в ближайшем будущем маловероятно, что внимание правообладателей в ЕАЭС к данным вопросам уменьшится.

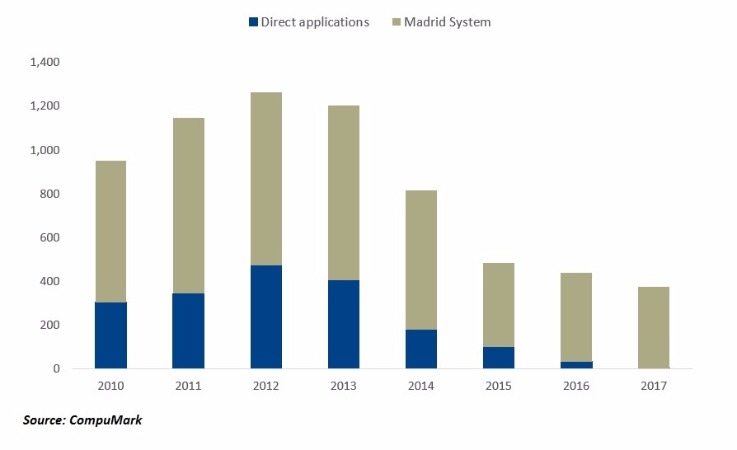

Несмотря на то, что Украина стоит пятой в перечне наиболее популярных среди российских заявителей стран, на 2017 г. соответствующие заявки подаются почти полностью через Мадридскую систему (см. диаграмму ниже). Показатели по прямой подаче заявок в ведомство Украины резко упали с момента украинского кризиса ввиду неясных перспектив российского бизнеса в этой стране. Ариевич замечает, что текущие цифры по заявкам могут объясняться «сравнительно низкой стоимостью регистрации в каждой из стран через Мадридскую систему и склонностью российских заявителей традиционно подавать заявки во все страны бывшего СССР».

Количество заявок от российских заявителей, поданных на охрану товарных знаков на Украине – 2010-2017 гг.:

Хотя положение России далеко от идеального, страна искусно опровергла представление о том, что международные санкции и чрезмерная зависимость от экспорта нефти доведут ее до экономического коллапса. По мере того как ситуация возвращается к стабильности, стабилизируется и прирост заявок из США – что является особенно позитивной тенденцией для российских компаний с сильной американской клиентской базой. В то же время Китай остается ключевым партнером и как государство, в котором российские правообладатели стремятся защищать свои права, и как источник заявок от иностранных заявителей, подаваемых в России. Несмотря на имеющиеся сомнения в перспективах экономического роста страны, с точки зрения развития сектора брендов есть основания к умеренному оптимизму.

Тимоти О (World Trademark Review)

О принятии Россельхознадзором мер по защите российского продовольственного рынка от поставок запрещенных товаров под видом «белково-жирового полутвердого продукта».

В продолжение темы относительно поставок из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации товаров под видом «белково-жирового полутвердого продукта» сообщаем, что Россельхознадзором были направлены официальные письма в адреса компетентных органов Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая с просьбой подтвердить факты отгрузок продукции с предприятий этих стран в адреса белорусских получателей.

Специалистами компетентных органов Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая были на местах проведены расследования, по результатам которых страны информировали Россельхознадзор, что заявленные на маркировке производители продукции (СЕ SM 18 SanMarinoFormaggi - Сан-Марино; «LactalisMKDooelScopje» - Македония; ShandongYuxinBio-TechCo, Ltd; ChestermaxInterLimited - Китай; DooshenDairyCo - Иран) не изготавливали и не поставляли данную продукцию на территорию Республики Беларусь.

Кроме того, Россельхознадзором были дополнительно организованы визиты на предприятия Республики Сан-Марино (СЕ SM 18 SanMarinoFormaggi) и Македонии («LactalisMKDooelScopje»). В ходе посещения македонского предприятия установлено, что сертификаты качества, в сопровождении которых продукция поступала из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации, предприятием не выдавались. Оттиски печатей на сертификатах качества не соответствовали образцам печатей, используемых на предприятии.

Кроме того, установлено, что упаковочный материал (непрозрачная полиэтиленовая пленка разных цветов) предприятием для упаковки готовой продукции не используется (используется только прозрачная полиэтиленовая пленка). Продукция, указанная в Декларации соответствия «Продукт растительно-жировой твердый, полутвердый с массовой долей жира не более 50% с маркировкой «Гауда», «Маасдам», «Тильзитер» предприятием «Lactalis MK Dooel Scopje» не производится.

Из представленной компетентным органом Македонии информации следует, что композитная белково-жировая продукция, производимая на предприятиях Македонии, в 2017 году отправлялась на экспорт только в 4 государства: Косово, Кувейт, Сербию и Черногорию.

В ходе посещения предприятия Сан-Марино установлено, что с момента его образования не было выпущено ни одной партии пищевой продукции.

По результатам этих визитов сделан вывод, что белково-жировая продукция, поступающая из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации, не производилась ни в Македонии, ни в Сан-Марино, имеет неустановленное происхождение и поступает на территорию Российской Федерации в сопровождении фальсифицированных документов.

Таким образом, Россельхознадзор информирует участников ВЭД о том, что приобретение товаров сомнительного происхождения автоматически делает вас частью цепочки по легализации небезопасной санкционной продукции.

О запрете ввоза в Россию плодоовощной продукции с ряда предприятий Республики Беларусь.

В дополнение к ранее размещенной информации http://www.fsvps.ru/fsvps/news/23647.html, Россельхознадзор информирует, что проверочные мероприятия ряда белорусских предприятий были в первую очередь проведены с целью выявления «санкционной» подкарантинной продукции и недопущения ее поставок на территорию Российской Федерации.

К сожалению, белорусская сторона не предоставила возможность Россельхознадзору посетить семь предприятий: СУП «АзотСервис» (томаты), СПК им В. И. Кремко (яблоки), ФХ «СОВ Агро-продукт» (грибы), ФХ «Гедеон» (яблоки, томаты), ИП Мартыненко Ю. А. (грибы), ООО «Бренд Каприз» (грибы), СФ «Клецкий» (яблоки).

В этой связи, должностные лица Россельхознадзора не имели возможности оценить объемы производства, хранения и экспорта плодоовощной продукции на указанных предприятиях.

В целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из стран, попавших под ограничения, установленные Президентом Российской Федерации, Россельхознадзор с 10 ноября 2017 года запретил ввоз растительной продукции высокого фитосанитарного риска, производимых вышеперечисленными предприятиями Республики Беларусь, до проведения Россельхознадзором соответствующих проверочных мероприятий.

Об участии Россельхознадзора в 70-м Заседании комитета ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер.

В Женеве (Швейцария) состоялось 70-е заседание Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам, в котором приняли участие специалисты Россельхознадзора.

Главной темой заседания стал вопрос регионализации. Европейский союз высказал претензии в адрес ЮАР, Южной Кореи и Китая по выставленным ограничениям на импорт европейской продукции. Представители вышеперечисленных стран, в свою очередь, поставили под сомнение способность Евросоюза обеспечить биобезопасность своей продукции.

В частности, распространение АЧС в Польше вызвало запрет ряда стран на поставки продукции со всей территории Польши. Не смотря на возражения со стороны ЕС, представитель Южной Кореи обратил внимание членов Комитета на то, что Секция по здоровью и благополучию животных постоянного комитета ЕС по растениям, животным, пищевым продуктам и кормам (SCPAFF) еще на июльском заседании подтвердила недостаточность мер по обеспечению биобезопасности в ЕС; также он высказал предположение, что незаконное перемещение свиноводческой продукции является основной причиной распространения АЧС в личных подсобных хозяйствах Польши.

Также у стран — членов ЕС вызвала несогласие регионализация по по высокопатогенному гриппу птиц. Европейский Союз заявил об отсутствии единообразного применения международных стандартов МЭБ в этой области и выразил мнение, что введение общестрановых ограничений в отношении отдельных государств-членов ЕС не имеет научного обоснования и неуместно в контексте единого рынка ЕС. Несогласие ЕС вызывают также ограничения, вводимые при обнаружении вируса лишь у диких птиц, и ограничения в отношении продукции, прошедшей термообработку. Наконец, недовольство ЕС вызывает то, что не все члены ВТО информируют ЕС об этапах принятого у них процесса признания регионализации третьих стран.

В свою очередь, США заявили о восстановлении в августе текущего года благополучного статуса по высокопатогенному гриппу птиц и призвали к снятию ограничений на импорт птицеводческой продукции из США.

Также члены Комитета выказали обеспокоенность в отношении требования Индии обрабатывать импортируемую сельскохозяйственную продукцию бромметилом. Колумбия, Сенегал и США предложили альтернативные методы обработки — фосфин. По словам представителя Сенегала, научные публикации подтверждают эффективность данного вещества в борьбе с вредителями, на уничтожение которых направлено использование бромметила. В ответ Индия сообщила, что до 31 декабря 2017 года предоставляет возможность обработки импорта бромметилом не в стране экспорта, а по прибытии груза в Индию, при этом, Монреальский протокол разрешает использовать бромметил для карантинной обработки импорта.

В рамках двусторонней встречи на полях Комитета делегация России сообщила представителю Индии о своей обеспокоенности индийскими требованиями по фумигации бромметилом импортируемого из России зерна. Российская сторона выразила надежду, что вопрос удастся решить в рамках двустороннего взаимодействия между странами.

Европейский Союз в очередной раз заявил, что обеспокоен временными ограничениями, введенными Россией на поставки мясной и молочной продукции из Германии и рыбопродукции из Латвии и Эстонии. Российский представитель в ответ напомнил, что ограничения были вызваны системными недостатками в работе, как компетентных органов, так и предприятий указанных стран, что подтверждено результатами проведенных инспекций.

В настоящее время ожидаются комментарии Латвии и Эстонии на предварительные отчеты данных проверок. Между Россельхознадзором и Германией продолжается работа по анализу и внесению корректировок в инструкцию по проведению официальных проверок предприятий, экспортирующих пищевые продукты животного происхождения в РФ и ЕАЭС.

Россия подтвердила открытость к эффективному взаимодействию и диалогу с государствами-членами ЕС.

Банк России сообщил о начале процедуры реорганизации ВТБ в форме присоединения к нему ВТБ24. Соответствующая информация размещена на сайте ЦБ.

Ранее акционеры ВТБ приняли решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24. Весь розничный бизнес будет объединён под единым брендом ВТБ с 1 января 2018 года.

Клиенты розничного бизнеса Группы ВТБ смогут продолжить обслуживание в привычных офисах (объединенная розничная сеть возрастет до 1300 точек), но уже под единым брендом. На прежних условиях им будут доступны продукты и услуги, ранее предоставленные в обоих банках. Переоформлять действующие договоры не потребуется.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.

Украинские силовики готовят провокацию с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", сообщили РИА Новости в МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.

К такому выводу в ЛНР пришли после звонка на горячую линию ведомства, рассказал собеседник агентства в Центре по взаимодействию с общественностью МВД. Звонивший сообщил, что в октябре Вооруженные силы Украины развернули огневую установку под охраной военных. Ее сформировали на базе 250-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 11-го зенитно-ракетного полка. В ЛНР проверили эту информацию. "Группа разворачивалась в Старобельском районе — в окрестностях сел Балакиревка, Бутковка, Дубововка, Проказино", — указали в МВД. Также ее заметили возле села Лысогоровка Новопсковского района.

Старобельский и Новопсковский районы контролируются Киевом.

14 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что власти республики опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения перед переговорами в Минске.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе запланировано на 15 ноября.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что Киев может пойти на любые провокации ради обострения ситуации.

"Со стороны Киева возможны любые провокации, в том числе и военные. Это связано с тем, что киевскому режиму хоть кровь из носу, а нужно обострение ситуации на Донбассе. Потому что переговорный процесс потихоньку сдвигается с места, кураторы из Европы толкают Киев к переговорам. А ключевая задача правящих элит в Киеве – получать новые транши на военные расходы. Поэтому им нужно любое обострение. Для них это повод просить новые кредиты. Какие технологии они для этого будут использовать? Думаю, что будут прорабатываться десятки вариантов для провокаций", — сказал Семен Уралов.

Грузовик столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Москве, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 22.03 на регулируемом железнодорожном переезде 37 км перегона Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД водитель грузового автомобиля выехал на пути и совершил столкновение с приближающимся поездом №55 Москва – Гомель. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались", — говорится в релизе.

Сейчас на месте работают правоохранители и бригады железнодорожников. Поезд отбуксируют на станцию Одинцово, где заменят локомотив. Грузовик со второго главного пути уже убрали.

"В настоящее время движение поездов на участке осуществляется по одному пути. В связи с произошедшим в пути задержаны две "Ласточки" №734 и 736, следующие из Смоленска в Москву, и поезда №1 и №3 сообщением Москва – Минск. Пригородные поезда Белорусского направления следуют с увеличенным интервалом", — отмечается в релизе.

Проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, предъявляющий России ряд рекомендаций, был принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник и будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Россия запросила проведение голосования по документу. Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались. Среди проголосовавших за проект — большинство европейских стран и США, против — Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и другие.

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" был подготовлен Украиной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Он "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма".

Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию" выполнить 12 рекомендаций, в частности, принять меры, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма … бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения". Также зафиксирован призыв обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа (запрещена в РФ) экстремистской организацией. Документ также призывает Россию обеспечить "надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым".

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил на заседании комитета, что ситуация в Крыму "продолжает ухудшаться" и "люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами и посадят в тюрьму". Представляя проект резолюции, он назвал его "дипломатическим, политическим и законным механизмом, которым Украина обеспечивает выполнение своих обязательств".

Представитель российской миссии при ООН Анатолий Викторов, в свою очередь, заявил, что делегация Украины пытается использовать тему поощрения прав человека "для продвижения своих политических установок". "Главная цель очевидна — речь идет не о заботе о правах человек, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма", — заявил он.

Викторов обратил внимание, что авторы резолюции упорно стараются представить ситуацию в Крыму как некий вооруженный конфликт". "Не для того ли это делается, чтобы попробовать создать псевдоюридические оправдания для военных провокаций и авантюр? Те, кто поддерживает данный проект, поощряет эти крайне опасные фантазии Киева и разделят ответственность за их возможные последствия", — подчеркнул российский дипломат.

Дмитрий Медведев принял участие в 12-м Восточноазиатском саммите.

Темы саммита – укрепление безопасности и обеспечение устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие сотрудничества в сферах энергетики, финансов, здравоохранения, образования.

Восточноазиатский саммит был создан в 2005 году для стратегического диалога лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам безопасности и экономического роста. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.

В настоящее время участниками Восточноазиатского саммита являются 18 государств: «десятка» стран АСЕАН и её диалоговые партнёры (Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, Россия, США и Япония).

Темы 12-го Восточноазиатского саммита – укрепление безопасности и обеспечение устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также развитие сотрудничества в таких приоритетных сферах ВАС, как энергетика, финансы, здравоохранение, образование, чрезвычайное реагирование и взаимосвязанность.

На полях 12-го Восточноазиатского саммита состоялись встречи Дмитрия Медведева с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и Премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

Пресс-конференция Дмитрия Медведева по завершении саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита

Из стенограммы:

Вопрос: Газета «Известия». Дмитрий Анатольевич, в конце ноября стартует Совет глав правительств стран ШОС. За последнее время организация выросла территориально, и в этом году будет проходить совещание в формате «восьмёрки». На Ваш взгляд, какие есть перспективы развития сотрудничества между ШОС и АСЕАН?

Д.Медведев: Если говорить о текущем состоянии дел в Шанхайской организации, то действительно организация развивается, там появились новые участники, а именно Индия и Пакистан. В результате, можно сказать, в состав организации сейчас входят страны, которые составляют 44% населения всей нашей планеты и которые создают приблизительно четверть валового мирового продукта. Иными словами, это страны, которые создают в масштабах всей нашей планеты четверть экономического роста. Понятно, что это пока организация, которая не является в чистом виде интеграционным объединением, это не общий рынок, это не экономический союз, тем не менее это структура, которая координирует политику крупных, очень важных государств. В этой структуре, в этой организации участвует наша страна.

Прежде всего это вопросы, связанные с обеспечением безопасности, вопросы поддержания мира, урегулирования конфликтов. И вопросы экономического развития – именно поэтому мы обсуждаем в таких форматах, как саммит глав правительств государств – участников Шанхайской организации сотрудничества, вопросы экономического развития. Такое мероприятие в составе глав правительств стран ШОС состоится в конце ноября – начале декабря в Сочи. Я с нашими партнёрами, которые были здесь, в Маниле, обсуждал некоторые моменты, связанные с организацией этого мероприятия. В частности, со своим китайским коллегой.

Но очевидно, что в формате взаимодействия с АСЕАН тоже существуют проблемы или темы, которые можно назвать перекрещивающимися и которые можно рассматривать с использованием инструментов, существующих как в Шанхайской организации сотрудничества, так и у государств АСЕАН. Тем более что это очень близкие регионы: в рамках Восточноазиатского саммита, саммита стран Восточной Азии, принимают участие и государства АСЕАН, и государства, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества. В этом смысле набор вызовов, угроз, как экономических, так и политических, угроз в сфере безопасности – практически один. Это создаёт неплохие возможности для того, чтобы эти проблемы обсуждать и вырабатывать единые решения.

Приведу такой пример. Сегодня мы обсуждали на Восточноазиатском саммите вопросы, связанные с поддержанием режима безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове. Совершенно очевидно, что ряд подходов, которые мы апробировали в ШОС, и я об этом сказал в своём выступлении, может быть применён здесь и скоординирован с усилиями стран АСЕАН. Поэтому я вижу в этом неплохие перспективы.

А если говорить об экономической повестке дня, то совершенно очевидно, что это может быть сделано по пути интеграции, создания различных торговых, инвестиционных режимов, начиная двусторонними договорённостями и заканчивая гипотетически какими-то полноформатными договорённостями, которые создают единое экономическое пространство, затрагивающее и Шанхайскую организацию сотрудничества, и АСЕАН. Конечно, это вопрос достаточно далёкого будущего, но определённое движение в эту сторону мы наблюдаем.

Страны АСЕАН отмечали 50-летие своей организации. Это очень важное событие, мы их с этим поздравили. И я специально сегодня сказал, что эти страны многого добились и в формате просто взаимодействия, и с учётом создания в 2015 году экономической структуры АСЕАН. Шанхайская организация сотрудничества гораздо моложе и не столь интегрирована внутри, как сообщество АСЕАН. Мы сегодня общались с участием руководства Шанхайской организации сотрудничества. Был Генеральный секретарь организации, который принял участие в обсуждении вопросов. Иными словами, контакты уже установлены как по линии глав государств и правительств, так и по линии аппаратов, что очень важно для будущего.

Вопрос: Дмитрий Мешков, «Интерфакс». Дмитрий Анатольевич, что Вы думаете о возможном наращивании торгово-экономического сотрудничества с Филиппинами, прежде всего в части агроэкспорта в эту страну? Особенно на фоне проблем с урожаем у более традиционных для этого рынка поставщиков – США, Австралии, Канады?

Д.Медведев: Если ориентироваться на сотрудничество, не нужно делать акцент только на неурожае. В этом году неурожай, в следующем году урожай. Надо просто развивать сотрудничество, кооперацию, экономические отношения с Филиппинами. В этом смысле, мне кажется, у нас очень неплохие перспективы.

Переговоры с Филиппинами, с Президентом Дутерте уже вышли на принципиально новый уровень. Мы сотрудничаем практически во всех областях, причём в тех областях, в которых, скажем прямо, ещё три-пять лет назад сотрудничество трудно было даже себе представить, включая вопросы обеспечения безопасности, военно-техническое сотрудничество. Вы, наверное, слышали: вчера Президент, когда мы вечером встречались, упомянул о помощи, которую Российская Федерация оказала в контексте антитеррористической операции, которая проводилась Правительством Филиппин в Марави. И Президент сказал прямо и откровенно, что это помогло. Но дело даже не в этом в конечном счёте, а в том, что отношения вышли на качественно новый уровень.

В чём это заключается? Это заключается в том, что у нас уже полноценная нормативная основа этих отношений. Только вчера было подписано девять соглашений на различные темы, как межправительственных, включая ведомственные документы, так и корпоративных, что, на мой взгляд, не менее важно, потому что это именно та ткань, которая соединяет экономики двух стран.

Если вернуться к аграрному сотрудничеству, то, действительно, это большой рынок, здесь живёт больше 100 миллионов человек. С одной стороны, здесь есть свои, особые продукты питания, которые наши филиппинские друзья могут поставлять и в нашу страну. Я имею в виду прежде всего тропические фрукты и продукты моря, которые здесь вылавливают в большом количестве и которые могут поставляться в нашу страну. С другой стороны, поставка зерновых, зернобобовых культур, а также мяса, включая мясо птицы, свинину, говядину была бы очень выгодна для нас. И в этом смысле мы пока только начинаем эту работу, но товарооборот вырос за последнее время, причём в значительной степени – за счёт поставок именно филиппинских товаров и продовольствия на наш рынок. Нам ещё нужно только осваивать рынок Филиппин, я думаю, это можно будет сделать в ближайшие годы. Во всяком случае, такие намерения есть у обеих сторон.

Вопрос: «Вести FM». Я хотела бы вспомнить о соглашении между ЕАЭС и Вьетнамом, которое было подписано год (может быть, чуть больше года) назад. О каких результатах можно говорить на сегодняшний день? Планируется ли подписание подобного соглашения (о ЗСТ) ещё с какими-то странами в ближайшее время? И на минувшем саммите шёл ли разговор о подобном соглашении между ЕАЭС и АСЕАН?

Д.Медведев: Нам нужно двигаться шаг за шагом. Вы справедливо упомянули соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Я сегодня встречался с вьетнамским премьером. Мы как раз обсуждали результаты действия этого соглашения. В чём они заключаются? Наш товарооборот, несмотря на разные неблагоприятные тенденции, которые на рынке существуют, за счёт этого соглашения показывает прирост приблизительно на 20%. И это очень хороший результат. Вьетнамская цифра, кстати, не 20, а 25 (всегда существует разница в оценке таможенной стоимости, там различные товарные потоки). Тем не менее очевиден факт, что или пятая, или четвёртая часть товарооборота приросла в результате реализации этого соглашения. Причём мы не всё реализовали. Там ещё есть целый ряд позиций, которые подлежат реализации, в частности, они касаются нашего автопрома. Мы отдельно с нашими вьетнамскими друзьями это проговаривали. Это специальный протокол, я сегодня особо акцентировал внимание на необходимости его выполнения. Поэтому этот инструмент работает, он важный, интересный, благодаря ему активизируется товарообмен и инвестиционные связи, его можно тиражировать, в том числе с участием стран АСЕАН. Хотя я прямо скажу: мы ведём подобные переговоры не только со странами АСЕАН.

В рамках этого визита проблематику, связанную с подготовкой очередного, нового соглашения о зоне свободной торговли я вёл с Премьер-министром Сингапура господином Ли Сянь Луном, и мы договорились о том, что ускорим эту работу, так как это соглашение в достаточно высокой стадии готовности. Это непростая работа, потому что нужно смотреть на тарифы, на то, чтобы не оставить беззащитным свой рынок. С другой стороны, чтобы всё-таки произошла определённая либерализация торговых потоков и страны могли получить в результате этого соглашения особый, льготный или преференциальный режим для взаимных поставок. С Сингапуром такое соглашение готовится, мы обсуждаем эти вопросы и с другими странами, с Камбоджей, целым рядом других стран АСЕАН. В принципе я не исключаю вполне, что в какой-то момент мы выйдем уже и на возможность подготовки соглашения о такой свободной торговле между экономическим сообществом АСЕАН и Евразийским экономическим союзом, но для этого нужно пройти ещё достаточно большой путь. Будем двигаться от частного к общему.

Вопрос: Канал «Россия». Дмитрий Анатольевич, вопрос, касающийся наших западных партнёров. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность применения новых ограничений в отношении нашего «Северного потока». Речь идёт о третьем энергопакете. Как это может повлиять на реализацию проекта и что Россия может сделать в этом случае?

Д.Медведев: Строго говоря, этот вопрос касается не только наших западных партнёров, он и нас касается, потому что это совместный проект, важный, большой проект. Действительно, в последнее время мы услышали (пока именно услышали) мнение, которое пришло из Брюсселя, о том, что надо переоценить критерии действия так называемого третьего энергетического пакета и распространить этот пакет не только на газопроводы, на трубопроводный транспорт, который идёт по территории стран Евросоюза, но и на мощности, которые идут в нейтральных зонах, включая нейтральные воды, то есть на морские газопроводы. Как минимум с правовой точки зрения это позиция весьма спорная, если не сказать абсурдная. Так можно объявить зоной покрытия любым экономическим пакетом, энергетическим или каким угодно вообще любые отношения в мире. По всей вероятности, это способ давления на нашу страну и на некоторые государства – участники Европейского союза с целью побудить отказаться от строительства второй нитки «Северного потока» или каким-то образом усложнить эту работу.

Пока комментировать дальше я не буду, кроме уже сказанного о том, что, на мой взгляд, в правовом смысле это решение абсурдно, что, кстати, подтверждали юридические ведомства самого Европейского союза в Брюсселе. Но пока решений нет. Посмотрим, как поведут себя в этом случае европейские страны, в том числе страны, которые активно заинтересованы в реализации этого проекта, и к чему в конечном счёте будет склоняться Европейская комиссия.

Одно лишь могу сказать: наш подход к реализации этого проекта остаётся неизменным. Это не политический инструмент, не средство влияния нашей страны на европейские страны, как это иногда подают отдельные государства и политики. Это совершенно другое. Это нормальный коммерческий проект, направленный на обеспечение энергетической безопасности Европы, который, конечно, выгоден и Российской Федерации, поскольку приносит нам весьма немалые валютные доходы. Именно так мы его и позиционируем.

Вопрос: Андрей Блашкевич, ТАСС. Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на саммите в эти дни Вам удалось пообщаться с Президентом США Дональдом Трампом? Если да, как Вы оцениваете эти контакты?

И по американской теме в целом. Как Вы оцениваете ужесточение санкций со стороны США, которые они собираются и дальше ужесточать (уже известны планы)? Может ли это привести к сворачиванию каких-то проектов, которые Россия ведёт совместно с западными партнёрами? Как Россия будет минимизировать ущерб от этих санкций?

Д.Медведев: Сначала про саммит. Всегда есть возможность пообщаться с коллегами в той или иной форме. Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим Президентом Соединённых Штатов Америки. У нас было общение в ходе ужина, который давали в честь 50-летия АСЕАН. Поскольку Президент Дональд Трамп сидел практически рядом со мной, мы могли пообщаться.

Общее впечатление совпадает с тем, что недавно сказал Владимир Владимирович Путин на эту тему: он открытый, доброжелательный человек, с которым можно комфортно говорить на самые разные темы. В том числе мы вспоминали историю наших отношений с Соединёнными Штатами Америки, Вторую мировую войну и некоторые другие моменты. Само по себе это неплохо.

Плохо другое. Плохо, что, несмотря на наличие контактов, возможность обсуждать какие-то вопросы, наши отношения деградируют день ото дня. Они находятся в самой низкой точке за последние десятилетия. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Я неплохо помню ситуацию, которая была в наших отношениях в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Я, откровенно сказать, не уверен, что тогда наши отношения были хуже. Не было, например, законов, которые называются законами о распространении санкций на государства, являющиеся врагами Соединённых Штатов Америки. А сейчас такой закон действует. С недвусмысленной терминологией. Причём любопытно в этой истории то, что те же Соединённые Штаты Америки нас призывают к активному взаимодействию по ряду самых сложных мировых проблем, например, в борьбе с терроризмом или по разрешению ситуации на Корейском полуострове. С другой стороны, такими решениями объявляют нас весьма недвусмысленно не только своими оппонентами, а, по сути, врагами. Это как минимум непоследовательная позиция.

Если говорить о новом пакете санкций, то вы, наверное, знаете, что сам по себе этот закон не создаёт принципиально новых правил, но он кодифицирует исполнительные указы администрации Соединённых Штатов Америки. И если до этого закона все эти решения, все эти санкции можно было отменить актом Президента, то сейчас для этого требуется решение Конгресса. Это означает, что, по сути, происходит увековечивание всех этих решений. Если хотите, здесь можно провести параллель с поправкой Джексона – Вэника. Хотя этот закон гораздо шире, чем поправка Джексона – Вэника, поскольку для отмены этих решений потребуется новый закон. Более того, даже отложение действия этих правил требует гораздо более сложной процедуры. Я, конечно, не специалист по американскому праву, но, по-моему, там процедура даже сложнее, чем использование вейвера, который применяли Соединённые Штаты Америки, для того чтобы блокировать поправку Джексона – Вэника. Что это такое? Это означает, что, по сути, наши отношения будут подорваны на протяжении десятилетий. Другие люди уже будут управлять нашими странами, а отношения будут вот в таком состоянии. Поэтому мы считаем, что это очень плохо.

Если же говорить об экономических последствиях, то в значительной степени всё это относится к компетенции исполнительной власти Америки, то есть как раз той же администрации. Посмотрим, какие решения они будут принимать. В любом случае мы к различного рода ограничениям готовы. Во-первых, потому что они появились не сегодня, во-вторых, потому что наша экономика адаптировалась к условиям жизни как в ситуации с общеэкономическим кризисом, так и с учётом тех ограничений, которые ввели в отношении российской экономики Соединённые Штаты Америки и целый ряд других западных стран. Поэтому принципиально нового ничего не произойдёт. Но у нас есть способы влияния на эту ситуацию. Ещё раз говорю, наша экономика адаптировалась, Правительство имеет необходимый арсенал решений, которые можно будет задействовать в случае возникновения каких-то неожиданностей. Ещё раз подчеркну, само по себе это весьма прискорбно и создаёт абсолютно неприемлемый, на наш взгляд, уровень взаимоотношений с Соединёнными Штатами Америки. И это уже никак не связано ни с персоналиями, ни с чем другим.

И последнее, может быть, о чём я хочу сказать. Экономика всё равно сильнее, чем многие политические решения. Они всякие санкции вводят, пытаются нас ущемить где-то, где-то заблокировать нашу работу, но, с другой стороны – бизнес хочет этого? Если говорить о товарообороте с Америкой, то он за последнее время, несмотря на санкции, подрос. Если говорить о товарообороте с Европейским союзом, то он тоже подрос. Здесь есть и вклад углеводородов, тем не менее всё равно рост происходит.

В конечном счёте, если будут использованы отдельные инструменты этого закона, это ударит прежде всего по европейскому бизнесу, по интересам граждан Евросоюза. Будет создавать напряжение на рынке этих стран, потому что не будут реализованы новые проекты, могут произойти какие-то иные изменения, в том числе по ценам. Этот закон в известной степени превращается в инструмент конкурентной борьбы для продвижения сжиженного газа из Соединённых Штатов Америки на европейский рынок, причём с нарушением правил конкуренции. И вот этого не видеть тоже нельзя. Это действительно возмущает многих представителей бизнеса из Европейского союза, да и отдельных политиков Евросоюза, о чём они делали вполне недвусмысленные заявления.

Вопрос: «РИА Новости». Дмитрий Анатольевич, у меня вопрос экономического плана. По некоторым данным, в последнее время российская экономика выходит из своего кризисного состояния. Однако по прогнозу МВФ достичь уровня 3%, о чём ранее говорил Президент, давал поручения, удастся не за 3 года, а за 7–10 лет. Кстати, по данным Росстата, рост ВВП в III квартале составил 1,8%, что несколько ниже. Скажите, какие меры необходимо принять, чтобы изменить ситуацию и достичь поставленных целей?

Д.Медведев: Всякие прогнозы – дело достаточно сложное и зачастую неблагодарное. Вы упомянули МВФ. Ещё совсем недавно МВФ прогнозировал рост нашей экономики около 1%.

Сейчас они прогноз поменяли. Эти прогнозы должны всё-таки сверяться с реальной ситуацией. Действительно, за последнее время (и это не некоторые данные, это уже, так сказать, медицинский факт, это уже диагноз, который поставили экономические аналитики) экономика вошла в стадию роста. Я не могу сказать, что это абсолютно уверенный рост, такой, какого мы бы хотели достичь. Тем не менее рост порядка 2% – это по мировым масштабам весьма неплохой рост. Достаточно посмотреть на рост экономик так называемых развитых стран, или рост развитых экономик.

Но нам этого мало. Это действительно так, и об этом говорилось в поручениях Президента, говорится на различных экономических совещаниях. Мы не считаем удовлетворительной ситуацию в целом. Российская экономика должна развиваться гораздо быстрее, для того чтобы ускорить решение проблем, которые у нас возникли в 1990-е годы и которые связаны с кризисом 2008 года и последствиями кризисных явлений текущего десятилетия.

Что для этого делать? У нас есть антикризисные решения, которые мы пока не отменяли, которые действуют. Я ещё раз об этом скажу, хотя мы неоднократно это подчёркивали: очень важно, что у нас стабильные макроэкономические условия. Сегодня это уже понимают все, вне зависимости от экономических взглядов, предпочтений и даже идеологии. Невозможно планировать нормальный рост экономики в условиях гиперинфляции. Сколько бы ни говорили на эту тему: давайте денег напечатаем, качнём их в промышленность, в сельское хозяйство, – всё съест инфляция. В результате инфляционного таргетирования, в результате курса на снижение инфляции мы вошли в число стран с цивилизованным уровнем инфляции. И это, может быть, важнейшее достижение последних лет, если не десятилетий, – самый низкий уровень инфляции за всю историю Российской Федерации как самостоятельного государства.

У нас растёт валовый внутренний продукт. На фоне снижающихся темпов инфляции можно корректировать отдельные элементы бюджетной политики и, безусловно, можно и нужно заниматься снижением кредитных ставок в структуре коммерческих банков. Здесь индикацию даёт Центральный банк Российской Федерации, аккуратно снижая ключевую ставку, но в конечном счёте это подталкивает к тому, чтобы выходить на другой уровень кредитных ставок, а это делает кредиты гораздо более доступными для бизнеса и, что не менее важно, делает кредиты гораздо более доступными для тех, кто хочет получить ипотеку. Вы знаете, что ипотечная ставка – я имею в виду не субсидированную ставку, а простую ставку, без субсидий от государства – достигла самого низкого уровня опять же за всю нашу новейшую историю. И я уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться. Это означает возможность роста жилищного сектора и, конечно, решение важнейшей социальной проблемы – проблемы получения жилья, приобретения жилья.

Снижение инфляции даёт огромный позитивный эффект с точки зрения предсказуемости цен на основные продукты питания и товары – это то, что непосредственно отражается на кошельке людей, граждан нашей страны.

Все эти макроэкономические условия вкупе с небольшим бюджетным дефицитом, который тоже снижается и в ближайшие годы может выйти уже в нулевую или даже профицитную фазу, дают основания полагать, что мы сможем достичь этих показателей в достаточно короткой перспективе.

Но дело даже не в показателях и не в темпах роста. Мы должны выйти на принципиально новую структуру российской экономики. Я часто слышу упрёки: «Что же вы так медленно проводите диверсификацию? Почему так медленно модернизируется экономика?» У нас экономика очень сложная. Это экономика самого крупного по территории государства. Экономика, которая ещё совсем недавно, двадцать с небольшим лет назад, жила по законам плана. Поэтому для того, чтобы перевести её на другие рельсы, для того, чтобы добиться её диверсификации, нужно потратить значительные усилия. Тем не менее я ещё раз акцентирую внимание на том, что за последнее время мы, по сути, получаем бóльшую часть доходов уже не от торговли нефтью и газом. Это уже другие доходы. О чём это говорит? Это говорит о том, что меняется сама структура экономики. Да, пока недостаточно быстро. Но эти изменения происходят.

Очень важно сделать технологические заделы, чтобы не отстать от всего мира. Для этого подготовлена и принята программа перехода к цифровой экономике. Этим занимаются сейчас все. Если кто-то скажет, что в каком-либо государстве, даже самом высокоразвитом, эта задача решена, это будет нечестно. Цифровая экономика как явление не существует ни в одной стране мира. Мы только движемся к ней. Но это движение необратимо, и мы должны занять в этом движении достойное место. Уверен, что мы это сможем сделать.

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья за 10 месяцев 2017 года выросли на 11,2% по сравнению с показателем за январь - октябрь прошлого года и составили 608,3 тыс. человек, сообщила пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

«Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия — Финляндия (плюс 23,7%), Россия — Китай (плюс 21,5%) и Россия — Германия (плюс 16,7%)», — говорится в сообщении.

Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в сообщении Россия — Европа в целом и в том числе в сообщении Россия — Германия с декабря 2016 года ОАО «РЖД» назначило поезд № 13/14 «Стриж»/Strizh Москва — Берлин. Отличительной чертой данного поезда является то, что впервые состав сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колесных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) по ст. Брест (Белоруссия). С начала курсирования данным поездом перевезено 24,1 тыс. пассажиров, в том числе в январе - октябре 2017 года — почти 23 тыс. человек.

Также в январе - октябре 2017 года заметно выросли перевозки пассажиров в сообщении со странами СНГ и Балтии. В частности, почти на 7% увеличилось количество пассажиров, перевезенных между Россией и Латвией, на 1,6% — в сообщении Россия — Эстония. Кроме того, увеличилось количество перевезенных пассажиров в сообщении с Таджикистаном (плюс 75,6%), Узбекистаном (плюс 12,3%) и Казахстаном (плюс 3,4%).

Россия ведет переговоры с Белоруссией о поставках сернистой нефти на белорусские НПЗ.

По текущему соглашению поставки осуществляются в объеме 24 млн тонн.

Москва и Минск обсуждают детали поставок российской сернистой нефти в Белоруссию, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов. «В деталях пока не обсуждали. Пока смотрим в рамках контроля качества поставки на заводы, на то, каким образом заводы сохранятся. У нас есть пороговые значения нефти, которая поставляется на заводы. В этом смысле мы всегда ниже этих порогов были. Заводы у нас ничего не нарушат, если мы выйдем на те цифры, которые нам нужны», – сказал Молодцов.

По действующему соглашению, Россия поставляет в Белоруссию 24 млн тонн нефти в год по беспошлинному тарифу, из которых 18 млн тонн направляются на переработку. По словам главы «Белнефтехима» Игоря Ляшенко, договоренности между Белоруссией и Россией в нефтяной сфере, предусматривающие поставку в республику 24 млн тонн нефти, выполняются в полном объеме.

Россия и Белоруссия 13 апреля подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Согласно договоренностям Москва должна была восстановить поставки нефти в объеме 24 млн тонн ежегодно с 2017 по 2024 год и может увеличить поставки с 2021 года. Минск погасил задолженность перед «Газпромом» в размере $726,2 млн долларов за поставки российского газа в 2016-2017 годах. Это было условием вступления в силу новых договоренностей в энергетической сфере.

Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, отмечал, что Россия имеет возможность поставить в Белоруссию в 2017 году меньше заявленных 24 млн тонн нефти в рамках заключенных с республикой договоренностей.

Легендарному памятнику «Алеша» исполнилось 60 лет

Масштабные торжества прошли по поводу 60-летнего юбилея памятника советскому солдату-освободителю, легендарному «Алеше», установленному в болгарском Пловдиве. В празднике приняли участие сотни представителей болгарской общественности.

У подножия монумента собрались представители болгарских общественных и политических организаций, дипломатических миссий разных стран, сотни простых граждан, чтобы почтить память воинов, освободивших Болгарию от фашизма. Пловдивский митрополит Николай отслужил перед памятником заупокойную службу. Заместитель декана философско-исторического факультета пловдивского университета "Паисий Хилендарский" Симеон Кацаров в своей речи подчеркнул: «Цель возведения монумента – сохранение памяти, это самый лучший способ не повторять ошибок прошлого».

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Болгарии Анатолий Макаров отметил, что "Алеша" – не обыкновенный памятник, а один из самых ярких символов военного братства и дружбы между Россией и Болгарией.

"Монумент, без преувеличения, особенный, - подчеркнул посол. - «Алешу» хорошо знают и любят и в России, и в Болгарии, а гимном нашей дружбы стала одноименная песня, без которой не обходится ни одно празднование Дня Победы. Это неудивительно: вряд ли возможно найти другой такой истинно народный монумент, вызывающий искренние, светлые чувства у людей".

Посол также высказал возмущение по поводу акта вандализма в отношении «Алеши» и выразил надежду на то, что виновные будут привлечены к ответственности, а впредь такие преступления не будут допущены.

Венки и цветы к монументу возложили представители российского дипломатического корпуса в Болгарии во главе с Анатолием Макаровым. Венок от представительства Россотрудничества возложили Павел Журавлев и Наталья Еремина. Венки и цветы – от Союза коммунистов Болгарии, «Бессмертного полка Болгарии» и движения «Че Гевара», членов гражданского общества «Алеша», сотрудников производственного объединения «Авиамаш», губернатора Пловдивской области господина Димитрова, Болгарской социалистической партии, Координационного совета «Болгария-Россия», участников национального движения «Русофилы», Союза офицеров и сержантов запаса и резерва, посла Белоруссии в Республике Болгарии Владимира Воронковича, Почетного консула России в Пловдиве Георги Гергова, движения «Ночные волки» и сотен граждан.

Торжества завершились концертом в Доме культуры «Борис Христов», на котором в знак благодарности потомкам создателей монумента были вручены памятные подарки. Центр русского языка и литературы совместно с пловдивским университетом «Паисий Хилендарский» провел конкурсы на лучшее эссе, детский рисунок и фотографию. Победители были награждены на концерте.

Памятник был открыт 5 ноября 1957 года, официальное название – памятник Неизвестному солдату. Авторы – болгарские скульпторы Васил Радославов, Николай Марангозов, Александр Занков, Иван Топалов, Борис Марков, Георги Коцев, Петр Цветков. Воин, стоящий на холме Бунарджик (переводится как холм Освободителей), держит в руках автомат «Шпагин» и букет роз, который вручили граждане, благодарные за освобождение Болгарии от фашистских захватчиков. Прообраз памятника – рядовой Алексей Иванович Скурлатов, стрелок из Алтайского края. В 1944 году он работал на восстановлении телефонной линии София-Пловдив, его фотография попала к болгарскому скульптору Василу Радославову, который взял образ за основу памятника.

Высота памятника - 17 метров (6 метров – пьедестал и 11 – фигура воина).

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск ввело в эксплуатацию новые линии искусственного электроосвещения, благодаря чему проезд стал более комфортным и безопасным в 30 населенных пунктах Смоленской области. Федеральные трассы обустроены не только в границах населенных пунктов, но и на мостах и транспортных развязках.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и создания благоприятных условий видимости в темное время суток новые линии освещения построены на автодороге А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Белоруссия в черте населенных пунктов Крапивна, Лесхоз, Городецкое, Чижовка, Утоки, Крутогорка, Екимовичи, Надворное, Коски, Любовка, Валентиновка, Кириллы, Рославль, Бовальское, Астапковичи, Слобода, Криволес, Шумовка, Дубовичка. Освещены также мост через р. Остер на 7-м км и транспортные развязки на 0-м и 15-м км обхода г. Рославля.

На трассе Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия комплексное обустройство проведено в деревнях Липовка, Горлово, Вяхори, Бодровка, Павловка, Козловка, Емельяновка, Васьково, Азаровка, Дмитриевка, Льнозавод. Помимо этого, новые опоры и светильники установлены на мосту через р. Хмара на 319-м км автодороги, а также на 387-м км в месте пересечения трассы с Юго-Западным обходом г. Смоленска.

Управление работой освещения осуществляется удаленно, с помощью специального программного комплекса. Его использование позволяет контролировать работу светильников и оперативно выявлять поломки и несанкционированные подключения к линиям электропередач, а также экономить порядка 30% электроэнергии за счет оптимизации графика включения/выключения освещения.

Первый контейнерный поезд из финского города Коувола отправился в китайский город Сиань. Состав c 41 контейнером проследует через Россию и Казахстан. Протяженность маршрута около восьми тысяч километров. В обратном направлении поезд из Китая в Финляндию отправится 29 ноября.

По сообщению администрации Чжэнчжоу первого ноября со станции Путянь города Чжэнчжоу в Гамбург отправился грузовой поезд "Китай-Европа" – этот поезд был первым в рамках проекта еженедельных регулярных рейсов по маршруту из Чжэнчжоу в Европу. Восемь грузовых рейсов будет отправляться в Евпроу, в обратном направлении будет выполняться семь рейсов.

Недавно грузовой поезд с 41 контейнером в составе отправился по новому маршруту из Уханя, административного центра провинции Хубэй в портовой французский город Дурж. Протяженность маршрута 10815 км, предполагаемое время в пути около 18 дней через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу и Германию.

320 тыс. 400 яиц, которые казахстанские предприниматели намерены были реализовать на рынках Кыргызстана, отправлены назад по причине отсутствия документов по прохождению ветконтроля. Об этом КирТАГ сообщили в пресс-службе государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при правительстве КР в понедельник.

«320 тыс. 400 единиц яиц предприятия «Жас Канат 2006» Кустанайской области, предназначенных для Кыргызстана, были возвращены назад», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприниматели, которые везли крупную партию яиц, не имели при себе документов подтверждающих, что продукт прошел ветеринарный контроль, как этого требуют правила ЕАЭС.

Концепцию формирования единых рынков энергии, нефти и газа ЕАЭС обсудят эксперты на IV международной конференции «Евразийский вызов» в Санкт-Петербурге 23-24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга.

В конференции примут участие политики и ведущие эксперты в области евразийской интеграции, представители крупных промышленных предприятий, бизнеса, научных и общественных организаций из 10 стран мира.

В рамках конференции эксперты обсудят реализации концепции формирования единого электроэнергетического рынка ЕАЭС, будут обозначены этапы формирования единого рынка нефти, газа и нефтепродуктов.

Также запланирована дискуссия «Шелковый путь», где будут обсуждаться актуальные вопросы сотрудничества ЕАЭС и Китая в сфере информационно-коммуникационных технологий, регулирования трансграничных рынков в сфере цифровой экономики и электронной коммерции, создания цифрового пространства в рамках стратегического взаимодействия с Китаем и странами ЕАЭС.

Специалисты дадут оценку роли экономических университетов в развитии ЕАЭС, резервах сетевого взаимодействия и перспективах форсайта, ресурсах Евразийского рынка интеллектуальной собственности - важнейшего условия конкурентоспособности стран при переходе к цифровой экономике.

Особое внимание в работе конференции будет обращено на Санкт-Петербург, как крупнейший научно-образовательный центр, активно участвующий в процессах евразийской интеграции и трансграничного межрегионального сотрудничества. Специальный круглый стол, посвященный расширению культурных и гуманитарных связей на евразийском пространстве, раскроет, в свою очередь, ведущую роль Санкт-Петербурга, как культурного центра России и мира в организации устойчивых культурных связей на пространстве ЕАЭС на примере международного фестиваля «Встречи в России».

В результате двухдневной работы IV международной конференции «Евразийский вызов» будет дана оценка достижениям деятельности ЕАЭС за 2017 год, и сформулированы актуальные задачи международного сотрудничества и перспективы дальнейшего укрепления ЕАЭС в партнерстве с КНР и другими странами мира.

Напомним, единый электроэнергетический рынок ЕАЭС планируется сформировать до июля 2019 года. Единый рынок обеспечит свободу движения товаров и услуг в сфере электроэнергетики. Также позволит создать хозяйствующим субъектам равные условия доступа на рынки с учетом имеющихся различий в топливно-энергетических комплексах стран союза и повысить их конкурентоспособность.

К 2025 году на территории стран-участниц Евразийского экономического союза должен быть создан общий рынок нефти и нефтепродуктов и общий рынок газа. Эти рынки придут на смену двусторонним соглашениям между правительствами стран, по которым сегодня происходят поставки энергоресурсов.

Об участии Россельхознадзора в Конференции высокого уровня по африканской чуме свиней.

9 ноября в г. Прага (Чехия) состоялась Конференция высокого уровня, посвященная контролю распространения африканской чумы свиней в Европе. В работе конференции приняли участие делегации из Австрии, Беларуси, Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Румынии, Российской Федерации, Словакии, Украины и Европейской Комиссии. Российскую Федерацию представлял советник Руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев.

В рамках мероприятия представителями стран были сделаны доклады о текущей эпизоотической ситуации в отношении африканской чумы свиней, а так же предпринимаемых мероприятиях по контролю распространения и ликвидации очагов заболевания. Помимо выступлений участниками было проведено обсуждение проблем возникающих у контрольно-надзорных органов при организации мероприятий по ликвидации очагов заболевания.

По итогам мероприятия участниками были сформулированы следующие рекомендации:

Учитывая характер африканской чумы свиней (АЧС), необходимо международное сотрудничество на самом высшем политическом уровне для рассмотрения трансграничного характера этого заболевания свиней и диких кабанов.

Сотрудничество с соседними странами в рамках Глобальной программы по прогрессивной борьбе с трансграничными болезнями животных (GF-TADs) должно продолжаться по техническим аспектам.

Обоюдные усилия по борьбе с болезнью и профилактике распространения болезни, такие как научные и технические консультации, включая финансовую поддержку посредством Пилотных проектов ЕС, должны быть учтены в будущем и быть продолжены, при условии, что уровень их осуществления выполняет предварительно поставленные цели.

Необходимы новые исследования по эпидемиологии АЧС, с особенным акцентом на персистенцию вируса в окружающей среде и принципы передачи вируса от диких кабанов.

Научная оценка должна учитывать последние соответствующие достижения науки и лучшие практики с целью вычленения элементов, которые содействуют минимизации перемещения и оптимизации управления популяциями дикого кабана, и, следовательно, прекращения распространения болезни, включая этологию дикого кабана и эпидемиологию болезни.

Финансовая поддержка должна быть нацелена на научную оценку мер, применимых к надзору, контролю и искоренению АЧС.

Человеческий фактор играет ключевую роль в аспекте передачи на длительные расстояния болезни, являющейся причиной значительного экономического ущерба. С целью рассмотрения этой проблемы все пункты въезда должны значительно ужесточить проверки личных вещей с целью минимизации их незаконного перемещения и применения санкций в случае нарушений. Борьба с контрабандой должна быть усилена, включая в рамках двустороннего сотрудничества.

Следует умножить усилия по проведению кампаний по повышению осведомленности, нацеленных на группы особого риска с целью контроля рисков, исходящих от них (напр. рабочие, пассажиры, путешественники, приезжающие из страны с инфицированными зонами).

Законодательство, касающееся АЧС, должно постоянно пересматриваться на основании достижений науки и полученного опыта, как и главы МЭБ.

О встрече Россельхознадзора и представителей Королевства Марокко по вопросу экспорта российской животноводческой продукции.

Приветственная встреча Россельхознадзора и представителей Национального бюро санитарной безопасности пищевых продуктов Королевства Марокко состоялась 13 ноября 2017 г. Зарубежные коллеги прибыли в Россию с целью проведения инспекции российских предприятий на соответствие требованиям марокканского ветеринарно-санитарного законодательства, а также для ознакомления с официальной системой ветеринарного государственного контроля безопасности животноводческой продукции в России. Представители Королевства Марокко также выразили желание изучить порядок контроля животноводческой продукции на государственной границе для всестороннего рассмотрения возможности открытия экспорта в Королевство Марокко.

Специалисты Россельхознадзора рассказали о видах государственного ветеринарного надзора и контроля, познакомили со структурой Россельхознадзора и созданном Службой комплексе информационных систем, работа которых направлена на обеспечение прослеживаемости продукции и сохранение эпизоотической и пищевой безопасности страны.

Так, система «Меркурий» обеспечивает электронную сертификацию поднадзорных грузов, позволяет отслеживать их перемещение по территории страны и ЕАЭС. В программе «Веста» содержатся данные о проводимых лабораторных тестированиях образцов поднадзорной продукции при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов и тп., в том числе, выполненных в рамках государственного задания. Эксперты отметили, что в год проводится порядка 7 млн таких исследований.

Система «Аргус» позволяет осуществлять автоматизированный ветеринарный контроль на внешней границе Российской Федерации и в рамках ЕАЭС.

Представители Королевства Марокко оказались впечатлены столь пристальным и качественным контролем, а также выразили заинтересованность в налаживании взаимодействия в области практического применения систем электронной сертификации продукции.

В рамках дискуссии представители Королевства Марокко отметили, что требования Россельхознадзора по пищевой безопасности строже, чем у других стран, в частности, нежели требования Кодекса Алиментариуса (прим. - свод пищевых международных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам), и работа по поддержанию процесса на таком высоком уровне трудна и заслуживает крайнего уважения.