Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

За четыре месяца с начала года экспорт рыбной продукции сократился на 10,4%

По предварительным данным ФТС России (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан), объем поставок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за пределы Российской Федерации за январь-апрель 2015 года составил 540,7 тыс. тонн, что на 10,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

В структуре экспорта 89,3% занимает мороженая рыба, 6,3% – филе рыбное и прочее мясо рыб, 3,2% – ракообразные и моллюски, 0,4% – готовая или консервированная рыбная продукция.

Снижение экспорта рыбной продукции в январе-апреле 2015 года произошло на счет готовой и консервированной рыбной продукции – ее поставки сократились на 65,5% к аналогичному периоду 2014 года. Наблюдается также снижение поставок мороженой рыбы на 11,5% – до 483,2 тыс. тонн.

Согласно предварительным данным ФТС России, основную долю в экспорте занимает мороженый минтай – 66,1%. Объемы его поставок в январе-апреле 2015 года снизились на 11,5%, составив 357,4 тыс. тонн. Поставки мороженой сельди за рубеж сократились на 22,2% – до 66,6 тыс. тонн (основные страны-покупатели – Китай, Нигерия, Республика Корея).

Вместе с этим наблюдается увеличение экспорта филе рыбного и прочего мяса рыбы на 5,3%, ракообразных и моллюсков – на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем импорта рыбной продукции в Российскую Федерацию в январе-апреле 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года снизился на 46,8% и составил 161,8 тыс. тонн. Снижение импорта происходит по основным видам рыб (форель, скумбрия мороженая, сельдь мороженая, мойва мороженая, сардины мороженой).

В структуре импорта 58,5% занимает мороженая рыба, 11,6% – готовая или консервированная рыбная продукция, 16,7% – филе рыбное и прочее мясо рыб, 8,1% – ракообразные и моллюски, 4% – рыба свежая или охлажденная.

Мы его теряем

Яков Миркин

Есть слова, а есть бытие. Оно самое простое, забубенное. Кому, сколько и почем.

Яков Миркин, председатель совета директоров Инвестиционной компании «Еврофинансы»

Мы теряем Европейский Союз. Потихоньку, полегоньку, но торговые связи с ним сжимаются. В 1-м квартале 2015 года – 45,7% внешнего товарооборота России. В 1-м квартале 2014 года доля ЕС была гораздо больше – 49,7%.

Мы теряем эту дойную корову. Товарооборот с ЕС взял и упал за год на 36%.

Но какой же это был прибыльный бизнес! Даже сегодня положительное сальдо (экспорт минус импорт) в торговле с ЕС – $29 млрд. за 1-й квартал 2015 года. Это – 60% всего положительного сальдо торгового баланса за 1-й квартал 2014 года. Шестьдесят процентов! Того, чем мы кормимся!

Таких клиентов холят, балуют и всячески за ними ходят, делая мелкие подарки и приговаривая: «Лучше тебя на всем свете нет!».

Мы теряем не только Украину, но и основных партнеров на постсоветском пространстве.

Доля Украины во внешнеторговом обороте – 2,8% в 1-м квартале 2014 года. Год назад – 4,6%. В 2012 году – более 5%. Украина – падение товарооборота за год на 58%.

Доля Беларуси во внешнеторговом обороте – 3,8% в 1-м квартале 2014 года. Год назад – 4,2%. В 2012 году – 4,7%. Беларусь – падение товарооборота за год на 37%.

Доля Казахстана во внешнеторговом обороте – 2,6% в 1-м квартале 2014 года. Год назад – 2,6%. В 2012 году – 3,0%. Казахстан – падение товарооборота за год на 29%.

Все это была очень прибыльная торговля. Положительное сальдо – только в пользу России!

Спасение в Китае? Его стало больше, больше! Доля Китая во внешнеторговом обороте в 1-м квартале 2014 года – 11,6%. Годом ранее – 11,3%. В 2012 году – 10,5%.

Но это – хитрые цифры! В абсолютных объемах и с Китаем товарооборот упал за год на 29%!

И еще – пока это очень невыгодный клиент. У нас с Китаем – отрицательное сальдо экспорта – импорта. Не мы зарабатываем на Китае, а Китай зарабатывает на нас. В 1-м квартале 2015 года это отрицательное сальдо составило, как говорят экономисты, поправляя пенсне на носу, – $1,7 млрд. Нечего поставлять из России – до «Силы Сибири», до газопроводов, до всей этой топливной реки! Сырье – против готовой продукции из Китая. Это уже реальность.

Между прочим, доля США во внешнеторговом обороте России растет. В 1-м квартале 2015 года – 4%, в 1-м квартале 2014 года – 3,4%, в 2012 году – 3,4%.

Чудны дела твои, Господи!

Убыточная вещь, между прочим. Отрицательное сальдо России во внешней торговле с США в 1 квартале 2015 года – $0,9 млрд.

Что ж, пока на плаву, пока держимся, но мир, его торговые связи неумолимо меняются вокруг нас. И корпорации «Россия» нужно бы то, что в сухих переговорных комнатах называется «стратегический маркетинг» или «стратегический менеджмент», когда озабоченные директора хмуро запускают пальцы в шевелюру, чтобы понять, почему падают прибыли и сокращаются ниши на таких давно освоенных рынках, где всегда раньше светило солнце и небо было так свежо и прекрасно.

Минпромторг и Ульяновский станкостроительный завод вместе поддержат станкостроение.

Министерство промышленности и торговли и Ульяновский станкостроительный завод подписали соглашение о намерениях. Соглашение было подписано в рамках проведения 16-й Международной выставки «Металлообработка-2015» при участии первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина. Документ предусматривает совместную работу по развитию станкоинструментальной промышленности.

Первый замминистра отметил, что подписанный документ предусматривает возможность заключения с Ульяновским станкостроительным заводом специального инвестконтракта в рамках реализации закона «О промышленной политике». Глеб Никитин: «Меры, предпринимаемые министерством для развития отечественного станкостроения, включая механизм специнвестконтрактов, направлены на поддержку в том числе и иностранных производителей, которые готовы реализовывать проекты с глубокой локализацией. Мы приветствуем дальнейшее развитие отношений с немецкими партнерами в данной области».

Ульяновский станкостроительный завод, входящий в состав немецкого концерна DMG MORI, планирует осуществить на территории области локализацию производства станков модельного ряда Ecoline. Данное оборудование широко востребовано в различных отраслях промышленности, в том числе в авиационной. Кроме того, DMG MORI намеревается создать на территории РФ научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр в целях трансфера технологий и разработки инновационной станкоинструментальной продукции.

Аналогичное соглашение было подписано Минпромторгом России с российско-чешской станкостроительной компанией «МТЕ Ковосвит Мас» (Ростовская область), которая планирует осуществить локализацию производства чешских станков фирмы Kovosvit Mas.

Справка:

Международная выставка «Металлообработка» проводится с 1984 года и является крупнейшим проектом в России и СНГ в области станкостроения, предлагая передовые решения российского машиностроительного комплекса. В этом году выставка собрала около 1 тыс. участников из 35 стран. Национальные экспозиции представили 10 стран: Белоруссия, Германия, Испания, Италия, Китай, Словакия, Тайвань, Швейцария, Франция, Чехия. Организаторами выставки выступили Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» и Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент».

V Петербургский международный юридический форум.

Выступление секретаря Комиссии Организации Объединённых Наций по праву международной торговли Рено Сорьельи.

В.Яковлев (модератор, советник Президента Российской Федерации): Уважаемый Дмитрий Анатольевич, спасибо. Уважаемые дамы и господа, коллеги! Продолжаем обсуждение основной темы форума «Миссия права в эпоху перемен». Я думаю, что с учётом тех положений, на которые обратил наше внимание Дмитрий Анатольевич, важным аспектом международных отношений является международная торговля. Выдающиеся успехи в гармонизации норм права международной торговли имеет комиссия Организации Объединённых Наций по праву международной торговли (UNCITRAL), в рамках которой ведётся работа не только по созданию международных договоров, но и правовых инструментов рекомендательного характера, «мягкого права», типовых законов. В этом году мы отмечаем помимо прочего 35-летие Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров, подготовленной с участием как раз UNCITRAL, которая остаётся важнейшим международным документом в этой сфере.

Я с удовольствием предоставляю слово Рено Сорьелю, секретарю UNCITRAL. Господин Сорьель, вам слово.

Р.Сорьель (секретарь Комиссии Организации Объединённых Наций по праву международной торговли, как переведено): Спасибо, господин ведущий, за вашу высокую оценку работы UNCITRAL. Ваше превосходительство, уважаемые коллеги, дамы и господа! Прежде всего я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что они пригласили комиссию Организации Объединённых Наций по правам международной торговли, UNCITRAL, участвовать в этом важном мероприятии. Для меня большая честь выполнять обязанности секретаря UNCITRAL. Я могу сказать, что тема настоящего форума – «Миссия права в эпоху перемен» – является примером очень важного соображения, которым руководствуются государства – члены UNCITRAL, а также государства – члены Организации Объединённых Наций в целом в ходе разработки норм торгового права (именно этим занимается UNCITRAL). Для того чтобы точнее сформулировать данное соображение, необходимо сказать, каким вопросом задаются государства-члены. Они задаются вопросом, в чём состоит миссия права в эпоху расширяющихся и быстрых перемен в сфере торгового права.

В продолжение этого вопроса я бы хотел обсудить три взаимосвязанных и продолжающихся изменения в области разработки норм торгового права и рассказать о подходе UNCITRAL к этим переменам.

Первое изменение заключается в отходе от попыток унифицировать право торговли и перейти к поощрению его модернизации и гармонизации.

Второе изменение можно охарактеризовать как переход от ориентации на развитие торгового права исключительно международного уровня к признанию важности также и региональной перспективы.

И, наконец, мне хотелось рассмотреть бы и третье изменение, а именно повышение осведомлённости о важности торгового права и реформирование торгового права для обеспечения устойчивого развития и укрепления верховенства права.

Для того чтобы разобраться в первом переходе от унификации к модернизации, я думаю, следует представить некоторую справочную информацию о UNCITRAL, которая была основана в 1966 году в целях разработки глобальных стандартов в области международной торговли. В тот момент речь шла об отношениях Востока и Запада. Комиссия не занимается вопросами торговой политики, поскольку это область Всемирной торговой организации, она скорее специализируется на совершенствовании правовых рамок, которые регулируют коммерческие сделки между бизнес-партнёрами и торговыми субъектами на макроэкономическом уровне.

Процесс разработки этих рамок в UNCITRAL характеризуется транспарентностью, а также инклюзивностью. Государства – члены UNCITRAL выбираются таким образом, чтобы представлять каждый регион мира, все стадии экономического развития и, разумеется, все правовые традиции.

Все государства – члены Организации Объединённых Наций могут участвовать в работе в качестве наблюдателей, а благодаря процессу принятия решений на основе консенсуса, который принят в UNCITRAL, они также имеют возможность вносить свой вклад в принятие решений. Другие межгосударственные организации также участвуют работе, и крайне важно сказать, что в ней участвуют и конечные пользователи текстов UNCITRAL, то есть юристы и коммерческие компании.

Такое сочетание частных и государственных заинтересованных сторон и интересов придаёт работе UNCITRAL особенную легитимность. Учитывая как потребности государств, так и потребности частных субъектов, подготавливаемые UNCITRAL правовые стандарты считаются международным сообществом в то или иное время самой лучшей международной практикой в той или иной области. Всё это проводится публично, проводятся записи, составляются доклады обо всех совещаниях UNCITRAL. И эта документация доступна онлайн на всех языках Организации Объединённых Наций. Мне хотелось бы поговорить о переходе UNCITRAL от задач унификации торгового права к содействию модернизации и гармонизации этого права. Традиционно наша работа была сосредоточена на различиях между разными странами в их национальном законодательстве, которое регулировало и торговлю. Разумеется, при этом мы исходили из понимания того, что данные различия могут стать барьерами на пути торговли, создавая правовую неопределённость, это повышает транзакционные издержки, например издержки судебные и правовые, потому что требуется изучать иностранное законодательство, которое регулирует тот или иной контракт. В результате этого возникают значительные препятствия на пути торговли.

Для преодоления различий во внутреннем законодательстве традиционный подход UNCITRAL заключался в том, чтобы пытаться унифицировать право в этой области, и так дело обстояло с Конвенцией Организации Объединённых Наций о договорах международной купли-продажи товаров. Данная конвенция была подготовлена и принята в 1980 году. Это крайне эффективный подход, поскольку на долю 83 государств – участников конвенции приходится более 80% глобальной торговли товарами, и этот подход, который основан на твёрдых нормах права и конвенции, был вполне обоснован. Однако растёт признание среди государств – членов UNCITRAL, что, несмотря на то, что конкретные правовые различия в различных областях могут создавать барьеры на пути торговли, основные барьеры могут быть результатом более системных проблем на национальном уровне. Активный товарооборот между странами с англосаксонским и континентальным правом свидетельствует о правоте этого утверждения. Речь идёт не о различиях в законодательстве, однако самым большим препятствием на пути торговли некоторых странах является недостаточная развитость правового режима, который не учитывает быстрые изменения в торговом праве. Например, правовой режим, который не позволяет заключать сделки электронным образом или поддерживать постоянные контактные взаимоотношения, которые настолько свойственны современным производственно-сбытовым цепочкам. Всё это может быть препоной на пути торговли. Вот именно поэтому нынешняя и недавняя работа UNCITRAL нацелена прежде всего на выработку решений, которые будут применимы как к внутренним сделкам, так и к международным сделкам. Этот переход, скажем, выражается в документах, которые посвящены альтернативному урегулированию споров, электронной торговле, вопросам неплатежей, онлайновому разрешению споров и (недавно) вопросам создания благоприятной среды для малых и средних предприятий.

Стремление UNCITRAL перейти от тенденций унификации к предоставлению правительствам тех инструментов, которые могут помочь им в гармонизации и стандартизации законодательства в противовес конвенциям выражается в том, что UNCITRAL всё больше выпускает модельных законов, законодательных руководящих принципов и других инструментов «мягкого права», которые наделяют государства необходимой гибкостью, позволяющей им приспосабливаться к внутренним условиям.

Сдвиг внимания UNCITRAL и уход от исключительно международных аспектов также связан со вторым изменением, о котором я хотел бы поговорить, а именно с повышением важности региональных аспектов в нормотворчестве.

С течением времени произошло увеличение числа региональных структур как правительственных, так и неправительственных, которые участвуют в формулировании правил международной торговли, направленных на гармонизацию правовых условий на региональном уровне. Наиболее заметной организацией является Европейский союз, разумеется, но есть и другие организации на каждом континенте, и для меня особенно приятно сейчас здесь в этой связи отметить усилия, которые предпринимаются в рамках ЕврАзЭС.

С точки зрения UNCITRAL такой рост числа региональных инициатив приносит очень большую пользу, например, в плане накопления опыта и знаний на региональном уровне. В некоторых областях, в которых работает UNCITRAL, и в тех областях, в которых страны сталкиваются с большими проблемами, одна из тех проблем, которые при этом возникают, состоит в том, что, несмотря на мандат UNCITRAL координировать работу организаций, которые занимаются правом международной торговли, не существует обязательного механизма, который обеспечивает сотрудничество всех этих организаций.

Например, международные и региональные организации очень часто занимаются одними и теми же вопросами, предпринимая усилия по реформе законодательства. Помимо неэффективного использования ресурсов принимаемые решения могут противоречить друг другу. Поэтому UNCITRAL обращается к региональным органам (в основном это региональные комиссии Организации Объединённых Наций) в целях устранения этих несогласованностей, которые могут порождать неопределённость в торговле и иметь эффект, обратный желаемому. Помимо этой конкретной трудности могут возникать проблемы в том случае, если экономический статус региональной организации и её торговых субъектов приводит к тому, что нормы начинают применяться за пределами действия этой организации. В этих случаях данные нормы не обязательно представляют собой наилучшее глобальное решение, и навязывание их может быть проблематичным для государств, которые не участвовали в их создании.

Да, разумеется, региональные организации лучше всего понимают региональные и местные потребности и лучше всего умеют вырабатывать оптимальные решения в этом контексте. Однако концентрация усилий по достижению региональной интеграции такова, что законодатели в регионах легко могут выпустить из виду более широкую перспективу, более широкий масштаб, который выходит за пределы их конкретных регионов и организаций. И об этом напоминает очень часто UNCITRAL.

Пытаясь установить баланс между преимуществами региональных инициатив и необходимостью обеспечивать их совместимость с международными усилиями, UNCITRAL пытается внедрить более региональный подход, особенно в том, что касается осуществления вырабатываемых UNCITRAL стандартов. UNCITRAL, её секретариат в первоочередном порядке оказывает техническую помощь на региональном и подрегиональном уровне, и это достаточно хороший способ выйти на аудиторию, которая испытывает единые потребности, обладает сходными правовыми традициями и говорит на сходных языках.

В 2012 году благодаря щедрому вкладу Республики Корея UNCITRAL организовала региональный центр для Азии и Тихого океана, который может напрямую содействовать реформе торгового законодательства в регионе, где государство крайне заинтересовано в гармонизации торгового законодательства. Помимо этого он может напрямую взаимодействовать с другими организациями, которые поощряют реформы торгового законодательства в регионе. Кроме того, в настоящее время предпринимаются усилия для организации сходных центров UNCITRAL в регионах, в том числе в Африке и странах СНГ и Евразии.

Попытки реформировать торговое право… Всё это побуждает меня рассказать о всё возрастающем признании государствами в последние годы важности коммерческого права для устойчивого развития и укрепления верховенства права. Это основные соображения в ходе формулирования правительствами повестки развития на период после 2015 года.

Очень часто говорится о том, что верховенство права является важным компонентом обеспечения экономического развития, инвестиций и предпринимательства, однако до последнего времени роль торгового права в таком развитии нередко игнорировалась и в основном разговор о верховенстве права и устойчивом развитии вёлся в рамках публичного права. Эти соображения, несомненно, важны. Однако сейчас государства понимают, что хорошие рамки регулирования бизнеса, инвестиций и торговли также важны для устойчивого развития. Скажем, если говорить об обществах, переживших конфликт, там уголовное правосудие и реформа избирательного законодательства имеют значение в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной перспективе процветание и мир зависят от наличия такой экономики, которая стимулирует предпринимательство и инвестиции. Разумеется, правовые рамки, которые содействуют такой экономике, заключаются не только в основных принципах верховенства права. То есть речь идёт о доступе к правосудию и праве на справедливое рассмотрение правовых вопросов, речь идёт также в данном случае о признании и об охране прав – имущественных прав, договорного права. Вот это те важные направления, в которых в последнее время работает UNCITRAL.

На национальном уровне устаревшие законы в любой из этих областей будут сдерживать предпринимательство внутри страны и ставить заслон на пути инвестиций из-за рубежа. И задачей UNCITRAL является выработка международно признанных стандартов, которые содействуют модернизации и гармонизации этих законов. К сожалению, несмотря на то, что стало более заметной важность такого права для устойчивого развития и верховенства права, также понятно, что возможности для осуществления реформы в области торгового права могут быть ограничены на местном уровне. По опыту UNCITRAL иногда очень сложно выйти на чиновников правительства, которые имеют опыт в области торгового права. В целом в силу других приоритетов местные потребности в этой области очень часто не получают должного внимания. Разумеется, я говорю в данном случае о примерах развивающихся стран. Помимо этого как внутренние, так и международные финансовые ресурсы для проведения реформы торгового права очень часто направляются в другие области права.

В некоторых государствах современные законы о торговле существуют, однако из-за недостаточного потенциала судов, а также правового сообщества в целом, эти ресурсы распределяются ненадлежащим образом или игнорируются. Несмотря на то что общая тенденция заключается в росте признания важности современного торгового права и этих стандартов, отсутствие внутренних национальных возможностей для проведения таких реформ является одной из важнейших задач и сложностей, с которыми сталкивается UNCTRAL. И именно этот вызов связан со всеми тремя процессами перехода, о которых я сегодня говорил.

Благодарю вас за внимание.

V Петербургский международный юридический форум.

Международный юридический форум в Санкт-Петербурге был учреждён в 2011 году Министерством юстиции и проводится при поддержке Президента Российской Федерации, являясь крупнейшей площадкой для диалога политиков, юристов, экономистов и учёных, представляющих все основные экономические и правовые системы.

Цель форума – продвижение идей модернизации права в условиях глобальных изменений, в том числе решение задач в сфере модернизации российского права с учётом лучшего опыта зарубежного нормотворчества и правоприменения, приведения российского законодательства в соответствие с мировыми стандартами в вопросах защиты прав и интересов всех субъектов правоотношений (в том числе предпринимателей, иностранных инвесторов, держателей авторских прав и др.).

Тема пленарного заседания форума – «Миссия права в эпоху перемен».

Стенограмма пленарного заседания:

А.Коновалов: Перемены. Хорошо это или плохо? Перемены требуют принятия решений, а люди, как известно, принимать решения не любят. С другой стороны, не вызывает сомнений, что только в меняющемся, динамичном, многогранном обществе возможны инновации, столь необходимые для дальнейшего полноценного развития человека и человечества.

Какую роль в этих переменах могут сыграть юристы? Думаю, не ошибусь, если скажу, что очень большую. Именно лучшие представители нашей профессии способны помочь обществу определить оптимальный баланс между консервативным и инновационным развитием, оптимизировать технологии, но при этом не потерять связь с глобальным видением тенденций общественного развития, с базовыми принципами справедливости и разумности человеческих отношений.

Дамы и господа! От имени организационного комитета я с удовольствием приветствую вас на V Санкт-Петербургском международном юридическом форуме, глобальной темой которого в этом году определена миссия права в эпоху перемен.

Изменения несут за собой риски, а риски требуют изменений. Давайте поможем сделать эти изменения позитивными.

Желаю вам успешной работы на форуме.

Д.Медведев: Добрый день, уважаемые коллеги!

У нас сегодня уже пятый Международный юридический форум. Собрались мы в очень красивом месте, что само по себе, наверное, и приятно, и интересно. Хочу отметить, что за эти пять лет форум действительно стал очень раскрученной площадкой, можно даже сказать, ведущей международной площадкой, о чём свидетельствует количество участников форума. С каждым годом их становится всё больше и больше. Но дело не только в количестве тех, кто приезжает, а и в представительстве. Если в 2011 году к нам в Петербург приехали представители 35 стран, то в этом году у нас более 3000 гостей из 84 стран. Это означает, что форум действительно полноценный, международный, очень репрезентативный и, надеюсь, содержательный.

Мы здесь с вами обсуждаем самые сложные вопросы развития права. Одной из тем сегодняшнего пленарного заседания является миссия права в эпоху перемен. Как известно, жить в эпоху перемен не очень хорошо, но, по-моему, если говорить прямо, перемены всегда происходят, и в этом смысле миссия права всегда присутствует. Хочу напомнить слова известного немецкого юриста и мыслителя Рудольфа фон Иеринга: «Цель права – мир, но путь к нему – борьба». Период изменений – это действительно всегда борьба не только за изменение общественных отношений, это, если хотите, борьба за само право. Нельзя измерять наши успехи лишь количеством принятых нормативных актов, которые государство издаёт. Нельзя измерять успехи и подписанными международными соглашениями. Важнее понять, насколько правовая основа прочна, насколько она достаточна на текущем этапе, ведь это основа существования наших государств и наших обществ. Право, как известно, по своей природе является весьма гибкой, живой конструкцией. Мы с вами как юристы убеждены в том, что оно способно адекватно реагировать на любые общественные изменения, на любые вызовы современного мира, в том числе принимая традиционные нормативные акты или даже проводя правовые эксперименты с законодательством (но так, чтобы не ущемить основные права и свободы граждан).

Для Правительства Российской Федерации, которое я имею честь представлять, право в первую очередь – это важный инструмент решения текущих социально-экономических задач. Ещё это система критериев, которые являются основой для выработки стратегических направлений нашей деятельности. То есть это тот компас, руководствуясь которым можно находить решения любого уровня сложности – от подходов к международному сотрудничеству до форм и правил государственных закупок, то есть решать самые разные задачи. Если учесть, как быстро сейчас могут меняться ещё совсем недавно казавшиеся незыблемыми те или иные нормы, без такого ориентира не обойтись, поэтому мы все должны уметь оберегать и сохранять право.

Считаю, что наша миссия как юристов – защищать ценности права – не потеряла своего значения в современную эпоху. Я говорил об этом, выступая на площадке форума в прошлом году, считаю этот тезис вполне актуальным и в этом году и надеюсь, что Санкт-Петербургский форум будет служить именно этой цели.

В XXI столетии правовое регулирование становится всё более сложным, всё более фрагментарным, а с другой стороны, более комплексным. Чтобы поддержать правовую систему в работоспособном состоянии, мы обязаны создавать новые правовые конструкции, принимать необходимые решения, в том числе экспериментальные. Мы такие решения в нашей стране тоже принимаем, принимали в прошлом году подобные законы. Один из них позволяет развивать Дальний Восток, обеспечивая механизм работы территорий опережающего развития. Сначала он был придуман для Дальнего Востока, но затем стало понятно, что такие механизмы нам можно было бы распространить и на другие части нашей большой страны. Второй создаёт особую правовую конструкцию для свободной экономической зоны в Крыму. Помимо таких нестандартных ходов право в России продолжает обновляться и вполне традиционными способами. В завершающую стадию вошла масштабная модернизация гражданского законодательства. Подготовка новых норм строилась таким образом, чтобы каждая законодательная новелла была максимально тщательно проработана, хотя это, скажем прямо, не всегда легко и приходилось сводить подчас очень трудно сводимые позиции разных участников.

В российский Гражданский кодекс включены институты, которые продемонстрировали свою эффективность за рубежом, были проверены бизнес-практикой. Приведу пример. Скажем, в корпоративном праве появились новые для нас институты публичных и непубличных обществ, а также общий институт корпоративного договора, который позволяет сторонам наиболее эффективным способом регулировать свои отношения. Уже на следующей неделе, с 1 июня текущего года вступают в силу кардинальные изменения в раздел об обязательствах. В кодексе впервые появились нормы об опционном договоре, об обеспечительном платеже, о субординации требований кредиторов по соглашению сторон, а также многие другие нормы, которые, надеюсь, смогут повысить привлекательность российской юрисдикции для предпринимателей.

Корректировка гражданского законодательства закладывает новые, более точные юридические конструкции, в чём-то более тонкие, которые должны стать основой для развития экономики в нашей стране, а иностранным инвесторам гарантировать должную защиту прав и законных интересов, не худшую, чем они получают в других, более, может быть, понятных для них системах права.

Я перечислил некоторые новые для российского законодательства институты, хотя для многих гостей нашего форума это вполне традиционные институты, они с ними хорошо знакомы. Но вы понимаете, насколько в профессиональном плане сложно интегрировать категории, которые развивались в других странах, включая англо-американскую систему права, в российское законодательство. Фактически наша страна как раз стала одним из государств, где происходит такое комплексное заимствование разных правовых институтов, включая институты общего права.

При экспериментировании в праве, при создании, при заимствовании новых юридических конструкций важно помнить и о том, что право хоть и является гибким инструментом, но оно всё-таки не должно сломаться под влиянием новых факторов. Все пилотные проекты рано или поздно нужно соединять в одно целое, создавать внутренне непротиворечивую систему, встраивать в существующее регулирование. Поэтому в основных началах и принципах права должны быть чётко разделены переменные, которые мы рассматриваем, может быть, даже как временные нормы, и постоянные, на которых базируется наша система права.

В качестве такого тоже достаточно актуального примера приведу выстраивание механизма государственных закупок в нашей стране, что весьма важно с учётом объёмов этих закупок. Перед нами стояла довольно сложная задача создать единую, чётко структурированную открытую систему, чтобы заработал и действенный механизм борьбы с коррупцией в этой сфере (а злоупотреблений там, к сожалению, хватает), и чтобы российские предприниматели были уверены, что им обеспечены стабильные рыночные правила.

По этому направлению есть и определённые достижения: заработал новый закон о контрактной системе, расширился инструментарий проведения разнообразных конкурсов, идёт уже второй год применения этого закона, новые нормы проходят проверку на эффективность. Чтобы учесть практику правоприменения, закон пришлось доработать, внести в него несколько пакетов поправок, сейчас его ждут новые корректировки. Говорю об этом, потому что знаю: эта тема будет также рассматриваться на площадках форума. Но в любом случае общие условия, которые были положены в основу этой системы, необходимо сохранить. Это и развитие конкуренции, и прозрачность проведения торгов, и гласность, профессионализм заказчика – всё это подлежит сохранению.

Ещё один важный сегмент, которым сейчас занимаются юристы, да не только юристы, и политики, самое главное, что он тесно связан с обычными людьми, – это те задачи, которые ставит перед юридическим миром развитие интернета. Когда речь заходит о виртуальном пространстве, то от правоведов по-настоящему требуются оригинальные решения, которые никогда ранее не существовали. Во-первых, потому, что цифровые технологии в интернете меняются так быстро, что правовые конструкции за ними просто не поспевают. Во-вторых, регулирование здесь очень непростое, оно должно обеспечить, с одной стороны, свободу обмена информацией, а с другой стороны, безопасность – как защиту творческих прав, интеллектуальных прав самих творцов, так и возможность использовать результаты этого творчества. В-третьих, эффективность юридической стратегии в этой сфере невозможна без полноценного международного сотрудничества. Все мы, и я в том числе, очень ценим те возможности, которые перед нами открыл интернет, но в то же время правительство любой страны и наше Правительство обязано учитывать необходимость обеспечить стабильность, безопасность в сфере коммуникаций, тем более что правонарушения в этой сфере по вполне понятным причинам, как правило, носят трансграничный характер. Учитывая огромное количество информации, которая накапливается в виртуальной среде, очевидно, что число правонарушений в этой сфере будет расти, поэтому, конечно, мы должны заниматься именно созданием добротной основы регулирования различных последствий этого в интернете.

В последние годы практически все государства (и Россия в их числе) разрабатывают и принимают законы в этой сфере. Интернет вообще как явление настолько важен, что его нельзя оставить без внимания, и, конечно, без современных правовых конструкций здесь не обойтись, в том числе и для того, чтобы использовать экспериментальные правовые модели. Есть разные идеи по поводу того, где находятся пределы свободы для интернета, есть предложения о разработке конвенции по защите персональных данных на уровне Организации Объединённых Наций, в которой можно было бы отразить наилучшие практики современных государств. Пока, скажем прямо, политики на международном уровне не очень охотно эти вопросы обсуждают. Я несколько лет назад предлагал своим коллегам на различных саммитах этим вопросом серьёзно позаниматься на международной основе, но пока, в общем, здесь движения не видно. Тем не менее методы по защите персональных данных и по регулированию интернета в целом должны быть разумными и достаточными. Знаю, что в рамках форума также планируется провести на эту тему отдельное обсуждение, тем более что в современном, таком умном обществе, как принято говорить, нужно жить, не нарушая закон.

Важной гарантией развития права, касается ли это интернета или любой другой сферы нашей жизни, являются судебные решения. Пока в международном праве не существует универсального договора, который бы разграничивал юрисдикцию судов различных государств, ведь соответствующие нормы не совпадают очень часто. Это порождает немало трудностей. К тому же государства в последнее время стремятся расширить юрисдикцию своих судов (некоторые государства делают это с избыточным даже упорством), и рано или поздно каждая законодательная система должна уточнить, каким образом будут исполняться на её территории иностранные судебные решения. Это сложный вопрос для юристов. Избежать так называемых вторжений в суверенитет в эпоху деятельности транснациональной экономики, интернета, вообще глобальных тенденций в мире практически невозможно, хотя каждая страна самостоятельно решает вопрос о том, насколько широко она будет открывать двери для решений, принятых другими государствами. В России наши решения зависят от того, существует ли международный договор со страной, чей суд огласил соответствующее решение. Таких договоров у нас довольно много, они затрагивают широкий круг гражданских дел. Признаются и мировые соглашения, утверждённые судом, и при определённых условиях приговоры по уголовным делам о возмещении ущерба потерпевшему. Решения иностранных арбитражных судов также подлежат исполнению, и здесь есть и свои проблемы, и свои возможности. Во всяком случае до определённого периода сложившаяся ситуация всех устраивала, однако специалисты всё чаще говорят о том, что следует дополнить Гражданский процессуальный кодекс в нашей стране, проработать соответствующие решения в нынешних условиях. Тем более существует серьёзная опасность для международного права – политизации судебных решений, о чём говорят другие государства, и о чём мы периодически вынуждены говорить.

Многие из этих тем будут обсуждаться в рамках форума – от задач развития международного арбитража до проблемы защиты бизнеса при процедуре банкротства. Надеюсь, что коллеги смогут предложить интересные, нестандартные идеи, которые позволят снять или во всяком случае хотя бы уменьшить существующие проблемы в этой области права, а это действительно актуально на сегодняшний день.

Уважаемые коллеги, существующая система международно-правовых норм работает только в том случае, если она реализуется через внутригосударственное право. Но очевидно, что нельзя использовать подобные механизмы для того, чтобы маскировать политические цели. Нашим общим долгосрочным интересам соответствует свод прогрессивных и демократических норм обязательных для исполнения. Поэтому на международном уровне нужно беречь имеющиеся правовые инструменты мирного разрешения разногласий, развивать механизмы принятия и реализации согласованных решений. Такие механизмы, как известно, предусмотрены в рамках Организации Объединённых Наций, Всемирной торговой организации, Совета Европы, других международных объединений, а теперь и Евразийского экономического союза.

Напомню, что договор о создании союза был подписан год назад Россией, Белоруссией и Казахстаном после двухлетнего переговорного процесса. Это новый этап евразийской интеграции. Нормы, по которым сегодня работает Евразийский союз, учитывают различные международные правила, включая принципы Всемирной торговой организации. Стало быть, правовое обеспечение экономической политики России будет и дальше связано с имплементацией целого ряда принципов Всемирной торговой организации и Евразийского экономического союза на национальном уровне. В том числе совместно с партнёрами нам предстоит гармонизировать экономическое законодательство с учётом требований Евразийского союза.

Россия, как и другие члены союза, абсолютно открыта для сотрудничества. Нам в том числе выгоден и статус полноправного члена ВТО. Это необходимо для экономического развития страны, для продвижения наших товаров на международных рынках. Нужно честно признаться, что ни одна страна в наше время не может самостоятельно решать все свои задачи на внутреннем рынке, и поэтому мировое сообщество просто обречено на интеграцию в этом плане.

Сегодня к Евразийскому экономическому союзу присоединились ещё две страны – это Киргизия и Армения. Подготовлено новое соглашение о свободе торговли государств-членов с Вьетнамом. Это будет, кстати, первое соглашение такого рода, которое заключает Евразийский экономический союз. Буквально послезавтра мы его подпишем на встрече глав правительств в Казахстане.

Этот интерес показывает, что у нашего экономического союза есть неплохие перспективы. Мы планируем развивать сотрудничество и с другими странами, в том числе с Китаем, обеспечивая сопряжение евразийской экономической интеграции и инициативы экономического пояса Шёлкового пути. Это положительный опыт. Он нас заставляет оценить заново, как развиваются наши отношения со странами Евросоюза, Соединёнными Штатами Америки, некоторыми другими государствами. Минувший год обогатил международно-правовой кругозор жизнью в условиях так называемых санкций. Это не значит, что до этого не было подобных явлений. Тем не менее мы, действительно, в известной степени вернулись в ХХ век. Я, кстати, неоднократно говорил: в течение последних ста лет наша страна систематически работала в условиях санкций. Другое дело, что наша правовая система с тех пор всё-таки сильно изменилась. Многие подходы, которые раньше мы не использовали, сегодня нашли отражение в нашем законодательстве. Теперь российское законодательство – часть сложной мировой системы международно-правовых отношений. И любой неправовой метод воздействия всегда сказывается на состоянии права в целом.

Если говорить о последовательности событий, то она сейчас всем известна. Напомню лишь, что в марте прошлого года в Крыму прошёл референдум, где большинство граждан проголосовало за воссоединение с Россией. Наша страна признала его итоги, а целый ряд других стран, включая Соединённые Штаты, государства Евросоюза, ввели тогда в отношении России санкции. Причём это были односторонние санкции, это всё-таки не коллективное воздействие, если говорить о юридической природе, потому как санкций Совета Безопасности принято не было. Я уж не говорю о том, что при введении этих санкций не принималось во внимание волеизъявление тех, кто выступал за интеграцию с Россией. Впоследствии обострение ситуации на юго-востоке Украины вызвало расширение так называемых односторонних санкций, причём они были уже направлены против отдельных секторов нашей экономики, а также в отношении граждан, отдельных компаний.

В свою очередь, и я об этом говорю без какой-либо, естественно, радости, мы ввели ответные ограничения на ввоз сельхозпродукции, сырья, продовольствия, отдельных товаров на нашу территорию. При этом все стороны, которые оказались вовлечены в этот конфликт, являются государствами – участниками ВТО – организации, которая создавалась для того, чтобы устранять любые препятствия в развитии торговли.

Более того, так получилось, что правила ВТО использовались для обоснования режима односторонних санкций. Сначала наши коллеги и партнёры ссылались на известные ограничения в правилах организации. Впоследствии, естественно, и Россия, используя исключения, которые допускают действующие правила ВТО, приняла решение о защите своего продовольственного рынка. Такова последовательность событий. Ещё раз хочу сказать, что я не считаю это хорошим развитием международных торговых отношений. Могу лишь сказать, что в ближайшее время нам придётся принимать решение о продлении этих ответных мир или о их непродлении. Понятно, что наши действия, могу прямо об этом сказать, будут эквивалентными и будут основаны на действиях наших партнёров из других стран.

Но даже несмотря на события последнего года, я считаю, что всё-таки речь не может вестись о кризисе международного права. Скорее, это всё-таки кризис отношений между странами, кризис отношения государств к международному праву.

Каков должен быть наш ответ на эти события? Я думаю, что, во всяком случае для меня, этот ответ очевиден: нам нужно вернуться к единообразному пониманию норм международного права, прежде всего положений устава Организации Объединённых Наций, международных конвенций, которые обеспечивают защиту прав человека по всему спектру существующих в мире проблем, и на этой основе восстановить доверие к общепризнанным принципам права на международном уровне. Здесь очень многое зависит от нашей с вами, уважаемые коллеги, профессиональной солидарности, потому что именно юридическое сообщество лучше, чем кто бы то ни было, понимает, что альтернативы универсальным инструментам права просто не существует. И этот набор инструментов у нас точно есть.

Уважаемые коллеги! Дамы и господа, уважаемые друзья! Прежде чем завершить своё выступление, хочу напомнить вам об одной дате (в общем, я думаю, что вы о ней все знаете). Сегодня, 27 мая, годовщина основания Санкт-Петербурга. Именно 27 мая 1703 года царь Пётр I начал строить город, который стал символом реформ в нашей стране, который в известной степени открыл Россию для общения с западными странами и фактически заложил прочную основу для политического, экономического, культурного сотрудничества, подтолкнув нашу страну в объятия континентального права. Век спустя один из наших очень известных юристов, Михаил Сперанский, систематизировал заимствованный и отечественный опыт, создав первый свод законов Российской империи, развивая право далее.

Ну а сегодня правовое пространство нашей страны продолжает меняться. Как я уже говорил, в нашей стране приживаются элементы и других систем права. За последние 20 лет мы включили в российское законодательство огромное количество международно значимых норм. Эта работа будет продолжена, ведь живая, динамичная материя права оставляет простор и сторонникам её активной интерпретации, заимствования, и тем, кто ревностно защищает её основы, а в правовом мире всегда есть и те и другие.

Я убеждён, что для участников нашего пятого международного форума нет более значимой миссии, чем служение праву. У вас впереди ещё несколько дней работы, которые вы можете посвятить этой прекрасной цели, поработать над разными проблемами на различных площадках. Но позвольте пожелать всем присутствующим не только интересных дискуссий – я надеюсь, что вы сможете просто прогуляться по улицам Петербурга. Это отдельное удовольствие. Погода в этом году позволяет, она и не жаркая и не холодная, в общем, то что надо. Ну и в том числе для того, чтобы убедиться, как много между нами всеми общего. Спасибо!

Дмитрий Медведев принял участие в церемонии вручения премии Петербургского международного юридического форума «За вклад в развитие правовой интеграции на евразийском пространстве».

В 2014 году учреждена премия форума за существенный вклад в развитие права, продвижение ценностей, которые являются важными для юридического сообщества во всём мире, в номинации «Вклад в развитие правовой интеграции на евразийском пространстве».

Лауреатами премии в этом году стали:

— Министр юстиции Республики Казахстан Берик Имашев;

— председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Алексей Мордашов;

— директор Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации Светлана Смирнова.

Выступление Дмитрия Медведева на церемонии вручения премий:

Добрый день, уважаемые коллеги! С удовольствием снова участвую в церемонии вручения премий нашего форума за развитие правовой интеграции на евразийском пространстве. Это добрая традиция. Прежде всего сердечно поздравляю лауреатов с высокой оценкой их профессионализма и достигнутых результатов.

Символично, что те, кто сегодня будут получать премии, представляют не только государственную власть, но и бизнес, и экспертное сообщество. Именно вот такое трёхстороннее сотрудничество способно приносить пользу, способно развивать нашу правовую систему и достигать максимальных выгод от интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Каждый из лауреатов лично участвовал в подготовке к принятию ключевых документов Евразийского экономического союза, и само по себе это уже большая заслуга, потому что мы впервые такую работу делали. Как и всякая новая работа, она достаточно сложна, тем более когда нужно состыковать позиции разных стран, пусть даже и близких, которые находятся в очень добрых отношениях. Это всё равно работа, и довольно сложная. Поэтому сегодняшняя церемония призвана подчеркнуть ещё раз важность работы лауреатов по совершенствованию нормативно-правовой базы Евразийского союза, и прежде всего в сфере делового климата, регулирования экономики, в сфере интеллектуальной собственности, повышения качества судебной экспертизы.

Я хотел бы ещё раз поздравить наших лауреатов, пожелать им максимальных успехов и выразить надежду, что мы и дальше продолжим такое сотрудничество. Давайте приступим к церемонии.

Tele2 возьмет за роуминг больше

Елизавета Титаренко

С 1 июня оператор "Tele2 Россия" меняет стоимость услуги "Разговоры без границ", позволяющей принимать за рубежом входящие звонки по 5 руб. за минуту. Абонентская плата за услугу подорожает с 3 до 5 руб. в сутки. Кроме того, с 1 июня 2015 г. изменятся и условия оказания услуги "Бизнес-SMS": появится абонентская плата за четвертое и последующие имена отправителя (подпись) в размере 900 руб. Изменения коснутся как частных, так и корпоративных клиентов Tele2 во всех регионах присутствия оператора.

Об этом говорится в материалах на сайте ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2).

Оператор запустил услугу "Разговоры без границ" 1 мая этого года, и пока абонентская плата за пользование ей составляет 3 руб. в сутки. Подорожание этой опции затронет как частных, так и бизнес-абонентов Tele2.

"Tele2 продолжает следовать стратегии сотового дискаунтера, предлагая выгодные условия на общение за рубежом. Пересмотр стоимости не самых востребованных опций позволяет нам сохранить очень выгодные базовые тарифы на роуминг, которыми пользуется подавляющее большинство абонентов", - комментирует пресс-секретарь компании Tele2 Ирина Рыбакова.

"Повышение тарифов на роуминг российскими операторами в последнее время является объективным следствием изменения курсов валют, так как операторы рассчитываются с зарубежными партнерами в валюте и не могут позволить себе работать сильно в убыток", - поясняет руководитель департамента сотовой связи и цифровых устройств J'son & Partners Сonsulting Евгений Альминов. По его словам, специальные роуминговые тарифные планы и тарифные опции популярны среди абонентов: они позволяют значительно сэкономить при пользовании сотовой связью за границей.

Аналитик ИХ "Финам" Тимур Нигматуллин считает, что нововведение существенно не повлияет на конкурентоспособность компании на B2C- и B2B-рынках. Несмотря на то что услуги абонентской платы за входящие в роуминге достаточно востребованы среди выезжающих за границу, в масштабах всего бизнеса операторов они не являются ключевым продуктом, уточнил он.

Операторы "большой тройки" пока не планируют повышать стоимость подобных роуминговых услуг и корпоративных SMS-рассылок, сообщили представители компаний. Тем временем все операторы "большой четверки" ранее уже повышали цены на роуминг, как международный, так и внутрисетевой. Напомним, ОАО "ВымпелКом" повышало цены на роуминг в конце 2014 г. С 16 декабря изменилась стоимость звонков в международном роуминге для пользователей услуги "Моя планета" (см. новость на ComNews от 22 декабря 2014 г.).

Пресс-секретарь "ВымпелКома" Анна Айбашева добавила, что оператор с апреля снизил стоимость длительных входящих звонков в роуминге с подключением услуги "Планета ноль". "Например, в самых популярных странах Европы, СНГ, в США, Китае, Таиланде и Египте пакет на 20 минут входящих звонков стоит 60 руб., то есть 3 руб. за минуту, а входящие с 21-й минуты - 10 руб. за минуту", - отметила она.

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) со 2 апреля 2015 г. снизило цены на международный роуминг в 26 странах (Турция, Египет, Испания, Швеция, страны Прибалтики), но в то же время подняло цены на звонки в роуминге для абонентов на других направлениях (Франция, Швейцария, Белоруссия, Таиланд, Тунис). Увеличилась и плата за роуминговую опцию "Ноль без границ" - с 41 руб. до 60 руб. (см. новость ComNews от 24 марта 2015 г.). С 27 февраля ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) повысило тарифы на внутрироссийский роуминг (см. новость ComNews от 16 февраля 2015 г.).

Что касается "МегаФона", то он уже дважды поднимал цены на международный роуминг. 27 ноября 2014 г. оператор объявил о повышении цены на роуминг в 50 европейских странах и территориях, а также в Южной Осетии с 8 декабря (см. новость на ComNews от 22 декабря 2014 г.). 8 декабря 2014 г. оператор отменил плату за подключение опции для общения за границей "Весь Мир", абоненты имеют бесплатные входящие с первой по 30-ю минуту разговора, абонентская плата составляет 39 руб. в сутки.

С 20 февраля 2015 г. на европейских направлениях и в ряде стран СНГ цена входящих и исходящих звонков для абонентов "МегаФона" выросла почти на 70% - до 49 руб. за минуту, на столько же увеличилась цена 100 кбайт интернет-трафика (см. новость на ComNews от 10 февраля 2015 г.).

Что касается услуги "Бизнес-SMS", рассчитанной на корпоративных клиентов (отправка SMS клиентам с помощью веб-приложения, а также с использованием SMPP-протокола), то с 1 июня 2015 г. оператор вводит ежемесячную абонентскую плату за каждое имя отправителя (подпись) в размере 900 руб. Причем до трех имен отправителей - абонентская плата не берется, а за четвертое и последующие - взимается. Ранее эта услуга не предусматривала абонентскую плату.

По словам Ирины Рыбаковой, из-за изменений на рынке SMS-информирования сложились довольно высокие цены на SMS -рассылки. "Будучи крупным игроком российского телекоммуникационного рынка, Tele2 вынуждена пересмотреть схему предоставления услуги, однако мы по-прежнему стремимся сохранять наиболее выгодные цены на рынке", - подчеркнула она.

"Отправка SMS клиентам с помощью веб-приложения - это популярная услуга с очень высокой конверсией по сравнению с почтовыми рассылками и другими способами коммуникаций", - говорит Тимур Нигматуллин. По словам пресс-секретаря "МегаФона" Алии Бекетовой, в конце 2014 г. "МегаФон" пересмотрел шкалу цен на услугу "Мобильное информирование" (отвечает за рассылку сообщений), но цена на рассылки либо осталась прежней, либо снизилась по ряду значений шкалы.

Пусть фармкомпании работают в России по европейским правилам

25 мая 2015 года состоялось заседание Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении. Главной темой мероприятия стало обсуждение проекта Кодекса поведения производителей лекарственных средств, подготовленного Рабочей группой под эгидой Комитета по здравоохранению и фармацевтике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В заседании Экспертного совета приняли участие руководитель ФАС России Игорь Артемьев, заместитель руководителя Андрей Кашеваров, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев и его заместитель Надежда Шаравская, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, Председатель Генерального совета НП «Содействие развитию конкуренции» Анна Нумерова, а также ведущие фармацевтические производители и эксперты отрасли.

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев выступил с докладом на тему «Фармацевтический рынок: создание справедливых правил игры на фармацевтическом рынке».

В ходе выступления глава ФАС отметил, что здравоохранение – одна из самых важных и чувствительных отраслей для граждан, и пока, к сожалению, нельзя сказать, что в этой сфере сформирована хорошая практика работы.

Игорь Артемьев рассказал собравшимся об основных проблемах фармацевтического рынка, которые существуют на сегодняшний день. Среди них он назвал недобросовестную конкуренцию между производителями лекарств, отказ от конкуренции, экономически необоснованное ценообразование и коррупцию.

Руководитель антимонопольного ведомства отметил, что «нет необходимости изобретать новую модель, когда можно принять то, что работает для ЕС». «Работа должна строиться на основе саморегулирования, которое уже хорошо зарекомендовало себя на авторынке», - подчеркнул он, напомнив о Кодексе автопроизводителей.

Подводя итог своего выступления, Игорь Артемьев отметил, что «необходимо, чтобы работа фармкомпаний строилась на основании опубличенных правил, чтобы дилеры были больше защищены». Принятие Кодекса добросовестных практик призвано обеспечить публичность правил отбора контрагентов фармкомпаниями и условий работы с ними.

В заключение глава ФАС добавил, что антимонопольное ведомство считает целесообразным распространение положительного опыта саморегулирования отраслей в форматах БРИКС, СНГ и ЕАЭС.

Также на заседании с докладами выступили генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, председатель Комитета Ассоциации европейского бизнеса по фармацевтике и здравоохранению, председатель Совета Директоров ООО «Ново Нордиск» Сергей Смирнов, руководитель проектов Фармацевтического направления юридической фирмы «VEGAS LEX» Мария Борзова. От Некоммерческого партнерства «Содействие развитию конкуренции» с докладом выступили Виталий Дианов и Наталья Тотахеваге.

По итогам заседания приняты решения:

1. Членам Экспертного совета и участникам заседания в течение двух недель (до 08.06.2015) направить в адрес ФАС России (bodnaryk@fas.gov.ru, remneva@fas.gov.ru) замечания и предложения к проекту Кодекса.

2. Ассоциации европейского бизнеса организовать свод всех поступивших замечаний и предложений к проекту Кодекса.

3. Ассоциации европейского бизнеса и НП «Содействие развитию конкуренции» провести обсуждение всех поступивших замечаний и предложений с участием ФАС России.

4. ФАС России опубликовать доработанный проект Кодекса на официальном сайте.

С 27 по 30 мая компания «ITE Сибирь» проводит в Новосибирске выставку индустрии транспорта, транспортной, складской логистики и инфраструктуры — TransSiberia 2015.

Деловая программа выставки

По традиции TransSiberia 2015 будет проходить одновременно с IV международным форумом «Транспорт Сибири», организаторами которого выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Правительство Новосибирской области и мэрия города Новосибирска.

В рамках форума будут обсуждаться актуальные вопросы развития дорожно-строительного комплекса, транспортно-логистического комплекса, воздушного, железнодорожного, внутреннего водного транспорта, пассажирского транспорта и легкового такси, вопросы безопасности на транспорте.

27 мая состоится конференция «Общественный транспорт и устойчивая мобильность в крупных городах: безопасность, экология и развитие». Организатор — НП СРО «Транспортный союз Сибири».

Участники рассмотрят перспективы развития общественного транспорта как в Новосибирске, так и в городах России в целом, обсудят современные стандарты безопасности и качества обслуживания пассажиров и другое. В мероприятии примут участие представители Министерства транспорта Российской Федерации, Законодательного собрания Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, а также эксперты из Белоруссии, Германии и Франции.

В этот же день состоится II Международная конференция «Современное такси». Организаторы — Координационный Совет профессиональных объединений такси в РФ, Департамент транспорта и связи Кемеровской области, НП «Таксомоторные Перевозчики Сибири».

27 мая состоится конференция «Логистика Сибири 2015: эффективные решения от лидеров рынка», где участники конференции обсудят вопросы строительства и эксплуатации складских комплексов, обеспечение цепей логистических потоков. Организатор: КГ Ekbpromo.

Также состоится конференция «Задачи развития транспортной и логистической инфраструктуры регионов в современных экономических условиях». Организатор — Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири.

На конференции обсудят задачи развития транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, перспективы и проблемы развития транспортной и логистической инфраструктуры новосибирского транспортного узла.

29 мая состоится конференция, посвященная развитию дорожно-строительного комплекса. Ожидается, что в мероприятии примет участие министр транспорта РФ Максим Соколов.

В рамках выставки TransSiberia 2015 будет проходить ежегодный фестиваль мастерства операторов погрузчиков Komatsu «Живая Сталь-3». Организатор — «Форклифт».

Участники выставки

В выставке принимают участие более 40 компаний из Москвы, Калуги, Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Санкт-Петербурга, а также из Китая. Среди них — «Амкодор-Росмаш», «Вольво Восток» (Volvo Trucks и Renault Trucks), «СибТракСкан» (Scania), «Форклифт» (Komatsu), «СтарТрак» (C&C Trucks), «Сумотори-Новосибирск» (HINO), «Газпром газомоторное топливо», компании- члены Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, «Трансконтейнер», «Томская судоходная компания», Shanghai Xinfan Industrial Corporation и другие.

В экспозиции выставки будут представлены современные технологии дорожного строительства, разработки в сфере пассажирского и грузового транспорта, услуги грузоперевозок, техника и оборудование для складской логистики и другое.

В выставке принимает участие компания «Речной терминал», которая оказывает услуги хранения, перевозки и сопровождения негабаритной, крупнотоннажной продукции, требующей особых условий перевозки.

Среди участников выставки — компания «Вольво Восток», «Volvo Group Trucks Россия» — один из лидеров рынка по производству тяжелых грузовиков. Компания представит грузовые автомобили брендов Volvo Trucks и Renault Trucks.

Самосвалы, седельные тягачи, бетоносмесители, спроектированные на шасси 8х4, 6х4, 6х2, 4х2, а также сами шасси представит на выставке компания «СтарТрак». Компания является эксклюзивным дистрибьютором на территории РФ грузовых газомоторных автомобилей марки C&C Trucks.

Свою продукцию продемонстрирует «СибТракСкан», официальный дилер шведского автомобильного концерна Scania — признанного мирового лидера в области разработки и производства автобусов и тяжелой грузовой автотехники.

Полный список участников выставки с указанием профиля деятельности компании — на сайте проекта.

Подробная информация о выставке, участниках и деловой программе — на сайте TransSiberia 2015.

Бесплатный электронный билет для посещения выставки — на сайте проекта.

Аккредитация СМИ

«Нурлы Жол Транзит»: Транзитный поток в два этажа

О новом проекте двухъярусной перевозки контейнеров транзитного грузопотока Китай – ЕС рассказывают Председатель совета директоров ТОО "Контейнерные перевозки" Бекмырза Игенбердинов и член совета директоров, директор ТОО "Контейнерные перевозки" Маргулан Бурамбаев.

Chinalogist (Ch.): Как развиваются железнодорожные перевозки из/в/через Казахстан в китайском направлении? Как Вы оцените уровень развития железнодорожных грузоперевозок между странами (Китай, страны ЕАЭС), - грузооборот, контейнерооборот?

Бекмырза Игенбердинов (Б.И.): Развитие железнодорожных перевозок в Казахстане в целом имеет положительную динамику в связи со строительством новой приграничной с Китаем станции Алтынколь, а также ввода в эксплуатацию новых участков железной дороги по направлениям: Жезказган – Бейнеу, Узень – Горган, Аркалык – Шубарколь. Это позволяет Казахстану увеличить объемы переработки грузов на границе, а также обеспечивает дополнительную загрузку в направлении порта Актау, в Иран и далее на Персидский залив, страны Ближнего Востока.

О новом проекте двухъярусной перевозки контейнеров транзитного грузопотока Китай – ЕС рассказывают Председатель совета директоров ТОО "Контейнерные перевозки" Бекмырза Игенбердинов и член совета директоров, директор ТОО "Контейнерные перевозки" Маргулан Бурамбаев.

Chinalogist (Ch.): Как развиваются железнодорожные перевозки из/в/через Казахстан в китайском направлении? Как Вы оцените уровень развития железнодорожных грузоперевозок между странами (Китай, страны ЕАЭС), - грузооборот, контейнерооборот?

Бекмырза Игенбердинов (Б.И.): Развитие железнодорожных перевозок в Казахстане в целом имеет положительную динамику в связи со строительством новой приграничной с Китаем станции Алтынколь, а также ввода в эксплуатацию новых участков железной дороги по направлениям: Жезказган – Бейнеу, Узень – Горган, Аркалык – Шубарколь. Это позволяет Казахстану увеличить объемы переработки грузов на границе, а также обеспечивает дополнительную загрузку в направлении порта Актау, в Иран и далее на Персидский залив, страны Ближнего Востока.

Например, строительство автобана Западная Европа – Западный Китай имеет огромный потенциал роста транзита в автомобильном сообщении. Уверены, что в ближайшие годы эта магистраль станет востребованной и будет приносить доход. К тому же такие дороги имеют повышенную безопасность и крайне низкий уровень смертности.

Значимость эффективного регулирования и беспрепятственного проезда транзитного автотранспорта через наши государства по таким автомагистралям позволит снять все существующие нефизические барьеры и, соответственно, увеличить объемы автоперевозок в разы. Эффект от такого скоростного автомобильного моста, соединяющего Китай и Европу, понимали главы государств и Всемирный банк, хотя при этом обычных автодорог в данном направлении в принципе достаточно. Порой правильное политическое решение является интуитивным пониманием точки дальнейшего роста.

Ch.: Какие существуют проекты железнодорожного сообщения с участием Казахстана и Китая?

М.Б.: Все новые проекты в железнодорожном сообщении, как грузовом, так и пассажирском, активно продвигает китайская сторона, имеющая технологии, специализированную рабочую силу и возможность профинансировать соответствующие проекты. Среди них: строительство скоростной пассажирской железнодорожной магистрали Пекин – Москва через Казахстан и скоростной железнодорожной магистрали (евроколея) из Китая в Актау (Казахстан).

Ch.: Какие железнодорожные проекты особенно активно продвигает Китай в Казахстане (либо через Казахстан)? Как вы оцените эти проекты, их полезность, реальную перспективность для Китая и для Казахстана?

Б.И.: Как уже говорилось выше, сегодня Китай продвигает идею строительства узкой колеи из КНР до порта Актау. Для Китая любая возможность вывода своих экспортных грузов имеет первостепенное значение. Вместе с тем в числе основных условий при финансировании внешних инфраструктурных проектов Китай ставит привлечение своей рабочей силы, а также дальнейшую эксплуатацию новых инфраструктурных проектов. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Соответственно, Китай в данном случае имеет прямую выгоду, и от своих инвестиций, и в обеспечении их возврата.

Несомненным плюсом данного проекта для Казахстана является возможная дальнейшая загрузка и, соответственно, плата за проезд, к тому же снизит степень обязательств для республики по возврату денежных средств и обяжет китайскую сторону стремиться к увеличению грузооборота в целом по указанному участку.

Очевидные минусы. Существующие и построенные в последнее время железнодорожные сообщения колеи 1520 автоматически исключаются в загрузке того товаропотока, который был планово сконцентрирован на Запад Казахстана и Иран. Следовательно, это обеспечит невозвратность привлеченных средств по данным проектам. Казахстан, интегрируясь с Россией и Беларусью, в том числе и для обеспечения транзитного грузопотока, исключает с таким проектом основные цели. Вместе с тем порт Актау может оказаться бутылочным горлышком для китайского грузопотока, сконцентрированного по новой железнодорожной ветке. Значит – либо мы работаем над дальнейшим развитием КНР либо в первую очередь развиваем себя.

Ch.: Какие существуют совместные (если существуют) железнодорожные проекты между Казахстаном и Россией?

М.Б.: На сегодняшний день совместных инфраструктурных железнодорожных проектов в грузовом сообщении между нашими странами, имеющих глобальное значение – нет. Имеются логистические проекты. Это – создание совместных предприятий по перевозке зерна и контейнеров.

Ch.: Ваш проект «Нурлы Жол Транзит»: в чём причины и необходимость создания Вашего проекта?

Ответ: Основной причиной является возрастающая потребность в ускоренной перевозке транзитных грузов по маршруту Китай – Европа. При этом наблюдается тенденция ежегодного роста контейнерооборота на уровне 7 процентов. Учитывая данное обстоятельство, а также активность китайской стороны по выводу своих экспортных грузов на рынки Европы, сегодня согласована позиция причастных глав государств по созданию Экономического пояса Шелкового пути посредством организации транзитных грузопотоков, что позволит нашей стране занять одну из лидирующих позиций на рынке железнодорожных транзитных перевозок Китай – Европа благодаря своему географическому положению…

Chinalogist (Ch.): Кто организатор, разработчик проекта?

Бекмырза Игенбердинов (Б.И.): Организаторами и разработчиками проекта являются Бекмырза Игенбердинов и Маргулан Бурамбаев, а также члены инициативной группы проекта, специалисты высокого уровня соответствующих профильных направлений.

Ch.: Цель, основные характеристики, особенности Вашего проекта, в частности, в сравнении с другими проектами.

Маргулан Бурамбаев (М.Б.): Основная цель – занять позицию крупного участника сухопутного транзита Китай – Европа в сочетании Китай – Средняя Азия, Ближний Восток, являясь при этом Центром евразийского транзита. Дополнительно – обеспечение доходности для Республики Казахстан на уровне 20 млрд долларов в год.

Резюме проекта – это строительство и эксплуатация железнодорожной скоростной магистрали для перевозки в два яруса контейнеров транзитного грузопотока Китай – ЕС, своего рода нового железнодорожного моста.

Проект предусматривает строительство новой железнодорожной двухпутной дороги, соединяющей казахстанско-китайскую границу с белорусско-польской через территорию России, без перегруза и перестановки колесных пар на казахстанской границе, так как ширина колеи будет неизменной от Китая до Жезказгана (Казахстан).

В Жезказгане будет образована узловая сортировочно-перегрузочная станция с дальнейшим переходом на колею 1520. Данная колея будет заканчиваться на польской стороне в окрестностях Варшавы. Далее грузы будут распределяться на Восточную и Западную Европу с переходом на морские порты.

Отдельно построенная магистраль обеспечит синхронность движения грузов и, соответственно, доставку точно в срок без снижения динамики существующего грузового сообщения в целом (основной фактор негативного воздействия ускоренных поездов в настоящее время). Перевозка контейнеров в два яруса обеспечит снижение расходов по транспортировке грузов на 30-50 процентов, а также обеспечивать доставку из Урумчи в Варшаву за 3 суток. Кроме того, пропускная способность данной магистрали позволит обрабатывать до 7 миллионов контейнеров в год. Вместе с тем, соединение новой ветки с Жезказганом интегрирует планы Китая по транзиту на Актау.

Необходимо отметить, что перевозка грузов в контейнерах является самым экологичным видом транспортировки грузов. Строительство новой магистрали и дальнейшая ее эксплуатация позволит применять инновационные технологии в инфраструктуре и организации перевозочного процесса. При этом для запуска данной линии будут задействованы предприятия металлургии, вагоностроительные комбинаты, профильные предприятия, испытывающие нехватку заказов. Будут созданы новые рабочие места, задействовано незанятое население со среднетехническим уровнем образования.

Будет обеспечен пассивный доход для стран – участниц данного проекта, что позволит рационально использовать прибыль, в том числе и для субсидирования социально значимых сопутствующих проектов. Таким образом, можно будет решить основные институциональные задачи выстраивания стратегии опережающего развития.

Скорость передачи информации неразрывно ведет за собой потребность в ускоренном физическом движении. Рост производства, а также рост населения являются важными факторами для совершенствования темпов движения всех объемов, особенно в совершенствования торговой политики.

Существующие проблемы в организации транзитных грузопотоков и удовлетворении потребностей клиента неразрывно связаны с политикой ценообразования, в скорости работы денег и синхронизации транспортных продуктов, в чем также заинтересованы операторы для обеспечения стабильного дохода и возврата инвестиций. Только в железнодорожном направлении, учитывая возможность перевозки большой партии товара, можно обеспечить синхронность и график поставки, так как при морских перевозках зачастую возникают форс-мажоры различного характера, а воздушным транспортом большую партию перевезти невозможно, да и стоимость тарифа будет в десятки раз больше.

Ch.: Какие препятствия существуют при реализации проекта?

Б.И.: Отсутствие баланса экономической политики и производственных мощностей. Несформированность вертикально интегрированного понимания причинно-следственной связи в организации долгосрочных пассивных доходов для общества в целом.

Ch.: Является ли организация финансирования проблемой?

М.Б.: В целом организация финансирования проблемой не является, потому что наличие грамотно проработанной проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования являются основными драйверами в выборе альтернативного источника финансирования. Максимальная публичность, корректность данных есть основа для привлечения средств от источника, предложившего самое оптимальное условие.

При этом основная стратегия финансовых институтов закладывается в финансировании, в первую очередь, именно тех инфраструктурных проектов, которые способствуют снижению логистических издержек, повышению уровня ВВП и обеспечению стабильных доходов в долгосрочной перспективе.

Ch.: Какие сроки реализации проекта в случае, если начнётся реализация?

Б.И.: Исходя из опыта работы с бюрократическим механизмом нашей системы, считаем, что на разработку ПСД и ТЭО уйдет, в среднем, полтора-два года. Это в лучшем случае. Конечно же, комплексный подход и постоянный контроль со стороны глав государств обеспечил бы срок от шести до девяти месяцев.

Параллельно проводилась бы работа по внедрению технологий производства вагонов-платформ с пониженным центром тяжести на заводах ЕАЭС, согласовывались бы заказы на поставку продукции для строительства и эксплуатации железнодорожной ветки, возможные объемы работ и так далее.

Если начать в текущем году, то в 2017 году развернется строительство магистрали, и к 2020 году можно было бы обеспечить запуск новой скоростной большегрузной железнодорожной магистрали по территории ЕАЭС длиной в 4500 км. Необходимо отметить, что все инвестиционные вложения не потребуют привлечения внешних физических и товарных ресурсов, за исключением инновационных решений и технологий.

Ch.: Какая выгода для Казахстана, для России?

М.Б.: Раз уж мы интегрировались в новое сообщество под названием ЕАЭС, то нельзя исключать глобального значения в этом проекте и Беларуси, а также тех стран, которые намерены вступить в это сообщество. Выгода очевидна, и она заключается в обеспечении постоянного ежегодного дохода в миллиардах долларах для каждой страны – участницы, через которую проходят транзитные грузы.

Объем капиталовложений с первой стороны достаточно высок, но тот оборот груза в виде движения денежных средств, который позволит обеспечить весь процесс, несравним с ситуацией, связанной с колебанием цен на природные ресурсы, являющиеся на сегодняшний день основной статьей наших доходов.

Ch.: На каком этапе проект сейчас?

Б.И.: Проект получил широкую огласку в социальных сетях. С января текущего года с ним ознакомились десятки тысяч пользователей в Казахстане. Инициативной группой были проведены презентации проекта в профильных ведомствах. Негативных отзывов на сегодняшний день по указанному проекту нет.

Единственная проблема, о которой говорят многие, это отсутствие денежных средств в странах – участницах ЕАЭС на финансирование проекта, учитывая снижение деловой активности и санкций, проводимых в отношении России, сказавшиеся на экономических показателях стран – партнеров.

Хотелось бы отметить, что данный проект определяет эффективность вложения средств, как на первоначальном этапе, так и в перспективе. Сегодняшняя ситуация с экономическим спадом не является проблемой последующего развития и достижения цели по дальнейшему экономическому росту.

Развитие человечества в целом и совершенствование технологий не останавливают ни форс-мажоры, ни эпидемии, ни экономические санкции, но они являются скоростным драйвером переориентации и перевооружения для достижений. Самое темное время суток сменяется рассветом. Поэтому главная человеческая ценность в ее оптимизме и амбициозности планов путем их свершений.

Беседу провёл Евгений Новожилов

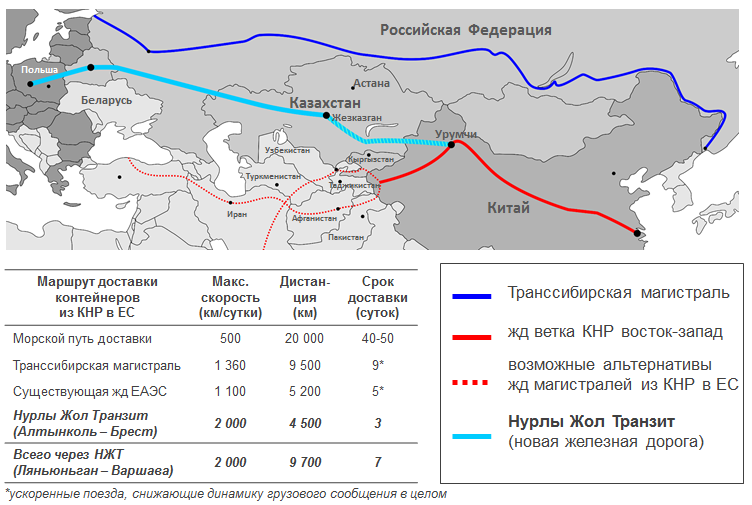

На схеме представлены ж.д. маршруты Шелкового пути и железная дорога по проекту "Нурлы жол транзит"

Специалисты Россельхознадзора выехали для проверок в Латвию

По информации, обнародованной пресс-секретарем ведомства Юлией Трофимовой, инспекторы пока планируют посетить только те сельскохозяйственные производства Литвы, которые специализируются на продукции животного происхождения.

Представитель Россельхознадзора также уточнила, что проверки организованы на тот случай, если Россия отменит продовольственное эмбарго. Вместе с российскими специалистами в работу будут вовлечены и инспекторы из Белоруссии.

- Наши коллеги из Белоруссии предложили нам поучаствовать в проводимой ими инспекции, а так как пока о продлении продэмбарго речь не шла, то наше ведомство проводит такие инспекции, чтобы выяснить, какие предприятия смогут соответствовать нормам,- рассказала пресс-секретарь.

Кроме производственных предприятий, специалисты ведомства также намереваются посетить литовский Институт охраны здоровья животных. О возможном осмотре поставщиков плодовоовощной продукции в Россельхознадзоре не сообщили.

Россия может сократить ввоз прибалтийской рыбы

Россельхознадзор рассматривает вопрос о введении временных ограничений на поставки рыбопродукции из Латвии и Эстонии. Инспекторские проверки в этих республиках подтвердили неэффективность контроля выпускаемых товаров.

С 18 по 22 мая специалисты Россельхознадзора проводили проверки рыбоперерабатывающих предприятий Латвии и Эстонии. Эксперты оценивали достоверность гарантий ветеринарных органов этих стран в рамках обеспечения безопасности продукции, поставляемой на территорию РФ. В рамках визитов были проинспектированы четыре эстонских и пять латвийских заводов.

Основанием для проверок послужили неоднократные нарушения, выявляемые на этапе поступления рыбопродукции Латвии и Эстонии в Россию, в том числе в оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Также фиксировались случаи несоответствия экспортируемого товара показателям безопасности, предусмотренным как законодательством ЕАЭС, так и самих стран-поставщиков. Примечательно, что запрещенные и вредные вещества в эстонской и латвийской рыбопродукции обнаруживали Чехия, Венгрия, другие страны Евросоюза и Казахстан.

В ходе инспекций обеспокоенность Россельхознадзора подтвердилась: меры, принятые компетентными органами Латвии и Эстонии были исключительно формальными, сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства. Найти причину несоответствий и провести необходимые корректирующие мероприятия в большинстве случаев не удалось. Объем отозванной продукции был в несколько раз меньше объема произведенной, что говорит об отсутствии эффективных механизмов по контролю безопасности выпускаемой продукции, отметили в Россельхознадзоре. Большие вопросы у инспекторов оставили и механизмы обеспечения контроля за прослеживаемостью.

В связи с этим Россельхознадзор рассматривает вопрос о введении временных ограничений на поставки рыбопродукции в Россию из Латвии и Эстонии. На 29 мая запланированы технические консультации с экспертами ветеринарных служб двух республик.

Анализ полученной информации продолжается. Полный список выявленных нарушений будет представлен в предварительных отчетах о проведенных инспекциях.

Российская промышленная зона в Египте станет драйвером роста товарооборота.