Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Более миллиона рублей выделено из бюджета Свердловской области на выплаты добровольцам, тушившим лесные пожары

Светлана Добрынина (Свердловская область)

Более миллиона рублей выделено из бюджета Свердловской области на выплаты добровольцам, которые помогали бороться с лесными пожарами.

"Мы научились штрафовать, но не научились хвалить людей. Представляете, человек бросил все, поехал в свой отпуск тушить лесные пожары! Это герои, на их примере надо других учить", - поддерживает инициативу заслуженный лесовод России, заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета Сергей Залесов.

В напряженные майские дни, когда на Среднем Урале огнем были охвачены десятки тысяч гектаров леса, ежедневно на помощь спасателям приходили тысячи волонтеров. Впервые в регионе жители так массово стали выходить на борьбу с ЧС и фактически создали огненное ополчение.

Порыв земляков власти поддержали четкой организацией работы. Чтобы каждый мог сориентироваться, где наиболее востребована помощь, открыли горячую линию. В соцсетях и мессенджерах запустили чаты с подробной информацией, куда везти воду, где обеспечивают волонтеров ранцами для тушения. Здесь же регистрировали маршрут. Понятно, что в самое пекло добровольцев не пускали, но они помогали сдерживать стихию.

"Основными задачами волонтеров стали проливка кромки пожара и патрулирование периметра уже потушенных площадей, чтобы исключить возникновение новых возгораний и распространение огня", - пояснил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

Выплаты получат волонтеры, помогавшие тушить лесные пожары с 5 мая по1июля. Кто усмирял огонь менее четырех часов в сутки, получат суммы из расчета 50 рублей за час. Свыше четырех - 100 рублей за час. Сообщившим о виновнике пожаров - по 50 тысяч рублей, а тем, кто помогал задержать злоумышленника, - 100 тысяч.

На Ставрополье значительно увеличили штраф за неуплату курортного сбора

Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Туристы, которые отказываются оплатить курортный сбор во время отдыха в санаториях и гостиницах Ставропольского края, теперь будут получать повышенный штраф, минимальный размер которого увеличили в семь раз - с 500 до 3500 рублей. Это касается отдыхающих, прибывших в край из других регионов России. Местные жители от оплаты курортного сбора освобождены.

Как пояснили депутаты ставропольской Думы, увеличение штрафа напрямую связано с ростом размера самого сбора. С 1 января 2023 года тариф подняли с 50 до 100 рублей с человека в сутки, и некоторые туристы решили, что дешевле один раз заплатить штраф, чем выкладывать 100 рублей за каждый день отдыха. "За время действия эксперимента по взиманию курортного сбора его отказались оплатить около 4 тысяч человек", - сообщил председатель краевой Думы Николай Великдань.

Как рассказала корреспонденту "РГ" полномочный представитель общенационального Союза индустрии гостеприимства в СКФО Анна Наумова, повышение штрафа - адекватная мера, которая должна помочь решить проблему неплатежей. "Но важно не переусердствовать, - отметила Наумова. - На мой взгляд, штраф сделали не слишком большим. При это он выше, чем та сумма, которую бы турист отдал, оплачивая сбор. То есть лучше соблюдать закон".

Кстати, за 10 месяцев 2023 года сбор принес казне ставропольских городов-курортов больше 500 млн рублей. Его платят те, кто приезжает на отдых в Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, Пятигорск и Минеральные Воды. Местные власти подчеркивают, что полученные средства тратятся на реконструкцию старой и строительство новой курортной инфраструктуры.

Так, в Пятигорске благодаря курортному сбору был благоустроен знаменитый парк "Цветник", сквер "Подкова", летний кинотеатр на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла. В Кисловодске же за счет курортного сбора обновили скверы Ксении Ге и Дмитрия Тюленева, благоустроили пешеходную зону на улице архитектора Ходжаева. В Ессентуках основное внимание уделили Лечебному парку. Всего же за счет этих денег за пять лет в регионе провели 70 мероприятий на общую сумму порядка 1,2 млрд рублей.

В Петербурге открылся инженерный центр АвтоВАЗа

Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В Северной столице заработал филиал научно-технического центра АвтоВАЗа, где будут трудиться 160 сотрудников, в основном выпускники местных вузов.

Нехватка инженерных специалистов - одна из главных проблем отечественного автопрома. Приходится даже создавать мобильные бригады, которые ищут сотрудников по всей стране. Петербург же всегда славился своей инженерной школой. К тому же здесь сформировался автомобильный кластер - правда, сейчас он переживает непростые времена. Иностранные производители покинули российский рынок, и теперь петербургский автопром пытается начать новую жизнь.

Так, на бывшем заводе Nissan в июне вместе с китайскими партнерами запустили сборку автомобилей под брендом Lada. До конца года планировали выпустить 10 тысяч машин, но пока с конвейера сошло лишь более 100. "Полноценно автозавод в Петербурге заработает в 2024 году", - заверил на недавней конференции президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Инженерный центр поможет снизить зависимость от импортных деталей. В здании на Выборгской набережной будут разрабатывать новые автомобильные компоненты и обеспечивать поддержку производства. Центр оснастили современным оборудованием, например, безэховой камерой для испытания техники. Он станет местом стажировки и практики для студентов, в том числе будущих автодизайнеров. Кстати, стиль LADA NIVA Legend создал выпускник Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии Валерий Семушкин.

Как в Московской области обеспечивают жильем детей-сирот

Ирина Рыбникова

Подмосковье стало первым регионом в стране, где дети-сироты могут претендовать на получение жилищного сертификата, начиная с того момента, как им исполнится 18 лет. И пусть пока выдано всего 282 сертификата, но власти уверены - ребята быстро распробуют новшество, которое дает им возможность выбрать себе жилье в любом городе области.

Сертификаты в регионе ввели два года назад, чтобы придать ускорение программе расселения аварийного жилья. Не всегда получается расселить ветхий дом без обид и претензий со стороны жителей. Одним не нравится, что новое жилье находится на другой улице, другие категорически не хотят переезжать с первого этажа на 27-й, третьих не устраивает, что солнце теперь всходит не с той стороны. Сертификат решает все эти проблемы. Его обладатель получает не жилье, а выплату, на которую он волен купить квартиру там, где хочется, и такую, какую хочется. Цена сертификата рассчитывается, исходя из имеющейся площади ветхого жилья, помноженной на среднюю стоимость квадратного метра в Подмосковье, сегодня это 130 тысяч рублей. Можно прикупить квартиру побольше и подороже, чем была, но тогда разницу придется оплатить уже из собственного кармана.

Летом этого года был принят федеральный закон, разрешающий применять сертификаты и для обеспечения жильем детей-сирот. Но с оговоркой: выдавать сертификаты будут только тем, кому исполнилось 23 года. Не секрет, что в некоторых регионах найти квартиру для сироты - проблема. Новостроек не так много, чтобы их хватало еще и на социальных жильцов, а свободная вторичка, если она и есть, находится в таком состоянии, что периодически "всплывает" в сюжетах федеральных телеканалов. И новый закон дал регионам возможность не доводить дело до скандальных репортажей: не смогли власти за пять лет после совершеннолетия сироты обеспечить его жильем - вручайте денежный сертификат. Уж с деньгами-то молодой человек и сам в состоянии решить свой квартирный вопрос.

И вот Московская область берет на себя повышенные обязательства - жилищные сертификаты дети, оставшиеся без родителей, могут получить, начиная с 18 лет. Главное - желание. "В нашем понимании забота о ребятах с тяжелым детством означает не просто в порядке очередности выдавать им ключи, но и быть в диалоге с ними, прислушиваться к их запросам. Сертификаты дают возможность приобрести понравившуюся квартиру в любом уголке Подмосковья и что немаловажно - сразу же оформить ее в собственность", - отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев. В этом году квартиры от государства должны получить 876 молодых жителей региона. 773 уже отпраздновали новоселье. Из них 282 предпочли купить жилье с помощью сертификатов.

Одна из них - Анна Терещенко из Красногорска. Девушка учится на первом курсе Московского финансово-юридического университета, осваивает профессию журналиста. "С детства вела свои каналы и блоги, решила заниматься этим профессионально", - объясняет она. Сертификат предпочла потому, что хотела сама выбрать район, где будет жить, ведь Красногорск - город большой и разный. "Квартиру купила в новом ЖК, недалеко от бабушки, которая воспитывала меня вместо родителей. Рядом находятся все необходимые магазины, детсад, банк, аптека, медцентр, зона отдыха. Сертификат облегчает процесс получения жилья, дает возможность таким ребятам, как я, сделать легкий шаг во взрослую жизнь", - подчеркивает Анна.

Еще одна счастливая обладательница квартиры, купленной с помощью сертификата, - 18-летняя Наталия Чубылина из Королева. 18 лет ей исполнилось в феврале, а уже в марте она купила однушку площадью 38,6 квадратных метра в 16-этажной новостройке. Наташа будущий сотрудник сферы ЖКХ, она учится на 3-м курсе техникума технологии и дизайна. И подрабатывает баристо в кофейне, которая находится рядом с ее домом. "Выбирала квартиру так, чтобы вся необходимая инфраструктура была рядом - и парк, и торговые центры, и медицинские учреждения", - говорит она. Доплатить за жилье ей пришлось совсем немного - сертификат покрывает стоимость социальной нормы, которая, напомним, составляет 33 квадратных метра на одиноко проживающего человека.

Кстати

Сертификат на жилье могут получить только те дети-сироты, которые не состоят на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма или наркомании, а также не имеют задолженностей по налогам и сборам. Это требование - своеобразная страховка от того, что молодой человек не продаст единственное жилье за алкоголь и наркотики, а также не станет жертвой мошенников, пообещавших списать все его долги.

В Подмосковье появилась единая школьная спортивная лига

Ирина Рыбникова

В Подмосковье появилась единая школьная спортивная лига. Пока только в Балашихе, но, как говорит региональный министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов, проект обязательно придет во все школы области.

За рубежом школьные спортивные лиги - обычная история. Каждая школа имеет свою команду, ребята соревнуются с ровесниками из других учебных заведений. И нередко именно из школьных лиг перспективные дети уходят в профессиональный спорт.

Нечто подобное решили опробовать и в Подмосковье. "Наша единая школьная лига объединила сразу несколько видов спорта: волейбол, шахматы, мини-футбол и баскетбол 3х3 - разновидность баскетбола, в который играют втроем, с одним щитом и на половине корта", - рассказывает Абаренов. Жеребьевка уже проведена, команды распределились на два дивизиона. Игры будут проходить в течение всего учебного года, сначала внутри дивизионов, потом в плей-офф.

"Мы охотно вошли в этот проект, потому что хотим поддержать школьников со спортивными талантами", - говорит глава Балашихи Сергей Юров. Изначально планировалось, что в единую спортивную лигу войдут только 10 школ, но в итоге решили задействовать все учебные учреждения округа. В результате в лигу вступили 28 школ, отстаивать спортивную четь которых будут в общей сложности более тысячи учеников. Каждая школа представляет по 4 команды - по одной для каждого вида спорта. "Футбол, волейбол и баскетбол вошли в проект сразу, так как это традиционные для образования виды спорта, они представлены в каждой школе", - делится подробностями начальник городского управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич. Но когда начали формировать школьные команды, выяснилось, что для участия в соревнованиях заявились только ученики старших классов. А как же другие школьники? Так в проекте появились еще и шахматы, которые особенно популярны именно среди учеников 5-8-х классов.

На первом этапе очки будут начисляться отдельно по каждому виду спорта. То есть за выход в плей-офф борются не школы, а именно команды. А вот со второго этапа очки уже пойдут в общекомандный зачет, а значит, чембольше команд одной школы попадет в плей-офф, тем больше у этой школы будет шансов завоевать кубок единой спортивной лиги. "Мы, безусловно, будем стимулировать как победителей, так и лучших игроков. В призовом фонде - спортивные трофеи, билеты на выставочные соревнования, автографы звездных гостей. Призов будет много", - обещает Тарасевич. Обсуждается вопрос и о поощрении тех педагогов, чьи ученики покажут лучшие результаты.

Первый матч единой школьной спортивной лиги состоялся 9 ноября. А всего в Балашихе пройдет более 700 игр. Не на все из них смогут попасть зрители, поскольку основная часть встреч будет происходить в школьных спортзалах, а допуск зрителей в школы все же ограничен. Но уже начал работать информационный портал, где в режиме онлайн обновляется вся информация о новостях лиги и размещаются видео игр.

В следующем учебном году, подчеркивает Дмитрий Абаренов, в единую спортивную лигу войдут все школы Московской области.

В Жуковском открыли необычную детскую площадку

Надежда Макеева

Педагоги говорят, что учиться легче всего в игре. Если это так, юным жителям Жуковского очень повезло. Именно в этом городе открылась первая в области научная детская площадка.

Подмосковный Жуковский - город-наукоград, центр российской авиационной науки. О тематическом наполнении научной площадки долго не спорили - конечно, она должна быть посвящена авиации. Так площадка, расположенная в сквере "28-й квартал", стала мини-аналогом летного поля, в центре которого появились почти настоящий самолет и диспетчерская вышка, оснащенная интерактивными панелями. А кроме этого на площадке разместились канатная дорога, встраиваемые батуты, карусель, параболическая антенна и непременный атрибут любого аэродрома - флюгер. Все сделано из прозрачных и безопасных материалов.

"В Подмосковье уже 10 лет действует губернаторская программа по установке детских площадок. За это время появились более 1,5 тысячи новых игровых комплексов, теперь к ним прибавятся и тематические научные зоны. Надеемся, это поможет развить у детей интерес к науке", - рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

В Подмосковье спортсменам и тренерам поднимут зарплату на 40%

Ирина Романова

Со следующего года оклады тренеров и спортсменов в региональных центрах подготовки по индивидуальным олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта будут повышены. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Одна из задач, которую ставит перед нами президент - развитие массового спорта и спорта высших достижений. За последние 10 лет спортсмены, занимающиеся в наших региональных центрах подготовки, завоевали более 6,8 тыс. медалей, в том числе 156 - на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Знаем, что в условиях санкций и ограничений нашим спортсменам приходится нелегко, поэтому приняли решение со следующего года увеличить им зарплату на 40%", - уточнил Воробьев. Он также добавил, что изменения коснутся 562 спортсменов и более 200 тренеров.

Напомним, ранее по решению губернатора 30 лучших муниципальных спортивных школ области получили региональные гранты на стимулирующие выплаты тренерам, которые воспитывают будущих чемпионов. В общей сложности выплаты получили более 800 человек. В следующем году этим школам также будет выделена субсидия на обновление материально-технической базы - более 100 млн рублей.

Подготовкой спортивного резерва в области занимаются 163 учреждения: 10 государственных спортшкол олимпийского резерва, 5 училищ олимпийского резерва, 9 центров спортивной подготовки, а также 139 муниципальных учреждений. В них занимаются более 106 тыс. спортсменов разного возраста, причем они имеют возможность осваивать более 100 видов спорта. А учат спортсменов более 3,8 тыс. тренеров. Поощряют материально, понятно, самых результативных. Но тем больше стимулов к лучшим результатам будет у остальных.

"Мы слышим запросы жителей на создание спортивной инфраструктуры. Поэтому активно строим и ремонтируем ФОКи, спорткомплексы, катки, оборудуем площадки для воркаута, открываем школьные стадионы, чтобы все желающие могли заниматься в удобное для них время", - подчеркивает глава региона.

В России появился новый дефицит - вахтовые рабочие и специалисты разных профессий

Наталья Граф,Гульназира Ишбердина,Юрий Прокопьев,Ирина Штерман

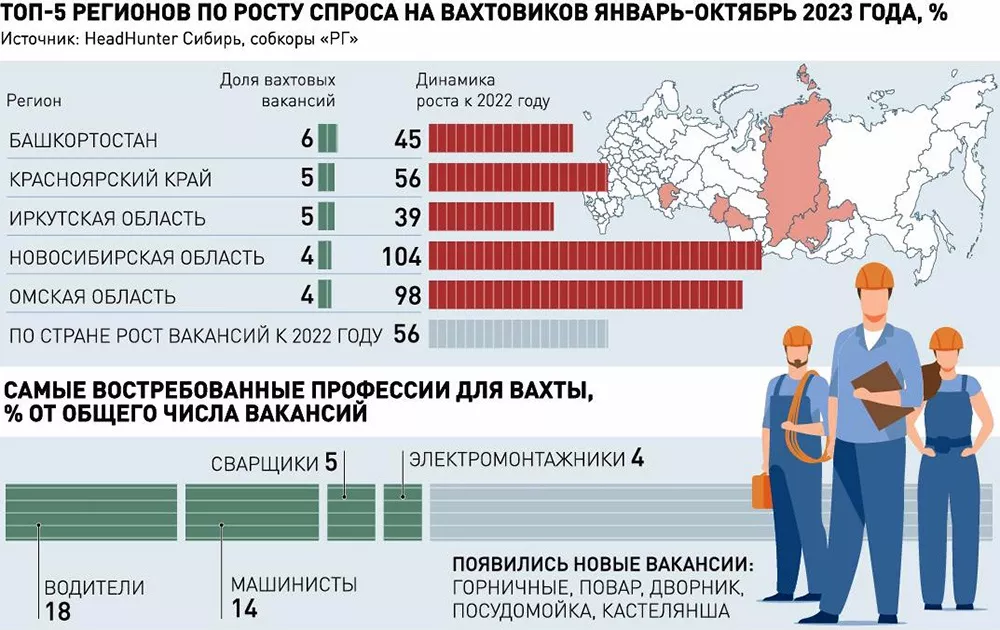

В России появился новый дефицит - вахтовики, причем разных профессий. Явление стало настолько объемным, что эксперты уже составляют рейтинги регионов, где необходимость в вахтовиках наиболее острая.

Такую статистику обнародовал недавно сервис по поиску работы hh.ru. Оказывается, Башкирия, считающаяся поставщиком рабочей силы в другие, преимущественно северные регионы, теперь сама ищет вахтовиков. Она заняла первое место в стране по объему таких предлагаемых вакансий до - 6%. В топ-5 вошли Красноярский край и Иркутская область (по 5%). Есть в пятерке Новосибирская и Омская области (по 4%). Но у них совсем другая история.

"Внутри регионов ресурсов уже недостаточно, - пояснила ситуацию эксперт HeadHunter Урал Анна Осипова. - Регионов с избыточными кадрами сегодня нет. Причин тому несколько: демография, релокация, частичная мобилизация и другие". С Анной солидарны в минтруда Башкирии: "Кадров катастрофически не хватает. Переехать на новое место не каждый захочет, а поработать две недели или месяц - вполне. И это позволяет хоть немного закрывать брешь с кадрами".

В ком же больше всего нуждается Башкирия? По данным Республиканского центра занятости, в "синих воротничках" и специалистов промотрасли. Одно из крупнейших предприятий региона - моторостроительное - объявило об открытии 4,8 тысячи вакансий: от станочников широкого профиля до литейщиков. Вахтовикам готовы предоставить общежитие или частично оплачивать аренду жилья, либо подвозить из близлежащих районов и городов. Большой кадровый голод испытывает и легкая промышленность Башкирии, куда также готовы брать вахтовиков. А санаторий "Зеленая роща" предлагает вахту 15/15 дней. Бонусом - проживание, бесплатное питание и униформа.

Зарплата, которую сулят вахтовикам в Башкирии, - от 30 до 150 тысяч рублей. Нижнюю планку - в социальной сфере, верхнюю - в промышленной.

В Иркутской области и Красноярском крае спрос на вахтовых рабочих и специалистов - всегда был высок. В северных территориях этих регионов расположены крупнейшие разрабатываемые месторождения нефти, газа, золота, других полезных ископаемых. Вести работу в зоне добычи можно только вахтой: до ближайших селений - сотни километров. Там, где идет промысел, раскинулись вахтовые благоустроенные города. Поэтому здесь требуется еще и "сервисный" персонал - горничные, повара и посудомойки, дворники, кастелянши и так далее. В Сибири нет нужного количества своих кадров.

Условия, которые крупные компании предлагают вахтовикам, могут существенно различаться. Уровень зарплат в Иркутской области - от 115 до 184 тысячи, при средней по региону около 52 тысячи. В Красноярском крае - примерно такой же. Особо востребованные специалисты и рабочие (сварщики, бульдозеристы, каменщики) могут получать до 180 тысяч.

В Новосибирской области, где зафиксирован самый заметный рост спроса на вахтовиков (на 104%), по данным hh.ru, больше всего нужны водители, машинисты, сварщики, инженеры-сметчики. Но здесь идет обратное движение: это другие регионы охотятся за новосибирскими специалистами. При средней зарплате дома в 50 тысяч вахтовым "чужаки" готовы платить 126-193 тысяч. "Ситуация на рынке труда становится жестче. Высокая активность работодателей приводит к тому, что конкуренция за кадры растет. Сибиряков приглашают на вахту не только на Крайний Север, но и в Центральную и Южную Россию", - пояснила "РГ" руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко. Раньше Новосибирская область лидировала в федеральном округе по уровню экономической активности населения и отличалась самой низкой безработицей, напомнил старший научный сотрудник отдела соцпроблем Института экономики и организации промпроизводства Сибирского отделения РАН Сергей Капелюк. За последние годы она частично сдала эти позиции. "Стало меньше возможностей для трудоустройства. И люди начали рассматривать предложения вахтовой работы за пределами региона", - пояснил он.

Спрос на вахтовиков из Омской области тоже вырос - на рекордные 98%. По данным рекрутинговых агентств, в этом году для омичей открыто 8 тысяч вакансий с вахтой. "Чужие" работодатели ищут водителей грузовой техники, сварщиков, механиков, машинистов, поваров и других специалистов. Омичам предлагают официальное трудоустройство, удобный гpaфик вахты 45/15 или 60/30. Обещают медкомиссию за счет организации, авансовые выплаты, бесплатное питание, проживание, спецодежду и обувь.

Активнее всего зазывают омичей в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Ждут их в Якутии, на Кубани, в Петербурге, Казани, Москве. Есть вакансии из Донецкой области, где необходимы маляры, отделочники и штукатуры. Средний уровень предлагаемой зарплаты - 150-200 тысяч рублей. И больше. К примеру, инженеру по бурению, готовому поехать в Анадырь, рекрутеры обещают 410 тысяч рублей за 42 рабочих дня.

"Я работаю вахтовым методом уже более 10 лет, - рассказывает водитель самосвала из Тюкалинского района. - Два месяца вкалываю - месяц отдыхаю дома. Конечно, поначалу тяжело было вдали от семьи. Но работать в Омске за 40-50 тысяч рублей и половину зарплаты отдавать за аренду квартиры вообще бессмысленно. Жена занимается детьми и огородом, а я их полностью обеспечиваю. Сейчас копим на образование дочери, собираемся купить для нее комнату". Массовый отток рабочей силы давно беспокоит правительство Омской области. Только в 2022 году бюджет региона понес колоссальные убытки из-за уехавших на заработки вахтовиков (около 70 тысяч человек). Это недополученные суммы налога на доходы физлиц (НДФЛ). Омские парламентарии даже отправили обращение в Совет Федерации, в котором просят внести изменения в статью 226 части второй Налогового кодекса РФ. Депутаты хотят, чтобы НДФЛ перечисляли по месту жительства вахтовиков. Такие предложения поступали и из других регионов. Но были отклонены. Так, может быть, надо больше платить людям дома?

Билеты на детские новогодние представления раскупили задолго до декабря

Ольга Гутман,Наталья Звягинцева,Екатерина Ковалевская,Михаил Сухарев

Еще начало ноября, а купить билеты на новогодние детские представления уже проблематично. Об этом "РГ" рассказали в театрах Новосибирска, Ставрополя, Нижнего Новгорода. В Москве продажи на новогодние елки выросли в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом, сообщила компания МТС Live.

При этом средняя цена на представление в столице составляет 2400 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом сезоне. В регионах дешевле. В новосибирском театре "Глобус" билет на премьерный новогодний спектакль обойдется в 500 рублей. В ту же цену - и поход в будни на представление в Театр кукол Новосибирской области, спектакль в выходные дороже - 600-700 рублей. В Нижнем Новгороде самой популярной оказалась городская Кремлевская елка со Снежной королевой от филармонии. Чтобы побывать на ней, нужно заплатить от 500 до 1000 рублей, но билетов почти не осталось. В среднем ценник в разных городах вырос на 10-20%, или на 50-100 рублей.

В Нижнем Новгороде уже распродано и забронировано более 60% мест. Зимний репертуар на 80% свежий, но не изменяющий новогодним традициям - все должно быть волшебно. На елки переключаются даже "взрослые" театры. "На малой сцене мы восстановили хит 2017 года "Северное сияние", - говорит директор нижегородского театра "Комедiя" Дмитрий Коновалов. Эта интерактивная сказка - история уникальная и довольно дорогая. В этом году билет для ребенка стоит 3800 рублей, для сопровождающего взрослого - 200. Дорого для детей, потому что они тоже участвуют в спектакле, при этом история рассчитана только на 20 зрителей.

В новосибирских театрах большую часть билетов разобрали в конце октября. В театре "Глобус" два премьерных спектакля, один - для самых маленьких. В театре их называют беби-публикой. Это малыши до трех лет, они помогают наряжать елку, играют со сказочными персонажами. Не меньший ажиотаж - на спектакли Театра кукол. Билеты практически раскуплены. По словам замдиректора театра Анны Ощепковой, у них впервые такой высокий спрос в начале ноября. Это связано и с тем, что билеты стали оптом покупать для школ. Родители после неудачного опыта с приглашенными Дедами Морозами и Снегурочками, которые не всегда работали добросовестно, стали привозить детей группами и даже классами в театр.

На Ставрополье - аналогичная ситуация. Билеты на новогодние представления начали скупать в конце октября. Представители театров отмечают, что в этом году как никогда рано начали заказывать спектакли для организаций - как частных, так и государственных. "Мы с трудом выбираем время в календаре, чтобы вставить спектакль. Мне кажется, люди цепляются за новогодний праздник, ждут хороших эмоций. Это надежда на волшебство", - считает руководитель семейного театра кукол "Добрый жук" Наталья Ледовских. Рост цен здесь связывают с тем, что увеличивается стоимость услуг аниматоров - Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Подорожали костюмы и детские сладкие подарки.

Эксперты отмечают, что в регионах новогодние представления для детей в последние годы сильно меняются, ребята уже не хотят быть только зрителями. "Выросло количество интерактивных представлений, где дети - участники действия. Также стали популярны образовательные и научно-популярные представления", - отмечает научный сотрудник кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Евгений Буянов.

Его поддерживает шоумен, теле- и радиоведущий Игорь Цыганов: "Новогодние представления для детей осовременились. В них появился подтекст, например, юмор, понятный взрослым, отсылки к событиям наших дней, к модным сериалам и музыкальным исполнителям. Ведь детей на праздник ведут родители, они оценивают и в итоге пишут отзывы. Поэтому довольными с новогоднего праздника должны уйти и маленькие зрители, и взрослые".

Людмила Щербина удостоена звания "Заслуженный журналист Российской Федерации"

Ядвига Юферова

Щербина не просто фамилия. Щербина практически - должность (для протокола - первый секретарь Союза журналистов Москвы). Она никогда не была тенью своего председателя тяжеловеса Павла Гусева.

Скорее, светом, иногда - огненным смерчем, проносясь по кабинетам чиновников, отстаивая права журналистов на защиту и жилье, право учиться и лечиться, быть уважаемыми в зрелости и досмотренными в неуютной старости. Это под ее чутким командованием много лет работают курсы "Бастион" для журналистов, отправляющихся в горячие точки. Это она, с бесконечными согласованиями, стремится водрузить на постамент памятник погибшим журналистам.

Кто бы и с кем не приходил на самый завидный в Москве ежегодный бал - прессы, там бывает только одна королева - Людмила Щербина, а все остальные потом. Здесь нет секрета и подобострастия. Если 30 лет тянуть один бесконечный воз, нагруженный проблемами и перегруженный любовью и добром к тысячам людей, - то так оно и есть.

Если Щербина не заслуженный журналист, тогда кто же еще? Вот и справедливость торжествует, дорогая Людмила Васильевна. Только не уходите на давно заслуженный отдых, чем вы давно всех пугаете. Нам надо с вами еще в книгу рекордов Гиннесса попасть. По какому поводу? Была бы Щербина, а повод всегда найдется.

Пособников убийства Дарьи Дугиной приговорили к реальным срокам в колонии

Наталья Козлова

Реальные сроки лишения свободы в колонии общего режима получили вчера двое граждан, которых следствие назвало соучастниками убийства Дарьи Дугиной.

По решению Нагатинского суда столицы в колонию отправятся бывший полицейский, точнее - сотрудник ГИБДД Иван Рыбин и гражданин без определенного места работы Даниил Чоудхури.

Для Чоудхури эта судимость станет уже второй в его жизни. Вчерашний правоохранитель проведет в колонии четыре года, а судимый мошенник меньше - год.

Один искал сведения о Дарье Дугиной, другой за очень небольшие деньги предоставил данные, которые может получить только сотрудник правоохранительных органов: где Дугина живет и на какой машине она передвигается.

Уголовных статей у осужденной пары несколько. Это статья 137 Уголовного кодекса РФ. В ней говорится о незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни человека.

Для бывшего полицейского следствие добавило еще статью 285 УК РФ. В ней рассказывается о злоупотреблении должностными полномочиями. По ней максимальный срок - это те самые четыре года колонии, которые Рыбин и получил.

Еще суд лишил Ивана Рыбина звания майора полиции.

Суд в своем решении назвал, как того требует закон, и смягчающие обстоятельства. Так, у бывшего правоохранителя Рыбина есть маленькие дети, родители и пожилые бабушка с дедушкой. Все они были на иждивении осужденного.

А единственным смягчающим обстоятельством для Даниила Чоудхури оказалось его здоровье. Этот гражданин серьезно болен - он на учете в онкодиспансере.

Кстати, для Чоудхури этот судебный процесс не окончательный. Он проходит обвиняемым еще по одному уголовному делу о мошенничестве, и оно не завершено.

Своим приговором суд полностью согласился с работой Следственного комитета. Вот официальная версия СК.

Весной 2022 года уже судимый за мошенничество Даниил Чоудхури разместил в специально созданной группе мессенджера Telegram объявление, что ищет и готов платить за сведения о Дугиных.

Запрос увидел инспектор ГИБДД Рыбин. Понятно, что у него по долгу службы был прямой доступ к системе Госавтоинспекции, в которой есть и номер машины, и домашний адрес. В итоге Рыбин получил информацию про Дугиных, которая включала все, что есть у полиции. И эти сведения , как указало следствие, он продал. Причем недорого - за 3350 рублей. Даниил Чоудхури отправил полученные сведения заказчику. Следствие пока его называет "неустановленным лицом". Когда после гибели Дугиной началось следствие, этих граждан легко вычислили и задержали.

Они уверяли следствие, что понятия не имели, для чего нужны были данные на Дугину.

Новый мост через Москву-реку войдет в строй в 2025 году

Любовь Проценко

К полутысяче мостов, соединяющих берега больших и малых рек столицы, скоро добавятся еще семь. Автомобилистам они помогут сократить перепробеги, которые они сейчас вынуждены наматывать в пути от переправы до переправы, а пешеходам сделают просто удобнее прогулки по городу, в котором всегда есть что посмотреть. Ход строительства одного из новых мостов оценил в четверг, 9 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, мост, который свяжет Шелепихинскую набережную с Филевской поймой, станет одним из самых крупных, построенных в столице за последние годы. "Его появление улучшит транспортную доступность четырех районов Москвы с населением около полумиллиона человек", - сказал глава города. Речь идет, в частности, о районах Филевский парк, Пресненский, Хорошево-Мневники и Хорошевский. У жителей Филевского парка, например, появится дополнительная возможность выезда на Третье транспортное кольцо и Звенигородское шоссе.

Важную роль новая переправа сыграет и для Национального космического центра, который готовится к открытию уже в будущем году - ведь там будет создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Ее появление создаст для работающих в центре короткую и удобную связь с новыми районами на Шелепихе, которые сейчас там также строятся.

Завершить сооружение моста, строиться который начал в этом году, планируется до конца 2025 года, сказал Сергей Собянин. "Мы идем в графике, в намеченный срок уложимся", - заверил мэра гендиректор компании-подрядчика "Дороги и мосты" Алексей Крапивин. Журналистам он рассказал, что мост длиной 315 метров будет с тремя полосами движения в каждую сторону и тремя эстакадами, которые ведут к Национальному космическому центру. Помимо этого также предусмотрен разворотный съезд с моста в сторону Шелепихинской набережной. А улично-дорожную сеть, включая Береговой проезд и участок от моста до Шелепихинского шоссе, строители реконструируют. В итоге перепробег транспорта сократится на 2,7 километра, а время в пути - в среднем на восемь минут. Снизится и нагрузка на близлежащие магистрали - до 8 процентов на ТТК, до 6 процентов - на Кутузовский проспект и до 12 процентов - на существующий Шелепихинский мост.

Напомню, начиная с 2011 года в столице построен 31 автомобильный мост. Среди них есть такое уникальное сооружение, как балочный мост через шлюзы канала им. Москвы, а также небольшие мосты через малые реки, сделавшие тем не менее более удобным для горожан передвижение по столице. В настоящее время строятся и проектируются еще семь мостов. Четыре из них автомобильные - помимо переправы между Шелепихинской набережной и Филевской поймой, это мосты в Хорошево-Мневниках на улицах Новозаводской и Мясищева, а также мост в районе Нагатинский затон. В этом же районе согласован и проект изогнутого велопешеходного моста в виде полумесяца, как рассказал "РГ" главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: "С его помощью жители смогут быстрее добираться до станции метро Большой кольцевой линии и просто гулять по полосам, предназначенным для неспешных прогулок, делая селфи с красивыми видами". Еще два велопешеходных моста построят в Хорошево-Мневниках - один из них соединит Мневниковскую пойму с парком "Фили", а второй свяжет ее с Островной улицей в районе Гребного канала.

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, вводящий штрафы за незаконный сбор биометрии

Владислав Куликов

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, вводящий штрафы за незаконный сбор биометрической информации. Речь - о наших голосах, глазах, отпечатках пальцев и многом другом, что делает нас уникальными.

Напомним, в нашей стране создана государственная Единая биометрическая система. Любой гражданин может внести туда свои данные, чтобы потом можно было запросто получить кредит по телефону или пройти в метро по взгляду. Кстати, с 2024 года планируется ввести оплату проезда в метро с помощью биометрических данных в шести российских городах - это Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара и Новосибирск.

При этом эксперты подчеркивают: государственная Единая биометрическая система предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина. Регистрировать свой голос - право гражданина, а не обязанность. А тех, кто попытается тайком коллекционировать наши глаза и голоса, будут наказывать рублем. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил "РГ", что законопроект подготовлен в целях защиты биометрических персональных данных граждан, а также предупреждения административных правонарушений. Проект вводит административную ответственность за неправомерное размещение биометрических персональных данных субъекта персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах с нарушением установленных требований.

"Кроме того, предлагается повысить уже существующую ответственность за незаконную обработку персональных данных как за первичное, так и повторное совершение таких административных правонарушений", - рассказал Владимир Груздев.

Он отметил, что правительство России предложило внести в проект серьезные коррективы. "В частности, в предлагаемой редакции КоАП дополняется отдельной статьей, наказывающей за нарушение требований в области размещения персональных данных. Штраф для юридических лиц составит от 500 тысяч до миллиона рублей. Предложенные в изначальном проекте санкции для юрлиц были ниже. Штрафы для должностных лиц составят от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - резюмировал Владимир Груздев.

В Роскомнадзоре в беседе с РИА Новости подчеркнули: биометрия является особой категорией персональных данных, которая по закону должна находиться под более высоким уровнем защиты. Ведь свою биометрию человек не может изменить, как обычный пароль в Сети.

Повара школьных столовых начинают борьбу во Всероссийском конкурсе "Лучшая школьная столовая"

Мария Агранович

Повара школьных столовых начинают борьбу за первое место во Всероссийском конкурсе "Лучшая школьная столовая". Финал стартует сегодня во Владикавказе.

Напомним, бесплатное горячее питание с осени 2020 года, согласно поручению президента России Владимира Путина, доступно для всех учеников начальной школы. А на мероприятиях конкурса традиционно собираются специалисты, которые отвечают за здоровое школьное питание.

В этом году региональные этапы конкурса состоялись в 77 регионах России, участвовало более 25 тысяч школ - больше половины всех школ страны. В федеральный тур вышли 400 участников из 68 регионов.

Что ждет в финале? "Кулинарный поединок" школьных поваров, выставка тематических столов "Школьное питание 3.0", блиц-турнир "Три вопроса от родителей", квест-практикум "Безопасный пищеблок".

Участники соревнований представят концепции развития школьной столовой, расскажут о своем опыте организации школьного питания и подискутируют о том, как готовить поваров для школ.

Участники и эксперты конкурса уже не первый год говорят о том, что школьное питание -это не просто еда, а целая наука. Поэтому во время конкурса пройдет и научно-практическая конференция "Школьная столовая как экосистема здорового питания". Что должно быть в школьном меню? Как сделать так, чтобы дети ели с удовольствием не только пиццу и пельмени? Поговорят и об этом. А одной из ключевых тем конференции станет участие родителей в организации горячего питания школьников.

Чествовать победителей в номинациях "Лучшая столовая городской школы-2023", "Лучшая столовая сельской школы-2023", "Лучшая столовая города-миллионника-2023" будут 14 ноября в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Для 42% самозанятых работа на себя является только подработкой

Ирина Жандарова

Для 42% самозанятость является только подработкой, они имеют основную работу по трудовому договору, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Это позволяет самозанятым людям иметь доступ к социальным гарантиям, в том числе формированию пенсии.

В качестве самозанятых зарегистрировалось уже более 8,8 млн человек, сообщили в ФНС. При этом добровольные взносы на пенсию делают только 258 тыс. самозанятых, ранее посчитали в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Это менее 3% от общего количества тех, кто использует этот налоговый режим.

Однако стоит учитывать, что 42% из них имеют основную работу по трудовому договору. Таким образом основной деятельность в статусе самозанятого является для 3,7 млн человек. Таким образом в добровольном формировании пенсий участвует 7% всех самозанятых, для которых работа на себя является основным источником дохода.

В ближайшие годы ожидается, что поступления от добровольных взносов на пенсию увеличатся вдвое, это следует из заключения Счетной палаты РФ на проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. К 2026 году эти поступления вырастут до 2,6 млрд руб. с 1,3 млрд руб., прогнозируемых на 2023 год.

У самозанятых есть возможность самостоятельно сформировать пенсию, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в Социальный фонд России. Таким образом они могут сформировать страховую пенсию, которая составляет 21,8 тыс. руб.

В 2023 году для ее получения нужно минимум 14 лет стажа и 25,8 баллов. Для тех, кто планирует выйти на пенсию позднее 2025 года, потребуется не менее 15 лет страхового стажа и 30 баллов. Для включения одного года в общий страховой стаж нужно уплатить установленный минимальный размер страховых взносов, в 2023 году он составляет 42,8 тыс. руб. Если взносы не дотягивают до минимальной суммы, в страховой стаж включается период пропорционально уплаченной сумме. Максимальный платеж составляет 343 тыс. руб., он позволяет получить сразу чуть более 8 баллов.

"Если самозанятый не делал отчисления в пенсионные фонды это не значит, что он на старости останется без пенсии. Отсутствие достаточного страхового стажа лишает его права на страховую пенсию по возрасту", - рассказывает Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России. Размер социальной пенсии по старости с 1 апреля 2023 года равен 7,1 тыс. руб. К ней применяется надбавка, чтобы выплата не была ниже прожиточного минимума. Поэтому в 2023 году неработающий пенсионер не получит меньше 12,3 тыс. руб., или больше, если в регионе выше прожиточный минимум.

Большое распространение самозанятости в качестве подработки объясняется низким порогом дохода этого налогового режима, считает Павел Селезнев. "Существует предел доходов в 2,4 млн. рублей, выше которого человек не может сохранять статус самозанятого и будет вынужден оформлять юрлицо с более жестким режимом налогообложения. Из-за этого ограничения статус самозанятого очень часто дополняет занятость по основному месту деятельности", - говорит он. Однако плюсом такого совмещения становится и доступ к выплатам при беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет, а также то, что работодатель перечисляет взносы на формирование пенсии.

"Действительно, для того, чтобы обеспечить себе право на пенсию, многие самозанятые работают также и по трудовому договору", - говорит Марина Буянова, профессор Департамента публичного права Факультет права НИУ ВШЭ. Кроме того доход самозанятых не гарантирован, отмечает она. Поэтому работа по трудовому договору обеспечивает непрерывность уплаты взносов на формирование пенсии.

Эксперты: Россияне снова готовы тратиться на распродажах

Ольга Игнатова

Завтра стартует так называемая черная пятница - уже ставшая традиционной осенняя распродажа. На самом деле период скидок одним днем не ограничивается. Для ретейла, как считают эксперты, это просто удачный маркетинговый ход, который помогает привлечь покупателей и распродать залежавшиеся на полках товары. Тем не менее россияне распродажи любят и в этом году решили кардинально обновить свой гардероб.

"В отличие от прошлого года люди больше тратят на одежду. Это уже заметно по первым распродажам осеннего сезона. В прошлом же году скупали бытовую технику", - говорит доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Анна Цветкова. Она отмечает, что размеры предлагаемых скидок колеблются от 25 до 55%. "Однако надо мониторить реальную стоимость товара хотя бы последние три месяца, чтобы понимать, заявленная скидка соответствует реальности или это всего лишь приманка для покупателя", - предупреждает эксперт.

Директор по исследованиям и разработкам агентства КРОС Ксения Касьянова добавляет, что период распродаж - это, безусловно, плюс для рынка, хороший способ его оживить, насытить оборотными средствами. Но много лет культура распродаж в нашей стране формировалась преимущественно крупными ретейлерами, для которых важна долгосрочная репутация и твердое убеждение покупателей, что в определенных сетях он может совершать действительно выгодные покупки. Сейчас за счет развития маркетплейсов и изменения конъюнктуры на рынок вышло большое количество малых игроков, так называемых ноунейм-магазинов и частных предпринимателей, говорит Касьянова. "Понятно, что в условиях конкуренции многие магазины будут стремиться получить максимально возможную прибыль в период распродаж и использовать для этого маркетинговые уловки. Пока для них это важнее, чем долгосрочные доверительные отношения с потребителем", - уверена она.

Доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Ветрова, в свою очередь, напомнила, как на распродажах не оставить весь семейный бюджет. "Не позволяйте выгодным ценам вскружить вам голову: в период низких цен покупателю нужно быть вдвойне бдительным, чтобы не столкнуться с неприятными эмоциями от покупки", - говорит она. Во-первых, нужно обращать внимание на качество: некоторые магазины продают некачественные товары на распродажах, чтобы избавиться от запасов. В-вторых, по возможности стоит приобретать товары по скидкам у известных продавцов, чтобы не быть обманутым, уточняет эксперт. Она также советует подумать дважды, точно ли нужен товар, который не приобрели в течение сезона.

"Распространена акция "скидка на последний размер". Магазин распродал почти всю партию и хочет избавиться от остатков. Убедитесь, что этот размер - ваш. Если гнаться только за ценой, в вашем гардеробе будет вещь, которую вы ни разу не наденете. В этом случае покупка невыгодна", - советует Ветрова. Скидки часто предлагаются на товары, которые не пользуются большим спросом или устарели, чтобы избавиться от них. Потому нужно оценить, нужен ли вам, например, очень дешевый кнопочный телефон в век смартфонов. Возможно, действительно нужен - тогда покупка будет выгодной, считает Ветрова. И добавляет, что магазины могут предлагать дополнительные платные услуги, такие как гарантия или доставка. Внимательно посчитайте, стоит ли на них соглашаться - завышенная стоимость дополнительных услуг может значительно уменьшить выгоду от скидки.

На саммите АТЭС в Сан-Франциско могут состояться переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Александр Ленин

В Сан-Франциско с 11 по 17 ноября пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В эти дни представители 19 государств, а также Тайваня и Гонконга обсудят проблемы мировой экономики, энергетики, изменения климата и международной обстановки. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наша страна будет представлена на мероприятии на должном уровне. При этом он не стал конкретизировать, кто возглавит российскую делегацию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уведомила, что еще не все российские представители получили американские визы для участия в работе саммита. Ожидается, что главными темами на саммите станут кризис на Украине и ближневосточное урегулирование. Конфликты негативно влияют на экономические связи между участниками мировой торговли. Хотя на данный момент оптимальных решений ни по тому, ни по другому противостоянию найти не удается.

Основное внимание мировой прессы приковано к перспективе организации на полях саммита АТЭС встречи между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. В прессе появилась информация, что переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина состоятся 15 ноября. Однако ни одна из сторон официально эти данные не подтвердила. Между тем в СМИ уже сообщают, что США и КНР по итогам разговора глав государств объявят о возобновлении контактов по линии оборонных ведомств.

Вашингтон и Пекин предпринимают усилия по переводу конкуренции между своими странами в управляемое русло и заинтересованы в развитии устойчивых двусторонних экономических отношений. Вместе с тем политические разногласия США и Китая, а также непрекращающиеся попытки американцев оказывать давление на КНР и одновременно заигрывать с Тайванем не позволяют сторонам найти точки соприкосновения.

Кроме того, Си Цзиньпин выступит в Сан-Франциско на специальном ужине перед американскими бизнесменами. Это мероприятие пользуется небывалой популярностью у местных деловых кругов. Билеты туда продаются по две тысячи долларов США.

Аграрные университеты "кормящего" банка

Борис Листов: Престиж профессии агрария должен быть не ниже, чем работника нефтегазовой отрасли или финансового сектора

Татьяна Карабут

Согласно октябрьскому "Мониторингу предприятий" Банка России, проблема нехватки персонала продолжает усиливаться во всех основных отраслях экономики и оказывает наиболее значимое ограничивающее влияние на расширение производства продукции. Неслучайно кадровый вопрос и государственно-частное партнерство в его решении остаются одними из самых обсуждаемых на ведущих дискуссионных площадках страны. Россельхозбанк развивает образовательную и хантинговую экосистему для предприятий агропромышленного комплекса и всех, кто планирует строить карьеру в сельском хозяйстве. "РГ" поговорила с председателем правления банка Борисом Листовым о вкладе бизнеса в решение существующих задач и о том, что еще предстоит сделать в поступательном развитии.

Борис Павлович, как получилось, что Россельхозбанк занялся вопросом аграрного образования и подготовки кадров?

Борис Листов: Мы оказались вовлечены в решение этой задачи естественным путем: Россельхозбанк совмещает в себе функции кредитной организации и института развития отечественного аграрно-промышленного комплекса. Кроме того, у нас здесь свой интерес - успех нашего бизнеса напрямую зависит от успеха бизнеса наших клиентов.

Где больше всего не хватает людей? Главная причина - в активном развитии АПК или все же в нежелании молодых людей заниматься тяжелым трудом? Может, просто мало платят?

Борис Листов: Рост отрасли, конечно, повлиял на спрос на трудовые ресурсы. По данным нашей платформы "Я в Агро", в топ-5 наиболее востребованных позиций входят такие профессии: тракторист, ветеринар, оператор, агроном и водитель. Уровень оплаты труда может превышать средний по стране в 2 - 2,5 раза. Так что платят не так уж и мало. Наибольшее количество вакансий открыто в традиционных сельскохозяйственных регионах в Южном и Центральном округах России. Около 9% из них предусматривают возможность релокации. И, что особенно важно для молодых специалистов, работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы или с небольшим опытом на более чем 90% открытых вакансий.

Как банк может помочь государству в решении задачи подготовки кадров?

Борис Листов: Разумеется, основная роль в этом вопросе отводится системе аграрного образования, которая сегодня активно трансформируется, адаптируется под запросы бизнеса и привлекает все больше молодых людей. При этом наши сильные позиции в отрасли и приобретенные за годы работы связи с предприятиями АПК и аграрными образовательными организациями позволяют нам двигаться в сторону выполнения роли медиатора между ними. Хорошо зная потребности клиентов, мы имеем возможность ориентировать вузы по наиболее востребованным в отрасли специальностям.

Мы выстраиваем образовательную и хантинговую экосистему для российского АПК с вовлечением в процесс разных категорий участников: школьников, студентов, научных сотрудников, работодателей.

Ядром экосистемы стала цифровая платформа банка "Я в Агро". Цифровизация существенно расширила возможности получения качественного образования и поиска работы для жителей самых удаленных уголков страны. Она позволяет быстро выстроить образовательный процесс в любой заинтересованной сельской школе, дать доступ к видеоурокам крупных отраслевых ученых и представителей бизнеса и гарантировать всем учащимся равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от места жительства.

В июле текущего года мы при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства просвещения РФ запустили на платформе "Я в Агро" раздел "Агроклассы". Он нацелен на подготовку востребованных в АПК специалистов, начиная со школьной скамьи. В аграрных классах школьники приобретают базовую информацию о работе в сельском хозяйстве, могут сформировать карьерный трек и планировать поступление в аграрные вузы.

А чтобы обеспечить не просто количественный, но и качественный приток учащихся, мы проводим олимпиаду по четырем перспективным трекам: генетика, агрономика, робототехника и искусственный интеллект. Она направлена на привлечение талантливых школьников в систему аграрного высшего образования, а затем и в науку. Победителей олимпиады при поступлении в вуз поддерживаем стипендиями банка.

Платформа помогает и с трудоустройством выпускников. В настоящее время вакансии на ней размещают более 2000 предприятий АПК. Мы с удовлетворением отмечаем, что платформа не просто позволяет работодателям и соискателям найти друг друга, но расширяет географию поиска и повышает мобильность трудовых ресурсов - мы фиксируем случаи трудовой миграции между регионами.

При помощи "Я в Агро" реализуются сразу два проекта создания кадрового резерва для АПК. Первый - "Цифровой профиль студента", который позволяет работодателям подбирать лучших молодых специалистов по всей России, ориентируясь на их специализацию, разработанные ими перспективные проекты, научные работы и публикации. Второй - совместный с Минсельхозом России и Ставропольским ГАУ проект "АгроЛидер", в рамках которого создается резерв управленческих кадров, в частности, потенциальных руководителей региональных министерств сельского хозяйства, организаций, подведомственных Минсельхозу России, учреждений высшего и дополнительного аграрного образования. Таким образом, мы надеемся вырастить будущую элиту бизнеса, госуправления и образования агропромышленного комплекса.

Платформа стала площадкой для реализации не только проектов государственно-частного партнерства, но и общественных инициатив. Так, проект "Клуб амбассадоров" объединил студентов со всей страны в неформальное аграрное комьюнити. В его рамках учащиеся аграрных вузов самостоятельно проводят лекции, организовывают мероприятия, делятся мнениями и идеями. На наш взгляд, именно в таких сообществах увлеченных людей способен сформироваться будущий облик отрасли.

Первую в РФ платформу для продвижения аграрного образования и поиска работы в АПК "Я в Агро" РСХБ запустил в июле 2022 года. Ресурс предназначен для широкой аудитории - от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сервис предоставляет возможность подбора вакансий по сельскохозяйственному направлению и в смежных отраслях во всех субъектах РФ. Для пользователей доступны программы повышения квалификации и переподготовки, а также курсы стажировки для студентов по различным направлениям. На платформе можно узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, посетить курсы развития по выбранной профессии и получить необходимые навыки. Также экосистема помогает спланировать карьерный путь по выбранной специальности. Школьники могут пройти бесплатные тесты и получить консультацию по профориентации, подобрать лучшие предложения учебных заведений страны и получить всю необходимую информацию о поступлении. Там же можно познакомиться с историями успеха и принять участие в различных конкурсах и семинарах. Кроме того, "Я в Агро" предоставляет информацию о стажировках и летней подработке на крупнейших агропредприятиях России с возможностью начать карьеру.

Инфраструктурная поддержка - это хорошо, но от крупного банка, скорее всего, ждут и материальной?

Борис Листов: Да, и мы активно ее оказываем. На сегодняшний день в периметр программы стипендиальной поддержки банка входят 69 аграрных высших учебных заведений. В их числе вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ, Министерству образования РФ и Федеральному агентству по рыболовству. Критериями отбора стипендиатов являются высокая успеваемость и наиболее значимые направления подготовки. Также учитываются наличие научных работ и публикаций, статуса призера олимпиад.

Чтобы удержать лучших молодых ученых в науке, мы приняли решение о выделении грантов. Получателями стали научные работники, занятые в R&D по наиболее перспективным направлениям. В их числе селекция, семеноводство и биотехнологии, генетические исследования в области сельского хозяйства, кормовые добавки, разработка высокоэффективных ветеринарных препаратов, зоотехния и ветеринария. Размер гранта составляет 1 миллион рублей.

У нас есть еще одна стратегическая инициатива, способная существенно расширить финансовые возможности отраслевых вузов, - создание эндаумент-фондов. Автором идеи выступил Минсельхоз России, первые сельскохозяйственные вузы зарегистрировали свои фонды в 2022 году. Смысл заключается в формировании вузом фонда целевого капитала из пожертвований партнеров. Далее средства передаются управляющей компании, в нашем случае это "РСХБ Управление Активами", а доход от доверительного управления, полученный в результате их инвестирования, направляется на нужды вуза.

Мы не только участвуем в капитале фондов и обеспечиваем качественное и надежное вложение активов, но и оказываем поддержку вузам в привлечении представителей бизнеса. В настоящее время в проекте участвуют 3 сельскохозяйственных вуза, еще около 20 находятся на стадии создания и регистрации эндаументов. Программа только стартовала и оценивать ее итоги преждевременно, но мы верим в эффективность этого инструмента - в России есть многочисленные примеры очень успешных эндаумент-фондов учебных заведений. Некоторые из них имеют активы свыше 500 миллионов рублей.

Ну, и еще немного про материальное: мы активно участвуем в модернизации инфраструктуры вузов. Есть уверенность, что престиж профессии завязан, в том числе, на то, что окружает студентов, переступающих порог образовательной организации. Прав был Чехов, сказав: "Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное... Храни его Бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой".

РСХБ реализует несколько собственных стипендиальных проектов. В 2019 году банк запустил программу поддержки студентов агровузов. Именные стипендии получают талантливые учащиеся 54 российских образовательных учреждений высшего звена, которые находятся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ. В течение года РСХБ выплачивает поощрение тем, кто показывает отличные результаты учебы, участвует в конференциях, выставках, семинарах, форумах, публично представляет собственные научно-исследовательские и творческие работы. Еще одна стипендиальная программа РСХБ-Интех направлена на поддержку талантливых студентов технических вузов, обучающихся по таким IT-направлениям, как информатика и вычислительная техника, математика и механика, электроника, радиотехника и системы связи. Участие в конкурсе позволяет молодым специалистам реализовать творческий потенциал и приобрести практический опыт решения задач по цифровой трансформации сельского хозяйства. В числе стипендиатов - авторы проектов в области AgroTech и FinTech. Студенты с самыми интересными идеями могут пройти оплачиваемую стажировку в РСХБ-Интех и получать ежемесячную именную стипендию.

А что с дополнительным образованием, программами повышения квалификации? Востребованы ли они отраслью, в частности, малым и средним бизнесом, фермерскими хозяйствами?

Борис Листов: Тема фермерства вообще особая для банка, мы вкладываем серьезные силы и средства в ее поддержку. В контексте образования и занятости воплощением этого стал наш проект "Школа фермера". Он уникален тем, что обеспечивает приток свежих сил в отрасль, дает возможность зайти в нее новым людям.

Мы знаем о том, что для запуска своего дела желающим заняться фермерством зачастую не хватает владения основами ведения бизнеса в сочетании с компетенциями в предметной области. Поэтому при разработке проекта мы стремились к тому, чтобы он носил максимально прикладной характер. По итогам прохождения программы ее участники защищают бизнес-план и выходят подготовленными к началу предпринимательской деятельности. Направления, по которым проводится обучение, разрабатываются в сотрудничестве с региональными министерствами сельского хозяйства исходя из нужд региона. Где-то это виноградарство, где-то рыбоводство, где-то хмелеводство. При этом мы непрерывно отслеживаем ситуацию на местах с тем, чтобы выявлять новые потребности фермеров и разрабатывать программы обучения востребованным специальностям. Среди новелл "Агродроны в сельском хозяйстве", "Кормопроизводство", "Цифровизация сельского хозяйства, в том числе работа в государственных информационных системах".

Выпускниками "Школы фермера" на сегодняшний день стали порядка 4500 человек из 56 регионов страны. Мы регулярно получаем позитивную обратную связь от региональных властей: наши выпускники успешно интегрируются в экономику регионов, создают рабочие места и генерируют доход для региональных бюджетов. Практика показывает, что компетентные и нашедшие свою рыночную нишу фермерские хозяйства могут быть экономически успешны, а работа в них - привлекательна.

"Школа фермера" - федеральный образовательный проект РСХБ, реализуемый с 2020 года на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий. Он консолидирует возможности самого банка, Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, профильных учебных заведений, крупного бизнеса и фермеров и позволяет готовить профессиональные кадры для агропрома. Слушатели "Школы" получают комплекс знаний и навыков, которые позволяют запустить агробизнес с нуля или развить уже существующее фермерское хозяйство. Формат обучения похож на профессиональную переподготовку. Изученная теоретическая база закрепляется во время практики на крупных агропредприятиях. Обучение проводится по ряду направлений сельхозбизнеса - от молочного и мясного животноводства до пчеловодства и рыбоводства. Образовательные программы учитывают особенности и потребности каждого региона России. Это позволяет участникам проекта "Школа фермера" получить необходимые знания и навыки, чтобы запустить востребованное агропредприятие в своем регионе. По итогам обучения выпускники получают официальный диплом государственного образца. Они составляют и защищают бизнес-планы для сельхозпредприятия. Авторы лучших коммерческих идей получают грантовую поддержку от РСХБ на реализацию собственных проектов. К настоящему моменту участниками образовательного проекта стали более 4000 жителей 56 регионов РФ.

Как сейчас обстоит дело с престижем и популярностью профессии агрария?

Борис Листов: Считаю, что сегодня ситуация значительно лучше, чем еще 5-10 лет назад. По нашим данным, уровень оплаты труда востребованных специалистов может в два и более раза превышать средний по стране. Государство реализует программу комплексного развития сельских территорий. Россельхозбанк, кстати, является ее активным участником, осуществляя, в том числе, проекты по строительству жилья для молодых специалистов. Мы также работаем над улучшением качества жизни на селе, предоставляя кредиты по программе сельской ипотеки. По большому спросу на этот продукт можно косвенно судить о том, что популярность жизни на селе у населения растет. Ну, а чтобы развенчать миф о низкой технологичности сельского хозяйства, достаточно посетить современное предприятие АПК.

Популяризация карьеры в АПК должна идти рука об руку с успехами российского агропромышленного комплекса, а престиж профессии агрария должен быть не ниже престижа профессии работника нефтегазовой отрасли или финансового сектора.

С этой целью мы запустили новый проект по популяризации лиц российского АПК - отраслевой рейтинг "Соль земли", места в котором присуждаются за личный вклад в развитие агропромышленного комплекса. Рейтинг направлен на признание тех, кто создает сильнейшие предприятия страны, внедряет инновационные технологии, двигает вперед науку и образование, развивает сельские территории. Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших" - экспертами в отборе выступают представители профессионального сообщества. В декабре планируем опубликовать его результаты.

Сегодня все знают имена создателей российских IT-компаний, руководителей крупных нефтегазовых и банковских структур. В агропромышленном комплексе есть ничуть не менее захватывающие истории успеха, чем в IT или нефтегазовой промышленности. Истории людей, благодаря которым более 90% продуктов питания на полках российских магазинов имеют российское происхождение. Благодаря которым мы не почувствовали дефицита продуктов в пандемию. Благодаря которым отрасль в состоянии не только прокормить страну, но поставлять сельскохозяйственную продукцию на экспорт, став вторым источником доходов бюджета после нефти и газа.

Мы тесно связаны с этими людьми деловыми отношениями, многие из них являются нашими клиентами, и все эти годы мы не перестаем восхищаться тем, что они делают, гордимся их успехами, считаем их отчасти своими. Мы хотим, чтобы эти восхищение и гордость разделила с нами вся наша большая страна, а участники рейтинга стали вдохновляющим примером для подражания.

ЦБ в декабре может снова поднять ключевую ставку

Роман Маркелов

Банк России может еще раз поднять ключевую ставку на единственном оставшемся в этом году заседании 15 декабря. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы.

"Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение. Но потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку", - отметила Набиуллина.

В октябре Банк России повысил ключевую ставку до нынешних 15% годовых. Цикл повышения ставки ЦБ начал в июле с отметки 7,5%. Главная причина - в росте потребительских цен высокими темпами. По итогам 2023 года Банк России ожидает инфляцию 7-7,5%, следующего года - 4-4,5%, после чего она закрепится на целевых 4%.

По словам Набиуллиной, летнее ослабление рубля отражало именно внутреннее инфляционное давление. Таким образом, повышение ключевой ставки начнет обеспечивать и стабилизацию курса российской валюты, следует из слов главы ЦБ.

Однако из-за жесткой денежно-кредитной политики темпы кредитования замедлятся, признала Набиуллина. "Но в следующем году, по нашему прогнозу, темпы кредитования останутся положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики", - добавила она.

Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2023 года

Валерий Выжутович - о росте реальных располагаемых доходов россиян

Росстат сообщил: реальные располагаемые доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) выросли на 5,1 процента в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре доходов сократилась доля от оплаты труда по сравнению с предыдущим кварталом с 59,7 до 58 процентов и от предпринимательской деятельности - с 7,3 до 7 процентов.

Вырос процент соцвыплат с 19,6 до 20,2 процента, доходов от собственности - с 4,1 до 5,4 процента. Увеличились и прочие денежные поступления. Росстат уточнил динамику с начала текущего года. По новой оценке, рост реальных располагаемых доходов россиян в первом квартале составил 4,6 процента вместо прежних 4,4 процента, во втором - 5,1 а не 5,3 процента. По итогам первого полугодия показатель вырос на 4,7 процента в годовом выражении. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 4,3 процента. Росту будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры. На рост повлияют и адресная помощь семьям с детьми, индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот.

При этом Росстат продолжает фиксировать расслоение доходов россиян. Опубликована динамика этого показателя со второго квартала 2022 года по второй квартал 2023-го. Исследовались доходы, которые приходятся на каждую из 10-процентных групп населения. Как выяснилось, за год со второго квартала 2022 года доходы наименее обеспеченных 10 процентов населения выросли на 4,5 процента, наиболее обеспеченных 10 процентов - на 5,9 процента. Обращает на себя внимание и структура расходов: траты самых бедных на еду выросли до 48 процентов. При этом вместо мяса и фруктов они стали еще чаще покупать сахар и хлеб. Данные отражают и рост децильного коэффициента - разницы в доходах 10 процентов самых богатых и самых бедных слоев. Средний доход в беднейшей группе - 9,6 тысяч рублей, в самой богатой - 145,2 тысячи.

По данным Росстата, в третьем квартале 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек, или 13,5 процента жителей страны. Это на 0,8 процентного пункта меньше, чем в первом квартале 2022 года. В Росстате считают, что снижению уровня бедности способствовала реализация государственных адресных социальных программ для наиболее уязвимых групп населения, а также рост зарплат, пенсий и иных видов доходов. В частности, средняя зарплата в первом квартале номинально выросла на 10,7 процента, до 66,7 тыс. руб., ее реальный рост составил 1,9 процента. Кроме того, с 1 января введено единое пособие на детей и беременных (его теперь получают 7 млн детей и 230 тыс. женщин), были проиндексированы МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии.

Заметно повлияли на снижение бедности и соцконтракты. Ими в 2021-2022 годах, по данным Счетной палаты, оказались охвачены 1,8 млн человек. В тех регионах, где активно практиковался соцконтракт, уровень бедности снизился ниже федерального.

Согласно опросам, увеличилась доля доходов, направляемых на сбережения. К таковым Росстат относит "приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, приобретение недвижимости, наличные деньги на руках за минусом изменения задолженности по кредитам и величины реализации финансовых активов..."

Наибольшая же доля в структуре доходов населения пришлась на зарплату (снизилась с 57,3 процента в 2021-м до 57,2). Доля социальных выплат выросла с 20,6 процента до 20,7, доходов от предпринимательской деятельности - с 5,5 процента до 6,2. Основными причинами сокращения количества бедных людей эксперты считают расширение мер поддержки детей в малоимущих семьях и рекордно низкий уровень безработицы.

Кроме того, почти каждая российская семья имеет некий теневой доход, который не находится в поле зрения государства. Значит, можно предположить, что в реальности наши граждане живут чуть лучше, чем это явствует из официальной статистики. У малообеспеченных есть, например, натуральные поступления. Очень многие ведут сельское хозяйство, имеют огороды. То, что люди выращивают сами, - это не более 15-20 процентов от общего уровня дохода. Имеются также подработки всякого рода, которые не фиксируются в зарплате и не оформляются официально.

Что касается инфляционных ожиданий населения, то они, по опросам ИнФОМ, заметно возросли. Рост зафиксирован только у людей без сбережений. У тех же, кто имеет сбережения, ожидания не изменились. Респонденты сообщали о сильном росте цен на услуги ЖКХ, лекарства, чай, кофе и яйца. Чаще стали сообщать о значительном росте цен на сыры и колбасы, одежду, обувь и кожгалантерею. Согласно опросам ИнФОМ, в 2023 году граждане ожидают инфляцию 12,2 процента, в то время как верхняя граница прогнозного коридора ЦБ на 2023 год не превышает 8 процентов, а ориентир на 2024-й предполагает замедление показателя до 4 процентов. "Инфляция по прошлому году у нас 12 процентов, это официальные данные, в реальности она гораздо больше. Из этого вытекает падение реальных доходов населения, - говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. - Кроме того, важным тормозом потребительской активности являются страхи людей..."

В идеале же большинство россиян, как показывают опросы, желали бы иметь безусловный базовый доход, предполагающий регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения. Впрочем, и такой доход не защищен от инфляции.

Истребители F-16 на Украине долго летать не будут

Алексей Леонков: За последние недели Украина потеряла около 40 самолетов

Новость со ссылкой на источники о том, что Украина получила первую партию из нескольких истребителей F-16, может иметь под собой реальную основу. Мы знаем, что США, их союзники по НАТО в последнее время не афишируют поставки ВСУ вооружений и техники. Они надеются, что застанут нас врасплох, сработает эффект неожиданности, и Российская армия пропустит несколько чувствительных ударов, прежде чем начнет противодействовать новому оружию.

Конечно, это весьма наивная логика. Самолет - это не иголка в стоге сена. Несомненно, наша разведка отслеживает все вероятные маршруты их попадания на Украину и места их вероятного базирования.

Если вспомнить недавние заявления Пентагона, то Украина должна была получить истребители F-16 не раньше весны 2024 года. Видимо, в Белом доме решили ускорить эти процессы, так как ситуация на линии боевого соприкосновения для Украины сейчас складывается для них очень печально.

По данным, которые публикует ряд наших военкоров, партия из нескольких истребителей в разобранном виде была отправлена из Польши на Украину. Можно предположить, что собраны они будут где-нибудь в секретных цехах под Львовом или Ивано-Франковском. Вполне понятно, зачем НАТО хочет использовать на Украине истребители F-16. В первую очередь эти самолеты позволяют использовать сопряжение всей западной номенклатуры ракет и бомб с бортовым оборудованием самолета. То есть техникам не нужно будет больше ломать голову, как приделать британскую ракету Storm Shadow к советскому Су-24. Таким образом увеличивается номенклатура боеприпасов, которые можно использовать, по сравнению с тем, что есть сейчас. Несмотря на то, что самолеты будут поставляться по принципу: "заберите то, что нам не нужно". F-16 в целом более новый самолет с более широкими возможностями применения. Он явно лучше, чем украинская модернизация МиГ-29, сделанного еще в СССР, и по маневренности, и по возможностям применения бортового оборудования.

Местом базирования для них с большой долей вероятности должен стать аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Это один из двух аэродромов на Украине, которые получили сертификат НАТО. На нем установлено навигационное оборудование для "слепых" посадок самолетов, подаренное американцами, взлетно-посадочная полоса приведена в соответствие со стандартами НАТО. Второй аэродром, который дорабатывали американцы, подготавливая плацдармы для своей авиации, - в Полтавской области под Миргородом. Авиабаза Староконстантинов в приоритете для США потому, что при ее строительстве еще при СССР было возведено более 40 бетонных арочных укрытий для защиты самолетов от ударов с воздуха. К тому же она находится под плотным прикрытием украинской ПВО. Конечно, мы регулярно наносим удары и по Староконстантинову, и по Миргородской базе. В том же Староконстантинове были уничтожены склады с ракетами Storm Shadow, были поражены несколько самолетов Су-24, которые были переделаны в носители этих ракет. По аэродрому в Миргороде, откуда периодически взлетают носители британских крылатых ракет, на днях также был нанесен мощный удар. Однако проблема капониров, где можно укрыть самолеты, пока остается. Вместе с тем подготовка аэродрома к принятию американских самолетов должна вестись очень тщательно. Необходимо прокладывать новые электрические сети, подгонять туда натовские топливозаправщики, подготавливать прочее сопутствующее оборудование, массово переобучать технический персонал для обслуживания нового вида техники. Такой ажиотаж на аэродроме для нашей разведки не сможет пройти незамеченным.

Вполне возможно, что в качестве аэродромов базирования будут использованы Польша и Румыния, а площадки на Украине - в качестве аэродромов подскока. Но в этом случае можно будет утверждать, что с территории этих стран наносятся удары по российским объектам и они становятся законной целью уже для наших атак. Пойдет ли на такой риск руководство Румынии и Польши, вопрос пока открытый. Кстати, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что первые F-16, которые Нидерланды решили передать Украине, уже прибыли в Румынию.

Истребители доставлены на авиабазу Фетешть, где будет проходить обучение украинских пилотов. Правда, сколько времени займет обучение, неизвестно. Видимо, НАТО уже намерено прощупать нашу официальную позицию по этому вопросу.

Вместе с тем можно смело утверждать, что если первые самолеты F-16 появятся в воздушном пространстве Украины, значит, за их штурвалом сидят не украинские, а западные пилоты. Начальное переобучение пилота на истребитель F-16 по американским стандартам длится минимум девять месяцев. Украинские летчики только приступили к азам пилотирования F-16 и к активной боевой работе еще просто не готовы.

Можно предположить, что Минобороны России было прекрасно осведомлено о появлении первых истребителей НАТО на Украине уже в этом году. Поэтому наша система противовоздушной обороны была усилена системами С-400 с новейшими гиперзвуковыми ракетами с активной головкой самонаведения. Локатор С-400 способен засечь на расстоянии 400 километров, а если в дело включается самолет дальней радиолокационной разведки А-50У, то эта дистанция увеличивается вдвое. За последние недели Украина уже потеряла около 40 самолетов.

Думаю, американцам был сделан толстый намек но то, что этот самолетопад может продолжиться уже с участием истребителей США. Атаку такой ракеты они просто не заметят, а увернуться от ракеты с активной головкой самонаведения не хватит времени.

Если подводить краткий итог, то с учетом системы ПВО, развернутой в зоне спецоперации, самолеты F-16 на Украине точно долго летать не будут и уж тем более не окажут какого-либо значимого эффекта на ход боевых действий.

Подготовил Александр Степанов

Модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" начали применять в зоне СВО

Александр Степанов

Российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд "Краснополь" с повышенной точностью.

"Краснополь" - высокоточный снаряд, который хорошо зарекомендовал себя как во время сирийской компании, так и в специальной военной операции.

Как рассказали РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" сейчас успешно применяется в ходе СВО и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель.

В августе сообщалось, что специалисты модернизировали "Краснополь", улучшив его характеристики, но свойства боеприпаса раскрывать не стали из соображений безопасности.

По мнению экспертов, модернизация этого высокоточного снаряда стала проводиться по отзывам артиллеристов, у которых появился ряд вопросов после использования снаряда.

"По заявленным характеристикам, он должен точно прилетать в цель. То есть его отклонение от точки попадания должно быть нулевым. В начале СВО при применении "Краснополя" он себя показал, так скажем, вариативно. Он мог попасть и точно в цель, мог упасть рядом с целью, то есть минимальный уровень отклонения от цели у него был", - считает военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Учитывая, что снаряд этот очень недешевый, Минобороны России ожидало от него выполнения всех заявленных характеристик. То есть "Краснополь" должен придерживаться правила: один выстрел - одна цель. Поэтому такая вариативность была признана не очень удачной и производителю "Краснополя" было дано задание доработать снаряд.