Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Банк России увеличит продажу валюты почти в десять раз

Роман Маркелов

Банк России временно увеличит объемы продаж иностранной валюты в десять раз. Такое решение по идее должно помочь курсу рубля - по крайней мере, оно способно сгладить его колебания.

ЦБ временно ускоряет проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2023 года, объявили в регуляторе. Так, с 14 по 22 сентября Банк России равномерно продаст на валютном рынке иностранной валюты на 150 млрд руб. Таким образом, ежедневный объем таких операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб.

"Корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций Российской Федерации", - сообщили в Банке России. Объем эмиссии этого выпуска - 3 млрд долларов.

"Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с установленным порядком будут осуществляться Минфином России в рублях, в связи с чем часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту. В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период", - отметили в ЦБ.

Чтобы определить объем операций для зеркалирования на будущей неделе, ЦБ провел анализ структуры держателей еврооблигаций и их потенциального спроса на иностранную валюту. Поскольку значительная часть выпуска принадлежит российским банкам, ЦБ также дополнительно проанализировал влияние погашения еврооблигаций на валютную позицию этих банков, в том числе проведя с ними серию консультаций.

"Оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно осуществлен с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года. В ближайшие два года крупных выплат по валютным еврооблигациям Российской Федерации, сопоставимых по объему с погашаемым в этом году выпуском, не будет. Следующая дата планового погашения валютного выпуска объемом 1,75 млрд евро - 4 декабря 2025 года", - сообщили в ЦБ.

Теоретически такая мера могла бы помочь курсу российской валюты, который вновь приблизился к психологическим 100 руб. за доллар. Но значимо она его не укрепит, а скорее поможет сгладить потенциальное ослабление рубля, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, по необходимости, в случае ослабления курса рубля в ближайшее время, Банк России может увеличить объем продажи валюты для сглаживания волатильности рубля. По мнению эксперта, это оправдано в условиях текущего тонкого валютного рынка, где дополнительный спрос на валюту свыше 1 млрд долларов способен значимо ослабить рубль.

"В сентябре мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон на сентябрь составляет 94-99 руб. за доллар, 102-108 руб. за евро, 12,9-13,6 руб. за юань", - прогнозирует Васильев.

На дорогах появилась новая разметка, помогающая водителям держать дистанцию

Владимир Баршев

На дорогах появилась новая разметка - довольно неожиданная для водителей. В Правилах дорожного движения она не прописана. Нет ее и в стандартах. Однако некоторые эксперты уже заявили о том, что в скором времени за ее несоблюдение водителей начнут карать штрафами.

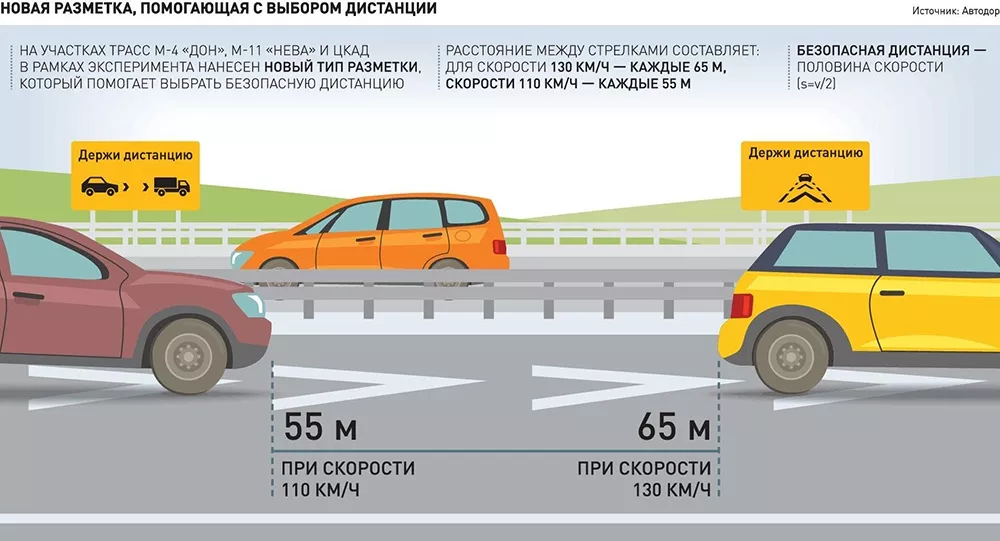

Эту разметку начали наносить на скоростных, в том числе платных, магистралях. Специальные символы в виде стрелочек или галочек, или шевронов, уже появились на ЦКАД, М-4 "Дон" в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также в эксперименте задействованы два участка М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях.

Появится она и на М-12 "Восток", которая строится от Москвы до Казани и далее.

Итак, что это за разметка, зачем она нужна, и чем грозит нарушение ее требований обычному водителю?

В Правилах дорожного движения прописано, что водитель должен соблюдать такую дистанцию, которая позволит избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

Сразу оговоримся, что нигде не прописаны сами линии новой разметки. Это просто эксперимент, правда на живых водителях. И появление такой разметки сразу стало поводом для обсуждения возможности вынесения автоматических штрафов водителям за несоблюдение дистанции.

На самом деле, не все так просто. Как сообщил представитель госкомпании "Автодор", вопрос вообще-то заключается в том, чтобы объяснить водителям принцип оценки дистанции перед впереди едущим транспортным средством. В среднем считается, что безопасная дистанция - это скорость, поделенная на два, и - в метрах. Например, при скорости 60 км/ч автомобилист должен держать дистанцию не менее 30 метров. По этому принципу и нанесена новая разметка на скоростных дорогах. Там, где максимальная разрешенная скорость составляет 110 км/ч, шевроны нарисуют каждые 55 метров, а там, где ограничение 130 км/ч, - через 65 метров. На глаз водителю трудно прикинуть нужное расстояние - в этом-то и помогут галочки. Плюс они лишний раз напомнят о необходимости контролировать дистанцию.

Для информирования автомобилистов о том, что они въезжают на участок с разметкой для соблюдения дистанции, установят соответствующие дорожные знаки.

Новая разметка должна помочь снизить аварийность. Применение экспериментальной разметки согласовано с Госавтоинспекцией МВД России, по итогам анализа аварийности в местах проведения эксперимента. Но такая практика может быть распространена и на другие участки дорог госкомпании "Автодор".

Однако появившиеся в СМИ сообщения о том, что в ближайшем будущем за несоблюдение дистанции начнут взимать штрафы, - это не более чем слухи. Во-первых, у нас Правилами не установлена конкретная дистанция в метрах. То есть непонятно, кого и за что привлекать. И, надо сказать, что в Германии это работает. И именно на скоростных участках. Там такие шевроны на дорогах нанесены перед съездами с магистралей. И там же установлены камеры. Два шеврона между двумя машинами - и штрафа не будет.

Однако у них четко прописана безопасная дистанция. У нас - нет.

Кроме того, не совсем понятно, почему у нас шевроны наносятся в крайней левой полосе. Если бы в правой - было бы понятно. А в левой зачем? Если по правой полосе двигается кто-то со скоростью 60 км/ч, его можно обогнать по левой. А если по левой полосе едет машина со скоростью 60 км/ч при разрешенной 130? Следующий за ним также должен выдерживать дистанцию в 65 метров?

В общем, если вводить штрафы за такое нарушение, нужно четко прописывать условия соблюдения Правил. И, возможно, вводить новое наказание. А именно за движение по левой полосе со скоростью ниже, чем предусмотрено Правилами. Кстати, такую норму давно пора было бы ввести. Поскольку подобные водители создают реальную угрозу на дорогах.

До аэропорта Внуково теперь можно добраться на метро - за 40 минут из центра города

Собянин назвал открытие метро во Внуково знаковым событием

Сергей Жуков

Долгожданное событие произошло. Теперь в столичный аэропорт Внуково можно доехать не только на машине, автобусе или поезде "Аэроэкспресса", но и на метро. Практически к трапу самолета, ведь один из выходов станции, которая так и называется "Аэропорт Внуково", ведет прямо в терминал воздушной гавани. Открыл ее вместе с еще одной новой станцией "Пыхтино" на Солнцевской линии подземки мэр Москвы Сергей Собянин.

Прокатившись по новому участку вместе со строителями, работниками метрополитена и авиакомпаний, базирующихся во Внукове, глава города отметил, что это знаковое событие и для жителей столицы, и для всей страны: "Сотням тысяч людей будет удобнее добираться до работы и дома, они смогут экономить в дороге до часа". Быстрее смогут перемещаться между аэропортами и транзитные пассажиры. Для того чтобы это стало возможно, как рассказал Собянин, проделана колоссальная работа: "Мы достроили одну из самых протяженных линий метро - от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково". Для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, построить 14 станций". Таким образом, от ММДЦ "Москва-Сити" стало можно добраться до одного из самых крупных аэропортов России за 40 минут, или в полтора раза быстрее, чем прежде.

О востребованности всей Солнцевской линии говорит тот факт, что в шаговой доступности от нее проживают около полутора миллионов человек. Длина ее теперь превышает 30 километров. Последний участок протяженностью почти пять километров со станциями "Пыхтино" и "Внуково" строился с осени 2019 года. Поезда между ними выходят на поверхность, проезжают по метромосту над рекой Ликова и снова прячутся под землю. Метромост стал двенадцатым по счету в столице и вторым по протяженности после Лужнецкого.

Продление ветки до аэропорта, по словам мэра, поможет решить транспортные проблемы 350 тысяч человек, проживающих и работающих в районе Внукова и поселениях Внуковское, Марушкинское, Филимонковское.

При этом 25 тысяч человек живут в пешей доступности от новых станций. Среди них и те, кто работают в столичной авиагавани, и те, кому по служебным делам приходится каждый день ездить в центр Москвы.

Продленная "желтая" линия метро сэкономит многочисленным пассажирам не только время, но и деньги. Поездка от аэропорта Внуково на метро обойдется в привычные 50 рублей, если оплачивать проезд картой "Тройка". Прежде же пассажиры добираясь, например, до станции "Саларьево" Сокольнической линии, платили дважды - сначала за поездку в наземном транспорте, а потом в подземке. Есть из Внуково и альтернатива - поезда "Аэроэкспресса". Но билет на них в одну сторону стоит 470 рублей, если брать заранее, а день в день - 500 рублей. Но в отличие от метро "Аэроэкспрессом" можно доехать сразу лишь к Киевскому вокзалу, а не как под землей почти в любую удобную точку города. Такси же и каршеринг еще дороже, да к тому же, застряв в пробках, можно и к самолету опоздать. Москвичи знают: если нужно ехать к точно назначенному часу, самый надежный путь - метро.

Именно так, скорее всего, рассудят многие горожане, к дому которых вчера пришла желтая ветка. Поэтому эксперты транспортной отрасли прогнозируют: прилегающие Боровское и Киевское шоссе разгрузятся. Свободнее на 20 процентов станет и на станции "Рассказовка" Солнцевской линии, и "Саларьево" Сокольнической линии - на 15 процентов.

Оформлена станция "Аэропорт Внуково" в "авиастиле", ее дизайн перекликается с оформлением терминала воздушной гавани и посвящен гражданской авиации, истории конструкторского бюро Туполева, в честь которого и назван аэропорт. Стены украшены тематическими рисунками: десятки самолетов пролетают над картой России, а в верхней части платформы изображены их создатели. Под руководством авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых было спроектировано более 100 типов самолетов, включая Ту-2, который считался лучшим средним бомбардировщиком Второй мировой войны. Как рассказал "РГ" начальник станции Денис Маленьких, главная фишка у них - смотровая площадка в форме самолета. Она расположена за эскалаторами, откуда через витражные окна открываются виды на платформу и пути. "Думаю, будет популярна у любителей селфи", - говорит он. Ожидается, что станцией будут пользоваться более 22 тысяч пассажиров в сутки. Выходов со станции "Аэропорт Внуково" три: один ведет к поездам "Аэроэкспресса", другой - в терминал авиагавани, еще один - на привокзальную площадь, к 1-й Рейсовой улице, парку "Аллея Славы" и остановкам наземного общественного транспорта. Еще одна новая станция - "Пыхтино". Из-за сложного рельефа местности она выделяется разными путевыми стенами: одна - глухая, как на большинстве станций метро, а другая - с панорамным остеклением. Лейтмотивом здесь так же стала авиационная тематика, поскольку недалеко аэропорт, а близлежащие улицы носят имена известных отечественных летчиков и авиаконструкторов. Как ожидается, станцией "Пыхтино" будут пользоваться около 11 тысяч пассажиров в сутки. К 2030 году пассажиропоток должен увеличиться вдвое. С ее открытием жители нового микрорайона "Солнцево-Парк" получили метро в пешей доступности: дорога до станции сократится с 15 минут на наземном городском транспорте до пяти минут пешком.

Михаил Блинкин, профессор ВШЭ:

- Продление линии прежде всего необходимо в градостроительных интересах. Оно необходимо, в первую очередь, для жителей района Внуково, ведь аэроэкспресс отлично справлялся с обслуживанием аэропорта. Само собой, что путешествующие налегке авиапассажиры также получат свою выгоду от запуска метро. В частности, это касается всех деловых пассажиров, летающих с портфелем или небольшим чемоданом. Для таких людей проезд на метро будет на сто процентов предпочтительнее других способов добраться до аэропорта.

Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России:

- В мире не так много городов, где в аэропорт можно приехать на метро. Самый яркий пример - Хитроу в Лондоне. Практика показала, что большинство пассажиров аэровокзала пересаживаются именно в подземку. Более состоятельные люди пользуются автомобилем. В этих условиях необходимо пересмотреть формат работы аэроэкспресса. Ведь он строился, когда "красная" ветка метро доходила только до "Юго-Западной", а Киевское и Боровское шоссе еще не были реконструированы. Сейчас аэроэкспресс целесообразно интегрировать в МЦД.

Сергей Гатауллин, декан факультета "Цифровая экономика и массовые коммуникации" МТУСИ:

- Линия будет востребована не только туристами, но и жителями близлежащих районов, так как станция "Аэропорт Внуково" стала самой удаленной от центра на Солнцевской линии. В большинстве крупных мегаполисов в аэропорты можно добраться несколькими способами - поездом, метро и автобусом или на такси. У пассажира всегда должен быть выбор в зависимости от потребительских предпочтений, затрат на поездку и плотности дорожного трафика.

Юлия Зубарик, генеральный директор градостроительного бюро "Мастер"c план", соорганизатор проекта Росконгресса Urban Hub на ВЭФ и ПМЭФ:

- Если раньше на поездку в аэропорт закладывалось от часа, то сейчас мы вполне можем позволить себе добраться до него за 30 минут. Появление метро во Внуково создает конкуренцию другим видам транспорта - аэроэкспрессам, автобусам и такси. Что касается развития жилой застройки вокруг аэропорта, то Новая Москва развивается грандиозными темпами, и новая конечная точка на карте метро усиливает нагрузку на метрополитен еще больше, добавляя дополнительный трафик людей - туристов и гостей города. Если раньше жители Рассказовки заходили первыми в вагоны и могли занять комфортные места, то теперь их будут опережать посетители аэропорта Внуково.

Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета:

- Метро повысит популярность аэропорта не только для пассажиров, но и для авиакомпаний. Самая яркая аналогия с расширением инфраструктуры Внуково - международный аэропорт Дубая, там тоже есть подземная линия. Учитывая, что метро Дубая самое молодое в мире и пока не самое протяженное, это также является значительным преимуществом для повышения привлекательности.

Подготовили Сергей Буланов и Валерия Лобко

Затраты на прокладку линии метро к аэропорту часто просто неподъемные: многие воздушные гавани находятся не так близко к городам, а цена строительства может не окупить расходов. Но метро в аэропорту - это, пожалуй, самый удобный способ для пассажиров успеть к авиарейсу, а значит, их больший поток и, соответственно, доход для городских властей и управляющих компаний. Поэтому хотя далеко не всегда удается организовать в воздушной гавани станцию метрополитена, такие примеры в мире есть.

Например, в лондонском аэропорту Хитроу имеется целых три станции метро, расположенных в различных терминалах. До центра города можно добраться за 45 минут, а поезда ходят каждые 2-3 минуты.

А вот в аэропорту Валенсии, где тоже есть станции подземки, поезда ходят только раз в 15-20 минут. Совсем недавно была запущена новая линия метрополитена в аэропорт Стамбула, которая стала самой скоростной в Европе - поезда по ней движутся со скоростью 120 км/ч.

В Азии свое метро есть у аэропортов Гонконга и Шанхая. А в США подземным транспортом оборудованы воздушные гавани Кливленда и Чикаго. В нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди имеется своя собственная система "мини-метро", которая связывает его терминалы между собой и с основным метрополитеном города. На беспилотном поезде до пересадки на городскую подземку можно доехать за 10 минут.

Подготовил Иван Сысоев

В рыбных портах Приморья — главном логистическом узле Дальнего Востока — планово идет ремонт причалов для обслуживания судов

Более 2,6 километров причалов морских рыбных портов Приморского края, которые находятся в управлении подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс», прошли текущий ремонт.

Около 1,7 км гидротехнических сооружений рыбохозяйственного и универсального назначения отремонтированы во Владивостоке, 940 метров причалов — в Находке.

Ремонт еще на 8 причалах, 7 — во Владивостоке и один — в Находке, общей длиной около 900 метров, почти завершен.

Работоспособность и состояние причальных сооружений в морских рыбных портах находятся на постоянном контроле. От этого зависят выгрузки рыбной продукции на берег и обеспечение продовольственной безопасности.

Согласно данным отраслевой системы мониторинга общероссийский вылов к 5 сентября составил более 3,85 млн тонн — на 12,5% больше уровня 2022 года. Рыбопромышленники Дальнего Востока обеспечили почти 77% добычи — 2,95 млн тонн (+ 17,1% к 2022 году).

Загрузка рыбных холодильно-морозильных терминалов к 5 сентября в морских портах Приморского края составила 79% — на 10% выше, чем неделю ранее. На хранении находится более 90 тыс. тонн рыбопродукции.

На конец прошлой недели на подходе к морским портам Приморского края находилось 33 транспортных судна с 57,6 тыс. тонн рыбопродукции на борту. Продукция из своих уловов бесперебойно поступает на внутренний рынок страны.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Российские рыбаки выловили более 3,8 млн тонн рыбы – на 12,5% выше уровня прошлого года

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС — подведомственный Росрыболовству), к 6 сентября 2023 года общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 3,85 млн тонн, что на 12,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Большереченский омулевый завод готов к новому рыбоводному сезону: в этом году выпущен рекордный объем омуля за последние 5 лет

Рабочая группа из специалистов Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, Байкальского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства провела оценку производственных мощностей Большереченского рыбоводного завода.

Мероприятия по зарыблению омулем водоемов бассейна озера Байкал в 2023 году завершены. Специалисты завода в этом году выпустили более 832 млн штук личинок — рекордный выпуск за последние пять лет. Было отловлено более 75 тонн производителей омуля, собрана и заложена на инкубацию икра — более 1 млрд икринок.

На заводе функционирует стационарная садковая база для выдерживания, нереста производителей и сбора оплодотворенной икры байкальского омуля, а также инкубационно-личиночный цех.

Садковая база состоит из 3 каналов, в каждом — по 4 садка. На каналах установлены 12 икроуловителей для сбора живой оплодотворенной икры из устройства ЭСИД. Устройство сбора икры экологическим методом (ЭСИД), подающие и сбросные каналы, сообщающиеся с рекой Большая Речка, гидротехнические сооружения находятся в рабочем состоянии.

Смонтировано и готово к работе 25 инкубационных стоек с аппаратами Вейса в количестве 3 000 шт.

Установлено, что Большереченский рыбоводный завод может использоваться для выполнения государственного задания по искусственному воспроизводству байкальского омуля в рыбоводный сезон 2023-2024 гг. (сбор, инкубация икры и выпуск личинки байкальского омуля).

Комплекс мер, предпринятых для сохранения популяции байкальского омуля, дает результат. Мораторий на вылов, усиленные рыбоохранные мероприятия позволили нарастить объемы искусственного воспроизводства, что стимулировало восстановление естественного нереста. Росрыболовство продолжает работу по восполнению запаса омуля до устойчивого состояния, чтобы открыть промышленный вылов, который имеет большое значение для социально-экономического благополучия прибайкальских территории.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

В РОСАВИАЦИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК В СЕЗОНЕ ИАТА «ЗИМА2023/2024»

Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин с целью мониторинга реализации программы развития авиаперевозок провел совещание с ведущими российскими авиакомпаниями.

Обсуждены итоги перевозок в летний сезон 2023 года и перспективы операционной деятельности авиакомпаний в предстоящий зимний сезон ИАТА 2023/2024.

Кроме того, рассмотрели меры, принимаемые авиакомпаниями для достижения целевого показателя. По предварительным оценкам, по итогам восьми месяцев 2023 года российские авиакомпании перевезли 70,8 млн. пассажиров, что на 12 % больше чем за аналогичный период 2022 года.

Подводя итоги перевозок за лето текущего года, заместитель руководителя Росавиации поблагодарил авиакомпании за профессиональный подход к перевозке организованных групп детей летом 2023 года, который позволил качественно выполнить поставленные задачи. Также поставил задачу авиакомпаниям сделать анализ произошедших сбойных ситуаций и провести дополнительную работу по повышению уровня безопасного и качественного обслуживания пассажиров.

Представители авиакомпании проинформировали о проводимой работе по подготовке к зимнему сезону ИАТА 2023/2024. В настоящее время ведется работа по получению соответствующих разрешений со стороны авиационных властей иностранных государств и подтверждения слотов в аэропортах. Готовность российских авиакомпаний к осуществлению полетов в зимний сезон высокая, большинство их них уже приступило к продаже авиаперевозок. По оценкам авиакомпаний, дефицит провозных емкостей для обеспечения туристических направлений в предстоящем сезоне расписания ИАТА отсутствует.

В завершение совещания Владимир Потешкин подчеркнул, что Росавиация готова оказать авиакомпаниям необходимое содействие для качественной подготовки к зимнему сезону ИАТА 2023/2024. Также отметил, что ситуация с достижением целевых показателей находится на постоянном контроле ведомства, в этой связи авиакомпаниям рекомендовано дополнительно оценить производственные мощности и консолидировать усилия для реализации общей поставленной задачи.

Из Приволжья в российскую казну направлено почти 89 млрд рублей

Перечисления в государственный бюджет таможенными органами Приволжского региона в августе 2023 года составили около 15 миллиардов рублей (14 903,93 млн руб.). Это 124% от того, что было запланировано.

Основная часть этих средств – 14 438,83 млн руб. – это перечисления Приволжской электронной таможни. Остальная сумма поступила из таможен фактического контроля.

Всего с начала 2023 года таможенные органы Приволжского региона перечислили в федеральный бюджет 88 890,23 млн рублей (120% от планового задания). Приволжской электронной таможней за этот период перечислено 85 793,26 млн руб.

Отдел по связям с общественностью ПТУ

Минэкономразвития России: Красноярский край присоединился к туристическому проекту «Императорский маршрут»

Красноярский край стал 27-м участником федерального культурно-познавательного туристического проекта «Императорский маршрут», объединяющего места, связанные с историей Императорского Дома Романовых. Трехстороннее соглашение о включении региона в проект в среду подписали Министерство экономического развития РФ, Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Правительство Красноярского края.

Проект «Императорский маршрут», направленный на сохранение памяти о 300-летней истории Императорской России, объединяет уже около 30 регионов страны и дает каждому из них возможность повысить свою узнаваемость и увеличить количество посещающих регион туристов, а также претендовать на федеральную поддержку.

«Сегодня Красноярский край – это богатейший регион и второй по величине в Российской Федерации. Недавно это отмечал Президент Владимир Путин на совещании с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным по вопросам развития Красноярского края. Конечно, регион обладает огромным туристическим потенциалом и культурно-историческим наследием, которое еще предстоит реализовать. Уверен, что подписание соглашения позволит нам наладить крепкие партнерские отношения для реализации национального туристического проекта «Императорский маршрут» и привлечь в Красноярский край еще больше российских и зарубежных туристов», – сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

География проекта постоянно расширяется. В августе к «Императорскому маршруту» присоединилась Иркутская область, в сентябре планируется подписать соглашение еще с двумя регионами в восточной части страны – Приморским и Хабаровским краем. Новые субъекты связаны со строительством Транссибирской магистрали, которую можно считать одним из главных проектов Императорского Дома Романовых.

Красноярск был основан в период начала правления династии Романовых. Цесаревич Николай посетил город в 1891 году. Это событие ляжет в основу будущего маршрута, который Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» поможет разработать региону. Предполагается создать туристический продукт продолжительностью как один день, так и около недели, что позволит путешественнику проехать по межрегиональному маршруту, включающему памятные места соседней Иркутской области.

В среду в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова открылась передвижная выставка «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых». Она посвящена истории становления железнодорожного дела в Российском Империи и создания Великого Сибирского пути – Транссибирской магистрали. Экспозиция уже побывала в Тюмени, Омске, Иркутске и Чите. Во второй половине сентября она будет представлена во Владивостоке, а затем в Хабаровске.

«Красноярский край сегодня стал участником важного общероссийского проекта «Императорский маршрут». Значение железной дороги для сибирских регионов очень сложно переоценить. Ведь там, где есть магистраль, – туда проходит жизнь, причем не только ее индустриальная, экономическая, но и культурная, социальная, инфраструктурная составляющая. Без Транссиба не было бы той мощной Сибири, которая сегодня обеспечивает экономический потенциал всей страны. И выставка показывает этапы зарождения и развития этого процесса», – отметил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

«Значение Красноярска в этом проекте велико, его центральная геополитическая позиция распространяется не только на эпоху строительства Транссиба, она актуальна и сейчас. Эта тема близка жителям города и края. Отцы и деды у многих работали на железной дороге. Мне кажется, многие молодые люди после знакомства с выставкой захотят связать свою жизнь с этой сферой, учиться и работать. Узнать и полюбить свою Родину – захотеть что-то сделать для нее и внести свой вклад в процветание родного края и Отечества», - добавила Председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

В рамках проекта «Императорский маршрут» с 2018 года разрабатываются специальные маршруты для организованных групп детей продолжительностью 3 – 4 дня. К настоящему времени уже 10 тысяч детей проехали по местам, включенным в «Императорский маршрут». Около 100 тысяч туристов посетили Музей Семьи Императора Николая II в Тобольске в период реализации проекта. Всего по маршруту создано 9 новых музеев. Четыре из них работают в Московской области, также музеи открыты в Москве, Калуге, Тобольске, Алапаевске (Свердловская область) и Перми. В ноябре планируется открытие еще одного музея в Перми.

Правительство расширило перечень разрешительных режимов, сведения о которых вносятся в Реестр обязательных требований

К концу года в Реестр будут внесены сведения об обязательных требованиях, проверяемых в рамках разрешительной деятельности на федеральном уровне. Соответствующие изменения вносятся в план-график формирования Реестра постановлением Правительства Российской Федерации.

Основной этап внесения сведений в части новых разрешительных режимов будет завершен к середине октября, обязательные требования по отдельным разрешениям будут внесены к концу декабря.

Создание и развитие Реестра обязательных требований решает две основные задачи – каталогизация обязательных требований с помощью их переноса в единую цифровую среду и информирование предпринимателей об обязательных требованиях и их изменениях.

Реестр обязательных требований интегрирован с рядом других систем в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Сведения из Реестра сегодня передаются и используются в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ), Едином реестре учета лицензий (ЕРУЛ) и Едином реестре видов контроля (ЕРВК). Реестр является справочником для этих систем, в них передается информация об обязательных требованиях – не только их формулировок, но и реквизитов содержащих их структурных единиц, ответственности за несоблюдение.

Взаимный обмен систем информацией позволяет использовать данные Реестра обязательных требований для получения аналитики по нарушениям и обжалованию решений контрольных органов в разрезе конкретных требований.

На данный момент Реестр уже содержит сведения в части 99 видов федерального контроля (надзора). Масштабное расширение плана-графика формирования Реестра позволит распространить цифровые механизмы совершенствования контрольно-надзорной деятельности каждой из систем на еще больший объем процедур контроля и выдачи разрешений с ориентацией на права предпринимателей.

«Мы синхронизируем проверки с обязательными требованиями в цифровой системе. Это необходимо для того, чтобы в ней отображался не только факт нарушения, но и какие именно правила были нарушены. В этой же системе собраны обращения предпринимателей, которые поступают через сервис досудебного обжалования. Таким образом, мы можем получать полную картину по каждой проверке и использовать эту информацию для точечной донастройки как самой процедуры контроля, так и существующих правил», – отметил заместитель Председателя – руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Нынешняя волна внесения сведений в реестр обязательных требований – крупнейшая из всех, которые мы проводили. К концу этого года в систему будут внесены требования по 354 «новым» видам разрешительной деятельности и 13 «новым» видам государственного контроля», - прокомментировал статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

Справочно: сведения об обязательных требованиях используются в других информационных системах контрольной (надзорной) деятельности, а также доступны на публичном портале Реестра по адресу ot.gov.ru.

Алексей Херсонцев рассказал о клиентоцентричности в сфере госуслуг на Урбанистическом форуме в Москве

Статс-секретарь заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев принял участие в сессии с темой «Государство для граждан: внедрение принципов клиентоцентричности предоставления госуслуг» в рамках Московского урбанистического форума.

Клиентоцентричностью называют систему взаимоотношений как внутри, так и вне процесса предоставления госуслуг. Она основывается на принципах уважения к человеку, его мнению и запросам, стремится удовлетворить его интересы и потребности.

Все задачи, поставленные Президентом Российской Федерации и Правительством, касающиеся сферы предоставления госуслуг, реализовываются с учетом клиентоцентричного подхода. В настоящее время эти принципы наглядно реализуются в таких проектах как: «Государство для людей», создание сети МФЦ в новых регионах, автоматизация и оптимизация разрешительной деятельности и других.

«За 10 лет сеть МФЦ увеличилась в 6 раз, проделав огромный путь от 8 тысяч окон в отдельных региональных центрах 62 субъектов страны (12% охвата), до более 53 тысяч окон (97,7% охвата) в полномасштабной сети, покрывающей всю Россию от мегаполисов до сельских поселений, с едиными подходами к оказанию услуг и сервисов, единым брендом и логотипом «Мои Документы», - отметил Алексей Херсонцев.

Он сообщил, что перечень услуг расширен с 50 до более 300. Количество обращений выросло в 6 раз, за 8 месяцев 2023 года более 60 млн обращений.

«При этом колоссальный приток обращений не ухудшил качество предоставления услуг. На сегодняшний день уровень удовлетворенности составляет 94,7 %, а среднее время ожидания 13 минут», - информировал замглавы Минэкономразвития РФ.

Особое внимание уделяется созданию сети центров госуслуг на новых территориях, где в настоящее время организовано предоставление услуг МВД России, Росреестра, СФР, ФНС, Минцифры России и других органов власти, всего порядка 40 федеральных и региональных услуг.

Немалый вклад в развитие опорной сети МФЦ на территории новых регионов внесла Москва. В сжатые сроки за свой счет Москва осуществила ремонт 10 объектов МФЦ, из них 5 в ДНР (в Донецке) и 5 в ЛНР (в Луганске, г. Счастье).

С начала 2023 года на новых территориях принято более 1,1 млн обращений, еженедельный прирост составляет более 30 тыс. заявлений.

Двенадцатый Московский урбанистический форум проходит с 1 по 10 сентября одновременно на нескольких площадках: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. На форуме представлены достижения Москвы за последнее десятилетие: интерактивные игры и аттракционы, экскурсии, мастер-классы, концерты с участием звезд, шоу, лекции экспертов.

31 августа на рабочем уровне состоялась первая онлайн встреча между Рострудом и Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения Китайской Народной Республики.

В рамках мероприятия стороны обсудили существующие у государственных инспекций труда России и Китая полномочия, возможности дальнейшего сотрудничества, а также подготовку двусторонних документов о взаимопонимании и сотрудничестве.

Отметим, что Государственная инспекция труда Китая входит в состав Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР в качестве структурного подразделения. При этом в ведении китайской гострудинспекции находятся инспекции труда в каждой из 34 китайских провинций.

В ходе встречи китайская сторона выразила значительный интерес к деятельности Роструда, в частности, к работе по цифровизации инструментов контроля (надзора) за обеспечением безопасности и охраны труд, а также к проведению стажировок китайских инспекторов труда в Российской Федерации.

«Мы заинтересованы в обмене опытом с российскими коллегами и готовы приступить к работе. Считаем, что китайским инспекторам труда было бы полезно на практике изучить опыт работы российской инспекций, что называется, «на месте». Мы также были бы рады видеть российских инспекторов труда в Китае и поделиться нашим практическим опытом деятельности» - подчеркнула замдиректора Департамента международного сотрудничества Минтруда КНР г-жа Цянь Сяоянь.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам организации сотрудничества.

Приют изобретателя

Журнал «Техника — молодёжи» осуществляет свою миссию

Александр Марков

"ЗАВТРА". Александр Николаевич, журнал "Техника — молодёжи", выходящий с 1933 года, всегда отличался своими необычными прогнозами и видением будущего, другими интересными проектами. Какие рубрики, прорывные моменты в связи с этим вы бы отметили?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ, главный редактор журнала "Техника — молодёжи". Самой востребованной рубрикой в журнале всегда была "Окно в будущее". Но хотелось бы начать не с прогнозов и заглядов в будущее, а со свершений "ТМ". За 90 лет жизни журнала, тесно связанной с жизнью страны, их накопилось предостаточно.

В 1985 году журнал New York Today опубликовал статью, возвещавшую о рождении нового жанра в журналистике — инфографики. Суть в том, что многие сложные явления науки и техники, производства и быта быстрее, ярче, доступнее и красочнее объяснить с помощью художественной компьютерной графики. Собирается представительная творческая команда — дизайнеры, графики, художники, редактор и совместно придумывают как живописной и в то же время технически точной картинкой занимательно поведать о работе спускаемого аппарата, об устройстве гоночного болида, о ходе ядерного эксперимента. Изображение сопровождается, как правило, небольшим поясняющим текстом. Расцвет этой информационной технологии связан с началом компьютерной эры. А теперь давайте откроем подшивки журнала "Техника — молодёжи" конца 30-х — начала 40-х годов прошлого века. Что мы видим? Научно-популярные живопись и графику на рисованных вкладках, центральных разворотах. Это и есть инфографика, но ручной работы! Здесь надо упомянуть знаменитых авторов-художников докомпьютерный эры. Ещё по инициативе Николая Ивановича Бухарина (а председатель Научно-технического совета СССР по поручению партии с первых дней стал своего рода высокопоставленным технарём-наставником "ТМ", членом редколлегии) оформлять издание приглашали уникальных художников-технарей. Это были Леонардо да Винчи своих дней. С 1935 года в журнале стал работать Георгий Иосифович Покровский — будущий доктор технических наук, профессор, генерал-майор, инженер, автор сотни изобретений, прекрасный художник, воспитатель и учитель космонавтов. На знаменитое письмо Сталина, в котором тот опрашивал учёных, нужна ли атомная бомба и как её применять, только Покровский конкретно ответил: годится, но не для применения на фронтах, а для обработки тылов. И предложил идею кумулятивных снарядов, над которыми в те дни работал.

Далее: Константин Константинович Арцеулов — пионер советского планеризма, лётчик-ас, первым в мире научивший выводить самолёт из штопора, и (на секундочку!) внук знаменитого художника Айвазовского. В журнале работал также известный художник-бёрдслеист, оформитель первых советских выставок за рубежом Сергей Петрович Лодыгин, племянник изобретателя нитевой лампы накаливания с угольным стержнем Александра Николаевича Лодыгина, стоявшего у истоков современной электротехники. Чувствуете бэкграунд этих личностей?! Они прекрасно знали мир науки и техники, двигали их вперёд и талантливо популяризировали все новинки.

И, пожалуй, главная отличительная особенность нашего журнала — это центральные развороты, в которых научно-популярные темы рассказывались и расписывались подробно.

"ЗАВТРА". Я помню, что там изображалось, допустим, какими будут самолёты в будущем. 1930-е годы — это ещё техника земная, а потом постепенно перешли к космической. Исходя из вашего журнала, мы сейчас уже должны были бы путешествовать по Солнечной системе и строить города на разных планетах…

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Моя любимая картина Покровского — "Прощание с космонавтом". Представьте себе: на наклонных рельсах лежит ракета с соплом Лаваля, напротив стоит строй почётного караула — провожают в полёт космонавта. Это работа 1935 года. По традиции тех лет считалось, что ракета должна взлетать наклонно. И вот это всё талантливо, детально отрисовано. Кстати, в тот месяц, когда автор принёс в редакцию эту картину, которую назвал "Прощание с космонавтом", умер Константин Эдуардович Циолковский. И эти два события переплелись. У Георгия Иосифовича таких предметных и конкретных "проникновений" в будущее было очень много.

"ЗАВТРА". Александр Николаевич, из 45 лет своей работы в издании 33 года вы являетесь его главным редактором. Всё это время вы стимулировали научную мысль читателей журнала, устраивали конкурсы, на которые они должны были присылать свои научно-технические идеи, произведения научной фантастики, живописи.

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Это тоже один из фирменных прорывов журнала. Дело в том, что именно мы создали такое направление в искусстве, как научно-фантастическая живопись. И это дорогого стоило, потому что поначалу работы Кольчицкого, Соколова, Походаева, Алексея Архиповича Леонова и многих других наших художников официальная профессиональная среда не признавала. Ни одного из них в Союз художников не принимали. Мало того, их там просто на дух не переносили! И тогда мы стали проводить выставки, в том числе международные, в Германии, Болгарии, на Байконуре. Журнал тогда объявил конкурс "Время — Пространство — Человек" на лучший научно-фантастический рисунок, живопись, графику. Помню, редакцию просто завалили картинами. Причём было много и зарубежных авторов. В конечном счёте нам удалось переломить ситуацию, открыть этот удивительный фантастический мир не только читателям "ТМ", но и широкому зрителю!

"ЗАВТРА". Интересно, почему зарубежные художники присылали вам свои работы?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Потому что в их странах ничего подобного не происходило. А творчеству границы неведомы!

Ещё одним нашим прорывом стали автопробеги любительских конструкций. Подобного тогда тоже ещё не проводили ни у нас, ни в Европе. "Техника — молодёжи" провела 20 таких автопробегов: от Балхаша до Мурманска, от Калининграда до Кушки. В России нас встречали полные стадионы — по 50–100 тысяч человек, забитые до отказа городские площади Перми, Казани, Свердловска… Причём автопоказы изобиловали всякими интересными техническими находками. Например, наш автор, оружейник из Подольска Владимир Миронов на свою машину установил необычной формы вариатор. Для 1982 года это было совсем необычно. Свою модель он демонстрировал так: выходил из машины, брал в руки верёвочку, другой конец которой привязывал к рычажку вариатора, и машина "бежала" за ним как собачка. Причём то быстрее, то медленнее. Стадионы ревели от восторга.

Потом мы стали проводить пробеги в Европе. Помню первый наш выезд в Болгарию. На пароме мы, 50 участников на 20 машинах, перебирались из Одессы в Варну, на трассу Стамбул — Париж. На ближайшей бензозаправке колонна остановилась залить топливо. Смотрю: машины, идущие как из Парижа, так и в обратном направлении — из Стамбула, начинают притормаживать… Через 10 минут на самой знаменитой международной автомагистрали впервые за всё время её существования образовалась пробка. На километр! Водители бежали заглянуть под капот наших, бросая свои роллсы, мерсы, БМВ. И удивлялись, что это за невидаль выстроилась на заправку! Изобретательность, экзотика, умельчество — вот вещи, которые трогают душу человека независимо от его национальности, места проживания, достатка!

"ЗАВТРА". Я видел одну из таких машин в фантастическом фильме "Семь стихий". Её показывали как машину будущего, и для этого в ней даже ничего не нужно было переделывать, настолько она отличалась от всех остальных. Казалось бы, бери за основу разработки ваших конструкторов и внедряй в производство. Почему этого не делали?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Здесь проблема такая же, как и с любым изобретением. Да, можно создать что-то невероятное, но дальше начинается работа по обкатке, продвижению и т. д. Например, инженер Александр Кулыгин сделал свою "Панголину" с выдвигающимися фарами, поднимающимися дверцами. Его пригласили работать конструктором на АЗЛК. Были и другие талантливые изобретатели, машины которых отметили даже высшие чиновники страны. Этого было достаточно, чтобы получить хорошую работу. Что-то интересное иногда даже удавалось продвинуть. Но поставить на поток такие новшества было не по силам нашей автопромышленности 1980-х годов. Это требовало других усилий, других технологий и других мозгов.

"ЗАВТРА". Американский изобретатель Томас Такер свой известный автомобиль тоже делал "на коленке", и, хотя широко внедрить его не удалось, создание той модели очень сильно повлияло на развитие автомобилестроения не только в США, но и в мире. Ваши коллеги могли подобное повторить?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Отдельные выдающиеся образцы самодеятельной автотехники находили достойное применение. Например, изобретатель Дмитрий Трофимович Кудрячков создал автомобиль-амфибию. Эта машина разъезжала по суше, но, въезжая в озеро или море, убирала колёса и превращалась в катер. Вместо колёс в воде работал водомёт. Потрясающая машина! Она внешне смахивала на луноход — и по дизайну, и из-за убирающихся в воде колёс. Дмитрий Кудрячков был талантлив во многих отношениях. Утончённый человек, интеллектуал, музыкант Большого театра. Он собрал эту машину из частей различных марок автомобилей, но многие, причём существенные, узлы, например, механизм убирания колёс в специальные карманы, разработал самостоятельно, оформил порядка десяти патентов. Его приметили в системе Гражданской обороны СССР и даже сделали 5–6 образцов таких машин.

"ЗАВТРА". Вы сейчас курируете изобретения?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. В изобретательской обойме журнала всегда найдётся десяток-другой удивительных моделей. На всемирной выставке изобретений "Эврика" в Брюсселе — дело было где-то в начале века — на стенде "ТМ" мы представили 10 разработок. Случилось невероятное: все десять завоевали Гран-при!

Но лучше я расскажу об изобретении поистине космического масштаба, будущее которого, думаю, ещё впереди. Широкий пиар ему сделал английский писатель-фантаст Артур Кларк. Посвятил ему прекрасный роман.

Наш автор, ленинградский инженер Юрий Николаевич Арцутанов много что изобрёл. Но его идея космического лифта стала самым впечатляющим проектом.

В 1978 году мы задумали напечатать фантастику Артура Кларка, для этого пригласили его в Союз и решили показать писателю что-то, что его удивило бы. Мы его соблазняли прелестями советской жизни, обещали провести в Центр управления полётами. В этом нам помог космонавт Алексей Архипович Леонов, замечательный художник, член редколлегии журнала. Мы с Архипычем были очень дружны, он крёстный моей дочери…

А что такое показать ЦУП английскому писателю Кларку? Он, как все английские литераторы, от Свифта до Сомерсета Моэма, был сотрудником МИ-6. Тем не менее нам не только удалось его пригласить в Центр, но и надеть на него скафандр Алексея Архиповича, а также покрутить на центрифуге, отчего Кларк остался в полном восторге. Затем мы организовали ему встречу с Арцутановым, автором идеи космического лифта. Кларк был поражён тем, что рассказ об этом выдающемся изобретении был опубликован в журнале "проходнячком", как какая-то обыденная вещь. Через два месяца, вернувшись в Коломбо, он написал научно-фантастический роман "Фонтаны рая". И журнал "Техника — молодёжи" первым опубликовал его. С тех пор мы прочно подружились с писателем.

"ЗАВТРА". Роман "Фонтаны рая" получил две самые престижные литературные премии в области научной фантастики — "Хьюго" и "Небьюлу". Сам Кларк считал это своим лучшим произведением. Получается, если бы не его приезд в Союз, не было бы и этого романа?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Конечно. Потому что этот роман вышел из недр советской изобретательской мысли.

"ЗАВТРА". Почему никто из советских писателей не сочинил об этом книгу?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Романы на тему изобретений были, но такой яркой, выпуклой мысли, как космический лифт, больше не встретилось. Это изобретение само по себе — законченный замысел для книги.

История с Кларком имела своё продолжение. В 1985 году мы получили от писателя очередной роман под названием "2010: Одиссея Два". Его ключевые события развивались на двух космических кораблях. На одном из них находились американские астронавты, на втором — советские. В процессе написания Кларк позвонил в редакцию: "Можно ли договориться с Архипычем, чтобы я дал название кораблю "Алексей Леонов"?" "Архипыч" был в восторге: "Передайте Кларку, что я буду хорошим космическим кораблём".

Когда роман был готов, мы начали его печатать. Неожиданно после выхода первой главы все мировые СМИ взорвались сенсацией. Они взахлёб начали пересказывать содержание книги. Мы поняли, что случилось, когда услышали сообщение "Голоса Америки"*, которое начиналось так: "Оплот свободомыслия в СССР, журнал "Техника — молодёжи", печатает роман Артура Кларка…" Более крутую подставу сложно было придумать. Выяснилось, что Кларк дал советским астронавтам фамилии наших диссидентов. От этого возникла колоссальной мощности подрывная мысль о том, что космос, а стало быть и будущее, принадлежат американским астронавтам и советским диссидентам. Скандал разразился страшнейший. Главреду Василию Дмитриевичу Захарченко, который к тому времени был обласкан властью и только что получил очередную премию Ленинского комсомола, этого не простили. Его вызвали на ковёр в ЦК и буквально в 24 часа сняли с должности, запретив заодно вести популярнейшую телепередачу с участием "ТМ" — "Это вы можете". По сути, это был суровый разгром редакции, и мы не знали, чем всё это может закончиться. Когда у Захарченко спросили в ЦК, почему он напечатал "2010: Одиссея Два", тот ответил, что не знал раньше этих фамилий. Мало того, этот проскрипционный список даже Главлит по незнанию пропустил. Но Василию Дмитриевичу чётко указали: "А надо знать!"

"ЗАВТРА". Это стандартное для Запада поведение, когда из ничего не представляющих собой людей делают "значимые фигуры".

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Это понятно. Но меня интересовало только одно: почему Артур, которого так у нас привечали и ознакомили со всем, чего он хотел, подставил редакции такую подножку? Когда позже мы с Алексеем Архиповичем Леоновым приехали к нему в Коломбо, он очень умело избегал ответа на этот вопрос. Потом я стал спрашивать референтов Кларка, как он выбирает имена для героев своих произведений. Оказалось, что Артур дал помощникам задание выбрать из газет самые повторяющиеся, знаковые фамилии. И лучше, если их носители были замешаны в каком-нибудь скандальном контексте. Понятно, что могло печататься в английских газетах на Цейлоне в 1983 году…

"ЗАВТРА". То есть берутся самые распространённые наши фамилии, и ими называют космических пилотов? В "Звёздном пути" у них можно найти героев по фамилии Чехов, Толстой и т. д. А у Кларка была собачка, которую назвали по-русски — Спутник. Потому что после того, как СССР в 1957-м запустил в космос первый спутник, это слово стало международным. Кстати, в том же году в "Технике — молодёжи" напечатали роман Ивана Ефремова "Туманность Андромеды". И это тоже было прорывом. Люди по ночам выстраивались в очереди, чтобы купить журнал и побыстрее прочитать про будущее, которое им нравилось, в котором хотелось жить.

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Это была эпоха! Иван Антонович Ефремов дружил с нашей редакцией и приносил много своих произведений. С выходом "Туманности Андромеды" тираж журнала подскочил на полмиллиона. То есть это была веха не только в журналистике, но ещё и в журнальном маркетинге.

"ЗАВТРА". Считается, что в "Звёздных войнах" имя Дарт Вейдер — это производная от Дар Ветер, героя "Туманности Андромеды". Получается, что Джордж Лукас знал книги Ефремова?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. И режиссёры, и писатели, которые создают научно-фантастические фильмы и книги, естественно, тщательно следят за линиями в романах друг друга. Например, в "Аватаре" мы видим почти клонирование иллюстраций нашего замечательного художника Геннадия Ивановича Тищенко к роману Ефремова "Час Быка".

"ЗАВТРА". Фантастика в вашем журнале всегда была и остаётся одним из приоритетных направлений. Почему?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Это наш локомотив, потому что интересно проследить, как то, что делается в жизни, в промышленности, науке, переходит в образцы блестящей фантастики. Мы уже говорили, как изобретательская идея Арцутанова стала неким творческим толчком и в литературе, и в кинематографии.

Журналу, у которого главная рубрика именуется "Окно в будущее", без фантастики не прожить. Мы на этом строим свою редакционную политику, всю работу, планы. И рассказываем о завтра, в котором хочется жить!

"ЗАВТРА". С помощью фантастики вы хотели развить реальность?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Я как-то на обложке журнала за 1938 год увидел дату: 1942. Сначала не понял, что такое. Начинаю листать и выясняю, что журнал, построенный на цифрах и планах текущей пятилетки, решил предположить, как смогут развиваться эти идеи и планы в будущем. А в 1942 году должен был выйти номер, где сравнили бы замыслы и реальность. Великолепная мысль. Но война не позволила сделать этот выпуск. И теперь я хочу по случаю 90-летия журнала собрать спецвыпуск, на обложке которого будет преждевременно написано "2033 год" — такой "загляд" на 10 лет вперёд. Надеюсь, что в будущем никакие события не отложат публикацию такого номера.

"ЗАВТРА". Кстати, ваш журнал — один из немногих, а может быть, единственный, который печатался практически без перерыва в течение всей Великой Отечественной войны. Только когда немцы стояли у Москвы в конце 1941 — начале 1942 года, не вышли три номера "Техники — молодёжи".

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Они вышли, но в сдвоенных номерах. Но примечательно: мы — один из немногих журналов, который выходил на протяжении всей войны. Мне говорили, что это было чуть ли не личное распоряжение Верховного Главнокомандующего.

"ЗАВТРА". А потому что вы всегда нацелены на будущее. В военных выпусках наверняка были проекты того, что будет сделано после нашей Победы?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Нам военная тема очень близка, потому что, как и в космосе, здесь тоже важны технологии и интересные изобретения. В 1991 году, когда случился дефолт, деньги, собранные на год вперёд для выпуска полуторамиллионного тиража журнала, очень быстро закончились. Надо было придумать, как не потерять читателей. И нас выручила военная тема.

Мы решили издавать журнал "Оружие". Эта тема тогда не сильно отражалась в печати. А среди наших авторов было много оружейников высокого класса, таких как академик Василий Георгиевич Маликов, выдающийся учёный в области артиллерийского и ракетного вооружения.

Ещё одна ветвь нового журнала занималась моделизмом. Наш великолепный художник Михаил Петровский вёл серии про музеи, например про Танковый музей. Чтобы сделать отменный материал, он в Кубинке лазил по броне танков, обмеривал люки, заклёпки и с невероятной достоверностью выдавал в журнале интересные факты. Все материалы были интересны и эксклюзивны. На таком вот бэкграунде мы стали выпускать журнал. И он спас "Технику — молодёжи".

Однажды из-за журнала "Оружие" произошла не самая приятная история. Как-то у нас люди с Кавказа скупили большое количество номеров. И примерно через пару месяцев ко мне приходят из прокуратуры два следователя по особо важным делам, показывают журнал и спрашивают: "Как вы думаете, где мы его взяли?" И сами же отвечают: "В схроне с оружием. По вашему журналу сначала изучают чертежи, как делать оружие, а потом в подпольном цехе массово его производят". С тех пор мы стараемся тщательнее отбирать материалы для публикаций.

"ЗАВТРА". И всё-таки "Техника — молодёжи" всегда была заточена совершенно на другое. Вы придумывали разные конкурсы для того, чтобы люди больше думали. Например, когда у всех появились калькуляторы, вы пытались задействовать их обладателей для решения определённых задач.

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Это одна из самых ярких страниц жизни журнала. На исходе 1980-х годов стали выходить выпуски о компьютерах, которых ещё ни у кого не было. Были только калькуляторы. Наш гениальнейший фантаст Михаил Георгиевич Пухов с космонавтом Юрием Николаевичем Глазковым и ребятами, которые сейчас называются айтишниками, запустили проект: написали роман с продолжением "Путешествие на Кон-Тики". Его основная мысль сводилась к вопросу, как, имея только калькулятор, рассчитать полёт космической ракеты со сложными обстоятельствами, с гравитационными трамплинами внутри Солнечной системы и за ней и т. д. Сколько для этого потребуется топлива, сил и прочее. Где-то два года мы печатали эту потрясающую вещь, построенную на хорошей математике. На этом тоже журнал здорово поднялся.

"ЗАВТРА". Тогда читатели были другие, они умели думать. Тема научно-технического прогресса была популярна, учёных уважали. Многие молодые люди хотели идти в науку, что-то сделать для развития космоса, техники. Сейчас это присутствует, скорее, как исключение.

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Всё-таки в то время в чести была необычной крутизны мысль. Это фантастика с элементами уникальных технологий, но которые ты можешь сам попробовать и почувствовать.

"ЗАВТРА". С нашими учёными тесно сотрудничаете?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Да, конечно. У нас вышел, например, номер, посвящённый столетию Николая Геннадиевича Басова. Было очень приятно вспомнить первые журнальные публикации Басова и Александра Михайловича Прохорова по изобретению квантового генератора.

Удивительно, что какую бы современную тему мы сейчас ни давали, всё равно найдётся парафраз тому, о чём мы писали в журнале 20, 30, 40 лет назад. Например, технология захвата движения. Недавно много писали о том, что группа АВВА возвращается на сцену, хотя "выступали" вовсе не легендарные музыканты, всего лишь их цифровые аватары. Для этого сами артисты выступали перед камерами в специально разработанных костюмах с метками, чтобы можно было точно записать и воспроизвести их движения. И я вспомнил обложку журнала 1940-х годов, где замечательная конькобежка была обвешана такими же датчиками. Её движения передавали на тиражирование подрастающему поколению. То есть разница в событиях — 70 лет, но есть что сравнить и о чём подумать.

"ЗАВТРА". Можно ли сказать, что для изобретения чего-то нового надо почитать, что когда-то писали в журнале "Техника — молодёжи"?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Вы правы. В очередном номере у нас опубликована история о нынешнем разрушении Каховской ГЭС. Между тем в журнале за 1935 год я нашёл описание проекта Каховской ГЭС со всеми особенностями её конструкции. Даём такой парафраз. Но самое удивительное, что в старом журнале идёт речь в том числе и о том, что было разрушено основание плотины.

Помните произошедшую несколько лет назад аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, когда воду прорвало через машинный зал? Так вот, я нашёл материалы в "Технике — молодёжи", публиковавшиеся в начале строительства СШГЭС, где наш корреспондент тогда привёл определённые доводы, что фундаментные основания, водобойные колодцы однажды могут не выдержать напора воды. А ведь именно это стало одной из причин разрушения гидроагрегата ГЭС.

"ЗАВТРА". Журналист был профессионал в этой области?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Нет, но он был хорошо образован. В "Технике — молодёжи" всегда работали ребята с хорошим образованием. В основном — окончившие МИФИ. Даже фантасты у нас и те — физтеховцы. Я попал в журнал тоже неслучайно, ещё в 1978 году активно печатался в нём и, конечно, мечтал работать в редакции, как-то предложил Захарченко взять меня. Василий Дмитриевич отказал, сославшись на заполненный штат. Но у нас всё чаще возникали с ним разговоры на этот счёт, и однажды он упомянул, что окончил теплоэнергетический факультет МЭИ. Так ведь и я тот же факультет в МЭИ окончил. Тогда Захарченко говорит: "Я потом отучился ещё и в Литературном институте". А у меня журфак МГУ за плечами. Короче, через пару месяцев взял он меня в штат. Так 45 лет назад я встал на вахту в нашем журнале.

"ЗАВТРА". Сегодня грядущее становится всё менее предсказуемым. Но хочется надеяться, что впереди нас ждёт нечто светлое, доброе и определённое. Только как воспитывать людей, чтобы они верили в будущее и готовили его?

Александр ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Я думаю, что "Техника — молодёжи", рассказывая о том, что происходит и у нас, и в целом на земном шаре, всё-таки вызывает искру интереса. Наш журнал сейчас в большей степени держится на читателях из прошлых лет. Но у них есть дети и внуки, которые нет-нет да и заглянут в него. Мы, конечно, мечтаем, чтобы наш читатель молодел. Для этого ему нужно давать правильную пищу для ума. Мы стараемся это делать так, чтобы наши идеи подхватывали, развивали.

Сейчас наблюдается большой интерес к обложкам журнала. Недавно Музей транспорта Москвы совместно с нами открыл на Калужско-Рижской линии московского метро самую длинную выставку: она растянулась на 60 км. Там выставлены обложки "Техники — молодёжи" в формате А0, то есть размером с полноценную афишу. Сейчас мы отдаём лицензию на ВДНХ, чтобы там каким-то художественным образом на гигантской арке разместили три десятка изображений обложек нашего журнала. Выставка откроется примерно в октябре. Надеюсь, она привлечёт к себе широкое внимание.

"ЗАВТРА". Спасибо, Александр Николаевич за интересный рассказ об одном из старейших в нашей стране издании, которое многие десятилетия притягивает к себе внимание нетривиально думающих людей.

* СМИ, признанное иностранным агентом

Посланник любви

к 100-летию Расула Гамзатова

Георгий Судовцев

Имя Расул с арабского языка переводится как "посланник", что полностью соответствует внутренней сущности Расула Гамзатовича Гамзатова, чьё 100-летие в этом году 8 сентября мы отмечаем. Это соответствие чувствовалось всегда, на протяжении всей жизни поэта.

Народа молодого сын,

Идёт он с песнями своими.

Расул, а может быть, Кайсын —

Наступит срок, узнаем имя…

К данному стихотворению Николая Ушакова, датированному началом 1950-х годов, где под Расулом явно подразумевается аварец Расул Гамзатов, а под Кайсыном — его закадычный друг балкарец Кайсын Кулиев, можно сделать немало замечаний (в частности, прямые этнические предшественники современных аварцев — авары — упоминаются как "обры" в древнерусских летописях, так что "молодость" данного народа весьма относительна), но суть гамзатовского феномена названа точно: посланник своего народа, посланник своей страны, посланник поэзии, посланник мира, посланник любви: к Родине и к людям. Поэтому, говоря об авторе пронзительных "Журавлей", меньше всего хочется впадать в дежурную официозную риторику: все многочисленные чины, звания, награды и прочие регалии юбиляра навсегда упокоены вместе с ним у горы Тарки-тау в черте столицы Дагестана Махачкалы — но его стихи и память о поэте, безусловно, продолжают жить.

Относительно памяти государственной никаких вопросов и сомнений нет: гамзатовское стихотворение "О Родине" было прочитано дагестанскими школьниками Владимиру Путину в нынешний День Знаний, президентский указ о праздновании 100-летия Расула Гамзатова на федеральном уровне в связи со значительным вкладом юбиляра в отечественную культуру был подписан ещё 1 июля 2021 года. В утверждённом прошлым летом правительственном плане праздничных мероприятий таковых значилось более 40. Всё это понятно: творчество поэта до 1991 года воспринималось как одно из вершинных доказательств расцвета национальных культур при Советской власти, а после 1991-го и особенно после 1999 года — как одно из вершинных доказательств расцвета национальных культур во взаимодействии с Россией и русской культурой. В этом отношении Расул Гамзатов, девятый по счёту народный поэт Дагестана, сын и продолжатель дела Гамзата Цадасы, третьего по счёту народного поэта Дагестана, — действительно вечный актив нашей цивилизации: не только на Кавказе, но и во всём мире.

Относительно памяти народной — всё уже гораздо многообразнее и сложнее. У родных поэту по языку, крови и земле аварцев она, конечно же, носила, носит и будет носить особый характер, который в полной мере понимают и способны раскрыть только представители этого народа. Все гамзатовские стихи написаны на аварском языке, чья поэтическая система сильно отличается от традиционной русской силлабо-тоники, а остальные народы нашей страны и зарубежные читатели знают их прежде всего через посредство русских переводов. В данной связи хорошо известно ироничное признание поэта: "У меня были восхитительные переводчики. Они так переводили мои плохие стихи, что те тут же становились хорошими". В более широком плане через эту "русскую призму" неизбежно воспринимается в целом и его образ вне пределов "малой Родины": "баловень судьбы", в равной мере талантливый и признанный, "мудрый горец", всегда поднимающий символический рог вина с кавказским тостом за общим праздничным столом, умеющий при любых обстоятельствах, не теряя собственного достоинства, оставаться в рамках "золотой середины", при этом жизнелюб и острослов, чьи афоризмы быстро "уходили в народ" (в этой связи достаточно вспомнить его слова времён "перестройки": "Кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее будет стрелять из пушки"), — Расул Гамзатов давно стал одной из эмблематичных фигур целой эпохи в истории нашей страны, от Сталина до Путина.

Есть ещё и "третья память" о нём, профессиональная память "поэтического цеха", где в случае Расула Гамзатова уважение и даже восхищение порой оказываются приправлены изрядной долей скепсиса и даже зависти: мол, на вершину прижизненной и посмертной славы этого "певца гор" подняли на "вертолёте" переводов и властного благоволения, в том числе благодаря происхождению ("малый народ", знаменитый отец и т. д.), а карабкайся он вверх исключительно своими силами, его судьба и судьба его творчества могли бы носить совершенно иной характер. А "переводная картинка" его стихов якобы даже превосходит оригинал, на основе которого она была создана…

Что сказать по этому поводу? Разве только очевидное: у поэзии — точно так же, как у истории, — не бывает сослагательного наклонения. А основой любых переводов стихотворных произведений любого автора на другие языки является система художественных образов этих стихотворений. Порою (редко) даже в случае великих поэтов перевод может оказываться равновелик оригиналу, как лермонтовский перевод стихотворения Гёте «Горные вершины». Порой (гораздо чаще) оригинал служит источником вдохновения для самостоятельного произведения на другом языке — как пушкинская «маленькая трагедия» «Пир во время чумы», которая является «вольным переводом» фрагмента пьесы шотландского поэта Джона Уилсона «Чумной город». Порой (особенно в советское время) переводчики вольно или невольно «расцвечивали» авторов «младописьменных» литератур красками русской литературы.

Но с Расулом Гамзатовым ситуация принципиально другая. Подобно тому, как его отец, Гамзат Цадаса, знаток арабской и народной аварской поэзии, самостоятельно осваивал богатство русской литературы (и перевёл ряд её произведений, в том числе пушкинскую поэму "Руслан и Людмила"), и выпускник Литературного института 1950 года Расул Гамзатов формировался как поэт в "силовом поле" русской советской и через неё — высокой мировой культуры, всю жизнь творчески взаимодействовал с ней. Добивался того, чтобы написанные им на аварском языке стихи имели "чеканный слог и глубокий смысл, который цепляет каждой строкой читателя", включая переводчиков на русский.

Хрестоматийная история создания песни "Журавли", в которой присутствуют поездка в Японию с посещением памятника жертвам атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, смерть матери, память о не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны старших братьях Магомеде и Ахильчи, 70 односельчанах и миллионах наших соотечественников, отдавших свою жизнь ради великой Победы 1945 года, работа переводчика Наума Гребнева, однокашника Гамзатова по Литинституту, и певца Марка Бернеса, замечания которого были учтены в песенном варианте текста, — лучше всего раскрывают уникальный феномен Расула Гамзатова.

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей…

Летит, летит по небу клин усталый —

Летит в тумане на исходе дня,

И в том строю есть промежуток малый —

Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей

Я поплыву в такой же сизой мгле,

Из-под небес по-птичьи окликая

Всех вас, кого оставил на земле.

Скорлупы от «Библиотекаря»

премьера сериала по мотивам романа Михаила Елизарова

Анна Амелина

«Негативный опыт — он тоже опыт»

М.Ю. Елизаров

Не каждый студент режиссёрского факультета харьковского кулька (а, простите, Ганноверской киношколы) входит парадными дверями на съёмочную площадку топового сериала. В этом смысле Михаил Елизаров — это просто воплощенное доказательство философии успеха, коучи должны носить его на руках и ставить на пьедестал вместо низвергнутой Блиновской. Он даёт надежду безнадежным и веру отчаявшимся — можно вот так вот будучи из ниоткуда стать писателем, написать (Великий Русский?) Роман, и тебя будут издавать, потом переиздавать, потом этот Роман экранизируют, при этом ты — рок-стар с фигурой работы Микеланджело, билеты на твои концерты будут раскупать за 5 минут, а женщины драться за место у сцены. Ну правда, почему он читает лекции о Гайдаре, а не о том, как перестать беспокоиться и стать суперзвездой?

Михаил Юрьевич — наша опора в борьбе с интеллигентским непотизмом и междусобойчиками! Михаил Юрьевич — герой нашего времени!… etc. Ну, если без иронии, то всё вышесказанное говорит о том, что личность автора романа «Библиотекарь» в разговоре о его экранизации действительно важна. Никитой Ефремовым можно родиться, а Михаилом Елизаровым нужно всё-таки стать. Причём одному ему известно, какой ценой.

Так что без камео с писателем, заявленного ещё в репортажах со съемок, изначально было не обойтись. Конечно, он полноценный герой своего романа, конечно, он полноценный библиотекарь с собственной читальней. Да и оценивать экранизацию в отрыве от первоисточника всегда сложно, тем более в данном случае. Но если Михаила Елизарова можно поздравить с триумфом, то создателей сериала, к сожалению, не вполне.

Для тех, кто совсем не знает о чём речь, вкратце. В центре повествования романа — серия книг всеми забытого советского писателя Дмитрия Громова. С виду это ничем не примечательная, штампованная литература. Названия — «Серебряный плёс», «Пролетарская», «Дорогами труда» и т.д., не обещают ничего сверхъестественного. Но каждая из книг, при непрерывном и внимательном прочтении, оказывает на читателя магический эффект, временно наделяет его определенной способностью. Книга Власти («Счастье, лети!») способностью управлять другими, книга Ярости («Дорогами труда») пробуждает нечеловеческую агрессию, Книга Терпения поможет вытерпеть любую боль, книги Памяти и Радости, по сути, помогают обрести забытый смысл существования. А все вместе они способны образовать своего рода щит Родины и вернуть Смысл не только отдельным людям, но и всему многострадальному Отечеству. За книги, естественно, ведется борьба между целыми кланами — «читальнями» и «библиотеками», — скрытая от глаз обычных людей.

Сначала о хорошем. На самом деле, именно упомянутое камео с писателем в первую очередь показывает отношение создателей сериала к первоисточнику. Да, они перекроили под восемь серий практически всё, что только можно (почему нельзя было сделать, например, четыре серии, это бы спасло нас всех от половины ненужных линий), но сделали это бережно и, можно сказать, даже с любовью. Просто это вся бережность, на которую они способны. Причём не в силу своей эстетической ущербности, как думают многие, а из-за особенностей сериального производства. Представляя, какая там орава людей, сроки и куча денег - получилось, на редкость, неплохо.

В первую очередь, к источнику бережно отнеслись актеры и режиссёр. К главным героям есть вопросы, но каст широнинской читальни — загляденье. Ни одного попадания мимо, ни одного актерского провала, при том, что большинство - не суперзвезды, хотя и люди с биографией. Евгения Дмитриева в роли Маргариты Тихоновны просто огонь, собственно, это точное попадание в образ (деталь с переодеванием туфель перед выступлением почему-то особенно запомнилась, кажется, что это именно актёрская придумка). Остальные герои были прописаны не столь подробно, чтобы говорить о попадании, но ровно настолько, чтобы актеры могли их каждый по-своему додумать. И тот факт, что все так выложились, явно говорит о том, что актёрам очень нравился материал, с которым они работали. Совет библиотек тоже хорош, причём, неожиданно убедительным выглядит Михаил Трухин, хотя изначально казалось, что его комедийный флёр убьет образ Шульги, но нет, с каждой серией было всё лучше и лучше. Про Таню пусть пишут мужчины, но действительно очень трогательный типаж. И хотя по возрасту она, как выясняется, вполне себе «женщина августа», но выглядит на весь июнь! Даже крановщица Данкевич (чуть ли не главный предмет ожидания) неплохо подобрана, если б не тот факт, что этот исполинский образ кажется вообще не подразумевал изначально реалистического прочтения, это было всё же за гранью добра и зла.

А вот тандем главных звёзд в лице Никиты Ефремова (Алексей Вязинцев) и Андрея Мерзликина (его отец, который в романе был дядей) как раз вызывает массу вопросов. Во-первых, как сын на отца, они похожи, приблизительно как осинка с апельсинкой. Это откровенно плохо, и вкупе с какими-то шаблонными диалогами в их совместной сцене, очень сильно сбивает с толку в первой серии. Настолько, что смотреть вторую пришлось себя буквально заставлять. Спасает этот дуэт только то, что совместная сцена — единственная. В остальном, жить можно, если не обращать внимания на то, что каждый из них остается как бы в своём амплуа. На фоне таких хороших второплановых персонажей, тут мы видим не столько Вязинцевых, сколько просто Мерзликина и Ефремова, первая серия так вообще — Мерзликин в церкви, Ефремов-аниматор, все на своих местах. Последний полфильма провел в ростовом костюме в фильме Тодоровского-(самого) младшего. То, что внук Ефремова снимается у внука Тодоровского и всех всё устраивает — просто метафора российского кино. Хотя каст «Библиотекаря» вселяет надежду: много малоизвестных имен.

Ещё хороши бои. Они, наверное, не настолько отличные, какими их себе изначально представляешь (не «Убить Билла» в интерьерах советских пансионатов), но постановка и монтаж — очень бодрые. Художники тоже классные. У пожилых реконструкторов должно идти приятное покалывание по телу от некоторых сцен.

Вид книг и заставка сериала — тоже тема для отдельного упоминания. Они видимо и несут в себе значительный «заряд» первоисточника. Если учесть, что это магические артефакты, к ним отнеслись с пристальным вниманием. Получилось здорово. Хотя и не мешало бы использовать тех же моушн-дизайнеров, чтобы убрать название сети магазинов «Авокадо», берущейся из ниоткуда в 99-ом году на одной из проходок героев (первая же серия, если что).

Ну а теперь о грустном. Хотя на что мы вообще рассчитывали? Ожидая не первый год экранизации романа, казалось, что уж если за неё и возьмутся, то начисто выскоблят любое подобие и оригинальной сверхидеи, и вообще любой идеологии, оставив только голую фабулу и хорошие бои. И кажется, что лучше бы так и сделали, а не пытались вести разговоры о смысле жизни на уровне заезженных гуманистических тезисов, перемешивая их с защитой Родины и неусыпаемой Псалтирью. Не, ребят, либо туда, либо сюда.

Хочется верить, что авторы просто прослушали пару лекций про постмодерн того же Михаила Юрьевича, решили, что это их метод, а крутая боёвка между читальнями скинов, проституток, евреев и кавказцев в конце 90-х нам всем крайне необходима, да и смотреться будет куда как эффектнее. К сожалению, эффектность — да, постмодерн — скорее нет. А жаль. Читальня скинов и другие внезапные приколы (отсылаю всех к 18 минуте 5-ой серии) тут смотрятся даже не столько приметой времени, а скорее попыткой сценаристов экранизировать Елизарова, «но не полностью» (без блога в "Завтра"). Маленечко отмазаться от дурной славы, которую ему создала любезная критика. Не хочется никого разочаровывать, но отмазаться вряд ли получится, потому что в глазах тех, от кого обычно отмазываются, мы тут все в одной дырявой лодке. Эх, лучше б это всё был сюр!

Всегда отчётливо видно, когда в уста персонажам вкладывается то, во что сами создатели (а с ними и исполнители) не очень верят. Получается невнятная каша из общих идей и пустых слов, которые пафосно выдаются за смысл существования. И это самая большая проблема экранизации и, главным образом, её финала. В этом-то и была сложность замысла романа, подняться над постмодерном и подсветить незримым светом обесцененные иронией высокие слова про Родину, Радость, Память, Любовь, Смысл... И уж если в романе это не до конца удалось, то куда уж, пытаясь одновременно усидеть на всех стульях. Нельзя дать чему-то сформулированный смысл, если его нет у тебя самого.

Надо было тогда менять финал и оставлять его со знаком вопроса, а не пытаться словами давать ответы на всё. Но что есть то есть. Продолжу, пожалуй, воспринимать все увиденное как тотальную иронию и стёб над снятыми подтяжками, так поинтереснее.

Хотя дух книги и составляло во многом то, что оэкранить либо нельзя, либо очень сложно, — «неброский светлый восторг», «гордая надежда», «радость без примеси веселья»... А тут мы вообще говорим о коммерческом проекте. В этом смысле сравнивать, конечно, бесполезно. Книга Елизарова — не коммерческий продукт. «Подделать Книгу невозможно» — да, как и в полной мере экранизировать её. Тем более в форме сериала.

Повеселила одна из идей всего этого мероприятия. Она не нова для произведений о параллельно существующих мирах, но смешна в контексте пестуемой Елизаровым и его особо преданными фанами сектантской темы. Главный герой хочет сделать магические книги доступными для всех. Доступными. Для всех. Это удивляет больше, чем читальня проституток. С одной стороны, раздача книг всем подряд противоречит самой концепции романа. С другой, и тут я могу ошибаться, кажется, это сильнее всего в проекте под названием «Библиотекарь» противоречит тому Михаилу Елизарову, какой он есть сейчас.

Говорю, «сейчас», потому что писатель, который в середине нулевых написал роман «Библиотекарь» и писатель, которого мы видим сегодня — всё-таки немного разные люди. Это становится особенно заметным, когда перед написанием рецензии копаешься в старых интервью. Кстати, больше половины из них теперь не найти (нашу культуру уничтожают неоплаченные домены), но в тех, что найти, правда — другой. Дело и в разнице в возрасте, и в разнице во времени, и в чем-то ещё, что с этим связано.

Например, в программе Прилепина на телеканале «Дождь»* (забавно, ага) 2013 года М.Ю. оценивает число своих подписчиков суммарно в 3000 человек. Сейчас только в одном «контакте» уже 35 тысяч, причём в геометрической прогрессии количество поклонников стало прирастать году в 2019-м. Сработал мега-кумулятивный эффект, когда одновременно занесло зрителей канала Bad Comedian, а сам писатель выносил свою «Землю». Дальше скандал с «Большой книгой» и пошло-поехало. Плюс, видимо, подросло новое поколение читателей(ниц). А теперь ещё и экранизация. Буквально, второе дыхание и зенит славы.