Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Альберт Бахтизин: Запад хочет разрушить Россию и поделить ее ресурсы

России сегодня не друзей надо искать по всему миру, а активно заниматься развитием своей страны, уверен директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин. В интервью РИА Новости он рассказал о сути гибридной войны Запада против России, о том, к чему может привести обезлюживание обширных территорий страны, и объяснил, как положить конец бегству капиталов из России. Беседовал Серго Кухианидзе.

– Не успели еще высохнуть чернила на только что принятом Европейским союзом 11-м пакете антироссийских санкций, как в Брюсселе уже взялись за составление 12-го пакета. Пора, кажется, называть вещи своими именами. Запад не санкции вводит против России (их число уже перевалило за 14 000), а ведет с ней полномасштабную торгово-экономическую войну, не правда ли?

– Именно так. Но я бы уточнил, что развязанная коллективным Западом война затрагивает не только экономику – она гибридная, поскольку идет сразу по нескольким фронтам: и экономическому, и политическому, и информационному, и, наконец, военному на Украине, где противник воюет с Россией фактически западным оружием. Скажу больше: еще вопрос, какой из фронтов важнейший. Потому, что главная цель этой гибридной войны – не экономику России развалить, а максимально сократить население страны, ухудшая жизнь миллионов людей. Неслучайно Владимир Путин все чаще говорит о проблемах демографии. Ведь уничтожение человеческого потенциала – серьезная угроза безопасности России. По данным Росстата, население у нас действительно сокращается, а прогнозы от международных организаций (департамент народонаселения ООН, Вашингтонский институт) программируют Россию на дальнейшую депопуляцию. Пока мы держимся за счет высокого индекса человеческого развития, который включает в себя и уровень образования, и степень освоения высоких технологий, но запас прочности ограничен. Так что, по сути, идущая сегодня война – это война на истощение. Вот почему Запад заинтересован в том, чтобы она длилась как можно дольше.

– Чего таким образом Запад хочет добиться?

– Западу не дают покоя огромные территории России, богатые природными ресурсами. Ему очень нужны все эти недра, но при одном условии: чтобы россиян в стране проживало минимальное количество, нужное лишь для того, чтобы их эксплуатировать – рубить лес, добывать алмазы и обслуживать трубы, по которым транспортируются нефть и газ. Об этом, к слову, еще "железная леди" – бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер – мечтала. На Западе, поверьте, целые институты занимаются подобными математическими подсчетами в отношении нашей страны.

Словом, война против России началась давно. По сути, она никогда и не прекращалась. Просто в зависимости от той или иной ситуации в мире война эта то затухает, то разгорается. Сегодня Вашингтон и Брюссель вновь раздувают ее, используя ситуацию на Украине.

– В подготовленном недавно вашим институтом исследовании "Экономические войны и национальная безопасность России", одним из факторов, способных решить проблему демографии, стимулировать рождаемость в нашей стране, называется жилищное строительство. Опять этот злополучный квартирный вопрос!

– Да, помимо увеличения темпов экономического роста, финансовой поддержки семей с детьми, гибкого графика работы одного или двоих родителей, расширенного отпуска по уходу за ребенком повышению рождаемости способствует строительство жилья. Жилье в России вроде бы строится. В прошлом году ввели в эксплуатацию рекордные 102 миллиона квадратных метров. Но дело-то не в количестве, а в том, чтобы возводимое жилье было доступно. Какой смысл в противном? Кому нужны все эти необъятные железобетонные коробки, которые, словно призраки, пустыми стоят даже в Москве? Кстати, по соотношению стоимости жилья и среднегодового дохода одного домохозяйства Россия в ряду 103 государств занимает 87 место, вот такое оно у нас дорогое! По показателю доступности жилья на первых местах идут Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, США, Бельгия и другие.

Но для того, чтобы квадратные метры были доступными россиянам, надо думать о снижении ипотечных ставок и об увеличении реальных доходов населения, вести постоянный контроль за ценами на жилье. То есть сегодня нужны дополнительные усилия в рамках национальной цели развития "Комфортная и безопасная среда для жизни". В России, мы также считаем, имеет смысл переориентировать строительство в пользу малоэтажных домов, отказавшись от многоэтажных зданий.

– Послушайте, да что пустые новостройки в Москве. В других крупных городах страны, на необъятных просторах за Уральскими горами вообще, кажется, жизни нет!

– Ну, я бы так резко не говорил. Но верно, экономическая связанность территорий, точнее в нашем случае их разобщенность, – колоссальная проблема России, представляющая еще одну угрозу национальной безопасности. Причем, не только экономическую.

Концентрация значительной доли населения на ограниченной территории, в европейской части страны, создает также техногенные и эпидемиологические угрозы. Этот процесс имеет вполне объяснимую экономическую причину – предоставление различного рода услуг (в области здравоохранения, образования и так далее) населению на территории его концентрированного проживания обходится дешевле, чем в случае их пространственного распределения. В то же время это способствует обезлюживанию территорий. Что скрывать, наш Дальний Восток уже давно – один из лидеров по оттоку населения.

– Это особенно хорошо понимаешь, когда летишь из Москвы во Владивосток, в течение нескольких часов под крылом самолета никаких населенных пунктов – сплошные леса, непроходимая тайга…

– Знаете, я занимался вопросами оценки товарообмена между регионами России. Так вот, в результате проведенных исследований выяснилось, что товарооборот в нашей огромной стране сконцентрирован в основном внутри ограниченных территорий (к примеру, внутри экономических районов или федеральных округов). Некоторые же большие области, макрорегионы экономически друг с другом практически не взаимодействуют. Представьте только, Центральная часть России, например, особо не связана с Дальним Востоком! По-научному все это называется разрыв целостности экономического пространства.

Конечно, за развитие Дальнего Востока надо браться. Президент об этом много говорил на прошлогоднем Восточном экономическом форуме. По некоторым направлениям придется начинать с нуля. Поэтому требуется четкий план действий. Нужно возводить дома, поликлиники, школы, развивать инфраструктуру. В этой связи разумным видится строительство там мощной транспортной артерии, которая стала бы обрастать новыми населенными пунктами. Нельзя допустить, чтобы наш Дальний Восток, богатый ресурсами, превратился для России в отрезанный ломоть. Ведь охочие "подобрать" его, поверьте, найдутся.

– Что вы имеете в виду?

– Понимаете, обезлюживание таких богатейших просторов может спровоцировать соседние с Россией азиатские страны на какие-то действия, даже, скажем, экспансионного характера. До сих пор ничего подобного не было. Но, учитывая бурный рост стран Азии, кто знает, какие задачи они будут реализовывать завтра?

– Если вы имеете в виду Китай, то ведь это же дружественная нам страна, не так ли?

– Конечно, нас объединяет стратегическое партнерство. На КНР мы ориентируемся сегодня, в первую очередь, как на своего союзника в деле построения альтернативного миропорядка, который позволит нам противостоять Западу. Но в отношениях с Китаем, как, впрочем, и с любой другой страной, мы должны руководствоваться не словами о дружбе, а собственными интересами. Именно так, между прочим, поступает и сам Пекин. С кем он дружит? Если судить по торгово-экономическим показателям, то лучшие друзья Китая – это Соединенные Штаты и страны Европейского союза.

Словом, России сегодня не друзей надо искать по всему миру (в Азии, в Африке и Латинской Америке), а активно заниматься развитием своей страны. Потому что друзья, каким бы они ни были, никогда не решат тех судьбоносных проблем, с которыми сталкивается сейчас Россия. К тому же, как показывает практика, многие из них, включая тот же Китай, ведут себя сегодня крайне осторожно с Москвой, опасаясь вторичных санкций со стороны Запада и преследуя в первую очередь свои цели.

Неудивительно, что один из сценариев, который сейчас продвигается западными аналитическими центрами, пока на уровне расчетов на математических моделях, предполагает полную изоляцию России не только от Запада, но и от Китая. Еще недавно такого в их расчетах, должен сказать, не наблюдалось.

– Насколько подобный сценарий правдоподобен?

– Пока он не действует. Но Западу надо, чтобы мировые СМИ подхватили эту идею, начали ее поддерживать, муссировать, распространять. А там видно будет. Мол, эксперты и аналитики Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития утверждают, что, если Россию полностью оторвать от цивилизованной экономики Запада, то она рухнет всего лишь на 0,3%. Если же Россию отцепить еще и от Китая, то мировая экономика упадет на 2%, что также не будет катастрофой. Зато, разрушив Россию, можно будет поделить ее ресурсы. Таким образом, в качестве приоритетной установки в умы глобального социума внедряется мысль: ничего страшного не случится, если мы просто вычеркнем Россию из мирового экономического пространства.

– Но ведь это – чушь какая-то или нет?

– Разумеется, жизнь многообразнее и изощреннее любых схем. А бизнес, как известно, не терпит пустоты. Думаю, найти для себя логистические возможности вдоль той же российско-китайской границы, общей протяженностью, напомню, более четырех тысяч километров, ему будет не так сложно. Запад, может, и сам не до конца верит в свои математически просчитанные стратегии в отношении России, но сегодня для него важно другое – зародить сомнение, вызвать недоверие к нашей стране, снизить ее значимость.

Как бы то ни было, ответом России на все вызовы должно быть одно – форсирование усилий по всем ключевым направлениям, способным привести страну к устойчивому развитию. Надо строить дороги, проводить газификацию, развивать обрабатывающее производство, заниматься жилищным строительством, здравоохранением, образованием, наукой. И по мере того, как мощь России будет расти, у нее не будет недостатка ни в друзьях, ни в партнерах.

– Но для развития, кроме воли, нужны средства. Деньги-то у России есть? А то в последнее время то миллиардер Олег Дерипаска, то бывший министр экономики Андрей Нечаев говорят о том, что наш государственный кошелек вот-вот окажется пуст.

– Деньги, если ответить коротко, у России есть. Другое дело, что они до сих пор в массе своей лежат без движения. Скажу лишь о Фонде национального благосостояния, на счету которого достаточно солидная сумма – более 13 триллионов рублей. Так вот, по моему мнению, большую часть этой суммы следует сегодня не накапливать, а направлять на развитие. Это, во-первых. Во-вторых, пора перестать так бояться эмиссии. Многие твердят, что эмиссия рубля приведет к росту инфляции. Хотя ничего подобного не произошло, когда с начала 2022 года денежная масса России выросла почти на 20 триллионов рублей, что, как известно, не привело к скачку инфляции. И потенциал для ее дальнейшего увеличения сохраняется, ведь в России один из самых низких в мире уровней монетизации, почти в три раза ниже среднемирового уровня. Наши расчеты показали, что повышение уровня монетизации экономики, увеличение инвестиций в основные фонды при поддержке наукоемких отраслей и выравнивании регионального развития способствуют экономическому росту. И, наконец, в-третьих. Чтобы положить конец бегству капиталов из страны, думаю, стоит ввести на любой перевод денежных средств из России за рубеж налог (кроме переводов, касающихся лечения и образования). Так, к примеру, в Индии ввели 20% налог на вывод средств, и число желающих переводить свои деньги за границу, знаете ли, резко сократилось. Заработанные в России деньги, бизнес должен в Россию и вкладывать, не правда ли?

Священник Савва Гаглоев: храм в Гаване – завещание Фиделя Кастро в камне

Храм Казанской иконы Божией Матери в Гаване готовится к 15-летию. О подготовке к юбилею, о том, как к храму относятся местные власти, как меняется состав прихожан, и ждут ли на Кубе визита патриарха Кирилла, в интервью РИА Новости рассказал настоятель храма – священник Савва Гаглоев. Беседовала Карина Степанова.

– Как живет сейчас храм, какие у него успехи и сложности? Есть планы, которыми можете поделиться?

– В этом году исполняется 15 лет со дня освящения нашего храма. Сейчас мы стараемся подготовить храм к нему. В том числе в материальном плане – в первую очередь, стараемся провести необходимые ремонтные работы. Так что мы в ожидании нашего, хоть и небольшого, но юбилея. Пятнадцатилетие в Латинской Америке – особая дата. Юбилей состоится 19 октября. Но обычно отмечаем 4 ноября, в день Казанской иконы.

Слава Богу, к нам очень благосклонное отношение власти. Стараются помогать во всем. Храм был построен кубинским правительством и был безвозмездно предан Русской Церкви. Это памятник русско-кубинской дружбе. Можно даже сказать, что наш храм является завещанием Фиделя Кастро потомкам, воплощенным в камне. Из этого завещания мы можем извлечь наказ хранить и развивать дружбу с Россией, помнить нашу богатую историю. И, так как это все-таки храм – еще и совет стараться расширять свои мировоззренческие границы и смотреть дальше сегодняшнего дня, заглядывать и за горизонт.

– Прихожан сейчас становится больше или меньше?

– Прихожан за последнее время стало меньше – в силу большого оттока населения. Но, вместе с тем, растет процентный состав кубинцев в нашей общине. Многие кубинцы проявляют интерес к православию. Многие приходят из неверия или из других конфессий. Таких немного, но, главное, есть тенденция. Мы стараемся никого поспешно не крестить. Но, когда бывает видна серьезность намерений, что желание креститься – не прихоть, а человек действительно интересуется православием, тогда мы принимаем таких людей в нашу общину, и они становятся членами нашей приходской семьи.

– В основном прихожане – русские?

– Русские, есть украинцы, белорусы, сербы, эфиопы... Здесь нет практически православных храмов. Поэтому, если среди туристов бывают представители православных народов, то они приходят к нам. Ну, и кубинцы. В силу такого смешанного состава службы проходят на двух языках – церковно-славянском и испанском.

– Нужна ли Кубе вторая русская церковь? Есть ли в этом необходимость?

– Пока такой необходимости нет. Наш храм – одна из самых больших действующих церквей Московского Патриархата в Латинской Америке. Надо развивать приходскую жизнь и наполнять содержанием то, что мы уже имеем. И надо совершать выездные богослужения. Куба – большая страна, с Россией, конечно, не сравнить, но тем не менее. И наши соотечественники живут не только в Гаване, но и в других городах. Им сложно добираться до столицы. Поэтому бывает необходимость совершать выездные богослужения.

Я не так часто езжу по Кубе в силу разных причин. Но можно было бы просто расширить свою деятельность за пределы столицы. Правда, для этого нужны ресурсы, и кадровые, и финансовые. Но я верю в будущее нашей церкви на этом удивительном острове.

– Ждете ли нового визита патриарха Кирилла на Кубу, который в аэропорту Гаваны в 2016 году встречался впервые в истории с папой Римским Франциском, а еще раньше, в 2008 году, в сане митрополита освящал и русский храм?

– Насколько мне известно, у святейшего патриарха есть приглашение на посещение Кубы, но сложно сказать, когда это станет возможно. Одно несомненно: визиту святейшего патриарха Кирилла на Кубе всегда рады.

Примечательно, что в массе своей кубинский народ знает в лицо и по имени только двух религиозных лидеров – главу Католической церкви, папу Франциска, и предстоятеля Русской Православной церкви патриарха Кирилла. Их визиты на Кубу оставили глубокий след в народной памяти.

Других религиозных деятелей они, как правило, не знают. Часто не знают даже, кто местный архиепископ города Гавана. А кто является главой Русской православной церкви – знают.

Павел Косов: спрос у новых регионов на сельхозтехнику колоссальный

Сельхозтехника в России подорожала, но ее покупают, хотя все чаще минуя банковский кредит, используя лизинг – берут в срочное пользование за определенную плату. О спросе аграриев на такие инструменты, об особых условиях для новых российских регионов и планах на ближайшие пять лет в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор крупнейшей в России государственной агропромышленной лизинговой компании "Росагролизинг" Павел Косов. Беседовала Елена Орехова.

– Росагролизинг в этом году завершает пятилетнюю программу развития. Какие планы на следующую пятилетку?

– Новую стратегию только начали разрабатывать, к концу лета выйдем с первым вариантом на совет директоров. Но могу уже сказать, что по лизинговому портфелю закладываем ежегодный умеренный рост: думаю, следующие пять лет будем жить именно в такой парадигме. Делаем ставку на цифровизацию всех процессов, касающихся работы с клиентами, и качество сервиса. Наша доля на рынке лизинга сельхозтехники по итогам прошлого года составила 62%. В целом хочется обратить внимание, что в других отраслях объем лизинговых продаж в этом году сокращался, но в аграрной даже вырос на 7,6%. Сама доля лизинга в приобретении техники практически сравнялась с долей техники, приобретаемой в кредит у банка.– В этом году сколько планируете поставить техники аграриям, какое число уже работает в поле?

– Сейчас в номенклатуре наших продаж более 15 тысяч единиц техники, 96% из нее российского и белорусского производства. В 2023 году рассчитываем приобрести и передать в лизинг 13 тысяч единиц сельхозтехники. Уверен, что пересматривать этот план мы не будем: на сегодня уже поставлено 7 400 единиц техники, на 39% выше, чем год назад на ту же дату – это порядка 55 миллиардов рублей инвестиций.

Отдельно отмечу, что в прошлом году ввели такое понятие, как инновационные продукты, и в этой категории предлагаем клиентам беспилотники. Спрос пока не сумасшедший, что объяснимо: полеты для такой техники сейчас запрещены. Но будущее наверняка серьезное: использование БПЛА при работе с землей дает лучшие результаты и экономит деньги, поскольку они могут заменить очень многие агрегаты.

– Со стороны новых регионов какой спрос на продукты компании?

– Мы там присутствовали с прошлого года как некий инструмент поддержки аграриев, с этого года начали работать официально. Первые партии сельхозтехники стоимостью свыше 950 миллионов рублей уже отгружены в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую область. Кроме того, отгрузки ожидает еще 85 единиц техники на общую сумму 757 миллионов рублей. Всего от аграриев новых территорий по состоянию на конец июня 2023 года мы получили несколько сотен заявок на поставку свыше 500 единиц сельхозтехники и оборудования

Совокупный объем инвестиций общества в удовлетворение потребности в первоочередных средствах производства для новых регионов укладывается в два миллиарда рублей. Но спрос на технику в наших новых регионах колоссальный, поэтому скоро будем согласовывать с властями дополнительный лимит.

Списки аграриев и перечень нужной им техники предоставляют региональные власти. Конечно, нужно время на адаптацию: например, отчетность у местных сельхозпроизводителей была другая. Но рисков никаких не видим. Также для местных фермеров действуют льготные условия финансирования: отсрочка уплаты основного долга до октября 2024 года и процентов – до октября 2023 года.

– Как работали в условиях резкого роста цен на сельхозтехнику в этом году?

– Цена выросла катастрофически, в лучшем случае на 15%, но порой и до двукратного подорожания доходило по отдельным позициям: например, два года назад самоходная единица техники стоила семь миллионов рублей, сейчас – 15 миллионов. И это очень сложная история и для агрария, и для машиностроителя: первым неясно, за счет каких средств покупать, вторым не оставили выбора цены на металлы и импортные комплектующие.

Как институт поддержки пытаемся находить способы сглаживания этой ситуации: например, продлили срок передачи в лизинг техники с пяти до восьми лет, а выплату основного долга перенесли на сентябрь 2024 года. Все это, конечно, не снимает полностью вопрос роста цены, но хотя бы уменьшает для клиента обслуживание долга. Такая программа работает с середины мая и будет работать до середины июля, если почувствуем необходимость продлить – будем продлевать.

– Нужны ли сейчас компании дополнительные средства?

– Если у акционера (у государства – ред.) будут намерения нас докапитализировать в связи с какими-то новыми задачами, мы не откажемся. Но если компании понадобятся средства, сможем и самостоятельно их привлечь: либо через банковский кредит, либо на публичном рынке – это позволяет наш уровень кредитного рейтинга. Но сейчас мы находимся в той ситуации, когда за дополнительными деньгами не идем.

– А как реализуется программа строительства судов-зерновозов?

– России как крупнейшему экспортеру зерна крайне нужен собственный флот для его перевозок. Логистические трудности, с которыми поставщики столкнулись за последний год, ускорили этот процесс. Потребность экспортеров, как показал наш опрос, – это более 60 судов океанического типа на 40 тысяч и 60 тысяч тонн водоизмещения. Проектную документацию делает Крыловской государственный научный центр, она будет готова осенью.

– Какие варианты финансирования этой программы?

– На мой взгляд, есть два пути – либо получить деньги из ФНБ, либо собрать их с рынка, но при этом сохраняя бюджетные субсидии, чтобы снизить ставку для клиентов. Мне кажется, второй путь подойдет больше. Банковские кредиты тоже нельзя исключать. Но мнение акционера может отличаться, поэтому финансирование еще будет обсуждаться.

– На какие еще лизинговые проекты для АПК смотрите?

– Прорабатываем программу по строительству в лизинг комплексов по хранению и переработке сельхозпродукции, например, зерна. Такой продукт, по нашему мнению, смогут использовать и аграрии, и переработчики, и трейдеры: к примеру, несколько маленьких хозяйств могут объединиться и подать единую заявку. Но срок договора, разумеется, будет больше тех, что сейчас, с точки зрения окупаемости не меньше 10 лет. Опыт у нас есть, например, много лет на принципах проектного финансирования строим элеваторы.

– Интересны ли форматы автомобильных или железнодорожных перевозок?

– Да, интерес есть, хотим, чтобы в нашу льготную программу включили железнодорожные вагоны. Кроме того, у нас достаточно большой лизинговый портфель по зерновозам, по нашему мнению, льготный лизинг мог бы действовать и для них. Обсуждаем этот вопрос с Минфином.

Сейчас и вагон-зерновоз, и зерновоз-автопоезд обходятся дороже, чем комбайн, хотя все это – абсолютно неотъемлемая часть сельхозпроизводства. Урожай ведь надо не только вырастить, но еще и продать, а до этого – транспортировать к месту поставки.

– Прорабатывалось ли предложение Минпромторга распространить льготные программы компании на приобретение пищевого оборудования?

– Вопрос прорабатывался совместно с Минсельхозом и Минпромторгом. Есть единая позиция – включить и переработчиков, и все оборудование в субсидию, которая предусмотрена в постановлении правительства по льготному лизингу. Документы с этими предложениями направлены в правительство, надеюсь, в ближайшее время получим заключение. Объем лизинга пищевой промышленности мы оцениваем в районе одного миллиарда рублей.

РНФ объявил конкурсы отдельных научных групп, междисциплинарных проектов, а также конкурсы продления реализации проектов

Междисциплинарные проекты должны быть направлены на объединение усилий уже существующих научных групп, в том числе на укрепление межрегиональных и международных научных связей.

Основная задача конкурса отдельных научных групп – развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд.

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2024–2026 годах с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года по всем отраслям знаний, указанным в конкурсной документации.

Размер одного гранта – от 4 до 7 млн рублей ежегодно.

Заявка на конкурс представляется не позднее 17 часов 00 минут (по московскому времени) 15 ноября 2023 года через ИАС РНФ.

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации» (междисциплинарные проекты)

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 2024–2027 годах с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на три года по всем отраслям знаний, указанным в конкурсной документации.

Размер одного гранта составляет от 8 до 15 млн рублей ежегодно.

Заявка на конкурс представляется не позднее 17 часов 00 минут (по московскому времени) 15 ноября 2023 через ИАС РНФ.

Продление конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»

В конкурсе могут принимать участие проекты научных групп, являющиеся продолжением проектов, поддержанных в 2021 году грантами РНФ.

Размер одного гранта на реализацию проекта в 2024–2025 годах составит от 4 до 7 млн рублей ежегодно.

Заявка на конкурс представляется не позднее 17 часов 00 минут (по московскому времени) 21 декабря 2023 года через ИАС РНФ.

Продление конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации» (междисциплинарные проекты)

В конкурсе могут принимать участие междисциплинарные проекты научных коллективов, являющиеся продолжением междисциплинарных проектов, поддержанных в 2020 году грантами РНФ.

Размер одного гранта на реализацию проекта в 2024–2026 годах составит от 4 до 7 млн рублей ежегодно.

Заявка на конкурс представляется не позднее 17 часов 00 минут (по московскому времени) 21 декабря 2023 года через ИАС РНФ.

Подробная информация о конкурсах и требования к участникам представлены в разделе «Конкурсы» официального сайта РНФ.

Источник: Пресс-служба РНФ.

Концентрации токсичных веществ в наночастицах пеплов камчатских вулканов в десятки раз превышают их концентрацию в микрочастицах

Ученые лаборатории геохимии наночастиц Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) выделили и изучили наночастицы пепла вулканов Камчатки и обнаружили, что концентрация токсичных и потенциально токсичных элементов в наночастицах пепла может в десятки и даже сотни раз превышать их концентрацию в микрочастицах. Полученные результаты важны при оценке миграции токсичных элементов в окружающей среде и потенциальных рисков для экосистем и здоровья человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Геохимия».

Вулканические извержения являются одним из основных источников природных наночастиц в окружающей среды. По оценкам, ежегодно в результате вулканических извержений в атмосферу выбрасывается порядка 22 млн тонн наночастиц. Во время извержения наночастицы вулканического пепла могут быть выброшены на высоту десятков километров и достигать стратосферы, где затем распространяются вокруг всего Земного шара, годами воздействуя на различные его регионы. В результате извержений происходит загрязнение наночастицами не только воздушных, но и наземных и водных экосистем. Наночастицы вулканического пепла могут также оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека. За счет высокой проникающей способности в организм человека при дыхании наночастицы могут вызывать различные заболевания органов дыхания.

При помощи разработанного сотрудниками лаборатории геохимии наночастиц ГЕОХИ РАН комплексного подхода к выделению и анализу наночастиц окружающей среды был изучен элементный состав пеплов некоторых камчатских вулканов, таких как Ключевской, Толбачик, Кизимен и Шивелуч (Рис. 1). Показано, что в наночастицах вулканического пепла со средним размером около 100 нм концентрация токсичных и потенциально токсичных элементов, таких как никель, медь, мышьяк, кадмий, олово, ртуть, таллий, свинец, висмут, от 10 до 535 раз превышает их концентрацию в исходных образцах пепла со средним размером частиц около 50 мкм. Для наиболее летучих элементов, таких как мышьяк, теллур, ртуть, висмут выявлены самые высокие коэффициенты концентрирования (более 100). На основании данных, полученных с помощью уникального метода масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой в режиме анализа единичных частиц, сделано предположение, что концентрирование перечисленных элементов во фракции наночастиц вулканического пепла происходит, в основном, в результате конденсации данных элементов или их соединений из газовой фазы и образования индивидуальных (отдельных) минеральных фаз, средний размер которых согласно результатам анализа варьируется от 12 до 74 нм.

Полученные результаты имеют не только фундаментальное значение для геохимии, но и могут быть востребованы при оценке рисков для человека, связанных с вдыханием наночастиц вулканического пепла.

Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России.

Публикация: М. С. Ермолин, С. Н. Шилобреева, П. С. Федотов (2023) Изучение химического состава наночастиц пепла вулканов камчатки. Геохимия, 68 (4), 367-378, doi:10.31857/S0016752523040040.

Источник: ГЕОХИ РАН.

Совместная научно-исследовательская группа институтов РАН подготовит высококвалифицированные кадры с опытом работы в научной сфере

На базе Института динамики систем и теории имени В. М. Матросова СО РАН создана совместная научно-исследовательская группа с Институтом системного программирования им. В. П. Иванникова РАН. Соответствующее соглашение подписано в июне 2023 года.

Работа группы позволит создать необходимые условия для обучения и привлечения студентов в области информационных технологий, подготовить высококвалифицированные кадры с опытом работы в научной сфере, а также интегрировать результаты научно-исследовательской деятельности ИДСТУ СО РАН и ИСП РАН в российское и мировое научное сообщество.

«Мы постоянно работаем над привлечением молодых, талантливых кадров для работы в науке. Новая группа будет взаимодействовать с лабораториями института по решению совместных задач», — сказал директор Института динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН академик Игорь Вячеславович Бычков.

Участники группы — научные сотрудники ИДСТУ СО РАН и стипендиаты совместной программы ИСП РАН и Института математики и информационных технологий ИГУ. Стипендиальная программа реализуется на базе ИДСТУ СО РАН с 2022 года, а ее участниками являются студенты ИМИТ ИГУ таких направлений, как «Прикладная математика и информатика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Размер ежемесячной стипендии варьируется от 7 до 120 000 рублей и зависит от уровня стипендиальной программы.

«За относительно небольшое время работы стипендиаты уже показали хорошие результаты — это участие в научных конференциях, научные публикации, участие в грантовых проектах, также они демонстрируют хорошие результаты по решению прикладных задач», — говорит руководитель научной группы и старший научный сотрудник отделения информационных технологий и систем ИДСТУ СО РАН кандидат технических наук Андрей Анатольевич Михайлов.

О своих научных результатах стипендиаты рассказали на защите научных работ 28 июня в ИДСТУ СО РАН. Одна из них посвящена восстановлению текста после копирования. На первый взгляд эта проблема давно решена, но это не касается документации со сложным фоном.

«Это архивные и другие документы, с которыми рядовые программы не справляются. Также это первые шаги по созданию отечественного программного обеспечения по извлечению текстовой информации», — отметил автор доклада, студент 3 курса ИМИТ ИГУ Михаил Викторович Загородников.

Также среди основных направлений деятельности группы — разработка программных средств анализа электронных документов, разработка программных средств обработки естественного языка. В настоящее время в научной группе работают пять студентов ИМИТ ИГУ: Даниил Евгеньевич Копылов, Михаил Викторович Загородников, Полина Павловна Дергунова, Владимир Михайлович Аксаментов, Андрей Владимирович Севергин. Количество сотрудников нового подразделения будет планомерно увеличиваться.

«В работе научной группы могут принять участие не только участники стипендиальной программы, но и другие студенты таких направлений, как математика и информационные технологии. Это уникальная возможность для начала работы в науке еще в студенческие годы», — говорит Андрей Анатольевич.

Задать вопросы о работе в научно-исследовательской группе можно по электронной почте: scholarship@icc.ru

Источник: Научно-организационный отдел Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН.

Оценка радиоэкологической обстановки на территории Канинской тундры

Не секрет, что арктические экосистемы считаются хрупкими и уязвимыми к влиянию человеческой деятельности и климатическим изменениям. Северо-западные тундровые регионы – не исключение. С 1950-х годов Арктика подвергается техногенному радиоактивному загрязнению. Причин тому много – это и проводившиеся некогда ядерные испытания, и последствия аварий на АЭС (Чернобыль и Фукусима), и так называемые мирные ядерные взрывы в интересах народного хозяйства. Учёные Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) оценили радиоэкологическую обстановку на территории Канинской тундры.

Экспедиция сотрудников лаборатории экологической радиологии прошла в июне 2022 года на территории бассейна реки Несь. Учёные изучили более 60 проб торфа и донных отложений в радиусе 10 км от села Несь, а также образцы рыбы (щука, окунь).

Учёные Лавёровского центра провели радиоэкологические исследования в Канинской тундре.

В лаборатории Лавёровского центра отобранные пробы торфа, донных отложений и рыбы были исследованы на содержание цезия-137 и стронция-90, являющихся основными контролируемыми радионуклидами в соответствии с российскими санитарными правилами и нормами. Измерения проводились с помощью высокоточного современного оборудования.

Проведённые исследования проб, взятых с территории бассейна реки Несь в 2022 году, позволили учёным прийти к выводу о незначительном (фоновом) содержании изученных радионуклидов в компонентах природной среды, не превышающем установленные в России нормативы. Например, содержание цезия-137 в рыбе в 5-6 раз ниже санитарных требований. А стронций-90 обнаружен не во всех пробах.

Учёные Лавёровского центра провели радиоэкологические исследования в Канинской тундре.

Расчёты показали, что основным источником данных радионуклидов являются «отголоски» ядерного прошлого, которые связаны с глобальными атмосферными выпадениями. Этот вывод подтверждается отсутствием в зоне исследования других более короткоживущих радионуклидов, которые бы указывали на «свежее» поступление.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 22-27-20079 «Радионуклиды в экосистемах тундры: источники, уровни загрязнения, антропогенные механизмы трансформации (на примере Ненецкого автономного округа)».

Источник: Федеральный исследовательский центр

комплексного изучения Арктики

имени академика Н. П. Лавёрова

Уральского отделения РАН.

Междисциплинарные аспекты искусственного интеллекта

В течение пяти дней в Москве проходили заседания Всемирного конгресса «Теория систем, алгебраическая биология, искусственный интеллект: математические основы и приложения», организованного Российской академией наук при участии национальных академий наук Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, а также научных центров Китая, Индии и других стран. Цель этого форума обозначил в своем приветственном слове президент РАН Геннадий Красников: проследить развитие и распространение математической теории систем, алгебраической биологии, искусственного интеллекта (ИИ) с упором на основы и разделы фундаментальной математики.

Конгресс отличали насыщенная содержательная повестка, широкий круг актуальных и значимых тем. В его работе участвовали математики, философы, биологи, юристы, представители сельскохозяйственных наук. Участники форума отмечали, что сегодня многие вопросы в сфере искусственного интеллекта остаются неразрешенными. Они связаны с выявлением пределов использования технологий ИИ в различных сферах жизнедеятельности общества. Глава РАН отметил, что в нынешних сложных геополитических условиях нашей стране необходимо добиться безусловного лидерства в области искусственного интеллекта, и выразил уверенность, что идеи и предложения, высказанные в ходе пленарных и секционных заседаний, послужат научным осмыслением многих важнейших фундаментальных и прикладных проблем.

Участникам форума поступили приветствия и напутствия от национальных академий наук. Так, член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии Петр Казакевич подчеркнул, что в современную эпоху вопросы развития находятся на стыке биологии, нейробиологии, фундаментальной математики. Именно здесь – корни прорывных технологий. Он привел в пример сельское хозяйство, важнейшую для Белоруссии отрасль, где для принятия решений в режиме реального времени требуются внедрение сильного искусственного интеллекта, выработка новых алгоритмов, воспринимающих и учитывающих сигналы от живых объектов.

Директор Китайско-Российского математического центра академик Китайской академии наук Джан Джипин отметил, что информационная революция, которая своими корнями уходит в математику, принесла в нашу жизнь серьезные изменения, в том числе благодаря системам машинного обучения, которые помогают получать прорывные решения в различных областях, более эффективно вырабатывать математические теории, лежащие в основе искусственного интеллекта.

Вице-президент РАН академик Владислав Панченко анонсировал участие в конгрессе практически всех отделений РАН. Отделение общественных наук представляла академик Талия Хабриева, которая отметила, что тема форума во многом имеет мировоззренческое значение. По ее мнению, технологии искусственного интеллекта существенно влияют на общество, область их использования постоянно расширяется. Определяя сферы применения искусственного интеллекта, нельзя забывать о социальных коллизиях его использования, возможных антропологически негативных последствиях. Развитие технологий ИИ ставит на повестку дня вопросы о трансформации представлений о самом человеке, фундаментальной неопределенности и нестабильности человеческого бытия, «проблематизирует» границы человека. Уже сейчас, по словам академика, очевидно, что искусственный интеллект станет частью нашей жизни, однако его распространение порождает целый ряд технических, философских, юридических, этических вопросов, связанных как с допустимостью применения таких систем, так и с необходимостью соблюдения этических норм при их функционировании.

«Некоторыми зарубежными учеными уже ведется работа по созданию так называемого „хорошего общества искусственно интеллекта”, то есть такого социума, в котором на благо человечества успешно сотрудничают искусственный интеллект и люди. Но нам еще предстоит оценить результаты их исследований. А пока берусь утверждать, что искусственный интеллект не заменит человека, в руках которого должны быть сосредоточены средства контроля за ним. Единственно верный путь для человечества – принять на себя всю полноту ответственности и осознанно регулировать создание и использования искусственного интеллекта», – заключила Талия Хабриева.

Выступая от имени Отделения сельскохозяйственных наук РАН, академик Яков Лобачевский назвал современное сельское хозяйство высокотехнологичной областью, требующей применения цифровых технологий, в том числе технологий ИИ для существенного повышения эффективности и безопасности работ, улучшения условий труда. Одной из проблем он считает создание биомашинных систем, которые соединяют взаимодействие живых организмов с техническими системами. Сейчас различные робототехнические устройства активно используются в полеводстве, животноводстве, при переработке сельскохозяйственной продукции. Широкое применение находят беспилотные наземные и летательные системы, которые предназначены для исследований начальных условий, проведения мониторинга и производства высокоточных операций. Технологии ИИ, по словам академика, позволяют быстро реагировать на изменяющиеся условия (в том числе на проявление болезней или обнаружение вредителей на сельскохозяйственных растениях) и устранять угрозы. В растениеводстве и животноводстве происходит тотальный переход на автоматизированные и роботизированные системы. Однако огромной проблемой, по мнению ученого, является управление движением сельскохозяйственных агрегатов и технологическими процессами. Практически никакие операции не выполняются сейчас без предварительных исследований и последующего мониторинга. Только после этого на основе цифровых технологий принимаются решения и производятся необходимые действия. Широко применяются интеллектуальные технологии и в селекционном процессе.

Заместитель руководителя Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН академик Игорь Каляев подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта находят широкое применение в промышленном производстве, на транспорте, в энергетике, в области обороны и безопасности, то есть в тех сферах, за которые отвечает отделение. В то же время все чаще раздаются голоса тех ученых, которые считают дальнейшее развитие технологий ИИ большой опасностью для всего человечества, и поэтому одной из важнейших проблем, на которую стоит обратить самое пристальное внимание, должна стать проблема доверия к искусственному интеллекту и безопасность его использования.

Во многих пленарных докладах звучала мысль о необходимости взаимодействия со специалистами из других отделений. Так, в докладе академика Константина Анохина речь шла о нейрофизиологии высших функций мозга – области, которая лежит на перекрестке системной биологии, теории систем, математики и искусственного интеллекта. В последние годы эта дисциплина связана с развитием новых математических подходов, и потому ученый пригласил к сотрудничеству специалистов в области математики и IT.

Участники форума отмечали, что соединение усилий позволит получить действительно новые качественные результаты и активно продвигаться в создании новых, современных технологий и подходов к реализации научных достижений.

Светлана Беляева.

Источник: мультимедийный портал «Поиск».

Круглый стол «Стратегическое и технологическое планирование для решения актуальных задач в области медицинских исследований»

Круглый стол «Стратегическое и технологическое планирование для решения актуальных задач в области медицинских исследований» прошел 5 июля в г. Москва в рамках Всероссийской мультимедийной конференции «Орфанетика», посвященной диагностике и лечению редких наследственных заболеваний. Модератором дискуссии выступил помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.

Участниками обсуждения стали представители научного и медицинского сообщества, политики, руководители крупных отечественных учреждений, ведущих исследования в сфере биотехнологий: директор Томского НИМЦ, академик РАН Вадим Степанов, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин, директор НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Говорун, директор Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова, академик РАН Сергей Куцев, директор института репродуктивной генетики НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова, член-корр. РАН Дмитрий Трофимов, директор Национального НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко, профессор Александр Зудин, заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Денис Логунов и другие.

В ходе Круглого стола обсудили сценарии технологического развития медицины и фармацевтики будущего, стратегическое планирование биомедицинских исследований для решения актуальных задач государства в экономике и социальной сфере, критически значимые направления таких исследований и технологический суверенитет в области медицины и фармацевтики.

Представители науки, медицины и власти в ходе Круглого стола обсудили актуальные задачи в области биомедицинских исследований.

Директор Томского НИМЦ, академик РАН Вадим Степанов отметил необходимость проведения фундаментальных исследований, которые остаются крайне важными, несмотря на быстрое развитие технологического прогресса. Вадим Анатольевич также заострил внимание на проблеме внедрения результатов исследований и разработок в практическое здравоохранение – в частности, на готовность здравоохранения принять новые технологии.

Источник: Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН.

В этом году ж/д завоз черного лома российским металлургам заметно уступает прошлогоднему уровню

В июне текущего года прямые поступления черного лома по сети РЖД на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 1,05 млн тонн.

Это на 12% выше уровня предыдущего месяца, а в годовом исчислении - на 8%.

В целом за период с января по июнь объемы завоза достигли 5,4 млн тонн, что на 10% ниже уровня прошлого года

ЧЦЗ готовится сократить выбросы на треть

На АО «ЧЦЗ» реализуется масштабный экологический проект – внедрение дополнительной очистки отходящих газов после печей Вельц-цеха. Основная задача новой системы – снижение воздействия на атмосферный воздух.

В настоящее время газы после печей Вельц-цеха подвергаются только очистке от пыли в рукавных фильтрах, реконструкция же предполагает строительство очистки от газовых составляющих. За счет реализации мероприятий планируется достичь снижения выбросов загрязняющих веществ более чем на 34% от уровня фактического выброса 2022 года.

Системы предполагают мокрый способ очистки, при этом отходящие газы в специальном абсорбере орошаются реагентом – суспензией известняка. Степень очистки таким способом достигает 98%. В результате реакции образуется гипс, который в дальнейшем может быть использован в производстве строительных материалов.

На сегодняшний день по газоочистке прокалочных печей получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию, уже начаты подготовительные работы к строительству объекта. Строительно-монтажные работы будут завершены к сентябрю 2024 года. По вельц-печам разрабатывается проектная документация. К концу 2026 года газоочисткой планируется оснастить все печи вельц-цеха.

Значительно вырос ж/д завоз стальной продукции для металлоторговли

В июне текущего года, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы основных российских торговых предприятий и сетей составили 0,88 млн тонн.

Это на 11% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки выросли в 1,6 раза.

В целом за период с января по июнь объемы завоза достигли 5,4 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.

ЧЭМК, Кузнецкие ферросплавы и СЗФ стали частью нового холдинга

Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК), которая в конце 2020 годаполностью перешла к Юрию Антипову, в июне 2023-гопрекратила работу, став частью нового холдинга. Все предприятия, которые раньше объединяла УСМК, перешли к АО «Компания Эталон», следует из данных в базе «СБИС», сообщает BusinessFM Челябинск.

Компания «Эталон» зарегистрирована в ноябре 2022 года в Челябинске. Юридически организация находится воДворце спорта «Электрометаллург»на улице Российской. «Эталон» теперь является учредителем всех активов УСМК. Это Челябинский электрометаллургический комбинат, «Метагломерат» (поселок Магнитка Кусинского района), Катав-Ивановский литейный завод, Кузнецкие ферросплавы (Новокузнецк Кемеровской области) и Серовский завод ферросплавов (Свердловская область).

Учредители АО «Компания Эталон» сейчас скрыты, держателем реестра акционеров указан «ВТБ Регистратор». С ноября 2022 года по май 2023-го владельцем был Олег Берсенев, бизнес-партнер Юрия Антипова и Александра Аристова (Аристовупосле раздела УСМКотошла группа «Ариант»). Он же являлся генеральным директором организации. Сейчас этот пост занимает Александр Дудоров, который ранее руководил УСМК.

В 2022 году чистая прибыль ныне ликвидированного холдинга составляла 17,7 млрд рублей. В ноябре прошлого года Юрий и Людмила Антиповы вышли из состава акционеров УСМК. Владельцами были Сергей, Алексей и Михаил Антиповы (сыновья), председатель совета директоров УСМК Олег Берсенев, Елена Головина и член совета директоров УСМК Александр Назаров.

В I полугодии экспортные ж/д отгрузки стальной продукции от меткомбинатов упали на 24%

В июне текущего года основные предприятия металлургической отрасли России отправили по сети РЖД на экспорт 1,3 млн тонн стального проката и труб.

Это на 22% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки сократились на 32%.

В целом за период с января по июнь объемы отгрузок достигли 9,2 млн тонн, что на 24% ниже уровня прошлого года.

В I полугодии выросли ж/д отгрузки стальной продукции от меткомбинатов российским потребителям

В июне текущего года основные предприятия металлургической отрасли России отправили по сети РЖД российским потребителям 3,36 млн тонн стального проката и труб.

Это на 9% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки выросли на 23%.

В целом за период с января по июнь объемы отгрузок достигли 20,5 млн тонн, что на 4% выше уровня прошлого года.

В Подмосковье введен в строй еще один склад металлопроката

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию здания склада в поселке Останкино Дмитровского городского округа. Застройщиком выступил ООО «Стандарт».

Компания инвестировала в проект 25 млн рублей.Склад предназначен для хранения сортового металлопроката: швеллера, арматуры и др. Помещение оборудовано необходимыми техническими коммуникациями и стеллажной системой.

Площадь объекта составляет 1470 кв. метров. Создано 7? рабочих мест.Проект сопровождал персональный менеджер Центра Содействия Строительству при Правительстве регион

Цены 2 квартала на стальную продукцию на БУТБ снизились на 10%

Котировки на изделия из черных металлов продолжают снижаться на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Согласно аналитическому отчету БУТБ, по итогам биржевых торгов во втором квартале 2023 года цены на основную номенклатуру изделий из черных металлов снизились в среднем на 10% к аналогичному периоду 2022 года. Больше всего подешевели уголок и швеллер. Средняя стоимость данной продукции по заключенным биржевым сделкам упала на 13% и составила Br2300-2600 за 1 т (без НДС), а непокрытый листовой прокат в зависимости от толщины и марки стали потерял в цене около 9% и теперь стоит Br2200-2400 за 1 т (без НДС). Кроме того, заметно снизились котировки на стальные трубы. В настоящее время их можно приобрести по Br2130-2210 за 1 т, что на 9-11% дешевле, чем во втором квартале прошлого года.

"Нынешнюю ситуацию на биржевых торгах металлопродукцией можно охарактеризовать как классический рынок покупателя, когда предложение превышает спрос, а продавцы охотно идут на уступки. Это обусловлено как затянувшимся спадом на мировом рынке стали, заставившем производителей скорректировать свою ценовую политику, так и непосредственно эффективностью работы биржевого механизма.

Например, в России, которая традиционно является основным поставщиком металла для белорусской промышленности, за последние две недели горячекатаный листовой прокат подешевел на 4%. Примерно с таким же дисконтом сейчас можно купить российский холоднокатаный лист и сварные трубы.

Схожая динамика наблюдается и на белорусской биржевой площадке, где многие поставщики уже пересмотрели свои прейскуранты в сторону уменьшения. К тому же дополнительное давление на цены оказывает конкуренция в ходе торгов, что обеспечивает еще большую экономию для отечественных предприятий, осуществляющих закупки через биржу", - пояснили в пресс-службе БУТБ.

По данным биржи, во втором квартале этого года объем сделок с черными металлами и изделиями из них на внутреннем рынке вырос на 28% по сравнению с апрелем - июнем 2022 года, превысив отметку в 110 тыс. т. В целом по результатам первого полугодия на биржевых торгах было реализовано 229 тыс. т продукции черной металлургии - на 29% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом с целью минимизации рисков участники торгов все чаще применяют схему "поставка против платежа". По сравнению с прошлым годом количество таких сделок увеличилось на 13%.

Энергопереход обойдется ЕС в $760 млрд

Еврокомиссия посчитала, сколько средств нужно вложить, чтобы достичь нулевых выбросов в ЕС

«Для достижения целей „зеленой сделки“ и нашего плана восстановления энергоснабжения потребуются дополнительные инвестиции — около $675,3 млрд ежегодно и еще $100,28 млрд для реализации „Закона о промышленности с нулевыми выбросами“ в течение периода 2023–2030 годов», — говорится в заявлении ЕК.

«Европейский инвестиционный банк должен оказывать более сильную поддержку стратегическим инвестициям в ВИЭ-проекты», — добавил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

США, хоть Байден и регулярно отходит в угол подекарбонизировать, инвестируют миллиарды в СПГ-терминалы. Китай тратит деньги не только на терминалы, но и заключает долгосрочные сделки по СПГ. Россия, пусть и со скрипом, не жалеет средств на создание теневого флота. Япония тратит баснословные суммы на поддержку потребителей энергии, жертвуя адекватным бюджетом.

А ЕК говорит Европейскому инвестиционному банку, что он должен думать не об энергокризисе, не о промышленности и даже не о банках, у которых все реже берут кредиты в условиях роста ключевой ставки. Лучше инвестиции в энергопереход потратить.

Нефтехимические объекты «Роснефти» будут обследовать роботы

Импортозамещающая инновация принесет до 600 млн рублей в год экономического эффекта

«Роснефть» представила новый роботизированный комплекс для диагностики нефтехимического оборудования. В компании рассказали, что роботы способны осматривать внутренние поверхности химических реакторов оперативно и без ущерба для оборудования, а реакторы бывают до нескольких сотен метров в размере. Информация об обследуемом объекте передается в онлайн-режиме реального времени, роботизированные комплексы имеют в своем распоряжении камеру HD-разрешения, толщиномер и оптический 3D-сканер.

Успешные испытания роботов прошли в реакторах дегидрирования пропана и на процессах изготовления полиэтилена высокой плотности.

Инновация позволит отказаться от оборудования из-за рубежа, что в итоге принесет эффект в размере более 600 млн рублей в год, сообщили в «Роснефти».

Рынок нефтепродуктов: в чью сторону дует ветер перемен?

Мировая логистика меняется, как и центры переработки черного золота

Турбулентность в международных отношениях за последние годы активно перекраивает логистику поставок нефтепродуктов и структуру целых рынков, которые десятилетиями работали в одном и том же ритме. При этом нельзя во всем винить противостояние России с Евросоюзом и США, в ходе которого РФ лишили доступа к топливному рынку ЕС. Изменения начали происходить задолго до этого, в том числе и с активным продвижением ESG-повестки со стороны Северной Америки, Старого Света и их ближайших партнеров.

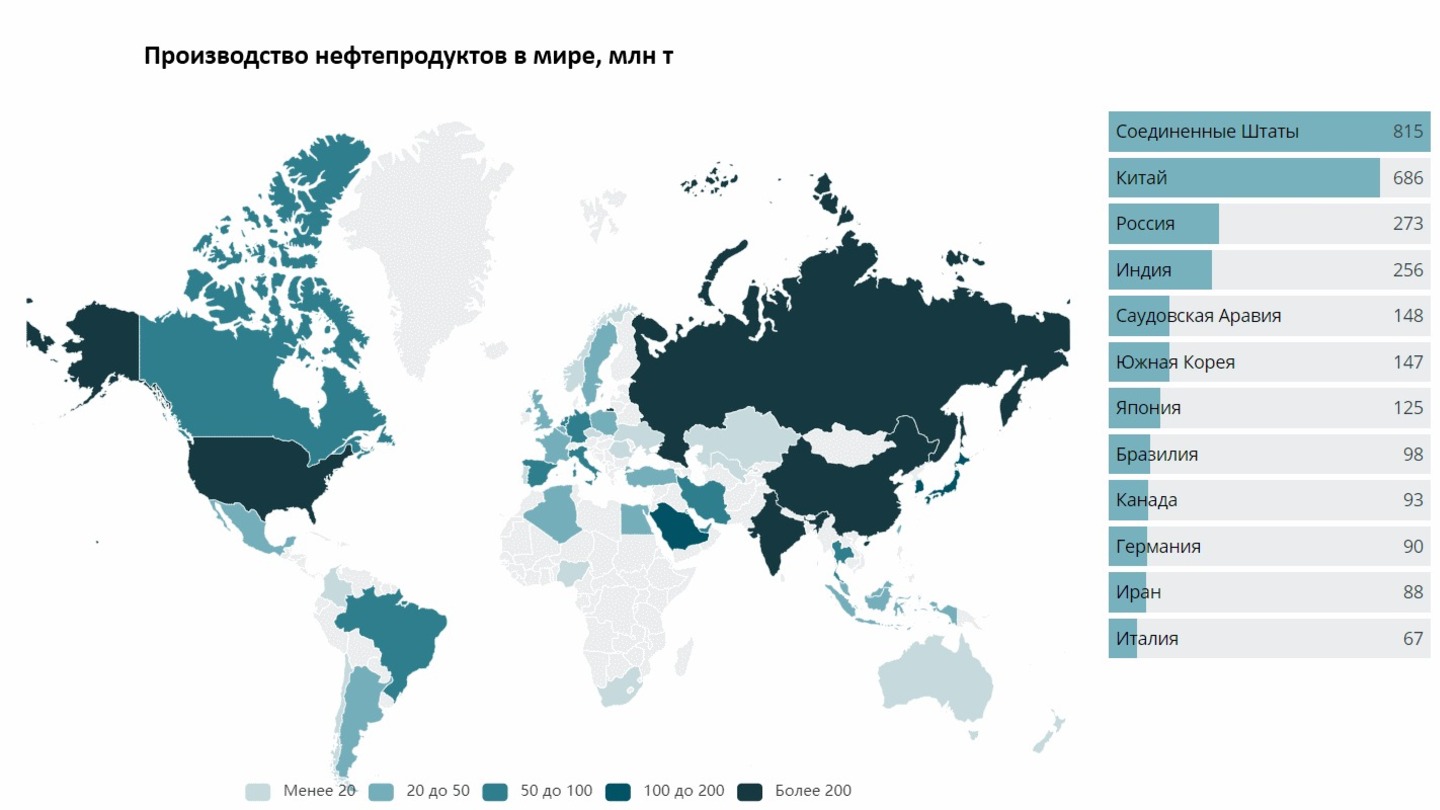

Сегодня мировой рынок нефтепродуктов, в первую очередь моторного топлива, трансформируется таким образом, что США — традиционно ведущий производитель нефтепродуктов — сокращают объемы производства бензина и дизеля, в Европе тоже наблюдаются подобные тенденции, а Ближний Восток и некоторые страны Азии, преимущественно Китай и Индия, наоборот, быстрыми темпами наращивают мощности.

Во всем этом немаловажную роль играет экспорт российской нефти, которая теперь выступает сырьем больше для азиатских НПЗ, чем для европейских, которые долгие годы были главными потребителями РФ.

Азия набирает обороты

Китай в последние десятилетия наращивает нефтеперерабатывающие мощности, причем процесс последовательный и происходит независимо от кризисов и различных трудностей в экономике КНР. Если в 2009 году объем производства в Поднебесной составлял 349,4 млн т, то в 2014-м он вырос до 455,8 млн т, в 2018-м достиг 582,4 млн т. Лишь в коронавирусном 2020 году было снижение производства некоторых типов нефтепродуктов. К примеру, производство бензина в Китае по итогам этого года составило 132 млн т (в 2019-м было 141 млн т). Однако все это не помешало планам китайских частных и госкомпаний по увеличению нефтеперерабатывающих мощностей в дальнейшем.

16 мая 2022 года Shenghong Refining&Chemical (дочка Shenghong Petrochemical) ввела в эксплуатацию нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в городе Ляньюньган, что на востоке КНР. Объект способен перерабатывать 16 млн т нефти в год. В марте 2023-го в провинции Гуандун введен в эксплуатацию нефтехимический проект компании PetroChina Guangdong Petrochemical (дочка CNPC), мощность переработки которого — 20 млн т нефти в год. Важно отметить, что все эти объекты обладают инфраструктурой, способной работать по целому ряду направлений, т. е. не только создавать моторное топливо, но и другие продукты нефтехимии.

По разным оценкам, по итогам 2022-го года максимальная мощность нефтепереработки в КНР увеличилась почти до 920 млн т в год. По сути, Китай уже обогнал США. Вашингтон удержал первенство в мире по фактическому производству нефтепродуктов лишь за счет того, что его НПЗ были в 2022 году загружены на 90%, а китайские — лишь на 70%. В итоге США произвели около 800 млн т за 2022-й, а Китай — 700 млн т.

Тенденция, похоже, продолжится и в 2023 году. В I квартале этого года объем переработки сырой нефти китайскими НПЗ достиг 179,3 млн т. Это на 5,2% больше в сравнении с тем же периодом 2022 года. Важно отметить, что Пекин увеличивает мощности, полагаясь не только на внутренний спрос, который из-за медленного восстановления экономики КНР после локдаунов не слишком высокий. Большую роль играет увеличение экспорта топлива. В марте 2023-го он составил 5,5 млн т, или 1,42 млн б/с. За I квартал 2023-го рост составил почти 60% (18,2 млн т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки топлива из КНР за рубеж осуществляются, в первую очередь, в соседние азиатские страны. Это высвобождает все больше экспортных объемов других поставщиков топлива для Азии, которые переориентируют свои грузы в направлении европейского рынка. Это касается и Индии.

Объем экспорта нефтепродуктов из южноазиатской страны с 2012 по 2021 финансовый год варьировался в пределах 46-67 млн т в год. Нельзя сказать, что с 2022-го начался взрывной рост или были рекордные показатели. В 2021-22 финансовом году объем составил 61,8 млн т. Однако это и не самый худший показатель за десятилетие. Более того, есть предпосылки для увеличения экспорта, поскольку в ближайшие годы в стране будут добавлены новые мощности по переработке. В МЭА уверяют, что Индия — четвертая по величине в мире страна по объемам переработки сырой нефти — увеличит мощности на 1 млн б/с, с 5,4 млн до 6,2 млн, к 2028 году.

Аналитики из индийской Motilal Oswal Financial Services прогнозируют рост за счет нескольких проектов:

Indian Oil Corporation увеличит мощность НПЗ Panipat в штате Харьяна до 25 млн т в год (завершится в сентябре 2024-го);

расширение НПЗ в штате Гуджарат до 18 млн т в год и НПЗ в городе Баруни до 9 млн т в год (завершится в 2023 году);

BPCL расширит мощности НПЗ завода в Бине (Мадхья-Прадеш) с 7,8 млн т в год до 11 млн т в год;

HPCL увеличит производство на своих НПЗ в Bathinda и Vizag (с 8,3 млн до 15 млн т в год) и запустит новый завод в Бармере (окончание работ в 2024 финансовом году);

Saudi Aramco и ADNOC построят новый крупный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс стоимостью $44 млрд в Махараштре мощностью в 1,5 млн б/с, правда, проект может быть меньше из-за пока неразрешенных проблем с покупкой земли для объекта.

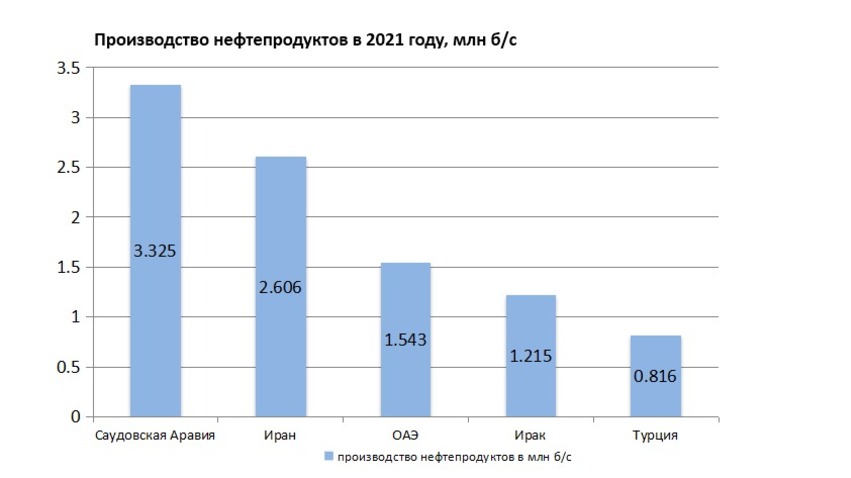

Наращивает мощности и Ближний Восток. Нефтеперерабатывающие мощности региона увеличились с 10,684 млн б/с в 2016 году до 12,145 млн б/с в 2021 году при среднегодовом темпе роста в 2,6%. Ожидается, что объемы к 2026 году вырастут до 15,480 млн б/с.

Крупнейшие нефтепереработчики Ближнего Востока, если брать итоги 2021 года — это Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Ирак и Турция. На их долю приходится 78% от всей переработки нефти в регионе.

Ожидается, что к 2026 году на Ближнем Востоке начнут работу 18 новых НПЗ. Некоторые уже частично запущены или ведутся работы по расширению мощностей. Крупнейшие среди новых проектов и тех, что расширяются, по оценкам DMS Global:

запуск нового НПЗ Аль-Зур в Кувейте (615 тыс.б/с);

инвестиции Saudi Aramco в три НПЗ, расположенные в Рас-Тануре, Янбу и Эр-Рияде (общая мощность — 400 тыс.б/с), контракт Saudi Aramco и Total Energies о строительстве НПЗ Amiral стоимостью $11 млрд (сможет производить 1,65 млн т этилена в год);

расширение НПЗ ADNOC в Рувайсе (ОАЭ), позволяющее заводу после завершения проекта перерабатывать до 420 тыс. б/с более тяжелых и высокосернистых сортов нефти;

программа модернизации НПЗ Bapco в Бахрейне, увеличивающая мощности переработки с 267 тыс. до 360 тыс. б/с;

совместный проект Кувейта и Омана нового НПЗ Duqm, который сможет перерабатывать 230 тыс. б/с.

Европа и США теряют инициативу

Азия становится главным драйвером роста по увеличению нефтеперерабатывающих мощностей в мире. В июньском отчете МЭА говорится, что в период с 2022 по 2028 год в мире планируется ввести более 6 млн б/с новых мощностей по перегонке сырой нефти. В то же время планируется закрыть мощности на 1,6 млн б/с, в результате чего чистый прирост составит 4,4 млн б/с. При этом, отмечают в агентстве, больше всего объектов по переработке будет установлено именно к востоку от Суэца (т.е. в Азии), а вот в Атлантическом регионе (Европа и США) будет лишь незначительный рост.

К 2028 году, говорится в прогнозе МЭА, в Китае мощности нефтепереработки увеличатся по сравнению с показателями 2022 года на 1,5 млн б/с, в Индии — на 1 млн б/с, ближневосточных странах — на 900 тыс. б/с, а вот в США они снизятся на 100 тыс. б/с, в Европе — на 200 тыс. б/с.

В США, где нефтеперерабатывающих мощностей традиционно было больше всего в мире, наблюдается застой в отрасли. Последний крупный нефтеперерабатывающий завод в стране был построен в 1977 году — в Луизиане. В 2020 и 2021 гг. в Штатах закрылось 6 НПЗ, что сократило общий объем выработки на 750 тыс. б/с. В декабре 2021-го США перерабатывали 17,9 млн б/с, хотя еще в 2019-м показатель был чуть более 19 млн б/с, т. е. страна за два года лишилась примерно 1,1 млн б/с мощностей. Самым большим фактором последнего снижения нефтеперерабатывающих мощностей стало закрытие НПЗ Alliance мощностью 255,6 тыс. б/с в Луизиане после того как ему нанес ущерб ураган Ида. В 2022-м эту потерю удалось лишь частично компенсировать за счет расширения мощностей на других НПЗ.

В апреле 2022-го выбыл из строя еще один крупный НПЗ страны — завод, принадлежащий LyondellBasell, мощность которого составляла 263 776 б/с. В мае 2023 года компания заявила, что пока не уверена, что успеет покинуть бизнес нефтепереработки к 2025 году, однако подчеркнула, что в итоге все равно уйдет из отрасли, а свой НПЗ переоборудует в объект по производству экологически чистых энергоносителей (в том числе водорода).

Только в июне 2023 года, согласно данным Минэнерго США, удалось довести показатель нефтепереработки до 18,1 млн б/с. Правда, это без учета расширения нефтеперерабатывающего завода Exxon в Бомонте, штат Техас, на 250 тыс. б/с, который был введен в эксплуатацию в марте этого года.

Очень большую роль во всех этих сокращениях мощностей, нежелании компаний инвестировать в ремонт, расширение и постройку новых НПЗ, сыграла «зеленая» политика Байдена. Его агрессивная стратегия по навязыванию авторынку электромобилей, а также снижению субсидий для нефтегазового сектора объективно вынуждает компании направлять средства на выплату дивидендов акционерам, тратить средства на ВИЭ-проекты, но при этом игнорировать нужды нефтепереработки.

Примерно та же ситуация в странах Евросоюза, где государства договорились отказаться от продаж и производства авто на ДВС с 2035 года. В Старом Свете попросту нет серьезных стимулов для постройки новых НПЗ и даже массовой модернизации уже действующих. Даже в условиях, когда им приходится переходить на нероссийские сорта нефти, хотя раньше многие из них использовали Urals. Исключением можно считать лишь отдельные случаи, вроде инициативы польской Orlen, которая модернизировала свой объект в Литве.

В 2021 году, по данным Eurostat, нефтеперерабатывающие заводы ЕС произвели 521,0 млн т бнэ нефтепродуктов. Это было больше, чем в 2020-м лишь на 3,2%, хотя именно в этом коронавирусном году было зафиксировано наименьшее количество произведенных нефтепродуктов в Евросоюзе с момента начала наблюдений за показателями (в 1990 году). Для сравнения: пик добычи приходился на 1998 год (645,5 млн т бнэ) и 2006 год (642,2 млн т бнэ).

Конечно, ЕС все равно еще важный игрок среди производителей нефтепродуктов. Согласно статистическому обзору BP World Energy 2018, перерабатывающие мощности страны Евросоюза — более 14 млн б/с, что составляет около 14% от общих мировых мощностей. Однако тенденция такова, что сегодня даже нефтегазовые компании в Европе не заинтересованы инвестировать в нефтепереработку, напротив, они вынуждены интегрироваться в отрасли, связанные с электромобилями и проектами, сокращающими выбросы СО2. Уделяется все больше внимания производству биотоплива. По данным Transport & Environment (штаб-квартира в Брюсселе), около 75% от $42,23 млрд запланированных инвестиций европейского нефтеперерабатывающего сектора в альтернативные виды топлива до 2030 года пойдут именно на увеличение производства биотоплива.

При этом, как утверждают эксперты в майском отчете Fitch Ratings, падает рентабельность обычных НПЗ в ЕС. Она пока выше средних значений, но с 2022 года, когда начали действовать запреты на российские углеводороды, стала снижаться.

Более того, часть крупных НПЗ в Европе, вроде завода в Шведте или на Сицилии, не могут выйти на нормальный уровень мощности, поскольку им не хватает сырья (ранее поступало из РФ), а на организацию новых каналов поставок нужны время и постройка соответствующих коммуникаций.

Ирония в том, что в ЕС этом году признали, что план по отказу от авто на ДВС к 2035 году невыполним. В отчете Европейской счетной палаты (ECA) сказано, что производители ЕС столкнутся с нехваткой сырья для аккумуляторов с 2030 года из-за растущего глобального спроса и ограничений на внутренние поставки в ЕС.

По плану мощности для производства аккумуляторов в Европе должны быстро развиваться — с 44 ГВт*ч в 2020 году до 1200 ГВт*ч к 2030 году. Однако аналитики из ECA уверяют, что такой прогноз никоим образом не гарантирован и может быть сорван рядом экономических факторов. Это говорит о том, что Европа ничего не делает для развития собственной нефтепереработки, но в будущем вынуждена будет пользоваться услугами иностранных нефтепереработчиков. Разумеется, это будут не российские компании — ведь эмбарго в ЕС никто не отменял, — а корпорации из Азии, которые в последние годы активно наращивают нефтеперерабатывающие мощности и увеличивают экспорт на европейский рынок.

Подводя итоги, можно сказать, что эмбарго на российские нефтепродукты со стороны Евросоюза, США и их партнеров сыграло, особенно для европейского рынка, злую шутку. Российская нефть, которая была сырьем для производства на российских НПЗ (включая те, что расположены на территории ЕС), продающих нефтепродукты в Европу, теперь стала ресурсом для индийских, китайских и ближневосточных НПЗ, от которых во многом сегодня зависит Старый Свет. Насытить свой рынок за счет внутреннего производства ЕС не может, как и за счет поставок из Северной Америки. В этих регионах объемы производства стагнируют и даже снижаются. Таким образом, Брюссель, заставив российские нефтегазовые компании развернуться на Восток, сам в итоге делает то же самое. Европа покупает у Азии все больше нефтепродуктов, произведенных в том числе из той же российской нефти, от которой отказался ЕС.

Это хорошо видно на примере поставок из Индии. До начала СВО РФ на Украине Европа импортировала из Индии в среднем 154 тыс. б/с дизтоплива и авиатоплива, а к апрелю 2023-го показатель вырос до 200 000 б/с. Все виды моторного топлива в импорте ЕС из Индии составили 360 000 б/с. Разумеется, такой вариант вполне устраивает не только Москву, которая нашла новые каналы сбыта для нефти, но и Нью-Дели. По данным Министерства торговли и промышленности Индии, в апреле 2023 года российская нефть обходилась стране в $68,21 за баррель, тогда как нефть из Саудовской Аравии — $86,96. Старый свет не избавился от зависимости, он просто сделал «рокировку», еще и добавив в цепочку поставок посредника. При этом российская нефтянка жива, а азиатская нефтепереработка, в отличие от американской и европейской, развивается.

Южная Корея признала проблемы в нефтехимии без наличия российской нафты

Южнокорейские власти вынуждены отменить импортную пошлину на нафту, чтобы заместить российское сырье

Власти Южной Кореи заявили об отмене до конца 2023 года импортных пошлин на нафту, а также для нефти, из которой будет производиться нафта. Как пишут РИА Новости со ссылкой на министерство экономики и финансов страны, полностью обнуляются пошлины на импорт нафты, а также нефть, если ее объем не превысит 100 млн баррелей до конца текущего года.

Ведомство отмечает, что нафта выступает важным сырьем для производства резины, пластика и синтетического волокна. Ранее значительные объемы нафты и нефти для ее производства поступали из России, сейчас же Южная Корея испытывает проблемы с поставками этого сырья, закупки его подорожали, что привело к повышению финансового бремени для местных компаний.

«Газпром» пригрозил «Нафтогазу» санкциями за прекращение транзита

Российский концерн пригрозил санкциями «Нафтогазу», но ими уже вряд ли можно напугать

Глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключает санкций со стороны РФ в отношении «Нафтогаза Украины» в случает «недобросовестных действий» последнего.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил журналистам, что продолжающиеся попытки «Нафтогаза» вести арбитражные разбирательства с «Газпромом» чреваты введением санкций со стороны РФ.

Он напомнил, что «Нафтогаз» уже подал многомиллиардный иск к России в суды США. При этом Миллер уточнил, что в случае продолжения таких недобросовестных действий «Нафтогаза» возможно, что санкции в отношении украинской компании примет уже Россия, а тогда любые отношения российских компаний с «Нафтогазом» будут просто невозможны.

То есть транзит российского газа через украинскую ГТС прекратится. Это около 40 млн кубометров в сутки, то есть примерно 10-15 млрд кубометров в год.

При этом Украина сама говорит, что продлить контракт на транзит не будет. Поэтому остается большой вопрос: а чем собственно «Газпром» собирается грозить Украине?

Волнуется Миллер по вопросу судебных исков уже второй раз. В сентябре 2022 года «Газпром» делал фактически аналогичное заявление, что газовый концерн отвергает все требования «Нафтогаза» в рамках исков и не будет платить Украине за не оказанные услуги по транспорту голубого топлива. В прошлом сентябре российский монополист тоже подчеркивал: судебные действия «Нафтогаза» являются поводом для России включить его перечень санкционных лиц. Это означает никаких сделок, никаких финансовых операций, пояснял и тогда «Газпром».

Стоит отметить, что все отношения «Газпрома» с этой украинской компанией — это череда судебных разбирательств, которые идут уже более 10 лет. Последний судебный иск «Нафтогаз» подал иск в Федеральный окружной суд США в округе Колумбия с требованием признать решение Третейского суда в Гааге, об этом сообщалось в июне 2023 года. Украинская компания захотела от России $5 млрд за якобы утраченные активы компании на полуострове Крым.

В сентябре 2022 года «Нафтогаз Украины» инициировал новый иск к «Газпрому» якобы из-за неполной оплаты газа, поставляемого через Украину, так как работает только одна точка входа.

В 2019 году «Нафтогаз Украины» сумел взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд или 45% всей компенсации, присужденной украинской компании арбитражным судом в феврале 2018 года.

Напомним, для России остается лишь два маршрута поставок трубопроводного газа в Европу: «Турецкий поток» и его продолжение «Балканский поток» в ЕС, а также украинская ГТС, которая принимает газ российской стороны только через одну из двух ГИС. «Северный поток» взорван в сентябре 2022 года, а на компанию-оператора польского участка газопровода «Ямал-Европа» Россия наложила санкции, с тех пор из России по газопроводу газ не идет — ничего не напоминает?

Азербайджан не хочет в ОПЕК

А может, никто из текущих союзников и не даст Азербайджану вступить в организацию

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс рассказал, что организация пригласила Азербайджан стать постоянным ее членом.

Он не стал говорить, какой ответ дал Баку, который входит в коалицию ОПЕК+. Позже ответ дал министра энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, который уточнил, что такого рода вопросы иногда поднимаются, но в настоящее время Азербайджан эту перспективу не рассматривает.

Шахбазов принял участие в семинаре, проводимом ОПЕК, где было заявлено о призыве увеличить число участников ОПЕК+.

Стоит отметить, что глава Азербайджана Ильхам Алиев ориентирован сейчас на блок G7. Страна успешно заменяет российские углеводороды на европейском рынке, сохраняя при этом нормальные отношения с Москвой, а также Анкарой. Сближение с ближневосточными монархиями, возможно, принесло бы какие-то бонусы Азербайджану, но пока Баку считает достаточным вхождение в соглашение ОПЕК+.

Не стоит также забывать, что Ильхам Алиев сохраняет хорошие отношения и с Вашингтоном. Буквально 4 июля, в своих поздравлениях с Днем независимости США, он заявил, что Соединенные Штаты могут внести существенный вклад в процесс подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном. То есть сейчас Баку важно заручиться американской поддержкой для того, чтобы урегулировать ситуацию с Арменией.

Касаясь двустороннего сотрудничества с Соединенными Штатами, президент Азербайджана упомянул и энергетику. Он в частности заявил, что «тесное сотрудничество наших стран в области энергобезопасности, непосредственное участие и всесторонняя поддержка США реализуемых нами крупномасштабных транснациональных проектов являются одними из основных факторов нашего успеха».

Очевидно, что в такой ситуации еще и вступать в ОПЕК Баку никто не даст, особенно если учесть объем финансовой и технологической западной помощи энергетическому сектору Азербайджана.

Молдавия снова снизила энерготарифы

Сейчас Молдавия может себе это позволить

В третий раз с начала года власти Молдавии снижают тарифы на электроэнергию для потребителей. С июля для центральных и южных регионов страны тарифы снижаются на 14% — до 2,57 лея за 1 кВт*ч, для севера — на 10,6% до 3,2 лея за 1 кВт*ч.

Национальное агентство по регулированию в энергетики Молдавии пояснило, что государству удается снижать цены на этот вид услуги благодаря сокращению затрат при покупке электроэнергии.

Напомним, власти Молдавии снижали энерготарифы в январе и апреле 2023 года. Кстати, Цена газа по контракту с «Газпромом» для Молдавии снизилась в июле на 3%, до $550,6 за 1 тыс. кубометров против $568,15 за 1 тыс. кубометров в июне и $660,76 — в мае. А весь газ из РФ идет на энергогенерацию на Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Как сообщалось, Молдавия в попытке полностью отказаться от российского газа сократила его потребление и ищет альтернативных поставщиков голубого топлива.

Ранее Молдавия покупала газ исключительно у России. Но в 2022 году власти страны не решили проблему урегулирования долга перед «Газпромом», и газовый концерн сократил поставки в адрес Молдавии. Однако долгосрочный контракт с «Газпромом» по-прежнему действует, хотя все объемы газа по нему Молдавия направляет в Приднестровье, получая взамен электричество от Молдавской ГРЭС.

PetroVietnam Gas «прицеливается» к СПГ от НОВАТЭКа и Exxon

PetroVietnam Gas старается обеспечить долгосрочные поставки для будущих электростанций Вьетнама, работающих на СПГ

PetroVietnam Gas ведет отдельные переговоры с американской ExxonMobil и российским НОВАТЭКом, чтобы обеспечить долгосрочные поставки для будущих электростанций Вьетнама, работающих на СПГ.

Ханой планирует к 2030 году построить 13 электростанций (первую запустят в конце 2024-го) мощностью 22,5 ГВт, которые будут работать на СПГ.

PetroVietnam Gas обсудила с Exxon поставки для своего терминала СПГ в Тхи Вай на юге Вьетнама, который примет свой первый груз уже на следующей неделе. Известно, что 70 тыс. тонн СПГ направляется на терминал из индонезийского порта Бонтанг.

С НОВАТЭКом вьетнамская компания хочет договориться о поставках СПГ на период 2023–2026 годов, правда, как и в случае с Exxon, неизвестно, о каких именно объемах идет речь.

С кем удастся договориться первым, кто готов предложить более вкусную цену и у кого будет техническая возможность (и танкеры) это выполнить? Интрига.

Нефтепереработка в РФ в июне выросла почти на 5%

Переработка на НПЗ в июне оказалась на 5% майской

Нефтяники закончили основной объем ремонтных работ на НПЗ и начали наращивать переработку нефти в стране, в июне она выросла до около 750 тыс. тонн в сутки, что на 5% больше по сравнению с маем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Однако на бирже в бензиновом секторе сей факт эффекта не дал, стоимость этого вида топлива на СПбМТСБ продолжает держаться на рекордных уровнях. Также статистика биржи свидетельствует о снижении на 11% объемов продаж бензинов в июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Регуляторы высказывали разного рода угрозы, чтобы заставить нефтяников направлять больше бензинов на внутренний рынок, но пока ни одна из угроз не реализована и не сработала. Экспортная альтернатива выгоднее, сокращение выплат по топливному демпферу все ближе, поэтому нефтяные компании успевают зарабатывать на бензине любыми методами.