Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Грозит ли рублю большая девальвация

Георгий Бовт (политолог)

В последние дни рубль заметно ослабел к основным валютам, включая юань. На прошлой неделе на бирже в моменте доллар стоил около 83 рублей, евро превысил отметку в 90 руб., а юань 12 руб. Чем это объясняется и чего ждать дальше?

Прежде всего не стоит по этому поводу паниковать и бежать к обменным пунктам скупать валюту. Обычно, когда "все бегут скупать", то уже поздно. Рубль сейчас, по многим признакам, перепродан. Кроме того, подавляющее большинство населения нашей страны "живет в рублях", и такие колебания курса, а они, опираясь на недавнюю историю, включая прошлый год, когда рубль на фоне начала специальной военной операции (СВО) свалился до отметки 120 за доллар, а потом укрепился аж до 53-55, - обычно имеют квартальную цикличность - эту большую часть населения не касаются напрямую. Хотя могут коснуться косвенно, если слишком сильное ослабление рубля приведет к всплеску инфляции. Показательно, что за курсом иностранной валюты (речь о привычных долларах и евро) следит лишь 20-22% населения.

Нынешний всплеск волатильности имеет как очевидный объективный характер, так и, возможно, субъективный. Главная предпосылка ослабления рубля - недобор нефтегазовых доходов. Во многом из-за санкций, отчасти из-за общей слабости мировой и, в частности, китайской экономики (основной на сегодня наш импортер нефти), что не дает ценам на энергоресурсы идти вверх. Нефтегазовые экспортеры в прошлом году занимали долю в почти 60% от всего российского экспорта. Но тогда в полной мере санкции в этой сфере еще не заработали.

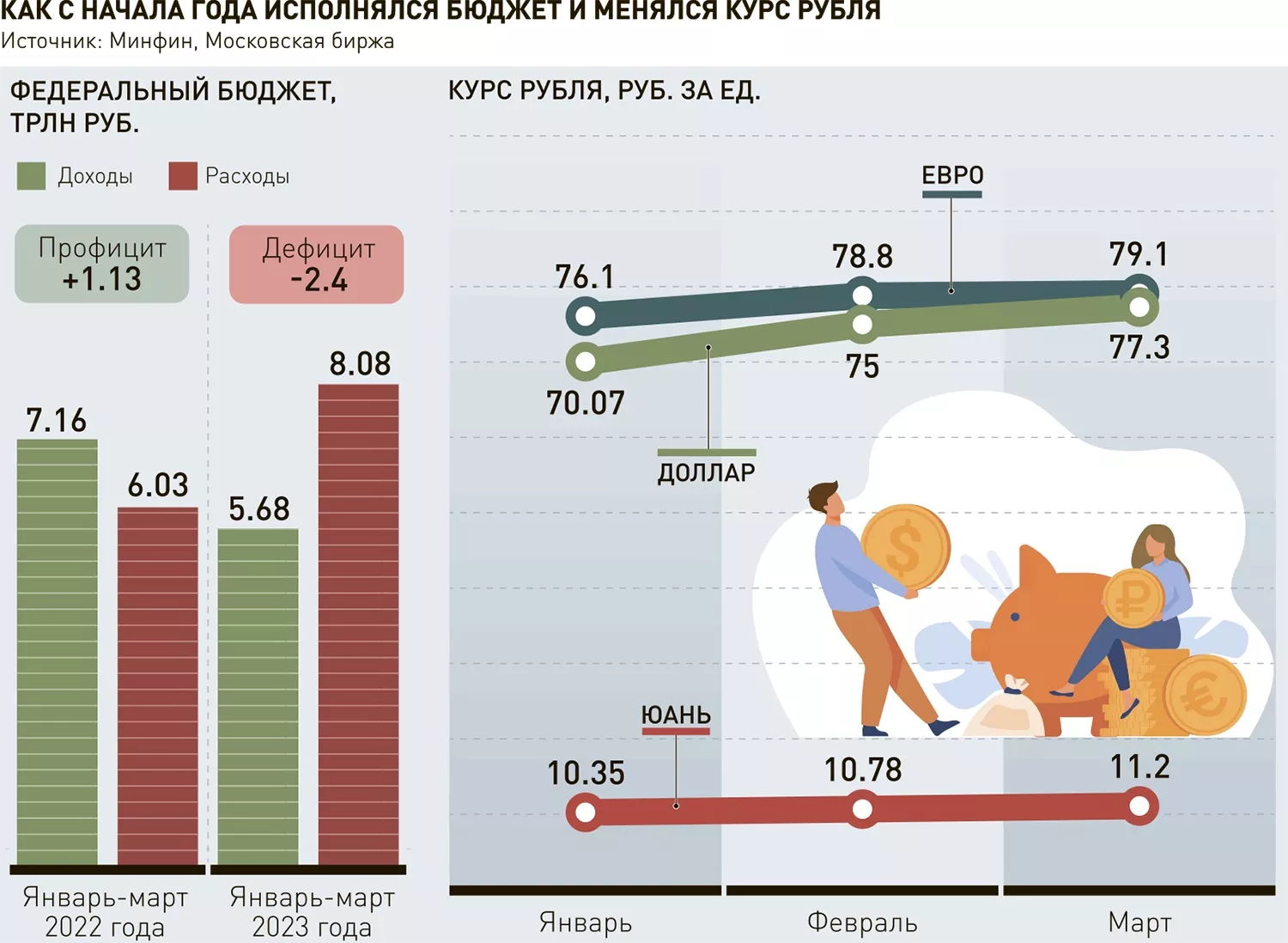

В итоге (а также по причине резко выросших бюджетных расходов, в том числе авансовых платежей по госзаказам) бюджет РФ в первом квартале (это предварительные данные) был сведен с дефицитом в 2,4 трлн рублей. Правда, уже в марте ситуация стала чуть выправляться (по сравнению с февралем дефицит сократился на 180 млрд руб.). Нефтегазовые доходы при этом снизились на 45% как за счет снижения цен на российскую нефть, так и за счет сокращения экспорта газа, где потери позиций на европейском рынке пока не удается (в отличие от нефти) компенсировать на других экспортных направлениях. Важно при этом, что ненефтегазовые доходы остаются стабильными. Так что с "нефтяной иглы" мы слезли, хотя не самым комфортным образом.

Объективно контролируемая девальвация рубля выгодна бюджету, поскольку позволяет не только покрывать дефицит, но и выполнять в полном объеме все социальные обязательства. Высокий курс доллара также выгоден российским экспортерам, он благоприятно отражается на положении соответствующих компаний и, стало быть, их работниках. По некоторым оценкам, девальвация на один рубль приносит в бюджет дополнительно до 160 млрд руб. в год. Согласно только такой логике, было бы "выгодно" опустить рубль до примерно 95 руб. за доллар, чтобы удержать дефицит бюджета в заданных правительством рамках.

Однако есть еще ряд факторов, которые, смеем предположить, будут работать против столь резкой девальвации. Начать хотя бы с того, что не стоит приписывать российским финансовым властям злокозненные планы по сознательной манипуляции - в сторону девальвации - курса. Во-первых, потому что работают во многом рыночные механизмы. Во-вторых, потому что слишком сильное ослабление рубля ударит по потребителям (инфляция и рост цен) и импортерам (в том числе промпредприятиям, зависящим от поставок импортных комплектующих). В-третьих, у российских властей сейчас относительно ограничен набор инструментов для "управления" курсом в обе стороны. Продавать массово на фоне заморозки долларовых и евроактивов можно разве что золото (и то с ограничениями, поскольку российское золото тоже под санкциями) и юани.

Есть, правда, ряд косвенных рычагов воздействия, которые и будут сейчас, можно предположить, задействованы в целях сдержать дальнейшее падение рубля и добиться даже его некоторого укрепления. Прежде всего, в целях защиты российских потребителей от чрезмерного повышения цен в условиях постепенного восстановления импорта, во многом за счет "параллельного" (что уже само по себе повышает и спрос на валюту). А также для защиты интересов уже промышленных предприятий-импортеров в условиях, когда по-прежнему в РФ завозится до трех четвертей всех промышленных товаров (экономика не может функционировать в условиях полной изоляции, а "абсолютное импортозамещение" невозможно ни по каким параметрам) и немногим менее трети продовольственных.

Тут можно вспомнить, кстати, об упомянутом в начале "субъективном факторе" ослабления рубля на текущий момент. Речь может идти, предполагают некоторые аналитики, о некоем крупном покупателе валюты из числа тех западных компаний, которые получили разрешение минфина "на выход из РФ" и, соответственно, вывод средств от продажи активов. Это явление временное. Очередь из таких компаний (числом более 2 тыс.) довольно жестко регулируется властями, в неделю рассматривается менее 10 заявок. Такими темпами "протестанты против СВО" будут выходить еще лет 7-8. Глядишь, еще передумают.

Что дальше? Глава минфина Антон Силуанов уже намекнул, что восстановление цен на нефть окажет стабилизирующее воздействие на рубль. Но не только это. В случае повышения цен на нефть (в том числе по мере выхода экономики КНР из относительного застоя) увеличится и продажа валюты нефтегазовыми экспортерами. Эффект может проявиться уже в апреле-мае и позже, особенно с учетом того, что заработает новая формула расчета цены на нефть для уплаты налогов, которая предусматривает сокращение дисконта к расчетной (для уплаты налогов) цены на нефть. Скажем, если цена будет 100 долларов, то нефтяники будут платить налоги уже начиная с 75. Это принесет в бюджет дополнительно 500-600 млрд руб. нефтегазовых доходов.

Также правительство может "убедить" других экспортеров продавать активнее свою валютную выручку, повысить налог для покупателей валюты. Теоретически можно ввести какие-то новые ограничения на вывод средств. ЦБ также может пойти на повышение ключевой ставки, учитывая, что каждый шаг в направлении девальвации рубля на 10% добавляет к уровню 0,5-0,6%, каковой эффект сказывается с лагом в полгода-год. Вряд ли в такой ситуации придется рассчитывать на возвращение инфляции к "довоенным" 4%, однако и 7% в нынешней ситуации будут вполне терпимыми.

Объективно даже при нынешней цене на нефть рубль выглядит "перепроданным" на 10-15%, он должен быть ближе к 70 за доллар. В этой связи при отсутствии каких-то новых шоков вполне реально ждать возвращения его в диапазон 70-75, может, чуть выше. Так или иначе, тем, кто пытается сберегать в валюте (притом что спрос на выездной туризм, который раньше "выводил" за рубеж не менее 30 млрд долларов в год, резко сократился), можно посоветовать при расчетах с горизонтом до года по крайней мере уже не покупать доллар при нынешней цене и даже продавать его, если он на короткое время взлетит еще сильнее, скажем, до 90-95. В любом случае рассчитывать поймать наивысшую точку доллара, скупая его сейчас, это очень рискованное дело. Угадать сие невозможно, а вот просадить большое количество рублей - запросто. Год назад, помнится, некоторые скупали доллар и по 120.

Юрий Трутнев провёл совещание о паводковой и пожароопасной обстановке на Дальнем Востоке

Заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальневосточного федерального округа, обсудил с руководством Республики Саха (Якутия) разработку мастер-плана Якутска и посетил ряд промышленных объектов.

Открывая совещание по вопросу паводковой и пожароопасной обстановки, Юрий Трутнев напомнил, что Правительство России обращает особое внимание на борьбу с пожарами и паводками. По поручению Президента выделены дополнительные средства, которые позволили сократить площадь лесных пожаров с 9,1 млн га в 2021 году до 2,3 млн га в 2022 году, уменьшить зоны контроля лесных пожаров на 11%. На 37% снизилось количество подтопленных жилых домов. В 2021 году их было порядка 4,8 тыс., в 2022 году – 3 тыс. Материальный ущерб паводков сократился на 4 млрд рублей. «В то же самое время работы впереди ещё очень много. Это новый сезон, и к нему надо готовиться», – отметил он.

По решению главы государства федеральное финансирование на предотвращение и ликвидацию пожаров было увеличено с 6 млрд рублей до 14,2 млрд рублей. По словам Министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, из них на регионы Дальнего Востока пришлось 5,8 млрд рублей. По итогам фактической горимости 2022 года регионы Дальнего Востока получили более 900 млн рублей из нераспределённого резерва Рослесхоза и резервного фонда Правительства России. То есть суммарно общее федеральное финансирование Дальнего Востока составило 6,7 млрд рублей.

Пожароопасный сезон начался в 107 муниципальных округах Бурятии, Забайкалья, Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. Дальневосточными регионами для своевременного мониторинга и тушения пожаров заключены соглашения на привлечение воздушных судов МЧС России.

Был отмечен положительный пример Якутии по принятым мерам по сокращению ландшафтных возгораний. В республике принят запрет на выжигание покосов, организована работа по прокладке и обустройству противопожарных разрывов и минерализованных полос в местах примыкания населённых пунктов к лесным участкам.

Обсуждалась неблагоприятная обстановка с прохождением весеннего паводка, которая прогнозируется в Якутии, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской областях, ЕАО. В регионах для предотвращения заторных явлений проводится комплекс мероприятий по ослаблению ледового покрова. К постоянному оперативному мониторингу в ДФО планируется привлечь 543 гидропоста. На период половодья намечено открыть ещё 63 временных поста.

Обсуждался ход строительства гидрозащитных сооружений. По линии Минприроды России в семи регионах (Бурятии, Якутии, Забайкалье, Приморье, Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях) идёт строительство 21 объекта капитального характера.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил ответственным федеральным министерствам и губернаторам дальневосточных регионов принять исчерпывающие меры по подготовке к прохождению пожароопасного и паводкоопасного сезона 2023 года. «Всем губернаторам надо обратить особое внимание на прохождение паводка и принятие противопожарных мер. Эта работа связана с безопасностью жизни и здоровья людей», – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.

Вице-премьер с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и руководством региона обсудили подготовку мастер-плана Якутска. «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на Восточном экономическом форуме принял решение о реновации городов Дальнего Востока. Это уникальный шанс создать новые комфортные условия для жизни людей», – сказал вице-премьер.

Якутск – третий по количеству жителей город Дальнего Востока. Численность населения городского округа «Город Якутск» составляет 378,5 тысячи человек, численность горожан за десять лет увеличилась на 75,5 тысячи человек, или на 25%. К 2030 году ожидается рост численности населения на 14% – до 418 тысяч человек. Это создает определённую нагрузку на инфраструктуру.

На совещании рассматривались проекты комплексного развития территорий жилой застройки, в том числе создание новых микрорайонов «Спортивный», «Звёздный», «Ленские столбы» в районе речного порта, проекты по строительству спортивно-оздоровительных комплексов и благоустройству городских пространств.

Основной упор предполагается сделать на экономическом развитии, которое повлечёт за собой улучшение качества жизни горожан. Продолжится укрепление Якутска как транспортно-логистического узла, развитие креативных индустрий с креативным кластером «Квартал труда» и IT-парком.

Город рассматривается как будущий мировой центр научных исследований. Якорными проектами по этому направлению заявлены НОЦ «Север», строительство межвузовского кампуса и многофункционального образовательно-производственного комплекса среднего профессионального образования – суперкампуса, создание биотехнопарка, развитие Всемирного центра мамонта.

«В июне планируется представление мастер-плана Президенту страны. Мастер-план Якутска находится в достаточно высокой степени готовности, но есть несколько моментов, которые нужно доработать», – подытожил Юрий Трутнев.

В тот же день вице-премьер ознакомился с работой предприятия ООО «Якт-Сокол» по производству квадроциклов. В год предприятие выпускает порядка 120 единиц техники. Всего с 2017 года, когда компания начала работать, было продано более 800 квадроциклов. Компания начала поставлять продукцию в зону специальной военной операции. Для этого была разработана и сертифицирована модель «пикап» с большей грузоподъёмностью. Бойцы получили пять квадроциклов, ещё четыре будут отправлены в ближайшее время. Заявки на специальную технику через опорные пункты республики направляются в Единый координационный центр при постпредстве региона в Москве. Так, по согласованию с региональным правительством планируется отправка ещё 50 единиц спецтехники в зону СВО.

Для подготовки снайперов в Якутске создаётся центр высокоточной стрельбы в Якутске. Его строительство было начато по поручению Юрия Трутнева в декабре 2022 года. На полигоне будут проводиться стрельбы из короткоствольного огнестрельного гражданского и служебного оружия, длинноствольного служебного, охотничьего и спортивного оружия с нарезным и гладким каналами ствола на открытой местности с дистанциями до 4 км, а также в закрытом тире.

Виктория Абрамченко обсудила вопросы экологии с депутатами фракции «Новые люди»

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела встречу с депутатами фракции «Новые люди» в преддверии правительственного часа в Государственной Думе.

На встрече обсуждалась реализация национального проекта «Экология», ход реформы обращения с отходами и другие актуальные вопросы охраны окружающей среды и природопользования. В диалоге участвовали лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и депутаты Госдумы Владислав Даванков, Георгий Арапов, Антон Ткачёв и Анна Скрозникова.

Виктория Абрамченко отметила, что экологическая повестка, несмотря на все внешнеполитические вызовы, остаётся для Правительства одной из приоритетных. «Одна из ключевых задач – создание комфортной среды для жизни. Достижение этой цели невозможно без реформ в природоохранной сфере. В 2023 году на реализацию всех мероприятий в области экологии предусмотрено 289 млрд рублей. Среди ключевых инструментов – национальный проект “Экология”, государственные программы и стратегические инициативы социально-экономического развития до 2030 года», – подчеркнула вице-премьер.

Вице-премьер отметила, что члены фракции «Новые люди» глубоко погружены в вопросы экологии и использования земельных ресурсов.

По ключевым направлениям уже удалось добиться серьёзного результата, в частности, в ликвидации свалок и объектов накопленного вреда. «По этому направлению идём с опережением. Благодаря ликвидации свалок и объектов улучшили качество жизни 10 миллионов человек и вернули в хозяйственный оборот более 550 га земель. В работе – 133 свалки и хорошо известные всем площадки, такие как “Усольехимпром” и БЦБК в Иркутской области, “Красный Бор” в Ленинградской области. В этом году завершим полигон “Ядрово” в Московской области, который был закрыт по многочисленным жалобам граждан», – подчеркнула Виктория Абрамченко.

«Нам очень интересна точка зрения Правительства по вопросам, связанным с экологической обстановкой, с переработкой отходов и нашими природными ресурсами в целом. Для нас важно иметь полное представление о том, как идёт работа в этом направлении», – сказал Алексей Нечаев.

Вопросы Георгия Арапова касались переработки отходов. Если в центральной части России удалось во многом наладить эти процессы, то на Дальнем Востоке на полигоны без переработки отправляются около 77% отходов, а в Сибирском федеральном округе – порядка 80%. Одно из предложений в этой сфере – установка аппаратов для сбора пластиковых и стеклянных бутылок. Они помогут россиянам вести более экологичный образ жизни.

«Всего в России мы накапливаем около 8 млрд т разных отходов ежегодно. А вот отрасли по работе с разными видами отходов не существовало никогда. Её мы только создаём с нуля. В числе ключевых проектов – организация работы с отходами I–II класса опасности, твёрдыми коммунальными отходами и переход страны на экономику замкнутого цикла», – отметила Виктория Абрамченко.

По её словам, более 50% ТКО отправляется на обработку, а доля утилизации достигла почти 12%. Построено и реконструировано 211 объектов общей мощностью 19 млн т в год для сортировки и 5 млн т в год для утилизации.

Андрей Белоусов провёл заседание Правительственной комиссии по транспорту

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл заседание президиума Правительственной комиссии по транспорту, где обсуждались вопросы грузовых автомобильных перевозок и подготовка кадров для транспортной отрасли.

По данным Минтранса России, в 2022 году был успешно реализован механизм перегрузки/перецепки, введённый в связи с запретом на въезд на территорию России автоперевозчиков из стран Евросоюза. В настоящее время данный запрет действует до 30 июня 2023 года.

В рамках правкомиссии обсуждался вопрос продления срока действия постановления Правительства от 30 сентября 2022 года №1728 ещё на шесть месяцев, то есть до конца 2023 года. Кроме того, рассматривается возможность сокращения перечня товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки; снятие ограничений на перецепку грузовых автомобильных полуприцепов, зарегистрированных в иностранных государствах, на территории складов временного хранения.

Андрей Белоусов отметил, что необходим постоянный мониторинг потребности грузовых автомобилей в запасных частях, не включённых в перечень товаров, на который распространяется механизм параллельного импорта. «В том числе следует обратить внимание на важность государственной поддержки отечественных производителей автомобильных запчастей», – подчеркнул первый вице-премьер.

Минтрансу совместно с ФТС России и Ассоциацией международных автоперевозчиков (АСМАП) поручено продолжить ежемесячный мониторинг работы пунктов пропуска и складов временного хранения, включая время, затраченное на контрольные мероприятия, оформление документов, стоимость перевозки грузов и услуг по перецепке/перегрузке, оказываемых на складах временного хранения.

Также участниками правкомиссии будет рассмотрена возможность возобновления программы, которая стимулирует приобретение отечественных седельных тягачей за счёт субсидий.

В ходе заседания обсудили и подготовку кадрового состава для транспортной отрасли.

На сегодняшний день кадры для российского транспортного комплекса готовят 19 образовательных организаций (включая Донецкий институт железнодорожного транспорта и Херсонскую государственную морскую академию). Подготовка специалистов ведётся также в 85 филиалах, учредителями которых являются Минтранс России, Росавиация, Росжелдор и Росморречфлот.

В настоящее время в вузах обучаются 229 тысяч человек: 136,4 тысячи – по программам высшего образования, 92,6 тысячи – по программам среднего профессионального образования. Ежегодно выпускается 48 тысяч специалистов.

Подготовка и повышение квалификации специалистов отрасли требует оснащения университетов тренажёрными комплексами, обеспечения практики на воздушных и морских учебных судах, обновления имущественного комплекса (учебных корпусов, общежитий для студентов). Для решения этих и многих других вопросов правкомиссией одобрено предложение Минтранса о формировании федерального проекта «Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли» на период 2026–2035 годов. Его целью является обеспечение необходимого финансирования, реализация образовательных программ и подготовка необходимого количества специалистов, в том числе для новых отдельных направлений, – например, по специальностям «Автомобильные дороги и аэродромы», «Мосты и транспортные тоннели», которые предлагает ввести Минтранс с формированием отдельной укрупнённой группы специальностей и направлений подготовки «Дорожное хозяйство» в области образования «Транспорт».

Кроме того, предложено сформировать консорциумы образовательных организаций для подготовки специалистов транспортной сферы и проработать вопрос создания федерального центра медицинских компетенций на транспорте с учётом отраслевых особенностей.

Также участники заседания рассмотрели вопросы порядка формирования объёмов контрольных цифр приёма в вузы в целях обеспечения потребности транспортной отрасли в подготовке профильных специалистов.

В заседании Правительственной комиссии по транспорту приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, первый заместитель Министра транспорта Андрей Костюк, заместитель Министра транспорта Игорь Чалик, представители федеральных органов исполнительной власти, образовательных учреждений и бизнеса.

Дмитрий Чернышенко провёл заседание оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл первое заседание организационного комитета Международного фестиваля университетского спорта, который состоится в Екатеринбурге 19–31 августа 2023 года.

В заседании приняли участие Министр спорта Олег Матыцин, заместитель Министра финансов Павел Кадочников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители Администрации Президента России, а также министерств и ведомств, задействованных в подготовке фестиваля.

«В рамках визита официальной делегации Китая во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином в Москву обсуждалось в том числе сотрудничество в спортивной сфере. Фестиваль студенческого спорта включён в план Годов российско-китайского сотрудничества в области спорта и является ярким примером нашего конструктивного взаимодействия. Отмечу, что Минспорт России уже получил предварительное подтверждение по участию от 16 стран. Активная пригласительная кампания продолжается. Свердловская область имеет большой опыт проведения международных спортивных мероприятий. Рассчитываем, что регион справится с организацией международного фестиваля, обеспечив своевременную готовность объектов и всё необходимое для самих участников», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поручил Минобрнауки проработать вопрос участия команд иностранных вузов-побратимов в состязаниях по видам спорта, заявленным в программе фестиваля.

«Фестиваль – это новое соревнование, которое пройдёт в открытом формате с участием команд вузов Российской Федерации и университетов зарубежных стран. В ходе всех международных контактов министерства мы активно приглашаем иностранных коллег принять участие в фестивале. Особое внимание уделяем взаимодействию с КНР. В ходе рабочего визита делегации Минспорта России в Китай на встрече с руководителем Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжиданем подтверждена готовность партнёров направить на фестиваль команды из китайских университетов. Предварительно свои намерения подтвердили представители Пекинского университета спорта, университеты Чэнду. Фестиваль станет ярким спортивным праздником, который мы проведём на высочайшем организационном уровне», – сказал Олег Матыцин.

В целях подготовки к фестивалю 30 ноября 2022 года подписано соответствующее соглашение между РССС, исполнительной дирекцией «Универсиада-2023», правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга.

«Со своей стороны мы подключили к пригласительной кампании вузы региона, они направили приглашения по линии своего международного взаимодействия. В высокой степени готовности находится деревня фестиваля, где будут проживать участники. В штатном режиме осуществляется подготовка городской инженерной инфраструктуры. Высокие требования предъявляем к обеспечению безопасности участников и гостей фестиваля. Разработана волонтёрская программа, в рамках которой планируем привлечь 3,5 тысячи волонтёров. Готовится широкая культурная программа, важным направлением является также программа наследия фестиваля», – сказал Евгений Куйвашев.

Татьяна Голикова обсудила с регионами строительство объектов образования

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова совместно с Минпросвещения и членами партии «Единая Россия» провела совещание по строительству школ и детских садов в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». На совещании обсуждали текущую ситуацию по готовности объектов образования, а также меры, которые необходимо принять для ввода объектов в установленные сроки.

«В 2023 году предусмотрено строительство 419 школ и 67 детских садов, капитальный ремонт 1530 зданий школ. Это огромный объём работ, который требует чёткого планирования и координации всех заинтересованных сторон», – отметила Татьяна Голикова.

Вице-премьер напомнила, что переносы сроков ввода школ и детских садов на следующий год недопустимы. В соответствии с поручением Президента России от 26 января 2023 года №Пр-144 будут приниматься решения по оперативному перераспределению средств субсидий, если регионами не выполняются принятые обязательства.

С докладами выступили Министр просвещения Сергей Кравцов, председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, а также главы отдельных регионов.

По итогам состоявшегося обсуждения Татьяна Голикова дала поручение регионам совместно с Минпросвещения разобраться во всех случаях, где есть возможные риски несвоевременного завершения строительства объектов образования, чтобы исключить проблемы в дальнейшей реализации нацпроектов.

Кроме того, Татьяна Голикова ещё раз обратила внимание на необходимость активизации работы по получению лицензий на образовательную деятельность по вновь введённым объектам. «Уверена, что совместными усилиями, в том числе с привлечением депутатов на местах, нам удастся обеспечить достижение всех параметров национальных проектов. Контроль за ходом строительства и соблюдение всех требований ввода объектов – это безопасность наших детей», – отметила в заключение вице-премьер.

Правительство утвердило постановление о поддержке компаний, разрабатывающих аналоги импортных лекарств

Постановление от 3 апреля 2023 года №529

В России запускается новый механизм поддержки компаний, работающих в области импортозамещения лекарств. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для разработки отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов.

За счёт субсидии разработчик может покрыть до 100% затрат на проведение НИОКР. Размер господдержки на реализацию инновационных проектов по созданию лекарственных препаратов составит от 50 млн до 100 млн рублей. Средства пойдут на приобретение оборудования и оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в создании замещаемых лекарств. Получатели субсидии будут определены в ходе конкурсного отбора, который проведёт Минпромторг.

«Такое решение позволит оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. Это особенно важно в ситуации внешнего давления», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 10 апреля.

Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения Президента России, которое он дал по итогам совещания с членами Правительства в январе 2023 года. На этой встрече речь шла в том числе о развитии фармацевтической отрасли.

Оперативное совещание с вице-премьерами

В повестке: о продлении программы поддержки студентов, лишившихся возможности обучаться в вузах недружественных стран; о поддержке фармкомпаний, работающих в сфере импортозамещения лекарств; о расширении программы промышленной ипотеки.

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Во время отчёта Правительства в Государственной Думе я подробно говорил о том, что наши ребята, которые учатся за рубежом, столкнулись с проблемами из-за того, что они из России. Многие были отчислены.

Специально таким студентам и аспирантам в прошлом году мы дали возможность зачесть сданные дисциплины, чтобы продолжить образование в одном из отечественных вузов – на их выбор и, самое главное, бесплатно. Этим воспользовались около 2,5 тысячи человек.

Мы продлеваем такую программу на текущий год.

Поступить в вузы в упрощённом порядке смогут и учащиеся из новых регионов России, если университеты, где они учились и получали образование, оказались в недружественном государстве. Зачтут им и победы на школьных олимпиадах.

Мы продолжим помогать всем ребятам, которые хотят учиться и заниматься наукой в нашей стране. Для них действует сеть передовых инженерных школ, строятся объекты класса «мегасайенс». Для молодых учёных доступны жилищные сертификаты и много других мер поддержки.

К другой теме. По поручению Президента Правительство окажет дополнительную поддержку нашим фармпроизводителям. Они смогут получить субсидии от государства на разработку и последующую регистрацию отечественных препаратов, аналоги которых сейчас находятся под действием зарубежных патентов.

Речь идёт о наиболее востребованных пациентами, стратегически значимых медикаментах.

Размер финансирования таких инновационных проектов составит от 50 млн до 100 млн рублей. Участвовать будут только те организации, которые имеют достаточный опыт и компетенции в этой сфере. Средства пойдут на приобретение оборудования и оплату труда сотрудников, которые заняты непосредственно замещением лекарств.

Такое решение поможет оперативно наладить собственное производство после окончания действия зарубежного патента. Это особенно важно в условиях внешнего давления, которое мы сегодня наблюдаем.

Ещё об одном хотел сказать. В ходе недавней рабочей поездки в Рязанскую область я встречался с представителями фармакологической отрасли, мы обсуждали необходимость расширения действия механизма промышленной ипотеки. Механизм был запущен по инициативе Президента в прошлом году для помощи организациям, которые хотят приобрести производственные площади.

Теперь компании реального сектора смогут получить льготный кредит на строительство, модернизацию, а также реконструкцию заводских помещений. Такое постановление подписано.

Учитывая спрос на такую меру, объём запланированных субсидий на текущий год составит 1,3 млрд рублей. Мы с Министром промышленности и торговли – вице-премьером Мантуровым об этом договорились. При необходимости будем увеличивать этот объём.

Рассчитываем, что программа поможет предприятиям повысить эффективность своих расходов на эти цели и будет стимулировать интерес к запуску новых проектов.

Встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава региона доложил Президенту о текущей социально-экономической обстановке.

В.Путин: Добрый день!

Олег Николаевич, по основным направлениям социально-экономического развития Приморский край в целом демонстрирует очень хорошие или удовлетворительные показатели развития.

Конечно, территория живёт, как и вся страна, в особых условиях сегодня. Есть те вопросы, которые требуют особого внимания и со стороны руководителя региона, и со стороны всех Ваших сотрудников, и со стороны федерального центра. Мы обсудим все вопросы – не обойдём ни один из вопросов, которые представляют значение для Приморского края.

С чего Вы сами хотели бы начать нашу сегодняшнюю встречу?

О.Кожемяко: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, готов доложить Вам итоги развития Приморья за 2022 год и перспективы на 2023-й и последующие годы, а также обсудить с Вами ряд вопросов, которые требуют решения на Вашем уровне.

Но вначале хотел бы проинформировать Вас о той работе, которую мы ведём, по поддержке наших ребят, приморцев, принимающих участие в СВО, членов их семей – для нас это очень важно. Многие наши земляки встали на защиту Родины, воюют умело и мужественно.

У нас налажено тесное взаимодействие со всеми соединениями, дислоцированными в Приморском крае, а также с Восточным военным округом по поставкам снаряжения, обмундирования на передовую. Безусловно, это сказывается на эффективности выполнения боевых задач, на сохранении их жизни. Цифры у Вас, Владимир Владимирович, по поставляемому имуществу есть.

В.Путин: Я знаю, Вы мне регулярно об этом докладываете.

О.Кожемяко: Могу сказать, что это достаточно большие объёмы.

Хотел бы здесь внести предложение. Вышло Постановление Министерства обороны от 16 января о порядке передачи имущества воинским частям и подразделениям – у Вас порядок на следующих страницах есть. Он достаточно сложен и зарегулирован, то есть, по сути, бюрократизированный документ, по которому очень сложно будет отправлять имущество, потому что оно идёт в разное время, в разных количествах, от разных поставщиков.

Я предлагаю сделать уведомительный порядок поставки непосредственно имущества, оборудования, которое мы поставляем по заявкам воинских частей. Они нам дают накладные, что получили, мы передаём эти данные в округ, который есть в субъекте, и Министерству обороны. Они составляют реестр по тем накладным, что воинские части это получили. Так будет проще, потому что у каждого налажены свои каналы поставок, свои каналы доставки. Министерство обороны нам помогает в доставке, и гражданским транспортом отправляем.

Я думаю, что это будет лучше для всех, и каждый субъект всё равно отправляет своим землякам.

В.Путин: Да, понятно.

О.Кожемяко: Поэтому здесь я прошу поддержать эти решения, с тем чтобы они были более эффективные и не препятствовали нашей уже отлаженной работе.

Мы провели все необходимые выплаты семьям военнослужащих. Администрация на местах оказывает им содействие в решении социальных и бытовых задач. Очень нам помогают волонтёры и неравнодушные граждане. В общем, с этими задачами регион справляется собственными силами. Мы будем и дальше продолжать эту работу.

В.Путин: Спасибо. Самая главная задача – это поддержка людей, помощь людям.

О.Кожемяко: Да, то, что мы и делаем. И воинам помогаем тоже.

Есть ряд других вопросов, они в большей степени касаются экономики, где необходима Ваша поддержка.

Вы знаете, что летом прошла целая серия тайфунов, которые привели к разрушению дорог, мостов, линий электропередачи, сельхозпосевы пострадали, пострадало также жильё. Был объявлен федеральный уровень чрезвычайной ситуации.

Мы совместно с МЧС России провели необходимые аварийно-восстановительные работы, стабилизировали ситуацию, затратили на эти цели 2,7 миллиарда рублей из краевого бюджета. Сейчас впереди летние месяцы – необходимо всё это восстановить уже капитально: отремонтировать дороги, построить мосты.

Поэтому просим дать поручение Правительству Российской Федерации выделить из Резервного фонда средства на компенсацию наших затрат для полного восстановления разрушенной инфраструктуры во время чрезвычайной ситуации. Прошу поддержать эти решения.

Теперь немножко об экономике. Несмотря ни на что, она показала свою устойчивость: валовой региональный продукт у нас достиг 1,5 триллиона рублей – это выше, чем показатели предыдущего года. Хорошую динамику показывает сельское хозяйство.

В.Путин: Да, там рекордный рост.

О.Кожемяко: Мы впервые, несмотря на ЧС, за всю историю Приморья намолотили один миллион 100 тысяч тонн зерна и сои.

Компания «Русагро» завершила животноводческие комплексы, на 100 процентов обеспечила край мясом свинины, готовы и в другие регионы поставлять, даже на экспорт. Компания «ГринАгро» реализует проекты в молочном животноводстве, «Михайловский бройлер» – в птицеводстве. Замечу, что на конец 2018 года у нас в промышленности не было ни килограмма птицы.

Сейчас мы очень тесно взаимодействуем с Министерством сельского хозяйства России, наращиваем эти объёмы.

В.Путин: То есть за четыре года, по сути, да? По некоторым позициям с нуля стартовали.

О.Кожемяко: Да. Мы специализируемся на этом и по другим регионам тоже.

Поэтому есть ещё, конечно, и дальше задачи по обеспечению продовольственной безопасности в необходимых пределах. Но сейчас эту работу мы непосредственно ведём и понимаем, как она должна делаться.

Хороший показатель у нас по транспорту и логистике – 133 процента, жильё – 117 процентов, 111 процентов – активно развивается внутренний туризм, инвестиции – 146 процентов. Есть некоторое снижение индекса промпроизводства – это по выпуску готовых изделий – за счёт перестановки линий на Mazda Sollers. Но сейчас на этот год мы видим объёмы крупных предприятий, видим увеличение гособоронзаказа. Mazda Sollers запускает в августе снова линию, поэтому мы эти показатели не только выровняем, но и даже прибавим с плюсом.

В.Путин: Хорошо.

О.Кожемяко: В целом мы продолжаем работу по строительству краболовов под инвестквоты: 19 краболовов на 41 миллиард. В этом году ожидается новый аукцион по крабам. Прошу сохранить ту преференциальную политику, которая была дана дальневосточным верфям под строительство этих судов, что позволит сохранить и специалистов, и технологии, и привлечь инвестиции. В общем-то, там, где он добывается, по логике там должны и строиться эти суда, тем более такой наработанный опыт уже есть.

Прошу дать поручение Правительству и Агентству по рыболовству, с тем чтобы они сохранили ту методику, которая у них была по первому этапу.

В.Путин: Она оправдывается?

О.Кожемяко: Конечно, Вы же видите: до этого такого строительства не было никогда. Поэтому это вполне оправданно.

Также у нас хорошие показатели по строительству жилья. Мы сдали один миллион квадратных метров жилья – это лучший показатель за постсоветский период. 47 тысяч приморцев улучшили свои жилищные условия, в том числе благодаря Вашим решениям, которые были приняты по продлению дальневосточной ипотеки. Но её финансовые и возрастные рамки необходимо расширять, потому что это хороший стимул для закрепления населения, особенно молодёжи. Наверное, это одно из лучших направлений в проекте «Демография», которое реально даёт свои результаты.

В.Путин: Но самый основательный способ – это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты.

Как там «Звезда» поживает?

О.Кожемяко: Очень хорошо. У меня будет несколько предложений по посещению некоторых объектов, в том числе и «Звезды». Сейчас полным ходом идёт строительство четырёх газовозов, двух «Афрамаксов», судов ледового снабжения. Поэтому будет что посмотреть, в том числе проехаться по дороге, по ней тоже отдельно переговорим.

В.Путин: Переговорим. Если такие высокотехнологичные производства создаются и развиваются, то это требует соответствующего уровня специалистов. Они приезжают же туда со всей страны.

О.Кожемяко: Да. Для этих целей мы строим полным ходом арендное жильё, передаём его работникам бюджетной сферы и работникам крупных оборонных предприятий и вообще крупных предприятий. Мы передали 740 квартир заводу «Звезда». То есть эта программа очень востребована. Мы уже тысячу квартир заселили, в этом году – ещё 1100 квартир.

По Вашему поручению Юрий Петрович Трутнев через субсидию Минвостокразвития выделил нам средства в город Арсеньев для постройки арендного жилья под специалистов завода «Прогресс». Предприятие увеличило гособоронзаказ, оно уверенно набирает обороты. Уже в конце года с Минпромторгом заключило контракт и получило необходимые денежные средства на выпуск техники – Вы знаете, что там выпускается, – которая как никогда нужна сейчас нашей стране и Министерству обороны.

Здесь есть одна проблема, которую нужно решить, – это низкая заработная плата у работников завода. Те коэффициенты, которые применяются, недостаточны для того, чтобы пригласить высококвалифицированных специалистов.

Прошу дать поручение Правительству Российской Федерации поднять на десять процентов коэффициент к заработной плате и выровнять её по среднеотраслевой в промышленности по краю. Тогда это даст возможность пригласить людей – потребуется порядка двух тысяч. Жильё мы им будем строить, город развивать. Но эта мера нужная, предприятие находится в отдалении.

В.Путин: У Вас на бумаге где-то это есть?

О.Кожемяко: Я справку Вам дал.

В.Путин: Хорошо.

О.Кожемяко: Думаю, что достаточно будет Вашего звонка Правительству и Минпромторгу, и они эти вопросы решат, с тем чтобы мы вовремя и качественно выполнили гособоронзаказ.

Мы увидели в этом году и рост внешнего оборота торговли: он на 18 процентов вырос – десять миллиардов долларов. В прошлом году все мы ощутили масштабный поворот на Восток. Бизнес показал свою адаптивность и даже увеличил инвестиции.

Полным ходом идёт строительство новых портов: и проектирование, и расширение. Строится транспортно-логистический центр на один миллион контейнеров, так называемый сухой порт. Дополнительно это 100 миллионов грузооборота и один миллион контейнеров. В совокупности к существующему у нас будет 250 миллионов тонн груза и три миллиона контейнеров. Я думаю, что это порт Суходол, порт Вера, «Коулстар», проектируется порт Аврора, ОСК [Объединённая судостроительная корпорация] расширяет свои возможности. Причём это не отдалённая перспектива, это всё в одной стороне находится.

В сентябре будет открытие Суходола – нового современного порта, на 20 миллионов тонн грузооборота. Поэтому приглашаем посетить, открыть этот порт, можно дистанционно. Это как раз находится рядом с Большим Камнем – всё по пути, заодно заедете на завод «Звезда».

В.Путин: 20 миллионов тонн – это уже прилично.

О.Кожемяко: Да-да, там же, рядом и сухой порт будет заложен – в этом году строительство. Вы знаете, для чего он нужен: чтобы мы автомобильным транспортом перевозили контейнеры, грузили полувагоны, там двухсоставные могут помещаться, и далее отправляли уже до Сибири, что позволит увеличить грузооборот, снять эти узкие места, которые сегодня есть.

В целом, конечно, такой мощный разворот на Восток, строительство портов.

В.Путин: Создаёт условия для развития российского Дальнего Востока.

О.Кожемяко: И Кузбасса, и России в целом.

Всё сейчас идёт через нас, но есть узкие места в транспортной инфраструктуре: и в железнодорожной, и в автомобильной. Если по железнодорожной, там ещё идут работы по расширению Смоляниновского участка, но и они недостаточны с той динамикой, которую показывают порты, поэтому это нужно увеличивать.

По автомобильной [инфраструктуре], к сожалению, дела встали. Очень слабо идут работы по основной магистрали Владивосток – Находка – порт Восточный, хотя она является опорной и соединяет международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» с китайской границей, со всеми портами юго-востока, юга Приморья с огромным грузооборотом, с сухим портом. Там строится Находкинский завод минеральных удобрений.

Поэтому необходимо дать поручение Правительству Российской Федерации продолжить строительство и реконструкцию этой важнейшей автодороги, которая будет связывать [регион] автомобильным транспортом, которая даст жизнь всему Приморью.

Мы готовы участвовать в этом вопросе. Конечно, пока там есть силы и средства на строительство первого участка, который тоже нужно завершить, можно было бы и дальше спланировать – на последующую стройку. Здесь такой момент.

Кроме того, хотел переговорить: конечно, Вы видите, что Дальний Восток нуждается в определённых преференциях в силу того, что и динамика хорошая. Сегодня только по таможенным платежам – по энерготаможне – Россия, бюджет получает порядка 700 миллиардов рублей. С открытием этих портов это будет более одного триллиона. То есть окупаемость можно [достичь] практически менее чем за год, если вкладываться в структуры должным образом, потому что цифры говорят сами за себя. Это без налоговых, без НДС, без выплат заработной платы. То есть значительные объёмы.

Исходя из этого, конечно, необходимо пересмотреть подходы к Дальнему Востоку. Многое очень делается, вроде все понимают целесообразность развития Дальнего Востока, но каких-то прорывных решений… Только благодаря Вашим поручениям, работе полномочного представителя, Минвостокразвития удаётся решать отдельные проблемы. Нет системного подхода.

В.Путин: Разве? Целый набор льгот предусмотрен на Дальнем Востоке.

О.Кожемяко: Это предусмотрено, но сколько у нас ещё мест, в которые можно вложить средства, с тем чтобы они действительно работали на пользу экономике! Это и Хасанский округ, в котором прекрасные порты, это юг Приморья, граница с Северной Кореей, граница с Китаем.

В.Путин: Там же тоже дополнительные…

О.Кожемяко: Там очень слабая транспортная и железнодорожная магистраль, очень слабая энергетика, очень слабая автодорожная… Там же у нас переходы, которые сейчас…

В.Путин: О каких дополнительных льготах…

О.Кожемяко: Не о льготах, мы говорим сейчас и о бюджетных инвестициях, о льготных кредитах, которые могли бы просто направить на инфраструктуру, то есть развить портовое хозяйство, развить более активно ситуацию, связанную с переходом. Сейчас, кстати, «Росдорстрой» начал работать в этом отношении более или менее.

В.Путин: Но вот льготы, связанные с созданием территорий опережающего развития, особых зон, Вы считаете, что их недостаточно вот для этих территорий? Нужно что-то ещё дополнительно?

О.Кожемяко: Нужны дополнительные бюджетные инвестиции в инфраструктуру: бюджетные, льготные, кредитные. Вся инфраструктура во многом построена в советское время и требует просто обновления.

По большому счёту необходим вот такой же импульс, который Вы дали во время подготовки к саммиту АТЭС. Преобразился край, преобразился Дальний Восток, он совершенно по-другому зазвучал на мировой арене. Мы видим, как динамично развиваются наши соседи, поэтому Приморью нужно второе дыхание.

Спасибо.

В.Путин: Хорошо.

Фактор «Вагнера» и тезис справедливости

опыт политологического анализа

Александр Дугин

На всем протяжении СВО в центре внимания и российского общества и мировой общественности уверенно расположились ЧВК «Вагнер» и Евгений Пригожин. Для русских он стал главным символом победы, решительности, героизма, мужества и стойкости. Для врага источником ненависти, но одновременно страха и ужаса. Важно, что Пригожин не просто возглавляет самое боеспособное, победоносное и необоримое подразделение вооруженных сил России, но вместе с тем дает выход тем чувствам, мыслям, требованиям и надеждам, которые живут в сердцах людей войны, полностью и до конца, необратимо погруженных в её стихию.

Пригожин принял эту войну до конца, до дна, до последних глубин. И эту стихию разделяют с ним участники ВЧК «Вагнер», все те, кто двигаются в этом направлении и к той же цели – трудной, кровавой, почти недостижимой, но столь желанной, вожделенной Победе. ЧВК «Вагнер» - никакая не частная военная компания. Деньги здесь вообще ни при чем. Это боевое братство, русская гвардия, которую Евгений Пригожин собрал из тех, кто откликнулся на зов Родины в самый трудный для нее момент и пошел защищать её, будучи готовым заплатить любую цену.

Вы закономерно спросите, а что же другие наши воины? Что ополченцы Донбасса, воюющие в нечеловеческих условиях с 2014 года, всеми забытые, но твердо стоявшие на своем посту? Что наши добровольцы, по своей воли двинувшиеся на фронты новой Отечественной, которую они опознали под неточным названием «Специальной Военной Операции»? Что, в конце концов, регулярные войска из разных подразделений, разящих врага и теряющих своих братьев в жестоком противостоянии? Что героические чеченцы Рамзана Кадырова? Да, конечно, все они герои, и все они несут на себе бесценные частицы нашей общей Победы, которой они отдали себя до конца.

Но Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер» — это ещё и нечто другое. Они не только впереди остальных, на самых тяжелых участках фронта, штурмуя с нечеловеческим упорством метр за метром, дом за домом, улицу за улицей, село за селом, город за городом, освобождая родную землю от жестокого и подлого маниакального врага. Они придали этой войне стиль, стали ее символами, нашли для выражения того, что происходит, самые точные и самые искренние слова. Это редчайший случай, когда невероятные по своему значению и масштабу воинские подвиги сопровождаются столь же пронзительными мировоззренческими декларациями — понятными в России каждому. Это война — война за справедливость. Она ведется против зла и насилия, против лжи и коварства, против жестокости и подмены. Но если это так, то обращена она не только против прямого врага – украинского нацизма и поддерживающего его глобалистского либерального Запада, но и против той несправедливости, которая подчас творится внутри самой России. Война «Вагнера» — народная, освободительная, очистительная. Она не приемлет полумер, договоренностей, компромиссов, переговоров за спиной сражающихся героев. ЧВК «Вагнер» очень высоко ценит жизнь: и свою, и противника. И смерть, ценой которой дается Победа, может быть заплачена только за неё, и на за что иное.

Эстетическим апофеозом является снятый Пригожиным программный фильм «Лучшие в аду». Это новый Хемингуэй, Эрнст Юнгер. Великий фильм – о стихии войны, о цене жизни и смерти, о глубинных экзистенциальных трансформациях человека, происходящих с ним тогда, когда он оказывается погруженным в неумолимый процесс смертельного противостояния с противником. Причем с таким, который является не чем-то радикально иным, но обратной стороной самого себя. Именно потому что Пригожин не просто ведет войну, но и постигает войну, принимает ее страшную логику и свободно и суверенно вступает в её стихию, он и представляет собой такой кошмар для врага.

Очевидно, что для Киевского нацистского режима, у которого таких символов нет и который по-настоящему больше всех в этой войне боится и ненавидит именно ЧВК «Вагнер», равно как и для истинного субъекта, подталкивающего Украину к атакам на Россию и всемерно вооружающего её, то есть для Запада, лично Евгений Пригожин является главной приоритетной конкретной и символической одновременно целью. А то, что враг знает цену символам, сомневаться не приходится. Не стоит удивляться поэтому, что именно ЧВК «Вагнер» вызывает у противника такую бешеную ненависть, и Запад бросил на уничтожения этого формирования и лично Евгения Пригожина все силы.

Внутри России народ принимает Пригожина безоговорочно. Ему в этой войне без всяких сомнений принадлежит первенство. Чтобы он ни сказал или ни сделал, это отзывается тут же в сердце народа, в обществе, в широких русских, евразийских массах. Это один из многочисленных парадоксов нашей истории – этнический еврей, олигарх и человек с довольно бурным прошлым – на глазах превращается в архетип сугубо русского героя, в символ справедливости и чести для всего народа. Это многое говорит и самом Пригожине, и о нашем народе. Мы верим делам, глазам, словам тогда, когда они исходят из глубины. И это измерение глубины в Евгении Пригожине не заметить нельзя.

Другое дело российские элиты. Именно потому, что Пригожин заключил на крови – своей и своих героев из «Вагнера» — пакт с русским народом, с русским большинством, он больше всего и ненавистен для той части элиты, которая не приняла войну как свою судьбу, не осознала её истинных и фундаментальных мотивов, до сих пор не увидела той смертельной опасности, которая нависла над страной. Элите кажется, что Пригожин просто рвется к власти и, опираясь на народ, готовит «черный передел». Само слово «справедливость» для этой части российской элиты невыносимо и жжет адским пламенем. Ведь Пригожин сам из этой элиты, но он нашел в себе мужество отречься от класса богатых, эксплуататоров, циников и космополитов, презирающих всех, кто менее успешен, и перешел на сторону воюющего, спасающего страну народа.

В такой ситуации аналитики, состоящие у этих элит в качестве своего рода дворни, гадают: как Пригожин может себе позволить вести себя с такой степенью решительности, дерзости и самостоятельности? Не является ли он экспериментом гораздо более влиятельных – да просто наивысших — сил в российской политике, которые на его примере тестируют готовность общества к введению более жестких правил и более последовательной патриотической, народно ориентированной политики?

Иными словами, не являются ли Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер» предтечами полноценной опричнины? Ведь и в эпоху Ивана Грозного опричное войско формировалось именно в боях и также как случае «Вагнера» из числа самых мужественных, смелых, отчаянных, крепких, надежных, деятельных – независимо от родословной, титула, статуса, чина, положения в обществе.

То, что Пригожину сходит с рук, в рамках привычной для России политической системы никому с рук сойти не могло. Значит, делают вывод аналитики, либо он скоро будет наказан за свою дерзость, либо эта привычная политическая система больше не существует, и на наших глазах складывается какая-то иная, непривычная, новая система, где ценности существенно сместятся в сторону именно ненавистной элитам справедливости, честности, мужества и истинного фронтового братства.

Внешние наблюдатели при всем желании не могут достоверно определить, в каких отношениях лично Евгений Пригожин находится с Верховным Главнокомандующим. Согласует ли он свою жесткую линию с высшим руководством страны или нет. Есть те, кто убежден, что опричнина Пригожина санкционирована свыше, но есть те, кто полагает, что это самодеятельность — правда, удивительно точно совпадающая с ожиданиями большинства. Для российской власти в целом неопределенность — естественная среда. Где мы имеем дело с личной волей Президента, а где с инициативой его сподвижников, старающихся схватить заранее и предвосхитить «намерение командира» (классический термин из теории сетецентричных войн), до конца понять не может никто. Это довольно прагматичный подход: в таком случае Президент оказывается выше любых коллизий внутри элит, а у трансформации системы (прежде всего в патриотическом ключе) остается полная свобода. При желании можно считать, что все патриотические — и даже самые авангардные — инициативы (такие как ЧВК «Вагнер») осуществляются с его молчаливого согласия. Но достоверно об этом не знает никто — одни догадки. Пригожин возделывает эту неопределенность в максимальной степени и с максимальным эффектом.

Тем временем любовь и доверие к Пригожину и ЧВК «Вагнер» растут, и параллельно нарастает тревога в элитах.

В Пригожине общество начинает видеть нечто большее, нежели успешного и отчаянного полевого командира, warlord’а. Сложившаяся в России до СВО конфигурация в элитах допускала (при личной лояльности к верховной власти) для определенной олигархической прослойки возможность оставаться частью мировой либеральной глобалистской системы. Народ ворчал, сокрушался и сетовал по этому поводу, но пока суверенитет России укреплялся и, как казалось, стране ничего не угрожает, это можно было как-то терпеть. После начала СВО это противоречие обнажилось в полной мере. Россия столкнулась в смертельной битве со всем Западом, который обрушился на нашу страну всей своей мощью, а российская элита по инерции продолжала раболепно следовать за страной заходящего солнца, копируя её стандарты и методы, храня свои сбережения за рубежом, мечтая о Куршевеле и Багамах. Часть элиты откровенно сбежала, а часть затаилась и стала ждать, когда все это закончится. И вот тут появился «фактор Пригожина», уже как политика, который стал глашатаем народного гнева в отношении оставшихся олигархических элит, упрямо отказывающихся принять новые реалии войны и поступить так как поступил сам Евгений Пригожин, то есть пойти на фронт или, как минимум, включиться в дело Победы целиком и без остатка. Если Запад наш враг, то сторонник Запада, западник — предатель и прямой агент врага. Если ты не воюешь с Западом, значит, ты на его стороне. Вот такая простая логика и озвучена Пригожиным. И в его решительной битве с внешним врагом, народные массы увидели второй — будущий — акт — перенос аналогичных методов на врага внутреннего. А это и есть «справедливость» — в ее народном, даже пускай простонародном — понимании.

Очевидно, что подобная опричнина сам народ никак не затронула бы, ведь жертвами «справедливости по «Вагнеру»» стали бы только классовые, а сегодня и политические враги простого народа, оказавшиеся на стороне той силы, с которой народ-то как раз и воюет.

И все более широкие слои общества приходят к выводу (может быть слишком упрощенному и линейному), что за пробуксовки и некоторые неудачи на фронтах ответственны именно «внутренние враги», то есть все те же олигархи и западники, активно саботирующие волю Верховного Главнокомандующего к Победе. И вот тут-то и включается фактор «справедливости». Мы готовы сражаться как «Вагнер», умирать как «Вагнер», но отнюдь не для того, чтобы потом вернуться в Россию до 24 февраля 2022 года — к прежним условиям. Мы требуем очищения, просветления и одухотворения общества и всего правящего класса. Мы воюем не просто против врага, но и за справедливость.

На лицо с огромной временной задержкой, но начало фундаментальных перемен в российском обществе. Евгений Пригожин олицетворяет собой одно из направлений. Это прежде всего война, где именно «Вагнер» ярче всего иллюстрирует то, что такое меритократия, то есть власть наиболее отличившихся, наиболее смелых, наиболее заслуженных. Элиты войны — это те, кто лучше всего выполняет поставленную задачу, и никаких больше критериев вообще нет. По сути, наши вооруженные силы — по крайней мере, некоторые их важнейшие — штурмовые — составляющие — явно надо перестраивать на «вагнеровский» лад. С одним критерием оценки: эффективность. В условиях войны старого критерия – лояльности в сочетании с царедворческими навыками — больше недостаточно. Лояльность в условиях войны подразумевается, в противном случае немедленно казнь. Но теперь надо нечто большее: способность справиться с поставленной задачей. Любой ценой. Даже ценой своей и чужой жизни. Только это выявляет лучших. И худших. И остается лишь поставить лучших над худшими, и все дело пойдет к Победе.

Но это же касается не только войны. В политике, экономике, управлении, администрировании, даже в образовании и культуре, по сути, тоже постепенно начинают давать о себе знать аналогичные тенденции. Действовать в условиях чрезвычайного положения и добиваться значительных результатов способны люди особого склада – Лев Гумилев назвал их «пассионариями». Более прозаически «кризис-менеджеры». Можно говорить и о «вагнер»-принципах во всех областях – те, кто наиболее эффективно справляются с поставленной — труднейшей, невыполнимой — задачей, те и выходят на первый план. А кто не справляются – отходят на второй. В политологии Вильфреда Парето это называется «ротацией элит». В России она идет крайне вяло и спорадически, а чаще всего вообще не идет. Война же требует «ротации элит» в ультимативном порядке. Это настоящий ужас для элит старых и утративших дееспособность, да ещё и отрезанных от своей матрицы на Западе.

Евгений Пригожин обозначил важнейший вектор того направления, в котором России придется двигаться при любых условиях и в любых обстоятельствах. Именно поэтому Запад мечтает его уничтожить, и рассчитывает, что старые и уже не соответствующие вызовам момента российские элиты ему в этом помогут. Ставки постоянно растут. На кону Победа. И путь к ней лежит только через справедливость.

Михаил Мурашко посетил медицинские учреждения Республики Крым

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области посетил медицинские учреждения Республики Крым, в том числе Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова.

Министр здравоохранения РФ ознакомился с работой онкодиспансера – побывал в операционном блоке, трёх хирургических отделениях, реанимационном и химиотерапевтическом отделениях. Михаил Мурашко пообщался с сотрудниками, а также пациентами, находящимися на стационарном лечении.

Особое внимание Министр уделил пациентам, прибывшим в Крым для обследования и получения специализированной медицинской помощи из новых регионов РФ. Прибывшие из новых регионов России пациенты получают помощь в больницах Крыма на бесплатной основе, в том числе, до получения ими полиса ОМС. В онкодиспансере был выделен многоканальный телефон для записи на прием таких пациентов.

Поскольку пациентам, которые прибывают в крымский онкодиспансер для обследования, негде остановиться на территории республики, а в круглосуточном медицинском наблюдении эти пациенты не нуждаются, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил рассмотреть возможность обеспечения таких пациентов временным жильём.

По итогам визита, Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко встретился с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым. Стороны обсудили вопросы развития онкологической помощи на полуострове, поскольку злокачественные новообразования являются одной из ведущих причин смертности населения не только в Крыму, но и по всей стране. Кроме того, обсуждалась организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Запорожской и Херсонской областей в медучреждениях Крыма.

Гостиничная недвижимость: нужны профессионалы, заинтересованные в результате

Обсуждение ключевых факторов, влияющих на успешность реализации объектов гостиничной недвижимости, состоялось на I отраслевой конференции «Сопровождение создания и строительства объектов гостиничной недвижимости: инструменты и технологии» В Москве.

Мероприятие было организовано инжиниринговой компанией SMART ENGINEERS и УК «Альянс Отель Менеджмент», в партнерстве с компанией Future hotel design.

В мероприятии приняли участие представители дизайнеров, проектировщиков, подрядчиков, инжиниринговых компаний, консультантов, управляющих компаний, заказчиков и инвесторов строительства: ГК «CLT Девелопмент» (дочерняя компания АФК «Система»), Банк ГПБ (АО), ООО «Гарант-СВ» (дочерняя компания ПАО Сбербанк, владелец СКК «Mriya Resort & SPA»), АО «Гостиница "Сокольники"», АО «Химки-Молжаниново», UNK interiors, Hospitality Income Consulting, Intermark Hospitality и др.

Профессиональный подход к управлению и контролю строительства, глубокое понимание специфики проекта, качества применяемых материалов и инженерного оборудования – вот залог успеха гостиничного бизнеса. Ну и, конечно, нельзя забывать о детальной проработке проектных, технических и дизайнерских решений, четком планировании поставок и выполнении графика реализации проекта в целом.

Обсуждение открыл модератор конференции – Вадим Прасов, генеральный директор УК «Альянс Отель Менеджмент», вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России. Эксперт обратил внимание на важность создания предварительной концепции, учитывающей риски проекта уже на начальной стадии инвестиционно-строительного проекта. «Основная стратегическая ошибка инвестора – представление о том, что опыт проживания в большом количестве отелей позволит ему сформировать правильную концепцию для создания современного гостиничного продукта. На стадии бизнес-планирования необходимо учесть месторасположение и характеристики ближайшего гостиничного фонда, категорию, номерной фонд, площадь, зонирование реализуемого объекта, ориентировочные цены на проживание, среднегодовую загрузку, сезонность, штат, все дополнительные услуги и другие параметры. Именно поэтому на старте проекта участие гостиничного технолога важно не менее, чем участие проектировщиков, дизайнеров, строителей», – уверен эксперт.

Итогом предпроектного консультирования является формирование основных требований к проекту, который инвестор реализует с использованием собственных и/или заемных денежных средств, в том числе с применением принципов государственно-частного партнерства. «Сфера туризма имеет огромный потенциал для российской экономики, ведь у каждого региона нашей страны – свои уникальные преимущества в виде разнообразных природных ландшафтов и богатых рекреационных возможностей, – отметил Михаил Вагайцев, директор департамента по взаимодействию с инвесторами АО «Корпорация Туризм.РФ». – Корпорация Туризм.РФ активно участвует в финансировании проектов по строительству и реконструкции объектов туристической инфраструктуры – гостиниц, деловых и туристических центров, санаторно-курортных объектов. Для частных инвесторов мы становимся партнером и проходим путь от идеи, разработки индивидуальных финансовых решений с учетом специфики конкретных проектов, анализа предоставляемых материалов, подготовки рекомендаций в отношении структурирования проектов и организации долгового финансирования до ввода объектов в эксплуатацию».

Алексей Никитин, председатель Совета директоров ГК SMART ENGINEERS, рассказал про особенности реализации гостиничных проектов в исторических центрах городов. По мнению спикера, подготовиться к оценке участка и будущего проекта необходимо максимально системно. Важно запросить, изучить, проанализировать не только ГПЗУ, но и все документы, касающиеся данного земельного участка. Уже на стадии запроса надо оценить реализуемость мероприятий по подготовке земельного участка, выносу сетей, подключению сетей энергоснабжения, подъездным путям и строительству. Обязательным условием является позиция местного органа охраны объектов культурного наследия в отношении данного участка, объекта и территории в целом – имеется ли культурный слой, исторический центр, имеет ли территория статус исторического поселения, не входит ли в зону охраны ЮНЕСКО.

В текущих реалиях для развития туристической отрасли в целом необходим поиск новых решений, способных отвечать современным потребностям и решать возникающие проблемы в данной сфере. «На повестке дня в политических кругах также остро стоит задача увеличения субсидирования и льготного финансирования для туристических отраслей, в особенности для развития ОЭЗ», – поддержала дискуссию Анна Белякова, руководитель направления «Инжиниринг» Strategy Partners. Основные возникающие проблемы при реализации инвестиционных проектов, в том числе туристической направленности, являются сложности при оценке затрат и обосновании применяемых подходов к ценообразованию на предынвестиционном этапе, а также организационно-правовые ограничения при оформлении залоговой базы при получении кредитного финансирования и ограничения, связанные с возведением капитальных строений. Одним из решений в такой ситуации может стать использование проектов модульных гостиниц. Это и экологично и дает возможность получить дополнительные субсидии и меры господдержки.

Хусейн Плиев, генеральный директор ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС», поделился опытом управления проектом на этапе подготовки строительства гостиничных объектов. Спикер убежден, что успех любого проекта зависит от команды, которая его реализует. Помимо проектировщика и строителя, в состав проектной команды обязательно должны входить: консультант-технолог – с опытом технологического сопровождения гостиничных проектов; дизайнер, имеющий практику разработки дизайн-концепций гостиничных проектов и налаженные контакты с производителями и поставщиками мебели и материалов; будущая эксплуатация – ее важно привлечь еще на этапе подготовки технического задания на проектирование.

До проведения тендера на генподряд важно сформировать бюджет строительства. Необходимо подготовить оценочную стоимость строительства (то есть понять, сколько будет стоить реализовать конкретный проект) и далее эту стоимость разложить во времени – привязать к графику строительства и финансирования. Помимо этого важно определить ключевые составные элементы стоимости строительства, а особенно — наиболее волатильные позиции материалов и оборудования, стоимость которых во многом определяется стоимостью курса и возможностью обеспечить поставку на объект в необходимые сроки.

Генеральный директор Future hotel design Ольга Гужаускайте рассказала, почему так важно привлекать опытных экспертов и специалистов, специализирующихся на уникальных дизайн-проектах и комплексном оснащении гостиничных объектов, и какой выигрыш получает сам отель в итоге. «Проектирование vs дизайн, на наш взгляд, это вещи, которые нельзя противопоставлять друг другу: мы все делаем одно дело», – отметила Ольга. Грамотное распределение ролей, исполнительность подрядчиков, коммуникация подрядчиков между собой и понимание специфики отельной индустрии – вот основные пункты, позволяющие прийти к идеальному результату. Если команда подрядчиков собрана из профессионалов, заинтересованных в результате – не страшны ни объемы объекта, ни гостиничные стандарты самых «капризных» операторов, ни расстояния, ни пандемия.

Последний блок дискуссии был посвящен самому энергозатратному и продолжительному по времени этапу жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта – строительству. Вагиф Магеррамов, директор департамента управления строительством ГК SMART ENGINEERS, посвятил свое выступление особенностям работы технического заказчика по сопровождению строительства объектов гостиничного бизнеса. Эксперт отметил возрастающую тенденцию роста привлекательности данного направления инвестиций и закономерно уменьшающуюся глубину качества экспертизы. «Понимание инвестором сложности реализации гостиничного проекта должно лежать в плоскости декомпозирования управленческой модели. Если в вашем проекте нет лица, способного принимать управленческие решения в момент, когда это решение не лежит на поверхности, и вы сами не готовы принять это решение – ваш проект будет стоять на месте. Простой, задержки, потеря и растраты самого ценного в реализации любого проекта ресурса – времени – оплачивает инвестор, – констатировал спикер. – Учитывая новые возможности, возросшее финансирование объектов и высокую рентабельность гостиничного бизнеса, ресурсов для грамотного выстраивания управленческой модели проекта достаточно. В этой связи для успешного прохождения стадии строительства и эффективной эксплуатации мы рекомендуем обращаться к команде профессионалов: они сэкономят деньги и время, и ваши инвестиции начнут приносить прибыль».

Летающие помощники строителей

Российские строительные компании все чаще приобретают промышленные квадрокоптеры для выполнения таких задач, как обеспечение безопасности и охраны строительных объектов, контроль работ на всех этапах, исследование участков земли под возведение зданий, 2D- и 3D-моделирование или анализ технических параметров объектов от фундамента до внешней отделки. Сергей Заверткин, директор по развитию промышленных решений компании Skymec, рассказал «Стройгазете», как современные беспилотники помогают строителям существенно повысить эффективность и безопасность работ, сократить затраты и время выполнения задач.

Трудно точно сказать, когда именно российские строители начали эксплуатировать дроны: внедрение беспилотных технологий в этой сфере было постепенным процессом, который длился несколько лет. Использование БПЛА с 2014 года в России регулирует Федеральное агентство воздушного транспорта, но и до этого времени коптеры уже применялись в различных отраслях промышленности.

Вопреки сложностям

Конечно, существуют факторы, препятствующие развитию рынка БПЛА. Прежде всего речь идет о законодательных ограничениях. Если дроны массой от 150 грам до 30 килограм требуется лишь поставить на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта и соблюдать ряд правил по их использованию, то с беспилотниками массой более 30 кг дело обстоит сложнее. В течение 10 рабочих дней после покупки их нужно зарегистрировать, после чего каждому аппарату присваивается номер, а владелец получает свидетельство о регистрации. Данные о коптере вносятся в государственный реестр гражданских воздушных судов РФ.

Для полетов любых дронов над населенными пунктами нужно дополнительно получать разрешение местных властей, ОРВД (Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ). А еще — тех лиц и организаций, в чьих интересах установлены ограничения полетов или присвоен особый статус определенным зонам. При несоблюдении правил нарушителю грозит штраф — от 20 тыс. руб. для физлиц и 50 тыс. руб. для юрлиц.

Строителям нужно учитывать, что осуществление аэрофотосъемки — это авиационные работы. Поэтому компания, которая их выполняет на заказ или для своих нужд, должна иметь сертификат эксплуатанта и отвечать всем требованиям Росавиации к подобным организациям (они касаются обучения персонала, регламентов обслуживания техники, правил производства полетов, сертификации и т.п.).

Все это усложняет применение БПЛА в строительной отрасли. Поэтому крупные организации, вынужденные просчитывать все риски, оказываются перед сложным выбором. Одно из решений — создать у себя целое подразделение со штатом квалифицированных специалистов, которое будет обслуживать флот беспилотников, решать производственные задачи и проблемы легального использования воздушного пространства. Второй вариант — отдать ведение этих процессов на аутсорс. И третий — вообще отказаться от применения промышленных дронов и работать по старинке, поскольку затраты на оформление всех формальностей и штрафы в случае нарушения процедур могут свести на нет результат от применения беспилотника.

И все же в последнее время использование БПЛА в строительстве набирает обороты. Спрос на них начал повышаться в 2019 году, когда Skymec представил дрон геодезического класса DJI Phantom 4 RTK. С его помощью можно выполнять инженерные изыскания и создавать высокоточные 3D-модели объектов. Сейчас на смену Phantom 4 RTK приходят новый мобильный Mavic 3 Enterprise и многофункциональный Matrice 300 RTK. Они еще более производительны благодаря увеличенной емкости аккумулятора, улучшенным техническим характеристикам летающей платформы и камеры, которая позволяет с высокой скоростью получать качественные снимки.

Где используются дроны

Инженерные изыскания и построение виртуальной карты местности

Любое строительство начинается с инженерных изысканий. Если раньше проведение аэросъемки и изучение территории геодезистом требовало немало времени и средств, то сейчас БПЛА за один полет получает данные для формирования 3D-карты с точностью до сантиметра. Достаточно перенести полученное с дрона изображение на компьютер, где оно будет обработано в специальном ПО, — и все готово.

А если говорить о создании наземного обоснования аэрофотосъемки (АФС), то раньше этот процесс был трудозатратным (строительным компаниям требовалось от 20 до 40 точек на кв. километр, что предполагало несколько часов работы), а с Mavic 3 Enterprise их количество можно сократить до 3–5, а в некоторых обстоятельствах и вовсе от них отказаться.

Как отмечают строители, съемка с дронов позволяет по картам детально проанализировать рельеф, оценить объем выполненных работ с погрешностью в два сантиметра, в течение нескольких минут скорректировать и запланировать работы по вертикальной планировке. А наложив высокоточные фото на чертежи, можно проконтролировать выполнение проектной документации и увидеть погрешности.

Такой план-фактный анализ — сравнение цифровой модели местности по состоянию на определенное время с проектными данными и планом-графиком работ — можно использовать на любом этапе строительства. При наличии геопривязанной цифровой модели очень просто выявлять отклонения и контролировать подрядчиков.

Дистанционный контроль проведения работ всеми участниками процесса

Еще одно преимущество применения беспилотников — обеспечение более слаженной и оперативной коммуникации между участниками процесса. Проектировщики, архитекторы, инвесторы, руководство строительной компании и другие заинтересованные лица получают возможность дистанционно отслеживать реализацию проекта. Данные загружаются в облачную или корпоративную информационную систему, и можно видеть все изменения и проводить расчеты (расстояний между точками, объемов земляных работ, отклонений от проекта), не выезжая на объект. Это сокращает время на организацию еженедельных собраний и исключает необходимость проведения повторных работ.

Построение BIM-моделей

Крупные строительные проекты, особенно реализуемые за счет государственного бюджета, требуют в обязательном порядке внедрения BIM-технологий для оптимизации проектирования и исключения коллизий при планировании и разработке различных инженерных систем. На стадии проектирования фактически создается цифровой двойник объекта, который в дальнейшем служит основой для контроля хода строительства с точки зрения соответствия проекту и этапам выполнения работ. Застройщики могут сравнивать полученные с помощью дронов пространственные данные с утвержденными BIM-моделями и технической документацией.

БПЛА быстро облетают и снимают здание или участок земли, что существенно ускоряет процесс сбора данных для BIM-моделирования и уменьшает количество ошибок.

С помощью беспилотников можно отслеживать порядок выполнения земляных работ, а также процессы возведения зданий и внешней отделки (внутренние работы и инженерные коммуникации, как правило, контролируются другими способами, хотя иногда для этого также используются БПЛА). Например, один из наших заказчиков на начальной стадии строительства завода отслеживал работы на нулевом цикле, в частности, объем земляных работ, а также осуществлял визуальный контроль соблюдения календарного графика и исполнительную съемку возведенных конструкций. Позиции забиваемых свай и заливаемых фундаментов сравнивались с проектной документацией. Все это делалось для контроля подрядчиков на предмет соблюдения графика и исключения завышения объема выполненных работ.

Некоторые крупные строительные компании при закрытии очередного этапа работ как подтверждение их окончания используют аэрофотоснимки. Измерения традиционным способом, например, с помощью тахеометров или спутниковой системы точны, но не исключают человеческого фактора. К тому же при недобросовестном использовании приборов можно фальсифицировать данные. С дронами таких рисков нет: современное ПО позволяет обработать аэрофотоснимки с коптера непосредственно на стороне заказчика, получить 3D-модель и ортофотоплан для контроля объемов выполненных работ.

Инспекции объектов и мониторинг их состояния

Раньше для осуществления мониторинга объектов использовался простой визуальный обход с датчиками. Однако при обследовании крыш и перекрытий специалист с инструментом должен самостоятельно подниматься на высоту, и так как зачастую у него нет возможности подстраховаться, приходится либо пропускать некоторые участки, либо рисковать своим здоровьем, а иногда и жизнью. Сейчас эти задачи выполняют БПЛА, которые делают работу инспекторов более безопасной. Дроны снижают количество травм на строительных площадках, предоставляя точные данные даже из недоступных мест.

Видео и фотографии, полученные с помощью БПЛА, периодически публикуются на сайтах компаний-застройщиков или в официальных соцсетях, чтобы информировать покупателей жилья о ходе реализации проектов.

Коптеры также активно применяются для выполнения обследований и инспекций объектов, контроля и фиксации теплопотерь. С их помощью осуществляется диагностическая съемка трубопроводов, ЛЭП, автомагистралей, башенных кранов, строительных конструкций: фасадов, кровли и т.п.