Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Антон Силуанов рассказал о бюджете и его особенностях

Роман Маркелов

Выросший более чем в два раза по сравнению с запланированным дефицит федерального бюджета уходящего года связан с переносом ряда дополнительных расходов с 2023 года. Об этом рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов. Он также подтвердил, что в следующем году налоговые условия останутся неизменными, даже если у бюджета будут проблемы с доходами.

Изначально планировалось, что дефицит бюджета-2022 составит только 0,9% ВВП, но теперь превышение расходов над доходами ожидается в районе 2% ВВП. Объем расходов бюджета преодолел планку в 30 трлн рублей.

"После начала спецоперации изменились макроусловия, выросла инфляция, летом были приняты меры поддержки детей, семей с детьми и так далее, это потребовало немаленький объем ресурсов", - пояснил Силуанов.

При этом в законе о федеральном бюджете на следующую трехлетку запланировано снижение дефицита: пока предполагается, что с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% ВВП в 2025 году. По словам Силуанова, в бюджете конкретно на 2023 год целый ряд расходов возник, когда его проект принимала в конце осени Госдума.

"Поэтому мы не могли учесть все траты следующего года в бюджете, и чтобы нам не рушить бюджетный процесс, мы приняли решение эти допрасходы профинансировать в этом году. Этот год позволяет нам это сделать", - сказал Силуанов.

Министр напомнил, что в 2022 году только на поддержку семей с детьми было отправлено больше триллиона рублей. Дополнительные расходы бюджета, связанные с индексацией МРОТ на 10%, составили 5,6 млрд рублей, страховых пенсий - 371 млрд рублей, пенсий по государственному пенсионному обеспечению - 32,4 млрд рублей. Поддержка из бюджета семей и малоимущих обязательно будет идти и дальше, подчеркнул министр. "Все остальное можно будет отложить, а это будет финансироваться по полной. Это принципиальная позиция, поскольку поддержка семей с детьми, поддержка малоимущих граждан - это главная задача. Мы лучше откажемся от каких-то инфраструктурных проектов", - сказал Силуанов.

Как и планировалось, минфин может начать пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) в соответствии с обновленным бюджетным правилом, подтвердил министр. Последняя версия бюджетного правила, действовавшая с 2017 года, фиксировала цену на нефть российской марки Urals на уровне 40 долларов за баррель с индексацией на 2% каждый год. Все нефтегазовые доходы сверх этой цены направлялись в резервы посредством покупки иностранной валюты, а остальные нефтегазовые доходы тратились на текущие расходы бюджета. При снижении нефтяных цен Urals менее 40 долларов за баррель валюта продавалась, и за счет этого финансировались текущие расходы бюджета. Теперь цены отсечения нет, ее роль выполняет уровень объема нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей в год. Они пойдут на финансирование текущих расходов федерального бюджета. Все, что выше этого уровня, пойдет уже в ФНБ.

Пополнять ФНБ могут начать уже с января, оценив "помесячное" выполнение годового плана в 8 трлн рублей, сказал Силуанов. Из иностранных валют минфин в 2023 году может начать пополнять ФНБ юанями, сообщил министр.

Даже если в 2023 году у федерального бюджета будут проблемы с уровнем нефтегазовых доходов, налоговые условия останутся прежними, пообещал Силуанов. "В течение года точно не меняем правила игры. Мы можем лишь говорить о следующих бюджетных циклах, но мне кажется, что основные налоговые новации реализованы. Если будут проблемы с поступлением доходов, то будем ли вносить налоговые поправки в следующем году на 2023 год? Не будем", - сказал министр финансов.

Относительно налоговой нагрузки на российских граждан, которые работают за рубежом, у властей позиция пока не сформирована, рассказал Силуанов. Ранее депутаты Госдумы заявляли о работе над предложениями по отмене налоговых преференций для таких работников и повышении ставки НДФЛ для них. "Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории РФ, с этого может быть уплачен налог. И мы хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов для бизнеса. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией", - сообщил Силуанов.

КС РФ защитил личные счета топ-менеджеров банков

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Конституционный суд РФ еще раз подтвердил, что руководители филиалов банков не должны нести личную ответственность в случае банкротства финансовой организации. Несмотря на то что спорная норма ФЗ о банкротстве уже выведена из действующего законодательства, она признана не соответствующей Конституции РФ.

Предметом рассмотрения судей высшей юридической инстанции страны стали требования № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", который ставит возможность оказания банку финансовой помощи в зависимость от прекращения обязательств перед рядом собственных топ-менеджеров.

Норма закона ранее включала в этот перечень руководителей филиалов кредитно-финансовой организации. Поэтому у Виктора Питернова, который на момент предбанкротства "Финансовой корпорации Открытие" занимал должность управляющего филиалом "Санкт-Петербург", списали со счетов 141 тысячу долларов США. По словам адвоката Марины Шумилиной, это были деньги от продажи квартиры.

Со счетов главного бухгалтера Натальи Коноваловой - 356 тысяч рублей.

Лариса Магеро, руководившая филиалом "Петровский", лишилась 820 тысяч рублей, Вера Лычева из Архангельска - нескольких миллионов рублей. При этом руководители других филиалов, которые не держали деньги на счетах "Открытия", остались, что называется, при своих.

- В отношении заявителей не ставился вопрос о привлечении их к субсидиарной ответственности, - указали они в заявлении. - После окончания действия мер по предупреждению банкротства банка, восстановлению органов управления и платежеспособности банка денежные средства так и не были возвращены.

Такой подход, полагают бывшие менеджеры "Открытия", является прямым нарушением конституционного принципа равенства перед законом и судом, фактически дискриминацией по признаку финансовой состоятельности.

Проблема заключается еще и в том, что уже после того, как счета бывших сотрудников банка были опустошены, заработали поправки, согласно которым руководителей и главных бухгалтеров филиалов вывели из-под действия нормы о прекращении обязательств банка перед управляющими работниками. Но обратной силы эта норма не имеет, так что она не коснулась заявителей по данному делу. И по мнению полпреда Совета Федерации в КС Ирины Рукавишниковой, требовать этого они не вправе, поскольку "они по своему служебному положению обязаны знать банковские правила, а списание денежных средств произошло спустя полгода после вступления в силу рассматриваемых норм".

Мнения других представителей органов власти разделились. Но КС в своем решении в целом выразил согласие с позицией советника министра юстиции РФ Дмитрия Короткова, высказанной в ходе публичных слушаний: сотрудники филиалов не могут нести ответственность за финансовую политику банка в целом, поскольку по сути являются наемными работниками и не могут влиять на принятие решений.

При этом КС обратил особое внимание, что "оспариваемыми законоположениями была закреплена неопровержимая презумпция личной (персональной) причастности руководителей и главных бухгалтеров филиалов банков к обстоятельствам (причинам), обусловившим потребность в санации соответствующей кредитной организации". По мнению судей, в данном случае оспоренные нормы закона не согласуются "с конституционными требованиями необходимости, соразмерности и справедливости допустимого ограничения конституционного права каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, а также требованиями его эффективной судебной защиты". Дело бывших руководителей филиалов "ФК "Открытие" подлежит пересмотру. Это означает, что они смогут вернуть свои деньги.

Операторы связи предупредили абонентов о предстоящем подорожании

Олег Капранов

Крупнейшие российские сотовые операторы начали рассылать абонентам сообщения о планируемом росте тарифов с начала 2023 г. О получении таких уведомлений "РГ" рассказали абоненты. Эксперты полагают, что причина роста в том числе и в необходимости закупать оборудование по более сложным схемам, чем в предыдущие годы. Тем временем ФАС признал "Мегафон" виновным в нарушении антимонопольного законодательства за повышением тарифов в 2022 году.

Абоненты МТС в социальных сетях сообщают о том, что оператор уведомил их о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета. Первыми на эти сообщения обратили внимание "Ведомости". По данным издания, оператор "Билайн" также начал обзванивать клиентов с предложением подключать дополнительные платные услуги.

Абоненты "Мегафона" получили уведомления о росте тарифа с 17 января, стоимость услуг для клиентов Tele2 вырастет с 30 декабря. Абонентам интернет-провайдера "Ростелеком" пришло извещение о том, что с 1 января ежемесячная плата за интернет также вырастет.

По закону не менее чем за две недели до изменения цен на связь операторы должны уведомить об этом Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В ведомстве сообщили "РГ", что будут следить за соблюдением антимонопольного законодательства и реагировать на нарушения.

Представитель Tele2 Дарья Колесникова сообщила "РГ", что "незначительные корректировки затронут часть архивных тарифов, размер пересмотра зависит от конкретного плана. На большинстве тарифов размер пересмотра составляет не более 50 рублей и не превышает индекса потребительских цен".

В "Ростелекоме" отметили, что с течением времени некоторые архивные тарифные планы компании оказались "существенно ниже рыночной стоимости услуг". В этой связи оператор корректирует цены на некоторые из таких тарифов "в рамках инфляции - на 10,5%, и в январе 2023 года часть абонентов получат квитанции на измененную сумму, о чем мы заранее уведомляем наших клиентов", сообщил представитель провайдера.

О повышении цен на архивные тарифы рассказали и в "Мегафоне". Там объясняют, что "изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и ростом затрат на закупку оборудования и эксплуатацию сети".

В пресс-службе "Билайна" отметили, что действуют в строгом соответствии с тарифной политикой компании и "при согласовании с минцифры и ФАС. Мы всегда заранее предупреждаем клиентов о грядущих изменениях". В пресс-службе МТС сообщили, что компания "не повышает тарифы для абонентов и не вводила дополнительные комиссии".

При этом МТС также разослал предупреждения своим абонентам.

Как именно ФАС может реагировать на нарушения, операторы увидели практически сразу. Но касается это другого повышения тарифов. ФАС признал "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство. "Оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов в мае текущего года", - говорится в заявлении ведомства. Тогда оператор повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.

ФАС установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года. Служба выдала "Мегафону" предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня.

Решение операторов повысить цены, как правило, обосновано, отмечает глава аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"В этот раз операторы стали заранее рассылать смс-сообщения с предупреждениями о повышении тарифов в следующем году. Как мне кажется, не все будут сразу повышать на 10-15%, кто-то будет поменьше, то есть в два этапа, но в любом случае это не должно выйти за размер инфляции в соответствии с договоренностями с ФАС и с правительством", - сообщил Кусков.

По словам эксперта, затраты операторов, которые необходимо таким образом компенсировать, это "инфляция, это электричество, это закупка оборудования через другие каналы по повышенным ценам", - сообщил Кусков.

Собеседники "РГ" на телеком-рынке отмечают, что операторам необходимы дополнительные средства, потому что им придется замещать устаревающее оборудование, которое они покупали у таких компаний, как Cisco, Alcatel, Ericsson и Nokia, которые покинули российский рынок. У операторов в этой ситуации остается два выхода: находить небольших производителей из третьих стран, которые вряд ли смогут обеспечить соответствующее качество, а значит - возрастут затраты на обслуживание, либо искать партнеров, которые будут продавать им это оборудование в обход санкций.

Но они будут страховать свои риски попадания под вторичные санкции за поставки оборудования в Россию. Это приведет к росту стоимости оборудования.

Госкомиссия по радиочастотам в рамках одного из недавних заседаний приняла решение о выделении диапазона 5,9-6,4 ГГц для стандарта связи Wi-Fi 6E в закрытых помещениях, включая офисы и жилые дома. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный осведомленный источник.

Главное отличие стандарта Wi-Fi 6E от более распространенного Wi-Fi 6 заключается в использовании частоты 6 ГГц и большего количества каналов. Устройства с поддержкой Wi-Fi 6E появились на рынке в 2021 году. К их числу относятся актуальные модели смартфонов Apple, Samsung, Honor, Xiaomi и др., а также ноутбуков Asus, Acer, Lenovo и др. На территории России поддержка Wi-Fi 6E ранее блокировалась вендорами, поскольку технология не была легализована в стране.

Для обеспечения работы сетей Wi-Fi в России использовались полосы частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. Практика показала, что Wi-Fi в 5 ГГц в силу меньшей замусоренности эфира существенно быстрее и стабильнее, чем в 2,4 ГГц. Разница в скоростях может достигать десятков и сотен раз. Как ожидается, новые полосы в 6 ГГц будут еще быстрее и позволят развить гигабитные скорости на одного пользователя, правда, для этого потребуется обновить парк домашних WI-FI-роутеров. Впрочем, большинство такого оборудования производится китайскими и тайваньскими компаниями и проблем с его доступностью в России сегодня нет.

Министр за столом: Вместе с Олегом Матыциным подводим спортивные итоги года и говорим о планах на 2023-й

Анна Козина,Николай Долгополов,Илья Трисвятский

Период для нашего спорта непростой. Но пасовать, отступать никто не намерен. Министр спорта Олег Васильевич Матыцин считает: возвращение на международную арену может и должно состояться в 2023-м, в год 100-летия российского спорта.

В 2023 году многие международные соревнования по различным видам спорта будут отборочными к Олимпиаде-2024 в Париже. Но наши спортсмены пока не допущены к турнирам. И есть опасения, что россияне просто технически не успеют квалифицироваться…

Олег Матыцин: Как известно, МОК принял рекомендации к международным спортивным федерациям об отстранении наших спортсменов и лишении права проведения соревнований на территории России. Почти весь 2022 год проходил под таким давлением МОК. Изначально был использован аргумент о якобы заботе о физической безопасности россиян и белорусов - участников состязаний. Однако уже и глава МОК Томас Бах заявил, что этот вопрос потерял актуальность. Все понимают: без россиян привлекательность различных турниров для рекламодателей, телевидения, болельщиков, организаторов значительно снизилась. Серьезной конкуренции без нас в большинстве видов нет. Возьмите лыжные гонки - в отсутствие россиян норвежцы на этапе Кубка мира берут девять мест из первой десятки. И это, естественно, никому не интересно.

Или еще пример - Россию лишили чемпионата мира по волейболу, его должны были принять десять городов страны. Турнир экстренно провели в Польше и Словении. Так там на многих матчах присутствовало лишь по две-три сотни зрителей. Настоящая антиреклама вида спорта…

Сейчас ведутся переговоры Олимпийского комитета России, МОК, наших национальных федераций с федерациями международными о переходе либо о нашем включении в систему азиатских соревнований. Но тут есть и вопрос: каким образом будут перераспределяться отборочные олимпийские квоты? В подавляющем большинстве видов спорта и дисциплин по времени мы никуда не опоздали, сохраняем шансы добиться олимпийских лицензий. Думаю, МОК делегирует решение технических регламентов по нашему участию международным федерациям, они сами определят схемы отбора. Главное, что время пока у нас есть, хотя его становится все меньше и меньше. Недавно на Олимпийском собрании я подчеркнул, что руководителям наших федераций по видам спорта нужно плотнее взаимодействовать с федерациями зарубежными, вести предметный диалог, ставить вопросы. И не ждать, пока придут некие готовые регламенты с их стороны, а самим заранее предлагать решение, одновременно взаимодействуя и с европейскими, и с азиатскими конфедерациями. Это очень и очень непростой вопрос. Но мы не теряем надежду.

Какие из стран продолжают поддерживать с нами спортивные связи, не боятся санкций, давления извне?

Олег Матыцин: Мы максимально оперативно постарались сформировать календарь соревнований открытого формата с учетом реалий. Они не только в нежелании отдельных стран приезжать к нам, а еще и в боязни получить вторичные санкции со стороны международных федераций. В этом отношении мы всегда говорили, что недружественных стран для нас нет, приглашаем абсолютно всех. В итоге уже после введения санкций провели ряд международных соревнований крупного формата. Начали с зимних Игр паралимпийцев, где участвовали пять стран. Отмечу, что Иран активно откликается на все наши приглашения. Иранцы наряду с китайскими парами даже участвовали в Открытом чемпионате России по пляжному волейболу. Выступали и на летних Играх паралимпийцев, где соревновались уже 11 стран. Масштабными и представительными получились "Игры дружбы" по водным видам спорта в Казани: почти три десятка государств разных континентов прислали своих спортсменов. Особенно активны представители арабского, ближневосточного регионов, Латинской Америки. Причем приехали участники и из Европы. Показательно, что на Игры паралимпийцев приезжали спортсмены Германии.

Китай твердо поддерживает все наши проекты в спортивной сфере. Недавно завершились Российско-китайские молодежные зимние Игры, в дальнейшем будем максимально реализовывать спортивную программу года российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Особый акцент по поручению президента РФ сделан на спортивном сотрудничестве со странами БРИКС, куда входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, с государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - это, помимо все того же Китая, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан...

Планируем провести в Екатеринбурге Международный спортивный студенческий фестиваль. Соревнования открытого формата не для сборных, а именно для университетских команд. Приглашаем абсолютно всех, наибольшего отклика ждем от стран Латинской Америки, Африки. Надеюсь, в скором времени международная обстановка позволит снять все психологические барьеры для наших коллег из стран Европы, они смогут приезжать в Россию, не оглядываясь на чье-то недовольство. Предлагая свои форматы соревнований, мы подчеркиваем, что не создаем никаких альтернатив международным федерациям.

Вместе с россиянами под санкциями находятся и белорусские спортсмены. Мы поддерживаем друг друга, проводя совместные соревнования. Но наверняка на этом сотрудничество не заканчивается?

Олег Матыцин: Наше партнерство, дружба за период санкций только укрепились. Решили проводить совместные коллегии двух министерств спорта не раз в два года, как раньше, а раз в три месяца. Там координируем и прорабатываем вопросы подготовки кадров, спортивной медицины, импортозамещения техники, инвентаря, проведение научных исследований. Мы ведем очень конструктивное сотрудничество по линии олимпийских комитетов, по отдельным регионам и по линии высших учебных заведений. Безусловно, ищем общие подходы к диалогу с международным спортивным сообществом. Всегда говорим не только о допуске России. Сейчас санкции наложены на две страны по одной и той же причине, и, естественно, в дальнейшем обе страны должны быть полностью в своих правах восстановлены.

Мы считаем, что такое взаимодействие дало возможность укрепить наши национальные системы и сохранить конкуренцию. По многим видам белорусские атлеты - одни из лидеров мирового спорта. И конечно, будем продолжать развивать отношения, независимо от того, закончится период санкций или нет. Чтобы найти выход из непростой ситуации, надо активно развивать связи абсолютно со всеми. Тем более с ближайшими соседями.

Минспорт России провел в 2022 году летнюю Спартакиаду среди сильнейших спортсменов. А будет ли Спартакиада зимняя?

Олег Матыцин: Обязательно. Спартакиады в таком масштабе не проводились много лет. Минувшим летом мы, на наш взгляд, успешно организовали соревнования по всем олимпийским видам, они вызвали зрительский интерес, была высокая конкуренция. Зимняя Спартакиада запланирована на 2024 год. Главная задача Всероссийской спартакиады - смотр ресурсов регионов и отбор талантливых ребят, формирование на основании показанных результатов списков кандидатов в национальные сборные команды.

И все равно наши спортсмены сейчас находятся под ударом. Их страшно жалко. Век у них очень-очень короткий, когда смогут себя реализовать…

Олег Матыцин: Первое и очень важное, как я считаю, нам удалось объяснить, что на определенный период времени участие в международных соревнованиях не будет приоритетом. Наши возможности ограничили, но это не трагедия. Потому что и материально, и социально спортсмены, тренеры ничего не потеряли. Правительство и министерство спорта сделали все необходимое с точки зрения нормативно-правового обеспечения, социальных гарантий, выплат призовых, внесения изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию о присвоении разрядов и звания по итогам российских соревнований.

Есть еще два важных аспекта. Сейчас вся элита нашей сборной команды, которая постоянно выезжала на зарубежные сборы и старты, тренируется и выступает в России. Участвует во всероссийских соревнованиях наряду с ближайшим резервом и усиливает конкуренцию. Молодежь тянется, наступает им на пятки. Это способствует и росту мастерства, и поиску резерва талантливых ребят, которые соревнуются в такой компании. Это подтверждают все руководители федераций.

А зрителям и болельщикам как повезло! Они на трибунах видят всех сильнейших. С точки зрения развития спорта, его пропаганды - тоже плюс, который нужно эффективно использовать. В разных городах прошли этапы Гран-при по фигурному катанию, только что в Красноярске завершился чемпионат России. Залы заполнены зрителями. Когда еще болельщики на протяжении всего года видели топовых фигуристов в полном составе?

А как насчет опасений потерять некоторых ведущих спортсменов из-за отсутствия международных стартов?

Олег Матыцин: Психологически они не сломались. Ни один из членов сборных команд никуда не уехал. Изначально были разговоры: вот сейчас разбегутся, заключат контракты… Но мы видим, что та система, тот насыщенный состязаниями спортивный календарь, которые работают в России, обеспечивают спортсменам стабильность. Хотя, конечно, мы тоже не в розовых очках и понимаем, что спортсмены надеются и верят, что в ближайшее время они выйдут и на международные старты.

Расскажите подробнее, что с призовыми на внутренних стартах? У спортивных профессионалов помимо чувств патриотизма и внутреннего долга всегда есть, было и, наверное, будет желание заработать.

Олег Матыцин: Могу сказать твердо, что практически во всех зимних видах спорта - лыжных гонках, биатлоне, фигурном катании… - выстроена система выплаты призовых за участие и за победу на соревнованиях. Причем их получает не только первая тройка, а как минимум первая шестерка. Если говорить о летних видах, то в легкой атлетике организована целая серия турниров "Королева спорта" и с помощью партнеров и спонсоров сформирован призовой фонд. Количество спортсменов, которые получают призовые, тоже возросло. Материальное вознаграждение получают три-четыре спортсмена на каждом этапе. Это тоже дает импульс, мотивацию. В том числе и резерву. Что касается объема призовых, может быть, у самых-самых выдающихся спортсменов небольшое снижение есть. Но катастрофически от отсутствия материального вознаграждения за участие и победу на турнирах точно никто не пострадал. Я уж не говорю о том, что у нас есть президентская стипендия, действует система выплат по результатам Спартакиады на период санкций. По результатам чемпионатов России тоже будут осуществляться выплаты, чего раньше не было. Сделано максимально возможное, чтобы вопрос материальных благ был успешно решен.

Вы многие годы отдали студенческому спорту, но вынуждены были приостановить свою деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта - FISU…

Вы многие годы отдали студенческому спорту, но вынуждены были приостановить свою деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта - FISU…

Олег Матыцин: Не совсем так. До 17 декабря у меня были ограничения по выполнению обязанностей президента FISU из-за запрета Спортивного арбитражного суда (CAS). Но, как и для всех государственных служащих, они закончились. Я сразу же официально направил письмо в адрес исполкома и проинформировал о том, что в соответствии с уставом организации временно возлагаю свои полномочия на первого вице-президента Леонца Эдера. Де-юре я президент, я никуда не уходил. Собрал исполком в режиме онлайн, мы прямо об этом поговорили. Потому что были вопросы. Но и люди в целом понимают, что вклад РФ в развитие международного университетского спорта без преувеличения громадный. Да и я за эти годы заработал авторитет. Мы провели в России две универсиады - в Казани-2015 и Красноярске-2019. Одна универсиада отложена. Много наших компаний были партнерами федерации. Мы создали академию FISU, которая продолжает работать. Провели много соревнований среди университетов. Наши вузы активно везде участвуют. И я тоже продолжаю работать. Хотя временные сложности, конечно, существуют. Как раз накануне обсуждали с двумя послами - Китая и России, а также с министром спорта Китая вопрос участия российской делегации в Универсиаде в Чэнду в июле 2023 года. Это же будет нонсенс, если в год китайско-российского спортивного сотрудничества соревнования в Китае пройдут без российской команды. Об этой ситуации известно на самом высоком уровне, идут обсуждения, переговоры. Но официальное решение должно быть за международной федерацией как за правообладателем этого события.

В популяризации спорта очень важна роль телевидения. Вы довольны тем, как выстроены отношения минспорта и федерального телеканала "Матч ТВ"? Учитываются ли ваши пожелания по показу тех или иных российских соревнований?

Олег Матыцин: Канал "Матч ТВ", считаю, очень профессионально себя проявил при показе и информационном сопровождении всех проектов, которые сейчас проходят во всероссийских и международных форматах. Зимние и летние Олимпийские игры, "Игры дружбы" по водным видам спорта, Всероссийская спартакиада - это всегда хороший и качественный показ, профессиональные комментарии, готовность следовать нашим рекомендациям, запросам. Поэтому будем и дальше развивать сотрудничество. Сейчас как никогда важно больше показывать и рассказывать о спорте. И такие тематические программы уже есть. Кроме того, отдельно хотим сделать цикл передач, связанных со столетием российского спорта, которое будем отмечать в следующем году. Думаем о разных жанрах и форматах - интервью, репортажи, использование документальных материалов. Так что канал "Матч ТВ" - наш надежный партнер.

Олег Васильевич, помним вас членом сборной РФ по настольному теннису, непробиваемым защитником, "тянущим" любые мячи. После определенного упадка этот вид спорта у нас постепенно поднимается. Эта игра - из самых доступных. Ее бы и развивать.

Олег Матыцин: В волевых видах спорта, к ним относится и настольный теннис, нужна конкуренция и прежде всего - тренерских школ. В Советском Союзе практически в каждой республике - Азербайджане, Украине, Армении, Таджикистане, Российской Федерации … были школы, тренеры, личности и мощная, хорошо выстроенная система соревнований. Недавно приехал в Ереван, не был там лет 20. Как раз тогда взял свой последний мастерский балл, обыграв Феликса Саркисяна.

Человека в настольном теннисе известного.

Олег Матыцин: И мне сделали подарок: повели в тот самый динамовский зал. Такие воспоминания нахлынули. Да, этот прекрасный вид спорта надо сделать массовым. Раньше он был везде - в школах, в клубах, в парках. И сейчас это возрождается. Я однажды гулял с собакой в парке, и там поставили тренажеры и три стола. Стоит человек и подает подачи. И видно, что он имеет понимание о том, чем занимается. Подхожу и прошу вторую ракетку. Начали играть.

Быстро он понял, с кем имеет дело?

Олег Матыцин: Ну, я минуты две к столу приспосабливался. "Настольники" друг друга понимают хорошо. Познакомились. Он родом из Мексики, закончил РУДН какое-то количество лет назад. Женился, сейчас здесь живет, берет уроки настольного тенниса. Истинный фанат. На улице холодно, а он играет. И таких много. Станет еще больше, и из этих фанатов, на их примере вырастут чемпионы.

Поможет ли нейроинтерфейс тем, кто не может говорить после инсульта

Зачем связывать мозг с компьютером

Ольга Медведева (Свердловская область)

Нейробиолог, профессор мехмата МГУ, главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова Михаил Лебедев исследует кору полушарий головного мозга и разрабатывает нейроинтерфейсы - технологии, позволяющие связать мозг и компьютер. Михаил был одним из 400 экспертов и слушателей, которые собрались в УрФУ на V Международном форуме по когнитивным нейронаукам Cognitive Neuroscience-2022. Мы воспользовались его приездом в Екатеринбург, чтобы узнать, как нейроинтерфейс поможет восстановить или заместить утерянные функции организма.

О каких именно функциях идет речь?

Михаил Лебедев: О самых разных. Нейроинтерфейсы могут быть задействованы даже в стимуляции кровообращения, ведь сосуды сужаются под воздействием симпатической нервной системы, значит, их можно контролировать. А достаточное снабжение тканей кислородом - самое главное для стареющего мозга.

Над чем вы сейчас работаете?

Михаил Лебедев: Мы разрабатываем интерфейс, который работает через обонятельный канал - через запахи. Обычно обоняние используется не очень активно. Мы осознаем его значимость, когда оно теряется. Человеку некомфортно, если он не может отличить испорченную пищу от свежей, не чувствует запах дыма и так далее. У многих обоняние ухудшается с возрастом, потеря его может быть ранним признаком болезни Альцгеймера или Паркинсона. Наш прибор помогает тренировать обоняние, а вместе с ним весь мозг, в определенной степени восстанавливаются даже когнитивные функции. Существует опытный работающий образец, теперь необходимо наладить серийное производство, этим займутся в Сколковском институте науки и технологий.

Какие еще нейроинтерфейсы существуют?

Михаил Лебедев: Большая группа связана с извлечением информации из мозга. На основе этих технологий можно, например, смоделировать детектор лжи. Но особенно эффективно использовать их в медицине. Скажем, человек с травмой спинного мозга не может двигать ногой, но головной мозг как управляющий центр вполне жизнеспособен. Мы получаем сигнал непосредственно из мозга, направляем его на протез или экзоскелет - и нога начинает работать.

Насколько я понимаю, дело уже дошло до практического применения.

Михаил Лебедев: В Бразилии группу людей с травмой спинного мозга тренировали с использованием интерфейсов, запускающих экзоскелет. За год у многих из них восстановилось движение ног. Очевидно, оставались какие-то нервные волокна, и они заработали.

Если человек не может говорить из-за травмы, инсульта, как ему может помочь нейроинтерфейс?

Михаил Лебедев: Важно, что именно поражено. Если речевая зона мозга - надежда есть. Если выключена зона Брока, которая является премоторной областью для речи, из мозга ничего не считаешь. Но можно использовать смежные области и таким образом попытаться восстановить функции. Причем есть варианты - фиксировать мысленное проговаривание текста или попытку двигать голосовыми связками. Последнее эффективнее. Слов много, и то, как мы их задумали, трудно поддается считыванию. Другое дело - желание активировать голосовые связки. На основе команды модулируется звук.

Наверное, таким образом реально восстановить общение с полностью обездвиженными людьми…

Михаил Лебедев: Да! Самый эффективный метод - дать им некий внешний стимул и посмотреть, как мозг на него отвечает. Потом предложить другой стимул… Переводя внимание с одного объекта на другой, человек получает способность коммуницировать. Скажем, он видит перед собой клавиатуру, смотрит на букву "А", буква мигает. Так появляется возможность напечатать текст.

Когда, по вашему мнению, полностью парализованный человек сможет вести полноценный образ жизни с помощью нейроинтерфейсов?

Михаил Лебедев: Лет 5-6 назад одному американцу имплантировали устройства, помогающие действовать парализованной рукой. А то, о чем вы говорите, ждет нас через 5-10 лет. На первом этапе будут создавать не моторные протезы, а сенсорные. И мы подозреваем, что с их помощью захотят стимулировать центры удовольствия и мотивации.

Как быть с опасностью внешнего контроля - за настроением, мыслями?

Михаил Лебедев: Пока она для нас неактуальна, но философы рассматривают эту проблему. Приведу курьезный пример. Я много работал с приматами. Обезьяне в мозг вживили электрод, и я узнал, что она замыслила. У нее была задача действовать в зависимости от того, какая лампочка загорелась. И по активности нейронов я увидел, что она задумала неверное движение - еще до его совершения.

А можно увидеть картинки из снов?

Михаил Лебедев: Такие эксперименты проводятся. Но пока все работает неидеально. Например, в крысином варианте: крыса бегает по лабиринту, а мозг у нее устроен так, что в каждой точке маршрута возникает уникальная активация нейронов. Крыса засыпает, и мы видим по приборам, что во сне нейроны двигают ее по тому же маршруту. Помните фильм "Аватар": ученые подключают устройство к мозгу - и человек уходит в метавселенную, бегает по джунглям. В реальном мире мы отстаем, но основные базовые элементы выполнены.

Техника устаревает, ломается. Выходит, вы вживляете в человека что-то ненадежное и недолговечное?

Михаил Лебедев: Пока ничем серьезным мозг не нагружают. Например, при болезни Паркинсона имплантируют глубокий стимулятор, но это несколько проводочков со стимулирующими точками. Единственное, что необходимо делать, - менять батарейку, расположенную в области груди. А когда устройства станут более продвинутыми и потребуется подключить к мозгу миллион проводочков, могут возникнуть проблемы обновления, старения и поломок.

Алексей Миллер подвел итоги 2022 года для «Газпрома»

Добыча «Газпрома» составит 412,6 млрд кубометров газа по итогам 2022 года

«Газпром» в 2022 году добудет 412,6 млрд куб. м газа. Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. 243,1 млрд куб. м газа будет поставлено из газотранспортной системы «Газпрома» нашим российским потребителям. И 100,9 млрд куб. м газа — в страны дальнего зарубежья», — заявил на предновогоднем селекторном совещании глава газового холдинга Алексей Миллер.

Для обеспечения добычи «Газпром» развивает ресурсную базу, отметил Миллер, добавив, что «некоторые месторождения закончат свою добычу в 2141 году, а может быть даже и позже». Среди центров газодобычи он отметил Ямал с Бованенковским и Харасавейским месторождениями, а также открытие на прошлой неделе нового центра — Иркутского и запуск в эксплуатацию Ковыктинского месторождения.

«Мы пустили в эксплуатацию Ковыктинское месторождение. Мы пустили в эксплуатацию новый линейный участок газопровода „Сила Сибири“ — „Ковыкта — Чаянда“. И теперь газопровод „Сила Сибири“ эксплуатируется на всей своей протяженности — более трех тысяч километров. Вдумайтесь — это самый крупный инженерно-промышленный инфраструктурный комплекс в мире, в который входят объекты добычи, транспорта и переработки», — сказал Миллер.

Он также коснулся газопереработки: газ с восточных месторождений, содержащий гелий, будет перерабатываться на Амурском ГПЗ, и в этом году завод готов на 87,86%. «Аналогичный комплекс мы строим с вами в Усть-Луге. Он будет еще более крупным, чем наш комплекс на Востоке России», — добавил Миллер, не уточнив сроки запуска проекта в эксплуатацию.

По словам Миллера, «Газпром» ожидает рост мирового потребления газа на 20% в ближайшие 20 лет, причем 40% всего мирового прироста спроса обеспечит Китай. В связи с этим «Газпром» принял решение поставлять газ в КНР в декабре 2022 года с превышением суточных контрактных обязательств. «Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай», — отметил глава холдинга.

«При этом надо отметить, что мы в этом году подписали дальневосточный контракт, который позволяет нам поставлять 10 млрд куб. м газа с Дальнего Востока. И суммарно общий объем экспорта в Китай в самое ближайшее время у нас составит 48 млрд куб. м газа в год. А с учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии — почти 100 млрд куб. м. Проектная мощность на сегодняшний день транзитного газопровода через Монголию — 50 млрд куб. м в год», — также сообщил Миллер.

Помимо восточного, «Газпром» развивает южное направление: «Турецкий поток», «Голубой поток» — уверенно работают. А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — заявил глава «Газпрома».

Финансовое положение «Газпрома» Миллер назвал устойчивым, подчеркнув, что в 2022 году холдинг заплатит в бюджеты разных уровней более 5 трлн рублей. Также газовый холдинг продолжает программу газификации: в уходящем году будет построено более 3 тыс. межпоселковых газопроводов, продолжается социальная догазификация. При этом Миллер отметил, что «газификация, можно сказать, подходит к концу», однако не говорил о сворачивании программы, а сказал: «Потому что осталось две пятилетки, когда все регионы нашей страны будут иметь 100-процентную технически возможную газификацию».

«Газпром нефть» получила без аукциона Салетинский участок недр в Карском море

Салетинский участок недр в Обской губе в Карском море предоставлен «Газпром нефти» без аукциона для геологического изучения. Соответствующее распоряжение правительства вывешено на официальном интернет-портале правовой информации.

В этой акватории у «Газпром нефти», отмечает «Интерфакс», уже есть актив: в 2018 году компания выиграла аукцион на Южно-Обский участок, предложив за него 1,019 млрд рублей при стартовом платеже 152,065 млн рублей. Позже компания заявила, что оценивает ожидаемые геологические запасы нефти Южно-Обского в более чем 400 млн тонн.

Кроме того, «Газпром нефть» развивает Новопортовский кластер в этой части ЯНАО.

С 2020 года нефтекомпании в РФ получили возможность претендовать на участки во внутренних водах и территориальном море для геологического изучения без проведения аукциона. Прием заявок открыт в два окна — в декабре–январе и июне–июле.

Банкротство оператора «Северного потока 2» приостановлено до июля

Еще на 6 месяцев — теперь до 10 июля 2023 года — продлил суд кантона Цуг мораторий на банкротство оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, говорится в сообщении суда.

Морской газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Вследствие наложенных санкций компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом.

В декабре 2021 года обе нитки магистрали были заполнены газом и готовы к работе. Но разрешения не выдавал энергорегулятор ФРГ Федеральное сетевое агентство (BNA). В конце сентября 2022 года одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов, Россия и страны ЕС уже уверены, что это была диверсия.

Япония ожидает первую за полгода партию нефти из России

Первую более чем за полгода партию российской нефти получит Япония в скором времени, сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию о передвижении судов. По данным агентства, танкер «Залив Байкал», загруженный в среду нефтью на объекте «Сахалин-2» на Дальнем Востоке РФ, уже направляется в Японию, которая с мая не получала нефть из России.

На проект «Сахалин-2» приходится почти 9% потребления Японией СПГ. Этот объем практически целиком идет на выработку электроэнергии, обеспечивая 3% ее генерации в стране. Японское правительство, напоминает ТАСС, неоднократно заявляло о крайней заинтересованности в поставках СПГ и нефти с «Сахалина-2», которые — с согласия США и Евросоюза — временно выведены из-под действия решений, связанных с ценовым потолком на импорт нефти из России.

Алексей Белогорьев: Экспорт российского газа в ЕС вырастет, но непонятно, когда

Что ждет российскую и европейскую газовую отрасль в следующем году

По данным Минфина, нефтегазовые доходы России за 11 месяцев 2022 года составили 10,654 трлн рублей, что уже выше 2021 года (9,056 трлн рублей). Однако в следующем году картина может быть не такой радужной, поскольку в первом полугодии 2022 года российские экспортные возможности компании использовали на полную мощность.

В настоящее время ситуация совсем иная, особенно это касается экспорта газа. Ожидается, что его добыча в 2022 году снизится на 12% в связи с остановкой работы экспортной инфраструктуры. Взрывы на «Северных потоках», а также остановка части украинского транзита и газопровода «Ямал-Европа» не проходят бесследно. Рост производства СПГ, который в 2022 году составил 8,7%, не может исправить ситуацию.

Глава Минфина Антон Силуанов прогнозирует, что в 2023 году бюджетный дефицит может оказаться выше запланированного, а объем экспорта энергоносителей — ниже. В то же время уже начались политические сигналы о вероятном частичном восстановлении экспорта энергоносителей в ЕС. 26 декабря вице-премьер Александр Новак сделал заявление о возможности запуска газопровода «Ямал-Европа». «Газпром», в свою очередь, оценил стоимость восстановления «Северных потоков».

В ЕС, скорее всего, также понимают, что погода — дама переменчивая. Пока Европе с ней везло, и отопительный сезон смогли начать поздно, но какие температуры будут в следующем году, никто предсказать не может. В МЭА считают, что европейские страны перенесут эту зиму с незначительными рисками из-за 90-процентной заполненности хранилищ газа, но следующая зима будет тяжелой из-за недостатка или полного отсутствия российского газа. При этом ожидается, что основные объемы СПГ пойдут в Китай. напомним, что в этом сезоне из-за ковидных ограничений КНР удалось поддерживать длительную газовую «диету».

Существует мнение, что в настоящий момент Китай аккуратно подталкивает Евросоюз и РФ к восстановлению отношений. Поскольку Пекину гораздо выгоднее иметь платежеспособный Брюссель, способный покупать китайские товары, чем видеть обнищание европейцев, которые еще и попытаются отобрать у КНР сжиженный газ.

О том, что ждет российскую газовую отрасль в следующем году, «НиК» спросил у замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева.

Об экспорте в ЕС: в Германии на российский газ в 2023 году не рассчитывают

«В «Газпроме» уверены, что экспорт в страны ЕС частично восстановится, примерно до 60 млрд кубометров. Если он останется на текущем уровне (через Украину), то он не превысит 25-30 млрд кубометров. Предполагается, что от текущего уровня в два раза можно нарастить поставки. Есть такие настроения. Но я не уверен, что речь идет о следующем годе. Поскольку пока не нормализовались политические отношения между Москвой и Брюсселем, вероятность использования «Северных потоков», даже если абстрагироваться от сложностей их ремонта, не очень велико, как и использование газопровода «Ямал-Европа».

По сути, пока у «Газпрома» технически сохраняется только возможность увеличения прокачки через Украину. Но компания не прибегала к этому более полугода: с конца мая уровень поставок через Украину держится на одном и том же уровне 42,5 млн кубометров в сутки. При этом даже через «Суджу» по контракту можно отправлять 78 млн. Не так давно через этот маршрут отправлялось до 160 млн кубометров газа.

Кроме того, украинский транзит не имеет большого количества потребителей. Сейчас ГТС Украины — это в основном маршрут, используемый для поставок в Словакию, Австрию, Венгрию, частично в Северную Италию. Но Венгрия сейчас во многом переключилась на «Балканский поток», Италия активно замещает российский газ. Поэтому для увеличения поставок через Украину нужно договариваться, что этот газ пойдет дальше через Чехию в Германию. Я не уверен, что Германия готова вести подобные переговоры.

«Ямал-Европа» — газопровод исправен. С европейской стороны каких-то жестких санкций на него нет. В целом поляки не вводили блокирующих санкций на его использование. Эти санкции в мае ввела сама Россия. Но в данном случае транзит через Польшу может быть менее политически целесообразен, чем транзит через Украину.

Что касается линии «Северного потока-2», которая не пострадала, то я не представляю, как в текущих политических условиях Берлин будет ее сертифицировать. Санкций против «Северного потока-1» нет, если не считать проблемы с турбинами, вопрос только в восстановлении этого газопровода. Если «Газпром» решит его быстро восстановить, в чем я не уверен, и возобновить поставки по нему, то Германия не будет против. Но это вопрос политической воли российской стороны. Пока на российский газ в Германии не рассчитывают в 2023 году. Предполагается нулевой уровень поставок из России, по крайней мере, сетевого газа», — рассказал эксперт.

О ценах: все поняли, что без российского газа можно прожить

Благодаря благоприятным погодным условиям, особенно в октябре–ноябре, ЕС удалось сильно улучшить общий газовый баланс за счет накопления ПХГ и очень позднего начала отопительного сезона. В этом году в Европе он начался 14 ноября, хотя обычно топить приходится уже с 10–31 октября. На конец декабря запасы в ПХГ держатся на уровне 83% — это очень много для данного времени года. При этом 25 декабря отмечался даже переход ряда ПХГ к закачке газа, что совсем нехарактерно.

Что будет происходить дальше с погодой, предсказать сложно. Но, в любом случае, за счет больших накопленных запасов и резкого сокращения потребления, а также устойчивого предложения СПГ прохождение этого отопительного периода уже не выглядит такой сложной задачей, как это считалось в августе–сентябре, когда были панические настроения на рынке. То есть сейчас вообще не стоит вопрос о замерзании ЕС, будет ли физический дефицит газа. Евросоюз зиму переживет, вопрос в том, какой объем газа останется в ПХГ на конец отопительного периода. От этого зависит, сколько газа надо будет закупать. Если уровень на конец марта будет ниже 30%, то это означает, что летом будут достаточно высокие цены. Многие прогнозируют, что они вернутся на уровень $2000 за тысячу кубометром или выше. Но общие ожидания, что при высокой волатильности среднегодовая стоимость не будет превышать $1500 за тысячу кубометров, это выше, чем в этом году ($1350 или ниже).

При этом очевидно, что панические настроения, которые были на рынке с мая по сентябрь 2022 года, ушли, а именно они и подогревали рост цен. Тем не менее ценовые «качели» могут сохраняться, это осложняет жизнь продавцам и потребителям. «Потолок» цен не поможет сгладить эту динамику, так как он спотовых цен не касается. Но таких пиков, как были в августе — выше $3500, может и не быть. Тогда основным фактором стало резкое сокращение поставок из России, сейчас рынок к этому уже адаптировался. Все поняли, что без российского газа можно прожить, хотя и за счет резкого сокращения спроса. Сейчас даже если РФ полностью прекратит поставки, это будет означать потерю порядка 2 млрд кубометров в месяц, при общем объеме поставок в ЕС 28-30 млрд. Эта не та величина, из-за которой будут сильно переживать», — считает Белогорьев.

Турецкий хаб: самый лакомый кусок — это внутренний рынок Турции

«Турецкий хаб развивается сам по себе как инфраструктурный, приемно-распределительный. Помощь ему никакая не нужна. Создать на его основе торговый хаб без допуска нерезидентов к внутреннему рынку Турции, на мой взгляд, не получится. Энергополитика Турции заключается в том, чтобы четко разделять внутренний рынок и международную торговлю, поскольку на внутреннем рынке очень сильное перекрестное субсидирование. Турция не заинтересована допускать на него зарубежных поставщиков.

При этом внутренний рынок Турции — это самый лакомый кусочек того, что может предложить турецкий хаб, целых 60 млрд кубометров в год. Это самый большой рынок в регионе, поблизости крупнее его рынков нет. Все остальные — Италия, Германия, отчасти Австрия — сильно удалены.

Для поставщиков СПГ вообще не интересно продавать газ Турции, чтобы потом его поставлять в Италию. Поставки азербайджанского газа осуществляются по долгосрочным контрактам. И там свободных объемов для торговли на хабе нет. Может теоретически торговать Россия, но вопрос кто у нее купит. Ведь нужно убедить потребителей покупать российский газ именно в Турции. Если говорить про хаб как точку ценообразования, то до этого очень далеко. Должно пройти лет 10-15, чтобы торговый индекс турецкого хаба был реально востребован рынком», — пояснил эксперт.

«Тройственный» газовый союз: шума больше, чем содержания

«Тройственного» газового союза, на мой взгляд, не существует. Это некая фантазия, которая родилась из-за недопонимания заявлений и переговоров официальных лиц. Теоретически Россия может увеличить поставки газа в Среднюю Азию, поскольку в Узбекистане ухудшается газовый баланс. В этом году в стране были проблемы по поставкам газа для электростанций. Ташкент в принципе заинтересован в ограниченном импорте российского газа. Казахстан тоже может что-то импортировать, но это примерно 5 млрд кубометров в год, то есть не те объемы, которые будут значимы для российского экспорта. Шума больше чем содержания. Кстати, в этом году Россия поставляет газ в Азербайджан для поддержания газового баланса этой страны, но это не вызывает никакого интереса», — отметил Белогорьев.

СПГ: все упирается в запуск «Арктик СПГ-2»

«Поставки российского СПГ в 2022 году вырастут на 9% до 43-44 млрд кубометров или 31-32 млн тонн. Кстати, рост экспорта сжиженного газа пришелся в основном на Европу. Это значит, что «Ямал СПГ», «Сахалин 2» будут работать на полную мощность и выше, то же самое можно сказать и про «Высоцк». Начались поставки СПГ с «Портовой». В 2023 году кроме прироста с «Портовой» рассчитывать больше не на что. Она может дать дополнительно 1 млн тонн экспорта. Дальше все упирается в запуск «Арктик СПГ-2», а также проблему импортозамещения для остальных СПГ-проектов.

Пока международные прогнозы учитывают только первую очередь «Арктик СПГ-2» до 2030 года. То есть ничего больше от России до 2030 года не ждут. НОВАТЭК и «Газпром» никаких комментариев на эту тему не дают, все ждут решения технологических вопросов», — пояснил эксперт.

Экспорт в Китай: в КНР не очень понимают, какой в стране будет спрос в 2035–2040 годах

«Поставки российского СПГ в Азию выросли незначительно. Согласно графику и даже чуть выше идут поставки сетевого газа по «Силе Сибири». К 2025 году «Газпром» обещает довести их до проектного уровня 38 млрд куб. м, наверное это удастся. Когда будет запущен Дальневосточный маршрут (МГП «Сила Сибири-3») для экспорта российского газа в Китай, непонятно. «Газпром» не называл точный срок. Все зависит от решения проблем с ресурсами на Сахалине. Там по-прежнему тяжелая ситуация, особенно в условиях технологических санкций. Есть проблемы Южно-Киринского месторождения, но, наверное, в 2024 году может быть он запущен.

Остается нерешенным вопрос по проекту «Силы Сибири-2». Я не знаю, когда будет достигнута договоренность, но начало поставок раньше 2030 года маловероятно. В ближайшие годы этот проект ничего не изменит. В регионе присутствует монопсония. При этом Китая сам не очень понимает, какой у него будет спрос в 2035–2040 гг.», — сказал Алексей Белогорьев.

Либерализация российского экспорта газа: уже неактуальна

«Раньше либерализация экспорта могла привести к увеличению поставок, хотя «Газпром» это и отрицал, поскольку в ЕС по-разному относились к «Газпрому», «Роснефти» и НОВАТЭКу. Но в настоящее время в Евросоюзе ко всем российским компаниям относятся примерно одинаково, поэтому политически от либерализации экспорта Россия ничего не выиграет.

Однако остается вопрос про общий рынок газа ЕАЭС, в январе 2025 года он должен заработать. Там изначально предполагалось, что все российские поставщики будут иметь возможность поставок на рынок этих стран (ЕАЭС — Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Россия), но насколько это будет осуществимо, остается под вопросом, поскольку «Газпром» не отказывается от долгосрочных договоров с этими странами — они действуют примерно до 2040 года. Контракты эти предполагают монопольное право «Газпрома» на поставки», — пояснил эксперт.

Три лицензии в Томской области и ХМАО передала «Роснефть» новой компании «Луто»

«Роснефть» зарегистрировала в Ханты-Мансийском автономном округе компанию «Луто» и передала ей три лицензии на нефтегазоносные участки в Томской области и ХМАО. Из данных ЕГРЮЛ следует, что «Луто» была создана в августе 2022 года. Генеральным директором компании стал Денис Худяков, также возглавляющий «Самотлорнефтегаз».

Теперь «Луто» получило лицензии на Северо-Пудинский и Куль-Ёганский участки в Томской области. Этими участками ранее владела «Роснефть», но оперативным управлением на правах агента занималась «Томскнефть ВНК». «Луто» перешел также Ледяной участок в ХМАО. При этом, как сообщалось, «Роснефть» в 2021 году вышла из состава акционеров «Томскнефти», передав свой пакет в 50% «Независимой нефтегазовой компании». Вторым акционером остается «Газпром нефть».

Северо-Пудинский нефтегазовый участок расположен в Парабельском районе Томской области и включает в себя Калиновое, Северо-калиновое и Нижнетабаганское месторождения. По данным на 2000 год, когда состоялись торги, суммарные извлекаемые запасы нефти по категории С1 составляли 7,4 млн тонн, по категории С2 — 9,1 млн тонн, суммарные извлекаемые запасы газа по категории С1 составляют 30,6 млрд кубометров, по категории С2 — 7,8 млрд кубометров. Куль-Еганский нефтегазовый участок расположен в Александровском районе Томской области и включает в себя Полуденное и Куль-Еганское нефтяные месторождения. Суммарные извлекаемые запасы нефти на данном участке по категории С1 составляли 596 тыс. тонн, по категории С2 — 2,6 млн тонн.

Лицензию на Ледяной участок в Сургутском районе ХМАО «Роснефть», уточняет «Интерфакс», получила в 2018 году. Запасы нефти участка оставляют по категории С1 — 2,044 млн тонн, С2 — 3,158 млн тонн, Д2 — 1,9 млн тонн, Д2 — 0,4 млн тонн.

.Дивиденды за девять месяцев 2022 года утвердили акционеры «Татнефти»

На внеочередном собрании акционеры «Татнефти» одобрили рекомендованную советом директоров компании выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 39,57 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. «По результатам голосования принято решение: установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 года: на одну привилегированную акцию в размере 3957% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2022 года, в размере 3271% к номинальной стоимости акции); на одну обыкновенную акцию в размере 3957% к номинальной стоимости акции…», — говорится в сообщении компании. Номинальная стоимость акции компании — 1 рубль.

Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлено 10 января.

«Татнефть», отмечает ПРАЙМ, — публичная вертикально интегрированная нефтяная компания, ведущая основную деятельность в Татарстане. Управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов «Танеко».

Япония просит страховать суда с СПГ от военных рисков в водах вокруг России

Правительство Японии запросило страховые компании продолжить страховать морские суда, перевозящие СПГ, от возможного ущерба на случай военных столкновений на маршрутах в водах вокруг России, сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в министерстве промышленности страны.

Как сообщалось, японские компании с 1 января 2023 года должны были перестать страховать морские суда от возможного ущерба на случай военных столкновений во всех водах вокруг России и Украины, что, как отмечалось, может сказаться на поставках СПГ с российского проекта «Сахалин-2», в котором Япония принимает участие. Три японских страховщика — Tokio Marine& Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co — 23 декабря начали рассылать клиентам соответствующие уведомления.

В то же время Агентство финансовых услуг и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии обратились к Ассоциации общего страхования страны с просьбой продолжить страхование морских судов в водах вокруг России. По словам собеседника агентства, Токио хочет гарантировать, что Япония продолжит импортировать СПГ с российского проекта «Сахалин-2».

По данным Рейтера, в понедельник также стало известно о том, что Tokio Marine& Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co ведут переговоры с перестраховочными фирмами о возобновлении операций по страхованию судов в водах РФ.

«Мы ведем переговоры с различными перестраховщиками о получении страхового покрытия на случай военных столкновений, чтобы возобновить предоставление страхования морских судов в этом районе нашим клиентам», — приводит агентство слова представителя компании Tokio Marine. По его словам, передает Рейтер, некоторые перестраховщики «дали положительный ответ», пишет ПРАЙМ.

Участок углеводородов в Самарской области получила структура «Роснефти»

«Волго-Уральская НК» (ВУНК), которая контролируется «Роснефтью» через дочерние предприятия «Самаранефтегаз» и «РН-Ресурс», стала победителем аукциона за Северо-Борский углеводородный участок в Самарской области, сообщили РИА Новости в Роснедрах.

«К участию в аукционе были допущены «УДС-Нефть» и ООО ВУНК. В торгах участвовало ООО ВУНК, ставшее победителем аукциона, предложив размер разового платежа 4784865,8 рубля (1 шаг)», — отметили в ведомстве.

По данным торгов, локализованные (Dл) ресурсы нефти на участке составляют 0,5 млн тонн, перспективные (D1) — 1,4 млн тонн, газа — 0,5 млрд кубометров по категории D1.

Размер стартового платежа составлял 4,35 млн рублей. Лицензия будет выдана на 25 лет, уточняет ПРАЙМ.

В 2022 году запасы нефти и конденсата в РФ прирастут на 600 млн тонн

По итогам геологоразведочных работ 2022 года прирост запасов нефти и конденсата в России составит 600 млн тонн, газа — 675 млрд кубометров, сообщили «Интерфаксу» в Минприроды. «Объем геологоразведочных работ, темпы подготовки месторождений к разработке, уровни добычи остаются на прежнем уровне. Обязательства по выданным лицензиям выполняются в полном объеме и в обозначенные сроки. Мы это наблюдаем в рамках постоянно организованного мониторинга их исполнения. Прогноз прироста запасов нефти и конденсата за счет геологоразведки в 2022 году — 600 млн тонн, запасов газа — 675 млрд кубометров», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в уходящем году затраты недропользователей на геологоразведочные работы на углеводороды составят 390 млрд рублей — увеличение на 24% по сравнению с 2021 годом. Большая часть расходов — 75% — приходится на поисково-разведочное бурение.

Объемы сейсморазведочных работ 3D составили 32,2 тыс. кв. км, 2D — 36,5 тыс. погонных километров. Наибольшая активность отмечается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Красноярском крае и Якутии.

В министерстве говорят, что прогнозировать ситуацию на рынке геологоразведки в нынешней экономической и внешнеполитической ситуации сложно, поскольку санкционные ограничения коснулись в том числе геологоразведочного оборудования. Особенно ощутимо это сказалось на шельфовых проектах. Недропользователи оперативно ищут решение этих проблем, как с помощью закупок у дружественных стран, так и путем развития собственных, российских производств. Однако налаживание и стабилизация производственных мощностей и цепочек импорта — вопрос не одного года, отмечают в Минприроды.

Беспилотные технологии

Виктор Шамраев, главный инженер Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП)

Идея применения беспилотных летательных аппаратов для нужд хозяйства не нова. По инициативе аппарата управления ЦДРП в 2018 году была включена в Инвестиционную программу закупка 29 беспилотников в структурные подразделения региональных дирекций по ремонту пути. Оборудование применялось для оценки состояния производственных объектов – организации производственных площадок, порядка хранения материалов, состояния производственных баз. При этом анализ видеоданных с них выполнялся вручную, что требовало значительных трудозатрат. Объём задач, возлагаемых для БПЛА, увеличивался: периодичность контроля производственных баз снизилась до одного раза в квартал, добавился мониторинг разворота техники по фронтам капитального ремонта, контроль выполнения работ с периодичностью раз в две недели, оценка состояния полосы отвода по завершении работ.

Для поиска решений по оптимизации в декабре 2021 года сформирован открытый запрос на поиск инновационных решений по построению масштабных планов, профилей путей, измерению объёмов грузов на производственных базах путевых и опытных путевых машинных станций. Победителем открытого запроса стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, разработавший программное обеспечение под подставленную задачу.

В Программу поддержки инноваций на 2023 год включён проект Куйбышевской железной дороги «Программное обеспечение для обработки информации с БПЛА», закупка которого будет проведена сразу для всех 16 дирекций по ремонту пути. По итогам внедрения в репрезентативном объёме будет рассматриваться вопрос о закупке лицензий во все путевые машинные станции сети.

Саратовская ГЭС отмечает 55 лет со дня пуска первых гидроагрегатов

За это время станция выработала более 309 млрд кВт·ч электроэнергии, которых бы хватило на обеспечение всего населения Саратовской области в течение 125 лет.

Точкой отсчета строительства Саратовской ГЭС считается 5 июня 1956 года – в этот день было подписано соответствующее Постановление Совета Министров СССР. Проектные и изыскательские работы вел московский институт «Гидропроект». Проект будущего гидроузла несколько раз менялся, что существенно отразилось на сроках возведения станции.

В общей сложности строительство Саратовской ГЭС длилось 15 лет. В ноябре 1967 года состоялось перекрытие Волги, и в декабре были пущены первые четыре агрегата станции. В 1970-м встали под нагрузку последние три машины из 24, завершилось строительство правобережной части станции, ее архитектурное оформление, прокладка автомобильного и железнодорожного мостов.

В настоящее время по установленной мощности Саратовская ГЭС входит в десятку крупнейших российских гидростанций – 1 427 МВт. Техническое перевооружение станции сохраняет высокий темп: в рамках программы комплексной модернизации на данный момент из 24 гидроагрегатов обновлены 18, заменено три четверти основного генерирующего оборудования, обеспечивающего надежность энергосистемы Средней Волги.

Впервые в ОЭС Сибири внедрено дистанционное управление электросетевым оборудованием электростанции – Саяно-Шушенской ГЭС

28 декабря филиал Системного оператора ОДУ Сибири совместно с филиалом ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» ввели в работу систему дистанционного управления оборудованием комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС.

Это первый проект дистанционного управления оборудованием распределительного устройства электростанции, реализованный в ОЭС Сибири.

Совместный проект Системного оператора и «РусГидро» дает возможность диспетчерскому персоналу ОДУ Сибири дистанционно управлять коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями ЛЭП и оборудования распределительного устройства крупнейшей в России электростанции. Дистанционное управление КРУЭ повышает качество управления электроэнергетическим режимом ОЭС Сибири за счет сокращения времени производства оперативных переключений, в том числе при предотвращении и ликвидации аварий в энергосистеме.

«Начало дистанционного управления электросетевым оборудованием крупнейшей в ОЭС Сибири электростанции является одним из значимых событий для диспетчерского управления в уходящем 2022 году. Эта цифровая технология уже успешно используется диспетчерскими центрами Системного оператора в энергосистемах Республики Хакасия и Кемеровской области на подстанциях 220 кВ. В перспективе планируется реализовать дистанционное управление из ОДУ Сибири электросетевым оборудованием подстанций 500 кВ», – отметил директор по управлению режимами-главный диспетчер ОДУ Сибири Александр Денисенко.

Для осуществления проекта был разработан совместный план-график мероприятий, в ходе выполнения которого специалисты Системного оператора принимали участие в подготовке и согласовании задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, включающей технические решения по созданию на Саяно-Шушенской ГЭС дистанционного управления, реализован комплекс организационно-технических мероприятий по внедрению дистанционного управления, выполнены необходимые настройки автоматизированной системы управления технологическим процессом на Саяно-Шушенской ГЭС и оперативно-информационного комплекса в ОДУ Сибири.

В рамках проекта поведено дополнительное обучение оперативного и диспетчерского персонала, а также контрольная общесистемная противоаварийная тренировка по отработке действий при переключениях с использованием дистанционного управления.

Результаты проведенной специалистами ОДУ Сибири и Саяно-Шушенской ГЭС комплексной проверки и контрольной общесистемной противоаварийной тренировки подтвердили готовность ОДУ Сибири к осуществлению функций дистанционного управления оборудованием КРУЭ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС.

Саяно-Шушенская ГЭС расположена на реке Енисей, в поселке Черёмушки (Хакасия) и является самой мощной электростанцией в России и одной из самых мощных гидроэлектростанций в мире. Установленная мощность ГЭС – 6400 МВт (10 гидрогенераторов по 640 МВт каждый), что составляет 12 % от суммарной установленной мощности всех электростанций ОЭС Сибири.

«Россети Северный Кавказ» установили 17,5 тыс. «умных» счетчиков в республиках СКФО с начала 2022 года

Группа «Россети Северный Кавказ» продолжает реализацию программ снижения потерь электроэнергии на Северном Кавказе. Только за 11 месяцев текущего года в шести республиках СКФО суммарно установлено почти 17,5 тыс. интеллектуальных приборов учета.

Кроме того, в рамках указанных программ проведена модернизация порядка 461 км. линий электропередачи (ЛЭП).

В Северной Осетии в этом году специалисты уже смонтировали 5,1 тыс. «умных» счетчиков. В Кабардино-Балкарии установлено 3,9 тыс. интеллектуальных приборов учета и модернизировано 54 км ЛЭП. В Чеченской Республике энергетики внедрили 2,8 тыс. точек учета и реконструировали свыше 356 км ЛЭП. В Карачаево-Черкесии смонтировано 2,3 тыс. счетчиков и модернизирован 21 км ЛЭП; в Ингушетии – 2,2 тыс. счетчиков и 30 км ЛЭП; в Дагестане установлено 1,1 тыс. современных приборов учета.

Замена ветхих сетей и установка интеллектуальной системы учета ведется в тех районах республик, где отмечен самый высокий уровень потерь энергоресурса.

В целом за период реализации Программ снижения потерь (с осени 2020 по декабрь 2022 года) группой «Россети Северный Кавказ» в указанных регионах суммарно установлено порядка 122 тыс. интеллектуальных приборов учета и реконструировано около 1,3 тыс. км ЛЭП.

Мероприятия в рамках программ снижения потерь уже полностью завершены в зоне деятельности Аргунских райэлектросетей (РЭС) АО «Чеченэнерго»; Баксанских и Зольских РЭС филиала «Каббалкэнерго», а также территориального подразделения в Баксане; Карачаевских и Прикубанских РЭС филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».

Напомним, масштабные программы снижения потерь стартовали в республиках Северного Кавказа осенью 2020 года. Комплекс мероприятий включает реконструкцию сети 0,4 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), который устойчив к механическим повреждениям, стороннему вмешательству и сложным погодным условиям. Предусмотрена также установка «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета потребления электроэнергии и приобретение необходимого спецтранспорта для проведения работ.

Реализация комплекса мер позволит создать защищенную от несанкционированного вмешательства современную интеллектуальную систему учета электроэнергии, что позволит существенно сократить энергопотери. Кроме того, потребителям не нужно будет передавать показания счетчиков: система сама отправляет информацию на центральный сервер сбора данных, что также исключает необходимость проведения контрольных съемов показаний сотрудниками компании. Контролировать свои расходы на электроэнергию пользователи смогут с помощью пульта и посредством мобильного приложения «Свет онлайн», куда передаются данные.

КАМАЗ выпустил в 2022 году более 1,7 тысячи единиц газомоторной техники

В 2022 году на КАМАЗе продолжалась активная работа по производству и развитию линейки газомоторной техники. По итогам года будет выпущено более 900 газомоторных автомобилей и почти 800 автобусов на метане.

Новые обстоятельства, связанные с западными санкциями, существенно не повлияли на производство газомоторной техники «КАМАЗ», однако потребовали проведения работ по перепроектированию серийного модельного ряда ГМТ под доступную компонентную базу. Эта задача была решена в кратчайшие сроки, и уже с сентября возобновилось производство ГМТ на новой, «санкционноустойчивой» компонентной базе. При этом сроки разработки и освоения перспективного модельного ряда газомоторных автомобилей поколения К5 тоже существенно не изменились: на IV квартал 2023 года запланирован старт производства магистрального тягача КАМАЗ-54901 на СПГ с новым двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 450 л. с.

Объем производства газомоторных автомобилей по итогам года составит 906 единиц, включая 682 магистральных тягача поколения К4. Кроме того, уходящий год станет рекордным по производству газомоторных автобусов «КАМАЗ»: их будет изготовлено без малого 800 единиц. В результате КАМАЗ стал лидером российского рынка газомоторных автобусов. Таким образом, общее количество газомоторной техники, произведенной КАМАЗом в 2022 году, составит более 1700 единиц.

В 2022 году разработана нормативно-техническая документация по техническому обслуживанию и ремонту автотехники на СПГ, и в настоящее время ведется работа по подготовке дилерской сети к ее обслуживанию.

Новый импульс развитию автотехники на природном газе придает сотрудничество с ПАО «Газпром». Компании уже много лет успешно взаимодействуют в сфере развития рынка газомоторного топлива в России, и в течение 2022 года эта работа продолжалась. В частности, КАМАЗ при определении перспективных рынков сбыта ориентируется на планы «Газпрома» по расширению сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. «Газпром» активно закупает у КАМАЗа газомоторную технику для обновления собственного автопарка. В 2014-2021 годах в адрес партнера поставлено 3,6 тыс. единиц газомоторной автотехники «КАМАЗ».

Напомним, в октябре 2022 года в ходе рабочей встречи генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера было подписано соглашение о сотрудничестве по поставке КАМАЗом нового модельного ряда продукции с колесной формулой 4х4. В 2023-2025 годах КАМАЗ произведет и поэтапно передаст дочерним компаниям «Газпрома» 420 вахтовых автобусов КАМАЗ-6250 (4х4) и 80 передвижных мастерских КАМАЗ-62501. Основная часть этой техники будет произведена в газомоторном исполнении и адаптирована для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Первый автобус этой модели был представлен на Петербургском международном газовом форуме.

Ключевой задачей на 2023 год является запуск в серийное производство востребованных рынком магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на СПГ. Кроме того, остается актуальной работа по локализации компонентной базы газомоторной техники, которая уже ведется по достаточно широкому спектру изделий.

В сфере пассажирской техники продолжатся работы над созданием сочлененного автобуса особо большого класса на КПГ и будет организовано производство упомянутых вахтовых автобусов КАМАЗ-6250 (4х4) для ПАО «Газпром».

Более 6,5 тысяч проектов региональных актов прошли ОРВ в 2022 году

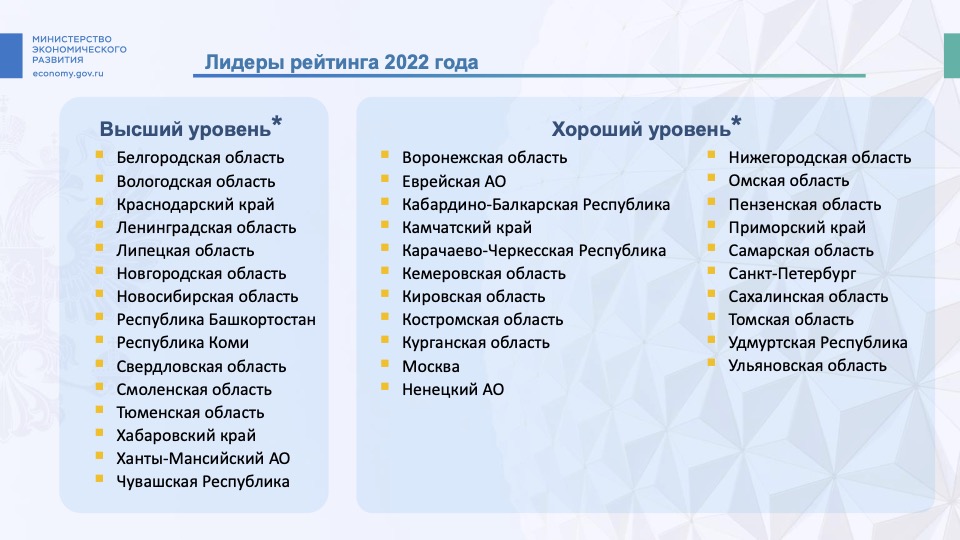

Минэкономразвития России представило итоги рейтинга качества проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов (НПА), оценки фактического воздействия и экспертизы нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях по итогам 2022 года.

В 2022 году на региональном и муниципальном уровнях было подготовлено более 6,5 тысяч заключений об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) на проекты нормативных правовых актов. Заключения об ОРВ на 89% из них были положительными, 11% – отрицательными.

«Предпринимательское сообщество стало более активно участвовать в нормотворчестве на региональном уровне – по сравнению с прошлым годом заметно выросло количество предложений и комментариев, направленных бизнесом в рамках общественных обсуждений. Региональные и муниципальные власти в свою очередь стали чаще учитывать мнение бизнеса при проектировании нового регулирования. Об этом свидетельствует увеличение доли проектов актов, доработанных по итогам отрицательных заключений об ОРВ – до 76% с 69% в 2021 году», - отметил Александр Литвак, директор Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития.

Оценку фактического воздействия (ОФВ) и экспертизу в 2022 году прошло 427 региональных нормативных правовых актов, при этом чуть более половины заключений по итогам ОФВ и экспертизы были отрицательными. 37% актов, получивших отрицательную оценку, были доработаны.

Оценка качества проведения регуляторных процедур разделена на 4 блока – механизм проведения ОРВ, ОФВ и экспертизы, методическое сопровождение, ОРВ в органах местного самоуправления и блок независимой оценки экспертного сообщества.

«В этом году в рейтинг добавились показатели, характеризующие нормативное закрепление и практическое внедрение установления отлагательных сроков и специальных дат вступления в силу актов, содержащих обязательные требования,. Это позволило нам оценить, как в регионах внедряется принцип предсказуемости обязательных требований», – прокомментировал Александр Литвак.

Сохранился принцип разделения участников рейтинга на 5 групп по уровню качества проведения регуляторных процедур – высший уровень - 15 субъектов, хороший уровень - 21 субъект, средний уровень - 38 субъектов, удовлетворительный уровень - 7 субъектов и неудовлетворительный уровень - 4 субъекта.

Выросло среднее по всем регионам количество набранных баллов. Так, например, улучшилась средняя оценка методического сопровождения, качества проведения процедур в органах местного самоуправления и качества взаимодействия органов власти с предпринимательским сообществом.

* Регионы в блоках ранжированы в алфавитном порядке

Запуск завода «Титан-Полимер»

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер».

«Титан-Полимер» реализует инвестиционный проект по созданию импортозамещающего производства БОПЭТ-плёнок и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Они используются для производства различных видов промышленной упаковки, в радио- и микроэлектронике, фармацевтике. Завод является одним из главных резидентов особой экономической зоны «Моглино».

В церемонии также приняли участие Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель совета директоров ООО «Титан-Полимер» Михаил Сутягинский.

* * *

В.Путин: Уважаемые друзья, добрый день!

Рад вас видеть.

Мы договаривались в очном формате провести сегодняшнее приятное мероприятие, но, к сожалению, из Питера не долететь из-за погоды. Поработаем тогда в привычной уже для нас онлайн-форме.

Сегодня увидим производство, которое компания «Титан-Полимер» развивает в Псковской области. Оно будет выпускать большие объёмы полимерной продукции.

Хочу поблагодарить всех специалистов, которые участвовали в его создании, использовали для этого передовые технологии и инженерные решения и сейчас запускают это современное предприятие, тем самым укрепляют промышленный суверенитет России.

Проектная мощность завода – порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, в других областях. Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос обеспечить, внесёт свой вклад в импортозамещение.

И насколько известно, в Псковской области планируется сформировать целый промышленный кластер из предприятий, которые в качестве сырья будут использовать как раз продукцию «Титан-Полимера». Безусловно, идея интересная, хорошая. Рассчитываю, что региональные власти подумают над этим вопросом. Такая кооперация, запуск производств позволит создать новые рабочие места, будет укреплять экономику и социальную сферу региона, придавать дополнительные стимулы малому и среднему бизнесу, занятому в смежных отраслях.

Хочу подчеркнуть, государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции. Мы продолжим содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний по всей стране, будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов.

В завершение хочу ещё раз поблагодарить всех за ваш труд – всех, кто участвовал, участвует в реализации этого перспективного проекта, – и, безусловно, желаю коллективу завода успехов. Конечно, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Здоровья и благополучия!

(Обращаясь к Д.Мантурову.) Пожалуйста, прошу, Денис Валентинович.

Д.Мантуров: Спасибо большое, Владимир Владимирович.