Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Опубликован шорт-лист Всероссийской премии «За верность науке — 2022»

Экспертный совет определил шорт-лист VIII Всероссийской премии «За верность науке». Лауреаты и дипломанты станут известны на торжественной церемонии награждения, запланированной на конец ноября. Премия проводится в рамках объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий.

Глава Минобрнауки России, председатель Оргкомитета Премии Валерий Фальков отметил, что в этом году на конкурс поступило рекордное число заявок.

«По 14 номинациям поступило более тысячи заявок из 75 регионов России: от Москвы до Владивостока. Мы видим, что наука и открытия наших исследователей становятся доступны все большему количеству людей. И это, безусловно, созвучно тем задачам, которые поставлены Президентом России в рамках Десятилетия науки и технологий. Поскольку популяризация российской науки направлена не только на продвижение достижений наших ученых, но и на привлечение молодежи в исследовательскую деятельность и повышение престижа научной карьеры, все это в результате приведет к укреплению научно-технологического суверенитета России», — сказал Валерий Фальков.

Министр напомнил, что в этом году впервые введены номинации для пресс-служб вузов и научных институтов, а также для студенческих СМИ. По его словам, в вузах проявили к ним особый интерес: по этим направлениям поступило около двухсот заявок.

Популяризация науки — одна из приоритетных государственных задач, обозначенных в Указе о проведении в РФ Десятилетия науки и технологий. Президент неоднократно обращает внимание на то, что наука должна быть открыта и доступна обществу. Премия «За верность науке» служит именно этим целям, а также повышению престижа деятельности российских ученых и развитию профессиональной научной коммуникации.

«Наука — неотъемлемая часть прошлого, настоящего и будущего нашей страны. Реалии сегодняшнего дня — в невероятной доступности информации для самых широких кругов. И чем больше появляется каналов информации, тем труднее оценить ее качество и достоверность. Именно поэтому сейчас очень важно получать качественную и проверенную информацию о достижениях науки, новейших исследованиях и перспективах. В этом году премия «За верность науке» включала 14 номинаций, в том числе три специальных приза, учредителями которых выступили госкорпорации «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех». Наибольшее количество заявок поступило в номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект» — 176. Более 130 заявок подано в номинации для молодых ученых — популяризаторов науки «Наука — это модно». Такое количество проектов, поданных на премию «За верность науке», их разноплановость, очень широкая география соискателей — еще один показатель, что в обществе продолжает расти интерес к российской науке и достижениям наших ученых», — сказала заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт», сопредседатель Экспертного совета Премии Екатерина Яцишина.

Высокий уровень заявленных проектов отметила заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание», сопредседатель Экспертного совета Премии Любовь Духанина: «В этом году на премию поступило рекордное количество заявок. Но мы отметили не только увеличивающееся год от года количество участников, но и повышение качества проектов и их разнообразие. Среди финалистов есть федеральные СМИ, научные институты, вузы, коммерческие компании, молодежные проекты. Представлено множество форматов популяризации науки, в том числе VR-музеи, квесты, комиксы, научные шоу на радио и телевидении, подкасты, проекты в сфере Art&Science».

Шорт-лист VIII Всероссийской премии «За верность науке»

Победители VIII Всероссийской премии «За верность науке» получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани. В этом году призовой фонд составит 2,6 млн рублей для 11 номинаций, об этом решении было объявлено Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт».

Премия присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Ее организатором выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

В России будет создан Федеральный консорциум «Научное приборостроение»

Ведущие инженерно-технические университеты страны объединятся в консорциум по развитию отечественного научного приборостроения. Пресс-конференция «Научное приборостроение», приуроченная к торжественному подписанию консорциального соглашения, состоится 3 ноября в Московском физико-техническом институте.

На участие в мероприятии заявлены Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев, а также руководители вузов и научных организаций — участников консорциума.

Пилотный проект по разработке 15 научных приборов в сфере биомедицины и фармацевтики, систем связи нового поколения, сферы промышленной безопасности и других стратегически важных отраслей был инициирован Минобрнауки России в 2022 году.

В ответ на этот запрос ведущие инженерно-технические университеты страны объединили свои усилия и подготовили концепцию программы развития отечественного научного приборостроения. Над документом работали Московский физико-технический институт, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский институт электронной техники, Технологический университет «Сколтех», Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений и АНО «Агентство по технологическому развитию».

На пресс-конференции участники представят сам проект, его основные задачи, принципы работы и планы на 2023 год, а также метрологическое обеспечение разработки и возможности взаимодействия с производителями и заказчиками. После чего журналисты смогут задать спикерам интересующие их вопросы.

Начало пресс-конференции в 16:00 по адресу: Москва, Климентовский пер., 1, с. 1 (Московский корпус МФТИ).

Получить аккредитацию на мероприятие и дополнительную информацию можно по телефонам и email:

+7 (915) 301 3822 Татьяна Небольсина nebolsina@phystech.edu

+7 (916) 280 3881 Варвара Кравцова kravtsova.vv@phystech.edu

Условия госконтрактов на геологоразведку можно будет пересмотреть

С 1 января 2023 года на госконтракты по геологическому изучению недр будет распространяться существующий порядок изменения условий строительных контрактов. Разработанный Минфином России законопроект Госдума приняла в третьем чтении.

Так, по решению соответствующих органов станет возможно пересматривать условия контракта – в пределах 30% цены при возникновении обстоятельств, приводящих к его неисполнению. Помимо этого, однократно – в два раза будет продлеваться срок исполнения контракта.

Кроме того, законопроект содержит ряд новаций в части осуществления закупок у единственного поставщика. Так, вводится возможность федеральным органам осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции. Перечень таких органов будет определяться Правительством РФ.

Также заказчики смогут заключать контракты с единственным поставщиком на оказание услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва.

До конца 2023 года будет продлено право Правительства РФ и высших органов регионов устанавливать дополнительные случаи закупок у единственного поставщика, помимо предусмотренных 44-ФЗ. Правительство РФ до конца следующего года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.

Помимо этого, продлевается на 2023 год возможность сторон контракта изменять любые существенные условия из-за обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, а заказчики смогут не устанавливать требование об обеспечении исполнения контракта. Такая мера поможет снизить финансовую нагрузку на поставщиков и поддержать их в условиях санкций и ограничений.

Тимур Максимов: взаимодействие России и Армении в перспективе ждет новый этап развития

Делегация Минфина России во главе с замминистра финансов Тимуром Максимовым посетила Республику Армения и оценила результаты программ и проектов, реализующихся в рамках российского содействия международному развитию.

Кроме того, в ходе визита в Республику состоялась встреча Тимура Максимова с Министром финансов Республики Армения Тиграном Хачатряном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего кредитно-финансового сотрудничества, предварительные итоги реализации Программы двустороннего сотрудничества между министерствами финансов в 2020-2022 гг., а также сотрудничество в рамках международных финансовых институтов.

Армянская сторона выразила благодарность Правительству Российской Федерации и Минфину России за многолетнее сотрудничество и оказываемую Россией помощь в рамках совместных проектов и программ, в том числе в вопросах содействия международному развитию. Высокую оценку получили результаты совместной работы по всем направлениям, особо отмечена важность работы в двустороннем формате.

Тимур Максимов отметил, что в перспективе взаимодействие России и Армении ждет новый этап развития. «Мы рады, что у нас есть возможность на уровне минфинов обсудить весьма амбициозные программы сотрудничества. Надеемся, что данная встреча и дальнейшие совместные шаги позволят достигнуть еще более значимых результатов», – сказал замминистра финансов.

В настоящее время в Армении в рамках российского содействия международному развитию реализуется ряд программ и проектов, в том числе с привлечением средств федерального бюджета Российской Федерации.

Среди них – Национальный центр инфекционных болезней, реализующий российскую программу технической помощи странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД, гепатитом В, С и другими инфекциями, в числе главных достижений которой – деятельность пяти мобильных клиник, работающих в активном сотрудничестве с мобильными бригадами и сетью аутрич-работников, а также появление национального учебно-ресурсного центра при Республиканском центре профилактики ВИЧ/СПИД в Ереване. Ранее проект реализовывался совместно с UNAIDS и Роспотребнадзором, с текущего года одобрена его реализация в двустороннем формате с привлечением Роспотребнадзора.

Посетили Национальный Центр онкологии им. В.А. Фанарджяна, где за счет средств гранта, предоставленного Республике Армения Евразийским фондом стабилизации и развития, реализуется проект «Усовершенствование профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в первичном звене здравоохранения». В рамках проекта работает система раннего скрининга рака молочной железы, позволившая значительно повысить показатель выявления заболевания в нулевой стадии. Также за счет средств гранта ЕФСР реализуется проект «Энергоэффективные регионы: задействование механизмов повышения энергосбережения в общественных зданиях и содействия развитию “зеленой энергетики”», профинансирована модернизация здания медицинского центра Канакер-Зейтун, что позволило повысить его энергоэффективность и снизить затраты бюджета Республики на обслуживание.

Совместно с исполнительным директором, заместителем директора Всемирной продовольственной программы ООН в Армении Нанной Скау делегация Минфина России посетила школы в отдаленных регионах Армении, получившие оборудование для столовых в рамках совместного проекта для обеспечения учеников 1-4 классов горячим питанием. В результате реализации проекта горячее школьное питание организовано более чем в половине школ Армении.

Еще один совместный проект России и ВПП ООН на территории Армении – улучшение пищевых привычек населения Республики. В рамках него профинансировано строительство Центра по производству и использованию цельнозерновой муки, на его базе проводятся регулярные тренинги для школьных поваров, пекарей и всех желающих.

Российская Федерация для реализации проектов развития в Республике Армения активно привлекает Программу развития ООН. Российская делегация посетила несколько таких проектов в сопровождении Руководителя группы портфеля социально-экономического развития ПРООН в Армении Анной Гюрджян: частную пекарню в с. Саригюх, которая теперь обеспечивает хлебобулочными изделиями не только отдельное село, но и весь регион Тавуш, включая школы, а также единственный в регионе машинный парк сельскохозяйственной техники, оснащенный российской техникой. Благодаря проекту потери при сборе урожая снизились на 30%, кроме того, появилась возможность на льготных условиях оказывать помощь девяти соседним поселкам.

Михаил Котюков: необходимо усилить межведомственное взаимодействие по повышению финансовой грамотности граждан

Развитие финграмотности в регионах Северного Кавказа обсудили в Железноводске на окружной конференции «Повышение финансовой грамотности в СКФО: тренды, задачи, перспективы»

В мероприятии приняли участие представители органов власти, полпредства Президента РФ в СКФО и научного сообщества, делегации из всех регионов Северного Кавказа. Организаторы конференции – Министерство финансов Российской Федерации, Банк России и Правительство Ставропольского края.

«Совместно с Банком России, заинтересованными организациями мы работаем над реализацией Стратегии повышения финансовой грамотности в России. Нам нужно объединить и структурировать весь имеющийся опыт, это позволит усилить межведомственное взаимодействие и масштабировать интересные и работающие проекты. Например, шесть регионов СКФО отмечены в каталоге «Лучшие региональные практики по финансовой грамотности», который можно найти на Моифинасы.рф.», – сказал замминистра финансов РФ Михаил Котюков.

Он также обозначил приоритетные направления в сфере финансовой грамотности на ближайшие годы – актуализация образовательных программ и методических материалов по финграмотности, переподготовка профильных педагогов, обеспечение еще большей доступности информации по финансовой и цифровой безопасности, в том числе за счет федерального и региональных порталов госуслуг. Еще одна важнейшая задача, по его словам, – это борьба с мошенничеством, что особенно актуально для Кавказа, где много молодежи и людей старшего поколения. Именно эти две группы – наиболее подвержены финансовому мошенничеству.

Собственные программы повышения финансовой грамотности с конца прошлого года работают в 85 регионах страны, в том числе в СКФО. В приоритете Банка России в этой работе на ближайшие годы: инвестиционная, цифровая и киберграмотность, борьба с мошенничеством и недобросовестными практиками, работа с наименее защищенными категориями граждан.

«В развитии финансовой грамотности для Банка России есть несколько приоритетов. Это методическая поддержка педагогов, цифровизация образовательных материалов и проведение онлайн-уроков для школьников, пенсионеров и всех тех, кому они интересны. С помощью волонтеров мы стараемся добраться и до самых дальних уголков страны, в том числе туда, где нет интернета. Однако людям в таких местах тоже важно узнавать об основах личного бюджета и возможных мошеннических схемах. Можно сказать, что будущее финансовой грамотности наступило, но оно еще неравномерно распределено, и сегодня совместными усилиями мы стремимся к большему охвату», – сказал заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский.

Регионы Северного Кавказа активно участвуют в развитии финансовой культуры. Так, в весенней сессии онлайн-уроков Банка России приняли участие 66% школ и 77% средних профессиональных организаций, а в вебинарах для людей старшего поколения – 84% центров социального обслуживания населения СКФО. Это одни из лучших результатов по стране.

Кроме того, Отделением Банка России по Ставропольскому краю были созданы аудиолекции «Финансовая культура» – это уникальный проект, который сегодня востребован во всех регионах страны. Лекции также переведены на некоторые национальные языки народов Северного Кавказа. Изданы и переданы в специализированные библиотеки книги по финансовой грамотности, напечатанные шрифтом Брайля.

Материальную помощь мобилизованным освободят от НДФЛ и страховых взносов

Для поддержки мобилизованных граждан Правительство России подготовило поправки к законопроекту, которыми, в том числе предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами материальную помощь, включая передаваемое имущество.

При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а расходы организации будут учитываться для целей налога на прибыль.

«Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества», – сказал Министр финансов Антон Силуанов.

Поправки к законопроекту одобрены Правительством России и в ближайшее время будут внесены в Госдуму.

*Проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №201629-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»

Иван Чебесков: законопроект о долевом страховании жизни внесен в Госдуму

Директор департамента финансовой политики Иван Чебесков, выступая на форуме лидеров страхового рынка напомнил, что недавно депутаты внесли в Госдуму РФ законопроект о долевом страховании жизни. Он отметил, что Минфин России совместно с ВСС и Баком России активно развивали это направление и работали над законодательной инициативой.

«ДСЖ предоставляет возможность гражданам застраховывать свою жизнь и инвестировать часть премии в паевые инвестиционные фонды, формировать долгосрочные инвестиционные стратегии, а также совмещать все плюсы, которые есть у страхового продукта, такие как особенности при наследовании, с плюсами, которые есть у инвестиционных продуктов паевых инвестиционных фондов. Это в том числе прозрачность ценообразования, пенсионного вознаграждения управляющего и возможность собственного выбора стратегии», — сказал а рамках выступления Иван Чебесков.

Директор департамента обратил внимание на то, что ДСЖ может стать тем инструментом, который может помочь гражданам сберегать и стать инструментом долгосрочного финансирования инвестиций в экономике.

Кроме того, он сообщил, что единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей до конца 2022 года может быть распространен на долгосрочные договоры страхования жизни. «Таким образом, 400 тысяч рублей — будет вычет на входе, а на выходе, если договор сроком более 10 лет, его владельцу не нужно будет платить налог на доход по таким инвестициям», — отметил Чебесков.

Минфин России совместно с ВСС также обсуждает механизм гарантирования договоров страхования жизни. «Предполагается, что такие договоры страхования жизни будут гарантированы в случае банкротства страховщика и отзыва лицензии, будет возможна компенсация в объеме до 1,4 млн рублей, как сейчас это работает по вкладам», — пояснил Чебесков.

В рамках выступления он также отметил, что сейчас особенно важно развивать страховые принципы, так как это является драйвером экономического роста, который позволяет поддерживать и увеличивать доверие среди компаний и людей.

Иван Чебесков добавил, что сейчас идет работа над законопроектом по созданию эффективной системы корпоративного управления (Solvency II). «Фундаментальные принципы корпоративного управления важны в любое время», — сказал директор Департамента финансовой политики Иван Чебесков.

Глава Банка развития Казахстана уволился по собственному желанию

Этот пост он занимал с февраля 2022 года.

Мария Казанская

Пресс-служба Банка развития Казахстана сообщила, что Руслан Искаков покинул место главы БРК по собственному желанию, передает Liter.kz.

26 октября единственный акционер АО "Банк развития Казахстана" – национальный управляющий холдинг "Байтерек" – досрочно прекратил полномочия председателя правления Искакова Руслана Викторовича, принявшего решение покинуть банк по собственному желанию, – говорится в сообщении службы по связям с общественностью Банка развития Казахстана.

Искаков родился в 1980 году, окончил Семипалатинский государственный университет им. Шакарима по специальности "экономист-менеджер". Работал в АО "Казкоммерцбанк", АФ ДБ АО "Сбербанк России", АО "СК "КазЭкспортГарант".

Евразийский экономический союз расширит торговые связи с Ираном

Евразийский экономический союз расширит транспортные и торговые отношения с Ираном.

Официальные представители транспорта Ирана принимают в среду главу Торгового совета Евразийского экономического союза Данила Ибраева, чтобы обсудить перспективы транспортного и торгового сотрудничества.

Ибраев, который также является президентом Кыргызского союза промышленников и предпринимателей (КСПП), во время своего визита выразил надежду на развитие транспортных коридоров и портов и логистической инфраструктуры в Иране.

Стороны выразили готовность к запуску железнодорожного транзита из Бендер-Аббаса в Ош, по которому могут проходить грузы из Кыргызстана, России, Беларуси и Китая в Иран, а также возможность формирования трансграничного порта в Бендер-Аббасе.

Хотя порт Шахид Раджаи является особой экономической зоной, которая может привлекать инвестиции, однако у Евразийского экономического союза есть предложение о трансграничном порте в Бендер-Аббасе для облегчения и ускорения грузового транзита. Иран должен ответить на это предложение после изучения законодательных и нормативных требований.

Заявив, что железнодорожный маршрут через Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан и Иран открыт для стран Центральной Азии, Афандизаде, заместитель министра транспорта Ирана, приветствовал транзит грузов по железной дороге из Китая и Кыргызстана в направлении Ирана, что дает им доступ как к Европе, так и к Индийскому океану.

Евразийский экономический союз состоит из пяти государств-членов, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению, и географическое положение Ирана очень важно для обеспечения доступа стран Центральной Азии к открытому морю.

Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали совместное заявление об усилении транзита в ходе первого министерского саммита по транзитному сотрудничеству между странами региона, который впервые был инициирован Ираном 9 октября.

На Всероссийском родительском собрании рассказали о борьбе со стрессом

26 октября состоялось Всероссийское открытое родительское онлайн-собрание. Его темой стало «Психологическое равновесие». Проект инициирован Минпросвещения России. Родителям рассказали, как вести себя в стрессовой ситуации и сохранять стабильное психологическое состояние.

В эфире родители узнали о причинах потери контроля над своими эмоциями, о том, какие бывают формы реакции на стресс и чрезвычайные ситуации, а также о том, как быстро взять себя в руки и найти выход из стрессовой ситуации.

Эксперты подчеркнули, что состояние детей напрямую зависит от состояния родителей, поэтому взрослым важно сохранять самообладание.

В проведенном на улицах Москвы опросе родители поделились, как они воспринимают стрессовые ситуации, как удается сдерживать свои эмоции при ребенке и справляться со стрессом.

Следующее Всероссийское родительское собрание выйдет в эфир 28 октября 2022 года. Его темой станет «Психологическое равновесие детей».

Запись эфира доступна в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте», на официальном сайте Института изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования и в его сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Справочно

Всероссийское открытое родительское собрание проводит Министерство просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Организатор – Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО.

Министр просвещения России поддержал идею создания ассоциации директоров школ

Ассоциация директоров школ может появиться в России, она станет площадкой для обмена мнениями управленцев в системе образования и позволит усилить их взаимодействие с Министерством просвещения Российской Федерации. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на встрече с победителями конкурсов профессионального мастерства.

«Считаю, что создание ассоциации директоров школ – правильная идея. Я абсолютно это поддерживаю. Сегодня это крайне необходимо. Директора отвечают за то, что происходит в школе, несут персональную ответственность. Мы обсуждаем с учителями решения о единых образовательных программах, о внеурочных занятиях «Разговоры о важном», церемониях поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна. Но реализация этих задач во многом ложится на директоров», – сказал Сергей Кравцов, отвечая на соответствующее предложение победителя Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России – 2022» Павла Терехова.

В ходе мероприятия Министр просвещения также предложил проводить в рамках конкурса «Флагманы образования» отбор управленческих и педагогических кадров для резерва системы образования.

Кроме того, учителя, директора и воспитатели выступили с инициативой проведения мастер-классов, спикерами на которых станут победители и призеры как недавних конкурсов профессионального мастерства, так и состязаний прошлых лет. Как считает глава Минпросвещения, лауреаты педагогических и управленческих соревнований смогут поделиться своими методиками в управлении, преподавании, а также оказании психологической помощи со студентами педагогических направлений, молодыми специалистами и другими представителями сферы образования.

Сергей Кравцов поддержал также предложение победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2022» в номинации «Дефектолог года» Игоря Суринова и распорядился организовать профильные площадки для дефектологов на основных тематических форумах учителей.

Министр просвещения также одобрил идею нескольких участников встречи о проведении мероприятий по повышению квалификации для призеров и победителей профессиональных конкурсов и организации для них поездок в Москву и другие регионы России, где они смогли бы познакомиться с передовым опытом работы в различных образовательных организациях. На таких тренингах они смогли бы получить психологическую и методическую поддержку, советы по организации воспитательной работы и задать волнующие их вопросы.

Справочно

Участие во встрече приняли победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года Дмитрий Лутовинов, призеры конкурса Зильфира Батырова, Ахмед Ламаркаев, Юлия Бахмутская и Вероника Мушкарина. К ним присоединились победители Всероссийских профессиональных конкурсов «Воспитатель года России – 2022» Юлия Доронина и «Директор года России – 2022» Павел Терехов. Участниками встречи также стали победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2022» Олеся Попова, абсолютный победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Елена Стальмак, победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2022» Игорь Суринов (номинация «Дефектолог года») и Екатерина Тихомирова (номинация «Логопед года»). Участие во встрече приняла и победитель прошедшего в этом году впервые Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года – 2022» Ирина Демихова.

Завершается прием заявок на конкурс «ПРО Образование – 2022»

30 октября завершается прием заявок на Всероссийский конкурс образовательной журналистики «ПРО Образование – 2022». В нем могут принять участие представители СМИ, индивидуальные журналисты, блогеры, а также педагоги, публикующие материалы по образовательной тематике.

В настоящее время на конкурс поступило более 700 заявок из 73 российских регионов. Самыми популярными номинациями стали «Лучший материал о работе педагогов», «Лучший материал о воспитании учащихся» и «Лучший материал о модернизации общего образования».

Подать заявку и ознакомиться с полным перечнем номинаций можно на официальном сайте конкурса.

Оценивать работы участников будет Экспертный совет, который сформирует перечень финалистов.

Имена абсолютных победителей будут названы 23 ноября года в Москве. Награды авторам лучших работ вручат представители Минпросвещения России, а также известные журналисты и общественные деятели.

Справочно

Всероссийский конкурс «ПРО Образование» – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы.

В 2022 году конкурс проводится в 17-й раз. Ежегодно в нем принимает участие несколько сотен авторов, число заявок колеблется от 500 до 900. Всего за годы существования на конкурс было подано более 8000 заявлений.

За три года достигнуты целевые показатели по внедрению цифровых технологий в школах

Российские организации общего образования достигли показателей и результатов по внедрению цифровых технологий в 2019–2021 годах, зафиксированных в национальном проекте «Образование». Об этом говорится в отчете Счетной палаты Российской Федерации.

Счетная палата отметила ряд положительных изменений, в том числе рост количества школ с высокоскоростным интернетом и улучшение материально-технической базы. Согласно отчету, благодаря проведенным Минпросвещения России мероприятиям с 2016 по 2020 год более чем в два раза снизилось количество школ с максимальной скоростью доступа к сети Интернет ниже 30 Мбит/с., а количество организаций с максимальной скоростью доступа выше этого уровня выросло в 3,7 раза. С 2016 года увеличилось на 27,9% количество персональных компьютеров в образовательных организациях.

«В каждой российской школе при поддержке Минпросвещения России происходит процесс внедрения цифровой образовательной среды, включающей в себя федеральную государственную информационную систему «Моя школа», информационно-коммуникационную образовательную платформу «Сферум» и библиотеки подробного и верифицированного контента. В рамках эксперимента с декабря 2020 года цифровая образовательная среда была реализована в школах 15 регионов. С 2023 года к системе подключатся все российские школы. Цифровая образовательная среда формируется как дополнение к традиционной образовательной системе и призвана снизить нагрузку на педагогов. Школьники получат возможность заниматься в интересном и понятном для них формате с использованием интерактивных сервисов с автоматической проверкой заданий», – сказал Директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

На разработку верифицированного цифрового образовательного контента в 2020–2021 годах было направлено 2 млрд рублей. Материалы созданы в соответствии с ФГОС и разделены по уровням и учебным предметам. В библиотеке цифрового образовательного контента уже содержится более 3 тыс. цифровых конспектов уроков, ежегодно это количество будет увеличиваться.

Знакомство с современными технологиями происходит в рамках обучения в педагогических вузах, которые, как и школы, оснащаются технопарками, «Кванториумами», различными информационными системами. Благодаря современной образовательной среде будущие педагоги не только узнают об условиях, в которых они будут работать в школе, но и получают навыки по внеурочной деятельности, воспитательной работе и профориентации.

Аудиторы Счетной палаты отметили положительную динамику в части цифровых компетенций педагогического состава и учащихся, а также применения цифровых технологий для обеспечения образовательного процесса. Например, выросло количество школ, использующих системы электронного документооборота, электронные журналы и дневники.

По результатам приведенного авторами исследования мониторинга Института образования НИУ ВШЭ за 2021 год, более половины (54,8%) опрошенных учителей за последние три года (в 2019–2021 годах) проходили курсы повышения квалификации, включающие обучение по использованию цифровых технологий. По сравнению с осенью 2020 года существенно снизилась доля учителей, которые испытывают трудности при освоении новых цифровых сервисов и программ на работе. И напротив, в 2021 году возросла доля учителей, считающих, что их цифровые компетенции выше, чем у их учеников.

В Счетной палате отметили высокий уровень кассового исполнения федерального проекта «Цифровая образовательная среда», в который вошла основная часть мероприятий по внедрению цифровых технологий в организациях общего образования. За 2019–2021 годы его кассовое исполнение превысило 34,1 млрд рублей.

По данным Счетной палаты, за период с 2016 по 2021 год совокупный объем расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий по внедрению цифровых технологий в школах превысил 138,5 млрд рублей. Как отметили авторы отчета, в целом за 2016–2021 годы объем ежегодного финансирования на внедрение цифровых технологий в школах значительно увеличился: если в 2016 году он составлял 450 млн рублей, то в 2021 году – уже 27,6 млрд рублей.

В Москве стартовал конкурс «Лучшая инклюзивная школа России»

В Москве на площадке Московского городского психолого-педагогического университета состоялась торжественная церемония открытия IX Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022». Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.

Обращаясь к участникам финала, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что каждый год конкурс привлекает к себе внимание профессионального сообщества, помогает выявлять лучшие практики, связанные с развитием инклюзивного образования, и тем самым способствует созданию комфортных условий для учебы, отдыха и самореализации для всех без исключения детей в нашей стране.

«Уверен, что участникам удастся обменяться друг с другом опытом, обсудить подходы к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. И конечно, он обязательно запомнится всем своей насыщенной и содержательной конкурсной программой», – подчеркнул Сергей Кравцов.

В 2022 году на конкурс поступило 226 заявок из 62 регионов России.

Конкурс проводится впервые по трем номинациям. К номинациям «Лучшая инклюзивная школа» и «Лучший инклюзивный детский сад» добавилась еще одна – «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления».

Итоги конкурса будут подведены 28 октября.

Справочно

Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» проводится с 2013 года. За это время в нем приняли участие 1356 образовательных организаций и 28 организаций отдыха детей и их оздоровления из всех субъектов Российской Федерации.

Конкурс включает два этапа: региональный и федеральный.

В нем принимают участие образовательные организации (детские сады, школы, организации отдыха детей и их оздоровления), реализующие инклюзивные подходы к организации образования, отдыха и оздоровления детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Абсолютными победителями конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021» были признаны детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и средняя школа «Комплекс Покровский» города Красноярска.

Российский день без бумаги: более 600 миллионов бумажных справок не пришлось предоставлять москвичам благодаря базовому регистру

27 октября отмечается Российский день без бумаги. Акция призвана напомнить о ценности природных ресурсов, и о том, как внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, в том числе благодаря современным безбумажным технологиям.

С развитием цифровых технологий организации переходят на электронный документооборот, пользуются облачными хранилищами, осуществляют взаимодействие в онлайн формате. Базовый регистр столицы – система межведомственного взаимодействия, в которой содержатся сведения, необходимые для предоставления жителям госуслуг. Сегодня в системе доступно более 400 видов документов и сведений городских и федеральных ведомств. Сотрудники органов власти могут получать в электронном виде сведения о городских льготах и мерах поддержки, документы, связанные с недвижимостью и жильем, проверить подлинность документа, удостоверяющего личность и другие данные, а значит москвичам не нужно запрашивать их бумажном виде в каждом ведомстве отдельно.

Базовый регистр помог оцифровать сотни услуг как для горожан, так и для бизнеса. Среди них запись ребенка в кружки и секции, подача заявки на субсидию, оформление лицензии и многое другое.

"Система дает ведомствам доступ к сотням видов документов, которые требуются для оказания госуслуг. Помимо удобства и скорости, это помогает снизить расход бумаги: только с начала этого года жителям не пришлось приносить в различные структуры более 121 млн бумажных документов, а всего за одиннадцать лет этот показатель превысил 600 млн", – отметил Дмитрий Иванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

В прошлом году на mos.ru появились сервисы, с помощью которых можно арендовать городские культурные пространства и спортивные площадки, вызвать мастера управляющей компании, организовать переезд, записаться к нотариусу, а также на осмотр квартиры или заключение договора по реновации. Не выходя из дома, москвичи могут оформить единый читательский билет, передать сведения о поверке или вводе в эксплуатацию водосчетчиков, направить заявление на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детском саду, заказать питание на молочной кухне – все это в электронном виде, без бумажной волокиты.

"В Москве более половины услуг и сервисов, доступных в электронном виде, относятся к социальной сфере. В 2021 году москвичи обратились к ним более 270 миллионов раз, и в 2022 году количество таких обращений только увеличится. Цифровизация услуг в социальной сфере ежедневно позволяет избежать около 750 тыс. личных обращений в городские структуры – МФЦ или органы власти", - поделилась Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

Помимо этого, в 2021 году был завершен перевод в исключительно электронный вид государственных услуг в имущественно-земельной сфере, адресованных бизнесу. Заключать договоры и соглашения, получать участки под застройку и многое другое предприниматели теперь также могут онлайн.

"Ряд услуг стали доступны в электронном виде в этом году: теперь на mos.ru можно подать заявление о признании садового дома жилым и наоборот. Помимо этого, на портале появились услуги получения разрешения на вывоз строительных отходов, согласования проекта изменения внешнего облика нежилых зданий – они предоставляются в исключительно электронном виде", – рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ "Новые технологии управления."

Всего на mos.ru доступно свыше 380 онлайн-услуг и сервисов, они размещены в общем каталоге https://www.mos.ru/uslugi/. С помощью портала жители могут решить практически любой вопрос: оплатить жилищно-коммунальные услуги, получить доступ к электронной медицинской карте, зарегистрировать бизнес, оформить лицензию, подать заявку на субсидию и многое другое. С начала года ими воспользовались уже более 460 миллионов раз.

Регионы оценили по работе в социальных сетях

Минцифры России опубликовало рейтинг регионов по созданию и ведению официальных страниц в социальных сетях. Рейтинг показывает, насколько эффективно органы власти и организации в регионах ведут соцсети и обеспечивают доступ к информации о своей деятельности.

Топ-10 рейтинга регионов по работе в социальных сетях:

Пермский край

Калужская область

Новгородская область

Санкт-Петербург

Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Удмуртская Республика, Ульяновская область

Кемеровская область

Республика Мордовия

Ханты-Мансийский автономный округ, Смоленская область, Архангельская область

Карачаево-Черкесская Республика, Курская область, Вологодская область

Еврейская автономная область

«К 1 декабря 2022 года все регионы должны обеспечить создание официальных страниц органов и подведомственных организаций и подключиться к работе в социальных сетях. Это регламентируется изменениями в федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления». Мы смотрим на то, как субъекты организовали эту подготовительную работу и обеспечили выполнение требований закона. Социальные сети сегодня – это действенный и востребованный канал взаимодействия с гражданами. Важно, чтобы региональные власти были информационно открыты, настроены на диалог с жителями. Социальные сети в этом сильно помогают», – подчеркнул замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Рейтинг разработан Минцифры России совместно с АНО «Диалог Регионы» и включает два блока показателей: по созданию и подтверждению официальных страниц и по качеству их ведения.

Что оценивается:

назначение ответственных;

получение отметки «Госорганизация»;

подключение пабликов к компоненту «Госпаблики» Платформы обратной связи (ПОС);

количественные характеристики: количество публикаций, охваты, уровень вовлеченности, уровень активности на странице.

Чем больше регион набрал баллов по каждому из показателей, тем выше его место в рейтинге. Рейтинг будет формироваться каждые две недели.

Ознакомиться с полной версией рейтинга

Присоединяйтесь к голосованию за подключение сел к интернету в 2023 году

Стартовало голосование за поселки и деревни с населением от 100 до 500 человек, в которые Минцифры приоритетно проведет высокоскоростной мобильный интернет в 2023 году.

1800 населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов, подключат к 4G.

Как можно проголосовать:

По почте. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Направить письмо нужно на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

На Госуслугах. Для этого мы запустили специальный сервис.

Кто может принять участие в голосовании:

Все совершеннолетние граждане России. Но проголосовать можно только за населенный пункт из того региона, где вы прописаны. Например, можно проголосовать за поселок, где живут ваши близкие. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября. По почте письма будут принимать до 26 ноября.

Проголосовать за подключение к интернету

Сводка ключевых событий в сфере кибербезопасности России появилась на ICT.Moscow

Портал ICT.Moscow запустил агрегатор ключевых событий в сфере информационной и кибербезопасности (ИБ) в России.

В разделе собираются новости о новых отечественных ИБ-решениях, соглашениях между участниками рынка, регулировании и других событиях отрасли. Вся информация доступна на обновляемом таймлайне — https://ict.moscow/cybersecurity/.

"Формирование реестра ключевых событий России в области информационной безопасности – первый этап реализации отраслевого спецпроекта с картой отечественных решений на базе портала ICT.Moscow. Москва использует современные ИБ-решения, подробно исследуя достижения в этой сфере, и готова делиться своим опытом на страницах будущего спецпроекта", — заявил руководитель направления обеспечения осведомленности управления информационной безопасности Департамента информационных технологий города Москвы Валерий Комаров.

В разделе собрано уже 178 публикаций: новости, аналитика и авторские материалы ICT.Moscow. Информация подана в хронологическом порядке, начиная с середины июня 2022 года. Сбор информации начался одновременно с запуском ИБ-сводок, которые выходят на ICT.Moscow каждые две-три недели.

Среди ключевых отечественных ИБ-событий с начала лета можно выделить: отраслевые обсуждения по выделению кибербезопасности в отдельную отрасль; появление в структуре МВД России нового управления, которое займется борьбой с киберпреступлениями; проведенные в июне в России международные киберучения; а также планы по привлечению белых хакеров для поиска уязвимостей в ИТ-инфраструктуре госкомпаний и бизнеса.

Следить за новостями об ИБ можно в материале "Таймлайн: информационная и кибербезопасность в России": https://ict.moscow/cybersecurity/. Подписаться на обновления проекта можно здесь.

Ранее на портале ICT.Moscow вышла статья, посвященная новым вызовам и возможности для российского ИБ в 2022 году: https://ict.moscow/news/infosec-2022/.

Портал ICT.Moscow — это коммуникационная площадка, на которой представлена вся цифровая экспертиза Москвы: базы знаний и практик по таким направлениям как искусственный интеллект, 5G, блокчейн и Smart City, новости, аналитика и экспертные материалы. Всего на портале доступно более 3 тыс. карточек решений, 1,3 тыс. описаний применения технологий в конкретных отраслях и более 10 тыс. других материалов по ИТ-тематике.

Практика Bug Bounty обретает российский акцент

Яков Шпунт

По мере устранения регуляторных барьеров отечественные компании многократно нарастят масштабы использования российских платформ Bug Bounty. При этом до февраля текущего года большая часть отечественных компаний использовали зарубежные платформы Bug Bounty, а попытки создать российские были безуспешными.

Программы Bug Bounty развивают разработчики ПО и веб-сайтов для поиска уязвимостей, которые потенциально могут привести к успешной атаке. Как отметила руководитель пресс-службы АО "Позитив Текнолоджиз" (Positive Technologies) в России и странах СНГ Юлия Сорокина, такая практика получила широкое распространение в мире и даже стала модной. В России же, несмотря на довольно долгий успешный опыт, данная практика по-настоящему стала широко применяться только в текущем году.

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков напомнил, что уязвимыми являются в среднем 65% приложений. Причем устранение их с помощью традиционных средств в разумные сроки и с приемлемым уровнем затрат не всегда возможно. Привлечение краудсорсингового ресурса, где оплата производится не за потраченное время, а за обнаруженные уникальные уязвимости, решает данную проблему. К 2027 г. объем мирового рынка Bug Bounty аналитики оценивают в $5,5 млрд.

При этом выплаты могут быть как разовыми, так и в рамках различных программ по поиску уязвимостей. Средний размер выплаты зависит от уровня критичности обнаруженных проблем, от $2250 до более чем $7200. Однако, как отметил Федор Чунижеков, многое зависит от специфики отрасли. Наиболее высокие выплаты предлагают различные криптовалютные проекты из-за больших потенциальных убытков от действия злоумышленников. По оценкам аналитиков Positive Technologies, которые озвучил Федор Чунижеков, наиболее активно используют программы Bug Bounty такие отрасли, как ИТ (16%), онлайн-сервисы (14%), сфера услуг (13%), торговля (11%), финансовые компании (9%).

Привлечением команд "белых хакеров" часто занимаются специальные платформы. Они зарабатывают за счет подписок со стороны потенциальных заказчиков (в среднем $16 тыс.), а также комиссий, собираемых с вознаграждений для специалистов. При этом размер комиссии, как проинформировал Федор Чунижеков, не является фиксированным и зависит от уровня критичности обнаруженных проблем.

Заместитель главного редактора TAdviser Наталья Лаврентьева поделилась результатами исследования российского рынка Bug Bounty, проведенного в сентябре-октябре. В принципе, российский рынок Bug Bounty существует как минимум с 2012 г., когда такую программу запустил "Яндекс". В 2014-2015 гг. делалась попытка запуска и российских платформ Bug Bounty, но она не была успешной: эти проекты не выдержали конкуренцию с иностранными площадками, прежде всего HackerOne, услугами которого до февраля текущего года пользовались как российские компании, так и специалисты, которые занимались поиском уязвимостей. Около половины компаний, в том числе и "Яндекс", проводили (и проводят до сих пор) исследования Bug Bounty в закрытом режиме, не прибегая к услугам платформ.

Однако после того, как зарубежные платформы отключили российских заказчиков и багхантеров, начали появляться российские платформы. Наиболее крупными, по оценке TAdviser, являются Bugbounty.RU, Standoff 365 Bug Bounty и BI.ZONE Bug Bounty. Их услугами воспользовались более 40 компаний. Активнее всего используют Bug Bounty банки, интернет-сервисы, ИТ-компании и розница. При этом поиск уязвимостей с использованием Bug Bounty обходится российским компаниям в семь-девять раз дешевле, чем при применении традиционного инструментария вроде пентестинга. При этом выплаты багхантерам в России вполне на мировом уровне.

Специфичной особенностью российского рынка Bug Bounty является отсутствие практического интереса со стороны госорганов. По мнению Натальи Лаврентьевой, это связано с тем, что сфера Bug Bounty находится в регуляторной "серой зоне". Ее устранение, в чем заинтересованы регуляторы в лице Минцифры и ФСТЭК, приведет к существенному росту рынка. Законопроекты, которые полностью узаконят Bug Bounty, как отметила Наталья Лаврентьева, уже находятся в стадии разработки. По оценке TAdviser, большим потенциальным рынком для Bug Bounty являются операторы критической информационной инфраструктуры, которых обязали проводить аудит.

Директор по продукту Standoff 365 Ярослав Бабин привел первые результаты работы платформы Standoff 365 Bug Bounty. Ее услугами пользуются 24 компании, среди которых розничная сесть "Азбука вкуса", ключевые ресурсы VK (социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте", Mail.Ru, "Дзен"), Rambler&Co. Выплаты багхантерам составили более 5 млн руб., причем максимальная - 1,2 млн руб.

Директор по стратегии BI.ZONE Евгений Волошин заявил, что каждая компания сама определяет размер максимальной выплаты: "Например, сейчас у нас на платформе есть публичная программа BI.ZONE с максимальной выплатой в 300 тыс. руб.".

В целом, как отметил Ярослав Бабин, размер выплат соответствует мировому, а в некоторых отраслях, в частности медиа и интернет-сервисов, даже выше. Так что интерес со стороны зарубежных багхантеров, несмотря на все сложности с оплатой, сохраняется. Одной из первоочередных целей на 2023 г. для Standoff 365 Bug Bounty является зарубежная экспансия. Особый интерес представляют такие регионы, как Ближний Восток, и страны BRICS.

Как отметил Евгений Волошин, BI.ZONE Bug Bounty привлекает зарубежных заказчиков и исследователей уже сейчас: "На нашей платформе программу может разместить компания из любой страны. Что касается багхантеров, в среднесрочной перспективе мы хотим приглашать исследователей из СНГ. Уже сегодня на нашей платформе могут работать багхантеры из Евразийского экономического союза. Перспективно также выглядят рынки Востока и Азии - у них своя специфика, но огромный потенциал".

Однако главным для платформы Ярослав Бабин видит продвижение подхода препятствования недопустимых для бизнеса событий: "Новаторский подход к поиску уязвимостей выгоден всем пользователям Standoff 365 Bug Bounty. Компания получает подробный отчет об эксплуатации ряда уязвимостей, которые привели к реализации недопустимого события, и может сразу приступить к их исправлению. Исследователю же выплачивается значительно большее вознаграждение, чем за обычный поиск брешей в защите".

Команда NGINX запустила ANGIE

Леонид Коник

Сегодня, 27 октября, компания "Веб-Сервер", которую учредили в России разработчики одного из крупнейших в мире веб-сервера Nginx, выпустит первый релиз его прямого конкурента - ANGIE. Создатели нового продукта учли недостатки Nginx и рассчитывают повторить с ANGIE глобальный успех их первой разработки. Ныне на Nginx работает трети сайтов мира.

Веб-сервер - это класс программного обеспечения, предоставляющего доступ к сетевым ресурсам по протоколу HTTP конечным пользователям. Каждый раз, когда пользователь открывает сайт, мобильное приложение, пользуется киоском самообслуживания в метрополитене и т.п., его запрос обслуживает веб-сервер.

ООО "Веб-Сервер" в июле 2022 г. учредили в Москве семь человек, большинство из которых являются одними из разработчиков Nginx. Среди них - Олег Мамонтов (ему принадлежит 12% уставного капитала новой компании): он руководит технической поддержкой ANGIE; Валентин Бартенев (12%): руководит разработкой ANGIE; Руслан Ермилов (12%): занимает позицию ведущего разработчика.

Директор по продукту ANGIE Иван Полуянов сообщил корреспонденту ComNews, что "Веб-Сервер" получает резидентство кластера "Информационные технологии" в Инновационном научно-технологическом центре МГУ "Воробьевы Горы".

Компанию NGINX Inc. в 2011 г. организовали в американском штате Делавэр россияне Игорь Сысоев и Максим Коновалов (ее штаб-квартира разместилась в Сан-Франциско). В 2001 г. они создали веб-сервер с открытым исходным кодом, причем и Игорь Сысоев, и Максим Коновалов тогда работали в российском холдинге Rambler. На базе технологий NGINX созданы многие миллионы интернет-сайтов, в том числе таких корпораций, как Netflix, Starbucks, McDonalds, Facebook, а также российских VK и "Яндекса".

В марте 2019 г. американская корпорация F5 Networks Inc. (Сиэтл, штат Вашингтон), специализирующаяся на сервисах для работы мультиоблачных приложений, договорилась о поглощении NGINX Inc. и в мае того же года закрыла сделку, заплатив $670 млн. Наряду с российскими соучредителями, акционерами NGINX к тому моменту были Blue Cloud Ventures, E.Venture Capital Partners, Goldman Sachs, Index Ventures, MSD Capital, New Enterprise Associates (NEA), Runa Capital, Telstra Ventures, Infinity Venture Partners, Headline и еще три венчурных фонда. По данным ComNews, с 2011 г. по 2018 г. NGINX провела пять инвестиционных раундов, в ходе которых смогла привлечь в общей сложности $84 млн.

В декабре Rambler обратился в суд, сочтя, что NGINX нарушила его исключительные права на веб-сервер, однако в апреле 2020 г. российская прокуратура закрыла это дело. Прежний владелец Rambler Александр Мамут, через подконтрольный кипрский офшор Lynwood Investments CY Ltd, весной 2021 г. подал в суд Северного округа Калифорнии (отделение в Сан-Хосе) иск к NGINX, F5 Networks, Игорю Сысоеву, Максиму Коновалову, а также к фондам E.Venture Capital Partners и Runa Capital, требуя возмещения ущерба в размере $750 млн. Однако калифорнийский суд в июне 2021 г. отклонил этот иск.

Даже после того, как F5 Networks купила NGINX Inc., последняя продолжала вести основную разработку в Москве. "Из-за геополитики в начале 2022 г. F5 Networks приняла решение закрыть московский офис, часть команды была релоцирована в Дубай и США, но половина сотрудников не захотела уезжать и осталась в России", - рассказал Иван Полуянов. Словно предчувствуя развитие событий, в январе 2022 г. NGINX покинул Игорь Сысоев. "Do Svidaniya, Igor, and thank you for NGINX", - написал тогда в корпоративном блоге генеральный менеджер продуктовой группы NGINX Роб Уитни.

Отвечая на вопрос корреспондента ComNews, не опасается ли ООО "Веб-Сервер" патентных претензий со стороны NGINX / F5 Networks, Иван Полуянов сказал: "ANGIE значительно отличается от Nginx. А наше продуктовое видение находится в тренде разработки веб-серверов в мире".

"Инвестиции в проект на первом этапе составили около $1 млн. В первую очередь мы нацелены на российский рынок, но уже сейчас к нашей разработке проявляют интерес иностранные компании", - заявил генеральный директор ООО "Веб-Сервер" Заур Абасмирзоев. По сообщению "Веб-Сервера", инвесторами проекта выступили сами разработчики и бывшие менеджеры Rambler Group Заур Абасмирзоев и Антон Ключкин.

"Веб-Сервер" сообщил, что разработка ANGIE ведется исключительно в России, а готовый продукт будет иметь открытый исходный код, который компания в будущем разместит в доверенном репозитории Минцифры. Создание национального репозитория ПО с открытым кодом и размещение в нем софта, созданного в том числе за бюджетные средства, предусматривает постановление правительства РФ от 10 октября 2022 г. №1804 "О проведении эксперимента по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин … на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного обеспечения". Как пояснила пресс-службы Минцифры, работы начнутся 1 ноября 2022 г., а завершится эксперимент до 30 апреля 2024 г. При этом постановление уже содержит форму открытой лицензии, на условиях которой государственные органы и корпорации будут публиковать программное обеспечение в репозитории.

По заверению разработчиков, ANGIE лучше справляется с задачами масштабирования и отказоустойчивости, благодаря функциональности динамического реконфигурирования. Как пояснил Иван Полуянов, динамическое реконфигурирование позволяет владельцам крупных интернет-ресурсов эффективнее управлять нагрузкой и запускать новые веб-сервисы без простоя.

Еще одной особенностью ANGIE его создатели декларируют расширенные возможности отслеживания метрик, что существенно упрощает интеграцию веб-сервера в общий мониторинг инфраструктуры компании. "В Nginx исторически не развита подсистема мониторинга и телеметрии, - отметил Иван Полуянов. - В то время как ANGIE позволяет в режиме реального времени отслеживать количество запросов (посетителей сайта), активных соединений, состояния кеширования. Это дает возможность пользователям принимать осознанные решения о привлечении дополнительных инсталляций во время пиковых нагрузок, как, например, "черная пятница" в e-commerce, и предупреждать о DDoS-атаках".

В официальном сообщении "Веб-Сервер" подчеркивает: "ANGIE даст возможность международному сообществу разработчиков и российским компаниям получить доступ к версии веб-сервера с расширенной относительно Nginx функциональностью". Иван Полуянов подтвердил корреспонденту ComNews нацеленность ANGIE на российский рынок и то, что глобальный рынок сможет пользоваться этим продуктом с открытым кодом. "Nginx можно бесшовно заменить на ANGIE, поэтому такая миграция является очень экономичной и поможет оптимизировать существующие процессы. Поскольку Nginx повсеместно используется в мировом интернете и уже давно нуждается в обновленных функциях, то наша команда при разработке ANGIE учла необходимые потребности рынка", - приоткрыл он детали рыночной стратегии.

Объем потенциального рынка для ANGIE огромен. По данным американской исследовательской фирмы W3Techs на май 2021 г., веб-сервер Nginx обслуживал 33,8% всех сайтов в мире; столько же приходилось на долю его ближайшего конкурента Apache, а третью строчку в этом рейтинге занимал Cloudfare Server с долей 18,4%. При этом из интернет-сайтов мира, входящих в топ-1000 по посещаемости, на Nginx приходилось 47,1%, на Apache - 19,6%, а на Cloudfare Server - 26,8%. Аналитики W3Techs подчеркивали, что в 2009 г. общая рыночная доля Nginx в мире составляла 3,8%, тогда как Apache удерживал 73%, и еще 20% веб-сайтов тогда работали на сервере Microsoft-IIS. Иными словами, Nginx за десятилетие смог нарастить рыночную долю в 10 раз, более чем вдвое потеснив и Apache, и Microsoft-IIS (последний ныне обслуживает лишь 7% мировых сайтов).

По данным ресурса FirstSiteGuide, в мире насчитывается 1,98 млрд активных веб-сайтов. Таким образом, веб-сервер Nginx обслуживает около 669 млн сайтов.

"Если обратиться к истории Ngnix, веб-сервер ANGIE будет пользоваться популярностью, - убежден заместитель генерального директора ООО "РЕД СОФТ" Рустам Рустамов. - Компания "РЕД СОФТ" уже провела ряд переговоров с "Веб-Сервер", в ближайшее время в рамках программы технического партнерства мы протестируем ANGIE с операционной системой "РЕД ОС" и сразу же сообщим о результатах. ANGIE обладает рядом функциональных преимуществ - в частности, мы можем отметить расширенную статистику и динамическое управление сервером без остановки обслуживания пользователей. Но важнее всего то, что продукт разрабатывается в России. Уверен, что это решение будет востребовано на российском рынке, в нем уже сейчас нуждается ряд крупных заказчиков".

ИТ-специалисты взяли курс на параллельную занятость

Ирина Приборкина

На ИТ-рынке появился новый тренд - параллельная занятость. Удаленные гибкие форматы работы создали возможности для ИТ-специалистов участвовать в нескольких проектах одновременно и повышать уровень дохода. Почти четверть кандидатов, опрошенных группой Ancor, подтвердили, что работают где-то еще, помимо основного места работы.

Стаффинговая группа Ancor провела опрос, в результате которого выяснила, что на ИТ-рынке появился новый тренд. По их словам, удаленные гибкие форматы работы создали новые возможности для ИТ-специалистов участвовать в нескольких проектах одновременно и тем самым повышать уровень дохода. Почти четверть кандидатов подтвердили, что работают где-то еще, помимо основного места работы. При этом три четверти работодателей не готовы принимать на работу таких кандидатов. Пока это не оказывает существенного влияния на рынок труда, но в будущем может привести к росту числа фрилансеров в ИТ и переходу работодателей на сдельную оплату в отдельных специальностях. При этом наиболее критичные высокооплачиваемые роли будут предполагать постоянную работу в офисе. Чаще других подрабатывают опытные специалисты в разработке ПО, анализе и управлении продуктом. В исследовании приняли участие 350 представителей компаний и 962 ИТ-профессионала разной специализации.

Генеральный директор GeekSource (группа компаний Ancor) Анна Добрякова отмечает, что при сохранении более-менее стабильной ситуации в экономике эксперты ожидают роста доли айтишников с параллельной занятостью уже в ближайшие два года. "На это может влиять растущий дефицит ИТ-специалистов, который, в свою очередь, будет вынуждать работодателей все чаще предлагать более гибкие форматы работы", - объясняет Анна Добрякова.

По ее словам, компании активно отдают многие функции на фриланс, как правило, это проектные задачи, которые могут выполняться "на потоке", и чаще всего речь идет о рядовых исполнителях, а не ключевых сотрудниках, определяющих создание и развитие продукта или бизнес-процессов. К примеру, это могут быть дизайнеры, веб-, фронтенд- и мобильные разработчики.

"Конечно, это развитие событий в пользу ИТ-специалистов. Рост дохода является для них одной причин для перехода в режим сверхзанятости. В наиболее выгодном положении оказываются разработчики, поскольку это более дефицитная и высокооплачиваемая специализация. Часть работы из постоянной в рамках трудового договора будет переведена на проектную основу, от режима работы с 9 до 18 часов часть работодателей будет чаще переходить к привлечению сотрудников на конкретные проекты. Дефицит ИТ-кадров на рынке подобные изменения не утолят, но процесс решения конкретных задач для компаний станет легче, они смогут закрывать дефицит необходимых компетенций", - считает она.

Руководитель департамента подбора и адаптации персонала ГК Softline Мария Григорович рассказала, что эксперты компании наблюдают тренд на параллельную занятость.

"Это связано с несколькими факторами. Пандемия способствовала распространению удаленного формата работы, специалисты могут оказывать услуги вне часовых поясов без территориальных ограничений. Работодатели сейчас более сфокусированы на эффективном распределении бюджета, и аутсорсинг очень удобен. На собеседования в Softline часто приходят кандидаты, занятые в нескольких проектах одновременно. Гибридный и удаленный график работы позволяет ИТ-специалистам совмещать основное место работы и дополнительный заработок, хобби. Например, специалисты могут оказывать услуги в качестве самозанятых, вести несколько проектов параллельно по аутсорсингу", - рассказала Мария Григорович.

По ее словам, небольшие компании, которые не готовы держать штат ИТ-сотрудников, могут отдать на аутсорсинг, например, разработку сайта организации или интернет-магазина.

"В крупных компаниях могут внедрять проекты, для которых нужны специалисты с уникальным бэкграундом или определенными навыками. Приглашать специалистов в штат очень дорого и не имеет смысла по окончании проекта. Такую работу проще отдать на договорной основе сертифицированному специалисту, который имеет опыт реализации подобных проектов", - считает Мария Григорович.

Директор по работе с персоналом ГК Bimeister Алла Богачева отмечает, что для работодателей удаленная работа расширяет возможность выбора высококвалифицированных специалистов, у которых в связи с этим, действительно, появилась опция одновременно работать на несколько проектов.

"Раньше основным плюсом фриланса для специалистов была возможность удаленной работы и свободный график, а для работодателей - более широкий выбор специалистов. На текущий момент работодатели могут собрать сильную команду внутри компании, предлагая им возможность удаленной работы", - говорит она.

По ее словам, критичные высокооплачиваемые роли - это разработчики, специалисты информационной безопасности, системные аналитики, DevOps, SDET и product-менеджеры. "Рынок ИТ по-прежнему испытывает кадровый голод высококвалифицированных специалистов, но остановился бесконечный рост заработных плат, и битва за кандидатов стала спокойнее. Теперь кандидатам на ИТ-вакансии приходится активнее посещать интервью, чтобы подобрать работу мечты. Большим спросом пользуются аккредитованные ИТ-компании, дающие возможность отсрочки от мобилизации", - отметила Алла Богачева.

Старший партнер Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов не наблюдает активно растущего тренда параллельной занятости. "Лига цифровой экономики привлекает на некоторые проекты фрилансеров, но их не больше 5% от общего числа наших сотрудников. Обычно на фрилансе работают высококлассные и хорошо оплачиваемые специалисты, которые обладают уникальной экспертизой в определенных областях. Как ни парадоксально, чаще всего это не самые современные технологии, а уходящие. И вот на таких проектах, где происходит переход с устаревших технологий на более современный стек, нужны эксперты, которые хорошо понимают, как работает то решение, которое перевнедряется", - объяснил он.

Защита от DDos-атак получит систему

Юлия Мельникова

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) к концу 2024 г. создаст национальную систему защиты от DDos-атак. Инфраструктура может быть организована непосредственно Минцифры или при поддержке компании, у которой есть опыт в создании большого кластера цифровых решений.

О создании национальной системы защиты от DDos-атак сообщил директор Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования Главного радиочастотного центра Сергей Хуторцев.

"Мы планируем расширить возможности ТСПУ - создать глобальную систему противодействия DDos-атакам. Последние события показали, что мы уже эффективно с этой функцией справляемся. Но нужно обеспечить более многоуровневый мониторинг и отражение более сложных, специфичных атак", - сказал он с трибуны форума "Спектр-2022".

Создание системы противодействия DDos-атакам намечено на конец 2024 г. До этого, в конце 2023 г. планируется достичь полного покрытия российского сегмента сети связи общего пользования техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ), используемыми для фильтрации трафика.

По словам Сергея Хуторцева, учения по противодействию угрозам безопасности и устойчивости интернета и сети связи общего пользования, которые регулярно проводятся с участием операторов в рамках закона о суверенном рунете, в этом году были посвящены именно отражению DDos-атак.

Кроме того, Сергей Хуторцев сообщил, что планируется введение в эксплуатацию системы борьбы с "фродом" (fraud - англ. мошенничество).

Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что система "Антифрод" будет запущена уже в 2023 г. В этом году пройдет тестовая эксплуатация с несколькими крупными операторами.

"Проработка более эффективного мониторинга и отражения сложных и специфичных атак актуальна. Вопрос создания системы находится в компетенции Роскомнадзора", - рассказала пресс-служба Минцифры ComNews.

В Роскомнадзоре дополнительной информации о системе противодействия DDos-атакам ComNews не сообщили.

Специалист блока анализа защищенности Infosecurity a Softline Company Олег Ладный отметил, что система жизненно необходима для защиты критической инфраструктуры России, учитывая увеличившееся количество атак на государственные ресурсы и уход западных поставщиков решений по кибербезопасности. "Инфраструктура может быть организована непосредственно Минцифры или при поддержке компании, у которой есть опыт в создании большого кластера цифровых решений, - предположил он. - Из-за мировой геополитической обстановки и развития цифровизации в России такие атаки растут, поэтому, если подобная система будет создана и исполнена на высшем уровне, это станет большим шагом вперед в организации отечественных систем мониторинга трафика".

Бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий согласен: "Борьба с DDoS в национальном масштабе - дело важное и нужное, так как далеко не все компании, особенно из малого и среднего бизнеса, в состоянии приобрести решения по борьбе с такими атаками или заключить договоры на оказание соответствующих услуг со специализированными провайдерами. Тем более что во многом причиной роста DDoS-атак является сложившаяся геополитическая ситуация, и кому, как не государству, решать эту проблему. Однако нельзя утверждать, что данная система, после ввода ее в конце 2024 г., окончательно решит эту проблему. Дело в том, что существующий подход, реализуемый решениями ТСПУ, базируется преимущественно на выявлении и блокировании IP-адресов и их диапазонов, с которых осуществляется вредоносная активность. В то же время есть и прикладные DDoS-атаки, для борьбы с которыми нужны более фокусные решения, использующие иные методы обнаружения и блокирования атак. Поэтому у отдельных заказчиков будет спрос и на более продвинутую защиту от DDoS, чем сможет предложить государство в лице Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования".

Ведущий консультант по информационной безопасности компании R-Vision Евгений Гуляев считает, что резкий рост количества DDoS-атак, фиксируемый в России с февраля этого года на фоне текущей геополитической ситуации, наглядно продемонстрировал потребность в создании централизованной системы защиты от DDoS3 на уровне государства. "Это необходимо для быстрого реагирования, локализации и снижения последствий от проводимых атак в отношении российских компаний и органов государственной власти. Построение централизованной системы защиты от DDoS может быть реализовано на базе инфраструктуры одного или нескольких поставщиков на рынке телекоммуникаций, обладающих каналами связи с наибольшей пропускной способностью и соответствующей компетенцией для оперативного реагирования на инциденты, связанные со сторонним траффиком, используемым при проведении таких DDoS-атак", - прокомментировал он.

"Это элита армии". Кого Пентагон перебросил на границу с Украиной

Андрей Коц. США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе. Пентагон перебросил в Румынию передовое соединение — 101-ю воздушно-десантную дивизию. Формально — для участия в учениях с союзниками и защиты "восточного фланга НАТО". На деле же американцы готовятся решать совсем другие задачи.

Идеальный шторм

Об этом маневре сообщил заместитель командира дивизии бригадный генерал Джон Любас в интервью телеканалу CBS. Бойцы "готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины", отметил он.

Его откровенность вызвала в Вашингтоне переполох. Там поспешили заверить, что это "полностью исключено".

Постпред при НАТО Джулианна Смит повторила: Киеву помогают оружием, разведданными, логистикой, но не живой силой. Воевать с Россией американское командование не собирается.

Однако "кричащих орлов" — как называют десантников 101-й — направили на восточноевропейские рубежи неспроста.

"Речь идет о дислокации 4700 солдат под предлогом беспрецедентных военных учений, — поясняет обозреватель панарабского спутникового канала "Аль Маядин" Ахмад Хадж Али. — И командир говорит о пересечении границы. Вот вам и ответ на вопрос, когда начнется третья мировая война. Она, по сути, уже началась".

Встревожены не только эксперты, но и европейские политики. В частности, президент Сербии Александр Вучич назвал сложившуюся ситуацию "идеальным штормом".

"Американцы прислали самое лучшее подразделение, привезли в Румынию целую дивизию и разместили в нескольких километрах от границы с Украиной. Ясно, что дело может дойти до прямого столкновения", — сказал он.

Всерьез не воспринимать

Доктор исторических наук Алексей Малашенко считает, что громкое заявление командира 101-й дивизии — лишь бравада.

"Это такая военно-пропагандистская болтовня, — объясняет он. — Ну хочется поговорить командиру дивизии. Однако кто он такой? Выпил лишнего виски или его подначили журналисты, вот и сказал. Это не более чем фигура речи. Я бы не делал далеко идущих выводов".

По словам эксперта, НАТО и США сейчас меньше всего заинтересованы в эскалации на Украине. "Любой полковник и генерал может болтать что угодно", но воспринимать их слова всерьез нельзя.

На Западе, уточняет он, прекрасно понимают, что любые агрессивные действия в отношении России могут очень быстро привести к обмену ядерными ударами. В такой войне победителей быть не может.

Богатый опыт

Тем не менее 101-я воздушно-десантная дивизия — действительно одна из самых элитных в Вооруженных силах США. Американские десантники высаживались в Нормандии в июне 1944-го, участвовали в операции "Маркет Гарден", отличились при обороне Бастони во время сражения в Арденнах. После Второй мировой соединение расформировали и вернули в сухопутные войска в 1954-м. Бойцы грамотные, прекрасно обученные и мотивированные.

Воевали во Вьетнаме, однако ни разу не высаживались там с парашютами. Десантников доставляли на поле боя вертолеты UH-1 Iroquois. Именно из бойцов дивизии набирали "туннельных крыс" — специально подготовленных худощавых военнослужащих, зачищавших от партизан подземные укрепления Вьетконга.

Кроме того, 101-я вторгалась в Ирак в марте 2003-го. Брала города Кербела и Наджаф, оказавшиеся в глубоком тылу американских войск. После завершения активных боев подразделения дивизии еще несколько лет оставались в стране.

Сейчас это соединение представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи человек. Штаб, три бригадные боевые группы, артиллерия, армейская авиация, подразделения обеспечения.

Тяжелого вооружения, в частности танков, нет. Личный состав передвигается на БМП и БТР. Впрочем, задача десантников — не штурмовать города и укрепрайоны, а действовать налегке в тылу противника. И с этим у них проблем пока не возникало.

"Кричащие орлы", по словам аналитиков, — крайне серьезный противник, способный противостоять лучшим российским подразделениям. Спустит ли их Пентагон с поводка — пока очень большой вопрос.

Эксперт прокомментировал испытания в США компонентов гиперзвукового оружия

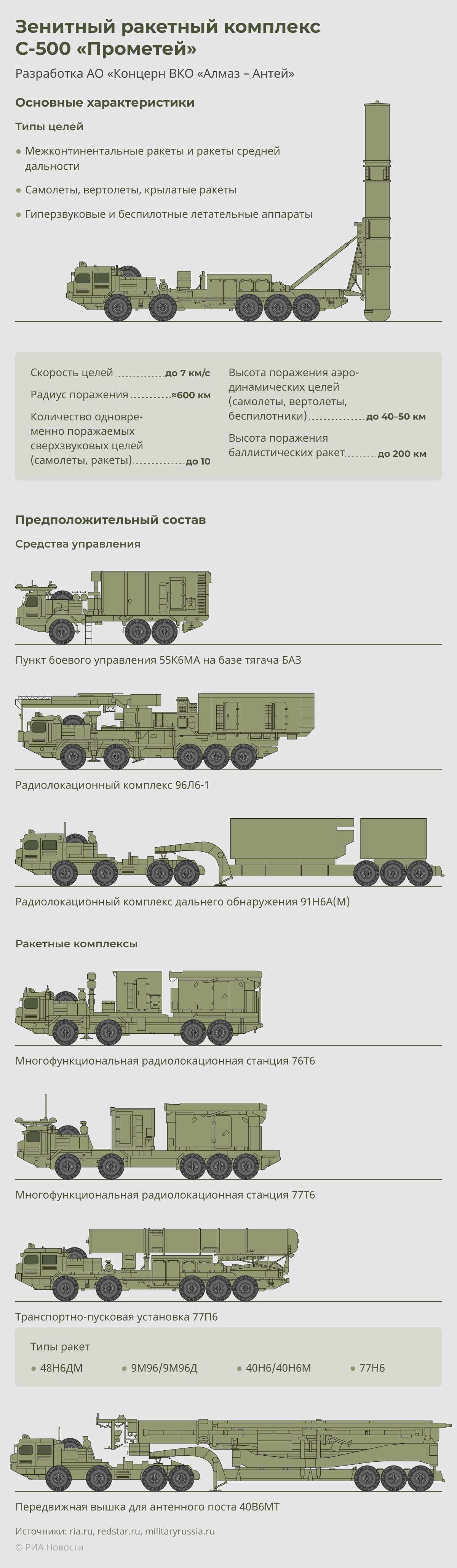

США последовательно подходят к созданию гиперзвуковых ракет, серийное производство которых может начаться в ближайшие 3-5 лет, ответом России на эту угрозу станет новейшая система ПВО-ПРО С-500, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в СМИ заявили об успешных испытаниях ВМС США компонентов гиперзвукового оружия в Вирджинии: проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, а также "усовершенствованных материалов", устойчивых к нагреванию в "реалистичной гиперзвуковой среде".

"Несмотря на отдельные неудачи в предшествующий период, США продолжают последовательную работу по созданию гиперзвукового оружия. Этот процесс, безусловно, завершится его принятием на вооружение американской армии. В России должны исходить из того, что в течение трёх-пяти лет ВС США будут располагать гиперзвуковыми средствами поражения", - сказал он.

Коротченко подчеркнул, что к этому моменту РФ должна будет нарастить число новейших зенитных ракетных систем С-500, которые способны поражать весь спектр атакующих целей, включая гиперзвуковые ракеты.

Контракт на поставку С-500 в ВС РФ был подписан в августе на полях военно-технического форума "Армия-2022".

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

Как отмечал в апреле глава гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков, система ПВО уже запущена в серийное производство. В июле стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу вручил Новикову "Золотую звезду" Героя России.

"Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров - до конца года будет выпущено около 1 тысячи дронов по цене "значительно ниже зарубежных аналогов", сообщили в пресс-службе компании.

"Серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Санкт-Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО "Алмаз-Антей" – Обуховского завода. Первые 400 изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около 1 000 беспилотников", - сказали в концерне.

По данным пресс-службы, дроны выполнены по схеме "квадрокоптер", за основу проекта был взят самый востребованный и удобный функционал даже для начинающего пользователя. Проект разрабатывался в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Запуск продаж БПЛА запланирован до конца года, а предварительная стоимость полного комплекта "значительно ниже представленных на рынке зарубежных аналогов".

В аппаратах используются российские материалы, БПЛА имеют высокую прочность, могут эксплуатироваться при сильных ветрах и отрицательных температурах. Дроны поставляется в водонепроницаемом кейсе. В комплект входит сам беспилотник, два отечественных сменных аккумулятора, планшетный компьютер с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильное устройство, комплект запасных лопастей и ключ для их установки, соединительные кабели и зарядные устройства. Заряжать дрон можно как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля.