Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Амурские волны: в Хабаровске открылся МФК с аквакомплексом, спроектированный московскими архитекторами

Новая очередь многофункционального комплекса Brosko Mall с водно-оздоровительным комплексом Brosko Volna открылась в Хабаровске на берегу реки Амур в конце ноября. Инвестиционный проект был реализован при поддержке государства, которая была оказана в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«По программе льготного кредитования крупных отелей инвестору был предоставлен льготный заем, а также одобрена субсидия для строительства коммунальной инфраструктуры в размере 307,8 млн рублей. Созданы новые рабочие места, бюджетная эффективность проекта (прогнозируемые платежи в консолидированный бюджет края) — более 4,5 млрд рублей», — рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус. Вложения инвесторов в проект составили 11,5 млрд рублей.

Первая очередь МФК (самый большой торгово-развлекательный центр в регионе площадью 83 тыс. кв. м) открылась ровно пять лет назад — в ноябре 2019 года, вторая очередь площадью 29,1 тыс. кв. м — в конце ноября 2024-го. На разработку необходимой документации и концепции второй очереди потребовалось два года. Строительство велось в течение трех лет.

Самый главный элемент второй очереди — аквакомплекс площадью 12 тыс. кв. м. Высота 11-этажного здания — 62,6 м. Внутри комплекса разместилось 13 бассейнов, 15 разноформатных бань и саун. Для отдыха детей спроектировали многочисленные горки с разной длиной спуска и высотой. Общая протяженность водных трасс — более 300 м.

Помимо водно-оздоровительного комплекса и спа-зон, в состав вошли торговые площади, фитнес-центр и многое другое. С 6 этажа по 11-й расположился четырехзвездочный отель Ruma на 170 номеров, а также конференц-зал. Одной из «фишек» второй очереди станет лес на крыше — здесь представят дальневосточную флору, чтобы гости могли любоваться природой края, не выезжая за пределы города.

Вторая очередь соединена с первой, но также имеет отдельный вход со стороны улицы Пионерской.

Новый комплекс призван повысить туристическую привлекательность Хабаровского края. Предполагается, что он привлечет в Хабаровск гостей из соседних городов и регионов. Как рассказал учредитель Brosko Mall Юрий Егоров, «перед началом строительства мы объездили все аквапарки России и сделали важное открытие: оказывается, люди посещают подобные объекты лишь один раз в шесть лет. То есть идея обособленного водного парка нежизнеспособна. Тогда мы приступили к изучению азиатского опыта — там принято тратить на отдых в водном комплексе целый день. Так мы усилили концепцию классического аквапарка форматом японской бани «онсен», а также выстроили вокруг водного комплекса дополнительную инфраструктуру».

Архитектуру МФК создавало московское бюро BLANK. Проект Brosko — это золотой самородок, который формируется под воздействием воды, потоков ветра и солнечных лучей, отмечается в релизе бюро. Два жестких объема «разбиваются» течением воды, впадающей в Амур. Строения первой и второй очередей комплекса объединяет площадь, а материалы и графическое деление фасадов отражают преемственность двух объектов. Фасады оформлены с помощью алюминиевых композитных панелей в серебряном и сером оттенках и цвете красного золота. Главные входы акцентированы с помощью необычных архитектурных форм, а динамика фасадов «нарастает» к въездным порталам.

Объекты внутри комплекса открываются постепенно. В состав торговой галереи вошли бутики брендов, которые впервые выходят на Дальний Восток. Террасы на кровле планируются к запуску в летний сезон.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №47 13.12.2024

Мифы и реальность: развитие «зеленого» строительства в России

Наталья ГУБИНА при участии руководителя Green Building Club, соразработчика российской рейтинговой системы оценки «зеленых» зданий EGBS Екатерины КУЗНЕЦОВОЙ:

«Зеленое» здание — реальное преимущество с прозрачно фиксированной оценкой или популярный маркетинговый ход? Чтобы найти ответы, необходим экскурс в историю, современное состояние и проблематику «зеленого» строительства в России, анализ популярных мифов и основных принципов оценки.

МИФ 1: «Зеленый» статус могут получить только инновационные объекты недвижимости

«Зеленое» здание может выглядеть совсем не инновационно и вообще быть старым фондом. Наличие красивого дизайна, технологий использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и других инноваций — не главные определяющие «зеленого» здания, как и наличие озеленения.

Понятие «зеленого» строительства и эксплуатации основано на 17 целях устойчивого развития и отражает комплекс мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду, по улучшению здоровья и комфорта пользователя здания, по получению экономической прибыли от примененной концепции. При достижении эффекта в этих трех аспектах можно сказать, что здание «зеленое».

Главная его задача — применить решения и практики, снижающие потребление энергетических и водных ресурсов, повышающие качество внутренней среды для пользователя, поддерживающие биоразнообразие в городе. Например, применение солнечных панелей для здания в Москве может играть ничтожную роль в общем энергобалансе и сокращении выбросов и не принесет экономической прибыли владельцу, а вот использование повышенной теплоизоляции контура, труб, энергоэффективное расположение здания по сторонам света сделает его заслуженно «зеленым».

Владимир ХЛОПУК, независимый эксперт, дважды лауреат премии «Умный город»:

«Здания прошлых веков, возведенные с применением клинкерного кирпича с дышащими стенами и естественной вентиляцией, являются более экологичными, чем здания с применением бетонов и теплоизоляции. Стать «зеленым» может любое здание, за исключением вредных производств»

МИФ 2: «Зеленое» здание означает максимальную пользу для жителей

«Зеленые» стандарты в строительстве и градостроении — это набор принципов, практик и критериев, направленных на создание устойчивых, экологически безопасных и энергоэффективных зданий и городских пространств.

Эти стандарты учитывают влияние строительства на окружающую среду, здоровье людей, качество жизни, стремясь минимизировать негативные последствия и обеспечить долгосрочную устойчивость. «Зеленое» здание — это здание, отработанное по трем аспектам устойчивого развития в концепции ESG (Environmental, Social, Governance).

E — экологичность, уменьшение вредного воздействия на окружающую среду посредством выбора материалов со сниженным углеродным следом, сокращение сроков строительства за счет использования модульных технологий, цифровизации процессов. На стадии эксплуатации предполагается энергоэффективная и водоэффективная эксплуатация, раздельный сбор отходов, мониторинг качества среды в помещениях.

S — повышенный социальный комфорт и безопасность для человека, сохранение его здоровья за счет озеленения прилегающей территории, кровель и фасадов, создания мест для отдыха, спорта, прогулок с детьми, наличия в шаговой доступности локаций бытовой инфраструктуры.

G — практики надлежащего управления «зеленым» зданием.

Георгий АФАНАСЬЕВ, основатель экопроекта «Лесные сады»:

«Сам термин «озеленение» является технологией из прошлого пакета благоустройства территории, поскольку предполагает, что вначале производится строительство, а после добавляется зеленый цвет в виде деревьев и трав. Современная технология строительства состоит в том, что живые системы создаются на этапе проектирования, а в идеале даже сначала проектируются живые системы, в которые затем вписываются инженерные объекты. Это требует новых квалификаций проектирования городских биоценозов»

МИФ 3: В России нет собственной нормативной базы «зеленого» строительства

Нормативная база «зеленого» строительства существует на уровне ГОСТ Р с 2012 года (ГОСТ Р 54964-2023 сегодня). Долгие годы это был фактически единственный «зеленый» ГОСТ Р, хотя в 2016 году вышла еще серия ГОСТ Р 57274.1-2016 об устойчивом строительстве.

Текущие российские «зеленые» стандарты для строительства:

— для всех типов зданий: ГОСТ Р 549642023 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (взамен ГОСТ Р 54964-2012);

— для многоквартирных домов: ГОСТ Р 70346-2022 «Зеленые» стандарты. Здания многоквартирные жилые «зеленые»;

— для индивидуального жилищного строительства: ГОСТ Р 71392-2024 «Зеленые» стандарты. «Зеленое» индивидуальное жилищное строительство. Методика оценки и критерии проектирования, строительства и эксплуатации»;

— еще ряд ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 57274.1-2016 по устойчивому строительству.

Для развития «зеленого» строительства законодательная база требует доработки и, в частности, принятия единой терминологии, количественных и качественных характеристик «зеленого» объекта. Особенно важно это для того, чтобы развивающийся институт «зеленого» финансирования поддерживал проекты, которые доказательно сократили негативное воздействие на окружающую среду и улучшили характеристики объекта для здоровья пользователя. Необходимо утвердить четкие критерии и стандарты для оценки эффектов «зеленого» строительства, обеспечить независимую и прозрачную оценку соответствия.

Также для профилактики гринвошинга и поддержки реальной экологичности и энергоэффективности объекта, которая доказывается на стадии эксплуатации (а не на стадии проектирования и строительства), необходимо развивать и поддерживать системы оценки соответствия «зеленых» зданий. В РФ оценка соответствия ГОСТ Р — это институты добровольных систем сертификаций. Получение сертификата от независимого проверяющего органа является основанием доверять заявлению о «зеленом» статусе здания.

Антон ГЛУШКОВ, президент НОСТРОЙ:

«Чтобы делать «зеленый» классификатор всех стройматериалов, нужны четко выработанные критерии, по которым материалы будут считаться или не считаться «зелеными» с учетом экологичности, переработанных составляющих и многих других факторов, затем проверять соответствие этим критериям. Это долго, дорого, да и не слишком нужно. НОСТРОЙ ведет Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков строительных ресурсов, в котором можно найти всю информацию о продукции производителей, включая данные соответствия требованиям о стандартизации и документы о качестве. Продукции, которая успешно прошла лабораторные испытания, присваивается Знак качества НОСТРОЙ. Такая продукция гарантированно соответствует всем требованиям, безопасна для человека и окружающей среды и энергоэффективна»

МИФ 4. Заявить о «зеленом» статусе может застройщик, девелопер, собственник объекта

По требованиям ГОСТ Р ИСО 17065-2012, оценку «зеленого» соответствия не может проводить та же сторона, которая выполняла другие работы по проекту. Это приводит к нарушению принципов неаффилированности и беспристрастности. Нарушение этого принципа часто сопровождается гринвошингом на рынке не только зданий, но и продукции, когда используются термины ECO, «зеленый» без подтвержденных оснований.

Практика гринвошинга — когда обложка не соответствует заявленному содержанию. Многие компании рекламируют свои проекты как экологичные, но не имеют и не предоставляют достаточных подтверждений о достигнутых экологических эффектах. Часто это происходит за счет акцента только на одном «зеленом» аспекте проекта, при этом игнорируются другие важные параметры. Но прозрачная и достоверная система оценки должна охватить все аспекты здания, включая экономические, социальные и экологические. Также необходимо контролировать соответствие «зеленому» стандарту не только на стадии проектирования, но и после ввода в эксплуатацию. Основной экологический, экономический и климатический эффект заложен именно в стадию эксплуатации.

Маркер гринвошинга — апелляция к расположению «в окружении природы», использованию натуральных материалов, наличию ВИЭ, что зачастую позволяет квалифицировать объект как «зеленый» автоматически. При этом остальные критерии не учитываются, а доля ВИЭ в здании может быть менее 1%, что никак не влияет на реальную энергоэффективность. Нахождение объекта на природе в удалении от города — минус для экологической эффективности, так как прокладка новой инфраструктуры к зданию оказывает негативное влияние на окружающую среду, нарушает естественный ландшафт.

Риск гринвошинга проявляется и в том, что зачастую «зелеными» называются и маркируются проекты, а не построенное здание. Введенный в эксплуатацию объект может не соответствовать пониженным показателям потребления, заявленным в проекте. При этом конкретные нормативы потребления «зеленого» здания заложены только в одном ГОСТ Р 54964-2023, тогда как в постановлении Минэкономразвития о финансировании «зеленых» проектов сказано, что «зеленое» финансирование выдается проектам, снизившим потребление на 30%, или определяется соответствием национальным «зеленым» ГОСТ Р. Такие «лазейки» могут использоваться при декларировании экостатуса здания.

Михаил ЕРМИЛОВ, сопредседатель Комитета по работе с финансовыми организациями НОТЕХ:

«Рассматривая энергоэффективность как составную часть «зеленого» строительства, можно отметить, что класс энергоэффективности присваивается в соответствии с проектными решениями на этапе проектирования, а для существующих зданий — по результатам энергоаудита и в соответствии с решением надзорного органа»

МИФ 5. «Зеленое» здание и соответствие повышенным «зеленым» стандартам — это всегда дорого и трудозатратно

Корнем таких стереотипов является недостаток информированности и качественного образования в области «зеленого» строительства, эксплуатации.

«Во всем мире наблюдается дефицит «зеленых» кадров, без которых совершить «зеленый переход», на который рассчитывают правительства многих стран, к 2030 году будет невозможно, — отмечает директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова. — В России этот вопрос стоит очень остро. Ежегодно потребность мирового рынка в «зеленых» кадрах увеличивается примерно на 8-10%, между тем рынок прирастает только на 5-6%. Основная проблема заключается в том, что вузы не готовят специалистов с «зелеными навыками» за редким исключением. «Зеленые навыки» — это в первую очередь управление экосистемами, экологическая политика, устойчивое финансирование, экологичное строительство, городское планирование, направленное на предотвращение загрязнения окружающей среды и т. д. Для того чтобы сократить разрыв между потребностью и фактическим наличием кадров, необходимо заручиться помощью государства. Подобные программы должны быть сформированы на правительственном уровне и интегрированы в систему образования».

Антон СОЛОН, исполнительный директор НОПСМ:

«Я бы дополнил этот миф еще одним заблуждением, что «зеленые» технологии подходят только для теплых климатических зон. На самом деле «зеленые» здания могут быть спроектированы так, чтобы эффективно функционировать в любых климатических условиях. Современные теплоизоляционные материалы, системы отопления и вентиляции позволяют сохранять тепло зимой и охлаждать помещение летом независимо от климата. По поводу стоимости, действительно, первоначальные затраты на проектирование и строительство «зеленых» зданий могут быть выше, но это компенсируется долгосрочной экономией на эксплуатации и обслуживании. «Зеленые» здания потребляют меньше энергии, воды и других ресурсов, что снижает эксплуатационные расходы.

Также есть мнение, что «зеленое» строительство занимает больше времени, чем традиционное. Хотя на стадии проектирования и планирования могут потребоваться дополнительные усилия для учета экологических факторов, использование современных технологий и материалов может даже ускорить строительство»

МИФ 6. «Зеленое» строительство — не более чем популярный лозунг и не приносит пользы для экологии

В числе самых ощутимых эффектов «зеленого» здания: повышение ресурсоэффективности и снижение потребления, как следствие — повышение реальной энергоэффективности городов и сокращение выбросов СО2-эквивалента. «Зеленые» здания минимизируют воздействие на местную флору и фауну, используя, например, «зеленые» кровли и террасы, могут снижать нагрузку на ливневую канализацию за счет применения «дождевых» садов, сбора дождевой воды.

Если сосредоточить усилия на поддержке в финансировании зданий с усиленной теплоизоляцией, то это станет весомым вкладом во все заявленные стратегии РФ — климатические, устойчивые. На отопление и кондиционирование тратится основная часть топливно-энергетических ресурсов, именно эти сегменты провоцирует тонны выбросов СО2-эквивалента при эксплуатации зданий. Применение разного рода ВИЭ в энергобалансе здания будет целесообразно как мера дополнительного снабжения энергией здания, которое конструктивно построено таким образом, что потребляет меньше, а сохраняет тепла и охлаждения больше. Часто именно теплоизоляция является одним из самых весомых факторов удорожания «зеленого» строительства, и поддержка тут будет максимально уместна.

В России наблюдается постепенное формирование институтов для развития «зеленого» строительства, вводится «зеленое» финансирование, хотя пока что менее 10% респондентов используют этот инструмент. Формируются системы образования, но пока еще 85% опрошенных отмечают дефицит профильных «зеленых» кадров.

Именно для привлечения внимания к направлению, к лучшим практикам в области «зеленой» недвижимости, поощрения передовых «зеленых» проектов, готовых к прозрачной и добросовестной сертификации, в Сочи проводится премия Green Standard Awards.

История «зеленого» строительства

В России тема «зеленого» строительства стала развиваться после 2012 года, когда была поставлена задача, чтобы все олимпийские стройки соответствовали «зеленым» стандартам. В то время на рынке уже начинали применять западные стандарты LEED и BREEAM. Вместе с этим Минприроды разработало ГОСТ Р 54964-2012 (актуализирован: ГОСТ Р 54964-2023 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости») и зарегистрировало систему добровольной сертификации «Зеленые стандарты». По данной системе также сертифицировались стадионы к чемпионату FIFA 2018 года.

Параллельно с западными системами оценки, которые просуществовали в России до 2022 года, развивались и российские системы сертификации, в том числе EGBS (Eco Green Building System, которая начиналась как СДС «Зеленый офис» №РОСС RU.З1963.04ЗОФ0). С самого начала становления «зеленого» строительства и выдачи ECO-сертификатов по западным стандартам для зданий была очевидна проблема отсутствия требований достигать четких, прозрачных и понятных показателей эффективности. «Зеленое» здание может выполнять многие практики, внедрять политики, иметь регламенты, но какой именно у него экологический эффект, было непонятно. Поэтому в систему оценки EGBS в качестве основы был изначально заложен российский ГОСТ Р 54964-2012, потому что только в нем есть нормативы потребления зданий, от снижения которых можно оттолкнуться, чтобы сказать, что здание обладает эффектом сниженного воздействия на окружающую среду.

Сейчас важно привлекать внимание экспертной общественности к разработке и дополнению нормативных документов, так как они становятся фундаментом для дальнейшего развития систем прозрачной и объективной «зеленой» оценки, и очень важно, чтобы они возникали именно сверху. Сегодня создана специальная рабочая группа экспертов по профилактике гринвошинга, куда входят также представители ФАС России, которая как раз занимается доработкой терминологии, понятий и критериев «зеленой» оценки и присвоения статуса ECO для разных отраслей, в том числе недвижимости. «Зеленое» строительство больше всего затрагивает коммерческую недвижимость — офисные здания, бизнес-центры, для которых «зеленый» статус становится реальным преимуществом для привлечения арендаторов, а ощутимый комфорт обеспечивает долгосрочную аренду. Для компаний наличие «зеленого» офиса с ECO-сертификатом, ECO-статусом — это баллы для корпоративной ESG-отчетности. Также создание «зеленых» офисных зданий и помещений — это забота о кадрах компании и дополнительный престиж. На сегодня «зеленые» офисы с качественным дизайном, комфортной средой, развитой социальной инфраструктурой, наличием спортивных программ и прочего, что требуется при ECO-сертификации, — конкурентное преимущество для соискателей.

Участники рынка жилой недвижимости во всем мире следуют тренду соответствия «зеленым» стандартам менее оперативно. Но в России уже многие проекты МКД получили знак «Зеленый дом» на сайте наш.дом.рф, что означает, что часть документации была одобрена как подходящая под «зеленый» ГОСТ Р для МКД. Дальше, на стадии эксплуатации, желательно пройти процедуру оценки соответствия объекта заявленным характеристикам и получить ECO-сертификат.

Проблема для рынка МКД заключается в том, что внедрение решений, действительно существенно снижающих экологический след здания, может повысить стоимость квадратного метра. Именно для МКД будет максимально важна и даже необходима дальнейшая поддержка государства, чтобы «зеленые» проекты на стадии проектирования становились действительно «зелеными» объектами на стадии эксплуатации, приносили устойчивый выраженный эффект снижения выбросов и экономический эффект для владельцев квартир в таких зданиях, ведь они меньше потратят ресурсов на отопление.

Плюсы «зеленого» строительства

Наталья УШАКОВА, директор департамента регионального развития и советник председателя Российского экологического общества:

«Зеленая» стандартизация и оценка соответствия «зеленым» зданиям с четкими параметрами играют ключевую роль в переходе к «зеленой» и низкоуглеродной экономике. Соответствие «зеленым» стандартам для строительства и эксплуатации — важный шаг к созданию будущего, где экологические и экономические интересы гармонично сочетаются во благо нашей планеты и будущих поколений».

Антон ГЛУШКОВ, президент НОСТРОЙ:

«Зеленое» строительство — одно из самых перспективных направлений в строительной отрасли, объединяющее лучшие практики снижения негативного влияния на окружающую среду и повышения энергетической эффективности зданий. Сейчас все крупные застройщики стремятся соответствовать современным требованиям и поддерживают создание комплексной системы «зеленых» стандартов в строительстве. Следует рассмотреть возможность разработки профессиональных стандартов для «зеленых» строителей, систему материального стимулирования строительных компаний, применяющих при проектировании и строительстве объектов «зеленые» технологии. Кроме того, нужна постоянная активная информационная и разъяснительная работа среди участников рынка о принципах и перспективах развития «зеленого» строительства на территории РФ».

Оксана КЛИМЕНКО, президент Ассоциации менеджеров проектов «Проектный альянс»:

«Зеленый» вектор стандартизации в строительстве продолжает свое развитие. Процесс «озеленения» бизнеса, то есть включение в деятельность помимо основных требований законодательства дополнительных стандартов помогают компаниям фокусироваться на создании дополнительной ценности для потребителей, сотрудников, партнеров».

Юрий ХАХАНОВ, директор по развитию проектов по городским и строительным технологиям, Фонд «Сколково»:

«Интеграция «зеленых» инновационных технологий в «зеленое» строительство и эксплуатацию — ключевой шаг к созданию устойчивых городских сред. Однако истинная ценность заключается не только в применении новаторских решений, но и в измерении их реальной эффективности на практике».

Номер публикации: №47 13.12.2024

Дом на Разгуляе: чем примечателен дореволюционный особняк на Спартаковской улице в Москве

Неподалеку от станции метро «Бауманская» бросается в глаза красноватое здание старинной постройки. Дом №2 по Спартаковской (бывшей Елоховской) некогда называли «Домом на Разгуляе» в честь одноименной площади с кабаком. Но на самом деле усадьба принадлежала Мусиным-Пушкиным. У дома любопытная история, в которую вплелись даже жутковатые мистические легенды.

Сгоревшая библиотека

Граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин был известным историком, археологом, действительным членом Российской Академии и президентом Академии художеств, собирал старинные книги, рукописи, картины, монеты. В его коллекцию входили архивы времен Петра I, древнерусские летописи, включая оригинал «Слова о полку Игореве», живопись эпохи Возрождения, в том числе подлинники Леонардо да Винчи, Рубенса, Рафаэля.

Выйдя в отставку, граф перебрался в Москву и, купив участок земли на Елоховской, выстроил там с 1790-х по 1800-е годы усадьбу в стиле итальянского классицизма — с портиками, арками, колоннами и ротондами. Комплекс состоял из трехэтажного каменного дома, трех флигелей и большого сада с прудом.

Официальных сведений об архитекторе в архивах нет, но такие детали, как полукруглая ниша балкона на срезанном углу постройки, во многом совпадают с аналогичными элементами ниши парадного подъезда дома МуравьевыхАпостолов (ныне ул. Старая Басманная, 23), строившегося примерно в то же время по проекту Матвея Казакова. А краевед Нина Молева полагает, что дворец Мусиных-Пушкиных проектировал не менее знаменитый архитектор Адам Менелас.

Во время войны 1812 года усадьба сгорела, а вместе с ней и большая часть библиотеки. Сохранилось лишь около двадцати литературных памятников, которые во время пожара находились в других местах. Впоследствии особняк был отреставрирован, его архитектуру дополнили элементами ампира.

В 1834 году здание было продано наследниками графа городу, а в 1835-м передано 2-й Московской мужской гимназии, в связи с чем произведено изменение внутренней планировки и отдельных элементов внешнего декора. В одном из флигелей в начале 1850-х проживал известный поэт Лев Мей, кстати, переложивший былинными стихами «Слово о полку Игореве». Какое-то время он служил в гимназии инспектором. В 1867 году внутри здания был сооружен храм Андрея Первозванного.

После революции учебное заведение закрыли. В 1930 году к зданию пристроили четвертый этаж, что, по мнению экспертов, исказило его архитектурный и исторический облик. Здесь последовательно размещались военный госпиталь, Дом Красной Армии, Индустриально-педагогический институт имени Карла Либкнехта, а с 1943 года — Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева (ныне — НИУ Московский государственный строительный университет). Сегодня бывший дом Мусиных-Пушкиных объявлен объектом культурного наследия федерального значения.

«Проклятые» часы Якова Брюса

Но история здания связана не только с Мусиными-Пушкиными. Если присмотреться, то можно разглядеть на фасаде особняка остатки солнечных часов, якобы изготовленных знаменитым сподвижником Петра I Яковом Брюсом, которого многие современники считали магом и колдуном, хотя в основном он занимался научной и политической деятельностью.

Его отец в 1647 году эмигрировал из Шотландии в Россию, служил по военной части и дорос до чина полковника. Сын же (урожденный Джеймс Дэниел Брюс) участвовал в петровских походах, возглавлял артиллерийские войска и в 35 лет дослужился до фельдмаршала. Также он был членом Сената, имел звание президента Мануфактур-коллегии и Берг-коллегии. При этом он увлекался математикой, химией, медициной, астрономией.

Основным достижением «мага» считается знаменитый «Брюсов календарь», первое издание которого вышло в 1709 году на медных пластинах. В нем содержались астрологические прогнозы вплоть до 2000 года, причем касались они самых различных сфер жизни — и хозяйственной, и экономической, и политической.

По преданиям, в распоряжении Брюса была целая коллекция старинных книг, в число которых входили и древние свитки, и труды прославленных европейских философов и оккультистов. Однако после его кончины никто отыскать это собрание не смог.

По одной легенде, Яков Брюс проживал в том самом «Доме на Разгуляе» и даже будто бы там и умер. Но на самом деле, достоверным является лишь тот факт, что в петровскую эпоху усадьба в Капитанской слободе (так тогда называлось это место) и впрямь принадлежала Якову Брюсу. С 1753 года ею владел обер-гофмейстер и генерал-аншеф Дмитрий Шепелев, затем имение унаследовала его родственница Мария Кошелева, служившая фрейлиной при дворе. А Мусин-Пушкин в 1781 году женился на племяннице Кошелевой Екатерине Волконской. После смерти тетки та получила участок земли в наследство. Брюс же скончался в своей подмосковной усадьбе Глинки в 1735 году — задолго до постройки дворца.

Еще одна легенда гласит, что граф Мусин-Пушкин заказал Брюсу магические часы, способные предсказывать события будущего и указывать, где спрятаны клады. Однако над ними пришлось трудиться долго, и за это время граф успел скончаться, а его потомки отказались оплачивать заказ. Тогда Брюс будто бы проклял часы, объявив, что отныне они будут пророчить только плохое. Некоторые доказательства легенды о часах имеются: между окнами второго этажа действительно видна белая доска, изначально на ней был выбит крест, а также можно было рассмотреть названия месяцев года, какие-то числа и астрологические знаки. В центре же доски находился стержень.

Момент истины

В 1920-х годах члены общества «Старая Москва» попытались провести собственное расследование этого феномена. Оказалось, что загадочная доска на фасаде «Дома на Разгуляе» представляет собой «вечный» солнечный календарь. Но к Брюсу он, разумеется, не имеет никакого отношения.

Изучив вызывающие доверие источники, историки-любители выяснили, что «автор» солнечных часов — аббат Адриан Сюрюг, настоятель храма Святого Людовика в Москве и воспитатель детей графа Алексея Ивановича. Он слыл очень образованным и просвещенным человеком, написал учебники по истории, мифологии, французской литературе.

Сведения об этом содержатся в воспоминаниях внучки А. И. Мусина-Пушкина, княгини Софьи Мещерской. По ее словам, на Разгуляй стекались толпы народу — посмотреть на диковинный хронометр, а каждый полдень сюда являлись часовщики со всех концов города, чтобы сверить время: часы считались самыми точными в Москве.

И снова о Брюсе: другая часть легенды о часах утверждала, что за доской с солнечным календарем скрыто помещение, где «колдун» спрятал свои магические книги. Некоторые энтузиасты даже простукивали стены, чтобы отыскать замурованную комнату. Во время перепланировки здания, когда оно еще было гимназией, обнаружили одно «лишнее» окно. За ним и вправду оказалась замурованная комната, но в ней лежали лишь старые газеты.

Согласно мифу, в советскую эпоху среди студентов и преподавателей института, а также окрестных жителей вдруг стал наблюдаться резкий прирост психических расстройств и самоубийств, и почему-то это приписали часам на фасаде здания. В результате по приказу партийных чиновников все символы с доски скололи, а саму ее закрасили. Хотя, скорее всего, доска за прошедшие годы просто подверглась естественной коррозии.

Сейчас усадьба в очередной раз находится на реконструкции. Власти намерены не только отреставрировать старинные здания, но и приспособить их для эксплуатации в современных условиях.

Авторы: Ирина ШЛИОНСКАЯ

Номер публикации: №47 13.12.2024

Из острога — в арт-кластер: Смольный определился с судьбой «Крестов»

Власти Петербурга определились с судьбой бывшего следственного изолятора «Кресты». Смольный принял решение, что на территории бывшего острога появится арт-кластер. Инвестора назовут на торгах, которые пройдут в начале 2025 года. По решению правительственной комиссии процесс продажи поручено осуществить АО «ДОМ.РФ». Начальная стоимость лота на аукционе составит более 1 млрд рублей. Общая площадь выставляемой территории — почти 4 гектара.

Следственный изолятор «Кресты» имеет статус выявленного объекта культурного наследия, в комплекс входят 12 зданий, в том числе общежитие, жилой дом, следственное отделение, церковь, баня, кухня, пекарня, прачечная, больница. Объект будет выставлен на продажу единым лотом, за исключением действующих общежитий для сотрудников ФСИН и местной церкви.

Перед продажей на аукционе территорию бывшего СИЗО разделили на восемь участков, как было прописано в проекте постановления городского правительства о межевании квартала, ограниченного Арсенальной набережной, улицами Михайлова, Комсомола и Арсенальной. Все их можно использовать под «государственное управление».

Искать новое применение для «Крестов» начали после того, как в 2017 году в Колпине было отстроено здание для заключенных и тюремный комплекс в центре Петербурга перестал использоваться по назначению. Идеи и предложения были разные. Например, в 2013 году рассматривался вариант размещения в нем офисов, магазинов, ресторанов и арт-отелей с шоурумами, однако желающих открыть в этих стенах гостиницу не оказалось. Как отметил действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Никита Явейн, тюремный комплекс на Арсенальной — очень непростой объект, так как имеет тяжелый бэкграунд и ему непросто будет завоевать популярность у туристов. Он пояснил, что пришел к этому выводу после того, как обошел тюрьму и своими глазами увидел очень маленькие камеры.

Высказывались и другие идеи, от размещения в «Крестах» районной налоговой инспекции до создания там музея истории российских тюрем или гостиницы для паломников. Некоторые эксперты говорили, что оптимальным будет переустроить «Кресты» под жилой квартал или апарт-комплекс. Когда провели опрос петербуржцев о том, что бы они хотели увидеть в здании бывшего СИЗО, то и тут мнения разделились — большинство предложило создать в здании современный музей, также были пожелания открыть отель или монастырь.

Теперь же, по словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, на территории, где расположены «Кресты» и завод «Арсенал», должен появиться арт-кластер. И этот процесс уже начался — в бывших промышленных зданиях на Арсенальной набережной формируется квартал креативных индустрий. «Там уже проходят выставки современного искусства, открылись досуговые центры, а бывшие корпуса завода «Арсенал» город использует под экспериментальную сцену для молодых театральных коллективов», — сообщил Александр Беглов. В креативном кластере «Крестам» отведена роль флагманского проекта, но что будет открыто на территории следственного изолятора, решит будущий инвестор.

По оценке экспертов, интерес к приобретению бывшего СИЗО обещает быть большим. Генеральный директор компании Maris Борис Мошенский считает, что проект может быть интересен крупным девелоперам, специализирующимся на многофункциональных комплексах с исторической составляющей, а также фондам, ориентированным на развитие общественно значимых проектов.

Авторы: Светлана СМИРНОВА

Номер публикации: №47 13.12.2024

С уважением к истории: столичным журналистам показали результаты работы реставраторов

В столице завершился ежегодный конкурс «Московская реставрация». Конкурс проводится с 2011 года. Он был создан для развития традиций московской школы реставрации, популяризации и привлечения общественного интереса к памятникам истории и культуры. Как и в прошлые годы, результаты конкурса 2024 года показали высокий уровень работ и трепетное отношение реставраторов и городских властей к архитектурному наследию столицы.

Древние усадьбы

В этом году было подано более 90 заявок по 48 объектам культурного наследия. Среди них — старинные палаты, городские усадьбы, доходные дома, памятники культового зодчества. Заммэра Москвы Наталья Сергунина, рассказывая об итогах конкурса, отметила, что экспертное жюри определило 27 лауреатов. В список лучших проектов вошли Клуб завода «Каучук» на Плющихе и палаты Гребенщиковых на Таганской улице. Наградами отметили также такие памятники архитектуры, как доходный дом в Кропоткинском переулке, дом Меншикова в Газетном переулке, Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, городская усадьба с фабрикой Е. П. Петрова на Большой Ордынке, дом артистов Большого театра в Брюсовом переулке, колокольня церкви Петра и Павла на Новой Басманной.

С проведенными работами на трех последних объектах у журналистов была возможность подробно познакомиться в рамках пресс-тура.

Самой старой из отреставрированных зданий стала усадьба на Большой Ордынке. За свою историю дом несколько раз переделывался. Первые его стены были построены в середине XVIII века. После пожара 1812 года рядом было возведено еще одно здание, потом они были объединены, надстроен второй этаж. За долгие годы функция здания менялась. Изначально оно было жилым и принадлежало купцу первой гильдии Дмитрию Родионовичу Оленеву, в XIX веке было продано мещанину Егору Петровичу Петрову, и там открылось ремесленное производство. В советские времена здесь была мебельная фабрика. Были и открытия — при проведении работ реставраторы нашли подземные ходы, которые, скорее всего, связывали здания фабрики между собой, позволяя перевозить по ним разные грузы. Сегодня зданию возвращена первоначальная, жилая функция. Как рассказала представитель застройщика «ТоргПродуктСервис » Екатерина Лоза, дом продается с «пакетом обязательств», которые накладывает владение памятником архитектуры.

Дом для артистов

Дом артистов Большого театра — самый «новый»: он был построен в 1930-х годах по проекту архитектора Алексея Щусева. Реставрировали фасад и общественные зоны дома специалисты управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы. Как рассказал начальник управления Даниил Лосин, главными сложностями при работе с многоквартирными жилыми домами является то, что там живут люди, и задача реставраторов усложняется: нужно не только хорошо сделать свою работу, но еще и не мешать жильцам. В доме в Брюсовом переулке большие объемы работ были проведены в крайне сжатые сроки — с весны по октябрь 2024 года. Самыми трудными для специалистов оказались балконы: некоторые находились в предаварийном состоянии, многие элементы декора были утрачены. В процессе реставрационных работ ограждения балконов были разобраны до металлических каркасов, которые были усилены. После этого не сохранившиеся бетонные элементы были воссозданы и установлены, сохранившиеся — отреставрированы по месту. Также были восстановлены венчающий карниз, облицовка фасада.

В негодность за долгие годы службы пришли входные двери — с середины прошлого века в доме сохранилась лишь одна оригинальная дверь. Она была снята, по ее модели сделаны новые. В подъездах отдельное внимание уделено восстановлению напольной метлахской плитки. Реставраторы снимали модели плитки, восстанавливали локальные участки утраты, реставрировали поврежденную плитку. Были восстановлены деревянные окна подъездов, поручни.

Возрождение храма

Третий объект, показанный журналистам, — храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла в Новой Басманной слободе. Свою историю храм ведет с XVIII века, что сделало работу реставраторов особенно интересной. В советские годы в храме располагался Институт геофизики, его интерьеры полностью потеряли свой облик. Реставрация понадобилась долгая: работы идут уже шесть лет и еще не завершены полностью. Постепенно храму возвращается его исторический облик: отреставрированы фасады, шпили и купола, внутренние работы на первом этаже завершены, на втором еще идут. Для работы над интерьерами понадобилось поднимать архивы. Самый сложный для реставраторов вопрос, когда они приступают к работам в столь древних зданиях, — на какой период их реставрировать. В храме на Новой Басманной решено было реставрировать роспись внутреннего убранства на конец XIX века. Такое решение, рассказал художник-реставратор Константин Васин, было принято после долгих исследований. Когда начали расчищать роспись, стали проявляться элементы разных веков. Но специалисты решили, что если убрать живописный слой XIX века, то сохранность более ранних слоев непонятна, и, скорее всего, увидеть полную композицию вряд ли получится.

В 2025 году «Московская реставрация» будет проводиться в 15-й раз. За предыдущие 14 лет в конкурсе приняли участие 1 077 коллективов и специалистов отрасли. Более 500 из них стали лауреатами. Среди объектов — победителей прошлых лет Северный речной вокзал, Дом Наркомфина, ансамбль Миусского трамвайного депо, павильон «Грот» в Кускове, особняк Орлова-Денисова и другие.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №47 13.12.2024

Период стабилизации – итоги ноября 2024 года на рынке жилья Москвы

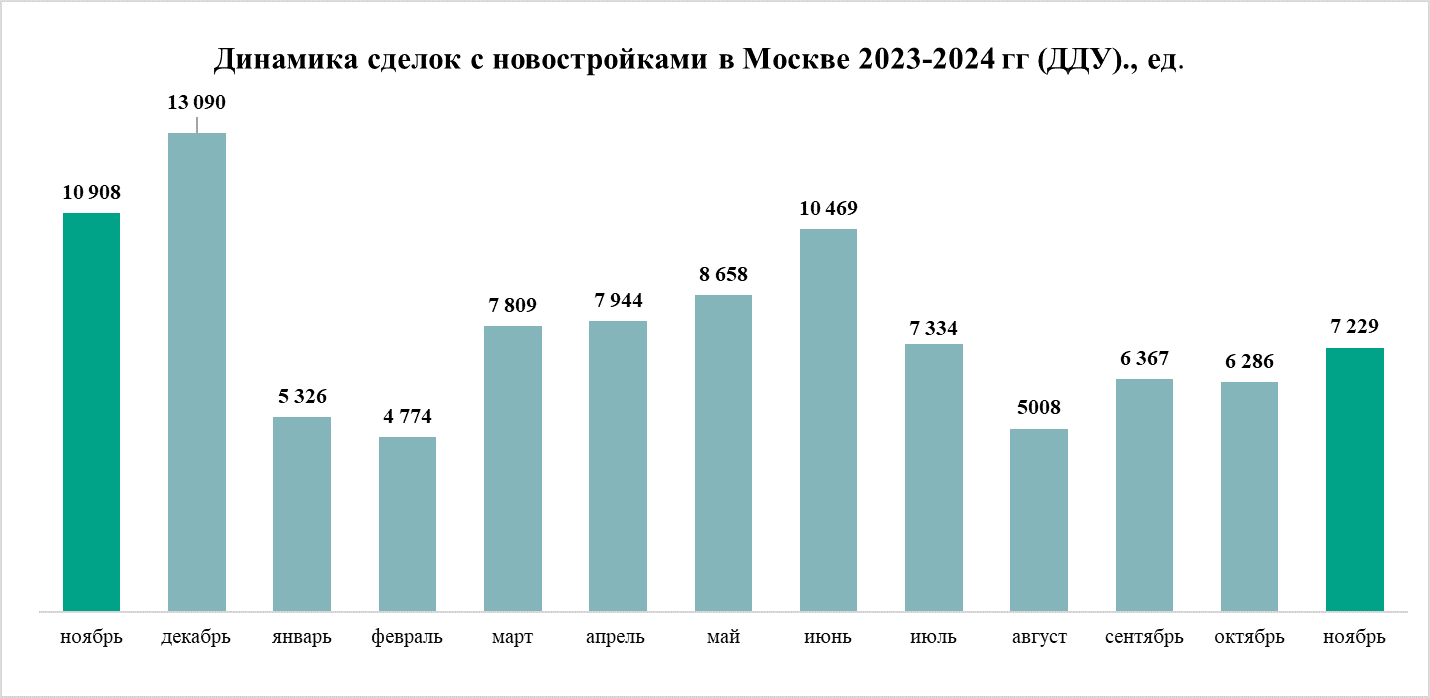

По наблюдениям аналитиков «Метриум», основанных на последних данных Росреестра Москвы, в ноябре рынок жилья продемонстрировал стабилизацию спроса. Число договоров долевого строительства увечилось за месяц на 15%, а на «вторичке» спрос сохранился на относительно высоком уровне октября. Впрочем, активность ипотечных заемщиков снизилась на 26%.

В ноябре 2024 года Росреестр Москвы зарегистрировал 7,2 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 15% больше, чем в предыдущем месяце, но на 34% меньше, чем в ноябре 2023 года, когда на рынке было зафиксировано 10,9 тыс. ДДУ. В целом с января по ноябрь 2024 года в Москве заключили 77,2 тыс. ДДУ против 102,5 тыс. ДДУ в аналогичный период 2023 года. Таким образом, по предварительным итогам 2024 года активность дольщиков в Москве сократилась на 25%.

«Стабилизация спроса на рынке строящегося жилья произошла благодаря расширению продаж через рассрочку, – говорит Лариса Швецова, генеральный директор компании «Ривер Парк». – Этот инструмент набрал популярность среди покупателей новостроек бизнес- и премиум-класса, которые прежде использовали ипотеку, пока ставки по ней были относительно низкими. Сейчас рассрочка – это способ избежать переплаты по процентам, ведь средняя рыночная ставка по ипотеке за год выросла с 16,1% до 27,3%. Причем в текущих программах сроки выплат увеличились, а размер первоначального взноса (прежде около 50%) заметно снизился».

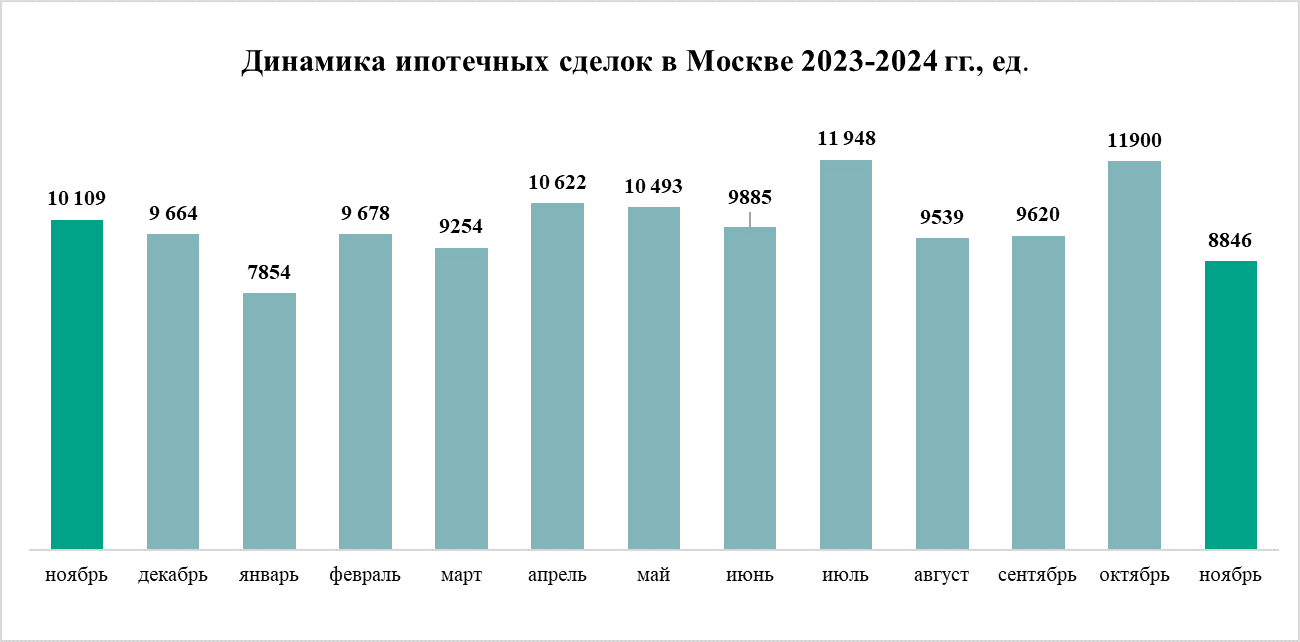

Число ипотечных сделок в ноябре в Москве сократилось на 26% по сравнению с предыдущим месяцем. Банки выдали покупателям жилья (как первичного, так и вторичного) 8,9 тыс. кредитов, тогда как в октябре 2024 года зарегистрировано 11,9 тыс. ипотечных сделок. В сравнении ноябрем 2024 года, когда было заключено 10,1 тыс. соглашений, спрос сократился на 13%. Всего с начала года в Москве зафиксировано 109,6 тыс. ипотечных сделок, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (126,5 тыс.).

На рынке готового жилья (квартиры от частных владельцев и готовые новостройки от девелоперов) в ноябре число сделок почти не изменилось – 13,6 тыс. Тем не менее по сравнению с ноябрем 2023 года (15,4 тыс. договоров купли-продажи) показатель сократился на 12%. С января по ноябрь 2024 года в Москве Росреестр зарегистрировал 128,9 тыс. договоров на покупку готового жилья, что на 20% меньше, чем в аналогичный период 2023 года (160,1 тыс.).

«Рассрочка, пришедшая отчасти на смену ипотеке, стимулирует покупки прежде всего в готовых новостройках, – комментирует Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development. – Для клиента это абсолютно безрисковая сделка, которая позволяет получить ключи от квартиры при частичной оплате уже сейчас. При этом важно подчеркнуть, что не произошло общего сокращения активности покупателей – клиенты переключились с одного инструмента (ипотека) на другой (рассрочка). Между тем доля ипотеки на первичном рынке Москвы относительно июня, когда действовали льготные и IT-кредиты, снизилась с 69% до 50%».

«Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию с ипотекой, на рынке жилья Москвы спрос стабилизировался, – говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Среди покупателей новостроек активно распространяется рассрочка, которая позволяет отчасти заменить ипотечный кредит. Во вторичном сегменте клиенты организуют альтернативные, обменные сделки с ограниченным привлечением заемных средств. Безусловно, объемы не столь высоки, как в лучшие годы, но нельзя сказать, что произошло катастрофическое падение спроса и жизнь на рынке остановилась».

Источник: «Метриум» по данным Росреестра Москвы

Источник: «Метриум» по данным Росреестра Москвы

Авторы: СГ-Онлайн

Пять причин строить на новых территориях для российских застройщиков

До 30% российских девелоперов жилья могут стать убыточными уже в следующем году из-за роста себестоимости строительства и снижения спроса. Однако новые территории, где за 500 дней работы свободной экономической зоны зарегистрировались 235 компаний, большинство из которых связаны со строительством, открывают новые возможности для бизнеса. Эксперты KEY CAPITAL рассказали, почему выход на этот рынок может стать одной из эффективных антикризисных стратегий для российских застройщиков.

В конце ноября участники СЭЗ новых регионов России подписали первые соглашения на получение льготных кредитов. Общий объем заявленных инвестиций на новых территориях превысил 106,5 млрд рублей, а создано более 80 тыс. рабочих мест. Льготные условия для бизнеса, включая кредиты по ставкам на 10% ниже рыночных, стимулируют российский бизнес к активному освоению региона. При этом 29 ноября гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов объявил, что в топ-5 новых проектов по объему заявленных инвестиций – предприятия сфер промышленности и строительства, а также добычи полезны ископаемых.

1. Сниженные ставки — стимул для роста

На новых территориях девелоперы могут воспользоваться уникальными условиями кредитования: ставки по проектному финансированию здесь на 10% ниже рыночных, а сумма кредита достигает 5 млрд рублей. Для покупателей жилья предусмотрена специальная льготная ипотека. С 2023 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях действует программа, по которой приобрести недвижимость на первичном рынке можно по ставке всего 2% годовых, с первоначальным взносом от 10% стоимости. Максимальная сумма кредита достигает 6 млн рублей, а срок погашения определяется банком, но не может превышать возраст заемщика в 70 лет. Программа распространяется на первичное жилье до конца 2030 года и на вторичное до апреля 2025 года.

2. Уникальная возможность занять лидирующие позиции

Рынок недвижимости на новых территориях находится в начальной стадии развития, что создает благоприятные условия для девелоперов. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в Донецкой Народной Республике зарегистрировано всего восемь застройщиков, в Луганской — пять.

По Херсонской и Запорожской областям аналогичных данных пока нет, что свидетельствует о практически свободной нише для строительных компаний. Тем не менее, в Мариуполе (ДНР) уже реализуются 14 проектов общей площадью 104 тыс. кв. метров, из которых порядка 17% уже реализовано. Средняя стоимость кв. метра здесь составляет 139,5 тыс. рублей, а объем привлеченных средств дольщиков достиг 2,5 млрд рублей. Низкая конкуренция и растущий интерес со стороны покупателей открывают для девелоперов уникальные возможности занять лидирующие позиции на этом рынке.

3. Государственная поддержка — основа для устойчивого роста

Развитие новых территорий сопровождается значительной государственной поддержкой, которая делает их особенно привлекательными для девелоперов. Здесь действуют налоговые льготы, упрощенные процедуры землепользования и градостроительной деятельности, а также льготное кредитование. Например, участники свободной экономической зоны (СЭЗ) освобождаются от налога на прибыль в федеральный бюджет на 10 лет, а страховые взносы снижаются с 30% до 7,6% в течение первых пяти лет.

Такие меры не только снижают затраты на реализацию проектов, но и позволяют компаниям быстрее выходить на окупаемость, способствуя их долгосрочной устойчивости.

4. Солидная финансовая поддержка для развития регионов

Для комплексного развития новых территорий и их интеграции в общую экономику России в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 трлн рублей. Кроме того, финансирование поступает и от российских субъектов, установивших «побратимские отношения» с новыми регионами. Эти регионы уже выделили порядка 150 млрд рублей, и планируется выделение еще примерно 100 млрд рублей. Прогнозная численность населения на 1 января 2024 года в этих территориях составляет 3 227 429 человек, согласно проекту бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Эти меры обеспечивают не только поддержку строительства и инфраструктуры, но и стимулируют экономическое развитие за счет роста численности населения и улучшения социальной инфраструктуры.

5. Сильные устои гарантируют стабильность

«Прогнозы для новых территорий свидетельствуют об их большом потенциале для долгосрочного экономического роста в силу исторически устоявшихся факторов местного развития, — отмечает Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL. — Регион будет активно восстанавливать промышленность, которая, наряду с сельским хозяйством, является ключевым драйвером экономики. Приморское побережье с его перспективами для туризма открывает новые горизонты для девелоперов, создавая спрос на жилую и коммерческую недвижимость. Транспортный сухопутный коридор в Крым, который сейчас активно развивается, усилит логистику и обеспечит новые деловые и туристические потоки. Все эти факторы обеспечивают стабильный успех для инвесторов, готовых вкладываться в будущее новых территорий.

Авторы: СГ-Онлайн

«Тесто» особого замеса: в Москве прошел Второй всероссийский форум по сверхпрочному фибробетону (СПФБ)

Универсальность бетона заключается в том, что его свойства и характеристики можно менять сколько угодно под те цели, которые перед ним поставили, — речь о прочности и долговечности, весе и плотности, цвете и фактуре, изобретены уже прозрачный бетон, электропроводящий, архитектурный.

Состоявшееся на прошлой неделе мероприятие, организованное компанией ЦЕМЕНТУМ и ООО «Мастерская мостов» при информационной поддержке «Стройгазеты», было как раз посвящено еще одному виду этого материала — сверхпрочному. Конечно, у такого материала ввиду его эксклюзивности и поле применения несколько ограничено. А срок службы «изделий» из него прогнозируется не менее 300 лет, тогда как жизненный цикл построек закладывается максимум в сто лет. Да и по истечении срока службы замучаешься его утилизировать.

Но все же как можно практически без опыта долгосрочного применения — а сверхпрочный фибробетон используется всего-то 25 лет — давать ему такой срок службы? Ответ раскрылся в выступлениях докладчиков, которые тематически были разбиты на несколько сессий.

Чем хорош СПФБ?

На сессии, посвященной особенностям материала, его физико-механическим свойствам, выступавшие говорили о том, чем именно фибробетон выгодно отличается от остальных бетонов. Так, руководитель стратегических проектов ЦЕМЕНТУМ и модератор мероприятия Роман Чурилов отметил: «СПФБ — инновационный продукт, но вместе с тем он хорошо знаком нашим специалистам: первый объект в России был построен в 2017 году (знаменитая «парящая лестница» в Хорошёвской гимназии с длиной пролета порядка 14 м), а в мире с СПФБ начали экспериментировать четверть века назад. Долговечность — ключевой фактор, который может изменить рынок данного материала».

Роман Чурилов также назвал основные характеристики сверхпрочного фибробетона: 220 Мпа (Мегапаскалей) — это самая высокая прочность при сжатии, полученная в российской лаборатории; 68,9 млн стальных волокон высокопрочной фибры равномерно распределены внутри бетонного блока (что по длине эквивалентно 964 км); прогнозный срок эксплуатации конструкций из СПФБ — 300 лет.

На разработку одного лишь состава СПФБ было затрачено 728 рабочих дней, в течение которых было осуществлено более 1 500 замесов. Менеджер по разработке продуктов ЦЕМЕНТУМ Анжелика Бочарова, которая выступила с докладом «Особенности сверхпрочных фибробетонов. Физико-механические свойства материала», рассказала об испытаниях составов, как и в каких условиях они проводятся. Кстати, наиболее равномерного и качественного замеса удалось добиться обычным планетарным миксером для замешивания теста для хлеба, а далее на основе этого опыта появились идея и проект по изготовлению таких миксеров для замеса СПФБ.

На вопрос из зала о возможной коррозии металлических стержней, структурирующих бетон, руководитель проектов СПФБ ЦЕМЕНТАЛЬ Андрей Ваулин рассказал об экспериментах с фибробетоном Ductal (сходным с отечественным СПФБ), которые проводились в тяжелых климатических и гидрологических условиях на острове Трит (США). Бетон подвергали воздействию от 100 до 160 циклов перехода внешних температур через ноль, интенсивных приливов, морской воды соленостью 3,52%, при этом балки из него в течение всего этого времени не проявили признаков деградация, демонстрируя капиллярную пористость на уровне 1% при значительно меньшем проникновении хлорид-ионов в тело балки.

Так что прогнозируемая долговечность в 300 лет опирается на все вышеописанное.

Области применения

Руководитель учебного центра ООО «Автодор-Инжиниринг» Александр Анисимов в докладе «Актуальные задачи по увеличению межремонтных сроков эксплуатации элементов мостового полотна» напомнил, в каких тяжелых климатических и природных условиях «работают» мосты, которые к тому же подвержены активному антропогенному воздействию. Представитель «АвтодорИнжиниринг» также поделился опытом реставрационных работ на искусственных сооружениях и восстановительных работ на мостах, в том числе с применением СПФБ.

На некоторых мостах в порядке эксперимента уже несколько лет «работают» специальные карнизы из этого материала, расположенные на мостах и путепроводах над пересечениями с другими дорогами. С точки зрения безопасности и надежности, карнизы отлично выполняют свое предназначение, блокируя осыпание деталей мостовой конструкции на проезжую часть.

Кроме того, в районе МДЦ «Москва-Сити» были проведены в качестве эксперимента работы по изготовлению дорожного покрытия из СПФБ на отдельном участке дороги на одной из эстакад. Покрытие показало очень хорошие результаты, сейчас уже идет речь об использовании сверхпрочного фибробетона в качестве финального покрытия дорожного полотна.

Сегодня это как никогда актуально ввиду увеличения нормативных межремонтных сроков и необходимости кардинального улучшения таких характеристик как долговечность, надежность и даже экономичность, потому что с точки зрения жизненного цикла СПФБ показывает, что его использование в конечном счете ведет к экономии средств.

У этого материала большие перспективы в отдельных видах строительства (например, дорожных искусственных сооружений) и в строительстве в целом; главное — правильно использовать свойства, которыми СПФБ обладает; а это высокая прочность, отсутствие необходимости в армировании металлом, уменьшение веса и объема конструкций по сравнению с обычными бетонами и так далее.

Отдельная тема для разговора — использование СПФБ в строительстве объектов Росатома, представители которого, кстати, приняли активное участие в форуме.

Прямая речь

Углубляясь в свойства этого материала, невозможно было не пообщаться напрямую с Романом Чуриловым, рассказавшим «Стройгазете» о свойствах и возможностях СПФБ в сравнении с обычными бетонами:

«По тому, что уже сделано и испытано в нашей лаборатории, могу сказать, что характеристики СПФБ нашего производства мы знаем процентов на девяносто, и этого хватает для того, чтобы эффективно его использовать. Мы еще до конца не изучили конструкции, которые из этого материала можно делать. Все примеры применения материала — это коллаборации с организациями, заинтересованными в бетонах с особыми характеристиками, например, с правительством Москвы, компанией «Гормост», в сотрудничестве с которыми мы занимаемся проектированием, получаем экспертные оценки. Наша задача — донести до заинтересованных организаций материал с заданными характеристиками, а их задача — правильно встроить его в свои проекты.

Сравнивать себестоимость СПФБ и обычного бетона некорректно и не имеет смысла: это материалы разного предназначения. Это как сравнивать, например, себестоимость стекла и дерева. Но можно утверждать, что СПФБ, для которого используется очень большой объем металлической фибры (а это самый дорогой компонент), материал все равно экономически выгодный.

Если сделать из нашего материала мостовую балку, ее материалоемкость будет в два — два с половиной раза меньше, чем у балки с теми же несущими характеристиками, но из обычных материалов. Соответственно, меньше затрат на рабочую силу, не надо тратить время и ресурсы на армокаркас, снижение веса пролетного строения, что влечет за собой уменьшение нагрузки на опоры, значит, можно использовать другие фундаменты и опоры, отпадает необходимость в гидроизоляции, поскольку СПФБ достойно противостоит влаге, коррозии, воздействию климатических условий и агрессивной среды».

Итоги

Конечно, мероприятие не ограничилось темами физико-механических свойств материала и сфер его применения. Детальный разговор шел о создании нормативной базы для применения СПФБ, причем сравнивались правила использования, принятые в разных странах, активно развивающих это направление. Выступающие также делились опытом — отечественным и зарубежным — использования сверхпрочного фибробетона на практике. Без сомнения, у СПФБ большие перспективы в строительстве.

Авторы: Владимир ТЕН

Номер публикации: №47 13.12.2024

Новая жизнь старины: парламент и правительство РФ повысили внимание к сохранению объектов культурного наследия

В своем послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года Владимир Путин призвал правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета проанализировать с участием общественности нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия (ОКН) и устранить явно избыточные и противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно. Он также предложил сформировать долгосрочную программу сохранения ОКН России сроком на 20 лет с использованием механизмов поддержки участников этой программы и опробовать их в пилотном проекте Института развития «ДОМ.РФ» в 2024 году. На днях органы законодательной и исполнительной власти провели мероприятия, на которых шла речь о том, как выполняется поручение главы государства по сохранению ОКН.

Философский взгляд

На прошедших 9 декабря парламентских слушаниях «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ: программный подход и законодательное обеспечение», организованных Комитетом Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и культуре, председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, что сейчас в Едином государственном реестре зарегистрировано свыше 156 тыс. ОКН. По ее словам, выполняя поручение президента РФ, предстоит ни много ни мало изменить саму философию обращения с ОКН, сделав ее осмысленной, современной, открытой и прозрачной. «Для Совета Федерации данная тема всегда была одной из приоритетных, поэтому неслучайно глава государства поручил именно палате регионов совместно с правительством, Госдумой, профильными комиссиями Госсовета и общественными организациями провести анализ нормативной базы и внести необходимые изменения в законодательство», — подчеркнула она.

По словам Валентины Матвиенко, существующая система не позволяет в полной мере обеспечить сохранность и использование ОКН, поэтому СФ вместе с экспертным сообществом и профильными ведомствами стараются сделать ее более эффективной, гибкой и удобной для регионов. Так, сенаторы вместе с депутатами подготовили и внесли в Госдуму законопроекты, упрощающие порядок содержания ОКН, определения наличия объектов археологического наследия, а также законопроект, касающийся регенерации историко-градостроительной среды.

Валентина Матвиенко внесла несколько предложений: провести всероссийскую инвентаризацию, по итогам которой будет сформирована персональная «дорожная карта» по каждому ОКН с указанием конкретных сроков работ по его восстановлению; сформировать четкий правовой алгоритм исключения из Единого государственного реестра ОКН необоснованно включенных в него объектов (их насчитывается около 3,5 тыс.). Чтобы преодолеть разрозненность системы управления историко-культурным наследием, когда в одних регионах эти органы курируют главы субъектов, в других — вице-губернаторы, сенатор считает необходимым создать единую для всей страны управленческую вертикаль под руководством Министерства культуры. На базе уникальной реставрационной школы России она предложила создать современную систему подготовки кадров и для начала понять, сколько и каких специалистов не хватает. По мнению спикера СФ, назрела необходимость в создании комплексной концепции развития реставрационной отрасли на основе новейших научных достижений и технологий.

Особое внимание Валентина Матвиенко уделила возрождению ОКН с помощью социально ответственного бизнеса: «Частные инвесторы вкладывают в восстановление исторических памятников не только немалые средства, но и свой труд. Однако на бумажную волокиту уходят месяцы, а порой и годы. Такие барьеры пора снимать и создавать комфортные, привлекательные условия для инвесторов». Она напомнила, что СФ одобрил федеральный закон, расширяющий перечень объектов концессионных соглашений путем включения в него ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Этим законом также предусмотрено, что концессионер имеет преимущественное право выкупа объекта после его восстановления. Теперь, по словам Валентины Матвиенко, сенаторы будут внимательно следить за применением этого закона.

Эффект инициатив Минстроя

Принявший участие в парламентских слушаниях министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин подробно рассказал о работе по капитальному ремонту домов-памятников. Среди наиболее эффективных мер он отметил принятие закона, устанавливающего особый порядок организации и проведения капремонта домов-памятников. С 1 сентября 2023 года капитальный ремонт, не затрагивающий предмет охраны, выполняется в домах-памятниках как в обычных домах. Министр сообщил, что в региональные программы капремонта включено 10 664 ОКН. Благодаря изменениям в законодательстве ремонт домов-памятников значительно активизировался.

Ирек Файзуллин сообщил, что разрабатывается законодательная инициатива по вовлечению ОКН в хозяйственную деятельность, близится к завершению создание программы льготного кредитования для реставрации ОКН, которая поможет привлечь частных инвесторов. Также Минстрой поддерживает законопроект о восстановлении утраченных элементов памятников и регенерации историко-градостроительной среды, позволяющий проводить работы, в том числе по устройству инженерных сетей, без нарушения характеристик этой среды. Для решения проблем, связанных с проведением археологической разведки земель, предназначенных для хозяйственного освоения, надо, по словам министра, оптимизировать процедуру работ, установить порядок расчета их стоимости и определить предельные сроки выполнения. Совместно с Минкультуры Минстрой подготовил нормативы для определения сметной стоимости сохранения ОКН.

Популярные решения «ДОМ.РФ»

Генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко рассказал о новых решениях, позволяющих инвесторам не просто восстанавливать ОКН, но и приспосабливать их под современное использование. «ДОМ.РФ» совместно с Минкультом и Минфином разработал льготную программу кредитования инвесторов по ставке 7%, в которую вошло 24 пилотных ОКН из 8 регионов. В настоящее время обсуждаются параметры льготного кредитования для остальных ОКН. «Предлагаемые меры позволят привлечь внебюджетное финансирование в размере 350 млрд рублей. Совместно с Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования мы подсчитали, что по итогам восстановления и вовлечения в оборот тысячи ОКН будет создано более 53 тыс. рабочих мест, а размер дополнительных налогов и страховых взносов может превысить 19 млрд рублей ежегодно», — сообщил Виталий Мутко.

Ряд проектов, связанных с сохранением ОКН, был реализован «ДОМ.РФ» при вовлечении земель и разработке мастер-планов. С 2018 года «ДОМ.РФ» передал инвесторам 96 объектов, более 40 из которых находились в неудовлетворительном состоянии. Сейчас на 11 из этих объектов работы по сохранению и современному приспособлению памятников уже завершены.

В текущем году для привлечения инвесторов к сохранению ОКН «ДОМ.РФ» запустил в тестовом режиме цифровую платформу наследие.дом.рф, на которой сосредоточена информация о 700 объектах для восстановления из 60 регионов. В будущем планируется расширить каталог объектов до 3 тыс. и сделать платформу «единым окном» для реализации проектов восстановления ОКН. С ее помощью инвесторы будут взаимодействовать с другими участниками процесса, что позволит им ускорить инвестиционно-строительный цикл и отслеживать ход восстановления ОКН. Уже сейчас инвесторы могут подобрать объект по интересующим параметрам, чтобы принять решение об инвестировании. Кроме того, все желающие могут с помощью этой платформы предложить ОКН для восстановления и принять участие в выборе их современного использования, а также узнать, как используются восстановленные объекты после реставрации.

Потому что мы пилоты

На следующий день после парламентских слушаний стратегическую сессию о сохранении ОКН провел премьер РФ Михаил Мишустин. В своем вступительном слове он отметил, что большинство ОКН находится в хорошем или удовлетворительном состоянии, однако есть и такие, для восстановления которых нужны очень серьезные вложения. Он предложил в первую очередь провести инвентаризацию ОКН, которые включены в соответствующий госреестр, и затем выстроить их по приоритетам для вовлечения в хозяйственный оборот. «Это позволит точно определить, сколько финансовых средств, специалистов и времени понадобится, чтобы привести памятники в надлежащее состояние», — пояснил премьер-министр.

Говоря о работе правительства по созданию условий для привлечения как можно большего числа инвесторов к работе по сохранению ОКН, он остановился на пилотном проекте, запущенном в Забайкальском крае, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях: «Инвестор получает заем по льготной ставке, чтобы уменьшить свои расходы на реставрацию. После ее завершения он сможет стать правообладателем объекта при соблюдении обязанностей по его использованию и надлежащему содержанию. Рассчитываем, что эта мера будет востребованной и в ближайшие годы поможет сберечь храмы, усадьбы, другие культурные и исторические ценности».

Более подробно о ходе пилотного проекта в Самарской области рассказал ее губернатор Вячеслав Федорищев. Он сообщил, что для участия в проекте уже выбраны объекты, которые не эксплуатируются и находятся в неудовлетворительном состоянии, на каждый из них найден инвестор из Самарской области. Также губернатор рассказал о разработке рассчитанной до 2030 года региональной программы «100 объектов культурного наследия», в которую будут включены знаковые памятники архитектуры, требующие реставрации.

Владимир Путин, президент России:

«К 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и села»

Авторы: Алексей ТОРБА

Номер публикации: №47 13.12.2024

Что нам грядущее готовит? Социологи, урбанисты, проектировщики и архитекторы обсудили перспективы развития Москвы на будущие пять лет

Любой кризис, как известно, это не только проверка на прочность, но и время возможностей. Именно в такие периоды благодаря оптимизации градостроительных, архитектурных и технологических решений задается вектор развития и перспективного роста больших городов. О том, какой должна стать российская столица через годы и как эксперты отрасли видят Москву будущего, шла речь на конференции «Ключевые векторы развития строительной отрасли Москвы до 2030 года».

Система координат

Москва с 2011 года совершила настоящий градостроительный рывок: было построено свыше 100 млн кв. м различной недвижимости, стартовали проекты реновации старого жилого фонда, реорганизации неэффективно используемых промзон, открыто движение по сотням километров линий метро и железнодорожных путей, запущены уникальные цифровые сервисы, уже ставшие повседневностью для миллионов москвичей.

Но чтобы получить правильное представление о результатах проделанной работы, необходимо «сверить часы» с лучшими и наиболее успешными мегаполисами мира. Такую работу проделали ученые факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ — совместно с коллегами из ведущих зарубежных университетов они оценили позиции Москвы в международном рейтинге технологического и пространственного развития.

Как отметил доцент факультета Кирилл Пузанов, российская столица в целом занимает высокие места среди мировых столиц; однако для того, чтобы не ухудшить их, не говоря уже об улучшении, предстоит сделать еще немало. «Например, Москва заняла пятое в мире место по культурному потенциалу, четвертое — по доступности «зеленых» пространств и науке и третье — по уровню развития инфраструктуры общественного транспорта», — пояснил Кирилл Пузанов.

При этом у российской столицы 24-е место по развитию сервисов доставки и шеринга, 22-е — сервисов такси, 19-е — по доступности государственных сервисов и интернет-связи и 17-е — по уровню связности улично-дорожной сети.

«Международный индекс технологического и пространственного развития — это первый в мире инструмент, позволяющий комплексно оценить комфортность города через призму экономии времени и учесть внутригородскую дифференциацию, так как он учитывает связь между пространственными, инновационными и технологическими факторами развития, а значит, и формирует задачи для развития на перспективу», — рассказал эксперт.

Лицом к городу

Отмечая всю масштабность и грандиозность развернутого в Москве строительства, советник директора ГБУ «ГлавАПУ» (Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры) Максим Гурвич подчеркнул, что в центре идеи городского планирования должно стоять функциональное назначение новых проектов и их соответствие запросам людей. «В городе построено немало сложных и даже уникальных объектов, но важно понимать, как они будут служить людям, насколько они вовлечены в общегородскую жизнь, что станет с ними после того, как функция территории изменится. Ответом на все эти вопросы может служить многофункциональность проектов развития», — обозначил проблему Максим Гурвич.

По его мнению, необходимость решения этой задачи вынуждает городских планировщиков и архитекторов прибегать к мультиформатности проектов организации пространства и самих зданий.

В свою очередь, председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова отметила, что преодолеть дисбалансы развития городских территорий поможет развернутая несколько лет назад программа КРТ: «В Москве необходимо обновление и развитие неэффективно используемых земель: заброшенные промзоны, недостроенные объекты и пустые участки превратятся в современные районы, где горожанам будет комфортно жить, работать и проводить время. В рамках этих проектов будут созданы новые рабочие места, социальная, транспортная и инженерная инфраструктуры, жилые комплексы, детсады, школы и больницы, спортивные объекты, современные производства и общественные пространства».

Нет сомнений, что реализация таких проектов комплексного развития территорий позволит создать новые зоны роста для бизнеса и точки притяжения для жителей города. Достаточно сказать, что в настоящее время на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тыс. гектаров, при этом объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 17,3 трлн рублей, а бюджетный эффект — около 5 трлн.

В то же время, председатель правления Московского центра урбанистики «Город» Алексей Расходчиков призвал не забывать об интересах самих горожан: «Одна из самых больших и системных проблем при строительстве городских объектов — игнорирование мнения населения. Рассчитывается все: технические характеристики проекта, пассажиропоток, но только не мнение людей. У нас на это вечно не хватает времени, ведь такие обсуждения могут длиться не один месяц». Он подчеркнул, что успех развития мегаполиса напрямую связан с выстраиванием диалога между жителями и властями, гармонизацией пространств, а также приведением инфраструктуры в соответствие с потребностями общества.

Движение — жизнь!

Важнейшей составляющей Москвы будущего станет наряду с «грамотной» инфраструктурой эффективное развитие транспортной системы, о чем участникам конференции напомнил первый заместитель директора Института генплана Москвы Игорь Бахирев: «На протяжении многих лет развитие города шло в обратном порядке: сначала застраивали территорию, а потом транспортникам предлагали как-нибудь решить вопрос доступности новых объектов. Сейчас ситуация исправляется, но важно понимать, что объект недвижимости можно переоборудовать под новые потребности жителей, а вот линию метро или магистраль к новым функциям оперативно не приспособишь».

Исходя из этих соображений, «временной шаг» планирования для развития транспорта предполагается большой; так, например, активно строящиеся сегодня Рублево-Архангельскую и Бирюлёвскую линии заложили в проект еще десятилетия назад.

Именно поэтому транспортное моделирование для будущего города во многом определяет стратегию всего его развития. Игорь Бахирев в ходе дискуссии назвал несколько задач, от решения которых зависят перспективы мегаполиса. «Сегодня уже идет формирование транспортно-пересадочных узлов на базе агломерационных центров, активно строится метро, растет улично-дорожная сеть», — отметил он.

О формировании локальных центров притяжения на базе транспортно-пересадочных узлов рассказал заместитель исполнительного директора по девелопменту по инвестиционным проектам ГК «Мосинжпроект » Григорий Феофанов: «С 2016-го до конца 2023 года было реализовано 38 проектов в составе транспортно-пересадочных узлов с потенциалом строительства 2,5 млн кв. м различной недвижимости, причем на жилье приходится около 40%, а остальное — торговые и офисные площади». С начала года на торгах реализовано 14 таких площадок. Среди реализованных проектов — строительство многофункциональных комплексов и офисов в составе ТПУ «Петровско-Разумовская» и «Нижегородская», производственно-логистического комплекса в транспортном хабе «Бирюлёво», а также нескольких жилых комплексов. Кроме того, реализованы площадки под строительство жилья и офисов в составе административно-делового центра в Коммунарке.

Вызов будущего

Эксперты сошлись на необходимости формирования стратегии развития электротранспорта со всеми сопутствующими проблемами по созданию инфраструктуры.

Как раз в развитии в том числе этого сектора бизнес видит большой потенциал. Так, директор аналитического департамента Клуба инвесторов Москвы Дмитрий Квачёв поделился расчетами по развитию сети станций зарядки легкового электротранспорта: «Темпы его развития и рост его популярности позволяют прогнозировать взрывной запрос на такие станции. Уже к 2030 году Москве необходимо будет обеспечить рост их количества в 100 раз, что потребует дополнительной мощности порядка 2,5 ГВт». По его мнению, производство, управление и эксплуатация сети зарядных станций будут наиболее эффективны в рамках проектов государственно-частного партнерства, а потенциальными участниками такого бизнеса могут стать поставщик электрической энергии, застройщик и производитель зарядных станций. «Варианты реализации совместного предприятия — это создание сети выделенных защищенных пространств с зарядками, в том числе на территории строящихся жилых кварталов, а также создание сети станций с сервисом шеринга аккумуляторов», — уточнил Дмитрий Квачёв.

Авторы: Антон МАСТРЕНКОВ

Номер публикации: №47 13.12.2024

Вопросы, проблемы, решения: итоги совещания Комиссии по стройматериалам Общественного совета при Минстрое России

В повестку дня совещания, которое прошло под председательством руководителя Совета ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ), председателя Комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое России Александра Ручьева и при модерации исполнительного директора НОПСМ Антона Солона, были включены наиболее актуальные для отрасли проблемы.

Остановился поезд

И первым вопросом, который поставил управляющий Союза производителей сухих строительных смесей Роман Борисов, стала ситуация с железнодорожными перевозками сухих строительных смесей. Была отмечена необходимость подготовки предложений в части улучшения этой ситуации, которая ведет к неоправданным потерям у производителей и поставщиков смесей. В частности, введены ограничения в информационных системах ОАО «РЖД», препятствующие, по мнению докладчика, оформлению порожних вагонов и приему грузов при согласованных заявках. Кроме того, введен запрет на погрузку и предъявление к перевозке вагонов, прибывших в отстой на пути необщего пользования, снижены суточные квоты, выделяемые Центральной дирекцией управления движением. При этом объем выделяемых квот не соответствует перерабатывающим способностям грузоотправителей, что приводит к снижению общей эффективности всего процесса и к прямым потерям по факту невыполнения условий договоров поставки.

Ситуация усугубляется еще и тем, что подвижной состав поступает неравномерно, хотя заявки на отгрузку грузоотправителями подаются вовремя и регулярно. Помимо этого, вагоны с отправленными грузами нередко задерживаются по пути следования, были даже случаи, когда вагоны стояли на станциях по непредвиденной остановке по два месяца и более.

Есть и другие проблемы. Например, вагоны порой подаются сразу большими группами, и при физической возможности перевалить на производстве максимум три вагона подается сразу 30 вагонов в сутки.

Кроме того, производственные линии могут простаивать из-за несвоевременного подхода вагонов с сырьем. Это касается цемента, минеральных вяжущих. Во избежание больших простоев приходится пользоваться автомобильным транспортом, перевозки которым обходятся на 25-30% дороже. При этом автотранспорт не закрывает в полном объеме потребности производства.

Нередки случаи, когда выгруженные вагоны простаивают на станции отправления до недели при наличии заадресации от собственников подвижного состава. При этом штрафы выписывают именно производителям.

Роман Борисов отметил, что для решения проблем с железнодорожным транспортом разработан комплекс мер. Среди них важнейшие: исключение специализированных вагонов (цементовозов) из ограничений, установленных в информационных системах РЖД; поддержка инициативы НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» о внесении изменений в правила доступа к железнодорожной инфраструктуре в части паритета для перевозки цемента, сухих смесей и сырья для их производства; пересмотр правил перевозки грузов в части усиления ответственности перевозчика за нарушение сроков доставки цементной продукции.

Сопредседатель Комитета по устойчивому развитию промышленности строительных материалов НОПСМ, эксперт по вопросам устойчивого развития транспортной инфраструктуры Станислав Мамулат оспорил некоторые выводы в части повышения ответственности железнодорожников за собственные недочеты. Он напомнил, что РЖД прикладывает много усилий для своевременной и точной перевалки грузов вне зависимости от их назначения.