Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Новосибирские врачи спасли новорожденную девочку с пороком сердца

В Новосибирском областном перинатальном центре родились необычные близнецы: одна девочка родилась здоровой, а у второй еще внутриутробно выявлен критический порок сердца — синдром гипоплазии правых отделов.

Синдром гипоплазии правых отделов сердца — большой комплекс анатомических аномалий. У малышки правый желудочек сердца был сильно уменьшен в размере, а выход из него полностью перекрыт сросшимися створками клапана легочной артерии. Доставку крови к легким обеспечивал только открытый артериальный проток — сосуд, который работает во внутриутробном периоде, а затем закрывается. С помощью медикаментозного препарата удалось отсрочить его закрытие до момента хирургической помощи.

Однако ситуацию осложняло то, что девочки родились на 35-й неделе беременности весом всего по 2 кг. Первую помощь оказали специалисты Новосибирского областного перинатального центра, где прошли роды. Им предстояло не только выходить маловесных детей с дыхательной недостаточностью, но и стабилизировать состояние малышки так, чтобы она смогла выдержать наркоз и операцию на сердце. На 8-й день девочка была переведена в НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина.

Проведя дополнительные исследования, врачи пришли к выводу, что возможно малотравматичное хирургическое лечение, при котором правый желудочек девочки со временем сможет самостоятельно «вырасти», если кровоток будет нормализован и сердечная мышца будет постоянно тренироваться.

Рентгенэндоваскулярная команда под руководством сердечно-сосудистого хирурга выполнила реканализацию атрезированного клапана — с помощью катетера открыли выход из правого желудочка и расширили баллоном. После этого отменили прием препарата, который требуется для поддержания артериального протока в открытом состоянии.

Спустя неделю, когда сатурация вновь стала падать, на контрольном УЗИ сердца увидели, что артериальный проток почти закрылся, а полость правого желудочка хоть и подросла, но пока не справляется с полной нагрузкой. Чтобы сбалансировать кровоток в легкие, провели второй этап эндоваскулярного лечения — на время открыли артериальный проток с помощью стента.

— Теперь основной фактор — время, ведь сердечная мышца способна растягиваться и тренироваться в процессе работы, как любая другая мышца организма. Мы провожаем домой малышку, которая уже самостоятельно питается, весит 2,9 кг, и будем удаленно следить за результатами УЗИ ее сердца и показателями насыщения крови кислородом. Есть все шансы, что открытая операция ребенку не понадобится вовсе и проблему получится решить, применяя только миниинвазивные технологии, — рассказал сердечно-сосудистый хирург НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Алексей Войтов.

Только спустя два месяца после рождения близнецы встретились: пока малышка с мамой проходила лечение в кардиохирургическом отделении, вторая сестра вместе с папой жила в пансионате на территории НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина. Теперь семья в полном составе отправляется домой в Хабаровск.

Новороссийские специалисты проводят операции по удалению опухоли толстой кишки

Врачи Городской больницы №1 города Новороссийск провели две экстренные операции по удалению редкого вида опухоли толстой кишки — полип на толстой ножке. Хирургические вмешательства были выполнены эндоскопически.

— Оба пациента обратились в приемное отделение больницы, и в результате обследования у них обнаружили новообразования. На практике я впервые столкнулся с такими случаями, но опыт и теоретические знания помогли успешно провести операции. После удаления полипы отправлены на гистологию, и мы верим в хорошие результаты. Хочется отметить, что один пациент уже выписан, а второй восстанавливается, — поделился врач-хирург Городской больницы №1 города Новороссийск Давид Шагинян.

Удаление полипа на толстой ножке — сложный вид операции, требующий высокой профессиональной подготовки врача и использования современного медицинского оборудования. Ножка опухоли перевязывается лигатурой (прочная стерильная хирургическая нить), и при этом ее ни в коем случае нельзя перетянуть или, наоборот, не дотянуть. Обе ситуации могут вызвать сильное кровотечение, остановить которое эндоскопически невозможно. После этого полип отрезают, а разрез прижигается. Лигатура в течение двух месяцев рассасывается в организме, её не нужно извлекать дополнительно.

Ранее пациенты с таким диагнозом направлялись в краевые больницы. Теперь благодаря новому оборудованию и профессионализму врачей пациенты могут проходить лечение в родном городе.

Тамбовские хирурги освоили новую методику лечения патологии желчных протоков

Хирурги-эндоскописты Тамбовской областной клинической больницы впервые провели операцию по восстановлению желчных протоков с помощью метода обследования, сочетающего эндоскопическое и рентгенологическое исследование.

В хирургическое отделение поступил пациент в возрасте 73 лет с симптомами механической желтухи, у которого обнаружили сужение желчных протоков, а также сопутствующие патологии, которые значительно повышали риск осложнений, как при проведении операции, так и после нее. Чтобы скорректировать тактику лечения, медики впервые применили метод исследования жёлчных протоков и протоков поджелудочной железы, с помощью наполнения их через эндоскоп рентгенконтрастным веществом и наблюдении через рентгеновскую установку.

В результате хирурги провели успешную операцию, в ходе которой установили стент и восстановили желчеотток. В состав бригады вошли врачи хирурги-эндоскописты Тамбовской областной клинической больницы Роман Клоков, ассистировал Кирилл Мозенков, анестезиолог Денис Селезнёв, операционная медицинская сестра Галина Корнеева.

Подобное оперативное вмешательство проведено в Тамбовской области впервые. В дальнейшем оно будет использоваться в плановой работе учреждения. Эндоскопическое отделение областной больницы укомплектовано современным оборудованием. Врачи прошли необходимое обучение. Ранее профильные пациенты из Тамбовской области были вынуждены обращаться за специализированной помощью данного медицинского направления в другие регионы.

В России впервые ребенку с редким заболеванием доставили в головной мозг здоровый ген

Шестилетний пациент Российской детской клинической больницы Минздрава России с рождения страдал от редкого заболевания — дефицита декарбоксилазы ароматических кислот. В мировой литературе описано порядка 180 случаев.

Дефицит декарбоксилазы ароматических кислот — редкое генетическое заболевание, при котором страдает головной мозг.

— Дефицит дофамина и серотонина уже в раннем возрасте проявляется тяжелыми симптомами: мышечная гипотония, задержка двигательного и психоречевого развития, расстройство вегетативной системы. Заболевание имеет «маску», поэтому долгое время принималось за ДЦП, — рассказала заведующая отделением медицинской генетики РДКБ Минздрава России Светлана Витальевна Михайлова.

Шестилетний пациент стал первым ребенком в России, который получил один из самых дорогостоящих генных препаратов мире Эладокаген экзупарвовек.Лекарство было закуплено государственным внебюджетным Фондом помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра», а уникальную операцию по его введению в головной мозг ребенка провели нейрохирурги РДКБ Минздрава России.

Специалисты нейрохирургического отделения РДКБ Минздрава России провели хирургическое вмешательство по введению препарата в условиях операционной с использованием нейронавигационной станции (медицинское оборудование, помогающее хирургам ориентироваться в структурах головного мозга). Перед началом операции медики провели масштабную предоперационную подготовку. С использованием технологий 3D-моделирования и МРТ-изображений головного мозга они построили четыре траектории для введения препарата.

— Особая сложность заключалась в том, что время на выполнение операции было ограничено. Препарат транспортируется при температуре -70 градусов, а после разморозки хранится не более шести часов. Разморозка препарата происходит за 30 минут до самой операции, — рассказал нейрохирург РДКБ Минздрава России Дмитрий Рещиков.

В послеоперационном периоде ребенок находился в палате интенсивной терапии, а затем был переведен в нейрохирургическое отделение. В дальнейшем для динамического наблюдения и контрольных обследований ему предстоит госпитализироваться в отделение медицинской генетики РДКБ Минздрава России.

— Самый главный результат работы Фонда — это спасенные жизни. Их уже более 26 тысяч — детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, которые получили помощь Фонда «Круг добра», — рассказал председатель правления Фонда Александр Ткаченко.

В Минстрое России обсудили строительство обеспечивающей инфраструктуры горнолыжного курорта «Шерегеш»

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев провел рабочую встречу с заместителем губернатора Кемеровской области-Кузбасса Глебом Орловым.

На встрече обсудили строительство туристических объектов в регионе, в частности реализацию комплексного туристического проекта «Новый Шерегеш». Комплекс нацелен на создание первой очереди гостиниц и горнолыжной инфраструктуры в новом секторе единого горного кластера Шерегеша.

На средства субсидий, предоставленных Минстроем России в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в новом кластере идет строительство объектов обеспечивающей и транспортной инфраструктуры, таких как: автомобильные дороги, объекты водоснабжения и водоотведения.

Как сообщил заместитель губернатора Кемеровской области-Кузбасса Глеб Орлов, количество туристов в основном туристическом кластере ежегодно увеличивается: в 2018 году составило 1,3 млн, а в 2023 — почти 2,2 млн. Уже в эти выходные основной горнолыжный комплекс откроет новый сезон.

На встрече также обсудили реализацию объектов в рамках мероприятий «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации».

В Минстрое России также прошла рабочая встреча замминистра Алексея Ересько с заместителем главы региона, на которой обсудили вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры объектов Кемеровской области-Кузбасса.

Актуальные вопросы цифровизации строительной отрасли и сферы ЖКХ обсудили в Совете Федерации Федерального Собрания РФ

Участники заседания секции «Цифровая трансформация строительства и ЖКХ» Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ обсудили итоги работы и перспективы развития цифровизации в рамках новых национальных проектов. Мероприятие состоялось под председательством Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артёма Шейкина с участием заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика.

В своем докладе замминистра отметил, что цифровая трансформация представляет собой альянс технологий, соединяющий лучшие практики инноваций. Цифровой инструментарий обеспечивает дополнительный вклад в устойчивое социально-экономическое развитие территорий России.

Основной темой выступления замминистра стали результаты масштабной работы Минстроя России по цифровизации строительной отрасли. «Минстроем России совместно с регионами в настоящее время создана цифровая вертикаль строительной отрасли и обеспечено функционирование ключевых её элементов, таких как ЕИС «Стройкомплекс.РФ», Реестр требований и Реестр документов, региональные ГИСОГД, ИСУП. В следующем году эта работа будет продолжена в рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на достижение целей, обозначенных Президентом России в Майском указе», – сообщил Константин Михайлик.

Константин Михайлик подчеркнул, что в рамках работы по формированию цифровой вертикали взаимодействие ведется не только с государственными организациями, но и представителями бизнеса. ЕИС «Стройкомплекс.РФ» стала верхнеуровневой системой поддержки принятия управленческих решений. В ней предусмотрены инструменты по реализации механизма прогнозирования социально-экономической потребности регионов, проведению анализа для выработки оптимальных предложений комплексного развития территории, созданию единого, оперативного и достоверного источника информации, а также хранению «цифрового двойника» страны.

Подсистема Реестр требований содержит весь перечень требований, которые необходимо учитывать при подготовке проектной документации для реализации инвестиционно-строительных проектов. В реестре документов представлены все документы, сведения, материалы и согласования, необходимые застройщику и техническому заказчику для создания объектов жилого строительства и сопутствующей инфраструктуры. Функциональность реестров в цифровом виде способствует сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла.

Также замминистра сообщил, что региональные ГИСОГД – основные источники наполнения ЕИС «Стройкомплекс.РФ» данными. ГИСОГД содержат информацию о развитии территории и являются средой для автоматизации оказания услуг, аналитической поддержки принятия решений. В отдельных регионах ГИСОГД уже агрегирует информацию смежных ведомств. Это данные о существующей и планируемой к реализации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуре, а также информация о благоустройстве территорий.

В своем выступлении Константин Михайлик подробно остановился на динамике развития ИСУП, к которой подключены 87 регионов РФ. На данный момент в системе зарегистрировано больше 10 000 пользователей, представляющих 2500 организаций, которые осуществляют мониторинг порядка 20 000 объектов капитального строительства.

Роль экспертизы при строительстве объектов обсудили на Х Всероссийском совещании организаций государственной экспертизы (ВСОГЭ)

В Москве на площадке Технопарка «Сколково» 21 ноября открылась Стратегическая сессия по вопросам повышения эффективности реализации стратегических строительных проектов в субъектах Российской Федерации. Мероприятие проходит в рамках X Всероссийского совещания организаций государственной экспертизы (ВСОГЭ). Его организатором традиционно выступает Главгосэкспертиза при поддержке Минстроя России. Расширенная стратсессия с участием представителей стройкомплексов и органов экспертизы всех субъектов – членов Ассоциации экспертиз России, стала одним из ключевых событий Года заказчика в строительной отрасли.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в своем приветственном слове отметил важность роли экспертов в выполнении задач по развитию стройотрасли страны. Особое значение в этом направлении также имеет качество работ.

«Вместе мы представляем огромную армию строителей, заказчиков, проектировщиков, представителей органов власти. Сегодня в отрасли работает более 11 млн человек, а совместно со смежными профессиями в целом – это практически 13 млн работающих. В основу всего, что мы вместе с вами делаем как в части качества работ, в том числе заказчиков, подрядных и проектных организаций, так и в части количества и масштабов объектов ложатся все те изменения, которые мы производим в тесном взаимодействии. Механизм обратной связи, совместная работа на платформе Главгосэкспертизы позволяет анализировать то, что мы делаем, и принимать оптимальные решения, которые необходимы. Сегодня также важно сохранить высокие показатели. Для этого ведется регулярная работа со всеми регионами страны. Органы экспертизы также принимают регулярное участие в этом взаимодействии. Среди направлений, над которыми мы активно работаем, введение института типового проектирования», – отметил Ирек Файзуллин.

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин рассказал об усилении роли технического заказчика на объектах строительства.

«В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» мы сформировали так называемый интегральный показатель, состоящий из 15 элементов. Это элементы, которые будут отражать развитие опорных населенных пунктов в части года недвижимости, развитие сети общественного транспорта обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры, объектов здравоохранения, образования, культуры. То есть всё то, что так или иначе влияет на качество жизни наших граждан. Мы всё это объединяем в один показатель и это говорит о том, что инструменты тоже необходимо объединять. Одно из направлений в этой связи –это объединение службы заказчиков в муниципалитетах или даже в регионах. Для усиления этой работы создана Ассоциация «Национальное объединение технических заказчиков», разработан добровольный стандарт деятельности технических заказчиков, который обобщил лучшие практики в этом направлении», – рассказал Александр Ломакин.

В своем выступлении замминистра Сергей Музыченко рассказал о комплексной работе Минстроя России по сокращению процедур инвестиционного строительного цикла, направленной на снижение времени реализации объектов с обязательным сохранением требований безопасности.

«Сокращение инвестиционно-строительного цикла до 1000 дней к 2030 году является важнейшей задачей для достижения национальных целей, обозначенных Президентом России в Майском указе. Время является главным ресурсом при реализации жилья, зданий и сооружений коммунальной, промышленной, социальной, транспортной инфраструктуры. От скорости возведения таких объектов зависит качество жизни наших граждан, а также инвестиционная привлекательность строительной отрасли», – отметил Сергей Музыченко.

Команда спикеров Главгосэкспертизы России во главе с начальником ведомства Игорем Маныловым представила в «Сколково» стратегию управления проектами и взаимодействия с заказчиками, а также рассказала об инжиниринговых возможностях.

«Внедрение инструментов управления жизненным циклом меняет традиционные подходык строительству и к самой экспертизе. Сегодня она трансформируется в институт оптимизации стоимости и стандартизации проектных решений.Поэтому наша общая задача – держать объект в параметрах: сроки, качество, стоимость. И для этого мы предлагаем сделать понятие «управления жизненным циклом» базовым для всех процессов – от момента замысла объекта до ввода в эксплуатацию и сноса», – сказал Игорь Манылов.

Первый день стратсессии завершился дискуссиями о комплексных подходах к развитию территорий, а также лучших практиках при реализации крупных федеральных проектов в регионах России.

Отопительный период начат во всех регионах России

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин доложил в рамках заседания Правительства РФ о ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного сезона. Заседание прошло под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

«Организациями жилищно-коммунального комплекса и регионами проведена комплексная работа по подготовке объектов жилищного фонда и инфраструктуры к зиме. На сегодняшний день отопительный период начат во всех регионах страны», - рассказал Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

При подготовке к осенне-зимнему периоду особое внимание было уделено повышению квалификации специалистов ресурсоснабжающих, управляющих организаций и органов местного самоуправления. Минстроем России совместно с Минэнерго России, МЧС России и Ростехнадзором были сформированы планы реагирования, обеспечено проведение противоаварийных тренировок на территории всех субъектов страны. До регионов также была доведена разработанная Инструкция по проведению противоаварийных мероприятий.

Проведена работа по внесению изменений в нормативную базу, регулирующую сферу жилищно-коммунального хозяйства. Для усиления контроля за подготовкой к ОЗП были приняты поправки в Законе о теплоснабжении, которые предусматривают обязанность быть готовым к зиме и обязательное участие Ростехнадзора и органов Госжилнадзора в оценке готовности. Изменения вступают в силу с 1 марта 2025 г., в этом году практика уже действует.

Глава Минстроя России в своем докладе отметил, что на сегодняшний день готовность коммунальной инфраструктуры к прохождению отопительного сезона составляет 99,9%, все необходимые работы будут завершены до конца текущего месяца. Были подготовлены 161,2 тыс. км тепловых сетей, 685 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения и 72,5 тыс. котельных. В полном объеме сформированы необходимые запасы топлива: угля – 125% от норматива, жидкого топлива – 130%. Завершается работа по поставке угля в Забайкальский край.

Ирек Файзуллин рассказал о том, что мероприятия по обновлению жилищно-коммунального хозяйства будут продолжены в рамках комплексной программы модернизация коммунальной инфраструктуры в составе нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Таким образом будут синхронизированы действующие и новые подходы, направленные на комплексную модернизацию объектов коммунального хозяйства России.

Министр строительства и ЖКХ РФ также рассказал о ситуации по подготовке к осенне-зимнему периоду в новых регионах РФ. На текущий момент общий уровень готовности Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей составляет более 99%. Регионами-шефами сформированы 212 аварийно-восстановительных бригад в составе более 1900 специалистов и 417 единиц техники.

На особом контроле находится прохождение Белгородской, Курской и Брянской областей отопительного периода. В настоящее время подготовлены предложения по выделению средств для обеспечения аварийных бригад дополнительным оборудованием, а также финансовой поддержки ресурсоснабжающих организаций в отдельных населенных пунктах, где в связи с оперативной обстановкой не могла быть в полном объеме проведена подготовка.

Минстрой России находится в постоянном взаимодействии с регионами, РСО и всеми участниками процесса. Мониторинг прохождения отопительного периода продолжается, с регионами оперативно отрабатываются возникающие вопросы.

Минэнерго держит на контроле состояние защищенности энергообъектов ДНР

По поручению Министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон Семейкин посетил ряд объектов угольной промышленности Донецкой Народной Республики. В рамках осуществления ведомственного контроля представитель Минэнерго ознакомился с ходом работ по строительству водоотливных комплексов, а также оценил состояние защищенности объектов, имеющих критическое значения для энергоснабжения региона.

В рамках итогового совещания, в котором приняли участие представители Правительства ДНР, Минобороны России, Росгвардии, а также крупнейших компаний ТЭК, были обсуждены вопросы обеспечения безопасности энергообъектов, а также проблемные вопросы реструктуризации предприятий угольной промышленности региона.

«У региона есть большой потенциал в наращивании показателей по добыче угля, в связи с чем в бюджет ДНР планируется выделение субсидии для реструктуризации действующих угольных шахт», - отмечал ранее Сергей Цивилев.

Минэнерго: «Долгосрочное планирование — основа развития нефтегазового комплекса»

Ключевые факторы, влияющие на развитие нефтегазового комплекса, обсудили на пленарной сессии «Расширяя нефтегазовые горизонты. Образ будущего» в ходе Югорского экономического форума – 2024.

Позицию Министерства энергетики Российской Федерации в формате видеоконференцсвязи представил директор Департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.

Энергетическое ведомство выделяет несколько ключевых направлений для успешного развития нефтегазового комплекса.

Одним из них является ориентирование на долгосрочные модели. Этот вектор обозначен в новой Энергетической стратегии до 2050 года, которая будет представлена в этом году. Следовать такому принципу необходимо всей нефтегазовой промышленности, смежным отраслям, а также ФОИВам.

Ранее Министр энергетики Сергей Цивилев также выделял необходимость достижения технологического лидерства, а именно создание новых уникальных технологий, которые можно применять не только на территории Российской Федерации, но и экспортировать в дружественные страны.

Генподрядчик ММК заморозил все стройки ввиду "урезания инвестиций"

Крупная строительная компания«Стройкомплекс», генподрядчик по строительству объектов ММК и Росатома, разослала письма руководителям подрядных организаций. В нем говорится о приостановке всех работ, выполняемых согласно ранее заключенным договорам. Документ прислали в редакцию 74.RU встревоженные подрядчики.

—Уважаемые руководители! В связи с замораживанием текущих объектов строительства и остановкой финансирования необходимо остановить изготовление всех металлоконструкций, выполнение работ, предъявить все выполненные работы до 30.11.24 года и вернуть на склады ПАО «ММК» все полученные, но не списанные материалы и оборудование,— указано в письме за подписью директора ООО«Стройкомплекс» Юрия Анциферова.

«Строительный комплекс»— крупный игрок на строительном рынке не только Магнитогорска, но и всего Уральского региона. Предприятие ведет историю с 2001 года— его создавали как подразделение Магнитогорского меткомбината. Первым учредителем и до 10 августа 2020 года собственником «Стройкомплекса» был ММК. Сейчас это отдельное предприятие, которое формально не имеет отношения к комбинату. В структуру компании входят Строительно-монтажное управление (СМУ-2), ЦМК (Цех металлоконструкций), завод керамических материалов (ЗКМ «Керамик») и Управление механизации и автотранспортной техники (УМиАТ).

ООО«Строительный комплекс» («Стройкомплекс») зарегистрировано в Магнитогорске в 2015 году. Компания меняла юридический статус, учредителей и директоров, но всегда выступала генеральным подрядчиком при выполнении работ на объектах капитального строительства ММК и его дочерних структур.

Например, «Стройкомплекс» был генподрядчиком на строительстве толстолистового стана 5000, комплекса холодной прокатки— стана 2000, новой аглофабрики № 5, производственных мощностей «ММК-Метиз», объектов в кислородно-конвертерном и доменном цехах и теплоэлектроцентрали. «Строительный комплекс» также активно работает с Росатомом и УВЗ.

Об урезании инвестиций в текущие проекты представители крупного бизнеса, в том числе ММК,говорилина прошедшем недавно в Челябинске Русском экономическом форуме.

—Если будем продолжать свою инвестиционную программу, как было запланировано, то деньги— «подушка» безопасности— закончатся за полгода. Надо учитывать, что мы уже режем все наши инвестиции. И при ближайшем решении по ключевой ставке понимать, что та статистика, которую вы (обращается к советнику председателя Банка России Кириллу Тремасову. —Прим. ред.) берете, на самом деле нереальна,— заявила начальник управления финансовых ресурсов ММК Мария Овечкина.

Представитель ММК подчеркнула, что [металлурги] «очень негативно смотрят на 2025 год». А всё потому, чтовысокая ключевая ставка, установленная Банком России, не позволяет промышленникам в прежнем объеме инвестировать в свои проекты.

«Красный октябрь» выиграл в суде иск к Минскому тракторному заводу

Крупнейший волгоградский производитель проката из нержавеющей стали в России «Красный октябрь» не дождался оплаты поставленной металлопродукции от белорусского тракторного завода и обратился в суд, пишет "Агентство бизнес новостей"..

Представители АО«КорпорацияКрасныйоктябрь», работающего под руководством Александра Жукова, пригласили в суд Минский тракторный завод после задержки оплаты.

ОАО «Минский тракторный завод» получило от предприятия металлопродукцию в мае и июне 2024 года, однако оплата не произошла.

Долг минского завода составил 26,5 млн рублей. Суд взыскал задолженность с завода вместе с процентами в размере 344,6 тысячи рублей.

ЕЭК продлила действие пошлины на импорт оцинкованного проката из Китая и Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении оцинкованного проката, выпускаемого металлургическими предприятиями Китая и Украины, на время повторного расследования - до 1 сентября 2025 года включительно.

"Срок действия применяемой меры должен был истечь 5 января 2025 года. Однако в адрес департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 2 сентября 2024 года начато повторное антидемпинговое расследование.

..Антидемпинговая пошлина в отношении оцинкованного проката из КНР и Украины установлена в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2019 года. Размер пошлины на прокат из КНР составляет от 12,69 до 17% от таможенной стоимости в зависимости от производителя, на прокат из Украины - 23,9% от таможенной стоимости. Кроме того, решением №209 одобрены ценовые обязательства ряда китайских компаний", - сообщили в ЕЭК.

ЦСР прогнозируют рост российских цен на черный металл и алюминий вплоть до 2030 года

По данным Центра стратегических разработок, до 2030 года металлопрокат из РФ будет дорожать. Та же тенденция ожидается в отношении экспорта алюминия, сообщает «Прайм».

«В ЦСР прогнозируют рост цен в связи с увеличением мирового спроса, прежде всего, со стороны строительного сектора, и повышением доли в российском экспорте металлопродукции высоких переделов. Совокупный среднегодовой темп роста цен на российскую продукцию чёрной металлургии составит около 2,9%. Так, к 2030 году среднегодовая стоимость стального проката может составить $815 за тонну, чугуна — $470 за тонну, полуфабрикатов из чёрных металлов — $569 за тонну.

..Согласно данным презентации, совокупный среднегодовой темп роста цен на российский необработанный алюминий к 2030 году составит примерно 3,1%. Ожидается, что среднегодовая стоимость крылатого металла может увеличиться с $2203 за тонну в текущем году до $2649 в 2030 году. В ЦСР прогнозируют, что к 2025 году средняя стоимость крылатого металла составит $2287 за тонну», - сообщает агентств

Генконсул Беларуси в Петербурге рассказал, как укрепляется сотрудничество в СГ

Генеральное консульство Республики Беларусь в Санкт-Петербурге открылось чуть больше года назад, в июне 2023 года. Это часть масштабных белорусско-российских договоренностей о взаимном расширении дипломатического присутствия и укреплении всех видов сотрудничества. О том, как выстраивается эта работа, "СОЮЗу" рассказал Генеральный консул Республики Беларусь в Северной столице Николай Рогожник.

Николай Николаевич, чем была вызвана необходимость открытия Генерального консульства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге именно в современных условиях?

Николай Рогожник: Значительным расширением торгово-экономических отношений. Товарооборот нашей страны с Санкт-Петербургом в прошлом году составил более двух миллиардов долларов, в текущем году тоже уверенно приближается к этой отметке. Значительный рост демонстрируют и другие регионы. К примеру, товарооборот с Вологодской областью за девять месяцев текущего года вырос на 120% к уровню аналогичного периода 2023 года, с Республикой Коми - уже более чем на 100%. Открытие генеральных консульств является важным шагом для укрепления сотрудничества между Беларусью и Россией. Эти загранучреждения играют основную роль в обеспечении консульских услуг гражданам, находящимся на территории консульских округов, а также активно участвуют в развитии торгово-экономических, культурных, научных, образовательных и иных связей между странами.

К слову, в Беларуси уже открыты генеральные консульства России в Бресте и Гродно, а генеральные консульства Беларуси открыты также в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, в 2025 году ожидается начало работы белорусских генконсульств в Нижнем Новгороде, Калининграде и Владивостоке.

В компетенции нашего Генконсульства - сотрудничество с семью регионами Северо-Западного федерального округа России.

Что удалось сделать за последнее время в плане развития двусторонних деловых и экономических отношений между регионами СЗФО и Беларусью?

Николай Рогожник: Динамика контактов с регионами Северо-Западного федерального округа достаточно высокая. Особенно успехи заметны на фоне массированных санкций со стороны коллективного Запада.

Северная столица России, являясь одним из основных для Беларуси торгово-экономических партнеров, занимает 6-е место по товарообороту и 4-е по экспорту белорусских товаров среди российских регионов. В Ленинградской области белорусы активно осуществляют строительство станций водоочистки и водоподготовки. Уже реализовано около 50 проектов, ряд новых находится в различных стадиях исполнения. Наши строители по заказу Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершили работы по строительства школьных социальных объектов. Налажено взаимодействие в промышленности - от конструирования до производства новых видов техники.

В обширных лесах Архангельской области уверенно закрепилась специальная техника одного из белорусских промышленных лидеров ОАО "АМКОДОР". И Архангельск, и Мурманский регион давно "подружились" со знаменитыми карьерными самосвалами "БЕЛАЗ", также грузовики производства нашего промышленного гиганта с мировым именем давно стали родными в Кольском Заполярье. Кстати, в текущем году возобновлено авиасообщение между Минском и Мурманском, а также белорусской столицей и Архангельском.

Популярные среди населения России белорусские продукты (прежде всего мясомолочной группы и легкой промышленности, в том числе хорошо известных в мире брендов "Милавица", "Свитанак") неизменно присутствуют на прилавках магазинов и в фирменной торговой сети. И это только несколько ярких примеров нашего сотрудничества с регионами СЗФО.

Какие конкретные проекты взяты в работу или хотя бы намечены?

Николай Рогожник: Проектов достаточно много, практически по всем текущим и перспективным направлениям сотрудничества. Хотел бы выделить несколько из них.

ОАО "МАЗ" ведутся подготовительные работы по созданию в Санкт-Петербурге мультибрендового сервисного центра белорусской техники. Создано и функционирует совместное предприятие ООО "МЛМ Невский Лифт". В 2025 году оно выйдет на заданную производственную мощность - одна тысяча лифтов в год. Также в столице Карелии Петрозаводске действует совместное предприятие по производству лесных машин - "АМКОДОР-Онего".

В 2025 году наши страны будут вместе отмечать 80-летие Великой Победы. Как у вас в семье относятся к этой дате? Как готовитесь к празднованию на уровне Генерального консульства?

Николай Рогожник: Для моей семьи, как и для подавляющего большинства семей белорусов и россиян, праздник Великой Победы является тем светлым днем, когда я и мои родные вспоминаем представителей старшего поколения, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Думаю, это и есть основа государственного праздника - его семейность, то, что доступно и понятно каждому нормальному человеку - преемственность в сохранении героической памяти народа.

Конечно же, Генеральное консульство Беларуси в Санкт-Петербурге наравне со всеми загранучреждениями страны примет участие в праздничных мероприятиях как в Республике Беларусь, так и в братской России, планируемых к проведению в национальных форматах и в рамках реализации соответствующего Плана Союзного государства.

Текст: Мария Голубкова

Производителей сельхозтехники Союзного государства защитят повышением утильсбора

Утилизационный сбор на иностранную сельхозтехнику, производство аналогов которой уже освоено в России и Беларуси, собираются повысить в пять раз. Минпромторгом России подготовлен проект постановления, в рамках которого до 2030 года станет обязательной и ежегодная индексация ставки утильсбора на 15%.

Единственным исключением в следующем году могут стать тракторы мощностью до 340 лошадиных сил. На них утильсбор повышать не будут.

Часть российской сельхозтехники под эту градацию не подпадает. Например, вся линейка гусеничных тракторов Волгоградского завода, завода Петра-ЗСТ, Камского тракторного завода, часть тракторов Кировского завода и ГК "Балтиец". На единственном в линейке мощном тракторе серии 2000 от Ростсельмаша стоит мотор от 405 лошадиных сил, часть модификаций модели Кировского завода также имеет мощность выше этого параметра. То есть утильсбор на технику такого типа будут повышать.

По данным Росспецмаша, в 2023 году в число основных импортеров сельхозтехники в Россию входили Германия, Голландия, США

С зерноуборочными и кормоуборочными комбайнами другая ситуация. В номенклатуре таких заводов, как Ростсельмаш, как минимум половина моделей обладает большей мощностью, есть две таких модели и у Брянсксельмаша.

В Минпромторге уточнили, что машины, "которые серийно не выпускаются российскими и белорусскими предприятиями (как, например, свекло- и картофелеуборочные самоходные комбайны) в принципе не облагаются утилизационным сбором".

Главный вопрос - как повышение утильсбора повлияет на продовольственные цены?

Вероятность их роста, по мнению экспертов, невелика. С одной стороны, рост ставки сбора приведет к тому, что его доля в стоимости импортируемой на территорию Союзного государства техники способна вырасти с 10 до 40%. Влияние на конечную продукцию оценивается в несколько процентов. Если же в какой-то товарной группе наметится рост стоимости, государство будет принимать меры по его нивелированию. Скажем, с помощью роста импорта.

Импорт сельхозтехники в Россию до сих пор осуществляется в серьезных объемах. Информации за 2024 год пока нет. В первом полугодии 2023 года, по данным Росспецмаша, по доле импорта лидировали Германия (32,2%), Китай (20,7%) и Голландия (5,8%). Тракторов больше всего за период с января по июль прошлого года поставил Китай (65,7%), на втором месте - Германия (10,3%), на третьем - США (6,8%). В комбайнах безусловный лидер - Германия (80,7%), на втором месте - Бельгия (9,3%), замыкает тройку Китай (4,7%).

От недружественного импорта придется активно защищаться ради развития отечественного производства. Тут чрезвычайно важен баланс интересов между производителями техники и аграриями.

Своей техники у нас пока недостаточно и качество ее не всегда соответствует запросам, считает Петр Чекмарев, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию АПК. "Сейчас необходимо работать не только над тем, чтобы увеличить производство техники на наших заводах. Нужно дать возможность производителям закупать ее с помощью льготных кредитов или субсидирования в районе от 50 до 90%. Без повышения энерговооруженности сельского хозяйства Союзному государству не обеспечить необходимый уровень продовольственной безопасности", - считает эксперт.

Как в Беларуси

Новость о повышении утилизационного сбора в России для белорусов не стала сюрпризом - в стране уже пересматривали размеры ставок. Если ранее они определялись для трех категорий транспортных средств (до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 лет и более), то с 31 марта градации две: авто в возрасте до 3 лет и старше. Повысились ставки утильсбора для юрлиц, импортирующих ТС с двигателями объемом от 1 до 2 литров - они выросли почти вдвое. А вот физлицам, которые приобретают за рубежом и ввозят в страну легковые автомобили старше 7 лет для личного пользования, новые правила даже сыграли на руку, поскольку категория "более 7 лет" канула в Лету. Что касается ввоза легковушек не старше 3 лет, то для них ничего не изменилось. Не изменились и ставки утильсбора для машин, ввозимых в Беларусь из стран ЕАЭС.

С 1 июля изменилась ставка утилизационного сбора, подлежащего уплате в отношении транспортных средств, ввозимых с территории ЕАЭС, если с даты выпуска машины таможенным органом государства - члена ЕАЭС прошло менее года. Критерием при определении ставки в отношении таких транспортных средств является заключение о независимой оценке. Такая оценка должна производиться исходя из рыночной стоимости аналогичных товаров в стране приобретения в целях их ввоза на территорию ЕАЭС, по которой эти товары продаются или предлагаются для продажи на рынке. Исключение с конца ноября будет сделано лишь для техники, в отношении которой плательщиком является дилер или дистрибьютор. А также если транспортные средства были зарегистрированы в государстве - члене ЕАЭС не менее одного года в любой период до дня представления документа об исчислении и уплате утильсбора.

Что касается влияния осенних российских новшеств на белорусский авторынок, то председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода через прессу заблаговременно успокоил заинтересованных: далеко не всегда увеличение налогов и сборов быстро сказывается на конечной цене товара.

Из-за российских новаций может увеличиться цена техники, ввозимой в страну через Россию, отмечает эксперт. Вырастет их себестоимость, и если белорусский дилер, российский импортер и, скажем, китайский производитель не поступятся своими коммерческими интересами, то ценники будут переписаны. Впрочем, доминирующий на местном рынке белорусский автопроизводитель "БЕЛДЖИ" ограничен в изменении отпускных цен - так есть ли смысл конкурентам идти наперекор ценовой политике главного игрока? (Важный момент: на долю марок BELGEE и Geely по итогам текущего года приходится 51% продаж новых легковых автомобилей компаниями - участниками БАА.)

А вот опосредованное влияние роста утильсбора в России на белорусский авторынок может оказаться более существенным, считает председатель правления БАА. Сергей Варивода предположил, что в рамках ЕАЭС Беларусь, вероятно, примет соответствующее решение об изменении ставок утилизационного сбора в сторону их повышения. Это решение коснется куда большего количества представителей рынка, поскольку оно затронет и тех, кто поставляет автомобили напрямую из-за пределов ТС.

- Среди членов БАА их доля составляет 25%, - пояснил он.

Впрочем, рано или поздно любое увеличение затрат импортера или производителя будет оплачено потребителем в составе конечной цены автомобиля.

Подготовил Александр Нестеров

Текст: Тарас Фомченков

В СНГ примут единый стандарт по управлению цифровизацией энергетики

Текст: Алена Узбекова

Страны СНГ планируют разработать свой межгосударственный стандарт по управлению цифровой трансформацией топливно-энергетического комплекса. Программное обеспечение могут создать разработчики из Союзного государства, считают эксперты.

В случае принятия стандарт потребует дальнейшей гармонизации законодательства стран, разработки новых технологических решений. О необходимости разработки межгосударственного стандарта в цифровизации ТЭК заявил, в частности, заместитель генерального директора ФГБУ "РЭА" Минэнерго России Алексей Конев. По его мнению, управление цифровизацией ТЭК стоит построить на тех же принципах, на которых реализуются международные и национальные управленческие стандарты в других системах менеджмента.

Общие энергосистемы

"Цифровая трансформация в ТЭК идет полным ходом. Она так или иначе связана с цифровым суверенитетом и импортозамещением. По статистике 2015 года, то есть 10 лет назад, в российском ТЭК было всего 4% российских программных решений. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону", - рассказал "СОЮЗу" Алексей Пономарев, руководитель направления инновационных технологий группы ИТ-компаний TeamIdea. Изменения происходят в том числе за счет сотрудничества российских и белорусских разработчиков.

Потенциал сотрудничества по цифровой трансформации ТЭК большой, ведь энергетику двух стран объединяют связанные системы. "Газопроводы, пролегающие от месторождений Ямала до Европы через территорию Беларуси, - это единая транспортная сеть, снабжающая газом как Союзное государство, так и страны ближнего и дальнего зарубежья. Газотранспортные системы России и Беларуси действуют как "единая артерия" стабильного снабжения, что также актуально для сетей электроснабжения. Системы взаимодополняют друг друга и обеспечивают возможности для перетока мощности между странами, что способствует надежности всей инфраструктуры", - отмечает в разговоре с "СОЮЗом" Александр Москаленко, президент ГК "Городской центр экспертиз", почетный энергетик России.

Энергосистемы России и Беларуси уже взаимосвязаны, но их взаимодействие требует контроля и управления на высоком уровне. Цифровая трансформация способствует созданию решений, которые позволяют и управлять газоснабжением, электросетями и прогнозировать их потребности. Например, системы мониторинга расхода газа в режиме реального времени отслеживают важнейшие параметры и анализируют нагрузку. Цифровизация открывает новые горизонты в управлении энергетикой, обеспечивая устойчивость и эффективное распределение ресурсов.

Гармонизация законодательства

Если говорить об электроэнергетике, то цифровая трансформация электроэнергетического комплекса была заложена еще в советские годы и сегодня активно используется. "Развитие может заключаться в оперативно-диспетчерском управлении электроэнергетическим комплексом. В России этой деятельностью сегодня занимается Системный оператор ЕЭС России. Интеграция, например, в Союзном государстве может произойти за счет создания своего системного оператора, который будет управлять энергосистемами Беларуси и России", - сказал "СОЮЗу" Артур Гибадуллин, доцент кафедры экономики в энергетике и промышленности Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт". По мнению эксперта, межгосударственный стандарт на данном этапе должен включать вопросы, главным образом связанные с гармонизацией законодательства. "Например, еще в 2015 году была принята Концепция по формированию общего рынка электрической энергии ЕАЭС, рынок планировалось запустить в 2019 году, однако сроки переносились, и теперь планируется, что рынок будет запущен в 2027 году. Можно принять множество стандартов, но нужно сначала решить соотнести законодательные нормы", - отметил Артур Гибадуллин.

Технологические решения

Если же говорить о более узких и специальных решениях, то межгосударственный стандарт цифровизации ТЭК должен включать пункт по унификации информационных моделей оборудования для подсистем промышленных объектов, чтобы разработчики ПО могли опираться на единые подходы к классификации автоматизируемого узла, сказал "СОЮЗу" Владимир Ольхов, руководитель стратегической бизнес-единицы "Автоматизация" IEK GROUP.

Второй важный пункт стандарта - информационная безопасность объектов ТЭК. "Важно и госрегулирование систем противоаварийной защиты автоматики - из-за ухода западных сертифицирующих органов остался пробел в области сертификации подобного рода программных продуктов в России и СНГ", - добавил Владимир Ольхов.

Газотранспортные и электроснабжающие системы России и Беларуси действуют как "единая артерия" жизнеобеспечения ряда стран

В целом основные передовые технологии сегодня связаны с цифровыми двойниками сложного нефтеперерабатывающего оборудования, моделей, связанных с добычей нефти и газа, систем, которые прогнозируют возможное увеличение нагрузки на поставку электроэнергии.

Также наметился тренд на технологии BIM - создание цифровых двойников объектов строительства. Предполагалось, что на государственном уровне будет принято решение по обязательной оцифровке проектов в виде форматов BIM-моделей. Это не просто 3D-модели зданий - технологии позволяют еще и симулировать поведение объектов при ЧС, например, во время сильных ветров или при сейсмической активности.

Сложность производственных систем ТЭК часто требует детального контроля, который невозможно обеспечить вручную. Поэтому перспективны "системы-советчики" и "системы-подсказчики", основанные на алгоритмах ИИ и использовании больших данных. "По прогнозу Международного энергетического агентства, внедрение цифровых технологий в ТЭК может повысить глобальную энергетическую эффективность на 10-15% к 2040 году. А внедрение цифровой трансформации и межгосударственного стандарта в ТЭК может снизить эксплуатационные расходы на 15-20%, сократить потери энергии, снизить риски аварий и технологических нарушений, помочь в развитии научно-технологического сотрудничества между странами СНГ, а также уменьшить негативное воздействие на окружающую среду", - резюмировал в разговоре с "СОЮЗом" Петр Чувахин, доцент кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО(У) МИД России.

Россия и Беларусь показали, как обеспечивают себя продовольствием

Белорусско-российское сотрудничество в агропромышленной сфере прирастает качеством и количеством. И это, несмотря на экономическую турбулентность в мире, делает богаче и полезнее обеденный стол жителей Союзного государства. Такой вывод можно сделать по итогам прошедшей в Минске ХХХ Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2024".

На юбилейном смотре продовольственного сектора, а он занимает в белорусской экономике весомые 7%, продемонстрировали свои возможности более 160 ведущих предприятий отрасли. Состоялось более 1000 деловых встреч, заинтересованность в укреплении поставок белорусского продовольствия продемонстрировали 28 крупных торговых сетей, в основном из России.

Россияне - традиционные участники продовольственного форума. Но, пожалуй, впервые так широко были представлены российские регионы: Воронежская, Саратовская, Тамбовская и другие области, Краснодарский край и даже далекий от Минска Ямало-Ненецкий автономный округ.

Создание агропромышленного рынка Союзного государства предполагает единые подходы к стандартизации продукции

- Здесь демонстрируется продукция девяти наших предприятий, отмеченных почетным знаком "Сделано в Кубани", - показывает стенды начальник отдела качества и экспертизы товаров Центра развития торговли Краснодарского края Татьяна Матюшенко. - Предлагаем как деликатесы типа колбасы с плесенью и чесночной пасты, вина, так и самые повседневные продукты: крупы, растительное масло, заменители сахара. В свою очередь заинтересованы в поставках сырья.

Белорусские и российские предприятия продемонстрировали на выставке широкий спектр пищевой продукции, а также технологическое оборудование, тару и упаковку для пищевой промышленности.

В павильоне Белкоопсоюза была представлена продукция кооперативных промышленных предприятий: знаменитая плетенка "Бацькава булка", хлеб "кирпичик", деревенское сало, натуральные колбасы, моченые яблоки - всего около 350 наименований с учетом новинок. И это лишь десятая часть ассортимента, выпускаемого предприятиями отрасли.

- В республике достигнут высокий уровень самообеспечения по основным потребительским группам товаров: молоку, мясу, яйцам, картофелю - так оценила уровень продовольственной безопасности Беларуси, достигнутый благодаря господдержке предприятий АПК, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия страны Мария Климова. - Уровень самообеспечения по молоку перекрыт без малого втрое. Более чем на треть сверх потребления производится мяса, почти на четверть - яиц... Продовольствия в стране производится все больше, только за 9 месяцев этого года прирост составил по АПК почти 5%.

Расширенное сельхозпроизводство позволяет обеспечивать внутренний рынок, а излишки отправить на экспорт. Беларусь занимает четвертую позицию в мировой торговле по экспорту сыров, третью по поставкам сливочного масла, пятую - сухого обезжиренного молока. Как ожидается, в нынешнем году Беларусь реализует пищевой продукции на внешних рынках не меньше, чем в пиковом 2022 году, когда был взят рубеж в 8 млрд долларов. Только концерн "Белгоспищепром" за 9 месяцев обеспечил рост экспортных отгрузок более чем на 18%, что стало результатом динамичного развития международного торгового партнерства. Белорусское продовольствие с удовольствием покупают в ста странах.

Но главный рынок - конечно, в союзной России: на нее приходится 70% экспорта. О нацеленности на российский рынок говорят и названия: колбаса "Кремлевская", говядина консервированная "Сибирская"...

- Все больше торговых представителей из России заинтересованы в налаживании прямых контактов с белорусскими производителями, это не только крупные федеральные сети, но и региональные точки, находящиеся чуть дальше Москвы и других глобальных локаций, нуждающиеся в качественной продукции по доступным ценам, - поделился председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков.- Беларусь и Россия обеспечивают продовольственную безопасность Союзного государства вместе. При этом на первый план выходит качество того, что мы едим. Ведь те или иные продукты могут быть изготовлены за тысячи километров от потребителя.

- Создание единого агропромышленного рынка Союзного государства предполагает единые подходы к стандартизации продукции с учетом наших потребительских предпочтений, - комментирует корреспонденту "СОЮЗа" эту сторону сотрудничества генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Алексей Мелещеня. - А они у нас с россиянами очень близки, как и номенклатура выпускаемой пищевой продукции. На этой основе и идет совместная работа по установлению единых требований к качеству, в том числе с прицелом на совместный выход на рынки третьих стран. За белорусскую продукцию мы полностью ручаемся.

Корреспондент "СОЮЗа", конечно, не мог не выяснить, какие сюрпризы к Новому году готовят пищевики.

- Освоим десятки видов новой продукции, - поделился планами директор фабрики "Красный мозырянин" Александр Пиляк. - Это вдобавок к тем 150 наименованиям, которые уже изготавливаем. Многое из этого попадет на праздничный стол россиян. За четыре минувших года мы удвоили поставки сладостей соседям (примерно до 100 тонн в месяц) и останавливаться на этом не собираемся. Радуем вкусным натуральным продуктом детей и взрослых от Калининграда до Сахалина!

Текст: Владимир Яковлев

Дмитрий Вольвач: Предложения по бренду "товар Союзного государства" представят к середине 2025 года

В Минэкономразвития рассказали о подготовке бренда "товар Союзного государства"

Полномочные органы России и Беларуси готовят согласованные предложения по статусу "товаров Союзного государства", которые представят к середине следующего года. Об этом рассказал в интервью "СОЮЗу" заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач. По его словам, для бизнеса уже предприняты серьезные шаги по уравниванию промышленной продукции, произведённой в России и Беларуси. Продвигается и работа по обеспечению равных прав граждан. Например, сейчас идет согласование плана мероприятий в области защиты трудовых прав.

Дмитрий Валерьевич, один из наглядных результатов интеграции России и Беларуси - появившиеся реальные связи между предприятиями двух стран. Есть основа для запуска бренда "Сделано в Союзном государстве". Прорабатывается ли вопрос запуска такого бренда?

Дмитрий Вольвач: На заседании Совета Министров наши страны рассмотрели вопрос присуждения статуса "товара Союзного государства" продукции, произведенной в России и Беларуси. Полномочные органы власти обязуются к середине следующего года подготовить согласованные предложения. При этом необходимо определить, какая продукция будет относится к Союзной - любая, произведённая в Союзном государстве, или произведённая в рамках реализации совместных проектов Союзного государства.

С 2023 года действует интегрированная система администрирования косвенных налогов

Вообще у нас уже сделаны серьезные шаги по фактическому уравниванию промышленной продукции, произведённой в России и Беларуси. В январе этого года был подписан Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства об отдельных вопросах реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства. По сути, речь идет об уровне локализации произведенной продукции. В данный момент прорабатывается вопрос доступа к программам с господдержкой.

В этом году отмечается 25-летний юбилей Союзного государства. На каком уровне интеграции в целом мы сейчас находимся?

Дмитрий Вольвач: Создано два наднациональных органа: Наднациональный налоговый комитет и Межгосударственный таможенный центр. Интегрированы системы прослеживаемости товаров и транспортных средств.

Создана и действует с 31 января 2023 года уникальная интегрированная система администрирования косвенных налогов, которая содержит информацию о плательщиках НДС и совершаемых сделках. Продолжает свою работу Наднациональный налоговой комитет.

В сфере прослеживаемости налоговых служб в этом году расширен перечень товаров, подлежащих прослеживаемости. В него добавлены некоторые виды бытовой техники - холодильники, стиральные машины и телевизоры.

В кредитно-финансовой сфере в рамках предыдущей трёхлетки мы проработали вопросы признания банковских гарантий. Продолжается работа по признанию кредитных рейтингов.

В части фитосанитарного контроля подписано Соглашение о расширении интеграционного взаимодействия ФГИС "Аргус-Фито" и АИС "БЕЛФИТО".

В области мирного использования атома подписаны договоры на производство работ по техническому обслуживанию и ремонту Белорусской АЭС. Достигнуты договоренности о реализации четырех программ дополнительного профессионального образования в атомной сфере.

Напомню, в прошлом году завершилось строительство Белорусской атомной стации - это крупнейший совместный инвестиционный проект, обеспечивающий стабильность электроэнергетической системы Белоруссии.

Завершается работа по ратификации соглашения о признании электронной цифровой подписи.

Каким, по вашим ожиданиям, будет эффект после взаимного признания Россией и Беларусью электронной цифровой подписи?

Дмитрий Вольвач: Для наших стран это важный шаг в развитии цифровой экономики. В Белоруссии документ уже прошёл согласование парламентариев. В России процесс в завершающейся стадии. Уже сейчас совместно с отраслевыми ведомствами и заинтересованными организациями мы прорабатываем вопросы практической реализации соглашения, а также сервисов и услуг, которые могут быть предоставлены частным, государственным, муниципальным и иные предприятиям сторон.

Сейчас профильные ведомства готовят необходимую инфраструктуру для ведения юридически значимого трансграничного электронного документооборота между Россией и Белоруссией. Реализация соглашения откроет новые возможности для наших компаний и значительно упростит их взаимодействие с госорганами. Электронный документооборот позволит участникам трансграничной торговли упростить доступ к государственным закупкам, сократить временные и финансовые издержки.

Количество заключенных контрактов с поставщиками из Беларуси выросло на 20 % - с 112 в 2021 году до 134 в 2023 году. Более того, доля контрактов с белорусскими поставщиками составила 13% от общего количества поданных заявок из Беларуси на участие в закупке в 2021 году, 17% - в 2022 году и 89% - в 2023 году. Ожидаем, что после внедрения механизма признания электронной цифровой подписи показатели будут расти.

Появится еще один важнейший компонент, необходимый для формирования единого экономического пространства от Бреста до Владивостока. Думаю, многие наши партнеры присмотрятся к этому решению и, наверное, по-другому будут относиться к перспективе и преимуществам интеграции. Решения, на которые мы выходим в рамках Союзного государства, становятся примером для ЕАЭС и СНГ.

Как далеко мы продвинулись в социально-гуманитарной сфере?

Дмитрий Вольвач: На постоянной основе проводятся совместные мероприятия в области спорта, образования и науки. В сентябре в рамках совместного заседания коллегий Минспорта России и Минспорта и туризма Беларуси наши страны подписали план проведения совместных учебно-тренировочных мероприятий на спортивных базах.

Росмолодежь реализует совместно с белорусскими партнёрами проекты "Миссия ДОБРО" и #МЫВМЕСТЕ. Совместно с Минобразования Беларуси разрабатываем проект сводного медиаплана совместных инициатив.

К концу 2025 г. Россия и Беларусь стремятся увеличить товарооборот на 20 процентов к показателям 2023 г.

В социально-трудовой сфере на стадии согласования находится проект плана мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда. Налажен постоянный обмен опытом и лучшими практиками в трудовой сфере.

Союзное государство, на мой взгляд, является одной из ключевых составляющих стабильного развития инвестиционного сотрудничества. Наша совместная работа показывает нацеленность на выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных связей на государственном уровне. Для бизнеса это показатель того, что вложенные силы и средства не будут потрачены впустую.

По оценкам Минэкономразвития, товарооборот между Россией и Беларусью по итогам этого года вырастет более чем на 6% и превысит 4 трлн рублей. Как вы оцениваете набранные темпы роста? Каков дальнейший прогноз уже на следующий год?

Дмитрий Вольвач: Ожидаем продолжение положительной динамики и в будущем году. К концу 2025 года стремимся выйти на рост не менее 20%, относительно 2023 года.

Белоруссия является одним из основных торговых партнеров России. Начиная с 2021 года, наша двусторонняя торговля демонстрирует рекордные показатели каждый следующий год нам удаётся преодолевать эту планку.

По итогам прошлого года республика вошла в пятерку торговых партнёров России в мире, а также заняла первое место среди стран СНГ. На территории Белоруссии работает около 2,4 тысяч предприятий, созданных с участием российского капитала. Взаимный товарооборот в 2023 году составил 3,9 трлн рос. рублей. Этот год не исключение. Уже за первые восемь месяцев 2024 года, согласно российской статистике, объём товарооборота увеличился на 6%.

Крайне важно, что это не одностороннее движение - равномерно растут как наш экспорт в республику, так и импорт белорусской продукции. Не последнюю роль в этом играет работа по снятию торговых барьеров и созданию благоприятных условий для бизнеса, которую мы проводим совместно с белорусскими коллегами.

В большей степени республика поставляет продовольственные товары - молочную продукцию и готовые продукты из мяса, а также транспортные средства, электрические машины и оборудование, текстильные изделия.

Россия, в свою очередь, также поставляет в Белоруссию электрические машины, оборудование и транспортные средства, пластмассу и изделия из неё. Немалую долю в структуре нашего экспорта занимают продовольственные товары - мучная продукция и мясо. Кроме того, мы экспортируем в республику минеральное топливо, чёрные металлы и изделия из бумаги.

По итогам прошедшего в Казани саммита БРИКС Беларусь стала государством-партнёром. Не отвлечет ли теперь БРИКС на себя внимание и силы? Как этот шаг может повлиять на интеграционные процессы в рамках Союзного государства?

Дмитрий Вольвач: Россия и Беларусь являются давними и надёжными партнёрами не только в формате Союзного государства, но и в рамках ЕАЭС и СНГ, а с недавнего времени - ещё и в ШОС. Так что БРИКС - это ещё одна интеграционная платформа, которая позволит нашим странам полнее реализовать свои интересы и потенциал сотрудничества с другими дружественными партнёрами.

БРИКС - это объединение стран, заинтересованных в развитии равноправной и взаимовыгодной системы международных отношений. В создании многополярного мира, в котором страны-участницы нацелены на увеличение объемов торговли и инвестиций, повышение качества жизни населения, развитие высоких технологий и собственных компетенций.

В этом контексте приобретение со стороны Беларуси статуса государства-партнёра БРИКС можно рассматривать исключительно с положительной точки зрения. Экономические санкции, с которыми столкнулась Беларусь, мотивировали республику переориентировать свою внешнеэкономическую деятельность на страны БРИКС.

Союзное государство, в свою очередь, представляет собой более глубокий уровень интеграции в различных областях, хотя есть и схожие сферы сотрудничества - технологическая интеграция, согласованная социальная политика и борьба с преступностью.

Совместно с белорусскими компаниями реализуем проекты в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры, экспортного и транзитного потенциала наших стран, инвестиционные проекты по модернизации существующих и созданию новых производств для промышленной безопасности и выпуску импортозамещаемой продукции.

По итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства в январе этого года президенты России и Беларуси утвердили новый интеграционный пакет документов на следующую "трёхлетку" - Основные направления на 2024-2026 годы. Каков на данный момент процент выполнения мероприятий, запланированных на этот год?

Дмитрий Вольвач: В начале ноября в Минске состоялось заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, на котором премьер-министры наших стран - Михаил Мишустин и Роман Головченко - обсудили ход интеграции. Среди инициатив - развитие договоренностей о единой промышленной политике, в том числе в части взаимного признания продукции.

Более 20 проектов по замещению импорта из 27 отобранных запущено в реализацию

Совместно с белорусской стороной мы планомерно работаем над исполнением Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, подписанного лидерами наших стран - Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Сегодня общий прогресс реализации совместных планов составляет 16,5% - из 310 мероприятий выполнено более 50.

Руководители отраслевых ведомств сторон подготовили и подписали 31 План мероприятий, установили сроки их выполнения, после чего они были утверждены курирующими вице-премьерами России и Белоруссии. Мероприятия направлены на поэтапную реализацию отдельных задач нового интеграционного документа.

Летом появилась информация, что Россия предоставит Беларуси второй кредит на проекты по замещению импорта на 105 млрд рублей. На какие проекты предполагается направить средства?

Дмитрий Вольвач: В ноябре 2022 года было принято решение о предоставлении Беларуси российского кредита. На данный момент отобраны 27 проектов в сфере микроэлектроники, химии, металлургии и машиностроения. Более 20 проектов запущены в реализацию.

Расширяется производство комплектующих к белорусским комбайнам, идет модернизация Минского подшипникового завода, производства самосвалов и строительной техники. Это гарантированные рабочие места для жителей Беларуси, а для России - регулярные поставки востребованной продукции.

Другие утвержденные проекты касаются обеспечения производства самолетов и деталей, производства оборудования сельскохозяйственной техники, затрагивают область станкостроения и нацелены на комплексную модернизацию действующих производств.

Предприятия России и Беларуси взаимно выходят на рынки двух стран. Например, в этом году началась реализация проекта по строительству торгово-сервисного центра Минского тракторного завода на территории Краснодара. На какой стадии сейчас этот проект?

Дмитрий Вольвач: Центр будет объединять в себе не только продажу тракторной техники и всех сопутствующих агрегатов, но и будет предоставлять сервис, сопровождение, капитальный и текущий ремонт. Старт строительству на территории Краснодара торгово-сервисного центра Минского тракторного завода, общая площадь которого составит порядка 5 100 кв. м. был дан с ноября прошлого года. На сегодняшний день производится закупка и монтаж необходимого оборудования. Завершение работ планируется до конца 2025 года. Объем инвестиций составит порядка 200 млн российских рублей, будет создано 26 новых рабочих мест.

Доля тракторов "Беларус" в хозяйствах Краснодарского края на сегодня составляет от 64 до 70%. Более половины всего парка техники за белорусами. Мы не ограничиваемся только поставками. Продолжаем укреплять промышленную кооперацию по линии сельхозмашиностроения, создавать необходимые сервисные центры для технического обслуживания.

Евгений Гайва

Как газифицировать отдаленные территории Дальнего Востока

Сергей Набивачев (ДФО)

В Белогорске Амурской области построили первую в регионе котельную на сжиженном природном газе. Она снабжает микрорайон "Амурсельмаш" теплом и горячей водой.

Впервые в России

В начале ноября на объекте стартовали пусконаладочные работы под нагрузкой, а также процедура переключения подачи тепла и горячей воды с мазутной котельной на газовую, работающую на СПГ.

- Поискал в интернете, в России прецедентов не нашел, чтобы это делалось во время отопительного сезона, - сообщил мэр города Станислав Мелюков.

И успокоил жителей: существующая мазутная котельная из строя не выводится и не консервируется. И она сразу же пригодилась, потому что газовую "фабрику тепла" запустить с первого раза не вышло - все работало, но были технические нюансы. 9 ноября провели вторую попытку, которая оказалась успешной.

К слову, последний раз новую котельную в Белогорске строили 34 года назад - в 1990-м, еще при СССР. А сейчас - сразу газовая.

Как ранее сообщал "Газпром", данный объект обеспечивает коммунальными ресурсами 37 многоквартирных домов, два детских сада, школу и дом культуры. Топливо поступает с первого в регионе малотоннажного комплекса по сжижению природного газа, который запустили год назад в Свободненском районе Приамурья. Производительность - 1,5 тонны СПГ в час (12,6 тысячи тонн в год). Выпуск продукции будет наращиваться по мере готовности потребителей к приему топлива. Белогорская котельная - ключевой среди них. Доставка газа в город осуществляется в специальных криогенных автоцистернах на экологичных тягачах, которые сами работают на СПГ.

- Это пример, как можно газифицировать территории, которые находятся далеко от магистрального газопровода, - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов и добавил, что такой опыт планируется применить и на других территориях области, чтобы как можно больше предприятий перевести на экологичное топливо.

Чуть ранее, около месяца назад, котельную района "Амурсельмаш" в Белогорске в рамках Петербургского международного газового форума подключили к системе приема, хранения и регазификации СПГ.

В скором времени газ подадут в Благовещенск. Построены газораспределительная станция, межпоселковый газопровод и первая котельная, которая расположена в 800-м квартале.

В поисках баланса

Тема газификации Дальнего Востока регулярно поднимается на самых представительных саммитах. Обсуждали ее и на прошедшем в сентябре ВЭФ.

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин убежден в том, что при проведении социальной газификации нельзя забывать про экономическую эффективность. То есть нужно искать баланс между интересами потребителей и производителей, поскольку газ - невосполняемый ресурс.

- Необходимо сначала разведать месторождение, подготовить, разработать, добыть, поднять на поверхность и транспортировать газ. Все требует средств. И это в условиях, когда газовым компаниям необходимо развивать и переориентировать экспортную инфраструктуру, минимизировать эффект от санкций с точки зрения перенастройки поставок оборудования и перехода на отечественное оборудование. То есть занижение цен - экономически неэффективное решение, - заявил Павел Сорокин.

При этом он заметил, что идет работа и над тем, чтобы сохранять "самые преференциальные условия в мире" для потребителя и обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы и развитие новых проектов.

- На внутреннем рынке потенциал у нас большой, ресурсная база полностью покрывает все наши потребности на горизонте далеко за 2050 год, и проблем мы здесь не видим. Но необходимо делать все разумно, - подчеркнул первый замглавы минэнерго.

Большие перспективы

Несмотря на то что газ - ресурс невозобновляемый, для его добычи у Дальнего Востока очень большой потенциал. В особенности - у Якутии. За последние пять лет в регионе открыли 11 месторождений, включая пять крупных.

- С правительством Якутии мы уже подготовили следующие 37 объектов до 2030 года для площадных работ. Это все Лено-Вилюйская синеклиза. Очень большие и хорошие перспективы. И здесь посыл всем нашим крупным недропользователям: мы специально поменяли "Закон о недрах" в части привлечения бизнеса в региональные этапы исследования. Это позволит компаниям по заявительному принципу бесконкурсно получать участки на геоизучение, - сказал глава Роснедр Евгений Петров.

На Дальнем Востоке реализуется важный проект по соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Как сообщил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, его планируют завершить в 2026 году. Это позволит создать единую систему снабжения Восточной Сибири и Дальнего Востока.

- Еще в 2008 году, по сути, газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока не было. Что мы имели: немного на севере Сахалина, севере Хабаровского края и в Якутии. Сегодня во всех регионах Дальнего Востока ведутся работы. Строятся газопроводы. Уже есть населенные пункты, которые получили газ, - рассказал Виталий Маркелов.

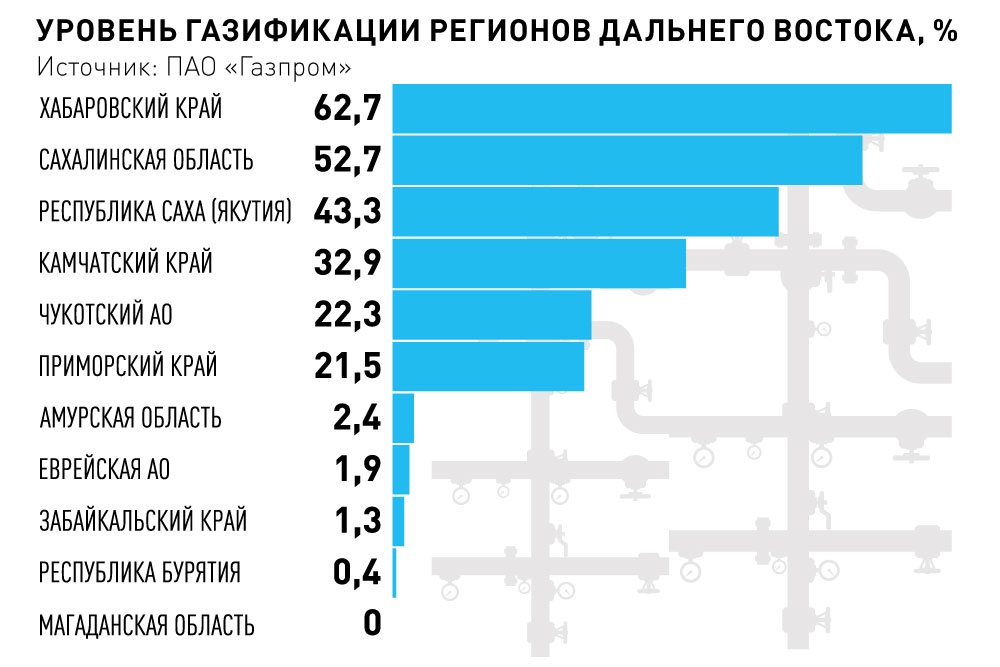

Президент страны Владимир Путин поставил задачу по максимальному охвату голубым топливом регионов России. К 2030 году должна быть обеспечена техническая возможность сетевой газификации. Сейчас ее средний уровень не превышает 24,9 процента в ДФО при среднем показателе по РФ 73,8 процента.

Ситуация стала кардинально меняться, когда в 2020 году были подписаны программы развития газификации со всеми регионами ДФО. В 2022-м они были откорректированы и переподписаны. Как отметил Виталий Маркелов, с 2021 по 2023 год построили более 480 километров газопроводов.

К слову, регионы переходят к планированию следующего цикла - 2026-2030 годов. Уже в будущем году начнется формирование программы нового периода. К слову, обсуждается даже возможность газификации Курильских островов.

- Это новый опыт для Дальнего Востока. От завода СПГ на Сахалине будет обеспечена челночным способом доставка сжиженного природного газа на острова. А там - регазификация, - рассказал Маркелов.

Эксперт Дальневосточного ГУ Банка России объяснил, как изменится ключевая ставка

Татьяна Дмитракова

Центробанк трижды в 2024 году - в июле, сентябре и октябре - повышал ключевую ставку. Зачем нужны такие действия и какой динамики "ключа" ждать в ближайшие месяцы и в перспективе, обсудили в Хабаровске на коммуникационной сессии по вопросам денежно-кредитной политики Банка России.

Для успешной перестройки экономики и ее устойчивого развития в дальнейшем, безусловно, важным условием является низкая и стабильная инфляция. Она дает возможность предприятиям лучше планировать деятельность, в том числе издержки и инвестиции, и увеличивает доступность долгового и долевого финансирования. Во внешнеэкономической деятельности ценовая стабильность повышает привлекательность рубля в международных расчетах.

Высокое давление

- Все действия Центробанка направлены на то, чтобы достичь целевой инфляции - вблизи 4%, - отмечает заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Денис Давыдов. - Чтобы после турбулентности и шоков последних лет инфляция вернулась к целевому показателю, Банк России проводит жесткую денежно-кредитную политику, и 25 октября, на очередном заседании Совета директоров, принял решение повысить ключевую ставку до 21%. Это реакция на вновь возникшие обстоятельства.

В чем же они заключаются? Прежде всего в том, что цены в целом по России в сентябре начали расти быстрее, к тому же, увеличились инфляционные ожидания и у населения, и у бизнеса, и у профессиональных участников финансового рынка. Быстрыми темпами продолжает расти кредитование, но при этом предприятия сталкиваются с проблемами, которые не позволяют расширять производство сообразно повышенному спросу. А объявление о дополнительных расходах бюджета в текущем году может стать дополнительным фактором ускорения инфляции.

Как считают в ЦБ, ужесточение денежно-кредитных условий позволит возобновить тренд на снижение. Кстати, в целом по стране в сентябре инфляция в годовом выражении снизилась до 8,6% после августовских 9,1%. Но текущее инфляционное давление остается высоким. Кроме того, в ближайшие месяцы его усилит введение с 1 октября новых ставок утилизационного сбора на автомобили, а в следующем году - повышение тарифов ЖКХ и на железнодорожные перевозки.

- Почему мы не можем согласиться на высокую инфляцию? Ее гораздо сложнее держать под контролем, она имеет способность самораскручиваться. Из-за этого растут издержки бизнеса, становится сложнее планировать расходы и инвестиции. Горизонт планирования сокращается не только у бизнеса, но и у граждан, - объясняет Денис Давыдов. - Чем выше инфляция, тем выше номинальные ставки, поскольку у банков возникает необходимость компенсировать вкладчикам и инвесторам более высокие инфляционные риски. В результате уменьшаются возможности компаний привлечь кредиты для развития.

Таким образом, высокая инфляция ведет к неэффективному распределению ресурсов на рынке и по сути влечет недоиспользование возможностей экономики.

Найти баланс

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожиданиях бизнеса в октябре несколько выросли. Это наблюдается практически во всех отраслях за исключением строительства и электроэнергетики. А ведь исходя из инфляционных ожиданий предприятия планируют свою деятельность, устанавливают цены и зарплаты, а люди принимают решения о покупках и сбережениях. Ожидая дальнейшего роста цен, они склонны брать кредиты и наращивать покупки, вместо того чтобы сберегать, что придает инфляции дополнительный импульс.

По сути, инфляция показывает, в какой стадии цикла находится экономика, - выше потенциала, ниже потенциальных темпов роста или на их уровне. Иными словами - насколько задействованы трудовые ресурсы и производственные мощности и какова их производительность.

Высокая инфляция появляется только тогда, когда потребительский, инвестиционный и государственный спрос в совокупности опережают реальные возможности предложения. Банк России последовательно проводит контрциклическую политику, то есть создает такие денежно-кредитные условия, чтобы спрос в экономике подстроился под возможности предложения.

- Мы не тормозим экономически рост, а только убираем избыток спроса, чтобы производство смогло его "догнать". Индикатором баланса спроса и предложения является инфляция, оптимальный уровень которой - вблизи 4%, - говорит Денис Давыдов. - Напомню, в 2015 году была достаточно высокая инфляция, и повышение ключевой ставки с ее последующим снижением позволило достичь среднего значения инфляции 4% в период с 2016 по 2020 год.

Однако после шоков, которые произошли в 2020 и в 2022 годах, инфляция отклонилась от целевых значений. Это значит, что спрос увеличивается быстрее, чем позволяют реальные возможности предложения. Но при этом видно, что экономика растет: оперативная статистика показывает продолжение роста в третьем квартале, хотя и более умеренными темпами, чем во втором.

Активность деловая, инвестиционная, потребительская…

Чтобы лучше понимать, что происходит в экономике, Банк России отслеживает оперативные индикаторы деловой активности. Мониторинг показывает, что в октябре деловая активность возросла, а инвестиционная - также продолжала расширяться в третьем квартале, хотя и несколько меньшими темпами, чем во втором квартале. Заметное снижение инвестиционной активности отмечалось только в строительстве и добывающих секторах.

Инвестиции все чаще осуществляются за счет собственных средств компаний, накопленных за последние, достаточно позитивные для бизнеса годы. Росту инвестиционной активности способствуют и меры поддержки, в том числе льготные программы кредитования и различные налоговые преференции. Инвестиционный спрос стимулирует и объявленное увеличение бюджетных расходов на 1,5 триллиона рублей до конца текущего года.