Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Александр Новак провёл заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием руководителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минфина, «РЖД», Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, нефтяных компаний и депутатов Государственной Думы.

Стороны обсудили текущую ситуацию на рынке нефтепродуктов, условия их транспортировки по железной дороге, а также поставки топлива сельхозпроизводителям. По информации Минэнерго и ФАС, цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, не превышают инфляцию, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом.

Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе осуществлять мониторинг цен на топливо. Также поручено обеспечивать регулярность и равномерность продаж бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, и своевременные сроки его доставки покупателям, в том числе по железной дороге.

«Прошу обратить особое внимание на переход с летнего на зимнее дизельное топливо, торги которым недавно начались, с точки зрения наличия его объёмов и формирования доступных даже для Дальнего Востока цен. Они не должны расти выше инфляции», – отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин: С начала года с применением механизмов «ДОМ.РФ» введено в эксплуатацию более 4,2 млн кв. м жилья

С января по сентябрь 2024 года с использованием инструментов «ДОМ.РФ» введено в эксплуатацию свыше 4,2 млн кв. м жилья в 49 субъектах для 84,4 тысячи семей. Из этого объёма более 2,06 млн кв. м было построено с применением проектного финансирования от банка «ДОМ.РФ». Кроме того, 1,62 млн кв. м возведено на участках, которые были вовлечены в оборот и переданы инвесторам через аукционы, а также более 533 тыс. кв. м – с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета «ДОМ.РФ» Марат Хуснуллин.

«Улучшение жилищных условий граждан – приоритет в нашей работе. Президент в майском указе поставил перед нами задачу – к 2030 году повысить среднюю обеспеченность жильём до 33 кв. м на человека. И мы планомерно двигаемся к этой цели. Для дальнейшего развития жилищного строительства важно активнее заниматься вовлечением в оборот неиспользуемых земельных участков. Также нельзя забывать о развитии социальной, дорожной, коммунальной инфраструктуры, которая стимулирует запуск новых жилищных проектов. Существенный вклад в эту работу вносит и “ДОМ.РФ”. Так, за девять месяцев при участии госкомпании введено свыше 4,2 млн кв. м жилья для 84 тысяч семей», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Регионами – лидерами по вводу жилья с применением инструментов «ДОМ.РФ» за три квартала стали: Санкт-Петербург (458 тыс. кв. м), Тюменская область (422,5 тыс. кв. м), Москва (356 тыс. кв. м), Краснодарский край (более 294 тыс. кв. м) и Республика Татарстан (280,3 тыс. кв. м).

За девять месяцев органы власти 30 субъектов Российской Федерации выдали разрешения на строительство свыше 1,93 млн кв. м жилой недвижимости на участках, которые ранее были переданы «ДОМ.РФ» застройщикам и регионам. Лидерами по этому показателю стали: Воронежская (310,5 тыс. кв. м) и Тюменская (более 244 тыс. кв. м) области, а также Республика Башкортостан (237 тыс. кв. м).

«Результаты трёх кварталов этого года закрепили тренды, сложившиеся за несколько лет нашей активной работы с регионами. С одной стороны, более 40% жилья введено с участием “ДОМ.РФ” в пяти субъектах – лидерах по этому показателю. Это говорит о большой заинтересованности с их стороны в использовании инструментов группы. С другой – количество регионов, применяющих механизмы “ДОМ.РФ”, постоянно увеличивается. Помимо этого, мы видим рост доли жилья, которое строится с привлечением проектного финансирования банка “ДОМ.РФ” и инфраструктурных облигаций. Всё это свидетельствует об эффективности мер, применяемых для развития жилищного строительства в стране», – отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

За три квартала госкомпания вовлекла в оборот 220 земельных участков общей площадью свыше 927 га для жилищного и другого строительства в 54 регионах страны.

Кроме того, в указанный период было согласовано восемь проектов комплексного развития территорий на участках общей площадью около 258 га. Эти участки расположены в Амурской, Иркутской, Кемеровской и Мурманской областях, а также Республике Марий Эл. Здесь можно будет построить более 717 тыс. кв. м жилья со всей необходимой инфраструктурой.

Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда

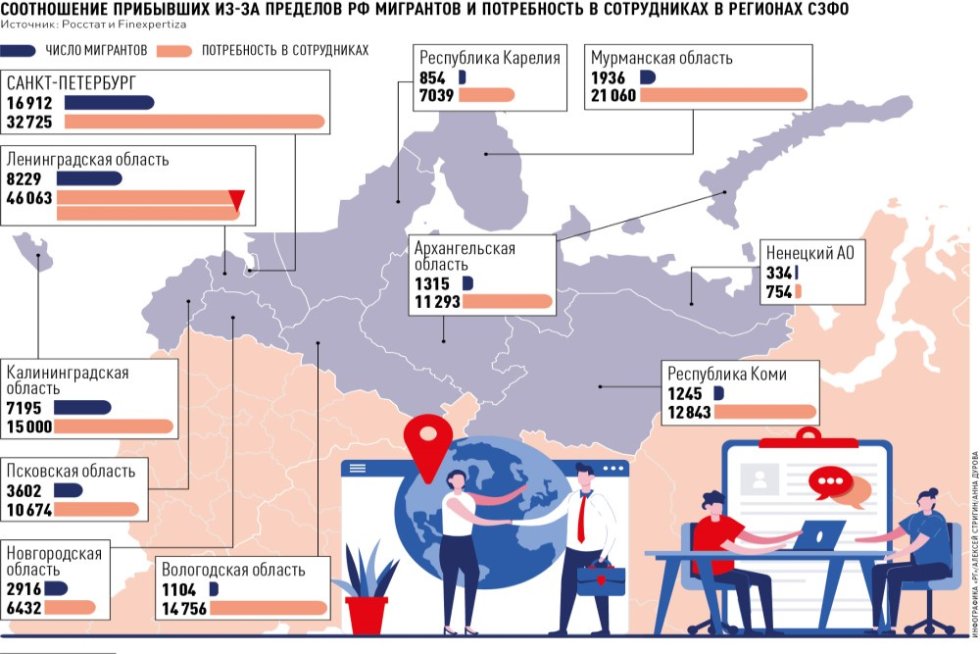

Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для выработки дополнительных механизмов реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. В повестке – обсуждение мер содействия занятости населения, а также задач на 2025 год в рамках нацпроекта «Кадры».

«Показатели безработицы на рынке труда остаются рекордно низкими – 2,4% по методологии Международной организации труда. Самый низкий показатель уровня безработицы в Центральном федеральном округе – 1,8% по методологии МОТ», – сказала Татьяна Голикова.

В 2024 году продолжается реализация комплекса мер, направленных на снижение напряжённости на рынке труда. Прежде всего это мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан. К таким категориям относятся лица старше 50 лет, неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, ветераны боевых действий, члены семей погибших участников боевых действий, отдельные категории молодёжи до 35 лет, инвалиды, граждане, находящиеся под риском увольнения, безработные и ищущие работу.

По состоянию на сентябрь текущего года одобрено центрами занятости населения более 137 тыс. заявлений, приступили к обучению 72 тысячи человек, или 70% от плана. Завершили обучение 18 тысяч человек, из них 12 тысяч нашли работу в период обучения или после его завершения.

Кроме того, реализуются мероприятия по стимулированию найма отдельных категорий граждан. На единую цифровую платформу «Работа России» поступило порядка 46 тыс. заявлений от 14 тыс. работодателей на 135 561 рабочее место. Наибольшее количество рабочих мест заявлено в сфере образования.

Центрами занятости населения выдано около 61 тыс. направлений, по которым принято на работу 40 111 граждан, или 222,5% от установленного плана.

По состоянию на сентябрь 2024 года к реализации программы повышения трудовой мобильности граждан приступил 71 регион. Было предложено переехать в другой субъект Федерации или в пределах одного субъекта 161 тысяче человек.

Также проводятся мероприятия по организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. 237 предприятий участвуют в организации временных работ, воспользовались мерой более 4 тысяч человек, или 116,5% от плана.

Кроме того, реализуются мероприятия по организации общественных работ для безработных граждан. 1053 предприятия принимают участие в организации общественных работ, мерой воспользовались более 8 тысяч человек, или 100,7% от плана. Наиболее востребованные направления работ – озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения, заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции.

«В национальных проектах “Кадры„ и “Молодёжь и дети„, которые стартуют с 1 января 2025 года, а также во всех национальных проектах, включая национальные проекты технологического суверенитета, есть мероприятия, которые связаны с кадровым обеспечением соответствующих отраслей. Меры содействия занятости, которые принимаются сейчас, преобразуются и интегрируются с 1 января 2025 года в национальный проект “Кадры„», – подчеркнула Татьяна Голикова.

По итогам заседания федеральным органам исполнительной власти и регионам было поручено внести предложения по совершенствованию реализации активных мер содействия занятости в целях наиболее полной их интеграции в национальный проект «Кадры».

Марат Хуснуллин: До конца года количество благоустроенных пространств в новых регионах вырастет до 82

В этом году завершится благоустройство 53 общественных пространств в новых регионах – это парки, скверы, дворы. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по благоустройству семи территорий – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Их открытие запланировано на 2025 год. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В новых регионах активно ведётся работа по созданию комфортной городской среды. Регулярно бывая с рабочими поездками в этих субъектах, наблюдаю, как буквально на глазах идёт их преображение. Только в прошлом году привели в порядок 29 пространств. Обновляют территории в том числе благодаря участию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году количество благоустроенных пространств планируем увеличить до 82», – отметил вице-премьер.

По словам Марата Хуснуллина, на территории ДНР расположено 24 объекта, которые вошли в программу благоустройства. Так, например, в концепции проекта «Возрождение Летнего парка. Город Волноваха, ДНР» акцент сделан на сохранении исторических памятных мест и создании новых функциональных зон. Планируется установить фонтан на центральной аллее и зеркальный арт-объект в форме спирали.

В Запорожской области облагородят 15 объектов, включая экопарк в Мелитополе. Там планируют развить зоны отдыха и добавить новые природные и городские элементы.

В ЛНР в этом году завершатся работы на девяти территориях. Так, например, в городе Антраците проходит благоустройство сквера им. Т.Г.Шевченко. Там обновляют всю инфраструктуру, а также проводят работы по дополнительному озеленению.

В Херсонской области благоустроят пять объектов. В частности, в посёлке городского типа Каланчак ведут работы в парке отдыха. Там обустраивают танцевальную и детскую площадки, а также места для игры в шахматы.

«Благоустройство позволит не только создать комфортные, безопасные и красивые пространства, но также повлияет на различные сферы жизни людей, в том числе экономическую и социальную. При этом отмечу, что завершён первый проект – победитель конкурса: благоустройство парка “Молодая гвардия„ города Краснодона, ЛНР», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о развитии отечественной кинематографии

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня на стратегической сессии поговорим о том, как развивается российская кинематография. Какие необходимы дополнительные решения, чтобы отечественных фильмов становилось больше. И что не менее важно, чтобы они отвечали требованиям времени и запросам зрителей.

После распада СССР поток западных лент на российский рынок значительно увеличился. Они быстро отодвинули национальные кинофильмы на второй план. Благодаря поддержке государства ситуацию удалось переломить. До 2019 года доля российского кино в кинотеатрах росла, достигнув почти 30%. Фактически была сформирована база, которая позволила оперативно возместить потери рынка из–за ушедших из России пару лет назад крупнейших зарубежных производителей. Уже через год после этого сборы наших фильмов от показов в стране выросли практически в три раза.

Доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается. Как отметил глава государства, «это важно и для индустрии – такой интересной и креативной, но это важно и по содержанию». Что действительно так: только наши мастера и деятели искусства могут по–настоящему передать российскую историю, культурный код, традиции и ценности.

Сейчас в кинотеатрах страны бóльшая часть фильмов – 80% – отечественные.

Благодаря нашим режиссёрам и постановщикам, актёрам и сценаристам, операторам на экраны выходят качественные продукты.

Правительство оказывает существенную помощь индустрии. По поручению Президента за последние шесть лет по линии Министерства культуры было профинансировано производство свыше 1700 кинолент разных жанров. Ещё около 300 – за счёт Фонда кино, но это именно те фильмы, которые и собирают кассу отечественного кинопроката.

Только в прошлом году картины, созданные при государственной поддержке, посмотрели около 57,5 миллиона зрителей.

Многое делается, чтобы гражданам стало доступнее знакомство с киноискусством. Для этого в небольших населённых пунктах, где проживает менее полумиллиона человек, кинозалы оснащаются современным оборудованием. Свыше 1300 уже модернизированы в 83 регионах с 2015 года. До конца текущего техника поступит ещё в 91, включая 10 – в новых российских субъектах. Люди смогут на большом экране увидеть воплощение творческих идей. А привлечь молодёжную аудиторию на отечественное кино помогает проект «Пушкинская карта».

Уважаемые коллеги!

Успех российского кинематографа, говорим ли мы о фильмах для показа в кинотеатрах или о сериалах, измеряется не просто количеством выпущенных лент и объёмом кассовых сборов. Роль кино сегодня гораздо выше. У него не только развлекательная функция. Хорошие фильмы позволяют получить новые знания, познакомиться с культурой, историей и искусством. Учат думать, сопереживать и видеть разнообразие мира, расширяют кругозор. Они важны и для воспитания молодого поколения.

Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям. И при этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам и быть востребованным, интересным, креативным. И конечно, надо продолжить формировать условия для развития индустрии, улучшения её экономических показателей, так как это является базой для успешного продолжения творческой деятельности наших кинематографистов.

Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по пространственному развитию Российской Федерации

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня мы рассмотрим вопросы обеспечения сбалансированного развития российских территорий. Эти темы имеют крайне важное значение для достижения национальных целей, которые перед нами поставил глава государства и которые обозначены в майском указе Президента. И для повышения качества жизни в городах и сёлах.

Весной мы подробно обсудили основные региональные приоритеты, а также подходы к мастер-планированию населённых пунктов, созданию точек роста экономики. Все наработанные тогда решения составили основу актуализированной Стратегии пространственного развития нашей страны.

Подготовленный документ учитывает текущую ситуацию и современные вызовы. Все меры и мероприятия, которые вошли в него, конечно, должны быть синхронизированы с обновлёнными отраслевыми стратегиями, национальными проектами, государственными программами, а также с имеющимися планами строительства инфраструктуры.

Беспрецедентные санкции за последние два года привели к сокращению товарооборота России с Западом. За этот же период с дружественными странами он увеличился более чем на 50%. По оценкам экспертов, к 2030 году объёмы торговли с государствами-партнёрами вырастут в 2,5 раза.

Такие тенденции оказывают серьёзное влияние на ситуацию в регионах. Кардинально меняется логистика перевозок. Растёт значимость территорий, через которые проходят новые международные транспортные коридоры. В частности, в восточном и Азово-Черноморском направлениях. Расширяются перспективы портовых городов, в том числе вдоль Северного морского пути.

Появляются центры экономической активности там, где раньше их никогда не было. Усиливается также индустриальный потенциал Поволжья, Урала, Сибири. Раскрывается уникальная туристическая привлекательность Алтая, Северного Кавказа, Крыма, многих других регионов и областей страны.

Глава государства в Послании Федеральному Собранию в числе важных приоритетов назвал поддержку средних и малых городов, сельских территорий, Арктики, Дальнего Востока и, конечно, новых регионов, которые обладают большими возможностями в целом ряде сфер, включая агропромышленный комплекс.

Качество жизни всех наших граждан – независимо от места их проживания – должно быть достойным. И в северных широтах, малонаселённых и труднодоступных районах его важно обеспечить на уровне не ниже среднероссийского.

Чтобы молодые люди получали знания в комфортных условиях, могли овладевать современными профессиями. Чтобы создавались высокотехнологичные рабочие места. Были доступны и медицинские учреждения различного профиля. И, соответственно, уровень медицинских услуг, обслуживания был на таком же уровне, как и во всех регионах страны. Чтобы строились жилые дома, культурные и спортивные объекты.

Вместе с тем необходимо продолжать активное развитие и крупных агломераций. Именно в них концентрируются инновации. Зарождается и крепнет новая экономика, включая креативные индустрии. Там традиционно выше уровень производительности труда, что во многом способствует выполнению значимых инвестиционных проектов.

Чтобы помочь регионам сохранить динамику роста, применяем широкий набор инструментов и мер поддержки.

Это и специальные государственные программы для Арктики, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма, Севастополя, Калининградской области, а также для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. И индивидуальные программы для ряда российских субъектов. И также мероприятия по комплексному освоению сельских территорий.

По поручению Президента разрабатываем единые стандарты обновления опорных населённых пунктов, готовим и реализуем мастер-планы городов, строим инфраструктуру, запускаем механизмы для стимулирования частных инвестиций и, конечно, особое внимание уделяем подготовке кадров.

Ещё одна из задач, которые были поставлены главой государства, касается создания цифровой платформы управления комплексным социально-экономическим и пространственным развитием населённых пунктов. Она позволит существенно повысить эффективность принятия решений.

Раскрытие потенциала регионов имеет ключевое значение для успешного формирования экономики предложения, повышения благосостояния граждан.

И конечно, здесь очень важен системный подход. С обязательным учётом специфики и прогнозных потребностей территорий. Действовать нужно сразу по многим направлениям – во взаимодействии с губернаторами, с Государственным советом – от улучшения городской среды и социальной сферы до расширения транспортной, промышленной инфраструктуры и своевременной модернизации объектов электрогенерации, сетевого хозяйства, обеспечения надёжных линий связи.

Уважаемые коллеги!

При подготовке масштабных планов качественного преображения страны очень важно учитывать мнения людей и бизнеса. Чтобы получить обратную связь, с нами в режиме видеоконференции участвуют губернаторы российских субъектов. Все обоснованные предложения и замечания будут учтены коллегами. Не позднее декабря Стратегия пространственного развития России должна быть утверждена.

Обращение глав государств – участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Мы, главы государств – участников Содружества Независимых Государств, призываем народы государств Содружества и народы мира не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма, пресекать попытки развязывания новой мировой войны.

80 лет назад была одержана историческая Победа многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. Эта война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества, унесла жизни миллионов наших соотечественников, погибших на фронтах войны, в партизанских отрядах, под бомбежками, замученных в оккупации и концентрационных лагерях, умерших от холода и голода.

Тяжелейшая из войн в истории человечества победоносно завершилась в мае 1945 года во многом благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию наших народов. Боевое братство и трудовой подвиг обеспечили Победу в Великой Отечественной войне. Мы гордимся тем, что, пройдя через все испытания, народы наших государств внесли неоценимый вклад в достижение окончательной Победы над фашизмом.

Отмечая особое значение антигитлеровской коалиции как уникального исторического объединения усилий государств с различными политическими системами в противодействии общечеловеческой угрозе, напоминаем, что деяния главных нацистских преступников, несущих всю полноту ответственности за развязывание и ведение Второй мировой войны, Приговором Международного военного трибунала были признаны преступными.

Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения, установленные в Приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Сегодня нельзя забывать принципиальных оценок преступной деятельности нацистских главарей, которые даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН.

Попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на Советский Союз и нацистскую Германию аморальны и кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от «коричневой чумы».

Решительно осуждаем стремление оправдать истинных виновников войны, приуменьшить роль наших народов в разгроме нацизма, реабилитировать пособников гитлеровских палачей и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности.

Мы, главы государств – участников CHГ, обращаемся к народам стран Содружества и мировой общественности с призывом осуждать и не допускать фальсификации истории, решительно противодействовать оправданию и прославлению нацистского, фашистского и им подобных националистических движений, их последователей, в том числе возведению памятников и мемориалов, пропагандирующих расизм, религиозную дискриминацию, ксенофобию и связанную с ними нетерпимость во всех ее формах и проявлениях.

Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, и настоятельно призываем к уважению к мемориалам и захоронениям независимо от их местонахождения, обеспечению беспрепятственного доступа к ним, недопущению актов вандализма и их уничтожения.

Призываем осуждать и привлекать к ответственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей и прославляет нацистских преступников и их приспешников.

В этой связи приветствуем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», а также выражаем приверженность целям и принципам Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Рассматриваем широкую поддержку этих важных документов как подтверждение решимости международного сообщества не допустить повторения трагических ошибок прошлого и строить будущее на объединительных началах.

Наш общий долг – свято чтить память погибших за свободу и мир на Земле, всеми силами защищать правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни, всемерно крепить единство всех людей доброй воли в борьбе против любых проявлений нацизма и неонацизма, а также угрозы новой мировой войны.

Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ

1. Решение «О председательстве в Содружестве Независимых Государств».

2. Протокольное решение «О проведении очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств».

3. Решение «Об Обращении глав государств – участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

4. Решение «О деятельности Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества».

5. Решение «Об объявлении Культурной столицей Содружества в 2025 году города Лачин (Азербайджанская Республика), в 2026 году – города Мегри (Республика Армения), в 2027 году – города Молодечно (Республика Беларусь)».

6. Конвенция о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники Содружества Независимых Государств.

7. Протокол о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.

8. Решение «О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области дерадикализации на 2025–2027 годы».

9. Решение «Об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2027 года Годом правового просвещения».

10. Решение «О Председателе Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств».

11. Решение «О Руководителе Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств».

12. Решение «О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта гражданского назначения».

13. Решение «О почетном звании Содружества Независимых Государств «Город трудовой славы. 1941 – 1945 гг.».

14. Протокольное решение «О награждении Грамотой Содружества Независимых Государств».

Выступления на заседании Совета глав государств – участников СНГ в широком составе

В.Путин: Уважаемые коллеги! Друзья!

В ходе завершившегося только что заседания в узком формате мы предметно и откровенно обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, обменялись мнениями по региональной и международной проблематике. Согласованы важные решения, определяющие развитие СНГ как на предстоящий год, так и на перспективу.

Содружество Независимых Государств развивается. Все собравшиеся здесь лидеры выступают за дальнейшее углубление Содружества. Мы видим, что нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения.

Участники Содружества действуют исключительно на принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства, успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качества жизни наших граждан.

Во многом именно благодаря этому нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже расширить наработанные за долгие годы проживания в составе единого государства экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи.

Сегодня уже не раз отмечалось, что на всём пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая да и вообще экономическая динамика. Хорошими темпами растёт ВВП участников Содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи.

Например, товарооборот России со странами СНГ только за семь месяцев вырос на внушительные 7,7 процента, до 63,2 миллиарда долларов, – это несмотря на волатильность глобальных рынков.

Компании наших стран реализуют взаимовыгодные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сообща осуществляют программы импортозамещения. Выстраивается независимая от внешних факторов финансовая система, ориентированная на использование национальных валют.

Естественно, сотрудничество государств Содружества не ограничивается экономикой. Успешно развивается взаимодействие на гуманитарном треке, которое основывается на глубоком взаимном интересе народов наших стран к культуре и традициям друг друга.

Мы все понимаем важность сохранения памяти об общей истории и многое для этого делаем. В следующем году отмечается 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этой связи по итогам нашего заседания будет принято совместное обращение к народам Содружества и мировой общественности. По данному вопросу подробно выступит Александр Григорьевич Лукашенко.

Также утвердим решение об учреждении в странах СНГ почётного звания «Город трудовой славы», которое будет присваиваться за коллективный вклад за бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны.

На нашем собрании выступит и Председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, которая расскажет о работе Межпарламентской Ассамблеи СНГ, о том, что делается по линии этой структуры для укрепления интеграционного сотрудничества, гармонизации законодательств, повышения эффективности правового регулирования в государствах объединения.

Важнейшим направлением деятельности Содружества является обеспечение безопасности и охраны правопорядка. Ключевую роль здесь играет тесное взаимодействие по линии компетентных органов и профильных служб.

В этом контексте хотел бы отметить принимаемую нами сегодня программу сотрудничества в области дерадикализации, подготовленную по инициативе Президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева. Она нацелена на недопущение легитимизации радикальных и экстремистских течений и на выстраивание межконфессионального диалога.

В нынешней непростой ситуации в мире крайне важно, что все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН. Мы на постоянной основе координируем позиции по ключевым глобальным и региональным проблемам, причём наши подходы к ним традиционном близки или полностью совпадают.

Вслед за Россией председательство в СНГ с 1 января 2025 года переходит к нашим таджикистанским друзьям. И мы, конечно, хотели бы пожелать Президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону и всем нашим коллегам в Таджикистане всяческих успехов. Будем оказывать всё необходимое зависящее от нас содействие.

Позвольте передать слово Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Пожалуйста.

А.Лукашенко: Уважаемый Владимир Владимирович! Главы делегаций!

Позвольте поблагодарить за право представить Обращение глав государств СНГ в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне нашей стране.

Нашей стране это право дано самой историей – историей советской республики, первой принявшей удар дивизий вермахта, первой задержавшей их победоносное шествие по Европе. Это право нам дали герои, насмерть стоявшие в Брестской крепости и на подступах всех белорусских городов, закрывая путь на Москву.

Плечом к плечу с белорусами сражались представители 70 национальностей, и каждый знал, что он противостоит абсолютному мировому злу. Сегодня имена многих увековечены в названиях проспектов и улиц белорусских городов, в наших памятниках и мемориалах. Среди них – маршал Победы Георгий Жуков, Герои Советского Союза азербайджанец Рафиев, армянин Авакян, казах Искалиев, киргиз Асаналиев, таджик Азизов, туркмен Аннаев, узбек Якубов и многие другие.

Мы помним своих героев. Но помним и боль, горе, страдания миллионов наших с вами соотечественников. Каждые 30 секунд колокол Хатыни напоминает нам о том, что свыше 600 белорусских деревень были сожжены вместе с женщинами, детьми и стариками.

Сколько бы лет ни прошло, мы и сегодня слышим эхо немого крика о помощи обессиленных жителей блокадного Ленинграда, плач миллионов советских матерей и детей, чьи сыновья, дочери и отцы не вернулись с полей сражений.

Число жертв той войны ужасает. Что ещё страшнее, оно не закрыто. На территории Беларуси мы продолжаем находить массовые захоронения сотен и тысяч замученных и расстрелянных. Такая же работа ведётся в России, в других странах Содружества.

А в это время в некоторых странах освобождённой Европы чествуют легионеров СС. Неонацисты открыто маршируют по улицам, сносят, оскверняют памятники воинам-освободителям. Участвующая в этом шабаше молодёжь, воспитанная в духе национального превосходства и реваншизма, не имеет ни малейшего представления о ходе истории. Они не знают, что вместе с советскими людьми сражались их предки: те же прибалты, поляки, бельгийцы и даже немцы. Их заставили забыть, что фактом своего рождения они обязаны советским воинам, заплатившим жизнью за мир на их земле, за свободу их стран и за будущее их народов.

Украсть память – можно, правду украсть – невозможно. Не будь героизма советского народа, не было бы тех государств и людей, которые делают всё, чтобы дискредитировать подвиг советского народа и забрать нашу Великую Победу, которая нас так объединяет. Мы знаем почему: историческая правота наших народов является препятствием в реализации долгосрочных геополитических планов Запада, в которых нет места другим сильным державам.

В ответ на эти действия в конституцию Беларуси внесены положения о защите исторической правды и памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Приняты законы о недопущении реабилитации нацизма и геноциде белорусского народа.

К счастью, в понимании важности защиты подвига наших народов и нашей общей памяти мы абсолютно сегодня едины. Мы делали это во имя мира. Во имя мира мы принимаем сегодняшнее Обращение. Оно в полной мере отвечает интересам не только нашего Содружества, но и всего человечества, которое как никогда находится на грани новой катастрофы.

Убеждён, что этот значимый политический шаг продемонстрирует правдивую оценку роли народов наших стран в Победе над фашизмом, уважение к общему историческому прошлому и конструктивное отношение к совместному в будущем.

Благодарю вас за внимание.

В.Путин: Спасибо большое.

Пожалуйста, слово Валентине Ивановне Матвиенко.

В.Матвиенко: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые главы государств – участников СНГ!

Прежде всего позвольте поблагодарить вас за возможность выступить на заседании Совета глав государств и, конечно, за то постоянное высокое внимание, которое вы уделяете укреплению межпарламентского сотрудничества наших стран.

Содружество Независимых Государств всей своей историей и принципами работы демонстрирует наглядный положительный пример взаимоуважительного и конструктивного взаимодействия. В первую очередь это, безусловно, заслуга лидеров государств – участников СНГ, но немаловажную роль в обеспечении этих процессов призваны играть и парламентарии.

Более трёх десятилетий Межпарламентская Ассамблея СНГ является эффективной площадкой для диалога законодателей, обмена опытом и успешными практиками, укрепления дружбы и взаимопонимания. Всё это время мы работаем плечом к плечу, как одна большая команда единомышленников. У нас сложилась целая палитра востребованных направлений и форматов сотрудничества.

Нет никаких сомнений, что и в новых реалиях, в которых мы сейчас живём, опыт и инициативы Межпарламентской Ассамблеи будут всецело способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между народами наших стран.

Ключевым направлением деятельности МПА СНГ остаётся гармонизация и сближение национальных законодательств государств-участников, создание общего правового пространства. Разработка модельных законодательных актов и рекомендаций ведётся на постоянной основе.

На сегодняшний день ассамблеей уже принято почти 700 таких документов, существенная часть из них разрабатывалась в соответствии с межгосударственными программами, другими документами СНГ, принимаемыми высшими уставными органами Содружества.

Кроме того, Межпарламентская Ассамблея СНГ подготовила 28 проектов актов международного характера, большинство из которых легли в основу конвенций, соглашений и стратегий, утверждённых на уровне Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.

Разумеется, модельное законодательство носит рекомендательный характер и никак, ни в какой мере не ограничивает суверенитет стран СНГ. Но оно даёт возможность выстроить по-настоящему гармоничное развитие на пространстве Содружества.

Более того, мы видим, что большинство из разработанных ассамблеей модельных актов используется при формировании и донастройке национальных законодательств. Модельные законы используются и в правоприменительной практике, зачастую служат ориентиром для разрешения сложных правовых ситуацией. Например, ссылки на такие документы можно встретить в решениях конституционных судов ряда стран Содружества.

Важной миссией МПА СНГ является наблюдение за выборами. Участие независимых наблюдателей в электоральных процессах выполняет, я бы сказала, функцию двойного назначения. С одной стороны, оно обеспечивает легитимность формирования власти, а с другой – создаёт мощный заслон на пути вмешательства недружественных стран в выборные процедуры, исключает все возможные однобокие спекуляции на этой теме.

За 30 лет с начала работы по мониторингу наблюдатели от МПА приняли участие в наблюдении за подготовкой и проведением более чем 100 президентских и парламентских избирательных кампаний.

Эффективной формой продвижения интеграционных процессов является проведение под эгидой МПА СНГ крупных международных мероприятий. В их числе Невский международный экологический конгресс, Горный форум, конференции по антитеррористической тематике. Особого внимания заслуживает Евразийский женский форум, который недавно прошёл уже в четвёртый раз и стал рекордным и по количеству участников, и по количеству мероприятий. В нём приняли участие представительницы 126 стран и 21 международной организации. Мы обязательно будем наращивать объединительный потенциал таких форматов.

Хочу подчеркнуть, что наша молодёжь также самым активным образом вовлечена в интеграционные процессы. Расширяется Международный культурно-образовательный форум стран СНГ «Дети Содружества», проходит по очереди в каждом из государств СНГ. Уже более десяти лет, с 2012 года, в Межпарламентской Ассамблее действует Молодёжная парламентская ассамблея государств – участников СНГ, которая объединяет молодых парламентариев. Это замечательная школа встреч, изучение лучших практик в законодательстве, конечно же, дружба.

Но, пожалуй, самым ярким символом единства и дружбы нашей молодёжи является хотя и молодой, но невероятно востребованный проект «Поезд памяти». Цифры говорят сами за себя: всего за три года его существования число стран – участниц проекта выросло в четыре раза. В этом году «Поезд» взял в дорогу старшеклассников из всех стран СНГ – ребята из всех стран СНГ участвовали в этом проекте – и дал ребятам уникальную возможность в формате исторического путешествия познакомиться с нашей общей историей, священными подвигами наших предков и, конечно, обрести друзей.

И мы убедились за время реализации этого проекта, что у самих ребят есть большой запрос на изучение истории. Они хотят знать подлинную правду о событиях военных лет, стремятся побывать на местах боевой славы, и такое искреннее желание мы, конечно, обязательно должны и дальше поддерживать. По решению Совета глав государств – сегодня об этом уже Александр Григорьевич [Лукашенко] сказал – следующий год объявлен годом 80-летия Победы. Это, конечно, знаковый, большой юбилей, и через «Поезд памяти» он тоже пройдёт красной нитью. Мы хотим в следующем году пригласить к участию в проекте ребят из всех бывших республик Советского Союза – всех, с кем наши отцы и деды побеждали нацизм. Надеюсь, нам это удастся. Прошу вас, уважаемые главы государств, поддержать этот проект.

Хочу также отметить, что МПА СНГ прилагает значительные усилия для развития гуманитарного сотрудничества. Штаб-квартира ассамблеи в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге стала местом проведения знаковых международных мероприятий, дней культуры, различных конференций, посвящённых видным историческим деятелям стран Содружества, деятелям культуры, искусства.

Заметным событием прошлого года – Года русского языка как языка межнационального общения в СНГ – стала организованная МПА международная конференция «Русский язык – основа интеграционного диалога в регионе Содружества Независимых Государств». Мы планируем эту конференцию делать регулярной.

Не менее энергично развивается и международная деятельность ассамблеи. Мы активизировали работу в межпарламентском союзе, а также с парламентскими ассамблеями стран Азии, Африки, Латинской Америки. В этом году мы приняли положение о статусе наблюдателя при МПА СНГ, и у нас есть уже целый ряд предложений парламентских ассамблей государств, которые хотели бы получить статус наблюдателя в нашей ассамблее.

Считаю, что успешный опыт и наработки МПА СНГ могут быть широко использованы и в работе других парламентских объединений, например, в рамках парламентского измерения БРИКС, которое получило мощный импульс к развитию на недавно прошедшем в Санкт-Петербурге десятом Парламентском форуме БРИКС, к участию в котором мы пригласили все парламенты, представленные в Межпарламентской Ассамблее СНГ, они принимали в этом самое активное участие.

Уважаемые главы государств Содружества!

Хочу вас заверить, что мы и дальше будем прилагать все усилия, чтобы ассамблея максимально эффективно и качественно работала на укрепление сотрудничества в странах СНГ, и надеемся на вашу дальнейшую поддержку.

Благодарю вас за внимание.

Выступления на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Рад всех вас приветствовать в Москве на очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое российская сторона принимает в качестве председателя в Содружестве.

Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации. Для нас страны Содружества – самые близкие соседи, друзья, стратегические партнёры, и мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества.

Именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий. Мы благодарны всем присутствующим здесь коллегам за поддержку и деятельное участие в работе по их реализации.

Сегодня у нас весьма насыщенная повестка дня. Естественно, уделим большое внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ.

Уверен, что у нас есть все возможности для запуска новых, крупных, взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре.

Также обменяемся мнениями по широкому спектру других актуальных тем Содружества: от обеспечения общей безопасности до сотрудничества в сфере культуры, гуманитарной области.

Обсудим конкретные шаги, направленные на расширение партнёрства во всех этих областях.

И конечно, поговорим о том, что ещё следует предпринять для повышения эффективности Содружества и его структур. Примем ряд организационных решений.

Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом. Поговорим, конечно, и на эти темы.

Сейчас хотел бы предоставить слово Генеральному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву для информации о повестке дня заседания и порядке его работы.

Пожалуйста, Сергей Николаевич.

С.Лебедев: Глубокоуважаемые главы делегаций!

На основании предложений государств и органов Содружества на ваше рассмотрение предлагается проект повестки дня сегодняшнего заседания, состоящий из 14 вопросов.

Хочу сообщить, что все документы прошли необходимую экспертную проработку. Как и требуется, они одобрены на уровне Совета министров иностранных дел, а кадровые назначения согласованы профильными отраслевыми советами.

Уважаемые главы государств!

В соответствии с действующим положением о Комиссии по правам человека СНГ вам в качестве информационного материала представлен ежегодный доклад этой комиссии. Он у вас на столах в папке с документами.

Теперь о порядке нашей дальнейшей работы. Сейчас вносится предложение: в узком формате после обмена мнениями глав делегаций о взаимодействии в рамках нашего Содружества рассмотреть второй и третий вопросы: о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2025 году и о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ.

Что касается заседания в широком формате, предлагается рассмотреть два вопроса. Это проект обращения глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Это четвёртый вопрос повестки дня. С сообщением по данному вопросу выступит Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Предлагается рассмотреть также пятый вопрос: о деятельности Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ по укреплению интеграционного сотрудничества. Краткий доклад по этому вопросу нам доложит председатель Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ Валентина Ивановна Матвиенко.

После этого – с учётом полной согласованности рассматриваемых документов – можно будет приступить к процедуре их подписания без обсуждения.

Таковы предложения исполкома СНГ по повестке и регламенту настоящего заседания Совета глав государств. Просил бы рассмотреть.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Уважаемые коллеги, есть ли какие-то замечания к тому, что было сказано Лебедевым Сергеем Николаевичем? Есть ли какие-то предложения или дополнения к предложенной повестке дня?

Реплика: Принимается.

В.Путин: Спасибо.

Поступило предложение принять повестку дня. Нет других замечаний? Нет. Спасибо. По этой повестке будем сегодня работать.

<…>

Отмечу заметное улучшение макроэкономических показателей государств – участников СНГ, а также рост взаимных торговых и инвестиционных обменов в рамках Содружества.

Так, за первое полугодие совокупный ВВП наших стран увеличился на 4,7 процента, инвестиции в основной капитал – на 11,2 процента, промышленное производство выросло на 4,3 процента, объём грузоперевозок – на 4,9 процента, оборот розничной торговли – на 8,6 процента. Это в целом хорошие показатели.

Общими усилиями создаётся устойчивая и независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура, расширяется использование во взаимных расчётах национальных валют. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85 процентов и продолжает увеличиваться.

Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения – и тем самым укрепляется технологический суверенитет нашей страны. Всё это имеет крайне важное значение в условиях сложной внешнеэкономической, внешнеполитической – вообще внешней конъюнктуры, беспрецедентного давления со стороны некоторых стран в области прежде всего экономики.

Ключевым направлением совместной работы по линии Содружества традиционно является борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией. Этому способствует налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых структур и компетентных органов наших стран. Так, в августе-сентябре в Узбекистане успешно проведены учения СНГ «Восток-Антитеррор – 2024».

Весьма своевременной стала и инициатива Президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева по разработке в рамках СНГ программы сотрудничества в области дерадикализации. Исхожу из того, что мы примем сегодня решение об утверждении этой программы.

Продолжают динамично развиваться гуманитарные связи на пространстве СНГ. Углубляется партнёрство в науке и образовании, культуре и туризме. Российское председательство всячески этому содействует. В частности, в сентябре в Уфе был проведён масштабный Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ.

Большую роль в продвижении сотрудничества играет и деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ, что подтвердило её очередное заседание, которое весьма результативно прошло 12 июля этого года в Санкт-Петербурге.

Каждый год мы выбираем культурную столицу Содружества, которая становится центром проведения ярких творческих и гуманитарных мероприятий, привлекающих живой интерес граждан всех наших стран. Сейчас это Самарканд, а в следующем году в соответствии с предложенным на наше утверждение проектом решения эстафету примет азербайджанский Лачин, затем, в 2026 году, – армянский Мегри, в 2027-м – белорусский Молодечно.

Многое делается для расширения спортивных обменов, что крайне важно в условиях политизации данной сферы. Признательны коллегам по Содружеству за направление сборных команд на состоявшиеся в России Игры БРИКС, турнир «Дети Азии», ралли «Шёлковый путь», а также мультиспортивные Игры будущего.

Напомню, что нынешний год провозглашён в СНГ Годом волонтёрского движения, и российское председательство старалось наладить систему взаимодействия в этой сфере.

Учреждена профильная межгосударственная рабочая группа, проведён целый ряд молодёжных и волонтёрских акций. Странам СНГ стали доступны возможности российской онлайн-платформы dobro.org, позволяющей волонтёрам по всему миру обмениваться опытом и объединять усилия для реализации совместных проектов.

Можно было бы поддержать предложение о создании в рамках СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сделать ежегодными форумы волонтёров стран Содружества, а для наиболее значимых волонтёрских инициатив ввести отдельные гранты по линии Фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

Во всех наших странах понимают важность сохранения общей истории и недопущения её фальсификации. Молодёжь, безусловно, должна знать о достижениях наших народов во время длительного периода жизни в едином государстве, о подвигах наших отцов, прежде всего в годы Великой Отечественной войны.

В 2025 году мы совместно отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В странах Содружества это будет Год мира и единства в борьбе с нацизмом. В этой связи по инициативе России на ваше рассмотрение представлен проект Обращения глав государств по случаю юбилея Победы.

Другое наше конкретное предложение – учредить в СНГ почётное звание города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Безусловно, это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов, всех тех, кто работал в тылу, помогал разгрому врага.

Мы с вами многократно говорили о том, что – и вчера вечером Президент Таджикистана ещё раз вспомнил – Победа в Великой Отечественной войне – это общее достояние всех народов Советского Союза.

Кроме того, в целях сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвящённых подвигам наших воинов, предлагаем составить общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны. Как вариант такой реестр можно создать на базе работающей с 2016 года российской интернет-платформы «Место памяти».

И ещё хотел бы добавить. Как вы помните, год назад в Бишкеке мы подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Хочу ещё раз высказать слова благодарности за эту инициативу Президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Это, мне кажется, очень полезная, важная инициатива, поскольку русский язык для нас является языком межнационального общения. Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан этот договор уже ратифицировали. Надеюсь, остальные наши друзья, страны-участницы, завершат соответствующие внутригосударственные процедуры, чтобы договор вступил в силу.

Разумеется, большое значение имеет тесная координация стран Содружества на внешнеполитическом треке. Этому способствуют регулярные совещания министров иностранных дел, межмидовские консультации, в ходе которых осуществляется сверка часов по насущной проблематике и региональным вопросам, вырабатываются согласованные подходы для продвижения в ООН и на других многосторонних площадках.

Все вы, конечно, уважаемые коллеги, знаете, что Россия в текущем году председательствует в БРИКС. Эта организация набирает обороты, становится очень привлекательной для очень многих стран. Как вы знаете, расширили эту организацию в прошлом году, теперь в ней будут участвовать все новые члены и те, кто заинтересован в подключении к работе этого уважаемого международного форума. Будем рады видеть всех присутствующих здесь лидеров на встрече в формате «аутрич/БРИКС плюс», которая состоится 23–24 октября в Казани.

Считаем, что налаживание тесного сотрудничества с БРИКС всех стран – участниц СНГ идёт в интересах укрепления позиций нашего Содружества в мировых делах.

Заседание Совета глав государств – участников СНГ

В Большом Кремлёвском дворце проходит заседание Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств.

Перед началом заседания состоялась церемония совместного фотографирования участников.

Саммит СНГ открылся встречей в узком составе. В ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизии Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций стран – участниц объединения.

По окончании переговоров Владимир Путин вручил Грамоту СНГ председателю совета руководителей информационных агентств СНГ Андрею Кондрашову и орден Дружбы заместителю Генерального секретаря СНГ Ильхому Нематову.

По итогам саммита СНГ подписан пакет документов, в том числе Обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Встреча с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

На полях саммита СНГ состоялась беседа Владимира Путина с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В.Путин: Уважаемый Никол Владимирович! Уважаемые коллеги, друзья!

Мы очень рады вас всех приветствовать в Москве и в рамках работы лидеров стран СНГ провести двустороннюю встречу.

Только что мы с Николом Владимировичем обсуждали текущие вопросы с глазу на глаз, но в таком широком составе есть возможность поговорить по всем принципиальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Начать, конечно, видимо, целесообразно с вопросов экономического характера. Торгово-экономические отношения развиваются весьма энергично, успешно. Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос в два с половиной раза, превысив 8,3 миллиарда долларов. Если в таком темпе будем двигаться, то это означает, что торговый оборот этого года может составить 14–16 миллиардов долларов. Это рекордный показатель.

Россия – ведущий иностранный инвестор в экономику Армении, около четырёх миллиардов долларов накопленные инвестиции, и то, что происходит и в рамках межправкомиссии, и в рамках делового совета, даёт соответствующие хорошие результаты.

Конечно, очень важен аспект гуманитарного сотрудничества. Мы сейчас поподробнее об этом поговорим. Никол Владимирович считает, что здесь нам нужно наращивать некоторые упущенные моменты, связанные с сотрудничеством в образовательном пространстве. Мы предоставим потом слово нашим коллегам и обсудим это поподробнее.

Ещё раз добро пожаловать!

Н.Пашинян: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Очень рад констатировать, что в течение последних месяцев у нас состоялся довольно-таки активный политический диалог. Вице-премьер Оверчук приехал к нам в Ереван. Состоялось не только заседание межправительственной комиссии по [экономическому] сотрудничеству, но и довольно содержательно мы поговорили фактически по всем вопросам нашей повестки.

В начале октября в Ереване состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС. На полях этого совета мы довольно-таки содержательно обсуждали вопросы нашего сотрудничества и повестки Республики Армения и Российской Федерации с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным.

Сегодня, конечно же, очень хорошая возможность как-то обобщить эти обсуждения. Очень рад этой возможности.

Спасибо большое.

В.Путин: Благодарю Вас и, Никол Владимирович, жду Вас в Казани на саммите БРИКС.

Н.Пашинян: Спасибо большое.

В.Путин: Надеюсь, это будет и полезно, и интересно – много контактов. И двустороннюю проведём встречу, и будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе.

Встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

В Кремле на полях саммита глав государств – участников СНГ Владимир Путин встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В.Путин: Уважаемый Ильхам Гейдарович! Уважаемые друзья, коллеги!

Мы очень рады всех вас приветствовать в Москве. Как и договаривались во время моего визита в Баку, проводим сегодня [встречу].

Мы сейчас с Президентом говорили, что называется, и с глазу на глаз, вчера вечером ещё неформально [общались], так или иначе затрагивали вопросы, связанные с текущим статусом наших отношений.

Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно, мы отмечали это ещё во время визита в Азербайджан: четыре с лишним – 4,3 – миллиарда долларов торговый оборот, четыре с лишним миллиарда – наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику, много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Они все перспективные, они все реальные, живые проекты – и двусторонние, и многосторонние.

Мы очень рады, что на полях встречи глав стран Краткая справка Содружество Независимых Государств (СНГ) СНГ у нас есть возможность обменяться сегодня информацией о текущей работе и, может быть, наметить, внести какие-то коррективы в это движение вперёд, а оно очевидно.

Очень рады Вас видеть. Добро пожаловать!

И.Алиев: Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, за возможность повидаться сегодня, спасибо также за вчерашний обед. Кстати, ещё раз, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить Вас с прошедшим днём рождения.

После Вашего государственного визита динамика наших двусторонних отношений достаточно заметная. Было много контактов на уровне представителей различных структур, членов правительств в рамках выполнения тех решений, которые были достигнуты в августе в Баку.

Сегодня также хорошая возможность, как Вы отметили, ещё раз пройтись по этим вопросам, потому что повестка дня достаточно обширная и те проекты, особенно новые, которые мы наметили в Баку в августе, требуют, конечно, постоянного нашего внимания и контроля. Так что сегодня хорошая возможность ещё раз пройтись по повестке дня и определить конкретные шаги для выполнения тех договорённостей, которых мы достигли.

Ещё раз спасибо за встречу.

В Туле начали готовить конструкторов беспилотников

Елена Шулепова

В Тульском государственном технологическом колледже состоялось открытие центра практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Центр создан в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС).

Напомним, Тульская область вошла в число 30 пилотных регионов, где в этом году созданы специализированные классы (кружки) по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. В проекте участвуют Тульский государственный технологический колледж и 17 школ. Здесь будут формировать компетенции ребят в сфере БАС. К слову, подготовка по программе "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" на базе Тульского государственного технологического колледжа началась еще в прошлом году. С учетом ее востребованности в этом году количество бюджетных мест увеличено.

"По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева развитию БАС в регионе уделяется особое внимание, - отметила заместитель министра образования региона Людмила Сорокина. - Тульский государственный технологический колледж первым в регионе начал обучение студентов по специальности "эксплуатация беспилотных авиационных систем" в 2023 году. Поэтому выбор колледжа в качестве центра практической подготовки по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем был закономерным: у него хорошие наработки по этой теме, квалифицированные преподаватели. Участие в федеральном проекте "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" позволило модернизировать учебную базу колледжа в этом направлении".

Теоретические занятия в центре проводит участник СВО, ветеран боевых действий Максим Гулий. Практические навыки учащиеся отрабатывают в зале для полетов.

В целом в России такие программы введены в 523 школах и 30 колледжах. Полученные знания пригодятся школьникам: БАС уже сейчас активно используются в работе МЧС, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, туризме. В помощь педагогам департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России подготовил методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ с использованием БАС.

В Черноземье ищут способы оградить граждан от телефонных мошенников

Анна Скрипка

Телефонные мошенничества продолжают наносить ущерб жителям регионов: данные о десятках жертв еженедельно поступают в правоохранительные органы, а суммы, перечисленные под влиянием опасных преступников, превышают десятки миллионов рублей. Примечательно, что потерпевшими по делам о кибермошенничествах и телефонных финансовых обманах становятся не только пенсионеры, но и люди молодые, считающие себя финансово грамотными.

Яркий пример - недавняя история в Курске: 29-летний мужчина перечислил злоумышленникам почти 1,3 миллиона рублей, при этом значительная часть суммы - заемные деньги.

В УМВД по региону сообщили подробности уголовного дела: преступники воспользовались давно известной схемой. Сначала человеку предложили продлить договор на обслуживание абонентского номера, припугнув тем, что иначе он может лишиться мобильной связи. Курянин в это поверил и назвал код, который ему прислали в СМС-сообщении. Однако эти цифры оказались ключом к учетной записи на портале государственных услуг. А после мошенники уверили, что на имя мужчины оформлена заявка на кредит и, чтобы ее аннулировать, нужно взять в банке реальный заем.

Ситуация осложнилась тем, что сам курянин не имел ни источника доходов, ни кредитной истории, - несколько банков в финансах ему отказали. Это могло бы его спасти, однако молодой человек не остановился и взял в долг у знакомых около миллиона рублей. К ним добавил свои накопления и все вместе перевел на указанный мошенниками "безопасный счет". После этого державшие на связи курянина "доброжелатели" исчезли внезапно, и мужчина, заподозрив неладное, обратился в полицию.

О том, насколько нередки такие случаи и как сложно им противостоять, представители правоохранительных органов и Липецкого областного Совета депутатов беседовали в рамках тематического круглого стола. В региональном парламенте создана работая группа по повышению правовой культуры и юридической грамотности. Спикер облсовета Владимир Сериков, отмечая важность навыков противостояния злоумышленникам, обратил внимание на тот факт, что телефонные мошенники, как правило, подстраиваются под текущие социальные и экономические реалии.

Киберпреступники подстраиваются под текущие социальные и экономические реалии

- Видов мошенничества становится все больше - это звонки из банков, от сотовых операторов и от сотрудников правоохранительных органов, различные виды голосования в социальных сетях. Часть преступлений касается СВО, и большинство звонков поступает из Украины, - констатировал он. - Мошенничество там стало настоящей профессией. Хочется, чтобы мы все, и особенно молодые люди, были более эмпатичными, чуткими к проблемам и трудностям других и могли прийти на помощь запутавшемуся человеку.

Эксперты объяснили стремительное распространение телефонных мошенничеств доступностью телефонных баз данных, а также относительной анонимностью звонящих. Также сотрудники правоохранительных органов отмечают уверенность мошенников в том, что поймать их в такой ситуации гораздо сложнее, чем в иных случаях.

Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов привел печальную статистику: если в минувшем году мошенники похитили со счетов почти 16 миллиардов рублей, то за второй квартал нынешнего года - около пяти миллиардов.

- За минувшие восемь месяцев нынешнего года количество противоправных деяний, совершенных на территории Липецкой области с использованием интернета и средств мобильной связи, возросло на 16 процентов по сравнению с 2023 годом, - добавил он. - При этом каждое третье преступление совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ежемесячно в области фиксируется свыше 430 таких деяний.

Вопреки распространенному мнению, что на удочку мошенников попадаются люди преклонного возраста, начальник управления МВД России по Липецкой области Дмитрий Петров привел неутешительные данные.

- Чаще всего жертвами мошенников становятся наши сограждане от 39 до 59 лет, а потом уже пенсионеры и молодые люди до 30, - отметил он и указал на еще один тревожный тренд: - Конечно, молодежь более продвинута, но при этом она чаще вовлекается в противоправные деяния. В этом году мы пресекли деятельность 80 наркокурьеров и закладчиков, зарегистрировали 48 преступлений, совершенных дропперами, то есть соучастниками мошенничества с банковскими счетами. В большинстве случаев преступниками становились очень молодые люди.

Дмитрий Петров также отметил, что подготовка скамеров - тех самых телефонных мошенников, которые и обманывают людей, - на Украине поставлена на поток. Привлекают для этого молодежь, в большинстве своем - через социальные сети и мессенджеры, обещая многое. Пресечь эту преступную деятельность не так легко, как хотелось бы, поэтому и важно как можно больше жителей обезопасить от мутных мошеннических схем. Управляющий отделением по Липецкой области ГУ Центробанка РФ по ЦФО Дмитрий Чебряков отметил, что способов разговорить человека и выманить у него заветный доступ к личным данным - масса. Чем это может грозить, большинство людей прекрасно понимают, но в процессе беседы с мошенником перестают давать себе в этом отчет. Поэтому важно не вести разговоров о деньгах по телефону вообще, подчеркивает эксперт. Если же нет уверенности в том, что удастся вовремя попрощаться с неизвестным собеседником, который представляется и сотрудником правоохранительных органов или банка, и много кем еще, Дмитрий Чебряков дал однозначный совет всем: положите трубку и не разговаривайте с незнакомцами ни при каких обстоятельствах.

Какие выгоды сулит кластерная кооперация

Екатерина Евдокимова (соучредитель и управляющий партнер первой в России частной ОЭЗ "Ступино Квадрат")

Переформатирование экономики и рост конкуренции вынуждают компании постоянно искать новые возможности развития и оптимизации деятельности. Одной из них становится кластерная кооперация, то есть стратегическое партнерство между предприятиями, которые могут быть объединены принадлежностью к одной отрасли, схожими целями и взаимодополняющими ресурсами.

Наиболее эффективно использовать этот инструмент в рамках особых экономических зон (ОЭЗ). Ведь они еще и предоставляют предприятиям налоговые льготы, упрощенные процедуры регистрации и доступ к современной инфраструктуре. Хороший потенциал для развития кластерной кооперации в ЦФО имеют особые зоны в Тульской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

Такая форма организации бизнеса дает синергетический эффект. За счет объединения усилий участники кластера получают доступ к большему объему ресурсов, в том числе к финансовым, технологическим, кадровым и маркетинговым. Компаниям проще проводить совместные исследования и разработки, обмениваться опытом - и в результате снижать издержки, повышать общую эффективность и конкурентоспособность. Например, остатки мукомольного производства, которые годятся для выпуска кормов для домашнего скота, гораздо проще продать на завод в пределах одной площадки, чем транспортировать за много километров. В выигрыше окажутся обе стороны. Такая кооперация позволяет оптимизировать расходы на логистику, закупки и маркетинг, а значит, и повысить прибыльность предприятий.

Чтобы расширять рынки сбыта и постоянно увеличивать объем продаж, компании могут вместе участвовать в международных выставках - таких, например, как "Иннопром" - и проводить общие маркетинговые кампании. Нативная интеграция позволяет почти полностью охватывать целевые аудитории всех участников и повышать доверие сразу к нескольким компаниям.

Инвесторам же, заинтересованным прежде всего в перспективных проектах, создание кластера в ОЭЗ демонстрирует четкую стратегию развития региона и значительно повышает его привлекательность для них.

В кластере проще проводить совместные исследования и разработки

Развитие кластера влечет за собой и развитие инфраструктуры: транспортных магистралей, энергетических сетей, телекоммуникационных систем, учебных центров и исследовательских лабораторий.

Несмотря на все эти положительные моменты, кластерная кооперация в ОЭЗ сталкивается с определенными вызовами.

Во-первых, не все кластеры имеют четкую стратегию развития, что может привести к их хаотичному развитию и снижению эффективности.

Во-вторых, далеко не всегда удается достичь эффективной координации действий между участниками. Без нее никакого синергетического эффекта не будет, не говоря уже о том, что не удастся собрать финансирование для амбициозных проектов.

Поэтому так важно сразу разрабатывать четкую стратегию развития кластера, которая будет учитывать интересы всех его членов. И здесь координационным органом могут и должны выступать управляющие компании особых экономических зон. Они помогают согласовывать действия участников процесса, привлекать инвестиции (как государственные, так и частные) для финансирования перспективных проектов, а также развивать систему профессионального образования, способную обеспечить кластер квалифицированными специалистами.

Чем особенно привлекает путешественников Костромская область

Александр Шиханов

Древняя Костромская земля имеет сложившийся туристический облик. Всем известно, что она славится подвигом Ивана Сусанина, что отсюда призвали на царство Михаила Романова, что здесь - родина Снегурочки. Есть некий обязательный набор костромских брендов: Торговые ряды, Сусанинская площадь, Кремль, беседка Островского, Ипатьевский монастырь, а также костромской сыр, черная соль и одежда из льна. А что еще манит сюда туристов?

Точка роста

Посмотреть костромские достопримечательности приезжают немало туристов. Поток иностранцев по понятным причинам уменьшился, а вот российских путешественников стало больше. По данным Сбераналитики, в 2023 году Кострому посетили свыше 929 тысяч гостей. В 2024 году Костромская область уже приняла более 1,5 миллиона туристов. Приезжают не только из окрестных областей, но и из дальних регионов. Многие туристы прибывают по Волге. В прошлом году круизные теплоходы заходили в Кострому около 550 раз.

Для гостей в городе работают порядка 40 гостиниц и туристических хостелов. Прибыль сферы отдыха в Костромской области в текущем году составила около 1,5 миллиарда рублей (на 12 процентов больше, чем в 2023-м). Многим инициативам в области туризма власти оказывают грантовую поддержку.

- Чтобы поддержать эту динамику, государство в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" оказывает адресную поддержку. Например, в прошлые два года это были адресные субсидии на приобретение туристского оборудования, создание модульных средств размещения - глэмпингов, кемпингов. Эти проекты успешно реализовываются. В будущем - в новых национальных проектах - продолжим эти начинания, - рассказывает директор костромского департамента экономического развития Александр Свистунов.

Важно, чтобы количество туристов увеличивалось. Но будем реалистами. Человек, приехавший на один день, не оставляет в регионе столько денег, сколько те, которые остаются хотя бы на два-три дня. Ведь им нужно переночевать в гостинице, поужинать в ресторане, сходить вечером погулять. Все это деньги, которые в итоге пополнят бюджет региона.

Прибыль сферы отдыха в Костромской области в текущем году составила около 1,5 миллиарда рублей - на 12 процентов больше, чем в прошлом

Поэтому власти заинтересованы в том, чтобы посещение Костромы не ограничивалось одним днем. Костромичи ломают стереотип, утверждающий, что все местные достопримечательности можно увидеть за один день. В городе стоит по-иному посмотреть на старые туристические места и познакомиться с новыми. Здесь появляются современные музеи, экскурсионные маршруты, восстанавливаются храмы, реконструируются старинные здания и сооружения, развивается гастрономический туризм.

Ушастые герои

Стихи Николая Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы" все помнят со школьной скамьи. Костромской предприниматель Вячеслав Тимофеев предположил, что спасенные Мазаем от весенних разливов зайцы могли попасть в Кострому и "выбиться в люди". Идею проекта "Мазайские зайцы" Вячеслав подсмотрел в Калининграде, увидев хомлинов - местных игровых персонажей, фигурки которых расположены на городских улицах.

- Захотелось что-то подобное увидеть и в Костроме. Поэтому у нас и родились свои герои - мазайские зайцы. Проект объединяет людей, заставляет двигаться и просвещаться. Да и туристам Кострома стала интереснее. Сейчас людей больше привлекают верификация, игровые моменты, различные туристические квесты или малые архитектурные формы, - рассказывает Вячеслав Тимофеев.

На костромских улицах уже установлены 30-сантиметровые бронзовые фигурки 10 мазайских зайцев. Они одеты в костюмы XIX века и представляют различные сословия и профессии того времени. Это трактирщик, сыровар, чиновник, моряк, гимназистка, пожарный, зимогор, благородная дама, фонарщик и зайчиха-купчиха.

Рядом с каждым зайцем есть QR-код, с помощью которого, пройдя на сайт проекта, можно узнать информацию о роде занятий зайца и его значении в истории города. Например, заяц-моряк расскажет, почему расположенная вдали от всех морей Кострома дала стране так много мореплавателей. А зайчиха-купчиха, которую назвали в честь дочери автора идеи Олесей Тимофеевной, - о значимости торговли.

Разместили фигурки так, чтобы можно было по центру Костромы пройти от одного зайца до другого, "собирая" их и узнавая историю города. Сейчас заячью тропу можно пройти пешком примерно за 1,5 часа. В планах авторов проекта - установка новых зайцев, а также фигуры их спасителя - дедушки Мазая. Кроме того, в ближайшее время появится мобильное приложение, которое сделает путешествие еще более удобным.

Портал в каланче

Сусанинская площадь (или "сковородка", как ее называют в народе) - это самый центр Костромы. Долгое время она была в лесах и строительных заборах. Сейчас ремонт завершен и взгляду туристов открыта просторная территория, от которой веером расходятся семь улиц. Вокруг площади стоят старинные здания. Один из самых знаменитых - пожарная каланча, построенная 200 лет назад.

Здесь, в здании каланчи, в середине октября открывается археологический портал - экспозиция, посвященная древней истории Костромы. Несколько залов в интерактивной форме представят находки, сделанные археологами на Костромской земле, и расскажут об истории и быте костромичей.

Посетители увидят оригинальные экспонаты, а также копии предметов от IX тысячелетия до нашей эры до XVI-XVII веков. Копии можно потрогать руками и даже попробовать использовать. Туристы почувствуют себя жителями Костромской земли разных эпох. Можно будет просверлить отверстие в каменном топоре, заняться ткачеством, попробовать себя в роли охотника, ювелира, купца или переписчика книг.

Сверху видно все

На территории Костромского кремля совсем недавно восстановлен Богоявленский собор. Храм был построен по проекту костромского архитектора Степана Воротилова в конце XVIII века. В 1930-е годы комплекс был разрушен. Воссозданный собор Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в сентябре 2023 года.

В 64-метровой четырехъярусной колокольне храма недавно открыты музей военного духовенства и экспозиции музея Костромского кремля. Кроме того, есть специальные экскурсии, в рамках которых гости смогут с высоты птичьего полета посмотреть на центр Костромы. На колокольне размещены три смотровые площадки: на высоте 10, 20 и 30 метров.

На колокольне можно увидеть и звонящие колокола. Отлиты они были на тутаевском заводе "Универсал" в соседней Ярославской области. Мастера из Тутаева работают по старинным технологиям. В набор колокольни Богоявленского собора входит 18 колоколов, самый большой из которых весит тысячу пудов - 16 тонн. Каждые четверть часа куранты отбивают мелодию "Славься" из знаменитой оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя".

Советское прошлое

Новый костромской "Фотомузей" переносит посетителей в недавнее прошлое. Одно из помещений музея посвящено истории фотографии с середины XIX до начала XX века. На материале, собранном в основном в Костроме, экспозиция рассказывает, как развивалось искусство светописи. Во втором помещении размещены экспозиции, связанные с историей фотографии в советское время. Легендарные фотоаппараты, интерьеры советских квартир и фотоателье, оригиналы старинных фотографий - все это поможет лучше понять прошлое.

Для более глубокого погружения в историю одно из помещений музея отведено под кафе и магазин, в котором представлены посуда, сувениры и парфюмерия, памятные с советских времен. Здесь можно купить лосьон "Огуречный", одеколон "Шипр", духи "Красная Москва", хрусталь из Владимирской области. Приветливые продавщицы нальют сок из перевернутых конусов, как в 1970-х.

Музей частный. Олег Травин, чья коллекция послужила основой музея, рассказывает, что в ближайших планах - завершение оборудования фотолаборатории. Точно такой же, какая была в прошлом веке. Там посетители смогут попробовать сами проявить пленку и напечатать фотографии. Экспозиции музея уже полностью готовы. Вскоре он откроет свои двери для посетителей.

Между тем

Туристическая сфера Костромы продолжает развиваться. В следующем году есть планы открыть интерактивную туристическую карту региона. С ее помощью власти рассчитывают привлечь туристов не только в областной центр, но и в районы.

Как инвестировать с максимальной выгодой

Тимофей Григоренко (СЕО Ubit)

Все больше и больше людей активно интересуются инвестициями. Но как понять, какой именно инструмент сможет принести инвестору максимальную выгоду в нынешней непростой ситуации?