Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Компании усиливают защиту персональных данных. Какие методы применяются

Михаил Калмацкий

Число кибератак на российские компании и организации остается на высоком уровне. Однако, как отмечают эксперты, большинство структур уже приспособились к этой ситуации и довольно успешно защищают свои производственные и бизнес-процессы.

В первом квартале 2024 года на российские организации было совершено около 119 тысяч DDoS-атак. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2023-го, подсчитали в группе компаний "Солар". Главной мишенью стал госсектор, на него пришлось 15 процентов от общего числа инцидентов. За ним следовали ИТ-компании, телеком-провайдеры и финансовые организации.

Несмотря на большое число DDoS-атак, их продолжительность и мощность были ниже предельных показателей прошлого года. Специалисты полагают, что так злоумышленники "прощупывают" инфраструктуру в разных секторах, чтобы затем нанести массированные киберудары по наименее защищенным организациям.

По словам советника генерального директора Positive Technologies Артема Сычева, в фокусе внимания злоумышленников по-прежнему находятся энергетика, транспорт и финансы. А также их привлекают госорганы и медицина.

"За последнее время атаки на информационные системы субъектов РФ приобрели явно выраженный тренд на деструктивное воздействие. Нарушение работоспособности и кража информации стали основной задачей злоумышленников", - сказал он "РГ".

Руководитель Центра информационной безопасности Университета Иннополис Михаил Серегин отметил, что количественно сегодня преобладают кибератаки, направленные на сетевое оборудование, цель которого и есть защита сети организации от внешнего интернета. "Но качественно лидируют атаки вирусов-шифровальщиков - именно эта противоправная деятельность эффективно монетизируется, поэтому такие атаки и предпочитают киберпреступники разных уровней", - сказал "РГ" эксперт.

Впрочем, не все злоумышленники ищут именно финансовую выгоду. Так, продолжает набирать обороты хактивизм, приверженцы которого взламывают компьютерные системы ради достижения политических, социальных, религиозных и других целей.

"Большая часть атак, идущих с 2022 года, происходят по единой логике, которая состоит в том, чтобы нарушить целостность определенных процессов или дискредитировать какие-то сервисы - социальные, промышленные и так далее. Это отличается от обычных атак, носящих коммерческий характер", - рассказал "РГ" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Именно этим, по его словам, объясняется тот факт, что под удары хакеров стали попадать не только коммерческие структуры, но и медицинские организации, учебные заведения, которые представляют важный социальный блок.

А что же те, кого атакуют? Российские компании и организации выстроили свою оборону. "Несмотря на то, что атаки носят массовый и нередко целенаправленный характер, уровень защищенности в целом адекватен уровню угроз, - считает Артем Сычев. - Однако мы полагаем, что рано успокаиваться. Переход к постоянной оценке защищенности, в том числе широкое применение программ багбаунти (привлечение "белых" хакеров для тестирования систем безопасности. - прим. "РГ"), должен способствовать усилению защищенности, оперативному устранению уязвимостей и предотвращению реализаций недопустимых событий".

Один из основных трендов в России сегодня - усиление защиты персональных данных, рассказал "РГ" руководитель комитета по информационной безопасности АРПП "Отечественный софт", директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов. "В свете роста угроз в сфере кибербезопасности и введения строгих законодательных норм компании активно работают над защитой персональных данных своих пользователей", - отметил он.

Такой подход - понятен. В прошлом году в России произошел резкий рост количества утекших персональных данных - их объем составил 1,12 миллиарда записей. Это почти на 60 процентов выше уровня 2022 года, говорится в исследовании ГК InfoWatch. При этом количество инцидентов в 2023 году сократилось на 15 процентов - до 656 эпизодов. Но зато возросла результативность кибератак - среднее количество персональных данных, слитых за один инцидент, увеличилось с 0,9 до 1,7 миллиона записей.

Если взять структуру утечек по величине организаций, то здесь заметно выросла доля ИП и компаний малого бизнеса - с 18,5 до 34,1 процента. Доля средних игроков снизилась с 27,2 до 18,6 процента, крупных - с 54,3 до 47,3 процента.

Наиболее эффективно выстраивают и реализуют стратегию информационной безопасности крупные компании, потому что там ставки очень высоки - даже короткий простой в работе такой организации стоит миллионы, отметил Михаил Серегин. "Но, к сожалению, у компаний меньшего масштаба - другие приоритеты: акцент делается на защиту от внешних кибератак, но вопросы мониторинга инфраструктуры, защиты от внутреннего нарушителя, или обучения сотрудников основам информационной безопасности часто остаются нерешенными", - пояснил он.

Еще один тренд как для кибератак, так и для информационной безопасности - привлечение искусственного интеллекта. Хакерам он, к примеру, помогает генерировать убедительные фишинговые письма, создавать дипфейки голосов, изображений и видеороликов.

"Киберпреступники все чаще используют искусственный интеллект и машинное обучение для создания более сложных и тонких атак, - отметил Роман Карпов. - В ответ на это компании также внедряют алгоритмы машинного обучения для обнаружения аномального поведения и предотвращения кибератак".

Другая тенденция - атаки от недружественных государственных акторов, которые становятся все более частыми и сложными. Они могут быть направлены как на критическую инфраструктуру, так и на корпоративные сети, сообщил Роман Карпов.

Особое внимание злоумышленников привлекают объекты критической информационной инфраструктуры, но они хорошо защищены. Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в прошлом году российские специалисты отразили более 65 тысяч кибератак на объекты КИИ.

"Волны кибератак, можно сказать, закалили нашу информационную систему, - отметил Арсений Щельцин. - Мы поняли свои слабые стороны, быстро перестроились и вполне можем отражать достаточно серьезные атаки, допустим, со стороны крупных корпораций или объединений".

Цифровые вымогатели остаются бичом для бизнеса. Вирус-шифровальщик способен нанести компании огромный вред, зашифровав ее данные. Далее следует требование выкупа, но даже если его заплатят, - нет никаких гарантий, что данные удастся восстановить и что ситуация не повторится вновь. Надежной защитой в данном случае будет резервное копирование. Его задача - защитить ИТ-инфраструктуру от потери данных, обеспечив стабильность и надежность рабочего процесса.

Правда, это возможно только в том случае, если оно правильно настроено. По оценке экспертов компании ARinteg, примерно у третьей части российских компаний, приобретающих системы резервного копирования, имеются проблемы с настройкой бекапов.

"Важно выстроить правильную политику резервного копирования, например, мы для своих клиентов проводим аудит, оцениваем, как у них настроена система, даем свои рекомендации, помогаем все грамотно настроить, - пояснил коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. - Если резервные копии сделаны правильно, то есть находятся в отдельных сетях, доступ к ним затруднен и так далее, то в случае их повреждения или удаления их удастся быстро восстановить".

О "нездоровье" настройки бекапов говорит немало признаков, например отсутствие регулярных отчетов и журналов событий, долгое время выполнения резервного копирования, неудачные попытки восстановления данных. Также на это будет указывать несовпадение размеров и состояний резервных копий, отсутствие обновлений и адаптации к инфраструктуре, если процесс тестирования восстановления из резервных копий не проводится.

Как отечественному ПО удалось выйти на уровень, превосходящий иностранный

Новые ИТ-продукты заменят зарубежные аналоги

Денис Гонтарь

Около 21 тысячи программ официально зарегистрированы сегодня в реестре российского ПО. Это на одну тысячу больше, чем в декабре прошлого года. Количество отечественного софта с каждым днем растет, что связано с уходом зарубежных игроков из России и прекращением действия лицензий их программных продуктов. При этом отечественные ИТ-компании не только создают аналоги импортного ПО, но и разрабатывают свои оригинальные программные комплексы, порой превосходящие зарубежные.

Сегодня около 90 процентов российских компаний уже взяли курс на полное импортозамещение. И хотя доля зарубежного софта пока остается на высоком уровне, к следующему году ситуация может заметно измениться. Ведь к 1 января 2025 года госкомпании должны перейти на отечественное ПО.

В целом перед российской ИТ-отраслью сегодня стоит множество задач. Требуется создавать не только узконаправленные программные решения для конкретных производств, но и, например, свои варианты офисных программ для домашнего использования. Те же Word или Excel при помощи "костылей" пока продолжают работать, однако никто не может гарантировать, что завтра привычный софт не превратится в тыкву из-за нового пакета антироссийских санкций.

Поэтому так сильно возрастает роль даже не отдельно взятых программ и устройств, а софтверных комплексов, предлагающих компаниям полный пакет услуг.

- Здесь важно понимать, что существующие программы крупных ИТ-игроков - это, как правило, монолитные решения. Их довольно сложно и дорого адаптировать под потребности конкретной организации. Российский софт пока, к сожалению, не может покрыть все потребности компаний одним мощным продуктом. Эту задачу нам предстоит решить, - отметил основатель ИТ-интегратора AWG Александр Хачиян. - При этом современный бизнес рискует потерять важные для инфраструктуры информационных технологий функции и данные, если продолжает использовать зарубежное ПО. Кроме того, возможны проблемы с кибербезопасностью.

Российским компаниям, организациям и рядовым пользователям обязательно нужно иметь план "Б" и заранее подбирать подходящий софт, чтобы в случае ухудшения ситуации оперативно перейти на отечественные программные решения. По оценкам аналитиков цифрового рынка, велика вероятность, что в ближайшие три года практически не останется крупных российских организаций, работающих на распространенном зарубежном софте.

С большими трудностями, например, столкнулись страховые компании. Для этого рынка ситуация дополнительно осложнялась тем, что трансформация цепочек поставок и адаптация экономики к новым условиям привели к значительному росту логистических рисков. Как следствие, повысились и требования к надежности ИТ-инфраструктуры и уровню сервиса. Страховые компании в кратчайшие сроки должны были найти альтернативу западному софту и параллельно обеспечить безопасность данных, сохранить эффективность бизнес-процессов и безболезненно перевести сотрудников на новое ПО.

- Можно сказать, что отрасль уже прошла значительную часть пути по импортозамещению. Сегодня игроки рынка в большей степени сосредоточены на тонкой настройке внедренных решений и интеграции гибких инструментов, которые помогают быстро и эффективно решать запросы клиентов, - отметил генеральный директор InsurTech-платформы Zunami Артем Ефимов. - Все выбирали между тремя альтернативами: перейти на решения с открытым исходным кодом, использовать собственные наработки или выбрать готовое ПО от отечественного разработчика. Многие компании, в том числе и мы, в первую очередь обратили внимание на open source решения, так как этот вариант позволяет оптимизировать затраты и обеспечить наибольшую независимость от внешней турбулентности.

Самостоятельный рынок InsurTech (новые технологии в страховании) в России пока находится на стадии формирования, отмечает эксперт. Его развивают ИТ-компании вместе со страховыми. Последние стали кратно больше инвестировать в разработку собственных решений, погружаться в эти процессы и создавать свои программные продукты.

Примеры импортозамещения ПО можно найти и в других сферах. В Ленинградской области айтишники создали специальное приложение для школ. Проект помогает организовать социальное питание для учащихся. Родители могут заранее выбирать блюда для детей, которых бесплатно кормят в школьных столовых. Информация сразу попадает на кухню, что позволяет поварам заранее планировать меню и экономно расходовать продукты.

Большого успеха в импортозамещении добились и разработчики Псковской области. Местная платформа видеомониторинга "Лесохранитель" уже заработала в 58 регионах страны. Всего по России установили 2,7 тысячи камер, которые помогают отслеживать ситуацию в лесах, выявлять нарушителей, незаконных рубщиков, предупреждать пожары.

Востребованной остается и сфера общепита. Для нее российские айтишники разрабатывают приложения с прицелом на увеличение клиентской базы и упрощение процесса управления внутри компании. По-настоящему качественных и функциональных программ на рынке пока не так много, поэтому разработчикам есть где развернуться.

По словам директора ресторанного холдинга Инги Коваленко, отечественный софт уже позволил заменить импортные POS-программы или, проще говоря, системы автоматической торговли. Такие виртуальные помощники помогли оптимизировать расходы и рабочее время персонала.

Процесс импортозамещения касается не только софта, но и электронных устройств. К примеру, в Калининградской области запускают производство смартфонов и планшетов на базе операционной системы "Ростелекома" "Аврора". Это будут бюджетные модели, заточенные под офисную работу. Поэтому в качестве основных клиентов завод рассматривает в первую очередь корпоративные структуры.

В целом тренд на собственные разработки и импортонезависимые инструменты в России сохраняется. Эксперты убеждены, что полностью перейти на собственный софт удастся, если бизнес и ИТ-сектор продолжат работать в тесной связке.

Расширяется сфера применения искусственного интеллекта и круг решаемых им задач

Юлия Гуреева

Искусственный интеллект (ИИ) - одна из самых перспективных современных технологий, которая может обеспечить значительный экономический эффект. По оценке экспертов, в 2025 году ИИ позволит российским организациям сэкономить около одного триллиона рублей. И, как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, дополнительный вклад в ВВП страны от использования этой технологии к 2030 году может составить около 11,2 триллиона рублей.

Сегодня ИИ решает множество задач. Наиболее востребованным в различных сферах направлением являются генеративные нейросети. "Способность системы генерировать новый контент уже сегодня активно применяется в самых разных областях бизнеса: при написании рекламных текстов и проведении маркетинговых исследований, в конструкторах документов, при кодировании и анализе ошибок в коде, при создании чат-ботов, в рекрутинге, в юридических отделах и т.д.", - отметил эксперт в области ИИ и продвинутой аналитики Axenix Василий Крикунов.

Еще одна ниша, в которой можно встретить ИИ, - это медицина. Врачи уже учатся использовать технологию в борьбе с эпидемиями и особо опасными заболеваниями, включая ВИЧ и рак, поскольку главная особенность нейросетей - это возможность анализировать огромные массивы данных, изучать которые вручную пришлось бы десятки лет, добавила руководитель отдела по информационной безопасности компании RooX Ольга Карпова.

"Прогностические модели на базе технологий ИИ могут выявлять новые тенденции распространения болезней, способы передачи вирусов и скрытые закономерности течения заболевания", - объяснила она.

Искусственный интеллект особенно полезен в тех областях, где требуется автоматизация и оптимизация различных процессов: например, в транспорте и логистике эти технологии настраивают управление потоками доставки, а в образовании создают персонализированные учебные программы, рассказал руководитель научной группы "Доверенные и безопасные интеллектуальные системы" Института AIRI Олег Рогов.

Другой крупный рынок применения ИИ - кибербезопасность. Здесь нейросети в реальном времени выявляют и предотвращают угрозы и анализируют поведение систем для определения аномалий: в частности, специалисты при помощи ИИ-инструментов противодействуют дипфейкам, добавил эксперт.

Что касается бизнеса, то ИИ-инструменты уже применяют 35 процентов организаций по всему миру, говорится в исследовании Exploding Topics. Однако глубоко проникать в конкретные бизнес-процессы технологии стали только в последние несколько месяцев, отмечает управляющий партнер системного интегратора и разработчика Navicon Евгений Смирнов.

По его словам, ключевая перспектива применения искусственного интеллекта в корпоративном сегменте - это работа с естественным языком, когда система, к примеру, ускоряет перевод аудио в текст, обобщает сказанное на совещаниях и генерирует контент для маркетинговых текстов.

Кроме того, ИИ все чаще стал появляться в области enterprise (корпоративных) продаж. Хотя полностью заменить менеджера робот не сможет, однако он усиливает возможности человека в выполнении ряда задач: в частности, машина может обзвонить до тысячи человек и пригласить их на мероприятие.

Также искусственный интеллект стали активно использовать разработчики корпоративных информационных систем, которые популярны в enterprise-сегменте. У некоторых вендоров CRM-систем уже есть функции, которые с помощью нейросетей позволяют просматривать историю взаимодействия с клиентом и на основе этой информации создавать краткое резюме для менеджера.

"Ведущие разработчики BI-решений (Business Intelligence) также стали включать большие языковые модели в базовую функциональность своих систем. Это позволяет значительно повысить эффективность работы с данными и пользу от них", - пояснил Евгений Смирнов.

Как рассказала основатель платформы Sellty, заместитель генерального директора и партнер ГК "КОРУС Консалтинг" Мария Бар-Бирюкова, показатель внедрения искусственного интеллекта в разных отраслях экономики в среднем равняется 20 процентам. В отдельных же сегментах - например, в финансах - уровень его проникновения превышает 80-90 процентов. По ее словам, бум ИИ в e-commerce случился еще несколько лет назад. Однако в оптовые продажи такие технологии "заходили" довольно долго.

"Дело в том, что на рынке B2B-продаж переход в цифру в принципе осуществляется медленнее. В B2B - долгий и сложный цикл продажи и сделки, а решение принимает сразу группа лиц. Поэтому на протяжении многих лет считалось, что автоматизация взаимоотношений с клиентами - не для B2B-продаж", - пояснила Мария Бар-Бирюкова.

Искусственный интеллект уже делает многое за человека и в повседневной жизни: к примеру, сканирует QR-коды смартфоном и автоматически распознает паспорт на телефоне для открытия счета, сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. "ИИ должен решать конкретные задачи, способствовать повышению производительности труда и качества товаров и услуг, - уверен он. - Важно не уйти с этого пути, не скатиться в решение непоставленных задач, которые могут не иметь не только решения, но и какого-либо экономического смысла".

Что касается будущего, то рост применения технологий ИИ в первую очередь ожидается в сельском хозяйстве. Здесь Олег Рогов выделяет три ключевых направления: автоматизацию ухода за посевами и животными, предсказание урожайности, интеллектуальное управление ресурсами. Также нейросети начинают применять в сфере экологии, в частности, для мониторинга окружающей среды, что помогает в борьбе с лесными пожарами и прогнозировании схода лавин.

"В ближайшее время можно ожидать роста зрелости комплексных систем машинного зрения, применяемых на практике вне плотного потока объектов, - уточнил менеджер продуктов Innostage Евгений Сурков. - Например, уже хорошо рекомендуют себя отечественные системы управления на базе ИИ в сельском хозяйстве, логистике добывающих предприятиях".

Вместе с тем прорыв в технологиях несет ряд рисков. Во-первых, это компиляция, которая становится более качественной и менее творческой, размывая границу подлинности. Во-вторых, автоматизация, которая может грозить деградацией человечества. Также повсеместный контроль, публичность и простота идентификации любого человека могут лишить пользователей анонимности, предупреждает основатель международной ИТ-компании iSpring Юрий Усков.

"Проблемой может стать любое применение моделей ИИ, в результате которого они станут образовывать эхо-камеры, постепенно реагируя в большей степени на воздействия других моделей ИИ, чем на объективную реальность, - добавляет Евгений Сурков. - Например, опасны цепочки, в которых ИИ, с одной стороны, готовит исторические данные по судебным делам для адвоката, а с другой - использует эти же данные для поддержки принятия решений судей".

По словам Василия Крикунова, для предотвращения проблем сперва нужно ограничить степень доверия к решениям, которые принимает ИИ, и юридически закрепить зону ответственности нейросетей.

"Компаниям, внедряющим системы на основе ИИ, необходимо преодолеть скепсис и сопротивление сотрудников, провести грамотное обучение и развеять страхи по поводу того, что роботы вытеснят людей с рабочих мест", - заключил эксперт.

Российский рынок ПО растет благодаря отечественным программным решениям

Михаил Калмацкий

Рынок программного обеспечения в России продолжает активно развиваться, причем преимущественно усилиями отечественных вендоров. По словам экспертов, главной тенденцией рынка в последние два года стал переход на российское ПО. И этот процесс стимулирует развитие всей ИТ-отрасли.

По предварительным данным Минцифры России, выручка ИТ-компаний в нашей стране в 2023 году увеличилась на 43 процента - до 5,5 триллиона рублей. Это в 2,6 раза больше, чем в 2019-м. При этом доля ИТ-отрасли в общем объеме ВВП приблизилась к двум процентам, сообщили в Министерстве.

Приблизительно такую же оценку дает Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, который на основе данных статистики проанализировал динамику развития ИТ-отрасли за последние пять лет. По данным ИСИЭЗ, сектор информационных технологий рос быстрее, чем отечественная экономика в целом, и в результате его вклад в ВВП достиг 1,96 процента в 2023 году против 1,3 процента в 2019-м. Объем реализации собственных продуктов и услуг в ИТ-отрасли прибавлял в среднем 26 процентов в год и в 2023-м составил 3,1 триллиона рублей.

"Ключевое изменение на отечественном ИТ-рынке последних двух лет - это повсеместное импортозамещение. В первую очередь из-за ухода зарубежных вендоров, - рассказала "РГ" заместитель генерального директора Фонда "Центр стратегических разработок" Екатерина Кваша. - Потребителям пришлось искать замену привычным ИТ-продуктам, иногда экстренно, а российским вендорам - обеспечивать взаимозаменяемость и разрабатывать продукты для опустевших ниш. При этом, вопреки прогнозам, рынок не только не просел, но даже вырос и продолжает расти, то есть мы наблюдаем не только замещение, а развитие".

Прогнозы говорят, что ИТ-отрасль будет расти в среднем на 13 процентов в год, отметила эксперт. При этом отдельные сектора могут продемонстрировать стремительную прибавку. "Приведу несколько примеров. По нашим оценкам, рынок решений для кибербезопасности в 2023 году вырос на 30-35 процентов, а к 2027-му его объем увеличится в три раза относительно 2022 года. Рынок СУБД и инструментов обработки данных по итогам 2023 года достиг досанкционного уровня, рост к 2022-му составил 24 процента, а к 2027-му данный сегмент также вырастет в три раза. На долю российских разработчиков в вышеуказанных ИТ-секторах к 2027 году будет приходиться 93-95 процентов рынка", - сказала Екатерина Кваша.

Исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин в числе тенденций российского ИТ-рынка выделяет системность импортозамещения, процессы объединения и консолидации разработчиков, рост их капитализации и выход компаний на IPO.

"Данные мониторинга закупок программного обеспечения, который ведет Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, свидетельствуют о переходе организаций на российские операционные системы, базы данных, системы хранения данных, системы виртуализации, а также системы резервного копирования", - рассказал он "РГ".

"События двухлетней давности послужили мощным импульсом для развития российской ИТ-отрасли на фоне потребности в импортозамещении, - соглашается младший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Елизавета Уткина. - Часть ПО стала недоступна российским компаниям, часть стала небезопасна в использовании из-за отсутствия поддержки и обновлений, плюс требования по переходу на отечественные решения на государственном уровне стимулируют развитие отрасли. Растет доля российских решений, запущены разработки продуктов, которые ранее у отечественных поставщиков отсутствовали в принципе".

Процесс импортозамещения стимулирует и позиция государства. Например, к 1 января 2025 года все госкомпании должны перейти на использование российских операционных систем, офисного ПО, СУБД и систем виртуализации. От частного бизнеса этого никто не требует, но он сам все активнее делает ставку на российское ПО.

"Мы наблюдаем изменение парадигмы мышления заказчиков не только в госсекторе, но и на корпоративном рынке. Они ясно увидели те риски, которые раньше казались ничтожно малы, и теперь сами инициируют проекты перевода своих инфраструктур на российские решения, соответствующие стандартам корпоративного уровня в области надежности и производительности, - рассказал "РГ" технический директор "Группы Астра" Антон Шмаков. - При этом ставку делают на кибербезопасность, чтобы ИТ-системы не легли, чтобы их не взломали, чтобы не было катастроф с обеспечением работы критической инфраструктуры".

По словам специалиста, регуляторные требования по обязательному переходу В2В- и В2G-компаний на российское программное обеспечение отчасти обусловили высокий спрос на инфраструктурные, системные и прикладные решения. И теперь задача отечественных ИТ-компаний состоит в том, чтобы укреплять свои компетенции в разработке САПР, ERP, офисных систем, банковских программных продуктов и т. д.

Ключевой сегмент рынка инфраструктурного ПО составляют операционные системы, как основа любой ИТ-среды.

По оценке консалтинговой компании Strategy Partners, рынок российских операционных систем для персональных компьютеров и серверов в 2023 году вырос на 57 процентов - до 11,3 миллиарда рублей.

"Рост более чем в полтора раза объясняется не только вынужденным переходом на отечественные аналоги из-за невозможности покупать или продлевать лицензии на зарубежные продукты. Другие причины большого роста - повышение технологической зрелости российских ОС и получение опыта по их масштабному внедрению", - отметил Антон Шмаков.

По его словам, позитивное влияние на динамику развития рынка оказывают также искусственный интеллект и "облачные" решения. Уже сейчас крупные игроки с высоким уровнем digital IQ извлекают экономическую выгоду от внедрения ИИ. А "облачные" технологии к 2025 году планируют использовать примерно 85 процентов российских компаний.

Очевидно, что найти схожие по функциям российские ИТ-решения особых проблем не составляет. Однако для потребителей важно иметь уверенность в том, что отечественные программные продукты могут полностью заменить зарубежные.

"Сегодня наши разработчики стали значительно больше вкладываться в развитие своих продуктов и их адаптацию под требования заказчиков. Поэтому предприятия должны начать переходить от поиска прямых аналогов иностранного ПО к принципу "функциональной достаточности" российского ПО, то есть использовать существующие решения под свои запросы. Это позволит, исходя из конкретных потребностей предприятий, подбирать и планировать переход на подходящее функциональное российское решение", - отметил Ренат Лашин.

По его словам, отечественные ИТ-продукты имеют ряд преимуществ перед иностранными: их разработчики находятся рядом, а сами решения приспособлены к российской действительности, да и цены на них более приемлемые. При этом ИТ-продукты имеют высокий уровень безопасности и минимальный риск утечек, поскольку данные наших разработчиков находятся в юрисдикции РФ. И что особенно важно - российские решения никто не отключит извне. А это сегодня аргумент номер один в пользу отечественного ПО и технологического суверенитета государства.

"Российские решения отличаются от западных лишь количеством поддерживаемых функций, а качество тех функций, что в них уже есть, на том же уровне или даже выше. То есть отечественные разработчики пока просто не успели реализовать весь функционал, но тот, что реализован, конкурентоспособен", - отметил Антон Шмаков.

Согласно исследованию ИСИЭЗ, компании ИТ-отрасли наращивали инвестиции в основной капитал, прежде всего в оборудование. Особенно заметно это было в последние два года. Ключевыми факторами для увеличения капвложений стали активизация разработки импортозамещающего тиражного ПО, расширение ИТ-инфраструктуры российских "облачных" сервисов, скачок спроса на вычислительные мощности.

Можно ожидать, что вложения в ИТ-отрасль будут расти и дальше. Президент России Владимир Путин недавно поручил правительству в рамках реализации нацпроекта "Экономика данных" обеспечить темпы роста инвестиций до 2030 года в отечественные ИТ-решения вдвое выше темпов роста ВВП. Также глава государства поручил обеспечить поддержку компаний и стартапов, разрабатывающих и производящих оборудование для хранения и обработки данных и создающих программное обеспечение.

Господдержка в последние годы - один из важных факторов развития ИТ-отрасли. К примеру, компании могут не платить налог на прибыль до конца 2024 года, а также отчислять страховые взносы за сотрудников по сниженной ставке - 7,6 процента. Минцифры рассчитывает, что льгота по налогу на прибыль может быть продлена и дальше, но планирует предложить ограничить число ее получателей исходя из их выручки, сообщил глава Министерства Максут Шадаев.

"Введенные для ИТ-отрасли налоговые льготы, а также меры финансовой и социальной поддержки уже доказали свою эффективность, - отметил Ренат Лашин. - Полагаем, что действующих мер поддержки отрасли уже достаточно, и в ближайшее время будет происходить их "донастройка" и оптимизация. Единственный пока нерешенный вопрос связан с истечением срока действия нулевого налога на прибыль для ИТ-компаний, он оканчивается 31 декабря этого года. Сохранение пониженной налоговой ставки бессрочно позволит ИТ-компаниям вкладываться в развитие своих решений и в инновации".

Екатерина Кваша считает, что сложившаяся ситуация не только стимулирует развитие отечественных ИТ-вендоров, но и может способствовать успешному продвижению российских продуктов на зарубежных рынках, в первую очередь дружественных стран. "В случае дополнительной поддержки государством экспорта мы можем стать свидетелями еще более стремительного роста российских вендоров", - подытожила эксперт.

В "Театре на Трубной" - премьера комедии "Чужой ребенок"

Ольга Штраус

В "Театре на Трубной" - премьера комедии "Чужой ребенок". Искрометную пьесу Василия Шкваркина поставил Роман Самгин, и главное достоинство этой работы в том, что авторам спектакля удалось сохранить практически без потерь вот эту оптимистичную, радостную, полную юмора и самоиронии интонацию чудесного материала.

Написанная почти сто лет назад, в 1933 году, пьеса Шкваркина вполне могла бы стать классикой жанра, как и сам ее автор - классиком советской, а потом и российской сцены. И если запрещенный Булгаков, а вслед за ним и Эрдман, в конце концов такими классиками в историю литературы вошли, пусть и посмертно, Шкваркин равных им лавров удостоиться не сумел. Жаль. Это очень несправедливо. Блестящий автор репризных диалогов, Шкваркин, если б его своевременно раскрутить, стал бы не менее цитируемым писателем, разошелся бы на бытовые поговорки не хуже Грибоедова или Фонвизина…

И ведь нельзя сказать, что судьба была к Шкваркину неблагосклонна: современник ХХ "века-волкодава", он благополучно дожил до 73 лет. Только в год написания "Чужого ребенка", в 1933-м, его пьеса была поставлена около 500 раз, а в 60-е годы она ежегодно являлась на подмостки по 300 раз… Гораздо меньше повезло его другим, не менее блестящим комедиям - а их ведь у Шкваркина больше дюжины.

И вот перед нами - снова "Чужой ребенок".

Декорация (художник Алексей Кондратьев) сразу окунает зрителя в дачные прелести: залитый солнцем не то сад зреющих яблок, не то теплица с помидорами, застекленная веранда на заднем фоне, птичий щебет и гомон молодых голосов… И наряды персонажей отсылают к моде 30-х: полосатые тенниски, белые брюки. А сюжет до удивления современен: его вполне можно прочесть как программу развития демографии в нашей стране. Начинающая актриса Маня Караулова (Екатерина Лисицына) пытается найти "зерно образа" в роли покинутой возлюбленной, ожидающей нежеланного ребенка. Обрывки ее репетиции слышит подруга-сплетница. И скоро слухи о якобы неожиданной беременности Мани достигают ушей и ее родителей, и многочисленных кавалеров, и новой приятельницы.

Комедия положений углубляется социальным фоном. Шкваркину, похоже, было очень важно подчеркнуть, как в молодом социалистическом государстве совсем по-иному, не "старорежимно" решаются вопросы "случайной" беременности. Но в том-то и заключается гениальность драматурга, что он находит очень тонкие и забавные рифмы между "вчера" и "сегодня". Ведь психология человека меняется не по указанию вождей. Принятие скандальной новости родными и близкими богато целым спектром чувств. Причем в разных душах этот спектр раскрывается по-своему.

Собственно, эту многоцветность мотивов и рассматривают авторы спектакля, упиваясь блеском драматургического юмора.

Вот папа и мама Карауловы (Олег Кассин и Юлия Сулес). Если сначала для них сногсшибательная новость - шок, то постепенно они привыкают к ситуации. И даже испытывают по-настоящему горькое разочарование, узнав, что беременность дочки - миф. Эти ступеньки привыкания к "страшной мысли" сыграны опытными артистами весьма точно. И первые попытки выяснить виновника, а потом - все же подыскать подходящего жениха, а после - и вовсе согласиться на любого, пройдены этой парой очень выразительно.

Совершенно прекрасен Семен Лопатин в роли инженера Прибылева. Вся его повадка (как он встряхивает волосами, поправляет манжеты, обращается к собеседникам, раскатывает по сцене на велосипеде) выдает натуру нарциссическую и крайне эгоистичную. Он не карикатурен - но и узнаваем, и смешон.

Замечательно ведет свою партию горячего горца Александр Асланян. Точный акцент, по-восточному мудрые формулировки в сочетании с парадоксальными оценками рисуют не традиционного для водевиля "второго героя", а замечательно яркого и зрелого мачо.

Кстати, добрый юмор Шкваркина сказался и на раскладе персонажей: в водевильной этой комедии влюбленных пар не две, как бывает обычно, а целых три. Если же добавить сюда еще и примирившихся со всеми перепетиями судьбы супругов Карауловых - выйдет аж четыре.

К сожалению, Шкваркин, явно потрафляя советской цензуре, добавил в финале неумеренно пафосный монолог о наступлении коммунизма. И напрасно постановщики его не сократили. Хотели, видимо, тем самым подчеркнуть историчность пьесы. Зря. Для этого подчеркивания вполне бы хватило так остроумно придуманного поклона: все персонажи по окончании спектакля устраивают настоящее шоу, сплетаясь в столь модные во времена физкульт-парадов 30-х годов акробатические пирамиды.

Почему продажи книг на английском языке взлетели на 670 процентов

Анастасия Скорондаева

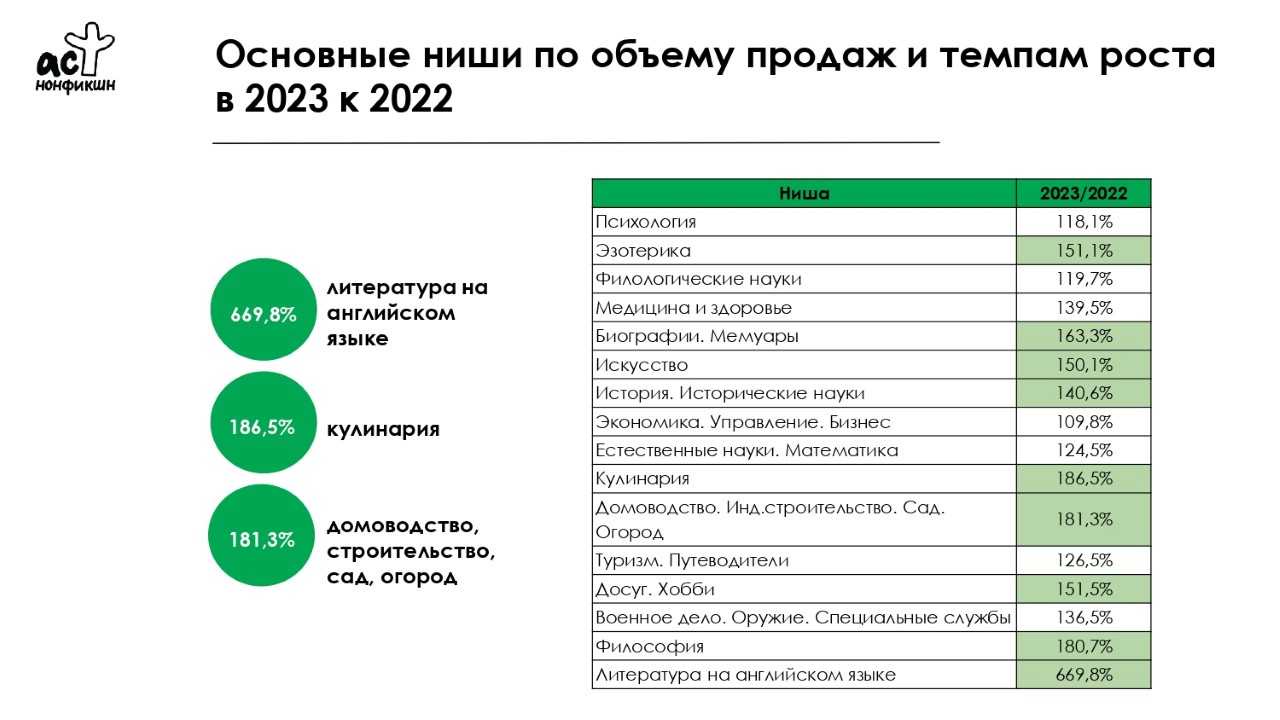

Какие книги в жанре нон-фикшн востребованы у читателя? Чьи биографии выйдут в формате комиксов? Какие тренды можно выделить в сегменте научно-популярной литературы? И почему взлетели продажи книг на английском языке? Об этом рассказала Евгения Ларина, директор департамента издательства "АСТ нон-фикшн", и представители редакций, работающие в этом сегменте с разными жанрами.

По словам Евгении Лариной, во время пандемии коронавируса сегмент нон-фикшн литературы был в кризисе - наметился серьезный спад, так как читатели выбирали в это непростое время художественную литературу. Но сейчас все изменилось, и нон-фикшн снова в моде, за один лишь 2023 год издательство продало 10 мл экземпляров книг. В основном, рост продаж отмечается на маркетплейсах, читатель все реже и реже отправляется за покупками в книжные магазины.

Какая нон-фикшн литература востребована? В основном, приобретают книги по кулинарии, домоводству, строительству, саду и огороду. Но настоящий бум сейчас испытывает литература на английском языке - рост продаж за последний год составил 670 процентов. Это легко объяснить: с уходом некоторых авторов и издательств с российского рынка переводную литературу заменили книги на языке оригинала. К слову, не все отказываются работать с Россией, к примеру, Ларина рассказала, что наследники Оппенгеймера, в отличие от издателя, заинтересованы в выходе его работ в нашей стране, так что права у них уже куплены.

Среди основных трендов издатели отмечают интерес к истории и фольклору, а также к красиво изданным альбомам, которые чаще всего покупают в качестве подарка. Также читатели продолжаются копаться в себе - приобретают литературу по психологии, и особенно их интересует тема травмы. А вот среди электронных нон-фикшн книг чаще всего приобретают литературу о саморазвитии и психологии.

Растет интерес и к литературе по следам нашумевших сериалов. Так, после выхода сериала "Король и шут" топ продаж возглавили мемуары "Старая книга" одного из лидеров группы Андрея Князева - суммарный тираж составил 134 500 экземпляров. Кстати, в издательстве в редакции "Кладезь" теперь готовятся к выходу и другие его книги.

Что еще интересного ждать в ближайшее время? В издательстве планируют запустить новое подразделение, специализирующееся на музыкальной литературе. Уже приобретены права на выпуск биографии Тейлор Свифт, а также комикс-биографий групп Queen, Nirvana и Black Sabbath.

"Урал Опера Балет" выпустил мировую премьеру спектакля "Сказки Перро"

Анна Галайда

Мировую премьеру балета "Сказки Перро" выпустил "Урал Опера Балет". Спектакль в трех актах стал первым екатеринбургским проектом Максима Петрова на посту худрука екатеринбургской балетной труппы, которую он принял год назад.

"Сказки Перро" с первого взгляда выглядят проектом, рожденным в недрах "Урал Балета". Название отсылает к первоисточнику "с хорошим прошлым" - в данном случае к тем историям и персонажам, что не один век питали классический балет и до сих пор фигурируют в "Спящей красавице", которую екатеринбургская труппа не может себе позволить по техническим причинам.

Спектакль явно стремится стать желанным для наивных и искушенных, увлечь и детей, ради которых выбраны хрестоматийные названия, и их родителей - "Сказки Перро" не стесняются философских обобщений. Их фундаментом служит любимый классический балет, но усложненный опытом XXI века и амбициозной задачей постановщиков найти для старого искусства новые приемы выразительности.

Это продолжение магистрального пути "Урал Балета" обеспечивает в новом спектакле соавтор либретто и ассистент хореографов Богдан Королек, который участвовал в таких знаковых проектах труппы, как "Приказ короля" и "Конек-горбунок". Но в балетном театре он появился как раз в первом заметном проекте Максима Петрова - "Дивертисменте короля", который он еще в 2015 году выпустил в Мариинском театре.

31-летний хореограф, несмотря на молодость, имеет большой постановочный опыт и команду соавторов. Среди них была и Настасья Хрущева. Одноактные "Русские тупики - II", поставленные в Мариинском театре на ее музыку, принесли спектаклю "Золотую маску". Теперь Хрущеву пригласили написать музыку специально для "Сказок Перро". В спектакле ей принадлежат Пролог, Эпилог, "Красная шапочка" и "Мальчик-с-пальчик". "Кот в сапогах" достался студенту Хрущевой Алексею Боловленкову, для которого этот балет стал дипломной работой в Петербургской консерватории. "Синяя Борода" стала дебютом в балетном театре москвича Дмитрия Мазурова.

Хореограф Петров тоже решил разделить ответственность за трехактный спектакль с соавторами - танцовщиками екатеринбургской труппы, уже успешно проявившими себя в постановочной работе. За "Кота в сапогах" взялся Константин Хлебников, на счету которого уже есть репертуарный одноактный "Песок". "Красная шапочка" досталась Александру Меркушеву, он же стал соавтором Петрова в "Синей Бороде".

Знаменателем большой сборной "Сказок Перро" выступили художник Юлиана Лайкова, для которой это тоже дебют в балете, и художник по свету Константин Бинкин, участвовавший во многих знаковых хореографических работах последних лет. Они придумали мерцающую таинственную раму всего спектакля, поселив обитателей всех сказок в одном лесу. Этот мир, связанный руками Грибной феи (Надежда Шамшурина, Наталья Кузнецова), отсылает не к стрельчатым замкам, а к родным избушкам, каникулам в деревне, к страшилкам, рассказанным ночью в пионерлагере, а не к галльскому щегольскому остроумию. Да и сама милая бабушка, внезапно изъясняющаяся на не очень внятном языке старой пантомимы, не напоминает ни сияющую в классическом балетном совершенстве Фею Сирени, ни мифологических мойр. Она, кажется, в любой момент может отложить вязанье и напоить чаем с малиновым вареньем.

Чай с вареньем понадобится и большим, и маленьким: подлинные сказки Перро сумрачны, порой саркастичны и по-настоящему пугающи - "Урал Балет" не случайно настаивает, что его спектакль не для малышей. Следить за сюжетом не всегда просто: пока справляешься с изумлением, расслышав вплетенные в музыку неаполитанскую "O, Sole mio" или мотив Чайковского, как на сцене с одного персонажа содрали шкуру, а другого короновали. Но действие несется вскачь, почти не позволяя посочувствовать Людоеду, который вовсе не ест людей, Синей Бороде - его мечты об идеальной любви неосуществимы, и порадоваться за Мальчика-с-пальчик, нашедшего ее в Дюймовочке.

В гонке наиболее впечатляют Охотники - четверка помощников Грибной феи, проходящая вместе с ней через все перипетии балета. В их танце, соединяющем академическую точность и неоклассическое стремление ее преодолеть, узнается четкий почерк хореографа Петрова. Когда действие все же немного замедляется, можно полюбоваться композиционной красотой кордебалетного танца Константина Хлебникова в "Коте в сапогах", Александру Меркушеву удалось трепетное адажио Красной шапочки (Варвара Пугачева) и Волка (Иван Сидельников), а душераздирающий дуэт Синей Бороды и его Жены заставляет вспомнить те времена, когда в Большой театр привозили на гастроли целлулоидную "Золушку" Маги Марэн, а в самом Екатеринбурге выпускала спектакль Карин Саппорта.

И все же сам сюжет "Сказок Перро" слишком часто скрывается в темном вязаном лесу. Что легко объяснимо: современные трехактные балеты более редки, чем амурские тигры в природе, и секрет построения их драматургии утрачен. Поэтому зрителю войти внутрь этого мира и довериться ему (а сказка без этого не оживает) довольно сложно. В балете связать его спицами Грибной феи и даже волшебным светом Константина Бинкина невозможно. Зато это удается при чтении буклета спектакля, в котором опубликованы восемь миниатюрных сказок, сочиненных студентами фонда "Антон тут рядом" - взрослыми людьми с аутизмом. А идею "Сказок Перро" лучше всего передают положения этического кодекса этого фонда: "Не обижать - это большое действие; чувства сложны и не всегда имеют смысл".

Несмотря на то, что "Урал Балет" только весной выпустил первую премьеру сезона, в его планах еще две. 8 и 9 июня в вечере одноактных балетов будут показаны "Графит" Владимира Горлинского в хореографии Антона Пимонова и "Птицы" на музыку Отторино Респиги в постановке Игоря Булыцына. Закроет сезон премьера классических балетов Михаила Фокина "Шопениана", "Карнавал", соединенных с "Картинками с выставки" в версии Анны Щеклеиной.

На ММКФ показали "Неваду" - фильм о "бабьем царстве", отсылающий к классике

Сусанна Альперина

На ММКФ показали фильм "Невада", совместного производства России и Аргентины. Режиссеры Матиас Муса и Анна Тюрина. Краткая аннотация картины ловила зрителя на крючок обманчивой приманкой. Был обещан рассказ о женщине, муж которой сошел с ума. И уже с первых кадров появляется ожидание, как главная героиня (Татьяна Дмитриевская) - молодая женщина из маленького городка под Нижним, ее сын Лешка и свекровь (Ольга Лапшина) будут жить с сумасшедшим - с шизофреником.

Фильм поначалу верно ведет по этой дороге. Оформлять или не оформлять инвалидность. На самом ли деле он болен, или притворяется. Врачи, больницы, злобные соседи, а для Лешки - дворовые мальчишки, обзывающие его "Шизиком"... Но в какой-то момент муж становится не то, чтобы призраком, но символом. Он олицетворяет всех мужчин, на которых больше по тем или иным причинам нельзя положиться. Ушли ли они на войну, заболели ли, запили ли горькую или замкнулись в себе. Муж как бы есть, но как бы его и нет.

И картина утаскивает за собой зрителя в омут бабьего царства. Где невестка и свекровь не могут поделить мир - начиная от денег-ложек-поварешек и заканчивая нравственностью и моралью. Не могут поделить мужчин. И тупо тычут друг в друга своей ненавистью, при этом осознавая, что нужны друг другу, так как больше - никого. Есть хозяйка продуктового магазина, недодающая денег и отбирающая мужчин. Есть соседки... И мальчишка, которого нужно воспитать.

В пространстве фильма носятся нотки грозы, в том числе и "Грозы" Александра Островского. Только свекровь Нина Васильевна недотягивает до Кабанихи - более человечна. Фильм наполнен образами, которые заставляют подозревать в Анне Тюриной не автора нескольких киноработ, а уже взрослого и зрелого режиссера. Красные туфли, утопленные в цементе; вода, утекающая, как жизнь, бабочка на окне, горящий спичечный домик... И неожиданно Ван Гог - как мужчина, который был не в себе.

Фильм дарит зрителям две прекрасные откровенные сцены. Показана самая эротическая рыбалка в российском кино, при этом без "обнаженки" и пошлостей. И резкая сцена интима на колесе обозрений. Тоже без пошлости. Тема церкви в разных ее проявлениях не может не затронуть зрителя, даже если он - не верующий. И режиссеру поразительно удаются сны главной героини. Было невероятно жаль, когда на пресс-конференции после фильма Анна Тюрина призналась, что не смогла до конца воплотить идею со сном в церкви, потому что не хватило денег. Возникло ощущение, что средства, выделенные на отечественное кино, идут куда-то не туда. Слов в фильме немного. Проблемы "бабьего царства" жужжат, как мухи...И, уже выйдя из зала, зритель станет долго разгадывать загадку, отчего фильм называется "Невада". И догадается, сообразив, что речь идет - о спасительном чуде, которое появляется в самом финале.

… Хотя в фильме есть еще одно чудо - актерской игры. Когда по лицу Ольги Лапшиной, на котором не появляется ни единой слезинки, зритель понимает, что на самом деле случилось с ее заболевшим сыном.

Американский дирижер Кристиан Кнапп: Сегодня все мои проекты в России

Ольга Русанова

Дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп (США) на фестивале "Рахлинские сезоны", проходящем сейчас в Казани, блистательно провел концерт из произведений Шумана и Рихарда Штрауса. И публика, и казанские оркестранты в восторге от этого обаятельного человека, а на самом деле очень серьезного музыканта, с которым они выступают уже в четвертый раз. Между тем, увидеть его за пределами Мариинского театра можно довольно редко. Тем интереснее обсудить с ним услышанное и не только. Кристиан, кстати, хорошо владеет русским языком, но все-таки я на всякий случай поинтересовалась: будем ли мы говорить по-русски? В ответ он пошутил: "если вам это удобно".

Вы в каком-то смысле уникальный человек: чистокровный американец, родившийся в Чикаго, получивший образование на родине как пианист и философ, затем в Италии и России как дирижер. Вы были одним из последних учеников легендарного Ильи Мусина, затем объездили чуть не полмира, где только ни работали… Однако уже тринадцать лет как осели - в Петербурге, в Мариинском театре. Остаетесь в России, несмотря ни на что. Что-то не приходит на ум другой такой же пример…

Кристиан Кнапп: Я буквально на днях вернулся из США, у меня там родители, родственники, но порой, когда приезжаю туда, уже чувствую себя иностранцем. Да, представьте себе. Может быть, я остаюсь здесь из-за классической музыки, которая в России сейчас на большом подъеме − тем более, в Мариинском театре, где я работаю. Хотя, конечно, я очень люблю и американскую классику: Копленда, Айвза, Барбера, я много ее играл…

Да, я родился в Чикаго в очень хороший для классической музыки период - тогда во главе знаменитого Чикагского симфонического оркестра стоял великий Георг Шолти (1912-1997), и я немного застал это время. Для меня он был кумиром, феноменом. Потом я начал карьеру в Сиэттле, в Лос-Анжелесе, словом, на западном побережье США - там свой менталитет, и это очень красивая часть страны.

Вы в Казани уже четвертый раз, последний раз играли в прошлом году на еще одном фестивале ГАСО Татарстана - "Белая сирень". Что скажете про этот оркестр?

Кристиан Кнапп: Это очень хороший оркестр, который действительно любит музыку. Знаете, есть коллективы, которые то ли перегорели, то ли пресытились музыкой, и для них музицирование - это просто работа. Здесь такого нет. У казанцев много желания, энергии, и они очень талантливы. Сегодня, например, в поэме Рихарда Штрауса "Жизни героя" (1898) солирует Алина Яконина - замечательный, незаурядный концертмейстер оркестра. В целом это очень сильный коллектив, буквально все группы, и с ними приятно работать.

А программу кто составлял? И кто выбирал солиста?

Кристиан Кнапп: Солист (виолончелист Бенедикт Клёкнер) - это выбор оркестра, и он играет Виолончельный концерт Шумана (1850). А остальная часть программы - мой приоритет. В пару к концерту Шумана я решил в первом отделении сыграть его же увертюру "Манфред" (1848) - это Байрон, программная, яркая музыка. Так сложилось первое, шумановское отделение. Ну, и я очень хотел сделать с казанцами "Жизнь героя": произведение словно для них создано: там изумительные соло скрипки, прямо для Алины Якониной, как я уже говорил, но много и других соло, ну и в целом это очень виртуозное оркестровое произведение. К тому же оно программное, там есть своя история, и в этом смысле оно прекрасно сочетается с "Манфредом". ГАСО Татарстана играл его в Казани всего один раз - в 2019 году, а шумановский "Манфред" - это казанская премьера.

Я думала, вы срифмуете "Манфреда" Шумана с "Манфредом" Чайковского…

Кристиан Кнапп: И такая идея была, но это сочинение уже оказалось в афише другого фестивального концерта.

Вас довольно редко можно увидеть где-либо, помимо Мариинского театра. Что, настолько большая там занятость?

Кристиан Кнапп: Да, и помимо опер, я часто дирижирую симфоническими концертами, не реже одного раза в месяц. Следующий, например, состоится 12 мая: будет мировая премьера Фортепианного концерта Валерия Воронова с Зариной Шиманской за роялем - в рамках моего цикла "Концерт-премьера". Интересная партитура, минималистская.

А вы любите новые, не играные партитуры?

Кристиан Кнапп: Каждая партитура - это код. Когда-то в начале карьеры в Нью-Йорке и Филадельфии я исполнял много современной музыки. Там был такой ансамбль "ICE", что расшифровывается, как "International comtemporary ensemble". Так вот с ними мы переиграли много авангардных пьес. Я музыку такого рода люблю, потому что она включает фантазию.

А какую позицию занимает Валерий Гергиев в отношении вас: считает, что вы должны больше дома работать или легко отпускает? Вы можете ему сказать: Валерий Абисалович, я хочу поработать там-то и там-то?..

Кристиан Кнапп: Да, конечно, он очень поддерживает такую свободу. Просто иногда я и сам не хочу уезжать, потому что дома, в Мариинке, много интересного происходит…

Кристиан, встречаясь с вами, мы каждый раз уточняем, какое количество опер у вас в репертуаре. В минувшем году, на премьере оперы Беллини "Норма" в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, вы сказали, что это уже 94-ая ваша опера. Цифра, не скрою, впечатлила. Но остановились мы с вами на 96, потому что в этом году в ваш репертуар вошли "Пуритане" Беллини и "Гугеноты" Майербера - уже в Мариинском театре. Недалеко и до ста! Какие названия вы бы хотели добавить, чтобы прийти к рекорду?

Кристиан Кнапп: Это мог бы быть "Кавалер розы" Рихарда Штрауса, правда, эта опера у нас в театре пока не идет.

Значит, будет!

Кристиан Кнапп: Наверное, будет. Еще я давно хочу продирижировать "Пиковой дамой". Из Чайковского мне также интересна "Орлеанская дева". Ну а если говорить о Вагнере, то я всеми операми уже дирижировал, кроме "Тристана и Изольды", и был бы рад поработать над ней. Вот, пожалуй, моя четверка.

Если говорить о российских регионах, какие вас впечатлили более всего?

Кристиан Кнапп: Казань, конечно же: это красивый, современный город. Ну а вообще, если я не в Петербурге, то чаще всего оказываюсь в Москве. Играл с РНО, с РНМСО, ГАСО, Московским симфоническим оркестром, а также с оркестром "Новой оперы" и театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Есть ли у вас зарубежные контракты?

Кристиан Кнапп: На сегодняшний день все мои проекты в России.

Международный фестиваль "Рахлинские сезоны" − флагманский проект Госоркестра Татарстана под управлением Александра Сладковского − этой весной проходит уже в 13-ый раз (10 − 20 апреля). Посвящён памяти первого худрука этого коллектива Натана Рахлина, отсюда и формат: наиболее близкая маэстро романтическая западная и русская классика. Фестивальная афиша "Сезонов" - всегда парад композиторских имен, звездных солистов и дирижеров. И еще - широкая и по-настоящему международная география. На сей раз музыку Чайковского, Прокофьева, Верди, Шумана, Малера, Рихарда Штрауса, Берлиоза, Элгара, Сибелиуса исполняют скрипачки Елена Ревич и Ксения Дубровская, сопрано Альбина Шагимуратова, органистка Вероника Лобарева, альтист Деян Младенович (Сербия) и виолончелист Бенедикт Клёкнер (Германия) в сопровождении ГАСО Татарстана под руководством Дмитрия Юровского, Деяна Савича (Сербия), Кристофера Чена (Китай) и Кристиана Кнаппа (США).

500 ученых приехали на Кантовский конгресс подискутировать о развитии философии

Денис Гонтарь (Калининградская область)

Международный Кантовский конгресс, посвященный 300-летию со дня рождения знаменитого философа, объединил более 500 ученых со всего мира. Проходит он на площадке Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

На конгрессе ученые попробуют решить несколько задач, стоящих перед научным сообществом. Одна из них - сохранение исторической памяти и наследия Канта, которое является неотъемлемой частью общемировой науки. "Его работы стали настоящим прорывом для своего времени, бесценным вкладом в развитие научной мысли, культуры, просветительства", - открыл конгресс вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он передал участникам приветственный адрес от президента Владимира Путина.

Первый день конгресса открыло пленарное заседание, посвященное проблемам искусственного интеллекта. На панельной дискуссии эксперты обсудили стремительное развитие генеративного ИИ в России и мире, а также связанные с этим процессом этические аспекты. Для кантоведов важно правильно соотнести современные технологии и традиционные общечеловеческие ценности, которым мыслитель уделял особое внимание в своих трудах. По Канту, человек - это моральное существо. Но можно ли считать таковым искусственный интеллект? Этот вопрос, по мнению участников конгресса, перешел из кабинетов в повседневную жизнь. Поэтому столь актуальны проблемы как правового, так и морального регулирования нейросетей.

Подискутировать о развитии философской науки приехали ведущие ученые из России, Азербайджана, Беларуси, Германии, Дании, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Камеруна, Китая, Сербии, США, Узбекистана и ЮАР. Они представят более 300 докладов. Профессор Галле-Виттенбергского университета им. М. Лютера Юрген Штольценберг полагает, что основная тематика конгресса, которой стала философия мира, сегодня как никогда актуальна. "Это сам смысл жизни, которая проходит по принципам солидарности и уважения человеческого достоинства. Несмотря на разные языки и культуры, проблемы у всех стран и народов едины. Поэтому общечеловеческие идеи Канта настолько популярны", - подчеркнул ученый. Философ является и неотъемлемой частью русской культуры. Популярным он стал в конце XVIII века. Тогда с Кантом встречался Н.М. Карамзин, который описал его в "Письмах русского путешественника". В итоге труды Канта стали одним из первых бестселлеров в России.

Эйншейн из 7"Б": Стартуют турниры Олимпиадных школ МФТИ

Мария Агранович

Стартовали бесплатные турниры Олимпиадных школ МФТИ. Это соревнования по информатике, математике и физике, где участники должны показать себя, но не в командах, а индивидуально.

Турниры пройдут онлайн в четырех возрастных лигах: стартовая - 7-й класс (допускается участие шестиклассников), младшая - 8-й класс, средняя - 9-й класс, старшая - 10-й класс.

- Турниры - уникальный шанс для талантливых школьников посоревноваться в решении нестандартных задач от преподавателей МФТИ, - рассказал председатель методического совета Олимпиадных школ МФТИ - первого в России университетского лагеря для старшеклассников Алексей Малеев. - Но не только. У всех участников турниров есть возможность попасть и на летние смены наших Олимпиадных школ бесплатно.

Особый случай - абитуриенты МФТИ. Ведь турниры вошли в список индивидуальных достижений и при поступлении на Физтех их участники получат дополнительные баллы.

Победители - 5 дополнительных баллов, а призеры - 3 балла.

- Турниры проводятся уже четвертый год подряд и с каждым годом привлекают все больше и больше ребят со всей страны. В прошлом году количество участников увеличилось в 2,5 раза, - отметил Алексей Малеев.

Соревноваться в знаниях ребята будут до 12 мая.

Для участия в них нужно зарегистрироваться на сайте "Олимпиадные школы МФТИ", выбрать направление и решать задания в день турнира.

Олимпиадные школы МФТИ - первый университетский лагерь в России, который уже десятый год объединяет старшеклассников из разных уголков страны. Олимпиадные школы проводятся зимой и летом для школьников 7-11 классов. На сменах ребята занимаются с преподавателями МФТИ и других вузов, изучают сложные темы и решают задачи с самых престижных олимпиад.

В Китае прошел первый тур 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии

Мария Агранович (Китай, Шэньчжэнь)

В китайском городе Шэньчжэнь стартовала 58-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. В ней участвуют около 300 человек из 29 стран мира - Болгарии, Сербии, Армении, Австрии и других. Россию на химическом соревновании представляют 10 сильнейших участников Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Менделеевская олимпиада - один из крупнейших и наиболее престижных в мире турниров юных химиков, который организуют химический факультет МГУ им. Ломоносова и Фонд Мельниченко.

В этом году олимпиадные туры - их три - проходят на базе кампуса совместного университета МГУ им. Ломоносова и Пекинского политехнического института (МГУ-ППИ). И такое - впервые. Важно, что олимпиада проходит в год 190-летия Дмитрия Менделеева и 155-летия открытия им периодической системы химических элементов. С видеоприветствием к участникам олимпиады обратился министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что впервые Менделеевская олимпиада "выехала" так далеко от родины самого Менделеева - до сих пор она проводилась или в Подмосковье, или в странах СНГ. Это еще раз доказывает мировую значимость его научных идей.

Вчера уже состоялся первый теоретический тур: ребята решали две задачи по физической химии, одну смешанную, где нужны были знания и по неорганической, и по органической химии, две задачи по наукам о жизни и полимерам и одно аналитическое задание.

Как рассказал председатель жюри олимпиады, директор Университетской гимназии МГУ Александр Гладилин, эта олимпиада - единственная преемница Всесоюзных олимпиад. А именно Всесоюзной химической олимпиады, и продолжает ее традиции и нумерацию.

- Участники не знают заранее темы, а сами задания куда более сложные, чем на Международной химической олимпиаде. Авторы задач - ученые из Москвы, Донецка, Уфы, Новосибирска, Беларуси, Казахстана, Македонии и других стран, - рассказал "РГ" Гладилин. - Но вообще далеко не всегда и не во всех задачах можно провести такое разделение по направлениям. - Чаще задачи комплексные, и это правильно, ведь, как говорят, все научные открытия совершаются там, где соприкасаются разные науки. Стараемся и наши задачи строить по такому принципу. Все-таки мы растим будущих исследователей. А им нужно прямо со школьной скамьи привыкать: чтобы решить одну задачу, сегодня нужно разбираться в разных науках.

Михаил Перельман (фамилия уже обязывает идти в науку), один из членов нашей сборной, похоже, это уже понял. После первого тура олимпиады парень, который заканчивает 11-й класс московской "Школы на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова", признался: хочет стать ученым, который бы занимался исследованиями на стыке двух наук: химии и физики.

По мнению Андрея Мельниченко, основателя фонда, который уже несколько лет поддерживает участников олимпиады, за талантливыми школьниками - будущее.

- Именно те талантливые люди, которые сегодня получают школьное образование, они и есть будущее науки, - сказал он. - В итоге только от них зависит жизнь на планете Земля. Менделеевская олимпиада - один из примеров такой "команды будущего".

Вообще, после решения задачек - а первый тур продолжался пять часов! - ребята были вымотаны. Но после напряженного дня всех ждал сюрприз - торжественная церемония открытия. Участникам и гостям рассказали о древнем китайском учении. Суть его в том, что все явления в мире можно представить через пять основных элементов: дерево, огонь, воду, землю и металл. На сцене организаторы олимпиады символически соединили в пробирке все эти элементы, получив яркую смесь.

Впереди еще два тура: теоретический и, пожалуй, самый интересный - экспериментальный. Болеем за наших!

Юлия Горбунова, вице-президент Российского химического общества имени Д.И. Менделеева, академик РАН:

"Химический факультет МГУ почти 60 лет организует Менделеевскую олимпиаду . Организаторы Менделеевской олимпиады - сами во многом участники олимпиад - представляют прекрасный союз передовой науки, лучших практик образования и успешного крупного бизнеса. Они продолжают традиции развития химического образования: собирают в одном месте тренеров ведущих мировых олимпиадных сборных по химии. И в рамках круглых столов, встреч с учителями страны - хозяйки олимпиады распространяют лучшие практики обучения химии, закладывая основы для подготовки будущих ученых мирового уровня, промышленников и инноваторов".

Появилось расписание ЕГЭ-2024 с учетом дней для пересдачи

Мария Набиркина

Министерство просвещения РФ и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердили новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании.

Экзамены пройдут в следующие дни: 23 мая - география, литература, химия; 28 мая - русский язык; 31 мая - математика базового уровня, математика профильного уровня; 4 июня - обществознание, физика; 7 июня - иностранные языки (устная часть), информатика; 8 июня - иностранные языки (устная часть), информатика; 11 июня - биология, иностранные языки (письменная часть), история.

С нынешнего года у выпускников появилась возможность пересдать один из экзаменов на свой выбор. Для пересдачи выделены два дня: 4 июля - иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия; 5 июля - биология, география, математика базового уровня, математика профильного уровня, иностранные языки (устная часть), история, литература.

Конечно, все выпускники уже выбрали, какие предметы будут сдавать. Но выбрали ли профессию и вуз? В 16-17 лет все же сложновато четко понять, кем быть. Вместе с преподавателем математики и руководителем команды образовательного контента "Skysmart Класс" Марией Косберг рассказываем, как за несколько простых шагов выбрать вуз и разработать стратегию для сдачи ЕГЭ, чтобы поступить туда, куда действительно хочется.

1. Определяться с профессией "раз и навсегда", как это было 50 лет назад, больше не имеет смысла. Поэтому первая задача - определить сферу текущих интересов: образование, финансы, спорт, архитектура, а также ключевой навык. На пересечении области и навыка точно найдется с десяток профессий, которые подойдут.

2. Определите топ вузов для подачи документов. Не останавливайтесь на одном университете мечты, используйте право подавать документы в 5 вузов. Выберите те, которые подходят вам по параметрам: проходные баллы, бюджетные места, стоимость, расположение. Из них выделите 2 топ-вуза, куда поступить будет сложнее, 2 средних вуза и запасной вариант, в который точно попадете.

3. Оцените реальный уровень знаний. До ЕГЭ порешайте по 3-4 "пробника" по каждому из выбранных предметов, оцените результаты. Лучше обратиться с этим к преподавателю, чтобы оценка была объективной. Так вы выделите 3 типа заданий: те, что гарантированно получаются, те, в которых есть ошибки, и те, которые вообще непонятно, как решать.

4. Составьте детальный план подготовки. Прикинув, сколько баллов можете набрать, и зная, сколько нужно для поступления в вуз, нетрудно вычесть одно из другого. Это количество баллов, которые нужно добрать. Если времени мало, а разрыв между текущим баллом и желаемым большой, лучше обратитесь к репетитору или на курсы.

Пензенским школьникам покажут звездное небо на занятиях в планетарии

Светлана Филиппова (Пенза)

В Пензенском планетарии начались занятия школы по астрономии в рамках проекта о научно-популярной астрономии "ГагаринFёst".

В обсерватории появилось пополнение: новый телескоп, лучшая на сегодняшний день стартовая модель любительского уровня. С использованием нового переносного аппарата уже прошло первое занятие в рамках цикла "Тротуарная астрономия". Ясное вечернее небо на площади перед планетарием позволило рассмотреть звезды и взрослым, и детям.

- В наш телескоп можно рассматривать поверхность Луны и детали ее рельефа: кратеры, моря, горы. Планеты надо отслеживать в реальном времени. В черте города можно попытаться отыскать еще и звездные скопления. А вот чтобы посмотреть туманности и галактики, нужно отправляться за город, - комментирует экскурсовод планетария Анна Сдобина.

Подобные занятия со школьниками в планетарии проводятся регулярно. Помимо занятий "ГагаринFёst", здесь идут открытые уроки по различным школьным предметам, "заземляя" тему космоса до будничных нужд.

Кстати, Пензенский планетарий - единственный деревянный планетарий в Европе. Он был построен в 1928 году, а в 2023-м здание реконструировали, сохранив его первоначальный облик.

Сейчас здесь десять современных интерактивных экспонатов для изучения физических явлений: "Маятник Фуко", "Инфракрасное видение", "Магнитный глобус", "Звук в вакууме", "Дюны на Марсе", "Остров света", "Генератор Ван де Граафа", "Водородное топливо", модель "Теллурий", "Астрономический календарь".

Сердце обсерватории - Звездный зал, где установлен оптико-механический проектор, точно показывающий картину звездного неба.

Почему педагог-новатор Владимир Обухов не представляет у доски учителя-робота

Сергей Винник (Симферополь)

У него на уроках Винни Пух может превратиться в... русского помещика, дагерротипы оживают в цвете, а ученики с энтузиазмом сравнивают химическую формулу мыла из восемнадцатого века и современную...

Владимир Обухов шесть лет преподает историю и обществоведение в средней школе N 36 Симферополя. Возраст - тридцать два года. Двое детей и квартира в ипотеку. А еще он классный руководитель для 38 подростков. В общем, типичный нетипичный современный педагог. Его новаторские подходы в обучении уже хорошо известны за пределами школы и города: Обухов успел победить в одном из конкурсов профессионального мастерства.

- К сожалению, книги школьники сегодня читают мало. Более того, если еще несколько лет назад мы заполняли этот пробел фильмами на историческую тематику, то теперь и это работает слабо, - констатирует педагог. - Окно восприятия подростков нередко умещается до тик-токовых форматов. Но достучаться до ребят можно!

Владимир в поиске новых форм, экспериментирует, нащупывает точки соприкосновения, пробует, проверяет идеи опытом, чтобы заинтересовать свою аудиторию. Искать точно нужно там, где учащимся интересно - это аксиома.

- Ну, например, вышла новая часть мультсериала "Три богатыря", все ее посмотрели, она на слуху. Мы в это время проходим церковную никоновскую реформу, - рассказывает учитель. - Я своим ученикам подбрасываю вопрос: а как крестились богатыри? Двумя пальцами. А Никон как предложил? Тремя. А для чего это было сделано? И вот так мы вместе разбираем эту сложную тему.

При всем господстве гаджетов и клипового мышления в мире современных подростков, они любознательны, как любые дети во все времена, и обожают играть. Поэтому игра "Найди несоответствие" сразу легла на плодородную почву. Например, в известном зарубежном фильме герой бежит через кварталы чайна-тауна Лондона, но в этом городе такой квартал возник во второй половине прошлого века, а сюжет фильма - только о начале века...

- Или еще пример. Ребята активно обсуждают ролики одного из нашумевших российских сериалов о подростках, - делится педагог. - Модная тема. Мы вместе разбираем, что показано в картине. Говорю: взгляните, какими красками режиссер изобразил атмосферу того времени, города, отношений и т. д. А теперь давайте посмотрим подлинные фотографии. Вот так прививаю им критическое мышление, которое необходимо и в исторической науке, и в жизни.

Кстати, исторические фото вообще отдельный элемент учебного процесса. Современные технологии позволяют представить реальный мир совсем в ином свете, достаточно раскрасить черно-белые снимки, и у детей в глазах уже восторг и удивление: ух, ты! Вот как, оказывается, это было. На самом деле, мостиков от истории к другим предметам может быть очень много, уверен Владимир Обухов. Это и занимательная химия, и математика...

Так, его ученикам очень нравится этимология - наука о происхождении слов. Скажем, попалось в литературе выражение "поташное ремесло". О чем оно, совсем непонятно. Можно пропустить, а можно докопаться до истины.

- Выясняем, что поташ - это древесная зола, из которой на Руси издревле делали мыло, - приводит пример из своей практики Владимир. - А что еще кроме золы для этого нужно было крестьянам? А какая химическая формула мыла? Из чего его делают сегодня? Вот так проходим маленький квест от одной области знаний к другой. Материал урока при этом усваивается заметно лучше, по обоим предметам.

К Владимиру Обухову я попал на урок истории в восьмом классе. Тем сразу две: Пугачевское восстание и Русско-турецкая война. Весь урок вроде бы по классике, никаких новаторских отступлений, но вот поговорив о Пугачеве, попутно выяснили, какие народы живут в Поволжье. А на теме Русско-турецкой войны посчитали, сколько это в современных деньгах - контрибуция в 4 миллиона рублей, которые Турция заплатила России по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору. На другом уроке считаем, сколько же "мертвых душ" могла позволить себе Коробочка, если крепостной крестьянин во времена Гоголя стоил 90 рублей. А каким был среднегодовой доход помещика?

- Вот этих игровых элементов, отступлений, на уроке должно быть разумное, ограниченное число, - уверен Владимир Обухов. - Учитель - это не скоморох, и не шоумен. Его задача не развлекать, а нести знания, пробуждать интерес исследователя. У нас есть учебный план, и мы ему следуем. Это никто не отменял.

Сегодняшних школьников социологи относят к поколению Альфа. Они родились во время, когда в жизнь прочно вошли смартфоны и планшеты, а сами тинейджеры владеют гаджетами, лучше, чем их родители. Отсюда легкодоступность и перегруженность информацией, клиповое мышление, как следствие - усталость и раздражение.

- Они просто другие, - говорит педагог Владимир Обухов. - Сегодняшний 12-летний школьник владеет информацией больше, чем полвека назад 40-летний взрослый человек. И этот объем информации каждые 10-15 лет удваивается. Ее уже невозможно сохранить в голове, поэтому для них естественны внешние носители.

Нужно ли этого опасаться, пытаться противостоять? Владимир честно признается, что не знает ответов на все вопросы. Очевидно одно - технический прогресс остановить невозможно, его можно только использовать в своих интересах. Поэтому современный педагог в непрерывном поиске. Вот, скажем, искусственный интеллект, сравнительно недавно ворвавшийся в нашу повседневную жизнь. Что с ним?

- Мы с коллегами уже обсуждали эту тему, искали варианты. Можно вместе с ребятами превратить стихи Ахматовой в песню: ИИ это может, подберет музыку и даже споет голосом любого исполнителя. Здорово, увлекательно. Или попросить ИИ проиллюстрировать эпоху Екатерины II, принятие Крыма в состав России. Уверен, школьников это не оставит равнодушными, - рассуждает историк Обухов. - А вот робота-учителя у доски представить не могу. Даже если он будет нести знания наравне или лучше человека. Но где эмоции, где сопереживание, человеческие глаза, наконец?

В Свердловской области расширяют сеть зарядных станций для электромобилей

Светлана Добрынина (Свердловская область)

В Свердловской области в этом году вдвое расширят сеть зарядных станций для электромобилей. К четырем десяткам уже действующих добавят столько же. В планах - выйти далеко за пределы Екатеринбурга.

На это власти региона выделили более 110 миллионов рублей, а компании, вкладывающиеся в создание зеленой транспортной инфраструктуры, получат серьезные льготы. Госпрограмма позволяет инвесторам компенсировать 60% затрат на закупку или производство оборудования и 30% затрат на присоединение станции к электросетям.

На Екатеринбург сейчас приходится львиная доля (более тридцати) зарядных установок. Они действуют во всех районах города и рассчитаны на быструю зарядку. Сейчас нацеленность - на межрегиональные федеральные трассы.

Тенденцию на электрификацию поддерживают крупные компании - автозаправщики. Но там считают, что при создании таких станций надо обращать внимание не только на их расположение, но на возможность организовать дополнительные парковочные места для такого транспорта, открыть кафе, где водители могли бы провести время, ожидая окончания зарядки своего электромобиля.

АТОР: Спрос на летний отдых в Калининградской области бьет все рекорды

Денис Гонтарь (Калининград)

Полную загрузку обещают калининградским отелям в сезон отпусков туркомпании области. С бронированием уже проблемы, цены на билеты и проживание растут. Бизнес сообщает о высоком среднем чеке.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на балтийское направление бьет все рекорды и уже на 40% превысил прошлогодний. Активно разбирают туры не только на майские, но и на лето. Бронировать начали в январе. "Связано это, скорее всего, с прошлогодним опытом, когда к лету отели подорожали на 16%", - считает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Найти номер за 8-10 тысяч рублей в сутки практически невозможно. Аренда квартиры на пять дней обойдется не менее 25-30 тысяч. Многие студии и апартаменты расписаны на месяцы вперед.

Отдых в российском эксклаве вообще недешевый. В среднем семье из трех человек придется потратить не меньше 150 тысяч. В эту сумму не входят покупки и питание в кафе и ресторанах. Средний чек в общепите варьируется от одной до полутора тысяч рублей в зависимости от заведения. Это на 40% выше, чем в прошлом году. По данным банков, средняя зарплата отдыхающего в области составляет около 100 тысяч рублей. В основном деньги тратят на еду, непродовольственные товары, сувениры, одежду и изделия из янтаря. Треть туристов приезжает не в первый раз.

Инфраструктура к стремительно растущему потоку гостей пока, к сожалению, не готова. Туроператоры признаются, что в регионе нет достаточного количества номеров в гостиницах и отелях. Самый большой дефицит - в курортных городах Зеленоградск и Светлогорск. Практически все отели первой береговой линии уже остановили бронирование. Квоты на групповые туры еще есть. Чтобы разгрузить побережье, гиды и экскурсоводы пытаются перенаправить туристические потоки на восток Калининградской области.

"Я увожу людей в сторону от популярных курортов и показываю глубинку. Там сохранились старые уютные домики с черепичными крышами, готические храмы и городские площади. Да и люди там не избалованные вниманием туристов", - поделился своим опытом калининградский гид Константин Аверин. И добавил, что перспективными туристическими направлениям, на его взгляд, являются города Правдинск, Черняховск, поселок Краснолесье с Роминтенской пущей, Виштынецкое озеро. Туры туда берут охотно, хотя эти места пока еще относительно неизведанные для гостей из "большой" России.

Собянин рассказал о строительстве парка "Яуза"

Любовь Проценко

Больше десяти лет создается парк "Яуза" - уникальное рекреационное пространство, которое объединило зеленые зоны от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, "Сокольникам" и ВДНХ. Завершиться эти работы должны к концу текущего года, написал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. И когда в них будет поставлена точка, жители северо-востока столицы и Подмосковья получат самый протяженный и самый благоустроенный парк в Европе.

Москвичи еще помнят время, когда берега Яузы и других малых рек в этой части города были завалены буреломом и кучами мусора, а сами реки больше напоминали плохо пахнущие ручейки. За прошедшие годы в порядок приведены 13 участков общей площадью свыше 320 гектаров. "Осталось не так много, - подводит итог сделанному глава столицы. - В этом году приведем два участка размером 30 гектаров". Но уже сейчас перемены налицо. Все зеленые зоны объединены вдоль реки в пространство с 17-километровой велодорожкой по всей длине. Реабилитировано старое русло самой Яузы, расчищены и укреплены берега, через них перекинуты новые деревянные мостики. Для любителей неспешных прогулок по живописным местам с выходом к воде создано более 40 километров благоустроенных променадов и транзитных троп. Всего же по словам мэра в парке будет создано пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный.

Особое раздолье - любителям практически всех видов спорта - для них создано более 90 спортивных площадок. Есть площадки для пожилых людей, отдельные места для занятий подготовленных спортсменов. Именно здесь, например, появилась уникальная, не имеющая аналогов в России, площадка для воркаута в стиле "Русский ниндзя". Тренировку разнообразят беговые дорожки общей протяженностью уже более 20 километров, что делает их вполне пригодными для проведения полумарафона.