Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

"РН-Уватнефтегаз" ввел в эксплуатацию мобильные электроподстанции

"РН-Уватнефтегаз", один из ключевых добывающих активов "Роснефти" в Тюменской области, запустил в работу на месторождении им. Малыка две высокоавтоматизированные мобильные подстанции. Новые объекты - подстанция "Керн" напряжением 110 кВ и подстанция "Дюкер" напряжением 35 кВ обеспечат дополнительную электрическую мощность при вводе нового фонда скважин. Об этом сообщил департамент информации и рекламы ПАО "НК "Роснефть".

Подстанции "Керн" и "Дюкер" изготовлены отечественным производителем по индивидуальному заказу "РН-Уватнефтегаза", мощность трансформатора каждой составляет 25 МВА.

Скорость ввода в эксплуатацию данных мобильных подстанций с учетом проектирования, изготовления и монтажа в два раза быстрее, чем у стационарных аналогичных объектов, а общие затраты на строительство ниже почти на 30%. Высокая эффективность сроков ввода достигнута благодаря модульной технологии и полной мобильности объекта.

Подстанции оснащены современным силовым и коммутационным оборудованием российской производства, которое адаптировано для бесперебойной работы в климатических условиях севера Тюменской области. Автоматика управления и устройство релейной защиты обеспечивают удаленный контроль за оборудованием в режиме реального времени.

Для реализации схемы подключения мобильных подстанций проложены высоковольтные линии различного уровня напряжения (6, 35, 110кВ) общей протяженностью порядка 4 километров. Фундаменты опор имеют ледовую защиту, которая повышает надежность конструкций воздушной трассы, проходящей, в основном, по болотистой местности.

В "РН-Уватнефтегазе" разработана долгосрочная программа развития энергетического хозяйства. Это позволяет обеспечить активы Уватского проекта надежным энергоснабжением в условиях растущих объемов бурения скважин на лицензионных участках. Сегодня предприятие эксплуатирует более 448 подстанций различного класса напряжения, 89 распределительных устройств и линий электропередачи различного вида исполнения общей протяженностью более 3,2 тыс. км.

Системная работа по повышению эффективности производственных объектов – один из ключевых элементов стратегии "Роснефти". Компания проводит планомерную работу, направленную на сокращение операционных и капитальных затрат за счет внедрения передовых технологических решений.

Досье "Цифровой экономики"

"РН-Уватнефтегаз", дочернее предприятие НК "Роснефть", ведёт разведку и разработку месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. Месторождение имени Малыка крупнейшее месторождение Уватского проекта. Оно расположено на территории Усть-Тегусского лицензионного участка и входит в состав Восточного центра освоения, который обеспечивает более 80% объёмов нефти, добываемой "РН-Уватнефтегазом".

Cloud.ru и Arenadata расширяют партнерство: запуск Arenadata DB в облаке и новые подходы в работе с данными

Андрей Жуков

коммерческий директор Arenadata

Андрей Зотов

коммерческий директор Cloud.ru

Стратегическое партнерство провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru и Arenadata позволяет предлагать бизнесу современные инструменты для работы с большими данными в облаке с минимальными затратами на инфраструктуру. Основной фокус - на аналитике, машинном обучении и управляемых базах данных, что особенно востребовано в финансах, ритейле и телекоме. В будущем сотрудничество компаний будет расширяться в сторону гибридных сценариев и отраслевых решений. Об этом сотрудничестве в рамках одной из крупнейших российских конференций по теме управления данными ArenaDAY 2025 подробно рассказали корреспонденту Comnews коммерческий директор Cloud.ru Андрей Зотов и коммерческий директор Arenadata Андрей Жуков.

В чем заключается стратегическое партнерство Arenadata и Cloud.ru. Какие результаты сотрудничества вы бы назвали главными?

Андрей Зотов: Arenadata предоставляет целый портфель продуктов для работы с большими данными, объединенных в дата-платформу. Эти решения подходят для многих клиентов из самых разных индустрий. Cloud.ru – лидер на российском облачном рынке, в том числе в сфере управляемых платформенных сервисов. В апреле в рамках развития партнерства мы запустили управляемый сервис Evolution Managed Arenadata DB (управляемая аналитическая база данных на основе Greenplum, оптимизированная для работы в облаке) в публичном облаке Cloud.ru Evolution. Этот сервис уже доступен клиентам. Мы предоставляем сервис в полностью управляемом формате, то есть берем на себя все задачи по развертыванию и поддержке инфраструктуры. В итоге мы освобождаем команды клиентов от рутинных операций по настройке и поддержанию инфраструктуры и развертыванию баз данных.

Таким образом, главным результатом сотрудничества стала интеграция Arenadata DB в облачную платформу Cloud.ru - теперь клиенты могут развертывать управляемую аналитическую СУБД в облаке с минимальными затратами на инфраструктуру. Также отмечу оптимизацию работы с большими данными - благодаря совместным решениям компании получают высокопроизводительные инструменты для аналитики и машинного обучения. Помимо этого, к результатам сотрудничества необходимо отнести снижение TCO (Total Cost of Ownership) - облачная модель позволяет сократить расходы на развертывание и поддержку инфраструктуры.

Какие преимущества получили клиенты благодаря сервису Evolution Managed Arenadata DB?

Андрей Зотов: Во-первых, это высокая отказоустойчивость - встроенные механизмы репликации и резервного копирования. Также отметим скорость внедрения - развертывание происходит за несколько часов вместо недель. И конечно, интеграция с экосистемой Cloud.ru - совместимость с другими облачными сервисами (Managed Kubernetes, ML-платформа и др.)

Какие ключевые особенности можете выделить у сервиса Evolution Managed Arenadata DB?

Андрей Зотов: Одна из ключевых особенностей — это MPP-архитектура (Massively Parallel Processing) - высокая скорость обработки запросов за счет распределенных вычислений. Также отметим поддержку SQL и расширений для машинного обучения и геоаналитики, интеграцию с различными инструментами для работы с потоковыми данными. Кроме того, это полностью управляемый сервис - Cloud.ru берет на себя администрирование, обновления и мониторинг, а также поддержку с гарантированным SLA. Помимо прочего, в итоговую стоимость продукта уже включена лицензия вендора как для кластеров под DEV&test, так и под production. Сервис оптимально подходит для корпоративных хранилищ данных (DWH), предиктивной аналитики и ML, обработки IoT-данных.

Как в дальнейшем вы планируете расширять доступность и сценарии использования продукта на базе облака Cloud.ru?

Андрей Зотов: Мы планируем провести дополнительные интеграции с сервисами Cloud.ru (например, с AI/ML-платформой), развивать гибридные и мультиоблачные сценарии для корпоративных клиентов, оптимизировать работу с реальным временем, улучшать поддержку streaming-аналитики, расширять отраслевые решения (телеком, финансы, ритейл, госсектор).

Например, сейчас продукт Evolution Managed Arenadata DB интегрирован, в первую очередь, со всеми остальными сервисами Cloud.ru по работе с большими данными и всеми вспомогательными решениями. Также нашим заказчикам доступны прямо из консоли: инструменты мониторинга, аудита, планирования. Заказчик может зайти в консоль Cloud.ru Evolution и посмотреть всю информацию по текущему статусу жизни продукта. Также у нас есть большие планы по доработкам, чтобы все необходимые продукты были доступны для заказчиков.

Кроме того, отдельно хочу отметить сценарий с безопасным хранением паролей и использования для этого специальных сервисов. У нас шел большой и активный период закрытого тестирования, который проводила команда разработки с заказчиками и валидировала необходимость реализации нового функционала.

Как развивается портфель облачных сервисов для работы с данными? Какие из них наиболее востребованы?

Андрей Зотов: Cloud.ru активно расширяет линейку сервисов для работы с данными, включая управляемые базы данных (Arenadata DB, Redis), инструменты ML и AI (включая готовые ML-модели), Data Lake и хранилища для структурированных и неструктурированных данных.

Мы видим растущий интерес заказчиков к Evolution Managed Arenadata DB. Помимо него есть еще Evolution Managed Spark для обработки больших данных. Есть сервисы Evolution Managed Metastore и Evolution Managed Trino, которые позволяют нам строить современное хранилище архитектуры Data Lakehouse. И есть еще один блок - инструменты ML и AI.

Какие сценарии использования облачных дата-сервисов вы бы выделили как основные и наиболее популярные среди клиентов?

Андрей Жуков: Сегодня бизнес всецело зависит от эффективного использования данных. На старте, когда объем информации невелик, многим компаниям достаточно Excel. Но по мере роста бизнеса и увеличения данных требуются промышленные платформы данных и сервисы.

Закономерным следующим шагом становится внедрение корпоративной аналитики и BI-решений. В текущих условиях недельное ожидание ручной выгрузки данных из разрозненных источников становится неприемлемым — такие задержки тормозят принятие решений, а сам процесс чреват ошибками.

Современные аналитические платформы кардинально меняют подход к работе с данными, предоставляя актуальные данные в течение секунд, автоматизируя процессы консолидации информации и минимизируя риски человеческих ошибок. Они минимизируют операционные риски, снижают совокупную стоимость владения (TCO) и ускоряют вывод продуктов на рынок (T2M).

Важнейшим конкурентным преимуществом таких платформ становится их способность одновременно решать несколько стратегических задач. С одной стороны, они значительно сокращают совокупные затраты на владение аналитической инфраструктурой (TCO) за счет оптимизации ресурсов и автоматизации рутинных процессов. С другой — обеспечивают беспрецедентную скорость вывода новых продуктов и сервисов на рынок (T2M), что в современных условиях становится критическим фактором успеха. При этом все это достигается без компромиссов в области безопасности данных и минимизации операционных рисков.

Аналитические платформы поддерживают различные сценарии работы — от построения корпоративного LakeHouse и каталогизации данных до использования генеративного ИИ на собственных дата-сетах, сохраняя при этом совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой.

Подобные решения позволяют не только оперативно получать аналитику для принятия решений, но и создавать долгосрочную ценность за счет эффективного управления данными как стратегическим активом компании. Они обеспечивают баланс между скоростью обработки информации, экономической эффективностью и требованиями безопасности, что особенно важно в условиях растущих объемов данных и ужесточающихся регуляторных требований.

В каких отраслях бизнеса спрос на облачные дата-сервисы наиболее высок?

Андрей Жуков: Персонализация клиентского взаимодействия имеет критически важное значение для ритейла. При работе с миллионами покупателей ручное создание индивидуальных предложений становится нерациональным, что делает системы автоматизированных рекомендаций незаменимым инструментом для масштабной персонализации.

В финансовом секторе технологии больших данных используются для выявления мошеннических операций и оценки кредитных рисков. Телекоммуникационные компании применяют их для анализа данных о вызовах и прогнозирования оттока клиентов. В сфере здравоохранения технологии помогают обрабатывать массивные объемы медицинской информации, а в промышленности — реализовывать системы предиктивного обслуживания оборудования.

Продавать – значит продавать: нельзя путать туризм с эмиграцией

Павел Растопшин

генеральный директор ООО "УльтимаТек"

Компания "УльтимаТек" в 2024 г. сделала немало шагов для превращения в многопрофильного интегратора цифровых решений для промышленных отраслей, прежде всего – горнорудной и металлургической. В интервью главному редактору ComNews Леониду Конику генеральный директор ООО "УльтимаТек" Павел Растопшин рассказал об итогах 2024 г., логике всех покупок рыночных активов и новых направлениях бизнеса, а также о готовности выступать в роли дистрибьютора inhouse-разработок ИТ-дочек промышленных корпораций, планах продвижения OEM-оборудования АСУ ТП под частной маркой "УльтимаТек" и привлечения внешних инвесторов в направление, связанное с продуктовой разработкой.

Каковы основные итоги 2024 г. для ГК "УльтимаТек"?

Мы снова неплохо выросли, доведя консолидированную выручку до 1,8 млрд руб.: частично органически, частично – неорганически, купив несколько компаний. План на 2024 год был вырасти с 1 млрд руб. до двух – так что мы находимся в этом фарватере. Численность персонала группы почти достигла 250 человек. Важно, что в каждом из направлений, которые заявила "УльтимаТек", есть активность и контракты; за год у нас появилось 16 новых клиентов из числа крупных корпораций.

Можно ли перечислить эти направления?

Да. Это MES, АСУ ТП, системы улучшенного управления технологическим процессом (СУУТП или APC), ERP системы, заказная разработка программных продуктов, поставка различного оборудования (серверов, сетевого оборудования и др.), открыли направление консалтинга. При этом мы ставим задачу создания синергии между этими направлениями: начав работу с клиентом по одному из них, мы будем предлагать ему продукты и услуги по другим направлениям.

Какие компании купила "УльтимаТек" за прошедший год?

В мае 2024 г. "УльтимаТек" купил 50% долей в капитале ООО "АКТИВО", которое в 2022 году основали бывшие сотрудники SAP СНГ, из консалтингового подразделения по ТОРО (техническое обслуживание и ремонт оборудования – прим. ComNews). За прошедшее с момента покупки время мы развили ТОРО компетенции команды "АКТИВО" и теперь они работают не только с SAP, но и с ERP-системой "Галактика", 1С и EAM-системой TRIM петербургского разработчика НПП "СпецТек". Генеральный директор ООО "АКТИВО" – Юрий Бондарь. В сентябре 2024 г. "УльтимаТек" приобрел 75% уставного капитала в тверском ООО "Битфлайт" у Дмитрия Моисеева. Он покинул пост заместителя гендиректора по работе с ключевыми клиентами Tibbo Systems, сосредоточившись на развитии нашей совместной компании в роли партнера и гендиректора. В ноябре мы переименовали "Битфлайт" в ООО "УльтимаПлант". Она станет центром компетенции по системам управления производством (MES). При этом мы, за счет поглощения контрольного пакета в "УльтимаПлант" диверсифицируем MES-практику: до этого момента "УльтимаТек" продвигал MES-решения разработки ГК "Цифра" (до августа 2022 г. Павел Растопшин был управляющим директором ГК "Цифра" – прим. ComNews), а теперь у нас в портфеле будет и продукт от Tibbo Systems, с ее платформой IoT и цифровизации AggreGate.

Большинство ресурсов, занимающихся заказной разработкой ПО, выведено в ООО "УльтимаТек Инновации" (основано на базе ООО "Атрил Диджитал", приобретенном в июне 2023 – прим. ComNews).

Несмотря на то, что изначально мы объявили себя интегратором, у нас удачно сложился и вендорский бизнес, который консолидирован в ООО "Экспанта". Это ООО "Датана" (Datana) и ООО "Датабриз" (Databriz), доли в которых мы приобрели в июле 2023 г. Datana занимается ИИ-решениями для промышленности. На мой взгляд, их ИИ-решения для металлургии можно назвать лучшими в России и одними из лучших в мире. Databriz разработал замену ORACLE Primavera для остановочных ремонтов крупных агрегатов и уже внедряет ее в Еврохим, Полюс, Норильский Никель и в других компаниях. Генеральный директор ООО "Датана" – Владимир Захаров, ООО "Датабриз" – Михаил Кудринский, а ООО "Экспанта" – Александр Смоленский, который до июня 2024 г. возглавлял ООО "Цифровая индустриальная платформа" (совместное предприятие ГК "Цифра" и "Газпром нефти" – прим. ComNews).

В чем логика выделения "Датаны" и "Датабриза" в отдельный кластер?

Все эти компании занимаются вендорским бизнесом (продуктовой разработкой), и мы рассматриваем возможность привлечь в него внешних инвесторов. В "УльтимаТек" мы инвесторов не зовем – интеграционный бизнес должен развиваться органически и он, что называется, находится на кончиках пальцев.

А вот "Экспанта" - другое дело: мы знаем, как при небольших вложениях расширить продуктовый портфель и быстро нарастить клиентскую базу и оборот. На переполненном инноваторами российском ИТ-рынке доступ к клиенту, честно говоря, важнее текущих продуктовых фич. При прибыльном росте и продукты можно дорастить. Сейчас у "Экспанты" получается расти прибыльно. Выручка наших компаний вендорского блока в 2024 г. превысила 230 млн руб., и они показали чистую прибыль 50 млн руб.

И как идет привлечение инвестиций? Получается?

Конечно, текущая ставка не мотивирует инвестировать. Тем не менее, деньги на рынке есть, а людей, которые понимают в промышленном ПО, единицы. Но мы никуда не спешим, потому что лучшие инвестиции – это кэш от клиентов: тогда и рост остается прибыльным, а не становится бездумной покупкой доли рынка. Мы лучше купим меньше и дешевле, за свои, чем наберем обязательств перед инвесторами, заплатив таргетам сверхдоход, который потом придется долго окупать. В этом смысле мы прагматики, а не фантазеры. Когда ты покупаешь дешево, ты уже зарабатываешь.

Какова стратегия слияний и поглощений группы "УльтимаТек" на будущее?

Наша M&A-стратегия – двукрылая: одна стратегия – у "Экспанты" во главе с Александром Смоленским, а вторая – у "УльтимаТека". В развитии внедренческого бизнеса, инжинирингового, да и любого B2B сервисного бизнеса, всегда стоит вопрос "курицы и яйца": что компания уже умеет, и что поэтому может продать в виде услуг. А экспертиза – это люди, сплоченные в команды. Именно поэтому мы активно занимаемся acqui-hiring’ом (acquisition и hiring): покупкой компаний ради приобретения не только (а подчас и не столько) продукта, сколько ее человеческого капитала, с сохранением определенной доли за учредителями. Примером такого приобретения команды является история компании "УльтимаПлант". Совсем недавно по такой же схеме был открыт "УльтимаТек Консалтинг" во главе с Денисом Бураком, выходцем из E&Y.

Также в сферу интересов "УльтимаТека" с точки зрения M&A входят игроки рынка внедрения ERP-систем – скорее, "Галактики", чем 1С: нельзя претендовать на реализацию больших ERP-проектов, имея меньше ста специалистов в этой сфере. Мы пытаемся серьезно зайти и на рынок АСУ ТП. Договорились о партнерстве с крупнейшим российским производителем таких систем – фирмой "Прософт-Системы", в частности, на рынке появится OEM оборудование АСУ ТП для металлургии с брендом "УльтимаТек". Де-факто мы станем продуктовым офисом для отрасли, выступая в роли моста между заказчиками и производителем (буквально влияя на его roadmap). В наших планах – получить несколько крупных подрядов АСУ ТП, консолидировать спрос, после чего мы начнем подтягивать компании и команды, известные в этом секторе. Важно понимать, что в крупных промышленных холдингах работают тысячи специалистов по АСУ ТП, но они были обучены работе с зарубежными решениями и если переучить часть из них на российские разработки – то кадрового потенциала хватит, чтобы серьезно дорастить российские АСУ ТП решения и в дальнейшем развиваться уже в этом направлении.

Почему вы практикуете acqui-hiring, а не выкупаете компании полностью?

В современных условиях невозможно нанять по-настоящему талантливых людей без специальных усилий. Мы и дальше намерены поступать так, поэтому приглашаем команды с профильными компетенциями к нам. Весьма вероятно, что мы найдем общий язык с основателями давно существующих компаний, которые ищут внешние источники энергии для роста или прибыль и дивиденды которых падают. Одним словом, "УльтимаТек" будет наращивать структуру за счет привлечения команд разными способами, но очень аккуратно и с сохранением культурного кода, так как любое приобретение команды или компании требует от нас post-merger integration. Наша мечта – двукратный рост выручки группы каждый год: это сложно, но иначе не стать крупным игроком.

Вы вжились в роль интегратора? Что думаете, это системно рабочий бизнес?

Конечно, интеграторам было легче зарабатывать с Microsoft или с IBM, чем с "Астрой" или с Yadro. С иностранными вендорами было легче защищать сделки, а клиенты не спрашивали с сомнением: "Кто у вас там партнер?". Теперь интегратор должен генерировать больше ценности для заказчика, иначе клиент будет пытаться выдавить его из сделки. При этом работы для интегратора теперь намного больше, чем прежде: приходится добиваться совместной работы решений от множества российских вендоров ПО, "железа" и ПАКов.

Мы делаем ставку на долгосрочные партнерства и стремимся получать от вендоров эксклюзивные условия, чтобы вдолгую защищать проекты. И за прошедший год мы смогли серьезно продвинуться в отношениях с вендорами: большинству интересен наш клиентский портфель. Правда, проблема в том, что мало кто из отечественных вендоров (если не сказать никто) не может конкурировать по цене с "серыми" поставками оборудования. Поэтому так называемое реестровое и обычное российское оборудование – две совершенно разные ниши.

Мы системно играем в отечественное оборудование – так как верим, что вспахивая рынок промышленности, которая в основном частная, а значит только начинает пробовать российское, мы в перспективе получим надежную клиентскую базу, которую разовьем, когда переход на российских вендоров станет повсеместным. В 2024 году бизнес по интеграции и поставкам серверов, СХД и системного ПО составил четверть от общих объемов, среди клиентов РМК, ОДК и другие.

В апреле 2024 г. "УльтимаТек" получил эксклюзив от Корпорации "Галактика" на продажу ERP- и EAM решений предприятиям из нескольких промышленных отраслей: минеральная химия и удобрения, горная добыча и металлургия. Дал ли этот эксклюзив плоды, и не пожалела ли любая из сторон о такой договоренности?

Да, мы получили такой эксклюзив на 5 лет. Мне кажется, что сожалений нет ни у одной из сторон, хотя мнение "Галактики" лучше спросить у "Галактики". Заказчики на этих рынках – консервативные. Мы провели несколько круглых столов, создали рабочую группу из десятка крупных компаний этих отраслей, а также собрали группу экспертов из разных ИТ-дочек крупных промышленных корпораций. В частности, с привлечением экспертов мы сравнили "Галактику" и SAP по 443 транзакциям и выявили, что эти системы похожи более чем на 80%, а модуль "Ремонты" в "Галактике" даже лучше.

В июне 2024 г. в АО "Корпорация "Галактика" вошли новые акционеры (речь – о структурах компании "АБР Менеджмент", аффилированной с банком "Россия" – прим. ComNews), и они подтвердили наш эксклюзив.

Мы разбили функционал ERP-системы "Галактика" на три блока, и в планируем запустить три платных пилотных проекта с кем-то из участников упомянутой рабочей группы, в следующих областях: ремонты, кадры, логистика и производство.

Один из выводов нашей рабочей группы, казалось бы, очевиден: основной упор в импортозамещении ERP надо делать на том, чем новые решения могут быть лучше заменяемых: где полезные "бантики". Например, автоподбор резюме в модуле эйчар или автографикование в модуле планирования ремонтов. При этом мы делаем в продажах упор на то, что "Галактика" похожа на SAP, а возражения о том, что по "Галактике" мало специалистов на рынке, мы парируем реалистичным ответом "А где их много?" и предлагаем переучить тысячи корпоративных специалистов по SAP на "Галактику". Специалистов по 1С на рынке, конечно, больше, но из-за массовой востребованности уровень их запросов уже превысил зарплату "саперов". И я уверен, что в российской металлургии и горной добыче со временем будет работать именно "Галактика".

Как выглядят отношения "УльтимаТека" и ГК "Цифра"?В 2023 г. решения "Цифры" обеспечили около 60% выручки "УльтимаТека". Какая доля в выручке группы "УльтимаТек" приходится на решения ГК "Цифра" по итогам 2024 г. и какова задача по этому показателю на 2025 год?

В 2024 г. эта доля снизилась примерно до 40%, а в 2025 г. она сократится еще больше. Решения "Цифры" были для нас в начале пути "понятым бизнесом". Среди проектов с решениями "Цифры", которые мы начали в 2024 г. – проекты в "Русской медной компании" и ПАО "Яковлев" (бывшем НПО "Иркут"), продолжаются контракты в холдингах СУЭК и "ЕвроХим".

Крупные проекты стартовали у нас по многим другим направлениям. Например, в части заказной разработки мы в партнерстве с ООО "Аэрогаз" делаем продукт по техническому моделированию для консорциума "Сибур", "НОВАТЭК", "Газпром нефть", "ЕвроХим" - для замещения решений Hysys американской фирмы AspenTech. Для НЛМК мы пишем систему нормативно-справочной технологической информации с элементами GPT, которая позволит технологам искать информацию как в поисковике.

Отраслевые корпорации и их кэптивные ИТ-компании создают все больше продуктов. Два года назад вы сказали в интервью ComNews: "Я бы хотел, чтобы всем, кроме независимых ИТ-компаний, запретили писать промышленный софт и ставить его на баланс". Не изменили ли вы это мнение с учетом того, что все больше инсорсеров подходят к коммерциализации inhouse-разработок?

По сравнению с прошлым годом, я стал в этом вопросе чуть более гибким. Конечно, у айтишников в корпорациях – больше ресурсов, и они могут себе позволить делать то, за что рыночные компании не возьмутся. И на пересечении этих миров может рождаться польза. Не говоря о том, что промышленные компании имеют отраслевую экспертизу, недоступную ни одной независимой ИТ-компании.

Мы встраиваемся в процессы коммерциализации: "УльтимаТек" выступает партнером по продажам таких inhouse-разработок – в частности, компании "Сибур Диджитал" (по системе управления эффективностью на производстве ЭКОНС). С продуктом по техмоделированию, который мы вместе с "Аэрогазом" создаем на замену Hysys, заказчики также рассматривают нас как партнеров для коммерциализации. Обсуждаем возможное сотрудничество по дистрибуции продуктов, методологий и экспертизы для цифровизации дорожного строительства, в частности, планирования и управления техникой от компании Автобан Диджитал. С Еврохим - по ряду рекомендательных продуктов для установок аммиака, а также по продукту Минералогия на основе технического зрения.

Но для нас в таких проектах предпочтителен эксклюзив – это очень сложные продажи. При этом для успешных рыночных продаж кэптивная ИТ-компания должна поставить их в свои KPI, серьезно вложиться в продуктизацию и пресейл. Продавать – значит продавать: как в анекдоте, нельзя путать туризм с эмиграцией. Корпорации также должны понимать, что продукт стоит столько, сколько за него готовы заплатить – и не пытаться заложить в цену всю себестоимость внутренней разработки. Мне кажется привлекательной идея создания какого-то дополнительного смысла для промышленных компаний от продажи их ИТ-решений, так как по получаемому доходу эта деятельность вряд ли когда-то сравнится с их основным бизнесом. Например, благотворительные проекты на вырученные деньги, нацеленные на создание цифровой среды и услуг для людей, проживающих в регионах присутствия корпораций. Как таблички в Москве: "эта детская площадка была построена на деньги от штрафов".

Я считаю, что если у отраслевой компании, основной бизнес которой – не ИТ, на балансе стоит интеллектуальная собственность (IP) в виде софта, и эту IP компания не коммерциализирует, то она должна платить за нее повышенный налог. Эту идею мы, совместно с Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) продолжаем доносить до регулятора, но ее реализация выглядит достаточно сложной.

Другой мерой может стать введение обязательства владельца коммерциализировать IP для сохранения его в едином реестре российского программного обеспечения. Первые шаги уже сделаны – пока только госкомпаниям нельзя разрабатывать и включать определенные классы софта в реестр если они не предполагают коммерциализацию. Я знаю, что в настоящее время регулятор ведет проработку подобных ограничений и для рыночных компаний. Это освежит ИТ-рынок, но приведет к существенному сокращению позиций в реестре, потому что рыночных продуктов не так много, как может показаться.

Как идет развитие "УльтимаТек" в направлении pLTE? Оборудование каких вендоров вы продвигаете? Удалось ли протестировать отечественные базовые станции?

Мы хорошо продвинулись, хотя рынок горной добычи слегка убавил оптимизм в отношении частных сотовых сетей. Мы создали предприятие - оно называется "РТ- УльтимаТек": его цель – реализация indoor-проектов pLTE на машиностроительных заводах и других предприятиях обрабатывающей промышленности. Мы намерены использовать инсталляционную базу комплекса ИТ-продуктов "Диспетчер" разработки компании "Цифра" (а это - сотни предприятий). Мы планируем сделать low cost-решение, используя эксклюзив с российским разработчиком LTE-решений ЛИС (ООО "Лаборатория инфокоммуникационных сетей") – год назад мы получили от этой петербургской компании специальный статус партнера для промышленности.

Мы намерены создать решение pLTE, ориентированное на цифровое производство и, возможно, корпоративные сервисы. Беспроводная связь требуется, например, для обеспечения цифровой сварки в судостроении, прослеживаемости деталей при сборке самолетов, сохранения человеческих жизней за счет контроля опасных зон для всех видов дискретной промышленности. Высокая доступность беспроводной связи на производстве ускоряет внедрение цифры в три раза.

В России более 10 тыс. таких предприятий. Однако, по данным ComNews, к ноябрю 2024 г. в России было развернуто всего 40 коммерческих сетей, а лидером по их количеству среди операторов является МТС (с которым в мае 2023 г. "УльтимаТек" также подписал соглашение о партнерстве - прим. ComNews). Сети построили предприятия горнодобывающего сектора, металлургической промышленности, в транспортировке нефти и зерна. Машиностроительных предприятий среди предприятий, развернувших сети pLTE, практически не было. При этом, если из двух тысяч целевых предприятий "накрыть" частными сотовыми сетями хотя бы 5% - оборот годовой нашего бизнес составит 5 млрд руб., что сравнимо с выручкой операторов от направления pLTE в РФ за все время использования технологии.

Лучшие цифровые решения регионов отмечены наградами за вклад в развитие городского хозяйства на III Национальной премии «Умный город»

Торжественная церемония вручения премии за вклад в развитие городского хозяйства состоялась в рамках III Национальной премии «Умный город» на площадке Национального центра «Россия».

Москва стала обладателем «Гран-при», а также взяла золото в номинациях «Безопасный город», «Вижу всё», «Вместе», «Жильё», «Заботливый город», «Здоровый город», «ИИ на русском», «Креативная экономика», «Культурный город», «Мой город», «Наука», «Под контролем», «Сообщество», «Умная школа», «Умный муниципалитет» и «Экономика данных».

В номинации «Активный город» победу одержал Санкт-Петербург, «Вдохновение» – Краснодарский край, «Город на ладони» – Ленинградская область, «Коммунальная инфраструктура» – Московская область.

Открывало премию пленарное заседание «Умный город в структуре новых национальных проектов». К участникам с видеоприветствием обратился Заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Выполнение всех наших планов по развитию отрасли строительства, сферы жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительного проектирования в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» осуществляется с опорой на процессы цифровой трансформации, способствующей прямому взаимодействию органов власти, представителей бизнеса и экспертного сообщества. Премия «Умный город» традиционно поощряет регионы, которые наиболее активно развивают цифровые продукты, платформы и сервисы для улучшения качества жизни людей и повышения безопасности городской среды», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в своем приветственном слове к участникам премии.

Премия направлена на популяризацию и масштабирование лучших «цифровых практик», результатов национальных проектов: «Инфраструктура для жизни», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также синхронизацию программ и мероприятий федерального, регионального и муниципального уровня для достижения национальных целей развития РФ, поставленных Президентом России.

Авторам проектов в основных номинациях – «За вклад в развитие цифровизации городского хозяйства», «Наука» и «Гран-при» – почетные статуэтки и дипломы вручил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик. В ходе пленарного заседания замминистра поздравил всех с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также рассказал о ключевых направлениях цифрового развития строительной отрасли и сферы ЖКХ. В рамках деловой программы премии он также осмотрел специализированную выставку, где были представлены лучшие цифровые решения, направленные на развитие строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированные системы, ориентированные на сокращение процедур инвестиционно-строительного цикла, передовые технологии по применению искусственного интеллекта, а также сервисы, способствующие улучшению качества жизни людей и повышению безопасности городской среды.

В пленарном заседании III Национальной премии «Умный город» приняли участие Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, заместитель Губернатора Калужской области Павел Ципорин, генеральный директор АО «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина, президент АО «Ситроник» Алексей Марухин, а также представители бизнеса и экспертного сообщества. Насыщенная деловая программа мероприятия также была представлена сессиями «Инфраструктура для жизни – синхронизация власти и бизнеса», «Умный город – Умная страна. Развитие региональных проектов», «Программные, аппаратные и инженерные решения для строительства, ЖКХ, безопасной и комфортной среды».

«СОЮЗЦЕМЕНТ» предложил исключить цемент из товаров для обязательной биржевой торговли

В Союзе производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» считают, что цемент не соответствует требованиям, предъявляемым к биржевой торговле, и предлагает исключить его из перечня товаров, определенных проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах».

Комитет Госдумы по финансовому рынку в конце марта 2025 года направил на согласование ведомств законопроект («О внесении изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах» о дополнении главы 2 статьей 13.1, а также в Федеральный закон «О внесении изменения в статью 14.24 Кодекса Российской Федерации Об административных правонарушениях»), которым предлагает законодательно закрепить практику, при которой правительство получит право устанавливать обязательную долю продаж отдельных товаров на бирже (до 25% от объема их производства или объема продаж) для формирования национальных ценовых индикаторов.

В документе содержится значительный перечень товаров (от морепродуктов до свинца), в том числе цемент. За неисполнение установленных нормативов обязательной реализации товаров на бирже устанавливается административная ответственность – штраф для юридических лиц до 500 тыс. рублей. Встречной обязанности для покупателей таких товаров – установление нормативов покупки товаров через биржу – не предусмотрено. При этом критериев, по которым товары попадают в перечень для обязательной торговли на бирже, не определено.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой существенно изменить подготовленный депутатами законопроект, отказавшись как от фиксации в нем обязательной доли продажи на бирже, так и перечня товаров, на которые это требование будет распространяться. По мнению РСПП, введение обязанности реализовать значительный объем продукции на организованных торгах означает отступление от принципов свободы договора. Кроме того, законопроект допускает особые условия применения нормативов реализации товаров на организованных торгах в зависимости от категорий хозяйствующих субъектов, а также возможность исключения применения нормативов в отношении отдельных категорий хозяйствующих субъектов.

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» поддерживает позицию РСПП, а также дополняет эту позицию применительно к цементу.

«В Союзе производителей цемента считают, что принятие закона, предусматривающего установление нормативов для обязательной реализации цемента на бирже, может повлечь значимые риски для отрасли», - указали в пресс-службе отраслевого объединения.

Такая позиция подкрепляется независимой экспертизой. По итогам исследования, проведенного экономистами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сделан вывод об отсутствии экономической целесообразности вывода цемента на биржевые торги. Научное исследование подтвердило, что в текущих условиях обязательная биржевая торговля цементом не приведет к достижению заявленных целей по стабилизации цен или развитию конкуренции, но может создать также дополнительные риски для рынка.

В частности, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» обращает внимание, что Проект закона не предусматривает механизмы привлечения покупателей цемента на биржу, при том что в настоящее время фактически отсутствует востребованность биржевых торгов. «Опрос потребителей цемента показал, что они не заинтересованы приобретать цемент через биржевые торги, поскольку это требует значительных дополнительных затрат для привлечения новых дефицитных трудовых ресурсов и их обучения, закупки оборудования, разрушения устоявшегося комфортного способа покупки цемента, - комментирует исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина. – Кроме того, при существенном повышении цены на бирже в сезон заказчики объектов строительства для государственных нужд будут испытывать трудности с проведением оплаты по биржевой цене ввиду ограничений цены контракта по госзаказу». Важно также учитывать высокую сезонность потребления цемента, ограниченные сроки его хранения и логистические особенности поставок, так как производственный и сбытовой цикл в отрасли выстроен с учетом этих факторов, и внесение существенных изменений в порядок реализации продукции может повлиять на устойчивость текущей системы поставок и расчетов, дополняют производители цемента.

В отраслевом союзе подчеркнули, что принуждение в силу закона к биржевой торговле на рынке цемента может привести к отрицательным эффектам, так как рынок цемента отличается от рынка нефти, зерна, удобрений в первую очередь тем, что он высококонкурентный, ориентирован на внутреннее потребление и не имеет экспортной альтернативы. Следовательно, в основном внутренние факторы влияют на его ценообразование. В исследовании экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова отмечено, что цемент не является биржевым товаром, так как не в полной мере обладает рядом свойств, важных для биржевого товара (взаимозаменяемость, возможность хранения и транспортировки в любых условиях). Анализ имеющегося зарубежного опыта биржевой торговли цементом показал, что ведущие международные организации не включают данный строительный материал в состав торгуемых товаров.

Эксперты считают, что возможны и «антиконкурентные эффекты биржевой торговли цементом». «Дополнительно необходимо обратить внимание на потенциальную волатильность цен при биржевом способе реализации. Цены на спотовом рынке, особенно в сезонных пиковых условиях, могут отличаться от уровня, предусмотренного долгосрочными контрактами как в сторону повышения, так и в сторону снижения. Это может затруднить прогнозирование затрат как для производителей, так и для потребителей, включая организации, реализующие проекты в рамках государственных контрактов с фиксированной сметной стоимостью», - отметила Дарья Мартынкина.

Проект закона не исключает возможности торговли на бирже цемента иностранных производителей. «При этом во всех странах, из которых цемент ввозится в Российскую Федерацию, применяется широкий спектр мер поддержки производства, технологической модернизации, экспорта, - поясняет Дарья Мартынкина. - С одной стороны, вывод иностранных производителей цемента на биржу и рост объемов ввоза цемента из-за рубежа в краткосрочном периоде может дать эффект усиления конкуренции, снижения цен на цемент на биржевых торгах и внебиржевом сегменте. С другой стороны, в долгосрочной перспективе это может стать причиной закрытия цементных предприятий в России».

С учетом перечисленных обстоятельств НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» предлагает отложить принятие изменений в Федеральный закон «Об организованных торгах» в редакции, предусматривающей включение в него цемента до разрешения ряда вопросов и организовать широкое обсуждение Проекта закона с участием всех заинтересованных сторон отрасли – производителей, потребителей, экспертов.

Авторы: СГ-Онлайн

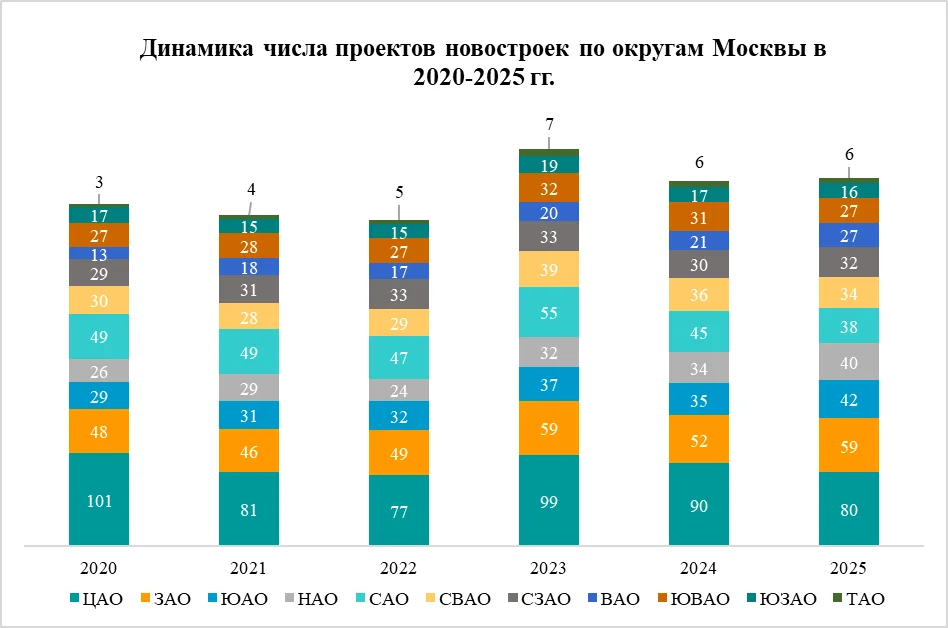

Риэлторы назвали округа-лидеры по росту числа новостроек в Москве

За последние пять лет рынок новостроек Москвы активно развивался, особенно в Восточном административном округе (ВАО). Кроме того, ВАО показал заметный прирост как по количеству предлагаемых квартир и апартаментов, так и по средней стоимости кв. метра, за счет выхода в продажу новых проектов бизнес-класса, войдя по этим показателям в топ-5 округов Москвы.

Восточный административный округ стал лидером по темпам роста новостроек. По подсчетам аналитиков «Метриум», количество новых проектов в этом округе увеличилось более чем вдвое: с 13 в I квартале 2020 года до 27 в I квартале 2025 года. Наиболее высокая динамика наблюдалась в Троицком административном округе (Новая Москва), где число проектов выросло с трех до шести, ровно в два раза. Остальные округа показали существенно меньший рост.

В Новомосковском округе число проектов увеличилось с 26 до 40 (на 54%), в Южном – с 29 до 42 (на 45%). В трех округах наблюдалось снижение: в Северном округе число проектов уменьшилось с 49 до 38 (на 22%), в Центральном – со 101 до 80 (на 21%), а в Юго-Западном – с 17 до 16 (на один проект).

Аналитики «Метриум» также исследовали изменение предложения квартир и апартаментов в новостройках по округам. Безоговорочным лидером стал Троицкий административный округ, где количество предлагаемых помещений выросло с 280 в I квартале 2020 года до 1660 в I квартале 2025 года, то есть в шесть раз. На втором месте – Восточный административный округ с ростом с 1190 до почти 4 тыс. помещений (почти в четыре раза). Заметный рост предложения наблюдался и в Северо-Западном административном округе: с 2,5 тыс. до почти 6 тыс. помещений (более чем в два раза).

Сокращение предложения наблюдалось лишь в двух округах. В Центральном административном округе количество предлагаемых помещений уменьшилось на 24% – с 4,2 тыс. в I квартале 2020 года до 3,2 тыс. в I квартале 2025 года. В Юго-Восточном административном округе предложение сократилось на 18% – с 5,3 тыс. до 4,3 тыс. помещений.

«Восточный административный округ обладает многими преимуществами с точки зрения девелопмента, – Лилия Арцибашева, коммерческий директор Regions Development. – Прежде всего это большое число просторных площадок для реализации новых крупных проектов с большой территорией, собственной инфраструктурой, нестандартной архитектурой. При этом такой жилой комплекс может располагаться практически на границе с ЦАО, где масштабный автономный комплекс с концепцией “город в городе” – это относительная редкость».

Восточный административный округ Москвы вошел в пятерку округов с наибольшим ростом средней стоимости кв. метра за последние пять лет. Лидером подорожания стал Центральный административный округ, где средняя стоимость квадратного метра выросла с 740 тыс. до 1,94 млн рублей (в 2,6 раза). На втором месте – Южный административный округ с ростом с 237 тыс. до 491 тыс. рублей (более чем в два раза). В Восточном, Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах цены выросли примерно вдвое: в Восточном округе – с 208 тыс. до 416 тыс. рублей, в Северо-Восточном – с 224 тыс. до 448 тыс. рублей, а в Юго-Восточном – со 190 тыс. до 381 тыс. рублей за кв. метр.

Эксперты «Метриум» отметили, что рост цен и предложения в Восточном административном округе Москвы имеет свои особенности. Округ становится престижным местом жительства для обеспеченных горожан. Если в 2020 году из 13 проектов застройки 10 относились к массовому сегменту, то в 2025 году из 27 проектов девять относятся к бизнес-классу и еще восемь – к премиум-классу. Таким образом, доля новостроек высокого ценового сегмента значительно увеличилась.

«Восточный административный округ за последние годы претерпел значительные изменения, – комментирует Кристина Недря, директор коммерческого управления STONE. – Престиж ВАО значительно повысился и продолжает свое развитие за счет выхода новых проектов в сегменте бизнес и премиум, как следствие, средняя цена метра в округе увеличилась за последние 3 года на 30%. Покупатели делают выбор в пользу ВАО по ряду причин: это и соседство с ЦАО, и развитая транспортная доступность, а также наличие крупных парковых зон в округе, например, парка «Сокольники» общей площадью более 500 гектаров. Кроме того, восточный округ обладает развитой инфраструктурой, в том числе и социальной, а также соседствует с престижными вузами».

«В Москве за последние пять лет произошел некоторый перенос девелоперской активности с одних округов на другие, – считает Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Снизились объемы рынка в бывших лидерах – ЮВАО и САО, стали строить больше на юге, востоке и западе Москвы. Во многом эти изменения случайны и связаны с изменением предложения площадок под строительство. Но можно точно сказать, что застройщики перестали категорично рассматривать одни направления как престижные, а другие – непрестижные. В Москве в последние 15 лет качественно и равномерно развивалась инфраструктура и благоустройство, конверсия промышленных зон. Это дало возможность реализовывать проекты разных классов (в том числе высоких) в тех округах, где раньше это было невозможно».

Источник: «Метриум»

Московскому метрополитену 90 лет!

15 мая 2025 года, Московскому метрополитену исполнилось 90 лет. За почти вековую историю эта система прошла огромный путь от первой небольшой ветки длиной чуть более десяти километров до крупнейшей транспортной артерии, объединяющей столицу. За прошедшие десятилетия метро Москвы стало неотъемлемой частью жизни горожан, превратившись из простого транспортного средства в настоящую достопримечательность мирового масштаба.

Уникальные архитектурные решения, шикарные интерьеры станций, продуманная инфраструктура делают Московский метрополитен одним из самых удобных и красивых в мире. Сейчас метро состоит из десятков линий и сотен станций, каждой из которых ежегодно пользуются миллионы горожан и гостей столицы со всего света.

Редакция «Строительной газеты» поздравляет коллег и желает любимому метро долгих лет службы, успешного продолжения строительства новых маршрутов и вдохновения для дальнейшего роста!

История Московского метрополитена началась с первого пробного пуска 15 мая 1935 года, когда заработала первая очередь линии от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры». Эта историческая дата стала отправной точкой масштабного проекта, ставшего одним из символов Москвы и инженерных достижений нашей страны.

Идея постройки метро возникла еще в конце XIX века, однако активное обсуждение началось лишь в 1920-е годы. Проектирование велось инженерами-технологами Г. Передерия и Н. Шрейбера, предложившими создание сети скоростных железнодорожных путей глубокого заложения.

Основные этапы строительства

Строительство проходило поэтапно, охватывая ключевые районы Москвы. Вот основные периоды строительства:

Первая очередь (1935) — открытие первых семи станций («Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская», «Проспект Маркса», «Охотный ряд», «Библиотека имени Ленина», «Площадь Революции»).

Вторая очередь (1938–1939) — расширение системы метро на запад, восток и юг, включая такие знаковые станции, как «Смоленская», «Киевская», «Арбатская».

Третья очередь (1943–1950) — продолжение расширения линии Арбатско-Покровской и Кольцевой, строительство знаменитой станции «Комсомольская» .

Четвертая очередь (1950–1970-е гг.) — интенсивное строительство радиальных направлений, особенно в центральных районах, позволяющее увеличить пассажиропоток и связать удаленные части города.

Инженерные достижения

Создание такого масштабного объекта потребовало решения множества инженерных проблем. Особенность московской почвы (грунт рыхлый, насыщенный водой), сложность прокладки туннелей в условиях плотной застройки и необходимость организации бесперебойного функционирования сделали проект весьма амбициозным.

Важнейшую роль играли инновационные технологии того времени, включая механизированные щиты, бурильно-крановые машины и новые методы водоотведения. Особое внимание уделялось безопасности пассажиров, надежности конструкций и долговечности сооружений.

Значимость культурного наследия

Первые станции сразу привлекли внимание своим богатым оформлением и оригинальностью архитектурных решений. Строители стремились создать не просто транспортные узлы, а настоящие памятники архитектуры - «подземные дворцы социализма». В оформлении активно использовались мрамор, яшма, гранит, бронза. Огромные залы, мраморные облицовки стен, цветные стеклянные панели, декоративные светильники, фрески и барельефы – все это символизировало новую власть, показывало, какой великой страной должна стать Советская Россия.

Вот лишь несколько примеров выдающихся станций:

Комсомольская» (радиальная линия)

«Комсомольская» — первая станция, на которую 15 октября 1934 года прибыл пробный поезд метро. 15 марта 1941 года станция отмечена Сталинской премией 1-ой степени. Автор проекта: Д. Н. Чечулин и А. Ф. Тархов.

Путевые стены станции облицованы светло-желтой керамической плиткой. Пол выложен серым и красным гранитом, а пол пешеходных галерей-балконов над путями — керамической плиткой (изначально было асфальтовое покрытие). Квадратные в сечении колонны облицованы золотисто-желтым мрамором. Капители колонн украшены бронзовой эмблемой Коммунистического интернационала молодежи (КИМ), подчеркивающей вклад комсомольцев 1930-х годов в

Для оформления станции впервые в метрополитене были применены панно из майоликовой плитки, отражающие героику труда комсомольцев-метростроевцев («Метростроевцы», художник Е. Е. Лансере).

«Комсомольская» (кольцевая)

Конструкция станции - колонная трёхсводчатая глубокого заложения. Увеличенный пролет свода центрального тоннеля позволил отказаться от ригелей-распорок между рядами колонн. Длина посадочного зала - 190 метров (!).

Архитектор: А.В.Щусев, соавторы: В.Д.Кокорин, А.Ю.Заболотная, О.А.Великорецкий, А.Ф.Фокина, В.С.Варванин. Архитекторы вестибюлей: А.В.Щусев, В.С.Варванин, О.А.Великорецкий. Инженер-конструктор: А.И.Семенов.

Художественное оформление станции посвящено теме борьбы России с иноземными захватчиками и победы в Великой Отечественной войне.

Просторный величественный зал украшен высокими мраморными колоннами, увенчанными резными мраморными капителями. В оформлении станционного зала использован светлый мрамор. Пол покрыт серым гранитом. Над колоннами – мозаичные панно и барельефы С.В.Казакова и А.М.Сергеева, изображающие оружие разных эпох. Свод центрального зала украшают восемь мозаичных панно из смальты и ценных камней, созданные по эскизам лауреата Ленинской премии художника П.Д. Корина. Пять из них изображают русских полководцев – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Три панно посвящены победе в Великой Отечественной войне.

«Маяковская»

Первая в мире колонная станция глубокого заложения.

Архитектор: Алексей Николаевич Душкин. Инженеры-конструкторы: Е.М.Гринзайд, Р.А.Шейнфайн

Конструкция подземного зала уникальна. Массивные пилоны заменены сравнительно тонкими колоннами, покрытыми рифленой нержавеющей сталью. Угловые части колонн на высоту человеческого роста выложены пластинами уральского камня "орлец" и садахлинского мраморовидного известняка. В оформлении вестибюля был использован светло-серый мрамор «уфалей» и шрошинский известняк из Грузии. Путевые стены станции облицованы мрамором «уфалей» (вверху) и диоритом (внизу). Пол выложен белым мрамором, серым и розовым гранитом. Свод центрального зала украшают овальные ниши, в которых размещены светильники и великолепные мозаичные панно из смальты, выполненные по эскизам народного художника СССР Александра Александровича Дейнеки (1899-1969) на тему «Сутки страны Советов». Светильники расположены таким образом, что кажется будто небо опускается внутрь помещения.

Проект уникальной станции мгновенно стал всемирно известным и вошел в антологию избранных произведений мировой архитектуры. В 1938 году – проект станции был удостоен Гран-При на международной выставке в Нью-Йорке. В конце 80-х станция получила статус Памятника архитектуры.

«Электрозаводская»

Станция названа по расположенному вблизи Московскому электрозаводу им. В.В.Куйбышева.

Конструкция станции - пилонная трехсводчатая глубокого заложения.

Архитекторы: В.А.Щуко, В.Г.Гельфрейх, И.Е.Рожин, при участии П.Г.Капланского и Л.А.Шагуриной. Архитекторы вестибюля: В.Г.Гельфрейх, И.Е.Рожин, А.Е.Аркин. Инженер-конструктор: Б.Уманский.

Пилоны станционного зала облицованы белым прохоро-баландинским мрамором и украшены барельефами на тему трудовых будней работников промышленности, транспорта и сельского хозяйства в суровые военные годы (автор Г.И.Мотовилов). Путевые стены облицованы красным грузинским мрамором салиэти. На своде центрального зала станции в 6 рядов смонтированы 318 оригинальных светильников. Пол выложен чёрными и серыми гранитными плитами, окаймленными розово-желтым крымским мрамором биюк-янкой.

Наземный вестибюль выполнен в виде шестиугольного павильона с куполом наверху. У входа в павильон установлена скульптурная группа «Метростроевцы в забое» (М.Г.Манизер). На стенах кассового и эскалаторного залов, облицованных красным мрамором, - медальоны с портретами учёных-основоположников электротехники: М.В.Ломоносова, П.Н.Яблочкова, А.С.Попова, М.Фарадея, Б.Франклина, В.Джильберта (автор - Г.И.Мотовилов).

Современные тенденции

Новый импульс развития московское метро получило с 2011 года. Сегодняшний этап развития характеризуется активным внедрением инновационных технологий, строительством новой кольцевой линии и увеличением числа пересадочных узлов. Пассажирские удобства включают внедрение автоматизированных информационных систем, удобных эскалаторов и современного дизайна интерьера.

За четырнадцать лет транспортная сеть подземки выросла почти в 1,7 раза — со 182 до 302 станций. Проведены масштабные работы по обновлению инфраструктуры и подвижного состава. Внедрены самые современные сервисы и инновации, созданы стандарты обслуживания и проекты. Сегодня появились десятки новых удобных пересадок, в том числе на БКЛ, МЦК и МЦД. Благодаря тому, что теперь можно строить транспортные маршруты минуя центр, повысился комфорт и сократилось время в пути.

Уже в 2025 году на Большой кольцевой линии начнут тестировать инновационную технологию - «беспилотный поезд». В рамках испытаний искусственный интеллект обеспечит разгон и торможение состава, закрытие и открытие дверей на станции. В дальнейшем эту технологию применят и на других линиях.

Тестовые испытания состава нового поколения «Москва-2026» могут начаться в этом году, а в 2026-м он будет курсировать полноценно. В первую очередь выйдет на Замоскворецкую линию.

До конца 2030 года будет построено свыше 30 станций, продолжится развитие беспилотного транспорта и сервисов с применением искусственного интеллекта.

Итоги

От скромного начала в середине 1930-х годов до сегодняшнего уровня технического совершенства и культурной ценности, московское метро прошло долгий и успешный путь. Девяносто лет эксплуатации показали, насколько важным и незаменимым элементом инфраструктуры оно стало для многомиллионного населения Москвы и всей страны.

Подводя итог, без преувеличения можно сказать, что московское метро остается не только эффективным средством передвижения, но и ярким примером синтеза науки, техники и искусства, формирующим неповторимый облик современной столицы России.

Автор: С. Зеленцов ( в статье использована информация с сайта mosmetro.ru)

Собянин: Московскому метрополитену – 90 лет

15 мая 1935 года Москва вступила в новую эпоху – открылась первая очередь метро на участках от «Сокольников» до станции «Парк культуры», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня столичный метрополитен – это 16 линий, 302 станции протяженностью более 550 км», – написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что с 2011 года построили и реконструировали 123 станции, была расширена география метро и улучшены условия для пассажиров этой транспортной системы.

«От имени москвичей сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов Московского метрополитена!» – заявил Сергей Собянин.

В своем блоге мэр подчеркнул, что быстрый, надежный, комфортный, растущий в едином ритме с городом метрополитен – больше, чем транспорт.

«Это бесценный памятник архитектуры и гордость многих поколений москвичей», – заключил глава города.

Информационная служба портала

Концепт зарядной станции Hyper стал частью выставки главных отечественных достижений в Национальном центре «Россия»

Проект представлен в рамках интерактивной экскурсии-выставки «Путешествие по России» в экспозиции Центрального федерального округа.

Футуристичный концепт ЭЗС был разработан специально для интеграции в современную транспортную инфраструктуру «умных городов». Прототип выполнен из стеклопластика — инновационного композитного материала на основе полимерной матрицы и армированных волокон.

Федеральный оператор электродвижения Hyper Группы «РОСНАНО» строит зарядную инфраструктуру, запускает электротранспорт и внедряет цифровые технологии в области электродвижения для улучшения жизни горожан. Цель компании — не просто создать экосистему для электромобильности в черте города, а обеспечить ей необходимый спрос и инвестиционную привлекательность.

СПРАВКА

Компания Hyper основана в 2022 году. Специализируется на развитии электродвижения в России, в частности — инвестиционных проектах, направленных на перевод коммерческих, корпоративных и муниципальных автопарков с технологии ДВС на электротранспорт и созданием под это необходимой зарядной инфраструктуры в городах. Кроме того, компания разрабатывает программное обеспечение и сервисы как для владельцев ЭЗС, так и для их пользователей, внедряет алгоритмы по поиску эффективных локаций для установки ЭЗС, а также оптимизирует использование уже существующей зарядной инфраструктуры.

В 2023 году Hyper реализовал первый проект в Нижнем Новгороде, запустив вместе с партнерами сервис электротакси для жителей города. Для этого была построена разветвленная сеть из 44 быстрых ЭЗС общей мощностью 6,6 МВт, а также организована закупка местными таксопарками более 200 электрокаров. В 2023 году компания расширит проект в Нижнем Новгороде, тиражирует его в Москве, Свердловской области, Пермском крае и в ряде других регионов страны.

Участников МРФ ждет насыщенная деловая программа

В этом году программа Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге включает более десятка тематических круглых столов и других деловых мероприятий. Пленарное заседание, посвященное трендам глобального потребления рыбы, запланировано на 23 октября.

С 22 по 24 октября Санкт-Петербург в восьмой раз примет Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Проект деловой программы, опубликованный на сайте мероприятия, включает более десятка круглых столов по актуальным отраслевым вопросам и другие форматы бизнес-общения.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание «Мировое потребление рыбы: стимулы роста, возможности производства», которое планируется провести 23 октября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ходе МРФ-2025 представители индустрии и государства обсудят меры по увеличению потребления рыбной продукции и ее продвижению на внутреннем рынке, вопросы обеспечения технологического суверенитета в судостроении и рыбопереработке, а также развитие экспорта рыбной продукции. Отдельная конференция будет посвящена перспективам отечественной аквакультуры.

На площадке выставки также будут организованы деловые встречи в рамках спецразделов Fish Tech Global и Aqua Farm Global.

Fishnews

Участки на Камчатке опробовали новую процедуру распределения

В Камчатском крае на электронный аукцион, запланированный на 16 мая, выставлялось четыре рыболовных участка. Заявка на участие поступила только по одному РЛУ.

На участие в торгах по закреплению рыболовного участка в Карагинском заливе (Карагинский район) заявка поступила только от одного предприятия — Тымлатского рыбокомбината. В этом случае аукцион признается несостоявшимся, а договор заключается с единственным участником по стартовой цене — это более 272,6 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Еще на три рыболовных участка — два в Тигильском муниципальном округе и один в Соболевском округе — заявок не поступило. Здесь аукцион также признан несостоявшимся. Эти лоты предлагались со стартовыми ценами более 322,5 млн рублей для участка в Соболевском округе и более 117,448 млн рублей для каждого из участков в Тигильском округе.

Сейчас открыт сбор заявок на участие в электронном аукционе еще по четырем РЛУ в Камчатском крае.

Напомним, что рыболовные участки, в том числе для промысла лососей, теперь закрепляются по новым принципам.

Fishnews

Ольга Булкова: Современный рефрижераторный флот — это стабильная работа рыбной отрасли

Стране необходим новый рефрижераторный флот — эта задача нашла отражение в новой стратегии развития отечественного судостроения, утвержденной правительством РФ. Тема очень важна и для рыбной отрасли, обращает внимание председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, депутат региональной Думы Ольга Булкова.

Приоритеты по развитию российской судостроительной промышленности правительство определило в обновленной стратегии на период до 2036 г. и на дальнейшую перспективу до 2050 г.

Документ устанавливает сценарные показатели по постройке различных категорий судов и мероприятия по развитию отечественного судостроения.

Очень важно, что документ отражает необходимость строительства не только непосредственно рыбопромыслового, но рефрижераторного флота. Такие суда — неотъемлемая часть работы отрасли, заявила руководитель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга Булкова. Так, разработчики стратегии подчеркнули проблему устаревания рефрижераторного флота. В документе говорится о необходимости разработки проектов и строительства таких судов.

«Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз неоднократно отмечал, что обновление рефрижераторного флота имеет большое значение в том числе и для стабильной работы рыбной отрасли, — рассказала собеседница Fishnews. — При этом постройка транспортного рефрижератора — финансовоемкий проект. Поэтому мы считаем важным обеспечить господдержку строительства такого флота. В том числе предлагали рассмотреть на государственном уровне возможность субсидирования постройки. Убеждены, что это одно из основополагающих направлений. И принятая правительством стратегия закрепляет такой подход».

Fishnews

Два рыболовных участка в Приморье отходят Приморской рыбной компании

Рыболовные участки в Приморском крае первыми опробовали новые принципы распределения на электронных аукционах. По двум лотам поступило по одной заявке, на один лот претендентов не нашлось — торги признаны несостоявшимися.

На электронный аукцион в Приморье выставлялось три рыболовных участка. Прием заявок на участие в торгах завершился в мае, сообщает корреспондент Fishnews.

В итоге по двум лотам заявки поступили от Приморской рыбной компании (зарегистрирована в Хабаровске). В этом случае торги признаются несостоявшимися, а договор заключается с единственным участником по начальной цене. Таким образом, компания получает рыболовный участок в районе устьев рек Кема и Малая Кема со стартовой стоимостью более 3,9 млн рублей и участок в районе устья реки Кабанья с начальной ценой более 81,7 млн рублей.

На участок акватории Японского моря в районе мыса Золотой заявок на участие не поступило. Этот РЛУ предлагался со стартовой стоимостью свыше 176,9 млн рублей.

Напомним, что по новым правилам пользователи участков для промысла анадромных видов рыб (а это в том числе лососи) должны заключать и выполнять соглашение об участии в социально-экономическом развитии территории.

Fishnews

Рыбацкие проблемы ЯНАО изучат на местах

В Ямало-Ненецком автономном округе стартовали выездные встречи с рыбаками. Представители профильных ведомств и парламента ЯНАО планируют посетить рыбодобывающие предприятия и пообщаться с членами общин.

Провести серию встреч поручил губернатор Дмитрий Артюхов. Ожидается, что результатом станут конкретные меры по усилению социальных гарантий для рыбаков, популяризации профессии и улучшению работы отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

В рабочую группу вошли представители профильных ведомств в сфере коренных народов, агропромышленного комплекса, а также депутаты ямальского парламента под руководством председателя Сергея Ямкина.

«Нам важно понять, что мешает отрасли эффективно развиваться, какие нормативные акты нуждаются в пересмотре, какие ресурсы необходимы для развития», — подчеркнул Сергей Ямкин.

Первые встречи уже прошли в селе Находка и на фактории 3-4 Пески Тазовского района. Планируется, что до конца августа делегация посетит все рыбопромысловые районы округа.

«Пообщались с рыбаками предприятия «Тазагропромрыбпром». Люди понимают, что их заработок напрямую зависит от объема вылова, поэтому больше всего их волнуют условия для продуктивной работы. Вторая часть встречи была посвящена вопросам материально-технического обеспечения предприятия. Уже началось и планируется дальнейшее обновление судов и улучшение береговой инфраструктуры», — отметил директор регионального департамента АПК Андрей Рубашин.

По данным правительства ЯНАО, в диалоге приняли участие более 100 ямальцев, работающих на рыбодобывающих предприятиях и в общинах. На встречах обсудили актуальные вопросы в отрасли: закупочную цену на рыбу, уровень зарплат, износ флота, снижение квот на вылов и их распределение, повышение эффективности предприятий и восстановление популяции сиговых в Обь-Иртышском бассейне.

«Мы уверены, что по итогам нашего общения будут выработаны предложения по созданию условий для поддержки и защиты интересов всех участников рыбной отрасли и созданию востребованных мер поддержки для рыбацких семей», — сказала директор окружного департамента по делам КМНС Ульяна Каленюк.

Подобная практика уже была реализована в прошлом году: представители властей региона провели встречи с кочевниками.

Fishnews

ОДУ минтая и устриц скорректировали

Минсельхоз внес изменения в общий допустимый улов минтая в Дальневосточном бассейне на нынешний год. Скорректирован лимит по Западно-Беринговоморской зоне. Также установлен допустимый улов устриц в подзоне Приморье.

Изменения в общий допустимый улов в морских водах на Дальнем Востоке внесены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 30 апреля 2025 г. № 305.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменен ОДУ минтая в Беринговом море: лимит на текущий год по Западно-Беринговоморской зоне сокращен с 775,2 тыс. тонн до 694,2 тыс. тонн.

Также установлен общий допустимый улов устриц в подзоне Приморье (Японское море) — 0,3 тыс. тонн. Этот объект с нового года перевели в список «одуемых».

Fishnews

На Чукотке открыли китобойный сезон

В Чукотском автономном округе охотники общины «Лорино» 14 мая добыли первого в этом году кита. По традиции после разделки туши все свежее мясо раздали населению.

«В 6 часов утра четыре бригады охотников ТСО «Лорино» вышли на промысел. Долго не могли обнаружить кита. И уже к 18 часам морзверобои заметили серого кита в акватории села Лорино. В 18:45 загарпунил добычу Александр Гуванрольтат — охотник из первой бригады», — рассказала в своем телеграм-канале администрация Чукотского муниципального района.

Отмечено, что кит оказался самцом длиной более 12 м. К 20:30 промысловики доставили добычу на берег.

Как сообщает корреспондент Fishnews, всего по квоте в 2025 г. общине выделено 50 серых китов и один гренландский.

В районной администрации обратили внимание, что в прошлом году первого серого кита в округе лоринские охотники добыли также 14 мая.

Fishnews

Вышел новый приказ по промыслу креветок в Японском море

Минсельхоз выпустил приказ о дополнительных ограничениях промышленного лова креветок на Дальнем Востоке в 2025 г. Меры предусмотрены по северной и гребенчатой креветкам Японского моря.

Ограничения добычи креветок в Дальневосточном бассейне предусмотрены приказом Минсельхоза от 22 апреля 2025 г. № 274. Документ вступит в силу с 26 мая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закрывается до конца года рыболовство гребенчатой и северной креветок в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 46°00' с.ш., с севера — широтой 47°20' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзон Приморье и Западно-Сахалинской.

Для гребенчатой креветки также закрывается в нынешнем году добыча в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 50°00' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзон Приморье и Западно-Сахалинской. В Западно-Сахалинской подзоне предусматривается запрет по вылову этого объекта на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 50°00' с.ш., с запада — линией разграничения подзон Приморье и Западно-Сахалинской, с востока — береговой линией острова Сахалин.

По северной креветке лов не допускается до конца года в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 49°00' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны. В Западно-Сахалинской подзоне запрет предусмотрен на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 49°00' с.ш., с запада — линией разграничения подзон Приморье и Западно-Сахалинской, с востока — береговой линией Сахалина.

Под запреты не попадает рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

Ограничения разработчики объяснили значительным сокращением ресурсов креветок.

Текст нового приказа — в телеграм-канале Fishnews.

Напомним, что ранее также был предусмотрен запрет на вылов северной креветки в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне с 1 по 31 марта 2025 г.

Fishnews

Комитет Госдумы принял решение по законопроекту об инвестквотах на 20 лет

Комитет Госдумы по аграрным вопросам решил снять с рассмотрения палаты парламента законопроект об увеличении срока, на который получают право на промысел обладатели долей квот под инвестиции. Инициатива также предусматривала изменение подходов к предоставлению прав на добычу крабов по квотам в инвестцелях.

Профильный комитет снял с рассмотрения Госдумой проект изменений закона о рыболовстве по регулированию программы квот под инвестиции. Решение принято в связи с отзывом законопроекта инициаторами.

Законопроект предусматривал увеличение срока, на который предоставляет право на добычу в рамках квот под инвестиции, с 15 до 20 лет. Такое изменение было предложено как по инвестквотам (они в основном предоставляются на добычу рыбы), так и по квотам вылова крабов в инвестиционных целях, сообщает корреспондент Fishnews.

Также проект закона предполагал предоставление возможности осваивать квоты добычи крабов в инвестиционных целях в год проведения аукциона.

Инициатива была внесена в Госдуму группой сенаторов в начале апреля, однако через некоторое время они отозвали законопроект.

Fishnews

Россия и Малайзия развивают сотрудничество в энергетической сфере

Роман Маршавин принял участие во встрече Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере. Были отмечены достигнутые в 2024 году результаты по поставкам нефтепродуктов в Малайзию - экспортные объёмы составили порядка 5 млн тонн. Также обсуждались перспективы организации поставок российского СПГ в Малайзию. Замминистра сообщил, что российские компании видят большой потенциал в развитии индонезийского газового рынка. В частности, строительство приемной инфраструктуры, трубопроводов и хранилищ.

Участники отметили взаимный интерес к активизации сотрудничества в угольной сфере. Замминистра сообщил, что Россия готова наращивать поставки угля в Малайзию.

«Рассматриваем Малайзию в качестве перспективного партнёра и надеемся на поступательное развитие двустороннего сотрудничества в сфере энергетики», – прокомментировал замглавы Минэнерго.

Правительство утвердило правила разработки нормативов качества воды в водоемах рыбохозяйственного значения

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает подробный регламент разработки и утверждения нормативов качества воды, в том числе предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения.

Сброс в водоемы рыбохозяйственного значения и рыбохозяйственные заповедные зоны загрязняющих веществ, для которых не установлены предельно допустимые концентрации, запрещен. Таким образом, для сохранения водных биоресурсов пользователи водных объектов обязаны обеспечить разработку рыбохозяйственных ПДК, сброс которых планируется осуществлять в водный объект рыбохозяйственного значения или его часть.

Разработчиками рыбохозяйственных нормативов являются подведомственный Росрыболовству ФГБНУ «ВНИРО», осуществляющий мониторинг состояния водных биологических ресурсов, а также иные научно-исследовательские организации и образовательные учреждения, осуществляющие научно-исследовательские работы, по инициативе юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с постановлением рыбохозяйственные нормативы будут утверждаться напрямую приказом Росрыболовства, что позволит обеспечить оперативное оформление необходимых документов. Ранее единый регламент оформления подобной документации отсутствовал.

Обновленный алгоритм направлен на сохранение окружающей среды, создание открытого порядка установления нормативов и упрощение работы компаний, ведущих хозяйственную деятельность.

Принятие постановления позволит обеспечить понятный для водопользователей механизм разработки, согласования и утверждения рыбохозяйственных ПДК.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Росавиация и Ассоциация вертолетной индустрии подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Росавиацией и Ассоциацией вертолетной индустрии подписали 15 мая на выставке HeliRussia руководитель агентства Дмитрий Ядров и президент АВИ Николай Гаврилов.

Соглашение с Росавиацией предусматривает развитие взаимодействия сторон, в том числе — для повышения безопасности полетов путем совершенствовании механизмов расследования авиационных происшествий и инцидентов. Более тесное взаимодействие между ведомством и АВИ должно помочь развитию российской гражданской авиации и предприятий различной специализации в вертолетной индустрии.

Инициатором подписания стала АВИ. Ассоциация объединяет профильные компании для координации предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих интересов.

«Вертолеты — важнейший сегмент авиатранспортной системы России. Они перевозят людей и грузы в самые отдаленные уголки нашей Родины, выполняют транспортно-связные и прочие авиационные работы, необходимые для развития национальной экономики. Опыт и компетенции специалистов более 60 компаний, которых объединяет ассоциация, будут способствовать всестороннему рассмотрению актуальных вопросов отечественной вертолетной индустрии. Совместно продолжим работу над решением задач, поставленных перед авиационной отраслью государством», — прокомментировал Дмитрий Ядров.

В чем польза от соглашения для граждан и бизнеса

Безопасность полетов. Совместная работа поможет улучшить расследование авиапроисшествий и внедрить современные стандарты безопасности.

Новые технологии. Ускорение внедрения инноваций, включая беспилотные вертолеты, которые могут использоваться для доставки грузов, спасательных операций или медицинской помощи.

Инфраструктура. Модернизация аэродромов и создание новых посадочных площадок, что сделает услуги вертолетов доступнее в отдаленных регионах.

Рабочие места. Обновление программ подготовки специалистов повысит качество обучения, а развитие отрасли создаст новые вакансии.

«Для нас принципиально важно, чтобы государство и бизнес действовали в единой логике развития отрасли. Это соглашение — не финальная точка, а старт системной работы, где АВИ выступает связующим звеном между компаниями и регулятором. Уверены, что такой формат укрепит доверие и ускорит реализацию проектов, критических для технологического суверенитета страны», — отметил Николай Гаврилов.

Среди первоочередных задач в рамках соглашения — работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, модернизация стандартов подготовки специалистов, развитие инфраструктуры для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета. Кроме того, продолжится обсуждение задач, обозначенных на февральской встрече Дмитрия Ядрова с руководством ассоциации: меры по обновлению парка вертолетов и изменение условий привлечения вертолетов для авиационно-космического поиска и спасания.

Соглашение вступило в силу с 15 мая, действует в течение пяти лет. Росавиация и АВИ договорились не реже одного раза в год проводить совместные совещания для рассмотрения хода выполнения соглашения и определения планов совместной работы.

Параметры развития вертолетной индустрии и беспилотной авиации обозначили на выставке HeliRussia

Пути создания «бесшовного неба» и интеграции беспилотных авиационных систем (БАС) в единое воздушное пространство, реализацию мероприятий национального проекта «Беспилотные авиационные системы» обсудили на пленарной сессии HeliRussia-2025 .

Позицию регулятора по этим вопросам обозначил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

«Вертолетная авиация имеет особое значение, это отдельный сектор экономики. У нас 1183 вертолета, большое количество эксплуатантов – 169 компаний. Задачи, которые выполняют вертолетчики, имеют ключевую роль для нашей страны, поскольку связаны с сельским хозяйством, поиском и спасанием, пожарами и мониторингом», – отметил Дмитрий Ядров.

Главное:

По данным на 1 мая, на государственном учете находятся свыше 125 тыс. беспилотных воздушных судов;