Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Отечественные фармпроизводители сумели в короткий срок заместить импортные препараты

Валентина Зотикова (Саранск)

Дефицита лекарственных средств в России не будет: нашу страну мы лекарствами обеспечим - это обещание председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого прозвучало на выездном заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности Совфеда, проходившем в Саранске два года назад.

Именно тогда наше государство оказалось под беспрецедентным санкционным давлением. Эксперты спорили: выстоит ли отечественная фармацевтическая отрасль в таких условиях? Не столкнутся ли россияне с нехваткой современных эффективных препаратов после ухода с рынка западных компаний? Время показало, что опасения были напрасными - свое слово производители лекарств сдержали: за эти годы они сумели не только устоять, но и сделать огромный рывок вперед.

Наглядным примером того, как изменилась с тех пор ситуация в нашей фармотрасли, может служить саранский завод "Биохимик". Созданное в далеком 1959 году новейшее по тем временам биотехнологическое производство долгое время обеспечивало огромную страну антибиотиками. В последние годы завод не узнать - он превратился в современное бурно развивающееся предприятие. Во время пандемии COVID-19 здесь был налажен выпуск первого отечественного препарата для лечения коронавирусной инфекции, а вскоре "антиковидный портфель" компании пополнился новыми собственными разработками, которые помогли спасти жизни сотен тысяч пациентов. На заводе смогли в кратчайшие сроки переориентировать производство под первоочередные нужды отечественного здравоохранения.

Новым вызовом для страны стали санкции и уход зарубежных фармкомпаний. В ответ на это уже в декабре 2022 года в Саранске была запущена новая высокотехнологичная таблеточная линия для выпуска стратегически важных препаратов - в том числе на случай прекращения импортных поставок. Это одно из самых современных производств в Европе: здесь используются технологии вакуумной передачи компонентов таблеток, точнейшие автоматические средства дозирования, приготовления и контроля. Влияние человеческого фактора на качество продукции сведено к минимуму. Таких линий всего четыре на пространстве от Европы до Китая. Качество получаемой продукции совершенно точно не уступает качеству лучших зарубежных заводов. Инвестиции в проект составили более 1,8 миллиарда рублей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до миллиарда таблеток в год.

- Включение новой производственной площадки в обойму российских фармацевтических производителей позволит нам стать более уверенными, - подчеркнул в своем видеообращении по случаю запуска линии глава Минздрава России Михаил Мурашко, выразив надежду, что это станет залогом развития здравоохранения в целом и фармотрасли в частности.

Еще совсем недавно в числе главных болевых точек российской фарминдустрии эксперты отмечали критическую зависимость от зарубежных активных фармацевтических субстанций (АФС). Так, на начало 2022 года доля импортных субстанций (действующих веществ препаратов. - Прим. ред.) составляла около 80 процентов от общего объема на отечественном рынке. Индия и Китай поставляли 76,7 процента от этого показателя, страны ЕС - 19,7, остальные страны - 3,6 процента.

Поэтому открытие нового завода по выпуску АФС стало стратегически важным шагом вперед по обеспечению лекарственной безопасности страны. Год назад такое предприятие в столице Мордовии по видеосвязи запустил президент России Владимир Путин.

- Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе оригинальных, укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают порой для нас немало трудностей, - констатировал глава государства.

- Для страны создание фармацевтических субстанций так же важно, как освоение космоса, - подчеркнул Петр Белый, иллюстрируя прорывные возможности такого производства.

Главные задачи для российской фармотрасли сегодня - переход к производству полного цикла и достижение технологического суверенитета. Важным шагом в этом направлении должно стать создание в Мордовии федерального центра развития биотехнологий. Такие планы обсуждались в июле прошлого года на встрече главы РМ Артема Здунова с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Именно биотехнологические препараты сегодня считаются самым эффективным способом лечения широкого круга заболеваний. Приоритетная задача при производстве таких лекарств - обеспечить независимость от зарубежного сырья. На встрече отмечалось, что медпрепараты на российском рынке должны быть доступны и не зависеть от импортных поставок.

Центр биотехнологий будет создан на базе фармкомпании и Мордовского госуниверситета. Он станет площадкой трехстороннего взаимодействия государства, бизнеса и науки. Проект будет интересен в том числе и молодым ученым, которые создают стартапы. Они смогут работать, проводить исследования и получать данные в одном месте.

- Мы выступаем в качестве индустриального партнера, - пояснил Петр Белый. - При этом результаты деятельности центра будут доступны всем заинтересованным сторонам. Это партнерство во имя здоровья пациентов. В центре будут создаваться биологические препараты, которые открывают новую эру в лечении большой группы заболеваний, которые раньше считались неизлечимыми. Объединив наши усилия, мы сможем сделать настоящий прорыв в создании препаратов.

Один из примеров такого прорыва - ситуация с препаратами для лечения сахарного диабета 2 типа. Когда иностранный производитель объявил о прекращении поставок в Россию средств последнего поколения, пациенты с этим диагнозом фактически могли оказаться без терапии. Компания бросила все силы на разработку собственных лекарств - и в течение девяти месяцев обеспечила полное импортозамещение по этим позициям. Причем отечественные аналоги производятся по оригинальной технологии полного цикла: от субстанции - до готовой формы и шприцев. Новинки с успехом используются также для лечения ожирения и коррекции избыточного веса. Препараты уже завоевали доверие пациентов, а производственные мощности предприятия позволяют при необходимости даже перекрыть сегодняшнюю годовую потребность страны.

А в ближайших планах компании - реализация еще одного проекта. В скором будущем в Саранске откроется цех по производству лиофилизатов и препаратов в преднаполненных шприцах.

Неонатальный скрининг выявляет наследственные заболевания

Ирина Невинная

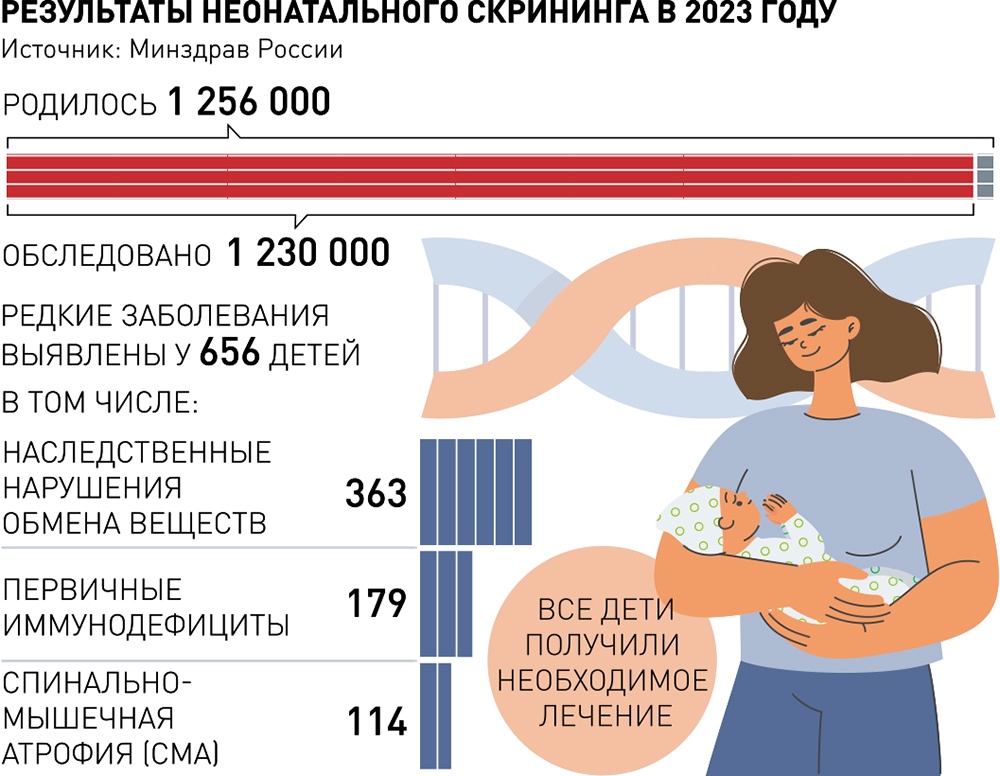

С прошлого года в России стартовала программа расширенного неонатального скрининга: если раньше новорожденных проверяли лишь на пять редких генетических заболеваний, то начиная с 2023 года - уже на 36. Из родившихся в прошлом году 1 миллиона 256 тысяч детей обследовали 1 миллион 231 тысячу - 98 процентов. И у 656 малышей обнаружили редкие наследственные заболевания.

"Это хороший результат даже по мировым меркам. Мы подтвердили диагноз наследственного заболевания еще до появления первых симптомов. Все дети получили лечение", - рассказал "РГ" главный внештатный специалист-генетик Минздрава России, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, академик РАН Сергей Куцев.

Скрининг проводится так: во всех роддомах страны у всех младенцев в первые же сутки после появления на свет берут так называемый пяточный тест (кровь из пяточки). Затем срочно отправляют ее в одну из 10 специализированных лабораторий, за которыми закреплены все регионы. Там кровь проверяют на возможные поломки в генах, в результате которых развиваются 36 разных наследственных заболеваний. Тест-система наша, оригинальная, разработана российскими учеными. Затем пробы, показавшие положительный результат, отправляют для повторной проверки в Москву, в Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова.

"Задача неонатального скрининга - не просто выявить заболевания, а сразу начать лечение на доклинической стадии", - рассказал главный врач Центра имени Бочкова Сергей Воронин.

"Это залог того, что терапия будет успешной. Диагностика редких заболеваний не стоит на месте, специалисты уже обсуждают, как можно повысить ее эффективность с применением новых лабораторных методов и искусственного интеллекта", - отметила завлабораторией наследственных болезней обмена веществ Центра имени Бочкова, председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний (ВООЗ) Екатерина Захарова.

Казалось бы, нерационально - создать единую службу на всю страну с четкой логистикой, пропустить сквозь "мелкое сито" миллион младенцев за год, гонять через полстраны образцы их крови и в итоге "поймать" всего 656 больных. Но все эти усилия того стоят: 114 малышей, у которых обнаружена СМА, еще несколько лет назад были бы обречены на медленное умирание.

"Если же выявить болезнь на доклинической стадии и назначить один из трех инновационных препаратов, то большинство будет жить и развиваться согласно возрасту. В прошлом году все, кому был поставлен диагноз СМА, получили инновационное лечение, а вместе с ним и реальные шансы расти и развиваться нормально", - говорит Сергей Куцев.

Кстати, если до сих пор препараты для детей со СМА закупали исключительно за рубежом и за огромные деньги, то сейчас, отметил Куцев, появился наш отечественный оригинальный препарат. Он уже проходит клинические исследования, и результаты говорят, что лекарство не уступает зарубежным ни в эффективности, ни в безопасности.

Но редких заболеваний намного больше тех 36, что охвачены скринингом. Поэтому работа генетиков продолжается. "На данный момент программа не охватывает такие редкие диагнозы, как болезни Фабри, Помпе, мукополисахаридозы и многие другие, - говорит руководитель Центра помощи пациентам "Геном" Елена Хвостикова. - Все они относятся к жизнеугрожающим и требуют более раннего старта лечения. Чтобы спасти жизни таких редких пациентов, скрининг необходимо расширять".

В перспективе в скрининговую программу может быть включена, в частности, диагностика лизосомных болезней накопления, мышечная дистрофия Дюшенна. Специалисты говорят, что это будет обязательно сделано, как только появятся новые методы генной терапии, и эти заболевания станут излечимыми.

"Средний возраст диагностики при болезни Дюшенна сегодня составляет 7,5 года, и это очень поздно. Повысить качество диагностики этого заболевания нужно за счет тестирования на первом году жизни во время плановых осмотров", - приводит пример начальник детского высокотехнологичного нервно-мышечного центра ЦКБ УДП РФ, глава благотворительного фонда "Гордей" Татьяна Гремякова.

Когда диагностируемых заболеваний станет больше, повысится и потребность в семейном скрининге. Дело в том, что некоторым генетическим заболеваниям подвержены целые семьи. Специалистам хорошо известен случай в Иркутске: там в одной семье выявили 10 человек с редкой болезнью Фабри. Ранняя и грамотно проведенная диагностика помогла бы родителям, по крайней мере, сознательно планировать рождение детей. Однако такой вид обследования стоит дорого и недоступен многим семьям. Так что и тут, похоже, единственный выход - привлечение средств государства, включение семейного скрининга либо в ОМС, либо в отдельные программы.

Еще одна серьезная проблема - низкая информированность родителей. С одной стороны, некоторые мамы, узнав, что тест показал у их ребенка орфанное заболевание, просто не хотят в это поверить и отказываются от лечения. Им сложно осознать, что их абсолютно здоровый на первый взгляд малыш тяжело болен. С другой стороны, много претензий к схеме лечения. Например, те три топовых препарата, которые применяют для лечения детей со СМА, нельзя применять в комплексе. Родители этого не понимают и требуют, порой через суд, скорректировать дорогое лечение, назначить терапию повторно.

"Хотя мы много рассказываем о значении ранней диагностики на бессимптомной стадии, в прошлом году среди родителей было несколько отказов от лечения и от самой диагностики. Почему? Не все родители знают о наследственных заболеваниях, о важности их своевременного лечения и раннего выявления и о тех возможностях, которыми мы располагаем", - отмечает Сергей Куцев.

Тем не менее неонатальный скрининг - не панацея. Его проведение не гарантирует отсутствие редкого заболевания у новорожденного. Как рассказал Сергей Воронин, в редких случаях исследования дают ложноотрицательный результат. Поэтому, настаивают специалисты, даже при проведенных исследованиях у врачей-педиатров на приеме новорожденных должна сохраняться орфанная настороженность.

Отечественная фарминдустрия создала анальгетик, не имеющий аналогов в мире

Федор Андреев

Благодаря мерам государственной поддержки и инициативе предпринимателей отечественная фармотрасль за последние годы преобразилась - появились новые производства, освоен выпуск множества аналогов зарубежных лекарств, причем не только дженериков (препаратов-копий), но и высокоэффективных инновационных.

"В 2014 году доля отечественных лекарственных препаратов на фармрынке составляла 61 процент в натуральном и 25 процентов - в денежном выражении. И параллельно на стабильно растущем рынке нам удалось не только сохранить, но и увеличить долю отечественных препаратов, и по итогам 2023 года она составляет 63 процента, и 36,7 процента соответственно", - отметила замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева в ходе Дня здоровья на Международной выставке-форуме "Россия".

Но еще важнее, что у многих фармкомпаний появились компетенции, позволяющие разрабатывать и передавать в производство уникальные инновационные лекарства. Среди них - одна из ведущих российских компаний, производящая препараты, успешно применяемые в онкологии, гематологии, нефрологии. Так, ее рекомбинантный эритропоэтин альфа человека уже отмечает 15-летний юбилей и является лидером рынка. Он используется для профилактики и лечения анемии у больных, находящихся на гемодиализе, в онкологии и онкогематологии. У компании есть и оригинальные разработки, одна из последних - не имеющий аналогов в мире обезболивающий инновационный полипептидный препарат, представляющий собой соединение четырех аминокислот.

Согласно оценкам ВОЗ, хронический болевой синдром отмечается у каждого третьего из онкологических больных и при многих других заболеваниях.

Наиболее доступными для обезболивания являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые, однако, не способны купировать боль средней и сильной интенсивности. Поэтому современные клинические рекомендации предусматривают использование опиоидных анальгетиков, применение которых может сопровождаться целым рядом побочных эффектов, включая опасные (угнетение дыхания, серотониновый синдром, нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, рвота и др.), а также риском развития синдрома привыкания с последующей необходимостью повышения дозы для адекватного обезболивания, риском зависимости и синдрома отмены.

Этим и была вызвана необходимость создания новых анальгетиков с улучшенным профилем безопасности.

Клинические исследования препарата, предназначенного для подкожного введения и не имеющего аналогов в мире, показали выраженное обезболивающее действие и хорошую переносимость при применении у онкологических пациентов с хроническим болевым синдромом, а также у пациентов с острой болью в раннем послеоперационном периоде.

"Являясь российской компанией, мы в полной мере несем ответственность за доступность наших препаратов для пациентов, особенно в части госзакупок, - отмечает коммерческий директор компании "Сотекс" Елена Королева. - Это касается всех аспектов деятельности: от обеспечения производства качественными субстанциями до поддержания доступных цен на готовую продукцию. Мы также принимаем все меры, чтобы не допустить дефектуры".

Программу пожизненного обеспечения льготными лекарствами расширили

Константин Бахарев (Пермь)

С этого года льготные лекарства пожизненно будут получать все пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении по поводу хронической сочетанной патологии. Это те, кто страдает ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка.

По данным кардиологов, сейчас в Пермском крае проживают около тысячи человек с такой тяжелой патологией, которые нуждаются в постоянном приеме жизнеспасающих лекарств.

- Важно, что по этой группе пациентов нет обозначенных сроков обеспечения их бесплатными лекарствами, то есть они будут получать препараты бессрочно. Препараты будут выдаваться пациентам, не имеющим инвалидности и не являющимся федеральными льготниками, - говорит начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Пермского края Елена Струева.

Льготное лекарственное обеспечение пациентов с болезнями системы кровообращения в Пермском крае началось в 2019 году, деньги на закупку препаратов выделялись из краевого бюджета. В течение двух последних лет в регионе применяются решения, позволяющие значительно увеличить охват пациентов, которым требуется лекарственная терапия для эффективной профилактики повторных сосудистых катастроф - инфарктов и инсультов. Бесплатными препаратами ежегодно обеспечиваются 17,5 тысячи человек. При выписке из стационара после перенесенного инфаркта, инсульта, операции на сердце или сосудах пациент получает, согласно назначениям, перечень лекарств сроком на полгода. Затем при диспансерном наблюдении в поликлинике по месту жительства терапия продлевается до двух лет.

Сейчас в крае создан запас лекарственных препаратов для льготного обеспечения таких пациентов. Уже заключены контракты и идут поставки лекарств на текущий год. Ограничений по количеству выписываемых лекарств нет, лечащий врач может назначить прием нескольких препаратов, входящих в список. Ими и будет обеспечен пациент, от которого зависит приверженность терапии и соблюдение рекомендаций.

- В прошлом году перечень препаратов увеличился до 31 наименования, в него включены значимые и высокоэффективные лекарства, - говорит Елена Струева. - Этот список универсален - он покрывает потребности терапии не только основного заболевания, но и некоторых сопутствующих, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, которые могут приводить к возникновению приступов. Поэтому крайне важно, чтобы у пациента всегда под рукой были препараты, позволяющие своевременно купировать острое состояние.

Льготными препаратами обеспечены 95 процентов пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении с болезнями системы кровообращения. В этом году на лекарственное обеспечение пациентов высокого риска направлено более 300 миллионов рублей.

В 2023 году в Прикамье зафиксирован исторический минимум показателя смертности от острого инфаркта миокарда.

- Благодаря системной работе в крае удалось достичь значительного снижения смертности от болезней системы кровообращения, - отметил главный внештатный кардиолог регионального минздрава Григорий Спасенков. - В этом году появилась также возможность направлять пациентов на новые виды высокотехнологичного оперативного лечения в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова в Перми. Речь идет о тех случаях, когда лекарственная терапия исчерпала свои возможности и требуется хирургическое вмешательство. Теперь по показаниям могут выполняться операции по трансплантации сердца или имплантации искусственного левого желудочка, что позволит значимо улучшить качество жизни больных и снизить смертность в группе пациентов с крайне тяжелой формой хронической сердечной недостаточности.

Пермские специалисты создали нейросеть для предотвращения повторного ишемического инсульта. Проект направлен на поиск его причины для максимально эффективной профилактики повторной сосудистой катастрофы, которая случается у каждого четвертого пациента. Сейчас идет накопление базы, в которой уже более тысячи снимков очагов инсульта с подтвержденной причиной его возникновения, выполненных с помощью МРТ. Подобной нейросети пока нет нигде в России.

Инженеры из Иваново создали тренажеры для реабилитации

Татьяна Ткачёва

Восстанавливать после инсульта или серьезной травмы подвижность тела, равновесие и работу мозга через компьютерную игру предложили разработчики медицинской техники из Иваново. Оборудование для реабилитации здесь выпускают уже несколько лет. В этом году получили регистрационные удостоверения на две таких системы. На очереди еще ряд инновационных продуктов.

Тренажеры для больных с двигательными нарушениями создали на основе собственных комплексов, которые используют в клиниках страны.

- На тело пациента крепят специальные нейросенсоры размером со спичечный коробок. Они позволяют оценить дефекты походки, связанные с осложнениями после травм (в том числе с ампутацией ног) или инсульта, и выстроить протокол реабилитации. Пациент потихоньку шагает по беговой дорожке, иногда в подвешенном состоянии, для снижения нагрузки. А перед ним на большой экран выводится изображение, которое зависит от качества движений. Врач может отправить пациента в виртуальную прогулку по лесу или по красивым пещерам с водопадами. И чтобы видеть новые пейзажи, нужно идти правильно, например, уменьшая опору на здоровую ногу и больше используя ту, которая плохо двигается, - рассказал "РГ" главный инженер-исследователь отдела управления продуктами компании "Нейрософт" Алексей Иванов.

С помощью ведущих российских реабилитологов оборудование доработали, и теперь оно позволяет выполнять балансометрию - оценивать, как пациент удерживает равновесие. Новая система анализирует положение тела в пространстве за счет сенсора и выдает обратную связь в игровом виде на тот же мультимедийный экран.

- Больной выполняет задания - управляет дроном или самолетом, поливает цветы в саду, выполняя наклоны или стараясь удерживать равновесие. По сути, он выполняет ту же роль, что беспроводной джойстик в игровой приставке. Получает при этом удовольствие и учится заново владеть своим телом, - пояснил Алексей Иванов.

Другая новейшая система на базе тех же сенсоров нацелена на развитие подвижности суставов: человек старается согнуть, разогнуть, повернуть руку или ногу и за счет этого добивается успеха в выбранной игре.

Тренажеры следующего поколения, которые сейчас проходят клиническую апробацию, способны заставить пациента сокращать мышцы в нужный момент. Это значительно ускорит восстановление походки или подвижности суставов. Бывает, что из-за болезней и посттравматических нарушений одни мускулы находятся в постоянном спазме, другие - напротив, отказываются напрягаться. Если в заданный момент на мышцу подать электрический стимул, она сократится, а головной мозг уловит это движение и постепенно выстроит новые нейронные связи к поврежденному участку тела, чтобы управлять им уже без помощи техники. Линейку тренажеров с элементами дополненной или виртуальной реальности в перспективе пополнит комплекс для работы с когнитивными нарушениями.

В Якутии бригада хирургов на выезде выполняет более 30 операций в день

Мария Сергеева (Республика Саха)

Хирурги-офтальмологи, пожалуй, самые желанные гости в якутской глубинке. Практически в каждом районе их ждут десятки и сотни пациентов, которые не могут выехать на спасительную операцию в столицу республики. Для многих это и далеко, и затратно, и невозможно по причине маломобильности.

Рекордный год

В прошлом году бригады якутских офтальмологов установили рекорд по количеству выездных операций. Медики вернули зрение более полутора тысячам жителей 19 районов региона, в том числе и арктических, а передвижной комплекс впервые пересек Полярный круг.

Нынешний год начинается не менее активно. По поручению главы Якутии Айсена Николаева бригада врачей Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы с 14 по 27 марта провела выездные операции по удалению катаракты в Сунтарском, Вилюйском, Верхневилюйском и Нюрбинском районах.

"Жители четырех районов получили прекрасную возможность, не выезжая в Якутск, прооперировать катаракту. Все операции проводятся бесплатно", - сообщил перед выездом главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан. Вполне возможно, что в этом году удастся превзойти достижения прошлого года. Ведь за две недели хирурги уже вернули зрение 226 якутянам.

Исторический пример

Огромная территория республики всегда требовала создания мобильных медицинских бригад.

Еще в далеком 1925 году якутские офтальмологи на лошадях выезжали в районы, чтобы спасти местное население от такого грозного заболевания, как трахома. Эта болезнь была настоящим бичом тех лет, и в республике был даже специально создан трахоматозный диспансер.

Невзирая на бытовые и транспортные трудности тех лет, врачи самоотверженно проводили огромную работу на местах. Они не только диагностировали заболевания и лечили больных, но и вели санитарно-просветительскую деятельность среди местного населения. В результате их героического труда в 1956 году трахома в Якутии была остановлена.

Пошли на новый прорыв

Главный внештатный офтальмолог Минздрава Якутии, заведующая стационаром Якутской республиканской офтальмологической больницы, заслуженный врач РФ Екатерина Захарова рассказала о новой истории офтальмологической службы региона.

"Массовые выезды врачей были организованы в 2002 году. Тогда проводили экстракцию катаракты обычным способом. Удавалось оперировать 20-30 человек за один выезд. В год мы охватывали около четырех районов, и тогда нам казалось, что это очень много", - вспоминает Екатерина Кимовна.

На местах работали грамотные врачи-офтальмологи, которые готовили пациентов к приезду столичных хирургов и были готовы наблюдать за пациентами в дальнейшем: снять швы, назначать медикаментозное лечение.

Так продолжалось до 2008 года, когда произошел настоящий прорыв в медицине. При помощи метода факоэмульсификации катаракты операции на глазах стали проводиться через маленький двухмиллиметровый разрез, говоря медицинским языком, малоинвазивно и бесшовно.

Такие операции с молниеносной реабилитацией существенно расширили возможности глазных хирургов. Регион получил передовое оборудование: портативные факоэмульсификаторы и разборные легковесные микроскопы.

Если до прорыва выездные бригады состояли из двух врачей и медсестры, то с новыми технологиями понадобилось включить в них еще и инженера для установки оборудования и диагноста для подбора хрусталика.

"Сегодня хирурги сами освоили методы диагностики, а медсестры владеют функциями техников, поэтому обычно бригада состоит из двух хирургов и двух медсестер. Такая бригада может сделать 30 и более операций в день", - говорит главный внештатный офтальмолог Якутии.

Выездная помощь - дело сложное и дорогостоящее, но очень нужное людям. Первоначально она даже относилась к высокотехнологичной медицинской помощи, поскольку требовала дорогостоящих оборудования и расходных материалов. По этой причине якутские хирурги ездили только туда, где имеются офтальмологические кабинеты.

Но спрос на операции растет, что связано в первую очередь с увеличением продолжительности жизни. Количество якутян старше 60 лет выросло за последние десять лет на 40 процентов. Случаев катаракты и глаукомы среди пожилых довольно много.

Эпидемия близорукости

Екатерина Кимовна говорит, что в условиях Якутии очень сложно создать условия для того, чтобы сохранить хорошее зрение с малых лет. Для этого дети должны гулять не менее 2,5 часа на воздухе, что невозможно в холодное время года. А с появлением гаджетов близорукость у детей растет столь огромными темпами, что впору говорить об эпидемии близорукости.

На первое место сейчас также выходят заболевания сетчатки глаза, которые долго лечатся и требуют от 5 до 7 внутриглазных инъекций в год. Чтобы эффективно лечить такие сложные заболевания, офтальмологи Якутии стремятся к организации межрайонных центров.

К примеру, такой центр может быть открыт в городе Нюрбе. Там можно создать условия и для мобильной операционной, где смогут делать подобные инъекции. Тогда, по мнению Екатерины Кимовны, у врачей стало бы больше плановой работы, что более правильно.

В конце марта - начале апреля планируются выезды хирургов-офтальмологов в города Алдан и Нерюнгри, в середине апреля - в Оленек, а в конце апреля - в арктический Верхоянский район.

Для жителей близлежащих районов работает другая программа: "Хирургия одного дня". Врачи на местах готовят пациентов, в конце рабочей недели туда выезжает врач-хирург и проводит диагностические исследования. В начале недели все пациенты организованно приезжают в Якутск, где им сразу проводится оперативное вмешательство. То есть нет необходимости жить в Якутске несколько дней и ходить на обследования.

Благодаря такой организации работы якутские офтальмологи возвращают людям зрение, продлевая активный период и улучшая качество жизни.

Химический дисбаланс в организме может привести к хроническим заболеваниям

Татьяна Батенёва

Цифровую систему, с помощью которой можно оценивать риск развития социально значимых заболеваний, создали ученые Центра биоэлементологии и экологии человека Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России. В частности, она может увидеть вероятность развития сахарного диабета II типа, аутизма у детей, недугов сердечно-сосудистой системы и некоторых видов рака. Для этого понадобится провести анализ содержания макро- и микроэлементов в крови, моче или волосах.

Нарушения баланса макро- и микроэлементов отмечается практически при всех заболеваниях в большей или меньшей степени, рассказывает о сути разработки директор центра, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Скальный. Например, при сердечно-сосудистых заболеваниях обнаруживается дефицит калия, магния, фосфора, цинка, меди и селена при повышенных показателях натрия, свинца, ртути, кадмия и мышьяка. При сахарном диабете II типа - недостаток калия, магния, цинка, марганца, хрома и ванадия, который нередко сочетается с избытком ртути, селена и мышьяка. При аутизме у детей доминирует дефицит йода, кобальта, селена, марганца, цинка, хрома и магния. А болезни опорно-двигательного аппарата сопровождаются нарушением фосфорно-кальциевого обмена, недостатком меди, марганца, бора и кремния при повышенном содержании алюминия, стронция, свинца и кадмия.

Исследования ученых под руководством профессора Скального показали, что дефицит некоторых жизненно важных химических элементов отмечается и при некоторых онкологических заболеваниях: раке почки, легкого, толстой и прямой кишки.

Прежде всего при этих заболеваниях снижен уровень цинка и селена, которые защищают организм от вирусов, воспаления и окислительного стресса. Кроме того, у онкологических пациентов нередко наблюдается избыток таких токсических элементов, как мышьяк, кадмий, свинец, таллий, алюминий и бериллий.

Полученные учеными данные легли в основу разработанного алгоритма, который позволяет оценивать риск развития заболеваний по содержанию химических элементов в крови, моче или волосах. Первые подтверждения перспективности такого подхода получены при анализе образцов сыворотки крови пациентов из биобанка Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета. Для этого в разработанную компьютерную программу вводились результаты анализа элементного профиля. Система, основанная на статистических моделях, просчитывает риск развития патологического процесса и предоставляет результат. По нему врач может принять решение о необходимости дальнейшего углубленного обследования.

Работа ученых Сеченовского университета прошла первый этап защиты - регистрацию в базе данных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) Роспатента, прошла оценку ведущих специалистов в области онкологии и лабораторной диагностики. Полноценные публикации планируются после патентования. Важно, что предложенный метод может найти широкое применение в клинической практике.

"Определяя содержание химических элементов в биосубстратах (волосы, кровь, моча), мы не только получаем полезные значимые данные, но и указания на пути коррекции выявленных дефицитов жизненно важных элементов и избытка токсичных, - рассказал "РГ" профессор Анатолий Скальный. - Оценка элементного статуса человека, по нашему мнению, в ближайшее десятилетие будет одним из перспективных направлений превентивной медицины, войдет в практику здравоохранения как один из методов диспансеризации населения, выявления групп риска наиболее значимых заболеваний, позволит улучшить качество питания и жизни каждого человека".

Уже сегодня анализ на содержание химических элементов в волосах, крови, моче можно провести в сетевых лабораторных компаниях и многих учреждениях практического здравоохранения. Создаваемая учеными технология соединяет многолетний опыт диагностики и лечения с последними достижениями глубокого машинного обучения. Это позволит не только повысить качество интерпретации результатов анализов и возможностей терапии, но и развивать новые медицинские направления.

Метод также может использоваться и в ветеринарии. Экспериментальные исследования элементного статуса как лабораторных, так и сельскохозяйственных животных проводят коллеги московских ученых в Институте биоэлементологии Оренбургского государственного университета, ФНЦ биологических систем и агротехнологий РАН, а также в НИИ общей патологии и патофизиологии РАН.

"В ближайшее время мы будем расширять и углублять наши научные исследования для целей биомедицины и агротехнологий в перечисленных институтах, а также на базе вновь создаваемого Технопарка Сахалинского университета", - сообщил профессор Скальный.

Ученые Центра биоэлементологии и экологии человека продолжают сотрудничество также с ведущими врачами других стран. Одно из таких исследований посвящено изучению рисков развития заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это российско-китайский проект, который ведется при поддержке Российского научного фонда.

Российская газета - Спецвыпуск: Здравоохранение №66(9308)

Правительство выделило дополнительные средства на борьбу с вирусным гепатитом С

Ирина Невинная

С 2024 года в программу диспансеризации впервые включено обследование на антитела к хроническому вирусному гепатиту С. Решение важное: инфекция, от которой пока не существует вакцины, развивается долго и незаметно, подобно ВИЧ, но в итоге может привести к циррозу и раку печени. Кроме того, продолжается программа по лечению всех детей с диагностированным гепатитом С - эффективную терапию для них оплачивает фонд "Круг добра".

Наконец, еще одна хорошая новость - правительство выделило дополнительные средства на закупку современных противовирусных препаратов и для взрослых пациентов с гепатитом С.

Уже в ближайшее время регионы начнут получать дополнительные деньги на выполнение программы по борьбе с гепатитом С. На эти цели им направят 4,5 миллиарда рублей на закупку лекарств при условии, что они возьмут на себя обязательства по выполнению региональной антигепатитной программы.

Чтобы получить федеральную субсидию, регионы должны заключить соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации, зафиксировав и свой финансовый вклад в общее дело.

Конкретная сумма, которую сможет получить регион, зависит от нескольких факторов.

Во-первых, от количества зарегистрированных пациентов с диагностированным заболеванием, во-вторых, от размера собственных средства, которые региональный бюджет сможет направить на борьбу с гепатитом.

Всего в течение трех лет, с учетом региональных трат, на помощь таким пациентам будет потрачено 18 миллиардов рублей. Для особо тяжелых случаев, когда человек инфицирован и гепатитом С, и ВИЧ, предусмотрено выделение дополнительных средств (по 1,1 миллиарда рублей ежегодно).

По расчетам минздрава, собранных общими усилиями денег будет достаточно, чтобы в течение трех лет терапию в условиях дневного стационара или амбулаторно прошли около 76 тысяч пациентов. Это, конечно, не окончательная победа над коварным заболеванием, потому что больных в стране много. Хотя заболеваемость гепатитом С за последние три года снизилась примерно на 30 процентов, но признают, что ситуация далека от благополучия.

Как сообщал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, на середину прошлого года на учете в региональных регистрах состояли 626,8 тысячи пациентов.

При этом картина с этой инфекцией примерно такая же, как и с ВИЧ: многие даже не догадываются, что инфицированы, так как у них еще нет симптомов заболевания. Специально проведенное исследование позволяет предположить, что общее количество людей с таким диагнозом в стране может составлять до 2-2,5 миллиона, сообщил Владимир Чуланов. Расширение скрининга должно прояснить картину.

В международном обзоре, опубликованном месяц назад в авторитетном медицинском журнале Lancet, Россия вошла в первую десятку стран по распространенности хронических вирусных гепатитов. Но в то же время названа в числе государств, где есть значительные успехи в борьбе и с гепатитом В, и с гепатитом С.

Ситуация повернулась к лучшему в последние годы. Важный шаг был сделан в ноябре 2022 года: тогда правительство России утвердило план по борьбе с гепатитами.

Были приняты новые клинические рекомендации - из них исключили терапию устаревшими интерферонами и включили современные противовирусные лекарства прямого действия, они способны обеспечить полное излечение. В прошлом году лечение гепатита С вошло в базовую программу госгарантий. В программу госгарантий 2024 года введены нормативы охвата лечением, то есть регионы не просто обязаны лечить гепатит С, предоставляя пациентам лекарства бесплатно (например, в дневном стационаре), но и искать возможности, чтобы расширить круг пациентов.

Однако полной элиминации вирусных гепатитов (а такая задача в России поставлена на самом высоком уровне) мешает ряд причин. Современные схемы лечения имеют высокую стоимость и доступны не всем и не всегда. Дополнительные средства, выделяемые государством, - отличное решение. Но, если бы можно было найти средства и на лечение пациентов с начальной стадией, они могли бы вернуться к полноценной жизни, заводить семьи, иметь здоровых детей.

Как сообщила недавно вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая это направление, уже с 1 сентября 2024 года начнет работать Федеральный регистр лиц с вирусными гепатитами - это необходимо, чтобы выстраивать программу по элиминации вируса.

Онкологическая помощь в России стала эффективнее и доступнее

Ирина Невинная

Сегодня онкологи умеют лечить рак намного лучше, чем еще несколько лет назад. Но в то же время онкозаболеваемость в России, как и во всем мире, продолжает расти. Почему так происходит, какие нововведения в работе онкослужбы появились в этом году, отличается ли уровень онкологической помощи в столичных городах и в регионах, почему важно проходить онкоскрининг и как снизить риск заболеть, на эти вопросы "Российской газете" ответили эксперты.

Точно в цель

С этого года изменился порядок лечения онкобольных таргетными препаратами. Федеральный фонд ОМС теперь оплачивает такую терапию только в том случае, если пациенту проведена молекулярно-генетическая диагностика. Многие пациенты, особенно в регионах, задают вопрос, как это решение скажется на доступности и эффективности лечения.

"Речь идет об использовании схем с таргетными препаратами в отношении ограниченного числа нозологий, которые того действительно требуют. Это примерно 16 процентов от общего числа лекарственных режимов, которые вошли в стандарты минздрава", - поясняет руководитель отделения противоопухолевой терапии Центральной клинической больницы Управделами президента РФ, председатель Российского общества клинической онкологии RUSSCO Дмитрий Носов.

Основной принцип таргетной терапии - это воздействие на конкретную мишень, изменение в гене или белке. И молекулярно-генетические исследования (МГИ) помогают выявить их и понять, какой вид терапии принесет наибольшую пользу конкретному пациенту. "Такой подход на самом деле уже используется в большинстве медучреждений, и сейчас он просто формализован, что позволит повысить его клиническую и финансовую эффективность", - отмечает профессор Носов.

"В перечень препаратов, применение которых должно предваряться генетическими тестами, включено 20 дорогостоящих лекарств, и в отношении каждого определены конкретные маркеры, которые должны быть исследованы у пациента. Это поможет повысить качество лечения", - уточняет заместитель главного врача Пермского краевого онкодиспансера Антон Жигулев.

Возможности проведения МГИ в различных регионах неодинаковы. Но ситуация улучшается: почти для всех таких исследований уже предусмотрены тарифы ОМС, соответственно, пациентам не нужно их оплачивать. "И даже если в самом учреждении нет технической возможности для их проведения, биоматериал отправляют в референсные лаборатории либо по ОМС, либо по Национальной программе RUSSCO Cancergenome", - поясняет Дмитрий Носов.

Угрозы нет

Одна из насущных проблем - сохранить доступность лекарственной терапии. Для онкологии, где препараты очень дороги, угроза дефицита особенно чувствительна - если пациент не может получить лекарство бесплатно в медучреждении, для небогатой семьи это может обернуться катастрофой.

С 2019 года, когда стартовал Федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями", на современные лекарства государство стало выделять беспрецедентно большие средства. И сейчас, говорят эксперты, несмотря на геополитическую ситуацию, финансирование онкопрограммы не сокращено. Лекарства не попали под санкции, и на сегодняшний день все препараты, которые входят в перечень жизненно важных и зарегистрированы в России, на рынке есть. Крупные мировые фармпроизводители продолжают поставки, и никто не заявляет, что собирается уйти с российского рынка. Поэтому самые большие риски сегодня связаны не с отсутствием лекарств, а с ростом их стоимости.

"К счастью, современная лекарственная терапия злокачественных новообразований не сводится к лечению лишь немногими уникальными препаратами. При возникновения дефектуры существует клиническая возможность выбора альтернативной схемы", - говорит Антон Жигулев.

Эксперты отмечают: доля отечественных препаратов в их практике постепенно увеличивается, российские производители выводят на рынок и аналоги зарубежных лекарств, и собственные разработки. "Если говорить об отечественных дженериках и биоаналогах, то сейчас мы все чаще начинаем использовать их в клинической практике. Но их стоимость в итоге часто оказывается ненамного ниже зарубежных оригинальных лекарств, - отмечает профессор Носов. - Идут и клинические исследования с отечественными разработками. Но пока, к сожалению, наш биотехнологический комплекс, ответственный за разработку оригинальных препаратов, отстает".

Не просто сейчас и с оборудованием, а оно по большей части импортное.

"Запчасти и комплектующие сейчас поставляются через дружественные страны. По некоторым направлениям активизировались и отечественные производители", - рассказал "РГ" завкафедрой онкологии и лучевой терапии Красноярского ГМУ, главный врач краевого онкодиспансера имени Крыжановского Руслан Зуков.

Подходы к лечению во многом изменились: хирургия становится все более малоинвазивной и органосберегающей. "Этому помогают успехи ранней диагностики - удалить небольшую опухоль легче, чем запущенную. Значительно поменялись и технологии. Например, выполнение биопсии сторожевых лимфоузлов при раке молочной железы, меланоме кожи, онкогинекологических заболеваниях - это уже рутинная методика для многих онкоцентров нашей страны", - говорит Руслан Зуков.

Обновились и технологии, которые позволяют применять более высокие дозы облучения опухолевых клеток при минимальном воздействии на окружающие здоровые ткани.

Лучи надежды

"Лучевая терапия все чаще совмещается с химио- и иммунотерапией, и такой комплексный подход улучшает результаты лечения", - подчеркивает эксперт.

Ядерная медицина открыла новые возможности в диагностике в лечении многих видов рака. "Позитронная эмиссионная томография - метод радионуклидной диагностики, который помогает не только выявить первичную опухоль и оценить распространенность патологического процесса, но и определить метаболизм, транспорт веществ и экспрессию ряда генов в опухоли. Возможности метода напрямую зависят от количества используемых радиофармпрепаратов, и мы производим их самостоятельно. Сейчас этот метод применяют при раке легкого, меланоме, лимфопролиферативных заболеваниях. Не менее перспективна и радионуклидная терапия. Так, лечение радиоактивным йодом I-131 позволяет добиться контроля над заболеванием при метастатическом раке щитовидной железы", - говорит Зуков.

"Современные иммунные лекарства позволяют добиться контроля над онкозаболеванием примерно в 30 процентах случаев. У 5-10 процентов пациентов ответы на терапию могут быть полными, то есть полностью исчезают метастатические очаги - то, что вчера казалось фантастическим везением. Сегодня эту терапию используют при метастатическом раке легкого, мочевого пузыря, меланоме кожи, раке печени, опухолях головы и шеи", - отметил эксперт.

Возможности борьбы с раком настолько усилились, что во многих случаях заболевание переходит в разряд хронических, которые можно держать под контролем в течение многих лет.

Помощь стала ближе

Когда онкопрограмма начиналась, одна из задач была - сделать качественную онкологическую помощь доступнее в регионах. Одна из инноваций - создание центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

"Естественно, ЦАОП не могут, да и не должны решать все вопросы с обследованием и лечением пациентов - там для этого нет всего спектра дорогостоящего оборудования, нет и узкоспециализированных врачей. Однако относительно простые схемы лекарственной терапии (а они составляют большинство) там вполне успешно выполняются", - говорит заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Алексей Трякин.

Однако в районах обеспеченность онкологами не всегда соответствует нормативам (один онколог на 25 тысяч населения), поэтому кадровая проблема по-прежнему требует внимания.

"Могу рассказать на примере Красноярского края. Во-первых, увеличен прием в ординатуру по специальности "онкология". Если раньше на кафедре онкологии в региональном вузе проходили подготовку 5-6 будущих специалистов, теперь более 30. Также был расширен перечень врачебных специальностей для переподготовки по специальности "онкология" - за пять лет ее у нас уже прошли 132 врача. Социальные бонусы - служебное жилье, краевые меры поддержки - помогают привлекать специалистов", - отмечает Зуков.

Поднять уровень профессионализма помогает еще одно нововведение. Сегодня врач любого онкодиспансера даже в самом отдаленном регионе имеет возможность телемедицинской консультации с коллегами из федеральных клиник. Это возможность дистанционно получить второе мнение о диагностике или схеме лечения для конкретного пациента без его выезда в Москву или Санкт-Петербург.

"Порядок оказания медицинской помощи в случае редких и сложных онкологических заболеваний не просто рекомендует, а требует проведения консультации с коллегами федеральных медорганизаций", - подчеркнул профессор Зуков.

Аксиома онкологии - прогноз результатов лечения тем лучше, чем раньше поставлен диагноз. Поэтому в Федеральном проекте "Борьба с онкозаболеваниями" большое внимание уделено развитию профилактики и ранней диагностики.

Диспансеризация сейчас включает обязательные скрининговые исследования на шесть самых распространенных видов рака. С целью повысить онконастороженность врачей их стали материально стимулировать, чтобы при малейшем подозрении на рак они отправляли пациента на консультацию к онкологу. Если же диагноз подтверждается, сроки обследования, постановки на учет у онколога и начала лечения сокращаются до минимума. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, эта тактика дает результат: сегодня 60 процентов онкодиагнозов ставятся на ранней стадии.

Но, чтобы скрининг работал эффективно, важны не только усилия врачей, но и ответственность пациентов. "Диспансеризация и профилактические медосмотры - самые доступные виды скрининга. , - отмечает Антон Жигулев. - Но, к сожалению, профилактическое направление чаще заботит лишь медицинских работников. Полагаю, важная задача - убеждать население проходить скрининг и чтобы на это выделялось достаточно средств. Возможно, имеет смысл выделять врачей, которые занимались бы исключительно скринингом, без совмещения профессии и должностей".

В топ-1000 университетских стартапов вошли наиболее перспективные разработки

Наталья Решетникова (Новосибирск)

По итогам 2023 года во Всероссийский рейтинг топ-1000 университетских стартапов, который ведется по федеральному проекту "Платформа университетского технологического предпринимательства", вошли наиболее перспективные разработки.

Каждый десятый в нем - стартап по технологическому направлению "Медицина и технологии здоровьесбережения". По числу они уступают лишь цифровым технологиям и креативным индустриям (всего в рейтинге 12 направлений). Из 105 проектов, связанных со здравоохранением, три - в топе-50.

В рейтинге на 15-м месте - самом высоком из медицинских вузов - оказался проект Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава России. Аспирант Максим Сучков разработал компактный пастеризатор, который поможет преодолеть сложности, возникающие у молодых матерей в связи с особенностями режима питания на первом году жизни ребенка. Устройство позволяет быстро убивать вирусы в грудном молоке, сохраняя 70-80 процентов его питательных свойств. Таким устройством могут пользоваться мамы, которые, например, заболели ОРВИ, и даже ВИЧ-инфицированные женщины. С его помощью можно подготовить питание для отсроченного кормления ребенка и безопасного хранения грудного молока в домашних условиях.

Из непрофильных вузов в этом направлении высокие позиции - 11-е и 12-е места соответственно - заняли проекты Томского государственного университета (разработка профилактически-оздоровительных продуктов на основе лечебных глин, грязей и минеральных вод соляных озер Краснодарского края) и Пензенского госуниверситета (автоматизированная система измерения биоимпеданса, предназначенная для диагностики состава тела человека).

Стартап Новосибирского государственного университета (НГУ) поставил своей целью решить проблемы недодиагностики туберкулеза, в частности у людей с ВИЧ.

"Мы первые в России, кто разрабатывает тест-систему на определение туберкулеза, в основе которой используются аптамеры (одноцепочечные молекулы ДНК, которые связываются с клетками-мишенями, позволяя распознать и обнаружить их. - Прим. ред.). Основным преимуществом такой тест-системы является низкая цена, простота в производстве и применении, быстрый и точный результат, а также пригодность для тестирования людей, принимающих препараты-иммуносупрессоры. Другая отличительная особенность - возможность выявлять не только легочную, но и другие формы туберкулеза - туберкулез кожи, глаз, костей", - пояснил один из разработчиков системы, студент НГУ Павел Десюкевич.

На Неделе искусственного интеллекта, которая проходила на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, на стенде Новосибирской области состоялась презентация нового программно-аппаратного комплекса для дистантного скринингового обследования нарушений зрения школьников. Эта совместная разработка НГУ и Новосибирского филиала МНТК "Микрохирургия глаза" вызвала большой интерес посетителей выставки. Удаленное скрининговое обследование зрения было предложено Новосибирским филиалом МНТК "Микрохирургия глаза" еще в 2007 году.

За 15 лет использования программы было проведено более 470 тысяч тестирований в сотне населенных пунктов 13 регионов России.

Направление получило новый импульс в совместной работе МНТК и НГУ. Создан программно-аппаратный комплекс с использованием технологий искусственного интеллекта, что позволило существенно повысить эффективность скринингового тестирования. Теперь стало возможным выявить признаки не только имеющихся офтальмологических заболеваний у детей школьного возраста, но и их возможного потенциального развития.

Один из разработчиков комплекса - программист Новосибирского филиала МНТК Александр Чернышевский - рассказал, что скрининг могут проводить даже учителя в классе без участия офтальмолога.

В 2024 году запланировано внедрение пилотного проекта скрининговой программы "Метод дистантного скринингового исследования нарушений зрения школьников" в пяти школах Запорожской области, ЛНР и ДНР.

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ) в рамках госпрограммы "Приоритет-2030" реализуются три стратегических проекта, создан консорциум "МедБиоТех Сибири". Готовность стать его участниками уже заявили не менее десяти предприятий, в том числе учебные заведения, медицинские организации, научные институты РАН и производственные компании.

Ряд разработок консорциума уже привлек внимание. Федеральный институт промышленной собственности зафиксировал приоритет метода разрушения опухолей (биологических тканей) высокочастотным электромагнитным излучением, предложенного учеными лаборатории медицинской электроники на кафедре электронных приборов НГТУ.

Еще один продукт, готовый к испытаниям, - браслет для определения изменения эмоционального состояния. В числе разработчиков - студенты второго курса факультета радиотехники и электроники НГТУ. Изначально разработка задумывалась для людей с расстройством аутистического спектра (РАС). Однако потенциал устройства оказался шире: браслет может стать важным инструментом для врачей, так как поможет дистанционно отслеживать состояние пациента с заболеванием, ведущим к трудностям саморегуляции. Например, для людей с такими индивидуальными психологическими особенностями, как тревожность или агрессия.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" и госпрограмма "Приоритет-2030" способствуют появлению новых студенческих стартапов, которые уже доказывают свой потенциал. Их разработкиуже применяются на практике либо планируются к внедрению.

Россия вышла на лидирующие позиции в мире по обеспечению детей дорогостоящим лечением

Татьяна Батенёва

В январе исполнилось 3 года фонду "Круг добра", созданному по решению президента России. Его целью стала поддержка детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

С созданием фонда Россия вышла на одно из лидирующих мест в мире в обеспечении детей с тяжелыми и редкими заболеваниями необходимым лечением. Фонд может закупать как зарегистрированные, так и еще не зарегистрированные на территории РФ лекарства, медицинские изделия, оплачивать применение сложных и уникальных методов лечения. Эту помощь могут получать дети во всех регионах, вне зависимости от социального статуса семьи.

В 2023 году перечень заболеваний фонда увеличился на 30 позиций, и сегодня в нем уже 91 нозология. Фонд начал, к примеру, обеспечивать необходимым лечением детей, больных хроническим вирусным гепатитом С, что фактически позволяет победить смертельно опасный недуг. В мае 2023 года была начата программа обеспечения подопечных фонда техническими средствами реабилитации. Перечень закупаемых медицинских изделий был расширен до 9 наименований, а перечни лекарств - до 94 наименований, в том числе средства фонда с 2023 года направляются на закупку 39 препаратов для детей из программы "14 ВЗН". К применяемым за счет средств фонда четырем новым сложным и уникальным методам лечения прибавилось еще пять. Это, например, операции по установке раздвижных эндопротезов детям с остеосаркомами, операции с использованием индивидуально разработанной металлоконструкции для исправления врожденных сколиозов, сложные кардиохирургические операции, в том числе новорожденным.

В прошлом году фонд также получил возможность продолжать обеспечивать своих подопечных до достижения ими 19 лет. Этот вопрос был одним из самых острых, поскольку после достижения ими 18 лет обеспечение нужным лечением переходило в ведение регионов, у которых зачастую просто не хватало средств.

"Этот год очень важен для того, чтобы сделать переход подопечных фонда во взрослую систему здравоохранения более плавным, - поясняет председатель правления фонда Александр Ткаченко. - Чтобы у регионов была возможность заранее предусмотреть финансирование терапии с нового бюджетного года, определить клинику и врачей, которые будут дальше вести пациента".

Не раз звучали предложения включить в число опекаемых и взрослых пациентов с тяжелыми хроническими, в том числе и орфанными, заболеваниями. Фонд подготовил все расчеты и направил предложения по постепенному увеличению возраста получателей помощи.

"Когда фонд делает все возможное и вкладывает огромные средства в то, чтобы сохранить ребенку здоровье и качество жизни до 19 лет, прерывание лечения после 19 лет просто обнуляет все усилия государства, сводит на нет многолетнюю работу фонда и детских врачей, - продолжает Александр Ткаченко. - На мой взгляд, это просто нелогично и недопустимо. Для реализации этих предложений нужны как минимум изменения в законодательстве. Кроме того, чтобы фонд мог взять на себя дополнительные обязательства, важно быть уверенными в том, что средств хватит с учетом не только увеличения количества пациентов, но и в ситуации изменения курса рубля (это влияет на закупочные цены) и при условии выхода новых дорогостоящих лекарств на рынок. Для начала обеспечения фондом взрослых ожидаем решений правительства России".

Всего на помощь детям с 2021 года фонд уже направил 220 миллиардов рублей, его помощь получают более 24 тысяч детей из всех регионов Российской Федерации, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Самые большие группы подопечных - дети с муковисцидозом, хроническим гепатитом С, СМА, первичными иммунодефицитами с дефицитом антителообразования, миодистрофией Дюшенна-Беккера, туберозным склерозом, нейрофиброматозом 1-го типа, ахондроплазией, буллезным эпидермолизом, нейробластомой, синдромом короткой кишки, Х-сцепленным доминантным гипофосфатемическим рахитом.

Средства фонда формируются из доходов граждан - части налога по повышенной до 15 процентов ставки НДФЛ для тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. За три года в фонде прошло четыре проверки. Самой масштабной была проверка Счетной палаты в прошлом году. В финальном отчете отмечено отсутствие нецелевого использования средств.

Более того, отмечено: средства расходуются фондом не просто честно и прозрачно, но и рачительно. Так, фонд провел переговоры о поставке незарегистрированных в России препаратов с компаниями при участии Федеральной антимонопольной службы РФ.

По данным ФАС, снижение расходов на препараты составило в среднем 40 процентов от начальной цены и 49 процентов от ранее проводимых закупках. На начало 2024 года было сэкономлено 12,5 миллиарда рублей, что позволит оказать необходимую помощь большему числу детей.

"Размер поступлений от повышенного налога по-прежнему превышает наши траты", - отметил Александр Ткаченко.

"Но нужно понимать, что на рынок постоянно выходят новые лекарства и у нас должны быть свободные средства, не распланированные на обеспечение постоянных подопечных фонда, - продолжает Александр Ткаченко. - Иначе мы не сможем расширять перечни для закупок и не сможем брать на себя ответственность за лечение новых детей. Например, сейчас на рынок выходит новый препарат стоимостью выше 3 миллионов долларов за одну упаковку. Если бы мы расходовали все средства до копейки, то пациентам даже мечтать не пришлось бы о рассмотрении таких препаратов".

В перспективных планах фонда - дальнейшее расширение перечня тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе редких (орфанных), а также перечней закупаемых лекарств, медицинских изделий, услуг по оказанию медицинской помощи с применением уникальных и ресурсоемких методов лечения с доказанной эффективностью.

Планируется также повысить оперативность поставок препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации за счет совершенствования процедур согласования договоров и формирования запасов.

"Для меня самый главный показатель работы фонда - не процент израсходованных средств, а процент выполненных заявок, - резюмирует Александр Ткаченко. - Это показатель того, какому количеству детей фонд помог спасти жизнь и сколько семей могут спокойно жить, зная, что ребенок обеспечен лекарством. У нас этот показатель почти 100 процентов: сколько заявок приходит, столько и обеспечиваем. Не удовлетворенными остаются 2-3 заявки в год. Это либо ошибочно назначенное врачами лечение, либо попытка провести эксперимент над российскими детьми за счет российских же налогоплательщиков, либо лечение с неподтвержденной эффективностью и безопасностью. Никаких других причин отказов быть не может".

Возможно, самым показательным результатом работы фонда "Круг добра" стало то, что сборы на те лекарства, которые он обеспечивает, практически прекратились. Родителям достаточно подать заявление на портале Госуслуг и дождаться поставки препарата от фонда.

Счетная палата предоставила отчет о своей работе в 2023 году, в котором предложила правительству передать полномочия по лекарственному обеспечению пациентов с орфанными заболеваниями с регионального на федеральный уровень.

В 2023 году в ряде регионов отдельные категории граждан не были включены в систему льготного лекобеспечения, говорится в отчете.

Проверка показала, что на бюджеты субъектов ложится дополнительная нагрузка по обеспечению препаратами федеральных льготников.

В феврале 2024 года с предложением создать государственный фонд для лекарственного обеспечения взрослых пациентов с редкими генетическими заболеваниями в правительство также обратился Всероссийский союз пациентов.

Андрей Антропов: Бадминтон - любимая игра космонавтов

Илья Трисвятский

В апреле четвертьвековой юбилей Национальной федерации бадминтона России. А весь прошлый год отмечалось 60-летие отечественного бадминтона. Председатель Совета НФБР, лучший игрок второй половины 1980-х и 1990-х, многократный обладатель личного Кубка Европы Андрей Антропов в беседе с корреспондентом "РГ" рассказал, как этот доступный для всех вид спорта стал любимой игрой космонавтов, об удивительных нюансах производства воланов и максимальной скорости их полета.

Удивительно, что бадминтон в России так относительно молод. К примеру, волейбол в 2023-м отмечал столетие вида спорта в стране…

Андрей Антропов: Начну издалека, откуда вообще взялся бадминтон. Во второй половине XIX века служившие в Индии английские офицеры увлеклись местной игрой под названием пуна. В 1873-м в одной из графских усадеб британского местечка Бадминтон соорудили первую площадку для игры с ракеткой и воланом.

Через какое-то время новая для Европы забава дошла до России, но играть эпизодически пробовали только члены царской семьи, узкий круг аристократов. После революции о бадминтоне не вспоминали, а вернулся он к нам в 1957 году во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов с ребятами из стран Юго-Восточной Азии, которые во всей красе показали эту диковинку. За 10 лет до этого в одном из советских журналов была маленькая заметка о правилах игры в "индийский теннис", но тогда прочитали и забыли. А вот после презентации реального бадминтона нашлись те, кого эта игра увлекла. В 1963-м прошло дебютное личное первенство СССР. Отсюда и ведем летопись.

Кто в те годы продвигал неведомую для многих игру в стране?

Андрей Антропов: Наш самый главный "локомотив" - первый человек в космосе Юрий Гагарин. Он был разносторонним в спорте - занимался водными лыжами, баскетболом, теннисом, а бадминтоном к тому же смог увлечь и своих товарищей по Центру подготовки. Второй советский космонавт Герман Титов вообще был постоянным спарринг-партнеров Гагарина.

Когда слова Юрия Алексеевича "Люблю бадминтон!" были опубликованы в газетах 14 апреля 1961 года, то в СССР начался бум вида спорта. Все стали покупать ракетки и воланы, играли на пляже, на лужайках, в парках. С тех пор бадминтон любимая игра космонавтов. Это к тому же еще и очень полезный для них спорт - развивает координацию, вестибулярный аппарат, общее и панорамное зрение, отличный помощник в поддержании общей физической формы. Бадминтон и по-прежнему популярен среди космонавтов и сотрудников Центра подготовки, в Звездном городке работает секция летчиков-космонавтов, а мы дружим с ними десятилетиями, регулярно проводим турниры в Звездном городке.

Для "чайников" ракетки и воланы стоят совсем недорого, а сколько стоит инвентарь у профессионалов?

Андрей Антропов: Ракетка - от пяти и даже до 30 тысяч рублей для игроков топ-уровня. Во время отдыха на природе играют дешевыми и почти "вечными" воланами, а вот у профессионалов они совсем другие. Настоящие воланы делают из перьев годовалых гусей, которых выращивают на специальных фермах в Юго-Восточной Азии или в Индии. Причем на каждый конкретный волан идут перья строго с одного крыла гуся.

Если взять перья с разных крыльев, то будут искажения в аэродинамике полета. И важно понимать, что в играх профи воланы очень быстро приходят в негодность. Случается, что и после двух-трех розыгрышей. В стандартной фирменной упаковке, а их на нашем сленге называют "дозами", дюжина воланов. Бывают у мастеров такие матчи, когда на одну игру едва хватает двух упаковок. А цена такой "дозы" - 2500-4000 рублей.

Волан летает со скоростью в несколько сотен километров в час. Рекорды фиксируются?

Андрей Антропов: Есть два типа рекордов - для полета непосредственно в игре, и, скажем так, в "стерильных" условиях, когда достижение скорости - самоцель, игрок один на один с воланом.

С гордостью могу сказать, что рекордом мира для игровых ситуаций какое-то время владел наш двукратный чемпиона Европы в парном разряде Владимира Иванова - 419 км/час. Позже этот рекорд подрос. В "лабораторных" условиях рекордные цифры такие: мужское достижение - 565 км/час, женское - 438 км/час.

Бадминтон становится все более частым гостем на нашем спортивном телевидении. Ваша работа?

Андрей Антропов: В какой-то степени да, стараемся продвигать наш вид спорта. Впрочем, и сами телевизионщики заинтересованы. Меня приятно поразило, когда из холдинга "Матч ТВ" сообщили, что у трансляций неплохие рейтинги, мы вовсе не балласт. И кстати, в интернете, когда мы ведем трансляции внутренних соревнований, бывает, что общее количество просмотров по несколько сотен тысяч зрителей. Конечно, идеально, когда вместе комментируют профессиональный журналист и эксперт из бадминтонного сообщества. Я не раз выступал в роли сокомментатора. И своим коллегам всегда говорю: ребята, рассказывайте попроще, не углубляйтесь в специфические вещи и внутреннюю терминологию, Происходящее на площадке должно быть понятно простому болельщику. Только так мы его можем привлечь.

В каких странах мира бадминтон входит в тройку самых популярных?

Андрей Антропов: Малайзия, Индонезия - однозначно номер один. В Индии второй после крикета, в Дании первый среди личных дисциплин, здесь в процентном отношении огромное количество занимающихся, есть гигантские бадминтонные центры, в Китае точно в тройке.

Где основные центры развития игры с ракеткой и воланом в России?

Андрей Антропов: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Орловская область, Приморский край, Новосибирск и мой родной Омск. Постепенно втягиваем на бадминтонную орбиту регионы Юга России. А с Приморьем связан один интересный рекорд. Владивосток - самая удаленная от Старого света точка, где проводился матч еврокубка в каком-либо виде спорта. Здесь в Кубке европейских чемпионов по бадминтону соперников принимал клуб "Приморье".

Какие события для нашего бадминтона мы назвали бы главным прорывом?

Андрей Антропов: Международные медали - это всегда хорошо, но для меня как для руководителя федерации главное, что в 2011 году бадминтон первым среди остальных видов спорта официально, распоряжением министерства образования вошел в школьную программу уроков физкультуры. И этому предшествовало такое важное событие, как запись учебного фильма с участием Дмитрия Медведева, на тот момент президента Российской Федерации, и вашего покорного слуги.

Чем хорош бадминтон для школьников? Ребята и девчонки на уроке могут заниматься вместе, в отличие, например, от футбола. Инвентарь недорогой, мы выпускаем специальные школьные наборы - комплект ракеток, две упаковки "долгоиграющих", прочных воланов на класс. И, опять же, бадминтон помогает восстановлению ослабевающего зрения. Исследования показали, что для школьников в последнее время из-за статичного образа жизни и непомерного увлечения гаджетами это становится серьезной проблемой. На президентском Совета по физической культуре и спорта во время форума "Россия - спортивная держава" в 2023-м в Перми было сказано, что бадминтон, по данным минспорта РФ, вошел в ограниченное число наиболее динамично развивающихся дисциплин в стране. Горжусь этим.

Что сейчас с возможным возвращением наших игроков на мировые и континентальные турниры?

Андрей Антропов: Всемирная федерация бадминтона пока держит нас взаперти. В то же время Европейская федерация бадминтона не лишила меня поста вице-президента организации, даже не приостанавливала полномочия. По-прежнему приглашают на все важные заседания руководства. Но я голосую дистанционно, перестал ездить и посещать эти мероприятия. Так и сказал - вы не допускаете россиян до турниров, потому какой мне смысл присутствовать… Поэтому наши главные международные соревнования в 2024 году - Игры стран БРИКС в Казани в июне и Всемирные игры дружбы в Москве и Екатеринбурге во второй половине сентября. Бадминтонный турнир пройдет в столице, на арене "Баскет Холла" в Крылатском.

Обозначьте сроки других важных соревнований нашего бадминтонного календаря на 2024 год.

Андрей Антропов: С этого года, в честь юбилеев, мы планируем начать отмечать "День друзей бадминтона". Праздник намечен в сентябре - в память уже легендарного первого чемпионата СССР. Это будет нашим общим днем рождения, днем нашего бадминтона, на который мы с удовольствием пригласим друзей из разных стран. В мае в Саратове - Кубок России. В октябре в подмосковном городе Раменское друг за другом - личный чемпионат страны и затем командное первенство среди сборных территориальных субъектов РФ.

На летних Играх 2012 в Лондоне Нина Вислова и Валерия Сорокина в парном разряде завоевали наши первые олимпийские медали в бадминтоне, добившись "бронзы" при весьма неординарных обстоятельствах. Как это было?

Андрей Антропов: Вислова и Сорокина на тот момент входили в топ-8 мирового рейтинга, поэтому мы вправе были ожидать от них достойного результата, но вот именно о медалях могли только мечтать. На турнире выступало 16 пар, разбитых на четыре квартета предварительного этапа. В последнем туре ведущие азиатские дуэты начали игры в поддавки, пытаясь обеспечить себе выход на наиболее удобных соперников в сетке плей-офф.

Такое кощунство пройти не могло. В итоге сразу четыре пары были дисквалифицированы - две южнокорейских, китайская и индонезийская. Причем две - из нашей группы. Вислова и Сорокина, на тот момент уже распрощавшиеся с шансами на выход в четвертьфинал, после наказания соперниц смогли попасть в плей-офф. Победили пару из ЮАР, в полуфинале уступили будущим чемпионкам из Китая, а во встрече за "бронзу" уверенно одолели канадок.

Были еще необычные истории на Олимпиадах?

Андрей Антропов: В 1992-м в Барселоне в один из дней бадминтонного турнира на трибуну неожиданно для многих пришел президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч. В нашей игре он не особенно разбирался. Прошло минут пять какого-то матча равных соперников, масса розыгрышей, а счет на табло 0:0. Самаранч удивленно спросил окружающих: "А что происходит, почему по-прежнему нули, непонятно…".

Этот эпизод во многом и подвел мировую федерацию к тому, чтобы поменять систему подсчета очков - засчитывать баллы не только при выигрыше со своей подачи, а после каждого розыгрыша. Такую же эволюцию прошел и волейбол. Сейчас, кстати, идет дискуссия о том, чтобы сет игрался не до 21 очка, а до 11, Но в матче для победы надо будет взять уже не две партии, а три. К подобному формату ранее уже пришли в настольном теннисе.

КС велел уточнить норму о платных услугах финомбудсмена

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Ряд положений ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" признаны не соответствующими Конституции РФ.

КС постановил, что законодателю надо урегулировать вопрос о возвращении платы, если услуга финомбудсмена не была оказана - в тех редких случаях, когда за нее взимается плата. По закону услуги финансового уполномоченного для граждан бесплатны, и только в случае, если к нему обращаются в рамках договора цессии, то есть переуступки прав и тем самым получения выгоды, взимается плата. Юлия Бронникова из Тюменской области, которая приобрела право требования о возмещении вреда, причиненного в результате ДТП, не согласилась с компенсацией, выплаченной страховой по ОСАГО. В рамках обязательного досудебного урегулирования спора она обратилась к уполномоченному и заплатила 15 тысяч рублей. Позже выяснилось, что пострадавший автомобиль использовался для коммерческих нужд - финомбудсмен такие дела не рассматривает. Но и деньги Бронниковой не вернули - услуга была оказана.

Изучив дело, КС напомнил, что статья 46 Конституции гарантирует каждому право на судебную защиту. Но суд - не единственный инструмент, который может применяться. Финансовый уполномоченный является специальным институтом, разрешающим гражданско-правовой спор. Плата за его услуги установлена и по договорам цессии обязательна, что практически уравнивает ее с госпошлиной. Следовательно, порядок ее уплаты, взимания, возврата не должен в принципиальном плане расходиться с объемом регулирования законно установленного сбора (статья 57 Конституции). При этом плату за рассмотрение требования нельзя приравнивать к обычной услуге. Законодателю дан год на то, чтобы устранить его, - до 1 марта 2025 года. А поскольку дело заявительницы подлежит пересмотру, то в срок до этой даты возвращать уже внесенную плату не будут. Если изменения в закон в срок не внесут, то "до установления законодательного регулирования, содержащего иное решение данного вопроса, соответствующая плата, внесенная за рассмотрение обращений, решение о прекращении рассмотрения которых по указанным основаниям принято с 1 марта 2025 года, возвращается в полном объеме".

В Москве проходит XVIII фестиваль "Виртуозы гитары"

Надежда Травина

Каждый год в середине марта в Московской филармонии царит настоящий праздник гитарного искусства. Начиная с 2006 года, здесь проходит московский международный фестиваль "Виртуозы гитары" - один из наиболее значимых форумов классической гитары в мире. На сцене объединяются столичные виртуозы и зарубежные знатоки исполнительства, которые представляют шедевры гитарного репертуара, авторские переложения для этого инструмента, а также российские и мировые премьеры.

За годы существования фестиваля музыка для гитары перестала ассоциироваться у многих лишь с бардовскими песнями: слушатели убедились, что гитарное искусство может быть высоким. Управляет этой гитарной феерией бессменный основатель фестиваля, выдающийся гитарист Артем Дервоед. В этом году он также дал возможность выступить и своим молодым коллегам: в Камерном зале филармонии стартовал абонемент "Новые имена классической гитары".

Свое совершеннолетие фестиваль встречает в кругу признанных мастеров гитарного искусства - таких, как Артем Дервоед, Дмитрий Илларионов и Ровшан Мамедкулиев, к которым присоединились успешная молодая виолончелистка Анна Кошкина и одна из звезд недавнего конкурса Чайковского, скрипачка Елена Таросян. В программе по традиции объединились классические для гитарного репертуара произведения, как, например Большая Увертюра основателя гитарной школы XVIII века Мауро Джулиани, сочинения латиноамериканских композиторов XX века (Вилла-Лобос, Таррега, Барриос), так и сочинения ныне живущих авторов Херардо Тамеса и Стивена Госса. Гитара предстает и сольно, и в дуэтах, что дает возможность показать исполнителям неисчерпаемые возможности ее звучания, продемонстрировать ее "голос" каждый раз по-новому, показать неожиданные перевоплощения инструмента и раскрыть богатство специфического тембра.

Открытие "Виртуозов гитары" словно аккумулировало в себе репертуарную политику и творческие установки фестиваля. В Концертном зале Чайковского прозвучала и гитарная классика, и сочинение современного композитора, заказанное специально для этого вечера, и авторская переработка сочинения, написанного для гитары. Несколько неожиданным показался выбор первого произведения - симфонической фантазии "Ночь на лысой горе" Мусоргского, в партитуре которой и близко нет гитары и даже каких-либо близких к ней по звукоизвлечению струнных. Возможно, эта экспрессионистская картина шабаша ведьм понадобилась для того, чтобы подчеркнуть мастерство и ансамблевую стройность Госоркестра имени Светланова - неотъемлемого участника концерта-открытия. Французский дирижер Клеман Нонсье, чья карьера в России набирает стремительные обороты, собрал этот кажущийся на слух хаос медных, духовых и струнных в единое стройное целое, и оркестр воспроизводил партитуру с неистовым размахом.

Впрочем, погружение в потусторонний мир на этом не закончилось: его продолжила фантазия для гитары с оркестром Dies Irae маститого гитариста и композитора Никиты Кошкина. Известная тема средневекового хорала трансформировалась едва ли не в каждом такте, звучала то иронично, то саркастически, то драматично, то лирически. Артем Дервоед, солировавший в этом полистилистическом опусе, заставил гитару едва ли не разговаривать человеческим языком, настолько выразительным был его инструмент в монологах на фоне оркестра.

В самом конце фантазии на сцене вдруг появился человек в сиреневой мантии - мастер горлового пения Юрий Наумкин, который выдал нечто, похожее на ритуальное заклинание. Исчез он также быстро, как и появился, оставив после себя нотку недоумения и смешанных чувств, которые, впрочем, здесь были уместны. А во второй половине вечера своим виртуозным искусством публику порадовали приглашенные музыканты - бразилец Яманду Коста и мексиканец Пабло Гарибай. Первый исполнил трехчастный цикл "Концертные острова", свою аранжировку уже существующей партитуры Серджиу Ассада, а второй - один из главных "хитов" гитарного репертуара, "Аранхуэсский концерт" испанского классика Хоакина Родриго: оба заставили сердца биться в такт ритмичной, колоритной и такой далекой от нас музыке.

В премии "Лицей" принимают участие писатели и поэты из 28 стран

Анастасия Скорондаева

Литературная премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов завершила прием заявок, который показал, что пишущей на русском языке молодежи много не только в России, но и за рубежом.

В восьмом сезоне премия впервые стала международной. В этом году подано 2052 заявки от авторов из 28 стран мира: Армении, Беларуси, Германии, Индии, Испании, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Португалии, Украины, Узбекистана, Филиппин, Франции, Японии и других.