Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова телеканалу РТ, Москва, 22 декабря 2021 года

Вопрос: США продолжают упорно игнорировать предложения России по механизмам коллективной безопасности и также просьбы не пересекать «красные линии», очерченные Москвой. В частности, это касается продвижения и расширения НАТО на восток. В связи с этим два вопроса. С чем связано, как Вы думаете, это молчание? Будет ли Россия его терпеть? Сможет ли, в принципе, коллективный Запад принять предложения России по мирному сосуществованию?

С.В.Лавров: Вопрос, наверное, наиболее актуальный. Я бы не сказал, что наши инициативы игнорируются. Вчера об этом подробно говорил Президент России В.В.Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны России. Он упомянул, что в ходе последней видеоконференции с Президентом США Дж.Байденом они обсуждали эту тему. Дж.Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает. Мы представили свое видение возможных договоренностей. Один документ – проект договора по вопросам безопасности между Российской Федерацией и США. Второй – проект соглашения о решении проблем безопасности в рамках отношений России и НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Й.Столтенберг постоянно делает не очень адекватные заявления. Он, правда, скоро собирается уходить. У него кончается срок в конце года. Говорят, идет работать в Центральный банк Норвегии (или хочет, по крайней мере). В Центральном банке нужно четко и выверенно делать то, что лежит в основе функционирования того или иного учреждения. В основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств, в том числе ключевой краеугольный принцип – равной и неделимой безопасности. В соответствии с ним прямо записали главы государств и правительств, что ни одно государство Евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других.

Й.Столтенберг громогласно и достаточно аррогантно, высокомерно заявляет, что никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального «аспиранта», желающего присоединиться к Организации североатлантического договора. Мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора. Но мы являемся подписантами более широкого, общерегионального евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности. Если господин Й.Столтенберг считает, что члены НАТО вправе «плевать» на этот принцип, который закреплен в документах, принятых «на высшем уровне», то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется. Что касается реальной реакции (не риторической, о которой сейчас упомянул) со стороны наших американских коллег, я бы сказал, что она деловая. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США. По итогам очередного контакта согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками. Их имена уже названы. Они приемлемы для обеих сторон. После чего мы планируем в обозримой перспективе (хотим это сделать в январе) задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа – проекта соглашения между Россией и странами НАТО.

Президент России В.В.Путин общался на днях по телефону с Президентом Франции Э.Макроном и с Канцлером ФРГ О.Шольцем. Их тоже интересовала эта тематика. Наш Президент подтвердил, что мы также будем выносить вопрос о гарантиях безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Вырисовывается три трека. По вопросу о том, что их нужно задействовать, есть согласие, по крайней мере, между Москвой и Вашингтоном. Не вижу причин, по которым такой бы подход противоречил интересам любого другого государства в нашем общем регионе. Американцы сказали, что целый ряд озабоченностей, которые содержатся в наших документах, они готовы обсуждать, целый ряд неприемлем, и у них самих есть тоже свои озабоченности. Мы готовы их рассматривать, но пока нам их не представили. При наличии понимания по организационной стороне дела по содержанию предстоит еще огромная работа. Но как сказал Президент России В.В.Путин, она не может быть бесконечной, потому что угрозы нагнетаются вокруг нас на постоянной основе в течение последних десятилетий. Вплотную натовская военная структура приближается к нашим границам. Нас регулярно обманывали, начиная с устных обещаний и заканчивая политическими обязательствами, которые были записаны в Основополагающем акте Россия-НАТО. На этот раз, как сказал Президент России В.В.Путин, мы настаиваем исключительно на юридически обязывающих гарантиях. При понимании, что Запад, если ему захочется, может элементарно нарушить и юридические гарантии, и выйти из этих договоренностей, как это бывало с Договором о противоракетной обороне, Договором по ракетам меньшей и средней дальности, Договором по открытому небу. Тем не менее юридические гарантии несколько сложнее «забалтывать» (как он выразился), чем устные или политически зафиксированные обязательства. Мы открыты к этой работе. Будем делать всё, чтобы нас поняли. Надеюсь, что с учетом тех действий, которые мы предпринимаем по надежному обеспечению своей обороноспособности, нас будут воспринимать всерьез.

Вопрос: Как известно, «РТ» запустил телевещание на немецком языке. Не прошло и недели, как сигнал нашего канала «убрали» со спутника «Eutelsat 9» под давлением немецкого регулятора. Нам угрожают судом и закрытием. В свою очередь, в день старта «Ютьюб» удалил канал, где происходило наше вещание. Насколько МИД России знаком с этой ситуацией? Планируются ли конкретные действия для поддержки телеканала и наших журналистов?

С.В.Лавров: Знакомы с этой ситуацией. Официальный представитель МИД России М.В.Захарова не раз её комментировала. Плотно следим, как работают наши журналисты за рубежом, учитывая постоянно встречающиеся факты дискриминации. До сих пор «РТ» и «Спутник» не имеют аккредитации в Елисейском дворце. На днях Президент России В.В.Путин в телефонном разговоре с Президентом Франции Э.Макроном особо отметил этот факт и выразил надежду, что наши французские коллеги сделают всё, чтобы российские СМИ (включая «РТ») работали во Франции так же комфортно, как французские – в России.

Хотим, чтобы этот же принцип применялся к «РТ» в Германии и к любому другому российскому СМИ, которое встречается с дискриминацией за границей. Случай с ФРГ считаю вопиющим. С самого начала именно германские власти (хотя были попытки официальных лиц «открещиваться» от действий «регуляторов») сделали всё, чтобы создать негативный образ канала в германском обществе и среди официальных структур. Началось с попыток блокировать банковское обслуживание, затем отказались регистрировать, запретили Люксембургу. Сейчас наши коллеги в Сербии зарегистрировали канал «РТ» на немецком языке в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном вещании, участником которой является Германия. Её нужно выполнять.

Судя по всему, сейчас опять будут «кивать» на социальные сети, «Ютьюб». Якобы это их личная инициатива, есть свои какие-то «критерии», а германское государство здесь «ни при чем». При чем. Оно обязательно должно быть при чем, т.к. все обязательства, требующие обеспечивать свободу доступа к информации, Германия подписывала и брала на себя. Никакие не «ютьюбы», а государство, на чьей территории творится подобный произвол, несет ответственность.

Дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы. У нас часто возникало искушение ответить зеркально, взаимностью. Но до недавнего времени преобладала убежденность, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути «удушения» прессы и СМИ, как этим занимаются наши западные партнеры. Но, как и в случае с обеспечением российской безопасности, всякому терпению есть предел. Не исключаю, что, если эта неприемлемая ситуация продолжится, будем вынуждены отвечать.

Вопрос: В Латинской Америке в течение прошлого года произошел ряд важных событий. Например, недавно прошли выборы в Чили, где победил представитель левых политических сил Г.Борич, в Гондурасе победили представители левых. Остались они в Никарагуа и Венесуэле. В то же самое время США продолжают считать этот регион своей зоной интересов. Как Вы считаете, является ли смена политических курсов в ряде этих стран признаком того, что Латинская Америка становится более состоятельной в политическом плане или, все-таки, как считают американцы, этот регион останется «их» регионом, «их» подбрюшьем, и они продолжат ориентироваться на правила, которые устанавливают США в духе недавно установленного «саммита за демократию».

С.В.Лавров: Латинская Америка за последние 50-60 лет (может быть и больше) претерпевала изменения политического ландшафта: то влево, то вправо. Сейчас очередная волна прихода к власти здоровых, национально ориентированных сил. Думаю, что она отражает общую тенденцию серьезного провала «неолиберального» проекта. Хочу отметить следующее: никогда в наших отношениях с Латинской Америкой Российская Федерация не выстраивала свои действия в зависимости от того, какое правительство находится у власти. Мы хотим развивать дружбу, взаимовыгодное сотрудничество со странами и народами, а не с тем или иным правительством в зависимости от его политических предпочтений. В отличие от США не рассматриваем Латинскую Америку как поле для геополитических игр. Нынешняя администрация США уже не воспроизводила заявления бывшего помощника Д.Трампа по нацбезопасности Дж.Болтона о том, что «Доктрина Монро» жива, но в практических делах эта линия, этот менталитет по-прежнему дает о себе знать, в том числе и в конкретной политике, продвигаемой США.

Мы работаем со всеми без исключения странами и с субрегиональными организациями в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Только за последний год у меня были контакты с коллегами из Мексики, Венесуэлы, Боливии, Бразилии, Гватемалы, Никарагуа, Гондураса, Кубы, Белиза. В Нью-Йорке «на полях» сессии Генеральной Ассамблеи встречался с представителями центральноамериканской интеграционной системы. «На полях» «Группы двадцати» у меня была встреча с коллегой из Аргентины. Всегда подчеркиваем, что в отношении двусторонних связей заинтересованы в деполитизированном сотрудничестве.

Что касается многосторонних структур и организаций, то будем отстаивать, как и большинство латиноамериканских стран, ценности, нормы, цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. В прошлом году по инициативе Венесуэлы была создана «Группа друзей в поддержку Устава ООН». Она быстро набрала более 20 сторонников. Уверен, что страны, в том числе Латинской Америки, дополнительно присоединятся к этому механизму. Он в известной степени отвечает на попытки США и ближайших союзников «уходить» от международного права и всё чаще опираться в своих высказываниях, аргументации, политике на изобретенный ими самими «миропорядок, основанный на правилах». «Правила» формируются в их узком кругу, где никто альтернативных точек зрения не высказывает, где нет споров. Соответственно там и не рождается, как известно, истина.

В то же время вижу, что современная администрация США начинает чуть более прагматично оценивать то, что происходит. Они начинают рассматривать иные действия в отношении Венесуэлы. Начинают понимать, что все равно придется вести диалог с правительством Президента Н.Мадуро, который после выборов подтвердил свой мандат. Аналогичная ситуация и в отношении Боливии, где была восстановлена подлинная демократия после достаточно сомнительных действий предыдущих правителей и т.д. Надеюсь, что реалии в такой стране, как Никарагуа будут Вашингтоном осознаны и восприняты. Мы за то, чтобы внерегиональные державы активно способствовали формированию латиноамериканской карибской идентичности в качестве одного из крупных, важных полюсов формирующегося полицентричного миропорядка. Ценим наши отношения с региональными и субрегиональными структурами в этом регионе, особенно с Сообществом латиноамериканских и карибских стран (СЕЛАК), с которым у нас создан механизм политических консультаций. В условиях пандемии была небольшая пауза. Мексиканцы на данном этапе являются председателями в СЕЛАК, хотят возобновить такие встречи. Будем активно поддерживать такой настрой. Среди направлений, в рамках которых мы сотрудничаем, упомяну высокие технологии, энергетику, сельское хозяйство, космос, атомную энергетику, медицину, здравоохранение. Несколько стран Латинской Америки – Мексика, Бразилия, Аргентина, Никарагуа – уже получили технологию производства наших вакцин. Активно осваивают ее и налаживают производство. Думаю, что соответствующие контакты дадут импульс более всеохватному взаимодействию в сфере фармацевтической продукции, здравоохранения и медицины.

Вопрос: Много вопросов интересуют нашу многомиллионную арабскую аудиторию, но, к сожалению, у нас ограниченное время, не про всё можем спросить. Хотелось поговорить с Вами по поводу Ирана. Запад продолжает обвинять Иран в продолжении ядерной эскалации, что, по их мнению, может привести к краху переговоров по СВПД. В то же время Тегеран говорит, что ЕС занимается дезинформацией вместо серьезных переговоров. Какова позиция России, и что нужно для того, чтобы эти переговоры достигли успеха?

С.В.Лавров: К моему сожалению, наши западные партнеры пытаются искажать факты точно так же, как я обозначил в ответе на предыдущий, первый вопрос. НАТО просто безудержно приближается к нашим границам, а в эскалации «виновата» Россия, которая имеет вооруженные силы, не покидающие ее территорию. Так и здесь. Администрация Д.Трампа вышла из всех договоренностей: из самого Совместного всеобъемлющего плана действий и из резолюции Совета Безопасности, которая его утвердила, а виноват опять Иран. Когда Д.Трамп это сделал, иранцы больше года не предпринимали каких-либо шагов, которые расходятся с их обязательствами по СВПД. Лишь когда стало понятно, что решение Вашингтона необратимо, тогда иранцы стали пользоваться теми возможностями, которые были заложены в самом СВПД и которые касались добровольно взятых на себя Тегераном обязательств по тем или иным аспектам своей ядерной программы. Они ограничивали или прекращали исполнять только добровольные обязательства. Каждый раз подчеркивали: «да, мы это делаем, мы увеличиваем процент обогащения или запускаем в производство технологически более совершенные центрифуги, но как только Соединенные Штаты полностью вернутся к выполнению своих обязательств, – за нами дело не станет». Именно такой принцип, понимание сейчас лежит в основе переговоров, проходящих в Вене. С апреля по июнь состоялось шесть раундов переговоров, в ходе которых американцы и иранцы не садились за один стол. Там работала группа координаторов из европейской внешнеполитической службы и делегации Китая, России, Франции, Германии, Великобритании. По итогам шести раундов был сформирован такой «пакет пониманий», позволявший надеяться, что дальше мы сможем окончательно договориться. Потом была неизбежная пауза, связанная с тем, что после выборов в Иране формировалось новое правительство. Здесь наши западные коллеги проявляли какую-то суетливость, нетерпеливость, призывали Иран как можно скорее всё это сделать. Мы им напоминали, что Иран больше года ждал, когда американцы вернутся к этому пониманию. Не дождавшись, – вышел. Поэтому это всё естественно.

Я не стал бы ничего чрезмерно драматизировать. Понятно, что нынешняя иранская команда новая. Но они очень быстро, профессионально «освоились» с материалом. Подготовили предложения, которые поначалу некоторые западные участники восприняли в штыки, но в конечном итоге признали, что эти предложения имеют право на существование и на то, чтобы их изучить. Ровно так сейчас идет работа. Возникали не сущностные, а имиджевые проблемы. Кто первым должен сказать: «всё, я вернулся к выполнению своих обязательств?» США или Иран? Иран был убежден, что это должны сделать американцы, потому что американцы первые вышли из СВПД. Американцы считали, что Иран начал нарушать свои обязательства и, независимо от того, что Вашингтон вообще своих обязательств не выполнял, Иран должен сделать первый шаг. Мы вместе с китайскими друзьями и с определенным пониманием от европейских участников выступили за синхронизацию этого движения, чтобы был «пакет» встречных шагов. Именно этим сейчас занимаются переговорщики в Вене. Они взяли короткую паузу на католическое Рождество. Но до конца года эти переговоры возобновятся. Иран подтверждает, что если США полностью встанут на путь выполнения своих обязательств, прекратят грозить санкциями, которые несовместимы с СВПД и резолюцией 2231, то Иран полностью вернется к своим обязательствам, включая применение дополнительного протокола к Соглашению с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях. Считаю, у нас есть хороший шанс. Важно иметь в виду, что принцип, на основе которого ведется работа, и с ним все согласны: ничего не согласовано, пока всё не согласовано. Нужен правильный, хорошо выверенный «пакет», он вполне реален.

Вопрос: Как Вы знаете, Министр иностранных дел Франции Ж.-И. Ле Дриан предупредил российские власти о «чрезвычайно серьезных последствиях» в случае вторжения России на Украину. Скажите, пожалуйста, почему, на Ваш взгляд, общение с западными «канцеляриями» в последнее время перешло в формат непрекращающихся угроз?

С.В.Лавров: Это лучше у них спросить. Мне это не доставляет никакого удовольствия, но и не вызывает у меня каких-то негативных эмоций. Привыкли к тому, что наши западные коллеги разговаривают «свысока» и постоянно делают заявления, которые отражают их самоощущение в качестве вершителей судеб и таких безгрешных, непоправимо уверенных в своей правоте политиков. Неоднократно слышали от руководства Франции заявления, что они будут вести с Россией требовательный диалог. Вот требуют. Мне кажется, что и Президент России В.В.Путин за последние недели, и другие представители российского руководства многократно касались темы «эскалации», за которую нас грозят наказать, и даже уже по-моему там заготавливают на всякий случай, впрок, «пакет» санкций (есть сейчас такая услуга у нас в социальных сетях, когда впрок в магазинах покупают). Наверное, с точки зрения наших западных коллег это и в политике применимо.

Объясняли многократно, чем наши вооруженные силы занимаются на своей собственной территории. В то же время задавали вопрос: что делают американцы, канадцы, британцы, что делает их военная, наступательная техника, боевая авиация прямо на границах Российской Федерации, в частности в странах Прибалтики. И что делают их корабли, которые бороздят Черное море с существенными отклонениями от норм, заложенных в Конвенции Монтрё. В ответ никаких внятных объяснений мы не слышим, только одни угрозы. Чем вот так грозиться на пустом месте, лучше бы наши европейские коллеги занялись своими прямыми обязанностями. Франция, в данном случае вместе с Германией, должна заставить Киев выполнять Минские договоренности и не отвлекать внимание (как он это пытается делать), используя в качестве дымовой завесы обвинения в адрес России о том, что мы нагнетаем эскалацию и вот-вот завоюем то ли весь Донбасс, то ли часть Донбасса, то ли всю Украину. Это очевидно.

В.А.Зеленский и его режим сейчас педалирует тему Крыма «во все тяжкие». Ведь этого всего не было пару лет назад. Тогда еще люди надеялись, что каким-то образом Киев сможет выполнить Минские договоренности, что В.А.Зеленский и обещал, баллотируясь в президенты. Когда же стал президентом, то понял, что он этого либо не хочет, либо не сможет, либо ему это сделать не дадут неонацисты и прочие ультрарадикалы. Вот тогда, чтобы отвлечь внимание от полной беспомощности в части выполнения Минских договоренностей, появилась тема Крыма как чуть ли не главный символ украинской внешней политики. Отсюда и «Крымская платформа», и всё то, что ее сопровождает. Это пустословие и сотрясание воздуха. Все это прекрасно понимают, включая наших западных коллег, которые играют в эту «игрушку». Что они должны делать всерьез и без всяких игр - это заставить В.А.Зеленского выполнить резолюцию Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договоренности. В них прямо записано кто, что, в какой последовательности должен делать. Это Киев, Донецк и Луганск. Амнистия, особый статус, проведение выборов на условиях, согласованных между Киевом, Донецком и Луганском и под эгидой ОБСЕ. И лишь потом восстановление контроля Вооруженных сил Украины над всей протяженностью границ. Сейчас предлагают сделать наоборот: «вы отдайте нам границу, а мы там разберемся, будет ли у нас какая-то процедура особого статуса, либо у нас будут иные решения». Вот проект закона, о котором Президент В.В.Путин неоднократно говорил и Президенту Э.Макрону, и Канцлеру А.Меркель, а вчера упомянул и Канцлеру О.Шольцу – «О государственной политике переходного периода». Он внесен правительством Украины в Верховную Раду. Этот законопроект запрещает официальным лицам Украины выполнять Минские договоренности. Вместо амнистии там люстрация, вместо особого статуса вводится военно-гражданская администрация и никаких выборов, согласованных с этой частью Украины, просто «восстановление контроля над оккупированными территориями», как они это заявляют. Несмотря на обещания французов и немцев отговорить В.А.Зеленского от продвижения этого закона, они его активно уже внедряют в законодательный процесс. Специально запросили Совет Европы. Венецианская комиссия им сказала, что всё нормально. Там есть какие-то комментарии по юридической технике, но Венецианская комиссия не «проговорила» ни слова о том, что он прямо противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

У меня убедительная просьба к моему доброму товарищу Ж.-И.Ле Дриану, к немецким коллегам. Вот как говорится: сам Бог велел заняться. Это, наверно, отвлечет их от искусственной озабоченности несуществующей эскалацией.

Вопрос: Западные СМИ продолжают нагнетать обстановку в связи с украинским кризисом. CNN, например, долгое время «вещает» о тысячах российских солдат на украинской границе. Вы уже много раз говорили, что такое нагнетание является спецоперацией, и в связи с этим Россия в ноябре с.г. пошла на беспрецедентный шаг, опубликовав дипломатические переговоры с Францией и Германией. Тогда было сказано, что это сделано для того, чтобы позиция России по украинскому мирному процессу не искажалась. Скажите, удалось ли этой публикацией выполнить поставленную задачу?

С.В.Лавров: Уверен, что эта акция была предпринята не зря. Не пытаюсь взывать к совести кого бы то ни было, вызывать у кого-то чувства стыда. Мы работаем на дипломатическом поприще. Здесь эмоции не лучший советчик. Нужен, как говорил один мой коллега, здоровый цинизм. С точки зрения здорового цинизма, переговоры, о которых идет речь, показательны. Они полностью опровергают утверждения, звучавшие до того как мы «раскрыли карты» о том, что будто бы Россия всячески блокирует работу «нормандского формата». Это не так. Нас очень тревожит то, что Киев извращает и ставит «с ног на голову» Минские договоренности. Я уже сказал, отвечая на предыдущий вопрос, что французы и немцы как соавторы этого документа, как участники «нормандского формата» начинают стопроцентно вставать на сторону украинского режима.

Раньше они нам говорили, что Минские договоренности безальтернативны, надо их выполнять всем. 12 октября с.г. был саммит Украина-Евросоюз, на котором заявлено, что Россия «должна», а Киев «молодец» и хорошо выполняет свои обязанности и в «нормандском формате», и в Контактной группе. Недавно была встреча «на полях» саммита «Восточное партнерство» в Брюсселе Президента В.А.Зеленского с руководителями Германии и Франции. Там по итогам тоже прозвучала полная поддержка действий Киева по выполнению Минских договоренностей. Либо наши коллеги «расписались» в том, что они не способны обеспечить выполнение того, что сами же сочиняли вместе с нами, либо что они взяли курс на сознательный подрыв Минских договоренностей в угоду киевскому режиму. Не знаю, как дальше будет развиваться ситуация, но мы будем добиваться честного выполнения этих документов, потому что там невозможно читать иначе. Там написано: сначала прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, восстановление экономических связей, чего сейчас не только не сделано, а продолжается сплошная торгово-экономическая и транспортная блокада отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Когда для того, чтобы люди там не оказались на грани вымирания, мы им даем российские паспорта, льготы для их предприятий, чтобы они могли работать на российском рынке и обеспечивать доходами своих работников, нас обвиняют в том, что мы подрываем Минские договоренности.

Насчет гражданства вообще смешно. И поляки, и венгры, и румыны дают паспорта своим этническим собратьям, проживающим на Украине. Это было десятилетиями, ни у кого это не вызывало никаких эмоций. Сейчас вот на Россию начинают «нападать», причем не просто киевские радикалы, а и Запад начинает их поддерживать, всячески «подпевать». Это печально.

Когда в Женеве был саммит, Президент США высказал заинтересованность (не подрывая «нормандский формат», как он сказал) использовать возможности Соединенных Штатов для того, чтобы помочь выполнять Минские договоренности, подчеркнув, что он прекрасно понимает, что они предполагают предоставление особого статуса этим территориям. Мы это активно поддержали. Потом о таком же подходе шла речь во время приезда сюда заместителя Госсекретаря США В.Нуланд. Затем помощник Госсекретаря К.Донфрид приезжала, обсуждала с нами украинские дела. Все они подтверждали необходимость определения особого статуса Донбасса в соответствии с Минскими договоренностями. О том же самом мне в Стокгольме «на полях» СМИД ОБСЕ в начале декабря с.г. сказал Госсекретарь США Э.Блинкен.

Будем надеяться, что, если у Соединенных Штатов есть понимание необходимости положить конец откровенному саботажу, безобразию со стороны киевских властей, то мы будем только рады. Есть, знаете, попытки гадать среди политологов: будет ли это каким-то «разменом». Дескать, вот Минские договоренности можно выполнить, потом договориться о каких-то мерах сдерживания в контексте тех инициатив, которые выдвинула Россия насчет гарантий безопасности, включая гарантии нерасширения НАТО на Восток и исключения какого-либо размещения угрожающих нам вооружений на территориях соседних с нами стран и там, откуда они могут представлять угрозу Российской Федерации. Не буду комментировать подобного рода «гадания». Для нас принципиально важно и то, и другое: как полное выполнение Минских договоренностей, включая требования к Украине обеспечивать права национальных меньшинств (как это записано и в Конституции Украины, и в европейских конвенциях, членом которых является украинское государство), так и то, что касается более широких гарантий безопасности и наведения ясности и предсказуемости в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом.

Вопрос: Как Вы для себя рассматриваете вероятность эскалации этой ситуации, вооруженный конфликт, и в таком случае, как будет реагировать Ваше ведомство?

С.В.Лавров: Наша философия давно и хорошо известна. Она заключена в строках известной песни: «Хотят ли русские войны?». Мы не хотим войны. Президент России В.В.Путин еще раз сказал об этом, нам конфликты не нужны, и надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным. Предостерегаем «горячие головы». Таких полно на Украине, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные действия подпитывать на Украине. Расчет простой: чем больше будет раздражителей на наших границах, тем больше будет у них надежд вывести Россию из равновесия, чтобы она не мешала им осваивать соответствующие геополитические территории. Вчера Президент В.В.Путин сказал очень четко на коллегии Министерства обороны России: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться. Хочу еще раз сказать, мы совсем не хотели бы выбирать такой путь – путь конфронтации. Выбор за нашими партнерами. То, что руководство Соединенных Штатов достаточно оперативно согласовало с нами организационную «рамку» дальнейшей работы (несмотря на серьезную предстоящую работу по существу проблемы), я рассматриваю это как позитивный шаг накануне Нового года.

Вопрос: Вы упомянули изменение позиции немецкой стороны по Минским соглашениям. В последние несколько лет наблюдается ухудшение двусторонних отношений между Россией и Германией. Официальный Берлин обвиняет в этом Москву. На Ваш взгляд, в чем причина?

С.В.Лавров: Я уже касался этой темы. Послушайте, что говорит Министр обороны ФРГ К.Ламбрехт, глава Еврокомиссии У. фон дер Ляйнен (когда работала в Правительстве ФРГ и сейчас от имени всей структуры). Текст примерно такой: мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, но сначала она должна «изменить свое поведение». Провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Германии А.Бербок. Неплохо поговорили. Подтвердил наше предложение посетить Россию, она собирается это сделать. Обратил внимание, что в коалиционном соглашении нового правительства ФРГ записан тезис о глубине и разнообразии российско-германских связей, отражен настрой на конструктивный диалог. Там же есть другие подходы к отношениям с Россией: оскорбительные «мантры» о том, что гражданское общество у нас повсеместно ущемляется, требования прекращения дестабилизации ситуации на Украине и многое другое.

Традиции германской демократии таковы, что приходится комбинировать составы коалиций самым разным образом. Далеко не всегда это получается гомогенно. Это жизнь. Принимаем как данность. Во главе коалиции стоит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Именно с именами лидеров СДПГ связаны наиболее продуктивные периоды взаимодействия, сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Берлина. Надеемся, что партнеры СДПГ по коалиции тоже будут больше уделять внимание тому, как нам налаживать позитивную повестку дня. Подход, однозначно предполагающий, что та сторона всё делает правильно, она безупречна, а «изменить поведение» якобы должна Россия – так не бывает.

Вопрос: Присутствие американских войск остается ощутимой угрозой для территориальной целостности Сирии. Россия неоднократно призывала выводить войска, но они все еще там находятся. Как долго эта проблема будет продолжаться? Что может подтолкнуть США вывести войска? Какие их истинные цели?

С.В.Лавров: Истинные цели достаточно понятны. Американцы их особо не скрывали. Они забрали под свой контроль углеводороды, месторождения на Восточном берегу р.Евфрат, сельскохозяйственные угодья. Стали там всячески «пестовать» курдский сепаратизм. Это все знают. Территории, на которых это происходит, частично затрагивают земли традиционного проживания арабских племен. Это не добавляет гармонии и авторитета американским «планировщикам» действий на сирийском направлении, включая курдский фактор и учет отношений между курдами и арабами.

Там сложная ситуация, связанная с позицией Турции. Курдские организации, сотрудничающие с американцами, Анкара рассматривает в качестве отделений Рабочей партии Курдистана, которую она считает террористической. Сами курды (в частности политическое крыло партии «Демократический союз», Совет демократической Сирии) должны определиться. На каком-то этапе бывший Президент США Д.Трамп сказал, что они уходят из Сирии, им там нечего делать. Курды тут же стали просить (в том числе и нас) помочь наладить диалог с Дамаском. Через несколько дней Д.Трампа дезавуировали – кто-то в Пентагоне сказал, что они пока не уходят. У курдов сразу пропал интерес к диалогу с сирийским руководством. Надо понимать, что в конечном итоге американцы уйдут. Они сейчас получают больше проблем там, где они вводят свои порядки, включая лагерь беженцев «Рукбан» и 55-километровую зону вокруг Ат-Танфа, но реально не могут обеспечивать жизнедеятельность этих структур. К тому же среди беженцев накопилось немало бандитов и террористов. Убежден, что курды должны занять принципиальную позицию. Готовы в этом помогать. Они приезжают к нам. Недавно здесь была Председатель Исполнительного комитета Совета демократической Сирии И.Ахмед.

Объясняем турецким коллегам, что совсем не хотим подпитывать негативные для Турции тенденции. Напротив, наша задача помочь обеспечить на практике требование уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Учет интересов национальных меньшинств – одно из ключевых условий. США понимают, что им там некомфортно, неудобно. Пока они там, диалог по линии военных идет достаточно эффективно с точки зрения предотвращения непреднамеренных инцидентов. Есть достаточно доверительные консультации по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета Безопасности ООН.

Вопрос: Помощник Президента США по национальной безопасности Дж.Салливан недавно откровенно рассказал, что США активно пытаются преобразовать установленный миропорядок за счет формирования новых альянсов, партнерств и институтов, призванных работать в интересах Вашингтона. Насколько серьезную угрозу для влияния России представляют такие попытки? Какие конкретные шаги предпринимают российские дипломаты и руководство страны, чтобы не допустить снижения эффективности ООН?

С.В.Лавров: Это не новая тема. Я уже упоминал, что США и их союзники перестали употреблять термин «международное право». Они говорят о необходимости для всех уважать «миропорядок, основанный на правилах». Это из той же серии. В системе ООН существует огромное количество программ, фондов, спецучреждений, региональных экономических комиссий, в которых представлены все без исключения страны, они открыты для участия всех членов Организации. Наряду с этим по тем же темам создаются некие внеооновские платформы.

В рамках Парижского форума мира было провозглашено создание некого механизма по защите журналистов и свободе СМИ и многие другие инициативы в области безопасности в киберпространстве, укрепления международного гуманитарного права. По всем этим вопросам есть ЮНЕСКО, Совет ООН по правам человека либо другая структура, где на универсальной основе согласованы все правила. Устав ООН – тоже правило. Мы не против правил как таковых. Но только тех, которые поддержаны всеми.

Наши западные коллеги на целом ряде направлений (свобода прессы, доступ к информации, ситуация в киберпространстве) видят угрозу для своих интересов. Дескать, если «садиться» на ооновской универсальной площадке согласовывать приемлемые для всех правила, то это будет ущемлять их интересы, которые они хотят в одностороннем порядке сделать предпочтительными в той или иной сфере человеческой деятельности. Отсюда всё это происходит. Запад хочет, чтобы на площадках, где они формируют свои «правила», присутствовали не только правительства, но и бизнес, институты гражданского общества, тем самым размывая межправительственный характер договоренностей, которые могут быть устойчивыми. Это линия, политика, курс, который они активно продвигают. Считаем, что это неправильное толкование того, что сегодня нужно для международных отношений.

Мой коллега, Государственный секретарь США Э.Блинкен, заявил, что США не могут не играть ведущую роль в современном мире, не определять «правила» в современном мире. Якобы многие его собеседники (практически все на всем земном шаре) каждый раз говорят, как хорошо, что США опять всеми ими командуют. Э.Блинкен добавил, что когда они этого не делают, то либо кто-то другой начинает лидировать, либо наступает хаос. Такая философия достаточно эгоистичная. Чтобы преодолеть тенденции возвращения к диктату, гегемонии, Президент России В.В.Путин предложил собрать саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не потому что они главнее других, - на них в соответствии с Уставом ООН лежит особая ответственность, предполагающая согласование совместных идей о том, как укреплять международный мир и безопасность. Такие рекомендации были бы с интересом восприняты всем остальным мировым сообществом.

Продвигаем эту идею, она находится в работе. Сейчас на подготовительном этапе обсуждаем конкретные параметры. Будем активно использовать, чтобы защищать международное право и организации, в которых участвует Россия: ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС, «Группа двадцати». «Двадцатка» – это «концентрированный» образ всего спектра членов ООН. Там ведущие государства Запада («семерка»), страны БРИКС и их единомышленники. Это как раз та площадка, где можно и нужно вырабатывать рекомендации, выносимые затем на рассмотрение уже универсальных форматов, прежде всего ООН.

Вопрос: Суд в Гааге по «делу МН17» отклонил просьбу защиты обвиняемых раскрыть данные свидетеля S-45 и предоставить протокол его допроса, в ходе которого он утверждал, что ракета, сбившая малайзийский Боинг не была запущена с того места, откуда утверждает следствие. Когда будет оглашено решение по этому делу? Как Россия будет реагировать на обвинение в её адрес?

С.В.Лавров: Когда будет оглашено решение, то выскажемся на этот счёт. Сейчас мы внимательно следим за процессом, прежде всего, потому что речь идёт о российских гражданах, которые являются подсудимыми на данном этапе. Видим попытки создать впечатление, будто это совсем не уголовное дело, а государственная проблема, поскольку, якобы, Россия руководила этими людьми. Это абсолютно неприемлемо и предоставляет собой попытки с негодными средствами. Это уголовный по своей сути процесс. В качестве такого мы его и рассматриваем. Любые непредвзятые юристы понимают, что дело обстоит именно таким образом. Огромное количество нестыковок, несоблюдение правил беспристрастного судебного процесса, делопроизводства, опроса свидетелей. Практически все свидетели засекречены, в том числе тот, о котором вы сказали, и который мог пролить свет на факты, до сих пор игнорирующиеся следствием. И то, что просьба адвоката обвиняемых была отклонена без всякого объяснения, тоже о многом говорит. Проигнорировали натурный эксперимент, который поставило АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Он доказывает, что утверждение о конкретном виде использованной ракеты не подкрепляется фактами. Наше Министерство обороны предоставило документы, подтверждающие, что ракета, о которой идёт речь, была произведена в 1986, поставлена в одну из воинских частей на Украине и там оставалась благополучно до того, как она была использована. Всё это игнорируется.

Хочу привлечь внимание к фактам, которые больше носят политический характер, но весьма убедительны. Когда эта катастрофа произошла, первыми на месте крушения самолёта оказались представители Малайзии. Это был их лайнер, их авиалинии. Они вместе с ополченцами (которых называют «сепаратистами», «террористами» и т.д.) нашли «чёрные ящики». Ополченцы передали эти «ящики» для анализа, нисколько не пытаясь их скрывать. Они были отправлены в Лондон на экспертизу, ее результаты до сих пор никому не предъявили. То есть ополченцы сами помогали разбираться с ситуацией в первые же часы после крушения. Голландцы появились там гораздо позже. Интересный момент: Голландия, Бельгия, Австралия и Украина создали совместную следственную группу, куда Малайзию никто не позвал. Малайзийцев пригласили через 5 месяцев, хотя по всем правилам Международной организации гражданской авиации страна-владелец самолёта обязана участвовать с первых же минут.

Третий факт, на который не хотят упорно обращать внимание те, кто обвиняет российское государство, заключается в следующем. Именно мы были инициатором принятия резолюции СБ ООН через несколько дней после трагедии, которая поручила Международной организации гражданской авиации организовать беспристрастное расследование и установила принципы, на основе которых оно должно было осуществляться. С тех пор эту организацию мало кто привлекал к расследованию. Оно было узурпировано вот этой совместной следственной группой, куда лишь в конце года пригласили Малайзию. Помимо упомянутого мной натурного эксперимента концерна ВКО «Алмаз-Антей», результаты которого следствие проигнорировало, Россия предоставила первичные данные со своих радаров, которые тоже были отклонены в качестве аргументов, хотя это абсолютно неопровержимые фактические данные. Одновременно никто не просит у Украины раскрыть данные с её радаров. Суд удовлетворился объяснениями Киева, что именно в этот момент радары не работали. Никто не просит от Украины дать запись переговоров диспетчеров с бортом «МН17», куда-то «делась» девушка, сидевшая на телефоне в диспетчерской кабине.

Там много вопросов. Никто не просит американцев показать данные спутников, которые, как они заявили, неопровержимо доказывают правоту следствия. Следствие просто записало, что американская сторона обладает такими спутниковыми снимками. Этого утверждения для следствия вполне достаточно.

Можно продолжать перечень таких несуразиц и откровенных нарушений принципов беспристрастности, «заметаний под ковёр» очевидных фактов. Конечно же, родственники попытались в Голландии открыть ещё процесс по проблеме незакрытия Украиной воздушного пространства. Это обращение просто было отвергнуто, сочтено не относящимся к делу.

Возвратимся к современным реалиям. Весной с.г. пошла первая волна обвинений в адрес России в связи с тем, что мы проводим военные учения на нашей территории вблизи наших западных границ. Никаких боевых действий там никто не видел, там их быть не могло. Но только потому, что там были учения, США официально призвали свои авиалинии не летать над этим районом. То есть даже учения властями США было сочтено достаточным основанием, а когда все прекрасно знали, что в июле 2014 года шла настоящая война в Донбассе, небо не было закрыто. Сейчас все молчат «в тряпочку», считают, что это не имеет отношения к делу. Мол, не надо было Украине закрывать воздушное пространство. Вот этими двойными стандартами просто «кишит» вся эта история, как многие другие истории, связанные с выработкой подходов Запада к тем или иным событиям в международной жизни.

Глава Shell в России: Пандемия послужила причиной выхода компании из «Меретояханефтегаза»

Причиной выхода Shell весной 2020 года из незавершенной сделки с «Газпром нефтью» по созданию СП «Меретояханефтегаз» стали неблагоприятные макроэкономические условия и пандемия, сказала в интервью ТАСС глава Shell в России Екатерина Грушецкая. «Меретояханефтегаз» — это особый случай, когда, к сожалению, сложилась не очень благоприятная обстановка для завершения сделки, так как проработка шла в период пандемии. Кроме того, наложились неблагоприятные макроэкономические факторы. К сожалению, в таких условиях и на фоне сдвижки сроков нам пришлось принять решение о выходе из проекта», — пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос.

Еще в 2019 году, напоминает ТАСС, «Газпром нефть» и Shell договорились создать СП на базе «Меретояханефтегаз» в Ямало-Ненецком автономном округе для освоения ресурсов в 1,1 млрд тонн. Предполагалось, что компании будут владеть долями в СП на паритетной основе. Однако завершение сделки откладывалось по решению правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которая требовала прояснить технические и экономические моменты партнерства.

Весной 2020 года Shell объявила о выходе из проекта. Осенью 2021 года «Газпром нефть» привлекла в СП на базе «Меретояханефтегаз» ЛУКОЙЛ.

СПГ спешит из Азии на помощь Европе

По меньшей мере три газовоза с американским СПГ, предназначавшимся для азиатских рынков, в последние дни были перенаправлены в Европу, которая вновь столкнулась с резким скачком цен на газ. Об этом сообщает агентство Argus со ссылкой на данные по отслеживанию судов, предоставленные аналитической компанией Vortexa.

В частности, судно Minerva Chios, которое шло в Азию с партией СПГ с терминала Sabine Pass, 15 декабря изменило свой курс в Аравийском море и направляется к Суэцкому каналу. Газовоз Marvel Crane, загрузивший СПГ на терминале Cameron LNG, сначала взял курс на Панамский канал, но 19 декабря объявил о скором прибытии в Великобританию. Судно Maran Gas Vergina с грузом с американского СПГ-завода Cove Point, добравшись до Индонезии, 17 декабря направилось в направлении Аденского залива.

Маршруты танкеров меняются, поскольку в последние дни европейские цены на газ намного превысили традиционно премиальные азиатские рынки. По данным Argus, еще 10 декабря ценовая премия для рынков северо-запада Европы с поставкой газа во второй половине января составляла относительно рынков Азии рекордные $6,24 за миллион британских тепловых единиц (то есть размер премии оказался около $223 на 1 тыс. куб. м). При этом Азия нехватки СПГ не испытывает: значительные запасы были сделаны в ходе тендеров в преддверии зимнего сезона, а в последние недели из-за теплой погоды потребление газа снизилось.

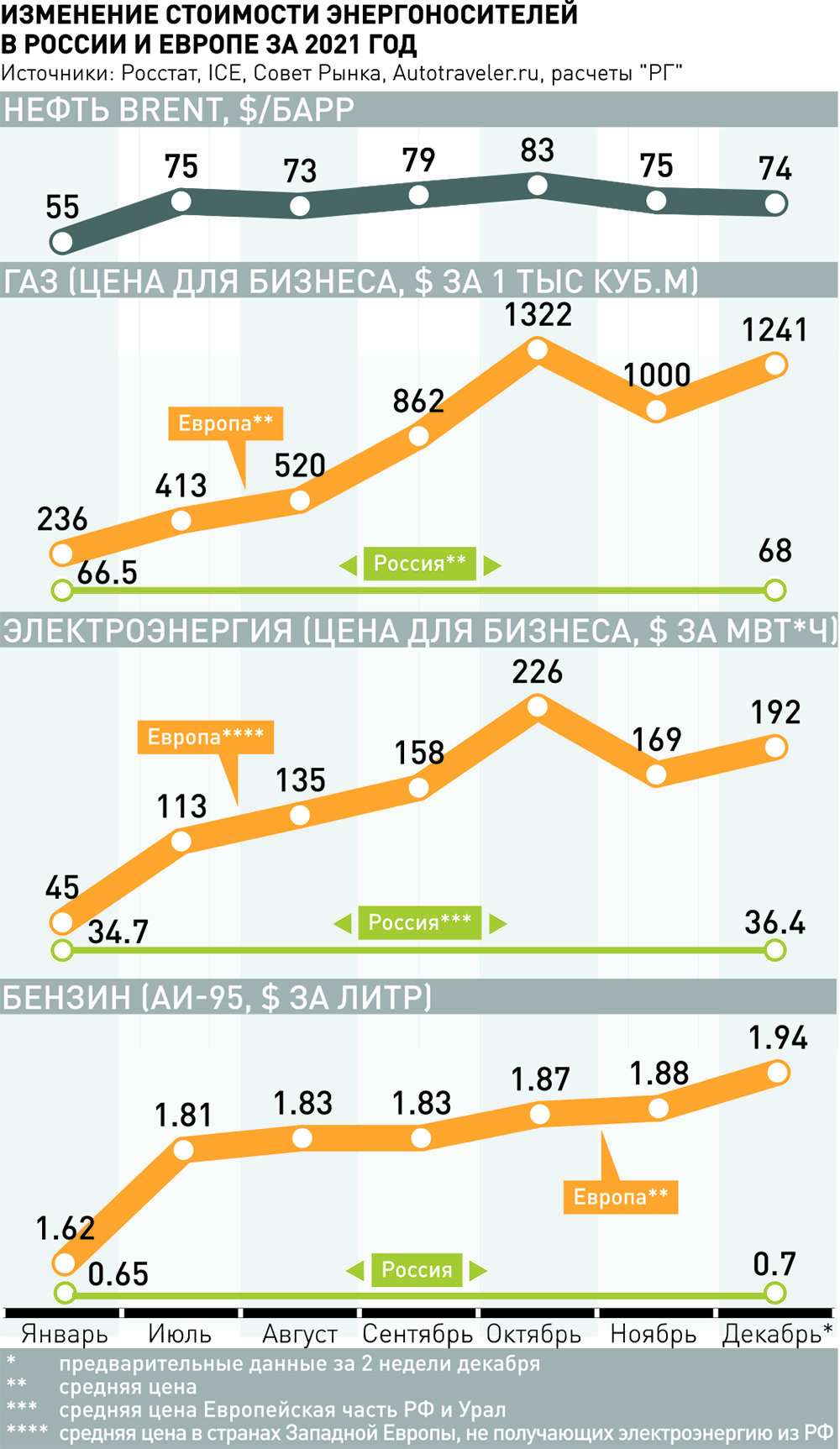

Напротив, доступность предложения газа в Европе на этой неделе еще больше сократилась из-за снижения российских поставок и быстрого исчерпания запасов в подземных хранилищах, чему способствуют холодная погода и незапланированные отключения ядерных реакторов во Франции. Как и в октябре, европейские цены на газ обновляют максимумы почти ежедневно. 21 декабря был поставлен новый ценовой рекорд — $2000 за 1 тыс. кубометров газа.

Газовый бойкот шествует по американским городам

Все больше крупных городов США вводят запреты на газификацию новых зданий — стартовав в Калифорнии, эта «зеленая» инициатива уже добралась до Нью-Йорка, а в обозримом будущем почин может поддержать и Великобритания.

«Если самый крупный город в Америке предпримет этот важный шаг — запрет на использование газа, — то же самое сможет сделать и любой другой город. Это позволит бороться с изменениями климата на локальном уровне и гарантировать „зеленый“ город для будущих поколений», — так мэр Нью-Йорка Билл де Блазио прокомментировал недавнее решение городского совета запретить подключение природного газа к новым зданиям.

Ожидается, что к концу 2023 года этот закон вступит в силу применительно к домам высотой до семи этажей, а начиная с 2027 года распространится и на более высотные постройки. Правда, для некоторых организаций, таких как рестораны и больницы, нью-йоркские законодатели решили сделать исключение — на них предстоящий запрет на газ распространяться пока не будет.

Сейчас Нью-Йорк является шестым по величине потребителем газа в США. Однако уже к 2030 году город рассчитывает использовать 70% возобновляемой энергии, а к 2040 году полностью перейти на безуглеродную электроэнергию. Запрет на газовое отопление и газовые плиты должен стать ключевым моментом стандарта «чистой» энергии по-ньюйоркски.

Ранее подобные ограничения на использование газа ввели и другие американские города и штаты.

Еще в ноябре прошлого года о запрете (с июня 2021 года) на газовое отопление, газовые приборы и газовые камины в новостройках объявил Сан-Франциско. Этот шаг затронул уже существовавшие на тот момент проекты по строительству 54 тысяч домов, не говоря уже о более долгосрочных планах.

В обосновании газового бойкота Наблюдательный совет Сан-Франциско пояснил, что основным мотивом таких мер является декарбонизация, а предотвращение пожаров или утечек газа в случае землетрясения было названо лишь второстепенным стимулом. «Полная электрификация при строительстве новых зданий — важный шаг на пути к более безопасному и здоровому Сан-Франциско и всей планете для будущих поколений», — объявил представитель администрации 8-го округа тихоокеанского мегаполиса Рафаэль Мандельман.

В феврале запрет на использование такой бытовой техники, как газовые печи и газовые водонагреватели, был введен и в еще одном крупном городе на тихоокеанском побережье США — Сиэтле, который расположен значительно севернее Сан-Франциско. Ограничения распространяются на коммерческие помещения и жилые здания высотой более четырех этажей; кроме того, в новых постройках потребуется устанавливать энергоэффективные окна, системы изоляции, освещения и вентиляции.

Власти Нью-Йорка, Сиэтла и Сан-Франциско исходят из того, что именно здания, наряду с транспортом, обеспечивают большую часть выбросов парниковых газов.

Следовательно, объект для принятия мер налицо — в особенности если учесть, что быстрой декарбонизации в таком сегменте, как авиаперевозки, не предвидится.

Согласно исследованию аналитического центра RMI, в Нью-Йорке к 2040 году запрет на газификацию новых зданий сократит выбросы углерода примерно на 2,1 млн тонн, что эквивалентно годовым выбросам 450 тысяч автомобилей. Кроме того, потребители смогут сэкономить несколько сотен миллионов долларов из-за отсутствия необходимости вкладывать в новые газовые сети.

Нью-Йорк был не первым городом на востоке США, который решил ввести газовый бойкот — ранее на этот шаг пошел город Кембридж в штате Массачусетс, где расположены знаменитый технологический институт и Гарвардский университет. В целом же во главе процесса идет Калифорния: здесь уже более двух десятков городов, включая такие крупные, как Беркли и Сан-Хосе, приняли меры по сокращению использования природного газа. В августе регулирующие органы штата утвердили новые стандарты энергоэффективности, которые подразумевают расширенное использование электроприборов для отопления и водоснабжения в новых домах и на предприятиях.

Борьба с углеводородным топливом разворачивается и на других фронтах: вскоре в «золотом штате» могут быть запрещены газонокосилки, работающие на бензине. Сейчас Калифорния рассматривает планы по запрету продажи уличного оборудования с бензиновыми двигателями, начиная с января 2024 года, и домашних генераторов, работающих на бензине, к 2028 году.

Иными словами, если сейчас ограничения затрагивают главным образом компании, например, строительные, то в дальнейшем они будут все больше распространяться на граждан.

На американский опыт с большим вниманием сейчас смотрят по ту сторону Атлантики, в особенности в Великобритании, где в последние несколько лет постоянно ходят слухи о запрете на использование газовых котлов. Эти спекуляции подогреваются операторами энергетического рынка. Например, недавно одна из ведущих британских энергокомпаний EDF заявила, что ожидает со стороны правительства страны запрета газовых котлов уже в 2025 году. Такое решение, считают в компании, будет продиктовано необходимостью реализации национального плана по достижению нулевых выбросов к 2050 году.

А пока запрет на газовые котлы не введен, британские власти стимулируют домохозяйства к энергопереходу, выделяя гранты в размере £5000 на установку тепловых насосов. Предполагается, что эта программа затронет 90 тысяч домовладений, однако ее критики говорят, что это лишь капля в море с учетом населения страны примерно в 70 млн человек. Поэтому экологи в преддверии недавнего климатического саммита СОР26, проходившего в Глазго, все более настойчиво призывали британское правительство реализовать четкий план по поэтапному отказу от использования газа.

Отвечая на эти требования, министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян недавно заявила, что в будущем газовые котлы могут быть запрещены, но пока власти рассчитывают, что стимулировать изменения в системах отопления жилья должен рынок. Размер гранта на тепловые насосы сопоставим со стоимостью установки газового котла, и хотя пока это добровольная система, галопирующие цены на газ могут способствовать более решительным мерам. Тем более что правительство Бориса Джонсона и так предпринимает все усилия, чтобы новые проекты по добыче газа в Великобритании были максимально усложнены для их инициаторов.

Если же вернуться в Америку, то далеко не все штаты с восторгом восприняли калифорнийское начинание.

Например, Техас и Аризона запретили муниципалитетам внедрять ограничения на газификацию, мотивируя это тем, что потребители имеют право выбирать источники энергии. Без энтузиазма восприняли предстоящие инновации и представители девелоперского бизнеса и коммунальщики в Нью-Йорке. Предприятие National Grid, обеспечивающее город природным газом, решительно выступило против законопроекта, заявив, что неизбежный всплеск спроса на электроэнергию может спровоцировать блэкауты в зимний период. Однако пока политические соображения явно перевешивают доводы здравого смысла.

Анатолий Радченко

В британском правительстве ловят шпиона-предателя: пока безуспешно

Александр Хабаров

Окружение британского премьер-министра занято поисками таинственного фотографа, который подкараулил Бориса Джонсона, отдыхавшего с будущей супругой и помощниками у себя в саду. Компания расслаблялась с вином на террасе резиденции премьера в мае 2020 года, когда британцы сидели на жестком локдауне, не выходя из дома и не видя родных. Коварный снимок, скорее всего, был сделан из окон канцелярии министра финансов Риши Сунака, одного из потенциальных претендентов на премьерское кресло. Неясно, имеет ли министр к этой истории хоть какое-то отношение, но кого-то из подчиненных Джонсон очевидно и очень серьезно злит.

Скандалы никогда не были мотором английской политики, хотя катапультой они вполне могут быть. С помощью видеозаписи страстных объятий в углу кабинета снесли влюбленного в помощницу министра здравоохранения Мэтта Хэнкока. Теперь на голову Джонсона обрушился целый поток свидетельств прошлогодних вечеринок, заставляя его выкручиваться и поручать тем, кто их на самом деле и проводил, организацию нелепых "внутренних расследований".

Внутрипартийным козырем Джонсона была победа консерваторов на предыдущих выборах под лозунгом неминуемого Brexit. Сейчас рейтинги правящей партии полетели вниз. На прошлой неделе на довыборах в гарантированном "консервативном" округе Северный Шропшир победу одержали, казалось бы, давно задвинутые в угол политической карты британские либерал-демократы. И это не единственный сигнал о скверном состоянии дел.

Ощутимым ударом стал уход из правительства главного переговорщика с Евросоюзом Дэвида Фроста. Формально Фрост ушел под предлогом несогласия с дополнительными ограничениями, которые Джонсон вводит из-за ковида. Однако в своем прощальном письме он четко указал, что его не устраивает курс, который выбрал сегодня премьер: "Вы знаете мою обеспокоенность нынешним направлением…" Точнее сказать, теперь уже сложно понять, к чему на самом деле стремится британский кабинет: вместо обещанного после Brexit налогового рая и "Сингапура-на-Темзе" в стране повышаются налоги, в экономике не видно никаких положительных перемен, зато все прочувствовали нехватку рабочих рук, успели столкнуться с энергетическим кризисом и даже дефицитом бензина.

Выступая от имени британского кабинета, этим летом Фрост потребовал радикально изменить подписанный с Евросоюзом протокол по Северной Ирландии. После мощных одергиваний со стороны США и угрозы торговой войны с ЕС Джонсон был вынужден от этих требований отступить. Теперь функции жесткого переговорщика Фроста возьмет на себя министр иностранных дел Лиз Трасс. Ее, кстати, также считают возможной заменой сдающему позиции премьеру. Трасс все больше полномочий берет в свои руки. О лидерских амбициях этой женщины заговорили после того, как она покрасовалась на танке "а-ля Тэтчер" в Эстонии, вблизи российской границы. Не исключено, что ее сознательно пересадили "с брони" на минное поле европейской политики, где Британии пока не удается найти разумный компромисс во многом из-за недоверия к самому Джонсону, который ко всему прочему склонен шельмовать и покрывать таких же, как он.

До массового слива в прессу информации о тайных вечеринках его приближенных Джонсон безуспешно пытался защитить бывшего министра Оуэна Патерсона, занимавшегося лоббизмом в нарушение парламентских норм. К этому коррупционному скандалу можно добавить обвинения в адрес самого премьера по поводу дорогого ремонта его служебных апартаментов, сделанного за счет спонсоров. Хотя про Джонсона и говорят, что он человек кризиса, все это вызывает ощутимый дискомфорт.

Прямой угрозы отставки для Джонсона пока нет, даже несмотря на то, что больше сотни депутатов-консерваторов голосовали против предложенного им ужесточения мер по борьбе с ковидом. При нынешнем раскладе Джонсон все еще довольно легко преодолеет вотум недоверия, да еще и останется "неприкосновенным" после этого на целый год. Не самый лучший сценарий для его противников. Им выгоднее ждать, потому что хаос в британском кабинете только растет.

Часовой механизм был запущен еще в тот момент, когда Джонсон стал главой правительства. На место провалившей Brexit Терезы Мэй был нужен человек, способный проехать по всем проблемам катком. И, кроме Джонсона, таких людей в правящей партии в тот момент не нашлось. К тому же, на его счастье, из-за своей невнятной позиции по выходу страны из ЕС полностью растерял все очки Джереми Корбин, бывший лидером оппозиции. А вот дальше — когда понадобились не лозунги, а реальные действия — Джонсон не потянул.

Число скандалов вокруг его имени только растет, что формирует замкнутый круг: они сначала подталкивают, а затем возникают как следствие активных поисков сменщика. Судя по реакциям самого Джонсона, он намерен защищаться до последнего, но союзников в такой ситуации растерять легко, как показал опыт его предшественников.

Решение США выйти из СВПД сравнимо с прострелом себе ноги

Касаясь выхода США в 2018 году из СВПД, представитель России на переговорах в Вене сказал, что решение выйти из СВПД было похоже на выстрел США себе в ногу.

В твиттере в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал: «Действительно! Решение о выходе из #JCPOA было похоже на выстрел в одну из ног США. Неважно, левая она или правая нога".

Его твит появился в ответ на твит американского журналиста, раскритиковавшего решение администрации Трампа выйти из СВПД. «Мы находимся там, где мы находимся, потому что я считаю одним из худших решений во внешней политике США за последнее десятилетие: выход из СВПД ...»

Он также объявил в другом твите, что встретился с представителем Кувейта в международных организациях, базирующимся в Вене, Садиком Марафи, чтобы обсудить Иран и переговоры в Вене.

«Сегодня я встретился с моим хорошим другом Его Превосходительством послом Кувейта Садиком Марафи. Я проинформировал его о текущем состоянии дел на #ViennaTalks. Мы также обсудили перспективы диалога по безопасности в Персидском заливе после восстановления #JCPOA", - сказал российский дипломат.

Иран и пять оставшихся участников СВПД - Германия, Великобритания, Франция, Россия и Китай - начали переговоры в австрийской столице в апреле с целью снятия санкций после того, как США при президенте Джо Байдене заявили о своей готовности. вернуться к соглашению.

Во время первого раунда венских переговоров при президенте Раиси Иран представил два проекта текстов, в которых отдельно говорится об отмене санкций США и возвращении Ирана к своим ядерным обязательствам в рамках СВПД. Тегеран также сообщил, что готовит третий проект текста по проверке снятия санкций.

Исламская Республика утверждает, что ее присутствие на переговорах направлено на снятие санкций США, что, в свою очередь, обеспечит возвращение США к ядерной сделке.

США, которым не разрешено напрямую участвовать в переговорах в результате их выхода из СВПД в 2018 году, заявляют, что они готовы отменить выход и отменить свою политику «максимального давления» против Ирана.

Иран утверждает, что ответственность за возвращение к ядерной сделке лежит на Вашингтоне после снятия незаконных санкций и предоставления гарантий того, что он больше не выйдет из пакта.

Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани в пятницу, по окончании очередного раунда переговоров в австрийской столице Вене, заявил, что темпы достижения соглашения зависят от воли противоположной стороны, добавив: «Если другая сторона примет рациональные взгляды и позиции Исламской Республики Иран, новый раунд переговоров может стать последним, и мы сможем достичь договоренности в кратчайшие сроки».

Обновленные результаты исследования III фазы ASCEND показали, что препарат акалабрутиниб компании AstraZeneca обеспечивал статистически значимое преимущество в отношении выживаемости без прогрессирования (ВБП) через три года терапии по сравнению с лечением по выбору исследователя — ритуксимабом с иделалисибом (ИдР) или бендамустином (БР) — у взрослых пациентов с рецидивирующим или рефрактерным хроническим лимфоцитарным лейкозом.

Согласно этим данным, акалабрутиниб снижает риск прогрессирования заболевания или смерти на 71% по сравнению с ИдР/БР по оценке исследователей через три года терапии. Безопасность и переносимость препарата акалабрутиниб соответствовали ранее полученным данным, новых сигналов по безопасности выявлено не было.

Также был представлен дополнительный анализ безопасности в рамках исследования III фазы ELEVATE-RR: характеристики нежелательных явлений (НЯ), связанных с лечением ингибиторами тирозинкиназы Брутона (ТКБ), препаратами акалабрутиниб и ибрутиниб. В целом у пациентов, получавших ибрутиниб, частота НЯ любой степени тяжести была на 37% выше, чем у пациентов, получавших акалабрутиниб.

ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС СОСТАВИЛ ПОЧТИ 224 МЛРД ДОЛЛАРОВ США

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с Послом Европейского союза в России Маркусом Эдерером. В ходе встречи стороны обсудили возможность сотрудничества в области декарбонизации российской и европейской экономики, а также вопросы политики локализации в России, в области лесной промышленности и обязательную маркировку бутилированной минеральной воды.

В ходе встречи стороны отметили, что Россия и Евросоюз остаются важными торгово-экономическими партнёрами. В январе – октябре 2021 года товарооборот между странами вырос на 44% и составил 223,8 млрд долларов США.

Россия является пятым по значимости торговым партнером ЕС (после Китая, США, Великобритании и Швейцарии, по состоянию на август 2021 г.). Мы настроены на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического диалога, - рассказал Денис Мантуров.

Кроме того, глава Минпромторга России отметил, что Москва является лидером среди европейских столиц по количеству используемых на городских маршрутах электробусов. Развивается инфраструктура зарядных станций, созданы прототипы водородных автобусов. К 2023 году планируется приступить к серийному производству коммерческого транспорта на водороде, развиваются технологии производства, хранения и транспортировки водорода. В этой сфере идет активное сотрудничество с такими лидерами отрасли, как французский Air Liquide, шведский Volvo.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы в области лесной промышленности. Глава Минпромторга России подчеркнул, что главной задачей является стимулирование развития отрасли глубокой переработки древесины на территории России. В этих целях отменены тарифные квоты на вывоз хвойных пород древесины с 1 января 2022 года.

Другой темой встречи стало введение обязательной маркировки минеральной воды для всех производителей в стране. По данным ФНС России, объем теневого рынка минеральной воды может составлять около 30%. Обязательная маркировка призвана стать важнейшим механизмом противодействия этому на российском рынке.

Centerra Gold не пострадала от логистических проблем в Британской Колумбии

Канадская компания Centerra Gold сообщила, что не ожидает негативного воздействия на ее производство и продажи в четвертом квартале 2021 г. недавних нарушений работы железной дороги и другого транспорта в Британской Колумбии.

Centerra завершила отгрузку третьей партии золота и медного концентрата в четвертом квартале года и произвела достаточные объемы сырья, чтобы рассчитывать на завершающую год четвертую отгрузку концентрата до конца 2021 г.

Компания указала, что не изменила ориентир на 2021 г. по производству металлов на руднике Mount Milligan – он составляет 180-200 тыс. унций золота и 70-80 млн фунтов меди.

Разворот на водород

Глобальный рынок вступает в борьбу за новый энергоноситель

Текст: Анастасия Павлова

Чтобы достичь углеродной нейтральности, страны должны будут серьезно реформировать свой энергосектор и перейти на экологичные источники энергии.

Водород может существенно расширить портфель российского энергоэкспорта, объемы поставок на мировой рынок к 2024 году могут достичь 200 тысяч тонн, к 2050 году - 50 миллионов тонн.

Большинство стран Европы и США уже включились в водородную гонку. Например, Германия опубликовала свою национальную стратегию по водороду в июне 2020 года, Франция в 2018 году приняла многолетний энергетический план, где предусмотрено финансирование многочисленных пилотных проектов по водороду по всей стране. Швейцария объявила о своих планах построить завод по производству водорода в промышленных масштабах. Здесь уже есть такие инновации, как грузовой водородный транспорт и высокоскоростные водородные заправки. Великобритания готовится обнародовать свою национальную водородную стратегию, где будут предусмотрены инвестиции в разработку электролизеров нового поколения.

В России активно формируется индустрия водородной энергетики. В прошлом году правительством РФ была утверждена "дорожная карта", в этом году - Концепция развития водородной энергетики. Водородная стратегия была представлена Российским энергетическим агентством (РЭА) Минэнерго России на вебинаре Европейской экономической комиссии ООН 8 декабря.

Как сообщил генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин, развитие водородной энергетики будет сфокусировано на региональных кластерах. Они станут центрами притяжения проектов по производству водорода, его использованию и транспортировке. Их удачное логистическое расположение позволит наладить эффективное обеспечение как европейского рынка, так и рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, для экспорта водорода в Европу формируется Северо-Западный кластер.

"Россия обязана стать мировым лидером по производству водорода, который будет постепенно занимать все более крупную нишу на рынке энергоносителей. И работать над увеличением его доли на рынке нужно уже сейчас. За счет каких именно энергоносителей будет увеличиваться доля водорода - за счет газа, угля, нефти или всех сразу, - определит сам рынок. Возможно, водород просто дополнит арсенал энергоносителей, как в случае с газовой и атомной генерацией, которые не стали взаимозаменяемыми", - говорит Фарес Кильзие, председатель совета директоров Creon Group.

Объем рынка производства водорода сегодня оценивается в 120 миллиардов долларов. Прогнозируется, что мировой годовой спрос на водород увеличится к 2050 году до 650 миллионов тонн, что составит 14 процентов ожидаемого общемирового энергетического спроса. Эти цифры приводятся в докладе UNECE.

Водород производят и используют давно, однако как энергоноситель - недавно. Чистый водород на земле не встречается, поэтому его нужно производить. 95 процентов водорода производится пока из природного газа или других углеводородов. "Зеленый" водород, который произвели путем электролиза воды с использованием электроэнергии ВИЭ, в 2-3 раза дороже "традиционного", и его только 5 процентов на рынке.

Водород можно смешивать с природным газом и переправлять через существующую газовую инфраструктуру, и так доставлять конечному потребителю. Исследования показывают, что трубопроводы могут безопасно "работать" со смесями, где водород не превышает 15 процентов.

"Основная часть водорода вырабатывается из ископаемых энергоносителей, в данном направлении хорошие перспективы у природного газа с учетом применения технологий улавливания и хранения выбросов углерода", - говорит Игбал Гулиев, кандидат экономических наук, заместитель директора Международного института энергетической политики, советник Центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО.

По словам эксперта, в России планируется развивать производство водорода на основе электролиза. "Роснано" и Enel прорабатывают первый в России пилотный проект по производству "зеленого" водорода на базе ветряной электростанции в Мурманской области.

К 2025 году объем производства "зеленого" водорода составит 12 тысяч тонн в год, установленная мощность - около 200 МВт. Однако полномасштабное развитие этого направления потребует в будущем ввода в эксплуатацию дополнительно более 150 ГВт мощностей ВИЭ.

В энергетике у водорода широкое применение. Помимо использования на электростанциях, в сжатом виде водород можно использовать для хранения электроэнергии.

"На переходном этапе, до 2050-2060 годов, водород призван не заместить существующие энергоносители, такие как нефть, газ, атомную или гидроэнергетику, а поэтапно дополнить этот арсенал как более экологичный и перспективный энергоноситель", - говорит Фарес Кильзие.

По словам эксперта, для внедрения водорода потребуется создать более комплексные цепочки его производства и поставок, а это придаст дополнительные стимулы для развития новых технологий и отраслей экономики с низким углеродным следом. Тем самым водород сможет существенно расширить возможности российской энергетики и закрепить статус России в качестве экспортной энергодержавы не только в нефтяной, газовой или атомной энергетике, но в водороде.

Еще одна перспектива водорода - транспорт на водородных топливных элементах. Мировые и российские производители работают над созданием экологичных автомобилей на водородном топливе, а правительство обсуждает федеральный проект "Электромобиль и водородный автомобиль". UNECE в своем докладе заявляют, что количество легковых электромобилей на водородных топливных элементах будет увеличиваться. Сейчас таких автомобилей в мире около 15 тысяч. Помимо топливных элементов, может быть и топливо для авто на водородной основе.

К 2030 году стоимость водорода "на заправке" может снизиться до 6 евро за килограмм, и это будет конкурентная цена. По прогнозам, к 2030 году в США будет более 7 тысяч водородных заправочных станций и 5,3 миллиона авто на водородных топливных элементах, в Европе 3,7 миллиона таких авто. Это может снизить выбросы CO2 более чем на 29 миллионов тонн в год.

"Ведущие автомобильные концерны уже выпускают вполне конкурентоспособные "водородные" модели автотранспорта. На мой взгляд, именно в транспортном секторе мы уже в течение ближайшего десятилетия увидим наиболее масштабные результаты водородизации", - говорит Игбал Гулиев.

Серийное производство автомобилей на водородном топливе есть у Toyota, Honda и Hyundai, разработкой таких автомобилей занимаются Daimler, Audi, BMW, Ford, Nissan и др.

По данным Bloomberg, на конец 2020 года в мире в эксплуатации находилось 4250 автобусов на водородных транспортных элементах. До 2030 года количество автобусов и грузовых автомобилей на водородном топливе в Европе должно составить 45 тысяч, в Японии - 1200. Инфраструктура водородных заправок наиболее развита в США, Канаде, Китае, Японии и Германии.

Европа уходит в изоляцию на Рождество и Новый год

Текст: Екатерина Забродина

Для большинства жителей Старого Света предстоящие Рождество и Новый год будут вовсе не праздничными. Правительства многих европейских стран уже ввели или собираются ввести новый локдаун (хотя бы частичный) из-за распространения штамма "омикрон".

Для подданных Нидерландов стало полным сюрпризом решение властей объявить под занавес года самый жесткий с начала пандемии карантин. О том, что в стране как минимум до середины января закроются кафе и магазины, кроме продовольственных, не будут работать салоны красоты и другие заведения, премьер Марк Рютте объявил буквально за день. Как передает Euronews, в королевстве началась паника: люди ринулись закупаться подарками и делать прически. А работники сферы обслуживания потребовали от государства компенсаций.

В Германии новый премьер Олаф Шольц впервые возглавил "антиковидное" совещание с главами регионов. И впервые политики подготовили резолюцию на основе рекомендаций экспертного совета. Накануне СМИ выяснили, что правительство не собирается вводить на праздники полный локдаун. Зато впервые предусмотрены ограничения контактов даже для привитых и переболевших: с 28 декабря им разрешат собираться компаниями не более 10 человек (дети и подростки младше 15 лет не в счет).

А невакцинированные смогут встречаться "не более чем с двумя представителями другого домохозяйства". Рождество немцам рекомендуется провести "в максимально узком семейном кругу". Перед Новым годом власти также планируют закрыть клубы и дискотеки. Как отмечает Die Welt, правила в разных землях "становятся все больше похожи на лоскутное одеяло". К примеру, в Нижней Саксонии непривитым снова разрешили ходить в парикмахерские, а суд в Баварии приравнял игрушки к товарам первой необходимости, так чтобы не ограничивать доступ в детские магазины.

В Швейцарии и Британии жителей по возможности переводят на удаленку, в Дании не будут работать учреждения культуры, а питейным заведениям придется закрываться в полночь. Новые ограничения готовят и в Италии: для посещения общественных мест даже от привитых граждан могут начать требовать ПЦР-тесты. По ту сторону Атлантики вчера ждали обращения президента США Джо Байдена. Ранее в Белом доме пояснили, что у администрации нет планов вводить общенациональный локдаун. В приоритете - ускорить темпы вакцинации. При этом губернаторы штатов Мэриленд, Колорадо и Нью-Джерси заранее объявили, что хотят воздержаться от ужесточения мер, пишет NYT.

В газовом кризисе на стороне Европы пока играет погода

Текст: Сергей Тихонов

На фоне постепенного опустошения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) биржевые цены на него в моменте превысили 2180 долларов за тысячу кубометров. Котировки подстегивают новости о снижении объемов бронирования "Газпромом" мощностей газопровода "Ямал-Европа" и отказе резервировать дополнительные объемы прокачки по маршруту через Украину.

Происходящее в Европе очень напоминает истерику, поскольку единственной проблемой стран Старого Света пока остаются запредельные биржевые цены на газ, а отнюдь не его дефицит. За почти два с половиной месяца отопительного сезона европейские ПХГ были опустошены с максимального уровня заполнения в 77,5% до 59%. То есть из хранилищ было откачано 24% газа, а 76% осталось. До конца отопительного периода в Европе осталось 3 месяца. То есть на этот срок забор газа из ПХГ европейцы могут увеличить минимум в 2,5 раза.

Этого может не хватить только в случае, если в Европе наступят суровые холода. Но, на данный момент, сильных морозов в регионе не было, а до конца года, например, в Германии обещают теплую погоду (до +8 градусов по Цельсию в Берлине и Гамбурге). Минусовая температура ожидается только по ночам в первые две недели января - до минус четырех градусов, что даже для теплолюбивых европейцев не может стать шоком. Аналогичную погоду обещают в Австрии и Чехии. Еще лучше прогноз для Нидерландов, Бельгии, Франции, не говоря о более южных странах. Холодно только на Скандинавском полуострове, в Прибалтике и Польше.

Но теплоснабжение и генерация электричества в Норвегии и Швеции не зависят от российского газа, а в Дании и Финляндии - почти не зависят. Польские ПХГ заполнены на 90 процентов, а латвийские - на 58 процентов. В Литве и Эстонии хранилищ нет, зато в Литве есть терминал сжиженного природного газа (СПГ), куда с завидной периодичностью поступает СПГ из России.

В Европе сейчас всего три страны, где заполнение ПХГ ниже 50 процентов - это Австрия (37 процентов), Нидерланды (41 процент) и Украина (32,6 процент). Первые две страны входят в Евросоюз и им особо опасаться нечего. Существующая инфраструктура и принятые на законодательном уровне механизмы взаимопомощи не позволят им замерзнуть. Украина же может оказаться без топлива, покупать по европейским ценам газ страна не сможет. Но об этом факте в Евросоюзе особенно не говорят, сосредоточившись на своих внутренних проблемах.

Естественно, возникает вопрос о виновных в создавшемся положении. В британском издании The Guardian вышел материал, где говорится, что рост цен был инспирирован "Газпромом", который наживается на рекордном спросе и высоких газовых котировках. Возразить на это можно, что российская компания продает газ европейским потребителям в несколько раз дешевле, чем по биржевым ценам. В четвертом квартале "Газпром" ожидает экспортную цену своего газа на уровне 550 долларов за тысячу кубометров. Компания занимает треть на газовом рынке Европы и работает по долгосрочным контрактам, которые исправно выполняет.

На таких же условиях в ЕС поставляется еще алжирский трубопроводный газ - менее 10 процентов от рынка. Около 60 процентов газа Европы - это местное производство и экспорт из других стран. Именно из этих объемов формируется биржевая торговля газом в ЕС и, соответственно, биржевые котировки.

При отсутствии реального дефицита товара на рынке сложно обвинять компанию, что она не поставляет его дополнительные объемы для снижения цен на него. Также можно потребовать от Apple или Samsung увеличить производство смартфонов в 2 раза, чтобы стоимость их упала. Отрицать, что "Газпрому" выгодна сложившаяся ситуация, глупо. Ожидается, что компания получит рекордную прибыль, из которой значительная часть уйдет на дивиденды основному акционеру (государству) и инвестиции в будущие проекты.

Но "Газпром", скорее, воспользовался ситуацией, а никак не спровоцировал рост цен. Можно вспомнить, что до последнего компания старалась запустить в этом году "Северный поток-2", который бы сразу остудил страсти на европейском рынке. Не дали это сделать США и "зеленые", которые все больше превращаются из борцов за хорошую экологию в лоббистов интересов производителей накопителей энергии и оборудования для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также добытчиков редкоземельных металлов. В результате, цены на газ в Европе растут, толкая вверх тарифы на электричество.

В долгосрочной перспективе это выгодно тем же самым производителям оборудования для ВИЭ и накопителей энергии. Выгодно это и США, для которых ЕС - все больше не союзник, а конкурент. Выгодно это Китаю, который, не особенно страдая от высоких цен на газ и уголь (большую часть энергоресурсов Китай добывает сам), взвинтил цены на металл и нефтехимию. Не выгодно это Европе, а обвиняют, как всегда, Россию.

COVID-19 может провоцировать развитие новых психических расстройств

«Получение неадекватной или неполной информации об эпидемической ситуации, о природе возбудителя, методах противодействия распространения инфекции и способах индивидуальной защиты приводит к нарастанию тревоги, опасениям худшего исхода, что является значительным предиктором развития тревожно-депрессивных расстройств», - сообщил в ходе онлайн-собрание Научного совета РАН «Науки о жизни» Борис Цыганков, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического института им. А.И. Евдокимова.