Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Вершки и корешки Антипинского НПЗ

Спустя год после перезапуска обанкротившегося Антипинского НПЗ по-прежнему нет окончательной ясности, кто же стал новыми конечными бенефициарами этого скандального предприятия. Но судя по тому, что поучаствовавшие в перезапуске завода структуры, близкие к Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в прошлом году показали рекордные доходы, не приходится сомневаться, что актив оказался в надежных руках. Судебные разбирательства вокруг многомиллиардных обязательств завода продлятся еще не один год, но к его новой жизни они уже как бы не относятся.

Раздвоение актива

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка российской «дочки» SOCAR ООО «СОКАР Рус» превысила 19 млрд рублей — в течение трех лет компания нарастила свои доходы почти в 2,5 раза (в 2017 году ее выручка составляла 7,7 млрд рублей). Как следует из опубликованного недавно рейтинга 20 крупнейших покупателей российской нефти, составленного журналом Forbes, в прошлом году в этот список вошла компания Socar Trading, занявшая в этом списке 18 место.

Исключительно результативным прошлый год оказался и для новой компании «СОКАР Энергоресурс», которая год назад приобрела 80% акций Антипинского НПЗ (на тот момент ее контролировали кипрская Socar Russia Investments Ltd. с долей в 60% и структура Сбербанка «СБК Комплект» с долей 40%). По итогам 2019 года выручка ООО «СОКАР Энергоресурс», которое возглавляет гендиректор «СОКАР Рус» Фарид Джафаров, составила 85,1 млрд рублей, чистая прибыль — 5,2 млрд рублей.

Для сравнения, по итогам 2018 года Антипинский НПЗ получил выручку в 187,3 млрд рублей, то есть доходы «СОКАР Энергоресурс» за прошлый год составили примерно половину этой суммы. Это хорошо согласуется с информацией о том, что во втором полугодии завод вышел на привычный для себя объем переработки 600 тысяч тонн сырья в месяц благодаря запуску давальческой схемы переработки — поставщиком нефти выступила компания «СОКАР Энергоресурс». В текущем году, сообщал в прошлом декабре губернатор Тюменской области Александр Моор, завод должен был вернуться к объему переработки 7,5 млн тонн.

Из приведенных данных напрашивается простой вывод: банкротство Антипинского НПЗ пошло по классической схеме разделения «хороших» и «плохих» активов.

«Хорошие» активы — продукция перезапущенного завода — сразу стали приносить приличные доходы новым собственникам предприятия, а «плохие» — гигантские долги его прежнего основного владельца, группы «Новый поток» находящегося под следствием бизнесмена Дмитрия Мазурова — попали в круговорот банкротных исков, которые могут тянуться годами.

На конец 2019 года, по данным СПАРК, кредиторская задолженность вошедшего в процедуру банкротства АО «Антипинский НПЗ», составляла 148,8 млрд рублей, объем краткосрочных обязательств — 353,2 млрд рублей, в отношении юрлица было открыто 164 арбитражных дела на общую сумму исков почти в 19 млрд рублей. В этом году их объем резко вырос после того, как в марте Сбербанк потребовал от Антипинского НПЗ 1,6 млрд рублей на основании договора ценных бумаг от 2015 года и 125,3 млрд рублей по договору ипотеки. Практически одновременно с требованием к конкурсному управляющему включить в реестр требований к заводу 14,9 млрд рублей обратилась ирландская «дочка» банка ВТБ.

К этому добавились очередные иски в отношении Дмитрия Мазурова и бывшего руководства НПЗ. В сентябре прошлого года «дочка» Сбербанка СБК потребовала через арбитражные суды Москвы и Тюменской области 56,7 млрд рублей от швейцарской структуры «Нового потока», а в январе началась процедура персонального банкротства самого Мазурова по иску в размере около 2,1 млрд рублей компании Persit Services Inc., участвовавшей в сделке по покупке Мазуровым доли в Афипском НПЗ в 2018 году. В марте было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве Антипинского НПЗ при помощи ряда сделок, которые совершались с января 2015 года по ноябрь 2018 года топ-менеджментом завода. Наконец, на днях Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, обвиняемого, как и Мазуров, в мошенничестве.

Партнерство за семью печатями

Антипинский НПЗ еще на этапе его строительства был окружен завесой тайн относительно реальных бенефициаров этого проекта, и с переходом завода к новым владельцам ситуация не слишком изменилась.

В сентябре прошлого года министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов говорил, что SOCAR не исключает инвестиций в развитие Антипинского НПЗ. Вскоре после этого азербайджанская компания распространила следующий пресс-релиз:

«SOCAR завершила необходимые процедуры и стала миноритарным акционером группы ООО „СОКАР Энергоресурс“ в России. Группа ООО „СОКАР Энергоресурс“ объединяет активы Антипинского НПЗ (объем переработки 7,5 млн тонн в год) и трех нефтяных месторождений в Оренбургской области (с утвержденными извлекаемыми запасами 45 млн тонн нефти). Основная роль SOCAR в этом проекте заключается в предоставлении управленческой и индустриальной экспертизы активам группы ООО „СОКАР Энергоресурс“. При этом SOCAR не планирует инициировать вопросы о смене руководства АО „Антипинский НПЗ“ и месторождений в связи с закрытием сделки. Учитывая структуру сделки, участие SOCAR в проекте не создает для SOCAR рисков, связанных с предыдущими долгами завода».

Доля участия SOCAR в «СОКАР Энергоресурс» не раскрывалась. Между тем, как следует из данных ЕГРЮЛ, с июля прошлого года бенефициарами ООО «СОКАР Энергоресурс» выступают уже не Socar Russia Investments Ltd. и «СБК Комплект» — стопроцентным владельцем компании является структура «Энергоресурс РТ Лимитед», зарегистрированная на Кипре (она, в свою очередь, принадлежит еще одной кипрской компании — Mediterranean Nominees Limited). На этот же офшор заведена зарегистрированная в прошлом году московская компания «Энергоресурс Промактив», которую возглавляет исполнительный директор «СОКАР Энергоресурс» Эльшан Абдуллаев.

Скорее всего, Socar Russia Investments Limited, зарегистрированная в конце 2018 года, выступала промежуточной структурой.

Ее бенефициарами выступили зарегистрированная на Британских Виргинских островах Nitron Investments Limited (80%) и Фарид Джафаров (20%).

А несколько дней назад «СОКАР Энергоресурс» раскрыла информацию о том, что косвенным владельцем 38,4% ее капитала является кипрская инвесткомпания VALNA Holding Cyprus Limited, в совет директоров которой входит Дмитрий Разинкин — бывший директор по развитию бизнеса компании Litasco, швейцарского трейдера ЛУКОЙЛа. Зарегистрирована эта кипрская структура по тому же адресу, что и «Энергоресурс РТ Лимитед» — в бизнес-центре Ledra в Никосии. Там же, по имеющимся данным, квартирует и ряд структур, связанных с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая также поучаствовала в разделе наследства «Нового потока» — с мая прошлого года ей принадлежит Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

Связь между ЛУКОЙЛом и «СОКАР Энергоресурс» обозначилась еще в июле прошлого года, когда Litasco выиграла тендер на поставку дизельного топлива с Антипинского НПЗ.

Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

Кроме того, стоит вспомнить, что первоначально переговоры о покупке Антипинского НПЗ велись именно с ЛУКОЙЛом, однако успехом они не увенчались, после чего Вагит Алекперов не раз говорил об отсутствии интереса к этому активу.

Официальная информация о том, как сказался на показателях Антипинского НПЗ коронавирусный карантин, отсутствует, хотя известно, что компания «СОКАР Энергоресурс» внесена в федеральный список системообразующих компаний. Несколько дней назад Александр Моор сообщил в телеинтервью, что завод «воспользовался ситуацией», когда цены на нефть уходили в минус: провел ремонт и «скопил подушку», то есть располагает средствами на выплату зарплат. После завершения конкурсного производства, добавил тюменский губернатор, у завода появится новый собственник, который будет выстраивать новую стратегию.

Известно также, что с середины мая Антипинский НПЗ возглавляет Ирина Самарина, предположительно, связанная с упоминавшейся выше компанией СБК.

Кроме того, в мае портфель исков к предприятию существенно пополнился: в числе тех, кто имеет судебные претензии к заводу, обозначились, в частности, Промсвязьбанк и ООО «БалтСетьСтрой», оспаривающие ряд сделок НПЗ на сумму более 8 млрд рублей.

К соседу на разведку

Тем временем постепенно проясняется более масштабный международный контекст закулисных движений вокруг Антипинского НПЗ. Об этом, к примеру, можно судить по последним событиям, связанным с азербайджанскими проектами ЛУКОЙЛа, компании, по понятным причинам имеющей наиболее тесную связь с Азербайджаном среди всех российских ВИНКов.

В начале этого года на Международном экономическом форуме в Давосе ЛУКОЙЛ и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству на перспективной структуре Нахчыван и разведочном блок, включающем мелководные структуры Гошадаш и Прикаспийская-Губа. Привлечь инвесторов на эти участки Азербайджан пытался много лет, интерес к ним проявляли разные компании, включая ExxonMobil, которая безуспешно вела разведку на Нахчыване еще в 1990-х годах, и «Роснефть» (о ее возможном участии в разработке Гошадаша говорилось после подписания российско-азербайджанского соглашения о совместном изучении его потенциала в 2018 году).

Возможности новых инвестиций в Азербайджан Вагит Алекперов подтвердил в середине марта в ходе встречи с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

А на днях азербайджанские СМИ сообщили, что российская компания ведет детальную оценку геологоразведочных проектов в стране.

Кроме того, в конце прошлого года стало известно о том, что SOCAR рассматривается в качестве возможного партнера для гигантского газохимического комплекса «Газпрома» на базе Бованенковского месторождения на Ямале предварительной стоимостью более 14 млрд долларов. В качестве образца для него был взят проект, который планировал построить в районе Баку вместе с немецкой инжиниринговой компанией Linde — главным технологическим партнером «Газпрома» по Амурскому ГПЗ.

Наконец, возвращаясь к Антипинскому НПЗ, можно вспомнить еще одну гипотезу о том, кто стоит за российскими проектами SOCAR, которую в ноябре прошлого года представил «Коммерсантъ». По данным издания, основным конечным бенефициаром упоминавшейся выше Nitron Investments, одного из владельцев компании Socar Russia Investments, является бывший старший вице-президент ЛУКОЙЛа по поставкам и продажам Валерий Субботин, а его миноритарным партнером выступает Ильгам Рагимов — один из соинвесторов группы «Киевская площадь» и однокурсник Владимира Путина. Как известно, к Антипинскому НПЗ имел отношение и еще один однокурсник президента России — юрист Николай Егоров, контролировавший 20% предприятия через ООО «Энергетика. Содружество. Успех».

Как видно, Дмитрий Мазуров в этой сложной схеме, скорее всего, оказался разменной фигурой, которой пришлось брать на себя все основные риски, обрушившиеся на Антипинский НПЗ начиная с 2014 года — падение цен на нефть, девальвацию рубля (основные кредиты заводу выдавались в валюте) и налоговый маневр.

Анатолий Радченко

ПОЛИТИКА ЕВРОПЫ В ОТНОШЕНИИ ПАНДЕМИИ: КАК ВИРУС ИЗМЕНИЛ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ИВАН КРАСТЕВ, Председатель Центра либеральных стратегий (г. София), ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена).

МАРК ЛЕОНАРД, Один из основателей и директор Европейского совета по международным отношениям (ЕСМО).

В разгар пандемии COVID-19 мы слышали рассуждения о том, что в кризис общество снова поддержит идею усиления государства, возродится вера в экспертное сообщество, и возобладают проевропейские и одновременно антиевропейские настроения. Всё это оказалось иллюзиями, согласно новому исследованию.

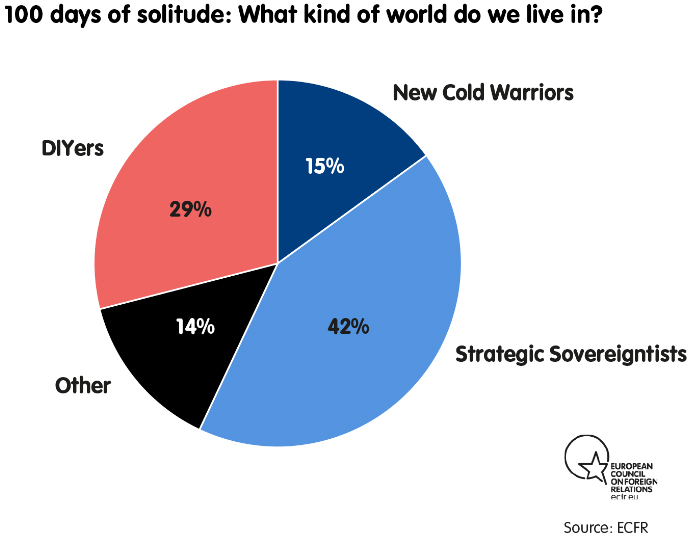

Вместо этого кризис произвёл революцию в умах граждан, изменив их восприятие мирового порядка и смешав в одну кучу национализм и глобализм. Одна группа, исповедующая философию «Сделай сам», видит возвращение мира, каким он был в XIX веке, где каждая страна была сама за себя. Рыцари новой холодной войны слышат отголоски ХХ столетия и с надеждой смотрят на Америку Трампа, которая защитит их от Китая. Поборники стратегического суверенитета предвидят мир военных блоков и региональных союзов в XXI веке.

Эта последняя самая многочисленная группа олицетворяет собой новый тип сторонников единой Европы. Эти люди считают, что Европе придётся отстаивать свой суверенитет посредством совместно проводимой внешней политики, контроля над внешними границами и репатриации производственных мощностей. В этом они видят новые возможности для сотрудничества в Европе. Но лидерам континента необходимо быть осторожными при изложении своей аргументации, чтобы не провоцировать гневную отповедь со стороны евроскептиков.

Мы живём не в момент «гамильтоновского» протофедерализма, а скорее в «милвордских реалиях» сильных национальных государств, ищущих защиты в опасном мире.

Предисловие

Кризис, вызванный COVID—19 – возможно, величайший социальный эксперимент в нашей жизни. Мы не знаем, когда или как он закончится. Пока ещё слишком рано предсказывать, насколько радикально он изменит взгляд европейцев на общество. Однако мы уже видим, что пандемия изменила отношение европейцев к миру за пределами Европы и, как следствие, к роли Европейского cоюза в своей жизни.

На ранних этапах кризиса политика была заморожена, а общественное мнение ушло на задний план, тогда как на первый вышли действия правительств. Граждан отправили в бессрочную ссылку в собственных домах, и многие были охвачены страхом перед неопределённостью. Правительства действовали быстро, вводя чрезвычайные меры, чтобы остановить распространение болезни, поддержать систему здравоохранения, спасти рабочие места и предприятия от краха. На следующем этапе кризиса, когда правительства собирают колоссальные деньги, чтобы профинансировать восстановление экономики, им придётся принимать в расчёт и политику. Недостаточно разработать верный курс: правительствам и лидерам стран ЕС нужно будет также найти правильные слова, руководящие принципы и методы, чтобы добиться поддержки общества. Чтобы это сделать, им нужно понять, как пандемия повлияла на страхи и ожидания общества.

Европейский совет по международным отношениям (ЕСМО) инициировал опрос более 11 тыс. граждан в девяти странах Европы – Болгарии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Испании и Швеции, на которые приходится две трети населения и ВВП ЕС. Опрос проводился в тот момент, когда большинство стран-членов начали вновь открывать свои экономики и когда восстановление экономики вытеснило здравоохранение в качестве главного пункта политической повестки дня. Итоги опроса бросают тень сомнения на те первые уроки, которые извлекли из кризиса политические обозреватели. Согласно общепринятому мнению, COVID-19 резко усилил общественную поддержку более весомой роли государства, которое должно получить новые полномочия; эпидемия восстановила доверие к экспертам и их роли и одновременно укрепила позиции евроскептиков и европейских федералистов. Однако то, что мы выявили в ходе исследования, ставит под сомнение все эти три предпосылки, демонстрируя их иллюзорность и обманчивость. Если европейские правительства будут придерживаться этих неверных предпосылок, они рискуют действовать наперекор преобладающему общественному мнению, планируя восстановление экономики.

До кризиса на континенте наблюдалась расширяющаяся пропасть между проевропейскими космополитами и националистами-евроскептиками. В начале пандемии президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что вирус способен изменить баланс между этими двумя лагерями в Европе, укрепив позиции националистов. Через несколько недель после начала кризиса сформировалось новое преобладающее мнение о том, что на самом деле в рамках европейской интеграции зарождается движение федерализма. Наверное, замешательство в период неопределённости объяснимо: опрос, проведённый ЕСМО, показывает, что вирус в действительности стёр различия между двумя лагерями, не дав преимуществ ни тем, ни другим.

С одной стороны, многие националисты, похоже, осознали, что европейское сотрудничество – единственный способ сохранить актуальность национальных государств. С другой стороны, многие космополиты убедились в том, что в мире, зажатом между Китаем Си Цзиньпина и Америкой Дональда Трампа, главная надежда Европы на сохранение своих ценностей кроется в упрочении собственного «стратегического суверенитета», а не в уповании на глобальные многосторонние организации. Эти новые настроения создают удивительно много места и возможностей для возрождения европейского проекта. Но если члены правящей элиты Европы не расстанутся со своими иллюзиями о том, что происходит, они рискуют упустить этот уникальный шанс.

Первая иллюзия: кризис породил новый консенсус в Европе, убедив большую часть общественности, что государство должно играть более заметную роль

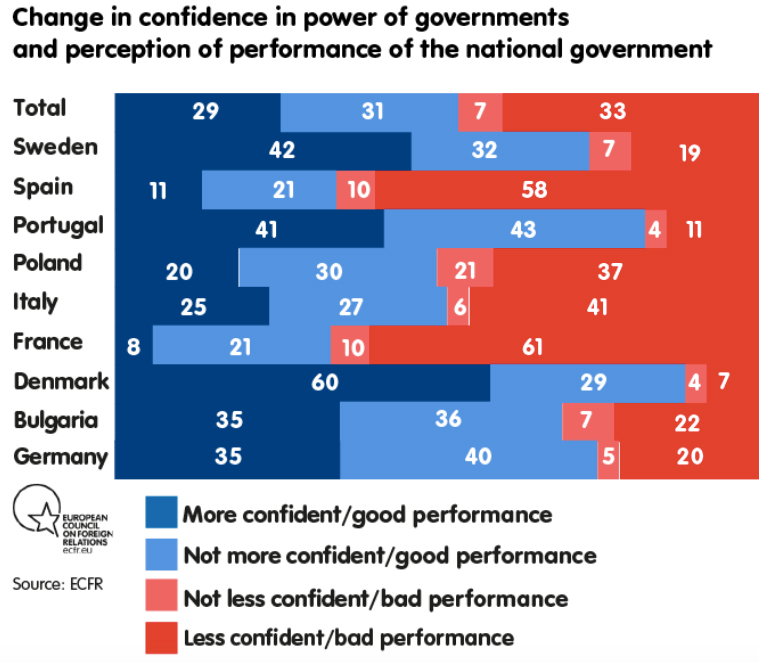

Возвращение «большого правительства» – непреложный факт. Однако во многих странах оно вернулось не потому, что на это возник спрос в обществе, а потому что элиты присвоили себе новые полномочия для борьбы с пандемией. Наш опрос показывает, что число людей, утративших веру в способность государства действовать, превышает число тех, кто заинтересован в более активных интервенциях государства в период кризиса. Мы спросили у респондентов, как изменилась их уверенность в дееспособности правительств в целом и как они оценивают действия своих национальных правительств во время кризиса. Во всех девяти странах Евросоюза лишь 29% заявляют, что стали больше доверять государству, но в то же самое время большинство респондентов полагают, что их правительства хорошо проявили себя во время кризиса. Вместе с тем, 33% опрошенных утратили веру в силу государства и имеют смутное представление о том, как их правительства себя проявили во время кризиса.

Хотя общественность европейских стран готова согласиться с возвращением функции управления и владения значительной частью экономики государству, наши данные говорят о том, что это не сопровождается волной энтузиазма по типу того, какой наблюдался во многих странах в 1920-е и 1940-е гг., когда правительства национализировали крупные отрасли промышленности. Сегодня граждане, похоже, видят в государстве не столько движущую силу прогресса, сколько страховочный механизм или склад ненужных работников, медицинских масок, лекарств и продовольствия, того, что может понадобиться во время следующего кризиса. Конечно, эта обобщённая статистика маскирует огромные расхождения между странами – членами ЕС. На одном полюсе находится Дания, где 60% избирателей обрели в государство и его возможности большую веру, чем прежде, и все эти люди полагают, что их правительство хорошо справилось с возложенными на него задачами. На другом полюсе находится Франция, где у 61% опрошенных уменьшилось доверие государству как таковому, и эти люди дают негативную оценку действиям своего правительства во время кризиса.

Более подробное изучение статистики показывает, что положительный взгляд на действия правительства и властей во многом зависит от того, как граждане голосуют. Сторонники находящихся у власти партий чаще всего верят в силу и способность властей справиться с ситуацией и считают, что их правительство качественно выполняет свою работу, что неудивительно. С другой стороны, сторонники оппозиционных партий в большинстве считают работу правительств неудовлетворительной и всё меньше верят в силу государства. Швеция в этом отношении не похожа на другие страны: там сторонники некоторых оппозиционных партий также полагают, что правительство хорошо выполняет свою работу. Это можно объяснить национальной гордостью. Шведы, независимо от партийной принадлежности или политических взглядов, одобрительно отзываются о шведской исключительности во время пандемии, хотя высокий уровень поддержки вполне мог уже снизиться с тех пор, как был проведён наш опрос. Дебаты в Швеции становятся всё более жаркими по мере того, как число погибших от коронавируса начинает существенно превышать аналогичную статистику в соседних странах, где был введён полноценный карантин.

Когда речь заходит о поддержке партий, похоже, что кризис усилил существовавшие тенденции, но принципиально не изменил политику. Проведённый нами опрос о поддержке партий показывает, что COVID-19 принципиально не изменил баланс между партиями – старожилами политической сцены и бросающими им вызов популистами. Когда избиратели-популисты меняют свой выбор, они склонны отдавать свои голоса другой популистской партии. То же самое делают и сторонники основных партий, меняя одну старую партию на другую. Следовательно, в целом коронавирусный кризис не стал причиной политического раскола по новым линиям и не расчистил путь для выхода на сцену новых политических сил; он также принципиально не изменил отношение избирателей к роли государства.

Вторая иллюзия: кризис резко повысил доверие к экспертному мнению

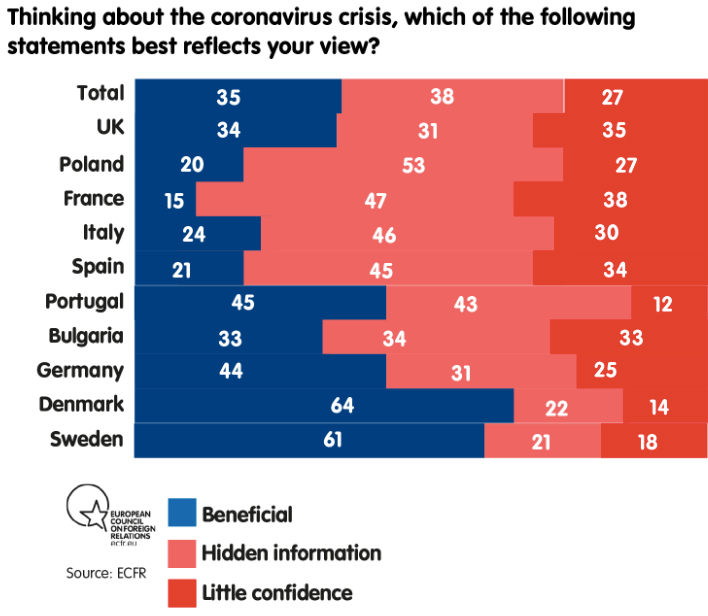

Миллионы людей с поистине религиозным рвением следовали рекомендациям медиков во время карантина. Однако наш опрос показывает, что хвалёное возвращение веры людей в экспертов – иллюзия. К сожалению, нет никаких свидетельств неминуемого возвращения к просвещённой политике, руководствующейся фактами и убеждениями, а не эмоциями и мобилизацией.

Для полноценного погружения в данный вопрос мы специально не ставили респондентов перед жёстким выбором в отношении экспертов: «Доверяете вы им или нет?». Вместо этого людям было предложено выбрать один из трёх вариантов. Задача состояла не просто в том, чтобы выявить, сколько людей считает науку благотворной для общества, но также позволить нам чётко различать две причины недоверия. Первое – это классическое недоверие, исходящее из характера научных исследований и того факта, что эксперты расходятся друг с другом во мнениях. Однако мы нашли множество людей, которые положительно оценивают потенциал научных знаний для решения проблем, стоящих перед человечеством, но считают, что правительства используют экспертов для оправдания уже принятых решений вместо того, чтобы принимать решения на базе научной экспертизы.

Наш опрос показал, что большинство граждан в большинстве стран-членов не доверяют экспертам и властям. На самом деле главное открытие опроса состоит в том, что многие граждане полагают, будто эксперты встроены в политический процесс, подвержены манипуляции, что их используют в качестве инструмента, и они скрывают информацию от общественности. Примерно 27% населения мало доверяют экспертам в целом.

Опять же выявлены существенные различия между странами-членами. Больше всего экспертам доверяют в Дании (64%) и Швеции (61% населения). Меньше всего им доверяют во Франции (15%), Испании (21%) и Польше (20%). Жители Польши (53%), Франции (47%) и Италии (46%) больше других склонны верить в то, что власть использует экспертов в качестве инструмента.

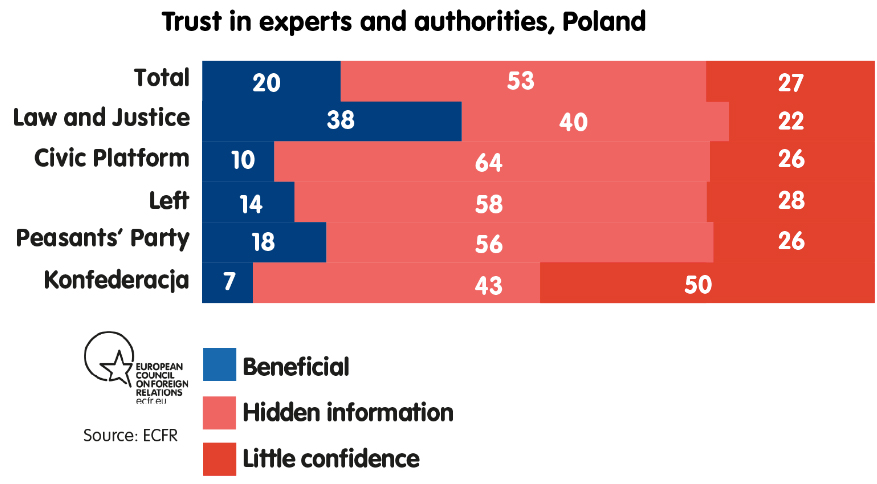

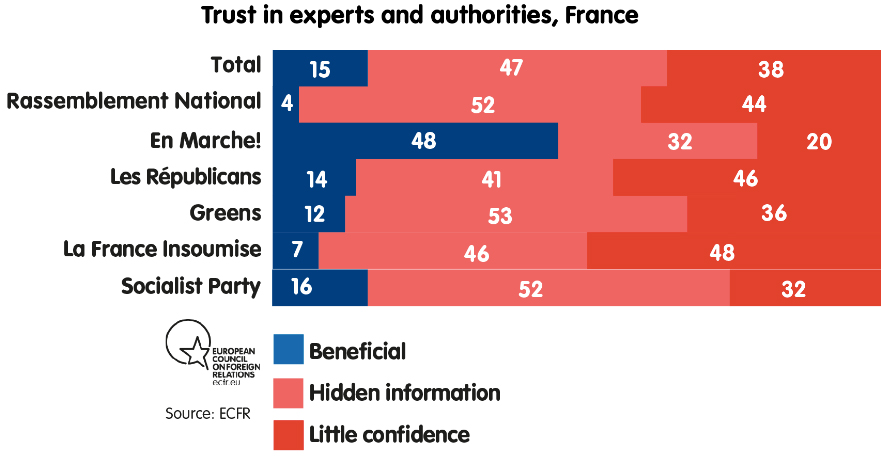

Заметны также значительные разделения по партийным линиям. В Германии большинство сторонников основных партий склонны доверять экспертам. Примерно половина тех, кто голосует за Союз ХДС/ХСС (51%), сторонники социал-демократов (48%) и «Зелёных» (56%) считают, что кризис продемонстрировал, какую выгоду общество может извлекать из знаний экспертов и государственных органов. Во Франции доверие экспертам находится на высоком уровне только среди сторонников Эммануэля Макрона (48%). Другие французские избиратели почти не доверяют экспертам или полагают, что экспертов используют в качестве политического инструмента (52% тех, кто поддерживает Социалистическую партию и 53% сторонников «Зелёных», убеждены, что эксперты и власти скрывают информацию от широкой общественности). В Польше голосующие за либеральную «Гражданскую платформу» – хрестоматийный пример образованных избирателей, которые, как правило, доверяют экспертам. Однако наш опрос показал, что большинство сторонников «Гражданской платформы» не верит экспертам, так как полагает, что их может использовать правительство, которое они не поддерживают. Следовательно, именно доверие граждан правительству своей страны гарантирует их доверие экспертам, а не наоборот.

И, напротив, лишь небольшой процент тех, кто голосует за популистов, верит в пользу от работы экспертов (6% сторонников немецкой «Альтернативы для Германии», 4% французского Национального фронта, 12% итальянской «Лиги» и 3% испанской «Вокс»). Этим недоверием можно также объяснить, почему биологическая эпидемия сопровождается цифровой эпидемией дезинформации и фейковых новостей: люди находят экспертов, которые, как им кажется, не ангажированы властями. Поскольку пандемия – это колоссальная катастрофа, и людям трудно найти главного злодея, неудивительно, что она родила целый рой теорий заговора. Есть множество теорий о том, кто виновен в распространении вируса. Наиболее радикальные из них ставят под сомнение само существование вируса, объявляя его изобретением элит, утративших доверие общества с целью аккумулировать у себя дополнительные полномочия и контролировать других людей.

Третья иллюзия: кризис привёл к всплеску как националистического евроскептицизма, так и проевропейского федерализма

Когда кризис начинался, многие беспокоились о том, что он усилит позиции евроскептиков. Первой реакцией многих правительств было закрытие границ своих стран и введение контроля за экспортом – иногда даже вопреки правилам единого рынка. Существовавшие ранее трения между северными и южными странами – членами ЕС также быстро всплыли на поверхность. Опасаясь подъёма национализма, многие обозреватели были склонны видеть параллели между кризисом беженцев и ситуацией вокруг COVID-19. Однако национализм, вызванный кризисом с беженцами, был этническим национализмом, тогда как национализм в качестве реакции на COVID-19 по своей сути был территориальным национализмом, связанным с местом жительства. На самом пике пандемии правительства стран относились к мигрантам так же, как и к местным жителям, тогда как к соотечественникам, возвращавшимся из-за рубежа, относились как к чужакам и закрывали их на карантин, независимо от их гражданства.

Поэтому, в то время как кризис с беженцами разделил общество на националистов и проевропейцев, согласно нашему опросу, кризис, вызванный COVID-19, стёр различия между двумя лагерями. На первый взгляд данные опроса парадоксальны.

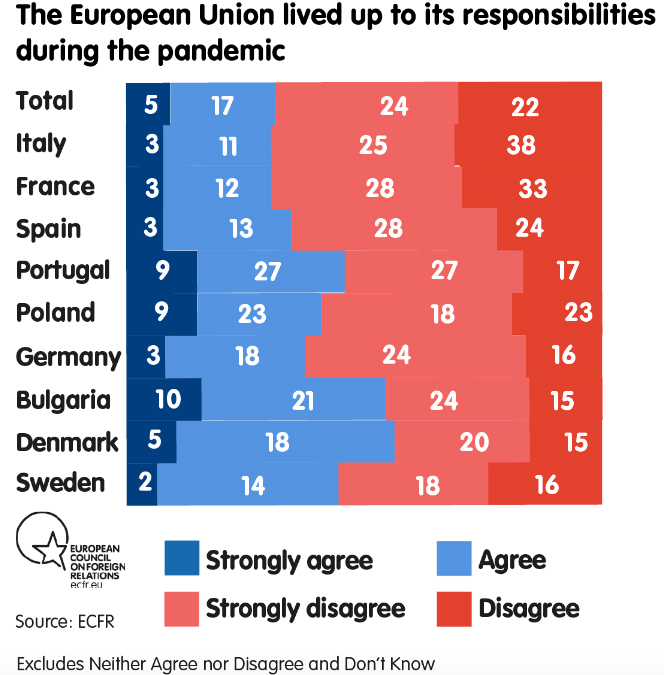

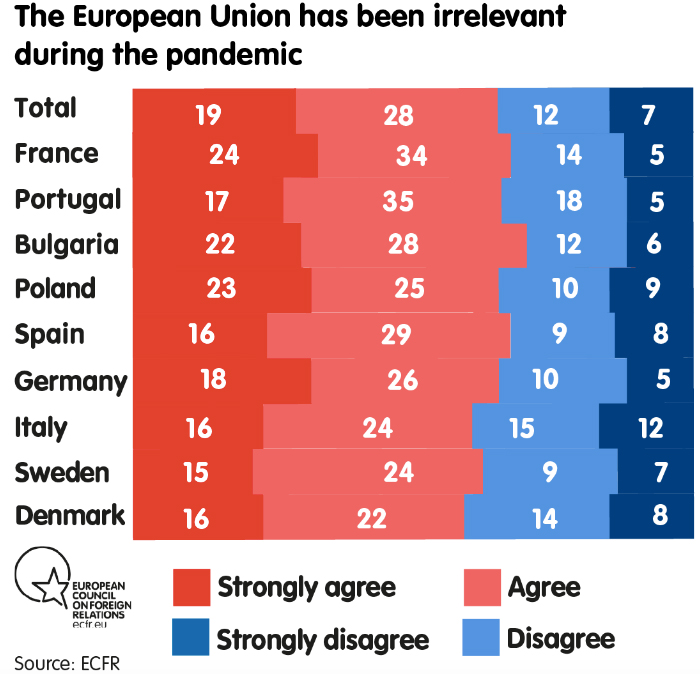

С одной стороны, мы видим, что люди во всех исследованных нами странах-членах невысокого мнения о том, как Евросоюз отреагировал на кризис: большинство респондентов во всех странах заявили, что ЕС оказался не готов к этому вызову. В их числе 63% граждан Италии и 61% граждан Франции. Мы также отдельно спросили людей, не ухудшилось ли их отношение к институтам ЕС во время кризиса. Большинство респондентов в Италии, Испании и Франции ответили утвердительно (58%, 50% и 41% соответственно). Наверно, более тревожным моментом, чем большое число людей, заявивших, что Европейский союз плохо проявил себя в ситуации с кризисом, следует считать тот факт, что многие граждане называют его неактуальным.

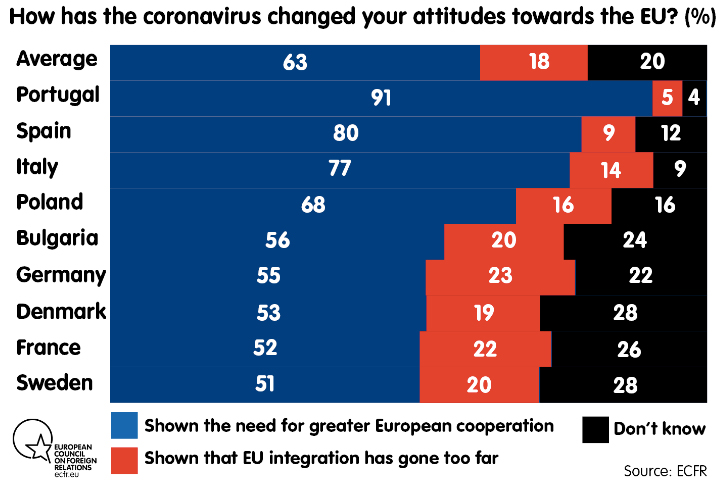

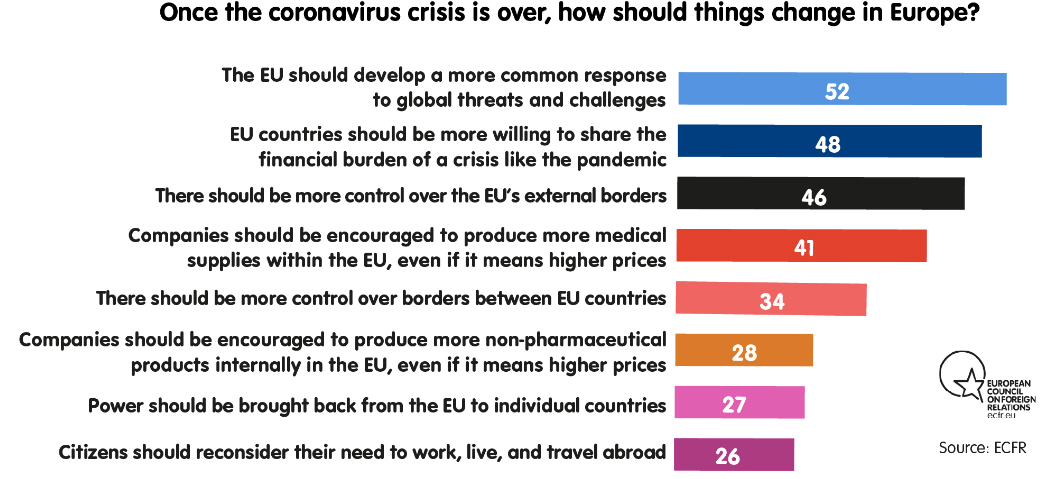

С другой стороны, подавляющее большинство респондентов во всех исследованных странах заявляют о более твёрдой убеждённости в необходимости дальнейшего углубления сотрудничества в рамках ЕС, чем они имели до кризиса. Хотя в наших начальных опросах 2019 г. часто выявлялась обратная зависимость между доверием к национальным правительствам и институтам ЕС, в этом году такой зависимости не наблюдается. В прошлом году мы обнаружили, что многие люди, почти не доверявшие политическому устройству в своих странах, видели в ЕС панацею от внутриполитических болезней. Однако, если не считать жителей Польши, те, кто заявлял о своей вере в возможность правительств справиться с проблемами, влияющими на их жизнь, ещё больше поддерживают тесную кооперацию в рамках Евросоюза, чем их сограждане в среднем. Похоже, они твёрдо усвоили, что национальное государство имеет значение, но в то же время, как выразилась канцлер Германии Ангела Меркель, «у национального государства нет будущего, если оно будет решать все проблемы в одиночку».

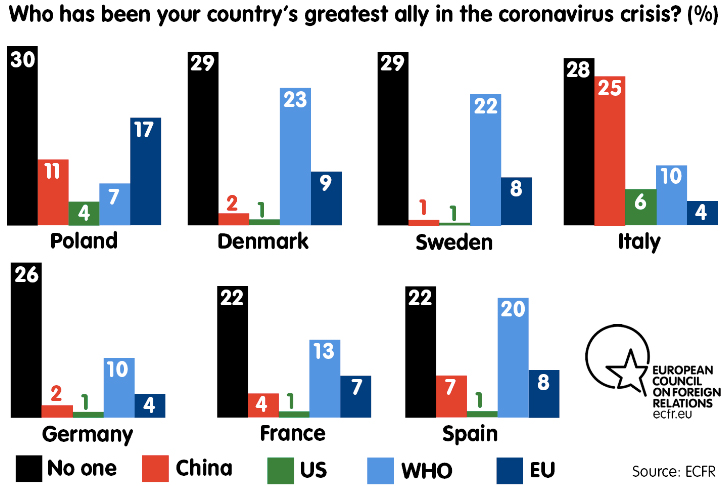

Одно из объяснений подобных настроений может заключаться в том, что кризис усилил у граждан ощущение, будто их страны оставлены наедине с этим всё более опасном миром. Мы спросили у граждан, какие страны или организации поддержали их страну в знак солидарности, когда начался кризис. Цифры пугают и настораживают. По мнению подавляющего большинства, никто не протянул им руку помощи, и очень немногие согласились с тем, что поддержку им оказал ЕС, многосторонние организации или крупнейшие экономические партнеры Европы.

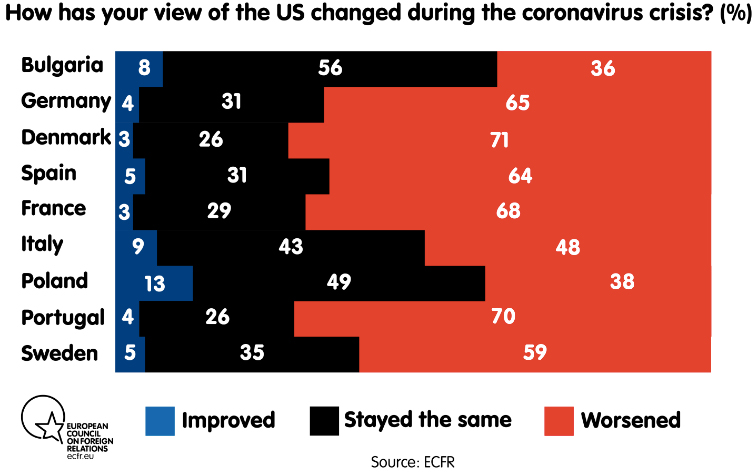

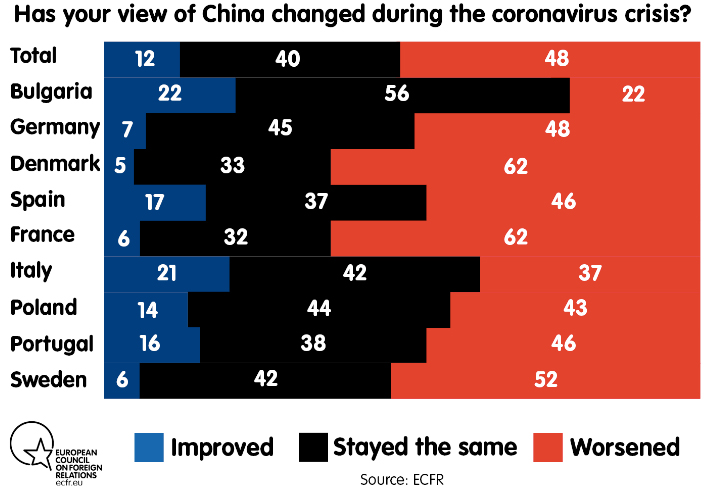

Похоже, что кризис всерьёз и надолго повредил репутацию в глазах европейцев двух крупнейших экономических партнёров Европы: Соединённых Штатов и Китая. Репутация обеих сверхдержав потерпела крах в некоторых странах, которые были их ближайшими союзниками и партнёрами.

Что касается Китая, то более 60% граждан Франции и Дании и почти половина немцев заявили о своем охлаждении к Пекину. Похоже, что отношение европейцев к Китаю ухудшилось из-за происхождения COVID-19, агрессивности Пекина в отношении других стран и его реакции на кризис – дезинформации, запугивания и угрозах воздержаться от поставок медицинских товаров. Однако ещё более шокирующим представляется крах имиджа США в глазах многих европейцев. Свыше 70% датчан и португальцев, 68% французов, 65% немцев и 64% испанцев заявляют об ухудшении восприятия Америки как партнёра. С нашей точки зрения, это не просто ещё одно указание на то, как сильно европейцам претит внешняя политика Дональда Трампа. Кризис, вызванный COVID-19, выявил глубокий раскол в США по поводу того, как реагировать на нынешний кризис. К тому же страну стали преследовать тени рабовладельческого прошлого. Если Америка Трампа изо всех сил старается помочь сама себе, как можно ожидать от неё помощи кому-то ещё?

Если хаос внутри Соединённых Штатов продолжится, многие европейцы будут считать США хромым гегемоном, которому нельзя доверить оборону западного мира.

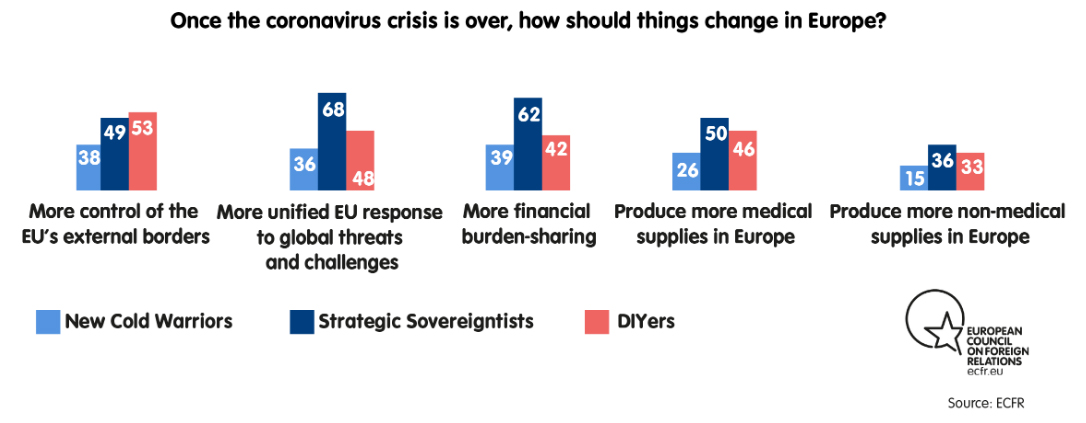

Хотя пандемия пока не изменила внутриполитических предпочтений европейцев, новые данные ЕСМО свидетельствует о том, что она резко изменила их отношение к остальному миру за пределами Европы. Кризис, связанный с COVID-19, выявляет те же закономерности, что и мировой финансовый кризис, кризис с беженцами и климатические аномалии. Эти крупные мировые события, меняющие отношение европейцев к окружающему миру, в свою очередь, побуждают граждан к радикальной переоценке назначения и роли Евросоюза в их жизни. Если глубже проанализировать полученные данные, мы можем сконструировать три ментальные модели, которые используются гражданами Европы для понимания мира после кризиса.

Во-первых, мы имеем дело со сторонниками философии «Сделай сам», которые считают, будто после кризиса геополитика во многом будет напоминать положение дел в XIX веке, когда каждая страна была сама по себе. Эта группа насчитывает 29% опрошенных нами европейцев. Некоторые верят в способность своей страны вступать во взаимовыгодные альянсы с другими игроками для защиты своих интересов. Другие не верят в свою страну и не видят перспектив действенного сотрудничества на европейском или мировом фронте.

Во-вторых, есть группа «рыцарей новой холодной войны»; её численность составляет 15% всех опрошенных. Люди, разделяющие это мировоззрение, считают, что геополитика будет напоминать ту, которая существовала в ХХ веке. Они убеждены в биполярном будущем, где США станут лидером свободного мира, а Китай возглавит автократическую ось, в которую также войдут такие страны как Россия и Иран.

Наконец, самая большая и политически наиболее значимая группа – «сторонники стратегического суверенитета», составляющие 42% от всех опрошенных. Эти граждане склонны считать, что в XXI веке будут преобладать блоки и региональные союзы. С их точки зрения, значимость Европы в новую эпоху зависит от способности ЕС и входящих в него стран действовать сообща. Подобное мировоззрение стирает традиционную разделительную грань между глобалистами и националистами. С одной стороны, националисты начинают понимать, что их страны смогут сохранить суверенитет только внутри европейского блока. С другой, разочарованные глобалисты осознают, что их мечта о многостороннем мире с глобальным управлением не сбудется до тех пор, пока у власти остаются Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин. Не эпидемия, а неспособность мирового сообщества эффективно реагировать и сообща искать решение этой проблемы превратила некоторых вчерашних космополитов в сегодняшних новых сторонников стратегического суверенитета.

С их точки зрения, Европа больше не является проектом, мотивируемым преимущественно общими идеями и ценностями; это сообщество, сформированное по воле судьбы, страны, которым суждено держаться вместе, если они хотят вернуть себе контроль над будущим.

Мировоззрение этой формирующейся группы можно лучше всего описать термином «прогрессивный протекционизм». Поскольку европейцы могут всё в меньшей степени полагаться на глобальные решения для построения мира, в котором хотят жить, они решили создать собственную утопию на европейском материке. Она окажет влияние на их отношение к ключевым вопросам построения будущего, таким как защита окружающей среды и цифровая повестка. Наш опрос показывает, что сторонники стратегического суверенитета – группа, которая ещё решительнее требует предпринимать срочные меры по борьбе с изменением климата именно по причине пандемии. Однако они собираются добиваться достижения поставленной цели не посредством проповеди, а путём принуждения окружающих к принятию европейских ценностей посредством ввода углеродного и цифрового налогов.

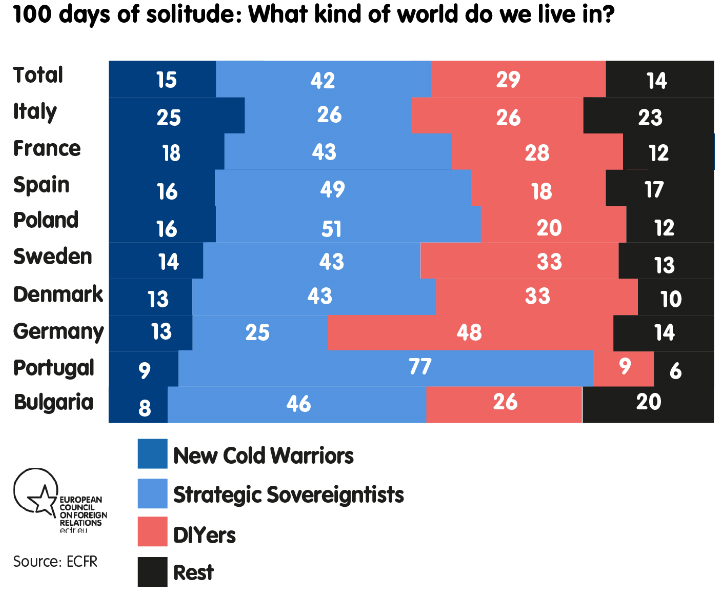

В каждой стране имеются представители всех трёх групп. Тем не менее распределение их бросает вызов представлениям стран о самих себе и их стереотипам в отношении других. Например, Германия гордится своей приверженностью интересам единой Европы, но там больше сторонников философии «Сделай сам», чем в любой другой стране, где проводился опрос. Многие люди характеризуют жителей Восточной Европы поборниками новой холодной войны с учетом их исступленного атлантизма. Однако наш опрос показывает, что больше сторонников новой холодной войны среди итальянцев и французов. Самые убеждённые сторонники укрепления суверенной способности Европы действовать в мире, разделённом на регионы, живут вовсе не во Франции, а в Польше, Португалии и Испании. Опрос также выявил важные внутриполитические различия: например, во Франции 69% граждан, голосовавших за Макрона, верят в мир, разделённый на регионы, тогда как почти половина сторонников Марин Ле Пен – адепты философии «Сделай сам». В Германии среди сторонников социал-демократов и «Зелёных» больше поборников стратегического суверенитета, чем в среднем по стране.

Верящие в регионализм предвидят, что победителями или проигравшими в результате пандемического кризиса будут не отдельные национальные государства или политические системы, а регионы и блоки, которым удастся или не удастся осуществлять свою власть на мировой арене. Следовательно, лучший шанс для Европы избежать зависимости от других блоков – это консолидация региона и создание единого и более могущественного ЕС. В то время как европейские лидеры не отказываются от участия в работе многосторонних и международных организаций – наиболее наглядным примером можно считать Конференцию по сбору средств в рамках глобального реагирования на коронавирус – почти половина европейцев считает экономическую и политическую консолидацию Европы лучшей страховкой от возможного обращения вспять процессов глобализации. Подобные отношения особенно заметны, когда европейцев спрашивают, верят ли они в более глубокое сотрудничество: их ответы показывают, что верящие в региональное будущее чаще других говорят о необходимости сплочения ЕС и разделения бремени расходов на борьбу с кризисом. Они также больше склонны считать, что медицинский и немедицинский инвентарь должен производиться внутри Евросоюза.

Когда речь заходит о репатриации промышленного производства из Китая в Европу, больше всего её поддерживают крупнейшие страны – Франция и Германия. Граждане меньших по размеру стран считают протекционизм менее жизнеспособным. Идеи протекционизма также важны, когда речь заходит о зелёной и цифровой повестке: опасаясь конкуренции с нулевой суммой в мире и экономического протекционизма, многие европейцы смотрят в направлении прогрессивного протекционизма. Эта политика предполагает обложение высокими налогами тех товаров, производство которых наносит урон окружающей среде в Европе. С её помощью сторонники стратегического суверенитета надеются отстаивать свои ценности и предпочтения даже в недружественном мире.

Выводы: живём ли мы в «момент Гамильтона»?

Европейские правительства и институты Брюсселя осознали, что коронавирусный кризис создал возможности для коллективных действий в Европе. Франко-германский план восстановления, представленный в мае, мог бы стать началом важного нового этапа в истории Европы. Однако лидерам, если они хотят увидеть более могущественную и сплоченную Европу, необходимо сделать правильный политический выбор и сформулировать свои аргументы таким образом, чтобы объединить европейских избирателей, а не оттолкнуть их. Обозреватели быстро окрестили франко-германское соглашение «моментом Гамильтона» для Европейского союза, предположив, что реакция на COVID-19 – важная подготовительная стадия на пути к Соединённым Штатам Европы, где у Брюсселя будет больше суверенитета. Впервые эту идею выдвинул Александр Гамильтон, первый министр финансов США, поставивший свою страну на путь федерализации через общую ответственность по долгам, оставшимся от революционной войны. Центральный постулат его теории: «Мы вместе умирали, поэтому нам следует вместе платить». Общая ответственность по долгам была наиболее сильным выражением окончания автономного существования американских штатов.

Однако наш опрос говорит о том, что сегодняшние настроения граждан Европы ближе к тем, которые выражены британским историком Аланом Милвордом, нежели к посылу федералистских документов. В ревизионистской истории Алана Милворда «Спасение национального государства в Европе» утверждалось, что движущей силой европейского проекта было восстановление, а не сублимация национального суверенитета. Но, если Милворд писал о спасении государств в 1950-е гг. от разрухи, вызванной войной между европейскими странами, то в 2020 г. главный вызов государству исходит из-за пределов Европы. Европе нужно отвоевать свой суверенитет у Китая и Америки Трампа, а также у цифровых гигантов, таких как Facebook и Huawei.

При такой трактовке ЕС срочно нужно действовать просто в силу того факта, что все мы живём на одном и том же континенте, сталкиваясь с одними и теми же внешними угрозами. Китай и США манипулируют кризисами, такими как пандемия или изменение климата, всё больше используя всемирные организации и даже глобальную экономику в качестве подручного инструмента конкуренции. Европейцы могут понять, что отказ от совместных действий означает для них риск стать жертвами бескомпромиссной китайско-американской борьбы.

В свете этих реалий европейский проект следует пересмотреть не как интеграционный процесс на основе идеалов, но как проект, основанный на общей судьбе. Общая география диктует необходимость действовать сообща даже в большей степени, чем общие ценности. В этом контексте мы являемся свидетелями скорее «милвордской инерции», нежели «гамильтоновского момента» – в меньшей степени речь идёт о радикальном шаге в направлении федерализации и в большей степени об усиливающемся консенсусе по поводу необходимости использовать Брюссель в качестве инструмента для наделения полномочиями национальных государств.

Но хотя европейцы осознают потребность друг в друге, чтобы сообща противостоять враждебному миру, они не верят, что национальные правительства и европейские институты обеспечат столь нужную им защиту. Что ещё хуже, они по-прежнему не верят экспертам и технократам, которые являются коллективным мозгом и хребтом европейских институтов.

Всё это подразумевает, что европейским лидерам не следует брать на вооружение аргументы о разделении бремени с точки зрения европейской солидарности или технократической эффективности, но говорить о разделении бремени с точки зрения национальных интересов. Им следует говорить о едином рынке как возможности спасения рабочих мест внутри страны в такое время, когда торговля с Китаем и США будет неизбежно буксовать. Подобный подход к описанию действий Европы помог бы усилить поддержку принципа разделения финансового бремени. Даже консервативные страны, не допускающие бюджетного дефицита, поняли бы, что в их интересах, допустим, содействовать спасению компаний в других странах – членах Евросоюза.

Многие годы люди уподобляют евроскептицизм и популизм недугу, который разросся до эпидемических пропорций. У европейских лидеров, таких как Макрон и вице-канцлер Германии Олаф Шольц, есть надежда на то, что реальный вирус поможет исцелиться от политического вируса антиевропейских настроений и что популизм сегодня отступает. Наш опрос показывает, что подавляющее большинство простых граждан хотят более тесного сотрудничества в рамках ЕС, и что эти люди равномерно распределены по всему континенту – на севере и юге, востоке и западе.

Важно понимать движущие силы этой новой разновидности проевропейских настроений, чтобы донести взвешенную аргументацию до избирателей.

Те, кто стремится возвысить Гамильтона, должны отдавать себе отчёт, насколько нынешние институты ЕС в Брюсселе раздражают европейскую общественность.

Новый запрос на кооперацию продиктован не страстью к институциональному строительству, а скорее глубокой тревогой по поводу утраты контроля над ситуацией в опасном мире. Речь идёт об укреплении, а не размывании национального суверенитета. В этом контексте единая Европа – не прихоть, а жизненная необходимость.

Если политические лидеры Европы начнут говорить в этих обстоятельствах о федерализме с целью создания сильной и объединенной Европы, это будут контрпродуктивные рассуждения, которые способны лишь повредить поставленной цели. Топорные доводы в пользу интеграции только подольют масла в огонь антиевропейских настроений, которые станут ещё более ядовитыми, чем прежде – и в первую очередь на периферии Европы, хотя и не только там. На этот раз против ЕС могут выступить граждане в самом сердце Европы – в прижимистой Германии, не допускающей дефицита бюджета. Как и в случае с эпидемией «испанки», именно вторая волна евроскептицизма может оказаться наиболее смертоносной.

Методология

Мировоззрения сконструированы на основе GNE12 (кто окажет поддержку во время COVID-19), GNE5 (восприятие США, Китая, России) и GNE8 (отношение к необходимости более консолидированной реакции со стороны ЕС и к тому, чтобы предприятия производили медицинские и немедицинские товары внутри ЕС). Люди, заявившие, что не могут ни на кого положиться для получения поддержки, были отнесены к группе сторонников философии «Сделай сам». Ожидающие помощи от ЕС или стран ЕС или верящие, что предприятия должны производить медицинские и немедицинские товары и оборудование в ЕС, которому необходимо сплотить ряды, были отнесены к группе «сторонников стратегического суверенитета». Люди, заявившие, что могут положиться на США, что у них улучшилось мнение о США или ухудшилось мнение о Китае, России или Иране, отнесены нами в группу «рыцарей новой холодной войны».

Сторонники философии «Сделай сам»

Эти люди убеждены, что мы живём в мире, где все страны предоставлены сами себе. Доля таковых в электорате ЕС, охваченном нашим опросом, составила 29%.

Мужчины/женщины: представлены в равных пропорциях.

Медианный возраст: самая возрастная группа, средний возраст – 54 года

Места сосредоточения: наиболее сильные позиции имеет в Германии (48%); меньше всего их в Португалии (9%) и Испании (18%).

Поведение на выборах: как и поборники новой холодной войны, с большой долей вероятности будут голосовать за партию евроскептиков (26%).

Поборники новой холодной войны

Эти люди верят в биполярный мир, где США остаются лидером свободного мира, а Китай становится лидером автократической оси, к которой также принадлежат такие страны, как Россия и Иран. На их долю приходится 15% электората ЕС, охваченного в исследовании.

Мужчины/женщины: большинство в этой группе составляют женщины (54%), хотя мужчин тоже немало.

Медианный возраст: самая молодая группа, средний возраст – 43 года.

Места сосредоточения: наиболее сильные позиции имеет в Италии (25%); меньше всего их в Болгарии (8%) и Португалии (9%).

Поведение на выборах: в сравнении с другими группами наименее склонны голосовать за проевропейскую партию (46%) и наиболее склонны воздерживаться (8%) или проявлять нерешительность (21%); будут голосовать за евроскептиков с такой же вероятностью как сторонники философии «Сделай сам» (26%).

Сторонники стратегического суверенитета

Верят в мир блоков и регионов, в котором значимость Европы зависит от способности ЕС действовать сообща; эти люди составляют 42% от всего электората ЕС.

Мужчины/женщины: представлены в равных пропорциях.

Медианный возраст: 50 лет.

Места сосредоточения: наиболее сильные позиции имеет в Португалии (77%), Испании (49%) и Польше; меньше всего их в Германии (25%).

Поведение на выборах: с наибольшей вероятностью будут голосовать за партию, выступающую за усиление ЕС (65%).

Опубликовано Европейским советом по международным делам

Особняк — не для вора

богатые тоже плачутся

Анна Серафимова

Квартирный вопрос портит всех! Не москвичи одни подпорчены. Графья, конюхи, банкиры, воры — все! Криминально-светская хроника сообщает: "Международный арбитраж отказался признать французским инвестором разыскиваемого Россией по делу об особо крупной растрате бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачёва. Бизнесмену отказано в удовлетворении всех требований". Небезызвестный Пугачёв, которого почему-то именовали православным банкиром, хотя по части православия за ним числилась, кажется, только не ахти какая бородёнка, требовал с России 14,5 млрд. долл., которых якобы не досчитался по нашей, его бывших сограждан, вине. Громкое дело это — давнее, но не забытое. И вот сейчас суд, не какой-то там бессовестный российский, а вполне себе цивилизованный французский, страны, чьим гражданством обзавёлся предусмотрительный Пугачёв, и на который так уповал этот раб божий, огласил вердикт: не тебе должны, а ты должен.

Кто забыл, стоит напомнить: "Следственный комитет России завёл на Пугачёва уголовное дело за то, что Межпромбанк в 2009 году выдал подконтрольным банкиру юрлицам 120 невозвратных кредитов на 64 млрд. рублей. Пугачёва также обвинили в хищении беззалоговых кредитов Центробанка на 28 млрд. рублей, выделенных Банком России. В России у Пугачёва остались кредиторы, которым беглый банкир должен около 80 млрд. рублей. Российские власти наложили арест на его активы по всему миру и объявили его в розыск".

Как повелось, сначала дали успешно убыть в Лондон, а потом уж и дельце завели. Именно в такой последовательности у нас борются с ворами: дадут украсть миллиард-другой, позволят убыть на иные берега, а потом и СК в дело включается.

Оказавшись в Лондоне, Пугачёв совершенно забыл, что он — набожный банкир, и попрал такие заповеди, как "не укради", "не прелюбодействуй", "не возжелай жену ближнего своего"… Из чужих жён на английских просторах возжелал жену конюха — Александру Толстую-Милославскую, с коей закрутил роман и нажил троих деток. Казалось бы, совет да любовь. Но не всё так просто-счастливо.

Дочь графа Николая Толстого-Милославского именует себя графиней, хотя — графиня ли? Вот если бы вышла замуж за графа, то стала бы графиней, а поскольку вышла за коновода… Эта Александра, видимо, из тех Милославских, коих достойно представлял Жорж в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Вор, но помельче. Толстая не могла не знать, чем промышляет её ряженый под православного, ещё в советские времена, как гласит справка, судимый за мошенничество. Вообще, самопровозглашённая графиня широка в своих взглядах на религиозные условности и супружеские отношения. На момент встречи с беглым банкиром она была замужем за Шамилем Галимзяновым, с коим познакомились в конной экспедиции по Центральной Азии. Всё было романтично, наперекор семье Александра вышла замуж за симпатичного проводника экспедиции. Но вот явился Пугачёв — и она бросила наездника. Конечно, если бы к внешности Шамиля Галимзянова да счета Сергея Пугачёва… Но не сошлось. И были выбраны счета.

Шиковала в особняке, приобретённом банкиром на уведённые из России деньги. Вела роскошную жизнь: фотосессии, приёмы, благотворительное фарисейство… Весь пакет, ничего нового. И вдруг этой прекрасной жизни после вердикта суда — конец? Как не возопить? И вот "графиня" науськивает жалостливую мировую общественность на злобную Россию, поёт у себя в соцсетях слезливую песнь: "Жизнь сейчас непростая. В этом году я потеряла свой туристический бизнес, а на прошлой неделе мне сказали, что мы должны быстро покинуть наш дом по требованию российского правительства. Они предупредили меня и детей за 12 дней — во время пика глобальной эпидемии". Кровавая гебня в действии, одним словом, вышвыривает многодетную мать из особняка! Тонкость этой эпистолы в том, что живёт дама на русские деньги, но пишет на английском. Иллюстрируют печальную участь фото, где дама с книгой, и комментарий: мол, из-за волнения ей "сложно спать и фокусировать внимание, однако она находит утешение в маленьких радостях жизни. Например, в чтении". Нелишне и Уголовный кодекс почитать, чтобы впредь не вляпываться.

Так что квартирный вопрос может испортить и межгосударственные отношения. Как начнут всей Англией жалеть маму с тремя ребятишками, которых выселяют бессердечные россияне! Мы и без того — олицетворение вселенского зла, а тут ещё "графиня" подзуживает. Без крыши над головой, однако, не осталась: переехала к родителям в загородный дом в графстве Оксфордшир. Хотя сердобольные россияне из глубинки сообщали, что готовы отдать в пользование барак в заброшенном посёлке. Земли там — гектарами! Паши — хоть в чём-то будь похожа на то ли однофамильца, то ли родню, Льва Толстого, который, между прочим, заслуг имел — всем потомкам и на сотую долю не потянуть. А жил граф Толстой, чей авторитет нещадно эксплуатируется, весьма скромно, строил школы и больницы для народа, а не разрушал, как его неблагодарное потомство.

Кстати сказать, а сколько наших денег мадам уже прожила? И не собирается ли она нам восполнить ею потраченное? В особняке одни коммунальные расходы, садовники чего стоят! О светских раутах и обучении детей в престижных заведениях даже речи нет. Турбизнесом себе, поди, на помаду — и то не нарабатывала…

Нюанс ситуации с квартирным вопросом в том, что ещё ранее "графиня" выпихивала из квартиры в Москве "по соседству с Красной площадью" своего бывшего — Галимзянова, который тоже подал в суд, обвиняя Толстую "в активных попытках выселить его из их когда-то общего дома". Всё смешалось в доме возле Красной площади и в особняке в Лондоне. Чума на оба ваших дома, друзья-графья и примкнувшие к ним банкиры!

Вор не должен сидеть в особняке!

Нью-Йорк Фейкс

New York Times сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами

Илья Титов

New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что Россия якобы платила членам движения Талибан деньги за убийство американских и британских военнослужащих в Афганистане.

Любые выборы представляют собой столкновение нарративов. Целые армии пиарщиков, рекламщиков, спичрайтеров и прочих творческих личностей неустанно трудятся с целью сформулировать ключевые идеи в наиболее удобной для массового избирателя форме. Здесь годятся любые методы, поэтому манера Трампа придумывать своим оппонентам обидные прозвища, высмеивающие их недостатки, выглядит во всех смыслах ребячеством по сравнению с тем, на что готовы профессиональные политики, корнями вросшие в свои вашингтонские, нью-йоркские и прочие офисы. Четыре долгих года каждый американский либерал грезил лишь одним — отстранением ненавистного президента от власти. Ради этого из глубин истории доставались престарелые актрисы, которым Трамп якобы платил за встречи (оказалось, что не платил), в странах «третьего мира» выискивались президенты, которым Трамп якобы угрожал сократить помощь (оказалось, что не угрожал) и, наконец, из пропагандистских баек времён холодной войны были извлечены злые русские, которые продавили Трампа в Белый дом вопреки воле американского народа (оказалось, что не продавили).

Эти темы последовательно раскручивали и мусолили все четыре года первого срока Трампа, но, в конце концов, от них устала даже непритязательная аудитория жёлтых газетёнок, по недоразумению всё ещё носящих имена грандов журналистики далёкого прошлого. Washington Post, Wall Street Journal, New York Times — все они рано или поздно были вынуждены признать несостоятельность теорий заговора, возведённых в ранг политических догматов. «Рашагейт», «Укрогейт» и масса других "гейтов" никак не помогли вытравить «Большого Дональда» из Белого дома, так что сегодня этой информационной гидре, этой глобальной Хиллари остаётся уповать лишь на победу Байдена в ноябре. Для обеспечения этой победы в бой бросаются все козыри, что остались на сегодня у врагов Трампа. Обвинения в бездействии по поводу COVID-19 и истерика, окружающая смерть нового американского мученика Джорджа Флойда, мощно подрывают рейтинги Трампа, но инфоповод подобного рода может быстро иссякнуть, да и волнуют проблемы межрасовых отношений далеко не всех американцев. Для долгосрочной раскрутки нужно было что-то яркое, что-то, способное уязвить абсолютно каждого американца, надолго ранить его самые светлые и чистые чувства.

И тут как нельзя кстати пришёлся материал New York Times, давящий на все условно республиканские болевые точки. В этом материале (который иные американские СМИ уже называют достойным Пулитцеровской премии) рассказывается о коварных русских, которые платят талибам за убийство американских солдат. Неподготовленный и уязвимый неофит священных таинств западной журналистики при прочтении этой наделавшей шуму статьи подумает, что его где-то разыгрывают. Ведь не может быть на полном серьёзе написан текст, согласно которому ЦРУ сообщило бравым нью-йоркским журналистам об оперативниках российского ГРУ, подкупающих моджахедов с целью убийства американцев. ЦРУ, согласно тексту, обнаружили в Афганистане тайник, набитый долларами. После долгих расспросов полевых командиров талибов некий, как водится, анонимный источник поведал шпионам из Лэнгли о кознях ГРУшников. Надо же было такому совпасть, что это оказались именно те оперативники, что отвечали за "мокруху" в Европе и возможно, на их руках ещё не остыла кровь пары солсберийских наркоманов и невинно убиенного кота Скрипалей. К тому же, весь этот кошмар, оказывается, творился лишь затем, чтобы сорвать мирные переговоры американцев с талибами.

Едва ли подобный абсурд требует критического анализа. Тем не менее, важно отметить пару деталей. Во-первых, платить талибам за убийство американцев — всё равно, что платить котам за ловлю мышей. Жёсткое противостояние любым нежелательным гостям — неотъемлемая часть природы местных жителей. Кстати, именно нежелательностью некоторых гостей и объясняет NYT активность Кремля в сердце Средней Азии — кому-то в российском руководстве якобы обидно за бесславный конец афганской кампании Советского Союза.

Во-вторых, ранее ничего подобного за российскими спецслужбами не отмечалось — это как раз в США была традиция платить за скальпы убитых индейцев.

Но, несмотря на вопиющую глупость, текст NYT не является выдумкой от начала и до конца. Чрезвычайно похож на правду тот факт, что источником информации послужило ЦРУ. Дело в том, что Трампу перед выборами на фоне отсутствия внутренних успехов нужен крупный успех внешний. Таким успехом может стать окончательное урегулирование афганской проблемы — мир с талибами, вывод войск и забвение афганской кампании как страшного сна. Но ЦРУ, чьей вотчиной ещё со времён Буша-младшего является Афганистан, почему-то не хочет покидать землю, беспрестанно приносящую в Лэнгли миллиарды грязных долларов. Торговля героином, бескрайние плантации опиумного мака — весомый повод саботировать стремления президента и пытаться не допустить его переизбрания.

Именно с этой целью, похоже, и начал раскручиваться данный сюжет. Как знает каждый уважающий себя американский журналист, Трамп — марионетка Кремля и плевать, что спецпрокурор Мюллер за год с лишним не нашёл тому никаких доказательств и что весь Конгресс не сумел выжать из «Рашагейта» хоть каплю реальных обвинений. Трамп мгновенно дал повод для взрыва негодования, когда заявил, что творчество журналистов New York Times — только вымысел и бред. Отдельно Белым домом было оговорено, что сведения о подобных подкупах талибанских командиров были расценены разведкой как недостоверные. Что тут началось! Трампа обвинили в покрытии преступлений России и в работе лично на Путина, влиятельные люди в Твиттере пообещали ему «решительный ответ», а краснобайство NYT пошло гулять по демократически настроенным газетам и телеканалам. У либеральной прессы здесь имеется свой интерес — представьте, как на колеблющегося сторонника Трампа должен повлиять тезис о том, что президент защищает убийц американских солдат.

Вопрос в том, как на это отвечать. Очевидно, объект этой атаки, 45-й президент США — сейчас уязвим как никогда. Его бездействие на фоне бушевавших почти месяц погромов и полная неспособность остановить беснующихся радикалов, сносящих памятники и стирающих людей и события из истории, делает его малопривлекательным для избирателей консервативных взглядов. Лучший выход — попытаться воскресить тот молодецкий азарт, с которым в 2016 году Трамп смешал с грязью Клинтон. Сколько обидных прозвищ, сколько подколов, шуток, мемов тогда было сгенерировано вокруг косяков Хиллари?! Джо Байден со своей деменцией, богатой историей сексуальных домогательств, а также военных и прочих преступлений, даёт невероятный простор для насмешек. Беда Трампа в том, что его команда очень слабо понимает запрос общества на яркое политическое зрелище, на шоу, которыми в своё время он так прославился. Это непонимание может стоить ему места в Белом доме.

Донбасс — это новый Локерби

процесс в Нидерландах «затянется минимум до 2021 года»

Алексей Анпилогов

В Нидерландах продолжается процесс о крушении «Боинга-777» рейса МН17, произошедшего в июле 2014 года в небе над Донбассом. Причём чем дальше, тем больше этот процесс начинает напоминать другое известное судебное разбирательство — расследование взрыва «Боинга-747» в небе над Локерби, который произошёл в декабре 1988 года.

Параллели между этими двумя расследованиями достаточно показательны. Напомним, официальной версией теракта в Локерби стала трактовка о том, что теракт был осуществлён ливийским руководством времён Муаммара Каддафи, которое отдало приказ на подготовку взрыва Абдельбассету Аль-Меграхи, являвшегося начальником службы безопасности национального ливийского перевозчика в аэропорту Луки на Мальте. Аль-Меграхи был признан виновным и приговорён к пожизненному лишению свободы, но ни Ливия, ни он сам лично не согласились со вердиктом суда, утверждая, что следствие выбрало наиболее «удобную» версию, фактически свалив на Аль-Мегархи чужую вину.

При этом журналистское расследование причин катастрофы в 1994 году, проведённое британским режиссёром-документалистом Аланом Франковичем указало на несостоятельность официальной версии о «ливийском следе» и предположило о причастности к взрыву лайнера палестинских террористов, который они осуществили с ведома американских спецслужб, проводивших контролируемые поставки наркотиков на трансатлантических авиарейсах. Несмотря на свою чисто документальную природу и призы многих кинофестивалей, фильм Франковича был запрещён к показу в США. Аль-Меграхи был освобождён в 2009 году и умер от рака в 2012. А в декабре 2018 года дочь члена палестинской террористической ячейки рассказала, что её отец оставил досье, указывающее на то, что исполнителями теракта над Локерби были, да, вы догадались — палестинские террористы.

Подобная судебная вакханалия творится сегодня и на процессе в Амстердаме. Прокуратура и следователи, представляющие материалы по делу о крушении рейса МН17, потратили уже больше трёх месяцев на то, чтобы убедить суд в том, что никакие альтернативные версии крушения «Боинга» рассматриваться не должны, так как по ним якобы либо «нет доказательств», либо же они противоречат показаниям свидетелей. В то время, как в версии о том, что «Боинг-777» был сбит зенитным комплексом «Бук», принадлежащим ополченцам, по словам защиты, находится не меньшее количество противоречий, неувязок и даже открытого подлога со стороны Украины.

Например, версию о том, что именно ополчение ДНР сбило «Боинг», поддерживает целый ряд телефонных прослушек, которые были предоставлены СБУ. При этом в материалах прослушек загадочным образом отсутствует промежуток времени между 14:58 до 15:37, что может поставить под сомнение подлинность или полноту всех данных, предоставленных СБУ. Попытка же защиты добиться получения не только аудиозаписей, но и метаданных по ним, которые могли бы показать следы правок или сокрытия данных со стороны СБУ, была фактически отклонена прокуратурой, которая заявила, что «подозреваемые» лишены такого права и могут лишь предоставлять конкретные запросы.

Такая же позиция прокуратуры и следствия фактически блокирует доступ к первичным данным украинских радаров, данные с которых так и не были предоставлены Украиной в полном объёме. Вместо этого Украина заявила, что в день 17 июля на её территории не работал ни один радар и вообще не летали военные самолёты!

Столь же показательно вели себя США, которые отказались предоставить следствию данные спутниковой разведки, хотя подтвердили, что они есть в наличии. Так что вопрос о том, что же скрывают эти снимки — украинский «Бук», о котором говорит защита, или же украинский военный самолёт, так и остался без ответа.

Защита также выразила сомнения в отношении идентификации поражающих элементов и кусков ракеты, которые оказались в значительной мере повреждены и не позволяют уверенно установить её тип без произвольных и весьма спорных допущений.

Было упомянуто и то, что два свидетеля, которые могли бы дать пояснения об альтернативных версиях событий, а именно работник наземных служб Александр Волков, заявивший, что радары в Краматорске, Боровой, Меловом, Мариуполе и Чугуеве работали в день катастрофы, а украинские ВВС осуществляли полёты, и лётчик Владислав Волошин, который мог пилотировать Су-25 в небе над Донбассом в тот день, погибли на Украине. Первый из них умер в 2017 году при странных обстоятельствах, а второй и вовсе якобы «покончил с собой» в марте 2018 года на «хлебной» должности начальника Николаевского аэропорта.

Судя по всему, следствие и прокуратура не ожидали того, что один из подозреваемых, Олег Пулатов, воспользуется услугами адвокатов, рассчитывая осудить четырёх «назначенных виновными» в заочном порядке. Однако активная позиция защиты уже привела к тому, что дело о донбасском «Боинге» может и не повторить печальную историю теракта над Локерби, который стал одним из поводов нападения на Ливию в 2011 году.

Уже заявлено, что процесс «затянется минимум до 2021 года». Хочется верить, что такой срок необходим суду именно для анализа настоящих версий катастрофы, а не для попытки основать свой вердикт на «единственно правильном» подходе следствия и прокуратуры.

Организации разъединённых наций

Кризис ВОЗ является частью кризиса ООН

Сергей Переслегин

«ЗАВТРА». Сергей Борисович, в мае этого года США отказались платить ежегодные отчисления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а потом и вовсе вышли из неё. Примеру Трампа последовал Болсонару, который объявил, что Бразилия рассматривает вариант выхода из ВОЗ.

Что произошло с этой организацией? Ведь в её истории было немало героических страниц, бесспорно полезных действий.

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Первое, что надо отметить: к коронавирусному кризису эта ситуация не имеет никакого отношения. Случилась бы она и без него, как это произошло, например, в конце 2017 года, когда США и Израиль вышли из ЮНЕСКО.

Проблема в том, что ВОЗ является одной из международных организаций, созданных по итогам Второй мировой войны. Отношение «западных партнёров» к этим итогам известно, поэтому ВОЗ закономерно пребывает в кризисе, как и многие другие международные организации.

ВОЗ возникла в первой половине 1948 года как наследник соответствующей комиссии при Лиге Наций. Надо заметить, что почти все институты послевоенного мироустройства так или иначе коренятся в межвоенном периоде: «делались» они в 1918—1925 годах. Помимо комиссии при Лиге Наций, у ВОЗ были и другие предшественники: Константинопольский высший совет по здравоохранению, Панамериканское санитарное бюро (Вашингтон), европейское Общественное бюро гигиены (Париж). Все эти структуры стали составными элементами ВОЗ.

"ЗАВТРА". Кстати, тогда право на медицинское обслуживание было далеко не у всех.

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да, и задачей ВОЗ стало обеспечение хотя бы элементарной медицинской помощи для людей вне зависимости от страны их проживания. Для этого строились больницы, поликлиники, создавались национальные медицинские кадры — вкладывалось немало усилий. В общем и целом это удалось.

Но действительно героической страницей в истории этой организации стала борьба с рядом застарелых инфекций, начиная с малоизвестных тропических болезней (две из них ВОЗ попросту ликвидировала) и заканчивая победой над чёрной оспой. Это была одна из главных побед современной цивилизации!

Эпидемии чёрной оспы в Средние века, конечно, уступали по масштабу чуме, но держали стойкое второе место по числу летальных исходов. При этом нужно иметь в виду, что если с чумой стали прекрасно справляться антибиотики, то от оспы (вирусного заболевания, заметим) можно было предохраниться только вакцинацией. Поэтому если человек заболел, то лечить его было особо нечем — тут организм либо справляется, либо нет.

И тот факт, что примерно за 15 лет борьбы ВОЗ ликвидировала оспу, можно приравнять к выигранной войне. Искали очаги оспы, давали премии за обнаруженных оспенных больных. Работали на совесть, стараясь поймать любой вариант проявления болезни.

И, в конце концов, в середине 70-х, было объявлено, что вируса оспы на земном шаре больше нет, кроме нужных врачам опытных образцов в нескольких закрытых лабораториях. Поэтому все оспенные случаи после 70-х годов были утечками вируса из лабораторий. И притом, заметьте, во всех случаях удалось локализовать вспышку эпидемии.

"ЗАВТРА". Какие ещё болезни удалось победить ВОЗ?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В 70-е годы ВОЗ продвинулась в борьбе с полиомиелитом. Полиомиелит с середины XX века перестал быть болезнью развитых стран, но оставался проблемой стран менее развитых. И тут как раз действия ВОЗ оказались весьма и весьма заметны.

Всё шло хорошо до периода 1968—1973 годов, когда ВОЗ начала вмешиваться в дела, которые, с точки зрения большинства людей, её просто не должны были касаться. Так, она вдруг заявила о необходимости исключить гомосексуализм из списка психических болезней, хотя психические болезни в наименьшей степени — компетенция ВОЗ. Потом начала говорить о профилактике заболеваний, приняла целый ряд законов, посвящённых здоровому образу жизни, и повела активнейшую борьбу с табакокурением. Фактически все современные антитабачные законы были приняты её усилиями. А поскольку они нарушали интересы целого ряда крупных производителей, стало понятно, что другие крупные производители ВОЗ поддерживали.

"ЗАВТРА". В 90-е годы начали говорить о том, что ВОЗ находится в тесных связях с мировым фармакологическим лобби.

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В 90-е об этом говорили ещё тихо, но после скандала со свиным гриппом тема вышла на новый уровень, поскольку данные о его опасности для человека оказались сильно преувеличенными.

Тогда мировой изоляции и катастрофы не произошло, но ВОЗ с успехом пролоббировала покупку вакцины от вируса свиного гриппа большим количеством стран. Покупались десятки миллионов доз этой вакцины, на чём производитель заработал, по неофициальным данным, порядка семи миллиардов евро.

Тут же поползли слухи о том, что некоторая часть этих миллиардов досталась ВОЗ, причём не конкретно организации, а её руководителям.

"ЗАВТРА". А что происходит сейчас?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. США в лице Трампа обрушились на ВОЗ по выверенной схеме ликвидации не нужных Америке институтов. Всемирную организацию обвинили в том, что она целиком и полностью прокитайская, что «возовцев», вероятно, сильно удивило, поскольку они уже давно считают, что деньги не имеют национальной принадлежности.

Насколько я понимаю, обвинение ВОЗ в прокитайской позиции связано с фигурой её нынешнего лидера Тедроса Гебреисуса, эфиопа, который является членом Фронта освобождения Тыграй — довольно странной эфиопской организации, которая в 70-е годы возглавила борьбу против режима Менгисту Хайле Мариама и против советского влияния. При этом борьбу с советским режимом они вели с марксистских, точнее, маоистских позиций. А к моменту, когда в Аддис-Абебе они пришли к власти, начались как раз 90-е годы — время разрушения Советского Союза и кризиса социализма во всём мире. В итоге Фронт Тыграй основательно перестроился, и доктрина его стала дикой смесью марксизма, ленинизма, маоизма, либерализма и фашизма… Мне, вообще, кажется, что деятели этого самого Фронта с трудом ориентировались в идеологических контекстах. Главное, они стали правящей партией в стране, и нынешний руководитель ВОЗ, человек относительно молодой — 1965 года рождения, в эту партию вступал явно как в партию власти.

"ЗАВТРА". Тем не менее эту партию до сих пор считают прокитайской?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да, и неслучайно американцы в процессе торговой войны с Китаем заодно и по ВОЗ ударили.

В любом случае, речь идёт о том, что недовольство этой международной организацией началось с 90-х годов. С 2008-го оно стало усиливаться, так как всё более алармистская позиция ВОЗ резко ухудшала дело.

С 2017 года, с приходом во Всемирную организацию здравоохранения Гебреисуса и его программы, где было всё, что угодно: фитнес, борьба с табакокурением и изменением климата, поддержка здоровья женщин (здоровьем мужчин, вероятно, не надо заниматься) — ВОЗ стала восприниматься как структура сугубо политизированная.

Её диктат начал постепенно раздражать, тем более что никакой силы за ВОЗ уже давно не стоит, на мой взгляд. Последнее её реальное достижение было почти полвека назад, а её поведение в текущем эпидемическом кризисе, в общем, не вызвало у меня никаких позитивных эмоций, поскольку сначала «возовцы» кричали, что всё ужасно, а потом — что всё не так ужасно, то есть пандемии ещё нет. А потом, вспомните, они опять начали кричать, что пандемия есть, причём давно, и надо всем самоизолироваться.

В итоге желание ВОЗ угодить всем превратило эту организацию в ветошь, которую ветер кидает из стороны в сторону.

Вряд ли сейчас все будут выходить из ВОЗ, но значение этого учреждения как мирового штаба по борьбе с болезнями, видимо, утрачено.

«ЗАВТРА». Какое-то время ВОЗ будет ещё жить по инерции?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Кризис ВОЗ является частью кризиса ООН, поскольку и ВОЗ, и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО, и ЮНИДО, и МАГАТЭ существуют при ООН.

И никто, кстати, ЮНЕСКО даже не думал обвинять в коррупции, просто в какой-то момент времени на дальнейшее развитие этой организации многим почему-то стало жаль выделять деньги.

МАГАТЭ великолепно работает по недопущению распространения ядерных технологий. Нарушая, кстати, Устав ООН и Договор о нераспространении ядерного оружия, в котором чёрным по белому написано, что необходимо не только запрещать, но и поощрять попытки стран получить доступ к чистой ядерной энергии, если она не используется в военных целях. И в этом плане МАГАТЭ становится инструментом американской внешней политики, направленной на недопущение перехода «ядерного барьера» остальными государствами. И МАГАТЭ будет существовать, но уже не как ооновская, а как сугубо американская структура. Опять же — без всякой критики… В конце концов, никто не готов говорить, что прямо завтра дадим Гаити или Албании ядерное оружие.

Так вот, с этой точки зрения, ВОЗ просто попадает в общую систему кризисов.

"ЗАВТРА". А каков сейчас юридический статус рекомендаций ВОЗ?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Он не очень понятен. Мир превращается в мир-саванну, где международное право толком не работает. Пока ООН была мощной международной организацией, поддерживаемой и США, и СССР, и Великобританией, и Францией, и Китаем, рекомендации ВОЗ, как и рекомендации, например, ЮНЕСКО, имели обязательный характер! Поскольку их нарушение вызвало бы крайне негативную реакцию великих держав.

Сейчас США прекратили с ВОЗ всякие официальные отношения. Европа «самоизолировалась» в политике. Вот и получается, что ВОЗ стала проводником преимущественно китайских интересов, точнее, проводником китайской политики и политики европейских и американских фармацевтических монополий.

"ЗАВТРА". А как вы относитесь к рекомендациям ВОЗ по здоровому образу жизни?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В 2006 году я принимал участие в написании одной работы для Минздрава России, как раз о здоровом образе жизни. Базовым выводом являлся тезис, что не бывает единого здорового образа жизни для всех людей. Один образ жизни может быть здоровым для одной категории людей и не здоровым — для другой, поскольку определяется он единством деятельности и мышления. И в этом плане прописать для всех стандартный образ жизни и назвать его здоровым — принципиально ошибочная позиция.

Никто не отрицает, что курящие люди больше болеют раком, это известный факт. Но, понимаете, дело доходит до анекдотов! Показывают фильм, в котором демонстрируются все виды убийств: стрельба, резня, повешение и так далее. А перед демонстрацией ленты предупреждают, что в фильме есть сцены курения — будьте, мол, осторожны. И этот фарс в нашу жизнь принесли утверждённые рекомендации чиновников ныне действующей системы всемирного здравоохранения.

Здесь ВОЗ оказалась заложником идей XIX — начала ХХ века, что существует некий универсальный здоровый образ жизни, что есть на свете опасные для здоровья факторы, которые одинаковы для всех людей. Но в ХХ веке мы уже начали понимать, что лекарства действуют индивидуально на каждого человека, как и любые другие вещества. А ВОЗ живёт в прошлом.

«ЗАВТРА». Будут ли созданы новые медицинские международные организации?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Я не уверен, что в следующей исторической фазе будет существовать основная международная медицинская организация как таковая. Я думаю, что переформатирование мировой политической системы осуществляется в направлении национализации. Я имею в виду замыкание регионов и наций в собственных границах и довольно жёсткую борьбу за суверенитет. Каждое государственное министерство здравоохранения будет считать себя главнее всех в мире и единственной важной инстанцией у себя, внутри страны.

Возможно, сотрудничество между медицинскими министерствами и будет налажено, но это, скорее, будут двух- или многосторонние договоры.

"ЗАВТРА". Да, многие прежние международные договоры сейчас рушатся. Недавно сообщили, например, что США решили вывести часть своих войск из Германии.

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да, и это выглядит как реакция капиталиста Трампа, который рассуждает примерно так: «Зачем эти войска там находятся — непонятно, денег на них идёт немерено, а деньги нам нужны для другого». Но тут совершенно неожиданно возмутилась Германия, которая заявила, что Америка не имеет права делать этот шаг, поскольку США являются частью НАТО, и для того, чтобы принять такое решение, необходимо было собрать совет НАТО.

Но Трамп, скорее всего, намерен ликвидировать эту организацию и предоставить Европу самой себе. В создавшейся ситуации Германии надо было бы сидеть тихо и молчать, не замечая происходящих событий и продолжая создавать впечатление гармонии. Но Европа изо всех сил пытается напомнить США, Китаю и вообще миру, что она ещё существует, что у неё есть политические, экономические, военные структуры, тот же блок НАТО, с которым надо считаться.

И Германию, может быть, даже и услышали бы, если бы сразу после этого не выступила Польша, которая заявила, что из Германии, конечно, нужно вывести американские войска, но их нужно немедленно ввести в Польшу, иначе на Польшу нападёт Россия.

В итоге получился анекдот. Германия выступила: «Ау, США! Вы забыли о существовании Европы!» И тут же Польша: «Ау, Европа! Вы забыли про существование нашей маленькой несчастной Польши, которой угрожает Россия!»

"ЗАВТРА". Такой анекдот случаен или закономерен в современной политике?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Политика существует не в пустом пространстве, а в рамках сложной конфигурации, называемой международная политическая система, которых за всю историю человечества, считая с эпохи появления письменности, сменилось всего несколько штук.

В каждой системе есть набор договорённостей по основным определениям и понятиям, а также различные институты и механизмы: военные, правовые, экономические, финансовые и так далее. Когда всё это работает, это и есть политическая жизнь.

Если институты и правила исчезают, исчезает и политическая жизнь. Что такое Тёмные века? Это не отсутствие каких-то событий, войн и тому подобного. Напротив, все воюют со всеми. Но поскольку нет никаких правил, никаких представлений о допустимом и недопустимом, политики нет. Есть просто коммунальная склока в большом помещении.

Когда Тёмные века заканчиваются, когда начинают вырабатываться представления об общих правилах, о каких-то механизмах и институтах, тогда и пробуждается политика. Из борьбы всех со всеми рождается некая игра, где есть и конфликт, и симфония интересов. Появляется содержательная строительная деятельность.

А сейчас мы видим кризис политики. Он вызван не тем, что политиков нет, а тем, что разрушилось политическое поле.

"ЗАВТРА". А, может быть, на это поле просто выходят новые игроки? Например, недавно IBM, Амазон и Майкрософт заявили о том, что не будут продавать полиции свои технологии распознавания лиц и голоса.

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Скорее всего, это хитрая двухходовка. IBM и зависимые от неё корпорации все эти технологии распознавания начали создавать ещё в 1960-е годы. Сейчас их можно применять практически в любых условиях. И мы видим, что в США как по волшебству то открываются, то закрываются волнения.