Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Вопреки давлению

Россия обогнала США по экспорту сжиженного газа в Европу и Азию

Текст: Сергей Тихонов

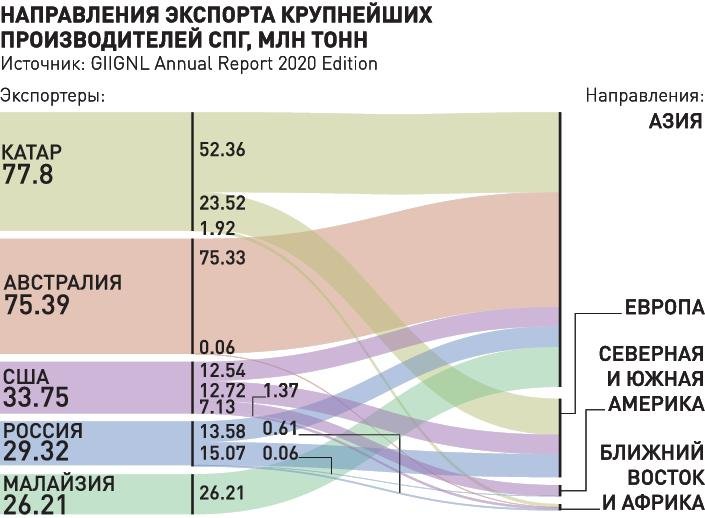

По итогам 2019 года Россия экспортировала сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию больше США, несмотря на активное продвижение американского продукта на обоих рынках президентом США Дональдом Трампом.

Россия и США показали самый большой прирост экспорта, и именно между ними развязалась борьба за новые доли рынка. Из отчета Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL) следует, что Россия в 2019 году поставила в Европу на 1 млн тонн, а в Азию - на 2,3 млн тонн больше СПГ, чем США. По итогам 2018 года сложилась аналогичная ситуация, при том, что с 2017 года экспорт США опережает показатели России. В 2019 году экспорт России вырос на 11 млн тонн за счет запуска двух линий завода "Ямал-СПГ", завода "Криогаз-Высоцк", а также наращивания мощности на 0,1 млн тонн проекта "Схалин-2". Экспорт США увеличился на 13,1 млн тонн в основном за счет запуска новых мощностей по сжижению газа.

По итогам прошлого года Россия как экспортер СПГ вышла на 4-е место, потеснив с него Малайзию. Российский экспорт составил 29,32 млн тонн. Вне конкуренции по-прежнему остаются Катар (77,8 млн тонн) и Австралия (75,4 млн тонн).

Против американского экспорта СПГ в Азию сыграла торговая война Вашингтона и Пекина. Китай за прошлый год закупил всего 0,27 млн тонн сжиженного газа из США. В 2018 году этот показатель составлял 2,18 млн тонн. Китайский рынок СПГ уже несколько лет самый быстрорастущий в мире, в 2018 году он увеличился на 38%, а в 2019 году еще на 14%. Суммарный импорт Китаем сжиженного газа в прошлом году составил 61,7 млн тонн (на Россию пришлось 2,9 млн тонн). Больше Китая закупила СПГ только Япония - 76,9 млн тонн. Россия и на этом направлении обогнала США, отправив на острова 6,3 млн против американских 3,6 млн тонн. Главным образом это связано с участием японских компаний в проекте "Сахалин 2" и его территориальной близостью к Японии.

В Европе ситуация складывалась совсем по-другому. США предприняли массированную информационную и санкционную атаку против российского трубопроводного газа, представляя как альтернативу ему свой СПГ. Они смогли затормозить окончание строительства газопровода "Северный поток-2", но не смогли потеснить российский газ на рынке Европы. В 2019 году Россия увеличила экспорт СПГ в Европу на 10,5 млн тонн в основном за счет поставок с завода "Ямал СПГ". Прирост экспорта СПГ из США в Европу был немногим меньше - более 10 млн тонн.

Польша, демонстративно отказавшаяся от российского трубопроводного газа в пользу американского СПГ, закупила в США лишь 0,67 млн тонн. Основной объем СПГ (1,67 млн тонн) она купила у Катара.

Крупнейшими покупателями российского СПГ в Европе стали Великобритания (6,6 млн тонн) и Италия (4,7 млн).

Из отчета GIIGNL следует, что в 2020 году США увеличат свои мощности по производству сжиженного газа на 17,5 млн тонн, тогда как Россия - только на 0,9 млн тонн за счет запуска четвертой очереди завода "Ямал СПГ". Запуск крупных отечественных проектов "Арктик СПГ-2" мощностью 19,5 млн тонн в год и "Балтийский СПГ" мощностью 10 млн тонн в год ожидается лишь после 2022 года.

Короткие сообщения не переживут 5G

В Китае представили альтернативу SMS

Текст: Иван Черноусов

Три крупнейших сотовых оператора Китая представили новый сервис - 5G Messages. По мнению его авторов, он сможет стать заменой SMS не только в Поднебесной, но и по всему миру. "Российская газета" разобралась, так ли это.

5G Messages работает на сетях пятого поколения. В отличие от SMS там не будет ограничения по символам. Пользователи смогут обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и картинками, и видео - ровно так же работают мессенджеры вроде WhatsApp и Telegram. Предполагается, что новый сервис будет работать не только в смартфонах, но и на компьютере. Новой технологией уже заинтересовались Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE, Lenovo и Meizu. В Huawei готовы запустить тестирование нового сервиса 10 апреля. Планируется, что в коммерческую стадию проект перейдет в июне.

Как отмечает телеком-эксперт Алексей Бойко, 5G Messages не сможет в ближайшее время стать заменой SMS сразу по нескольким причинам. Во-первых, сети 5G в абсолютном большинстве стран еще не обеспечивают значительного охвата населения, и есть страны, как Россия, где сети 5G и вовсе не развернуты в режиме коммерческой доступности. Во-вторых, SMS - услуга стандартизованная: в какой бы стране ни был приобретен телефон любой модели, смартфон это или простая кнопочная "звонилка", он будет поддерживать SMS. Это касается и работы службы SMS в роуминге - если в стране, куда вы приехали, есть сети GSM, то практически наверняка вы сможете принимать и отправлять SMS, как в режиме автоматического роуминга, так и с установленной в аппарат местной SIM-картой. А в-третьих, SMS давно "вросла" в законодательства многих стран: например, считается законным использование таких сообщений в системах электронного удостоверения, авторизации и т.п. "В отношении любых вариантов "замены SMS" такого нет и еще долго не будет", - заключает эксперт.

Но, по мнению Бойко, SMS все же нужна альтернатива, так как этот способ обмена информацией безнадежно устарел. "В мире уже начались отключения сетей GSM. SMS с его ограничениями типа малой длины сообщений и отсутствием поддержки выглядит архаично. Может ли такой альтернативой стать 5G Messages? С годами, да. Успеху альтернативы поспособствовал бы ее вывод на рынок через какой-то международный орган, например, через 3GPP, а не непосредственно из Китая".

Между тем

Более 20 вышек сотовой связи сожгли в Великобритании за пять дней.

Звучит бредово, но жители Альбиона верят, что таким способом остановят коронавирус.

Настоящая охота на вышки развернулась из-за набирающих популярность в соцсетях теорий заговора о том, что оборудование 5G якобы распространяет COVID-19.

Операторы связи попытались умерить пыл вандалов и опубликовали открытое письмо, подчеркнув, что никаких научных данных о связи между 5G и COVID-19 нет. Но остановить "охоту на ведьм" не удается.

Больше всего таких случаев произошло в Ливерпуле и графстве Уэст-Мидлендс.

Кстати, на многих из сгоревших вышек на самом деле не было оборудования 5G, которое на Альбионе начали внедрять только в прошлом году, поэтому под руку вандалов попали сети четвертого и третьего поколений.

Подготовил Игорь Дунаевский

1945. Поражение высшей расы

о причинах триумфа и заката Западной цивилизации

Владимир Тимаков

Свет с Запада?

Мнение о том, что западная (европейская, североатлантическая) цивилизация благодаря своим уникальным достоинствам является локомотивом глобального прогресса, широко распространено как в массовом сознании, так и в научных кругах. Складывается впечатление, что Запад раздобыл некий «Прометеев огонь», с помощью которого значительно опередил остальные народы в сфере технологий и жизненного благоустройства. Приобщение к западному миру служит как бы залогом успешного движения вперёд; напротив, удаление от него, отстаивание «особого пути», сближение с иными обществами — тормозом развития и едва ли не гарантией отсталости. Иллюстрацией такого подхода служит глубоко внедрённая в сознание дихотомия «европейские ценности — азиатчина»[1] .

Подобными мотивами руководствуется сегодня не только значительная часть украинской и грузинской интеллигенции, прилагающая недюжинные усилия, чтобы избавиться от исторической и духовной общности с Россией и «заслужить» своё место в обществе «высшего ранга». Настроения такого типа давно и прочно вошли в менталитет отечественной элиты. Например, уже два столетия хрестоматийным объяснением отставания Руси от Европы считается монгольское иго, словно ордынцы оторвали наших предков от «источника света» и погрузили в «азиатскую тьму».

Типичную формулировку, с которой согласятся не только рьяные «западники», но и нейтрально настроенные сограждане, высказывает Алексей Арбатов, один из идеологов наиболее респектабельной западнической партии «Яблоко»: «Что, безусловно, сказалось самым роковым образом — так это два столетия татаро-монгольского ига. Освободившись от него, Москва унаследовала отсталость, изоляцию от передовой Европы, деспотизм, неэффективный и вороватый аппарат управления…»[2]

Примечательно, что в глазах Арбатова отрыв от «европейского пути» выглядит универсальным объяснением отставания любого общества — не только в России, но, например, на Пиренейском полуострове, как говорит там же Арбатов: «Узкие проливы сделали возможным порабощение Испании, Португалии и балканских народов арабскими и османскими завоевателями, что впоследствии обусловливало их экономическую и политическую отсталость».

Для специалиста, хорошо знакомого с историческими реалиями, аргументы, приводимые в «Уравнении безопасности», должны выглядеть абсурдными. Монголы в XIII веке не отставали от европейцев, что, в частности, обеспечило победоносное вторжение в Европу их сравнительно небольшого авангардного отряда в 1241–1242 годах. Испания и Португалия оказались лидерами Западного мира именно вскоре после мусульманского этапа их истории, а отставание Пиренейского полуострова стало накапливаться гораздо позже, когда он давно уже вышел из–под контроля арабов. Тем не менее выявленные противоречия не складываются в наших умах в единую картину, и многие из соотечественников (даже высокообразованных!) готовы с лёгкостью признать, что именно воздействие неевропейской, азиатской культуры послужило причиной отставания и для русских, и для испанцев.

Тайна прогресса

В своё время очень популярной была (ныне опальная из–за своей «нетолерантности») ссылка на антропологическое превосходство, на высокий интеллект европейцев. Эту точку зрения, попавшую в опалу из–за своей «нетолерантности», продолжает отстаивать антрополог Ричард Линн[3] . Последователи Макса Вебера считают ключом к успеху особую протестантскую этику, нацеленную на бережливость, упорный труд и накопление. Наконец, Джеймс Робинсон и Дарон Аджемоглу, авторы бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные»[4] , утверждают, что на Западе удалось сформировать «инклюзивное общество», основанное на совершенных социальных институтах, где источником богатства является не силовое присвоение чужих благ, а творческая предпринимательская инициатива.

Любая из распространённых версий западного успеха исходит из того, что достойное вознаграждение получило «лучшее общество», которое либо по своим физическим качествам, либо по этическим устоям, либо по социальным принципам стоит на голову выше других. Единственной заметной кляксой на привлекательном образе западной цивилизации остаётся воспоминание о гитлеровском нацизме. Это неприятное явление принято объяснять как трагическую аномалию, как странный вывих поступательной линии европейского развития. Мрачная природа нацизма считается целиком противоречащей гуманным началам западного общества.

Закат, сумерки или вырождение?

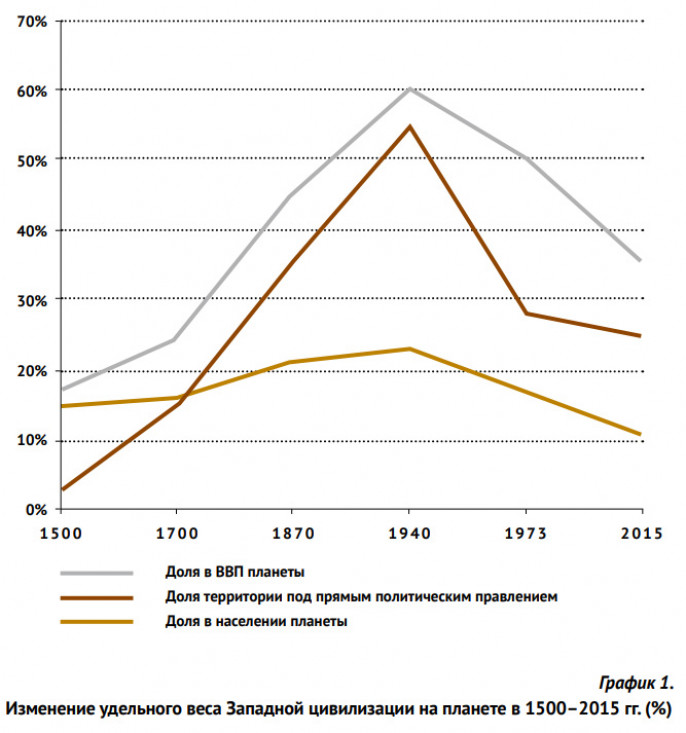

Между тем нетрудно заметить, что зенит западной славы уже миновал. Судя по всем основным признакам, мы являемся свидетелями угасания Запада, неуклонного снижения его роли на планете (см. график 1).

Площадь земной поверхности, находящейся под прямым политическим контролем западной цивилизации, доля этой цивилизации в населении Земли и в глобальном ВВП сокращается столь же стремительно, сколь быстро Запад набирал вес в пору своего взлёта. Алармистские настроения распространяются среди патриотов Североатлантического общества подобно пожару. Нарастающий пессимизм порождает такие бескомпромиссные приговоры, как «Смерть Запада» Патрика Бьюкинена, «Великое вырождение» Ниала Фергюсона или «Европа, ты офигела!» Юлии Латыниной.

Даже самый поверхностный анализ позволяет без колебаний установить, что переломной точкой в траектории западного движения к глобальному доминированию стала середина ХХ века. До этого момента Запад непрерывно наращивал свой вес, затем начал терять позиции.

Что же произошло на планете в середине ХХ века? Почему прежние факторы, некогда обеспечившие блистательный подъём Запада, перестали быть эффективными? Разве западное общество утратило свои достоинства, до сих пор приносившие успех? Снизился IQ европеоидов? Была отвергнута протестантская этика? Поддалось эрозии «инклюзивное общество»?[5] Очевидно, что это не так. Вряд ли эти позиции изменились столь значительно, чтобы объяснить подлинно тектонический сдвиг, начавшийся во второй трети двадцатого столетия и продолжающийся до сих пор.

Скелет в шкафу

До сих пор все попытки найти источник «волшебной силы» Запада не имели достаточно прочной доказательной базы. Факторы успеха, о которых говорят социологи — этика, меркантилизм, свобода, демократия, право, — довольно расплывчаты и не поддаются точному измерению. Ещё сложнее исследовать взаимосвязь такого явления с материально-техническим прогрессом. В самом деле, оттого ли страны Западной Европы богаты, что у них процветает демократия? Или они смогли позволить себе такую роскошь, как демократия, потому что стали богаты? Эти вопросы вряд ли найдут скорое разрешение.

Однако, на мой взгляд, изучение экономики прошлого даёт нам возможность обнаружить иные движущие силы мировой истории, гораздо более осязаемые и подтверждаемые цифрами. Осмелюсь предложить свою формулу западного взлёта и падения, которая, возможно, шокирует поклонников этого, до сих пор чрезвычайно успешного общества:

Главным двигателем опережающего развития Запада выступал европейский нацизм, породивший особо прибыльную практику колониальной экспансии. Сокрушительное поражение нацистской идеологии в 1945 году явилось переломной точкой мировой истории, после чего западная экспансия захлебнулась, а неевропейские народы получили возможность преодолевать отставание и сокращать разрыв. Решающую роль в этом повороте сыграла Россия и её «особый», отличный от западного тип цивилизации.

Исследования, достаточно убедительно доказывающие, что страны Азии ещё буквально два-три столетия назад не уступали Европе по развитию технологий и уровню жизни, уже не являются сенсацией. Для вящей убедительности я не намерен ссылаться в этой статье на данные критиков западного общества, а буду апеллировать исключительно к цифрам, собранным безупречным либералом и евроцентристом, выпускником Кембриджа, профессором Гронингена Энгасом Мэддисоном. Его фундаментальный труд «Контуры мировой экономики в 1–2030 гг.»[6] был переиздан в России в 2015 году Институтом Гайдара. Нетрудно догадаться, что с точки зрения предвзятости к ценностям западной цивилизации такая работа, как жена Цезаря, находится вне подозрений.

Правда, ни Мэддисон, ни Институт Гайдара не обратили внимания на те закономерности, которые бросились в глаза автору данной статьи. Возможно, им помешал иной тип идеологической предвзятости, о которой мы уже писали, — очарование достоинствами западной цивилизации. И всё же массив данных, который накоплен в «Контурах…», весьма красноречиво обличает ту порочную сторону западного общества, о которой не слишком принято говорить.

Точка расхождения

Всего пятьсот лет назад, на старте Эпохи Великих Открытий, которую вернее назвать Эпохой великой экспансии Запада, экономическая картина мира в корне отличалась от той, к которой мы привыкли и которая ещё недавно казалась нам незыблемой в веках. Двумя величайшими производителями планеты выступали Китай и Индия — на каждую из этих цивилизаций приходилось около четверти глобального продукта. Европа на этом фоне выглядела довольно скромно, её средневековый ВВП в три раза уступал индийскому. Те европейские страны, которые принято считать флагманами благополучия — Англия и Голландия, — тоже не блистали роскошью; в 1500 году душевой ВВП англичан и голландцев примерно соответствовал среднеевропейскому, заметно уступая уровню доходов в Италии или Бельгии.

Для анализа стартовой ситуации важно отметить два ключевых факта.

Первое: уровни душевого производства, а значит, и уровни развития Индии и Великобритании накануне их исторического контакта были сопоставимыми. Мэддисон оценивает превосходство британцев над индусами в 30% (714 и 550 долларов ГириХамиса 1990 года на душу населения), что сравнимо с погрешностью метода — оценить экономику пятивековой давности с точностью до процентов весьма непросто! Во всяком случае, разрыв между Индией и Англией был меньше статистического разброса среди собственно европейских стран (например, Италия по душевым доходам превосходила Норвегию почти вдвое). Кроме того, здесь приводятся только общие цифры по Индии — гигантскому субконтиненту с выраженным региональным своеобразием. Вполне логично допустить, что внутри индийской цивилизации существовали отдельные провинции, превосходящие туманный Альбион по уровню жизни.

Второе: вплоть до контакта с Западом страны Азии достаточно динамично развивались. За предыдущие пять веков душевые доходы в Индии, Индокитае и Индонезии выросли почти на треть, что соответствовало среднемировым темпам развития, а Китай и вовсе двигался вперёд опережающими темпами[7] . Эти данные как минимум разрушают наше представление об исторической Азии как о некоем пространстве застоя, косности и отсталости.

Что же произошло после проникновения европейцев в бассейн Индийского океана (и далее — везде)? Уже в семнадцатом веке самые активные колониальные державы поднимаются значительно, в два-три раза выше среднемирового и среднеевропейского уровня, и к 1700 году по душевому ВВП занимают первое (Нидерланды) и второе (Великобритания) место на планете. Важно, что этот рывок произошёл раньше, чем промышленная революция!

В девятнадцатом веке Лев Толстой с полным на то основанием вкладывает в уста князя Андрея мысль о том, что «англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства…». И это беллетристическое наблюдение подтверждается данными Мэддисона: в 1870 году, в период написания русским графом своего гениального романа, душевой продукт в Соединённом Королевстве достиг 3190 долларов Гири-Хамиса — почти вчетверо выше среднемирового и вдвое выше среднеевропейского! Мир приблизится к такому качеству жизни лишь столетие спустя, в эру электричества, ЭВМ, телефонной связи и антибиотиков. Англичане получили необходимый уровень благ без всех этих новшеств, ещё во времена пара, бухгалтерских костяшек и конных экипажей.

Странное отставание

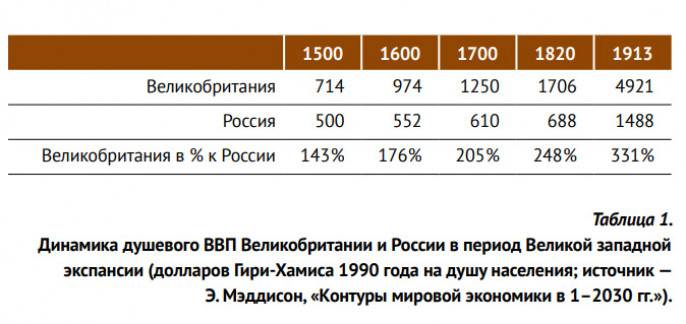

Мы можем проследить, как последовательно и неуклонно Англия опережала нашу страну, Россию, которая оказалась в стороне от «столбового», европейского пути развития (см. таблицу 1).

Судя по приведённым цифрам, на всём протяжении новой истории это соревнование выглядит для России безнадёжным: в гонке за лидером нам не помогают ни петровские новшества, ни реформы царя-Освободителя! В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях отставание нарастает даже быстрее, чем в семнадцатом, когда, по расхожей исторической версии, Русь замкнулась в своей «славянофильской изоляции».

Элементарная научная добросовестность не позволяет использовать приведённую выше таблицу 1 для каких–либо выводов, поскольку мы имеем дело с совершенно неадекватным сравнением. Ведь здесь представлены, с одной стороны, — вся Российская империя, от столиц до самых удалённых национальных окраин; с другой — только небольшая, привилегированная часть Британской империи, занимающая около одного процента её территории.

Если же взять душевой ВВП по Британской империи в целом, то обнаружится, что в 1913 году на одного подданного британской короны приходилось примерно 1200–1250 условных долларов годового продукта, то есть при адекватном сравнении становится ясно, что уровень жизни под скипетром Виндзоров был на одну пятую ниже, чем под скипетром Романовых.

Принципиальное значение имеет тот факт, что в середине второго тысячелетия страны, составившие впоследствии Британскую империю, обеспечивали производительность чуть выше или приблизительно среднемирового уровня, а после английского господства эта совокупность наций опустилась ниже среднего. Россия, напротив, на излёте Средневековья отставала от среднемирового уровня, а к началу ХХ века подтянулась к нему (см. график 2). Так какое же общество оказалось более эффективным?

Роковая встреча

Романтическое пред ставление о западной цивилизации, которая якобы выступала в роли Прометея для всего окружающего человечества или, согласно известному произведению Киплинга, несла «бремя белого человека», выводя остальные народы «к свету из… египетской тьмы», разрушается в соприкосновении с экономической статистикой.

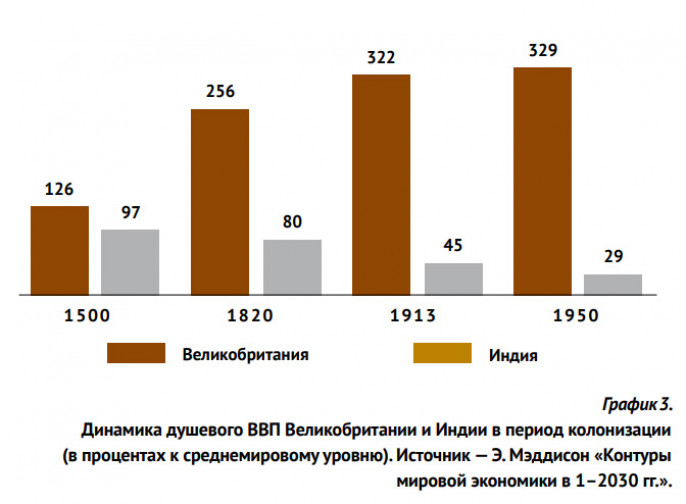

Индия после контакта с европейскими «прогрессорами» надолго остановилась в развитии. Подушевой доход жителя Индостана в 1870 году был ниже, чем в 1500 году, на заре колониальной эры. Энгас Мэддисон признаёт, что одним из следствий британского управления в Индии стало «разрушение самой развитой промышленности… среди всех стран мира, которым суждено было стать колониями»[8] . Получается, что промышленная революция на одном полюсе Британской империи обернулась промышленной деградацией на другом.

Ещё более катастрофическими итогами обернулась встреча с европейцами для Китая. В промежутке между 1700 и 1820 годами экономика империи Цинь была одной из самых динамично растущих в мире. ВВП Поднебесной увеличился за это время почти в три раза, с 82,8 до 228,6 миллиарда условных долларов. Для сравнения: за это же время суммарный ВВП Западной Европы увеличился всего лишь вдвое, с 81,2 до 159,8 миллиарда. Эти цифры, рассчитанные классиком либеральной экономической школы и заведомо лишённые всякого «евроскептицизма», стоит напоминать всем, кто привык считать китайское общество «сонным болотом, отгородившимся от мира Стеной».

Катастрофа разразилась после Опиумных войн, одного из самых преступных деяний в истории человечества. По существу, агрессия против богатейшей экономики мира была развязана международным наркокартелем, в который входили представители западной, прежде всего британской и французской, элиты. В результате понесённого поражения, кабальных условий мира и вызванных этим цивилизационным надломом социальных конфликтов население Китая сократилось на несколько десятков миллионов человек (!), а уровень жизни в ХХ веке упал до исторического минимума, небывалого в этой стране с начала нашей эры.

Ни одна западная нация, потерпев поражение во внутриевропейском конфликте, не несла таких тяжких убытков. Да и трудно представить, чтобы внутри Европы вспыхнула война с целью разрешить победителям свободно продавать наркотики побеждённым. Здесь налицо явно выраженный расовый подход: то, что считалось неприличным в отношении европейцев, бессовестно применялось к народам иных континентов.

Нацистский Рейх задолго до Гитлера

Бросается в глаза чудовищное экономическое неравенство, царившее внутри колониальных империй. Это неравенство не досталось в наследство от тяжёлого прошлого, оно не было историческим грузом «отсталых туземных обществ». Нет, это был продукт созданных колонизаторами экономических систем.

Как упоминалось выше, на старте Эры Великих Завоеваний уровень жизни англичан и индусов различался незначительно, в пределах погрешности метода исторических оценок ВВП. В момент обретения Индией независимости, к середине ХХ века, эту разницу уже можно было измерить гораздо точнее, и она обрела грандиозные масштабы, став одиннадцатикратной (6939 условных долларов на одного англичанина и 619 условных долларов на одного индуса в 1950 году). Такое неравенство, постоянно увеличивавшееся на протяжении четырёх веков колониальной эры, нельзя объяснить ничем иным, кроме как варварской этнической дискриминацией неевропейских народов внутри Британской империи. (Нарастающее расхождение между метрополией и колонией см. на графике 3.) Чем такое положение дел отличается от положения «высших» и «низших» народов в гитлеровском рейхе?

Ещё более вопиющим было неравенство внутри Голландской империи. Данные о доходах различных национальных групп под властью Амстердама свидетельствуют о неприкрытой этнической дискриминации. Доходы европейцев превышали доходы коренных жителей Зондских островов в 1700 году в 25 раз, а в 1929 году — в 52 раза! Это типичное положение «херренменшей» и «унтерменшей» в мироустройстве Гитлера. Кстати, термин «апартеид» возник именно в голландском колониальном законодательстве.

Нидерланды считаются страной-пионером на пути к свободе и правам человека. Как мы знаем, дорогу к демократической системе управления в Европе открыла Нидерландская революция 1566–1609 годов. Однако свобода предназначалась не для всех. Отстаивая гражданские права для «расы господ», строители Голландской империи умножали несвободу на других континентах. Как констатирует Мэддисон, «когда голландцы делали первые шаги в Азии, рабский труд использовался в регионе в ограниченных масштабах. Рабство в голландских колониях было легализовано специальным указом и просуществовало до 1860 года». То есть свободолюбивые голландские демократы многократно расширили рабовладение в Индонезии, сделав труд невольников основой плантационного хозяйства при выращивании мускатного ореха, перца и других пряностей, на монопольной торговле которыми зиждилось процветание Нидерландов. Вдобавок голландский бизнес был одним из ключевых операторов африканской работорговли.

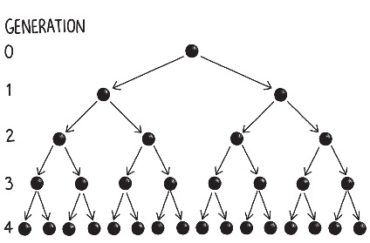

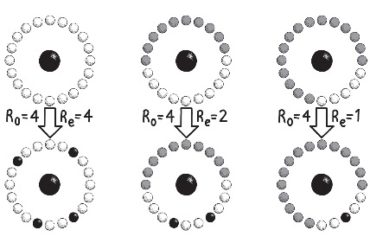

Напрашивается необычная аналогия. Самыми сложными и упорядоченными системами в природе, как известно, являются живые организмы. Но, снижая уровень энтропии внутри себя, биологическая система с удвоенной силой производит хаос вокруг, перерабатывая и разрушая ресурсы окружающей среды. Подобным образом вели себя «самые прогрессивные» европейские общества. Стремительно наращивая собственный экономический потенциал, они тормозили развитие обширных колоний. Двигаясь по пути к свободе и человеческому достоинству для избранных народов, они умножали несвободу на колониальной периферии. Прежде чем восхищаться успехами Англии и Нидерландов — стран, которые в Новое время стали настоящими локомотивами прогресса, — следует заметить, что счастье немногих было основано на несчастье многих. «Топливными баками для взлёта» сравнительно небольших европейских стран стали гораздо более крупные экономики, порабощённые ими. Так, до эпохи колонизации суммарный ВВП Индии превосходил ВВП Великобритании в 22 раза, а ВВП Индонезии был примерно настолько же больше ВВП Нидерландов. Огромные ресурсы богатейших стран Азии были использованы колонизаторами подобно ракетным ступеням, выводящим экономику Лондона и Амстердама на орбиту планетарного первенства.

Россия — не Европа

Сколько бы ни твердили отечественные западники, что наша страна принадлежит Европе, Российская империя строилась на совершенно иных принципах, не похожих на европейские. Государствообразующий народ — русские, великороссы, — никогда не занимали в России выраженного привилегированного положения[9] .

Можно предположить, что в европейских империях столь жёсткое национальное унижение возникало в удалённых землях и только в отношении малознакомых в культурном отношении этносов, а к Российской империи этот принцип неприменим, поскольку тут все народы живут по соседству с русскими и в силу тесного общения обрели культурную близость с «метрополией». Но нет, принцип дискриминации «низших народов» строители империй западного типа соблюдали и у себя под боком, о чём красноречиво свидетельствуют примеры Ирландии и Финляндии.

Так, уровень жизни в Ирландии спустя несколько веков после её присоединения к Англии оказался кратно ниже английского. Например, если численность населения Ирландии в конце семнадцатого века была примерно втрое ниже численности англичан[10], то стоимость основных фондов на острове накануне «Славной революции» оценивалась почти в двадцать раз ниже английской (20 и 370 млн фунтов стерлингов)[11]. То есть средний ирландец был в шесть-семь раз беднее англичанина, хотя для этого на двух соседних островах с тесно связанной судьбой не имелось никаких географических, климатических и культурных предпосылок — только этническая дискриминация! В результате такой политики соотношение населения Ирландии и Англии к середине ХХ века достигло 1:15, то есть доля ирландцев на Британских островах снизилась впятеро, что указывает на очевидные признаки геноцида.

В отличие от этого народы, попавшие в орбиту Российской империи, умножались примерно так же, как русские; имели сопоставимый с русскими душевой доход, а порой и пользовались преимуществами. Например, Финляндия, оказавшись под властью династии Романовых, почти не отличалась от остальной части империи по уровню доходов (781 и 688 условных долларов в 1820 году), но к 1913 году этот разрыв увеличился в пользу финнов (2111 и 1488 условных долларов). Примечательно, что в границах западноевропейской Шведской империи Финляндия занимала приниженное, периферийное положение, и её ВВП рос медленнее, чем ВВП Швеции (с 1500 по 1820 год финская экономика увеличилась в 6,7 раза, а шведская — в 8,1 раза). Под русским управлением Финляндия стала навёрстывать упущенное и догонять свою бывшую метрополию (с 1820 по 1913 год финский ВВП вырос ровно в 7 раз, а шведский — всего лишь в 5,6 раза). Эта экономическая статистика служит важным дополнением к тому факту, что только в пределах Российской империи финский народ получил национальное самоуправление и право официального применения родного языка.

Правило или исключение?

Нам, знающим европейскую историю гораздо лучше, чем мировую, строительство империй ради эксплуатации побеждённых народов, завоёванных окраин (провинций в римской терминологии) кажется обычной практикой прошлого. Однако на деле за пределами западной цивилизации описанное выше региональное и этническое расслоение внутри одной государственной системы было редкостью. Обычным явлением была замена элит — аристократия победителей приходила на место аристократии побеждённых (иногда частично инкорпорируя в свои ряды прежних правителей); весьма частым — вытеснение одного народа другим (нередко сопровождавшееся активной метисацией). Но такое положение, при котором присоединённые этнические группы эксплуатировались в интересах государствообразующего этноса, когда провинции нищали ради благополучия метрополии, когда национальная иерархия начинала напоминать биологическую пищевую пирамиду, где «низшие» народы рассматривались чуть ли не как иные биологические виды, обеспечивающие потребление «высших», — это почти исключительно европейское ноу-хау.

Не только в России, но и во многих других цивилизациях Евразии ведущие этносы не пользовались материальными преимуществами или по крайней мере эти преимущества были выражены гораздо слабее, чем в европейских колониальных империях. В случае Византии можно говорить о привилегированном многонациональном городе — Константинополе, но не о привилегированном ромейском этносе (уровень жизни в Фессалониках или Кесарии был не выше, чем в Леванте или долине Нила). Исследователь Османской империи Фернан Бродель подчёркивал, что население Анатолии, где обитали этнические турки, имело доходы ниже, чем инонациональное население Балкан или Египта. Небывалое единство Китая, спаявшего общим национальным самосознанием чуть ли не пятую часть населения планеты, было бы невозможно без относительной однородности и равноправия его провинций. После завоевания Китая маньчжурами ведущие посты в империи Цинь заняла маньчжурская аристократия, но их единоплеменники-простолюдины не получили никакого материального выигрыша перед побеждёнными ханьцами — Маньчжурия осталась бедной северной провинцией богатейшей державы. А ведь если бы Маньчжурия так же активно потребляла ресурсы Китая, как Англия — ресурсы Индии, а Голландия — ресурсы Индонезии, её душевой ВВП в XIX веке вполне мог превзойти голландский или британский. Не стала богатейшим краем Арабского халифата прародина последователей Магомета — Аравия, как не превратился в полюс благополучия Золотой Орды её центральный регион — Нижнее Поволжье. Такие примеры можно умножать, но уже вполне ясно, что упомянутое выше десятикратное и более чем десятикратное имущественное расслоение между национальными группами — это не «общечеловеческое явление», а специфическая черта западноевропейских колониальных империй[12].

Эволюция в пользу нацизма

На протяжении всей Эпохи Великих Завоеваний, Эпохи глобальной западной экспансии колониальный империализм непрерывно эволюционировал в сторону всё более нацистских форм, доказывающих свою большую экономическую эффективность. До сих пор в объяснении исторической победы Англии и Голландии над своими иберийскими конкурентами — Испанией и Португалией — перечисляются такие причины, как развитие свободного рынка, капитализм и парламентаризм, но при этом игнорируется фундаментальный факт, стоящий всех остальных: для иберийских колониальных империй был характерен совершенно иной, гораздо более низкий в сравнении с североатлантическими градус этнической дискриминации.

Испания и Португалия совсем не так откровенно использовали свои латиноамериканские владения в качестве «ракетоносителя» для выхода метрополии на высшую «орбиту», как это делали Голландия и Англия. Переселенцы с Пиренейского полуострова активно смешивались с коренным населением Америки, предоставляя метисам хотя бы формальные права, чего совершенно не наблюдалось в британских и голландских колониях, где потомки смешанных браков (гораздо менее частых) оставались в числе отверженных. Это различие в расовой этике бросилось в глаза знаменитому естествоиспытателю Чарльзу Дарвину, который при посещении Южной Америки был удивлён, что его проводники первыми приветствовали встречную негритянку, снимая шляпы: «Видано ли дело в Европе, чтобы высшие или низшие классы оказывали подобную вежливость бедному, жалкому члену отверженной расы?» Здесь примечательно упоминание о низших классах Европы, прежде всего, знакомой Дарвину Англии, поскольку его родное британское общество сегрегировало своих членов не только по социальной, а прежде всего, по национальной шкале — самый бедный британец чувствовал себя выше самого состоятельного туземца. Такое ощущение подкреплялось соответствующей экономической политикой: прямые или косвенные дивиденды от ограбления колоний получала вся метрополия, включая последнего паупера.

Как свидетельствуют данные экономической истории, латиноамериканские колонии развивались вместе со своими иберийскими метрополиями (например, с 1500 по 1820 год душевой ВВП Испании вырос с 661 до 1008, Мексики — с 425 до 759 условных долларов). Это означает, что разрыв между этническим ядром и провинциями Испанской империи не увеличивался, система прогрессировала как единое целое, хотя и сохраняла определённое неравенство. Такая политика резко контрастировала с практикой североатлантических империй, где метрополии, как положено в типичном нацистском рейхе, стремительно шли вперёд, а колонии прозябали. В итоге территория планеты, оказавшаяся под властью испанской короны, была в выигрышном положении по сравнению с владениями Англии. В начале ХIХ века средний доход подданного Испанской империи можно оценить в 750–800 долларов Гири-Хамиса, а средний доход на части планеты, контролируемой Лондоном, не превышал 650 долларов на человека. Однако эти общие цифры отступали на задний план при сравнении уровня жизни метрополий: британец к тому времени жил почти вдвое лучше испанца, а ВВП отдельно взятого острова Великобритания рос чуть ли не втрое быстрее, чем ВВП отдельно взятого Пиренейского полуострова. Более эффективная по общечеловеческим меркам испанская колониальная система с точки зрения интересов правящей нации выглядела проигрышной и неуклюжей.

Североатлантические империи, сконцентрировавшие за счёт нацистской политики огромные ресурсы в своих метрополиях, обеспечили себе как преимущества при военном столкновении с конкурентами, так и взрывной технологический рост. Согласно ёмкому выражению британского экономиста Эрика Хобсбаума, стартовый капитал для промышленной революции Англия приобрела в Индии. Испания, в отличие от своей более удачливой соперницы, соответствующий стартовый капитал не накопила, размазав дивиденды от эксплуатации колоний «тонким слоем по всему бутерброду» империи.

С учётом вышесказанного появление гитлеровского рейха выглядит не досадной аномалией, а закономерным итогом западноевропейской эволюции. Выигрывают те нации, которые активнее завоёвывают и порабощают другие. Выигрывают те, кто беспощаднее превращает побеждённых в «низшую расу», в биологический материл для своего процветания — такой вывод должен был сделать вдумчивый исследователь Эпохи великой экспансии. Аджемоглу и Робинсон ещё не сформулировали свой сакраментальный вопрос: «Почему одни нации лузеры, а другие нет?», а завсегдатаи мюнхенских пивных уже знали ответ. К сожалению, ответ более точный, нежели тот, что предлагают маститые современные социологи.

На то, что итоги европейской конкуренции стимулировали рост нацистских настроений, также обратил внимание известный эрудит и мыслитель Анатолий Вассерман.

В частности, он заметил, что победу в Первой мировой войне одержали Англия и Франция — страны, практиковавшие куда более откровенную нацистскую колониальную политику, чем Германия и Австро-Венгрия. Неудивительно, что значительная часть германских граждан решила использовать чужой опыт и даже превзойти его, чтобы взять реванш и завоевать своё «место под солнцем».

Последняя конкиста

Вторая мировая война начиналась как типичная схватка западноевропейских хищников за передел колониальной сферы обогащения; своеобразная игра в «царя горы» на мировой «пищевой пирамиде» в глобальной этнической иерархии. Немцы пытались перехватить лидирующую позицию в этой системе у близкородственных, а потому не так уж сильно рискующих англосаксов. Решался вопрос первенства, а не вопрос жизни и смерти, поэтому война на первых порах не приобрела апокалиптического напряжения.

Поход Гитлера на Восток изначально не рассматривался как решающая кампания, способная стать центральным событием войны. Судя не только по откровениям германских стратегов, но и по оценкам европейских дипломатов из разных стран, план «Барбаросса» рисовался как типичная колониальная экспедиция, призванная уравнять шансы в междоусобной борьбе «высших народов». У наших соперников есть рабы и сырьё в Индии и Африке, а мы получим рабов и сырьё в России — примерно такая логика толкала рейх к нападению на СССР. Только по мере того как рушились все предварительные планы и оценки западных стратегов, становилось ясно, что сражение на Восточном фронте вышло далеко за рамки банальной конкисты. Здесь столкнулись два полярных мировоззрения, две противоположные тенденции мировой истории.

Общество-альтернатива

Сравнивая российскую цивилизацию с западноевропейской, я не имею намерений безапелляционно настаивать на её моральном превосходстве, как это делают апологеты западничества в отношении своего социального идеала. В силу единства человеческой природы любое этнокультурное сообщество насыщено сопоставимыми проявлениями добра и зла, из которых невозможно сложить систему, совершенную во всех отношениях. Нет ничего удивительного в том, что у России есть свои пороки и язвы, свои печальные практики унижения человеческого достоинства, в которых наше Отечество преуспело больше своих соседей. Но в чём никак невозможно упрекнуть Россию в сравнении с Европой — так это в этнической дискриминации присоединённых народов, в каких–либо формах нацизма или расизма.

Примеров тому можно приводить множество: и правовые привилегии целого ряда национальных окраин; и сходство базовых демографических показателей у разных народов империи; и мультиэтничный состав российского дворянства, без какого–либо доминирования коренных великороссов[13].

Развиваясь по траектории, коренным образом отличающейся от европейской, Россия в ХХ веке создала общество, прямо противоположное западной колониальной империи. Советский Союз выглядел как глобальная альтернатива, как анти-Запад, как цивилизация совершенно иного типа. Его национальная политика предполагала не центростремительное, а центробежное движение средств: братскую помощь национальным окраинам, подтягивание их до уровня центра.

Поражение «высшей расы» — конец эпохи великой экспансии

Принципы, на которых зиждилось советское общество, противоречили всему европейскому опыту, и потому эффективность такого общества оценивалась крайне низко. Никто из серьёзных аналитиков не предполагал, что Советский Союз сможет оказать сколько–нибудь длительное сопротивление победоносной военной машине германского рейха. Поэтому результаты военных действий на советско-германском фронте стали настоящим культурным шоком для западной цивилизации.

Впервые в истории «низшая цивилизация» смогла не только отразить нападение, но полностью сокрушить «высшую». Прежде западные завоеватели без особого труда преодолевали сопротивление многократно превосходящих по численности армий «низших народов»; сравнительно небольшие страны Европы со скромным ВВП молниеносно становились хозяевами экономических гигантов (подобно тому, как даже маленький хищник превращает в жертву крупных животных нижнего этажа «пищевой пирамиды»: росомаха поражает оленя или леопард — антилопу). На полях России убеждение в имманентном превосходстве Запада было повержено в прах.

Во-вторых, после колоссальных потерь армии вторжения оказалась развенчана проверенная веками идея о рентабельности колониальных войн. Любимый Гитлером афоризм Катона-старшего «война сама себя кормит» пришлось сдать в исторический утиль. Если колониальные кампании европейцев в Индии, Китае, Америке и Африке всякий раз с лихвой окупались, то сопротивление, которое оказала агрессорам российская цивилизация, сделало масштаб жертв совершенно неприемлемым с экономической точки зрения. Позже, ободрённые примером России, такое же тотальное, неодолимое сопротивление западным колонизаторам продемонстрировали Индонезия, Бирма, Алжир, Вьетнам…

В отличие от этнически иерархичных европейских империй, в российской цивилизации сложилось гораздо более цельное, равноправное общество, и Зоя Космодемьянская, поднимаясь на эшафот, могла без всякого преувеличения крикнуть гитлеровским палачам: «Нас двести миллионов, всех не перевешаете!», включая в ёмкое понятие «мы» абсолютно все народы Советского Союза. Та необычайная степень интеграции всех народов СССР в технологически развивающееся общество вызывала удивление у людей, привыкших к европейским представлениям об этнической иерархии. Например, Густав Хильгер, советник германского посольства в СССР в предвоенные годы, так описывал итоги своей поездки по стройкам сталинских пятилеток: «Я привёз с собой домой целый ряд замечательных впечатлений: первое — это грандиозный масштаб предприятий индустрии… неописуемые требования… и, наконец, быстрота, с которой даже выходцы из примитивных племён обучались обращению с самыми современными техническими устройствами»[14]. Кстати, германская элита не поверила докладам Хильгера о том, как стремительно переоснащается «низшее общество» и как обучаются «примитивные племена» — это просто не укладывалось в европейскую систему представлений о незападных народах.

Если на протяжении всего Нового времени конкурентными преимуществами пользовались те нации, что концентрировали средства окраин в имперском ядре, то во Второй мировой большую жизнеспособность продемонстрировала прямо противоположная система. Благодаря тому, что Советский Союз развил экономический потенциал окраин, сумел перенести на Восток свои промышленные мощности, его не смог вывести из строя даже удар противника по столицам.

Второе рождение «третьего мира»

После Второй мировой войны мир уже не мог мыслить себя как прежде. Подлинный катарсис переживало западное общество. Те методы насилия, которые прежде практиковались на далёких континентах и в воображении европейского обывателя носили полулегендарный характер, теперь были применены в отношении антропологически и культурно близких людей (славян, евреев и т.д.) и продемонстрированы прямо в Европе. Ужас содеянного произвёл особое впечатление благодаря развившимся средствам массовой информации.

С другой стороны, разгром нацизма стал обретением надежды для всех незападных народов. Если прежде колониальный порядок с господством «высших людей» казался незыблемым, то советские победители наглядно продемонстрировали успешность альтернативного общества, осуждающего этническую иерархию. Вербальным символом произошедшей революции в сознании служит знаменитая фраза конголезского лидера Патриса Лумумбы в адрес бельгийских колонизаторов: «Мы больше не ваши обезьяны!»

После победы 1945 года впервые за несколько предшествующих веков военная мощь незападной цивилизации стала сопоставима с западной. Это впервые дало национальным элитам колонизируемых стран возможность политического манёвра. Если раньше их выбор сводился к выбору одного из западных хозяев, то теперь любое национальноосвободительное движение в любой точке планеты могло рассчитывать на поддержку Москвы, предлагающей равноправное (по меньшей мере исключающее экономическую эксплуатацию) сотрудничество.

Произошедший переворот в ментальности и в расстановке геополитических сил стал причиной стремительного (мгновенного по историческим меркам) краха колониальной системы. Наряду с гитлеровским рейхом проигравшими оказались все колониальные «рейхи», растерявшие свои владения. Англия, Франция, Голландия, Бельгия, хотя и принадлежали к антигитлеровской коалиции, были вынуждены расстаться со своими колониями. Нередко это расставание сопровождалось кровавыми арьергардными боями: в Индокитае, Индонезии, Бирме и т.д.[15]. Нет никаких сомнений в том, что если бы Вторая мировая война не изменила коренным образом мировую ситуацию, европейские державы сумели бы преодолеть сопротивление восставшей периферии и сохранить привычную систему «высших народов» и «унтерменшей».

Необратимый поворот

Экономические отношения в наше время всё ещё далеки от идеального равноправия. Тот потенциал, который приобрела западная цивилизация в Эпоху великой экспансии, даёт ей конкурентные преимущества и без применения прямого насилия. Тем не менее всего за столетие мир изменился необратимо. Потеряв колониальный «допинг», Запад перестал расти опережающими темпами. Ниал Фергюсон может сколько угодно долго искать причины замедления темпов роста западных стран в кризисе приватности, гражданской активности и правосознания европейцев[16], но гораздо более очевидным ударом по возможностям Запада выглядит утрата дешёвых колониальных ресурсов.

Напротив, люди незападных цивилизаций, преодолев ограничения времён апартеида, приобретают современное образование, осваивают передовые технологии, стремятся обратить ресурсы своих стран на службу собственным национальным интересам. Частичным возмещением убытков, нанесённых за века колониального господства, стала национализация ключевых отраслей, контролируемых иностранцами. В результате так называемый «третий мир» — ходульное название, за которым скрывалось огромное разнообразие государственных и культурных традиций, — теряет указующий на «третьесортность» эпитет и становится просто Миром, собственно Миром, в который Запад должен войти не как «посланец свыше», а как один из многих, равно достойных игроков. Стремительно восстанавливают свои позиции, утраченные в колониальную эру, Китай и Индия, на наших глазах превращаясь в сверхдержавы современности.

Триггером этих перемен стала, безусловно, Вторая мировая война. В том, что на смену колониальному гетто, «пищевой пирамиде» с «биоматериалом» внизу приходит многополярный мир, где у каждой этнической группы есть право на достоинство, — заслуга наших дедов и прадедов. Россия оказалась тем камнем преткновения, о который споткнулось триумфальное шествие Запада к глобальному доминированию. Россия оказалась и той колыбелью, в которой выросла новая антропология, представление о человечестве как о братстве народов. Под Сталинградом изменились не только судьбы России и Германии, изменилась не только история ХХ века.

Под Сталинградом преломился многовековой тренд, завершилась Эпоха великой западной экспансии. Никакие локальные контрудары, вроде победы в холодной войне с Россией, не способны возродить этот тренд снова. Судя по динамике развития регионов планеты, по тающей доле североатлантических государств и бурному росту бывших колоний, никаких шансов на возвращение глобального доминирования у Запада нет.

Примечания

1. При этом понятие «Азия» нередко распространяют почти на все ведущие неевропейские, совершенно далёкие друг от друга цивилизации: Исламский мир, Россию, Китай, Индию. Их индивидуальные особенности меркнут перед тем, что они — «не Европа», и этого факта вполне достаточно, чтобы ощущать их несоответствие «правильному устройству общества».

2. А.Г. Арбатов, «Уравнение безопасности», М., 2010, стр. 77–78.

3. Ричард Линн. «Расы, народы, интеллект», М., 2006.

4. В англоязычном подлиннике вместо «бедные» употребляется слово «лузеры», то есть «неумёхи, проигравшие, растяпы».

5. Последнее пытается детально доказать Ниал Фергюсон в своей книге «Великое вырождение».

6. Конечно, нельзя абсолютизировать совершенство методик, с помощью которых оценивается ВВП тех или иных стран пятисотлетней или трёхсотлетней давности. Настаивать на абсолютной точности цифр, приводимых Мэддисоном (а им обобщены работы очень широкого круга учёных), мы не можем, но основные тренды достаточно очевидны. Дополнительную весомость данным «Контуров…» придаёт то, что очерченная в них региональная динамика мировой экономики в целом совпадает с расчётами представителей совершенно иного идейного лагеря, бельгийца Бэрока и британца Хобсбаума.

7. Обратим внимание: речь идёт как раз о временах монгольских завоеваний, когда на территории Китая чингизидами была основана империя Юань — к вопросу о тормозящем влиянии Орды!

8. «Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории», М., 2015, стр. 201.

9. К сожалению, автор не располагает региональными данными, аналогичными данным Мэддисона и позволяющими оценить степень этнического неравенства в Российской империи. Но косвенным указателем на положение разных народов может служить ожидаемая продолжительность жизни, разброс которой между этносами России в начале ХХ века не превышал 20–25%, а между «высшими» и «низшими» этносами Британской империи достигал двукратной величины.

10. См. например, Урланис Б.Ц. «Рост населения в Европе», М., 1941.

11. William Petty, «Doubling the People», цит. по «Контуры…», стр. 393.

12. В ранней истории Великого Княжества Литовского тоже не наблюдалось никакой выраженной этнической дискриминации, но в итоге вестернизации и поглощения Литвы Западным миром Речь Посполитая стала страной европейских ценностей с чётко выраженной иерархией: высшее место заняли поляки, ниже — литовцы и евреи, а в самом низу социальной пирамиды — православные белорусы и украинцы.

13. Даже те ограничения в отношении подданных иудейского вероисповедания, которые часто вспоминают при критике российской национальной политики, носили скорее не дискриминационный, а уравнительный характер, не опуская евреев ниже уровня остальных народов империи, а сдерживая их энергичное движение вверх.

14. Г. Хильгер, А. Мейер. «Россия и Германия. Союзники или враги?». М., 2008, стр. 297.

15. Эти факты последних колониальных войн в 40–60–е годы ХХ века полностью обесценивают современные попытки уравнять советский и гитлеровский режимы как агрессивные и захватнические, в противовес «гуманным западным демократиям». Обвинения Советского Союза в насильственном присоединении Прибалтики (бескровном присоединении, после чего Прибалтика стала привилегированным регионом империи) просто меркнут на фоне свирепых карательных акций Нидерландов, Великобритании и Франции, стремившихся удержать свои дальние окраины в унизительном положении. Конечно, в плане национальной, расовой политики именно старые европейские демократии, а не СССР, имели глубинное родство с нацистским режимом рейха.

16. Ниал Фергюсон. «Великое вырождение. Как разрушаются институты и гибнут государства», М., 2016.

После разгрома ИГИЛ

о книге Владимира Овчинского "Иностранные боевики-террористы. Иногда они возвращаются"

Георгий Судовцев

Почему люди становятся преступниками, убийцами, террористами? Это их свободный выбор? Стечение обстоятельств? Неизбежная предопределённость "от природы" или "свыше"? Что-то ещё? Универсального, единого для всех случаев ответа на эти вопросы нет и, наверное, быть не может. А самое главное, что с этим можно сделать и можно ли что-то сделать вообще?

Кто первым из обычных людей, согласно евангельскому преданию, попал в рай? Это был не патриарх, не судья, не царь, не пророк, "ходивший пред Богом" и всю жизнь исполнявший Его волю, — нет, "благоразумный разбойник", распятый рядом с Иисусом Христом и сказавший: "Помяни мя Господи, егда приидеши во Царствии Твоем". И — нет, Господь не избавил этого разбойника от земных мучений и смерти за земные дела его, но ответил: "Ныне же будешь со Мною в раю". При этом второй, "безумный разбойник", смеявшийся над Христом и проклинавший Его, милости Божией не получил.

В фольклоре всех времён и народов полным-полно персонажей, именуемых "трикстерами": нарушающих, с разными последствиями для себя, принятые в те времена среди тех народов правила поведения. А сколько там всяких "добрых разбойников", со знаменитым английским Робин Гудом во главе?! Да хоть Пушкина вспомните, с его Владимиром Дубровским, или с Пугачёвым из "Капитанской дочки"…

Правовые системы разных времён и народов, писаные законы — достояние государств, а государства — далеко не самый древний институт среди человеческих сообществ. И не самый стабильный. Нам ли, переживающим за свою жизнь уже третью смену Основного Закона своей страны, а за век с небольшим — пережившим две смены самого государства, об этом не знать и не помнить?

Правовые системы вырастают из нравственности, этики, морали господствующих слоёв любого общества, будь то социальные, этнические, конфессиональные и любые иные слои, защищают их власть и собственность. Помните "Кавказскую пленницу", "культовую" советскую кинокомедию, с конфликтом государственного права и "закона гор", то есть традиционной правовой системой кавказских этнических общностей? А ведь, помимо этой системы, известной в целом, как адат, есть ещё и исламское право, шариат, и мусульмане всего мира живут, прежде всего, по его законам, своего мазхаба. И конфликты, когда носители одного права вступают в конфликт с носителями другого, проходят через всю историю человечества.

Кем были революционеры всех сортов для властей Российской империи? Преступниками и террористами. Кем были повстанцы американских колоний для властей Соединённого королевства? Бунтовщиками и преступниками. Кем были христиане для властей Римской империи, что их массово казнили самыми страшными казнями? И что:

"Мятеж не может кончиться удачей —

В противном случае его зовут иначе"?

Где она, истинная грань между свободой человека и недопустимым с его стороны насилием над другими людьми? Человечество уже решило эти вопросы — хотя бы для себя? А ведь на него уже вот-вот "накатят" волны субъектов (а в перспективе — целых сообществ) уже совсем иной природы: "постчеловеческой", "трансчеловеческой" и "альтчеловеческой". "Чужие", которым, в конце концов, тоже придётся предоставлять некий правовой статус.

Поэтому вовсе не случайно, что автор этой книги, известный российский юрист и криминолог, глава Российского бюро Интерпола в 1997-1999 гг., проявляет особый интерес и внимание к подобного рода "пограничным" аспектам права. После целого ряда работ по юридическим аспектам взаимодействия с "искусственным интеллектом", он обратил своё внимание и на феномен международного терроризма, в XXI веке теснее всего связанный с ультрарадикальными мусульманскими мазхабами, предлагающими свой путь выхода из тупика либерал-глобализма и стремящимися воплотить его в жизнь методами "джихада", то есть "священной войны против неверных".

"В этой книге показаны некоторые опасные тенденции, складывающиеся после "разгрома" ИГИЛ*, и приведены международные рекомендации по противодействию иностранным боевикам-террористам", — так определяет Владимир Овчинский содержание своей работы, отмечая, что на Западе, где любят сравнивать "джихадистов" с нацистами, не понимают фундаментальной разницы между ними. "Это вообще неудачное сравнение: эсэсовцы и джихадисты. Джихадисты никогда не считают себя побеждёнными. Потеря территории — это не поражение для них. Смерть — не конец, а только начало новой жизни. Поэтому у джихадистов просто не может быть синдрома побеждённых", — пишет он.

При этом особое внимание обращается на поддержку этих сил западными (и не только американскими) спецслужбами и властями. " Все джихадистские формирования финансировались и вооружались из-за рубежа… Фантасмагория европейской ситуации состоит в том, что европейские руководители оказывали помощь боевикам в условиях, когда население самой Европы панически боялось и боится джихадистов… "Карусель смерти", связанная с ИГИЛ, получается интересная: террористов сначала создают, потом воюют с ними, уничтожают лидеров, ищут новых, оставшихся в живых спасают и запускают весь процесс по новой, с новыми целями и задачами", — подчёркивает Владимир Овчинский. Эту же технологию, ставшую очевидной в ходе сирийского конфликта, легко распознать, например, в терактах 11 сентября 2001 года, а также в других терактах, совершаемых исламскими экстремистами по всему миру. Но самое важное — наверное, в том, что, набрав силу при содействии своих западных "кураторов" джихадисты рано или поздно, но неизбежно выйдут из-под их контроля. Бумеранги — иногда они возвращаются.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Владимир ОВЧИНСКИЙ. Иностранные боевики-террористы. Иногда они возвращаются (серия "Коллекция Изборского клуба"). — М.: Книжный мир, 2020. — 384 с.

Knight Frank: продажи жилья в Великобритании упадут на 40% за год

Это произойдет в случае, если карантин из-за пандемии коронавируса продлится на ближайшие пару месяцев.

Что случилось? Компания Knight Frank прогнозирует, что продажи жилой недвижимости в Британии упадут на 38% в 2020 году в случае, если в ближайшие два месяца продолжится карантин из-за Covid-19. Учитывая, что в 2019 году покупатели заключили 734 000 сделок с домами и квартирами, в 2020 году будет продано на 278 920 единиц меньше, пишет Mansion Global.

Также эксперты компании ожидают, что цены на жильё упадут на 3% к концу нынешнего года. Несмотря на это, стоимость недвижимости в центре Лондона останется стабильной в 2020-м и вырастет на 8% в 2021 году.

Цитата. «Наш текущий экономический прогноз указывает на сокращение ВВП на 4% в 2020 году и на его рост на 4,5% в 2021-м. Фактический результат будет зависеть от сроков карантина», – говорит глава исследований Knight Frank Лиам Бэйли.

Контекст. Жилищный сектор Великобритании начал год в сильной позиции, после того как победа консерваторов на выборах положила конец политической неопределённости. «Резкий взлёт продаж и цен наблюдался по всей территории страны, и даже центр Лондона оправился от пятилетнего спада», – отмечает Лиам Бэйли. Напомним, что с 2014 года цены на жильё в центре Лондона упали на 25%.

Рынок аренды. Аналитики компании прогнозируют, что число арендных контрактов сократится на 25% в 2020 году по сравнению со средним значением за последние пять лет.

«Как только кризис закончится и активность возобновится, мы можем ожидать слабой экономической активности в первой половине 2020 года, а также неважной ситуации на рынке труда и снижению покупательских настроений, которые повлияют на цены. Тем не менее, ограниченное время, которое продлится карантин, указывает на то, что этот спад будет не бесконечным», – заключает Лиам Бэйли.

Автор: Ольга Петегирич

Британское подразделение канадского производителя подвижного состава Bombardier Transportation UK планирует с 14 апреля постепенно возобновить производство на заводе в Дерби, а также ремонт и обслуживание на площадках в Илфорде и Кру. Об этом сообщается на странице компании в соцсети «Твиттер».

Подразделение объявило о приостановке работы с 26 марта. Компания сообщала, что ожидает уточнения правительственных директив касательно мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

«Ключевые работники нашего сервисного депо продолжают поддерживать деятельность в Великобритании», – отметили тогда в Bombardier Transportation UK.

Ранее материнская компания Bombardier объявила о временной приостановке деятельности своих канадских предприятий с 24 марта по 26 апреля. Решение принято в поддержку действий властей Квебека и Онтарио, направленных на замедление распространения COVID-19.

Как сообщал Gudok.ru, Bombardier Transportation остановила производство на французском заводе в Креспине с вечера 16 марта до дальнейшего уведомления в связи с обострением эпидемии нового коронавируса. С 17 марта около 1 тыс. сотрудников компании во Франции перешли на частичную занятость, остальные работают удалённо.

Российский фонд мира призвал США и ЕС отменить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы

Председатель Российского фонда мира Леонид Слуцкий призвал США, Великобританию и Европейский союз (ЕС) отменить политику в отношении односторонних санкций, поскольку эти запреты создали препятствия для отправки медицинской помощи в Венесуэлу и Иран, которые борятся со смертельным коронавирусом.

Слуцкий сделал замечания в заявлении, ссылаясь на критическую ситуацию во всем мире после вспышки коронавируса в декабре 2019 года.

Как сказал Слуцкий, сегодня человечество сталкивается с беспрецедентной проблемой, которая затронула все страны мира, затронула более 1 400 000 человек и убила более 80 000 человек.

Российский чиновник отметил, что продолжение пандемии коронавируса принесет миру экономический кризис, сообщает IRNA.

Далее он выразил недовольство по поводу разногласий относительно предложения России ООН о глобальной солидарности.

По словам Слуцкого, хотя генеральный секретарь ООН и разработал проект предложения России, он был отвергнут ЕС, США, Великобританией, Грузией и Украиной только по политическим причинам.

Он отметил, что те, кто представляются демократическими государствами, ввели различные виды санкций против одной трети народов мира.

В конце, он подчеркнул, что Российский фонд мира продолжит оказывать помощь странам, пострадавшим от коронавируса.

Смертельный коронавирус, распространяющийся из Ухани (Китай), с декабря 2019 года, поразил около 1 420 000 человек по всему миру, в то время как более 81 000 человек умерли.

Иран продолжит обогащение урана, если Европа не сможет гарантировать реализацию СВПД

Комитет национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана предупредил в среду, что в случае, если Европа не предоставит Ирану практическую гарантию осуществления СВПД, Исламская Республика продолжит обогащение урана до желаемого уровня и объема.

В своем подготовленном отчете о процедуре осуществления СВПД, представленном на открытом заседании парламента в среду, комитет объявил, что, несмотря на позицию Европы в отношении ядерной сделки и ее акцент на значении ее реализации, помимо полной приверженности Ирана соглашению, европейцы были неактивны и безразличны к замечаниям и поведению Трампа и выходу США из сделки.

В отчете добавлено, что ни Европа, ни США не заплатили никакой цены за решение Трампа о выходе из соглашения, а Германия, Франция и Великобритания применили политику двойных стандартов в отношении выхода США из СВПД, сообщает Mehr News.

Он подтвердил, что Иран выполняет свою ограниченную мирную ядерную программу и пытается перестроить и реконструировать тяжеловодный реактор в Араке, чтобы превратить его в современный объект.

Комитет призвал Европу принять ответные меры в связи с отсутствием у США приверженности СВПД, предоставив гарантии Ирану, а также выполнив свои собственные обязательства.

«Европа должна гарантировать доступ Ирана к его экспорту и нефтяным доходам», - подчеркивается в докладе.

Если Европа не предоставит необходимую гарантию, Иран продолжит свою мирную ядерную деятельность и будет обогащать уран до желаемого объема и уровня, предупредил он.

Астрофизики поставили под сомнение основной закон Вселенной

Исследование, основанное на данных космических телескопов "Чандра" и XMM-Newton, показало, что Вселенная расширяется неравномерно во всех направлениях. Результаты подготовлены для публикации в журнале Astronomy and Astrophysics и доступны на сайте препринтов arXiv.org.

Считается, что после Большого взрыва космос постоянно расширяется, а Вселенная, если смотреть на большие расстояния, в целом изотропна, то есть одинакова во всех направлениях. Однако новое исследование ставит под сомнение это фундаментальное свойство Вселенной.

Астрофизики из США и Германии проанализировали данные космической рентгеновской обсерватории "Чандра" НАСА и космического рентгеновского телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства, полученные при наблюдении галактических кластеров — огромных скоплений галактик, удерживаемых вместе гравитацией. Эти самые большие структуры во Вселенной используются учеными для измерения ее важнейших параметров.

Более ранние измерения, основанные на оптических наблюдениях взорвавшихся звезд и инфракрасных исследованиях галактик, не давали однозначного ответа на вопрос об изотропности Вселенной. В новом исследовании ученые сосредоточились на анализе рентгеновских данных.

В ходе анализа авторы обнаружили, что рентгеновские данные, полученные при наблюдении сотен галактических кластеров, существенно различаются в зависимости от способа наблюдения.

"Основываясь на наших кластерных наблюдениях, мы нашли различия в скорости расширения Вселенной в зависимости от того, как мы на нее смотрим, — приводятся в пресс-релизе НАСА слова одного из авторов исследования Геррита Шелленбергера (Gerrit Schellenberger) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже (штат Массачусетс, США). — Это противоречит одному из основных предположений, которые мы используем сегодня в космологии".

Метод, который использовали ученые, основан на связи между температурой горячего газа, проникающего в галактический кластер, и количеством рентгеновских лучей, которые он производит — рентгеновской светимостью кластера. В целом, чем выше температура газа в кластере, тем выше яркость рентгеновского излучения. Эта зависимость не обусловлена космологическими величинами, в том числе скоростью расширения Вселенной.

После того как авторы оценили яркость рентгеновских лучей галактических кластеров, используя эту технику, они сравнили их значения с рентгеновской яркостью, полученной с помощью другого метода, уже зависящего от скорости расширения Вселенной. Результаты позволили рассчитать скорости расширения по всему небу и оказалось, что в разных направлениях по отношению к нам Вселенная расширяется по-разному.

Исследователи предложили два возможных объяснения. Первое — то, что большие группы скоплений галактик могут двигаться вместе, но не из-за космического расширения, а под действием сил гравитации. Если движение достаточно быстрое, это может привести к ошибкам в оценке светимости каждого из кластеров.

Второе возможное объяснение состоит в том, что Вселенная на самом деле неодинакова в разных направлениях в силу того, что неоднородна темная энергия — таинственная сила, которая определяет расширение Вселенной.

"Было бы замечательно, если бы мы могли обнаружить, что темная энергия имеет разные значения в разных частях Вселенной, — говорит еще один автор исследования Томас Рейприх (Thomas Reiprich) из Боннского университета в Германии. — Однако для исключения других объяснений потребуется гораздо больше убедительных аргументов".

Любое из этих двух объяснений будет иметь значительные последствия для астрофизики. Многие исследования в области космологии, включая рентгеновские исследования скоплений галактик, предполагают, что Вселенная изотропна и что взаимозависимые движения на больших расстояниях пренебрежимо малы по сравнению с космическим расширением. Теперь же все эти результаты ставятся под сомнение.

В мире фиксируются только 6 процентов от числа заболевших коронавирусом

Ученые из германского Университета Готингена объявили, что в среднем в мире обнаруживают лишь шесть процентов от реальной заболеваемости коронавирусом.

«Дейли Мейл» пишет, что в Европе самыми обманчивыми считаются цифры, поступающие из Великобритании. По подсчетам германских исследователей, там фиксируют только 1,2 процента от заболевших, тогда как эпидемия затронула в этой стране уже 5 миллионов человек.

В Италии на 31 марта выявили лишь 3,5 процента заразившихся, в Испании — 1,7 и в США 1,6. Ученые указывают на бессмысленность цифр, которые ежедневно оглашаются министерствами здравоохранения разных стран. Эти показатели слишком далеки от действительности.

Официально объявлено, что во всем мире были заражены 1,5 миллиона человек, но ученые заявляют, что реальная цифра размаха пандемии находится где-то в районе 26 миллионов.

Профессор Себастьян Вольмер и доктор Кристиан Боммер определили, что в Германии зафиксированы только 15,6 процента от всех зараженных. И это при том, что германские лаборатории в день выдают результаты 90 тысяч тестов.

Отмечается, что правительства должны проявлять большую осторожность при планировании своих действий на основе получаемых недостоверных данных. Иначе вирус на некоторое время может уйти из сферы внимания и затем нанести новый удар.

Николай Иванов.

Марафон видеопожеланий в поддержку медицинских работников стартовал на Вологодчине

В период эпидемии коронавирусной инфекции поддержать медицинских работников, которые самоотверженно выполняют свой долг и спасают людей, особенно важно. Именно для этого региональный Департамент здравоохранения запустил акцию «Спасибо, доктор!».

Выразить благодарность медикам могут все желающие. Чтобы присоединиться к марафону, необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях видеоролик с теплыми словами в адрес врачей (хронометраж до 10 секунд), дополнить его хэштегом #СпасибоДокторамВО35 и отправить видео личным сообщением на страницу Департамента здравоохранения ВКонтакте или на электронную почту depzdrav35vo@yandex.ru. Сделать это необходимо до 12 апреля.

Из видеопожеланий вологжан будет создан единый видеоролик, который будет запущен в соцсетях и на региональном телевидении.

Акции и челленджи в поддержку медицинских работников проходят по всему миру, чтобы хоть как-то выразить благодарность и уважение тем, кто борется с коронавирусом. Врачи, не покидая больниц, трудятся на износ, спасая тысячи людей.

Например, в Улан-Удэ местные жители украшают окна своих квартир сердечками. Таким образом люди передают медикам тепло сердец и говорят: «Мы с вами!». На поле под Подольском в знак благодарности медицинским работникам создано 30-метровые граффити в виде сердца с надписью «Спасибо». А в Москве в конце марта запустили акцию «Запоем»: люди выходят на балконы, аплодируют, кричат и поют слова благодарности докторам. Аналогичные флешмобы прошли также в Израиле, Норвегии, Великобритании, Франции и других странах.

В китайском городе Ухань после двухмесячного карантина местные жители встречали на улицах команды медиков аплодисментами, некоторые приветствовали своих героев, стоя на коленях.

Напомним, Правительство Российской Федерации также оказывает поддержку медикам. Накануне Владимир Путин во время совещания с руководителями регионов, представителями Правительства страны, администрации Кремля выступил с новой инициативой. Медицинские работники, борющиеся с коронавирусом, получат специальные федеральные выплаты. Они будут установлены на три месяца, начиная с апреля. Врачи получат по 80 тысяч рублей в месяц, представители среднего медицинского персонала – по 50 тысяч рублей, а младшего — по 25 тысяч. Также доплаты получат специалисты «скорой».

Кроме того, Президент предложил установить повышенные страховые гарантии для медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией.

КОРОНАВИРУС КАК ЗЕРКАЛО ДЛЯ ОБЩЕСТВА: ЧТО МЫ ВИДИМ?

АНАТОЛЬ ЛИВЕН

Профессор Джорджтаунского университета в Катаре. Его новая книга «Изменение климата и национальное государство: взгляд реалиста» («Climate Change and the Nation State: The Realist case») опубликована издательством «Penguin Books» в Великобритании и «Oxford University Press» в США.

Коронавирус, безусловно, вселит в наши общества мрачный пессимизм. Экономический кризис сведёт их с ума. Эта пандемия может в какой-то мере стимулировать создание психологической и культурной основы для экстремизма, притушив наивный либеральный оптимизм вокруг идеи постоянного совершенствования человека, который был присущ Западу на протяжении многих поколений и в иной форме также характерен для китайского коммунистического государства. Прекрасно, если мы станем более серьёзными.

Пандемия коронавируса становится для политических систем тем, что в британском боксе называлось старой доброй атакой «раз-два» (“the old one-two”): сначала резкий удар левой рукой, а затем нокаутирующий удар правой. Первый удар – это сам вирус. Второй – последующий социально-экономический кризис, который начнётся, если пандемия продлится более нескольких месяцев.

Во время самой пандемии угроза жизни и здоровью может породить инстинктивную сопротивляемость человека. Экономические бедствия, затянувшиеся на годы и не имеющие выхода, будут испытывать социальное и политическое терпение гораздо сильнее, возможно, до предела.

Признавая будущую, ещё большую угрозу, связанную с изменением климата и его последствиями, я хотел бы думать, что влияние пандемии заставит правителей великих держав умерить бессмысленную вражду друг с другом и сосредоточиться на реальных угрозах своим государствам и населению. Если уровень смертности будет достаточно высок, то, может быть, так и случится. Но, учитывая действия государств с начала пандемии, я бы не стал делать на это ставку.

Прямое воздействие пандемии на социальные и культурные установки обществ может оказаться более ограниченным, чем многие предсказывают. Естественно, сейчас внимание обращено в сторону последней глобальной пандемии – испанского гриппа, который начался в последний год Первой мировой войны и унёс жизни большего числа людей, чем сам этот конфликт. Однако часто отмечается ограниченное воздействие «испанки» на культуру и общества пострадавших стран.

Одна из причин такого «косметического» эффекта предположительно заключалась в том, что в те дни мы были более жёсткими. Люди не только пережили войну, но и выросли в условиях постоянной угрозы тифа, дифтерии и оспы, а в 1890-е гг. – даже холеры. То, что в конечном итоге разрушило немецкую, итальянскую, японскую и другие политические системы и привело к торжеству чудовищных идеологий, – это длительные социальные потрясения и экономическая нестабильность, вызванные войной и приведшие к катастрофе Великой депрессии 1929 года.

Коронавирус, безусловно, вселит в наши общества мрачный пессимизм. Экономический кризис сведёт их с ума.

Эта пандемия может в какой-то мере стимулировать создание психологической и культурной основы для экстремизма, притушив наивный либеральный оптимизм вокруг идеи постоянного совершенствования человека, который был присущ Западу на протяжении многих поколений и в иной форме также характерен для китайского коммунистического государства. Прекрасно, если мы станем более серьёзными. Я очень сомневаюсь, что историки будущего будут оплакивать исчезновение как массовой, так и элитарной культуры прошлых поколений. Думается, однако, что следует с осторожностью приветствовать культурный пессимизм, учитывая последствия, которые подобные настроения породили в Европе с 1890-х по 1940-е годы.

Пандемия, конечно же, скажется на популярности и даже легитимности различных политических режимов и устройств – в зависимости от того, насколько хорошо они справляются со сдерживанием вируса.

Прямые же политические последствия пандемии, скорее всего, будут весьма неоднозначными. Она размоет различие, лежащее в основе западной государственной идеологии и пропаганды, – различие между «демократиями» и «диктатурами» – ведь западные демократии были вынуждены принять меры авторитарного социального контроля, которые всего несколько недель назад казались невообразимыми.

Это, однако, совершенно не означает, что авторитарные государства обязательно лучше справятся с пандемией. На Дальнем Востоке авторитарный Китай и полуавторитарный Сингапур очень эффективно организовали систему сдерживания инфекции, но то же самое сделали демократические Тайвань и Южная Корея. А вот что действительно важно, так это иметь сильные и легитимные государства, способные быстро развёртывать ресурсы, и население, которое готово доверять экспертам и выполнять правительственные приказы. Без этих качеств и авторитарные, и демократические режимы потеряют уважение своих народов – и, возможно, окончательно.

Однако всё это ничто по сравнению с политическим ущербом, который будет нанесён депрессией, сопоставимой по масштабам с кризисом 1930-х годов. Если Дальний Восток, Европа и Северная Америка останутся в изоляции до конца года, то экономическая катастрофа станет неизбежной. Но это не совсем точно. На примере Дальнего Востока можно предположить, что режимы изоляции всё-таки могут быть эффективны в течение разумного ограниченного промежутка времени, и если их удастся отменить летом, то прямой экономический ущерб может быть почти управляемым. С другой стороны, авиаперевозки и туризм не восстановятся, пока не появится вакцина и не будет привито население всех государств.

Более того, мы, похоже, находимся на грани огромной гуманитарной катастрофы в Южной Азии, Африке и, возможно, в некоторых частях Латинской Америки. Есть опасения, что для успешной изоляции большинства жителей этих регионов просто нет реальной возможности. Даже если это произойдёт и изоляция будет длительной, люди начнут голодать. Смертность может быть ниже с учётом того, что население этих стран намного моложе, чем в Европе. Но, с другой стороны, они также подвержены целому ряду изнурительных болезней, а возможности размещения заболевших в больницах крайне ограничены. Так что, по всей вероятности, регионы останутся в изоляции (при условии, что такое вообще возможно) до тех пор, пока не будет разработана и внедрена программа вакцинации.

Кризис, несомненно, переключит наше внимание на полномочия национальных государств и необходимость их укрепления. Международные институты в процессе реагирования на кризис практически полностью самоустранились. Для Европейского союза стало определяющим моментом, когда процесс интеграции начал ускоренно идти в обратном направлении.

Если экономический кризис действительно настолько глубок, то у евро крайне мало шансов выжить.

Евросоюз не исчезнет, но может вернуться к чему-то более похожему на старый общий рынок без евро, Маастрихтского договора, Шенгена и стремления ко «всё более тесному союзу». Уменьшение значения ЕС и его безнадёжно преувеличенных амбиций не будет большой потерей. Демократические европейские нации существовали до европейской интеграции, будут существовать и после неё.