Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Открыт вид на Европу

Черногория запустила программу по предоставлению гражданства за инвестиции

Текст: Елена Березина

Черногория начала прием заявок по программе гражданства за инвестиции. Основное требование программы - инвестировать от 250 тысяч до 450 тысяч евро в одобренный правительством девелоперский проект в развитом регионе страны. Сумма зависит от региона: на юге, в прибрежном районе и Подгорице - дороже, на севере или в центральном регионе - дешевле.

"Помимо инвестиций в недвижимость заявителю необходимо сделать благотворительный взнос в фонд в размере 100 тысяч евро и оплатить государственную пошлину, которая равняется 15 тысячам евро за главного заявителя и 10 тысячам евро за каждого члена семьи. Черногория может быть интересна тем, для кого важно иметь безвизовый доступ в Евросоюз, а также для тех, кто хочет вести бизнес в этой стране и пользоваться преференциями ее налоговой системы", - рассказали "РГ" в агентстве Henley & Partners (одно из трех, через которое можно принять участие в программе).

Черногория пользуется популярностью у отечественных туристов из-за мягкого климата и красивой природы, доступной и качественной инфраструктуры. Особым спросом пользуется приморская зона: Котор, Тиват, Будва и ее окрестности. Кроме того, она бюджетнее других европейских стран. "Черногория - первая в списке на вступление в ЕС, которое, по прогнозам, состоится в 2025 году. Сейчас паспорт Черногории дает возможность безвизового или упрощенного въезда в 122 страны мира, например в Израиль, ОАЭ, Турцию, все страны Шенгенской зоны", - указывают в Tranio. Кроме того, паспорт Черногории дает возможность получения бизнес-визы в США, что недоступно россиянам.

Черногория - одна из любимых нашими соотечественниками стран для покупки зарубежной недвижимости. Сейчас около 30 тысяч объектов недвижимости находится в собственности у россиян и порядка 6000 россиян постоянно проживают в этой стране, отмечает Ольга Ульянова, управляющий директор компании "Дом в Европе".

Первая волна инвестиций россиян в Черногорию пошла в начале 2000-х годов, когда цены на недвижимость здесь были очень низкими по сравнению с другими европейскими странами, например с соседней Хорватией, напоминает Юлия Овчинникова, директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России: "За эти годы рынок недвижимости активно развивался, появлялись новые качественные проекты. Сегодня здесь представлен разнообразный продукт - от небольших недорогих квартир до шикарных вилл в современных курортных комплексах. Соответственно, менялся и профиль покупателей - приходили не только те, кто хотел приобрести недорогие объекты в качестве дачи, но и состоятельные инвесторы, знающие толк в качественной недвижимости".

Нижние ценовые пороги входа сейчас не маленькие для текущих цен на этом рынке. Стоимость небольшой двухкомнатной квартиры на побережье составляет около 80-100 тысяч евро. А при вступлении страны в паспортную программу неизбежен рост цен на недвижимость в этом регионе, прогнозирует Ольга Ульянова. Глава компании "Второй дом" Евгений Цикунов высказывает опасения и насчет ценообразования девелоперских проектов для участия в программе, ведь для получения гражданства подойдет не любая приобретенная недвижимость, а только та, что куплена в одобренных для программы жилых комплексах. А она может стоить дороже, чем аналогичная.

Тем не менее многие хотят получить гражданство, чтобы жить и работать в Европе. Однако, получив гражданство, вы сможете находиться вне Черногории только 90 дней в полугодие без возможности получить работу, указывает Алина Гафурова, руководитель Единого визового центра: "Это не лучшие перспективы, учитывая, что подобные программы привлекают инвесторов только из-за гражданства. Сейчас наиболее интересные - европейское, американское, канадское, английское". Кроме того, гражданство Черногории не дает права на безвизовый въезд в Великобританию.

Из других ограничений программы: 2000 квот и срок действия в течение трех лет. "Важное отличие от других программ - для инвестиций пока одобрен только 1 проект на севере страны, в регионе Колашин. В ближайшие 3-4 месяца должно быть одобрено еще 5-10 проектов, инвестиции в которые позволят получить гражданство. Программы же других стран позволяют инвестировать практически в любую недвижимость - как первичную, так и вторичную", - говорит Юлия Овчинникова.

По мнению экспертов, стоит дождаться, пока все параметры программы будут четко сформулированы и анонсированы все одобренные проекты. Пока нет деталей, как именно она будет работать и что инвесторы смогут приобретать за свои деньги - какую именно недвижимость, будет ли это, например, квартира или дом в единоличную собственность или какой-то формат совместного владения.

По мнению Евгения Цикунова, Черногория составит конкуренцию таким странам, как Греция, Испания, Португалия, где через покупку недвижимости в бюджете 250-500 тысяч можно получить вид на жительство этой страны и в дальнейшем продлевать его неограниченное количество раз.

Сейчас у россиян наиболее востребованными с точки зрения паспортных программ являются Кипр и Мальта. "Стабильный спрос россиян на паспортные программы Мальты и Кипра объясняется относительно доступным порогом входа, высокой доходностью и широкими возможностями владельцев европейских паспортов: можно жить, получить образование и работу в еврозоне. Очевидным преимуществом является также то, что гражданство Мальты дает возможность безвизового въезда в 182 страны, а Кипра - в 173 страны", - уточняет директор департамента зарубежной недвижимости компании Knight Frank Марина Шалаева.

Берлину снятся звезды

Создаст ли Германия площадку для космических пусков?

Текст: Екатерина Забродина

Сенсационную новость обсуждают немецкие СМИ: министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер поддержал идею создания первого в стране космодрома. Впрочем, многие эксперты сомневаются, что воплотить этот план в жизнь будет так уж легко. Тем временем "РГ" выяснила, что думают власти региона, который называют в качестве потенциальной площадки для космических пусков.

Немецкие собеседники "РГ" признают: еще недавно Германии было не до космодрома. Вложения в космическую отрасль составляют всего 0,05 процента от ВВП. Несмотря на то что ФРГ в последние годы активно рвется в космос и разрабатывает спутниковые технологии, республика находится лишь на восьмом месте в мире по объему космических инвестиций. Идею строительства космодрома лоббирует Федеральный союз немецкой промышленности, который провел в Берлине свой конгресс и позвал на него министра Альтмайера. По данным Spiegel Online, "союз пытается коммерциализировать космос, предъявляя политикам внушительные требования". Так, его глава Дитер Кемпф намекнул, что неплохо бы увеличить "космический" бюджет ФРГ с 285 до 700 миллионов евро, чтобы не отставать от той же Франции.

Промышленники также убеждали министра, что "хотя добыча сырья на астероидах и других планетах начнется не завтра, стремительно развивающиеся технологии делают такую перспективу реальной". Не говоря уже о том, что "путешествия в космос скоро станут столь же естественным явлением, как электричество из розетки". Пока Альтмайер не исключил создания "небольшой площадки для мини-пусков". Впрочем, как пишут СМИ, "вопрос о том, приспособлена для Германия для космодрома, остается спорным" - не только с точки зрения затрат, но и в силу географического положения. Какое бы место для него ни выбрали, вряд ли оно сможет конкурировать с тем же европейским космодромом Куру во французской Гвиане, что близ экватора.

Пока же в немецкой прессе всплывает нижнесаксонский поселок Нордхольц на берегу Северного моря, который, по одной из версий, мог бы стать потенциальным местом для строительства космодрома. Поблизости находится военный аэродром, его уже много десятилетий используют ВМС ФРГ. "РГ" дозвонилась до Маркуса Итьена, бургомистра муниципалитета Вурсте - Нордзеекюсте, к которому относится Нордхольц, и выяснила, что думают в поселке об этих планах. "Как община мы с интересом приняли во внимание эти сообщения. Если в будущем министерство экономики бу дет всерьез рассматривать Нордхольц в качестве такой площадки, мы открыты к обсуждению всех деталей - поделился господин Итьен с "РГ". - С точки зрения технической оснащенности у нас немало возможностей, но надо смотреть, что конкретно нам могут предложить. Опять же, очень важен экологический аспект, потому что прибрежный район является частью особой природной зоны".

К слову, Германия не единственная страна ЕС, которая задумывается о своем космодроме: ранее такие планы озвучивали Британия и Италия.

Досье "РГ"

В послевоенной истории Германии было всего 11 космонавтов, трое из них выходили в открытый космос. Они совершали полеты как на американских шаттлах, так и на советских, а затем российских кораблях "Союз". В декабре прошлого года с Международной космической станции вернулись участники 56-й интернациональной экспедиции - россиянин Сергей Прокопьев, американка Серина Ауньен-Чэнселлор и немец Александр Герст - от Европейского космического агентства. Геофизик Герст, единственный действующий на сегодняшний день астронавт ФРГ, известен еще и своими фотоснимками Земли из космоса, которые он выкладывает в своем Instagram. Ну а первым немцем в космосе стал гражданин ГДР Зигмунд Йен, которого на родине сравнивали с Гагариным. В 1978 году он вместе с Валерием Быковским совершил посадку на орбитальную станцию "Салют-6".

Таблетки из воздуха

В Госдуме намерены легализовать продажу лекарств в интернете

Текст: Ольга Неверова

В осеннюю сессию депутаты Госдумы могут принять закон о регулировании дистанционной торговли лекарствами, сообщил член Комитета ГД по охране здоровья Александр Петров на пресс-конференции "Лекарства онлайн: жизненно важная опция в условиях цифровизации".

Этот законопроект в первом чтении был принят еще в декабре 2017 года, но затем работа над ним была приостановлена - не в последнюю очередь потому, что его негативно оценили представители профессиональных союзов и аптечного бизнеса. Правда, и сейчас аптеки и интернет-сервисы могут предлагать потребителям услугу бронирования лекарств с возможностью забрать заказ в любой удобной для покупателя аптеке. Но все те минусы, которые видят оппоненты законопроекта в легализации интернет-аптек, при этом тоже никуда не делись. Ведь, по сути, этот сегмент рынка никем не контролируется.

- Разрешение дистанционной торговли может открыть лазейку всякого рода нечистоплотным людям, - заявил "РГ" президент Национальной фармацевтической палаты Александр Апазов. - У нас более 60 тысяч аптек, а в системе Росздравнадзора не так много людей, чтобы обеспечить полный контроль за всеми участниками этого рынка. И кроме того, сами граждане должны быть готовы брать на себя ответственность за свое здоровье. Готовы ли они к этому?

Главная задача законопроекта как раз и состоит в легализации этого "серого" рынка лекарств, заявил Александр Петров.

Но виртуальных аптек в России не должно быть. Торговлей лекарствами могут и должны заниматься только аптеки, которые имеют помещения, профессиональные кадры, склады и все остальные элементы, присущие аптечным учреждениям, подчеркнул депутат. Все эти требования содержатся в Правилах надлежащей аптечной практики (GPP). Например, требуется "холодовая цепь" для препаратов, которые должны храниться при пониженной температуре. Передавать препараты покупателю имеет право только специалист (провизор или фармацевт), который должен обеспечить консультацию по правилам применения и хранения лекарства и т.д.

За скорейшую легализацию дистанционной торговли лекарствами выступают многие объединения пациентов и те из больных, кто нуждается в постоянном приеме препаратов, но не может самостоятельно посещать аптеку. Их вдохновляет то, что дистанционная торговля препаратами разрешена во многих странах. Но ведь неслучайно там возникли и ассоциации, борющиеся с нелегальными продажами лекарств по интернету.

Национальная фармацевтическая палата официально высказала свои опасения по этому вопросу: перед тем, как разрешать дистанционную торговлю, нужно полностью проработать механизмы ее контроля, чтобы максимально обезопасить потребителя. Например, на упаковке лекарства можно легко перебить срок годности. Предполагается, что любой покупатель сможет проверить информацию о любом препарате по вводимой системе маркировки с помощью мобильного приложения. А если это пожилой человек, который не разбирается в современных гаджетах? А кто будет отвечать, если увеличится неправильный прием лекарств или вырастут осложнения от их применения? И кто будет искать мошенников, которые захотят торговать поддельными лекарствами через интернет под видом поставки из-за рубежа?

Позицию фармбизнеса изложил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев: "Интернет - это сегодня главный путь распространения фальсификатов. За доставку лекарств, переданных курьерской компании или самозанятому курьеру, ни производитель, ни аптечная сеть уже не будут нести никакой ответственности. Поэтому к нам как минимум хлынет фальсификат, к тому же препараты будут доставлять курьеры без фармацевтического образования и медкнижки. Так что торопиться с этим начинанием не стоит, должна быть некая этапность, как временная, так и структурная. Необходимо четко прописать правила, кто может заниматься дистанционной торговлей и какова ответственность за нарушения. Здесь крайне важно найти золотую середину".

Нововведение будет иметь пагубные последствия и для малых аптек, считает президент Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. Они просто разорятся. А крупные аптечные сети опасаются, что производители начнут прямые онлайн-продажи лекарств конечным потребителям, чтобы экономить на дилерской марже. И тут впереди окажутся такие "монстры" интернет-торговли, как "Озон", Яндекс или нынешний лидер интернет-заказов лекарств портал Аптека.ру.

Авторы законопроекта все эти проблемы, кажется, учитывают: так, в нем ограничены и каналы поставки лекарств - только из физических аптек, и ассортимент препаратов - только безрецептурные. Но в близкой перспективе, едва появится электронный рецепт, последнее ограничение будет снято.

Это подтвердил и депутат Александр Петров: "Наработав опыт дистанционной торговли безрецептурными лекарственными препаратами, можно будет переходить на дистанционную торговлю определенных групп рецептурных препаратов. Но мы должны понимать - никогда дистанционным образом не должны поставляться психотропные, сильнодействующие и наркотические препараты, спиртосодержащие с процентным содержанием более 25 процентов".

Пожалуй утешает только ответ на вопрос: сколько будет стоить такая услуга? По мнению многих экспертов, в Москве и Санкт-Петербурге никак не меньше 250 рублей - так стоит сегодня в среднем доставка большинства товаров. Средний чек покупки лекарств составляет 350 рублей. Так что для многих людей это окажется дорогим удовольствием.

Но остановить развитие интернет-торговли скорее всего невозможно - молодежь уже не мыслит себе жизни без этих опций. А если остановить бурный поток не получается, самое надежное - ввести его в рамки закона и возглавить.

В тему

Онлайн-торговля лекарственными препаратами разрешена в США (до 10 процентов продаж), Германии (около 14 процентов), Англии (5 процентов), Бразилии (4 процента), Китае (10 процентов) и других странах. В США интернет-аптеки обязаны пройти специальную аккредитацию Национальной ассоциации фармацевтов.

В некоторых странах используется прямая модель выписки и доставки лекарств. После консультации врач выписывает электронную версию рецепта, который автоматически доставляется пациенту авторизованным поставщиком, имеющим лицензию. В этой модели пациент вообще не участвует в процессе покупки. В других странах Европы используют систему специальной маркировки для отслеживания цепочки поставки от производителя до потребителя. Аналогичная система маркировки будет введена в нашей стране с 1 января 2020 года.

Согласно данным Euromonitor, в России за последние годы онлайн-канал на фармрынке ежегодно растет примерно на 20 процентов.

Налог уйдет в смартфон

Регионы Северо-Запада готовы присоединиться к эксперименту с самозанятыми

Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)

С начала года специальный налоговый режим для самозанятых, действующий в четырех российских регионах, начали применять более 220 тысяч человек. В Минфине РФ и Минэкономразвития РФ результатом эксперимента удовлетворены. Сейчас в федеральном центре решают, когда и в каком виде новый налог заработает в других субъектах. Чего власти и бизнес СЗФО ждут от грядущей налоговой реформы, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Привлекательный режим

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД) стартовал в этом году в Москве, Республике Татарстан, Московской и Калужской областях. В нем могут участвовать граждане, которые продают товары собственного производства, сдают в аренду недвижимость, оказывают услуги физическим лицам или бизнесу. Привлекать работников по трудовым договорам при этом нельзя, а максимальный доход, облагаемый НПД, составляет 2,4 миллиона рублей в год.

Физические лица, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых, должны перечислять государству четыре процента от общего заработка, юридические лица и ИП - шесть процентов. Ставки нового налога приближены к ставкам упрощенной системы налогообложения (УСН). Однако плательщики НПД, в отличие от плательщиков УСН, не обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность. Общение с налоговиками в рамках эксперимента вообще сведено к нулю. Информацию о доходах необходимо заносить в мобильное приложение "Мой налог", оно же считает сумму платежа и уведомляет о ней самозанятого.

Преимущество НПД перед патентной системой налогообложения заключается в отсутствии дополнительных обязательных платежей в социальные фонды. В сбор, взимаемый с помощью приложения, уже включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Взносы на будущую пенсию самозанятые вправе отчислять добровольно, причем скоро это тоже можно будет делать с помощью "Моего налога".

Словом, достоинств у нового режима немало. Неудивительно, что ряд субъектов РФ, не вошедших в пилотную четверку, выражает готовность в любой момент подключиться к эксперименту. Среди них - Калининградская область.

- Наш регион, по данным Росстата, находится на третьем месте в стране по количеству малых предприятий в пересчете на численность населения. На первом и втором местах - Москва и Санкт-Петербург, - отмечает министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков. - В малых и микрокомпаниях трудится почти четверть трудоспособных калининградцев. Тем не менее, по нашим оценкам, достаточно большое количество граждан осуществляет свою трудовую деятельность "в тени". Поэтому мы заинтересованы в распространении налогового режима на профессиональный доход на территорию Калининградской области.

Кто следующий?

В сентябре в своем выступлении на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов РФ Илья Трунин предложил пополнить список пилотных территорий центрами экономической активности. В первую очередь речь идет о регионах-донорах и субъектах РФ, где находятся города-миллионники.

- Действительно, новый налоговый режим следует распространить на регионы, которые смогут продемонстрировать значительный прирост налоговых поступлений в бюджет, - развивает тему профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС доктор экономических наук Евгения Куклина. - Санкт-Петербург являющийся, безусловно, такой территорией, на мой взгляд, готов к эксперименту. При этом нет никакого экономического смысла охватывать новым режимом все субъекты. В регионах, где прибыльные предприятия находятся в дефиците, налоги если и прибавятся, то незначительно.

Участники рабочей группы Госсовета "Малое и среднее предпринимательство", которую возглавляет губернатор Калининградской области Антон Алиханов, предложили оставить выбор за субъектами РФ, чтобы все регионы начиная со следующего года могли подключиться к эксперименту по собственной инициативе. Такую рекомендацию включили в итоговый доклад к Госсовету. Другие рекомендации связаны с заменой штрафа на предупреждение для плательщиков НПД, впервые совершивших налоговые правонарушения, а также с распространением мер поддержки субъектов МСП на самозанятых граждан.

- Необходимо расширять список факторов, которые смогут побудить граждан легализоваться и перечислять часть своих доходов государству, - соглашается председатель Совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимир Меньшиков. - Одного только удобства взаимодействия с налоговиками недостаточно. Кто-то уже сейчас готов обелить свои доходы, чтобы не иметь проблем при получении шенгенской визы (для петербуржцев это важный аргумент), кто-то - чтобы получить кредит. Но должны быть и другие стимулы, созданные государством, в том числе меры поддержки самозанятых.

Приложение вместо кассы

Среди недостатков нового режима называются незаконные налоговые и кадровые оптимизации. Некоторые предприниматели в пилотных регионах убедили своих сотрудников зарегистрироваться в качестве самозанятых и вычеркнули их из штата. Не помогло даже условие, которое законодатели предусмотрели специально на этот случай. Закон о НПД не признает объектом налогообложения доходы, полученные в результате оказания услуг бывшему работодателю. Ограничение перестает действовать только спустя два года после увольнения. Но обойти его можно - к примеру, путем перерегистрации предприятия.

- Впрочем, отследить подобные действия, направленные на уход от налогов, несложно, - продолжает Владимир Меньшиков. - В остальном же эксперимент показал, что новый налог удобен гражданам и выгоден региональным бюджетам (63 процента отчислений поступает в казну субъекта РФ, 37 процентов - в бюджет федерального ФОМС. - Прим. ред.)

Есть еще один важный момент. После 1 июля 2021 года ИП, которые не имеют сотрудников в штате, продают товары собственного производства и оказывают услуги, должны будут установить контрольно-кассовую технику. Многие не захотят тратить 20-30 тысяч рублей на покупку оборудования, а потом ежегодно платить столько же за программное обеспечение и администрирование. Новый налоговый режим, в рамках которого вместо касс используется бесплатное мобильное приложение, подходит для таких ИП и позволит им не уйти "в тень".

- Чтобы избежать закрытия предприятий, владельцы которых работают на себя и фактически являются самозанятыми, налог на профессиональный доход все-таки следует распространить на все российские регионы, - подводит итог Владимир Меньшиков. - Либо необходимо подумать об иных налоговых альтернативах для указанных ИП.

Новый налоговый режим также необходимо развивать, учитывая зарубежный опыт, полагает Евгения Куклина. Можно не облагать налогом самозанятых, доходы которых невелики, но при этом легализовать их. Так поступают в Великобритании. А в Германии от фактической уплаты налога освобождены самозанятые представители творческих профессий.

.jpg)

Слабый фунт стерлингов выгоден для россиян: жильё в Лондоне подешевело на 7%

После решения о выходе Великобритании из ЕС недвижимость Туманного Альбиона стала доступнее для «наших» из-за замедления рынка и ослабления местной валюты.

Что произошло? Исследование лондонской компании Benham and Reeves показывает, как изменилась стоимость недвижимости в Лондоне и Великобритании в целом для покупателей из разных стран в сравнении с 2016 годом, сообщает Property Reporter.

Тенденции по регионам:

Большой Лондон. Покупка недвижимости в столице в фунтах стерлингов подорожала на 0,48% с июля 2016 по июль 2019 года. Средняя стоимость сейчас – €552 780. Но из-за изменений в валютных курсах жильё в Лондоне подешевело на 5,84% при покупке в евро, на 4,37% — в долларах и на 1,52% — в китайских юанях. «Победитель» в списке — тайский бат: -16,40% за последние три года.

Внутренний Лондон. В самом популярном месте для покупки недвижимости у иностранцев тенденция проявляется ещё сильнее. В то время как средние цены упали на 0,57% в фунтах стерлингов, до €657 570, в российском рубле падение составило 6,91%, в евро — 6,83%, а в долларах —5,37%. Но цены сильно варьировались в зависимости от района. С июля 2016 по июль 2019 жильё подорожало на 21,70% в Камдене (в фунтах стерлингов), но подешевело на 18,50% в лондонском Сити.

Великобритания. Средняя стоимость недвижимость в стране в целом выросла на 8,17% в фунтах стерлингов с июля 2016 по июль 2019, до €269 220. В других валютах наблюдался меньший рост: на 1,37% дороже в евро и на 2,96% — в долларах. Но в тайских батах — снова дешевле: на 10%.

Автор: Виктория Закирова

Спад продаж на рынке недвижимости Испании достигает 21%. Самые слабые рынки — Балеарские острова и Мадрид

Ассоциация нотариусов обнародовала неутешительную статистику за второй квартал 2019 года.

Что случилось? Испанский рынок недвижимости во втором квартале 2019 «просел» на 7,8% в годовом исчислении, согласно отчёту Ассоциации испанских нотариусов. Это впервые за последние пять лет, когда отмечен годовой спад покупательской активности. Число сделок за год снизилось в 12 автономных регионах Испании во главе с Балеарскими островами (-20,8%) и Мадридом (-17,6%), сообщает Spanish Property Guide.

Подробности:

Продажи жилья падают в Мадриде уже второй квартал подряд, в то время как на Балеарских островах подобная ситуация наблюдалась в течение всего года;

Число сделок также снизилось на Канарских островах (-9,4%), в Андалусии (-8,9%), Астурии (-8%), Валенсии (-7,2%) и Каталонии (-5,9%);

Мурсия была одним из немногих регионов, где продажи выросли на 2%, а ситуация в Галисии почти не изменилась (+0,8%).

Ситуация. С точки зрения цен, региональный рынок был более позитивным, особенно в регионах, которыми интересуются иностранцы. Несмотря на существенный спад продаж, жильё на Балеарских островах подорожало на 6,2%. Местные агенты утверждают, что цены растут, а число сделок снижается из-за острой нехватки жилья на продажу. На национальном уровне во втором квартале 2019 цены на недвижимость выросли на 1%, до €1 430 за «квадрат».

Причины. Замедление темпов роста продаж во втором квартале 2019 частично вызвано вступлением в силу нового закона «Об ипотеке». Специалисты полагают, что это негативное влияние может исчезнуть в ближайшие кварталы. Тем не менее, есть и другие причины:

Политическая неопределенность и нестабильность в Испании, особенно в Каталонии, одном из крупнейших рынков жилья страны

Слабость мировой экономики

Испанский экономический рост замедлился, увеличилась безработица

Высокие транзакционные издержки всё больше смущают покупателей вместе с ростом цен

Выход Великобритании из ЕС и снижение британского спроса

Испанские налоговые и арендные законы, которые сдерживают инвесторов, особенно иностранных.

Результат. Специалисты не видят серьёзных угроз для рынка продаж, но полагают, что общее замедление местного рынка продолжится.

Автор: Виктория Закирова

Опубликован рейтинг самых красивых городов мира. Из российских в него вошёл только один

Основную часть списка «захватили» европейские мегаполисы.

ТОП-10:

1. Париж (Франция)

2. Нью-Йорк (США)

3. Лондон (Великобритания)

4. Венеция (Италия)

5. Ванкувер (Канада)

6. Барселона (Испания)

7. Кейптаун (Южная Африка)

8. Сан-Франциско (США)

9. Сидней (Австралия)

10. Рим (Италия)

Единственным российским городом, попавшим в рейтинг, оказался Санкт-Петербург. Белорусские и украинские города не вошли в список. Последние три позиции отошли Джайпуру (Индия), Пекину (Китай) и Афинам (Греция).

Кто это сказал? Рейтинг составила канадская компания Flight Network — одно из крупнейших онлайн-туристических агентств этой страны, сообщает The Mayor.

Как это выяснили? Список был создан совместными усилиями более 1000 писателей-путешественников, блогеров и туристических агентств со всего мира — экспертов и любителей.

Автор: Виктория Закирова

Рост на 56% за пять лет: крупные мировые инвесторы всё чаще вкладываются в жильё. После офисов это самый популярный вид активов

Важным исследованием поделились с Prian.ru аналитики международной компании Savills.

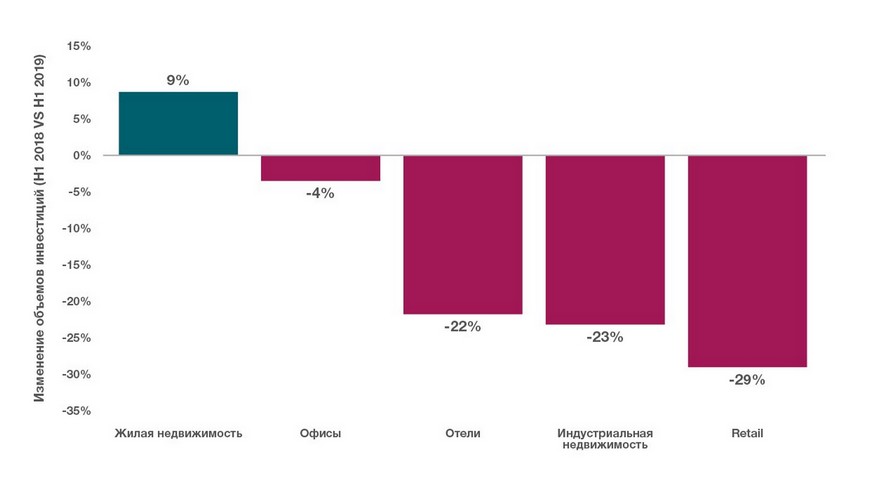

Что произошло? Как сообщили корерспонденту Prian.ru в компании Savills, в первом полугодии 2019 институциональные инвестиции в сегмент жилой недвижимости по всему миру достигли $110 млрд. За истекший год этот показатель увеличился на 9%.

В то время, как объём вложений в другие крупные классы активов уменьшился, инвестиции в сегмент жилой недвижимости за последние пять лет увеличились на 56%. Это сделало жильё вторым по популярности инвестиционным активом после офисов.

Тренд. Аналитики Savills утверждают, что инвесторы в поисках более высокой доходности переключили внимание на операционную жилую недвижимость. От этого выиграли такие сегменты, как студенческое жильё, дома для представителей старшего поколения и многоквартирные комплексы, которые сейчас лидируют среди всех трёх вышеперечисленных категорий активов.

Капиталовложения крупных игроков в жильё многоквартирного формата выросли. Только за первое полугодие 2019 они составили $97 млрд, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018. Глобальный пик инвестиций в многоквартирные дома пришелся на 2018-й, преодолев отметку в $210 млрд, что на 14% выше, чем в 2017. По мнению специалистов Savills, все это говорит о том, что текущий год вполне может продемонстрировать новые рекорды.

Студенческое жильё. Согласно подсчетам аналитиков, в 2018-м в сегмент студенческого жилья по всему миру были вложены $17,4 млрд, что незначительно ниже показателей 2017. Однако уже третий год подряд объёмы инвестиций в этот сектор превышают $16 млрд. Рынки США и Соединенного Королевства наиболее развиты в этой сфере. Так, в 2018-м на них пришлось по 63% и 23% всех вложений соответственно, тогда как на весь регион Западной Европы — всего 12%.

Дома для престарелых. Что касается инвестиций в сегмент домов для престарелых, то в 2018-м их объёмы достигли почти $15 млрд, что на 17% меньше значений 2017 года. Однако в течение первой половины текущего года интерес инвесторов к этому сегменту оставался высоким — суммарный объём вложений составил $7,6 млрд, что даже несколько выше (+2%), чем в первом полугодии 2018.

Цитата. Директор департамента мировых исследований Savills Пол Тостевин утверждает: «Демографические изменения, происходящие сейчас в обществе, явно работают на инвесторов. Ожидается, что к 2050 году численность населения «студенческого» возраста достигнет 1,3 млрд. При этом, согласно прогнозам ООН, количество людей 29-35 лет (ключевая возрастная группа потенциальных покупателей объектов в многоквартирных домах) составит 2 млрд, а старше 65 — 1,6 млрд. Все это свидетельствует о росте вышеупомянутых показателей на 11%, 13% и 113% соответственно, что несет в себе огромный инвестиционный потенциал. Особенно это актуально для сегмента домов для пожилых людей: ожидается, что спрос на специализированное жильё значительно превысит предложение».

Изменение объёмов инвестиций в различные классы активов (первое полугодие 2019/первое полугодие 2018)

Автор: Ольга Петегирич

«Бизнес в Англии встал: ничего не продается, ничего не покупается, ничего не развивается»

Brexit застрял в Палате общин — она приняла поправку, которая запрещает выносить соглашение с Евросоюзом на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС

Brexit? Не сегодня. В субботу консерваторы во главе с Борисом Джонсоном так и не смогли набрать большинство в Палате общин для согласования процедуры Brexit. Такой сценарий британские эксперты ранее называли вполне вероятным. С Брюсселем Борис договорился, но победы в парламенте премьеру никто не обещал. Так и произошло. После пяти часов обсуждений, парламент проголосовал за поправку депутата Оливера Летвина, которую называют страховкой от выхода из ЕС без сделки и без принятия соответствующих подзаконных актов. За высказались 322 депутата, против отсрочки — 306 при необходимых 320.

Теперь, по закону, премьер Борис Джонсон должен будет отправить в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit по крайней мере на три месяца. Но сам премьер это делать категорически отказался. «Никаких отсрочек, Brexit 31 октября» — заявил Джонсон, отметив, что не будет просить ЕС об отсрочке.

«Лучшее решение для Королевства и для всей Европы — это выйти из ЕС 31 октября! И заранее отвечу на вопросы противников — я не буду обсуждать отсрочку с Евросоюзом. И ни один закон не заставит меня это сделать».

Неудивительно, ведь накануне Борис Джонсон пообещал, «скорее сдохнуть в канаве», чем просить о новой отсрочке. Почему в эту субботу Brexit все-таки не произошел? Гендиректор исследовательской компании Europe insight Андрей Куликов называет действия парламента саботажем.

«Джонсон безусловно рассчитывал на победу, и в последние дни, в последние часы, даже шли подсчеты, и некоторые из них говорили, что благодаря сомневающимся депутатам, депутатам, которые хотели как раз завершить вот эту вот трехлетнюю эпопею с этим Brexit, они готовы были бы поддержать это соглашение и одобрить сделку. Поэтому я рассматриваю демарш именно как абсурдный и как форму саботажа, потому что процесс ратификации сам по себе предполагает внесение того законодательства, которое требует поправка Летвина».

Премьер пообещал, что на следующей неделе правительство внесет все законы, принятия которых требует «поправка Летвина». Голосование по обновленному соглашению пройдет уже в понедельник, заявил лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг. Депутаты тянут время — ведь мало кто хочет выхода из ЕС без соглашения. Комментирует гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Депутатов тоже можно понять, остается меньше двух недель до дня «Ч». Предстоит огромная работа, и поэтому, хотя правительство и говорит, что оно может подготовить весь пакет необходимых документов к 31 октября, но я думаю, что у парламентариев есть основания в этом сомневаться. Поэтому они очевидно боятся того, что фактически Джонсон будет вести дело, так сказать, к выходу. О чем собственно он и говорил. Я думаю, что особенно лейбористы опасаются того, что правительство будет выкручивать руки парламенту, ссылаясь именно на нехватку времени, на то, что надо спешить, на то, что нечего тут особенно разводить дебаты, надо принимать документы, для того, чтобы успеть к 31 октября».

ЕС, между тем, пребывает в замешательстве. В Еврокомиссии сообщили, что приняли к сведению результаты голосования и теперь ждут от Великобритании определенности. И как можно скорее. В подвешенном состоянии пребывает и британская экономика. Говорит жительница Лондона Яна.

«Бизнес в Англии встал. Ничего не продается, ничего не покупается, ничего не развивается. Абсолютно непонятно, что сколько будет стоить через два дня. Или даже уже после 31 октября, когда уже будет этот Brexit. Я слышала речь Терезы Мэй — она совершенно правильно сказала — «людям нужна определенность». Потому что так жить больше нельзя».

С ликованием вести об отсрочке соглашения приняли улицы Лондона. К зданию парламента в столице пришли более тысячи участников акции, выступающих за проведение повторного референдума по Brexit. И это не исключено. Ведь при условии очередного провала голосования о выходе, Палата общин проголосует по поправке уже не Летвина, а Кайла, которая и предусматривает вынесение вопроса на повторное, теперь уже всенародное голосование.

Алексей Доронин

"Донстрой" полностью завершил строительство первой очереди проекта "Символ": в октябре компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию последних 3-х корпусов, говорится в сообщении компании.

"Совокупно в первую очередь проекта входит 9 корпусов общей площадью 362,7 тысячи квадратных метров", - отмечается в нем.

Первая очередь "Символа" состоит из двух жилых кварталов: "Свобода" и "Достоинство". Квартал "Свобода", расположенный ближе к станции метро "Авиамоторная", был досрочно сдан летом 2019 года. Квартал "Достоинство" на шоссе Энтузиастов рядом со станцией метро "Площадь Ильича" завершен сейчас, уточняется в релизе.

Вместе с вводом корпусов первой очереди "Символа" летом 2019 года, "Донстрой" открыл и первый участок нового городского парка "Зеленая река" площадью около 2 гектара. Здесь появились мост на опорах-кадках, в которые высажены деревья и вьющийся виноград, детские игровые эко-городки "Холмистые берега" и "Вековой Дуб", зона воркаут с уличными тренажерами, крытое пространство с амфитеатром, прогулочные дорожки, крупномерные деревья, декоративные кустарники и цветники. В перспективе "Зеленая река" протянется на 2 километра через весь "Символ", говорится в нем.

Проект "Символ" занимает территорию площадью около 60 гектаров на границе Центрального административного округа Москвы. Концепция проекта, разработанная известными бюро LDA Design и UHA London из Великобритании, предполагает создание полноценной городской среды: жилые кварталы дополнены объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры.

"Донстрой" – девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

Об участии Роспотребнадзора в заседании целевой рабочей группы G20/ОЭСР по защите потребителей финансовых услуг

Роспотребнадзор принял участие в работе Целевой рабочей группы G20/ОЭСР по защите потребителей финансовых услуг. Одной из главных тем для обсуждения стала доступность финансовых услуг в условиях старения населения и разработкой комплекса мер, связанных с защитой прав потребителей, относящихся к социально уязвимым категориям. Исследование этих вопросов, в котором приняли активное участие 27 стран, в том числе Россия в лице Минфина России и Роспотребнадзора, показало, что для многих государств характерны похожие проблемы и подходы к их решению.

По данным ООН к 2050 году число людей в возрасте 60 лет и старше приблизится к показателю 2,1 млрд, в то время как в 1980 году их число составляло всего 382 млн, а в настоящее время проживает около 1 млрд человек указанного возраста.

Как показывают исследования у пожилых людей по всему миру наблюдаются более низкие цифровые возможности, им сложнее ориентироваться в правилах цифровой безопасности, в новых технологиях, связанных с развитием дистанционного банкинга, бесконтактных платежей. Также люди в возрасте имеют более низкий уровень финансовой грамотности, у них чаще наблюдаются проблемы со здоровьем, в том числе влияющие на возможности принимать правильные финансовые решения. По данным ООН более 46% людей в возрасте 60 лет имеют инвалидность. В развитых странах только около 20% пожилых людей живут вместе с детьми. Социальная изоляция препятствует приобретению и поддержке многих навыков, связанных с рациональным потреблением и получением доступа к цифровым услугам.

Общемировая тенденция к сокращению количества банковских отделений обусловлена цифровизацией банковского бизнеса, но для людей старшего поколения несет определенную угрозу, повышая недоступность финансовых услуг. Многие пожилые люди часто отдают предпочтение традиционным формам совершения сделок, таким как очное обслуживание, бумажные документы, непосредственное общение с банковским персоналом. В этой связи на площадке ОЭСР продолжается работа по разработке общих рекомендаций на основе результатов представленного исследования.

Также на заседании рабочей группы были затронуты темы ипотечного кредитования, строительства и приобретения жилья. Роспотребнадзор представил доклад о российском опыте защиты прав потребителей, приобретающих жилье, и об усилиях, которые принимаются Правительством Российской Федерации, Роспотребнадзором, Минфином России, Банком России, Минстроем России и направлены на защиту финансовых интересов граждан. К числу таких мер относятся переход к проектному финансированию строительства многоквартирных домов, создание фонда защиты участников долевого строительства, софинансирование государством расходов на жилье семей, в которых рождается второй и третий ребенок, развитие программ финансовой грамотности, создание Единой информационной системы жилищного строительства (ДОМ.РФ) и цифровых сервисов на ее основе в целях максимального информирования потребителей об особенностях покупки и строительства жилья. Отдельно была отмечена высокая вовлеченность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в процессы судебной защиты пострадавших потребителей. Только за последние два года около полмиллиарда рублей было возвращено покупателям жилья при непосредственной поддержке Роспотребнадзором потребителей в судах.

В докладе секретариата рабочей группы были представлены результаты исследований, свидетельствующие о том, что бизнес-циклы и проблемы в экономике всегда влияют на стоимость жилья. При этом рост цен на жилье подрывает его доступность и замедляет развитие финансовой системы.

Представители Канады в своем докладе рассказали об особенностях и проблемах ставшей популярной возобновляемой кредитной линии для потребителей под залог недвижимости (HELOC). Как показали опросы, многие потребители не до конца понимают специфику такого финансового продукта, а значительная часть заемщиков вносит платежи только в счет погашения начисленных процентов, откладывая погашение основной части долга.

Интересен для внедрения в рамках предстоящей систематизации и кодификации российского законодательства в сфере защиты прав потребителей опыт Великобритании, где потребителю, оформившему долгосрочную ипотеку, предоставлено право каждые два года в течение всего срока договора требовать пересмотра ее условий, если банком в этот период были улучшены условия для новых клиентов. Такой подход представляется справедливым для долгосрочных контрактов, поскольку потребители уже заключившие договоры с исполнителями различного рода услуг (финансовые, услуги связи, образовательные и т.п.) зачастую оказываются в менее выгодных условиях, чем новые клиенты, в том числе это касается цены таких услуг.

В рамках обмена опытом, связанного с вопросами защиты прав потребителей финансовых услуг, представители Аргентины поделились планами включить финансовое образование в школьную программу. Власти Гонконга приняли ряд решений, направленных на содействие возврату ошибочно переведенных денежных средств. В частности, банки плательщика и получателя денежных средств обязаны взаимодействовать между собой в целях содействия в возврате ошибочно переведенных денег и, в частности, должны содействовать получению согласия на возврат денег от получателя. Также в Гонконге до 7 лет увеличен срок розыска и предоставления оператором по переводу денежных средств электронных чеков и иных электронных документов по платежам потребителей.

Дополнительно в ходе заседания были обсуждены проблемы защиты персональных данных потребителей финансовых услуг, риски приобретения и владения криптовалютами и цифровыми активами. Отмечалось, что большинство потребителей в случае, когда они приобретали цифровые валюты не понимали, как работает данная технология, не осознавали свои риски. При этом в некоторых странах до четверти людей, вложившихся в криптовалюты, брали для этих целей кредиты. Представители Кореи сообщили, что в городе Пусан создана «регуляторная песочница» для криптовалют.

При рассмотрении вопроса о посредничестве в сфере страхования были представлены результаты специального исследования, которое показало, что во многих странах комиссии посредников (страховых агентов и брокеров) включены в страховую премию и их размер не доводится до сведения потребителей. В большинстве европейских стран (Германия, Франция, Австрия, Испания, Великобритания и др.) раскрытие такой информации является обязательным.

Работа на международных площадках по вопросам защиты прав потребителей будет продолжена.

Михаила Фридмана ждут в испанском суде для личных показаний по делу о банкротстве Zed WorldWide

Адвокаты предлагали, чтобы бизнесмен дал показания по видеосвязи. Но в этом им было отказано. Теперь, как стало известно Business FM, совладелец «Альфа-групп» согласился приехать в Мадрид

Есть испанская технологическая компания Zed WorldWide, основанная еще в конце прошлого века.10 лет назад структуры Фридмана начали с ней сотрудничество, а в 2013 году партнеры даже создали холдинг Zed+ для объединения активов Zed WorldWide и контент-провайдеров «Вымпелкома», принадлежащего Фридману. Но что-то не заладилось, и в 2016 году Zed WorldWide подала заявление о банкротстве.

Теперь испанская прокуратура утверждает, что совладелец «Альфа-групп», чьи структуры были основными кредиторами Zed, довел испанскую компанию до такого плачевного состояния. А потом предложил выкупить ее всего за 20 млн евро, тогда как раньше у Zed дела шли так хорошо, что она планировала размещение на NASDAQ.

Отметим, что это только предположения, никаких обвинений Фридману не предъявлено. Да и его предложение о покупке Zed было отклонено.

Чем может обернуться поездка в Мадрид для бизнесмена? Мнение главы юридической компании «Гололобов энд партнерс» Дмитрия Гололобова.

«От Испании можно ждать все что угодно. Они могут господина Фридмана арестовать, прямо там, могут изъять у него паспорт, он останется в Испании. В любом случае, какие-то меры, когда он не сможет оттуда выехать и будет достаточно долгий срок привязан к испанскому правосудию, не исключены. Не приезжать все-таки менее неудобно, потому что, да, ты можешь что-то спровоцировать. Да, могут сказать, вот видите, он же уклоняется от суда, а хочет жить в Европе. Да, там много каких-то минусов, но они менее важны, чем минус тот, что ты можешь оказаться в испанской тюрьме».

Директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, напротив, считает, что ничего страшного не будет, если совладелец «Альфа-групп» явится для дачи показаний в испанский суд. Политолог напоминает, что, например, у сенатора Керимова были намного более серьезные проблемы с правосудием в Европе — его подозревали в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Но Керимов скрываться не стал, и в итоге все обвинения с него сняли.

«Во-первых, господин Фридман перемещается не из российской юрисдикции в европейскую, а из одной европейской в другую. Нет существенной разницы между британской и испанской юрисдикцией с точки зрения политической. Честное, лояльное поведение по отношению к правосудию благоприятно влияет на исход дела. И тот состав, который вменяют господину Фридману, он гораздо легче, чем состав, который вменяли господину Керимову, и у Керимова закончилось все удачно. Эти три причины, их совокупность позволяет предположить, что опасность визита господина Фридмана в Испанию сильно преувеличена».

Возможно, проблемы Фридмана связаны не с давним делом Zed, а с недавним приобретением другого испанского актива. Говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев.

«Группа Фридмана купила один из самых известных и крупных супермаркетов в Испании, дискаунтер DIA. И когда они покупали его, они наступили на уязвимые места многим очень влиятельным компаниям в Испании, включая банк Santander, который является национальным таким институтом в Испании, больше, чем просто коммерческий банк. И Фридман купил по самой низкой возможной цене. Поэтому, как мне кажется, речь идет о том, что очень многие влиятельные компании и люди обижены на Фридмана, потому что они хотели на нем заработать, а это у них не получилось».

Ранее представители Фридмана говорили, что все утверждения о его причастности к незаконным действиям по отношению к Zed являются ложными. А Forbes со ссылкой на источник сообщал, что за этим делом стоят противники бизнесмена, которые пытаются сорвать сделку структур Фридмана с испанским дискаунтером. В начале года его компания LetterOne объявила о намерении стать единственным владельцем DIA.

Михаил Задорожный

Анонимка от Джонсона

Британский премьер переложил ответственность за отсрочку Brexit на парламент

Текст: Ариадна Рокоссовская

Выход Британии из ЕС снова может быть отложен - теперь до конца января. Несмотря на многократные заверения Бориса Джонсона, что он не будет просить у Брюсселя отсрочки брекзита, в субботу поздно вечером он вынужден был отправить соответствующее письмо главе Евросовета Дональду Туску. Все потому, что европейские лидеры одобрили "пост-разводное" соглашение Лондона и Брюсселя, а британские депутаты - нет.

Точнее, Джонсон отправил в Брюссель сразу два письма: просьбу об отсрочке, под которой он, кстати, не стал ставить свою подпись, и пояснение, почему членам Евросовета лучше бы отвергнуть эту просьбу и не продлевать брекзит до 31 января 2020 года, под которым он подписался.

Это звучит так знакомо: премьер Британии попытался заручиться поддержкой депутатов парламента в отношении одобренного главами стран ЕС текста соглашения о будущем взаимодействии, а они отвергли даже саму возможность голосования. Ранее предшественнице премьера Бориса Джонсона Терезе Мэй трижды не удалось провести через Палату общин свой проект соглашения. А в минувшую субботу Борису Джонсону отказали, мотивируя это тем, что новый вариант увидел свет всего два дня назад, и депутаты не имели возможности ознакомиться с мнениями экспертов о том, какие "подводные камни" содержатся в документе. От премьера потребовали обратиться к главам стран-членов ЕС с просьбой перенести брекзит, чтобы члены парламента могли спокойно и без спешки проанализировать итоговый текст.

Новый вариант соглашения остался неизменным в том, что касается прав граждан, денежных вопросов и других областей взаимодействия. Не изменились и многие пункты, вызывавшие неприятие Лондона. Британцы хотели, чтобы политическая декларация о намерениях основывалась исключительно на будущем соглашении о свободной торговле. Однако в итоговой версии сохранились положения о будущем сотрудничестве с европейским химическим агентством, агентствами ЕС по лекарственным средствам, авиации и так далее. И положение о том, что Европейский Суд останется главным арбитром в спорах, связанных с законодательством ЕС, все еще в силе, хотя этот пункт был одной из причин, почему люди в 2016 году голосовали за "брекзит". В политической декларации даже сохранилась одна опечатка, бывшая в версии Терезы Мэй. В соглашении также прописан переходный период до конца 2020 года. Это время нужно для того, чтобы наладить бесперебойное взаимодействие между ЕС и Соединенным Королевством во всех областях. Этот срок при желании можно будет продлить на год или два.

Но главным камнем преткновения всегда была таможенная граница между двумя Ирландиями. И новое соглашение позволяет избежать появления "жесткой" границы весьма оригинальным способом. Предполагается, что Северная Ирландия будет оставаться составной частью таможенной территории Великобритании, что позволит ей перейти на британские тарифы и участвовать во всех будущих торговых сделках Соединенного Королевства. Но таможенная граница будет проходить по Британскому морю, что означает, что Ирландия будет подчиняться таможенным правилам ЕС. Тереза Мэй когда-то уверяла, что на такой шаг не пойдет ни один британский премьер. Но Борис Джонсон, когда-то отказавшийся от поста министра иностранных дел в кабинете Мэй в знак протеста против ее варианта соглашения, в конечном итоге пошел гораздо дальше, чем она.

Не стоит думать, что отступить пришлось только Британии. Европейские чиновники, еще два месяца назад исключавшие возможность хоть каких-нибудь изменений в тексте соглашения, сами с треском вскрыли его и переписали протокол об Ирландии и Северной Ирландии. И как! Несмотря на многократные заверения Брюсселя, что таможенный контроль будет осуществлять европейская сторона, которая обязана защищать свой единый рынок, в документе черным по белому прописано, что это будут делать британские таможенники. Они же будут решать в британских портах, прежде чем товары извне поступят в Северную Ирландию, облагаются ли они пошлинами. Это зависит от того, предназначены ли эти товары для Северной Ирландии, или они следуют на единый европейский рынок. Все это настораживает европейцев, которым придется довериться и британским специалистам по фитосанитарному контролю. Председатель комитета Европарламента по торговле Берндт Ланге уже задал вопрос, будет ли у них "достаточно ресурсов и воли" для надлежащей проверки продуктов питания, которые пойдут в ЕС через ирландские порты из третьих стран.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и уже бывший главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье на прошлой неделе слишком поторопились с оптимистичными заявлениями, что новое соглашение между ЕС и Великобританией может быть подписано до 31 октября - официальной даты "брекзита". Документ, который, после многочисленных уступок, удалось согласовать Лондону и Брюсселю, должен был не только пройти через горнило парламента Соединенного Королевства, но и получить одобрение Европарламента. А там тоже сложно предсказать какой-либо результат. В любом случае, это была последняя попытка пересмотра текста соглашения. Как сообщает авторитетное европейское издание Politico, главный брюссельский переговорщик Мишель Барнье уже ищет новую работу, и, по слухам, к нему внимательно приглядываются на родине, где возникла необходимость в новом кандидате в Еврокомиссию от Франции.

По информации источников The Daily Telegraph, в европейских столицах действия британского парламента вызвали сильное разочарование. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что внеочередной саммит ЕС, на котором главы государств и правительств решат, как отреагировать на просьбу об отсрочке, будет назначен только после того, как палата общин одобрит соглашение. Мяч снова на стороне британского парламента.

Машина шевелит мозгами

Текст: Алена Баталова

На днях Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

К середине декабря кабмин должен внести изменения в программу "Цифровая экономика", а также разработать и утвердить федеральный проект в рамках этой программы. Инвестиции в развитие искусственного интеллекта (ИИ) могут составить 90 миллиардов рублей в течение 6 лет - такую оценку дал вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

Согласно национальной стратегии, к 2024 году в России уже должна быть создана инфраструктура поддержки отечественных организаций, работающих в области ИИ, включая создание высокопроизводительных центров обработки данных, и сформирована правовая среда для реализации стратегии. Основными показателями, по которым будет оцениваться успех реализации документа, будет рост цитируемости статей российских ученых, посвященных искусственному интеллекту, рост учтенных результатов интеллектуальной деятельности в этой сфере и прикладных решений на их основе. Число специалистов в этой сфере тоже должно увеличиться.

К 2030 году на российском и международном рынках должны быть широко представлены функционирующие образцы микропроцессоров с комплектом ПО (разработаны они должны быть уже к 2024 году), а интеллектуальные устройства, где оно используется, должны быть введены в обращение. К 2030 году в России должны реализовываться образовательные программы мирового уровня для подготовки специалистов и руководителей в области ИИ. Кроме прочего, планируется разработка этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Куратором создания проекта развития ИИ выступил Сбербанк. Какие именно направления прежде всего нужно иметь в виду под "искусственным интеллектом", глава Сбербанка Герман Греф обозначил еще на майском совещании у президента РФ: это компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, рекомендательные системы и системы принятия решений, а также перспективные технологии, в числе которых технологии автоматизированного машинного обучения.

Примеры того, какую пользу технологии ИИ должны принести отраслям экономики, приводятся в "дорожной карте" развития "сквозной" цифровой технологии "Нейротехнологии и искусственный интеллект", опубликованной на сайте Минкомсвязи России. Например, в строительстве ИИ нужен для моделирования и анализа потенциальных опасностей (пожарных рисков, рисков разрушения здания и др.), улучшения качества архитектурного планирования благодаря анализу изображений окрестностей; в сфере финансовой и страховой деятельности ИИ найдет применение в оценке кредитоспособности заемщиков, при повышении безопасности операций и предотвращении мошенничеств и во многом другом.

Федеральный проект по развитию ИИ будет курировать Минэкономразвития России. Как отмечают в ведомстве, искусственный интеллект - одно из трендовых направлений, которым охвачены все развитые государства мира. Более 30 стран разработали национальные стратегии развития ИИ (Канада, Сингапур, Китай, Дания, Франция и т.д.). Экономический рост в ближайшие годы будет во многом определяться искусственным интеллектом, который является "новым электричеством" нашего времени.

Сегодня, согласно данным Сбербанка, наблюдается технологическое отставание России в сегменте ИИ от Великобритании, Канады, Германии, США и Китая. По оценкам экспертов, в Китае к 2030 году 80 процентов компаний внедрят технологии искусственного интеллекта в рамках. Технологические страны-лидеры уже кратно увеличили финансирование развития искусственного интеллекта со стороны государства, как в части создания инфраструктуры, так и в части прямой поддержки компаний, занимающихся разработкой технологических решений.

"При отсутствии должного внимания со стороны государства к этой сфере Россия рискует упустить возможность технологического прорыва, - уверена замглавы минэкономразвития Оксана Тарасенко. - Глобальный рынок технологических решений на основе искусственного интеллекта будет поделен между странами-конкурентами, что затруднит развитие России в стратегически важных отраслях экономики и замедлит ее развитие".

Оценивать эффективность реализации федерального проекта, согласно текущей его редакции, будут с помощью 7 целевых показателей, которые сейчас прорабатываются, уточнили в минэкономразвития.

Автомат выдаст маску и фляжку

На угольных предприятиях внедряют интеллектуальную систему охраны труда

Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)

Трудовое законодательство за последние годы изменилось, санкции за необеспечение работников средствами защиты выросли в разы.

Рыночные механизмы заработали и дали мощный импульс к внедрению цифровизации в процессы управления охраной труда и промышленной безопасности.

В Кузбассе установили первый вендинговый аппарат по выдаче средств индивидуальной защиты. Теперь на шахте "Распадской" в Междуреченске горняки получают СИЗ по номеру мобильного телефона: просто вводят его на экране вместе с пин-кодом. Пока автомат, содержащий около 650 изделий, выдает только очки, перчатки и фляжки. В ближайшее время список пополнят защитный крем и респираторы. А в более отдаленной перспективе на шахте планируют развернуть целую вендинговую сеть, которая поможет сократить время не только на выдачу, но и на учет средств индивидуальной защиты.

Обеспечение угольщиков последними, как, впрочем, и установка автоматизированных систем оповещения, - важные аспекты работы любого предприятия отрасли. А добыча подземным способом, отличающаяся наиболее высокими факторами риска, требует особого подхода к соблюдению норм охраны труда и промышленной безопасности. Этим вопросам начали уделять больше внимания в 2000-х, после череды крупных аварий на шахтах Кузбасса. И новой точкой отсчета стала трагедия на "Распадской" в 2010-м, когда в забое погиб 91 человек.

"По действовавшим типовым нормам 1978 года каждому шахтеру полагался минимальный набор спецодежды, спецобуви и СИЗ: сапоги резиновые, куртка ватная, костюм из ткани "Горизонт", рукавицы, каска и респиратор-лепесток, - отмечает гендиректор малого инновационного предприятия "Научно-технический центр инноваций в области охраны труда и промышленной безопасности" (НТЦ) при Кемеровском техническом госуниверситете Вячеслав Гацко. - А внедрять эффективные средства защиты и материалы, уже имевшиеся на рынке, не позволяла российская нормативная база. Потому в регионе по инициативе обладминистрации создали рабочую группу с участием представителей угольных компаний. Были разработаны и новые типовые нормы обеспечения работников СИЗ (их утвердили в 2008 году), что дало возможность применять у нас самые лучшие, эффективные образцы".

Но передовые разработки на шахтах Кузбасса сходу приживались не всегда. Все дело в том, что импортные средства защиты при всех их достоинствах для работы в России не подходили. Ведь, скажем, шахты США или Южной Африки отличаются от российских по геологии и технологиям добычи. А когда в Кузбассе стали испытывать каски известной британской фирмы, фонарь в горных выработках вышибало вместе с креплением. Тогда сотрудники НТЦ выдали техническое задание производителю и тот адаптировал важнейшее средство защиты к местным условиям.

А сегодня законодательство позволяет угольщикам, использующим инновационные разработки для снижения производственных рисков, возвращать до двадцати процентов средств, отчисляемых в Фонд социального страхования. "Это десятки миллионов рублей, которые можно потратить на оплату медосмотров, обучения кадров, санаторно-курортного лечения, а также покупку СИЗ, - продолжает Гацко. - Если какие-то из средств не прописаны в действующих нормах, то за счет свободных денег можно закупить опытную партию и провести испытания. Именно так удалось внедрить инновации по защите на производстве органов дыхания, зрения, слуха и так далее.

НТЦ, созданный шесть лет назад, - первое за Уралом малое инновационное предприятие, которое продвигает эффективные решения в области охраны и гигиены труда, взаимодействуя как с производителями и поставщиками СИЗ и материалов для их производства, так и с научным сообществом, общественными организациями и конечными потребителями.

Внедрение эффективных СИЗ предполагает не только испытания, доработку, адаптацию и внесение изменений в нормативные документы. Как выяснилось, людей нужно обучать правилам ухода за инновационными изделиями. Так, на одной из шахт случился конфуз при испытании образца защитной полумаски со сменными противоаэрозольными фильтрами, срок службы которых - до двадцати шахтерских смен. Маску... постирали, не сняв предварительно фильтры. В результате они пришли в негодность.

"У нас есть лаборатория, где можно моделировать разнообразные риски, испытывать образцы спецодежды, обуви и материалов. Оборудован учебный класс для проведения семинаров, мастер-классов и консультаций, - говорит Вячеслав Гацко. - И наш опыт тиражируют промышленные предприятия. А мы готовим обучающие программы для разных целевых аудиторий, принимаем студентов на практику, проводим дни открытых дверей для школьников".

В июне 2019-го, во время Международной выставки "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке на всероссийском совещании по вопросам состояния условий и охраны труда в угольной промышленности НТЦ вместе с партнерами представил новую разработку - автоматизированную систему управления процессами промышленной безопасности. Эта система, основанная на оригинальной цифровой платформе ABIE, позволяет получать информацию о текущих уровнях риска на каждом рабочем месте. Она в реальном времени контролирует соблюдение техники безопасности, физическое состояние человека и проверяет его знания, используя смартфоны, планшеты и датчики-браслеты сотрудников.

"Работник может зайти в "личный кабинет" с любого гаджета с помощью специального приложения, включающего модули обучения и компетентности, - подчеркивает Гацко. - Можно отвечать на вопросы по охране труда, пожарной и электробезопасности, пока едешь на смену в вахтовке. Ответил правильно - попал в зеленую зону и сразу же получил допуск к работе (наряды выдаются в электронном виде). Не ответил - оказался в красной зоне, а значит, требуется дополнительный инструктаж. Работодатель сразу видит, у кого пройден медосмотр, кто обеспечен СИЗ, а кто нет. И каждому работнику приходит СМС с предупреждением: "Через два дня у вас заканчивается срок использования защитных сапог, получите новые". Если реакции нет, придет повторная СМС".

Конечно, работодателям сегодня предлагают самые разные программы. Но далеко не каждая учитывает все аспекты и процессы управления на том или ином производстве. Доморощенная же платформа, когда появился "электронный наряд-допуск", позволила собрать воедино разрозненные модули и по мере необходимости добавлять новые.

Автоматизированной системой управления процессами охраны труда в Кузбассе охвачено уже более тридцати предприятий, включая крупные химические и угольные, реализующие принцип "нулевого травматизма". До конца года к цифровому онлайн-центру, разработанному кузбасскими инженерами-программистами, подключатся еще около двадцати компаний. Облачная технология позволяет браться и за удаленные проекты. В том числе сотрудничать с предприятиями Воркуты, Казахстана и Монголии.

Экономика тянется к цифре

В столице начал работу форум "Открытые инновации"

Текст: Михаил Нестеров

Сегодня в Москве в технопарке "Сколково" стартует ежегодный форум "Открытые инновации". Он проводится в российской столице с 2012 года под эгидой правительства РФ и, по мнению участников формирования инновационной экосистемы, считается уникальной дискуссионной площадкой и главным событием страны в сфере технологического предпринимательства.

Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи и, конечно же, происходит неформальное общение участников.

"Контуры цифровой трансформации экономики начинают проявляться все более четко. Если три года назад мы говорили о том, что цифровизация - это тренд, то сейчас будем обсуждать конкретные вещи, касающиеся внедрения цифровых технологий в традиционных отраслях экономики. Совместно с бизнесом мы пытаемся определить конкретные стратегические и тактические задачи по внедрению технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, на площадке "Открытых инноваций" есть уникальная возможность обменяться опытом с мировыми экспертами, имеющими практику внедрения решений по анализу данных и использованию искусственного интеллекта", - говорит министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Организацией и проведением мероприятия традиционно занимается АНО "Сколково Форум" (дочерняя компания Фонда "Сколково"). "РГ" попросила ее гендиректора Екатерину Иноземцеву поделиться ожиданиями от будущего форума и прокомментировать его тему - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".

В чем главная особенность восьмого форума "Открытые инновации", отличающая его от семи предыдущих?

Екатерина Иноземцева: Пожалуй, главное отличие в том, что мы стали активней сотрудничать с другими форумами. Если на предыдущих "Открытых инновациях" было сотрудничество с российскими форумами, то в этом году мы заключили партнерское соглашение с Bloomberg, который проведет у нас свою знаменитую конференцию Sooner Then You Think. Она проходит в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре, а теперь пройдет в Москве. И это, конечно, придает новое звучание "Открытым инновациям", привлечет гораздо больше зарубежных спикеров, в том числе из Великобритании. Мы рассчитываем, что благодаря этому удастся получить более яркое международное освещение.

Какие еще интересные сессии ожидаются, кроме Bloomberg?

Екатерина Иноземцева: Например, форум RAIF, посвященный artificial intelligent, искусственному интеллекту.

Телемедфорум - все, что связано с цифровой медициной. Кроме того, состоится несколько межгосударственных мероприятий - Российско-китайский форум и Российско-корейский форум, организованные по инициативе Министерства экономического развития РФ. Так "Открытые инновации" становятся действительно всеобъемлющей площадкой, которая позволяет обсуждать все темы, связанные с цифровым развитием как в России, так и за рубежом. Собственно, мы и говорим о глобальной цифровизации, потому что не существует цифровой экономики в отдельно взятой стране.

Почему тема нынешнего форума актуальна именно для 2019 года?

Екатерина Иноземцева: Мы уже несколько лет, не только на "Открытых инновациях", но и в рамках принятой программы "Цифровая экономика", обсуждаем вопросы, связанные с новыми технологиями, новыми способами управления и так далее. В этом году мы решили посмотреть на цифровую трансформацию под другим углом. Ведь любая трансформация влияет на конкретных людей, которые под воздействием технологий и новых способов экономических взаимоотношений тоже меняются. Человек - основной потребитель всех технологических инноваций. Но, с другой стороны, он является и основным заказчиком этой трансформации. Поэтому мы предлагаем обсудить, каким образом трансформация в экономике влияет на нас, как человек адаптируется к технологиям будущего и какой новый запрос он сам на следующем их витке сформулирует.

Наверное, не очень красиво выделять кого-то из спикеров, но всё-таки: сессии с чьим участием вы посоветуете не пропустить?

Екатерина Иноземцева: Сессию с участием премьер-министра Дмитрия Медведева, разумеется! Вообще на форум мы пригласили многих по-настоящему важных зарубежных гостей. Одним из ключевых спикеров станет председатель правления компании Bayer Вернер Бауманн. Мы, конечно, с нетерпением ждем беседы с ним как возможности обменяться международным опытом по цифровизации. Конечно же, невозможно пропустить и конференцию Bloomberg, о которой мы уже говорили, и сессию "Time for Change. Управление изменениями в стратегии компании". У нас достаточно интересная программа третьего дня, в большей степени посвященная развитию технологий. Важно посетить ее сессии, чтобы понимать, как конкретные технологии используются в развитии той или иной отрасли - здравоохранении, промышленности, юриспруденции, практически во всех сферах жизни человека.

Каких результатов вы ждете от форума?

Екатерина Иноземцева: Когда форум завершится, мы, обобщив все основные ключевые задачи и проблемы, которые будут на нем идентифицированы, поедем в Стартап-тур, который у нас тоже будет носить название "Нация 5.0". Стартап-тур - это ежегодное большое событие, в рамках которого посещаем регионы и рассказываем о выводах, сделанных на форуме "Открытые инновации". Но уже 24 октября, после завершения восьмого форума, мы начнем планировать девятый. Надеюсь, что в его программе получится отразить, в том числе роль всей нашей инновационной экосистемы в той системе развития, которая была выстроена во время процесса цифровизации экономики.

Рыба прибавляет ума детям

Употребление рыбы и морепродуктов во время беременности добавляет в среднем 7,7 балла к IQ ребенка – к таким выводам пришла международная группа ученых.

Исследование проводили специалисты из США, Канады и Великобритании, результаты опубликованы в журнале PLEFA (Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids), сообщает корреспондент Fishnews. Ученые установили, что «рыбный» рост IQ ребенка находился в диапазоне между 5,6 и 9,5 балла.

Коллектив из 13 экспертов проанализировал 44 исследования, проведенных с 2000 г. и охватывающих в общей сложности 102 944 пары мать-дитя и 25 031 ребенка. Все эти работы показывают важность употребления рыбы и морепродуктов мамами для развития мозга их детей, а также необходимость употребления большего количества этих продуктов самими детьми.

Согласно 24 исследованиям, употребление рыбы и морепродуктов матерями положительно повлияло на прохождение их детьми некоторых или всех предложенных тестов. Благотворное влияние на интеллектуальное развитие детей зафиксировано в возрасте от трех дней до 17 лет.

Кроме IQ оценивали развитие вербальных, визуальных и моторных навыков, достижения в учебе. В ряде исследований рассматривались вопросы гиперактивности и СГДВ (синдром гиперактивности с дефицитом внимания). В одном исследовании был сделан вывод: дети не употребляющих рыбу матерей имеют втрое большую вероятность возникновения гиперактивности.

Благотворное влияние рыбы и морепродуктов на нейрокогнитивное развитие детей отмечалось и при минимальном употреблении этих продуктов (от 113 г в неделю), и при гораздо более высоком (более 2,8 кг унций в неделю). При этом ни одно из 44 исследований не обнаружило вреда от рыбы и морепродуктов.

Ожидается, что результаты этой работы учтут при обновлении Руководства по питанию США. Исследователи рассчитывают, что американские Министерство сельского хозяйства и Агентство по контролю за медикаментозными средствами и продуктами питания (FDA) смогут преодолеть опасения, связанные с содержанием ртути в рыбе и морепродуктах и предложениями сократить их потребление до 340 г в неделю.

Fishnews

ЕС, Норвегия и Фареры решили наловить больше скумбрии

Евросоюз, Норвегия и Фарерские острова установили общую квоту вылова атлантической скумбрии на будущий год – 922 тыс. тонн. Это на 41% больше лимита 2019 г.

Решение было принято с учетом последней рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES), сообщает корреспондент Fishnews.

В ICES отметили, что прогноз по уровню вылова для 2019 г. был увеличен в мае: с 318 403 тонн до 770 358 тонн. Сумма квот всех добывающих атлантическую скумбрию стран в 2019 г. достигла 864 тыс. тонн, пишет Undercurrent News. 653 438 тонн из них пришлись на Евросоюз, Норвегию и Фареры.

Британский портал обращает внимание, что Морской попечительский совет (MSC) продлевает приостановление сертификации промысла атлантической скумбрии, несмотря на данные науки о хорошем состоянии популяции. По информации издания, причиной такой позиции MSC стало одностороннее (самостоятельное) назначение себе лимитов Исландией, Гренландией и Россией, а также недостаток контроля вылова со стороны ЕС, Норвегии и Фарерских островов.

Fishnews

В 2024 году Россия возьмет под контроль Черногорию, Болгарию и Сербию, присоединит к себе Южную Украину и ракетным ударом сметет с лица земли целый Стокгольм. Да, это из очередной фантастической книги, вышедшей на Западе. И все бы ничего (мало ли подобной макулатуры издается у них), но этот сюжет пытаются навязать тамошнему обывателю как реалистический прогноз вероятных событий ("русские уже начали реализовывать данный сценарий").

Здесь важно отметить дату: 2024 год. Она упоминается все чаще и чаще. Напомним, еще недавно для авторов подобных сценариев заветным рубежом был 2017-й. На протяжении длительного времени некоторые из них повторяли: "В 2017 году Россия развалится". Причем на вопрос, почему именно тогда, многие из них отвечали: "Интуитивно наметил эту дату". Семнадцатый год минул — и все те, кто пророчил катастрофу, начали придумывать новый час "Х". Теперь хотя бы у них есть какое-то объяснение следующей вехе: в 2024 году, как известно, планируются очередные выборы президента России.

Итого: украинские ресурсы распространяют новые прогнозы о том, что уж после 2024 года Российскую Федерацию точно разорвет.

Боевики праворадикальной группы С14, которую даже Госдеп США причислил к "группам ненависти", начали свою акцию на переезде в Крым, где заставляют водителей проезжать по плакату "Крымчанин, жди Украину! 2024!"

На Западе тоже активно рассуждают о том, начнется ли в России хаос в 2024 году, или обойдется.

И, наконец, в ход пошла фантастика "сверхближнего прицела".

Так, кстати, было и перед 2017 годом. В 2016-м сверхактивно продвигалась как бы фантастическая книга "2017 год. Война с Россией". Причем автором ее был высокопоставленный британский генерал Ричард Ширрефф, который до этого был заместителем командующего сил НАТО в Европе. Согласно его творению, коварный Кремль начинал операцию против Запада 9 мая 2017 года, уже 18 мая первой жертвой российской армии должна была пасть Латвия, а 27 мая российская подлодка "Краснокаменск" в Балтийском море топила головной авианосец Флота Ее Величества Queen Elisabeth.

Тогда эту книгу представляли не просто как бредовую фантазию отставного генерала, а как реальный сценарий событий. Ее использовали в качестве аргумента в спорах о коварстве России на круглых столах и активно обсуждали различные кремленологи. Семнадцатый год прошел — и о ней быстренько забыли.

Было бы странно, если бы сейчас обошлось без ремейка. И в Швеции издана книга "Крах-2024". В ней описано, как в 24-м коварные русские развяжут глобальную гибридную войну против Запада. Сначала они возьмут под контроль финансовую систему, дабы нивелировать удар экономических санкций против себя. А уже потом начнут захватывать другие страны.

Что характерно: в эту безумную книгу вплетены фамилии реальных политиков и общественных деятелей нынешней России. Только Путин упоминается 89 раз. А демонизированный на Западе бизнесмен Пригожин вообще лично злодействует направо и налево.

По сценарию книги агрессивные действия коварной России начнутся с Черногории, где вооруженная до зубов банда мотоциклистов "Ночные волки" (кто ж еще) устроит госпереворот. Затем на сторону России перейдут Сербия и Болгария. Потом Кремль начнет вторжение на юг Украины из Крыма и… той же Болгарии (ну не заметил фантаст на карте Румынии, лежащей между болгарами и украинцами). Операция будет проводиться с одной простой целью: "Довольно скоро Пригожин станет российским губернатором вассального государства Украина". Ну а в конечном итоге жертвой станет Стокгольм, который Россия просто взорвет, дабы запугать Запад. Причем выбор цели объясняется тоже просто: поскольку Швеция не является членом НАТО, западные союзники не вступятся за нее.

Для чего же Кремлю, ФСБ, ГРУ (фантаст перечисляет там массу российских структур, чьи названия он когда-то слышал) это надо? Все по той же причине: удержать власть в своих руках после 2024 года. То есть описывается все та же "проблема 2024", которой бредит Украина, но цель иная: в Швеции сейчас активно ломаются копья по вопросу возможного присоединения страны к НАТО, поэтому шведов надо припугнуть.

Самое печальное, что автор этой фантазии — тоже (как и в случае с генералом Ширреффом) довольно известный в своей стране человек. Шведский экономист, постоянный автор тамошних основных изданий, обладатель премий "Лучшая книга года" по версии ряда финансовых газет Стефан Фьольстер.

Творение, содержащее очевидные признаки клеветы, активно раскручивается в шведской прессе и позиционируется как мудрое предупреждение "наивной Швеции" (читателям сообщают о том, что Москва якобы "уже реализует" этот сценарий).