Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Охота на ведьм по-турецки

Эрдоган сегодня дает шанс России победить в Сирии и устоять в мире

Исраэль Шамир

«Эрдогана спас Александр Дугин», - сказали мне знакомые турецкие журналисты. – «Дугин прилетел в Стамбул, принес весть о готовящемся перевороте президенту Эрдогану, и тот сумел спастись и победить. Дугин и раньше бывал у нас, и он помог восстановлению русско-турецких отношений.»

Я выразил некоторое сомнение, но турки настаивали: «Дугин – советник Путина, именно он занимался турецкой темой». Мне не очень-то верится, что опальный философ-евразиец и главред интернет-телеканала А.Г. Дугин имеет доступ к оперативно-разведовательной информации и выступает в качестве тайного спецпосланника президента Путина, но многие турки так считают.

Неудачный мятеж повлиял на Турцию. Лира упала, и с ней упали цены. Изменилась повестка дня. Раньше на площади Таксим митинговали против Эрдогана, сейчас – против присутствия сирийских и иракских беженцев, которых уже несколько миллионов, и еще многих ожидают в результате боев за Мосул и Алеппо. Раньше креативный класс был на подъеме, сейчас – простой народ. Креативщики пишут в соцсетях «пора валить», только не знают куда. Эрдоган поднял народ против них, воспользовавшись недавним сорвавшимся путчем.

В Турции неспокойно. Это неспокойство не ощутится туристами в приморских городах, но в коридорах власти чувствуется серьезное волнение. Я ожидал, что прошедший в июле путч остался в прошлом, и что гордая своим гражданским порывом Турция снова сплотилась, но нет.

Тема минувшего путча остается у всех на устах. Хотя конспирологи называли путч – выдумкой, он порядком встряхнул страну, и немало людей погибло. Около 240 человек было убито, из них половина погибла при столкновении с армией на мосту через Босфор. Турки проявили незаурядное мужество – они ложились на пути танков. Один герой лег перед танком, танк проехал над ним, он встал и снова лег перед другим танком.

Следы мятежа видны во многих местах – в здание парламента попала авиабомба и разворотила полэтажа, все еще не отремонтировали и другие следы обстрела. Турки особенно чувствительны к идее военного переворота потому, что они с этим делом сталкивались. В здании парламента можно увидеть страшную фотографию – законный президент Турции Аднан Мендерес был свергнут военными и повешен. Фотография президента на виселице напоминает о реальной опасности демократии в Турции.

В июльском путче винят гюленистов, то есть последователей Фетуллы Гюлена, харизматического турецкого «старца» и создателя сети «элитных» школ по всему миру. В этих школах училась вся турецкая интеллигенция, не говоря уж о туркоязычной молодежи из 160 стран от Казахстана до чёрной Африки. Сейчас гюленистов изображают, как приспешников сатаны. Министры и парламентарии не щадят черной краски, описывая их. Называют их не иначе, как «террористическая организация».

Власти утверждают, что все гюленисты входят в тайную организацию ФЕТО, и сравнивают ее с ДАЕШ (ИГИЛ – запрещена в России). Они призывают весь мир бороться с ними, «как борются с Исламским государством». В чем их «терроризм» - остается непонятным. Их сравнивают также с иезуитами и с Медельинским кокаиновым картелем, хотя к наркотикам они не причастны.

Говорят, что гюленисты почитают своего лидера Гюлена, что они носят с собой подаренную им однодолларовую купюру, а то и зашивают этот доллар в белье. Кстати, за такую купюру могут и арестовать, как скрытого агента Гюлена. Говорят, что гюленисты верят, мол, Гюлен говорит с Аллахом. Все это, конечно, необычно для светских людей, но совсем не уникально. Хасиды Хабада – крупное еврейское религиозное объединение, широко представленное в России и в США (но не в Израиле) – тоже носят с собой доллар, полученный от своего раввина. Они тоже верят, что их духовный вождь беседует с Богом. Но хасидов никто террористами не считает.

Мы – российские журналисты – ощутили себя «попаданцами», будто мы попали в 1938 год. В стране идет серьезнейшая чистка гюленистов, которую можно было бы сравнить с чисткой троцкистов в Советской России тридцатых годов – хоть и не такая кровавая. Вместо расстрелов и Колымы, турецкие гюленисты «только» лишаются работы или идут на допросы. Количество попавших под чистки устрашающее – нам говорили о 70 или 80 тысячах человек. Из них 35 тысяч сидят в тюрьме. Это судьи, офицеры армии, сотрудники министерств, журналисты, прокуроры и много учителей. В стране введено чрезвычайное военное положение, и вместо обычной, действует чрезвычайная юстиция.

Говоря о разгуле «слепой Фемиды» чисток и арестов, турки вспоминают грубую пословицу: «Слепой трахает все, что сможет ухватить». Один судья успел благополучно умереть – а через три месяца после смерти он был уволен за причастность к перевороту. Многие компании ликвидированы, их собственность конфискована, а долги по зарплате остались на бывших владельцах, заподозренных в гюленизме. Арестовывают почем зря – а оправдаться трудно.

Обвиняют гюленистов в создании сети взаимопомощи, в краже экзаменационных билетов – чтобы их сторонники смогли занять серьезные места на службе. Но арестовывают и тех, кто пользовался популярным турецким мессенджером ByLock который якобы любили заговорщики. Им пользовались сто пятьдесят тысяч человек – так что есть еще кого хватать. Впоследствии гюленисты, говорят, перешли на еще более массовый мессенджер WhatsApp. И тут выяснился парадокс – ByLock был любительски сделан и легко открывал свои секреты правительственным хакерам, зато был автономным, а WhatsApp был профессиональным и хранил тайну, но только до тех пор, пока в руки властей не попадал телефон одного из заговорщиков. А тогда он раскалывался по полной программе.

О разгуле арестов можно судить по одной цифре. Сорок тысяч доносов получила полиция Анкары, сказали нам в день прибытия в этот город, официальную столицу Турции. Жены доносят на неверных мужей, домохозяева – на неисправно платящих жильцов. Всех обвиняют в гюленизме, как когда-то в России – в троцкизме. Гюлен был важен для исламистов Турции, как Троцкий для русских коммунистов. Он вырастил целую плеяду политиков и государственных служащих за сорок лет работы.

«Если бы всерьез брались за последователей Гюлена, - говорит мне Мехмет, турецкий друг и редактор небольшой стамбульской газеты, - кто бы остался в правящей партии? Все министры и члены парламента прошли через сеть Гюлена. Под чистки в основном попадает мелкая сошка, с крупными справиться трудно».

Он не совсем прав. Под чистку попало пятьсот сотрудников МИДа. Один из них, замгенконсула Турции в Казани, получил указание вернуться в Турцию, но предпочел улететь в Токио.

Всерьез к чистке относится президент Реджеп Эрдоган. Он еще в 2013 году поссорился со своим давним соратником Гюленом. Говорят, что Гюлен требовал у Эрдогана сто мест в парламенте для своих сторонников, а Эрдоган отказался. Тогда в декабре 2013 года прокуратура попыталась открыть ряд уголовных дел за коррупцию против видных друзей Эрдогана, и даже против сына Эрдогана, Билала. Вместо того, чтобы оспорить дела в суде, Эрдоган назвал шаг прокуратуры и полиции – попыткой переворота, и обратился напрямую к народу. Народ его поддержал – как тогда, так и теперь. Обвинения в коррупции для народа – не самое важное. Важнее – близость к народу и забота о народе. Эрдоган добился закрытия дел, и затаил злобу на Гюлена.

Подумать только, что до этого Эрдоган и Гюлен были соратниками, вместе проводили в жизнь новую умеренную исламистскую повестку дня; вместе боролись против кемалистов – светских турецких националистов, вместе отстраняли генералов от власти в армии. И даже соревновались, кто из них – лучший друг Америки. В этот период они провели программу массовой приватизации, которая сейчас мешает Эрдогану дать задний ход и освободиться от американского диктата.

С этим периодом связан так называемый «заговор Эргенекон». Это слово из турецкого эпоса стало кодовым названием тайной экстремистской националистической организации, которая якобы готовила теракты и убийства.

Десятки политиков-кемалистов и генералов пошли в тюрьму по делу «Эргенекон». Но после конфликта Эрдогана и Гюлена в декабре 2013 года Эрдоган обвинил Гюлена и гюленистов в том, что они придумали «Эргенекон» и арестовали множество невинных людей. Генералы и политики вышли на свободу.

Так, в Анкаре мы встретились с лидером Республиканской парламентской фракции Мустафой Али Балбаем. Он провел пять лет в тюрьме по делу «Эргенекон», еще в тюрьме был избран в парламент, и наконец вышел на волю. Красивый, мужественный, поджарый, Мустафа радостно рассказал, что сейчас в тюрьме оказались судившие его судьи.

Так был ли «Эргенекон», или не было? – спросил я главреда CNN-Turk, мощного телеканала, сыгравшего ключевую роль во время нейтрализации мятежа. «Было зерно, но из него раздули целый заговор»,- сказал главред.

«Путчисты ставили своей целью разжечь гражданскую войну в Турции, наподобие той, что полыхает в Сирии» - сказал нам Мустафа Али Балбай. «Этот план был сорван». Сейчас республиканцы – оппозиция – стоят за диалог с Россией и с правительством Башара Асада в Сирии. Сторонники правящей партии АКП тоже за дипломатию в Сирии, но дипломатию, ведущую к устранению Асада.

Главное различие между оппозицией и правящей партией – в понимании роли президента. Эрдоган хочет превратить Турцию в президентскую республику, а по мнению его оппонентов – в халифат. Они полушутя называют его «султаном». Партия Эрдогана активно пробивает изменения в конституции, которые сделали бы полномочия президента такими же, как у Путина. Эрдогану надоело вести парламентскую игру. Но оппозиция не соглашается и старается отстоять парламентаризм.

После неудачного путча 15.07.16 Эрдоган воспользовался случаем, чтобы уменьшить влияние живущего в США клерика. Но еще раньше он понял, что он перестал устраивать американцев.

Тут он и совершил свой поворот на восток, к России. Вину за сбитый русский бомбардировщик возложили – и, возможно, оправданно – на гюленистов.

По мнению редактора Мехмета, главной причиной поворота к России послужило чувство самосохранения турецкого президента.

Американцы и их друзья в Турции решили отделаться от Эрдогана. На этой неделе в американском журнале «Ньюзвик» вышла статья ведущего «неокона» (как называют яростно анти-русских и про-израильских американских правых – они же враги Трампа) Майкла Рубина, в которой он предвещает скорую и неминуемую гибель турецкого президента от рук заговорщиков. Новый путч произойдет 10 ноября, говорят газеты, и тут-то Эрдогану точно конец. Учтем, что Рубин предсказывал, а точнее, призывал и к июльскому путчу.

Эрдоган видит в дружбе с Россией и союзе с Путиным единственный свой шанс выжить и уцелеть, говорит Мехмет. Американцы хотят расчленить Сирию и Турцию, создать обширное курдское государство из кусков Сирии, Ирака и Турции. Эрдоган мешает – он активно борется с курдскими повстанцами в Сирии, настаивает на участии Турции в операции по взятию Мосула – вместо того, чтобы взять под козырек и исполнить волю Вашингтона.

«Эрдоган – единственный сторонник союза с Россией в турецком руководстве», - говорит Мехмет. «Если его убьют – Турция сразу совершит поворот в сторону Америки». Почти вся оппозиция, представленная в парламенте, настроена про-американски – сказываются многие годы членства в НАТО. Есть и анти-американская оппозиция – но она в парламенте не представлена.

Эрдоган – совсем не ангел. Есть серьезные признаки его замешанности в коррупционных схемах, говорят турки. Но сегодня он дает шанс России победить в Сирии и устоять в мире. Другой, проамериканский, правитель уже перекрыл бы Босфор. «Я больше полагаюсь на русского президента, чем на турецкого», - говорит мне Мехмет. «Послал бы он русский спецназ, защитить Эрдогана от наёмных убийц!»

Действительно, опасность нового переворота, недовольство креативного про-западного класса, возражения против авторитарных методов Эрдогана омрачают политическое небо Турции. Гюленисты, оказавшиеся под ударом, но сохранившие позиции, тоже не смирились. Как бы дело не дошло до ледоруба! Продолжается и острый спор между сторонниками светского пути и исламистами.

Но России не обязательно слишком глубоко влезать во внутренние разборки турок. Нам важна позиция Турции по отношению к России; важны потоки нефти и газа, потоки туристов, потоки овощей, денежные потоки, наконец, важна ее позиция по Сирии и Ираку, а ходить ли турецким девушкам в платочке, и голосовать ли за президента или за парламент – с этим пусть турки сами разбираются и сами решают.

В этом основная разница между Россией и США. США хотят продиктовать все, от гей-браков до формы купальника, а Россия дает всем жить так, как они того хотят.

Будем надеяться, что туркам удастся добиться внутреннего примирения, освобождения от американского контроля и решения своих первоочередных задач. И тут Россия останется для них важным союзником и партнером.

США и их союзники в поисках новых мер давления на КНДР

Константин Асмолов

Пока обсуждение в ООН сирийских проблем тормозит принятие очередной резолюции на северокорейско-ядерную тему, США и их союзники предпринимают целый комплекс мер для давления на КНДР. И хотя широко анонсированного разведками США и РК шестого ядерного испытания на день основания ТПК 10 августа не случилось, наращивать мощь, делать резкие заявления и готовить санкции это не мешает.

Начнем с подготовки санкций, которые могут быть более жёсткими, чем прежние. Об этом 12 октября заявил в ходе встречи с журналистами помощник госсекретаря США Дэниел Рассел. И хотя, отвечая на вопрос о позиции Китая по санкциям, он заявил, что важно непременно достичь прогресса в этом вопросе (что на взгляд автора говорит о том, что прогресса нет), Рассел выразил уверенность, что новый проект санкционной резолюции СБ ООН позволит значительно продвинуться в деле ужесточения давления на Север: важно, чтобы все члены ООН отдельно принимали дополнительные меры для защиты своих интересов от северокорейской угрозы. Таким образом, не надеясь на СБ ООН, Америка делает ставку на односторонние меры.

В рамках таковых Палата Представителей Конгресса США инициировала законопроект, направленный на полное перекрытие Пхеньяну доступа к международной финансовой системе. Предполагается вносить в список объектов санкций лица, имеющие отношение к предоставлению Северу средств межбанковского взаимодействия для осуществления различных платежей.

Одним из подобных средств, к примеру, является международная система межбанковской передачи информации и совершения платежей SWIFT, которой пользуются около 10 тыс. банков из более чем двухсот стран. Ежедневно через SWIFT проходят более миллиона транзакций. Если Север будет из нее исключён, то это позволит блокировать получение Пхеньяном любых денежных средств, будь то расходы на разработку ядерной программы, оплата за уголь, идущий на экспорт, или перевод денег, заработанных северокорейскими рабочими за рубежом.

США работают и над ограничением северокорейского экспорта угля и железной руды. Ежегодный доход Севера от продажи угля составляет 1 млрд долларов, что составляет треть общей суммы северокорейского экспорта. Бóльшая часть угля уходит в Китай, на который Америка пытается давить, заявляя, что ужесточение давления на Север в сотрудничестве с США отвечает интересам Китая (имеется в виду, что северокорейская угроза подогревает интерес РК и Японии к созданию собственного ядерного щита, что не желательно для Пекина).

К экономическим санкциям добавляется дипломатическое давление. 21 сентября 2016 г. министры иностранных дел сорока стран-участниц Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) призвали Пхеньян свернуть ядерную программу и выполнять международные обязательства в рамках совместного заявления участников шестисторонних переговоров от 2005 года. Как отмечается в заявлении по итогам встречи министров, Север является единственной страной, которая провела в XXI веке ядерные испытания.

Впрочем, на той же встрече участники призвали подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний восемь стран, чьё одобрение необходимо для его вступления в силу. Это КНДР, Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан и США.

Почти одновременно с этим, 28 сентября, все тот же Рассел заявил, что США призвали страны мира понизить уровень дипломатического и экономического сотрудничества с Пхеньяном, либо отменить намеченные контакты, стремясь добиться максимальной изоляции КНДР от мирового сообщества. По словам Рассела, благодаря усилиям США 75 стран осудили северокорейские ядерные испытания, а некоторые страны отменили запланированные встречи с официальными лицами из КНДР.

Пак Кын Хе в своих выступлениях идет дальше – по ее словам, в настоящее время вести диалог с Пхеньяном вообще не имеет смысла. В прошлом, когда шёл диалог, Пхеньян использовал это время для тайной разработки атомного оружия, и потому не стоит повторять ошибки.

Сравним подобное с позицией России — 23 сентября в ходе выступления на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Север должен прекратить ядерные испытания и призвал Пхеньян вернуться к режиму денуклеаризации. Однако в то же время Лавров указал на недопустимость использования этой ситуации в качестве предлога для массированной милитаризации Северо-Восточной Азии, развертывания там очередного позиционного района глобальной ПРО США, и отметил, что все заинтересованные стороны должны воздержаться от дальнейшей эскалации напряженности, встать на путь политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова через возобновление шестисторонних переговоров.

Никуда не девается и бряцание оружием. 26 сентября вооружённые силы РК и США провели учения в Восточном море. Стороны отрабатывали нанесение ударов по наземным объектам КНДР, используя компьютерное моделирование. В манёврах приняли участие три южнокорейских корабля водоизмещением 7600 тонн, подлодка водоизмещением 1200 тонн, противолодочный вертолёт Lynx, патрульный самолёт P-3. С американской стороны участвовали эсминец Spruance водоизмещением 9,5 тыс. тонн и самолёт Р-3. Стороны отрабатывали нанесение ракетных ударов с кораблей, действия по нанесению высокоточных ударов, обнаружению и отслеживанию северокорейских подлодок.

С 3 по 21 октября РК, США, Новая Зеландия и НATO проведут на американской авиабазе Эйлсон в штате Аляска совместные военно-воздушные учения Red Flag. В ходе учений будут отрабатываться совместные удары южнокорейских и американских ВВС по ядерным и другим ключевым военным объектам Севера с использованием управляемых авиационных бомб. Южнокорейская сторона направила для участия в учениях шесть истребителей F-15K и два транспортных самолёта C-130 Hercules. ВВС двух стран также отработают оказание огневой поддержки наземным силам и ведение воздушного боя.

С 10 октября РК и США начали совместные военно-морские учения Invincible Spirit 2016 с привлечением 10 военных кораблей, включая оснащённые системой раннего обнаружения «Иджис» и атомный авианосец «Рональд Рейган». Крупномасштабные южнокорейско-американские манёвры продолжатся по 15 октября как в Желтом, так и в Японском морях и будут посвящены отработке точечных ударов по важным военным объектам и командным пунктам и уничтожению войск специального назначения противника. Аналогичные учения проводились в июле и ноябре 2010 года после обстрела северокорейской артиллерией острова Ёнпхёндо и потопления сторожевого корабля «Чхонан», и в них принимал участие авианосец «Джордж Вашингтон», но нынешние — еще более масштабны.

С Invincible Spirit не стоит путать Invincible Shield. Эти совместные военные маневры ВВС Республики Корея, Великобритании и США впервые проведут с 4 по 10 ноября, и они также будут направлены на отработку авиаударов по ключевым военным объектам Северной Кореи, уничтожение резиденций руководства, а также перехват самолетов противника. Новостью тут является участие Великобритании, которая планирует направить в РК четыре самолета Eurofighter Typhoon, заправщик Voyager и транспортник C-17 Globemaster.

Из Германии в РК отправили несколько десятков крылатых ракет «воздух-земля» TAURUS. Эти ракеты предназначены для нанесения высокоточных ударов по защищённым объектам противника. Они способны определять, отслеживать и поражать цели, пробивать 6-метровые бетонные стены бункеров. Об этом 15 октября сообщил представитель оборонного ведомства РК. К 2017 году Германия поэтапно передаст РК 170 ракет. Помимо этого, в связи с недавними северокорейскими ядерными испытаниями и продолжающимися пусками баллистических ракет, было принято решение о приобретении еще дополнительно 90 ракет TAURUS. Между тем расходы на приобретение и установку одной такой ракеты на южнокорейский истребитель обойдется в 2 млрд вон или примерно 1,7 млн долларов.

Какова реакция на подобную политику? В случае американских провокаций Пхеньян готов к новым атакам, о чем заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая перед участниками саммита Движения неприсоединения в Венесуэле. Также Ли Ён Хо сказал, что пятое ядерное испытание было «справедливой мерой для защиты страны от провокаций со стороны США». А что до уламывания Китая, то этому процессу мы посвятим отдельный материал.

Политика США по блокаде Кубы на самом деле в течение десятилетий вела к изоляции не Гаваны, а самого Вашингтона, заявил в среду официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

В ходе регулярного брифинга журналисты попросили его прокомментировать решение Соединенных Штатов впервые воздержаться при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США.

"США воздержались при голосовании, потому что данная резолюция является прекрасной иллюстрацией того, почему американская политика по изоляции Кубы не работала в течение 50 лет. В сущности, это вело к изоляции США, а не Кубы, и не привело к желанному результату по оказанию давления на Гавану в плане соблюдения прав человека", — сказал Эрнест.

Представитель Белого дома заявил, что "все действия США в отношении Кубы находились в соответствии с хартией ООН и нормами международного права".

В то же время он признал, что "продолжение этой политики лишь подрывало бы наши возможности решать вопросы (о правах человека) в рамках мирового сообщества". "Именно поэтому президент (США Барак Обама) решил начать нормализацию отношений с Кубой", — сказал Эрнест.

Он подчеркнул, что это "отвечает интересам американского общества". "Мы также думаем об интересах кубинского народа, который в течение десятилетий находится под давлением", — добавил представитель Белого дома.

Резолюцию, призывающую к отмене экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы в 1962 году, ГА ООН рассматривает с 1992 года. Документ традиционно получает поддержку значительного большинства членов Генассамблеи, тогда как США и Израиль голосуют против. На заседании в прошлом году за резолюцию проголосовали 191 (из 193) государств-членов ООН.

На этот раз документ поддержала 191 страна, два государства воздержались (США и Израиль).

Дмитрий Злодорев.

Германия предложила помощь Израилю в связи с распространяющимися лесными пожарами, сообщили в пятницу в МИД ФРГ.

"Мы готовы оказать помощь, где только она будет востребована", — говорится в заявлении, распространенном МИД.

"С озабоченностью мы наблюдаем за многочисленными очагами пожаров, которые в течение последних дней происходят в Израиле", — также отметили в МИД.

Мощные лесные пожары начались на этой неделе сразу в нескольких районах Израиля. Огонь бушует в районе поселка Натаф близ Иерусалима, леса и кустарники горят также в районе Латруна между Тель-Авивом и Иерусалимом. На севере страны сложилась сложная ситуация из-за пожаров — на подъездах к городам Хайфа, Хадера и Зихрон-Яаков. В ряде районов власти Израиля объявили режим ЧС и провели эвакуацию населения.

Ранее сообщалось, что самолеты для тушения пожаров Израилю предоставили Россия, Греция, Италия, Хорватия, Кипр, Испания и Турция.

Ангелина Тимофеева.

Пхукет или Прага? Куда недорого улететь на Новый год

Выбор россиян

Есения Мартынова

Приближаются новогодние праздники, а потому россияне начали планировать свой отпуск и выбирать страну, в которой можно бюджетно, но со вкусом встретить Новый год. И самым популярным направлением среди путешественников из России оказался Таиланд.

Бангкок и Пхукет - самые желанные места у россиян в нынешнем зимнем сезоне. Людям, видимо, наскучило водить хороводы вокруг елки в морозную погоду. Они не хотят расставаться с солнцем. Правда, перелет в Бангкок нельзя назвать дешевым - почти 34 тысячи рублей за билет туда-обратно.

А самым недорогим ближним направлением оказалась столица Азербайджана - Баку, стоимость билета в оба конца составляет 7 568 рублей. Среди дальних направлений самым доступным стал Тель-Авив - в среднем на авиаперелет в оба конца нужно заплатить 19 261 рубль. Такие данные предоставил туристический поисковик KAYAK.ru, который составил рейтинги самых популярных и самых доступных направлений для российских туристов на нынешний зимний сезон.

Любители солнечной погоды также могут выбрать для проведения новогодних каникул индийский Нью-Дели (перелет туда-обратно 26 420 рублей). Для шопоголиков есть отличная возможность не только встретить Новый год как герой фильма «Один дома» в Нью-Йорке, но и пройтись по самым знаменитым магазинам мира. Авиаперелет туда-обратно обойдется в 31 772 рубля. У мечтающих попасть на Мальдивы и понежиться на практически безлюдном пляже, есть шанс наконец попасть в сказку: цены на перелет снизились до 32 386 рублей в обе стороны. В рейтинге самых выгодных направлений оказался еще город Коломбо в Шри-Ланке (авиаперелет туда-обратно 33 476 рублей) и Хошимин во Вьетнаме (35 522 рублей).

Несмотря на то, что цены на европейские направления снизились, россияне, уже определившиеся с отпуском, выбирают именно азиатские страны. Для тех, кто еще не выбрал страну для празднования Нового года, туристический поисковик KAYAK.ru подготовил рейтинг доступных близких направлений. Как выяснилось, из России выгодно летать на Кавказ и в Европу.

Билеты в Баку обойдутся в 7 569 рублей (в оба конца), в Тбилиси - 13 227 рублей, а в Ереван - 14 079 рублей. Стоимость авиаперелета в Европу в среднем на две тысячи дороже. Так, чтобы повеселиться на новогодних праздниках в Вене за авиаперелет в оба конца нужно заплатить 15 204 рубля, а в Берлине - 16 363 рубля. Кроме того, россияне могут недорого слетать в Мадрид (18 068 рублей) или Милан (18 272 рубля), а также Лондон - 18 954 рубля за перелет в обе стороны.

Время для выбора своего направления еще есть. Но лучше поторопиться, потому что к Новому году, как обычно, цены вырастут. И доступная сейчас по финансовым затратам страна может так и остаться мечтой.

Операция в Мосуле может стоить Турции потери геополитического статуса (I)

Петр ИСКЕНДЕРОВ

Начатая правительством Ирака и западной коалицией во главе с Соединёнными Штатами операция по освобождению Мосула от террористов запрещённого в России «Исламского государства» (ИГ) вне зависимости от её конечного военного результата может развалить саму коалицию и провести новые линии противостояния на Ближнем Востоке. Это вытекает, прежде всего, из противоречивых интересов основных участников операции, по-разному понимающих смысл борьбы с ИГ, будущее территориально-политическое устройство Ирака и свои цели в этой борьбе.

Ключевую роль в развале действующей под эгидой США коалиции вольно или невольно способна сыграть Турция.

Интересы Анкары и лично президента Эрдогана в Ираке можно свести к достижению четырёх геополитических целей.

Во-первых, сделать Турцию ключевым участником решения проблем Ближнего Востока, для чего необходимо укрепить её военно-политические позиции в регионе. Во-вторых, противодействовать росту влияния курдских сил, в том числе играя на противоречиях турецких, сирийских и иракских курдов. В-третьих, не допустить усиления влияния Ирана, этого основного конкурента неоосманистов, нацеленных на восстановление влияния Анкары среди мусульман Закавказья, Ближнего и Среднего Востока и Средней Азии. В-четвёртых, держать под контролем маршруты транспортировки энергоресурсов, влияя тем самым на перспективы конкурирующих проектов (в первую очередь, российских и иранских).

Среди четырёх означенных целей одна традиционно особенно важна для турецких властей. Речь идёт о курдах. Анкара откровенно недовольна составом участников начавшейся операции по освобождению Мосула. Прежде всего, участием в операции по освобождению города курдских отрядов, действующих при американской поддержке. Такое же недовольство вызывает привлечение к наступлению на Мосул шиитской милиции.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что его страна будет вынуждена «принять меры в случае необходимости». Он также предложил Багдаду согласиться на участие в операции по освобождению Мосула армии Турции, но натолкнулся на решительный отказ своего иракского коллеги Хейдара аль-Абади.

Именно Хейдар аль-Абади отдал 17 октября приказ о начале наступления на Мосул с участием полицейских сил и национальной гвардии, но боевые возможности этих вооружённых формирований оцениваются не очень высоко, отчего к операции были привлечены лучше подготовленные подразделения курдов и шиитов. Последние при этом больше ориентированы не на Багдад, а на Тегеран.

Турецкие СМИ высказываются еще более жёстко, чем Бинали Йылдырым, усматривая в военно-политическом сотрудничестве США и курдов прямой вызов интересам Турции. Издание Akşam считает, например, что для турецких властей возникает императив изменения своей внешнеполитической ориентации. «Сегодня очевидно, что отношение [Турции] к Западу вступило в новую фазу. Сначала сирийский вопрос, затем события в Мосуле. Даже если отбросить в сторону поддержку, которую западные «службы» оказывают таким террористическим организациям, как Рабочая партия Курдистана / партия «Демократический союз», FETÖ Фетхуллаха Гюлена… нельзя не видеть, что антагонизм по отношению к Западу в Турции не есть нечто преходящее. Он перестаёт быть предпочтением одной правящей партии и становится институциональным выбором государства», - пишет Akşam.

Однако операция в Мосуле может обернуться для Турции более значительными геополитическими потерями, чем укрепление влияния курдов и углубление противоречий с Вашингтоном. Речь идёт о начале глубоких перемен в масштабах всего Ближнего Востока, в результате чего Анкара рискует оказаться в одиночестве перед лицом усиления позиций России, Ирана и Сирии. Как подчеркивает турецкое издание Odatv.com, «после попытки государственного переворота террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена 15 июля позиции Турции в дипломатии стали еще слабее. А влияние России и Ирана в регионе окрепло. Их пространство для маневра расширилось в связи с сирийскими ходами России и ядерным соглашением, которое Иран заключил с Западом… Снова стало очевидно, что в борьбе против ИГИЛ, в сирийском вопросе США и ЕС нуждаются в России и Иране. Это усилило положение Асада. Турция не смогла увидеть, что в ссоре с Россией, Ираном, Ираком, Сирией, Египтом она не сможет стать региональной силой, центром притяжения, энергетическим узлом. Поэтому она была отстранена, окружена, изолирована», - заключает Odatv.com, отмечая, что политика Турции в Северном Ираке «зашла в тупик».

Растущая изоляция Турции стала прямыми следствием политики США в регионе, создающей новые узлы противоречий. Один из элементов данной политики - стремление администрации Барака Обамы привлечь на свою сторону Иран, с тем чтобы, во-первых, противодействовать формированию военно-политического альянса Москвы и Тегерана, во-вторых, получить дополнительный рычаг воздействия не только на Турцию и Ирак, но и на монархии Персидского залива, особенно на Саудовскую Аравию и Катар.

Сегодня политика США на Ближнем Востоке направлена на то, чтобы «заполучить Иран, и обнаружилось это прежде всего в Ираке», замечает турецкое издание Star gazete и продолжает: «В противовес сложившемуся в Сирии альянсу «асадовский режим - Иран - Россия» США пустились на поиски баланса «багдадский режим - Иран - США» в Ираке. Эта инициатива, с одной стороны, пошатнула союз «руководство Эрбиля [главный город Иракского Курдистана. – П.И.] - США» в Ираке, с другой - осложнила позиции Турции и Израиля… Нельзя сказать, что этой политикой США ради того, чтобы заполучить Иран, подавляли Турцию, Израиль, Саудовскую Аравию, не позволяя им стоять на пути у Ирана; достаточно было, чтобы возникла ситуация «Иран на стороне США». В итоге США и Иран не смогли перетянуть на свою сторону, и доверие своих традиционных союзников потеряли», - делает вывод турецкое издание.

Существуют серьёзные сомнения и относительно военной составляющей операции в Мосуле, на чём тоже, разумеется, способно сыграть турецкое руководство. «Действия западной коалиции в Сирии и Ираке являются такими же непоследовательными и неправильными, как и всё, что мы в последнее время делаем на Ближнем Востоке, начиная от вторжения в Ирак и поддержки химерических восстаний в ходе «арабской весны», до катастрофической и глупой интервенции в Ливии», - пишет британский The Spectator. Автор статьи, ссылаясь на данные ООН и Международного комитета Красного Креста, предупреждает о том, что «более одного миллиона жителей станут беженцами в результате «славного» освобождения Мосула». И ответ на вопрос, куда устремятся эти беженцы, известен заранее: в Турцию, чтобы оттуда попробовать перебраться в Европу вслед за сотнями тысяч беженцев из Сирии. Что ж, это даст президенту Эрдогану ещё один рычаг в давлении на Европейский союз.

(Окончание следует)

Вся деятельность Запада в Сирии противоречит нормам международного права, только Россия находится там на законных основаниях, заявил в интервью RT бывший заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ и экс-депутат бундестага Вилли Виммер.

По его словам, ключевой задачей является облегчение гуманитарной ситуации, которая наблюдается сегодня в Сирии, кровопролитие необходимо остановить как можно скорее.

При этом, указал Виммер, не стоит забывать, кто именно начал гражданскую войну в Сирии.

"Когда разнообразные организации по защите прав человека начинают во всем винить одно конкретное государство, не стоит забывать, что страны, ответственные за разжигание этой войны, это США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Катар. Я не стал включать в этот список Израиль в связи с ситуацией, сложившейся в его непосредственном окружении. Выражая недовольство по поводу того, что в Сирии страдает мирное население, необходимо учитывать, кто заварил всю эту кашу. Интересный факт: вся деятельность Запада в Сирии противоречит нормам международного права. Они действуют вразрез с Уставом ООН. Даже действия немецких военных в Сирии противоречат конституции нашей страны и Уставу ООН", — сообщил он.

"Единственная страна, которая действует в Сирии в соответствии с международным правом, — это Российская Федерация, поскольку свободно избранный президент страны обратился к России за поддержкой в соответствии с международным правом", — подчеркнул Виммер.

Россельхознадзор создает списки недобросовестных поставщиков и получателей санкционной продукции

Для борьбы с нелегальными поставками через Белоруссию продукции, импорт которой в Россию запрещен в рамках контрсанкций, Россельхознадзор разработал электронную систему по выявлению поставщиков и получателей, действующих обходными путями. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Список таких недобросовестных поставщиков Россельхознадзор передал Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь с рекомендацией приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов. Список недобросовестных получателей плодоовощной продукции на территории Российской Федерации был передан Россельхознадзором в Федеральную Таможенную службу России для принятия совместных мер по исправлению сложившейся ситуации в рамках имеющихся полномочий.

Россельхознадзор отмечает, что с начала введения Правительством России ответных экономических мер в отношении сельскохозяйственной продукции из ряда стран Республика Беларусь превратилась в крупного реэкспортера плодоовощной продукции. На территорию Российской Федерации значительно увеличились объемы поставок «нехарактерной» подкарантинной продукции, как для самой Республики Беларусь, так и для стран, реэкспортирующих продукцию через Беларусь.

С момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 774 об уничтожении санкционной сельскохозяйственной продукции, Россельхознадзором уничтожено 8004 тонн плодоовощной продукции.

С начала контрольно-надзорных мероприятий Россельхознадзора (август 2014 года) по настоящее время (октябрь 2016 года) выявлено 576 случаев поступления подкарантинной продукции, прошедшей первичный контроль в Беларуси, общим весом более 11,3 тыс. тонн по поддельным фитосанитарным сертификатам таких стран, как Турция, Марокко, Тунис, ЮАР, Израиль, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Бразилия, Чили, Эквадор и ряда других.

Также на сегодняшний день продолжаются попытки ввоза продукции, попавшей под действие ответных экономических мер, под видом «товаров прикрытия», таких как минеральная вода, зеленый горошек, сахар, квас, обойный клей. Только с начала 2016 г. на территории Тверской, Псковской, Новгородской и Смоленской областей было задержано 66 партий такой продукции общей массой 1,27 тысяч тонн.

В качестве меры по контролю поставок белорусской продукции на территорию Российской Федерации, в частности яблок, Россельхознадзор, в декабре 2015 года, разрешил ввоз яблок свежих только с указанием места производства такой продукции, что в течение 2016 года привело к резкому сокращению поступления яблок из Республики Беларусь.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь экспорт яблок в Российскую федерацию за 7 месяцев текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,7 раза с 366 до 78 тысяч тонн.

По оперативным данным ФГИС «Аргус-Фито» за 9 месяцев текущего года ввоз яблок из Беларуси через российские пункты предварительных уведомлений составил всего 97,5 тыс. тонн, из которых 33,6 тыс. тонн - яблоки белорусского происхождения.

Одновременно с введением указанной меры изменилась и структура импорта яблок в Беларусь. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 7 месяцев текущего года в Беларусь ввезено 487 тыс. тонн яблок, в том числе из Польши 409 тыс. тонн, при этом ввоз из Израиля, Марокко, Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговины, Китая, ЮАР и Бразилии прекратился полностью. Кроме того, в большом количестве стали поступать яблоки и прочая плодоовощная продукция происхождением из нехарактерных стран тропической Африки и Ближнего Востока.

Россельхознадзор, находясь в постоянном контакте с фитосанитарными службами стран-производителей, был вынужден запретить ввоз определенной продукции ряда стран, поставляющих растительную продукцию на территорию Российской Федерации через Республику Беларусь, разрешив ввоз указанной продукции исключительно через российские пункты пропуска, расположенные на внешнем контуре границы Таможенного союза (Молдова, Индия, Либерия, Иордания, Конго, Малави, Мозамбик, Камерун, Сьерра-Леоне, Гвинея, Босния, Сомали, Нигерия, Афганистан, Буркина-Фасо, Бенин, Гвинея-Бисау, Мали, Уганда, Кот-Д'Ивуар, ЦАР, Д.Р. Конго), что привело к резкому сокращению потока нелегальной плодоовощной продукции.

Однако легкость, с которой вместо продукции из одних африканских стран, закрытых Россельхознадзором, на границе появляется такая же продукция из других африканских стран и, что примечательно, с оригинальными фитосанитарными документами, указывает на наличие отлаженных каналов поставок санкционной продукции из Республики Беларусь. Кроме того, ситуация с ввозом подкарантинной продукции из указанных стран наносит прямой ущерб экономике Таможенного союза, так как для большинства стран тропической Африки в Таможенном союзе установлены таможенные преференции и нулевые ставки ввозных пошлин на сельхозпродукцию.

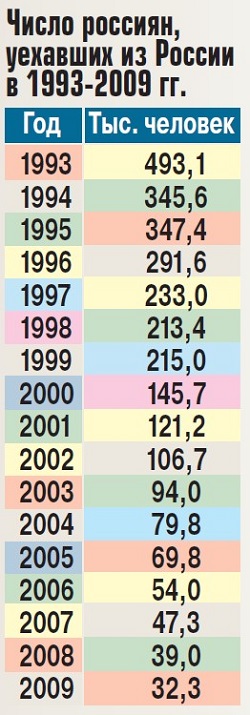

Никто не хотел уезжать?

Упав в 2009 году до исторического минимума, миграция из страны резко начала набирать обороты и уже выросла до уровня 1994 года. Бегут любыми способами: одни вспоминают свою национальность, другие размещают объявления на зарубежных сайтах знакомств.

Комитет гражданских инициатив представил доклад «Эмиграция из России в конце XX - начале XXI века». За основу исследования брали данные Росстата. Максимум миграции из России пришелся на 1992 год, когда из страны уехали 704,1 тыс. человек. После этого волна миграции стала постепенно сходить.

Собственно, 2009 год и стал в итоге годом с минимальным уровнем миграции. С 2010-го миграция вновь пошла в рост, но потихоньку.

Из статистики видно, что резкий рост желающих уехать из страны произошел после так называемых болотных волнений в 2011 году.

Тогда у сторонников действующей власти появился слоган: «Не нравится - валите из страны!» И креативный класс начал «валить». Согласно докладу Комитета гражданских инициатив, больше всего мигрантов в 2012-2014 годах уехали из самых экономически благополучных регионов - Москвы и Санкт-Петербурга.

Начавшийся в 2014 году экономический кризис добавил к гражданской неудовлетворенности недовольство экономическим положением страны, и количество мигрантов тут же подскочило еще в два раза.

Причем именно москвичи по-прежнему больше остальных россиян мечтают уехать из России. А наименьшая интенсивность оттока - из беднейших регионов с самыми высокими показателями безработицы: из Ивановской области в год уезжают на ПМЖ за границу 1,2 человека на 10 тыс. населения, из Республики Тыва - 0,1 человека на 10 тыс. Для сравнения: Калининградскую область за год покидают 23 человека на 10 тыс. населения, Ленинградскую - 10,32 человека.

Социологи объясняют это тем, что россияне из глубинки мечтают переехать в Москву. А москвичам внутри России за лучшей жизнью ехать уже некуда.

Не стремятся перебраться на Запад и жители мусульманских регионов. Так, Дагестан занял по количеству выезжающих мигрантов предпоследнее место в списке. За год отсюда уезжают всего 0,4 человека на 10 тыс. населения, из Чечни - 0,56 (четвертое место с конца).

Подобная структура миграции приводит к деградации человеческого капитала. Россию покидают самые образованные - жители крупных мегаполисов, тогда как приток мигрантов в Россию осуществляется за счет менее образованных приезжих из азиатских республик СНГ. В итоге это приводит к падению среднестатистического уровня социального статуса и благосостояния. Так, до половины уезжающих из России имеют высшее образование, тогда как среди приезжающих на ПМЖ в Россию лиц с высшим образованием всего 14%.

Согласно исследованиям Комитета гражданских инициатив, уехать на ПМЖ за границу хотели бы до 15% москвичей. Самые популярные страны для миграции - Канада, США, Израиль и Германия.

Сравнили авторы исследования и «качество» мигрантов из России начиная с начала 90-х. Если тогда на первом месте были «этнические мигранты», то сегодня уезжают три основные категории - ученые, семьи чиновников и сами бывшие чиновники, а также невесты.

Причем прослойка чиновников, которые бегут за границу вместе с денежными активами, растет с каждым годом, значит, для семей бюрократической и финансовой элит «злой Обама» и санкции куда менее страшны, чем Россия с ее самобытностью и народностью.

Аделаида Сигида

Продажи туров на ноябрьские праздники растут на фоне укрепления рубля

АТОР объявил о росте продаж туров на ноябрьские праздники. Востребованность коротких туров, объясняется укреплением рубля, наметившейся в середине октября.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, чьи слова приводит Коммерсант, заявила, что у нее складывается "ощущение, что россияне просто недогуляли отпуск летом в отсутствие привычных направлений, таких как Турция и Египет. Многие не тратили свободные дни. В АТОР наиболее востребованными в ноябре называют туры по России и поездки в Турцию, на Кипр, в Израиль и страны Юго-Восточной Азии.

О том, что продажи туров продолжительностью три-четыре дня за год выросли на 17%, Коммерсанту рассказал и представитель "Онлайнтура" Игорь Блинов. По его словам, эта тенденция наметилась на фоне стабилизации стоимости рубля. "Хорошо продаются и туры на ноябрьские праздники, которые, конечно, не стали исключением из этого тренда", - добавляет он.

В числе европейских направлений, спрос на которые увеличился, в Momondo выделяют Рим (+221%), Париж (+164%), Будапешт (+380%), Прагу (+359%) и Мюнхен (+769%). Похожие выводы делают в OneTwoTrip. Согласно данным агентства, продажи билетов в Прагу на период ноябрьских праздников в этом году выросли на 16%, в Амстердам — на 24%, в Рим — на 5%, в Париж — на 3%.

Геннадий Косарев, вице-президент туроператора "Натали Турс", также говорит о росте интереса туристов к коротким поездкам, объясняя это понижением курса евро на 10%. "Раньше этот сегмент был заметен на рынке, но с повышением курса евро интерес просел, сейчас он возвращается. Востребованы туры продолжительностью 3-4 дня, как правило, туристы выбирают такие направления, как Кипр, Израиль, Турция, Берлин, Мадрид".

Что касается внутренних направлений, то спрос к коротким поездкам не увеличился, а напротив просел. "Рубль укрепился и это простимулировало интерес к коротким поездкам, на российских курортах цены остались прежними, поэтому оживления мы не видим. Спрос на ноябрьские праздники просел по отношению к прошлому году на 8%, - говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин".

Сергей Толчин, директор по продажам туроператора "НТК Интурист", не видит роста интереса к коротким поездкам, указывая лишь на локальный рост, не говорящий о приросте в целом. "Если мы говорим о горных лыжах, то здесь мы видим лишь иллюзию роста за счет увеличения глубины бронирования, вызванного укреплением рубля. На ноябрьские праздники неплохо продается Турция, есть всплеск интереса к российской экскурсионке. Опять же роста в целом нет. В прошлом году выездной поток достигал уровня 11 млн, в этом году лишь 8 млн".

Лидер Ирана на встрече с президентом Венесуэлы: снижение цен на нефть – средство давления на суверенные государства

Аятолла Хаменеи, приняв в своей администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, указал на поражение планов и политики Америки в регионе и назвал вопрос снижения цен на нефть средством для оказания давления на суверенные государства.

Указав на то, что оружие нефти используется для того, чтобы навязать нынешние проблемы независимым государствам аятолла Хаменеи отметил, что в прошлом, когда некоторые исламские страны перекрыли свою нефть в качестве противостояния сионистскому режиму Израиля, западные страны под предлогом политического использования нефти развернули скандал, однако сегодня те же самые страны полностью гармонируя с политикой Америки к сожалению используют нефть в качестве оружия.

По сообщению Pars Today, глава Ирана отметил, что мнение о непобедимости Америки было большой ошибкой, а постоянные и последовательные ошибки США погрузили американцев в болото в регионе и парализовали их стратегию.

Аятолла Хаменеи назвал влияние Венесуэлы на антиимпериалистические движения в регионе Латинской Америки признаком большого потенциала этой страны и сделал акцент на необходимости использования того, что Венесуэла в настоящее время возглавляет Движение неприсоединения.

Х5 Retail Group планирует полностью перейти на прямой импорт к концу 2019 года

По сообщению «Известий», компания Х5 Retail Group, объединяющая сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», намерена довести долю прямого импорта фруктов и овощей до 100% в ближайшие три года.

Сейчас ритейлер напрямую покупает за границей около 20% фруктов и овощей.

К концу 2019 года X5 Retail Group хочет перейти на 100-процентный прямой импорт фруктов и овощей, при котором она будет заключать все договоры с иностранными поставщиками напрямую и ввозить в Россию продукцию самостоятельно. Об этом «Известиям» сообщил представитель компании.

«При прямом импорте сеть самостоятельно заключает договоры с иностранным производителем, а значит, знает точную цену продукции, может управлять сроками отгрузки и поставки, что невозможно при работе с дистрибьюторами», — говорят в Х5.

В 2015 году ритейлер самостоятельно поставлял из-за рубежа до 20% импортной продукции — в основном фрукты и овощи. Сейчас у компании более 100 контрактов с иностранными производителями.

После заключения договора с производителем ритейлер самостоятельно доставляет продукцию в Россию, где пользуется услугами таможенных брокеров и логистических партнеров, которые предоставляют услуги экспедирования товаров с использованием их складов, объяснили в торговой сети. Подобная схема прямого импорта позволяет сети покупать продукцию почти на 5% дешевле, чем если бы сеть заключала договоры с оптовым партнером на территории России.

Еще около 5% экономии даст ритейлеру собственная логистика на территории России. Для этого Х5 до конца 2016 года откроет два склада на арендованных площадях, на которые будет поставляться исключительно продукция компании из-за рубежа. Такая схема также сокращает длительность путешествия овощей и фруктов из-за границы на три дня. В этом году у компании начнут функционировать склады в Санкт-Петербурге и Новороссийске по 6 тыс. кв. м каждый, в 2017 году подключится еще один — в Центральном федеральном округе. В первую очередь на созданных складах будут обрабатываться апельсины, мандарины, лимоны, персики и нектарины.

Торговая сеть сотрудничает с поставщиками из ЕАЭС и СНГ, а также из Грузии, Сирии, Ирана, Марокко, Сербии, Македонии, Молдавии, Египта, Израиля, Китая, Индии, ЮАР, Новой Зеландии, Мексики, Эквадора, Колумбии, Аргентины и Чили.

По прогнозам компании к концу текущего года средняя доля иностранных фруктов и овощей, поставляемых напрямую, составит около 50% от общего объема импорта в этой категории. Доля свежей плодоовощной продукции в товарообороте сетей «Перекресток» и «Пятерочка» в III квартале 2016 года составляет около 7–8%. Объем импорта в каждой категории разный, его среднее значение в Х5 уточнить не смогли.

Препарат сейчас проходит клинические испытания. Некоторые страдающие сахарным диабетом люди являются инсулинозависимыми, то есть должны регулярно делать внутривенно уколы с инсулином. Новое изобретение поможет облегчить жизнь диабетикам всего мира. Попытки найти замену инсулину велись учеными с 30-х годов минувшего столетия, однако за все это время так и не удалось произвести успешный эксперимент.

Ученые из Израиля изобрели инсулиновую таблетку

Добиться успеха удалось израильским специалистам, они изобрели первую в мире инсулиновую таблетку. Теперь надобность в уколах отпадет. До начала серийного производства препарату необходимо пройти клиническое тестирование. При успешном испытании таблетки появятся в продаже не раньше середины будущего года.

Проблема создания инсулиновой таблетки скрывалась в его быстрой растворимости. При попадании в пищеварительный тракт оболочка таблетки растворялась, а инсулин не всасывался. Ученым из Израиля удалось создать такую капсулу, которая способна доставить инсулин в тонкий кишечник и только там раствориться.

Инсулин необходимо колоть для поддержания нормального уровня сахара в крови. У больных сахарным диабетом производство гормона инсулина клетками поджелудочной железы постоянно снижается и требуется введение гормона извне.

Как это было?

Венгерская революция 1956 г. глазами Агнеш Хеллер

Агнеш Хеллер (1929) - всемирно известный венгерский философ, специалист по этике, эстетике, философии истории и культуры, видный представитель Будапештской школы, ученица великого марксиста XX в. Дёрдя Лукача. Жизнь Агнеш Хеллер - отражение всех значимых событий венгерской истории второй половины ХХ и начала ХХI веков: в 1944 г. отец Хеллер был депортирован в Освенцим, сама же она чудом осталась в живых, после войны поступила в Будапештский университет на физико-химический факультет, но увлеклась марксизмом в изложении Дёрдя Лукача и перешла на философский; в 1947 г. вступила в Коммунистическую партию, однако с приходом к власти Матяша Ракоши в 1949 г. была из нее исключена. В 1953 г. Хеллер смогла-таки поступить в аспирантуру под руководством Лукача, а в 1955 г. начала преподавать в Будапештском университете. Поворотным моментом в карьере и личной жизни философа стал 1956 г. - события этого периода и описывает предлагаемый отрывок. За отказ поддержать обвинения в адрес Лукача была вместе с ним уволена из университета в 1958 г. и пять лет проработала учительницей в средней школе. В 1963 г. Агнеш Хеллер пригласили в Институт социологии при Венгерской академии наук, где она продолжила свои научные изыскания и приняла активное участие в деятельности Будапештской школы - философского форума, созданного под влиянием Дёрдя Лукача и направленного на возрождение марксизма. Ключевыми представителями школы, наряду с Хеллер, были также Ференц Фехер, Дёрдь Маркуш, Михай Вайда, Миклош Крашшо и др. После смерти Лукача в 1971 г. члены этого философского объединения подверглись политическим преследованиям и, в конечном счете, были вынуждены эмигрировать. В 1977 г. Агнеш Хеллер и ее муж, Ференц Фехер, выехали в Австралию, где Хеллер почти десять лет проработала в университете Ля Троб (Мельбурн), а также в университетах Торино и Сан-Паулу. В 1986 г. Агнеш Хеллер возглавила кафедру Ханны Арендт в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. С начала 1990-х Хеллер начала ездить в Венгрию, а в 1995 г. стала действительным членом Венгерской АН, с 2010-м в качестве почетного профессора возобновила работу на кафедре эстетики Будапештского университета им. Лоранда Этвеша. Агнеш Хеллер и по сей день принимает активное участие в политической и интеллектуальной жизни Венгрии, критикуя нынешнее правительство страны за сдвиг в сторону авторитаризма и проявления антисемитизма, чем вызывает массу обвинений со стороны правых - вплоть до судебных исков. Научные достижения Хеллер отмечены огромным количеством наград, в том числе премией Ханны Арендт (1994), премией Соннинга (2006), Германа Когена (2007) и т.д.

Перечисление всех книг и статей Агнеш Хеллер заняло бы несколько страниц, однако на русский язык до сих пор были переведены лишь два небольших эссе: Иммануил Кант приглашает на обед // Вопросы философии, 1992, № 11; и Можно ли писать стихи после Холокоста // Звезда, 2011, № 3). Если в начале деятельности ее занимали трансформации марксизма и вопросы кризиса социалистической системы, то после разгрома Будапештской школы Хеллер в большей степени обратилась к актуальным вопросам эстетики, социальной философии, антропологии, истории, а ее отношение к марксизму претерпело сдвиг в сторону неолиберализма. Исследователи относят философию Хеллер к области философской антропологии.

Среди людей, упомянутых в мемуарах, немало видных деятелей венгерской культуры - писатель Тибор Дери, друзья Хеллер - молодые в то время интеллектуалы Иштван Месарош, Дёрдь Маркуш и др., получившие впоследствии международную известность.

Агнеш Хеллер‘56

Из книги «Обезьяна на велосипеде»

«Непременно приходите!» - обязала нас Эдит Молнар, ответственная по факультету за Союз рабочей молодежи, 22 октября после воодушевленного отчета о переговорах с Университетом экономики и права насчет демонстрации, запланированной на следующий день. Митинг в поддержку событий должен был состояться перед памятником Петёфи. 22-го вечером у моей дочери Жужи резко поднялась температура - как это обычно случалось в разгар исторических событий. Накануне уже было видно, что она заболевает. Мы с мужем [Иштваном/Пиштой Херманном] решили, что пойдем на митинг, а после сразу побежим домой к Жуже. К памятнику Петёфи успели вовремя, присоединились к митингующим и выдвинулись в сторону площади генерала Бёма. Я вдруг сразу поняла: начинается революция. Нечто такое, о чем мы раньше только в книгах читали. Мы вбрасывали в толпу новые и новые лозунги и смотрели, как их воспринимают. «Имре Надя - в правительство, Имре Надя - в правительство!» Вдруг кто-то прокричал: «Имре Надя - в премьеры!» Гигантский скачок. Решили попробовать порадикальнее: «За независимую Венгрию!» Продвинулись еще дальше. «За свободные выборы!» Определить, кто выкрикивал все более безрассудные требования, было невозможно. Да и кого это интересовало: толпа воспринимала все подряд - слова проносились над головами, точно вихрь. Очередной лозунг витал в воздухе до тех пор, пока не начинал звучать следующий, и так дальше. Фантастически интересно было наблюдать за тем, как градус ползет все выше и выше, как с каждым новым лозунгом растет волна. С площади Бёма мы отправились домой. Температура у Жужи была очень высокая. Дома оставлять ее было уже нельзя, пришлось везти в амбулаторию на улице Холд. Там дочери сделали рентген, и выяснилось, что у нее вирусное воспаление легких, необходима госпитализация. Мы бросились ловить такси. 23 октября никаких такси на улице не было. Вызвали скорую, еле-еле сумели проехать сквозь толпу. В больнице Кароя Роберта нас успокоили: жизни ребенка ничто не угрожает, но придется полежать в стационаре, может, даже несколько недель. Общественный транспорт по всему городу встал. Пошли пешком. Куда идти? К Парламенту. Там уже бурлила толпа. Все хотели услышать Имре Надя.

Будапешт бурлил, все вышли на улицы. Мы вернулись обратно - там тоже толпа, народу стало еще больше. На площади перед Парламентом - людское море. Встретились с Пиштой Месарошем, он сообщил, что лекцию в кружке Петёфи, запланированную на предстоящую неделю, отменили из-за нынешних событий, но нам обязательно надо будет прийти. Прибежали еще люди - задыхаясь сообщили, что у здания Радио стреляют. Не может такого быть! Где стреляют? Речь Имре Надя разочаровала. Когда толпа ловит каждое твое слово, нельзя говорить, мол, мы все обсудим потом и «я - не премьер-министр…» С народом надо говорить! Или не выходи тогда. Меня прямо зло взяло - человек не на высоте положения, ведет себя, как функционер.

«У Дома радио стреляют! Идем туда!» Направились туда, но к моменту, когда мы туда дошли, там уже не стреляли. Наступила ночь, мы мотались по городу, непонятно было, что происходит, все было в движении, сообщили, что открыли казармы, можно взять оружие. Мы бродили туда-сюда. Жужа осталась в больнице, надо бы отдохнуть, поспать. В три утра вернулись домой, прикорнули ненадолго, на рассвете побежали к Жуже. Там на всю громкость работало радио, Эрне Герё призвал сдать оружие, обещал амнистию. Рванули в университет, там нам сообщили, что надо сформировать Революционный комитет интеллигенции и что скоро к нам придут выступить Геза Лошонци и Дёрдь Адам. В ожидании их прихода мы с Дюри Литваном «основали» Венгерскую социалистическую рабочую партию (ВСРП). Я больше и слышать не хотела о Партии венгерских рабочих. Надо было создавать другую социалистическую партию, совершенно другую, которая начала бы все заново, с чистого листа. Чтобы она была ничем не запятнана, не отягощена грехами предшествующего десятилетия. Мы с Дюри Литваном вдвоем - может, и втроем, Дюри помнит только, что была я, а я только его помню, - «основали» ВСРП. Литван потом разыскал протокол заседания, в котором речь шла о создании второй ВСРП, и там кто-то заявил, что они не могут так себя назвать, потому что контрреволюционеры уже один раз назвали себя Венгерской социалистической рабочей партией. Янош Кадар - согласно этому протоколу - быстро заткнул рот выступавшему: «Да кто вспомнит этих нескольких вшивых интеллигентов». Вопрос был снят. Литван посмеивался: «Вот мы и вошли в историю». Мы ждали Адама и Лошонци. Тогда-то я и встретилась - перед долгим перерывом - с моим племянником, Дёрдем Балашша, через много лет удалось пообщаться с ним уже как с режиссером Джорджем Балом. Он тоже был членом Революционного комитета интеллигенции от студентов университета. Разыгрывались забавные сцены: Дюри Литван не сумел раздобыть оружие, даже пистолета ему не досталось, хотя они валялись повсюду. Петер Йожа с женой, Юдит Пор, нашивали на одежду ленточки с цветами венгерского флага. Юдит при каждом движении повторяла как автомат: «Русские - домой!», «Завтра - забастовка!», «Русские - домой!», «Завтра - забастовка!»

После заседания комитета понеслись к Жуже, потом - обратно в гущу событий. Врачей в больнице не было - не смогли приехать из-за транспорта, не могли пешком дойти, в отличие от нас. Бедная Жужа лежала там одна, больная, присматривали за ней только сестры. В 56-м чаевые никому нельзя было дать. В те дни никто не воровал, выпущенные из тюрем преступники не убивали, грабители не грабили. Весь народ находился на высочайшей ступени морали, каждый словно бы прыгнул выше головы. В этом смысле, в жизни Венгрии 56-й год стал не только республиканским моментом, но и явным торжеством морали.

Геза Лошонци, которого мы ждали с посланием от Имре Надя, так и не пришел. Надь, скорее всего, ничего нам и не передавал. Наконец, появился Адам Дюри и сообщил, что пока идут переговоры. Но и на следующий день мы напрасно прождали посланников Имре Надя, за время революции так с ними и не встретились и не узнали, что же он хотел сообщить университетской интеллигенции. В одну из ночей по дороге из комитета домой нас задержал человек с трехцветной повязкой на руке, приставив к груди револьвер. Я вытащила билет члена союза писателей. Этот документ - точно козырная карта - мог нейтрализовать любые препятствия.

Как услышали новости о стрельбе у парламента, помчались на квартиру к Ивану Варге. Впоследствии Иван стал университетским профессором в Канаде. На тот момент он был моим коллегой - одним из троицы вундеркиндов. Вместе с Ференцем Броди и Миклошем Крашшо его взяли в университет без экзаменов. Иван стал членом делегации философского факультета, которая хотела наладить связь с Имре Надем. Мы слышали, что по ним стреляли. Подробностей никто не знал, говорили только, что от пуль гэбистов, стрелявших по площади перед Парламентом, погиб декан Тот и был ранен Петер Занак. Мы с Пиштой дико перепугались: «Что с Иваном? Идем к нему». Ринулись к нему на квартиру - слава богу, живой. Когда полетели пули, он закрыл голову руками, лег на землю и так спасся. Мы нашли его в состоянии жуткого шока, но больше ничего с ним не случилось. Оправившись от испуга, я сообразила: «А ведь я пересекла. Снова пересекла границу района Липотварош. Наконец-то выздоровела!» Так я избавилась от агорафобии. Невроз, приобретенный в результате шока, прошел благодаря противошоковому действию революции.

Мы с мужем бегали с места на место, искали друзей: кто и где сражается. А если не сражается, то чем занят? Ситуация была неоднозначная. В университете собрались профессора. Ласло Бока написал на двери кабинета: «Здесь, в университете, я преподавал». Все сочиняли революционные речи. Лингвист Дежё Пал, скромнейший человек, сопровождал национальную риторику театральными жестами. За два дня вчерашние коммунисты, все без исключения, превратились в антикоммунистов. Причем не только члены парторганизации, но и мамелюки, которые без устали нападали на тех, кого считали недостаточно преданными. Многих я спрашивала, не хотят ли они вступить в ВСРП. В ответ получала от ворот поворот; оказывается, все эти люди именно теперь обнаружили в себе христианских или социал-демократов. «Быстро же все происходит, ты ведь вчера шею мне хотел сломать - такой был коммунист». Хвала небесам, за два дня все вдруг обнаружили, что с самого начала и навеки решили стать социал-демократами, сторонниками крестьянской партии или националистами - так, задним числом, договорились со своей совестью. Меня происходящее не возмущало, но забавляло. Я настолько радовалась революции, что человеческая комедия, скорее, вызывала у меня смех. Возмутилась я тогда, когда те же самые персонажи вновь обнаружили, что главной для них все-таки оставалась коммунистическая суть.

В те упоительные дни, если можно так выразиться, сердце всего народа билось в унисон. Все радовались возможности свободно дышать. Можно было где угодно оставить пачку сигарет и на следующий день обнаружить ее на том же месте - чужого не брали. Если в магазине у кого-то не оказывалось денег, за хлеб платили остальные. Мельчайшие, но тем более глубинные моральные проявления показывали, что общее дело возвышает - пусть и не короткое время. Все понимали: это не с нами что-то происходит, мы сами что-то совершаем. Создавались революционные комитеты и рабочие советы - даже в больнице, где лежала Жужа. Каждый день появлялся манифест очередного рабочего совета: «Что мы требуем?» - и перечислялись требования. Мы с нетерпением вычитывали, что предлагают люди. «Свободные выборы!», «Ответственное венгерское правительство!» - красивый лозунг революции 1848 года. Встречались понятия «самоуправление», «рабочие советы». «Заводы, землю обратно не отдадим!» - то есть не отдадим средства производства ни капиталистам, ни государству, все наше. Вместе будем вести хозяйство, вместе руководить. Теперь говорят, что в 56-м произошла социалистическая революция, единственная социалистическая революция в истории, поскольку большая часть лозунгов спонтанным образом отражала социалистические идеи. Данное утверждение во многом справедливо, так как в этой революции действительно присутствовало немало социалистических элементов. При этом я бы не стала называть ее социалистической в полном смысле этого слова, ведь ее суть состояла в использовании самых различных форм свободы. Начала работать человеческая фантазия, каждую минуту творческая энергия вызывала к жизни новое учреждение. Я называю это республиканским моментом. Люди взяли свою судьбу в собственные руки, никто не бросился брать власть. В чьих руках была власть? Ни в чьих. Царила ли анархия? Нет. Никогда люди не были так собранны и организованы, как в те дни. Не ходили трамваи? Была забастовка. Но народ стоял в очередях перед магазинами, люди не крали, не занимались мошенничеством, а ведь тюрьмы были открыты. Царила свобода, но не вакханалия.

По моим ощущениям, Венгрия отвоевывала свою нормальность, утраченную в 1919 году после жуткого потрясения в виде трианонского мирного договора, коммуны, белого террора, хортизма, нацизма, коммунизма - сплошного безумия. Я впервые ощутила себя дома! В 56-м впервые почувствовала: здесь моя родина. Это значит не только то, что я говорю на этом языке, всю жизнь слушала эти стихи, но то, что я сделала свою жизнь частью этой истории. Переживаю за Израиль, хочу, чтобы там все получилось, для меня это существенно. Но Израиль - не моя родина, я не ощущаю его в своей крови, ни я, ни мои дети за него не сражались. Болею душой за израильтян, пусть у них все получится, но свою жизнь я связала с Венгрией. Первый раз ощутила это в 56-м. Раньше не ощущала. Во времена Холокоста подавила в себе все венгерское, а после - похоронила в себе еврейское начало. Все перекрыла универсальная коммунистическая иллюзия. Очнулась от фантазмов универсализма в 56-м и поняла: мой дом - здесь. В смятении шестидневной войны 1967 года снова почувствовала себя еврейкой. Тогда стала тем, кем остаюсь и по сей день, - венгерской еврейкой.

На совещании преподавателей, где Пайш озвучил националистические лозунги, Ласло Бока дал волю сарказму, а вчерашние коммунисты оказались социал-демократами, либералами, националистами и еще черт-те знает кем, кто-то принес новость, будто «на площади Республики гэбисты, переодетые медсестрами, пытались сбежать, но их пристрелили». «Это неправда», - стали утверждать отдельные участники. Есть такой тип людей, которые всегда на уровне рефлекса отвергают неприятные или разрушающие иллюзии явления словами «это неправда». Я вот никогда не бываю стопроцентно уверена. Холокост и сталинизм меня научили: если говорят, что там-то и там-то убивают людей, нельзя сразу отмахиваться, если нет желания поверить. В нашем кругу все среагировали одинаково: «Неправда, это все коммунисты выдумали». «Погодите, я столько раз в жизни говорила, мол, это неправда, они все выдумали, что теперь стала осторожнее». Пошла на место, расспросила, что произошло. Мне рассказали, что нескольких человек убили и повесили. С несколькими друзьями побежала в редакцию газеты «Сабад Неп», где все кто ни попадя занимались выпуском разных газет. В одну из них я написала статью против самосуда - вот и вся моя литературная деятельность за время революции. В статье я призывала не линчевать преступников, но предать их суду. В тот момент я чувствовала и думала ровно то же, что и в 1945 году - по отношению к нилашистам, когда меня позвали посмотреть, как их будут вешать на фонарях на площади Октогон. Статью писала в страшной спешке, от руки, сразу отдала в печать. В какой-то из тогдашних газет ее можно найти за подписью «А. Х.».

Во времена Ракоши антисемитские выпады не допускались. Если теперь можно все - можно и евреев преследовать. Лично я не сталкивалась с проявлениями антисемитизма, хотя мне о них рассказывали. На это я отвечала: если можно свободно говорить что угодно, то и юдофобские разговоры возможны. И ведут их антисемиты. Эстергайош, управляющий домом 24 по улице Микши Фалка, который во время боев на улицах организовывал работу убежища, реагировал на антисемитские выпады намного болезненнее, чем я. 2 ноября он созвал всех жильцов и сказал: «Все помнят: в сорок четвертом в этом доме не было ни евреев, ни коммунистов. И теперь нет!» Я не верила, что будут искать евреев и коммунистов, но Эстергайош как старый социал-демократ был готов и к такому повороту событий. Ощущение ведь тоже есть субъективная реальность, иначе зачем бы он обратил на это внимание?

Мы с друзьями перемещались с места на место, прилипали к радиоприемнику, ловили новости. Периодически вводили комендантский час. Мы возбужденно обсуждали обрывки информации: этот сказал, тот сказал, речь Кадара, речь Миндсенти. Мы без конца говорили, ничего не делали, возмущались, когда кто-то утверждал, будто по радио врут. «Имре Надь обещал, что обманывать не будет, а все-таки обманул, русских-то именно он позвал». - «Не звал он русских!» - «Кто позвал русских?» Разворачивали пропаганду в защиту Имре Надя и его товарищей, мол, они не врут, говорят правду. «За Надем стояли гэбисты, они его и заставили произнести эту речь…» - сбивчиво заклинали мы друг друга. Торчали в университете и рассусоливали - в бесконечной горячке обсуждали происходящее и формулировали разнообразные воззвания в свете очередной новости, терявшей смысл в течение ближайшего часа. Что произошло сегодня? Как думаешь, к чему приведет то-то и то-то? Надо делать это, надо делать то. Но ничего мы не делали, ничегошеньки. Только наслаждались тем, как бурлит и бушует мир вокруг нас. Наверное, таковы все революции.

Каждый день мы ходили к дяде Дюри [Дёрдю Лукачу]. Дядя Дюри второй раз в жизни стал членом правительства, министром культуры. Тогда, в первый раз его звали народным комиссаром, теперь - министром. Он ходил в министерство, как настоящий чиновник. До определенного момента мы были единодушны в оценке событий, потом возникла проблема: Лукач тоже создал ВСРП, только не такую, как мы. Мы с Херманом бросились к нему, были: Иштван Месарош, Ференц Фехер, Иштван Эрши, Миклош Алмаши и дети Лукача - Ферко Яношши, Лайош Яношши и Анна. Анна боялась идти домой в Ракошкерестуру - ей угрожали как коммунистке и выросшей в России. Лукач, старый нарком, заявил: «Никто не должен проявлять трусость, пусть все спокойно идут по домам». У меня на этот счет было другое мнение: «Анна, я тебе кой-кого подыщу, с оружием и повязкой. В сопровождении ополченца ничего с тобой случиться не должно». Я позвонила в революционный комитет, там оказался Дёрдь Крашшо, младший брат Миклоша Крашшо; у него на рукаве красовалась шикарная повязка, а за плечом болталось огромное ружье - настоящий ополченец, даже принимал участие в каких-то боях. «Дюри, Анна, познакомьтесь. Анна боится идти домой, проводи ее, чтобы никто девушку не обидел». Дюри Крашшо согласился. Потом его судили как контрреволюционера, я была свидетелем защиты и рассказала на суде эту историю: «Как можно называть контрреволюционером человека, который взялся защищать коммуниста против контрреволюционеров?»

У Лукача раздвоилось сердце - данная катахреза отлично описывает ситуацию. У него словно бы выросло два сердца: правое и левое. С одной стороны, он испытывал восторг, постоянно видя перед глазами революционное движение. Именно так он представлял себе революцию, так пережил и 1919 год. Лукач наслаждался толпами на улицах, потому что обожал борьбу, восстание - формы активной деятельности. Однако люди на улице выступали как раз против его коммунизма, они требовали свободных выборов и введения многопартийной системы. Дядя Дюри был уверен в исключительных достоинствах однопартийной системы, считая ее более развитой, нежели многопартийная. Многопартийность - шаг назад по сравнению с однопартийностью. С этой точки зрения, происходящее ему не нравилось, но он никогда не называл эти события контрреволюцией. Даже само слово «контрреволюция» никогда не хотел произносить, ведь одно из его сердец билось в ритме революции. Лукач хотел бы жить в такой Венгрии, где, в ходе революции, возникло бы подобие Советского Союза, ни капли не похожее на Советский Союз - абсолютно коммунистический и абсолютно свободный режим. То есть совершеннейший абсурд.

После событий на площади Республики можно было опасаться зверств в отношении коммунистов. Ферко Янош и Мария (впоследствии - его жена) посоветовали Лукачу спрятаться, мол, за ним могут прийти контрреволюционеры. Дядя Дюри впал в гнев: «Совсем с ума посходили, как это я буду прятаться?» Гнев этот означал вовсе не уверенность в том, что не придут, но осуждение: тот, кто прячется - трус и негодяй. Человек предполагает, а бог располагает, - 4 ноября Лукач все-таки спрятался. Как и остальные, искал убежища в югославском посольстве. Пошел туда - как впоследствии объяснял - после того, как Золтан Санто позвонил и сказал, что русские пришли и надо исчезнуть, звонок разбудил Лукача, тот был настолько сонный, что рассуждать не мог, вот и пошел.

К Лукачу можно было забежать всегда, особенно когда он уже перестал быть министром. В последние три дня революции было сформировано временное правительство, а предыдущее, в котором было довольно много коммунистов, - распущено. «Малое» временное правительство заявило о выходе из Варшавского договора. Лукач, вместе с Золтаном Санто, выступил против и подверг Имре Надя резкой критике, осудив это решение по двум причинам: во-первых, мы не порывали с Советским Союзом, во-вторых, он считал этот поступок тактической глупостью, ведь выход из Договора давал русским право ввести войска. Вечно все переворачивалось верх дном: тот же Золтан Санто, который в 49-м упрекал Лукача: «Да вы совсем с ума сошли, что верите в эту чушь насчет процесса над Райком?» - теперь заявлял: «Дюри, нельзя выходить из Варшавского договора, Имре Надь - предатель».

В рабочем кабинете Лукача даже в самый разгар революции царил непреходящий покой. Профессор сидел в кресле, курил сигару и с невозмутимым интересом наблюдал за нашими волнениями. Мы прибегали к нему, задыхаясь от революционного угара, нам казалось, что происходит нечто исключительное. Лукач флегматично нас выслушивал, мол, всякое бывает. Вероятно, подобную безучастность можно списать на возраст, но я никогда не смогу стать настолько старой флегмой. Лукач был традиционным философом; он верил, что единственное место, где мировой дух может сконцентрироваться, - это его, Дёрдя Лукача, философия, а важные события - всего лишь явления, выражения сущности, сосредоточенной в его голове. У него не возникало ощущения, как у нас, будто мы что-то делаем. Другой вопрос, что мы ничего не делали, а все равно чувствовали себя так, словно взяли судьбу (нашего) мира в свои руки.

Близкая родственница, сестра мужа, сначала уехала в Англию, потом оттуда - в Америку, следуя за возлюбленным - он подготовил отъезд, ждал этой минуты с 1948 года. Прощальный ужин устроили на квартире у Херманнов. «Не поедем, - заявили мы с Пиштой, - во-первых, Лукача нельзя здесь бросить, во-вторых, нам здесь, наконец, стало нравиться, неужели надо ехать теперь, когда все начинает идти на лад? Мысли об этом быть не может! Если уж пережили весь этот кошмар, поучаствуем и в нормальной жизни». Фери Броди собрал жену, двоих детей и отправился в сторону границы. Перед отъездом зашли к нам, я приготовила ужин, мы поплакали, поцеловались, пожелали друг другу удачи. Через два дня раздается звонок в дверь: на пороге семейство Броди, просят напоить чаем. Их задержали на границе и отослали обратно. Есть дураки, которые не могут уехать вместе со всеми. Миклош Крашшо сбежал уже после 4 ноября - был уверен, что его арестуют, как и младшего брата, который остался дома. Пишта Месарош уехал официально - был в хороших отношениях с министром внутренних дел Ласло Пирошем, он и жена получили нормальные паспорта.

3 ноября еще казалось, что все будет хорошо. На город опустилась обнадеживающая тишина, выстрелы затихли, Венгрия вышла из Варшавского договора. 4 ноября мы проснулись от грохота пушек. Русские вернулись. Накануне вечером мы ложились спать с сознанием, что у нас таки все получилось. Лишь те, кто наблюдал за развитием событий извне, а не переживал революцию изнутри, мог рассуждать объективно и де-факто понимать, что происходит. Боев на улицах не было, рабочие заявили, что с понедельника выйдут на работу. В понедельник начнется работа, нормальная жизнь, снова пойдут трамваи. Мы полагали, что у революции может быть шанс. С высоты сегодняшнего дня я утверждаю то же самое: шанс был. Хрущев тоже не был уверен, хочется ли ему вторгаться в Венгрию. Максимум - раньше распалась бы империя, всем бы было хорошо - и нам, и русским.

Спать ложилась со спокойным сердцем, а проснулась от оружейной пальбы. Грохот стоял страшный - мы жили у самого Министерства обороны. Конец. Революция разгромлена. Мы знали, что в каких-то местах люди еще сражаются, пытаются сопротивляться, но иллюзий не было никаких: против русских танков у нас шансов нет.

Революция длилась всего девять дней. Не слишком долго. Часть времени мы провели в больнице Кароя Роберта и забрали Жужу домой уже после 4 ноября в закрытой детской скорой - вокруг еще стреляли.

Оставалась слабая надежда: вдруг русские будут готовы хоть к малейшему компромиссу. По прочтении кадаровского манифеста растаяла и она. На Запад мы не рассчитывали ни одной минуты, что бы там ни заявляла «Свободная Европа». Того, что мы не в состоянии отвоевать сами, не существует. Мы не догадывались, что Запад не оказывает давления на СССР ради достигнутого компромисса. Тогда-то мы и поняли значение Ялтинской конференции. По идее, мы знали, что там были какие-то договоренности, и только теперь сообразили, что в Ялте нас отдали русским, причем навсегда. Рабоче-крестьянское правительство не предвещало ничего хорошего. Кадара ненавидели все, за исключением пары примкнувших к нему коммунистов. «Здесь народ поссать собрался, Янош Кадар обосрался» ,- писали на стенах общественных туалетов, и это выражало национальные чувства.