Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Согласно рейтингам крупнейших в мире экспортеров яблок, российский рынок остается № 1 по объемам потребления данного вида фруктов.

Так за сезон 2012/2013 Россия импортировала 1,4 млн тонн яблок, причем порядка 750 тысяч тонн фруктов поступили из Польши.

На втором месте рейтинга крупнейших на планете импортеров яблок, по мнению отраслевых специалистов рынка, находится Германия с 500 тысячами тонн закупок, на третьем – Великобритания (487 тысяч тонн), а на четвертом – Нидерланды с 330 тысячами тонн импортированных яблок.

Рынки других стран в сезоне 2012/2013 также увеличили закупки данного вида фруктов. К примеру, возрос объем поставок из США в Мексику; в Египет из Италии, Сирии и Ливана; в Канаду из США; в Индию из США, Китая, Чили и Новой Зеландии; в Индонезию из Китая и США; в ОАЭ из США, Чили, Китая, ЮАР, Новой Зеландии, Италии и Франции; в Саудовскую Аравию из Чили, Китая, Италии, Франции и США и в Таиланд из Китая, Новой Зеландии и США.

Британские чиновники получили указание не принимать электронные подарки, к примеру, флеш-карты, от представителей иностранных государств, заявили руководители спецслужб Великобритании.

"Ими получено распоряжение не принимать подарков, таких, как карты памяти, ни от одного из иностранных государств, в том числе США. Это объясняется риском стать объектом шпионажа", - заявили в четверг глава Управления правительственной связи (GCHQ) при МИД Великобритании Иен Лоббан и глава контрразведки MI5 Эндрю Паркер на выступлении в парламенте.

В конце октября итальянская газета Corriera della Sera ранее сообщила, что члены делегаций получили на недавнем саммите G20 в Петербурге в качестве подарков флешки и зарядные устройства к телефонам. По данным издания, председатель Европейского совета Херман ван Ромпей после возвращения с саммита G20 в Брюссель потребовал сотрудников службы безопасности проверить новую технику, однако шпионское оборудование обнаружено не было. Денис Ворошилов.

Кубинское правительство приглашает китайских инвесторов

Министр внешней торговли и иностранных капиталовложений Кубы Родриго Мальмиерка на 31-й Международной ярмарке в Гаване, столицы Острова Свободы, пригласил китайские предприятия делать инвестиции в первой специальной экономической зоне Кубы "Мариэль".

Специальная зона развития "Мариэль" расположена в 45 км к западу от кубинской столицы.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2013 г. объем прямых инвестиций Китая в нефинансовый сектор экономики других стран составил $61,64 млрд. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2012 г. По итогам девяти месяцев текущего года, китайские капиталовложения в экономику специального административного района Сянган (Гонконг), стран АСЕАН, Европейского Союза, Австралии, США, России и Японии достигли $42,47 млрд. На долю этих инвестиций пришлось примерно 68,9% от общей суммы прямых инвестиций Поднебесной за рубежом. Это на 3,2% больше, чем годом ранее. В то же время объем капиталовложений в Сянган упал на 11,7%, в Японию – на 45,5%, а в США вырос на 25%, в ЕС – на 108,1%, в Австралию – на 83,6%, в АСЕАН – на 26,4%, в Россию – на 22,2%.

Большая часть инвестиций – примерно 90% – вложена в горнодобывающую, строительную и обрабатывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю.

Об инновационных сервисах, специфике корпоративного кредитования, поддержке малого бизнеса и партнерстве с нефтяными компаниями Bankir.Ru рассказал председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко.

- Александр Григорьевич, подошел к концу третий квартал 2013 года, и уже можно говорить о результатах проделанной работы, о сбывшихся прогнозах и достижениях. Какие успехи за истекший период вы бы назвали самыми яркими? Каковы размеры ваших розничного и корпоративного портфелей на сегодняшний день?

- Действительно, большая часть года уже позади, и наши результаты за 9 месяцев дают право с уверенностью говорить о том, что мы выполним намеченные планы. Кредитный портфель корпоративных клиентов за три квартала текущего года вырос почти на 20% и перешел отметку в 230 млрд. рублей. Особой гордостью для нас является увеличение портфеля в блоке кредитования малого и микробизнеса на 40%.

Хочу также отметить важную роль, которую играет наш банк в финансировании региональных инициатив. Так, около 20% кредитных средств предоставлено предприятиям госсектора, в том числе и на покрытие дефицита окружного бюджета.

Мы активно работаем с корпоративными клиентами, которые являются драйверами, точками роста для экономики и развития региона. Нашими партнерами в этом году, к примеру, стали ряд дочерних предприятий НК «Роснефть» по всей Западной Сибири.

- Какой авторитетный партнер! Вести дела с такой компанией – это не просто показатель качества работы или престижа, но и большая ответственность.

- Да, вы правы, это большая ответственность, но, прежде всего, очень интересная по своим масштабам и задачам работа. Наша команда воодушевлена сотрудничеством с таким партнером, и мы искренне заинтересованы в развитии гармоничных и эффективных отношений c НК «Роснефть», готовы помочь по всем вопросам. А когда за дело берутся неравнодушные, мотивированные на успех люди, то результат будет ощутимым и долгосрочным, вот что важно.

Надеемся, наша совместная деятельность послужит прекрасным примером успешного партнерства отраслевых лидеров – крупнейшей нефтегазовой компании и финансового института страны – и реализуется в плодотворном многолетнем сотрудничестве. Сейчас мы подписываем первые соглашения. На расчетно-кассовое обслуживание в Сбербанк перейдут около 40 дочерних обществ НК «Роснефть». В рамках зарплатного проекта будет эмитировано около 12 тыс. карт. В перспективе планируется взаимодействие по таким направлениям, как валютный контроль, торгово-экспортное финансирование и документарные операции, банковские гарантии.

- А если говорить о других секторах экономики?

- Наш банк является одним из крупнейших кредиторов строительной отрасли тюменского региона. В 2013 году мы приняли решение о финансировании программы жилищного строительства в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Интересным направлением, имеющим важное значение для развития делового климата, является финансирование объектов коммерческой недвижимости. Западно-Сибирский банк Сбербанка России занимает лидирующие позиции в этой сфере: только за последний год мы профинансировали строительство около 350 тыс. кв. м.

- Столь масштабную поддержку в регионе, вероятно, только ваш банк и может себе позволить. Большие проекты – это сфера интересов самых крупных игроков кредитного рынка, что вполне естественно. Однако хотелось бы узнать, как обстоят дела с кредитованием малого бизнеса, ведь именно этот сегмент предпринимательства оказывает существенное влияние на деловой климат региона и является своеобразным индикатором инвестиционных настроений.

- Малый бизнес – это наше ключевое и весьма перспективное направление. Нам есть чем гордиться. Как я уже говорил, мы увеличили портфель кредитов в сегменте малого и микробизнеса на 40% – до 38 млрд. рублей. И перед нами стоит амбициозная цель – к концу года прирасти по объему портфеля на 60%, до 43,7 млрд. рублей. Поэтому мы вполне оправданно 2013-й объявили для себя «Годом малого бизнеса».

Также хочу отметить, что мы открыли в этом году четыре Центра развития бизнеса (ЦРБ). Для удобства предпринимателей они расположены на главных улицах города, оборудованы парковкой, интернет-кафе и конференц-залами. ЦРБ предоставляют клиентам дополнительные сервисы, направленные на развитие и повышение эффективности их бизнеса: в частности, услуги партнеров банка — страховых, лизинговых и консалтинговых компаний, фонда поддержки предпринимательства. До конца года планируем открыть ЦРБ в Тобольске, Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Надыме, Омске. Мы хотим и дальше удерживать лидирующие позиции Западно-Сибирского банка и не только удовлетворять потребности клиентов, но и предвосхищать их.

- А какие из проектов текущего года вы бы назвали особенно запоминающимися из-за их уникальности?

- Думаю, для команды корпоративного блока крайне интересным стало участие в организации размещения еврооблигаций группы компаний (ГК) «Борец» совместно с Deutsche Bank и Morgan Stanley. Помимо нас в команду также входили и эксперты из Sberbank CIB.

ГК «Борец» является одним из мировых лидеров в области нефтяного машиностроения и специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания оборудования для добычи нефти. Сумма реализованного Западно-Сибирским банком при поддержке команды Sberbank CIB проекта по размещению ценных бумаг составила $35 млн. Благодаря совместным усилиям с 12 по 18 сентября представители компании «Борец» проводили встречи с инвесторами в Швейцарии, Великобритании и США. Могу с уверенностью сказать, что данный проект дал нам бесценный опыт в области операций на финансовых рынках и успешный старт сотрудничества с холдингом «Eastlink Lanker Group – Борец».

- Действительно уникальный опыт. А как обстоят дела в розничном блоке?

- Здесь тоже есть ощутимые достижения. В августе произошло знаковое для нас событие – розничный кредитный портфель преодолел рубеж в 200 млрд. рублей. Сегодня мы выдаем каждый второй ипотечный и автокредит в нашем регионе. Также в третьем квартале достигнут исторический максимум по объемам выдачи жилищных кредитов – свыше 14 млрд. рублей. Срочный кредитный портфель увеличился на 20%, что в денежном эквиваленте равно 36 млрд. рублей. Таким образом, общий объем розничного портфеля на сегодня превышает 207 млрд. рублей. Населению Тюменской и Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов за январь-сентябрь выдали около 200 тыс. кредитов на общую сумму 96 млрд. рублей.

В сфере автокредитования при нашей поддержке реализован интересный проект – инновационная торговая площадка «Car365». Это интернет-портал, где можно купить и продать автомобиль в режиме онлайн. Клиент получает возможность быстро найти авто и выбрать оптимальный вариант кредитования, при этом в рамках партнерских программ на ряд новых автомобилей действуют специальные процентные ставки от Сбербанка, а производители предоставляют скидки от 3% до 5%. Сейчас «Car365» охватывает автомобильные рынки Уральского федерального округа и соседних регионов. В списке партнеров более 140 компаний, в том числе автодилеры Тюмени, Омска, Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя, и порядка пяти тысяч автомобилей российского и зарубежного производства. Считаем, что эта площадка – качественный рывок в сфере автопродаж.

Прорывные результаты есть и по другим важным направлениям. Западно-Сибирский банк реализовал крупнейший в Сбербанке проект по интернет-эквайрингу с авиакомпанией «ЮТэйр». Мы обеспечиваем онлайн-оплату авиабилетов на официальном сайте компании по картам Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic. Даем возможность пассажирам «ЮТэйр» с комфортом покупать авиабилеты из любой точки мира 24 часа в сутки. Оплата проходит в считанные минуты. Современные системы защиты Сбербанка обеспечивают высокую степень безопасности платежей.

Если говорить о зарплатных проектах, то доля Западно-Сибирского банка в структуре Сбербанка составляет 40%. Нашими партнерами стали свыше 20 тыс. предприятий Тюменской и Омской областей, Ямала и Югры. В обращении находится более 800 тыс. зарплатных карт, эмитированных Западно-Сибирским банком. Каждый второй работник бюджетной сферы и каждый четвертый представитель коммерческих структур в нашем регионе получают зарплату на карту Сбербанка. Объем перечисляемого фонда оплаты труда на карты достиг рекордной отметки в 29 млрд. рублей в месяц, увеличившись в сравнении с прошлым годом на 25%.

- У вас громадное количество клиентов, и я как раз хочу поговорить о том, как же вам удается справляться с такими объемами работы. Вопросы клиентского обслуживания для Сбербанка в целом, по стране, со всей справедливостью можно назвать всегда актуальными. Хорошо известно, какие амбициозные цели поставил в этой области Герман Греф. Как далеко продвинулся в этом плане Западно-Сибирский банк Сбербанка?

- В центре нашей работы всегда находится клиент и его потребности. Сбербанк открыт для общения и конструктивной критики, и мнение клиентов о качестве предоставляемых услуг очень важно для нас. От клиентов мы получаем оперативную информацию о трудностях, с которыми они сталкиваются, и принимаем необходимые меры, чтобы им помочь.

- Звучит красиво, но что конкретно предпринимается в этой области?

- Мы создаем систему управления качеством сервиса на всех уровнях, обучаем персонал новым стандартам обслуживания, проводим оценку качества работы с помощью клиентов и внутренних контролеров.

В частности, на постоянной основе все сотрудники проходят обучение по программам, которые развивают навыки продаж, и тренинг «Стандарты сервиса». Большое внимание уделяем соблюдениям правил общения с клиентами. Ежемесячно специалисты, ответственные за уровень сервиса, и независимые эксперты из числа «таинственных покупателей» проводят оценку полученных навыков у сотрудников офисов, мониторят качество клиентского обслуживания. По итогам 3-го квартала Западно-Сибирский банк занял третье место среди всех территориальных банков Сбербанка за высокую оценку качества обслуживания со стороны клиентов. Считаю, что именно забота о сотрудниках, проявленное к ним внимание помогают формировать у них такое же неравнодушное отношение к клиентам.

- Реализовать поставленные амбициозные цели невозможно без эффективной кадровой политики. Хотелось бы узнать, на основании каких принципов вы формируете свою команду?

- Прежде всего, это должна быть команда единомышленников, близких мне по духу людей. Команда лучших профессионалов на финансовом рынке, клиентоориентированных, эффективных и умеющих «зажечь» людей на новые победы. У каждого руководителя есть план персонального развития, мы нацелены на постоянное профессиональное и личностное самосовершенствование, а это является залогом успеха как в бизнесе, так и в жизни. Очень важная составляющая для наших менеджеров – наставничество, воспитание других лидеров.

- А какие качества в сотрудниках вы цените больше всего?

- В коллегах ценю активную позицию, неравнодушие и желание помочь. Когда сотрудники банка заинтересованы в формировании долгосрочных и доброжелательных отношений, воодушевлены работой и тем, что сегодня им удается делать что-то лучше, чем вчера, то клиенты это чувствуют. Если мы заряжаем клиентов позитивным настроем, то они остаются с нами навсегда.

- Расскажите о стратегии, которой придерживается ваш банк на рынке. Сегодня фокус внимания организации сосредоточен на розничном или на корпоративном блоке? Куда движется Западно-Сибирский банк Сбербанка?

- Сбербанк – универсальный банк, мы не фокусируемся на каком-то одном направлении. Для нас равную ценность имеет сотрудничество как с частными клиентами, так и с корпоративными. Акценты делаем на повышении качества обслуживания, эффективности работы, снижении издержек.

Конечно, мы продолжим совершенствовать технологии, чтобы предоставить клиентам быстрое и максимально комфортное обслуживание. Время совершения операций, время пребывания клиентов в офисе банка будет неуклонно сокращаться. Оно уже минимальное – не более 7 минут в 90% случаях, просто впереди гораздо более глобальные изменения. У клиентов должна быть возможность в любое время и в любом месте воспользоваться необходимыми услугами – пополнить баланс сотового телефона, перевести денежные средства знакомым и родственникам, открыть вклад для накопления.

- Вы имеете в виду реализацию принципа 24/7/365?

- Совершенно верно. Мы уже сейчас работаем именно в таком режиме и повышаем мобильность клиентов. Им не надо подстраиваться под график работы филиала банка: многие операции можно совершить через Интернет, «Мобильный банк» или сервис «Автоплатеж».

За год мы серьезно продвинулись в развитии услуги «Автоплатеж ЖКХ», которую запустили год назад первыми в стране. А сегодня у нас уже более 200 тыс. пользователей этого сервиса, еще 600 тыс. клиентов подключили «Автоплатеж» сотовой связи.

Этой осенью мы первыми запустили «Автоплатеж» по погашению дифференцированных кредитов. Кроме того, в автоматическом режиме можно платить за Интернет, телевидение, домашний телефон, коммунальные услуги, детский сад, осуществлять таким способом добровольные платежи в Пенсионный фонд, пополнять вклады, перечислять деньги в адрес благотворительных фондов, оплачивать задолженности по ИНН.

В настоящее время, после успешно реализованного пилотного проекта в северных городах, готовимся запустить уже на всей территории Западной Сибири «Автоплатеж» по штрафам ГИБДД.

Если говорить в целом, то мы планируем охватить услугой «Автоплатеж» все регулярные платежи. Это сервис европейского уровня: клиенту нужно иметь только карту Сбербанка и подключить услугу «Мобильный банк», а остальное – забота банка. Все расходы контролируются, отчет о платеже приходит по sms. Очень удобно.

- Сбербанк является очень важным финансовым институтом в любом регионе России. Его политика способна менять инвестиционную привлекательность, инфраструктурную составляющую, да и облик в целом любого субъекта Российской Федерации – это очень большая власть, которая всегда сопряжена с большой ответственностью. В преддверии «Дня Сбербанка» интересно узнать, о каких реализованных проектах вам особенно приятно сегодня вспоминать? Какие из них были самыми сложными, интересными, важными для развития региона?

- Мы ведем большую работу в области частно-государственного партнерства, реализуем крупные инфраструктурные проекты в Западной Сибири. Так, при участии нашего банка в Тюмени ведется строительство транспортной развязки по ул. Монтажников, реконструкция аэропорта Рощино. Мы финансировали строительство торгово-развлекательных центров в городах Нягань и Новый Уренгой, принимали участие в строительстве моста на остров Русский в рамках саммита АТЭС, в строительстве олимпийских объектов.

Активно взаимодействуем с руководством Тюменской области и северных округов по проектам государственно-частного партнерства. Такой тип сотрудничества позволяет нам выступать соинвесторами важных для региона инфраструктурных и социальных проектов, а правительство предоставляет государственную поддержку их реализации. В этом году, к примеру, мы финансировали строительство 7 детских садов на территории Тюменской области на общую сумму более 1,5 млрд. рублей.

Сбербанк занимает более 60% на рынке сбережений. И важно, что все деньги вкладчиков вливаются в экономику региона. Приятно осознавать, что мы причастны к повышению качества жизни этого края.

- Сбербанк многое делает для обучения предпринимателей: постоянно проводит семинары с известными экспертами, создан и уже функционирует портал «Деловая среда». Знаю, что вы еще реализовали собственный региональный проект «Механика бизнеса». Расскажите о нем подробнее.

- Да, это удачный проект, который получил известность среди тюменских предпринимателей. Мы услышали много хороших отзывов и слова благодарности. «Механика бизнеса» – это пятидневный бесплатный обучающий курс. За несколько этапов обучение прошли около 100 начинающих и действующих предпринимателей. Они изучали правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты предпринимательства, учились прорабатывать бизнес-идею, эффективно продавать товары и услуги, грамотно выстраивать коммуникации. Самые успешные участники получили возможность оформить кредит в Сбербанке на льготных условиях.

В следующем году мы намерены продолжить этот проект. Зачем это нужно Сбербанку? Мы заинтересованы в том, чтобы клиенты были успешными, «переходили» из категории микробизнеса в малый, из малого – в средний и далее в крупный. Как это сделать? Считаю, что путь здесь только один: нужно формировать партнерские отношения еще на старте, когда клиент только начинает делать первые шаги в бизнесе.

- Многие связывают перемены в Сбербанке с приходом на пост его главы Германа Грефа. Как вы считаете, какие решения Грефа наиболее существенно повлияли на успешное развитие Сбербанка?

- Его решение прийти в Сбербанк. Конечно, формирование команды единомышленников. Греф поменял мое мироощущение – это факт. Он запустил уникальную по своим масштабам и темпам программу преобразований. В России других таких примеров нет. В результате: клиент стал абсолютным приоритетом банка. Хоть «на старте» в это никто не верил, мы решили проблему огромных очередей, улучшили качество сервиса, поменяли пространство в наших офисах, и клиенту стало удобно. Многие офисы стали работать по выходным.

Еще один важный посыл, который адресует Герман Греф всем сотрудникам Сбербанка, – воспитать в себе лидера. Под этим подразумевается не формальное лидерство, которое дает высокая должность и полномочия, но ответственное личное лидерство, управление самим собой. Лидер тот, кто может «зажечь» всех работающих рядом действовать так же. Лидерство без титулов – это именно та установка, которая вдохновляет меня и наш коллектив.

// Наталия Трушина, Bankir.Ru

Дни «schoolies», бесшабашный праздник окончания школы, являются неотъемлемой частью взросления, а потому должны быть в жизни у каждого, считают многие австралийцы.

Взросление, предполагающее отдых без сопровождающих взрослых, должно сопровождаться и ответственностью за свои поступки, считают официальные лица.

Благодаря стойкости австралийского доллара, отдых за пределами континента экономически более выгоден, а потому и перенос schoolies за границу становится все более массовым. Ожидается, что несколько тысяч 17-18- летних выпускников австралийских школ отправятся в этом году за границу на праздник расставания со школой.

В список наиболее популярных у выпускников стран попали недорогие, но теплые Индонезия (Бали), Таиланд, Фиджи и Вануату.

В связи с этим, Департамент иностранных дел и торговли Aвстралии (DFAT) опубликовал публичное предупреждение в том, что подросткам, попавшим в неприятности за границей, не следует ожидать помощи от австралийских официальных лиц. Наказание последует за нарушение законов других стран, даже если по «австралийским стандартам», оно покажется молодым людям не соответствующим тяжести содеянного. Они не должны ожидать каких-либо привилегий, просто потому, что являются гражданами Австралии: «Выпускникам, планирующим выехать за границу, важно понимать, что в оказании помощи, которую австралийцы ожидают от консульства и представительских учреждений Австралии, существуют определенные пределы. На территории других стран действуют их собственные законы и молодые люди должны действовать с разумной осторожностью, чтобы не попасть в неприятности».

На сайте департамента Smartraveller появилась специальная страница для выпускников после того, как в прошлом году к работникам DFAT обратилось за спасением от неприятностей десятки нерадивых выпускников австралийских школ. На Бали двое выпускников были арестованы, на Фиджи 17-летний австралиец трагически утонул в бассейне.

Еще 10 подростков обратились в австралийское консульство в связи с необычными недомоганиями или были госпитализированы.

Департамент, следуя политике соблюдения конфиденциальности, не распространяет подробности арестов или госпитализации, однако дает специальное предупреждение по поводу отравления метиловым спиртом, указывая на случаи наступления слепоты у празднующих выпускников после того, как химикаты были добавлены в дешевые напитки с целью увеличения алкогольного содержания.

Путешествующих в Индонезию специально предупреждают о возможности террористических атак, а также о суровых наказаниях, вплоть до смертной казни, за преступления, связанных с наркотиками. Специально упоминается о «волшебных грибах» — несколько молодых австралийцев привлекли публичное внимание за границей, страдая от тяжелейших галлюцинаций, сопровождаемых необычным поведением, беспокойствами и психозом.

Также даются советы о том, как за границей избежать неприятностей сексуального характера, а также о страховании рисков, связанных с путешествиями.

Что касается проведения schoolies на континенте, то популярные места остаются прежними — Airlie Beach, Alexandra Headlands, Byron Bay, Caloundra, Coolum, Gold Coast, Lorne, Magnetic Island, Noosa, Rainbow Beach. Даты Schoolies — с 16 ноября по 8 декабря, в зависимости от штата.

Глобальный строительный рынок: развивающиеся перспективы

Ситуация в мировом строительном секторе, на который приходится порядка 40% глобального стального потребления, во многом определяет и тонус металлургической отрасли. Спустя 5 лет с начала мирового финансового кризиса UGMK.INFO проанализирует тенденции развития стройотрасли на ключевых региональных рынках и в Украине.

В 2013 г. глобальный рост ВВП составит максимум 3%, а рост объемов строительных работ – не более 4%. Стройсектор до сих пор страдает от дефицита финансирования и слабого потребительского спроса, которые, в свою очередь, препятствуют восстановлению спроса на сталепродукцию.

Потребление стали в строительстве в настоящее время составляет 540 млн. т, почти вдвое больше, чем в машиностроении (не считая автопром) и производстве металлоизделий.

Строительная индустрия формирует около 10% мирового ВВП, обеспечивая работой примерно 7% от общей численности рабочей силы по всему миру. В денежном выражении это $7,5-8 млрд. за минувший год, который для глобального стройсектора стал одним из наихудших со времени кризиса 2008-2009 гг.

Тем не менее, позитивные изменения на рынках Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и, в меньшей степени, ЕС, позволяют ожидать ускорения восстановления строительного сектора в 2014 г., который может стать началом долгосрочной тенденции.

Согласно проведенному PwC исследованию, к 2025 г. объемы глобального строительства возрастут более чем на 70% до $ 15 трлн. Самые быстрые темпы роста стройсектора, опережающие общемировые, будут демонстрировать Китай, США и Индия (почти 60% глобального роста).

Географическая структура глобального стройрынка в 2005 г.:

Географическая структура глобального стройрынка в 2020 г. (прогноз):

Ключевые тенденции глобального стройрынка в 2012-2013 гг.

Проблема финансирования остается основной в строительной отрасли. Кризис стройсектора в ЕС, противоречивая ситуация в США (рост возведения жилья при сокращении промышленного строительства), замедление прироста объема стройработ в КНР во многом обусловлены замораживанием или сильным урезанием финансирования со стороны правительства или частных инвесторов.

Олимпийские игры в Лондоне-2012 продемонстрировали значительный прорыв в технологиях и скорости строительных работ. Множество объектов проведения Олимпиады были построены с применением энергосберегающих и зеленых технологий, причем в кратчайшие сроки.

В минувшем году также активно велась работа по строительству объектов для проведения в Бразилии Кубка мира по футболу 2014 г., инвестиции составят более 12 миллиардов евро. Отметим, что, несмотря на достаточные финансовые ресурсы, программа строительства стадионов и другой необходимой инфраструктуры в Бразилии реализуется с задержками, сталкиваясь с рядом проблем.

Ураган Sandy, нанесший сильный ущерб северо-восточному побережью США, оказал немалое влияние на стройсектор страны. Необходимость восстановления и модернизации разрушенной инфраструктуры, особенно транспортной и энергетической, требует вливания миллиардов долларов, значительную часть которых освоят стройкомпании.

Планы отказаться от использования атомной энергии в Японии и Германии будут стимулировать строительство замещающих мощностей.

Стоимость строительства упадет?

По информации консалтинговой компании EC Harris, колебания валютных курсов были доминирующим фактором в изменении затрат на строительство в 2012 г. В частности, повышение курса юаня снизило конкурентоспособность импорта продукции из КНР, а падение иены оказало позитивное влияние на экспорт японской продукции.

Важным фактором стало падение спроса и цен на сырьевые товары, в частности, сталь как важный элемент стройматериалов.

Если подтвердится тезис о «завершении сырьевого суперцикла», это будет иметь огромное значение для стабилизации стоимости строительства – и прежде всего, в развивающихся экономиках, где материальные затраты являются ключевым фактором развития отрасли.

По данным EC Harris, в десятку самых дорогих стран по стоимости строительства входят Гонконг (здесь затраты в полтора раза выше, чем в Великобритании), Швейцария, Дания, Швеция, Макао, Австралия, Япония, Франция, Сингапур и Бельгия. Самые низкие затраты – в Индии, Индонезии, Вьетнаме, Марокко и Малайзии.

Уместно отметить, что за 2002-2008 гг. среднегодовые расходы на строительство выросли на 5,1%, а в 2009-2012 – всего на 1,1%.

Перспективы-2014

Среди развитых стран США остаются одним из немногих крупных игроков (в ЕС это Германия), где стройсектор растет сегодня и готоы ускорить развитие завтра. Если в развивающихся странах вложения в строительство стали главным инструментом стимулирования экономики, то в развитых, наоборот, государственное и частное финансирование новых крупных инфраструктурных проектов практически прекратилось. Это привело к стагнации стройотрасли, кризису рынка недвижимости и снижению потребления проката.

Относительно быстрому восстановлению активности рынка США содействовала сланцевая революция, обеспечившая не только рост нефтегазодобычи и промышленного производства, но и увеличение инвестиций в инфраструктурные проекты.

В 2012 г. расходы на строительство в США увеличились на 8% в годовом исчислении, в Канаде 4% рост рынка жилья подпитывается спросом со стороны энергетики, железнодорожного и энергетического секторов.

В 2013 г. отмечаются признаки восстановления рынка ЕС. Хотя объем стройработ в текущем году сократится на 2,5-3%, во многих странах Евросоюза, не только в Германии, идет прирост новых проектов.

Развивающиеся страны

Как ожидается, индустрия строительства в развивающихся рынках в течение следующих десяти лет удвоится, и достигнет $ 6,7 трлн. к 2020 г., что составляет около 55% мирового рынка.

Развивающиеся страны Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Восточной Европы, в которых растет уровень урбанизации, по прогнозным оценкам, в ближайшие 20 лет инвестируют в инфраструктуру $50 трлн. Уже сегодня на эти страны приходится 52% всех строительных работ в мире, а в к 2025 г. этот показатель вырастет до 63%.

Доминирующая роль останется за Китаем, который еще в 2010 г. обогнал США в качестве крупнейшего строительного рынка в мире. По оценкам PwC, доля КНР на глобальном стройрынке вырастет с 18% в настоящее время до 26% в 2025 г., даже с учетом наблюдаемого сегодня замедления темпов развития китайской экономики.

Китайские фирмы активно усиливают позиции в мировом строительном бизнесе. Всего за 10 лет ведущие стройкомпании из «Поднебесной» вытеснили из списка Топ-10 мировых лидеров половину японских и европейских компаний (см. таблицу).

Топ-10 ведущих стройкомпаний мира по объему выручки:

Данные: International Construction magazine

Второй перспективный игрок на азиатском рынке – Индия, которая с ежегодным ростом в среднем 7,4%, как ожидается, обгонит Японию в качестве третьего по величине строительного рынка уже к 2018 г.

Несмотря на сильные бюрократические препятствия и ограничения госинвестиций, демографический потенциал и неизбежный рост урбанизации сохраняют за Индией все возможности стать «вторым Китаем» – как в сфере объемов строительства, так и по объемам производства и потребления металлопродукции.

Большие возможности для роста у нового поколения «азиатских тигров» –Индонезии, Вьетнама и Филиппин, объем рынка которых уже составляет $ 350 млрд. и растет более чем на 6% в год.

К 2050 г. в Азии будет почти 2 миллиарда новых горожан, в т.ч., в КНР – 400 млн., в Индии – 500 млн., в других странах Азии – до 1 млрд. человек. К слову, по оценкам ООН, с 2010 по 2050 гг. в мире количество городского населения увеличится на 3 млрд. человек, из которых «неазиатский» прирост будет небольшим: в Африке – 800 млн., в Америке и Европе – не более 400 млн. человек.

В других регионах хорошие перспективы для роста стройсектора у Бразилии, которая активно инвестирует в спортивную, жилую и промышленную инфраструктуру, у России и стран Средней Азии – при условии относительно высоких цен на экспортные нефть и газ, а также у стран Персидского залива. Увеличение расходов на социальную инфраструктуру будет поддерживать развитие стройсектора Саудовской Аравии и ОАЭ, подготовка к Кубку мира 2022 г. гарантирует несколько лет сильного роста в Катаре.

В Украине, к сожалению, сегодня отсутствуют предпосылки для стабильного восстановления строительной отрасли, которая до сих пор находится в состоянии глубокого кризиса.

Подробнее о тенденциях развития украинского и других региональных строительных рынков – в следующих материалах серии

Георгий Карпенко

РОССИЙСКИЕ ЭКОЛОГИ КРИТИКУЮТ ШВЕЙЦАРСКИЙ ДОКЛАД О ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГОРОДАХ

В список швейцарцев не попали города Китая; критики также обращают внимание на то, что доклад готовился во многом на "бумажных" данных, а, не "на местах"

Российские экологи раскритиковали экологический доклад Швейцарского Зеленого Креста о топ-100 самых загрязненных городов мира, в который вошли несколько российских и украинских городов. Экологи отмечают, что доклад швейцарцев строится на "бумажных" данных разных лет, и был подготовлен с посещением только некоторых исследуемых городов. В самом списке полностью отсутствует Китай - один из мировых лидеров по уровню неэкологичности промпроизводства, отстутсвует также Япония с аварией на АЭС "Фукусима", которая по масштабам была сравнима с чернобыльской. Авторы исследования, по мнению ряда российских экологов, также обошли вниманием крупнейшую в истории аварию на буровой платформе British Petroleum в Мексиканском заливе, взрыв на алюминиевом заводе в Венгрии, взрыв на заводе удобрений в Техасе (2013), катастрофу на химическом комбинате в Тулузе (2001), когда были разрушены тысячи домов, 80 школ, 2 университета, 185 детских садов, без крыши над головой остались 40 000 человек.

Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов уверен, что представленный рейтинг носит крайне субъективный характер. Эколог считает, что брать за основу составления подобных списков голую статистику - просто непрофессионально. "Мы уже пять лет составляем экологический рейтинг субъектов России, а также перечень "100 главных загрязнителей России", поэтому знаем не понаслышке, как следует профессионально подходить к формированию таких списков. Мы используем в качестве критериев 21 индикатор, в том числе класс опасности химических выбросов, численность жителей региона, удаленность производства от населенных пунктов, геоположение и даже частоту аварий ЖКХ. Только учет всех этих нюансов позволяет провести всесторонний и объективный анализ. Оперировать же голой статистикой, не понимая даже механизма распространения вредных веществ и степень их опасности для человека, - непрофессионально", - заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Зеленый крест Швейцарии совместно с американским институтом Блэксмита опубликовали рейтинг самых загрязненных городов планеты, в котором в первой десятке оказалось сразу два российских города. Кроме России, по мнению швейцарских исследователей, самыми грязными местами на Земле могут "похвастаться" Украина, Аргентина, Бангладеш, Гана, Замбия, Индонезия и Нигерия.

Более 150 австралийских веб-сайтов оказались взломаны в знак протеста участия Австралии в шпионском скандале в Индонезии.

Жертвами группы, именующей себя Anonymous Indonesia стали сайты с адресами, оканчивающимися на ".au".

На прошлой неделе появились обвинения в том, что Австралия использовала дипломатическое консульство, расположенное в Джакарте, для сбора политической, дипломатической и экономической секретной информации. Бывший секретный отрудник австралийской разведки сообщил информационному агенству Fairfax о том, что в индонезийском консульстве шпионили за террористами и контрабандистами людей, однако основной целью действительно являлся сбор информации о работе государственных и политических структур Индонезии.

Индонезия гневно отреагировала на действия австралийских дипломатов, министр иностранных дел этой страны Marty Natalegawa заявил, обращаясь к властям Австралии по поводу участия в шпионской деятельности: "Это не крикет", то есть, это не порядочно.

Хакеры сообщают, что взломали около 178 веб-сайтов, на домашней странице которых теперь висят обращения к правительству Австралии.

"Прекратите все формы прослушивания в Индонезии или мы уничтожим всю вашу Интернет -сеть",- говорится на одной из подготовленной хакерами страниц.

Другая страница сообщает:" Не вмешивайтеcь в дела Индонезии! Вам понятно?"

Эксперты считают, что хакеров трудно будет вычислить, поскольку Интернет-атаки ведутся из Индонезии.

"Я думаю, что будущие действия хакеров зависят и от того, какие дальнейшие разоблачения последуют от Эдварда Сноудена",- считает эксперт из Мельбурнского университета

Мигрантономика

Чем и как кормят гастарбайтеры российскую экономику

«Господа из подъезда № 2. Дворников депортировали, мусор убирать некому!» — фотография этого объявления набрала бешеную популярность в социальных сетях. А ведь никакой трагедии нет. Москвичи, естественно, хвататься за метлы и лопаты не спешат, зато наверняка уже скоро место депортированных будет занято понаехавшими. Ибо введение визового режима с соседями, как сказано, это не наш путь. А значит, недостатка в предложении дешевых рабочих рук по-прежнему не наблюдается. Однако этот факт не служит подтверждением тезиса о том, что российская экономика не проживет без трудовых мигрантов. По расчетам «Итогов», они обеспечивают от 1,5 до 2 процентов российского ВВП. При этом основная масса приезжих обслуживает теневой сектор, который не платит налоги и вообще находится вне правового поля.

Де-юре

Оценить реальную потребность российской экономики в иностранных рабочих руках совсем несложно. По данным Федеральной миграционной службы (ФМС), за девять месяцев этого года в Россию въехало 14 миллионов 633 тысячи иностранных граждан, 11 миллионов 279 тысяч иностранцев в данный момент находятся на территории нашей страны. На миграционный учет из них встало 5,5 миллиона человек. Разрешения на работу в рамках квот получили 950 с небольшим тысяч человек. В индивидуальном порядке 1,197 миллиона мигрантов оформили патенты. Плюс чуть более 80 тысяч проходят вне квот — это высококвалифицированные иностранные специалисты, приехавшие в Россию за ну очень длинным рублем. Складываем и получаем, что страна реально нуждается в двух с небольшим миллионах дополнительных рабочих рук.

Спрос делится ровно пополам: миллион человек — крупному и среднему бизнесу, который подает в региональные органы власти заявки на квоты. Еще миллион гастарбайтеров нанимают непосредственно российские граждане — индивидуальные предприниматели и те, кто ищет няню, сторожа на дачу или домработницу. Все остальные мигранты трудятся в России нелегально, по сути, сами себе создавая рабочие места.

Начнем с самого малочисленного отряда понаехавших — с профессиональных экспатов. Это высшая каста, так сказать, штучный товар. Их берут на позиции топ-менеджеров российских и зарубежных компаний, тренеров, шеф-поваров, преподавателей, иногда даже врачей. По словам консультанта компании Ward Howell Ильи Бреймана, наибольший спрос существует в авиационной отрасли, транспорте и, конечно, хай-теке — «там, где образование не успевает за потребностями отрасли». Главное отличие заграничных профессионалов от обычного среднестатистического мигранта — это фактическое отсутствие каких-либо ограничений на их привлечение к трудовой деятельности.

Что касается иностранцев, приезжающих по трудовым квотам, то их число диктуется текущей экономической конъюнктурой. Такие мигранты нужны исключительно для временных работ, связанных прежде всего с крупными девелоперскими проектами. Такими, как прошедшие саммит АТЭС во Владивостоке и Универсиада в Казани, а также предстоящие Олимпийские игры в Сочи.

Значительно меньшую долю квотированных поглощает сектор ЖКХ. При этом в масштабах страны таджикский дворник — персонаж мифический. Он характерен исключительно для Москвы и Санкт-Петербурга. Во всех прочих городах и регионах с уборкой территории справляются своими силами.

Еще одну заметную часть квот выбирают крупные торговые компании, где мигранты трудятся на самых низкооплачиваемых, не требующих квалификации должностях. «Когда не хватает работников на позиции грузчиков и уборщиков, мы пользуемся услугами аутстафинговых агентств, которые предоставляют нам временный персонал и весь необходимый пакет документов на каждого работника (медсправки, разрешения на работу в РФ и прочие документы для ФМС). Там, где желающие есть, работает местное население — в регионах до 90 процентов», — говорит представитель X5 Retail Group.

Схема, по которой правительство определяет потребность в иностранной рабочей силе, проста. Мигрантов по осени считают. Каждый год к ноябрю Минтруд собирает с регионов заявки и готовит проект постановления правительства. В тучные годы объем рабочих квот превышал 3 миллиона заявок. При этом кризис мигрантам не помеха. В 2008 году лимит по квотам пришлось увеличить в два раза, причем именно осенью, когда в российской экономике наблюдался обвал. По мнению экспертов, объясняется это тем, что во время острой фазы кризиса на плаву остаются самые всеядные отрасли — например, та же торговля, где массово используются мигранты. Ну а пик легального найма иностранцев случился в тяжелом для экономики 2009 году. По подсчетам Минздравсоцразвития, страна тогда нуждалась в 3 миллионах 977 тысячах иностранных рабочих. Однако вскоре ситуация стабилизировалась. Квота в 2011 году составляла 1,7 миллиона и затем продолжила снижение.

При этом волны трудовой миграции распределяются крайне неравномерно. К большому удивлению москвичей, на большей части территории страны мигрантов кот наплакал. По планам на этот год наибольшее число иностранных рабочих рук требовалось Центральному федеральному округу — 451 638 квот, затем следует Северо-Западный федеральный округ — 270 653 квоты и Уральский федеральный округ — 193 310 квот. Москва запросила 200 765 разрешений на работу иностранцев. На втором месте Санкт-Петербург с 156 515 квотами. Московская область на третьем месте — 102 300 квот. Для сравнения: на текущий год Ингушетии понадобилось лишь 20 пар иностранных рабочих рук, Чечне — 71. А вот Краснодарскому краю в этом году требуется 66 738 квот. Правда, уже в следующем году эти две дивизии как ветром сдует. Они трудятся на стройках олимпийского Сочи, и власти края уже сейчас настоятельно советуют (подкрепив совет полицейскими рейдами по квартирам и частным домовладениям) всем «неместным» незамедлительно покинуть регион.

Копнем чуть глубже и разберем рекордную потребность Санкт-Петербурга в иностранной рабочей силе. Острее всего Северная столица нуждается в неквалифицированных рабочих — грузчиках, дворниках, уборщиках мусора. На их долю приходится порядка 40 процентов заявок. Далее следуют монтажники, строители и ремонтники — 38,3 тысячи квот. Замыкают тройку водители — 12,3 тысячи квот. Ларчик просто открывается. Петербург переживает строительный бум и реновацию исторического центра.

Квоты Минтруда и «патентованные» мигранты фактически и есть настоящая потребность экономики в иностранных рабочих. Эти цифры — не плод воображения чиновников, а реальные заявки бизнеса и граждан. Беда в том, что свою квоту выдает еще и черный рынок — по сути, криминальный сектор отечественной экономики.

Де-факто

Оценить реальный масштаб нелегальной рабочей миграции по понятным причинам сложно. Но в этом все же может помочь официальная статистика. Не секрет, что основными странами — донорами рабочей силы являются бывшие союзные республики, а также развивающиеся азиатские экономики дальнего зарубежья.

Так вот. По данным все той же ФМС, сейчас в России находится 2,6 миллиона граждан Узбекистана (более 8 процентов населения этой страны), 1,193 миллиона таджиков (почти 15 процентов населения), 1,6 миллиона украинцев, 238,5 тысячи граждан Китая. Из Вьетнама — чуть больше 61 тысячи человек. Итого почти шесть миллионов человек. Эта цифра в несколько раз превышает число мигрантов, имеющих разрешение на работу, и дает представление о размере нелегального рынка труда. Получается, что в тени работают порядка 5—6 миллионов «гостей-рабочих» (так с немецкого переводится термин Gastarbeiter).

Некоторые эксперты называют цифры в 10—12 миллионов нелегалов, но они все-таки завышены. Год назад миграционное ведомство дало скромную оценку в 3—5 миллионов человек, которая, в свою очередь, явно занижена. Даже беглый взгляд на новостную ленту позволяет представить масштабы нелегального рынка труда. Например, в ходе недавнего рейда на московский торговый комплекс «Садовод» была задержана тысяча нелегалов. В начале августа Тверской суд Москвы арестовал директора физкультурно-оздоровительного предприятия «Измайлово» и его подельников из Сирии, Вьетнама и Азербайджана. По мнению оперативников, банда создала в столице два мини-городка, на территории которых проживало до 1400 нелегалов. А вот новость из Адыгеи. В августе был проведен рейд в Тахтамукайском районе, в результате которого правоохранители задержали 78 нелегалов. Это больше сорока процентов легальной квоты в 184 иностранных рабочих для этой республики...

Есть еще один интересный парадокс, который заметил бывший заместитель директора ФМС Вячеслав Поставкин. За последние три года объем выделяемых правительством миграционных квот меняется мало, зато стремительно растет объем денежных трансграничных транзакций. Это говорит не только о расширении черного рынка рабочей силы, но и об уходе бизнеса в тень ради сокращения издержек.

Если до недавнего времени вновь прибывших мигрантов (включая нелегалов) растущая российская экономика могла без труда переварить, то уже сейчас намечаются проблемы с «желудком». ВВП не растет, завершаются мегастройки, а вместе с этим на рынок труда скоро выйдут десятки тысяч безработных гастарбайтеров. И проблема эта, как свидетельствует статистика, вовсе не экономическая.

Единственный способ оценить рынок труда мигрантов в деньгах — подсчитать объем переводов в страны ближнего зарубежья. Всего из России в страны СНГ только за первое полугодие 2013-го было отправлено почти девять миллиардов долларов. При этом средний перевод составил 438 долларов. По мнению экспертов, мигранты отправляют на родину примерно половину своего заработка. Значит, в первом полугодии они заработали порядка 16—17 миллиардов долларов. По итогам этого года выйдет примерно 35 миллиардов.

На фоне ВВП нашей страны, превышающего два триллиона долларов, это крайне незначительная сумма. Статистика неумолима: мигранты, как легальные, так и нет, вносят минимальный вклад в экономику России. Никак не сопоставимый в процентном отношении с их вкладом в криминальную хронику.

Константин Полтев

Ведущий индонезийский производитель алюминия - компания Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) - вновь полностью перешел под контроль государства, сообщают в субботу национальные СМИ.

"С 1 ноября все достояние Inalum возвращается правительству Индонезии, и компания теперь является новым юридическим лицом под управлением министерства по делам государственных предприятий", - заявил газете Jakarta Post министр промышленности страны Мохамад Хидаят.

На этой неделе предложение правительства, утратившего полный контроль за Inalum в 1978 году, сохранив лишь 41,12% ее акций, выкупить долю японской стороны было утверждено комиссией парламента по контролю за использованием государственных финансов. Первоначально Джакарта предлагала японцам 424 миллиона долларов за их долю, тогда как те требовали 626 миллионов.

Теперь правительству Индонезии и японскому консорциуму Nippon Asahan Aluminum, которому до истечения 31 октября срока действия соглашения о сотрудничестве принадлежал контрольный пакет акций Inalum, предстоит урегулировать вопрос о сумме компенсаций. Японский консорциум обратился в международный арбитраж с просьбой дать независимую оценку стоимости этого пакета, несмотря на достигнутую в прошлом месяце договоренность продать его правительству Индонезии за 558 миллионов долларов, сообщает газета Jakarta Globe.

"Извещение (японской стороны об обращении в арбитраж) стало (для нас) неожиданностью, но проблем это не создаст", - отметил он, добавив, что до принятия арбитражем решения компания "будет продолжать работать безостановочно. Министр также сказал, что Nippon Asahan Aluminum отказалась от внешнего аудита оценочной стоимости ее доли акций. Михаил Цыганов.

В сфере услуг Китай – на третьем месте в мире

В сфере услуг Китай вышел на третье место в мире. Об этом сообщалось на международном саммите по торговле услугами, который проходил с 30 по 31 октября 2013 г. в юго-западном китайском городе Чунцин.

В формуме приняли участие представители более чем 420 предприятий из 45 государств мира. В 2012 г. удельный вес сферы услуг в ВВП Китая почти сравнялся с долей промышленности.

Объем внешней торговли услугами КНР в 2012 г. достиг $470,6 млрд. При этом на долю аутсорсинговых услуг пришлось $61,3 млрд – по этому показателю страна заняла второе место в мире. При этом экспортные рынки услуг Поднебесной находятся в США, Японии, государствах АСЕАН и Сянгане.

Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2013 г., внешнеторговый оборот Китая достиг $3,06 трлн. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. Так, в первые девять месяцев текущего года китайский экспорт достиг $1,61 трлн, увеличившись на 8% относительно аналогичного показателя прошлого года. В то же время импорт Поднебесной составил $1,45 трлн с приростом на 7,3% в годовом исчислении. Активное сальдо торгового баланса увеличилось на 14,4% в годовом исчислении и достигло $169,4 млрд.

Только за сентябрь текущего года объем внешней торговли страны составил $356,08 млрд. Это на 3,3% больше, чем в сентябре прошлого года. Сентябрьский экспорт Китая достиг $185,64 млрд, а импорт – $170,44 млрд.

В среду депутатами Волуси Джирги, нижней палаты афганского парламента, были одобрены 3 двусторонних соглашения о стратегическом партнёрстве, в частности, с Индонезией, Данией и Великобританией.Документ, регламентирующий сотрудничество между ИРА и Соединённым Королевством, прежде всего касается участия страны в деле подготовки афганских войск и оказания последним консультационной поддержки.

Соглашения с Индонезией и Данией предполагают взаимодействие стран в сферах управления, экономического развития, безопасности, культуры, а также по вопросам беженцев, передаёт радиостанция «Салам Ватандар».

PricewaterhouseCoopers предлагает Правительству Таиланда пересмотреть структуру налогов, налоговое законодательство в целях улучшения инвестиционного климата, привлечения иностранного капитала и обеспечения повышения конкурентоспособности страны. Система налогообложения должна быть приведена в соответствие с системами других стран АСЕАН. Новая структура налогов необходима для эффективного функционирования холдинговых структур с участием иностранного капитала, облегчения перечисления дивидендов и прибыли за пределы страны. Департаменту по налогам и сборам требуется пересмотреть налоговое законодательство для стимулирования инвестиций, изыскания способов сохранения капитала на территории Таиланда, устранения торговых барьеров и поддержки зарубежных инвестиций тайских компаний. Руководство Департамента заявляет о готовности содействовать инвесторам, использующим налоговые убежища, в перечислении части прибыли без налоговых обязательств, если эти средства будут использоваться в качестве инвестиций. Департамент готов расширить перечень налоговых льгот для физических лиц в целях облегчения заполнения налоговых деклараций. Вопрос о снижении подоходного налога с 37 до 35% с марта 2014 г. находится на рассмотрении Палаты представителей Парламента Таиланда.

Некоторые зарубежные инвесторы напуганы усиливающейся политической напряженностью в Таиланде в свете принятия нового закона об амнистии. Иностранцы остерегаются повторения политического насилия, имевшего место в 2009-2010 гг. Политическая напряженность является основным фактором, подрывающим уверенность зарубежных инвесторов, несмотря на процветающую торговлю и инвестиционные возможности, имеющиеся у Таиланда по сравнению с другими странами региона. Еще одним инвестиционным риском, по мнению экспатов, считается медленная законотворческая деятельность государства. Остается неясным, аннулирует ли предстоящая амнистия все юридические преступления, совершенные в Таиланде в последние годы. Если законопроект об амнистии также будет предусматривать амнистию в отношении коррупционеров, он пойдет вразрез с ранее озвученными обещаниями властей бороться со взяточничеством.

Привлекательность Таиланда для зарубежных инвесторов также потеряла свой блеск с появлением новых рынков, таких как Мьянма, Индонезия и Вьетнам. Инфраструктура Таиланда также является слабым звеном по сравнению с имеющимися в Малайзии и Сингапуре.

По мнению зарубежных аналитиков, протесты и массовые выступления являются особенностью нормально функционирующих демократий, т.к. в этих странах все имеют право на выражение своего мнения. Несмотря на страх повторения событий недавнего прошлого, Таиланд остается одним из самых привлекательных для вкладывания капитала стран ASEAN, в сравнении с другими, такими как Малайзия или Индонезия.

С 20 декабря Государственная национальная служба "Туркменховаеллары" (Туркменские воздушные авиалинии) начинает выполнение регулярного пассажирского рейса по маршруту Ашхабад-Париж и Париж-Ашхабад по пятым дням недели, сообщает Trend.

Согласно реализации Национальной программы развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы, количество закупаемых для национальной компании самолетов американской корпорации Boeing будет увеличиваться.

Это позволит открыть новые воздушные сообщения из Ашхабада также в Мадрид (Испания), Джакарту (Индонезия), Маскат (Оман), Эль-Кувейт (Кувейт), Сингапур (Сингапур), Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Каир (Египет).

В январе текущего года стартовало строительство нового международного столичного аэропорта, пропускной способностью 1600 пассажиров в час.

Одновременно аэропорт сможет принимать самолеты любого типа и грузоподъемности, обеспечивая при этом международные стандарты сервиса.

В июне 2013 года парк "Туркменховаеллары" пополнилась еще одним новым авиалайнером Boeing-737-800, который характеризуется высокой экономичностью, комфортабельностью и способен перевозить до 160 пассажиров. Их крейсерская скорость составляет 850 километров в час.

"Туркменховаеллары" также сообщало, что еще один авиалайнер этой серии поступит в Туркменистан в ближайшее время. Воздушный парк страны располагает такими самолетами этой всемирно известной марки, как Boeing-757, Boeing-737, Boeing -717, в том числе широкофюзеляжным дальнемагистральным лайнером Boeing-767-300 ER.

Приморье будет развивать туризм вместе с Северо-Восточной Азией

Власти региона ожидают, что число путешественников, прибывающих в край, увеличится до 10-12 миллионов в год

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и руководители региональных администраций стран Северо-Восточной Азии подписали во Владивостоке декларацию о совместном развитии. Об этом сообщили в пресс-службе главы Приморья.

По словам Миклушевского, есть несколько направлений, которые, как ожидается, смогут увеличить туристический поток в регион. Предполагается, что в течение ближайших лет число людей, посещающих край, возрастет до 10-12 миллионов в год. Для этого будут построены морские порты, международный аэропорт, гостиницы и прочие объекты инфраструктуры.

Как рассказал глава региона, в Приморье ведется масштабная работа по развитию экологического туризма. «Мы планируем закупить несколько современных легкомоторных самолетов, которые будут летать по краю, в том числе в его северную, самую труднодоступную часть», — отметил он. В свою очередь, Санг Пхе, губернатор южнокорейской провинции Кангвон, заявил, что новые транспортные маршруты между Приморским краем и Азией помогут привлечь дополнительный поток американских и европейских туристов.

В августе прошлого года на такую же цифру — 10-12 миллионов в год — нацелился Владивосток в преддверии саммита АТЭС, при этом отмечалось, что Дальний Восток остается слишком дорогим для российских путешественников. Месяц спустя стало известно, что Россия лидирует по затратам на международный туризм.

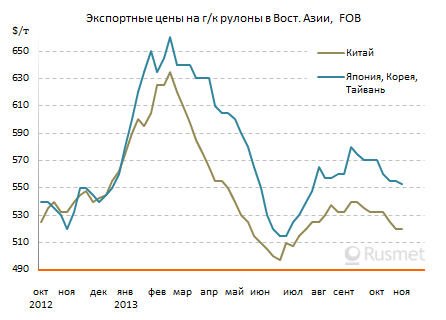

Четвертый квартал традиционно является на Дальнем Востоке периодом максимального спроса на стальную продукцию, однако в этом году ожидаемого подъема не произошло. Как отмечают аналитики, потребление стальной продукции в октябре действительно несколько возросло в Китае, Японии и некоторых странах АСЕАН, но все это сводится на нет избытком предложения.

Так, несмотря на сокращение объемов экспорта в августе, всего за первые восемь месяцев текущего года китайские компании отправили за рубеж более 40,9 млн. т стальной продукции, что на 14,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Причем, поставки в страны АСЕАН выросли примерно на треть.

Помимо китайцев, повышенную активность проявляют на региональном рынке металлургические компании из Японии и Индии, пользующиеся относительной слабостью национальных валют по отношению к доллару. Во второй половине октября японские и индийские поставщики горячего проката понизили экспортные котировки на $5-10 за т, чтобы стимулировать продажи. В частности, индийская продукция предлагается во Вьетнам по $555-565 за т CFR, а японская – в среднем, на $10-15 за т выше. В то же время, корейские горячекатаные рулоны, которые котируются на уровне $570-585 за т CFR, практически не пользуются спросом.

Китайские компании в середине октября также сбавили котировки на плоский прокат на $5-10 за т, но в дальнейшем достигли стабилизации, хотя и на весьма низком уровне. По данным трейдеров, реальные сделки на поставку горячекатаных рулонов в Корею и страны АСЕАН заключаются из расчета $515-525 за т FOB, а цены на толстолистовую сталь варьируют между $505 и $520 за т FOB. Ближе к концу месяца поставщики прекратили идти на уступки, рассчитывая на стабилизацию цен в ноябре.

Таких же взглядов придерживаются и производители плоского проката из других стран региона. Японская Tokyo Steel Manufacturing не стала менять ноябрьские цены по сравнению с предыдущим месяцем. Точно так же отказалась от каких-либо изменений при заключении декабрьских контрактов на внутреннем рынке тайванская China Steel. Корейские компании, в то же время, надеются на некоторое повышение в ноябре. Из-за ремонтов на предприятиях Posco и Hyundai Steel объем выпуска горячего проката в стране в первые три квартала текущего года был более чем на 5% меньше прошлогоднего, так что избытка предложения на национальном рынке нет несмотря на относительную слабость корейской экономики.

Судя по всему, нового понижения котировок на восточноазиатском рынке не произойдет, хотя многие потребители откладывают закупки в надежде на получение скидок в размере $10-15 за т при заключении декабрьских и январских контрактов. В китайской экономике наблюдается некоторый прогресс, цены на железную руду в последнее время достаточно высоки и пока явно не собираются падать, так что и существенное удешевление стальной продукции в регионе маловероятно. Правда, возможности для роста котировок на плоский прокат в Азии тоже выглядят крайне ограниченными.

Виктор Тарнавский

Новые стальные рынки для Украины: Саудовская Аравия

Украинский прокат постепенно продвигается на нетрадиционный для себя рынок КСА, крупного регионального потребителя и импортера сталепродукции. Долгосрочный бум инфраструктурных инвестиций в Саудовской Аравии создает сильные возможности для роста строительной отрасли, внутреннего рынка металлопродукции и импорта полуфабрикатов.

В текущем году на фоне сохраняющейся политической нестабильности на Ближнем Востоке экспорт украинской металлопродукции в этот регион снижается. По данным проекта Delphica за 1-е полугодие 2013 г., продажи в странах Ближнего Востока снизились на 35% (950 тыс. т), при этом наибольший спад поставок отмечается в Ливан (-73%), ОАЭ (-64%) и Сирию (-72%).

Единственной страной региона, которая в текущем году наращивает импорт стали из Украины, является Королевство Саудовская Аравия (КСА), которое за 5 месяцев 2013 г. увеличила объем закупок до 344 тыс. т (+97% к АППГ). По предварительным оценкам, в 2013 г. стальной экспорт из Украины в КСА превысит 800 тыс. т. Таким образом, доля украинской продукции на емком саудовском рынке превысит 5%, что «для начала» следует считать неплохим показателем.

Рынок стран Ближнего Востока и Северной Африки давно уже является «своим»для украинских меткомпаний, однако до последнего времени именно в КСА Украина была представлена слабо.

Саудовский стальной импорт из Украины (тыс. т):

2010

2011

2012

2013 (оценка)

120

310

570

800

В 2012 г. Саудовская Аравия стала крупнейшим импортером в регионе MENA, закупив 8,1 млн. т металлопродукции, на 30% выше уровня 2011 г. С показателем 7,8 млн. т страна заняла 4-е место в списке крупнейших нетто-импортеров мира.

В товарной структуре импорта 22% приходится на полуфабрикаты, 21% - на арматуру, еще 11% - на горячекатаный прокат. Импорт строительного проката, несмотря на доминирующую роль конструкционной стали в потреблении, невелик – 1,5-2 млн. т.

Перспективы экономики

Экономика страны в последние 10 лет, исключая 2009-й кризисный год, растет в среднем на 6-7% в год. Саудовская Аравия входит в группу G20 и является крупнейшей экономикой GCC (Gulf Cooperation Council, Совет по сотрудничеству стран Персидского залива). 90% экспорта, 75% и государственных доходов и 45% ВВП обеспечивает нефть. В 2012 г. реальный ВВП Саудовской Аравии вырос на 6,8%. Профицит государственного бюджета составил $ 103 млрд., экспорт – $396 млрд., импорт – $155 млрд.

Как ожидается, рост ВВП в 2013 г. составит 3-4%. Инвестиции в улучшение инфраструктуры вырастут на 2% к уровню предыдущего года – почти до $ 72 млрд. Строительная отрасль страны является одним из наиболее быстрорастущих секторов экономик страны.

Инвестиции в добычу и транспортировку нефти и газа, инфраструктуру, а также в сектор производства и поставок электроэнергии и воды остаются тремя основными драйверами роста стройсектора и потребления металлопродукции в стране.

На долю Саудовской Аравии приходится около трети строительных работ в регионе Персидского залива. Хотя в 2012 г. по общей сумме контрактов ($ 15,6 млрд.) страна уступила пальму первенства ОАЭ ($ 16,2 млрд.), КСА и далее остается одним из самых перспективных рынков для строительного сектора.

Всего в Королевстве заявлено инфраструктурных проектов на сумму в почти $500 млрд., часть из них ($ 385 млрд.) была заложена в девятый план развития страны на 2010-2014 гг.

Это масштабный план был принят на фоне событий «арабской весны», поэтому значительная часть инвестиций была предназначена для решения социальных вопросов, в том числе занятости и улучшения жилищных условий.

По данным банка HSBC, в настоящее время в стадии реализации или подготовки находятся проекты на $114,5 млрд., и еще $ 129 млрд. в стадии планирования или торгов.

Приоритеты – строительство аэропортов и морских портов, скоростных авто и ж/д дорог, школ и жилья.

Важные для государства проекты – реконструкция транспортной системы в священный для мусульман город Мекку ($16,5 млрд.), строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей - Мекку с Мединой ($9,5 млрд.), и программа постройки жилья на $66 млрд.

$22,5 млрд. будет инвестировано на строительство сети метрополитена в Эр-Рияде (176 км путей и 85 станций), для которого будет израсходовано не менее 600 тыс. т проката.

Стальной баланс в Саудовской Аравии, млн. т:

| ? |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

Потребление (сырая сталь) |

10,3 |

8,2 |

10,1 |

11,1 |

12,5 |

|

Производство |

4,6 |

4,7 |

5 |

5,3 |

5,2 |

|

Импорт |

6,3 |

3,42 |

4,92 |

6,1 |

8,1 |

Данные: WSA

Рынок

По объему потребления сырой стали (10-11 млн. т) и готового проката (9-10 млн. т) в регионе Саудовская Аравия уступает только Ирану. По оценкам региональных экспертов, в течение 2013-17 гг. стальной спрос в стране будет ежегодно расти на 12%.

В минувшем году видимое потребление металлопродукции составило 11,5 млн. т, из которых, по оценочным данным, до 80% пришлось на длинномерный прокат. По оценкам холдинга SABIC, в состав которого входит ведущая стальная компания страны Hadeed, к 2015 г. спрос на длинномерный прокат в КСА составит 10 млн. т при мощностях производства в 12 млн. т.

Крупнейшими местными производителями сталепродукции являются Hadeed, Al-Tuwairqui, Al-Rajhi, South Steel Company, Al-Ittefaq и Al-Yamamah. Практически все эти компании, так же как и более мелкие игроки, уже ведут строительство дополнительных мощностей либо ищут средства для этого. Возможно, что в ближайшие три года темпы роста выплавки стали Саудовской Аравии будут опережать прирост потребления.

Вместе с постепенным сокращением импорта готового проката это также будет означать расширение спроса на импорт полуфабрикатов.

Для украинских экспортеров более перспективен именно рынок полуфабрикатов, поскольку на импорт проката из стран, не входящих в GCC, взимается 5% пошлина.

Сегодня основными поставщиками сталепродукции в КСА являются Турция (более 2 млн. т в 2012 г.), страны СНГ, Египет, Катар и ОАЭ (импорт длинномерного проката). В украинском экспорте доминируют полуфабрикаты (от 60 до 70% всего объема поставок), остальное – это толстый лист, г/к рулон и катанка.

Максим Белов

В тройку лидеров по инвестициям в зарубежную «элитку» вошли и россияне.

Китайские покупатели лидируют на рынках Сиднея и Гонконга, Куала-Лампура и Бангкока, пишет Knight Frank. Более того, они наращивают свою активность на ключевых западных рынках, например, в Нью-Йорке.

Отчасти, это происходит благодаря сильному юаню и замедлению китайской экономики, которые заставляют представителей Поднебесной искать возможности для вложения своих капиталов далеко за пределами родной страны.

Рейтинг самых активных инвесторов в международную элитную недвижимость:

1. Китай

2. Сингапур

3. Россия

4. Великобритания

5. США

6. Гонконг

7. Индонезия

8. ОАЭ

9. Италия

10. Индия

Ожидается, что в ближайший год китайские, российские и американские инвесторы не только сохранят, но и увеличат свое присутствие на мировом рынке элитной недвижимости. А латиноамериканские покупатели, в частности бразильцы и мексиканцы, станут гораздо более "заметны".

Заместитель директора Организации развития торговли по вопросам маркетинга и внешних связей Реза Тоуфики сообщил, что с 28 октября в течение 5-ти дней в Тегеранском выставочном центре будет проводиться 14-ая международная торговая выставка стран Организации исламского сотрудничества.

В выставке принимают участие торговые и производственные компании и объединения, а также экономические организации более чем из 30-ти исламских стран.

По словам Резы Тоуфики, на выставку приглашены более ста зарубежных гостей из таких исламских стран, как Индонезия, Малайзия, Ирак, Судан, Ливан, Оман, и некоторых других.

Гости выставки проведут двусторонние переговоры со своими иранскими коллегами. Кроме того, в рамках выставки состоятся совещания по вопросам сотрудничества в таких областях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, туризм и др.

Торжественное заседание по случаю открытия выставки состоится в понедельник, 28 октября, в конференц-зале «Халидже Фарс» в Организации развития торговли.

Правительство Индонезии достигло согласия с японским консорциумом Nippon Asahan Aluminum (Inalum) относительно выкупа у иностранной компании контрольного пакета акций ведущего производителя алюминия в "стране трех тысяч островов" за 558 миллионов долларов, сообщает в субботу газета Jakarta Globe.

"Теперь нам не придется обращаться в арбитраж", - заявил в этой связи министр по делам промышленности Индонезии Мохамад Хидаят (Mohamad S. Hidayat).

На этот момент японской стороне принадлежит 58,8% акций компании Indonesia Asahan Aluminum (Inalum), выпустившей за год, завершившийся в марте 2012 года, 246 тысяч тонн алюминия. Остальные акции принадлежат правительству Индонезии, утратившему полный контроль за ней в 1978 году.

Первоначально Джакарта предлагала японцам 424 миллиона долларов за их долю, тогда как те требовали 626 миллионов.

По условиям сделки, правительство Индонезии должно выкупить японскую долю в Inalum до 31 октября этого года, однако этот шаг должен быть еще одобрен парламентом, который уже дал предварительное согласие.

"Переговоры относительно выкупа Inalum являются частью усилий правительства (Индонезии) с целью получать большую долю доходов от (экспорта) природных ресурсов страны и ограничению иностранной собственности в этом секторе", - отмечает Jakarta Globe. Михаил Цыганов.

Провинция Голестан известна своими лесами и зелеными территориями. Если сравнивать ее с другими иранскими провинциями, то здесь насчитывается очень мало промышленных предприятий. Даже местные жители с большим трудом смогут назвать несколько крупных заводов, сообщает агентство ИСНА.

Однако при этом именно в провинции Голестан находится крупнейшее в Иране и на всем Ближнем и Среднем Востоке месторождение йодосодержащей руды и завод по производству йода. Об этом, видимо, мало, кто знает. Названный завод находится вблизи города Аккела.

Генеральный директор компании, занимающейся эксплуатацией месторождения йодосодержащей руды «Инче» и производством йода, Мансур Хадже сообщил корреспонденту агентство ИСНА, что завод компании входит в список 8-ми крупнейших производителей йода в мире и считается крупнейшим предприятием подобного типа в Иране и на Ближнем и Среднем Востоке. На данный момент производственная мощность завода составляет 75 т продукции в год, и к концу текущего года (к 20.03.14 г.) этот показатель должен быть доведен до 170 т.

По словам Мансура Хадже, потребности страны в йоде составляют примерно 180 т в год, и в данной сфере Иран вполне может выйти на уровень самодостаточности. Производственную мощность завода со временем планируется довести до 360 т йода в год. Продукция завода помимо внутреннего рынка поставляется также в Индию, Китай и Турцию.

На заводе по производству йода занято около 130 человек, и оборудование для него было закуплено в Румынии.

В настоящее время йод производится в таких странах, как Россия, Китай, Япония, Индонезия, Чили, США, Туркменистан и Азербайджан, и Ирану также удалось наладить собственное производство данной продукции.

Украина будет сотрудничать с Евросоюзом в вопросах создания единой системы автоматического обмена информацией.

Об этом договорились глава налогового ведомства Украины Александр Клименко и комиссар ЕС по вопросам налогообложения и таможенного союза, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдас Шемета.

В соответствии с обнародованным по результатам сентябрьского саммита планом действий государств «Большой двадцатки» («Приложение по вопросам налогообложения к декларации лидеров стран G20»), предполагается, что система существующих двусторонних налоговых соглашений об обмене налоговой информацией будет со временем заменена на единую международную конвенцию.

Действия украинских властей обусловлены их опасениями относительно нарастающего «размывания налоговой базы» представителями бизнеса в нашей стране. По словам Александра Клименко, в оффшоры и низконалоговые юрисдикции из Украины в этом году было выведено («из-под налогообложения») свыше 33 млрд. грн.

Согласно заявлению главы министерства доходов и сборов, работа по внедрению международного обмена информацией проводится одновременно и с некоторыми оффшорными юрисдикциями - Виргинскими и Бермудскими островами, Белизом, Арубой.

Вдобавок к этому, в планах нашего государства – подготовка «дорожной карты» по имплементации во внутреннее законодательство Украины европейских стандартов и практики осуществления международной торговли и транзитных перевозок (присоединение к конвенциям Евросоюза «Об упрощении формальностей в торговле товарами» и «О процедуре общего транзита»).

Украина, как свидетельствуют последние события, упорно движется к намеченной цели - в ноябре этого года ожидается подписание на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и формировании зоны свободной торговли с ЕС.

Надежды на подписание этого документа и проведение в результате этого регуляторной реформы стали причиной улучшения показателей инвестиционного климата в нашей стране (и это даже несмотря на существующие проблемы, связанные с налогообложением, торговые конфликты с Россией и шаткое положение национальной валюты). Как следствие - если договоренность не будет достигнута, бизнес-климат в Украине, безусловно, станет менее привлекательным.

На текущей неделе завершилась деловая миссия томских предпринимателей в Республику Индонезия, организованная Региональным центром поддержки экспорта Томской ТПП в рамках областной программы развития малого и среднего бизнеса.

Участниками поездки стали представители 14 томских компаний, в числе которых инновационные компании, созданные при участии томских университетов, резиденты томской особой экономической зоны, малые и средние производственные компании.

В рамках деловой миссии, организованной при участии торгпредства России в Индонезии и Делового совета по сотрудничеству с Индонезией, прошли презентации экономического потенциала нашего региона и продукции томского бизнеса в Российском центре науки и культуры в Джакарте, ТПП KADIN Jabar, посещение национальной выставки Indonesia Expo 2013, b2b встречи с индонезийскими компаниями и представителями органов власти в столице Индонезии и провинции Западная Ява.

Томская продукция вызвала живой интерес зарубежных партнеров. Ранозаживляющие повязки компании «Аквелит» пройдут апробацию в индонезйском отделении Красного Креста и Красного Полумесяца, пробиотические продукты ТМ «Десант здоровья» компании «Фермент» заслужили высокую оценку и будут продвигаться торгпредством России среди индонезийских фармацевтических компаний и производителей мороженого. Технологии компании «ЭлеСи» заинтересовали крупную телекоммуникационную корпорацию INTI и международную компанию «ГеоСпектрум». Решения компании «Элком+» вызвали интерес профильного комитета по IT-технологиям и госзакупкам KADIN Indonesia. В развитии соглашений, достигнутых в ходе визита 2012 года, компания «Микран» провела ряд успешных переговоров с партнёрами, заказчиками, дисьтрибьюторами, государственными корпорациями и представителями органов власти Индонезии.

Деловая миссия стала развитием взаимовыгодного сотрудничества между Томской ТПП, ТПП Индонезии и Деловым советом по сотрудничеству с Индонезией ТПП РФ, установленного в 2012 году.

В 2012 году около 3 млн новых случаев заболевания туберкулезом не были учтены системами здравоохранения, отмечает ВОЗ, уточняя, что выявление этих случаев является одной из главных задач в борьбе с болезнью.

Наибольшее количество невыявленных больных туберкулезом находится в Индии, Южной Африке, Бангладеш, Пакистане, Индонезии, КНР, Конго, Мозамбик, Нигерии, Эфиопии, Филиппинах, Мьянме.

По данным специалистов ВОЗ, в эту категории вошли больные с не диагностированным туберкулезом, а также пациенты, проходящие лечение в негосударственных клиниках, из-за чего информация о них не попала в базы данных систем здравоохранения.

В докладе о глобальной борьбе с туберкулезом, опубликованном ВОЗ, сообщается, что в 2012 году было зарегистрировано 8,6 млн случаев заболевания туберкулезом и 1,3 млн случаев смерти и еще 320000 случаев смерти от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. За период с 1990 по 2012 год смертность от туберкулеза снизилась на 45%.

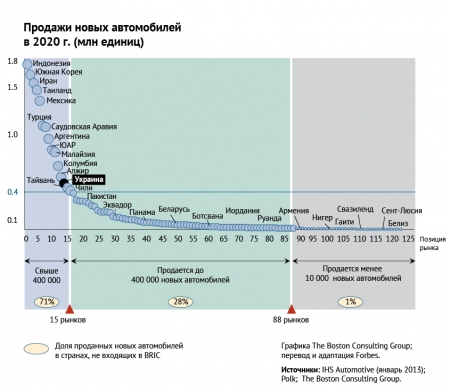

К 2020 году продажи новых автомобилей в Украине вырастут более чем на треть - до полумиллиона штук. Cтрана войдет в топ-15 крупнейших растущих рынков для сбыта авто (без учета стран БРИК и зрелых рынков). Такие выводы содержатся в докладе The Boston Consulting Group (BCG) - глобальной консалтинговой компании, которая специализируется на бизнес-стратегиях, пишет Forbes.ua.

Авторы исследования Beyond BRIC / Winning the Rising Auto Markets ("Вне БРИК / Как побеждать на растущих авторынках") отмечают, что новые растущие рынки, не входящие в БРИК - это последняя крупная возможность для роста в ситуации, когда зрелые рынки (США, Канада, Европа, Япония, Австралия и Новая Зеландия) стагнируют, а страны БРИК уже поделены между производителями.

До 2020 года ежегодный темп роста авторынков стран вне БРИК достигнет около 6% - в четыре раза выше, чем на зрелых рынках. К 2020 году на новые растущие рынки будет приходиться пятая часть глобальных продаж новых автомобилей.

123 рынка вне БРИК разделены на четыре условных кластера. Первый - ASEAN, который включает большинство стран Юго-Восточной Азии, в том числе Индонезию, Малайзию и Таиланд. Потенциал продаж в этом кластере - 4,6 млн новых авто (в 2020 году).

Второй - развивающиеся рынки Ближнего Востока (Иран, Саудовская Аравия и Турция) с потенциалом роста продаж до 5,8 млн к 2020-му. Третий кластер - страны Андского региона (среди которых - Аргентина, Чили и Колумбия) - 2,9 млн новых авто. Четвертый - Североафриканский пояс (Алжир, Египет, Марокко), где будет продаваться 1,2 млн новых автомобилей к 2020 году.

Доля 15 крупнейших рынков вне БРИК, с объемом продаж более 400 000 новых машин в год, достигнет 71%. Среди них - Индонезия, Южная Корея, Иран, Таиланд, Украина.

Как отмечают специалисты BCG, на сегодня многие производители добились успеха в одном региональном кластере, но лишь единицы смогли достичь высоких результатов на всех или нескольких направлениях.

При освоении новых рынков автомобильным корпорациям придется учитывать специфические особенности потребителей, культурные и бытовые традиции. Например, в Турции, отмечают эксперты BCG, есть спрос на маленькие автомобили: на седаны класса B и С приходится 54% местного авторынка. А рост продаж коммерческих автомобилей (с долей 17%) в Турции стимулируют налоговые льготы.

В Таиланде предпочитают пикапы. А чилийцы отдают предпочтение внедорожникам и седанам. Покупателям из Саудовской Аравии по душе большие автомобили, такие как внедорожники и пикапы. Регулярные наводнения в Индонезии создали спрос на минивэны с большим клиренсом.