Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином

На полях саммита АТЭС состоялась встреча Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином.

В.ПУТИН: Уважаемый господин Председатель!Позвольте мне ещё раз Вас сердечно поприветствовать. Мы в этом году встречаемся уже в третий раз. Безусловно, ключевым событием российско-китайских отношений этого года был Ваш успешный визит в Россию весной этого года, в ходе которого было подписано 30 соглашений.

Мы продолжаем развивать наши политические контакты. Хочу отметить, что наша согласованная позиция на международной арене, безусловно, приносит свои плоды. Удаётся достигать согласованных решений по самым сложным вопросам, последний пример – это сирийская проблематика.

Развиваются экономические связи. Мы сотрудничаем в очень чувствительных областях, таких как ВТС и военное дело. Наши военные уже провели два крупных учения: на море и на суше.

У нас очень хорошие перспективы. Рад возможности обсудить с Вами сегодня направления нашего дальнейшего взаимодействия.

СИ ЦЗИНЬПИН (как переведено): Уважаемый господин Президент!

Мне очень приятно, что сегодня мы с Вами ещё раз встречаемся в рамках наших многочисленных встреч в течение этого года. Это яркое свидетельство того, что наши отношения носят стратегический характер и находятся на высоком уровне.

Недавно благодаря тщательной организации, а также Вашему личному руководству в России успешно прошёл саммит «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге. В этой связи хотел бы ещё раз искренне Вас поздравить с этим событием, а также выражаю в Ваш адрес и в адрес всех российских коллег горячую признательность за гостеприимство и радушный приём.

Считаю, что нынешний год – год богатого урожая в развитии наших отношений. Если говорить об особенностях этого года, то думаю, что прежде всего нужно отметить важную роль контактов между руководителями наших стран. Именно благодаря контактам на высшем уровне в этом году мы сумели добиться огромных успехов в развитии нашего всестороннего сотрудничества и взаимодействия.

Мы вместе добились огромного успеха в развитии нашего торгово-экономического сотрудничества. Мы вместе непрерывно укрепляем наше сотрудничество в сфере культуры и гуманитарной сфере. Вместе мы самым плотным образом сотрудничаем в решении актуальных и острых международных и региональных вопросов.

Как Вы точно сказали, яркое тому свидетельство – наше тесное взаимодействие по решению сирийского вопроса, по решению ядерной проблемы на Корейском полуострове. Думаю, что по всем этим вопросам мы с Вами имеем либо схожие, либо одинаковые позиции.

За оставшееся до конца года время нам с Вами ещё предстоит целый ряд важных мероприятий: 18-я регулярная встреча между главами правительств наших стран, 18-е заседание комиссии по ВТС между нашими странами, а также церемония закрытия Года китайского туризма в России. Так что у нас с Вами до конца года работы хватает.

На саммите ШОС в Бишкеке Вы предложили, чтобы в 2015 году мы вместе торжественно отметили 70-летие победы во Второй мировой войне. Я согласен с Вашим предложением, чтобы Китай и Россия совместно провели эти праздничные юбилейные мероприятия в честь нашей общей победы. Думаю, что по этому поводу мы должны дать поручения нашим соответствующим ведомствам, чтобы они как можно раньше начали подготовку к этим важным мероприятиям.

Мы считаем, что эта акция имела бы большое и долгосрочное значение. Дело в том, что в годы этой войны и Россия, и российский народ, и Китай, и наш народ, понесли тяжелейшие потери ради нашей общей победы. Россия выстрадала победу и внесла огромный вклад в победу в антифашистской войне. Россия оказала нам огромную помощь в этой войне. Мы этого никогда не забудем.

Сегодня на фоне того, что роль АТР в мировой политике и экономике возрастает, китайская сторона заинтересована в том, чтобы Россия продолжила своё присутствие в этом регионе, а также сыграла значимую роль в развитии этого региона. И в этом плане мы готовы и дальше усилить наше сотрудничество и взаимодействие с Россией в АТР.

Вы знаете, что в будущем году в нашей стране состоится саммит АТЭС. Мы рассчитываем на Вашу поддержку и содействие в успешном проведении этого мероприятия.

Владимир Путин встретился с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча состоялась на полях саммита АТЭС.

Обсуждались перспективы развития российско-японских отношений, в частности в торгово-экономической сфере.Кроме того, Президент России поздравил Премьер-министра Японии с победой заявки Токио на проведение Олимпийских игр в 2020 году.

* * *

В.ПУТИН: Уважаемый господин Премьер-министр, очень рад возможности вновь встретиться с Вами. Это, по-моему, уже четвертая наша встреча в этом году.

В ближайшее время, в начале ноября намечается визит нашего Министра иностранных дел вместе с Министром обороны. Мы запускаем механизм «2+2», о котором договорились, возобновились межмидовские консультации по поводу мирного договора.

Развиваются экономические связи. Хочу отметить рост товарооборота между нашими странами, рост инвестиций. Япония входит в десятку наших крупнейших инвесторов. У нас впереди очень интересные и важные для наших экономик совместные проекты.

Заработал и наш совместный инвестиционный фонд, о создании которого мы с Вами договаривались на одной из предыдущих встреч. Он уже получил заявки на финансирование более чем на 10 миллиардов долларов.

Хочу Вас еще раз поздравить с Вашим успехом, с Вашим личным успехом. Вы получили право проведения Олимпийских игр в Токио. Я знаю, как много внимания Вы этому уделяете.

С.АБЭ (как переведено): Господин Президент!

После моеговизита в вашустрану в апреле этого года это четвертая наша встреча. Я очень рад, что дела ведутся именно в соответствии с совместным заявлением, принятым в апреле этого года. Таким образом укрепляются контакты между лидерами наших стран.

Как Вы отметили, Министр иностранных дел господин Лавров вместе с Министром обороны господином Шойгу в ноябре этого года планируют посетить Японию, где будет проведен первый раунд формата «2+2». Я хотел бы дать поручение нашим министрам иностранных дел и обороны, чтобы сделать этот раунд переговоров «2+2» плодотворной встречей, чтобы это придало новый импульс для расширения японо-российских отношений.

Сегодня, хотя время у нас ограничено, я хотел бы провести обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая укрепление гуманитарного обмена между нашими странами, экономические вопросы, переговоры по заключению мирного договора, ситуацию вокруг Сирии и так далее.

Кроме того, я хотел бы выразить благодарность за то, что Вы поздравили меня с избранием Токио хозяином места проведения олимпийских и паралимпийских игр 2020 года. И мы вместе с вашей страной будем стремиться успешно провести предстоящие Олимпийские игры в Сочи и Токио.

Встреча с Президентом Индонезии Сусило Бамбангом Юдойоно

В ходе саммита АТЭС состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Индонезии Сусило Бамбангом Юдойоно.

Обсуждались актуальные вопросы и перспективы взаимодействия двух стран.* * *

С.ЮДОЙОНО (как переведено): Уважаемый господин Президент! Уважаемые члены делегации! Ещё раз добро пожаловать в Индонезию, на Бали.

Знаю, что у Вас был длинный перелёт – 14 часов, разница во времени с Москвой – 4 часа, и, несмотря на это, мы встречаемся с Вами в рамках саммита АТЭС. Надеемся, что эта встреча поможет развитию наших отношений и продолжению работы, начатой во Владивостоке в прошлом году.

Наши отношения развиваются и укрепляются, и мы можем ещё больше развивать и укреплять их в будущем.

В.ПУТИН: Прежде всего хочу поблагодарить Вас, уважаемый господин Президент, за приглашение.

Мне очень приятно, что отношения у нас складываются, регулярны контакты на высоком политическом уровне, отношения в сфере экономики развиваются успешно.

За первую половину этого года рост торговли, несмотря на все проблемы в мировой экономике, составил 12,5 процента. У нас хорошие перспективы развития сотрудничества в области транспорта, авиации, космоса, металлургической промышленности.

И, конечно, спасибо большое за сегодняшнее неожиданное поздравление с Днём рождения.

Правительство Индонезии утвердило 12-месячный план восстановления лесов на острове Суматра, который был подготовлен активистами экологической организации Restorasi Ekosistem Riau (RER), общий объем финансирования программы составит $7 млн, средства предоставит целлюлозно-бумажная корпорация Asia Pacific Resources International Limited, об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении пресс-службы RER.

«Мы благодарны правительству за это решение, — сказал руководитель проекта Сусило Сударман. - Нам не терпится поскорее начать работу по спасению этих лесов и восстановлению того, что было уничтожено незаконными вырубками на протяжении многих лет».

Работы будут проводиться на территории площадью 20,27 тыс. га в пр. Риау. Общий срок реализации проекта рассчитан на 3 года. В 2014 г. будут проведены топографические и гидрологические изыскания, создан питомник рассады, построен жилой комплекс для сотрудников и осуществлены первые лесопосадки.

Представители RER заявляют, что подготовительные работы уже начались — на территории создан пост охраны, который должен отслеживать и пресекать любые попытки незаконных вырубок.

Австралия и Китай решили увеличивать объем двусторонней торговли. Договоренность об этом была достигнута на встрече премьер-министра Австралии Тони Абботта и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прибыли на индонезийский остров Бали для участия в саммите АТЭС.

Как сообщила сегодня пресс-служба главы австралийского правительства, во время встречи Абботт подчеркнул, что "процветание /его/ страны во многом связано с быстрым развитием торгово-экономических связей с Китаем". "Между нашими странами установились прочные отношения, и я очень надеюсь, что они станут еще более прочными в грядущие месяцы и годы", - заявил Абботт. Он принял приглашение Си Цзиньпина посетить с визитом Пекин в 2014 году.

Саммит АТЭС на Бали станет первым международным форумом для Абботта в ранге премьер-министра. Он возглавил правительство Австралии три недели назад в результате победы Либерально-Национальной коалиции на парламентских выборах 7 сентября.

Индонезийские силы обороны объявили о планах подготовки новых пилотов и формировании 8 истребительных эскадрилий, сообщает Jakarta Globe 27 сентября.

"Мы надеемся, что к 2024 году у нас будет восемь эскадрилий истребителей", заявил главный маршал авиации Ида Багус Путу Дунья (Ida Bagus Putu Dunia) в среду после получения из России очередных шести истребителей Су-30МК2. Как ожидается, каждая эскадрилья будет состоять из 16 истребителей "Сухой". Маршал заявил, что эти истребители создадут "мощные силы сдерживания", которые укрепят боевой потенциал ВВС Индонезии. По соглашению с Россией, на базе ВВС "Хасануддин" будет вестись подготовка пилотов. "Технологии "Сухого" отвечают самым высоким требованиям и идут в ногу со временем. Мы имеем достаточное количество пилотов для управления этими истребителями, но мы также готовим новых летчиков для новых истребителей", сказал маршал.

В период с 6 по 8 октября 2013 года в г. Нуса Дуса (Индонезия) Министр экономического развития Российской Федерации А.В. Улюкаев примет участие в мероприятиях недели лидеров форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), которая станет завершением года председательства Индонезии в форуме АТЭС.

Мероприятия пройдут под девизом «Устойчивый Азиатско-Тихоокеанский регион - двигатель глобального экономического роста» и будут выстроены исходя из приоритетов Индонезии в 2013 году:

- достижение Богорских целей;

- экономический рост на справедливой основе;

- содействие развитию взаимосвязанности в АТЭС в физическом, институциональном и социальном измерениях.

При формировании основных приоритетов Индонезия сохранила преемственность российских направлений председательства в форуме

в 2012 году, предложив при этом наиболее актуальные для сегодняшнеего форума проблемы, участие в решении которых принимают лидеры экономик региона.

В рамках АТЭС уделяется особое внимание взаимодействию с бизнесом. Министр А.В. Улюкаев примет участие в диалоге лидеров с деловыми кругами АТЭС. На повестку дня вынесены вопросы экономического роста и финансовой стабильности, мировой и региональной архитектуры и будущего ВТО, особое внимание будет уделено проблемам устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности.

Также «на полях» саммита запланирован ряд двусторонних встреч с министрами торговли экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мировой рынок стали: 26 сентября – 3 октября 2013 г.

Четвертый квартал начался с понижения. Меткомпаниям приходится идти на уступки из-за недостаточного спроса, который оказался ниже ожидаемого вследствие неблагоприятного состояния экономики большинства стран мира. Кроме того, объем предложения сталепродукции в нынешних условиях выглядит избыточным. Сегодня основные надежды участников рынка связаны с недельной паузой, которую взяли китайские металлурги, вместе со всей страной празднующие годовщину основания КНР. Предполагается, что после праздников китайские поставщики проката предпримут попытку нового повышения цен.

Полуфабрикаты

В конце сентября производителям заготовок в странах СНГ удалось остановить ценовой спад и даже добиться реванша. Это объясняется, прежде всего, завершением продаж сентябрьской продукции и ограничением объема предложения на октябрь. Новые контракты с потребителями в Турции, Саудовской Аравии и других странах региона заключались на уровне $490-495/т FOB, а некоторые компании выставляют новые предложения по $500/т .

Правда, возможности для роста на региональном рынке выглядят ограниченными. Турецким металлургам пока не удается остановить понижение экспортных котировок на длинномерный прокат. Стоимость металлолома на национальном рынке прекратила падать, но и не увеличивается. В связи с этим внутренние котировки на полуфабрикаты в Турции стабилизировались в интервале $515-525/т EXW, поэтому прокатчики не готовы платить за импортную продукцию больше $520/т CFR.

В странах Восточной Азии завершился сезон дождей, так что региональные прокатчики проявляют больший интерес к закупкам полуфабрикатов, чем в предыдущем месяце. Благодаря этому появилась возможность для повышения цен. В конце сентября основные сделки совершались с китайскими заготовками стоимостью не выше $515/т CFR, но в октябре появился спрос на корейскую продукцию, которая предлагается в Индонезию и на Филиппины по $530-535/т. Российские полуфабрикаты в конце сентября не пользовались спросом несмотря на цены порядка $510-515/т CFR, так как покупатели настаивали на понижении до менее $510/т, но теперь ситуация может измениться.

На спотовом рынке слябов пока сохраняется относительное затишье. Российские и украинские экспортеры в сентябре заключали октябрьские и ноябрьские контракты с клиентами в Турции, Индонезии и Северной Америке по $480-500/т FOB и больше не намерены идти на уступки. По их данным, спрос на полуфабрикаты со стороны этих покупателей достаточно стабилен.

В то же время, тайванские компании, нуждающиеся в приобретении слябов, не могут совершать сделки. Из-за снижения стоимости горячего проката в Азии они готовы платить за полуфабрикаты не более $470-480/т CFR, поэтому они не могут конкурировать с индонезийскими и корейскими прокатчиками, реализующими готовую продукцию на внутренних рынках и поэтому соглашающихся на условия, более выгодные для поставщиков.

Конструкционная сталь

На ближневосточном рынке длинномерного проката продолжается депрессия. Активность в строительной отрасли таких стран как Турция и Ирак упала еще в конце августа и не восстановилась до сих пор. В Саудовской Аравии и ОАЭ в последнее время ужесточилась конкуренция между поставщиками, что также способствует понижению. В частности, компании Emirates Steel, Conares и Qatar Steel понизили октябрьские котировки на арматуру для покупателей из ОАЭ, в среднем, на $15/т по сравнению с предыдущим месяцем, до около $605-615/т EXW/CPT.

В этой ситуации экспортерам тоже приходится идти на уступки. Турецкие компании в конце сентября сбавили цены на арматуру для ОАЭ и Саудовской Аравии до около $565-570/т FOB. На других направлениях котировки могут достигать $575/т FOB, но в целом интерес к их продукции ограничен. При этом, существенного улучшения в ближайшем будущем не ожидается. Судя по всему, цены еще не достигли крайней точки спада.

Экспортеры из СНГ, в основном, распродали октябрьскую продукцию, однако произошло это, в основном, благодаря ограничению поставок в«дальнее зарубежье». В настоящее время стоимость украинской арматуры, предлагаемой в страны Африки и Ближнего Востока, не превышает $550-555/т FOB, а катанка, как правило, варьирует между $555 и $575/т.

В странах Евросоюза рынок длинномерного проката ведет себя разнонаправлено. В Польше и Германии, где обстановка в строительной отрасли относительно благополучная, а поставщики конструкционной стали получают новые заказы, котировки в конце сентября – начале октября немного прибавили несмотря на удешевление металлолома. В то же время, в Италии снова наметился спад. Потребительский спрос на арматуру и катанку в стране минимальный, поэтому даже недавнее прекращение работы семи небольших предприятий, принадлежащих Riva Group, не оказало никакого воздействия на рынок.

Экспортные котировки на итальянскую арматуру третью неделю подряд указываются в интервале 450-455 евро/т FOB, но из-за небольшого количества сделок эти цены имеют номинальный характер. Алжирские покупатели требуют понижения, по меньшей мере, на 5 евро за т, чтобы компенсировать подорожание евро по отношению к доллару.

Листовая сталь

Перед началом праздничной паузы китайские производители плоского проката пошли на новые уступки как на внешнем, так и на внутреннем рынке. По словам комментаторов, цены снижали компании, нуждающиеся в срочном поступлении наличных. Так, некоторые сделки на поставки горячекатаных рулонов в страны Юго-Восточной Азии заключались на уровне $525/т FOB, хотя большинство производителей оставили в силе свои предложения в интервале $530-540/т. Котировки на китайскую толстолистовую сталь варьировали между $515 и $530/т.

Сейчас в странах Восточной Азии начинается сухой сезон, так что спрос на сталепродукцию должен возрасти. Поэтому китайские металлурги рассчитывают, что после праздничной паузы у них появится возможность для повышения котировок. Тем не менее, потребители пока не видят для этого веских причин. Индийские компании несмотря на повышение курса рупии к доллару снова понизили цены на свою продукцию. Г/к рулоны, в частности, предлагаются в страны Юго-Восточной Азии на уровне $550-560/т CFR. Вследствие этого продукция японских и корейских компаний, по-прежнему котирующих горячий прокат по $560-580/т FOB, спросом в последнее время не пользуется.

В странах Персидского залива индийский горячий прокат также подешевел до $545-560/т CFR, так что местные покупатели ожидают аналогичных уступок и от других поставщиков. В целом спрос на листовую сталь на Ближнем Востоке оставляет желать много лучшего. Потребители перешли к политике точечных приобретений, так что металлургам приходится отступать.

В Турции внутренние котировки на г/к рулоны опустились в начале октября до $575-590/т EXW по сравнению с $600/т месяцем ранее. Причем, это, скорее всего, еще не «дно». Покупатели агрессивно требуют от поставщиков предоставления новых дисконтов. Украинские и российские компании завершили продажи октябрьского горячего проката в Турцию по $520-545/т FOB, но при заключении ноябрьских контрактов им, очевидно, придется еще немного понизить цены.

В Германии сохраняется благоприятная конъюнктура на рынке плоского проката, но в Италии и странах Восточной Европы меткомпаниям приходится снижать котировки из-за слабого спроса. Дистрибуторские компании, на долю которых приходилась большая часть закупок в первой половине сентября, пополнили складские запасы и приостановили операции, а конечное потребление плоского проката остается низким.

Стоимость г/к рулонов варьирует теперь в Европе между 440 и 480 евро/т EXW. При этом, германские производители все еще надеются на рост в октябре, а для компаний из других стран основная задача на текущий месяц заключается в том, чтобы избежать спада.

Специальные сорта стали

Производители нержавеющей стали в конце сентября – начале октября продолжали медленно понижать котировки на свою продукцию вследствие недостаточного спроса и удешевления никеля. В Азии об уменьшении стоимости нержавеющего листового проката на $80-110/т при поставках на внутренний рынок заявили в это время, в частности, китайская компания Baosteel и тайванская Yusco.

В Европе металлургам, сократившим октябрьскую доплату за содержание легирующих элементов на 7-20 евро/т по сравнению с сентябрем, пришлось также понизить базовые цены на нержавейку. Пока что только примерно на 10 евро за т, но покупатели в дальнейшем, очевидно, потребуют более существенных уступок.

Металлолом

На турецком рынке лома в конце сентября – начале октября сохранялся относительно высокий уровень активности. Местные меткомпании пополняли запасы на ближайший месяц. Очевидно, благодаря значительному объему продаж стоимость лома уже полмесяца остается практически на одном уровне, хотя турецкий длинномерный прокат за это время подешевел, примерно, на $10/т как на внутреннем рынке, так и при экспорте, а в США и европейских странах в октябре ожидается удешевление сырья на $10-20 за т.

Цены на американский материал HMS № 1&2 (80:20) остаются на уровне, немного превышающем $360/т CFR, а аналогичный европейский лом предлагается немного ниже этой отметки. В последние дни также сообщалось о поставках в Турцию в небольших объемах украинского лома 3А по $345/т CFR и такого же российского материала на $5-8/т дороже.

Ближе к середине октября спрос на металлолом в Турции должен пойти на спад. Соответственно, и цены, скорее всего, немного понизятся.

На азиатском рынке металлолома пока без особых изменений. Спросом пользуется, в основном, американский материал. Трейдеры предлагают лом HMS № 1&2 (80:20) на Тайвань приблизительно по $345/т CFR и HMS № 1 в Корею по $365/т CFR. Японская продукция немного подорожала из-за укрепления иены к доллару, поэтому спрос на нее минимальный.

Виктор Тарнавский

"ТРАНСАЭРО" ОПРОВЕРГЛО СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОКУПКИ SSJ-100

В компании подчеркнули, что по вопросу финансирования этой сделки "Трансаэро" пока не обращалось в финансовые организации

Российская авиакомпания "Трансаэро" опровергла информацию, согласно которой из-за возникших финансово-технических проблем сделка на поставку шести SSJ-100 от "Гражданских самолетов Сухого" отменяется, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что в данный момент продолжается работа по выполнению ряда условий, которые были выдвинуты поставщику после падения SSJ в Индонезии. "Целью "Трансаэро" является получение качественного самолета на конкурентных и рыночных условиях, в том числе в области технической поддержки", - отмечается в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что компания еще не обращалась по вопросу финансирования этой сделки в какие-либо финансовые организации. В пресс-службе напомнили, что во время авиасалона МАКС "Трансаэро" заключило 2 соглашения с крупными лизинговыми компаниями, по которым компания должна получить в общей сложности 12 самолетов МС-21.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Трансаэро" может отказаться от приобретения 6 самолетов модели SSJ-100 из-за финансовых проблем. Источник тогда сообщил, что срыв сделки возможен из-за невыполнения ряда финансово-технических обязательств.

19 сентября 2013 года успешно завершила свою работу 23-я Международная выставка продуктов питания и напитков World Food Moscow 2013.

Начиная с 1992 г. она ежегодно проходит в Москве в ЦВК «Экспоцентр» и привлекает внимание крупнейших производителей, поставщиков, а также оптовых и розничных продавцов, представляющих российский и мировой продовольственный рынок. Именно поэтому выставка стала для нас значимым событием.

Группа компаний «Fabula» - один из ведущих поставщиков овощей, фруктов и свежевыжатых соков в крупнейшие торговые сети России: «Х5 Retail Group», «Metro Cash&Carry», «Лента», «Окей» и др. Ежедневная кропотливая работа на протяжении более чем 7 лет позволяет компании постоянно наращивать обороты и расширять круг партнеров.

За 4 дня работы на выставке World Food Moscow 2013 мы провели более 100 встреч, среди которых были как переговоры с представителями российских торговых сетей и отраслевыми СМИ, так и новые знакомства с производителями из Испании, Италии, Турции, Франции, Эквадора, Аргентины, Индонезии, Новой Зеландии, Израиля и других стран мира. Также за это время мы достигли договоренности о новых поставках, обозначили четкие планы по развитию и укреплению сотрудничества и обменялись опытом и информацией с профессиональными участниками выставки.

Мы постарались создать для наших партнеров комфортную обстановку и позаботились о том, чтобы каждый участник экспозиции мог освежиться натуральными фруктовыми соками и шейками Exotic People, а при желании, попробовал коктейли на основе соков, приготовленные лучшими барменами Москвы.

Собрав за время работы более 25 000 специалистов из 78 регионов России и 94 иностранных государств, выставка World Food Moscow в очередной раз стала одной из самых высокорезультативных бизнес-площадок. Наша компания воспользовалась уникальной возможностью рассказать о себе, завязала новые и упрочила уже налаженные контакты. Мы полны новых идей и готовы сделать нашу работу еще эффективнее.

В следующем году мы снова примем участие в выставке World Food Moscow и обязательно расскажем обо всем самом интересном.

Инвестиционный форум «Россия зовёт!»

Владимир Путин принял участие в работе 5-го ежегодного инвестиционного форума «Россия зовёт!», организованного «ВТБ Капитал». Тема заседания – «Новые горизонты роста: как их достичь».

Инвестиционный форум «Россия зовёт!» – площадка для развития диалога между российским бизнесом и международным инвестиционным сообществом. В его работе участвуют представители деловой и политической элиты со всего мира. Форум посвящён тенденциям развития российской и мировой экономики, роли государства в инвестиционной модели роста.

Выступление и ответы на вопросы на инвестиционном форуме «Россия зовёт!»

В.ПУТИН: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа!

Знаю, что у вас вчера очень активно шли дискуссии.

Хочу всех поприветствовать на форуме Внешторгбанка России. Эти встречи носят уже традиционный характер. На мой взгляд, проходят весьма результативно. В открытой, профессиональной, дружеской манере обсуждаются самые важные вопросы, касающиеся российской и мировой экономики.

Нынешний форум проходит спустя всего месяц после окончания саммита 20 ведущих экономик мира в Санкт-Петербурге. И прежде всего позвольте мне буквально два слова сказать о результатах, об итогах этой работы.

Общий вывод следующий: острая фаза кризиса преодолена, текущие риски более или менее взяты под контроль. Однако надежды на быстрое выздоровление глобальной экономики, конечно, если у кого-то были, не оправдываются. Кризис действующей экономической модели носит структурный, а значит, долговременный характер. Замедление темпов роста ощущают практически все страны, включая, конечно, и нашу, включая, Россию.

Нужны согласованные шаги и новые источники развития. Именно такой подход был заложен в основу российского председательства в G20 в Санкт-Петербурге, а затем и зафиксирован в итоговом Санкт-Петербургском плане действий.

Практически по всем сложным вопросам странам «двадцатки» удалось найти взаимоприемлемые решения. Они одинаково значимы как для международного сообщества, так и для России.

Достигнут консенсус о сочетании мер по стимулированию экономического роста с фискальной консолидацией. Специалисты понимают, что найти консенсус между двумя этими направлениями достаточно сложно, если вообще возможно. Но, во всяком случае, была достигнута договорённость между участниками форума о том, как мы будем действовать, исходя из этих двух вроде бы разнонаправленных составляющих.

Для каждой страны установлены среднесрочные цели по снижению дефицита бюджета и проведению структурных реформ. Речь идёт о регулировании рынка труда и налогообложения, развитии человеческого капитала, модернизации инфраструктуры.

Важным приоритетом нынешнего председательства и новой темой для «двадцатки» стал вопрос финансирования инвестиций. Подготовлена и уже реализуется конкретная программа работы G20, направленная на улучшение инвестиционного климата и поощрение долгосрочных вложений капиталов.

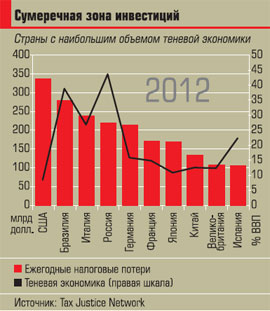

Ключевым на саммите стал вопрос о реформировании налоговой политики для борьбы с уклонением от уплаты налогов, включая использование офшорных зон и схем. В Санкт-Петербурге мы приняли принципиальные решения по этому вопросу. Одобрен совместный План действий по борьбе с размыванием налоговой базы и уходом от налогообложения. Также договорились о стандарте обмена информацией в налоговых целях.

Важно и то, что «Группа двадцати» подтвердила свою поддержку многосторонней торговой системы. Мы договорились продлить до конца 2016 года обязательство наших стран ограничивать протекционизм в глобальной торговле. Должен вам сказать, это была непростая задача – уговорить всех участников этой сессии, этой встречи согласиться с этим решением.

Одновременно приняты обязательства по повышению прозрачности региональных торговых соглашений и их соответствию принципам Всемирной торговой организации.

Судя по откликам наших партнёров по «двадцатке», по реакции средств массовой информации, экспертов, можно уверенно сказать, что Санкт-Петербургский саммит был успешным.

По нашему убеждению, согласование на G20 мер, способных повысить устойчивость глобальной экономики, проходило в нормальном, доброжелательном режиме, и всё это позволяет говорить о том, что у нас есть шанс сделать глобальную экономику более восприимчивой к факторам долговременного роста.

Но при этом мы понимаем, что каждой стране предстоит реализовать свою собственную национальную стратегию, найти свой ответ на вызов глобального структурного кризиса с учётом имеющихся возможностей и ресурсов, специфики внутренних проблем.

Для России главная такая проблема, «узловой» вызов – это низкая эффективность. По объёму ВВП мы вплотную подошли к тому, чтобы стать первой экономикой Европы и пятой экономикой мира. В прошлом году, по данным ОЭСР, объём ВВП России по паритету покупательной способности составил 3,373 триллиона долларов, ВВП Германии, для сравнения, – 3,378 триллиона долларов. Понятно, мы действительно вплотную подошли к Федеративной Республике по этому показателю. Наш ВВП на душу населения и уровень потребления сопоставимы с рядом государств Евросоюза.

Но на этом хорошие новости, как в таких случаях говорят, заканчиваются, при этом мы более чем в два раза уступаем развитым экономикам по производительности труда. Такой разрыв между уровнем потребления и эффективностью, безусловно, опасен. Существование на природной ренте, в счёт будущих поколений, незаработанное благосостояние, делёж этого незаработанного благосостояния не может быть устойчивым и долгосрочным.

Этот путь непозволителен для страны, которая ставит перед собой большие цели, живёт в условиях открытой экономики, а значит, должна конкурировать за инвестиции на глобальных рынках, за технологическое лидерство, обеспечить лучшее качество жизни и условия для самореализации своих граждан.

Сегодняшние темпы роста производительности труда – они у нас 3,1 процента по результатам 2012 года – не только не сокращают отставание от лидеров по эффективности, а фактически означают консервацию экономики, точнее её однобокую структуру и сырьевой характер. Производительность труда в России должна ежегодно расти на пять-шесть процентов – вдвое быстрее, чем сейчас. Только так мы сможем форсированно преодолеть разрыв в эффективности. Уверен, мы способны это сделать.

Более того, уже сейчас целые регионы России демонстрируют темпы роста производительности труда на уровне выше 10 процентов. Я приведу для справки, скажу, о чём идёт речь: в 2011 году по индексу производительности труда – ВРП за 2012 год ещё полностью не посчитан, по 2011 году эти данные приведу – значительно превышая среднероссийский уровень, на первое место вышла Калужская область – 113,1 процента, далее Орловская – 112,3 процента, Тамбовская – 111,9 процента, Воронежская – 111,4 процента, Архангельская – 110,6 процента, Белгородская – 110,4 процента. Такой результат достигается тогда, когда рост эффективности, создание качественных рабочих мест действительно становятся приоритетом, реальной целью, смыслом развития, а не какой-то факультативной, периферийной «нагрузкой» или периферийной задачей.

Рост эффективности должен изменить качество рынка труда, структуру занятости. Вместо старых, архаичных и подчас низкооплачиваемых рабочих мест нам нужно дать миллионам наших граждан более высокооплачиваемую и перспективную работу, прежде всего в современных отраслях, в среднем и малом производственном, несырьевом бизнесе, помочь людям повысить свою квалификацию, получить новую профессию. Именно на такой содержательный подход мы будем настраивать работу и Правительства, и региональных управленческих команд. Задачи должны решаться без ссылок на обстоятельства.

Между тем – не могу об этом не сказать, конечно, на наших совещаниях, встречах с Правительством будем говорить об этом более подробно, – только в двух госпрограммах, подготовленных Правительством, упомянуты мероприятия и высчитываются конкретные показатели по созданию качественных рабочих мест.

Что конкретно следует сделать? Прежде всего государство само должно показать пример эффективности. Это касается и компаний с госучастием, и использования госактивов, и бюджетного процесса на всех уровнях: от федерального до муниципального.

На этой неделе проект федерального бюджета внесён Правительством в парламент. Ужимаются неэффективные расходы, программы, которые не дают адекватной отдачи. Одновременно сохраняются, а по некоторым позициям увеличиваются бюджетные ассигнования на ряд, не говорю, на всё, но для исполнения ряда социальных обязательств. Выделяются дополнительные средства на поддержку регионов, в том числе на развитие Дальнего Востока и Байкальского региона. То есть концентрируются ресурсы на тех целях, которые являются приоритетами.

Несколько слов позвольте о решении «заморозить» тарифы инфраструктурных монополий. Это не только создание условий для развития всей экономики, но и ясный сигнал госкомпаниям: нужно работать над своей эффективностью.

При этом хочу подчеркнуть: инвестпрограммы компаний с госучастием должны исполняться, но должны исполняться в этих условиях за счёт снижения внутренних издержек. Над ними, над снижением этих издержек, нужно самым активным образом работать.

Сдерживание тарифов имеет ещё одну цель – снижение инфляции. Именно немонетарный характер в последние годы оказывал значительное воздействие на рост цен. В этом году инфляция составит порядка 6 процентов. Но в следующем году у нас есть реальный шанс обеспечить инфляцию ниже 5 процентов. И если удастся достичь этого показателя, это произойдёт впервые за последние двадцать лет.

Уважаемые коллеги! Важнейший ключ к росту эффективности экономики – это улучшение делового климата. Для этого вместе с бизнесом запустили национальную предпринимательскую инициативу. Мы отмечаем некоторый прогресс в сфере подключения к энергосетям, в налоговом администрировании, в процедурах регистрации недвижимости.

Но, конечно, нужно признать, пока сделаны только самые первые, весьма скромные шаги. Некоторые министерства и ведомства зачастую не считают улучшение качества делового климата, административных процедур приоритетом своей работы. Кардинальные решения нельзя больше откладывать, переносить, во всяком случае, на срок более поздний чем 2015 год, после 2015 года. Считаю, что все меры, которые уже зафиксированы в «дорожных картах», по улучшению делового климата следует реализовать в ближайшее время, во всяком случае, в ближайшие два года. И прошу Правительство исходить именно из такой постановки задачи.

Обращаю внимание: исполнение всех дорожных карт не означает, что после 2015 года работа будет считаться полностью завершённой. Разумеется, нет. Улучшение делового климата – процесс постоянный, потому что и другие страны, вообще мир в целом не стоит на месте. Если мы хотим быть конкурентоспособными в борьбе за инвестиции, нужно не просто внедрять лучшие мировые практики, а действовать на опережение.

Вновь подчеркну: очень многое зависит от позиции региональных властей. У нас есть регионы, которые обеспечили по-настоящему комфортную деловую среду, за короткий срок смогли привлечь миллиардные инвестиции, в том числе и иностранные инвестиции, организовать десятки тысяч качественных, высокооплачиваемых рабочих мест.

Тоже не могу удержаться от того, чтобы привести конкретные примеры. В четырёх регионах Российской Федерации создано за последнее время более 55 тысяч новых рабочих мест. Из них в Татарстане – 16 тысяч, в Белгородской и Челябинской областях – свыше 14 [тысяч], в Липецкой области – 11 тысяч. В 2013 году в Калужской области, о которой я уже говорил, создано 3 тысячи новых рабочих мест, в Свердловской области – 6 тысяч. В Тюменской области открыли 5 заводов, до конца года планируется открыть ещё 8 заводов – новых предприятий.

Что касается привлечения инвестиций, то в качестве примера можно привести Ульяновскую область. Общий инвестиционный портфель области составляет 194,6 миллиарда рублей. Реализуются проекты с такими компаниями, как «Бриджстоун» – производство шин, «Хемпель» – лакокраски, «Шеффлер» – автокомпоненты, «Гильдемайстер» – станкостроение. По всем инвестиционным проектам должно быть создано свыше 35, почти 36 тысяч рабочих мест. Таких показателей работы будем требовать от всех субъектов Федерации, включая, разумеется, и дальневосточные.

Вы знаете, что серьёзно обновлённая управленческая команда, которая занимается развитием дальневосточных регионов, уже приступила к своей работе. Создание максимально благоприятных условий для инвестиций, для открытия новых производств является приоритетом работы и нового вице-премьера, и руководства Министерства развития Дальнего Востока. Они настроены на профессиональный, предметный, адресный диалог по конкретным проектам. И я прошу всех потенциальных инвесторов к этому диалогу подключаться самым активным образом.

Уважаемые коллеги!

Один из определяющих факторов экономического роста, повышения эффективности экономики – это снятие инфраструктурных ограничений. Уверен, что вы уже об этом упоминали, наверняка мои коллеги об этом говорили, но тем не менее отмечу, что в прошлом, 2012 году объём инвестиций только в транспортную систему страны составил около 1,3 триллиона рублей, это исключая трубопроводный транспорт. И в ближайшие годы мы намерены увеличить эти инвестиции. Также рост инвестиций планируется в энергетике, в сфере связи и телекоммуникаций, других инфраструктурных направлениях.

Мы уже приняли решение о модернизации Транссиба и БАМа, о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Казань, Центральной кольцевой дороги здесь, в Центральном регионе, вокруг Москвы. Суммарный объём инвестиций в эти три проекта – свыше 1,8 триллиона рублей. Причём из них более 660 миллиардов рублей планируются в качестве частных инвестиций.

Хочу подчеркнуть: только этими тремя направлениями, конечно, мы ограничиваться не будем. Государство будет разделять риски частных инвесторов, вкладывая на возвратной и возмездной – хочу подчеркнуть и первое, и второе: на возвратной и возмездной – основе средства из Фонда национального благосостояния.

Механизмы концессий, софинансирования, другие формы государственно-частного партнёрства получат широкое развитие. Такие изменения в законодательство готовятся в настоящее время.

Отмечу, что объём прямых иностранных инвестиций в экономику России также растёт. За шесть месяцев текущего года поступило почти 55 миллиардов долларов, что в три раза превышает величину притока прямых инвестиций за соответствующий период 2012 года.

Позитивным примером сотрудничества в реализации масштабных проектов является и ряд договорённостей Российского фонда прямых инвестиций, в том числе, скажем, договорённость с департаментом финансов Абу-Даби, в рамках которой решено направить до 5 миллиардов долларов для инвестиций в российскую инфраструктуру.

Одновременно будем аккумулировать и внутренние ресурсы: пенсионные накопления, средства страховых компаний и банков. Особое внимание будем уделять как созданию удобных инструментов для инвестирования, так и повышению доверия к банковскому и финансовому сектору.

Хочу сегодня также сказать, что в ближайшее время будет обновлён состав Совета по развитию финансовых рынков. И ключевой вопрос, которым он займётся, – именно стимулирование внутреннего инвестиционного потенциала страны.

В целом исходим из того, что уже в ближайшие годы суммарный объём инвестиций в российскую экономику должен составить 25 процентов ВВП, а к 2018 году – 27 процентов.

Уважаемые коллеги!

В текущих условиях важнейшим стимулом экономического роста становится развитие несырьевого экспорта. Отмечу, что доля продукции машиностроения в российском экспорте – всего 5 процентов, а возможности здесь, конечно, очень большие. Сегодня Россия продаёт машиностроительной продукции менее чем на 30 миллиардов долларов. Вместе с тем примеры ряда азиатских стран, таких как Китай, Филиппины, Тайвань, подтверждают: качественный сдвиг в структуре внешней торговли, «взрывной» рост экспорта машиностроения реален. Для этого необходимо не только обновить производственную, кадровую базу, но и сформировать эффективную систему продвижения российских товаров на внешние рынки.

Основные контуры и элементы такой системы поддержки в принципе уже созданы. Минэкономразвития реформирует сеть наших торговых представительств за рубежом, настраивает их на продвижение интересов отечественных компаний на внешних рынках. Запущены механизмы страхования экспортных контрактов, предоставления связанных кредитов потенциальным покупателям через Внешэкономбанк.

Однако на сегодняшний день система поддержки экспорта всё ещё работает, прямо нужно сказать, неэффективно и не приносит ощутимой отдачи. Ею пользуются лишь немногие крупные компании, для малого и среднего бизнеса такие механизмы практически недоступны. Правительству надо разобраться, почему это происходит, и внести в эту систему необходимые коррективы.

И ещё одна очень важная тема. Мы сталкиваемся с усилением протекционистских мер в мировой торговле. Я вначале говорил о том, что договорились на «двадцатке» продлить до 2016 года меры, которые ограничивают протекционизм. Почему об этом так активно говорят на всех форумах? Потому что количество таких протекционистских мер увеличивается, и мы не можем не видеть этого и не считаться с этим, и на это не реагировать. Об этом, об увеличении мер протекционизма, говорили присутствовавшие на саммите «двадцатки» руководители ВТО и ОЭСР – основных организаций, «курирующих» мировую торговлю.

Ряд стран продолжает субсидировать своих производителей или поддерживать их иным способом, причём фактически в обход норм ВТО. В качестве примера приведу «энергокорректировки», используемые Еврокомиссией при проведении антидемпинговых расследований в отношении российского экспорта, а также пресловутый «третий энергопакет», квотирование поставок сельхозпродукции и тарифную политику в отношении железнодорожных перевозок через территорию некоторых стран ЕС.

Мы будем учиться отстаивать права национального бизнеса, активно использовать механизмы ВТО, как делают «старожилы» этой организации.

В этой связи прошу Правительство совместно с деловыми объединениями России выработать конкретные подходы и запустить – ещё раз хочу подчеркнуть: разумеется, в рамках действующих норм ВТО – процедуры защиты интересов российских производителей на внешних рынках.

Уважаемые коллеги!

В заключение хотел бы сказать, что независимо от внешних условий, от объективных трудностей, которые мы, разумеется, должны и будем учитывать, тем не менее мы продолжим все намеченные преобразования, включая структурную модернизацию целых отраслей экономики страны, совершенствование здравоохранения, образования, науки. Обязательно сохраним вектор на развитие, на создание сильной экономики и сильной страны.

Приглашаем всех, кто заинтересован в работе с нами, к совместной, эффективной работе. И хочу всем пожелать успехов.

Спасибо большое за внимание.

<...>

А.КОСТИН: Коллеги, пожалуйста. У Владимира Владимировича есть немного времени, и он готов к открытой дискуссии, к открытым вопросам.

ВОПРОС: Господин Президент, экономический рост в России замедляется точно так же, как и замедляется глобальный рост ВВП. Но этот рост менее 5 процентов, который изначально Правительство заявляло как ключевую цель. Вопрос в следующем. Сократите ли вы ваши прогнозы или вы думаете, что можно применить какие-нибудь структурно-экономические меры для того, чтобы восстановить предыдущие темпы роста?

В.ПУТИН: Когда мы ставили цели, формулировали цели развития страны и экономики на ближайшую, среднесрочную и более отдалённую перспективу, мы исходили из действовавших на тот момент времени условий и тенденций. Они меняются. Соответственно, мы, конечно, будем вносить изменения и в прогнозы.

Собственно говоря, если Вы следите за тем, что делает Правительство Российской Федерации, Вы могли заметить, что изменения в эти прогнозы уже внесены фактически. Мы всегда будем исходить из реалий, не из того, чего хочется, а из того, что есть, но мы будем стремиться к тому, чего хочется. И поэтому, конечно, внося определённые изменения в прогнозы и оставаясь на почве вот этой реальности, мы, конечно, будем стремиться к тому, чтобы, несмотря на сложности, которые и в мировой экономике имеют место быть, и в нашей тоже, всё-таки мы достигали тех целей, которые перед собой ставим.

За счёт чего, я говорил в своём выступлении. Прежде всего, конечно, за счёт инфраструктурных изменений, которых у нас пока явно недостаточно. Это очень сложная задача, и мы уже давно это поняли, но мы будем стремиться её реализовать. Структурные изменения в экономике, повышение производительности, снижение издержек, причём издержек и в госкомпаниях, я об этом тоже сказал уже, и повышение эффективности бюджетных расходов, – вот всё это вместе, надеемся на это, и даст нам необходимый эффект.

Но знаете, что я хотел бы сказать в завершение ответа на Ваш вопрос? Мы когда и формулировали достаточно амбициозные цели, исходили из того, что прогнозы развития мировой экономики могут быть разные, но всегда нужно ставить перед собой амбициозные цели, иначе вообще ничего не будешь добиваться. Всегда нужно ставить задачи по верхней планке, и тогда все структуры государства, начиная от муниципалитета и кончая президентскими, правительственными структурами, будут выстраивать свою работу для достижения именно этих, даже очень сложных, а иногда и труднодостижимых целей. Так что я надеюсь, что я ответил. И структурные изменения обязательны, и, безусловно, реальный прогноз, и в соответствии с этим реальным прогнозом будем структурировать наши расходы.

ВОПРОС: Правительство представило Вам и российской общественности планы на 2013 год и на следующие пять лет. Сейчас мы подходим к концу года, и вопрос состоит из двух частей. Во-первых, довольны ли Вы тем, как эти планы реализуются? И второе, какой был самый значительный успех, которого вы достигли за последние три месяца?

В.ПУТИН: Вы знаете, сейчас не буду говорить об успехах, потому что это всегда такая субстанция, успех, которая очень относительна, во-первых, а во-вторых, всё-таки оценки успеха и неуспеха должны ставить другие люди, ни Президент, ни Правительство не должны выставлять себе самим оценки. В целом считаю, что, исходя из реалий, в которых мы живём, работа идёт удовлетворительно. Вместе с тем есть и проблемы, о которых я сказал в своём выступлении.

Самая главная из этих проблем заключается в том, что расходы у нас достаточно большие, а производительность труда оставляет желать лучшего. Вот это ключевой момент, на который мы должны обратить внимание. Мы это понимаем и будем делать всё для того, чтобы ситуацию исправить.

Я уверен, что Вы знаете о нашем решении – я тоже об этом сказал, – связанном с замораживанием тарифов естественных монополий. Мы считаем, что это должно дать соответствующий эффект и с точки зрения таргетирования инфляции, и сохранения всех других макроэкономических показателей.

Действительно, в начале года у меня сложилось впечатление, что те задачи, которые были поставлены год назад, в ходе президентской избирательной кампании, а я считаю, что это важно, это не просто чисто политические заявления. Все эти задачи, которые были поставлены в ходе президентской кампании, связаны и с развитием экономики, и с развитием социальной сферы. Нас часто критиковали и до сих пор ещё продолжают критиковать, что очень много денег мы тратим, допустим, на зарплату учителей. И в то же время все говорят и все считают, что главный фактор экономического роста в ближайшей перспективе и будущем – это улучшение качества человеческого капитала, это улучшение системы образования. Как же можно добиваться улучшения системы образования без повышения уровня доходов преподавателей?

Конечно, всё должно быть сбалансировано, это, безусловно, так, мы должны стремиться к этому балансу. Вот после того момента, о котором Вы вспомнили, а именно – после июля, многие правительственные структуры и ведомства действительно конкретнее стали заниматься этой работой, связанной с достижением необходимых показателей. Конечно, нельзя быть удовлетворённым наверняка, на 100 процентов, всем. Есть вопросы, которые требуют ещё более тщательного подхода и пристального внимания и с моей стороны, и со стороны руководства Правительства, будем этим заниматься. В целом – удовлетворительно вполне.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, Вы говорите о повышении производительности, но повышение производительности невозможно без роста безработицы, сокращения рабочей силы. Достаточно ли сильно ваше Правительство, для того чтобы выдержать социальное давление, связанное с ростом безработицы?

И, если позволите, сразу ещё один вопрос. Не думаете ли Вы, что для резкого или, по крайней мере, сильного повышения доверия инвесторов, в частности иностранных, можно провести быстрые шаги, в частности, амнистировать многих известных заключённых, тех, которых считают политическими заключёнными (я имею в виду тех, кого сейчас осуждают по делу 6 мая, и других), гарантировать безопасность тем значимым людям, которые уехали из страны, и завершить громкие дела о коррупции, в первую очередь связанные с коррупцией в Правительстве и в органах власти? В Ваших ли лично силах сделать это и, таким образом, увеличить доверие инвесторов в стране?

В.ПУТИН: Нам, безусловно, нужно думать и совершенствовать всё, что связано с защитой собственности. Это очевидный факт. В то же время для всех должно быть понятно, что есть закон, который должны соблюдать все, это касается и представителей власти, это касается и представителей бизнеса. И если мы этого добьёмся – а мы должны к этому стремиться, – то тогда, я думаю, инвесторы получат ясный сигнал, что в России ситуация стабильная и надёжная.

Всё, что касается событий, скажем, годичной давности или шестилетней давности, в России, так же, как и в любой демократической стране, все эти процессы должны происходить в рамках действующего законодательства, и исключений быть не должно.

Вы сказали о тех, кого считают политическими деятелями. Но, я не знаю, если Вы имеете в виду старые дела, то люди, которые сидят по этим старым делам, никогда политикой не занимались и сразу стали политическими деятелями после того, как попали только в места лишения свободы. Я не знаю, не уверен, что нужно всех вечно за это преследовать, и над любым человеком, который допустил какие-то нарушения закона, должен вечно висеть дамоклов меч какого-то возмездия. В соответствии с законом, если человек получил наказание, то и это всё-таки когда-то проходит.

Стабильность важна. Власть должна быть сильной, последовательной и справедливой. Если это всё будет отражаться и в законах, и в правоприменительной практике, то тогда, я думаю, инвесторы поймут, что у нас стабильная ситуация. А от стабильности очень много зависит. Я сейчас не буду приводить примеры других стран, которые привлекают огромное количество инвестиций (и Вы как представитель средств массовой информации хорошо знаете об этом), которые не считаются, допустим, в западном сообществе примером и идеалом демократии, тем не менее ситуация там стабильная, и инвестиции не заставляют себя ждать.

Что касается безработицы, это очень серьёзный вопрос. Я бы обратил внимание на ту часть Вашего вопроса, где Вы сказали: способно ли Правительство сегодня действовать таким образом и имея в виду, что при структурных изменениях неизбежно повышение уровня безработицы, способно ли оно выдержать давление социально-политическое? Если действовать грамотно, если действовать взвешенно и профессионально, то и давления никакого не будет. Почему? Потому что рост безработицы, он, конечно, при структурных изменениях возможен. Но если своевременно, вовремя и профессионально, хочу ещё раз подчеркнуть, действовать, то люди прекрасно будут понимать, что им предоставляется возможность получить дополнительное образование, улучшить свою квалификацию, получить другое, более высокооплачиваемое и более современное место работы. И тогда давления никакого не будет. Но если не позаботиться об этом заранее, а просто так бездумно закрывать предприятия и людей на улицу выбрасывать, то тогда, конечно, люди будут недовольны такой политикой. Я не считаю, что мы должны идти по этому пути.

Наоборот, мы должны идти по первому пути. И более того, и в проекте бюджета, который внесён сейчас Правительством в Государственную Думу, и в соответствии с той практикой, которая сложилась у нас в ходе преодоления кризиса 2008–2010 годов, у нас наработаны механизмы, которые можно и нужно будет включать в случае развития ситуации по тому пути, о котором Вы сказали. У нас есть определённые планы и зарезервированные средства на поддержание рынка труда, и мы исходим из того, что мы будем поддерживать и должны поддерживать такие направления развития рынка труда, которые будут приводить к созданию новых, высококвалифицированных и более высокооплачиваемых рабочих мест. Поддерживать постоянно, поддерживать архаичные рабочие места – это дорога в никуда. На самом деле в этом не заинтересовано ни государство, ни работники.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, Вы в своей речи упомянули пенсионные средства как важный источник долгосрочных инвестиций. Все мы знаем и Вы знаете, что в последние дни Правительство обсуждает идею о фактической конфискации индивидуальных пенсионных накоплений следующего года в пользу бюджета. Как, на Ваш взгляд, стоят ли эти 244 миллиарда рублей того, чтобы подрывать результаты одной из важнейших реформ, которая прошла в Ваш президентский срок, то есть первый президентский срок, создания накопительной системы пенсионного обеспечения? Стоит ли подрывать источник вот этих долгосрочных частных денег, которые так нужны в России?

В.ПУТИН: У нас прямо как на съезде КПСС – длительные, продолжительные аплодисменты в адрес выступающих. Это хорошо, это говорит о том, что наши дискуссии находятся на таком нерве, очень важном, очень востребованном.

Во-первых, Правительство не обсуждает вопрос конфискации накоплений, пенсионных. Такой вопрос даже не обсуждается. Во-вторых, у нас, дай бог памяти, накоплено, по-моему, в накопительной системе где-то уже 2,5 триллиона рублей – в накопительной системе, пенсионной. И вопрос эффективного использования пока до сих пор не решён. Ими Минфин пользуется в своих целях: бумаги туда-сюда двигает, что, в общем, тоже неплохо. Да, здесь почему-то смеялись, Андрей Леонидович [Костин] не смеётся, потому что он начал это движение. В целом это неплохо. Но мы всегда исходили из того, что эти пенсионные средства накопления должны работать на развитие экономики. Вот это один из источников так называемых «длинных» денег.

Что сегодня Правительство обсуждает? Правительство обсуждает не конфискацию этих накоплений. Боже упаси, нет. Они никуда не денутся: как люди накопили, так и будут использовать. Более того, и система накопительная, пенсионная, не закрывается как проект. Дело не в этом. А дело в том, что мы должны гарантировать вкладчиков в частные пенсионные фонды – вкладчиков денег, – гарантировать их вложения, гарантировать их сохранность, надёжность и эффективность использования. Вот три очень важных критерия.

Я не хочу, чтобы в нашей стране появились вновь обманутые вкладчики, условно говоря, только на этот раз не в жилые дома, не в квартиры, а в пенсионные фонды. В целом Правительство уже сделало ряд очень важных шагов по сохранению пенсионных накоплений, но до конца года должны быть приняты ещё решения и на уровне Правительства, и на уровне Государственной Думы, где-то 5–6 решений должно быть принято. Должна быть сформирована система гарантирования, надёжного гарантирования пенсионных вложений в накопительные частные фонды.

И после этого в соответствии с этой вновь созданной системой соответствующие частные пенсионные фонды должны будут пройти переаттестацию и включены в эту систему гарантий, так же, как включены в эту систему гарантий наши банки, с точки зрения гарантирования вложений граждан в эти финансовые учреждения, принципиально всё то же самое, за исключением определённых элементов, связанных с тем, что это не банковская система, а накопительная часть пенсии.

И как только будет создана эта система гарантий, и как только через эту систему будут пропускаться пенсионные фонды, они вновь начнут работать и привлекать средства граждан, вот и всё.

Спасибо Вам за Ваш вопрос, он очень важный, потому что я чувствую, что он вызывает много проблем.

РЕПЛИКА: Да. Я имел в виду, что те возможные поступления в эту систему, которые должны были образоваться в 2014 году, это оценивается в 244 миллиарда, поступят не в накопительную систему, а в страховую. То есть те граждане, которые накапливали средства в пенсионной системе, не получат вот эти деньги на свои счета.

В.ПУТИН: Да, это правда. Но это не значит, что накопленное будет конфисковано, вот этого не произойдёт никогда. И вот эта накопительная часть пенсии, система накопительной части не отменяется. Мы просто хотим повысить степень надёжности и эффективности использования тех средств, которые граждане уже вложили и будут вкладывать в будущем.

РЕПЛИКА: Но мне не понятно, почему новые средства перейдут в пользу других лиц. То есть я думаю, все согласны с тем, что нужно повышать контроль за этой системой, но почему из этого следует, что деньги 2014 года не поступят сразу или, скажем, через год или два, как Вы говорите, в ту же самую накопительную систему. Вот в чём был мой вопрос.

В.ПУТИН: Я считаю, что ответил, но хочу повторить, усугубить свой ответ и конкретизировать. Те, кто заинтересован в том, чтобы эта система опять эффективно начала дальше функционировать, пускай позаботятся о том, чтобы продвинуть необходимые пять-шесть решений на уровне Правительства и парламента, гарантировать гражданам свои вложения и включиться в эту работу дальше. Вы знаете, пока деньги будут просто от граждан идти и идти, идти и идти… Мне Правительство обещало, что ещё в начале года всё это сделают, до сих пор работа не завершена. Пусть сделают эту работу. Я не хочу, чтобы у нас в стране появились новые обманутые вкладчики. Я уже сказал, надо завершить вопрос, связанный с гарантиями и эффективностью использования этих денег.

А.КОСТИН: Хотел бы, Владимир Владимирович, сказать в защиту Минфина, вчера у нас и Министр, и заместители выступали здесь и активно защищали этот подход, эту позицию разъясняли. Хочу как рыночник сказать, что происходит в последнее время, почему это своевременная мера. Были созданы пенсионные фонды в своё время крупнейшими российскими компаниями, и руководство этих компаний в целом понимало ответственность за этот фонд, потому что там были сотрудники этих компаний.

В последние годы мы видим активную продажу этих фондов от компаний крупных конкретным управляющим, менеджментам, которые действительно рассматривают это прежде всего как возможность получить ликвидность для достаточно рисковых инвестиций. Это происходит сейчас постоянно. Поэтому на этом этапе, мне кажется, очень важно перехватить инициативу государству, потому что мы из своего угла видим, как эти пенсионные фонды несколько меняют свою направленность, свою сущность просто-напросто, совершенно другими деньгами становятся, с другой степенью риска, а этого, конечно, допускать, как банкир, как финансист, я считаю, никак нельзя.

В.ПУТИН: Масштаб другой в жилищном строительстве. И то людей жалко, надо принимать решения окончательные по разрешению этих кризисов, связанных с обманутыми вкладчиками и дольщиками, но там отдельные сегменты, отдельные группы, а это вся страна перед нами. У нас 14 миллионов уже в этой программе. К этому нужно подойти очень внимательно, нельзя допустить, чтобы когда-нибудь люди сказали: а где же вы раньше были, почему не принимали соответствующих решений, гарантирующих наши вклады? Вот это мы должны сделать.

ВОПРОС: Господин Президент! Сегодня рекордно низкий уровень безработицы в России. В ближайшие 10 лет количество людей рабочего возраста будет сокращаться. Где найти рабочие руки для инфраструктурных проектов? Не пора ли либерализовать рынок труда, законодательство, закрыть те проекты, которые, наверное, не слишком прибыльными оказались? Больше гибкости, может быть.

В.ПУТИН: Я согласен. Вот этот бюджетный маневр, о котором говорят Правительство, Минфин, он как раз и ставит своей задачей, в том числе с помощью бюджетных инструментов, повлиять на те неэффективные проекты, о которых Вы сказали. Если мы видим, что проект в чём-то является неэффективным, затратным, не приводит к должному результату, то, конечно, нужно вовремя сориентироваться.

Что касается рынка труда, то Ваш вопрос перекликается с тем, что был задан, по-моему, коллегой из «Уолл стрит джорнал», когда он говорил: «Если мы будем – мы, в России, – будем проводить структурные изменения, не приведёт ли это к росту безработицы?». А Вы сейчас спрашиваете: «А где же взять трудовые ресурсы?». Вот отсюда и взять. Если мы этих людей, используя наработанные системы подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации, будем переводить с одних предприятий на другие, из одних отраслей в другие, тогда это и даст нам возможность решить меньшими силами большие задачи.

ВОПРОС: Инфраструктура, продолжим эту тему.

Хотел спросить Вас: как Вы контролируете уровень затрат на инфраструктурные проекты? Потому что в России нужно развивать инфраструктуру. Но исторически мы знаем, что стоимость инфраструктурных проектов в России намного выше, чем в других странах. Как можно обеспечить эффективность затрат на проекты в инфраструктуре?

В.ПУТИН: Недавно – пару или тройку дней назад – встречался с некоторыми нашими ведущими экономистами так, для полуприватной, полуделовой беседы. И, в том числе, мне показали таблицу эффективности инфраструктурных расходов в мире. Надо признать, что почти нигде нет идеальной структуры расходов на инфраструктуру: ни в Северной Америке, ни в Европе, нигде просто такой идеальной системы расходов на инфраструктуру не существует, и у нас она плохая.

На Ваш вопрос, как мы контролируем, я сейчас не буду приводить цифры, но они есть в прессе, в специальной литературе Вы можете посмотреть, приводится целая большая таблица, где какие крупные инфраструктурные проекты осуществлялись и сколько превышение стоимости было от первоначальной цены. Объяснений много, это не только коррупция, самое главное – это плохой первоначальный расчёт необходимых затрат, непрофессиональный или профессиональный, но специально занижали, чтобы получить подряд, а потом начинали увеличивать. Здесь много всяких факторов, Вы наверняка тоже об этом хорошо знаете.

Ваш вопрос: как мы контролируем? Неудовлетворительно пока контролируем эффективность расходов на инфраструктурные проекты. Сейчас не буду вдаваться в детали, как это сделать, но целый большой план у нас на этот счёт есть, прежде всего это, конечно, рыночные инструменты и электронные торги. Вот это то, что лежит на поверхности, они показали себя как инструмент эффективный, но не единственный, есть и другие.

ВОПРОС: Владимир Владимирович, Вы в Вашей речи сегодня и часто упоминаете «дорожные карты», программу Правительства по улучшению инвестиционного климата. Возможно, Вы слышали, что Мировой банк сейчас рассматривает, думает о возможности прекращения вообще публикаций этого индекса Doing Business. Одновременно целевые программы сотрудников российских министерств основаны именно на «дорожных картах» этой программы. Для нас как инвесторов эти «дорожные карты» не совсем понятны, потому что они очень обширны, очень много деталей в них содержится.

Для понятия того, что вы будете делать в краткосрочный период, год-полтора, а что не будете делать, не совсем понятно. Поэтому вопрос: не считаете ли Вы целесообразным сформулировать краткий перечень приоритетов Правительства, именно по этим «дорожным картам», чтобы стало понятно, что Вы собираетесь делать в краткосрочный период, а что нет?

В.ПУТИН: Я с Вами согласен. И, если Вы обратили внимание, в своём выступлении я не стал говорить, какое место в этих рейтингах мы собираемся занять. Вы обратили внимание, что я этого не сказал, хотя в предыдущих выступлениях я всё время об этом говорил.

Я тоже думаю, что там действительно очень всё сложно и показатели не очень понятные. Мы уже говорили много раз, и я хочу сейчас сказать о чём? О том, что самый главный показатель – это оценка самого бизнес-сообщества. Вот эти карты, о которых Вы сказали, по сути, мы делали это с подачи наших бизнес-организаций – крупнейших объединений: РСПП и прочих. Мы так и продолжим это делать, но не в этой логике – по сложным каким-то показателям, а по оценкам того, что происходит. Они, безусловно, должны и могут быть упрощены и должны быть более понятными.

Но самое главное – это результат на выходе. Ну что, например? Количество дней, которые компания затрачивает на получение строительной документации на право строительства; количество дней, затрачиваемых на решение вопросов, связанных с подключением к инфраструктуре, в том числе, скажем, к электросетям, и так далее и так далее. Вот мы к этому будем стремиться: к количеству часов, за которые проходит груз через таможню, например. Будем смотреть, что на практике мешает достижению лучших показателей, и действовать, исходя именно из требований жизни. Мы скорректируем свои установки в этом направлении.

ВОПРОС (как переведено):Господин Президент, Натали Валлас, «Файненшенл Менеджмент», в Бостоне мы базируемся.

В.ПУТИН: У вас там строили несколько лет назад то ли мост большой, то ли путепровод какой-то в Бостоне.

Там превышение тоже, не помню, процентов на 15, что ли, надо посмотреть в таблице, которую я упоминал, там это есть тоже.

ВОПРОС: Я думаю, что превышение на 15 процентов – это не так много.

Господин Президент, программа приватизации является центральным пунктом программы Правительства, были сделаны заявления и ВТБ, и Сбербанка, и так далее. Некоторые небольшие продажи активов стратегическим инвесторам имели место, некоторое размещение, но горизонты временные, какие они? Весь капитал всех компаний нужно приватизировать к 2016 году, насколько я знаю. По-вашему, как Вы считаете, достижим ли этот временной ориентир – к 2016 году всё приватизировать? Если нет, то когда же завершится программа приватизации? Спасибо.

В.ПУТИН: Вы упомянули о двух финансовых учреждениях, но программа приватизации не ограничивается только банками крупнейшими нашими. Я и год назад говорил о необходимости принятия решений, связанных с приватизацией крупных энергетических активов, в том числе речь шла о продаже 19 процентов «Роснефти», всё это в повестке дня.

Вопрос только в том, сколько нам нужно денег для текущей работы и нужно ли именно сегодня реализовывать эти активы, исходя из действующей на данный момент времени рыночной конъюнктуры. И здесь, как обычно, мы с вами это хорошо знаем, несколько факторов: и фактор цены этих активов, и фактор системный, структурный. То есть мы ожидаем, что мы от продажи этих активов получим не только деньги в бюджет на решение текущих проблем, но и создадим лучшие условия для развития конкретных предприятий и всего сектора.

Исходя из этих составляющих Правительство и будет принимать решение. Из программы ничего не вычёркивается навсегда, Правительство в оперативном режиме смотрит на текущую конъюнктуру и на то, к чему мы придём, реализовав те или другие активы. В некоторых случаях, когда уж совсем низкая цена, тогда даже, исходя из благих намерений улучшения структуры самого предприятия и его будущности, всё равно государству нет смысла реализовывать активы по бросовым ценам. Но, тем не менее, в этом направлении мы будем двигаться. Когда это будет реализовано? Думаю, что в те сроки, о которых мы сказали, всё вполне вероятно. Может быть, и в этом году ещё будут приняты решения по некоторым из тех предприятий, о которых мы сейчас говорили.

ВОПРОС (как переведено): Господин Президент, Россия недавно сыграла серьёзную и конструктивную роль, помогая разрешить сирийский кризис. Хотя Соединённые Штаты, правительство Соединённых Штатов не исключает военной акции, достигается прогресс, замечен прогресс. Как Вы считаете, какова ваша позиция сейчас? И могли бы Вы поделиться российским взглядом на российскую позицию по ближневосточному конфликту?

В.ПУТИН: Дело в том, что и мы не исключаем никаких возможностей применения силы, только исключительно по решению Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Это возможно только в этом случае либо как реакция на прямую агрессию в отношении какой-то страны.

Есть только два законных способа применения силы. Но, судя по тому, как сейчас происходит работа, связанная с ликвидацией сирийского химического оружия, у нас есть все основания полагать, что мы на правильном пути. И в этом отношении ещё раз хочу подчеркнуть, что это не наша заслуга или не только наша. Это наша общая заслуга: это и заслуга Соединённых Штатов, и Президента Обамы, который принял соответствующее решение; это результат наших коллективных усилий на площадке Совета Безопасности ООН; это связано с последовательной позицией Китайской Народной Республики, Индии, Бразилии, Аргентины, Индонезии. Представляете, какие страны-то я перечисляю – крупнейшие страны мира.

И я очень благодарен тем нашим коллегам, которые склонялись к силовому решению проблемы, но в целом согласились с предложениями, с нашими предложениями о необходимости применения всех сил и средств, которые позволили бы решить проблему мирным путём: это и Франция, это и Великобритания, это Турция, надеюсь. В общем и целом, мне кажется, мы на правильном пути.

Полагаю, что, если вот так же согласованно мы будем действовать, то не потребуется применять силу и увеличивать количество пострадавших и жертв на этой многострадальной сирийской земле. Естественно, ещё многое нужно будет сделать для того, чтобы довести весь этот процесс до конца. Ликвидация химического оружия – это ещё не решение всех проблем, но над этим, повторяю, нужно всем будет активно и напряжённо работать.

Что касается ближневосточного узла, то, Вы знаете, мы можем говорить об этом очень долго. Конфликт длится уже не одно десятилетие. Мне бы очень хотелось, чтобы возобновились прямые контакты между Израилем, между Палестиной, чтобы эти контакты привели к поиску решения долгосрочного характера. На мой взгляд, несмотря на всю сложность, это возможно, потому что я думаю, что люди с обеих сторон уже устали и ждут этого решения. Но, безусловно, мы можем только помочь и быть гарантами, а сами основы этих договорённостей должны быть предложены и согласованы непосредственными участниками этого процесса.

А.КОСТИН: Спасибо большое. Наш форум приобретает такой формат уже политико-инвестиционного форума. Вопросы пошли уже из политики.

ВОПРОС (как переведено): Меня зовут Герман Шутер. Я являюсь партнёром частной инвестиционной компании из Китая, хотя я не выгляжу как китаец. Одно из моих предложений, скорее вопросов, к Президенту Путину: можете ли Вы нам представить долгосрочную перспективу, 20, 30 лет, для российской экономики? У вас прекрасные возможности для развития, возможно, лучшие по сравнению с остальными странами, у вас огромные ресурсы, у вас огромная территория.

Как Вы считаете, через 10, 20 лет сможет ли Россия построить промышленную инфраструктуру, которая может соответствовать, которую можно будет сопоставить, например, с немецкой с точки зрения качества и с точки зрения объёмов? Это мой вопрос.

Что касается предложения. Для экономического обмена очень важен визовый вопрос. Страны АТЭС внедрили так называемую бизнес-карточку. Люди, которые пользуются этой картой, не нуждаются в визе, чтобы въехать в страну – член АТЭС. Россия, по-моему, является единственной страной, которая не участвует в этой процедуре облегчения въезда в страны. Возможно ли, что Россия тоже вступит в эту миграционную схему АТЭС? Спасибо.

В.ПУТИН: По первой части вашего вопроса я в своём выступлении уже сказал, что по объёму ВВП Россия уже практически сравнялась с ФРГ, разница там просто незначительная, в тысячных доли. Это по паритету покупательной способности, по подушевому доходу – да, мы пока отстаём, и серьёзно. Но объём сам экономики, он сопоставимый, вопрос в качестве этой экономики, в структуре её. Для этого, безусловно, очень много нужно сделать и нужно настраивать весь наш инструментарий таким образом, чтобы он двигал, подталкивал развитие высокотехнологичных отраслей.

У нас, безусловно, есть большие, если не сказать огромные, конкурентные преимущества. Это и качество рабочей силы, высокое развитие образования и науки, это территория, запасы минерального сырья колоссальные, может быть, самые большие в мире, и много других преимуществ. Вопрос, сможем ли мы это эффективно использовать.

Всё, что мы запланировали за последнее время, запланировали до 2020 года и на более отдалённую перспективу – до 2030 года, нацелено именно на то, чтобы облагородить структуру нашей экономики, сделать её более современной. Здесь всегда существуют определённые ограничения, связанные с возможностью и необходимостью. Искусство политики, в том числе экономической, где-то посередине находится.

Здесь коллега задавал вопрос, а вот если вы будете так жёстко действовать на рынке труда, не столкнётесь ли вы и справитесь ли вы, если оно возникнет, социальное давление. Вот нужно всё-таки действовать таким образом, чтобы не создавать этого давления. Это требует времени и профессионализма. Всё, что мы планируем, направлено именно на решение этой задачи.

Вторая часть Вашего вопроса. Вы знаете, визовые вопросы, они практически во всём мире, может быть, за редчайшим исключением, решаются на паритетной основе. Поэтому если какие-то страны готовы вводить в отношении нас определённые либеральные визовые правила, мы, безусловно, не только рассмотрим, но и будем заинтересованы в том, чтобы имплементировать это и в Российской Федерации.

А.КОСТИН: Кристина (обращаясь к Кристине Стенбек), а Вы верите, что в России через 15–20 лет будет современная промышленная структура, нового качества?

В.ПУТИН: Как в Швеции.

К.СТЕНБЕК (как переведено): Да, очень на это надеюсь. Я надеюсь, что так и будет. И мой бизнес сейчас как раз активно участвует в создании инфраструктуры. И в Латинской Америке, в Африке мы сделали всё возможное для того, чтобы сократить издержки, сократить расходы и развить мобильную инфраструктуру.

Наш бизнес в основном сконцентрирован на услугах, а не на сырье.

А.КОСТИН: Спасибо. Номер пять.

ВОПРОС: Господин Президент, я снова хочу спросить о приватизации – о приватизации банков. Интересно, имеется ли приоритет снизить долю в банках ниже 50 процентов? И может ли эта доля в капитале банков использоваться для того, чтобы повысить конкурентоспособность банков?

В.ПУТИН: Вы имеете в виду понизить долю государства ниже 50 процентов? Я думаю, что в перспективе это возможно. Но делать нужно это аккуратно. Ведь у нас, по-моему, более 2000 банков. Сколько у нас?

А.КОСТИН: 900, под тысячу.

В.ПУТИН: Под тысячу банков. А вот таких крупных, с государственным участием, – раз, два и обчёлся: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ как институт развития, «Газпромбанк», а так – под тысячу банков. И они почти все частные.

Могу себе представить, что мы уйдём где-то меньше 50 процентов. Но надо двигаться к этой цели. Поэтому, если идти, нужно очень аккуратно, но надо двигаться к этой цели, идти, но очень аккуратно. Но в целом мы не исключаем этого, это вполне возможно.

А.КОСТИН: Хочу напомнить, что ВТБ в этом году уже продал на 102 миллиарда новых акций. Это тоже процесс приватизации. Поэтому процессы идут, они не то что встали, нет. И Сберегательный банк в прошлом году продавал.

В.ПУТИН: Процесс идёт, но, повторяю, знаете, по мере роста капитализации каждый в будущем проданный процент будет дороже и больше принесёт нам доходов в бюджет. Но дело не только в доходах, дело в качестве финансового учреждения.

ВОПРОС: Фонд «Франклин Темплтон Инвестментс», у нас под управлением около 800 миллиардов долларов США. В России мы с 90-х годов. В 2012 году подписали соглашение о соинвестировании с российским фондом прямых инвестиций. Также мы являемся крупнейшими миноритарными акционерами компании «ТНК-ВР Холдинг» с 2006 года.

До объявления приобретения «ТНК-ВР Холдинга» компанией «Роснефть» в октябре 2012 года средняя стоимость одной обыкновенной акции в 2012 году составила около 85 рублей. Обыкновенные акции «ТНК-ВР Холдинга» были приобретены «Роснефтью» по оценке около 100 рублей за обыкновенную акцию. После объявления о приобретении «ТНК-ВР Холдинга» компанией «Роснефть» и до настоящего момента средняя стоимость одной обыкновенной акции «ТНК-ВР Холдинга» составила 54 рубля за обыкновенную акцию. Другими словами, капитализация существенно снизилась.

В понедельник компания «Роснефть» озвучила стоимость выкупа миноритарных акционеров «ТНК-ВР Холдинга», она составила 67 рублей. В пятницу на инвестиционном форуме в Сочи руководство «Роснефти» озвучило независимую оценку компании «ТНК-ВР Холдинг», она была проведена аудиторской фирмой «Делойт энд Туш», согласно этой оценке стоимость обыкновенной акции «ТНК-ВР Холдинга» составила 123 рубля. И теперь, собственно, несколько вопросов.

Первый вопрос: считаете ли Вы справедливой цену выкупа акций акционеров компании «ТНК-ВР Холдинг»?

И второй вопрос: можем ли мы предположить, что история с миноритарными акционерами компании «ТНК-ВР Холдинг» будет служить примером для других компаний с государственным участием? Спасибо большое.