Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Индонезия делает ставку на водоросли

Правительство Индонезии планирует увеличить поставки переработанных водорослей в Европу. Для этого в страну приглашены западные импортеры, также состоится презентация индонезийской продукции в Германии.

Индонезийское Министерство морских дел и рыболовства пригласило на местные перерабатывающие предприятия 15 водорослевых импортеров из Австрии, Дании, Германии, Ирландии и Швейцарии. Планируется, что в ноябре сотрудники министерства отправятся представлять продукты из водорослей в немецкий Франкфурт.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году из страны было экспортировано 174 тыс. тонн морских водорослей. 80% из них отправились за рубеж в сушеном виде и только 20% прошли более глубокую переработку до каррагена и желе. Общая стоимость поставок составила почти 178 млн. долларов.

Сейчас сушеные водоросли стоят около 2-3 долларов за килограмм, в то время как цена килограмма каррагена может достигать 20 долларов. Поэтому правительство Индонезии вполне очевидно заинтересовано в развитии экспорта водорослей, прошедших глубокую переработку.

Олав Винбальд фон Вальтер назначен директором бумажной фабрики Iggesund Mill (входит в состав группы Metsа), расположенной в г. Уоркингтон (гр. Камбрия, Великобритания), к исполнению обязанностей он приступит 9 декабря 2013 г., об этом говорится в полученном Lesprom Network сообщении компании.

Ранее, на протяжение последних 4 лет Олав Винбальд фон Вальтер возглавлял принадлежащую Metsа бумажную фабрику в г. Хузум (з. Шлезвиг-Гольштейн, Германия). Кроме того, в его послужном списке работа в должности управляющего производством на предприятиях в Индонезии. Олаву Винбальду фон Вальтеру 49 лет, он магистр машиностроения и делового администрирования.

Russia’s Cynical Foreign Policy Play

By Peter Pomerantsev

Putin thumbed his nose at Obama and the rest of the world during the G20 summit. But the West supports his reign.

The G20 meeting in St. Petersburg last week was full of Cold War melodrama, frosty stares, and bitter asides: Russian President Vladimir Putin facing down President Obama; Putin teasing British Prime Minister David Cameron; Putin smiling yet snarling at France’s President François Hollande.

But is Russia really slipping back into “Cold War thinking,” as Obama said on Jay Leno, aiming, in the words of Hillary Clinton, “to re-Sovietize Central Asia and Eastern Europe,” or is it trying to play a much more slippery, and very 21st-century game?

The political personality of 21st-century Russian power can be summed up in a phrase one hears continually from Russian elites: “everything is PR.” Russia’s domestic politics are built on a willfully hostile reading of democracy, an attitude that says democracy everywhere is a sham, so why shouldn’t ours be too? This attitude of triumphant cynicism has resulted in the creation of what one can call a “liquid,” or “post-modern” dictatorship: a new type of totalitarian regime that doesn’t invent its own models and narratives (as the USSR once did) but instead converts all the trappings of democratic capitalism to serve totalitarian ends. So Russia has (rigged) elections. But their point is to show how strong Putin is rather than engender competition. Russia has some pockets of free media: but they are ultimately controlled by state players and are framed in such a way as to strengthen the center.

The great advantage of this regime is that it can co-opt any potential opposition narratives: so when hundreds of thousands protest against corruption on Moscow’s streets, the Kremlin quickly puts on a new mask and itself becomes the great fighter against corruption. When nationalists protest about illegal migrants, the Kremlin quickly moves from being a champion of Imperialist multi-ethnicity to a zealous defender of “Russia for Russians.”

The Kremlin can be a modernizer in the morning to a religious fanatic in the afternoon—whatever suits its most immediate need. To use a cinematic metaphor, the Kremlin has gone from being the USSR’s bulky Terminator One to the endlessly shape-shifting Terminator Two. But all the complex role-playing of liquid dictatorship masks a much more brutal reality where Russia’s true “shareholders,” the small circle of men whose competing interests Putin has to manage, cut up, and siphon off Russia’s wealth.

We can see a similar liquid approach in Russia’s foreign-policy pronouncements: a few years ago Russia’s foreign ministry was telling the world that Russia was following a European path; today it says Russia is a bastion of Orthodoxy against a godless West. But neither position should be taken seriously.

This attitude of triumphant cynicism has resulted in the creation of a new type of totalitarian regime.

For all the talk of rebuilding a neo-Soviet space, the Kremlin elites are not obsessed with taking over former vassals such as Kyrgyzstan or Uzbekistan. Their vision is firmly fixed on the pipelines and oil price that define their wealth and the off-shore zones through which they can move it.

Currently, as much as 36 percent of the EU’s oil and gas is imported from Russia. When you talk to Russian foreign-policy insiders it is the fear of Qatar building a gas pipeline to Europe through a post-Assad Syria that informs Russia’s support of the regime in Damascus. But by placing so much weight on energy as a source of its wealth and power, the Kremlin may have miscalculated. With shale gas now setting the agenda, the profits of Gazprom, Russia’s state gas company, have tumbled. Moreover an EU investigation into monopolizing practices by Gazprom may force the Kremlin to review its whole energy strategy.

According to the Russian Central Bank, some $50 billion is taken out of the country each year, much of it via offshore tax havens such as the British Virgin Islands or Cyprus. Cyprus is a good example by which to understand Russia’s foreign-policy priorities. During a recent financial crisis, the Cypriot government looked to bail itself out by offering Russia a Cypriot gas field, which would, in turn, have given Russia great political control over the island, including the possibility of a warm-water port. During the Cold War the USSR would have jumped at the chance. But the new Russia refused: it is more interested in Cyprus as money-laundering center firmly within EU institutions than a geopolitical pawn.

After passing through places such as Cyprus, the money is then welcomed with open arms in London, Frankfurt, and the world’s other financial capitals, which means that, rather than standing up to Russian corruption, the West actually aids and abets it. In the short term it might seem like easy money for the cash-strapped West. But, in the long term, it opens the door for that very Russian mix of state, business, and organized crime that has earned the country the nickname “mafia state.”

On the eve of the international summit, Alexander Lebedev, one of the few oligarchs who openly spars with Putin, called for the world’s leading economies to start tackling global corruption. If the West was really to do so, the Kremlin elite and its liquid dictatorship would be seriously threatened. As it was, the G20 conversation was dominated by Syria. And Putin, to his great delight, got to revel in imitating a Cold War giant.

Адреналин за свой счет

Активный туризм в Украине становится модным увлечением. Но соответствующий сегмент всё еще остается нишевым и диковатым: не хватает квалифицированных специалистов и правил игры «Как-то нас попросили организовать прыжок с самолета в воду для компании крупных бизнесменов. Главное было не допустить, чтобы на борт попала хоть капля спиртного. Перед посадкой в самолет мы тщательно проверили всех участников — ни фляг, ни бутылок у них не нашли. Представьте наше удивление, когда после прыжка мы обнаружили, что вся компания была навеселе. Слава богу, все участники приводнились благополучно», — рассказал инструктор одной из туркомпаний, которая занимается организацией экстремальных развлечений.

В Европе активный туризм стал массово развиваться в конце 1980-х. В СССР, пожалуй, даже раньше — достаточно вспомнить массовое увлечение шестидесятников альпинизмом, байдарками и прочими песнями у костра.

Сегодня в Украине активный отдых востребован среди узкого круга клиентов. «Да, за последние десять лет сегмент показал рост в десять раз. Но если раньше речь шла о десятой доле процента, то сейчас он занимает около одного процента рынка туруслуг», — отметил Виталий Зорин из компании «Автоквест», инструктор со стажем, объездивший более 170 стран. Как рассказала директор компании Extremetour Ольга Копытова, в среднем за год к ним обращаются до полутора тысяч человек.

По оценкам участников рынка, подобные услуги предоставляют около двух десятков компаний, причем только четыре-пять из них являются специализированными. Они занимаются организацией рафтинга и прочих сплавов по рекам, сафари на джипах и квадроциклах, конных и велопрогулок, предлагают клиентам пара- и дельтапланеризм, дайвинг, катание на горных лыжах, скалолазание и альпинизм. В качестве подарков зачастую дарят полет на спортивном самолете или воздушном шаре.

Специальная лицензия для организации активного отдыха и экстремальных туров не нужна. Достаточно обычной лицензии на туроператорскую деятельность. В Украине есть много мелких фирм, которые работают по свидетельству на право проводить экскурсии и предоставлять снаряжение. «Кроме того, существуют любительские и спортивные клубы. Как правило, они собирают деньги, не имея вообще никаких разрешительных документов. Налогов не платят. В лучшем случае у них есть специалисты по походам в горы и проводники», — рассказал директор Центра туристической информации Владимир Царук.

Корпорация экстремалов

Многие туроператоры заказывают экстремальные туры на агентских условиях у специализированных компаний. Поэтому точно оценить объем этого рынка участники не берутся. По грубым подсчетам, он составляет от 1,5 до 3 млн долларов в год (при этом ежегодный оборот отечественного туррынка эксперты оценивают приблизительно в 1,5 млрд долларов). «Сказать, сколько фирма заработала на походах в горы или рафтинге, сложно, поскольку отдельная статистика в этом случае не ведется. Думаю, доходы от такой деятельности не очень высокие, так как многие легальные турфирмы, которые занимаются организацией активного отдыха, переходят в сегмент корпоративов», — отметил Царук. Основные заказчики активных туров — это менеджеры среднего звена, а после кризиса их стало меньше, доходы у них снизились.

В последние годы на корпоративных клиентов приходится около 80% всех заказов активных туров и семь-восемь процентов от общего числа корпоративных заказов. В основном клиенты заказывают рафтинг с пикником, просят пригласить барда, организовать пейнтбол, волейбол или тир. Также популярны легкое скалолазание, спортивные квесты, тимбилдинг на воде и на суше. Корпоративщики зачастую отправляются на Южный Буг (там есть умеренно экстремальный участок реки, где можно достаточно безопасно получить дозу адреналина), под Киевом предпочитают Десну. «Но и корпоративные клиенты в кризис научились экономить. Например, многие компании самостоятельно готовят обеды, маринуют и жарят мясо», — отметила Копытова. В среднем корпоративный тур длится один-два дня, тогда как обычные туристы предпочитают двух-, трех- или пятидневные туры.

Но бывают и другие заказчики. «Роман Абрамович возил своих сотрудников на штурм Эвереста. Правда, до вершины никто из них так и не дошел. Зато экстремальные выезды позволяют руководству понять, кто есть кто. После такого совместного отдыха происходят многие кадровые перестановки», — предостерегает Виталий Зорин.

Бывает, что для корпоративных «экстремалов» туркомпании организуют спецсервис. «У нас был случай, когда компания заказала корпоративный тур — сплав по реке. Вся группа разместилась на двух рафтах, при этом сзади шел рафт на моторе, в который ”экстремалы” сгрузили все вещи и совсем не походную провизию — французские сыры, устрицы, вино», — рассказал инструктор одной из туркомпаний. «Когда планируется экстрим-тур для топ-менеджеров, готовить его часто начинают за полгода до даты выезда. Здесь всё должно быть учтено. Для таких заказчиков порой в лесу устанавливают туалеты с водопроводом, подводят горячую воду, ставят генераторы, доставляют изысканную еду. Правда, из-за занятости участников длятся такие туры всего пару дней», — добавляет Зорин.

Экстрим и полуэкстрим

Обычно туркомпании стараются разрабатывать маршруты таким образом, чтобы не ограничивать круг потенциальных заказчиков. «Группы часто собираются довольно разношерстные как по возрасту, так и по роду занятий. Среди туристов, поднимающихся с нами в горы, иногда бывают и пожилые люди, и те, кто не слишком дружен со спортом. И тем, и другим предложенные маршруты оказывались вполне по силам. Главное — внимательно соблюдать все инструкции гида и адекватно оценивать возможности собственного организма», — рассказал директор компании «Динай-тур» Андрей Найдек.

Но если речь идет о действительно экстремальных развлечениях, то опытные операторы составляют список требований к клиенту. Чем серьезнее маршрут, тем лучше должна быть физическая подготовка участника. Например, желающий совершить восхождение на пятитысячник обязан пробежать кросс от двух до четырех километров, у него должен быть нормальный вес, иметься опыт походов в горы, пусть и не такие высокие. В принципе лишь немногие мероприятия можно назвать экспедициями в полном смысле этого слова. Подготовка такого тура может занять три-четыре месяца, а он сам — не менее десяти дней.

Транспорт и снаряжение — спасательные жилеты, каски, плавсредства и пр. — хорошие туркомпании обеспечивают сами (конечно, у продвинутых экстремалов есть собственная экипировка, но стоит она совсем недешево, поэтому у прокатной «снаряги» обычно классность пониже). К примеру, один катамаран стоит 2–2,5 тыс. долларов. Чтобы экипировать группу из ста человек, снаряжение обойдется примерно в 80 тыс. долларов. Туркомпании также оформляют страховку, а заодно берут на себя доставку туристов и снаряжения в отправную точку похода.

В погоне за адреналином люди готовы отправиться в самые дикие и опасные места планеты. Например, экстремалы, предпочитающие водные виды спорта (дайверы, серферы), едут в Юго-Восточную Азию (Камбоджа, Лаос) или Южную Америку. В Африку направляются за дайвингом с акулами или чтобы понырять во время хода трески, а также проехаться по старому маршруту ралли Дакар (из Марокко в Сенегал), совершить сплав по Замбези. Альпинисты отправляются в Непал на штурм Гималаев.

В Украине за острыми ощущениями едут в Крым и Карпаты. Очень популярны сплавы по рекам — для этих целей обычно выбираютЮжный Буг, Днестр, Черный Черемош (как правило, весной), Случь, а также более спокойные Псел, Тетерев, Сейм; любит народ пещеры, скалолазание, кайтинг, парапланеризм. Кстати, многие водные маршруты были разработаны еще в советские времена. Только тогда они были более длинными — как правило, поход длился от семи до десяти дней. Одна из причин — не было проблем на российско-украинской или украино-белорусской границе.

«Сейчас в поход на пять-семь дней ежемесячно мы отправляем всего одну группу численностью до десяти человек», — говорит Ольга Копытова. Популярный простой и доступный вид экстремального туризма — кайтинг: доска плюс воздушный змей. Особенно развит этот вид активного отдыха в Крыму. Причем в последнее время он заметно потеснил парапланеризм.

А вот дайвинг после кризиса заметно сдал свои позиции. Сейчас востребованы дешевые (около 500 долларов с человека в неделю) любительские туры в Египет или туры в Австралию стоимостью от десяти тысяч долларов с человека за две недели.

Пользуются спросом пешеходные прогулки по Карпатам, поскольку там еще сохранились уголки дикой природы. Кстати, восхождение на Говерлу зимой считается экстримом, поскольку на этой горе много коварных мест. Многие альпинисты штурмуют ее зимой, готовясь покорить Гималаи.

При этом украинские экстремалы выдвигают высокие требования к качеству сервиса. Например, в Российской Федерации люди зачастую хотят дикого отдыха — русская баня, еда, приготовленная на костре, палатки. Украинцы зачастую предпочитают останавливаться у местных жителей и там же столоваться. В России при сплавах по рекам туристы, как правило, сами выбирают место для ночлега. Наши соотечественники каждый вечер возвращаются на машине в деревню. «В основном к нам туристы едут за диким отдыхом, — рассказывает Роман Волк, инструктор по водным сплавам, организатор активного туризма (Республика Карелия). — Неважно, у кого какой статус и доход. Все живут в лесу, в палатках по два-три человека, готовят на костре. Одним словом — чем дальше цивилизация, тем лучше. Группы, как правило, состоят из 8–20 человек». В РФ стоимость такой поездки в среднем составляет 250 гривен с человека в сутки. В Украине экстремальный отдых обходится в 0,8–1 тыс. гривен за три дня.

А вот за поездку в дикие места за границей уже придется выложить около пяти тысяч долларов. К примеру, восхождение на гималайские восьмитысячники вообще удовольствие не из дешевых — такой адреналиновый взрыв будет стоитьоколо 50 тыс. долларов счеловека. В среднем ежегодно из Украины и России туда отправляются человек двадцать (власти Китая и Непала ограничивают количество восхождений). Причем у таких любителей экстрима должна быть хорошая альпинистская подготовка. По словам Виталия Зорина, даже на Эвересте на высоте пять тысяч метров над уровнем моря для состоятельных любителей экстрима уже созданы все условия, включая баню, туалет, Интернет. На высоте семь тысяч метров нет только горячей воды. «Настоящий экстрим начинается на высоте более семи тысяч метров. Там уже нужны кислородные маски. Обычно продвинутые любители адреналина начинают с восхождения на Килиманджаро (Африка, Танзания) и уж только потом замахиваются на Эверест», — отмечает Зорин.

В Украине существуети так называемый околоэкстремальный туризм. Например, туры в Индонезию, которые предполагают поход в джунгли или сплав по несложным рекам, но при этом «экстремалы» селятся в пятизвездочном отеле.

Кадры, как обычно, решают…

Как признаются туроператоры, самой большой головной болью для них является дефицит опытных инструкторов. По словам Копытовой, в советские времена развитие экстремального и спортивного туризма проходило на государственном уровне: существовали различные клубы (во многих школах, почти в каждом вузе), федерации. Сейчас в Украине Федерация спортивного туризма существует скорее номинально. Во времена СССР инструктор проходил обучение на специальных курсах, по окончании которых ему присваивалась определенная категория. Сейчас компании, занимающиеся организацией активного отдыха, зачастую никаких требований к инструкторам не предъявляют. Кроме того, у нас нет госоргана, который сертифицировал бы инструкторов. В РФ серьезные фирмы требуют у инструктора наличие лицензии. Эти документы выдает Центр туризма (госструктура, отделения которой есть в каждом субъекте федерации).

У нас определенной «гарантией качества» может служить лишь рекомендация опытного, хорошо известного на рынке инструктора. «В Киеве опытных инструкторов можно сосчитать по пальцам одной руки. На этом рынке все друг друга знают, — сокрушается Виталий Зорин. — Если не знаком с инструктором лично, проверить его профессионализм невозможно. Человек может предъявить множество документов, но как он поведет себя в экстремальной ситуации, неизвестно. Всё становится ясно после первого совместного похода». По словам Ольги Копытовой, туркомпании, которые ответственно подходят к своему делу, инструктора-новичка как минимум сезон отправляют в поход как помощника. Как правило, на одного инструктора приходится не более семи человек.

Туркомпании заключают с инструктором трудовое соглашение. Поэтому юридической ответственности за туриста он не несет, за безопасность клиента отвечает туркомпания (да и то не всегда: например, только на воде во время сплава, а в свободное время клиент отвечает за себя сам).

Компании, специализирующиеся на экстремальных видах развлечений, как правило, продвигают свой продукт через Интернет. По словам Зорина, более половины мест в экспедициях продается через социальные сети. Прекрасно работает «сарафанное радио». Люди договариваются, объединяются в группу. Туркомпании оформляют визы, страховку, обеспечивают трансфер, отель (если есть, часто экстремалы живут в палатках). «В этом году 90 процентов клиентов обращаются за услугами повторно», — говорит Копытова.

Инициатива снизу

Сильную конкуренцию туркомпаниям представляют инструкторы, которые водят группы самостоятельно. На них, по оценкам Зорина, приходится около 70% рынка экстремального туризма. Никаких юридических бумаг с туристами они не подписывают. Более того, опытные инструкторы просят заказчиков подписать документы, согласно которым при несчастном случае вся ответственность полностью ложится на туриста. (Это, кстати, старая традиция. «Рискую и сознаю, что иду на риск», — такая строка содержалась в контракте, который подписывал будущий телеведущий Юрий Сенкевич, отправляясь в плавание с Туром Хейердалом на папирусной лодке.)

Естественно, частники предлагают более низкие цены за свои услуги. Особенно это касается пешеходных прогулок. «Что касается водных видов спорта, то в этом случае клиенты всё-таки предпочитают обращаться в специализированные компании, поскольку нужны плавсредства и снаряжение», — говорит Копытова.

Иногда активный отдых любителям адреналина предлагают местные жители в тех же Карпатах или Крыму, не обладающие необходимой квалификацией и снаряжением. Эта деятельность нигде и никак не фиксируется. Кто и куда ведет группу, неизвестно. Поэтому в случае ЧП поиск пропавших затруднен. «Однажды местный житель предложил нам свои услуги в качестве проводника. Мы собирались осмотреть одну из крымских пещер. Он сообщил, что обеспечит группу всем необходимым. Розданные им фонарики за три гривни погасли уже через десять минут, а веревок вообще на всех не хватило. В результате многие участники вылазки получили ушибы», — рассказал киевлянин Александр, любитель активного отдыха.

Спасение утопающих

Поскольку никто никакой ответственности за любителей адреналина не несет, туристам-экстремалам необходимо позаботиться о себе самостоятельно. Тут особое внимание стоит обратить на медицинскую страховку. «В советское время особенно популярен был водный экстремальный туризм и парашютный спорт. Тогда организовать экстрим-тур было проще. Всем занималась ДОСААФ. Эта же организация занималась и страхованием туристов. Так, страховка за один прыжок с парашютом стоила 17 копеек и входила в обязательные взносы членов ДОССАФ. Правда, чтобы стать участником этой организации, нужно было сдать нормы ГТО, получить разряд по туризму. А еще, например, в Василькове можно было договориться с пилотами за бутылку водки и две канистры горючего и прыгнуть с парашютом. Сейчас это удовольствие обойдется в 20 тыс. гривен», — вспоминает Виталий Зорин.

Нормальные турфирмы считают наличие медицинской страховки на экстремальные виды спорта обязательным условием при покупке адреналинового тура. В походе за группой следует машина сопровождения, которая в случае ЧП отвезет туриста в больницу.

Есть несколько видов страховок для любителей активного отдыха (например, альпинистская, где сумма зависит от высоты восхождения, или дайверская — в зависимости от последствий декомпрессии).

В Украине есть даже специализированные страховые компании (например, «Авионика» страхует любителей воздушных развлечений, «Якорь» — яхтсменов и дайверов).

Правда, страховщики не сильно жалуют любителей активного отдыха. Если турист оформляет обычную страховку, но при этом отдыхает активно и получает травму — ему обычно отказывают в выплате. «Некоторые страховые компании, руководствуясь собственной практикой урегулирования убытков, выделяют опасные и неопасные виды спорта и активного отдыха. Так, активным отдыхом считается катание на водных скутерах, водных горках, квадроциклах, игра в пляжный волейбол. Опасными видами спорта признаются горные лыжи и сноуборд, рафтинг, альпинизм, авиаспорт. Для каждого вида спорта каждая страховая компания определяет свой размер повышающего коэффициента. Стоимость полиса будет зависеть от размера страхового покрытия, что повышает его стоимость в среднем от 30 до 50 процентов», — рассказала первый заместитель директора по страхованию и развитию страхового общества «Ильичевское» Надежда Пыж. В любом случае «экстремальная» страховка стоит дорого — в среднем около 165 грн/сутки, тогда как обычная медицинская страховка обходится около пяти гривен в сутки и покрывает медицинские расходы в размере 30 тыс. евро.

Основные виды экстремальных развлечений

Дайвинг — ныряние с аквалангом. В последние годы заметно потеснил парашютные и горнолыжные развлечения. Сейчас в мире почти 20 млн сертифицированных дайверов-любителей, а 40 лет назад их было всего несколько сотен.

Вейкбординг — комбинация водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга. Катер буксирует рейдера, стоящего на короткой широкой доске. Двигаясь на скорости 30–40 км/ч с дополнительным балластом на борту, катер оставляет за собой волну, которую рейдер использует как трамплин. В прыжке можно исполнить множество разнообразных трюков.

Водные лыжи.

Виндсерфинг — разновидность парусного спорта, гонки на специальной доске с парусом.

Серфинг — то же самое, только без паруса (катание на волнах).

Каякинг — сплав по реке на лодке особого типа — каяке или байдарке. Существует множество видов каяков — для рыбалки, активного отдыха, серфинга и путешествий. В русском языке каяком традиционно называют одноместную байдарку, в английском — любую.

Рафтинг — спуск по горной реке на надувных лодках специальной конструкции (рафтах), иногда — на каноэ или специальных плотах.

Маунтинбайкинг — катание на горных велосипедах.

Спелеология — исследование пещер.

Альпинизм (считается самым экстремальным отдыхом).

Горные лыжи.

Сноубординг — спуск по снегу с горных склонов на специально оборудованной доске.

Парашютный спорт.

Фристайл — сравнительно молодой вид парашютизма, возник примерно десять лет назад. Заключается в выполнении спортсменом различных фигур в свободном падении.

Скайсерфинг — прыжки с лыжей с выполнением различных фигур в свободном падении.

BASE jumping — прыжки с парашютом с высотных зданий и сооружений.

Паратрайк — совмещение парашютного спорта и парапланеризма привели к рождению конструкции, держащейся на воздухе за счет крыла, похожего на парашют, но управляемой при помощи мотора с пропеллером. Одновременно в полете могут участвовать два человека — пилот и пассажир.

Кайтинг — катание на доске по воде, снегу или даже по песку при помощи воздушного змея, который выполняет роль паруса.

Полеты на воздушных шарах.

Дельтапланеризм.

Автор: Ирина Чухлеб

Стремительная поступь онлайна

На фоне глобальной рецессии рынок электронной коммерции долгие годы показывает рост

Культура потребления за последнее десятилетие претерпела коренные изменения, что во многом связано со стремительным вхождением Интернета в повседневную жизнь. Например, если в США проникновение Сети достигает 80%, то в Украине, согласно данным GFK Ukraine, этот показатель около 50%, а в России приближается к 55%.

Динамика интернет-индустрии стимулирует развитие огромного количества смежных сервисов, услуг, технологий и опций, объединенных условным термином «электронная коммерция». На пороге 2000-х годов этот рынок особо никто всерьез не воспринимал. Однако по итогам 2012-го мировой оборот e-commerce превысил один триллион долларов, что составляет, по данным ООН, пять процентов от всей торговли товарами в прошлом году. А если верить исследовательской компании eMarketer, в 2013-м этот показатель увеличится на 30% — до 1,3 трлн, что на фоне роста всей мировой торговли с 2010-го по 2012 год лишь на пять процентов выглядит впечатляюще.

Все бóльшее количество потребителей отдает предпочтение виртуальным магазинам: там дешевле. А бизнес понимает, что в Интернете работать проще с точки зрения законодательных ограничений.

Кризису вопреки

Всплеск электронной коммерции наблюдается повсеместно, но особенно — в странах с развивающейся и переходной экономикой. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе в прошлом году был зафиксирован рост более чем на 33%, а в 2013-м ожидается увеличение продаж еще минимум на 30%, что позволит достигнуть оборота в 433 млрд долларов. Большая заслуга в этом Индии и Индонезии, которые дают немалую долю динамики, но прежде всего Китая, являющегося основной движущей силой экономического роста в регионе (см. «Торговый чемпион»). По данным eMarketer, КНР уже в этом году станет вторым в мире после США по величине рынком онлайн-коммерции, достигнув отметки примерно 14% глобальных продаж или 181,6 млрд долларов. А к 2016 году Китай займет 22,6% мирового рынка против 26,5% у Штатов.

Правда, США пальму лидерства так просто отдавать не собираются. За 2012-й интернет-торговля там выросла на 13,9%, достигнув 365 млрд долларов, и, как ожидается, в этом году ее объемы увеличатся еще на 12,2% — до 409 млрд.

Согласно последнему отчету немецкой исследовательской компании yStats.com, в Латинской Америке также наблюдается бурный рост электронной коммерции. Ожидается, что к 2015 году почти 40% интернет-пользователей Бразилии будут совершать покупки онлайн, в то время как сейчас это делают 36%. А в Колумбии уже более 60% населения имеет доступ в Интернет, и половина из них отоваривается с помощью Всемирной сети.

Доверие к онлайну крепнет на Ближнем Востоке. Например, в ОАЭ неуклонно растет число операций с помощью кредитных и дебетовых карт, а в Египте более 20% пользователей Интернета делают покупки в Сети. Электронная коммерция находится на подъеме и в Южной Африке благодаря высокому влиянию туристической отрасли: там доля покупок онлайн достигает 40–50% в зависимости от сегмента.

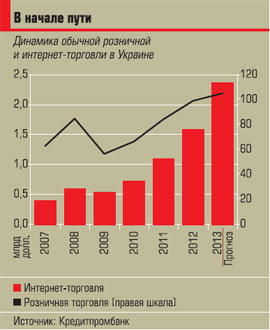

Восточная Европа тоже не исключение — в России, по данным аналитического обзора J’son & Partners Consulting, за 2012-й объем рынка электронной коммерции достиг 1,884 трлн рублей, и в ближайшие пять лет его рост будет составлять 10–15%; в Украине объем рынка приблизился к 1,6 млрд долларов, а за год нынешний он вырастет, по оценкам компаний Morgan Stanley Research и Fintime, еще на 50%.

Темпы роста буксуют пока лишь в некоторых странах Западной Европы, да и то это можно назвать замедлением с большой натяжкой. Согласно данным консалтинговой компании Forrester Research, объемы продаж в сфере e-commerce в ЕС до 2016 года будут увеличиваться на 12% ежегодно.

Более того, ряд других показателей этого рынка говорит о его неисчерпанном потенциале. Во-первых, в мире насчитывается более двух миллиардов интернет-пользователей, и, согласно прогнозам, уже к 2015-му их количество может превысить три миллиарда. А всё это — потенциальные покупатели. Во-вторых, доход компаний, работающих в сфере онлайн-коммерции, составляет лишь три–десять процентов объема всей розничной выручки, в зависимости от развитости рынка в стране. В-третьих, если в Западной Европе покупки через Интернет осуществляют 70–80% потребителей, то в Украине, к примеру, это лишь 14%. А отношение рынка электронной коммерции к общему объему торговли во многих странах не превышает одного–трех процентов.

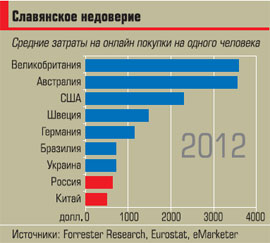

Плюс ко всему средняя стоимость онлайн-покупок в расчете на одного человека далека от предела. Так, по итогам 2012 года она, по данным разных исследований, в США составила от 2221 до 2293 долларов, в Западной Европе —1738, Азиатско-Тихоокеанском регионе — 850, в Латинской Америке — 576, Восточной Европе — 549 долларов. Однако, согласно прогнозам, к 2016 году эти суммы составят 2847, 2222, 1179, 704 и 665 долларов соответственно.

Ублажить клиента

Растущая конкуренция в сегменте электронной коммерции постепенно отодвигает фактор стоимости на второй план. Потребители, особенно с ростом популярности социальных сервисов и мобильных технологий (мировая аудитория мобильных пользователей Интернета достигает одного миллиарда человек), хотят видеть удобство и скорость доставки, возможность сравнения и выбора вместе с экономией своего времени.

Поэтому в гонке за покупателем победит не только тот, кто предложит наилучшую цену, но и кто сможет быстрее и качественнее остальных предоставлять свои услуги. Причем доставка от интернет-магазина обходится покупателю дороже, чем из обычного магазина, поскольку онлайн зачастую не может содержать собственные курьерские службы. Но совокупные издержки интернет-ритейлеров ниже, они попросту включают стоимость доставки в цену товара (часто — постфактум), создавая у покупателя иллюзию экономии.

Кроме того, участники рынка электронной коммерции уже осознают значение информации, полученной от потребителей: она позволяет лучше понять предпочтения клиентов, а значит, изменить ассортимент и нарастить продажи. И если сейчас многие компании сами пытаются не только производить, но и продавать, то в будущем рынок ждет смещение в сторону специализированных продавцов, глубоко изучающих потребительские предпочтения.

Например, китайский онлайн-монстр Alibaba, выручка которого за прошлый год превысила 170 млрд долларов, располагает огромной базой данных о клиентах, что в связке с направлением микрокредитования в виде компании Alifinance делает Alibaba лидером не только на внутреннем рынке, но и дает этой площадке неплохие шансы на мировом рынке.

Не менее важный фактор — трансграничность, которая является неоспоримым преимуществом онлайн-торговцев. Ведь для того чтобы приобрести тот или иной товар, не нужно ехать или лететь в другую страну. Причем этот вопрос особенно актуален для постсоветских стран, где, по словам управляющего директора сервиса KupiVIP.ru Владимира Холязникова, клиентам важна цена и сама покупка, поэтому они готовы ждать доставку товара сколько того потребуется, даже закрыв глаза на сроки.

С другой стороны, именно проблемы с международными поставками товара тормозят рост объема покупок из-за границы. Зачастую это вина национальных почтовых операторов, которые работают нерасторопно из-за внутренней бюрократии, а также сложности с растаможкой грузов. Поэтому вряд ли кого-то удивит, что посылку из Китая украинец может ждать несколько месяцев. И на подобные препятствия интернет-продавцы влиять не могут.

Выходи из рынка вон!

Безусловно, классический ритейл завоевывал лояльность покупателей десятилетиями наличием так называемых шоу-румов, где товар можно увидеть и пощупать, в отличие от простого созидания на экране монитора.

Кроме того, многие магазины начали параллельно развивать и онлайн-направление, успешно конкурируя ценой, а также сопутствующими сервисами с интернет-торговцами. Дело в том, что традиционный ритейл спокойно может демпинговать, перекрывая потери от онлайн-продаж физической торговлей по более высокой цене. А наличие собственных складов, партнеров из финансовой сферы и по сервисному сопровождению (чего не могут себе позволить небольшие интернет-магазины) дает фору в скорости и качестве обслуживания покупателей.

Например, американская компания Walmart, уже несколько лет подряд возглавляющая рейтинг крупнейших мировых ритейлеров, составляемый Deloitte, тоже пошла в онлайн. В прошлом году оборот компании составил 469 млрд долларов, а в 2013-м она рассчитывает от интернет-продаж получить около девяти миллиардов долларов.

Однако парадокс в том, что офлайн в определенной степени помогает онлайну, поскольку, оценив товар в обычном магазине (допустим, с одеждой или обувью примерка и вовсе является одним из ключевых факторов выбора), покупатель с легкостью закажет приглянувшуюся покупку через Интернет.

С другой стороны, постепенное стирание ценовых рамок приводит к тому, что покупатель может использовать сайт интернет-магазина как некую витрину, но из-за не удовлетворяющих его условий доставки (например, магазин может привезти товар лишь спустя несколько дней) за покупкой потребитель отправляется к офлайновому конкуренту, у которого нужный товар есть в наличии.

В то же время многие ритейлеры воспринимают наличие онлайн-сервисов как незначимое дополнение к бизнесу. «Поэтому даже такие игроки, как Walmart, постепенно ощутят снижение доли рынка, а вновь пришедшие из онлайна продолжат фрагментировать и формировать будущее обличье отрасли», — уверяет директор по развитию и электронной коммерции в американской консалтинговой компании Willard Bishop Consulting Крейг Розенблюм.

И онлайн-торговля будет неминуемо выигрывать именно благодаря высокой степени адаптации к рыночным изменениям, а также минимально необходимым инвестициям. «Я до сих пор придерживаюсь мнения, что в интернет-проект можно вложить 200–300 долларов и неплохо зарабатывать», — говорит создатель сервиса ProstoPrint, украинский интернет-предприниматель Денис Олейников.

К тому же онлайн — это огромная ниша для развития рекламы. Например, по подсчетам DigitalGuru, в США один доллар, потраченный на рекламу в Интернете, приносит продажи на 4,3 доллара, в Германии — 5,3 доллара, в России — 6,5 доллара, а в Украине один рекламный «интернет-доллар» дает целых 17,6 доллара на сбыте товаров или услуг.

«Если объединить стоимость недвижимости, ее содержания, инвентаря, амортизации, это ставит обычных ритейлеров в очень невыгодное положение. Поэтому рано или поздно интернет-магазины полностью займут место традиционного офлайна», — предрекает американский предприниматель, основатель корпорации Netscape Марк Андреессен.

Причем, как показывает практика, в онлайне уже почти не осталось товаров, которые нельзя приобрести. Например, более 50% книг и около 50% электроники покупается только через Интернет. Одежда и обувь, невзирая на упомянутый уже фактор примерки, тоже на 40% перекочевала в интернет-магазины. Даже каждая пятая покупка продуктов питания также делается через Интернет. А активное развитие в 2010–2011 годах скидочных «купонных» систем (см. «Продавцы обещаний») сформировало сегмент онлайн-покупок не только товаров, но и услуг.

Конечно, списывать со счетов обычный ритейл еще рано, но не стоит забывать, что консервативных пользователей, не доверяющих Интернету и его сервисам, всё меньше, в то время как молодое поколение отдает предпочтение именно тому, что предлагает онлайн. И в ближайшие годы именно этот класс потребителей станет диктовать условия рынку, а значит, и формировать тенденции его развития и состав игроков.

Медвежий угол индустрии

Невзирая на то что интернет-аудитория Украины в прошлом году превысила 15 млн человек, доля онлайн-розницы в совокупном розничном обороте в 2012-м составила 1,5%, что более чем в три раза ниже среднего в мире показателя. Существенным фактором, тормозящим электронную коммерцию, у нас было и остается недоверие потребителя, его приверженность к устоявшейся годами привычке приобретения товаров и услуг. Еще одно слабое место — доставка. Причем речь не только о заграничных поставках. Например, в Украине на человека приходится меньше одной посылки в год, тогда как в Германии этот показатель составляет 20 посылок, в Японии — 25. Проблема в том, что далеко не все торговцы способны обеспечить качественную и своевременную логистику, особенно в отдаленных населенных пунктах, так называемых медвежьих углах. Да и цена самой доставки достаточно высока, поскольку, по словам владельца маркетинг-группы OS-Direct Валентина Калашника, в Украине низкая маржа у торговцев и высокие издержки сервисных служб, что не дает возможности удешевить доставку. Кроме того, для зарубежных игроков наша страна также не является приоритетом для развития, что связано и с низкой покупательной способностью украинцев, и со сложностью ведения здесь бизнеса. Так, в рейтинге Всемирного банка Doing Business по степени легкости ведения бизнеса Украина занимает 137-е место. Кроме того, интернет-коммерция всё чаще испытывает давление со стороны регулирующих органов, что уже показали скандалы вокруг интернет-магазина Rozetka.ua, сервиса EX.UA и затянувшийся конфликт между НБУ и Webmoney. В то же время опыт России, куда уже пришли такие игроки, как eBay, Alibaba и заявивший о намерении работать там Amazon, доказывает, что постсоветское пространство находится лишь в начале пути развития e-commerce, и Украина — не исключение.

Авторы: Виталий Дубенский, Павел Харламов

В товарищах согласья нет

Собираясь «наказать» сирийское правительство, США в первый раз за все свои «гуманитарные интервенции» столкнулись с изрядными сложностями в поиске союзников

Ситуация в Сирии перед лицом так называемого ограниченного удара по стране со стороны США и их союзников стала темой номер один саммита «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге, стартовавшего 5 сентября. Глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу на брифинге призвал все заинтересованные стороны к мирному урегулированию ситуации.

Если руководство США всё-таки примет решение о нанесении авиаудара или более масштабной военной операции на территории, контролируемой Башаром Асадом, осуществлять свой план ему придется в сложных условиях. Не только некоторые союзники американцев на Ближнем Востоке, но и многие члены блока НАТО, включая Великобританию — самого верного союзника США в прошлых «гуманитарных интервенциях», отказались от участия в военной операции. Только президент Франции Франсуа Олланд заявил о безоговорочной поддержке Соединенных Штатов и участии своей страны в боевых действиях.

Единой позиции относительно старта военной операции до сих пор нет даже в среде традиционных «ястребов» из республиканской партии США. Кандидат в вице-президенты от республиканцев на президентских выборах 2004 года Сара Пэйлин, комментируя ситуацию в Сирии, критически оценила планы Барака Обамы, заявив: «Если они кричат друг другу ”Аллах акбар”», то пусть Аллах и разбирается». Возможный кандидат в президенты на выборах 2016 года и сенатор-республиканец Тед Круз накануне саммита G20 подчеркнул, что авиаудар по Сирии отвечает интересам экстремистов, включая террористическую сеть «Аль-Каида». Кроме того, очевидно, что война против этой страны не получит поддержки Совета Безопасности ООН, поскольку против выступают Россия и Китай.

В период с 6 по 8 сентября 2013 года в г. Нуса-Дуа в рамках председательства Индонезии в форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) состоялся форум «Женщины и экономика» и приуроченная к нему встреча министров по вопросам малого и среднего предпринимательства и министров по делам женщин. Основная тема прошедших мероприятий - «Женщины – движущая сила экономического развития». Российскую делегацию возглавила директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Н.И. Ларионова.

В рамках форума «Женщины и экономика», ставшего традиционным мероприятием АТЭС, состоялись заседание рабочего органа по гендерным вопросам «Политическое партнерство «Женщины и экономика»; частно-государственный диалог по вопросам участия женщин в экономике, состоящий из панельных дискуссий по ряду приоритетных направлений; Политический диалог высокого уровня по вопросам женщин и экономики.

Сохраняя преемственность и следуя приоритетам, одобренным экономиками АТЭС в прошлом году, в год своего председательства Индонезия предложила обсудить на форуме три ключевые темы: структурные реформы, информационно-коммуникационные технологии, развитие инфраструктуры и инвестиции в человеческий капитал в контексте усиления роли женщин в экономической жизни Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках совместной встречи министров обсуждались актуальные вопросы развития женского предпринимательства и облегчения доступа МСП к финансированию, в том числе развитие программ микрокредитования, гарантирование займов, содействие развитию инновационных предприятий и др. Экономики представили проекты по поддержке женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, не имеющих стабильного дохода, направленные на повышение репрезентативности женщин в сферах транспорта и информационно-коммуникационных технологий.

Результатом работы форума «Женщины и экономика» и совместной встречи министров стало принятие декларации и заявления с рекомендациями по дальнейшим действиям в целях усиления экономической роли женщин-предпринимателей в регионе посредством активного продвижения предпринимательской культуры и обеспечения доступа к капиталу для малых и средних предприятий.

В форуме приняли участие более 400 представителей из 21 экономики АТЭС из государственных, научных и деловых кругов, а также общественных организаций.

Белый дом не согласен с президентом России Владимиром Путиным, который сказал, что готовящийся военный удар США по Сирии поддерживают четыре страны, и насчитывает десять союзников из числа стран "большой двадцатки", сообщил журналистам на борту вылетевшего из Санкт-Петербурга самолета Обамы высокопоставленный представитель администрации США.

"Представитель администрации не согласился с заявлением Путина, что единственными странами, которые напрямую поддержали предложенные Америкой военные действия, являются Канада, Саудовская Аравия, Франция и Турция", - говорится в сообщении Белого дома.

Представитель администрации считает, что другие 6 стран "большой двадцатки", подписавшие наряду с упомянутыми странами и США совместное заявление по Сирии, тоже поддерживают военные действия. "Одобрение американского подхода является косвенной поддержкой военных действий, даже если это не сказано открыто", - считает он.

Заявление 11 стран готовилось на протяжении двух дней и было закончено после множества правок на встрече президентов США и Франции Барака Обамы и Франсуа Олланда. Канцлер Германии Ангела Меркель стала единственным европейским лидером на G20, отказавшейся подписать заявление из-за отсутствия единой позиции ЕС по данному вопросу, сообщил представитель Белого дома.

Одиннадцать стран "Большой двадцатки" заявили, что поддерживают действия США по Сирии даже в отсутствие мандата СБ ООН. Заявление подписали Австралия, Канада, Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Испания, Турция, Великобритания и США. "Мы поддерживаем усилия, предпринятые Соединенными Штатами и другими странами по обеспечению запрета на использование химического оружия", - отмечено в документе. Президент США Барак Обама добивается от конгресса одобрение военной операции против Сирии. Алексей Богдановский.

Главы внешнеполитических ведомств Швеции и Польши предостерегают страны Запада от "необдуманной реакции" на кризис в Сирии, утверждая, что для разрешения сирийского конфликта потребуются десятилетия, сообщает в субботу агентство Франс Пресс.

С такими заявлениями министр иностранных дел Швеции Карл Бильд и его польский коллега Радослав Сикорский выступили в субботу на региональной конференции НАТО в столице Литвы Риге. По их мнению, страны Запада, призывающие к скорейшей военной операции против Сирии, проявляют недальновидность в отношении проблемы нестабильности в регионе.

"Единственное, что может иметь какие-то разумные шансы на успех, это отправка (в Сирию) сухопутных войск, размещение их там на 30 лет и помощь в реальном строительстве сирийской нации. Есть ли у кого желание делать это? Разумеется, нет", - сказал Бильд.

Сикорский в своем выступлении напомнил об опыте иракской кампании, оправданность которой он поставил под сомнение. Польский министр обратился к экспертам, присутствовавшим на мероприятии, с советом "подумать о последствиях, прежде чем углубляться (в конфликт)".

Ранее в субботу министры иностранных дел стран ЕС выступил с заявлением по итогам встречи в Вильнюсе, призвав дать "четкий и сильный" ответ виновным в химической атаке под Дамаском. При этом страны ЕС призвали США не начинать военные действия против сирийских властей до публикации доклада ООН о фактах применения химоружия в Сирии.

Президент США добивается от конгресса одобрения военной операции против Сирии в связи с событиями 21 августа, когда, по данным американской разведки, погибли более 1,4 тысячи человек. Операцию против Сирии без мандата Совета Безопасности ООН поддерживают семь стран Евросоюза. Это Франция, Дания, Хорватия, Румыния, Греция, Латвия и Кипр. Еще несколько стран членов G20 выразили поддержку действиям США в ответ на предполагаемую химатаку в Сирии.

Встреча с премьер-министром Испании Мариано Рахоем

Владимир Путин и Председатель Правительства Королевства Испания Мариано Рахой обсудили итоги работы в рамках саммита «Группы двадцати», а также вопросы двустороннего российско-испанского сотрудничества.В.ПУТИН: Уважаемый господин премьер-министр! Дорогие коллеги!

Очень рад возможности встретиться с вами на полях саммита «двадцатки». И прежде всего хочу поблагодарить вас за активное участие в ходе саммита. Ваши выступления были содержательными и очень помогли сформулировать окончательные идеи по результатам.

Мы понимаем Вашу озабоченность по поводу безработицы, Вы сегодня об этом говорили. Мы для этого здесь и собрались – для того, чтобы искать пути решения этой проблемы.

Несмотря на все сложности, Испания является нашим давним надежным партнёром. Отношения у нас очень добрые, у нас нет ни одной проблемы в двусторонних отношениях.

Наша задача – уделить больше внимания инвестиционному сотрудничеству, сотрудничеству в реальных секторах экономики. Я рад возможности как раз с Вами на этот счёт сегодня поговорить.

М.РАХОЙ (как переведено): Господин Президент, прежде всего я хочу поблагодарить Вас за тёплый приём, который был оказан всей нашей делегации. И также я поздравляю Вас с прекрасной организацией мероприятия G20, и от себя, и как испанский гражданин хочу сказать, что я уезжаю отсюда довольный нашим сотрудничеством и тем, что произошло здесь.

Мы говорили здесь об экономическом росте и о том, как важно создавать новые рабочие места. Действительно, всё это влияет на благополучие граждан наших стран, и иногда бывают разные понимания этого. Но я хочу отметить, что самое важное – это единое понимание вопросов налогообложения, и политика эта касается всех.

Испания в последнее время проводит очень важные реформы, и я уверен, что уже в ближайшем будущем мы увидим результаты проведенных реформ и принятых мер.

Я также хочу отметить, господин Президент, прекрасные отношения между нашими странами. В последнее время я отмечаю значительное увеличение количества россиян, которые посещают Испанию, и в ближайшее время их количество возрастёт до 1,5 миллиона в год. Такие контакты позволяют жителям наших стран гораздо лучше узнать друг друга и способствуют улучшению отношений между государствами.

В.ПУТИН: Спасибо.

Встреча с представителями деловых кругов и профсоюзов «Группы двадцати»

Во второй день работы саммита «Группы двадцати» состоялась встреча лидеров G20 с социальными партнёрами – представителями «деловой двадцатки» и «профсоюзной двадцатки».

В ходе встречи участники Business 20 и Labour 20 представили лидерам «большой двадцатки» свои рекомендации.* * *

В.ПУТИН: Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья, добрый день!

Я очень рад приветствовать вас всех, дорогие друзья, в Санкт-Петербурге на встрече глав государств «Группы двадцати» с представителями профсоюзного движения и работодателей.

Наши встречи становятся доброй традицией. Мы регулярно встречались в течение года – российское председательство сделало это нормой. Мы неоднократно встречались и с представителями деловых кругов, и с представителями профсоюзного движения.

Должен сказать, что делали мы это как раз по вашей просьбе и по просьбе объединений работодателей и профсоюзов. Проводили регулярные консультации, тщательно изучали рекомендации «деловой» и «профсоюзной двадцаток». И подчеркну, что подготовленные нами предложения во многом учли то, что было высказано вами, уважаемые коллеги и друзья, в ходе наших дискуссий.

Хочу отдельно затронуть две темы, которые мы будем обсуждать буквально через час с лидерами государств – членов «двадцатки». Кстати, ещё двое наших коллег подойдут – это Канцлер ФРГ и Премьер-министр Великобритании. Мы вчера очень поздно закончили, где-то уже полтретьего ночи, поэтому это, наверное, само собой разумеется. Я вас прошу нас извинить, что мы пока не в полном составе.

Согласны мы с вашими оценками, уважаемые коллеги, что для увеличения прямых инвестиций – я перехожу к субстантивной части нашей встречи, – трансграничного инвестирования в инфраструктуру, объёмы которого пока ещё недостаточны, безусловно, ещё многое придётся сделать.

Необходимо в комплексе решать задачи, связанные со свободным движением капитала, а также проблемы нехватки проектов с привлекательной доходностью. Дефицита банковского кредитования, к сожалению, нам тоже пока избежать не удалось. Спрос на долгосрочные инвестиции растёт во всём мире, при этом стимулирование частных инвестиций, в особенности в инфраструктуру, – одна из важнейших задач. Хочу вам сказать, что вчера многие из коллег об этом как раз и говорили.

Мы с вами, когда встречались, говорили о гарантиях, об эффективном управлении, внедрении передового опыта, развитии частно-государственного партнёрства. Мы также практически полностью сходимся с вами, уважаемые друзья, в оценках относительно занятости и создания новых рабочих мест.

Меры по развитию рынка труда, инвестированию в человеческий капитал должны включать свободный доступ к обязательному высококачественному, ориентированному на рынок труда образованию, создание благоприятных условий для развития предпринимательства, в том числе среди молодёжи, а также повышение эффективности миграционной политики для лучшего её согласования с потребностями рынка.

Эффективная политика на рынке труда всегда является результатом компромиссов, достигнутых в ходе дискуссий между работодателями и профсоюзами при прямом посредничестве государства. При этом успех зависит от того, как обеспечен баланс спроса на труд и предложения самого труда, как соотносится гибкость рынка труда и социальная защита работников, вознаграждение за труд, получаемое работником, работающим с соответствующей производительностью, как производительность связана с условиями труда, в какой степени согласованы интересы работодателей и самих работников. Если баланс достигнут, то почти наверняка можно сказать, что эффективность управления будет высокой.

Уважаемые коллеги! Я не буду вас утомлять длинными монологами, хочу предоставить возможность всем своим коллегам высказаться. Но для начала попросил бы высказаться участников нашей сегодняшней встречи, как раз представителей профсоюзного движения и работодателей.

Модератором на «двадцатке» должна выступить российский шерпа Ксения Юдаева. Ксюша, я Вас прошу приступить к работе.

К.ЮДАЕВА: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Мы действительно целый год очень активно работали с «бизнес-двадцаткой» и «профсоюзной двадцаткой». Подготовлены рекомендации по широкому кругу вопросов. Но сегодня в выступлениях прозвучат рекомендации, только связанные с тематикой создания инвестиций, инноваций и созданием рабочих мест. Все рекомендации лидерам будут переданы, делегациям они уже переданы в рабочем порядке.

Для начала хотела бы дать возможность выступить председателю «деловой двадцатки» господину Александру Шохину.

А.ШОХИН: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые главы государств и правительств! Руководители международных организаций!

«Бизнес-двадцатка» на протяжении девяти месяцев работала очень плотно с вашими шерпами, помощниками, с аутрич-группами, с профсоюзами, с гражданским обществом. Мы подготовили рекомендации, причем они переданы вам в рабочем порядке. В июне мы их обсуждали на бизнес-саммите «деловой двадцатки» и докладывали Президенту России как председателю «большой двадцатки».

В итоге мы можем констатировать, что, во-первых, мы сумели сформировать взгляд бизнеса на приоритеты «большой двадцатки». Во-вторых, наши предложения действительно, как об этом сказал господин Путин, учтены в финальных документах.

Я хотел бы сделать два акцента.

Первое. В наших рекомендациях упор делается на сбалансированность. Сбалансированность макроэкономической политики и создание условий для предпринимательства, для инвестиций, в том числе инвестиций в инфраструктуру. И второй баланс – это баланс между долгосрочными целями и текущей экономической, денежно-кредитной и валютной политикой.

Мы также делаем упор на структурные реформы. Я думаю, об этом мои коллеги подробнее расскажут. И хотелось бы, чтобы несмотря на то, что каждая страна имеет свои особенности и не может по единому сценарию проводить эти реформы, чтобы на глобальном, региональном и национальном уровнях как можно больше было бы сбалансированных подходов. Надеемся, что такие совместные действия, как, например, борьба с уводом налоговой базы и перемещением прибыли и программа действий в этой области в ближайшие три года, во-первых, будет эффективна – эта программа действий, а во-вторых, все меры будут согласовываться с бизнесом.

Хотел бы передать финальную версию наших рекомендаций, Владимир Владимирович, и дать возможность коллегам высказаться.

К.ЮДАЕВА: Спасибо большое, господин Шохин.

Вступительное слово со стороны профсоюзов будет делать господин Михаил Шмаков – председатель «профсоюзной двадцатки». Затем он передаст слово генеральному секретарю Международной конфедерации профсоюзов госпоже Шаран Барроу.

М.ШМАКОВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые главы государств и правительств! Уважаемые главы международных организаций! Дамы и господа!

Позвольте, во-первых, сердечно приветствовать вас от имени международных и национальных профцентров, представляющих более 180 миллионов организованных трудящихся всего мира.

Мы рады возможности встретиться с вами, чтобы ознакомить вас с ключевыми приоритетами.

Эти ключевые приоритеты профсоюзов предусматривают создание новых рабочих мест, восстановление экономического роста и доверия, укрепление активных программ занятости для рынка труда и действия в интересах молодёжи, обеспечение инклюзивного роста и сокращение неравенства, создание достойных рабочих мест на средних и малых предприятиях, выполнение ранее принятых обязательств и сохранение надежды на будущее.

Особо хотел бы привлечь ваше внимание к тем рекомендациям, которые мы просили бы вас учесть при согласовании итоговых документов саммита. В Вашем вступительном слове, Владимир Владимирович, уже часть отмечена, тем не менее я ещё на ряде моментов хотел бы заострить внимание.

Мы призываем вас, лидеров «двадцатки», содействовать созданию новых качественных рабочих мест и инклюзивному росту, ввести плановые национальные показатели уровня занятости, оказывать поддержку молодёжи в получении доступа на рынок труда, способствовать устойчивому росту совокупного спроса, остановить проведение мер жёсткой экономии и сокращение государственных расходов в тех секторах, которые обеспечивают социальную поддержку и способствуют производительной экономической деятельности, поддерживать инвестиции в инфраструктуру и «зелёную» экономику, положить конец уклонению от налогов и выведению прибыли, осуществлять переход к справедливому прогрессивному налогообложению, проводить эффективное регулирование финансовой системы, задуматься о введении глобального налога на финансовые операции, гарантировать права трудящихся и безопасный труд в глобальных цепочках занятости.

Сегодня мы хотели бы с удовлетворением отметить новацию российского председательства в виде первой совместной встречи министров труда и министров финансов «большой двадцатки». Мы приветствуем позицию министров в отношении целого ряда из перечисленных мною приоритетов, содержащуюся в их совместном коммюнике. Однако за этим должны последовать твёрдые обязательства и политическое действие на этом саммите, включая общий план создания рабочих мест «Группы двадцати», и мы надеемся, что такая же практика будет продолжена в 2014 году при председательстве Австралии.

К сожалению, хочу сказать, не совсем равновесно представлены на этом саммите профсоюзы и работодатели. Я думаю, что в дальнейшем эта диспропорция должна быть исправлена. «Профсоюзная двадцатка» готова активно сотрудничать с партнерами по G20, B20 и своими коллегами по гражданскому обществу в решении стоящих перед нами общих глобальных проблем.

В целом хотелось бы от имени профсоюзов пожелать успеха саммиту.

Я хотел бы попросить выступить генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу.

Ш.БАРРОУ (как переведено): Большое спасибо! Господин Президент! Благодарю лидеров стран «двадцатки» и глав организаций.

Мир нуждается в ваших согласованных действиях, и мы очень рады, господин Путин, что Вы возглавили усилия по созданию рабочих мест и реформированию рынков труда.

Наша организация представляет больше половины работающего населения в мире. Очень много людей имеют опыт безработицы и находятся в состоянии социального отчаяния. К сожалению, правительство делает не очень много, для того чтобы обеспечить защиту безработных и обеспечить занятость. Безработица оставляет в стороне от развития наших детей. В результате от этого страдают глобальные цепочки поставок, глобальная экономика.

Нам необходима ваша руководящая роль, нам необходимо, чтобы вы помогли восстановить наши экономики, необходимо инвестировать большое количество средств в наши экономики. И мы хотели бы создать новую систему инвестирования, в основе которой будет новый совместный капитал.

Необходимо избавиться от спекуляций и инвестировать в реальный сектор экономики с содействием бизнеса и работников. Нам необходимо больше и больше рабочих мест, необходимы планы по созданию рабочих мест, необходимы целевые показатели, чтобы сократить неравенство, для того чтобы улучшить социальное положение во всём мире. Необходимы коллективные усилия, и мы призываем вас к этому.

Мы благодарим за работу финансовых министров, министров труда за те меры, которые содержатся в их коммюнике. Мы знаем, что «профсоюзная двадцатка» и «деловая двадцатка» работают плотно, совместно, и мы надеемся, что вы будете работать над инвестициями в инфраструктуру. Благодарим за то, что вы признаёте важность этой темы. Ещё раз благодарю вас за это.

Также необходимо формализовать рабочие места в неформальном секторе. Весь мир смотрит на вас и ожидает согласованных действий. Позвольте представить Вам наши заявления от имени «деловой двадцатки».

К.ЮДАЕВА: Спасибо большое.

Следующим я хотела бы дать слово представителю России в «деловой двадцатке» Кириллу Дмитриеву, который выступит по теме «Инвестиции и инфраструктура».

Пожалуйста.

К.ДМИТРИЕВ: Уважаемый Владимир Владимирович, главы государств, коллеги!

Мы считаем, что на фоне ближневосточных дискуссий есть опасность забыть про самую главную проблему, которая сейчас стоит перед миром, – это восстановление экономического роста.

В нашу группу входили инвестиционные фонды с капиталом более пяти триллионов долларов, и мы считаем, что именно восстановление экономического роста – главная задача. Мы разработали план из трёх блоков, который, как нам кажется, поможет повысить мировой ВВП на три процента в год.

И с инвестициями сейчас не всё очень хорошо обстоит. Трансграничные инвестиции упали с 12 триллионов долларов до 5 триллионов долларов за последние пять лет. Миру необходимо 60 триллионов долларов до 2030 года инфраструктурных инвестиций.

Первый блок наших рекомендаций – это снятие ограничений на движение капитала. Мы видим, например, что Базель III резко ограничивает возможность банков и страховых компаний инвестировать в инфраструктуру, а это грозит резким уменьшением инфраструктурных инвестиций.

Мы также считаем, что надо наращивать взаимные инвестиции между странами. В частности, Россия создала совместные фонды с Китаем, Францией, Японией и рядом других стран.

Второй блок – это привлечение частных инвестиций. Государства на фоне ограниченных бюджетов должны больше привлекать частных инвестиций и стандартизировать процессы привлечения этих инвестиций.

Мы также рекомендуем создание совместного фонда на 200 миллионов долларов для инвестиций в проектную документацию, потому что именно это часто не позволяет проектам развиваться, а частным деньгам приходить в проекты.

И последняя рекомендация – это повышение эффективности инфраструктурных инвестиций.

В мире триллион долларов теряется каждый день за счёт неэффективных инвестиций в инфраструктуру. За счёт создания центров компетенции, привлечения Мирового банка и других институтов, мы считаем, можно резко и кардинально повысить эффективность инфраструктурных инвестиций.

И Россия будет запускать ряд пилотных проектов по этой методологии, в ближайшее время мы объявим о консорциуме ведущих инвесторов, которые будут инвестировать в инфраструктурные проекты в России.

Спасибо.

К.ЮДАЕВА: Спасибо большое.

Переходим к следующей теме – «Финансовые системы: восстановление доверия и роста». Слово представителям «деловой двадцатки» Андрею Костину от России и Юргену Фитшену от Германии.

Пожалуйста.

А.КОСТИН: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые главы государств и правительств! Дамы и господа!

Вопросы финансовой стабильности традиционно являются приоритетными для работы «двадцатки», и в этой области уже было многое сделано.

Наша рекомендация состоит в том, что на сегодня есть возможности перенести акцент в этой деятельности с реформы и повышения, ужесточения регулирования в финансовой сфере на задачи обеспечения развития финансового сектора для обеспечения глобального экономического роста.

Мы выделили четыре темы в этой связи.

Первая – вопросы финансового регулирования. Мы считаем желательным, целесообразным провести оценку тех действий, которые уже были сделаны в плане ужесточения финансового регулирования, и на следующей встрече в Брисбене рассмотреть итоги этого процесса и не предпринимать дальнейшим мер по ужесточению регулирования до того, как эти результаты будут рассмотрены, в том числе и возможные негативные влияния на способность банковского финансового сектора обеспечивать кредитование реального сектора.

Вторая тема – это доступность финансовых ресурсов для предприятий малого и среднего бизнеса. Здесь мы считаем возможным создание в рамках Всемирного банка рабочей группы, которая проработала бы вопросы методологии, базы данных предприятий малого и среднего бизнеса, и выработку ряда мер, в том числе по государственной поддержке посредством выдачи частичных государственных гарантий.

Третья сфера – это совершенствование инфраструктуры финансовых рынков, прежде всего на развивающихся рынках, в том числе и в области торговли деривативными продуктами и снижения риска в этой области.

Четвёртая тема – это борьба с укрывательством от налогов. Но по этой теме я хочу передать слово моему коллеге – главе «Дойче банк» господину Фитшену.

Спасибо.

Ю.ФИТШЕН (как переведено): Уважаемый господин Президент! Главы государств и правительств!

Хотел бы поддержать моего коллегу. Я думаю, что очень хорошо, что тема обеспечения доступа к финансовым услугам стала частью повестки дня «двадцатки».

Важно сейчас укреплять уже подготовленные правила, вместо того чтобы добавлять новые, разрабатывать новые правила, потому что важно своевременно адаптироваться к новой среде, создавать новые стабильные условия для работы.

Затем вопрос о налогообложении. Мы не поддерживаем сохранение налоговых гаваней, потому что это создаёт дополнительные риски для банков. Нам нужны большая транспарентность в области финансового регулирования и создание более эффективных налоговых режимов. Таким образом, мы также поддерживаем все институты, которые действуют как банки – не важно, как они называются, теневая банковская отрасль также важна. Но как бы ни назывался финансовый институт, если он занимается банковской деятельностью, он должен подчиняться единым правилам и единым механизмам контроля.

Хотел бы также призвать вас принять меры по повышению транспарентности и формированию доверия на финансовых рынках. Мы также хотели бы надеяться, что все поддержат нас в нашем стремлении избежать деглобализации финансового сектора. Таким образом, будет снижен банковский надзор, и это негативно скажется на финансовой архитектуре.

Важно развивать глобальную торговлю и создавать глобальные рабочие места, а если мы не будем этого делать, то сократится и международное финансирование. Взаимосвязь между двумя этими аспектами очевидна, поэтому важно избегать этого в будущем.

Очевидно, что не стоит забывать, что бизнес-среда очень сложна. Не стоит забывать о деликатности этой темы, и важно избегать популистских мер, которые могут привести к очень негативным последствиям в дальнейшем.

К.ЮДАЕВА: Спасибо.

Теперь мы переходим к теме создания рабочих мест, занятости, инвестиций. Эта тема интересует, очевидно, и «бизнес-двадцатку», и «профсоюзную двадцатку».

Сначала я хотела бы дать слово представителю «деловой двадцатки», представителю Турции господину Тугрулу Кудатгобилику.

Пожалуйста.

Т.КУДАТГОБИЛИК (как переведено): Уважаемые господа!

«Деловая двадцатка» очень рада, что мы обсуждаем вопросы, которые сейчас являются приоритетными для «двадцатки».

Важно создавать рабочие места, важно реализовывать весь потенциал людей и способствовать росту компаний. Для этого важно действовать по трём важным направлениям.

Во-первых, необходимо создать благоприятную среду для предпринимательской деятельности, способствующую началу открытия предприятий. Именно поэтому важно поощрять компании создавать новые рабочие места как можно скорее, как можно на более ранних этапах.

Наконец, конкурентоспособность нашей экономики и продвижение, процветание в обществе также зависит от развития предпринимательства. Важно внедрять новые технологии и развивать инновации и вкладывать инвестиции в эту область.

И, наконец, мы должны преодолевать проблемы демографии. Стареющие населения серьёзно скажутся на экономике стран «двадцатки», поэтому необходимо решительно бороться с этими вызовами.

Господа! «Деловая двадцатка» готова работать с вами, с вашими правительствами, для того чтобы сделать всё возможное для достижения конкретных результатов в этом году и в последующие годы по тем приоритетам, которые я обозначил, и обозначила «двадцатка».

Благодарю вас.

К.ЮДАЕВА: Спасибо.

Далее от «профсоюзной двадцатки» выступает Джон Эванс – генеральный секретарь Профсоюзного консультативного совета при ОЭСР.

Пожалуйста.

Дж.ЭВАНС (как переведено): Благодарю Вас, господин Президент.

С точки зрения «профсоюзной двадцатки» мы можем сказать, что сейчас, как сказал господин Шмаков, мы находимся в очень сложной ситуации с точки зрения создания качественных рабочих мест. Восстановление экономики основано на создании качественных рабочих мест.

Мы видим, что по существующим прогнозам в скорейшие сроки не предвидится создания слишком большого количества рабочих мест, и это очень плохо. Важно преодолеть этот замкнутый круг. Сейчас открывается возможность возобновить и восстановить социальную справедливость.

Уже в течение 20 лет мы видим рост безработицы, рост неравенства. Рабочие места, которые создадут в будущем, должны быть достойными, важно на справедливой основе распределять доходы и преимущества экономического роста.

В июле мы обозначили ключевые меры, которые мы готовы реализовывать с вами и с «деловой двадцаткой», которые направлены на то, чтобы побороться с существующей проблемой неравенства.

Эффективные коллективные системы помогут повысить производительность и поставить её с экономическим ростом и ростом доходов, и в вершине этой пирамиды должны быть справедливость и равенство для всех.

Мы призываем вас уделить особое внимание докладу ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли. Мы готовы работать со своими коллегами, мы подготовили ряд чётких принципов по качественной работе, по качественному привлечению молодёжи, и не стоит оставлять этот документ на полке, откладывать в далёкий ящик. Важно как можно скорее начать претворять его в жизнь.

Как мы уже сказали вначале, надеемся, что вы не будете забывать о важности вопроса создания рабочих мест в экономике и будете создавать партнёрство по продвижению этой темы. Надеемся, что Австралия в следующем году продолжит эту традицию проведения совместных заседаний министров финансов и министров труда, для того чтобы претворять в жизнь все договорённости, которые были достигнуты до этого на местах.

К.ЮДАЕВА: Спасибо большое, господин Эванс.

И последнее выступление от лица бизнеса и профсоюзов – это выступление представителя «деловой двадцатки» от Италии Фульвио Конти по теме «Инновационное развитие как глобальный приоритет».

Инновации пока не являются темой, которой занимается «большая двадцатка», но «деловая двадцатка» рассматривала и этот вопрос в рамках своей работы, так как рассматривает его важным с точки зрения экономического роста.

Пожалуйста.

Ф.КОНТИ (как переведено): Ваше Превосходительство!

Благодарю Вас за возможность выступить сегодня и поделиться своими соображениями по отношению к важности инноваций и развития, так как эти вопросы должны стать приоритетами. Мы сделали простое предположение, согласно которому каждый человек имеет право на возможность развиваться. Именно поэтому мы начали с рассмотрения вопросов энергетического характера и развития коммуникационных технологий. Энергетика сегодня означает, что 1,3 миллиарда людей не обладает доступом к энергоресурсам, 2,6 миллиарда людей не обладают возможностями для здорового приготовления пищи. Это ужасающие цифры, поэтому важно обеспечить универсальный доступ ко всем этим основным благам для всех граждан земли.

Для этого необходимо вложить от одного до трёх триллионов долларов до конца 2013 года в инновационные технологии. Это означает, что масштабы инвестиций должны увеличиться. Необходимо создать энергетический рынок, который основан на реальном секторе экономики, без каких-либо искажённых схем стимулирования инвестиций. Важно вкладывать всё больше инвестиций и обеспечивать их доходность.

Не стоит забывать об устойчивости и надёжности энергетического сектора. Надёжность означает, что мы постоянно должны развивать новые технологии, мы должны обеспечивать баланс различных технологий, которые варьируются от применения ископаемого топлива – это, конечно же, будет основой нашей работы, – и, наконец, мы должны развивать атомную энергетику и возобновляемые источники энергетики. Важно инвестировать в работу НИОКРов, пользоваться возможностями возобновляемых источников энергии, а также пользоваться существующими технологиями и ресурсами.

Устойчивость – это регулирование рынка, борьба с выбросами парниковых газов, СО2 и других вредных веществ. Только тогда, если мы это сделаем, рынки дадут чёткий сигнал, что капитал вкладывается на основе его доходности и его возможности породить благо для всех. Важно пользоваться всеми положительными заделами, достигнутыми до сих пор, для того чтобы продолжить процесс эволюции к более совершенному миру.

И в завершение могу сказать, что мы говорили о важности создания активной системы защиты интеллектуальной собственности, развитии технологий и защите прав создателей этих технологий. Это также очень важно. Вы, как лидеры крупнейших стран, должны учитывать и эти вопросы.

Благодарю вас.

К.ЮДАЕВА: Спасибо большое.

На этом мы заканчиваем выступления со стороны бизнеса и профсоюзов. Я заранее извиняюсь перед теми, кто ещё хотел выступить. К сожалению, у лидеров очень жёсткое расписание, и мы не можем дать всем возможность выступить. Но мы передали рекомендации, поэтому лидеры будут с ними ознакомлены.

Я хотела бы попросить лидеров отреагировать. У нас нет никакого заранее подготовленного списка выступлений, поэтому можно выбрать, кто бы хотел начать.

В.ПУТИН: Может быть, мы дадим возможность каждому из присутствующих сказать несколько слов, и представитель Австралии начнёт.

Б.КАРР (как переведено): Господин Президент!

Поздравляю Россию с успехами, достигнутыми в области более активной работы с нетрадиционными партнёрами «двадцатки». Вы очень ответственно подошли к установлению связей со всеми заинтересованными сторонами. Австралия попытается достичь такого же уровня слаженности в следующем году. Благодарю Россию за поддержку всех этих заинтересованных сторон и за активную работу с ними.

Думаю, что важный сигнал, который мы получили сегодня, это важность создания качественных рабочих мест, потому что миру нужны именно качественные рабочие места.

И ещё один аспект, который стоит учитывать, – это рост, который будет способствовать созданию новых рабочих мест. Именно в этой последовательности мы должны двигаться, а не наоборот. В основе наших обсуждений лежит тот факт, что жизнь миллиардов людей зависит от нас, потому что многие эти люди живут в условиях отсутствия энергетической безопасности, страдают от недоедания, нехватки продовольствия, и это очень тяжёлая ситуация. Австралия готова работать со всеми заинтересованными сторонами, мы надеемся, что «профсоюзная двадцатка» и «деловая двадцатка» помогут нам сформировать новые предложения, новые рекомендации в 2014 году по стимулированию и созданию новых рабочих мест и развитию роста.

Мы будем делать акцент на развитии структурной занятости, мы будем обеспечивать работу и развитие инфраструктуры, обеспечивать работу государственно-частных партнёрств. Будем надеяться на то, что ваши рекомендации будут полностью претворены в жизнь. Борьба с размыванием налоговой базы, выводом прибыли – это ещё одна проблема, которую можно разрешить.

Господин Президент, позвольте ещё раз поблагодарить Россию за то, что так активно участвовала и проводила работу в этом году.

В.ПУТИН: Господин Ромпёй, Евросоюз.

Х.ВАН РОМПЁЙ (как переведено): Благодарю Вас, господин Президент.

ЕС поддерживает работу по созданию рынка труда с участием делового сообщества, профсоюзов и работодателей. Мы благодарны Вам за эту идею, за эту мысль собрать представителей этих групп в рамках «двадцатки», для того чтобы совместно обсудить вопросы, которые имеют отношение к каждому из нас.

Основная цель всех наших усилий – это борьба с безработицей. Даже если мы будем уделять слишком много внимания восстановлению стабильности – финансовой стабильности, кредитно-денежной стабильности, особенно в еврозоне, – мы не преуспеем, если не будем создавать рабочие места. Без стабильности нет роста, а без роста нет рабочих мест. Поэтому наша главная цель, точка приложения всех наших усилий, – это создание рабочих мест. Мы преуспеваем в этом, уже добились большей стабильности, она восстанавливается медленными темпами, но все более уверенными. Скоро восстановится и рост, и мы добьёмся всех наших целей.