Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Посол Ирана в Москве прокомментировал 5-ую годовщину СВПД

По случаю 5-й годовщины СВПД, посол Ирана в Москве назвал недавнюю антииранскую резолюцию трех европейских стран очередной забастовкой в процессе реализации СВПД.

Посол Ирана в Москве в понедельник написал несколько заявлений по случаю пятой годовщины Совместного всеобъемлющего плана действий, который основан на трех основных экономических, технических и политических (и правовых) областях, сообщает Mehr News.

«СВПД для ядерной деятельности Ирана был достигнут 14 июля 2015 года, после нескольких лет интенсивных переговоров между Исламской Республикой Иран и группой P5 + 1», - сказал он, добавив, что 20 июля 2015 года резолюция 2231 Совета Безопасности ООН ратифицировала это соглашение.

В этой связи краткий взгляд на события последних пяти лет показывает, что процесс внедрения СВПД прошел через множество взлетов и падений, пишет Джалали.

Далее он сказал, что «вначале мы были свидетелями того, что Иран выполнил свои обязательства по СВПД и в соответствии с соглашением некоторые части санкций в отношении ядерной деятельности Ирана были отменены, а эмбарго на поставки оружия должно было быть прекращено к концу октября 2020 года.

«Однако процедура этого международного соглашения усложнилась из-за повторного введения санкций в два этапа - через 90 и 180 дней после незаконного выхода США из СВПД 8 мая 2018 года», - добавил он.

«Несомненно, ослабление баз СВПД будет очень опасным и вредным для глобальной стабильности, мира и безопасности», - подчеркнул он.

Он также сослался на недавнюю антииранскую резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подготовленную тремя европейскими странами - Великобританией, Германией и Францией, добавив, что, хотя и Россия, и Китай практически продемонстрировали свою решимость поддерживать СВПД, европейцы, несмотря на свои позитивные тенденции, пока не смогли выполнить свои обязательства.

В другом месте своего выступления он написал: «На момент подписания СВПД, почти все члены признали, что это взаимовыгодное соглашение, но после пяти лет неоднократных ударов по СВПД и его несбалансированной реализации эта (беспроигрышный вариант) особенность документа исчезла».

Специальный докладчик ООН еще раз осудила убийство генерала Сулеймани и игнорирование США международного права

Специальный докладчик ООН, поднявший огненную бурю, осудив убийство иранского генерал-лейтенанта Кассема Сулеймани, еще раз осудила явное игнорирование Соединенными Штатами международного права.

«Это просто нарушение каждого отдельного принципа, не только регулирующего международное право, но и регулирующего международные отношения», - заявила в интервью Al-Mayadeen специальный докладчик Организации Объединенных Наций Агнес Калламар.

Генерал Сулеймани, командующий Силами "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), был убит 3 января в результате авиаудара США возле аэропорта Багдада вместе с Абу Махди аль-Мухандисом, вторым командующим Народных мобилизационных сил Ирака (PMU) и рядом их соратников, пишет Press TV.

Оба командира были чрезвычайно популярны из-за того, что играли ключевую роль в уничтожении спонсируемой США террористической группировки ИГИЛ в регионе, особенно в Ираке и Сирии.

В четверг Калламар представила Совету ООН по правам человека отчет о злодеяниях, в котором подчеркивался «незаконный» характер операции, поскольку США не предоставили доказательств продолжающегося или неизбежного нападения на их интересы для оправдания бомбардировки.

В своем интервью Калламар повторила, что США «не смогли продемонстрировать, как бомбардировка может соответствовать требованию по определению «самооборона».

«Я должна добавить, что то, что они сделали, является частью эволюции, которая беспокоит меня и многих других уже много лет», - добавила она. Представитель ООН объяснила, как США ложно пытались рационализировать такие акты агрессии.

В ответ на то убийство, 8 января, КСИР выпустил залпы баллистических ракет на авиабазу США в Ираке. Иран также выдал ордер на арест и попросил Интерпол о помощи в задержании президента США Дональда Трампа, который приказал убить, и нескольких других человек, военных и политических лидеров США, стоящие за тем убийством.

Если бы кто-либо «из так называемой «демократической» западной страны» подвергся такому нападению, эта страна считала бы это нападение «актом агрессии и объявлением войны», сказала Калламар.

Она напомнила, что после бомбардировки вспыхнули дипломатические усилия по предотвращению обострения и без того тяжелой ситуации, вызванной убийством, «потому что все понимали, что мы стоим на пороге чего-то чрезвычайно серьезного».

Докладчик ООН наконец-то предупредила США и другие страны, призвав их не повторять подобные акты агрессии.

«Я надеюсь, что международное сообщество и Соединенные Штаты поймут, что после этого удара мы избежали пропасти», - сказала она. «Давайте сделаем это единственным моментом, когда такой шаг был бы сделан».

Позиция Калламар привела в ярость Соединенные Штаты, и пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус назвала ее доклад «тенденциозным и утомительным».

Ортагус в среду обвинил ее в «особой интеллектуальной нечестности» за то, что она осудила Соединенные Штаты, утверждая, что убийство Вашингтоном генерала Сулеймани было актом «самообороны».

В Иране было одобрено 58 планов прямых иностранных инвестиций за квартал

Согласно отчету Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана, в первом квартале текущего 1399 иранского года (с 20 марта по 20 июня 2020) в Иране было одобрено 58 планов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на сумму 832,6 млн. долларов США.

По сообщению shatanews.ir, в общей сложности 26 планов промышленности, шахт и торгового сектора общей стоимостью 467 миллионов долларов составляют львиную долю среди утвержденных проектов.

Из 26 инвестиционных планов в стоимостном выражении доля промышленного сектора составляет 68 процентов, горнодобывающего сектора - 20 процентов, а торгового сектора - 12 процентов.

Химическая продукция, интернет-бизнес, кокс и продукты нефтепереработки являются основными направлениями предлагаемых планов ПИИ в течение трехмесячного периода.

В отчете говорится, что в первую четверку стран по стоимости инвестиций входят Германия, ОАЭ, Австрия и Китай, в то время как Афганистан имеет наибольшее количество планов из восьми, за ним следуют Китай, ОАЭ и Германия.

Провинции Систан и Белуджистан, Тегеран и Альборз занимают, соответственно, первое-третье место по объему утвержденных иностранных инвестиций.

Посол России в Иране Леван Джагарян осудил США за навязывание своих требований другим странам

Посол России в Иране Леван Джагарян осудил правительство США за политику навязывания своих требований другим странам с угрозой санкций, заявив, что Вашингтон не ведет подлинных переговоров с Тегераном.

В интервью Tasnim News, посвященном пятой годовщине достижения ядерного соглашения между Ираном и мировыми державами в 2015 году, российский посол заявил, что США не ведут переговоры с Ираном, но хотят навязать свои собственные условия.

«Они (американцы) преследуют только свою собственную повестку дня. Они даже не хотят вести переговоры и говорят только: «Примите наши условия или столкнитесь с санкциями». К сожалению, они не понимают других слов», - добавил Джагарян.

Он также сказал, что позиция США по СВПД не изменится, независимо от того, какой кандидат победит на предстоящих президентских выборах в США. «Я не совсем оптимистично отношусь к тому, кто там будет (в Белом доме)», - сказал он.

Посол также выразил несогласие России с заявкой США на продление эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, срок действия которого истекает в октябре, добавив: «Мы определенно будем против этого, и США не имеют права комментировать эту тему».

Российский посланник также подверг критике бездействие европейских сторон в связи с нарушением США ядерной сделки и их простое выражение сожаления. «Мы сказали европейцам, что «вы только выражаете сожаление». Одного выражения сожаления недостаточно», - отметил Джагарян.

Далее Джагарян сказал, что Россия и Иран привыкли к санкциям США, заявив: «Мы выразили готовность углублять экономическое сотрудничество с Ираном».

Посол также сказал, что стоимость российского экспорта в Иран за первые пять месяцев 2020 года составила около 700 миллионов долларов, что на 30 процентов больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Озвучив готовность России принять участие в INSTEX - финансовом механизме, который три европейские стороны СВПД разработали для поддержания торговли с Ираном, - заявил Джагарян, Москва найдет пути продолжения сотрудничества с Тегераном, с INSTEX или без него.

Посол призвал приложить усилия для устранения препятствий на пути банковского сотрудничества между Россией и Ираном, добавив: "Банковские проблемы все еще существуют. Обе страны страдают от санкций, но мы должны найти решение для решения искусственных проблем, созданных третьей страной. В конце концов, мы с вами на одной линии".

В телефонном разговоре в апреле президент Ирана Хасан Рухани и его российский коллега Владимир Путин обсудили пути поддержания и расширения торговых связей на фоне вспышки коронавируса и развития взаимного сотрудничества в борьбе с этой болезнью.

Внешняя торговля Ирана улучшится во втором квартале текущего иранского года

Глава Организации содействия торговле Ирана (TPO) Хамид Задбум заявил, что внешняя торговля страны, как ожидается, улучшится во втором квартале текущего 1399 иранского календарного года (21 июня-21 сентября), сообщает портал TPO.

«Учитывая, что в первые три месяца года было закрыто больше границ, а теперь количество закрытых границ уменьшилось, ожидается, что ситуация улучшится. Мы уже видели некоторый рост в Тире (четвертый иранский календарный месяц 21 июня-21 июля) по сравнению с первым кварталом; иными словами, в последние недели наше положение улучшилось», - сказал Хамид Задбум газете Donyaye Eghtesad».

Конечно, поскольку эта пандемия затронула все страны мира, невозможно сделать точный прогноз состояния будущей торговли; потому что условия зависят от локализации коронавируса, потока товаров и услуг, а также поездок пассажиров между странами. Но в любом случае, если мы пойдем по текущему пути, мы не увидим большого негативного влияния на нашу внешнюю торговлю, пояснил он.

Упомянув ситуацию с границами Ирана, с соседями, Задбум сказал, что пункты пересечения границы с соседними странами открываются один за другим, поскольку в регионе ослабляются ограничения, связанные с коронавирусом.

В настоящее время наша сухопутная граница с Туркменистаном и два-три пограничных пункта с Ираком все еще закрыты, отметил он.

Он также сказал, что сухопутные и железнодорожные границы с Турцией открыты, и границы с Афганистаном, Азербайджаном и Арменией также активны, но в случае с Туркменистаном открыта только железнодорожная граница, а сухопутная граница еще не открыта. Также можно торговать с Казахстаном и Россией по морю.

Более чем на 18% упали доходы ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2019 году

В 2019 году доходы стран ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов упали на 18,4% по сравнению с 2018 годом — до $564,889 млрд, сообщается в ежегодном статистическом бюллетене организации. При этом экспорт только нефти ОПЕК по итогам 2019 года упал на 7,4% в годовом выражении — до 22,48 млн б/с.

«Как и в предыдущие годы, большая часть нефти ОПЕК — 15,73 млн б/с, или 70% — было экспортировано в Азиатско-Тихоокеанский регион. Значительная часть объема нефти — около 4,01 млн б/с — было также экспортировано в 2019 году в Европу, что говорит о снижении показателя с уровня в 4,57 млн б/с 2018 года», — отмечается в документе.

В материале также указывается, что примерно 1,22 млн б/с нефти ОПЕК в 2019 году поставлялось в Северную Америку, что на 53,6% меньше, чем аналогичный показатель 2018 года.

Экспорт нефтепродуктов из стран ОПЕК в 2019 году в среднем составлял 3,88 млн б/с, что на 16,8% меньше показателя 2018 года. При этом импорт нефтепродуктов странами организации в 2019 году упал на 30,5%, составив 1,68 млн б/с.

Объем доказанных запасов нефти в мире по итогам 2019 года вырос на 3,6% по сравнению с уровнем конца 2018 года — до 1,551 трлн баррелей. При этом доказанные запасы нефти стран ОПЕК, после снижения в 2018 году, за прошедший год, напротив, увеличились на 3,7% — до 1,227 трлн баррелей.

Первенство по объему доказанных запасов нефти по итогам 2019 года сохранила за собой Венесуэла — 303,8 млрд баррелей. На втором месте осталась Саудовская Аравия, доказанные запасы нефти которой, однако, сократились на 3,2% — до 258,6 млрд баррелей. Замыкает тройку лидеров по этому показателю Иран, где за год объем доказанных запасов «черного золота» вырос на 34,1% — до 208,6 млрд баррелей.

Россия же оказалась на седьмом месте, сохранив объем доказанных запасов нефти на отметке 80 млрд баррелей. За ней следуют США, где показатель за год подскочил на 20,1% — до 52,637 млрд баррелей, отмечает ПРАЙМ.

Позиция США в отношении расширения эмбарго на поставки оружия Ирану вызывает сомнения у России

Российский дипломат заявил в своем сообщении в Twitter в понедельник, что США могут похвастаться огромными поставками оружия в регион, поэтому позиция США в отношении расширения эмбарго на поставки оружия Ирану вызывает сомнения.

«#США пытаются сделать эмбарго на поставки оружия против Ирана неопределенным и всеобъемлющим, и это выглядит крайне сомнительным в свете огромных поставок оружия США в регион», - написал в своем аккаунте в Твиттере посол и постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщает IRNA.

«Чья политика на самом деле ведет к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке?», - спросил он.

Ранее Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что Соединенные Штаты несут ответственность за кризис, созданный в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и что резолюция о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану является фиктивной.

Он сказал, что США не обращают внимания на мнение других стран и вводят односторонние санкции, поэтому Москву беспокоит развитие событий в отношении Ирана и подхода США к Тегерану.

Небензя добавил, что меры США устраняют любую мотивацию Ирана выполнять свои обязательства по СВПД. Тем не менее, Иран был верен своим обязательствам, в то время как США угрожают другой стране, что противоречит Уставу ООН.

Между тем официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай выступает против действий США по продлению эмбарго на поставки оружия Ирану.

«Все положения резолюции 2231, включая содержание, касающееся отмены эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана, должны добросовестно выполняться», - отметил он.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял, что США по-прежнему являются участниками резолюции 2231 СБ ООН и могут запросить продление эмбарго на поставки оружия Ирану на основании статьи 11 резолюции.

Своим односторонним выходом из иранской ядерной сделки два года назад Соединенные Штаты нарушили свои обязательства по многостороннему соглашению 2015 года и последующей резолюции 2231 СБ ООН.

Россия и Китай, как и две другие страны, подписавшие ядерное соглашение с Ираном, а также некоторые европейские страны и Иран ясно дали понять, что заявление США является неправильным представлением резолюции. Они подтвердили, что Вашингтон больше не является участником иранской ядерной сделки, поскольку он в одностороннем порядке отказался от соглашения.

Разработка совместного нефтяного месторождения Яран принесет Ирану доход в 2 млрд. долларов

Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Масуд Карбасян объявил, что разработка совместного месторождения Яран принесет Ирану доход в 2 миллиарда долларов.

Выступая на церемонии подписания контракта NIOC и Персидской компании по развитию нефтегазовой промышленности в Тегеране в субботу, Карбасян сказал, что эта сделка стала шестой по новой модели нефтяного контракта, рассчитанной на 10 лет, и в дополнение к достижению добычи 39,5 млн. баррелей сырой нефти на месторождении, также принесет хорошие доходы правительству и подрядчику, сообщает Fars News.

Он оценил стоимость инвестиций в проект примерно в 300 миллионов долларов и сказал, что эта цифра будет предоставлена подрядчиком.

Карбасян указал на акцент министра нефти Ирана Бижана Загене, который определил судьбу всех совместных месторождений до конца администрации Рухани, и сказал: «Этот приоритет преследуется, несмотря на санкции, финансовые проблемы и кризис с коронавирусом, и эта цель будет достигнута к концу срока этой администрации".

Нефтяное месторождение Северный Яран расположено в провинции Хузестан, почти в 130 км к западу от столицы провинции Ахваза, недалеко от ирано-иракской границы. По завершению первого этапа разработки, на месторождении будет добываться 30 000 баррелей нефти в сутки.

Этот контракт нацелен на достижение дополнительной добычи около 39,5 млн. баррелей в течение следующих 10 лет с предполагаемыми прямыми и косвенными капитальными затратами в размере 294 млн. долларов США и эксплуатационными расходами на установку в течение срока действия контракта в размере 236 млн. долларов США.

Враги выступают против углубления экономических и торговых связей между Ираном и Китаем

Враги выступают против углубления экономических и торговых связей между Ираном и Китаем, считает глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

«Проблемы, которые поднимаются в социальных сетях, не соответствуют действительности», - заявил Ваези по национальному телевидению, сообщает Mehr News.

«Причиной гнева врага является то, что он не смог достичь своих целей в отношении Ирана», - сказал он, добавив, что враги «были авторами разжигания волнений, изоляции народа и Ирана и вбивания клина между людьми и государственными учреждениями".

Он сказал, что «Дорожная карта Ирана-Китай» не предполагает какого-либо контроля со стороны Китая на иранских островах или присутствия их вооруженных сил.

25-летний договор с Китаем определяет «дорожную карту» для взаимного сотрудничества без каких-либо обсуждений о южных островах Ирана или развертывании вооруженных сил, сказал ветеран политики.

По его словам, спекуляции СМИ по поводу этой сделки - это просто «иллюзии и слухи», распространяемые некоторыми сторонами, которые пытаются нарушить отношения Ирана с Китаем.

Ваези сказал, что рамки соглашения были определены, но оно еще не доработано.

Любое связующее соглашение должно быть ратифицировано парламентом, чтобы ничто не было скрыто от юридических лиц страны, подчеркнул глава администрации президента, заверив людей, что соглашение с Китаем будет соответствовать Конституции.

Официальный представитель правительства Али Рабии заявил 23 июня, что Иран и Китай разработали 25-летний план всестороннего партнерства, который доказывает неспособность врагов изолировать Исламскую Республику.

«Этот план доказывает неспособность политики США изолировать Иран, разорвать отношения Ирана с международным сообществом, а также нанести ущерб воле Ирана расширять отношения с другими странами», - сказал Рабии на пресс-конференции.

Он сказал, что план основан на беспроигрышном подходе, который «предвещает долгосрочное сотрудничество».

«Признание культурных общностей, поощрение многосторонности, поддержка равных прав наций и поддержка внутреннего развития являются частью этого плана», - пояснил представитель правительства.

Представитель Совета стражей Аббасали Кадходаи заявил в субботу, что совет поддерживает план партнерства между Ираном и Китаем.

«Все международные соглашения и сделки должны быть рассмотрены в Меджлисе и Совете стражей, и то же самое относится и к 25-летнему плану Ирана и Китая», - сказал Кадходаи на пресс-конференции, сообщает ISNA.

«По моему мнению, в совокупности, 25-летний план Ирана и Китая является хорошим, и мы должны его поддержать», - сказал он. «Позиция врага показывает, что Исламская Республика встала на правильный путь», - добавил Кадходаи.

Иран игнорирует санкции, отправляя нефтепродукты по всему миру

Генеральный директор департамента портов и морских перевозок южной провинции Хормозган Аллах-Морад Афифипур рассказал, что 279 судов, загруженных нефтепродуктами, были отправлены из южных портов страны в различные пункты назначения по всему миру с начала текущего 1399 иранского календарного года (20 марта).

Упомянув о санкциях США в отношении судоходной отрасли страны, а также об экспорте нефтепродуктов, Афифипур отметил, что благодаря мерам, принятым правительством, не только экспорт таких товаров не снизился, но также был зафиксирован рост на 2,79 процента. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Он сказал, что с начала этого года до 5 июля, 331 судно загружало или разгружало свои грузы, состоящие из нефтепродуктов, в нефтяном терминале в порту Шахид Раджаи.

По словам чиновника, в настоящее время осуществляются проекты развития в южных портах страны, включая нефтяной терминал в порту Шахид Раджаи, для увеличения пропускной способности этих портов.

По словам Афифипура, такие меры, как привлечение инвесторов в нефтяной терминал Персидского залива, а также строительство трех новых постов нефтяного пирса, являются одними из важных проектов развития, осуществляемых портовой и морской организацией в этом году.

Эти проекты увеличат экспортные мощности нефтепродуктов из порта Шахид Раджаи более чем на 30 процентов в ближайшем будущем, подчеркнул он.

За 5 недель в Иране было запущено 25 промышленных проектов стоимостью более 3 млрд. долларов

В течение пяти недель с момента запуска новой программы Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли под названием «Постоянный экспорт, эффективная занятость и устойчивый экспорт» было запущено 25 промышленных проектов стоимостью 128,46 триллиона риалов (около 3,058 миллиарда долларов) в семи провинциях Ирана.

Как сообщает IRNA, указанные проекты создали рабочие места для 3170 человек.

Основываясь на программе под названием «Устойчивое производство, эффективная занятость, устойчивый экспорт», министерство планирует открыть 200 промышленных, горнодобывающих и торговых проектов по всей стране к 1400 иранскому календарному году (начнется 21 марта 2021 года).

Как сообщалось, в эти проекты было инвестировано 1,69 квадриллиона риалов (около 40,23 миллиарда долларов), что позволит создать рабочие места для 41 000 человек.

Упомянутая программа была определена Министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли в соответствии с новыми стратегиями правительства по развитию инфраструктуры страны с целью реализации девиза «Рост производства».

Такая же программа (называемая «AБ-Иран») была также определена Министерством энергетики в прошлом году, в соответствии с которой в различных провинциях по всей стране было открыто множество энергетических проектов.

Армейская авиация Ирана скоро получит ракеты с дальностью 20 и 100 километров

Командующий авиации иранской армии Юсоф Горбани приветствовал достижения своих войск, заявив, что авиация армии скоро получит ракеты с дальностью 20 и 100 километров.

«Даст Бог, мы очень скоро получем ракеты с дальностью 20 и 100-километров», - рассказал он на церемонии в воскресенье, сообщает Tehran Times.

По его словам, авиация иранской армии добилась заметных достижений в областях обороны и безопасности, включая высокоточные ракеты с дальностью 8,5 км.

Он сказал, что его силы в настоящее время являются мощной силой Исламской Республики, добавив: «Армейская авиация добилась больших успехов после славной победы Исламской революции в защите страны всей своей силой».

В последние годы военная мощь Ирана превратилась в спорный вопрос США и их союзников. Исламская Республика утверждает, что ее военная мощь не представляет угрозы для других стран и что ее оборонная доктрина основана лишь на сдерживании.

Генерал Горбани также назвал количество деталей и оборудования, изготовленного армейской авиацией, равным 435. Он отметил, что армия авиации предлагает авиационные аварийные услуги в 18 провинциях Ирана.

Определен оператор разработки газового месторождения Фарзад-Б в Иране

Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) заявил в субботу, что оператор для газового месторождения Фарзад-Б определен, и в ближайшее время будет подписана сделка по разработке этого месторождения, сообщает агентство Mehr News.

Масуд Карбасян выступил с заявлением в рамках церемонии подписания соглашения о разработке месторождения Яран с иранской компанией.

Карбасян сказал, что, несмотря на многочисленные проблемы и ограничения, создаваемые санкциями США, были определены подрядчики для разработки почти всех совместных месторождений страны.

Farzad-B с предполагаемыми запасами в 12,8 триллионов кубических футов газа было открыто в 2008 году консорциумом трех индийских компаний: ONGC, Oil India Limited и Indian Oil Corporation.

Индейцы должны были разрабатывать месторождение после его разведки, но они прекратили свою деятельность после того, как Запад усилил санкции против Исламской Республики в 2012 году.

С отменой санкций, Индия вновь призвала к разработке Farzad-B компанией ONGC Videsh, которая является зарубежным инвестиционным подразделением крупнейшей энергетической компании этой страны.

В мае 2019 года министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что министерство нефти Ирана подготовило план финансирования проекта, и рамки контракта находятся в окончательной редакции.

NIOC попросил индийцев представить технический план, а затем финансовое предложение для разработки месторождения, однако после представления, Иран не согласился с финансовыми предложениями другой стороны.

Позднее, в августе 2019 года, Карбасян объявил, что Иран не собирается ждать Индию при разработке газового месторождения Фарзад-Б, и вскоре проект узнает своего оператора.

Решение проблем народа является главной целью нового парламента Ирана

Спикер меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил в воскресенье, что решение проблем народа является главной целью нового парламента.

На встрече с лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи посредством видеоконференции Калибаф сказал, что «реформирование бюджета», «обновление налоговой системы», «поддержка уязвимых слоев общества», «устранение препятствий для производства» и «развитие иностранного бизнеса» являются основными приоритетами парламента.

Он также придал большое значение сотрудничеству между тремя ветвями власти, сообщает Tehran Times.

В июне Калибаф заявил, что решение экономических проблем и реструктуризация бюджета являются приоритетами парламента.

«Мы заверяем наших дорогих людей, что экономика и жизнедеятельность людей являются приоритетами в 11-м меджлисе», - сказал он на открытом заседании парламента.

В своем обращении к новому парламенту в мае лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи подчеркнул, что необходимо уделять внимание экономике.

Лидер отметил, что экономика и культура являются главными приоритетами страны. «В настоящее время экономика и культура находятся на первом месте в списке приоритетов страны», - сказал он.

Лидер предположил, что для решения экономических проблем необходимо пересмотреть политику, чтобы повысить занятость, производство, повысить стоимость национальной валюты и укротить инфляцию. Он добавил, что общая политика экономики сопротивления также должна быть приоритетной.

По всему Ирану восстановлено 314 простаивавших промышленных единиц

Исполняющий обязанности министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Мохсен Салехиния объявил, что с начала текущего 1399 иранского календарного года (20 марта) по всей стране восстановлено 314 простаивавших промышленных единиц, сообщает IRIB в воскресенье.

Выступая с речью на совещании, на котором присутствовал и.о. министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Салехиния, который также является главой Организации малых предприятий и промышленных парков Ирана (ISIPO), сказал, что возрождение упомянутых подразделений создало рабочие места для 5623 человек.

По словам чиновника, металлообрабатывающая, нефтехимическая и пищевая отрасли с долями в 27, 26 и 18 процентов, соответственно, составляли наибольшее количество единиц, вернувшихся в производственный цикл в течение указанного промежутка времени.

Заместитель министра добавил, что Тегеран с 44 единицами, Исфахан с 40 единицами и Западный Азербаджан с 28 единицами были провинциями, в которых расположено большинство возрожденных предприятий.

Как сообщалось ранее, за первые три месяца текущего 1399 иранского календарного года (с 20 марта по 20 июня) ISIPO восстановила 211 неиспользуемых производственных единиц.

Министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли планирует вернуть к концу текущего иранского календарного года (март 2021 г.) 1500 простаивающих единиц, в основном малых и средних предприятий (МСП).

Основываясь на планах министерства на текущий год, восстановление 1020 непроизводительных шахт также стоит на повестке дня министерства.

Лидер Ирана призвал к единству для преодоления замыслов врагов

Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что единство людей и власти является ключом к преодолению заговоров врагов.

Лидер Ирана выступил с речью в воскресенье во время видеоконференции с членами парламента Ирана. «Единство, целостность и консенсус на обширном фронте противника являются обязанностью всех властей», - сказал аятолла Хаменеи, сообщает Mehr News.

Отметив, что парламент является символом надежды, которая может удовлетворить требования народа, лидер сказал: «Сегодня враги, особенно США, прилагают все усилия на политическом и экономическом фронтах, чтобы поставить иранскую нацию на колени; поэтому, оставление внутренних разногласий в стороне и достижение единства, является ключом к преодолению такой агрессии».

Он добавил, что все проблемы могут быть преодолены, и парламент должен оказать эффективное влияние на процесс решения проблем путем расстановки приоритетов, избежания маргинализации и путем искренней работы.

Четырехлетний срок миссии законодателей в парламенте можно рассматривать как подходящую возможность подготовить почву для принятия практических мер в стране и оказать влияние на процесс решения проблем, подчеркнул лидер.

Он также выразил глубокое сожаление по поводу всплеска коронавирусной инфекции, призвав иранцев полностью придерживаться руководящих принципов в отношении здоровья, чтобы разорвать цепь вспышек.

Каждый должен сыграть свою роль в «эпоху пандемии, чтобы мы могли немедленно отключить цепь заражения и принести мир в страну», - подчеркнул он.

Лидер коснулся экономических проблем Ирана, сравнив их с болезнью. «Экономические проблемы страны похожи на болезнь. Но благодаря своей стойкости, Иран несомненно способен преодолеть эту болезнь», - сказал он.

Аятолла Хаменеи выразил уверенность, что экономические проблемы могут быть решены, если национальная самообеспеченность будет повышена, особенно среди молодежи.

РОССИЯ И ИРАН БУДУТ УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СФЕРЕ

Глава ФАС России Игорь Артемьев в режиме видеоконференции провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран в области антимонопольной политики.

Руководитель ФАС России отметил значимость сложившихся дружественных и добрососедских отношений между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, а также необходимость дальнейшего развития сотрудничества антимонопольных ведомств двух стран. «Сотрудничество ФАС России с Национальным советом по конкуренции Исламской Республикой Иран представляет для нас большую значимость. Мы надеемся, что в ближайшей перспективе удастся подписать важный для нас документ – Меморандум о сотрудничестве между ФАС России и Национальным советом по конкуренции Ирана. Мы, как конкурентные ведомства, очень многое сделали для развития взаимных интересов в сфере бизнеса как на территории Российской Федерации, так и на территории Исламской Республики Иран, и с большим удовольствием продолжим эту работу», - подчеркнул Игорь Артемьев.

Казем Джалали в свою очередь отметил конструктивные и постоянно развивающиеся отношения двух стран, акцентировав внимание на необходимости дальнейшего укрепления экономических и культурных связей.

В завершение встречи руководитель ФАС России поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран за состоявшуюся встречу и отметил, что проведенные переговоры безусловно послужат укреплению двусторонних связей России и Ирана.

«Премьера» затягивается: почему Россия не вводит в строй летающий радар

Самолет-носитель средств ДРЛО А-100 «Премьер» стал жертвой хронической технологической отсталости. В серийное производство его планировали запустить в 2015 году, но, как водится, «что-то пошло не так», и начались бесконечные «сдвиги вправо» сроков сдачи нового самолета.

Виктор Кузовков

Так исторически сложилось, что в России главными «стражами неба» считают наземные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК). Причин тому много, и главная, вероятно, в психологии – мы помним, как ЗРК С-75 сбил американский разведчик U-2, как наши зенитные ракеты десятками и сотнями сбивали американские «Фантомы» во Вьетнаме, как сирийские ЗРК «Квадрат» (ранняя версия ЗРК «Куб») сбивали израильские самолеты в ходе арабо-израильских войн, как принадлежащие Египту ЗРК «Двина» отлично проявляли себя в противостоянии с израильскими ВВС, сбив, по некоторым оценкам, более 40% всех потерянных Израилем боевых самолетов.

Вокруг наземных ЗРК сложился своеобразный ореол непобедимости и неуязвимости. По крайней мере, для нашего сознания это почти аксиома. И сейчас, когда мы читаем о том, что в Сирии, Ливии или какой-то другой горячей точке мира ЗРК российского производства не в полной мере справляются с решением возложенных на них задач, а то и просто становятся жертвами ударов авиации, в обществе моментально возникают конспирологические версии произошедшего – или новые владельцы наших ЗРК все сплошь неучи, или мы поставляем им сильно упрощенные версии наших «лучших в мире» комплексов, или ещё того хуже, все секреты давно проданы Израилю и США.

Но реальность несколько более сурова. Увы, но если посмотреть правде в глаза, придется констатировать – современная авиация всегда переиграет и уничтожит любой ЗРК, если он одиноко стоит в чистом поле и ждет атаки. Почему так происходит, спросите вы? И нужны ли в таком случае ЗРК как таковые?

Сразу ответим на второй вопрос – да, нужны. Очень нужны. Полноценной альтернативы современным наземным ЗРК пока нет, да и в обозримом будущем заменить их вряд ли получится. Но давайте не будем сильно забегать вперед и попробуем понять, как вообще устроена современная ПВО, и как она, в идеале, должна работать.

Прежде всего, вспомним о том, что Земля имеет форму шара. И горизонт, за которым ничего не видно, существует не только для нашего взора, но и для радаров. Он даже имеет специальное обозначение, «радиогоризонт», и обозначает воображаемую линию, ниже которой обычными радиолокационными средствами заглянуть невозможно. Так вот, любой наземный ЗРК является заложником этого самого радиогоризонта, тогда как самолет вполне может опуститься ниже этой линии, подобраться к ЗРК на дистанцию пуска ракет, «вынырнуть» на несколько секунд, выпустить ракеты и снова уйти вниз, в область, недосягаемую для антенн радиолокационного поста ЗРК.

Чтобы хоть как-то снизить остроту проблемы, современные ЗРК оснащаются радиолокаторами на телескопической стреле. Подняв её на пару десятков метров, можно немного отодвинуть радиогоризонт, увидеть противника чуть раньше и, соответственно…

Хотя нет, авиация и авиационные средства поражения тоже не стоят на месте, и сейчас дальность их поражения достаточна для того, чтобы поражать ЗРК из-за радиогоризонта, даже несколько отодвинутого. Так что, тупик?

И снова нет. Современная система ПВО может быть весьма эффективна. Но чтобы убедиться в этом, нам нужно избавиться от стереотипа и перестать думать, что средства ПВО исчерпываются только зенитно-ракетными комплексами, которые в честном противостоянии пытаются в одиночку уничтожить вражескую авиацию. Нет, ПВО это целый набор средств, дополняющих и усиливающих друг друга. И только в комплексе они могут полноценно решать задачи по прикрытию с воздуха наземных объектов.

Помимо наземных ЗРК, очень большое значение имеет воздушная компонента ПВО – истребители и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО и ДРЛОиУ). Первые, как понятно из названия, могут уничтожить любую воздушную цель, а вторые…

А вторые, если упростить, это тот же самый радар, только поднятый в воздух, на высоту примерно десяти километров. Радар, для которого почти не существует проблемы радиогоризонта – он отодвинут так далеко, что спрятаться под ним атакующая авиация противника просто не может, а значит, любая её атака становится обреченной если не на гарантированный провал, то, как минимум, на огромные проблемы.

В идеале современная ПВО должна выглядеть примерно так: высоко в воздухе, на некотором удалении от границы или линии фронта, барражирует самолет ДРЛОиУ, в радиусе доступности от него находятся несколько пар истребителей, а на земле, прикрывая наиболее уязвимые направления или узлы, дежурят ЗРК. При обнаружении атакующих самолетов противника самолет ДРЛОиУ передает информацию о них истребителям и наземным ЗРК, а дальше, в зависимости от обстановки, либо союзная авиация атакует противника, либо ЗРК обстреливает цели своими дальнобойными ракетами. Авиация противника в таком случае оказывается меж двух огней – продолжая двигаться на сверхмалых высотах, она оказывается в крайне невыгодном положении в сравнении с атакующими истребителями ПВО. У неё нет высоты, нет скорости, нет пространства для маневра, поэтому её шансы в предполагаемом воздушном бою падают почти до нуля. Но если подняться вверх, она оказывается весьма уязвима для мощных и дальнобойных зенитных ракет, а ЗРК, если им не оказывать активного противодействия, стреляют очень точно на любых доступных дистанциях.

Разумеется, эта идеальная схема не является аксиомой. Например, вместо самолета ДРЛОиУ может быть современный перехватчик с мощным радаром, типа МиГ-31Б, а наземные ЗРК большой дальности, вроде С-300 или С-400, для большей надежности могут быть прикрыты малыми ЗРК или ЗРПК типа Тор-М2 или «Панцирь-С1». Но главное неизменно всегда – для высокой боевой устойчивости всей системы ПВО необходимо, чтобы её наземные и воздушные компоненты страховали и дополняли друг друга.

К огромному сожалению, Россия унаследовала от СССР большую проблему – недостаточность одного из компонентов ПВО, а именно, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. У нас всегда были отличные ЗРК. Наши истребители тоже показывали себя вполне на уровне. Но вот по летающим радарам всегда было серьезное отставание – и количественное, и качественное.

С чем именно это было связано, однозначно сказать сложно. Вероятно, сказались и различные военные доктрины, которые в нашем случае предполагали, прежде всего, военные действия вблизи от собственных границ, а в американском – глобальное присутствие во всех доступных точках земного шара. Американцы не могли делать ставку на наземные ЗРК – для них они были недостаточно мобильны, мировому жандарму нужны были «глаза», которые можно перебросить в любую точку мира вслед за своей авиацией буквально за считанные часы.

Кроме того, США традиционно делали ставку на флот и нуждались в средствах радиолокационного дозора, которые могли бы его обезопасить от внезапных атак авиации. Для этого в США были разработаны и поставлены на вооружение палубные самолеты ДРЛО, например, Grumman Е-2«Hawkeye», способный обнаружить цель типа «истребитель» на дистанции более 400 километров, а пассивными средствами обнаружения засечь вражеский радар на дистанции вдвое большей. Ничего подобного в СССР не могло быть создано в принципе, просто из-за отсутствия классических авианосцев, как таковых.

Если добавить к этому традиционное отставание СССР в электронике, картина получится довольно грустная. И тем не менее, поняв важность данного типа авиации, советское руководство попыталось исправить ситуацию. Так, в 1958 году было принято решение о создании первого в СССР самолета-носителя средств ДРЛО. Задание было поручено КБ «Туполева», и надо сказать, что в достаточно короткие сроки оно было выполнено.

Самолет получил обозначение Ту-126. Первоначально его планировали сделать на базе новейшего, на тот момент, стратегического бомбардировщика Ту-95, но в ходе проектирования выяснилось, что оптимально для этой цели подходит гражданский Ту-114. На носитель был установлен комплекс «Лиана», разработанный в Московском НИИ приборостроения (ныне – концерн «Вега»). Габариты и грузоподъемность ту-114 позволили разместить на Ту-126 дополнительное радиотехническое оборудование, предназначенное для разведки и связи. И в целом, самолет получился неплохим для своего времени, если не считать обычных для советской инженерной школы проблем, вроде наплевательского отношения к операторам комплекса, которые чуть ли не глохли в полете от работающих рядом двигателей, а иногда получали неслабые удары током от рабочих панелей, на которых накапливалось статическое электричество.

В 1985 году на смену Ту-126 пришел А-50 – новый самолет ДРЛОиУ, построенный на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Вместо комплекса «Лиана» на него был установлен комплекс «Шмель». И как замена предыдущей модели, он был очень хорош… Но в сравнении с американским конкурентом, самолетом Boeing E-3 «Sentry», сразу проявились слабые стороны, связанные, в основном, с наметившимся сильным разрывом в электронике. Так, дальность обнаружения цели типа «истребитель» у А-50 была примерно 300 километров, тогда как E-3 «Sentry» видел гораздо менее заметную крылатую ракету с дистанции 400 км. Споследними у А-50 вообще были проблемы – цели с низкой ЭПР, летящие на фоне земли, новый радар видел плохо. Если добавить к этому, что А-50 появился примерно на 10 лет позже американца, разрыв становится и вовсе катастрофическим…

Добавим, что количественно мы от американцев тоже отстаем. Сейчас наш «потенциальный союзник» эксплуатирует более сорока Boeing E-3 Sentry самых современных модификаций. У нас же в строю всего 9 машин, четыре из которых – модернизированная версия А-50У. Последнее, кстати, не должно вводить нас в заблуждение – модернизация основана на комплексе «Шмель-2», который хоть и лучше предшественника, но по совокупности характеристик, по данным открытых источников, превосходит его всего на 15-20 процентов.

Ситуацию должен был исправить комплекс А-100 «Премьер», разработка которого началась ещё в 2004 году. В серийное производство его планировали запустить в 2015 году, но, как водится, «что-то пошло не так», и начались бесконечные «сдвиги вправо» сроков сдачи нового самолета. В 2017 году Сергей Шойгу, министр обороны, сообщил, что «Премьер» будет готов в 2020 году. Но и этот срок оказался не конечным – в этом году выяснилось, что сроки снова сдвинуты, на этот раз, на 2024 год.

Причины переносов каждый раз называются разные, но с большой долей уверенности можно утверждать, что дело в санкциях, введенных против России некоторыми иностранными державами. Прежде всего, эти санкции коснулись электроники, с которой у нас, как известно, до сих пор дела обстоят очень плохо. Увы, наши конструкторы до начала украинского кризиса весьма лихо закладывали в свои проекты передовые западные комплектующие, что и сказалось на самых разных, в том числе, оборонных, проектах. Как показывает практика, импортозамещение в высокотехнологичных отраслях идет труднее всего, если идет вовсе. И на этом фоне задержки со сдачей столь серьезного оборонного проекта, как самолет ДРЛОиУ А-100 «Премьер», выглядят весьма логичными.

Вместе с тем, нужно отметить, что известные характеристики нового самолета, а точнее, его радиолокационного комплекса, выглядят весьма впечатляюще. Из того, чем располагают источники, нужно особо отметить следующее: дальность обнаружения целей типа «истребитель» достигнет (или немного превзойдет) 700 километров. Комплекс будет оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой (долгожданная АФАР), сможет одновременно сопровождать до 300 воздушных, наземных и морских целей.

Также будут реализованы функции управления (воздушный командный пункт) и целеуказания. В совокупности это даст российской армии очень нужную боевую единицу, способную буквально сцементировать ПВО на любом угрожаемом участке. Просто представьте себе радар, способный, находясь над Москвой, одновременно контролировать воздушное пространство в небе над Минском, Киевом, Санкт-Петербургом и Саратовом. Понятно, что это в идеальных условиях, и тем не менее… И не просто видеть, что там происходит, но и координировать действия своей авиации, выдавать целеуказания, наводить на цель ракеты «воздух-воздух» большого радиуса действия…

По некоторым оценкам, если проект «Премьер» удастся довести до серийного производства с заявленными характеристиками, мы, наконец, сможем преодолеть более чем полувековое отставание от американцев в этом критически важном сегменте ПВО. А значит, и наша истребительная авиация, и наши лучшие в мире (без кавычек) ЗРК получат буквально второе дыхание…

Если… В это слово все и упирается. К сожалению, судить о том, насколько все сложно с замещением импортных комплектующих, мы не можем – секретность высочайшего уровня. Известно лишь, что с введением международных санкций Вассенаарское соглашение, пришедшее на смену печально известному КоКом (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom) периода Холодной войны, было очень серьезно ужесточено именно в области контроля за экспортом в Россию микроэлектроники. Если раньше, до санкций, производители лишь уведомляли соответствующий орган о планируемой поставке тех или иных электронных компонентов в Россию, то теперь они обязаны получать разрешение на каждую партию такой продукции, отправляемой в РФ. Разумеется, все, что хоть как-то может быть связано с оборонной отраслью, навигацией, авиастроением, атомной промышленностью и так далее, находится под жесточайшим запретом и получить такую лицензию не может. Контролируются и возможные пути обхода ограничений, в частности, реэкспорт через третьи страны.

Новые правила были ещё сильнее ужесточены совсем недавно, 20 июня сего года. Тогда вступили в силу новые правила Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, ужесточающие экспорт «чувствительных» технологий целому ряду государств, в том числе, России, Китаю и Ирану. Упразднен и упрощенный режим таможенного оформления «гражданской» микроэлектроники, а этой лазейкой наши спецслужбы также пользовались для провоза некоторых важных комплектующих.

А если эту проблему все-таки получится решить, все равно останется проблема количества. Базовый самолет комплекса А-100 «Премьер», Ил-76МД-90А, производится Ульяновским авиазаводом. Самолет отличный, но это и благо, и проблема одновременно – он одновременно востребован и военно-транспортной авиацией, и «стратегами» как база для создания летающего танкера-заправщика, и теперь вот ещё и для создания самолета ДРЛОиУ. Но есть небольшая проблема – в год мы сейчас производим по три штуки Ил-76МД-90А.

Ну, как «небольшая»… Колоссальная, на самом деле. Её можно решить, но за счет таких же, то есть колоссальных, усилий. И не сразу.

Поэтому будем верить. Верить в импортозамещение и в то, что звезды сойдутся. И тогда, может быть, к нашему общему удовлетворению…

Но это, как говорит сейчас молодежь, «не точно»…

Иран назвал причину катастрофы украинского Boeing над Тегераном

Иран предоставил полный доклад Организации гражданской авиации страны о расследовании катастрофы украинского Boeing в небе над Тегераном, сообщило РИА Новости.

Из опубликованных данным следует, что 8 января Иран изменил уровень готовности систем ПВО. Военные оповестили гражданские органы контроля над воздушным пространством, что взлетать могут самолеты, которым выдано разрешение на вылет со стороны военных. Украинский самолет эти действия выполнил.

"Один из комплексов противовоздушной обороны Тегерана был перемещен, что привело к изменению географического положения и направления комплекса", – говорится в материале.

В результате "из-за человеческой ошибки" после перемещения не была переведена перенастройка комплекса. Это привело к погрешностям в данных при обнаружении авиалайнера.

Комплекс ПВО распознал самолет как "цель, двигающуюся с юго-западного направления в сторону Тегерана", тогда как в действительности судно летело на северо-запад от Тегерана, а не с юго-запада к столице Ирана.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" рухнул вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января указали, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, подчеркнули они.

При этом в Иране разъяснили, что ожидали атаки со стороны Соединенных Штатов, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ждет от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Перед катастрофой украинского Boeing Иран изменил уровень готовности ПВО

Комплекс противовоздушной обороны, сбивший украинский авиалайнер под Тегераном в январе 2020 года, был перемещен незадолго до катастрофы, следует из дополненного доклада Организации гражданской авиации Ирана, посвященного расследованию инцидента.

В релизе, опубликованном на сайте организации, говорится, что 8 января (ночью Иран ударил по месторасположению американских войск в Ираке), "был изменен уровень готовности" систем ПВО.

Военные оповестили гражданские органы контроля над воздушным пространством, что взлетать могут самолеты, которым выдано разрешение на вылет со стороны военных.

Эти процедуры прошел украинский самолет: центр контроля воздушного пространства в 5.53 по местному времени передал запрос украинского самолета на вылет координационному центру системы ПВО, который его предоставил.

"Один из комплексов противовоздушной обороны Тегерана был перемещен, что привело к изменению географического положения и направления комплекса", - говорится в докладе.

Организация сообщила, что "из-за человеческой ошибки" после перемещения не была проведена перенастройка данных, как и не выполнены "обязательные после перемещения действия".

Это, в свою очередь, привело к погрешности в данных при обнаружении самолета таким образом, что комплекс ПВО распознал его как "цель, двигающуюся с юго-западного направления в сторону Тегерана" (Ирак является западным соседом Ирана).

В действительности же самолет летел на северо-запад от Тегерана, а не с юго-запада к столице Ирана, следует из доклада.

При этом, говорится в докладе, по поводу цели не состоялся обмен данными между комплексом ПВО и центром, что приводит "к еще одной цепочке событий", при которой оператор идентифицирует самолет как "вражескую цель" и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запускает первую ракету по самолету, после чего вторую.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Правительство Ирана должно отработать до конца срока, заявил Хаменеи

Правительство Ирана должно отработать до конца своего срока, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в то время, как исполнительные власти во главе с президентом подвергаются постоянной критике со стороны депутатов.

"Твердо убежден, что правительства должны исполнять свои обязанности до конца (срока – ред.)", - заявил Хаменеи депутатам приступившего к работе в конце мая парламента Ирана, состоящего из противников политики президента Хасана Роухани.

По словам верховного лидера Ирана, законодательные и исполнительные органы власти должны работать таким образом, чтобы стране не был причинен ущерб.

Правительство Роухани в последние несколько недель подвергается жесткой критике со стороны парламента Ирана. В частности, депутаты недовольны резким падением риала, отсутствием притока иностранной валюты, ситуацией в жилищной сфере и другими вопросами, касающимися экономической сферы деятельности страны. Давление на правительство идет и за работу на внешнеполитическом направлении, в том числе по ядерной сделке.

В этой связи за последние несколько недель в парламент для отчетности вызывался целый ряд министров, в том числе иностранных дел, энергетики, нефти и ряда других. Кроме того, депутаты подготовили петицию с требованием к Роухани отчитаться перед парламентом.

НОВЫЙ ПОЯС ДЛЯ ЕВРАЗИИ

ЕВГЕНИЯ ПРОКОПЧУК

Выпускающий редактор журнала «Россия в глобальной политике», аналитик Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ «Высшая школа экономики».

ПРОЕКТ «БОЛЬШАЯ ЕВРАЗИЯ В ВОСПРИЯТИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ»

Евразии нужен международный институт, который будет способен своевременно реагировать на гуманитарные вызовы. Это представляется важным ещё и потому, что опросы общественного мнения фиксируют снижение интереса к евразийскому проекту в странах-участницах. Появление структуры, нацеленной на обеспечение здоровья населения, сейчас как никогда актуально.

Данная статья подготовлена в рамках проекта «Большая Евразия в восприятии нового поколения российских и зарубежных лидеров», осуществлённого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В нём приняли участие молодые представители политического и административного истеблишмента, СМИ, экспертного сообщества России и стран Евразии.

Пандемия коронавируса разделила историю на «до» и «после». Она забрала более 400 тыс. жизней, ускорила тренды, набиравшие силу, сделала очевидными некоторые глубинные процессы, протекающие в глобальном социуме. На бушующую пандемию накладывается нарастающее противостояние США и Китая, которое становится важнейшим фактором трансформации современного экономического и политического мирового устройства. Соединённые Штаты взяли курс на изоляцию КНР, пытаясь сдержать экономический рост соперника. И хотя противники прочат друг другу упадок и лишения, победителей в этой схватке не будет – обе стороны, скорее всего, выйдут из борьбы ослабленными.

Текущая ситуация грозит сильно усложнить реализацию китайской инициативы «Пояс и путь». По данным нью-йоркской исследовательской компании Rhodium Group, строительство «Пояса и пути» замедлилось ещё до кризиса, китайские кредиты за рубежом снизились. Аналитики задаются вопросом, смогут ли банки КНР продолжать выдавать займы на финансирование глобальных начинаний. Из-за пандемии коронавируса финансовая система Китая испытывает серьёзную нагрузку. Многие банки и предприятия Поднебесной обанкротились, что привело к прекращению выплат по ранее выданным кредитам и остановке денежных потоков. Глобальные логистические цепи разорваны – а проекты «Пояса и пути» зависят в основном от китайских материалов и поставок, которые теперь недоступны из-за карантинных мер.

Несмотря на описанные ограничения, у Пекина пока достаточно ресурсов для того, чтобы усилить своё политическое и экономическое влияние за рубежом. Кредитный портфель КНР очень обширный, и займы BRI – только небольшая его часть. Китайская экономика первой оправилась от удара, и многие пострадавшие страны рады любой поддержке. Сейчас Китай позиционирует себя спасителем мира от заболевания. Помощь от него получили США, Республика Корея, Япония, Камбоджа, Пакистан, Италия, Франция, Сербия, Иран, Ирак, ВОЗ, Африканский союз и другие. Правительство Китая объявило о содействии 82 странам, в том числе ближайшим соседям России на постсоветском пространстве: Белоруссии, Узбекистану, Таджикистану, Армении, Казахстану, Азербайджану и прочим. Многие подозревают Пекин в желании использовать тяжёлую ситуацию для наращивания своего влияния на мировой арене. Но стремление Китая сохранить и укрепить свою «мягкую силу», которая оказалась сильно подорвана последними событиями, вполне объяснимо. В связи с этим большой интерес представляет судьба евразийского пространства, которое в последнее время рассматривалось в контексте реализации масштабных инфраструктурных инициатив Поднебесной.

Мир стремительно меняется, и встаёт вопрос о том, какую позицию может занять Россия, в частности в отношении построения Большой Евразии. Эпидемия не только принесла много бедствий – она открыла новые возможности для сотрудничества. Так, Китай реанимировал инициативу «Шёлковый путь в области здравоохранения» (Health Silk Road). Она подразумевает самый широкий круг мер, направленных на борьбу с COVID-19, и укрепление глобального управления с помощью общественного здравоохранения. Если в случае с проектом «Пояс и путь» Россия занимала заведомо менее выгодные позиции из-за относительной слабости своей экономики по сравнению с китайской, то участие в «Шёлковом пути в области здравоохранения» может принести России серьёзные политические дивиденды.

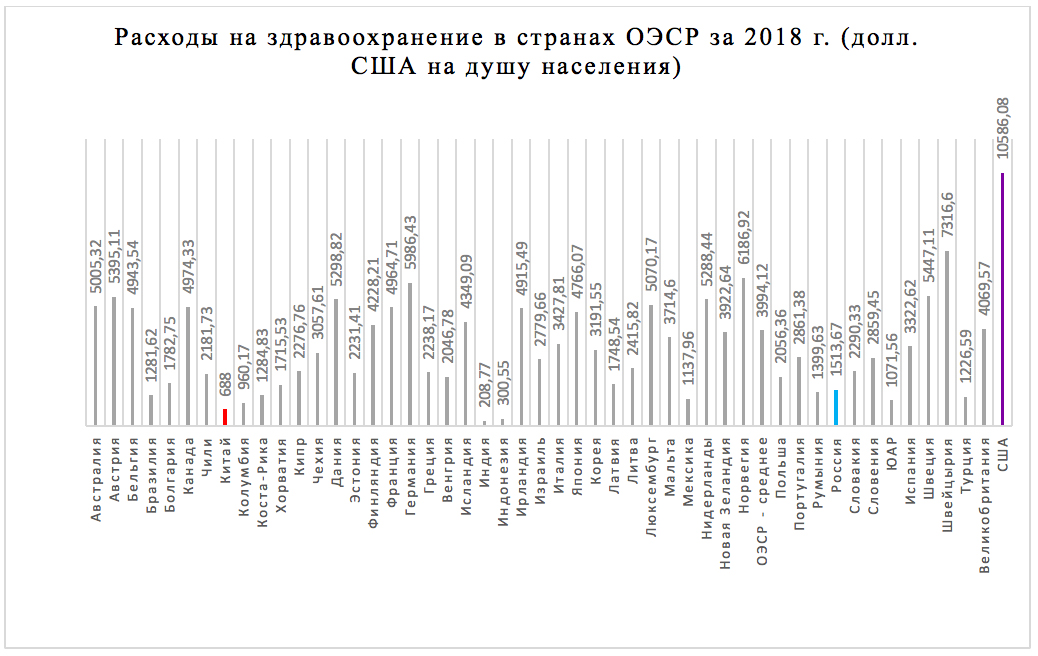

В борьбе с эпидемией важную роль играет не только финансирование, но и решительные ограничительные меры. На середину июня 2020 г. в США от коронавируса умерло около 117 тыс. человек, в России – 7 тыс., в Китае – 4,6 тыс. человек. В то же время, согласно статистике ОЭСР, по расходам на здравоохранение на одного человека в США приходилось более 10 тыс. долл., в то время как в России этот показатель равнялся 1,5 тыс. долл., а в Китае – около 700 долл. При меньших затратах российская и китайская системы общественного здравоохранения справляются с эпидемией эффективнее во многом благодаря централизованной структуре управления (что не отменяет проблему недостаточного финансирования, учитывая общий объём ресурсов). В вопросах охраны здоровья населения российские специалисты компетентны, накоплен богатый опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, в том числе благодаря наследию медицины СССР. От Советского Союза России досталась разветвленная система здравоохранения, которая характеризуется высокой степенью централизации. Обязательное медицинское страхование делает доступными базовые медицинские услуги.

Источник: OECD Data (https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm#indicator-chart)

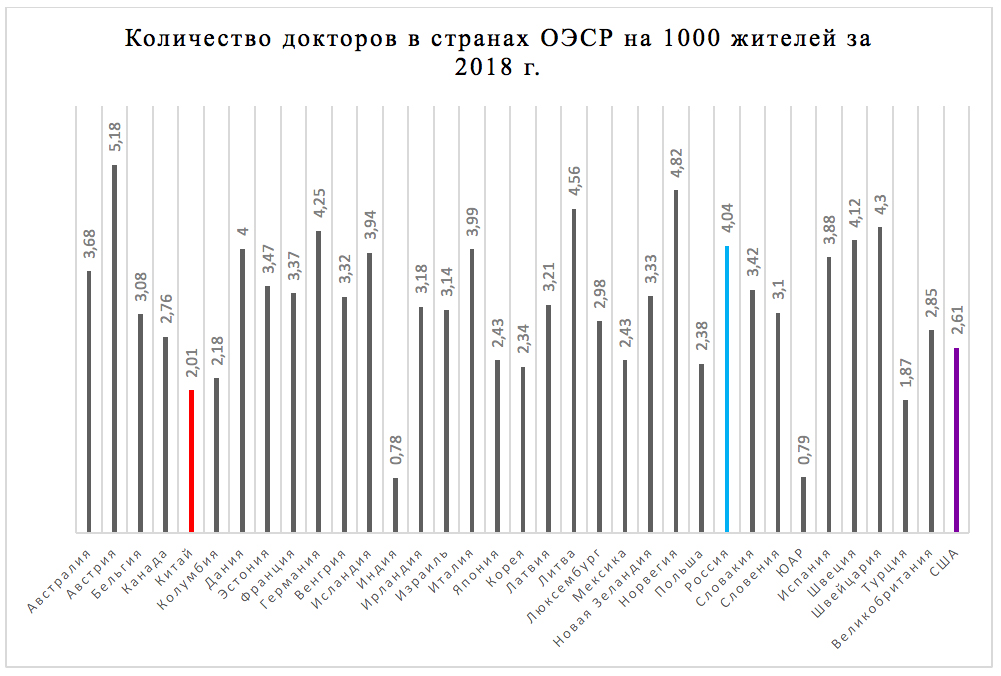

У этой структуры есть существенные недостатки – такие, как недофинансирование, сложности с оказанием услуг первичной медико-санитарной помощи в малых населённых пунктах, зависимость обеспечения медучреждений от местных бюджетов. Однако базовые принципы работы позволяют предотвратить вспышки серьёзных эпидемий (в первую очередь инфекционных заболеваний – холеры, чумы, оспы и прочих). По данным «Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения», количество медицинских работников в России выше, чем в соседних республиках и является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. Кроме того, врачей в России в полтора раза больше на тысячу человек населения, чем в США, и вдвое больше, чем в Китае. Таким образом, у России есть ресурсы, необходимые для того, чтобы играть активную роль в инициативе «Шёлкового пути в области здравоохранения». Интересно, что и Пекин, и Москва отправили помощь странам, наиболее пострадавшим от заболевания – обе державы стремятся стать донорами гуманитарной помощи, что даёт как поводы для разногласий, так и богатую почву для сотрудничества.

Источник: OECD Data (https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm#indicator-chart)

Пандемия показала, что международные организации, призванные защищать здоровье людей, неэффективны перед лицом реальной угрозы. Возможно, пришло время предпринимать больше усилий на региональном уровне, и сейчас для России и КНР самое благоприятное время встать у истоков новой системы.

Игра, проведённая в рамках проекта «Большая Евразия в восприятии нового поколения российских и зарубежных лидеров», имела целью смоделировать процесс обсуждения и принятия решений на Евразийском пространстве в случае гуманитарной катастрофы. Её анализ (см. Дорожную карту) показал, что в Евразии нет института, который мог бы оперативно отреагировать на кризисный сценарий. В итоге платформой для решения проблем была выбрана ООН, которой отдавался и мандат на действия. Однако, организация не могла принимать эффективных мер, пока ситуация не достигла определённого уровня накала, когда были нужны уже не превентивные меры, а непосредственное вмешательство. Другой институциональный игрок, ЕАЭС, в случае гуманитарной катастрофы при всём желании мало что мог предложить, а инициативы, не входившие в его непосредственную зону ответственности, подвергались критике как действия сверх полномочий. Функции ОДКБ сводились к обеспечению безопасности и применению вооружённых сил, но решить в рамках данного объединения другие гуманитарные вопросы (например, о квотах на чистую питьевую воду) также не представлялось возможным. Таким образом, есть необходимость в новой структуре. Надо понимать, что она будет дублировать функции ООН, при этом её полномочия могут быть шире, и она должна работать быстрее и эффективнее.

Безусловно, Евразии нужен международный институт, который будет способен своевременно реагировать на гуманитарные вызовы. Это представляется важным ещё и потому, что опросы общественного мнения фиксируют снижение интереса к евразийскому проекту в странах-участницах. Появление структуры, нацеленной на обеспечение здоровья населения, сейчас как никогда актуально. Новая совместная инициатива в гуманитарной сфере может вывести политические и экономические процессы на евразийском пространстве на новый уровень и стать ещё одним шагом для укрепления позиций России в регионе и в мире.

Узнать больше о проекте и скачать спецвыпуск, изданный по итогам, можно здесь.

Дубай, ОАЭ. Авиакомпания Emirates включила Российскую Федерацию в перечень стран, при вылете из которых пассажиры обязаны предъявлять отрицательные результаты теста на коронавирус в аэропорту отправления, до посадки на рейсы в Дубай.

В список также вошли такие страны, как Индия, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Египет, Филиппины, Иран, Танзания, а также ряд городов на территории США. Новые правила безопасности вступили в силу в пятницу, 10 июля 2020 года.

Отмечается, что пассажиры авиакомпании Emirates должны сдать тест на COVID-19 в лаборатории, входящей в список одобренных местным правительством, при этом получить результаты не ранее чем за 96 часов до вылета.

Как сообщили в авиакомпании, сертификат, выпущенный лабораторией, одобренной правительством ОАЭ, в ряде случаев также будет считаться действительным. Новые правила безопасности были анонсированы всего через пару дней после того, как Дубай возобновил прием международных туристов на фоне общего восстановления экономической активности эмирата.

Как сообщалось ранее, все туристы, прибывающие в Дубай, обязаны пройти тестирование на коронавирус: либо в аккредитованной лаборатории в стране отправления, либо по прибытии в эмират. ПЦР-тест также должны сдать граждане и резиденты ОАЭ, возвращающиеся в страну.

Отмечается, что турист, который прибудет в Дубай с симптомами коронавируса, будет повторно сдавать тест в аэропорту даже при наличии сертификата с отрицательным результатом теста. Таковы инструкции Верховного комитета по управлению кризисами и стихийными бедствиями.

Все пассажиры, прибывающие в Дубай, также обязаны заполнить «Декларацию о состоянии здоровья» и сообщить о своем самочувствии. Бланк декларации будет выдаваться всем пассажирам во время полета. По прибытии все пройдут процедуру измерения температуры тела и будут обязаны скачать мобильное приложение Covid-19 DXB app.

Как сообщалось ранее, туристы должны иметь международную медицинскую страховку, покрывающую лечение коронавируса, и подписать обязательство покрыть все расходы, связанные с лечением и обсервацией, в случае заражения коронавирусом. Период карантина для зараженных COVID-19 составит 14 дней.

Зачем СМИ ссорят Россию и Белоруссию

разбор мифов об энергетике соседей

Борис Марцинкевич

В мае 2020 года на площадку Белорусской АЭС была доставлена партия ядерного топлива, предназначенная для первой загрузки в первый из энергоблоков. Наступил один из самых ответственных этапов возведения АЭС, идут последние испытания и проверки, напряженно работают специалисты не только Росатома, но и инспекторы белорусского Госатомнадзора. Именно Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (так звучит полное официальное название Госатомнадзора Республики Беларусь) после всех проверок выдаст БелАЭС лицензию на первую загрузку топлива и проведение физического пуска. Если не будут выявлены недочеты, это событие должно произойти уже в августе 2020 года – время до начала работы первого в истории Белоруссии атомного энергоблока можно отсчитывать уже остающимися сутками. Будем надеяться, что этим летом Белоруссия пополнит ряды престижного «мирового атомного клуба», а развитие экономики республики выйдет на совершенно новый технологический уровень.

Фактор БелАЭС

Но в этот раз – не о подробностях того, что происходит на строительной площадке рядом с городом Островцом, в этот раз хотелось бы поразмышлять о том, как выглядят межгосударственные отношения России и Белоруссии. Ведь строительство БелАЭС не является самоцелью ни для Росатома, ни для России, ни для Белоруссии: атомная станция строится для того, чтобы нарастить наше взаимовыгодное сотрудничество – экономическое, научное, технологическое. Сотрудничество в атомной энергетике будет развиваться благополучно только в том случае, если все остальные отношения Москвы и Минска будут и дальше базироваться на договоре о создании Союзного государства. Но уже с самого начала этого года риторика президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России стала достаточно резкой, он всё чаще вспоминает о неких угрозах для безопасности и независимости своей страны, о давлении, которое Белоруссия испытывает со стороны других государств. Как к этому относиться, почему начало 2020-го года стало неким рубежом, стоит ли беспокоиться по этому поводу?

Многие СМИ без устали публикуют алармистские комментарии политологов и политических комментаторов, считающих, что отношения между двумя самыми близкими славянскими народами со дня на день испортятся окончательно и бесповоротно. Мнение интересное, но как-то не очень ладно с методологией анализа, на основании которого делается такой вывод – во главу угла ставятся человеческие качества политических лидеров, все остальное превращается в нечто вторичное. Но это в корне противоречит незыблемой аксиоме – бытиё определяет сознание, экономика диктует политике. В истории, конечно, есть государства, пытавшиеся и пытающиеся опровергнуть эту аксиому, но результаты таких попыток известны, очередная из них была сделана в 2014 году Украиной. Белорусского лидера можно обвинять во многом, но в отсутствии логики, в отказе от крестьянской осмотрительности и взвешенности – не получится. Поэтому, по нашему глубокому убеждению, анализируя отношения Белоруссии и России, лошадь надо ставить впереди телеги. Белорусская экономика определяет политику, а экономику любой страны определяет энергетика – отрасль, в которой в августе 2020 года Белоруссия ожидает без преувеличения эпохальное событие.

Позволим себе напомнить, что строительство БелАЭС осуществляется на средства межгосударственного кредита, выданного Россией. Объем кредита – 10 млрд долларов, выдан он под 3,1% годовых процентов, началом возврата определен 2023 год. Условия, прямо скажем, весьма щадящие – ставка рефинансирования Центрального Банка России, к примеру, в настоящее время составляет 4,5%, а в тот момент, когда был подписан кредитный договор, она была еще выше. Но ВВП Белоруссии в 2019 году составил 605 млрд долларов, и для ее бюджета ежегодные проценты в размере 310 млн долларов – весьма ощутимая нагрузка. Фразу «А России-то какое дело до белорусских проблем?» можно отправить на свалку истории сразу. Какие действия может предпринять Россия, если Белоруссия «не потянет» этот кредит? Забрать БелАЭС за долги? И что дальше? АЭС производит электроэнергию, а не денежную струю – деньги появляются только в двух случаях: либо при наличии уверенного сбыта электроэнергии, либо в том случае, если у компании, которая владеет АЭС, в собственности и под управлением имеется энергоемкое производство, продукция которого имеет высокую добавленную стоимость и, опять же, уверенный сбыт. По загадочным для нас причинам за все время строительства БелАЭС новых энергоемких производств на территории Белоруссии не появилось – ну, вот не озаботилась этим ни сама Белоруссия, ни Союзное государство. Каким образом тогда прикажете Росатому возвращать инвестиции, даже если обстоятельства сложатся так, что БелАЭС перейдет в его собственность? Поднять тарифы для промышленности и для населения Белоруссии. Абсурд – ничего, кроме обострения отношений это не даст, да и как-то ни разу в своей истории Россия не была замечена в создании трудностей и сложностей для своих союзников, это заморская традиция, а не наша. Не было построено в Белоруссии металлургических предприятий, не были расширены мощности газоперерабатывающего завода в Речице – теперь уже и не важно, по каким именно причинам. Важно, что проблема кредита под строительство БелАЭС касается не только Белоруссии, но и России. Этот факт может нравиться или не нравиться – фактом он от этого быть не перестанет. Пытаться оценить риторику Александра Лукашенко, не держа этот факт в голове – гарантия того, что оценка объективной не будет. Ставим лошадь впереди телеги и начинаем плясать от печки – оценим, каким образом и с какими партнёрами Белоруссия может обеспечить себе надежный и долгосрочный рынок для экспорта «атомной» электроэнергии.

Отношения России и Белоруссии – мифы, легенды и фейки

Комментариев по поводу словесных эскапад Лукашенко в русскоязычном секторе интернета более, чем достаточно, и, пожалуй, не менее 90% из них – негативные. «Белоруссия – захребетник, Лукашенко лицемер, мечтающий и дальше тянуть деньги из российского государственного бюджета». Оставшиеся 10% имеют противоположный характер: «Белоруссия – последнее социалистическое государство в Европе, Лукашенко из последних сил сражается против российских олигархов, Батька – наш президент!». Вполне традиционный подход – или чёрное, или белое, никаких полутонов, масса эмоций и полный отказ от знания предмета обсуждения в деталях с обеих сторон. Нет в Белоруссии социализма, есть существенная доля государства в экономике и усиленное внимание к социальной сфере, но это – государственный капитализм, поскольку никто в этой стране и не думает запрещать частные компании. Нет и «захребетничества» - нефть в Белоруссию поставляло не государство российское, а наши частные нефтяные компании, которые делали и делают это по совсем уж простой причине – им это выгодно, это приносит им прибыль. Контролируемый государством Газпром действительно предоставлял государственным компаниям Белоруссии существенные скидки, но тоже как-то без прибыли в результате экспорта газа не оставался, разве что норма её была не такой, как при поставках в Европу. Вот только, если заглянуть в годовые отчёты Газпрома, то картинка там в среднем год за годов одна и та же – прибыль порядка 230 млрд рублей, а налоговые отчисления – 2,3 триллиона рублей. 95% поступлений от Газпрома в государственный бюджет – не от его прибыли, а от налогов на добычу полезных ископаемых, акцизного, экспортного и далее по списку. Так, простите, каковы истинные причины недовольства приверженцев тезиса «Белоруссия – захребетник»? Надо срочно перевести Белоруссию на такой же режим, как и европейских потребителей, чтобы доходы от дивидендов Газпрома выросли?

А давайте воспользуемся калькулятором – это очень полезный инструмент. Белоруссия от Газпрома получала в среднем 20 млрд кубометров газа в год, скидка в среднем достигала 80 долларов за тысячу кубометров, Газпром не дополучал около 1,6 млрд долларов, государственный бюджет России – 51% от этой суммы (остальные акции Газпрома не находятся в собственности государства). Это – «минус». А каковы были бы последствия введения европейских цен на российский газ для Белоруссии? Не только растущий тариф на электроэнергию и услуги ЖКХ, но и рост себестоимости всей белорусской промышленной продукции, производимой на заводах, где 220 вольт в розетке по делу используются. Это означает снижение конкурентоспособности, что приводит либо к снижению объемов экспорта и производства, либо к необходимости компенсировать эти потери за счет снижения зарплаты персонала и за счет сокращения его численности. Драгоценные приверженцы этой версии, вы действительно хотите, чтобы в Белоруссии росла социальная напряжённость, причиной чему стал бы российский государственный концерн? Тогда проблемой бы стали не сегодняшние маневры Лукашенко и его окружения, а негативное отношение всего населения Белоруссии к России при одновременной активизации выезда белорусов на заработки в Европу. Зарабатывая дополнительные 800 млн долларов в год, Россия в этом случае собственными действиями создала бы ещё один очаг нестабильности на своей границе, причем проблемы бы возникли между двумя славянскими народами и по инициативе именно России. Такая «наглядная агитация» это не только дополнительный козырь всем любителям критиковать Россию – это ещё и практически гарантированное прекращение проекта ЕАЭС, Евро-Азиатского Экономического Союза. Если Россия оказалась бы не способна обеспечить нормальное сотрудничество с Белоруссией, то отношение к этому со стороны Казахстана, Армении и Киргизии спогнозировать несложно, а далее – более: договоры о зонах свободной торговли с Ираном и Вьетнамом, соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС с Китаем, меморандумы о сотрудничестве с Кубой, Камбоджей, Египтом, Израилем, Южной Кореей. Все выстраиваемые Россией интеграционные процессы как попытка реализовать тезис о переходе от однополярного к многополярному мироустройству, как попытка реализации альтернативы глобалистским проектам коллективного Запада – псу под хвост. Восемьсот миллионов долларов в год – точно ценнее всего перечисленного?

Не менее «хромая» логика и у тех, кто рассказывает про «героическую борьбу Лукашенко с коварными российскими олигархами», которые спят и видят, как приватизировать всю экономику Белоруссии, после чего скушать все её население на торжественном обеде. «ЛУКОЙЛ-Белоруссия» перерабатывает на белорусских НПХ давальческую нефть, «ЛУКОЙЛ-Нафтан» производит целую палитру смазок и масел, «Запад-Транснефтепродукт» прокачивает по двум нефтепродуктопроводам продукцию белорусских НПЗ в Европу, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин приобрел трубопрокатный завод в Молодечно, агрогруппа «Содружество» супругов Александра и Натальи Луценко достраивает в Сморгони маслоэкстракционный завод – этот список с каждым годом становится всё длиннее и длиннее, а авторы версии про коварство российских «олигархов» - всё дальше от реальности. Интеграционные проекты России и Белоруссии спокойно развиваются, жаловаться можно только на не самый высокий их темп, а мифическая агрессивность крупного российского бизнеса по отношению к Белоруссии существует только в головах, чьи владельцы используют мозговой аппарат облегчённого образца. Они же – авторы ещё одной идеи, о том, что малая страна не имеет возможности оставаться самостоятельной и независимой, поскольку в их оперативной памяти нет места для Швейцарии, Исландии и множества других государств, чей пример нагляден для всех, кто обитает на третьей по счету от Солнца планете, а не где-то в созвездии Альдебарана. Реальный мир куда как более разнообразен, чем попытки примитивизировать его за счет создания совершенно умозрительных «чёрно-белых схем».

В реальном мире Белоруссия для России была и остается частью Союзного государства, а имеющиеся у Белоруссии экономические связи со странами за пределами ЕАЭС – потенциал для развития экономики не только Белоруссии, но и России. А эти связи у Белоруссии, прежде всего – с окружающими её государствами, три из которых входят в состав ЕС и НАТО, а четвёртое и вовсе Украина. Конечно, всем нам хочется, чтобы Белоруссия всегда решительно и жёстко поддерживала Россию на международной арене, и эмоций по поводу того, что официальный Минск не признает независимость Южной Осетии и Абхазии, не признает железобетонный факт окончательного и бесповоротного возвращению в родную гавань Крыма, у каждого из нас хватает. Но такой поведение обеспечивает сбыт продукции российской угольной продукции – в 2019 году Белоруссия нарастила поставки угля на Украину на 800 с лишним процентов, чем обеспечила рабочие места и зарплаты нашему Кузбассу, Ростовской области и, вероятнее всего – двум непризнанным республикам, которые официально всё ещё не вышли из состава Украины. Цинично? Разумеется, но блистающий мир, в котором феи с крылышками пасут на цветочных полянах белоснежных единорогов существует только в сказках и в мифах, на Земле всё совсем иначе.

Лошадь должна стоять впереди телеги