Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Мирное столкновение

США и КНР: за какой моделью будущее?

Резюме: В ближайшие годы, примерно до начала 2020-х, Китай будет стремительно и динамично догонять Соединенные Штаты, а затем наступит перелом. Опираясь на новейшие технологии и разработки, в следующем десятилетии США вместе с Японией и «тиграми» Юго-Восточной Азии могут вновь серьезно потеснить КНР.

Когда-то император Наполеон назвал Китай «спящим гигантом» и предупредил, что когда гигант проснется, то он потрясет мир. Похоже, что предсказание сбывается. В начале XXI века Китай всерьез претендует на роль «индустриальной мастерской мира», а Соединенные Штаты предлагают ему совместно управлять миром в рамках G2. И хотя Пекин отказывается от формата «Большой двойки», он постепенно усиливает свое экономическое и политическое влияние во многих странах.

В 2010 г. Китай располагал государственными облигациями США на сумму более чем 800 млрд долларов, являясь их крупнейшим кредитором, а недавно пообещал скупать государственные облигации Греции, Ирландии, Португалии и других проблемных стран ЕС. В мире все больше говорят и пишут о китайском вызове, о возможностях и перспективах китайской модели экономического и социально-политического развития. При этом оценки и прогнозы будущей роли Китая радикально расходятся. Одни авторы прочат ему через 10–20 лет статус самой мощной экономической и политической державы мира. Другие полагают, что Китай в 2020-е гг. (а возможно, и раньше) ожидают крупные социальные и политические потрясения, которые его серьезно ослабят.

Существует распространенная точка зрения, согласно которой Китай быстро эволюционирует в направлении либеральной демократии. Но даже если это так, китайская модель развития, основанная на конфуцианстве и уникальном трехтысячелетнем опыте государственного строительства, еще долгое время будет существенно отличаться от американской или европейской. И это затруднит взаимодействие между КНР и США, Китаем и Евросоюзом по некоторым важным вопросам. Следует также учитывать, что Соединенные Штаты и Китай принадлежат к двум разным цивилизациям – западной и дальневосточной (конфуцианской). У них разные традиции, ценности и институты. Однако процессы финансовой, экономической, информационной глобализации вынуждают воспринимать одни и те же технологии, технические инновации, формы организации финансов, производства и торговли. Кроме того, Китай, как и Америка, развивает рыночную экономику, а наличие преимущественно мусульманского Синьцзян-Уйгурского автономного района с его сепаратистскими тенденциями заставляет Пекин выступать против исламского фундаментализма и международного терроризма. Поэтому наиболее вероятным сценарием является не лобовое «столкновение цивилизаций» по Самюэлю Хантингтону, а их интенсивное взаимодействие, которое вовсе не исключает достаточно острой конкуренции и борьбы за сферы влияния и даже столкновения интересов Вашингтона и Пекина, которое уже проявляется в подходах ко многим политическим и экономическим проблемам. Тайвань, конфликт на Корейском полуострове, статус Тибета, иранская ядерная программа, отношения между Китаем и Индией, обменный курс юаня, свободный доступ иностранных фирм на китайский рынок, экспорт технологий и эмбарго на поставки оружия в целый ряд стран, программа КНР по строительству авианосцев, которая может нарушить монополию США на море... Список можно продолжить.

Старый завет Дэн Сяопина китайскому руководству «не высовываться» уже не работает. Важным фактором является также значительный рост военного бюджета Китая на протяжении последних 20 лет. В стране сформировался мощный военно-промышленный комплекс, который имеет собственные интересы и активно участвует в формировании внешней и внутренней политики.

Какая модель – американская или китайская – окажется в ближайшие десятилетия более динамичной, гибкой и в конечном счете более перспективной? От ответа на этот вопрос зависит многое, в том числе перспективы развития Европейского союза и России, их экономическая и внешнеполитическая ориентация. Попробуем подойти к ответу на этот вопрос по возможности непредвзято, научно и объективно, основываясь на фактах, а не на идеологических суждениях и ценностных предпочтениях. Прежде всего необходимо определить основные преимущества и недостатки каждой из моделей, взвесить их сильные и слабые стороны. В нашу задачу не входит детальный разбор американской и китайской моделей как таковых, нас интересует сопоставление их возможностей и оценка перспектив будущего развития.

Сильные и слабые стороны американской модели

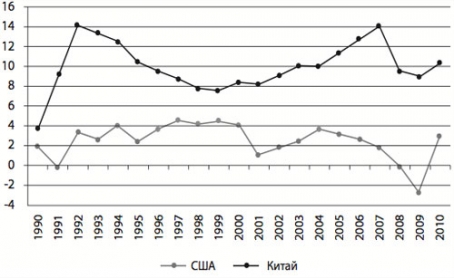

В таблицах 1 и 2, а также на рисунке 1 приведены важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 году. Очевидно, что пока Соединенные Штаты намного опережают КНР по размерам ВВП, хотя темпы роста ВВП Китая значительно превосходят темпы роста ВВП США на протяжении длительного периода времени. В то же время по размерам инвестиций Китай почти догнал США, а норма накопления в Китае значительно выше.

Таблица1. Важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 г.

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.

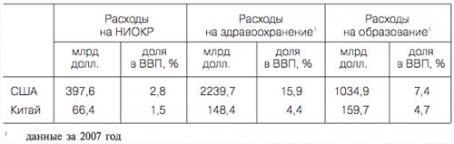

Таблица 2. Важнейшие инновационные и социально-экономические показатели США и Китая в 2008 г.

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.

Рисунок 1. Темпы годового прироста ВВП США и Китая в 1990–2010 гг., %

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.

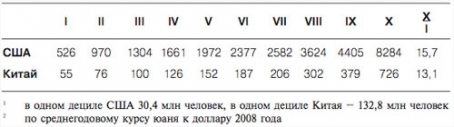

Значительный интерес представляют данные об уровне и распределении доходов среди различных групп населения (таблица 3). I дециль соответствует 10% населения с наиболее низкими доходами, а X дециль – 10% населения с наиболее высокими доходами. Приведенные данные показывают, что степень имущественного расслоения (соотношение X и I дециля) в США и в Китае примерно одинаковая, но при этом доходы самых богатых 10% населения КНР лишь ненамного превышают доходы самых бедных 10% населения США. Правда, при этом следует также учитывать уровень цен, который в Китае в целом заметно ниже, чем в США.

Как известно, после Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза в 1991 г. Соединенные Штаты являются мировым финансовым, экономическим, политическим и военным лидером. Как бы ни относиться к внешней и внутренней политике США, следует констатировать, что это положение страна в немалой степени занимает за счет универсализма, гибкости и высокого динамизма своей модели экономического и социально-политического развития. Универсализм проявляется уже в самом формировании американской нации как сообщества эмигрантов из множества стран. Благодаря этому Соединенные Штаты на протяжении многих лет эффективно используют опыт, способности и навыки людей из всех стран мира, разрабатывают и совершенствуют разнообразные технологии, социальные институты, законы, средства воздействия на сознание людей (взять хотя бы кинофильмы, производимые в Голливуде, или американское телевидение). Вместе с тем благодаря присущей Америке философии и практике прагматизма американцы проявляют гибкость и реагируют на многочисленные вызовы, быстро мобилизуя ресурсы для достижения определенных целей и объединяясь для противодействия возникающим угрозам. Стратегическими преимуществами США, которые обеспечивают им особое, исключительное положение, являются огромные вложения в образование, медицину, науку и в НИОКР (см. таблицу 2), сохраняющийся статус доллара как мировой резервной валюты, военная мощь (сейчас они значительно превосходят все остальные страны по силе своей армии и военно-морского флота). Важным элементом является развитая система политических и военных союзов, прежде всего НАТО.

Таблица 3. Распределение ежемесячных доходов на душу населения в 2008 г.по децилям (1), долл. (2)

Подсчитано по World Development Indicators 2010.

Гибкость и динамизм американской модели проявились в том, что Соединенные Штаты успешно преодолели такие серьезнейшие испытания, как Гражданская война Севера и Юга 1861–1865 гг., мировой кризис и Великая депрессия 1930-х гг., Вторая мировая война, поражение во Вьетнаме и кризисная эпоха 1970-х годов. Во второй половине XX века во многом преодолен раскол американского общества по расовым и этническим признакам. Президент Барак Обама, несмотря на значительное сопротивление, пытается осуществить ряд новых важных реформ. Разумеется, из этого не следует, что США автоматически справятся с сегодняшними и будущими кризисными явлениями в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. Это свидетельствует лишь о том, что американская экономическая и политическая система до сих пор обладала высокой способностью привлекать и мобилизовать ресурсы (прежде всего интеллектуальные и финансовые) для преодоления возникающих кризисов и потрясений.

В чем слабые стороны американской модели? Как это нередко бывает, некоторые недостатки являются продолжением достоинств. Открытое для эмигрантов из разных стран американское общество вынуждено бороться с массовой нелегальной иммиграцией, особенно из Мексики и других стран Латинской Америки. Вдоль границы с Мексикой пришлось даже построить «великую американскую стену». В результате массовой миграции из стран Латинской Америки и снижения рождаемости среди белого населения происходят значительные демографические, социальные и культурные изменения, которые быстро меняют структуру и идентичность американского общества. Другая проблема – соблазн преодолевать возникающие экономические трудности за счет различных манипуляций на финансовых рынках (например, за счет выпуска деривативов) и печатания долларов, такая тактика ведет к надуванию различного рода финансовых пузырей. На протяжении многих лет Америка гораздо больше импортирует, чем экспортирует, а возникающее отрицательное сальдо компенсирует за счет эмиссии долларов и привлечения капиталов со всего мира. Но вряд ли так может продолжаться до бесконечности: необходимость реформы финансовой системы и сокращения бюджетного дефицита США признают многие, в том числе президент Обама.

Однако более серьезной проблемой является размежевание, даже поляризация американского общества. При этом, как отмечают американские специалисты, линии разлома проходят не только по социальному или партийно-политическому признаку, но и по географическому (Север против Юга, центр против периферии). К тому же в последние годы политическая элита и более широкие слои общества разделены на радикальных неоконсерваторов («неоконов») и сторонников более умеренного и взвешенного курса. Массовое движение «чайников», телевизионные программы бывшего кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Сары Пейлин, растущее недовольство линией Барака Обамы служат тревожными признаками усиливающейся социально-политической поляризации. По мнению некоторых историков и социологов, подобные явления свидетельствуют о неоднократно наблюдавшихся в прошлом «перепроизводстве» элит и образовании враждующих элитных группировок, конкурирующих за власть и ресурсы.

Вместе с тем в истории страны подобные явления уже происходили, например, в 1920-е и в 1970-е годы. И каждый раз американская политическая и экономическая система менялась, но в целом оказывалась достаточно прочной. По-видимому, в течение 10–15 лет американская система в очередной раз изменится, но вряд ли произойдет ее крушение. Наиболее серьезные испытания ожидают социально-политическую систему в середине XXI века – где-то в 2040–2050-е гг., когда заметно изменится этнический состав нации и в мире произойдут значительные демографические, экономические и политические сдвиги.

Сильные и слабые стороны китайской модели

Китайская модель экономического и социально-политического развития имеет целый ряд крупных преимуществ. Это огромные ресурсы дешевой рабочей силы, высокие и относительно стабильные темпы роста (см. рисунок 1), хороший инвестиционный климат, наличие во многих странах китайской диаспоры (хуацяо), играющей значительную роль в экономической жизни азиатских стран, растущая и потенциально очень большая емкость внутреннего рынка с числом жителей около 1,3 млрд человек. Более того, с 1 января 2010 г. Китай участвует в зоне свободной торговли, охватывающей всю Восточную Азию, активно проникает на рынки США, ЕС, Латинской Америки, Австралии и Африки. Пекин расширяет свое экономическое присутствие и в странах СНГ, особенно в России (в 2010 г. Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером России, потеснив с первого места Германию) и в странах Центральной Азии. В частности, КНР осваивает природные богатства Восточной Сибири и российского Дальнего Востока, а также Казахстана и Туркмении.

Еще одним важным преимуществом Китая является наличие мощного государства, которое способно переживать самые драматические события, включая даже временный распад страны. В истории было множество ситуаций, когда единая империя распадалась на несколько враждующих друг с другом государств. Тем не менее затем единое государство восстанавливалось, причем его территория, как правило, увеличивалась. Происходило это во многом благодаря способности государства эффективно взаимодействовать с обществом и вместе с тем воспринимать важные нововведения, сохраняя при этом традиции и преемственность.

Следует, однако, учитывать, что современный Китай начал свое бурное экономическое развитие с весьма низкой отметки, и до сих пор уровень жизни большинства китайцев (а следовательно, и емкость внутреннего рынка) остается не слишком высокой (см. таблицу 3). В последние годы в этом отношении происходят сдвиги, формируется китайский средний класс, численность которого составляет, по некоторым оценкам, не менее 200–300 млн человек. Для Европы или Соединенных Штатов это очень много, но для КНР мало. В целом же Китай похож на велосипедиста, который крутит педали изо всех сил, но любая остановка или серьезное препятствие грозит падением.

Слабые стороны китайской модели обнаруживаются в недостаточной способности создавать принципиально новые технологии. Китайцы искусно копируют и успешно дорабатывают заимствованные технику и технологии, но сами пока не в состоянии создать действительно новые, оригинальные технологии. Это обстоятельство способно заставить КНР развиваться по пути «догоняющей модернизации» и повторить судьбу Японии. Как известно, Япония бурно развивалась в 1950–1970-е гг., но затем «споткнулась». Причиной пробуксовки японской экономики в 1990-е и 2000-е гг., наряду с другими факторами, стала недостаточная способность генерировать принципиально новые идеи, которые легли бы в основу разработки новых технологий и, соответственно, принципиально новых товаров и услуг. Одной из причин такого положения стала японская система воспитания, которая не терпит «выделяющихся» и не поощряет индивидуальное новаторство. Китай отчасти находится в таком же положении, хотя китайская система образования и воспитания проявляет большую гибкость, чем японская. КНР уже сейчас вкладывает огромные средства в науку, образование и НИОКР. Так, по расходам на НИОКР страна уже вышла на второе место в мире после США и поставила перед собой весьма амбициозные задачи. Можно сказать, что Китай предпринимает отчаянную попытку технологической модернизации за счет экономии на социальных расходах (в том числе пенсионных), которую не могут себе позволить развитые страны с высоким уровнем социальной защиты.

Кроме того, внутри самого Китая существуют значительные диспропорции в уровне доходов между различными слоями населения, между городом и деревней, а также между более развитыми восточными провинциями и менее развитыми западными. Политика ограничения рождаемости создала проблему значительной гендерной асимметрии. Хотя китайское государство осуществляет политику, направленную на ускоренное развитие наиболее отсталых провинций, разрыв в уровне жизни и в экономическом развитии продолжает сохраняться. Еще одной, пожалуй, наиболее серьезной и острой проблемой остается экологическая ситуация. Загрязнение атмосферы, которое вызывает рост болезней дыхательных путей, является в КНР самым значительным в мире. К этому добавляется загрязнение воды и почв. В последние годы регулярно происходят аварии на химических предприятиях, которые приводят к выбросу огромного количества вредных, токсичных для человека и животных веществ.

К тому же одна из главных проблем Китая в перспективе – сырьевые ресурсы. Чтобы обогнать Соединенные Штаты и обеспечить высокий уровень потребления хотя бы половине своего огромного населения, КНР могут потребоваться ресурсы всей планеты. Уже в первом пятилетии XXI века зависимость Китая от импорта составляла по железной руде и бокситам – 50%, по меди – 60%, по нефти – 34%. По ряду прогнозов, если не переломить существующие тенденции, в ближайшие 30 лет сырьевые и топливные потребности Китая в несколько раз превысят возможности собственного производства. Таким образом, дальнейший рост возможен только за счет природных ресурсов всего мира. Но выдержит ли это планета? И захотят ли все страны мира обеспечивать Китай своими ресурсами?

Перспективы США и Китая: наиболее вероятные сценарии

Итак, и американская, и китайская модели развития имеют свои сильные и слабые стороны. Каков будет баланс сил и какая модель окажется наиболее перспективной в ближайшие десятилетия? Как уже отмечалось в начале статьи, разные авторы, даже в самих Соединенных Штатах, по-разному отвечают на этот вопрос.

Во-первых, существует несколько возможных вариантов трансформации как американской, так и китайской модели. Во-вторых, само экономическое и политическое развитие двух стран в ближайшие десятилетия, скорее всего, будет неравномерным и нелинейным, включающим колебания и зигзаги. В результате на одном временном отрезке более динамично может развиваться одна модель, а на другом – вторая. В-третьих, и США, и Китай в разное время могут столкнуться с различными внутренними и внешними кризисами. Все это делает задачу определения перспектив американской и китайской модели весьма сложной.

Однако задача несколько упрощается, поскольку нас интересует не развитие Америки и Китая как таковых, а сравнительная динамика моделей. Иными словами, в данном случае важны не детали внутреннего развития Соединенных Штатов и КНР или отношений между ними, а то, какая из двух держав сможет более эффективно внедрить новейшие технологии, обеспечивающие мировое лидерство. В то же время весьма вероятно, что в ближайшие годы бурное экономическое развитие Китая почти наверняка продолжится, поскольку страна располагает достаточными людскими и материальными ресурсами. Кроме того, необходимо учесть, что период 2010–2020-х гг. имеет сходные черты с кризисным периодом 1970-х годов. А в такие времена развивающиеся экономики растут более динамично, чем развитые. Отсюда число наиболее вероятных сценариев резко уменьшается. Выбор остается всего лишь между двумя сценариями.

Суть первого сценария заключается в том, что в ближайшие десятилетия Китай, несмотря на отдельные экономические и социальные потрясения, в целом будет развиваться более высокими темпами, постепенно догоняя США по производству ВВП (но не по производству ВВП на душу населения и не по вложениям в науку, образование, медицину). В этом случае Соединенные Штаты вплоть до 2030–2040-х гг. сохранят свое финансовое, технологическое, политическое и военное лидерство, но будут вынуждены все больше считаться с растущей экономической и политической мощью Китая. Более того, в кризисный период 2008–2020 гг. США, вероятнее всего, будут в большей степени, чем Китай, испытывать финансовые и экономические трудности. Такая ситуация может подтолкнуть Пекин к широкой экономической и политической экспансии в различных регионах мира, прежде всего в стратегически важном для мировой экономики и политики регионе Восточной Азии. Однако после 2020 г. в результате внедрения новейших технологий Соединенные Штаты снова получат преимущество над Китаем, и их развитие станет более быстрым и динамичным. При этом КНР в 2020-х гг., а возможно и раньше, вероятно, столкнется с рядом внутренних социальных потрясений (некоторые признаки проявляются уже сейчас), которые способны ослабить его и несколько замедлить его развитие. США же серьезные социальные и демографические проблемы ожидают позже, где-то в 2040–2050-е годы.

Согласно второму сценарию, Америку уже в ближайшие десятилетия подстерегает целый ряд внутренних социальных и политических проблем, связанных с упомянутым выше «перепроизводством элит», а также с внутренними политическими расколами и размежеваниями. Это даст возможность Китаю конкурировать с Соединенными Штатами в области внедрения новейших технологий и даже превзойти их в отдельных важных отраслях. Более того, при определенных условиях США придется отчасти «поделиться» с Китаем своим мировым лидерством. В таком случае возможен новый вариант биполярного мира, но без холодной войны. Соединенные Штаты и КНР будут не только конкурировать, но и тесно взаимодействовать, сотрудничать во многих областях экономики, финансов и политики.

Если взвесить все рассмотренные сильные и слабые стороны американской и китайской модели, более вероятным все же представляется первый сценарий. Роль ключевых факторов здесь выполняют способность разрабатывать и внедрять принципиально новые технологии, а также широкая система экономических, политических и военных союзов. Преимущество США и в том и в другом случае очевидно. Однако еще раз обратим внимание, что в ближайшее десятилетие, т.е. примерно до 2020 г., Китай, скорее всего, будет развиваться более динамично. Это создает видимость того, что Китай догоняет и обгоняет Америку в экономике, политике и военной сфере. Иными словами, развитие двух стран в ближайшие десятилетия (до 2040-х гг.) будет нелинейным и неравномерным, то ускоряющимся, то замедляющимся. Это создаст трудности как для оценки перспектив мирового развития, так и для осуществления разными странами их политического и экономического курса.

Выводы для Европы и России

Таким образом, наиболее вероятным выглядит сценарий, согласно которому в ближайшие годы (примерно до начала 2020-х гг.) Китай, несмотря на отдельные социальные и экономические потрясения, будет стремительно и динамично догонять Соединенные Штаты, а затем наступит перелом. Опираясь на новейшие технологии и разработки, после 2020-х гг. США вместе с Японией и «тиграми» Юго-Восточной Азии могут вновь серьезно потеснить Китай, который к тому же, скорее всего, будет сталкиваться с целым рядом внутренних проблем, в том числе с социальными и экологическими кризисами.

Однако в любом случае в ближайшие годы и десятилетия страны Европейского союза и Россия вынуждены будут считаться с растущей финансовой, экономической и политической мощью Китая. При этом особенный напор Китая наиболее вероятен в период до начала 2020-х годов. В настоящее время Китай уже осваивает природные богатства России – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Экономика Германии, ведущей страны ЕС, уже сейчас во многом зависит от заказов из Китая, китайские товары все больше завоевывают европейский рынок, а в недалеком будущем Китай, скупающий государственные облигации «неблагополучных» европейских стран, может стать фактическим кредитором объединенной Европы. Последствия такого «тихого» проникновения КНР в экономику Евросоюза и России пока трудно оценить в полной мере. Ясно лишь, что чрезмерная экономическая зависимость от Китая чревата деградацией многих предприятий и отраслей, а также утратой возможности принимать стратегические решения в сфере экономики и политики.

Кроме того, в перспективе (в начале 2020-х гг.) чрезмерная зависимость экономики европейских стран и России от Китая может привести к тому, что они будут испытывать негативные последствия социальных и экономических потрясений в самом Китае. Иными словами, не исключена ситуация, при котором ЕС и Россия, будучи привязанными к экономике Китая, окажутся не в состоянии в полной мере внедрить новейшие технологии, которые появятся в Соединенных Штатах или в других странах. Пока что это выглядит фантастикой, но мир быстро меняется, и то, что еще вчера казалось невероятным, сегодня становится реальностью.

Наиболее серьезным испытанием станет период до 2020 года. Прежний мировой порядок будет стремительно меняться благодаря переходу к новым технологиям, изменению ситуации на Большом Ближнем Востоке, крупным потрясениям в Азии, Африке и Латинской Америке, изменениям в международных экономических и политических институтах (в МВФ, Всемирном банке, НАТО, ООН и др.). Еще одним фактором станет сильный напор Китая и ряда других азиатских стран. В переходный период вероятны многочисленные вызовы. Это кризисные явления в зоне евро, нестабильная экономическая ситуация в России из-за колебания цен на энергоносители, дальнейшие революции и перевороты на Ближнем Востоке, дестабилизация в Центральной Азии, усугубление положения в Афганистане и Пакистане, рост исламского фундаментализма и международного терроризма, социальные конфликты в странах Африки и Латинской Америки.

Отсюда следует вывод: странам Европейского союза и России придется проявлять большую гибкость и высокий динамизм, адаптируясь к быстро меняющейся ситуации. Период 2012–2020 гг., скорее всего, станет ярко выраженной «эпохой турбулентности». Важную роль будет играть согласованность внешней политики ЕС и России, акцент не на взаимных претензиях и различиях в ценностях, а на общих интересах. Основная проблема заключается в том, что в условиях стремительного роста двух гигантов – США и Китая – объединенной Европе и России придется мобилизовать все силы и ресурсы для сохранения своих экономических и политических позиций в мире, обеспечения самостоятельного и стабильного развития. Достижение этой цели требует координации действий между европейскими странами, имеющими развитые технологии, и Россией, обладающей значительными природными ресурсами. С этой целью России и странам Евросоюза стоило бы создать специальные инструменты и институты, обеспечивающие более быстрое, согласованное и эффективное решение многочисленных экономических и политических проблем современной эпохи. К сожалению, и в России, и на уровне ЕС бюрократия часто работает не слишком быстро и эффективно. Поэтому необходимы новые формальные и неформальные каналы взаимодействия политических лидеров, государственных и надгосударственных институтов, а также бизнеса, научных структур и других неправительственных организаций. В противном случае все может потонуть в бюрократической волоките, мелких взаимных претензиях, а необходимые решения, как это неоднократно бывало в прошлом, не будут своевременно воплощаться в жизнь.

Александр Дынкин, Владимир Пантин

США, несмотря на возражения России, намерены защищать своих европейских партнеров, сообщила помощник министра обороны по глобальным стратегическим вопросам Мадлен Кридон, передает Bloomberg. Американские власти продолжают настаивать на том, что ПРО в Европе призвана защитить от возможной атаки Ирана.

"Мы продолжаем искать путь к тому, как развенчать все опасения России", - заявила Кридон. По ее словам, лучший способ решения проблем - это сотрудничество, а не конфронтация. Спецпосланник США по противоракетной обороне Эллен Тошер на совещании с Кридон отметил, что не видит серьезных препятствия для того, чтобы не договориться по установке ПРО в намеченные сроки.

В Москве также уверены, что Россия и США обязательно договорятся по проблематике противоракетной обороны. "На ПРО надо шире смотреть. Наша оценка ясна. Нам надо совместно определить угрозы. Мы отдаем должное Обаме, который в тех конкретных условиях, когда ее замышляли, ее пересмотрел. До 2018 года еще время есть. Уверен, что мы договоримся", - сообщил агентству РИА "Новости" источник в Кремле. Собеседник отметил, что легче всего будет договориться по ПРО с действующим президентом Бараком Обамой, но даже в случае победы на выборах в США другого кандидата, по его словам, "категориями холодной войны в любом случае думать не стоит"

Проблема ПРО остается одной из самых острых в отношениях между

Москвой и Вашингтоном. Несмотря на то, что Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО на саммите в Лиссабоне в 2010 году, переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой системы против российских сил ядерного сдерживания. В ноябре прошлого года президент Дмитрий Медведев объявил о ряде военно-технических и дипломатических мер, которые Россия примет в ответ на развертывание ЕвроПРО. В апреле 2012 года глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что в связи с планами США по развертыванию ПРО в Европе и активизации НАТО Россия вынуждена идти на дальнейшее сближение с Белоруссией.

Межконтинентальными баллистическими ракетами большой дальности и технологией их создания располагают лишь официально признанные ядерные державы, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игорь Сергун, передает РИА "Новости". Этими державами являются Китай, Франция, Россия, США и Великобритания - постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что такие страны как Израиль, Индия, Иран, Северная Корея и Пакистан, "которые имеют развитые ракетные программы, претендуют на региональное лидерство и не входят в состав официальных ядерных держав", обладают ракетами только средней дальности.

Индия, тем временем, стоит на пути к продвижению ядерного потенциала. Так, в апреле 2012 года в стране были прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты дальностью 5 тысяч километров "Агни-5", которая вполне может долететь до Китая или Европы. Эта ракета является главным достижением "Комплексной программы разработки управляемых ракет" и считается ответом на угрозу, которая может возникнуть со стороны Китая. Более ранние модели "Агни" могли долететь до Западного Китая и Пакистана. В последние годы Индия укрепилась на мировом рынке в качестве крупнейшего импортера оружия и уже давно надеется на постоянное представительство в Совбезе ООН и, таким образом, зачисление в список официально признанных ядерных держав.

В том же месяце Северная Корея, также претендующая на это звание, провела испытания ракеты-носителя, которая, по заявлениям властей страны, должна была вывести на орбиту спутник. В то же время США, Южная Корея и Япония высказывали предположения, что под видом запуска ракеты-носителя Пхеньян проводил испытания баллистической ракеты. Результаты оказались для КНДР неудовлетворительными - через несколько минут после старта ракета упала в Тихий океан.

"Атомстройэкспорт" рассчитывает запустить иранскую АЭС "Бушер" на полную мощность 23 мая, сообщает РИА "Новости". Сейчас электростанция работает на 75% мощности.

Ранее был успешно выполнен подъем мощности ядерной паропроизводящей установки до 90% от номинальной, но потом мощность вновь снизили.

Все испытания перед вводом станции в эксплуатацию проводятся тщательно и с выполнением всех необходимых требований, подчеркнул вице-президент по сооружению АЭС в Иране и проектам ВВЭР-ТОИ ЗАО "Атомстройкэспорт" Владимир Павлов.

Российская компания достраивает АЭС за немецким концерном Kraftwerk Union A.G. (Siemens/KWU), который начал проект еще в 1974 году, но разорвал контракт из-за дипломатических разногласий между Тегераном и западными странами. Стройка россиянами фактически стартовала в 1998 году. В 2009-2010 годах прошли гидравлические испытания оборудования АЭС и испытания стальной защитной оболочки.

В декабре 2011 года министр энергетики Ирана Маджид Намджу обещал, что "Бушер", выйдя на плановую мощность, начнет выдавать в национальную электросеть тысячу мегаватт уже 20 марта 2012 года.

Обама взял в предвыборный штаб Бен Ладена

Президент США отчитался об афганских успехах

Игорь Крючков

Президент США Барак Обама совершил вчера неожиданный визит в Афганистан. Обама подписал со своим афганским коллегой Хамидом Карзаем соглашение о стратегическом партнерстве между США и Афганистаном. Не факт, что подписанное стратегическое соглашение будет ратифицировано. Однако можно сказать наверняка, что афганская поездка заставит американских избирателей вспомнить за полгода до президентских выборов успехи Обамы в деле борьбы с терроризмом.

Не объявленное заранее появление Обамы в Афганистане было эффектным. Помимо подписанного с Карзаем долгожданного соглашения, переговоры о котором шли 7 лет, президент США выступил с программной речью. В ней Обама объяснил, как он в принципе видит американскую миссию в Афганистане.

Визит состоялся в годовщину уничтожения главы «Аль-Каиды» Усамы Бен Ладена, который организовал нью-йоркские теракты 11 сентября 2001 года. Афганская кампания США началась как глобальный акт возмездия международным террористам за совершенное злодеяние.

«Мы прожили более чем десятилетие под мрачным облаком войны, — торжественно говорил Обама американским военнослужащим на базе в Баграме. — Но теперь в предрассветных афганских сумерках мы видим на горизонте свет нового дня».

По словам Обамы, его стремление вывести контингент США из Афганистана в 2014 году остается неизменным и твердым. Однако выводить солдат слишком рано было бы безответственным, считает президент США.

«Обама в этом смысле находится между двух огней. С одной стороны, вывода войск из Афганистана требуют и американский, и афганский народы. Кроме того, это развяжет США руки в конфликте с Ираном и ближневосточными режимами «арабской весны», — заявил «МН» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. — С другой стороны, остаться в Афганистане на более долгий срок США вынуждают региональные политические проблемы. Не только внутри страны, но и в Пакистане, и Индии».

Стратегическое соглашение с Афганистаном открывало возможность для Вашингтона не сжигать мосты в этой стране после 2014 года, считает заведующий сектором Афганистана ИВ РАН Виктор Коргун. Документ позволит оставаться некоторым подразделениям ВС США на афганских базах после 2014 года. Виды и численность этих войск должны быть определены другими, еще не заключенными договорами.

«Подписанный текст стратегического соглашения до сих пор можно называть только проектом документа, — заявил Коргун в интервью «МН». — Дело в том, что теперь этот текст необходимо принять в афганском парламенте, и далеко не факт, что он его примет в нынешнем виде».

По словам эксперта, Карзай использует свое влияние в парламенте, чтобы ратифицировать соглашение. «Для ратификации в афганском парламенте есть большинство, но это большинство шаткое. Четких фракций нет, и каждый депутат может передумать в последний момент», — считает Коргун.

Владимир Евсеев считает, что расплывчатость текста подписанного соглашения подчеркивает, что нынешний афганский визит был важнее для Обамы в предвыборном смысле.

«Перед президентскими выборами в США Обаме нужно вселить уверенность в электорат. И видимость успехов на внешнеполитической арене сейчас очень важно для политика», — считает эксперт.

Предвыборный штаб Обамы сделал все, чтобы годовщина уничтожения Усамы Бен Ладена дала возможность американским СМИ поговорить об успехах нынешней администрации США на афганском направлении.

За неделю до визита Обамы в Афганистан в интернете появился ролик, рассказывающий о победе над «Аль-Каидой». Видео длиной 1,5 минуты убеждает зрителя, что Обама принял тяжелое и правильное решение, приказав спецназу высадиться 2 мая прошлого года в пакистанском военном городе Абботабад и штурмовать здание, где, по оперативным данным, скрывался Бен Ладен. Одна из важнейших боевых задач армии США — устранение террориста номер один — была выполнена, утверждают авторы видео.

Не каждый президент решился бы отдать такой приказ, вторит этой мысли бывший президент и демократ Билл Клинтон, который появляется в ролике. В конце агитационного видео появляются цитаты из прошлых речей Ромни, осуждающих политику Обамы на Ближнем Востоке, а также его призывы забыть о поисках Бен Ладена. Умение принимать решение — именно ради этого качества американцы выбирают своего президента, убеждает Билл Клинтон в финале ролика.

Видео вызвало противоречивые чувства среди американского электората. Часть СМИ, в том числе ряд либеральных, оценили ролик как слишком нескромный. Арианна Хаффингтон, владелец ведущего либерального интернет-издания Huffington Post, заявила, что президент не должен спекулировать своими полномочиями верховного главнокомандующего ВС США в ходе предвыборной кампании.

Республиканский национальный комитет, осуществляющий руководство партией на федеральном уровне, опубликовал в качестве официальной реакции на ролик заявление сенатора от штата Аризона Джона Маккейна. «Бараку Обаме должно быть стыдно за то, что он посмеялся над трагедией 11 сентября и уничтожением Усамы Бен Ладена, используя их как дешевую политическую агитку, — гласил текст. — Никто не сомневается, что президент заслуживает уважения за приказ начать операцию (по уничтожению Бен Ладена. — «МН»), но политизировать ее — это верх двуличности».

Впрочем, заявление Маккейна позволило СМИ обвинить в двуличности самих республиканцев. Так, интернет-блог Slate, принадлежащий изданию The Washington Post, вспомнил о том, что в 2004 году, когда Джорджу Бушу на президентских выборах в США противостоял демократ Джон Керри, республиканская администрация использовала тот же прием. Поводом была война не в Афганистане, а в Ираке, развязанная Бушем в 2003 году.

В среду в Кабуле министр торговли и промышленности Афганистана Анвар уль-Хак Ахади и посол Ирана Абольфазл Зохреванд подписали соглашение об использовании иранского порта Чабахар для транзита афганских товаров.

Стоит отметить, что Чабахар является единственным портом ИРИ, имеющим доступ к морю. Благодаря данной особенности Афганистан получит новые возможности развития внешнего рынка своих товаров, сообщает телеканал «Толо».

Как сообщил прессе Анвар уль-Хак Ахади, первая стадия выполнения соглашения предполагает создание неподалёку от порта перевалочного пункта для афганских товаров. Под строительство зданий выделена территория площадью 50 гектаров. Ожидается, что афганские предприниматели смогут использовать пункт в течение года.

«Результат данного соглашения не только благоприятно сказывается на отношениях между Афганистаном и Ираном, – отметил, в свою очередь, Абольфазл Зохреванд. – Мы также ожидаем, что это поспособствует сотрудничеству афганских и иранских предпринимателей в деле освоения рынков Среднего Востока и Азии».

Как отмечают афганские обозреватели, в последнее время в отношениях между Ираном и Афганистаном намечается потепление, что проявилось также в недавнем заключении соглашения об экстрадиции заключённых.

Генеральный директор компании Иранские железные дороги (ИЖД) Абдолали Сахеб Мохаммади во время встречи с послом Казахстана в Иране Багдадом Амреевым затронул вопрос о сотрудничестве между Ираном, Туркменистаном и Казахстаном в области строительства железной дороги Горган – Инче-Барун – Этрек – Берекет – Узень и заявил, что названная железная дорога послужит росту товарооборота между тремя странами, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».

А.С.Мохаммади подчеркнул, что со строительством этой железной дороги через Иран пройдет маршрут для транзита грузов в Казахстан и Туркменистан.

Далее глава ИЖД выразил надежду на то, что железнодорожный участок Горган – Инче-Барун на территории Ирана будет открыт для движения поездов уже к сентябрю этого года.

Багдад Амреев в свою очередь сообщил, что в самое ближайшее время в Иран прибудет с визитом глава Казахстанских железных дорог с целью обсуждения вопросов дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в области железнодорожного транспорта.

Строительство железной дороги Горган – Инче-Барун – Этрек – Берекет – Узень общей протяженностью в 928 км ведется при тесном взаимодействии между тремя странами, Ираном, Туркменистаном и Казахстаном.

Губернатор провинции Хорасане-Резави Махмуд Салахи на совещании с участием глав представительств Ирана в странах Западной Азии (Пакистан и Афганистан) заявил, что провинция готова активизировать торговлю с Пакистаном и Афганистаном, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».

Губернатор подчеркнул необходимость укрепления связей со странами Западной Азии в области политики, экономики и культуры.

Махмуд Салахи заявил о том, что следует расширять экспортные поставки необходимых названным странам товаров из провинции Хорасане-Резави, а также увеличивать импорт товаров из этих стран.

По словам губернатора, в повестку дня необходимо также включить вопрос о возобновлении деятельности приграничного рынка Догарун и об организации транзитных и экспортных поставок.

Далее Махмуд Салахи отметил, что из мешхедского аэропорта «Хашеминежад» уже совершаются международные авиарейсы в 25 пунктов назначения по всему миру и необходимо организовать воздушное сообщение между Мешхедом и Гератом, Кандагаром и Кветтой.

Заместитель генерального директора компании Иранские железные дороги (ИЖД) по вопросам эксплуатации и организации движения Фулади заявил, что на текущий год запланировано перевезти железнодорожным транспортом 38,3 млн. т грузов, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».

По словам Фулади, в случае выполнения поставленной задачи рост объема грузовых перевозок составит около 16% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в текущем году железнодорожным транспортом должно быть перевезено 33,6 млн. пассажиров.

Запланирована также реконструкция 9-ти железнодорожных станций и прокладка второй колеи на железнодорожных участках Тезердж – Бендер-Аббас (провинция Хормозган), Мохаммадие (провинция Казвин) – Доруд (провинция Луристан), Бафк – Йезд (провинция Йезд), Ардакан – Бадруд – Кашан – Мохаммадие.

Фулади сообщил, что в прошлом году движение примерно 33% грузовых составов осуществлялось по графику. В текущем году этот показатель запланировано довести до 60%. До сих пор во многих случаях из-за отсутствия грузов, нехватки локомотивов или занятости путей грузовые составы отправляются вне графика.

Планами ИЖД предусматривается реконструкция и ремонт железнодорожных путей, осуществление планового ремонта и обслуживания подвижного состава, строительство ограждений вдоль железнодорожных путей. Все это позволит повысить уровень безопасности и снизить аварийность на железных дорогах.

Генеральный директор компании Иранские железные дороги (ИЖД) Абдолали Сахеб Мохаммади заявил, что более 90% товарных и 50% пассажирских вагонов производится на отечественных предприятиях, сообщает агентство «ИРИБ ньюз».

Глава ИЖД подчеркнул, что отечественная промышленность обладает большим потенциалом и ей следует оказывать всяческую поддержку.

А.С.Мохаммади отметил, что в Иране впервые начал свою производственную деятельность специализированный завод по выпуску железнодорожных локомотивов, на котором применяются самые современные технологии, успешно освоенные иранскими специалистами.

По словам А.С.Мохаммади, в течение нескольких последних лет одна из важных целей ИЖД состояла и состоит в развитии национального производства. Выпуск железнодорожных локомотивов с национальным двигателем, новой железнодорожной техники, электрического оборудования и путевых и сигнальных знаков, а также экспорт инженерно-технических услуг в области железнодорожного транспорта – все наглядно свидетельствует о широких возможностях железнодорожной промышленности Ирана и о серьезных намерениях специалистов отрасли выйти на уровень самодостаточности и выполнить задачи, поставленные перед железнодорожным транспортом в программе перспективного развития страны.

Секретарь Ирано-Иракского Штаба экономического развития Хасан Каземи Куми в интервью агентству ИРНА после совещания по вопросам экспорта из провинции Илам через пограничный терминал Мехран заявил, что в прошлом году объем товарооборота между Ираном и Ираком составил 9,7 млрд. долларов и в текущем году этот показатель увеличится еще на 20%.

По словам Х.К.Куми, на текущий год объем торговли между двумя странами запланирован в размере 12 млрд. долларов, и около 3 млрд. долларов из названной суммы должен составить экспорт инженерно-технических услуг.

Х.К.Куми сообщил, что в прошлом году Иран и Ирак заключили соглашение о транспортных перевозках грузов и пассажиров, которое вступит в силу в самое ближайшее время. Благодаря этому соглашению повысится уровень безопасности перевозок, будет обеспечена сохранность грузов, снизятся транспортные расходы и сократятся сроки перевозки грузов и пассажиров.

Х.К.Куми отметил, что Ирак представляет собой выгодного партнера для Ирана с точки зрения формирования регионального сотрудничества. Между Ираном, Ираком и Сирией достигнуто соглашение, в соответствии с которым Иран будет поставлять через иракскую территорию свою продукцию в Сирию. Такое взаимодействие представляет собой хорошую возможность для создания экономических блоков и содружеств.

При поддержке со стороны иракского правительства, а также с улучшением ситуации в Ираке после вывода из этой страны иностранных войск и со стабилизацией политической обстановки со всей очевидностью проявляется тенденция дальнейшего сближения Ирака с Ираном, и в этих условиях Иран наверняка сможет добиться своих экономических целей.

Начальник порта Хорремшехр Адель Дерис на торжественном заседании в память о погибших сотрудниках Организации портов и мореходства страны, которое состоялось в конференц-зале пассажирского терминала «Халидже Фарс» главного управления портов и мореходства Хорремшехра, рассказывая о порте Хорремшехр, заявил, что это старейший и самый крупный иранский порт в северо-западной части Персидского залива, сообщает агентство «Фарс».

Названный порт располагается в торгово-промышленной свободной экономической зоне «Эрвенд» и находится в непосредственной близости от границы с Ираком.

У порта Хорремшехр имеются прочные торговые связи со странами Персидского залива. Одна из важных особенностей порта состоит в быстром доступе к железнодорожному и автомобильному транспорту, который используется для транзитных перевозок. Кроме того, поблизости располагается международный аэропорт Абадана. Все это позволяет с наименьшими расходами отправлять грузы в пункты назначения как в самом Иране, так и в странах Средней Азии, в Турции, России и Ираке.

С целью укрепления двусторонних связей и расширения сотрудничества Иран и Ливан подписали четыре меморандума и одно совместное заявление, сообщает агентство ИРНА.

Упомянутые меморандумы были подписаны министрами двух стран после совместного заседания высокопоставленных представителей Ирана и Ливана, а совместное заявление подписали первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Рахими и премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

Затем в присутствии М.Р.Рахими и Н.Микати были подписаны меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничества в области промышленности, протокол о взаимном признании сертификатов соответствия, меморандум о взаимопонимании в области стандартизации, итоговый протокол заседания представителей министерств энергетики Ирана и Ливана.

Постсоветский интеграционный прорыв

Почему Таможенный союз имеет больше шансов, чем его предшественники

Е.Ю. Винокуров – доктор экономических наук, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

А.М. Либман – доктор экономических наук, профессор международной политэкономии Франкфуртской школы финансов и менеджмента и старший научный сотрудник Института экономики РАН.

Резюме За несколько лет постсоветская интеграция из преимущественно бумажного проекта и набора риторических конструкций превратилась в реальный фактор, влияющий на экономическое развитие. Однако дальнейшие перспективы не предопределены.

После распада СССР прошло два десятилетия, за которые между бывшими союзными республиками подписано огромное число соглашений, договоров и инициатив. Все они, однако, продемонстрировали неспособность «постсоветской интеграции» обеспечить реальное сотрудничество государств региона. Факт достаточно очевидный всем и в первую очередь самим участникам процесса. Тем более неожиданным для сторонних наблюдателей стало кардинальное изменение ситуации в последние три года. Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и Казахстана, запущенный в 2010 г., стал первой интеграционной группировкой, в рамках которой партнеры выполняют взятые на себя обязательства, не считаясь со значительными затратами. Намерение создать Евразийский экономический союз к 2015 г., обнародованное в ноябре прошлого года, представляется намного более реалистичным, чем большинство подобных постановлений, принятых ранее. Что изменилось на постсоветском пространстве, чтобы подобные проекты стали осуществимыми? Стоит ли рассчитывать на устойчивость новых инициатив? И, с другой стороны, достаточны ли их цели в контексте проблем, стоящих перед постсоветскими странами, и возможностей экономического развития, которыми грех не воспользоваться?

На пути к реальной интеграции

Прежде всего кратко напомним хронологию появления нового поколения интеграционных структур на постсоветском пространстве. Первые призывы к бЧльшему «прагматизму» в сфере интеграции и отказу от нереалистичной риторики прозвучали еще в начале 2000-х годов. Тем не менее вплоть до недавнего времени настоящее сотрудничество наблюдалось лишь в отдельных областях, где нужно решать вопросы общей инфраструктуры, созданной еще в советский период – например, железнодорожных путей или электроэнергетики. Попытки вдохнуть жизнь в существующие структуры сопровождались лишь ростом противоречий. Первыми ласточками изменений можно считать две организации, созданные в 2006 г. – Евразийский банк развития (ЕАБР) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ. В отличие от предыдущих инициатив, целью новых стала поддержка конкретных проектов (либо в вопросах развития инфраструктуры и экономики, как банк, либо в начинаниях в сфере культуры и образования, как фонд), а не общие нормы и координация политики. Четкая ориентация на конкретные прикладные задачи сотрудничества позволила избежать превращения этих организаций в очередные бумажные структуры.

Однако подлинный прорыв принесло, казалось бы, неожиданное обстоятельство – мировой экономический кризис 2007–2009 годов. Вместо того чтобы принимать все более жесткие односторонние протекционистские меры (как это нередко бывает в условиях глобальных потрясений), постсоветские государства, напротив, попытались наладить более эффективное сотрудничество. Крупным решением, напрямую связанным с кризисом, стало создание в 2009 г. Антикризисного фонда ЕврАзЭС с капиталом в 8,513 млрд долларов. На фонд возложена двойная функция: во-первых, предоставлять стабилизационные кредиты, исполняя функции своего рода «регионального МВФ», компенсировать дефициты платежного баланса и бюджета, а также поддерживать национальную валюту, и, во-вторых, укреплять региональное сотрудничество в качестве кредитора крупных инвестиционных проектов. На данный момент займы фонда предоставлены Таджикистану и Белоруссии. Постсоветская интеграция стала финансово привлекательной, по крайней мере для некоторых стран.

В 2010 г., как упомянуто выше, вступил в силу ТС – самое впечатляющее на сегодняшний день достижение постсоветской интеграции. Главные элементы – это общие пошлины по отношению к третьим странам и общий таможенный кодекс, регулирующий большинство торговых вопросов стран-участниц. Таможенный союз действует по схеме пропорционального голосования, но до сих пор все решения принимались на основе консенсуса. Участникам пришлось внести серьезные изменения во внешнеэкономическое регулирование. Казахстан, например, повысил 45% таможенных тарифов и снизил 10%. Помимо отношений с третьими странами, ТС повысил возможности и для взаимодействия между странами-участницами, причем не только в сфере торговли: в приграничных районах некоторые российские компании рассматривают вариант перехода под юрисдикцию Казахстана с более низким налоговым бременем.

Однако еще больший эффект от либерализации инвестиционных потоков можно ожидать в связи с вступлением в силу с 1 января 2012 г. пакета соглашений о Едином экономическом пространстве (ЕЭП). В настоящий момент ЕЭП уже включает 17 соглашений, еще 55 находятся в стадии подготовки. Они касаются свободы передвижения капитала и труда, общей политики конкуренции (включая естественные монополии, закупки и субсидии), координирования макроэкономической политики, торговли услугами, технических стандартов, а также доступа к газо- и нефтепроводам, электросетям и железнодорожным сетям. Для координации ЕЭП в феврале 2012 г. создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – наднациональный орган с широкими полномочиями. Интересно, что «нижняя палата» ЕЭК – коллегия – построена по образцу комиссии ЕС и состоит из чиновников, отвечающих за конкретные функциональные направления интеграции, а не выступающих исключительно в роли представителей своих стран. К последующим мерам, направленным на создание Евразийского экономического союза, относятся, к примеру, утверждение с 2013 г. единого железнодорожного тарифа на грузы и национальный режим государственных закупок для всех компаний трех стран-участниц, начиная с 2014 года.

«Интеграция снизу» и глобальный кризис

Успех ТС и ЕЭП представляется тем более неожиданным, что он, казалось бы, противоречит логике развития постсоветского пространства. Двадцать лет назад бывшие республики СССР были гораздо более тесно связаны между собой с экономической точки зрения – а их интеграция (в том числе и в форме рублевой зоны) полностью провалилась. Достижения постсоветской интеграции последних лет, вероятно, связаны с двумя обстоятельствами – ростом реальной интеграции «снизу» в 2000-е гг. и глобальным экономическим кризисом.

Во-первых, описывать все двадцатилетие после распада СССР как период постоянно углубляющейся фрагментации было бы некорректно. Действительно, многие старые «советские» связи оказались разорваны – однако с начала 2000-х гг. им на смену пришли новые формы взаимозависимости. Экономический рост России и Казахстана с 1999–2000 гг. резко увеличил аппетиты нарождающихся транснациональных корпораций этих стран, приступивших к интенсивному освоению постсоветского пространства. Уже сегодня российский бизнес, например, доминирует в сфере мобильной сотовой связи в большинстве стран СНГ; российские компании играют важную роль и во многих других отраслях. Казахстан являлся лидером в инвестициях в банковском секторе стран СНГ до 2008 года. Другая форма новой взаимозависимости – трудовая миграция. Если в 1990-е гг. миграционные потоки в СНГ носили преимущественно характер постоянного переселения и были связаны, например, с оттоком русскоязычного населения из новых независимых государств, то в последнее десятилетие наблюдался экспоненциальный рост временной миграции, основанной на преимущественно экономических факторах. В результате денежные переводы трудовых мигрантов стали в некоторых странах СНГ основой экономического роста. В России же трудовые мигранты производят, по оценкам экспертов, около 6% ВВП страны.

Представление о безусловном росте взаимозависимости постсоветских стран было бы, конечно, тоже большим упрощением. Процессы регионализации по-разному проявляются в различных сферах взаимодействия (они, например, гораздо менее затратны в сфере взаимной торговли) и в неравной степени затрагивают разные страны. По оценкам Системы индикаторов евразийской интеграции ЕАБР – набора показателей, характеризующих экономическую взаимозависимость постсоветских стран за последнее десятилетие – можно говорить о формировании своеобразного интеграционного ядра России, Белоруссии и Казахстана уже с 2004–2005 гг., «интеграция снизу» шла быстрыми темами. Возможно, создание ТС во многом и стало следствием роста взаимосвязей в пределах этого ядра.

Во-вторых, то обстоятельство, что ТС и ЕЭП возникли вскоре после того как постсоветское пространство накрыла волна глобального кризиса – больше чем совпадение. Логика регионализма здесь в корне отличается от «стандартной», хорошо изученной в мировой литературе. Как правило, стартовой площадкой интеграции служит существование нескольких обособленных в экономическом плане стран, для которых интеграционные процессы, как минимум в краткосрочной перспективе, связаны со значительными издержками: региональная интеграция требует изменений в законодательстве и адаптации к новым стандартам, она сопровождается ростом конкуренции. Неудивительно, что политики скорее склонны поддерживать региональную интеграцию в более благополучные периоды (когда эти издержки не столь заметны) и в гораздо меньшей степени склонны затевать интеграционные проекты в момент кризиса – достаточно вспомнить период стагнации в развитии европейской интеграции в 1970-е годы.

На постсоветском пространстве ситуация противоположная. Между странами сохраняется взаимозависимость, унаследованная от советского периода. Поэтому выбор дезинтеграционного курса, для чего требуется создание новых отраслей промышленности и поиск других способов интеграции в глобальное разделение труда, зачастую обходится дороже. Поэтому именно в периоды кризисов региональная интеграция представляется более приемлемой альтернативой – в «тучные годы» страны, напротив, могут экспериментировать с различными вариантами политики автаркии или с поиском новых партнеров. Иначе говоря, шок от глобальной нестабильности (нанесший болезненный удар и по Казахстану, первым на постсоветском пространстве ощутившему волну кризиса уже в 2007 г., и по Белоруссии, двумя годами позже вынужденной пойти на масштабную девальвацию своей валюты, и по России) сблизил постсоветские страны.

Проблемы и противоречия

Реальная ситуация, конечно, не столь безоблачна. ЕЭП и ТС сталкиваются с рядом серьезных проблем, решение которых и определит будущее этих организаций. В краткосрочной перспективе главные сложности носят технический характер. Нормы таможенного кодекса ТС нередко, хотя и лишь отчасти, противоречат нормам национального законодательства, далеко не всегда отработан порядок их правоприменения. Для ЕЭП механизмы реализации базовых соглашений еще только предстоит создать. Подобного рода проблемы неизбежны при осуществлении столь крупных проектов, но способны оказаться фатальными, особенно в условиях неэффективной бюрократии, делая интеграционную структуру непривлекательной для бизнес-структур. Необходимо отметить, что комиссия ТС приняла целый ряд важных мер, призванных исправить положение дел в этой области.

Трудности связаны прежде всего с дисбалансом преимуществ и издержек между странами ЕЭП. Для Казахстана и Белоруссии ТС предполагает значительное увеличение пошлин на импорт, и как следствие – рост цен и искажение структуры торговых связей. Для России неясно, например, каким образом фитосанитарные стандарты, принятые властями отдельных стран, будут реализовываться и контролироваться на территории ТС. В принципе, по существующим оценкам (а на сегодняшний день крупные исследования, посвященные ТС и ЕЭП, опубликованы Всемирным банком и Центром интеграционных исследований ЕАБР), новые интеграционные структуры способны содействовать росту своих членов за счет большей емкости внутреннего рынка и интенсивной конкуренции, но лишь при реализации ряда условий, и в первую очередь устранении нетарифных барьеров. Пока что процесс установления общих технических и фитосанитарных норм на территории ТС идет медленно.

В среднесрочной перспективе перед ЕЭП встает хорошо известная по европейскому опыту дилемма «расширения или углубления». Одна из причин успеха ТС заключается в том, что, в отличие от предыдущих проектов региональной интеграции с нереалистичными амбициозными программами, Таможенный союз сосредоточился на четко очерченной и достаточно узкой цели. При этом членство в ТС намного более однородно, чем во многих других региональных соглашениях бывшего Советского Союза, и в данном конкретном случае круг участников подобран удачно (в отличие от других проектов). Способен ли союз «тройки» выйти за пределы первоначальной повестки дня? Вступление в силу пакета соглашений ЕЭП показывает, что да. Но тут же правомерен следующий вопрос: не представляет ли столь быстрое движение всего за два года (переход от формата ТС с не полностью еще разрешенными техническими проблемами к ЕЭП) значительный риск с точки зрения перспектив углубления интеграции? Неудачи способны подорвать доверие к ЕЭП со стороны населения и бизнеса, а государственный аппарат может попросту не справиться с заданным темпом. Однако особенность постсоветского пространства (в отличие, скажем, от европейского опыта) состоит в том, что взаимосвязи в области движения факторов производства (для стран ТС речь идет о капитале, а для других стран СНГ и ТС – рабочей силе) развиваются гораздо более динамично, чем в сфере торговли. С этой точки зрения останавливаться на формате ТС нецелесообразно – он лишь косвенно затрагивает взаимодействие в областях, где «интеграция снизу» идет действительно интенсивно. Парадоксальным образом в постсоветском мире (как, возможно, и в ряде других группировок развивающихся стран) реального успеха может добиться лишь достаточно глубокая форма интеграции.

Вопрос расширения ТС в настоящее время активно обсуждается в первую очередь в связи с двумя странами: Украиной и Киргизией. Членство Украины в ЕЭП – вопрос довольно проблематичный, несмотря на все усилия «тройки» (особенно России) и тесные экономические связи. Вхождение Украины в ЕЭП с последующим технологическим сближением, по экспертным оценкам, обеспечит в долгосрочной перспективе положительный эффект до 6% ВВП (таков результат совместного проекта ЕАБР с Институтом народно-хозяйственного прогнозирования РАН и Институтом экономической политики НАНУ). Однако чрезвычайно сильны политические факторы, препятствующие интеграции. Даже такой нейтральный и не требующий принципиального выбора вопрос, как вступление Украины в акционеры ЕАБР, пробуксовывает, несмотря на очевидные выгоды для Киева.

Что касается Киргизии, то вхождение в состав ЕЭП и ТС весьма вероятно, что, впрочем, связано с уязвимым экономическим положением страны. Киргизская экономика в последние годы росла прежде всего за счет превращения в перевалочную базу реэкспорта китайских потребительских товаров в страны СНГ и Центральной Азии, что стало возможным по причине крайне либерального внешнеторгового регулирования. Оказавшись вне пределов ТС, Бишкек больше не в состоянии обеспечивать эту роль в связи с ростом таможенных барьеров на границе с Казахстаном, куда и направляются китайские товары; вступив в Таможенный союз, Киргизия будет вынуждена ужесточить свой внешнеторговый режим, что также частично закроет «окно» для торговли с Китаем. Расчеты разных коллективов (Центр интеграционных исследований ЕАБР, НИСИ Кыргызстана) показывают, что баланс преимуществ и недостатков – в пользу вступления в Таможенный союз. Еще одной проблемой является членство Киргизии в ВТО: вступление в ТС предусматривает повышение тарифов, причем некоторых из них – до уровня, противоречащего требованиям ВТО. Безусловно, ожидаемое вступление России и Казахстана в эту организацию облегчит решение данной проблемы.

В долгосрочной перспективе, наконец, существует ряд факторов, сдерживающих развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве, с которыми раньше или позже придется столкнуться и Евразийскому экономическому союзу. Во-первых, доминирование ресурсного сектора в экономике двух из трех государств ЕЭП делает ограниченной отдачу от интеграционного взаимодействия – ключевые нефтегазовые отрасли России и Казахстана все равно ориентированы на внешние рынки. Следовательно, успех интеграции требует диверсификации экономики и сокращения сырьевой зависимости – задача, примеров успешного решения которой в мире практически нет. Во-вторых, прогресс постсоветской интеграции зависит и от успехов в области модернизации институтов и общества постсоветских стран – еще одна крайне сложная задача.

От постсоветской к евразийской интеграции

Проблемы, однако, не ограничиваются взаимодействием, собственно, постсоветских стран, они затрагивают и характер их отношений с остальным миром. Для многих (в том числе и для России) ЕС является более важным торговым партнером, чем ближайшие соседи. В Центральной Азии, а в последние годы – в Белоруссии и Украине медленно, но верно растет роль Китая как источника инвестиций и займов. И игроки, и наблюдатели, похоже, едины в том, что постсоветская интеграция и европейский интеграционный вектор принципиально несовместимы, и страны Восточной Европы – Украина, Белоруссия, Молдавия – должны сделать однозначный выбор в пользу того или иного направления. Мы вправе усомниться, насколько такое представление соответствует действительности, но пока оно доминирует и оказывает ярко выраженное негативное воздействие на динамику интеграции в Северной Евразии. Поэтому особенно важно еще раз подчеркнуть – потенциал интеграционных проектов на постсоветском пространстве сможет полностью реализоваться, только если они будут осуществлены как часть более широкой трансконтинентальной интеграции с участием внешних игроков.

Прежде всего это касается инфраструктурных сетей. Географическое положение постсоветских стран между Европой и Азией позволяет государствам СНГ извлекать большую выгоду из своего транспортного потенциала – но только если он увязан с трансграничными транспортными проектами, реализуемыми в других частях Евразии, например, Евросоюзом или Азиатским банком развития. В области электроэнергии общий рынок бывшего Советского Союза, главным образом унаследованный от объединенных энергосистем СССР, был бы более эффективен, будь он замкнут и на энергетические рынки других стран, например, ЕС, Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая. Точно так же преимущества открытых границ с внешними игроками относятся к торговле и инвестициям, где подобный «открытый регионализм» позволяет избежать конфликтов между интеграционными проектами. Вообще при конструировании новых интеграционных проектов необязательно жестко следовать границам бывшего СССР – напротив, нет ничего более естественного, чем поиск новых партнеров за их пределами, особенно в Европе и Восточной Азии.

Способ организации взаимодействия с внешними игроками различается на западном и восточном флангах постсоветского пространства. На западе приоритетом можно считать структурирование Евразийского экономического союза таким образом, чтобы участие в нем совмещалось с сотрудничеством с ЕС. Например, унификация стандартов, технических и фитосанитарных норм. Конечно, речь идет не об одномоментном решении. Унификация связана со значительными издержками, но оптимальный вариант развития – это принципиальный поиск решений, совместимых с европейскими. В торговой сфере это, вероятно, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA) ТС и ЕС, учитывающая не только торговые аспекты как таковые, но и единые стандарты, защиту инвестиций, вопросы миграции и визового режима. Говорить о таком сценарии можно и нужно, даже если сегодня он сложнореализуем. В условиях кризиса модели объединения Евросоюз может стать более автаркичным, понадобится время на то, чтобы решить внутренние проблемы фискальной интеграции.

В Азии ситуация, казалось бы, несколько проще – интеграционные проекты носят более гибкий характер и затрагивают ограниченный круг вопросов, так что конкуренция интеграционных инициатив отсутствует, и вовлечение игроков во взаимодействие с постсоветской интеграционной группировкой связано с меньшими институциональными сложностями. Но и здесь немало проблем.

Во-первых, крайне важно избежать превращения постсоветских соглашений в гигантские структуры, включающие огромное количество часто несовместимых игроков – стоит вспомнить опыт АТЭС, оказавшегося жертвой собственного успеха (последовательное применение принципа открытого регионализма привело к росту числа членов организации и их разнородности и в конечном счете значительно снизило дееспособность организации). Во-вторых, и в Азии заметен дефицит доверия – тот же Китай вызывает немалые опасения у элит и населения постсоветских стран (хотя порой это скорее результат мифотворчества, а не реальных рисков). Поэтому в идеале взаимодействие Евразийского экономического союза с азиатскими странами могло бы опираться на ряд комплексных двусторонних зон свободной торговли (желательно включая дополнительные соглашения по безвизовому перемещению и миграции рабочей силы), а также на «функциональные» проекты по эффективному объединению транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктур.

* * *

За несколько лет постсоветская интеграция из преимущественно бумажного проекта и набора риторических конструкций, к которым отдельные страны прибегали для нужд внутренней политики, превратилась в реальный фактор, влияющий на экономическое развитие. Однако дальнейшие перспективы не предопределены. С одной стороны, именно текущий формат, сосредоточенный на небольшой группе стран и преследующий конкретную цель (торгово-экономическое сближение), стал основой успеха ТС. С другой стороны, действительно крупного успеха можно добиться, только переступив через нынешние границы – как географические, например, за счет углубления взаимодействия с Китаем и Европейским союзом, так и функциональные – охватив вопросы движения факторов производства, обеспечив единые правила игры (техническое регулирование, доступ к услугам монополий) и гарантировав координацию макроэкономической политики. Наконец, постсоветский регионализм ни в коем случае не является альтернативой глобальной интеграции, например, в рамках Всемирной торговой организации (как порой утверждается). Преимущества от членства в ВТО для стран ЕЭП значительны, поэтому региональный проект должен рассматриваться как процесс, параллельный с глобальной экономической интеграцией.

Новое Средневековье

Как способы управления миром отстают от реальности

Резюме: Наступающее новое Средневековье вовсе не должно считаться постоянным чистилищем неопределенности – как ни странно, но во многих отношениях оно вселяет надежду, что наше нынешнее положение может разрешиться Возрождением, а не мировой войной.

Данная статья представляет собой выдержку из книги «Как управлять миром», выходящей в издательстве АСТ, которое любезно предоставило нам текст. Публикуется в журнальной редакции.

Дипломатия XXI века начинает напоминать ту, что господствовала в Средневековье: в сферу ее интересов входят и нарождающиеся державы, и многонациональные корпорации, и влиятельные семьи, и гуманисты, и религиозные радикалы, и университеты, и наемники. Успех в этом новом мире мегадипломатии зависит от того, сумеют ли ключевые игроки – правительства, бизнес и организации – объединиться в коалиции и оперативно направить глобальные ресурсы на решение локальных проблем. Это вовсе не «дедовская» дипломатия, и нынешнее «поколение Y» интуитивно чувствует перемены.

Дипломатия умерла! Да здравствует дипломатия!

Не реже чем раз в столетие человечество погружается в пучину войны, после которой пытается установить прочный мир. К счастью, холодная война закончилась без ядерной катастрофы, но образовавшийся в два последних десятилетия вакуум должен смениться новой мировой системой, отражающей быстро меняющиеся реальности в сфере власти и влияния. Если в XIX веке миром правили несколько ведущих держав, следивших за порядком в своих колониях, то в XX этим занимались блоки. Однако в нынешнем столетии веке осуществлять контроль над мировым порядком «сверху» уже не получится.

Прошедшее десятилетие, начавшееся террористическим актом в США 11 сентября 2001 г. и завершившееся мировым финансовым кризисом, показало хрупкость взаимозависимого мира и неизбежность катастрофы при сохранении внешнего лидерства. Многие опасаются разрушения существующего мирового порядка, но разве не более пугает то, что он уже несколько лет как не существует? Именно наши времена имел в виду Карл Поппер, говоря, что уничтожение существующего мироустройства и создание нового с нуля может привести к появлению более работоспособной системы. А по словам Генри Киссинджера: «Новый мировой порядок не устанавливается как чрезвычайная мера. Но для появления нового мирового порядка нужны чрезвычайные обстоятельства».

Насколько плохо обстоят дела? Сегодня державы, которым надлежит поддерживать мир, продают основную массу оружия. Банки, вместо того чтобы стимулировать накопления, поощряют жизнь не по средствам. Пищу доставляют голодающим после их смерти. Мы безудержно мчимся к катастрофам энергопотребления, демографического взрыва, нехватки воды и продовольствия, которые не пощадят ни бедных, ни богатых. Постоянно растущий перечень кризисов включает финансовую нестабильность, СПИД, терроризм, крах государств и многое другое. Любой из кризисов способен спровоцировать обострение другого, создавая нисходящую спираль для отдельных наций и регионов. Не исключено, что в предстоящие 20 лет мы столкнемся с перерастанием имеющихся разногласий в полномасштабную войну между Америкой и Китаем, с крушением слабых государств, с обострением конфликтов из-за морских месторождений газа и нефти, с потоком беженцев, гонимых из Центральной Африки засухой и голодом, и с уходом под воду тихоокеанских островов.

Глобализация ввергла нас в эру хаоса, а ведущие державы и институты только делают вид, что способны преодолеть его. Американцы верят, что могут возглавить «многопартнерский» мир; европейцы считают, что укротят мир «гражданской силой»; Китай стремится скупить его на корню; большинство других государств желают иметь статус, но не хотят никакой ответственности, а ООН упоминается все реже и реже. Идея оси «Большой двойки» между Соединенными Штатами и Китаем – последнее по времени заблуждение относительно возможности установления простого глобального мироустройства. Она совершенно не учитывает тот факт, что эти державы не в силах договориться относительно валюты, цензуры, воздействия на климат и многих других вопросов. К тому же немногие страны – если таковые вообще найдутся – желают следовать воле Америки или Китая.

Нет никаких сомнений в том, что для противостояния вызовам необходима глобальная перестройка, причем новая конструкция должна не просто реагировать на кризисы, но и решительно их предотвращать. Однако сегодня глобальная политика зашла в тупик: Запад настаивает на вмешательстве во внутренние дела других государств под флагом защиты прав человека; Восток предпочитает суверенитет и невмешательство; Север напуган терроризмом и распространением ядерного оружия; Юг нуждается в продовольственной безопасности и справедливой торговле. Для стран, чье богатство основано на капитале, самое главное – биржевые курсы, а для стран, богатых ресурсами, – товарные цены. Американцы настороженно относятся к китайским компаниям, принадлежащим государству, а китайцы не менее настороженно – к американским регуляторам. Судя по всему, выработка нового консенсуса представляется сейчас столь же далекой перспективой, что и раньше.

В 2004 г. британский историк Энтони Сэмпсон опубликовал восторженно встреченную книгу «Кто здесь правит?». Он задался простым вопросом: «Кто подотчетен кому, и в каких вопросах?». В книге приведены нарисованные им от руки диаграммы Венна, описывающие «Истеблишмент». На них круги власти, накладывающиеся друг на друга, демонстрируют взаимодействие весьма сомнительной общественной ценности. Субъекты власти представлены премьер-министром, бухгалтерами, пенсионными фондами, монархией, корпорациями, лоббистами, богачами, аристократией, дипломатами, разведкой, казначейством, парламентом, научным сообществом, церковью, политическими партиями, адвокатами, военными, страховщиками, телевидением, издателями, профсоюзами… И это только в одной Великобритании.

Сэмпсона тревожила судьба британской демократии, но в международных отношениях такого понятия не существует. Сегодня мы имеем дело с постоянной борьбой за власть и легитимность между различными режимами, компаниями, неправительственными организациями (НПО), религиозными группами и сверхвлиятельными людьми – все они преследуют собственные интересы и ведут борьбу без правил. Объединенные общими интересами группы – вовсе не диковинная часть некоей «реал-политик», а самая что ни на есть политика.

Как ни удивительно, но именно тщеславие часто мешает осознать эту реальность. Поскольку такие проблемы, как «климат» и «экономика», носят системный характер, мы часто ищем ответ в высокопарных и тривиальных фразах типа «Америка должна взять на себя инициативу» или «повысить роль ООН». Однако нет ни одной нации, и нет ни одной организации, способной править миром. Некоторые эксперты предлагают стратегии по «приведению мира в порядок», но их утопические схемы столь же слабы в теории, сколь и неосуществимы на практике. Раздается немало призывов «спасти мир» посредством «великих сделок». Но управление миром не сводится к тому, чтобы находить отдельные разовые решения.

«Дипломатия» – вот выраженное одним словом решение проблемы управления миром, и ключ к этому – совершенствование глобальной дипломатической структуры.

Дипломатия – «вторая древнейшая профессия», но она так же естественна для людей, как и первая. В шумерских городах-государствах правители извещали о воле богов. Как известно из уникального «Тель-Эль-Амарнского архива» (собрания переписки на глиняных табличках, датируемого вторым тысячелетием до н.э.), дипломатия предусматривала довольно сложный кодекс поведения для купцов и послов, которыми зачастую были одни и те же люди. Во времена афинян дипломатия представляла собой прочную систему торгового и политического диалога и даже обеспечивала «олимпийское перемирие». Византийцы возвели дипломатический обман в ранг высокого искусства и скрывали свою слабость, изолируя иностранных послов в роскошных палатах, чтобы те не имели возможности соприкоснуться с реалиями разложения и упадка. Такая тактика позволила отодвинуть крушение империи на четыре столетия. Венецианцы привнесли византийскую практику в Европу и направляли своих дипломатов-шпионов в другие страны, откуда те слали шифрованные донесения. Эти послания позволяли Венеции вырабатывать эффективную тактику противодействия своим конкурентам – городам-государствам Генуе и Милану, а также Папе Римскому. В самый разгар этого бурного периода в начале XVI века Макиавелли написал свой знаменитый трактат «Государь», в котором утверждал, что искусство управлять основано на дипломатии и умении вести войны. В XVII веке кардинал де Ришелье основал самое большое в мире министерство иностранных дел, а голландская и британская ост-индские компании действовали как мощные корпоративные инструменты имперской экспансии, насильно учреждая однородное сообщество государств, империй и территорий. Османская империя, Китай, Япония и Россия были вплетены в глобальную дипломатическую паутину. Британский историк Арнольд Тойнби восхищался тем, как западное искусство войны, технических достижений и дипломатии «объединило буквально весь мир, под которым понимается вся обитаемая и доступная поверхность планеты». Дипломатия обрела своеобразный облик: горстка белых людей переделывала мир по своему усмотрению, и это было тайной салонной игрой надменных государственных мужей, говорящих с сильным акцентом.