Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Визовый центр Италии в Москве с 1 мая изменил систему онлайн-записи на подачу документов. В Петербурге система осталась прежней, сообщает соб.корр. Travel.ru.

Это вызвано тем, что в Северной столице услуги посредника предоставляет компания VFS Global. В Москве же документы на визу в Италию принимает компания "Виза менеджмент сервис" (VMS).

Кроме того, VMS представляет Италию в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Краснодаре, Липецке, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Нововведение коснулось всех этих городов, поскольку запись ведется онлайн, на основном сайте визового центра (italy-vms.ru). Ранее здесь требовалось просто внести фамилию и имя, номер паспорта, номер телефона и адрес электронной почты, а затем лишь выбрать дату и время из доступных.

Теперь этот список увеличился. Туристу необходимо, помимо всего вышеперечисленного, вносить даты поездки, имя и фамилию на русском языке, а также: номер внутреннего российского паспорта, кем и когда он выдан, адрес проживания.

Лишь после этого система позволит выбрать дату и время. На сайте итальянского визового центра в Петербурге (www.italyvac-ru.com) запись по-прежнему доступна при введении минимума информации: номера паспорта, фамилии и номера контактного телефона. Более чем странные требования для записи от компании "Виза менеджмент сервис" - далеко не единственные.

Только Италия и только в Москве по непонятным причинам заявляет, что "выезд лиц моложе 18 лет допускается лишь в сопровождении взрослых".

Такого требования нет в шенгенском визовом кодексе, и все прочие страны - участницы соглашения приветствуют самостоятельные путешествия юных туристов в том случае, когда они подтверждены необходимыми документами (в частности, согласием на выезд от родителей). Получить комментарий от представителей "Виза менеджмент сервис" Travel.ru не удалось.

Российский рынок признан приоритетным на курорте Риччоне, расположенном в итальянской провинции Римини. Об этом было заявлено в ходе встречи, организованной туристическим консорциумом курорта Riccione Turismo, маркетинговой компанией Teamwork, ассоциацией отельеров Риччоне при поддержке Министерства по туризму провинции Римини. Об этом «Туринфо» сообщили в компании «Русский ключ».

Согласно последним данным, турпоток из России по пяти основным курортам провинции – Римини, Риччоне, Милано Мириттима, Габичче Маре и Беллария в летнем сезоне прошлого года вырос почти на 30%, а аэропорт «Федерико Феллини» принял более 400 тыс. туристов их России.

Примечательно, что более 50% покупок в магазинах Риччоне в 2011 году было сделано русскими туристами. В первом квартале 2012 года этот показатель составил уже 85%,. По прогнозам российских туроператоров, летом 2012 года поток туристов в регион существенно вырастет.

Первые прогнозы на европейское производство персиков, нектаринов и абрикосов демонстрируют рост урожая и уровня предложения в крупнейших странах-производителях косточковых фруктов. По предварительным оценкам, объем производства абрикосов в Европе в этом сезоне значительно вырастет ( 21%), производство персиков также вырастет, но не намного, всего на 1%, а объем производства нектаринов останется стабильными или даже немного снизится.

Общий объем производства абрикосов оценивается в 594 000 тонн, т.е. ожидается значительный рост производства, на 21% по сравнению с показателями 2011 года. Однако, следует отметить, что в прошлом году производство абрикосов характеризовалось сильным дефицитом в Европе.

Урожай персиков для потребления в свежем виде, как ожидается, достигнет 1481000 тонн, 1% по сравнению с 2011 годом и 5% по сравнению со средним показателем за период 2006-2010 г.

В Испании объем производства персиков для потребления в свежем виде может составить около 410 000 тонн, 2% по сравнению с прошлым годом и на 30% больше по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Каталония и регионы Риоха, Наварра и Арагон, по предварительным оценкам, смогут похвастаться наивысшим ростом урожая косточковых в этом сезоне.

Рост производства в Испании ожидается в производстве персиков, урожай которых, как прогнозируется, будет на 40% больше, чем в прошлом году, причем, в одном только регионе Каталония, компенсируя небольшое снижение производства в некоторых других областях.

Во Франции, урожай персиков для потребления в свежем виде, как ожидается, сократится на 1% по сравнению с прошлым сезоном, в то время как в Италии производство останется стабильным, на уровне прошлого года.

Урожай нектаринов в Европе может быть на 1% ниже, чем в 2011 году, и в общей сложности составит около 1 507 000 тонн. Только в Греции ожидается рост производства фруктов ( 7%), в то время как Испания и Италия, по прогнозам, столкнутся с сокращением урожая нектаринов (и -1%), так же, как и Франция, где сокращение, однако, будет более существенным (-5%).

Крупнейший отечественный производитель микроэлектроники ОАО "Ситроникс" рассматривает возможность выпуска на имеющихся производственных линиях завода "Микрон" нового класса продукции - микроэлектромеханических систем (МЭМС), которые до сих пор не производились в России, сообщила представитель компании РИА Новости в пятницу.

Глобальный рынок МЭМС, востребованных производителями мобильных гаджетов и автомобилей, составляет более 10 миллиардов долларов (согласно оценке аналитической компании Yole Development). При этом в России спрос на такую продукцию сейчас отсутствует, утверждают представители "Ситроникса", рассчитывающие на изменение ситуации в будущем.

"В первую очередь, мы заинтересованы в технологиях, не требующих постоянного и дорогостоящего совершенствования путем перехода ко все более мелким проектным нормам. К такой продукции относятся, в частности, и МЭМС. Мы рассматриваем возможность начала разработки в этом направлении", - заявила РИА Новости директор по маркетингу "Ситроникс микроэлектроника" Карина Абагян.

Проект по выпуску МЭМС сейчас находится на стадии изучения рыночных возможностей. После выяснения рыночных перспектив, "Микрон", являющийся головным предприятием подразделения "Ситроникс Микроэлектроника" российского поставщика решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники ОАО "Ситроникс", определится с нужной для лицензирования технологией и выбором партнера.

Для возможного производства МЭМС в Зеленограде будет в основном использоваться уже имеющееся оборудование. На дополнительное оборудование и разработку технологии необходимо будет вложить около 20 миллионов долларов. После принятия принципиального решения, что должно быть сделано в 2012 году, на разворачивание проекта потребуется 1-1,5 года.

"Всем нам ясно, что большого рынка для МЭМС и микросхем вообще в России нет, и этот рынок нужно создать. Эта работа должна вестись с госструктурами, которые должны сформировать спрос", - констатировала Абагян.

К категории МЭМС, широко применяющихся в электронных системах автомобилей и мобильных устройствах, относятся датчики давления, движения, микрофоны, гироскопы, компасы, стабилизаторы изображения и другие устройства, находящиеся на стыке аналоговых и цифровых технологий.

В качестве наиболее подходящего партнера Абагян видит франко-итальянскую компанию STMicroelectronics, занимающую лидирующие позиции на мировом рынке МЭМС. В сотрудничестве с этой же компанией на "Микроне" запущены линии полупроводникового производства по технологии 180 и 90 нм. Инвестиции в этот проект, по оценке Абагян, составили около 1 миллиарда долларов, при этом производственные линии сейчас загружены лишь на 70% и 50%, соответственно.

Выручка подразделения "Ситроникс Микроэлектроника" в 2011 году составила 316,4 миллиона долларов против 255,4 миллиона долларов в 2010 году. Чистый убыток вырос до 33,6 миллиона долларов с 26,2 миллиона долларов.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Вице-президент STMicroelectronics Алан Астье называет успешным партнерство с "Микроном", которое включает помощь в получении технологий и налаживании производства, а также обучение персонала. "Мы рассчитываем, что это партнерство будет долгосрочным. Мы обсуждаем с "Микроном" его развитие и по инициативе "Микрона" рассматриваем проект с МЭМС", - рассказал РИА Новости Астье.

"Микрон" находится сейчас в ситуации, в которую попадет любой новый участник рынка полупроводников, желающий найти для себя нишу, полагает Астье. "Первым шагом в этом процессе должна быть выработка продуктовой и технологической стратегии. Она должна основываться на внутреннем рынке и включать поддержку в создании рынка со стороны государства", - считает Астье.

В ответ на вопрос РИА Новости о возможности появления производства STMicroelectronics в США, в России или другом регионе мира, Астье заявил, что его компания придерживается стратегии по размещении полной цепочки производства, включая разработку, в Европе.

STMicroelectronics прекратила инвестиции в развитие собственных производств в других регионах (основное производство компании налажено во Франции и Италии, но есть фабрика и в Сингапуре). Компания находит невыгодным появление собственных производств где-то еще, так как при концентрации заводов в одном регионе упрощаются многие производственные цепочки и благотворно сказывается эффект масштаба - одна крупная фабрика рентабельнее нескольких сравнимых по суммарной мощности.

Астье не стал называть крупнейшего заказчика МЭМС производства STMicroelectronics, но перечислил несколько компаний, входящих в десятку крупнейших. К таковым менеджер отнес Apple, Bosch, Nintendo, HP, Western Digital. Компания производит около 3 миллионов чипов МЭМС в день, которые приносят ей ежедневно выручку примерно в миллион долларов. За все время STMicroelectronics выпустила уже 2 миллиарда единиц такой продукции.

В 2011 году выручка компании составила 9,73 миллиарда долларов против 10,35 миллиарда долларов годом ранее. Около 24% выручки STMicroelectronics приходится не сегмент телекоммуникаций, 20% приходится на автомобильную электронику. Почти четверть выручки компания тратит на новые разработки.

Александр Ковалев. Российский авиалайнер Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) впервые приземлился в Пакистане, где в рамках демонстрационного тура по странам Азии самолет покажут высшим должностным лицам страны, сообщил РИА Новости представитель компании "Гражданские самолеты Сухого (ГСС)".

"Возможности самолета будут продемонстрированы министру обороны Пакистана Ахмаду Мухтару, министру гражданской авиации Надиму Хану Юзазаю, а также министру торговли Махдуму Амину Фахину. Superjet-100 можно будет увидеть на статической стоянке и в полете: пилоты продемонстрируют новую российскую машину в небе Пакистана, причем в условиях сорокоградусной жары", - отметил представитель ГСС.

Кроме того, в Карачи пройдут переговоры о возможности приобретения SSJ-100 с ключевыми игроками воздушного рынка Пакистана - представителями авиакомпаний PIA, Air Blue, Shaheen Airlines, Bhoja Airlines.

SSJ-100 прилетел в Пакистан из столицы Казахстана Астаны, где появление новейшего российского лайнера стало одним из самых значимых событий проходящей в Астане международной выставки вооружений KADEX-2012. На борту самолета лично побывал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Интерес к самолету проявили также представители Минобороны Казахстана. Несмотря на ветер и прохладную погоду, на осмотр салона новой машины выстроилась очередь.

После Пакистана борт под серийным номером 95005 побывает еще в четырех азиатских странах: Индонезии, Вьетнаме, Лаосе и Мьянме. Ожидается, что самолет увидят члены правительств этих государств, а также высшие военные должностные лица. В каждом пункте назначения самолет будет показан на демонстрационной площадке и выполнит показательный полет для специально приглашенных гостей.

В ходе всего тура самолет SSJ-100, пилотируемый экипажем в составе командира корабля старшего летчика-испытателя ГСС Александра Яблонцева и второго пилота летчика-испытателя ГСС Александра Кочеткова, преодолеет расстояние в 15 тысяч 510 километров (8375 морских миль).

Sukhoi Superjet 100 - региональный 98-местный самолет нового поколения, разработанный и произведенный компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии Alenia Aermacchi. Первый полет совершил 19 мая 2008 года. Максимальная крейсерская скорость Sukhoi Superjet 100 - 0,81 Маха, крейсерская высота 12 200 метров (40 000 футов). Длина полосы для базовой версии самолета составляет 1731 метр, для версии с увеличенной дальностью полета - 2052 метра. Дальность полета для базовой версии - 3048 километров, для версии с увеличенной дальностью - 4578 километров. В январе 2011 года SSJ-100 получил сертификат типа Межгосударственного авиационного комитета, 19 апреля 2011 года первый серийный SSJ100 был поставлен армянской авиакомпании "Армавиа". В феврале 2012 года SSJ-100 получил сертификат типа EASA. По состоянию на середину апреля 2012 года, восемь самолетов SSJ-100, эксплуатируемых авиакомпаниями "Армавиа" и "Аэрофлот", выполнили более 3350 коммерческих полетов общей продолжительностью около 6500 летных часов.

Акционерами компании ГСС являются компания "Сухой" (75% - 1 акция) и, с 7 апреля 2009 года, стратегический партнер - итальянская Alenia Aermacchi (25% + 1 акция). Компания ГСС была образована в 2000 году для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. Головной офис компании находится в Москве. ГСС имеет также филиалы на основных производственных площадках - в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске и Воронеже.

Настало время учить новое название столицы нашей родины. Уже в ближайшее время, как обещает главный архитектор Москвы, в Градостроительном кодексе появится понятие "Московская агломерация".

Впрочем, по мнению Александра Кузьмина, это лишь законодательное закрепление того, что само собой происходит давно. Москвичи и "подмосквичи", вне зависимости от прописки, так или иначе, уже являются жителями некоего Московского региона, с неясными пока границами, социальными условиями и законодательством. С главой Москомархитектуры согласны и его коллеги-архитекторы, которым было предложено на конкурсной основе представить концепции развития Московской агломерации.

Станет ли Большая Москва современным, комфортным мегаполисом или новые затеи по объединению территорий только усугубят проблемы прежней, тоже немалой Москвы?

Думать во всех направлениях

В финал первого этапа конкурса вышло 10 коллективов, среди которых есть иностранные, в том числе американские, испанские, итальянские, нидерландские и французские бюро.

Несмотря на разнообразие и иной раз даже некоторые противоречия в деталях, все проекты сходятся в главном - вне зависимости от того, куда и насколько передвинутся административные границы Москвы, думать надо во всех направлениях.

И создавать новые точки роста не только на юго-западе области, на территории, которая вот-вот станет Москвой, но и на востоке, севере и юге, где тоже - масса проблем и тоже - масса перспектив для развития.

И самое важное - не забывать думать о том, что станется с прежним городом. "Чтобы не получилось так, что мы бросили старый дом, потому что в нем стало тесно и грязно. И, чтобы в нем не убираться, переехали в новый", - предостерегает Андрей Гнездилов, замдиректора архитектурного бюро "Остоженка", ставшего одним из финалистов конкурса на развитие "Московской агломерации".

Город-осьминог

На сегодняшний день границы Москвы проходят, как известно, по МКАДу - то есть официальный город раскинулся примерно на 35-40 км в диаметре. Но реальный город намного больше, чем его административные границы - его диметр около 70-80 километров. Так оценивает размеры реальной Москвы архитектор Юрий Григорян, руководитель "Проекта Меганом", который в сотрудничестве с нидерландским бюро ОМА разработал проект-лидер конкурса на концепцию агломерации.

Фактически Москва уже давно развивается за пределами кольцевой дороги, считает эксперт. Причем развивается стихийно, неравномерно, вдоль магистралей - там, где есть транспорт. Определить границы этой агломерации, по мнению архитектора, довольно просто: прежде всего, это транспортная доступность - 1,5- 2 часа езды из одного конца в другой.

"Реальный город представляет собой то ли звезду, то ли осьминога. И это довольно большое пятно, на котором та территория, которая находится в сегодняшних административных границах, раза в четыре меньше, чем фактическая", - говорит Григорян.

Главный архитектор города Александр Кузьмин тоже считает, что Москва и область давно уже едины - большинство москвичей имеют собственность за городом, а многие жители области работают в Москве. И то, что эти территории развиваются сепаратно, без единого генерального плана и слаженных действий по его реализации, заводит ситуацию в тупик.

"Все это время мы жили, как на острове, - образно обрисовал эту ситуацию чиновник. - Это привело к переуплотнению Москвы, к неравномерной концентрации внутри МКАД и неразвитости некоторых территорий области.

Причем присоединение куска на юго-западе области - это лишь первый шаг по созданию единой территории. Это направление, по инициативе властей, возьмет на себя административные, федеральные функции. А все другие должны двигаться куда-то еще.

"Вне зависимости от того, куда переедет правительство, развивать одно направление невозможно, - подчеркивает Кузьмин. - Например, восток области - это индустриальный край, но, как мощнейший промышленный пункт, он сегодня не работает".

На севере другие проблемы, на юге - третьи. После проведенных работ и консультаций по развитию агломерации, обещает главный архитектор, придет видение, что именно там делать и над чем работать.

Неудачный выбор

Если проанализировать все десять проектов, которые победили в конкурсе, а следовательно, имеют шанс воплотиться в жизнь, хотя бы на уровне идей и концепций, то выяснится, что как раз кусок области, который присоединяется к Москве, вызывает у архитекторов наименьший интерес и наибольшие сомнения с точки зрения строительства.

Эксперты считают, что направление выбрано не очень удачно. Наиболее радикально это представлено в проекте архитектурного бюро "Остоженка", развивающего идею сделать ставку на природные, рекреационные ресурсы одного из самых зеленых регионов области. Не застраивать, а использовать великолепный ландшафт этого места, поймы рек, поля, ручейки и леса.

"Это природные территории, и они не решат никаких проблем Москвы - ни расселения, ни транспортные. Но точно создадут новые", - говорит Андрей Гнездилов, главный архитектор проекта развития "Московской агломерации" над которым работает "Остоженка".

Идея заключается в том, что Москва - это и есть агломерация, которая начинается прямо за пределами Кремля. Это целая страна, в которой 100 городов. И каждый из них обладает своей историей, ландшафтом, функцией.

"Согласитесь, что Хамовники и Сокол, или Бутово - это совершенно разные города, по крайней мере, эмоционально", - говорит Гнездилов. Есть среди них развитые, есть проблемные, труднодоступные, малоизученные. Но, если по-хозяйски отнестись к городу, то в нем можно обнаружить мощнейшие ресурсы для развития.

"Кроме того, Москва очень структурный город, со строго определенным центром. И если его перекосит в какую-то сторону, это будет очень травматично", - считает эксперт. И приводит в пример разделение и объединение Берлина, города с очень похожей кольцевой структурой, который так и не оправился от манипуляций с центрами и периферией.

Архитектор Юрий Григорян полагает, что его коллегам в процессе работы над проектом развития Московской агломерации удалось найти очень глубоко запрятанные мотивы, по которым для присоединения была выбрана именно это территория.

"Административные границы переносят не туда, где больше проблем, где их надо решать, а туда, где проблем сейчас нет - в самую зеленую и малонаселенную зону". Банальный экономический принцип, считает эксперт: "Социальные надбавки, пенсии, льготы у москвичей гораздо выше, чем у жителей области. Перспектива делить их с новыми москвичами критична для московского бюджета. Вот почему выбрали зону, где проживает наименьшее количество "подмосквичей".

Поэтому архитекторы попытались тоже посмотреть на развитие новых территорий "хозяйственным" взглядом. И предложили создать четыре центра притяжения вокруг аэропортов столицы. Каждый из них мог бы представлять собой "свободные зоны" и наделяться различными преференциями в том или ином виде деятельности.

Например, ближе к Шереметьеву - научный "центр", к Внукову - политический, Домодедово примет финансы и бизнес, а Чкаловский аэропорт станет центром притяжения промышленности.

Именно этот проект получил наивысший (7,8) балл у членов жюри по результатам первого этапа конкурса, и главный архитектор Москвы тоже отметил его. По его словам, совместный проект ОМА и "Меганома" привлекателен тем, что в нем наиболее четко прописана необходимость создания новых точек развития.

Токио, Париж или город-сад

Примеров переделки больших городов предостаточно, особенно сейчас это актуально для Азии, для Китая. Собственно, в мире никогда и не переставали этим заниматься. Самый удачный пример на сегодняшний день - это Токио (кстати, коллектив ЦНИиП градостроительства предложил осваивать Московский регион по опыту токийского, развивая отраслевые города-спутники).

В Европе самые громкие идеи связаны с не очень пока реализованным проектом Большой Париж, который и стал прототипом Большой Москвы. Среди финалистов конкурса есть два французских бюро, которые работали в свое время над концепцией перепланировки французской столицы.

Сама по себе идея "перепридумывания" такого проблемного и нервно развивающегося города, как Москва, ни у кого не вызывает сомнения. Другое дело, что случилось это все как-то вдруг, сразу, по принципу "пока гром не грянет".

"Мешает чрезмерная актуальность этого всего, потому что все требуют немедленных решений и интересных идей прямого действия, - говорит Юрий Григорян. - А за такое короткое время и с таким с мизерным количеством данных это утопично".

Сейчас Москомархитектура спешно занялась изучением и описанием неизведанных территорий, которые очень скоро перейдут в ее распоряжение. В частности, думают, что делать с многочисленными дачниками, которые попадут под каток агломерации, как остановить уже разрешенное многоэтажное строительство (земли бывших колхозов и совхозов сейчас являются собственностью частных фирм).

По словам Александра Кузьмина, на этих землях уже запланировано построить 12 миллионов квадратных метров жилья. "Делать врагом своих соотечественников никакая власть не захочет, - успокаивает главный архитектор города. - С этим надо работать".

В этом смысле самой перспективной (или, по крайней мере, в это хочется верить) кажется прекрасная поэтическая фантазия итальянцев, которые предложили разбить от центра Москвы до Троицка "Столичный бульвар" - что вполне рифмуется со старыми дачами, садовыми участками и садами. А из "старой" Москвы вообще вывести автомобильный транспорт, раз уж все равно никто никуда не едет, а в основном стоит в пробке.

Впрочем, окончательный победитель конкурса станет известен только в сентябре, а формирование концепции развития новых территорий намечено на начало 2013 года. "И ведь никто не может предсказать, будет ли новый кризис или дефолт", - делится опасениями главный архитектор столицы.

Но, по мнению архитектурного сообщества, то, что в результате всего этого движения по развитию агломерации градостроительная тема оказалась в центре внимания, уже можно рассматривать как первый шаг к победе. Остается дождаться, кто окажется побежденным - проблемы Москвы или интересы жителей агломерации. Наталья Афанасьева, обозреватель.

В начале апреля 2012 года специалисты компании "Доктор Веб" обнаружили первую в истории масштабную бот-сеть, состоящую из компьютеров, работающих под управлением операционной системы Mac OS X. Она была создана с использованием вредоносной программы BackDoor.Flashback.39. Чуть позже компания объявила об установлении контроля над ботнетом Win32.Rmnet.12, численность которого превысила 1 млн инфицированных компьютеров.

Еще в конце марта "Доктор Веб" стал получать сообщения о том, что преступники активно используют известные уязвимости Java с целью распространения вредоносных программ для Mac OS X. BackDoor.Flashback.39, как и многие другие подобные ей программы, имеет встроенный алгоритм подбора доменных имен, которые впоследствии используются троянцем в качестве управляющих серверов. Такой подход, во-первых, позволяет значительно увеличить "живучесть" сети, а во-вторых, оперативно перераспределять нагрузку между командными центрами, если создаваемый ботами трафик превысит некие критические значения. С другой стороны, это дает возможность специалистам по информационной безопасности вычислить используемый троянцем метод выбора управляющих центров и создать поддельный командный сервер с целью собрать необходимую статистику или даже перехватить управление сетью. Данный подход носит наименование "sinkhole" и широко используется в антивирусной практике.

Для того чтобы заразиться троянской программой, в операционной системе должна быть установлена Java и пользователь должен открыть в браузере один из инфицированных веб-сайтов. Таковыми являются как специально созданные злоумышленниками веб-страницы, так и взломанные ресурсы, к которым вирусописатели получили доступ. Вредоносная веб-страница загружает апплет - специальную микропрограмму, написанную на языке Java. Используя уязвимость Java-машины, апплет сохраняет на жесткий диск компьютера Apple исполняемый файл и специальный файл .plist, отвечающий за запуск приложения. После этого апплет использует сервис launchd, которому передается сохраненный на диске конфигурационный файл, что позволяет запустить троянца без участия пользователя.

Большая часть заражений пришлась на долю США (56,6% инфицированных узлов). На втором месте расположилась Канада (19,8%), на третьем - Великобритания (12,8%), на четвертом - Австралия (6,1%).

4 апреля Apple выпустила обновление Java, закрывающее используемую троянцем BackDoor.Flashback уязвимость, однако если компьютер уже был инфицирован ранее, установка обновления не защищала пользователя от действия вредоносной программы. Вскоре количество зараженных устройств превысило 800 000.

По заявлению компании "Доктор Веб", одно из лидирующих мест среди угроз, заражающих рабочие станции под управлением Microsoft Windows, сегодня занимает файловый вирус Win32.Rmnet.12. Его распространение происходит несколькими путями, в частности, с использованием уязвимостей браузеров, позволяющих сохранять и запускать исполняемые файлы при открытии веб-страниц. Вирус выполняет поиск всех хранящихся на дисках файлов html и добавляет в них код на языке VBScript. Помимо этого, Win32.Rmnet.12 инфицирует все обнаруженные на дисках исполняемые файлы с расширением .exe и умеет копировать себя на съемные флеш-накопители, сохраняя в корневую папку файл автозапуска и ярлык, ссылающийся на вредоносное приложение, которое в свою очередь запускает вирус.

Наибольшее количество зараженных ПК приходится на долю Индонезии (27,12%). На втором месте находится Бангладеш (14,08%), на третьем - Вьетнам (13,08%). Далее следуют Индия (7,05%), Пакистан (3,9%), Россия (3,6%), Египет (2,8%), Нигерия (2,3%), Непал (2,3%) и Иран (2,0%).

В середине апреля в антивирусную лабораторию "Доктор Веб" стали поступать сообщения от иностранных пользователей, пострадавших в результате действия троянцев-энкодеров и прежде всего вредоносной программы Trojan.Encoder.94. Как и другие представители данного семейства шифровальщиков, троянец отыскивает на дисках инфицированного компьютера пользовательские файлы, в частности, документы Microsoft Office, музыку, фотографии, картинки и архивы, после чего шифрует их. Зашифровав пользовательские файлы, троянец выводит на экран сообщение, требующее выплатить злоумышленникам сумму в размере 50 евро или фунтов стерлингов с помощью платежных систем Ukash или Paysafecard.

Троянец имеет англоязычный интерфейс, но случаи заражения уже были зафиксированы в Германии, Италии, Испании, Англии, Польше, Австрии, Норвегии, Болгарии и некоторых других странах. Тревожные сообщения поступали и от жителей Бразилии, Аргентины, других государств Латинской Америки. География заражений троянцем охватила практически всю Европу, включая такие страны, как Хорватия, Швейцария, Нидерланды, Словения и Бельгия, Франция, Венгрия и Румыния.

Две крупнейшие нефтяные компании России начинают официальные переговоры по проектам на шельфе Баренцева моря.

«ЛУКойл» полностью устраивает предложение «Роснефти» по совместной работе на шельфе на тех же условиях, на которых последняя работает с итальянской «Eni» и американской «ExxonMobil», сообщил в пятницу журналистам глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов. «ЛУКойл» предпринимает шаги, которые могут сделать его третьим партнёром «Роснефти» на арктическом шельфе.

«Сейчас создана совместная группа, которая рассматривает возможности, которые позволили бы обеим компаниям активно работать на шельфе РФ. Мы считаем, что после 10-го числа (мая - ред.) группа уже активно будет работать, уже ряд объектов намечен», - сказал он, сообщает Oilru.com.

«Нас интересуют объекты, расположенные в Баренцевом море и на Черном море», - добавил Алекперов.

Как уже сообщалось, «Роснефть» предлагает российским и зарубежным компаниям 33,3% в 12 шельфовых проектах. Речь идёт, в частности, о Федынском, Персеевском, Центрально-Баренцевском участках, Адмиралтейской и Пахтусовсокой структурах. Федынский и Центрально-Баренцевский участки уже стали предметом соглашения «Роснефти» и «Eni», подписанного на этой неделе.

В обмен на долю в баренцевоморских лицензиях «ЛУКойл» готов предложить «Роснефти» участие в геологоразведочных проектах в третьих странах, в том числе в Западной Африке.

Глобальный избыток газа?

Перспективы и вызовы энергетического партнерства России и ЕС

Резюме: Партнерству ЕС и России в сфере энергетики нет альтернативы, но его затрудняют несовпадающие интересы, которые касаются будущих энергетических рынков Европы. Политические стратегии сторон в отношении друг друга представляют собой конъюнктурную реакцию, им не хватает цельного видения, устремленного в будущее.

Человечество столкнулось с «беспрецедентной неопределенностью» в сфере энергетики. Такой вывод сделало Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежегодном докладе World Energy Outlook (ноябрь 2010 года). Причина этого – мировой экономический кризис, а также двойной вызов, порожденный изменениями климата, с одной стороны, и проблемами обеспечения глобальной энергетической безопасности на фоне огромного спроса на энергоресурсы в Азии (особенно в Китае и Индии) – с другой. Центральный сценарий документа – так называемый сценарий новых стратегий – предусматривает, что с 2009 по 2035 гг. мировой спрос на первичные энергоресурсы увеличится на 40% в основном за счет стран, не входящих в ОЭСР, на их долю придется 90% прогнозируемого роста.

Революции в Северной Африке, беспорядки в Бахрейне, подавленные в результате военного вмешательства Саудовской Аравии и ОАЭ, гражданские войны в Йемене, Ливии и Сирии стали полной неожиданностью и привели к сбоям в сложившейся системе поставок нефти и газа. Широкомасштабная внутренняя нестабильность в арабском мире отразилась на странах Европейского союза, особенно на Италии и Испании, обострив проблему безопасности энергоснабжения и создав угрозу для производства и поставок нефти и газа. Последнее касается не только Ближнего Востока, но и важного в геоэкономическом и геополитическом отношении региона, к которому принято относить страны Персидского залива и Прикаспия. Это так называемый стратегический эллипс, где сосредоточено более 70% мировых запасов нефти и свыше 40% запасов газа.

Тем временем рост рынков сжиженного природного газа (СПГ) способствовал дальнейшей глобализации торговли. Вплоть до 2006–2007 гг. большинство международных и национальных нефтяных и газовых компаний (включая «Газпром») попросту не замечали важных изменений в развитии энергетики США, где началась широкомасштабная разработка нетрадиционных ресурсов, в частности сланцевого газа. Технология его добычи не только в корне изменила ситуацию в Соединенных Штатах, но и стала точкой отсчета в преобразовании глобальных рынков. Неуклонное увеличение производства сланцевого газа в США совпало с рядом других ключевых экономических, политических и технологических факторов – падением спроса на газ в связи с мировой рецессией и появлением совершенствованием способов доставки СПГ. Во многом неожиданно в мире сформировался глобальный избыток газа. Европейские импортеры даже заговорили о «газовом наводнении» на рынках Европейского союза. Все это обусловило повышение роли природного газа в мировой экономике, что позволило МЭА делать прогнозы о грядущем «золотом веке газа».

Энергетическое партнерство России и ЕС на перепутье

После катастрофы на японской АЭС «Фукусима-2» в марте 2011 г. Россия, рассчитывая извлечь выгоду из изменившихся условий, объявила себя образцом надежности и выразила готовность увеличить поставки нефти и газа во все 27 стран Евросоюза. Будь подобная декларация действительно реализована, она обеспечила бы пересмотр нынешней модели энергетического партнерства между ЕС и Москвой, отмеченного в последние годы ростом взаимного недоверия и непрекращающимся кризисом в отношениях. Сказались разногласия между Россией и Украиной по поводу цен на газ и другие внешнеполитические конфликты (Эстония в 2007 г., Грузия в 2008 г. и т.п.).

В ответ на поворот в энергетической политике Германии, которая решила полностью отказаться к 2022 г. от эксплуатации атомных электростанций и закрыла в апреле 2011 г. восемь ядерных энергоблоков, Россия немедленно предложила дополнительно поставлять 20 млрд кубометров газа в год. Это позволило бы компенсировать потери Германии, а позиция России, на первый взгляд, усилилась бы как никогда. В 2010 г. 13 европейских стран делали ставку на Россию, которая обеспечивала свыше 80% их общего объема потребления газа; на 17 стран Евросоюза приходилось более 80% импортируемого из России газа. Кроме того, согласно прогнозам МЭА, ожидаемый рост производства газа в России в 2009–2035 гг. превысит показатели любой другой газодобывающей страны, на его долю придется не менее 17% мирового увеличения поставок. Россия – крупнейший поставщик не только газа, импортируемого Европейским союзом, но также нефти, продуктов нефтепереработки (например, дизельного топлива) и твердого угля.

Пока Россия будет наиболее важным источником импорта энергоресурсов для ЕС, он останется крупнейшим партнером Москвы в сфере торговли и модернизации. Однако, учитывая активизацию глобальной борьбы за сырье, а также ренационализацию мирового энергетического сектора, европейская энергетическая стратегия ориентируется на либерализацию внутреннего рынка, выстраивание единой энергетической политики и добивается политической солидарности стран-членов в целях обеспечения общей конкурентоспособности в будущем.

Расширенное использование природного газа и дальнейшая диверсификация газового импорта способны превратить проблему энергетической безопасности ЕС из ахиллесовой пяты в залог стабильности. Однако глобальные перемены в этом направлении создали серьезные проблемы для будущего партнерства между Европейским союзом и Москвой. Третий энергетический пакет, принятый в 2008 г., предусматривает создание единого и либерализованного энергетического и газового рынка путем установления новых правил. Компании обязаны отделить транспортную деятельность (трубопроводы и хранилища) от производства и продаж, что чревато неизбежными трениями и конфликтом интересов.

Россия и «Газпром» расценили стратегию диверсификации газового импорта как серьезный вызов их традиционной энергетической политике. В Европейском союзе же полагают, что Москва проигнорировала, просмотрела или по крайней мере недооценила перемены на мировых газовых рынках. При этом Кремль и «Газпром», похоже, в большей степени заинтересованы в сохранении максимально высоких цен на газ, привязанных к ценам на нефть, нежели в защите своей доли европейского газового рынка. Как следствие, доля России в импорте газа в ЕС упала с почти 50% в 2000 г. до 34% в 2010 году. В российских доходах от продажи газа доля Евросоюза сократилась за тот же период с 60% до 40%.

Таким образом, энергетическое партнерство России и единой Европы, а также энергетический диалог, начатый в 2000 г., переживают период глубоких перемен. Дело не столько в отношениях Европейского союза и России в целом, сколько в коренных изменениях энергетической политики Евросоюза и глобальных энергетических трендах, в особенности на газовых рынках. В то время как страны – члены ЕС стараются посредством либерализации рынков справиться с быстро меняющейся энергетической обстановкой на глобальном уровне, Кремль и «Газпром» скорее придерживаются традиционных, нацеленных на монополизацию, энергетических стратегий, игнорируя или не желая признавать фундаментальные изменения и их геоэкономическое значение.

С 2000 г. ЕС удалось добиться впечатляющего прогресса в либерализации газового сектора и выработке общей энергетической и газовой стратегии. В октябре 2010 г. директива Европейского союза создала юридические рамки «защиты безопасности газоснабжения и обеспечения нормального функционирования внутреннего газового рынка в случае нарушения поставок». Документ предусматривает новые эффективные механизмы и инструменты, гарантирующие политическую солидарность и координацию. Особый акцент сделан на приоритете инфраструктурных программ, таких как «Южный газовый коридор», а также на необходимости адекватных диверсифицированных поставок СПГ в Европу. Трансграничный характер инвестиций в новую газовую и электроэнергетическую инфраструктуру, а также гармонизированная безопасность стандартов снабжения контролируются и координируются Агентством по сотрудничеству энергетических регуляторов (создано в 2009 г.), Европейской сетью операторов систем транспортировки природного газа (создана в 2009 г.) и Газовой координационной группой как консультативным органом Еврокомиссии.

В феврале 2011 г. на первом заседании Европейского совета, посвященном энергетике, принято решение, согласно которому создание внутреннего рынка газа и электроэнергии должно быть завершено к 2014 г., и в качестве главной цели заявлено: «Ни одно государство ЕС не должно остаться в стороне от европейских газовых и электроэнергетических сетей после 2015 г. или ощущать угрозу своей энергетической безопасности из-за отсутствия надежных систем снабжения».

Критикуя Третий энергетический пакет и меры Еврокомиссии, направленные против энергетических компаний (отделение производства, импорта и продажи газа от его транспортировки), Россия настаивает на том, чтобы юрисдикция ЕС не распространялась на трубопроводы и другие важнейшие элементы энергетической инфраструктуры. Кремль потребовал сделать для России исключение или изъять статьи Третьего энергетического пакета, касающиеся газопровода «Южный поток». Еврокомиссию не устраивает, что Россия может сохранить контроль над ключевыми элементами энергоинфраструктуры (такими как трубопроводы) в странах Евросоюза (блокируя доступ конкурирующим поставщикам), не предоставляя ЕС равнозначных возможностей в своей собственной трубопроводной системе. В результате дефицит взаимодействия и асимметрия энергетической «взаимозависимости» будут только углубляться, предоставляя России дополнительные рычаги давления.

Те самые правила, которые Европейский союз рассматривает в качестве непременного условия повышения конкурентоспособности своей экономики, Россия истолковала как курс на «конфискацию собственности» (так выразился премьер-министр Владимир Путин в феврале 2011 г.). Вопрос о «разделении» видов деятельности и конфликт между ЕС и Россией – это результат разных экономических и политических подходов, характерных для эпохи появления новых мощных держав за пределами Атлантики и тектонических сдвигов в глобальном балансе сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Изменения структуры ресурсов, диверсификация импорта и нетрадиционный газ

Растущая озабоченность в связи с безопасностью поставок газа в Евросоюз – следствие ряда тревожных тенденций. Рост использования природного газа как наиболее экологичного топлива, постепенное истощение собственных ресурсов в Северном море, увеличивающаяся зависимость от России и «Газпрома» как монопольного экспортера, а также привязка к негибкой и переживающей кризис системе трубопроводов. Иное дело танкеры и суда для перевозки СПГ, которые можно направить к любым месторождениям, в какую угодно страну и регион, если произойдет срыв поставок по техническим или политическим причинам. В соответствии с оптимистическим сценарием МЭА, предвещающим наступление «золотого века газа», в 2008–2035 гг. ежегодный рост его потребления составит 1,4% (в сумме 44%) – газ станет единственным видом ископаемого топлива, спрос на который в 2035 г. будет выше, чем в 2008 году.

Еврокомиссия разработала стратегию управления спросом на энергию, в рамках которой особое внимание уделяется созданию максимально широкой структуры энергоносителей, диверсификации энергопоставок и импорта, использованию возобновляемой энергии и нейтральной политике в отношении атомной энергетики. Формула 20-20-20, предлагаемая Планом действий в сфере энергетики (март 2007 г.), подразумевает сокращение выбросов парниковых газов, увеличение доли возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и энергосбережения. 20-процентное повышение энергоэффективности к 2020 г. не кажется реалистичным. А вот 20-процентное увеличение доли возобновляемой энергии, вероятно, будет превышено и, по данным последних прогнозов, достигнет к указанному сроку 30%. В результате будущая структура энергоресурсов ЕС будет выглядеть совершенно иначе, находясь под значительным воздействием спроса на энергию в целом, потребления газа и импорта в частности (см. ниже).

В рамках стратегии диверсификации Евросоюз не только увеличивает импорт газа, используя новые трубопроводы, например, из Северной Африки или Норвегии, но и наращивает объемы поставок СПГ. Несмотря на истощение газовых залежей в Северном море, новые крупные запасы нефти и газа открываются в Норвегии, где осуществляются рекордные капиталовложения, льготы при разработке месторождений предоставляются в Великобритании. Поставки газа из Северного моря будут оставаться важным источником в ЕС гораздо дольше, чем прогнозировалось еще два года назад.

Разработка «Южного коридора» в Юго-Восточной Европе для импорта газа из Азербайджана, Туркменистана и Северного Ирака признана проектом стратегического значения. Производство газа в Каспийском и Центрально-Азиатском регионе (КЦАР), как ожидается, возрастет со 159 млрд кубометров в 2009 г. до почти 260 млрд к 2020 г. и более чем 310 млрд к 2035 году. По прогнозам, экспорт вырастет с 63 млрд кубометров в 2008 г. до 100 млрд в 2020 г. и более чем 130 млрд к 2035 году. Однако недавно открытые газовые месторождения в Азербайджане и Туркмении позволяют предположить, что региональный уровень производства и экспорта газа окажется значительно выше, чем прогнозировалось ранее. Правительство Туркмении, например, ожидает, что ежегодный объем производства газа к 2030 г. достигнет 230 млрд кубометров, и сейчас это выглядит более реальным, чем еще два года назад.

Хотя КЦАР не сможет заменить Россию в качестве ведущего энергетического партнера Европы, регион рассматривается как важный альтернативный источник поставок нефти и особенно газа. В результате усилий Евросоюза по диверсификации газового импорта к 2020 г. Европейский союз будет получать в дополнение к 150 млрд кубометров российского газа еще 300 млрд кубометров.

В свете недавних договоренностей между Азербайджаном и Турцией по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), сократившему протяженность и затраты на трубопровод «Набукко» («Набукко-Запад»), проект «Южного коридора» стал более реальным. Кроме того, Азербайджан и Туркмения, отвергнув возражения России против строительства 300-километрового подводного Транскаспийского газопровода, добились значительного прогресса в переговорах с Евросоюзом и могут подписать соглашение до конца года. Поэтому неудивительно, что МЭА прогнозирует до 2020 г. стагнацию российского участия в общем объеме импорта газа в ЕС, а затем и постепенное снижение его доли с 34% до 32% к 2035 году. При этом соответствующая доля потребляемого газа в Европейском союзе несколько увеличится с 23% в 2009 г. до 27% в 2035 году. Тем не менее в результате вынужденной диверсификации российского газового экспорта (на азиатские рынки) и роста внутренних тарифов доля ЕС в общем объеме доходов от продажи российского газа может сократиться еще больше – с 40% в 2010 г. до почти 30% в 2035 году.

Как крупнейший мировой производитель и экспортер энергоресурсов, Россия, естественно, стремится к «безопасности спроса», и ранее планировала экспорт природного газа на уровне 200–220 млрд кубометров в год к 2030 г. (ныне приблизительно 150 млрд кубометров). Хотя МЭА по-прежнему придерживается своего прогноза о росте спроса ЕС на импорт с нынешних 300 млрд кубометров до 500 млрд кубометров к 2035 г., сам Евросоюз и многие независимые эксперты настроены скептически. Они предсказывают более низкий рост импорта в результате изменения энергоструктуры и политики повышения энергоэффективности (даже если Европейскому союзу не удастся достичь намеченной цели в 20%). На самом деле, учитывая последние газовые прогнозы для ЕС, спрос на импорт газа в ЕС-27 к 2030 г. может быть даже меньше 400 млрд кубометров или лишь незначительно больше (см. выше). Это объясняется также тем фактом, что ни одна из стран Евросоюза не последовала примеру Германии, принявшей решение в среднесрочной перспективе отказаться от атомной энергетики. Даже Швейцария и Италия, свернувшие планы строительства новых АЭС, не выводят существующие атомные реакторы из эксплуатации.

Наиболее благоприятные варианты прогнозов Евросоюза рисуют слишком радужную картину в том, что касается снижения спроса на газ, а предсказания МЭА и европейской газовой индустрии выглядят слишком позитивно для самой отрасли. «Еврогаз», например, уже понизил предполагаемую планку спроса, хотя цифры по-прежнему достаточно высоки. В любом случае европейские эксперты согласны в том, что спрос в ЕС на ближайшие десятилетия предсказать сложно.

ЕС - газовый прогноз 2010

Яркий пример – Германия. Несмотря на вывод из эксплуатации с апреля 2011 г. восьми ядерных реакторов, а также острую потребность в строительстве новых электростанций, работающих на газе, последние почти не строятся, поскольку не приносят прибыли частным инвесторам. Цены на газ (зависящие от долгосрочных контрактов с Россией, которая – в отличие от Норвегии – не хочет радикально пересматривать схему ценообразования) слишком высоки в сравнении со стоимостью угля и возобновляемых источников энергии (развитие последних объявлено приоритетом). Кроме того, газовые электростанции будут работать ежедневно лишь в течение нескольких часов для подстраховки электростанций на возобновляемой энергии.

Добыча нетрадиционного газа (сланцевый газ, газ в плотных породах и метан угольных пластов) – это в принципе не столько революционное, сколько эволюционное использование современных технических возможностей и сочетание двух основных технологий. Горизонтальное бурение и гидроразрыв пластов с помощью реагентов на водной основе в конечном итоге позволили расколоть сланцевые породы и получить доступ к запасам сланцевого газа в Северной Америке.

Быстро растущие объемы добычи сланцевого газа повлекли за собой кардинальные изменения в США, превратив страну из крупнейшего мирового импортера СПГ в самодостаточного производителя и даже экспортера газа. В 2009 г. Соединенные Штаты стали крупнейшим производителем газа в мире, вытеснив с этой позиции Россию. Комбинация трех факторов: 1) падение спроса на фоне глобальной рецессии; 2) увеличение производства нетрадиционного сланцевого газа в США; и 3) появление новых возможностей доставки СПГ – создала на крупнейших мировых энергорынках, в частности европейском, эффект неожиданного «газового наводнения». В итоге СПГ стал дешевле газа, поставляемого по трубопроводам на основе долгосрочных контрактов, что в ряде случаев привело к отказу импортеров от привязки цен на газ к стоимости нефти. Подобная тенденция может стать определяющей на энергетическом рынке, так как имеющиеся мировые запасы нетрадиционного газа значительно превышают традиционные. Если извлекаемые традиционные запасы газа оцениваются в 404 трлн кубометров, то нетрадиционные, по разным оценкам, составляют более 900 трлн кубометров. Из них 380 трлн могут быть освоены и, таким образом, общий объем извлекаемых запасов традиционного и нетрадиционного газа составляет почти 800 трлн кубометров – этого хватит на 250 лет при нынешних темпах добычи. Если хотя бы часть мировых нетрадиционных запасов газа станет доступной, глобальное «газовое наводнение» продолжится и после 2015 года.

Для ЕС нетрадиционный газ уже стал фактором, меняющим правила игры, поскольку небольшие компании воспользовались нынешним избытком газа и либерализацией европейских рынков, получив возможность покупать более дешевый газ на европейских спотовых рынках. «Газпром» выступает против любых кардинальных изменений контрактов, заключенных на десятилетия вперед и привязанных к нефтяным индексам. Он будет получать прибыль в краткосрочной перспективе, однако вполне может, утратив доверие импортеров, уступить долю рынка Норвегии и другим странам, а также лишиться валютных поступлений, как это произошло после последнего конфликта между Россией и Украиной в 2009 году. Освоение нетрадиционного газа в Европе будет скорее эволюционным и займет больше времени, чем в США, где запасы сланцевого газа разрабатывались все же революционными методами. Однако история использования ископаемых видов топлива позволяет предположить, что с течением времени 1) затраты на добычу вслед за введением инновационных технологий бурения будут постепенно снижаться; и 2) доступность ресурсов в долгосрочной перспективе в результате технологических инноваций возрастет прежде, чем объем производства газа достигнет пика.

Внутренние вызовы России на фоне мировых изменений

В докладе МЭА «Перспективы мировой энергетики на 2011 год» отмечалось: «При высоких ценах на ископаемое топливо и их прогнозируемом сохранении на этом уровне, а также учитывая положение России как одного из крупнейших обладателей природных ресурсов и нестабильность, грозящую некоторым ключевым производителям […], блестящее будущее российского энергетического сектора кажется практически гарантированным. Однако вызовы, стоящие перед энергетическим сектором России, впечатляют ничуть не меньше, чем размеры ее ресурсов».

В 2010 г. Россия вновь стала крупнейшим производителем и экспортером природного газа, ненадолго уступив этот статус США в 2009 году. Обладая крупнейшими доказанными запасами газа в мире (26%) – около 45 трлн кубометров, Россия надеется увеличить его производство с 637 млрд кубометров в 2010 г. до 860 млрд в 2035 г. (или 820 млрд к 2030 г., в соответствии с официальной энергетической стратегией России до 2030 г., разработанной в 2009 г.) и повысить чистый объем экспорта со 190 млрд кубометров до 330 млрд в 2035 году. Россия надеется увеличить экспорт в Европу с почти 200 млрд кубометров в 2010 г. до 235 млрд к 2035 году. Вне всяких сомнений, Россия будет играть ключевую роль в глобальной и европейской энергетической безопасности. Но российская энергетика и, в частности, ее газовый сектор и стратегии экспорта могут столкнуться с серьезными вызовами в результате коренных изменений на рынках.

Крупные низкозатратные месторождения, составляющие основу производства и экспорта российского газа, уже сегодня переживают спад. Им не смену придут новые, часто высокозатратные месторождения (технически труднодоступные и более отдаленные географически). Им придется конкурировать с более дешевыми поставками СПГ и добываемым в Европе нетрадиционным газом. Извлеченный подобным способом европейский газ, несомненно, окажется дороже, чем в США, но, вероятно, дешевле будущих трубопроводных поставок с недавно открытых российских месторождений на полуострове Ямал или даже со Штокмановского в Баренцевом море. Это тем очевиднее, если учесть затраты на новые или строящиеся газопроводы, которые должны соединить российские источники с европейскими потребителями. Сооружение газопровода «Южный поток», например, даже официально оценивается в 22–24 млрд долларов по сравнению с 3–4 млрд долларов на модернизацию устаревшей трубопроводной системы Украины. Соединение месторождений Ямала с «Южным потоком» потребует строительства очередного мегатрубопровода, который увеличит стоимость и без того весьма затратного проекта еще на 30 млрд долларов. Экономически подобный проект не может составить конкуренцию другим трубопроводам (например, «Набукко»), планируемым ЕС в рамках проекта «Южный коридор». Он свяжет Европу с месторождениями Азербайджана и Туркмении.

Вместе с тем Россия нуждается в модернизации устаревшей газовой инфраструктуры. Ей нужно резко повысить эффективность использования энергии, нынешний неудовлетворительный уровень ограничивает экспортный потенциал и отрицательно сказывается на доходах. Россия тратит вдвое больше энергии на производство единицы ВВП, чем в среднем по странам ОЭСР. Удастся ли России сократить энергоемкость (одну из самых высоких в мире) на 40% к 2020 г. – покажет время, однако нужно учитывать зависимость реализации этой цели от модернизации общей экономической структуры и промышленных объектов. Даже если некоторые заявленные цели по энергосбережению будут достигнуты, к 2020 г. уровень энергоемкости в России останется почти на 50% выше, чем в среднем по ОЭСР или даже на 85% выше, чем в ЕС.

Кроме того, прогнозируемое сокращение доли природного газа в структуре энергоресурсов с 54% в 2009 г. до менее 50% и, наоборот, более широкое использование атомной энергии и угля на практике может сыграть роль сдерживающего фактора в значительно более широких масштабах, чем предусмотрено в официальной «Энергетической стратегии на период до 2030 года».

Сам «Газпром» стоит перед лицом серьезных вызовов на внутреннем рынке. В общем объеме производства газа в России в настоящее время он занимает около 80%, но постепенно доля сокращается вследствие укрепления позиций небольших частных производителей, таких как «Новатэк» (6% производства в России). Их деятельность также ставит под вопрос монополию «Газпрома» на транспортировку и экспорт газа. Российскому правительству необходимо решать ряд стратегических вопросов. В частности, будет ли Россия и впредь опираться на «Газпром» и возглавляемые им мегапроекты Ямал и Штокман для удовлетворения будущих производственных потребностей? Либо значительная доля производства отойдет многочисленным мелким месторождениям и другим российским газовым производителям, таким как «Новатэк» и российские нефтяные компании, которые владеют некоторыми крупными и неразрабатываемыми газовыми активами?

Стоимость производства на этих небольших месторождениях и неиспользуемых сейчас объектах может оказаться в будущем более конкурентоспособной на европейском рынке в условиях острого соперничества, обусловленного более дешевым импортом СПГ и добычей нетрадиционного газа в самой Европе. В то время как старые проекты в Западной Сибири имеют очень низкие капитальные затраты – 4 доллара на тысячу кубометров, новые начинания в отдаленных районах Ямала оцениваются в 30–60 долларов за тысячу кубометров. Эксплуатационные затраты, по прогнозам, также возрастут до 50 долларов в арктических проектах СПГ. При этом газовому сектору России требуются суммарные инвестиции в размере 1 трлн долларов из 2,5 трлн долларов, которые к 2035 г. понадобятся всему сектору энергетики.

Поэтому разработка нетрадиционных запасов газа может стать для России привлекательной идеей, хотя сегодня ей не хватает современных технологий горизонтального бурения и гидроразрыва, а также эксплуатационного и управленческого опыта. Согласно официальной «Энергетической стратегии на период до 2030 г.», представленной в 2009 г., доля в производстве небольших и частных компаний увеличится с 20% сегодня до почти 25% к 2030 году. Но независимый анализ прогнозирует увеличение этой цифры даже до 45% – со 150 млрд кубометров в 2010 г. до 300 млрд в 2020 г. и даже 370 млрд в 2030 году.

Перспективы

Евросоюз воспринял отказ Москвы в 2009 г. ратифицировать Европейскую энергетическую хартию как нежелание России связывать себя европейскими нормами или проводить энергетическую политику, исходя из законодательной базы ЕС. Представленные российской стороной предложения по новой хартии не были детализированы, да и само их содержание скептически встречено 27 странами Европейского союза и другими участниками хартии. Требование России сделать для нее исключение в ходе разграничения деятельности и либерализации также вряд ли встретит одобрение со стороны ЕС, поскольку его собственные энергетические компании уже прошли через соответствующие этапы либерализации. «Газпром» или любая другая иностранная корпорация получили бы в таком случае явные преимущества перед конкурентами из Евросоюза.

Партнерство ЕС и России в сфере энергетики затрудняют несовпадающие, а иногда противоречащие стратегические интересы, которые касаются будущих энергетических рынков Европы. На фоне расхождений в концепциях политические стратегии сторон в отношении друг друга представляют собой преимущественно реакцию на текущие ситуации, им не хватает цельного видения, выходящего за пределы согласованных ранее принципов энергоэффективности и использования возобновляемой энергии.

Нынешние региональные газовые рынки в ближайшее десятилетие станут более интегрированными под воздействием различных факторов. Это и возникший сейчас избыток газа, и появление более гибких форм торговли, включая СПГ и переход от «нефтяных» цен к договорным на спотовых рынках, и резкое увеличение производства нетрадиционного газа в США. К ним относятся и глобальная охота за ресурсами, которую ведет нуждающийся в энергии Китай, и продолжающийся процесс либерализации и интеграции энергетических рынков Евросоюза. Традиционные взгляды на географическое распределение и «энергетическую безопасность» все больше ставятся под сомнение. Кардинальные перемены потребуют последовательных, хотя и непростых адаптационных решений со стороны индустрии, правительств и разработчиков новых технологий. Игрокам придется реагировать на скоротечные изменения рыночной ситуации и структуры ценообразования, вкладывать дополнительные средства в диверсификацию спроса и предложения, чтобы добиться большей стратегической гибкости. Россия столкнется с серьезными вызовами на внутреннем и европейском газовых рынках. Следует активно диверсифицировать экспорт газа и увеличить долю СПГ с нынешних 14 млрд кубометров до по меньшей мере 33 млрд в 2020 г. и 70 млрд к 2035 г., как прогнозирует МЭА.

Но даже в этом случае перспективы политики диверсификации, нацеленные на Азию и в частности Китай, неопределенны. По оценкам, представленным в 2010 г. Управлением по энергетической информации США, производство нетрадиционного газа возрастет в Канаде до 63% и в Китае до 56% от общего объема производства в 2035 г. (референтный сценарий). Базирующееся в Париже МЭА более консервативно, но ожидает, что почти 35% мирового увеличения производства газа – с 3149 млрд кубометров в 2008 г. до 4535 млрд в 2035 г. (44% за весь период) – придется на долю нетрадиционных источников. Эксперты Управления по энергетической информации также пришли к выводу, что Китай обладает технически извлекаемыми запасами нетрадиционного газа, на 50% превышающими соответствующие показатели Соединенных Штатов. Поэтому Китай, вероятно, будет следовать собственной стратегии энергетической безопасности, диверсифицируя структуру энергоресурсов и импорт. Таким образом, развитию местной экономики будет способствовать добыча собственного нетрадиционного газа, а не растущая зависимость от дорогого российского природного газа.

Франк Умбах – глава Программы по международной энергетической безопасности в Центре европейских стратегий безопасности (Мюнхен), заместитель директора Европейского центра энергетической и ресурсной безопасности в Королевском колледже (Лондон) и сотрудник Атлантического совета (Вашингтон).

Какова цель «целевой модели»?

Новации на европейском газовом рынке и интересы России

Резюме: Поскольку разработка документов, развивающих Третий энергопакет в целом и Целевую модель рынка газа в частности, продолжится в Европейском союзе как минимум до конца 2013 г., важно использовать все возможности для постоянного мониторинга и взаимодействия с участниками этого процесса.

«Такое впечатление, что мы гребем против течения, и стоит прекратить грести, как нас немедленно затянет в противоположном направлении». Это высказывание комиссара ЕС Гюнтера Эттингера, прозвучавшее в сентябре 2011 г. на конференции по внутреннему энергорынку Евросоюза, относилось к судьбе Третьего энергетического пакета. Еврокомиссия очень обеспокоена заметным колебанием государств, продолжил он, министры не продвигают Третий пакет. Это заявление отражает вялый и довольно запутанный процесс внедрения нововведений в реальное правовое и деловое поле стран – членов Европейского союза.

Риски Третьего пакета

Третий энергопакет, направленный на развитие конкурентного энергетического рынка ЕС, вступил в силу в марте 2011 года. К 3 марта 2012 г. все государства-члены должны были перенести его требования в национальное законодательство. Однако дело идет медленно. После дискуссий, сопровождавших принятие этих документов летом 2009 г., европейские чиновники говорили на эту тему скупо и неоднозначно, умалчивая, что и Второй пакет (2003 г.) приняли лишь немногие страны.

На настоящий момент Еврокомиссия не имеет претензий к десяти государствам из 27, это – Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Мальта, Португалия, Франция и Чехия. Австрия и Латвия сообщили о внедрении директив только в отношении рынка газа. Сертификация сетевых операторов, что также является одним из требований, начата или уже завершена в Австрии, Венгрии, Дании и Франции (только для электроэнергетики).

В конце февраля 2012 г. оглашен и «черный список». Болгария, Кипр, Испания, Люксембург, Нидерланды, Румыния и Словакия вообще не проинформировали Еврокомиссию о шагах в заданном направлении. В их адрес направлены предупреждения о необходимости исполнить свои юридические обязательства в течение двух месяцев, в случае их неисполнения дело будет передано в суд. К неблагополучным относятся Великобритания, Ирландия, Литва, Польша, Словения, Финляндия и Эстония. С этими государствами, принявшими лишь частичные меры, Еврокомиссия будет разбираться в ближайшее время. В результате, по данным на 23 марта 2012 г., в отношении 17 стран начаты процедуры по устранению нарушений в переносе требований Третьего энергетического пакета из общесоюзного в национальное правовое поле. Вывод очевиден: даже под угрозой судебных разбирательств страны ЕС по сути саботируют принятие Третьего пакета. И не будь серьезного административного давления союзных структур, законопослушных стран оказалось бы еще меньше.

Минувший год показал, что намеченные преобразования легче идут в электроэнергетике, где выше уровень рыночной зрелости и не столь острым является конфликт интересов. Этот сектор менее монополизирован, чем газовый: в 14 странах по итогам 2010 г. на долю одного генератора приходится до половины рынка, в то время как газовый рынок почти всех стран Европы высоко или очень высоко концентрирован (индекс HHI от 2800 до 10 000). В электроэнергетике активнее идут и интеграционные процессы. Уже к концу 2012 г. должно закончиться ценовое объединение в рамках Северо-Западной Европы, окончательное формирование единой европейской ценовой зоны предполагается завершить к концу 2014 года.

Основные проблемы и риски Третьего энергопакета сосредоточены в газовом сегменте. Разделение вертикально-интегрированных компаний по видам бизнеса (добыча и транспортировка) разорвало сложившийся десятилетиями порядок исполнения договоренностей, породив контрактное несоответствие. Отныне объемы и сроки поставок газа по долгосрочным контрактам не связаны с контрактами на транзит, что всегда было решающим условием надежности поставок.

Подчеркнутый в Третьем энергопакете обязательный доступ третьих сторон к газотранспортной инфраструктуре не только снижает гарантии прокачки законтрактованных объемов газа, но и повышает риски для крупного проектного финансирования. Инвестору нужны твердые гарантии возврата вложений. А в таких долгосрочных и капиталоемких проектах, как сооружение газовых трубопроводов, где рыночные механизмы практически не работают, единственной надежной гарантией является наличие соответствующего контракта на транзит, что Третий пакет как раз и отменяет.

Национальные и европейские регуляторы получают беспрецедентные, в том числе и юридически обязывающие, полномочия, становясь менее зависимыми от национальных правительств и более подчиненными союзным структурам. Достаточно вспомнить недавние громкие имущественные споры в Литве и Польше по газотранспортной инфраструктуре, которая была сооружена еще в советские времена и частично принадлежит «Газпрому». Именно национальные регуляторы оказываются инструментом в достижении государствами своих политических целей, что резко увеличивает риски в этой сфере для всех игроков.

Участники газовой конференции в Вене (январь 2012 г.) подчеркивали, что волна регулирования несет в себе как позитивные, так и негативные влияния. Так, трансграничные инвестиции в развитие инфраструктуры со свободным доступом к ней становятся крайне неопределенными в силу неясности процесса их расширения, структуры собственности и воздействия национальных норм и требований.

Вся основная идеология Третьего пакета разрабатывалась восемь-десять лет назад. За эти годы произошли события, резко изменившие картину рынков. Глобальный экономический кризис затормозил крупные инвестиции в добычу, транспортировку и сжижение газа. Нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, вероятнее всего долгосрочная, создала серьезные риски для поставок с юга. Ресурсная база собственно Европы и Северного моря необратимо сокращается. Трагедия в Японии перекроила маршруты СПГ, оттянув на себя значительные его объемы. Антиядерные настроения во многом оборачиваются выгодой для газового сектора, поскольку газ позволяет замещать выбывающие атомные мощности практически без дополнительной нагрузки на окружающую среду. Влияние всех этих событий будет сказываться многие годы, но ни одно из них не принималось в расчет при разработке основ Третьего энергетического пакета. Этот набор документов исходил из других, куда более комфортных для Европы реалий, и он не обнаруживает стремления к гибкому реагированию на смену декораций.

Сланцевые мечты

Немалую роль в пренебрежении позициями стран-поставщиков, очевидную в Третьем пакете, сыграли и надежды европейцев на собственный новый ресурс – сланцевый газ. Однако этим надеждам, скорее всего, не суждено сбыться. Первые изыскательские работы по обнаружению сланцевого газа Европа, вслед за Соединенными Штатами, начала еще в 2007 году. Наиболее перспективной в этом отношении считают Польшу, хотя одновременно работы шли и в Германии, Австрии, Венгрии. Международное энергетическое агентство, повторяя в своем прогнозе WEO 2009 крайне умозрительные, по его собственным словам, расчеты Ханса-Хольгера Рогнера, предположило, что на территории Европы залегают 15,6 трлн кубометров сланцевого газа. Эти обнадеживающие оценки повторялись вплоть до 2011 г., когда Министерство энергетики США опубликовало работу «Мировые запасы сланцевого газа: первичная оценка 14 регионов за пределами Соединенных Штатов», сделанную по его заказу консалтинговой компанией Advanced Resources International.

Удивительным образом значительная их часть предполагается в регионах с истощенными или небольшими собственными ресурсами традиционного газа – Европе, Китае, Южной Африке. Если прежде на долю Европы отводили чуть более 15 мифических триллионов кубометров сланцевого газа, то теперь – 72 трлн, из которых более 17 трлн технически извлекаемы. Польша (5,2 трлн), Франция (5 трлн), Норвегия (2,3 трлн), а за ними и Украина (1,2 трлн) получили от американского министерства щедрые авансы. Наиболее активно изучалась территория Польши. Разведочные работы по сланцевому газу идут там с 2008 г., к февралю 2012 г. выдано 109 лицензий 18 крупнейшим международным компаниям, но пока не сообщаются результаты. А им уже пора появиться: только в 2011 г. в Польше заложены 22 разведочные скважины, из них девять – с гидроразрывом, еще 14 запланированы на 2012 год.

Сделанная прежде геологическая съемка в Польше практически бесполезна для оценки перспектив сланцевой газодобычи, ибо не особенно учитывала важные для сланцевого газа характеристики пород, прежде всего – наличие органики. Силурийские граптолиты – так называются жившие 400 млн лет назад древнейшие животные, которым сегодня обязан своим существованием сланцевый газ.

Из двух скважин, пробуренных ранее польской компанией PGNiG, одна оказалась сухой, вторая (Вейхерово) дала положительный результат, однако говорить о промышленной добыче газа здесь можно будет только через год, после проведения всех лабораторных исследований. Скупые сведения, сообщаемые международными компаниями (Lane Energy, 3Legs Resources, BNK Petroleum, ExxonMobil), носят негативный характер: результаты разочаровывают.

21 марта 2012 г. опубликован правительственный доклад по итогам совместного исследования Польского института геологии и Геологической службы США, согласно которому извлекаемые запасы сланцевого газа в Польше составляют 346–768 млрд кубометров (в среднем – 557 млрд), а потенциальные – 1,92 трлн кубометров. Таким образом, прежняя американская оценка в 5,3 трлн кубометров снижена в десять раз. И этот результат нельзя назвать окончательным.

Надеждам европейцев на повторение у себя американского «сланцевого бума», скорее всего, не суждено сбыться. Даже если в итоге какие-то запасы и подтвердятся, а их извлечение окажется экономически оправданным, решающую роль могут сыграть протесты населения. Ведь гидроразрывы несут высокие экологические риски. Франция и Болгария уже запретили подобные работы, активные дискуссии идут и в других странах.

Еще один «ресурс надежды и свободы» для Европы – сжиженный природный газ (СПГ), доля которого в потреблении 2010 г. составила 24%, или 81,6 млрд кубометров, хотя уже сегодня мощности по регазификации построены с большим запасом – 186 млрд кубометров, к концу 2015 г. их станет 259 млрд, а в планах – еще на 439 миллиардов. Мощности по приему импортного СПГ явно избыточные. Средневзвешенная оценка для Европы по импорту СПГ к 2035 г. – до 35% от общего потребления, и вряд ли этот порог будет превышен. Около 70% импортного газа по-прежнему будет поступать к европейским потребителям по трубам, соответственно и Третий пакет останется доминирующим регулятивным инструментом.

Его положения должны полностью интегрироваться в законодательства государств – членов Евросоюза и в действующую практику бизнеса к марту 2014 года. За это время предполагается выпустить еще 12 новых и, что важно, юридически обязывающих документов (сетевых кодексов), детализирующих требования директив. Кроме того, разрабатывается ряд добровольных рамочных руководящих методик по управлению транспортными перегрузками и распределению мощностей. В этот же пакет развивающих документов должна войти и активно обсуждаемая Целевая модель газового рынка Европы, на чем остановимся подробнее в силу ее крайней значимости для будущего российского экспорта газа в Европу. Эти находящиеся в разработке документы пока оставляют пространство для маневра и корректировки условий работы российских компаний на европейском рынке.

Цель и средства

Впервые тему Целевой модели газового рынка ЕС подняли на 17-м заседании Мадридского форума (Европейский форум регулирования газового сектора) в 2010 году. Исходные предложения касались преимущественно форсированного перевода продаж газа в форму спотовой торговли на виртуальных хабах в рыночных зонах. С ноября 2010 г. прошло пять заседаний рабочих групп с участниками рынка, многочисленные переговоры, публичные слушания. Важно, что два минувших года идут консультации и с российской стороной. В итоговом документе 21-го заседания Мадридского форума, прошедшего в конце марта 2012 г., еще раз подчеркивается, как важно не терять темп подготовки новой архитектуры европейского рынка газа.

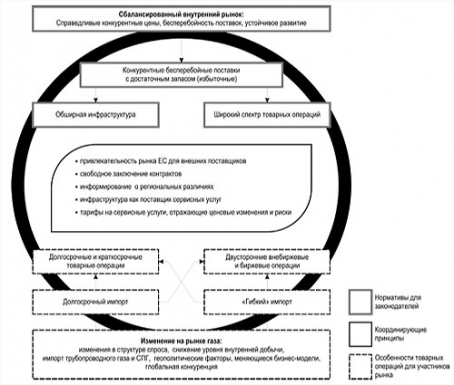

Предполагаемое деление европейского газового рынка на зоны «вход-выход»

Источник: материалы 21-го Мадридского форума, март 2012 г.

Основу Целевой газовой модели составляет деление рынка на зоны. Вместо традиционных национальных рынков предлагается создать несколько зон по принципу «вход-выход» с виртуальным торговым хабом в каждой. Инфраструктура должна позволять свободно доставить газ любому потребителю внутри зоны. Напомним, сейчас в Европе существует шесть национальных рынков газа с объемами от 40 до 100 млрд куб. м, четыре национальные системы с объемами от 12 до 18 млрд и 15 национальных систем от 1 до 9 млрд, которые предполагается превратить в десяток лишенных страновой привязки зон с перспективой создания в итоге единой для всей Европы зоны к 2014 году. Стремясь преодолеть национальные границы, которые тормозят потоки газа, авторы Целевой модели предлагают сократить число торговых зон с потреблением в каждой не меньше 20 млрд куб. метров. Разработка сетевых кодексов, руководящих методик по распределению мощностей и управлению перегрузками, баланс рынка в пределах одной зоны и между ними, развитие торговли в хабах, по замыслу авторов, должны окончательно снять все препятствия на пути газа к потребителю и максимально задействовать трансграничные мощности. Понятно, что государствам с небольшим потреблением придется объединяться или присоединяться к более крупному рынку. Ни количество, ни контуры будущих зон пока не определены.

В снижении трансграничных барьеров и формировании единого рынка можно усмотреть рациональное зерно, однако есть несколько принципиальных соображений. Первое видят и сами европейские регуляторы – текущее состояние рынка газа Европейского союза с его огромной страновой и ценовой дифференциацией, растущей зависимостью от импорта, отсутствием конкуренции, нехваткой мощностей, недостаточной развитостью рыночных механизмов далеко до запланированного на 2014 г. единого, отлаженного и конкурентного панъевропейского рынка.

Второе соображение, которое предпочитают не произносить вслух, может стать истинным ответом на вопрос, отчего большинство стран Евросоюза так сопротивляются принятию Третьего энергопакета. Чем глубже европейский финансовый кризис и очевиднее противоречия между государствами ЕС, тем менее они хотят размывать свои национальные границы в такой чувствительной сфере, как поставки природного газа, отдавая решение вопросов на откуп союзным структурам.

Есть и еще одна простая мысль, не принимаемая в расчет реформаторами, – никакая самая совершенная и новаторская модель не прибавит газа энергодефицитному рынку Европы с его падающей добычей и растущей зависимостью от внешних поставок. Нелогично создавать серьезные препоны традиционным поставщикам, лишь на словах заботясь о привлекательности своего рынка.

И, наконец, главное. Практическая реализация Целевой газовой модели означает радикальную перестройку рынка, когда устоявшиеся механизмы будут меняться на новые с неясными последствиями. Полных аналогов предлагаемой модели нет, американский рынок живет по своим законам. Многие европейские специалисты открыто признают, что реформы грозят Евросоюзу настоящим коллапсом поставок.

Первой реальной проверкой этих теоретических модельных построений стали холода в начале февраля 2012 г., когда резко возрос объем потребления. В этой острой ситуации бурно развивающийся спотовый рынок Европы, на который так уповают реформаторы, не помог потребителям – свободных объемов газа, которые можно было бы выбросить на рынок, ни в одном газовом хабе не было. Очевидно, что и спотовый рынок, и энергетика на основе возобновляемых источников энергии могут играть лишь балансирующую роль, а привязка газовых цен к спотовым отдает всю систему газовой торговли на волю биржевой спекуляции. Продвигаемая многими европейскими структурами идея полного перехода на спотовое ценообразование (в том числе и в долгосрочных контрактах) делает эту систему предельно уязвимой и подверженной рыночным манипуляциям с помощью выброса даже относительно небольших объемов газа или, наоборот, ограничений в поставках на спотовые рынки.

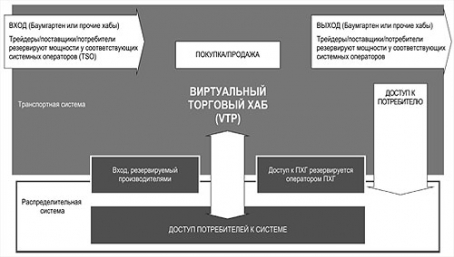

Предложение по структуре газового рынка Европы

Источник: Clingendael IEP

Однако, несмотря на уязвимость и противоречивость идеи, от нее не собираются отказываться. Пока до консенсуса по основным элементам будущей Целевой модели разработчикам и участникам рынка еще далеко. Совпадает позиция, пожалуй, лишь в одном: все консультанты кроме LECG (в отличие от законодателей) понимают, что единого европейского рынка газа к 2014 г. точно не будет. Одна из наиболее проработанных моделей, предложенная Clingendael IEP, подчеркивает необходимость долгосрочных координирующих структур, поскольку крен в сторону краткосрочных рынков создает серьезные вызовы структуре поставок и принятым стандартам.

Европейское объединение операторов газовой инфраструктуры (GIE) также высказывает куда более трезвые соображения, нежели многие законодатели. Операторы на деле озабочены привлекательностью европейского рынка для внешних поставщиков, поэтому ратуют за сохранение долгосрочных договоренностей на поставку и прокачку для стран-производителей на фоне предсказуемого регулирования во имя инвестиций в инфраструктуру. Более того, операторы предлагают делить риски по долгосрочным контрактам между инвесторами, пользователями сетей и конечными потребителями. Краткосрочные поставки, по их мнению, призваны лишь оптимизировать долгосрочные контракты.

Суммируя все обсуждения, объединение европейских регуляторов CEER опубликовало в июле 2011 г. черновой вариант Целевой газовой модели, ключевым условием реализации которой является полное введение в действие Третьего энергетического пакета. Согласно этому промежуточному документу, общая структура газового рынка Европы строится на связанных транспортными мощностями зонах «входа-выхода» с виртуальным хабом в каждой, при условии достаточности мощностей и свободного доступа к ним. Функционирование оптового рынка предполагает снижение индекса концентрации (HHI) ниже 2000, наличия трех различных источников газа (прежде говорили о двух) в зоне с потреблением в каждой не менее 20 млрд куб. метров. Регулирующий процесс должен стимулировать поставщиков к сооружению новых транспортных мощностей.

Пионером нововведений готова стать Австрия, где новую рыночную модель предполагается ввести уже с начала 2013 г., а также запустить пилотный проект по трансграничной торговле с Чехией и Словакией в рамках одного торгового региона. На территории Австрии предполагается появление трех рыночных зон с одним виртуальным торговым пунктом. Скорее всего, им станет австрийская биржа CEGH, с созданием на ее основе балансирующей платформы и постепенным переходом к торгам в течение дня.

***