Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

"Собираемся в одной комнате": Как Приднестровье переживает энергетический кризис

Олег Корякин

Вот уже полтора месяца в Приднестровье длится энергетический кризис. Посреди зимы десятки тысяч людей оказались без газоснабжения и тепла. Источник "Российской газеты" в Тирасполе рассказал, как он и его земляки живут и обустраивают быт в этих непростых условиях.

- Сегодня на улице температура 10 градусов. Слава богу, днем солнышко выходит, немного прогревает, - начинает с метеосводки Константин (имя изменено). - Дома у нас в одной из комнат 12 градусов - там я сплю, закаляюсь (смеется). А в детской нормально - 20-21 градус. Там у нас стоит "электродувка", мы успеваем нагреть комнату в перерывах между веерными отключениями электричества. На кухне тоже тепло - у нас газ есть. В квартире ходим в теплой одежде - спортивные костюмы, свитера, шерстяные носки. Дом утепляем, заклеиваем все щели.

Вообще, по его словам, энергокризис очень изменил жизнь. Особенно страдают пожилые люди и дети. В сельской местности, где без газа остались более 51 тысячи абонентов, многим приходится переходить на дрова. Представителям слабозащищенных слоев населения дрова выдают бесплатно. Открылись и специальные рынки, где их можно купить по доступной цене. Кроме того, президент Приднестровья разрешил собирать валежник. Но нет такого, чтобы народ как очумелый кинулся все рубить и пилить.

Электричество в течение дня отключают на пять часов. Временные периоды разные в зависимости от района. Многие учреждения и предприятия перешли на ночной режим работы. Есть расписание, по которому ориентируются люди. Дети заранее бегут к розеткам, чтобы подзарядить свои телефоны. Детсады закрыты, только кое-где есть дежурные группы. Все школы перешли на удаленный режим работы.

На новогодние праздники в целях экономии была уменьшена иллюминация в городе. Многие частные фирмы приобрели генераторы и сами решают, тратить им электроэнергию на новогоднюю подсветку или нет. А вообще власти Приднестровья дали установку: каждое предприятие должно иметь альтернативный источник энергии. Нельзя рассчитывать только на государство.

Что касается цен на продовольствие, то в целом энергокризис на них не сказался. Незначительно подорожали только хлеб и молочная продукция. Зато стоимость коммуналки осталась прежняя! Тогда как в Молдове тарифы выросли в три раза.

- У нас за время кризиса выработали правило, - говорит Константин, - дома вся семья собирается в одной комнате, чтобы согреться.

Российский книжный союз обсудил, что ждет читателей к 80-летию Победы

Анастасия Скорондаева

На специальном заседании правления Российского книжного союза обсудили проекты, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во встрече также принял участие помощник президента РФ, председатель попечительского совета РКС Владимир Мединский. Обращаясь к представителям книжной индустрии, он напомнил о необходимости подходить к выпуску новых книг на тему Великой Отечественной войны ответственно, акцентируя внимание не на количестве, а на качестве подготовки изданий.

Говоря о том, что книги о войне должны быть яркими, современными и интересными, Владимир Мединский попросил издателей пристальнее вглядеться особенно в переводные книги: лучше "несколько раз подумать перед тем, как выпускать некоторые произведения, содержащие элементы, искажающие отечественную историю".

Директор Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев выразил готовность содействовать РКС в медиасопровождении важнейших проектов, посвященных юбилею Победы. И сообщил, что отдельные тематические блоки на главных книжных форумах - на фестивале "Красная площадь", Санкт-Петербургском международном книжном салоне, весенней Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction и региональных мероприятиях "Читающей России" также будут посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Особое внимание Григорьев попросил обратить на подрастающее поколение - точнее говоря, на распространение качественной литературы, посвященной годовщине Победы, среди молодежи.

Эту мысль развил и президент издательской группы "Эксмо-Аст" Олег Новиков. Проведенное издательством исследование показало, что менее 30 молодых людей сегодня могут назвать авторов, которые писали о Великой Отечественной войне. Чтобы исправить ситуацию, книжное сообщество разрабатывает коммуникационную компанию по продвижению подобной литературы. Новиков предложил коллегам сделать меж-издательскую серию книг "Великие книги Великой Победы", которая объединит ключевые литературные произведения о Великой Отечественной войне и ее можно будет рекомендовать учащимся и в обязательном порядке направить во все школьные библиотеки страны. Откликнувшись на эту инициативу, Владимир Мединский попросил снабдить книги и такими современными инструментами, как, например, QR-коды, которые вели бы юных читателей к экранизациям этих произведений.

К выпуску новых книг о Великой Отечественной войне надо подходить ответственно

Президент РКС Сергей Степашин заострил внимание на задачах, поставленных перед РКС президентом Владимиром Путиным. Во-первых, это проведение во всех субъектах Российской Федерации книжных фестивалей, посвященных 80-летию Победы. К слову, одним из значимых событий года и Международного книжного салона на Дворцовой площади станет вручение первой Национальной литературной премии им. Даниила Гранина.

Еще одна важная задача - серьезное обновление школьных библиотек, фонд которых в основном составляют ветхие книги, выпущенные еще в советские времена. Необходимо оснастить их новой качественной литературой, в том числе и о Великой Отечественной войне. Степашин предложил экспертам РКС разработать такую программу обновления совместно с Министерством просвещения.

Завершая заседание, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заметил, что сегодня очень важно "соединять прошлое с настоящим". Рассказывать детям о героях нынешних - сопоставляя с героями минувших дней. Швыдкой предложил РКС, работая над программой обновления фондов школьных библиотек РФ, не забывать и об учащихся русскоязычных школ и студентах университетов в странах СНГ, которым тоже крайне необходима качественная литература не только на бумаге, но и в электронном формате.

Михаил Швыдкой и другие участники заседания обратили внимание на необходимость создания специальной тематической экспозиции книг, посвященной 80-летию Победы, на российском национальном стенде в рамках международных книжных выставок. Плюс к этому - крупнейшая электронная книжная платформа "Литрес", начиная с апреля, предложит бесплатный онлайн доступ к книгам о Великой Отечественной войне.

Выступавшие на совещании издатели поделились редакционными планами переизданий и новых книг, которыми планируют порадовать читателей в Год Защитника Отечества и к 80-летию Победы.

Конституционный суд РФ велел уточнить норму о пересмотре дел

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Конституционный суд РФ обязал суды при пересмотре гражданских дел учитывать обстоятельства, выявленные в ходе уголовного судопроизводства. Тем самым обеспечивается право граждан на справедливую и эффективную судебную защиту, указал КС РФ.

В ходе проверки конституционности статьи 390.14 и части 3 статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ суду пришлось объединить сразу четыре жалобы.

В деле жителя Башкортостана Марата Каримова факт подлога, в результате которого Каримов и его семья лишились единственного жилья, удалось установить спустя пять лет после вынесения решения в рамках гражданского процесса. Уголовное дело прекратили за истечением срока давности, а суды по гражданскому делу отказались принимать во внимание постановление следователя, где были изложены обстоятельства совершения преступления. Жителю Белгорода Сергею Вишнякову пришлось выплачивать кредит за бывшую сожительницу на общую сумму свыше 20 миллионов рублей - она подделала его подпись на документах поручительства. Факт тоже был установлен в рамках уголовного дела, прекращенного за истечением срока давности.

КС не раз указывал: суды обязаны исследовать по существу все значимые для дела обстоятельства

Аналогичная ситуация - у Натальи Волокитиной с Камчатки: бывший муж подделал документы, чтобы "отжать" у нее часть имущества. К ответственности за фальсификацию его не привлекли по тем же основаниям. В деле москвички Нины Наливайко был установлен факт, что в дописке по исполнительному листу закрепили начальную продажную цену ее недвижимости, которая существенно ниже оговоренной в мировом соглашении.

Однако во всех случаях суды отказались пересматривать решения по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку эти обстоятельства не были зафиксированы вступившим в законную силу приговором суда.

В ходе публичных слушаний по этому делу представители органов власти разошлись в оценке ситуации. Так, по мнению полпреда Государственной Думы в КС Юрия Петрова, во всех случаях позиция судов оправданна, поскольку вина в совершении преступления может быть установлена только приговором. С другой стороны, полагает полпред Совета Федерации Андрей Клишас, "суд не может игнорировать факты, установленные постановлением следователя, лишь по причине их процессуальной формы".

КС РФ не раз указывал, что суды обязаны исследовать по существу все значимые для дела обстоятельства, не ограничиваясь установлением одних лишь формальных условий применения нормы. И в данном деле судьи КС постановили, что рассмотренные нормы ГПК РФ не соответствуют Конституции РФ, поскольку "не позволяют с достаточной ясностью и определенностью расценивать в качестве вновь открывшихся те обстоятельства, которые установлены в процедурах уголовного судопроизводства".

Федеральному законодателю следует исправить эту неточность. А до тех пор пока новые нормы не будут сформулированы, при рассмотрении заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам суды обязаны учитывать сведения, выявленные на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

- Основанием для отказа в таком пересмотре, во всяком случае, не должно быть то, что соответствующие обстоятельства констатируются не в приговоре, - постановил КС РФ.

Дела заявителей подлежат пересмотру.

Кабмин предложил новые нормы в единые требования организации торгов

Владимир Кузьмин

По поручению президента правительство подготовило ряд изменений в законодательство, которые вводят единые требования к организации торгов. "Будь то участок недр, право на аренду государственного или муниципального имущества или квота на вылов рыбы", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Это достаточный срок, полагает глава кабинета министров, чтобы внести необходимые правки в отраслевые нормы. В то же время единый порядок торгов не будет касаться работы концессий или государственно-частного партнерства, он сохранит для предпринимателей существующий механизм защиты имущественных прав и уже сделанных инвестиций.

Унификация предстоит в том числе торгам в электронной форме. "Даже если продавец или заказчик находятся в разных регионах, ехать к ним для участия не нужно, - заметил Мишустин. - Это не только удобно, но и, что особенно важно, позволяет бизнесу экономить время и деньги, дает возможность привлечь больше заинтересованных участников и тем самым повысить уровень конкуренции между ними и добиться, чтобы их предложения соответствовали ценности предмета торгов".

Премьер-министр выделил будущую норму, которая обяжет организатора торгов заключить соглашение с занявшим второе место поставщиком, если победитель откажется от подписания. "Поправки в целом упрощают и делают более прозрачным проведение торгов в самых разных сферах экономики, помогают присоединиться к ним всем желающим - вне зависимости от места их расположения и области деятельности", - заключил председатель правительства.

Поправки упрощают и делают более прозрачным проведение торгов в самых разных сферах экономики

На утверждение кабинету министров был представлен законопроект о ратификации важного Евразийскому экономическому союзу документа для развития взаимной торговли. Соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, было подписано по итогам заседания Евразийского межправсовета в конце 2023 года. "Его вступление в силу поможет упростить производителям наших стран доступ на внешние рынки", - рассказал Михаил Мишустин. Сократится, например, срок административных процедур - как за счет смягчения обязательных требований, так и благодаря расширению практики использования цифровых платформ, которые позволяют практически полностью отказаться от предоставления документов на бумажных носителях.

"Наш союз, вы знаете, недавно отметил первый десятилетний юбилей и, как подчеркивал президент, стал одним из центров формирующегося многополярного мира, - напомнил премьер. - Мы продолжаем с коллегами по "пятерке" последовательную работу по раскрытию потенциала нашего объединения".

Создание сети партнерств с иностранными государствами и необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности - это одно из направлений работы правительства для выполнения национальной цели развития по обеспечению устойчивой и динамичной экономики. На неделе Михаил Мишустин занимался этими вопросами во Вьетнаме, где провел два дня с официальным визитом. Особое внимание на переговорах уделили укреплению торгово-экономических связей, научно-технологическому сотрудничеству. "Продолжим содействовать реализации нефтегазовых проектов на континентальном шельфе Вьетнама и в России, которые имеют стратегическое значение для наших стран. Важно развивать и наше взаимодействие в области "зеленой" энергетики", - заметил Мишустин. Поддержку получит совместное предприятие в Дананге по сборке техники российской марки "ГАЗ".

Хорошие возможности у Москвы и Ханоя для кооперации в сфере тяжелого машиностроения. Россия может поставлять в республику отечественные локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, а ряд компаний заинтересованы в сооружении объектов железнодорожной инфраструктуры и метрополитена в Ханое и в Хошимине.

Михаил Мишустин попросил министров внимательно отслеживать по курируемым направлениям, как выполняются достигнутые в ходе визита договоренности.

Антон Алиханов принял участие в заседании Правительства

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел заседание Правительства Российской Федерации, на котором в том числе подвел итоги визита во Вьетнам и ратификации Соглашения о гармонизированной системе определения происхождения вывозимых с таможенной территории ЕАЭС товаров. Участие в заседании принял Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

Председатель Правительства заметил, что формирование сети партнёрств с иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности необходимо для обеспечения устойчивости и динамичности российской экономики.

«Вчера завершился визит российской делегации во Вьетнам. Мы провели обстоятельные переговоры с вьетнамским руководством, рассмотрели все актуальные вопросы двусторонней повестки, а также выполнение договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита Президента России Владимира Владимировича Путина во Вьетнам. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей, научно-технологическому сотрудничеству», - отметил Михаил Мишустин.

По его словам, поддержку получит совместное предприятие в Дананге по сборке техники российской марки «ГАЗ». Есть также хорошие возможности для кооперации в сфере тяжёлого машиностроения, включая поставки во Вьетнам отечественных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, и для участия наших компаний в сооружении объектов железнодорожной инфраструктуры и метрополитена в Ханое и в Хошимине.

«На встрече с представителями деловых кругов мы затронули вопросы инвестиционного сотрудничества, совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, логистики, сельского хозяйства. Бизнес наших стран искренне заинтересован в углублении партнёрских отношений, запуске общих инициатив. И важно создавать для этого все необходимые условия», - подчеркнул глава кабинета министров.

Кроме того, на заседании обсудили укрепление евразийской интеграции. ЕАЭС недавно отметил первый десятилетний юбилей и, как подчёркивал Президент, стал одним из центров формирующегося многополярного мира.

Как рассказал Михаил Мишустин, последовательная работа по раскрытию потенциала объединения продолжается; важный документ, который нацелен на всестороннее развитие взаимной торговли – Соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, было подписано по итогам заседания Евразийского межправсовета, которое состоялось в Бишкеке в конце 2023 года.

«Его вступление в силу поможет упростить производителям наших стран доступ на внешние рынки. Станет возможным проходить административные процедуры гораздо быстрее – как за счёт смягчения обязательных требований, так и благодаря расширению практики использования цифровых платформ, которые позволяют практически полностью отказаться от предоставления документов на бумажных носителях. Мы рассчитываем, что единые механизмы для экспортёров государств союза начнут действовать уже в ближайшее время», - заключил Председатель Правительства.

Россельхознадзор информирует о введении третьими странами ограничений на импорт животноводческой продукции из Германии в связи со вспышкой ящура

Россельхознадзор сообщает о введении зарубежными странами ограничений на ввоз из Германии живых животных, восприимчивых к ящуру, а также продукции, полученной от них и не прошедшей термической обработки при режимах, гарантирующих разрушение вируса ящура.

О регистрации первой за почти 40 лет вспышки ящура в стране власти Германии заявили в прошлую пятницу. Заболевание обнаружили на небольшой ферме на окраине Берлина, где содержали водяных буйволов.

Согласно данным СМИ, с момента опубликования официальной информации о вспышке ящура на портале Всемирной организации здравоохранения животных торговые ограничения введены со стороны Австралии, Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Мексики, Намибии, России, Уругвая и Южной Кореи. Внутри Евросоюза контроль ужесточен Бельгией, Ирландией, Нидерландами и Польшей.

Отметим ограничения, установленные Канадой, где в список запрещенных к ввозу животных, кроме классических восприимчивых видов, включены насекомоядные (тенреки, ежи, землеройки и кроты), слоны, жирафы и окапи, тапиры, бегемоты, неполнозубые (муравьеды, ленивцы, броненосцы), а также трубкозубы.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил казахстанца к трем годам ограничения свободы за сбор денег с населения, якобы на покупку знаменитого дубайского шоколада.

Уточняется, что мужчине, который представлялся продавцом сладости, удалось собрать с населения US$ 570. Потерпевшими по делу проходят 10 человек. Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевших, банковскими переводами и материалами уголовного дела.

Приговор еще не вступил в законную силу. Отмечается, что это не первый случай мошенничества с «дубайским шоколадом» в Казахстане. В октябре 2024 года в Астане задержали молодого человека, который продавал несуществующий продукт дешевле его розничной цены.

Федеральная таможенная служба РФ ранее призвала россиян не привозить с собой из Дубая более 50 кг шоколада с фисташковой пастой. Причиной заявления стал суд над двумя гражданами России, которые пытались ввезти на территорию страны 256 плиток Fex Dubai Chocolate и Fix Dessert Chocolate и не задекларировали груз.

В ФТС рекомендовали россиянам не совершать подобных ошибок и соблюдать правила: «Воздушным транспортом без уплаты пошлины можно ввозить товары для личного пользования стоимостью не более 10 тыс. евро и весом не более 50 кг».

Таможенники напомнили, при перемещении через границу ЕАЭС товарами для личного пользования признаются только те, что предназначены для нужд физических лиц и не связаны с предпринимательской деятельностью.

Компания JETEX из Объединенных Арабских Эмиратов подписала Меморандум о сотрудничестве с Министерством транспорта Узбекистана о запуске в Ташкенте первой и единственной на территории СНГ службы FBO.

В рамках меморандума компания JETEX, занимающаяся частными авиаперевозками, реализует в аэропорту «Ташкент-Восточный» инвестиционный проект по организации обслуживания VIP и CIP клиентов на основе государственно-частного партнерства в форме FBO.

В рамках данного проекта будут налажены услуги по ремонту, продаже и хранению в сфере бизнес-авиации, а также внедрены услуги VIP-такси, что положительно скажется на развитии туристической отрасли.

Благодаря проекту не только повысится туристическая Ташкента для состоятельных туристов, но и будет создано более 200 высококвалифицированных рабочих мест в сфере бизнес-авиации. Компания Jetex была основана в 2005 году и создала глобальную сеть с 30 бизнес-объединениями на 5 континентах.

Дмитрий Чернышенко: Около 500 спортивных объектов появилось в России благодаря федпроекту «Спорт – норма жизни»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Михаил Дегтярёв подвели итоги федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Общий объём финансирования программы составил 141,4 млрд рублей, свыше 80% которых было направлено на развитие спортивной инфраструктуры.

Вице-премьер подчеркнул, что проект стал серьёзным шагом в развитии массового спорта и спорта высших достижений.

«За пять лет реализации федпроекта “Спорт – норма жизни„ было возведено около 500 спортивных сооружений, модернизированы сотни площадок, подготовлены десятки тысяч специалистов. Более 23 миллионов россиян участвуют в движении ГТО, возрождённом по поручению Президента России Владимира Путина. 14 миллионов из них уже успешно выполнили нормативы. Это важный шаг к достижению нашей цели: к 2030 году не менее 70% граждан России должны регулярно заниматься физической культурой и спортом», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Созданная за эти годы спортивная инфраструктура охватывает все регионы России. К примеру, в Уфе открылся уникальный комплекс для гребного слалома, в Новокузнецке появился первый в регионе крытый футбольный манеж, а в Дзержинске начал работу центр подготовки по адаптивным видам спорта «Парус». Каждый объект стал не просто местом для тренировок, а центром притяжения, объединяющим людей разного возраста и возможностей.

Министр спорта Михаил Дегтярёв подчеркнул, что проект повлиял не только на спортивную инфраструктуру, но и на подход к подготовке кадров.

«За время действия программы обучение и повышение квалификации прошли более 62 тысяч специалистов, включая тренеров, инструкторов и организаторов мероприятий. Это гарантия высокого уровня спортивных услуг, которые теперь доступны людям по всей стране. Эту задачу перед нами ставил Президент России Владимир Владимирович Путин», – сообщил глава ведомства.

Ещё одним важным достижением стало введение социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги, действующего с 2022 года. Это дало возможность россиянам компенсировать часть расходов на занятия спортом, что особенно важно для семей с детьми. В среднем объём возврата составил 19,5 тыс. рублей. При этом количество заявлений на возмещение в 2024 году увеличилось на 70%, а общая сумма заявленного возврата превысила 8 млрд рублей.

Михаил Дегтярёв добавил, что завершение проекта не является финальной точкой.

«Мы заложили фундамент для дальнейшей работы. Созданная инфраструктура, вовлечённые люди и подготовленные специалисты – это станет основой для будущего развития российского спорта», – заявил министр.

Одним из ключевых показателей эффективности стало кассовое исполнение бюджета. В 2024 году Минспорт России достиг рекордного показателя в 99,66%. Такой результат стал возможным благодаря работе по повышению финансовой дисциплины регионов России при строительстве спортивных объектов – от капитальных до модульных сооружений и умных площадок. В предыдущие периоды показатели освоения бюджета регионами на эти цели были ниже. Для сравнения: в 2021 году бюджет ведомства был исполнен на 93,23%, в 2022 году – на 96,53%, в 2023 году – на 99,35%.

Заседание Правительства

В повестке: об итогах визита во Вьетнам, о ратификации Соглашения о гармонизированной системе определения происхождения вывозимых с таможенной территории ЕАЭС товаров, об изменениях в законодательство о проведении торгов.

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Одной из национальных целей развития страны глава государства определил обеспечение устойчивой и динамичной экономики, что предполагает формирование сети партнёрств с иностранными государствами и создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности. Правительство последовательно решает такую задачу.

Вчера завершился визит российской делегации во Вьетнам. Мы провели обстоятельные переговоры с вьетнамским руководством, рассмотрели все актуальные вопросы двусторонней повестки, а также выполнение договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита Президента России Владимира Владимировича Путина во Вьетнам. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей, научно-технологическому сотрудничеству.

Продолжим содействовать реализации нефтегазовых проектов на континентальном шельфе Вьетнама и в России, которые имеют стратегическое значение для наших стран. Важно развивать и наше взаимодействие в области зелёной энергетики, об этом подробно говорили и на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов.

Поддержку получит совместное предприятие в Дананге по сборке техники российской марки «ГАЗ». Сегодня у нас есть хорошие возможности для кооперации также в сфере тяжёлого машиностроения, включая поставки во Вьетнам отечественных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, и для участия наших компаний в сооружении объектов железнодорожной инфраструктуры и метрополитена в Ханое и в Хошимине.

Большой потенциал – в развитии туристических обменов. Граждане России часто выбирают Вьетнам для отдыха. К нам с удовольствием приезжают вьетнамские туристы. Надо, конечно, увеличивать частоту и расширять географию прямых авиарейсов. Мы договорились работать вместе с вьетнамскими коллегами над этим.

На встрече с представителями деловых кругов мы затронули вопросы инвестиционного сотрудничества, совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, логистики, сельского хозяйства. Бизнес наших стран искренне заинтересован в углублении партнёрских отношений, запуске общих инициатив. И важно создавать для этого все необходимые условия.

Коллеги, прошу внимательно отслеживать по курируемым направлениям, как выполняются достигнутые договорённости в ходе визита.

Сегодня в повестке заседания Правительства вопрос, который касается укрепления евразийской интеграции. Наш союз, вы знаете, недавно отметил первый десятилетний юбилей и, как подчёркивал Президент, стал одним из центров формирующегося многополярного мира.

Мы продолжаем с коллегами по «пятёрке» последовательную работу по раскрытию потенциала нашего объединения. Сейчас обсудим ратификацию важного документа, который нацелен на всестороннее развитие взаимной торговли.

Имею в виду Соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС. Оно было подписано по итогам заседания Евразийского межправсовета, которое состоялось в Бишкеке в конце 2023 года. Его вступление в силу поможет упростить производителям наших стран доступ на внешние рынки. Станет возможным проходить административные процедуры гораздо быстрее – как за счёт смягчения обязательных требований, так и благодаря расширению практики использования цифровых платформ, которые позволяют практически полностью отказаться от предоставления документов на бумажных носителях.

Мы рассчитываем, что единые механизмы для экспортёров государств союза начнут действовать уже в ближайшее время.

Теперь к вопросу об улучшении условий для работы предпринимателей.

По поручению Президента подготовили ряд изменений в законодательство. Прежде всего они вводят общие требования к организации торгов. Будь то участок недр, право на аренду государственного или муниципального имущества или квота на вылов рыбы.

Речь в том числе идёт об унификации порядка их проведения в электронной форме. Даже если продавец или заказчик находятся в разных регионах, ехать к ним для участия не нужно. Это не только удобно, но и, что особенно важно, позволяет бизнесу экономить время и деньги, даёт возможность привлечь больше заинтересованных участников и тем самым повысить уровень конкуренции между ними и добиться, чтобы их предложения соответствовали ценности предмета торгов.

Также устанавливается обязанность организатора заключить соглашение с занявшим второе место, если выигравший поставщик отказывается от его подписания.

Поправки в целом упрощают и делают более прозрачным проведение торгов в самых разных сферах экономики. Помогают присоединиться к ним всем желающим – вне зависимости от места их расположения и области деятельности.

Мы рассчитываем, что нововведения вступят в силу с 1 сентября текущего года. Это достаточный срок для внесения необходимых корректировок в отраслевые нормы.

В то же время такой единый порядок торгов не будет касаться работы концессий или государственно-частного партнёрства и сохранит для предпринимателей существующий механизм защиты имущественных прав и уже сделанных инвестиций.

Владимир Мединский принял участие в заседании президиума Российского книжного союза

Мероприятие было посвящено подготовке и участию книжного сообщества в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Помощник Президента, секретарь Совета по культуре и искусству, председатель попечительского совета Российского книжного союза В.Мединский принял участие в заседании президиума РКС. В нём также участвовали глава РКС С.Степашин, специальный представитель Президента по международному культурному сотрудничеству М.Швыдкой, директор Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций В.Григорьев, а также представители индустрии книгоиздания.

В.Мединский подчеркнул, что книжная отрасль должна консолидировать свои усилия по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помощник Президента призвал издательства обратить самое пристальное внимание на выпуск книг, приуроченных к знаменательной дате.

Кроме того, участники мероприятия отметили необходимость насыщения библиотечных фондов и книжного рынка литературой патриотической направленности, уделив особое внимание библиотекам русскоязычных школ и славянских университетов в странах СНГ. Был также затронут вопрос о повышении интереса детей и юношества к чтению в целом и литературе о Великой Отечественной войне и героях специальной военной операции в частности.

Медики скорой помощи Республики Алтай спасли людей при пожаре

Возвращаясь с очередного вызова, бригада скорой помощи увидела горящий дом. Подбежав к дому, медики увидели мужчину с большим количеством обожженной кожи и перепуганных соседей. Пожарных расчетов еще не было. Медики тут же вызвали МЧС и приступили к эвакуации людей.

Фельдшер Михаил Зацепин и водитель Антон Баков бросились к дому и помогли выбраться детям и двум женщинам. Еще один фельдшер, Денис Зеленов, в это время транспортировал мужчину с ожогами в машину.

В доме на момент пожара оказались трое взрослых и четверо детей. Медикам пришлось вызвать еще две бригады скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы, оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что в том пожаре пострадала многодетная семья. 14-летний юноша, 43-летний мужчина и 64-летняя женщина были госпитализированы в Республиканскую больницу. Трем детям в возрасте 4 и 8 лет и их маме была оказана первая помощь и психологическая поддержка.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров

Отрасли нужно «измерить температуру»

Когда запускался второй этап программы инвестиционных квот, отраслевые объединения предлагали проанализировать, как себя чувствует рыбная промышленность и к чему ведут уже начатые реформы. Этот запрос актуален и сейчас, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

— Максим Георгиевич, сейчас говорят о непростом финансовом положении в отрасли. О том, что предприятия закредитованы при нестабильных рынках сбыта. Какова ситуация для рыбопромышленников Сахалинской области, для компаний вашей ассоциации?

— Думаю, что компании Сахалинской области находятся в такой же ситуации, как и другие предприятия Дальнего Востока и Северного бассейна. Итоги года показывают, что рынки сбыта очень сильно просели по ряду позиций. Это относится ко многим видам водных биоресурсов. Например, к минтаю. Рыбаки отмечают, что в лучшем случае экономика работы на этом объекте свелась к нулю, а у некоторых предприятий оказалась и вовсе отрицательной.

Конечно, предприятия закредитованы. Очень высоки сейчас банковские ставки — это затрудняет реализацию проектов в отрасли. Обслуживание такого объема кредитов требует большого оборота, хороших продаж, а этого нет. Пока говорить о том, что компании у нас совсем уж в сложной ситуации, наверное, преждевременно, но мы точно видим риски и угрозы.

При таком развитии событий, мне кажется, предприятиям всей отрасли будет тяжело выживать, и надо думать уже сейчас, какие меры можно предпринять для их поддержки.

Во всяком случае, надо провести анализ внутри отрасли и посмотреть, как она себя чувствует, «измерить температуру». Это поможет понять, куда движется рыбная промышленность, насколько выполнимы взятые инвестиционные обязательства.

— Вы всегда работали на Дальнем Востоке, в разных регионах, жили в том числе на труднодоступных территориях. Ваше мнение: почему сохранить рыбопромышленные предприятия важно для дальневосточных городов, сел и поселков?

— Очевидно, что жизнь в прибрежных регионах, районах, населенных пунктах напрямую связана с рыбной отраслью. Она вносит вклад в экономику, обеспечивает рабочие места. И кроме того, предприятия рыбного хозяйства несут высокую социальную нагрузку в прибрежных селах и поселках. Взаимодействуют с местными властями, помогают содержать муниципальные образования. И безусловно, состояние отрасли отражается в том числе и на этих вещах.

Думаю, мы еще остановимся на вопросе лососевых участков, но, полагаю, изменения с участками также коснутся жизни прибрежных населенных пунктов. И если будет страдать рыбная отрасль, мы можем потерять не просто ее отдельные направления — мы можем потерять поселки, получить высокий отток населения. Для Курильских островов это, наверное, особенно чувствительно.

— Вы наблюдали примеры, когда предприятия погибают, на их место никто не приходит и территория теряет поддержку, людям негде работать, они вынуждены уехать вместе с семьями?

— Наверное, показать, к каким последствиям способны приводить проблемы на предприятиях, может ситуация, которая была не так давно, — с рыбокомбинатом «Островной». Его работники были вынуждены обратиться за помощью к президенту Российской Федерации: все было настолько тяжело, что у людей даже не было возможности уехать. Пришлось вмешаться первому лицу государства.

Понятно, что это было результатом неправильной экономической политики, квоты просто распродали, обогатились и уехали, но в целом это яркий пример, чем может закончиться ситуация, когда целому острову настолько сложно, что у людей просто нет средств к существованию. Это вполне реальная история, и не хочется, чтобы она повторялась.

— Вы уже упомянули лососевый промысел. Большая работа предстоит по перезаключению договоров на рыболовные участки, по подбору новых обязательств для пользователей РЛУ. В ноябре эта тема подробно рассматривалась на Сахалинском рыбохозяйственном совете. Какие основные риски вы видите в сфере перезакрепления участков?

— Сегодня сошлись, наверное, все негативные факторы, которые могли бы быть: закрытие рынков, высокие банковские ставки. Отрасль лихорадит, она чувствует себя не очень хорошо. В таких условиях новое перезакрепление ресурса — это риск.

Мы посчитали, сколько средств потребуется предприятиям Сахалинской области для того, чтобы внести плату за перезакрепление рыболовных участков. Получилось порядка 28 млрд рублей. Собственных средств компаниям будет недостаточно — им придется обратиться за банковским финансированием. Сегодня банки, мне кажется, стали основными владельцами долей квот на вылов. Всё заложено, бизнес закредитован.

Все понимают, что завершается определенный этап пользования рыболовными участками. Безусловно, нужно оценивать, как использовался ресурс. И конечно, необходимы обязательства пользователей. Но явно больше половины предприятий не сможет взять кредиты, а значит, продлить права на промысел тихоокеанских лососей.

Также понятно, что пиковые по уловам лососей годы остались позади. А платить предстоит на 20 лет вперед как раз с учетом этих урожайных лет.

Еще один фактор, о котором я много раз говорил: не все предприятия имеют залоговую базу в силу того, что добывают не так много рыбы. Но это действующие предприятия, тоже обеспечивающие рабочие места.

Риски высоки. И единственный, наверное, выход — это разумная рассрочка внесения платы за перезакрепление участка. И если ситуация с банковскими ставками не изменится к концу 2025 года, когда нам предложили перезаключить договоры, то однозначно надо думать над льготным кредитованием для отрасли. И в принципе мы предлагаем все-таки отсрочить проведение кампании по перезаключению до 2026 года.

Когда готовился второй этап инвестиционных квот, мы уже говорили, что в отрасли нужно провести некую ревизию, оценить, что происходит и к чему это ведет. И только потом переходить к масштабным изменениям в регулировании. Мне кажется, такая необходимость осталась.

— На заседании СРХС исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл Проскуряков обратил внимание на важный, на мой взгляд, момент: при определении социально-экономических обязательств пользователей необходимо учитывать ту нагрузку, которая ложится на них в первые годы после перезаключения договора в связи с необходимостью внесения платы.

— Мы понимаем, что, помимо платы в федеральный бюджет с удваивающим коэффициентом, мы должны внести еще от 10% до 20% этой суммы в качестве обязательств перед регионом. И от того, какой будет подход в субъекте Федерации, зависит, как будут чувствовать себя предприятия.

Конечно, участие в социально-экономическом развитии региона — это очень важная работа. Однако пользователи участков примут на себя такие обязательства сроком на 20 лет, и можно более равномерно распределить нагрузку, учитывая те серьезные суммы, которые придется внести в качестве платы за перезаключение.

На заседании рыбохозяйственного совета зампред правительства региона Антон Зайцев уже подчеркнул, что подход будет взвешенным, власти области заинтересованы в сохранении предприятий, — это очень важно.

Большую работу предстоит проводить региональной комиссии по анадромным, которая будет согласовывать проекты соглашений пользователей участков.

— И также вы предложили усовершенствовать систему производственного контроля — новых функций пользователей участков по борьбе с нарушениями в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

— Переход от неочевидных полномочий внештатных инспекторов рыбоохраны к производственному контролю — это большой шаг вперед. Предприятия и раньше прикладывали серьезные усилия к борьбе с браконьерством. Только по данным от крупных предприятий, за этот год привлечено больше 550 внештатных инспекторов, затрачено на эти цели почти 370 млн рублей. И мы надеемся, что новый функционал поможет улучшить результаты. А проблема браконьерства очень серьезная.

Из правил организации производственного контроля следует, что сотрудник предприятия, осуществляющий такую деятельность, вправе будет при фиксации нарушения указывать данные лица, в отношении которого составляется акт. Это значимый момент, так как мы сталкивались со случаями конфликтов, когда внештатный инспектор просил явного нарушителя представиться.

Но чтобы производственный контроль был эффективнее, надо дать инспекторам возможность изымать и передавать в компетентные органы браконьерские орудия лова, тем более если сеть без маркировки, сразу понятно, что она нелегальная.

И также мы будем предлагать разделить передачу материалов в зависимости от того, в чьем ведении находится место совершения нарушения — пограничной службы или теруправления Росрыболовства. Это поможет ускорить разбирательства.

— В 2024 году в Сахалинской области не худший в ряду последних лет результат по уловам тихоокеанских лососей: поймано более 53 тыс. тонн. Тем не менее на СРХС были анонсированы предложения от ассоциации по ограничению промысла в 2025 году. Почему так?

— Может быть, общие цифры и выглядят не самым плохим образом на фоне прошлых лет, но прогноз не оправдался: добыто чуть более половины ожидавшихся объемов. Рыбаки, конечно, надеялись, что результаты будут лучше.

Однако мы видим, что происходит: в какой сложной ситуации оказалась Камчатка, как просели по лососю другие страны. И оптимизма не испытываем. Предварительные прогнозные цифры были озвучены на ученом совете СахНИРО: всего 25 тыс. тонн горбуши, причем по ряду районов нет даже объемов для промышленного лова. Понятно, что это еще предмет длительных обсуждений, но это тоже сигнал, что все-таки переоформление договоров логичнее было бы начать в 2026 году, а цифры по уловам 2025 года включить в расчеты стоимости участков.

— Такая перспектива выглядит особенно тревожно в свете предстоящего перезаключения договоров.

— Я считаю, что нельзя при перезакреплении участков не учитывать падение запасов тихоокеанских лососей. Ведь людям потребуется окупать вложенные средства.

— В регионе продолжает развиваться береговая переработка. Запущены новые мощные комплексы по производству рыбной продукции.

— Если со строительством судов под инвестквоты возникли сложности, то береговые заводы активно запускаются. И мы сразу говорили, что надо больший упор при распределении квот делать на предприятия на берегу. Это также и значительный вклад в экономику приморских регионов: налоговые отчисления, рабочие места. Причем работу людям дает и развивающаяся вокруг береговых производств инфраструктура. Мы видим, что вокруг новых предприятий на Итурупе, Шикотане жизнь кипит.

Сейчас идет строительство перерабатывающего комплекса в селе Озерское Корсаковского района. Безусловно, новое производство привлечет кадры, будет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. И также мы рассчитываем на рост запасов сахалино-хоккайдской сельди. Новые мощности позволят принимать объемы и этого перспективного ресурса.

Береговая переработка развивается не только под инвестквоты. В Корсаковском районе наши рыбопромышленники наладили переработку морепродуктов, в том числе трубача. Мы выступили с предложением включить этого моллюска в перечень объектов прибрежного рыболовства, чтобы поддержать переработчиков.

— Так понимаю, в следующем году планируется вновь организовать соревнования рыбаков-любителей «Сахалинский лед»? АРСО традиционно выступает организатором этих состязаний. В этом году у вас также появилось объединение поклонников рыбалки «Рыбаки Сахалина». Ассоциацию возглавила Любовь Стримжа, которая уже много лет администрирует популярный тематический телеграм-канал.

— Безусловно, «Сахалинский лед» в следующем году состоится. Подготовка к соревнованиям уже идет. Наша ассоциация традиционно совместно с правительством Сахалинской области будет участвовать в организации состязаний.

Большую работу по проведению этого праздника для всех, кто любит рыбалку и просто хороший отдых, проводит Любовь Стримжа. На этот раз, уверены, она будет участвовать в подготовке соревнований уже как руководитель объединения рыбаков-любителей.

Конечно, для рыболовов Сахалинской области создание профильной ассоциации — это важное событие. Сообщество рыбаков-любителей у нас уже было, юридическое оформление объединения стало логичным продолжением естественных процессов.

Думаю, у такой ассоциации большие перспективы. Интерес к сотрудничеству с «Рыбаками Сахалина» уже проявляют объединения рыбаков-любителей других регионов. Надеемся, что ассоциация будет представлена в составе различных комиссий и рабочих групп.

Убежден, рыболовы-любители и рыбопромышленники должны существовать в мире, ведь это люди «одной крови». Любительское и промышленное рыболовство неразрывно связаны.

— Рыбная отрасль работает в общеэкономических условиях. И вы также задействованы в деятельности межотраслевых бизнес-объединений. Расскажите, пожалуйста, об этом и о сотрудничестве с коллегами из других регионов.

— Участие в межотраслевых бизнес-объединениях закономерно, учитывая роль рыбной промышленности в жизни Дальнего Востока. В Сахалинской области эта отрасль — на втором месте по числу работающих, по отчислениям. И активность в отстаивании интересов рыбацких предприятий привела к тому, что меня пригласили стать исполнительным директором Российского союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области. Работа очень интересная. Стараемся опыт, накопленный в рыбной промышленности, задействовать на пользу коллегам из других отраслей.

Конечно, уже как президент АРСО сотрудничаю с объединениями, представляющими другие направления рыбного хозяйства. Так, наш регион лидирует в стране по лососеводству, у нас есть Ассоциация лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области. А вот марикультура на островах только набирает обороты. И мы хорошо взаимодействуем с коллегами из Приморья по этой тематике. Думаем о возможности создания подразделения по марикультуре в нашей ассоциации.

Огромную роль в нашей работе играет Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Каждую неделю мы собираемся, обмениваемся информацией, опытом с коллегами из других регионов. Это позволяет по-новому взглянуть на проблемы и возможности их решения. Очень своевременно был создан такой орган.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Бывшие банковские служащие создали в Омске частный зоопарк

Светлана Сибина (Омск)

Банковские служащие Ксения и Владимир Федоровы решили поменять вид деятельности и организовать в Омске зоопарк. Дело оказалось сложным, с непредвиденными трудностями. Но социальные предприниматели верят, что сделали правильный выбор.

В зоопарке, появившемся на месте заброшенного пустыря на омском левобережье, сегодня насчитывается тридцать видов животных, птиц и даже экзотических насекомых. Главная задача, которую поставили его создатели, - воспитание бережного отношения к природе. Если начиная с раннего детства люди будут заботиться о братьях наших меньших, это может стать хорошей привычкой, уверены социальные предприниматели.

Многим питомцам зоопарка по-настоящему повезло. Горожане принесли из леса раненую белку, спасли двух енотов и носуху. Волонтеры нашли девять едва живых ящериц. Арендаторы бросили в съемной квартире питона, и для него придется сооружать специальный террариум. Впрочем, предприниматели не унывают: "Теперь у нас три змеи. В канун Нового года - к счастью".

Идея организовать зоопарк появилась в семье банковских служащих вместе с маленьким ребенком. Молодые родители, уезжая с сыном к родственникам в Новосибирск, частенько водили его в небольшой частный зоопарк, где можно было пропадать часами, для чего владельцы создали все условия. А вот в Омске подобного не было. И они решили восполнить пробел.

Сначала открыли павильончик с кроликами, черепахами, ежиками, морскими свинками - зооуголок оказался весьма востребованным. Потом перебрались в здание побольше. А когда и оно уже перестало вмещать всех желающих, начали искать новое просторное место.

Городские власти пошли навстречу. Сдали в аренду соцпредпринимателям пустырь в районе парковой зоны на бульваре Архитекторов. Федоровы, воодушевившись, засыпали огромные ямы, убрали обломки арматуры, подвели электричество и воду. В ожидании второго ребенка взяли ипотеку, а старую однокомнатную квартиру продали и вырученные деньги вложили в дело, построив по собственному проекту высокое светлое здание из бруса. Но тут началась пандемия.

- Полгода нам пришлось буквально выживать. Спасибо властям, предоставившим нам арендные каникулы, и омичам, которые делились своим дачным урожаем, - вспоминает Виктор Федоров.

Первое испытание владельцы зоопарка выдержали. Оформили лицензию, выиграли грант регионального минэкономики в пятьсот тысяч рублей на сооружение уличных вольеров. А вот планы пройти обучение в Московском зоопарке пришлось отложить. Взнос оказался неподъемным, а незапланированные расходы стали едва не системными.

- В прошлом году закрыли на капитальный ремонт дорогу, ведущую к зоопарку. Сразу же наполовину сократился поток посетителей - думали, вообще разоримся. Решили подключить соцсети, стали проводить акции. Коллеги из клуба предпринимателей помогли раздобыть деревянные поддоны, которыми мы в период распутицы выложили проходы в городском парке, благоустройством которого, по сути, никто не занимается. Открыли уличную зону для дикобраза, енотов, лис, носух и нутрии. Посетители стали возвращаться. Но радоваться было рано, - вздыхает Ксения Федорова.

В начале декабря, когда дорогу должны были открыть, объявили, что ремонт затянется еще на год. И, как на грех, началась реконструкция моста через Иртыш. Посетителей стало на порядок меньше. А два сотрудника уволились из-за невозможности вовремя добраться на работу.

Вышел казус и с ограждением зоопарка. Три года предприниматели обивали пороги ведомств и, наконец, получили соответствующее разрешение. Взяли кредит, вложили полтора миллиона рублей, установили конструкции. Чиновники приехали посмотреть, как все получилось. Похвалили. А через неделю дорожные рабочие прямо перед новыми воротами соорудили бордюры, полностью перегородив въезд в зоопарк. И теперь Федоровы вновь стучат во все двери, чтобы препятствие разрешили убрать. Правда, если это случится, восстанавливать участок им придется уже за свой счет.

Недавно в зоопарк позвонил оперуполномоченный из Центрального района Омска - попросил приютить агрессивную макаку, которая прежде развлекала туристов в Геленджике, а вот с новой хозяйкой - женщиной неаккуратной, пьющей и хватающейся в гневе за молоток - отношения у нее не сложились. Дошло до того, что самец расшатал клетку, покусал хозяйку и сломал кран, затопив соседей.

- Конечно, мы его забрали, сделали прививки, кастрировали, принесли игрушек, подружились. Но вместе с ним обрели новые расходы. Жоре требуется не только специальный вольер, но и компания: обезьяны - социальные животные. И мы уже ведем переговоры с Большереченским зоопарком, чтобы ему подобрали пару, - поясняет Ксения.

Хватает и других проблем. Ведь у каждого вида животных - свои природные особенности. У енотов, например, к зиме пропадает аппетит. Между тем все закупки кормов и препаратов для зоопарка идут через систему "Меркурий". При любом отклонении показателей приходят уведомления о нарушении требований, и заказчикам всякий раз приходится объясняться.

Сейчас в зоопарке в две смены трудятся тринадцать человек. За рационом питания и содержанием питомцев следят опытные ветеринары, специалисты Росприроднадзора. Вольеры устроены так, что позволяют безопасно общаться с животными. Хищники содержатся за стеклом, а кормить их можно через небольшое круглое отверстие, рядом с которым есть инструкция о том, чем питается данный вид.

Школьникам читают лекции, устраивают Дни стажера, учат ухаживать за питомцами - купать ежиков и черепах, стричь когти млекопитающим. Доброта спасет мир, уверены предприниматели.

Несмотря на режим жесткой экономии, Федоровы планируют создать в зоопарке доступную образовательную среду с информационными стендами. Власти идею одобряют. Однако земля находится в городской собственности, поэтому довести намерения до реализации будет непросто.

В СФО появились новые субсидируемые межрегиональные маршруты

Юрий Прокопьев (Новосибирск)

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало перечень авиамаршрутов, субсидируемых в 2025 году в рамках программы господдержки региональных перевозок.

В списке - 267 позиций, в том числе 77 направлений, связывающих города Сибири друг с другом либо с регионами других федеральных округов, минуя Москву.

В ноябре прошлого года Росавиация, как главный распределитель бюджетных средств по программам субсидирования авиарейсов, заявила о том, что в 2025-м пассажиры по-прежнему смогут пользоваться воздушным транспортом по сниженным тарифам. Сейчас действуют три таких программы, предусматривающие поддержку прямых межрегиональных рейсов (без пересадки в столице), отдельно - авиамаршрутов на Дальний Восток и в Калининград, а также социально значимых перелетов между субъектами Дальневосточного федерального округа.

"Все три программы будут действовать и в 2025-2027 годах. Средства на их реализацию предусмотрены - по 24,6 миллиарда рублей ежегодно, что соответствует уровню поддержки из федерального бюджета в этом году", - отметили в Росавиации.

Сообщение появилось в то время, когда федеральный бюджет - 2025 еще не был принят, поэтому возникли опасения, что Росавиация не успеет до конца года распределить субсидии, а авиакомпании не смогут планировать рейсы и продавать билеты с 1 января. Однако в агентстве заверили, что отбор перевозчиков по субсидируемым маршрутам завершится вовремя.

Согласно утвержденному списку на 2025 год, в СФО больше всего льготных маршрутов приходится на Новосибирск и Красноярск. В столице Сибири из 22 отобранных направлений двадцать обслуживает авиакомпания S7. В их числе - Барнаул, Волгоград, Ижевск, Казань, Кемерово, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Талакан, Ульяновск, Ханты-Мансийск и Челябинск.

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" будет выполнять субсидируемые рейсы в Тобольск, авиакомпания "Ямал" - в Салехард.

Напомним, что программы реализуются на условиях совместного финансирования из средств федерального и региональных бюджетов. Для Новосибирской области Росавиация установила нижний порог софинансирования в 50,5 процента, верхний - в 95 процентов (совместно с регионом, где находится принимающий рейс аэропорт).

Для Красноярска также утверждено 22 направления. Льготные перевозки будут осуществлять "Аэрофлот" (одиннадцать маршрутов), "КрасАвиа" (десять) и авиакомпания "Азимут" (один маршрут). Субсидируются полеты в Кызыл, Ленск, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Нижнеангарск, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Олекминск, Омск, Полярный, Самару, Сургут, Таксимо, Талакан, Томск, Тюмень, Уфу, Чару, Челябинск и Читу. Еще два направления Красноярск будет обслуживать как принимающая сторона. Доля софинансирования из краевого бюджета - от пяти до пятидесяти пяти процентов.

Всего в этом году к числу субсидируемых добавлено 72 новых прямых межрегиональных маршрута. В том числе в СФО по льготным тарифам можно будет летать из Горно-Алтайска в Уфу, из Иркутска в Таксимо (Бурятия). В целом на реализацию программы, по сообщению Росавиации, в федеральном бюджете предусмотрено 7,95 миллиарда рублей. Ожидается, что в этом году по субсидируемым маршрутам восемнадцати авиакомпаний выполнят более сорока тысяч рейсов и перевезут свыше 2,5 миллиона пассажиров.

В 2024 году участниками всех трех программ были 26 авиакомпаний, которые обслуживали 429 субсидируемых маршрутов. По данным за январь-сентябрь на эти рейсы авиакомпании продали более 4,7 миллиона льготных билетов и перевезли 3,9 миллиона пассажиров.

Прямая речь

Роман Старовойт, министр транспорта РФ:

- С 29 декабря по 8 января российские авиакомпании перевезли свыше трех миллионов пассажиров, в том числе 2,2 миллиона - внутри страны. Загрузка на рейсах достигла 85 процентов, на два процента превысив прошлогодний показатель. В зимнем расписании авиакомпаний появилось более 50 новых маршрутов. Спросом пользовались перевозки на курорты Северного Кавказа, в Калининградскую область, на Алтай. Значительно увеличился межрегиональный пассажиропоток. C 1 января действует скидка в 50 процентов на перевозку семей с детьми до 12 лет. Ее предоставляют на всех внутренних маршрутах 23 крупнейшие российские авиакомпании. Перевезено уже более 260 тысяч детей.

На Урале изготовили турбину для первого в стране мусоросжигательного завода

Юлия Санатина (Екатеринбург)

Первую в стране электростанцию, работающую на бытовых отходах, запустили в эксплуатацию в Подмосковье в конце прошлого года. Уже в первом квартале 2025-го энергообъект выйдет на полную проектную мощность. Он сможет перерабатывать до 700 тысяч тонн бытовых отходов в год и производить 520 миллионов киловатт-часов зеленой энергии - достаточно для обеспечения электричеством 80 тысяч жителей.

Это первый из пяти заводов энергоутилизации отходов, которые возводит компания-инвестор, входящая в госкорпорацию "Ростех". Еще три строятся в Подмосковье, один - в Татарстане. Они будут вырабатывать электроэнергию, сжигая так называемые хвосты, оставшиеся после сортировки твердых бытовых отходов, то есть мусор, непригодный для вторичной переработки.

Четыре энергетические турбины для подмосковных предприятий произведены в Екатеринбурге. Как сообщили на Уральском турбинном заводе, изначально по проекту уровень локализации производства на заводах энергоутилизации отходов должен был составлять не менее 55 процентов, однако благодаря объединению усилий крупнейших российских производителей его удалось повысить до 70. Агрегат мощностью 70 Вт оснащен системой прогностики, анализирующей более 500 параметров. Интересно, что по традиции турбинам дают женские имена: запущенная на заводе в Воскресенске носит имя Флавия.

Справка "РГ"

Суммарно пять электростанций смогут перерабатывать около 3,3 миллиона тонн отходов в год. Это позволит не только производить свыше 2,2 миллиона мегаватт-часов электроэнергии, но и сократить на 3,8 миллиона тонн выбросы углекислого газа, а также существенно уменьшить объемы захоронения мусора на полигонах.

Продвижение Шанхайского духа

Какой вклад "силы ШОС" вносят в построение сообщества единой судьбы человечества

Ханьхуэй Чжан (Чрезвычайный и полномочный посол Китая в России)

После прошлогоднего саммита в Астане Китай принял на себя ротационное председательство в ШОС на 2024-2025 годы. Китай снова занял этот пост спустя семь лет. Председатель КНР Си Цзиньпин, исходя из стремления к устойчивому миру и совместному процветанию во всем мире, выдвинул пять предложений по созданию "общего дома ШОС", в котором царят солидарность и взаимодоверие, мир и спокойствие, процветание и развитие, добрососедство и дружба, честность и справедливость. Эти предложения наметили новую стратегию для будущего развития ШОС.

ШОС является "стабилизатором" для поддержания мира и спокойствия в регионе. В период председательства Китай будет следовать концепции общей, комплексной, кооперативной и устойчивой безопасности, активно взаимодействуя с государствами - членами ШОС. Китай намерен углубить сотрудничество для продвижения создания в кратчайшие сроки Центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, Центра информационной безопасности, Центра по борьбе с транснациональной организованной преступностью и Центра по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Китай намерен содействовать формированию сообщества безопасности, чтобы внести вклад в реализацию Инициативы в области глобальной безопасности, поддержание устойчивого мира и стабильности в регионе и укрепление глобальной безопасности и стабильности.

ШОС является "ускорителем" для достижения целей устойчивого развития. Китайская сторона предложила объявить 2025 год Годом устойчивого развития ШОС. В соответствии с данным лейтмотивом Китай, придерживаясь принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, проведет ряд мероприятий и действий по сотрудничеству в восьми приоритетных областях Инициативы по глобальному развитию, включая борьбу с бедностью, продовольственную безопасность, общественное здоровье, финансирование развития, борьбу с изменением климата и зеленое развитие, индустриализацию, цифровую экономику и транспортно-коммуникационную взаимосвязанность, будет способствовать ускорению процесса сопряжения высококачественного совместного строительства "Пояса и пути" с региональными инициативами сотрудничества и стратегиями развития стран-участниц, твердо следуя по пути взаимовыгодного сотрудничества и совместного процветания, а также активно претворяя в жизнь Инициативу по глобальному развитию и Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

ШОС является "инкубатором" для создания международных отношений нового типа

ШОС является "ретранслятором" для продвижения обмена между цивилизациями. Как говорится: "Те, кто соединяется сердцами, создают долговечные связи". Китай всегда с открытым сердцем, принимая разнообразие сторон, углубляет с партнерами по ШОС связь между народами. Опираясь на такие неправительственные организации, как Комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Китай намерен, в полной мере используя город Циндао, объявленный туристической и культурной столицей ШОС на 2024-2025 годы, а также демонстрационную зону зимних видов спорта Китай - ШОС, организовать ряд мероприятий по обмену в сферах образования, культуры, спорта, туризма, женщин и молодежи, направленных на совместную реализацию Инициативы глобальной цивилизации. Это будет способствовать укреплению чувства принадлежности и идентичности народов из разных кругов общества стран-членов к "большой семье" ШОС и укреплению общественной основы для взаимопонимания и дружбы между народами.

ШОС является "инкубатором" для создания международных отношений нового типа. В 2025 году будет отмечаться 80-я годовщина победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, а также 80-я годовщина основания Организации Объединенных Наций. В условиях запутанного и переплетенного мирового порядка Китай, сплачивая государства - члены ШОС, будет придерживаться принципа добрососедства и дружбы, а также сохранять неизменным первоначальное стремление к поддержанию мира и развития. Решимость Китая поддерживать международную систему, в центре которой находится ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, также останется неизменной. Китай совместно с другими странами-членами будет выражать "голос ШОС" против гегемонизма и политики силы, стремясь продвигать систему глобального управления в более справедливом и рациональном направлении, внося в мир стабильность и определенность.

Китай и Россия являются одними из государств - основателей ШОС. Страны поддерживают тесные связи в вопросах совершенствования и строительства организационной структуры, углубления содержания сотрудничества и расширения областей взаимодействия, продолжая вносить мудрость и силу в развитие и укрепление ШОС. В 2025 году Китай проведет 25-е заседание Совета глав государств - членов ШОС, а Россия организует 24-е заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС. Китай вместе с Россией будет укреплять коммуникацию, взаимодействие и взаимную поддержку, способствуя переходу организации на новый этап высококачественного развития, наполненный жизненной энергией, характеризующийся большей сплоченностью, активным сотрудничеством и прекрасными перспективами.

Китай всегда рассматривает ШОС как приоритетное направление своей внешней политики и будет претворять в жизнь лозунг "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии". Вместе с партнерами по ШОС Китай стремится создать благоприятную среду для всеобъемлющей безопасности, укрепить уверенность в совместном развитии, предоставить важный импульс для взаимного обучения между цивилизациями, объединить усилия для достижения устойчивого мира и направить "силу ШОС" на построение сообщества единой судьбы человечества.

В Ярославской области власти снесли мост, который жители просили отремонтировать

Александр Шиханов

Ветхую переправу под предлогом обеспечения безопасности распорядилась демонтировать администрация Туношенского сельского поселения Ярославского района. Таким образом, жители деревни Сорокино, что примерно в 30 километрах от областного центра, оказались фактически в изоляции до наступления тепла.

Деревня стоит на берегу Волги, вниз по течению от Ярославля. Рядом протекает река Сорока, которая и дала название населенному пункту. В деревне насчитывается свыше 100 домов, в большинстве из которых люди живут круглый год. В Сорокине есть и люди преклонного возраста, и трудоспособные жители, и семьи с детьми. При этом в деревне нет продуктового магазина, медпункта, банкомата, почтового отделения. Муниципальные автобусы в Сорокине не ходят. Поэтому вопрос транспортной доступности для местных жителей очень важен.

В период навигации, с мая по октябрь, из Сорокина в Ярославль и обратно можно без проблем добраться на речном теплоходе "Москва". Кроме того, если есть личный автомобиль, можно по гравийной дороге протяженностью около 6,5 километра доехать до Костромского шоссе. Но этот неосвещенный путь ведет через лес, и не раз жители встречали на нем диких зверей. Дорога там не оборудована для пешеходов. Снежной зимой по ней бывает невозможно ни проехать, ни пройти. Да и летом путь свыше шести километров не под силу многим жителям деревни.

Альтернативой является остановка автобуса у аэродрома Туношна. До нее от Сорокина примерно 2,5 километра через реку Сороку. Пройти это расстояние можно за 20-30 минут. Это гораздо быстрее и легче. Более 50 лет жителям помогал пересекать реку пешеходный мост.

Со временем переправа стала ветшать. С 2017 года жители деревни обращались к властям с просьбой отремонтировать мост. Приезжали комиссии, проводили проверки.

Рабочие оперативно прибыли на место и, несмотря на протесты жителей, полностью разобрали переправу, которая служила людям с 1960-х годов

Районная прокуратура, ссылаясь на выездное обследование, проведенное сотрудниками администрации Ярославского района, признала мост через Сороку самовольно возведенной конструкцией, построенной "без получения необходимых в силу закона согласований, разрешений, с нарушением градостроительных и строительных норм и правил".

Надзорное ведомство согласилось с жителями в том, что пешеходная переправа находится в аварийном состоянии, повреждена и непригодна для эксплуатации.

Сорокинцы ждали, что после этого администрация Туношенского сельского поселения признает права на объект недвижимости и примет меры к восстановлению моста. Ведь переправа необходима для проезда в город жителям деревень Поляны, Сорокино, Бреховская.

Но ситуация стала развиваться совсем не так, как надеялись селяне. Вместо ремонта моста прокуратура предложила местным властям "рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению безопасности граждан, в том числе демонтажа указанной конструкции".

Руководствуясь обращением прокуратуры, глава Туношенского сельского поселения Наталья Печаткина распорядилась демонтировать пешеходную переправу через реку Сороку. Рабочие оперативно прибыли на место и, несмотря на протесты жителей, полностью разобрали мост, который верой и правдой служил людям с 1960-х годов.

Наталья Викторовна, приехав на место работ, пояснила жителям Сорокина, что никакого нового моста здесь не будет. Потому что, во-первых, земли по берегам реки имеют сельскохозяйственное назначение и строить на них нельзя, а, во-вторых, средств на возведение переправы в бюджете все равно нет.

Сорокинцы обратились за помощью к губернатору Ярославской области. Он поручил дать ответ главе администрации Ярославского муниципального района. Николай Золотников заверил сорокинцев, что весной - летом 2025 года специалисты выедут на место для определения объемов работ и составления проектно-сметной документации. И может быть, возведение моста через реку Сороку будет включено в перспективный план района по благоустройству территорий до 2030 года.

Также в числе вариантов - ремонт автодороги, ведущей к Костромскому шоссе, для возможности дальнейшего запуска регулярного автобусного маршрута в деревню Сорокино.

Но эти перспективы далеки и туманны. Поэтому жители Сорокина, помимо писем к губернатору и в региональную прокуратуру, обратились и на прямую линию президента России Владимира Путина. Они рассказали о своей ситуации и попросили решить вопрос строительства нового моста. В эфир прямой линии вопрос не попал, но сорокинцы надеются, что реакция на их обращение со стороны властей все же последует.

Если же прокуратура будет бездействовать, сорокинцы намерены обратиться в суд с требованием обязать администрацию Ярославского муниципального района и администрацию Туношенского сельского поселения установить новый мост через реку Сороку в сроки, которые установит суд.

Туристический поток в Москву стал больше, чем до пандемии

Ангелина Зеленькова

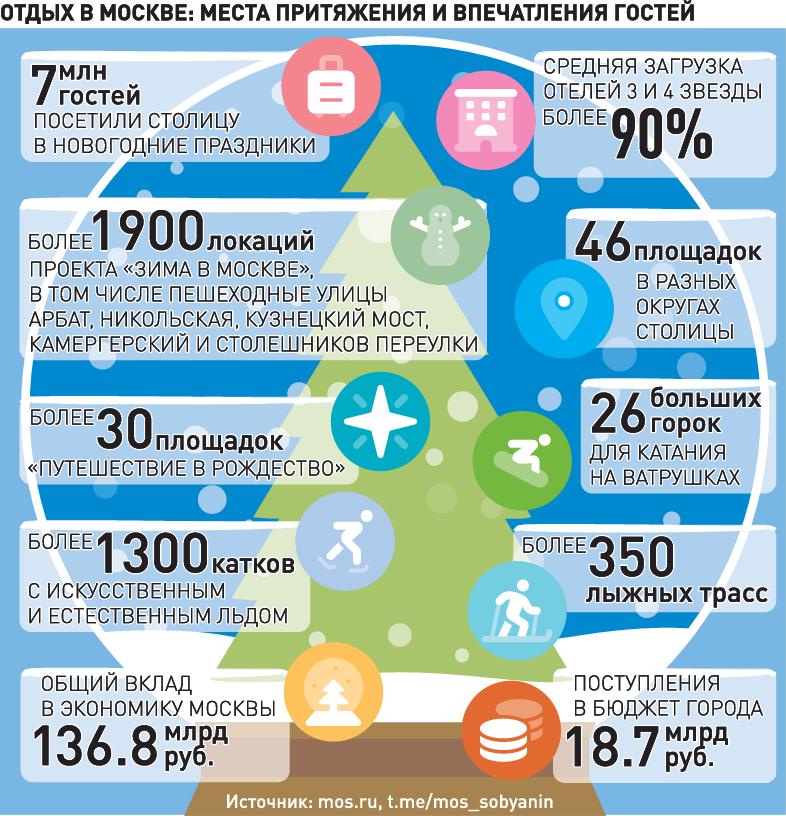

Семь миллионов туристов побывали в новогодние праздники в столице России. Это даже больше, чем принимала Москва в предшествовавшие пандемии рекордные по турпотоку 2019-2020 годы. Чем же она так привлекает сейчас и россиян, и иностранцев?

Московские власти приводят убедительные цифры: вклад туризма в экономику города за новогодние каникулы оценивается в 136,8 миллиарда рублей, объем поступлений в бюджет, по словам мэра Сергея Собянина, составил 18,7 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем за прошлый зимний сезон в сопоставимых ценах, сообщил вчера глава столицы в своем Telegram-канале. Он поручил продолжить реализацию востребованных направлений в сфере туризма, включая проект "Зима в Москве". "Рост турпотока и новый рекорд мы связываем с насыщенной праздничной афишей, - рассказал "РГ" Евгений Козлов, председатель Комитета по туризму Москвы. - Проект "Зима в Москве" проходит впервые и пользуется невероятным успехом. Он объединяет предложения для семей с детьми, молодежи, гостей "серебряного" возраста. В их числе - посещение катков, горок, лыжных трасс, квестов, творческих мастер-классов".

Столица стала востребованным направлением для отдыха, по его мнению, также за счет развитой городской инфраструктуры и качественного сервиса. Средняя загрузка отелей категорий 3 и 4 звезды в праздничные дни достигла 90 процентов. "В Москве много отелей, которые реально отвечают своим звездам в отличие от европейских стран, где наши туристы сталкиваются с обманом. Есть и хостелы на любой кошелек, - комментирует Алексей Цыганов, помощник зампредседателя Совета Федерации. - Отмечу, в Москве демократичные цены на все: гостиницы, рестораны, экскурсионное обслуживание. В Москве туристы за те же деньги могут получить гораздо больше услуг и впечатлений, чем, скажем, в Париже или Лондоне. У нас на улицах брендовый чай даже бесплатно подают".

В новогодние праздники город встречал гостей как из регионов России, так и туристов из Армении, Индонезии, Китая, ОАЭ, Таиланда и многих других уголков мира. "Мы открыты и рады всем. Благодаря электронной визе к нам легко приехать. Перечень стран, граждане которых могут ее оформить, расширяется. К примеру, в ближайшее время ждем туристов из Барбадоса, Зимбабве, Иордании, Кении и других стран", - продолжает Цыганов.

Предел мечтаний для иностранцев - увидеть русскую зиму, снегопад, украшенные елки. "От многих иностранцев слышу, что Москва в реальности даже красивее, чем на открытках и на картинках в Сети", - говорит эксперт.

Излюбленные места туристов - Кузнецкий Мост, Манежная площадь и, конечно, Красная площадь, отмечает экскурсовод Анастасия Шульгина. Нам кажется, что селфи в шапке-ушанке на фоне стен Кремля или Мавзолея - скучно, но гостям эта традиция "не приедается". Как и матрешки, деревянные ложки, мельхиоровые подстаканники с надписью СССР, которые в качестве сувениров по-прежнему увозят с собой большинство иностранцев.

Верховный суд объяснил, когда нажитое в браке добро нельзя поделить пополам

Наталья Козлова

Большинство граждан уверено, что все нажитое супругами в браке в случае развода должно делиться пополам. Но это - теория. На практике же такое случается далеко не всегда. Например, участок муж купил до брака, а дом на нем построил уже вместе с женой. Или супруга продала свою квартиру и вложилась в общую недвижимость. В подобных случаях суд отступает от правила "равенства долей". Потерять при разводе можно и часть личного имущества, например, полученного в наследство.

На споры, в результате которых добро семьи после развода так и не получилось разделить пополам, обратил внимание портал Право.ru. Со сложностями "неравного" деления пары сталкиваются, если имущество они частично покупали не за счет общих денег, например, вложили средства материнского капитала. Именно такой спор возник между бывшими супругами из Ставрополя.

Супруга в суде потребовала от бывшего мужа разделить квартиру, приобретенную в браке. Это жилье они купили в кредит, и часть его погасили маткапиталом. Суд первой инстанции и апелляция решили, что нужно разделить всю квартиру, но Верховный суд РФ напомнил, что в этом случае следует определять доли за вычетом материнского капитала. ВС указал, что средства сертификата не подлежат разделу, так как не являются общим имуществом, а имеют целевое назначение, о чем сказано в статье 34 Семейного кодекса РФ. Еще важный момент - в этом случае при разводе необходимо выделить долю детям.

И в итоге получается, что при разводе и разделе имущества супруги делят между собой уже не всю квартиру, а только ту ее часть, которая остается после вычета детской доли.

Также общими признаются не только имущество или материальные ценности супругов, но и обязательства. Например, кредит, потраченный на нужды семьи. Что касается ипотеки, то квартира делится в такой же пропорции, как и долг за нее. Такой принцип прописан в статье 39 Семейного кодекса.

Имущество, принадлежавшее каждому супругу до брака, будет его собственностью. Но не всегда

Нажитое не поделят ровно пополам и в случае, если один из супругов докажет, что внес большую часть кредита из личных средств. Суд может увеличить его долю в квартире и, соответственно, уменьшить сумму долга. По такому же принципу можно получить и всю квартиру, как это произошло по делу мужа и жены из Томска, которые взяли ипотеку, чтобы купить квартиру. Но ее выплачивала как в браке, так и после его расторжения только супруга. Она просила суд передать ей в собственность всю недвижимость. Женщина представила в качестве доказательств квитанции об уплате ежемесячных платежей. То, что долг по ипотеке гасила только супруга, подтвердил и муж. И районный суд Томска иск бывшей супруги удовлетворил.

Имущество, которое один из супругов получил в наследство, разделу не подлежит. Это сказано в статье 36 Семейного кодекса. Но и из этого правила есть исключение - если жилье улучшили за счет общих средств. Об этом говорится в статье 37 СК. В этом случае суды учитывают не размер вложений, а увеличение стоимости этого имущества. Но это нужно доказывать.

В ситуации, о которой идет речь, супруги в период совместной жизни несколько раз делали ремонт в квартире, которую муж получил в наследство. Это помогло повысить цену жилья, посчитала бывшая жена. Но суд не встал на ее сторону: "Данных о том, что вложения повысили стоимость имущества, нет, а значит, его нельзя признать совместной собственностью". Такую же позицию занял и горсуд в Московской области, когда сказал, что значительно цена дома увеличится, если там был капитальный ремонт или другое значительное переустройство объекта. В обоих спорах доказать увеличение стоимости имущества истцам не удалось - так решили суды. Не будут делиться и добрачные активы. То есть имущество, принадлежавшее каждому из супругов до брака, является его собственностью, согласно статье 36 СК. Но юристы говорят, что на практике применение статьи вызывает трудности.

Сложной ситуацией, по мнению юристов, считается и такая распространенная коллизия: один из супругов купил участок земли до брака, а после - вместе с женой или мужем - построил на нем дом. Так произошло по делу, когда гражданин до свадьбы купил небольшой сельский дом. Затем снес его и построил новый. После свадьбы супруги уже вместе продолжили реконструкцию. В итоге площадь постройки увеличилась в несколько раз. Суд первой инстанции посчитал, что недвижимость является личным имуществом экс-мужа и не подлежит разделу. Апелляция разделила все поровну. А ВС сказал, что нужно оценить стоимость дома до того, как мужчина вступил в брак, и в соответствии с этим делить доли сторон.

Определение Верховного суда РФ N 18-КГ19-57, дела N 2-3835/2019, 2-809/2016, 2- 1408/2018

"Как после ядерной бомбы": Пожары в Калифорнии создали угрозу всей экономике США

Сергей Болотов

Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 11 человек, а оценка ущерба увеличилась в три раза - с 50 до 150 млрд долл., подсчитали в агентстве AccuWeather. Все дело в высоких ценах на жилье в этой части США - один дом в элитном районе Пасифик Палисейдс в среднем стоит 3,3 млн долл. (336 млн руб.). Это самая крупная катастрофа в истории Лос-Анджелеса, последствия которой местный шериф Роберт Луна сравнил с взрывом ядерной бомбы.

Своих домов лишились дважды лауреаты премий "Оскар" Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, американская актриса Пэрис Хилтон и мать модели Беллы Хадид. Экстренно эвакуировались актеры Бен Аффлек и Том Хэнкс, а также Марк Хэмилл из "Звездных войн". "Я освободился от бремени своих вещей. Фотографии, одежда - все стало пеплом", - рассказал 69-летний Гибсон. "Мое сердце разбилось на миллион кусочков", - пожаловалась Пэрис Хилтон. Как горит дотла ее дом за 8,4 млн долл. (856 млн. руб.), она наблюдала в прямом эфире.

Всего в Калифорнии уничтожено огнем более 10 тыс. строений, включая крупные коммерческие и общественные здания. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен финансовой состоятельностью страховых компаний. "Пожары в Лос-Анджелесе могут стать худшими в истории нашей страны. Во многих кругах сомневаются, что у страховых компаний вообще хватит денег, чтобы оплатить эту катастрофу", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Хотя для любого американца страховка - дело привычное, ситуацию на рынке страхования жилья в Калифорнии можно описать словом "хаос". Ущерб от пожаров может обернуться чередой банкротств и поставить под угрозу финансовую стабильность в масштабах всей экономики США, рассказал "Российской газете" декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.