Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Стартовал Международный аэрокосмический фестиваль 2022 года

Ребята со всей России, а также юные инженеры и космические энтузиасты из Казахстана, Белоруссии и других стран присоединятся к мероприятиям Международного аэрокосмического фестиваля, который проходит второй раз и продлится до 15 октября. Фестиваль проводится при поддержке Минпросвещения России.

На первом этапе фестиваля пройдут образовательные и конкурсные мероприятия в области аэрокосмических технологий, геоинформатики и проектирования летательных аппаратов. Тематические модули делят активности на эпохи, соответствующие основным вехам становления ракетно-космической и авиационной отрасли:

Эпоха воздухоплавания и авиации (26 марта – 9 апреля) – мероприятия, связанные с технологиями воздухоплавания, гражданской авиации, а также сервиса и обслуживания авиационной техники.

Эпоха космических полётов (10–23 апреля) – мероприятия, проводимые в области автономных космических аппаратов, искусственных спутников Земли, геоинформатики. 14 апреля пройдет Всероссийский урок космонавтики, знаменующий достижения отечественной космонавтики и перспективные российские проекты освоения космического пространства.

Эпоха беспилотных воздушных судов (24 апреля – 7 мая) – мероприятия в области беспилотной авиации, программирования летательных аппаратов, технологий аэрофотосъёмки и фотограмметрии.

Эпоха исследования космоса (8–21 мая) – конкурсно-образовательная программа по астрономии, физике космоса и научным исследованиям в космическом пространстве с помощью космических аппаратов, в том числе микроспутниковых платформ.

Эпоха будущего (22–28 мая) – мероприятия, связанные с перспективными проектами в области авиации и космонавтики.

Финальный этап фестиваля пройдёт очно на базе региональных центров дополнительного образования. В рамках этапа участникам предстоит применить свои знания, умения и навыки, полученные на первом этапе, при решении проектных задач от партнёров фестиваля: предприятий ракетно-космической и авиационной отрасли, ведущих технических вузов России и частных компаний в области аэрокосмических технологий.

Лучшие участники первого этапа фестиваля будут приглашены на финал в Москву, который пройдёт в рамках Всемирной космической недели (3–9 октября), посвящённой знаковому событию – 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Участники очной программы в Москве смогут посетить предприятия ракетно-космической и авиационной отрасли, пообщаться с ведущими экспертами в области авиации и космонавтики и поработать над сложной проектной задачей под их руководством.

Положение, дополнительная информация и регистрация на фестиваль доступны на сайте.

Следить на новостями и важными обновлениями можно в сообществе фестиваля в соцсети «ВКонтакте» или в телеграм-канале фестиваля.

Справочно

Организаторы фестиваля – Федеральный центр дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей, Минпросвещения России и Госкорпорация «Роскосмос».

Законопроекты об отчётности педагогов, работе групп продлённого дня и нововведения в системе СПО одобрили на Экспертном совете «Единой России»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов принял участие в заседании Экспертного совета партии «Единая Россия» по законодательной деятельности. В ходе мероприятия участники рассмотрели и одобрили пять законодательных инициатив.

Первым документом повестки стал законопроект о нормах, гарантирующих создание групп продлённого дня. Нововведения позволят Минпросвещения России устанавливать порядок открытия и организации деятельности таких групп в школах. Появится системный подход в этом важном вопросе, а среди главных эффектов – повышение качества образования и воспитания детей, а также помощь родителям, дети которых будут находиться под присмотром.

Координатор партпроекта «Новая школа» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по просвещению Алёна Аршинова отметила, что законом об образовании установлена возможность создания продлёнок, но не определён единый порядок их функционирования.

«В связи с этим зачастую в школах не предусмотрена самостоятельная подготовка домашних заданий детьми во время их пребывания на продлёнке. И после возвращения домой ребёнок вынужден в ночи выполнять домашние задания самостоятельно, что выматывает не только ребёнка, но и всю семью», – подчеркнула она.

Одна из важнейших задач поддержки педагогов – снижение административной нагрузки. Законопроект вводит прямой запрет возложения на педагогов работы по подготовке документов за пределами утверждённого Минпросвещения перечня. Учителя смогут применять электронную цифровую подпись и не дублировать отчётность в бумажном виде.

В сентябре 2021 года создана рабочая группа совместно с Рособрнадзором, где были выработаны предложения по решению проблемы.

«С сентября шли широкие обсуждения в 11 субъектах РФ, было пять пилотных регионов, 2000 учителей участвовали. Работа проведена большая», – сказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

В свою очередь, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелёва отметила важность введения электронного документооборота и автоматизированного сбора тех сведений, которые сейчас собирают вручную.

Ещё один законопроект закрепляет отказ от понятия «образовательная услуга». Педагогические работники выполняют важнейшую социальную миссию – через учёбу воспитывают подрастающее поколение. И понятие «государственная и муниципальная услуга», в большей степени связанное с регулированием вопросов финансового обеспечения, абсолютно некорректно использовать в этом контексте.

Также Экспертный совет одобрил инициативу, касающуюся предоставления права на льготное поступление в колледжи и техникумы 13 социально незащищённым категориям граждан, в том числе детям-сиротам, детям-инвалидам, детям военнослужащих, погибших при выполнении своих служебных обязанностей, и другим категориям.

«Аналогичная практика действует при зачислении в вузы. Считаем, будет правильным распространить её и на среднее профессиональное образование. Это станет дополнительной поддержкой этих ребят», – сказала председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

В сфере среднего профессионального образования планируются и другие позитивные изменения. К примеру, одним из обсуждаемых на заседании документов расширяются возможности практической подготовки кадров и их дальнейшего трудоустройства. Колледжи и техникумы смогут создавать свои предприятия, а студенты – открывать свои производства по имеющимся образовательным программам, то есть фактически работать уже на стадии обучения.

«Например, когда при училище ремесёл или сельскохозяйственном техникуме создаётся производственная мастерская – это возможность для студентов этих учебных организаций получить отличную практику. А, как известно, час практики лучше месяца теории. Кроме того, это законодательное решение будет способствовать трудоустройству молодёжи, востребованности молодых специалистов на рынке труда, станет финансовым подспорьем для самих образовательных организаций. В перспективе такие производственные мастерские станут основой для роста малых и средних предприятий в стране, развития этого сектора экономики», – считает Ольга Казакова

По мнению главы Минпросвещения России, рассматриваемые сегодня законопроекты долгожданные.

«Обсуждаемые законопроекты нацелены на решение вопросов учителей, учеников и их родителей. Поэтому мы их поддерживаем. Они давно назрели, люди их ждут. И чем быстрее мы их примем, тем быстрее выполним и поручения Президента и улучшим работу наших учителей, дадим молодым людям, студентам, возможность реализовать свои силы на практике», – заключил Сергей Кравцов.

Народ усвоил уроки пандемии

Трудовые мигранты не спешат возвращаться домой из-за кризиса

Текст: Лариса Ли (Бишкек)

Антироссийские санкции не на шутку встревожили киргизские власти: в обществе заговорили о возможном возвращении домой трудовых мигрантов, потерявших работу из-за закрытия предприятий, а также снижения доходов по причине падения курса рубля.

На днях заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Нурдоолот Базарбаев признался, что введение санкций против Российской Федерации повлияло на трудовых мигрантов из КР. Особенно это коснулось людей, занятых в сфере обслуживания. По словам чиновника, правительство в ответ на новые вызовы создало антикризисный комитет, который будет оперативно реагировать на процессы, являющиеся следствием мирового экономического кризиса.

Обеспокоенность правительства и граждан понятна. Свыше миллиона трудоспособных киргизстанцев находится на заработках только в России, а еще десятки тысяч - в Казахстане, Турции, Южной Корее, странах Европы, США, Арабских Эмиратах. В последние несколько лет трудовые мигранты денежными переводами довели свой вклад в экономику страны в среднем до 2,5 миллиарда долларов в год. Поэтому прогнозы авторов аналитического исследования Всемирного банка (ВБ) о том, что в 2022-м трансферы в КР могут сократиться на треть вместо ожидаемого роста в три процента, оптимизма никому не прибавили. Эксперты ВБ свое видение ситуации объяснили снижением экономической активности в России в связи с санкциями и ослаблением рубля.

Между тем, как показали последние события, массового бегства трудовых мигрантов из российских регионов не последовало. Народ усвоил уроки пандемии, когда, несмотря на предупреждения "потерпеть, выждать время", тысячи киргизстанцев за рубежом, временно оказавшись безработными, кинулись искать спасения дома, где их, кроме родных и все того же коварного вируса, никто не ждал. Через какое-то время люди, осознав, что в республике они столкнулись с еще более сложными условиями выживания, всеми силами постарались вернуться в Россию.

Вот история молодого предпринимателя, которая является подтверждением этой тенденции. Равшан - отец большого и растущего семейства. Чтобы прокормить троих детей, дать им хорошее образование, он десять лет назад переехал из южной провинции в Бишкек, где купил участок и построил небольшой дом. А первые деньги на жилье он заработал в России, где почти год был водителем такси. В Бишкеке Равшан пытался заняться разведением и торговлей скотом, арендовав за городом землю. Но это оказалось слишком затратным делом. Тогда он открыл мини-птицеферму, на которой выращивал бройлерных цыплят. Но вскоре бизнес застопорился из-за роста цен на корма. Недавно соседи узнали, что предприниматель продал автомобиль и вновь уехал в Москву. Там он столкнулся с кризисом.

Однако, по словам его жены, на сей раз Равшан не спешит возвращаться домой. Он решил переждать смутные времена и продолжает трудиться, несмотря на то, что заработки ощутимо упали и он стал высылать домой гораздо меньше денег.

- Муж верит, что скоро все наладится. Он обещает встать на ноги и забрать нас к себе, - говорит Зарина. - А чем ему заниматься дома? Работы здесь все равно нет.

По прогнозам минсоцтруда КР, число желающих уехать из республики сократится на фоне последних событий, но вместе с тем и большого наплыва возвращающихся в Киргизию соотечественников не будет. Причина в том, что приглашений на работу становится больше. Запросы поступают с Дальнего Востока, из центральной и европейской частей Российской Федерации.

Как отметили в ведомстве, рабочие руки нужны на предприятиях, заводах, стройках. При этом работодатели обещают повышенную зарплату и хорошие условия труда.

По словам начальника управления министерства Таланта Шаршеева, те, кто планировал поехать на заработки в РФ, а потом передумал, все-таки находят, чем заняться дома. В то же время миграционные службы продолжают свою деятельность, направленную на расширение географии стран, в которых могли бы легально трудоустроиться граждане республики. В ближайшие годы помимо популярных Южной Кореи, Турции список пополнят Япония и европейские государства.

В то же время как местные, так и российские эксперты отмечают: в данный момент огромный рынок труда РФ остро нуждается в рабочих руках. Альтернативы трудовым мигрантам из стран Центральной Азии у России нет и не будет в ближайшее десятилетие. Впрочем, и у киргизстанцев, вынужденных искать работу за рубежом, чтобы прокормить свои семьи, главный маршрут будет пролегать в Россию. Во многом из-за близости менталитета, культуры, и, конечно же, языкового фактора.

- Я смогла только месяц выдержать в Стамбуле, - рассказала Динара, вернувшись из Турции, куда ее позвали поработать в швейном цехе родственники. - Вроде условия неплохие, плата наличными каждый день, кормили три раза за смену, работа несложная. Но все было чужое. Особенно тяготило незнание языка.

Находясь вдали от дома, женщина ловила себя на мысли, что постоянно сравнивает Турцию и Россию, где она проработала восемь лет. Благодаря трудолюбию и упорству Динаре удалось накопить на однокомнатную квартиру для сына, приобрести хорошую машину. В Москве ей было комфортнее, чем на турецком берегу, потому что ей не мешал языковой барьер.

Преимуществом российского рынка труда считается законодательство, которое остается либеральным, несмотря на его ужесточение, особенно в отношении граждан из стран ЕАЭС. Новые правила пребывания в РФ требуют разъяснений. Недавно, по сообщению российских СМИ, начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова напомнила, что при краткосрочном пребывании иностранных граждан в России они не будут обязаны получать единый документ (ЕД) с чипом. Такая необходимость появляется, если иностранец хочет находиться в России долгое время.

Согласно официальным данным, ЕД выполняет функции многих других бумаг: вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, свидетельства участника программы переселения соотечественников, свидетельства о предоставлении временного убежища, удостоверения беженца, временного удостоверения личности лица без гражданства.

Вольются в общий поток

КР и РК обсуждают расширение транзитных коридоров

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Власти Киргизии предложили Казахстану открыть наземные границы для пассажирского транспорта и упростить пропускной режим для грузоперевозчиков. Эти вопросы обсуждались между представителями двух стран на уровне правительств и парламентов в ходе встреч и онлайн-конференций в конце марта.

- Границы не должны быть закрыты для братских народов, - заявил на встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым спикер парламента Киргизии Талант Мамытов. - Тем более, если речь идет о союзных странах и развитии взаимовыгодных отношений. К примеру, объем товарооборота между Казахстаном и нашей республикой по итогам прошлого года вырос на 35 процентов и достиг миллиарда долларов. И для нас это не предел. Необходимо и дальше расширять сотрудничество, укреплять связи.

Переговоры законодателей прошли на полях заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, прошедшего в Алматы. Талант Мамытов напомнил коллеге, что киргизская сторона в одностороннем порядке открыла границу для граждан Казахстана (РК) с мая 2020 года и ждет ответных шагов.

- Торага (спикер парламента КР. - Прим. ред.) предложил казахстанской стороне рассмотреть вопрос открытия наземных границ РК для граждан и легковых автотранспортных средств КР, - уточняют в пресс-службе парламента Киргизии.

В правительстве Киргизии в то же время обсудили с казахской стороной транзит грузового транспорта. Эта тема имеет для официального Бишкека огромную важность, поскольку через территорию РК осуществляются поставки различных товаров из России и по тому же маршруту в РФ доставляют продукцию из КР. Вопрос грузоперевозок вынесли на обсуждение вице-премьеров двух стран. Переговоры между ними - первым зампредседателя кабинета министров Киргизии Арзыбеком Кожошевым и заместителем премьер-министра Казахстана, министром торговли и интеграции Бахытом Султановым - прошли в режиме видеоконференции.

- Стороны, в том числе, обсудили проблему прохождения грузовых автотранспортных средств, направляющихся с территории Киргизии в Казахстан и Россию, а также в обратном направлении, - пояснили в правительства КР. - Достигнуты договоренности, призванные сократить время прохождения пунктов пропуска, чтобы не допустить скопления грузовиков на границе. Стороны также условились принять совместные меры по борьбе с ввозом - вывозом неучтенного товара. А в случае отсутствия у перевозчиков электронных счет-фактур - не задерживать транспорт, а возвращать его обратно.

Переговоры о ситуации на границе, по данным официальных источников, теперь будут проводиться между правительствами двух стран ежемесячно. Это позволит оперативно разрешать проблемы, возникающие в сфере грузоперевозок.

Тем временем

Киргизия предложила странам Центральной Азии (ЦА) расширять существующие и открывать новые транспортные коридоры, а также активнее использовать порты Каспия. Развитие логистики в регионе, как предполагают в правительстве КР, позволит повысить конкурентоспособность республик ЦА на мировом рынке услуг и объем грузоперевозок, улучшит качество работы компаний, работающих в сфере внешней торговли.

- Нам необходимо приложить совместные усилия в этом направлении уже в ближайшей перспективе, - заявил на круглом столе, посвященном развитию торговли в регионе и прошедшем в Ташкенте, замминистра экономики Киргизии Канат Абдрахманов.

Cвоими силами

В КР построят каскад ГЭС

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Камбар-Атинскую ГЭС-1 - один из крупнейших энергообъектов в стране, сравнимый по мощности с действующей Токтогульской гидроэлектростанцией, Киргизия готова построить самостоятельно. Старт работ анонсировал глава правительства КР Акылбек Жапаров. По его словам, КР приступит к реализации перспективного проекта в ближайшее время.

- Камбар-Атинская ГЭС-1 будет введена в эксплуатацию в течение ближайших трех-пяти лет, - сказал он. - Это даст возможность заработать на полную мощность и второй гидроэлектростанции каскада, строительство которой продолжается. Общая установленная и запущенная мощность обеих ГЭС составит 1000 мегаватт. То есть примерно столько же, сколько сейчас вырабатывает Токтогульская ГЭС.

Официальные источники утверждают, что республика располагает необходимыми финансовыми ресурсами для реализации задуманного. На подготовку к строительству ГЭС в бюджете заложено 20 миллионов долларов. Еще 498 миллионов направят на первый этап работ. "Министерство финансов мобилизует средства в ближайшее время", - пообещал Акылбек Жапаров.

Первый этап реализации проекта, впрочем, не предполагает начала непосредственно строительства самого энергообъекта. Речь пока идет о подготовке площадки под ГЭС. Чтобы приступить к возведению гидроэлектростанции каскада, к месту ее будущего расположения необходимо проложить дорогу и перекинуть мост через реку Нарын. Этим киргизская сторона и намерена заняться в ближайшее время.

Работы между тем продолжатся и на Камбар-Атинской ГЭС-2. Глава правительства поручил начать строительство поверхностного водосброса на энергообъекте. Это необходимо для ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата. Кроме того, в течение нескольких месяцев нужно завершить прокладку транспортного тоннеля в районе ГЭС, провести ЛЭП и возвести жилой поселок для рабочих.

В правительстве Киргизии подчеркивают, что введение в эксплуатацию Камбар-Атинской ГЭС-1 позволит в перспективе избавить страну от дефицита энергии. Этой же цели призваны служить еще несколько проектов, но уже меньших масштабов. В 2022 году в республике приступили к строительству 30 малых ГЭС, трех солнечных и одной ветровой электростанции. "Ввод в эксплуатацию новых объектов позволит нам достичь энергетической независимости в ближайшие пять лет", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Досье "РГ"

Строительство Камбар-Атинских ГЭС планировалось еще в СССР. Мощность каскада должна была достичь 1860 мегаватт, что сделало бы его самым крупным и значимым в Киргизии. После распада СССР проект, как и многие другие, был заморожен. В 2000-х годах республика решила привлечь к его реализации инвесторов. В их качестве рассматривались компании из России, Казахстана, Узбекистана. Однако в последние месяцы официальный Бишкек пришел к выводу, что способен построить объекты самостоятельно.

Мораторий на простой

В КР насчитали 490 объектов незавершенного строительства

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Изменить политику по отношению к строительной отрасли предлагают в Киргизии. В ближайшие два года, как полагают в профильных структурах республики, необходимо сосредоточиться на завершении объектов, которые годами не могут сдать в эксплуатацию. С таким предложением обратилось в министерство финансов Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой).

Как заявил первый замдиректора госагентства Самат Борубаев, в строительной сфере государству необходимо следовать приоритетам. Под ними ведомство подразумевает строительство и капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения, водоснабжения и образования.

- В 2022 году нужно построить и реконструировать не менее 74 объектов водоснабжения по республике, завершить строительство и капитальный ремонт 70 объектов социально-культурного назначения, - подчеркнул он. - Сосредоточиться также необходимо на восстановлении школ, находящихся в аварийном состоянии. Таковых в нашей базе числится свыше 240.

Распыление средств, по оценкам экспертов, уже привело к тому, что в республике насчитывается около 490 объектов незавершенного строительства. Чтобы решить вопрос с долгостроем, в госагентстве предлагают ввести мораторий на строительство новых зданий и сооружений в 2022-2023 годах. За это время, как предполагается, правительство сможет решить вопрос, нужно ли вводить в эксплуатацию тот или иной объект, определит источник финансирования проектов. Однако одобрит ли подобное предложение минфин и в целом кабмин, пока не ясно.

Со схожими проблемами в то же время сталкиваются и частные компании, работающие в строительной отрасли Киргизии. Некоторые из них не исключают, что будут вынуждены приостановить деятельность в связи с трудностями, которые испытывают уже практически два года - из-за пандемии, сокращения инвестиций и роста цен на материалы. Как утверждают местные эксперты, ранее строительные компании чаще всего ориентировались на семьи мигрантов, работающих за рубежом, но в последние месяцы люди приобретают недвижимость неохотно, что связано со снижением уровня жизни в стране.

Представители строительных компаний полагают, что проблемы, с которыми они сталкиваются, можно решить с помощью импортозамещения. Развитие производства стройматериалов внутри страны, по мнению участников рынка, будет иметь мультипликативный эффект. Во-первых, оно позволит снизить цены на недвижимость, что сделает ее рынок более привлекательным для инвестиций. Во-вторых - создаст новые рабочие места и, соответственно, повысит уровень жизни в стране.

Уклониться от рикошета

Республика пытается сохранить устойчивость на продовольственном рынке

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Продовольственный прилавок Киргизии отреагировал на ограничительные санкции, которые страны ЕС ввели против России. Власти надеются сдержать рост цен и создать задел на будущее, который позволит стране справиться с беспрецедентным вызовом - санкционным давлением на основного торгового партнера, от которого зависит продовольственная безопасность республики.

В заложниках у доллара

В течение последнего месяца ценники в торговых точках Киргизии изменились настолько, что многие жители республики испытали настоящий шок. Резкий скачок стоимости сахара, муки и растительного масла, а затем и других продуктов питания привел к панике. Несмотря на рост цен, население бросилось скупать продовольствие, опасаясь еще большего подорожания. На несколько дней эти товары на полках магазинов практически исчезли.

- Еще вчера тандырная лепешка стоила двадцать сомов, а сегодня - 25, - возмущается бишкекчанка Мээрим. - Ощутимо подорожали молочка, овощи, фрукты. Для нашей семьи это удар. Работает только муж, а я вынужденно сижу дома с маленьким ребенком - его рано отдавать в детсад. Не представляю, как будем жить дальше. Видимо, придется отказываться от каких-то продуктов. Продавцы говорят, что цены выросли из-за курса доллара, и не могут торговать себе в убыток.

Схожие объяснения звучат на многих торговых рядах. Практически каждый продавец связывает рост отпускной стоимости с колебаниями на валютном рынке. В экспертных кругах отчасти с этим согласны. Зависимость местной экономики от курса резервной валюты - секрет Полишинеля. Значимая часть сделок внутри страны много лет заключается в привязке к стоимости доллара. Причина доминирования доллара в Киргизии - утрата производственных мощностей, которых республика лишилась после распада СССР и бесконтрольной приватизации. Многие заводы и агропромышленные комплексы были фактически разрушены, а оборудование продано за рубеж. На сегодня КР не в состоянии обеспечить себя ни продовольствием, ни товарами народного потребления и вынуждена покупать их за рубежом. Торговля с иностранными поставщиками в основном ведется в иностранной валюте.

В Национальном банке (НБ) резкий рост курса доллара связывают со спекуляциями на местном рынке. Чтобы сбить стоимость "американца", регулятор сначала прибег к привычным мерам - валютным интервенциям. Когда это не помогло, Нацбанк решился на более жесткие меры. Он запретил финансовым структурам вывозить наличные доллары за рубеж. Ограничительные меры затронули коммерческие банки, обменные бюро, микрофинансовые и микрокредитные компании. Решение, как подчеркнули в НБ, было принято для обеспечения экономической безопасности республики.

В Союзе банков (СБ) отнеслись к ограничениям с пониманием. "Наблюдалось вымывание иностранной валюты из "обменок" и банков, - пояснил глава СБ Анвар Абдраев. - Это происходило из-за увеличившейся конвертации рублей в доллары. Меры, конечно же, принимать было необходимо".

Запретом на вывоз наличности Нацбанк не ограничился. НБ инициировал проверку коммерческих структур, проводящих операции с иностранной валютой, объяснив это стремлением предотвратить спекуляции на курсах. В итоге несколько обменных бюро уже приостановили деятельность. Как минимум в дюжине банков, работающих в республике, проверки продолжаются.

- В целях предотвращения спекулятивных операций Нацбанк постоянно - по три раза в день - проводит мониторинг обменных курсов иностранных валют, - утверждает зампредседателя НБ Нурбек Жениш. - С участниками рынка ведутся разъяснительные работы с целью недопущения спекулятивных действий.

Панике - нет, плану - да

Действия Нацбанка, как выяснилось довольно скоро, были одной из мер, одобренных на уровне правительства. Кабинет министров заявил, что ситуация вынудила его разработать антикризисный план - для защиты потребителей и в целом экономики.

Так, чтобы снизить цены на продукты питания, власти республики решили разбронировать часть государственных запасов, накопленных в Фонде госматрезервов. Речь шла о тысяче тонн сахара и 500 тысячах литров растительного масла. А чтобы не допустить спекуляций, кабинет министров установил предел отпускной цены на эти продукты. Для килограмма сахара - 65 сомов, а литра масла - около 125. По оценкам специалистов Службы антимонопольного регулирования при министерстве экономики и коммерции КР, это примерно на треть меньше тех цен, которые наблюдались в продуктовых магазинах в дни ажиотажа.

- Вопрос об обеспечении продовольственной безопасности находится под контролем правительства и главы государства, - успокаивает общественность глава МЧС республики Бообек Ажикеев. - Границы открыты, и никаких поводов для беспокойства в связи с возможным отсутствием продуктов первой необходимости у населения быть не должно. Могу с уверенностью сказать, что запасы муки, сахара, растительного масла есть, и их достаточно.

О том же говорит и министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев. По его словам, рост цен на рынках не имеет реальных оснований и связан исключительно со спекулятивными настроениями. "Дефицита продуктов в республике нет, - заверяет он. - Складские запасы не уменьшались". Тем не менее правительство ввело временный запрет на вывоз из республики некоторых видов сельскохозяйственных товаров. Под ограничение сроком на шесть месяцев попали пшеница, мука, растительное масло, семена подсолнечника, сахар-песок, яйца, мясо крупного рогатого скота (свежее или охлажденное, замороженное), корма (сено, солома, комбикорм, отруби), ячмень и овес.

Одновременно с этим правительство Киргизии заручилось согласием российской стороны о дополнительных поставках зерна из РФ. Это, как предполагается, позволит обеспечить внутренний рынок жизненно важным товаром и вовремя, без потерь, провести посевную кампанию.

Власти Киргизии не оставили без внимания и проблемы деловых кругов. Правительство выразило готовность помочь с конвертацией части кредитов, выданных предпринимателям в долларах, что снизит риски для производителей. Параллельно кабинет министров решил снизить налог на добавленную стоимость при импорте определенных видов продукции, а также заняться поиском альтернативных маршрутов поставок и проведением переговоров с основными торговыми партнерами - чтобы не допустить возникновения дефицита важных для населения товаров.

Ставка на партнеров

Данияр Амангельдиев убежден, что избежать кризисной ситуации в экономиках всех стран-участниц Евразийского союза сегодня можно, если усилить сотрудничество в рамках интеграционного проекта. Основанием для осторожного оптимизма киргизской стороны стал тот факт, что председательство в ЕАЭС перешло к официальному Бишкеку. Киргизия поспешила выступить с предложением образовать Евразийский антикризисный фонд, который, как полагают в КР, мог бы заняться поддержкой малых экономик и обеспечить устойчивость стран союза к внешним шокам. Инициатива пока не получила одобрения стран интеграционного объединения. Однако другие меры могут быть приняты достаточно оперативно.

- Российская сторона уже выразила готовность перейти на контракты с расчетами в рублях, - заверяет он. - Это, полагаем, станет хорошей поддержкой для наших поставщиков продуктов питания, нефтетрейдеров, сельских производителей.

Основной площадкой для выработки и принятия мер на уровне ЕАЭС, возможно, станет Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Несколько дней назад в Москве прошло заседание Совета ЕЭК в очном формате. Председательствовал на встрече первый заместитель главы правительства Киргизии Арзыбек Кожошев.

Как заявила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, совет решил освободить граждан стран ЕАЭС от уплаты пошлины при ввозе иностранных товаров стоимостью до тысячи евро. Ранее беспошлинный порог для ввоза товаров гражданами для личного пользования составлял 200 евро. Лимит увеличен до октября текущего года. Подобным образом в ЕАЭС намерены поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в иностранных интернет-магазинах.

Кратное увеличение порога называется ЕЭК мерой, призванной не допустить дефицита различных товаров и повысить устойчивость экономик стран Евразийского союза в условиях санкционного давления. Той же цели служит еще одно решение комиссии - об упрощении процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.

Члены Совета ЕЭК также договорились упростить и ускорить регистрацию лекарственных средств в ЕАЭС. Подобная мера позволит фармацевтическим компаниям минимизировать потери, связанные с нарушением логистических цепочек, и в итоге не допустить роста цен на медикаменты и нехватки важных препаратов в аптеках.

Кстати

Правительство Киргизии анонсировало разработку законопроекта о "золотом паспорте" - упрощенном получении гражданства республики для иностранцев, инвестирующих в развитие экономики КР. Предполагается, что это позволит привлечь капиталовложения в страну. Другой важной мерой, по словам главы кабинета министров КР Акылбека Жапарова, станет поддержка социальных программ. В ближайшие месяцы правительство, по его словам, повысит заработную плату работникам бюджетной сферы и размер некоторых социальных пособий.

Тем временем

По официальным данным, общие расходы на исполнение антикризисного плана оцениваются правительством в 126 миллиардов сомов. В кабинете министров утверждают, что он подкреплен реальными источниками финансирования.

- Мы полностью базируемся на внутренних ресурсах, - заявил глава правительства Акылбек Жапаров. - В январе 2022 года темпы роста сбора таможенных пошлин составили 203,6 процента, а налогов - 186. Мы уже собрали на 15-16 миллиардов сомов больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Как поясняет министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, на финансирование антикризисных мер будут направлены, в том числе, средства, сэкономленные путем сокращения расходов госорганов.

От нашего эпоса - вашему

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Киргизия будет развивать гуманитарное сотрудничество с самым крупным российским регионом - Республикой Саха (Якутия). Укреплению культурных и иных связей посвящался визит в Бишкек первого зампредседателя Государственного собрания Якутии, вице-президента международной ассоциации "Эпосы народов мира" Александра Жиркова. Он встретился с парламентариями и представителями высшего руководства КР.

Александр Жирков для Киргизии - человек не чужой. Он пользуется большим уважением в политических и научных кругах, поскольку перевел на якутский язык краткий вариант эпоса "Манас". Сам Жирков убежден, что народы КР и Республики Саха имеют историческую и культурную общность. Прежде всего потому, что киргизы и якуты входят в алтайскую языковую семью. Но в неменьшей степени и по другой причине. Их тесно связывает, в том числе, политическое наследие. Саха и Киргизия некогда получили статус республик благодаря группе государственных и партийных деятелей, среди которых выделялся якут Максим Аммосов. Он внес огромный вклад в установление советской власти в Сибири, а в Киргизской ССР, где он занял пост первого секретаря ЦК Компартии республики, под его руководством была принята конституция.

- С Киргизстаном связаны самый высокий взлет и самая большая трагедия Максима Аммосова, - отмечает Александр Жирков. Его знаменитый земляк был арестован во Фрунзе в период сталинских репрессий, которые не пережил.

Александр Жирков от имени руководства Республики Саха передал киргизской стороне приглашение посетить российский регион, где в текущем году планируют отпраздновать два важных исторических события - 100-летие Якутии и 125-летие со дня рождения Максима Аммосова.

Кстати

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил благодарность первому заместителю председателя Госсобрания Якутии Александру Жиркову - за значительный вклад в развитие двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества. Документ за подписью главы КР гостю из Республики Саха передал государственный секретарь республики Суйунбек Касмамбетов.

Надеются на амнистию

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов предложил России провести очередную амнистию для граждан КР, нарушивших законодательство РФ. С такой просьбой он обратился к председателю Совета федерации России Валентине Матвиенко. Переговоры между ними прошли в Алматы на полях заседания Совета межпарламентской ассамблеи СНГ.

Киргизия, как отметил Талант Мамытов, приветствует решение российской стороны о снятии ограничений на регулярное авиасообщение с КР. Спикер предложил сделать следующий шаг и снять ограничения на пассажирские перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом.

- Киргизстан заинтересован в дальнейшем активном развитии исторических связей с Россией по всем направлениям, включая культурно-гуманитарное, торгово-экономическое взаимодействие и отношения в сфере безопасности, - подчеркнул Талант Мамытов.

В республике, по словам Таланта Мамытова, надеются, что российская сторона сможет провести очередную миграционную амнистию в отношении граждан КР до конца 2022 года. Речь идет о киргизстанцах, которым временно запрещено посещать РФ из-за нарушения законодательства. В "черном списке" невъездных числится несколько десятков тысяч граждан КР, несмотря на то, что российская сторона уже проводила несколько амнистий.

Спикер также попросил облегчить требования к киргизстанцам, въезжающим в РФ для трудоустройства. Талант Мамытов полагает, что это вполне осуществимо в свете особого характера отношений между Россией и Киргизией, а также участия в ЕАЭС, который создавался, чтобы обеспечить свободу движения не только товаров, услуг и капитала, но и рабочей силы.

Председатель Совета федерации заверила визави, что вопрос о выводе граждан республики из "черного списка" уже направлен на рассмотрение правительства РФ. Валентина Матвиенко убеждена, что он решится положительно, поскольку Россия заинтересована в укреплении отношений с Киргизией во всех сферах.

Досье "РГ"

По подсчетам госструктур Киргизии, в трудовой миграции находится каждый шестой житель республики. За ее пределами, согласно последним данным, работает 1,1 миллиона граждан. Подавляющее большинство - свыше миллиона человек - выехало в Россию.

Работа в России позволяет мигрантам содержать семьи, оставшиеся на родине. Объем денежных переводов от трудящихся в РФ в последние несколько лет превышает два миллиарда долларов в год. По оценкам международных финансовых институтов, экспорт рабочей силы вносит огромный вклад в развитие местной экономики.

Программа кешбэка поможет заполнить детские лагеря в Крыму

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Крыму полным ходом идет подготовка к летней детской оздоровительной кампании. Роспотребнадзор снял антиковидные ограничения, так что в лагерях смогут принять больше школьников. Не сказалась на уровне бронирования и приостановка авиасообщения на юге РФ.

В ночь с 30 на 31 марта начались продажи путевок в детские оздоровительные учреждения по программе туристического кешбэка. Его участниками стали 32 организации.

- Родители ждали продолжения этой программы, только за первый день в лагере "Ай-Кэмп" более 50 бронирований. В обычный день (без кешбэка) бронируется 13-15 путевок, - рассказывает директор по продажам Валентина Смирнова.

Она не исключает, что по программе продадут 40 процентов путевок.

За лето лагерь принимает 2500 детей, за смену - 500, крымчан 10-15 процентов, остальные - школьники из разных регионов РФ. Администрация рассчитывает на стопроцентную загрузку в этом сезоне, бронирование идет активно. Первая смена начнется 31 мая.

Готовится к приему гостей и оздоровительно-спортивный комплекс "Дельфин": выполнен косметический ремонт корпусов, идет уборка территории. Лагерь участвует в программе кешбэка, работает по региональным госконтрактам и продает коммерческие путевки. Рассчитан он на 384 человека, первая смена начинается 1 июня.

- В прошлом году у нас отдыхали крымские школьники, дети из ДНР и ЛНР, из Московской области и других регионов РФ. Смена длится 21 день, - рассказывает управляющая Лолита Маниленко.

Цены на детский отдых в этом году выросли на 10-20 процентов. Стоимость путевки в крымские лагеря варьируется от 35 до 100 тысяч рублей за смену.

В 2022 году 176 тысяч школьников региона смогут отдохнуть в лагерях и санаториях. В том числе сироты и дети, лишенные родительского попечения, 24 тысячи ребят из многодетных и малообеспеченных семей, 3,5 тысячи детей с ограниченными возможностями.

Прошлым летом в Крыму работали 265 лагерей дневного пребывания и 42 детских оздоровительных лагеря, в них отдохнула 161 тысяча крымчан. В 2022 году будут функционировать 265 и 48 лагерей соответственно. Большая их часть введена в эксплуатацию в 1970-х и требует обновления материально-технической базы. За последние три года на проведение ремонта, установку систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения, обеспечение мер антитеррористической безопасности в загородных лагерях республиканской формы собственности выделили 36 миллионов рублей.

Правительство РФ направит в 2022 году на программу детского кешбэка 7,5 миллиарда рублей (в прошлом году - пять миллиардов рублей), ее возможностями смогут воспользоваться не менее 450 тысяч детей.

Механизм программы следующий: родители покупают путевку в детский лагерь с помощью карты "Мир". В течение пяти дней получают на нее возврат 50 процентов потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено - можно отправиться на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми можно будет вернуть половину стоимости каждой купленной путевки.

В 2021 году в Крыму программой кешбэка воспользовались 2400 детей.

В детских оздоровительных лагерях на территории РК отменено обязательное предоставлении при заездах результатов лабораторных исследований на COVID-19 на детей и тех, кто их сопровождает. Также более не действует требование о работе таких организаций в закрытом режиме и запрет на проживание персонала за их пределами. Организованным группам детей разрешено выезжать за пределы республики для участия в финальных этапах олимпиад, интеллектуальных или творческих конкурсов и мероприятий.

В Петербурге в зале суда освободили врача, признавшегося в убийстве жены

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Ситуация, в которой бывший главный нефролог Северной столицы Александр Земченков счастливо избежал тюремного срока, - настоящий детектив. Вот только классифицировать его крайне сложно - то ли романтический, то ли триллер.

Первая супруга Земченкова Ирина пропала двенадцать лет назад, 23 февраля 2010 года, утром по дороге на работу - в роддом N 6. В этот день у известного в городе гинеколога был выходной, но накануне она оперировала сложную больную и решила ее проведать. Обычно доктор Земченкова ездила на машине - но в тот день решила отправиться на метро. И исчезла.

Супруг был безутешен, а поиски активными. Вышел даже сюжет в программе "Жди меня", в его съемках приняла участие почти вся семья - у Земченковых трое детей. Вел ее, кстати, на тот момент актер Михаил Ефремов. Дочь Екатерина рассказала на камеру, что отсмотрела большие промежутки видеозаписей с камер наблюдения всех окрестных станций метро, а не только ближайшей "Петроградской" - мама нигде не засветилась. Сын-студент вместе с друзьями расклеивал объявления "Пропал человек!". Отец Геннадий Кононов лично раздавал листовки с приметами прохожим - говорит, отдал более двухсот.

- Мы очень надеемся, мы очень верим, что помощь аудитории такой программы, как "Жди меня", даст нам дополнительные шансы, дополнительную веру в то, что мы получим какую-то информацию, - дрожащим голосом говорил Александр Земченков в кадре, - пусть самую незначительную, но дающую нам шанс, путь поиска, путь ожидания, путь надежды.

Следователи готовились к худшему: возбудили дело по статье 105 УК РФ "Убийство", а тело предполагали найти после того, как сойдет снег. Когда этого не произошло, производство по делу приостановили за отсутствием подозреваемого. Однако отца Ирины продолжала терзать мысль о судьбе дочери, поэтому в декабре 2020 года он добился приема у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По поручению которого сотрудниками Главного управления криминалистики СК России и следователями ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу были проанализированы показания допрошенных ранее свидетелей, а также выявлены и допрошены новые. Таким образом удалось установить, что в тот день потерпевшая вообще не выходила из дома.

- Задержан 60-летний заведующий отделением одной из больниц города, - сообщили в ведомстве (на тот момент Земченков - завотделением Мариинской больницы - Прим. ред.). - Мужчина был допрошен с применением полиграфа. Указанные сведения в совокупности с другими вновь добытыми доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления.

С самого начала следствию было известно, что в то утро между Ириной и ее супругом произошел конфликт, Александр сам рассказал. Однако мужчина утверждал, что после этого жена оделась и ушла, - а все было совсем не так. Ссорились из-за его супружеских измен - вот он, романтический аспект. Кстати, второй женой Земченкова стала коллега с кафедры внутренних болезней и нефрологии университета имени Мечникова, где нефролог в свое время работал, они знакомы с середины 2000-х. Мужчина вышел из себя, толкнул жену на стул - она упала, ударилась головой и умерла.

Желая скрыть случившееся, внезапный вдовец расчленил тело Ирины - все-таки врач, анатомию хорошо знает. Затем упаковал в полиэтиленовые пакеты, и, по его словам, развез по мусорным контейнерам в разных частях города. Ни один из них не был найден даже случайно, поэтому есть также предположения, что пакеты были где-то закопаны.

В ходе предварительных слушаний мужчина подтвердил свои показания в суде. Поэтому прокурор изменил юридическую квалификацию его действий: со статьи 105 УК РФ на статью 109, с "убийства" на "непредумышленное убийство". И защита сразу заявила ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности, которое было немедленно удовлетворено при отсутствии возражений. Дело в том, что согласно статье 78 УК РФ, преступление по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ считается деянием небольшой тяжести и имеет срок давности два года с момента совершения. Земченков вышел на свободу прямо из зала Петроградского районного суда Санкт-Петербурга.

Точка в этом деле еще не поставлена. Например, в апреле прошлого года адвокат Александр Почуев - он защищал в суде фигуранта еще одного "дела о расчлененке", историка Соколова, а в деле Земченкова сначала представлял интересы Геннадия Кононова - заявил, что признание вины - самооговор.

- Он совершил его в результате 15-часового общения с оперативными сотрудниками, глубокой ночью, находясь под психологическим воздействием выбора, поставленного сыщиками - либо сознаться и избежать уголовной ответственности ввиду давности вменяемого преступления, либо сесть в тюрьму за убийство на срок до 15 лет, - заявил Почуев сразу после появления информации о признании, в апреле 2021 года. - Потерпевшая сторона, которую представляю я, считает недопустимым построение расследования пропажи без вести их матери исключительно на признательных показаниях их отца.

Не исключено, что Земченков все-таки принял "предложение, от которого нельзя отказаться". Но при этом за рамками судебного разбирательства остался тот факт, что совершенное преступление он скрыл довольно страшным способом. Даже первоначальное обвинение было предъявлено по части 1 статьи 105, то есть убийство без каких-либо отягчающих обстоятельств. Если это правда - мужчине придется объяснять свои мотивы, глядя в глаза собственным детям. Кроме того, прокуратура Санкт-Петербурга еще имеет возможность обжаловать решение суда - решение будет принято после того, как документ поступит в надзорное ведомство официальным путем.

Тем временем

Историк Олег Соколов, который застрелил свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко, а тело расчленил и по частям выбросил в Мойку прямо в центре Петербурга, получил 12,5 года лишения свободы и сейчас отбывает наказание в колонии строгого режима. В сентябре прошлого года он пытался добиться смягчения наказания, обвиняя Ещенко в том, что она его спровоцировала, в суде плакал и заявил своим детям: "Папка потерял голову из-за монстра".

В Вязьме завели уголовное дело после очередного обрушения потолков

Текст: Ирина Манаева (Смоленск)

Очередное обрушение потолка в квартире в Вязьме привело к возбуждению уголовного дела.

Инцидент произошел утром 29 марта на Смоленской улице. Разрушилось перекрытие между чердаком и потолком квартиры на втором этаже. К счастью, людей в комнате в этот момент не было. Одной семье предоставили жилье маневренного фонда. Обитателей остальных 11 квартир переселили в гостиницу. Проживание и питание для них оплачивается из бюджета. Администрация Вяземского района заказала экспертизу, чтобы установить, почему обрушился потолок и можно ли в этом здании дальше жить.

Дом N 10 построен в 1955 году, жильцы не раз обращались к местным властям с просьбой отремонтировать его или признать аварийным. Еще в 2019-м люди заказали независимую экспертизу, которая установила, что износ конструкций превышает 70 процентов. Через год администрация района провела свое обследование. Дом сочли пригодным для проживания.

- Проверка показала, что в действиях лиц, которые проводили обследование дома в 2020 году, есть признаки преступления. Материалы направлены в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), - сообщила старший помощник прокурора Смоленской области Юлия Казакова.

Это уже четвертое дело, связанное с халатностью вяземских чиновников и обрушением потолков. В феврале ЧП произошло в доме N 3 на улице Комсомольской, который является памятником культурного наследия.

- В сентябре потолочные перекрытия разрушились в домах N 4 и 75б на улице Ленина. Несмотря на явно опасное состояние зданий, чиновники заявляли жильцам, что вопрос о расселении будет поднят не раньше 2025 года. Два дела о халатности, возбужденные по данным фактам, находятся в стадии расследования, - добавила Казакова.

На Кубани бюджетники приобрели жилье с помощью субсидий по ипотеке

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Врач краевой клинической больницы N 1 имени Очаповского Эдуард Хуршудян одним из первых на Кубани получил миллион рублей на покупку жилья. Средства были выделены в рамках реализации новой региональной меры поддержки, предусматривающей субсидии врачам, учителям и соцработникам для первоначального взноса по ипотеке.

Кстати, это единственный подобный проект во всех российских субъектах, который призван помочь специалистам важных для общества отраслей, так сказать, "бросить якорь". Ведь при нынешнем перегретом состоянии рынка недвижимости квартирный вопрос становится для многих семей камнем преткновения, сдвинуть который тяжело годами...

- В этом году 900 врачей, учителей и социальных работников края получат по одному миллиону рублей из краевого бюджета на первоначальный взнос по ипотеке. Это одно из решений кадрового вопроса в социальной сфере. Мы создаем условия, чтобы специалисты оставались работать в наших бюджетных учреждениях, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - Около 570 человек уже подали документы, 132 из них получили свидетельство о праве на выплату. Теперь у них есть три месяца, чтобы найти подходящее жилье и оформить ипотечную сделку.

В числе первых участников программы - нейрохирург краевой клинической больницы Эдуард Хуршудян. Недавно он приобрел двухкомнатную квартиру в новостройке, расположенной недалеко от своей работы. По словам медика, о собственном жилье семья задумывалась давно: вместе с женой и трехлетним сыном он живет в родительском доме в поселке Афипском соседнего Северского района и каждый день ездит к пациентам в Краснодар. Супруги мечтали обустроить свой угол, но накопить необходимую сумму для первоначального взноса никак не удавалось, и когда в администрации больницы рассказали о запуске краевой инициативы, они решили воспользоваться шансом.

- Заявление на субсидию я подал сразу после новогодних каникул, и уже через месяц мне выдали сертификат. Весь процесс по сбору и сдаче необходимых документов прошел без проволочек, - рассказал корреспонденту "РГ" Эдуард. - Взяли квартиру у надежного застройщика в доме, который вот-вот сдадут в эксплуатацию. Но, что очень важно, в стенах уже проведен ремонт, поэтому без проблем можно заезжать и жить. Так что, действительно, миллион рублей - хорошие подъемные для специалистов бюджетной сферы, именно благодаря этим средствам нам, к примеру, удалось оформить льготную ипотеку, главным условием которой было как раз наличие первоначального взноса не менее 15 процентов.

Также субсидией воспользовалась семья Власовых из Славянского района. Глава семьи Сергей работает в местном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, и на днях, наконец-таки, он получил ключи от дома с зеленым палисадником.

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края уточнили, что в основные списки претендентов включены 490 врачей, 1401 педагог и 1218 социальных работников. Условия получения подъемных средств на улучшение жилищных условий просты: специалист должен иметь десять лет непрерывного проживания в регионе, не обеспечен жильем либо площадь имеющейся у него в собственности квартиры составляет менее 10 квадратных метров на одного члена семьи. Кроме того, после совершения сделки он обязуется отработать пять лет в госучреждениях Кубани по профессии. Кстати, выплату можно направить не только на первоначальный взнос по ипотеке на первичном и вторичном рынках жилья, но и на строительство или реконструкцию дома.

Кстати

До первого сентября 2022 года краевые ведомства должны предоставить в министерство ТЭК и ЖКХ списки претендентов на следующий год. Те, кто уже включен в списки, но не успеет получить субсидию в этом году, сохраняют первоочередное право получения миллиона в 2023 году.

В Зауралье предложили "испытательный срок" при выдаче земли многодетным

Текст: Валентина Пичурина

Курганская областная Дума предлагает бесплатно выделять землю многодетным семьям исключительно для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), и то не сразу - сначала на пять лет. Затем, если участок будут использовать по назначению, можно оформлять его в собственность. В противном случае право безвозмездного пользования наделом аннулируют. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Напомним: по Земельному кодексу РФ семья, имеющая трех и более детей, вправе бесплатно получить участок. Однако обязанность использовать надел для ИЖС в кодексе не прописана. Поэтому новоиспеченные землевладельцы распоряжаются землей по своему усмотрению: продают, разбивают сады, а то и вовсе бросают. Территория зарастает бурьяном и фактически выводится из оборота. Более того, становится источником пожаров.

В Курганской области закон о бесплатном предоставлении участков для ИЖС действует с 2011 года. Кроме многодетных, льгота распространяется на ветеранов боевых действий. Согласно информации регионального департамента имущественных и земельных отношений, за это время муниципалитеты поставили на учет около 5500 семей и 330 ветеранов боевых действий. Бесплатно получили землю 5149 семей и 269 ветеранов. В очереди еще 349 многодетных и 61 ветеран (по данным на 1 апреля). При этом власти заверяют: в регионе нет недостатка земли. По словам директора департамента Яны Юриной, людей не устраивает месторасположение наделов. Многие отказываются от участков, поскольку они не обеспечены инженерной и социальной инфраструктурой.

Сами льготники к "испытательному сроку", как они называют инициативу облдумы, относятся неоднозначно. По их мнению, нужно ужесточать требования не только к владельцам, но и к властям, которые обязаны обеспечить участки хорошими дорогами, светом, теплом, водой, но не делают этого. Из 165 выделенных в 2021 году участков только к половине можно подвести линии электропередачи, к 15 процентам - водопровод, к 18 - газ, 67 процентов имеют грунтовые и асфальтированные дороги. В ряде муниципалитетов нет технической возможности подключиться к сетям газо- и водоснабжения.

- Наша семья получила участок в микрорайоне Зайково в 2017 году, - рассказала "РГ" Елена Дзенит. - Нам обещали, что построят и детский сад, и школу, и поликлинику. Многие с таким расчетом и взяли землю. Сейчас выясняется, что ничего этого не будет: сложная демографическая обстановка, как объясняют в мэрии. Дети ездят в школу за 3-5 и больше километров от дома. Мы используем участок под огород. Строить дом пока не по карману.

Кстати, в 2022 году планируется сформировать еще более 400 бесплатных наделов: в Кургане - 100, в Шадринске - 63, Кетовском районе - 105, Макушинском округе - 14. Это территории, где земля пользуется повышенным спросом и, соответственно, большие очереди, в остальных районах проблем с участками нет.

Справка "РГ"

В Кургане и Шадринске на 17 процентах участков многодетные семьи строят жилье, более 30 процентов наделов меняют собственников, а около 76 процентов не используются.

Журавлев: Чем раньше начнется качественное образование, тем больше у ребенка будет возможностей

Текст: Елена Кухтенкова

Дмитрий Журавлев, генеральный директор института региональных проблем:

- Родители малышей теперь смогут в режиме онлайн направлять индивидуальным предпринимателям деньги на оплату детского сада. А еще для регионов предоставят субсидии из федерального бюджета на создание частных ясельных групп и детсадов, пишет "Российская газета".

Я положительно отношусь к законопроекту Минтруда России в рамках проекта "Демография", позволяющему использовать средства маткапитала на оплату детских садов и других образовательных услуг, которые представляют частники.

Здорово, что эти деньги можно тратить на такие полезные вещи, и список этих возможностей расширяется. Напомню, что до сих пор маткапитал можно было потратить на улучшение жилищных условий, образование. социальную адаптацию детей-инвалидов и пенсионные накопления матери. А во-вторых, законопроект расширяет рынок самих детских садов. Поскольку нужда у родителей в них всегда есть, а средств часто не хватает. К сожалению, многодетные семьи в регионах живут бедно. Простите за банальность, трое детей стоят дороже, чем один.

Да, там предоставляют субсидии из федерального бюджета на создание частных ясельных групп и детсадов. Уверен, что нужно делать больше. Постоянно слышу это от демографов, читаю в демографической статистике. Однако уже хорошо, что на это стали обращать внимание. Вот и законопроект предложен. Это показатель демократизации государственных затрат на социальные сферы, возможность региональному бюджету через дотации федерального бюджета поддерживать подобные предприятия. И это либерализация частных затрат. Оба источника создают питательную среду для развития сети детсадов.

Я, как советский человек, был бы в большей степени за государственные сады, но, вот видите, пока это не очень получается. В регионах очереди в детские сады до сих пор есть. И бюджеты на образование не переполнены. Открыть новый детский сад - серьезный вопрос финансов. Это можно сделать либо за счет государственных дотаций, либо родительских затрат. Но и в том, и в другом случае деньги нужно где-то взять. И здесь новый законопроект весьма кстати.

Как ни кощунственно это звучит, но у регионов часто руки не доходят до инфраструктуры образования. Поэтому развитие системы детских садов и ясельных групп там отчасти передается частнику. А это требует других юридических механизмов. И других механизмов передачи денег. Поскольку одно дело - региональному бюджету получить дополнительную дотацию, выровнять пробелы, связанные с медициной и образованием, а другое дело - дать на частный детский сад. Руководители системы образования просто не имеют права. Но новый закон позволит справляться с этой ситуацией.

Что бы там ни говорили о том, что мама и папа воспитывают и развивают лучше, чем сад, факт остается фактом: родителям нужно работать. Они физически не могут полноценно заниматься воспитанием личности, у них просто нет времени. А здесь будет эта возможность, если вы собрали хороших специалистов, поскольку раннее образование требует их не меньше, чем школьное или вузовское. Есть такая старая притча: "Отец спрашивает у знаменитого детского педагога: "Когда начинать ребенка воспитывать?" - "А сколько вашему?" - "Три года". - "Вы на три года опоздали". Чем раньше начнется качественное дошкольное воспитание и образование, тем больше у ребенка появится возможностей. Если ваш ребенок занялся искусством, к примеру, в два года, то у него гораздо большая перспектива, чем начни он в восемь лет. Чтобы родители выбрали определенное направление, они должны знать, что формировать. Нужно заложить основы, потом выбирать пути. В этом и поможет раннее образование.

Как повысить эффективность производства в условиях санкций

Текст: Алексей Дуэль

Повышение эффективности работы компаний сейчас нацелено не только на увеличение прибыли, но и на максимально быстрое импортозамещение. Без этого будет сложно сохранить работоспособность всей экономики в целом, рассказал в интервью "Российской газете" гендиректор Федерального центра компетенций - оператора нацпроекта "Производительность труда" Николай Соломон.

Как повышать эффективность работы производств, если конвейеры встают из-за недостатка компонентов и разорванных логистических связей?

Николай Соломон: Единственный способ решить эту проблему - искать других поставщиков, менять транспортную схему, чтобы все потекло, только через другие ручейки. Помните, в детстве мы играли с талой водой: положил ветку, поток перекрыл, а потом ручей нашел себе другой путь и устремился дальше. Вот этим и надо заниматься.

В скором времени появятся небольшие или средние компании, которые будут создавать новые пути транспорта и поставки. Они смогут обеспечивать и промышленность компонентами, и потребителей самыми обычными товарами, с которыми сейчас возникли перебои. Я думаю, бизнес сориентируется довольно быстро.

Но это лишнее звено, дополнительные издержки...

Николай Соломон: Сначала надо преодолеть кризис дефицита продукции, заместить импортные поставки. Если мы не увеличим выпуск самолетов "Сухого", то может оказаться так, что нам просто не на чем будет летать. И тут в моменте уже не так важно, сколько будет стоить каждый борт, для начала надо сделать так, чтобы они в принципе были. Это как кислород для реанимации: он просто должен там быть; для человека, оказавшегося на ИВЛ, не играет никакой роли, ни кто его произвел, ни кто доставил, он не имеет цены - просто бесценен. А вот когда сам необходимый ресурс уже есть, наступает время бороться за его эффективное производство и использование.

Напомню, в прошлом году специалисты ФЦК по заказу минздрава работали в "красных зонах" ковидных больниц, предложили, как можно сэкономить 20% расходуемого кислорода, не сокращая его потребление пациентами. В пиковые периоды пандемии он был буквально на вес золота. Это то наращивание эффективности, которым нам предстоит заняться в ближайшее время.

Сегодня в портфеле ФЦК есть множество кейсов из самых разных отраслей, в том числе тех, по которым санкции ударили больнее всего: авиастроение, автомобильная промышленность, фармацевтика, машиностроение, логистика. Многие вошли в нацпроект "Производительность труда", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, как раз в текущем году.

Насколько значительный вклад в рост ВВП дает работа ФЦК на предприятиях?

Николай Соломон: Мы смотрим данные по налоговой отчетности, они самые точные. У тех 1300 компаний, которые полностью отработали с ФЦК цикл повышения производительности, к 2020 году прирост добавленной стоимости составил 136 млрд рублей. Сейчас в нацпроекте задействовано более 3 тысяч предприятий, их общая выручка - 8,2 трлн рублей, примерно как у "Газпрома".

Экспертиза ФЦК в среднем дает прирост производительности труда у наших "подопечных" - 12% в год, а средний показатель у предприятий аналогичных отраслей, не участвующих в нацпроекте, в два раза меньше - не выше 7%.

Приведу пару-тройку примеров: Казанский агрегатный завод (производит запчасти и детали для авиации и космических аппаратов) - плюс 150 млн рублей выручки по итогам участия в проекте, рост выработки на одного рабочего - 13%. Схожего эффекта (также плюс 150 млн рублей) удалось добиться крупной логистической компании "Байт Транзит" в Новосибирске - они почти на 23% сократили время обслуживания клиентов, за счет чего у них на четверть выросли объемы перевозок и на 17% - выручка. В производстве автомобильных комплектующих у нас есть примеры буквально "взрывного" роста производительности - так, небольшая компания "ВЕЛАМ-РУС" из Нижегородской области увеличила выработку в три раза, а "РУСАМ" из Санкт-Петербурга - в 2,5 раза.

Сколько Россия теряет из-за недостаточной эффективности экономики?

Николай Соломон: У нас есть такая оценка. На всех 6,5 тысячи предприятий, которые должны к 2024 году пройти через нацпроект "Производительность труда", потери из-за неэффективности могли бы составить 700 млрд рублей. Всего же в отраслях, охваченных нацпроектом, работает более 35 тысяч похожих предприятий. Получается на круг около 4 трлн рублей. Причем на крупных производствах эффект еще больше. Это резерв, который можно и нужно использовать для экономического роста. Особенно в нынешних условиях.

Насколько увеличиваются доходы работников при росте эффективности труда всей компании?

Николай Соломон: Средний рост зарплат в компаниях - участниках нацпроекта - 11%, на полпроцента увеличилась численность работников на этих предприятиях. То есть рост эффективности ФЦК обеспечивает не за счет сокращения персонала, а за счет наращивания выпуска продукции, снижения ее себестоимости, как следствие - увеличения доли рынка.

Это рост занятости на 0,5% - он заметен на практике? Может, в каком-то поселке за счет него удалось победить безработицу?

Николай Соломон: Такие явления мы специально не отслеживаем. Но да, в малых городах это очень заметно. Например, в уральском городке Суксун с населением меньше 10 тысяч человек работает завод, который выпускает промышленные средства защиты - каски и тому подобное. Эксперты ФЦК выяснили, что без всяких вложений можно увеличить выпуск продукции вдвое - достаточно только перестроить процесс. При этом себестоимость одной каски получалась на треть меньше, чем у конкурентов. Заказы пошли, обороты выросли, завод вошел в десятку крупнейших российских производителей СИЗ. В итоге предприятие подняло зарплаты, и люди, которые раньше ездили за 150 км трудиться в Пермь, пришли работать на новые вакансии - им так оказалось выгоднее и удобнее, чем мотаться туда-сюда.

В России производительность труда высокая или низкая?

Николай Соломон: В России на час отработанного времени приходится 33 доллара добавленной стоимости. Это данные за 2020 год, более свежих пока нет. Для сравнения: в Норвегии тот же показатель - 85 долларов в час, в среднем по Европе - 60, от этих значений мы отстаем в два раза. Все зависит от конкретных отраслей и производств. Очень сложно сравнивать производительность оператора АЭС и рабочего на автозаводе. При этом продолжительность рабочего времени в пересчете на одного человека в среднем по России примерно на 10% больше, чем, например, в Германии. То есть мы затыкаем свою неэффективность переработками. При производстве молочных продуктов у нас производительность ниже, чем в Беларуси, а от США мы отстаем в пять-семь раз. Зато по динамике роста производительности труда у нас, наверное, лучшие показатели в мире - с низкой базы прирастить намного проще.

Есть ли предел повышения эффективности работы конкретного предприятия?

Николай Соломон: Нет, всегда есть что улучшить и довести до ума. У нас были участники проекта, которые сами до нашего прихода модернизировали производственный процесс и встречали специалистов ФЦК с гордо поднятой головой: "Ну-ка, что же вы нам предложите?" Я сам на одном таком производстве за час заметил несколько изъянов, предложил их устранить, и со мной согласились. После этого отношение резко изменилось. Ребята молодцы, они занялись важной работой, мы же им поможем сделать ее еще лучше.

На заводах "Тойоты" сейчас контролируют не только каждое движение рабочего у конвейера, но и малейшее изменение направления взгляда. Это позволяет оптимизировать работу, контролировать эффективность труда уже до секунды. У нас такого пока нет. Так что возможностей еще очень много, ими надо обязательно воспользоваться.

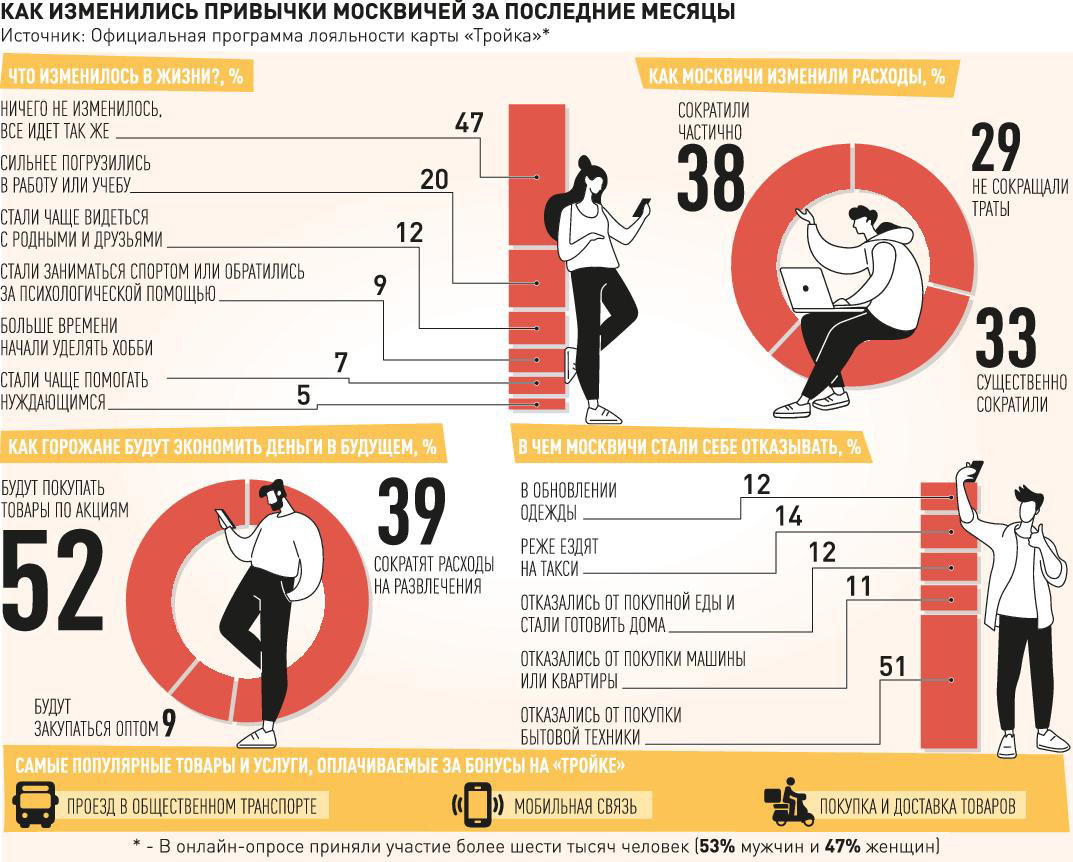

Как изменились привычки москвичей в условиях санкций

Текст: Сергей Бабкин

Примерно половина москвичей в новых экономических условиях изменила свои привычки. Об этом свидетельствует соцопрос программы лояльности "Город", проведенный для держателей карты "Тройка". Материальное в нем смешалось с духовным: примерно каждый третий житель столицы начал экономить, но при этом каждый двадцатый стал помогать нуждающимся, хотя прежде этим не занимался.

Сначала о материальном. Соотношение тех, кто хоть как-то сократил расходы, и тех, кто живет, как и жил, примерно 70/30. Под "секвестр" первой попала бытовая техника. От ее обновления отказался 51 процент опрошенных. Спад, пусть и не такой существенный - в пределах 11-12 процентов, - наблюдается и в сегментах одежды и других непродовольственных товаров.

Изменилось и отношение к еде. Среди тех, кто до недавнего времени предпочитал заказывать ее через доставку или покупать готовую, 12 процентов стали сами готовить дома. Крупные покупки - машины, квартиры - отложили 11 процентов участников опроса. Причина банальная - высокие цены. Покупать квартиру для инвестиций стало невыгодно. "Полгода-год назад мы находили для своих клиентов на рынке коммерческую недвижимость, которая приносила им с учетом торга 10-15-процентный годовой доход, - говорит генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков. - Сейчас найти такие помещения очень сложно. Арендный поток по сравнению со стоимостью объекта упал до уровня 7-9 процентов. Аналогичная ситуация с жилой недвижимостью.

На что люди готовы сейчас тратиться, так это на безопасность - как личную, так и имущества. "В последние две недели мы наблюдаем бум покупок полисов каско в нашем приложении, - отметил гендиректор IT-компании страховых продуктов Simble Станислав Пушевский. - Продажи выросли на 15 процентов. В основном наш полис покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи". Такой рост покупок страховщики связывают с тем, что горожане стали больше опасаться угонов: все-таки иностранные авто и запчасти к ним все время дорожают. Это опасение и вылилось в новую привычку стремиться обезопасить себя от стресса с полисом каско.

При всей заботе о материальных благах у москвичей в условиях неопределенности ярче проявляются и духовные качества. Опрос показал: количество тех, кто помогает нуждающимся, стало на 5 процентов больше. "Да, мы видим прирост числа волонтеров, - подтвердила директор АНО "Центр социальных и культурно-просветительских услуг "Друзья общины святого Эгидия" Светлана Файн. - Когда ты не знаешь, что будет завтра, не хочется оставаться в одиночестве, а помощь людям как раз и дает почувствовать, что ты - не один". С другой стороны, продолжает Светлана Файн, ощущая порой бессилие перед внешними обстоятельствами, люди стремятся кому-то помочь.

Еще 7 процентов горожан решили сейчас больше времени уделять собственному хобби. Например, в художественной сфере. "В конце февраля мы заметили падение спроса на товары для творчества, а сейчас он восстанавливается, - рассказал "РГ" председатель совета директоров АО "Планета увлечений" (сеть магазинов "Леонардо") Борис Кац.

Поменяли ли привычки известные москвичи?

Анатолий Вассерман, телеведущий, депутат Госдумы:

- Я живу так же, как и жил раньше. Но дело в том, что до избрания в Госдуму я зарабатывал вполне прилично гонорарами на телевидении. Поэтому мог позволить себе не смотреть на цены. А что касается транспорта, тут еще проще. Например, в метро я езжу даже не по "Тройке", а бесплатно, как пенсионер по социальной карте. Если же нужно отправиться по делам на автомобиле, могу заказать служебную машину.

Иосиф Пригожин, продюсер:

- Мои привычки, честно говоря, изменились давно. Главная из них - аккуратное отношение к деньгам. Такую модель мы реализуем вместе с Валерией. Большая семья, как у нас, налагает серьезную ответственность. Да, на каких-то торжественных событиях мы не экономим. Но в повседневной жизни тратим деньги только на самое необходимое. Ведь средства всегда могут понадобиться на наши музыкальные проекты. В рестораны часто не ходим, но все-таки бываем. Но шиковать ни в чем не стремимся. Например, в семье у нас не две машины, а только одна, зато высокого класса.

Более 100 жителей села в Башкирии эвакуированы после подъема уровня воды в реке

Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)

Более 100 жителей башкирского села Габдюково эвакуированы после подъема уровня воды в реке Инзер, подтоплено 45 домов и 90 приусадебных участков. Некоторым селянам пришлось переночевать в школе, расположенной на возвышенности. Там отменили уроки - дойти до школы дети не могли из-за льдин.

Сейчас улицы села напоминают ледовый лабиринт: на дорогах трехметровые льдины, пройти по которым сложно. Здесь активно работает техника. Тогда как во дворах по улицам Молодежной и Инзерской до сих пор воды по колено, затоплены погреба, но главное, что уровень реки вновь начал опускаться.

- Мы весь день стояли на висячем мосту и следили за Инзером. Первый затор в шесть часов вечера сам прошел. Надеялись, что пронесло. Но затем в районе восьми новый затор появился километрах в трех-четырех от деревни, и вода начала прибывать. Тогда и началась эвакуация, - рассказал "РГ" глава администрации Зуяковского сельсовета Рифат Гильманов, который и сам живет в Габдюково.

Местные уже привыкли, что практически каждую весну Инзер разливается, поэтому действовали слаженно, помогая друг другу: женщин и детей эвакуировали по родственникам, живущим в верхней части деревни, скотину загнали на возвышенность.

Мужчины ходили по домам, оповещали оставшихся сельчан, следили за ситуацией.

- Мне пришлось на своей машине три рейса сделать, чтоб помочь соседям выбраться с вещами к родным. У нас все помогают друг другу, так принято, - рассказывает многодетный отец, староста села Габдюково Линур Галиакберов.

Он вывез своих младших детей к бабушке с дедушкой еще накануне, старшие сейчас в Уфе. Сам ночевал в школе, а на следующий день уже вернулся домой.

- Вода в бане, сарае и подполе стоит до сих пор. Жалко картошку. И сруб мой затопило, строиться хотел на выделенном участке, но теперь уж вряд ли, - говорит Линур Галиакберов.

На вопрос, почему он не переезжает с семьей в другое место, где не разливается река, многодетный отец сказал:

- Я здесь родился, здесь и останусь жить - несмотря ни на что. Последний раз так сильно топило в 2013 году. Тогда много скотины полегло. А в этот раз только несколько овец у тех, кто бросил их, решив, что вода уйдет быстро. Ничего, справимся. Местные жители надеются, что паводок больше не принесет неприятностей, и считают, что в этом году все прошло более-менее благополучно благодаря взаимопомощи.

Паводки начались и в Поволжье. В Саратовской области сначала из-за перелива плотины оказались отрезаны три поселка. Теперь к ним добавились еще 15 сел. В городе Аткарске разлившиеся реки Медведица и Аткара затопили два моста. А всего в регионе под водой оказались 14 переправ и три участка автодорог. Для подвоза сельчанам продуктов организовано пять лодочных переправ. По прогнозам специалистов, в Саратовской области в зоне подтопления могут оказаться 97 населенных пунктов с населением свыше 21 тысячи человек.

Досталось и Самарской области - вчера закрыто движение по мосту через реку Кондурча в Красноярском районе. А прежде активное таяние снега, которого в 2022 году было много, привело к затоплению сразу двух поселков: Тимофеевка и Нижнего Санчелеево. Под водой оказались сады, огороды, бани, сараи, автомобили. Сельчане говорят, что об урожае им, скорее всего, придется забыть.

Подготовили: Ирина Чечурина, Андрей Куликов (Самара - Саратов)

Швыдкой: К деятелям культуры пришло понимание того, что теперь они творят в новой реальности

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)

В субботу Большой театр дал благотворительный спектакль, вырученные средства от которого направлены на поддержку семей российских военнослужащих, погибших во время специальной операции по защите жителей Донбасса и Луганска. То, что для этой акции был выбран легендарный балет Юрия Григоровича "Спартак", символично. Борьба за право самостоятельно определять свою судьбу - острейший вызов времени. В апреле Большой театр устроит еще одну благотворительную акцию по поддержке людей, эвакуированных из ДНР, ЛНР, ряда украинских регионов. Многие театры России объявили о благотворительных программах, - желание помочь беженцам, вынужденным искать защиты на территории России, естественная потребность деятелей культуры. Даже наш негосударственный Московский театр мюзикла, которым руковожу с момента его основания, принял решение перевести средства, заработанные от продажи билетов на премьеру спектакля "Мамонтенок", адресованного дошкольникам, детям эвакуированных, которых приняла Ростовская область. А во время летних гастролей в Ростове-на-Дону мы устроим для них же благотворительное представление.

Владимир Винокур, Владимир Стеклов и их коллеги-актеры выступили перед солдатами и офицерами, которые находятся на излечении в военных госпиталях. Понятно, что это первое выступление, к сожалению, не станет последним, - раненые будут нуждаться в моральной поддержке не меньше, чем в успешной медицинской помощи. Об этом уже писала "РГ", но еще одно упоминание минувших событий будет нелишним.

И вовсе не для того, чтобы сделать еще более публичными благие дела моих товарищей по театральному цеху, - благотворительность не предполагает ни рекламы, ни тем более саморекламы. Для меня важнее другое, - в нашем обществе все более глубоко укореняется мысль о том, что современная российская жизнь накрепко спаялась со специальной военной операцией на Украине. Что московская или петербургская реальность, как и жизнь в других городах и селениях России, внешне похожая на ту, что была до февраля 2022 года, разворачивается в ином пространстве, рождает неведомую прежде плотность, выдвигает на передний план повседневности забытые, казалось, проблемы. И, разумеется, новые, с которыми мы не сталкивались. В нашем привычном житье-бытье, где по прежнему существуют обычные заботы и радости, свойственные любой мирной действительности, новый исторический разлом отзывается далеко не только взвинченными эмоциями по поводу исчезнувших, а затем вернувшихся сахара или гречки. Приходит понимание того, что события минувших недель - это не случайный исторический зигзаг, но вступление в новый мир, где Россия выбрала свой собственный путь.

Цена такого выбора всегда высока, но история движется своими путями, которые, как правило, трудно постижимы обыденным сознанием. И не надо вспоминать китайскую мудрость о том, что лишь врагам можно пожелать жить в интересное историческое время. Историческое время - вызов для художников. Трагический и оптимистичный одновременно, ибо трагедия - самый оптимистический жанр, она открывает звездное небо, равно как и пробуждает нравственный закон внутри нас, - без Канта тут не обойтись.

Сталкиваясь с новыми поворотами современности, мы всегда стараемся найти некую историческую рифму, с помощью прошлого осмыслить настоящее. Так было во времена Французской революции и наполеоновских войн, так было в пору революций 1917 года и Гражданской войны в России. Так случится и в нынешнее время. Как известно, в прошлом довольно сложно открыть будущее. Но оно дает некие подсказки, которыми стоит воспользоваться.