Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Минэкономразвития и ЕЭК проводят семинары для зарубежного бизнеса об изменении права в ЕАЭС

В понедельник, 13 сентября состоялся семинар «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и совершенствовании права ЕАЭС». В мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития России, Евразийской экономической комиссии, Российско-Германской внешнеторговой палаты, Восточного комитета германской экономики, а также немецких компаний.

Модераторами дискуссии были заместитель директора Департамента развития интеграции ЕЭК Елена Данилова и заместитель директора Департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Виктория Ефремова.

По словам Ефремовой, в первом полугодии текущего года удалось на треть увеличить российско-германский товарооборот, запускаются новые совместные проекты. «Чтобы двигаться дальше, важно слышать друг друга. Наш семинар является отличной платформой для общения и дальнейшего взаимодействия. Сегодня необходимо развивать партнерство на принципах взаимопомощи, уважения и доверия. Мы открыты и готовы к такому формату сотрудничества», — сказала она.

В ходе семинара стороны обсудили Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также текущие и планируемые изменения права ЕАЭС. В частности, в сферах зеленой экономики и цифровой повестки, а также таможенных процедур и технического регулирования.

Одной из важных тем дискуссии стали вопросы климатической повестки. Как отметила заместитель директора Департамента евразийской интеграции Минэкономразвития России Юлия Трефилова, Евразийский экономический союз обладает высоким потенциалом для формирования глобальных климатических правил.

Для этой цели было принято решение о создании Группы высокого уровня по сближению позиций государств-участников ЕАЭС по вопросу глобальной климатической политики, рассказала Трефилова.

«Рабочая группа станет площадкой для обмена мнениями, практиками и подходами в рамках реализации климатической политики. Безусловно в данной сфере для ЕАЭС важно выстраивать диалог с зарубежными партнерами. Опыт Германии в данной сфере огромен. Будем рады совместным инициативам, проектам, готовы к диалогу и обсуждению дальнейших шагов по выстраиванию конструктивного диалога», — продолжила заместитель директора департамента.

Она добавила, что «зелёный переход» игнорировать невозможно, нужно двигаться в фарватере глобальной повестки.

БЕЛАРУСЬ ПЕРВОЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ЛЕВИЛИМАБ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА И COVID-19

Министерство здравоохранения Республики Беларусь одобрило применение препарата левилимаб для терапии ревматоидного артрита, а также для патогенетической терапии синдрома высвобождения цитокинов при тяжелом течении CОVID-19.

Левилимаб является оригинальным российским генно-инженерным биологическим препаратом, блокирующим рецептор интерлейкина-6 (ИЛ-6р), уже более года применяется для терапии синдрома высвобождения цитокинов при тяжелом течении новой коронавирусной инфекции (CОVID-19). Также в июне 2021 года левилимаб зарегистрирован в России для терапии ревматоидного артрита умеренной или высокой степени активности у взрослых с отсутствием адекватного ответа на терапию одним или несколькими болезнь-модифицирующими противоревматическими препаратами (в составе комбинированной терапии с метотрексатом и/или другими синтетическими базисными противовоспалительными препаратами).

Левилимаб изначально разрабатывался российской биотехнологической компанией BIOCAD для терапии ревматоидного артрита, но благодаря способности ингибиторов ИЛ-6р купировать цитокиновый шторм, возникающий при коронавирусной инфекции, были проведены клинические исследования эффективности и безопасности для расширения показаний. В результате в июне 2020 левилимаб стал первым препаратом класса ингибиторов ИЛ-6р, зарегистрированным в России для лечения осложненного течения COVID-19. Также в 2020 году левилимаб включен в России в перечень ЖНВЛП, что позволило обеспечить расширенный доступ пациентов к жизнеспасающей терапии.

Беларусь стала первой страной за пределами России, в которой был зарегистрирован левилимаб. Заявление на регистрацию препарата также подано на территории Республики Казахстан.

Какие угрозы несет России неконтролируемая миграция

Текст: Михаил Фалалеев

Прокатившиеся по России массовые драки, в которых в основном участвовали иностранцы, вновь побудили и экспертов, и обычных граждан возобновить дискуссию о плюсах и минусах миграции.

Очевидными представляется и те, и другие. В плюсах - прежде всего - значение иностранной рабочей силы для поддержки экономического роста, в минусах - в первую очередь - полицейские сводки, топовые строки которых прочно заняты совершившими различные преступления (в том числе - экстремистские) гостями страны. Что перевешивает?

Миграция и связанные с ней вот эти плюсы и минусы - серьезная проблема всех развитых стран. И Россия здесь - не исключение. Хотя, по крайней мере, до недавних пор считалось, что если сравнивать, то дела у нас в этой области не очень плохи. Но так ли это сейчас, когда после ослабления антиковидных препонов поток иностранцев, разными путями прибывающих в Россию значительно возрос? Об этом корреспондент "РГ" поговорил с известным криминологом, президентом российской секции Международной полицейской ассоциации, доктором юридических наук, генерал-лейтенантом Юрием Ждановым.

Юрий Николаевич, давайте начнем, как говорят, с начала. Сколько, по вашим данным, находится сейчас в России иностранцев?

Юрий Жданов: За январь - июль в России осуществлено 6 475 509 постановок на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

Откуда эти гости?

Юрий Жданов: По итогам полугодия две трети поставленных на учет прибыли из Средней Азии: из Узбекистана - 1 869 275, из Таджикистана - 1 073 313, Киргизии - 464 339, Казахстана 225 880.

Они уже получили работу?

Юрий Жданов: Не все. В полтора раза увеличилось количество разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства - 44 488 разрешений. Из них высококвалифицированным специалистам - 25 699, квалифицированным специалистам - 3053. Оформлено 1 115 729 патентов. Количество действительных патентов на конец отчетного периода составило 1 438 730.

По данным МВД России, на миграционный учет было поставлено 265 056 иностранцев, прибывших к нам на учебу. И это не считая 800 тысяч детей мигрантов, которые учатся в школах.

Давайте посчитаем. Итак, из примерно 6,5 миллиона легальных мигрантов, 2 миллиона 356 тысяч зарегистрированы в связи с трудовой деятельностью, еще около 300 тысяч - студенты. А чем заняты остальные почти 4 миллиона человек, официально прошедших регистрацию и поставленных на миграционный учет?

Юрий Жданов: В том-то и вопрос, что точно об этом никто не знает.

А ведь есть еще и нелегальные мигранты. Сколько таких?

Юрий Жданов: По оперативным данным МВД России, в 2021 году число незаконных мигрантов колебалось в пределах 800 тысяч - 1 миллиона человек. В основном это приезжие из стран СНГ.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, минимальное количество нелегальных мигрантов в России сегодня колеблется в пределах 2,5 миллиона человек. А по данным председателя Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, количество нелегальных и полулегальных мигрантов в России на январь прошлого года достигало 10-12 миллионов. Есть основания считать, что многие из них не смогли или не захотели покинуть Россию в период пандемии.

Но ведь нелегалов выявляют и высылают?

Юрий Жданов: Если вас это утешит, то, по данным МВД России, по итогам семи месяцев направлено 113 833 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Россию. Сравните с 10 миллионами возможных нелегалов.

Насколько серьезно наличие такого их количества?

Юрий Жданов: Даже минимальная оценка в 1 миллион нелегальных мигрантов для 146 миллионов населения России - внушительная цифра, вызывающая тревогу о внутренней стабильности и безопасности.

Для сравнения: 2 миллиона незаконных мигрантов в 2021 году для 332-миллионного населения США, и 1,8-3,9 миллиона незаконных мигрантов для 447-миллионного населения Евросоюза, вызывают серьезную озабоченность их правительств. Там призывают не переходить "красную черту", угрожающую национальной безопасности государств, заморозить практику открытых границ, проекты миграционной лояльности и ужесточить миграционное законодательство.

На самом ли деле существует угроза? Или все сильно преувеличено?

Юрий Жданов: Скорее - преуменьшено. Ведь мы можем говорить только о зарегистрированных преступлениях, совершенных мигрантами. А сколько латентных?

Кстати, сколько преступлений совершают мигранты?

Юрий Жданов: По итогам 2020 года количество преступлений и административных правонарушений, связанных с миграцией и мигрантами, составляет более 100 тысяч в год. И это в условиях значительных ограничений, обусловленных развитием пандемии COVID-19.

Звучит слишком обтекаемо. Что они натворили, кроме незаконного пребывания у нас?

Юрий Жданов: Мигранты образуют этнические организованные преступные группировки для совершения общеуголовных преступлений. В частности - совершения хищений, нападений на россиян, в том числе - причинение тяжкого вреда здоровью, убийств. Самая яркая цифра: в прошлом году была пресечена деятельность почти 240 этнических ОПГ, к уголовной ответственности привлечено 45 национальных "авторитетов", занимающих высшее положение в преступной иерархии. В отношении 8 из них принято решение о нежелательности пребывания в России.

Сколько уголовных преступлений на счету таких "гостей"?

Юрий Жданов: По данным МВД России, в январе - июле иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России совершено 21,7 тысячи преступлений, что на 5,4 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Присутствует весь уголовный комплект: разбои, убийства, грабежи, кражи, изнасилования, мошенничества. Это из общего количества в 100 тысяч всех "околомиграционных" преступлений. Больше всего таких преступлений зарегистрировано в Центральном, Приволжском, Сибирском, Уральском, Южном федеральных округах.

А как насчет экстремистских преступлений?

Юрий Жданов: Ну как же без этого в такой компании! По данным МВД России, в январе - июле всего зарегистрировано 1450 преступлений террористического характера. Это больше на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще 687 преступлений экстремистской направленности, а это уже больше на 31,1 процента. Конечно, в этих преступлениях участвуют не только мигранты.

А массовые драки? Они, конечно, случались и раньше. Но не так же часто, как этим летом! Это что - какое-то новое явление?

Юрий Жданов: Похоже, да. Фиксируется всплеск публичных массовых конфликтов мигрантов, вызывающих большой общественный резонанс. Так, только за последние три летних месяца практически еженедельно, а в августе - почти ежедневно происходили массовые нарушения общественного порядка, в основном драки. Не буду приводить статистику, она на слуху.

Кто и с кем дерется?

Юрий Жданов: В основном все массовые драки мигрантов происходили с участием граждан среднеазиатских государств - Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. И только несколько - с участием жителей северокавказских республик России, в основном - из Дагестана и Чечни. Дрались вблизи рабочих мест или мест проживания мигрантов из Средней Азии.

Драки были спонтанными?

Юрий Жданов: В том-то и дело, что нет. Организаторы этих "мероприятий" специально заранее обсуждали место, время и состав участников конфликтов. Мобилизация представителей диаспор для участия в драке происходила в социальных сетях, особенно через WhatsАpp. И почти половина задержанных полицией - мигранты-нелегалы. Их легче всего мобилизовать на что-то незаконное - им нечего терять.

Почему это происходит именно сейчас, а не зимой или весной?

Юрий Жданов: Так уж совпало, что до срока истечения миграционного моратория - 30 сентября - еще есть время для легализации своего правового статуса. Независимые эксперты среди причин участившихся драк в мигрантской среде называют перераспределение рабочих мест, конкуренцию между вновь прибывшими трудовыми мигрантами, соглашающимися на любые условия труда. Классическая ситуация со штрейкбрехерами, почти по Марксу.

Но ведь один мораторий уже был - до 15 июня. И массовых драк тогда не наблюдалось.

Юрий Жданов: Вот это и настораживает.

Вы хотите сказать, что сейчас кому-то очень выгодно организовать в России регулярные массовые драки мигрантов?

Юрий Жданов: Во всяком случае, очень на это похоже. Полагаю, что эти драки - один из элементов программы действий манипуляторов и провокаторов. В результате активизируются радикально настроенные исламисты (запрещены в РФ), особенно в мигрантской среде на территории России.

Именно это соответствует теории "управляемого хаоса", разработанного в ЦРУ. Этот хаос американцам очень нужен в России, особенно после их панического бегства из Афганистана. Правда, они почему-то не понимают (может, образования не хватает?), что хаос, он потому-то и хаос, что управлять им нельзя. А вот прекратить - можно.

Управляемый хаос - это что?

Юрий Жданов: В нашем случае, если очень коротко, - трансформация драк мигрантов в массовые уличные беспорядки и погромы, в которых участвуют уже и остальные граждане. Сценарии могут быть самые разные. Скажем, для начала - вооруженное сопротивление местных жителей гастарбайтерам-погромщикам на фоне якобы бездействия полиции и Росгвардии. Подчеркну - якобы бездействия. Ведь и такое "сопротивление" можно спровоцировать или организовать, лишь бы пролилась кровь, не важно - чья. А там уже можно использовать и социальное недовольство.

Что, на ваш взгляд, надо делать?

Юрий Жданов: Надо сворачивать излишне либеральную миграционную политику "открытых дверей". И ужесточать миграционное законодательство. Причем - срочно.

Почему - срочно?

Юрий Жданов: Считаю, надо успеть отреагировать на возможные осложнения ситуации после 30 сентября, когда закончится "миграционный мораторий".

Ключевой вопрос

Что это за ужесточающие законопроекты?

Юрий Жданов: Прежде всего - законопроект, который МВД инициировало еще 1 марта - "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства". Его принятие - если оно произойдет - планируется с 1 января 2024 года.

В частности, там такие предложения. От желающих к нам приехать потребуется: оформление единого документа - электронной ID-карты личности мигранта; оформление электронных въездных виз; дактилоскопия отпечатков пальцев иностранных граждан; регистрация на портале госуслуг; постановка на учет в реестр иностранных работников; введение реестра недобросовестных приглашающих лиц; реестр работодателей, приглашающих трудовых мигрантов; недопуск в страну иностранных граждан без подписания "соглашения о лояльности", которое предполагает отказ от участия в несанкционированных собраниях, митингах и пикетах.

Так это минимум от того, что требует от всех въезжающих колыбель демократии - США.

Юрий Жданов: Есть еще кое-что. Устанавливаются три миграционных режима пребывания или проживания в России для иностранцев. Во-первых, режим краткосрочного пребывания - не более девяноста дней суммарно в течение календарного года. Во-вторых, режим долгосрочного пребывания - свыше девяноста дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание. В-третьих, постоянное проживание, то есть бессрочно. Для получения разрешения на постоянное проживание вводятся общий и упрощенный порядок его получения.

Но это, по сути, либерализация легализации мигрантов...

Юрий Жданов: Есть и ужесточение. В законопроекте вместо двух самостоятельных понятий "административное выдворение" и "депортация" вводится обобщающее понятие "высылка". Для нас так проще избавляться от нежеланных гостей. Это - система мер государственного принудительного воздействия, заключающегося в удалении за пределы Российской Федерации иностранного гражданина.

Как это должно работать?

Юрий Жданов: Предполагается, что высылку будет назначать суд как вид административного наказания. Но иностранца могут выслать и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти во внесудебном порядке в иных, установленных проектом федерального закона, случаях.

Своевременный законопроект. Так в чем проблема?

Юрий Жданов: Проблема в сроках. Такой закон нужен уже сегодня. Считаю, что с учетом ситуации вводить его надо с 1 января следующего года.

В России сократилась смертность от отравлений алкоголем

Текст: Елена Яковлева

Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось с 15,7 литра до 9,1 литра на душу населения, сообщил на пресс-конференции в ТАСС накануне Всероссийского дня трезвости замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

При этом параллельно сократилась смертность от отравления алкоголем - с 16,9 до 7 случаев на 100 тысяч человек. На 45 процентов снизились заболевания алкогольной зависимостью. На 70 процентов - первичная заболеваемость алкогольными расстройствами. "Можно уверенно говорить, что это результаты государственной антиалкогольной концепции, которая действовала до 2020 года", - сказал Олег Салагай, подчеркнув, что концепция реализована на 90 процентов.

- Представление о нашем народе как сильно пьющем неверно, - считает глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его мнению, заметное снижение цифр потребления алкоголя связано с профилактической работой, которую очень последовательно проводят минздрав и Русская Православная Церковь. По его наблюдениям, мода на алкоголь как средство подтверждения своей "крутости" и "взрослости" сегодня проходит и в молодежной среде.

Особой моды на употребление алкоголя в молодежной среде сегодня действительно нет, подтвердил известный певец Стас Пьеха. Правда, в некоторых субкультурах все-таки остается мода на употребление алкоголя, соперничающая с модой на "любовные страдания". Чтобы с этим справиться, надо начинать с семьи. "Главная профилактика - семья, тепло и внимание родителей, - считает Стас, у которого есть личный опыт преодоления зависимости. - Самое важное - растить ребенка в любви".

Сегодня в России действуют более 600 православных организаций и проектов, которые помогают алкоголезависимым и их родственникам. Открыта бесплатная церковная служба помощи. Позвонив по телефону 8 (800) 775-36-26, можно получить информацию о центрах реабилитации, обществах и группах трезвости. И в частности, найти бесплатный центр помощи.

Завели дело на школьницу, поджегшую бороду бездомному

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)

В небольшом городе Мга Ленинградской области 15-летняя школьница подожгла бороду и волосы пожилому бездомному. Девушка снимала все на видео, а потом выложила в интернет. Горожане в шоке, Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

По данным ведомства, девушка гуляла по городу с подружкой, увидела бездомного и решила снять видеоролик, чтобы привлечь к себе внимание. Для этого она газовой зажигалкой вначале подожгла пенсионеру бороду, а затем волосы.

На кадрах видеозаписи слышно, что сам бездомный согласился на экзекуцию в обмен на спиртной напиток. Откуда у несовершеннолетних девочек спиртное, следователи сейчас выясняют. Кроме того, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Это значит, что сотрудники регионального СК опрашивают семьи обеих девочек, беседуют с классными руководителями, директорами школ, разговаривают с соседями, чтобы понять, как жили девочки, почему одна из них посчитала возможным издеваться над пожилым человеком в сложной ситуации, а вторая безучастно на это смотрела.

Лайков юная блогерша так и не получила: пользователи соцсетей однозначно осудили поступок девушки.

Мга - город небольшой, здесь живут около десяти тысяч человек, и многие, если не все, друг друга знают. Как стало известно "РГ" из собственных источников, девочка, которая издевалась над бездомным, состоит на учете у психиатра, и странности в поведении у нее периодически случаются.

- Сегодня она подожгла бороду бездомному старику, и не важно, бомж он или нет, пьяница или трезвенник, в первую очередь он человек. А дальше? - задается вопросом жительница Мги Ирина Рычкова.

Горожане сходятся во мнении: девочка должна понести ответственность, и главное, не тяжесть наказания, а чтобы она поняла, что ее поступок недопустим. Сам пострадавший претензий к девочке не имеет.

Польскому фантасту Станиславу Лему 12 сентября исполнилось бы 100 лет

Текст: Павел Басинский (писатель)

Три афоризма, которые я очень люблю:

"Человек отправился познавать иные миры, иные цивилизации, не познав до конца собственных тайников, закоулков, колодцев, забаррикадированных темных дверей".

"Мы совсем не хотим завоевывать космос, мы просто хотим расширить Землю до его границ".

"Не все и не везде существует для нас".

Это мудрые слова из романов великого польского философа, футуролога и писателя-фантаста Станислава Лема, которому 12 сентября исполнилось 100 лет.

Его произведения разошлись по миру более чем на 40 языках тиражом около 30 миллионов экземпляров.

Он родился в 1921 году во Львове, тогда входившем в состав Польши, в семье польских евреев. Отец Самуил Лем был врачом-отоларингологом. Мальчик был крещен в католическую веру, но позже по моральным причинам Станислав Лем выбрал атеизм.

После гимназии юноша попытался поступить в Политехнический университет, но не смог из-за еврейского происхождения. Тогда он пошел по стопам отца - поступил в Львовский медицинский институт. Лем вспоминал, что, когда в университете измеряли уровень его IQ, он равнялся 180 баллам - уровень гения.

Во время немецкой оккупации семья Лемов выжила благодаря фальшивым документам, все их родственники погибли в газовых камерах. Станислав работал автомехаником, сварщиком, переносил взрывчатку для польского Сопротивления.

После войны, когда Львов оказался на территории СССР, семья, оставив все имущество, переехала в Краков, где Станислав изучал медицину в Ягеллонском университете.

В 1946 году в журнале "Новый мир приключений" с продолжением было напечатано его первое крупное произведение - повесть "Человек с Марса". Впоследствии Лем крайне низко оценивал ранние опусы, но уже в этой повести прозвучала тема, которая станет постоянной - о невозможности контакта человека с иными цивилизациями. Прилетевший с Марса "ареоантроп", представляющий собой сгусток разумной протоплазмы, - это агрессивный телепат, подчиняющий людей своей власти. Задача людей - его уничтожить.

Литературный успех пришел к Лему после публикации романа "Астронавты" (1951, в 1957-м переведен на русский язык). Семья Лемов хотя и покинула СССР, но оказалась на территории социалистической Польши, так что в ранних романах Лема звучала тема победившего на Земле коммунизма. И вновь инопланетные существа, на этот раз с Венеры, представляли для людей опасность. В новом романе "Магелланово облако" людям вроде бы удается наладить дружеский контакт с цивилизацией планеты из созвездия Альфа Центавра, но ценой человеческих жертв.

В следующем романе "Эдем" (1959, на русский переведен в 1960 году) Лем вновь поднимает проблему возможного контакта людей с иными мирами, и вновь прогноз писателя неутешительный. Планета, которая издали казалась прекрасной, встречает людей агрессивно. Но Лем все еще не дает ответа на вопрос, почему так происходит.

В 1961 году появляется роман-антиутопия "Возвращение со звезд". Здесь тема всепланетного коммунизма решается в ином ключе. Вернувшиеся через 127 лет на Землю астронавты попадают в общество, где нет конфликтов, но это достигается через процедуру "бетризации", подавления в человеческом мозге агрессивных импульсов. Перед людьми "из прошлого" стоит выбор - улететь обратно в космос или подвергнуть мозг искусственному изменению?

Работоспособность Лема была чрезвычайно высока. Помимо художественных произведений он писал философские трактаты, проявил себя как остроумный публицист и литературный критик. Лем знал шесть языков: польский, русский, украинский, немецкий, английский и французский.

Наконец, в 1961 году выходит "Солярис" - один из лучших романов Лема и даже, возможно, вершина его творчества. Борис Стругацкий причислял его к десяти главным произведениям мировой фантастики. "Солярис" не один раз экранизировали (в СССР - Андрей Тарковский; кстати, Лему фильм не понравился, как и американская экранизация Стивена Содерберга).

Пересказывать сюжет едва ли стоит - фильм Тарковского многие видели. В "Солярисе" Лем окончательно расстается с иллюзией мировых фантастов - о возможности контакта человека с Космосом. Люди пытаются "понять" планету-мозг Солярис, но на самом деле одержимы фантомами собственного прошлого. Солярис лишь возвращает им эти фантомы в материализованном виде. Но "живая" Хари, возлюбленная Криса Кельвина, погибшая десять лет назад, доставляет ему не радость, а новую боль. В чем же виноват Солярис? Он не обязан знать о человеческих страданиях и руководствоваться человеческой моралью. И это было величайшее открытие Лема, которое еще не сбылось, но, возможно, сбудется, если когда-нибудь мы встретимся с иными мирами.

Проблема не в "пришельцах", а в людях. Они все, даже Бога, измеряют в своих человеческих понятиях, потому что других для них не существует.

В последнем романе "Фиаско", вышедшем в 1986 году за двадцать лет до смерти Лема, он смотрит на возможность контакта инопланетных цивилизаций крайне пессимистично. Их разделяют не расстояния. Их разделяют происхождение и культура. Ошибка человека в том, что он пытается постичь иные миры, не разобравшись в собственных "тайниках".

Такой вывод для научного фантаста был очень смелым. После "Фиаско" Лем объявил, что уходит из фантастической беллетристики, потому что она исчерпала свою "познавательность". Он скончался в Кракове 27 марта 2006 года в возрасте 84 лет.

Беспилотник США попал не в того в Кабуле

Текст: Константин Волков

Беспилотник ВВС США, который атаковал цель в районе аэропорта Кабула, чтобы предотвратить теракт, вероятно, убил не террористов, а сотрудника некоммерческой организации Nutrition and Education International Земари Ахмади, а также еще девять человек, в том числе семь детей. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT), которое провело расследование обстоятельств атаки дрона.

Речь идет об авиаударе, нанесенном американскими военными в конце августа во время эвакуации сил международной коалиции из кабульского международного аэропорта. Сам Ахмади, как выяснилось, попросил в США убежища для себя и членов своей семьи.

В ходе расследования были проверены данные с камер наблюдения, а также опрошены коллеги и родственники Ахмади, которые подтвердили: убитый сотрудник НКО не имел никакого отношения к террористам.

Вероятно, оператор беспилотника принял за взрывчатку пластиковые канистры с водой, которые Ахмади загрузил в свой белый автомобиль марки Toyota. При этом журналисты NYT отмечают, что аэропорт был обстрелян ракетами, установленными в багажнике другой белой машины той же марки. При этом военное руководство США заявляет, что удар по району кабульского аэропорта был оправдан. Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, атака дрона предотвратила "неминуемую угрозу аэропорту и нашим мужчинам и женщинам, которые все еще продолжали службу в аэропорту". Ранее в конце августа террористы устроили теракт в аэропорту афганской столицы, в результате которого погибли порядка 200 человек.

ФБР к годовщине терактов 9/11 раскрыло документ о планировании атак

Текст: Игорь Дунаевский

Федеральное бюро расследований (ФБР) в минувшие выходные рассекретило новый документ о планировании террористических атак 11 сентября 2001 года. Это первый среди материалов такого рода, которые в ближайшее время будут преданы гласности по указу президента Джозефа Байдена. Ранее, несмотря на требования семей погибших в терактах, администрация США почти два десятка лет отказывалась раскрывать данные, которые, предположительно, могут прояснить роль властей Саудовской Аравии в этой трагедии.

Документ включает в себя показания, данные в 2015 году неким лицом, запрашивавшим гражданство США и ранее работавшим в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. Источник, имя которого не раскрывается, рассказывает о своих контактах, включая сотрудника саудовского консульства в Лос-Анджелесе и предполагаемого агента саудовской разведки. Они, по версии американских спецслужб, могли оказывать логистическую поддержку угонщикам самолетов.

Рассекречивание документов в день 20-летней годовщины крупнейших терактов может казаться логичным и символичным, но для Байдена оно отчасти стало вынужденным. Семьи погибших давно добиваются от властей США всей правды о том, кто ответственен за атаки 9/11, обращая внимание на то, что 15 из 19 лиц, угнавших четыре самолета для терактов, были подданными Саудовской Аравии. Близкие жертв теракта подозревают, что в тот период власти ближневосточной монархии закрывали глаза на деятельность террористов или даже окольными путями поддерживали ее. Намеки на контакты саудовских чиновников с террористами содержались в ранее опубликованных документах о расследовании атак на США.

Но в Вашингтоне долгое время избегали прямых нападок на стратегического союзника на Ближнем Востоке, обратив пыл борьбы с террором на другие направления. Президент США Барак Обама в свое время даже пытался заблокировать законопроект, который позволил бы членам семей погибших при терактах 9/11 подавать судебные иски против Саудовской Аравии.

В канун годовщины терактов почти 2 тысячи близких жертв терактов подписали письмо, выступив против присутствия Байдена на памятной церемонии в Нью-Йорке, если власти наконец не ответят на их вопросы. Конечно, такая публичная пощечина в знаковый для Америки день Байдену была не нужна.

Дополнительно на главу Белого дома давило афганское фиаско. Президент рассчитывал приурочить вывод войск США из Афганистана к годовщине терактов, однако процесс пошел не по сценарию Вашингтона. Хотя американцы поддерживают окончание афганской войны, то, как это было сделано, включая стремительный захват этой страны движением "Талибан" (запрещено в РФ) и гибель 13 американских военных в аэропорту Кабула, вызвало шквал критики в адрес Байдена и падение его рейтинга.

На этом фоне Белому дому как глоток свежего воздуха нужен был удачный пиар-шаг, и 3 сентября Байден все же подписал указ о рассекречивании документов.

Власти Саудовской Аравии всегда отрицали какую-либо связь с террористическими атаками и их организаторами. Посольство монархии в США заявили о поддержке рассекречивания документов, рассчитывая, что это "навсегда положит конец безосновательным обвинениям".

В результате Байден в субботу все же посетил памятные церемонии во всех трех местах крушения авиалайнеров при атаках 9/11 - в Нью-Йорке, у здания Пентагона в пригороде Вашингтона и у мемориала рядом с городом Шанксвилл (штат Пенсильвания).

В Нью-Йорке, где по периметру бассейнов-котлованов на месте разрушенных башен-близнецов выгравированы имена 2997 жертв теракта, в субботу собралась практически вся политическая верхушка США, включая бывших президентов - Билла Клинтона и Барака Обаму. После выноса американского флага и исполнения гимна под звон колоколов началось зачитывание имен погибших, продолжавшееся несколько часов. Шесть раз объявлялись минуты молчания, которые по времени совпадали с моментами крушения четырех авиалайнеров и разрушения башен-близнецов 11 сентября 2001 года.

Между тем

Посол России в США Анатолий Антонов в день годовщины атак 9/11 призвал Вашингтон "реанимировать" двусторонний диалог по антитеррору с США, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 годах. "Это наш естественный приоритет. Мы должны отбросить все противоречия и споры и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только наших государств, но и всего человечества", - подчеркнул он в заявлении, размещенном на странице посольства РФ в "Фейсбуке". Антонов напомнил, что эффективное взаимодействие спецслужб России и США не раз позволяло предотвратить крупные теракты.

Почтив память жертв атак 9/11, дипломат отметил, что "Россия всегда поддерживала Америку в трудную минуту".

Уходит ли в прошлое традиционная семья, где мама у очага, а папа - добытчик

Текст: Елена Новоселова

В Москве представили доклад "Российская семья: как сохранить традиции и обрести новые смыслы" Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО "Национальные приоритеты".

Исследование показало, что мнение посторонних все меньше волнует россиян, когда они принимают решение вступить в брак или еще погулять холостым. Однако семейный статус по-прежнему воспринимается как показатель надежности и ответственности человека.

Как рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, за четыре года уменьшилось количество наших граждан, которые предпочитают традиционную семью другим отношениям: если в 2017-м таких было 78%, то в 2021-м их стало 71%. И это, по мнению социолога, тревожная тенденция.

В официальном браке сегодня состоит 52% опрошенных, а каждый десятый россиянин предпочитает гражданский брак.

Еще один современный тренд: стремление к равному участию мужа и жены в материальном обеспечении и воспитании детей. Отцовство становится модным. Однако такая модель приводит к росту социальной нагрузки на мужчин, которые пытаются соответствовать устоявшемуся стереотипу "кормильца" и в то же время разделять с женщинами обязанности по дому. Согласно опросу ВЦИОМ, 35% россиян считают, что мужчина и женщина должны в равной мере участвовать в формировании бюджета семьи. Однако абсолютное большинство респондентов (59%) по-прежнему уверены, что именно мужчина должен быть основным добытчиком.

"С точки зрения все еще существующих ценностей, женщина должна быть у очага, она и мужчину туда зовет, но доминирующую функцию защитника и того парня, который бегает с дубиной за мамонтом, у него никто не отменял. И эта ролевая диспозиция пока говорит о том, что традиционный формат семьи актуален", - комментирует исследование Кирилл Родин.

Что же касается развода, то как и три десятилетия назад, по данным социологов, большинство россиян считают его допустимым. Только 10% убеждены в необходимости сохранения брака вне зависимости от причин возникновения внутрисемейных конфликтов.

Исследование также показало, что рождение ребенка сегодня тормозят различные страхи. Например, страх потерять работу и приостановиться в карьерном росте, а также нежелание менять свой образ жизни. Кроме того, многие женщины не решаются забеременеть, так как боятся родить "особенного" ребенка и не получить качественную медицинскую помощь.

"В результате за последние годы выросло число бесплодных браков: люди долго идут к финансовой стабильности, а когда решаются завести ребенка, здоровье сделать это уже не позволяет. При этом сама по себе стратегия "чайлдфри", когда люди сознательно отказываются иметь детей, в России не слишком распространена и серьезно не влияет на демографические процессы", - заявила на пресс-конференции в РИА Новости руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова.

Впрочем, и тех, кто хотел бы быть многодетным, в России немало. Трех и более детей хотели бы иметь 32% опрошенных. А образ семьи, где много детей, все меньше ассоциируется с бедностью и неразвитостью.

Одна из важнейших проблем, которую предстоит решать нацпроекту "Демография" - это помощь семьям, где есть пожилой родственник, который нуждается в постоянном уходе. Более трети населения страны относится сегодня к старшей возрастной группе, поэтому, согласно исследованию, необходимо развитие соответствующей инфраструктуры: переобучение и карьерное развитие, досуг, медицинское обеспечение.

Особенно трудно приходится женщинам поколения "сэндвич", которые зажаты между уходом за пожилыми родителями и несовершеннолетними детьми. По данным ВЦИОМ, в такой ситуации 24% россиян нанимают сиделку, 22% обращаются за помощью в социальную службу, а 19% готовы уволиться с работы и обеспечивать уход самостоятельно.

"Готовность жертвовать карьерой, зарплатой, свободным временем, отдыхом ради пожилых или более молодых членов семьи еще раз демонстрирует крайне высокую ценность семьи и ее членов для россиян", - делают вывод авторы доклада.

Для таких семей сейчас по нацпроекту "Демография" внедряется система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Пилот работает в 24 регионах, а в течение следующего года проект начнет работать во всех регионах России. И есть уже очень хороший опыт, рассказала директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина. Например, в Волгограде в каждом районе открыли центры дневного пребывания для пожилых, а в Ульяновской области поддерживают ухаживающих за больными родственниками: их оформляют на работу и платят им зарплату.

Кто виноват во взрывах газа в России

Текст: Алексей Валагин (Липецкая область) , Ирина Рыбникова (Московская область)

С началом первых холодов начался сезон взрывов газа в жилых домах. На прошлой неделе произошло два таких взрыва с разрушениями и человеческими жертвами - сначала в Ногинске, где под завалами нашли тела семи погибших, а потом в Ельце, где жертвами стали три человека. В обоих случаях основная версия трагедии - утечка бытового газа как следствие дополнительного обогрева квартиры. Всего же с начала 2020 года произошло десять таких инцидентов с двумя и более жертвами.

В подмосковном Ногинске, где взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме дома N 9А на улице 28 Июня произошел 8 сентября, к выходным разобрали завалы и начали обследование здания на предмет внутренних повреждений. По предварительным данным, дом можно будет восстановить, точный вердикт специалистов власти обещают озвучить сегодня. В доме, напомним, два подъезда, в одном из них после взрыва обрушились перекрытия с 4-го по 1-й этаж, произошло частичное обрушение 5-го этажа. Семь человек погибли, 20 пострадали, повреждены 17 квартир.

Всех жильцов дома - а это почти 170 человек - эвакуировали на расположенную за городом базу отдыха "Боровое". Тем, кому "Боровое" показалось неудобным, власти предложили снять другое жилье, пообещав компенсировать стоимость аренды в течение всего срока ремонта разрушенного дома. А он, по словам губернатора Подмосковья Андрей Воробьева, составит не меньше 6-8 месяцев. Остаться в "Боровом" на такой срок согласились только 16 человек, остальные разъехались по родственникам или уже нашли съемные квартиры.

Не прошло и трех дней, как рвануло в Ельце Липецкой области. В минувшую субботу три человека погибли, пятеро в больнице, среди пострадавших двое детей. Двухэтажный многоквартирный дом получил критические повреждения, стал непригоден для жилья и будет снесен - таковы печальные итоги взрыва газа в липецком поселке Солидарность. В Елецком районе отменены все развлекательные мероприятия, власти выплатят компенсации семьям погибших и пострадавших, отдельно решается вопрос о предоставлении людям из разрушенной двухэтажки нового жилья. Власти заявили, что уцелевшая часть дома непригодна для жилья и будет снесена.

Жителей в разрушенный дом не пускают. Обитателей двухэтажки пока поселили в развернутый МЧС пункт временного размещения, далее им либо купят другое жилье, либо выдадут деньги на самостоятельное его приобретение.

И в Ногинске, и в Ельце одной из основных причин взрыва, которую сейчас проверяют следователи, является утечка бытового газа при обогреве квартиры. Именно после взрыва в Ногинске депутаты Госдумы предложили скорректировать отопительные нормы в стране. Сейчас тепло подают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимается выше 8 градусов. Но в эти дни люди вынуждены дополнительно обогревать квартиры - и многие делают это при помощи газа, это самый дешевый способ. Депутаты считают, что норматив нужно поднимать как минимум на два градуса и включать отопление, когда на улице уже плюс 10. С таким предложением они обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Специалисты рекомендуют

По факту произошедшего в Ельце Следственным комитетом РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Ранее по такому же составу было возбуждено дело по факту взрыва газа и гибели жителей в подмосковном Ногинске.

В Ельце в качестве приоритетных версий рассматриваются утечка бытового газа и неисправность газового оборудования. В Ногинске к ним добавляют "человеческий фактор". Изначально одной из приоритетных была версия об оставленных на ночь для согрева газовых конфорках в одной из квартир. Но впоследствии в квартире, в которой проживала бабушка с 15-летней внучкой (обе погибли), на шнуре подачи газа была обнаружена трещина. Именно она могла послужить причиной утечки.

По словам специалистов, к сожалению, невозможно все дома в настоящее время перевести с газового на электрическое оборудование. Поэтому проблему решить полностью пока не представляется возможным. Все новые дома сейчас оборудуют электрическими плитами. Это исключает риск утечки газа, но риск пожара остается. В МЧС всем россиянам, у кого в квартирах или домах установлено газовое оборудование, настоятельно рекомендуют регулярно проверять с помощью специалистов его состояние.

При этом не стоит забывать, что после подобных трагедий всегда активизируются мошенники, которые начинают, пользуясь возникшим страхом граждан, проникать в их жилища под видом работников газовых служб. В полиции советуют проверять документы у газовщиков, желательно даже фотографировать их удостоверения. И при любом сомнении делать звонок в газовую службу для уточнения, работают ли у них такие сотрудники.

Подготовил Иван Петров

Facebook показала очки со встроенными камерами

Иван Черноусов

Социальная сеть Facebook показала умные очки. Они выпущены совместно с брендом Ray-Ban и стоят 299 долларов, сообщает издание The Verge.

Устройство выглядит как обычные очки, но оснащено сразу несколькими любопытными функциями. Во-первых, девайс может вести фото- и видеосъемку с помощью двух встроенных 5-мегапиксельных камер. Продолжительность видео составляет не более 30 секунд, а всего на встроенную память очков поместится около 30 таких видеороликов или 500 фотографий. Также в очки встроен процессор линейки Qualcomm Snapdragon, но о каком именно чипе идет речь, пока неизвестно.

Очки позволяют воспроизводить музыку со смартфона через встроенные в дужки динамики, принимать телефонные звонки и взаимодействовать с приложением Facebook View. Девайс подключается к смартфонам на операционной системе iOS или Android с помощью Bluetooth.

Впрочем, аккумулятор очков пока не радует автономностью - они работают около 6 часов и в среднем разряжаются на 20% всего за час использования. Для полной зарядки гаджету требуется всего один час. В комплект входит кабель USB Type C.

Очками смогут пользоваться люди как с хорошим, так и с плохим зрением - в последнем случае необходимо проконсультироваться с офтальмологом, чтобы знать, какие линзы выбирать при заказе. В зависимости от типа линз варьируется и цена: от 299 до 379 долларов.

"В РФ под страхом уголовной ответственности запрещен незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", - предупреждает Елена Изотова, советник юридической фирмы "Косенков и Суворов".

Здесь следует опираться на постановление правительства РФ от 10 марта 2002 года № 214, которое регламентирует ввоз и вывоз таких устройств в страну и из страны, а также постановление правительства РФ от 12 апреля 2012 № 287 о лицензировании деятельности по разработке, приобретению и продаже таких средств, добавляет юрист.

"Уже есть опасная судебная практика - некоторое время назад огласке было предано уголовное дело о привлечении к ответственности мужчины, который заказал с китайского сайта очки с возможностью видеосъемки, их задержали на таможне, а в отношении мужчины вынесли приговор (но дело закончилось штрафом)", - продолжает эксперт.

Однако юрист уверена, поскольку речь идет о Facebook, социальная сеть озаботится получением необходимых лицензий и разрешений при поставках в РФ. "Но закупать очки за границей и ввозить их в Россию самостоятельно не стоит до определения их статуса на уровне компетентных органов: относятся они к спецсредствам или нет, - говорит Изотова. - Поэтому возможные нарушения законодательства о персональных данных, конституционного запрета на вмешательство в чужую личную жизнь - пока вопрос второстепенный".

Прямых запретов на использование таких очков в текущем законодательстве нет, но важно понимать, что одно и то же техническое устройство может быть использовано как в законных, так и противоправных целях, продолжает Арам Татоян, управляющий партнер Reasons Law Firm. "Учитывая, что модель наделена функцией фото- и видеосъемки, пользователям следует помнить о ст.152.1 ГК РФ, устанавливающей запрет на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина без его согласия", - добавляет он.

По мнению юриста, пользователя нельзя привлечь к уголовной ответственности (по статье 138.1 УК РФ), если он приобрел устройство для негласного получения информации для использования в целях личной безопасности (или членов семьи), в целях слежения за животными и целом не предполагал использовать его для посягательства на конституционные права других граждан. "Таким образом, умные очки можно использовать в личных целях и для домашних нужд", - резюмирует Татоян.

Минстрой пересмотрел правила пользования жильем

Новые правила пользования жилыми помещениями утвердил минстрой. Они вступят в силу с марта 2022 года и будут действовать шесть лет.

В правилах оговариваются права и обязанности собственников квартир, нанимателей квартир по соцнайму (это неприватизированное жилье), арендаторов. Они должны пользоваться жильем с учетом соблюдения прав соседей, обеспечивать его сохранность, не допускать порчи общего имущества в многоквартирных домах. Обязаны соблюдать чистоту и порядок в квартирах, подъездах, лифтах, на лестничных клетках и в других помещениях дома.

Так, собственник вправе использовать жилье по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом. То есть можно, например, заниматься в квартире профессиональной деятельностью, но не нарушая интересы соседей и требования, которым должно отвечать жилое помещение. Не разрешено открывать в квартирах промпроизводства, гостиницы, заниматься миссионерской деятельностью. Владельцы должны своевременно вносить квартплату. Члены семьи владельца пользуются помещением наравне с ним, но и несут такую же ответственность в случае каких-либо проблем. Наниматель жилья по договору соцнайма вправе с согласия членов семьи вселить в квартиру супруга, родителей и детей (для вселения несовершеннолетних ничье согласие не требуется). Можно вселить и других граждан, но с согласия муниципалитета (а он вправе не согласиться, если на каждого члена семьи будет приходиться жилплощадь ниже нормы, установленной местными властями). Для собственников жилья подобных ограничений не предусмотрено. Арендатор жилья имеет права и обязанности, оговоренные в договоре найма, но с учетом требований Жилищного кодекса (им также не разрешено открывать гостиницы, быть миссионерами и мешать соседям).

Правила были пересмотрены в рамках регуляторной гильотины, отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, однако принципиально не изменились. Это "рамочный" документ, повторяющий положения Жилищного кодекса и ряда других законов.

В правилах появился новый раздел о пользовании жильем по договору найма жилья жилищного фонда социального использования (так называемого некоммерческого найма жилья), изменены некоторые формулировки, однако по сути никаких новых положений в них нет, говорит Надежда Косарева, президент Фонда "Институт экономики города".

Эти правила не помогают жителям избегать конфликтных ситуаций между соседями, говорит Склянчук. Большее значение имело бы введение понятия "Устав многоквартирного дома", считает он. В уставе жители могли бы прописать правила проживания для конкретного дома - например, в туристических зонах можно было бы разрешить шуметь дольше обычного, а жители новостройки могли бы договориться, в какое время можно делать ремонт.

"В Санкт-Петербурге очень популярны экскурсии по крышам, от которых собственники несут убытки. Например, бывает, что экскурсоводы ломают домофоны, чтобы попасть в подъезд. Устав дома позволил бы жителям, например, взимать плату за допуск экскурсантов на крышу. Сейчас они не могут это сделать", - говорит Склянчук. Однако пока понятия "Устав дома" в законодательстве не существует.

Марина Трубилина

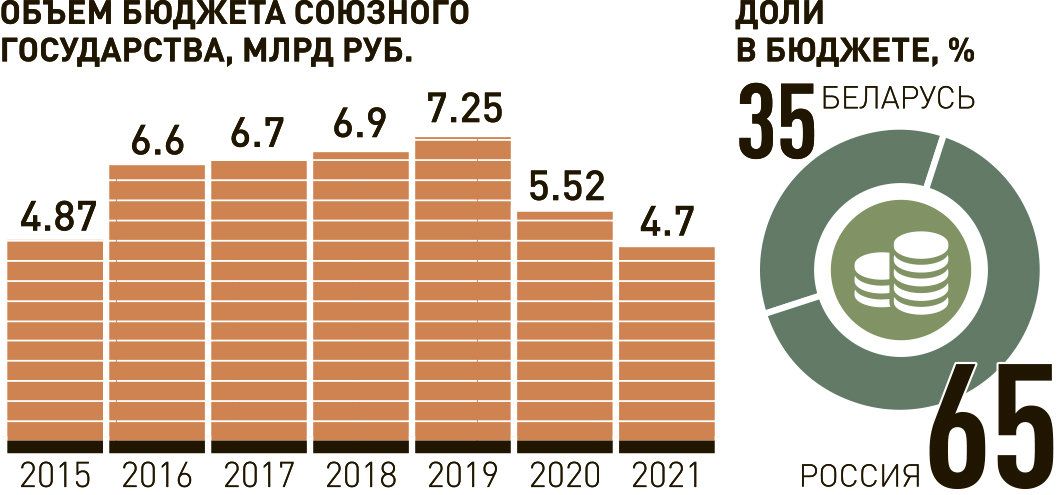

Что означает одобрение 28 интеграционных программ

Одобренный на заседании Совмина Союзного государства пакет интеграционных документов и в России, и в Беларуси называют важным шагом, к которому шли не три года (с момента работы над дорожными картами), а более двадцати лет (с момента создания Союзного государства).

28 шагов - именно столько союзных программ (бывших дорожных карт) - нужно сделать двум странам, чтоб по-настоящему стать одним государством, но без потери суверенитета. Они охватывают экономику, промышленность, энергетику, АПК, налоги, финансы, торговлю, туризм, транспорт, связь, рынок труда. Союзные программы касаются маркировки товаров, платежных систем, ветеринарного и фитосанитарного контроля, защиты прав потребителей и т.д. Пока формулировки программ носят общий характер. Какие конкретно меры будут приняты для отмены роуминга, формирования единых рынков нефти, газа, электроэнергии и т.д., неясно. Над ними еще предстоит поработать.

Одобренные 28 союзных программ выводят сотрудничество двух стран на качественно новый этап, уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников. Это не просто следующий шаг к интеграции, а подробный план по формированию к 2024 году основы единого правового и экономического пространства от Бреста до Владивостока, считает он. "Сформируется единый транспортный рынок, будет унифицировано тарифное регулирование условий организации пассажирских и грузовых перевозок. Интегрированные информационные системы прослеживаемости товаров и транспортных средств помогут ускорить товарооборот и очистить рынок от контрафакта. Будут сняты остающиеся административные барьеры для бизнеса. Упростится доступ на рынки двух стран, будут синхронизированы меры поддержки сельхозпроизводителей", - считают в минэкономразвития.

Россия и Беларусь уже тесно связаны экономически. Доля РФ в белорусском товарообороте составляет почти 50%. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте России - около 5%, но страна лидирует среди государств СНГ по поставкам в РФ сельскохозяйственной и продовольственной продукции, высокотехнологичных машин и оборудования. "Экономики двух стран эффективно дополняют друг друга. Во многом именно это помогло уменьшить негативные последствия от пандемии и стало мощным фактором быстрого восстановления", - отметил Решетников.

Россия является главным инвестором в экономику Беларуси. В 2020 году инвестиции из России составили более 4 млрд долларов. На белорусском рынке работает около 2,4 тысячи российских компаний.

Согласованные документы позволят проводить единую налоговую, таможенную, аграрную и промышленную политику. "Цель союзной программы - гармонизация промышленной политики двух стран. Предполагается обеспечение единого правого поля и совместное стимулирование производства на территории Союзного государства. Для этого в первую очередь планируется организовать мониторинг нормативно-правовой базы наших стран, чтобы понять, в какие акты необходимо внести изменения для гармонизации наших действий, в том числе для исключения ограничений во взаимной торговле на национальном уровне", - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Не менее важны, по словам министра, совместные мероприятия по стимулированию развития производств на территории наших стран. "В рамках интеграции будут проработаны вопросы взаимного предоставления общих мер государственной поддержки промышленности, и как следствие - взаимное признание технологических операций и взаимное участие в государственных закупках", - пояснил министр.

Мероприятия союзной программы направлены на устранение экономических и технических барьеров, бизнес двух стран получит равные возможности участия в программах субсидирования и лизинга. "Для России это прежде всего новые возможности производства в кооперации с белорусскими производителями и экспорта продукции в третьи страны. А значит - дополнительные объемы производства на предприятиях и создание новых рабочих мест. Одновременно это обеспечение продовольственной безопасности за счет дополнительных поставок полюбившихся россиянам продуктов питания", - отметил Решетников.

Россия и Беларусь создадут единую налоговую систему. По словам главы минэкономразвития, налоговая нагрузка в результате интеграции России и Беларуси не изменится. "Советом министров Союзного государства фактически определены основные направления, параметры интеграции и дальше предстоит еще большая работа по фактической имплементации этих документов, - заявил вице-премьер Алексей Оверчук. - Необходимо будет вносить изменения в правовую базу, предусматривается создание общей налоговой системы, общей таможенной системы, предусматривается создание налогового комитета Союзного государства". Позднее в эфире белорусского youtube-канала зампред правительства отметил, что "предстоит еще большая и очень предметная работа в результате которой будет реализован принцип две страны - одна экономика".

Углубление интеграции в первую очередь выгодно Беларуси - только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для стран прогнозируется в 1 млрд долларов), не считая дополнительные возможности для белорусского бизнеса. Российскому бизнесу интеграция сулит расширение рынка, говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ".

По мнению Беленькой, в дальнейшем ситуация с международными санкциями, существенно ограничивающими Беларусь в экспортных рынках, инвестициях, импорте технологий, ускорит процесс ее интеграции с Россией. "У нас появляется дополнительная основа, потому что в основе всех эффективных действий на международной арене в подавляющем большинстве случаев лежит экономика. И чем прочнее будут экономики Беларуси, России и Союзного государства соответственно, тем увереннее мы будем действовать на международной арене", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Говоря о санкциях в отношении обеих стран, Лавров отметил, что "нам полагаться, что кто-то сменит гнев на милость, не с руки и бесперспективно". "Ненадежность наших западных партнеров, их готовность в любой момент по любому поводу хвататься за санкционную дубинку, нам уже хорошо известна. Полагаться нужно на свои собственные силы", - уверен министр.

Текст: Елена Березина (Минск)

Миркин: Любая экономическая интеграция должна быть выгодна обеим сторонам

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

Интеграция - это снятие барьеров, больше свободы в движении людей, капиталов, товаров, технологий. Невозможно не радоваться этому, особенно когда речь идет о Беларуси. Моя семья по материнской линии - из Бобруйска, по отцовской - из Ельца. Если эти две половины вновь станут ближе - низкий поклон. В России живут больше 500 тыс. белорусов (перепись, 2010). В Беларуси - больше 700 тыс. русских (2019). От 200 до 450 тыс. граждан Беларуси работают в России (Институт Европы РАН, 2021). Для них, как и для всех нас, разрушение стен между странами - праздник. А вот дальше начинаются расчеты - иначе нельзя, раз речь идет об экономике.

Экономическая интеграция должна быть выгодна и той, и другой стороне, иначе рано или поздно начинаются разговоры о том, кто кого кормит. Мы, как страны с ограниченными ресурсами, обязаны быть рациональными, пусть умеренными, но "национальными эгоистами", понимая и учитывая, конечно, всю человеческую, политическую и оборонную ценность интеграции двух стран. Такая рациональность неизбежна, она просто правда жизни. Весь опыт отношений России со странами Восточной Европы, СНГ последних 30 с лишним лет доказывает это.

В 2011 году объем товарооборота между Россией и Беларусью был 39,4 млрд долл. США (4,8% внешней торговли России). Сальдо экспорта - импорта в пользу России - 10,4 млрд долл. США. Через 9 лет, в 2020 г., связи стали слабее. Объем товарооборота между нашими странами уменьшился больше чем на четверть (28,5 млрд долл., 5% внешней торговли России). Сальдо экспорта - импорта в пользу России сократилось в 3 раза - 3,4 млрд долл. США (ФТС). Грубо говоря, мы стали меньше зарабатывать в торговых отношениях между нашими странами.

А насколько привлекательна "модель" товарообмена между нашими странами? Топливо из России - 38% нашего экспорта, черные металлы - 6,8%, пластмассы и изделия из них- 4,6%. Машины, оборудование и транспортные средства - 15,8%, продовольствие - 8,8% (2020). А что навстречу? Что именно импортируем из Беларуси? Продовольствие - 33,3% импорта, машины, оборудование и транспортные средства - 28,2%, продукты химии - 12,2% (2020) (russian-trade.com). Чувствуется чуть-чуть перекос в сторону "топливо в обмен на продовольствие", хотя структура торгового обмена на порядок разнообразнее, экспорт носит менее сырьевой характер, чем в отношениях с Европейским союзом и Китаем. Доходы от транзитных услуг (Россия - мир) - 5-6% ВВП Беларуси (Институт Европы РАН).

Экономики России и Беларуси глубоко переплетены. Россия - крупнейший прямой инвестор в Беларусь (МВФ, 2019).

И все-таки, есть ли какие-то экономические риски в интеграции двух стран? Не игра ли это в "поддавки", когда все материальные выгоды на одной стороне, а расходы - на другой? Не станут ли подписанные документы "соглашениями о будущих соглашениях" и как будут работать и регулироваться объединенные рынки энергии, насколько это выгодно России? Эти вопросы обязательно будут задаваться. Наверное, это станет понятно лет через пять - десять. Хорошо бы, чтобы систематически велись публичные расчеты выгод - невыгод, чтобы исключить любые неоднозначные трактовки на этот счет, как это не раз происходило со странами Восточной Европы. Кто кому и за что должен.

Пока же объявлено, что цена газа, поставляемого Беларуси, будет в 5 раз ниже, чем на европейском рынке. Россия - кредитор Беларуси. Внешний госдолг Беларуси всем странам - 29% ВВП, госдолг всего - 36,2% ВВП (Минфин Беларуси). Это очень небольшие значения. Долг Беларуси перед Россией - больше 8 млрд долл. США (Всемирный банк, 2019). Беларусь - крупнейший должник России. Это примерно треть всех кредитов, выданных Россией суверенам. Новые кредиты используются на погашение задолженности страны перед Газпромом, на рефинансирование старого долга (Минфин Беларуси). Кредитный рейтинг Беларуси (B, Fitch) - на уровне Нигерии, Монголии, Коста-Рики, Ганы, Камеруна. Тем не менее мы все понимаем, что кредитные риски (без учета внеэкономических факторов) - невелики.

Есть ли еще какие-то чувствительные области? Да, конечно. В финансах Беларуси гораздо больше штормов, чем в России. В Беларуси традиционно значительно выше инфляция, белорусский рубль подвержен длительной девальвации по отношению к нашему рублю, что делает менее выгодным российский экспорт и, наоборот, дает импорту из Беларуси ценовые преимущества в сравнении с российскими производителями. Экономика Беларуси существует в более жестких административных ограничениях, чем российская. В ней выше доля государства. В этом смысле есть риски "белорусизации" нашего хозяйственного механизма, когда начнется унификация правовых режимов экономики, предусмотренная 28 интеграционными программами.

Но никто никогда не откажется от шансов быть ближе с родственным народом. Наши судьбы переплетены. У нас сегодня общее экономическое дыхание. И, будем надеяться, у нас общие надежды - так устроить свои экономики в будущем, чтобы найти "золотое сечение" между частным и общим, между свободой и необходимостью, между открытостью и своим национальным интересом, который, безусловно, есть у каждого - высокое качество жизни для всех, темпы роста, модернизация, социальная рыночная экономика.

Кто виноват в отравлении жильцов дома на улице Совхозной в Москве

Текст: Ирина Рыбникова

Самой обсуждаемой новостью прошедших выходных стало отравление жителей дома N16 на Совхозной улице в Москве. Два человека погибли, 11 попали в больницу, а кто виноват в случившемся, до сих пор непонятно.

Напомним, как развивались события. Утром 9 сентября из дома N16 поступил первый вызов в "Скорую помощь" от семьи Ефремовых - плохо себя почувствовала бабушка. Как рассказали журналистам в столичном департаменте здравоохранения, ей была предложена госпитализация, но она отказалась. Позже из этой же квартиры поступил второй вызов - к 15-летней внучке.

"А еще через несколько часов по тому же адресу вновь выехала бригада медиков к матери девушки", - продолжают в депздраве. Ее сразу забрали в стационар. Через пару часов после четвертого вызова в больницу привезли и бабушку с внучкой - им стало хуже. Тогда же впервые прозвучала версия отравления арбузом, купленным в ближайшем к дому "Магните". Тем более, что глава семьи ни на что не жаловался - а он был единственным из семьи, кто арбуз не ел.

Состояние пожилой женщины и подростка в больнице ухудшилось и, несмотря на все усилия врачей, они скончались. Причину смерти девушки уже назвали - полиорганная недостаточность. То есть у нее последовательно стали отказывать внутренние органы. Тем временем "Магнит" снял с реализации всю партию арбузов, одним из которых якобы отравилась семья из дома N 16, и еще раз отправил их на экспертизу.

Руководитель по связям с общественностью сети магазинов "Магнит" Антон Карпов объяснил, что арбузы, прежде чем попасть на прилавок, проходили проверку в государственной сертифицированной лаборатории 2 сентября. Никаких отклонений от норм пищевой безопасности обнаружено не было. Карпов добавил, что с понедельника по четверг "Магнит"продал в Москве и области 73 тонны арбузов из той партии, что была представлена в магазине на Совхозной, и не получил ни одной жалобы от покупателей. "Результатов новой экспертизы ожидаем в начале недели", - сообщил Карпов.

И все бы ничего, но в пятницу и субботу из дома N 16 поступило еще несколько звонков в "скорую помощь". На симптомы, схожие с отравлением, жаловались соседи Ефремовых. Тошнота, рвота, нарастающая слабость наблюдались и у взрослых, и у детей. Причем некоторые из пострадавших, как выяснилось, арбузов не ели.

После череды новых госпитализаций на Совхозную приехала бригада врачей-педиатров, которые начали проводить поквартирный обход, выясняя, как чувствуют себя дети. Представители "Мосгаза" проверили дом на предмет возможных газовых утечек. Побывали другие эксперты - для взятия проб воздуха и воды, а в квартире Ефремовых отобрали еще и пробы пищевых продуктов. Результатов пока нет, только Мосгаз сразу отчитался, что утечек не обнаружено. Но на всякий случай пить воду из-под крана и готовить на ней жителям дома N 16 запретили.

"Магнит" на улице Совхозной, несмотря на то, что не все госпитализированные жители имели дело с арбузами, пока опечатан, там работают следователи. Теперь рассматривается еще и версия о том, что отравление могло произойти из-за того, что в этом магазине 7 сентября травили тараканов. Если дезинсекторы были не слишком аккуратны, отрава могла попасть на продукты - и не только на арбузы. Жители же просят еще и проверить на токсичность вещества и материалы, используемые при капитальном ремонте, который в настоящее время идет в доме N 16. "Отрабатываются все версии случившегося, к проверке привлечены Роспотребнадзор, специалисты ГО и ЧС, полиции", - сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Уголовное дело, возбужденное после гибели двух человек, ведет следственный комитет по городу Москве.

Спасатели добрались до самолета, рухнувшего в иркутской тайге

Текст: Дмитрий Лапин (Иркутская область)

На момент подписания номера спасатели добрались до самолета, рухнувшего в иркутской тайге в четырех километрах от села Казачинское, и начали эвакуацию пассажиров. Сообщения о жертвах противоречивые. По предварительным данным, озвученным пресс-службой СК РФ, жертв нет, а Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает о четырех погибших, в том числе двух пилотах.

Самолет L-410 с 14 пассажирами и двумя членами экипажа вчера вечером выполнял рейс местных авиалиний СЛ-51 Иркутск - Казачинское. Борт совершил аварийную посадку в тайгу, на деревья, в нескольких километрах от посадочной полосы. Одна из пассажирок сумела дозвониться по телефону в экстренные службы - координаты происшествия стали известны спасателям сразу же. Однако добраться до упавшего самолета было не так-то просто - ночь, туман, труднопроходимая местность.

Вскоре губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что ему удалось связаться с одной из пассажирок - часть людей оставались зажатыми в деформированном фюзеляже, но пожара на борту нет. Несколько пассажиров серьезно ранены, на момент написания этих строк идет эвакуация пострадавших. Как сказал Игорь Кобзев, все 16 человек на борту самолета живы, хотя позднее в эфире прграммы "Вести" иркутские власти подтвердили гибель четырех человек.

Согласно информации из аэропорта Иркутск, борт вылетел с большой задержкой, в 21.05 (то есть 16.05 мск) вместо 14.35. Обычно до места назначения турбовинтовая "Элочка" добирается за полтора часа. События развивались так: около 23.15 по местному времени в Главное управление МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о жесткой посадке L-410 в Казачинско-Ленском районе. Уже через полчаса на лентах информагентств сообщалось, что по предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж успел сообщить об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге. На место происшествия из областного центра вылетел вертолет МЧС.

Аэропорт в Казачинском горный, расположен в излучине реки Киренга и часто затягивается туманом. Это обстоятельство сильно осложнило поиски самолета.

Расследование уголовного дела в связи с крушением L-410 под Иркутском поручено следователям Центрального аппарата СКР, они уже командированы в регион, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Среди предварительных версий - не только отказ техники, но и ошибка пилота. Буквально в июне этого года подобный же самолет L-410 разбился на кемеровском курорте Танай. Тогда трагедия произошла из-за отказа двигателя, и разбилось несколько парашютистов. "Самолет такой старый, что его боялись больше прыжка", - признавались спортсмены. Самолет внушал им страх даже своим внешним видом.

Справка

Упавший вчера самолет L-410 выпущен в 2014 году. Машины этой марки собирают в Чехии, на заводе компании LET с 1970 года. Несколько сотен "Элочек" (или "Чебурашек") было поставлено еще в СССР - только к концу 1991 года МГА СССР было получено из Чехословакии 559 самолетов Л-410 различных модификаций. Они были самыми распространенными на местных линиях, служили в ВВС как учебные и в ДОСААФ - для подготовки парашютистов. Большая часть из них была списана в 1990-е годы, но несколько лет назад закупки этих машин были возобновлены. Потребность в подобном самолете в нашей стране столь высока, что собственником предприятия в Чехии сейчас является российская компания, а собирают эти машины на Уральском заводе гражданской авиации.

«Северсталь» увеличила долю в СП «Башни ВРС» до 49%, выкупив 24,5% у «РОСНАНО»

ПАО «Северсталь выкупило 24,5% у одного из партнеров совместного предприятия «Башни ВРС» – АО «РОСНАНО». Закрытие сделки состоялось в сентябре 2021 г., в результате чего доля «Северстали» в СП выросла до 49%. Доля другого партнера – испанской компании Windar Renovables S.L. – остается на прежнем уровне в размере 51%.

Решение «РОСНАНО» о выходе из проекта по производству башен для ветроэнергетических установок (ВЭУ) в Таганроге было принято после того, как СП достигло запланированных экономических показателей.

«Башни ВРС» – совместное предприятие «Северстали», Windar Renovables S.L. и «РОСНАНО» было создано в 2018 году. Изначально доли партнеров распределялись следующим образом: Windar Renovables – 51%, «РОСНАНО» и «Северсталь» по 24,5%. Уже через два года «Башни ВРС» вышли на проектную мощность, которая составляет до 145 башен в год. Именно столько башен ВЭУ было произведено за 2020 год. Всего с начала своей работы предприятие выпустило более 340 стальных башен ВЭУ. За время существования «Башни ВРС» в его развитие было инвестировано более 1 млрд рублей.

Сегодня «Башни ВРС» – ведущий производитель башен ветроэнергетических установок в России. «Зеленые» электростанции, построенные с использованием оборудования предприятия, уже установлены в Каменском, Азовском и Верхнедонском районах Ростовской области, а также в Мурманской области. Также в планах «Башен ВРС» поставки продукции на экспорт.

Стальные заготовки для опор башен ветроэнергетических установок изготавливаются на сервисном металлоцентре в Колпино (СМЦ-Колпино, предприятие входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»). Поставки стальной продукции со стороны «Северстали» гарантируют сырьевую безопасность проекта и контроль качества по всей технологической цепочке.

«Увеличение доли в СП стало логичным шагом по усилению присутствия «Северстали» на динамично развивающемся рынке возобновляемых источников энергии. За три года существования СП продемонстрировало хорошие результаты, став партнером мировых лидеров на рынке ветроэнергетических установок – Siemens Gamesa и Vestas. Руководство «Башен ВРС» ведет активные переговоры с потенциальными заказчиками о поставке башен ветроэнергетических установок; в наших планах начать отгрузку первых экспортных заказов в 2022 году. Наибольший потенциал мы видим в странах СНГ, где ветроэнергетика сейчас начинает формироваться, а также Северной Европы.

Наша компания уделяет особое внимание проблемам окружающей среды, и наращивание присутствия в акционерном капитале в «Башнях ВРС» полностью отвечает ESG-стратегии «Северстали», – отметил генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

«Цикл сопровождения проекта со стороны «РОСНАНО» как института развития, формирующего инновационные экосистемы по всей цепочке создания стоимости, включая производство и образование, успешно завершен и, в соответствии со своим мандатом, «РОСНАНО» вышло из проекта. «РОСНАНО» не планирует останавливаться на достигнутом и совместно с Windar, Vestas и «Северсталью» обсуждает возможность расширения линейки производимой предприятием продукции, как под нужды будущей программы ДПМ ВИЭ 2.0, так и потенциального производства башен для оффшорных ВЭУ, в том числе и для строительства ветропарков, которые будут обеспечивать «зеленой» электроэнергией производство «зеленого» водорода», – сказал Алишер Каланов, руководитель Инвестиционного дивизиона УК «РОСНАНО».

«Благодаря своим выверенным действиям компания «РОСНАНО» стала ключевым игроком в реализации проекта и позволила Windar Renovables укрепить свои позиции на российском рынке. В результате этого взаимодействия Windar Renovables и «РОСНАНО» установили плодотворные деловые отношения, которые мы очень позитивно оцениваем в фокусе того, что они нам принесли», – сказал Хусто Аседо, генеральный директор Windar Renovables.

Справочно: Стальная башня ВЭУ представляет собой полое сооружение из набора цилиндрических секций конической формы, на которое устанавливается гондола и ротор турбины ВЭУ, в целях контакта роторного механизма ветротурбины с ветровым потоком. Стальные башни изготавливаются из предварительно нарезанных по определенным размерам стальных листов, которые затем вальцуются и свариваются вместе с последующей чистовой обработкой, покраской и оснащением внутренними компонентами. Высота башни может достигать 120 метров, диаметр составляет до 4,5 метров, а вес - до 270 тонн.

Исследование показало, в каком регионе самые высокие траты на ЖКУ

Исследование РИА Новости: траты на ЖКУ выше всего в Ярославской области

Самая высокая доля затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах в 2020 году зафиксирована в Ярославской области, самая низкая - в Республике Ингушетия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Обязательные расходы

Ситуация с пандемией коронавируса отразилась так или иначе на всех сферах жизни. Оказала она влияние и на семейные бюджеты граждан, в том числе и на расходы. По данным Росстата, по итогам 2020 года в РФ потребительские расходы семей снизились на 3,1%, при этом во втором квартале, во время самых строгих карантинных ограничений падение расходов составило более 10%.

Одной из наиболее чувствительных статей бюджета россиян является оплата услуг ЖКХ. Доля таких расходов в структуре потребительских расходов выросла, увеличение произошло и в абсолютных значениях. Эксперты отмечают, что ситуация в сфере ЖКХ является одной из часто обсуждаемых и вместе с тем неоднозначных.

В частности, насущными остаются вопросы по качеству предоставляемых услуг и ценообразованию. Для многих жителей страны даже небольшой рост тарифов может ощутимо сказаться на состоянии семейного бюджета и уровне их благосостояния. При этом расходы на ЖКХ являются обязательными, а потому, в отличие от многих других видов потребительских расходов, они не могут быть существенно сокращены.

Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в регионах РФ. На основании этих данных был составлен рейтинг субъектов РФ по доле расходов населения на ЖКУ.

Результаты исследования свидетельствуют о существующей неравномерности доли затрат на ЖКУ в региональном разрезе.

Значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 4,4% до 13,5%. Эти различия, по мнению экспертов РИА Новости, могут быть объяснены влиянием следующих факторов: это величина тарифов на услуги ЖКХ, также значение имеет уровень совокупных потребительских расходов семей. Помимо этого, на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ. В большинстве случаев влияние на те или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов.

Рост доли расходов на ЖКУ

По итогам 2020 года наименьшая доля затрат на ЖКУ зафиксирована в Республике Ингушетия. Здесь она составляет 4,4%. Также низкие значения в Республиках Дагестан, Хакасия, Калмыкия, Чечня и в Севастополе. В перечисленных субъектах РФ доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7% совокупных потребительских расходов.

Самая большая доля расходов на ЖКУ отмечена в Ярославской области (13,5%), Республике Коми (13,2%) и в Чукотском автономном округе (13%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 42 субъектов РФ.

В целом по стране доля затрат на услуги ЖКХ в совокупных потребительских расходах по сравнению с 2019 годом увеличилась на 0,9 процентных пункта и составила 10,5%. Рост доли отмечается в 38 регионах. Наиболее существенно она увеличилась в Москве (+5,8 пункта), Ямало-Ненецком автономном округе (+2,2 пункта) и в Пермском крае (+1,4 пункта).

В 44 субъектах РФ доля расходов на ЖКУ снизилась. Самое существенное сокращение доли произошло в Севастополе (-2,6 пункта), Чеченской Республике (-2,1 пункта) и в Тюменской области (-1,8 пункта). В трех регионах – в Республике Северная Осетия-Алания, Иркутской области и в Магаданской области доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2019 годом не изменилась.

Более пяти тысяч рублей на ЖКУ

Эксперты РИА Новости также рассчитали объем денежных средств, затрачиваемых семьей на услуги ЖКХ в регионах. Самый существенный объем затрат по итогам 2020 года был в Москве – средняя семья здесь платила за услуги ЖКХ более 10 тысяч рублей в месяц.

Свыше восьми тысяч рублей в месяц расходовали на ЖКУ также в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и в Магаданской области. Как показывает рейтинг, наименьший объем денежных средств на услуги ЖКХ тратят жители Республик Алтай и Калмыкия, а также Курганской области и Республики Тыва. Расходы средней семьи в данных субъектах РФ составляли менее 2,8 тысячи рублей в месяц.

В целом же по России затраты средней семьи на ЖКУ в 2020 году составляли 5,1 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом данный показатель вырос на 6,5%, то есть выше инфляции (4,9%). По мнению экспертов РИА Новости, это связано с тем, что во многих регионах вследствие введенных пандемийных ограничений значительная доля населения работала в удаленном режиме дома, дистанционно также велось обучение школьников и студентов, что обусловило рост потребления коммунальных услуг на дому.

В текущем году на фоне стабилизации экономической ситуации в стране и снятия большого числа ограничений можно ожидать, что совокупные потребительские расходы продемонстрируют рост и достигнут примерно докризисных значений. При этом и рост тарифов на ЖКХ составит около 3%. Соответственно, предполагают аналитики, доля расходов на услуги ЖКХ останется примерно на прежнем уровне или немного снизится.

Сергей Горьков: в геологии нельзя просто взять и "открыть краник"

Месторождения, открытые во времена Советского Союза, истощаются, а на разработку новых у государства часто не хватает ресурсов и денег, признает глава Росгеологии Сергей Горьков. В интервью РИА Новости он рассказал о добыче золота, тонкостях бурения в Арктике и объяснил, почему России нельзя обойтись без увеличения финансирования геологоразведки, и почему объем разведки твердых полезных ископаемых растет, а нефти и газа – пока не очень, нужно ли возвращать министерство геологии времен СССР, и зачем геологам беспилотники. Беседовала Полина Сальникова.

– Поставят ли золотодобытчики в России рекорд по добыче в этом году? Удержат ли его в следующем?

– Я считаю, что в 2022 году рекорд, может быть, даже побьют, потому что инвестиции в геологоразведку на золото и капитальные затраты очень большие. Экономически это понятно, стоимость золота на пике – держится в параметре 1800 долларов за унцию, несмотря на все колебания доллара. И что бы ни происходило на рынке, существенно цена не падает, хотя при этом существенно не поднимается. Действительно, в прошлом году Россия поставила рекорд по добыче золота, и я думаю, что в этом году рекорд будет обновлен. Дальнейшая перспектива тоже достаточно хорошая.