Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Топите огурцы бочками

Почему новгородская деревня потеряла звание огуречной столицы региона

Текст: Владислав Двоеглазов (Новгородская область)

На Новгородчине неурожай огурцов. При этом частники ежегодно сокращают огуречные наделы на своих огородах, а фермеры только начинают заниматься этим овощем. В этом году цены поднимать не стали из-за низкого спроса. "Огуречная столица" региона потеряла свой статус, ведь заманить туристов огурцами со дна реки Хотоня у новгородцев не получилось.

Центральный рынок Великого Новгорода оживает только три дня в неделю - с пятницы по субботу. Овощи и фрукты преимущественно из Краснодарского края, Белоруссии, Узбекистана. Из местного в августе - только огурцы. Все частники держат одну цену - 120 рублей за килограмм.

- Раза в три меньше в этом году урожай. Вот у меня гряды 22 метра, и раньше собирал по три-четыре ведра с каждой, а сейчас от силы три килограмма с гряды, - сетует Виктор из деревни Рогавка. - А цены даже ниже прошлогодних. Плохо берут. Огурец - не первой необходимости еда.

- В открытом грунте почти нет огурцов. Дни теплые были, а ночи холодные очень. Огурец растет ночью, когда больше 16 градусов температура, вот у меня три сотки теплиц, поэтому собираю и привожу на рынок по 100 килограммов примерно, а раньше привозил в два раза больше, - подтвердил сосед по прилавку Александр Егоров. - А огурцов все меньше, потому что выращивать некому. У меня никто из соседей уже не занимается огурцами. Я один остался в деревне огуречник.

Далеко не все продавцы на рынке торгуют своим урожаем. Редко кто сознается, что просто перекупщик или дополнительно берет на реализацию овощи у соседей. Покупатели тоже смотрят: если два-три ведра на прилавке - может быть, и частник, а если мешки - профессиональный продавец. Наценка на огурцы - от 50 до 100 процентов.

- У меня с другом договоренность: он выращивает, а я продаю. Деньги пополам. Но очень много огурцов, большая плантация в Новгородском районе, и продать надо, поэтому дешевле отдаем - по 85 рублей, - рассказывает предприниматель Михаил. - В выходной день на одной точке уходит по 50-60 килограммов, в будни меньше - 15-20. С начала сезона уже примерно четыре тонны продал.

Огуречной столицей Новгородчины до недавнего времени считалась деревня Холынья. Всего тридцать километров от Великого Новгорода. Огурцы там выращивали еще при царе и возили в Петербург, и даже лет двадцать назад собирали до 800 тонн огурцов. Сегодня в Холынье огурцами профессионально занимаются только две семьи братьев Александра и Евгения Чикаловых.

- Вот мне 74 года уже, а всю жизнь огурцы выращивал. Раньше у меня восемь соток было гряды, а сейчас, может, одна сотка и будет всего, - поделился Евгений Чикалов. - Только под заказ сейчас огурцы выращиваю и солю в бочках. Одна бочка - 50 килограммов - 10 тысяч рублей. Но тут как договоримся. Сейчас вот я один топлю бочки с огурцами в речке, а раньше всей деревней солили и топили. А в сезон по 400 килограммов свежих через день отправлял в Ленинград.

Здесь стоит уточнить. В деревне Холынья огурцы солили всегда в деревянных бочках, которые закупоривали и в августе топили на дне местной речки Хотоня. Потом в конце декабря пробивали лед и доставали бочки со дна реки. Получается, что Хотоня была своеобразным холодильником для огурцов. В дубовых бочках на дне они хорошо хранились до нового урожая.

Холынские огурцы пытались сделать кулинарным брендом Новгородчины. Туроператоры мечтали возить туристов топить или доставать огурцы из реки. Но все идеи остались на бумаге или в интервью чиновников от туризма. Сегодня уже и Холынья не считается огуречной столицей, хотя район продолжает славиться огурцами.

Новгородцы рассказывают, что больше всего для выращивания огурцов в Новгородской области пригодны поля на северном берегу озера Ильмень (это как раз в районе деревень Холынья, Малое Лучно, Бронница) и села вдоль крупной реки Мста. Весной вода разливается и затапливает земли, нанося много ила. На своих огородах сельчане массово выращивают огурцы, а поля по большей части заняты картофелем. Ситуацию только начинают менять местные фермеры. Но огурец, в отличие от картофеля, продукт скоропортящийся и нежный.

- Две-три цены на огурцах можно зарабатывать. Себестоимость в этом году около 30 рублей за килограмм, а цена продажи свежих сейчас 100-110 рублей. Второй год я занимаюсь огурцами. И посадил в этом году 40 гряд, примерно полгектара. И сейчас через день снимаю по 150-200 килограммов, - поделился фермер из поселка Пролетарий Иван Пиреев. - Огурцы - это культура, которая дает доходность значимую и растянутую во времени. В том числе и переработка.

Для организации засолки нужны: цех, бочки, погреба или холодильники. Готовый продукт становится дороже раз в пять, но только через несколько месяцев. Огурцы - это стабильные, но не быстрые деньги.

- Десять лет уже занимаюсь переработкой огурцов, которые закупаю у населения. В этом году закупочная цена сейчас держится - 60 рублей за килограмм, - рассказал Иван Пиреев. - Соленые продаю потом в детские сады, больницы, столовые, и идут они уже по 120-150 рублей. Каждый год засаливаю обычно по пять, а то и восемь тонн, вот в этом году уже 10 тонн заготовил. Уже все бочки заняты.

Малосольные или соленые огурцы у частников дороже - 200 рублей за килограмм круглый год. Дубовую бочку для засолки сегодня можно купить за 3,5-4 тысячи рублей. В течение всего года она требует тщательного ухода. Пластиковая намного дешевле и стоит около одной тысячи рублей. Если хранить соленья в погребе, то сейчас новгородцы предпочитают покупать пластиковую тару. Классические технологии и объемы остались в прошлом.

- Да некому просто больше заниматься огурцами, молодежь круглый год вон свежие купит в супермаркете, - сетует Евгений Чикалов. - Никому больше не нужны ни бочки, ни огурцы. Кругом одни дачники остались. Мы по 100 тонн огурцов солили и все в речке топили, и везли в Ленинград, в Мурманск. Все, нет больше промысла. Никому ничего не надо.

Чтобы рынок не перегрелся

Почему Петербург отказался резко наращивать строительство жилья

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

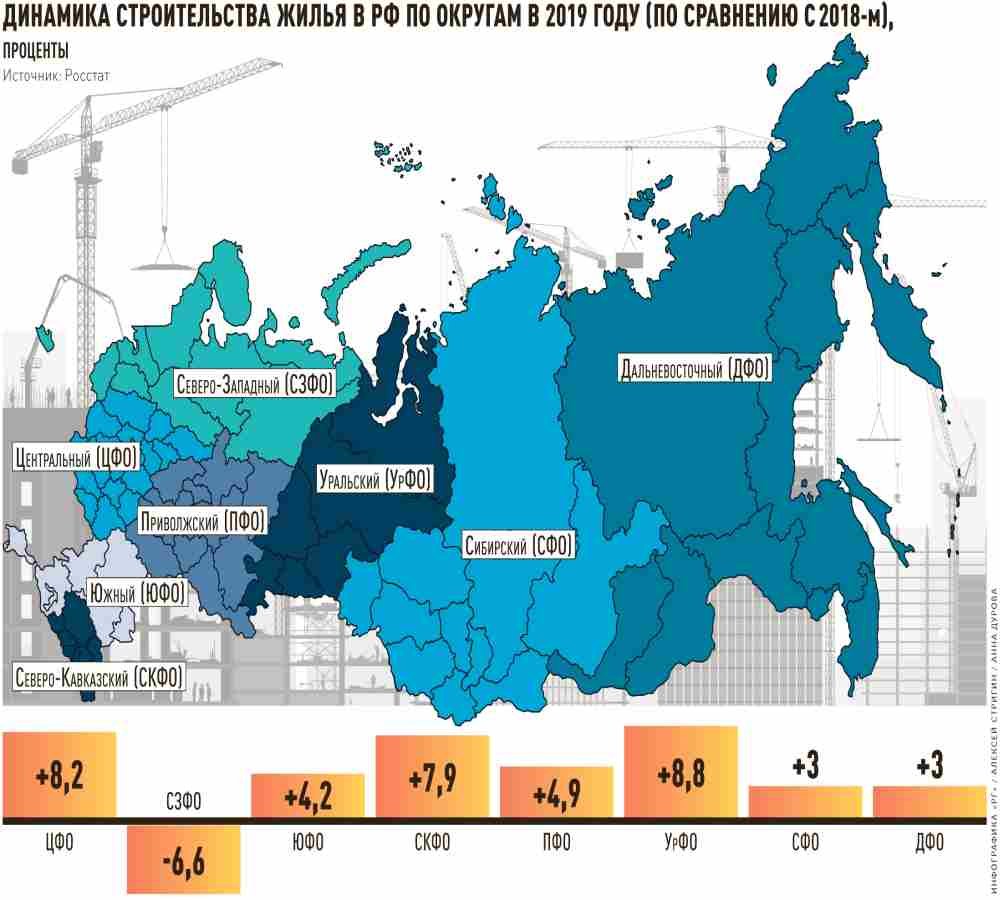

Санкт-Петербург оказался единственным субъектом Российской Федерации, который не согласился с предложенными Минстроем темпами строительства жилья в рамках нацпроектов. Вместо предложенных федеральным ведомством 5,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости в год в Петербурге намерены сдавать 3,7 миллиона "квадратов". Чем продиктована эта мера, как она скажется на горожанах и строительном рынке, разбиралась корреспондент "РГ".

К плановому показателю 5,3 миллиона "квадратов" Северная столица должна была подойти в 2024 году.

- Мы этому противились, поскольку от нас требовались дополнительные большие затраты, в том числе по наращиванию головных инженерных сооружений, а также транспортной инфраструктуры, - рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время недавнего общения с журналистами.

Позиция Смольного нашла понимание в Минстрое. Сейчас городские власти работают в тесном контакте с федеральным ведомством.

- У нас есть задача поставить реальные, выполнимые планы. Я уверен, что мы не будем перегревать рынок, останемся на правильной равновесной величине ввода жилья на уровне порядка трех миллионов квадратных метров, что соответствует балансу между спросом и предложением, - отметил Линченко.

По данным председателя комитета по строительству Петербурга Игоря Креславского, за семь месяцев в городе введено порядка 937 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. По итогам года ожидается ввод 3,7 миллиона "квадратов", в прошлом году было 3,5.

Александра Белоус, председатель правления ассоциации строительных организаций "Поддержка организаций строительной отрасли", считает, что в нынешних условиях строительство жилья следовало бы не сокращать, а, наоборот, наращивать и расширять социальные программы, которые позволили бы, например, расселить коммуналки и снизить стоимость квадратного метра. К тому же, отмечает эксперт, статистические показатели строительной отрасли не всегда отражают реальную картину.

- Мы лукавим, когда оцениваем строительство в квадратных метрах, а не в квартирах. Очевидно, что на 1000 квадратных метров можно построить и 100 пятикомнатных квартир, и 200 однокомнатных по 50 "квадратов". Понятно, какие покупаются состоятельными людьми для вложения денег, а какие - небогатыми семьями, выезжающими из коммуналок, - обращает внимание Белоус.

Тем не менее сейчас строительный рынок Петербурга переживает период ажиотажного спроса. По данным сервиса ЦИАН, доля сделок на первичном рынке Северной столицы достигла 49 процентов, это самый высокий показатель по стране. Для сравнения: в среднем по России 70 процентов жилищных сделок совершаются на вторичном рынке и только треть приходится на "первичку".

Аналитики сервиса "Авито Недвижимость" обращают внимание на то, что спрос на квартиры в новостройках относительно июля прошлого года вырос на 31,1 процента. "Уровень интереса потенциальных покупателей к покупке существенно превышает предложение", - осторожно отмечают в сервисе.

Но интересоваться мало, строительному рынку нужны живые деньги. А здесь все непросто.

- Необоснованный рост темпов строительства очень скоро привел бы к затовариванию рынка. Прежде чем что-то строить, нужно оценивать платежеспособный спрос. Последний в масс-маркете сейчас снижается. И переизбыток предложения вовсе не гарантирует снижения цен в условиях проектного финансирования. Сейчас спрос явно поддерживается льготной ипотекой. Но доходы населения пока не растут, поэтому "лишние" квартиры реализовать было бы сложнее. В такой ситуации здоровый консерватизм на пользу, - считает Сергей Мохнарь, представитель одной из строительных компаний Петербурга.

- Излишнее предложение на рынке могло бы оказать существенное влияние на ценообразование и привести к нездоровой конкуренции, которая, по сути, могла бы выбить строительные компании из заявленных ими финансовых моделей и точно не способствовала бы их модернизации и развитию в дальнейшем, а соответственно - и способности внедрять в свои объекты инновационные, современные, энергоэффективные технологии, - полагает вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз.

Эксперт подчеркивает: если бы Петербург взял на себя обязательство строить 5,3 миллиона "квадратов" в год, то на создание объектов инфраструктуры, развитие сетей и дорожного хозяйства потребовалось бы в ближайшее время изыскать порядка триллиона рублей. Таких средств в городской казне не заложено, и взять их неоткуда: застройщики Петербурга и так берут на себя достаточно большую социальную нагрузку, а федеральный бюджет вряд ли смог бы выделить такую сумму.

Стоит отметить, что жилье в Петербурге стабильно продолжает дорожать. Например, по данным ЦИАН, в январе 2020 года цена квадратного метра составляла 116 тысяч рублей, в феврале - 120, в июне - 124. Вырос и средний чек на покупку квартир: если в начале года он составлял 4,82 миллиона рублей, то сейчас уже 5,15. Причем вслед за первичным рынком синхронно дорожает и "вторичка". Это нетипичная ситуация для рынка недвижимости, в большинстве регионов после введения 6,5-процентной ипотеки вторичное жилье, которое не подходит под эту программу, стало дешеветь.

Но в Петербурге особая ситуация. Темпы строительства в городе не успевают на темпами роста населения. Сейчас на одного жителя Петербурга приходится порядка 25 квадратных метров недвижимости. Показатель жилищной обеспеченности остается неизменным на протяжении последних пяти лет, хотя, например, еще к 2018 году городские власти планировали нарастить темпы жилищной обеспеченности до 28 "квадратов" на человека. При сохранении объемов строительства в том же диапазоне очевидно, что востребованность жилья сохранится на том же уровне, а значит, на снижение цен, как на "первичке", так и на "вторичке", покупателям в обозримой перспективе можно не рассчитывать.

.jpg)

С газа на газ

Почему автомобилисты переходят с пропана на метан

Текст: Роман Мерзляков

В Волгоградской области началась пятилетняя госпрограмма расширения рынка природного газа. Регион вошел в число пилотных. Бизнесменам, занимающимся автосервисом, и владельцам машин субсидируют до 90 процентов затрат на перевод транспортных средств на метан.

В регионе будут построены газозаправочные станции. Общая сумма финансирования из федерального бюджета в Волгоградской области составляет 236 миллионов рублей.

- Каждый год программа предусматривает 40 миллионов рублей на компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям, которые делают скидки автовладельцам при переводе авто на компримированный газ, - говорит руководитель сектора энергосберегающих технологий Волгоградского центра энергоэффективности Игорь Брызгалин. - В ней участвует шесть сервисных центров в Волгограде и Волжском. Им возвращают около 60 процентов стоимости оборудования. И еще 30 процентов - это компенсация по маркетинговой программе энергетической компании в виде бонусов на закупку метана на станциях. Приобретаете 20 кубов газа - десять вам бесплатно.

Алгоритм для автомобилистов такой: обратиться в центр энергоэффективности, где информируют, какие фирмы предоставляют услугу. Некоторые специализируются на грузовиках, некоторые - на легковушках. Используется итальянское, китайское, польское и отечественное оборудование. Компании сами подают заявление на согласование конструктивных изменений в ГИБДД.

- Мы раньше переводили автомобили только на пропан, но последние восемь лет еще и на метан, который намного чище. С метаном редукторы и форсунки могут прослужить семь лет без ремонта. С пропаном редукторы ремонтируются раз в год. Сама установка дорогостоящая. Сейчас государство может помочь. Последний месяц каждый день раздаются звонки, все интересуются, - рассказывает директор фирмы автосервиса Константин Ярошенко. - У каждой машины есть свои технические особенности. Есть моторы более сложные, с непосредственным впрыском. Тогда оборудование дороже, чем для обычного атмосферного мотора.

Средняя цена оборудования - около 70 тысяч рублей. Размер субсидии зависит от типа машины. За автомобиль массой до 1800 килограммов полагается 27 тысяч рублей, за магистральный тягач - 147 тысяч.

Эксперты утверждают, что с оборудованием должного качества использование метана более безопасно, чем заправка бензином. Нужно лишь вовремя, после каждых 10 тысяч километров пробега, проходить техосмотр.

Некоторые автолюбители опасаются, что использование газа ведет к перегреву мотора. При больших оборотах двигателя, работающего на газе, температура внутри цилиндра действительно выше. Но, как только достигается определенная скорость, происходит переключение на бензин. Специалисты отмечают, что исправная машина на метане прослужит на 10 - 15 процентов дольше, чем на жидком топливе.

Установка газомоторного оборудования возможна на все модели. Хотя есть автомобили, для которых такое переоснащение не рекомендовано, например, некоторые модели "ситроена". Но все российские машины можно перевести на метан. Единственный минус - это большой баллон, который занимает значительную часть багажника. Считается, что природный газ невозможно подделать и испортить некачественными добавками. Стоит он дешевле бензина. И это топливо достаточно экологично, что важно для больших городов. Практически все волгоградские автобусы уже работают на газе.

На автомобиль российского производства установка оборудования занимает восемь часов, на иномарку - два-три дня.

- У меня была машина с расходом топлива 12 литров на 100 километров. Когда поставил метан, экономия получилась больше чем в два раза, - поделился опытом волгоградец Дмитрий Бугаев. - При управлении разница практически не заметна. Через каждые восемь тысяч километров меняю фильтры. Я поставил оборудование, и мне дали карточку на скидку при приобретении метана. Получалось, что километр обходился в рубль. На карточке было 25 тысяч рублей, я ее прокатал за год. Если большие пробеги, то есть смысл переходить на газ. На сэкономленные деньги можно купить что-нибудь для семьи. Если раз в месяц на дачу ездите, то оно того не стоит. Вот таксисты по 250 - 300 километров в день наматывают. У них переоснащение окупится за полгода, а потом газ на них начнет работать.

Сдерживающим фактором может быть отсутствие инфраструктуры. На сегодня в крупнейших городах региона 14 компрессорных станций, из которых лишь девять общедоступные (остальные - на газпромовских предприятиях). Действует еще два передвижных заправщика. Но строительство идет. В этом году запланировали ввести еще четыре АЗС: две в областном центре и по одной в Камышине и Волжском. Далее будут делать ежегодно по пять станций. И к 2024 году в Волгоградской области должно стать уже 40 заправок.

- Из года в год транспорта, который заправляется газом, становится больше. Среднесуточное количество - 700 - 750 автомобилей. В прошлом году было 600 - 650, - рассказал начальник станции Алексей Прокопцев. - Среднесуточная реализация газа - 27 тысяч кубометров. Мы принимаем бонусные карты, которые дают участникам программы. Наша станция работает с 1988 года. Тут немецкое оборудование, его не меняли, но справляется пока.

Тем временем

На прошлой неделе на АЗС в Тракторозаводском районе Волгограда взорвалась цистерна с газом. Пострадали 12 человек, среди которых четверо - сотрудники МЧС. Водитель машины попал в реанимацию.

- Там заправляли пропан-бутановую смесь. Она взрывоопасна, хранится в жидком виде при определенном давлении. Если происходит разгерметизация, появляется опасность взрыва, особенно при взаимодействии с воздухом. На пропановых заправках смесь хранится в резервуарах по 25 - 100 кубов. Пропан-бутановая смесь накапливается в низинах. А метан летуч. Он не хранится, его получаем из сети газопотребления населения. Соответственно, природный газ безопаснее, - прокомментировал Игорь Брызгалин.

Ждут ли нас в офисах

Астраханские компании готовы оставить своих сотрудников на удаленке

Текст: Наталья Коротченко

Многие астраханские предприниматели научились во время карантина работать онлайн и, несмотря на отмену ограничений, не спешат выходить из Сети. Становится популярной смешанная форма занятости: часть сотрудников возвращается в кабинеты, а часть по-прежнему трудится дома. Как долго сохранится удаленка и кому она больше выгодна, работникам или компании, разбирался корреспондент "РГ".

- В период самоизоляции мы полностью перешли на удаленку, а когда ввели послабления, установили график дежурства: один из сотрудников раз в неделю выходит в офис, чтобы, к примеру, оформить документы или выполнить другую работу, требующую личного присутствия. Такой режим у нас сохранится до 1 сентября, а осенью будем работать офлайн через день, чтобы одновременно в офисе не находилось много людей, - объясняет гендиректор технопарка Fabrika Нармина Велиева.

По ее словам, некоторые сложности организации онлайн-работы были только в первую неделю самоизоляции. Но компания быстро наладила управленческий контроль, обязав сотрудников направлять начальству отчеты о сделанном за день, и все пошло на лад.

- Мы поняли, что прекрасно работаем на удаленке и можем трудиться так и дальше. Но многим клиентам нужны очные встречи, а часть сотрудников призналась, что им неудобно работать дома. У кого-то нет условий, а кому-то сложно вовремя проснуться, организовать рабочее место, определить, с кем оставить маленьких детей. Но все же 70 процентов персонала довольны удаленным графиком, у некоторых даже увеличилась производительность.

В технопарке отмечают небольшое падение доходов, но это связано не с удаленной работой сотрудников, а с задержкой поступлений от резидентов, которые начали испытывать трудности с оплатой аренды.

- Роста доходов нет, есть небольшое, процентов на десять, падение, но оно некритическое, - констатирует Нармина Валиева.

По словам гендиректора ИТ-компании WireGeo Константина Артемьева, после карантина на удаленке осталось примерно 50 процентов персонала, форсировать их возвращение в офис бизнесмен не планирует, да и сами работники в кабинеты не стремятся. Однако, по его мнению, оценивать выгоду онлайн-труда еще рано, должно пройти как минимум полгода.

- Для работы мне нужен только компьютер, потребности приходить в офис я не испытываю, дома мне комфортно, - говорит сотрудница компании WireGeo Ксения Дорошенко. - Хотя сначала было сложно, я отвлекалась на родных и домашние дела. Но сейчас в семье четкое расписание: завтрак, обед, ужин и вечернее время - вместе, а в остальные часы все знают, что меня отвлекать нельзя. Я не трачу время на дорогу, не ломаю голову над тем, куда пристроить ребенка, который сейчас на каникулах.

- Переход в онлайн нам дался очень тяжело, новый режим пришлось организовывать за три ночи, - вспоминает владелица школы английского языка Victory school Екатерина Кузнецова. - До этого у нас все было налажено: два офиса в собственности, 500 учеников в год, и тут как снег на голову карантин. Конкурировать со школами, которые изначально работали онлайн, очень сложно. Мы потеряли 40 процентов учеников: не во всех домах были компьютеры, гарнитура, веб-камеры, качественный интернет. Многих сотрудников отправили в вынужденный отпуск без содержания - людям нечем было платить. Я снизила на 30 процентов стоимость уроков, не изменив зарплат педагогам. Потеряла в прибыли, но сохранила персонал и большую часть учеников.

Наладив онлайн-обучение, предпринимательница постепенно начала получать отдачу: в школу, которая вышла в онлайн, стали записываться бывшие ученики, переехавшие в другие регионы и даже страны, и их знакомые. Екатерина набрала еще десять групп удаленно и пригласила пять новых сотрудников. Вместе они придумали новые услуги. Например, встречи English breakfast, когда ученики пьют кофе и обсуждают новости на английском языке. С помощью интернета удалось привлечь к преподаванию носителей языка.

- С 20 июля мы смогли снова работать офлайн, но решили частично остаться на удаленке, так как пандемия еще не закончилась. Онлайн-школу я хочу позиционировать как отдельный проект и задумываюсь на тем, чтобы организовать удаленные курсы по русскому языку, так как оказалось много желающих из других стран учить русский.

Выйдя из карантина, решили не прекращать онлайн-практики астраханские студии йоги. Например, создатель Yoga-Sfera Павел Шишов, вернув офлайн-практики, оставил и занятия по ZOOMу, которые он регулярно вел во время карантина. Дважды в неделю всем желающим приходит ссылка, перейдя по которой они попадают в виртуальную студию. Сидя напротив экрана ноутбука, астраханцы делают асаны, а Павел следит, чтобы упражнения выполнялись правильно.

- Онлайн-занятия удобны. Сейчас подключаются астраханцы, которые переехали в другие города, - говорит Павел Шишов. - За онлайном будущее, хотя технологии, конечно, будут шлифоваться и улучшаться.

Организатор школы швейного бизнеса "Золотой портной" Ирина Артамонова решила полностью перейти в онлайн.

- У меня уже была набрана группа, с которой я начала заниматься до ограничений, - рассказывает Ирина. - Когда возможности встречаться лично не стало, я принялась записывать видеоуроки. За время пандемии я обучила несколько потоков: были ученицы из Санкт-Петербурга, Москвы, Алматы, Нижневартовска, Ялты и других городов. В итоге сейчас я полностью отказалась от офлайновых занятий.

Кстати

Для поддержки предпринимателей, которые остались в онлайне, астраханский центр "Мой бизнес" при минэкономразвития предложил новые услуги. Здесь помогут зарегистрироваться на электронных торговых площадках, проконсультируют по юридическим вопросам, организуют фотосьемку продукции, снимут видеоролик, разработают сайт.

- Времена меняются, техники продаж тоже: мы готовы предоставить всем заявителям возможность пройти обучение, чтобы разобраться в механизмах e-commerce, - сообщил руководитель центра Данила Ивашкович.

Плесень на откосах

Построенное по госпрограммам новое жилье в Белгородской области начали проверять следователи

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Две трехэтажки на улице 50 лет Октября в городе Шебекино Белгородской области хоть и построены недавно в уютном микрорайоне, но производят жуткое впечатление. От остального массива они отделены небольшим пустырем, с другой стороны - заросшее сорняками в рост человека болото. Не спасают даже небольшие клумбы у подъездов: рядом с цветами - или разрушающееся крыльцо, или дверь в подвал, полный жидкой грязи. Первый дом, где живут переселенцы из аварийного жилья, а по факту - владельцы комнат в старых общежитиях, прогремел на всю страну. Недоделки и претензии к качеству квартир, выкупленных за бюджетные средства, показали на одном из федеральных телеканалов. Но теперь здесь тишина, человека с диктофоном его жильцы обходят десятой дорогой. Зато соседи переселенцев - выпускники интернатов для детей-сирот - охотно показывают "особенности" своих квартир.

В семье Ивана и Дарьи Аноприенко трое детей мал мала меньше. Молодые супруги заехали в новую квартиру два года назад и теперь ютятся в крошечной однушке.

- Сейчас мы вспоминаем, как радовались переезду, - говорит Иван. - Представляете, новая квартира, все свеженькое, чистое. Заселились, стали жить. И первое время не замечали недостатков.

Но радость продлилась ровно до тех пор, пока холода не вынудили главу семьи поднять плинтус.

- Знаете, мы стали ощущать, что по полу буквально гуляет холодный ветер, - рассказывает глава семьи. - А потом, как открепили плинтус, увидели между стеной и полом щель в палец толщиной!

Дарья добавляет, что им еще повезло: квартира на втором этаже. Те, кто живет ниже, мучаются от сырости из подвала. Те, кто наверху, - мерзнут. Ветер свищет изо всех щелей.

Иван ведет в подвал, который, видимо, проветривается. Ступенек нет, и мы прыгаем по уложенным рядом с инженерными коммуникациями пеноблокам.

- Вот потому и открыто тут - видите, там - грязь, - показывает он. - А что удивительного? Дом построили на болоте. Вон через дорогу - ручей, вода подбирается к нам все время. Звоним, жалуемся, к нам приезжают - два рукава бросили, откачали, в то же болото вылили. Через время вода снова здесь. Так и живем.

В квартире жильцы показывают плесень на откосах у окна: чернота грибка рядом с детской посудой - то еще зрелище.

- Это еще жена постоянно протирает специальным средством, - говорит Иван. - А у других эта плесень просто махровая. Ну и еще что нас просто шокирует, так это лоджия: она разваливается, блоки уже стали открепляться друг от друга, - Иван берет один из крупных кирпичей и наклоняет его под углом 30 градусов. - Но это я подделаю...

Иван и Дарья рассказывают, что ситуация с их квартирой усугубляется еще и тем, что жилье им пока предоставлено по договору социального найма: по законодательству сироты пять лет живут в квартирах именно в таком статусе и только потом могут оформить жилье в собственность. Это позволяет уберечь несознательных еще выпускников интернатов от мошенников, которые частенько уговаривают новоселов продать квадратные метры за бесценок, а то и вовсе "подарить".

- Но именно поэтому мы не имеем права здесь что-то переделывать, - говорит Иван. - Квартиру мы обязаны содержать такой, какой нам ее предоставили. В прошлом году на нас соседка чуть в суд не подала. Утверждала, что мы ее затопили. А нас самих в это время и дома-то не было. Приехали: у нас сухо, а у нее реально обои отошли от сырости.

Ремонт сделать тогда семья соседям помогла, дело решили мирно. Но причина потопа до сих пор волнует супругов: откуда полилась вода - до сих пор неизвестно.

- Конечно, можно сказать, что дареному коню в зубы не смотрят, - говорит Иван. - Ведь нам эта квартира досталась просто так, мы ничего не платили. Но все равно - очень обидно. Нам еще три года здесь жить - без всяких прав на собственность. Ну а про соседний дом я ничего не буду говорить, там пусть жильцы рассказывают.

Однако в доме для переселенцев жильцов не так уж и много. В эту трехэтажку то и дело заходят чиновники местной администрации, управления капитального строительства. От комментариев отказываются.

- Девушка, ну пожалуйста, не спрашивайте ничего, мне моя работа дорога, - парень с кипой актов в руках взлетает по лестнице в скандально известный подъезд.

Только одна женщина согласилась поговорить с журналистом.

- Да вы не думайте, что тут прямо вот такой ужас, как расписали везде! - возмущается она. - На наш дом теперь все ходят посмотреть, как в цирк! И по городу болтают такое, что я в маршрутке сегодня даже ругалась! Не верьте! Пойдемте, я вам свою квартиру покажу. Я пенсионерка, сыну 49 лет, три дня назад переехали, так что вещи еще разбросаны, но я про другое хочу сказать.

Она открывает дверь в "студию": квадратный коридор, совмещенный санузел, комната-кухня и длинная лоджия.

- Вы знаете, недоделок было много, - продолжает собеседница. - Вот хотя бы и балкон - его ветром шатало. Но я позвонила Алексею Валентиновичу (главе фирмы-застройщика Алексею Кислых. - Прим. "РГ"), попросила вежливо, и он прислал человека. Тот такими шурупами мне все тут закрепил, что сто лет простоит. Одно плохо - тесновато нам тут с сыном, но что поделать...

Тот факт, что люди жаловались и показывали, как течет канализация, трескаются стены, счастливую обладательницу квартиры в этом доме не смущает:

- Все можно исправить, - говорит она оптимистично. - Мы из такого жилья переехали сюда - вспомнить страшно. В общагах, наверное, лучше было? С общим туалетом?

Позже то же самое сообщил еще один собственник квартиры в этом доме, не скрывая обиды на тех, кто стал инициатором скандала.

- Доволен ли я качеством жилья? Знаете что, я эту квартиру купил под самоотделку и ремонт сам буду делать. У меня все будет по-другому. Вы говорите - недоделки... А я вам так скажу: есть качество, а есть цена. А те, кто недоволен, пусть бы дальше в своих общагах и жили, - сказал он и уехал.

К слову, о цене. Популярный сервис объявлений о продаже жилья выдает объявления о продаже "студий" как раз в доме для переселенцев. За 23 квадратных метра просят 1,1 миллиона рублей. В пригороде Белгорода за эту же цену не так давно предлагали почти такие же по площади малогабаритки от застройщика. Только вот сырости в подвалах там не наблюдается, сомнений в прочности конструктивных элементов нет, а перед тем, как предложить жилье на продажу, там подъезды вымыли так, что плитка на лестнице блестела. Здесь же бетонные ступеньки до сих пор захламлены, на лестничных площадках - бардак.

Прямая речь

Константин Полежаев, заместитель главы Белгородской области, начальник регионального департамента ЖКХ:

- Ситуация с домом для переселенцев в Шебекино - под контролем. Никто не оставил людей один на один с их проблемами. Важно сказать о том, что в настоящее время квартиры не переданы жильцам, которые должны переехать в них. И все потому, что местная администрация находится в процессе судебных тяжб с компанией-застройщиком. Сначала фирма сорвала сроки, теперь - возникли претензии к качеству жилья. Ближайшее судебное заседание назначено на 9 сентября.

Тем временем

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР изучает документацию, связанную со строительством обеих трехэтажек. Как выяснилось, дом и для сирот, и для переселенцев строила одна и та же фирма и бумаги, которые касаются как строительства, так и ввода в эксплуатацию, в компании изъяли. Как отметили в СУ СКР по региону, следователи должны дать правовую оценку действиям заказчика, подрядчика и должностных лиц, которые подписали акты о готовности домов.

В июле погрузка зерна на Красноярской железной дороге составила 86 тыс. тонн. Это более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (+119,6%), сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Большая часть поставок зерна – свыше 72 тыс. тонн – осуществлялась аграриями Красноярского края в адрес потребителей внутри страны. По железной дороге сельхозпродукция доставлялась в Алтайский край, Республику Бурятия, Кемеровскую, Новосибирскую, Челябинскую и Калининградскую области. В сравнении с июлем 2019 года в этом сегменте перевозок произошло увеличение в 2,2 раза (+123,9%).

Также в июле 2020 года на КрасЖД в два раза увеличилась погрузка зерна на экспорт. Со станций магистрали было отправлено 13,9 тыс. тонн агропромышленной продукции (увеличение к аналогичному периоду прошлого года на 98,5%). Зерно из Сибири доставлялось в Монголию, Казахстан, Азербайджан, Китай и Беларусь.

Как отметил начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров, позитивная тенденция – рост экспортной погрузки зерна. Его обеспечивают, в первую очередь, сельхозпредприятия, расположенные в Красноярском крае на Ужурской ветке (проходит от Ачинска до Абакана). Этому способствует проведенная ранее большая работа по развитию логистики.

В январе-июле 2020 года погрузка экспортируемой зерновой продукции достигла на КрасЖД 189,5 тыс. тонн. Рост к аналогичному периоду 2019 года составил 59%.

Напомним, погрузка зерна на сети железных дорог ОАО «РЖД» в июле выросла на 19,4% по сравнению с июлем прошлого года, превысив 1,7 млн тонн.

С начала года жильем обеспечены более 21 тыс. семей льготных категорий

Минстрой курирует программы по обеспечению улучшения жилищных условий для 14 льготных категорий граждан. За 8 месяцев благодаря этим программам удалось помочь 21.03 тыс. семьям. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, говорится в сообщении министерства.

Всего на 2020 год в федеральном бюджете предусмотрено 26.9 млрд руб. на реализацию этих мер господдержки.

По программе «Обеспечение жильем молодых семей» с начала года свидетельства о праве на получение социальной выплаты выданы 14.54 тыс. молодым семьям из 79 субъектов страны.

Продолжается работа по обеспечению жильем граждан, переселяемых из районов Крайнего Севера – за 8 месяцев решен жилищный вопрос 1.77 тыс. семей данной категории. Кроме того, на 1 сентября выданы 874 государственных жилищных сертификата чернобыльцам и 854 – вынужденным переселенцам.

С начала года жилищные субсидии предоставлены 160 ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны (эта мера поддержки продолжает оставаться актуальной, поскольку постановка граждан данной категории на учет в связи с возникновением критериев нуждаемости (обеспеченность ниже учетной нормы, признание жилого помещения непригодным для проживания) не ограничена по времени и признание их малоимущими не требуется), 733 ветеранам боевых действий, 746 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Кроме того, государственные жилищные сертификаты (ГЖС) получили 407 уволенных военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также 212 семей, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований. Жилищные сертификаты также получила 561 семья, подлежащая отселению из комплекса «Байконур».

В число категорий граждан, имеющих право на господдержку, входят также проживающие в зоне строительства Байкало-Амурской магистрали – в текущем году поддержка оказана 128 таким семьям; переселенцы из непредназначенных для проживания строений – 22 семьи; и отдельные категории граждан, проживающие на территории Республики Крым и Севастополя – 22 семьи.

До конца года субсидии получат еще более 6 тыс. семей вышеуказанных категорий граждан.

Счетная палата проверила исполнение бюджета в ФТС и ФНС

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Федеральные таможенная и налоговая службы.

Контрольное ведомство отметило, что ФТС перевыполнила прогноз по доходам бюджета на 89,5 млрд рублей, исполнив его на 101,6 %. Основными источниками дохода федерального бюджета были налог на добавленную стоимость (45,6 %), вывозные таможенные пошлины на сырую нефть и газ (19,5 % и 12,1 % соответственно).

При этом аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин указал на существенные недостатки в работе таможенных органов, связанные с нарушением законодательства в области таможенного регулирования. Они привели к потерям федерального бюджета.

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и Российской Федерации при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 12 фактов неправомерного освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении временно ввезенных товаров, три факта несоблюдения условий временного ввоза транспортных средств международной перевозки и один факт неправомерного занижения размера таможенных платежей в отношении временно ввезенного товара», – сообщил Андрей Батуркин.

По решению Коллегии материалы по данным фактам будут направлены в Генеральную прокуратуру.

Кроме того, проверка выявила нарушения и недостатки, которые ФТС допустила при осуществлении бюджетных полномочий главного распорядителя средств федерального бюджета. Основные из них:

- лимиты бюджетных обязательств на осуществление специальных расходов доведены не в полном объеме;

- реестр расходных обязательств подготовлен без учета методических рекомендаций, разработанных Минфином.

ФНС также исполнила доходы федерального бюджета с превышением прогноза (100,5 % от прогноза), перевыполнив план почти на 66 млрд руб.

Налоговая служба, как показала проверка, допустила нарушения при составлении бюджетной отчетности. ФНС не включила 5 юрлиц с задолженностью свыше 500 млн рублей в раздел «Сведения о просроченной задолженности» формы бюджетного учета сведений по дебиторской и кредиторской задолженности.

«Причинами этого нарушения стало отсутствие порядка взаимодействия между структурными подразделениями территориальных налоговых органов и, в отдельных случаях, непрохождение форматно-логического контроля сведений об организациях», – пояснил аудитор.

Кроме того, подведомственные организации ФНС в 2019 году нарушали требования законодательства о закупках у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Доля контрактов с такими предприятиями оказалась ниже установленных 15 % от совокупного объема госзакупок.

Батуркин Андрей Николаевич, Аудитор

Сибирские таможенники изъяли из незаконного оборота около 20 кг синтетических наркотиков на 100 млн рублей

Около 20 кг наркотических средств синтетического происхождения оценочной стоимостью свыше 100 млн рублей изъяли в Новосибирске сотрудники Сибирской оперативной таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России по результатам оперативных мероприятий.

Канал поставки наркотиков организовала преступная группа. Более 100 тыс. разовых доз «соли» злоумышленники заказали из Китая. В июле 2020 года груз поступил в центральную часть России через Казахстан, а затем был доставлен одной из транспортных компаний на территорию Сибирского федерального округа для дальнейшего сбыта.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.229.1 УК РФ. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

СПРАВКА:

«Соль» - синтетический наркотик, представляющий собой мелкий кристаллический порошок белого или серого цвета. Оказывает воздействие на человека, схожее с амфетамином и кокаином.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА АЛЕКСАНДРА НОВАКА ДЛЯ ЖУРНАЛА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»

Угольная промышленность России: история на века

Угольная промышленность, как и другие отрасли ТЭК, столкнулась с экономическими последствиями пандемии коронавируса в мире. Если по итогам 2019 года добыча угля в России достигла рекордных значений и превысила 440 млн тонн, с начала 2020 года мы наблюдаем снижение основных производственных показателей. При этом наша страна остается одним из лидеров на рынке угля и входит в тройку ведущих мировых экспортеров, а отрасль в целом по-прежнему занимает значимое место в экономике Российской Федерации и продолжает оставаться одной из ведущих в мировом энергобалансе. В этой связи усилия Минэнерго России, отраслевых компаний направлены на дальнейшее успешное развитие отрасли и сохранение устойчивых позиций на мировом рынке.

С XVIII по XXI век

В России история угольной отрасли началась в XVIII веке. Изначально «черное золото» использовали в кузнечном и железоделательном производствах. В первой четверти XIX века на территории нашей страны уже были открыты основные угольные бассейны, а к 30-40-ым годам XX столетия угольная промышленность России сформировалась как крупнейшая сырьевая базовая отрасль страны.

На сегодняшний день угледобычей в Российской Федерации занимаются 57 шахт и 130 разрезов, переработка и обогащение угля осуществляется на 64 обогатительных фабриках и установках. При этом крупнейший угледобывающий регион России и мира – Кузбасс – обеспечивает почти 60% всей угольной продукции в России.

К настоящему времени в результате проведенных реформ угольная промышленность России стала первой и единственной отраслью ТЭК, полностью представленной частным капиталом. Угольные предприятия являются градообразующими для более 30 городов и поселков Сибири и Дальнего Востока общей численностью более 1,5 млн человек. На предприятиях угольной промышленности занято почти 150 тысяч человек и еще 500 тысяч в смежных отраслях - железнодорожной, портовой, вагоностроительной и других.

Уголь - основной груз для перевозок РЖД, его доля в грузообороте естественной монополии выросла за 10 лет с 35% до 44%. Экспортные поставки угля – 220 млн тонн по итогам 2019 года - стали пятой статьей по объему валютных поступлений в бюджет страны после нефти, нефтепродуктов, газа и черных металлов. Российские угольные компании обеспечили 38% всего прироста международной торговли углем. Доля Российской Федерации на мировом рынке с 1997 года выросла в 4 раза и достигла 15%.

С 2010-х годов активно продолжается развитие традиционных центров угледобычи – в Кузбассе, Хакасии и Красноярском крае. Осваиваются новые перспективные месторождения и создаются новые центры угледобычи в Якутии, Хабаровском крае, в Забайкалье, Бурятии и на Сахалине. Строятся новые и наращиваются мощности действующих угольных терминалов в российских портах Дальнего Востока, в Азово-Черноморском и Арктическом бассейнах.

В результате с 2011 по 2019 год отрасль демонстрировала положительную динамику по всем основным показателям. Объем добычи увеличился на 30%, производительность труда - в 1,5 раза. Обновляются рекорды, в том числе мировые, по нагрузкам на используемое оборудование: только за два прошедших года их было установлено семь. Растет благосостояние горняков, за 8 лет средняя заработная плата увеличилась на 80%.

Особое внимание Минэнерго России сосредоточено на обеспечении безопасности работников отрасли. За последние три года не допущено ни одной крупной аварии на шахтах, снижается уровень травматизма на производстве.

Год 2020: COVID-19

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в предыдущие годы, и высокий уровень стабильности отрасли, сегодня мы наблюдаем замедление активности на мировых рынках угля. Это имеет особое значение в свете того, что именно экспорт угля в последние годы стал драйвером развития отрасли. Прирост экспорта из России с 2011 г. составил 56% от общего увеличения поставок на мировой рынок. Наша страна сегодня занимает третье место в мире по экспорту «черного золота», при этом ближайшие конкуренты – Индонезия и Австралия – увеличили экспорт на 29% и 20% соответственно, в то время как Россия – в два раза.

Однако по результатам первого полугодия 2020 года мы увидели снижение спроса и цен на уголь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительную роль в этом сыграли меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. В силу ограничения мобильности граждан, деловых коммуникаций в разы сократилась потребность в источниках энергии, в том числе и в угле. В то же время на ситуацию также влияют глобальные вызовы последних лет – усиление конкуренции, рост доли ВИЭ, газа, водородной энергетики в энергобалансах развитых стран в силу ужесточения климатической повестки. Снижение спроса наблюдается и на внутреннем рынке, что также связано с замедлением экономической активности в связи с пандемией.

Если говорить о цифрах, то по итогам II квартала 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года поставки угля на внутренний рынок снизились на 11,6 %, на экспорт – на 5,6 %. Следствием сокращения спроса явилось снижение мировых цен на уголь, в частности, средняя цена на энергетический уголь в I квартале текущего года по сравнению с прошлым годом упала на 10 % (с $63 до $57 за тонну). Некоторые угледобывающие компании вынуждены снижать объемы добычи угля, чтобы реализовать переполненные складские запасы. Вследствие этого объем добычи по итогам II квартала снизился на 9,6 % к прошлому году. При этом в наибольшей степени снизили добычу угледобывающие регионы, находящиеся на значительном удалении от портов и пограничных переходов, прежде всего, Кузбасс. В то же время Забайкальский край, Республика Хакасия, Хабаровский край, Сахалинская область, то есть области, расположенные ближе к границе, смогли даже нарастить объемы добычи. Это говорит о том, что в восточном направлении уровень спроса в целом сохраняется.

Если прогнозировать среднегодовые значения, потребление угля на внутреннем рынке в 2020 году в целом может снизиться в пределах от 4 до 12 %, при этом постепенное восстановление спроса с небольшим ростом мы можем увидеть уже в IV квартале. Экспорт российского угля в текущем году может сократиться в диапазоне от 10% до 22 % в основном за счет западного направления.

В этой связи мы находимся в режиме непрерывного анализа различных сценариев развития ситуации в угольной отрасли и готовы к ответным мерам. В частности, у нас уже сформирован перечень системообразующих предприятий ТЭК, куда вошли также угольные компании. При необходимости отрасли в целом и конкретным предприятиям в частности могут оказываться меры государственной поддержки.

Кроме этого, согласно Постановлению Правительства РФ, с июня текущего года Минэнерго России утверждает план экспортных перевозок угольной продукции в восточном направлении из Кемеровской области – Кузбасса. Этот механизм будет способствовать повышению прозрачности и предсказуемости планирования производственных и инвестиционных программ российских угольных компаний, поддержанию их позиций на азиатских рынках и обеспечению стабильного наращивания перевозок угля в восточном направлении.

Перспективы развития

В среднесрочной перспективе мы намерены руководствоваться Программой развития угольной промышленности России до 2035 года, которая была утверждена Правительством в июне 2020 года. Ключевая задача основного стратегического документа отрасли - создание российским угольным компаниям при любой конъюнктуре и сценариях развития условий для стабильного обеспечения внутреннего рынка углем и продуктами его переработки, а также для укрепления позиций на мировом рынке угля.

При работе над документом мы учли основные параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, проанализировали возможности и условия развития отечественных угольных компаний, их позиционирование на международном угольном рынке. В связи с влиянием глобальных вызовов и сформировавшихся ранее системных проблем, требующих разрешения, существенные изменения претерпели целевые ориентиры по развитию внутреннего рынка угольной продукции и по укреплению позиций российских угольных компаний на мировом рынке угля.

Мы сформировали два сценария развития отрасли – консервативный и оптимистический. При консервативном варианте мы исходим из возможной стагнации объемов потребления угля в отечественной электроэнергетике (на уровне 87 млн тонн), минимального уровня прогнозируемых цен на международном рынке энергетических углей. При таком развитии событий добыча угля в 2035 году вырастет до 485 млн тонн. Оптимистический же вариант предусматривает рост объемов добычи до 668 млн тонн в 2035 году и будет реализован при максимальных объемах потребления угля в отечественной электроэнергетике, определенных Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года (120 млн тонн) и более благоприятной конъюнктуры цен на энергетические угли. На практике же наиболее вероятным вариантом станет достижение средних значений между этими показателями.

Согласно Программе развития угольной промышленности, будущее угольной отрасли России во многом связано с новыми месторождениями и центрами угледобычи. Для расширения сырьевой базы и рационального недропользования запланировано совместное лицензирование «сдвоенных» участков недр, предусматривающее добычу угля на новых перспективных участках и одновременные обязательства по ликвидации действующих объектов горного производства. Такой подход уже используется в Кузбассе и его, по нашему мнению, целесообразно применить в других регионах и на межрегиональном уровне.

Наряду с технологической модернизацией действующего производства в традиционных угольных бассейнах (Кузбасс, Канско-Ачинский и Южно-Якутский бассейны и др.) и дальнейшим развитием новых центров угледобычи на Востоке страны (в Забайкальском крае, республиках Хакасия, Тыва и Саха (Якутия) предусматривается освоение в Красноярском крае угольных месторождений Таймырского бассейна (Малолемберовского и Сырадасайского угольных месторождений). Этому будет способствовать использование возможностей расширения Северного морского пути. При этом также увеличится доля регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в прогнозируемых объемах добычи угля - с 35% до 45-49% в 2035 году.

В обеспечении оптимальной территориально-производственной и технологической структуры производственных мощностей по добыче и переработке угля важная роль отводиться созданию взаимосвязанных технологических комплексов. Одновременно будет завершена ликвидация неперспективных шахт и разрезов.

В части внутреннего рынка предусмотрена реализация проектов строительства и модернизации объектов угольной генерации в Сибири и на Дальнем Востоке. Предполагается построить 7 новых угольных ТЭС и модернизировать 12 действующих.

Принципиальные изменения были внесены в подпрограмму «Обеспечение технологического развития угольной промышленности». Поставлены новые задачи по автоматизации и роботизации горных работ, внедрению технологий их геоинформационного обеспечения. Предусмотрено создание информационно- управляющих инфраструктур на основе развития промышленного интернета вещей, а именно комплексов «Умная шахта», «Интеллектуальный карьер», «Интеллектуальный транспорт и центры управления».

При этом в качестве приоритетных остались задачи по обеспечению промышленной и экологической безопасности. Также предполагается полный отказ от потенциально опасных технологий, прежде всего, на подземном способе добычи, обеспечение планомерной ликвидации шахт с особо опасными условиями, безусловную реализацию корпоративных программ по сохранению здоровья работников.

В области охраны окружающей среды предусматривается оптимизация нормативно-правовой и нормативно-методической базы и, наряду с ужесточением требований, стимулирование недропользователей к обеспечению экологической безопасности.

Что касается кадрового потенциала, в этой части предусматриваются механизмы социального партнерства, развития систем профобразования и повышения квалификации работников с учетом внедряемых технико-технологических инноваций, включая цифровизацию процессов. В этой связи предстоит завершить начатую работу по подготовке профессиональных стандартов рабочих и служащих. В качестве одного из индикаторов роста благосостояния населения угледобывающих регионов определено увеличение реальной заработной платы одного работника отрасли. Всех, безусловно, волнуют и проблемы реструктуризации угольной промышленности, включая, прежде всего, переселение шахтерских семей. Рассчитываем завершить процесс переселения горняков из ветхого жилья в течение ближайших нескольких лет.

Так как экспортная направленность угольного бизнеса выступает ключевым фактором развития угольной отрасли России, мы тщательно проанализировали текущую ситуацию в отрасли и сделали обобщение всех прогнозов развития мирового рынка угля по странам и регионам. Несмотря на ряд негативных сценариев и ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, в средне- и долгосрочных прогнозах сохраняется динамика роста мирового потребления угля. Этому, в том числе, способствует технологическое развитие угольной энергетики – современные угольные станции обеспечивают сведение практически до нуля вредных выбросов в атмосферу.

При этом продолжится рост международной торговли. По оценке многих мировых аналитических агентств, общая международная торговля углем вырастет на 5-13% (с 1450 млн тонн в 2019 году до 1520-1640 тонн в 2035 году). Причем перспективы ее роста связаны, в первую очередь, с растущим (4-5% в год) рынком стран Азиатско-Тихоокеанским региона, на который приходится почти 80% всей международной торговли углем, в 1980 году этот показатель составлял 26%.

В последующие 10 лет спрос на импортный уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе может вырасти более чем на 150 млн тонн. Особенно быстрые темпы будут наблюдаться в Индии, Вьетнаме, Пакистане, Бангладеш, Филиппинах, Таиланде и в других странах Юго-Восточной Азии. Увеличение спроса будет также происходить в странах Африки и на Ближнем Востоке. Это обуславливает необходимость создания условий, прежде всего инфраструктурных, для доставки российского угля на растущие рынки.

В новой Программе мы предусмотрели рост экспортного потока в направлении АТР со 100 млн тонн в 2018 году до 237-252 млн. тонн в 2035 году, то есть в 2,5 раза. Общий объем экспорта в 2035 году при этом составит 259 млн. тонн при консервативном сценарии и почти 392 млн. тонн при оптимистическом сценарии. При этом экспорт российских углей в 2019 году составил 220 млн т (на 10 млн тонн больше к уровню 2018 года).

Подчеркну, что для реализации обоих сценариев необходимо безусловное выполнение намеченных планов РЖД по перевозкам угля в восточном направлении, особенно в период 2020-2025 годов. Также рассчитываем на неизменность принципов долгосрочного тарифообразования. В результате снятия системных ограничений при транспортировке угольных грузов доля экспортных потоков угля на рынки стран АТР с сегодняшних 50% увеличится до 75%.

Важно еще раз отметить, что в условиях глобальных вызовов, нестабильной конъюнктуры для дальнейшей успешной работы отрасли необходима планомерная работа по модернизации мощностей, освоению новых месторождений, расширению экспортного потенциала, снижению травматизма на производстве, повышению экологичности, исполнению социальных обязательств. Все это поможет преодолеть существующие сложности и вывести угольную промышленность на новый уровень развития.

Мы видим, что угольные компании даже в условиях снижения цен и спроса ставят цель не только сохранить свои позиции, но и выполнить социальные обязательства, обеспечить достойный уровень валютных поступлений в страну и инвестиционных вложений в основной капитал угольных компаний.

Надеемся, что с учетом взаимоподдержки со стороны смежных отраслей мы в полной мере реализуем поставленные цели и обеспечим существенное повышение потенциала угольной промышленности в экономике страны и мира. Рассчитываем, что к 2035 году вклад угольной отрасли в валовый внутренний продукт возрастет в 1,5-2,5 раза, налоговых поступлений и страховых взносов - в 1,6-2,6 раза. Мы уверены, что уголь – это не только настоящее, но и будущее ТЭК, и Россия будет продолжать наращивать потенциал в этой сфере, ведь наша страна обеспечена резервами угольного сырья примерно на 500 лет вперед.

Графеновые нанотрубки в пластиках — база для создания легкого, экологичного и энергоэффективного автомобиля будущего

На фоне фундаментальной трансформации автопрома, ужесточения экологических требований и перехода на электромобили, производители автомобилей во всем мире сегодня проявляют большой интерес к новым полимерам, созданным с использованием наноматериалов. Модификация пластиков графеновыми нанотрубками дает впечатляющие результаты в антифрикционных и противоизносных покрытиях и деталях экстерьера, окрашиваемых электростатическим методом.

Научно-производственное предприятие «ПОЛИПЛАСТИК», ведущий российский производитель композитных материалов, разрабатывает и внедряет нанокомпозитные полимерные материалы с использованием графеновых нанотрубок TUBALL™, синтезируемых компанией OCSiAl (портфельная компания РОСНАНО). Одной из последних разработок стал наномодифицированный стеклонаполненный полиамид 6.6 под торговой маркой Армамид. Введение в полиамид всего 0,15% массы концентрата графеновых нанотрубок TUBALL MATRIX 826 позволяет обеспечить установленные отраслевыми требованиями показатели по электрическому сопротивлению изоляции 106–108 Ω?см при сохранении всех прочностных свойств материала.

«Введение нанотрубок в полиамид кардинальным образом меняет свойства этого материала, делая его электропроводным, что позволяет отказаться от отдельной линии покраски пластиковых деталей. Это заметно удешевляет технологию производства, делая ее более эффективной и экологичной. В отличие от других технологических решений, применявшихся ранее, наномодификация полиамида позволяет обеспечить постоянный во времени уровень сопротивления и не оказывает негативного влияния на долговечность материала», — рассказал вице-президент OCSiAl по продажам в России и СНГ Александр Зимняков.

Инновационным решением для автопрома станет производство деталей экстерьера автомобилей из наполненного стекловолокном Армамида с графеновыми нанотрубками. В 2020 году планируется начать предсерийные испытания крыла автомобилей из электропроводного полимера, окрашиваемого электростатическим способом.

Также сегодня разрабатываются технологии введения графеновых нанотрубок в различные полимеры, в том числе полиэтилены, полипропилены и АБС-пластики. Ведется разработка наномодифицированных полипропиленов для элементов электромобилей, которые позволят снизить их вес.

«Полученные уже сегодня впечатляющие результаты подтверждают, что будущее многих отраслей промышленности может быть связано с изделиями из материалов, модифицированных нанотрубками, и в НПП „ПОЛИПЛАСТИК“ есть для этого необходимый научный и производственный потенциал», — сказал директор по науке и развитию «ПОЛИПЛАСТИК» Михаил Кацевман.

СПРАВКА

OCSiAl — крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза. Графеновые нанотрубки, или одностенные углеродные нанотрубки, представляют собой свернутые в цилиндр плоскости графена. Они обладают уникальными свойствами — высокой электро- и теплопроводностью, прочностью, соотношением длины к диаметру. При внесении в матрицу материала графеновые нанотрубки создают трехмерную сеть, которая придает материалам проводящие и армирующие свойства. OCSiAl производит нанотрубки под брендом TUBALL™.

В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок — TUBALL CENTER. В 2019 году второй TUBALL CENTER был открыт в Шанхае (Китай). Третий TUBALL CENTER планируется открыть в Люксембурге.

Региональные отделения OCSiAl работают в Европе, США, Корее, Китае (Шэньчжэнь, Шанхай), Гонконге и России, представительства — в Мексике, Израиле, Японии, Индии, Австралии, Германии и Малайзии. Помимо собственных офисов и представительств, OCSiAl имеет партнеров и дистрибьютеров в 45 странах.

В OCSiAl работают более 450 сотрудников из 16 стран мира. В научно-исследовательском отделении компании работают более 100 ученых.

КОМПАНИЯ «ХЕНКЕЛЬ» ИСПОЛНИЛА ТРЕБОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В результате выданного ФАС России предупреждения на упаковках порошка Persil появится информация о том, что товар адаптирован к требованиям ЕАЭС

Ранее компания «Хенкель» исполнила предупреждение ФАС России[1] в отношении стирального порошка Persil (объемом 3 кг). Теперь информация о том, что продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС, будет размещена на упаковках всего ассортиментного ряда: компания представила в ведомство и макет упаковки капсул Persil для стиральных машин.

Таким образом компания «Хенкель» полностью исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы.

«Мы удовлетворены конструктивным сотрудничеством с компанией «Хенкель» и ценим ее готовность к выполнению требований регулятора. Вместе с тем служба позднее планирует провести мониторинг восприятия потребителями размещенной на упаковке товаров информации», – прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Напомним, в декабре 2019 года Федеральная антимонопольная служба выдала ООО «Хенкель Рус» и другим компания предупреждения о недопустимости нарушения норм Закона о защите конкуренции[2]. Как установило ведомство, международные производители поставляют на территорию Российской Федерации либо производят в Российской Федерации под аналогичным брендом и назначением товары, отличающиеся по потребительским свойствам и условиям использования от товаров, реализуемых под теми же брендами в странах Западной Европы.

[1] от 03.12.2019 № ИА/106146/19

[2] статьи 14.8

Визуальные хакеры - угроза новой реальности

Только 25% компаний позаботились о визуальной защите данных на корпоративном уровне. Тем временем угрозы визуального хакерства набирают обороты, особенно в условиях распространенного удаленного режима работы.

Юлия Мельникова

Чтобы подчеркнуть необходимость изменения отношения к риску визуального хакерства, компания 3М провела опрос, в котором приняли участие 217 представителей российских и международных компаний из различных сфер деятельности: финансы, фармацевтика, торговля, ИT, строительство, производство и другие отрасли.

Результаты опроса бизнес-аудитории на тему визуальной защиты данных показали, что только 28% опрошенных замечают подсматривание в экран рабочего гаджета, а 72% уверены, что никогда не подвергались подобному мошенничеству. При этом 87% из этого числа работают с конфиденциальными данными.

Опрос также показал, что какие-либо действия для предотвращения таких подглядываний и возможной последующей кражи информации предпринимают лишь 29% опрошенных. Но только 25% компаний позаботились о визуальной защите данных на корпоративном уровне. Представители компаний выделили такие методы визуальной защиты, как блокировку экрана, разворот/закрытие экрана, изолированное рабочее место, защитный экран, снижение яркости. Самой популярной мерой защитой гаджета от подсматривания является блокировка экрана.

"Несмотря на то что сотрудники компаний начинают больше заботиться о сохранности данных во время работы, результаты опроса говорят о том, что культура визуальной защиты конфиденциальных данных в организациях все еще находится в начале развития. Помимо обеспечения безопасности данных изнутри, компании не должны забывать о визуальном аспекте информационной безопасности, который сейчас, в условиях распространенного удаленного режима работы, становится как никогда актуальным", - комментирует Алиса Шевченко, эксперт в области визуальной защиты информации 3М в России и СНГ.

В 3М рассказали, что обычно для обеспечения сохранности данных компании внедряют специальное программное обеспечение, защищая, таким образом, информацию изнутри. "Чтобы защитить информацию снаружи, рекомендуется внедрять меры и контролировать их соблюдение как руководителями, так и самими сотрудниками. Среди таких мероприятий может быть разработка руководства по обеспечению визуальной защиты для персонала, организация обучения и мотивационных мер за выполнение этих правил. Необходимо также регулярно обновлять руководства, отслеживать новые риски и технологические инструменты визуальных хакеров, анализировать работу по развитию у персонала навыков противостояния этой угрозе. Последствия визуального хакерства могут быть столь же серьезными и дорогостоящими, как и любые другие действия хакеров, когда те получают доступ к конфиденциальной информации", - прокомментировали сотрудники компании 3М.

Ведущий специалист отдела аудита Infosecurity a Softline Company Анатолий Сазонов подчеркнул, что, чем выше риск потенциального ущерба от визуального хакерства, тем важнее для бизнеса постоянное информирование сотрудников о базовых мерах защиты, таких как блокировка экрана, разворот рабочего экрана таким образом, чтобы нельзя было подсмотреть отображаемую информацию, наклейку специальных защитных пленок, препятствующих подсматриванию со стороны. "Ситуация в целом становится хуже, так как постоянно увеличивается количество мобильных рабочих мест и сотрудников, использующих компьютеры в публичных местах - кафе, коворкинг и др., - активно развиваются облачные технологии, позволяющие получить доступ к конфиденциальной информации и другим рабочим ресурсам из любой точки мира. Угрозы визуального хакерства дополнительно увеличились в связи с текущей ситуацией угрозы коронавируса и переходом компаний в режим удаленной работы. Уязвимыми пространствами также становятся офисы формата open-space и зоны с высокой проходимостью в банковских, финансовых, медицинских и иных учреждениях, где конфиденциальность обрабатываемых данных крайне важна", - отметил Анатолий Сазонов.

По данным исследований, завладеть секретными данными путем простого подсматривания можно в 9 случаях из 10. При этом в 70% случаев подсматривающий остается незамеченным и безнаказанным.

Дубай, ОАЭ. Российские и эмиратские авиакомпании совершили новые репатриационные рейсы, которые доставили на Родину граждан России.

Так, вывозной рейс авиакомпании «Азимут» с 116 гражданами Российской Федерации вылетел из международного аэропорта эмирата Шарджа в Минеральные воды 10 августа 2020 года.

14 августа 2020 года вывозной рейс по маршруту «Дубай – Санкт-Петербург» выполнила авиакомпания Emirates – на борт поднялись 102 пассажира. Днем позже, 15 августа 2020 года, эмиратский авиаперевозчик выполнил рейс по маршруту «Дубай – Москва».

Как сообщили в Генеральном консульстве России в Дубае, на рейс были допущены 288 пассажиров, включая граждан России, следующих транзитом с Сейшельских островов, из Бахрейна, Гвинеи, Южной Кореи, Австралии, Афганистана, Индии, Маврикия, Египта, Пакистана.

«Благодаря налаженному взаимодействию Генконсульства России в Дубае с Минкомсвязью России и коллегами из диппредставительств по всему миру все пассажиры благополучно вернулись домой к своим семьям», отметили в генеральном консульстве.

Новость размещена при поддержке проекта Olivara Residence & Park. Новый жилой проект в Дубае. Квартиры в зелёном квартале в аренду напрямую от застройщика Palma Holding. Получите месяц аренды в подарок прямо сейчас.

«Петровакс» запускает международное клиническое исследование III фазы вакцины-кандидата Ad5-nCov от COVID-19 в России, разработанной CanSino Biologics Inc. (СanSinoBIO, HK6185) и Пекинским институтом биотехнологий, Академией военно-медицинских наук.

Компания CanSinoBIO первой в мире начала ещё в марте 2020 года клинические исследования вакцины. В настоящее время вакцина уже успешно прошла две фазы клинических испытаний. В августе к участию в международном исследовании по эффективности планируется привлечь добровольцев в лечебных учреждениях.

В первой фазе исследования CanSinoBIO в Китае приняли участие 108 добровольцев. Вторая фаза испытаний была проведена в городе Ухань провинции Хубэй с участием 508 человек.

Как показали результаты, однократное введение вакцины было безопасно и вызвало иммунный ответ у большинства добровольцев. В первые 14 дней у пациентов уже наблюдался иммунный ответ, а в течение 28 дней был достигнут значительный гуморальный и клеточный иммунный ответ у большинства участников исследования. Важно, что для клинических исследований выбрана однократная вакцинация.

После регистрации вакцины в РФ компания «Петровакс» будет готова производить препарат на своих мощностях в Московской области. Планируются поставки на российский рынок, а также в страны СНГ.

В Воронежской области из аварийного жилья в новые квартиры в этом году переехали 978 жителей региона

Только за счет средств нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийного жилья в новые современные квартиры переехали 164 жителя Воронежской области. Еще 814 человек получили ключи от новых квартир благодаря региональной программе.

Мероприятия по переселению граждан из аварийных домов в регионе проводятся как за счет средств национального проекта, так и на деньги государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области». За счет средств областного и местных бюджетов в 2020 году ключи от новых квартир получили уже 814 человек. Для сравнения, за весь 2019 год по данной программе было переселено 724 человека из 241 аварийного помещения. Консолидированному бюджету это обошлось в 352,1 млн рублей.

С привлечением средств федерального бюджета по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2019 – 2020 годах было переселено 268 воронежцев из 100 помещений: 104 – в прошлом году и 164 – в текущем. Сумма, выделенная на эти мероприятия, составляет 209,1 млн рублей, из которых 204,4 млн – федеральные средства. Благодаря нацпроекту в текущем году 31 человек в поселке Каменке получил ключи от 16 новых квартир. В Воронеже на сегодня расселено два аварийных дома по улицам Машиностроителей, 44 и Пирогова, 58. До конца года новое жилье планируется предоставить жителям еще трех расселяемых многоквартирных домов областного центра, расположенных по улицам Ленинградской, 64, Богдана Хмельницкого, 30 и 20-летия Октября, 34, а также шести аварийных домов в городе Боброве и одного – в Подгоренском городском поселении.

Жительница Воронежа Любовь Стебунова – одна из счастливых новоселов этого года. Благодаря нацпроекту при участии департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области ей, ее сыну, снохе и внучке предоставили двухкомнатную квартиру с отделкой в новом доме по ул. Корольковой, 10, корп. 4 в Железнодорожном районе Воронежа.

«Мы переехали сюда из двухэтажки по улице Машиностроителей, 44. –рассказывает Любовь Стебунова. – Это были такие трущобы, что сейчас даже страшно вспоминать: регулярный дождь с потолка, перебои с водой. О внешнем виде здания тоже хорошего слова не скажешь, хотя мы, жители, как могли, старались поддерживать его в пригодном для проживания состоянии. Я взяла на себя инициативу и начала собирать необходимые для вступления в программу документы, совместно с соседями оплатили проведение экспертизы, которая признала дом аварийным. Расселения ждали, конечно, не один год, но теперь могу сказать, что за терпение мы вознаграждены сполна».

Район, где сейчас живет семья Любови Стебуновой, – спокойный, заселен по большей части молодыми семьями с детьми. Окна новой квартиры выходят на современную игровую площадку, а в трехстах метрах от дома – детский сад. За те полгода, что новоселы живут на новом месте, по словам женщины, не было проблем ни с водой, ни с электричеством, ни с отоплением. Качеством отделки квартиры жильцы тоже довольны. Но самое приятное, по признанию женщины, – это встречать знакомые лица на новом месте: многие из прежних соседей Любови тоже получили квартиры в новостройках по улице Корольковой.

Благодаря нацпроекту всего в Воронежской области до 2025 года включительно планируется расселить 1173 жилых помещений в 110 аварийных многоквартирных домах региона. Из федерального бюджета поступит 1,32 млрд рублей, еще почти 300 млн рублей софинансирует область. Ожидается, что по итогам реализации нацпроекта забыть о трудностях проживания в аварийных домах смогут 3392 жителя региона, причем как Воронежа, так и других 18 муниципальных образований области.

«В рейтинге субъектов РФ по реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья за счет нацпроекта «Жилье и городская среда», опубликованном 1 августа, Воронежская область стала второй в стране, уступив только Чеченской Республике, – сообщил руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин. – Но за сухими цифрами статистики – сотни воронежцев, переехавших из аварийного жилья в современные новостройки, и планомерная, скоординированная работа органов власти всех уровней».

«Алнас» увеличил выручку на 80% в I полугодии и достиг рекордных финансовых показателей

Альметьевское предприятие группы компаний «Римера» (входит в группу ЧТПЗ), одно из крупнейших в России предприятий по производству погружного оборудования для нефтедобычи, подвело итоги финансово-производственной деятельности за первое полугодие 2020 года.

На фоне увеличения объемов поставок нефтепогружного оборудования на внутренний рынок выручка завода «Алнас» выросла на 80% относительно января-июня предыдущего года. В июне 2020 года предприятие поставило рекорд по выручке за последние 20 лет.

«Алнас» нарастил производство полнокомплектных установок на 35%, электроцентробежных насосов – на 35%, погружных электродвигателей – на 39% относительно первого полугодия предыдущего года. Основные клиенты предприятия – крупнейшие российские нефтедобывающие компании «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», а также ведущие нефтяные компании ближнего и дальнего зарубежья. В первом полугодии 2020 года отмечен рост экспортных отгрузок продукции завода «Алнас» в США, Узбекистан, Казахстан и Беларусь.

– Несмотря на замедление деловой активности в первом полугодии 2020 года, завод «Алнас» продемонстрировал уверенный рост финансово-экономических и производственных показателей. Это результат успешной реализации долгосрочной программы развития предприятия, которая включает повышение операционной эффективности, модернизацию оборудования и внедрение цифровых технологий в производство, а также расширение географии поставок продукции, – прокомментировал генеральный директор ГК «Римера» Станислав Великий. – Во втором полугодии 2020 года «Алнас» продолжит придерживаться стратегических приоритетов развития, в том числе расширять продуктовую линейку в соответствии с актуальными потребностями клиентов и укреплять позиции на рынках нефтепогружного оборудования стран СНГ и дальнего зарубежья.

Сегодня «Алнас» выпускает более 100 модификаций электроцентробежных насосов, 70 модификаций электродвигателей и свыше 3 000 вариантов комплектаций нефтепогружного оборудования.

«РуссНефть» выполнила социальные обязательства перед коренными малочисленными народам Севера

ПАО НК «РуссНефть» направило в текущем году более 17 млн рублей на компенсационные выплаты коренным малочисленным народам Севера, представители которых проживают на лицензионных участках компании.

Средства «РуссНефти» были направлены на приобретение необходимой на лесных стойбищах техники, строительных материалов и ГСМ.

На территории присутствия компании в Нижневартовском районе Югры традиционно проживают 58 семей коренных малочисленных народов Севера. Компенсационные выплаты осуществляются на основании федеральных, окружных законов и соглашений, заключенных с каждой из семей.

Кроме того, в 2020 году «РуссНефть» оказала финансовую поддержку «Межпоселенческому центру национальных промыслов и ремесел» в Агане, выступив партнером и учредителем специальных призов окружного конкурса профессионального мастерства среди оленеводов на кубок губернатора Югры.

«Просто сменилось поколение...» Названа главная причина протестов в Белоруссии

Среди тех, кто вышел сейчас на минские улицы – тон задают люди, родившиеся в 1990-х, которым непонятна лукашенковская сказка про стабильность и контроль - они из другого мира, и с Лукашенко несовместимы.

Публицист и писатель Лев Усыскин проанализировал советское прошлое Белоруссии, чтобы понять, чем отличается эта страна от других республик бывшего СССР и какие в связи с этим открываются перед ней перспективы:

«Начать надо, наверное, с экономики и всего такого. Вот, пишут, что в СССР Белоруссия была республикой с самой высокотехнологичной промышленностью. Это, как я думаю, не так. Согласно советскому разделению труда, в Белоруссии было сосредоточено большое кол-во сборочных производств – но финальная сборка это не синоним хайтека. А в условиях СССР едва ли не антоним – ибо сборка как раз была слабым местом советской промышленности.

Что это значит в плане перехода от СССР к рынку? То, что, с одной стороны, большинство этих предприятий должно было погибнуть как неконкурентоспособные. С другой же – появление на их месте новых не являлось проблемой. Объем капитала, который окажется в новых условиях невостребованным , омертвленным невелик.

То есть, Белоруссия, в отличие от России, Украины, Казахстана, Польши, была избавлена от крайне тяжелой задачи преобразования угольных шахт, проблем с морально устаревшими авиасборочными заводами, где работают тысячи специалистов, поиска источников модернизации крупных металлургических производств и всего такого.

Иначе говоря, действительно имелись хорошие предпосылки для быстрого создания динамичной рыночной экономики, имеющей мало общего с советским индустриальным наследием – при условии стабильного права собственности. Однако же страна пошла в плане экономики по другому пути.

Теперь о политике и популярной идее о слиянии с Россией. Мне кажется, в начале 90-х это было вполне реально просто потому, что в самой Белоруссии не было понимания, в чем специфика их страны и чем она отличается от России. Страна возникла по факту выхода из СССР всех остальных его частей, а не по собственной воле. Действительно, от России она отличалась мало чем – житель Витебской области отличался от жителя Псковской даже в меньшей степени, нежели житель Псковской от жителя Краснодарского края. Что же до белорусского языка - то это был просто местный колорит, примерно, как карельский в Карелии и уж точно в меньшей степени, нежели татарский в Татарии.

Однако затем, усилиями Лукашенко (скорее всего, достаточно сознательными) действительно стала формироваться белорусская идентичность – как положено, апофатически. «У нас нет Чеченской войны, у нас регулярно подметают улицы и т.д. – а не как в России». Думаю, это уже сработало, причем сами изначальные доводы выжаты и забыты – осталась главное послевкусие: «мы маленькая, хорошо управляемая страна, защищенная от российской неопределенности».

И если Лукашенко и его режим будет обвинен в плохом управлении и свергнут, ничего не изменится – просто «маленькая страна станет еще лучше управляемой». (Для тех, кто не понял: это о том, как люди видят, а не о том, как есть на самом деле.)