Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Российская газета». Таможня: десять лет спустя – колонка руководителя ФТС России Владимира Булавина

Владимир Булавин - о ключевых изменениях в работе ФТС России в ближайшие годы.

Если бы законопослушный декларант, товары которого сегодня пересекают границу, мог бы переместиться во времени на десять лет в будущее, то он увидел бы совсем другую таможню. В 2030 году скорость, удобство и простота таможенного оформления достигнут совершенно нового уровня - главными элементами станут цифровые технологии и искусственный интеллект.

Мы создаем практически полностью безбумажную среду, внедряем методы обработки и анализа больших массивов данных. Эти и другие наработки легли в основу Стратегии развития таможенной службы до 2030 года, утвержденной правительством в мае этого года.

Остановлюсь на том, что уже сделано за последние три года в рамках Комплексной программы развития ФТС России, принятой в 2017 году.

Фундаментом изменений стал перевод декларационного массива из таможенных постов и региональных таможен в центры электронного декларирования (ЦЭДы). Все оформление в России сконцентрировано в 16 таких "фабриках декларирования", благодаря которым удалось разделить документальный и фактический контроль товаров: декларации оформляются в ЦЭДах, а физически груз проверяется на таможенных постах. Это позволило свести к минимуму внешнее "влияние" на принимаемые решения.

Мы находимся на финишной прямой по пути к практически стопроцентному декларированию в ЦЭДах. Это позволило добиться единообразия выпуска: до реформы один и тот же товар в различных таможнях мог оформляться по-разному, что порождало немало разногласий и критики в наш адрес. Сейчас эта проблема исключена.

Теперь потоками документов проще "дирижировать", направляя декларации к свободным инспекторам внутри каждого ЦЭДа. Именно благодаря современным технологиям впервые в истории таможни мы на системном уровне устраняем возможность для коррупционных явлений, разрываем контакт предпринимателя с выпускающим инспектором. Переход на работу через ЦЭДы позволил снизить степень участия инспекторов при таможенном оформлении товарных партий.

Результаты нас обнадеживают: за первое полугодие 2020 года в автоматическом порядке зарегистрировано свыше 1,6 млн деклараций (71% от общего количества) и автоматически выпущено около 500 тыс. деклараций участников ВЭД низкого уровня риска. В итоге добросовестный бизнес может забыть о "часах", проведенных на таможне: время автоматической регистрации - 2 минуты, автовыпуска - около 3 минут. То есть на оформление безрисковых товарных партий уходит в среднем не более 4-5 минут.

Еще один важный шаг, который, уверен, заметили и по достоинству оценили все экспортеры и импортеры - переход на единые лицевые счета (ЕЛС). Раньше участники внешнеэкономической деятельности были вынуждены открывать в разных частях страны счета, привязанные к операциям в таможенных органах данного региона. Это приводило как к распылению финансовых средств, так и к дополнительным административным издержкам.

Теперь же в рамках реформы таможенного администрирования мы создали систему ЕЛС и в 2018-2020 годах плавно перевели все категории плательщиков на эти счета. Открыто уже свыше 320 тыс. единых лицевых счетов. Их внедрение упростило процесс расчетов и повысило эффективность управления денежными средствами: теперь у плательщиков есть возможность оперативного управления остатками и отслеживания задолженностей перед таможенными органами. Таможня последовательно идет к тому, что поставки законопослушного бизнеса будут максимально быстро и предсказуемо проходить контроль

Учли и комфорт пользователей ЕЛС: все операции сейчас проходят с помощью удобного и современного интерфейса в "Личном кабинете участника ВЭД" на сайте ФТС. К слову, "Личный кабинет" мы также активно развиваем, наполняя его новыми сервисами и возможностями. Участник ВЭД может в режиме онлайн подать декларацию и сопроводительные данные, увидеть разрешительные документы, просмотреть сведения о банке и гарантиях, задолженности, получить информацию обо всех запретах и ограничениях на ввозимые и вывозимые товары. Число зарегистрированных пользователей кабинета в 2017-2019 годах увеличивалось в геометрической прогрессии и превысило 150 тыс. юридических и физических лиц.

Успешно достигнув поставленных целей в ходе реформ прошедших трех лет, мы заложили основу "таможни будущего" и перешли к планированию на более длительный срок. Стратегия-2030 - основополагающий документ, по которому будет развиваться служба в ближайшее десятилетие. Наша цель - полностью автоматическое совершение таможенных операций с использованием передовых цифровых технологий. Таможенное администрирование должно стать быстрым и удобным для бизнеса высокотехнологичным процессом.

Наглядным примером преображения таможни станет повышение скорости прохождения пунктов пропуска. По сути меняется само восприятие пункта пропуска на границе: он становится интеллектуальным и будет представлять собой единую информационную систему, куда поступают данные с инспекционно-досмотровых и весогабаритных комплексов, систем радиационного контроля, других средств таможенного контроля. Далее эта информация будет автоматически анализироваться, параллельно будут запущены системы электронной очереди и диспетчеризации. Стройная работа всех этих компонентов должна обеспечить безостановочное прохождение пункта пропуска для безрисковых товарных партий.

Разумеется, мы не забываем и о физической инфраструктуре пунктов пропуска, так как уже давно назрел вопрос об их модернизации. И таможенники свои предложения на этот счет неоднократно высказывали на различных публичных площадках. Отрадно, что работа в этом направлении началась: в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" для модернизации определены 37 экспортно ориентированных пунктов пропуска. Но нельзя на этом останавливаться. Всего у нас 261 действующий пункт пропуска по всем видам транспорта.

Другим важным направлением реализации Стратегии-2030 является технология оценки товарных партий в режиме онлайн. В зависимости от характеристик товара, условий его перемещения через границу и степени добросовестности декларанта система автоматически будет принимать решения о досмотре той или иной партии.

Быстро и правильно обработать, проанализировать и сопоставить большой массив данных вручную физически невозможно. Поэтому планируем максимально автоматизировать основной инструмент таможенного контроля - систему управления рисками. Это позволит оперативно выявлять факты несоответствия или искажения данных, проводить обоснованные проверки и досмотры, тем самым повысить эффективность работы таможни в целом, снизить административную нагрузку на добросовестный бизнес.

Рассчитываем, что применение современных технологий также повысит и привлекательность статуса уполномоченного экономического оператора, товарные партии которого по законодательству отнесены к "зеленому сектору", то есть к безрисковым поставкам. Таможня идет к тому, что поставки законопослушного бизнеса будут максимально быстро и предсказуемо проходить контроль.

В наших информационных базах накоплен огромный массив данных по миллионам перевозок. В дополнение к этому в постоянном режиме к нам поступают сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия от коллег из других ведомств, организован обмен информацией с зарубежными таможенными администрациями. Полученные сведения используются для пресечения попыток провоза контрабанды, контрафактных товаров, выявления случаев уклонения от уплаты таможенных платежей и других нарушений.

Создание в России и ЕАЭС единой системы прослеживаемости товаров позволит анализировать цепочки поставок товаров с момента их выпуска таможней до реализации конечному потребителю в торговой точке. Такая система должна автоматически выявлять факты ввоза, продажи и перепродажи нелегальной продукции.

В рамках данного направления планируем наладить информационное взаимодействие с зарубежными партнерами на этапе движения товаров от производителя до границы ЕАЭС, внедрить цифровой валютный контроль, отслеживать движение и использование национальных ресурсов, прежде всего древесины и лесоматериалов.

К 2030 году практически вся работа Федеральной таможенной службы будет переведена в цифровую среду. Запланированы и уже реализуются необходимые мероприятия по созданию соответствующей ИТ-инфраструктуры. Нам нужна не просто мощная, но и сверхнадежная система, которая будет круглосуточно обеспечивать непрерывность таможенного оформления.

В этом году мы приступили к проектированию на базе Тверской таможни Главного центра обработки данных - ГЦОДа ФТС России. Его создание позволит обеспечить сохранность информации, высокую скорость ее обработки, бесперебойность работы баз данных. Параллельно прорабатывается проект по запуску Единого таможенного контакт-центра, на номер которого будут поступать все входящие телефонные звонки. Такой привычный для бизнеса с точки зрения клиентоориентированности шаг даст нам возможность оптимизировать потоки информации внутри ведомства и внедрить новые стандарты круглосуточной консультационной и технической поддержки участников ВЭД.

Трансформация таможенного администрирования меняет роль и место таможенного офицера. Уже сейчас - и этот тренд, уверен, будет продолжаться - для реализации цифровых проектов нам требуются специалисты со знанием методов анализа больших объемов данных, способностями к быстрому переобучению, готовностью применять технологии. Отсюда вытекает задача повышения эффективности управления кадрами, отбора и подготовки персонала, его мотивации.

Оригинал публикации: https://rg.ru/2020/08/02/bulavin-k-2030-godu-vsia-rabota-fts-budet-perevedena-v-cifrovuiu-sredu.html

Новые спутники связи и вещания «Экспресс-80» и «Экспресс-103» выведены на целевую орбиту

31 июля 2020 года с космодрома «Байконур» осуществлен запуск двух космических аппаратов (КА) «Экспресс-80» и «Экспресс-103», созданных по заказу подведомственного Россвязи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС). Новые спутники выведены на целевую геопереходную орбиту с последующим размещением на геостационарной орбите в позициях 80° и 96,5° в.д. Космические аппараты предназначены для предоставления услуг фиксированной, подвижной связи; цифрового телерадиовещания; высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в Российской Федерации и за рубежом. Ввод в эксплуатацию ожидается в январе и феврале 2021 года.

«С запуском двух новых спутников - «Экспресс-80» и «Экспресс-103» - мы на четверть увеличиваем пропускную способность нашей группировки,- отметил и.о. генерального директора ГП КС Юрий Прохоров. – Для ГП КС принципиально важно, что эти космические аппараты, установленные в центральные для Российской Федерации орбитальные позиции, уже востребованы нашими заказчиками. Они позволят телекоммуникационным операторам перевести свои сети с зарубежных космических аппаратов и предоставить абонентам нашей страны самые современные цифровые услуги связи и вещания, в том числе, для доступа в интернет на авиа- и морском транспорте».

Спутники изготовлены ведущим российским предприятием ракетно-космической отрасли – АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» совместно с европейской компанией Thales Alenia Space.

На сегодняшний день ГП КС обладает самой крупной в России орбитальной группировкой из 10 геостационарных спутников, работающих в С-, Ku-, Ка- и L- диапазонах. Орбитальная группировка расположена на дуге геостационарной орбиты от 14 градусов западной до 140 градусов восточной долготы, что позволяет ГП КС предоставлять услуги клиентам в 58 странах на всех континентах.

Россияне – в тройке самых активных получателей «золотых виз» Греции

С 2014 года до сегодняшнего дня «наши» стали обладателями 363 ВНЖ за инвестиции.

Что случилось? Как пишет Greek City Times со ссылкой на обновлённую статистику Министерства по делам миграции и беженцев Греции, с 2014 года 7825 иностранцев получили ВНЖ Греции за вложения в недвижимость на сумму от €250 000.

Подробности. На первом месте в рейтинге самых активных получателей инвестиционного ВНЖ – китайцы (5 770 «золотых виз»), за которыми идут турки (527) и россияне (363). Остальные национальности распределились следующим образом: ливанцы (159), египтяне (153), иранцы (121), иракцы (95), иорданцы (68), украинцы (63), сирийцы (57) и представители других стран (449).

Если учитывать родственников инвестора, которые тоже имеют право получить ВНЖ в рамках этой схемы, то всего с 2014 по 2020 год иностранцам был выдан 23 361 ВНЖ за покупку недвижимости. Из них 17 475 получили китайцы и члены их семей, 1427 – турки и 976 – россияне.

Интересный факт. Самым успешным годом для инвестиционной программы Греции стал 2019-й, когда 2 339 выходцев из третьих стран приобрели объекты недвижимости в Греции на сумму от €250 000 каждый. В результате инвесторам и членам их семей было предоставлено в 2019 году 10 775 видов на жительство.

Автор: Ольга Петегирич

Интервью Постоянного представителя России при ОБСЕ А.К.Лукашевича газете «Коммерсант», 3 августа 2020 года

Вопрос: Нынешний кризис – просто кадровый или системный?

Ответ: ОБСЕ и система европейской безопасности в целом переживают очень непростые времена. Некоторые называют это институциональным кризисом. Я бы назвал это двойным кризисом, не только кадровым, конечно. Прежде всего, это продолжающийся кризис идентичности ОБСЕ, которая до сих пор не смогла найти свою нишу в системе европейской безопасности, несмотря на то, что она имеет и мандат (в виде основополагающих документов, принятых на высшем уровне), и все возможности для его реализации.

ОБСЕ, по сути, остается «дискуссионным клубом», который так и не обрел правовые формы, хотя давно должен был бы, в том числе в соответствии с требованиями главы VIII Устава ООН.

Вопрос: С чем они связаны?

Ответ: Здесь мне надо немного вернуться в историю организации. Начиная с 1950-х годов одной из главных внешнеполитических идей советского руководства было создание системы коллективной безопасности в Европе. Советские лидеры хотели заменить НАТО и зарождавшееся тогда Европейское сообщество чем-то коллективным и инклюзивным, где и сам Советский Союз мог бы найти себе место. Тогда обсуждались самые разные идеи, вплоть до Совета безопасности для Европы.

Вопрос: Такую идею сейчас Франция продвигает.

Ответ: Тогда о необходимости выстраивания коллективной архитектуры европейской безопасности думали не только в СССР, схожие идеи были у Венгрии, Чехословакии, даже у Швеции. Это все подкреплено документальными фактами. Но параллельно шел процесс строительства коллективного ядра в Евроатлантике под эгидой США. А потому США сначала просто скептически относились к попыткам создания общеевропейской структуры безопасности, а потом начали активно противодействовать этой инициативе, поскольку она могла стать конкурентом НАТО.

Вопрос: Но официальные представители США всегда дают высокие оценки деятельности и значению ОБСЕ.

Ответ: Чтобы не быть многословным, приведу одну очень яркую цитату, которая характеризовала и до сих пор характеризует идеологию администраций США в отношении ОБСЕ. 18 мая 1990 года, когда происходили процессы, связанные с подготовкой парижского саммита СБСЕ и Парижской хартии для новой Европы, тогдашний госсекретарь США Дж.Бейкер в ходе встречи с М.С.Горбачевым заявил: «Приятно рассуждать об общеевропейских структурах безопасности, о роли СБСЕ. Это замечательная мечта, но это только мечта. А это в самое время существует НАТО, и альянс действует». Такой подход сопровождал весь процесс становления организации, выработки Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии и так далее. США стремились не допустить появление конкурентов для курируемых ими или идеологически близких им структур в сфере безопасности, в том числе Европейского союза. Это противодействие ощущалось все последние десятилетия. И эта идеология по-прежнему мешает ОБСЕ превратиться в полноценную региональную организацию по смыслу главы VIII Устава ООН. Из-за нее блокируются все наши попытки реформировать ОБСЕ, придать ей правосубъектность.

Вопрос: Если США – главный «спойлер» в ОБСЕ, то Россия готова потребовать их исключения из организации?

Ответ: Ни в коем случае! Мы стремимся к тому, чтобы американцы поняли, что с созданием СБСЕ/ОБСЕ общеевропейский процесс принял масштабный характер. Астанинская декларация 2010 года подчеркнула важность задачи формирования сообщества безопасности, которое будет основано на сотрудничестве и будет охватывать Европу, Евроатлантику и Евразию. Но над воплощением этой идеи опять-таки никто не работает, потому что это подрывало бы основы принятия решений в других евроатлантических структурах. Налицо геостратегическая конкуренция. Ведь заметное укрепление роли ОБСЕ в системе европейской безопасности приведет к снижению влияния НАТО и Евросоюза.

Вопрос: И это американцам не выгодно?

Ответ: Абсолютно. И это однозначная оценка, вытекающая из всех их попыток помешать институциональному развитию ОБСЕ.

Вопрос: Ну, если они мешают развитию Организации, то все же почему бы не инициировать вопрос об их исключении?

Ответ: А у нас даже нет соответствующих процедур. Мы с группой государств с конца 1990-х бьемся над тем, чтобы Организация получила формальный юридический статус, чтобы были оформлены необходимые учредительные документы, в которых среди прочего говорилось бы о правилах работы всех звеньев ОБСЕ и порядке участия государств. Но эти попытки блокируются американцами и рядом других западных стран.

Вопрос: А Россия в такой ситуации не хочет сама выйти? Может «плюнуть на все»?

Ответ: Нет, Россия всегда оставалась очень четко приверженной ОБСЕ – при всех нюансах и изъянах этой организации.

Тем более что хлопать дверью не наш метод. А ОБСЕ – это уникальная платформа для диалога и сотрудничества. Заново создать такой механизм в нынешней ситуации просто невозможно. Его можно и нужно укреплять, но для этого необходима политическая воля. Это сейчас организация напоминает «дискуссионный клуб», но на самом деле она создавалась для того, чтобы принимать коллективные решения в области безопасности. Все необходимые решения для этого давно приняты – причем на высшем уровне – но они не выполняются.

Вопрос: С последнего саммита ОБСЕ в Астане прошло почти 10 лет, нет ли планов провести очередную встречу глав государств? Там бы и обсудили все проблемы.

Ответ: К сожалению, с учетом нынешних глобальных проблем и кризисных явлений в самой ОБСЕ перспектива саммита не просматривается. Да что там говорить, даже на ежегодные заседания министров иностранных дел все меньше глав МИДов крупных стран приезжают. Они утратили интерес к тематике ОБСЕ и не верят в нее, у них полно других проблем. Между тем организация могла бы внести серьезный вклад в их разрешение, если бы ей дали заработать в полную силу.

Вопрос: Может быть, реформу удалось бы провести, если отменить правило консенсуса? А так любая из 57 стран может заблокировать решение, даже если 56 государств его поддерживают.

Ответ: Мы же видим в этом подрыв основополагающих принципов ОБСЕ. Правило консенсуса создает равные возможности для государств и дает им гарантии уважения их суверенитета.

Вопрос: Но Вы сами говорите, что американцы все саботируют.

Ответ: Да, но тут нужны другие методы. Никто ведь не ставит под сомнение важность консенсуса внутри НАТО или Евросоюза. Консенсус – это момент истины. Это искусство многосторонней дипломатии, искусство поиска и нахождения компромиссов. Да, иногда всем приходится отходить от своих изначальных позиций, чтобы создать условия для выхода на коллективные решения. Но иначе никак. Другое дело, что западные государства часто участвуют в этом процессе не как самостоятельные участники ОБСЕ, то есть не как национальные делегации, а как члены ассоциированных союзов и альянсов. Скажем, Франция или Германия не могут принимать решения без оглядки на Евросоюз и НАТО. Но это прямое противоречие процедурным правилам ОБСЕ, в которых прописано, что все страны выступают в организации в своем национальном качестве.

Вопрос: Россия выступает без оглядки на интеграционные структуры, членом которых она является?

Ответ: Мы действуем абсолютно суверенно. Но всегда делимся своими соображениями с нашими партнерами по ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. Если наши позиции совпадают, мы можем выступить коллективно.

Вопрос: Россия ранее не раз критиковала ОБСЕ за кадровый дисбаланс, который не отражал ее географического охвата, поскольку во главе ключевых структур не было представителей постсоветских стран (за исключением Прибалтики). По вашему мнению, эта проблема повлияла на нынешний кадровый кризис?

Ответ: Да. Я бы сказал, что нынешний кризис – это печальный, но логический итог отсутствия желания воспринимать аргументы других государств. В 2017 году на неформальной министерской встрече в австрийском Мауэрбахе Министр иностранных дел России С.В.Лавров четко дал понять, что мы даем согласие на четырех назначенцев от западного лагеря, только чтобы ситуация совсем не зашла в тупик. Ведь тогда были очень сильные кандидаты и от стран СНГ, но их сняли по политическим мотивам.

Но ведь и восточные страны в организации имеют право рассчитывать на назначения. А за весь период существования ОБСЕ во главе ее исполнительных структур не стояло ни одного представителя Содружества! Это очевидная дискриминация и вопиющая несправедливость. Тогда в Мауэрбахе российская делегация четко дала понять, что не будет блокировать назначения, но больше не допустит такого дисбаланса.

Вопрос: А сейчас Москва не оказывала давления на Душанбе и Баку с тем, чтобы они заблокировали мандаты западноевропейских чиновников? Из-за этого ведь собственно и начался кадровый кризис.

Ответ: Ни в коем случае! В арсенале российской внешней политики нет таких инструментов, как давление, санкции, «кнуты и пряники» и так далее. Мы очень чувствительно относимся к суверенным правам. Таджикистан, Азербайджан и Турция были абсолютно вправе выразить свое недовольство тем, как по отношению к ним действовали главы соответствующих структур. Скажем, как можно судить о действиях властей той или иной страны и критиковать решения ее парламента, ни разу не посетив ее?

Вопрос: Вы говорите о бывшем представителе ОБСЕ по свободе СМИ А.Дезире и его критической оценке процессов в Азербайджане?

Ответ: В данном случае – да. Понимаем мы и претензии Таджикистана, который неоднократно заявлял о недопустимости приглашения на ежегодные обзорные совещания Бюро по демократическим институтам и правам человека представителей боевой группировки, провозгласившей своей целью смену режима в стране.

Вопрос: Но ПИВТ не запрещена ООН.

Ответ: Нет, не запрещена. Но она поставлена вне закона в самом Таджикистане. У ООН нет подобных обзорных совещаний. А тут я лично был свидетелем тому, как один из членов этой группировки в ходе совещания подошел к заместителю министра иностранных дел Таджикистана и начал угрожать ему расправой.

Вопрос: То есть Вы считаете оправданным, что эти страны заблокировали переназначение представителя по свободе СМИ и директора БДИПЧ?

Ответ: Мы с пониманием отнеслись к их аргументам. Но мы очень сожалеем, что не удалось выйти на компромисс, хотя это было возможно. Серьезные претензии ведь были высказаны только в адрес двух руководителей. А против генерального секретаря и верховного комиссара по делам национальных меньшинств изначально никто не выступал. Только потом против них уже проголосовали ряд стран в качестве своеобразного возмездия. Мы же выступали против «пакетного решения» и предлагали хотя бы продлить мандаты тех, против кого нет возражений. Но верх взяла западная логика, которая, по сути, и привела к тому, что в итоге случилось.

Но в целом я считаю, такое развитие событий только на пользу организации.

Надеюсь, что сейчас найдутся достойные кандидаты «к востоку от Вены», а конкурентная борьба будет справедливой.

Вопрос: Россия сама будет выдвигать кого-то?

Ответ: Я пока не могу точно сказать, но скорее все же нет. Мы, наверное, отдадим предпочтение коллективным кандидатам со стороны СНГ.

Вопрос: Речь идет о кандидатах на все четыре должности?

Ответ: Да, на все четыре. При этом мы исходим из того, что больше никаких «пакетных решений» не будет. У каждого руководителя свой мандат, и кандидаты на соответствующие должности должны рассматриваться индивидуально.

Вопрос: А сколько денег вносит Москва ежегодно в бюджет Организации? Ушедший генеральный секретарь Т.Гремингер ранее неоднократно говорил, что ОБСЕ средств не хватает. Нет ли у России планов увеличить свой взнос?

Ответ: Есть действительно проблема, связанная со шкалами взносов. Не все пропорционально вкладываются в эту организацию, и нет желания что-то менять. Думаю, уместно сказать, что западные страны держат организацию на «голодном пайке», они недавно вновь выступили за нулевой рост бюджета организации. При этом в прошлом году многие говорили, что нужно наращивать финансирование ОБСЕ. Но когда дошло до реальных денег, увеличение бюджета не одобрили при том, что часть его «съедают» инфляция и колебания курсов. В итоге объем средств, которые выделяются непосредственно на программную деятельность, объективно снижается. Россия вносит в регулярный бюджет ОБСЕ порядка 7 млн 700 тыс. евро. При этом уровень российской представленности в структурах ОБСЕ несопоставим с нашим взносом. Хочу заверить российских налогоплательщиков, что в нынешних условиях увеличения ставки взносов нашей страны в ОБСЕ мы не допустим.

Вопрос: Есть еще нерегулярные взносы на особые проекты, на которые Россия тоже, как я понимаю, тратится. Самая масштабная такая миссия ОБСЕ работает на Украине. В свете достигнутых недавно прорывных договоренностей о перемирии видите ли вы новое «окно возможностей» для ОБСЕ в этом регионе?

Ответ: Да, ОБСЕ действительно развернула беспрецедентную миссию на Украине. Столь масштабная многонациональная миссия под эгидой ОБСЕ символизирует, что международное сообщество очень заинтересовано в мирном урегулировании конфликта. Эта миссия – «глаза и уши» международного сообщества на Украине. В то же время многие забывают, что она наделена не только мониторинговым мандатом. У нее есть право верифицировать соблюдение договоренностей, в том числе в гуманитарной области, включая права человека. Миссия также должна способствовать диалогу между сторонами конфликта с целью снижения напряженности и содействию нормализации обстановки. Это хоть и гражданская миссия, но ее мандат можно назвать фактически миротворческим. Но пока ее основные усилия сконцентрированы на мониторинге ситуации.

Вопрос: То есть Вы считаете, что миссия могла бы сделать больше?

Ответ: Абсолютно. Она уже сделала много. Но важно не упускать из виду задачу содействия диалогу, поскольку последние договоренности показали, что при прямых контактах Киева, Донецка и Луганска можно даже в условиях коронавируса, через видеосвязь, приходить к важным договоренностям. СММ, я уверен, будет внимательно следить за реализацией договоренностей.

Но в целом ОБСЕ могла бы играть в процессе урегулирования и выполнения минских соглашений более заметную роль. А они, несмотря на последние позитивные подвижки, остаются нереализованными.

И есть, наоборот, движение в противоположную сторону. Я говорю о решении Верховной рады назначить выборы на подконтрольной правительству территории, отодвинуть в сторону Донбасс. Это, конечно, подножка процессу урегулирования. «Комплекс мер» предполагает совершенно иную схему действий: отработку модальности проведения этих выборов, фиксацию особого статуса в конституции Украины на постоянной основе и согласование всех юридических и правовых аспектов этого особого статуса в рамках законодательства Украины. Ничего из этого не сделано. Политический трек – нулевой, равно как и гуманитарная составляющая минских соглашений. Нужны очень жесткие решения украинского руководства, чтобы изменить законодательство и совместить это с требованиями «Комплекса мер».

Послы стран ЕАЭС соберутся в Свободной экономической зоне Арас, в Иране

Послы стран Евразийского экономического союза соберутся в Свободной экономической зоне Арас, в Иране, заявил в понедельник управляющий директор Организации Свободной экономической зоны Арас Мохсен Нариман.

Свободная экономическая зона Арас - это среда, готовая к двустороннему и многостороннему экономическому сотрудничеству между Ираном и Россией, а также странами Южного Кавказа.

Свободная экономическая зона Арас с площадью 51 000 гектаров земли, опирающаяся на свою полностью подготовленную инвестиционную инфраструктуру (объекты, включая воду, электричество, газ и развитие соединительных дорог), как сказал один из турецких инвесторов, посещая Зону, является подготовленной инфраструктурой, в которой любая страна готова занять значительную долю.

Наримани рассказал на встрече с заместителем министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Голамрезой Ансари, что целью встречи является расширение взаимодействия Ирана и торгово-экономических связей со странами Евразии и Кавказского региона, используя возможности Свободной экономической зоны Арас.

Со своей стороны Ансари заявил, что свободная зона Арас считается единственными воротами Ирана в Евразию.

«Свободная зона Арас играет важную роль и имеет хорошее географическое положение для торговли с Евразией», - сказал Ансари.

Отметив, что Армения является единственным членом Евразийского союза, который имеет сухопутную границу с Ираном, Ансари добавил: «Это очень важный фактор, и мы должны использовать эту возможность и маршрут Армения-Иран в качестве транзитной дороги для иранских товаров».

По данным Организации по развитию торговли Ирана, торговля между Ираном и ЕАЭС увеличилась на 14 процентов с 27 октября 2019 года по 19 июня 2020 года по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.

Торговля увеличилась, несмотря на вспышку коронавируса и падение мировой торговли.

Россия построит новый порт, чтобы увеличить торговлю с Ираном, Индией и Казахстаном

Россия построит новый порт, чтобы увеличить торговлю с Ираном, Индией и Казахстаном, сообщает Russia Today в воскресенье.

Как сообщалось, морской порт мощностью 12,5 млн. тонн будет построен в российской Калмыкии, недалеко от города Лагань. Он соединит действующие порты Ирана, Индии и Казахстана с Россией.

Новый порт будет состоять из 32 разгрузочных терминалов и других объектов, таких как элеваторы вместимостью 300 000 тонн для одновременного хранения зерновых культур, а также терминалов для хранения и отгрузки растительных масел, фруктов, овощей и других товаров.

Зерновой и контейнерный терминалы будут иметь пропускную способность по пять миллионов тонн каждый, в то время как терминал по перевалке жидких грузов будет иметь пропускную способность 500 000 тонн.

Контейнерные перевозки являются одним из перспективных направлений, которое будет реализовано в новом порту, поскольку существующие морские транспортные узлы в соседних регионах не приспособлены для этого. Контейнерные перевозки планируется осуществлять в основном из Индии и стран Персидского залива через Иран.

Во время встречи, проведенной в прошлом месяце посредством видеоконференции, посол Ирана в России Казем Джалали и российские официальные лица в Федеральной таможенной службе, включая заместителя начальника таможни Владимира Ивина, обсудили пути расширения двустороннего таможенного сотрудничества.

Выступая на конференции, Джалали сказал, что Иран готов создать там

В свердловской ОДКБ при лечении астмы у детей начали применять новые генно-инженерные технологии

Впервые в Свердловской области при лечении детей с тяжелой формой бронхиальной астмы стали применять самые современные технологии генно-инженерной терапии. На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано более одиннадцати тысяч детей с бронхиальной астмой. Использование именно таких препаратов позволит существенно снизить тяжесть проявления болезни, добиться контроля над заболеванием, избежать инвалидизации.

«Высокая эффективность генно-инженерных технологий обусловлена их точечной нацеленностью на причину заболевания, что в свою очередь делает препарат максимально высокоэффективным», — отметила врач пульмонолог ОДКБ Ольга Беглянина.

Специалисты рассказали, что первым пациентом, получившим эту терапию, стал ребенок четырнадцати лет из г. Лесной. Мальчик с двух лет наблюдался пульмонологом с диагнозом бронхиальная астма, регулярно получал комбинированную базисную ингаляционную терапию, но эффект от терапии был недостаточный — сохранялись обострения заболевания, ежедневные приступы экспираторной одышки, которые усиливались на фоне физической нагрузки.

Как отмечают врачи, именно таким «непростым» пациентам, сейчас есть возможность предложить новую высокотехнологичную медицинскую помощь.

Препарат вводится раз в две недели под контролем специалистов подкожно. Уже спустя три месяца, на фоне проводимой терапии, у мальчика отмечается отчетливая положительная динамика по бронхолегочному процессу в виде уменьшения частоты эпизодов бронхообструкции.

Также специалисты отмечают, что применение подобных препаратов — это большой шаг вперед в лечении пациентов с бронхиальной астмой. Ведь в результате детям становится не только легче дышать, но и значительно улучшается качество их жизни в целом.

Использовать терапию новым препаратом из группы ингибиторов интерлейкина «Дупиксент» начали на базе педиатрического отделения ОДКБ с марта 2020 года.

Стоит отметить, что дети со всей Свердловской области с заболеваниями бронхолегочной системы, имеют возможность получать терапию, консультации и курсы восстановительного лечения на базе ОДКБ, что позволяет обеспечить мультидисциплинарный подход к каждому пациенту. В совокупности это позволяет не только оказывать специализированную медицинскую помощь на самом высоком уровне, но и обучать пациентов умению жить полноценной жизнью, несмотря на заболевание.

На электростанциях Казахстана внедряется новая модель управления комплексной безопасности

Цель проекта программы трансформации - уменьшить на 30% показатели травматизма на производстве.

АО «Алматинские электрические станции» (АлЭС), АО «Алатау Жарык Компаниясы» (АЖК) и солнечная электростанция ТОО «SamrukGreenEnergy» (SGE), где работают более 6 тысяч человек, вошли в периметр третьей волны проекта по внедрению новой модели управления комплексной безопасности Программы трансформации АО «Самрук-Энерго». Новые подходы направлены на повышение культуры безопасности и снижение травматизма на производстве за счет предупреждения инцидентов.

О начале реализации проекта «Внедрение новой модели по управлению комплексной безопасностью» было объявлено на стартовом онлайн- совещании с участием топ-менеджеров энергохолдинга и линейных руководителей ДЗО АО «Самрук-Энерго», ответственных за вопросы безопасности труда.

«Хочу отметить приоритетность вопросов безопасности труда. Данный проект находится на особом контроле у председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына»» АхметжанаЕсимова. Спонсором проекта в АО «Самрук-Энерго» также является первый руководитель председатель правления БакитжанЖуламанов», - сказал управляющий директор по трансформации бизнеса Едил Копенов.

Проект содержит внедрение новых стандартов и практических инструментов, которые помогут сотрудникам электростанций изменить отношение к соблюдению правил безопасности, повысить уровень сознания и изменить устаревшие подходы.

Как показывает практика, работа по предупреждению рисков позволяет предотвратить несчастные случаи на производстве. За I полугодие 2020 года по группе компаний АО «Самрук-Энерго» зарегистрировано 6 несчастных случаев. Тогда как за аналогичный период 2019 года на предприятиях произошло 7 печальных событий, из них 1 со смертельным исходом. С 2019 года внедрена прозрачная система регистрации инцидентов, в рамках которой регистрируются и расследуются потенциально-опасные происшествия, не приведшие к травмам. Также усилена ответственность за сокрытие несчастных случаев, аза сообщение о потенциально-опасных ситуациях предусмотрена денежное поощрение. За 1 полугодие 2020 года зарегистрировано и расследовано 16 потенциально опасных происшествий. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 23 инцидента.

По словам руководителя проекта, директора Департамента «Охрана труда и защита окружающей среды» Тулегена Максилова, планируется снижение показателей травматизма на предприятиях на 30% в течении трех лет после реализации проекта.

«Необходимо качественно проводить анализ возможных рисков на производстве. Работа не должна содержать бюрократический подход. Внедрение системы прозрачной отчетности, проактивного подхода к вопросам производственной безопасности – важные задачи в реализации проекта», - сказал Тулеген Максилов.

В 2019 году завершена первая волна проекта по внедрению новой модели управления комплексной безопасности в Корпоративном центре АО «Самрук-Энерго», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «МойнакскаяГЭС», АО «Шардаринская ГЭС». До конца 2020года будет реализован второй этап данного проекта в ТОО «Первая ветровая электрическая станция» и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Уран дорожает - «Казатомпром» наращивает количество работников на урановых рудниках

Уран дорожает - «Казатомпром» начинает наращивать количество работников на урановых рудникахВременные приостановки и сокращения производств, объявленные основными производителями урана в Казахстане, Канаде, Намибии, начались во 2-ом квартале, и некоторые из них продлены на 3-ий квартал. Сокращение производства на 15 млн фунтов U3O8 в 2020 году приведет к дефициту предложения и сокращению запасов.

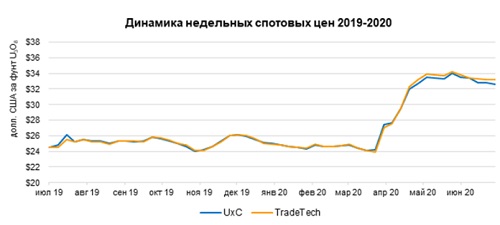

С марта по июнь на рынке произошел резкий рост спотовой цены с 27,50 до 34,00 долларов США за фунт U3O8, что приведет, как считают в «Казатомпроме» к увеличению цен на уран во 2-ом полугодии 2020 года.

«Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Казатомпром, КАП или Компания) объявляет следующие операционные результаты деятельности за 2-й квартал и 1-е полугодие, завершившиеся 30 июня 2020 года.

Данная публикация представляет собой свод ключевых событий в урановой промышленности, а также предварительную информацию об основных результатах операционной деятельности Компании за 2-й квартал и 1-е полугодие 2020 года, и подтверждает ожидания компании на 2020 год.

Обзор рынка

Замедление производственной и коммерческой деятельности сказалось на энергетическом секторе наряду с нефтью и другими источниками энергии, при этом в электроэнергетическом секторе спрос упал примерно на 20% в большинстве стран.

Однако, в электроэнергетическом секторе влияние на генерацию атомной энергии было гораздо менее существенным, что отражает устойчивость базовой нагрузки атомных электростанций. По оценкам Международного энергетического агентства, представленным в обзоре мировой энергетики на 2020 год, выработка электроэнергии на АЭС может снизиться до 3% в 2020 году (по сравнению с 2019 годом) вследствие длительных простоев и потенциальных задержек при строительстве новых электростанций, вызванных введением ограничительных мер в связи с COVID-19. Ниже приведены основные объявления о таких задержках:

- Шведская энергокомпания OKG, с целью снижения распространения COVID-19 среди работников станции, объявила о трехнедельном продлении запланированных в третьем квартале работ, связанных с ремонтом и заменой топлива на АЭС Оскарсхамн-3.

- В США в компании DTE Energy Detroit произошла вспышка COVID-19 среди сотрудников, что привело к продлению сроков ремонтных работ на АЭС Fermi-2. Продолжающийся простой на АЭС, объявленный компанией как «безопасный перерыв», начался 21 марта и является самым продолжительным простоем с 1993 года.

- Румынская Nuclearelectrica перенесла плановые сроки ремонтных работ на Чернаводской АЭС-1, чтобы обеспечить непрерывность эксплуатации и производства в соответствии с мерами, предусмотренными в Плане защиты персонала в условиях COVID-19.

- В России предполагается задержка запуска энергоблока Ленинград II-2 АО «Концерн Росэнергоатом» на два месяца из-за ограничений, введенных российским правительством в рамках недопущения распространения COVID-19.

- В Украине НАЭК «Энергоатом» временно приостановила работу 3 из 15 ядерных энергоблоков в течение второго и третьего кварталов, в основном, по причине снижения спроса на электроэнергию.

- Кроме того, возможны дополнительные задержки в графике строительства проектов во Франции, Великобритании и США, однако большинство компаний в настоящее время продолжают проводить оценку влияния пандемии и продолжительности потенциальных задержек.

- Среди других событий, не связанных с пандемией, можно отметить следующие. В Японии компания Kyushu Electric Power Co. остановила работу второго энергоблока АЭС Сендай для обеспечения соответствия новым жестким требованиям безопасности. Остановка следует за ранее приостановленными работами на другом энергоблоке АЭС в марте. Перезапуск обоих энергоблоков ожидается в 2021 году по завершении строительства необходимых антитеррористических сооружений.

- В США компания Entergy вывела из эксплуатации энергоблок №2 на АЭС Индиан-Пойнт после почти 46-летней выработки электроэнергии. Вывод реактора из эксплуатации является частью соглашения, заключенного в 2017 году между компанией Entergy, штатом Нью-Йорк и обществом по защите окружающей среды Riverkeeper.

- Французская энергокомпания Électricité de France (EDF) вывела из эксплуатации энергоблок №2 АЭС Фессенхайм на востоке Франции. Два реактора с водой под давлением мощностью 880 МВт на данной АЭС эксплуатировались более 40 лет. В настоящее время они окончательно выведены из эксплуатации для удовлетворения требований французского закона о преобразованиях в сфере энергетики, принятого в августе 2015 года.

Поскольку энергокомпании закупают топливо задолго до его фактической необходимости, вышеупомянутые события на стороне спроса, в целом, оказывают незначительное влияние на урановый рынок в краткосрочной перспективе. Напротив, события на стороне предложения уже начали оказывать более существенное влияние на кратко- и среднесрочный рынок урана.

Влияние COVID-19 на мировые поставки первичного сырья уже наблюдалось в большинстве государств. С целью обеспечения безопасности сотрудников и соблюдения требований местных органов здравоохранения временные приостановки и сокращения производств, объявленные основными производителями урана в Казахстане, Канаде, Намибии и других странах в марте и апреле, начали свое действие в течение второго квартала, некоторые из которых продлены на третий квартал. На основании последнего обновления ожиданий в части годовых объемов производства, по состоянию на конец июля (в сравнении с объемами, объявленными до пандемии COVID-19) аналитики прогнозируют сокращение производства на более 15 миллионов фунтов U3O8 в 2020 году, что приведет баланс спроса и предложения к дефициту предложения и сокращению запасов.

В мае администрация США объявила о прекращении действия отсрочек санкций в отношении трех иранских проектов - модернизации тяжелого водного ядерного реактора в Араке, российских поставок урана для заправки Тегеранского исследовательского реактора и экспорта Ираном в Россию отработанного ядерного топлива из исследовательского реактора. Иностранным компаниям, участвующим в данных проектах, было дано 60 дней для прекращения деятельности. При этом на 90 дней продлено исключение из санкций для четвертого проекта, охватывающего международную поддержку АЭС Бушер-1, в целях обеспечения безопасности операций.

Также в США Комитет по ассигнованиям палаты представителей поручил министерству энергетики США повторно представить план создания уранового резерва до того, как на данный резерв будет выделено финансирование в рамках законопроекта об ассигнованиях на развитие энергетических и водных ресурсов и связанных с ними проектов на 2021 финансовый год. Комитет пришел к выводу, что Министерство энергетики США, действуя по рекомендациям Рабочей группы по ядерному топливу (созданной после расследования в соответствии с разделом 232, завершенного в 2019 году), не предоставило достаточной информации о том, как оно будет осуществлять программу. Комитет дал министерству энергетики США 180 дней для повторного представления плана.

Спотовый рынок

Во втором квартале значительно увеличились объемы транзакций на спотовом рынке после сообщений от нескольких производителей о том, что глобальная пандемия окажет влияние на первичное производство в 2020 году. В течение квартала на рынке произошел резкий рост спотовой цены с 27,50 долларов США за фунт U3O8 в начале апреля до 34,00 долларов США за фунт U3O8 в конце мая. Энергокомпании не проявляли активность на спотовом рынке и были сосредоточены на обеспечении безопасности и непрерывности операционной деятельности в условиях COVID-19. Таким образом, в течение всего квартала основными покупателями на спотовом рынке были производители и посредники, которые восполняли потерянные объемы производства на спотовом рынке с целью обеспечения обязательств по поставкам.

Согласно данным сторонних источников, объем спотовых транзакций, совершенных в течение второго квартала 2020 года, был почти в три раза больше объемов аналогичного периода прошлого года. Объем транзакций составил 27,3 миллионов фунтов U3O8 (10 500 тонн урана) со средней недельной спотовой ценой на уровне 32,56 долларов США за фунт U3O8 по сравнению с 10,5 миллионами фунтов U3O8 (4 050 тонн урана) со средней недельной спотовой ценой на уровне 24,88 долларов США за фунт U3O8 во втором квартале 2019 года.

Долгосрочный рынок

По итогам второго квартала 2020 года объемы контрактов на долгосрочном рынке составили около 3,5 миллионов фунтов U3O8 (1 350 тонн урана) по сравнению с около 17,7 миллионами фунтов U3O8 (6 800 тонн урана) во втором квартале 2019 года. Несмотря на резкое снижение активности на долгосрочном рынке во втором квартале 2020 года по сравнению с прошлым годом, средняя долгосрочная цена выросла примерно на 3,00 доллара США за фунт U3O8 до 35,50 долларов США за фунт U3O8 (согласно данным сторонних источников, публикуемым на ежемесячной основе).

COVID-19: текущая ситуация

С целью снижения риска возникновения вспышки COVID-19 на предприятиях Казатомпрома и обеспечения выполнения всех правительственных ограничений и рекомендаций, было принято решение снизить количество работников на рудниках на четырехмесячный период, с апреля по июль 2020 года. Благодаря тщательно разработанным планам по соблюдению социального дистанцирования и гигиене во время смены вахт и повседневной деятельности, Компания полагает, что может безопасно начать постепенно возвращать персонал на рудники.

Ожидается, что в первой половине августа начнутся мероприятия по мобилизации работников на рудники после их обязательного тестирования на наличие COVID-19. Ожидается, что возврат производственного персонала на рабочие места будет произведен в течение двух-трех недель. С целью снижения риска потенциальной вспышки на местах возобновление производственной деятельности будет осуществляться в соответствии со строгими протоколами по охране труда и технике безопасности. Однако ожидается, что приостановленные на четыре месяца работы по разработке месторождений окажут существенное влияние на объемы производства во втором полугодии.Благодаря своевременным мерам реагирования на пандемию, предпринятым руководством Казатомпрома в апреле, на предприятиях не было выявлено вспышек заражения, несмотря на общий рост случаев по всему Казахстану и ряд случаев, зарегистрированных среди сотрудников вне производственных объектов.

Структура акционеров

В начале июня мажоритарным акционером АО «Фонд национального благосостояния «Самрук- Қазына» было осуществлено дополнительное размещение 6,28% акций Казатомпрома на бирже Astana International Exchange и Лондонской фондовой бирже. После успешного вторичного размещения общее количество акций Компании, находящихся в свободном обращении, составляет 25%, как было ранее заявлено в рамках Плана приватизации Правительства Республики Казахстан.

Объемы производства пропорционально доле участия и на 100%-ной основе за 2-ой квартал и за 1-е полугодие 2020 года были ниже аналогичного периода прошлого года в результате первичного влияния снижения деятельности по разработке месторождений и снижения количества персонала на протяжении всего второго квартала на фоне пандемии COVID-19. Как правило, для перехода от этапа разработки месторождений до добычи методом подземного скважинного выщелачивания необходимо от четырех до девяти месяцев, в связи с чем ожидается, что меры безопасности, предпринятые в первой половине 2020 года, преимущественно окажут влияние на добычу во второй половине 2020 года.

Рост спотовой цены на уран оказал положительное влияние на среднюю цену реализации Казатомпрома, которая выросла во 2-ом квартале и 1-ом полугодии. Если спотовые цены останутся выше уровня 2019 года, ожидается, что тенденция роста цены реализации сохранится, при этом поставки Компании запланированы преимущественно на 2-ое полугодие 2020 года.

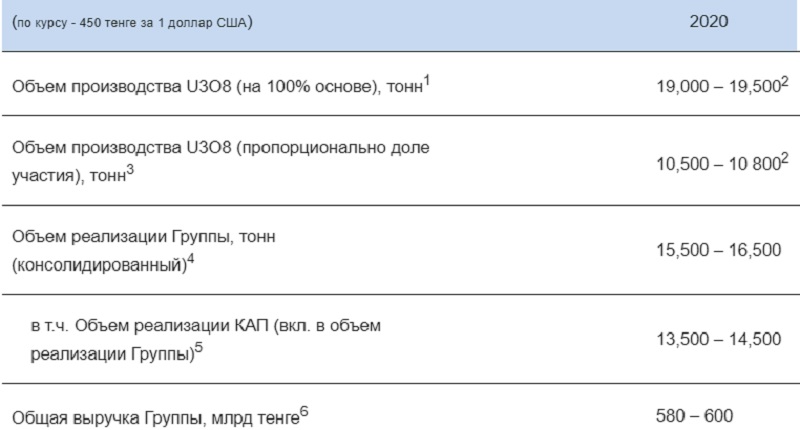

Ожидания Казатомпрома на 2020 год

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Высокую зарплату в России в основном получают специалисты шести отраслей, больше всего сотрудников с месячным доходом более 100 тысяч рублей в рыболовстве и финансах, при этом в целом по стране такие деньги зарабатывают всего 7,2% работников, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По заказу РИА Новости эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата, подготовили исследование о средних зарплатах россиян. Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчетах учтена выплата подоходного налога.

Согласно результатам исследования, среднестатистический работник в России в 2020 году получал зарплату в размере 35 тысяч рублей в месяц. "При этом только 7,2% российских работников могли похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц", — пишут эксперты.

"Из 30 проанализированных отраслей лишь в 11 доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране, при этом шесть отраслей ощутимо лидируют по доле высокооплачиваемых работников. Первое место в этом рейтинге занимает отрасль "Рыболовство и рыбоводство", где почти треть работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц", — подсчитали эксперты. При этом лидирующая отрасль опережает последнюю по доле работников с высокими зарплатами в 24 раза, то есть отраслевая дифференциация зарплат очень высокая, отмечают аналитики.

Поясняется, что высокие зарплаты в рыболовстве являются отчасти компенсационными, так как ловля рыбы осуществляется в тяжелых климатических условиях в открытом море, вдалеке от дома. Это достаточно малочисленная отрасль (в ней занято менее 0,2% всех работающих россиян), но люди, выходящие на промысел в море, могут рассчитывать на высокую зарплату.

Второй сферой по доле работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц стала "Финансовая деятельность". Здесь 27,3% работников являются высокооплачиваемыми. В основном это сотрудники банков, которые часто получают очень высокую зарплату из-за значительной финансовой ответственности. Учитывая, что финансовые компании есть во всех регионах, а также большое число занятых в этом сегменте, финансовая сфера остается одной из самых привлекательных для построения успешной в материальном плане карьеры.

На третьей позиции рейтинга высокооплачиваемых отраслей разместилась "Добыча полезных ископаемых". "Стоит отметить, что большая часть сотрудников в этой отрасли работают вахтовым методом, покидая на время свои семьи, а добыча ведется в местах с суровым климатом, поэтому высокие зарплаты отчасти служат компенсацией за тяжелые условия. <...> Добыча полезных ископаемых — это зачастую высокоприбыльный и конкурентный бизнес, и поэтому от работников требуются современные специализированные знания и навыки, а также высокая производительность труда", — поясняется в исследовании.

Такие отрасли, как "IT, связь и массовые коммуникации", "Профессиональная и техническая деятельность" и "Научная деятельность", тоже можно отнести к лидерам по доле работников с высокими зарплатами. В этих трех отраслях более 19% работников получают среднемесячную зарплату в размере 100 тысяч рублей и более. Объединяет эти сферы то, что в них высоко ценится интеллектуальный труд.

"Получившиеся доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в шести отраслях-лидерах свидетельствуют, что высокие зарплаты там возможны не только у крупных начальников, но и просто у очень хороших специалистов, а порой даже и обычных работников", — пишут эксперты.

В конце рейтинга расположились "Сельское хозяйство" и "Легкая промышленность". В этих сферах лишь по 1,2% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц. Эти две отрасли исторически показывают достаточно слабые результаты по зарплатам, заключается в исследовании.

Новые стимулы для ипотечного рынка

Кирилл Гришин

обозреватель радио Sputnik

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального ипотечного взноса. Он подчеркнул, что российский кабмин продолжает улучшать условия льготного жилищного кредитования.

Кабмин заметно улучшил "спецпредложение" для желающих взять жилищные ссуды под 6,5% годовых. Первый взнос будет снижен на 5 % – до 15 %. Власти рассчитывают, что удастся вовлечь в программу льготного ипотечного кредитования тех заемщиков, которые не успевают до 1 ноября накопить 20% от суммы кредита.

Аналогичная возможность появится также у участников "дальневосточной" и программы по льготной ипотеке для семей с детьми. Кабмин также предложил увеличить сумму кредитов, которую могут выдавать банки по ипотеке под 6,5%" с 740 до 900 млрд рублей.

Купить любое жилье по госпрограмме не получится. Сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей не может превышать 12 млн руб., для остальных регионов – 6 млн руб. Ограничений по площади или стоимости недвижимости в программе нет. Правительство субсидирует ставку в 6,5%, она действует на протяжении всего срока договора с банком, на срок до 30 лет.

По льготной ипотеке заемщик может купить жилье лишь у юридического лица на первичном рынке – в строящемся или сданном в эксплуатацию многоквартирном доме или доме блокированной застройки. Под это определение теоретически подходят и таунхаусы, но, прежде чем выдать кредит на это жилье, банк предварительно изучит объект.

В общем, копите деньги и приобретайте. До 1 ноября еще есть время.

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20 до 15 процентов, такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

С помощью такой меры власти рассчитывают вовлечь в программу заемщиков, которые не успевали накопить нужную сумму для выдачи кредита до первого ноября.

Воспользоваться льготной ипотекой также смогут семьи с детьми и жители Дальнего Востока.

Кроме того, общую сумму заемных средств, выдаваемых банками под 6,5% годовых, намерены увеличить с 740 до 900 миллиардов рублей. Премьер-министр отметил, что это даст возможность купить жилье 300 тысячам семей.

"Повысится спрос"

Нововведение хорошо приняли в отрасли. Так, гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко прогнозирует повышение спроса на ипотечные кредиты.

Он также отметил, что снижение первоначального взноса особенно важно для регионов, где размер кредита ниже, чем в Москве.

Вместе с тем Мутко подчеркнул, что делая ипотеку доступнее, не стоит забывать о том, что такой шаг требует от заемщиков дисциплины.

"Правда, и сейчас банки ведут четкий контроль, одобряя заявки по ипотеке. Вопрос ими проработан, разница минимальна", - сказал он.

Россия vs Кипр: офшор нон-грата. Теперь официально

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с первой офшорной юрисдикцией – с Кипром. Туда из России уходит существенная доля дивидендов. Об этом заявили в Минфине. Деньги от пересмотра соглашений направят на социальные нужды россиян.

Кипр больше не тихая гавань для российского капитала и не место для уютного ведения бизнеса. Правительство РФ запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, заявили в Минфине РФ.

Сейчас благодаря соглашению российские организации, выплачивающие дивиденды в пользу кипрских резидентов, могут платить налог на дивиденды по ставке 5% вместо 15%. А ставка при выплате процентов по займам и вовсе нулевая. Для сравнения, ставки в России составляют 13-15%. Минфин предложил кипрским коллегам уравнять условия, но переговоры не увенчались успехом.

Дополнительные доходы, которые бюджеты разных уровней получат от пересмотра этих соглашений, Президент поручил направить на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам. А суммы солидные: российские налогоплательщики за 2018-2019 вывели в Кипр более 3,3 трлн рублей. Для сравнения, ВВП Кипра почти вдвое меньше.

В марте этого года президент Владимир Путин предложил обложить налогом в 15% дивиденды, которые уходят офшорным акционерам российских компаний.

С Кипром договориться не удалось. Следующие на очереди – Мальта и Люксембург.

Опасные приложения

К концу первого полугодия 2020 г. в России уровень мошенничества с установками мобильной рекламы снизился и сравнялся с глобальным. Об этом сообщается в докладе AppsFlyer. Наибольший уровень мошенничества отмечен в сегменте финансовых приложений (53,3% к концу периода), а наименьший - в сегменте путешествий (4,3%).

Анна Сапрыкина

Компания AppsFlyer опубликовала ежегодный доклад "Мошенничество в сфере мобильной рекламы - версия 2020 г."). Доклад основан на совокупности анонимных данных о 7 млрд установок выборки из 173 тыс. приложений по всему миру. В документе указывается, что уровень мошенничества с рекламой в приложениях для ОС Android в 4,5 раза выше, чем в приложениях для iOS, а потенциальный риск для приложений из сферы "Финансы" в первом полугодии 2020 г. достиг $630 млн в денежном выражении.

Согласно данным исследования, потенциальный финансовый риск, связанный с мошенничеством в сфере установки приложений, в первой половине 2020 г. составил в мире $1,6 млрд. Данный показатель снизился на 30% по сравнению с прошлым годом. Это результат общего снижения числа мошеннических установок, доля которых в первом полугодии упала в среднем до 13,2%. В сегменте игровых приложений этот показатель также стабильно падает и составляет всего 3,8%. Для сравнения: если говорить о неорганических установках, доля мошенничества в сегментах неигровых приложений достигает в среднем 32%. Самый высокий уровень мошенничества в неигровых вертикалях показали сегменты финансовых приложений (48%) и приложений для путешествий (45%). Это связано с высоким CPI и большими рекламными бюджетами данных сегментов.

Как указывается в исследовании, ОС Android крайне популярна у злоумышленников. Уровень мошеннических установок приложений на этой платформе более чем в 4,5 раза выше, чем в приложениях для iOS. Причинами можно считать то, что с приложениями для Android связано меньше ограничений, а сами устройства на базе этой ОС лидируют по доле рынка во всём мире. Атаки ботов сохраняют популярность у мошенников: 62% всех установок, связанных с мошенничеством, производятся в результате атак с применением ботов. Тем не менее другие методы фрода также набирают популярность. Среди них стоит выделить перехват установок (особенно в игровом сегменте) и клик-флудинг, уровень которого в регионе APAC достиг за этот период 21%.

В исследовании AppsFlyer сообщается также, что средний уровень мошенничества в Европе составил всего 8,4% - на 36% ниже общемирового и на 150% ниже, чем в Африке и на Ближнем Востоке. В России наибольший уровень мошенничества был отмечен в сегменте финансовых приложений (53,3% на конец периода), а наименьший - в сегменте путешествий (4,3%). В целом к концу первого полугодия в России уровень мошенничества с установками сравнялся с глобальным. При этом уровень фрода в сегменте хардкорных игр весь период оставался самым высоким в регионе EMEA (Europe, the Middle East and Africa - Европа, в том числе Россия, Ближний Восток и Африка) - от 6,1% в январе до 25,1% в мае 2020 г., - а уровень мошенничества в сегменте приложений для шопинга, наоборот, наиболее низким в регионе.

"В данный момент сложно предположить точно, уменьшится или вырастет уровень мошенничества во всем мире и в России", - говорит директор по развитию AppsFlyer в РФ и СНГ Александр Бондаренко, отвечая на вопрос, чего стоит ожидать к концу 2020 г. По его мнению, ситуация во многом зависит от развития пандемии - будет ли вторая волна и как она повлияет на состояние экономики, если все же настигнет. "Можем только сказать, что в течение этого года мы наблюдаем постоянные колебания в этом уровне, это постоянная игра в кошки-мышки между компаниями и злоумышленниками. В начале года было уменьшение случаев мошенничества, а после введения режима самоизоляции - резкий рост в их количестве. Тем временем компании эффективны в развитии средств защиты для предотвращения фрода. В целом же, если оценивать не только показатели этого года, тенденция весьма позитивная", - рассказывает Александр Бондаренко.

Директор центра решений безопасности ПО компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов отмечает, что вредоносное рекламное ПО (adware), мошенничества с мобильными приложениями - это международная боль, которая, как и интернет, не имеет границ. "И по нашим наблюдениям, объем adware не только не снижается, но, наоборот, продолжает расти год от года. Наши исследования уязвимостей популярных в России мобильных Android- и iOS-приложений, которые мы проводим уже третий год подряд, демонстрируют, что общий уровень защищенности ПО различной тематики не превышает показателя в 2-2,5 балла по пятибалльной шкале", - подчеркивает Даниил Чернов.

По его словам, тенденции в России, как и в других странах, неутешительные: объем вредоносного рекламного ПО и разного рода мошенничества через приложения продолжает расти. Так, рассказывает Даниил Чернов, по статистике, основными причинами взлома приложений на мобильных устройствах являются неосведомленность пользователей в вопросах информационной безопасности, а также содержащиеся в самих приложениях уязвимости. "Конечно, производители средств защиты стараются вести ликбез населения по базовым правилам: не следует устанавливать приложения из неофициальных магазинов, не нужно давать приложениям избыточного доступа к данным устройства и т.п. Однако многие пренебрегают этими правилами, да и мошенники не стоят на месте, изобретая новые схемы. Что касается уязвимостей в самих приложениях, то и здесь динамика негативная. Дело в том, что более 80% мирового исходного кода заимствуется разработчиками из интернета для создания нового ПО. А значит, присутствующие в заимствованном коде уязвимости мигрируют из одного приложения в другое, исправно поставляя злоумышленникам новые жертвы", - информирует Даниил Чернов.

По его оценке, в России наблюдается всплеск данного вида мошенничества в период коронакризиса, ведь люди массово перешли на удаленку и у них появилось больше свободного времени на личные дела. "Одни - рядовые пользователи - стали активнее осваивать свои мобильные устройства, скачивать новые приложения, кликать по всплывающим баннерам, ссылкам и т.п. Уровень цифровой грамотности при этом остался прежним. Другие - более технически подкованные граждане - начали пробовать себя в легких мошеннических заработках в Сети, тем более что финансовое положение граждан в период пандемии ухудшилось. Потенциальные жертвы и злоумышленники нашли друг друга", - считает Даниил Чернов.

Что касается прогнозов на 2020 г., то здесь Даниил Чернов полагает, что предпосылок к улучшению ситуации пока нет. "В мире продолжает расти число пользователей мобильных устройств, причем преимущественно за счет населения развивающихся стран. Они получают гаджеты, доступ в Сеть и возможность устанавливать приложения на свои смартфоны. Уровень же их грамотности в вопросах ИБ остается низким. Количество уязвимостей в приложениях продолжает расти, в том числе благодаря заимствованиям кода из популярных библиотек. Количество злоумышленников, стремящихся заработать, растет на фоне негативных экономических явлений. Причин для оптимизма, увы, нет", - прогнозирует Даниил Чернов.

Пресс-служба ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") сообщила, однако, что всплесков фрода в период пандемии коронавируса не отмечалось. "AdTech "Билайн" при запуске рекламных кампаний оперирует данными оператора, что в целом минимизирует вероятность фрода, так как все кампании проходят тщательный контроль как программными средствами, так и силами профессиональных аналитиков с момента планирования до post-campaign", -рассказали корреспонденту ComNews в пресс-службе "Билайна".

Старший инженер по безопасности мобильных устройств компании Avast Войтех Бочек отмечает, что мобильное рекламное ПО - растущая проблема. Его доля среди всех типов вредоносных программ для Android увеличилась на 38% только за последний год. По словам Войтеха Бочека, статистические данные, собранные в период с октября по декабрь 2019 г. экспертами Avast Threat Labs, показывают, что на рекламное ПО приходилось 72% всех мобильных вредоносных программ. Оставшиеся 28% - банковские трояны, фейковые приложения, вирусы-вымогатели локеры и дропперы. "Мошенничество с мобильной рекламой может показаться пользователям достаточно безвредным - но нужно понимать, что, как только эти вирусы попадают на устройство, они в фоновом режиме будут показывать рекламу. Иногда рекламное ПО также размещает рекламу с вредоносным контентом. Такие активности могут повлиять на расход мобильных данных и время работы аккумулятора", - предупреждает Войтех Бочек. Он подчеркивает, что хакеры используют любую возможность для атаки на пользователей. "В марте этого года исследователи Avast с помощью платформы для анализа угроз мобильных устройств обнаружили, что из примерно 450 приложений, связанных с коронавирусом, около 35 можно классифицировать как вредоносные. Ни одно из этих приложений не распространяется через официальные магазины приложений, такие как Google Play, а только через SMS, веб-сайты, часто методами социальной инженерии. Типы вредоносных программ варьируются от вымогателей до программ-шпионов, рекламного ПО и банковских троянов", - рассказал Войтех Бочек. Он считает, что злоумышленники будут продолжать пытаться распространять рекламное ПО. "В случае успеха такое мошенничество приносит значительные суммы. Я также могу предположить, что злоумышленники могут сосредоточиться на распространении таких программ через неофициальные магазины, так как Google Play, похоже, активно борется с вредоносными программами", - размышляет Войтех Бочек.

По словам ведущего аналитика отдела развития компании "Доктор Веб" Вячеслава Медведева, всплеск мошенничества в начале эпидемии коронавируса быстро сошел на нет, и мошенники по большей части вернулись к прежним приемам. "Сейчас уже почти август. Время отпусков. И у мошенников тоже. Поэтому летние тенденции всегда непоказательны. Скажем, по нашей статистике. В июне, прошедшем месяце, на Android-устройствах было выявлено на 17,2% меньше угроз по сравнению с маем. Количество вредоносных и рекламных программ снизилось на 17,6% и 19,84% соответственно. При этом число нежелательных приложений выросло на 2,6%, а потенциально опасных - на 14,52%. Как мы видим, количество рекламного ПО, действительно, упало, но выросло число программ, которые мошенники могут применять в своих целях, используя тот факт, что их ставят пользователи", - информирует Вячеслав Медведев. Он говорит, что, согласно статистике "Доктора Веба", пока идет спад рекламного ПО. В то же время, как отмечает Вячеслав Медведев, по сравнению с мартом в апреле количество выявленных угроз на Android-устройствах увеличилось на 16,46%. Из них на 17,43% - рекламных приложений. В мае рост продолжился, но уже не такими темпами. Количество рекламных программ выросло всего на 1,62%.

"Мы не согласны, что повысившаяся осведомлённость рынка привела к снижению общего уровня мошенничества. По нашим данным, уровень осведомленности не растет и от года к году падает - по статистике молодое поколение делает больше ошибок в области безопасности, чем более возрастные группы. Июньский откат по цифрам практически равен апрельскому взлету. Мошенники попытались воспользоваться модной темой, с ее уходом вернулись к темам традиционным, поэтому падения не будет. Кроме того, на падение уровня мошенничества повлиял разгром нескольких преступных группировок. Но свято место пусто не бывает - к сожалению, придут новые игроки темной стороны", - считает Вячеслав Медведев.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" объявляет о назначении CIO

ПАО "М.видео" объявляет о назначении Александра Соколовского на позицию директора по информационным технологиям.

Александр возглавит объединённый департамент информационных технологий Группы "М.Видео-Эльдорадо" и будет отвечать за совершенствование технологической платформы и технологическое развитие как компании в целом, так и двух розничных брендов. В числе задач нового CIO, находящегося в прямом подчинении у операционного директора Группы "М.Видео-Эльдорадо" Ирины Ивановой, – разработка и реализация IT-стратегии, эволюция архитектуры онлайн-компании, лидирующей на рынке. Г-н Соколовский также будет курировать автоматизацию внутренних процессов и применение лучших технологических практик клиентского сервиса, разработку мобильных продуктов, переход на "умные" сервисы обработки и анализа данных на машинном обучении, работу со стартапами и внутренними инновациями.

"Стратегия ONE RETAIL предполагает развитие Группы "М.Видео-Эльдорадо" как технологической компании, где большинство решений принимаются на основе анализа данных, все рутинные операции автоматизированы, а глубокая персонализация определяет уникальный клиентский сервис. Используя все преимущества эффективной и разветвлённой розницы, мы создаём цифровое пространство, которое объединяет все процессы онлайн и в магазинах в единую экосистему с удобным доступом со смартфона, как для покупателя, так и для продавцов. За последние полгода мы перевели все процессы в онлайн и заложили основу новой технологической платформы. Уверена, что опыт и экспертиза Александра позволят IT-команде лидировать дальнейшую реализацию модели ONE RETAIL, и мы вместе сможем сделать качественный прорыв в этом направлении", – отметила операционный директор Группы "М.Видео-Эльдорадо" Ирина Иванова.

До прихода в "М.Видео-Эльдорадо" Александр занимал должность управляющего директора в SberDevices (экосистема Сбербанка). В 2002 году он окончил Государственный Аэрокосмический Университет в Самаре по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления" и имеет более 20 лет опыта работы в сфере IT, в том числе в области проведения цифровой трансформации, развития микросервисной архитектуры, создания платформы для работы с большими данными. Занимал руководящие позиции в компаниях-лидерах своей отрасли в России (Сбербанк, Leroy Merlin, Российский фонд прямых инвестиций, EPAM Systems), Франции и Казахстане.

Новые "Экспрессы" увеличат пропускную способность группировки ГП КС на четверть

С космодрома Байконур запущено два космических аппарата (КА) - "Экспресс-80" и "Экспресс-103", созданных по заказу ФГУП "Космическая связь" (ГП КС). Всего до 2030 г. ГП КС планирует создание, запуск и ввод в эксплуатацию 12 новых спутников на геостационарной орбите.

Юлия Мельникова

31 июля 2020 г. с космодрома Байконур запущены спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", созданные по заказу ГП КС. Новые спутники выведены на геопереходную орбиту с последующим размещением на геостационарной орбите (ГСО) в позициях 80° и 96,5° в.д. (точка 103 будет работать как резервная). КА изготовлены российским предприятием ракетно-космической отрасли - АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева", а полезную нагрузку для них поставила компания Thales Alenia Space. На борту "Экспресс-80" установлено 18 транспондеров в С-диапазоне, 20 - в Ku-диапазоне и два - в L-диапазоне. "Экспресс-103" оснащен 18 транспондерами в С-диапазоне, 20 - в Ku-диапазоне и одним - в L-диапазоне.

Космические аппараты предназначены для предоставления услуг фиксированной, подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в РФ и за рубежом. Ввод в эксплуатацию ожидается в январе и феврале 2021 г., когда завершится длительный процесс довыведения обоих спутников (по данным презентационных материалов от ГП КС, довыведение займет до 150-160 суток).

Независимый эксперт в области космических технологий Иван Чеберко объяснил корреспонденту ComNews причину столь длительного процесса довыведения спутников: "Потому что на этих спутниках по требованию заказчика размещены по 26 транспондеров в трех диапазонах частот. То есть в полезной нагрузке должны быть еще и антенны в трех диапазонах. Ракета "Протон" и разгонный блок "Бриз-М" выводят на ГСО максимум 3,7 т. А у аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103" суммарный вес составил 4 т 400 кг. Для компенсации разницы в массе ИСС им. Решетнева установил на спутники дополнительные двигатели довыведения. За счет их импульсов аппараты сами доберутся до орбитальных позиций, но это займет время".

Изначально пуск этих спутников планировался на конец марта 2020 г., потом запуск перенесли.

Национальное космическое агентство США (NASA) подсчитало, что это был 110-й запуск ракеты "Протон-М" (начиная с первого запуска в апреле 2001 г.), причем 98 из них были успешными. NАSА также отметило, что это первый запуск "Протон-М" в 2020 г. и шестой пуск, проведенный "Роскосмосом" в этом году (включая две ракеты "Союз" со спутниками OneWeb). Это был самый продолжительный запуск за всю историю ракеты "Протон", который длился без одной минуты 18 часов до отделения от разгонного блока первого спутника ("Экспресс-80"), и 18 часов 16 минут до момента отделения второго. По данным NASA, до сих пор самая продолжительная пусковая миссия ракеты "Протон" занимала 15 часов.

Представитель пресс-службы ГП КС сказал корреспонденту ComNews, что всего до 2030 г. предприятие планирует создание, запуск и ввод в эксплуатацию 12 новых спутников на геостационарной орбите (включая эти два).

"С запуском двух новых спутников - "Экспресс-80" и "Экспресс-103" мы на четверть увеличиваем пропускную способность нашей группировки, - отметил и.о. генерального директора ГП КС Юрий Прохоров. - Для ГП КС принципиально важно, что эти космические аппараты, установленные в центральные для Российской Федерации орбитальные позиции, уже востребованы нашими заказчиками. Они позволят телекоммуникационным операторам перевести сети с зарубежных космических аппаратов и предоставить абонентам нашей страны самые современные цифровые услуги связи и вещания, в том числе для доступа в интернет на авиа- и морском транспорте".

"На сегодняшний день ГП КС обладает самой крупной в России орбитальной группировкой из 10 геостационарных спутников, работающих в С-, Ku-, Ка- и L- диапазонах. Орбитальная группировка расположена на дуге геостационарной орбиты от 14° з.д. до 140° в.д., что позволяет ГП КС предоставлять услуги клиентам в 58 странах на всех континентах", - сообщила пресс-служба ГП КС.

Иван Чеберко сказал, что "Экспресс" в точке 80° позволит решить проблемы, недавно возникшие у ГП КС в связи с аварией борта "Экспресс-АМ6". "И в целом позиция 80° - одна из самых выгодных для ГП КС, потому что с нее "видна" вся территория России", - добавил он.

Бенефициар оператора спутниковой связи "КА-Интернет" Сергей Пехтерев считает, что данный пуск хотя и не является историческим, но, тем не менее, очень важен для ГП КС по многим причинам - в первую очередь это первый старт с 2015 г., то есть перерыв с обновлением группировки ГП КС был почти пять лет. "Во-вторых, этот парный пуск с довыводом ИСЗ на ЭРДУ - весьма интересное решение, позволяющее ГП КС практически сэкономить целую ракету. В-третьих, у ГП КС наконец должны появиться спутники с трансроссийским покрытием от Москвы до Владивостока. После аварии "Экспресса-АМ2" более 10 лет назад у ГП КС, в отличие от "Газпром космические системы" с его "Ямалом-401", такого спутника не было. А спутник с таким покрытием очень важен для построения корпоративных сетей и раздачи телевизионных каналов на территории России, так как позволяет сразу покрыть территорию, где живет 95% населения России и находятся практически все, за исключением буквально четырех-пяти, столицы субъектов Федерации. В-четвертых, данные спутники смогут подстраховать "Экспресс АМ6", на котором есть проблемы с системой терморегуляции и который важен для обеспечения трансляции федеральных телеканалов. Так что я очень надеюсь на благополучный исход этого пуска и на то, что "Протону" удастся наконец преодолеть "проклятие точки 80° в.д.", - прокомментировал Сергей Пехтерев.

Запуск спутника "Экспресс-АМ6", как и его предшественника "Экспресса-АМ5", имел уникальную особенность. Если до них все российские космические аппараты (кроме тяжелого спутника "Ямал-402") выводились сразу в плановую позицию на геостационарной орбите, то эти два спутника отделялись от разгонного блока на промежуточной орбите, откуда своим ходом, с помощью электродвигательных установок, в течение нескольких месяцев перемещались в целевую точку. Причиной столь необычной для России схемы запуска стала высокая масса каждого из двух спутников, составляющая около 3400 кг. Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" способна вывести на геостационарную орбиту лишь около 3000 кг полезного груза (см. новость ComNews от 16 марта 2015 г.).

2 августа на станции Северобайкальск Восточно-Сибирской железной дороги был сдан в эксплуатацию новый трехэтажный 27-квартирый дом, общая площадь которого — 1450 квадратных метров. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. большинство новоселов — это семьи локомотивных бригад, а также специалистов хозяйства пути, движения, связи и работники восстановительного поезда.

Дом возведен по программе строительства технологического жилья, ВСЖД реализует ее на БАМе с 2010 года. Это уже девятый дом, построенный для железнодорожников Иркутской области и Республики Бурятия. В 2021 году в Северобайкальске будет сдан еще один аналогичный объект, до 2025 года в Таксимо (два) и Новой Чаре (три).

Как отметил исполняющий обязанности заместителя начальника ВСЖД Александр Иванов, при реализации технических проектов усилия работников могут оказаться малорезультативными, если не будут решены вопросы социальной направленности — жилье, детские сады, школы, медицинское обслуживание. Поэтому ОАО «РЖД» уделяет решению этих вопросов большое внимание.

Отметим, в 2020 году на Восточно-Сибирской железной дороге заключено 310 дополнительных соглашений к трудовым договорам, которые предполагают получение субсидии на приобретение жилья в собственность для сотрудников, работающих на БАМе.