Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Груз-2020

По мнению экспертов, спрос на транспортно-логистические услуги будет расти

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Новосибирск даже в условиях ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, удерживает статус крупнейшего транспортного узла Сибири. Эксперты полагают, что спрос на транспортно-логистические услуги будет увеличиваться, однако и этому сегменту нужна поддержка.

До начала пандемии показатели экспорта из Новосибирской области уверенно росли. Как сообщил кантри-менеджер по Уральскому и Сибирскому федеральным округам группы компаний "AsstrA" Даниил Чертов, в первом квартале этого года экспортные поставки увеличились на 53,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Традиционно основными позициями стали мясо и молоко, готовая пищевая продукция, а также семена рапса, сои, льна масличного, лес и древесина, а главными странами-импортерами - Китай, Казахстан, Болгария и Латвия.

По данным Новосибирскстата, около 97 процентов внешнеторгового оборота транспортных услуг в прошлом году пришлось на дальнее зарубежье. Лидирует воздушный транспорт - 94,5 процента всего оборота. Как сообщила пресс-служба международного аэропорта Толмачево, грузопоток достиг 34 142 тонн - на семь процентов больше показателей 2018-го. В первом квартале 2020 года грузопоток составил 7 649 тонн, что на семь процентов превышает показатель января-марта прошлого года, в том числе в марте - 3 017 тонн (рост - девять процентов).

- Новосибирск - крупный логистический центр Зауралья, это всегда было нашей сильной стороной, важной экономической составляющей. Через Новосибирск шел большой поток транспорта, туристов. Но в условиях пандемии наиболее пострадавшими отраслями оказались транспорт, авиа-, авто- и железнодорожные перевозки, туризм, гостиничный бизнес, сфера развлечений, непродовольственный ретейл, спорт, культура. В период ограничений несколько сотен предприятий полностью или частично не работали, - напомнил мэр Новосибирска, первый вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) Анатолий Локоть, выступая на заседании совета АСДГ, проходившем в режиме видеосвязи.

Из-за распространения коронавируса и введения с 31 марта этого года в регионе режима повышенной готовности деловая активность участников ВЭД значительно снизилась. Закрытие границ, прежде всего с КНР, и сокращение объемов производства в этой стране отразились на работе логистических компаний, большинство которых имеет поставщиков и потребителей в Китае.

Однако, как отмечает кантри-менеджер ГК "AsstrA" Даниил Чертов, компании смогли перестроиться и предложить альтернативные виды транспортировки - например, комбинированные.

Это подтверждают показатели работы Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД), которая совместно с логистическими компаниями-партнерами за пять месяцев 2020 года отправила 581 контейнерный поезд, в том числе 242 за рубеж - через сухопутные пограничные переходы и припортовые станции Дальнего Востока. Еще 339 отправлено на станции Восточного и Западного полигонов сети железных дорог, а также на станции ЗСЖД. Общее число контейнерных поездов, сформированных в Новосибирской области в январе-мае, увеличилось на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- После создания в регионе инфраструктуры для контрейлерных перевозок (железнодорожная платформа для транспортировки автомобильных фур) логистика еще больше переместится в сторону инфраструктуры РЖД, - подчеркивает Даниил Чертов.

В свою очередь в правительстве Новосибирской области рассчитывают на увеличение грузопотока после реконструкции второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) новосибирского аэропорта. Реализация проекта стоимостью 3,6 миллиарда рублей должна быть завершена к январю 2021 года.

- Толмачево - важнейший авиационный хаб, он будет наращивать объемы грузовых и пассажирских перевозок. Реконструкция второй взлетно-посадочной полосы позволит к 2023 году значительно увеличить пропускную способность и создать задел для перспективного развития аэропорта на десять-пятнадцать лет. Одновременно идет реконструкция терминала и проектирование реконструкции первой ВПП, - сообщил глава региона Андрей Травников.

- Технические характеристики ВПП-2 позволят принимать любые воздушные суда без ограничения максимальной взлетной массы. Такими же характеристиками будут обладать новый перрон и рулежные дорожки, - отметил генеральный директор ОАО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.

В этом году на территории аэропортового комплекса предполагается открыть логистический хаб "Почты России", в зону обслуживания которого войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.

Перспективными для доставки грузов могут стать и автомобильные направления после ввода Восточного и Южного автодорожных обходов Новосибирска, строительства магистрали непрерывного движения "Юго-Западный транзит", продолжения улицы Стартовой для перераспределения потоков с мостов на левом берегу реки Оби и строительства автодорожных обходов населенных пунктов, через которые проходят транзитные потоки транс-порта (Черепаново, Тогучин, Колывань, Маслянино, Ярково, Карасук).

Между тем в Союзе транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) полагают, что отрасли необходима поддержка для преодоления последствий коронавирусной инфекции. В числе предложений - снижение административных барьеров при осуществлении грузовых перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, а также уменьшение налоговой нагрузки. По словам президента СТЭЛС Сергея Максимова, предложения направлены в правительство Новосибирской области. Также рассматриваются перспективы организации железнодорожных перевозок из регионов Западной Сибири в Китай транзитом через территорию Казахстана.

Представители СТЭЛС и областного правительства на совместном заседании отметили, что, несмотря на проблемы, связанные с ограничением приема грузов в контейнерах на Восточном полигоне, руководство РЖД значительно упростило доступ пользователей к услугам железнодорожного транспорта и стало эффективнее взаимодействовать с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Прямая речь

Федор Николаев, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области:

- Новосибирская агломерация должна развиваться в качестве логистического узла, и речь идет не только об аэропортовой зоне. Это и реконструкция федеральной трассы М-51, дороги Р-254 "Иртыш", всех подъездных и рокадных дорог.

В подвешенном состоянии

Наша Родина ждет решения судьбы аварийного моста

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Прокуратура требует обязать администрацию Яйского муниципального округа Кузбасса оформить в собственность пешеходный мост, соединяющий райцентр с селом Наша Родина.

Подвесная конструкция с настилом из ветхих досок - единственное средство доступа в поселок Яя во время паводка. Но несколько лет назад кто-то из сельчан выложил в сеть видео бурного половодья, когда река стремительно несется, заливая и смывая все на своем пути. В том числе и висячий мост.

К слову, о плачевном состоянии сооружения областная пресса писала еще в 1993-м: "Пойдут дети утром в школу (раньше была на этом берегу начальная, а теперь нет никакой) - матери с ума сходят: вернутся, не вернутся..." С тех пор прошло почти тридцать лет, но ничего не изменилось. Одна из местных жительниц недавно рассказала репортерам областного телеканала, как однажды пришлось вылавливать из Яи ребятишек. Они не удержались и вместе с портфелями сорвались с шаткого мостика в реку. А в другой раз в Нашей Родине тушили пожар, черпая воду ведрами из ближайшей лужи. Сотрудники МЧС, как и скорая помощь, добираются до села в объезд.

Нормальную переправу жители Нашей Родины ждут очень давно. Муниципальное руководство в очередной раз прикинуло: потребуется больше 350 миллионов рублей, которых в районном бюджете нет. В свою очередь областное министерство ЖКХ поручило им подготовить проект и смету.

Между тем деревянный мост, у которого тросы за добрых полвека вытянулись, доски прогнили, а металлические детали повредила коррозия, еще в 2018-м признали небезопасным. Однако ни ограждений, ни запрещающих знаков на нем не появилось.

- Отсутствует и проектная, и разрешительная документация, подтверждающая строительство и ввод моста в эксплуатацию, - подчеркнула старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - То, что не приняты меры по оформлению права собственности и содержанию этого бесхозяйного объекта, создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает их права. По этому поводу прокурор района ранее уже вносил представление главе городского округа. И поскольку нарушения так и не устранили, мы направили иск в суд.

Прокуратура требует обязать районных чиновников обратиться в Росреестр, а также установить дорожные знаки, препятствующие свободному проходу людей через мост. Лишь после того как объект, который во всех смыслах находится в подвешенном состоянии, поставят на учет, можно будет рассмотреть вопрос о принятии его в муниципальную собственность и надлежащем содержании. А пока суд решает судьбу переправы, прокурор объявил главе Яйского городского округа предостережение о недопустимости нарушения законодательства о ЧС, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Тем временем

В Кузбассе возвращают к жизни деревни, пострадавшие нынешней весной от огня и урагана. 27 семьям из сел Постниково, Краснинское и Пашково (соответственно Ижморский, Промышленновский и Яшкинский районы), потерявшим при пожаре 23 апреля все имущество, оказана поддержка из средств областного и местных бюджетов. Жильем людей обеспечат в индивидуальном порядке. Одни получат его по социальным программам, другие приобретут на социальные выплаты (размер зависит от состава семьи, площади и стоимости утраченного жилья), третьи оформят льготные кредиты на строительство.

Помощь оказывают и жителям села Константиновка Мариинского района, большая часть которого 26 мая была стерта штормовым вихрем с лица земли. Первыми материально поддержали семьи рабочих, получивших при обрушении строящегося зернохранилища тяжелые и несовместимые с жизнью травмы.

А чтобы защитить регион от сильных наводнений, в правительство РФ направлены предложения по финансированию строительства водооградительных дамб на Томи. Работы по реконструкции дамбы в Междуреченске (уже готов и согласован на федеральном уровне проект первой очереди) оцениваются более чем в 620 миллионов, а по строительству дамбы в Новокузнецке - в 4,11 миллиарда рублей.

Электронный агроном

Пандемия не помешала аграриям вспахать и посеять

Текст: Татьяна Дмитракова, Ольга Дмитренко, Светлана Добрынина, Алексей Юхтанов

Несмотря на режим самоизоляции, посевная кампания этой весной началась раньше обычного.

Погодные условия в Ульяновской области выдались благоприятными.

- Аграрии трудятся по полной: в посевной было задействовано 616 сельскохозяйственных предприятий, 8524 работника, - сообщил "РГ" министр сельского хозяйства Ульяновской области Михаил Семенкин.

Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий - не менее 1 миллиона 61 тысячи гектаров. Яровой сев планируется провести на площади 677 тыс. га, и 216,4 тыс. га будет отведено под пары. По состоянию на 27 апреля 2020 года сев яровых культур выполнен на площади 52 419 га, или 7,9 процента от плана. Подкормки произвели на всей посевной площади в 312 323 га, как и боронование зяби и пара.

В Свердловской области накануне посевной региональный минсельхоз обратился к руководству Уральского сельскохозяйственного университета с просьбой "зарезервировать" не менее сотни студентов для помощи местным хозяйствам в нынешнем сезоне. Особо востребованы молодые механизаторы: из-за закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса для иностранных рабочих на Урале столкнулись с критической нехваткой трактористов и комбайнеров для уборочной.

- В нашем хозяйстве постоянных сотрудников по пальцам руки можно посчитать, поэтому речь идет не просто о сокращении посевов, а о том, сможем ли мы вообще выжить в сезон. Шесть тракторов готовы, но управлять ими некому! - пожаловалась корреспонденту "РГ" представитель фермерского предприятия "Роза" по выращиванию семенного картофеля.

Точной цифры, сколько иностранных рабочих трудились обычно в сезон на уральских полях, нет. Большая часть этого рынка трудовых ресурсов - теневая. Редкое предприятие оформляло квоты через ФМС. В основном рассчитывали на мобильные бригады гастарбайтеров. Для оценки кадровой дыры эксперты предложили исходить из расчета, что на селе работали примерно 7 процентов приехавших на территорию региона трудовых мигрантов. В Свердловской области за 10 месяцев прошлого года официально зарабатывали на жизнь более 36,8 тысячи иностранных граждан. Если формула верна, то в АПК трудились более 2,5 тысячи из них.

И тут в регионе вспомнили о своих резервах. В Уральском аграрном университете корреспонденту "РГ" сказали, что сотня квалифицированных молодых специалистов без проблем выйдет на поля местных хозяйств.

Уборочная и посевная для большинства студентов вуза - дело привычное. Права на вождение трактора и прочей сельхозтехники учащиеся инженерных факультетов получают уже на втором курсе, и для большинства работа на полях летом - обычное дело. Тем более что у вуза есть свое большое учебное хозяйство - 280 гектаров полей. Расположено оно близ поселка Студенческий в ближайшем к Екатеринбургу сельскохозяйственном Белоярском районе.

- Управлять трактором начал с 12 лет. У меня отец - механизатор, с ним все лето на полях и проводил. Так что работа не только знакомая, но и любимая, - рассказал "РГ" студент третьего курса Степан Жиляков.

Работы для студентов хватит до конца осени. Ведь несмотря на дефицит рабочих рук, уральские сельхозпроизводители не стали сокращать площади. В Свердловской области засеяно, как и в прошлом году, 769 тысяч гектаров полей.

В Вяземском районе Хабаровского края уже к 31 марта успели засеять 25 гектаров ячменем, пшеницей и овсом. Сроки непривычные, но перестраиваться заставила погода: зима была теплой и почти бесснежной.

Затем погода еще раз спутала карты аграриям: посевную на юге ДФО приостановила череда циклонов. Но в мае в хозяйствах вышли на плановый темп.

В Амурской области - главной житнице Дальнего Востока - вся посевная площадь составит в этом году 1201 тысячу гектаров - на 21 тысячу больше, чем в 2019-м. Как сообщили в региональном управлении растениеводства и земледелия, львиную долю полей традиционно занимает соя - под нее отведено 862 тысячи гектаров. Причем объем бобовых в структуре севооборота снизится на 2 процента по сравнению с показателями прошлого года и составит 72 процента.

В Хабаровском крае, напротив, площади под соей увеличили на 13,3 процента, но не в ущерб другим культурам: в целом поля "подросли" на 4,6 тысячи гектаров - под зерновые, овощи и бахчевые.

Бобы во главе угла и в Еврейской автономии.

- Основная площадь - 153,3 тысячи гектаров из 166 тысяч - отведена под сою, которая является главной экспортируемой сельхозпродукцией в регионе, - сообщил начальник управления сельского хозяйства Александр Пащенко. - Намечаем собрать порядка 150 тысяч тонн сои, из которых более 135 тысяч будут поставлены на экспорт.

На весенние полевые работы в ЕАО планировали привлечь 1323 человека из КНР. Но сделать это не удалось из-за пандемии коронавируса и объявленного карантина. В срочном порядке пришлось закрывать квоты своими силами, привлекая выпускников сельскохозяйственных колледжей.

Предприятиям, использующим иностранные средства и рабочую силу, предложили временно передать свои земли в субаренду. И не только в ЕАО. Пригласили инвесторов из соседних регионов - Амурской области, Хабаровского, Приморского краев.

В Самаре на помощь аграриям привлекли искусственный интеллект. Ученые Самарского политехнического университета разработали интеллектуальную систему для сельского хозяйства - "Умное поле" будет помогать фермерам принимать решения.

Система анализирует поле и его историю, 3D-рельефы, кадастровые данные и на этой основе вырабатывает рекомендации. Она поможет более эффективно использовать ресурсы каждого хозяйства в условиях изменяющейся погоды, поломок и во многих других ситуациях. Система изначально предназначена для фермеров, выращивающих пшеницу, но ученые адаптируют ее для аграриев, которые сажают рис и другие культуры.

- Искусственный интеллект помогает вести мониторинг роста и развития растений, с помощью спутников и дронов выявляет проблемные зоны, точно распределяет необходимые ресурсы, в том числе технику, удобрения и пестициды, пересчитывает экономику хозяйства по каждому событию и формирует отчеты для менеджеров и собственника, - поясняет руководитель проекта, ученый Петр Скобелев. - Сейчас мы работаем над созданием киберфизической системы управления развитием растений для точного земледелия, чтобы перейти к дифференциальному внесению удобрений и средств защиты растений.

Прототип системы политеховцы начали разрабатывать еще три года назад с коллегами из Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова. Уже есть результаты этой работы, которые внедряются в селе Орловка Самарской области и еще в трех хозяйствах в других регионах. Разработками самарских ученых также заинтересовался тайваньский агроуниверситет National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) - один из крупнейших вузов Юго-Восточной Азии.

А в Самарском университете разработали программный комплекс "Электронный агроном", который способен давать не только советы по посевам, но и прогнозы по урожайности и севообороту в зависимости от погодных условий, почвы, характеристик поля и других параметров. Компьютерная программа основана на геоинформационных технологиях точного земледелия и данных дистанционного зондирования Земли - снимков из космоса. Она может одновременно анализировать от ста до миллиона гектаров посевов по снимкам.

Вот так теперь изменяется труд аграриев - с использованием цифровых технологий и точных расчетов.

Дальний Таганай стал научной лабораторией

Учёные Института экологии растений и животных проводят на вершине горы национального парка «Таганай» (Челябинская область) мониторинг горно-тундровых сообществ и наблюдение за скоростью их изменения.

В свой первый приезд группа учёных впервые произвела 3D лазерное сканирование территории. Полученные данные будут использованы для построения цифровой модели рельефа, где, в том числе, отразится пространственное положение всех деревьев и кустарников, морфологическая структура растительных сообществ.

Через 5 лет исследователи планируют повторить процесс, чтобы понять, как происходят изменения. На Дальнем Таганае, на выпуклом склоне напротив метеостанции, будет заложена пробная площадь – для наблюдения за тем, как происходит зарастание горных тундр.

«Мы определим возраст мелких деревьев и кустарников, посмотрим, когда они заселились, какой вид был первым, когда это случилось. Такие же исследования проведены на Зигальге, Нургуше и Иремеле, а также на трёх вершинах Северного Урала», – сообщил научный сотрудник лаборатории геоинформационных технологий Института экологии растений и животных Андрей Григорьев.

В дальнейшем на территории ООПТ планируется создать станцию мониторинга климатогенной динамики древесно-кустарниковой растительности в горах Южного Урала. Подобные региональные наблюдения позволят делать различные сценарные прогнозы по изменению климата в будущем.

Справочно:

ФГБУ «Национальный парк «Таганай»» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км. Территория включает в себя Таганайский горный массив.

Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.

Потребление цемента в России за 5 месяцев упало на 4,4%

Потребление цемента в России за 5 месяцев 2020 года упало на 4,4% - до 19,1 миллиона тонн, следует из сообщения "Союзцемента".

В мае произведено и потреблено 5,2 миллиона тонн цемента, производство цементной продукции в январе-апреле 2020 года сократилось относительно прошлого года на 2,1% - до 13,9 миллиона тонн.

"Сокращение вместо планового раскрытия рынка во время строительного сезона вызвано последствиями распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Производство сократилось в Центральном (-2%), Северо-Западном (-2%), Уральском (-7%) и Южном (-10%) федеральных округах, осталось на уровне 2019 года в Северо-Кавказском и Сибирском, увеличилось в Приволжском (+5%) и Дальневосточном (+8%) федеральных округах.

По итогам года наряду с прогнозируемым правительством России падением объемов в строительной отрасли, падение рынка цемента может составить до -10% при негативном сценарии и до -3% к уровню 2019 года при позитивном сценарии, добавляется в пресс-релизе.

"Автодор" будет единым заказчиком участков дороги в Китай

Компания "Автодор" выступит единым заказчиком строительства участков дороги "Европа - Западный Китай", единого генподрядчика не будет, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг.

"Европа - Западный Китай" дорога - идёт один этап от Москвы до Казани, до Шалей, если точнее. На вертолете мы пролетели вчера всю трассу, посмотрели, что нужно сделать, чтобы её упростить, ускорить. Сегодня девять участков, из них два участка проходят по территории Татарстана… Единого подрядчика у нас не будет, будет единый заказчик в лице компании "Автодор". Мы сейчас собираем все силы страны, чтобы их распределить на этих девяти участках", - сказал Хуснуллин журналистам.

По его словам, в ближайшее время Татарстан должен утвердить проекты планировки дороги. "Мы хотим запараллелить проектирование строительства, сегодня нам это по закону даётся право. Выходить на подготовку территорий, перекладку сетей уже сейчас, не дожидаясь ничего. Сегодня тоже есть согласно законодательству такое право", - уточнил он. Хуснуллин подчеркнул, что, мобилизовав все силы, удастся построить эту дорогу не за восемь лет, а за четыре года.

"Проект очень непростой… Я считаю, что если мы все решения до конца оформим, у нас они есть в комплексном плане модернизации инфраструктуры, то за четыре года мы эту дорогу построим", - сказал он. Ранее вице-премьер сообщил, что скоростную трассу М-12 между Москвой и Казанью, входящую в состав международного транспортного коридора "Европа?Западный Китай", могут построить в два раза быстрее запланированного - за четыре года к 2024 году.

Автодорога Москва-Казань протяженностью 794 километра - один из участков международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай" (ЕЗК), она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса в два раза должна сократить время в пути между городами. В ноябре 2019 года тогдашний вице-премьер Максим Акимов говорил журналистам, что строительство головного участка трассы - до Владимира - начнется во втором полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году.

"Европа-Западный Китай" - масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алма-Ата - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр - КНР и 2192 километра - по России.

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

Правительство смягчило ограничения на въезд в страну для иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что в страну однократно смогут въехать "высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России", внесенные в "особый список".

"Такой перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста. Обязательное условие — указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, в Ассоциации европейского бизнеса сообщили, что более 190 бизнесменов и их семьи получили разрешение в ближайшее время вернуться на работу в Россию.

Они смогут въехать в страну при соблюдении 14-дневного карантина.

В конце мая такое разрешение уже получили 57 предпринимателей.

Ранее правительство разрешило въехать в Россию иностранцам, которые собираются тут лечиться. Ограничения также сняли для тех, кому нужно заботиться о заболевших близких родственниках.

В США более миллиона "мертвых душ" получили компенсацию за COVID-19

Правительство США выплатило более 1,4 миллиарда долларов "мертвым душам" в качестве компенсаций на фоне распространения коронавируса нового типа, свидетельствует опубликованный в четверг доклад управления по подотчетности правительства.

"Согласно главному инспектору министерства финансов по налогам, по состоянию на 30 апреля почти 1,1 миллиона платежей общей суммой 1,4 миллиарда долларов были направлены умершим", - говорится в докладе.

Его авторы отмечают, что "налоговое управление и министерство финансов "быстро взялись за рассылку 160,4 миллиона платежей в размере 269 миллиардов долларов", но "столкнулись со сложностями при доставке платежей и дополнительными рисками в отношении платежей тем, кто не должен был их получить – умершим или мошенникам".

Авторы доклада выяснили, что из-за спешки отправители компенсаций на первом этапе не сопоставляли данные о потенциальных получателях с базой регистрации умерших, кроме того, юристы налоговой службы не нашли юридических оснований отказа в компенсации тем, кто подал налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, но с тех пор скончался.

В свете произошедших ошибок управление рекомендует налоговой службе "найти недорогие пути оповещения о способе возврата неправильно полученных платежей".

Как сообщает телеканал NBC, ранее родственники сообщали о получении компенсаций за коронавирус на имя скончавшихся членов семьи.

Конгресс США с началом пандемии коронавируса в марте принял пакет экономической помощи в размере 2 триллионов долларов пострадавшим американцам и американским компаниям.

Заседание Правительства

В повестке: результаты реализации в 2019 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, проекты федеральных законов, бюджетные ассигнования.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодняшнее заседание Правительства я хотел бы начать с инициатив, которые во вторник озвучил Президент в своём обращении. Это самые главные задачи – от поддержки граждан до развития экономики. Речь идёт о помощи семьям с детьми, о продлении выплат медикам и социальным работникам, которые сегодня борются с коронавирусной инфекцией, о расширении льготной ипотеки. И сегодня мы примем решения, необходимые для выполнения этих поручений Президента.

В числе первоочередных мер – выплата 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет. На эти цели из резервного фонда Правительства направим более 270 млрд рублей.

Также Правительство выделит дополнительные средства на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. На эти цели в июне предусмотрено свыше 20 млрд рублей. Также будет подписано постановление о продлении таких выплат на июль и август.

Особое внимание Президент уделил рынку труда и поручил Правительству совместно с региональными властями и Банком России разработать все необходимые меры по его восстановлению до докризисного уровня уже к 2021 году.

Большой блок инициатив был посвящён развитию экономики, которое благодаря изменению системы регулирования и налоговых условий улучшит деловой климат.

Важная инициатива, озвученная Президентом, – это бессрочные меры поддержки IT-отрасли. Прошедшие месяцы особенно наглядно показали, насколько эта сфера важна и перспективна для современной экономики и её стабильного развития. Предлагается, в частности, кардинально снизить ставку страховых взносов – до 7,6% и налога на прибыль – с 20 до 3%. Это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире, и такой манёвр преследует две ключевые цели.

Первое: налоговая нагрузка отечественных компаний при ведении бизнеса в России не должна быть выше, чем налоговая нагрузка иностранных компаний, извлекающих прибыль от источников в нашей стране. Второе: заниматься бизнесом на иностранных рынках должно быть выгоднее из России, чем из какой-либо иной страны, в которую могут эмигрировать, физически или инфраструктурно, отечественные предприниматели.

Коллеги! У нас впереди большая работа. Мы должны как можно быстрее проработать нормативную базу для реализации новых инициатив Президента. Прошу всех членов Правительства отнестись к этому максимально ответственно и подготовить всё необходимое в сжатые сроки. Хочу поручить вице-премьеру Дмитрию Юрьевичу Григоренко контролировать эту работу.

Также Президент указал на необходимость уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, погрузить в них меры общенационального плана действий и заложить необходимые финансовые ресурсы. Андрей Рэмович (Белоусов), поручаю Вам проконтролировать, чтобы все необходимые изменения в национальные проекты были соответствующим образом внесены.

Сегодня в повестке – и меры дополнительной поддержки малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО, которые работают с большим количеством клиентов. Речь идёт о компаниях в сфере физической культуры и спорта, гостиничного бизнеса, общепита и других отраслях. По требованиям Роспотребнадзора все они должны соблюдать меры эпидемиологической безопасности, чтобы сохранить здоровье клиентов и своих сотрудников, использовать при работе средства индивидуальной защиты, профилактики и дезинфекции, в том числе маски и перчатки. Очевидно, что пополнение таких запасов требует немалых расходов. В этой связи Правительство окажет таким организациям помощь и направит на эти цели 20 млрд рублей в виде субсидии. Выделенные средства позволят поддержать около 500 тыс. предприятий с общим числом занятых более 1,5 миллиона человек. Получить субсидию максимально просто. Предпринимателю необходимо обратиться в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте.

Сегодня мы рассмотрим три законопроекта, которые направлены на поддержку системы территориальных общественных самоуправлений. Они объединяют неравнодушных, активных людей, которые решают вопросы местного уровня, касающиеся их районов, дворов и улиц. Ведь именно граждане лучше всего знают, что необходимо сделать рядом с их домом, видят, кто нуждается в заботе и помощи. Они занимаются благоустройством территорий, организуют праздники и другие мероприятия, продвигают социально значимые проекты.

По данным Минюста, в России насчитывается около 32 тыс. таких объединений. Из них две трети действуют в городах, остальные – на сельских территориях. Практика территориальных общественных самоуправлений существует давно, однако этот институт недостаточно развит, в том числе из-за неопределённости с правовым статусом.

Чтобы это исправить, предлагается законодательно закрепить, что территориальные общественные самоуправления являются некоммерческими корпоративными организациями и их деятельность приравнена к деятельности социально ориентированных НКО. При этом, как и другие некоммерческие организации, они смогут рассчитывать на поддержку государства, в том числе финансовую, имущественную и консультационную.

Таким образом, статус ТОСов повысится, у них будет больше ресурсов. А значит, граждане смогут более эффективно защищать свои права и участвовать в решении вопросов на местном уровне.

Президент поручил Правительству совместно с депутатами Государственной Думы ускорить принятие законопроекта, который направлен на предупреждение и ликвидацию возможных аварий с разливом нефти на суше. Документ прошёл первое чтение, и сегодня мы рассмотрим проект поправок ко второму чтению, подготовленных Правительством для внесения в Государственную Думу. Поправки тщательно прорабатывались, учтены рекомендации экспертного сообщества, а также экологических организаций. Законопроект предусматривает, что компании, которые занимаются добычей, транспортировкой и хранением нефти и продуктов её переработки, должны будут утверждать планы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и проводить соответствующие учения, также создавать специальные резервные фонды, из которых будет финансироваться устранение последствий таких разливов.

Наша главная задача – не допустить повторения недавней ситуации в Норильске. Для этого мы формируем правовую базу, которая позволит прежде всего оперативно и полностью ликвидировать последствия таких чрезвычайных происшествий. Рассчитываю, что при поддержке парламентариев этот важный законопроект будет принят уже в эту сессию.

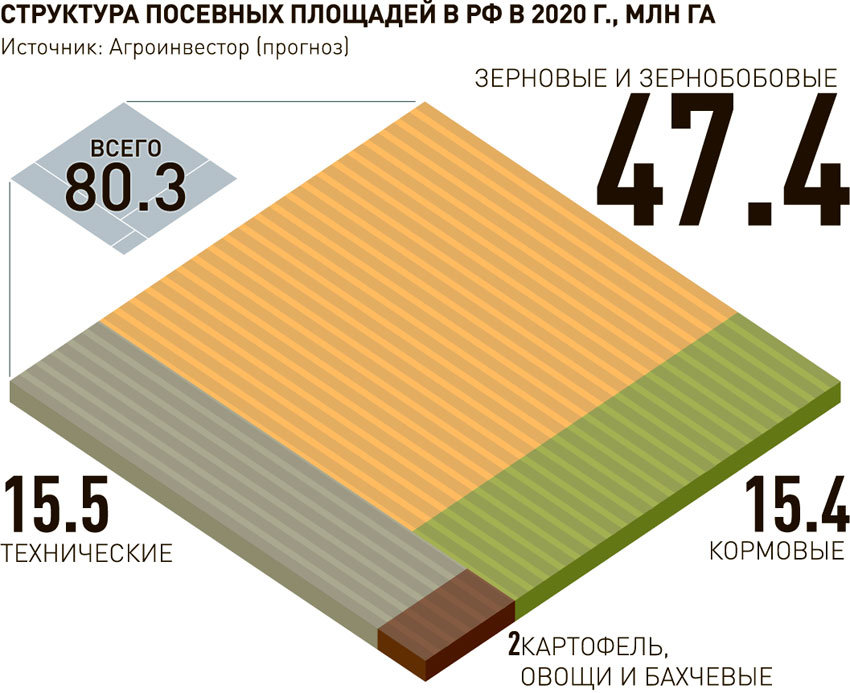

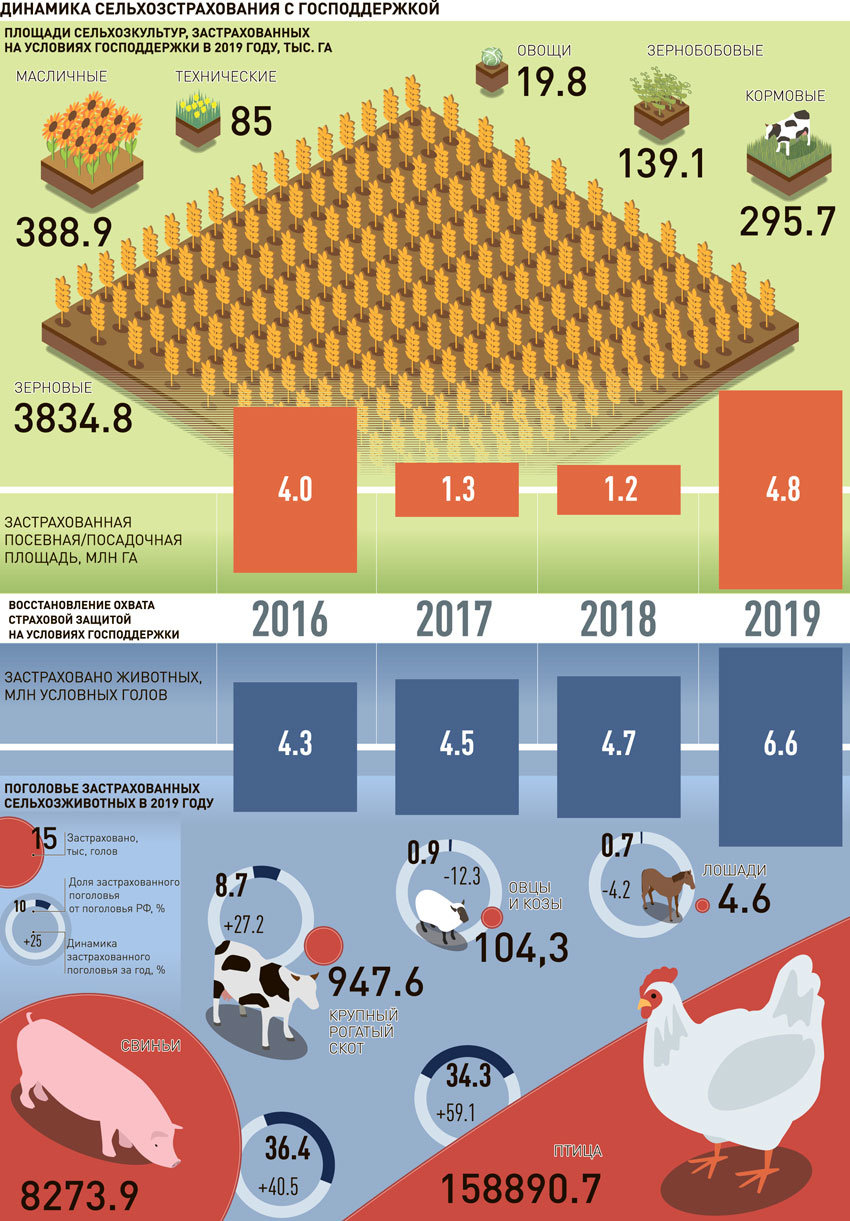

Сегодня мы также обсудим ситуацию в сельском хозяйстве. Подготовлен национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2019 году Государственной программы развития сельского хозяйства. В целом аграрный сектор показывает сильные результаты. В прошлом году был собран хороший урожай зерновых – на 7% больше, чем годом ранее, – более 121 млн тонн, выросли более чем на треть закупки сельхозтехники по сравнению с предыдущим годом, более 0,5 млн га земли было возвращено в сельхозоборот после мелиорации, создано более 5 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2019 году в товарной структуре экспорта России возросла до 6%.

Это лишь отдельные достижения сельхозотрасли. Но хочу отметить, что потенциал роста по всем направлениям АПК далеко не исчерпан. При этом, когда мы ставим масштабные задачи перед нашими аграриями, важно помнить о создании комфортных условий для их жизни, чтобы люди, нелёгким трудом которых создаются все эти успехи, могли жить на селе не хуже, чем в городе. Поэтому важной частью нашей работы остаётся развитие сельских территорий, строительство и ремонт дорог, открытие школ и фельдшерско-акушерских пунктов, а также развитие всей необходимой инфраструктуры. На сегодняшний день уровень газификации на селе уже превысил 60%, а уровень обеспеченности питьевой водой достиг почти 68%. Эту работу мы будем продолжать и дальше.

Основные положения национального доклада представит Министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев.

Д.Патрушев: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается национальный доклад о ходе и итогах реализации в 2019 году госпрограммы развития сельского хозяйства.

Основными для нас являются пять целей госпрограммы: это индекс производства сельхозпродукции, темп роста экспорта АПК, рост уровня располагаемых ресурсов домашних хозяйств, произведённая добавленная стоимость, а также индекс физического объёма инвестиций в основной капитал. Помимо целей реализовывалось ещё 147 показателей и индикаторов.

Индекс производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий по отношению к базовому 2017 году составил 103,8%, превысив плановый показатель на один процентный пункт. Данная цель формируется в том числе из результатов деятельности основных подотраслей. В частности, индекс производства продукции в растениеводстве в 2019 году по отношению к 2017 году составил 104,5%, что на 2,2 процентного пункта выше планового значения. Индекс производства животноводческой продукции в 2019 году составил 102,7% относительно 2017 года. Это, к сожалению, на 0,8 процентного пункта меньше, чем планировалось.

В 2020 году ожидаем увеличение производства по животноводству, в том числе за счёт молока и мяса. Данные за пять месяцев этого года это подтверждают. Рост производства растениеводческой и животноводческой продукции даёт возможность нам развивать переработку. В прошлом году по сравнению с уровнем 2017 года индекс производства пищевых продуктов составил порядка 110%, что на 4,1 процентного пункта выше плана. На уровне 2017 года сохранилось производство колбас, муки, обработанного молока. Отмечаем рост в том числе по таким позициям, как мясные полуфабрикаты, макароны, кондитерские изделия. Отдельно скажу, что подсолнечного масла в 2019 году было произведено 5,3 млн т, это почти на 15% больше, чем в базовом году. А сыров – 524 тыс. т, что почти на 13% выше уровня 2017 года. Индекс производства напитков составил 105,8% по отношению к 2017 году.

Увеличение объёмов производства продукции АПК в том числе способствует росту средней заработной платы в сельском хозяйстве. И хотя данный параметр не является показателем госпрограммы, хочу отметить, что в 2019 году средняя зарплата составила 28,4 тыс. рублей, это на 22% больше, чем в 2017 году. Уровень, разумеется, не самый высокий, однако прирост ощутимый. Мы рассчитываем, что положительная тенденция сохранится и в 2020 году.

Озвученные производственные показатели позволяют говорить о достижении в 2019 году подавляющего большинства индикаторов Доктрины продбезопасности, и очень важно, что в целом российский АПК поменял свою парадигму с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную. План по федеральному проекту экспорта продукции АПК в 2019 году был перевыполнен и составил 25,6 млрд долларов. Темп роста экспорта продукции АПК по итогам 2019 года достиг 118,4%, что выше планового значения на 7,3 процентного пункта. Таким образом, вторая цель госпрограммы выполнена.

Далее цель номер три – рост уровня располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности. В среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц данный показатель превысил 20 тыс. рублей. Это выше планового значения на 6,5%.

Повышение привлекательности российского села, сельского образа жизни остаётся важной задачей нашей работы. Это невозможно без роста благосостояния населения, улучшения качества услуг и в целом развития сельской инфраструктуры. До 2020 года все эти вопросы решались в рамках ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». По её итогам в 2019 году было введено 690 тыс. кв. м жилья для 8400 семей. Кроме того, были построены дороги в 213 населённых пунктах. Напомню, что с текущего года стартовала госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Все ключевые мероприятия, связанные с развитием села, теперь реализуются в её рамках.

Вместе с тем есть ещё две опорные цели госпрограммы – это произведённая добавленная стоимость продукции сельского хозяйства и индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. Должен сказать, что наша отрасль имеет свою специфику. Окончательный итог по 2019 году формируется вплоть до конца 2021 года. К сожалению, в настоящий момент в связи с отсутствием окончательной статистической информации две цели, которые я назвал, пока считаются неисполненными. По одной из них данные сформируются к 30 декабря 2021 года, по другой – итоговую статистику мы получим к 15 февраля 2021 года. По нашему мнению, чтобы исключить искажение результатов оценки госпрограммы, необходимо изменить методику по оценке тех госпрограмм, у которых имеется специфика более позднего получения данных статотчётности. По прогнозам Минсельхоза, когда Росстат представит окончательную информацию, указанные цели также могут быть исполнены. Буду готов доложить Вам по итогам.

Безусловно, позитивные результаты – это в первую очередь огромная заслуга наших аграриев, а также системные меры государственной поддержки отрасли. В 2019 году на реализацию госпрограммы было направлено 318 млрд рублей, освоение составило 97,9%. Отдельно скажу о такой мере господдержки, как льготное кредитование. Всего с 2017 года уполномоченные банки выдали льготных кредитов на сумму более 1,7 трлн рублей, в том числе краткосрочных порядка 1 трлн рублей и 787 млрд инвестиционных. В 2019 году в рамках краткосрочного кредитования заключено договоров на сумму более 405 млрд рублей. Сумма заключённых договоров в 2019 году по льготным инвестиционным кредитам составила 330 млрд рублей. Подчеркну: льготные короткие кредиты особенно актуальны для аграриев в рамках сезонных полевых работ. Кроме того, льготное кредитование способствует непрерывной деятельности сельхозорганизаций. В частности, в текущей ситуации это крайне востребованный инструмент. Поэтому мы уделяем большое внимание его доступности.

Говоря о господдержке, отдельное внимание всегда уделяем малым формам хозяйствования. По итогам 2019 года совокупный объём господдержки предприятий малого бизнеса составил около 90 млрд рублей. При этом есть меры, предоставляемые только фермерам и кооперативам. Но особо отмечу, что весь существующий комплекс мер господдержки сегодня доступен малым хозяйствам.

Кроме того, в целях дополнительной господдержки малого и среднего бизнеса в АПК Минсельхозом с 2019 года реализуется федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В 2019 году на мероприятия федерального проекта было направлено 5,4 млрд рублей. Это в том числе позволило вовлечь в малое и среднее предпринимательство более 24 тысяч человек. И, как Вы сказали, уважаемый Михаил Владимирович, количество вновь созданных субъектов малого бизнеса превысило 5 тыс. единиц, что в три раза больше, чем заложено в паспорте проекта.

Таким образом, по целям, где мы располагаем предварительной или итоговой статистикой, госпрограмма развития сельского хозяйства исполнена.

И в завершение несколько слов о ключевых ориентирах на среднесрочную перспективу, которые позволят АПК выйти на новый качественный уровень. Назову только некоторые из них, которые, на наш взгляд, являются наиболее актуальными. Это цифровизация АПК, повышение технологического уровня АПК за счёт реализации достижений в области селекции и генетики. Это вовлечение земель в сельхозоборот, повышение их плодородия и рациональное использование.

Встреча с членами Общественной палаты

В режиме видеоконференции Владимир Путин провёл встречу с членами Общественной палаты нового, седьмого состава.

Общественная палата формируется из граждан, утверждённых Указом Президента, выдвиженцев от общественных палат регионов и отобранных по результатам конкурса представителей общественных организаций и НКО.

Новый состав Общественной палаты будет работать до 2023 года. 19 июня на пленарном заседании секретарём избрана Лидия Михеева.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день.

Я прежде всего поздравляю вас с началом работы в Общественной палате России нового, седьмого состава.

Такие встречи у нас проходят традиционно, но сегодня, по понятным причинам, поговорим в онлайн-формате. Кстати, он довольно удобным является для обсуждения различных проблем с людьми, находящимися в разных местах, много времени экономит, можно использовать этот формат, как я уже говорил, и в будущем достаточно активно. Но обязательно, когда ситуация сложится благоприятно для широких встреч, мы обязательно найдём возможность для прямого, личного общения.

Хотел бы отметить, что состав Общественной палаты значительно, более чем наполовину, обновился. В частности, ещё более широко и ярко представлен сектор социально ориентированных НКО и волонтёрских организаций. И это в том числе отражение той роли, которую сыграли добровольческие объединения в последние, сложные месяцы.

Обеспечена и необходимая преемственность, а значит, можно без пауз, энергично приступить к работе по всем ключевым направлениям деятельности Общественной палаты.

Так, всего через несколько дней, 1 июля, состоится, вы все это хорошо знаете, общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Основной закон страны, в Конституцию. В этой связи прежде всего хотел бы поблагодарить вас и ваших коллег по предыдущему составу Палаты за активное участие в содержательном обсуждении, детальной проработке текста поправок к Основному закону, в разъяснении их сути, значения в диалоге с людьми.

Отмечу также большую работу, которая развёрнута на базе федеральной и региональных общественных палат по формированию корпуса независимых наблюдателей. Она была организована не только быстро, но, думаю, качественно, с соблюдением всех требований и ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.

Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, «накрутки» явки. Не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России. Вы знаете, я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в Основной закон, в Конституцию, они не требовали по действующему закону общероссийского голосования. Я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали своё прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону.

Поэтому во взаимодействии с избирательными комиссиями, с вашими коллегами в регионах необходимо вести активный, плотный мониторинг хода голосования с точки зрения чёткого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках. А главное, конечно же, гарантий свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого её гражданина.

Уважаемые друзья!

Общественная палата призвана консолидировать общество, продвигать общие интересы, быть живой и динамичной, открытой площадкой для согласования позиций, вырабатывать и предлагать общенациональную созидательную повестку. Именно такие задачи ставились изначально с момента создания 15 лет назад этого важного и, как время показало, востребованного института.

На что ещё прошу вас обратить особое внимание.

Первое. Считаю важным усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Это вопросы социальной поддержки граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО. В их разработку Палата внесла свой, причём солидный, вклад. Её члены и ваши коллеги из регионов вошли в состав штабов по борьбе с коронавирусом, включились в формирование широкого общественного движения «Мы вместе». Очень хорошее начинание и хорошо проходит, полезная вещь оказалась.

Второе. В обращении к гражданам России 23 июня, надеюсь, вы заметили, я предложил увеличить ставку налога на доходы физических лиц до 15 процентов на заработные платы, превышающие 5 миллионов рублей в год. И направить полученные ресурсы дополнительно, целевым образом на лечение детей, страдающих редкими, тяжёлыми заболеваниями. Повторю, потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. Предлагаю Общественной палате также внести здесь свои предложения. Нужно сформировать механизм распределения этих ресурсов.

Третье. Контроля с вашей стороны потребует и предстоящая реализация долгосрочного плана действий по восстановлению экономики, деловой жизни и занятости. Добавлю, что при его подготовке были учтены и предложения Общественной палаты, кстати. Я прошу вас также подключиться к текущей корректировке и мониторингу национальных проектов. Уже не раз говорил: сами проекты должны быть понятны гражданам, приносить им ощутимую пользу, менять жизнь к лучшему. В этом весь их смысл, а значит, их результаты надо оценивать не по обезличенным отчётам чиновников, а исходя из мнения людей. И задача Палаты – обобщать, концентрировать это мнение, тщательно ставить проблемные вопросы перед органами власти всех уровней.

Далее, четвёртое. Полагаю, что Палата способна взять на себя значительную часть усилий по более активному продвижению проектов, инициатив, в которых значим именно широкий общественный интерес, важных для развития страны, для самореализации граждан. Какие это вопросы? Это народосбережение, поддержка образования, здравоохранения, предпринимательства, проекты развития общественной инфраструктуры, нацеленные на повышение качества жизни на всём пространстве страны – от Дальнего Востока до Калининграда.

Общественной палате также будет правильно продвигать лучшие практики привлечения инвестиций, улучшения делового климата, задействовать потенциал всех региональных Общественных палат для мониторинга и оценки качества инвестпроектов. Готовить свои предложения по наращиванию капиталовложений в российскую экономику, по поддержке предпринимательской инициативы, в том числе в высокотехнологичных сферах, а может быть, даже в первую очередь в высокотехнологичных сферах.

Пятое. Палата должна и дальше развиваться как центр независимой, профессиональной экспертизы, в том числе ключевых законодательных инициатив, как эффективный канал обратной связи, площадка активной коммуникации общества и власти. В этой связи, конечно, хотелось бы увидеть от Общественной палаты оперативное реагирование на текущие проблемы, запросы граждан, помощи в недопущении и быстром урегулировании конфликтных ситуаций, которые порой возникают между органами власти и людьми, между бизнесами, между людьми вообще в широком смысле этого слова. Я очень в этой связи на вас рассчитываю, вы ведь с людьми работаете.

В завершение подчеркну, что у нового состава Палаты есть все возможности для плодотворной работы, ведь в него вошли многие признанные специалисты, талантливые люди, проявившие себя в разных сферах: в медицине, экологии, правозащитной деятельности, науке, культуре, экономике, инновационном бизнесе.

Уверен, вы понимаете, что быть членом Общественной палаты России – это высокий и почётный статус, но, конечно, его нужно подтверждать, причём постоянно и делом. Вновь и вновь завоёвывать и оправдывать доверие людей, на котором, собственно, и основан реальный авторитет власти в целом, Общественной палаты в частности, её роль в жизни страны.

Главное – чтобы повестка Палаты шла от жизни, от насущных потребностей людей, формировалась исходя из тех жизненных проблем, с которыми люди сталкиваются каждый день. Сегодня это вопросы быстрого восстановления рынка труда, развития здравоохранения и образования.

Вы также знаете, насколько востребованной оказалась программа льготной ипотеки под 6,5 процента. Мы уже приняли решение её расширить, но этого недостаточно. Необходимо двигаться и по другим направлениям, включая внедрение механизмов поддержки индивидуального жилищного строительства.

Прошу вас предметно заняться этими вопросами, проработать вместе с Правительством, парламентом, бизнесом, регионами все аспекты их решения.

Давайте поговорим по всем затронутым мною вопросам. По тем, которые вы считаете важными, расскажите, какие вы видите приоритеты на ближайшие три года, какие задачи ставите перед собой.

Начать попросил бы Лидию Юрьевну Михееву – переизбранную единогласно секретарём Общественной палаты. Пожалуйста.

Л.Михеева: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

Прежде всего спасибо за то, что Вы согласились с нами встретиться в этом онлайн-формате. Конечно, большое спасибо за высокую оценку работы всей системы общественных палат: и федеральной, и региональных. Я уверена, что мы с коллегами с задачами, которые стоят перед нами, постараемся справиться.

В этом году исполнилось 15 лет Общественной палате России. По данным ВЦИОМ, уровень одобрения Общественной палаты традиционно высок – около 40 процентов. По этим же опросам он выше, чем у политических партий или профсоюзов.

Конечно, нас очень радует то, что седьмой состав Общественной палаты – это более чем наполовину новые лица, Вы об этом уже сказали. Но я хочу сказать, что Палата ещё помолодела: средний возраст уменьшился где-то на семь лет. Кстати, стало больше женщин. Если раньше была четверть, то теперь 36 процентов.

Конечно, перечисленные Вами направления – это основные направления нашей работы. За последние три года мы качественно постарались изменить работу по общественной экспертизе. Более сотни проектов федеральных законов, социально значимых, резонансных, такую экспертизу прошли. И радует то, что Государственная Дума многие из наших предложений учитывает.

Конечно же, в историческом процессе обсуждения поправок в Конституцию Российской Федерации и федеральная Палата, и региональные активно участвовали. В состав рабочей группы по подготовке предложений вошли девять членов Общественной палаты России. К нам в Общественную палату поступило более 1,5 тысячи писем, предложений от граждан России, от некоммерческих организаций, региональных общественных палат по поправкам в Конституцию. Весь этот массив предложений мы передавали в рабочую группу. Кстати, наши собственные 18 конкретных поправок мы тоже направили в Государственную Думу ко второму чтению, и большинство из них были учтены и приняты.

Говоря о мониторинге, хотели бы отметить следующее. Если иметь в виду тот социальный эффект, который может дать принятие социальной части поправок в Конституцию, то, если Вы нас поддержите, мы могли бы по итогам года подготовить и представить специальный доклад по этому вопросу.

Не буду отнимать время у всех своих коллег, каждый из них хочет поделиться своими соображениями. Если Вы позволите, я попросила бы выступить своего коллегу Александра Малькевича, который хотел рассказать об организации общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования.

В.Путин: Спасибо.

Лидия Юрьевна, Вам спасибо большое.

Пожалуйста, Александр Александрович.

<…>

В.Путин: Спасибо.

Работа, которую вы делаете, безусловно, чрезвычайно важна и не только не связи с 75-летием Победы. Ирина Яковлевна Великанова только что говорила, мы сейчас с ней обсуждали тему, поэтому нет необходимости к этому еще раз возвращаться, но безусловно, это очень важно.

Спасибо Вам большое за приглашение. Если сложится у меня график соответствующим образом, с удовольствием к вам приеду и посмотрю.

Давайте будем заканчивать. Я буквально два слова хотел бы сказать в конце.

Я сейчас послушал коллег из Общественной палаты, каждый занимается своим очень интересным и чрезвычайно важным делом. Каждый является специалистом высокого уровня и класса, и конечно, если вы используете все свои навыки, знания, свой талант, свой опыт на решение общенациональных задач на площадке Общественной палаты, то без всяких сомнений палата будет отвечать предназначению, ради которого она создавалась, и добьется хороших, зримых результатов, выполнит те задачи, которые перед ней стоят.

Желаю вам успехов, спасибо большое.

Дубай, ОАЭ. Эмират Абу-Даби сохраняет запрет на въезд на свою территорию из других эмиратов после того, как на территории всей страны с 24 июня 2020 года был отменен режим комендантского часа.

Напомним, накануне Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о полном завершении национальной программы стерилизации и отмене ограничений на передвижения в ночное время суток: в Дубае они действовали с 23:00 до 06:00, в остальных эмиратах – с 22:00 до 06:00.

Между тем, столичный эмират остается закрытым в связи с проведением массовых тестирований на коронавирус COVID-19: так, сегодня, 25 июня 2020 года, тестирования начались в промышленной зоне Ghayathi города Al Dhafrah, на западе от административного центра Абу-Даби.

Национальная программа тестирования реализуется Департаментом здравоохранения Абу-Даби в партнерстве с другими профильными ведомствами.

Таким образом, после снятия режима комендантского часа все желающие могут покинуть эмират Абу-Даби в любое время суток, однако для возвращения на его территорию необходимо заранее оформить разрешение на сайте столичной полиции: es.adpolice.gov.ae/en/movepermit.

Власти Абу-Даби также известили местных жителей районов, в которых проходит тестирование, о необходимости сотрудничать с органами власти и следовать их предписаниям – в этом случае программа будет реализована успешно.

Стоит напомнить, что в рамках национальной программы была выполнена стерилизация общественного транспорта и станций метро, государственных и частных зданий. Дезинфекция зданий и помещений будет продолжаться в целях защиты безопасности здоровья населения.

Детям до 12 лет отныне разрешается посещать торговые комплексы и рестораны при соблюдении техники безопасности, включая ношение масок и социальной дистанции. Ранее в Дубае были изданы правила о том, что ношение масок детьми до шести лет необязательно.

Отмечается, однако, что правило о перевозке не более трех человек в автомобиле сохраняется, но не распространяется на путешествующие в автомобилях семьи. Законы и штрафы, принятые ранее и касающиеся нарушений правил профилактики коронавируса COVID-19, также остаются в силе.

Остаются под запретом массовые мероприятия, а посещение родственников по-прежнему нежелательно. Всем членам общества предписывается носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

Эмират Абу-Даби ввел запрет на въезд и выезд с территории эмирата еще 2 июня 2020 года, он продлевался уже трижды. Полиция Абу-Даби оборудовала 12 контрольно-пропускных пунктов на трассах эмирата для контроля движения автотранспорта.

Ограничения на передвижения не затрагивают работников жизненно важных секторов экономики, а также пассажиров воздушного транспорта, путешествующих в аэропорты. Задача ограничений – повысить эффективность выполнения национальной программы стерилизации, а также мер профилактики коронавируса с помощью ограничения числа человеческих контактов для защиты всех членов общества.

Какая эпоха, такой и Ефремов

О трагедии без истерик и спекуляций

Кондрашов Александр

Кадры страшной аварии на Садовом кольце – искорёженная машина с несчастным водителем (тогда ещё живым), взлохмаченный пьяный виновник, блуждающий по проезжей части, ещё ничего не понимающий, – отодвинули на второй план репортажи о коронавирусе и о небывалых волнениях, поставивших на колени Соединённые Штаты. В обсуждении случившегося публика разделилась на две неравные части, что тотчас отразилось в Сети, а потом в теле- и радиоэфире и на газетных страницах. Почему такой яростный резонанс?

Очень многие требовали самого сурового наказания, обзывали подонком, предателем, либерастом. Вспоминали, конечно, недавние скандалы с «пьяным в говно» актёром (его собственное выражение) на гастролях, а также снятое на видео, где в центре Москвы он отобрал у полицейских мегафон и потребовал, чтобы они разошлись. Всегдашняя безнаказанность, пьяная кичливость: «У меня денег до хера!» Патриоты и государственники не простили участие в «антироссийском, финансируемом олигархами» проекте «Гражданин поэт». Припомнили ему интервью, где он отказывался от своей национальности, вдруг открыв, что он по матери – чуваш (на основании того, что её прадед в ХIХ веке основал чувашскую письменность), а по отцу – мордвин (неизвестно, на каком основании). Сейчас не выгодно быть русским. В советское время многие меняли национальность в паспорте на «государствообразующую», а ныне в моде русофобия, и наши артисты, выезжая за рубеж, желая там понравиться, часто поносят свой народ и свою страну. И что удивительно, их после этого ещё больше снимают в российских кинофильмах и сериалах.

Меньшая часть – либеральное сообщество, художественная интеллигенция, коллеги – взывала к милосердию, которое выше справедливости, требовала «понять и простить». Возмущались многочисленными ток-шоу, где на несчастного артиста лились потоки брани и клеветы. Сравнивали его с Высоцким, с другими великими артистами, справедливо полагая, что для актёра, призванного репетировать, играть в театре и сниматься в кино, даже домашний арест убийственен. И представить страшно, какой ужас для него, уже весьма пожилого и нездорового человека, начнётся в тюрьме и на зоне. А какое покаянное видео он сделал! Видно же, как человек страдает, кается, очень хочет и не знает, как искупить свою вину перед семьёй погибшего Сергея Захарова. Больно было смотреть, как сам себя человек казнит: «Мне нет прощения! Нет больше никакого Ефремова». Обличители увидели и в этом видео подвох: «Кто автор текста? Хорошо написано, сыграно и снято! Даже слишком хорошо, хоть бы раз запнулся, оговорился бы где-нибудь, нет, действительно, хорошо сыграл покаяние!»

А я категорически не согласен с тем, что нет больше никакого Ефремова. Был, есть и будет. И Олег, и Михаил, и, надеюсь, Никита. Благодаря Олегу Николаевичу эта фамилия вросла в генокод нации, её оттуда так просто не выковырять, да и Мише не стоит себя вычёркивать.

Олег Ефремов снимался не так много, как сын, но все его роли запомнились: в «Живых и мёртвых» танкист Иванов, «на котором вся Россия держится», следователь Подберёзовиков («Берегись автомобиля»), рабочий из фильма «Мама вышла замуж», лётчик («Случай с Полыниным»), гениальный художник («Гори, гори, моя звезда»), потрясающий шофёр («Три тополя на Плющихе»), добрый доктор Айболит…

Мы невольно отождествляем актёра с теми героями, которых он сыграл. Но очень часто герой в кино в жизни совсем не герой. А Ефремов в жизни был ещё круче, чем в кино. Он – один из символов России второй половины ХХ века. Никого так не любили, как Олега Николаевича. Любили не только как мужчину, а женщины обожали этого долговязого «водопроводчика», как называл его Борис Ливанов, который проиграл ему сражение за пост главрежа МХАТа. Ефремов был очень сложным, противоречивым, часто несправедливым, но его любили ученики, артисты, сподвижники – как друга, как отца. Часть любви по наследству передалась сыну.

Он поначалу только радовал.

Михаил Ефремов ещё подростком снимался в кино и играл в театре, всё – очень хорошо, быстро перерос амплуа молодого героя («Дубровский», «Королева Марго») и неожиданно стал замечательным характерным артистом. Творческие удачи его «преследовали» в фильмах «Граница. Таёжный роман», «12», «Оттепель», «Про любовь». И ещё множество небольших, но заметных ролей. Трагичен и автобиографичен его Актёр из фильма Владимира Котта «На дне». В пьесе Горького, переписанной, осовремененной, у Ефремова страстный монолог перед самоубийством героя о сегодняшнем театре, из которого исчезла «жизнь человеческого духа». В фильме «Какраки» он сыграл крупного чиновника, который хотел было завязать со взятками, но не смог и попался. Герой фильма пошёл по пути, который теперь предстоит пройти исполнителю роли.

Никита Ефремов

Природа в его случае на детях не отдохнула, зато, как он сам шутил, дети хорошо отдыхали на природе. Как и многие, он фрондировал, делал политические заявления. Почему-то актёры искренно думают, что если ты отлично сыграл политика, то в политике отлично разбираешься. Такое бывает, но только в виде исключения. Ефремов стал поругивать Россию: «Крым не наш», в проекте «Гражданин поэт» исполнял стихотворные памфлеты, за что его особенно любит наша прозападная оппозиция. Звучащий в рекламном ролике проекта слоган «Юрий Гагарин с маленькой буквы» аукнулся ему по-большому. Он нужен этому проекту не столько как талантливый актёр, а как Ефремов, как сын своего отца. Судя по монологу Актёра в «На дне», ему все эти «политические памфлеты» не очень нравились, может, он понимал, что его используют, но… бизнес есть бизнес. Михаил Олегович – тоже символ времени, но уже нашего.

Какая эпоха – такой и Ефремов. Будем надеяться, что замечательно одарённый Никита, больше похожий на деда, чем на отца, будет под стать своему времени, и это время будет другое, и за него не будет стыдно.

Напоследок хочется напомнить, что виновниками аварий со смертельным исходом были очень известные люди: в позднесоветские годы поэт Александр Межиров и совсем недавно Эдуард Радзинский. В обоих случаях обошлось без тюремного срока. С Михаилом Ефремовым, боюсь, не обойдётся. С другой стороны, такая остановка – шанс для спасения, ведь в последние годы он упорно шёл к неминуемой и скорой гибели.

Издатель. Филантроп. Охотник

Свой 60-летний юбилей Леонид Палько встречает как человек, давно уже состоявшийся в самых разных областях

Панин Игорь

«ЛГ»-досье

Леонид Леонидович Палько – генеральный директор издательства «ВЕЧЕ», управляющий вице-президент Российского книжного союза, секретарь Союза писателей России.

Родился 25 июня 1960 года в посёлке Подлесный Новосибирской области. Окончил Новосибирский государственный аграрный университет (ранее – Новосибирский сельскохозяйственный институт) по специальности «учёный-биолог», Высшую комсомольскую школу и отделение Высшей партийной школы.

Гордится тем, что в его трудовой книжке лишь две записи: работа в ВЛКСМ и в издательстве «ВЕЧЕ», генеральным директором которого он является вот уже двадцать девять лет. За этот период в издательстве выпущено более 15 тысяч наименований книг тиражом более 145 млн экземпляров.

Будучи членом Союза журналистов Москвы и России, Леонид Палько активно публикуется в охотничьих изданиях. Автор и ведущий телевизионных передач об охоте и природе.

Недавно Новосибирским государственным аграрным университетом ему было присвоено учёное звание доктора наук.

Аврал во время чумы

– Весной по книгоизданию, и без того переживающему не самые лёгкие времена, ударила эпидемия коронавируса. Как это отразилось на издательстве «ВЕЧЕ»?

– Невозможно жить в обществе и быть свободным от общества. Конечно, мы столкнулись с серьёзными трудностями. Несмотря на закрытие книжных магазинов и введение режима самоизоляции, торговля продолжалась (рынок электронных изданий, интернет-магазинов, подписных каталогов). Но всё это восполняло реализацию лишь на 25–30% от привычной книжной торговли. Хоть книжный бизнес всё же признали пострадавшей отраслью и это дало право на отсрочку по налогам, право получения безвозмездной суммы в 12 130 рублей на каждого сотрудника, право оформления кредитов, эта поддержка всё равно не восполняет наши затраты. Ещё одна из проблем, которая возникла в издательстве «ВЕЧЕ», – это возраст наших сотрудников, многим из которых порядка 60 лет, то есть они входили в зону риска. Это высококлассные специалисты, но характер работы в режиме повышенной эпидемиологической опасности не позволял, как ранее, до самоизоляции, использовать в полной мере потенциал данной возрастной категории.

– Но они ведь могли трудиться и на дому. Современные технологии, к счастью, дают такую возможность.

– Естественно, мы перестроили систему работы, перейдя на режим удалённого труда. И всё же остро чувствовали, что нам не хватало именно коллективной творческой работы, позволяющей проводить совещания вживую, а не в режиме Zoom или WhatsApp. Но то, что явилось проблемой за время самоизоляции и закрытия магазинов, – вершина айсберга. Главное сейчас – восстановить экономику, внешний оборот хотя бы до конца года. Сложность ещё состоит в цепочке неплатежей от клиентов. Мы не остановили отгрузку продукции, но значительно уменьшили выпуск новинок. К сожалению, и сама отгрузка книг изменилась. Раньше клиенты делали заказы на книги пачками, а тут поэкземплярно, что не могло не сказаться на тиражности изданий и привело к увеличению себестоимости товара.

– У всех денег меньше стало…

– Да, платёжеспособность населения уменьшилась, некоторые остались вовсе без работы, а отпускные цены на книги в связи с малотиражностью увеличились. Все эти факторы не лучшим образом повлияли на ситуацию на книжном рынке. Основная моя задача сегодня – сохранить трудовой коллектив, сохранить бренд, не меняя редакционно-издательской направленности. И ещё проблема, которая очень меня волнует, – авторы. На сегодняшний день из-за малотиражности, довольно низкой отпускной цены издательства на книги роялти в пределах 10% не позволяет большинству авторов существовать за счёт своего творчества. Пугает, что авторы могут уйти в самиздат.

– Серьёзную помощь издательской отрасли оказывает Российский книжный союз, управляющим вице-президентом которого вы являетесь. Какие конкретные шаги, направленные на выход из кризиса, были сделаны?

– С самого начала пандемии Российский книжный союз пристально следил за ситуацией в книжной отрасли и законодательными инициативами в этой сфере и предпринял все возможные усилия, чтобы ситуация, выйдя из зоны стабильности, не перешла в катастрофическую. Мы провели большую консолидированную работу всех участников книжной индустрии и направили ряд писем с первоочередными мерами по сохранению отрасли в Правительство Российской Федерации, профильные комитеты Государственной думы и другие структуры. 13 апреля 2020 года было опубликовано открытое письмо книжников, которое подписали более 600 представителей отрасли, писатели, деятели культуры и искусства.

– «Литературная газета» публиковала это письмо, кстати.

– Так вот, общими усилиями удалось добиться следующего:

– несколько отраслевых предприятий были включены в перечень системообразующих организаций (издательства «Просвещение», «Эксмо», «Первая образцовая типография», «Высшая школа» и объединённая книжная сеть «Новый книжный – Буквоед»);

– в правительстве рассматривается проект постановления о снижении ставки НДС на книжную продукцию в электронном виде, связанную с образованием, наукой и культурой, с 20% до 10%;

– в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавирусной инфекции, сначала были включены книжные магазины, а затем и книгоиздание и издание периодики (газеты и журналы).

Все эти меры позволят как крупным системообразующим компаниям, так и предприятиям среднего и малого бизнеса использовать льготы и налоговые послабления, предусмотренные для включённых в перечень отраслей, чтобы они могли остаться на рынке. Следующим шагом, на наш взгляд, должно стать включение в этот перечень оптовой книжной торговли (ОКВЭД 46.49.3) и полиграфической деятельности (ОКВЭД 18.1), без которых невозможна стабильная работа общей экономической цепочки книжной отрасли.

Капитан небольшого, но устойчивого корабля

– Сейчас и чтение, и общение стремительно переходят в интернет, поэтому довольно остро стоит задача привлечения внимания к книге в новом формате. Ваше издательство разрабатывает новые стратегии, привлекает читателя цифровыми, видео- и звуковыми новинками?

– Мы никогда не позиционировали себя как издательство, выпускающее книги исключительно в бумажном виде. Да, рынок в большинстве своём воспринимает бумажную продукцию. Но все новинки, выходящие в издательстве, при условии согласия авторов, переводятся с 2014 года и в электронный формат. Размещаем продукт на таких площадках, как Ozon, Google, «ЛитРес». По анализу специалистов, рынок электронных книг в последнее время вырос в два раза. Занимаемся и аудиокнигами. Но поколение читателей, с которым в большей степени работает издательство, привыкло всё же к классической, бумажной версии. Даже несмотря на проводимые акции на интернет-площадках, реализация бумажных книг для нашего издательства наиболее прибыльна.

– Вы, судя по всему, не интернетный человек. Ваших аккаунтов в соцсетях что-то не замечено.

– Несомненно, человек в современном мире не может быть вне технического прогресса. Все электронные помощники – неотъемлемая часть жизни человека, в том числе ведущего бизнес. Но что касается таких соцсетей, как «Одноклассники», Facebook, Instagram и другие, то для ведения своего аккаунта требуется время, которого в силу колоссальной занятости у меня нет. Но я стараюсь быть в курсе обсуждений на таких площадках, тем более если они касаются меня и моей деятельности.

– Однажды главред «ВЕЧЕ» Сергей Николаевич Дмитриев сравнил издательство с кораблём, отметив, что стоять у его штурвала вам удаётся благодаря «сибирскому характеру, привычке преодолевать любые трудности и вести за собой людей».

– Я всегда говорил: «Вот наше издательство «ВЕЧЕ» – это корабль, пусть и небольшой, но устойчивый, с обшивкой, с запасами горючего и продовольствия, со слаженной командой и главное – с чётким и определённым курсом. Но кругом штормит, и далеко не всегда возможно пристать к берегу». Так и сейчас. Мы надеемся, что наша продукция будет востребована, работаем над этим. Насколько удачно удаётся рулить? Показатели говорят за себя. То значимое количество изданных наименований книг, десятки серий, многомиллионные тиражи, благодарные читатели и дружный коллектив, сотрудники которого в большинстве своём проработали более 15 лет, – это тот критерий, по которому можно судить о капитане. Что касаемо сибирского характера, то могу сказать, что, несмотря на все кризисы, тяжёлые времена, я усердно работаю с девизом «Делай как я!», чувствуя ответственность за коллектив, за дело, которому служу.

– Вас, в общем, бедным человеком явно не назовёшь. А к таким людям в России отношение всегда было неоднозначным. Известно, что вы и в рамках издательства, и в частном порядке занимаетесь благотворительностью. Понимаю, что вопрос в какой-то мере интимный, но всё-таки: что вами движет?

– Мне повезло: у меня правильная семья. Дети и супруга понимают меня и во всём поддерживают, в том числе и в вопросах благотворительности. Не нужны нам какие-то хоромы или богатства – были бы все здоровы. С собой ведь деньги на тот свет не унесёшь. Поэтому, конечно, помогать другим надо. Но я за адресную помощь, когда помогаешь конкретным людям, а не абы кому. А то, знаете, стоит пьяница, просит на хлеб, и я готов купить для него хлеба, но ему же деньги нужны на выпивку… Иногда присылают письма с разными просьбами, а сами не удосуживаются даже имя моё туда вписать, просто веерная рассылка такая по разным организациям. Это я не приветствую. А вот есть у меня, к примеру, несколько деревенских церквей, которым я давно помогаю. Когда одна из них строилась, я предложил свою помощь в покупке колоколов. Батюшка был не против, но обратил моё внимание на то, что притвор ещё не готов и рановато колокола вешать. «Будет звон – и люди потянутся», – сказал я ему. И что вы думаете? Действительно, потянулись. С другой деревенской церковью аналогичный случай. Услышал я непонятный звук металла однажды. Спрашиваю у местного батюшки, что это. А у них, оказывается, корабельная рында была вместо колоколов. И я им тоже подарил колокола.

– Стало быть, вы верующий человек?

– Может показаться смешным, что бывший секретарь обкома комсомола верит в Бога. Я сам, знаете, с подозрением отношусь к тем, кто перелицевался. В советские времена они были яростными атеистами, а теперь демонстрируют свою религиозность. А я ведь из семьи директора совхоза. Меня не крестили после рождения, но воспитывали фактически по тем же самым заповедям: не убий, не укради и так далее. К религии я всегда относился с уважением. У меня в жизни было несколько тяжёлых ударов. Самый страшный – это смерть мамы, которая являлась для меня всем. Я сорок дней не мог спать после её смерти, не мог найти себе места, не мог работать, ничто меня не утешало. И я принял решение креститься – сам пошёл к батюшке. С тех пор стараюсь жить так, как положено православному христианину. Поэтому – да, я верующий. Но не афиширую это.

– Но помогаете вы не только церквям, наверное? Дети-сироты, допустим…

– Конечно. Детям, оставшимся без родителей, тоже помогаю по мере сил. И это с церковью уже никак не связано. В сфере моих интересов также библиотеки, разные культурные учреждения. С самого начала войны в Донбассе я искал выходы на нужных людей, чтобы оказать этому региону помощь. Никого не мог найти, пока мне вдруг не позвонила Виктория Соколова – когда-то она была у меня в комитете комсомола. А сейчас живёт в Макеевке, работает начальником отдела культуры. И вот с её помощью «ВЕЧЕ» сумело немалое количество книг отвезти для библиотек и учебных заведений Донбасса. Были мы там два раза. После этого печально известный украинский сайт «Миротворец» обвинил нас чуть ли не в поддержке терроризма. Но это ничего не значит. Мы помогли людям – вот что главное. Помогли сами, за свой счёт, без чьего-то распоряжения или совета. А ещё при поддержке Минобороны России мы возили наши книги и на Новую Землю, и в Хакасию. Являясь патриотическим издательством, мы посчитали правильным передать в подарок Российской армии на базе Хмеймим в Сирии наши книги – несколько тысяч экземпляров. Несказанно радостно было видеть, насколько востребованы они оказались.

Охотник пороши как праздника ждёт

– В эти дни вам исполняется 60 лет, примерно половину из которых вы руководите издательством «ВЕЧЕ». С издательством и благотворительностью понятно, а как с успехами на других фронтах? Вы ведь страстный охотник…

– Несомненно, охота – моё основное увлечение. И должен сказать, что для меня сложнее было не стать охотником, чем стать им. Я родился в Сибири, где кругом тайга, болота, много диких животных. С шести лет и по сегодняшний день я иду с охотой по жизни, наслаждаясь природой, окружающим миром флоры и фауны.

– Совсем ещё недавно слово «охотник» звучало гордо. Классики русской (да и мировой) литературы, путешественники, самые обычные люди, занимающиеся охотой, были примером для подражания, вызывали если не восхищение, то уж точно уважение. Никому и в голову не приходило критиковать этих людей. Теперь же стараниями неких «зоозащитников» слово это всё чаще употребляется в негативном ключе. Что нужно сделать для того, чтобы изменить эту новомодную тенденцию?

– Я, как и многие люди моего поколения, ассоциировал охотников с фронтовиками. Ну и стереотип был соответствующий: окладистая борода, ватник, валенки, шапка-ушанка, ружьё-двустволка, собака... У нас в селе жил однорукий ветеран. И он стрелял одной рукой, прилаживая к другой некое приспособление с крючком. У меня была гордость за этих мужественных людей, прошедших войну. Да и в охотнике всегда видели защитника и кормильца. Никогда не было ассоциации охотника с убийцей. Тот же дед Мазай – он ведь охотник у Некрасова! – спасал зайцев. Мы так и воспитывались. Присутствовало чувство взаимовыручки, в таёжных зимовьях всегда были открыты двери и оставлены спички, дрова, соль, порой и крупы… Но как-то постепенно и незаметно стало формироваться негативное отношение к охоте. Это, возможно, и вседозволенность периода 90-х, и так называемая деятельность экозащитников, буквально обвиняющих охотничье сообщество в истреблении животных. Я всегда привожу в пример Николая Николаевича Дроздова, одного из уважаемых мною зоозащитников, умного, образованного, рассудительного, понимающего природу настоящего охотника. На моём 50-летнем юбилее он взял слово и сказал: «Зря вы думаете, что охотники – губители природы. Они, настоящие охотники, – первые защитники природы, так как больше всего в этом и заинтересованы».

– А вы лично что предпринимаете в этом плане? У вас же есть возможность реально вложиться, запустить какой-нибудь любопытный проект, делом, что называется, доказав свою правоту и постояв за честь охотничьего сообщества.